|

UNIVERSITE PROTESTANTE PROTESTANT UNIVERSITY

D'AFRIQUE CENTRALE OF CENTRAL AFRICA

UPAC PUCA

Faculté des Sciences Sociales

et

Faculty of Social Sciences and

des Relations Internationales International

Relations

B.P. 4011 Yaoundé-Cameroun

Tél. : +

(237) 22.21.26.90 Fax : + (237) 22.20.53.24

Site: http//

www.upac-edu.org

E-mail :

rectorat@upac-edu.org

Department of Peace and Development

Studies

LE CALCUL DE L'HORREUR COMME

INSTRUMENT

PSYCHOLOGIQUE DE PREVENTION DE LA VIOLENCE

DIRECTE : CAS DU

NORD KIVU EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO

MEMOIRE DE MASTER

Présenté et

défendu en vue de l?obtention du

MASTER OF ARTS IN PEACE AND

DEVELOPMENT

(MAPD)

Par

PETEGOU Falk Litane

Sous la supervision académique de

Jr. Prof. Célestin TAGOU

EXAMINATEUR : Prof. Alain Didier

OLINGA

Année académique 2010-2011

Yaoundé-Cameroun

i

UNIVERSITE PROTESTANTE PROTESTANT UNIVERSITY

D'AFRIQUE CENTRALE OF CENTRAL AFRICA

UPAC PUCA

Faculté des Sciences Sociales

et

Faculty of Social Sciences and

des Relations Internationales International

Relations

B.P. 4011 Yaoundé-Cameroun

Tél. : +

(237) 22.21.26.90 Fax : + (237) 22.20.53.24

Site: http//

www.upac-edu.org

E-mail :

rectorat@upac-edu.org

Department of Peace and Development

Studies

LE CALCUL DE L'HORREUR COMME

INSTRUMENT

PSYCHOLOGIQUE DE PREVENTION DE LA VIOLENCE

DIRECTE : CAS DU

NORD KIVU EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO

MEMOIRE DE MASTER

Présenté et

défendu en vue de l?obtention du

MASTER OF ARTS IN PEACE AND

DEVELOPMENT

(MAPD)

Par

PETEGOU Falk Litane

Sous la supervision académique de

Jr. Prof. Célestin Tagou

EXAMINATEUR : Prof. Alain Didier

OLINGA

Année académique 2010-2011

Yaoundé-Cameroun

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : DEFINITION DES CONCEPTS CLES ET CADRE

THEORIQUE 16

CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES 17

CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE 39

DEUXIEME PARTIE : DIMENSIONS DE LA VIOLENCE DIRECTE AU

NORD KIVU 54

CHAPITRE I : LA VIOLENCE DIRECTE AU NORD KIVU 58

CHAPITRE II : LES APPROCHES DE RECHERCHE DE PAIX AU NORD KIVU :

ANALYSE CRITIQUE DE L?ACTION DES ACTEURS LOCAUX ET

INTERNATIONAUX 78

TROISIEME PARTIE : CONSIDERATIONS SUR LE CALCUL DE

L'HORREUR 90

CHAPITRE I : INSTRUMENTS ET APPROCHES DU CALCUL SYSTEMATIQUE

DE

L?HORREUR AU NORD KIVU .... 91

CHAPITRE II : IMPLEMENTATION ET EVALUATION DU CALCUL DE

L?HORREUR

AU NORD KIVU 98

CONCLUSION GENERALE 106

BIBLIOGRAPHIE 112

ANNEXES 120

TABLE DES MATIERES 123

DEDICACE

A

Ma maman, Mme SIMO née MEGNI FANKEP

Valentine.

REMERCIEMENTS ET AVERTISSEMENT

Qu?il me soit permis de remercier les efforts conjugués de

plusieurs personnes sans qui la réalisation de ce travail n?aurait pas

été possible. Il s?agit particulièrement :

du Jr. Prof. Célestin TAGOU, mon encadreur, pour sa

disponibilité, sa rigueur scientifique, et pour avoir accepté de

diriger cette recherche ;

du Rev. Prof. ANYAMBOD Emmanuel ANYA, recteur de l?UPAC pour

avoir créée le Département de Paix et Développement

;

du Rev.Dr. KÄ MANA, de Madame WANY PALUKU, de Monsieur

MALIYAWATU Gilles, de Monsieur MUGANGU Pierre, de Monsieur TSONGO Alex, de

Monsieur CISHAMBO CISHAMBO, de Monsieur BASEMBE Jean, de Madame KANYAMUHANDA

Elisabeth pour avoir accepté nous accorder des entretiens de par leurs

origines congolaises ;

du Dr. Didier.T. DJOUMESSI, pour son appui documentaire ;

du Prof. Cage BANSEKA et à tous les enseignants de la

FSSRI pendant tout notre cursus académique en premier et second cycle

à l?UPAC, pour leur disponibilité et ces connaissances acquises

;

de Monsieur Claude Olivier BAGNEKEN, Secrétaire

Général EMIDA-Cameroon, qui a accepté nous accueillir dans

le cadre de notre stage académique ;

du Dr Emile KENMOGNE, enseignant à l?Université de

Yaoundé 1, pour son appui documentaire ;

de Monsieur, Innocent Meutcheye, sous-directeur du protocole

(Ministère des Relations Extérieures), pour son soutien moral

;

de Monsieur EFFA EFFA Parfait, pour ses observations critiques et

conseils sur le plan méthodologique ;

de Madame BAGNEKEN Nadège, pour son appui technique ;

de mes grands parents : Maman NGUEHOU Pauline, Prof. Isaac

TCHOUAMO, SIMEU Georgette, KOUAMO Justin, SIMEU Dagobert, KOUAMO Jacqueline,

pour leurs prières et leur soutien ;

De mes oncles et tantes, mes amis et collègues, pour leurs

encouragements ;

de tous ceux et celles dont le nom ne figure pas ici mais qui ont

d?une manière ou d?une autre participé de près ou de loin

à la réalisation de ce travail ;

du Seigneur Dieu Tout Puissant, pour sa miséricorde.

Malgré toutes les aides, conseils et critiques

multiformes, je suis le seul responsable de la forme et du fond de ce travail

et la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales de

l?Université Protestante d?Afrique Centrale n?entend approuver ni

désapprouver les opinions émises dans ce mémoire. Elles

doivent être considérées comme propres à leur auteur

que je suis.

RESUME

La présente étude analyse la violence directe au

Nord Kivu depuis 1990 et cherche à comprendre si le calcul de l?horreur,

à savoir l?évaluation des conséquences négatives

des atrocités et pertes en vies humaines pouvant résulter des

potentielles escalades de la violence, peut créer des conditions

favorables pour une Paix Positive dans cette région de la

République Démocratique du Congo. A partir des données

documentaires et d?entretiens semi directifs qualitatifs, renforcés par

une grille d?analyse constructiviste, cette contribution a permis d?aboutir

à deux principaux constats. Primo, les groupes en conflit au Nord Kivu

sont « fatigués » de vivre dans la violence et regrettent

énormément les pertes qu?ils ont encourues depuis l?embrasement

de toute la région dans la violence. Pour ceci, l?évaluation

systématique des conséquences de la violence directe peut

dissuader des futurs affrontements. Secundo, les groupes en conflit

s?investissent pour faire la paix et veulent réduire leurs objectifs

pour cette effectivité. En ceci, la perception de l?horreur permet

d?établir un compromis en réconciliant les intérêts

et enjeux liés aux conflits. Il en ressort que, le calcul de l?horreur

peut être un facteur limitant des nouvelles violences au Nord Kivu. Pour

cela, un principal élément est à considérer : il

s?agit de la création des instances intragroupes et intergroupes

d?alertes de la violence qui, s?attèleront essentiellement à

étudier et à faire prendre conscience des atrocités et des

souffrances humaines causées par les précédentes

violences. Cette stratégie de prévention de la violence à

partir de la psychologie des groupes en conflit, va atténuer, voire

transformer les conflits qui constituent des enjeux d?une paix positive et d?un

développement durable au Nord Kivu. Elle constitue aussi un plus dans

l?approche non-violente de gestion des conflits.

ABSTRACT

This study analyzes the direct violence in North Kivu since

1990 and seeks to understand if the calculation of the horror, that is the

assessment of negative consequences of atrocities and casualties that may

result from the potential escalation of violence, can create conditions for

positive peace in this region of the Democratic Republic of Congo. From the

background data and qualitative semi-structured interviews, reinforced by a

constructivist analytical framework, this contribution has resulted in two

major findings. First, groups in conflict in North Kivu are "tired" of living

in violence and greatly regret the losses they incurred from the conflagration

of the whole region into violence. For this, the systematic evaluation of the

consequences of direct violence may deter future confrontations. Second, groups

in conflict are involved to peace and want to reduce their goals for this

effectiveness. In this, the perception of the horror allows for a compromise

reconciling the interests and issues related to conflict. It shows that the

calculation of the horror can be a limiting factor of further violence in North

Kivu. For this, a key element to consider is: to create instances of intragroup

and intergroup warnings of violence, mainly to study and strive to raise

awareness of the atrocities and human suffering caused by previous violence.

This strategy of violence prevention from the psychology of groups in conflict

will mitigate or transform conflicts that are issues of positive peace and

sustainable development in North Kivu. It is also more in the non-violent

approach to conflict management.

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ACP : Afrique -- Caraïbe- Pacifique

ADF: Allied Democratic Front

AGR : Activités

Génératrices de Revenus BM : Banque Mondiale

CIJ : Cour Internationale de Justice

CNDP: Congrès National pour la

Défense du Peuple

CMM : Commission Militaire Mixte CPI

: Cour Pénal International

FAR: Forces Armées Rwandaises

FARDC : Force Armées de la

République Démocratique du Congo

FDLR : Forces Démocratiques de

Libération du Rwanda

FMI : Fonds Monétaire International

FPR: Front Patriotique Rwandais G10 : Groupe

des Dix

LRA: Lord Resistance Army

MLC : Mouvement de Libération du Congo

MPLA : Mouvement Populaire de Libération

de l?Angola

MONUC : Mission des Nations Unies au Congo

OCHA: Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs

OIG : Organisation Intergouvernementale

ONG : Organisation non Gouvernementale ONU :

Organisation des Nations Unies

OTAN : Organisation du Traité de

l?Atlantique Nord

PARECO : Patriotes Résistants

Congolais PAS : Programme d?Ajustement Structurel PDI

: Personnes Déplacées Internes

PIB: Produit Intérieur Brut

PIOMM : Programme Interdisciplinaire de

Recherche sur les Causes de Violations des Droits Humains

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

RCD-G: Rassemblement Congolais pour la

Démocratie- Goma

RCD-ML: Rassemblement Congolais pour la

Démocratie- Mouvement de Libération

RDC : République Démocratique du

Congo SIDA : Syndrome d?Immunodéficience acquise

TPIR : Tribunal Pénal International pour

le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour

l?ex-Yougoslavie

UA: Union Africaine

UCAC : Université Catholique d?Afrique

Centrale

UE : Union Européenne

UNITA : Union Nationale Pour

l?Indépendance Totale de l?Angola

UPAC : Université Protestante d?Afrique

Centrale

URSS : Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

USA: United States of America

VIH: Virus de l?Immunodéficience

Humaine

WNBF: West Mile Bank Front

INTRODUCTION GENERALE

i: IMPORTANCE DU SUJET

Le présent mémoire sur le Nord Kivu se justifie

par trois arguments : le changement de paradigme dans les approches de

construction de la paix en Afrique autour des années 90, l?exacerbation

des atrocités imputables aux scènes de violence et la

nécessité d?intégrer la non-violence dans la construction

contemporaine de la paix en Afrique.

Premièrement, dans les années qui ont suivi les

indépendances des Etats africains, le développement

socio-économique était leur première préoccupation.

A ce titre, des voies et moyens leur ont été proposés pour

réaliser leurs objectifs de développement. L?on est ainsi

passé de l?approche de la modernisation au modèle

néolibéral actuel par le truchement du développement

planifié, des politiques institutionnalistes et des dynamismes

endogènes1. Au vu de ces expériences, un constat

persiste : celui des échecs répétés de ces

modèles de développement entraînant avec eux l?excroissance

de la pauvreté ; car, la plupart des Etats ayant appliqué ces

modèles de développement restent encore

sous-développés. Plusieurs explications jaillissent sur ces

échecs. Celles-ci tournent autour des thèses de

l?infériorité et de la dépendance des Etats

africains2. Les partisans de la première thèse

expliquent par exemple que la primitivité du noir ne lui laisse aucune

possibilité de s?auto déployer, d?autant plus que son

architecture mentale est foncièrement attardée et par essence

liée à la nature et n?a pas encore côtoyé la

raison3. De là, les causes du sous-développement sont

d?origines culturelles. Les seconds parlent de la prédominance des

structures du Nord qui ne vivent que parce qu?elles aliènent celles du

sud. En contrôlant les ressources du sud, elles perpétuent les

chaînes du sous-développement par la dépendance. Pour cette

seconde catégorie, le sousdéveloppement est d?ordre

structurel4 et systémique.

En fonction des explications du sous-développement, des

voies palliatives ont été proposées. A titre illustratif

nous pouvons évoquer la déconnexion des Etats

sous-développés du système international, l?institution

des modèles de développement endogène et le renforcement

de l?intégration entre Etats du sud par le transfert des technologies.

Toutefois, les Etats du tiers-monde trouveront un consensus autour de

l?institution d?un nouvel ordre économique mondial dont les accords

UE-ACP en sont une matérialisation. La pensée dominante comme

autre tendance proposant des issues de sortie du sous-développement

vient

1 Schwerkens, Ulrike : Le développement

social en Afrique contemporaine : une perspective de recherche inter et

intrasociétale. L?Harmattan, Paris, 1995, p.36

2 Nga Ndongo, Valentin : Développement,

émancipation et originalité in : David, Simo : La

politique de développement à la croisée des chemins, le

facteur culturel. CLE, Yaoundé, 1998, p.45

3 Id.

4 Samir, Amin :

Impérialisme et sous-développement en

Afrique. Anthropos, Paris, 1988

de l?occident. Celle-ci propose l?imposition des cultures et

valeurs occidentales aux africains5. Ainsi, à travers les

droits de l?homme par exemple, l?on peut sortir l?Afrique du

sous-développement. Ce courant trouve son apogée au début

des années 90 avec la conditionnalité de l?aide publique au

développement par la démocratisation. Désormais, pour

avoir accès à l?aide bilatérale et multilatérale,

le respect des libertés sociopolitique, civile et économique des

individus6 se posait comme une condition sine qua none. A

cela s?ajoute aujourd?hui la bonne gouvernance. Le problème qui se

posait était celui de démocratiser les régimes politiques

africains car, l?autoritarisme et la dictature étaient du jour au

lendemain considérés dans l?imaginaire occidental comme un frein

au développement. L?absence de la liberté d?expression et du

respect des droits de l?homme étaient autant de facteurs qui

maintenaient les Etats africains au stade de sous développés et

accentuaient les tensions sociales. Les tensions sociales débouchaient

sur des conflits ouverts, qui se posent comme une négation aux processus

de développement entamés au lendemain des indépendances.

Pour donc déconstruire ces conflits, voir les « prévenir

», c?est-à-dire instituer un état durable de paix, la

conditionnalité démocratique de l?aide au développement

était un moyen efficace. L?on comprend donc que l?objectif

stratégique était pour les donateurs occidentaux d?arrimer les

Etats africains à la nouvelle donne géopolitique internationale

qu?était l?émergence de la démocratie et surtout de la

mondialisation.

La déduction en est que pour la pensée

dominante, le développement se pose aujourd?hui en termes de paix en

Afrique. De nombreux analystes politiques pensent alors que la paix est l?angle

sur lequel il faut attaquer et booster le développement en Afrique. A ce

titre, des théoriciens ont proposé plusieurs stratégies

devant amener les africains vers cette paix7. Il s?agit par exemple

de la théorie de la paix démocratique8. Partant de

l?idée que les régimes démocratiques ne se font pas la

guerre, cette théorie postule que l?instauration des Etats

démocratiques partout dans le monde entraînera la

communauté internationale vers une paix durable. Dans un contexte

africain, cette théorie est d?avis que, instituer des régimes

politiques démocratiques est l?alternative aux conflits qui embrasent

tout le continent. En

5 Ela, Jean-marc : ,Innovation sociales et

renaissance de l'Afrique noire, les défis du monde d'en bas.

L?Harmattan, Paris, 1998.

6 Ceci est une perception du discours sur la

démocratisation prononcé à La Baule par le

président français François Mitterrand lors du sommet

Afrique France en 1990.

7 Bien que la pensée dominante soit d?avis que

la paix peut conduire au développement, d?autres penseurs justifient que

la paix ne peut conduire au développement, mais, que c?est plutôt

l?inverse qui est possible ; c?està-dire que seul le

développement peut conduire à la paix. A ce titre Cf Banseka,

Cage: Development for peace: In search for solution to conflict in

Sub-sahara Africa. Boca Raton, Florida, 2005

8 L?essentiel de cette théorie a

été fomentée par Emmanuel Kant .Cf. Kant, Emmanuel :

Vers La Paix Perpétuelle, Que signifie s'orienter dans la

pensée ? Qu'est-ce que les lumières ? Flammarion, Paris, une

présentation de Françoise Proust, 1991

second lieu, l?on peut évoquer la théorie de la

paix libérale9 qui postule que l?interdépendance

économique et la liberté du marché peuvent transcender

toutes les sociétés ainsi que celles africaines. Au niveau de

l?implémentation, ces deux principales théories s?unissent pour

former l?approche libérale de la consolidation de la paix bien connue

sous le vocable anglosaxon de liberal peace constitué de trois

grands embranchements : l?approche maximaliste, l?approche minimaliste et une

approche intermédiaire qui fait la synthèse entre les deux

précédentes. Notons par exemple que, les minimalistes pensent

qu?on peut juste calmer un conflit par le désarmement10. Les

maximalistes quant à eux pensent qu?on peut résoudre un conflit

en attaquant les causes structurelles ayant entraîné le

conflit11. Mais le constat qui se dégage est que les

stratégies utilisées par ces diverses approches pour

résoudre les conflits restent les mêmes et le débat

persiste plutôt sur le timing des opérations, le but et les

stratégies à mettre en oeuvre ainsi que sur le contexte dans

lequel la consolidation de la paix doit être effective12.

Le paradoxe est que depuis les années 90, la

démocratisation comme le libre échange en Afrique n?a fait

qu?accroître les conflits et favoriser les ethnocentrismes13.

Toujours depuis ces années, les conflits en Afrique ont un ancrage

ethnique profondément constitué14 et se transmettent

comme par effet domino15.

Au Cameroun par exemple, les élections

présidentielles de 1992 ont débouché sur des affrontements

sanglants dont les opérations villes mortes, pays

morts ou carton rouge exprimaient bien la

quintessence16. A Sangmélima comme à Ebolowa, le

clivage entre Bamiléké17 et Bulu18,

historiquement constitué, trouvait alors un stade d?expression favorable

avec le soutien des hommes politiques. Quelques deux années plus tard,

c?était au tour du

9 Cette théorie est l?oeuvre des

interdépendantistes qui atteignent leur apogée autour des

années 1980 comme courant de pensée radicalement opposé au

réalisme dans les relations internationales

10

www.peacebuildinginitiative.org

11 Id.

12 F.Diehl, Paul: Paths to peacebuilding, the

transformation of peace operations in: T.David Mason and James D.Meernik:

conflict prevention and peacebuilding in post-war societies, sustaining the

peace. Routledge, London, 2006

13 Banseka, Cage: Democratic peace, in the

spectrum of conflicts in sub-Saharan Africa. Boca Raton, Florida, 2005.

14 Bercovitch, Jacob and Fretter, Judith:

Regional guide to international conflict and management from

1945 to 2003. C Q Press, Washington D C, 2004

15 Id

16 Mbock, Charly Gabriel : Les conflits ethniques

au Cameroun : Quelles sources, quelles solutions ? Saagraph,

Yaoundé, 2000, p.111. Il est à relever ici que les

opérations villes mortes et pays morts constituent des blocus

général des institutions et activités nés dans les

villes africaines dans les années 1990 avec la démocratisation.

Au Cameroun, c?est un appel à la grève générale

caractérisée par la fermeture des commerces, des services et des

entreprises ayant débuté en avril 1991. Cf aussi pour une lecture

approfondie sur la transition démocratique au Cameroun. Bitee,

Françine : Transition démocratique au Cameroun de 1990

à 2004.L?Harmattan, Paris, 2008

17 Groupe ethnique de l?Ouest du Cameroun

18 Groupe ethnique majoritaire du Sud Cameroun

Rwanda de montrer à la face du monde à quel

point l?ethnocentrisme conséquence d?une politisation de

l?ethnicité pouvait dégénérer en génocide

entre Hutu et Tutsi19.

Le second argument justifiant la rédaction d?un

mémoire sur le Nord Kivu découle du précédent. En

effet, en RDC, objet de cette étude, la démocratie a aussi

favorisé la fragmentation des structures politiques, économiques

et sociales si bien que le pays tout entier ne vit que dans le cycle de la

violence depuis le début des années 90. L?entame du processus de

démocratisation a été ici une quête

révolutionnaire lorsqu?en 1996 une coalition de rebelles soutenus par le

Rwanda, le Burundi et l?Ouganda avec pour leader Laurent Désiré

Kabila remonta à Kinshasa, s?empara du pouvoir et contraint Mobutu

à s?enfuir. Cette union fut moins fructueuse lorsqu?en 1998, les ex

alliés de Laurent Désiré Kabila 20(Rwanda,

Burundi, Ouganda) décident de se défaire de celui-ci. Comme

conséquence, L.D Kabila est assassiné en 2001 et remplacé

par Joseph Kabila. Depuis lors, la RDC connaît une succession de crises

et son quotidien ne s?exprime plus qu?en termes de violence. Le Nord Kivu,

foyer des tensions dans ce pays, est traversé par une spirale de

violence interethnique, intraethnique, interétatique et régionale

au point de laisser penser à Rusamira21 que la guerre du Nord

Kivu est de nature complexe. Pour juguler le désastre humanitaire et

bâtir un avenir de paix au nord Kivu, des stratégies de

sortie de crise ont été proposées, allant des accords

entre parties belligérantes à l?engagement des institutions

internationales et régionales telles l?ONU, l?UA22 et l?Union

Européenne.

A priori, nous pensons que ces mesures ne semblent pas trouver

d?effet car la guerre persiste au Nord Kivu. Ces stratégies de gestion

des conflits ne semblent pas mettre un terme à la crise humanitaire, aux

viols massifs, à l?extorsion des ressources naturelles, aux meurtres et

mutilations, aux déplacements forcés des populations et à

la famine qui sévissent au Nord Kivu. Cette région telle que le

précise Stephen Jackson est la « poudrière »

et le « far west »23 de l?Afrique Centrale où l?on

recense depuis 1996 plus d?un million de réfugiés et de

déplacés. Les affrontements entre belligérants y ont

causé des dégâts environnementaux

19 Pour plus de détails Cf Eboussi Boulaga,

Fabien et Olinga, Alain Didier : Le Génocide Rwandais. Les

interrogations des intellectuels africains. CLE, Yaoundé, 2006

20 Dans la suite de notre travail, nous utiliserons

L.D.KABILA pour signifier Laurent Désiré Kabila.

21 Rusamira, Etienne :

La dynamique des conflits ethniques au nord Kivu, une

réflexion

prospective.in : Afrique

contemporaine 3/2003 no 207, pp 147-163

22 Les accords principaux signés à ce

titre sont les suivants : l?accord de Lusaka (10 juillet 1999), l?accord de Sun

city (1er avril 2003 l?acte d?engagement (janvier 2008). Toujours

pour mettre un terme à ce conflit, l?ONU à crée la Mission

des Nations Unies au Congo (MONUC), chargée d?oeuvrer pour les

opérations de démobilisation, de démilitarisation et de

réinsertion des ex-miliciens et même des civils. L?Union Africaine

à aussi oeuvrer à travers l?envoie de plusieurs missions de

médiations, l?institution d?une action commune avec l?Union

européenne dans l?optique de ramener la paix en RDC en

général et au nord Kivu particulièrement.

23 Jackson, Stephen : «

Nos richesses sont pillées ! »Economies de guerre

et rumeurs de crime au Kivu in : Politique Africaine no 84 décembre

2001, p.117

énormes et ont donné naissance à une

génération d?enfants qui ne connaissent que la violence. Dans

l?ensemble, ces stratégies concernaient des options de gestion et de

consolidation de la paix post conflit. Aussi, ces stratégies de

consolidation de la paix ont été formulées en ne prenant

en compte que l?approche néolibérale de gestion des conflits,

à savoir la démocratie et l?institution des mesures

économiques autorégulatrices. Ce qui ne constitue qu?un pas vers

la nécessaire Paix Négative24. Ces stratégies

ont dès lors ignoré la capitalisation des effets psychologiques

des précédentes violences dans la construction d?une Paix

Positive25.

Troisièmement, il n?est jamais de trop de mener une

étude sur les conflits. Les considérations sécuritaires

sont d?une importance capitale car, la violence ne permet pas de bâtir un

avenir humain radieux, mais plutôt amenuise les chances d?exaltation et

d?expression des fortes potentialités que l?être humain peut faire

transparaître. Dans le combat pour la réappropriation de la nature

humaine qui est d?essence pacifique, plusieurs personnages emblématiques

tels que : Nelson Mandela, Mohandas Gandhi et Martin Luther King ont

opté pour l?éducation à la paix via la

non-violence26. La non-violence pour ces personnages historiques

était un moyen pour réduire les risques d?implosion de la

violence et par ricochet la réduction des énormes pertes en vies

humaines enregistrées lors des combats violents. Ce challenge qu?est la

non-violence était aussi pour eux, un moyen d?asseoir le progrès

et l?émancipation des hommes par des voies pacifiques ceci pour un

développement équitable, durable devant bénéficier

à tous. Quoi que les approches développées par ces

personnages soient très pertinentes, elles ont faillis à une

limite fondamentale, qui est celle de ne pas considérer les

conséquences négatives27 de l?application de la

non-violence. En effet, la nonviolence telle que classiquement pensée

par ces personnages pourrait avoir des répercussions humaines,

politiques et matérielles néfastes. De plus, la violence à

des effets aussi bien sur le violenté que sur le violent. Celui qui

commet la violence peut aussi subir soit directement ou par effet boomerang les

impacts négatifs de l?acte posé. Dans ce sens, la non-violence

peut

24 La paix négative renvoie à l?absence

de guerre, de violence perceptible, de conflits armés ou de toute autre

forme d?affrontements entre des entités constituées.

25 « Paix qui va au-delà d?une simple absence de

guerre et de violence et présuppose une condition qui réunit

harmonieusement les dimensions de justice sociale, d?égalité, de

libertés politiques et individuelles, de plein épanouissement des

potentialités de l?humain tout court et une existence harmonieuse avec

l?écologie ». C?est donc l?absence des violences structurelle,

culturelle et directe dans une société établit. Cf Tagou,

Célestin (dir) : La dynamique des conflits, de la Paix et du

Développement dans les Sociétés Africaines, du local au

global. PUPA, Yaoundé, 2010, p. 31

26 Id,pp 51-55

27 A titre illustratif, la désobéissance

civile entamée par Gandhi en 1920 à produit comme effet le

départ des colons anglais et plus tard l?acquisition de

l?indépendance en 1947. Or l?ancien empire britannique des indes

à l?indépendance est partitionné en deux à savoir

l?Inde et le Pakistan. A partir de cette partition, l?Inde et le Pakistan

vivront des séries de violences interétatiques dès

l?année 1947 qui ont entrainé près de 12 millions de

déplacés la même année.

être bénéfique et appliquée par

l?ensemble des parties en conflit. Ceux-ci peuvent être

éduqués par la prise de conscience de la bêtise humaine de

leurs actes violents et par la psychose des dégâts qui en

résultent. Ainsi, le Calcul de l?Horreur, c?est-à-dire

l?évaluation systématique des pertes et surtout des pertes en

vies humaines encourues dans les violences antérieures, peut être

un élément supplémentaire aux approches traditionnelles de

nonviolence.

Il est donc utile pour nous dans l?entreprise de paix au Nord

Kivu, d?attaquer les causes des violences directes dans l?espoir d?y trouver un

mécanisme de leur prévention, lequel mécanisme prend en

compte de façon globale les conséquences des affrontements, les

enjeux et intéréts relatifs aux conflits. Ainsi, le calcul de

l?horreur pourrait-il être la thérapie au mal qui secoue le Nord

Kivu depuis des décennies.

ii : LIMITATION DU SUJET

Dans un travail scientifique, limiter le sujet de recherche

est essentiel pour l?appréhension du contexte dans lequel se produit

notre analyse. A cet égard, notre sujet présente une triple

délimitation : temporelle, géographique et théorique.

Au plan temporel, cette étude porte sur le calcul de

l'horreur comme instrument

.

1990 marque le début de la démocratisation dans

les Grands Lacs en général et en RDC en particulier ;

démocratisation qui a entraîné les tensions sociales dans

cette région. Cette date marque aussi le début des recherches des

modèles de paix devant être appliqués en RDC et au Nord

Kivu après le triomphe de l?idéologie du free market.

Tandis que, 2011 marque la date de la tenue de la seconde élection

présidentielle en RDC après les catastrophes humaines du

début des années 2000. Cette élection est d?un enjeu

déterminant pour le climat sécuritaire et se pose comme potentiel

facteur d?escalade de la violence d?autant plus que les plaies issues des

déchirements et des scènes de violences passées n?ont pas

encore étépansées.

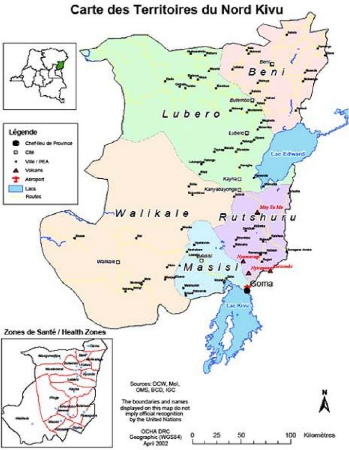

Au plan géographique, le choix du Nord Kivu vient du

fait que, cette région connaît des cycles de violence permanents

et abrite un des foyers de tensions les plus importants en Afrique

subsaharienne. Le Nord Kivu est écartelé entre plusieurs pays

dont le Rwanda,

l?Ouganda et le Burundi et, en plus, possède

d?énormes réserves en coltan, or, cassérite et en

wolframite très prisée dans le développement des

industries de télécommunications28.

Au plan théorique, nous nous situons dans la

perspective de la transformation des conflits qui asserte qu?on peut

résoudre voire prévenir la violence en changeant le violent en

humaniste29. Selon cette perception, les conflits doivent être

transformés de façon pacifique pour la réalisation de la

paix. Cette transformation nécessite toute une action non seulement sur

les structures, les comportements, les attitudes et les interrelations, mais

surtout sur la psychologie des parties en conflit qui favorisent la violence.

La transformation intègre la résolution et la prévention.

C?est elle qui est susceptible de créer les conditions d?une paix

positive. Notre option est donc orientée vers la prévention de la

re-escalade de la violence dans l?optique de la transformation à long

terme des conflits au Nord Kivu.

iii : REVUE DE LA LITTERATURE

Réaliser un travail scientifique nécessite la

consultation d?ouvrages centraux dans lesquels le problème a

déjà été traité. Raymond Quivy et Luc Van

Campenhoudt précisent que « les lectures aident à faire

le point sur les connaissances concernant le problème de

départ...il s'agit en quelque sorte d'un premier tour de piste avant

d'engager des moyens plus importants »30. Ainsi, pour

mener à bien notre recherche nous nous sommes situés dans le

sillage de plusieurs publications afin de mieux comprendre l?objet de notre

étude et de proposer des pistes nouvelles de réflexion pour la

prévention de la violence directe au Nord Kivu.

Jean Emmanuel Pondi31 présente les causes

historiques, militaires, politiques et les dimensions stratégiques qui

ont débouché sur la crise congolaise de 1996-1997. L?auteur

soutient l?idée selon laquelle l?absence d?une élite

intellectuelle dès l?indépendance est la cause du chao que vit la

RDC. Par ailleurs, il propose la transition démocratique et une bonne

gestion de la chose publique pour résoudre le conflit à ce stade.

Dans notre travail, nous allons souligner que la transition démocratique

telle que proposée par l?auteur n?a fait qu?accroître

28 Braeckman, Colette : Les Nouveaux

prédateurs, politiques des puissances en Afrique Centrale. Fayard,

Paris, 2003

29 L?approche de la transformation des conflits se

situe dans une longue tradition dans la pensée et les plans de paix.

Elle prend véritablement corps de façon pratique avec Ghandi dans

l?application de sa stratégie de nonviolence à travers l? «

ahimsa », qui est l?amour du violent en vue de le transformer. Des auteurs

tels Galtung Johan et John Paul Lederach viendront en fournir une

conceptualisation épistémologique.

30 Quivy, Raymond et Van Campenhoudt, Luc : Manuel

de Recherche en Sciences Sociales. DUNOD, 2è Edition

entièrement revue et augmentée, Paris, 1995, p.63

31 Pondi, Jean Emmanuel : Du Zaïre au Congo

Démocratique : les fondements de la crise. Les éditions du

CRAC, Yaoundé, 1997

les conflits de façon générale en RDC et

plus particulièrement au Nord Kivu. Nous insisterons sur le fait que

rechercher une voie de paix positive au Nord Kivu exige le dépassement

de la démocratie libérale et impose aux acteurs une transcendance

en vue de transformer le conflit en une nouvelle situation.

Colette Braeckman32 analyse la guerre qui

éclate en RDC en 1998. Elle relève que l?escalade de la violence

dans ce pays à cette période précise peut être

comprise comme le désir de prédation des richesses naturelles de

la RDC par ses Etats voisins avec la bénédiction des Etats

occidentaux. Ces nouveaux prédateurs tels que Braeckman le

précise utilisent des arguments sécuritaires sous régional

pour foisonner la RDC afin de s?accaparer des ses richesses naturelles pour

construire leur développement. Mais, l?analyse de l?auteur se limite

à l?année 2002. Il n?en ressort pas non plus une proposition de

sortie de crise ou de prévention de nouvelles violences. Nous allons

montrer dans notre travail que les ressources naturelles expliquent en partie

la violence et que, la prise de conscience de leurs effets négatifs par

les parties en conflits peut établir les préalables d?une paix

durable.

Stephen Jackson33 présente les facteurs

psychologiques qui nourrissent la guerre aux Kivu. La « Rumeur » est

considérée comme le principal instigateur de la violence. Cette

rumeur à travers les tracts et affiches dont on ne connaît les

auteurs dénonce l?annexion des ressources de la RDC par le Rwanda et

appellent les autochtones à éliminer tous les Tutsis. Il est

vrai, la rumeur peut accentuer la violence, mais dépasse-t-elle les

facteurs historiques socio-économiques et/ou politiques pour ne citer

que ces cas, pour que l?auteur l?érige comme facteur principal ? Nous

relèverons dans notre travail que tous les facteurs alimentant une crise

se valent et s?enchevêtrent et, qu?aucun n?explique mieux le conflit sans

les autres. L?auteur a fait recours à la psychologie des violences comme

cause. Mais nous allons en faire recours comme instrument de gestion et de

prévention.

Joseph Gahama34 analyse les violences

répétitives dans les Grands Lacs comme étant dü aux

facteurs historiques (lié à la manipulation coloniale et à

l?action de l?élite) aux problèmes structurels (liés au

sous-développement), aux facteurs psychologiques (entretenant le cycle

de la violence) ainsi qu?à la dégradation des valeurs

socioculturelles (liée à la perte des notions relatives à

la paix). L?auteur soutient l?idée que le mythe hamitique35

est le

32 Braeckman, Colette, op.cit

33 Jackson, Stephen : « Nos richesses sont

pillées ! Economies de guerre et Rumeurs de crime au Kivu » in

: politique Africaine no 84, décembre 2001

34 Gahama, Joseph : Les causes des violences

ethniques contemporaines dans l'Afrique des grands lacs : une analyse

historique et sociologique. CODESRIA, Paris, 2006

35 Les hamites selon la table des peuples figurant

dans l?ancien testament en Genèse 10 sont les descendants de Cham fils

de Noé. La théorie hamitique émerge à partir du

XIXe siècle comme thèse raciale de différenciation

fondement des violences actuelles que vivent la région

des Grands Lacs et l?Est de la RDC particulièrement. Or, avec la

dynamique de l?évolution du conflit dans le Nord Kivu, l?on constate la

présence de nouveaux facteurs qui alimentent la guerre à l?instar

du développement technologique nécessitant une plus grande

alimentation en colombo tantalite (coltan), ressource dont la RDC regorge d?une

immensité. De ce fait, le cycle de violence est aussi bien une question

d?intérêts économiques qu?identitaires. L?on ne pourrait

donc penser que le mythe hamitique explique seul toute la violence que

connaît actuellement le Nord Kivu ; ce que nous allons relever dans notre

travail en y ajoutant l?élément de l?oubli des horreurs

antécédents.

Georges Berghezan et Félix Nkundabagenzi36

présentent les causes du raidissement des relations entre le

régime de L.D.Kabila, le Rwanda et l?Ouganda. En effet les auteurs

soutiennent l?idée selon laquelle les questions relatives aux droits de

l?homme constituent les facteurs de l?agression rwando-ougandaise contre la RDC

de L.D.Kabila qui pourtant quelques années plus tôt étaient

des alliés dans la guerre de libération du Congo de 1996 qui

marqua la fin du règne Mobutu. Nous allons relever dans notre travail

que les questions identitaires et les ressources naturelles sont aussi des

enjeux de cette agression dont les atrocités sur le plan humains sont

incommensurables.

Jean François Ploquin37 explique les raisons

de la pénibilité à ramener la paix en RDC. En effet, pour

lui, la société civile censée jouer un rôle

pacificateur au lendemain de la première guerre internationale africaine

présente « l?image confuse d?un corps divisé

»38 car beaucoup de ses leaders sont instrumentalisés

par les partis politiques. Ceci va battre en brèche le dialogue

intercongolais. Or, que comprendre par société civile ? À

quoi se ramène ce concept ? Dès lors que l?auteur ne peut nous

dire concrètement ce qui rentre dans la catégorie «

société civile », l?analyse reste biaisée sur les

acteurs qu?il nomme comme primordiaux devant jouer un rôle essentiel dans

le processus de construction de la paix en RDC. Dans notre étude, nous

allons déterminer les éléments entrant dans la

société civile pour juger des potentialités de

construction de la paix endogène au Nord Kivu et surtout le rôle

de la société civile dans la conscientisation des populations sur

les atrocités du passé.

entre les peuples. La théorie hamitique suggérait

que la race hamite est supérieure à celle noire d?Afrique au Sud

du Sahara et que, toutes les avancées technologiques, les innovations

voir la civilisation que l?on retrouve en Afrique est l?oeuvre des Hamites. Par

conséquent, le Hamite est un seigneur dotée d?une

supériorité absolue.

36 Berghezan, Georges et Nkundabagenzi, Félix :

La guerre du Congo-Kinshasa, analyse d'un conflit et transfert

d'armes vers l'Afrique Centrale, GRIP, 99/2, 1999

37 Ploquin, Jean François : « Dialogue

intercongolais : la société civile au pied du mur »in :

Politique Africaine no 84, décembre 2001

38 Id p.11

Ludo Martens39 présente les limites de

l?accord de Lusaka. L?auteur ressort que les USA sont en grande partie

responsables d?une négociation perdue pour la RDC au profit du Rwanda,

du Burundi et de l?Ouganda. Il tente donc de persuader que la

perpétuation de la guerre en RDC et au Nord Kivu est l?oeuvre

américaine. De facto, les USA sont pointés comme responsables du

mal que vit la RDC. Il s?agit là d?une approche explicative basée

sur la théorie du complot40 car l?auteur

néglige la part de responsabilité de la RDC dans le conflit et la

présente uniquement que comme victime. De là nous

relèverons dans notre travail que c?est la confluence des actions des

acteurs en même temps internes qu?externes qui produit la guerre en RDC

et donc au Nord Kivu, tous n?étant pas conscients au même

degré des conséquences de la violence directe.

Philipe Biyoyo Makutu41 propose un nouvel ordre

politique et institutionnel comme voie de sortie de crise et de retour à

la paix en RDC. Pour lui, cet ordre est susceptible de redonner espoir,

fierté et prospérité à un peuple dont l?histoire a

toujours été dramatique. Mais notre auteur présente juste

cet idéal qu?est le nouvel ordre politique et institutionnel, ses

atouts, vante ses mérites sans toutefois en présenter les

mécanismes et les modalités de mise en oeuvre. Est-ce un nouvel

ordre basé sur la démocratie, l?autoritarisme ou une monarchie

pour ne citer que ceux-ci ? L?auteur n?en dit pas mot. Dans notre travail, nous

allons proposer une contribution de prévention non-violente de la

violence pouvant conduire à cet avenir de paix, cet idéal que

décrit Makutu.

Célestin Kengoum42 analyse la dynamique du

conflit en République Démocratique du Congo sous les

régimes Mobutu et Kabila Laurent Désiré. L?auteur

présente la mauvaise gestion des affaires politiques et

économiques comme facteurs ayant accentué et

débouché sur ce qu?il appelle la première guerre

internationale africaine43. Il pense toutefois que le conflit dans

les Grands Lacs n?est pas la conséquence de la fin de la guerre froide

car dans cette région, des tentatives de prise de pouvoir se dessinaient

depuis les années 1960. De plus, pour

39 Martens, Ludo : $cents76il RIi

7rffRERIIRIIRIXiIAMERIe iei SIalli, les plans américains pour

la division et la mise sous tutelle du congo. 2000

40 L?approche basée sur le complot

désigne la croyance en l?existence d?une conspiration secrète,

criminelle ou politique en vue de détenir un pouvoir politique,

économique ou culturel. Celles-ci interprètent les

événements selon un plan concerté et orchestré par

des groupes malveillants. Ainsi, une approche du complot discrédite les

informations officielles et présume l?avènement d?un fait par la

conspiration en vue d?une domination. Dans ce cas précis, le complot que

Martens relève voudrait montrer que les USA veulent s?accaparer des

richesses

minières de la RDC. C?est pourquoi en soutenant le Rwanda

et l?Ouganda, ils fragilisent la paix, donc n?ont aucun intérêt

à ce que ce pays retrouve la stabilité et le

développement.

41 Biyoyo Makutu, Philipe :

Pour un autre Avenir congolais de paix. CEDI, Kinshasa,

2002

42 Kengoum, Célestin : La dynamique du

conflit congolais(RDC) : crise et sortie de crise. Mémoire

présenté en vue de l?obtention du DEA sécurité

internationale et défense, Université Pierre Mendes France,

Grenoble II, 2002-2003

43 Id,p.13

notre auteur, le conflit dans les Grands Lacs donc au Nord

Kivu est essentiellement la cause des européens qui viennent y

reproduire leurs antagonismes. Kengoum conclut que les congolais ne sont pas

responsables de la guerre qu?ils vivent. Nous allons montrer dans notre travail

que les Congolais ont bel et bien une part de responsabilité dans les

cycles de violence qui les embrasent. Ils en sont les principaux auteurs.

Richard Borigas et Bouguil Jewsiewicki44

présentent la part des jeunes (cadets sociaux) dans la guerre en RDC.

Ils expliquent que pour les jeunes, la guerre est une forme de

résistance ainsi qu?un moyen de survie car d?elle découle les

moyens financiers pour assurer le quotidien. Ce sont eux qui constituent pour

le plus grand nombre les milices. Mais nos auteurs ne déterminent pas ce

qui encourage ces jeunes à entrer dans l?activité

guerrière. Ainsi, dans la présente étude, nous allons

relever les facteurs déterminants l?implication des jeunes dans les

scènes de violences et surtout leur ignorance des horreurs du

passé.

Ayafor Emmaculate Mefor45 examine les facteurs

liés à l?implication des jeunes dans les conflits en tant que

combattants et comment le programme de démobilisation et de

réintégration essaie d?apporter une contribution pour

réintégrer les ex-enfants soldats dans la société.

L?auteur est d?avis que la réintégration des ex-enfants soldats

mettra fin à l?insécurité et promouvra le

développement économique de la RDC. Elle détermine ainsi

seuls les enfants soldats comme facteurs d?insécurité, ignorants

d?autres acteurs internes et externes qui motivent ces enfants à entrer

en guerre. De là, la recherche d?une solution pour la crise en RDC doit

se trouver dans une perspective globale, éclectique, prenant en compte

de manière transversale tout ce qui constitue un obstacle à la

paix.

Ces différents ouvrages, articles et mémoires

consultés sont focalisés sur trois aspects : les causes des

conflits, les stratégies de résolution et les enjeux et

intérêts y relatifs en RDC en général et au Nord

Kivu en particulier. Ils n?expliquent cependant pas deux choses :

· Qu?une option pour la non-violence est

déterminante pour le retour à la paix au Nord Kivu ;

· Que si les parties prenantes aux conflits au Nord Kivu

avaient été amenées à calculer

systématiquement le poids des pertes et les atrocités de

potentiels affrontements, ils s?abstiendraient de s?enrôler dans

l?activité belligérante.

44 Borigas, Richard et Jewsiewicki, Bouguil :

Vivre dans la guerre : Imaginaires et pratiques populaires de la violence

en RDC in : Politique Africaine no 84, décembre 2001

45 Ayafor, Emmaculate Mefor: The social

reintegration of demobilised child-soldiers as a means of peace and development

in central Africa: the case study of DR-Congo. master thesis presented and

defended for the obtention of the academic diploma of master of arts in peace

and Development, Yaoundé, October 2009,protestant University of Central

Africa

En plus d?avoir créée le concept du Calcul de

l?Horreur comme instrument psychologique de prévention non-violente de

la violence directe, c?est en ces deux éléments que notre

étude est novatrice de celle des auteurs que nous avons lu et dont les

idées nous ont fortement orientées.

Bien plus, dans toute la littérature par nous

parcourue, nous n?avons pu trouver d?auteur proposant l?évaluation des

conséquences négatives de potentiels escalades des conflits comme

moyen de prévention de la violence directe. D?où, la

nécessité pour nous d?explorer cette nouvelle piste de

reflexion.

iv : QUESTIONS DE RECHERCHE

Les conflits comme l?exacerbation de la violence sont des

constructions. Ceci dit, s?ils sont construis, par le mécanisme inverse,

ils peuvent également être déconstruis, l?homme

étant doté par nature de la notion du bien et de la

rationalité. Aussi bien que l?atteinte de ses objectifs qu?il calcule

systématiquement peut s?effectuer par le truchement de la violence,

aussi bien il peut réduire ces objectifs qu?il atteindra via des moyens

pacifiques par un calcul systématique des conséquences qu?il

encoure en utilisant la violence directe. C?est pourquoi nous nous posons les

questions suivantes :

> Question centrale

Le calcul de l?horreur est-il pertinent pour la

prévention de la violence directe au Nord Kivu ?

> Questions secondaires

? L?évaluation systématique des

conséquences de la violence directe constitue-telle un facteur dissuasif

de futurs affrontements ?

? La perception de l?horreur permet-elle d?établir un

compromis en réduisant les intérêts et enjeux liés

aux conflits pour les transformer en une nouvelle situation vivable pour tous

?

v : HYPOTHESES DE RECHERCHE

Dans un contexte de rupture de l?état de droit, de

faillite de l?Etat et d?escalade des violences intergroupes sous l?autel des

griefs, les parties en conflit développent une psychose de la violence.

En évaluant les pertes enregistrées dans les moments de violences

ouvertes,

elles deviennent conscientes du tort qu?elles ont

causé aux autres et à elles méme par voie de

conséquences. Cette conscientisation les prédispose dès

lors à renoncer au recours à la violence comme moyen d?atteinte

de leurs objectifs. Dans ce sens :

> Hypothèse centrale

Le calcul de l?horreur est pertinent pour la prévention

de la violence directe au Nord

Kivu.

> Hypothèses secondaires

· L?évaluation systématique des

conséquences de la violence directe peut dissuader les potentiels

acteurs d?affrontements;

· La perception de l?horreur permet d?établir un

compromis en réduisant les intérêts et enjeux liés

aux conflits qui peuvent être atténués par les moyens

non-violents.

Notre objectif est d?élaborer une stratégie de

prévention de la violence directe basée sur la non-violence et

l?idéal de paix.

Il est question de montrer que l?appropriation par les

groupes communautaires des instances de prévention de futures violences

et des conséquences négatives y relatives, est une «

garantie » de paix positive et d?un développement durable au Nord

Kivu. Aussi, il est question de montrer que l?escalade de la violence directe

au Nord Kivu a des impacts négatifs très considérables et

que, les approches de paix appliquées au Nord Kivu donnent lieu à

de nouvelles violences.

vi : METHODOLOGIE DE LA RECHECHE

Comme position théorique, nous nous situons dans la

perspective de l?école de Franckfort, laquelle indique que toute

réalité sociale doit être abordée de façon

critique. De là, le constructivisme est l?approche utilisée pour

analyser les faits décris. La collecte des données s?est

effectuée grace aux données documentaires et d?entretiens semi

directifs et qualitatifs. Huit entretiens semi directifs et qualitatifs ont

été réalisés avec des spécialistes des

questions de paix au Nord Kivu et originaires de la RDC en

général et du Nord Kivu pour la plupart. Les données

documentaires ont été tirées d?ouvrages publiés,

d?articles scientifiques, de revues, de mémoires et thèses,

d?encyclopédies et de sources iconographiques se trouvant dans les

bibliothèques de l?UPAC, de l?UCAC, de l?Université

de Yaoundé I, de l?Université de Yaoundé

II Soa, de la Fondation Paul Ango Ella, des ambassades des USA et de la RDC au

Cameroun, et d?internet. Enfin, l?analyse des données

récoltées a été effectuée grace à la

technique de l?herméneutique. Cette technique nous permet de

déceler les non dits, les systèmes de valeurs, les

idéologies et les croyances relatives à la violence et aux

possibilités de construction de la paix à partir des groupes

locaux, à condition qu?ils prennent conscience des horreurs des

précédentes violences et se disent : plus jamais !

PREMIERE PARTIE :

DEFINITION DES CONCEPTS CLES ET

CADRE THEORIQUE

|

|

Tout travail scientifique nécessite une clarification

des concepts, théories et approches qui lui permettent de bâtir

les connaissances élaborées. Ceci est considéré

comme une exigence devant obéir à la rigueur scientifique. Les

fondements épistémologiques sont la clé du

démarrage de tout travail de recherche. Dès lors, la

nécessité s?impose de fournir une profonde explication des

perspectives et orientations théoriques et conceptuelles qui seront

employée tout au long de cette étude. Ainsi, nous

présenterons tour à tour une définition des concepts

clés et le cadre théorique de notre étude.

CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES

Ce chapitre fournit une précision sur les concepts

clés utilisés pour forger notre sujet et définir les

priorités de notre recherche. Ces concepts sont entre autre : calcul,

horreur, violence et conflit.

I- Le Calcul et l'Horreur

Nous essayons de cerner ici d?une part ce qu?est le calcul (A)

et d?autre part ce qu?est l?horreur (B).

A- Le Calcul

D?après le dictionnaire Le nouveau Petit

Robert46, le « calcul » désigne une mise

en oeuvre des règles élémentaires d?opérations sur

les nombres ; la transformation d?une quantité mathématique en

appliquant les règles des techniques opératoires correspondant

aux opérations qui interviennent. C?est aussi l?action d?évaluer

la probabilité de quelque chose ; l?ensemble des techniques d?aides

à la prise de décision qui permettent de comparer les avantages

et les inconvénients d?un choix économique. Le calcul

désigne aussi l?ensemble de mesures habilement combinées pour

obtenir un résultat. C?est une intention, une

préméditation, un acte intéressé.

Dans le cadre de cette étude, nous considèrerons

le « calcul » comme l?action d?évaluer la probabilité

de quelque chose, éventuellement l?escalade des conflits.

46 Rey-Debove, Josette et Rey, Alain (dir) : Le

nouveau Petit Robert de la langue française. Le Robert, 2009

Le calcul pris comme action d?évaluation de l?escalade

des conflits se ramène à deux principales notions : celle

d?évaluation proprement dite et celle de gestion des crises.

1- Le calcul comme évaluation

Se ramenant à l?évaluation, le calcul se

réfère à l?activité de collecter

systématiquement, d?analyser et de rapporter les informations pouvant

être utilisées pour changer les attitudes ou améliorer une

condition. Il répond à un nombre de critères et de

standards. C?est aussi un processus qui vise à fournir des informations

valides et utiles sur des opérations précises. Dans cette

logique, le calcul intègre plusieurs éléments : c?est une

collecte systématique des informations qui doivent être

utilisées de façon spécifique par des groupes ou des

personnes identifiables dans le but de prendre des décisions sur des

questions les concernant. Bien que ses considérations soient vastes, le

calcul a cette nature de comparer ce qui doit être d?avec les

évidences, c?est-à-dire ce qui est.

2- Le calcul comme gestion des crises

Thomas Delavallade47 souligne que la formalisation

de la notion de gestion des crises remonte à la moitié du XXe

siècle avec notamment les travaux en Sciences économiques de Von

Neumann et Morgenstern qui posent les bases de la théorie des jeux

autour des années 40. Plus tard, c?est-à-dire dans les

années 60-70, l?industrie initie le développement d?outils

méthodologiques afin de limiter les coûts liés aux

défaillances techniques et fonctionnelles. Les recherches sur les

risques se font alors dans plusieurs domaines au gré des crises qui

secouent les Etats. Par exemple, les catastrophes de Tchernobyl, les risques de

catastrophes naturelles avec le Tsunami qui frappa l?Asie du sud-est en 2004

font émerger la conscience en matière d?évaluation des

risques potentiels des crises. Aussi, le système bancaire s?en inspire

pour déterminer les risques de marché et de crédit

matérialisés par les accords de Bâle et de Bâle II

entre les banques centrales du G10, lesquels ont spécifié des

standards de bonne gestion afin de systématiser et rationaliser

l?approche du risque. Dans le méme sillage, des institutions telles la

BM, FAST international et l?ONU pour ne citer que ceux-ci, constituent des

plateformes de recherche et de mise en oeuvre des mesures d?alerte des conflits

à travers l?évaluation des potentialités d?escalade de

ceux-ci. Le calcul renvoie alors à la mise en

47 Delavallade, Thomas : Evaluation des risques

de crise, appliquée à la détection des conflits

armés intraétatiques. Thèse de Doctorat de

l?Université de Paris 6 présentée pour obtenir le grade de

Docteur de

l?Université Paris 6(spécialité

Informatique), Université Pierre et Marie Curie, Paris, 06

décembre 2007

balance des différentes politiques possibles visant

à faire face aux risques identifiés ; risques d?escalade des

conflits bien entendu. Dès lors, le calcul qui vise à

prévenir la violence intègre deux principales dimensions,

à savoir : l?incertitude quand à l?occurrence des scènes

de violence, et la magnitude desdits phénomènes.

B- L'Horreur

Le Nouveau Petit Robert48 définit l?

« horreur » comme une sensation d?effroi, de

répulsion causée par l?idée ou la vue d?une chose

horrible, affreuse, repoussante. L?horreur provoque la répugnance,

l?effroi, le dégoüt.

1- Perceptions et rôles de l'horreur

L?horreur telle que perçue et considérée

aujourd?hui est un concept doté d?une appréhension lointaine.

Considérant que l?horreur est liée aux

sentiments, à l?état psychologique individuel, nous pouvons

asserter qu?elle peut se reproduire en tous les hommes compte non tenu des

traditions, appartenances et autres croyances. Chaque être humain peut

ressentir la peur, la crainte face à une situation débordante ;

quoi que le degré de cette peur ou de cette crainte dérive du

conditionnement mental, donc peut varier selon les individus. L?horreur est

donc un sentiment propre à l?humanité. Elle est

civilisationnelle, culturelle et dépend du degré

d?intégration des individus.

Dans l?antiquité, les considérations sur

l?horreur tournaient autour des questions sur l?héliocentrisme et le

théocentrisme. Il était question de déterminer la place de

la divinité dans le développement de l?individu. Naquirent alors

des écrits, des mythologies sur la représentation de la vie et de

la mort en ce qu?elles sont intimement liées à la notion de

divinité. Les argumentaires tournaient autour d?une force externe,

supreme, dynamique qui possède le total contrôle sur l?homme.

Accéder dès lors à cette force nécessitait une

hygiène de vie, des représentations particulières et des

comportements précis. La violation de ces règles était

susceptible de punition en même temps par la société que

par cette force suprême. La crainte était l?élément

qui limitait les abus et autres déviances.

Dans l?époque contemporaine, les considérations

sur l?horreur sont beaucoup plus développées dans les

écrits théologiques et romanciers; méme si l?idée

de guerre reste le fond

48 Id.

de la pensée occidentale. Sont alors abordés

à cette époque et ce qui se reproduit jusqu?à

l?époque actuelle, les notions du bien et du mal. Celles-ci expriment la

vision manichéiste du monde dû par les religions. Les

écrits apocalyptiques par exemple de Saint Jean, présentent

l?image du diable, monstre répugnant cause des désastres des

humains, mais qui finira par être vaincu par Dieu49.

L?orientation biblique est essentiellement focalisée sur la peur, la

crainte, l?horreur des événements à venir (la fin du

monde). Les questions du bien et du mal seront au centre de toute une tradition

exprimée en termes de civilisation qui se retrouvera plus tard dans les

domaines politiques, économiques et socioculturel d?autres peuples. Il

s?agit de la civilisation occidentale qui, sous l?influence de ces notions ira

vers d?autres nations pour transformer et développer. Et c?est aussi

dans cette logique que les guerres s?intensifieront et que les situations

d?horreur se multiplieront.

Par ailleurs, à côté de cette

littérature manichéiste, naîtra un champ critique de

l?activité belligérante et des guerres. Se basant sur les

atrocités de la guerre avec par exemple les pertes en vies humaines, les

mutilations d?individus ainsi que des destructions matérielles,

plusieurs auteurs et activistes de paix dénoncent la guerre et proposent

des stratégies pour son éviction. Kant par exemple dans son

projet de paix perpétuel50 quoi que défendant

l?idée de ce qui sera plus tard la démocratie, propose la

démilitarisation des Etats et la remise du droit d?aller à la

guerre au peuple. Dans cette même logique plusieurs mouvements de paix

créeront des assemblées, formeront des coalitions pour militer en

faveur de l?arrêt immédiat de la guerre et l?application des

principes non violents.

Ceci suggère que l?horreur à une valeur

éducative, voire humanisant. Des leçons peuvent être

déduites de l?horreur, des enseignements peuvent y être ressortis

en termes de construction de l?idéal qu?est la paix.

2- L'Horreur dans la guerre

La guerre est ce qu?il y?a de plus ignoble. Elle participe

à la destruction de l?humanité et au renchérissement. La

guerre condamne les capacités de déploiement et amenuise les

chances de réussite et de naissance d?un dialogue favorable à la

paix. De par ses conséquences, de par les atrocités qu?elle met

en lumière, elle est la représentation de la barbarie et de

l?animalité humaine.

49 Lire à ce titre APOCALYPSE DE JEAN in La

Sainte Bible. Traduite d?après les textes originaux Hébreu et

Grec par Louis Secong, Alliance Biblique Universelle, 2008, pp.1250-1268

50 Kant op.cit, p.85-86

La condamnation de la guerre est sujette aux pratiques

malsaines et déshumanisantes qui s?y réfèrent. Elle a un

impact négatif sur l?ensemble des domaines d?expression des hommes. A

savoir les domaines politiques, économiques, socioculturels et

environnementaux. Tous ces impacts témoignent de l?horreur vécue

pendant la guerre.

Tout d?abord, au plan politique, la guerre est source

d?instabilité. Cette dernière se caractérise par la

multiplication de milices et groupes armés, l?impossibilité pour

l?Etat d?assurer sa légitimité et ses droits régaliens, la

paralysie des institutions. L?instabilité politique légitime les

réclamations des acteurs impliqués dans le conflit. Elle donne

lieu aux tentatives de coup d?Etat et d?institution des régimes

dictatoriaux. Sur ce méme volet politique, la guerre participe à

la naissance et/ou à la perpétuation des systèmes tels

la

corruption et la mauvaise gouvernance. Ceci est dû au

fait de la quasi absence de légitimitéétatique

et de la constitution des institutions étatiques en jungle,

c?est-à-dire des lieux référant

l?état de nature tel que pensé par Thomas

Hobbes.

Ensuite, au plan économique, l?horreur exprimée

dans la guerre se manifeste aussi par la paralysie des institutions

créant une stagnation voire un profond ralentissement de

l?activité économique. Le rythme des exportations

régulières est réduit et les importations s?intensifient.

Ce qui crée l?Etat de dépendance de l?Etat vis-à-vis de

l?extérieur. Très souvent en situation de guerre, seuls les

trafics d?armes et l?illicite exploitation des ressources naturelles

constituent l?activité économique principale. Les armes

contribuent à accentuer et alimenter la guerre, les ressources

naturelles également. Dans cet état de choses, l?Etat est le

principal perdant en ce qu?il perd d?énormes potentialités

naturelles à travers l?illégale exploitation des ressources

naturelles ; et perd des ressources humaines drainées sous l?autel du

trafic des armes.

Bien plus, les plans social et culturel n?en subissent pas

moins les atrocités ou horreurs de la guerre. Pertes en vie humaines,

énormes mutilations, déplacés et autres apatrides

caractérisent l?activité belligérante. Celle-ci

établit des rapports sociaux défavorables à la paix, voir

au développement dans un sens. Dans un autre sens, elle fragmente le

processus de réalisation culturel, fait perdre des repères

historiques nécessaires à la conscience collective et

aliène de façon générale la culture

exprimée. La destruction des canons culturels va avec

l?aliénation du peuple.

Enfin, au plan environnemental, la guerre renforce les maux

d?essence naturelle et en crée d?autres. L?usage des armes chimiques, le

déferlement des corps dans les eaux intensifient la pollution. La

destruction de la faune et de la flore renforce cet état de fait. La

symbiose entre environnement et être humain se brise

alors progressivement sous le poids de la guerre.

Par ailleurs, bien qu?il existe un Droit international

humanitaire c?est-à-dire un droit de la guerre, les horreurs et

atrocités s?observent toujours et parfois croissent davantage. La

nécessité se porte méme sur l?existence d?un droit de la

guerre. Car, faut-il permettre qu?il y?ait une guerre bien qu?on puisse la

réguler. Aussi, l?émergence d?un droit international des Droits

de l?Homme n?empêche pas que des horreurs soient commises lors des

guerres. Le droit se pointe donc comme important mais non fondamental pour

taire les antagonismes qui peuvent pousser à l?extrême les

attitudes et comportements malsains des acteurs en conflit.

A ce titre, nous pouvons observer par exemple qu?en

période de guerre froide, seul l?équilibre de la terreur

marqué par la possession de l?arme atomique par les deux blocs en

conflits, avait pu du moins en ce qui constituait l?affrontement direct entre

blocs, calmer les antagonismes. La reconnaissance par les deux blocs des effets

et impacts de l?arme atomique leur a permit d?avoir une relative paix.

Ce qui est important c?est le fait pour ces parties d?avoir

réalisé qu?une atteinte à l?intégrité

humaine pouvait avoir des conséquences infinitésimales, et de

s?être abstenus de recourir à la violence. Ainsi, l?horreur quoi

que néfaste en ce qui concerne le militantisme et la quête pour la

paix, peut servir de jalon pour construire une Paix Positive.

Le Calcul de l?Horreur est alors l?évaluation

systématique des conséquences négatives de la violence

directe; lesquelles conséquences peuvent advenir en cas de l?escalade de

ladite violence. Il s?agit de faire une estimation sur les atrocités de

la violence afin d?empêcher que les situations conflictuelles ne

dérivent en affrontement direct ou indirect. L?estimation est faite

à partir de données récoltées sur l?état des

besoins sociaux et de la paix sociale. Lorsque des scénarios

établissant les possibilités d?escalade de la violence sont fait,

une alerte rapide est adressée entre groupes conflictogènes qui,

ont le mérite de mener des recherches sur les facteurs conflictuels les

engageant. Le Calcul de l?Horreur pense de cette façon résoudre

les antagonismes à l?instant et, prévenir l?escalade de nouvelles

violences au Nord Kivu51. C?est une stratégie de

transformation des conflits et d?établissement d?une paix durable et

mutuellement acceptable par les parties en conflit. Aussi, en tant

qu?instrument psychologique, le calcul de l?horreur agit comme un stimulus

externe sur la conscience des parties en conflits et influence leur perception

des relations humaines.

51 Dans la troisième partie de ce travail,

nous présentons intégralement la stratégie du Calcul de

l?Horreur ainsi que les voies d?opérationnalisation y relatifs.

II- violence et conflit

A- La violence

1- Conceptions sur la violence

« Toute analyse globale de la violence devrait

commencer par définir les diverses formes de violence de manière

à en faciliter l'évaluation scientifique

»52.

Le concept de « violence » vient du latin

violare. Il signifie porter atteinte, attaquer, transgresser,

déshonorer. Les mots qui désignent la violence expriment en

général un abus, une exacerbation de la force. Ce mot signifie

qu?une atteinte illégitime ait été portée à

quelqu?un, qu?une ligne ait été franchie.

La violence caractérise ce qui se manifeste avec une

force extrême, brutale, intense et traduit un abus de force. Ce terme est

volontiers plus utilisé que le terme « agression ». Ce qui le

renvoie à une attaque contre les personnes et les biens visant à

les détruire. La violence suppose dès lors une rencontre, une

relation. Dans cette relation ressort l?idée de l?autre

déshumanisé. La relation concerne aussi une réalité

abstraite qui n?interpelle pas l?individu dans ses capacités

d?émotion, de réflexion et d?identification. Ceci montre que la

violence est une déviance que l?on doit corriger par rapport à la

société. Katheline Toumpsin soutient que la violence ce n?est pas

le conflit, elle est plutôt ce qui envenime le conflit, « ce qui

empêche de donner une issue positive au conflit

»53.

Un acte de violence ne peut être

considéré comme tel qu?en référence à une

norme, à une situation et à un contexte. C?est pourquoi un acte

de violence est un acte de transgression.

L?Organisation mondiale de la Santé54

définit la violence comme la menace ou l?utilisation intentionnelle de

la force physique ou du pouvoir contre soi méme, contre autrui ou contre

un groupe ou une communauté qui entraine ou risque fortement d?entrainer

un traumatisme, un décès, un mal développement ou des

privations. Cette définition met l?accent sur l?intentionnalité

de l?acte violent, sur l?usage du pouvoir. Elle couvre aussi plusieurs

conséquences, y compris les dommages psychologiques, les privations et

le mal développement. Cela traduit la nécessité, de plus

en plus acceptée chez les chercheurs, d?inclure la violence qui

n?entraine pas obligatoirement des traumatismes ou la mort, mais qui n?en

représentent pas moins un fardeau pour les êtres humains.

52 Krug, G. Etienne et al (dir): Rapport mondial

sur la violence et la santé. OMS, Genève, 2002

53 Toumpsin, Katheline : Qu'est-ce que la

violence ? Pax Christi, Wallonie-Bruxelles, 2006, p.1

54 Krug , Etienne, Id, p.5

Galtung55 pour définir la violence statue

d?abord sur les causes de l?agression et des conflits. Il conceptualise alors

dans un premier temps la notion de violence et la catégorise. C?est

ainsi qu?il détermine trois types de violences : la violence

structurelle, la violence culturelle et la violence directe. La violence

structurelle est celle infligée par les structures politiques et

économiques. Elle est invisible mais se manifeste dans le tissu social

car, consiste en une négation des éléments fondamentaux

tels que : la vie, le confort physique, l?identité, la liberté .

La violence culturelle est par contre l?ensemble des valeurs, des croyances et

des attitudes apprises dès l?enfance et qui prédisposent à

la violence. Celles-ci intègrent par exemple les histoires glorieuses et

victorieuses de guerres, des victoires militaires bref des enseignements

projetant au subconscient l?image de la violence quoi qu?en ce moment

acceptable comme telle.

Violence structurelle et violence culturelle donnent

naissance à la violence directe. La violence directe c?est alors une

violence réelle, perceptible, dont les acteurs sont visibles. Elle

consiste en l?atteinte physique à une personne tierce directement avec

usage de la force. Les actes de guerres, les tortures, les combats, les

meurtres, les mutilations, les viols personnels ou de masse sont des exemples

de violence directe.

Dans un sens global, la violence intègre la violence

interpersonnelle ou intergroupe, la violence collective (violence commise par

des groupes de personnes ou par des Etats) et est de nature physique, sexuel et

même psychologique. Elle peut être résolue voire être

prévenue.

2- Types de prévention de la violence

La prévention de la violence renvoie aux

mécanismes mis en oeuvre pour empêcher l?escalade du conflit.

C?est un ensemble de moyens, de disposition sociopolitique, économique

et intellectuelle dont l?objectif fondamental est de régler les

antagonismes et d?empêcher que le conflit ne

dégénère en affrontement direct, avec utilisation des

armes et/ou tout autre moyen inhumain dont le but est de porter atteinte

à l?intégrité physique d?une personne tierce, entre

parties. Dans la littérature actuelle, bon nombre d?auteurs parlent

plutôt de la prévention des conflits. Mais, nous pensons qu?on ne

peut pas prévenir les conflits, mais plutôt prévenir

l?escalade de la violence. Car, le conflit est inhérent à la

nature humaine, c?est un fait de l?homme. Par contre, la violence est la

résultante de l?action de l?homme, c?est pourquoi nous pensons qu?on

peut la prévenir.

55 Cité par Grewal Singh, Baljit :Johan

Galtung : Positive and Negative Peace, School of Social Sciences, Auckland

University of Technology,2003

Toutefois, plusieurs perspectives s?offrent lorsqu?il faut

prévenir la violence. L?OMS distingue entre autre trois types de

prévention. Entre autre, nous avons la prévention primaire, la

prévention secondaire et la prévention tertiaire56.

La prévention primaire vise à prévenir

la violence avant qu?elle ne se produise. Tandis que, la prévention

secondaire réagit immédiatement à la violence via des

services d?urgences. Par contre, la prévention tertiaire se situe dans

le long terme et intègre des mesures de rééducation et

réinsertion pour atténuer les traumatismes ou réduire les

handicaps liés à la violence.

Ces trois paliers de prévention sont temporaires, que

la prévention intervienne avant, immédiatement ou après

qu?a eu lieu la violence. Les paliers secondaires et tertiaires visent

habituellement les victimes et sont pertinents pour poursuivre les auteurs de

la violence en justice.

Par ailleurs, il faut noter que les chercheurs optent de plus

en plus pour des stratégies axées sur les groupes cibles en

termes de prévention de la violence directe. Trois principales formes

d?interventions en vue de juguler la violence directe se pointent ici : Il

s?agit des interventions universelles, des interventions choisies et des

interventions indiquées.

Les interventions universelles visent des groupes bien

ciblés ou l?ensemble de la population. Sont à ce titre mis en

oeuvre par exemple des programmes sur la prévention de la violence

enseignés à tous les enfants d?une école, d?un méme

age ou d?une méme localité. Dans une optique non moins