|

REPUBLIQUE DU BENIN

************

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

***********

GROUPE BK UNIVERSITE CHAMBRE ECONOMIQUE

EUROPENNE

Institut International de Management

Fondation Universitaire Mercure

Cotonou-Bénin

Bruxelles Belgique

**********

Mémoire de Master in Business Administration

(MBA)

Option : Gestion des

Projets

Superviseurs :

Présenté par :

Directeur de mémoire : Hamissou AFFO

DAOUDOU Essodina NDAYAKE

Enseignant-chercheur à l'IIM

Directeur de stage : Dr Edgard LAFIA,

Médecin biologiste,

Coordonnateur National du PASTAM.

Promotion: 2011-2012

AVERTISSEMENT

1. Tous droits réservés à

l'auteur contre le copyright et le plagiat.

2. Le Groupe BK-Université et ses institutions

n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises

dans ce mémoire. Ces opinions doivent être

considérées comme propres à leur auteur.

I

DEDICACE

Je dédie ce mémoire :

- A l'Eternel Dieu le père

créateur du ciel et de la terre, sur qui nous comptons

- En mémoire de mon très cher et regretté

feu père Kodjoda NDAYAKE, homme brave pour qui je

porte une très grande affection

- A ma très chère et bien-aimée

mère : Patawèbou KATAWI, qui a

bravé vents, pluies, soleils, et accepté beaucoup de privations,

afin que je reçoive une bonne éducation, qui m'a enseigné

l'amour du travail et le savoir-être, et qui demeure pour moi un exemple

à suivre. Ce travail est le fruit de tes efforts

- A ma très chère épouse

Pélagie OUASSA et à nos trois enfants

Jean-Paul, Marinella et Loane-Marie, vous qui m'avez toujours

accompagné de vos prières et de vos bonnes intentions. Que Dieu

nous garde toujours unis.

II

REMERCIEMENTS

Sincères remerciements :

- A notre directeur de mémoire, Monsieur AFFO DAOUDOU

Hamissou pour sa constante disponibilité.

- Au Docteur LAFIA Edgard (Directeur de stage, Coordonnateur

National du PASTAM) pour m'avoir fourni tous les documents et informations

utiles et recommandé au cours de mes recherches.

- Au groupe BK-UNIVERSITE et à toutes ses institutions

partenaires.

- A tous les professeurs de Gestion de Projet qui n'ont

ménagé aucun effort pour partager avec nous leur savoir

- Aux Frères Boniface SAMBIENI et Fiorenzo PRIULI de

l'Hôpital saint Jean de Dieu de Tanguiéta qui m'ont

spontanément autorisé à poursuivre cette formation de

master en gestion des projets.

- A tous les collègues et responsables des services de

la transfusion de l'Atacora de la Donga et de l'Hôpital Saint Jean de

Dieu de Tanguiéta.

- Au personnel de l'administration de l'IIM de Cotonou pour sa

disponibilité et son assistance renouvelées.

A TOUS CEUX QUI DE PRES OU DE LOIN ONT CONTRIBUE

A LA REALISATION DE CE TRAVAIL, NOUS DISONS INFINEMENT MERCI.

III

HOMMAGES

AU PRESIDENT DU JURY,

Vous nous faites un grand honneur en acceptant de

présider le jury de notre soutenance de mémoire de fin de

formation.

Soyez persuadé que vos conseils serviront à

améliorer ce travail. Veuillez accepter l'expression de notre profond

respect et de notre éternelle gratitude.

AUX ILLUSTRES MEMBRES DU JURY,

C'est un grand honneur pour nous que notre travail soit

jugé par vous.

Veuillez recevoir le témoignage de notre reconnaissance

pour votre contribution à la perfection de ce travail.

IV

LISTE DES SIGLES ET

ABREVIATIONS

|

ACDI

|

Agence Canadienne de Développement intellectuel

|

|

AIMS

|

Appui Institutionnel au Ministère de la Santé

|

|

ANAES

|

Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en

Santé

|

|

ANTS

|

Agence Nationale de la Transfusion Sanguine

|

|

BS

|

Banque de Sang

|

|

CDTS

|

Commissions Départementales de la Transfusion Sanguine

|

|

CENAGREF

|

Centre National de Gestion des Réserves de Faune

|

|

CNHU- HKM

|

Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou

Maga

|

|

CNTS

|

Centre National de Transfusion Sanguine

|

|

CTMS

|

Comité Technique Médico-social

|

|

DDS

|

Direction Départementale de la Santé

|

|

DEDTS

|

Direction des Explorations Diagnostiques et de la Transfusion

Sanguine

|

|

EEZS

|

Equipe d'Encadrement de la Zone Sanitaire

|

|

ELISA

|

Enzyme linked Immuno-Sorbent Assay

|

|

HCV

|

Hépatite C Virale

|

|

HSJD

|

Hôpital Saint Jean de Dieu

|

|

HZ

|

Hôpital de Zone

|

|

IIM

|

Institut International de Management

|

|

MS

|

Ministère de la Santé

|

|

MSP

|

Ministère de la Santé Publique

|

|

OCDE

|

Organisation de Coopération et de Développement

Economique

|

|

OMD

|

Objectif du Millénaire pour le Développement

|

V

OMS

|

Organisation Mondiale de la Santé

|

|

ONG

|

Organisation Non Gouvernementale

|

|

ONUSIDA

|

Programme Commun des Nations Unies sur le SIDA

|

|

PARZS

|

Projet d'Appui au Renforcement des Zones Sanitaires

|

|

PASS

|

Programme sectoriel de santé

|

|

PASTAM

|

Projet d'Appui à la Sécurité

Transfusionnelle dans l'Atacora Donga et le Mono Couffo

|

|

PNDS

|

Plan National de Développement Sanitaire

|

|

PNUD

|

Programme des Nations Unies pour le Développement

|

|

PSL

|

Produits Sanguins labiles

|

|

PTS

|

Poste de Transfusion Sanguine

|

|

QBD

|

Qualification Biologique des Dons

|

|

SIDA

|

Syndrome de l'immunodéficience humaine Acquise

|

|

SNTS

|

Service National de la Transfusion Sanguine

|

|

SPSS

|

Statistical Package of Social Science

|

|

STS

|

Service de transfusion Sanguine

|

|

TPHA

|

Tréponème pallidum Hémagglutination Assay

|

|

VIH

|

Virus de l'immunodéficience humaine

|

|

ZS

|

Zone Sanitaire

|

|

ZST

|

Zone Sanitaire Tanguiéta

|

|

SPIRS

|

Service de la Planification de l'Informatique et de la Recherche

en Santé

|

SOMMAIRE

|

Résumé

|

P.VII

|

|

Abstract

|

P.X

|

|

Introduction

|

P.1

|

|

Chapitre I : Cadre général de

l'étude

|

P.4

|

|

Section 1 : Contexte et problématique de la recherche

|

P.5

|

|

Section 2: Objectifs et hypothèses de recherche

|

P.9

|

|

Chapitre II: Approche théorique de la

recherche

|

P.11

|

|

Section 1: Clarification conceptuelle des mots clés.

|

P.11

|

|

Section 2: Revue de la littérature

|

P.28

|

|

Section 3 : Organisation du sous système de la

transfusion sanguine et présentation de PASTAM

|

P. 29

|

|

CHAPITRE III : Approche méthodologique de la

recherche

|

P. 35

|

|

Section 1 : Du cadre méthodologique à la

collecte des données

|

P.35

|

|

Section 2 : Variables d'analyses et seuil de

décision

|

P.44

|

|

CHAPITRE V : Appréciation de l'impact de

PASTAM sur la sécurité transfusionnelle

|

P.49

|

|

Section 1 : Présentation et analyse des

résultats

|

P.49

|

|

Section 2: Interprétation et vérification des

hypothèses

|

P.52

|

|

Section 3 : Observation et suggestion

|

P. 54

|

|

CONCLUSION

|

P. 57

|

|

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

|

P. 59

|

|

ANNEXES

|

P.65

|

VII

LISTE DES TABLEAUX

|

PAGE

|

|

Tableau 1 : Cadre de

référence pour le monitoring et l'évaluation des projets

et programmes de santé

|

P. 21

|

|

Tableau 2: Zone d'intervention de

PASTAM

|

P. 32

|

|

Tableau 3: Technique

d'échantillonnage et taille d'échantillon

|

P. 41

|

|

Tableau 4: Techniques et outils de

collectes avec leur cible respective

|

P. 42

|

|

Tableau 5: Synthèse des

variables et indicateurs par hypothèse de recherche

|

P. 45

|

|

Tableau 6 : Répartition des

données selon la sélection des donneurs

|

P. 49

|

|

Tableau 7: Répartition des

données selon la conformité de la Qualification Biologique des

Dons.

|

P. 50

|

|

Tableau 8: Mobilisation des donneurs

pour le don bénévole de sang

|

P. 50

|

|

Tableau 9 : Répartition des

données sur l'organisation interne du poste de transfusion sanguine

|

P.51

|

|

Tableau 10: Répartition des

données sur la conservation et la mise en pratique des normes et

procédures par service

|

P. 52

|

|

Tableau 11: Récapitulation des

scores de la variable « Amélioration de la

sécurité transfusionnelle

|

P. 53

|

LISTE DES FIGURES

|

PAGE

|

|

Figure 1: Modèle

d'évaluation d'impact santé selon Andem

|

P. 18

|

|

Figure 2: Modèle

d'évaluation d'impact projet santé selon Lehto et Ritsatakis

|

P. 19

|

|

Figure 3 : Modèle

d'évaluation de PASTAM

|

P. 23

|

VIII

RESUME

En 2000, plusieurs pays en voie de développement dont

le Bénin ont pris l'engagement de contribuer à la

réalisation des objectifs du millénaire pour le

développement. Pour y parvenir le gouvernement béninois a

initié plusieurs programmes et projets dont le projet d'appui à

la sécurité transfusionnelle dans les départements de

l'Atacora-Donga et du Mono-Couffo (PASTAM) grâce à l'appui

technique et financier de l'agence belge au développement. Aucune

étude d'impact sanitaire à Tanguiéta n'a été

faite après la fin de ce projet. Trois années après sa

clôture, une évaluation de ce projet dans la zone sanitaire

Tanguiéta, Matéri, Cobly, nous a semblé

nécessaire.

La présente étude, de type transversale,

descriptive et évaluative concernant les interventions du PASTAM entre

mai 2006 et Août 2009 vise à évaluer l'impact de ce

projet en termes d'amélioration de la sécurité

transfusionnelle et de la pérennisation des acquis trois années

après la clôture du projet.

Nous avons collecté les données d'une

part dans le service de la transfusion sanguine et dans les différents

pavillons de l'hôpital de zone de Tanguiéta et d'autre part au

moyen des entretiens et interviews avec les acteurs et surtout par

administration d'un questionnaire aux donneurs bénévoles de sang.

A l'issue de cette étude les résultats

ont montré que PASTAM a contribué au renforcement des

capacités organisationnelles du service de la transfusion sanguine et

les capacités techniques, individuelles des acteurs de l'hôpital

de zone de Tanguiéta.

La sécurité transfusionnelle est plus

améliorée à l'hôpital de zone de Tanguiéta

trois années après sa clôture. Le nombre de candidats aux

dons ayant subi l'ensemble des étapes de présélection

correspondant à l'ensemble des items définis par le service de la

transfusion sanguine passe de 75,44% avant le projet à 99,85 % trois

années depuis la clôture du projet. 93,33 % des

enquêtés ont eu une proposition systématique du don de sang

au cours de leur visite à l'hôpital de zone de Tanguiéta.

94,74 % des bénéficiaires trouvent que l'organisation interne de

la transfusion est plus renforcée grâce à l'intervention de

ce projet. 92,98 % des acteurs interrogés mettent en pratique les normes

et procédures applicables à la transfusion sanguine.

Mots clés :

Evaluation, Impact, PASTAM, Hôpital de zone de Tanguiéta

IX

ABSTRACT

Since 2000, several emerging countries including Benin made a

commitment to contribute to the achievement of the Millennium Development

Goals. To achieve the Beninese government has initiated several programs and

projects that support project for blood safety in Atacora-Donga and Mono-Couffo

(PASTAM) with technical and financial support from the Belgian development

agency. No health impact study has been made after the end of the project.

Three years after its completion, an evaluation of the project in the health

area Tanguiéta Matéri, Cobly we seemed necessary.

This study was cross-descriptive and evaluative on interventions PASTAM between

May 2006 and August 2009, aims to assess the impact of this project in terms of

improving blood safety and sustainability of acquired three years after project

closure.

We collected data on the one hand in the blood transfusion

service and the various pavilions of the hospital area Tanguiéta and

secondly through interviews and interviews with actors and especially

administration a questionnaire volunteer blood donors. Following this study,

the results showed that PASTAM contributed to the organizational capacity of

the blood transfusion service and technology, individual capacities of actors

of the hospital area Tanguiéta. The blood safety is improved in the

hospital area Tanguiéta three years after its completion. This is due to

the sustainability of the achievements and strengthening the internal

organization of the service station blood. The number of candidates for

donations has undergone all stages of screening corresponding to all items

defined by the department of blood transfusion increased from 75.44% before the

project to 99.85% for three years project closure. 93.33% of respondents had a

routine offer of blood donation during their visit to the hospital area

Tanguiéta. 94.74% of the beneficiaries are the internal organization of

the transfusion is enhanced thanks to the intervention of this project, 92.98%

of people interviewed put it into practice and standards applicable to blood

transfusion procedures.

Keywords: Evaluation, Impact,

PASTAM, Tanguiéta's Hospital

X

INTRODUCTION

La question de la santé a toujours été

une préoccupation pertinente pour les acteurs de développement

tant au niveau national qu'international (ANAES 2007). L'un des droits

fondamentaux de tout être humain est le droit à la santé et

le ministère de la Santé a pour tâche de garantir la

santé pour tous les citoyens Béninois (Constitution du 11

décembre 1990).

Aujourd'hui encore la question de l'amélioration de

l'état de santé des populations constitue plus que jamais une

préoccupation majeure et une priorité.

Le développement de la santé apparaît

comme un processus visant l'amélioration, le bien-être physique,

mental et social de l'individu dans la famille et dans la communauté,

afin qu'il soit capable de relever les défis socio-économiques et

politiques qui l'interpellent (OMS, 2005). Loin d'être uniquement

l'affaire des professionnels, la santé des populations préoccupe

les acteurs à tous les niveaux à savoir: gouvernants,

sociétés civiles, institutions internationales. Cette

mobilisation, visant à assurer une meilleure santé aux

populations, pour être efficace, est définie à travers une

politique appropriée. Laquelle politique élaborée, mise en

oeuvre et suivie par les pouvoirs publics notamment le Ministère de la

Santé s'appuie sur la pleine participation des partenaires techniques au

développement et celle de la société civile.

Au Bénin dans le souci d'améliorer l'état

de santé de la population, le gouvernement avec l'appui technique et

financier de l'Agence belge au développement a élaboré et

exécuté plusieurs projets et programmes intégrés de

santé. Parmi ceux-ci, le Projet d'Amélioration de la

Sécurité Transfusionnelle dans les départements de

l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo (PASTAM), dont l'objectif global

est d'améliorer la sécurité transfusionnelle pour les

populations du Bénin a été exécuté entre Mai

2006 et Août 2009.

A cet effet, plusieurs réalisations ont

été faites dans les différents postes de transfusion

sanguine (PTS) et de banque de sang (BS) couverts par la zone d'intervention

du projet.

Mais à ce jour aucune évaluation d'impact n'a

encore été faite à l'hôpital de zone de

Tanguiéta pour faire le bilan des acquis de ce projet, d'évaluer

son impact et de vérifier l'effectivité de la

pérennisation de ces acquis trois années après la fin de

son intervention. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent

mémoire intitulé : « Evaluation de l'impact du

projet d'appui à la sécurité transfusionnelle

à l'Hôpital de zone de Tanguiéta »

Le présent mémoire est structuré en deux

parties et subdivisé en quatre chapitres.

Dans la première partie, intitulée

« cadre général et théorique », le

chapitre 1 présente le contexte de la recherche et la

problématique. L'objet de la recherche y est décrit, la

problématique formulée ainsi que les objectifs et les

hypothèses de travail. Cette partie fournit les repères

théoriques nécessaires à la compréhension du

développement opéré, il établit les balises

nécessaires à une bonne appréciation du chapitre suivant.

Dans le second chapitre, le cadre conceptuel est

exposé. Les concepts clés de la recherche sont clarifiés.

PASTAM est présenté et la revue de la littérature est

décrite. Ce chapitre informe le lecteur sur les enjeux essentiels du

projet, les objectifs qu'il a poursuivis et sur les éléments

à prendre en compte dans l'évaluation de l'impact de PASTAM.

Enfin, dans la deuxième partie nous

aborderons :

Au troisième chapitre l'approche méthodologique

de la recherche : la présentation du cadre de l'étude, la

méthodologie, l'échantillonnage, les indicateurs, la collecte

des données et les techniques d'analyse des données.

Dans le quatrième et dernier chapitre, nous

présenterons l'analyse des résultats de recherche, celle de

l'impact du projet. Cela permettra de savoir dans quelle mesure PASTAM a

contribué à l'amélioration de la sécurité

transfusionnelle et de faire des observations et des suggestions.

PREMIERE PARTIE

CADRE GENERAL ET THEORIQUE DE L'ETUDE

CHAPITRE I : CADRE GENERAL DE L'ETUDE

Ce chapitre présente le contexte, la

problématique, les objectifs et les hypothèses.

SECTION 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA

RECHERCHE.

Cette section évoque le contexte professionnel dans

lequel la recherche a pris source, décrit la situation qui a

suscité la réflexion scientifique et formule la

problématique appuyée de son cadre d'analyse.

Paragraphe 1: Cadre contextuel

de la recherche.

Le présent travail de recherche s'inscrit dans le cadre

de la présentation du mémoire de fin de formation pour

l'obtention du diplôme de Master en Gestion des Projets. La

formation est assurée par l'Institut International de Management

(I.I.M), une filiale du Groupe BK-Université basé à

Lomé (Togo) et reconnu par la Chambre Economique Européenne sise

à Bruxelles (Belgique).

Le stage pour la réalisation de ce mémoire est

une exigence de la formation pour l'obtention du Master en gestion de projet.

L'hôpital de zone de Tanguiéta est le cadre institutionnel de la

recherche.

Dans ce cadre, nous avons suivi la mise oeuvre des

activités liés au projet PASTAM arrivé à terme

depuis trois années environ. Celle-ci porte spécifiquement sur

l'unité de la transfusion sanguine du PTS de l'hôpital de zone

qu'il convient de faire connaître.

L'objectif de ce stage professionnel est d'évaluer

l'impact de ce projet et d'analyser les résultats opérationnels

obtenus pour le compte de ce projet à l'identification de nouvelles

stratégies pour la pérennisation de ces acquis trois

années après sa clôture.

Cette évaluation servira de base et offrira les balises

nécessaires à d'autres partenaires qui pourront appuyer le

système transfusionnel de cet hôpital afin de participer à

l'atteinte des objectifs du millénaire.

Paragraphe 2: Problématique de la recherche

Les anémies palustres constituent l'une des principales

causes de la mortalité infantile dans les pays sous

développés après les infections respiratoires aigües.

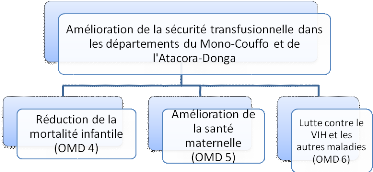

En 2000, plusieurs pays en voie de développement dont le Bénin

ont pris l'engagement de contribuer à la réalisation des

objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Trois des

ces huit objectifs, ont été consacrés à la

santé. La réduction de la mortalité infantile (OMD 4),

l'amélioration de la santé maternelle (OMD 5), la lutte contre

le VIH, le paludisme, la tuberculose et les autres maladies (OMD 6). Pour

atteindre ces Objectifs, le Bénin a doté son Ministère de

la Santé d'un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS

2009-2018). La mission du Ministère de la Santé a

évolué avec cette prise en compte des objectifs du

millénaire pour le développement. Désormais, elle consiste

à « améliorer les conditions socio sanitaires des familles

sur la base d'un système intégrant les populations pauvres et

indigentes ». Parmi les axes stratégiques retenus par le

Ministère pour atteindre ces objectifs, figurent l'amélioration

de la qualité des soins et le renforcement du sous-secteur de la

transfusion sanguine par

(i) la décentralisation des actions

d'amélioration de la sécurité transfusionnelle,

(ii) l'approvisionnement régulier des structures de

transfusion sanguine en réactifs et consommables et

(iii) la formation du personnel sur les risques

transfusionnels (Plan directeur ANTS 2008-2012). A ce titre, l'Agence belge de

développement s'est engagée dans le secteur de la santé

au Bénin en initiant le projet d'amélioration et de

sécurisation de la transfusion sanguine dans les départements de

l'Atacora-Donga et du Mono-Couffo (Projet PASTAM). Ce projet vise

l'amélioration de l'état de santé de la population

béninoise par la réduction de la mortalité des enfants de

moins de cinq ans et de celle des femmes enceintes en rendant disponibles les

produits sanguins en qualité et en quantité suffisantes dans les

zones d'intervention.

En effet, le sous secteur de la transfusion sanguine dans ces

quatre départements est confronté à de nombreuses

difficultés. Au nombre de ces dernières, on peut citer une

insuffisance de financement, des ruptures périodiques de stocks de

produits sanguins, de réactifs et de consommables médicaux, une

insuffisance du plateau technique due au caractère réduit des

équipements adéquats et à un déficit de

maintenance. Aussi, les activités de promotion du don et de collectes

mobiles de sang ne sont-elles pas réellement effectives dans les

départements faute de moyens matériels, financiers et

logistiques.

Or, la pénurie de sang observée relève

de plusieurs facteurs dont les plus importants sont entre autres l'insuffisance

des donneurs de sang et de réactifs pour la qualification du sang, ainsi

que le manque d'équipements nécessaires pour le fractionnement

des produits dérivés du sang entrainant l'utilisation peu

rationnelle du sang (transfusion du sang total, prescriptions abusives...)

Pour pallier la pénurie de sang, l'OMS recommande aux

pays, d'atteindre un taux de 2% de la population pour satisfaire les besoins en

matière de produits sanguins, d'allouer un budget substantiel à

la santé et de former tout le personnel intervenant dans la chaîne

transfusionnelle (OMS, 2005).

En 2005, ce taux était de 0,47% pour les

départements de l'Atacora/Donga et de 0,35% pour celui du Mono/

Couffo, bien loin des recommandations de l'OMS contre 2,87 % dans l'ensemble

des pays du Maghreb. (PASTAM 2005).

Avec l'appui de l'agence belge de développement le

Ministère de la santé a bénéficié de l'appui

du projet d'amélioration de la sécurité transfusionnelle

dans les départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo en

abrégé PASTAM. Ce projet qui a duré trois ans a pris fin

en Août 2009. Depuis lors, aucune évaluation d'impact du projet

n'a eu lieu.

Le présent mémoire fait l'inventaire des

résultats de ce projet en termes d'effets induits du point de vue

amélioration de la qualité de la transfusion sanguine et par voie

de conséquence l'amélioration des soins et réduction de

la mortalité dans les zones d'intervention et particulièrement

à l'Hôpital de zone de Tanguiéta.

Le projet a été mis en oeuvre selon les

principes de la cogestion avec l'agence nationale de la transfusion sanguine et

le ministère de la santé d'une part et l'Agence Belge de

développement d'autre part qui, en mettant en scène les

bénéficiaires eux-mêmes, vise le renforcement des

capacités techniques et organisationnelles des acteurs à la base,

afin qu'ils puissent assurer la pérennisation des acquis une fois

l'intervention achevée.

Trois années après la fin du projet une

évaluation d'impact sur la sécurité transfusionnelle

semble nécessaire.

D'où la question centrale de la

recherche : PASTAM a-t-il eu un impact sur la

sécurité transfusionnelle à l'hôpital de zone de

Tanguiéta ?

Cette principale interrogation nous amène à

poser les questions spécifiques suivantes :

La qualité de la transfusion sanguine est-elle

améliorée à toutes les étapes du

processus avec l'intervention du projet?

PASTAM a-t-il favorisé l'amélioration de

l'organisation interne du poste de transfusion sanguine de

l'Hôpital ?

Les techniques de la sécurité transfusionnelle

sont elles conservées trois années après la clôture

de PASTAM ?

SECTION 2 : OBJECTIFS

ET HYPOTHESES DE RECHERCHE.

En vue d'apporter des réponses à ces questions

précédentes, nous nous sommes fixés des objectifs.

Paragraphe 1: Objectifs de recherche

A.

Objectif

général :

L'objectif général de cette présente

recherche est d'évaluer l'impact de PASTAM sur la sécurité

transfusionnelle à l'hôpital de zone de Tanguiéta

Spécifiquement, il s'agit :

- D'évaluer l'amélioration du système de

sécurisation des produits sanguins à toutes les étapes du

processus.

- D'évaluer le renforcement de l'organisation interne

des services de Transfusion Sanguine (TS) au niveau du Poste de Transfusion

Sanguine (PTS) de Tanguiéta.

- D'analyser l'appropriation et la pérennité

des acquis de PASTAM en termes de techniques de sécurisation des

produits trois années après sa clôture.

Paragraphe 2: Hypothèses de recherche

Afin d'atteindre les objectifs de recherche, les

hypothèses suivantes ont été formulées:

Hypothèse 1 : Le

système de sécurisation des produits sanguins est

amélioré dans toutes les étapes de son processus avec

l'intervention de PASTAM.

Hypothèse 2:

L'intervention de PASTAM a favorisé le renforcement de l'organisation

interne du poste de transfusion sanguine (PTS) de l'Hôpital de zone de

Tanguiéta

Hypothèse 3: Les

acteurs de la transfusion sanguine de l'hôpital de Zone de

Tanguiéta ont continué à mettre en pratique les techniques

proposées par PASTAM malgré la fin du projet.

La vérification de ces trois hypothèses nous

permettra d'évaluer l'impact du projet en termes d'amélioration

de la sécurisation des produits sanguins et de la réduction de la

mortalité maternelle et infantile dues à la pénurie de ces

produits dans l'une des zones de son intervention».

CHAPITRE II : APPROCHE THEORIQUE DE L'ETUDE

Ce chapitre présente la clarification des concepts de

l'étude et la revue de la littérature

SECTION 1 : CLARIFICATION

CONCEPTUELLES DES MOTS CLES

Cette section décrit la clarification des concepts

liés à l'évaluation d'impact et à la

sécurité transfusionnelle.

PARAGRAPHE1 : Approche conceptuelle de

l'évaluation d'impact de projet

Pour mieux appréhender le thème il

s'avère nécessaire de délimiter le cadre conceptuel de

notre recherche. Ceci suppose la définition de façon

opérationnelle des concepts utilisés tout au long de cette

recherche. Il s'agit essentiellement de :

A-Evaluation

La définition de l'évaluation est un exercice

complexe, car fonction de perceptions subjectives et donc discutables. Il n'y'a

pas de définition unique et reconnue par tous les acteurs.

Selon le PNUD (1997), l'évaluation est un exercice de

durée limitée qui vise à apprécier

systématiquement et objectivement la pertinence, la performance et le

succès des programmes et projets en cours ou achevés.

Pour AFFO (2012) « L'évaluation est un

processus qui consiste à analyser et porter un jugement de valeur sur

une action, un programme, un processus de décision... en utilisant,

autant que possible, les bases objectives (grâce à un suivi

régulier des faits consignés et des rapports et documents

disponibles) et un processus impliquant les acteurs. »

En somme, l'évaluation est donc une mesure d'un

système à une période déterminée, et

à l'aide des critères déterminés.

Ø La finalité de

l'évaluation

Suivant la finalité de l'évaluation on distingue

deux types :

L'évaluation formative vise à améliorer

le fonctionnement d'un projet, d'un programme ou d'une politique existante.

Elle est effectuée durant la mise en oeuvre du projet et correspond

à l'évaluation en cours ou à mi-parcours. Cette

évaluation associe acteurs et opérateurs, qui vont se former

durant l'évaluation pour ensuite réorienter le cours du projet si

nécessaire. Cependant, cette évaluation peut être

réalisée aussi bien par l'équipe de suivi

évaluation interne au projet que par une équipe

d'évaluation externe. Lorsque l'évaluation est mise en oeuvre par

l'équipe de suivi évaluation interne au projet, les conclusions

de l'étude courent le risque de ne pas avoir un point de vue neutre ou

d'être influencées par la direction du projet, ce qui pourrait

biaiser la prise de décision (AZONDEKON, 2012). Ce type

d'évaluation reste limité, car il ne permet pas d'avoir une

lisibilité claire des résultats et de l'impact du projet. (Banque

Mondiale, 2002)

L'évaluation sommative vient couvrir les limites

observées dans l'évaluation formative. En effet, elle est

effectuée pour évaluer les résultats des projets et

programmes, ainsi que les effets générés. Ceci

étant, elle est réalisée juste après, ou alors bien

après la fin du projet. Dans le dernier cas, il s'agira de mesurer

l'impact du projet sur les populations bénéficiaires.

Pour une bonne conduite des projets de développement,

les évaluations formatives et sommatives restent

complémentaires

Ø Le moment de l'évaluation par rapport

au cycle de projet

Par rapport au moment de l'évaluation on

distingue :

- l'évaluation ex-ante ou évaluation

préalable pour analyser les rapports d'identification et de formulation

des projets ;

- l'évaluation pendant l'exécution du projet ou

l'évaluation continue ;

- l'évaluation à mis-parcours ou

l'évaluation qui se réalise au beau milieu de l'exécution

du projet.

- l'évaluation à la fin du projet ou

évaluation finale;

- l'évaluation après le projet ou

l'évaluation ex-post.

La présente étude constitue une évaluation

ex-post du projet PASTAM.

B- Impact

L'impact se définit selon le glossaire de l'OCDE comme

« effets à long terme, positifs et négatifs, primaires

et secondaires, induits par une action de développement, directement ou

indirectement, intentionnellement ou non ».

Par ailleurs, l'ACDI (2002) considère l'impact comme

« conséquence ou effet à long terme plus

général et plus important lié à

l'objectif ». L'impact constitue des retombées

résultant de réalisations des activités des projets et

programmes.

C- Evaluation d'impact

Le concept d'évaluation d'impact des projets et

programmes dans la santé est un concept récemment apparu dans les

projets dans les pays noirs africains. La littérature est

particulièrement pauvre dans ce domaine et les rares documents pouvant

servir de supports scientifiques sont difficiles d'accès. Les ouvrages

les plus rencontrés dans ce champ d'action sont ceux

élaborés et mis à disposition des programmes nationaux par

les principaux partenaires techniques et financiers.

L'évaluation d'impact prend essentiellement en

considération les changements qui découlent d'un projet ou d'un

programme. Elle se fonde sur le niveau le plus élevé des

objectifs poursuivis, c'est-à-dire l'objectif global du projet. Elle

vise également à déterminer les changements intervenus

dans les conditions de vie des populations du fait de la mise en oeuvre d'un

projet ou d'un programme (ANAES, 2007).

En somme, l'impact du projet sera une appréciation des

changements ou les perturbations intervenues dans l'exécution des

activités dans son environnement. Il s'agit des effets induits aussi

bien positifs que négatifs sur le plan de la sécurisation des

produits sanguins et de l'amélioration des soins administrés aux

patients dans la zone d'intervention du projet.

Paragraphe 2 : Les différents concepts de la

sécurité transfusionnelle

A- La transfusion sanguine

La transfusion sanguine consiste à administrer le

sang ou l'un de ses composants (globules rouges, plaquettes, granulocytes,

plasma, protéines) provenant d'un ou plusieurs sujets sains

appelés « donneurs » vers un ou plusieurs sujets malades

appelés « receveurs » (Dictionnaire Larousse Médical).

Le fait que le sang d'un seul donneur puisse être utilisé pour

plusieurs malades tient à ce que, désormais les indications

réelles du sang total restent restreintes, le sang doit être

fractionné en ses composants qui sont alors utilisés

séparément (Dictionnaire permanent bioéthique)

Au sens large du terme, la sécurité

transfusionnelle sanguine regroupe les étapes suivantes (Norme OMS) :

- Recrutement de donneurs de sang,

- Conservation du sang selon les normes.

- Interrogatoire, Examen clinique

- Prélèvement de sang

- Conservation du sang

- Tests donneurs : Hémoglobine, groupage sanguin,

dépistage de HIV dépistage d'hépatite B et de

l'hépatite C et recherche des trypanosomes (Si zone très

endémique)

- Tests receveurs : groupage, test compatibilité

direct et indirect

- Transfusion.

B- Sécurité transfusionnelle

Par définition, la sécurité

transfusionnelle est l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour assurer la

disponibilité en quantité et en qualité des produits

sanguins et ses dérivés afin de répondre efficacement

à la demande.

La stratégie OMS pour la sécurité

transfusionnelle et la disponibilité des approvisionnements en sang

comporte cinq volets principaux:

· la mise en place de services de transfusion sanguine bien

organisés coordonnés au niveau national pour garantir la

disponibilité rapide de sang et de produits sanguins

sécurisés pour tous les patients ayant besoin d'une

transfusion;

· la collecte de sang auprès de donneurs de sang

volontaires non rémunérés appartenant aux populations

à faible risque;

· le dépistage avec assurance de la qualité

des infections à transmission transfusionnelle, la recherche des groupes

sanguins et les tests de compatibilité;

· l'utilisation sûre et appropriée du sang et

une réduction des transfusions superflues;

· des systèmes de qualité couvrant l'ensemble

du processus transfusionnel, du recrutement des donneurs au suivi des

transfusés.

DIARRA (2008) définit la sécurité

transfusionnelle comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour assurer une

surveillance immunologique des transfusés grâce à une

étroite collaboration entre le service transfuseur et le centre

chargé de la fourniture du sang compatible (recherche d'agglutinines et

test de compatibilité).

SECTION 2 : REVUE DE LA LITTERATURE

La revue de la littérature nous a amené à

nous intéresser aux travaux de recherches antérieures et à

la littérature générale sur les différents concepts

pertinents à notre sujet de recherche.

Dans cette section les différentes approches et les

modèles de l'évaluation, l'historique de la transfusion sanguine

et l'organisation de ce sous secteur au Bénin sont décrites.

PARAGRAPHE1 : Approches et modèles

d'évaluation

Pour mieux cerner notre travail nous distinguerons les

aspects suivants :

A- Les approches d'évaluation

Il existe trois approches d'évaluation à

savoir :

- les approches participatives, qui nécessitent la

participation et l'implication des acteurs (personnel du projet,

bénéficiaires, et les parties prenantes) ;

- les approches non participatives, qui sont dirigées

par des évaluateurs extérieurs à l'organisation, au

projet. Le but visé est d'avoir des renseignements objectifs sur les

réalisations et les impacts du projet ;

- les évaluations conjointes, qui peuvent être

menées par des personnes aussi bien extérieures au projet qu'une

équipe interne pleinement impliquée dans la gestion du projet.

Ces types d'évaluation permettent de rapprocher des renseignements issus

de l'évaluation par des acteurs internes au projet, et ceux issus de

l'évaluation par des acteurs externes ;

La présente étude se situe dans le cadre d'une

évaluation participative où toutes les parties prenantes ont

été impliquées dans l'évaluation.

B- Les modèles d'évaluation

Par définition, les modèles sont les moyens

utiles pour comprendre les liens entre un programme et ses réalisations

prévues. Des actions de développement sont en quelques sortes des

hypothèses. En faisant l'action A, un résultat X sera

provoqué. Ce lien de causalité entre les différentes

composantes d'un programme constitue ce qu'on appelle : le modèle

logique du programme. Une compréhension des relations entre composantes

peut permettre aux évaluateurs d'élaborer des stratégies

pour mesurer le niveau d'atteinte des effets voulus (HONFOGA, 2012).

Plusieurs modèles d'évaluation sont

proposés dans la littérature. ANDEM (1995) propose un model

d'évaluation basé sur la méthode déductive (figure

1). Il construit un ensemble organisé de questions appropriées

qui renvoient à autant de procédures indispensables à

finaliser. À travers cette méthode, la démarche

d'évaluation est décomposée en opérations

élémentaires d'évaluation puis recomposée en trois

grandes étapes essentielles (Avant, pendant et après le projet),

À chacune de ces étapes correspond un certain nombre de questions

auxquelles les évaluateurs se doivent de répondre.

Evaluation finale

Analyse préliminaire

(Évaluation a priori)

Situation Besoin Choix Faisabilité

Initiale attentes des

(modalité

thèmes

d'action)

Conception de l'action ou du programme de santé

publique

Objectif Moyens Ressources Intervenants

Conception du projet d'évaluation de

l'action

Après

L'action

Evaluation en cours 2

Evaluation en cours 3

Evaluation en cours 1

Avant

L'action

Pendant

L'action

Résultats intermédiaires

Cohérence Conditions de

Résultats

Des

différents déroulement

attendus

Eléments

de l'action

De l'action

Résultats terminaux

Conditions Efficacité

Efficience Effets de déroulement (indicateur

(Impact)

de l'action de résultat)

Source : Andem, 1995

Figure 1 : Modèle

d'évaluation d'impact santé selon Andem

Par ailleurs LEHTO et RITSATAKIS (1999) proposent un autre

schéma de processus d'évaluation d'impact sous forme d'un

document dénommé «Consensus de Göteborg». Ils

résument le document sous forme de schéma (figure 2).

Etude de l'impact santé, la

démarche

Valeurs, buts et objectifs

Politiques, programmes, projets

Demande de plus d'information S é l e

c t i o n Impact négligeable

en fonction d'opinions éclairées

et/ou de données probantes

et/ou de données probantes

Analyse de l'impact Santé Evaluation

approfondies

Evaluation rapide de l'impact santé

Analyse de l'impact Santé Large vue

d'ensemble

Modification de la politique du projet ou programme

opportun

Conclusions de l'étude / Rapport

Conclusions de l'étude Rapport

D

é

l

Conclusi i

m

i

t

a

t

i

o

n

Source: LEHTO J., RITSATAKIS A, 1999.

Figure 2 : Modèle d'évaluation

d'impact projet santé selon Lehto et Ritsatakis.

D'autres types de modèles sont également

utilisés par les évaluateurs tels que le modèle de

réalisation, présenté en termes d'intrants,

d'activités, d'extrants, de réalisations et d'impact.

La logique est que : des ressources sont investies dans un

programme ou projet afin de permettre l'exécution des activités

(Tableau 1 ci-dessous).

Les activités permettent la production ou la mise en

oeuvre des services ou produits appelés extrants qui contribuent

à provoquer des changements appelés impact. Tableau 1 (FALL et

al, 2005)

L'utilisation des modèles aide les évaluateurs

à réfléchir sur la manière de mesurer chaque

composante afin de déterminer son niveau de réussite.

Tableau1 - Cadre de référence

pour le monitoring et l'évaluation des projets et programmes de

santé.

|

Monitoring de la mise en oeuvre

Evaluation des effets et de l'impact

Intrants Processus

Résultat

Effets Impact

|

|

Ressources

Logistique

Information

Planification

Infrastructure

|

Formation

Appui technique

Production de guide et de document

Fourniture d'équipements

|

Personnels formés

Services produits

Information

Mécanisme de coordination

Infrastructure

Partenariat mis en place

|

Amélioration des performances-Augmentation des

couvertures

Amélioration de l'utilisation des services

(bien-être socio-économique)

|

Réduction de la mortalité

Amélioration de la qualité de vie

|

|

Indicateurs d'entrées

|

Indicateur de processus

|

Indicateur de résultat

|

Indicateurs d'effets

|

Indicateurs d'impact

|

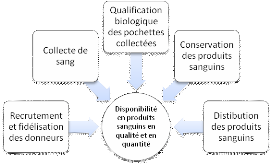

Dans le cadre de la présente étude nous avons

proposé un modèle d'analyse (figure 3) nommé modèle

d'évaluation de PASTAM. Ce modèle s'inspire du modèle

proposé par ANDEM.

Il s'agit en effet d'un modèle qui permet d'expliquer

la logique d'intervention du projet. Les différentes flèches

indiquent les relations qui lient les éléments encadrés

(les activités du projet). Le modèle explique la façon

dont les activités se déroulent l'une après l'autre afin

d'atteindre l'objectif final qui est la sécurité transfusionnelle

des populations.

Dans ce modèle, les processus et méthodes

utilisés avant l'arrivée de PASTAM (situation d'avant projet ou

situation de référence) sont examinées.

La disponibilité des produits sanguins est

assurée grâce à la mobilisation et à la

fidélisation des donneurs bénévoles de sang et à

une mise en pratique correcte des méthodes acquises durant le projet

PASTAM.

Une fois la sécurité transfusionnelle

améliorée et les produits sanguins disponibles en qualité

et en quantité, on peut mesurer les perturbations positives que le

projet a eues dans l'atteinte de certains objectifs du millénaire tels

que la réduction de la mortalité, de l'amélioration de la

santé maternelle.

Après PASTAM

Source : Nos travaux ; adapté

de Andem,

Avant PASTAM

Pendant PASTAM

Résultats terminaux

Pertinence Efficacité Efficience

Effet

Durabilité (indicateur

impact

de résultat)

Figure 3 : Modèle

d'évaluation de Pastam

Paragraphe 2 : Evolution du système de la

transfusion sanguine dans le temps et l'espace

A- Historique de la transfusion sanguine

Plusieurs étapes de la sécurité

transfusionnelle ont été décrites depuis la

découverte des groupes sanguins par KARL Landsteiner en 1900 jusqu'

à nos jours et ceci dans le souci permanent de l'amélioration de

la sécurité transfusionnelle.

La première réussite en transfusion sanguine fut

réalisée le 27 mars

1914 par

Albert Hustin sur un

patient anémié par des hémorragies coliques de longues

durées.

En

1916 :

Albert Hustin

réalise la première fois la conservation du sang humain :

en ajoutant du citrate de soude, il ne coagule presque plus. Par ailleurs, Rous

et Turner, ont l'idée d'ajouter un sucre, le

dextrose, pour augmenter la

durée de conservation du sang. Mais cette méthode ne pourra

être appliquée qu'à partir de

1943, avec Loulit qui montre

qu'il faut ajouter un peu d'acide citrique pour éviter

l'inconvénient de la caramélisation du sucre lors de la

stérilisation des flacons. La conservation du sang peut ainsi atteindre

trente à quarante jours, alors qu'elle n'était que de quatre

jours en 1915. (LOODTS 2005)

En

1918 : pendant la

Première

Guerre mondiale de nombreux progrès ont été fait en

médecine et en particulier sur le sang. C'est pendant ces années

que les premières « vraies » transfusions ont lieu

à grande échelle (transfusions en tenant compte des groupes

sanguins).

En

1940 : Karl Landsteiner et

son compatriote Wiener découvrent ensemble le facteur rhésus du

nom du singe de race macaque ayant servi à l'expérience. Les

transfusions deviennent de plus en plus sûres pour les receveurs.

C'est

Charles

Richard Drew qui conceptualisa et organisa la première

banque du sang, qui

permit d'apporter du sang aux

Britanniques durant

la

Seconde Guerre

mondiale, entre

1940 et

1941.

De

1985 à

1990: 4400 personnes sont

contaminées par le virus du l'immuno déficience humaine (VIH)

après administration de produits sanguins.

En

1998 : filtration

systématique des prélèvements de sang (sang total,

plasmas, plaquettes) afin d'éliminer les globules blancs

(déleucocytation).

C'est à partir des années

2000 que les

premières notions de sécurité transfusionnelle sont

apparues (ROUGER 2011).

B- Organisation du sous secteur de la transfusion au

Bénin

Conformément à l'organigramme du Ministère

de la Santé, le sous-secteur de la transfusion sanguine dépend de

la Direction des Explorations Diagnostiques et de la Transfusion Sanguine

(DEDTS).

Il est organisé sur un système

décentralisé (calqué sur la Pyramide Sanitaire du Pays

selon la structure ci-après.

Direction de tutelle

Approvisionnement en Réactifs DEDTS

(Ministère)

et consommables

Coordination Formation ANTS (National)

Recrutement des donneurs Collecte de sang

SDTS (Niveau départemental)

Qualification

DISTRIBUTION

Transfusion sanguine BS/ PTS

(Périphérique HZ)

STRUCTURES DE SOINS

Figure 4: Présentation schématique

de l'organisation du sous système de Transfusion Sanguine

Pour accomplir sa mission le sous secteur de la transfusion

est subdivisé en trois organes :

Organes de production

Organes d'administration

Organes de consultation

Les organes de production

Ils comprennent :

Le Service National de Transfusion Sanguine

(SNTS) : installé à Cotonou dans

l'enceinte du CNHU - HKM. Le SNTS est la tutelle technique de toutes les

structures transfusionnelles du Bénin. Il élabore et assure

l'application de la politique nationale en matière de transfusion

sanguine au niveau des structures sanitaires publiques et privées

(DEDTS / MS, Politique et Stratégie de Développement du sous

secteur de la Transfusion Sanguine 2007-2011).

Six (6) Services Départementaux de

Transfusion Sanguine (SDTS)

Les six (6) structures transfusionnelles sont :

SDTS Atacora-Donga à Natitingou

SDTS Atlantique Littoral à Cotonou

SDTS Borgou Alibori à Parakou

SDTS Mono-Couffo à Lokossa

SDTS Ouémé-Plateau à Porto-Novo

DTS Zou-Colline à Abomey

Le SDTS a une mission départementale. A ce titre, il est

chargé de :

Recruter les donneurs de sang bénévole ;

Assurer le prélèvement et la qualification

biologique du sang ainsi que la préparation des produits sanguins

labiles ;

Assurer la distribution du sang et des produits sanguins labiles

(PSL) ;

Approvisionner les banques de sang et les postes de transfusion

sanguine en réactifs et consommables ;

Promouvoir le développement des structures de transfusion

sanguine périphériques ;

Assurer le secrétariat de la Commission

Départementale de Transfusion Sanguine (CDTS).

Chaque SDTS dispose également d'une Banque

Départementale de Sang (BDS) qui a pour mission d'une part

d'approvisionner les banques de sang et les postes de transfusion sanguine en

produits sanguins qualifiés, d'autre part d'attribuer nominativement les

PSL aux malades. En outre, le SDTS est chargé de l'encadrement des

structures transfusionnelles relevant de sa juridiction (formation,

supervision, contrôle de la qualité...).

Douze (12) Banques de Sang (BS)

Elles sont implantées dans les hôpitaux du pays

(CNHU-HKM, Hôpitaux de Zone et autres). Elles ont pour mission de :

Assurer le stockage de produits sanguins testés par les

SDTS dans l'unité hospitalière ;

Réaliser tous les tests indispensables avant l'attribution

nominative des produits sanguins aux malades.

Trente Quatre (34) Postes de Transfusion Sanguine

(PTS) Ils sont installés dans les hôpitaux de zone

et certains centres de santé de communes du pays situés dans des

localités enclavées ou éloignées des SDTS. Ces

postes sont autorisés à prélever du sang et à le

qualifier en cas d'urgence lorsque les conditions requises sont remplies. Ces

postes distribuent le sang au sein de leur propre structure sanitaire. Ils

jouent également le rôle d'une banque de sang.

Les organes d'administration Ils comprennent

La direction des explorations diagnostiques et de la

transfusion sanguine (DEDTS) qui est la tutelle technique de toutes les

structures transfusionnelles.

Les directions départementales de la santé (DDS)

qui réalisent l'intégration de toutes les activités du

Ministère de la Santé au niveau du département. Elles

disposent d'un SDTS dont elles assurent la tutelle administrative.

Les organes de consultation

Ils comprennent :

La Commission Nationale de la Transfusion Sanguine (CNTS) avec

en son sein un Comité Technique Médico-social (CTMS)

Les Commissions Départementales de la Transfusion

Sanguine (CDTS).

De plus, ce dispositif est assorti d'une mobilisation

communautaire pour assurer la collecte et la disponibilité du sang.

C'est le cas des associations de donneurs de sang. Ces associations existent

sur toute l'étendue du territoire national. L'analyse du processus de la

transfusion sanguine, depuis la collecte du sang jusqu' à l'injection du

sang au patient, révèle des défaillances au niveau de :

- Le nombre de poches de sang collectées : en effet les

donneurs se font rares avec l'avènement du VIH/SIDA et ceux qui sont

restés fidèles au don de sang deviennent de plus en plus

exigeants en termes de compensation. Moins de 1% de la population est Donneur.

De plus, il existe des moments de grande consommation de sang. Ces

périodes sont connues. Les campagnes de dons de sang sont

organisées pendant ces moments critiques mais les résultats sont

souvent en deçà des besoins.

- Les pochettes qui doivent recevoir le sang

prélevé ne sont pas toujours disponibles en quantité

suffisante dans les différents sites de transfusion sanguine du pays.

Leur financement dépend pour une grande part de l'appui des partenaires.

Le matériel médico technique pour les

différents tests de contrôle de la qualité du sang bien que

largement subventionné par le gouvernement dépend aussi pour son

financement de l'appui des partenaires.

SECTION 3: ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET

PRESENTATION DE PASTAM

Paragraphe 1 : Organisation du système de la

santé au Bénin

Le système de santé du Bénin a une

structure pyramidale inspirée du découpage administratif. Le

découpage administratif consacré par la loi n°97-028 du 15

janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale a

subdivisé le Bénin en douze départements: l'Alibori,

l'Atacora, l'Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga,

le Littoral, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou.

Chaque département est subdivisé en

communes. Le pays compte au total 77 communes dont trois sont à statut

particulier. Les communes sont subdivisées en arrondissements. On

dénombre en tout 546 arrondissements subdivisés à leur

tour en 3747 villages et quartiers de ville. Chaque village ou quartier de

ville constitue l'unité administrative de base autour de laquelle

s'organisent la vie sociale et les activités de production. Le

système de santé comporte ainsi trois niveaux que sont: le niveau

central ou national, le niveau intermédiaire ou départemental, et

le niveau périphérique organisé suivant l'approche de zone

sanitaire. Le taux de couverture en infrastructures sanitaires est de 91% en

2010. Il existe 27 hôpitaux de zone sur les 34 prévus constituant

le premier niveau de référence, cinq centres hospitaliers

départementaux qui constituent le deuxième niveau de

référence et au niveau national, le Centre National Hospitalier

et Universitaire, le Centre National de Pneumo-phtisiologie, l'Hôpital de

la Mère et de l'Enfant et le Centre National de Psychiatrie. Quand au

secteur privé, il est libéral et est surtout implanté en

zones urbaines. De 631 structures privées enregistrées lors du

recensement des formations sanitaires privées en 1998, leur nombre est

évalué à plus d'un millier de nos jours. En ce qui

concerne les ressources humaines, les ratios de personnel donnent 1,4

médecin pour 10 000 habitants, 2 infirmiers pour 6 000 habitants, et 1,6

sage-femme pour 10 000 habitants en 2005 (MS, 2005). Le système de

santé ainsi décrit essaie de faire face à la situation

sanitaire du pays caractérisée par une prédominance des

affections tropicales, avec de fréquentes épidémies

(Choléra au Sud et Méningite au Nord). Le paludisme, les

infections respiratoires aigües et les maladies diarrhéiques

constituent les affections dominantes du profil épidémiologique

béninois.

Paragraphe 2. Présentation de PASTAM

Dans cette section, il s'agira de présenter le contexte

de mise en oeuvre du projet, les objectifs et stratégies, les zones

retenues, et les résultats attendus

A. Justification du PASTAM

Le Bénin tout comme les autres pays en voie de

développement s'est engagé à réduire la

mortalité infantile (OMD4) et à améliorer la santé

maternelle (OMD 5) d'ici 2015. Le sous secteur de la transfusion sanguine

étant confronté à de nombreuses difficultés. Le

gouvernement a obtenu un appui de la part de la coopération de l'Agence

Belge de développement qui a initié le projet

d'Amélioration de la Sécurité Transfusionnelle dans les

départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo

(PASTAM).

B. Objectifs de PASTAM

L'objectif global est d'améliorer la

sécurité transfusionnelle pour les populations du

Bénin.

L'objectif spécifique est formulé

comme suit : « La sécurité transfusionnelle pour

les populations des départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et

du Couffo est améliorée ».

Les indicateurs de l'objectif spécifique sont :

- Nombre de poches transfusées validées avec

test ELISA / Total nombre de poches transfusées

- Taux de satisfaction de la demande pour la transfusion

sanguine

Les sources de vérification de l'objectif

spécifique:

- Registres de transfusion et registres du laboratoire des

services de transfusion

- Statistiques des structures de santé

C. Zone d'intervention de

PASTAM

La zone d'intervention de PASTAM a pris en compte quatre

départements et neuf zones sanitaires communes à savoir :

|

Départements

|

Zone sanitaire

|

|

Atacora

|

Tanguiéta, Materi, Cobly

|

|

Natitingou, Boukoumbe Toucountouna

|

|

Kerou, Kouandé Ouassa-Péhunco

|

|

Donga

|

Djougou Ouake Copargo

|

|

Bassila

|

|

Mono

|

Lokossa, Athiémé

|

|

Comé, Grand-Popo, Houéyogbé et Bopa

|

|

Couffo

|

Klouékanmé, Tovoklin, Lalo

|

|

Aplahoue - Djakotomé- Dogbo

|

Tableau 2 : Zone d'intervention de PASTAM

D. Résultats prévus par PASTAM

Les résultats intermédiaires sont au nombre de 4

et présentent chacun leurs propres activités (et

sous-activités) ci-après :

RI 1 : L'équipement nécessaire

pour assurer la sécurité transfusionnelle est fonctionnel et

pérenne

Activités

1.1 Mettre en place le matériel nécessaire

à chaque niveau

1.2 Former le personnel du SDTS et des laboratoires sur

l'utilisation de l'équipement

1.3 Assurer la maintenance de l'équipement

1.4 Aménager le laboratoire du SDTS AD

(électricité)

RI 2 : L'organisation interne des services de

transfusion sanguine dans les départements est

renforcée

Activités

2.1 Améliorer le fonctionnement du SDTS

2.2 Renforcer la relation du SDTS avec les PTS

2.3 Etablir une meilleure intégration du sous-secteur

de la TS dans le système de santé

RI.3 La qualité de la transfusion sanguine

est améliorée dans toutes les étapes du

processus

Activités

3.1 Augmenter le nombre de donneurs de sang

3.2 Améliorer la sélection des donneurs et la

qualité du prélèvement

3.3 Améliorer la qualité de la qualification du

sang

3.4 Améliorer la qualité de l'étape

hospitalière de la transfusion sanguine

3.5 Appuyer la formation continue

RI.4 Le financement des dépenses

récurrentes des services de TS à long terme est

assuré

Activités

4.1 Mettre en place un stock de consommables au début

du projet avec une ligne budgétaire dégressive

4.2 Chercher des sources de financement alternatives

DEUXIEME PARTIE :

DU CADRE METHODOLOGIQUE A LA PRESENTATION DES

RESULTATS

CHAPITRE III : APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA

RECHERCHE

Ce chapitre présente le cadre de l'étude, la

méthodologie de la collecte des données,

l'échantillonnage, les indicateurs et les techniques d'analyse des

données

Section 1: Du cadre d'étude à la

méthodologie de la collecte des données

Paragraphe 1. Présentation du cadre

d'étude

Dans le but d'évaluer l'impact de PASTAM ainsi que sa

contribution sur l'amélioration de la santé de la population, le

poste de la transfusion sanguine installé dans le laboratoire de

l'hôpital de zone de Tanguiéta nous a servi de cadre

d'étude.

A. Cadre physique de la zone

L'Hôpital de Tanguiéta est l'Hôpital de

référence de la Zone Sanitaire de

Tanguiéta-Matéri-Cobly (ZST) qui est l'une des trois zones

sanitaires que compte le département de l'Atacora. Elle est

située dans la partie septentrionale à l'extrême Ouest du

Bénin. Elle regroupe les communes de Tanguiéta, Matéri et

Cobly et est limitée :

- Au Sud par la commune de Boukoumbé et la

République du Togo ;

- A l'Est par les communes de Toucountouna, Kouandé et

Kérou ;

- Au Nord et à l'Ouest par la République du

Burkina Faso.

La superficie totale de la zone est de 7900 Km2.

Elle occupe le second rang en matière de superficie dans l'Atacora.

B. Climat et hydrographie

Le climat est de type tropical à deux saisons. La

saison pluvieuse commence généralement en mai et se termine en

octobre. L'harmattan sévit de novembre à janvier et cède

place à une intense chaleur qui s'étend de février

à avril.

Le relief est essentiellement marqué par la

chaîne de l'Atacora qui borde la commune de Tanguiéta et de la

pénéplaine qui s'étend sur le reste de la zone.

Le réseau hydrographique est dominé par deux

principaux fleuves dans sa partie Nord. Il s'agit de la Pendjari (135 km), le

Mékrou (410 km) et d'autres affluents du bassin du Niger qui baignent

toute la Zone à l'exception de Cobly.

La végétation est constituée de savane

arborée dans la partie nord. C'est la principale zone

cynégétique du nord-ouest du Bénin avec 275.000 ha. Le sol

est pierreux en zone montagneuse, argileux et sablonneux ailleurs.

C. Population et démographie

La zone est essentiellement peuplée de Berba (la plus

importante numériquement avec environ 14%), de Gnindé, de Waama,

de Natemba, de Gourmantché et de Bourba. A ces ethnies se sont

ajoutés à travers les courants migratoires les Dendi, Germa,

Haoussa, Bariba, Yoruba, Fon et Mina.

Les principales religions sont : la religion traditionnelle,

le christianisme et l'islam.

La population de la zone est concentrée dans sa partie

méridionale et au Centre. En 2007, elle est estimée à 222

119 habitants d'après les projections des résultats du RGPH 3,

soit respectivement 100 461 ; 55 989 et 65 669 habitants pour les communes de

Matéri, Cobly, Tanguiéta (SPIRS/DDS Atacora 2007).

La densité de la population est de 28 habitants par

km2 en 2007.C

D. Données économiques de la ZST

v L'agriculture

L'agriculture est la première activité et la

première source de revenu des populations de la zone. Elle absorbe

environ 74 % de la population. Les techniques agricoles sont encore

traditionnelles et rudimentaires. Les produits agricoles sont très

variés : igname, sorgho, mil, arachide, néré, fonio,

sésame soja, manioc, tabac, haricot, gombo. La culture de rente de la

zone est le coton.

Les autres activités sont par ordre d'importance

l'élevage, la pêche, la chasse, l'artisanat, le commerce et le

tourisme.

v L'élevage

C'est la seconde activité de la population de la zone.

Les espèces élevées sont : les bovins, les ovins, les

caprins et les volailles.

v La pêche

C'est une activité marginale et traditionnelle. Les

cours d'eau sont les lieux de pêche. Plusieurs cours d'eau comme la

pendjari et ses nombreux affluents à Tanogou, Manougou, Cotiakou

connaissent la pêche à la ligne et à la nasse.

v La chasse

Cette activité est pratiquée dans la zone du

parc de pendjari sous le contrôle du CENAGRF et des associations

villageoises de chasse. Dans les territoires villageois des communes de

tanguiéta et de Matéri, c'est une petite chasse à la

battue, au fusil et aux pièges qui est faite en dehors de la zone

cynégétique.

v Autres

Les cascades de Tanougou et le parc animalier de la Pendjari

sont les principaux sites touristiques de la zone.

Les infrastructures de loisirs publiques et privées

sont quasiment inexistantes en milieu rural. L'activité industrielle est

aussi inexistante dans la Zone Sanitaire.

La zone est traversée par les rout es

inter-état Bénin Burkina-Faso (bitumées) et Bénin

Togo (non bitumée) qui favorisent les trafics avec les pays

limitrophes.

E. Organisation de l'administration territoriale.

Ø Organisation administrative de la

ZST

La zone sanitaire regroupe trois communes du

département de l'Atacora que sont celles de Tanguiéta,

Matéri et Cobly dirigées chacune par un maire. Elle comporte

quinze (15) arrondissements et cent vingt six (126) villages ayant chacun pour

autorité respective un chef d'arrondissement et un chef village.

Par ailleurs, la zone dispose de quatre (04) brigades

territoriales de gendarmerie dont deux (02) dans la commune de Matéri,

d'un commissariat spécial de police à Porga, de deux (02)

Recettes Perception (Matéri et Tanguiéta), de deux (02) bureaux

de postes (Matéri et Tanguiéta).

F- Organisation du système sanitaire de la

zone

La Zone Sanitaire de Tanguiéta est constituée de

18 aires sanitaires ayant chacune au moins un centre de santé.

L'organe suprême de représentation et de

décision de la zone sanitaire est le comité de santé qui

est chargé d'assurer le développement socio-sanitaire de la zone.

L'hôpital de référence de la zone est l'Hôpital Saint

Jean de Dieu.

Ø Hôpital de zone de

Tanguiéta

Situé dans la zone sanitaire de

Tanguiéta-Matéri-Cobly, l'Hôpital Saint Jean de Dieu est un

hôpital confessionnel fondé en juin 1968 par la Province LOMBARDO

-VENETA de Milan de l'Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu. Il a

été inauguré le 29 juin 1970 par le président en

exercice, son Excellence Hubert K. MAGA. Le gouvernement du Bénin par

une convention du 13 Avril 1989 l'a reconnu officiellement. Le 14

décembre 1998, Il a été institué en hôpital

de référence de la zone de tanguiéta par

arrêté ministériel N° 6022. De 82 lits à

l'ouverture en 1970, l'hôpital compte aujourd'hui 280 lits et dispose de

plusieurs départements de soins et d'un plateau technique assez fourni.

Avec la signature d'une convention de coopération entre l'école

de Médecine de l'Université de Parakou le 29 Octobre 2005,

l'hôpital a affirmé son caractère universitaire (Plan

Directeur HJSD, 2008-2012).

Au plan technique, il convient de souligner que

l'hôpital de Zone de Tanguiéta est le centre de première

référence en matière de prestation de soins des centres de

santé de la Zone Sanitaire de réseau des centres de santé

qu'il soutient. Il est chargé de la prise en compte des problèmes

de santé dépassant les compétences desdits centres et

dispose pour jouer ce rôle des services et unités techniques

ci-après :

Le service de la Pédiatrie ;

Le Service de la maternité ;

Le Service de la Chirurgie ;

Le Service de la Médecine

Le Service des Urgences

Le service des soins Intensifs ;

Le Service de Laboratoire d'Analyses et de Banque de Sang ;

Le Service de Radiologie ;

Le Service de Kinésithérapie

Le service de Physiothérapie et de

kinésithérapie avec un atelier orthopédique;

Les services généraux (Garage, cuisine,

buanderie)

Le poste de transfusion sanguine de l'hôpital de zone

qui a bénéficié de l'appui du PASTAM est logé dans

l'enciente du laboratoire d'analyse.

Paragraphe 2 : Méthodologie de la collecte des

données

A. Type d'étude

Il s'agit d'une étude transversale, descriptive et

évaluative concernant les interventions du projet PASTAM dans la zone

sanitaire Matérie Cobly et particulièrement à

l'hôpital de zone de Tanguiéta.

B. Unités de recherche

Dans la présente recherche, les enquêtes

proprement dites ont été effectuées principalement

à l'hôpital de zone de tanguiéta qui constitue la

principale unité de recherche, notamment dans les pavillons de

pédiatrie de la maternité des urgences, du bloc opératoire

et du service de laboratoire. La seconde unité de recherche est

constituée de l'association des donneurs bénévoles de sang

de la zone d'étude.

C. Technique d'échantillonnage et taille de

l'échantillon

La population mère est constituée de touts les

acteurs impliqués dans le système transfusionnel de

l'hôpital de zone de Tanguiéta. Compte tenu de

l'incapacité de porter les observations sur toute la population cible,

il a été constitué un échantillon.

L'échantillon est un ensemble d'individus choisis dans une population

donnée de manière à représenter de façon

significative et fidèle cette population.

L'échantillonnage est constitué au niveau de

tous les services impliqués dans la transfusion sanguine de

l'hôpital et au niveau de l'association des donneurs de sang

La taille de l'échantillon obtenue est de 60. Le

tableau ci-dessus présente les différents types de technique

d'échantillonnage ainsi que la taille de l'échantillon

Tableau3 : Technique

d'échantillonnage et taille de l'échantillon

|

GROUPE

|

EFFECTIF

|

Pourcentage

ET/EP en %

|

Techniques d'échantillonnage

|

|

Population

mère (PM)

|

Effectif prévu

(EP)

|

Effectif

touché (ET)

|

|

Laboratoire

|

12

|

12

|

10

|

83,33

|

Choix raisonné

|

|

Médecine

|

18

|

11

|

9

|

81,81

|

Choix raisonné

|

|

Maternité

|

15

|

12

|

11

|

91,66

|

Choix raisonné

|

|

Pédiatrie

|

17

|

15

|

13

|

88,23

|

Choix raisonné

|

|

Chirurgie

|

18

|

16

|

9

|

88,88

|

Choix raisonné

|

|

Soins intensifs

|

8

|

5

|

5

|

100

|

Exhaustif

|

|

Sous total 1

|

88

|

71

|

57

|

80,28

|

|

|

Responsables des associations des donneurs

|

03

|

03

|

03

|

100

|

Exhaustif

|

|

Sous total 2

|

03

|

03

|

03

|

100

|

Exhaustif

|

|

TOTAL

|

191

|

74

|

60

|

81,08

|

|

D- Techniques et outils de collectes des données

Nous avons utilisé plusieurs techniques et outils pour

collecter les données. Ainsi, nous avons utilisé comme

techniques; la recherche documentaire, l'observation directe, l'enquête

par questionnaire et les entretiens

La recherche documentaire est la collecte d'information

à l'aide de supports écrits (ouvrages, rapports, mémoires,

supports informatiques). Nous avons réalisé notre recherche

documentaire en deux étapes à savoir ; dans un premier temps

l'identification des sources d'information et dans un second temps

l'exploitation des différents registres de transfusion sanguine

utilisés à l'hôpital de zone de Tanguiéta

L'observation directe est une méthode qui consiste

à consigner dans un formulaire détaillé ce qui a

été vu et entendu sur les lieux de réalisation.

Ces différentes techniques et outils ont

été choisis au besoin pour permettre d'atteindre les objectifs

que nous nous sommes fixés.

Les techniques et outils de collecte de données ainsi

que leurs cibles respectives sont présentés dans le tableau ci

après :

Tableau 4 : Techniques et outils

de collecte de données utilisés avec leurs cibles respectives

pour la détermination de l'impact du PASTAM.

|

Techniques

|

Outils

|

Cibles

|

Aspects étudiés

|

|

Recherche documentaire

|

Fiche d'exploitation documentaire

|

Registre de sélection des donneurs de sang

Registre de prélèvement et de qualification

Registre de demande et de session des produits et

dérivés sanguins

Registre de transfusion dans les divers pavillons

|

Fonctionnement actuel du système de la transfusion

sanguine.

Mesure des paramètres concernant les données

(recrutement et fidélisation des donneurs, Sélection des

donneurs, qualification, conservation et distribution).

|

|

Entretien individuel

|

Guide d'entretien individuel

|

Informateurs clés : personnels chargé

d'effectué la transfusion sanguine dans les services et aux personnes

ressources de PASTAM

|

Fonctionnement du système de la transfusion sanguine

|

|

Observation directe

Enquête par questionnaire

|

Grille d'observation directe

Questionnaire

|

Ressources matériel mis en place par PASTAM

Disponibilité des équipements

Mises en pratique des méthodes et techniques

initiés par le projet

Personnels chargé d'effectué la transfusion

sanguine dans les services et aux personnes ressources

|

Méthodes de mise en oeuvre des recommandations de

Pastam lors des accidents liées à la transfusion

Sécurité de la transfusion sanguine

|

E. Traitement des données

Les données primaires et secondaires recueillies ont

fait l'objet d'un traitement statistique. Nous avons utilisé à

cet effet différents outils de traitement, à savoir : le

logiciel Excel qui nous a permis de calculer les écarts observés

dans l'atteinte des résultats prévus, et le logiciel SPSS pour

analyser les données.

Section 2 : Variables d'analyses et seuil de

décision

Paragraphe 1 : Variables et indicateurs d'analyses

En vue de l'atteinte des objectifs de recherche, nous avons

décomposé les hypothèses en deux types de

variables : La variable dépendante ou expliquée et les