|

LE ROMAN MIS À L'ÉPREUVE

HANTISE ET ÉPUISEMENT : L'ÉCRITURE

DU RESTE DANSLA RESTA(ALIA TRABUCCO) ETLA DIMENSIÓN

DESCONOCIDA(NONA FERNÁNDEZ)

Jérémie Laniel

Master 2 REVI, parcours Recherche

UFR Langues & Communication

Études hispaniques

Carlos Leppe, Fatiga de materiales, Galería

Animal, 2001: <

http://carlosleppe.cl/2001-fatiga-de-material-instalacion/>

Sous la direction de Nathalie Galland

Université de Bourgogne

Année 2019-2020

REMERCIEMENTS

Se ha perdido tanta sangre ya en nuestra

pequeña

e intensa historia. Ninguno quiso nunca recogerla,

todos la dejaron que corriera sola.

Nadie tuvo voluntad, no, no tuvieron cabeza para

recoger

la sangre corrida en cada siglo, en cada tiempo,

en cada presidencia, en cada política.

Cada vez, cada ocasión, cada acontecimiento,

existió la mano mala para verter la sangre,

pero

nunca tuvo existencia la mano terrible para recoger,

para contar esa sangre.1(*)

Je tiens ici à adresser un immense merci aux femmes

que j'admire.

Un grand mercitout d'abord à Nathalie Galland,

à qui je dois en partie l'intérêt passionné que j'ai

développé au fil de mes études pour l'Amérique

latine, sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour, avec qui j'ai (eu)

l'immense plaisir de travailler et qui m'a transmis le goût pour la

littérature des Amériques.

Un grand merci à ma mère qui m'a

été d'un soutien indéfectible et qui m'a encouragé

à poursuivre mes études. Une pensée aussi à ma

grand-mère maternelle dont le doux accent andalous m'a finalement

poussé à en connaître plus sur les cultures

ibériques.

Un grand merci enfin à quatre femmes qui me sont

chères, Monoï, Camille,Alicia, à qui je dois

énormément à la relecture de mes travaux, et Mathilde pour

ses encouragements précieux.

En espérant que mes deux petites soeurs, Ana et

Zoé, suivent ces traces...

Une pensée également aux victimes de ce

monde injuste. Nous ne vous oublions pas. Jamais.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS.........................................................................................2

PROLÉGOMÈNES..........................................................................................5

I. UNIVERS INTIMES

DÉCOMPOSÉS................................................15

1) L'horizon post-dictatorial ou « la mémoire

obstinée »............................15

a. Le roman : une

recherche.........................................................15

b. L'épigraphe : annonciatrice de la

résistance politique et littéraire..........17

2) Rés(is)tance et intimité dans La

resta................................................27

a. Structures familiales

dissoutes...................................................27

b. Un héritage empoisonné :

Iquela................................................30

c. La « hantise par imprégnation »

chez Felipe...................................34

3) Le Yo disséminé de Nona

Fernández................................................39

a.

L'exofictif...........................................................................39

b. Le témoignage : surface de

projection..........................................40

c. Un musée intime de

l'horreur....................................................44

II. L'INTIMITÉ DÉCHIRÉE DE

L'OEUVRE..........................................49

1) Partage et

écart..........................................................................49

a. Vers des oeuvres du

« désoeuvrement »..........................................49

b. « Espace inventaire, espace

inventé »...........................................51

c. L'épistolaire : espace

d'affrontement...........................................59

2) La représentation du fini infini dans La

resta........................................67

a. Espaces-corps

malades............................................................67

b. La dimension

mythique............................................................72

c. L'imaginaire

post-apocalyptique.................................................74

3) « La pulsion d'archive » dans La

dimensión desconocida........................77

a. Métatextualité et

métafiction......................................................77

b. Une métafiction

historiographique...............................................80

c. L'écriture

parodique...............................................................82

III. DES EXPÉRIENCES SENSIBLES DE

L' « EXFORME ».......................86

1) Prendre soin d'autrui par

l'écriture....................................................86

a. Art et

éthique........................................................................86

b. L'éthique du

soin....................................................................87

2) Des

« écritures-vision »................................................................89

a. La voix plastique de

Felipe........................................................89

b. « Cinécrire » la

trace................................................................93

3) Le témoignage et la voix : des

« matières-émotion »..............................97

a. La parole dans La resta: un

« corps-support »..................................97

b. L'empathie lectoriale dans La dimensión

desconocida.......................102

CONSIDÉRATIONS

FINALES............................................................................................108

Bibliographie..........................................................................................110

Annexes.................................................................................................133

I) Alia Trabucco Zerán et Nona Fernández Silanes:

deux filles de la dictature......133

II) Mémoire et écriture dans la littérature

chilienne.......................................134

III) Parcours de l'Histoire

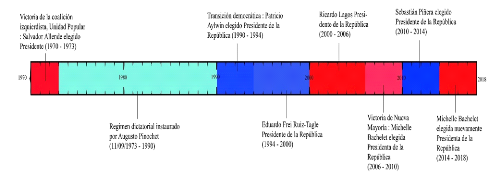

chilienne.........................................................135

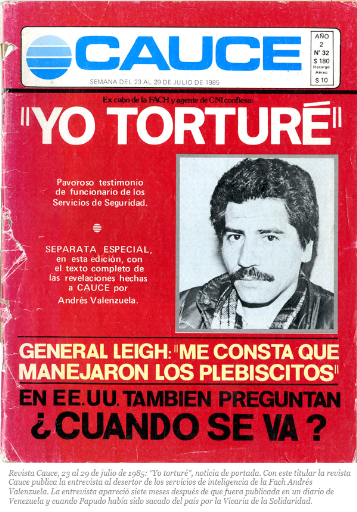

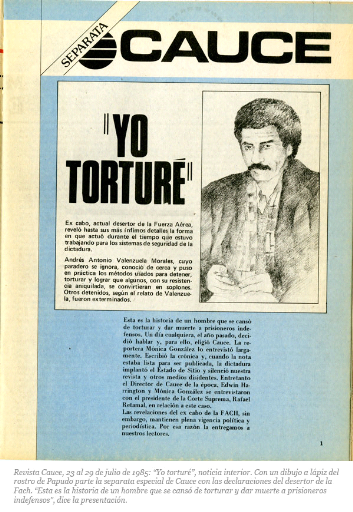

IV) Le témoignage de El Papudo : «El

hombre que olía a muerte».....................136

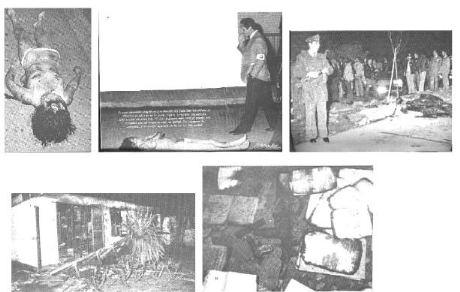

V) Le 7 septembre 1983 ou la «Noche de los largos

cuchillos» en images............153

VI) «La pieza oscura» de Enrique

Lihn......................................................153

VII) La dimensión desconocida:

couverture.................................................155

VIII) Peindre la mémoire collective chilienne :

l'exemple de Los oberoles..............156

IX) Lettre de Ángel Parra à Víctor Jara

(1987).............................................158

PROLÉGOMÈNES

Morelliana

Si el volumen o el tono de la obra pueden llevar a creer

que

el autor intentó una suma, apresurarse a

señalarle que está ante

la tentativa contraria, la de una resta

implacable.2(*)

À partir des années 1940, surgit le roman

contemporain en Amérique latine3(*), qui atteignit son paroxysme durant les années

60-70, années du grand boom latino-américain,

période de « «grandecristallisation

syncrétique» [...] d'une narrative qui démontrera

rapidementsa capacité àfaire partie de la culture

universelleà partir d'une expérience purement

américaine. »4(*)

À la suite du succès retentissant du grand

boom latino-américain au cours des années 60-70, la

production littéraire latino-américaine de la fin du XXème

siècle - début du XXIème siècle assista à

l'émergence de nouvelles voix qui s'élevèrent contre la

littérature du boom, amorçant ainsi le processus de

desmacondización de la littérature

latino-américaine.

Le paradigme magico-réaliste tira sa

révérence avec la publication par Jorge Volpi du

Manifiestodel Crack5(*) au Mexique et la publication de l'anthologie

McOndo6(*)-jeu de mots

subversif réalisé à partir du nom du village mythique de

Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, Macondo-

du côté du cône sud par Alberto Fuguet et Sergio

Gómez en 1996. En dépit de leur caractère local, ces deux

tendances partagèrent « una sola inquietud :

« una nueva perspectiva para ver la literatura », integrar

de nueva cuenta en el espacio literario una realidad continental fragmentada

geográficamente. »7(*) Ainsi:

El mundo mágico y maravilloso que caracterizó a

la narrativa de ?nales de la década del sesenta hasta los setenta y que

fortaleció el universo de Gabriel García Márquez [...] se

alej[ó], como las mariposas amarillas, por laberintos oscuros ahogando

sus nostalgias en un universo donde reina la disolución de los valores,

la presencia de la muerte, la racionalidad, la trivialidad y

trivialización, la agonía y la degradación.8(*)

L'espace américain auparavant propice à

l'exotisme, à la récupération de l'origine sacré,

laissa place, avec cette nouvelle « génération

continentale », à un espace américain désormais

déliquescent, profané par une modernité féroce,

débridée:

Nuestro McOndo es tan latinoamericano y mágico

(exótico) como el Macondo real (que, a todo ésto, no es real sino

virtual). Nuestro país McOndo es más grande, sobrepoblado y lleno

de contaminación con autopistas, metro, tv-cable y barriadas. En McOndo

hay McDonald's, computadores Mac y condominios, amén de hoteles cinco

estrellas construidos con dinero lavado y malls gigantescos.

En nuestro McOndo, tal como en Macondo, todo puede pasar,

claro que en el nuestro cuando la gente vuela es porque anda en avión o

están drogados. Latinoamérica, y de alguna manera

Hispanoamérica (España y todo el USA latino) nos parece tan

realista mágico (surrealista, loco, contradictorio, alucinante) como el

país imaginario donde la gente se eleva o predice el futuro y los

hombres viven eternamente. Acá, los dictadores mueren y los

desaparecidos no retornan.9(*)

McOndo et El Manifiesto del Crackouvrirent

donc les portes de l'èrede la

« post-littérature »10(*). Cette ère est marquée, comme le

précise Alexandre Gefen dans son essai Réparer le monde,

par un « déclin des fonctions collectives de la

littérature et la désacralisation contemporaine de

l'écrivain »11(*) qui « fabriqu[e] [...] des romancules qui

ne s'engagent pas et qui n'engagent à rien »12(*). Toutefois, le panorama

littéraire latino-américain offrant une grande

hétérogénéité d'oeuvres, il y a des

exceptions, tout comme c'est le cas de la génération de la

post-mémoire13(*)

en Amérique latine, qui a commencé à gagner l'espace

littéraire latino-américain au début du XXIe siècle

et qui a su, dans l'ensemble, résister aux exigences du marché

contrairement à la littérature que nous avons coutume de

qualifier de « light ».

La post-mémoire, avec les mots de Marianne Hirsh, est

une « structure intergénérationnelle et

transgénérationnelle caractérisée par le retour du

passé traumatique et de l'expérience physique du

corps »14(*),

qui « décrit la relation de la

« génération d'après » par rapport au

trauma personnel, collectif et culturel de la génération

précédente. »15(*) Les enfants de la dictature

« « se souviennent » par le biais de

récits, d'images et de comportements au milieu desquels ils ont

grandi »16(*),

opérant, en ce sens, « [une] connexion [entre]

post-mémoire [et] passé [...] qui ne transite pas uniquement par

le souvenir, mais aussi par un investissement imaginatif, créatif et de

projection. »17(*)

Parmi les membres appartenant à ces « acteurs

secondaires »18(*) de la mémoire, nous détachons deux

« détectives de la mémoire »19(*), qui sont : la finaliste

nominée au Man Booker 2019, avocate et éditrice Alia Trabucco

Zerán (Santiago, 1983-) et l'actrice Nona Fernández Silanes

(Santiago, 1971-). C'est à travers La resta (2014), opera

prima de Alia Trabucco, oeuvre primée20(*) et La dimensión

desconocida (2016), dernière oeuvre littéraire en date de

Nona Fernández, oeuvre également primée21(*), que nos deux autrices

procèdent à un «anti-entierro»22(*) de la mémoire

collective chilienne anesthésiée par l'État. La

finalité de leurs écritures qui incommodent est claire :

« démolir la mémoire officielle qu'on a tenté

d'imposer après la dictature pour en construire une autre, d'autres

mémoires, hétérogènes, dissidentes,

désarticuler la rhétorique de la

réconciliation »23(*). En effet, rappelons avec Nona Fernández que:

En esos años se le bajaron los decibeles al recuerdo de

la violencia reciente para organizar una política de consensos que

mantuviera la fiesta en paz. La democracia se mantenía cautelada por los

militares con el mismo general Pinochet como Comandante en Jefe del

Ejército y luego senador en el Congreso, entonces no era una buena idea

usar el ayer inmediato como un arma de debate24(*)

Face à la génération des parents, nous

retrouvons donc une jeune génération qui, au moment de retracer

« la épica de la generación

anterior »25(*),

fait face à « un silencio sepulcral »26(*), favorisé par la

sphère politique. Une problématique essentielle se pose

donc : Comment réarticuler l'expérience de ce violent

échec, de cette déroute, alors que l'on se trouve au milieu

d'un vide, d'une béance mémorielle de laquelle l'État se

retrouve complice ?

Les travaux critiques sur La resta de Alia Trabucco

sont peu nombreux. En effet, nous comptabilisons actuellement seulement quatre

récensions27(*)

auxquelles s'ajoutent trois thèses de doctorat28(*)dans lesquellesLa

resta fait partie du corpus étudié. Parmi

ceux-là, nous retrouvons le travail de recherche de Constanza Ternicier

qui, en prenant appui sur un pan assez ample de la littérature chilienne

contemporaine, «se propone demostrar la existencia de una nueva

subjetividad en el campo literario chileno y desprender sus elementos

comunes»29(*)

à partir de «dos sistemas de preferencia: uno próximo a una

narrativa más apegada a la realidad, aunque no siempre minimalista [...]

y otro más complejo y distorsionador de la realidad».30(*)En dépit des nombreux

aspects de l'oeuvre abordés (allégorie du voyage, le conflit

filial, la connexion entre la subjectivité de Felipe avec l'espace

diégétique, sa sexualité subversive), le travail

universitaire de Constanza Ternicier analyse La resta de

manière très superficielle.

En ce qui concerne La dimensión desconocida,

nous relevons à l'heure actuelle seulement trois travaux

critiques31(*) et deux

récensions32(*). Si

dans son travail critique Mariela Peller «explor[a] los modos en que las

obras [de Nona Fernández] tejen espacios de resistencia al olvido de la

violencia del pasado reciente [y sostiene] que esos espacios de resistencia se

perfilan a través de dos figuras: los cuerpos y la

escritura»33(*) et,

plus précisément, se centre sur cette « política

de la nominación »34(*) engendrée à travers la fiction et qui

régit l'oeuvre entière de l'écrivaine, Luis Valenzuela

Prado s'attache, en s'appuyant sur l'oeuvre littéraire entière de

Nona Fernández, à dégager une esthétique du

résidu.

Toutefois, la démarched'écriture de ces deux

oeuvres est souvent délaissée. Ainsi, dans notre travail, nous

voulons interroger l'écriture de l'épuisement, qui se

déploie tant dans La resta que dans La dimensión

desconocida afin de relire, interpréter le passé

récent traumatique35(*), mettant le roman à l'épreuve.

John Barth, le critique du post-modernisme américain,

est le premier à avoir introduit la notion

d' « épuisement » et à l'avoir mis en

corrélation avec l'état de la littérature

nord-américaine post-moderniste36(*). En France, avant de se réfugier dans le

travail de recherche de Dominique Rabaté, Vers une

littérature de l'épuisement ?, qui suit le parcourt

critique de John Barth, l'épuisement, en tant que pratique scripturale,

nichait dans l'oeuvre de l'écrivain français, Georges Perec. Ce

dernier, qui s'était déjà adonné à cette

pratique dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, le

définit comme une démarche consistant en

« décrire le reste : ce que l'on ne voit

généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas

d'importance [...] »37(*). Cette affirmation syntonise avec les aspirations de

nos deux jeunes autrices de la post-mémoire chilienne dont les pratiques

d'écriture visent à « (d)écrire le

reste » du passé, balayé du devant de la scène

socio-politique puis vilement jeté aux ordures. En effet, nous le

savons :

La modernité est experte pour multiplier les sanctions

d'expulsion contre ce qui refuse d'obéir à la consigne de rupture

temporelle qui utilise ce qui est nouveau pour congédier -sans

considération- ce qui est obsolète, jetant à la poubelle,

et au même rythme que la vitesse de production de marchandises, ce qui

s'éternise. Toutefois, et malgré tout, « la

modernité verra accroître à ses alentours le voisinage

désagréable des détritus, amoncellement inattendu d'objets

désuets et d'esprits sans utilités domestiques qui

résisteront à être

« éliminés » et menaceront de faire irruption

dans le présent afin de délivrer la mémoire d'une

temporalité captive.38(*)

En d'autres termes,Alia Trabucco et Nona Fernández

textualisent, présentifient à travers l'écriture

épuisée « la mémoire comme

reste »39(*),

comme déchet qu'on ne veut plus voir et qui pourtant persiste.

C'est par l'imagination créatrice que nos deux oeuvres

s'érigent en espace de revenance où la voixfugitive,

domptée, projectionniste, s'efforce de reconstruire, par bribes, ces

espaces intimes familiaux anonymes violés, dotant les mêmes

oeuvres d'une indéniable valeur intrahistorique et tendant à la

construction d'une contre-mémoire collective critique de la dictature

chilienne. La frontière entre intimité et extimité

s'effondre. Cependant, pour exprimer le reste informe, la trace obsessionnelle

du passé qui, dans nos deux oeuvres, ne s'observera pas uniquement

à l'échelle des structures familiales, car elle sera aussi de

nature « archivée »,

« éprouvée » et apparaîtra sous forme

d' « empreinte corporelle, cérébrale,

corticale »40(*), l'écriture se fera rudologie41(*) et s'effritera,

s'abîmera, s'épuisera. En procédant au recyclage des

obsessions du passé, l'intimité de

l' « espace-corps »42(*) romanesque sera amenée à s'ouvrir en

débordant de ses propres frontières génériques. De

cette manière, l'épuisement, qui constitue paradoxalement le

moteur de création de ces deux oeuvres43(*), signera « l'usure des formes

accomplies »44(*), creusant l'abime avec le paradigme romanesque

institutionnel. Afin de restituer le passé dans toute sa dimension

sensible à travers l'écriture, ces transécritures

abjectes, au sein desquelles pratique artistique et éthique du soin font

corps, éveillent la sensibilité du lecteur. La matière

verbale, qui déborde de ses frontières sémiotiques

également, fera appel au sensoriel, au (syn)ésthésique,

permettant au lecteur d'éprouver les traces persistantes et

revivifiées dans la parole orale et poético-lyrique ou dans le

témoignage.

L'évidement, l'épuisement des capacités

expressives et créatrices, source de la mise à l'épreuve

du genre romanesque, inscrira donc nos deux poéthiques hors-cadresdans

une tendance de « re-littérature »45(*), tendance « que l'on

peut toujours traduire en deux sens : la fin, l'achèvement mais

aussi la revenue, la grande relève »46(*). Alia Trabucco et Nona

Fernández se situent dans :

ce qu'il faudrait nommer une après-fin par

laquelle un grand Après [se donne] à lire. Cette après-fin

sera celle qui [...] laiss[e] entendre, depuis les fosses communes, une voix

qui v[eut] recommencer après la fin, revenir de la mort non

pour en témoigner mais pour refonder le Dire et oeuvrer de nouveau

à la Littérature, depuis sa toute tremblante majuscule.47(*)

C'est ce que ce travail s'attachera à

démontrer.

I- UNIVERS INTIMES DÉCOMPOSÉS

Trato de recordar, buscar imágenes,

imaginar voces, colores, pero me resulta

difícil,

casi imposible.48(*)

1) L'horizon post-dictatorial ou « la

mémoire obstinée »49(*)

a) Le roman : une recherche

La génération de la post-mémoire,

« détachement qui refuse de fixer l'écart de sa

distance »50(*),

offre un horizon décomposé, morcelé où les

déchets du passé règnent en maîtres. La

mémoire collective ayant été sauvagement dynamitée

par l'État chilien « démocratique », et le

conflit n'ayant pas été directement vécu, la

génération de la post-mémoire trouve dans la relecture de

cette partie sombre de l'Histoire collective chilienne un enjeu de taille. La

mémoire qui leur parvient est ainsi donc indicible, informe,

informulé, précaire, et sa textualisation poussera le roman dans

ses derniers retranchements.

La resta de Alia Trabucco et La dimensión

desconocida de Nona Fernández illustrent toutes les deux à

merveille la condition post-dictatoriale qui est, selon Nelly Richard,

marquée par la perte d'objet et le deuil51(*). Les auteurs de la post-mémoire chilienne et,

plus précisément, Alia Trabucco et Nona Fernández,

abordent « [l]e roman comme [une] recherche »52(*) des morceaux de cet

« objet irrémédiablement brisé »53(*). De telle sorte que le roman

leur apparaît comme un espace-corps d'expérimentations, un

« laboratoire »54(*) où l'écriture met en place diverses

stratégies littéraires rebelles pour tenter de donner forme

à l'informe, dire l'indicible, resémantiser l'expérience

de l'Autre. Le roman se faufile par les interstices de la production culturelle

institutionnelle et gagne un tout autre espace : celui de la dissidence

inclusive. C'est en s'extraterritorialisant que le roman peut faire et dire la

trace.

L'appareil titulaire de l'oeuvre de Nona Fernández,

La dimensión desconocida, qui évoque d'ores et

déjà un lien intertextuel plus qu'évident avec la

série The Twilight Zone confirmé par la

couverture55(*), tout

comme celui deLa resta de Alia Trabucco, met le doigt sur quelque

chose qui a été soustrait, caché, et qui est sur le point

de nous être restitué sous nos yeux par la parole

littéraire. Comment interpréter le passé pour le

comprendre et enfin le restituer dans toute sa sensibilité surtout

lorsqu'il n'a pas été vécu ?

La théoricienne du Nouveau roman historique Marta

Cichoka relève dans son très récent ouvrage critique et

théorique Estrategias de la novela

histórica contemporánea : Pasado plural, postmemoria,

pophistoriaque :

La generación de la postmemoria accede al palimpsesto

del pasado en su dimensión afectiva, a través del lenguaje, de

los testimonios familiares, del discurso historiográfico en un

interesante proceso de lectura y relectura, intertextualidad y

traducción, y una constante interrogación sobre la naturaleza del

original y el artificio, la realidad y la ficción, la historia y el

olvido, la historia y el mito, la memoria y el olvido.56(*)

Ainsi, ces sources, ces restes

« affectifs » constituent l'héritage sur lequel la

génération de la post-mémoire s'appuie pour

réarticuler le passé présent traumatique. De plus, elles

seront soumises à un processus de lecture et de relecture,

d'épuisement donc, qui sera à la charge de la parole

littéraire et, plus précisément, à la charge de

procédés littéraires tels que l'écriture

allégorique ou encore l'écriture parodique, présentes dans

nos deux oeuvres et sur lesquelles nous nous pencherons prochainement.

b) L'épigraphe : annonciatrice de la

résistance politique et littéraire

D'entrée de jeu, Alia Trabucco et Nona Fernández

nos deux chiffonnières57(*)dévoilent,à travers leur

épigraphe, leur volonté de recollecter, de recycler ces restes du

passé présent en « fouill[ant] dans les poubelles de

l'histoire ». « La recolección es nuestra forma de

duelo »58(*),

pouvons-nous lire avant de nous jeter corps et âme dans la lecture de

La resta. Cette épigraphe, qui puise son origine dans l'oeuvre

traduite en espagnol Todo lo que tengo lo llevo conmigo de

l'écrivaine allemande Herta Müller, est très

révélatrice. Effectivement, elle dévoile au lecteur le

caractère belliqueux, violent de la prose effrénée de Alia

Trabucco. Nona Fernández, quant à elle, manifeste au lecteur,

également aux portes de son « roman », son

aspiration à récupérer les traces du passé en

exprimant, en donnant la parole aux lieux grâce à la

« llave de la imaginación »59(*) qui lui permet ainsi

de :

Imagin[ar] y ha[cer] testimoniar a los viejos

árboles,

al cemento que sostiene [sus] pies,

al aire que circula pesado y no abandona este paisaje.

Imagin[ar] y complet[ar] los relatos truncos,

rearm[ar] los cuentos a medias.

Imagin[ar] y p[oder] resucitar las huellas de la

balacera.60(*)

Le visionnage, en compagnie de sa mère du documentaire

élaboré par l'autrice même en collaboration avec la

Vicaría de la solidaridad, est le moment précis où Nona

Fernández mentionne la relation qu'elle entretient avec ces images du

passé :

Nací con ellas instaladas en el cuerpo, incorporadas

en un álbum familiar que no elegí ni organicé. Mi escasa

memoria de aquellos años está configurada por esas escenas. En la

sucesión veloz de acontecimientos en la que habito, en el torbellino de

imágenes que consumo y desecho a diario, éstas se han mantenido

intactas frente al tiempo y al olvido. Como si fueran controladas por una

fuerza de gravedad distinta, no flotan ni salen disparadas en el espacio dando

tumbos sin dirección. Siempre están ahí, resistiendo.

Vuelven a mí o yo vuelvo a ellas, en un tiempo circular y espeso como el

que respiro en esta sala de cine vacía.

He dedicado gran parte de mi vida a escudriñar en esas

imágenes. Las he olfateado, cazado y coleccionado. He preguntado por

ellas, he pedido explicaciones. He registrado sus esquinas, los ángulos

más oscuros de sus escenarios. Las he ampliado y organizado intentando

darles un espacio y un sentido. Las he transformado en citas, en proverbios, en

máximas, en chistes. He escrito libros con ellas, crónicas, obras

de teatro, guiones de series, de documentales y hasta de culebrones. Las he

visto proyectadas en innumerables pantallas, impresas en libros, en diarios, en

revistas. He investigado en ellas hasta el aburrimiento, inventando o

más bien imaginando lo que no logro entender. Las he fotocopiado, las he

robado, las he consumido, las he expuesto y sobreexpuesto abusando de ellas en

todas sus posibilidades. He saqueado cada rincón de ese álbum en

el que habitan buscando claves que puedan ayudarme a descifrar su mensaje.

Porque estoy segura de que, cual caja negra, contienen un mensaje.61(*)

Ici, Nona Fernández affirme son projet

d'épuisement des éclats -au sens de fragments- du passé

présent. Encore une fois, nous constatons que l'imagination joue un

rôle considérable dans cette tentative d'épuisement de ces

images pugnaces, tenaces. En effet, c'est en recourant au pouvoir subversif de

la fiction que l'autrice exprime ces archives du passé, leur

arrache leurs derniers éclats -au sens cette fois-ci

d'éclairement- pour « se figur[er] le contexte de vie,

l'environnement social et culturel, bref, [...] le monde qui, aujourd'hui,

manque, si l'on peut dire, autour de la relique »62(*), et ainsi illuminer

« los ángulos más oscuros » de l'Histoire

récente chilienne.

Dans les deux cas, nous constatons que l'écriture du

reste, de la trace,de nos deux autrices expulse le roman aux frontières

du dicible et de l'indicible, aux frontières de l'ordre et du

désordre. Cette expulsion, mène le roman à

découvrir ses propres limites, à explorer l'espace de

l'écart :

L'expulsion est, en effet, aussi bien une impulsion. Venue du

dehors, une énergie libère un élément et lui trace.

La force de ce mouvement initial lui assigne une direction, celle d'une vie

à faire, d'une histoire à poursuivre. Mais l'expulsé,

c'est aussi ce qui choit et se détache. Mouvement cette fois non plus de

mise en branle, mais de décharge, rejet vers le bas, objet

abandonné et coupé de soi, comme une matière impropre. Le

passage vers le dehors, qui donne naissance au récit peut ainsi

s'entendre de deux façons, [...] progressif ou régressif

[...]63(*)

L'épuisement configure donc une dialectique au sein de

nos deux oeuvres entre mouvement régressif, rétrospectif, dans la

mesure où le souffle de l'écriture recollecte en se projetant

dans le passé via des restes affectifs, qu'elle reprend, recycle, se

faisant « décharge », et mouvement progressif dans

la mesure où cette recollection et cette projection trace au roman un

« passage vers le dehors », l'écart, l'impropre,

afin de tisser une authentique « pensée de la

trace »64(*)

abjecte et « d'aller au loin des étranglements de

système »65(*).Nous employons l'adjectif

« abject » afin de nous référer à la

trace car il ne faut pas oublier que :

[l'] abject [...] est [...] une terre

d'oubliconstamment remémorée. [...] [L]a cendre de l'oubli

fait maintenant paravent et réfléchit l'aversion, la

répugnance. Le propre (au sens d'incorporé et d'incorporable)

devient sale, le recherché vire au banni, la fascination à

l'opprobre. Alors le temps oublié brusquement surgit et condense en un

éclair fulgurant une opération qui [...] serait la réunion

des deux termes opposés mais qui du fait de cette fulguration se

décharge comme un tonnerre. Le temps de l'abjection est double :

temps de l'oubli et du tonnerre, de l'infini voilé et du moment

où éclate la révélation.66(*)

L'épuisement pousse donc d'une part à passer

outre les bords de contention mémoriels imposés par :

[un] consenso [que], al pretender forzar la unanimidad de

voces y conductas en torno a la racionalización formal y tecnificada del

acuerdo, [buscó limitar los] [d]esbordes de nombres (la

peligrosa revuelta de las palabras que diseminan sus significaciones

heterodoxas para nombrar lo oculto-reprimido fuera de las redes de

designación oficial); [los] desbordes de cuerpos y de

experiencias [...]; [los] desbordes de memorias (las

tumultuosas reinterpretaciones del pasado que mantienen el recuerdo de la

historia abierta a una incesante pugna de lecturas y sentidos).67(*)

Et d'autre part à passer outre les bords de contention

créatifs, car l'épuisement suppose un émiettement, une

fragmentation, une mise en mouvement de l'oeuvre, ce qui va à l'encontre

du paradigme romanesque institutionnel statique récalcitrant à

toute irrégularité provenant des confins. L'épuisement est

par conséquent l'expression de la contre-littérature qui, selon

son théoricien Bernard Mouralis, regroupe :

[l]es textes que récuse l'institution littéraire

et qui, de ce fait, n'entrent pas dans le champ littéraire, ne sont pas

seulement des textes en marge de la « littérature »-

ou inférieures à celle-ci, mais des textes qui, par leur seule

présence, menacent déjà l'équilibre du champ

littéraire puisqu'ils en révèlent le caractère

arbitraire.68(*)

Néanmoins, l'écriture fragmentaire, que nous

associons à l'épuisement et qui dévoie la paradigme

romanesque de la norme institutionnelle, ne surgit pas avec l'avènement

de la génération de la post-mémoire. En effet, depuis

l'époque de la dictature pinochetiste, l'espace littéraire

chilien apparaît scindé principalement en deux espaces :

[...] entre la catégorie du structuré et celle

de l'informe : opposition entre oeuvre (l'unité étant dans

notre tradition culturelle du livre) et non-oeuvre (bribes, fragments, graffiti

et autres traces), entre oeuvre « bien composée » et

oeuvre « mal composée », entre

brièveté et prolixité [...], entre expression

« contrôlée » et expression

« relâchée », entre vraisemblable et

invraisemblable, entre simplicité et complication, entre

originalité et banalité, etc.69(*)

En ce sens, les pratiques artistiques

néo-avant-gardistes « relâchées » de la

CADA70(*), sont

très illustratives, notamment celles de l'écrivaine Diamela

Eltit, figure emblématique et modélique de la

contre-littérature chilienne. Si d'un point de vue politique la

fragmentation est une stratégie d'écriture grâce à

laquelle « [l]'interdit est levé sur la lacune, la perte,

l'inachevé [...] »71(*), d'un point de vue créatif :

[...] le recours à la forme fragmentaire s'inscrit dans

le sillage d'une triple crise aux manifestations déjà anciennes,

et à laquelle on peut identifier la modernité : crise de

l'oeuvre par caducité des notions d'achèvement et de

complétude, crise de la totalité, perçue comme

impossibilité et décrétée monstrueuse et enfin

crise de la généricité, qui a permis au fragment de se

présenter, en s'écrivant en marge de la littérature ou

tangentiellement par rapport à elle, comme une alternative plausible et

stimulante à la désaffection des genres traditionnels,

jusqu'à s'imposer comme la matrice même du Genre.72(*)

En faisant éclater « la belle ordonnance de

l'oeuvre »73(*),

La resta de Alia Trabucco et La dimensión desconocida

de Nona Fernández, « s'accord[ent] à ce qui du monde

s'est diffusé en archipels précisément, ces sortes de

diversité dans l'étendue »74(*) mettant ainsi en partage

l'expérience traumatique de l'Autre que l'espace institutionnel

relègue à l'oubli. L'épuisement scriptural « est

[ainsi donc] l'errance violente de la pensée qu'on

partage »75(*).

L'ossature de nos deux oeuvres achemine d'emblée le

lecteur empirique vers de premières pistes d'interprétation

grâce auxquelles il peut se préfigurer le contenu de la

diégèse, de l'oeuvre. Si nous nous intéressons à

l'architecture externe de La resta de Alia Trabucco, nous constatons

que deux voix prennent part de manière équitable à la

construction du récit : celle de Iquela d'une part et celle de

Felipe d'autre part. En effet, tant la voix de Iquela que celle de Felipe font

irruption onze fois, bien que dans le cas de Iquela, la numérotation

traditionnelle des chapitres apparaisse remplacée par des

parenthèses vides « que no abrigaban, no acogían

palabra alguna »76(*)

et qui figurent en tête des onze chapitres que nous comptabilisons, comme

nous le remarquons grâce à l'exemple ci-dessous :

Dans le cas de Felipe, la numérotation romanesque des

chapitres apparaît très clairement. Cependant, les chapitres ne

sont pas numérotés chronologiquement, mais de manière

décroissante, de la même manière qu'une bombe. Ainsi, le

lecteur commencera la lecture de La resta à partir du chapitre

11 :

Et la terminera au chapitre 0 :

Intimement convaincus que La resta fait partie de ces

nombreux Nouveaux romans historiques, nous avons interrogé le nombre de

chapitres : 11. Le premier élément qui nous est venu

à l'esprit c'est évidemment la date fatidique du 11 septembre

1973, qui marqua le début d'une longue et féroce dictature comme

l'Amérique latine en connaissait déjà. C'est en nous

appuyant sur la théorie des nombres de Steve Desrosiers que nous sommes

en mesure d'affirmer que le numéro 11 est porteur des principaux axes

thématiques qui parcourent l'oeuvre car celui-ci :

représente la transgression de la loi car il

dépasse d'un le nombre dix, qui est celui du Décalogue. Pour ce

fait, il représente l'armoirie du péché selon Saint

Augustin. Le psaume 11 -numérotation du Vulgate - demande effectivement

le châtiment des méchants. Les spéculations

théoriques sur ce nombre confirment ce symbolisme. La somme des nombres

1 à 11 est de 66, qui multiplie onze par le nombre symbole du mal, le

diabolique 6 ; par l'addition des deux chiffres qui le composent comme par

sa lecture en chiffre romain, II, il rappelle le 2, nombre de la division et de

la corruption.77(*)

Le numéro 11 est d'ores et déjà porteur

de la tension, de la dualité, qui structure l'oeuvre. Il peut aussi,

à notre sens, dévoiler la nature spéculaire

caractéristique des monologues de Felipe à laquelle nous

reviendrons sous peu.

En revanche, La dimensión desconocida de Nona

Fernández ne s'organise pas en chapitres, mais en zones. Ainsi, de la

même manière qu'un musée de la mémoire, nous

traversons, main dans la main avec l'autrice, quatre zones : Zona de

ingreso/ Zona de contacto/ Zona de fantasmas/ Zona de escape.

Dans La resta et La dimensión

desconocida, les grandes figures historiques sont évincées

et font place à l'histoire des foyers intimes, privés anonymes.

En recourant à la stratégie intrahistorique Alia Trabucco et Nona

Fernándezdonnent la voix au peuple, aux anonymes, signant toutes les

deux l'épuisement des grands récits historiques

généraux. Ainsi relisent-elles les traces du passé en

créant un univers privé anonyme fictif ou en revisitant ces

intimités briséesen se projetant, par le biais de l'imagination,

dans le témoignage du bourreau.

2) Rés(is)tance78(*) et intimité dans La resta

a) Structures familiales dissoutes

De Alejandra Costamagna à Lina Meruane en passant par

Andrea Jeftanovic ou encore Andrea Maturana, les récits intimes

subversifs sont légion dans la littérature de la post-dictature

chilienne79(*). Relire les

traces du passé violent traumatique depuis une perspective intimiste

forme une des matrices de la poétique du nouveau roman historique

contemporain et semble s'inscrire dans la constitution d'une identité

féminine de la réécriture historique à l'ère

post-dictatoriale d'une part et dans ce « giro

subjetivo »80(*)

qui caractérise les discours des sciences humaines depuis les

années 70 d'autre part. Effectivement, tout comme le relève Marta

Cichoka évoquant Biruté Ciplijauskaité:

Muchas de las autoras jóvenes insisten en el elemento

afectivo, en una visión que no deje de ser personal. En esto coinciden

con la revolución general de la historiografía; hoy se prefiere

fijarse no en los grandes acontecimientos y las figuras destacadas, contando

las victorias y las derrotas, las leyes y las infracciones, como se

solía hacer en los siglos anteriores, sino en lo que Unamuno ha

denominado la «intrahistoria». [...] Se trata de una

presentación de ambientes de gestación más bien que de

acción precipitada.81(*)

Les autrices de notre corpus, qui font usage de la

stratégie intrahistorique, s'engagentà reconstruire un

évènement global, collectif à travers les traces

laissées au sein la sphère intime. Au même titre que La

dimensión desconocida, sur laquelle nous nous pencherons

prochainement, La resta revêt une dimension intrahistorique

notoire, définie par Luz Marina Rivas:

como la narración ficcional de la historia desde la

perspectiva de los subalternos sociales, que aunque víctimas de la

misma, no son sus agentes pasivos; tienen un bagaje histórico por

vía de la tradición entendida con vínculo entre pasado y

presente dado por la costumbre y los modos culturales trasmitidos

generacionalmente. [...] La intrahistoria es, por lo tanto, una visión

de la historia desde los márgenes del poder y tiene como protagonistas a

personajes cuya tensión entre espacio de experiencia o habitus

y horizonte de espera resulta en una conciencia del subalterno de un pasado y

de un futuro muy distantes a los de la historia oficial.82(*)

Dans La resta les familles des deux personnages

protagoniques, qui se sont liées d'amitié lors d'une

«assemblée révolutionnaire émouvante»83(*)comme Iquela le rapporte en

nous décrivant «la photo en noir et blanc qui demeurait intacte sur

le mur»84(*),

s'étaient sans nul doute promis de se protéger, de lutter, de

s'épauler mutuellement. Cette promesse vola en éclats le jour au

cours duquel Consuelo, Hans, Ingrid et Rodolfo planifièrent leur fuite

du Chili, en tentant de rejoindre l'ambassade allemande :

Consuelo iba en la parte de la embajada. La parte en que

todos, salvo ella, decidieron partir. Cuando Hans, Ingrid y Rodolfo

(Víctor, quería decir Víctor) elaboraron un plan para huir

de Chile, una idea que ella consideró cobarde (ella quería

luchar, quería resistir). [...]

Habían acordado juntarse en la esquina de la embajada

de Alemania. A las doce del mediodía saltarían la pared y se

irían. Paloma, sin embargo, sabía que eso no había

sucedido; que solo habían cruzado Ingrid y Hans. [...] Llegó la

hora del cambio de guardia. Un paréntesis. Cuatro minutos. Lo

tenían estudiando y calculado. Rodolfo (Víctor, Víctor,

Víctor) tenía que llegar a tiempo. Eso era todo. [...] Lo que

ocurrió fue que Rodolfo no llegó. El cambio de guardia

terminó a las doce y no hubo tiempo que perder, dijeron, es nuestra

única oportunidad. Pero Consuelo no pudo irse. No cruzaría la

pared sin Rodolfo. Mi madre se quedaría. Consuelo resistiría. Se

subió al auto y lo echó a andar. Aceleró y se montó

sobre la cuneta. Pasó por encima de los arbustos y siguió hasta

que la pared de la embajada quedó a solo un centímetro del

parachoques.

Regresé a la cocina y desde ahí escuché

el desenlace (palabras embalsamadas a la orilla de su boca): cuando detuve el

auto frente a la muralla tus padres se subieron al capó, Paloma, luego

al techo y desde ahí treparon y saltaron. Fueron los únicos en

cruzar. Eso los salvó, dijo mi madre. [...] El cambio de guardia

terminó antes de tiempo y desde la esquina, montados en un auto sin

patente, aparecieron cuatro hombres de civil. Rodolfo, sin embargo, no

llegó. Rodolfo había caído en la madrugada, pero eso lo

averigüé tiempo después, dijo Consuelo (mi madre, Consuelo,

Claudia, la botella de pisco en la pantalla). Yo pasé a la

clandestinidad, pero él desapareció por mucho tiempo. Ocho meses

en que no se supo nada, o casi nada, en realidad. Se supo que seguía

vivo porque sus palabras dejaban huellas (huellas de personas con nombre y

apellido).85(*)

Ce fragment-ci, où Iquela rapporte la douloureuse

désagrégation de la famille politique, en raison de l'obligatoire

exil politique, est clé dans la mesure où il est également

fait mention du destin tragique du père de Iquela, Rodolfo

(Víctor), retrouvé puis fait prisonnier par la police politique.

Cette détention force la mère de Iquela, Consuelo (Claudia),

à demeurer au Chili, et à continuer de mener la résistance

intra-muros. Une fois embarqué, le lecteur devine entre les interstices

blancs du texte que Rodolfo est torturé et qu'il lui a été

nécessaire de trahir un de ses amis : Felipe Arrabal, qui est aussi

le père du jeune Felipe :

Nunca hablábamos de eso. Era un pacto de niños,

de él y yo sentados sobre la alfombra pretendiendo que jugábamos,

fingiendo que en realidad no las oíamos, que en el living no pasaba

nada, mientras mi madre y su abuela discutían a los gritos y nosotros

las escuchábamos sin querer, sin querer saber que mi madre lo

tenía que cuidar (a Felipe) como una deuda: es lo mínimo que me

debes, había dicho su abuela Elsa, esto es culpa de ustedes, Consuelo,

por andar jugando a la guerra le pasó esto a mi Felipe, algo

habrán hecho los que siguen vivos, sí, algo hicieron todos

ustedes. Y mi madre explicándole que no tenía culpa alguna, no

entiendes Elsa, fue terrible, fue un error, y el error ni siquiera fue de ella,

el error había sido de mi papá (de Rodolfo, de Víctor,

Víctor se había equivocado), porque soltó dos palabras

cuando se lo llevaron preso, dos palabras que, como una traducción

equivocada, un tropiezo de la lengua, transformaron todo lo que pasaría.

Dijo Felipe Arrabal, con nombre y apellido, dos palabras para borrar un cuerpo,

pero eso Felipe no lo sabía y se suponía que yo tampoco y tal vez

ni siquiera importaba o al menos eso queríamos creer y nos

prometíamos no hablar, nos jurábamos olvidarnos, no recordar nada

de ese pasado que no habíamos vivido pero que recordábamos con

detalles demasiado nítidos como para que fuera mentira.86(*)

Cet extrait, qui place les enfants en tant que témoins

indirects de la tragédie familiale, est très illustratif, car il

corrobore la nature intrahistorique de la fiction de Alia Trabucco. Ici,

l'Histoire collective est transposée au domaine intime, familial,

offrant ainsi une représentation microcosmique de la politique

mémorielle appliquée par le pouvoir et imposée à la

collectivité chilienne. L'allusion à l'existence

d' «un pacte conclu durant leur enfance »87(*) et qui nous rappelle

inévitablement le pacte de silence établi durant l'ère

post-dictatoriale, justifie pleinement notre analogie. La collision entre

l'espace politique et l'espace intime, l'effritement du dernier

générée par le premier, constitue un second

élément clef que nous nous devons de relever dans ce fragment. La

pénétration de l'espace politique dans l'espace intime engendra

la dissolution des liens familiaux, poussant à une restructuration de la

famille.

La violence politique qui démembra nombre de foyers

intimes familiaux chiliens, et qui trouvent leur écho dans La

resta, influe également sur la subjectivité des personnages.

Face à ces restes persistant, La resta nous présente

deux cas de figure incarnés par Felipe et par Iquela, qui constituent un

«hybride intentionnel»88(*) offrant une perception fragmentée du monde. Si

la voix de Felipe semble perméable aux échos du passé,

Iquela, son amie, soeur adoptive traductrice et à la tendance oublieuse,

rejette n'importe quel élément provenant de ce passé

qu'elle tente de fuir.

b) Un héritage empoisonné :

Iquela

Iquela, tout comme l'a déjà relevé

Constanza Ternicier, mais de manière sommaire, véhicule

l'idéologie dominante de l'ère post-dictatoriale. La voix de

Iquela, aux antipodes de celle de Felipe, apparaît imperméable aux

ondes de choc du passé traumatique voire fuyante :

Mis ojos eran el problema; no sabían sostener esa

mirada (sostener el peso de todas las cosas que ella había visto alguna

vez). Se posaban nerviosos en sus labios delgados, en las cicatrices de los

clavos perforando las paredes. Y si yo conseguía forzarlos, si respiraba

hondo y lograba por un momento sostener esa mirada, mi madre arremetía

implacable: tienes mis ojos, Iquela, cada día te pareces a mí (y

el peso de todas las cosas me devolvía la vista al suelo).89(*) [...]

Entré a la cocina a buscar agua, así que no

escuché por dónde comenzó el relato. De seguro le

hablaría de la oscuridad: que esos días (sus días) se

anunciaban más largos y oscuros [...] De niña yo le rogaba que me

contara esa historia con protagonistas conocidos [...] Oí a Paloma

pedirle que empezara por el principio, que no se saltara ninguna parte:

cómo se conocieron?, dijo y yo cerré la puerta a mis

espaldas.[...] Del otro lado de la puerta, frases entrecortadas, oraciones

tercas que conseguían alcanzarme.90(*) [...]

Llené un jarro con agua y volví al comedor. Mi

madre narraba la parte de la célula (células sin mitocondrias, ni

núcleos, ni membranas). Habían conformado una célula para

preparar la lucha, intuyendo que se aproximaban los días negros

(días aciagos en que esperaban, miraban, sabían). Hasta que

sucedió: llegaron los días de la clandestinidad y yo me

paré y salí del comedor, mi copa colmada de un vino que no era

tinto, sino indudablemente rojo.

Recorrí la casa deseando encontrar una puerta abierta,

una salida.91(*)

Face à la curiosité de Paloma, son amie

d'enfance, le lecteur assiste à l'indifférence absolue et patente

de Iquela -sentiment renforcé par l'action «llenar» et

«colmar», qui indiquent, métaphoriquement, l'agacement,

l'étouffement, et qui poursuit le lecteur tout au long du roman92(*)- envers l'histoire familiale,

« cette histoire avec des protagonistes connus»93(*).

L'étonnement qu'éprouve Iquela lorsqu'elle

entend l'adjectif « rojo », stupeur mise en relief

typographiquement par la mise en italique dudit adjectif :

« ( había dicho rojo

realmente ?) »94(*), est très significatif. Il est en effet

nécessaire de rappeler qu'à ce moment-ci de la

diégèse, la famille de Iquela et de Paloma attendent impatiemment

les résultats du référendum de 1998 au Chili, où,

rappelons-le, le « no » l'emporta. L'adjectif

« rojo » connote inéluctablement ce passé

présent douloureux et, plus précisément, la dissidence

traquée et réprimée sous la dictature. Pour revenir

à notre illustration, l'histoire familiale est narrée avec une

langue qui, aux yeux de Iquela, est corrompue.Dans Les Yeux de la

langue, Jacques Derrida nous rappelle que :

La dette, [...]la culpabilité est inscrite dans la

langue où elle laisse sa signature. Si une génération doit

payer pour une autre [...] cela ne tient pas seulement à une logique

propre de la vengeance [...]. [Elle] tient [...] au fait que la vengeance passe

par la langue.95(*)

De cette manière, dans La resta,

« [i]l n'est [...] plus possible de penser l[a] [langue] comme

système de signes -il nous faut plutôt l'envisager comme lieu

d'affrontement entre forces adverses. »96(*) Les cendres du passé

font retour dans la langue97(*), elle est corrompue. Rappelons à cet

égard et aux côtés de Jean-Jacques Lecercle, dont les

travaux se centrent sur la présence du reste dans la langue, que :

La relation entre la langue et l'évènement (la

langue nomme l'évènement ; à ce titre elle en est une

partie, elle y contribue -les mots, lorsqu'ils pénètrent les

masses, peuvent changer le monde) est réciproque. Car les

évènements, à leur tour, changent la langue. Puisqu'ils y

sont enregistrés, qu'ils y persistent, ils modifient son

équilibre. En conséquence, la langue est surchargée de

conjonctures anciennes. Parce qu'elle est stable, qu'elle conserve, elle est

vouée à une instabilité constante, tandis que de nouvelles

conjonctures viennent troubler son précaire équilibre98(*)

En ce sens, Iquela ne manque pas de faire remarquer

l'écart langagier entre sa génitrice et elle-même

(«mi madre narraba la parte de la célula (células sin

mitocondrias, ni núcleos, ni membranas)»). Cet écart est

typographiquement mis en relief par l'incise et contribue à creuser

l'abîme entre Iquela et sa mère et tend à nous montrer

qu' « [o]n n'écrit qu'avec les mots des autres, en

reconnaissant qu'ils ne nous appartiennent pas, mais n'appartiennent pas

davantage à ceux qui, avant nous ou à côté en ont

usé. »99(*)Ainsi, le lecteur relève la volonté de

la part d'Iquela, pour qui la «célula» fait appel à

l'organisme biologique, de construire sa propre identité, sa propre

histoire en refusant de parler une langue contaminée par la violence du

passé, la langue « des autres » employée par

sa propre mère pour qui la «célula» renvoie aux

conciliabules qui se tenaient pour fomenter la rébellion contre l'ordre

dictatorial établi. Iquela tente, vaille que vaille, de

« trouver une porte ouverte, une sortie »100(*) pour semer ce passé

trop présent à son goût, ainsi que des

responsabilités qu'il implique. Iquela se refuse donc d'assumer un

quelconque héritage tant physique que historique provenant de sa

mère, cette personne « d'une autre époque

»101(*), qui

possède sa propre histoire dont les débris parviennent

jusqu'à ses pieds.

Il nous faut préciser que Iquela hérite d'un

terrible fardeau : « l'erreur de [son]

père»102(*)

qui, rappelons-le brièvement une nouvelle fois, trahit le père de

Felipe, son ami. C'est l'ambiguïté qui constitue toute la richesse

du personnage diégétique de Iquela. Elle apparaît ainsi

comme la figure en tension entre la fuite qui la pousse à se

déraciner de son passé inachevé -la fermeture de la porte

est, en ce sens, très illustrative-, et la culpabilité, qui

l'enracine dans ce même passé et l'oblige à entreprendre la

recherche du corps de la mère de Paloma. Pour Iquela, cette recherche

est un acte rédempteur, car elle peut lui permettre de «

réparer quelque chose qui a été

irrémédiablement rompu »103(*) et fermer définitivement la porte du

passé.

L'arrivée des trois personnages, Iquela, Felipe et

Paloma au hangar 7, à Mendoza, mérite également une grande

attention, car c'est précisément à ce moment-ci que le

caractère ambigu de Iquela se dévoile. L'alternative que propose

Iquela, une fois positionnée « face au

verrou »104(*)

du hangar 7, métaphore spatiale de la mémoire collective,

consistant en « fai[re] autre chose, profit[er] du

voyage »105(*), est extrêmement symbolique, car elle

manifeste l'inconfort, la crainte que ressent toute une collectivité

déchirée dont les blessures restent vives. De plus, lorsque

Iquela découvre le point de chute de la tombe de Ingrid dans ce

labyrinthe mémoriel, elle hésite à le

révéler à Felipe et Paloma. De là surgit

l'alternative du mensonge, de l'effacement, puisque Iquela

« consider[ó] quitar el papel y reemplazarlo por uno

nuevo : un nombre genérico y cualquier apellido [...] Y luego

pens[ó] en mentirle a Paloma [...] borrar a Ingrid

[...] »106(*).

Il aurait suffi d'une poignée de mots pour qu'un corps se fasse

poussière... mais Iquela décidera de se rendre auprès de

Paloma afin de lui dévoiler où le corps de sa mère repose.

La relation qu'entretient Iquela avec sa mère illustre

parfaitement la tension récemment évoquée entre la

culpabilité et la fuite :

Me paré para ir al baño y caminé por un

pasillo que separaba dos ambientes. Al final del pasillo un cable enredado, un

auricular brillante de grasa y una guía comercial desmembrada, me

invitaron a acercarme como a un tesoro. Me detuve indecisa entre el

teléfono y el baño, esperando que el azar definiera si

hablaría o entraría [...]

Imaginé qué iba a decirle (otro tono), cada

una de las frases de las que podría deshacerme (otro más), pero

no pude pensar en ninguna y como no hubo respuesta, corté.107(*)

La fugue à laquelle aspire Iquela, suppose aussi une

séparation avec sa mère. Bien qu'elle promette de tirer profit de

son escapade à Mendoza, afin de prendre un souffle nouveau, oublier sa

mère et « todo, todo, todo »108(*), une pulsion inattendue la

pousse à appeler sa mère, appeler le passé. Mais celui-ci

ne lui répondra pas.

Cependant, « il n'est pas possible de

représenter le monde idéologique de l'Autre sans lui donner sa

résonance, sans découvrir ses propres

paroles »109(*). Ainsi, Felipe est la voix qui incommode car, par la

voie du délire, elle s'acharne à donner une forme à

l'informe, à tenter de dire l'indicible, creusant l'écart avec le

discours de Iquela.

c) La « hantise par

imprégnation »110(*) chez Felipe

La dissolution de la structure familiale que nous avons

évoquée précédemment affecte tout

particulièrement le personnage diégétique Felipe,

personnage hybride s'il en est. Tout au long de l'oeuvre le lecteur suit la

quête de Felipe pour retracer, se reconstruire une toute nouvelle

identité. L'hallucination lucide, « modalité

pathologique de l'incrustation du passé au coeur du

présent »111(*), pour reprendre Paul Ricoeur, transforme le corps et

la subjectivité de Felipe en espaces d'interférences entre

passé et présent.

Au même titre que l'intimité

familialeperméable, l'intimité de Felipe, par la voie/ voix de

l'hallucination, s'ouvre aux souvenirs douloureux de l'Autre, tente de leur

donner une forme en projetant dans l'univers sensible

diégétique la présence de l'absence, l'abject:

por eso yo los veo (los muertos-vivos), porque tengo otro

punto de vista, en cada poro un minúsculo ojo nacido de esa

córnea, y con todos ellos veo muertos si los hay112(*)[...] Por más que ande

acompañado o que pasen otros por el mismo lugar, siempre soy yo el que

los encuentra, una y otra vez mis cientos de ojos se dilatan y los ven, en

cambio la Iquela no ve nada: ella va pavoneando, comentando el reflejo del sol

en los ciruelos, describiendo cómo se estiran las sombras de los

edificios sobre el piso, y yo solamente asiento, ajá, le digo, mmm,

qué interesante Ique, pero nunca veo esas cosas yo, nunca veo cosas

bonitas y claras y comunes, y ella por otro lado, no ve cosas feas ni raras ni

importantes, no ve muertos113(*)

Dans ce fragment qui s'étend face à nous dans

toute sa profondeur sensorielle et qui met en scène, par un

réseau important d'adversatives et de mises en relief, le

phénomène du perspectivisme opposant le

« yo » anamnestique de Felipe et le

« ella » de Iquela, le lecteur assiste à la

transmutation de la réalité triviale, qui n'est pas sans rappeler

l'alchimie du verbe rimbaldienne. Cette « langue de

l'alchimie »114(*), « langue maternelle de la rêverie

cosmique »115(*)que parle Felipe, pousse l'écriture romanesque

à buter contre les bords de contention créatifs institutionnels

pour les fissurer, les violer et fusionner avec le champ/chant poétique.

« Échappant, fuyant, déroutant, ce

non-objet »116(*)qu'est la figure du

« mort-vivant », qui rappelle incontestablement la violence

dictatoriale cachée :

n'est [cependant] saisissable que comme signe. C'est par le

truchement d'une représentation, d'un voir donc qu'il

se maintient. Hallucination visuelle qui rassemble en dernière instance

les autres (les auditives, les tactiles...) et qui, faisant irruption dans une

symbolicité normalement calme et neutre, représente le

désir du sujet. À l'objet absent, un signe. Au désir de ce

manque, une hallucination visuelle.117(*)

L'hallucination visuelle mobilise la sensation corporelle

chez Felipe, afin de toucher l'invisible, de retrouver « l'objet

absent ».

Felipe grandit au milieu de cette violence, qui a

laissé de profondes traces dans sa psyché :

en realidad me faltaba aire, sí, escaseaba el

oxígeno, porque en esa época el Rodolfo seguía en la pieza

enfermo y a mí no me gustaba su olor agridulce, a frutas podridas, a

químicos que entraban por la nariz y bajaban a la guata, y en su

desparramo todo se iba pudriendo, se iba poniendo triste, eso pensaba yo,

porque hasta las chirimoyas estaban tristes en esa casa!, por eso me fui, ese

olor me estaba matando y yo no me quería morir, no señor,

así que agarré mis cosas y calladito recorrí el pasillo de

la casa, crucé el antejardín y ya, pero cuando aún estaba

a tres o cuatro cuadras no se me iba la sensación de tener arena en la

garganta, por más que tragaba y escupía no se me pasaba, no, y me

dio susto que el olor se me hubiera contagiado y circulara por mi sangre para

siempre hedionda, por eso me puse a sacar flores, al principio

rosas que aplastaba contra mi nariz hasta

robarles todo su olor, hasta estrujarlas

completas, sí, eran puñados de rosas las que usaba y

tiraba al suelo para después perseguir

a los acantos, con sus lenguas blancas y su olor dulce, tan rico que las

chupaba como flautas, así iba yo comiéndome el néctar

mientras dejaba a la ciudad sin flores, secuestrando

pétalos descuartizados, separados de

los sépalos y los estambres y las corolas y las antenas y los

tálamos flotando en las canaletas, ahí con los guarisapos

abandonaba las flores despedazadas, canoas blancas en el agua

turbia para que los pirigüines navegaran, pistilos flotantes con sus

bichos-capitanes, y yo paseaba por Santiago y me comía los tallos y el

polen y colgaba mis ideas de los cables del tendido

eléctrico por si se iluminaban, como esas zapatillas suspendidas como

planetas blancos en el cielos negro, eso quería yo, dejar

Santiago sin flores y adueñármelo118(*)

Ce fragment monologique et en tension entre la soustraction et

l'accumulation -opérée par les multiples conjonctions de

coordination-, qui laisse voir un Felipe ivre de colère, s'organise

autour de motifs qui suivent le lecteur tout au long de sa lecture, qui sont la

maladie, la désintégration, mais surtout, la violence. Nous ne

nous étonnerons donc pas de relever tout un réseau de verbes qui

dénote cette violence féroce, antibiotique à

l'égard de la flore. Cette violence est traduite ici par le

dépouillement par l'absorption ou l'arrachement. Ce passage nous offre

donc le portrait d'un Felipe tortionnaire dénué

d'humanité. Felipe est également la figure qui se meut

instablement sur la frontière entre l'humain et l'animal. Pour preuve

voici un fragment où le lecteur assiste à sa

déshumanisation :

y ya de vuelta a Santiago, en el corazón de las

cenizas, debo detenerme un segundo, arquearme y exhalar la calma embalsamada, y

con cada exhalación hundir mis manos en un hoyo, un agujero que voy a

hacer con mis uñas duras, porque voy a excavar hasta que la tierra negra

esconda mis lúnulas, mis cutículas, mis uñas transformadas

en pezuñas de quiltro, sí, y con mis cuatro patas peludas y mi

hocico puntudo voy a escarbar, con mis garras sucias voy a arañar las

cenizas hasta dibujar una línea que diga menos, sí, y ahí

voy a enterrarlos, en ese menos hundirlos, clavarlos, bajarlos con cuidado a

esa tierra reseca y mía, plantar esos huesos y tirarles tierra arriba,

cubrirlos de polvo y después contemplarlos con mis ojos, mis cientos de

ojos extáticos al ver ese montículo de tierra fértil, y

entonces, cuando cada uno de mis muertos esté abajo, voy a escarbar otra

vez el mismo hoyo, excavar y sacar la tierra para desenterrarlos, uno por uno

exhumarlos, lamerlos y velarlos otra vez, todos los días y todas las

noches de toda mi vida119(*) [...]

Progressivement, Felipe s'animalise et obtient une physionomie

identique à celle du « quiltro ». Cette

animalisation n'est pas sans rappeler la figure mythologique de Cerbère,

qui veille à ce qu'aucun mort ne s'échappe des Enfers et à

ce qu'aucun vivant ne récupère ses morts. Ce parangon peut

être justifié si nous rappelons la volonté d'appropriation

du cadavre exsangue de Ingrid et la dissonance qu'il génère entre

Iquela et Felipe. Ce dernier doit s'accaparer de ce corps tant

convoité et tant recherché. L'angoisse que ressent Felipe lorsque

Iquela révèle avoir trouvé le cercueil de Ingrid est en

sens significative :

[...] entonces me distraigo, la Iquela me habla, la Iquela

grita fuerte que la encontró, eso dice, la encontré, y yo me

acerco y no puede ser, porque nadie encuentra lo que no busca y la Iquela nunca

quiso hallar a esta muerta, pero igual repite que la encontró y solo

entonces la veo: hay un ataúd y un papel chiquitito con su nombre, y

cierro los ojos espantado y toco la madera con mi palma transpirada, porque

debo ser yo el que la encuentre, Iquela, yo, por la cresta , deja de meterte

donde no te incumbe, porque la muerta es mía, es mi resta120(*)[...]

Ainsi, Felipe se fonde une nouvelle identité autour de

la figure du « quiltro », une identité ambivalente

fondée par conséquent sur la déshumanisation.

La lecture, ainsi que l'analyse des monologues de Felipe nous

force à constater l'omniprésence de l'oralité populaire,

qui constitue un premier pas vers le processus de féminisation de

l'écriture. Ainsi, Felipe prend en charge la pensée

féminine latino-américaine « que adhiere a [la]

metafísica de lo primigenio [...] [y que se encuentra] en el reverso del

modelo colonial como modelo blanco, letrado y metropolitano, es decir, en la

oralidad popular. »121(*) :

[...] al menos en eso fue considerada mi mamá, ni

molestó con su funeral, de un zuácate se murió:

cáncer de pena, chao pescao, ni restarla pude porque yo

era chico122(*) [...] y

el paco [...] llamó al sargento y repitió mi nombre: afirmativo,

mi sargento, Arrabal con be larga, y yo ahí esperando mientras él

buscaba entre papeles y carpetas con cara de no entender, arrugando su piel

como un bulldog, igualito a Don Francisco, y entonces cortó el

teléfono y me dijo: imposible, y después con un tono ronco y

enojado: no estoy pa' que me aguarrís pal'

hueveo, cabro culiao, cómo te llamai?, y yo

diciéndole, Arrabal con be de burro, de bestia, de bocón, con be

de bruto, le dije, Arrrrrrrabal123(*) [...]

Ici, l'oralité populaire se manifeste à travers

les crases, les élisions matérialisées par la

présence de l'apostrophe, et à travers le voseo.

D'autres phénomènes relevant de la langue orale figure dans la

voix de Felipe, tel est le cas de la chute de la dentale

« d » en position intervocalique

(« pescao »). Parler une langue, employer les mots qui la

composent, c'est inévitablement maintenir vives les racines des langues

qui ont contribué à former un mot donné. Ainsi, dans

l'emploi de l'oralité il nous faut relever l'emploi accru de vocables

qui puisent leur origine dans la variété des langues de certains

peuples indigènes (mapundungun, quechua ou encore arawakienne

(Taïnos, plus précisément)):

yo anoto en mi cuaderno como en el conteo de votos restando,

desde el primero en adelante, ese que apareció entrada la noche, conmigo

vagando distraído por la Plaza de Armas, viendo a los

guarenes comerse los restos del maní confitado, en eso

andaba yo, tomando aire de preemergencia, oliendo las flores negras en la noche

negra, intentando ventilarme las ideas del día, cuando de repente veo

una cosa rara en medio de la plaza, ahí donde había una horca,

donde colgaban a los ladrones, a los ateos, a los infieles, en ese lugar veo

algo inusual y me acerco, sí, y por un momento creo que es un

quiltro durmiendo la siesta124(*) [...] en realidad me faltaba aire, sí,

escaseaba el oxígeno, porque en esa época el Rodolfo

seguía en la pieza enfermo y a mí no me gustaba su olor

agridulce, a frutas podridas, a químicos que entraban por la nariz y

bajaban a la guata125(*) [...] así iba yo comiéndome

el néctar mientras dejaba a la ciudad sin flores, secuestrando

pétalos descuartizados, separados de los sépalos y los estambres

y las corolas y las antenas y los tálamos flotando en las canaletas,

ahí con los guarisapos abandonaba las flores despedazadas, canoas

blancas en el agua turbia para que los pirigüines

navegaran, pistilos flotantes con sus bichos-capitanes, y yo paseaba por

Santiago y me comía los tallos y el polen y colgaba mis ideas de los

cables del tendido eléctrico por si se iluminaban, como esas zapatillas

suspendidas como planetas blancos en el cielos negro, eso quería yo,

dejar Santiago sin flores y adueñármelo: que todas las palomas

fueran mis aves y también los zancudos y los pichones y las

loicas126(*) [...] pero ella y yo no queríamos tener

hijos, por ningún motivo, hijos sí que no, cómo

íbamos a tener hijos si nosotros éramos los hijos?, ni loca

choznos, dijo la Iquela y menos mal, porque andar pariendo solo

enredaría las cosas, complicaría las matemáticas con

guaguas y más guaguas empecinadas en

nacer127(*) [...] y me

perdí, sí, porque Santiago era grande-grande y no tenía

mar para orientarme, y ahí sí que me asusté, pero un

poquito nomás porque me encontré con un quiltro

huacho128(*) [...] la Consuelo entró a la pieza de

alojados y me dijo: prohibido pasarse a la cama de la Ique, cabrito, como si yo

quisiera dormir con ella, si nosotros habíamos acordado que

seríamos choznos o que ella sería mi papá

y yo su hija, pero pololos nunca, claro que no!129(*) [...]

La voixexcentrique de Felipedéfieainsi:

el paradigma de autoridad de la

« ciudad letrada » (A. Rama) -un paradigma trazado por la

inteligencia razonante del conquistador [...] [y que] se ha impuesto sobre la

pluralidad etnocultural de cuerpos y lenguas domesticadas a la fuerza por el

canon erudito de la palabra occidental130(*)

Felipe syntonise ainsi donc avec la

« pluralité qui symbolise alors la contre-mémoire

réprimée du féminin qui s'oppose au

masculin-occidental. »131(*)En faisant usage de l'oralité populaire,

l'écriture de Alia Trabucco dégage l'Autre, l'indigène et

sa langue, des griffes de l'oubli.

De cette manière, la voix de Felipe se démarque

de celle de Iquela, car elle se montre plus inclusive, plus ouverte, hybride,

sans limite.

Dans La dimensión desconocida, l'exploration

du témoignage de El Papudo poussera le yo de Nona

Fernández à se faire rhizome.

3) Le yo disséminé de Nona

Fernández

a) L'exofictif

Nona Fernández aborde la tragédie collective

depuis une perspective novatrice. Si une grande partie des oeuvres de la

post-mémoire chilienne s'attachent à relire le conflit depuis

l'éternelle dichotomie victime-victimaire, Nona Fernández, en

revanche, interroge la responsabilité de la société civile

de l'époque et tente de comprendre, interpréter le conflit en

adoptant le lieu d'énonciation du bourreau pour déboucher,

finalement, sur le sort des victimes. Il convient de préciser ici que ce

dernier élément est totalement novateur, car la perspective pour

laquelle opte le plus souvent les écrivains s'oriente plutôt vers

une dynamique victime-victimaire et non victimaire-victime. Pour autant, le

point de vue des victimes n'est pas délaissé, tel que nous le

verrons au fil de notre travail.

Dans son discours intitulé « Escribir para

salvar vidas », Nona Fernández déclare :

Qué es escribir sino dar una especie de testimonio?

Testimonio de una época, de una experiencia, de una memoria. Me gusta

entender la escritura desde ese lugar, desde el lugar de las huellas.

Señales que quedan en el cuerpo y en la biografía como enigmas a

descifrar con el tiempo. Si nos pensamos como engranajes de una gran

máquina, o como capítulos de una historia más grande, cada

relato personal con el que aportemos otorga más carne y más

sangre a ese relato general que a veces corre el peligro de encriptarse en

museos, en historias oficiales, en versiones unívocas y clausuradas. La

ficción entrega siempre esas «otras versiones». Versiones

deformadas, bizarras, oscuras, delirantes, secretas, personales,

pequeñas, domésticas. Y aunque no creo que sea su

responsabilidad, porque la ficción es libre de responsabilidades, creo

que si es obligación de cada autor mantener la ventana abierta hacia

fuera [...] y mirar más allá de su ombligo.132(*)

En se propulsant, en s'exilant dans l'effroyable

témoignage livré par El Papudo, « trace

archivée » contre-littéraire133(*), avec La

dimensión desconocida, Nona Fernández ouvre une

fenêtre vers l'Autre. Dans La dimensión desconocida, afin

de témoigner pour les victimes, Nona Fernández est amenée

à « exploit[er] les pôles »134(*) du réel et de

l'imagination. Les mouvements qu'elle suppose entre le dedans et le dehors,

mais surtout celui du dehors car c'est chez l'Autre -bourreau et victimes-,

qu'elle se réfugie par le biais de l'imagination dans le but de

déchiffrer l'énigme collective du passé, fait d'elle une

authentique oeuvre exofictive.

Rongé par les remords, El Papudo ou

Andrés Antonio Valenzuela Morales, qui remplit les fonctions de

tortionnaire sous la dictature pinochetiste de 1976 à 1984, finit par se

rendre au siège de la revue chilienne Cauce, l'une des revues

opposées au régime dictatorial, pour y avouer les crimes

d'État commis auxquels il prit part. C'est précisément

dans le témoignage qu'il livra que Nona Fernández se projettera.

b) Le témoignage : surface de

projection

En Amérique latine, la naissance du témoignage

est fixée lors de la période des conquêtes : c'est la

naissance du témoignage colonial. L'écriture testimoniale avait

ainsi pour finalité de justifier l'entreprise de la conquête,

dotant les écrits des conquérants d'une valeur

indéniablement historique. Nous nous rangeons à l'avis de

Noemí Acedo Alonso, pour qui le témoignage serait la

dernière manifestation de :

la línea predominante de la tradición literaria

hispanoamericana, [que es aquella que cumple] con una funcionalidad

ética y política de la imaginación discursiva [cuyo] punto

de partida [se encuentra] en los cronistas de Indias, se afianza en el

romanticismo político de Sarmiento, Lastarria y Echevarría, se

continúa en la escritura naturalista, florece polémicamente en el

indigenismo y el neorrealismo de 1940 para culminar en la vertiente

testimonial135(*)

Toutefois, définir le « genre

testimonial » et retracer sa généalogie n'est pas chose

aisée. En effet, «[e]l testimonio se ha convertido, más que

en un género productivo, en un problema teórico que genera

múltiples relecturas metacríticas. Nos encontramos, por lo tanto,

con un proceso que conduce al género hacia su agotamiento creativo

[...]»136(*).

Nombreux furent les écrivains qui, sous le joug des dictatures ou

consternés par des évènements intolérables,

s'emparèrent de leur plume pour livrer un témoignage. Ainsi, le

témoignage, qui détient une valeur historique précieuse,a

très tôt coexisté avec la fiction romanesque, offrant au

lecteur un espace de tension, de mouvements perpétuels entre

« un pôle d'a-littérarité et un pôle de

littérarité »137(*), faisant de lui « un genre de

travers »138(*).Effectivement :

le texte-témoin peut se couler dans de multiples

« genres » au sens classique du terme. On le voit traverser

les genres « autobiographiques » avec lesquels il s'est

longtemps confondu (mémoires, récit de voyage, récit de

soi, journal, lettres), et autres « genres factuels relevant

d'une « poétique du savoir » (chronique,

récit historique, essai, traité philosophique...) ; mais en

traverser bien d'autres, relevant des trois grands

« modes » nés de la vieille triade

post-aristotélicienne : bien sûr le narratif, mais aussi le

dramatique et le lyrique.139(*)

Nona Fernández, « la mujer que está

dispuesta a pintarse un bigote para asumir su rol [al

verdugo] »140(*) et qui dirige le récit, se dédouble,

s'exile et, par empathie fantasmatique, se glisse dans la peau du tortionnaire

et de ses victimes. En d'autres termes, dans La dimensión

desconocida le yo intime de Nona Fernández, telle une

météorite qui entrerait au contact de l'atmosphère d'une

planète inconnue, s'érode, s'émiette, se disperse et

: