|

UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA

BP : 1365

Yaoundé BP : 18 Soa

Site web:

www.uy2-soa.com

E-mail :

uy2-soa@uy2-soa.com

Tél. : 22 21 34

04/ Fax : 77 99 14 23

FACULTE DES SCIENCES

ECONOMIQUES ET DE GESTION

BP : 1365-YAOUNDE

CAMEROUN

Tél. : (+237) 22 06 26 98/ Fax :

22 23 84 28

UNIVERSITY OF YAOUNDE

II-SOA

PO.BOX: 1365 Yaoundé PO.BOX: 18

Soa

Tél. : 22 21 34 04/ Fax : 77 99

14 23

Site web :

www.uy2-soa.com

E-mail

:

uy2-soa@uy2-soa.com

FACULTY OF ECONOMICS AND

MANAGEMENT

PO.BOX: 1365-YAOUNDE CAMEROUN

Tel.: (+237) 22 06 26 98/ Fax: 22 23 84

28

MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN

MASTER

TERRITORIALES DECENTRALISEES

Par :

PROFESSIONNEL EN POLITIQUES URBAINES ET DES

COLLECTIVITES

MOUNTON CHOUAIBOU

Sous la Direction de :

Dr. AUGUSTIN

NGOMSI

CHARGE DE COURS A L'UNIVERSITE

DE YAOUNDE II SOA

ANNEE ACADEMIQUE

2015-2016

1

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

2

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

SOMMAIRE

SOMMAIRE i

AVERTISSEMENT ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS ...iv

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS v

LISTE DES GRAPHIQUES, SCHEMAS ET FIGURES viii

LISTE DES TABLEAUX ix

RESUME x

ABSTRACT x

INTRODUCTION GENERALE 2

PREMIERE PARTIE : ANALYSE DES LIENS ENTRE L'AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE ET LA CROISSANCE URBAINE 7

CHAPITRE I : LA CROISSANCE URBAINE, UNE CONSEQUENCE DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 9

Section I : L'influence positive de l'aménagement du

territoire sur la croissance urbaine 9

A. Aménagement du territoire et croissance endogène

9

A.1. Dépenses publiques et croissance urbaine 9

A.2. Le foncier, la différenciation urbaine et la

croissance urbaine 15

B. Aménagement du territoire et économie

d'agglomération 17

B.1. Apport de l'économie géographique 17

B.2. Apport de la théorie des pôles de croissance

18

Section II : influence négative de l'aménagement du

territoire sur la croissance urbaine 21

A. Théorie de flux migratoires des facteurs de production

21

3

4

5

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

A.1. L'apport du modèle de Tiebout 21

A.2. L'apport du modèle d'Alonso 22

B. Théories marxistes 23

B.1. Analyse de Marx 23

B.2. Analyse des néo-marxistes 24

CHAPITRE II : LA CROISSANCE URBAINE, UNE CAUSE DE

L'AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE 25

Section I : Influence de la croissance urbaine sur

l'aménagement du territoire 25

A. La théorie du développement 25

A.1. Croissance démographique et aménagement du

territoire 25

A.2. Foncier urbain et aménagement du territoire 26

B. La croissance démo-économique et

l'aménagement du territoire 27

B.1. Populations et richesse urbaine 27

B.2. Apport de la théorie de la modernisation 29

Section II : Lien empirique entre la croissance urbaine et

l'aménagement du territoire 29

A. Croissance du PIB et aménagement du territoire 30

A.1. Modèle de Catin, Hanchane et Kamal 30

A.2. ouverture internationale et aménagement du

territoire 30

B. Infrastructures, services publics et croissance

démographique 31

B.1. Infrastructures, services publics et efficacité

économique 31

B.2. Croissance démographique et aménagement du

territoire 35

DEUXIEME PARTIE : VERIFICATION DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA CROISSANCE URBAINE AU

CAMEROUN 39

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

CHAPITRE III : LES PRATIQUES DE L'AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE ET LA

CROISSANCE URBAINE AU CAMEROUN 41

Section I : Les caractéristiques de la croissance urbaine

dans les villes Camerounaises 41

A. Croissance urbaine et habitat urbain 41

A.1. Visage actuel des villes camerounaises 41

A.2. Villes camerounaises et quartiers précaires 44

B. Croissance urbaine et transports urbains 45

B.1. Villes camerounaises et embouteillages 45

B.2. Genèse du phénomène de «

mototaxis » 47

Section II : Les approches pratiques des dirigeants en

matière

d'aménagement du territoire 48

A. Les différentes formes d'organisation spatiale du

territoire 49

A.1. les scénarii d'aménagement du territoire

49

A.2. la vision du DSCE par rapport au territoire Camerounais

51

B. Les approches pratiques des dirigeants pour faire face aux

désordres

urbains 53

B.1. Interventions des délégués du

gouvernement dans les grandes villes 53

B.2. Intervention des pouvoirs centraux 56

CHAPITRE IV :

RESULTATS DE LA VERIFICATION EMPIRIQUE ET

RECOMMANDATIONS 62

Section I : Méthodologie et résultats de l'analyse

62

A. Modèles 62

A1. Spécification des modèles 62

A.2. Les variables 63

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

B. Estimation des modèles 64

B.1. Source des données 64

B.2. Méthode d'estimation 65

C. Les résultats 65

C.1. Présentation des résultats 65

C.2. Analyse des résultats 69

Section II : les recommandations de politiques économiques

ou urbaines 70

A. Recommandations d'ordre socioéconomique et politique

71

A.1. Recommandations d'ordre socio-économique 71

A.2. Recommandations d'ordre politique 73

B. Recommandations d'ordre pratique 74

B.1. Recommandation par rapport aux villes 74

B.2. Recommandation par rapport aux documents de planification

74

CONCLUSION GENERALE ..76

BIBLIOGRAPHIE ...78

ANNEXES 81

TABLE DES MATIERES ...83

6

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

AVERTISSEMENT/WARNING

L'université de Yaoundé II et la

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion n'entendent donner aucune

approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.

Ces opinions

doivent être considérées comme propres

à leur auteur.

The University of Yaoundé II and the Faculty of

Economics and Management will not give their approval or rejection on opinions

contained in this thesis. These opinions should be

considered as their author owner.

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

DEDICACE

7

A mes parents

Monsieur Ngah Amadou et Madame Mbopuwouo Sanatou, pour tout

ce qu'ils ont du enduré

pour faire de moi ce que je suis devenu,

A ma grande soeur

Madame Mojap Amsétou, pour son soutien

inconditionnel, lequel a rendu possible cette

formation.

8

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

REMERCIEMENTS

Le présent mémoire ne serait jamais

arrivé à terme sans l'apport de nombreuses personnes physiques et

morales à qui nous adressons toute notre gratitude. Nos

remerciements

vont ainsi à l'endroit :

Du doyen de la faculté des Sciences Economiques et de

Gestion de l'Université de Yaoundé II pour m'avoir donné

une formation de qualité grâce à son

établissement,

Du Docteur Augustin Ngomsi, pour avoir accepté

d'assurer la direction de notre

mémoire,

Du coordonnateur du programme Master professionnel

Politiques Urbaines et des CTD, le professeur Isaac Tamba, pour le bon

encadrement dont il a fait montre à notre égard,

Du vice-coordonnateur, le Docteur Schouame Ebenezer, pour

ses conseils et sa

disponibilité,

De l'ensemble du corps enseignant de la Faculté des

Sciences Economiques et de Gestion en général, et du programme

Master professionnel Politiques Urbaines et des CTD en

particulier,

Du Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain

pour nous avoir permis de compléter notre formation en acceptant notre

demande de stage, de Madame le directeur de la DEPC pour avoir encadré

notre stage au Ministère, de Madame le sous-directeur de la CEP et du C6

pour avoir facilité notre stage tout en nous assistant dans la

rédaction de notre mémoire,

De notre famille, et de tous ceux qui, de près ou de

loin, ont contribué au succès de notre

formation.

9

10

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFD : Agence Française de Développement

AMA: Capital avancé Marchandise Argent

BEAC : Banque des Etats d'Afrique Centrale

BIP: Budget d'Investissements Publics

CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de

l'Afrique Centrale

CERED: Centre de Recherche pour le Développement

CFC: Crédit Foncier du Cameroun

CTD: Collectivité territorial

Décentralisée

CP: Contrats Plans

DF: Documentation Française

DSCE: Document de Stratégie pour la Croissance et

l'Emploi

DSRP: Document de Stratégie pour la Réduction de

la Pauvreté

DSRPU: Document de Stratégie pour la Réduction

de la Pauvreté Urbaine

ECAM: Enquête Camerounaise Auprès des

Ménages

INS : Institut National de la Statistique

MAETUR: Mission d'Aménagement et d'Equipement des

Terrains Urbains et Ruraux

MAM : Marchandise Argent Marché

MINHDU : Ministère de l'Habitat et du

Développement Urbain

NAS: National Academic of Sciences

OCDE Organisation pour la Coopération et le

Développement Économique

ODD: Objectifs pour le Développement Durable

OMD: Objectifs du Millénaire pour le

Développement

ONU : Organisation des Nations Unies

ONU-HABITAT : Organisation des Nations Unies pour l'Habitat

PDU : Plan Directeur d'Urbanisme

PIB : Produit Intérieur Brut

PLADDT : Plans Locaux d'Aménagement et de

Développement Durable du Territoire

PME : Petite et Moyenne Entreprise

POS : Plan d'Occupation des Sols

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

PPP : Partenariats Publics-Privés

PS : Plans de Secteur

PSU : Plan Sommaire d'Urbanisme

PUD : Plans d'Urbanisme Directeurs

R& D : Recherche et Développement

SDAU : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain

SNADDT : Schéma National d'Aménagement et de

Développement Durable du Territoire SRADDT : Schémas

Régionaux d'Aménagement et de Développement Durable du

Territoire

SS : Schémas Sectoriaux

UNFPA: United Nations Population Fund

11

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

LISTE DES GRAPHIQUES, SCHEMAS ET

FIGURES

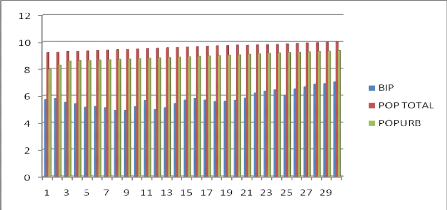

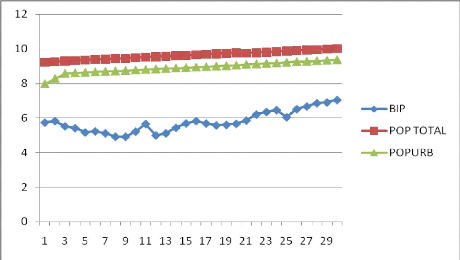

Graphique 1A : Evolution du BIP, de la POPTOTAL et de la

POPURB

entre 1986 et 2015 42

Graphique 1B : Evolution du BP de la

POPTOTAL et de la POPURB

entre 1986 et 2015 42

Image 1 : Infrastructures et transports 20

Schéma 1 : du budget des dépenses publiques aux

services publics 10

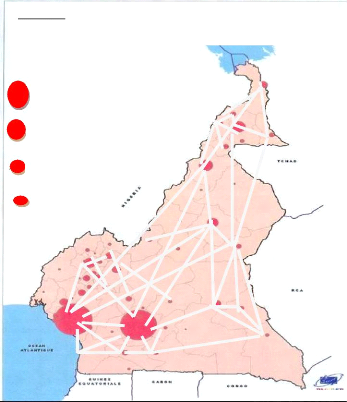

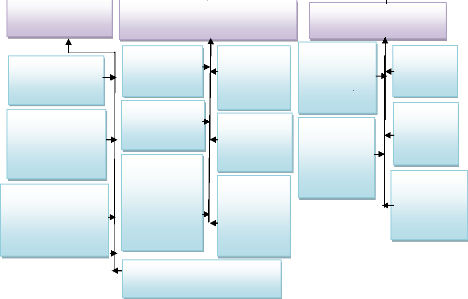

Schéma 2 : Le polycentrisme maillé du territoire

camerounais 52

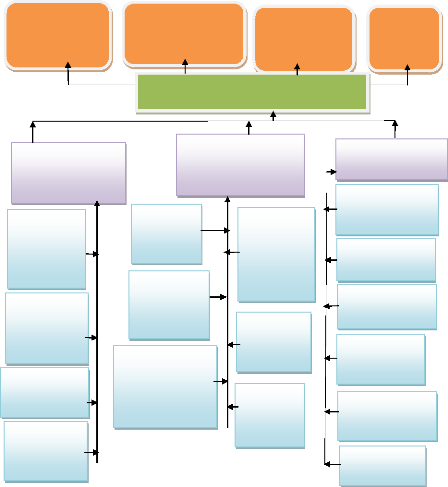

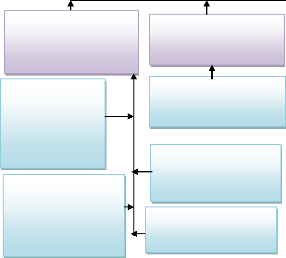

Schéma 3 : Arbre à problèmes/ transports

urbains...................................................57 Schéma 4 :

Arbre à problèmes / gouvernance

urbaine...............................................58 Schéma 5 :

Arbre à Problèmes / Urbanisme-Habitat-Cadre de

vie..................................59

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

LISTE DES TABLEAUX

12

|

Tableau 1 : Données socio-économiques sur le

Cameroun

|

.. ..81

|

|

Tableau 2 : Forme logarithmiques des données

socio-économiques sur le Cameroun

|

82

|

|

Tableau 3 : régression du premier modèle dans

Eviews

|

65

|

|

Tableau 4 : régression du deuxième modèle

dans Eviews

|

57

|

|

Tableau 5 : Sens de causalité entre les variables

|

68

|

13

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

RESUME

Ce travail voudrait savoir si les politiques urbaines sont la

cause ou la conséquence de la croissance urbaine au Cameroun.

La recherche documentaire et le test de causalité au

sens de Granger laissent penser que non seulement il existe un lien entre les

politiques urbaines en matière d'aménagement du territoire et la

croissance urbaine, mais aussi, la croissance urbaine est la cause de la mise

en oeuvre des politiques urbaines.

Nous recommandons donc la mise en place des instruments de

planification urbaine de nature à améliorer le cadre et le niveau

de vie des populations urbaines.

Mots-clés : aménagement du territoire, croissance

urbanisme, Cameroun.

14

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

ABSTRACT

This work would like to know if urban policies are the cause or

the consequence of the urban growth in Cameroon.

Documentary research and the Granger causality test show that not

only there is correlation between territory layout and urban growth but also,

urban growth causes territory layout.

So we recommend the elaboration of the urban planning instruments

which can ameliorate the surround and the life conditions of the urban

populations.

Key words: territory layout, urban growth, Cameroon.

15

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

16

17

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

CONTEXTE

Le concept de l'aménagement du territoire s'est

imposé en langue française dans les années 1960

grâce à des auteurs tels que Lajugie (1964), Gottmann (1966),

Labasse (1966) ou Rochefort et al. (1970). Il se définit d'abord par sa

finalité que l'on peut, comme Piveteau (1979) assimiler à une

réponse à des contradictions spatiales, contradictions qui ont

cru avec le temps en raison de la multiplication des dysfonctionnements, des

déséquilibres spatiaux et des destructions (notamment de

l'environnement écologique et du patrimoine). Il s'explique aussi par le

changement d'attitude des pouvoirs publics et par les nouvelles

compétences de ces derniers en matière de gestion de l'espace.

Les géographes tels que Brunet et al., (1998)

définissent ce concept comme l'action volontaire et

réfléchie d'une collectivité sur son territoire, soit au

niveau local (aménagement urbain, rural, local), soit au niveau

régional (grands aménagements régionaux, irrigations),

soit au niveau national (aménagement du territoire). Pour eux, le

territoire est une maille de la gestion de l'espace, un espace approprié

avec sentiment ou conscience de son appropriation et relevant d'un Etat.

Avec la montée en puissance de la mondialisation,

l'aménagement du territoire devrait occuper le centre des

préoccupations aussi bien des chercheurs que des décideurs. La

majorité des villes à travers le globe fait déjà

face à la hausse considérable du taux de chômage, la

multiplicité des flux migratoires inter et intracontinentaux. Elle

présente aussi une désarticulation de son territoire et une

désintégration économique. Ces villes vivent au quotidien

les réalités que sont le désordre et l'anarchie

urbaine.

La mondialisation implique la libre circulation, le brassage

économique, social et culturel. De ce fait, elle peut être un

handicap pour les territoires mal aménagés et les

économies mal structurées. Ce dynamisme qui se traduit localement

par une forte pression sur le processus d'urbanisation est source d'une

explosion des besoins en infrastructures urbaines et en services collectifs,

lesquels sont exacerbés par l'importance des retards accumulés et

par l'accroissement de la pauvreté en zone urbaine (AFD, 2005).

La tendance actuelle de l'aménagement du territoire est

à la décentralisation. Depuis plus d'une dizaine d'années,

les politiques d'aménagement du territoire s'intéressent aux

politiques de décentralisation. Ces politiques s'accompagnent d'un

transfert de responsabilité vers les CTD destinées à

devenir progressivement des acteurs majeurs dans les domaines du

développement

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

économique, de la fourniture des services essentiels et

de la lutte contre la pauvreté. Mais alors, elles sont souvent peu

expérimentées et peu préparées à la gestion

de la ville. Cette nouvelle configuration conduit les bailleurs de fonds

à faire évoluer leurs modes d'intervention1. Ainsi,

les politiques d'aménagement du territoire doivent être

fondées sur la réciprocité2, doivent être

un instrument de compétitivité nationale de l'économie,

doivent être placées au coeur des priorités, et doivent

promouvoir le développement endogène et des modes d'urbanisation

modernes.

En effet, les modes d'urbanisation sont aussi un des enjeux

majeurs de l'aménagement du territoire. Le territoire est au coeur des

stratégies visant à renforcer la compétitivité et

l'attractivité économique. Il incarne les nouveaux ressorts de la

compétitivité : la mobilisation du savoir des hommes, leurs

capacités d'organisation productive, la valorisation des

singularités.

La performance des entreprises ne s'entend plus sans un

environnement de qualité que seule une communauté d'acteurs (le

capital social) peut organiser et maintenir dans ses dimensions technologiques,

mais aussi sociales, culturelles et environnementales. Le besoin d'innovation

réclame aujourd'hui le développement de systèmes où

inter-réagissent unités de production et services

d'accompagnement. De tels systèmes exigent de fortes convergences entre

stratégie d'entreprises et projets de territoires.

Les nouvelles dynamiques d'emploi s'appuient largement sur le

développement de nouveaux services de proximité. Ils

requièrent des systèmes d'organisation collective et le

développement de fonction de stimulation et d'expérimentation.

Ces systèmes ne sauront se construire et durer qu'en s'organisant

à partir d'espaces vécus.

Ainsi, l'initiative locale et collective, en valorisant les

composantes de la proximité (voisinage, esthétique,

échange, quotidienneté...) est en mesure de s'affirmer comme

précurseur de nouvelles solidarités complémentaires des

mécanismes traditionnels. Ces mécanismes apparaissent de plus en

plus dans leurs insuffisances. Le territoire est l'instrument de la

modernisation des politiques publiques. Il impose la transversalité

à ces politiques, leur

1 Il s'agit en particulier de passer de

financements jusqu'ici principalement attribués à l'Etat

(financement souverain) à des financements attribués aux communes

directement (financement sous-souverain) ou par le biais d'institutions

spécialisées. L'enjeu est également de faciliter

l'accès des municipalités au marché financier, grâce

à la mise en place de mécanismes spécifiques

(émission des titres, emprunts obligataires).

2 La réciprocité est le fait de fonder

une pratique sur le principe d'équilibre, le principe d'harmonie.

18

19

20

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

décloisonnement. Il impose aussi l'enjeu d'une

démarche qui doit faire converger la légitimité des

politiques publiques sectorielles et les initiatives locales des acteurs

économiques et sociaux. Cette démarche doit favoriser la

rencontre entre un processus ascendant global, complexe, nourri de la

mobilisation de ses acteurs locaux et un processus descendant qui

équilibre et qui intègre au nom de l'équité

républicaine. in fine, il est le lieu d'ancrage de nos

institutions locales, reste le domaine de l'action exclusive de l'État

qui dispose à travers « la compétence de la

compétence » de degrés de liberté non affectés

par les effets de la mondialisation. Ces libertés lui permettent toutes

les initiatives pour améliorer l'efficacité économique

tout autant que démocratique du système d'administration publique

(Lipietz, 2001).

Ainsi, les politiques d'aménagement du territoire

doivent donc être en mesure d' « aménager le territoire

plutôt que de déménager les hommes » tout en essayant,

autant que faire se peut, de maîtriser la croissance urbaine.

PROBLEMATIQUE.

L'aménagement du territoire est un art au service de la

puissance publique, qui vise à travers une planification physique

pertinente, à favoriser la réduction autant que faire se peut des

disparités inter ou intra régionales. Il est l'une des missions

régaliennes de l'Etat, qui cherche à atteindre les objectifs de

cohésion territoriale et la solidarité nationale de

manière à créer des synergies entre le

développement économique et la protection de l'environnement.

Cela passe par la réalisation du souci du « détenteur de la

compétence de la compétence » de créer des conditions

de vie décente dans un cadre décent, de permettre l'accès

égal à tous les points du territoire à ses populations. En

bref, les politiques d'aménagement du territoire visent à

maîtriser la croissance urbaine tout en garantissant le bien être

des populations.

Le Cameroun est marqué par deux faits incontestables.

D'un côté, l'Etat essaye depuis l'indépendance de

maîtriser la croissance urbaine en mettant sur pied plusieurs

instruments3 en matière d'aménagement du territoire,

de l'autre côté, la croissance urbaine explose4

entraînant avec qu'elle de nombreux problèmes parmi lesquels le

désordre et l'anarchie urbaine.

3 Lois, SDAU, PUD, PDU, POS, PS, PSU

4 52% de taux d'urbanisation selon l'INS

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

Malgré le dynamisme des pouvoirs publics en

matière d'aménagement du territoire, les réalités

au Cameroun montrent plutôt une fragilité accentuée de

l'économie, une désintégration du territoire et des

systèmes productifs. On note que les dirigeants ont d'énormes

difficultés à apporter des solutions adaptées aux

problèmes que sont la crise économique, le chômage, le

manque de compétitivité économique, l'anarchie urbaine, la

non maîtrise du foncier et la poussée démographique en

milieu urbain, bref, la non maîtrise de la croissance urbaine.

On peut donc s'interroger de la relation entre la croissance

urbaine et l'aménagement du territoire au Cameroun. Est-ce que c'est

l'aménagement du territoire qui est à l'origine de la croissance

urbaine ou bien c'est la croissance urbaine qui incite à

l'aménagement du territoire au Cameroun ? En d'autres termes, est-ce que

ce sont les politiques publiques en matière d'aménagement du

territoire qui impactent la croissance urbaine ou bien c'est la croissance

urbaine qui amène les pouvoirs publics à mettre en oeuvre ces

politiques? Quelle relation existe-il entre l'aménagement du territoire

et la croissance urbaine au Cameroun ?

OBJECTIFS

L'objectif principal de ce travail est de connaitre le sens de

la causalité entre l'aménagement du territoire et la croissance

urbaine au Cameroun. Plus précisément, nous voulons savoir si les

politiques publiques en matière d'aménagement du territoire sont

justifiées ou expliquées par la croissance urbaine ou bien c'est

la mise en place de ces politiques qui sont à l'origine de cette

croissance urbaine.

HYPOTHESES

Nos objectifs nous amènent à la formulation des

hypothèses suivantes :

- L'aménagement du territoire influence positivement la

croissance urbaine au Cameroun. - La croissance urbaine influence

négativement l'aménagement du territoire au Cameroun.

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

METHODOLOGIE

Notre analyse se fera grâce à la recherche

documentaire et l'analyse économétrique. A partir des

données de l'INS et de la Banque Mondiale, nous effectuerons des tests

de corrélation et de causalité au sens de Granger afin de savoir

si d'une part, il existe une relation entre les politiques d'aménagement

du territoire et la croissance urbaine et d'autre part le sens de cette

relation et donc de la causalité entre ces deux variables.

INTERET

Les résultats de notre analyse permettront aux

autorités de mettre en place des politiques urbaines efficaces qui

prennent en compte la dynamique urbaine et les moyens dont disposent les

acteurs concernés.

PLAN DU TRAVAIL

Notre travail s'organise autour de deux grandes parties :

La première partie met en exergue la relation

potentielle entre l'aménagement du territoire et la croissance urbaine

;

La deuxième partie procède à la

vérification empirique dans le cas du Cameroun.

21

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

PREMIERE PARTIE :

ANALYSE DES LIENS ENTRE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ET LA CROISSANCE URBAINE

22

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

INTRODUCTION

L'objectif de cette partie est de présenter les liens

éventuels entre l'aménagement du territoire et la croissance

urbaine. La méthodologie déployée est la recherche

documentaire.

La partie s'organise autour de deux chapitres :

- Le premier met en exergue l'influence de

l'aménagement du territoire sur la croissance urbaine ;

- Le deuxième met en exergue l'influence de la

croissance urbaine sur l'aménagement du territoire.

23

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

CHAPITRE I : LA CROISSANCE URBAINE, UNE CONSEQUENCE DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L'objectif de ce chapitre est d'analyser l'influence de

l'aménagement du territoire sur la croissance urbaine. La

littérature laisse penser que cette influence peut être positive

ou négative. Notre chapitre s'organise autour de deux principales

sections :

- la première section met en exergue l'influence

positive de l'aménagement du territoire sur la croissance urbaine ;

- la seconde section met en exergue l'influence

négative de l'aménagement du territoire sur la croissance

urbaine.

Section I : L'influence positive de

l'aménagement du territoire sur la croissance urbaine.

Diverses théories tentent de mettre en exergue

l'influence positive de l'aménagement du territoire sur la croissance

urbaine. Nous nous intéresserons aux théories liées aux

modèles de croissance endogène (A) et celles liées aux

économies d'agglomération (B).

A. Aménagement du territoire et croissance

endogène

Les politiques publiques d'aménagement du territoire

présentent des atouts indéniables lorsqu'elles sont

véritablement mises en oeuvre. Leurs succès passent par la

réalisation des infrastructures importantes, les services publics, la

maîtrise du foncier ainsi qu'une différenciation du territoire.

24

25

26

27

28

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

A.1. Dépenses publiques et croissance

urbaine

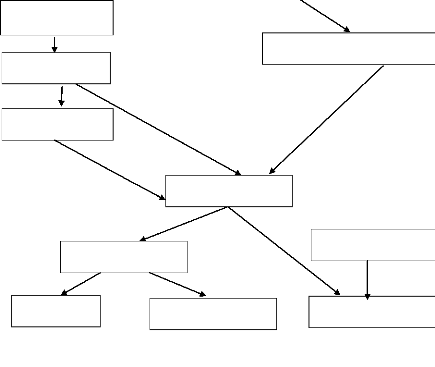

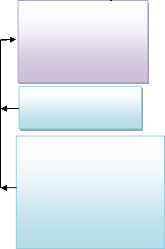

SCHEMA 1 : DU BUDGET DES DEPENSES PUBLIQUES AUX SERVICES

PUBLICS.

BUDGET DES

DEPENSES

PUBLIQUES

BUDGET

D'INVESTISSEMENT

BUDGET D'INVESTISSEMENTS COURANTS

CAPITAL PUBLIC

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

TARIFICATION UNIFORMISEE

SERVICES PUBLICS GRATUITS

SERVICES PUBLICS

SERVICES PUBLICS

SERVICES PUBLICS

AVEC CONGESTION

Source : Charlot (1996) et traitement de l'auteur

SERVICES PUBLICS PAYANTS

Le schéma ci-dessus décrit le budget des

dépenses publiques. Il montre l'importance de ces dépenses dans

la relance des activités économiques grâce à la mise

en oeuvre des infrastructures et des équipements indispensables pour les

agents économiques.

Meade (1952) considère que le capital public a deux

rôles dans la sphère économique : il peut être un

facteur de production non-rémunéré mais, aussi, une

variable d'environnement qui

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

contribue à augmenter la productivité du capital

privé et du travail. Ceci peut être traduit en termes

d'externalités. Les services publics sont à la base de deux

grandes catégories d'externalités technologiques.

Ils sont tout d'abord source d'externalités

technologiques directes. Ils sont en effet des facteurs de production

non-rémunérés (Barro, 1990) ou

rémunérés à un taux inférieur à leur

productivité marginale. Les services tels l'utilisation de

réseaux électriques ou de canalisations rentrent dans la fonction

de production des entreprises sans engendrer de coût

supplémentaire.

Outre cette externalité directe, les services publics

engendrent des externalités technologiques indirectes. L'existence de

services de transport et communication, même s'ils sont payants,

améliore la circulation des sources de progrès technique comme

les innovations, la connaissance. Les produits joints de la production

circuleront plus rapidement entre les agents, si les infrastructures sont

développées. Les infrastructures de transport et communication

constituent un support de transmission des externalités directes

procurées par le capital humain, les innovations, le progrès

technique. Elles favorisent donc les externalités de "spillover" (Artus

et Kaabi, 1993) et développent les organisations de type

réseaux.

Que l'externalité soit directe ou indirecte, les

services publics sont complémentaires aux facteurs privés. Ils

accroissent en effet la productivité du capital privé et du

travail, et améliorent les combinaisons productives. Ils peuvent

accroître le nombre de combinaisons productives possibles et modifier les

complémentarités et/ou substitutions existant entre les autres

facteurs. Par exemple, dans l'analyse de la croissance de Kaldor (1959), la

substitution entre travail et capital n'est pas élevée pour un

processus donné mais varie avec les infrastructures qui transforment ce

processus de production.

L'offre publique de services aux entreprises permet

également d'obtenir des gains par l'allongement du détour de

production. Cet allongement stimule la division du travail et la

spécialisation des tâches (Kaldor, 1970). Il s'agit

également d'effets que les agents ne contrôlent pas

individuellement et qui vont pourtant accroître leur utilité

future, en transformant la structure des coûts de production. Ces effets

peuvent être décrits en termes d'externalités

pécuniaires (Charlot, 1996).

Les politiques de développement économique des

territoires peuvent permettre de tirer le meilleur parti de leurs atouts,

même s'ils sont modestes, et d'enrichir leur base productive. Au

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

besoin, des politiques de redistribution sont susceptibles de

compenser partiellement les inégalités de revenus qui, dans

certains cas, sont même susceptibles de servir de moteur de croissance

par un effet de caractère keynésien (Prager et Thisse, 2009).

De même, les théories économiques modernes

ont élargi le paradigme de la croissance de façon à rendre

endogène la capacité d'innovation. Cette action s'est faite par

la mise en exergue de la relation entre la croissance et les composantes

institutionnelles au travers de la motivation à investir dans

l'innovation (Aghion, 2002). Ainsi, une meilleure protection des droits de

propriété intellectuelle, un contexte entrepreneurial favorable

aux activités innovantes et une plus grande efficacité

institutionnelle de la recherche sont perçus comme étant de

nature à stimuler la croissance.

Cette approche offre un solide cadre théorique

permettant d'expliquer les différences institutionnelles entre les pays

faisant l'expérience d'une croissance économique soutenue et ceux

qui stagnent. Les premiers sont ceux où le système juridique et

le système d'éducation permettent aux entrepreneurs de profiter

de la diffusion des connaissances, faisant ainsi évoluer le pays vers la

frontière technologique. Par contre, les pays manifestant une forte

instabilité dans les règles du jeu économique dissuadent

les élites d'investir dans des activités innovantes et les

orientent vers la lutte pour la capture de la rente publique

(«rent-seeking»). Cette lutte se fait alors au détriment de la

rente d'innovation (Baumol, 2002).

Les modèles de croissance endogène tiennent

compte de ces externalités positives dans l'analyse de

l'évolution de long terme des taux de croissance des économies.

Les premiers modèles se sont centrés sur la connaissance

(Römer, 1986, 1990) et la formation (Lucas, 1988), puis les

dépenses publiques au sens large ont été

évoquées (Barro, 1990 ; Artus et Kaabi, 1993). Ces derniers

travaux mettent en avant la nécessité de la production par l'Etat

de certains services source d'externalités. Le rôle

économique de l'Etat est alors clair: produire des services qui vont

accroître la productivité (Barro, 1990) et/ou accroître

l'utilité des ménages (Artus et Kaabi, 1993), sans être

directement financés par les agents mais par une taxe, et permettre

à l'économie de se positionner sur une trajectoire de croissance

optimale (Charlot, 1996).

Selon Lucas (1993), la formation et la croissance des villes

s'expliquent par la présence de rendements croissants liés

à la spécialisation industrielle et à la formation d'un

marché local du travail, mais également au potentiel de la

demande finale localisée, c'est-à-dire au potentiel de

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

marché que représente une agglomération.

Il initie, par-là, un ensemble de modèles de croissance

endogène qui prennent en considération les dynamiques

d'agglomération engendrées par la formation d'un capital humain

localisé.

La théorie générale de l'emploi de

l'intérêt et de la monnaie a été popularisée

par John Maynard Keynes dans les années 30. Elle montre qu'on peut

stimuler la croissance économique par la consommation, l'investissement

ou les dépenses publiques.

Keynes stipule que le chômage est le résultat

d'une insuffisance de la demande effective. L'Etat peut agir sur les deux

composantes de la demande globale :

- sur la consommation : l'Etat peut augmenter les revenus

disponibles en réduisant la fiscalité. Plus directement, l'Etat

peut accroître sa propre consommation (la consommation publique).

- sur l'investissement : en réduisant les taux

d'intérêt, l'Etat va réduire le coût des emprunts

pour les ménages et le coût de financement des investissements

pour les entreprises.

Dans les faits, l'action de l'Etat se traduira par une

politique budgétaire expansive. L'impact sur l'économie sera plus

que proportionnel, c'est ce que l'on appelle l'"effet multiplicateur".

La théorie de la base exportatrice est une

transposition territoriale des modèles post-keynésiens de

croissance par la demande. Les activités d'exportation sont

l'élément principal de la dynamique économique

régionale, alors que la croissance des branches productrices des biens

et services pour le marché local dépend des revenus

distribués par le secteur d'exportation. L'approche en termes de

clusters5 lui est associée et est devenue un

élément incontournable des doctrines de développement

régional, malgré sa fragilité aussi bien théorique

qu'empirique. C'est le bon mélange des clusters, aussi bien dans leur

nombre, et leur importance que dans leur variété qui fait la

richesse d'un territoire.

5 Un cluster est une concentration géographique

d'entreprises et d'organismes divers (associations, banques,

sociétés de conseil, infrastructures de formation,...) se

rattachant à une activité. Il permet donc à chacun de ses

membres de bénéficier d'économies d'échelles en

gardant la souplesse d'une PME (Porte 2001). Les clusters peuvent être

décrits et analysés de trois manières

complémentaires qui se réfèrent chacune à un «

type idéal » correspondant à une perspective

particulière de l'agglomération (Gordon et Mc Cann, 2000) :

· le modèle traditionnel du « complexe

industriel », concentration géographique d'activités

reliées dans une même chaîne de valeur, autour, en

général, d'une ou plusieurs grandes entreprises directrices

(automobile, aéronautique, chimie, ..) ;

· l'agglomération d'entreprises - le plus souvent

des PME -, relevant de la même activité, induite par la division

du travail et les avantages liés à la spécialisation

locale d'inputs humains, physiques ou immatériels, l'ensemble

étant le fruit d'arbitrages entre coûts de transaction et

économies d'échelle ;

· le modèle du tissu économique et social,

des réseaux sociaux, formels ou informels, qui contribuent à

renforcer la confiance et à faciliter la circulation des connaissances

dans une aire géographique déterminée, la proximité

géographique restant un facteur de réduction des incertitudes et

des coûts de transactions dans les activités innovantes.

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

La théorie de la base inverse la théorie

traditionnelle faisant dépendre la croissance des variables internes

telles la croissance démographique ou l'accumulation du capital. Cette

théorie avait l'intuition majeure de faire dépendre la croissance

de petits ensembles territoriaux aux variables exogènes en l'occurrence

les exportations. Selon cette théorie, la croissance urbaine est due

principalement à des facteurs extérieurs à la ville, en

particulier par la demande d'exportations. Sa formulation la plus simple part

d'un constat clair : « seuls les ensembles économiques de grande

dimension, sont maîtres de leur développement au point que

celui-ci dépend de variables internes, de proportions qui leurs sont

propres. Si l'on considère des « morceaux d'espace »

infranationaux incomplets, spécialisés, ils ne peuvent plus tirer

de leurs efforts ni de leurs aptitudes propres les moyens de leur croissance.

Celle-ci dépend des signaux venus de l'extérieur». Cette

théorie d'inspiration mercantiliste, keynésienne et même

néoclassique (le modèle de l'échange international) a

inspiré un grand nombre de travaux (Hoyt, 1954 ; North, 1955). La

théorie a des racines mercantilistes puisqu'elle repose sur le

rôle primordial des échanges commerciaux de la ville avec le monde

extérieur; son appartenance au keynésianisme est apparente : la

théorie permet la définition du coefficient multiplicateur. Quant

à la filiation néoclassique; on peut établir le

coefficient de localisation à partir de la notion d'intensité

relative d'une activité dans l'espace.

Selon cette théorie, les activités d'exportation

sont l'élément principal de la dynamique économique

régionale, alors que la croissance des branches productrices des biens

et services pour le marché local dépend des revenus

distribués par le secteur d'exportation.

Des auteurs comme Czamanski (1964) ont essayé d'aboutir

à un schéma dynamique qui développe les propos de la

théorie ; ils ont proposé que le processus de

développement urbain se succède selon des phases au cours

desquelles certaines activités auront un rôle moteur de la

croissance et des phases où ces mêmes activités seront

liées par d'autres. Ces auteurs proposent d'expliquer les

différentes étapes de la croissance urbaine selon un

schéma d'ensemble qui n'est pas sans rappeler celui de Walt Rostow

(1963) pour le développement économique général.

29

30

31

32

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

A.2. Le foncier, la différenciation urbaine et la

croissance urbaine

Malthus (1815) et Smith (1776) considèrent que la rente

foncière est un don gratuit de la nature récupérée

par les propriétaires fonciers en vertu de leur pouvoir monopole de

détention de la terre. La terre constitue un capital, voire une valeur

refuge sur laquelle investissent les urbains au profit de leurs enfants ou pour

accroître leur propre richesse (pratiques spéculatives). Ces

dynamiques - anciennes - s'accélèrent aujourd'hui en raison de

l'augmentation très importante de la valeur des parcelles, notamment en

milieu péri-urbain où les champs se transforment en terrains

à bâtir. Cette évolution s'accompagne de pratiques

clientélistes : les élites économiques ou politiques

nationales et locales utilisent le foncier comme moyen de rétribution et

de consolidation de leur base sociale et de leur clientèle politique

(Mansion et Broutin, 2012).

La théorie des places centrales de Christaller (1955) a

connu plusieurs extensions dont celles proposées par Losch (2002). Losch

a montré « qu'il y a avantage à ordonner les ensembles de

réseaux urbains en un paysage économique où des secteurs

riches en villes, ..., alternent avec des secteurs plus pauvres en

agglomérations ».

Le caractère centrifuge des mouvements

d'activités a fait l'objet de diverses enquêtes qui l'ont rendu

évident. Ces enquêtes ont été à la base de

plusieurs constructions théoriques qui empruntent une idée

très ancienne selon laquelle : derrière l'acquisition d'un bien

foncier, il y a aussi la disponibilité d'un type d'accès au

centre.

Différents travaux ont été menés

à partir du modèle d'Alonso (1964) aux Etats-Unis et en France.

Selon ces travaux, pour minimiser les dépenses de transport et

accroître ainsi la surface de son logement, un individu recherchera une

localisation proche du centre. Le prix de l'unité de sol central

s'élèvera, ce qui dissuadera certains de s'y rapprocher.

Finalement, le prix du sol décroîtra du centre vers la

périphérie parallèlement à la croissance des

dépenses de transport. Un double arbitrage intervient donc : entre

dépenses de transport et de logement ; entre prix de l'unité

d'espace et quantité d'espace.

Dans le même ordre d'idée, l'importance du

modèle élaboré par Mayer (2001) est qu'au lieu de partir

du centre pour expliquer la décroissance des prix du sol plus on

s'approche de la périphérie; « c'est l'évolution du

prix du sol périurbain qui se transmet en ville : la hausse des prix

fonciers urbains dépend de la hausse du prix du sol aux limites de

l'urbanisation ».

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

En ce qui concerne la différenciation du territoire,

les stratégies de différenciation horizontale ou verticale des

territoires sont des réponses pertinentes pour mobiliser et valoriser

les atouts particuliers de chaque région dans un pays. Les

autorités publiques de différents territoires ont

intégré, du moins partiellement, avec la mondialisation, les

enjeux de la concurrence internationale. Elles ont aussi intégré

le fait que la compétitivité territoriale peut se gagner avec des

spécialisations adaptées.

Les stratégies de différenciation verticale

accordent une priorité au renforcement du système éducatif

à tous les niveaux et à l'amélioration des

compétences dans tous les secteurs de l'activité

économique. Les universités apparaissent comme les moteurs et les

catalyseurs du développement des régions les plus

avancées, les collèges technologiques et les centres techniques

sont les instruments privilégiés d'accès à la

connaissance dans des régions qui se situent encore loin de la

frontière technologique. Ces stratégies verticales jouent sur le

développement des capacités d'innovation de l'ensemble des

entreprises par l'élévation du niveau d'ensemble du capital

humain de la région, le renforcement des interactions des PME avec les

grandes entreprises, les collèges techniques, les centres de recherche

et les universités. Elles passent également par

l'amélioration des infrastructures de la région et de son

accessibilité. Toutes ces actions supposent l'élaboration et la

bonne mise en oeuvre de stratégies d'innovation adaptées à

la situation de chaque territoire (Madiès et Prager, 2008).

B. Aménagement du territoire et économie

d'agglomération.

L'aménagement du territoire peut être source de

croissance économique d'un territoire dans la mesure où,

lorsqu'il est une réussite, on arrive à la formation des

économies d'agglomération.

B.1. Apport de l'économie

géographique

Les nouvelles théories de l'économie

géographique mettent l'accent sur le rôle de

l'agglomération. « L'agglomération peut être un

facteur de croissance, permettant de stimuler les autres facteurs de

productions de façon directe grâce à l'innovation,

grâce aux infrastructures de transport...et indirecte par le biais des

économies de l'agglomération » (Cureaux, 2000).

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

Ainsi, pour l'économie géographique (Scott,

Storper, 2003), la concentration d'acteurs économiques induit une

surproductivité globale (Krugman, 1991 ; Combes et al., 2009 ; Martin et

al., 2010) ou une croissance supérieure (Paci, Usai, 2008) en raison des

externalités positives induites par l'agglomération des firmes.

Cette règle vaut pour les externalités de type

Marshall-Arrow-Romer qui retracent la relation croissante entre les

interactions et le degré de spécialisation des firmes et les

externalités de type Jacobs (Massard, Riou, 2002) qui soulignent que les

interactions sont d'autant plus importantes que les firmes

agglomérées se caractérisent par un fort degré de

diversification des activités. Dans l'un et l'autre cas, la

densité urbaine exerce un effet positif sur les échanges et, par

conséquent, sur la dynamique économique (Dreier et al., 2001).

Le mouvement de métropolisation est un facteur puissant

d'efficacité et de croissance économique qu'il serait

contreproductif de vouloir contrecarrer. L'aménagement du territoire

doit avant tout viser à libérer les initiatives des territoires.

Pour cela, le cadre institutionnel doit évoluer dans le sens

amorcé par l'intercommunalité et, plus largement, vers une

recomposition de l'architecture des collectivités territoriales. Quant

à l'indispensable souci d'équité territoriale,

l'instrument le plus puissant pour y répondre réside de fait dans

la redistribution horizontale, par le canal de la fiscalité nationale,

de la protection sociale et d'un certain nombre de services collectifs

(Maurice, 2001).

Cependant, une très forte concentration spatiale peut

renforcer l'effet de concurrence dans les régions centre et peut

conduire à une délocalisation d'activités vers les

périphéries. Cette tendance se confirme d'autant plus que les

facteurs qui favorisent la localisation tels que l'infrastructure, la

main-d'oeuvre bon marché ou la demande des biens produits existent aussi

bien au centre qu'aux régions périphériques. La mutation

des espaces urbains est le résultat direct de la mobilité des

activités. Les activités pour se localiser « sont

amenées à retenir l'emplacement urbain le mieux adapté

à leurs besoins ou celui qui leur est imposé par les contraintes

auxquelles elles font face » (Aydalot, 1985).

Sans aucun doute, les principes de l'économie

géographique et urbaine font - ou devraient pouvoir faire - consensus en

fournissant aux décideurs un cadre de référence et des

concepts nouveaux susceptibles d'être mobilisés dans leurs

travaux. Ainsi, est-il nécessaire de reconnaître la

prévalence des rendements d'échelle croissants dans la formation

des espaces économiques (Prager et Thisse, 2009).

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

B.2. Apport de la théorie des pôles de

croissance

Perroux (1958) a proposé sa théorie des

pôles de croissance qu'il présentait à la fois comme

théorie de la croissance sectorielle déséquilibrée

et comme théorie de la croissance régionale

déséquilibrée.

La théorie part d'un constat selon lequel la vie

économique résulte de l'action spécifique d'unités

économiques et non pas de l'action des agents isolés en situation

de concurrence. Ainsi, la croissance n'est pas une progression linéaire

mais plutôt un processus qui se propage dans le

déséquilibre sous l'impact de l'action de certains agents que

Perroux nomme « Unités Motrices». C'est la localisation des

activités motrices qui donne à la théorie des pôles

de croissance son contenu spatial. Les activités additionnelles

dépendantes des activités motrices ne se dispersent pas sur tout

le territoire, mais au contraire elles manifestent un comportement de

regroupement aux alentours de la production dominante. Selon la théorie,

il y a polarisation lorsque les activités additionnelles se multiplient

et que les bénéfices de la croissance du pôle se diffusent

à son arrière-pays. Ainsi, Perroux présente une

théorie qui explique la concentration spatiale de la croissance.

Selon le théorème de George-Hotelling-Vickrey

(1977), lorsque la taille de la population est optimale, le total des

dépenses requises pour l'implantation d'un équipement public

coïncide avec la rente différentielle totale donnant la

valorisation du sol en chaque point du territoire. Un nombre d'individus trop

élevé (petit) par rapport à l'optimum se traduira par un

loyer du sol trop important (petit) en chaque point. La rente foncière

urbaine peut alors constituer un instrument de l'aménagement en

équipements publics (Guigou et al., 2001).

De même, au fur et à mesure que s'accroît

la taille de la population, le nombre de firmes opérant dans le secteur

intermédiaire augmente, permettant ainsi une division plus fine et

poussée des tâches et, par conséquent, un accroissement

concomitant de la production globale (Abdel-Rahman et Fujita, 1990). Autrement

dit, une plus grande spécialisation du secteur intermédiaire a un

effet multiplicateur sur la productivité du secteur final, ce qui rend

une grande ville plus productive qu'une petite. A son tour, cette

productivité plus élevée permet au salaire de

croître avec la taille de la force de travail locale (Glaeser et

Maré, 2001). Si les entreprises du secteur final se concentrent dans une

région, la demande de biens intermédiaires y est très

élevée, ce qui attire les producteurs de biens

intermédiaires. En retour, ces biens étant fournis à un

coût

33

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

moindre dans la région centrale, les entreprises du

secteur final y sont également attirées. Un processus

d'agglomération de nature cumulative va donc s'enclencher (Krugman et

Venables, 1995) correspondant à des compétences plus pointues

(Kim, 1989).

L'hétérogénéité croissante

des formations professionnelles des travailleurs et des besoins des firmes

favorise alors leur regroupement géographique. A cause du nombre

élevé d'opportunités qu'elles engendrent, les grandes

villes permettent de réduire les difficultés d'appariement entre

firmes et travailleurs : un employeur cherchant à pourvoir un emploi

vacant a une plus forte probabilité de trouver un salarié

doté des compétences requises et, réciproquement, les

travailleurs ont une plus forte probabilité de trouver un emploi

permettant de valoriser au mieux leurs compétences lorsque le

marché du travail présente une taille suffisante (Kim, 1989 ;

Hamilton et al., 2000 ; Zenou, 2009). De nouveau, le niveau moyen de

productivité s'accroît avec le nombre de firmes et de travailleurs

installés au sein du même territoire (Prager et Thisse, 2009).

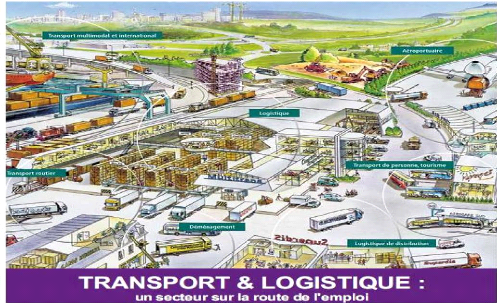

Image 1 : Infrastructures et transports

Source : Magazine d'information sur la formation professionnelle

en Lorraine | n° 56 | Avril 2012

34

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

L'image 1 présente les avantages dont dispose un

territoire qui, grâce à la mise sur pied des infrastructures, met

en oeuvre la multi-modalité, intégrant ainsi l'ensemble des

moyens de communication et créant au passage une mine d'emplois. La mise

sur pied de la multi-modalité passe par l'intégration de

l'ensemble des inter- modalités existantes sur le territoire. Ce

schéma montre ainsi que ce sont les politiques en matière

d'aménagement qui doivent précéder la croissance urbaine

afin de pouvoir la contrôler et l'orienter.

Les politiques d'infrastructures peuvent aider au

développement des régions les plus en retard si elles se

concentrent en leur sein, mais avec le risque de voir l'amélioration de

la convergence s'exercer au détriment de la croissance nationale. En

effet, si la baisse des coûts de transaction à l'intérieur

des régions les plus en retard aide à leur développement,

les effets d'agglomération y sont moins favorables à la

croissance globale que dans les régions plus avancées (Martin,

2000). Par contre, des politiques d'innovation assurées par le canal

d'aides financières en faveur de la recherche et du développement

peuvent à la fois favoriser une meilleure répartition de

l'activité dans l'espace et un supplément de croissance

économique. Ceci est possible car la baisse des coûts de

l'innovation a un effet positif d'ensemble supérieur à l'effet

négatif dû à la moindre croissance des activités

dans les régions où les effets d'agglomération sont les

plus faibles (Prager et Thisse, 2009).

Section II : Influence négative de

l'aménagement du territoire sur la croissance urbaine.

Deux groupes de théories seront évoqués

dans cette section : celui des théories relatives aux flux migratoires

des facteurs (A) et celui des théories relatives au marxisme (B).

A. Théorie de flux migratoires des facteurs de

production.

Cette théorie s'analyse à partir de deux

principaux travaux : les travaux de Tiebout (1956) et ceux d'Alonso (1964).

A.1. L'apport du modèle de Tiebout

Le modèle développé par Tiebout (1956)

explique la différenciation communale selon l'offre de biens et services

publics locaux. En considérant un consommateur-électeur

parfaitement mobile, il suppose que l'information sur les dépenses et

les taxes locales est disponible, qu'il n'y

35

36

37

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

a pas de rendements croissants ni décroissants et qu'il

existe une taille optimale du fait de la rareté de ressources

foncières. Le choix du consommateur -électeur se fait en fonction

de la collectivité qui offre des biens et services qui satisfont le

mieux ses préférences ; sa mobilité dépend de sa

demande en biens publics et sur les ressources dont disposent les

collectivités. Les collectivités sont alors appelées par

la loi de la concurrence tout comme les entreprises à produire le plus

efficacement leurs biens collectifs locaux, à inciter les ménages

à révéler leurs préférences réelles

pour ces biens collectifs afin d'aboutir à une répartition des

ménages en collectivités homogènes. Les élus locaux

séduisent les entreprises en s'investissant dans une bataille «

marketing » dont l'enjeu est de vendre au mieux leurs territoires.

En France, par exemple, les décideurs ont pris

conscience que le développement des services collectifs avait de

l'influence sur l'évolution des activités économiques. Le

développement urbain n'était plus condamné à suivre

le développement économique, mais pouvait espérer

l'orienter. Les villes commencent à se mettre ouvertement en

concurrence. Les maires consacrent de plus en plus de temps à la

promotion économique de leur Cité (Oblet, 2003).

Néanmoins, l'attractivité d'une ville repose

à terme sur son urbanité, c'est-à-dire la capacité

de faire d'une ville un lieu qui favorise les échanges et les rencontres

entre les agents économiques qui en dépendent.

A.2. L'apport du modèle d'Alonso

Le modèle monocentrique élaboré par la

nouvelle économie urbaine est fondé sur les travaux d'Alonso

(1964). Ce modèle a permis d'expliquer un grand nombre de

caractéristiques urbaines telles que la centralité de l'emploi,

la décroissance de la densité de la population et des prix

fonciers avec la distance au centre. Le modèle de base reprend

l'hypothèse monocentrique de Von Thünen (1826), avec l'existence

d'un Central Business District et système de transport radial

générant un coût des déplacements. Les agents

économiques maximisent leur utilité sous contrainte de budget en

cherchant la localisation la plus optimale. C'est en fait, répondre aux

exigences que postule la rationalité du raisonnement marginaliste. Le

principal résultat du modèle est d'établir la

décroissance de la rente foncière. Ainsi les agents qui occupent

les localisations les plus loin du centre et qui supportent par la suite un

coût de transport plus lourd, bénéficient en

récompense d'une faible rente foncière. La

périurbanisation résidentielle devint donc parmi les causes de

l'étalement urbain qui, selon cette optique, se traduit par une baisse

des

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

densités centrales au profit de la

périphérie et donc par un éloignement des

frontières de la ville. En reformulant le modèle de base,

l'économie urbaine a pu analyser l'étalement urbain : le Centre

des affaires devient un pôle urbain qui concentre les emplois et qui

enregistre la densité de populations la plus élevée. Le

modèle permet en outre d'analyser l'effet de la population, du revenu et

des coûts de transport sur l'étalement urbain.

La croissance démographique engendre une croissance

urbaine en taille et en densité. L'accroissement de la population

conduit à une augmentation de la demande de sol ; en considérant

que le coût de déplacement est indépendant du revenu alors

si l'élasticité-revenu de la consommation de sol est

supérieure à zéro, une augmentation de revenu engendre

nécessairement une augmentation de la demande de consommation de sol et

les ménages se trouvent incités à se localiser plus loin

du centre. La ville s'étale davantage. L'analyse économique a

longtemps essayé de démontrer que la hausse des revenus et la

baisse des coûts de transport sous-tendent le mouvement de

périurbanisation qui apparaît comme le résultat de la

croissance économique. Le maintien de cette croissance est le souci de

tout décideur. Dès lors, il faut accompagner la

périurbanisation par une politique raisonnable qui visera entre autre la

minimisation de ses effets négatifs.

Ainsi, l'aménagement du territoire peut être

source de déséquilibre territorial. En favorisant

l'étalement urbain, il induit des coûts supplémentaires

pour les entreprises de distributions et pour les ménages. Cela

réduit les profits des firmes, augmente les dépenses

ménagères ainsi que les coûts pour l'environnement

(augmentation du volume des gaz à effet de serre, transformation des

forêts en zones d'habitation).

B. Théories marxistes

Les théories marxistes regroupent entre autre les

travaux de Marx et ceux des néo-marxistes.

B.1. Analyse de Marx (1864)

Le courant marxiste s'oppose à la théorie

libérale en démontrant que l'organisation capitaliste de la

société aboutit à l'exploitation de la plus grande partie

de la population par les

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

détenteurs des moyens de production. La

société se divise donc en deux grandes classes qui s'affrontent :

le prolétariat (qui détient la force de travail) et la

bourgeoisie (qui détient le capital).

L'affrontement de ces classes s'effectue dans le cadre du

processus de production. Marx distingue deux sphères importantes : celle

de l'échange de marchandises et du cycle MAM (marchandises, argent,

marchandises) ; celle de la production et du cycle AMA (capital avancé,

marchandise, produit obtenu).

L'existence de la ville suppose que la société

est redistributrice. « Le capitalisme, cependant, légitime

l'urbanisation en termes de contribution à l'accumulation du capital et

à la croissance plutôt qu'en termes de fonctions magiques ou

religieuses » (Ahmed, 1999). D'abord, les problèmes spatiaux sont

apparus au second rang de l'analyse marxiste qui s'intéressait

plutôt à l'étude des crises du capitalisme.

Enracinée dans l'histoire et basée sur l'étude des

mécanismes du capitalisme industriel, l'étude des villes repose

sur la division du travail entre ville et compagne qui constitue à

l'oeil du marxisme une force dialectique de transformation de la

société. Marx a démontré comment le capitalisme

industriel impose la concentration urbaine. Il a cherché comment les

mécanismes de la concentration urbaine constituent, avec

l'industrialisation, le facteur qui détermine la transformation sociale

de son temps. La ville, selon l'analyse de Marx, devient le lieu

privilégié des mutations révolutionnaires.

D'un autre coté, Marx a mis en évidence le lien

entre l'espace et les stratégies du capital. Ce dernier, en cherchant le

profit dépasse l'espace lorsqu'il atteint un degré d'accumulation

supranational, impérial. D'autres travaux qui ont inspiré Marx,

ont essayé d'étudier les problèmes de la « ville

socialiste». Leurs apports ont enrichi la pensée marxiste et ont

permis l'émergence de plusieurs théories basées sur

l'étude de l'espace. La théorie de la rente est l'une de ces

théories. Elle essaie d'expliquer les fluctuations des prix du sol

urbain et du prix du logement. En général, l'analyse marxiste

considère l'espace comme rapport social ; l'espace est le produit de

l'histoire du développement du capitalisme. «L'espace prend forme

dans les villes, lieux par excellence de la lutte des classes, point de

jonction de la production des marchandises et de la reproduction de la force du

travail » (Aydalot, 1985).

38

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

B.2. Analyse des néo-marxistes

L'apport de Marx au problème de la rente

foncière en milieu urbain est resté médiocre ; mais,

l'observation des faits et la richesse des modèles

développés, ont poussé les néo-marxistes à

essayer de dépasser cette insuffisance théorique de leur

précurseur. Ainsi, Lipietz (1974), parle de tribut foncier urbain. Il

part d'un constat simple : le logement est différent du blé

supposé homogène et reproductible dans la théorie

d'origine et que le sol urbain lorsqu'il est vendu, il l'est une fois pour

toute. Il propose la notion de tribut relevé une fois pour toute au lieu

de la rente annuelle traditionnelle. Dans son analyse, Lipietz aboutit à

ce que « le prix du sol intègre un tribut foncier

créé par l'usage qui sera fait du sol, lui-même

découlant de la division sociale de l'espace. Le tribut foncier est la

redistribution au profit d'une catégorie parasitaire de la plus-value

sociale déterminée par cette division sociale de l'espace ».

Le point faible de ces apports néo-marxiste c'est que la

propriété foncière ne diffère pas de l'espace.

« Ce faisant, ce n'est pas l'espace comme rapport social, mais la

propriété du sol comme rapport social qui a été mis

en avant de manière sans doute excessive » (Aydalot, 1985).

Pour les marxistes, les villes, qui sont les résultats

des politiques d'aménagement du territoire, sont des « bombes

à retardement ». Elles créent des fractures sociales

obligeant une partie de la population urbaine à se soumettre à

une autre. Cela justifie le fait que la majorité des révolutions

a eu pour point de départ les villes.

En somme, il était question dans ce chapitre de mettre

en exergue l'influence de l'aménagement du territoire sur la croissance

urbaine. Nous avons pu voir véritablement que l'aménagement du

territoire influence aussi bien positivement que négativement la

croissance urbaine.

Cependant, l'aménagement du territoire, en dehors du

fait qu'il influence beaucoup plus positivement que négativement la

croissance urbaine, est indispensable pour la maîtrise de la croissance

urbaine.

Si l'influence de l'aménagement du territoire sur la

croissance urbaine est établie, qu'en est-il de celle de la croissance

urbaine sur l'aménagement du territoire ?

39

40

41

42

43

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

CHAPITRE II : LA CROISSANCE URBAINE, UNE CAUSE DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L'objectif de ce chapitre est d'analyser l'influence de la

croissance urbaine sur l'aménagement du territoire. La

littérature fait ressortir cette influence, mais aussi des travaux

empiriques qui la mettent en exergue. Notre chapitre s'organise autour de deux

principales sections :

- la première section met en exergue l'influence de la

croissance urbaine sur l'aménagement du territoire ;

- la seconde section s'intéresse aux travaux empiriques

qui mettent en exergue cette influence de la croissance urbaine sur

l'aménagement du territoire.

Section I : Influence de la croissance urbaine sur

l'aménagement du territoire

Diverses théories mettent en exergue l'influence de la

croissance urbaine sur l'aménagement du territoire. Dans le cadre de

cette section, nous nous pencherons sur la théorie du

développement (A) et sur la théorie démo-économique

(B).

A. La théorie du développement

La théorie ci-dessus s'intéresse à la

croissance démographique mais aussi au foncier urbain.

A.1. Croissance démographique et

aménagement du territoire

Selon Perroux (1950), le développement est «

l'ensemble des transformations des structures économiques, sociales,

institutionnelles et démographiques qui accompagnent la croissance, la

rendent durable et, en général, améliorent les conditions

de vie de la population. ». Cependant, la croissance non

contrôlée en milieu urbain peut être source de nombreuses

difficultés. En effet, la majorité des théoriciens du

développement sont unanimes à reconnaître que la croissance

rapide de la population et l'élévation de son taux posent de

graves problèmes, surtout lorsque l'évolution économique

n'arrive pas à suivre ce rythme.

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

L'accroissement rapide de la population occasionne une

diminution des ressources susceptibles d'améliorer les conditions de vie

de la population. Un pays à forte natalité et à faible

mortalité est amené obligatoirement à consacrer des

ressources importantes à la construction d'écoles,

d'hôpitaux, de logements et d'autres services dont a besoin la

population. Ces fonds investis dans ces opérations sont socialement

indispensables, mais ne sont pas immédiatement productifs. Ainsi, on

constate bien qu'il existe une relation importante entre la croissance

démographique et le développement économique surtout pour

un pays en développement.

Les résultats décevants des plans de

développement peuvent être attribués en grande partie

à l'expansion rapide de la population. D'après certains

spécialistes, un taux d'accroissement démographique

élevé tend à baisser le taux d'épargne et des

investissements, à ralentir la croissance économique, aggraver le

chômage et à alourdir les dépenses de formation (scolaire,

professionnelle...).

Dans ce contexte, la population se fragmente et, la partie de

la population qui « fonde» la ville et son développement est

celle qui est capable d'y attirer du revenu en provenance de l'extérieur

; ce sont « le roi qui collecte des taxes, le propriétaire qui

perçoit des loyers, le marchand qui bénéficie de ses

échanges avec l'extérieur, un artisan ou un industriel qui vend

ses biens à l'extérieur, un romancier dont les livres sont

achetés hors de la ville, un médecin qui a des clients à

la campagne, un étudiant vivant de l'argent de parents vivant ailleurs,

etc.». Le reste de la population vit grâce à ces revenus

venus de l'extérieur.

Dans une économie nationale sous la loi de l'offre, les

économies locales et régionales sont encore largement

dépendantes des lois de la demande keynésienne. C'est le revenu

des résidents, qui est redistribué via l'échange marchand

vers le secteur domestique. Ce revenu permet de fixer le niveau final d'emploi.

Il est aussi le revenu de cohésion spatiale et territoriale.

Développer le territoire, faire de l'« aménagement du

territoire » comme on le dit, vise ce même objectif de

cohésion par le revenu et l'emploi (Davezies, 2001).

A.2. Foncier urbain et aménagement du territoire

La croissance urbaine entraîne la consommation de

plusieurs ressources naturelles. La transformation de terres agricoles en

logements ou en routes tend à être permanente et n'est

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

réversible qu'avec des coûts très

élevés. L'étalement urbain implique aussi le transport de

matières premières utilisées pour la construction,

l'ouverture de carrières à proximité de réserves

naturelles, une extraction excessive des graviers des lits de rivière.

Il modifie les propriétés des sols en réduisant leurs

fonctions essentielles (perméabilité, puits de carbone). Il

modifie les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines.

L'artificialisation des sols s'accompagne de leur

imperméabilisation, donc d'une amplification du ruissellement des eaux

de pluies, augmentant donc le niveau des crues. Celles-ci deviennent d'autant

plus dangereuses du fait de l'augmentation du nombre de logements construits

dans des zones inondables (Laugier, 2012).

B. La croissance démo-économique et

l'aménagement du territoire.

La théorie démo-économique met en

relation les populations et leurs richesses. Elle permet aussi de comprendre la

relation qui existe entre les populations et leur environnement.

B.1. Populations et richesse urbaine

La croissance démographique urbaine couplée

à l'exode rural met d'énormes pressions sur les politiques

publiques d'aménagement du territoire mais aussi sur les ressources

disponibles. En effet, La théorie démo-économique

malthusienne et ses prolongements contemporains situent, a priori, la relation

entre population et richesse dans un univers fini. Dans cet univers, la

progression de la population est positivement liée au niveau de vie et

se heurte à la contrainte des ressources qu'elle contribue

elle-même à exacerber. Le modèle malthusien et ses

prolongements directs se sont concentrés sur la relation entre la

population et les ressources naturelles et alimentaires. Sous

l'hypothèse de rendements marginaux décroissants de la

progression démographique, ils concluent que la croissance de la

population exerce une pression négative directe sur l'accumulation,

considérée alors comme le seul facteur de la progression des

niveaux de vie.

La liaison dynamique entre croissance démographique et

accumulation de capital est décrite par les analyses pionnières

de Coale et Hoover (1958). Ils identifient, sur une double base

théorique et empirique, une série d'effets démographiques

négatifs sur les conditions de l'accumulation.

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

L'effet de diversion détourne l'investissement

d'emplois directement productifs vers des emplois non directement productifs;

l'effet de dilution du capital résulte arithmétiquement de la

dynamique d'un rapport macroéconomique dont le dénominateur est

la taille croissante de la population; et l'effet de dépendance relie

négativement la capacité d'épargne d'un ménage ou

de l'économie avec la part des inactifs par rapport à la

population active.

Dans l'agriculture, la relation positive qui existe entre la

densité et la productivité (choix des techniques,

économies d'échelle, infrastructures) semble se transformer en

relation négative (rendements décroissants) pour des

densités trop importantes (supérieures à 100 habitants au

km2). Dans l'éducation, le ralentissement de la croissance

démographique est associé avec des dépenses par

élève supérieures, de même que pour les

dépenses par tête de santé ou de nutrition au sein du

ménage.

Dans le court terme, une moindre croissance

démographique diminuerait l'inégalité de la

répartition des revenus, dans le cas toutefois où les politiques

de population seraient orientées vers les groupes à revenu le

plus faible. Dans le long terme, l'avantage potentiel résulterait de

l'accroissement du prix du facteur travail relativement aux autres facteurs de

production. Bien que la plupart des problèmes liés au

développement urbain (pression sur les services et ralentissement du

développement du secteur moderne) aient été

amplifiés par la forte croissance démographique, le

ralentissement de cette croissance ne les réglera vraisemblablement

pas.

«La revue de la recherche postérieure à

1986, bien que ne suggérant pas de distances radicales par rapport aux

résultats du rapport de la NAS6 de (1986), conduit à

une conclusion quelque peu appuyée concernant les effets négatifs

de la croissance démographique sur les potentialités de

développement des pays en développement» (ONU, 1993)

Cassen et al. (1994) identifient, dans un certain nombre de

travaux récents, une perception nouvelle des conséquences de la

croissance démographique, moins neutraliste et insistant sur un certain

nombre de mécanismes négatifs :

Dans un premier temps, la forte croissance

démographique a ainsi, à moyen terme, et sous des conditions de

forte fécondité, des effets négatifs évidents aux

niveaux des individus et des

6 National Academy of Sciences

Aménagement du territoire et croissance urbaine au

Cameroun

ménages, particulièrement sur la santé et

les opportunités économiques des femmes et des jeunes.

Dans un deuxième temps, la forte croissance

démographique constitue également une contrainte importante pour

la provision de services publics adéquats en éducation et

santé, et diminue l'assurance d'opportunités d'emplois pour une

force de travail croissante. De façon à alléger ces

pressions qui exacerberont les problèmes dans le long terme, il est

nécessaire d'agir rapidement sur les problèmes de population

(Cassen et Bates, 1994).

Le consensus qui semble caractériser les années

quatre-vingt-dix, tel qu'il émane des débats et des travaux de la