|

ECOLE DE SAGES-FEMMES

DE CLERMONT-FERRAND

Université d'Auvergne Faculté de

médecine

PREPARATION A LA NAISSANCE ET A LA PARENTALITE:

CE QUE

VEULENT LES FEMMES.

Etat des lieux, attentes et satisfaction des femmes

quant à la préparation à la naissance et

à la parentalité en Auvergne.

MEMOIRE PRESENTE ET SOUTENU

PAR

AMBRE ACOULON

NEE LE

06 DECEMBRE 1984

DIPLOME D'ETAT DE SAGE-FEMME

Année 2008

« La préparation transforme le comportement

des femmes. Cette transformation ne peut être le fruit d'une simple

suggestion qui resterait bien fragile en face des puissants conditionnements

défavorables du milieu social actuel. [En fait], il s'agit d'une

transformation de leur connaissance rationnelle des problèmes de

l'accouchement. »

Docteur Fernand Lamaze

Introduction

Dans les années 1950 naissait l'Accouchement Sans

Douleur (ASD) . Loin de la sentence divine, les femmes avaient désormais

le droit et quelques moyens pour lutter contre la douleur de l'accouchement .

Aujourd'hui, avec l'avènement de l'analgésie péridurale,

cette lutte est une norme, voire un dû . Et la préparation

à la naissance, ayant perdu son but premier, semble tomber en

désuétude .

En 2005, le plan de périnatalité mettait

l'accent sur l'importance de la préparation à la naissance dans

le suivi des femmes enceintes [1] . La même année, des

recommandations de bonnes pratiques, éditées par la Haute

Autorité de Santé (HAS), proposaient des solutions pour adapter

cette préparation aux attentes des femmes et des couples [2] .

Pourtant, lors de nos stages, nous avons pu remarquer que ces

recommandations étaient peu suivies .

De plus, il nous a semblé que la Préparation

à la Naissance et à la Parentalité (PNP) semblait avoir

perdu ses lettres de noblesse auprès des femmes, et que nombre d'entre

elles ne trouvaient pas d'utilité à ces séances .

Ceci semblait être confirmé par le fait qu'en

France, seulement 47% des femmes enceintes bénéficient d'une

Préparation à la Naissance .

Malgré tout, avec la médicalisation de plus en

plus poussée de la naissance, cette préparation paraît

nécessaire afin de rendre aux femmes et couples la

sérénité pour leur grossesse et la naissance de leur

enfant .

Nous nous sommes donc posés la question de

l'état des lieux actuel de la Préparation à la Naissance

et à la Parentalité en Auvergne . La préparation à

la naissance telle qu'elle est proposée aujourd'hui correspond-elle aux

attentes des femmes et des couples ? En sont-ils satisfaits ? Quelles sont les

raisons qui font que seule la moitié des femmes choisissent de

bénéficier d'une préparation à la naissance ?

Rappels

I-Contexte de l'apparition de la préparation

à la naissance

« J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu

enfanteras avec douleur . »

Voici la sentence divine promise à la femme . Dans

notre société judéo-chrétienne, et ce jusqu'au

début du XXe siècle, la douleur de la femme au moment de

l'accouchement était indispensable au rachat de la faute originelle et

à l'accession au statut de mère, elle était donc

justifiée [3] . A cette époque, la femme devait être

passive, dépendante et soumise . Ignorante à cause de la

persistance des tabous, notamment au sujet de la sexualité, elle

était lors de l'accouchement en proie à la peur et à la

douleur, et dépendante de « celui qui sait », à savoir

la sage-femme ou le médecin . Mais cette douleur était

valorisante pour la femme . « En mon accouchement, fortifiez mon coeur

pour supporter les douleurs qui l'accompagnent, et je les accepte comme un

effet de votre justice sur notre sexe, pour le péché de la

première femme . », disait une prière [4]. Il se

perpétuait de mère en fille un conditionnement dans ce

schéma doloriste . La femme qui enfante sans souffrir était

d'ailleurs considérée comme suspecte .

Certains médecins ont pourtant dès cette

époque soupçonné l'importance des peurs, des souvenirs,

des récits, dans l'augmentation de la douleur . Des conseils

étaient donnés aux sages-femmes, comme par exemple encourager,

rassurer la femme en couches, éviter d'avoir une attitude qui puisse

l'effrayer ... Mais cet effort n'avait que peu de poids devant la coutume

populaire, et la transmission de la peur se faisait de génération

en génération . Jusqu'en 1950, les progrès de la science

médicale n'ont pas été dans le sens de l'allègement

des douleurs .

Au cours de années 1950 à 1970, une modification

profonde de la perception sociale de la douleur s'est produit . De

fatalité, la douleur devint symptôme . Elle était nocive,

injustifiée, et il devint légitime de la combattre . Le statut

social de la femme évolua également : elle acquit le droit de

vote et devint légalement l'égale de l'homme ...

C'est dans ce contexte qu'apparût l'Accouchement Sans

Douleur . La femme abandonna ainsi son rôle de victime passive et

ignorante pour être reconnue en tant que personne capable de lutter

contre la douleur par sa propre volonté et son travail personnel .

Le souverain pontife Pie XII lui-même, dans un discours

prononcé le 8 janvier 1956 devant 700 gynécologues [5],

déclarait : « En punissant Eve, Dieu n'a pas voulu

défendre et n'a pas défendu aux mères d'utiliser les

moyens qui rendent l'accouchement plus facile et moins douloureux . Aux paroles

de l'écriture, il ne faut pas chercher d'échappatoire : elles

restent vraies dans le sens entendu et exprimé par le créateur :

la maternité donnera beaucoup à supporter à la mère

. De quelle manière Dieu a-t-il conçu ce châtiment et

comment l'exécutera-t-il ? L'Ecriture ne le dit pas . [...] La

science et la technique peuvent donc utiliser les conclusions de la psychologie

expérimentale, de la physiologie et de la gynécologie (comme dans

la méthode psychoprophylactique), afin d'éliminer les sources

d'erreur et les réflexes conditionnés douloureux, et de rendre la

parturition aussi indolore que possible ; l'Ecriture ne le défend pas

. » .

II- La préparation à la naissance 1- Historique

En 1956, le docteur Fernand Lamaze définit ainsi la

méthode de l 'accouchement sans douleur [6,7] : «L'accouchement

sans douleur par la méthode psychoprophylactique est le résultat

d'une éducation physique et psychique de la femme enceinte pendant les

derniers temps de sa grossesse . Cette méthode physiologique,

expérimentale, vise très exactement à abolir la douleur

soi-disant fatale liée à la contraction de l'utérus en

travail . Elle ne requiert l'usage d'aucun médicament . Elle n'a pas de

contre-indication . Elle ne comporte aucun risque ni pour la mère, ni

pour l'enfant .»

L'aboutissement à cette méthode est le

résultat de plusieurs travaux que l'on peut définir en trois

périodes [4] .

a-Les accouchements sous suggestion hypnotique

C'est au XIXe siècle que l'intérêt se

porte sur l'hypnose . Les travaux de Charcot à la

Salpêtrière en 1888 et de Bernheim à Nancy en 1891

aboutissent à l'introduction de l'hypnose dans la thérapeutique

médicale . Des petites opérations sont tentées sous

hypnose, et dans les années 1880 Liebeault relate de manière

très détaillée les résultats de plusieurs

tentatives d'analgésie hypnotique lors d'accouchements . Par la suite,

plusieurs médecins français réussissent à

analgésier des parturientes, et rapportent leurs expériences .

En 1899, Paul Joire, un médecin de Lille,

développe l'idée de l'inutilité de la douleur dans le

travail d'accouchement, et démontre que la suggestion hypnotique

accélère l'accouchement et évite souvent les interventions

. Il propose la suggestion à l'état de veille, et en explique la

technique : « Il consiste uniquement à placer une des mains sur

les yeux du sujet qui ferme spontanément les paupières sous cette

légère pression . L'autre main est appliquée sur le

ventre, et en même temps l'on fait une suggestion verbale, lente,

persuasive, sans avoir l'air, en quoi que ce soit, d'imposer à la

patiente une volonté ou une idée qui s'insinue doucement, qu'elle

accepte et qu'elle réalise sans se douter qu'elle est

suggestionnée . » Ainsi, « la femme ressentira les

contractions [...] mais cette contraction ne sera nullement

pénible et ne s 'accompagnera d'aucune douleur . »

C'est Kogerer, médecin viennois, qui, en 1922, reprend

et systématise les résultats antérieurs, et obtient

l'indolorisation par suggestion post-hypnotique . L'hypnose n'est plus

nécessairement pratiquée au moment même de l'accouchement

.

Malgré ces travaux, l'analgésie hypnotique n'a

jamais fait l'objet d'une application de masse pour trois raisons :

· L'emploi de l'éther aux USA et la mise au point de

l'anesthésie pharmaceutique entre 1842 et 1846 ont diminué

l'intérêt pour les recherches sur l'analgésie

hypnotique .

· L'hypnose reste entourée d'un halo magique, et

bénéficie d'une mauvaise réputation .

· Son application nécessite une formation

difficile et une longue pratique .

b-La naissance de la méthode psychoprophylactique

C'est en Russie que cette méthode trouve sa source .

L'hypnose y a connu un large succès et, en 1917, l'Etat donne à

Pavlov son appui pour développer ses travaux sur l'hypnose. Platonov,

psychiatre, et Velvovski développent la méthode hypnosuggestive

et en concluent que :

· la douleur est inutile dans le déroulement de

l'accouchement,

· la suppression de cette douleur est possible par la

suggestion verbale,

· ces méthodes sont sans danger pour la mère

et l'enfant .

Ils manifestent également deux inquiétudes :

l'emploi difficile de la suggestion hypnotique, et la passivité des

parturientes dans cette méthode .

Ils cherchent donc à mettre au point une

méthode dans laquelle la parole permettrait aux femmes de

prévenir la douleur .

En 1936, Nicolaïev insiste sur la

nécessité de remanier le psychisme des femmes par l'acquisition

de la confiance et du savoir . A sa suite, Platonov et Velvovski mettent au

point un programme qui permet de réaliser une éducation

préventive de toutes les femmes, afin de les prémunir contre le

dogme de la douleur inévitable . Ce programme est appliqué

à des femmes en fin de grossesse, et fait intervenir aussi bien des

informations sur l'anatomie, la physiologie, l'accouchement, que

l'entraînement à la respiration, à la poussée ...

En France, Lamaze fut l'apôtre de cette méthode .

c-L'accouchement sans crainte

Dans les années 1930, G.D. Read, un accoucheur

anglais, met au point sa méthode d' « accouchement naturel »,

après avoir eu « la révélation qu'aucune loi

naturelle ne justifiait la souffrance de l'accouchement » . En 1933

paraît Childbirth without fear, où il explique

qu'éduquer les femmes éviterait la peur et donc la douleur, ceci

grâce à des informations, de l'entraînement physique, et de

la relaxation .

Aujourd'hui, l'Accouchement Sans Douleur a

évolué en plusieurs méthode de Préparation à

la Naissance et à la Parentalité.

2-Fernand Lamaze, père de l'accouchement sans douleur.

« Il n'y a donc là pas de miracle, pas plus

que d'illusionnisme ou de subterfuges . La femme apprend à accoucher,

comme elle apprendrait à nager, comme elle a appris à lire et

à écrire, et elle accouche sans douleur . » F. Lamaze,

1956.

Né à Nancy en 1891, Fernand Lamaze arrive

à Paris en 1910 pour y étudier la médecine [8, 9] .

D'abord destiné à la neurologie, il s'oriente en 1923 vers la

carrière de médecin accoucheur . En 1947, il devient directeur de

l'hôpital des Métallurgistes, qui le nomme à la tête

de la Maternité des Bluets, établissement géré par

la CGT, liée à l'époque au parti communiste .

En 1951, il part en voyage d'étude en Russie .

Très intrigué par les travaux du professeur A.P. Nikolaiev, qui

démontrait qu'une éducation psychique de la femme enceinte

pouvait l'amener à accoucher sans douleur, il assiste à un tel

accouchement et en ressort enthousiaste : « Ce fut pour moi un

véritable bouleversement de voir cette femme accoucher sans aucune

manifestation douloureuse ... tous ses muscles étaient

relâchés ... pas la moindre angoisse dans ses yeux, pas un cri,

pas la moindre goutte de sueur ne perlait sur son front, pas une seule

contraction du visage . Le moment venu, elle a fait les efforts de

poussée sans aucune aide, dans un calme absolu ... Après avoir

été le témoin d'une chose pareille, je n'avais plus qu'une

préoccupation : transplanter

cela en France et ... cela devenait pour moi une

idée fixe . » (Lamaze, 1953) [9] .

À son retour, avec l'aide du docteur Vellay, il jette

les bases d'une expérimentation reposant sur trois conditions

essentielles : obstétricale (normes d'un accouchement naturel), physique

(entraînement régulier et méthodologique, sous

contrôle médical, permettant d'obtenir une parfaite condition

physique) et psychique, où « il s'agit de placer

l'écorce cérébrale, le cortex, dans des conditions

d'activité maximale. Pour cela, on s'efforce de supprimer tous les

éléments qui peuvent être dépresseurs ... ; une

éducation, une connaissance des faits réels de l'accouchement

parviendront à atteindre ce résultat . La parole jouera le

rôle d'un puissant excitateur conditionnel qui fera disparaître les

vieux réflexes conditionnés qui liaient dans l'esprit des femmes

la douleur à l'acte de l'enfantement . » (Vellay)

En 1952, il réalise aux Bluets le premier accouchement

sans douleur . Mais cette méthode ne fait pas l'unanimité dans le

monde médical . A deux reprises, Lamaze et Vellay sont traduits devant

le Conseil de l'Ordre et ils sont blanchis en 1954 .

Le 8 Janvier 1956, le Pape Pie XII prend position en faveur

de l'ASD devant 700 gynécologues et médecins [5] .

Aux Bluets, l'organisation de la préparation se met en

place, avec le soutien logistique des syndicats qui entreprennent sa

popularisation dans les entreprises de la région parisienne . Le

personnel bénéficie de formations adaptées, de modules

d'accueil, et la maternité devient un lieu de stage pour les

médecins et les sages-femmes .

Le 13 mars 1953, un projet de loi, déposé par

le groupe parlementaire communiste, recommande l'enseignement

généralisé de la méthode . Le 1er juillet 1956,

l'Assemblée Nationale adopte le projet de remboursement des six

séances préparatoires à l'ASD, étendu à huit

entretiens en 1960 . Des moyens financiers sont mis à disposition pour

diffuser cette méthode .

Mais en 1957, des difficultés financières et

politiques rattrapent la maternité des Bluets et Lamaze est

écarté de son poste .

Le 6 mars 1957, le Docteur Lamaze meurt d'une crise cardiaque

.

3-Les différentes préparations à la

naissance

[10, 11]

a-La sophrologie

La sophrologie a été créée en

1960 par Alfonso Caycedo, médecin neuropsychiatre colombien d'origine

basque espagnole [12] . Il propose une approche psychocorporelle basée

notamment sur une conscience accrue de soi-même et sur le renforcement

des structures positives .

La sophrologie s'appuie sur trois principes fondamentaux :

· Amener le schéma corporel à plus de

réalité vécue, pour habiter le corps en bonne

santé, et conquérir l'harmonie physique et psychique . Il ne

s'agit pas tant de se représenter notre corps que de le

sentir-ressentir, de le vivre tel qu'il est réellement .

· Renforcer l'action positive, afin de développer

les éléments positifs du passé, du présent et du

futur, et de mieux utiliser tous nos potentiels . Ce principe s'appuie sur le

fait que toute action positive dirigée vers notre corps ou vers notre

mental a une répercussion positive sur notre être tout entier .

· Développer la réalité objective,

pour apprendre à voir les choses davantage comme elles sont, à

développer plus de réalisme et donc d'efficacité dans

l'action.

Huit séances sont remboursées à 100% par

la sécurité sociale à partir du 6e mois de grossesse

révolu (70% avant ce terme) .

b-L'haptonomie

L'haptonomie est un accompagnement parental plus qu'une

préparation à la naissance [13] . Du grec haptein, qui

signifie toucher, cette méthode est basée sur le toucher et la

communication verbale . Elle a été créée par Frans

Veldman, un médecin hollandais .

Le toucher de l'enfant à travers la paroi abdominale

marque les débuts des relations affectives avec l'enfant . La

méthode a l'avantage de créer un lien supplémentaire entre

le bébé et ses parents bien avant la naissance . Cet

échange tactile sécurise à la fois l'enfant, le

père et la mère .

En haptonomie, la place du père est fondamentale . Cet

accompagnement se fait dans l'intimité du trio père, mère

et futur bébé, et, bien sûr, de l'hapnothérapeute .

De la première à la dernière séance, il y a une

évolution préparant les futurs parents d'abord au contact avec le

futur enfant, puis à la naissance, et ensuite aux premiers gestes avec

le nouveau-né . Les dernières séances sont axées

sur la descente du bébé, en lui montrant le chemin à

suivre jusqu'à la naissance . Les séances se poursuivent

jusqu'à l'âge de la marche de l'enfant .

L'haptonomie se pratique à partir du quatrième

mois de la grossesse, voire avant, mais jamais après le septième

mois . Les séances ne sont jamais collectives et se déroulent

toujours en couple .

Le remboursement de la sécurité sociale se fait

sur la base d'une consultation de généraliste ou de sage-femme

.

c-Le chant prénatal

Basé sur la psychophonie, méthode introduite

par la cantatrice Marie-Louise Aucher dans les années 50, le chant

prénatal s'appuie sur les correspondances vibratoires entre les sons et

le corps humain [14] . Les séances hebdomadaires, qui réunissent

futures mères et nouvelles mamans avec leurs bébés,

commencent par des exercices physiques de mise en condition : travail

respiratoire,

mouvements du bassin, étirements, enchaînements de

vocalises aiguës et graves, et chants à tonalité affective

s'adressant au bébé, qui est particulièrement

réceptif aux sons provenant de la voix des parents .

Au cours des séances, on apprend les sons aigus, qui

libèrent des tensions tout au long de la grossesse, et les sons graves,

pour se détendre au moment de l'accouchement .

On pratique cette méthode dès le 5e mois de

grossesse .

A moins de s'inscrire dans le cadre de séances de

préparation classique avec une sage-femme, cette pratique n'est pas

remboursée par la sécurité sociale .

d-La préparation en piscine

L'activité aquatique fait travailler le corps

harmonieusement et en souplesse car chaque mouvement se fait en douceur [15] .

L'eau permet en outre de ne plus sentir les effets de la pesanteur et de se

détendre totalement .

Cette préparation permet surtout de travailler le

souffle, l'ouverture du bassin, et la relaxation . Les exercices initient le

couple aux attitudes facilitant la naissance ou tout simplement à la

détente tout au long de la grossesse . Cette gymnastique douce

améliore également le tonus musculaire .Surmonter certaines peurs

en affrontant des exercices en apnée fait partie du volet psychologique

de cette préparation .

La préparation aquatique peut-être

assurée par un duo sage-femme/maître nageur dans une piscine

chauffée à environ 30°C .

On commence en général vers le 5e mois de

grossesse . Les séances ne sont pas remboursées par la

sécurité sociale .

e-Le yoga

Inspiré de la philosophie orientale, le yoga vise

à créer une harmonie totale entre le corps et l'esprit [16] . La

future mère apprend à adopter naturellement les positions qui la

soulagent que ce soit pendant la grossesse ou lors de l'accouchement . Il

s'agit d'un travail sur soi et sur son corps, autant psychique que physique

.

Le cours commence par une relaxation, puis viennent des

exercices respiratoires, de contrôle du souffle . Une grande partie de la

séance est ensuite consacrée à des mouvements plus

dynamiques, et à des positions favorisant la détente du

périnée et la descente du bébé .

Huit séances dispensées par une sage-femme sont

remboursées par la sécurité sociale . f-La

préparation classique

Elle se pratique généralement à partir

du septième mois et a d'abord pour objectif d'informer les futurs

parents sur la physiologie et le déroulement de la grossesse et de

l'accouchement, sur la péridurale, l'accueil du bébé,

l'allaitement ... [17] La pratique des différentes respirations, des

positions et des exercices de relaxation permet de préparer le corps

à la naissance .

Les séances d'une à deux heures sont en

général suivies de discussions entre futures mères

permettant d'aborder questions, angoisses, doutes ...

Généralement au nombre de huit séances,

cette préparation est intégralement remboursée par la

sécurité sociale .

4-Recommandations professionnelles

En 2005, la Haute Autorité de Santé

émettait des recommandations quant à la préparation

à la naissance et la parentalité .

Il s'agissait d'abord d'élaborer des recommandations

par rapport à l'information des femmes enceintes [18] . Le premier

principe de cette information est énoncé ainsi

:«Informer toute femme enceinte du bénéfice pour elle et

son bébé d'un suivi régulier de sa grossesse. Ce suivi est

complété par une éducation prénatale au cours de

séances de préparation à la naissance et à la

parentalité.»

Le quatrième principe déclare que «

cette information porte sur les services de soins disponibles, le

coût des prestations, les possibilités qui lui sont

proposées pour le suivi de la grossesse, la préparation à

la naissance et à la parentalité, [...] . »

Quant au sixième principe, il énonce qu'il faut

« proposer systématiquement à chaque femme enceinte ou

au couple une préparation à la naissance et à la

parentalité dès le premier trimestre de la grossesse en

participant à des séances, collectives ou individuelles . Par une

approche préventive et éducative, la PNP a pour objectifs

:

· d'accompagner la femme et le couple tout au long

de leur évolution vers la parentalité en étant à

leur écoute .

· de développer la confiance de la femme ou

du couple en leur capacité à mettre au monde et à

s'occuper de leur enfant .

· de renforcer l'information délivrée

à l'occasion des consultations prénatales . »

Dans des recommandations professionnelles spécifiques

à la PNP [2], l'HAS a déclaré que la PNP contribuait

à l'amélioration de la santé des femmes enceintes, des

accouchées et des nouveaux-nés . Ces recommandations concernent

tous les professionnels impliqués dans la périnatalité

.

Pour l'HAS, la PNP doit comporter 4 étapes :

· Entretien précoce, individuel ou en couple .

· Planification des séances prénatales,

individuelles ou en groupe, en s'adaptant à chaque femme et couple .

· Mise en oeuvre des séances .

· Évaluation individuelle par rapport aux

objectifs de la PNP pour chaque femme et couple .

Idéalement, les séances de PNP ne doivent pas

avoir lieu uniquement pendant la grossesse mais aussi après

l'accouchement et après le retour à domicile .

Huit séances prénatales de 45 minutes minimum

sont prises en charge par l'Assurance Maternité, y compris l'entretien

du premier trimestre . Ces séances sont individuelles ou en groupe, sauf

le premier entretien qui est obligatoirement individuel ou en couple . La

taille du groupe doit favoriser la participation active des femmes et couples,

et les séances doivent être ouvertes aux futurs pères .

« Il est recommandé de présenter les

séances de PNP au cours de l'entretien individuel sous la forme d'un

programme comportant les objectifs, le contenu, les techniques de travail

corporel, les techniques éducatives, la fréquence, la

durée et le déroulement des séances, les modalités

s'évaluation afin :

· de présenter les possibilités

locales de PNP au sein du réseau périnatal ou des ressources de

proximité [...] ;

· de permettre à la femme ou au couple de

choisir le programme qui satisfera le mieux leurs besoins et leurs aspirations

;

· de planifier individuellement les séances

en fonction des besoins de prévention et

d'éducation de chaque femme ou couple ;

· d'adapter dans la mesure du possible leur contenu

à chaque femme enceinte ou couple . »

La PNP effectuée durant la période

prénatale doit être poursuivie systématiquement à la

maternité après la naissance et en cas de retour précoce

à domicile .

La Charte Européenne des Droits de la Parturiente,

votée en 1988, stipule en outre que doit être assuré

à toute femme enceinte le droit de participer « avec le

partenaire, à des cours de préparation à l'accouchement,

afin de connaître le déroulement de la grossesse et de

l'accouchement sur le plan physique, ainsi que les techniques et les

méthodes en usage . » [19] .

Méthodologie

I-Objectif de la recherche

L'objectif principal était :

· Evaluer la situation de la préparation à la

naissance et à la parentalité en Auvergne, et proposer des

solutions afin de remédier aux problèmes rencontrés .

Les objectifs secondaires devaient :

· Déterminer les attentes des femmes par rapport

à cette préparation .

· Déterminer la satisfaction de ces femmes suite

à cette préparation .

· Etudier la population des femmes n'effectuant pas de

préparation .

II-Type d'étude

Il s'agissait d'une étude descriptive non

randomisée .

III-Sélection

La population étudiée était

constituée de patientes ayant suivi ou non une préparation

à la naissance et à la parentalité, ayant accouché

par voie basse ou par césarienne (prophylactique ou en urgence) dans

l'une des 10 maternités publiques d'Auvergne, à savoir :

· maternités de niveau III : Maternité de

l'Hôtel Dieu et Polyclinique du CHU de Clermont-Ferrand (63) .

· maternités de niveau II : Montluçon (03),

Moulins (03), Vichy (03), Issoire (63), Le Puy-en-Velay (43), Aurillac (15)

.

· maternités de niveau I : Thiers (63),

Saint-Flour(15) .

IV-Critères de jugement

Nous avons choisi différents critères en fonction

de la population étudiée :

Pour toutes les femmes :

· le niveau de maternité

· l'âge des femmes

· la parité

· les professionnels ayant suivi la grossesse

· le choix de péridurale

· l'opinion par rapport à l'utilité de la PNP

vis à vis de la douleur du travail d'accouchement

Pour les femmes ayant effectué une préparation

:

· le type de préparation

· le lieu de préparation

· l'information reçue par rapport à cette

préparation

· le mode d'orientation vers la préparation

· le nombre de personnes présentes lors des

séances et l'opinion vis à vis de ce nombre

· le nombre de séances effectuées

· les informations attendues de cette préparation

· les éléments à rajouter à

cette préparation

· la satisfaction globale par rapport à cette

préparation

Pour les femmes n'ayant pas effectué de

préparation :

· la raison de ne pas faire de préparation

· le souhait a posteriori d'en faire une

V-Méthode d'intervention

Nous avons utilisé un questionnaire qui a

été distribué aux accouchées lors de leur

séjour par les sages-femmes du service de suites de couches . 20

questionnaires ont été donnés dans chaque

maternité, soit un total de 200 questionnaires .

Les questionnaires ont été remplis entre novembre

2007 et janvier 2008 .

132 questionnaires nous ont été retournés,

soit 66% de réponse .

VI-Méthode d'observation

L'outil utilisé était le questionnaire (Annexe I)

.

VII-Méthode d'évaluation

Les résultats ont été exploités et

analysés grâce au logiciel Epiinfo .

Pour les variables qualitatives, nous avons utilisé le

test du Khi2 .

Pour les variables quantitatives, nous avons utilisé la

comparaison de moyennes .

Le « p » utilisé permet d'affirmer que la

différence observée n'est pas due au

hasard, le seuil étant de 5% .

Si p<0,05, la différence est statistiquement

significative .

Si p>0,05, la différence n'est pas statistiquement

significative .

18

Résultats

et

Analyse

I-Population étudiée

Les réponses provenaient volontiers des

maternités de niveau 2 (graphique 1) . graphique 1: niveaux de

maternité

|

niveau 1 : 23,5%

niveau 2 : 62,9%

niveau 3 : 13,6%

|

|

|

15-19 ans : 3,03% 20-24 ans : 12,12% 25-29 ans : 34,09% 30-34

ans : 34,85% 35-39 ans : 13,64% >40 ans : 2,27%

|

|

La classe d'âge la plus représentée est celle

des 25-34 ans (graphique 2) .

graphique 2: âge des patientes

Les primipares et les multipares sont présentes en

quantité égales (graphique 3) .

graphique 3: parité

|

primipare : 52,3%

multipare : 47,7%

|

|

|

PNP+ : 52,27%

PNP- : 47,43%

|

|

Les femmes ayant fait de la préparation à la

naissance sont en proportion égale par rapport à celles n'en

ayant pas fait (graphique 4) .

graphique 4: préparation à la naissance

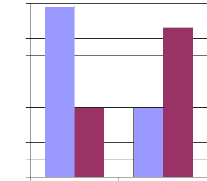

II-Etat des lieux de la PNP 1-Parité

Les primipares effectuent plus de préparation à

la naissance et à la parentalité (PNP) que les multipares, et

cette différence est statistiquement significative (p=0,00000643)

(graphique 5) . 71% des primipares et 31,75% des multipares ont

bénéficié de PNP .

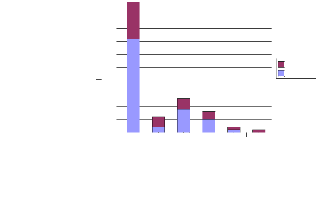

graphique 5: PNP en fonction de la parité

Effectifs

45

40

25

20

50

35

30

15

10

5

0

PNP +

PNP -

primipare multipare

PNP+ = femmes ayant bénéficié de PNP PNP- =

femmes n'ayant pas bénéficié de PNP

PNP+ = multipares ayant bénéficié de PNP

pour cette grossesse . PNP- = multipares n'ayant pas

bénéficié de PNP pour cette grossesse .

Chez les multipares, 44% des femmes ayant

bénéficié de PNP lors de leurs précédentes

grossesses ont choisi d'en faire lors de cette grossesse, contre 13,6% chez les

femmes n'ayant pas fait de PNP pour les grossesses précédentes

.

Chez les multipares ayant bénéficié de

PNP durant cette grossesse, 85,7% avaient fait une PNP pour les grossesses

précédentes ; chez les femmes ne faisant pas de

préparation pour cette grossesse-là, 54,8% en avaient

bénéficié pour les grossesses

précédentes.

graphique 6: PNP chez les multipares

Effectifs

22,5

17,5

12,5

2,5

7,5

25

20

15

10

5

0

PNP+ autres grossesses

PNP- autres grossesses

PNP + PNP -

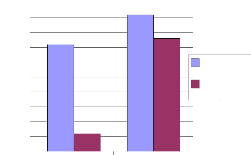

2-Niveau de maternité

Il n'y a pas de différence statistiquement

significative entre les niveaux de maternité, entre les femmes qui ont

fait de la PNP et celles qui n'en ont pas fait (p=0,718) (graphique 7) .

graphique 7: PNP et niveau de maternité

Effectifs

45

40

25

20

35

30

15

10

5

0

PNP+

PNP-

niveau 1 niveau 2 niveau 3

Malgré tout, on remarque une légère

différence en maternité de niveau 3 puisque 61,1% des femmes ont

bénéficié de PNP . Dans les autres niveaux, on retrouve

autant de femmes dans le groupe ayant fait de la PNP que dans l'autre groupe

.

3-Age

La différence d'âge entre les femmes ayant fait

une PNP et celles n'en ayant pas fait n'est pas statistiquement significative

(p=0,4651) (graphique 8) . Cette moyenne est de 29,6 ans .

graphique 8: âge et PNP

Effectifs

|

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

PNP-

PNP+

|

|

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 >40

ans ans ans ans ans ans

Chez les 20-24 ans et les 25-34 ans, on retrouve autant de

femmes ayant fait de la PNP que de femmes n'en ayant pas fait .

Chez les femmes de 35 ans et plus, 60% des femmes ont

bénéficié de PNP .

Chez les 15-19 ans, 75% des femmes ont

bénéficié de PNP .

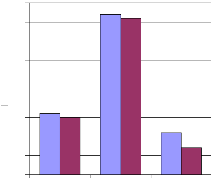

4-Suivi des femmes

Les femmes suivies par les sages-femmes libérales et

les gynécologues de ville font plus de Préparation à la

Naissance et à la Parentalité et cette différence est

statistiquement significative (respectivement p=0,0045 et p=0,032) ; par

contre, celles suivies par un gynécologue en maternité en font

moins et cette différence est également statistiquement

significative (p=0,0044) (graphique 9) . Les femmes suivies par une sage-femme

en maternité font également plus de préparation mais cette

différence n'est pas statistiquement significative (p=0,1567) . Aucune

différence n'est constatée pour les femmes suivies par des

médecins généralistes .

graphique 9: suivi des patientes

Effectifs

|

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

PNP+ PNP-

|

|

gynéco ville

gynéco mater

sf libérale

général sf

mater

général = médecin

généraliste

sf = sage-femme

mater = maternité

gynéco = gynécologue-obstétricien

5-Travail

Il n'y a pas de différence statistiquement

significative entre les femmes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas

(p=0,0704) (graphique 10) .

graphique 10: travail et PNP

PNP + PNP -

Effectifs

45

40

25

20

60

55

50

35

30

15

10

5

0

travail + travail -

travail+ = femmes ayant une activité professionnelle

travail- = femmes n'ayant pas d'activité professionnelle

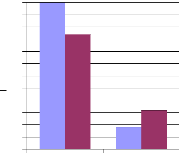

6-Choix de la péridurale

Il n'y a pas de différence statistiquement

significative entre les femmes souhaitant immédiatement une

analgésie péridurale (APD) en arrivant en salle d'accouchement

(ou ayant une césarienne programmée) et celles n'en souhaitant

pas de suite, par rapport à la PNP (p=0,4145) (graphique 11) .

graphique 11: PNP et choix de

péridurale

Effectifs

40

25

20

35

30

15

10

5

0

PNP + PNP -

péri + péri -

péri+ = femmes souhaitant bénéficier

immédiatement d'une APD dès l'arrivée en salle de

naissance péri- = femmes ne souhaitant pas immédiatement

d'APD.

Chez les femmes ayant bénéficié de la

PNP, 56,5% souhaitaient immédiatement la péridurale, contre 63,5%

chez celles n'ayant pas bénéficié de la PNP .

Chez les femmes souhaitant bénéficier

immédiatement de la péridurale, 49,4% ont

bénéficié de la PNP, contre 56,6% chez les femmes ne

souhaitant pas immédiatement la péridurale .

Les femmes ayant bénéficié d'une PNP

sont plus nombreuses à penser que la PNP est utile pour gérer les

douleurs de l'accouchement, par rapport à celles n'ayant pas fait de

PNP, et cette différence est statistiquement significative

(p=0,00000158) (graphique 12) .

graphique 12: utilité de la

PNP

|

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

|

|

Effectifs

|

|

PNP +

PNP -

|

|

PNP utile PNP non utile

PNP utile = femmes trouvant que la PNP est utile pour

gérer les douleurs de l'accouchement

PNP non utile = femmes ne trouvant pas d'utilité

à la PNP pour gérer les douleurs de l'accouchement

Effectifs

graphique 14: utilité de la PNP et

parité

110

100

40

90

80

70

60

50

30

20

10

0

multipare primipare

PNP utile PNP inutile

Par contre, il n'y a pas de différence en ce qui

concerne cette utilité selon le choix immédiat de

péridurale ou non (p=0,711) (graphique 13) .

Chez les femmes ne souhaitant pas de péridurale, 81,1%

jugent la PNP utile pour gérer la douleur, contre 79,5% chez les femmes

souhaitant immédiatement bénéficier de la

péridurale .

Effectifs

45

40

graphique 13: utilité de la PNP et choix de la

péridurale

65

60

55

50

35

30

25

20

15

10

5

0

PNP utile PNP non utile

péri + péri -

péri+ = femmes souhaitant bénéficier

immédiatement d'une APD dès l'arrivée en salle de

naissance

péri- = femmes ne souhaitant pas immédiatement

d'APD.

Il n'y a pas non plus de différence entre les primipares

et les multipares sur l'utilité de la PNP par rapport à la

gestion de la douleur (p=0,96) (graphique 14) . 79,7% des primipares et 79,3%

des multipares trouvent la PNP utile .

Il n'y a pas non plus de différence entre les

primipares et les multipares, par rapport au choix immédiat de

péridurale ou non (p=0,545) (graphique 15) .

graphique 15: péridurale et parité

Effectifs

|

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

multipare primipare

|

|

péri+ péri-

Chez les primipares, 62,3% souhaitent immédiatement

une analgésie, contre 57,1% chez les multipares .

Chez les femmes souhaitant immédiatement une

péridurale, on trouve 54,4% de primipares, contre 49% chez celles ne

souhaitant pas d 'analgésie tout de suite .

La PNP est jugée utile en raison principalement des

informations données et de l'apprentissage de la respiration (graphiques

16 et 17) .

graphique 16: raison de l'utilité et PNP

PNP-PNP+

Effectifs

45

40

25

20

50

35

30

15

10

5

0

information respiration relaxation autre

graphique 17: raison de l'utilité et

parité

Effectifs

|

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

multipare

primipare

|

|

informatio n

|

respiration relaxation autre

|

|

7-Type de préparation

La préparation classique est la plus prisée,

que ce soit chez les primipares ou les multipares (graphique 18) .

graphique 18: type de préparation

50

45

40

35

multipares

primipares

15

10

5

0

classiq yoga piscine sophro hapto chant

8-Information sur la PNP

Effectifs

30

25

20

Les femmes ayant bénéficié de la PNP sont

70% à avoir reçu une information sur les différentes

sortes de préparation (graphique 19) . 67,35% des primipares et 75% des

multipares ayant bénéficié de la PNP ont reçu cette

information .

graphique 19: information sur la pnp

info+ info-

Ce sont les femmes suivies par des sages-femmes

libérales qui sont le mieux informées sur les différentes

sortes de préparation, mais cette différence n'est pas

significative (graphique 20) .

graphique 20: information sur la pnp

Pourcentages

|

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00%

10,00% 0,00%

|

|

info-info+

|

|

générali ste

sf libérale

sf mater gynéco

mater

gynéco ville

L'information par rapport à cette PNP vient

principalement des magazines ou du bouche à oreille chez les primipares

; chez les multipares, l'information vient autant du médecin ou de la

sage-femme que d'une source non médicale (graphique 21) .

graphique 21: source de l'information

Effectifs

|

32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0

|

|

multipare

primipare

|

|

info médecin info autre

info autre = information reçue par le

bouche-à-oreille ou les médias (magazines, émissions

télévisées...) .

9-Lieu de la PNP

La majorité des femmes effectuent la PNP à la

maternité, que ce soit les primipares ou les multipares (graphique 22)

.

graphique 22: lieu de PNP

Effectifs

|

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

multipare primipare

|

|

maternité sf libérale autre

10-Orientation vers la PNP

Une fois sur deux, les femmes décident seules de faire

de la PNP . Chez les primipares, l'orientation se fait autant seule que par le

médecin ou la sage-femme (graphique 23) (49% et 43%) . Chez les

multipares, 75% ont décidé seules de faire de la PNP, et 30% ont

été orientées par leur médecin .

graphique 23: orientation vers la PNP

Effectifs

|

40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5

0

|

|

multipare primipare

|

|

seule famille médecin autre

/sf

11-Nombre de personnes

Les groupes de PNP comprennent volontiers 6 à 10

personnes (graphique 24) . Il n'y a pas de différence statistiquement

significative du nombre de personnes par groupe entre les primipares et les

multipares (p=0,905) . 14,5% des patientes ayant fait une PNP ont

bénéficié de séances individuelles, 18,37% chez les

primipares, 5% chez les multipares .

graphique 24: nombre de personnes

|

1 à 5 : 42,86% 6 à 10 : 52,38% 10 à

15 : 3,175%

>15 : 1,587%

|

|

12-Nombre de séances

Il n'y a pas de différences statistiquement

significative du nombre de séances entre les primipares et les

multipares (p=0,433) ; 21,74% des femmes effectuent 7 séances, la

moyenne étant de 5,6 chez les multipares et de 6 chez les primipares

(graphique 25) .

graphique 25: nombres de

séances

Effectifs

|

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

|

|

multipares

primipares

|

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

nombre de séances

III-Attentes de femmes

Les femmes souhaitent quasi constamment en priorité

des informations sur la grossesse et l'accouchement, ainsi que sur la gestion

de la douleur pendant le travail (graphique 26) .

graphique 26: attente première

Effectifs

|

32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0

|

|

multipare

primipare

|

|

grosse sse/ac ct

|

rencon tre

|

gestio n

douleu

|

enfant autre

|

|

Les femmes sont peu intéressées pendant la

grossesse par les informations sur la rééducation

périnéale, la sexualité, la contraception, et la rencontre

avec d'autres futures mamans (graphique 27)

graphique 27: attente dernière

Effectifs

|

37,5

35

32,5

30

27,5

25

22,5

20

17,5

15

12,5 10 7,5 5 2,5 0

|

|

multipare

primipare

|

|

gross

esse/

acct

renco ntre

gestio n

doule

enfan t

périn ée

sexua lité

IV-Satisfaction des femmes

La moyenne du nombre de personnes présentes par

séance est de 6,474 chez les femmes qui sont satisfaites de cet

effectif, et de 10,167 chez celles qui n'en sont pas satisfaites . Cette

différence est statistiquement significative (p=0,0035) .

Les femmes auraient rajouté de la relaxation à la

PNP qu'elles ont pratiquée (graphique 28) .

graphique 28: rajout à la PNP

Effectifs

|

22,5 20 17,5 15 12,5

|

|

|

|

|

|

infor mati ons

|

respi ratio n

|

pous sée

|

relax ation

|

écha

nges

entr

|

autr e

|

|

91,3% des femmes sont globalement satisfaites de la

préparation dont elles ont bénéficié (graphique 29)

.

graphique 29: satisfaction

Effectifs

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

multipare primipare

|

|

satisfait non satisfait

|

|

|

V-Les femmes n'ayant pas fait de PNP

La raison principale invoquée par les femmes n'ayant

pas fait de PNP sont qu'elles n'en ont pas saisi l'utilité . Elles ont

aussi précisé que le manque de temps, la garde des autres

enfants, la trop grande distance par rapport au lieu de préparation et

la contre-indication médicale aux trajets en voiture constituaient

également des obstacles à la pratique de la PNP (graphique 30)

.

graphique 30: raison de ne pas faire de

PNP

Effectifs

|

40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5

5 2,5 0

|

|

multipare primipare

|

|

non connue

|

où s'adres ser?

|

non utile

|

ne convien t pas

|

autre

|

|

1/3 des femmes n'ayant pas fait de PNP aurait aimé en

faire une a posteriori (graphique 31) ; chez les primipares, la moitié

aurait souhaité en bénéficier .

graphique 31: désir de PNP a

posteriori

Effectifs

|

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

multipare

primipare

|

|

oui non

Discussion

Aucune étude similaire n'ayant été

retrouvée, il ne nous a pas été possible de confronter nos

résultats avec d'autres .

I-Limites de l'étude

Notre étude manque de puissance du fait du faible

échantillon de population étudié .

De plus, la difficulté à évaluer les

attentes et la satisfaction lors d'une telle étude rend nos

résultats difficiles à interpréter .

II-Population étudiée

La majorité des réponses provient de

maternités de niveau 2, ce qui est représentatif de la

répartition des maternités en Auvergne, où les niveaux 2

sont les plus représentés .

III-Etat des lieux de la PNP 1-Parité

Le pourcentage de femmes effectuant la PNP est

légèrement différent par rapport aux chiffres de l'HAS

[20] , mais reste dans les mêmes proportions .

La répartition des femmes selon la parité, dans

le groupe ayant bénéficié de PNP, est similaire à

ce qui a pu être retrouvé [21] .

Chez les multipares, il semble que le fait d'avoir

bénéficié de PNP lors des grossesses

précédentes influence le choix d'en faire pour la grossesse

actuelle . Les femmes n'ayant pas déjà

bénéficié de PNP ne sont pas enclines à en faire

une pour les grossesses suivantes, d'où l'intérêt de bien

informer les primipares sur la PNP . Aussi, chez les multipares, la femme est

tentée par de nouvelles expériences (yoga, chant ... ) ce qui

semble logique, mais il est alors nécessaire qu'elle

bénéficie de l'information nécessaire lui permettant de

s'orienter vers ces préparations.

2-Niveau de maternité

On remarque une légère différence

d'effectif entre les deux groupes en maternité de niveau 3 . Il faut

cependant signaler que ce niveau correspond à la ville de

Clermont-Ferrand, où l'offre de PNP est importante, ce qui incite

peut-être plus les femmes à en faire . On peut aussi expliquer

cette différence par une meilleure proximité par rapport au

domicile des lieux de PNP à Clermont-Ferrand par rapport au reste de la

région .

3-Age

L'âge des patientes correspond à ce qui a pu

être retrouvé [21] .

L'âge n'influe pas sur le choix ou non de PNP,

malgré une légère prédominance des femmes en ayant

bénéficié chez les plus de 35 ans .

Il est rassurant de constater que chez les moins de 20 ans,

les femmes choisissent la plupart du temps de faire de la PNP . Cela montre que

ces jeunes femmes sont soit décidées à s'investir dans la

grossesse, soit bien prises en charge et orientées par les

professionnels de santé .

De plus, chez les primipares, cette information provient

essentiellement des magazines ou du bouche-à-oreille et non du

médecin ou de la sage-femme .

4-Suivi des patientes

Il semble que les gynécologues travaillant en

maternité orientent moins leurs patientes vers une PNP . Peut-être

considèrent-ils que les femmes suivies en maternité sont

informées à ce sujet et qu'ils n'ont pas besoin de le faire ?

Au contraire, les femmes suivies en ville, que ce soit par

des sages-femmes ou des gynécologues, font plus de PNP .

Il existe sûrement un biais par rapport aux

sages-femmes libérales . En effet, à la question « par qui

avez-vous fait suivre votre grossesse? », il semble que certaines

patientes aient répondu « sage-femme libérale » alors

qu'elles n'avaient effectué que la PNP avec elle . Le nombre de femmes

suivies par des sages-femmes libérales semble donc être

surévalué .

5-Travail

Le fait de travailler ou non n'influence pas le choix de

faire une PNP . Ce n'est donc pas parce que les femmes sont plus disponibles

qu'elles effectuent plus de préparation . Cela peut être dû

au fait que des femmes ne travaillant pas ont des enfants, et que le

problème de leur garde se pose pendant les séances .

6-Choix de la péridurale

Le pourcentage de femmes qui effectue une préparation

à la naissance, chez les femmes qui ne souhaitaient pas

bénéficier immédiatement de la péridurale, est

à rapprocher d'un chiffre similaire retrouvé dans une autre

étude [22] . Il semblerait donc que moins de la moitié des femmes

souhaitant effectuer une partie du travail sans analgésie

péridurale décide d'effectuer une préparation à la

naissance .

Pourtant, dans ce même groupe de femmes, plus de 80%

pensent que la PNP est utile pour gérer la douleur du travail . La

moitié de ce même groupe est constitué de multipares, ce

qui pourrait expliquer le nombre réduit de femmes effectuant une PNP

.

Il semble important de constater que la douleur reste une

préoccupation des femmes, en particulier des primipares, et il convient

donc lors des séances d'en parler et de donner les moyens aux femmes et

aux couples de gérer cette douleur .

7-Type de préparation

La préparation classique est la plus

représentée, ce qui correspond à ce qui a

été retrouvé dans d'autres études [20, 22] .

Il est difficile de savoir si ce fait provient du choix des

femmes, de leur ignorance de l'existence d'autres sortes de préparation,

ou de l'absence d'une offre différente dans leur zone

géographique .

8-Information sur la PNP

3/4 des multipares sont informées sur les

différentes sortes de PNP, un peu moins chez les primipares .

Il semble donc nécessaire de débuter les

séances plus tôt dans la grossesse, afin que toutes les femmes

puissent bénéficier de toutes les séances prévues

.

Il semblerait donc que les primipares ne

bénéficient pas d'une information suffisante de la part des

professionnels de santé, et qu'on considère que la PNP classique

leur est préférable ...

9-Lieu de la PNP

La maternité est le lieu privilégié par les

femmes pour la PNP . On peut cependant se poser la question du choix de ce lieu

.

En effet, en Auvergne, l'offre de sages-femmes

libérales est inégale selon la zone géographique, et

certaines femmes n'ont certainement pas d'autres choix que la maternité

(trajet, organisation, parking ... ) .

Quant à la Protection Maternelle et Infantile et aux

Centres Périnataux de Proximité, qui dispensent également

des séances de PNP, ils sont malheureusement peu connus des femmes,

peut-être car les professionnels de la maternité ne les

connaissent pas non plus ...

10-Orientation vers la PNP

Les multipares décident le plus souvent seules de

faire de la PNP, ce qui se comprend du fait que souvent elles en ont

déjà bénéficié lors de

précédentes grossesses . Chez les primipares, le médecin

ou la sage-femme semble jouer un rôle important dans l'orientation des

femmes vers la PNP .

11-Nombre de personnes

Le nombre de personnes par groupe est relativement

élevé en moyenne, que ce soit chez les primipares ou chez les

multipares .

Hors, dans la cotation des actes sage-femme, le nombre

maximum de personnes présentes lors des séances est fixé

à 6 [23] ; le nombre constaté en général est

supérieur.

On pourrait expliquer ce fait par la forte demande alors que

l'offre est limitée, ce qui oblige les maternités et les

sages-femmes à ouvrir leurs séances à un plus grand nombre

de femmes ou couples . Ainsi, on trouve peu de sages-femmes sur des postes de

PNP, et peu de salles disponibles ...

12-Nombre de séances

Les primipares et les multipares bénéficient du

même nombre de séances . Ce nombre de séances est en

moyenne de 6, alors que le nombre remboursé par la

sécurité sociale est de 8 [24] .

Les raisons que l'on pourrait trouver à cette

situation sont le fait que les séances débutent tard dans la

grossesse, à cause du travail ou de l'information donnée trop

tard, ce qui fait que certaines femmes ne peuvent pas bénéficier

de toutes les séances avant l'accouchement .

Il faut préciser que nombre de femmes qui travaillent

attendent d'être en congé maternité pour commencer la PNP,

ce qui explique qu'elles ne font pas l'ensemble des séances .

IV-Attentes des femmes

Pendant la grossesse, il semblerait que les attentes des femmes

portent principalement sur la grossesse, l'accouchement et la gestion de la

douleur pendant le travail (en particulier chez les primipares) .

Les informations sur la contraception, la sexualité, la

rééducation périnéale sont de second ordre pendant

la grossesse, ce qui n'est pas pour nous surprendre . Les femmes sont sans

doute plus réceptives à ces informations après la

naissance .

V-Satisfaction de femmes

Les femmes, que ce soit les primipares ou les multipares,

sont quasi constamment satisfaites de la PNP dont elles ont

bénéficié .

Malgré tout, le nombre de personnes présentes

dans les groupes est un motif de non-satisfaction . En effet, un nombre trop

élevé de participants dans les groupes de PNP est

corrélé à une moindre satisfaction des femmes vis à

vis de ce nombre .

La question n'a pas été posée, mais il

aurait été intéressant de savoir combien de femmes avaient

pu être accompagnées par leur conjoint lors des séances de

PNP .

Malgré tout, certaines femmes ont

précisé qu'il était dommage que les conjoints ne soient

pas acceptés lors des séances, car selon eux ils étaient

aussi concernés qu'elles par les informations données .

VI-Les femmes n'ayant pas fait de PNP

Les raisons pour lesquelles les femmes ne font pas de PNP

sont pour une grande partie indépendantes de leur volonté. On

retrouve cela dans le fait que 1/3 des femmes n'ayant pas fait de PNP aurait

souhaité en faire une . Une meilleure offre de PNP semble donc

nécessaire afin que toutes les femmes qui le souhaitent puissent

bénéficier de PNP.

Rares sont les femmes qui n'avaient pas connaissance de

l'existence des séances de PNP ou qui ne savaient pas où

s'adresser pour en faire, mais ils y en a quand même et cela souligne le

manque d'information dont les femmes bénéficient parfois par

rapport à la PNP .

La moitié des primipares n'ayant pas effectué

de PNP aurait a posteriori souhaité en bénéficier ; cette

proportion relativement élevée semble confirmer le manque

d'information des primipares en matière de PNP .

Projet d'action

Il semble au vu des résultats obtenus que les

recommandations de l'HAS [2] ne sont pas suivies . Déjà en 1994,

l'Agence Nationale pour le Développement de l'Evaluation Médicale

proposait de commencer les séances dès le 4e ou 5e mois, et

d'intégrer les pères à cette préparation [25] .

Cette proposition a été réitérée par la

Convention Nationale des Sages-Femmes en 2002 [26] . En 2007, une Convention

Nationale pose la volonté des sages-femmes de mettre en place une

première séance individuelle ainsi que des séances

post-natales [23] . Mais aucune de ces propositions n'est encore

respectée en Auvergne .

Il convient donc d'informer toutes les sages-femmes et les

médecins intervenant notamment en consultations prénatales et en

PNP sur ces recommandations, et de favoriser leur mise en place dans toutes les

maternités étudiées :

· Mettre en place, dans toutes les maternités

étudiées, l'entretien précoce individuel avec une

sage-femme, réalisé systématiquement en début de

grossesse, qui permettrait notamment au couple d'exprimer ses envies par

rapport à la Préparation à la Naissance et à la

Parentalité . Cet entretien permettrait également une meilleure

information du couple sur les différentes sortes de préparation,

les lieux où il est possible d'en bénéficier, ses

objectifs ...

· Inclure le futur père aux séances de

PNP, en respectant les désirs de toutes les patientes du groupe .

· Mettre en place des séances post-natales, qui

permettraient d'informer les femmes sur la contraception, la sexualité,

la rééducation périnéale, ainsi que sur les soins

au bébé, l'allaitement maternel ... Ces séances pourraient

également permettre aux couples de partager leurs expériences, et

de parler des situations mal vécues . Ces séances pourraient par

exemple avoir lieu quelques jours après le retour à domicile,

puis 1 mois après l'accouchement ...

· Débuter les séances plus tôt, afin

que toutes les femmes puissent bénéficier de toutes les

séances nécessaires . Ces séances plus précoces

pourraient également permettre de donner une information sur

l'hygiène de vie pendant la grossesse ( alimentation, activités

sportives...), la prévention de la menace d'accouchement

prématuré, le sevrage tabagique, l'auto-médication pendant

la grossesse...

On pourrait proposer de mettre en place des séances en

soirée ou le samedi, ce qui permettrait aux femmes souhaitant commencer

les séances avant le congé maternité de le faire . Ces

séances seraient également utiles pour les conjoints souhaitant

s'impliquer dans la PNP .

· Réduire le nombre de personnes dans les

groupes, afin que les femmes puissent s'exprimer librement sans être

gênées par le nombre trop important de participants . Il faut pour

cela augmenter le nombre de sages-femmes en PNP, prévoir un nombre de

salles suffisant ...

· Mettre en place un service de PNP à domicile,

que ce soit grâce aux sages-femmes libérales, à la PMI ou

aux sages-femmes des centres périnataux de proximité, afin de

permettre aux femmes ne pouvant pas se déplacer, pour cause de

problème de garde d'enfants ou pour contre-indication médicale,

de bénéficier de PNP malgré tout . Ce service

nécessiterait d'augmenter le nombre de sagesfemmes libérales ou

de PMI, ce qui était prévu par le Plan de

Périnatalité (mais y avait-il le budget?) .... mais

également de mieux informer les femmes de cette possibilité (et

donc il conviendrait que les professionnels de la périnatalité

soient eux aussi mieux informés de l'existence des ces structures) .

· Adapter le contenu des séances de PNP aux

demandes des couples, que ce soit en matière d'information, de

relaxation, d'exercices de respiration, ... ; adapter également ce

contenu en fonction de la parité de la femme et du vécu des

grossesses et des accouchements précédents . La séance

précoce pourrait permettre au couple de préciser leurs attentes

par rapport à la PNP . De la même façon que certaines

maternités proposent aux couples de rédiger un projet de

naissance, on pourrait mettre en place un « projet de préparation

» ...

· Mettre en place des séances individuelles pour

les couples qui le souhaitent, que ce soit pour toutes les séances ou

pour quelques-unes .

Nous proposons également la création, au sein de

toutes les maternités, de brochures permettant d'informer les patientes

et les couples sur les PNP disponibles près de leurs lieux d'habitation

.

Un exemple de brochure concernant Clermont-Ferrand se trouve

en annexe (annexe II) mais une telle brochure devrait être

réalisée pour chaque maternité étudiée .

Elle devrait être disponible non seulement dans toutes les

maternités étudiées mais également dans les

cabinets des médecins généralistes, des

gynécologues et des sagesfemmes libérales .

Afin de permettre une plus large diffusion, il pourrait

également être envisagé que ces brochures soient

envoyées à toutes les femmes enceintes, via les

déclarations faites à la Caisse d'Allocation Familiale .

Conclusion

L'exploitation des questionnaires nous a permis de constater

qu'une meilleure information de femmes et des couples serait nécessaire

afin de remettre la préparation à la naissance à sa place

dans le suivi de grossesse . La mise en place de l'entretien précoce de

grossesse semble également nécessaire afin de permettre cette

information .

Seule la moitié des femmes bénéficient

d'une préparation à la naissance, indépendemment de

l'âge ou de l'activité professionnelle . Par contre, le choix du

professionnel effectuant le suivi de grossesse semble influer sur le choix ou

non de PNP.

La préparation classique est la plus

représentée, sans que l'on sache si cela relève d'un choix

conscient ou d'un manque d'information .

Pour ce qui est des attentes des femmes, la douleur reste au

centre de leurs préoccupations malgré l'avènement des

techniques d'analgésie, en particulier chez les primipares .

Certaines informations n'ont pas d'impact durant la grossesse

et des séances postnatales seraient nécessaires afin d'aborder

des thèmes qui n'avaient pas leur place durant la grossesse .

Les femmes sont en majorité satisfaites de la

préparation dont elles ont bénéficié, toutefois il

semble nécessaire de mettre en place des groupes plus réduits

afin de leur permettre de mieux s'exprimer . Il ressort également que

les pères doivent être inclus dans cette préparation .

Quant aux femmes qui choisissent de ne pas

bénéficier de préparation à la naissance, il semble

que ce choix ne soit souvent pas de leur propre chef, en particulier chez les

primipares . Une meilleure information des femmes et couples ainsi qu'une

meilleure offre de préparation à la naissance, notamment à

domicile, semblent nécessaires afin que toutes les femmes qui le

souhaitent puissent bénéficier d'une préparation .

Loin d'être uniforme, la Préparation à la

Naissance et à la Parentalité doit s'adapter aux femmes et

couples, à leurs attentes, à leur vécu ... Elle fait

partie intégrante du suivide la grossesse et doit donc être

encouragée dès le début du suivi prénatal .

La mise en place de l'entretien précoce,

préconisé par le plan de périnatalité 2005- 2007,

ainsi que le respect des recommandations de bonnes pratiques

éditées par l'HAS et du Plan de Périnatalité

devraient permettre d'apporter des solutions et d'adapter la Préparation

à la Naissance et à la Parentalité à la demande des

femmes et couples .

Enfin, des brochures seraient des outils d'information

intéressants pouvant répondre aux attentes de femmes en

matière d'information par rapport à la PNP.

Bibliographie

[1] Ministère de la santé et de la protection

sociale.Plan de périnatalité 2005/2007 .2004 . [consulté

le 18/02/2008] Disponible à partir de : URL :

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/perinatalite04/planperinat.pdf

[2] Haute Autorité de Santé. Recommandations

professionnelles : Préparation à la naissance et à la

parentalité . 2005 . [consulté le 10/11/2007] Disponible à

partir de : URL :

http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/preparation_naissance_recos.pdf

[3] LE DU Maï . France, 1952-2006 : de l'acouchement

sans douleur à l'anesthésie péridurale :

l'évolution du traitement de la douleur de l'accouchement et son

éclairage sur l'image sociale de la femme . Les Dossiers de

l'Obstétrique 2006 ; 349 ; 26-29.

[4] REVAULT D'ALLONNES Claude . Le mal joli: accouchements et

douleur . Paris : Plon ; 1991 ; 15-35 .

[5] Souverain pontife PIE XII . L'accouchement sans douleur .

[consulté le 20/09/2007] Disponible à partir de : URL :

http://docs.leforumcatholique.org/src/pdf/PieXII_accouchementsansdouleur.pdf

[6] MERGER Robert et CHADEYRON Pierre-André .

L'accouchement sans douleur . Paris : Presses Universitaires de France,

collection « Que sais-je? » ; 4e édition ; 1983 ; 45-80 .

[7] LAMAZE Fernand . Qu'est-ce que l'accouchement sans

douleur ? Paris : Savoir et Connaître ; 1965 ; 11-89 .

[8] MIGNOT Sandra . Les 50 ans de l'accouchement sans douleur

. Profession sagefemme 2002 ; 90 ; 4-8 .

[9] GUTMANN Caroline . Le testament du docteur Lamaze,

médecin accoucheur . Paris : JC Lattès ; 1998 .

[10] AMIENS Anne . Sophrologie et douleur de l'accouchement .

Mémoire de fin d'études : Ecole de Sages-Femmes :

Université Clermont 1 ; 1993 ; n° de classement M93-07 .

[11] Se préparer à l'accouchement, à la

naissance, à la parentalité . Paris : Editions E.L.P.E.A.,

collection « Grands Sujets » ; 2006 .

[12] Les Maternelles : Choisir sa préparation à

la naissance : Sophrologie . [consulté le 22/12/2007] Disponible

à partir de : URL :

http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119058.cfm

[13] Les Maternelles : Choisir sa préparation à

la naissance : Haptonomie . [consulté le 22/12/2007] Disponible à

partir de : URL :

http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119062.cfm

[14] Les Maternelles : Choisir sa préparation à

la naissance : Chant prénatal . [consulté le 22/12/2007]

Disponible à partir de : URL :

http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119057.cfm

[15] Les Maternelles : Choisir sa préparation à

la naissance : Préparation en piscine . [consulté le 22/12/2007]

Disponible à partir de : URL :

http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119060.cfm

[16] Les Maternelles : Choisir sa préparation à la

naissance : Yoga . [consulté le 22/12/2007] Disponible à partir

de : URL :

http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119061.cfm

[17] Les Maternelles : Choisir sa préparation à la

naissance : la préparation classique . [consulté le 22/12/2007]

Disponible à partir de : URL :

http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119056.cfm

[18] Haute Autorité de Santé . Recommandations

professionnelles : comment mieux informer les femmes enceintes ? 2005 .

[consulté le 17/11/2007] Disponible à partir de : URL :

http://www.hassante.

fr/portail/upload/docs/application/pdf/femmes_enceintes_recos.pdf

[19] Charte européenne des Droits de la Parturiente .

[consulté le 23/12/2007] Disponible à partir de : URL :

http://www.ansl.org/Pages/charte.htm

[20] Haute Autorité de Santé . Recommandations

pour la pratique clinique : Préparation à la naissance et

à la parentalité . Argumentaire . 2005 . [consulté le

10/11/2007] Disponible à partir de : URL :

http://www.hassante.

fr/portail/upload/docs/application/pdf/preparation_naissance_rap.pdf

[21] CHAPOULY Marion . L'application de la préparation

à la naissance en salle d'accouchement . Mémoire de fin

d'études : Ecole de Sages-Femmes : Université Clermont 1 ; 2007 ;

n° de classement M07-05 .

[22] SAGE Camille . On m'avait pourtant promis la

péridurale ! Ou vécu de l'accouchement des femmes n'ayant pu

bénéficier de l'analgésie péridurale .

Mémoire de fin d'études : Ecole de Sages-Femmes :

Université Clermont 1 ; 2002 ; n° de classement M02-12 .

[23] République Française : Arrêté du

10 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale

destinée à organiser les rapports entre les sages-femmes

libérales et les caisses d'assurance maladie. [consulté le

15/02/2008] Disponible à partir de : URL:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017717806&dateTexte=

[24] République Française : Arrêté du

11 octobre 2004 modifiant la nomenclature générale des actes

professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sagesfemmes

et des auxiliaires médicaux . [consulté le 15/02/2008] Disponible

à partir de : URL :

http://admi.net/jo/20041121/SANS0423374A.html

[25] BLANCHARD Elisabeth, DELAYEN Annie . Gyneweb : Guide de la

surveillance de la grossesse, chapitre 24 : Préparation à la

naissance . [consulté le 16/02/2008] Disponible à partir de : URL

:

http://www.gyneweb.fr/sources/obstetrique/andem/chap24.htm

[26] Avenant n°4 à la convention nationale des

sages-femmes . 2002 . [consulté le 18/02/2008] Disponible à

partir de : URL :

http://admi.net/jo/20030227/SANS0320602X.html

|