|

FACULTÉ D'ETHNOLOGIE(FE)

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU

DÉVELOPPEMENT(DSD)

Sujet de recherche : Conditions socio-économiques des

paysans de Lociane, une Section de la Commune de Thomassique.

Mémoire présenté par Frantz ISIDOR

Promotion 2020-2022

Pour l'obtention du grade de Maître en Sciences du

Développement

Sous la direction du professeur Jean-Maxius BERNARD, Ph. D.

Février 2024

Université d'État

d'Haïti

Faculté d'Ethnologie

Département des Sciences du

Développement

Ce mémoire de maîtrise intitulé :

Conditions socio-économiques des paysans de Lociane, une

Section de la Commune de

Thomassique

Préparé par :

Frantz ISIDOR

A été évalué par un jury

composé des professeurs suivants :

M. Lamarre CADET, Ph. D.

Président

M. Jean-Maxius BERNARD, Ph. D.

Directeur de Recherche

M. Adma DESSEIN, Ph. D.

Lecteur critique

II

Table des Matières

Antécédents vi

Résumé 1

Introduction générale 2

1.-Justification de l'étude 5

2.-Problématique 7

3.-Principaux objectifs de l'étude 11

4.-Structuration de l'étude 13

Chapitre I. Cadre conceptuel et méthodologie de

la recherche 14

1.1.-Cadre théorique et conceptuel 14

1.2.-Revue de littérature 16

1.3.-Méthodologie de recherche 22

1.3.1.-Collecte de données 25

1.3.2.-Méthode utilisée pour la collecte de

données 26

1.3.3.-Méthode d'analyse et d'interprétation des

données 27

1.4.-Contextualisation de l'observation ethnographique 27

1.4.1.-Rapport descriptif du paysage observé 29

1.4.2.-Grille d'observation 38

1.5.-Contrainte sur le terrain de recherche 41

Chapitre II. Lociane et conditions

socio-économiques des paysans 42

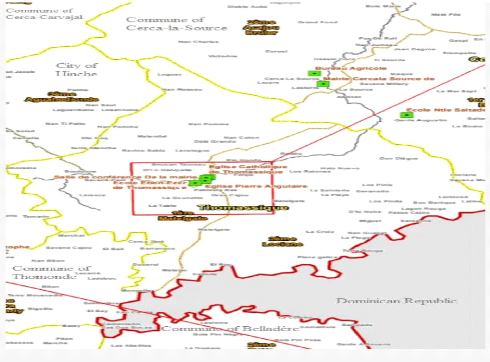

2.1.-Géo-localisation de la frontière

Haïti-République Dominicaine 42

2.2.-Thomassique et la 2e Section Lociane 44

2.2.1.-Délimitation 46

2.2.2.-Localisation de la Commune de Thomassique 46

2.2.3.-Localisation directe de la Section communale de Lociane

47

2.2.4.-Histoire de Thomassique et la 2e Section

Lociane 47

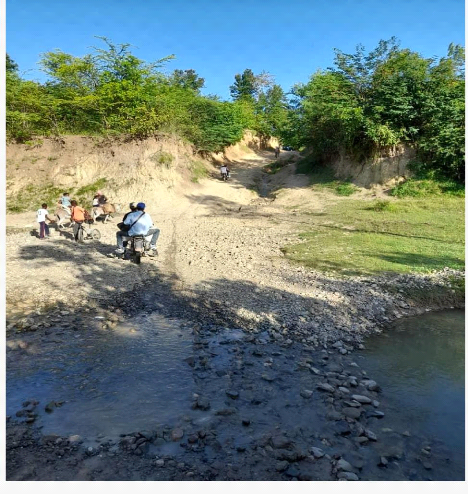

2.3.-Voies de pénétration dans la 2e

Section Lociane 50

2.3.1.- Comparaison entre des localités de la

2e Section Lociane 53

2.4.-Facteurs de développement des conditions

socio-économiques des paysans de Lociane 53

2.4.1.-Intégration des forces actives dans

l'économie productive 54

2.4.2.-Appropriation de l'espace territorial en

développement 58

2.4.3.-Cheminement socio-historique de l'acteur local et sa

place fonctionnelle 60

III

2.4.4.-Caractéristique particulière dans

l'éclosion de la couche paysanne haïtienne 62

2.4.5.-Activités économiques des paysans de

Lociane 64

2.4.6.-Tenure de la terre 66

2.4.7.-Engloutissement de l'économie du pays 68

2.4.8.- Conséquence de la réalité des

secteurs économiques disjonctés 69

Chapitre III. Gestion de la frontière

Haïti-République Dominicaine 71

3.1.-Différentes théories sur la

thématique de la frontière 72

3.1.1.-Approche traditionnelle de la notion de

frontière 72

3.1.2.-Considération sur l'approche moderne du

phénomène de frontière 73

3.1.3.-Préférence accordée à

l'utilisation des approches post-modernes de la frontière 74

3.2.-Question de la délimitation de la ligne

frontalière Haïti-République Dominicaine 81

3.2.1.-Rapports Haïtiens et Dominicains 82

3.3.-Contexte socio-historique de la frontière

Haïti-République Dominicaine. 84

3.3.1.- À partir de l'action de Toussaint Louverture

86

3.3.2.- À l'ère de l'indépendance

d'Haïti 87

3.3.3.-Situation qui découle de l'indépendance

de la République Dominicaine 89

3.4.-Négociation sur la ligne frontalière

Haïti-République Dominicaine 90

3.5.-Considération sur l'évolution

hégémonique de la Dominicainie par rapport à Haïti

93

3.6.-Systématisation de la discrimination raciale

à l'égard de l'Haïtien 95

3.7.-Regard sur les Puissances internationales dans les

relations entre Haïti et la République Dominicaine

97

3.7.1.-Insouciance des autorités haïtiennes

vis-à-vis de la frontière 100

Chapitre IV. Décentralisation et organisation

des collectivités territoriales 102

4. 1.-Rappel historique du fondement de la

décentralisation en Haïti 104

4.1.1.-Fondement légal de la décentralisation en

Haïti 104

4.1.2.-Approche théorique de la décentralisation

106

4.1.3.-Théorie juridique de la décentralisation

107

4.2.-Responsabilité des ordonnateurs dans la gestion de

la finance dans le cadre de la décentralisation 108

4.2.1.-Prégnance de la corruption : l'érection

des institutions efficaces de contrôle 108

4.3.-Organisation de l'administration centrale de

l'État 109

4.3.1.-Finance dans le processus de la décentralisation

110

4.4.- Rôle de l'État dans la mise en place de la

décentralisation : dotation des collectivités territoriales

des

moyens de concevoir de véritables politiques publiques

112

iv

4.4.1.-Définition du concept de la collectivité

territoriale 113

4.4.2.-Définition fondamentale dans la conception de

l'État 114

4.4.3.-Définition des choix stratégiques de

développement économique en matière de politiques

publiques 117

4.4.4.-Politique publique : de la naissance à

l'acception moderne 118

4.5.-Condition nécessaire à

l'implémentation de la décentralisation 119

4.5.1.-Distinction entre intérêt

général et affaires locales 121

4.5.2.-Question de l'autonomie de gestion des

collectivités territoriales 121

4.5.3.- Organisation de la Section communale Lociane sur le

plan politique 122

Chapitre V. Résultat de l'étude

123

5.1.-Rapport de proximité des autorités de la

collectivité territoriale avec la population 124

5.2.-Certains aspects anthropologiques du politique 127

5.3.- Responsabilité manifestée par le paysan

dans la sphère du développement local 128

5.4.- Organisation sociale à Lociane 130

5.5.-Représentation du commerce des produits agricoles

dans la frontière de la 2e Section Lociane par

rapport à la dynamique interne 133

5.6.-Impact de l'importation des produits agricoles sur la

production du paysan haïtien 135

5.7.-Accès aux services vitaux 137

5.7.1.-Eau 137

5.7.2.-Soin de santé 138

5.7.3.-Éducation 139

5.7.4-Encadrement agricole 140

5.8.-Perception de l'État haïtien dans son abandon

du monde paysan dans l'opinion des paysans. 142

5.8.1.-Ressources humaines 145

Conclusion 148

Perspectives propositionnelles 154

Limites de l'étude 155

Références bibliographiques

157

Annexe 169

V

Liste des abréviations, sigles et

acronymes

AFPEC Académie de Formation et de Perfectionnement des

Cadres

AF Année Fondamentale

ASEC Assemblée de la Section Communale

CASEC Conseil d'Administration de la Section Communale

CEA Conseil d'État du Sucre (c'est un sigle d'un organe

dominicain)

CFPB Contribution Foncière des Propriétés

Bâties

CFGDCT Contribution au Fonds de Gestion et de

Développement des Collectivités Territoriales

CSCCA Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux

Administratif

CTE Hinche Centre Technique d'Exploitation de Hinche

CT Collectivité Territoriale

DINEPA Direction Nationale de l'Eau Potable et de

l'Assainissement

GVCM Global Vision Citadelle Ministries

IDH Indice de Développement Humain

IGF Inspection Générale des Finances

IHSI Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique

Km, Km2 et mm Kilomètre, Kilomètre

carré et millimètre

MAE Ministère des Affaires Étrangères et

des cultes

MARNDR Ministère de l'Agriculture, des Ressources

Naturelles et du Développement Rural

MDE Ministère De l'Environnement

MICT Ministère de l'Intérieur et des

Collectivités Territoriales

MEF Ministère de l'Économie et des Finances

MENFP Ministère de l'Éducation Nationale et de

la Formation Professionnelle

MPCE Ministère de la Planification et de la

Coopération Externe

MPP Mouvement Paysan Papaye

MSPP Ministère de la Santé Publique et de la

Population

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la

Communication

ODD Objectifs de Développement Durable

ODPSL Organisation pour le Développement des Paysans de

la 2e Section Lociane

OJUDT Organisation des Jeunes pour l'Unité et le

Développement de Thomassique

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OREPA Centre Office Régional d'Eau Potable et

d'Assainissement du Centre

PIB Produit Intérieur Brut

PLD Partido de la Liberacion Dominicana

PNUD Programme des Nations Unies pour le

Développement

PRSC Partido Reformista Social Cristiano

TI Transparency International

SMCRS Service Métropolitain de Collecte des

Résidus Solides

SNGRS Service National de Gestion des Résidus

Solides

UCREF Unité Centrale de Renseignement Financier

ULCC Unité de Lutte Contre la Corruption

USAID United States Agency for International Development

vi

Antécédents

La présente étude est dédiée

à :

1) La mémoire de Franck ISIDOR, mon père,

François ISIDOR, mon grand-père, Maurice BRUN, mon

grand-père maternel et Lucita DUBUISSON (man François),

ma grand-mère paternelle, en souvenir des valeurs sacrées de

courage au travail inculquées en moi.

2) Clermana JOSEPH (man Maurice), ma

grand-mère maternelle, qui vit encore1 plus d'un

siècle, combattante de toujours.

3) Ma mère Irlande BRUN, une bâtisseuse

d'avenir. Elle ne cesse jamais de serrer ses reins aux mille cordes de passion,

d'amour, de tendresse pour alimenter mon coeur d'énergie

nécessaire à surmonter les épreuves de la vie. D'autant

qu'elle m'a doté d'une éducation digne qui a fait de moi ce que

je suis aujourd'hui.

4) Mon épouse Gina CASIMIR, la manifestation de son

indéfectible soutien m'a souvent été d'une double

force.

5) Mes filles jumelles Gihandris Hassia, Nahandris Irlandie

et mon garçon Rybklussen Yka-Ludrantz.

6) Mon frère Wensky ISIDOR et ma soeur Guerdeline

ISIDOR qui m'ont toujours gratifié de tout accompagnement

nécessaire et suffisant pour pouvoir valoriser mes aptitudes aux

études universitaires et le côté intellectuel de la

famille.

7) Mon Oncle Hubert ISIDOR, agronome, dont l'assistance dans

l'adversité est un arbre donnant des fruits précieux pour

l'avenir.

8) Natacha JEAN, une amie distinguée parmi mes

condisciples de la promotion 2000-04 de l'École Supérieure

d'Infotronique d'Haïti.

9) La mémoire de Maître Rosalès TRISTANT,

pour la consécration de sa vie à l'enseignement, en particulier,

celui du Droit aux élèves-avocats de l'École du Barreau de

Petit-Goâve.

1 Par grâce, elle vit sa deuxième année

après le siècle au moment de la réalisation de ce travail

de mémoire. Longue vie à elle !

VII

Remerciements

Tout projet d'étude confronte une réalité

de sacrifice et de passion. Ce qui caractérise la force de sa

réalisation. Sans doute, notre travail ne saurait être

réalisé sans l'aide et le soutien de mes proches de

manière générale.

Je tiens à leur adresser mes plus sincères

remerciements, et à tous ceux qui ont apporté leur soutien

à son élaboration, en particulier :

Au Professeur Jean-Maxius BERNARD Ph. D., pour ses

suggestions, conseils et critiques en tant que responsable du

Département des Sciences du Développement et comme professeur

accompagnateur. Des remarques ont été précieuses et

indispensables pour orienter la recherche et aboutir aux résultats

trouvés.

Au Doyen ad intérim de la Faculté d'Ethnologie,

Professeur Claude Mane DAS ; tous les professeurs ayant participé et

contribué à ma formation, pour m'avoir inculqué les

valeurs et compétences pour pouvoir contribuer aux réflexions sur

la problématique du développement en Haïti.

Comment ne pas adresser, de manière spéciale,

des remerciements aux professeurs de méthodologies Ilionor LOUIS, Ph. D.

et Jean Mary LOUIS S.J. / Ph. D. ;

À l'ensemble de mes camarades du DSD de la promotion

(2020-2022) et autres amis pour leurs conseils avisés ;

À toute la communauté thomassiquoise et

particulièrement les habitants de la 2e Section Lociane qui

ont collaboré à la réalisation de cette étude et

à tous ceux que j'ai omis involontairement, ils sont tous dans mon

coeur, je leur adresse mes plus profonds remerciements.

VIII

Avant-propos

Il serait fastidieux et même impossible

d'énumérer toutes les difficultés de la vie en Haïti.

Parler des déplacements forcés et les violences physiques,

psychologiques auxquels la population s'expose sous le simple fait qu'elle vit

dans tel ou tel autre endroit qui puisse tomber sous la domination totale des

bandes criminelles lourdement armées s'avère franchement

écoeurant.

Les gangs armés extorquent, vandalisent, tuent,

lynchent, incendient, pillent, volent, violent, kidnappent et

rançonnent... sous les yeux passifs et impuissants de l'État

central et des administrations locales. À travers la plupart des

Départements du pays, toute la population haïtienne vit des moments

d'effroi devant la terreur des criminels notoires opérant en toute

impunité. Qui ne les a pas qualifiés de terroristes dont les

actes ignobles n'émeuvent en rien des structures répressives du

Gouvernement se faisant ainsi leur complice. En droit, il est admis le principe

de responsabilité criminelle par omission. De par ce principe, n'y

a-t-il pas lieu de questionner l'indifférence des gouvernants de

l'État central et des agents des collectivités territoriales ?

C'est le signe d'une inertie coupable dans cette prolifération des gangs

armés qui commettent de manière plus directe et inimaginable des

actes terroristes2 caractérisant une haine

invétérée contre la société

haïtienne.

De mon état de déplacé forcé et

involontaire de mon lieu d'habitation à Pernier 17-A, où je

m'étais installé depuis 2005, il m'est nullement besoin

d'exprimer les chances que j'ai eues de pouvoir réaliser ce travail

malgré le choc psychologique confronté en m'accommodant à

de nouvelles résidences, parfois même à encourir des nuits,

ô combien instructrices dans les locaux de la Faculté de Droit et

des Sciences Économiques de Port-au-Prince.

2 Selon la Convention internationale du 9

décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme ,

dans son article 2.1 (b), un acte terroriste se définit comme «

tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou

toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités

dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou par son

contexte, cet acte vise à intimider une population ou à

contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à

accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».

1

Résumé

L'histoire d'Haïti3 - Kiskeya ou Bohio est

marquée par des évènements qui déterminent la

frontière entre les deux Républiques partageant l'île du

même nom. Des moments conflictuels à la dialectique diplomatique,

un nouvel ordre s'impose. Par exemple, l'intervention du Président Fabre

Nicolas Geffrard, survenue en juillet 1861 dans l'affaire Rubalcava, constitua

des actions fortement imprégnées des objectifs formels pour

restaurer l'indépendance de la République Dominicaine et

renforcer celle de la République d'Haïti. La

nécessité pressante de créer et de maintenir des relations

de coopération entre ces deux Républiques exige des efforts de

relever le niveau de gestion et d'autonomie dans la décentralisation des

collectivités territoriales en général, et surtout celles

se trouvant sur la frontière. Des deux côtés, il importe de

mettre en place des structures susceptibles d'assurer la production nationale.

Ce, pour équilibrer des échanges commerciaux, culturels et

même diplomatiques. Eu égard au constat fait, la République

Dominicaine a pris le devant dans la course au développement : son

économie est sortie bénéficiaire de ces échanges.

Qu'est-ce qui justifie cette avance ? La décentralisation ne peut-elle

pas contribuer à la dynamisation des régions frontalières

?

Le transfert de compétences dans le processus de la

décentralisation interpelle les décideurs de l'État. Il

leur incombe de définir de nouvelles politiques publiques visant

l'amélioration des conditions socio-économiques des masses

paysannes. Le cas de la deuxième Section Lociane, regroupant des

localités rurales de la Commune de Thomassique, est

révélateur. Dans cette Section communale, comme dans toutes les

autres, la gestion de l'espace territorial se fait grandement sentir quant aux

besoins exprimés par la population locale, surtout dans le cadre de sa

participation dans le développement local.

La présente étude titrée : conditions

socio-économiques des paysans de Lociane, une Section de la Commune de

Thomassique participe aux réflexions sur la nécessité

de permettre aux paysans haïtiens d'avoir plus de possibilité

financière et gestionnaire pour prendre en main leur destin.

Mots-clés : Frontière,

État, condition socio-économique, décentralisation,

participation, masses paysannes, développement local, politique

publique, collectivité territoriale.

3 La dénomination Haïti-Kyskeya ou Bohio

désigne l'île d'Haïti. Des historiens en désignent le

nom que les premiers habitants naturels donnèrent à cet espace

insulaire caractérisé par ses hautes montagnes.

2

Introduction générale

La situation géographique de la 2e Section

Lociane engendre l'importance primordiale de la frontière parmi les

facteurs agissant sur l'évolution des conditions

socio-économiques des paysans du milieu. L'interface directe des

frontières représente des ressources économiques et

culturelles. Les conditions socio-économiques des populations vivant

dans les frontières relèvent d'abord des facteurs nationaux et

internationaux. En effet, celles-ci sont étroitement liées au

modèle de gestion politique et aux relations existant entre États

contigus. Le niveau de développement atteint par les États en

question joue aussi un rôle majeur dans l'appropriation de l'espace

commun en lui donnant une caractéristique particulière dans la

compréhension des phénomènes historiques et culturels qui

ont façonné cette frontière.

La frontière internationale est la droite de division

de premier ordre des structures territoriales des États

indépendants. En droit international, les frontières font

état d'objet inviolable, mais elles ne sont pas intangibles (Faucher,

2023). Au cours du temps, les frontières entre les États se font

et se défont au gré de la conjoncture géopolitique du

moment. Aujourd'hui, nous comptons cent quatre-vingt quinze États

indépendants reconnus par l'ONU à travers les cinq continents qui

se répartissent ainsi : deux en Amérique du Nord,

cinquante-quatre en Afrique, quarante-huit en Asie, quarante-quatre en Europe,

quatorze en Océanie et trente-trois en Amériques latines et

Caraïbes (Deluzarche, 2023).

Dans le bassin de la Caraïbe se situent Haïti et la

République Dominicaine, deux pays indépendants partageant la

deuxième grande île de la région. Des 76,480 km2

dont mesure l'île entière, la République d'Haïti

occupe le tiers soit 27,750 km2. Cette superficie est faite à

80% de montagnes contre seulement 7,000 km2 de plaine. Selon les

estimations récentes, la partie occidentale abrite une population de

près de douze millions d'habitants. Force est d'essayer de saisir

l'impact des phénomènes socio-historiques de la frontière

sur les représentations sociales et mentales des différentes

composantes de la société haïtienne.

Les documents écrits nous permettent de faire remonter

l'histoire de la frontière haïtiano-dominicaine aux traités

de Ryswick (1697) et d'Aranjuez (1777). Abstraction faite des circonstances

particulières favorisant ces traités, des

événements conflictuels ont conduit à des effacements

répétitifs des frontières entre ses deux territoires. Le

premier moment d'effacement en date serait le traité de Bâle de

1795 qui prenait plein effet sous l'administration de Toussaint

3

Louverture, gouverneur de Saint-Domingue 1800-1802. La

deuxième période fut l'unification administrative et politique

qui s'établissait à l'intervalle entre 1822 à 1844. La

troisième occasion s'est produite durant l'occupation américaine

de la République d'Haïti qui a engendré l'unification

administrative de l'île entière au cours de la période de

1916 à 1924.

Cette mouvance de rapprochement s'achemine vers une dynamique

d'ouverture réciproque des deux sociétés, bien

évidemment à l'avantage déterminant de la

République Dominicaine, et enfin, aboutit à la logique de la

coopération (Alexandre, 2020, p. 61). Néanmoins, la rengaine des

positions extrémistes et racistes de l'anti-haïtianisme n'en

démord pas. Une preuve se justifie dans les récentes actions

politiques qui trouvent une expression dans l'arrêt TC 0168/13 de la Cour

constitutionnelle dominicaine adopté en date du 23 septembre 2013.

Près de 250,000 personnes d'origines haïtiennes qui jouissaient de

la nationalité dominicaine deviennent apatrides avec l'application de

cet arrêt. Mais aussi, la compréhension de l'évolution des

alliances politiques4 en 1994, selon Pérez (2020, p. 101),

pour contrer la montée de Peña Gomez à la

présidence, - Dominicain noir, disciple de Juan Bosch au parti de

PRD5-, illustra fort bien les sentiments racistes, xénophobes

et anti-haïtianistes qui sont toujours vivaces dans les classes sociales

dominantes en République Dominicaine. Les conséquences

éprouvantes se répercutèrent plus fortement depuis le

massacre de 1937 sur les rapports entretenus avec les populations

haïtiennes des milieux frontaliers. D'où résulte

l'importance de la compréhension du phénomène de

frontière entre Haïti et la République Dominicaine dans la

dimension socio-historique de sa création.

À chaque moment d'agitation discursive sur la ligne

frontière entre Haïti et la République Dominicaine,

l'épineux problème de sa délimitation s'impose, entre

autres, dans toute sa complexité. Rappelons bien, qu'avant

l'arrivée de la proclamation6 de 1794 consacrant l'abolition

de l'esclavage à Saint-Domingue, Toussaint Louverture qui, - s'alliant

tour à tour avec les

4 César Pérez a projeté une analyse sur

le caractère invraisemblable de l'alliance de deux partis politiques PLD

(Partido de la Liberacion Dominicana), parti fondé par Juan Bosch,

incarnation du marxisme en République dominicaine et PRSC (Partido

Reformista Social Cristiano), parti fondé par Joaquin Balaguer,

héritier politique de Trujillo, conservateur historiquement

opposés et même des adversaires pour bloquer l'arrivée de

Dr Peña Gomez à la présidence en 1996. Parmi d'autres

raisons, la classe politique le considérait comme un Dominicain noir

à descendance haïtienne.

5 PRD (Partido Revolucionario Dominicano) est le parti

politique de tendance gauche que Juan Bosch avait créé. Ce qui

lui avait permis d'arriver au pouvoir aux élections de 1962 après

la mort de Trujillo. Juan Bosch s'opposait toujours au secteur dominant

représenté par Trujillo puis Balaguer. Après avoir

été évincé au pouvoir en 1963 par un coup

d'État, il partit pour l'exil et son parti, sous la direction de

Peña Gomez, organisa la résistance contre l'invasion

américaine de 1965 et entra en opposition contre Balaguer, revenu au

pouvoir en 1966. Lorsque Bosch eut à revenir au pays, il abandonna son

parti et créa le parti PLD.

6 La proclamation du 4 février 1794 de

l'abolition de l'esclavage par la Convention est l'application du décret

de Santhonax du 29 août 1793 pris à cet effet à

Saint-Domingue.

4

Espagnols et les Anglais contre les Français, à

la recherche des moyens de l'émancipation du peuple de Saint-Domingue -

devait se résoudre à renouer ses relations avec les

Français qui dominaient à l'Ouest. De son retour dans le camp

français, il permit la conquête de toute la région du Nord

qui rejoint à la rivière massacre.

Par ailleurs, le fait que Toussaint Louverture fut fondateur

de la ville de Barahona y justifia bien plus une grande affluence de Noirs

devenus Haïtiens après 1804, tout comme à bien d'autres

endroits. Cantonnée à la frontière, dans les hauteurs de

Mirebalais avant la campagne de l'Est, une branche de l'armée ayant

à sa tête Jean-Jacques Dessalines a été rejointe par

celle du Nord pour faire le siège de Santo Domingo en 1805. Cette

campagne a certainement permis l'occupation des villes frontalières de

Lascahobas, Hinche, Saint-Michel et Saint-Raphael. Il en ressort donc une sorte

de maniement et remaniement de points de limites qui bougent soit au gré

des situations de statu quo post bellum (Castor, 1988/2021) ou de tentatives de

négociations où se sont proposées en cession à

Faustin Soulouque (1847-1859), les plaines de Vega Real et Neyba7

(De Lespinasse et al., 2013). Mais l'intransigeance de l'Empereur Faustin

1er le tailla en mille pièces en voulant toute l'île

sous la domination haïtienne. Certaines villes frontalières, toutes

occupées par des Haïtiens, ont été bien obtenues par

le combat diplomatique du Président Fabre Nicolas Geffrard (1859-1867).

Mais cependant, l'indétermination des lignes a été si

perplexe que la Constitution de 1874 a admis la fixation des limites en raison

de l'occupation des habitations des Haïtiens sur l'île. Plus tard

encore, dans les négociations de 1924 et 1931, il y a lieu de relever la

revendication du droit de propriété d'Haïti sur une bande de

l'espace de Monte Cristi et la région d'Azua.

Avec l'exiguïté des plaines dans la partie

occidentale de l'île et la forte croissance démographique de la

République d'Haïti, les Haïtiens avaient l'habitude d'occuper

beaucoup de terres laissées en friche dans la zone frontalière de

la partie de l'Est pour entreprendre des activités de l'agriculture, et

également, s'y installèrent tout simplement8.

L'évolution des conditions socio-économiques en obligeaient la

plupart du temps.

7 L'historien Michel Hector souligne que Neiba eut un

campement de Noirs fort nombreux en population qui existait depuis le

début du XVIIe siècle. Ce campement portait le nom de maniel de

Neiba. Cf [Hector, Michel. « Les traits historiques d'un protonationalisme

populaire » in Hurbon Laënnec, dir. L'insurrection des esclaves

de Saint-Domingue (22-23 août 1791). Actes de la table ronde

internationale de Port-au-Prince du 8 au 10 décembre 1997, 2e

éd. Port-au-Prince, Éditions de l'Université

d'?État d'Haïti, 2023, pp 203-218].

8 Entre autres procédés qui ont permis

l'installation des populations dans la zone frontalière, il y a le

mouvement va-et-vient des esclaves en marronnage. Au début, les marrons

sortent de l'Est. Rappelons par exemple, la rébellion des esclaves

à Saint-Domingue en 1679 avec Padrejean qui fut esclave en fuite de la

partie espagnole. La grande plantation qui s'intensifie avec la

5

L'occupation des espaces territoriaux par les paysans de la

zone frontalière de la 2e Section de Lociane dans la Commune

de Thomassique suscite l'intérêt de la présente

étude sur les conditions socio-économiques dans la recherche de

compréhension des facteurs potentiels de développement de cette

zone. À telle enseigne, il revient à comprendre

l'évolution de la production des échanges économiques et

culturels dans leurs rapports systémiques qui traversent ce milieu

frontalier.

1.-Justification de l'étude

Grande fut notre curiosité intellectuelle pour orienter

notre recherche vers l'espace géographique nous permettant de comprendre

les déterminants des facteurs socio-économiques qui expliquent

l'évolution de la zone frontalière entre Haïti et la

République Dominicaine. Et particulièrement, le travail noue le

rapport de spatialité avec la frontière de la 2e

Section Lociane dans les conditions socio-économiques des paysans y

vivant tout en considérant les phénomènes sociaux qui s'y

produisaient au cours de la période allant de 2010 à 2021.

Nous sommes convaincus que la zone frontalière de la

Commune de Thomassique dispose des potentialités qui lui permettraient

d'avoir un élan de progrès en faveur de la majorité de ses

habitants. Le point culminant de ses atouts se focalise sous sa position

frontalière. La 2e Section Lociane est le point frontal sur

la frontière. Elle joue un rôle important dans les rapports des

échanges commerciaux avec la République Dominicaine. Mais nous

croyons que la 2e Section Lociane pourrait faciliter de plus vastes

avantages par d'autres types de relations concernant des points

d'échanges culturels, soit le tourisme environnemental et culturel, de

productions coopératives. Aussi l'espace frontalier peut-il accueillir

des projets de développement d'infrastructures, de création de

zones industrielles indépendantes, de gestion commune de services,

d'aménagement commun de territoire (nouvelles voies de communication,

extension du réseau de transports en commun, parcs binationaux, etc.)

À telle enseigne qu'il importe de souligner la valeur historique des

localités de Playe et de Savane Mulâtre. La première

localité fut un lieu de combat des cacos dans la résistance

contre l'occupation américaine dès le mois d'août

19159, et la seconde transpire les retranchements des éclats

épiques de champs de bataille au cours

colonie française à l'ouest provoquera la tendance

inverse. Il fut évident que ce mouvement de traversée conduisit

à des campements dans les zones de tampons entre les deux colonies (par

exemple, il y eut le campement de Noirs insurgés dans la zone de

Hinche). Depuis lors, la nécessité d'une délimitation

officielle des frontières commença bien à s'imposer. 9 La

localité de Playe dans la 2e Section Lociane de Thomassique

fut l'objet d'une confrontation entre les cacos en 1917 (mouvement armé

de paysans sous la direction de Charlemagne Péralte et Benoit

Batraville) et des troupes de marines de l'occupation américaine en

1915-1934. Cf [Gilles, Justin, « Des choses à savoir sur

la Commune de Thomassique », Loop Haiti News, publication du 13

septembre 2022, en ligne,

www.haiti.loopnews.com,

consultation au cours du mois de juin 2023.]

6

des campagnes de l'Est après 1844. C'est un fort

potentiel touristique qui se renferme dans la substantivité historique

des quelques rares évènements qui survinrent dans ce milieu.

Cependant, la réalité ne semble augurer de telles perspectives

à ce jour dans cette zone d'étude de l'espace frontalier

haïtiano-dominicain. Mais, malgré tout, il s'avère que les

échanges commerciaux s'intensifient continuellement dans cet axe central

qui jouit de l'avantage de la proximité géographique à la

grande région métropolitaine et par rapport au Nord, en

particulier.

Des raisons d'ordre personnel nous conviennent

également à étudier certains aspects sur Thomassique,

Commune ayant en front de l'Est, la zone frontalière de la 2e

Section Lociane. Car, il parait sincèrement d'une obligation toute

naturelle de participer à la recherche d'une explication scientifique

par rapport aux difficultés auxquelles est confrontée la

population de la 2e Section Lociane, en guise de contribution

sociale au processus de production de réflexions scientifiques. Ainsi,

des raisons du moins personnelles et intellectuelles animent-elles notre

curiosité à investiguer et explorer ce champ d'étude. La

période de onze années retenue, pour développer cette

étude est motivée dans l'optique de suivre la

régularité de certaines données autant que possible qui

puissent nous permettre de bien établir notre objectif de recherche. La

2e Section Lociane caractérise un choix

privilégié en fonction de sa situation directe sur la ligne

frontalière de la Commune de Thomassique.

Cette position de grande proximité avec la

République Dominicaine répond pour la plupart des paysans

à une logique d'opportunité économique. D'ailleurs,

celle-ci s'offrant par la facilité d'échanger de marchandises

existe depuis des lustres. En outre, il y a la mobilité de travail

à court, moyen et long terme dans l'autre partie, la proximité

familiale avec des personnes qui vivent de l'autre côté. Et, au

cas échéant, la possibilité de bénéficier

des services scolaires et de soins médicaux qui sont disponibles dans la

partie de l'Est. Des raisons d'attachement aux patrimoines justifient encore la

vie de beaucoup de paysans dans cette zone. Les paysans se résignent

tant bien que mal à cultiver de la terre comme principale

activité généralement occupée par la plupart

d'entre eux dans la 2e Section Lociane. C'est à la faveur de

bien de pareilles considérations socio-historiques qu'il convient

globalement de faire poindre les horizons du sujet de recherche sur une

explication démontrant l'importance particulière de la

frontière de la 2e Section Lociane entre autres facteurs

significatifs et déterminants dans l'évolution des conditions

socio-économiques des paysans du milieu. Ce qui revient à

caractériser une analyse profonde de la problématique du mileu et

de ses paysans dans la dimension de leurs conditions

socio-économiques.

7

2.-Problématique

Jusqu'en 2021, selon les estimations des Nations Unies

10(World Population Prospects), Haïti est

habitée par une population de 11, 541,683 personnes. Mais les

données de l'IHSI en accusent, pour la même année, une

estimation de population de 11, 905,892 personnes dont 5, 906,934 hommes et 5,

998,963 femmes. Alors que la République Dominicaine, occupant plus de

2/3 tiers du territoire de l'île, est peuplée de 11, 118,000

personnes11 dont 50.2% d'hommes et 49.8% de femmes. Les rapports des

échanges commerciaux et culturels entre les deux peuples sont

importants. Néanmoins, les contrôles des flux transfrontaliers

restent une difficulté énorme pour les autorités

haïtiennes qui manifestent une véritable incapacité à

assurer la sécurité de leur territoire national. Les seize points

frontaliers non-contrôlés (OIM, 2021) et les quatre autres

considérés officiels sont susceptibles des toutes sortes de

trafics illégaux qui exposent les paliers de la sécurité

intérieure du pays. La sécurité nationale englobe un tout

y compris le complexe environnemental incluant des facteurs de conditions

socio-économiques.

La dynamique de construction et de production itérative

d'idées compréhensives du milieu en vue se délimite dans

les confins de la 2e Section Lociane de la Commune de Thomassique du

Haut Plateau Central comme unité spatiale de l'étude, au cours de

la période de 2010 à 2021. De là, elle recoupe

l'intérêt d'appréhender les principales

caractéristiques du niveau de développement qui y sont

susceptibles avec les données sur les conditions

socio-économiques des paysans actées dans le prisme de la gestion

accentuée sur le schéma organisationnel

décentralisé en fonction des prescriptions de la Constitution de

1987. La démarche visant à cerner la complexité de la

question des conditions socio-économiques des paysans de Lociane

saurait-elle écarter la logique d'instrumenter les rapports

d'échanges développés avec la frontière dans son

développement ?

Le développement d'Haïti, comme la plupart des

pays ex-colonisés encore sous-développés, dépend de

quelques enjeux majeurs qui sont, en général : l'accès aux

services de santé en fonction des principaux indicateurs sanitaires et

autres services de bases placés au coeur de la problématique de

développement (Mathon, 2012). De plus, il y a lieu d'interroger des

aspects qui touchent :

? L'intégration économique régionale ;

10 Ces données ont été disponibles sur le

site internet

Https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=HT

11 Ces données sont fournies sur le site internet

www.donneesmondiales.com/republiquedominicaine.

·

8

Les réflexions sur la problématique de

l'industrialisation par les transformations 12 technologiques ;

· Les choix sur les questions migratoires, le

renforcement institutionnel des cadres normatifs d'État : la lutte

contre la corruption, l'établissement d'un État de droit, la

concrétisation des mécanismes de décentralisation et la

garantie de la sécurité nationale.

Les discussions s'enchainent à la définition d'un

agenda sur :

· Les thématiques de l'environnement :

réduction des risques de catastrophes diverses et désastres,

arrêt et renversement de la dégradation écologique et de la

pollution ;

· La maîtrise de la stabilisation des tensions

économiques et financières à l'ère

néolibérale : la réduction de la croissance des

inégalités (la lutte contre la pauvreté) ;

· La lutte contre les trafics illégaux de toutes

sortes et la lutte contre la contrebande ;

· La gestion des espaces frontaliers, etc.

Ce sont autant de préoccupations vitales et cruciales

qui déterminent les conditions socio-économiques et politiques

des populations des pays en question. Ce, dont l'élévation du

niveau de vie de manière significative requiert, en grande partie, d'un

effort réel pour institutionnaliser un régime de gouvernance qui

permet de prendre en compte des principes fondamentaux de la défense des

intérêts généraux de la Nation13,

indépendamment du contexte social et politique d'autant bien qu'ils

soient égoïstes ou non. À cet égard, la Nation

haïtienne accuse une absence complète de vision d'État

moderne14 dans son fonctionnement.

En général, les dysfonctionnements de

l'État sont aigus : son désengagement en milieu rural rend la

situation encore plus chaotique. En ce qui concerne la réalité de

la 2e Section Lociane, nous disposons des données

récentes qui ressortent de l'observation au cours de plusieurs visites

sur les lieux en 2022. Il s'agissait de procéder directement à

des déplacements dans plusieurs localités de la Section Lociane

qui se trouve dans la Commune de Thomassique. Nous avons observé

l'état

12 À ce propos, Irma Adelman affirme que dans les pays

en développement, les transformations technologiques se font davantage

sous la forme de transferts de technologie que des Recherches et

Développement qui sont trop couteuses.

13 L'académie française, 1694,

définit la nation comme l'ensemble des habitants d'un même Etat,

d'un même pays, vivant sous les mêmes lois et utilisant le

même langage.

Http://www.universalis.fr,

consulté le 02/7/2022.

14 Le concept d'État moderne renferme un mode

d'organisation politico-administrative qui présente des capacités

étatiques et de structures institutionnelles internes de garantie de

droits dans une territorialité. Cf [Sassen Saskia. Critique de

l'État. Territoire, autorité et droits, de l'époque

médiévale à nos jours, en ligne, 14/05/2009,

https://www.contretemps.eu/wp-contents/uploads/Sassen

ch1.pdf, site visité en janvier 2024].

9

précaire des conditions de vie des habitants ou paysans

de cette zone. La lecture faite de la situation des habitants dans cette zone

frontalière interroge l'efficacité des politiques publiques qui

visent au développement de la Commune y compris celui de ses deux

Sections communales. Il s'agit de projets effectifs tendant à justifier

la mobilisation et l'affectation des fonds communaux15 (Cadet,

2014). Les courantes utilisations faites par les autorités de ces fonds

ont-elles un impact concret sur les conditions de vie de la population ? Cette

dernière est confrontée à bien des problèmes sur

tous les plans qui comptent de manière non exhaustive,

l'assèchement des rivières et cours d'eau qui présente

l'état de fait assez visible où les rivières (Lociane, Don

Diègue, Rio Hondo, Los Ratones16 et Boucan Taureau) et le

cours d'eau (Augustina) diminuent considérablement en débit. Tout

compte fait, la situation observée semble accuser des difficultés

de toutes sortes dans les facteurs de développement visant à

fournir un accès aux services relatifs à la santé, l'eau

potable, l'éducation, etc.

La considération de certains indicateurs

économiques permet d'évaluer la détérioration des

conditions socio-économiques résultant de l'incapacité de

l'État à propulser la modernisation des filières

économiques. Celles-ci se fondent surtout sur l'agriculture,

l'élevage, la commercialisation et sur la fabrication du charbon de

bois, un fléau pour la couverture végétale. Les terres

quasi désertiques deviennent moins rentables pour les cultures

traditionnelles telles que la patate douce, le maïs, le manioc, le pois

congo, etc. L'aridité des terres est une préoccupation pour les

paysans étant bien confrontés aux problèmes de

l'exploitation agricole manuelle traditionnelle sur des superficies

extrêmement réduites au fil du temps. Les difficultés de

communication ne sont pas les moindres : la plupart des routes sont tortueuses,

impraticables aux convois par camions.

Le contexte de la 2e Section Lociane de la Commune

de Thomassique accuse la complexité de la gestion territoriale qui

semble jouer un rôle prépondérant dans les conditions

socio-économiques des paysans haïtiens vivant dans cette zone

frontalière. Comme toute Section communale, Lociane est concernée

par la décentralisation qui fait l'objet des articles 61 à 87 de

la Constitution de 1987. Par exemple, l'article 66 fait injonction aux

autorités de l'État de permettre aux collectivités

territoriales de jouir de l'autonomie nécessaire à leur

développement.

15 Depuis l'exercice 2012-2013,

le budget national a prévu un décaissement de 10 millions de

gourdes disponibles pour chacune des 142 communes du pays. Le montant sert

à financer des projets qui concernent leur développement

socio-économique.

16 Les rivières de la zone sont

dénommées en espagnol. Loratoun en créole tire sa

traduction du mot espagnol Los Ratones.

10

Mais en réalité, il y a une centralisation

à outrance dont souffrent toutes les Sections communales accentuant de

surcroît une situation de disparité entre les localités.

Entre autres conséquences de ce fait, sans de véritables

réseaux d'organisation communautaire, les paysans de Lociane sont

empêtrés dans une dynamique d'échange commercial avec la

République Dominicaine qui est tout à fait défavorable

à leur encontre et tendant à les entrainer dans une

dépendance accrue. Cette situation est exploitée pour

caractériser une position hégémonique - tant

supputée par le système néo-colonialiste et

impérialiste raciste de l'Occident - de la République Dominicaine

sur Haïti. Ces problèmes observés sur le terrain,

constituent l'objet de la présente étude. Des nombreuses

questions qui pourraient susciter les débats, retenons quelques-unes

dont : comment les collectivités territoriales appréhendent-elles

la question de la décentralisation ? Comment pouvons-nous comprendre les

réticences de l'État haïtien à concéder

l'autonomie pleine et entière des collectivités territoriales qui

doivent planifier et implémenter leur développement ? Quelles

sont les causes fondamentales expliquant ou conditionnant la

détérioration des conditions socio-économiques des paysans

haïtiens des zones frontalières en général, et ceux

de la 2e Section Lociane en particulier ? Quelle relation peut-elle

exister entre gestion de l'espace territorial et les conditions

socio-économiques des paysans ? Quel peut être

l'intérêt à tirer d'une gestion plus efficace de ces zones

frontalières pour l'amélioration des conditions

socio-économiques des paysans y vivant ?

Ainsi, une revue de littérature et les informations

tirées des données recueillies sur le terrain de la recherche

s'avèrent-elles nécessaires à la clarification des

questions posées. Entre-temps, nous prenons soin de préciser le

champ de notre d'étude en formulant des questions comme : quels sont les

facteurs qui déterminent les conditions socio-économiques des

paysans haïtiens de la zone frontalière de la 2e Section

Lociane? En quoi le processus de décentralisation consiste-t-il à

fournir des facteurs de gestion constituant un modèle autre que celui

qui est en vigueur dans l'espace territorial de cette zone frontalière ?

Quel peut être l'apport de la décentralisation par rapport

à la dynamique d'accentuation des politiques publiques visant à

affecter ou impacter les conditions socio-économiques des paysans de la

2e Section Lociane de la Commune de Thomassique ? En quoi le levier

déterminant des conditions socio-économiques des paysans de

Lociane constitue-t-il un facteur corollaire de l'intervention de

l'État, des autorités de la collectivité territoriale dans

le prisme de la décentralisation, des rapports d'échanges sur la

frontière et des différentes formes d'organisation

développées pour défendre les intérêts locaux

?

11

Quels sont les facteurs de relation des groupes sociaux

internes et des relations internationales qui s'emploient-ils à affecter

les conditions socio-économiques des paysans de la zone

frontalière de la 2e Section Lociane de Thomassique ?

2.1.-Question de recherche

Toutes ces questions peuvent être

résumées comme il suit : en quoi consistent-elles

l'évaluation et la compréhension de l'impact de la

frontière de la 2e Section Lociane sur les conditions

socio-économiques des paysans dans la dynamique politique de la

décentralisation et l'évolution des structures d'organisation du

milieu pour un développement local ?

2.2.-Hypothèses

L'implantation de la décentralisation dans la

frontière de la 2e Section Lociane entraine la gestion

territoriale pénétrant une nouvelle dynamique de participation de

ses paysans dans la production de développement local tout en

intégrant les agents de la collectivité territoriale et les

structures d'organisation dans la défense des intérêts

locaux pour améliorer les conditions socio-économiques.

D'où découle une autre qui enjoint la

volonté politique de l'État pour le processus de la

décentralisation de la frontière de la 2e Section

Lociane comme clé de réussite en complément de la gestion

des ressources de tous ordres qui doivent être mobilisées dans la

définition de politiques publiques affectant les conditions

socio-économiques dans cette spatialité spécifique.

3.-Principaux objectifs de l'étude

3.1.-Objectif général

Comprendre l'évolution des facteurs

déterminants des conditions socio-économiques des paysans de

Lociane dans les rapports systémiques établis à ce niveau

sur la ligne frontière entre Haïti et la République

Dominicaine.

3.2.-Objectifs spécifiques

Comprendre la forme de relation développée

entre les autorités de la collectivité territoriale et les

paysans de Lociane dans la dynamique de recherche de participation.

Montrer l'enjeu de la géopolitique dans les rapports

d'échanges au niveau de la frontière de la 2e Section Lociane.

12

Relever les traits caractéristiques de la vie

organisationnelle des paysans dans la 2e Section Lociane.

Évaluer certains indicateurs sur les conditions

socio-économiques des paysans de Lociane.

Dans le but de mieux organiser les données de cette

recherche, nous avons jugé utile de retenir un certain nombre

d'indicateurs pour la vérification des concepts de l'hypothèse.

Ces indicateurs permettent de construire les variables à vérifier

ou de mieux opérationnaliser les concepts.

La méthode mixte de recherche exploratoire et

descriptive nous permet de saisir les dimensions qui définissent et

opérationnalisent des variables de l'hypothèse

multi-variée caractérisant ce travail. C'est ainsi que

l'hypothèse première comporte la variable indépendante de

l'implantation de la décentralisation avec la participation des forces

vives dans le développement local. La variable dépendante

comprend l'amélioration des conditions socio-économiques des

paysans de Lociane. La variable intermédiaire ressort de

l'intégration des agents de la collectivité territoriale et des

structures d'organisation dans la défense des intérêts

locaux.

Aussi, la seconde hypothèse contient-elle la variable

indépendante de la volonté politique de l'État dans le

processus de la décentralisation de la frontière de la

2e Section Lociane. La variable intermédiaire se dresse dans

la gestion des ressources de divers ordres qui doivent être

mobilisées dans la définition de politiques publiques.

Ces différentes variables comportent des concepts qui

vont essentiellement caracteriser l'outillage de cette étude de

recherche. Pour l'élaboration de ces outils, un certain nombre

d'indicateurs ont été d'abord sélectionnés, puis

traduits sous forme de questions. Les principales questions de l'argumentation

portent sur les constructions des variables suivantes :

? Compréhension des acteurs locaux de la CT de la

2e Section Lociane du processus de la décentralisation.

? Niveau d'adaptation des paysans de Lociane aux rapports

d'échanges dans la frontière de la 2e Section

Lociane.

? Participation des paysans de Lociane aux structures

d'organisation en vue défendre les intérêts locaux.

? Importance de la gestion territoriale dans la production de

développement local dans la 2e Section Lociane.

13

4.-Structuration de l'étude

La présente étude comporte cinq (5) chapitres.

Le premier chapitre, présenté sous le nom de Cadre

conceptuel et méthodologie de la recherche, contient la

documentation qui nous permet de définir les concepts et de faire choix

des méthodes ou des outils méthodologiques adaptés

à l'étude et renferme la revue de la littérature tout en

démontrant des points justificatifs. Le deuxième chapitre,

intitulé Lociane et conditions socio-économiques des

paysans, comporte la dimension caractérisée sur la

géolocalisation de la spatialité de l'étude tout en

présentant le contexte de l'observation de terrain qui permet de

déceler les différents facteurs agissant dans la

détermination des conditions socio-économiques des paysans. Il

établit également l'enjeu du développement local avec la

participation de l'acteur paysan. Ce qui prouve le degré d'engagement du

paysan dans la lutte pour son émancipation socio-économique. Le

troisième chapitre, intitulé Gestion de la

frontière Haïti-République Dominicaine, entend

démontrer la complexité de la notion de frontière et la

particularité socio-historique de la frontière

haïtiano-dominicaine et présente les enjeux de la

délimitation de la ligne frontalière entre les deux États.

Le quatrième chapitre, dénommé

Décentralisation et organisation des collectivités

territoriales, embrasse succinctement la question de la

décentralisation de l'État et détermine le rôle

prépondérant qu'il joue dans la mise en oeuvre de la

décentralisation à côté d'autres acteurs. Enfin, le

cinquième chapitre, présenté sous le titre de

Résultat de l'étude, se déroule

autour de la démonstration des résultats

interprétés après l'analyse des données pour en

dégager une étude scrutée sur une réalité

concrète des informations vérifiables. Ces dernières

permettent de saisir la situation globale de la population-cible qui

éprouve des contraintes majeures dans son développement. Les

considérations objectives sur les données significatives

suscitent toutes sortes d'intérêts pour des études de

recherche scientifique.

14

Chapitre I. Cadre conceptuel et méthodologie de la

recherche 1.1.-Cadre théorique et conceptuel

En Haïti, la concrétisation des mécanismes

de la décentralisation de l'État est toujours

considérée comme une opportunité pour les

collectivités territoriales. Elle consiste à favoriser

l'intervention croissante et consistante des collectivités territoriales

dans la définition de politiques publiques de gestion spécifique

de leurs régions pour déterminer la production nécessaire

de développement local qui puisse conduire à

l'amélioration des conditions socio-économiques des populations

concernées. La collectivité territoriale de Thomassique devrait

être en mesure de partager des responsabilités qui favoriseraient

son développement et surtout tirer profit de sa position

frontalière. La responsabilité des autorités locales

s'avère nécessaire au développement local. Les structures

sociales, mentales, politiques, économiques sont importantes dans la

prise en compte de politique publique. Ce qui implique donc d'ouvrir tout

l'espace de réflexion à accueillir la participation des paysans

concernés dans l'implantation du modèle de développement

dans leur communauté en tenant compte des efforts associatifs

déjà germés un peu partout dans les localités de la

2e Section Lociane en dehors même de toute

représentativité significative de l'État.

La recherche sur les conditions socio-économiques des

paysans de la 2e Section Lociane de la Commune frontalière de

Thomassique introduit implicitement le concept de frontière à

côté d'autres qu'ils s'avèrent nécessaire de

considérer en ampleur pour pouvoir saisir toute la dimension de cette

étude. Il s'agit bien d'une obligation cruciale de préciser le

champ d'orientation conceptuelle qui permet de chevaucher sur deux courants

partageant la conception des conditions socio-économiques dans cette

recherche. Premièrement, elles renferment des considérations sur

le développement économique, des salaires dans le marché

du travail, le prix des marchandises, le capital, l'état des transports,

la diffusion des medias, etc. Et, deuxièmement, elles sont

perçues dans l'optique d'un certain nombre de facteurs de

bien-être qui sont entre autres une alimentation suffisante, de l'eau

potable, un abri sûr, de bonnes conditions sociales et un milieu

environnemental et social apte à maîtriser les maladies

infectieuses (Yonkeu et al., 2003). Ce second aspect concentre des facteurs

d'intérêt pour la présente étude. Des facteurs qui

articulent des composantes de développement économique,

renfermant des éléments nécessaires à la croissance

économique. Par croissance économique, nous entendons, selon

Perkins et al. (2014, p. 29), une élévation du revenu par

habitant, ainsi que de la production de biens et de services.

15

D'après eux, le développement économique

contient davantage d'implications, et, en particulier, des améliorations

de la santé, de l'éducation et d'autres aspects du

bien-être humain. Il importe d'assurer une augmentation de

l'espérance de vie, la réduction de mortalité infantile et

l'accroissement des taux d'alphabétisation qu'autant d'élever le

revenu per capita pour combler certains paliers substantiels du

développement.

Par développement, nous entendons l'ensemble des

transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et

culturelles accompagnant la croissance de la production. Un défi de la

société haïtienne tient à concevoir un

développement qui puisse inclure le milieu paysan.

La notion de paysan17 est abordée dans le

sens de la déclaration adoptée en décembre 2018 par les

Nations Unies sur les droits des paysans. Ceux-ci sont considérés

comme des personnes18 se consacrant individuellement ou

collectivement aux activités de production agricole (culture,

élevage, etc.). Il importe aussi de voir l'aspect symbolique de sa

fonction. Ce qui comporte aussi les intérêts de cette classe

sociale19 évoluant en marge d'influence des sphères

centrales de direction des affaires politiques, économiques et sociales.

Ce qui a donc interpellé l'importance de la décentralisation

étant entendue comme le partage, l'octroi, le transfert de

responsabilité et de pouvoir que l'État unitaire

centralisé consent de manière dévolutive ou subsidiaire

aux collectivités territoriales qui s'engagent à gérer en

toute autonomie leurs propres ressources en vue de mener des actions de

développement économique pour leurs populations. Une telle

dynamique peut favoriser le potentiel catalytique du développement

local. Le développement local 20 est une dynamique

économique et sociale, concertée et impulsée par des

acteurs individuels et collectifs -- collectivités locales, acteurs

économiques, organisations de la société civile, services

de

17 En 2018, l'Organisation des Nations unies (ONU)

déclare que si les paysans sont à la base de l'alimentation des

humains, ils rencontrent souvent des problèmes quant à leurs

droits, par exemple à cause de politiques ou de relations

économiques qui sont en leur défaveur. Paysan --

Wikipédia (

wikipedia.org)

18 La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de

l'homme, Michelle Bachelet, a aussi rappelé que les paysans et les

autres personnes travaillant en zone rurale contribuent à

préserver la culture, l'environnement, les moyens de se nourrir et de

vivre et les traditions des humains, et qu'il faut donc en tenir compte dans le

cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable.

19 La notion de classe sociale renvoie au groupe social de

grande dimension pris dans une hiérarchie de fait et non de droit.

20 Le développement local fait l'objet de

définitions nombreuses et variées. Pour Mengin (1989) le

développement local constitue pour une communauté la

faculté de relocaliser son développement en s'appuyant sur les

caractéristiques de son espace : richesses naturelles, humaines,

spécificité de l'espace, organisation sociale propre et tradition

culturelle ; Selon Bernard Vachon (cité dans Dorvilier, 2011), il est

une stratégie qui vise, par des mécanismes de partenariat

à créer un environnement propice aux initiatives locales,

à s'adapter aux nouvelles règles du jeu de la croissance

macro-économique, à travers d'autres formes de

développement qui, par des modes d'organisation et de production

inédits, intègreront des préoccupations d'ordre social,

culturel et environnemental parmi des considérations purement

économiques ; De l'avis de Diane-Gabrielle Tremblay et Jean-Marc Fontan,

aussi cités par Dorvilier(2011), le développement local constitue

un processus global, une stratégie intégrée dont

l'objectif est de promouvoir une autre manière de penser et de faire

inclusivement les lieux de vie et mettant l'accent sur les notions de

solidarité et de citoyenneté .» (p. 15).

16

proximité et administrations

déconcentrées de l'État, etc. -- sur un territoire

donné21. À tel égard, Azoulay (2002, p.

27)22 estime que « l'état des conditions

matérielles d'existence d'une population constitue un niveau de

développement parallèlement à l'amélioration de ses

conditions matérielles qui sont un préalable au processus du

développement ». C'est ainsi qu'il parait intelligent de

considérer l'aspect de développement local dans un espace

frontalier sous le même angle qu'un espace métropolitain. La

spatialité de la 2e Section Lociane, dans sa

prépondérance frontalière entre Haïti et la

République Dominicaine, constitue une base solide d'appropriation de

l'influx nerveux du cadre conceptuel sur la notion de frontière dont la

revue de la littérature de la recherche rôde essentiellement tout

autour de son champ.

1.2.-Revue de littérature

Depuis toujours, la frontière suscite beaucoup

d'intérêts dans ses différents aspects. La frontière

haïtiano-dominicaine n'en fait pas exception. La corrélation

existant entre l'évolution de la conscience sociale et les ambitions de

développement des conditions socio-économiques des peuples des

deux Républiques ressort de la saisine de la file historique qui

confectionne les actions des hommes politiques dans l'espace et le temps.

Ainsi avons-nous recensé, pour la plupart, quelques

textes récents d'étude traitant de la question du

développement de la frontière entre Haïti et la

République Dominicaine qui renferme notre intérêt

particulier. Nous en abordons certaines approches théoriques de

plusieurs auteurs dans les lignes suivantes :

Selon Diamond (2006), il y a une histoire qui démarre

avec l'arrivée des Européens sur l'île baptisée

Hispaniola, toute couverte de forêt. L'exploitation colonialiste et

esclavagiste qui s'ensuivait au cours des siècles23

accouchera deux peuples dont les différences recoupent :

l'environnement, l'économie et une frontière. Il souligne que

l'exploitation à outrance qui se produisait du sol de la tiers partie

ouest de l'île et le déboisement provoqué par le

colonialisme

21 Voir le site d'internet IRAM

(Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de

développement). France. URL :

Https://www.iram-fe.org>développement-local-et-décentralisation,

page consultée le 6/7/22.

22 Azoulay, G. Les théories du

développement. Du rattrapage des retards à l'explosion des

inégalités, France, Presses Universitaires de Rennes,

2002.

23 Diamond, J., dans son ouvrage intitulé

Effondrement. Comment les sociétés décident de leur

disparition ou de leur survie, expose les effets désastreux du

système colonialiste et esclavagiste, au cours des trois siècles

successifs à partir du XVIe jusqu'au XVIIIe, des Européens sur la

destinée des peuples de l'île Hispaniola dans une division

territoriale imposée sans l'avis des individus du terroir et d'autres

considérations d'aucunes sortes d'eux.

17

entrainera un déséquilibre se créant en

défaveur de celle-ci devenue Haïti qui connaitra, au final, un plus

fort taux de croissance démographique résultant

spécifiquement de l'établissement accru des masses d'esclaves.

Dilla Alfonso (2008, pp. 89-110), dans son texte sur la

question du développement de la frontière

dominico-haïtienne24, défend le point de vue que le

développement de la frontière dominico-haïtienne

dépend de quatre aspects :

1) perspective de développement local comme processus

d'activation économique, vu des opportunités locales par rapport

à la frontière en termes de ressource ; 2) investissement social

en vue d'augmenter le capital humain dans la frontière ; 3) vision et

programmation transfrontalières par des accords politiques et

commerciaux, etc. ; 4) règlement d'un cadre juridique institutionnel

révisé.

En général, la frontière est

génératrice d'échanges culturels qui permettent de

nouvelles perspectives de développement socio-économique des

communautés impliquées. Cela n'opère pas pour autant un

changement systématique dans le coût socio-culturel qu'implique le

regard différent fait, du contexte historique et politique de la

frontière, par les deux peuples. La frontière devient un

processus marqué par l'asymétrie, la discontinuité

spatiale et fragmentation systémique. À la croisée des

deux sociétés si inégales, dans la concurrence de

marché, sans contrepoids publics et sociaux, il en résulte donc

un échange inégal qui - marqué par le commerce de biens,

la migration de main-d'oeuvre et les processus naissant d'investissement -

prend place à la frontière tout en mettant en évidence la

vulnérabilité haïtienne. Il subsiste une situation qui

génère une restructuration spatiale à régions et

couloirs transfrontaliers inégaux dans leurs niveaux de

développement et leurs rôles fonctionnels qui affectent gravement

les composantes du système transfrontalier (économie, relations

sociales, légalité, idéologie, etc.). Fragmentation qui

s'explique dans le retard juridico-politique par rapport aux évolutions

dans les sociétés. La frontière connait une dynamique

démographique variée au travers des deux côtés de

l'île. Et, les populations entretiennent des échanges commerciaux

qui constituent la principale ressource économique. Mais, ces

considérations du moins encourageantes dans les relations entre les deux

économies de l'île ne vont pas anéantir le poids des

facteurs idéologiques qui conduisent les mécanismes

d'exploitation des travailleurs haïtiens en République Dominicaine.

Tout ce dont il

24 Dilla Alfonso, H., « La question du

développement de la frontière dominico-haïtienne »

in Les défis du développement insulaire.

Développement durable, migrations et droits humains dans les relations

dominico-haitiennes au XXIe siècle, Wilfido Lozano et Bridget

Wooding (sous la dir de), 2008, Editions Editora Buho, Rép.

Dom.

18

faut recadrer par concertation binationale en touchant des

questions telles que : la migration, le commerce, l'usage des ressources

naturelles partagées (en particulier l'eau).

Dilla Alfonso (ibid.), précise plus loin dans

ce texte, - avec un oeil optimiste sur les bonnes relations entre les deux

Républiques -, qu'on peut profiter des multiples opportunités que

génère l'interaction transfrontalière pour bâtir des

solides liens de coopération en parallèle au développement

local.

Entre autres, des articles de presses et des articles

scientifiques de certains auteurs, qui nous sont parvenus sous les mains

jusqu'à présent fournissent une documentation assez

enrichissante, notamment le travail académique de Mathon (2012)

présente l'intérêt d'une ressource extrêmement

notable sur le sujet crucial de l'accès aux services de base en

santé dans les Communes respectives de Hinche et de Thomassique.

Théodat (2020, p. 81), dans son papier

dénommé la frontière haitiano-dominicaine : une île

dans l'île, s'attarde sur une démonstration d'expressions

distinctives25 de deux identités historiquement

conflictuelles qui rejoignent un pont en la valeur de la région

frontalière pour faciliter des échanges sur tous les plans :

social, commercial, culturel, etc. L'adresse politique des gouvernements

dominicains leur a conduit à saisir les voies d'orientations

économiques assez substantielles qui déterminent leur position

dynamique à prendre avantage de producteur-vendeur sur l'île

où Haïti est simplement client-consommateur. Les échanges

entre les deux parties sont une base historique depuis la période

coloniale qui soude les mailles de la chaine de

population-frontière-échanges à travers tous les

points de passage. Les règlements politico-administratifs ne sont que

procédure subsidiaire d'une réalité propre à la

nature des deux peuples qui se complémentent. Ainsi, la migration se

pratique en dépit de tout, les marchés binationaux fonctionnent,

les échanges continuent au profit de la partie de l'Est et

l'Haïtien s'accommode à la réalité.

Aussi Théodat (ibid.) poursuit-il, la

conjonction du fait des dispositions de circulation via Carrizal et la

construction d'un nouveau marché dominicain vis-à-vis de la

Commune haïtienne de Belladère, fait accroître l'importance

de cette ville dans le commerce transfrontalier. Aussi, deux fois par semaine,

des marchés fonctionnent-ils à Tilori, Los Cacaos, Las Matas de

Farfán, Hato

25 Théodat, J-M., « La frontière

haitiano-dominicaine: une île dans l'île » in La

négation du droit à la nationalité en République

dominicaine. La situation d'apatridie des dominicains et dominicaines

d'ascendance haïtienne, Denis Watson (sous la dir.), Editions de

l'Université d'Etat d'Haïti, Port-au-Prince, Haïti, 2020.

19

Viejo, Banica, etc. Des relations sociales interagissent en

plus des échanges commerciaux entre les acteurs des deux pays.

Cependant, en raison des avantages structuraux dont dispose la

République Dominicaine, elle fournit d'autres biens et services à

la plupart des femmes constituant le noyau névralgique des

commerçants transfrontaliers. En somme, les Dominicains profitent de

l'acquisition des marchandises ou biens produits en Haïti à vil

prix, à défaut, du côté haïtien, de conditions

adéquates de stockage et de moyens de transport. Enfin, de plus en plus,

les habitants de Belladère dépendent des infrastructures sociales

de la République Dominicaine.

Un article du journal en ligne Alter Presse 26 en

date du 3 octobre 2012, a fait état d'une rencontre que les

autorités des municipalités des Communes respectives de la

région frontalière du haut plateau, ont eue avec leurs homologues

dominicains des municipalités de Pedro Santana, de Elias Pina, de las

Matas de Farfán. La partie dominicaine en a profité pour

dénoncer la légèreté dont font montre les

autorités locales haïtiennes en matière de gestion de

frontière, le vol de bétail qui fait rage, l'immigration

clandestine, le commerce illicite et la protection des droits fondamentaux des

personnes menant des activités commerciales le long de la

frontière. Du côté haïtien, soutient cet article

d'Alter Presse, certains habitants de la zone frontalière qualifient

d'humiliante cette réalité de deux poids et deux mesures,

à partir de laquelle les Dominicains se déplacent librement,

à l'heure voulue, pour se procurer de la pintade ou autre produit

haïtien, tandis que les nationaux font toujours face à des

restrictions.

Aussi, ce même article s'enchaine-t-il, des habitants

des zones frontalières du Plateau central se plaignent des avantages des

termes des échanges commerciaux qui vont aux Dominicains se constituant

en véritable fournisseur du marché haïtien des

matériaux de construction, une grande variété de produits

alimentaires. En contrepartie, les Haïtiens leur vendent principalement du

tamarin, du pois congo27 et de la pintade.

Depuis le début de l'année 2016, des Communes

frontalières telles que « Ouanaminthe, Belladère,

Anse-à-Pitres, Savanette, Fonds-Verettes et Thomassique sont

confrontées à des problèmes de sécheresse qui

plongent leurs populations dans la famine. » Suivant (Alter Presse,

2016)28.

26 Odatte, R., « Plateau Central-

Problématiques frontalières : Les municipalités

dominicaines et haïtiennes en quête de solutions »,

[AlterPresse] | [en ligne], publié le 3 oct. 2012, Url :

https://alterpresse.org,

(page consultée le 08/04/2022).

27 Cette expression désigne un haricot

commun des variétés typiques d'haricots en Haïti.

28 Odatte, R., « Haïti : Des communes

frontalières frappées par la sécheresse spécial

», [AlterPresse] | [en ligne], publié le 29/03/2016, Url :

https://alterpresse.org,

(page consultée le 08/04/2022).

20

Un long discours s'étire sur la thématique de la

frontière entre Haïti et la République Dominicaine par la

contribution de plusieurs écrivains, notamment avec l'un des papiers de

Théodat (2007) ayant abordé la différence des deux

territoires29 qui s'étaient pourtant soumis à une

trajectoire historique en partie similaire. Son idée aiguise la

compréhension sur l'importance de l'orientation des politiques

économiques dans le processus de développement d'un pays. Mathon

(2012), dans le fond de son travail sur l'accès aux services de

santé de base dans deux Communes du Haut Plateau central : Hinche et

Thomassique, a réalisé le diagnostic de la distribution spatiale

des services de santé qui renferme le besoin d'améliorer :

l'accessibilité géographique aux équipements (centre de

santé fonctionnel) et le réseau routier sur

l'accessibilité spatiale. Dans un texte assez convaincant, Bobea (2008)

propose une analyse sur la sécurité

frontalière30 qui s'inscrit dans une dimension

interdépendante et régionale dans une démarche

concertée pour endiguer l'effet de débordement

générant l'instabilité sociale et politique, narcotrafic,

armes, trafic humain. Cette situation sécuritaire caribéenne

résulte de la répercussion de plusieurs schémas

contextuels : le niveau international de l'atmosphère post 11 septembre

2001. Elle caractérise le nouveau rapport des États-Unis

d'Amérique avec la région des caraïbes, la perspective

intra-caribéenne qui renvoie à une révision des forces de

sécurité des États caribéens pour affronter la

criminalité organisée dans l'espace caribéen avec

l'état délétère de la sécurité

nationale d'État caribéen. Cette situation interpelle l'action

d'appropriation par d'autres États pour concourir à la

défaillance sécuritaire nationale. Enfin, elle redoute toute

confrontation entre l'État de droit et des pratiques de gouvernance qui

s'apparentent à l'État délinquant dans l'optique de

conservation de pouvoir. D'autres écrivains dominicains, Lozano et

Wooding (2008, p. 11)31 ont fait état d'une

détérioration du niveau de vie des populations qui habitent la

région frontalière des deux côtés de la

frontière dominicano-haïtienne. La question reste à

comprendre les causes d'une telle situation de détérioration des

conditions de vie au niveau de la frontière entre Haïti et la

République Dominicaine?

29 Théodat, J-M., « Les localités

d'Aménagement Concerté. L'exemple de la Mésopotamie

banicéenne», EchoGéo [en ligne], 2 | 2007, mis en ligne le

25 janvier 2010, URL :

http://journals.openedition.org/echogeo/1350;

DOI :

https://doi.org/10.4000/echogeo.1350,

consulté le 01 août 2021.

30 Bobea, L., « Insécurité insulaire

vis-à-vis sécurité régionale » in Les

défis du développement insulaire : Développement durable,

migrations et droits humains dans les relations dominicano-haitiennes au XXIe

Siècle, Wilfido Lozano et Bridget Wooding (sous la dir de), 2008,

Editions Editora Buho, Rép Dom.

31Lozano, W. et Wooding, B., (sous la dir. de),

Les défis du développement insulaire : Développement

durable, migrations et droits humains dans les relations dominicano-haitiennes

au XXIe Siècle, Rép. Dom., Editora Buho, 2008.

21