|

|

UNIVERSITÉ OMAR BONGO

.........................

|

|

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES

HUMAINES

..........................

DÉPARTEMENT DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES,

ENVIRONNEMENTALES ET MARINES

Laboratoire d'Analyse Spatiale des Environnements

Tropicaux (LANASPET)

Mémoire de Master Recherche Chaire

CEMAC

Option : Environnement et Développement Durable

THEME :

LA VALORISATION DES DECHETS DE BOIS ISSUS

DES INDUSTRIES DE

TRANSFORMATION DES

BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK : ETAT DES

LIEUX ET

PERSPECTIVES

Mémoire présenté et soutenu

publiquement par :

Cécilia Ariane OBONE MBA

Sous la Direction de :

Directeur : Co-Directeur :

Pr. Jean Damien MALOBA MAKANGA Dr. Jérôme MABIKA

Professeur Titulaire (CAMES) Chargé de Recherche

(CAMES)

Année académique : 2023-2024

SOMMAIRE

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES SIGLES iIV

INTRODUCTION GENERALE 5

PREMIERE PARTIE : 17

ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS DE BOIS BRUTS DE LA ZONE

ECONOMIQUE SPECIALE DE NKOK 17

CHAPITRE 1 :

PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE ET DU CADRE

RÈGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DE

BOIS

BRUTS 19

CHAPITRE 2 : GESTION DES

DÉCHETS DE BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK

37

DEUXIEME PARTIE : 62

EFFETS ET LIMITES DE LA VALORISATION DES DECHETS DE BOIS BRUTS

DANS

LA ZIS DE NKOK 62

CHAPITRE 3 : IMPACTS DES

ACTIVITÉS DE VALORISATION DES DÉCHETS DE

|

BOIS BRUTS

|

64

|

|

CHAPITRE 4 : LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA

VALORISATION DES

|

|

|

DÉCHETS DE BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK

|

78

|

|

CONCLUSION GENERALE

|

98

|

|

BIBLIOGRAPHIE

|

105

|

|

ANNEXES

|

111

|

|

TABLE DES ILLUSTRATIONS

|

119

|

|

TABLE DES MATIERES

|

..123

|

|

i

|

II

DÉDICACES

Je dédie ce Mémoire à :

Ma mère Sergine ANGUE OBIANG. Qu'elle trouve dans ce

travail, la satisfaction de tous

ses efforts.

Mon oncle Richard ALLOGO MBA, pour les valeurs

inculquées et le regard paternel qu'il ne

cesse d'avoir à notre égard. Je le remercie

infiniment.

III

REMERCIEMENTS

Ce travail de longue haleine a été possible

grâce à une diversité de personnes à qui nous

voudrions témoigner notre gratitude.

En premier lieu, nos encadreurs : le Pr Jean Damien MALOBA

MAKANGA et le Dr Jérôme MABIKA. Vos orientations et votre rigueur

nous ont servi de guide tout au long de ce travail.

Aux enseignants du département des Sciences

Géographiques, Environnementales et Marines (DSGEM) de

l'Université Omar Bongo et aux membres du Laboratoire d'Analyse Spatiale

des Environnements Tropicaux (LANASPET). Vos enseignements ont suscité

et nourri en nous l'intérêt pour les questions d'environnement et

de développement durable.

Au Dr Médard OBIANG EBANEGA qui, à travers l'ONG

WeNeed, a su nous transmettre sa passion pour la protection de l'environnement

et les prérequis en termes de gestion des déchets.

Nos remerciements vont à l'endroit de la Direction

Générale des Industries du Commerce du Bois et de la Valorisation

des Produits Forestiers (DGICBVPF) et aux autorités de la Zone

d'Investissement Spéciale (ZIS) de Nkok. À M. Auguste NDOUNA, M.

Aristide EYI, M. Gustave ALLO'O BIYO'O et M. Roland LENDOYE. Vos

accompagnements ont été d'un grand apport pour la

réalisation de ce travail.

À M. BACKITA MOUSSOUNDA Lewis et à nos amis

MEKAME BIE Kevin, NGOUARA Merlin, METOULOU Larry, AKUE Thibault, MOUSSAVOU

AFANOU Belissa, MALANDZA MBOUMBA Darlyne et BOUKANDOU MBADINGA Loricia. Vos

orientations lors des différentes lectures et votre implication dans la

pratique du terrain nous ont été d'un apport inestimable.

À notre famille, qui a toujours su nous apporter son

soutien multiforme tout au long de notre parcours scolaire et universitaire

pour la réussite de nos études. Nous vous disons

`'Merci».

Que Guy Herod PAMBO MIHINDOU trouve l'expression de notre

profonde gratitude et notre reconnaissance pour son soutien physique et moral

tout au long de ce travail.

Nos remerciements s'adressent également à nos

promotionnaires de Master, ainsi qu'à toute personne ayant

contribué à la rédaction de ce Mémoire.

iv

LISTE DES SIGLES

ARISE IIP : Arise Integrated Industrial

Plateforms

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

CNAMGS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie

et de Garantie Sociale

CNSS : Caisse Nationale de

Sécurité Sociale

CNUCED : Conférence des Nations Unies

pour le Commerce Et le Développement

DGICBVPF : Direction Générale

des Industries du Commerce du Bois et de la Valorisation

des Produits Forestiers

DVRIBPB : Direction de la Valorisation des

Rebuts Industriels de Bois et de la Promotion des

Bioénergies

FCFA : Franc des Colonies Françaises

d'Afrique

GSEZ : Gabon Spatial Economic Zone

IDE : Investissement Direct

Étranger

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel

Garanti

UTB : Unité de Transformation du

Bois

UVRB : Unité de Valorisation des

Rebuts de Bois

ZES : Zone Économique

Spéciale

ZERP : Zone Économique à

Régime Privilégié

ZIS : Zone d'Investissement

Spéciale

6

1-Objet et champ d'étude

1.1-Objet de l'étude

Dans le monde, les déchets de bois comme d'autres types

de déchets présentent des volumes assez importants qui sont

estimés à des milliers voire des millions de tonnes. Aux

États-Unis et dans l'Union Européenne par exemple, près de

100 millions de tonnes de déchets de bois échappent au recyclage

(Welsch, 2021). Ces déchets ont un fort potentiel de valorisation si les

mesures de réemploi et/ou de recyclage sont mises en place. D'ailleurs,

le bois est considéré comme une ressource renouvelable, durable

et réutilisable jusque dans ses déchets.

Selon Turlan, un déchet est un bien que son

propriétaire destine à l'abandon (Turlan, 2018). C'est ce qui

reste d'une chose dont on ne se sert plus et qui bien souvent, évoque

une valeur nulle ou négative, impropre à l'utilisation.

Toutefois, cette perception des déchets connait des évolutions

car leur réutilisation dans différents domaines est davantage

encouragée. Cela est dû à la vision du développement

durable qui préconise un objectif « zéro déchet

» et encourage la pratique du recyclage dans la mesure du possible

(Objectif n°12 du Développement Durable). Cela découle

aussi, de l'amélioration des techniques qui permettent de traiter les

déchets en quantité et en qualité. Dans la filière

forêt-bois, les rebuts ou déchets de bois désignent

l'ensemble des produits forestiers laissés à l'abandon dans les

forêts, rejetés et/ou déclassés, issus de

l'exploitation forestière ou de la transformation du bois. Dans notre

cas, il s'agit de matériaux résiduels issus de la transformation

du bois dans les industries.

Les déchets de bois s'identifient selon la classe

à laquelle ils appartiennent. Dans ce classement, trois

catégories de déchets de bois sont reconnues : la première

catégorie est celle des déchets de classe A, elle concerne les

bois bruts n'ayant reçu aucun traitement chimique (Dosses, sciure). La

deuxième catégorie est pour la classe B ou AB qui comprend les

bois faiblement traités mais non dangereux (meubles, fenêtre, bois

de coffrage). Et, la troisième catégorie, rassemble les

déchets de bois de classe C ayant reçu différents

traitements chimiques et considérés comme dangereux (poteaux

électriques, traverses de chemin de fer), (ADEME, 2022). De ces

catégories, la classe A est celle qui nous intéresse. Les bois

bruts dont sont issus ces déchets, proviennent pour certains, des

industries de première et deuxième transformation du bois

représentées par les activités de sciage et de

déroulage-placage. Ce sont des bois dit propres : ils ont un aspect

naturel, ils sont non vernis, non peints, et n'ont pas été en

contact avec des matières dangereuses (Dalimier, 2022). La valorisation

des déchets de bois étant

7

fortement dépendante de la classe à laquelle ils

appartiennent, le potentiel de valorisation est plus élevé et

diversifié dans les deux premières classes : les classes A et B

(Ordeco, 2023).

Parlant de valorisation, c'est une notion polysémique

qui s'emploie dans des domaines autres que celui des déchets. Valoriser

c'est augmenter la valeur d'un objet, c'est le présenter de façon

plus avantageuse en lui accordant une importance plus grande (Robin, 2017).

Dans le cas des déchets, la valorisation fait partie intégrante

du système de gestion et intervient dans la phase de traitement des

déchets. Elle permet de reconsidérer le débat sur la

perception des déchets en défendant leur utilité.

D'ailleurs, la loi française portant sur l'élimination des

déchets la définie par opposition à l'élimination

ou la mise en décharge. Elle consiste dans toutes les activités

ayant trait au « [...j réemploi, recyclage ou toute autre

action visant à obtenir, à partir des déchets, des

matériaux réutilisables ou de l'énergie. » (Loi

Française, 1992). De ce fait, la valorisation industrielle des

déchets de bois bruts est comprise comme un processus de traitement des

restes des matières premières de bois, en vue d'obtenir de

nouveaux produits.

La présente étude porte sur les déchets

de bois bruts industriels dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok

et les impacts des valorisations mises en place. En tant que ressource à

exploiter, les déchets de bois bruts industriels revêtent

plusieurs enjeux qui participent à l'atteinte des objectifs de

développement durable.

1.2-Champ de l'étude

Ce travail s'inscrit principalement dans le champ de la

géographie économique, de la géographie de l'environnement

et de la rudologie.

La géographie économique étudie les

atouts et contraintes spatiales qui influencent l'implantation d'une entreprise

en un lieu donné. « Pourquoi là ? », « Quelles

sont les ressources disponibles ? », il s'agit là de questions qui

influencent la localisation d'une activité économique. Paul

Claval la définit comme « une discipline carrefour

destinée à étudier les aspects spatiaux de la lutte que

les hommes mènent contre la rareté » (Bailly &

Valarché, 1979, p.227). C'est-à-dire qu'au-delà des

aspects de production et de consommation étudiés par

l'économie, d'autres disciplines sociales entrent en ligne pour tenter

d'expliquer le choix de localisation d'une entreprise. Ainsi, l'implantation

d'usines de valorisation des déchets de bois bruts à Nkok tient

compte des facteurs tels que la disponibilité des ressources, leur

coût, l'accès aux voies de communication et aux réseaux de

télécommunication qui sont favorables au développement et

à la pérennisation de l'activité sur le site.

8

La géographie de l'environnement étudie l'impact

des pratiques sociales sur le milieu naturel et les réponses

données par la nature en retour ; elle propose une organisation des

territoires qui limite les atteintes portées à l'environnement

(Veyret, 2017). Dans notre cas, les procédés de valorisation des

déchets de bois bruts doivent avoir un impact positif sur la

réduction des quantités de déchets produites sur le site

de la ZIS de Nkok et réduire le plus possible la pollution de l'air.

Quant à la rudologie, elle est selon le dictionnaire

Larousse (2018) : « l'étude des déchets et de leur

recyclage ou de leur valorisation ». Il s'agit d'une science

novatrice dont le mot a été inventé par le

géographe français Jean Gouhier en 1985, et qui a pour objet :

l'étude systématique des déchets. La rudologie tente

d'analyser les modes de production des déchets et les nuisances

générées afin d'anticiper leur réduction. Elle est

très liée au modèle d'économie circulaire dont le

but est de lutter contre le gaspillage des matières en ciblant les

produits à valeur maximale d'utilisation et de temps d'utilisation, sur

un cycle de vie plus long. Ainsi, la rudologie combinée au modèle

d'économie circulaire, permet de classifier et de caractériser

les déchets de bois bruts. Cela permet d'assurer que les formes de

valorisation pratiquées à dans la ZIS de Nkok, favorisent leur

réinsertion dans la chaîne de production et de consommation et

participent in fine à une meilleure gestion de ces déchets de

bois.

2-Justification du sujet

Dans plusieurs pays comme la France ou le Canada (au

Québec), la valorisation des déchets de bois bruts est un

processus déjà intégré dans la filière

forêt-bois. En Afrique, le bois est une source d'énergie

très importante aussi bien pour les ménages que pour les

commerces, notamment pour la cuisson des repas. De ce fait, la valorisation des

déchets de bois bruts est fortement orientée vers la production

de charbon de bois. À Kinshasa par exemple, la consommation de charbon

de bois est douze fois supérieure à la production nationale ; au

Cameroun la demande atteint les 2,5 millions de m3 par an ; elle est

de 6 millions de tonnes par an au Maroc (Deveaux, 2018)1.

Cette réalité de la valorisation des

déchets de bois bruts en Afrique, n'échappe pas au Gabon. En

effet, la production du charbon de bois est importante et s'accompagne de la

production d'ameublement et d'outils de quincaillerie. En chiffre, c'est 1524

tonnes de charbon qui sont produits par an dans la zone couvrant Libreville et

ses environs et près de 150 dépôts

1 Il faut noter que ces productions de charbon de

bois ne relèvent pas seulement de la valorisation

énergétique du bois sous forme de rebuts.

9

de sciage jumelés à des quincailleries (Mabika,

2021). Aujourd'hui, ces déchets de bois sont une matière

recherchée car leur valorisation génère des revenus

importants (idem). Il faut dire que la valorisation des déchets

de bois bruts industriels relève de la filière artisanale. Les

artisans s'approvisionnent auprès des industries de transformation du

bois et valorisent leurs déchets. Cependant, cette forme de valorisation

ne suffit pas à traiter l'ensemble des résidus produits et

rencontre souvent des difficultés dans la traçabilité de

la production et des retombées socio-économiques (Lescuyer et

al., 2011) et (Kamkuimo et al., 2017).

Au Gabon, le bois est une ressource abondante. La superficie

totale des forêts est estimée à près de 85% du

territoire national, soit 22 millions ha de superficie dont près de 20

millions destinés à la production (Mombo, 2009). D'après

Maloba Makanga, la superficie totale des forêts gabonaises est la

4ème en Afrique centrale après celle de la

République Démocratique du Congo, de la République

Centrafricaine et du Congo. Celles-ci ont des arbres d'une grande taille,

allant jusqu'à 60 m de hauteur, avec d'énormes troncs droits

élargis sur la base (Maloba Makanga, 2011). Les forêts gabonaises

faisant partie du bassin du Congo, second poumon planétaire, leur

préservation est stratégique pour la lutte contre le

réchauffement climatique. Elles nécessitent de ce fait, une

gestion durable de la ressource bois dans tous les segments de la

filière, incluant donc la valorisation des déchets de bois

bruts.

En 2009, lors d'une réunion gouvernementale,

l'État gabonais prend la décision d'interdire l'exportation

totale du bois sous forme de grumes. Cette décision se concrétise

plus tard par l'Ordonnance n°008/PR/2010 du 25 février 2010.

L'objectif étant de permettre une première transformation du bois

brut au niveau local avant exportation. À la suite de cette mesure,

plusieurs conséquences liées les unes aux autres, s'enchainent.

Entre autres, le renforcement des unités de transformation et de la

production de bois bruts transformés qui ont entrainé

l'augmentation du volume des déchets de bois bruts. En effet,

l'année 2022 a comptabilisé deux cents trente-cinq (235)

unités de transformation du bois (UTB) (DGICBVPF, 2022). Contrairement

à l'année 2009, avec quatre-vingt-deux (82) unités

(Kombila Mouloungui, 2019). La Zone Économique à Régime

Privilégié de Nkok (ZERP), aujourd'hui Zone d'Investissement

Spéciale de Nkok (ZIS), est née de cette mesure gouvernementale.

Son caractère industriel majoritairement orienté vers la

transformation locale du bois, participe du taux croissant du volume des

déchets. Sur près de 100 usines installées, les

unités destinées à la transformation du bois comptent pour

85 en 2022 (DGICVBPF, 2022). Dans l'ensemble, les segments de sciage et de

déroulage-placage produisent le maximum de déchets.

10

La valorisation des déchets de bois bruts est une

pratique réelle dans la ZIS de Nkok. Cependant, elle connait quelques

déficits d'organisation qui l'empêchent de satisfaire l'ensemble

des attentes en termes de gestion de ces déchets et de

désengorgement des unités de transformation qui sont à la

source de la production des déchets de bois bruts. Ces

éléments tels que présentés, justifient le choix de

notre sujet.

3-Intérêt du sujet

« Au Gabon, les activités de la filière

bois concernent exclusivement la coupe du bois, la transformation et la

commercialisation f...] Le recyclage des déchets de bois repose souvent

sur des activités informelles et largement ignorées de la

politique forestière. » (Mabika, 2021, pp.69-70). Or, ces

déchets de bois bruts sont des matières secondaires

stratégiques pour lesquelles la valorisation arrive à combiner

les avantages économiques, sociaux et environnementaux qui sont les

piliers du développement durable. Dans ce sens, notre étude

revêt un intérêt scientifique, socio-économique et

environnemental.

? Intérêt scientifique

Sur le plan scientifique, cette étude est un

complément de données statistiques sur la production des

déchets de bois bruts industriels. Ces données pourraient

susciter la recherche sur des projets innovants en termes d'utilisation de ces

déchets. En outre, cette étude propose des modes de valorisation

qui diffèrent des pratiques coutumières de production de charbon

de bois ou de sciage artisanal. Elle est une contribution aux travaux sur la

gestion des déchets de bois et des formes de valorisation applicables

selon les types de déchets.

? Intérêt

socio-économique

Sur le plan socio-économique, cette étude

évalue l'impact économique des activités de valorisation

des déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok, en vue d'améliorer

le rendement matière de la production de bois bruts transformés.

Elle a un impact social dans la mesure où, produire encore plus de

richesse dans la filière bois est source d'emplois, qui concourent

à l'amélioration des conditions de vie des personnes

employées. Cette étude s'intéresse à une forme de

valorisation industrielle qui met en lumière les potentialités de

ces matières résiduelles. Elle propose des produits à fort

potentiel d'exportation, ce qui peut représenter un atout

vis-à-vis des échanges et des partenariats commerciaux avec des

acheteurs étrangers.

11

? Intérêt environnemental

La portée environnementale de ce travail quant à

elle, réside dans la lutte contre le gaspillage des matières qui

peuvent encore servir à d'autres usages et soutenir la gestion

forestière durable. En effet, ce travail s'intéresse à un

modèle d'utilisation durable des déchets de bois bruts qui

évite que ces matières finissent pour beaucoup,

brûlées à l'air libre, participant ainsi à la

pollution de l'air.

4-Revue de la littérature

Les problèmes posés par les déchets dans

la société, ont fait l'objet de plusieurs travaux scientifiques

qui tentent d'améliorer les systèmes de gestion et de pallier les

problèmes environnementaux générés. Concernant les

déchets de bois bruts, plusieurs études sur le sujet attestent de

l'abondance de ces déchets dans les industries de transformation et dans

l'exploitation forestière. Dans l'est du Cameroun, la consommation du

bois est de 820.639 m3 et a généré environ 528.378

m3 de rebuts durant l'année 2016 (Kamkuimo et al., 2017).

À Libreville et ses environs, on compte 444.996 m3 de rebuts

pour une consommation de grumes de 870.163 m3 en 2015 (Mabika,

2021). Ces déchets de bois bruts, issus en grande partie du sciage

(Mabika, 2014), sont de type débités déclassés.

Quant aux déchets tels que les copeaux ou les sciures, ils sont

très souvent restés en marge des études sur les types de

déchets de bois et sont très peu valorisés au niveau du

Gabon.

Les utilisations de ces débités

déclassés ont fait l'objet de nombreuses publications pour la

production de lamellés collés ou croisés (Dalimier, 2022),

de bois de construction (Ekome Mengue, 1997 & Eyi Obame, 2017), ou de

charbon de bois (Ngangori, 2018 et Mabika, 2021). Par exemple, Mabika (2021)

évalue les retombées socio-économiques et

environnementales de ces activités du secteur artisanal-informel et

montre que les procédés de recyclage participent à limiter

le gaspillage des ressources et à garantir des revenus

conséquents qui améliorent les conditions sociales des acteurs.

Dans le même sens, Ekome Mengue (1997) et Eyi Obame (2017), identifient

et estiment les types de résidus de bois issus de l'abatage et du

façonnage en vue de leur valorisation pour la construction. Ils

identifient comme résidus, les rondins et les corsins qui peuvent

être transformés en chevrons, lattes et planches, afin

d'améliorer la qualité des habitations pour les populations

locales.

Malgré l'abondance et la diversité de ces

études, le problème de l'importance des volumes de déchets

de bois bruts persiste et le taux d'utilisation demeure faible. Au regard des

travaux précités, cette étude voudrait approfondir la

réflexion sur l'importance de la valorisation des

12

déchets de bois bruts industriels. Pour ce faire, elle

s'intéresse à une forme de valorisation industrielle qui

diversifie un peu plus les types de déchets valorisés et optimise

les méthodes de traitement de telle sorte qu'elles atténuent

davantage les problèmes d'encombrement et de gaspillage des

résidus de bois. Dans le contexte d'une zone à forte production

des déchets de bois bruts, cette étude évalue les impacts

concrets des dispositifs installés pour valoriser ces déchets.

5-Problématique, Hypothèses et Objectifs

5.1- Problématique

Les déchets de bois bruts produits dans les

unités de transformation connaissent des volumes assez importants et

dont la demande s'accroit au fil du temps. Ils sont créateurs

d'activités économiques et génèrent des gains

conséquents. Notamment, pour la production de charbon de bois (Ngangori,

2018), le fumage de poisson (Nguimbi, 2015) ou encore les activités

artisanales de sciage et menuiserie (Lescuyer et al., 2011). La Zone

d'Investissement Spéciale de Nkok qui est une zone de forte production

des déchets de bois bruts, connait quelques difficultés dans la

gestion de ces déchets. En effet, les déchets de bois sont

brûlés ou stockés à l'air libre dans les

unités de transformation. Cette situation courante dans les

unités de transformation du bois au Gabon (Maloba Makanga, 2022),

entraine le gaspillage des matières qui peuvent encore être

utilisées et participe à la pollution de l'air. Pour pallier ces

problèmes, les autorités de la ZIS ont introduit des

unités de valorisation afin d'assurer la gestion de ces déchets

et permettre une meilleure utilisation de ceux-ci. Cependant, cette initiative

ne suffit pas à régler le problème de gaspillage puisque

les pratiques de brûlage et de stockage des déchets de bois bruts

persistent au sein des unités de transformation.

Au regard de ce qui précède, nous sommes

amenés à nous interroger de la façon suivante :

Comment les déchets de bois bruts sont-ils gérés

dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok ?

Quelle est la place de la valorisation des déchets de bois

bruts ? Quels sont les conditions et procédés de valorisation mis

place ? Quels sont les impacts et limites de cette valorisation ?

5.2-Hypothèses

En guise de réponse provisoire à la

problématique, nous énonçons trois hypothèses

formulées comme suit :

13

- La gestion des déchets de bois bruts dans la Zone

d'Investissement Spéciale de Nkok se fait de diverses manières

suivant les pratiques et orientations des différents acteurs ;

- La valorisation de ces déchets occupe une place

importante avec la mise en place des conditions et procédés de

valorisation qui ont un impact économique, social et environnemental

positif ;

- Bien que dans la ZIS de Nkok il y ait des industries de

valorisation des déchets de bois bruts, de nombreux manquements sont

observables. Ce qui limite l'efficacité de la valorisation de ces

déchets de bois.

5.3-Objectifs

L'objectif de ce travail est d'examiner le système de

gestion des déchets de bois de la ZIS de Nkok et de vérifier

l'efficacité des processus et procédés de valorisation mis

en place. Il se décline autour de trois objectifs spécifiques qui

sont :

- Recenser les limites du système de gestion des

déchets de bois dans la ZIS ;

- Quantifier les volumes des déchets de bois bruts

produits dans les unités de transformation et ceux collectés par

les unités de valorisation des déchets du bois ;

- Évaluer l'impact socio-économique et

environnemental de la valorisation des déchets de bois bruts.

6-Cadre méthodologique

6.1-Présentation de la

démarche

La méthode scientifique est la procédure logique

d'une science, c'est l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met

en oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses

théorisations soit clair, évident et irréfutable (Aktouf,

1987). L'approche méthodologique de ce travail s'appuie sur les

enseignements tirés de la recension des documents consultés et

des observations directes lors des sorties de terrain (Juin-Juillet

2023/Février-Avril 2024).

Pour mener à bien ce travail, nous avons opté

pour une approche mixte : la démarche

hypothético-déductive. Cette approche à la fois

descriptive et causale, combine les méthodes de collecte et d'analyse de

données propres aux approches qualitative et quantitative. Elle consiste

à émettre des hypothèses, à recueillir des

données puis à tester les résultats obtenus pour

réfuter ou confirmer les hypothèses. Elle nous a permis de faire

un état des lieux sur la gestion des déchets de bois bruts dans

la ZIS de Nkok et d'établir les faits sur les pratiques de valorisation

exercées. Elle nous a également permis de mesurer l'apport de la

valorisation sur

14

le plan social, à travers les emplois

générés par ces activités qui permettent

d'améliorer le quotidien des bénéficiaires. La

documentation sur les déchets de bois au Gabon étant peu fournie,

cette approche permet de rendre compte des faits et perceptions entourant la

valorisation de ces déchets dans cette zone de forte production.

? Recherche documentaire

Cette étude a été possible grâce

à une diversité de documents consultés en

bibliothèque (Institut Français, LANASPET,

Médiathèque et Bibliothèque Universitaire). Sur les

différents sites académiques d'internet (Érudit,

Googlescolar, researchgate et Cairn info) et via les medias nationaux et

internationaux en ligne (Le Nouveau Gabon, Gabon actualité, Gabon

médias times, France infos etc.). L'ensemble de ces documents

étant directement ou indirectement lié à notre sujet, a

permis de mieux le cerner et de nous informer des aspects qui ont

déjà été développés sur la question

des déchets de bois bruts aussi bien au Gabon qu'à

l'extérieur. Il a également permis de nous situer sur ce que nous

pouvons réaliser comme apport à la science. Aussi, un stage de

deux mois a été effectué pour la collecte des

données. Il s'est déroulé au sein de la Direction

Générale des Industries du Commerce du Bois et de la Valorisation

des Produits Forestiers (DGICBVPF), du Ministère des Eaux et

Forêts. Précisément à la Direction de la

Valorisation des Rebuts Industriels du Bois et de la Promotion des

Bioénergies (DVRIBPB). Ce stage a consisté à rassembler

l'ensemble des informations sur les activités de transformation du bois

au Gabon et particulièrement dans notre zone d'étude au cours des

années antérieures.

? Méthodes et outils de recherche

Cette section traite des méthodes mobilisées

pour élaborer ce mémoire. Elle articule respectivement les

entretiens, l'exploitation d'un questionnaire et l'observation directe.

La collecte de données sur le terrain s'est faite au

travers de divers entretiens avec les personnels administratifs des

autorités de la ZIS et des unités de valorisation des

déchets de bois. Ces entretiens ont consisté d'une part à

mieux comprendre le fonctionnement de la zone en matière de gestion des

déchets de bois et d'avoir une idée des mesures prises en interne

pour accompagner les unités de valorisation. D'autre part, les

entretiens avec les unités de valorisation nous ont permis de nous

enquérir de leurs activités, d'avoir une visibilité sur

les types de déchets collectés, les produits qui en ressortent et

d'avoir un avis objectif sur les quantités de déchets

collectés.

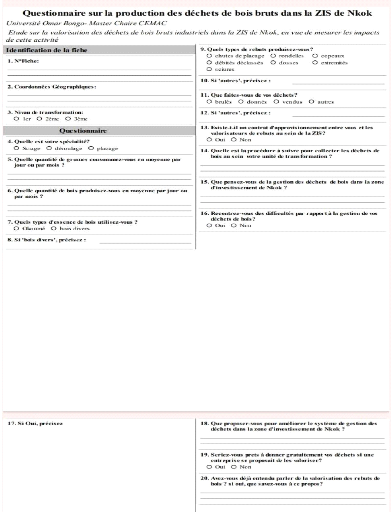

Le questionnaire a été réalisé

auprès des unités de transformation du bois (sciage et

déroulage-placage uniquement). En tant que productrices des

déchets de bois bruts, nous avons tenté de comprendre leur

rôle dans la gestion mais surtout dans la valorisation de ces

déchets.

15

Mais encore, avoir une idée approximative de la

quantité de déchets produite dans chaque unité selon le

segment d'activité. Ce questionnaire a été établi

grâce au logiciel Sphinx puis administré de façon manuelle,

dans le but de mettre les enquêtés en confiance. Nous avons

interrogé trente unités de transformation, ce qui est

légèrement en dessous de nos estimations initiales. Par ailleurs,

la réalité sur le terrain nous a révélé que

certaines unités répertoriées comme opérationnelles

ne le sont plus. D'autres, listées comme des entités distinctes,

appartiennent en réalité à une seule entreprise mais

opèrent sous des appellations différentes.

Les observations directes sur le terrain ont permis de

confronter les propos des personnes entretenues à la

réalité des pratiques en matière de gestion des

déchets de bois bruts dans les unités de transformation et

même de valorisation. Ces observations nous ont permis d'avoir un

jugement propre de la gestion des déchets de bois dans la ZIS de

Nkok.

Plusieurs outils et techniques d'analyse ont été

nécessaires pour la collecte des informations, le traitement et

l'analyse des données (Tableau 1). Nous distinguons parmi ces outils :

les outils de collecte et les outils de traitement de données.

Tableau 1 : Les outils de recherche

|

Outils

|

Types

|

Utilité

|

|

Plan de la ZIS et liste des Industries (tous secteurs

confondus)

|

Outils de

collecte

|

Faciliter le repérage et identifier les unités

cibles.

|

|

Smartphone

|

Outil de

collecte

|

Prendre des photos afin d'illustrer le travail.

Enregistrer les points GPS des

entreprises

enquêtées et points phares de la zone

|

|

Ordinateur Portable

|

Outil de

traitements

|

Support des logiciels de traitement de texte, de calculs et de

cartographie

|

|

Logiciel Microsoft Word 2013

|

Outil de

traitements

|

Rédaction et traitement général du texte

|

|

Logiciel Microsoft Excel 2013

|

Outil de

traitements

|

Traitement des données et réalisation des

graphiques présentés dans le travail

|

|

Logiciel cartographique

QGIS (version3.28.15)

|

Outil de

traitements

|

Réalisation des cartes, permettant ainsi d'illustrer

spatialement la ZIS de Nkok et ses différentes activités.

|

Source : OBONE MBA Cécilia A, 2024

16

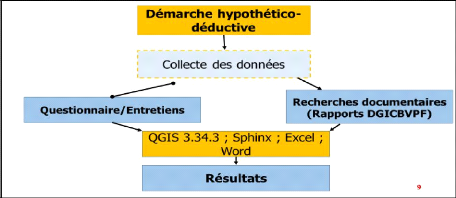

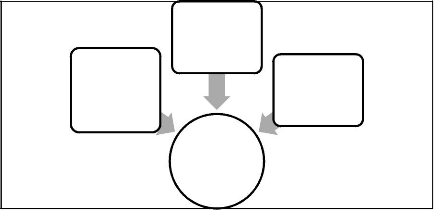

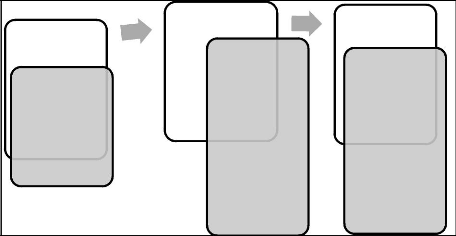

La figure 1 ci-dessous reconstitue la méthodologie

adoptée pour la réalisation de ce travail. Elle débute

avec la présentation de la démarche, des méthodes et

outils de collecte des données, la présentation des outils de

traitements et d'analyse avant d'aboutir aux résultats. Figure 1

: Méthodologie de la recherche

Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024

7-Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées lors de la

rédaction de ce travail ont été :

- La possibilité d'estimer les volumes des

déchets de bois produits lors des opérations de transformation de

la grume et ceux brûlés ;

- L'absence de données antérieures sur les

activités de transformation du bois au Gabon ; - La réticence de

certaines unités de transformation à participer à

l'enquête.

8-Articulation du mémoire

Le présent travail est divisé en deux grandes

parties comprenant chacune deux chapitres. La première partie

intitulée, organisation et gestion des déchets de bois bruts de

la zone économique spéciale de Nkok, donne un aperçu

global du fonctionnement de la zone et de la gestion des déchets de bois

bruts. Par conséquent, le premier chapitre de cette partie traite de la

présentation de la zone d'étude et des cadres légaux qui

définissent la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok et ses

activités. Le second chapitre, aborde de la gestion des déchets

de bois bruts dans ladite zone. Dans la seconde partie de ce travail

intitulée effets et limites de la valorisation des déchets de

bois bruts dans la ZIS de Nkok, nous abordons d'une part, des impacts des

activités de valorisation des déchets de bois bruts. D'autre

part, nous montrons les limites de ce système de gestion au sein de la

ZIS.

17

PREMIERE PARTIE :

ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS DE BOIS

BRUTS DE

LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE DE

NKOK

18

Introduction de la première partie

La première partie de ce travail vise à faire

une présentation générale de la zone d'étude.

Partant de l'analyse du cadre spatial et de la règlementation à

laquelle sont soumis les investisseurs de la ZIS de Nkok (chapitre 1) ;

à la description du système de gestion des déchets de bois

et des modes de valorisation exercés (chapitre 2). Elle met en

évidence tous les aspects liés à la compréhension

du fonctionnement des entreprises dans une Zone d'Investissement

Spéciale en l'occurrence celle de Nkok. Les critères de

définition et d'implantation de ces entreprises y sont décrits.

Il s'agit également de faire une présentation des

activités de valorisation des déchets de bois bruts au sein de

ladite zone.

19

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE

LA ZONE D'ÉTUDE ET DU CADRE RÈGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES

ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DE BOIS BRUTS

L'étude sur la valorisation des déchets de bois

bruts dans la ZIS de Nkok nécessite de mettre en avant ses atouts

géographiques, organisationnels et juridiques. Cela permet de mieux

cerner cet espace et de comprendre le développement d'activités

en lien avec la valorisation des déchets de bois bruts.

1.1-Présentation de la zone d'étude et

de ses activités de transformation de bois bruts

La localisation d'une industrie dépend d'un ensemble de

critères qu'il est impératif de remplir pour garantir la

rentabilité de celle-ci et permettre qu'elle se pérennise dans le

temps et dans l'espace. Selon Jean Labasse, il s'agit de : l'abondance et la

régularité de l'approvisionnement, le prix des matières

premières, le milieu physique et humain, les impôts et la main

d'oeuvre (Derruau, 2012). La présentation de la situation

géographique et de ses caractéristiques permet d'apprécier

la prise en compte ces critères de localisation dans l'implantation de

la ZIS de Nkok et celle des usines de transformation du bois et

particulièrement de valorisation des déchets de bois bruts.

1.1.1-Situation géographique et

caractéristiques de la ZIS de Nkok

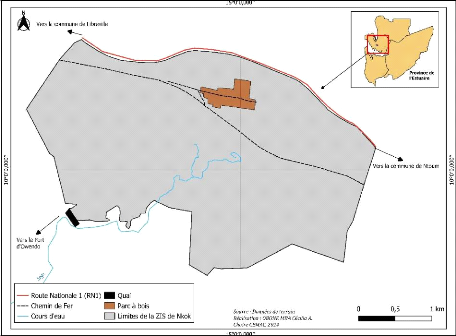

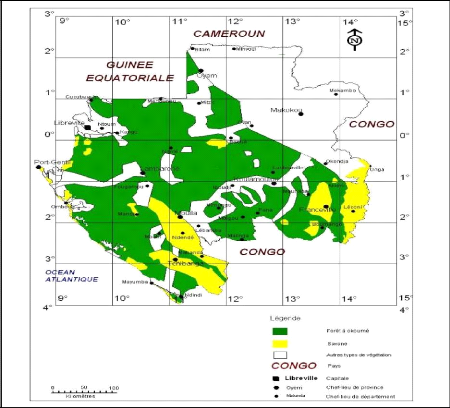

Située dans le département du Komo-Mondah

à 0°23'38»Nord et 9°36'58»Est, c'est au village Nkok

que se trouve la Zone d'Investissement Spéciale qui lui vaut son nom.

À l'exemple de Shenzhen en Chine2, la Zone d'Investissement

Spéciale de Nkok bénéficie d'une situation

géographique favorable. Elle est proche de la capitale Libreville soit

à 27 kilomètres, et est au passage de trois moyens de

communication majeurs que sont la route nationale 1, le chemin de fer et le

quai d'embarcation situé dans la zone multimodale qui donne accès

au port commercial d'Owendo (cf. Carte 1).

2 Shenzhen se situe à la frontière de

Hong-Kong de part et d'autre de la voie ferrée qui relie Hong-Kong

à Canton. Elle bénéficie d'un approvisionnement

électrique mais surtout de la proximité des sources

d'investissement et de débouchés économiques.

20

Carte 1 : Localisation de la zone

d'étude

Cette proximité à la capitale est

favorisée par les voies de communications qui permettent la mise en

relation entre la ZIS de Nkok et différents points de l'espace. Il faut

dire que le rôle prépondérant des transports dans le

processus industriel a longtemps été démontré par

les théoriciens de la géographie économique. De Von

Thünen en passant par Weber et Lösch pour ne citer que

ceux-là. Ces derniers ont montré que, selon les circonstances, il

est possible de réduire les coûts de production en localisant

l'entreprise près du marché (John Heinrich Von Thünen), en

l'établissant là où la matière première est

abondante (Alfred Weber) ou en plaçant l'unité de production dans

une région où la main-d'oeuvre est largement disponible (August

Lösch). La Zone d'Investissement Spéciale de Nkok n'échappe

pas à cette réalité géoéconomique. Elle

bénéficie de sa proximité avec la plus grande ville du

pays qui lui fournit une partie importante de la main d'oeuvre. Elle

bénéficie également de son emplacement à la

confluence de trois moyens de transport qui facilitent l'acheminement des

matières premières dans les unités de transformation et

l'expédition des produits vers les marchés internationaux. Comme

l'énonce Dunlop (2016), le choix du site s'opère également

en tenant compte de son accessibilité aux ressources à exploiter

et de sa bonne insertion dans le réseau de circulation. Dans ce

sens, le choix du site de Nkok n'est pas fortuit. Nonobstant les bourbiers que

l'on

21

observe sur certains axes, les voies de communication au

passage de la ZIS, facilitent d'une certaine façon les

approvisionnements en matières premières, par le canal du train

et des gros porteurs. Elles permettent également de réduire les

délais d'acheminement de la production vers le port commercial d'Owendo,

à travers le quai. D'augmenter l'efficacité du transport des

marchandises et rendent la zone plus accessible et plus attractive.

Il faut dire que la ZIS de Nkok représente à la

fois, une porte d'entrée vers l'arrière-pays pour les

investisseurs revenant de Libreville et une porte de sortie vers la mer pour

les produits à exporter. C'est donc une position stratégique pour

elle car elle reçoit la ressource d'un côté, de l'autre les

investisseurs et exporte les produits transformés. Comme le dit Fischer

: « Tout processus industriel implique en effet, mais à des

degrés divers, l'intervention du transport. D'abord pour réunir

en un même lieu des produits et matériaux bruts devant subir une

transformation, ensuite pour acheminer les produits finis vers les lieux

d'utilisation et de consommation.» (1978, p.35). Par le canal du

train, des gros porteurs et des bateaux, ce sont de grandes quantités de

ressources et de marchandises qui sont transportées et acheminées

vers les lieux de production et de commercialisation.

1.1.2-L'organisation de la zone économique

spéciale de Nkok

Les zones économiques spéciales (ZES) sont des

zones franches3 à l'échelle d'un port, d'un quartier,

d'une ville, fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales

(Géo confluences, 2015). Elles sont apparues en Chine en 1978 et se

définissent comme de très vastes territoires au sein desquels les

entreprises agréées peuvent s'implanter librement, soit dans des

zones industrielles et des parcs d'activités, soit sous la forme de

points francs (Bost, 2007). Elles bénéficient

d'infrastructures de qualité, d'un régime fiscal et/ou douanier

particulier, parfois de régimes dérogatoires aux

législations sur l'accès à la terre ou sur l'emploi. Leur

rôle est de développer une industrie pour l'exportation,

principalement en attirant les investisseurs étrangers (CNUCED, 2021).

Selon la conférence des nations unies pour le commerce et le

développement (CNUCED), il existe en 2019, 5383 zones économiques

spéciales dans le monde dont 237 en Afrique (CNUCED, 2021). La

multiplication de ces ZES dans le monde est alimentée par la

volonté des décideurs politiques d'améliorer la situation

économique de leur pays, confronté à un retard de

croissance.

3 Zone Franche : espace de libéralisation

des échanges, d'ouverture à l'économie de marché.

Ils sont destinés à attirer les entreprises et activités

exportatrices grâce aux avantages qui leurs sont accordés.

22

Les objectifs de développement d'une ZES sont

définis par l'augmentation des taux d'investissements directs

étrangers (IDE), du taux d'exportation et du taux de création

d'emplois. Elles visent aussi le développement de

l'écosystème industriel local vers des capacités de

production plus élevées (CNUCED, 2021). Selon le rapport ZESS

Afrique « Des Zones Économiques Spéciales

Sécurisées », les zones économiques spéciales

se caractérisent par leur taille, le modèle de gouvernance, le

nombre et la propriété des entreprises, le nombre d'emplois

générés et les secteurs cibles (Pommier et al., 2021).

Initiée à la suite de la mesure gouvernementale

de 2009 interdisant l'exportation complète des grumes, la Zone

Économique à Régime Privilégié (ZERP) de

Nkok a été établie par le décret

n°0461/PR/MPITPTHAT du 10 octobre 2012. Elle s'étend sur 1127 ha de

superficie et est la première zone économique spéciale au

Gabon, créée en vue de dynamiser le secteur industriel du bois.

Elle est issue d'un partenariat public-privé entre l'État

gabonais et le groupe ARISE IIP afin d'installer au sein du territoire

national, un écosystème adapté et des infrastructures

favorables à l'industrialisation de la filière bois. Cependant,

au fil du temps, d'autres secteurs de transformation s'y sont installés,

à savoir : la sidérurgie, l'agro-industrie, le BTP, la chimie et

l'industrie pharmaceutique. Toutefois, dans cet espace, la transformation du

bois reste l'activité majeure. Le secteur mobilise 80 % des

activités, pour une production des bois de qualité (GSEZ-Nkok,

2022). En 2022, la ZES de Nkok compte plus de 80 entreprises exerçant

dans la transformation du bois et génère près de 4517

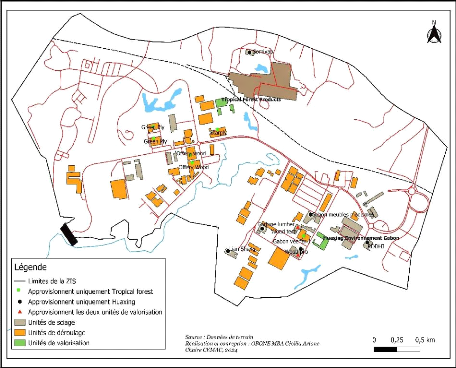

emplois directs et indirects dans l'industrie du bois (Mouissi, 2023). La carte

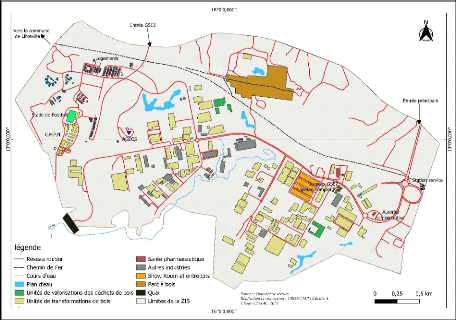

2 ci-dessous fait une présentation des infrastructures qui composent la

ZIS de Nkok, en distinguant les unités de transformation du bois des

autres industries, les bâtiments administratifs et autres infrastructures

présentes dans la ZIS (cf. Carte 2).

23

Carte 2 : Occupation du sol de la ZIS de Nkok

À l'instar d'autres pays africains, la création

de la zone économique spéciale de Nkok par l'État

gabonais, procède d'une volonté de s'industrialiser à

partir des matières premières locales. Ceci, dans le but de

satisfaire le marché intérieur et d'assurer la

souveraineté de son développement en créant de la valeur

ajoutée aux produits exploités localement. Notons que la zone

économique spéciale de Nkok est à l'origine de près

de 40 % des exportations hors pétrole (PIA Africa, 2021), et a acquis

une réputation internationale comme en témoigne les prix qu'elle

a reçu pour diverses raisons. En 2020 par exemple, elle a reçu le

prix « Woods products » à l'édition 2020 des

« Global Free Zone of the Year » récompensant la

promotion de la transformation locale du bois (Mabimba, 2020). Elle s'identifie

également comme une zone à économie verte qui essaie tant

bien que mal de préserver l'environnement.

Le 20 janvier 2023, sur décision gouvernementale, la

ZERP de Nkok change de statut juridique pour devenir la Zone d'Investissement

Spéciale de Nkok (ZIS de Nkok). Le décret n°0018/PR/MIPPPAEA

du 07 mars 2023 portant création de la ZIS, confirme le changement de

statut juridique. Il s'agit selon les articles 1 et 2 de ce décret,

d'une réorganisation qui porte sur la redéfinition du statut

juridique, des activités, du cadre institutionnel et des

régimes

24

applicables à la Zone Économique à

Régime Privilégié (Décret N° 0018, du

07/03/2023). Contrairement à la ZERP qui était axée sur la

transformation du bois, c'est désormais une zone beaucoup plus ouverte

aux autres activités industrielles et de recherche. Les investisseurs,

détenteurs d'un agrément prévu par la loi

n°0036/2018, bénéficient ou non du régime

privilégié.

1.1.3-Les conditions fiscales et douanières des

entreprises dans la ZIS de Nkok

Les conditions fiscales et douanières dans la ZIS de

Nkok, permettent aux investisseurs d'évoluer dans un climat

économique assez favorable au développement de leurs

activités. En effet, dans la Zone d'Investissement Spéciale de

Nkok, les entreprises bénéficient des avantages selon le

régime auquel elles sont inscrites. Il ne s'agit plus de donner de facto

à toutes les entreprises, les mêmes privilèges comme ce fut

le cas dans la ZERP. Les avantages sont définis en fonction des

dispositions légales prévues pour chaque sous zone. Le tableau 2

ci-après définit les avantages fiscaux et douaniers des

entreprises dans la ZIS de Nkok.

Tableau 2 : Avantages fiscaux et douaniers dans la ZIS de

Nkok

|

Avantages fiscaux

|

Avantages douaniers

|

|

Exonération de la retenue à la source de 20%

|

Exonération des droits, taxes, redevances de

|

|

sur les paiements au profit des prestataires ;

|

douanes pour les commodités importées du

|

|

Exonération de toutes les retenues à la source

|

territoire douanier national ou non par les

|

|

pour 25 ans ; Exonération de la Taxe sur la

|

investisseurs des ZIS à régime

privilégié et leurs

|

|

Valeur Ajoutée (TVA) sur 25 ans pour les ventes faites

à l'intérieur de la ZIS et à l'exportation

|

sous-traitants

|

|

Exonération totale de l'impôt sur les

sociétés

|

Exonération de tous les impôts, droits et taxes

|

|

ou sur les bénéfices industriels et commerciaux

|

indirects, dont la TVA à la sortie du territoire

|

|

pendant 10 ans ; Exonération de l'impôt

|

national ou à l'entrée de la ZIS à

régime privilégié

|

|

minimum

|

pour 25 ans

|

Source : Loi N°036/2018 du 08/02/2019 Réalisation :

OBONE MBA Cécilia A, 2024

De ce tableau, il faut noter que les dispositions

évoquées ne concernent que les entreprises enregistrées au

régime privilégié de la ZIS. Pour ce qui est de

l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés, il

est mentionné dans l'article 67 de la loi n°036/2018 qu'à

partir de la onzième année, les entreprises paieront 10% durant

les cinq années à venir. Soit pratiquement 15 ans

d'exonération totale d'impôt sur les sociétés. La

particularité de la ZIS-ZERP est qu'elle doit toujours exporter au moins

75% de sa production, les 25% restant peuvent être écoulés

sur

25

le territoire national sans perdre le bénéfice

des exonérations et avantages prévues par la loi sur les ZIS en

République Gabonaise (Loi n°36/2018, art. 69). Les conditions

douanières évoquées dans ce tableau concernent entre

autres, les dispositions sur les importations et exportations des entreprises

ZIS et affiliées. Elles déterminent si les droits et taxes seront

acquittés ou non, si les contrôles de commerce extérieurs

seront réalisés ou non vis-à-vis des marchandises. Ainsi,

comme nous montre le tableau 2 ci-dessus, les entreprises installées

dans la ZIS sont exonérées de nombreuses taxes et redevances

fiscales en lien avec leurs activités, à l'import comme à

l'export. Tous ces avantages fiscaux et douaniers accordés aux

investisseurs bénéficiant du régime

privilégié sont censés représenter un manque

à gagner pour l'État, qui, en permettant aux entreprises de faire

des économies d'argent sur le long terme, attire dans la zone plus

d'investisseurs.

Concernant les entreprises ne disposant pas du régime

privilégié, elles sont soumises aux règles de droit commun

pour tous les aspects fiscaux et douaniers. En s'installant dans la ZIS, elles

bénéficient des conditions pratiques (espace pour exercer leurs

activités, sécurité, facilité de créer d'une

entreprise etc.).

1.2-Les activités de transformation des bois

bruts

De la forêt à sa présence dans nos foyers,

il y a un important processus de transformation du bois qui est

réalisé ; les activités de transformation du bois se

répartissent selon des niveaux de transformation. Ceux-ci sont

très variables selon les régions car cela implique des

conséquences en termes de traçabilité, de

déclaration, de statistiques et de fiscalité. De ce fait, chaque

pays détermine dans un cadre réglementaire ses niveaux de

transformation (Martin & Vernay, 2016). Au Gabon, le Code forestier

identifie trois niveaux de transformation du bois, avec à

l'intérieur de chaque niveau, différentes étapes

permettant d'identifier le type de transformation et les produits obtenus (Code

forestier, 2001). Dans la ZIS Nkok comme dans l'ensemble du pays, la

répartition des segments d'activités dans les niveaux de

transformation diffère quelque peu de celle mentionnée dans le

Code forestier. En effet, selon les rapports d'activités de la Direction

Générale des Industries du Commerce Bois et de la Valorisation

des Produits Forestiers (DGICBVPF), le premier niveau de transformation ne

concerne que le sciage. Le deuxième niveau, est pour les segments

d'activités de déroulage, tranchage et de séchage. Quant

à la troisième transformation, elle concerne la fabrication des

panneaux, contreplaqués, produits finis de menuiserie et

ébénisterie. On compte aussi parmi les activités de

transformation, d'autres activités dites connexes telles que la

fabrication du charbon de bois et la valorisation des rebuts (DGICBVPF,

2020-2022).

26

Dans la ZIS de Nkok, la transformation des bois bruts concerne

les deux premiers niveaux de transformation qui utilisent la grume comme

matière première. La transformation d'une bille de bois

dépend de ses caractéristiques physionomiques que sont : la

circonférence, le diamètre, la nature du bois et la

nodosité (Kombila Mouloungui, 2019). Selon cet auteur, la qualité

du bois est le facteur dominant en matière de rendement puis vient la

performance de l'outil. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les

unités de transformation. Si d'un côté la qualité du

bois est bonne, le problème peut venir de l'outil de transformation qui

est rudimentaire et non adapté pour tirer le maximum de profit de la

grume et inversement. De ce fait, pour améliorer leur rendement, les

industriels augmentent souvent leur consommation de grumes ce qui engendre un

gaspillage de la ressource (Mabika, 2014).

1.2.1-Le premier niveau de transformation

Il concerne le segment du sciage dont l'opération

consiste à transformer les bois ronds en bois sciés. Le sciage

est une activité destinée à l'obtention des produits de

menuiserie, du mobilier ou de construction. Il comprend toutes les

étapes de découpe du tronc d'arbre qui, à la fin des

processus, permettent d'avoir des avivés, des poutres, des planches,

chevrons, lattes etc. (Fibois, 2023). Le sciage industriel se fait avec des

machines sophistiquées, permettant non seulement d'avoir au plus vite

une production rentable mais également de produire des bois sciés

qui présentent des formes largement appréciables. Pour ce faire,

le scieur élimine les parties impropres de la grume et atténue

les malformations, notamment les effets de courbures et de décroissances

trop prononcées. Le découpage des grumes se fait en fonction de

leur diamètre et de leur qualité. Durant toutes les étapes

de transformation du bois, le scieur évalue la matière par son

savoir et son expérience, il détermine les découpes

à appliquer et les débuts les plus appropriés (ATIBT,

2023).

L'activité de sciage produit assez de déchets,

80% du volume des déchets de bois sur le territoire national provient du

sciage (Mabika, 2021). Cela est dû à la qualité des

produits recherchés qui doit éliminer le maximum d'imperfections.

Par conséquent, les déchets issus du sciage sont de plusieurs

natures.

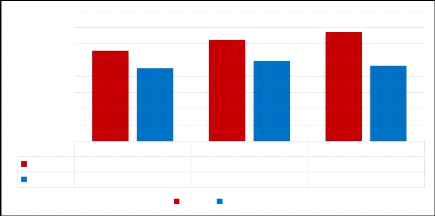

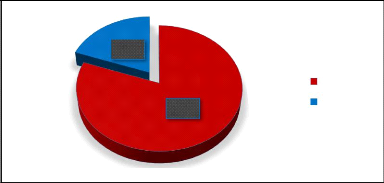

Sur l'ensemble du territoire national, le sciage industriel

compte cent vingt-trois (123) unités de transformation pour seulement

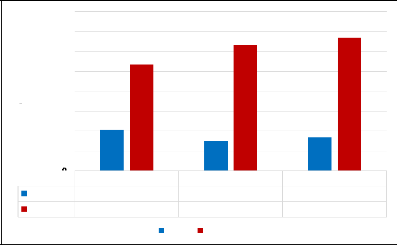

quinze (15) dans la ZIS de Nkok (cf. Graphique 1).

27

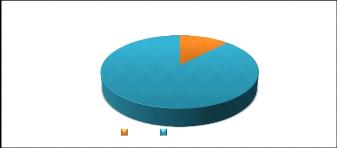

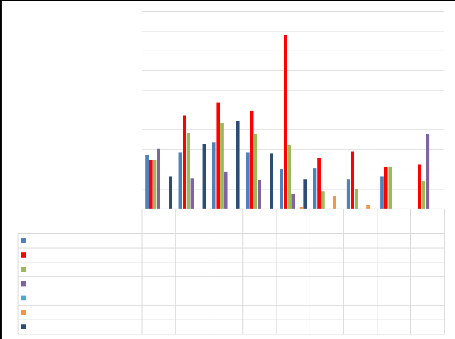

Graphique 1: Le segment du sciage au Gabon

Nkok Hors Nkok

108; 88%

15; 12%

Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA

Cécilia A, 2024

Ce graphique montre une prédominance de

l'activité de sciage à l'extérieur de la ZIS de Nkok. Il

en ressort que le nombre d'unités de sciage hors de la ZIS est

estimé à 108 représentant 88% des unités de ce

segment, contrairement au nombre d'unités de sciage présentes

dans la ZIS de Nkok qui est de 15 unités représentant 12% des

activités à l'échelle nationale. On peut déduire

que le segment du sciage est quasi-inexistant dans la ZIS de Nkok, au regard

des écarts avec les unités situées hors ZIS de Nkok. Dans

la zone, cette activité est exercée en quasi-totalité par

des investisseurs venus d'Asie, dont les plus importants viennent de l'Inde et

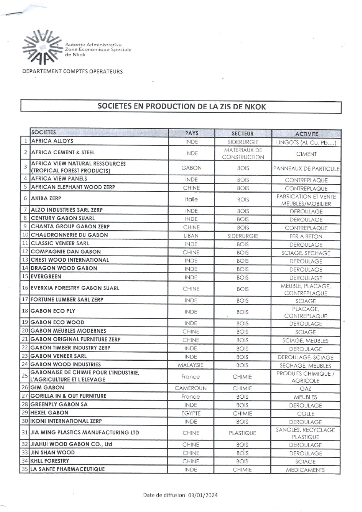

de la Chine (cf. Tableau 3).

Tableau 3 : Les UTB de sciage dans la ZIS de

Nkok

|

N°

|

SOCIETES

|

CAPITAUX

|

ETAT REEL

|

|

1

|

Akachi Wood Gabon

|

Inde

|

En activité

|

|

2

|

Compagnie Dan Gabon

|

Chine

|

En activité

|

|

3

|

Fortune Lumber Sarl Zerp

|

Inde

|

En activité

|

|

4

|

Gabon Meubles Modernes

|

Chine

|

En activité

|

|

5

|

Gabon Shengda Investments Co Ltd

|

Chine

|

En activité

|

|

6

|

Gabon Wood Industries

|

Malaisie

|

En activité

|

|

7

|

Khll Forestry

|

Chine

|

En activité

|

|

8

|

Pride Wood Gabon

|

Inde

|

En activité

|

|

9

|

Reeddhi International Gabon

|

Inde

|

En activité

|

|

10

|

Resurgent

|

Inde

|

En activité

|

|

11

|

Somivab

|

Italie

|

En activité

|

|

12

|

Rain Forest Management

|

Malaisie

|

En activité

|

|

13

|

Wood Pro Industries

|

Inde

|

En activité

|

|

14

|

Wood Tech

|

France

|

En activité

|

|

15

|

Wood Value Gabon

|

Inde

|

En activité

|

Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA

Cécilia A, 2024

28

1.2.2-Le deuxième niveau de transformation

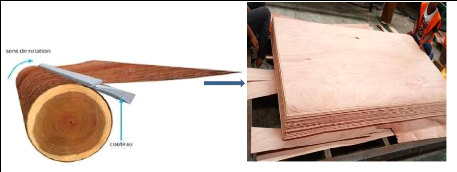

Le deuxième niveau de transformation est

dédié aux activités de déroulage, de tranchage et

de séchage. Pour ce qui est du déroulage, c'est une

opération qui consiste à produire un ruban de placage à

partir de la périphérie d'une bille, alors que cette

dernière est animée d'un mouvement de rotation (cf. Photo 1). Le

couteau lui, est animé d'un mouvement de translation (ATIBT, 2023). Le

placage est le nom donné aux feuilles de bois d'une épaisseur

inférieure à 6mm, obtenues par les opérations de

déroulage, de tranchage ou de sciage (Martin & Vernay, 2016).

Les feuilles de placage issues du déroulage sont

principalement destinées à la fabrication de

contre-plaqués, mais peuvent avoir d'autres utilisations telles que la

fabrication des allumettes et des emballages.

Photo 1: Le déroulage

Source :

www.fnbois.com ,

Modifiée par OBONE MBA Cécilia A, 2024

Le tranchage consiste à ôter à l'aide

d'une trancheuse, une feuille de bois d'épaisseur variable (comprise

entre 0,3 et 0,8 mm) à partir d'une bille équarrie (ATIBT, 2023).

À la différence du déroulage, les dimensions des feuilles

brutes de placage obtenues ne sont pas « illimitées », mais

correspondent en fait à celle de l'équarri dont elles sont

issues. Le déroulage et le tranchage permettent de produire du placage.

Quant au séchage, il consiste à diminuer au maximum le taux

d'humidité du bois.

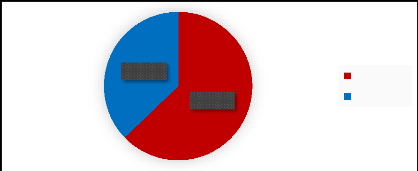

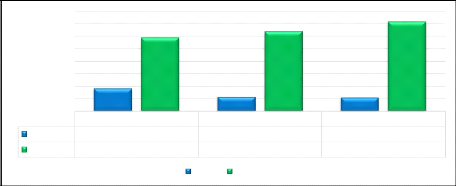

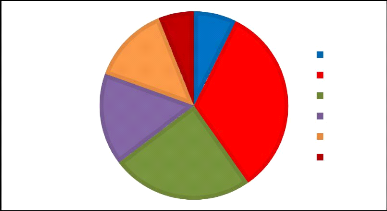

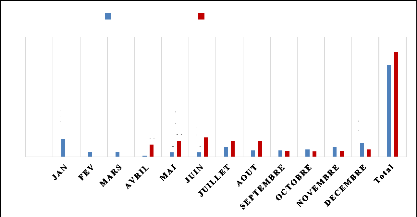

Le deuxième niveau de transformation du bois

représenté par le segment du déroulage-placage occupe une

place importante dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok. Il

enregistre quarante-neuf (49) unités de transformation contre vingt-neuf

(29) unités hors ZIS de Nkok. En pourcentage, ce segment

représente 63% des activités dans la ZIS contre 37% hors ZIS de

Nkok (cf. Graphique 2).

29

Graphique 2: Le segment du déroulage au

Gabon

29; 37%

49; 63%

Nkok

Hors Nkok

Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA

Cécilia A, 2024

Ceci s'explique par le fait que la ZIS de Nkok a

été créée à priori pour la fabrication du

contreplaqué. De ce fait, le bois déroulé sert en partie

à la confection de contre-plaqués. En effet, le placage est l'une

des activités majeures dans la ZIS de Nkok. Entre 2018 et 2022, la

production de placage des UTB installées dans la ZIS est passée

de 135.710 m3 (environ 35% de la production nationale de placage)

à 360.775 m3, soit 61% de la production nationale (Mouissi,

2023). En 2018, le Gabon occupait la 11ème place mondiale

dans la production de feuilles de placage, en 2022 il s'est hissé

à la 6ème place mondiale et au 1er rang en

Afrique (op.cit., p.20).

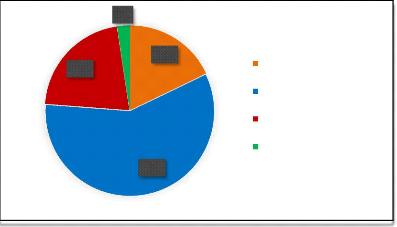

Globalement, en 2022, le nombre total d'unités de

transformation du bois sur le territoire national est estimé à

deux cent trente-cinq (235), et la Zone d'Investissement Spéciale de

Nkok en possède quatre-vingt-cinq (85), selon la DGICBVPF. Le graphique

3 ci-joint fait une répartition des activités de transformation

du bois dans la ZIS de Nkok, en y ajoutant les activités de

valorisation.

30

Graphique 3 : Part de chaque activité dans la

transformation du bois à Nkok

22%

2%

58%

18%

Valorisation des rébuts

2ème Niveau (

Déroulage,placage)

3ème Niveau (Contre plaqué)

1er Niveau (Sciage)

Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA

Cécilia A, 2024

À la lecture de ce graphique, il ressort que la

deuxième transformation représente 58% des activités de

transformation du bois dans la ZIS, la troisième transformation

enregistre 22% et la première transformation 18% des activités

liées à la transformation du bois. La valorisation des

déchets de bois bruts représente 2% des activités de

transformation du bois. Aussi, l'activité de tranchage n'est pas

pratiquée dans la ZIS de Nkok.

1.3-Cadres juridique, institutionnel et

règlementaire régissant les activités de transformation

des bois bruts dans la ZIS de Nkok

1.3.1-Le Cadre juridique et institutionnel

? Le Cadre juridique

Les normes de transformation du bois au Gabon sont contenues

dans la loi n°16/2001 portant Code forestier en République

Gabonaise. Ce Code définit les attentes des politiques en matière

de transformation du bois et les différents niveaux de transformation

rencontrés dans les industries. Comme susmentionné, la

législation forestière distingue trois niveaux de transformation

du bois : la première transformation comprend le sciage, le

déroulage, le tranchage et le séchage ; la deuxième

transformation, inclut la production de panneaux et la fabrication de produits

standards tels que les moulures et les parquets ; et la troisième

transformation concerne les produits et les articles finis de menuiserie et

d'ébénisterie (Code forestier, 2001, art. 223, 224, 225).

À ces trois niveaux de transformation, on pourrait y ajouter

31

un quatrième niveau dédié à la

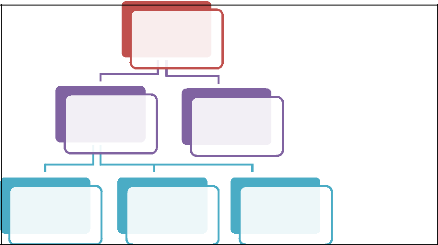

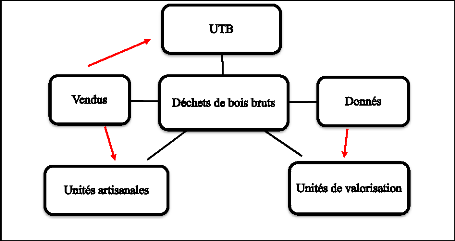

valorisation des rebuts ou déchets de bois. La figure 2

représente notre perception des niveaux de transformation au Gabon.

Figure 2 : Les niveaux de transformation du

Bois

Première

transformation

( Sciage,

Déroulage,

Tranchage

et

séchage)

Deuxième

transformation

(Panneaux,

moulures

parquets)

Valorisation des rebuts

Troisième

transformation

(produits de

menuiserie et

ébénisterie)

Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024

Cette figure montre que les déchets issus de tous les

niveaux de transformation devraient faire l'objet de valorisation. La

priorité des entreprises exerçant dans l'industrie de la

transformation du bois, est d'améliorer leur rendement matière en

atteignant un taux de transformation qui évolue jusqu'à 75% (Code

forestier, 2001, art. 227). Dans cette optique, la valorisation des

déchets de bois bruts représente une alternative

intéressante. D'ailleurs, le Code forestier reconnait de façon

implicite cette valorisation. En effet, l'article 220 dispose que : «

L'industrialisation de la filière bois est l'ensemble des

activités pratiquées au moyen d'outils simples ou de

chaînes complexes de production en vue de la transformation du bois ou de

« ses sous-produits » en produits semi-finis ou finis. ».

L'article 221 renchérit en indiquant que l'industrialisation de la

filière bois vise la promotion de l'utilisation rationnelle des produits

ligneux, le financement de la gestion durable des forêts ; la

création de la valeur ajoutée. Ces spécifications des

attentes peuvent être comblées par le secteur de la valorisation

qui tente de minimiser le gaspillage des matières en favorisant la

transformation du bois sous diverses formes.

Toutefois, il faut signaler l'absence de textes juridiques

proprement dits sur la valorisation des déchets de bois, inscrits dans

le Code forestier. De même, bien qu'il y ait au sein du ministère

des eaux et forêts, une direction technique de la valorisation des rebuts

industriels du bois et de la promotion des bioénergies (DVRIBPB), il y a

un vide juridique sur la question des

32

déchets industriels de bois en matière de

gestion, de classification des rebuts ou d'orientation sur la valorisation.

Pour ce qui est de l'interdiction aux entreprises de

brûler leurs déchets de bois, cette décision a

été prise sans une large consultation des opérateurs qui

exercent dans le domaine. Elle résulte exclusivement de la

volonté du gouvernement et n'est pas réglementée par des

textes de loi. L'objectif est d'inciter les entreprises à adopter un

comportement plus respectueux de l'environnement dans la zone concernée.

L'absence de législation apparaît comme un inconvénient,

car la simple volonté gouvernementale ne pourrait suffire à

contraindre les entreprises à changer de méthodes dans la gestion

de leur déchet de bois. Il aurait été

préférable de s'appuyer sur des lois interdisant la combustion

des déchets de bois et favorisant leur valorisation, ce qui aurait

représenté une méthode plus efficace pour encourager leur

participation à la politique de protection de l'environnement

désirée par le gouvernement gabonais. Néanmoins, il faut

noter que les aspects liés à la valorisation des déchets

sont déjà évoqués dans le code de l'environnement

à travers l'article 97 qui dispose que « Le traitement des

déchets est prioritairement opéré par réduction

à la source, et ce, de manière à réduire le

gisement global. À cet effet, les déchets produits doivent

être réutilisés ou recyclés [...] » (Loi

N°007/2014).

? Le Cadre Institutionnel

Les activités de transformation du bois dans la ZIS de

Nkok sont encadrées par un ensemble d'organes parmi lesquels : l'Organe

d'Aménagement et de Gestion, l'Autorité Administrative et le

Comité de Suivi. Ces organes dont la définition des statuts et

l'attribution des rôles sont mentionnés dans la loi

n°0036/2018 du 08 février 2019, portant réglementation des

zones d'investissement spéciales et le décret

n°0018/PR/MPIPPPAEA du 07/03/2023 portant réorganisation de la Zone

Économique à Régime Privilégié de Nkok,

fonctionnent comme suit :

? L'Organe d'Aménagement et de Gestion

L'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZIS de Nkok

est en réalité la société Gabon Spécial

Economic Zone, en abrégé GSEZ S.A. C'est une entité de

droit privé en charge de l'aménagement, l'organisation, la

promotion et la gestion de la ZIS de Nkok. Il fonctionne sur la base d'un

cahier de charge définissant les droits et obligations du

concessionnaire. Cet organe détient en pleine propriété,

l'assiette foncière de la ZIS ainsi que le terrain constituant son

33

périmètre ; les servitudes créées

sur les terrains de la ZIS et les propriétés adjacentes

définies dans le plan cadastral et le titre foncier n°16767.

De façon pratique, l'Organe d'Aménagement et de

Gestion assure la réalisation et l'entretien des infrastructures et

commodités nécessaires aux industries et services (voie de

circulation, télécommunications, réseaux d'adduction d'eau

et d'électricité etc.). À l'intérieur de la zone,

il a en charge la location ou la vente de terrain, maisons, locaux commerciaux,

de même que la surveillance et la sécurité des parties

communes et des accès à la ZIS. La gestion des mouvements de

marchandises au sein de la Zone d'Investissement Spéciale (ZIS),

relèvent de sa compétence. Il est aussi chargé de la

promotion commerciale et industrielle de la ZIS, de l'accueil des investisseurs

et de l'aide à la formulation des demandes d'agréments.

? L'Autorité Administrative

L'Autorité Administrative de la Zone d'Investissement

Spéciale de Nkok est un service public à autonomie de gestion,

constitué par le regroupement géographique et fonctionnel de

l'ensemble des administrations et services de l'État. Elle intervient

dans le processus de création, de supervision, de contrôle et de

gestion de la zone. Elle est chargée de délivrer des

agréments, de s'assurer du respect du cahier de charges signé par

l'Organe d'Aménagement et de Gestion.

L'Autorité Administrative est placée sous

tutelle d'un Administrateur Général nommé par

décret pris en conseil des Ministres. C'est un agent public de

première catégorie ou un cadre du secteur privé,

justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans

les domaines tels que l'économie, la gestion, le droit ou

l'administration. Il représente l'Autorité Administrative dans

tous les actes de la vie civile. L'Autorité Administrative comprend : le

service d'appui, le guichet unique et l'agence comptable.

Le service d'appui est un ensemble des services

nécessaires à la mise en oeuvre des missions de l'Autorité

administrative. Quant au guichet unique, il regroupe toutes les administrations

(23 pour être plus précise) auprès desquelles les

entreprises effectuent les formalités et démarches en vue

d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à leur

installation ou à leur maintien dans la ZIS de Nkok. À titre

exclusif, ce service est chargé de l'accomplissement de l'ensemble des

formalités administratives relatives à l'implantation et à

l'exploitation des investissements dans la zone. De veiller, en matière

sociale au respect des lois et règlements en vigueur en

République Gabonaise. De délivrer l'ensemble des permis, visas et

toutes autres autorisations nécessaires au bon fonctionnement des

entreprises. De recevoir, traiter et contrôler

34

l'ensemble des déclarations en matière fiscales

douanières et sociales ainsi que toutes autres communications

imposées aux entreprises. Enfin, l'agence comptable quant à elle

s'occupe du versement financier d'octroi d'agrément par les

investisseurs.

? Le Comité de Suivi

Il est l'organe chargé du contrôle des avantages

consentis aux investisseurs installés dans la ZIS de Nkok. Il veille

également aux impacts des investissements sur la politique industrielle,

économique et sociale du pays, conformément aux dispositions de

l'article 27 de la loi n° 036/2018 du 08 février 2019

susvisée.

Pour une meilleure visibilité du cadre institutionnel

de la ZIS, cet organigramme a été réalisé (cf.

Figure 3).

Figure 3 : Organigramme des entités de gestion de

la ZIS de Nkok

service d'appui

Autorité

Administrative

Guichet Unique

Organe

d'Aménagement et de Gestion

Comité de Suivi

Agence

Comptable

Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024

Sur cette figure apparait l'ordre de commandement des

entités de la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok avec en

tête l'Organe d'Aménagement et de Gestion.

1.3.2-Le Cadre Réglementaire

Le cadre réglementaire des entreprises définit

les règles auxquelles elles doivent se conformer. Il détermine

les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent exercer leurs

activités, les obligations qu'elles ont envers les gestionnaires de la

ZIS ainsi que leurs responsabilités en cas de non-respect des

règles.

35

? Les conditions d'exercice dans la Zone

d'Investissement Spéciale de Nkok

Les entreprises qui souhaitent intégrer la Zone

d'Investissement Spéciale de Nkok sont soumises à

différents types d'agréments qui sont fonctions des

activités envisagées. Cet agrément est un document

administratif qui donne aux entreprises l'habilité à exercer et

reconnait leur implantation dans la ZIS. Il fixe les délais dans

lesquels doivent être réalisés les projets, ainsi que les

conditions particulières de réalisation de l'investissement (Loi

n°0036/2018, art. 47). On distingue notamment l'agrément ZERP en

abrégé AZ ; l'agrément industriel à régime

privilégié en abrégé AIRP, et l'agrément de

recherche et éducation en abrégé ARE pour ne citer que

ceux-là (Loi n°0036/2018, art. 30). Les investisseurs doivent

également : respecter les lois et règlements en matière

d'environnement et de sécurité industrielle ; disposer d'un

savoir-faire avéré, présenter l'impact de l'investissement

en termes de développement industriel, de création d'emplois et

de diversification de l'économie ; présenter les capacités

de production pour le marché local et pour l'exportation selon

l'agrément souhaité etc. (loi n°0036/2018, art. 32).

Outre les dispositions de l'article 32, l'obtention de

l'agrément ZERP, suppose de pouvoir exporter au moins 75% des

marchandises transformées par l'usine. Pour ce qui est de

l'agrément industriel, l'investisseur est tenu de justifier d'un

investissement dans un secteur industriel prioritaire, identifié parmi

les axes de développement du pays, en particulier ceux relatifs à

la transformation industrielle dans les secteurs comme la santé ou de

l'industrie pharmaceutique (loi n°0036/2018, arts. 34,37).

? Des devoirs des investisseurs

Les entreprises admises au sein de la ZIS sont soumises

à la signature d'un cahier de charges fixant les engagements qu'elles

doivent respecter, en contrepartie des dépenses fiscales consenties par

l'État. L'entreprise signataire de ce cahier des charges s'engage donc

pour elle et l'ensemble de ses sous-traitants. La signature du cahier de

charges dépend de l'octroi effectif du bénéfice du

régime privilégié (Loi n°0036/2018, art.48). De

même, les investisseurs sont tenus de satisfaire les obligations

administratives prévues par décret n°0018/PR/MPIPPPAEA du

07/03/2023 portant réorganisation de la Zone Économique à

Régime Privilégié de Nkok. Les obligations sont :

- Informer l'Organe d'Aménagement et de Gestion sur le

niveau de réalisation de son programme d'investissement à la fin

de chaque semestre et lui fournir à la fin de chaque année

civile, un rapport du programme d'investissement et son activité.

36

- Déposer sans délai, auprès de

l'Autorité Administrative, leurs comptes sociaux à chaque fin

d'exercice et en communiquer immédiatement la copie à l'Organe

d'Aménagement et de Gestion.

? Des droits des investisseurs à Nkok

Les entreprises installées dans la ZIS de Nkok

bénéficient des avantages fiscaux et douaniers sus

mentionnés dans le tableau (2, p.24). Le bénéfice du

régime privilégié est octroyé pour une durée

variable de 10 à 25 ans, en fonction du secteur d'investissement, du

montant de l'investissement et de l'impact sur l'emploi. Les entreprises ne