|

UNIVERSITE MARIEN N'GOUABI

|

|

|

Institut Supérieur d'Education Physique et

Sportive

|

Année : 2023 - 2024 N° d'ordre :

004

MEMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master

Domaine : Sciences et Techniques

des Activités Physiques et Sportives

Mention : Motricité et

Intervention

Spécialité :

Entrainement Sportif, Préparation Physique, Mentale et

Nutritionnelle

Parcours : Master

Option : Sport

Présenté et soutenu

publiquement

À l'Institut Supérieur d'Education

Physique et Sportive

Le 07 /03/ 2025

Par

NGOMA SOLO Estime Farèse

Titulaire d'une Licence professionnelle en

Sport

TITRE

Match de football et réponses des

cellules

immunitaires et de la protéine C- réactive chez

les

étudiants actifs réhydratés en milieu chaud et

humide

DIRECTEUR DE MEMOIRE

NSOMPI Florent, Maître de

Conférences CAMES, Université Marien NGOUABI

COMPOSITION DU JURY

Président : BOUHIKA Eddie Janvier,

Maître de Conférences CAMES, Université Marien

NGOUABI

Rapporteur : NSOMPI Florent, Maître de

Conférences CAMES, Université Marien NGOUABI Examinateur:

MOUSSOKI Jean Martin, Maître-Assistant CAMES, Université

Marien NGOUABI

Membre : MABOUNDA KOUNGA Paul Roger,

Maître-Assistant CAMES, Université Marien NGOUABI

IN MEMORIUM

A

Mon petit frère NGOMA SOLO MFOUTOU Fridrey Prévu,

que ton âme repose en paix.

DEDICACES Je dédie ce travail :

? À mon père Serge Wilfrid NGOMA SOLO

? À mon oncle paternel Heidy Endulrich NGOMA SOLO

REMERCIEMENTS

Nous nous rendons grâce à cet Être qui

était et qui sera, de nous avoir fait venir surtout nous en octroyer un

équilibre de l'esprit et la stabilité de corps ; bref : la

fécondité du mental qui nous a permis l'accomplissement du

présent bouquet.

J'adresse tous mes remerciements :

? À mon directeur de mémoire Docteur

Florent NSOMPI, Maitre de Conférences CAMES, qui en

dépit de ses multiples occupations administratives, pédagogiques

et scientifique a consacré assez de temps dans la conduite de ce travail

;

? À tous les personnels enseignants et non enseignants

de l'ISEPS pour leur formation adéquate ainsi qu'aux membres du jury

;

? À toute ma famille de près ou de loin de

m'avoir assisté par les conseils et contributions dans

l'élaboration de ce présent travail ;

? Je remercie enfin mes collègues, étudiants de

la 9ème promotion Master Sport et EPS.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

APMV : activité physique modérée à

vigoureuse ;

ATP : adénosine triphosphate ;

BCR : récepteur membranaire des lymphocytes B ;

CMH : complexe majeur d'histocompatibilité ;

CPA : cellules présentatrices d'antigènes ;

CRP : protéine C-réactive ;

DAMPs : Danger Associated Molecular Pattern ;

DC : cellules dendritiques ;

FC max : fréquence cardiaque maximale ;

Fc : Fragment cristallisable ;

Ig : immunoglobuline ;

IgG : immunoglobulines G ;

IL : interleukine ;

IL-1f3 : interleukine-1f3 ;

IL-6 : interleukine-6 ;

ILC : cellule lymphoïde innée ;

ISEPS : Institut Supérieur d'Éducation Physique

et Sportive ;

LDL : lipoprotéines de basse densité.

MAC : complexe d'attaque membranaire ;

MAIT : mucosal associated invariant t cells ;

NFS : numération formule sanguine ;

NK: natural killer;

PAMPs: pathogen associated molecular patterns;

PC: phosphocholine;

PRR : Pathogen Recognition Receptor ;

PRRs : Pattern Recognition Receptors ;

RNPs : petite protéine ribonucléaire

nucléaire ;

RNS : les espèces réactives de l'azote ;

ROS : espèces réactives de l'oxygène ;

SAP : Sérum amyloïde P component ;

SNC : système nerveux central ;

TCR : récepteur d'antigène des lymphocytes T

;

LISTE DES TABLEAUX

TLRs: toll-like receptors;

TNF-á : facteur de nécrose tumorale-á ;

Tableau I : Comparaison des caractéristiques

anthropométriques chez les étudiants actifs

réhydratés et non réhydratés en

milieu chaud et humide 36

Tableau II : Comparaison des valeurs moyennes des cellules

immunitaires enregistrées avant, après et 2h après effort

chez les étudiants actifs réhydratés et non

réhydratés en milieu chaud et

humide 37

Tableau III : Comparaison des valeurs moyennes des cellules

immunitaires enregistrées avant

et après effort chez les étudiants actifs

réhydratés et non réhydratés 38

Tableau IV : Comparaison des valeurs moyennes des cellules

immunitaires enregistrées avant et 2h après effort chez les

étudiants actifs du groupe réhydratés et non

réhydratés en milieu

chaud et humide 39

Tableau V : Comparaison des valeurs moyennes de la

protéine C-réactive (CRP) enregistrées avant et

après effort chez les étudiants actifs du groupe

réhydratés (GR) et du groupe non

réhydraté (GNR) .. 40

Tableau VI : Température ambiante et humidité

relative lors du test d'effort 41

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : vue générale des cellules du

système immunitaire 7

Figure 2 : les composant du système immunitaire 8

Figure 3 : défense de l'immunité innée

10

Figure 4 : granulocyte neutrophile 11

Figure 5 : granulocyte éosinophile 11

Figure 6 : granulocyte basophile 12

Figure 7 : monocyte 12

Figure 8 : macrophage 12

Figure 9 : cellule dendritique 13

Figure 10 : cellules NK .. 13

Figure 11 : organisation de l'immunité adaptative

15

Figure 12 : cellules du système immunitaire 17

Figure 13 : la protéine C-réactive 22

Figure 14 : Structure de la CRP 23

Figure 15: toise en bois sur socle .. 30

Figure 16: impedance mètre . 31

Figure 17: automate Sinothinker SK8800 32

Figure 18: électrophotomètre 32

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Mesure de la taille . 62

Photo 2 : Mesure de la masse corporelle .. 62

Photo 3 : Prise de sang . 62

Photo 4 : Déroulement du match test à l'ISEPS

62

SOMMAIRE

Introduction 1

Chapitre I : Revue de la Littérature 7

Chapitre II : Matériel et méthodes .. 30

Chapitre III : Résultats 36

Chapitre IV : Discussion 42

Conclusion .. 47

Perspectives 48

Références bibliographiques . 49

Annexes .. 62

Table des matières .. 75

INTRODUCTION

Contexte et justification

L'exercice pratiqué dans un environnement chaud peut

augmenter considérablement la production de sueur pour faciliter le

refroidissement par évaporation et aider à maintenir la

température corporelle. L'apport hydrique pendant l'exercice ne suit pas

le rythme de la perte de liquide par la transpiration (Cheuvront et Haymes,

2001 ; Rollo et al., 2021). Le football est un sport intermittent

caractérisé par des mouvements soutenus incorporant de

fréquentes périodes d'activité de haute intensité

entrecoupées de périodes de récupération

régulières (Omar et al., 2013).

Lors de ce jeu, plusieurs modifications peuvent subvenir chez

le joueur afin que son organisme supporte et s'adapte à cette charge

externe. Ces modifications dépendent grandement du type, de la

durée et l'intensité de l'activité ainsi que les

conditions environnementales (chaudes et humides) (Stachenfeld, 2014 ; Hammouda

et al., 2018). Pour ces auteurs un match de football pratiqué dans un

environnement chaud ou humide peut entrainer des modifications physiologiques

importantes et affecter la performance sportive. Les travaux de Jentjen et

Timpmann (2014) suggèrent que les altérations dues à

l'environnement sont plus accentuées sur le système immunitaire.

La majorité de ces exercices sont effectués à des

intensités qui sollicitent le fonctionnement des cellules immunitaires

pendant les périodes intenses du jeu. La réaction

coordonnée de ces cellules et molécules porte le nom de

réponse immunitaire. Sur le plan physiologie, le système

immunitaire joue un rôle important pour parvenir les infections

éradiquer les infections déclarées et empêcher la

prolifération tumorale (François et al., 2018).

Le système immunitaire protège notre corps

contre les agents pathogènes externes et les envahisseurs. Le

système immunitaire s'attaque aux agents pathogènes par des

barrières physiques et biochimiques, des cellules immunitaires et des

anticorps formés par les cellules immunitaires (Noor et al., 2021). Il

est très réactif à l'exercice, l'étendue et la

durée reflétant le degré de stress physiologique

imposé par la charge de travail (David et Laurel, 2018). L'augmentation

ou diminution des paramètres telle que le lymphocyte et le monocyte ont

été liés à la fois à l'intensité et

à la durée de l'exercice (Omar et al., 2013).

D'une part, les exercices d'endurance à haute

intensité ont été associés à une

modification du nombre de globules blancs des athlètes, telle qu'une

augmentation des granulocytes et des monocytes, une diminution des lymphocytes

et une augmentation des neutrophiles et des éosinophiles (Olga et al.,

2021). L'inflammation impliquant les systèmes immunitaires innés

et adaptatifs est connue pour être la réponse immunitaire

protectrice pour maintenir l'homéostasie

En effet, il a été démontré que

l'exercice de longue durée à haute intensité supprime la

production de cytokines immunomodulatrices (Katsuhiko et Harumi, 2021). En

revanche, les

tissulaire en éliminant les stimuli nocifs, y compris

les cellules endommagées, les irritants, les agents pathogènes et

les lésions stériles (Huakan et al., 2021).

Bien qu'une multitude de protéines soient

impliquées dans l'inflammation, la plupart d'entre elles ne participent

pas activement à l'élimination des pathogènes ou des

cellules humaines. L'un des médiateurs de la phase aiguë

directement impliqué dans ces processus pro-inflammatoires est la

protéine C-réactive (CRP) qui a été

découverte pour la première fois en 1930 par Tillett et Francis.

La CRP est bien établie comme l'un des marqueurs les plus fiables de

l'inflammation, augmentant considérablement pendant tout type

d'inflammation (Ahmed et al., 2021). Elle est un réactif de phase

aiguë largement utilisé dans la pratique clinique comme marqueur

d'infection et/ou d'inflammation en raison du fait que sa synthèse

augmente rapidement et considérablement (jusqu'à 10 000 fois)

après une lésion tissulaire ou une infection (Caroline et al.,

2022).

De plus, la CRP peut se dissocier physiologiquement en

monomères, bien qu'il soit encore question de savoir si elle exerce

ainsi des fonctions moléculaires différentes de celles de la

forme pentamérique (Magdalena et al., 2019). La transition de la CRP

pentamérique à la CRP monomère a été

décrite dans des microenvironnements inflammatoires spécifiques

(Braig et al., 2017 et McFadyen et al., 2018). La CRP peut également

activer le système du complément et se localise avec le complexe

d'attaque membranaire (MAC) dans les plaques athéroscléreuses

(Karin et al., 2022). La CRP régule l'expression des molécules

d'adhésion dans l'endothélium, ce qui suggère que la CRP

favorise l'inflammation dans la lésion athéroscléreuse

(Karin et al., 2022). En considérant ce qui précède, nous

nous sommes proposé de mener l'étude suivante : «

Match de football et réponses des cellules immunitaires et de la

protéine C- réactive chez les étudiants actifs

réhydratés en milieu chaud et humide ».

Problématique

Au cours d'exercices aérobies d'intensité

modérée et vigoureuse d'une durée supérieure

à 60 minutes, l'activité antipathogène des macrophages

tissulaires se produit parallèlement à une recirculation accrue

des immunoglobulines, des cytokines anti-inflammatoires, des neutrophiles, des

cellules Natural Killer (NK), des cellules T cytotoxiques et des cellules B

immatures. Cellules, qui jouent toutes un rôle essentiel dans

l'activité de défense immunitaire et la santé

métabolique (David et Laurel, 2018).

exercices d'endurance prolongés et de haute

intensité produisent des changements importants dans le nombre de

globules blancs, ce qui se traduit par des augmentations transitoires du nombre

de granulocytes circulants (principalement des neutrophiles) et de monocytes,

ainsi que des diminutions des populations de lymphocytes (Nieman, 2000),

l'exercice d'endurance provoque une augmentation et une activation des

neutrophiles sanguins ; cependant, cela pourrait être

considéré comme une réaction biologique excessive qui

conduit à des lésions musculaires et organiques et à une

inflammation systémique plutôt qu'à l'activation de

l'immunocompétence (Katsuhiko et Harumi, 2021).

Une analyse plus détaillée indique que les

sous-ensembles de globules blancs, tels que les lymphocytes (16 à 45 %),

les granulocytes (45 à 75 %) et les monocytes (4 à 10 %),

répondent différemment, en particulier dans les heures qui

suivent l'arrêt de l'exercice. Le nombre et les proportions des

lymphocytes circulants, et en particulier le sous-ensemble des cellules tueuses

naturelles, montrent un schéma diphasique. Les lymphocytes augmentent

immédiatement après l'arrêt de l'exercice avant de diminuer

fortement jusqu'à 36 heures après l'exercice, tandis que les

diminutions des lymphocytes T et B sont moins prononcées et reviennent

généralement au niveau de base dans les 6 heures. Bien que moins

prononcés, les monocytes augmentent également après

différents types d'exercice et reviennent aux niveaux de base dans les 2

heures suivant l'exercice (Simpson, 2015 ; Galun et al., 1987 ; Comassi et al.,

2015).

D'autre part, l'hyperactivité du système

immunitaire entraîne une « tempête de cytokines »,

caractérisée par la libération de niveaux

élevés de cytokines, en particulier l'interleukine-6 (IL-6) et le

facteur de nécrose tumorale-á (TNF-á), dans la circulation

sanguine et induit une inflammation locale et systémique (Maryam et al.,

2023). Il est vrai que les monocytes/macrophages agissent comme un

médiateur central de l'athérosclérose inflammatoire.

Après accumulation de lipoprotéines dans la paroi vasculaire, les

monocytes circulants migrent à travers les cellules endothéliales

vasculaires activées puis se différencient en macrophages qui

absorbent ensuite des lipoprotéines modifiées telles que les

lipoprotéines de basse densité oxydées (Chao et al.,

2020).

Par ailleurs, La CRP est la principale médiatrice en

aval de la réponse de phase aiguë suite à un

événement inflammatoire et est principalement

synthétisée par la biosynthèse hépatique

dépendante de l'IL-6 (Nicola et Jason, 2018). La CRP est une

protéine synthétisée par les hépatocytes, dont les

niveaux circulants sont fortement influencés par les stimuli

inflammatoires aigus (Black et al., 2004). Le niveau de CRP augmente pendant

l'état

d'inflammation, c'est-à-dire après un exercice

intense (Margeli et al., 2005 et Martín-Sánchez et al., 2011).

À cet effet, l'exercice intense entraîne une

augmentation transitoire de l'activité de la CRP produite par une

réponse inflammatoire en phase aiguë médiée par

l'IL-6 et l'IL-1â (Zhang et al., 1995 et Kasapis et Thompson, 2005). Les

perturbations physiologiques produites lors des matchs de football semblent

déclencher une réponse inflammatoire en phase aiguë

dénotée par une augmentation des niveaux de CRP (Duarte et al.,

2022). La réponse post-match des cytokines telles que l'IL-6 semble

refléter des changements adaptatifs et la tentative du muscle de

rétablir l'homéostasie après un exercice intensif, tandis

que des augmentations des niveaux de CRP peuvent caractériser le

processus inflammatoire secondaire comme une conséquence des dommages

musculaires induits par le match (Íñigo et al., 2023).

L'augmentation de la CRP après un exercice intensif

pourrait être le résultat de mécanismes, tels que la

réponse inflammatoire à des blessures ou à des agents

(l'interleukine-6, c'est-à-dire le principal stimulateur de la

sécrétion de CRP) qui pourraient être associés

à une inflammation élevée chez les athlètes

(Souglis et Antonios, 2015). Des études antérieures ont

démontré que la concentration de CRP diminuait en raison de

l'effet anti-inflammatoire de l'exercice après un exercice intense

prolongé (Kostrzewa-Nowak et al., 2015 et Kasapis et Thompson, 2005).

L'études récente mené par Becker et al., (2020) ont

révélé qu'un entraînement intense aigu provoquait

des augmentations provisoires du niveau de CRP, et ces augmentations

étaient dues aux cytokines, telles que l'interleukine-6 en grande

partie.

Une augmentation de la CRP indique la présence d'une

affection inflammatoire. Il n'existe pas de faux positif car il n'y a pas de

déficience congénitale ou acquise de la CRP. Elle

s'élève dans les affections inflammatoires, quelle que soit leur

étiologie (Coulibaly, 2019). Bien que la CRP puisse initier les voies de

la phase fluide de la défense de l'hôte en activant la voie du

complément, elle peut également initier des voies à

médiation cellulaire en activant le complément ainsi qu'en se

liant aux récepteurs Fragment cristallisables (Fc) des immunoglobulines

G (IgG) (Pradhan et al., 2001). La CRP se lie aux récepteurs Fc avec

l'interaction résultante conduisant à la libération de

cytokines pro-inflammatoires (Du Clos, 2000). Elle a également la

capacité de reconnaître les molécules du soi et

étrangères sur la base de la reconnaissance de formes, ce que

d'autres activateurs du complément tels que les IgG ne peuvent pas

réaliser, car ces molécules ne reconnaissent que des

épitopes antigéniques distincts (Nicola et Jason, 2018).

Question principale :

Le match de football, peut-il influencer la réponse des

cellules immunitaires et de la protéine C-réactive chez les

étudiants actifs ?

Questions secondaires :

> Le match de football influence-t-il la réponse des

cellules immunitaires chez les étudiants actifs réhydratés

?

> Le match de football en milieu chaud et humide induit-il

des variations de la protéine C-réactive chez les

étudiants actifs ?

Hypothèse principale

Le match de football induit les variations des cellules

immunitaires et de la protéine C-réactive chez les

étudiants actifs réhydraté en milieu chaud et humide.

Hypothèses secondaires

> Le match de football influence la réponse des

cellules immunitaires chez les étudiants actifs

réhydratés.

> Le match de football en milieu chaud et humide induit des

variations de la protéine C-réactive chez les étudiants

actifs.

Objectif général

Montrer les variations induites par le match de football sur

les cellules immunitaires et la protéine C-réactive chez les

étudiants actifs.

Objectifs spécifiques

> Évaluer les variations des cellules immunitaires

induites par le match de football chez les étudiants actifs

réhydratés en milieu chaud et humide.

> Évaluer les variations de la protéine

C-réactive induites par le match de football chez les étudiants

actifs.

Intérêt de l'étude

C'est de mettre en évidence la mobilisation des

cellules immunitaires et la réponse de la CRP induite par le match de

football chez les étudiants actifs réhydraté en milieu

chaud et humide.

La réalisation de ce travail nécessite la

clarification des concepts dans la revue de la littérature.

Structuration du Travail

La deuxième partie intitulée méthodologie

adoptée consistera à présenter la démarche

d'investigation. La troisième partie sera consacrée à la

présentation et l'analyse des résultats d'une part et la

discussion basée sur la nature. La quatrième partie constituant

la conclusion. Ce travail sera bouclé par la bibliographie et des

annexes.

Chapitre I : Revue de la Littérature

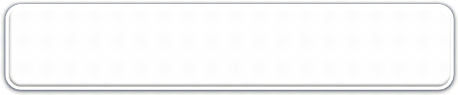

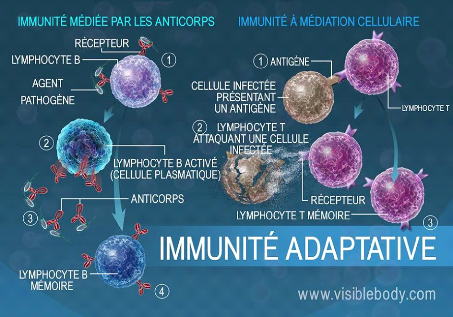

Figure 1 : vue générale des cellules du

système immunitaire (

www.monsystemeimmunitaire.fr).

I.1. Système Immunitaire

Le système immunitaire contribue au maintien de

l'intégrité de l'organisme par l'exclusion des constituants

étrangers (microorganismes, greffes) et de constituants du « soi

» modifiés. Il assure cette fonction en étroite relation

avec les autres systèmes nerveux et endocriniens, avec lesquels il

communique par l'intermédiaire de médiateurs solubles

(neurotransmetteurs, hormones, cytokines) et de récepteurs

spécifiques communs à ces systèmes (Kouassi et al., 2003).

L'activation du système immunitaire entraîne la libération

de cytokines qui peuvent être classées en anti-inflammatoires.

L'exercice physique chronique peut guider la réponse du système

immunitaire en favorisant un statut anti-inflammatoire, qui semble être

le facteur clé de l'amélioration de la santé,

principalement dans les maladies chroniques. L'activation du système

immunitaire est une réponse à un facteur de stress, visant

à rétablir l'homéostasie cellulaire. Le processus

inflammatoire joue un rôle crucial dans l'homéostasie,

principalement par la défense active contre divers stimuli nocifs tels

que les infections virales neurotropes et/ou les dommages traumatiques,

favorisant le rétablissement de la fonction cellulaire et tissulaire

(Débora et al., 2020).

L'inflammation implique plusieurs types de cellules

immunitaires, y compris les macrophages et les neutrophiles, et est un

médiateur important du stress oxydatif. Les espèces

réactives de l'oxygène (ROS) ou les espèces

réactives de l'azote (RNS) sont des molécules à double

tranchant. Les ROS/RNS peuvent jouer le rôle d'effecteurs inflammatoires

importants en soutenant l'élimination des agents pathogènes par

le système immunitaire et la réparation des tissus musculaires

endommagés, ou ils peuvent amplifier l'inflammation chronique (par

exemple, pendant l'obésité) et induire des lésions

tissulaires (David et al., 2018).

I.1.1. Définition

Selon le dictionnaire Larousse (2024), le système

immunitaire est l'ensemble des organes, tissus, cellules et molécules

assurant l'immunité d'un organisme. Il fonctionne grâce à

un ensemble de cellules hétérogènes dans leur forme, leurs

fonctions, leur capacité à se multiplier (division cellulaire) et

à se transformer (différenciation), ainsi que dans la

durée de leur vie : ce sont les globules blancs, ou leucocytes, qui

naissent dans la moelle des os, puis circulent dans tout l'organisme,

transportés par le sang et par la lymphe. Pour François et al.,

(2018), le système immunitaire fait référence aux

mécanismes de défense d'un organisme vivant contre des agents

étrangers, notamment infectieux, ou contre des agressions internes,

notamment transformation tumorale, susceptibles de menacer son bon

fonctionnement ou sa survie.

I.1.2. Composant du Système immunitaire

Le système immunitaire est constitué d'un

ensemble complexe d'organes individualisés et de tissus entre lesquels

circulent en permanence des cellules de l'immunité innée et de

l'immunité adaptative. Le système immunitaire à trois

propriétés essentielles : une importante capacité

d'échange d'informations, par contacts membranaires intercellulaires ou

par libération de médiateurs solubles. Ces échanges ont

lieu entre des acteurs du système immunitaire (par exemple des

interactions entre les cellules de l'immunité innée et celles de

l'immunité adaptative), mais également avec d'autres

systèmes (par exemple des échanges neuro-immuno-endocriniens) ;

un bras effecteur performant, capable de protéger

l'intégrité de l'organisme ; une forte régulation qui est

cruciale pour préserver, à tout moment et à tout endroit,

l'équilibre du système immunitaire ou homéostasie et

garantir une réponse immunitaire adaptée (Jonathan et al., 2018).

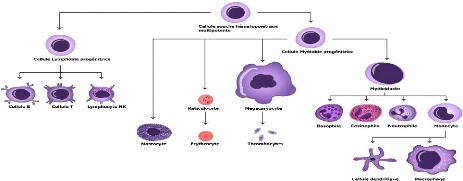

Le système immunitaire comporte deux types de défense :

l'immunité innée ou naturelle et l'immunité acquise ou

adaptative (Olivier, 2005).

Figure 2 : les composants du système

immunitaire.

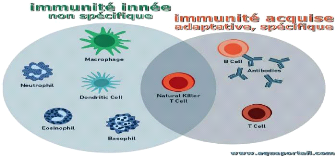

I.1.2.1. Immunité innée ou naturelle

Cellule immunitaire innée conditionnelle et

système de capteurs métaboliques. L'immunité

innée est la première ligne de défense de l'hôte,

fournissant une défense initiale non-spécifique contre les

signaux de danger. Les cellules immunitaires innées professionnelles

comprennent les cellules dendritiques (DC), les monocytes, les macrophages et

les lymphocytes B (Lizhe et al., 2020).

Des structures moléculaires communes à de

très nombreux microorganismes vont interagir avec des molécules

complémentaires préformées de l'hôte (en solution ou

à la surface de cellule) pour déclencher un signal de «

danger » conduisant à l'exclusion du pathogène. Lors de

l'infection d'une cellule par des virus, des modifications membranaires (telles

que la diminution de l'expression des molécules de classe I du complexe

majeur d'histocompatibilité [CMH]) vont permettre la destruction de la

cellule infectée par des lymphocytes cytotoxiques NK (« natural

killer » : cellules tueuses de l'immunité naturelle). Au total,

l'immunité naturelle est caractérisée par sa mise en jeu

rapide et par le développement de réactions inflammatoires

(bactéries, parasites) ou cytotoxique (virus) conduisant souvent

à l'exclusion du pathogène (Kouassi et al., 2003). Lizhe et al.,

(2020) ajoute que, l'inflammation est un processus pathologique tissulaire dont

le but principal est de résoudre l'infection et de réparer les

tissus.

En outre, Débora et al., (2020) à leurs tours,

on dit que « Les cellules tueuses naturelles et les phagocytes, y compris

les neutrophiles, les monocytes et les macrophages, représentent la

première ligne du système immunitaire inné contre les

infections virales et sont très sensibles à l'exercice

aérobie aigu ».

Cavaillon (2010) a aussi ajouté l'inflammation et

l'immunité innée sont deux processus qui se chevauchent et, qui,

depuis la découverte des récepteurs des pathogènes et des

signaux endogènes de danger, ont reçu une attention nouvelle. En

effet, notre vision de la réponse immunitaire a évolué, et

la recherche sur l'immunité innée est dans une période de

renaissance. Pendant de nombreuses années, l'immunologie était

divisée en deux grands thèmes : l'immunité «

spécifique » et l'immunité « non-spécifique

», avec forcément moins d'attention pour l'immunité qui

était définie par une négation. Depuis que l'expression

« immunité non-spécifique » a été

remplacée par le concept d'immunité innée ou

d'immunité naturelle, celle-ci est maintenant sous les projecteurs. Avec

la découverte des toll-like receptors (TLRs). Les TLRs reconnaissent

spécifiquement des déterminants microbiens nommés pathogen

associated molecular patterns (PAMPs). Il est clair que l'immunité

innée n'est certainement pas un processus non spécifique de

défense de l'hôte.

Figure 3 : l'immunité innée.

I.1.2.1.1. Les acteurs de l'immunité innée

Parmi les cellules de l'immunité innée, les

granulocytes neutrophiles, monocytes/macrophages et cellules dendritiques

phagocytent et détruisent des éléments étrangers

sur lesquels elles reconnaissent des molécules représentatives

des grandes familles d'agents microbiens, les PAMPs (Pathogen Associated

Recognition Pattern), mais aussi des molécules associées au

stress cellulaire, les DAMPs (Danger Associated Molecular Pattern), grâce

à leurs immunorécepteurs appelés PRRs (Pattern Recognition

Receptors). Les lymphocytes NK font également partie de

l'immunité innée et détruisent les cellules

infectées par des virus ou les cellules tumorales (Jonathan et al.,

2018).

? Les granulocytes

Les granulocytes se divisent en trois lignées distinctes :

neutrophiles, éosinophiles et basophiles.

Les granulocytes neutrophiles sont les plus

nombreux dans la circulation sanguine et sont reconnaissables par leur noyau

polylobé. Ils jouent un rôle majeur dans la défense

antimicrobienne et dans l'inflammation aiguë par leur fonction de cellules

phagocytaires et le contenu de leurs granules cytoplasmiques (plus de 100

enzymes différentes). Sous l'effet de

facteurs chimiotactiques, les granulocytes neutrophiles sont

les premières cellules de l'immunité innée à

être recrutées dans les tissus en cas d'infection

bactérienne, où elles y auront une durée de vie

très brève (Jonathan et al., 2018).

Figure 4 : granulocyte neutrophile (

www.docteurclic.com)

Les granulocytes éosinophiles ont un

noyau bilobé et des granulations colorées spécifiquement

en rouge orangé par les techniques habituellement utilisées. Ceci

est dû au caractère basique des composants cytotoxiques et

pro-inflammatoires qu'elles contiennent. Ces cellules sont retrouvées

principalement dans les tissus et possèdent un rôle capital dans

les défenses antiparasitaires et certaines réactions

d'hypersensibilité (Guislaine et al., 2018).

Figure 5 : granulocyte éosinophile (

www.docteurclic.com)

Les granulocytes basophiles ont un noyau

bilobé peu visible du fait de l'abondance de leurs granulations

métachromatiques contenant de l'histamine ainsi que des

éléments très acides, cytotoxiques et pro-inflammatoires.

Leur équivalent tissulaire est le mastocytes, présent en

abondance dans les muqueuses, et ils ont un rôle anti-infectieux. Les

basophiles et les mastocytes ont aussi un rôle important dans les

hypersensibilités immédiates (Michelle et al., 2018).

Figure 6 : granulocytes basophile (

www.docteurclic.com)

? Les monocytes / macrophages

Les monocytes ont également un cytoplasme granuleux

contenant de nombreuses enzymes. Moins nombreux que les granulocytes, ils

circulent dans le sang et adhèrent aux parois vasculaires avant de

migrer dans les tissus en réponse à certains facteurs

chimiotactiques, où ils s'y différencieront en macrophages.

Historiquement, les macrophages tissulaires ont été

désignés sous de nombreux noms en fonction des organes où

ils étaient observés : cellules de Küpffer dans le foie,

microglie dans le cerveau, cellules mésangiales dans le rein,

ostéoclastes dans l'os. Ce sont des cellules essentiellement

phagocytaires, capables de capter des éléments de tailles

diverses (antigènes particulaires, macromolécules, agents

microbiens, cellules ou débris cellulaires) avant de les détruire

puis de les présenter aux cellules de l'immunité adaptative. Ils

produisent également de nombreuses cytokines importantes à toutes

les étapes de la réponse immunitaire, y compris dans la phase de

réparation tissulaire (Jonathan et al., 2018).

Figure 7 : monocyte (

www.shutterstock.com)

Figure 8 : macrophage (

www.britannica.com)

? Les cellules dendritiques

Les cellules dendritiques sont localisées dans de

nombreux tissus et organes dans un état immature ayant une importante

capacité de capture d'antigènes. À l'inverse, lorsqu'elles

quittent

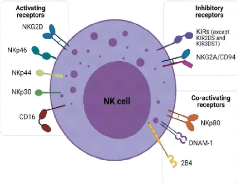

Figure 10 : cellule Natural Killer (

www.mdpi.com)

les tissus et migrent vers les tissus lymphoïdes, elles

subissent un processus de maturation qui leur fait perdre cette capacité

au profit de l'acquisition d'une propriété de présentation

des antigènes aux lymphocytes T. Ce sont les Cellules

présentatrices d'antigènes (CPA) les plus importantes car elles

sont capables d'activer des lymphocytes T naïfs, et jouent ainsi un

rôle majeur dans l'initiation de la réponse immunitaire

adaptative. Il existe plusieurs types de cellules dendritiques qui

possèdent des propriétés différentes (Michelle et

al., 2018).

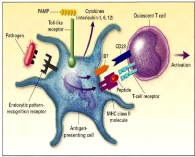

Figure 9 : cellule dendritique (

www.biologie-maroc.com)

? Les cellules NK

Les lymphocytes NK ou cellules Natural Killer sont des

cellules cytotoxiques localisées dans le sang et les organes

lymphoïdes périphériques. Ils reconnaissent et

détruisent les cellules infectées, endommagées ou

ciblées par des anticorps de type IgG. Ils ont également une

grande capacité de sécrétion de cytokines comme l'IFN-y

(Guislaine et al., 2018).

? Les cellules lymphoïdes non

conventionnelles

Ces cellules appartiennent à l'immunité

innée ou sont à l'interface entre immunité innée et

adaptative. Les lymphocytes T ã/ä sont très proches des

cellules NK, mais possèdent la particularité d'exprimer un TCR

reconnaissant des ligands variés différents du CMH. Les cellules

NK- T présentes dans les épithéliums et les tissus

lymphoïdes reconnaissent des lipides microbiens associés à

la molécule CD1 via leur TCR semi-invariant. Les MAIT (Mucosal

Associated Invariant T cells) sont une sous-population de lymphocytes T

à TCR semi-invariant localisés dans les muqueuses et

possédant des propriétés antimicrobiennes. Les cellules

lymphoïdes innées (ILC) sont des effecteurs tissulaires jouant un

rôle important dans la défense contre les micro-organismes ainsi

que dans l'homéostasie tissulaire et les phénomènes

inflammatoires (Jonathan et al., 2018).

I.1.2.2. Immunité adaptative ou spécifique

Intervient secondairement après une phase de

reconnaissance de l'antigène, de prolifération lymphoïde et

de différenciation en cellules productrices d'anticorps (lymphocytes B /

plasmocytes) et de cytotoxicité (lymphocytes TCD3+). Cette

immunité adaptative est douée de mémoire et un

deuxième contact avec l'antigène permet une réponse rapide

et puissante de type secondaire (Olivier, 2005). L'immunité adaptative,

antérieurement qualifiée d'immunité spécifique, est

nécessaire pour le contrôle des infections de longue durée

et pour la mise en place d'une mémoire immunologique sur laquelle

s'appuie la vaccination (Cavaillon, 2010).

Kouassi et al., (2003) intitule que, l'immunité

spécifique est apparue lors de la divergence entre

vertébrés et invertébrés. Elle est

caractérisée par un ensemble de molécules de structure

extrêmement diversifiée appartement toutes à la

superfamille des immunoglobulines (Ig) : les anticorps, les récepteurs

d'antigène des lymphocytes T (TCR) et les molécules CMH. Les

molécules d'Ig existent sous forme soluble (les anticorps

répartis en cinq classes de fonctions biologiques différentes

chez l'homme : IgM, IgG, IgA, IgD et IgE) et sous forme de récepteurs

membranaires des lymphocytes B (BCR). La molécule d'anticorps,

formée en général de 2 chaînes

légères, interagit par son site de liaison ou paratope avec une

zone de l'antigène appelée épitope. Chaque épitope

correspond à une zone de 2 à 3 nm de diamètre (soit

environ 15 acides aminés).

Figure 11 : organisation de l'immunité

adaptative.

I.1.2.2.1. Les acteurs de l'immunité adaptative

Il s'agit principalement des lymphocytes B et T, les

lymphocytes B étant responsables de la réponse immunitaire

humorale (production d'anticorps) et les lymphocytes T des réponses

cellulaires (auxiliaire, cytotoxique ou régulatrice). Les lymphocytes B

et les lymphocytes T ont une morphologie similaire, avec un rapport

nucléo-cytoplasmique élevé sans granulation. Ils sont

capables de reconnaître spécifiquement des antigènes via

leurs immunorécepteurs de type BCR ou TCR. Le BCR se lie à

l'antigène natif alors que le TCR se lie à des antigènes

apprêtés et présentés sous forme de peptide

associé aux molécules du CMH. Il existe des sous-populations

fonctionnelles de lymphocytes T et B définies par leur phénotype,

c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques moléculaires

membranaires, et des propriétés fonctionnelles

différentes. Par exemple, parmi les lymphocytes T, on distingue deux

sous-populations majeures : les lymphocytes T auxiliaires ou helpers (Th) et

les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T auxiliaires

sécrètent des cytokines et sont responsables de l'organisation

des réponses immunitaires innées et adaptatives. Les lymphocytes

T cytotoxiques provoquent la mort des cellules présentant des

antigènes étrangers (dans le cas d'une infection virale ou

d'autres pathogènes intracellulaires) ou des

antigènes du soi anormal en termes qualitatif et/ou quantitatif (dans le

cas d'une cellule tumorale) (Jonathan et al., 2018).

Il existe également des lymphocytes T

régulateurs exerçant des fonctions de régulation et

d'inhibition des réponses immunitaires. Au-delà de leur

rôle de précurseur des plasmocytes, cellules principalement

présentes dans la moelle osseuse ayant pour fonction la production des

anticorps en grande quantité et pendant une longue durée, les

lymphocytes B ont également un rôle de CPA aux lymphocytes T.

Cette propriété est à la base de la coopération

cellulaire entre les lymphocytes T et B afin de réguler l'activation de

ces derniers et ainsi la production des anticorps. Au décours des

réponses immunitaires, les lymphocytes B comme les lymphocytes T donnent

naissance à des cellules mémoires à durée de vie

longue dont le rôle est de répondre plus efficacement à une

nouvelle exposition à un antigène donné (réponse

secondaire) (Jonathan et al., 2018).

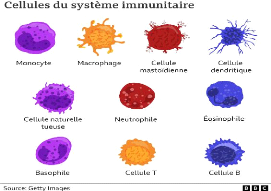

I.1.3. Cellules immunitaires

Le système immunitaire est composé d'organes et

de tissus dits lymphoïdes dévolus à la production de

lymphocytes et aux fonctions immunitaires. Ils sont connectés par les

vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le foie foetal est le premier organe de

différentiation des cellules immunitaires, relayé à la

naissance par la moelle osseuse. Les Cellules souches lymphoïdes

poursuivent leur maturation en lymphocytes B ou T au sein des organes

lymphoïdes primaires (ou centraux) où ils acquièrent, entre

autres, un récepteur propre à chaque cellule : c'est la

constitution des répertoires T et B (Jonathan et al., 2018).

Les cellules lymphoïdes innées (ILC) orchestrent

les réponses immunitaires aux signaux tels que les cytokines, les

alarmines, les neuropeptides et les hormones, interagissant avec les cellules

hématopoïétiques et non hématopoïétiques.

Les ILC manquent de récepteurs antigéniques

réarrangés et bien qu'ils résident principalement dans les

tissus, ils sont également observés dans la circulation et les

tissus lymphoïdes secondaires où ils présentent des

fonctions spatiales et temporelles distinctes. En dehors des rôles dans

l'immunité, les ILC jouent un rôle clé dans le maintien de

l'homéostasie tissulaire, la promotion de la réparation

tissulaire et la régulation de l'inflammation. Alors que le

système nerveux central (SNC) est considéré comme un site

privilégié sur le plan immunitaire avec un infiltrat immunitaire

minimal, des ILC ont été identifiées dans le SNC d'humains

et de souris en bonne santé, représentant environ 2,5 % des

leucocytes par séquençage (Julia et al., 2022).

Les ILC humains présentent une plasticité

importante, définie comme la capacité d'une population ILC mature

à acquérir les caractéristiques associées à

une autre population ILC mature. Cette caractéristique dynamique des ILC

humaines pourrait être un moyen efficace d'adapter rapidement

l'immunité aux conditions prédominantes dans les tissus sans

recrutement de cellules provenant d'autres sources tissulaires. Les

mécanismes sous-jacents à la plasticité de l'ILC servent

évidemment de cibles thérapeutiques intéressantes

(Mazzurana et al., 2018).

Les caractéristiques distinctes des ILC et des

lymphocytes T permettent une complémentarité et une redondance

entre ces systèmes immunitaires innés et adaptatifs. Alors que

les lymphocytes T sont activés par des interactions MHC-peptide-TCR et

des signaux de costimulation, les ILC manquent généralement

d'expression de récepteurs antigéniques réarrangés.

Au lieu de cela, ces cellules sont amorcées par les cytokines, les

hormones et les médiateurs lipidiques environnants et peuvent en outre

être sensibles aux stimuli environnementaux. Dans le milieu humain, les

ILC servent sans aucun doute de sources importantes de cytokines qui

entraînent la pathologie. De plus, en agissant dans un réseau

d'autres cellules immunitaires, l'ILC peut propager leurs fonctions

au-delà de celles directement médiées par les ligands de

surface et les cytokines effectrices sécrétées (Mazzurana

et al., 2018).

Figure 12 : les cellules du système

immunitaire.

I.1.3.1. Rôle et fonction des cellules

immunitaires

À l'état basal, l'épiderme joue une

barrière physique naturelle empêchant la pénétration

de la bactérie pathogène. Cette protection est renforcée

par une compétition pour les nutriments avec la flore commensale

cutanée ainsi que la présence de peptides et enzymes

antibactériens. Une rupture de cette barrière (coupure,

piqûre...) est donc nécessaire afin que la bactérie

pénètre

dans l'organisme. À ce moment-là, les cellules

immunitaires innées résidentes du tissu sous-cutané,

macrophages et cellules dendritiques immatures, vont pouvoir reconnaître

comme anormale (PAMPs et signal « danger ») la présence de ces

bactéries via leurs immuno récepteurs, les internaliser par

phagocytose puis initier une réponse inflammatoire. La principale

conséquence est une modification de la perméabilité

vasculaire permettant aux cellules et aux protéines sanguines de

traverser l'endothélium, en particulier les granulocytes neutrophiles

jouant un rôle crucial dans l'élimination des bactéries,

les immunoglobulines et le complément (Jonathan et al., 2018).

En parallèle, les cellules dendritiques immatures,

suite aux signaux dangers reçus, entament un processus de maturation et

migrent vers les organes lymphoïdes secondaires. C'est ici qu'elles

interagiront avec les cellules du système immunitaire adaptatif, les

lymphocytes B et les lymphocytes T CD4+, capables de reconnaître les

antigènes bactériens via leur immuno-récepteur de surface.

Cette interaction tripartite est indispensable afin d'engendrer une activation

efficace du lymphocyte B et du lymphocyte T qui vont alors proliférer de

manière clonale et donner naissance à des lymphocytes

mémoires qui joueront un rôle crucial dans le cas d'une

deuxième infection (Jonathan et al., 2018).

Les lymphocytes B activés générés

poursuivent également leur maturation afin de devenir des plasmocytes,

cellules productrices d'anticorps dirigés contre les protéines

bactériennes qui diffuseront dans l'ensemble de l'organisme via la

circulation sanguine. Au niveau du site de l'infection, ces anticorps auront la

capacité de détruire directement les bactéries par

activation du complément ou bien de favoriser leur phagocytose par les

macrophages. Une fois que l'ensemble des bactéries est

éliminé, un certain nombre de processus permettent la

réparation tissulaire, étape importante afin que

l'intégrité de l'épithélium soit retrouvée

et sa protection restaurée (Jonathan et al., 2018).

Grâce à leur capacité à faire

avancer la cascade de réactions inflammatoires, les ILC sont

impliquées dans une myriade d'interactions avec d'autres cellules

immunitaires. Les cellules myéloïdes sont capables de

détecter les signaux de danger provenant d'agents pathogènes

envahissants ou de tissus endommagés et sécrètent des

cytokines qui instruisent par conséquent les ILC. Les réseaux de

cytokines impliqués dans l'interaction entre les ILC et les cellules

myéloïdes ont récemment fait l'objet d'une revue approfondie

par Mortha et Burrows. Ainsi, dans la présente revue, nous

résumerons la compréhension actuelle de la façon dont les

ILC interagissent avec d'autres cellules d'origine lymphoïde (Mazzurana et

al., 2018).

Les paires de molécules de point de contrôle

immunitaire jouent un rôle essentiel dans la connexion des cellules

immunitaires innées et adaptatives pour une réponse immunitaire

stimulatrice ou inhibitrice, et dirigent la réponse immunitaire vers

l'une ou l'autre des cellules par des réactions de point de

contrôle immunitaire unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Il est

important de noter que, les cellules immunitaires subissent une reprogrammation

métabolique au cours des réponses immunitaires, qui se

caractérise par une altération de la production d'énergie,

de la biosynthèse et de la reprogrammation

épigénétique (Lizhe et al., 2020).

Pour répondre aux demandes énergétiques

et biosynthétiques accrues de réponse de défense et de

réparation des dommages, les cellules immunitaires activées ont

tendance à augmenter l'activité de glycolyse mais à

diminuer la phosphorylation oxydative pour une production rapide

d'adénosine triphosphate (ATP) afin d'adopter un statut

prolifératif et des fonctions effectrices pro-inflammatoires (Lizhe et

al., 2020).

Comme l'une des conséquences des changements du

métabolisme cellulaire, une reprogrammation

épigénétique distincte a également

été trouvée dans les cellules immunitaires activées

en raison de l'accessibilité altérée du donneur de groupe

acétyle/méthyle et de l'activité modulée par les

métabolites des enzymes épigénétique. Une

acétylation élevée mais une méthylation

supprimée est souvent associée à un statut

pro-inflammatoire dans les cellules immunitaires dans de nombreux cas (Lizhe et

al., 2020).

I.2. Exercice physique et cellules immunitaires

La pratique du sport entraîne des modifications non

négligeables de la répartition des populations cellulaires

circulantes impliquées dans la réponse immunitaire innée

et adaptative. Ces changements passent par une production de cytokines

pro-inflammatoires et la libération des hormones du stress, conduisant

à des redistributions cellulaires. La nature des interactions est

complexe et passe en partie par l'expression de molécules

d'adhésion, le recrutement de lymphocytes matures plus que de

lymphocytes naïfs ainsi que par des altérations des

phénomènes d'apoptoses du potentiel mitotique. En pratique

quotidienne le médecin peut recommander la pratique de l'exercice

régulier en excluant les entraînements exténuants pour le

muscle et le système lymphoïde d'immuno-surveillance (Olivier,

2005).

La pratique de l'exercice physique peut provoquer des

réponses biochimiques et physiologiques aiguës ou chroniques en

fonction de la fréquence, du volume et de l'intensité de

l'exercice. Les réponses physiologiques aiguës sont

associées, par exemple, aux effets immédiats d'une seule

séance d'exercice, qui induisent des altérations de

l'homéostasie de l'ensemble du corps. La

pratique de l'exercice physique consomme

intrinsèquement de l'énergie, génère des ROS et

active le système immunitaire, ayant à la fois des effets

positifs et éventuellement nocifs selon le type et le degré des

réponses du système immunitaire activé (Débora et

al., 2020).

L'activation du système immunitaire est une

réponse à un facteur de stress, visant à rétablir

l'homéostasie cellulaire. Le processus inflammatoire joue un rôle

crucial dans l'homéostasie, principalement par la défense active

contre divers stimuli nocifs tels que les infections virales neurotropes et/ou

les dommages traumatiques, favorisant le rétablissement de la fonction

cellulaire et tissulaire (Débora et al., 2020).

Au cours d'exercices aérobies d'intensité

modérée et vigoureuse d'une durée inférieure

à 60 minutes, l'activité anti pathogène des macrophages

tissulaires se produit parallèlement à une recirculation accrue

des immunoglobulines, des cytokines anti-inflammatoires, des neutrophiles, des

cellules NK, des lymphocytes T cytotoxiques et des lymphocytes B immatures.

Cellules, qui jouent toutes un rôle essentiel dans l'activité de

défense immunitaire et la santé métabolique. L'exercice

intense stimule l'échange de cellules et de composants du système

immunitaire inné entre les tissus lymphoïdes et le compartiment

sanguin. Bien que transitoire, un effet de sommation se produit au fil du

temps, avec une amélioration de l'immuno-surveillance contre les agents

pathogènes et les cellules cancéreuses et une diminution de

l'inflammation systémique (David et al., 2018).

En général, l'exercice intensif est maintenant

considéré comme un adjuvant important du système

immunitaire pour stimuler l'échange continu de leucocytes entre la

circulation et les tissus. Le contraste des réponses immunitaires

aiguës à un effort intense (par exemple, une course de marathon) et

à une marche de 30 à 45 minutes. L'activation immunitaire est

associée aux demandes d'oxygène et de biosynthèse, et les

cellules immunitaires doivent s'engager dans une reprogrammation

métabolique pour générer suffisamment d'énergie

pour alimenter ces demandes. Bien que des recherches supplémentaires

soient nécessaires, des données préliminaires confirment

que la capacité métabolique des cellules immunitaires est

réduite pendant la récupération après des

périodes d'exercice intensif exigeantes sur le plan physiologique,

entraînant un dysfonctionnement immunitaire transitoire (David et al.,

2018).

La plupart des études sur les effets de l'exercice sur

le système immunitaire ont été réalisées en

évaluant certains paramètres avant et après la performance

physique. Des séances uniques d'exercices d'intensité

modérée sont "immuno-améliorantes" et, en fait, sont

responsables d'une

réduction de l'inflammation, du maintien de la masse

thymique et d'une immuno-surveillance améliorée. D'autre part,

certaines études montrent des changements négatifs dans les

niveaux et la fonction de nombreux composants du système immunitaire en

réponse à un exercice intense et prolongé (Olga et al.,

2021).

Durant cette phase, appelée « fenêtre

ouverte », l'hôte est plus sensible aux micro-organismes tels que

les virus et les bactéries avec un plus grand risque de contracter des

infections. Différents mécanismes contribuent à ces

altérations, tels que le stress résultant d'un exercice intense,

les modifications de la concentration des hormones, des cytokines et de la

température corporelle, l'augmentation du flux sanguin, l'apoptose

lymphocytaire et la déshydratation. En particulier, les exercices

d'endurance à haute intensité ont été

associés à une modification du nombre de globules blancs des

athlètes, telle qu'une augmentation des granulocytes et des monocytes,

une diminution des lymphocytes et une augmentation des neutrophiles et des

éosinophiles. Un rôle intéressant semble être

joué par les cellules « natural killer », dont

l'activité semble exaltée lors de l'effort physique, avec une

augmentation des cellules CD16+ (Olga et al., 2021).

De plus, après un exercice physique intense, la

protection immunitaire des voies respiratoires supérieures est plus

faible en raison d'une diminution des sécrétions nasales et

salivaires avec de faibles niveaux d'IgA, d'une augmentation du transit du

mucus ciliaire nasal et d'une fonction nasale compromise des neutrophiles (Olga

et al., 2021).

Cependant, la modulation du système immunitaire

inné à l'exercice physique peut changer en fonction du type, de

l'intensité et du volume d'exercice, voire du moment de la mesure par

rapport à la séance d'entraînement. Par exemple,

après un exercice vigoureux aigu se produit un afflux spectaculaire de

cellules tueuses naturelles et de lymphocytes T CD8 + qui présentent une

cytotoxicité élevée et un potentiel de migration

tissulaire (Débora et al., 2020).

Bien que l'hypothèse de la « fenêtre ouverte

» immunologique après un exercice physique intense soit largement

diffusée dans la littérature, certains aspects concernant la

dynamique immunologique après un exercice physique aigu restent

controversés. L'hypothèse de la "fenêtre ouverte"

suggère qu'une altération du système immunitaire

après un exercice vigoureux augmente le risque de contracter une

infection des voies respiratoires supérieures (Débora et al.,

2020). Au cours d'un exercice aérobie vigoureux, on observe une

augmentation des lymphocytes du sang périphérique,

suggérant une activation du système immunitaire induite

par l'exercice. Cependant, 1 heures ou 2 heures après

l'exercice, une diminution des lymphocytes du sang périphérique

est observée, représentant pour l'athlète une

période de risque de contracter des infections et renforçant

l'hypothèse selon laquelle l'exercice favorise une fenêtre

d'immunosuppression à court terme (Débora et al., 2020).

I.3. Protéine C-Réactive

Bien qu'une multitude de protéines soient

impliquées dans l'inflammation, la plupart d'entre elles ne participent

pas activement à l'élimination des pathogènes ou des

cellules humaines. L'un des médiateurs de la phase aiguë

directement impliqué dans ces processus pro-inflammatoires est la

protéine C-réactive qui a été découverte par

Tillett et Francis. La CRP est bien établie comme l'un des marqueurs les

plus fiables de l'inflammation, augmentant considérablement pendant tout

type d'inflammation (Ahmed et al., 2021). Le CRP a été

affiné par Mac Leod et Avery en 1941. Mac Leod et Avery ont

découvert que la substance responsable de la réaction de

précipitation avec le fragment C'était une protéine, et

que le calcium était également essentiel pour la réaction

de précipitation (Ablij, 2002). Ils ont développé un

anticorps anti-CRP de lapin et l'ont cristallisé à partir de

McCarthy en 1947. La séquence complète d'acides aminés de

la CRP a été publiée par Oliveira et al en 1977.

Établi et ne montre pas d'homologie avec les immunoglobulines (Oliveira

et al., 1977).

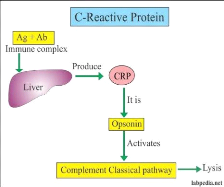

Figure 13 : La protéine C-réactive

(CRP).

I.3.1. Définition

La CRP est un réactif de phase aiguë largement

utilisé dans la pratique clinique comme marqueur d'infection et/ou

d'inflammation en raison du fait que sa synthèse augmente

Figure 14 : Structure de la CRP.

rapidement et considérablement (jusqu'à 10 000

fois) après une lésion tissulaire ou une infection (Caroline et

al., 2022).

La CRP est une glycoprotéine

sécrétée pendant la phase aiguë de la

réaction. Dont le taux augmente à la suite d'un processus

inflammatoire, en particulier en présence d'infection bactérie

(pneumocoque), maladies histolytiques et de nombreuses autres conditions

pathologique (Beau et Partouche, 2000).

La protéine C-réactive est une protéine

inflammatoire homopentamérique de phase aiguë, une protéine

plasmatique hautement conservée qui a été initialement

découverte en 1930 par Tillet et Francis lors d'une enquête sur le

sérum de patients souffrant du stade aigu de l'infection à

Pneumococcus et a été nommée pour sa réaction avec

le polysaccharide capsulaire de Pneumococcus (Nicola et Jason, 2018).

I.3.2. Structure

La structure cristallographique de la protéine C

réactive a été déterminée au rayon X avec

une résolution de 3 angströms (Volanakis, 2001). Elle est

constituée de cinq (5) monomères identiques comportant chacune

207 acides aminés qui s'organisent en anneau et constituent un port

central. Son poids moléculaire est de 120 KDa. Elle appartient à

la famille des pentraxines : un ensemble de molécules possédant

des homologies dans la séquence des acides aminés, la

configuration pentamérie et les propriétés (Baumann et

Gauldie, 1994). Le SAP (Sérum amyloïde P component) en fait

également partie. Le gène de la CRP est situé sur le

chromosome 1 (en 1q21 - 1q23).

I.3.3. Synthèse et localisation de la CRP

La CRP est synthétisée dans le foie

principalement par les hépatocytes puis il a été

libéré dans le plasma. La synthèse de CRP par les cellules

est également décrite. Cependant, il existe également des

muscles lisses et des macrophages dans l'athérosclérose,

neurones, macrophages alvéolaires et les lymphocytes (Calabro et al.,

2003).

La protéine est détectable à la forme de

l'endomètre d'une artère, d'un pentamère ou d'un

monomère dans un vaisseau sanguin bien qu'associé aux tissus

sains (Diehl et al., 2000), il est également aux premiers stades du

développement de l'athérome et il s'accumule au fur et à

mesure de la progression de la lésion (Yasojima et al., 2001).

I.3.4. Les fonctions de CRP

La CRP est une partie importante de l'immunité

innée. Elle est la première représentante Pathogen

Recognition Receptor (PRR) grâce à sa capacité à

reconnaître les pathogènes en se liant à des structures

telles que la phosphorylcholine présente à leur surface (Le Gall

et Desideri-Vaillant, 2011). La CRP possède une affinité

dépendante du calcium pour de nombreux autres ligands. Cette liaison

initie l'activation de différents systèmes de défense de

l'hôte.

? Fixation à des ligands

La phosphorylcholine représente le site de liaison de

la CRP à son ligand Référence : Streptococcus pneumoniae

polysaccharide C. Chaque monomère CRP a un site de liaison à la

phosphorylcholine. Ceci n'est pas révélé par les cellules

c'est un organisme normal et se produit uniquement dans les membranes

cellulaires altérées. Cellules blessées. Cela se fait en

liant CRP à un composant central tel que : B. Chromatine, histones,

petite protéine ribonucléaire nucléaire (RNPs). La CRP

reconnaît également la phosphorylcholine dans les

lipoprotéines de basse densité (LDL) s'oxyde. Ceci explique sa

présence dans les lésions d'athérosclérose. La

liaison de ligands à la CRP permet sa reconnaissance par les

récepteurs des immunoglobulines G, ce qui favorise la phagocytose des

éléments bactériens ou cellulaires porteurs de ces ligands

(Le Gall et Desideri-Vaillant, 2011).

? Activation du système du

complément

Lors de la liaison à un ligand, la CRP peut activer le

système du complément, la voie classique après liaison

directe à C1q, comme c'est le cas avec les complexes immuns. Cette

activation entraîne la formation des anaphylatoxines C3a et C4a, et des

opsonines C4b et C3b. Cependant, contrairement aux IgG et aux complexes immuns,

La supplémentation en CRP ne semble pas

affecter la convertase C5 et n'a aucun effet. Il est efficace

dans la formation du complexe d'attaque membranaire du complément (C5C9)

et donc dans la lyse de bactéries ou de cellules (Du Clos, 2013). Cela

peut être dû à l'affinité de la CRP pour le facteur

H, un inhibiteur de la convertase C5 (Okemefuna et al., 2010).

I.3.5. CRP marqueur d'inflammation

Une augmentation de la CRP indique la présence d'une

affection inflammatoire. Il n'existe pas de faux positif car il n'y a pas de

déficience congénitale ou acquise de la CRP. La CRP

s'élève dans les affections inflammatoires, quelle que soit leur

étiologie.

? Causes de l'augmentation de la CRP :

La CRP est augmentée suite à certaines pathologies

inflammatoires tel que :

? Les maladies inflammatoires (rhumatisme articulaire aigu,

polyarthrite rhumatoïde, maladie de Horton, maladie de Crohn) ;

? Les infections bactériennes (pneumonies, abcès

profond, méningite, infection urinaire) ? Les nécroses

tissulaires (pancréatite, IDM) ;

? Certains cancers (carcinomes, sarcomes, lymphome).

La CRP peut également augmenter de manière

systémique après une situation non morbide Grossesse, utilisation

d'oestrogène, inhalation de fumée de cigarette et en

Postopératoire (Mauris et al., 2005).

I.3.6. Rôle de la protéine

C-Réactive

La protéine C-réactive, nommée pour sa

capacité à se lier et à précipiter le

C-polysaccharide pneumococcique, est la protéine classique de la phase

aiguë. Bien qu'il circule à de faibles concentrations chez les

individus en bonne santé, ses niveaux augmentent considérablement

en réponse aux infections, aux lésions tissulaires et à

l'inflammation (Magdalena et al., 2019).

Le rôle principal de la CRP dans l'inflammation tend

à se concentrer autour de l'activation de la molécule C1q dans la

voie du complément conduisant à l'opsonisation des agents

pathogènes. La CRP est un membre de la superfamille des protéines

hautement conservées de la pentraxine et est composée de cinq

protomères identiques disposés dans une configuration

pentamérique, appelée CRP pentamérique (pCRP) (McFadyen et

al., 2020).

Le rôle de la CRP dans la défense de l'hôte

est en grande partie dû à sa capacité à lier la

phosphocholine (PC), à activer la cascade classique du complément

et à améliorer la phagocytose (Pepys, 1981 ; Gewurtz et al., 1982

; Du Clos, 2003).

Les caractéristiques de liaison au ligand de la CRP

semblent également importantes pour comprendre son rôle dans

l'inflammation. En plus de la reconnaissance des antigènes microbiens,

la CRP réagit avec les cellules sur les sites de lésion

tissulaire. Comme le composant P amyloïde sérique (SAP), la

protéine C-réactive se lie aux antigènes

nucléaires, aux membranes endommagées et aux cellules

apoptotiques, et est impliquée dans la clairance des cellules

blessées ou apoptotiques, ainsi que du matériel

libéré par ces cellules endommagées (Du Clos, 2003).

I.4. Sport et Réhydratation

La réhydratation est une fonction de la vidange

gastrique, de l'absorption du liquide intestinal et de la rétention de

liquide pour restaurer les compartiments des fluides corporels. Une mesure

complète de ces processus est le pourcentage de liquide retenu

après une période de récupération définie

après l'ingestion d'un volume spécifié de fluide (Nhu et

al., 2023).

Pour restaurer l'euhydratation après l'effort, il a

été recommandé d'ingérer de 125 à 150% du

volume perdu pour compenser les pertes urinaires lors de la

récupération précédant l'exercice suivant (Evans et

al., 2017 ; Thomas et al., 2016). Pour une réhydratation complète

et rapide entre les séances d'exercice, le facteur nutritionnel le plus

important est le volume de la boisson, la recherche démontrant que le

volume ingéré doit être supérieur à celui

perdu pour tenir compte des pertes de liquide continues dans la période

post-exercice (Donald et al., 2023).

Les perturbations du volume et de la concentration d'eau dans

l'ensemble du corps sont surveillées par le cerveau, la soif et les

sensations oropharyngées qui en résultent modulent la

consommation d'alcool et les réponses neuroendocriniennes

régulent l'excrétion ou la rétention d'eau et

d'électrolytes par les reins (Lawrence, 2021).

Au cours d'activités quotidiennes typiques qui

n'incluent pas d'exercice, ces interactions complexes agissent pour maintenir

le volume total d'eau corporelle et la concentration sérique entre 1 et

3 % de la ligne de base chaque jour (Cheuvront, et Kenefick, 2016 ; Greenleaf,

1992 ; Bartoli et al., 1993). Secondaire au volume, il y a la concentration de

sodium dans la boisson, dont il a été démontré de

manière constante qu'elle améliore la réhydratation

(Shirreffs et al., 1996 ; Maughan et Leiper, 1995 ; Shirreffs et Maughan, 1998

; Merson et al., 2008), avec des

concentrations de sodium de 40 à 100 mmol/L

signalées pour maximiser la réhydratation après

l'exercice. Cette concentration correspond aux concentrations moyennes de

sodium dans la sueur humaine (Barnes et al., 2019), certaines preuves

suggérant que le rétablissement de l'équilibre sodique est

nécessaire pour faciliter le rétablissement de l'équilibre

hydrique (Donald et al., 2023).

Cependant, des concentrations de sodium plus faibles (~20

à 30 mmol/L) produisent des avantages moins constants pour la

réhydratation (Wijnen et al., 2016) ; Il s'agit d'un

élément clé à prendre en compte pour les

stratégies de réhydratation, étant donné que la

plupart des boissons pour sportifs disponibles sur le marché contiennent

une concentration de sodium de ~20 mmol/L de sodium. Une réhydratation

rapide et adéquate entre les séances d'entraînement et les

compétitions est importante, en particulier lorsque la période de

réhydratation est brève avant de reprendre les défis

physiques et environnementaux (Evans et al., 2017 ; Montain et al., 1999).

I.5. Sport et Déshydratation

Le maintien d'un équilibre hydrique approprié

est important pour optimiser les performances physiques et soutenir la

santé (El-Sharkawy et al., 2015 ; Adams et al., 2017). Par exemple, la

déshydratation affecte négativement la puissance, la force et

l'équilibre, mais les résultats d'études avec des

protocoles différents (par exemple, comment la déshydratation est

induite) et des variables de résultat (par exemple, sélection de

variables représentatives, méthode de mesure) présentent

des résultats mitigés (Savoie et al., 2015 ; McKinney et al.,

2013). Il est important de comprendre comment l'hypohydratation affecte les

déterminants de la performance physique tels que la puissance, la force

et l'équilibre pour prendre en compte les recommandations pratiques pour

les protocoles de réhydratation. En particulier, il existe peu de

recherches sur les effets de l'hypohydratation sur les mesures de performance

dans les situations de la vie quotidienne.

Un apport hydrique insuffisant pendant la pratique et

l'entraînement sportif peut entraîner une déshydratation.

Une déshydratation persistante égale ou supérieure

à 2 % de la masse corporelle a un impact négatif sur les

performances lors des efforts ultérieurs et augmente les risques de

maladie due à la chaleur (Evans et al., 2017 ; McDermott et al.,

2017).

L'entraînement et le jeu peuvent entraîner une

déshydratation due à l'ingestion de moins de liquides perdus par

la transpiration (Maughan et al., 2004). Ce bilan négatif impacte non

seulement les performances physiques des athlètes, mais

aussi leurs performances mentales et cognitives (Nuccio et al., 2017) notamment

chez les joueurs de football (Oliveira et al., 2017).

De plus, le niveau de fatigue qui affecte les athlètes

semble être lié à certains facteurs. Parmi eux, le

degré d'hypohydratation présenté à la fin d'un

match (Mohr et al., 2010). Cette diminution des performances liée

à la déshydratation peut avoir plusieurs causes, telles que

l'augmentation de la température corporelle ou l'utilisation accrue de

glycogène et la diminution conséquente des réserves

musculaires (Maughan, 1999 ; Périard et al., 2021). Pour cette raison,

une différence dans le modèle d'activité des

athlètes a également été observée, car la

distance parcourue lors de mouvements de haute intensité est plus petite

lorsque les températures sont plus élevées et la

déshydratation est plus importante (Nassis et al., 2014 ; Watanabe et

al., 2017 ; Nobari et al., 2021).

La déshydratation volontaire se produit lorsque

l'apport hydrique ad libitum est insuffisant pour compenser les pertes de

liquide, entraînant une perte cumulative d'eau corporelle (Baker et

al.,2016). Le seuil diminue le volume sanguin (hypovolémie) et augmente

l'osmolalité plasmatique (hyperosmolalité), stimulant

généralement la soif et l'apport hydrique ultérieur

(Hughes et al., 2018 ; James et al., 2019).

L'hypohydratation avec une perte de masse corporelle de =2%

est souvent associée à de graves altérations des fonctions

thermorégulatrices, métaboliques et cardiovasculaires,

entraînant souvent des effets néfastes sur les performances et la

santé (Casa et al., 2012 ; Cheuvront et Kenefick, 2014 ; Sawka et al.,

2015).

I.6. Football

Selon Wikipédia, Le football est un sport collectif qui

se joue avec un ballon sphérique entre deux équipes de onze (11)

joueurs. Elles s'opposent sur un terrain rectangulaire équipé

d'un but à chaque extrémité. L'objectif de chaque

équipe est de mettre le ballon dans le but adverse plus de fois que

l'autre équipe, sans que les joueurs utilisent leurs bras à

l'exception des gardiens de buts. Pour Yang et al., (2013), le football est

l'un des sports les plus populaires au monde. Il est pratiqué à

différentes catégories d'âge. C'est un sport balistique

opposant deux équipes de 11 joueurs et le match se joue pendant au moins

90 minutes dans les compétitions officielles. Le football est un sport

intermittent caractérisé par des mouvements explosifs

répétés. Durant un match de football, le joueur parcourt

entre 8 et 12 km avec une fréquence cardiaque proche

de 90 % de la fréquence cardiaque maximale (FC max) et

exécute 10 à 20 sprints, 8 têtes et 11 tacles (Khanfir et

al., 2013).

Les actions décisives en football sont des mouvements

explosifs qui sont généralement réalisés sur un

fond d'endurance (Khanfir et al., 2013). Un match de football est

constitué de deux périodes de quarante-cinq (45) minutes chacune

et entre la première et la deuxième période, il y'a une

pause de quinze (15) minutes. D'autres périodes de pause sont

observées lors des arrêts de jeu suite aux infractions aux

règles et à l'occasion des changements (Jacquet et al., 2002).

Le football est pratiqué par des millions de personnes

dans le monde (César et al., 2022). Il peut être

caractérisé comme un sport intermittent de haute

intensité, sporadique et impliquant une infinité d'actions

physiques qui se reflètent dans l'exécution compétente de

diverses actions techniques (Rampinini et al., 2008 ; Bradley et al., 2009 ;

Nobari et al., 2021).

Au fil des ans, de nombreux changements se sont produits, avec

un impact significatif sur ses exigences physiques (Bush et al., 2015 ; Wallace

et Norton, 2014). Aujourd'hui, la capacité d'effectuer non seulement des

exercices de faible intensité, mais aussi (et surtout) des exercices de

haute intensité et de l'explosivité est un élément

fondamental d'une bonne performance des athlètes (Bush et al., 2015 ;

Wallace et Norton, 2014 ; Nobari et al., 2021). De plus, au plus haut niveau,

le nombre de matchs a augmenté, ce qui signifie que l'encombrement

hebdomadaire des moments de compétition augmente également

(Anderson et al., 2017 ; Nobari et al., 2022).

Chapitre II : Matériel et Méthodes

II.1. Matériel

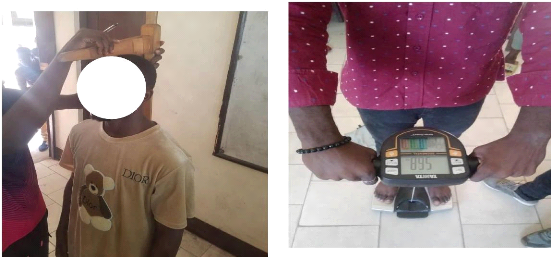

II.1.1. Mesure de la taille

La mesure de la taille en position debout est une des mesures

physiques fondamentales pour quantifier la taille du corps humain. Elle a

été effectuée à l'aide d'une toise en bois sur

socle (figure 13) installée sur une surface dure, horizontale et stable,

tout en maintenant l'angle de la toise perpendiculaire au sol. Lors de la prise

de la mesure, le sujet était en position verticale, dos à la

toise afin que la tête, les épaules, les fesses et les talons

soient appuyés sur la barre verticale de la toise, tout en maintenant

une courbure lombaire naturelle. Le sujet était pieds nus. Il devait

avoir les mains le long du corps, paumes face aux cuisses, jambes tendues et

maintenir la tête droite en regardant droit devant lui. Avant la mesure,

le sujet devait prendre une grande inspiration et la maintenir jusqu'à

ce que la partie mobile de la toise soit descendue sur sa tête et que la

mesure soit terminée.

Figure 15 : Toise en bois sur socle

II.1.2. Mesure de la masse corporelle

La mesure de la masse corporelle a été

effectuée à l'aide d'une impédance mètre

électronique de marque TANITA BC-545N (JAPAN) d'une portée

maximale de 150 kg et ayant une précision de 0,1 kg près,

installée sur une surface dure, horizontale, stable et exempte de

vibrations. Avant toute mesure, les données de l'année de

naissance, mois et jour ont été insérées suivi de

la taille. Après insertion des données, le sujet se met debout en

plaçant les pieds sur les électrodes et en tenant les

électrodes avec les deux mains. En moins d'une minute un bip sonore

déclare la fin de l'opération et tous les résultats ont

été affichés sur l'écran.

Figure 16 : Impédance mètre

Figure 18 : L'électrophotomètre, CYAN Start

(Chine)

II.1.3. Sinothinker SK8800

L'appareil Sinothinker SK8800, a été

utilisé pour une analyse hématologique automatique du sang via la

numération formule sanguine (NFS).

Figure 17 : Automate Sinothinker SK8800, hematology

analyzer (Chine)

II.1.4. L'électrophotomètre

Encore appelé spectrophotomètre, est un appareil

qui a permis de déterminer la concentration des espèces chimiques

du sang via au test de CRP.

II.2. Méthodes

II.2.1. Type et cadre d'étude

C'est une étude expérimentale, menée

auprès des Etudiants de la première année des licences EPS

et Sport, dans la période allant du 31 mai 2023 au 14 mai 2024 dans la

ville de Brazzaville précisément à l'Institut

Supérieur d'Education Physique et Sportive (ISEPS), Arrondissement 1

Makélékélé. Il est limité au nord par le

croisement des avenues ex OUA et Matsoua, la station totale, la Banque UBA ; au

sud par l'hôpital de base de Makélékélé ;

à l'est par le marché total et l'école primaire et

collège de l'Amitié et à l'ouest par l'unité des

agents de sécurité civile (sapeurs-pompiers).

II.2.2. Population

La population de cette étude a été

portée sur 30 étudiants footballeurs dont 15 joueurs de la

première année de Licence EPS (L1 EPS) et 15 joueurs de la

première année de Licence Sport (L1 Sport) de l'ISEPS qui ont

pris part à la coupe interclasse de football organisée par la

direction dudit Institut.

II.2.3. Echantillon

Des 30 étudiants footballeurs, 22 soit 11 joueurs de la

L1 EPS et 11 de la L1 Sport ont participé à cette

étude.

II.2.4. Critères d'inclusion

Pour faire partir de l'échantillon d'étude,

chaque sujet devrait satisfaire aux critères d'inclusion suivants :

Être Etudiants à l'ISEPS et être inscrit en L1 EPS et L1

Sport ; avoir participé au tournoi interclasse de football ; avoir

signé le consentement éclairé ; avoir participé

à tous les tests.

II.2.5. Critères de non inclusion

Etaient non inclus à cette étude, les

étudiants n'ayant pas participés au tournoi interclassent de

football et les étudiants non-inscrits en L1 EPS et L1 Sport.

II.2.6. Critères d'exclusion

Les sujets n'ayant pas réalisés tous les tests

et ceux étant malades le jour des tests a été exclus de

l'étude.

II.2.7. Protocole expérimental

Procédures

Le match de football a été réalisé

dans une ambiance chaude et humide notamment de 12 heures et 14 heures à