I.1.2. Composant du Système immunitaire

Le système immunitaire est constitué d'un

ensemble complexe d'organes individualisés et de tissus entre lesquels

circulent en permanence des cellules de l'immunité innée et de

l'immunité adaptative. Le système immunitaire à trois

propriétés essentielles : une importante capacité

d'échange d'informations, par contacts membranaires intercellulaires ou

par libération de médiateurs solubles. Ces échanges ont

lieu entre des acteurs du système immunitaire (par exemple des

interactions entre les cellules de l'immunité innée et celles de

l'immunité adaptative), mais également avec d'autres

systèmes (par exemple des échanges neuro-immuno-endocriniens) ;

un bras effecteur performant, capable de protéger

l'intégrité de l'organisme ; une forte régulation qui est

cruciale pour préserver, à tout moment et à tout endroit,

l'équilibre du système immunitaire ou homéostasie et

garantir une réponse immunitaire adaptée (Jonathan et al., 2018).

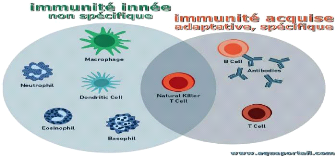

Le système immunitaire comporte deux types de défense :

l'immunité innée ou naturelle et l'immunité acquise ou

adaptative (Olivier, 2005).

Figure 2 : les composants du système

immunitaire.

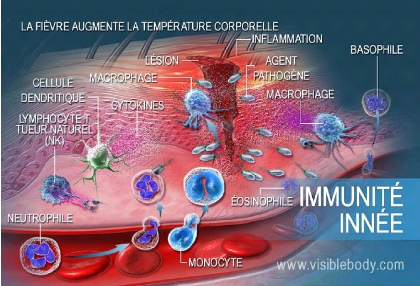

I.1.2.1. Immunité innée ou naturelle

Cellule immunitaire innée conditionnelle et

système de capteurs métaboliques. L'immunité

innée est la première ligne de défense de l'hôte,

fournissant une défense initiale non-spécifique contre les

signaux de danger. Les cellules immunitaires innées professionnelles

comprennent les cellules dendritiques (DC), les monocytes, les macrophages et

les lymphocytes B (Lizhe et al., 2020).

Des structures moléculaires communes à de

très nombreux microorganismes vont interagir avec des molécules

complémentaires préformées de l'hôte (en solution ou

à la surface de cellule) pour déclencher un signal de «

danger » conduisant à l'exclusion du pathogène. Lors de

l'infection d'une cellule par des virus, des modifications membranaires (telles

que la diminution de l'expression des molécules de classe I du complexe

majeur d'histocompatibilité [CMH]) vont permettre la destruction de la

cellule infectée par des lymphocytes cytotoxiques NK (« natural

killer » : cellules tueuses de l'immunité naturelle). Au total,

l'immunité naturelle est caractérisée par sa mise en jeu

rapide et par le développement de réactions inflammatoires

(bactéries, parasites) ou cytotoxique (virus) conduisant souvent

à l'exclusion du pathogène (Kouassi et al., 2003). Lizhe et al.,

(2020) ajoute que, l'inflammation est un processus pathologique tissulaire dont

le but principal est de résoudre l'infection et de réparer les

tissus.

En outre, Débora et al., (2020) à leurs tours,

on dit que « Les cellules tueuses naturelles et les phagocytes, y compris

les neutrophiles, les monocytes et les macrophages, représentent la

première ligne du système immunitaire inné contre les

infections virales et sont très sensibles à l'exercice

aérobie aigu ».

Cavaillon (2010) a aussi ajouté l'inflammation et

l'immunité innée sont deux processus qui se chevauchent et, qui,

depuis la découverte des récepteurs des pathogènes et des

signaux endogènes de danger, ont reçu une attention nouvelle. En

effet, notre vision de la réponse immunitaire a évolué, et

la recherche sur l'immunité innée est dans une période de

renaissance. Pendant de nombreuses années, l'immunologie était

divisée en deux grands thèmes : l'immunité «

spécifique » et l'immunité « non-spécifique

», avec forcément moins d'attention pour l'immunité qui

était définie par une négation. Depuis que l'expression

« immunité non-spécifique » a été

remplacée par le concept d'immunité innée ou

d'immunité naturelle, celle-ci est maintenant sous les projecteurs. Avec

la découverte des toll-like receptors (TLRs). Les TLRs reconnaissent

spécifiquement des déterminants microbiens nommés pathogen

associated molecular patterns (PAMPs). Il est clair que l'immunité

innée n'est certainement pas un processus non spécifique de

défense de l'hôte.

Figure 3 : l'immunité innée.

|