|

Congo

UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI

ÉCOLE

NORMALE SUPÉRIEURE

Année académique : 2021 -2022 N°

d'ordre :

MÉMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master

Mention : Sciences humaines

Parcours : Master

Option : Histoire-Géographie

Spécialité : Géographie

physique (Climatologie)

Présenté et soutenu

publiquement

par

Maketo Cris Chesnel

Titulaire de Licence en Histoire-Géographie en Juin

2020

Titre :

Les enjeux d'adaptation de la ville de Pointe-Noire

au

climat

Directeur de mémoire

Samba Gaston, Maitre de Conférences,

CAMES, Université Marien Ngouabi, Congo

Jury

Président : Moundza Patrice,

Professeur Titulaire, CAMES, Université Marien Ngouabi, Congo

Membres : Ndzani Ferdinand, Maitre-Assistant,

CAMES, Université Marien Ngouabi, Congo

Samba Gaston, Maitre de Conférences,

CAMES, Université Marien Ngouabi,

Page | 1

Dédicaces

Je dédie la présente étude à :

? mon père Maketo Jean Bertin ; ? ma mère Massala

Christine.

Page | 2

Remerciements

La présente étude est le résultat de

nombreux échanges scientifiques et collaborations avec des personnes

à qui j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance. Mes sincères

remerciements s'adressent à Monsieur Samba Gaston, Maitre de

Conférences CAMES, pour avoir accepté de diriger ce travail. Son

éternelle bonne humeur lors des séances de travail, sa

responsabilité, ses conseils, ses remarques, ses corrections et ses

suggestions nous ont été d'une extrême utilité.

J'exprime ma gratitude à Monsieur le Professeur Moundza

Patrice, président du jury et Monsieur Ndzani Ferdinand qui a

examiné ce travail.

À ces remerciements, j'associe :

+ Monsieur Massouangui-Kifouala Martin, Maitre-Assistant, CAMES.

Son aide a été

précieuse pour l'aboutissement de ce travail ;

+ Monsieur Loemba André Guy Edmond, Secrétaire

général de la Commune de Pointe-

Noire ;

+ Madame Eouani Rita Aimée Liliane, Directrice

Départementale de l'Environnement de

Pointe-Noire ;

+ Monsieur Itsouhou Désiré, chef de service du

développement touristique et de

l'écotourisme de Pointe-Noire ;

+ Madame Breheret Natalie, Directrice de l'ONG Rénatura

Congo,

+ Monsieur Marsac Rubin, chef de service de l'Océan

durable à Rénatura Congo ;

+ Madame Mboumba Sichelle, secrétaire comptable à

Rénatura Congo ;

+ Messieurs Bayoundoula Noel et Athel Melchisédek ;

+ les agents de la Direction de l'Aménagement , de

l'Urbanisme, de la Construction, de

la Gestion Foncière (M. Missima Nziengui Nicodème

et Madame Tsila née Moukoko

Kititi Chantal) ;

+ Monsieur Toli Ghislain ;

+ les membres du Centre de Recherche et d'Études sur

l'Environnement (CREE) ;

+ les agents du service de la Météorologie

Nationale ;

+ Monsieur Miouidi Georges, le chef de service du Centre

d'Assistance Météorologique

aux Activités Maritimes (CAMAM) ;

+ Monsieur Dilou Ogoto Frédi ;

+ Monsieur Mobeke Rock ;

+ Mabiala Massouangui ;

+ Monsieur Loemba Jean Hubert ainsi que tous les agents du

service de Documentation

de l'Office de Recherches Scientifique et Technique d'Outre-Mer

(ORSTOM).

Une pensée fraternelle à mes condisciples de la

promotion de Maters notamment Mamadou Jucélie Mariame, qui m'a toujours

considéré comme son cadet, Boucka Ilama Chardenne Providence,

Mabial'Ma-Limingui Charles Benhazin, Bouesso Nsayi Bourges, Moundaga-Oumba

Marlyse et Mobeke Matondo Stévia pour nos échanges au

quotidien.

Je profite de cette occasion pour remercier :

+ mes tantes Ndedi Marie, Tsimba Boukondolo Sylvie, Hokabakila

Pélagie, Dianzambi Badiabo Aphonsine, Ndende Marianne et Mongongo

Brigitte Sylvie, Samba Diambou Chancelle, Mahoungou Ninon Flore ;

+ mes oncles Mianzitoukoulou Gervais, Mounoki Jean Claude et

Matoungoussi Igor ;

Page | 3

? mes frères et soeurs Maketo : Omné Lucres,

Drely Dieu-Le-Veu, Pretty Samuel et Mpolo Daniella ;

? mes cousins et cousines : Ouenadio Jos Chardin, , Nkaya

Mercia Reine, Dib Deboukondololo Dasy, Bassakinina Prince Côme, Mabiala

Mondésir, Yébas Ngouala Brehl, Mayoukou Gloire, Kalanzaya Jean

Chrispin, Makola Matondo Gladman, Pouabou Aldonove, Mombo Siloulou Gad, Mombo

Safou Mirina et Kiminou Stéphanie Steyne.

Page | 4

Liste des acronymes et abréviations

ADEME : Agence de l'Environnement et de la

Maitrise de l'Énergie ;

AEA : Afrique Équatoriale Atlantique

;

AFD : Agence Française de

Développement ;

AIC : Association Internationale de

Climatologie ;

ALUCONGO : Aluminium du Congo ;

ANAC : Agence Nationale de l'Aviation Civile

;

BOPLAC : Bois et Placages du Congo ;

BRASCO : Brasserie du Congo ;

CAMAM : Centre d'Assistance

Météorologique des Activités Maritimes ;

CAMES : Conseil Africain et Malgache de

l'Enseignement Supérieur ;

CCNUCC : Convention-Cadre des Nations Unies

sur les Changements Climatiques ;

CEREG : Centre d'Études et de

Recherches Éco-Géographiques ;

CFA : Communauté Financière

Africaine ;

CFCO : Chemin de Fer Congo-Océan ;

CFHBC : Compagnie Française du Haut et

du Bas-Congo ;

CNI : Communication Nationale Initiale ;

CNRS : Centre National de Recherche

Scientifique ;

CO2 : Dioxyde de Carbone ;

COPE : Congolaise de Peinture ;

CORAF : Congolaise de Raffinage ;

CPKN : Compagnie Propriétaire du

Kouilou-Niari ;

CRCRT : Centre de Recherche sur la

Conservation et la Restauration des Terres ;

CREE : Centre de Recherche et d'Études

sur l'Environnement ;

CV : Coefficient de Variation ;

DAUCGF : Direction de l'Aménagement,

de l'Urbanisme, de la Construction et de la Gestion Foncière ;

DJF : Décembre-Janvier-Février

;

ECO S.A : Eucalyptus du Congo

Société Anonyme ;

EFC : Eucalyptus Fibre Congo ;

ENS : École Normale Supérieure

;

FLASH : Faculté des Lettres, Arts et

Sciences Humaines ;

GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental

sur l'Évolution du Climat ;

GT II : Groupe de Travail II ;

GUMAR : Guichet Unique Maritime ;

ha : hectares ;

IAU : Institut d'Aménagement et

d'Urbanisme ;

ICU : Ilôt de Chaleur Urbain ;

IFC : Institut Français du Congo ;

JFMA : Janvier-Février-Mars-Avril ;

JJA : Juin-Juillet-Août ;

LREE : Laboratoire de Recherche et

d'Études de l'Environnement ;

MAB : Minoterie Alimentaire de Bétail

;

MAM : Mars-Avril-Mai ;

MINOCO : Minoterie du Congo ;

MW : Méga Watt ;

ND : Novembre-Décembre ;

OFEV : Office Fédéral de

l'Environnement ;

OMD : Objectifs du Millénaire pour le

Développement ;

ONERC : Observatoire National sur les Effets

du Réchauffement Climatique ;

ONG : Organisation Non Gouvernementale ;

ONU : Organisation des Nations-Unies ;

ONU-HABITAT : Programme des Nations-Unies

pour les Établissements Humains ;

ORSTOM : Office de Recherches Scientifique et

Technique d'Outre-Mer ;

PAPN : Port Autonome de Pointe-Noire ;

Page | 5

PDU : Plan Directeur d'Urbanisme ;

PEDU : Projet Eau et Développement Urbain

; PIB : Produit Intérieur Brut ;

RDC : République Démocratique du

Congo ;

RE4 : Quatrième Rapport

d'Évaluation ;

RE5 : Cinquième Rapport

d'Évaluation ;

SCB : Société de Construction des

Batignolles ;

SDU : Schéma Directeur d'Urbanisme ;

SNPC : Société Nationale des

Pétroles du Congo ;

SOCOMAB : Société Congolaise de

Manutention des Bois ;

SOCOPEC : Société Congolaise de

Pêche ;

SOFAPRAL : Société de Fabrication

des Produits Alimentaires ;

SON : Septembre-Octobre-Novembre ;

TNn : Température Minimale la plus basse

;

TNx : Température Minimale la plus

élevée ;

Total E&P Congo : Total Exploration et

production Congo ;

TRABEC : Transformation des Bois Exotiques du

Congo ;

TXx : Température Maximale la plus forte

;

UAIC : Unité d'Afforestation Industrielle

du Congo ;

UE : Union Européenne ;

UICN : Union Internationale pour la Conservation

de la Nature ;

UMNG : Université Marien Ngouabi ;

UQAM : Université du Québec

à Montréal ;

ZIT : Zone Inter Tropicale ;

Page | 6

Sommaire

Dédicaces 1

Remerciements 2

Liste des acronymes et sigles utilisés 4

Sommaire 6

Introduction générale 7

Chapitre 1 : Présentation de la zone d'étude

15

Chapitre 2 : Climat de Pointe-Noire 32

Chapitre 3 : Impacts, vulnérabilité et enjeux

d'adaptation 47

Conclusion générale 64

Références bibliographiques 65

Sites web consultés 68

Liste des figures 69

Liste des tableaux 70

Liste des photos 71

Table des matières 72

Page | 7

Introduction générale

La présente étude sur le climat et

l'environnement de Pointe-Noire contribue à la compréhension du

climat urbain et de ses impacts dans un pays en développement. Selon

Dimon R. (2008, p. 3), chaque pays doit faire du dérèglement

climatique un sujet de préoccupation et développer des

stratégies qui lui sont propres pour faire face aux mutations induites

par ce phénomène. La partie introductive de notre travail

d'étude présentera le contexte et la justification, la

problématique, l'état de connaissances sur la question, la

clarification des concepts, l'approche méthodologique et l'articulation

du travail.

Contexte et justification

Le changement climatique est annoncé comme l'un des

plus grands défis auxquels les sociétés humaines

contemporaines se trouvent désormais confrontées (Rocle N., 2017,

p. 17). Le dérèglement climatique se caractérise par

l'augmentation de la température moyenne, la recrudescence des

précipitations, l'élévation du niveau de la mer, le

phénomène d'Ilot de Chaleur Urbain (ICU) et les inondations des

zones côtières. Dans son quatrième rapport de

synthèse, le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution

du Climat (GIEC, 2007) montre que malgré les efforts de réduction

des émissions de gaz à effet de serre (GES), certains impacts des

changements climatiques seront inévitables. Les études

menées par le Programme des Nations-Unies pour les Établissements

Humains (ONU-HABITAT, 2010, p. 27) montrent que les villes sont les moteurs de

la prospérité économique et du bien-être social.

Suivant l'évolution climatique, ces zones urbanisées seront

d'autant plus vulnérables. Nous nous interrogeons alors sur l'adaptation

des villes congolaises face aux changements climatiques. Pour ce faire, nous

avons jugé bon de mener une réflexion sur les « enjeux

d'adaptation de la ville de Pointe-Noire au climat ». Cette

étude revêt un double intérêt :

l'intérêt scientifique parce qu'elle contribue à la

climatologie urbaine et l'intérêt social en ce qu'elle analyse la

gestion de l'environnement urbain dans le cadre du changement climatique.

Problématique

Les travaux de la Communication Nationale Initiale (CNI, 2001,

p. 43) admettent que l'évolution climatique est tenue pour l'une des

menaces les plus sérieuses pesant sur la durabilité de

l'environnement. Les scientifiques s'accordent en général

à admettre que le climat de la terre se trouve affecté par

l'accumulation des gaz à effet de serre (GES). Étant donné

que le climat se réchauffe, les villes présentent un aspect

particulier : elles subissent fortement ses effets. Suivant l'évolution

climatique, les espaces urbains surtout en zones côtières seraient

vulnérables en raison de la forte concentration de population et du

regroupement d'infrastructures. La ville de Pointe-Noire offre aux chercheurs

des objets d'étude importants

Page | 8

du fait des multiples mutations qu'elle connait au fil des

années. Cette étude suscite plusieurs questions :

Question de recherche principale

Comment la ville de Pointe-Noire assure-t-elle sa

résilience face à l'évolution du climat ?

Questions secondaires

- Comment évolue le climat de la ville de Pointe-Noire

?

- Quels sont les effets induits par le climat sur la ville de

Pointe-Noire ?

- Quelles sont les mesures et stratégies d'adaptation

de l'agglomération de Pointe-Noire au climat ?

Objectifs

Notre travail aborde une question d'actualité dans une

ville côtière du Congo. Plusieurs objectifs ont été

fixés dans la présente étude.

Objectif principal

- Apprécier la résilience de l'agglomération

de Pointe-Noire face au changement climatique.

Objectifs secondaires

- Analyser l'évolution du climat de Pointe-Noire ;

- Répertorier les effets du climat sur la ville de

Pointe-Noire ;

- Recenser les mesures et stratégies d'adaptation de

l'agglomération de Pointe-Noire au climat.

Hypothèses

Hypothèse principale

- L'agglomération de Pointe-Noire présente une

faible résilience face au changement climatique.

Hypothèses secondaires

- Le climat de Pointe-Noire connait de profondes modifications

au niveau des précipitations.

- La ville de Pointe-Noire subit de plein fouet les effets

pervers du changement climatique.

- Pour rendre résiliente la ville de Pointe-Noire,

plusieurs mesures et stratégies ont été mises en place.

Page | 9

État de connaissances sur la question

L'analyse des enjeux d'adaptation au climat sur le plan

international a fait l'objet de bon nombre de travaux dont ceux de

Mansanet-Bataller Maria (2010), du GIEC (2007), de l'Union Mondiale pour la

Conservation de la Nature (UICN, 2016), de l'Agence de l'Environnement et de la

Maitrise de l'Énergie (ADEME, 2020), de l'Institut d'Aménagement

et d'Urbanisme (IAU, 2014) et de World Agroforestry Center (2012).

Toutefois, sur le plan national, la littérature sur

l'étude fondamentale du climat et des enjeux d'adaptabilité

à l'évolution climatique est très pauvre. Quelques travaux

abordent la question. On peut citer entre autres :

? Samba Gaston (2020) a rédigé sur Le climat

du Congo-Brazzaville. Il montre que le Congo présente deux nuances

climatiques : le climat équatorial et tropical humide, puis

énumère les impacts et la vulnérabilité de ce

territoire face au changement climatique. La question d'adaptation au climat

est également abordée par l'auteur ;

? Le Ministère de l'Environnement, du

Développement durable et du Bassin du Congo (2021) a publié un

ouvrage intitulé Contribution déterminée au niveau

national de la République du Congo. Il montre l'évolution

des émissions des gaz à effet de serre (GES) au Congo

accélérant ainsi le processus du changement climatique. Aussi, il

évalue les impacts et la vulnérabilité de ce territoire au

climat. Les secteurs ciblés sont l'énergie, la santé de la

population des établissements humains. Les stratégies

d'adaptation au climat ont été évoquées afin de

renforcer la résilience du Congo aux aléas climatiques. Enfin,

les besoins d'adaptation au climat sont mentionnés ;

S'agissant des villes congolaises, les études

récentes sont celles de :

? Massouangui-Kifouala M. et al. (2021) qui ont

travaillé sur la Vulnérabilité et la résilience

des quartiers précaires à Brazzaville (République du

Congo) face au changement climatique : cas de Soukissa et

Moukondzi-Ngouaka. Dans cet article, les auteurs montrent qu'aucun pays au

monde n'échappe aux changements climatiques. Ses conséquences

sont très dramatiques dans les villes des pays en voie de

développement. Ces modifications se traduisent par une augmentation des

totaux pluviométriques et des jours extrêmement pluvieux. Les

populations superposent des sacs remplis de sables au-dessus d'un talus des

ordures ménagères, des carcasses des voitures et des pneus hors

d'usage pour contrecarrer l'action des eaux pluviales et d'autres ayant des

moyens financiers plus ou moins acceptables se permettent de clôturer

leurs parcelles par des murs assez élevés. Les populations

surélèvent les fondations de leurs maisons. Cependant, ces

stratégies manquent d'efficacité en ce que les populations ne

bénéficient d'aucune assistance devant ces problèmes.

Page | 10

? Nzoussi H. K. et Feng Li Jiang (2014) ont apporté une

réflexion sur La gestion de l'environnement urbain à

Brazzaville : problèmes et perspectives. Dans cet article, ils

présentent les facteurs liés à l'accroissement de la

population dans l'agglomération de Brazzaville. La croissance

démographique, la demande citadine des services et des biens voire des

pressions environnementales. En effet, l'environnement urbain de Brazzaville

est sujet à plusieurs problèmes dont la mauvaise gestion des

déchets. La dégradation de son environnement est le corollaire de

plusieurs facteurs qui nécessitent des moyens adéquats pour y

faire face ; ce qui suppose la mise en place d'une politique environnementale

nécessaire afin d'épargner les populations des dangers

liés à l'environnement.

? Moundza P. (2014) a rédigé un article sur

L'habitat urbain et le réchauffement climatique à

Brazzaville. L'auteur fait mention de la notion d'adaptabilité de

l'habitat urbain face au changement climatique dans une ville congolaise. Il

analyse la croissance spatiale et démographique de Brazzaville, la

typologie de l'habitat urbain face au réchauffement climatique. La

plupart des cases en parpaing (briques agglomérées) couvertes de

toits de tôles et des baraques en tôles sont mal ventilées.

La nature des matériaux utilisés pour la construction des maisons

favorise le réchauffement de l'habitat à Brazzaville. Les

constructions de manière désordonnée entraînent une

densification de l'habitat et l'orientation des bâtiments, de même,

affecte l'atmosphère intérieure. L'augmentation de

températures à Brazzaville s'accompagne surtout d'une mauvaise

aération de la ville.

? Maléké S. P. L. (2007) a réalisé

des travaux sur Brazzaville, son environnement face aux changements

climatiques. L'auteur aborde la question de l'évolution du climat

(précipitations et températures). Le test de Mann Kendall a

été appliqué aux séries de ces deux principaux

paramètres climatiques de la capitale congolaise (1932-1998). Le climat

futur de l'agglomération de Brazzaville montre son devenir si le climat

venait à changer. Les problèmes environnementaux seront nombreux

dont l'érosion à Talangai, les inondations à Ouenzé

et Moungali.

Concernant la ville de Pointe-Noire, les rares travaux

abordent l'analyse climatique notamment ceux du Programme des Nations-Unies

pour les Établissements Humains (ONU-HABITAT, 2012), du Ministère

de la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de Vie (2016)

apportent une compréhension sur l'évaluation des problèmes

environnementaux dans cette ville. Ces réflexions ont contribué

à la compréhension sur l'analyse du climat d'une ville d'un pays

en développement. Cependant, ces travaux n'abordent pas de

manière raffinée la question liée aux effets du

dérèglement climatique, aux mesures et stratégies

d'adaptation au climat dans cette ville congolaise.

Page | 11

Clarification des concepts

Pour mieux comprendre la problématique liée aux

« enjeux d'adaptation de la ville de Pointe-Noire au climat, il

serait judicieux de clarifier les mots clés dans cette étude :

Adaptation est l'accommodation des

systèmes naturels ou des systèmes humains aux stimuli

climatiques, afin d'en atténuer les inconvénients ou d'en

exploiter les avantages (GIEC, 2007, p. 102). Autrement dit, c'est l'action de

faire face au dérèglement climatique.

Changement climatique est la «

variation de l'état du climat, qu'on peut déceler

par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses

propriétés et qui persiste pendant une longue période,

généralement pendant des décennies ou plus »

(GIEC, 2014, p. 5). Elle représente l'évolution du climat en

rapport avec les activités exercées par l'homme.

Résilience est la capacité des

systèmes sociaux, économiques ou écologiques à

faire face aux événements dangereux, tendances ou perturbations,

à y réagir et à se réorganiser de façon

à conserver leurs fonctions essentielles, leur identité et leur

structure, tout en maintenant leurs facultés d'adaptation,

d'apprentissage et de transformation (GIEC, 2014, p. 5).

Variabilité climatique « peut

être due à des processus internes naturels au sein du

système climatique ou à des variations des forçages

externes naturels ou anthropiques » (GIEC, 2007, p. 114).

Vulnérabilité est la «

mesure dans laquelle un système est sensible ou incapable de faire

face aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la

variabilité du climat et les phénomènes extrêmes

» (GIEC, 2007, p. 114).

Approche méthodologique

Pour élaborer la présente étude, plusieurs

données et méthodes ont été utilisées.

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé

:

? les données climatiques

utilisées dans cette étude sont fournies par le service

de la Météorologie Nationale du Congo (ANAC). Les valeurs de

l'insolation, quant à elles, concernent la période allant de 1961

à 1990. Après leur collecte, elles ont été

intégrées dans la base des données du Centre de Recherche

et d'Études sur l'Environnement

(CREE). Il s'agit des données journalières des

précipitations et des températures de l'air allant de 1932

à 2004.

? les données démographiques

sont issues des travaux de l'Institut National de Statistique (INS,

2020), de l'Organisation des Nations Unies (ONU, 2019), du Ministère de

la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de vie (2016) et de

Keios (2016).

? les données économiques sont

également issues des travaux du Programme des Nations-Unies pour les

Établissements Humains (ONU-HABITAT, 2012) et de

l'Institut National de Statistique (INS, 2020). Les réflexions

précitées concernent sur la ville de Pointe-Noire.

? les données cartographiques ont

été établies par le service du Laboratoire de Recherche et

d'Études de l'Environnement (LREE). Il s'agit des cartes administratives

et du relief de la ville de Pointe-Noire.

? les données d'observation directe

concernent les photos prises sur la ville de Pointe-Noire notamment

sur le zone côtière, les activités économiques, les

équipements collectifs et services sociaux urbains.

? Les entretiens ont été

effectués pour recueillir des informations auprès des

enseignants-chercheurs de l'Université Marien Ngouabi et du personnel

administratif de la ville de Pointe-Noire. Leurs noms et prénoms des

personnes interrogées sont reportés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Entretiens réalisés par Maketo Cris

(septembre 2021 ; juin-septembre 2022)

|

N°

|

Noms et prénoms

|

Fonctions

|

Dates

|

|

1

|

Monsieur Diela

|

Directeur Départemental de l'Habitat et

de

l'Urbanisme du Département de Pointe-Noire

|

10/09/2021

|

|

2

|

Monsieur

Massouangui-Kifouala Martin

|

Maitre-Assistant, CAMES, Université Marien

Ngouabi

|

15/06/2022

|

|

3

|

Madame Eouani Rita Aimée Liliane

|

Directrice Départementale de l'Environnement de

Pointe-Noire

|

30/08/2022

|

|

4

|

Monsieur Itsouhou

Désiré

|

Chef de service du développement touristique

et de

l'écotourisme de Pointe-Noire

|

05/09/2022

|

|

5

|

Madame Breheret

Natalie

|

Directrice de l'ONG Rénatura Congo

|

07/09/2022

|

|

6

|

Monsieur Missima

Nziengui Nicodème

|

Agent de la Direction de l'Aménagement,

de

l'Urbanisme, de la Construction et de la

Gestion Foncière

(DAUCGF)

|

09/09/2022

|

|

7

|

Madame Tsila née

Moukoko Kititi

Chantal

|

Agent de la Direction de l'Aménagement,

de

l'Urbanisme, de la Construction et de la

Gestion Foncière

(DAUCGF)

|

09/09/2022

|

Page | 12

Source : enquête personnelle, 2022

Les méthodes utilisées sont les suivantes :

+ La recherche documentaire était

axée sur les connaissances théoriques liées aux

changements climatiques et aux les enjeux d'adaptation au climat. À cet

effet, des centres de documentation ont été consultés au

fur et à mesure du déroulement de la recherche. Il s'agit de la

bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), du

Centre de Documentation de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences

Humaines (FLASH), du service de documentation de l'Office de Recherches

Scientifique et Technique d'Outre-Mer (ORSTOM) de Pointe-Noire, de l'Institut

Français du Congo (IFC) ainsi que du service d'archives et de

documentation de la Mairie centrale de Pointe-Noire. Par ailleurs, la

consultation des sites internet a été d'un précieux

secours.

+ La collecte des données a

été réalisée au moyen des entretiens, des

données d'observation directe, du dépouillement des archives

météorologiques et démographiques.

+ Le traitement et l'analyse des données

ont été faits à travers des logiciels tels que

Word pour la saisie et le traitement du texte. Excel a permis de

réaliser des graphiques des données climatiques, de calculer les

paramètres statistiques (moyenne, écart- type et coefficient de

variation, anomalies et moyennes mobiles), des données

démographiques et économiques.

Pour compléter cette étude, nous avons

utilisé des méthodes statistiques notamment le calcul de la

moyenne arithmétique, de l'écart-type et du coefficient de

variation (CV). Samba G. (2014, p. 21) décrit ces méthodes

statistiques susmentionnées.

+ La moyenne arithmétique d'une

série statistique est le rapport de la somme des valeurs

observées sur le nombre d'observation. Elle permet de déterminer

la valeur centrale de la série pluviométrique et thermique. Sa

formule est la suivante :

??

1

?? =

= ????(????)

?? ? ??

??=1

Page | 13

+ L'écart-type est utilisé pour

fixer les seuils caractéristiques au sein d'une distribution

statistique, donc d'estimer la dispersion statistique à l'échelle

annuelle et saisonnière. Il est calculé à partir de la

formule suivante :

?? =

v? ?? (???? - ??)22

??=1

??

+ Le coefficient de variation (CV) a permis

d'apprécier la variabilité pluviométrique et thermique. Il

exprime le rapport entre l'écart-type et la moyenne. Il est l'outil

idéal pour comparer les dispersions. Toutefois, il tend à croitre

de manière outrancière lorsque la moyenne est proche de

zéro.

??

CV=

??

Page | 14

? Des valeurs centrées réduites

ont permis de dégager l'évolution des séries

climatiques. La détermination de ces valeurs consiste à

soustraire la normale de chaque valeur observée et de diviser par la

suite l'ensemble des données centrées par l'écart-type de

la série. L'anomalie présente deux caractéristiques fixes

: moyenne nulle et écart-type égal à un.

(????-??)

?=

??

? La moyenne mobile est un paramètre

très important aboutissant à une certaine réduction de la

variance et à la perte d'un certain nombre des points et de

degrés de liberté. Associée aux anomalies, la moyenne

mobile permet de déterminer la tendance générale de

l'évolution des précipitations et des températures. Chaque

valeur observée est remplacée par une valeur arithmétique

calculée à partir des valeurs voisines qui l'encadrent. Dans le

cadre de cette étude, nous avons calculé ces moyennes sur la

période de 72 ans. Ainsi Xi est remplacé dans la série par

:

MM =????-2 +

????-1 + ???? + ????+1 + ????+2

72

Articulation du travail

Notre travail d'étude s'articule autour de trois chapitres

:

- Le premier chapitre situe la zone

d'étude et présente l'histoire de la ville de Pointe-Noire. Il

analyse les éléments du milieu physique (géologie,

pédologie, relief, hydrographie et végétation) et leur

influence sur cet espace urbain et énumère les aspects humains et

économiques ;

- Le deuxième chapitre analyse les

éléments climatiques dans leur état moyen dans

l'agglomération de Pointe-Noire ;

- Le troisième chapitre

répertorie les impacts que le changement climatique a induits

sur la ville de Pointe-Noire et les enjeux d'adaptation de

l'agglomération qu'ils suscitent.

Page | 15

Chapitre 1 : Présentation de la zone

d'étude

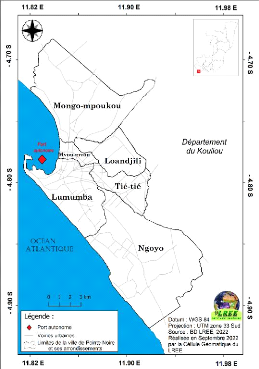

La ville de Pointe-Noire (figure 1) est située au

Sud-ouest Congo sur la façade atlantique plus précisément

entre les latitudes 4° 47' 36" Sud et les longitudes 11° 53' 20" Est.

Grâce aux activités industrielles et à son port, elle

représente la principale plate-forme économique du pays. Elle est

limitée :

? Au Nord par la Rivière Rouge ;

? Au Sud par le village Ndjemo et l'Océan Atlantique ; ?

À l'Est par le département du Kouilou ;

? À l'Ouest par l'Océan Atlantique.

La ville de Pointe-Noire couvre une superficie d'environ 1.144

km2. Son découpage administratif lui confère six

arrondissements. Il s'agit de l'arrondissement 1 Lumumba (19 quartiers), de

l'arrondissement 2 Mvoumvou (11 quartiers), de l'arrondissement 3

Tié-Tié (17 quartiers), de l'arrondissement 4 Loandjili (13

quartiers), de l'arrondissement 5 Mongo-Mpoukou (14 quartiers) et de

l'arrondissement 6 Ngoyo (10 quartiers).

Figure 1 : Découpage administratif de la ville de

Pointe-Noire par arrondissement

Page | 16

Le présent chapitre porte sur la présentation de

cette agglomération du point de vue historique, physique, humain et

économique.

1.1. Cadre historique

Bien que l'histoire des régions côtières

situées entre le Cap Lopez et l'estuaire du Congo, au cours des derniers

siècles qui précédèrent l'installation

française, soit fort mal connue (Vennetier P., 1968, p. 69), le

passé de la ville de Pointe-Noire remonte au XVIe

siècle. En effet, les navigateurs Portugais sont à la recherche

de la route des Indes. Ceux-ci découvrent sur la zone

côtière de l'Afrique équatoriale une partie de terre

s'avançant dans l'Océan Atlantique et terminée par un

rocher bitumeux en forme d'éperon. Ils la baptisent « Punta

Negra ». Le 13 juillet 1914 est signé un décret

autorisant la construction du Chemin de Fer et deux ports dont celui de

Pointe-Noire sur le Golfe de Guinée. Le site de Punta Negra est choisi

pour abriter le port en mer. Selon Tsondabeka F. et al. (non

daté, p. 62), les compagnies concessionnaires à Loango migrent

à Pointe-Noire près du port. Cette option va faciliter

l'évacuation des produits vers l'Europe. L'activité commerciale

se développe à Pointe-Noire : la Compagnie Propriétaire du

Kouilou-Niari (CPKN) et la Compagnie Française du Haut et du Bas-Congo

(CFHBC) installent leurs factoreries dans cette ville côtière.

Photo 1 : Gare centrale du CFCO (prise de vue, Maketo, 2022)

Photo 2 : Une des premières locomotives du CFCO (prise de vue,

Maketo,

2022)

En 1921, deux chantiers majeurs se profilent à

l'horizon : la construction du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO) et du

port maritime. Le 11 mai 1922, un décret crée officiellement la

ville de Pointe-Noire. Césaire J. M. (2009, p. 128) montre que son

premier plan directeur date de 1932. Il prévoit la réalisation

des principales infrastructures dont le port, le chemin de fer (photos 1 et 2),

l'aéroport, l'hôpital, le village, le terrain militaire, le

quartier industriel, l'électrification et le réseau de collecte

des eaux de pluies. En juillet 1922, la construction du chemin de fer est

confiée à la Société de Construction des

Batignolles (SCB). Finalement, la ligne ferroviaire est inaugurée par le

gouverneur Raphael Antonetti le 10 juillet 1934.

Page | 17

L'ouverture au trafic maritime interviendra en 1939.

L'achèvement de sa digue intérieure en 1942 accentuera la

croissance urbaine. Un premier paquebot accoste dans cette

agglomération. Grace à ce port, Pointe-Noire reste le point de

départ et d'arrivée du réseau de communication vers

l'hinterland et les pays enclavés d'Afrique centrale comme la RDC, la

Centrafrique et le Tchad). De 1950 à 1959, la ville devient la capitale

administrative du Moyen-Congo. Elle abrite le siège du gouvernement, du

chef du territoire et de l'assemblée territoriale. C'est à

Pointe-Noire que fut proclamée la République du Congo le 28

novembre 1958. Les travaux de Tsondabeka F. et al. (non daté,

p. 16) montrent que le siège de l'Assemblée territoriale du

Moyen-Congo était l'actuelle école paramédicale Joseph

Loukabou. À partir de 1959, la capitale politique congolaise est

transférée à Brazzaville. Ayant cessé d'être

la capitale, elle garde sa place de première ville économique du

pays.

En 1960, la ville connait une croissance démographique

considérable. Elle compte plus de 70.000 habitants. C'est bien

évidemment le pétrole qui avec l'arrivée des

multinationales à la fin des années 1960 a transformé la

ville. La production pétrolière va alors supplanter celle du bois

; ce qui fait que l'or noir devienne la première ressource

exploitée dans cette agglomération congolaise. La ville connait

un boom économique et démographique de 1970 à 1985. Cette

croissance est liée aux découvertes pétrolières et

minières. Sous l'impulsion de « Moho-Bilondo », Pointe-Noire

connait aujourd'hui un dynamisme qu'elle avait connu en 1996 avec la mise en

production du gisement de « N'kossa ».

Dans les années 1990, le Congo a connu des crises

provoquant ainsi d'importants flux migratoires vers les villes où il

fait bon vivre. L'agglomération de Pointe-Noire est comptée parmi

les villes qui ont accueilli des populations congolaises.

Le toponyme Pointe-Noire dérive du nom portugais Punta

Negra qui apparait pour la première fois sur une carte de 1848 en

référence d'une proéminence rocheuse sombre (

mairiedepointe-noire.cg

consulté le Jeudi 25 août 2022).

1.2. Cadre physique

Le cadre physique renvoie à l'étude de

l'environnement urbain de Pointe-Noire du point de vue géologique,

pédologique, géomorphologique, de l'hydrographie et de la

végétation.

1.2.1. Géologie et pédologie

Du point de vue géologique, l'agglomération de

Pointe-Noire appartient au bassin côtier. Les roches de ce bassin se sont

formées pendant le Mésozoïque et le Cénozoïque.

Il s'agit des

Page | 18

alluvions, des sables, des marnes, des grés, des

calcaires et des argiles bariolées. Selon Roques M. (2013, p. 8), les

sables proviennent des apports alluvionnaires quaternaires du fleuve Congo plus

au Sud. Les études menées par Moukandi N. G. D. (2012, p. 21)

montrent que des rares alluvions en bordure de quelques rivières

complètent la couverture de ce bassin. Dans ses travaux, Sitou L. (1992,

pp. 44-45) montre que les formations argilo-sableuses du Miocène sont

surmontées par 150 à 200 m de dépôts de graviers et

de sables. Ces dépôts sont cartographiés sous le vocable de

"série des cirques" à cause des énormes cavités qui

s'y sont creusées. Cette série est constituée par

plusieurs couches dont :

? une couverture gris-jaunâtre à ocre-jaune ;

? un horizon cuirassé ;

? une succession de strates d'épaisseur, de couleur et de

texture variables.

L'espace urbain de Pointe-Noire s'organise autour des sols

ferralitiques. Ceux-ci présentent une forte acidité, de faibles

teneurs en matière organique (Nzila J. D., 2013, p. 13). Les sols que

l'on rencontre dans cette ville sont essentiellement faits de sables. Les sols

influencent peu le climat en ce qu'ils s'échauffent puis cèdent

sa chaleur à l'atmosphère.

1.2.2. Relief et hydrographie

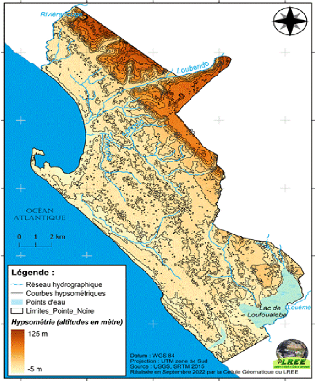

La ville de Pointe-Noire (figure 2) présente deux

unités orographiques. Il s'agit de la plaine côtière et

d'un rempart de plateaux. La plaine côtière borde l'Océan

Atlantique sur 150 km de long et 50 km de large. Les altitudes moyennes de

cette plaine dépassent rarement 100 m. Les plateaux sont situés

dans la zone périphérique de la ville. Ses hauteurs atteignent

parfois 100 m d'altitude. Le littoral favorise la pénétration des

influences océaniques vers l'intérieur du territoire. Le relief

de Pointe-Noire influence peu son climat en raison de sa faible altitude.

Page | 19

Figure 2 : Carte du relief et de l'hydrographie de la ville de

Pointe-Noire

Du point de vue hydrographique, plusieurs cours d'eau drainent

la ville de Pointe-Noire. Il s'agit des rivières Tchinouka, Songolo

(photo 3) et Patra. La Tchinouka prend sa source vers la plaine de

l'aéroport, puis se jette dans la Songolo. La Songolo, quant à

elle, prend sa source vers le quartier Voungou. La Patra prend sa source

à Ngondji. À cela s'ajoutent des lacs comme Tchimpounga,

Ngwambussi, Cayo, Dinga et Tchilenda. Par ailleurs, nous rencontrons à

Pointe-Noire des lagunes Mvassa, Loya et Kufoli. Le réseau

hydrographique contribue à une évaporation de la surface des

eaux, la condensation et les ascendances génératrices des

pluies.

Par ailleurs, l'agglomération de Pointe-Noire s'ouvre

sur l'Océan Atlantique, longue de quelques kilomètres formant

ainsi sa façade maritime. La ville est constituée de la baie de

Pointe-Noire. La côte sauvage offre des possibilités de

pêche et d'autres activités économiques. La présence

de l'Océan Atlantique joue un rôle déterminant sur cette

ville à travers ses courants

Page | 20

marins. M. Itsouhou Désiré nous rapporte que

« l'Océan Atlantique est la porte ouverte de Pointe-Noire au

monde ».

Photo 3 : Rivière Songolo (prise de vue, Maketo,

2022)

1.2.3. Végétation

Dans la ville de Pointe-Noire, on rencontre des formations

végétales comme la forêt du littoral et la savane. La

forêt du littoral comprend des lambeaux forestiers en îlots

résiduels sur les bas plateaux, une formation semi marécageuse le

long des vallées (Ministère de la Recherche Scientifique et de

l'Innovation Technique de la République du Congo, 2007, p. 15). À

cela s'ajoute la mangrove qui pousse le long de la baie de Pointe-Noire.

Rhizophora Racemosa est le genre de mangrove le plus dominant.

L'écosystème de mangrove réduit les inondations et

contribue à éviter l'érosion côtière.

La végétation exerce une influence sur le climat

parce qu'elle réduit la température de l'air pendant le jour et

le refroidissement du sol pendant la nuit. Elle augmente

l'évapotranspiration tout en fournissant de l'humidité à

l'atmosphère et en accentuant les précipitations.

1.3. Cadre humain

Le cadre humain renvoie à l'étude de la

croissance démographique et spatiale, l'évolution projetée

ainsi que de la structure de la ville de Pointe-Noire.

Page | 21

1.3.1. Croissance démographique et spatiale

récente

Depuis les années 1950, la population urbaine de

Pointe-Noire connait une évolution considérable. Entre 1954 et

1974, elle est passée de 30000 à 144000 habitants (ONU, 2019).

Son taux de croissance démographique est évalué à

4,6 % entre 2007 et 2016 (Keios, 2016). La croissance démographique fait

de Pointe-Noire l'une des villes les urbanisées du Congo-Brazzaville

(figure 3). La croissance démographique urbaine présente bon

nombre d'origines dont l'exode rural. La ville de Pointe-Noire concentre

beaucoup d'emplois salariés et de nombreuses possibilités de gain

d'argent. C'est dans cette agglomération que s'offrent les plus grandes

possibilités de scolarisation, donc de promotion sociale et

économique. Au cours des années 1990, le département du

Pool a connu une instabilité causant le déplacement des

populations vers des centres urbains dont Pointe-Noire. En fait, l'exode rural

se profile pendant la période de crise politique. Les populations

arrivent massivement à Pointe-Noire durant cette période. Ces

néo-citadins préfèrent vivre dans des zones

périphériques. Ce qui génère des extensions des

arrondissements de la ville. On y compte désormais six arrondissements.

Le phénomène migratoire explique également la croissance

démographique dans cette ville. À cela s'ajoutent des facteurs

comme l'urbanisation anarchique, son statut économique et la

présence des voies de communications. Les faits susmentionnés ne

suffisent pas pour justifier la croissance démographique de

l'agglomération de Pointe-Noire. L'urbanisation non

contrôlée (photo 4) s'explique par le fait que les populations

occupent des espaces périphériques. Celles-ci construisent leurs

habitats de manière désordonnée et selon leurs moyens

financiers. Les normes de l'aménagement et d'urbanisation ne sont pas

prises en compte. Ceci occasionne l'extension de la ville de manière

anarchique. « La ville est aménagée en raison de

l'absence des infrastructures liées à l'aménagement

urbain. On observe un manque de canalisation. Les voies sont mal

organisées. Étant donné que les égouts manquent,

les eaux débordent lorsqu'il pleut dans la ville. Ce qui conduit

à l'inondation des bâtis et à l'érosion. Le quartier

Foukou-Soungou connait le phénomène lié à

l'inondation » (entretien avec Monsieur Missima Nziengui

Nicodème du 09 septembre 2022).

Photo 4 : Urbanisation non contrôlée

observée au quartier Louéssi (prise de vue, Maketo, 2022)

La figure 3 montre l'évolution de la population de

Pointe-Noire allant de 1950 à 2020. Sa tendance est à la hausse

depuis les années 1950.

1400000

Population de Pointe-Noire de 1950 à 2020 1254000

1138000

964000

816000

691000

585000

496000

423000

363000

312000

246000

189000

|

116000144000

|

|

|

16000 30000 55000 76000 94000

|

|

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

2002 2006 2010 2014 2018 2020

Page | 22

Figure 3 : Évolution démographique de la ville de

Pointe-Noire de 1950 à 2020 (INS, 2020)

La croissance de la population de Pointe-Noire présente

son corollaire. Il s'agit de l'extension spatiale de la ville. Sa surface a

pratiquement triplé en 30 ans, passant de 5 500 hectares (ha) en 1974

à près de 14 800 ha en 2014. L'extension annuelle est de 300 ha

pendant la période allant de 1974 à 2014 (Ministère de la

Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de Vie, 2016, p. 6). Ceci

entraîne un étalement urbain de manière continue.

1.3.2. Évolution démographique future

La conjugaison d'une multitude de facteurs montre que la

population urbaine de Pointe-Noire connaitra une croissance

démographique considérable dans les années à venir.

D'après les dernières perspectives urbaines des Nations-Unies

(2019), la ville de Pointe-Noire comptera 1937000 d'habitants en 2035 (figure

4). Son extension géographique se poursuivra et la protection de

l'environnement sera de plus en plus difficile à Pointe-Noire.

L'agglomération franchira sans tarder ses frontières

naturelles.

Page | 23

Nombre d'habitants

|

2500000 2000000 1500000 1000000 500000

0

|

Population projetée de la ville Pointe-Noire

|

|

|

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

2035

|

Années

Figure 4 : Projection de la population urbaine de Pointe-Noire

de 2023 à 2035 (ONU, 2019)

1.3.3. Répartition de la population

Lors du recensement de 2018, la ville de Pointe-Noire comptait

1.006.611 habitants (INS, 2020, p. 68). Sa densité est de 879,9

habitants par km2. Cette population est inégalement

répartie. Parce que les arrondissements présentent des

disparités en termes d'habitants et de superficie (tableau 1). Le

tableau 2 indique la répartition démographique et spatiale de la

ville de Pointe-Noire par arrondissement. Loandjili constitue l'arrondissement

le plus peuplé de l'agglomération, suivi de

Tié-Tié. Concernant la superficie, Ngoyo vient en premier

couvrant 70,309 km2. Il est secondé par Tié-Tié

(51,248 km2).

Tableau 2 : Répartition démographique et spatiale

de la ville de Pointe-Noire par

arrondissement en 2018

|

Arrondissements

|

Population

|

Superficie

|

|

Lumumba

|

154.025

|

28,012 km2

|

|

Mvou-Mvou

|

123.405

|

5,163 km2

|

|

Tié-Tié

|

362.007

|

51,248 km2

|

|

Loandjili

|

367.174

|

36,738 km2

|

|

Mongo-Mpoukou

|

-

|

48,483 km2

|

|

Ngoyo

|

-

|

70,309 km2

|

Source : INS, 2020, p. 68.

1.3.3.1. Répartition par âge

L'étude sur la répartition par âge nous

renseigne sur trois catégories d'âges : les jeunes, les adultes et

les vieux. D'une manière générale, la population de la

ville de Pointe-Noire présente une proportion des jeunes au

détriment des adultes et des vieux. Le pourcentage est

évalué à 86,2%. Ce sont des jeunes de moins de moins de 35

ans (Ministère de la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du

Cadre de Vie, 2016, p. 7). La pyramide des âges de la population urbaine

de Pointe-Noire présente une base élargie. Cette base

dénote une forte proportion des

jeunes dans la population. Le corps de la figure

représente une population active assez importante. Son sommet est

effilé montrant un faible taux des personnes âgées.

1.3.3.2. Répartition par genre

Dans la ville océane, il y a une forte

prédominance des femmes sur les hommes. Cela peut se justifier par le

fait que les hommes exercent des travaux intenses, se livrent à la

toxicomanie. Ce qui réduit ainsi l'espérance de vie masculine.

1.4. Cadre économique

1.4.1. Secteurs d'activités économiques

Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire

représentent des secteurs d'activités économiques à

Pointe-Noire. En effet, le secteur primaire regroupe les activités

économiques utilisant directement les matières premières.

Il s'agit de l'agriculture et de l'élevage. Ces activités

s'exercent dans la zone périphérique de Pointe-Noire. Le secteur

secondaire, quant à lui, rassemble les activités industrielles se

pratiquant en zone urbaine et au centre-ville. Enfin, le secteur tertiaire

réunit en zone urbaine centrale le commerce, l'administration publique

et les services marchands.

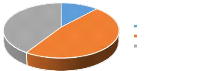

La figure 5 désigne la répartition de

l'économie de la ville de Pointe-Noire par secteur d'activités.

Le secteur secondaire représente un pourcentage élevé soit

47%. Les populations urbaines de Pointe-Noire exercent plus les

activités industrielles. Tout ceci fait de la ville, un milieu

attractif. La main d'oeuvre y est considérable.

12,00%

41% Secteur primaire

Secteur secondaire Secteur tertiaire

47%

Page | 24

Figure 5 : Répartition de l'économie de la ville

de Pointe-Noire par secteur d'activités (ONU-HABITAT, 2012)

L'économie de la ville de Pointe-Noire repose sur des

activités comme l'exploitation forestière et

pétrolière, la pêche, l'agriculture, l'élevage, les

activités industrielles et portuaires. Elle est beaucoup liée

à l'histoire de la ville. Les activités économiques ont

connu une évolution considérable faisant d'elle la principale

plateforme du pays.

Page | 25

1.4.2. L'exploitation forestière

À partir des années 1940, les populations de

Pointe-Noire exploitaient du bois traditionnellement. Les techniques les plus

usuelles sont la carbonisation et la coupe du bois de chauffe. Le bois de

chauffe est utilisé à l'échelle familiale. La pression sur

cette ressource forestière est faible au cours de cette période.

Les habitants fabriquaient du charbon avec le bois du manguier. Au début

des années 1960, plusieurs industries de transformation de bois vont

s'installer à Pointe-Noire permettant à la ville de connaitre un

essor économique. Parmi ces industries, nous mentionnons la concession

Eucalyptus Fibre Congo (EFC). S'étendant sur 68.000 hectares, elle

emploie 17.000 personnes. Cette filière bois-forêts a toujours

contribué à la richesse de Pointe-Noire (Césaire J. M.,

2009, p. 129). Dans la même période, plusieurs

sociétés voient le jour comme SIDETRA et PLACONGO. Cependant,

l'exploitation forestière présente des incidences sur

l'environnement de Pointe-Noire. La déforestation a contribué

à un peu plus du tiers des émissions de gaz carbonique. Elle

provoque la diminution de la pluviosité à plus ou moins longue

distance de la zone déboisée, la diminution de l'humidité

de l'air, l'augmentation de la température de l'air et de la vitesse du

vent. Le Tacon F. (2021, p. 78) montre que la déforestation entraine une

augmentation de la température de l'air en surface, une réduction

de l'évapotranspiration, une réduction de la formation des

nuages, une augmentation de la radiation solaire arrivant au sol et surtout une

réduction des précipitations et une augmentation de la teneur de

gaz carbonique de l'atmosphère contribuant ainsi à

l'accélération du processus climatique.

1.4.3. L'exploitation

pétrolière

À la fin des années 1960, l'exploitation

pétrolière va supplanter celle du bois. À cet effet, bon

nombre de multinationales s'implantent dans la ville de Pointe-Noire. Elle se

transforme attirant ainsi nombre des populations. Parmi les firmes

pétrolières implantées à Pointe-Noire, nous

énumérons Total E&P, Eni, la Société Nationale

des Pétroles du Congo (SNPC). Ces entreprises pétrolières

émettent des gaz à effet suite à la combustion des

combustibles fossiles. Ces gaz séjournent longtemps dans

l'atmosphère. À titre d'exemple, le gaz carbonique peut rester de

50 à 200 ans dans l'atmosphère ; ce qui contribue à

l'accélération du processus climatique à Pointe-Noire.

1.4.4. La pêche

En 1940, Pointe-Noire ne représentait qu'une bourgade

de pêcheurs de 33.000 habitants principalement constitués des

Vilis. Cette activité économique se pratiquait d'une

manière traditionnelle dans divers cours d'eau de ce territoire. Les

caractéristiques sont l'utilisation de la ligne, des filets. Cette

activité se faisait dans l'Océan Atlantique ainsi que dans des

lagunes

Page | 26

de Mvassa et de Loya. Les espèces pêchées

sont les sardinelles, les requins, les sardinelles, les tilapias, les crevettes

et les silures (photo 5).

Photo 5 : Quelques acheteurs des ressources halieutiques (prise

de vue, Maketo, 2022)

Le secteur de la pêche maritime joue également un

rôle non négligeable. Il est assuré à la fois par

des industriels et par des artisans. La production totale annuelle est

estimée à moins de 30.000 tonnes. Elle porte principalement sur

des espèces pélagiques côtières et

déversages, ainsi que sur des crevettes. Les travaux du Programme des

Nations Unies pour le Développement (PNUD, 2012, p. 69) montrent que la

pêche industrielle est réalisée par environ sept

sociétés d'armement dont la Société Congolaise de

Pêche (SOCOPEC) et comprend l'exploitation des fonds proches par des

bateaux basés à Pointe-Noire (chalutiers-poissonniers,

crevettiers et sardiniers). Cette pêche produit par an environ 10.000

tonnes de poissons débarqués frais ou congelés, qui

approvisionnent principalement le marché de Pointe-Noire.

1.4.5. L'agriculture

L'agriculture pratiquée dans la ville de Pointe-Noire

(photo 6) est de type traditionnel. Elle se caractérise par

l'utilisation des outils utilisés sont rudimentaires. Il s'agit

essentiellement de la hache, de la houe, de la machette, de la brouette, de la

pelle et de la faucille. Tous ces outils exigent un effort musculaire important

pour un rendement faible. Les techniques sont essentiellement archaïques :

agriculture sur brûlis, polyculture jachère, écobuage.

L'agriculture pratiquée est essentiellement pluviale. Elle est

extrêmement sensible aux fluctuations saisonnières et

intra-saisonnières des précipitations (Massouangui-Kifouala M.,

2021, p. 84). L'espace est réduit. Les cultivateurs sont en

majorité des femmes. Les populations cultivent du maïs, de

l'arachide, du taro, de l'igname, du manioc, de la banane plantain, des

courges, de l'aubergine, de la tomate et du haricot. Le niveau de production

est faible et destiné à

l'autoconsommation. Cependant, l'agriculture contribue aux

émissions de gaz à effet de serre. En utilisant les engrais

chimiques, les paysans polluent les rivières et nappes souterraines.

Parce que ces produits phytosanitaires peuvent ruisseler dans un cours

d'eau.

Photo 6 : Quelques cultures maraichères au quartier

N'djéno (prise de vue, Maketo, 2022)

1.4.6. L'élevage

La ville de Pointe-Noire couvre une étendue

considérable de savanes, offrant d'énormes potentialités

en élevage. Cette activité est dite traditionnelle à

travers ses aspects. Elle se pratique autour des maisons. Les animaux sont en

semi-liberté ou encore en liberté totale. Ils ne sont pas

nourris, ni soignés. Le rendement demeure faible et destiné

à l'autoconsommation ainsi qu'aux cérémonies

traditionnelles. Les principales espèces animales élevées

sont les moutons, les cabris, les chèvres, les canards, les poules, les

cochons ainsi que les pigeons.

1.4.7. Les activités industrielles

Pointe-Noire constitue une zone dominée par les

activités industrielles. La fonction industrielle de la ville date de la

colonisation et demeure un facteur crucial de la croissance urbaine. En effet,

elle a tiré profit de l'implantation des sociétés

industrielles dans bon nombre de secteurs. Nous citons ainsi des industries

extractives, de transformation de bois, chimiques et agro-alimentaires. Mais,

ces industries sont peu diversifiées.

- Les industries extractives

Page | 27

Les industries extractives sont :

Page | 28

+ La Congolaise de Raffinage (CORAF) est une filiale de la

Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC).

Fondée en décembre 1982, la Coraf produit du gaz butane, du

supercarburant, du gasoil, etc. à Pointe-Noire.

+ Total Exploration et Production Congo (Total E&P Congo),

s'implante au Congo en 1969 exploitant du pétrole brut et du gaz

naturel.

+ Eni Congo s'est implantée depuis 1968, assurant la

production du pétrole et du gaz naturel. Cette firme

pétrolière a permis la mise en place de deux centrales à

gaz à Pointe-Noire dont celle de N'djéno (50 MW).

- Les industries de transformation de bois

Elles transforment le bois en diverses formes.

+ La Société Congolaise de Manutention des Bois

(SOCOMAB) est une société privée qui détient le

monopole de la manutention des bois au Port de Pointe-Noire. Elle a

été implantée en 2020.

+ La société des Bois et Placages du Congo

(BOPLAC) est créée en 1995 et exerce les activités

suivantes : exploitation forestière, sciage et déroulage. L'usine

est quant à elle implantée à Pointe-Noire. Cette usine est

fermée depuis 1999 à cause des difficultés

d'approvisionnement en bois en grumes.

+ La Transformation des Bois Exotiques du Congo (TRABEC) a

été créée en 1990 à Pointe-Noire où

se trouvent son siège social et son site industriel. Cette entreprise

appartenant à des industriels des bois italiens est l'unique

unité industrielle de bois non intégrée à une

exploitation forestière. Elle a pour objet le sciage et la production

des moulures et des parquets. Elle a fermé ses portes.

+ Eucalyptus du Congo (ECO. S.A.) est une

société anonyme de droit congolais créée en 1997

sous les cendres de l'ancienne société Unité

d'Afforestation Industrielle du Congo (UAIC). Implantée à

Pointe-Noire, elle réalise des plantations industrielles dans les

savanes sableuses de la région côtière de Pointe-Noire.

- Les industries agro-alimentaires

Elles transforment les ressources agricoles en produits

alimentaires. Nous pouvons citer :

+ La Minoterie Alimentaire de Bétail (MAB) est

créée en 1997. Elle devient la Minoterie du Congo (MINOCO) en

2000. Elle est basée sur la transformation de la maïserie et

production d'aliments de bétail ;

+ La Société du Grand Moulin du Phare (SGMP)

fabrique de la farine de blé.

+ La Société de Fabrication des Produits

Alimentaires (SOFAPRAL) fabrique des vins ;

Page | 29

? La Brasserie du Congo (BRASCO) représente l'industrie

fabrication de boissons à Pointe-Noire. Elle est créée en

1952 ;

? L'usine Bayo produit de l'eau minérale et fabrique du

jus. Elle est fondée il y a un plus de trente ans.

- Autres industries

La ville dispose aussi des industries comme :

? L'Aluminium du Congo (ALUCONGO) est remplacé par

Bernabé en 2011. Cette nouvelle société vend et distribue

des produits de quincaillerie professionnelle, des équipements

industriels et des produits métallurgiques ;

? La Congolaise de Peinture (COPE) fabrique de la peinture, du

vernis, de l'enduit mastic, du ciment-colle et du diluant.

Cependant, les industries à Pointe-Noire provoquent

l'accélération du processus climatique. Elles induisent diverses

pollutions dans cette ville. Les usines polluent les cours d'eau par leurs

rejets industriels. Ce qui met en péril les espèces halieutiques

et la santé de la population. Les études menées par

Wenclawliak B. (2005, p. 4) montrent les impacts pervers de la pollution de

l'air à Pointe-Noire notamment leurs effets sur la santé humaine.

Les populations sont exposées à des maladies respiratoires comme

l'asthme. Par exemple, dans la ville de Pointe-Noire, les déchets

industriels sont déversés directement ou indirectement dans

l'Océan Atlantique à partir des rivières Songolo et

Tchinouka.

1.4.8. Les activités portuaires

Ville riche et dynamique, Pointe-Noire joue un rôle

important dans le tissu économique du pays et de la sous-région.

Son activité portuaire en témoigne. 90 % des échanges

entre le Congo et ses partenaires commerciaux s'effectuent par voie maritime.

Une convention de mise en concession du terminal à containers du PAPN

(photo 7) a été signée avec Bolloré Africa

Logistics le 23 décembre 2008. D'un montant de 374 milliards de francs

CFA et d'une durée de 27 ans, cette mise en concession s'accompagne d'un

plan d'investissements permettant d'améliorer les performances

opérationnelles du port. Parallèlement, la création d'un

guichet unique maritime (GUMAR) devrait en simplifier les procédures

administratives (Césaire J. M., 2009, p. 129). Revêtant un

caractère industriel et commercial, le PAPN est le seul port en eaux

profondes d'Afrique centrale.

Page | 30

Photo 7 : Vue aérienne du port de Pointe-Noire (prise de

vue, Mombo, 2022)

1.4.9. Les activités informelles

Depuis le début des années 1990,

l'économie informelle s'est développée en réponse

au taux de chômage de sa population. En effet, les activités

informelles désignent les processus, les activités et les

potentiels qui échappent à tout contrôle des

autorités. La route apparait comme le centre de toute activité

formelle mais surtout des activités informelles. Dans ce paysage urbain,

les activités qualifiées d'informelles sont diverses : les

vendeurs ambulants (fruits et légumes, appareils électroniques,

boissons, articles divers, trottoirs), les motos-taxis, les concessions

automobiles dans les rues. L'agglomération de Pointe-Noire assure 83 %

des recettes budgétaires du Congo-Brazzaville (ONU-HABITAT, 2012, p. 7).

Représentant la principale plate-forme économique du pays,

Pointe-Noire est une ville dynamique et très attractive.

Conclusion partielle

Fondée le 11 mai 1922, la ville de Pointe-Noire

représente la capitale économique du Congo. Couvrant une

superficie de 1.144 km2, cette agglomération se situe au

Sud-Ouest Congo. Du point de vue géologique, l'agglomération de

Pointe-Noire appartient au bassin côtier avec des roches comme les

alluvions, les sables, les marnes, les grés, les calcaires et les

argiles bariolées. Elle s'organise autour des sols ferralitiques. Deux

unités orographiques se partagent l'agglomération de

Pointe-Noire. Il s'agit de la plaine côtière et d'un rempart de

plateaux. Plusieurs cours d'eau drainent cette ville dont la Tchinouka, la

Songolo et la Patra. L'Océan Atlantique borde son littoral sur des

kilomètres de long. La ville connait une évolution rapide de sa

population liée à l'exode rural, à une forte

natalité, à son statut économique et d'importants

mouvements migratoires. Ceci occasionne des poussées spatiales

considérables dépassant ainsi

Page | 31

les limites administratives de la ville. Aussi,

s'impose-t-elle comme la capitale économique du Congo. Sa population

exerce une multitude d'activités économiques.

Page | 32

Chapitre 2 : Climat urbain de Pointe-Noire

Pour mieux gérer un environnement, l'Homme est

censé comprendre le fonctionnement du climat. Celui-ci présente

des éléments comme les précipitations, les

températures, l'insolation et les vents. Le présent chapitre se

propose d'analyser ces éléments climatiques de la ville de

Pointe-Noire dans leur état moyen.

2.1. Climat moyen

2.1.1. Précipitations

Les précipitations représentent l'un des

éléments importants dans l'analyse du climat de la zone

intertropicale (ZIT). Elles déterminent le rythme des saisons. À

Pointe-Noire, les précipitations présentent un régime

bimodal : on distingue deux maxima et un minima. Les précipitations

atteignent leur pic maximum aux mois de Mars et celui d'Octobre. Les mois les

moins pluvieux sont ceux de Juin et Juillet, correspondant à la saison

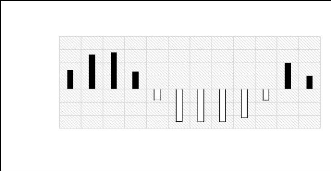

non pluvieuse. Le régime pluviométrique (figure 6) a

été déterminé à partir des anomalies

centrées réduites. Deux périodes de fortes pluies de

novembre à décembre et de janvier à avril sont

identifiées. Celles-ci sont séparées par une

période de ralentissement pluvieux en février, suivies d'une

période moins pluvieuse (de mai à septembre).

Anomalies moyennes mobiles

-0,5

-1,5

0,5

1,5

-1

0

2

1

J F M A M J Jt A S O N D

Mois

Régime pluviométrique

Figure 6 : Régime pluviométrique à

Pointe-Noire (1932-2004)

2.1.2. Températures

Comme les précipitations, les températures

jouent un rôle déterminant dans l'étude climatique dans la

ZIT. À Pointe-Noire, les températures présentent un

régime bimodal : on observe deux maxima et un minima. Les

périodes pendant lesquelles il faut beaucoup chaud sont Janvier-

Page | 33

Février-Mars-Avril-Mai et celles

d'Octobre-Novembre-Décembre. Les mois durant lesquels on enregistre un

minimum de températures sont Juin-Juillet-Aout-Septembre. Les

températures maximales, quant à elles, connaissent leur pic au

cours de Janvier jusqu'en Mai et de Novembre à Décembre. Les

faibles valeurs thermiques sont celles des mois de

Juin-Juillet-Aout-Septembre-Octobre. La figure 7 montre le régime des

températures minimales à Pointe-Noire (1932-2004). Celles-ci

varient entre 18 ° et 23,7 ° C. Les fortes valeurs thermiques sont

souvent centrées entre le mois de Mars et celui d'Avril. Il fait plus

chaud pendant ces deux mois cités. La température minimale la

plus basse s'observe au mois de juillet. La figure 8 indique le régime

des températures maximales à Pointe-Noire (1932-2004). Ses

valeurs maximales les plus importantes sont celles de 25,3° et 30,5°

C. Les grandes saisons thermiques sont Février-Mars-Avril et

Novembre-Décembre. La température maximale la plus

observée est celle du mois d'Août.

Régime des températures

minimales

j f m a m j jt a s o n d

1

0

-1

-2

-3

Figure 7 : Températures minimales à Pointe-Noire

(1932-2004)

Régime des températures

maximales

j f m a m j jt a s o n d

2

1

0

-1

-2

Figure 8 : Températures maximales à Pointe-Noire

(1932-2004)

2.1.3. Vents

Les vents les plus dominants à Pointe-Noire sont les

alizés. Ils provoquent le déplacement des masses d'air. En effet,

le régime des vents est assez régulier. Cela s'explique par la

dominance des courants atmosphériques et marins. Le Sud et l'Ouest sont

les directions des vents qui dominent plus dans cette agglomération.

Page | 34

2.1.4. Insolation

L'isolation journalière est faible à cause de la

forte nébulosité dans cette agglomération congolaise. Les

valeurs maximales, quant à elles, dépassent 240 heures. Le

tableau 3 présente la durée d'insolation journalière de la

station synoptique de Pointe-Noire. Cela concerne la période allant de

1961 à 1990. Deux tendances peuvent être observées

notamment les maximas et les minimas.

Tableau 3 : Durée d'insolation (en heures et

dixième) de la station synoptique de Pointe-Noire de 1961 à

1990

|

J

|

F

|

M

|

A

|

M

|

J

|

J

|

A

|

S

|

O

|

N

|

D

|

Total

|

|

Moyenne minimale

|

122,4

|

120,2

|

139,7

|

143,1

|

92,3

|

86,2

|

68,6

|

52

|

23

|

56,4

|

81,3

|

93,3

|

122,4

|

|

Moyenne maximale

|

248,2

|

221

|

253,2

|

248,8

|

239,4

|

193,6

|

188,1

|

144,4

|

117,4

|

177,8

|

192,7

|

185,8

|

248,2

|

Source : ANAC, 2010

2.2. Évolution climatique

L'évolution climatique dans le cadre de notre

étude est souvent appréciée à travers les

précipitations et les températures.

2.2.1. Évolution des précipitations

L'augmentation des précipitations est

considérée comme l'un des effets du dérèglement

climatique sur un espace. L'analyse climatique dans la ZIT passe par les

précipitations. Celles-ci présentent une tendance à la

hausse au cours des années. L'analyse des précipitations est

faite au pas de temps interannuel et saisonnier.

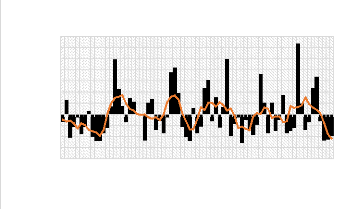

2.2.1.1. Évolution des précipitations

interannuelles

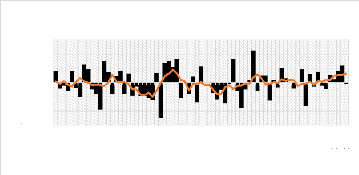

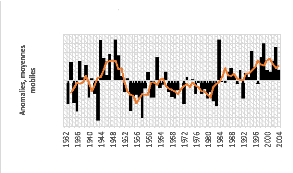

L'évolution pluviométrique interannuelle montre

une alternance des périodes déficitaires et excédentaires.

D'une manière générale, Les précipitations

(1932-2004) présentent une tendance légèrement à la

baisse jusqu'en 2004. Les précipitations se caractérisent par une

tendance évolutive à la hausse jusqu'à la fin de la

décennie 1940 (figure 9). Toutefois, des années

déficitaires peuvent s'observer. Vers la fin des années 1956, on

observe un cumul pluviométrique jusqu'en 1962. Puis en 1968, elle

décroit jusqu'en 1980. À partir de 1983, la courbe exprime une

stabilité pluviométrique jusqu'en 2004.

Anomales moyennes mobiles

-1,000

-2,000

-3,000

-4,000

3,000

0,000

2,000

1,000

1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968

1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

Précipitations interannuelles

Années

an

mm Linéai

re (mm)

Page | 35

Figure 9 : Évolution pluviométrique interannuelle

à Pointe-Noire (1932-2004)

2.2.1.2. Évolution saisonnière des

précipitations ? Évolution des précipitations de la saison

DJF

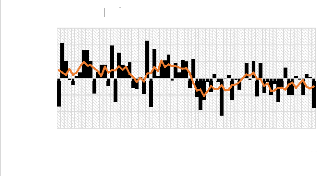

La saison DJF présente des périodes

pluviométriques excédentaires et déficitaires (figure 10).

La première période montre une évolution des

précipitations à la hausse. Elle inclue les années 1930

jusqu'aux années 1940. La courbe décroit jusqu'en 1956, puis

connait une évolution significative jusqu'en 1962. Dès 1962, la

courbe baisse jusqu'à la fin des années 1970. Dès le

début des années 1980, la tendance pluviométrique est

à l'augmentation jusqu'en 2004.

Anomalies moyennes mobiles

-1

-2

-3

3

0

2

1

1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968

1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

Précipitations DJF

Années

Figure 10 : Évolution pluviométrique de la saison

DJF (1932-2004)

? Évolution des précipitations de la saison

MAM

L'évolution pluviométrique de la saison MAM se

caractérise par des périodes excédentaires et

déficitaires. De 1932 à 1940, la courbe pluviométrique

montre une tendance à la hausse. Puis, elle décroit jusqu'en 1956

pour ensuite augmenter jusqu'au début des années 1960. À

partir de

Page | 36

Anomalies moyennes mobiles

-0,5

-1,5

3,5

0,5

2,5

1,5

-1

-2

3

0

2

1

1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980

1984 1988 1992 1996 2000 2004

Précipitations SON

Années

Page | 37

1968, la tendance est à la baisse jusqu'en 2004

malgré quelques périodes de cumul pluviométrique (figure

11).

Anomalies moyennes mobiles

-1

-2

-3

3

0

2

1

1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980

1984 1988 1992 1996 2000 2004

Précipitations MAM

Années

Figure 11 : Évolution pluviométrique de la saison

MAM (1932-2004)

? Évolution des précipitations de la saison

JJA

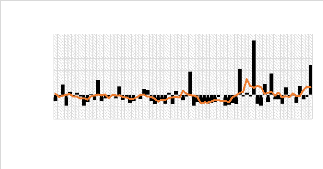

La saison JJA (figure 12) désigne une saison de

récession pluviométrique de 1932 à 1984. Cependant, on

observe une tendance à la hausse de 1984 à 1988. Elle

décroit à nouveau pour connaitre une tendance excédentaire

des précipitations dans les années 2000.

Anomalies moyennes mobiles

-1

-2

4

5

3

0

2

1

1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980

1984 1988 1992 1996 2000 2004

Précipitations JJA

Années

Figure 12 : Évolution pluviométrique de la saison

JJA (1932-2004)

? Évolution des précipitations de la saison

SON

La saison SON (figure 13) se caractérise par une

période de récession pluviométrique jusque dans les

années 1940 malgré une hausse pluviométrique

observée en 1947 puis de 1968 à 1971. Celle-ci est sans

importance du point de vue pluviométrique. Toutefois, des

périodes pluviométriques excédentaires peuvent

s'observer.

Figure 13 : Évolution pluviométrique de la saison

SON (1932-2004)

2.2.2. Évolution des températures

Bien que les précipitations soient

l'élément climatique fondamental de notre zone d'étude,

elles ne peuvent, à elles seules, définir le climat bas-congolais

(Samba-Kimbata M. J., 1978, p. 120). Les températures connaissent une

évolution significative sur cette longue série (1932-2004).

Celles-ci se distinguent par des valeurs maximales et minimales.

2.2.2.1. Évolution interannuelle des

températures

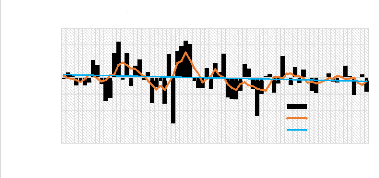

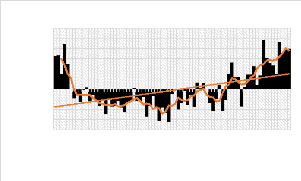

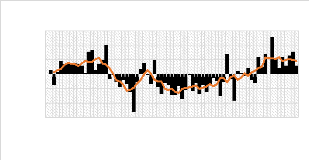

La figure 14 montre l'évolution interannuelle des

températures de l'espace urbain de Pointe-Noire. En effet, celle-ci se

caractérise par deux périodes : la première se

caractérise par la baisse des températures jusqu'aux

années 1980. La seconde marque la tendance des températures

à la hausse jusqu'en 2004. Les températures se situent au-dessus

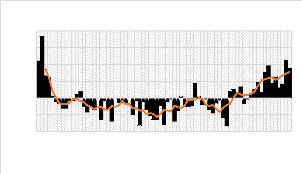

de la moyenne annuelle de 28,3° C. La figure 15 montre que les

températures minimales annuelles à Pointe-Noire connaissent une

évolution à la baisse jusqu'aux années 1980. Puis, la

tendance thermique devient à la hausse dès le début des

années 1980. Cette tendance à la hausse semble aller dans le sens

du réchauffement global. Deux tendances de températures

s'observent à Pointe-Noire. Il s'agit des températures minimales

et maximales allant de 1932 à 2004. Faut-il préciser que les

températures se caractérisent par une tendance à la hausse

jusqu'en 2004.

Anomalies moyennes mobiles

-0,5

-1,5

0,5

2,5

1,5

-1

-2

3

0

2

1

1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980

1984 1988 1992 1996 2000 2004

Températures maximales

Années

Page | 38

Figure 14 : Évolution interannuelle des

températures maximales (1932-2004)

Anomalies moyennes mobiles

-1

-2

3

0

2

1

1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980

1984 1988 1992 1996 2000 2004

Températures minimales

Années

Figure 15 : Évolution interannuelle des

températures minimales (1932-2004)

2.2.2.2. Évolution des températures

saisonnières

- Évolution des températures de la saison

DJF

La figure 16 montre l'évolution des températures

maximales de la saison DJF. De 1932 à 1950, les températures

restent élevées. Elles connaissent une baisse à partir des

années 1950, puis évoluent à la hausse jusqu'en 2004. La

figure 17 montre que la saison DJF présente deux périodes : une

période de hausse des températures de 1932 à 1944 puis de

1995 à 2004. La période où les températures

baissent de 1944 à 1977 en deçà de la valeur normale de

saison.

Températures maximales de

DJF

Années

Page | 39

Figure 16 : Évolution des températures maximales

DJF (1932-2004)

- 1

- 2

- 3

3

0

2

1

Températures minimales DJF

Années

Figure 17 : Évolution des températures minimales

DJF (1932-2004)

- Évolution des températures de la saison

MAM

yLes températures maximales de la