Année universitaire 2023-2024 Master 2 PCPESPR

MÉMOIRE DE RECHERCHE

Master 2 Psychologie clinique et psychopathologie _ _

BORDERLINE, SYMPTÔME DU SYSTÈME

INDIVIDUfLISTE

1k f~

UFR Sciences de

II'Homme et de la Societe

if

PUN IVERSITE

DERRDUES

Amélie Doste - 21807143

Sous la direction de Serge Combaluzier

't

2

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements

à toutes les personnes qui ont contribué et aidé à

la rédaction de ce mémoire.

En premier lieu, je remercie Serge Combaluzier

d'avoir accepté d'être mon directeur de mémoire.

Vous avez su me rassurer et m'aider grandement dans la construction de ce

mémoire, merci pour votre bienveillance, vos conseils, et mention

spéciale à la transmission de votre grande maîtrise des

statistiques.

Je désire remercier Jean-Michel Coq et

Teresa Rebelo d'avoir accepté d'évaluer ce

travail en participant au jury de soutenance et de prendre le temps pour ce

travail universitaire.

Un remerciement particulier à ma brillante amie

Alice Lemarchand, pour son immense soutien et ces

échanges autour du sujet de ce mémoire. Sans elle, beaucoup des

réflexions présentes dans ce mémoire n'auraient pas

émergé. Merci pour ces précieux partages de tes

pertinentes connaissances de psychologie sociale et politique.

Je souhaite remercier Pierre-Yves Carpentier,

qui n'as jamais cessé de croire en moi et pour son soutien

inestimable. Merci pour ton aide et ton partage de connaissance en psychologie

sociale, mention spéciale à la notion de « pouvoir »

ainsi que sur l'individualisme. Merci infiniment mon ami.

Merci à toi Marie-Hélène,

pour m'avoir offert un espace de travail paisible, pour ton optimisme

sans faille et ton admirable tranquillité générale sur la

vie. Merci pour cette sagesse qui a apporté beaucoup d'apaisement

à cette période déterminante de ma vie.

Je remercie ma mère et mon frère

de m'avoir autant soutenu et toujours encouragé dans cette

recherche, dans cette voie, de m'avoir redonné la motivation dans les

moments de doute les plus difficiles, d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir

toujours poussé vers le haut. Merci de votre écoute active,

même si parfois vous ne compreniez rien à ce que je racontais.

Je remercie finalement mes ami.e.s ainsi que

toute la promotion de PCP, pour leur soutien, leur

écoute, et les échanges et conseils qu'ils m'ont apporté

tout au long de ces intenses années universitaires.

MERCI

3

Sommaire

I. Revue de la littérature 6

1. Le trouble de la personnalité borderline 6

1.1 L'apport de la psychanalyse : les états limites 7

1.1.1 Adolf Stern 7

1.1.2 Otto Kernberg 8

1.1.3 Jean Bergeret : Etat limite et Idéal du Moi 9

1.2 Le concept de limite dans la psychanalyse contemporaine

10

1.2.2 Les mécanismes de défenses de la

personnalité limite 12

1.3 Le modèle alternatif de la personnalité (MATP)

18

1.3.1 Le trouble de la personnalité borderline selon le

MATP 20

1.3.2 Critères diagnostiques proposés avec le MATP

20

2. Le système de valeurs 22

2.1 Shalom Schwartz 23

2.2 La définition des valeurs selon Schwartz et all 23

2.2.1 Les dix valeurs universelles selon la théorie de

Schwartz 24

3. L'individualisme 28

3.1 Un peu d'histoire... 28

3.2 Le concept d'individualisme d'un point de vue sociologique :

Réflexion et liens 31

3.3 Lien entre la personnalité borderline et

l'individualisme 33

II. Problématique de recherche

34

2.1 Objectif de la recherche 34

2.2 Hypothèses 34

III. Méthodologie 35

3.1 Populations de l'étude 35

3.2 Opérationnalisation des variables 35

3.3 Protocole 41

3.4 Aspects déontologiques 41

3.5 Hypothèses opérationnelles 42

3.6 Traitement statistique des données 42

IV. Analyse des résultats 43

Analyse factorielle confirmatoire 43

4.1 Description des scores obtenus aux différents outils

44

4.1.1 Description des scores du groupe significatif au BSL 45

4.1.2 Test de Student 46

4.2 Analyse des médiations 48

4

4.2.1 Rôle médiateur du trouble de la

personnalité borderline (BSL) 48

V. Discussion 51

5.1 Les objectifs de la recherche 51

5.2 Discussions des résultats 51

5.3 Borderline et la valeur « Pouvoir » 53

5.3.1 Pouvoir et Identité 53

5.3.2 Pouvoir et Intimité 54

5.3.3 Pouvoir et psychoticisme 54

5.3.4 Le pouvoir : la quête idéalisée des

borderlines ? 55

5.3.5 Borderline et Individualisme 57

5.4 Principales limites 58

VI. Conclusion 59

VII. Annexes 62

5

Introduction

Le quotidien « Le monde » publiait

déjà en 2012 un article intitulé « Les borderlines,

ces écorchés vifs » et concluait son analyse ainsi : «

Notre société moderne hyperconnectée, boulimique d'images,

individualiste, favoriserait-elle l'émergence de ce type de

personnalité ? »

C'est un constat moderne, présent de plus en plus dans

l'actualité psychologique. Sur les réseaux sociaux, cette

étiquette psychopathologique du « Borderline » très

répandue et utilisée, marque une prédominante quête

identitaire de l'être humain et questionnant... les

limites.

Quel individu n'a pas été amené, à

un moment donné de sa vie, à réfléchir à la

question des

limites subjectives et intersubjectives ? Dépassant la

stricte définition psychopathologique des

états limites, la problématique des limites ouvre

un champ d'investigations passionnant tant sur

le plan théorique que clinique.

Cette étude part de ces constats sociaux, de

réflexions, d'échanges, autour de l'impact de la

société sur la santé mentale générale d'un

individu, puis sur ce trouble de la personnalité limite. Assez

présent dans le champ de la psychiatrie, débordant de

différentes théorisations, difficile à étiqueter...

Cette pathologie interroge,

En effet, l'individu n'est pas dissociable de son

environnement, et son tempérament, sa personnalité,

résulte de ce dernier, sans compter les facteurs

génétiques. Une vulgarisation et généralisation l'a

emporté sur le versant psychopathologique, avec le trouble de la

personnalité borderline. En étudiant cette pathologie, j'ai pu

faire de nombreux liens entre notre société actuel, dîtes

individualiste et ce trouble de la personnalité.

Mais la tâche n'est pas aisée, l'individualisme

étant un large paradigme, nous avons dû centrer sur les outils

existants et pouvant être lié à la personnalité : le

système de valeurs. Nous avons donc centré notre recherche

à visée exploratoire, sur l'existence d'un lien par le biais d'un

système de valeurs intériorisé d'un individu, de

l'individualisme et du trouble de la personnalité borderline.

6

I. Revue de la littérature

1. Le trouble de la personnalité borderline

Le mot borderline signifie « limite » et plus

littéralement « ligne frontière ».

Métaphoriquement, il peut vouloir dire « à cheval » ou

« entre deux » c'est à dire à l'intermédiaire de

deux pathologies. Il évoque tout à la fois les notions de

frontières entre le normal et le pathologique, entre la névrose

et la psychose. Difficile de définir un trouble par un terme qui

déjà, ne souhaite pas rentrer dans une catégorisation

précise. C'est assez représentatif de ce qu'est l'organisation

borderline : complexe à définir, parallèlement à la

complexité à SE définir pour le sujet.

« Qu'est-ce qu'une limite pour l'être humain ?

» un bord, une frontière, un passage, une enceinte... L'origine

étymologique du verbe « limiter » (limitare, -iter)

désigne un sentier (limes, -itis) séparant deux

étendues. Fin d'un territoire, début d'un autre, la limite permet

la définition d'un écart, d'un intervalle, rendant possible

l'organisation des éléments pour sortir du confus.

(Estellon, V. (2023). Figures et formes des états limites.

Le Carnet PSY, H-, 17-24.)

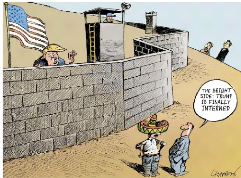

Sur le plan géopolitique, l'image des "territoires

occupés" illustre un espace aux frontières changeantes,

divisé entre différentes forces et constamment exposé

à des menaces, ce qui ne permet pas aux habitants de s'y sentir en

sécurité de manière durable. L'histoire démontre

également que lorsque les frontières deviennent

perméables, poreuses les individus érigent des murs ; des murs

défensifs, des murs de la peur.

Mais pour l'être humain, où se situent les limites

?

7

1.1 L'apport de la psychanalyse : les états

limites

C'est vers la fin du XIX -ème siècle, que la

notion d'état limite se développe dans la littérature

psychanalytique. En effet, de nombreuses qualifications ont été

donné à cette configuration pathologique par de nombreux auteurs,

en voici quelques-unes : d'abord considéré comme des «

prépsychoses » utilisé par Diatkine, qui renvoie à

l'organisation psychique de ce trouble utilisant des mécanismes de

défenses psychotiques comme le clivage et la projection sans être

psychotique. Guex parlera de « syndrome d'abandon », faisant

référence à la peur de l'abandon, l'un des principales

critères diagnostique et moteur de cette pathologie. L'appellation la

« personnalité as if » de Deutsch est

intéressante, donnant la personnalité « faux self »

en français, notion de Donald Winnicott. Elle résonne avec

la perturbation de l'image de soi du borderline, de leur identité, ainsi

que de leurs relations ainsi qu'à la soumission à son

environnement. Puis vient les appellations « limites » comme «

l'aménagement limite » de Bergeret, « l'organisation limite

» de Kernberg ainsi que Widlöcher et « le fonctionnement limite

» par Chabert.

De manière paradoxale et débordante, cette

pathologie refuse catégoriquement de se conformer aux modèles qui

lui sont présentés, interrogeant ainsi les liens entre la norme

et la folie, la vérité et le mensonge, l'amour et la haine, la

vie et la mort.

1.1.1 Adolf Stern

La première référence importante, car

considéré comme le père du trouble borderline, est

l'auteur Adolf Stern. Il publie un article s'intitulant « Psychoanalytic

Investigation of and Therapy in the Border Line Group of Neuroses »

traduit en français sous le titre « Les mouvements

transférentiels atypiques chez des névrosés. »

Pour expliciter ces propos, nous nous appuierons sur cet

article ainsi que sur l'ouvrage de Vincent Estellon « Des névroses

aux états limites » qui nous parle de ces travaux.

En effet, dès 1938, Stern étudie des sujets qui

présentent des troubles narcissiques et identitaires. Stern

s'aperçoit que certains sujets ne peuvent se réclamer franchement

de la famille psychopathologique des névroses ni de celle des psychoses.

(Estellon, V. (2015). Chapitre 2. Premières descriptions des

états limites.)

En effet, Stern exprime dans son article « qu'un certain

flou est à présent inévitable, parce que le

matériel que ce groupe offre à étudier débouche

nettement dans deux directions précises :

8

vers le pôle psychotique et vers le pôle

névrotique [...] » (Stern, Adolph. « Psychoanalytic

Investigation of and Therapy in the Border Line Group of Neuroses ».

The Psychoanalytic Quarterly)

Pour ce qui est de la description symptomatologique de cette

pathologie, Stern insistera sur l'impulsivité et l'anxiété

importante chez ces sujets, présentant une insécurité

intérieure quasi permanente. Selon lui, les personnalités

borderlines se définissent par une idéalisation et une

dévalorisation des proches ainsi que de l'analyste lors d'une

psychothérapie.

1.1.2 Otto Kernberg

L'organisation de la personnalité borderline :

la personnalité limite

Pour l'auteur Kernberg (1967) la personnalité limite

est une névrose à expression psychotique. Il considère que

c'est une organisation stable et spécifique de la personnalité de

type névrotique, mais qu'elle s'en distingue par une expression

pulsionnelle archaïque, des mécanismes de défense

organisés autour du clivage, de l'idéalisation primitive, de

l'identification projective, de l'omnipotence, de la dévalorisation et

du déni.

Le modèle original de Kernberg combine les options

catégorielles et dimensionnelles de la personnalité et comporte

cinq axes. (Kernberg, O. F. (1989). Les Troubles limites de la

per-sonnaliteì.)

1 - Le degré d'intégration du Moi : le

syndrome d'identité diffuse est la dimension fondamentale ;

elle conditionne la gravité des distorsions du fonctionnement mental du

patient.

2 - Le degré de développement du Surmoi : il est

une conséquence du recours à des modes de défense

archaïques centrés sur le clivage. Il constitue

l'élément pronostique majeur.

3 - La gravité du traumatisme ou de l'agression : il

s'agit des dysfonctionnements familiaux sévères ainsi que des

sévices physiques et sexuels particulièrement graves chez les

patients borderline.

4 - L'axe dimensionnel extraversion/introversion : proche de

la notion de tempérament, il serait de nature essentiellement

génétique, influençant un mode général des

conduites et l'établissement des relations objectales au début de

la vie. Il permettrait de définir le seuil des réactions

affectives.

5 - La dysrégulation entre euphorie et

dépression : elle serait également une disposition

9

d'origine génétique.

Dans ce modèle, Kernberg a cherché à

synthétiser l'ensemble des courants actuels de pensée en

matière de trouble de la personnalité. Cela lui permet de classer

les différents registres de personnalité sur un continuum

dimensionnel allant des prépsychoses au fonctionnement névrotique

et d'y intégrer les hypothèses étiopathogéniques

classiquement retenues dans la littérature. (Kernberg, O. F. (1989).

Les Troubles limites de la personnalité.)

1.1.3 Jean Bergeret : Etat limite et Idéal du Moi

Pour le psychanalyste français Jean Bergeret (1975),

cette pathologie correspond au contraire à une absence de structuration

psychique. Dans son ouvrage « La dépression et les états

limites: Points de vue théorique, clinique et thérapeutique.

», cet auteur met en lumière les repères de deux

lignées :

· La lignée génitale :

OEdipe - Surmoi - conflit génital - culpabilité - angoisse de

castration - symptômes névrotiques

· La lignée narcissique :

narcissisme - idéal du Moi - blessure narcissique - honte - angoisse de

perte d'objet - dépression.

Alors que le Surmoi s'exprime par menace de punitions et

interdictions, l'Idéal du Moi exerce ses pressions par des

promesses d'un avenir meilleur. Pour exemple l'auteur Zucker (2012)

explique que cet Idéal du Moi pourrait être le discours parental

introjecté du type : « Fais encore plus et peut-être

mériteras-tu mon amour. »

Le désir est continuellement stimulé

mais l'accès au plaisir est interdit. Il agit pour se sentir

aimé, sa plus grande terreur étant de ne plus être

aimé. (Zucker, D. (2012). Faux self, borderline, personnalité

narcissique, personnalité schizoïde)

L'Idéal du Moi règne par son

insatiabilité et le « Surmoi » n'est pas

véritablement le sien mais celui de l'autre. L'idée de

grandiosité est liée à l'Idéal du Moi, même

si d'après Zucker (2012) J. Bergeret n'en fait pas mention

explicitement. Cette oscillation entre la grandiosité et la

nullité, il la rend admirablement dans cet exemple : « Comme

l'avait déjà fait remarquer J. Mallet, le sujet sain, devant la

non-réalisation des buts (élevés mais non messianiques) de

son Idéal du Moi normal, manifeste un sentiment de modestie, alors que

le genre de patients qui nous intéresse ici, devant la déception

narcissique ressentie en n'arrivant pas à satisfaire un Idéal du

Moi aussi naïf que prétentieux, entre, lui, dans la voie

dépressive (...)

(ibid., p. 100). (Zucker, D. (2012). Faux self, borderline,

personnalité narcissique, personnalité schizoïde)

Pour résumé...

Toutefois, n'en déplaise à Mr Bergeret, nous

avons une structuration psychique qui se dessine, avec des instances en

conflit, ici entre le Moi et l'Idéal du Moi (archaïque) et un

Surmoi insuffisamment intériorisé, carencé.

1.2 Le concept de limite dans la psychanalyse

contemporaine

C'est avec le psychanalyste André Green

que le concept de limite a pris toute son importance théorique.

Pour lui : « Il nous faut donc considérer la limite comme une

frontière mouvante et fluctuante dans la normalité comme dans la

pathologie. La limite est peut-être le concept le plus fondamental de la

psychanalyse moderne. » (Green A. (1999), « Genèse et

situation des états limites », in Les états

limites, Jacques André et all, Paris, P.U.F., Petite

Bibliothèque de Psychanalyse, page 56.)

Penser une configuration clinique à partir de la

problématique de la limite autorise à considérer comment

la porosité des limites du Moi se répercute dans la

difficulté de ces sujets à distinguer le Moi de l'objet, le

dedans du dehors, l'intériorité de l'extériorité.

(Estellon, V. (2023). Figures et formes des états limites. Le Carnet

PSY, H-, 17-24.)

Si les frontières de son identité sont

poreuses, l'état limite - tel un « écorché

vif » - en vient à se construire des murs

défensifs. (Estellon, V. (2023). Figures et formes des états

limites. Le

Carnet PSY, H-, 17-24.)

La porosité des limites du Moi sous-tend les

mécanismes de défenses utilisés ainsi que toute la

symptomatologie psychopathologique secondaire polymorphe (autrement dit, une

présentation clinique variée et complexe de symptômes

psychopathologiques qui résultent de divers facteurs sous-jacent...).

· Didier Anzieu explicite un « Moi passoire »

(issu de son ouvrage « Le Moi-peau »

publié en 1985) c'est-à-dire, de la

porosité, perméabilité, des limites entre le dedans et

10

1.2.1 Porosité et précarités des

limites du Moi

11

le dehors du Moi qui est à la source d'une

désorganisation, de débordements divers, d'hémorragies

émotionnelles qui caractérisent ces sujets.

La porosité des limites de l'identité

privilégie la construction d'un certain nombre de murs défensifs

: l'angoisse d'empiétement ou celle d'être deviné

conduisent souvent à élever des murs de mensonges, murs de la

peur, murs d'images stéréotypées qui emprisonnent peu

à peu ces sujets dans un fonctionnement radical,

manichéen, répétitif. (Estellon, V. (2023).

Figures et formes des états limites. Le Carnet PSY, H-,

17-24.)

En flirtant régulièrement avec la mort à

travers des comportements à risque tels que l'automutilation, les

comportements destructeurs, et les tentatives de suicide, les individus

souffrant de troubles de la personnalité limite tentent de fuir leur

désespoir lié à un sentiment de manque, tant sur le plan

de l'être que de la possession, deux dimensions qu'ils ont tendance

à confondre. De nombreux contenus psychiques, habituellement maintenus

dans l'inconscient par le mécanisme de refoulement chez les

névrosés, peuvent surgir à la conscience chez ces

individus, générant ainsi des angoisses

insupportables. (Estellon, V. (2023). Figures et formes

des états limites. Le Carnet PSY, H-, 17-24.)

Les fonctions psychiques de contenance fixées à

des modalités infantiles dominées par l'impuissance et

l'immaturité n'aident en rien, et l'on retrouve souvent chez ces adultes

des phénomènes rappelant parfois les caprices d'enfant

marqués par la temporalité de l'urgence. Sur fond

d'insécurité intérieure quasi permanente, une

grande dépendance vis-à-vis des autres peut être

observée tandis que la conscience de cette même dépendance

se trouvera déniée sinon contre-investie par des attaques

constantes du lien. (Estellon, V. (2023). Figures et formes des

états limites. Le Carnet PSY, H-, 17-24.)

Hantés par des angoisses

relationnelles contradictoires - l'angoisse d'intrusion

(pénétration) et l'angoisse d'abandon (castration) -

obsédés par la menace d'effondrement consécutive à

la perte, la problématique du lien devient complexe, douloureuse, sinon

invivable. (Estellon, 2023)

12

Stern et la notion d'hémorragie

psychique

Stern a également abordé ce concept de

porosité, permettant d'expliciter le fonctionnement borderline avec la

notion d'hémorragie psychique.

En effet, l'auteur insiste sur la sensibilité

exacerbée que peuvent ressentir ce type de personnalité, qui se

sentent très facilement blessé et donc vulnérable en

permanence, comme si la peau psychique n'était pas suffisamment

développée pour les protéger de la moindre blessure

provenant de l'extérieur les amenant à se « vider ».

(Estellon, V. (2014). « Origine et évolution de la notion

d'état limite dans le champ psychopathologique »). Stern

parlera donc d'hémorragie psychique. Cette enveloppe psychique ne

pouvant fonctionner de manière contenante, les sujets ayant un trouble

borderline peuvent avoir l'impression de se vider, de ne rien pouvoir garder

pour eux, de ne pas être capable de tenir les secrets. Ces angoisses de

vidage donnent un cercle vicieux, car ayant l'impression de se vider, leur

demande augmente, rendant encore plus complexe et dépendante leur

relation aux autres. (Estellon, V. (2014). Origine et évolution de la

notion d'état limite dans le champ psychopathologique.)

1.2.2 Les mécanismes de défenses de la

personnalité limite

« Les mécanismes de défense sont des

stratégies inconscientes mises en place afin de protéger le Moi

contre l'envahissement par l'angoisse et/ou la souffrance dépressive.

» (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de

défense)

Si ces stratégies adaptatives ont pu être utiles

à un moment donné, elles peuvent parfois persister même

lorsque le contexte qui les a suscitées n'est plus présent. Cela

peut conduire à une rigidification de la

personnalité.

En ce qui concerne les troubles limites, identifier ces

mécanismes revêt une grande importance à la fois pour le

thérapeute et pour le patient. Alors que cela fournit au

thérapeute des informations diagnostiques précieuses, un travail

dynamique visant à explorer consciemment ces modes de fonctionnement

peut aider le patient à éviter les pièges posés par

ces mécanismes rigides devenus incapacitants. (Estellon, V. (2011).

Les mécanismes de défense.

Dans : Vincent Estellon éd., Les états limites

(pp. 55-63))

Dans son ouvrage, l'auteur Estellon

évoque plusieurs mécanismes de défense : 1. Le

clivage

Le clivage est l'opération défensive essentielle

utilisée par les états limites. Son but principal est

d'éviter la confrontation du sujet face à son ambivalence

affective et à la souffrance dépressive. Heinz Kohut, dans ses

travaux sur les pathologies narcissiques, distingue le clivage

horizontal et le clivage vertical. (Estellon, V. (2011). Les

mécanismes de défense)

J'aimerais porter une attention particulière au clivage

horizontale, qui expose la particularité de la pathologie limite. Ayant

un narcissisme défaillant, lui aussi, poreux, ce dernier blessé,

provoque une diminution de l'énergie narcissique qui a comme effets

directs une faible estime de soi, une tendance à la honte, et aux

inhibitions. Ce clivage de type qualitatif amènera cette propension

pathologique aux pensées et affects manichéens.

Ce clivage opère avec la même force sur le Moi qui va tantôt

être idéalisé, tout-puissant, omnipotent, puis tout

à coup assimilé au déchet, au rien, au vide, proche de

l'idée de ruine mélancolique. (Estellon, V. (2011). Les

mécanismes de défense)

13

2. Le Déni

|

En complément du clivage et étayé par

lui, le déni permet de retirer de la conscience et de maintenir

isolés certaines pensées ou émotions qui ne correspondent

pas à la position affective, thymique dans laquelle le sujet

préfère se situer. Tout ce qui pourrait fragiliser

l'équilibre psychique par son caractère contradictoire ou ambigu

est écarté de la conscience. Le sujet refuse de reconnaître

une dimension traumatisante de la réalité. (Estellon, V.

(2011). Les mécanismes de défense)

|

|

3. L'identification projective

|

Cette défense est très utilisée par les

pathologies limites, elle s'exprime par des fantasmes inconscients permettant

au sujet d'introduire des parties de sa propre personne dans l'autre dans le

but de le contrôler, le posséder ou le détruire.

(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)

|

|

14

Il s'agirait de pouvoir faire de l'autre un double imaginaire

garant de l'identité de soi.

L'association de l'identification et de la projection peut

sembler complexe car ces mécanismes impliquent

généralement des mouvements opposés. En effet,

l'identification permet au sujet d'adopter certaines qualités de

personnalité de l'autre (comme le système de valeurs par exemple,

au hasard...) tandis que la projection consiste à rejeter et à

expulser certaines qualités personnelles sur autrui : tout ce que je

considère comme négatif et dont je veux me débarrasser est

projeté sur quelqu'un d'autre.

· Ces deux mécanismes participent au

développement psychique normal de l'individu : faire

sien ce qui apparaît bon et attrayant et jeter à

l'extérieur ce qui semble menaçant et dangereux.

(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)

15

Melanie Klein met en évidence l'importance de la

projection des aspects "bons" pour favoriser le développement de

relations d'objets saines et l'intégration du Moi, facilitant ainsi

l'empathie. (Klein, M. (1984). Love, guilt, and reparation, and other

works)

De même, W. R. Bion a mis en lumière que ces

mécanismes sont fondamentaux pour la structuration de la psyché,

car ils permettent à la pensée d'accéder à la

symbolisation et de se détacher de l'objet. (Bion, W. R. (1989).

Elements of psycho-analysis.)

L'identification projective devient pathologique

lorsqu'elle cesse d'être transitoire, lorsqu'elle devient un

moyen de dénier la réalité. Le sujet, en

s'identifiant aux parties de l'objet contenant ses propres parties

clivées/projetées, se perd dans une perception confuse où

l'autre c'est lui. (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de

défense)

4. L'idéalisation primitive, l'omnipotence et la

dévalorisation

Le mécanisme d'idéalisation, fonctionne aussi de

manière complémentaire avec le clivage. L'objet, est fortement

idéalisé, idolâtré. Ne présentant aucune

faille, ne pouvant décevoir, paré de toutes les qualités,

cet objet est présenté comme « parfait ». Ce « bon

objet » idéalisé est censé protéger le sujet

contre les « mauvais objets ». (Estellon,2011)

L'idéalisation peut s'envi-sager comme le pendant du rejet :

tandis que celui-ci s'ap-plique à tout ce qui est exclu, celle-là

aspire à la prise de puissance et à la jouissance.

Kernberg la qualifie de « primitive » pour l'opposer

aux formes plus tardives d'idéalisation telles qu'on les rencontre chez

les dépressifs qui idéalisent les objets pour se protéger

du sentiment de culpabilité

Pierre Auguste Cot (French, 1837-1883) Spring

étroitement lié à leur agissement envers l'objet.

16

Dans l'idéalisation primitive, bien que le bon objet

soit sollicité pour protéger le Moi des objets mauvais dans le

monde environnant, il n'y a pas de véritable considération pour

l'objet idéal lui-même. Cet objet rêvé, protecteur,

doit donc lui-même être préservé des lacunes et des

fluctuations inhérentes à la condition humaine. L'identification

omnipotente contribuera à maintenir cette magnificence de l'objet.

(Estellon, 2011)

Le clivage permettra, lorsque des déceptions ou des

frustrations auront entaché la perfection de cet objet, de le

dénigrer, de le mépriser et de le désinvestir « aussi

facilement que les doigts de la main sont capables en un clin d'oeil de zapper

à l'aide de la télécommande un programme ennuyeux à

la télévision. » (Estellon, V. (2011). Les

mécanismes de défense)

Vincent Estellon a connu une patiente qui

changeait ainsi régulièrement d'amis et d'amants : dès

qu'ils devenaient frustrants, ils étaient « gommés »

selon son expression. C'est le phénomène de

dévalorisation.

= Résultat direct de l'omnipotence, le sentiment de

toute puissance, cela offre la possibilité de se détacher de

l'objet sans ressentir de souffrance lorsque celui-ci ne procure pas la

satisfaction attendue.

Le clivage garantit qu'une partie du Moi demeure

idéalisée (le Soi grandiose), de sorte que les

sentiments de souffrance, de frustration, de déception, de désir

ou de haine, lorsqu'ils sont éprouvés, sont toujours

attribués à l'action d'un autre malveillant. Ces réactions

exagérées permettent au Moi, dont les frontières sont

floues, de ne pas s'effondrer.

17

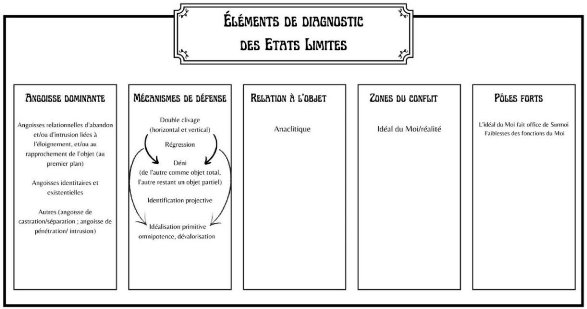

Tableau réalisé grâce

aux données du chapitre IV « Les mécanismes de

défenses » de Vincent Estellon (2019) Dans :

Vincent Estellon éd., Les états limites (pp.

54-62). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.

L'histoire du trouble de la personnalité borderline

est complexe et peut être considéré comme chaotique,

inclassable, un fourre-tout inépuisable...

Néanmoins, de grandes lignes se dessinent. En effet,

il s'agit initialement d'une pathologie ou de symptômes n'entrant pas

dans les cadres classiques de la typologie freudienne, répartissant les

structures de la personnalité entre les structures psychotique,

névrotique et perverse.

A partir des travaux psychanalytiques vu plus haut,

au-delà de sa simple définition en psychopathologie, la question

des limites offre un domaine d'étude large mais riche en analyse.

Pour terminer cette revue clinique intense autour de cette

pathologie, nous allons exposer la définition qu'en donne l'organisation

mondiale de la santé, dans sa version la plus récente, avec le

DSM-V, selon son modèle alternatif des troubles de la

personnalité.

18

1.3 Le modèle alternatif de la personnalité

(MATP)

Cette partie provient entièrement du Manuel de

Diagnostique et statistique des troubles mentaux. (American Psychiatric

Association et American Psychiatric Association, éditeurs.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,

American Psychiatric Association, 2013)

|

|

|

L'approche actuelle des troubles de la personnalité

figure dans la

section II du DSM-5 et un modèle alternatif

développé pour le DSM-5 est présenté ici dans la

section III. L'inclusion de ces deux modèles dans le DSM-5 correspond

à la décision du Conseil d'administration de l'Association

américaine de psychiatrie (APA Board of Trustees) d'assurer la

continuité avec la pratique clinique actuelle tout en introduisant une

nouvelle approche destinée à pallier les nombreux défauts

de l'approche traditionnelle des troubles de la personnalité. (American

Psychiatric Association et American Psychiatric Association, éditeurs.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,

American Psychiatric Association, 2013)

Dans le modèle alternatif du DSM-5 qui suit, les

troubles de la personnalité sont caractérisés par des

altérations du fonctionnement de la personnalité et par des

traits de personnalité pathologique. Les diagnostics spécifiques

de troubles de la personnalité qui peuvent ressortir de ce modèle

sont les personnalités antisociale, évitante, borderline,

narcissique, obsessionnelle-compulsive et schizotypique. (American Psychiatric

Association et American Psychiatric Association, éditeurs.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,

American Psychiatric Association, 2013)

Les altérations du fonctionnement de la

personnalité et l'expression des traits de personnalité ne sont

pas mieux comprises comme faisant partie d'un stade normal du

développement ou d'un environnement socioculturel normal. Un diagnostic

de trouble de la personnalité nécessite deux conditions :

1) une évaluation de l'altération du niveau de

fonctionnement de la personnalité, nécessaire pour le

critère A

19

2) une évaluation des traits de personnalité

pathologique, nécessaire pour le critère B

· Critère A : niveau de

fonctionnement de la personnalité Le noyau de la

psychopathologie de la personnalité réside dans

les perturbations du fonctionnement de la personnalité au niveau du soi

(Bender et al., 2011) et de la sphère interpersonnelle

évaluées dans ce modèle alternatif sur un continuum. Le

fonctionnement du soi comprend l'identité et l'autodétermination

; le fonctionnement interpersonnel comprend l'empathie et l'intimité.

L'altération du fonctionnement de la

personnalité est un élément de prédiction de

l'existence d'un trouble de la personnalité et la

sévérité de l'altération prédit si

l'individu a plus d'un trouble de la personnalité ou l'une des formes

typiquement graves de troubles de la personnalité (Morey et al., 2011).

Un niveau d'altération du fonctionnement de la personnalité

d'intensité au minimum moyenne est requis pour le diagnostic de trouble

de la personnalité. Ce seuil diagnostique repose sur des bases

empiriques ; c'est en effet ce niveau qui correspond de façon optimale

à la capacité du clinicien à identifier de façon

adéquate et efficace une pathologie de la personnalité (Morey et

al., submitted for publication). (American Psychiatric Association et American

Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual

of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association,

2013)

· Critère B : Les traits

pathologiques de personnalité appartiennent à cinq grands

domaines : l'affectivité négative, le détachement,

l'antagonisme, la désinhibition et le psychoticisme. Vingt-cinq facettes

de traits sont réparties dans ces cinq grands domaines. Ces facettes

proviennent initialement d'une revue des modèles de traits de

personnalité existants et des recherches répétées

effectuées chez des patients faisant appel à des services de

santé mentale (Krueger et al. 2011a ; Krueger et al. 2011b ; Krueger et

al. 2012). Les critères B pour les différents troubles de la

personnalité comprennent des sous-ensembles de ces 25 facettes de traits

issus de revues avec méta-analyses (Samuel et Widiger 2008 ; Saulsman et

Page 2004) et de données empiriques sur les relations entre les traits

de personnalité et les diagnostics de troubles de la personnalité

selon le DSM-IV.

20

1.3.1 Le trouble de la personnalité borderline selon

le MATP

Selon le DSM-V, les caractéristiques typiques de la

personnalité borderline sont l'instabilité de l'image de soi, des

objectifs personnels, des relations interpersonnelles et des affects,

associée à l'impulsivité, à la prise de risque

et/ou à l'hostilité. . (American Psychiatric Association et

American Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and

statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American

Psychiatric Association, 2013)

Les difficultés caractéristiques

sont apparentes au niveau de l'identité, de l'autodétermination,

de l'empathie et/ou de l'intimité, comme cela est décrit

ci-après, avec des traits mal adaptés spécifiques dans le

domaine de l'affectivité négative, de l'antagonisme et/ou de la

désinhibition.

1.3.2 Critères diagnostiques proposés avec

le MATP

· Pour les critères A :

Altération d'intensité au minimum moyenne du fonctionnement de la

personnalité comme en témoignent des difficultés

caractéristiques dans au moins deux des quatre domaines suivants :

1. Identité : Image de soi appauvrie de

façon marquée, peu développée ou instable, souvent

associée à une autocritique excessive, à des sentiments

chroniques de vide et à des états dissociatifs sous l'influence

du stress.

2. Autodétermination :

Instabilité des objectifs, des aspirations, des valeurs ou des plans de

carrière.

3. Empathie : Incapacité de

reconnaître les sentiments et les besoins d'autrui associée

à une hypersensibilité personnelle (c.-à-d. prêt

à se sentir blessé ou insulté), perception d'autrui

sélectivement biaisée vers des caractéristiques

négatives et des fragilités ou « points faibles ».

4. Intimité : Relations proches

intenses, instables et conflictuelles, avec manque de confiance, besoins

affectifs excessifs et préoccupations anxieuses concernant un abandon

réel ou

imaginé ; relations proches souvent extrêmes,

soit idéalisées, soit dévalorisées, alternant entre

implication excessive et retrait.

(American Psychiatric Association et American Psychiatric

Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental

disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association, 2013)

· Pour les critères B : Au moins

quatre des sept traits pathologiques de personnalité suivants, au moins

l'un d'entre eux devant être : impulsivité, prise de risque ou

hostilité :

1. Labilité émotionnelle (un aspect de

l'affectivité négative) : Expériences

émotionnelles instables ou changements d'humeur fréquents,

émotions facilement réveillées, intenses et/ou hors de

proportion avec les événements et les circonstances.

2. Tendance anxieuse (un aspect de l'affectivité

négative) : Sentiments intenses de nervosité, tension ou

panique, souvent en réaction à des stress interpersonnels,

préoccupations par les effets négatifs d'expériences

passées et d'éventualités futures négatives ; se

sent craintif, inquiet, menacé par l'incertitude ; peurs de s'effondrer

ou de perdre le contrôle.

3. Insécurité liée à la

séparation (un aspect de l'affectivité

négative) : Peur d'être rejeté par des gens qui

comptent ou d'être séparé(e) d'eux, associée

à des peurs d'une dépendance excessive et d'une perte

complète d'autonomie.

4. Dépressivité (un aspect de

l'affectivité négative) : Sentiments

fréquents d'être au plus bas, misérable, sans espoir,

difficultés à se remettre de tels états d'âme,

pessimisme à propos du futur, sentiments envahissants de honte,

sentiments d'infériorité, idées de suicide et conduite

suicidaire.

5. Impulsivité (un aspect de la

désinhibition) : Agit sur un coup de tête en

réponse à des stimuli immédiats, dans l'instant, sans plan

ou considération pour les conséquences, difficulté

à élaborer ou à suivre des plans, vécu d'urgence et

comportement d'auto-agressions dans les situations de détresse

émotionnelle.

21

6. Prise de risque (un aspect de la

désinhibition) : Engagement dans des

activités

dangereuses, risquées, potentiellement auto-dommageables

et superflues, sans penser aux conséquences ; ne se soucie pas de ses

propres limitations et dénie la réalité d'un danger

personnel.

7. Hostilité (un aspect de

l'antagonisme) : Sentiments de colère persistants ou

fréquents, colères ou irritabilité en réponse

à des insultes et des affronts mineurs.

(American Psychiatric Association et American Psychiatric

Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental

disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association, 2013)

· Spécifications : Des spécifications

concernant les traits de personnalité et le niveau de fonctionnement de

la personnalité peuvent être utilisées pour enregistrer des

caractéristiques additionnelles de personnalité qui peuvent

être présentes dans la personnalité borderline mais qui ne

sont pas exigées pour le diagnostic. Par exemple, des traits de

psychoticisme (p. ex. une dysrégulation cognitive et

perceptuelle) ne sont pas des critères diagnostiques de la

personnalité borderline (cf. critère B) mais peuvent

être spécifiés lorsque cela paraît

approprié. (American Psychiatric Association et American Psychiatric

Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental

disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association, 2013)

22

2. Le système de valeurs

Nous allons nous intéresser au système de valeur

d'un individu pour permettre de faire le lien entre le trouble de la

personnalité borderline et une société individualiste.

En effet, les valeurs sont utilisées pour

caractériser les individus ou les sociétés, pour suivre le

changement au cours du temps, et pour expliquer les motivations de base qui

sous-tendent attitudes et comportements. (Schwartz, S. (2006). Les valeurs de

base de la personne : théorie, mesures et applications. Revue

française de sociologie)

23

Pour Durkheim (1893,1897) comme pour Weber (1905/1958), les

valeurs sont fondamentales pour expliquer l'organisation et le changement, au

niveau de la société comme à celui des individus. C'est un

concept central des sciences sociales depuis leur origine.

Pour introduire la notion de valeur, nous nous orienterons

vers les travaux de Shalom Schwartz qui a

théorisé sur les valeurs universelles correspondant aux diverses

cultures de notre civilisation. Cette théorie aborde des valeurs de base

que les individus reconnaissent en tant que tel dans toutes les cultures.

2.1 Shalom Schwartz

Dans un premier temps, une brève présentation de

cet auteur s'impose.

Shalom Schwartz est professeur de Psychologie Sociale à

l'Université Hébraïque de Jérusalem. En 2007, il

obtient le prix d'Israël dans le domaine des sciences humaines et

sociales. Pendant 40 ans, il a dirigé des recherches approfondies au

sujet des valeurs personnelles et culturelles. Son approche en collaboration

avec Wolfgang Bilsky, perçu dans Toward an Universal Structure of

Human Values, in Journal of Personnality and Social Psychology

(1987) est explicité en s'appuyant principalement sur les travaux de

Rokeach (1918-1988), psychologue et professeur de psychologie sociale à

l'université du Michigan, pionnier de cette approche.

2.2 La définition des valeurs selon Schwartz et

all

La théorie des valeurs de Schwartz adopte une conception

des valeurs qui leur attribue six caractéristiques principales,

s'inspirant des apports de nombreux auteurs et que nous avons ci-dessous

résumé (Allport (1961) ; Feather (1995) ; Inglehart (1997) ; Kohn

(1969) ; Kluckhohn (1951) ; Mor ris (1956) ; Rokeach (1973) ; Schwartz et

Bilsky (1987)) :

1. Les valeurs sont des croyances liées aux affects. Les

personnes attachées à la tradition réagissent fortement

à sa préservation ou à sa menace.

2. Les valeurs motivent l'action vers des objectifs

souhaitables tels que l'ordre social ou la justice.

3. Les valeurs expriment des motivations pour atteindre des

buts comme l'autonomie ou la

24

bienveillance.

4. Les valeurs orientent les choix et jugements, même si

leur influence est souvent inconsciente. Les valeurs deviennent

conscientes quand les actions que l'on envisage conduisent

à des conflits entre différentes valeurs que l'on aime.

5. Les valeurs sont hiérarchisées selon leur

importance personnelle.

6. Les valeurs guident l'action en fonction de leur pertinence

et de leur importance dans le contexte.

(Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne :

théorie, mesures et applications. Revue française de

sociologie)

Ces caractéristiques concernent toutes les valeurs. Ce

qui distingue une valeur d'une autre est le type d'objectif ou de motivation

que cette valeur exprime. La théorie des valeurs définit dix

grands groupes de valeurs selon la motivation qui sous-tend chacune d'entre

elles. On peut supposer que ces valeurs englobent le champ des

différentes valeurs reconnues par toutes les cultures. Selon la

théorie, il est probable que ces valeurs soient universelles parce

qu'elles trouvent leur source dans au moins une des trois

nécessités de l'existence humaine, auxquelles elles

répondent. Ces nécessités sont : satisfaire les

besoins biologiques des individus, permettre l'interaction sociale, et assurer

le bon fonctionnement et la survie des groupes. (Schwartz, S. (2006).

Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications.

Revue française de sociologie)

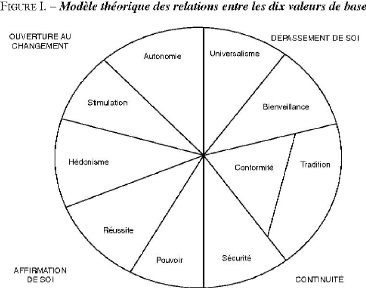

2.2.1 Les dix valeurs universelles selon la théorie de

Schwartz

1. Autonomie : Objectif :

indépendance de la pensée et de l'action - choisir, créer,

explorer. (Les items utilisés pour approcher cette valeur de base sont :

créativité, liberté, choisissant ses propres buts,

curieux, indépendant ainsi qu'amour propre, intelligent, droit à

une vie privée).

2. Stimulation. Objectif : enthousiasme,

nouveauté et défis à relever dans la vie. Les valeurs de

stimulation découlent du besoin vital de variété et de

stimulation ; elles permettent de maintenir un niveau d'activité

optimal et positif.

3. Hédonisme. Objectif : plaisir ou

gratification sensuelle personnelle. Les valeurs

25

d'hédonisme proviennent des besoins vitaux de

l'être humain et du plaisir associé à leur satisfaction.

(Items associés : plaisir, aimant la vie, se faire plaisir)

4. Réussite. Objectif : le

succès personnel obtenu grâce à la manifestation de

compétences socialement reconnues. Telles qu'on les définit ici,

ces valeurs de réussite concernent principalement le fait d'être

performant au regard des normes culturelles dominantes, et d'obtenir ainsi

l'approbation sociale. (Items associés : ambitieux, ayant du

succès, capable, ayant de l'influence ainsi que [intelligent,

amour-propre, reconnaissance sociale).

5. Pouvoir. Objectif : statut social

prestigieux, contrôle des ressources et domination des personnes. (Items

associés : autorité, richesse, pouvoir social ainsi que

[préservant mon image publique, reconnaissance sociale]).

6. Sécurité. Objectif :

sûreté, harmonie et stabilité de la société,

des relations entre groupes et entre individus, et de soi-même. (Items

associés : ordre social, sécurité familiale,

sécurité nationale, propre, réciprocité des

services rendus ainsi qu'en bonne santé, modéré, sentiment

d'appartenance).

7. Conformité. Objectif :

modération des actions, des goûts, des préférences

et des impulsions susceptibles de déstabiliser ou de blesser les autres,

ou encore de transgresser les attentes ou les normes sociales. Les valeurs de

conformité proviennent de la nécessité pour les individus

d'inhiber ceux de leurs désirs qui pourraient contrarier ou entraver le

bon fonctionnement des interactions et du groupe. De fait, tous les auteurs

traitant des valeurs mentionnent la conformité (par exemple Freud, 1930

; Kohn et Schooler, 1983 ; Morris, 1956 ; Parsons, 1951). (Items

associés : obéissant, autodiscipliné, politesse, honorant

ses parents et les anciens ainsi que [loyal, responsable]

8. Tradition. Objectif : respect, engagement

et acceptation des coutumes et des idées soutenues par la culture ou la

religion auxquelles on se rattache. Partout, les groupes développent des

pratiques, des symboles, des idées et des croyances qui

représentent leur expérience et leur destin commun et deviennent

ainsi les coutumes et les traditions du groupe, qui leur accorde beaucoup de

valeur (Sumner, 1906). (Items associés : respect de la tradition,

humble, religieux, acceptant ma part dans la vie ainsi que

[modéré, vie spirituelle]).

9. Bienveillance. Objectif : la

préservation et l'amélioration du bien-être des

26

personnes avec lesquelles on se trouve fréquemment en

contact (l'« endogroupe »). Les valeurs de bienveillance proviennent

de la nécessité pour le groupe de fonctionner de manière

harmonieuse (voir, par exemple, Kluckhohn, 1951 ; Williams, 1968) et du besoin

d'affiliation de l'individu en tant qu'organisme biologique (voir, par exemple,

Korman, 1974 ; Maslow, 1965). (Items associés : secourable,

honnête, indulgent, responsable, loyal, amitié vraie, amour adulte

ainsi que [sentiment d'appartenance, un sens dans la vie, une vie

spirituelle]).

10. Universalisme. Objectif :

compréhension, estime, tolérance et protection du bien-être

de tous et de la nature. Les valeurs d'universalisme proviennent du besoin de

survie des individus et des groupes. Mais ce besoin n'est pas identifié

tant que l'individu n'a pas été en contact avec d'autres groupes

que celui de ses proches, et tant qu'il n'a pas pris conscience du

caractère limité des ressources naturelles. (Items

associés : large d'esprit, justice sociale, égalité, un

monde en paix, un monde de beauté, unité avec la nature, sagesse,

protégeant l'environnement ainsi que [harmonie intérieure, une

vie spirituelle]).

(Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne :

théorie, mesures et applications. Revue française de

sociologie)

27

(Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne :

théorie, mesures et applications. Revue française de

sociologie, 47, 929-968.)

Avec cet apport de Schwartz et d'autres auteurs, nous voyons

l'importance du système de valeurs chez l'individu. Elles permettent

d'expliquer les comportements, les attitudes et motivations de chaque individu

et donc, ont une influence sur la personnalité. En effet, Bilsky

& Schwartz (1994) constatent que les valeurs et la personnalité

peuvent s'influencer mutuellement. Pour exemple, les valeurs peuvent

influencer les traits de personnalité car les individus cherchent

généralement à se conduire de manière harmonieuse

avec leurs valeurs, évitant une dissonance cognitive.

A l'inverse, les traits de personnalité

peuvent influencer les valeurs : les personnes qui adoptent un

comportement de façon récurrente sont plus enclin d'augmenter

leur accord avec la valeur concernée et donc, peuvent justifier leur

comportement. (Roccas et al., 2002).

Le travail de Schwartz et Bardi (1997) ont analysé la

vie sous le régime communiste, et montre ainsi comment l'adaptation

à des circonstances a influencé la priorité de la valeur

« autonomie », qui est l'une des valeurs dites « individualistes

».

Enfin pour terminer, l'auteur met en lumière les

différentes dynamiques entres les valeurs et les

|

relations.

|

Les valeurs pouvoir, réussite, hédonisme,

stimulation et autonomie traitent

|

principalement de la façon dont on exprime les

intérêts individuels.

Ce sont ces valeurs, lors de notre recherche auquel nous

porterons le plus notre attention.

28

3. L'individualisme

« La société occidentale se fonde sur les

principes de l'individualisme, conception structurante dans laquelle la

liberté individuelle est considérée comme un droit que les

institutions doivent protéger. » (Blaha Stephen, 2002 The

rhythms of history: a universal theory of civilizations, Pingree-Hill

Publishing)

3.1 Un peu d'histoire...

Après les guerres, la révolution, il y a eu un

réel désir d'émancipation à l'égard de ce

passé intolérable. Passant par la dénonciation des abus de

pouvoir de l'Etat et de la religion, l'écriture des droits de l'homme et

du citoyen... la liberté est plus qu'une valeur, elle devient l'essence

même de l'Homme. (Rosanvallon P., Le modèle politique

français. La société civile contre le jacobinisme de 1789

à nos jours, Le Seuil, 2004.)

En France, la révolution de 1789 a marqué

l'avènement d'un « individualisme citoyen » (Ro-sanvallon P.,

Le modèle politique français. La société civile

contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, 2004) qui a

refondé les relations traditionnelles entre l'autorité publique

et ses administrés.

Pierre Le Coz dirige notre attention sur la liberté qui

est la première valeur citée dans la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen. Mieux qu'une valeur, la liberté devient

l'essence même de l'homme : « Tous les hommes naissent libres

(...) ».

Avec l'octroi de ses nouveaux droits, le citoyen

français devient le fondement de la légitimité politique,

en choisissant ses dirigeants et en dictant les lois par le biais de ses

représentants.

Mais « la liberté à un prix »

: en effet, à la suite de ces événements, de nouveaux

droits émergent dont celui de ne pas participer aux affaires de la

cité. Ce droit, aussi juste soit-il, encourage un

désintérêt du bien commun, du collectif ainsi qu'une

poursuite des intérêts privés, individuels.

29

|

· C'est cette "désertion des affaires publique"

qui est désigné pour parler de l'individualisme.

« Un nouvel idéal se fait jour qui réside

dans l'affirmation « sur le plan moral et politique » de l'être

humain particulier comme indépendant et se suffisant idéalement

à lui-même. » (Dumont L., Essais sur

l'individualisme, op. cit)

|

|

· Si cet idéal d'indépendance et

d'autosuffisance deviennent la norme sociale, alors il entre en conflit avec

les difficultés rencontrés par les personnes souffrant de trouble

de la personnalité borderline. En effet, leur fonctionnement

étant centré sur un Idéal du moi fort ces sujets pourront

avoir tendance à fortement intériorisé cette norme et donc

être en quête d'indépendance et d'autosuffisance de

manière extrême ou du moins déconnectés de la

réalité. Cependant, leurs instabilités

émotionnelles, relationnelles et identi-taires, ainsi que leur peur de

l'abandon, rendent cet objectif difficile à atteindre. La tension entre

le désir d'indépendance et la dépendance

émotionnelle et psychique, caractéristique des personnes

borderline, est perceptible en raison du besoin de combler tous ces

manquements. Cette tension reflète les efforts constants des personnes

borderline pour concilier leurs besoins d'autonomie avec leurs besoins

affectifs et relationnels.

Cette ère contemporaine abolie l'autorité du

passé, les individus, avide de nouveauté, se donne le droit

d'innover, d'inventer. Les valeurs telles que l'autonomie, la

créativité, l'indépendance, le droit à

l'intimité ainsi que le droit au pouvoir, ou du moins son

accessibilité étaient promues.

De plus, cette dynamique individualiste pris une tournure

qualifiée d'hédoniste, c'est-à-dire dans la valorisation

du plaisir, la promotion des loisirs et du divertissement.

Les années 60 résonne avec cette période

d'émancipation des corps, de la libération des moeurs, du sexe et

des affects avec mai 68. C'est aussi à cette période où

une extension du consumérisme s'opère, augmentant toujours plus

le choix du matériel, on bascule dans le cycle de la production et des

échanges marchands. Parallèlement au désir de vivre pour

soi qui n'a cessé de s'affirmer et de se déculpabiliser.

(Lipovetsky G., Les temps hypermodernes, Paris, Grasset,

2004.)

30

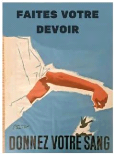

Pierre Le Coz attire notre attention un changement dans les

stratégies de mobilisation pour le don de sang, passant d'un appel

basé sur le devoir à un message mettant en avant le pouvoir de

chacun et la reconnaissance personnelle. Il cite le cas de l'Etablissement

français du sang qui fait appel à des professionnels de la

communication et de la psychologie sociale.

Le slogan incitatif tel que « Faites votre devoir, donnez

votre sang ! » n'éveille plus d'écho. Il a fait place

à un nouveau message plus gratifiant : « partagez votre pouvoir,

donnez votre sang ! »

(Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de

l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)

Traditionnellement fondée sur le devoir

désintéressé, la pratique du don de sang évolue

pour répondre à une sensibilité dominante axée sur

la gratification personnelle et la reconnaissance individuelle.

Cela ne signifie pas la disparition de toute éthique,

mais plutôt un déplacement vers une éthique plus

axée sur les sentiments et la spontanéité, où les

individus sont motivés par la compassion et le coup de coeur

plutôt que par un sens du devoir. En résumé, la

générosité persiste comme une valeur sociale, mais elle

est désormais influencée par des motivations plus personnelles et

émotionnelles, reflétant un changement vers un individualisme

ambiant.

« L'homme de l'hypermodernité individualiste est

en quête de reconnaissance de ses mérites et de gratifications

narcissiques. Il ne va plus de soi de donner de soi, de consacrer son

énergie et son temps à une cause universelle, impersonnelle et

collective. » (Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de

l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)

Evidemment l'auteur souligne que l'évolution vers

l'individualisme ne conduit pas nécessairement au nihilisme ou à

la perte totale des normes éthiques. Il est erroné de penser que

le cynisme prévaut et que les relations interpersonnelles deviennent de

plus en plus déshumanisées. La générosité

reste une valeur essentielle dans la société.

L'éthique n'a pas disparu, mais elle est moins

sacrificielle et plus affective.

31

3.2 Le concept d'individualisme d'un point de vue

sociologique : Réflexion et liens

L'individualisme est une conception philosophique, politique,

morale et sociologique où l'individu occupe la place centrale. Il s'agit

donc d'une primauté de l'identité personnelle par rapport

à l'identité collective. Cette notion peut être

étudié sous plusieurs perspectives distinctes, ici nous

l'analyserons principalement en tant que phénomène

sociologique.

Norbert Elias, sociologue, analyse l'individualisme comme

coexistant à une intensification des interdépendances sociales

entre individus, qui pousserait l'individu à se construire un «

refuge intérieur. » L'auteur dit que l'individu garde ses pulsions

et ses émotions dans la sphère privée et évite de

les dévoiler à autrui. Il les contient et les transforme,

accentuant ainsi les différences de comportements, de sensations, de

pensées, d'objectifs et d'apparence physique entre les individus.

(Elias, N. (2018). La société des individus. Pocket)

Dans une conférence de Xavier Coton, psychiatre, et

Raphaël Gazon, psychologue et psychothérapeute, ces professionnels

explicitent que dans notre société occidentale, le mouvement

individualiste valorise plutôt le contrôle des émotions et

la maîtrise comme critères de succès. Les comportements des

personnes matures sont supposés être contrôlés par

des forces internes. Si la personne se définit par ses relations aux

autres, elle est considérée comme immature et donc se retrouve en

marge de la norme, rejeté et jugé négativement (les

valeurs sociales étant des jugements sur ce qui est juste et injuste

dans les relations sociales). (Conférence : Mieux comprendre le

trouble de la personnalité « borderline » (état limite)

de mon proche. Quand les émotions perturbent la vie, 2012)

Paradoxalement, le sociologue français Ehrenberg

explique dans son article « La société du malaise : Une

présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie. »

(2011) que tout ce qui concerne les émotions, les affects, les

sentiments moraux, la subjectivité individuelle, est passé au

coeur de la vie sociale des sociétés dites

développées. Ce déplacement s'explique par la valeur

grandissante accordée à la santé mentale et à la

souffrance psychique.

Ce changement a accompagné les transformations des

manières de « faire société », que rassemble la

notion d'autonomie. Celle-ci désigne de prime abord deux types de

valeurs intriquées de l'individualisme : le choix personnel et

l'initiative individuelle. Elles se donnent dans trois aspects de la

compétition, de la coopération et de l'indépendance. Le

point crucial est alors la place de la responsabilité personnelle dans

la vie sociale. Selon cet auteur, ces trois éléments, choix,

initiative et responsabilité, forment le tournant personnel de

l'individualisme.

32

(Ehrenberg, A. (2011). La société du malaise

: Une présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie.

Adolescence, 293, 553-570)

· Nous pouvons remarquer que les valeurs qu'engagent le

processus de l'individualisme pose une certaine ambivalence avec le fait de

vivre en communauté : l'autonomie (quête d'indépendance),

l'individu au centre d'intérêt plutôt que le collectif, les

affects et émotions, pris en compte mais seulement individuellement et

la coopération elle, pour arriver à des fins individuelles.

Et c'est que souligne les auteurs Nisbet & Azuelos, qu'en

effet, l'individualisme montre le processus de distanciation de l'individu par

rapport à ses groupes d'appartenance, au sein d'une

société où s'établit progressivement la

primauté de l'individu sur le collectif ; c'est en ce sens que

l'individualisme est souvent assimilé à un égoïsme

croissant, dans un rapprochement péjoratif. (Nisbet, R. A., &

Azuelos, M. (2011). La tradition sociologique (5e éd). Presses

universitaires de France.)

Ehrenberg va dans ce sens également que d'après

lui, on ne peut pas avoir de société individualiste,

c'est-à-dire de société qui donne la même valeur

à tout être humain, si on ne brise pas les liens de

dépendance entre les gens. (Ehrenberg, A. (2011). La

société du malaise : Une présentation pour un dialogue

entre clinique et sociologie. Adolescence, 293, 553-570.)

Borderline, une dissonance de la personnalité

?

· Finalement, ce qu'il ressort de l'individualisme dans

la société occidentale, c'est que la dépendance aux

autres, aux groupes n'est pas acceptée (acceptable ?...) Comme l'a dit

le philosophe Aristote, repris par la suite dans le champ de la psychologie

sociale, nous sommes des animaux sociaux vivant en société donc

en collectif, un système de valeurs prônant des

intérêts individuels et non collectifs, pourrait provoquer des

dissonances dans les comportements et donc dans la personnalité, comme

vu précédemment avec Bilsky & Schwartz, (1994) qui constatent

que les valeurs et la personnalité peuvent s'influencer mutuellement.

Or, les valeurs sont conçues comme consensuelles et

éminemment prosociales : provenant d'un consensus, elles

régulent les rapports sociaux (Moscovici et Doise, 1992).

En effet, d'après Morchain, l'organisation du

système de valeurs est en lien direct avec les groupes sociaux. L'auteur

explique que les valeurs s'inscrivent dans un processus de comparaison sociale

: les personnes comparent leurs perceptions, sensations, croyances, à

celles

33

des autres personnes. Une des conséquences de la

comparaison est un clivage net entre les groupes (« Ils n'ont pas les

mêmes valeurs que nous ! »). Toutefois ce clivage n'est pas

forcément le produit biaisé des évaluations :

l'organisation des valeurs est bien sûr différente d'un groupe

social à un autre. (Morchain, P. (2009). Chapitre 1. Que sont les

valeurs ? Tentative de définition(s). Dans :, P. Morchain,

Psychologie sociale des valeurs (pp. 7-27). Paris : Dunod.)

· Un système de valeurs qui prônent des

comportements individualistes pourrait donc être un non-sens

entraînant des mouvements dissonants chez les individus

par rapport aux groupes. Mais si les rapports sociaux régulent les

comportements des individus afin de créer un corps social

coordonné, ces valeurs peuvent être « antisociales » et

tout de même partagées dans un groupe.

3.3 Lien entre la personnalité borderline et

l'individualisme

Comme vu précédemment, les personnalités

borderline sont des individus qui éprouve une forte dépendance

à l'autre, et qui ont de grande difficulté à gérer

leurs émotions. Le système de valeurs de l'individualisme,

valeurs majoritairement présentent dans la société,

prônant l'inverse de ces comportements, les rejetant donc, pourrait

accentuer l'insécurité générale qu'éprouve

un sujet autour de la question identitaire, de l'estime de soi, de la peur de

l'abandon, du rejet ... principales critères diagnostiques de cette

pathologie.

Avec un Idéal du Moi au centre du

conflit avec la réalité, maîtrisant avec force, ses

comportements, en remplaçant le Surmoi, le sujet borderline va avoir

tendance a fortement intériorisés les normes, et donc les valeurs

de son environnement. Comme vu précédemment, quête vaine

dû à sa forte dépendance à l'autre.

Pour reprendre ce nous disions plus haut, nous pouvons voir

cette ambivalence avec l'apport du sociologue Norbert Élias. La

primauté de l'individuel donne à une personne un « refuge

intérieur » amenant à contenir ses émotions et

pulsions, ce qui est l'inverse du sujet borderline qui lui, ne peut contenir

ses émotions, au contraire il les dévoile, il se « vide

», comme vu précédemment avec la notion d'hémorragie

psychique explicité par Adolph Stern.

Nous nous demandons donc quels valeurs les

personnalités borderlines intériorisent, et ce que nous pouvons

en conclure avec l'individualisme.

C'est ce nous allons explorer et découvrir...

34

II. Problématique de recherche

2.1 Objectif de la recherche

L'objectif premier de cette recherche à visé

exploratoire est de voir si le trouble de la personnalité borderline est

symptomatique du système individualiste valorisé dans notre

société actuelle. Pour se faire, nous avons trouvé

pertinent de mesurer le système de valeurs d'un échantillon de

sujet, ainsi que leur seuil de souffrance du trouble de la personnalité

borderline pour voir ce qui se rencontre et voir quelles valeurs les individus

avec cette tendance intériorisent pouvant ainsi comparer avec

l'individualisme, qui rassemble un ensemble de valeurs caractéristique.

Autrement dit, nous essayons de voir dans un premier temps, si une mesure du

système de valeurs rencontre la personnalité borderline pour

ensuite comparer avec les valeurs de l'individualisme pour voir s'il y a des

liens entre ces deux variables ou non. Nous avons trouvé pertinent

d'inclure le modèle alternatif de la personnalité pour mesurer

plus largement la personnalité, enrichissant cette recherche ainsi que

son étude.

2.2 Hypothèses

Plusieurs hypothèses se sont dégagées

à la suite de cette revue.

· Certaines valeurs du système de valeurs sont

associées significativement au trouble de la personnalité

borderline. Selon les valeurs internalisées, positive ou

négative, nous pourrons faire lien avec le système individualiste

sociétal actuel ou non.

· Les valeurs pouvoir, réussite,

hédonisme, stimulation et autonomie peuvent être significatives

avec les personnalités borderline.

· Le modèle alternatif de la personnalité

est associé positivement et significativement au trouble de la

personnalité borderline.

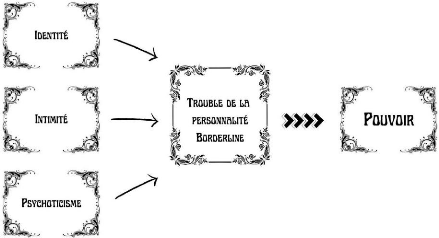

· Le trouble de la personnalité borderline joue

un rôle médiateur entre le modèle alternatif de la

personnalité et le système de valeurs, dans le sens où la

pathologie borderline impacte, modifie, le système de valeur d'un

individu.

35

III. Méthodologie

3.1 Populations de l'étude

Cette étude est réalisée auprès

de la population générale majeurs, tout venant, qui consentiront

librement à répondre à un questionnaire

auto-administré. Nous avons un échantillon de 143 sujets

composé de 40,6% d'hommes et 59,4% de femmes dont 21 sont significatif

au BSL.

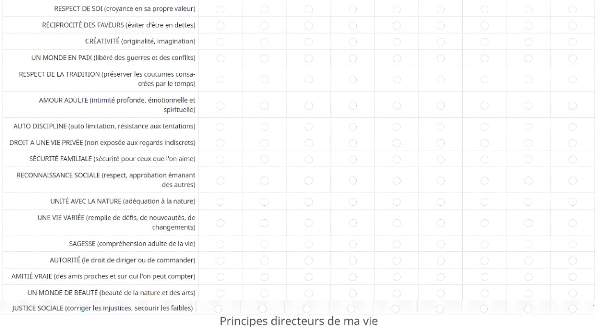

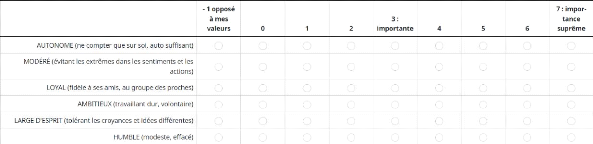

3.2 Opérationnalisation des variables

· Les valeurs auquel adhère le sujet

seront ainsi mesuré par le questionnaire des valeurs de

Schwartz sous le nom de « Schwartz Value Survey » (SVS) . (cf

Annexe I).

Ce modèle comporte 57 valeurs, regroupées en 10

« domaines motivationnels ». Il se présente sous la forme de

deux listes de valeurs. La première comprend 30 items qui

décrivent des buts potentiellement désirables sous forme de

substantifs ; la seconde comprend 27 items qui décrivent des

manières d'agir potentiellement désirables sous forme

d'adjectifs. Chaque item exprime un aspect de la valeur de base auquel il

appartient. Une phrase entre parenthèses, à la suite de chaque

item, en précise la signification. Par exemple, l'item «

égalité (chances égales pour tous) » est un item du

type universalisme. L'item « plaisir (satisfaction des désirs)

» est un item du type hédonisme. Les personnes questionnées

notent l'importance de chaque item « en tant que principe qui guide MA vie

» sur une échelle en 9 points : 7 (d'importance suprême), 6

(très important), 5,4 (sans précision), 3 (important), 2,1 (sans

précision), 0 (sans importance), -1 (opposé à mes

valeurs). (Shalom Schwartz, Les valeurs de base

de la personne : théorie, mesures et applications, traduction

Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de sociologie,

Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929 à 968.)

La plupart des valeurs sont perçues comme variant de

« moyennement » à « très » importantes. Cette

échelle non symétrique, dilatée vers le haut et

condensée vers le bas, permet de rendre compte de la façon dont

les gens conçoivent les valeurs. Cette échelle permet aussi aux

personnes interrogées de rendre compte de leur opposition aux valeurs

qu'elles essaient d'éviter de promouvoir ou d'exprimer. Ceci est

particulièrement nécessaire pour les études

transculturelles, parce que les personnes appartenant à une culture ou

une subculture peuvent rejeter les valeurs d'autres cultures. Le SVS a

été traduit en 47 langues. (Shalom

Schwartz, Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et

applications, traduction Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue

française de sociologie, Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929

à

36

968.)

Pour calculer l'importance accordée à une

valeur de base, on fait la moyenne des notes mises aux différents items

que l'on pense a priori constitutifs de cette valeur. Le nombre d'items

permettant de mesurer chaque valeur varie de trois (hédonisme) à

huit (universalisme), ce qui reflète la largeur du champ conceptuel

associé à chaque valeur de base. Seuls les items dont on a pu

démontrer la quasi-équivalence en termes de signification d'une

culture à l'autre, grâce à des analyses utilisant

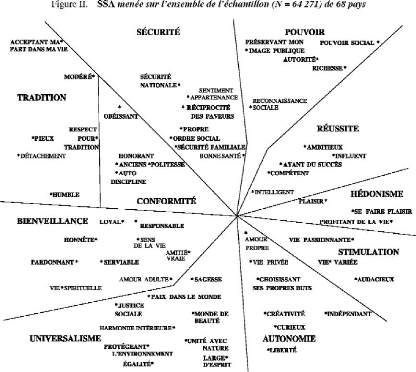

l'échelonnement multidimensionnel (Smallest Space Analysis [SSA] ;

Schwartz, 1992,1994,2005a) et l'analyse factorielle confirmatoire (Confirmatory

Factoriel Analaysis [CFA] ; Schwartz et Boehnke, 2004) sont conservés

pour le calcul de la moyenne. (Shalom Schwartz,

Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications,

traduction Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de

sociologie, Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929 à 968.)

La valeur de Cronbach

Sur 212 échantillons (échantillons nationaux

représentatifs, échantillons de professeurs, échantillons

d'étudiants) la valeur moyenne des alphas de Cronbach pour les dix

valeurs est de 0,68 (ils varient de 0,61 pour la tradition

à 0,75 pour l'universalisme) (Schwartz, 2005).

Validité de l'échelle

La structure du modèle de Schwartz a été

validée dans de nombreuses études utilisant aussi bien des

analyses d'échelles multidimensionnelles et d'autres méthodes

exploratoires sur des étudiants universitaires et des enseignants

provenant de 68 nations [Bardi & Schwartz, 2003 ; Fontaine et al., 2008 ;

Schwartz, 2006] ou sur des professionnels de l'administration provenant de 50

nations [Ralston et al., 2011]. Elle a aussi été validée

par une analyse factorielle confirmatoire en utilisant des échantillons

provenant de 27 pays [Schwartz & Boehnke, 2004]

Les données obtenues ont été recueillies

entre 1988 et 2002 dans 233 échantillons de 68 pays appartenant à

tous les continents (au total 64 271 personnes)

37

La SSA donne des résultats graphiques qui confirment la

validité de la théorie à travers différentes

cultures. Ces données montrent donc que, dans la plupart des cultures,

on peut distinguer les dix valeurs de base, et que les types de valeurs plus

larges constitués par le regroupement de valeurs adjacentes peuvent,

eux, être distingués de manière presque universelle.

(Shalom Schwartz, Les valeurs

de base de la personne : théorie, mesures et applications, traduction

Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de sociologie,

Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929 à 968.)

·

38

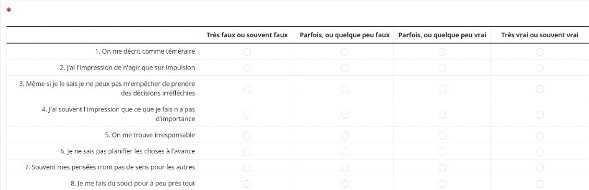

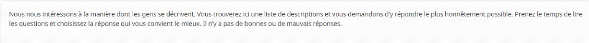

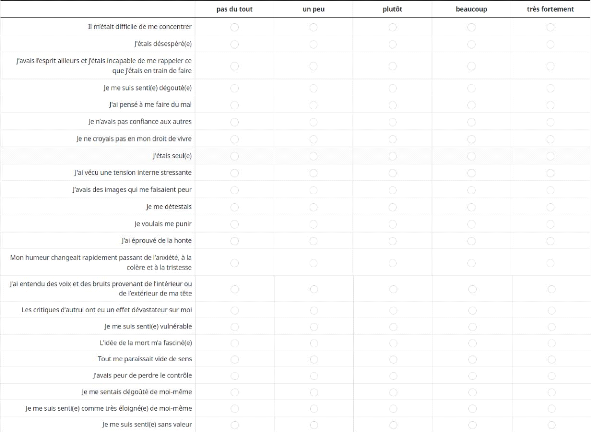

Le trouble de la personnalité borderline

sera quant à lui mesurer par la BSL-23

(Borderline Symptom List 23) la liste des symptômes borderline,

traduit par P. Prada & N. Perroud. (cf Annexe IV). La

Borderline Symptom List 23 a été développée en 2009

pour fournir un moyen de quantifier les symptômes ressentis par les

personnes diagnostiquées avec un trouble de la personnalité

borderline d'une manière rapide et efficace (Bohus et al., 2009). Il a

été créé à partir du BSL-95 original qui a

été développé en 2007, sur la base d'un

échantillon de 379 patients borderline (Bohus et al., 2007). Il s'agit

d'un questionnaire d'auto-évaluation utilisant une échelle de

Likert (0 = "pas du tout", 1 = "un peu", 2 = "plutôt", 3 = "beaucoup" et

4 = "très fort"). Il demande au patient d'évaluer ses

symptômes pour la semaine écoulée dans une série de

23 questions. Bien que le BSL-95 original ait de très bonnes

propriétés psychométriques, il a été

estimé que le nombre de questions de la liste n'était pas

pratique dans certains contextes. Afin d'accroître la volonté des

cliniciens et des chercheurs d'utiliser l'outil, une forme brève a

été créée (Bohus et al., 2009). C'est celle que

nous utiliserons.

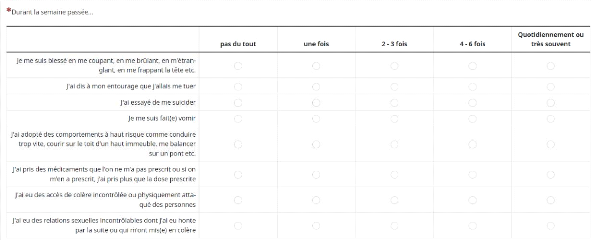

Le BSL-23 est côté en additionnant les valeurs

des items. Les patients doivent remplir au moins 90% du questionnaire pour que

les scores soient évalués (Mannheim, 2007). Pour permettre la

comparaison avec le BSL-95 original, le score doit comparer les valeurs

moyennes des échelles. Le supplément Items for assessing

Behaviour est évalué de la même manière, les scores

étant ajoutés pour obtenir le score réel de comportement

dysfonctionnel. Les deux scores sont utilisés pour surveiller la

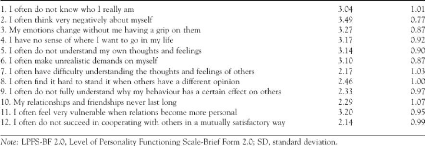

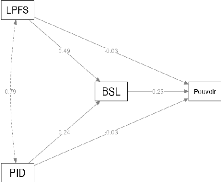

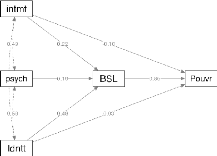

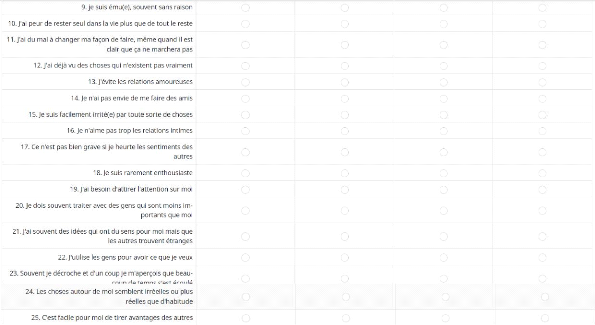

sévérité des symptômes du TPL et suivre