|

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (BENIN)

*=*=*=*=*=*=*=*

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES

*=*=*=*=*=*

DEPARTEMENT D'ECONOMIE, DE SOCIO-ANTHROPOLOGIE ET

DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

Prédisposition à adopter le

décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho :

cas des ménages consommateurs de dibou du village Thian,

commune de Parakou.

THESE

Pour l'obtention du

Diplôme d'Ingénieur Agronome

Option : Economie, Socio-Anthropologie et

Communication

Présentée et soutenue

par :

Monyévèdo Tamingnon Morest

AGOSSADOU

Le mardi 15 Février 2011

Superviseur : Dr. ir. Anselme

ADEGBIDI

Co- Superviseur : Dr. ir. Polycarpe A. P.

KAYODE

Composition du Jury

Président : Prof. Valentin

AGBO

Rapporteur : Dr. ir. Anselme ADEGBIDI

Examinateur : Dr. ir. Pascaline

BABADANKPODJI

Examinateur : Dr. ir. Evariste

MITCHIKPE

UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI (BENIN)

*=*=*=*=*=*=*=*

FACULTY OF AGRONOMY SCIENCES

*=*=*=*=*=*

DEPARTEMENT OF ECONOMY, SOCIO-ANTHROPOLOGY AND

COMMUNICATION FOR RURAL DEVELOPMENT

Predisposition to adopt the mechanical dehulling and

iron fortification of sorghum: case of household consumers of dibou of

Thian village, Parakou township.

THESIS

Submitted for the Agricultural Engineer

Graduation

Option: Economy, Socio-Anthropology and

Communication

Presented and defended by

Monyévèdo Tamingnon Morest

AGOSSADOU

Tuesday, Febrary 15th,

2011

Supervisor: Dr. ir. Anselme

ADEGBIDI

Co- Supervisor: Dr. ir. Polycarpe A. P.

KAYODE

Jury composition

Chairman: Prof. Valentin AGBO

Reporter: Dr. ir. Anselme ADEGBIDI

Examinator: Dr. ir. Pascaline

BABADANKPODJI

Examinator: Dr. ir. Evariste MITCHIKPE

CERTIFICATION

Je certifie que ce travail a été

entièrement conduit et réalisé par Morest M. T.

AGOSSADOU, étudiant à la Faculté des Sciences

Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey Calavi (UAC) au

Département d'Economie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour

le développement rural (DESAC), sous ma supervision.

Le Superviseur

Dr. ir. Anselme ADEGBIDI

Agro-économiste,

Enseignant-chercheur au DESAC /FSA/UAC

La présente thèse a été

entièrement réalisée avec le soutien financier du Centre

Régional de Nutrition et d'Alimentation Appliquées (CERNA) de la

Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université

d'Abomey-Calavi.

« La crise de la nutrition ... c'est avant

tout le décès et l'invalidité des enfants, à vaste

échelle, ce sont les femmes qui entrent dans les statistiques de la

mortalité maternelle suite partiellement aux carences nutritionnelles et

ce sont les coûts sociaux et économiques qui obèrent le

développement et éteignent l'espoir. »

UNICEF (1998).

DEDICACES

A

Mon père Maurice Codjo AGOSSADOU et

à ma mère Romaine Assiba ZINSOU

pour tous les efforts consentis pour mon bien-être, depuis mon

enfance jusqu'à ce jour. Recevez ce travail en signe de ma profonde

gratitude et de la fierté que j'éprouve d'être votre

fils.

REMERCIEMENTS

Je remercie sincèrement :

G Docteur ingénieur Anselme ADEGBIDI qui, en

dépit de ses multiples occupations, n'a ménagé aucun

effort pour encadrer jusqu'au bout ce travail. Esprit d'analyse, rigueur,

équité et travail bien fait sont les principales leçons de

vie que j'ai pu tirer de ma collaboration avec vous. Vous demeurez pour moi un

modèle à suivre ;

G Docteur ingénieur Polycarpe A. P. KAYODE qui a

initié cette étude et qui, malgré ses multiples

occupations a pu la co-superviser jusqu'au bout. Votre rigueur et votre

dynamisme font de vous un homme qui force l'admiration. Recevez ici

l'expression de notre profonde reconnaissance ;

G Centre Régional de Nutrition et d'Alimentation

Appliquées (CERNA) pour avoir financé la réalisation de

cette recherche ;

G Professeur Rigobert C. TOSSOU, Docteur ingénieur

Houinsou DEDEHOUANOU et Docteur ingénieur GANDONOU Esaïe qui nous

ont toujours marqué par leur simplicité et leur constante

disponibilité à nous écouter et conseiller afin

d'améliorer notre travail ;

G tout le corps professoral de la FSA et

particulièrement celui du DESAC. Sans vous, nous ne saurions nous

prévaloir d'une formation agronomique. Infiniment merci ;

G Monsieur André HESSOUH, Administrateur adjoint de

l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), qui nous a permis

d'entrer en contact avec la Section des Etudes Socio-économiques de

ladite institution afin de recevoir des conseils pour l'amélioration de

la qualité scientifique de notre travail ;

G toute l'équipe de Section des Etudes

Socio-économiques de l'IITA et particulièrement à Monsieur

Razak ADEOTI ;

G Ingénieurs Johanès U. A. AGBAHEY, Augustin

AOUDJI, Désiré AGOSSOU, Qawiyy AHOUNDE, Claude Agossou HONFO,

Déo-Gracias HOUNDOLO, Armand YEVIDE et Gisèle DENOU pour avoir

pleinement joué votre rôle d'ainé. Vos aides et conseils

ont été d'une grande utilité ;

G Monsieur Serge GBEGAN et sa femme pour leur appui

inconditionnel ;

G Romuald DJEGBENOU qui n'a jamais hésité

à nous consacrer son temps quand il était

nécessaire ;

G tous mes camarades de la 34ème promotion

de la FSA, particulièrement ceux du DESAC, pour les agréables

moments passés ensemble durant cinq années ;

G les membres de mon groupe d'étude `'KNOWLEDGE IS A

REAL POWER'', ANAGO V. Mélain, DEGUENONVO Nicaise, GBEDOMON R. Castro,

IDOHOU F. A. Rodrigue et SALAKO K. Valère pour ces moments de passion

passés ensemble ;

G tous mes amis de la 35ème promotion,

particulièrement Massihoundath O-K. L. SANNI, Indira M. NONFON. Vous

avez été une seconde famille pour moi ;

G toutes les personnes qui ont facilité ce travail sur

le terrain, en particulier Monsieur Ayouba G. KOURA et sa famille, Kader SAKA,

Adam B. SUANON et Joseph BEKOUROU ;

G tous mes chers frères et soeurs pour le soutien

indéfectible dont vous avez toujours fait preuve à mon

égard chaque fois que j'étais dans le besoin ;

G mes cousins Euloge, Hervé et Didier AGOSSADOU et mes

oncles Théophile et Paul AGOSSADOU qui ont suscité mon

entrée à la FSA et qui n'ont jamais cessé de me soutenir

moralement ;

G Mademoiselle Sandrine S. S. L. SEGLA et toute sa famille.

Des mots ne suffiront pas pour vous exprimer ma gratitude ;

G toutes les personnes qui ont contribué d'une

manière ou d'une autre à ma formation depuis la maternelle

jusqu'à l'aboutissement de cette thèse ;

1.

RESUME

L'anémie ferriprive est un réel problème

de santé publique en Afrique sub-saharienne. Le Borgou est l'un des

départements touchés au Bénin par ce mal. La principale

raison qui explique la prévalence de l'anémie ferriprive dans ce

département est la faible biodisponibilité du fer contenu dans le

sorgho, une des céréales les plus consommées dans le

milieu. Un des moyens utilisés pour lutter contre cette maladie est le

décorticage et la fortification en fer du sorgho, avant sa mouture. Dans

cette optique, et dans le cadre d'un projet, une plate-forme de

décorticage mécanique et de fortification en fer a

été installée dans Thian, un village de la commune de

Parakou, département du Borgou. La présente étude,

réalisée dans ce village, a porté sur 120 `'chefs

cuisine'' issues de 120 ménages consommateurs de dibou

(pâte de sorgho) et consistait à analyser les déterminants

de la prédisposition de ces ménages à l'adoption de cette

innovation, les déterminants de leurs consentements à payer (CAP)

pour les opérations de décorticage mécanique et de

fortification en fer du sorgho, et à évaluer la

rentabilité financière de cette activité de

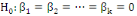

décorticage et de fortification. L'outil utilisé pour l'analyse

des déterminants de la prédisposition est le modèle Logit.

Celui utilisé pour analyser les déterminants du consentement

à payer est le modèle de régression linéaire. Pour

l'évaluation de la rentabilité financière, la

méthode des cash-flows a été utilisée.

Les résultats ont montré que les principaux

déterminants de la prédisposition à adopter le

décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho sont

le revenu de l'enquêtée, son appartenance à la phase pilote

du projet, la complexité perçue de la procédure de

décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho, la

compatibilité de l'innovation avec les normes et valeurs de son

ménage et la perception qu'elle a de son statut social après

l'adoption de l'innovation. Quant au CAP, il est principalement

influencé par l'appartenance de l'enquêtée à la

phase pilote du projet et la quantité moyenne de sorgho consacrée

à la consommation au sein du ménage. La VAN calculée en

appliquant un taux d'actualisation de 12 % s'est révélée

négative. L'activité de décorticage mécanique et de

fortification en fer du sorgho n'est donc pas financièrement rentable.

Toutefois, le TRI s'élevant à 9 % montre qu'avec un coût

d'opportunité du capital inférieur à 9 %, on peut

rentabiliser financièrement cette activité en l'absence de toute

autre perturbation de l'environnement économique.

Mots

clés : adoption, innovation,

consentement à payer, modèle Logit, modèle de

régression linéaire, VAN, TRI.

2.

ABSTRACT

Iron

deficiency anemia is a real public health problem in sub-Saharan Africa. Borgou

department is one which is touched in Benin by this disease. The main reason

for the prevalence of iron deficiency anemia in this department is the low

bioavailability of iron in sorghum which is one of the most widely consumed

grain in the middle. To fight against this disease, we must dehull and iron

fortified sorghum prior to milling. In this context and as part of a project, a

platform of mechanical dehulling and iron fortification has been installed in

Thian, a village in the Parakou township, Borgou department. This study,

conducted in this village, was made on 120 ''kitchen responsible'' from 120

households consuming dibou (sorghum paste) and was to analyze the

determinants of willingness of households to the adoption of this innovation,

determinants of their willingness to pay (WTP) for operations of mechanical

dehulling and iron fortification of sorghum and to evaluate the financial

profitability of this dehulling and fortification activity. The tool used to

analyze the determinants of predisposition is the Logit model. The one used to

analyze the determinants of willingness to pay is the linear regression model.

To evaluate the financial profitability, the cash flow method was used.

The results showed that the main determinants of willingness

to adopt the mechanical dehulling and iron fortification of sorghum are the

income of the respondent, his membership in the pilot phase of the project, the

perceived complexity of the procedure of mechanical dehulling and of iron

fortification of sorghum, the compatibility of the innovation with the norms

and values of his household and the perception she has of her social status

after the adoption of innovation. As for the WTP, it is mainly influenced by

membership of the respondent in the pilot phase of the project and the average

amount of sorghum dedicated to consumption in the household. NPV calculated

using a discount rate of 12 % was negative. The activity of mechanical shelling

and iron fortification of sorghum is not financially viable. However, the IRR

amounting to 9 % shows that with an opportunity cost of capital less than 9 %,

this can be financially profitable activity in the absence of any disturbance

of the economic environment.

Keywords: adoption, innovation,

willingness to pay, Logit model, linear regression model, NPV, IRR.

LISTE DES ABREVIATIONS

BIDOC : Bibliothèque Centre de

Documentation

BIT : Bureau International du Travail

CAP : Consentement A Payer

CAPOD : Projet de Renforcement des

Capacités en Conception et Analyse des Politiques de

Développement

CeCPA : Centre Communal pour la Promotion

Agricole

CERNA : Centre Régional de Nutrition

et d'Alimentation Appliquées

CHD : Centre Hospitalier

Départemental

CMRP : Centre Médical

Régional de Parakou

CNLS : Comité National de Lutte

contre les IST/VIH/SIDA

CRTA : Centre de Recherche en Technologie

Alimentaire

DDSP : Direction Départementale de

la Santé Publique

EDSB : Enquête Démographique

et de Santé au Bénin

FAN : Facteurs Antinutritionnels

FAO : Food and Agriculture Organisation

FCFA : Franc de la Communauté

Financière Africaine

FSA : Faculté des Sciences

Agronomiques

IITA : Institut International d'Agriculture

Tropicale

INRAB : Institut National des Recherches

Agricoles du Bénin

INSAE : Institut National de la Statistique

et de l'Analyse Economique

MCO : Moindres Carrés Ordinaires

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

PPR : Peste des Petits Ruminants

RESET : Regression Specification Error

Test

RGPH : Recensement Général de

la Population et de l'Habitation

SIDA : Syndrome Immuno-Déficitaire

Acquis

TRI : Taux de Rentabilité Interne

UAC : Université d'Abomey-Calavi

UNICEF : Organisation des Nations Unis pour

l'Enfance et l'Education

VAN: Valeur Actuelle Nette

VIH : Virus d'Immunodéficience Humaine

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma d'adoption d'un nouveau

produit alimentaire selon Rogers.

1

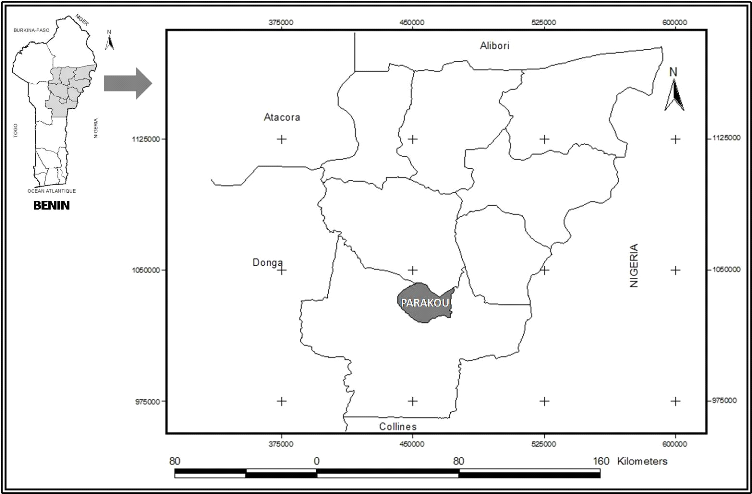

Figure 2 : Carte du département du

Borgou mentionnant la commune de Parakou.

16

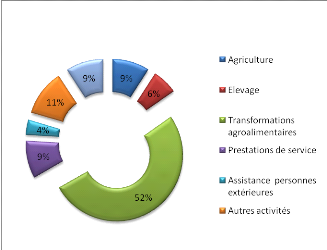

Figure 3: Structure du revenu des `'chefs cuisine''

enquêtés.

39

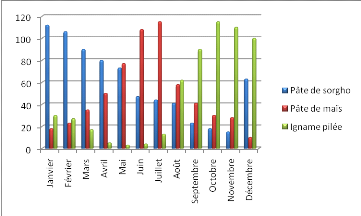

Figure 4: Périodes de consommation et

fréquences absolues des ménages consommateurs des principaux

repas.

43

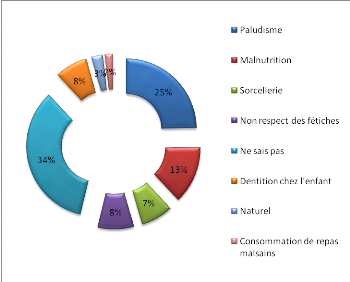

Figure 5: Les facteurs d'anémie selon les

enquêtées.

46

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Echantillonnage

1

Tableau 2 : Noms, types, codes, modalités et

signes attendus des coefficients des variables du modèle Logit

.............................................................................................

25

Tableau 3 : Caractéristiques des

différents modes de révélation de la valeur

27

Tableau 4 : Noms, types, codes,

modalités et signes attendus des coefficients des variables du

modèle de régression linéaire multiple.

31

Tableau 5 : Hypothèses à

vérifier, problèmes liés à leur violation et

méthodes/tests utilisés pour leur détection.

32

Tableau 6 : Caractéristiques

démographiques des ménages enquêtés

36

Tableau 7 : Répartition des `'chefs

cuisine'' enquêtées en fonction de leurs caractéristiques

sociales

37

Tableau 8 : Résultats de la

régression logistique binomiale

49

Tableau 9 : Matrice de corrélation

entre les variables explicatives du modèle de régression

linéaire.

57

Tableau 10: Résultats de la

régression linéaire multiple.

58

Tableau 11 : Résultats du test RESET de

Ramsey.

59

Tableau

12 : Analyse financière de l'activité de décorticage

mécanique et de fortification en fer du sorgho

64

Tableau 13 : Réaction de l'activité de

décorticage et de fortification en fer du sorgho dans trois situations

différentes

..............................................................................63

SOMMAIRE

CERTIFICATION

i

DEDICACES

iv

REMERCIEMENTS

v

RESUME

vii

ABSTRACT

viii

LISTE DES ABREVIATIONS

viii

LISTE DES FIGURES

xi

LISTE DES TABLEAUX

xi

Première PARTIE : INTRODUCTION GENERALE,

CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L'ETUDE

1

CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE

2

CHAPITRE II : CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE

L'ETUDE

7

CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

13

Deuxième partie : RESULTATS, ANALYSES ET

DISCUSSIONS

35

CHAPITRE IV : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET

SOCIOECONOMIQUES DES UNITES D'ENQUETE.

36

CHAPITRE V : HABITUDES ALIMENTAIRES,

CONNAISSANCES ET ATTITUDES DES ENQUETEES RELATIVES A L'ANEMIE FERRIPRIVE.

42

CHAPITRE VI : ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA

PREDISPOSITION DES MENAGES A ADOPTER LE DECORTICAGE MECANIQUE ET LA

FORTIFICATION EN FER DU SORGHO.

48

CHAPITRE VII : ANALYSE DES DETERMINANTS DU

CONSENTEMENT A PAYER DES MENAGES `'CONSOMMATEURS'' DE DIBOU POUR LE

DECORTICAGE MECANIQUE ET LA FORTIFICATION EN FER DU SORGHO

56

CHAPITRE VIII : EVALUATION DE LA RENTABILITE

FINANCIERE DE L'ACTIVITE DE DECORTICAGE MECANIQUE ET DE FORTIFICATION EN FER DU

SORGHO.

62

Troisième PARTIE : CONCLUSION ET

SUGGESTIONS

65

CHAPITRE IX : CONCLUSION ET SUGGESTIONS

67

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

70

ANNEXES

Première PARTIE

INTRODUCTION GENERALE, CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE

DE L'ETUDE

3. CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE

3.1.1. 1.1. Introduction

L'amélioration de l'alimentation des adultes

entraîne une plus grande productivité physique et des taux de

croissance économiques plus élevés (Inwent, 2006). La

sous-alimentation a par contre des conséquences graves sur le

développement économique et social des individus et des pays. Il

a été constaté qu'au moins 50% des maladies sont

attribuables à la malnutrition qui est un état physiologique,

pouvant devenir pathologique, dû à une carence ou à une

consommation excessive d'un ou de plusieurs éléments nutritifs

(Inwent, 2006). Les carences sont le plus souvent associées à une

déficience en vitamines ou en sels minéraux. Leurs

conséquences sont très sérieuses et influencent de

manière considérable les taux de morbidité et de

mortalité. On les rencontre très rarement dans les pays

développés où on constate plutôt, et plus souvent,

des problèmes dus à des apports excessifs.

Les carences en vitamines ou en sels minéraux peuvent

avoir plusieurs origines. Mais, la plupart du temps, elles proviennent d'une

alimentation pauvre en éléments nutritifs. Ainsi, dans les

régions où la nourriture de base est le maïs, une

déficience en niacine, une vitamine B, peut survenir, favorisant

l'apparition d'affections telles que la pellagre ; dans les régions

où la nourriture de base est le sorgho, une carence en fer peut

prévaloir. Dans le dernier cas, le déficit est dû à

la présence dans la céréale (précisément

dans le péricarpe) de facteurs qualifiés d'antinutritionnels. Il

importe donc de réduire le taux de ces facteurs antinutritionnels (FAN)

par élimination du péricarpe du grain : on parle de

décorticage. Ce décorticage, pendant qu'il permet

d'éliminer les FAN, contribue à la réduction de la

quantité de fer disponible dans le grain. Il faut donc penser à

un enrichissement en fer du produit décortiqué : on parle de

fortification.

Dans le Nord-Bénin, où le sorgho constitue la

base de l'alimentation, une plate-forme de décorticage et fortification

a été installée dans un village, dans le cadre du projet

`'Introduction of a mechanical dehuller and iron fortification in the

traditional processing of sorghum in Benin to improve the iron status of rural

consumers of porridge'' initié par le Centre Régional de

Nutrition et d'Alimentation Appliquées (CERNA), afin d'éradiquer

de ce milieu l'anémie martiale. Pour la phase d'expérimentation

de ce projet, seule une portion de la population du village a été

associée. Cette portion de la population est composée de 26

enfants et 16 femmes provenant de 24 ménages pour les besoins de cette

étude. Ces 24 ménages ont bénéficié

gratuitement des services de la plate-forme, car les charges liées

à cette offre de service sont supportées par le projet. La phase

d'expérimentation est en finalisation et la phase d'exécution

proprement dite du projet doit voir le jour. Pour le compte de cette phase

d'exécution, l'information relative à la plate-forme et

l'accès à ses services seront donnés à toute la

population du village. A partir de ce moment, les ménages qui

désirent bénéficier de ces services doivent contribuer

à supporter les charges y afférentes.

La présente étude, initiée dans le but

d'identifier les caractéristiques des ménages qui

désirent, non seulement, bénéficier des services de la

plate-forme, mais aussi contribuer à supporter les charges liées

à l'offre de ces services s'inscrit dans le cadre des travaux de

recherche de fin de formation requis pour l'obtention du Diplôme

d'Ingénieur Agronome à la Faculté des Sciences

Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Le

présent document s'articule autour de trois points. Le premier point

aborde l'introduction, la problématique de la recherche, les cadres

conceptuel, théorique et méthodologique. Le second point expose

les résultats auxquels nous sommes parvenus et les analyses et

discussions qu'ils ont suscitées et le troisième point prend en

compte la conclusion et les suggestions.

3.1.2. 1.2.

Problématique et justification de la recherche

La carence en fer touche 4 à 5 milliards de personnes

soit 66 à 80% de la population mondiale (OMS, 2003). L'anémie

quant à elle affecte environ 2 milliards de personnes (soit 30% de la

population mondiale). D'après les chiffres de l'OMS, l'anémie en

Afrique toucherait 45 millions d'enfants de moins de 5 ans, 58 millions de

femmes en âge de procréer et 11 millions de femmes enceintes. En

Afrique sub-saharienne, la carence en fer est la principale cause

d'anémie. Cette forme d'anémie, causée par la carence en

fer, est désignée sous le vocable d'anémie martiale (ou

ferriprive). Les femmes en âge de procréer et les enfants

constituent les groupes les plus vulnérables. Les conséquences de

cette maladie sur ces groupes vulnérables sont énormes.

L'anémie ferriprive provoque des dégâts

irréversibles au niveau du cerveau, une diminution de la réponse

immunitaire et donc une augmentation de la fréquence des infections chez

les enfants en bas âge. Chez l'adulte, elle provoque de la fatigue et une

capacité au travail réduite. Plus de naissances

prématurées et d'enfants mort-nés sont les

dégâts de ce mal chez la femme enceinte (Franziska, 2000).

La carence en fer est principalement liée au fait que

le fer alimentaire absorbé ne permet pas de couvrir les besoins

élevés des populations à risques (Berger et Dillon,

2002 ; Franziska, 2000). Ceci est dû soit à la consommation

d'aliments pauvres en fer, soit à la non ou faible disponibilité

du fer contenu dans les aliments consommés. Pour faire face à ce

problème, diverses stratégies existent comportant chacune des

avantages et des inconvénients (Dillon, 2000). Il s'agit de la

diversification alimentaire, de la supplémentation en fer, des mesures

de santé publique et de l'enrichissement (ou fortification) en fer des

aliments (Inwent, 2006 ; Alaoui, 2005 ; Berger et Dillon, 2002;

Dillon, 2000). Dans les pays en développement, la fortification est de

plus en plus, souvent, reconnue comme une approche efficace, à moyen et

à long termes pour améliorer l'état en micronutriments de

larges couches de la population (Inwent, 2006). Elle est

considérée comme l'un des moyens les moins coûteux pour

surmonter la malnutrition en micronutriments (Banque mondiale, 1994 ;

Unicef, 1998). Elle consiste à ajouter du fer dans un aliment de

consommation courante, afin d'augmenter le niveau de consommation de ce

nutriment par la population (Inwent, 2006 ; Berger et Dillon, 2002).

L'aliment qui transporte le nutriment est appelé véhicule ou

vecteur.

Au Bénin, selon les statistiques de l'EDSB-III1(*) (2006), l'anémie

ferriprive touche respectivement 78 % et 61 % d'enfants de 6 à 59 mois

et de mères de 15 à 49 ans. Quatre vingt deux pour cent (82 %)

des enfants anémiés se situent en milieu rural, contre 70 % en

milieu urbain. Chez les enfants, les taux d'anémie ferriprive les plus

élevés se retrouvent dans les départements de l'Alibori

(89,7 %), de la Donga (88,1 %) et les plus faibles dans les départements

du Littoral (60,3 %) et du Borgou (69,6%). Chez les mères, les taux

d'anémie ferriprive sont les plus élevés dans les

départements de l'Ouémé (75 %), l'Alibori (67 %),

l'Atlantique (65 %), le Plateau (63 %) et le Mono (61 %). Les taux les plus

faibles se retrouvent dans les autres départements et sont compris entre

50 % et 57 %. Ces statistiques montrent que l'anémie ferriprive est un

réel problème de santé publique au Bénin. Des

actions concrètes doivent, de ce fait, être menées pour

l'éradication de ce mal. Cet objectif ne peut être atteint sans

l'identification des causes réelles de cette forme d'anémie dans

ces milieux touchés. Il faut donc identifier le repas le plus

consommé, voir sa composition chimique (notamment en fer) et

évaluer la biodisponibilité de ce fer afin de savoir si

l'anémie ferriprive, dans ces milieux, est liée à

l'insuffisance de fer dans les repas consommés ou à la non

disponibilité pour l'organisme du fer contenu dans les aliments

consommés. Dans le premier cas, une fortification serait suffisante,

mais dans le second, une amélioration de la biodisponibilité sera

plus raisonnable.

Dans cette optique, une étude a été

conduite dans le nord-Bénin par Kayodé et al

(2005). Cette étude a révélé que le sorgho est une

céréale qui occupe une place importante dans les habitudes

alimentaires des populations concernées. Cette place importante

qu'occupe cette céréale est imputable à la

diversité d'aliments qui en sont issus, et à leur importance

respective dans l'alimentation des ménages. Il s'agit des pâtes

(dibou, sifanou, foura), des bouillies (koko, sorou,

kamanguia) et des boissons (tchoukoutou, chakpalo). Selon ces

mêmes auteurs, seulement 2 à 6 % des 4 mg/100g2(*) du fer contenu dans le sorgho

est disponible aux consommateurs de ces types d'aliments. Ce faible niveau de

disponibilité du fer est dû à son inhibition par les

facteurs antinutritionnels (FAN), c'est-à-dire les tannins, le

calcium/phosphore, les phytates et fibres et les oxalates, qui

sont principalement localisés dans le péricarpe des graines

(Kayodé et Denou, 2007). A partir de ce moment, la cause de

l'anémie ferriprive dans le nord du Bénin n'est pas une

insuffisance de fer dans les repas consommés, mais plutôt une

faible disponibilité du fer contenu dans les aliments

consommés.

Pour améliorer la biodisponibilité du fer

contenu dans le sorgho, il convient, logiquement, de réduire, voir

supprimer, les facteurs antinutritionnels qui y sont contenus et ce, par

l'enlèvement du péricarpe des graines.

Il y a quelques décennies, les consommateurs du sorgho

se livraient chaque jour à un travail manuel d'enlèvement du

péricarpe et de pulvérisation des grains avant de pouvoir

préparer le repas quotidien (Bassey et Schmidt, 1990). Les

difficultés inhérentes à ces activités ont conduit

ces consommateurs à désormais pulvériser directement les

grains (de sorgho) avec l'apparition du moulin. A partir de ce fait, il ne

serait plus raisonnable de proposer à ces consommateurs de sorgho

d'enlever manuellement (ou traditionnellement) le péricarpe des grains.

Il faut donc penser à une technologie pouvant jouer ce rôle. Mais

l'enlèvement du péricarpe du sorgho, dans le but de

réduire ou éliminer les facteurs antinutritionnels, n'est pas

sans conséquences.

En effet, les 4mg/100g de fer contenu dans le grain de sorgho

se localisent au même endroit que les facteurs antinutritionnels, i.e.

dans le péricarpe. La réduction ou l'élimination des

facteurs antinutritionnels par enlèvement du péricarpe entraine

alors une réduction ou une élimination du fer contenu dans le

sorgho. Pour ne pas revenir à la situation de départ où

les consommateurs du sorgho entier présentent une carence en fer, un

enrichissement des graines ou de la farine doit être effectué

après l'enlèvement du péricarpe.

Ainsi, par le biais du projet intitulé `'Introduction

of a mechanical dehuller and iron fortification in the traditional processing

of sorghum in Benin to improve the iron status of rural consumers of porridge''

initié par le Centre Régional de Nutrition et d'Alimentation

Appliquées (CERNA) de la Faculté des Sciences Agronomiques de

l'Université d'Abomey-Calavi, une plate-forme de décorticage

mécanique et de fortification en fer du sorgho est installée dans

Thian, un village de la commune de Parakou, département du Borgou. Le

décorticage ou l'enlèvement du péricarpe se fait de

façon mécanique à l'aide d'un décortiqueur de type

Engelbert3(*) et la

fortification en fer est manuelle (voir le processus en annexe 1).

Le caractère nouveau de cette plate-forme et des

services qu'elle offre fait d'elle une innovation. Une phase

d'expérimentation de l'innovation a été effectuée

entre octobre 2009 et juin 2010 dans le but d'évaluer son adaptation aux

réalités alimentaires du village. Pour cette raison, vingt-quatre

ménages contenant au moins un individu anémié4(*) ont été retenus

pour décortiquer mécaniquement et fortifier en fer gratuitement

le sorgho avant de préparer le repas. Avant le démarrage de la

phase d'exécution proprement dite du projet, au cours de laquelle les

services offerts par la plate-forme seront désormais payants et son

accès sera donné à toute la population, quelques questions

méritent d'être posées. Tous les ménages du village

accepteront-ils décortiquer mécaniquement et fortifier leur

sorgho avant de préparer le repas, dans le but d'améliorer leur

statut en fer ? Accepteront-ils payer pour le décorticage

mécanique et la fortification en fer du sorgho ? Et quels

montants sont-ils prêts à payer pour ? Quels sont les

facteurs qui influencent cette décision de décortiquer, fortifier

le sorgho et payer pour cela ? Quels sont les facteurs qui influencent le

montant que les ménages se proposent de payer ? Ces montants

suffiront-ils pour couvrir les charges de fonctionnement de la

plate-forme ?

C'est dans la perspective de contribuer à

répondre à ces questions, que la présente étude

intitulée « Prédisposition à adopter le

décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho :

cas des ménages consommateurs de dibou du village Thian,

commune de Parakou. » a été initiée.

4. CHAPITRE II :

CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L'ETUDE

4.1.1. 2.1. Cadre conceptuel

Un concept est une représentation mentale, abstraite et

générale d'une catégorie de phénomènes. Un

même concept peut alors avoir plusieurs sens, d'où la

nécessité de bien définir le concept utilisé et le

sens qui lui est donné dans l'étude (Daane et

al. 1992). Les divers concepts utilisés dans le cadre de cette

étude sont : l'innovation, la prédisposition à

l'adoption d'une innovation, le consentement à payer et la

rentabilité financière.

Ø Innovation

Le terme innovation a bénéficié de

nombreuses définitions dans la littérature et ceci selon le

contexte dans lequel il est utilisé. Le contexte le plus proche de celui

qui est le notre est celui agricole où Chantran (1972) conçoit

l'innovation comme l'introduction d'une pratique agricole nouvelle, parfois une

modification d'une pratique traditionnelle et plus rarement l'adoption d'un

comportement socio-économique nouveau. Adams (1982) définit

l'innovation comme une nouvelle idée, une méthode pratique ou

technique permettant d'accroître de manière durable la

productivité et le revenu agricole.

Dans le contexte qui est le notre, ces définitions du

concept d'innovation ne sont pas tout à fait compatibles. La

définition du terme innovation qui nous semble le plus proche de notre

contexte d'étude nous vient du Glossaire pour le développement

durable (Agora 21). Selon Agora 21 (2001), « l'innovation peut

être définie comme la réalisation de la nouveauté.

Alors que l'invention se limite à l'idée nouvelle sans

réelle confrontation au besoin qu'elle entend satisfaire, l'innovation

franchit ce pas considérable qui va de l'idée à sa

réalisation concrète et à la satisfaction du besoin.

L'innovation, c'est le changement réalisé, qu'il soit

limité ou radical, qu'il porte sur le concept de produit, sur le

procédé de fabrication ou sur l'organisation,...». Cette

définition a retenu notre attention parce qu'elle contient trois notions

assez importantes : changement, produit et procédé.

Aujourd'hui, les femmes, pour obtenir la farine de sorgho qui

servira à la préparation du dibou emmène

directement le sorgho dans une minoterie pour la mouture, après

nettoyage et séchage de celui-ci. L'innovation dont il s'agit dans le

cadre de cette étude est une décortiqueuse jumelée

à un équipement de fortification qui permettra aux femmes, avant

la mouture, de décortiquer et en même temps de fortifier le sorgho

qui donnera la farine à utiliser pour la préparation du

dibou. Ce dibou, de type nouveau, obtenu

après décorticage et fortification n'aura plus les mêmes

propriétés organoleptiques et nutritionnelles que celui obtenu

sans décorticage et fortification. L'innovation alors, dans notre cas,

est un « changement » intervenu dans le

« procédé » de `'fabrication'' d'un

« produit » de type nouveau qui est le dibou

amélioré.

Ø Prédisposition à l'adoption d'une

innovation

Selon Rogers (1983), l'adoption d'une innovation est un

processus mental à travers lequel une unité décisionnelle,

quelle soit un individu ou une organisation, passe par la simple connaissance

d'une innovation, à la formation d'une attitude à l'égard

de celle-ci, à la décision d'adoption ou de rejet, et, enfin

à la confirmation de cette décision. Cette définition

cadre parfaitement avec notre cadre d'étude. Cependant, nous nous

arrêterons à la phase de prise de décision d'adoption ou de

rejet de l'innovation. La décision d'adoption ou de rejet ne se limite

pas uniquement, dans notre cas, à l'acceptation ou non de

décortiquer et de fortifier le sorgho mais plutôt à

l'acceptation ou non de décortiquer, fortifier le sorgho et payer une

somme d'argent pour ces opérations.

On dira qu'un individu est prédisposé à

adopter l'innovation lorsqu'au bout de ce processus mental, il décide

d'adopter, du moins de l'essayer au moins pour une première fois. Dans

une autre situation, l'individu est considéré comme non

prédisposé.

Ø Consentement à payer

Selon Robin et al. (2008), le consentement

à payer se définit comme le prix maximum que nous serions

prêts à payer, dans des conditions normales de marché, pour

acquérir un bien ou un service, une caractéristique

spécifique d'un produit ou encore une information. C'est donc une mesure

de la valeur économique que nous accordons à un bien ou à

un service. Cette valorisation économique des biens ou des services,

selon Terra (2005), se fait de deux manières : la participation qui

désigne la propension de l'enquêté à répondre

oui ou non à la question de savoir s'il consent

à payer pour obtenir un bien ou un service donné et la

valorisation qui représente le montant que l'enquêté, ayant

accepté participer, décide de payer. La participation, comme nous

l'avons vu précédemment, s'est effondrée dans le concept

d'adoption. Chaque fois que nous parlons alors de consentement à payer,

nous faisons référence à la valorisation.

Ø Rentabilité

financière.

Le dictionnaire économique définit la notion de

rentabilité comme la « capacité » d'un

capital placé ou investi à procurer des revenus exprimés

en termes financiers. On distingue cependant deux sortes de rentabilité

: la rentabilité financière et la rentabilité

économique. La notion de rentabilité paraît en

première analyse très simple : le capital génère un

profit, et donc le rapport entre le capital et le profit se traduit par un taux

de rentabilité. Elle traduit de ce fait le rapport entre le revenu

obtenu ou prévu et les ressources employées pour l'obtenir. La

notion de rentabilité s'applique non seulement aux entreprises mais

aussi à tout autre investissement. Elle représente alors

l'évaluation de la performance de ressources investies par des

investisseurs (FAO, 2005). Lorsque l'évaluation de la performance est

faite du point de vue d'un agent particulier, on parle de rentabilité

financière (Commission Européenne, 2004). Mais lorsque

l'évaluation de la performance est faite du point de vue de la

collectivité, on parle de rentabilité économique

(Commission Européenne, 2004). Dans le cadre de cette étude,

seule la rentabilité financière nous importe.

4.1.2. 2.2. Cadre théorique

L'adoption et la diffusion des nouvelles technologies tiennent

une place importante dans la littérature économique en

général (Geroski, 2000) et dans les domaines particuliers de

l'économie agricole (Sunding et Zilberman, 2001). Depuis très

longtemps, les chercheurs, dans ces domaines particuliers, ont reconnu que les

adoptions ne sont pas des événements instantanés mais le

résultat d'un processus de décision consistant en des

séquences d'actions et de décisions (Rogers, 1995; Robertson,

1971; Zaltman et Stiff, 1973). Plusieurs différentes séquences

ont été proposées dans les études empiriques. Elles

sont souvent fonction de la nature de l'innovation en question.

Probablement, la séquence la plus connue et la plus

utilisée est celle proposée par Rogers (1962), surtout celle

basée sur les innovations agricoles. Elle se résume à cinq

étapes : la prise de conscience ou la connaissance,

l'intérêt, l'évaluation, l'essai et l'adoption. Dans le cas

de la présente étude, rappelons-le, l'innovation est un ensemble

d'équipements visant un changement dans le processus de transformation

du sorgho en dibou et une amélioration de la qualité

nutritionnelle de ce repas. La finalité est donc l'obtention d'un repas

(nouveau) avec des caractéristiques différentes de celles de

l'ancien. Dans ce cadre, Rogers (1971) propose un cycle d'adoption se

résumant aux cinq étapes précédemment citées

que nous présentons sur la figure 1 :

Figure 1 : Schéma d'adoption d'un nouveau

produit alimentaire selon Rogers.

Dans cette étude, seules les étapes 1, 2 et 3

nous intéresse car c'est à ces niveaux que le processus de

décision d'essayer la technologie ou non par les `'chefs cuisine'' a

lieu. Dans l'optique de la compréhension de ce processus d'adoption ou

non d'une nouvelle technologie, Richefort (2008) fait référence

à deux modèles : le modèle de diffusion

épidémiologique et le modèle des choix rationnels

d'adoption.

Le modèle de diffusion épidémiologique

fut, à l'origine, développé pour étudier la

dissémination des maladies et des épidémies au sein de la

population. En économie, ce modèle permet d'évaluer la

dynamique de la probabilité d'adoption agrégée d'une

innovation par l'ensemble de ses usagers potentiels. Elle ne retiendra donc pas

notre attention, car dans cette étude il ne s'agit pas d'évaluer

la dynamique de la probabilité d'adoption de l'innovation mais

plutôt de la compréhension du processus de décision de

l'adopter ou non.

Le modèle des choix rationnels d'adoption, qui est

aussi appelé modèle de choix discret ou modèle de seuil,

permet d'évaluer les probabilités d'adoption des nouvelles

technologies par un individu (ou une firme) représentatif. Ce

modèle fait l'hypothèse qu'un raisonnement économique

rationnel, fondé sur la maximisation d'une fonction objectif sous

contraintes, guide le timing des choix individuels. Théoriquement,

l'individu (représentatif) adoptera une nouvelle technologie s'il est

rationnel d'agir comme cela, c'est-à-dire si son utilité

espérée avec l'adoption est supérieure a son

utilité sans adoption. L'occurrence de l'adoption technologique est

alors expliquée en croisant les réalisations de la variable

discrète à expliquer avec celles d'un certain nombre de variables

explicatives dont les réalisations peuvent être

indifféremment de nature qualitative ou quantitative. Ces variables

explicatives peuvent concerner à la fois des caractéristiques de

la nouvelle technologie à adopter ainsi que des caractéristiques

des adopteurs potentiels et de leur contexte d'adoption. Comme il s'agit d'une

probabilité, elle doit être comprise entre 0 et 1 et ne peut

être spécifié de façon linéaire. Le choix de

la relation entre la variable à expliquer et les variables explicatives

se porte alors sur deux types de fonction : la fonction de répartition

de la loi normale (modèle Probit) et la fonction de répartition

de la loi logistique (modèle Logit). Ce modèle des choix

rationnels, dont les principes répondent à ceux de la

théorie de la maximisation de l'utilité (Adesina et Seidi, 1995;

Adesina, 1996 ; Rahm et Huffman, 1984), est celui qui a été

retenu pour servir de fil conducteur de notre étude.

Plusieurs variables explicatives ont été

retenues pour expliquer la décision d'adoption ou non du

décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho.

Ces variables sont pour la plupart tirées de la littérature

existante en matière d'adoption d'innovation. Les autres émanent

d'une intuition ou d'observations faites sur le terrain. Par exemple, les

variables telles que complexité et compatibilité nous ont

été inspirées de la théorie de la diffusion des

innovations de Rogers (1983) pour qui, cinq facteurs

déterminent l'adoption d'une nouvelle technologie : avantage

relatif, complexité, compatibilité, testabilité,

observabilité. Par ailleurs les variables telles que l'âge, le

capital humain et le revenu sont largement rencontrées dans la

littérature existante sur le sujet.

4.1.3. 2.3. Objectifs

et hypothèses de recherche

Ø Objectifs

Cette étude vise globalement à évaluer la

prédisposition des ménages `'consommateurs'' de dibou du

village Thian à adopter le décorticage mécanique et la

fortification en fer du sorgho.

De façon spécifique, il s'agit de :

OS1- analyser les déterminants de la

disposition des ménages `'consommateurs'' de dibou à

adopter le décorticage mécanique et la fortification en fer du

sorgho ;

OS2- analyser les déterminants du

consentement à payer des ménages `'consommateurs'' de

dibou pour le décorticage mécanique et la fortification

en fer du sorgho ;

OS3- évaluer la rentabilité

financière de l'activité de décorticage mécanique

et de fortification en fer du sorgho.

Ø Hypothèses

H1 : Des facteurs d'ordre

socio-économiques déterminent la disposition des `'chefs

cuisine'' à adopter le décorticage mécanique et la

fortification en fer du sorgho ;

H2 : Le consentement à payer des

`'chefs cuisine'' pour le décorticage mécanique et la

fortification en fer du sorgho est influencé par leurs conditions

socio-économiques ;

H3 : L'activité de décorticage

mécanique et de fortification en fer du sorgho est financièrement

rentable.

5. CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE LA

RECHERCHE

Cette partie expose les diverses démarches

adoptées pour aboutir à la collecte des données et les

méthodes et outils utilisés pour leur analyse.

5.1.1. 3.1. Phases de

déroulement de l'étude

Les données exploitées dans la présente

étude ont été collectées et analysées en

quatre (4) phases : la phase préparatoire, la phase exploratoire, la

phase approfondie de collecte des données et la phase d'analyse des

résultats.

Ø La phase préparatoire ou phase de

documentation

C'est la phase au cours de laquelle la documentation existante

sur l'anémie ferriprive, l'adoption de nouvelles technologies,

l'évaluation du consentement à payer et de la rentabilité

financière, a été consultée. Ceci a permis de faire

le point des recherches antérieures sur les causes principales de

l'anémie ferriprive, les stratégies habituellement

utilisées pour l'éradiquer, la perception et les réactions

des populations cibles face à ces stratégies afin de

définir les grandes lignes de notre problématique de recherche.

Ceci a permis également de préciser les objectifs et de formuler

les hypothèses de recherche, afin de retenir les méthodes et

outils de collecte des données, de même que les outils d'analyse

à utiliser. Cette phase de documentation s'est étalée sur

toute la durée de la recherche.

Ø Phase exploratoire

Elle a été destinée à

l'appréhension du niveau de connaissance des populations du milieu sur

l'anémie ferriprive, sur l'existence et les attributs de l'unité

de décorticage et de fortification. Par ailleurs, cette phase nous a

donné une première idée de la valeur que les populations

accordent à une amélioration de leur situation sanitaire à

travers une évaluation des montants qu'ils sont prêts à

payer pour réduire le taux de FAN tout en maintenant le taux de fer

à un niveau intéressant dans leurs repas. Pour atteindre ces

objectifs, deux discussions de groupe ont été

organisées : une avec les femmes `'chef cuisine'' des

ménages retenus pour la phase pilote du projet et une autre avec les

femmes `'chef cuisine'' des ménages non retenus pour la phase pilote.

Les informations ont été recueillies à l'aide d'un guide

d'entretien semi-structuré. Ce guide d'entretien avec les principaux

résultats obtenus sont présentés en annexe 3. Des

observations participantes ont été aussi effectuées.

Un test du questionnaire qui sera utilisé pour la phase

d'enquête fine a été fait sur une quinzaine de

ménages afin de mieux l'affiner.

Des entretiens ont été tenus avec les

autorités locales et personnes ressources du village pour partager avec

elles les objectifs de notre étude et avoir les informations et conseils

nécessaires pour son bon déroulement. Nous nous sommes

également entretenus avec les agents du Centre Communal pour la

Promotion Agricole (CeCPA), les agents du Centre Médical Régional

de Parakou (CMRP) et les agents du Centre de Recherche en Technologie

Alimentaire (CRTA). En effet, l'équipement de décorticage a

été fabriqué par le CRTA. Nous nous sommes alors

rapprochés de son responsable pour avoir une estimation de son

coût d'acquisition, de son coût d'installation, de sa durée

d'amortissement et éventuellement d'autres frais y afférents. Ces

informations nous ont été utiles lors de l'analyse de la

rentabilité financière de l'unité. Les entretiens avec les

agents du CeCPA nous ont aidés à avoir des informations d'ordre

général sur la commune de Parakou et sur le village de travail.

Les entretiens avec les agents du CMRP nous ont permis d'avoir des informations

sur la prévalence de l'anémie ferriprive dans la commune de

Parakou.

Rappelons, pour finir, que c'est au cours de cette phase

d'exploration que le sous-échantillon des ménages non

sélectionnés pour la phase pilote du projet

(sous-échantillon 2) a été constitué.

Ø Phase d'enquête fine

Elle a consisté en la collecte des données

nécessaires au test des hypothèses à travers des

entretiens structurés à l'aide du questionnaire affiné

(annexe 5) après la phase exploratoire. La technique d'observation

participante et les entretiens non formels nous ont permis d'obtenir des

informations complémentaires pour comprendre certaines tendances

obtenues à travers les questionnaires.

Ø Traitement des données et analyse des

résultats

Cette phase a été consacrée au traitement

des données collectées et à l'analyse des

résultats, en vue de la rédaction du rapport final.

5.1.2. 3.2. Choix et présentation du milieu

d'étude

Ø Choix du milieu d'étude

L'étude s'est déroulée dans la commune de

Parakou (nord-Bénin) et plus précisément dans le village

Thian. Il s'agit du village retenu pour la phase pilote du projet dans lequel

s'insère notre étude. C'est dans ledit village qu'est

installé l'équipement dont notre recherche envisage

d'évaluer la prédisposition des populations locales à

l'adopter.

Ø Présentation du milieu

d'étude

Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest couvrant

une superficie de 114 763 kilomètres carrés avec une population

estimée à 7 198 618 habitants en 2004 (CNLS, 2006)

répartie en 12 départements dont le Borgou qui abrite le village

d'étude. Situé dans le nord du pays, le département du

Borgou compte à son actif huit communes :

Bembèrèkè, Kalalé, N'Dali, Nikki, Parakou,

Pèrèrè, Sinendé et Tchaourou. Parmi elles, seule

Parakou retiendra notre attention car c'est elle qui abrite Thian, le village

d'étude.

La commune de Parakou est située au nord de la

République du Bénin à environ 407 km de Cotonou. Elle

constitue un important carrefour des grands axes routiers (Cotonou-communes et

pays de l'hinterland) ; c'est surtout le terminus de la voie ferrée qui

quitte Cotonou, capitale économique du Bénin.

L'ensemble de la commune jouit d'un climat de type tropical

humide (climat Sud soudanien). Il se caractérise par l'alternance d'une

saison de pluies (Mai à Octobre) et d'une saison sèche (Novembre

à Avril). C'est en Décembre-Janvier que l'on enregistre les

températures les plus basses à Parakou. La précipitation

moyenne annuelle est de 1200 mm. Le maximum survient entre juillet, août

et septembre.

Les sols pour la plupart sont à texture

légère, avec une épaisseur importante due à la

faiblesse de l'érosion. Le couvert végétal observé

à Parakou est dominé par la savane arborée. Elle se

caractérise par la présence du néré (Parkia

biglobosa), du faux acajou (Blighia sapinda), de bois

d'ébène (Diospyros mespilifounis), du

karité (Butyrosperum paradoxum). Les bas-fonds sont

des prairies marécageuses de savanes, des buissons de bambous

(Bambusa arundinacca). Les jachères sont envahies par

des graminées et des arbustes assez divers.

La population de la commune de Parakou est passée de

103 577 habitants en 1992 à 149 819 habitants en 2002 (RGPH3), soit un

taux d'accroissement inter censitaire de 3,76%. Les trois quarts de cette

population sont installés dans la zone véritablement

urbanisée, le reste se retrouvant dans les périphéries.

Parmi les 149 819 habitants, 75 080 sont de sexe masculin et 74 739 de sexe

féminin. Le rapport de masculinité est ainsi de 100,45 hommes

pour 100 femmes. A l'instar des autres communes du département du

Borgou, la population de la commune de Parakou est extrêmement jeune,

plus de la moitié de cette population a moins de 15 ans.

La commune de Parakou compte 16 142 ménages dont 5 189

ruraux, soit 32,14 %. La taille moyenne des ménages est de 6,4

personnes. La taille des ménages ruraux est de 8,6 personnes.

Les différents groupes socioculturels qui y sont

rencontrés sont : Batonou (29,4 %), Fon (18,7 %), Dendi (15,4 %),

Yoruba (14,9 %), Otamari (5,4 %), Yom et Lokpa (5,1 %), peuhls (4,4 %), Adja

(2,9 %) et autres (3,8 %).

La religion dominante est l'islam avec 52,4 % d'adeptes. Les

autres religions pratiquées par la population sont : les religions

traditionnelles (5,2 %), le catholicisme (30,1 %), le protestantisme (3,3 %) et

autres religions (9,0 %).

Les activités économiques menées par les

habitants de la commune s'inscrivent pour l'essentiel dans les secteurs de

l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture, de

l'artisanat, du commerce et du transport.

La figure 2 présente la carte du Département du

Borgou mentionnant la commune d'étude, la commune de Parakou.

Figure 2 : Carte du

département du Borgou mentionnant la commune de Parakou.

5.1.3. 3.3. Choix des unités d'observation et

d'enquête

L'unité d'observation, dans le cadre de cette

étude est le ménage `'consommateur'' de dibou issu de

sorgho. Le dibou a été retenu dans la gamme des produits

dérivés du sorgho, car constitue le repas le plus consommé

et pour lequel le sorgho n'est pas décortiqué.

Le ménage est défini comme un groupe de

personnes apparentées ou non répondant à plusieurs

critères que sont : le fait de vivre sous un même toit, de

reconnaître l'autorité d'un même individu appelé chef

de ménage, de partager les repas, d'avoir une source commune de revenu

ou de mettre en commun les moyens permettant de satisfaire les besoins

essentiels du ménage (PNUD, 1997). Nous définissons le

ménage `'consommateur'' de dibou issu de sorgho comme tout

ménage qui transforme le sorgho en dibou et le consomme au

moins une fois par an.

Un grand nombre d'études ont montré qu'une

amélioration du bien-être des ménages ne dépendait

pas seulement de leur niveau de revenu, mais aussi de la personne qui gagne ce

revenu. Les femmes tendent à dépenser leur revenu plus que

proportionnellement par rapport aux hommes pour nourrir leur famille. En effet,

les revenus des femmes sont plus fortement associés aux

améliorations de la santé et de l'état nutritionnel de

leurs enfants que ceux des hommes (Quisumbing et al, 1995). Et puisque

la technologie installée dans le village vise l'amélioration de

la santé et de l'état nutritionnel des populations et que les

groupes les plus vulnérables à l'anémie ferriprive sont

les enfants (de moins de 5 ans surtout) et les femmes (en particulier lors de

la grossesse), nos entretiens ont été menés avec les

femmes en charge de la préparation du repas dans les ménages

(`'chefs cuisine''). Elles constituent de ce fait les unités

d'enquête.

5.1.4. 3.4. Echantillonnage

L'unité d'échantillonnage est le ménage

`'consommateur'' de dibou. L'univers de l'échantillonnage est

l'ensemble des ménages `'consommateurs'' de dibou du village

Thian. Pour constituer notre échantillon, nous avons

procédé par le mode d'échantillonnage aléatoire

stratifié. Le critère de stratification étant

l'appartenance ou non à la phase pilote du projet. Nous avons alors deux

strates : les ménages `'consommateurs'' de dibou retenus

pour la phase pilote du projet (strate 1) et les ménages

`'consommateurs'' de dibou non retenus pour la phase pilote (strate

2). L'effectif de la strate 1 est de 24 ménages. Pour obtenir l'effectif

de la seconde strate, nous avons procédé à un recensement

quasi-exhaustif de tous les ménages susceptibles de la constituer. Nous

avons dénombré 118 ménages `'consommateurs'' de

dibou non retenus pour la phase pilote du projet. Le cardinal de

l'univers d'échantillonnage est donc de 142 ménages

`'consommateurs'' de dibou.

Les moyens mis à notre disposition et le temps dont

nous disposions pour réaliser l'étude nous avaient amenés

à retenir 120 ménages comme effectif de notre échantillon.

Pour déterminer l'effectif des sous-échantillons

1 et 2, respectivement issus des strates 1 et 2, nous avons utilisé la

méthode de proportionnalité, ce qui confère à notre

échantillonnage le qualificatif « stratifié

représentatif » ou « stratifié

proportionnel ». Pour ce faire, nous avons calculé un

coefficient k, appelé taux de sondage ou

d'échantillonnage, tel que :   (où (où   est l'effectif de l'échantillon et est l'effectif de l'échantillon et   celui de la population). Ce coefficient multiplié par les

effectifs des strates 1 et 2 donne respectivement les effectifs des sous

échantillons 1 et 2 présentés dans le tableau 1. celui de la population). Ce coefficient multiplié par les

effectifs des strates 1 et 2 donne respectivement les effectifs des sous

échantillons 1 et 2 présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 :

Echantillonnage.

|

Taux de sondage Strates Nombre total de

ménages Nombre de ménages enquêtés

par strate par strate

|

|

1 24

20

|

|

2 118

100

|

|

Somme

142

120

|

Une fois les effectifs des sous-échantillons connus,

nous avons procédé à un échantillonnage

aléatoire simple sans remise au sein de chaque strate pour retenir les

ménages pour l'enquête approfondie.

5.1.5. 3.5. Nature, sources et outils de collecte des

données

Les données collectées ont principalement trait

aux caractéristiques socio-économiques des enquêtés,

à leurs habitudes alimentaires, leurs perceptions sur les risques

d'anémie ferriprive liés à la consommation d'aliments

issus de sorgho non décortiqué, leurs connaissances sur les

attributs de l'unité de décorticage et de fortification, leur

prédisposition à adopter le décorticage mécanique

et la fortification en fer du sorgho et leurs consentements à payer pour

ces opérations. Les données nécessaires à l'analyse

de la rentabilité financière de l'unité ont

été également collectées. Ces données sont

primaires, à la fois quantitatives et qualitatives. La nature, les

sources et les outils de collecte utilisés sont présentés

de façon spécifique par objectif.

OS1- analyser les

déterminants de la disposition des ménages `'consommateurs'' de

dibou à adopter le décorticage mécanique et la

fortification en fer du sorgho : il s'est agit de présenter,

à travers un scénario adéquat, la technologie, les

avantages et inconvénients qui y sont liés et de demander aux

`'chefs cuisine'' si elles sont disposées à l'adopter,

c'est-à-dire décortiquer, fortifier et payer pour ces

opérations. La réponse à cette question nous a permis de

savoir si l'enquêtée est prédisposée ou non à

adopter la technologie. Les informations relatives aux facteurs susceptibles

d'influencer cette prédisposition ont été également

collectées, notamment à travers la méthode de rappel, la

technique de cailloux et les histoires de vie. Ces données ont

été collectées à l'aide de notre questionnaire et

parfois d'entretiens non structurés. Il faut préciser que lors de

la présentation du scénario, des photos des instruments

utilisés pour le décorticage mécanique et la fortification

en fer du sorgho ont été montrées aux

enquêtées afin de rapprocher le plus possible le scénario

de la réalité.

OS2- analyser les

déterminants du consentement à payer des ménages

`'consommateurs'' de dibou pour le décorticage mécanique

et la fortification en fer du sorgho : il s'agissait de demander aux

`'chefs cuisine'' prédisposées à adopter la technologie de

proposer une contribution financière qui permettra d'assurer les charges

de fonctionnement de l'unité. Ces contributions financières

(consentement à payer) ont été recueillies et ont

été utilisées pour identifier leurs

déterminants.

OS3- évaluer la

rentabilité financière de l'unité de décorticage

mécanique et de fortification en fer du sorgho : il sera question,

dans cette partie, de faire une analyse de rentabilité financière

de l'unité à partir du consentement à payer moyen (CAPm).

Ceci dans l'intention de voir l'éventualité de la

viabilité de cette unité de décorticage et de

fortification, après retrait du projet. Pour ce faire, les coûts

relatifs au fonctionnement de l'unité (rémunération du

minotier et de l'agent qui fortifie le sorgho décortiqué, achat

de gaz-oil, de fer pour la fortification, réfection du bâtiment,

achat du décortiqueur, entretien et réparation, etc.) et les

bénéfices réalisables par l'unité (revenu brut de

décorticage et de fortification et les valeurs résiduelles des

investissements fixes.) ont été évalués. Ces divers

coûts et bénéfices ont été

évalués à l'aide d'entretiens semi-structurés

menés avec le minotier, l'agent qui fortifie le sorgho et le responsable

du CRTA.

En dehors de ces données primaires, les données

secondaires relatives aux environnements biophysique et institutionnel,

à la prévalence de l'anémie dans le monde, en Afrique et

au Bénin, aux théories économiques et

économétriques ont été collectées à

travers la documentation dans différentes structures telles que

BIDOC-FSA, CAPOD, CHD-Borgou/Alibori, DDSP-Borgou/Alibori, IITA, INRAB-Parakou,

INSAE. La technique de la triangulation a prévalu tout au long de la

collecte pour s'assurer de la fiabilité des données.

5.1.6. 3.6. Outils et méthodes d'analyse des

données.

Afin d'atteindre les objectifs fixés et de tester les

hypothèses formulées, différents outils

et méthodes ont été utilisés. Ces outils

et méthodes d'analyse sont présentés par

hypothèse.

Hypothèse 1 : Des

facteurs d'ordre socio-économiques déterminent la disposition des

`'chefs cuisine'' à adopter le décorticage mécanique et la

fortification en fer du sorgho.

Il a été question ici de mesurer l'influence des

caractéristiques socioéconomiques et des opinions des personnes

interrogées sur les attributs de l'unité sur leur disposition

à adopter la technologie. En d'autres termes, nous recherchons les

variables socioéconomiques qui réduisent ou augmentent la

probabilité d'adopter le décorticage mécanique et la

fortification en fer du sorgho. A cet effet, les outils d'analyse les plus

appropriés sont ceux de la régression. Mais, la difficulté

majeure reste au niveau du choix du modèle de régression

approprié. N'importe quel modèle de régression ne peut

être utilisé pour n'importe quelle régression (Maddala,

1983 ; Gourieroux, 1989; Pindyck et Rubinfeld, 1991; Doucouré, 2002).

C'est d'abord la nature continue ou discontinue des variables qui

déterminent le choix du modèle de régression. Ici, la

variable dépendante qui est la prédisposition des ménages

à adopter le décorticage mécanique et la fortification en

fer du sorgho est dichotomique (ou binaire). Une variable dichotomique est une

variable qui ne peut prendre que deux modalités exclusives l'une de

l'autre, comme «Oui/Non» ou «Inférieur ou égal

à/Strictement supérieur à». Dans le cas de notre

étude, soit l'enquêtée est prédisposée

à adopter la technologie soit elle ne l'est pas ; il faut donc

recourir à des modèles économétriques

appropriés.

Les modèles analytiques les plus largement

utilisés dans ces types d'étude sont les modèles Probit

(ou Normit), Logit et Tobit. Le modèle Tobit ou modèle de

régression à variable dépendante limitée s'utilise

lorsque nous avons des informations sur l'adoption ou non d'une technologie et

mieux, si nous avons des informations sur le niveau d'utilisation de la

technologie. De plus, il fait appel à des calculs mathématiques

assez complexes. Pour ces raisons, ce modèle d'analyse ne sera pas

utilisé dans le cadre de cette étude. Les modèles Probit

et Logit ont des caractéristiques proches (Amemiya, 1981). Il faut

toutefois noter une différence majeure entre ces deux modèles. En

effet, le modèle Logit se base sur la loi logistique de distribution de

probabilité tandis que le modèle Probit se base sur la loi

normale. Ces deux modèles aboutissent à des résultats

similaires (Amemiya, 1981 ; Maddala, 1983). Dès lors, il n'y a pas

de raison persuasive de choisir l'un plutôt que l'autre. Pratiquement,

beaucoup de chercheurs adoptent le modèle Logit parce qu'il est

mathématiquement plus simple (Gujarati, 2004 ; p.612). Au regard de

ce qui précède, le modèle Logit est retenu pour le test de

cette première hypothèse. Etant donné que la variable

dépendante dans notre cas ne peut prendre que deux valeurs (1 pour la

prédisposition à adopter le décorticage mécanique

et la fortification en fer du sorgho et 0 pour le cas contraire), nous avons

utilisé le Logit binomial. Le modèle se présente comme

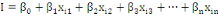

suit:

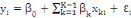

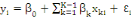

Avec, Avec,

= variable dépendante = variable dépendante

= matrice des variables susceptibles d'expliquer la variation de Y = matrice des variables susceptibles d'expliquer la variation de Y

= erreur logistique de la distribution = erreur logistique de la distribution

L'estimation de notre modèle Logit est basée sur

la méthode de maximum de vraisemblance. L'analyse des résultats

de ce modèle porte essentiellement sur les points suivants :

· La qualité du modèle

La qualité du modèle peut être

appréciée en utilisant la vraisemblance du modèle qui suit

une loi de Khi-deux. Le modèle est dit globalement significatif, lorsque

la valeur de la vraisemblance est supérieure à celle du Khi-deux

au même degré de liberté, à un seuil donné

(1%, 5% ou 10%). De façon plus directe, le modèle est dit bon

lorsque la probabilité du ratio de vraisemblance est inférieure

au seuil de signification choisi.

· Le pouvoir de prédiction du

modèle

Le pouvoir de prédiction du modèle permet de

confirmer l'adéquation du modèle pour l'étude. Il est

donné par le pourcentage de fausses ou vraies prédictions. Plus

il y a de vraies prédictions, mieux les résultats du

modèle peuvent être utilisés pour faire des estimations.

· Les signes des coefficients

estimés

La valeur numérique des coefficients estimés n'a

pas vraiment d'intérêt en soi. Par contre, les signes de ces

coefficients sont importants. Ils indiquent si la variation associée

influence la probabilité à la hausse ou à la baisse.

Autrement dit, ces signes indiquent dans quel sens la variation de la variable

explicative influence la variation de la variable expliquée. A chaque

signe des coefficients est associée une significativité qui

revêt une grande importance. Elle est donnée par une

probabilité qui indique dans quel intervalle de confiance le signe peut

être utile. Cet intervalle peut être de 90%, 95% ou 99% selon que

la probabilité associée au signe est respectivement

inférieure à 10%, 5% ou 1%.

Spécification du modèle

Soit   la probabilité qu'associe le Logit à l'unité

d'enquête la probabilité qu'associe le Logit à l'unité

d'enquête   : :

est un vecteur qui représente les caractéristiques de

l'unité d'enquête, de son environnement et de l'objet de son

choix. est un vecteur qui représente les caractéristiques de

l'unité d'enquête, de son environnement et de l'objet de son

choix.

Les   représentent les coefficients des variables explicatives. représentent les coefficients des variables explicatives.

Les   représentent les variables explicatives. représentent les variables explicatives.

La décision de décortiquer, fortifier son

sorgho et payer pour ces opérations intervient seulement lorsque l'effet

combiné des facteurs atteint une valeur critique, à partir de

laquelle l'individu choisit. En supposant que l'effet est mesuré par un

indice non observable   pour l'individu, et pour l'individu, et   la valeur critique de l'indice à partir de laquelle il

décide de décortiquer, fortifier son sorgho et payer pour ces

opérations, on a : la valeur critique de l'indice à partir de laquelle il

décide de décortiquer, fortifier son sorgho et payer pour ces

opérations, on a :

si   est supérieur à est supérieur à   , alors l'individu choisit de décortiquer, fortifier son sorgho

et payer pour ces opérations et la variable de choix , alors l'individu choisit de décortiquer, fortifier son sorgho

et payer pour ces opérations et la variable de choix   prend la valeur 1 ; dans le cas contraire, Y est égale à

0. Plus prend la valeur 1 ; dans le cas contraire, Y est égale à

0. Plus   est supérieur à la valeur critique, plus la

probabilité est forte que l'individu choisisse de décortiquer,

fortifier son sorgho et payer pour ces opérations. Le modèle

empirique peut s'écrire de la manière suivante : est supérieur à la valeur critique, plus la

probabilité est forte que l'individu choisisse de décortiquer,

fortifier son sorgho et payer pour ces opérations. Le modèle

empirique peut s'écrire de la manière suivante :

Les   représentent les coefficients des variables explicatives. représentent les coefficients des variables explicatives.

est le terme de l'erreur. est le terme de l'erreur.

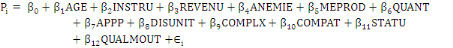

AGE : cette variable désigne

l'âge de l'enquêtée. On s'attend à un effet

négatif. En effet, plus le répondant prend de l'âge, moins

elle est apte à se reproduire puisque proche de la ménopause ou

déjà en ménopause. De plus, dans ces conditions, la

probabilité est faible qu'elle ait à sa charge des enfants de

moins de 5 ans. Sachant que les enfants de moins de 5 ans et les femmes

enceintes sont la principale cible de l'anémie ferriprive, on pourrait

donc s'attendre à ce que les `'chefs cuisine'' âgées soient

moins prédisposées que les jeunes.

INSTRU :

représente l'instruction ou non du répondant. Nous nous attendons

à un signe positif de cette variable car, instruit, le répondant

comprendra plus le scénario auquel il sera soumis et donc, plus il sera

ouvert aux initiatives visant à améliorer son état

sanitaire et celui de ses proches.

REVENU : désigne

le revenu de l'enquêtée. Nous nous attendons à un signe

positif de cette variable, car plus le revenu est élevé, plus

l'individu est favorable aux innovations, car il pourra supporter les charges

qui y sont liées.

ANEMIE : indique le passé du

ménage par rapport à l'anémie. L'idée ici est que

les ménages ayant au moins un membre qui a déjà souffert

de l'anémie seront plus prédisposés à adopter la

technologie qui leur est proposée pour justement l'éradiquer.

Nous nous attendons donc à un signe positif.

MEPROD : indique si le

sorgho fait partie des spéculations agricoles produites au sein du

ménage. Nous nous attendons, pour cette variable, à un effet

positif, car, nous présumons que le ménage producteur de sorgho

sera un ménage qui dépense moins pour se procurer du sorgho

à consommer, et pourra donc être plus disposé à

adopter la technologie.

QUANT : représente la

quantité moyenne de sorgho que le ménage consacre à la

consommation de dibou. Un effet positif est attendu. En effet, plus

grande est la quantité de sorgho moulu chaque fois que

l'enquêtée va au moulin, plus élevé sera le taux des

FAN dans la farine et plus exposés en seront les consommateurs.

APPP : cette variable désigne

l'appartenance ou non de l'enquêtée à la phase pilote du

projet. Il est attendu un signe positif, car on estime que les

répondants ayant participé à la phase pilote ont une bonne

connaissance des risques d'anémie ferriprive liés à la

consommation du dibou issu de sorgho non décortiqué, et

ont également une bonne connaissance des attributs de l'unité de

décorticage et de fortification.

DISUNIT : distance entre le

ménage et l'unité. On s'attend ici à un signe

négatif. Plus élevé est la distance qui sépare la

demeure du répondant de l'unité de décorticage et de

fortification, moins il se donnera la peine d'y aller. Il

préfèrera aller moudre directement son sorgho dans une minoterie

plus proche de chez lui.

COMPLX : complexité perçue

de la procédure de décorticage mécanique et de la

fortification en fer du sorgho. Plus la procédure de

décorticage et de fortification est perçue comme complexe par

l'enquêtée, moins elle sera disposée. Un effet

négatif est attendu.

COMPAT : compatibilité de la

technologie avec les normes et valeurs du ménage. Un effet positif est

attendu lorsque la technologie est compatible avec les normes et valeurs du

ménage ou de l'enquêtée.

STATU : statut social de

l'enquêtée après l'adoption de la technologie. Un effet

positif est attendu lorsque l'enquêtée perçois la

technologie comme pouvant améliorer son statut social.

QUALMOUT : qualité de la mouture

de la minoterie qui se situe dans le même local que la

décortiqueuse. En effet, les enquêtées ont

été informées du fait qu'elles ont la possibilité

de décortiquer et fortifier leur sorgho au sein de l'unité, et

moudre dans la meunerie de leur choix. Cependant, plus la qualité de la

mouture de la minoterie qui se situe dans le même local que la

décortiqueuse est meilleure, plus les `'chefs cuisine'' seront

prédisposées à adopter l'innovation, car cela leur

éviterait de faire beaucoup de mouvements avant d'avoir la farine

améliorée.

La nature des variables, leurs codes, modalités et les

signes attendus sont résumés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Noms, types, codes, modalités

et signes attendus des coefficients des variables du modèle

Logit.

|

Nom de la variable

|

Type

|

Code

|

Modalités

|

Signe

attendu

|

|

Variable de réponse

|

|

Prédisposition à l'adoption du

décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho

|

Nominal

|

ADDMFFS

|

1 = enquêtée prédisposée à

adopter le décorticage mécanique et la fortification en fer du

sorgho ; 0 autrement.

|

/

|

|

Régresseurs

|

|

Age de l'enquêtée.

|

Continu

|

AGE

|

/

|

-

|

|

Instruction de

l'enquêtée.

|

Nominal

|

INSTRU

|

0= sans instruction ; 1= avec instruction.

|

+

|

|

Revenu de l'enquêtée.

|

Continu

|

REVENU

|

/

|

+

|

|

Passé du ménage par rapport à

l'anémie.

|

Nominal

|

ANEMIE

|

0= jamais d'anémié dans le ménage ;

1= au moins un membre du ménage déjà anémié.

|

+

|

|

Production du sorgho par le ménage.

|

Nominal

|

MEPROD

|

0= ménage non producteur; 1= ménage

producteur.

|

+

|

|

Quantité moyenne de sorgho consacrée à la

consommation de dibou.

|

Continu

|

QUANT

|

/

|

+

|

|

Appartenance de l'enquêtée à la phase

pilote du projet.

|

Nominal

|

APPP

|

0= n'a pas appartenu; 1= a appartenu

|

+

|

|

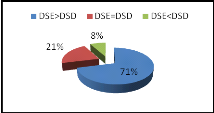

Distance entre l'unité de décorticage et de