|

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE «

HOUARI BOUMEDIENE »

FACULTE DES SCIENCES BIOLOGIQUES

Mémoire de projet de fin d'études en vue de

l'obtention du Diplôme de Master

Domaine: Sciences de

la Nature et de la Vie

Spécialité : Biologie Cellulaire

et Moléculaire

Option : Microbiologie et Contrôle de

Qualité

Helicobacter pylori : Etude

bactériologique

des premières souches isolées à

l'Hôpital

Bologhine Ibn Ziri

Présenté par: Melle DJOUADI

Lydia Neïla

Melle RAOUI Sarah Ibtissem

Soutenu le : 13 /06/2011 devant le jury composé de :

Président : Mme Natèche F. (Maitre de

conférence, USTHB) Promoteur: Mme Amhis W. (Professeur, EPH

Bologhine Ibn Ziri) Examinateur : Melle Antri K. (Maitre assitstante, USTHB)

Examinateur : Mr Selama O. (Maitre assitstante, USTHB)

Promotion 2010/2011

1

dedicaces :

A la memoire de mon Papy,

A mes parents, et a mon petit frere, Samy. A ma Mamie,

A mes grands-parents paternels,

A Madame Greffou M. qui m'a tant apporte. Et a tous ceux qui me

sont chers.

Lydia.

A ma grand-mere, qui est, pour moi, un modele de force et de

sagesse. A ma mere, dont le soutien indefectible a ete indispensable.

A ma sceur, Rym.

A mes amis, qui m'ont toujours epaulee.

Et a tous ceux qui me sont chers.

Sarah.

Remerciements :

Nous tenons tout d'abord a remercier le Professeur Amhis, d'avoir

accepte d'encadrer ce travail.

Nous remercions egalement, l'ensemble du personnel du laboratoire

central de biologie de l'hapital Bologhine Ibn Ziri pour leur disponibilite et

leur gentillesse.

Nous adressons nos remerciements aux membres du jury, qui ont

accepte de juger ce travail.

Tous nos remerciements vont a nos enseignants qui ont contribue a

la reussite de notre cursus.

3

Introduction

4

I-Introduction :

La découverte, en 1982, de Helicobacter

pylori a suscité un immense intérêt

scientifique dans le monde et a bouleversé notre compréhension de

la pathogénie des principales pathologies gastro-duodénales.

Cette découverte a révolutionné le domaine

de la Gastro-Entérologie. En effet, malgré les réticences

initiales, le traitement de l'ulcère passe à présent par

une antibiothérapie d'éradication de Helicobacter

pylori.

Cette éradication a permis un recul notable du lymphome

gastrique, puisqu'il est possible aujourd'hui, de faire régresser

durablement ce cancer par un traitement antibiotique spécifique.

(Ferrand, 2009)

En Algérie, bien que l'incidence de l'infection à

Helicobacter pylori soit estimée à plus

de 70% (6éme colloque sur Helicobacter pylori,

2011), peu d'études bactériologiques ont été

publiées sur ce thème.

La culture de cette bactérie, très exigeante, et

donc la réalisation de l'antibiogramme nécessaire à

l'orientation du traitement, sont difficiles à mettre en oeuvre compte

tenu des contraintes techniques qui s'y rattachent.

L'étude prospective qui nous a été

confiée consiste en la mise en place d'un protocole de diagnostic

bactériologique permettant , par plusieurs techniques , la culture ,

l'isolement et la réalisation d'antibiogrammes pour les souches obtenues

à partir de biopsies gastriques de patients suivis à

l'hôpital Bologhine Ibn Ziri.

I- Généralités

1-Historique :

En 1906 Walter Krienitz, un médecin allemand, observe pour

la première fois des bactéries spiralées dans l'estomac

d'un patient. (Ferrand, 2009)

Les scientifiques de l'époque étant convaincus

de la stérilité de l'estomac, vu la très forte

acidité qui y règne, n'accordent pas d'importance à cette

observation pensant qu'il ne peut s'agir que de contaminants. (Mégraud,

2005)

Ce n'est qu'au début des années 1980 que de

telles bactéries sont cultivées et étudiées : Robin

Warren, un pathologiste australien constate la présence de

bactéries spiralées, dans la moitié des biopsies

gastriques qu'il prélève. Il fait l'hypothèse qu'elles

sont à l'origine de gastrites chroniques et d'ulcères

gastroduodénaux, pathologies que l'on pensait, jusque là,

liées au stress ou à la nourriture épicée.

(Ferrand, 2009)

Intéressé par ces résultats, Barry Marshall,

un étudiant de Robin Warren, est le premier à cultiver cette

bactérie en 1982. (Mégraud, 2005)

Cette dernière est baptisée dans un premier

temps Campylobacter pylordis puis

Campylobacter pylori (après correction

grammaticale latine) en raison de ces similitudes avec

Campylobacter jejuni (notamment son caractère

microaérophile). Cependant, différentes études portant sur

les caractères génétiques (séquences des ARNr 16S,

pourcentage de G+C) et phénotypiques (morphologie, structure,

composition en acides gras, activités enzymatiques) ont permis

d'individualiser cette bactérie dans un nouveau genre, et de la renommer

Helicobacter pylori (Ferrand, 2009).

La communauté scientifique, sceptique quant au

rôle de H.pylori dans les ulcères

gastriques, commence à changer d'avis après des études

complémentaires, conduites par Marshall, dont la plus décisive

est celle durant laquelle il ingurgite un tube à essai de H.

pylori, contracte une gastrite et guérit avec des

antibiotiques.

En 1994, le National Institute of Health publie un texte

soutenant que la plupart des ulcères gastriques récurrents sont

causés par H. pylori, et recommande que des

antibiotiques soient inclus dans le traitement.

En 2005, Warren et Marshall obtiennent le prix Nobel de

médecine pour leur découverte. (Mégraud, 2005)

Figure n°1 : Photo de Warren et Marshall

*

*:

http://cours.francocite.ca/courslaf/SBI3Uweb/SBI3Cwebunite3-

anatomie/digestion/estomac/SBI3Cdigestionestomaculc%C3%A8re%20de%20l'estomac.htm

2- Epidémiologie :

L'infection à Helicobacter

pylori est l'une des infections les plus répandues dans le

monde, près de la moitié de la population mondiale est porteuse

de la bactérie. Toutefois, la prévalence varie de 20 à 90%

selon les pays, l'infection étant plus fréquente dans les pays en

voie de développement. (Leclerc, 2006) (Figure n°2)

Figure n°2 : Prevalence de l'infe ction a

Helicobacter pylori dans le monde*

L'infection survient généralement pendant

l'enfance. La réaction immunitaire qui s'en suit détermine

probablement l'évolution de l'infection au cours du temps. (Raymond

et al.,2005). En effet, plusieurs études

tendent à montrer qu'un individu a très peu de risques

d'être infecté après l'âge de 10 ans. (Mitchell et

Megraud, 2002)

Le seul réservoir significatif de Helicobacter pylori est

l'estomac humain, bien que la bactérie soit retrouvée chez le

chat domestique et certains primates. (Ferrand, 2009)

Les facteurs de risque de l'acquisition de l'infection par

Helicobacter pylori sont fréquemment

liés à la pauvreté. Ils comprennent la promiscuité,

le manque d'hygiène, le partage de lits pendant l'enfance et le faible

niveau d'éducation des parents. En outre, des facteurs comportementaux

propres à certaines sociétés, tel que la

pré-mastication des aliments par la mère, semblent

également jouer un rôle significatif.

De nombreuses études épidémiologiques

suggèrent une transmission de personne à personne par voie

féco-orale ou plus vraisemblablement par voie oro-orale.

Le fait que la promiscuité soit un facteur de risque

d'acquisition de l'infection, plaide en faveur d'une transmission de personne

à personne et les études concernant l'influence de la

pré-mastication des aliments suggèrent une transmission

oro-orale.

Le risque pour un enfant d'être infecté augmente

de façon significative avec le nombre de personnes infectées dans

la famille. Il dépend en priorité de l'infection de la

mère suivie de celle du père et de la place des enfants dans la

fratrie. Ceci montre l'importance de la transmission intrafamiliale. Il a

été en effet prouvé, par des techniques de biologie

moléculaire de séquençage de gènes, que des souches

identiques circulaient chez les différents membres d'une même

famille, parents et fratrie. (Raymond et al.,

2005)

L'une des conséquences les plus inattendues de cette

transmission intrafamiliale est la possibilité de retracer les grandes

migrations humaines à partir de l'Afrique de l'Est en étudiant la

diversité génétique des souches de

H.pylori. Ainsi, ces résultats montrent la

co-évolution de la bactérie avec l'Homme depuis plus de 58 000

ans. (Ferrand, 2009)

* :

http://www.nature.com/onc/journal/v23/n38/figtab/1207726f7.html#figure-title

8

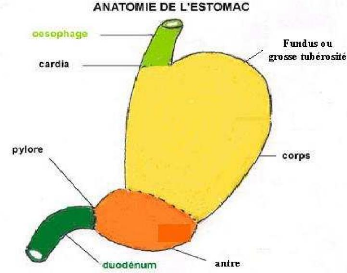

3- Rappel anatomique sur l'estoma c humain :

L'estomac est constitué de plusieurs régions:

(Figure n°3)

- le cardia: jonction entre l'oesophage et l'estomac

- le fundus ou grosse tubérosité: partie en forme

de dôme faisant saillie au dessus et à coté du cardia.

- le corps: portion médiane de l'estomac

- l'antre: portion terminale de l'estomac, terminée par

le pylore qui régit l'évacuation gastrique via le muscle

sphincter pylorique. *

Figure n° 3 : Schema de l'anatomie de l'estoma c

humain *

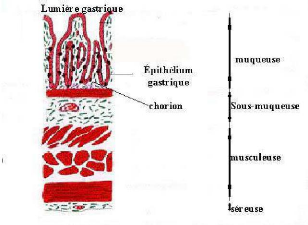

La paroi de l'estomac est constituée des quatre couches

concentriques caractéristiques de la majeure partie de tube digestif:

(Figure n°4)

- Muqueuse : en contact avec la lumière (ou

cavité) gastrique, elle est formée d'une monocouche cellulaire ou

épithélium gastrique qui s'invagine dans un tissu conjonctif

appelé chorion. Les cellules de l'épithélium sont

responsables de la sécrétion de suc gastrique.

- Sous-muqueuse: tissu conjonctif

- Musculeuse: tissu musculaire qui mélange et propulse

les aliments dans l'estomac

- Séreuse: tissu conjonctif ayant un rôle

protecteur. *

* :

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/physiogerland/sysdigestif/page%20html/aa%2024.html

Figure n°4 : Histologie de l'estoma c humain

*

4- Classification de Helicobacter pylori

: (Manuel de Bergey, 2001) Domaine:

Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Classe: Epsilonproteobacteria

Ordre : Campylobacterales

Famille : Helicobacteraceae

Genre et espece : Helicobacter

pylori

5- Caracteres bacteriologiques de Helicobacter

pylori : 5-1-Morphologie :

Helicobacter pylori est un petit

bacille (0,5 pm de diamètre sur 2 pm de longueur) de forme

hélicoïdale, Gram négatif, mobile grâce à de

multiples flagelles (5 à 7) entourés d'une gaine et

disposés selon une ciliature polaire. La bactérie ne forme pas de

spores mais peut adopter une forme coccoïde lorsqu'elle atteint la phase

du plateau de croissance. (O'Rourke et Günter, 2001) (Figure n°5)

Figure n°5 : Helicobacter pylori observe au

Microscope électronique a balayage**

* :

http://nte-serveur.univ

lyon1.fr/physiogerland/sysdigestif/page%20html/aa%2024.html

** :

http://preveengeorge.blogspot.com/2011/02/h-pylori-and-peptic-ulcers.html

10

5-2-Caracteres bio chimiques :

Helicobacter pylori est

micro-aérophile (mais capable de croître en anaérobiose en

présence de CO2) et possède une catalase, une oxydase, une

nitrate réductase ainsi qu'une uréase très active. Elle

n'acidifie pas les sucres, et cultive à une température comprise

entre 33 et 40°C. Elle est RM et VP négatifs. (Ferrand, 2009)

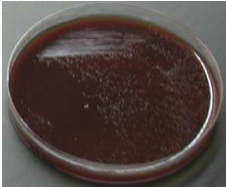

5-3-Caracteres culturaux :

Elle croît lentement (3 à 4 jours minimum) et

exige des conditions de culture particulières (micro-aérophile)

et des milieux de culture additionnés de sang, de sérum ou de

suppléments d'enrichissement (Flandrois,1997) tels que la gélose

PYL (sélective pour H.pylori) ou Columbia

additionnée de sang. Les colonies sont petites (0.5 mm) ou en nappes

brillantes et non hémolytiques.* (Figure n°6)

Figure n°6 : Aspect des colonies de

H.pylori sur gelose Columbia au sang frais* 5-4-Genetique :

Le génome de H. pylori est

séquencé depuis 1997 : il possède 1 667 867 paires de

bases codant pour 1590 protéines essentielles.

Environ trente pour cent des gènes de

Helicobacter pylori sont spécifiques à

l'espèce et une grande variabilité génétique peut

être retrouvée entre les différentes souches.

Cette hétérogénéité se

manifeste par des taux de mutation et de recombinaison importants, par

l'acquisition d'ADN étranger (endogène ou exogène à

l'espèce) et par des différences au niveau de l'organisation des

gènes.

Helicobacter pylori possède

environ 1200 gènes communs à toute l'espèce et 200

à 400 gènes présents de manière variable selon les

souches. La majorité des différences génétiques est

retrouvée dans la zone de plasticité et dans l'îlot de

pathogénicité cag.

(cf. § 6-1)

L'importance des taux de mutation et de recombinaison serait due

au manque d'efficacité du système de réparation de

H.pylori.

De plus, Helicobacter pylori peut

possèder des plasmides ou des systèmes d'import d'ADN qui lui

permettent d'augmenter son adaptabilité. Ainsi, les analyses

in silico ont permis de montrer que les gènes

de ménage ou de virulence peuvent être transférés

entre bactéries. Ces gènes peuvent provenir d'autres

espèces du genre Helicobacter mais

également d'autres genres bactériens. (Ferrand, 2009)

* :

http://bacterioweb.univ-fcomte.fr/bibliotheque/remic/23-Helic.pdf

11

La diversité génétique de

Helicobacter pylori s'explique aussi par des

différences notables, entre les souches, dans l'organisation

générale du génome, l'ordre des gènes et les

séquences protéiques théoriques.

La grande variabilité génétique de

Helicobacter pylori pourrait être due à

sa voie de transmission intrafamiliale et à sa grande adaptation

à un hôte unique. (Fauconnier,1998)

6- Pouvoir pathogène de Helicobacter pylori

:

6-1-Fa cteurs de virulence :

Helicobacter pylori dispose de tout un

arsenal de propriétés lui permettant de résister à

l'acidité gastrique, de se mouvoir dans le mucus gastrique d'une grande

viscosité et d'échapper aux réponses du système

immunitaire de l'hôte (facteur de colonisation et de

persistance). Les facteurs de colonisation sont

généralement exprimés par l'ensemble des souches

cliniques.

D'autres facteurs sont plus spécifiquement associés

à la genèse des lésions et interviennent en

altérant l'intégrité de la muqueuse ou en

déclenchant, puis modulant la nature de la réaction inflammatoire

(facteurs de pathogénicité). La présence ou non des

gènes codant ces facteurs, ou leur expression, est une composante

variable. (Ferrand, 2009) (Tableau I)

Tableau I : Fa cteurs de virulence de Heli coba cter

pylori (Amir-Tidani, 2003)

|

Fa cteurs de virulence

|

Fon ction

|

Présence dans toutes les

sou ches :(+) oui,

(_)

non.

|

|

Fa cteurs de colonisation de la muqueuse

gastrique

|

|

Flagelles*

|

Mobilité

|

(+)

|

|

Uréase**

|

Résistante à

l'acidité

Métabolisme azoté

Echappement à la réponse

immunitaire

Effet cytotoxique (NH3)

|

(+)

|

|

Bab A

|

Adhérence aux antigènes

Lewis b

|

( - )

|

|

Sab A

|

Adhérence

(se lie à un lipide particulier

présent

à la surface des

cellules épithéliales)

|

( - )

|

|

Alp A, Alp B

|

Adhérence

(récepteurs non

identifiés)

|

(+)

|

|

Fa cteurs d'inflammation et lesions

cellulaire

|

|

Cytotoxine vacuolisante

Vac A***

|

Cytotoxicité

|

( - )

|

|

Cag A****

|

Perturbation des voies de

|

( - )

|

12

|

signalisation cellulaire

Modification de la

morphologie épithéliale

|

|

|

Motifs antigéniques Lewis

(x, y)

(Lipopolysaccharides)

|

Mimétisme moléculaire

(échappement à la

réponse

immunitaire)

Adhérence

|

( - )

|

|

Autres fa cteurs

|

|

Catalase

|

Détoxication

(échappement à la

réponse

immunitaire)

|

(+)

|

|

Superoxyde-dismutase

|

Détoxication

(échappement à la

réponse

immunitaire)

|

(+)

|

|

Oip A

|

Activation des voies de

signalisation pro

inflammatoires

(libération

d'IL-8)

réorganisation du

cytosquelette

|

( - )

|

|

NapA

|

Recrutement de neutrophile

et monocytes

|

( - )

|

|

Tip

|

Capacités de colonisation

Rôle

carcinogène

|

( - )

|

* Ces flagelles sont Constitués de 2 protéines

distinctes FlaA et FlaB et sont recouverts d'une gaine permettant une

protection contre l'acidité gastrique. (Fauconnier, 2002)

** L'uréase transforme l'urée en dioxyde de

carbone et ammoniac permettant de

neutraliser localement l'acidité gastrique et

créer ainsi un microenvironnement favorable

au développement

bactérien. L'uréase de H.pylori est

composée de deux sous unités :

UreA et UreB. Elle correspond

à 6 à 10% de la masse totale bactérienne, ce qui montre

le

rôle essentiel de cette molécule. (Gerhard et

al., 2002)

*** La cytotoxine vacuolisante VacA tient son nom de sa

capacité à induire l'apparition de vacuoles dans certaines

lignées de cellules épithéliales. (Lamarque, 2001)

**** l'îlot de pathogénicité « cag

» code pour un système de sécrétion de type IV : le

TSS4 qui permet d'injecter, dans le cytoplasme de la cellule cible, la

protéine CagA

(Ferrand, 2009).

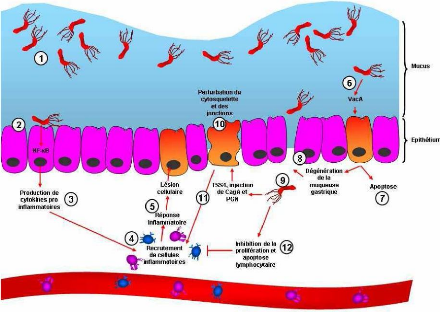

6-2- Physiopathologie :

Figure n°7 : Résumé de la

pathogenicite de H. pylori (Ferrand, 2009)

1/ Les flagelles et la forme spiralée

de H. pylori permettent une mobilité dans le

mucus. L'uréase bactérienne permet de créer un

microenvironnement tamponné favorable à sa survie.

2/ La présence d'adhésines permet

une adhérence à la surface cellulaire.

3/Cette liaison induit la production de

cytokines pro inflammatoires.

4/ Ces cytokines pro-inflammatoires recrutent

les cellules de l'immunité circulante.

5/ Ces cellules sont responsables d'une

inflammation locale entraînant des lésions cellulaires. (Figure

n°7)

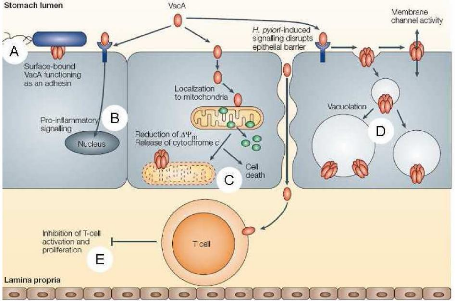

6/ D'autre part, H.

pylori secrète la cytotoxine vacuolisante, VacA. Ses

effets sont nombreux sur les cellules : (Figure n°8)

A) La protéine VacA peut être retrouvée au

niveau membranaire où elle joue le rôle d'adhésine.

B) VacA peut également être

sécrétée et activer des voies de signalisation

proinflammatoires après activation de récepteurs cellulaires.

C) L'internalisation de VacA et sa localisation mitochondriale

induit un relarguage du cytochrome C et l'apoptose cellulaire

(7). (Figure n°7)

D) Les protéines VacA endocytées forment des

pores à l'intérieur des vésicules d'endocytose

responsables de l'apparition de vacuoles, celles-ci proviendraient des

vésicules d'endocytose après la liaison de VacA au niveau de la

membrane cellulaire. Plusieurs molécules de VacA s'organisent en canaux

permettant le passage de certains ions chlorure. Ce passage anionique serait

compensé par l'entrée d'ions hydrogènes par les canaux

cellulaires. Les vacuoles seraient alors une conséquence du

rétablissement de la pression osmotique

E) La cytotoxine peut également interférer avec

les lymphocytes T présents au niveau de la lamina

propria. (Figure n°8)

Figure n° 08 : Effets de la cytotoxine va cuolisante

Va cA. (Ferrand, 2009)

8/In vivo, l'administration de la

protéine Vac A purifiée à des souris est responsable d'une

dégénération de la muqueuse gastrique. (Figure

n°7)

9/ Les bactéries retrouvées sur

la face basale des cellules épithéliales se lient

spécifiquement aux intégrines alpha5beta1 et injectent la

protéine CagA et le peptidoglygane (PGN) via le TSS4.

10/CagA perturbe les voies de signalisation

cellulaire et modifie la morphologie épithéliale en

désorganisant les jonctions intracellulaires. La perturbation des

jonctions serrées peut jouer un rôle dans le développement

tumoral.

11/ La sécrétion de NapA et la

production de cytokines pro-inflammatoires induite par CagA et le PGN sont

responsables d'un recrutement de cellules immunitaires.

12/ H. pylori bloque également

la maturation des lymphocytes et induit leur apoptose. (Ferrand, 2009)

6-3- E chappement a la reponse immunitaire de l'hate

:

Toute infection entraîne une réponse immunitaire

à la fois humorale et cellulaire de la part de l'hôte. Toutefois

H.pylori persiste pendant longtemps dans l'estomac,

en échappant aux systèmes de défense de l'organisme.

Différents mécanismes expliquent l'échec de

la réponse immunitaire :

Le premier repose sur la saturation des anticorps opsonisants,

par une libération abondante, programmée ou non par

H.pylori, d'antigènes extrêmement

immunogènes tels que l'uréase, la catalase ou encore la

protéine de choc thermique Hsp B. (AmirTididani, 2003)

En outre le lipopolysaccharide de

H.pylori caractérisé par un faible

pouvoir endotoxique, est capable de mimétisme par la présence de

motifs antigéniques de type Lewis X ou Lewis Y également

présents à la surface des cellules épithéliales

gastriques. (Szczepanik,2006)

De plus, lors d'une infection, H.pylori

est phagocyté par les macrophages mais peut retarder cette

internalisation et rester viable après fusion des phagosomes.

La bactérie est également capable d'induire

l'apoptose des macrophages permettant une évasion de la réponse

immunitaire innée. Ces mécanismes de résistance seraient

portés par des facteurs de virulence, les souches dépourvues de

l'îlot de pathogénicité cag et du gène vacA

étant plus sensibles à la phagocytose. (Lamarque et Peek,

2003)

Enfin, H.pylori

sécrète une catalase, une superoxyde dismutase (SOD) et une

alkylhydroperoxyde-réductase qui lui permettent d'échapper aux

réactions humorales et

à la phagocytose. Ces enzymes convertissent les

radicaux libres bactéricides (en particulier H2O2) libérés

par les lysosomes des polynucléaires neutrophiles en réponse

à l'infection par H.pylori, en composés

inoffensifs tels que l'oxygène, alors que l'uréase neutraliserait

l'environnement phagolysosomial. (Ferrand, 2009)

6-4- Aspects cliniques :

La lésion de base de l'infection à H.

pylori est une gastrite, c'est-à-dire une inflammation de

la muqueuse gastrique. Elle peut persister des décennies, voire toute la

vie du sujet

mais n'est pas forcément symptomatique. Par contre, elle

peut évoluer vers les maladies suivantes :

Maladie ulcéreuse:

L'infection à H. pylori peut

évoluer dans environ 5% des cas, vers la maladie ulcéreuse. Elle

va fragiliser la muqueuse qui devient alors sensible à l'acide.

Cancer gastrique:

L'infection à H. pylori est la

première infection bactérienne associée au

développement de cancers chez l'homme. Dans moins de 1% des cas, la

gastrite va évoluer vers un carcinome gastrique.

Le lymphome du MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue), autre

cancer gastrique, encore plus rare a vu son pronostic transformé depuis

la connaissance de H. pylori.

(Megraud ,2004)

Infection chronique à Helicobacter pylori

Gastrite chronique, Gastrite surtout au niveau du

acidité normale, pas corps. Acidité réduite.

Atrophie

d'atrophie. (85%) (10%)

Gastrite surtout au niveau de l'antre, pas

d'atrophie, acidité accrue.

(5%)

Pas de signe Lymphome du MALT

Clinique (0.1%)

Ulcère duodénal Gastrite atrophique

Métaplasie ulcère gastrique

Intestinale (1%)

(10%)

Dysplasie

Adénocarcinome

Figure n° 09: Pathologies gastro-intestinales

induites par l'infe ction a H. pylori. (Ferrand, 2009)

7- Diagnosti c histologique : Anatomo-pathologie

:

L'examen anatomopathologique est pratiqué sur des

coupes de biopsies gastriques colorées par coloration de Giemsa

modifiée ou par la coloration argentique. Il permet, en plus de la

détection de H.pylori, l'étude de l'état de la muqueuse et

est indispensable au diagnostic, au typage, au grading et à la

stadification des lésions associées à l'infection.

La sensibilité et la spécificité de

l'examen histologique sont toujours supérieures à 90% dans les

différentes publications scientifiques (96,8 % à100 % de

sensibilité ; et 97,7 % de spécificité).

(Amir-Tidadini,2003)

8- Diagnostic ba cteriologique :

Les méthodes de recherche de Helicobacter

pylori sont classées en « invasives » ou «

non invasives » selon qu'elles nécessitent ou non une fibroscopie

gastro-duodénale.

8-1-Méthodes invasives (dire ctes) :

Elles consistent à pratiquer plusieurs biopsies de la

muqueuse antrale ou fundique au cours d'un examen endoscopique et à

rechercher les bactéries dans ces prélèvements

biopsiques.

La mise en évidence des germes se fait par trois

méthodes différentes, souvent combinées. En règle

générale, trois biopsies sont examinées au laboratoire,

chacune d'entre elle servant à réaliser une des méthode

suivantes : ( Mégraud , 1997)

- Recherche de l'activité uréasique :

Cette technique consiste à rechercher l'activité

uréasique des germes contenus dans un fragment de biopsie en

plaçant celui-ci dans un milieu urée-indole (contenant un

indicateur coloré). En présence de l'uréase

bactérienne, l'urée est hydrolysée en

ammoniac et CO2 en quelques minutes à quelques heures. La

réaction s'accompagne de

l'alcalinisation du milieu et du virage de l'indicateur.* (Figure

n°10)

* :

http://bacterioweb.univ-fcomte.fr/bibliotheque/remic/23-Helic.pdf

Figure n°10: Test de l'urease en milieu Uree-Indol.*

- Examen direct :

Les biopsies sont soit broyées soit

dilacérées stérilement au scalpel. Le produit,

étalé sur une lame, est coloré par la méthode de

Gram. Cette méthode permet de mettre en évidence

H.pylori à la surface de

l'épithélium de la muqueuse.* (Figure n°11)

Figure n°11 : Fragment de biopsie gastrique colore

par la methode de Gram.** - Culture :

La culture est théoriquement l'examen de

référence pour le diagnostic d'une infection à H.pylori.

Elle permet essentiellement l'étude de la sensibilité aux

antibiotiques. (AmirTididani, 2003)

La biopsie est dilacérée ou broyée puis

ensemencée en milieu solide (enrichi en suppléments et agents

sélectifs). Après une incubation de 2 à 5 jours à

37° C et dans une atmosphère appauvrie en oxygène, la

croissance obtenue sur une gélose enrichie au sang se traduit par

l'apparition de colonies translucides, non pigmentées d'un

diamètre d'environ 1 mm.* (Figure n°9)

Figure n°12 : Aspects des colonies de

Helicobacter pylori sur gelose Columbia au sang. **

* :

http://bacterioweb.univ-fcomte.fr/bibliotheque/remic/23-Helic.pdf

** :

http://www.microbe-edu.org/professionel/diag/helicob.html

L'identification de H.pylori passe par

deux étapes :

- La première est une identification morphologique

après coloration de Gram.

- La seconde est basée sur l'analyse de la

présence de trois enzymes spécifiques : uréase, catalase

et cytochrome oxydase. (Mégraud,1997)

8-2- Methodes non invasives (indire ctes) :

Les méthodes indirectes ont l'avantage de ne pas

nécessiter d'endoscopie et d'être des méthodes dites «

globales », c'est-à-dire qui explorent la totalité de la

muqueuse gastrique. Elles sont sensibles et spécifiques et permettent un

suivi de l'infection. Cependant, elles ne permettent pas l'isolement des

bactéries.

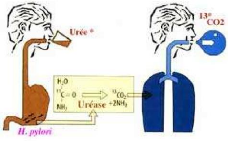

- Test respiratoire à l'urée marquée :

Cette méthode consiste à mettre en évidence

l'activité uréasique de la bactérie en faisant

ingérer au patient de l'urée marquée au 13C

(isotope non radioactif), puis à détecter le

CO2 marqué dans l'air expiré. Le 13CO2

doit alors être dosé par spectrographie de masse.

Si la bactérie est présente dans l'estomac,

l'urée se scinde et libère le carbone 13 (ou 12) qui passe dans

le sang puis les poumons et se retrouve dans l'air expiré. Ce test,

fiable à plus de 98 %, présente l'avantage de rechercher la

présence de la bactérie dans la totalité de l'estomac.*

(Figure n°13)

Figure n°13: Test respiratoire a l'urée

marquée.**

- Sérodiagnostic :

La sérologie consiste à détecter les

anticorps anti-H.pylori par des techniques de type

ELISA ou Western Blot. (Figure n°14)

Elle permet de définir des profils d'anticorps

sériques avec :

- la présence d'anticorps anti-Cag A (116 kD)

- la présence d'anticorps anti-Vac A (89 kD)

Figure n°14: Bandelette ELISA pour le

serodiagnostic. **

Le sérodiagnostic est utile en dépistage mais a

l'inconvénient de rester positif de nombreux mois après

éradication de la bactérie, les anticorps étant toujours

présents dans le sérum des patients.

*:

http://bacterioweb.univ-fcomte.fr/bibliotheque/remic/23-Helic.pdf

** :

http://www.microbe-edu.org/professionel/diag/helicob.html

- Recherche des antigènes fécaux :

Cette méthode récemment proposée, est un

test ELISA qui consiste à rechercher les antigènes de

Helicobacter pylori sur un échantillon de

selles.

Elle est indiquée dans le contrôle de

l'éradication à condition de respecter un intervalle de 8

semaines après arrêt du traitement. Il est surtout très

performant chez les enfants de tout âge : c'est la méthode non

invasive de choix pour ce groupe de patients. (AmirTidadini,2003)

Tableau II : Sensibilite et Specificite des methodes de

diagnostic bacteriologique (AmirTidadini,2003)

Méthodes Sensibilité

Spécificité

Test rapide à l'urée 85 à 95% 99%

Culture 80 à 90% 95 à 100%

Test respiratoire à l'urée marquée 90

à 98% 99%

Recherche des antigènes fécaux 89 à 98% >

90%

Sérologie 85 à 95% 80 à 95%

9- Traitement : sensibilite aux antibiotiques

:

Le traitement consiste en une trithérapie de 7 jours

associant un inhibiteur puissant de l'acidité gastrique : l'IPP

(inhibiteur de la pompe à protons) et deux antibiotiques, le plus

souvent l'Amoxicilline et la Clarithromycine (macrolide) ou encore le

Métronidazole, si possible guidé par l'antibiogramme. (Vilaichone

et al~,2006) (Figure n°15)

La bactérie est éradiquée dans plus de 70

% des cas après un premier traitement. Les facteurs d'échec sont

: résistance à la clarithromycine retrouvée dans 12

à 14 % des cas, mauvaise observance du traitement, âge

inférieur à 50 ans et tabagisme.

Après un traitement de deuxième ligne, 90 % des

patients sont guéris de leur infection.*

Figure n°15 : Exemple d'antibiogramme pour les ma

crolides dont l'erythromycine (E) *

* :

http://www.microbe-edu.org/professionel/diag/helicob.html

Tableau III : Resistance de Helicobacter pylori

aux antibiotiques, selon les pays. (Botuna Eleco, 2003)

|

Pays

(année)

|

No. de

tests

|

Amoxicilline

|

Métro-

nidazole

|

Cla rithro- mycine

|

Quino-

lones

|

Furazoli-

done

|

Tétra-

cycline

|

|

Afrique

|

|

Sénégal

(2009)

|

40

|

0%

|

90%

|

|

0%

|

|

|

|

Nigeria

(1999)

|

50

|

0%

|

55%

|

13%

|

13%

|

|

|

|

Asie

|

|

Inde (2003)

Inde (2005)

|

259

67

|

33%

0%

|

78%

85%

|

45%

0%

|

3%

|

0%

|

4%

7%

|

|

Asie du

Sud-est

(2006)

|

72

|

19%

|

100%

|

28%

|

7%

|

|

|

|

Taiwan

(2009)

|

227

|

0%

|

27%

|

11%

|

9%

|

|

|

|

Chine

(2007)

|

340

|

3%

|

76%

|

28%

|

|

|

|

|

Thaïlande

(2009)

|

221

|

7%

|

39%

|

3%

|

|

|

3%

|

|

Moyen Orient

|

|

Iran (2007)

Egypte

(2004)

|

101

48

|

21%

2%

|

73%

100%

|

9%

4%

|

5%

2%

|

9%

|

5%

|

|

Arabie

Saoudite

(2002)

|

223

|

1%

|

80%

|

4%

|

|

|

0 .5%

|

|

Koweït

(2006)

|

96

|

0%

|

70%

|

0%

|

|

|

0%

|

|

|

Amérique du Sud

|

|

Argentine

(2006)

|

242

|

|

|

24%

|

|

|

|

|

Colombie

(2009)

|

106

|

2%

|

82%

|

4%

|

|

|

0%

|

|

Brésil

(2002)

|

202

|

53%

|

|

9%

|

|

|

0%

|

II- Matériel et Méthodes

Notre travail est une étude prospective (février

à mai 2011) portant sur la recherche de Helicobacter

pylori , à partir de la culture de biopsies gastriques

provenant de 38 patients suivis dans les services de médecine interne et

de pédiatrie de l'hôpital Bologhine Ibn Ziri , adressés

pour une endoscopie digestive haute.

1- Materiel Biologique :

Les biopsies gastriques constituent le matériel

biologique objet de notre étude. Celles-ci sont prélevées

en salle d'endoscopie et sont acheminées au laboratoire de

bactériologie dans un délai n'excédant pas 10 minutes.

En règle générale, pour chaque patient,

deux prélèvements sont effectués : une biopsie antrale (au

niveau de l'antre) et une biopsie fundique (au niveau du fundus).

Cependant, si l'endoscopiste est contraint de mettre fin

à l'examen, en cas de reflexes nauséeux ou d'hémorragies

digestives constatées, une seule biopsie est prélevée.

Lorsqu'il s'agit de patients suivis en pédiatrie, le

protocole n'exige qu'un seul prélèvement : la biopsie antrale.

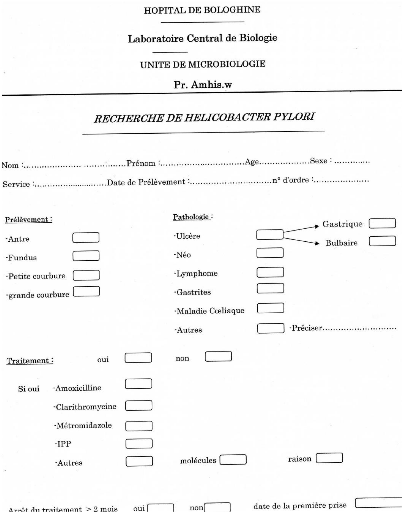

Nous avons établi, pour chaque patient, une fiche de

renseignements mentionnant outre le nom, le prénom et le sexe, la

pathologie ayant motivée la recherche de Helicobacter

pylori et les éventuels traitements actuels ou

antérieurs. (Annexe n°3)

2- Materiel non biologique : 2-1- Materiel pour le

broyage des biopsies :

- Pipette Pasteur (1mL)

- Bistouri

- Porte bistouri

- Boite de Pétri (90mm de diamètre)

- Poire en plastique

- Portoir

- Alcool (70°)

- Lames propres

2-2- Matériel pour la realisation du test rapide

a l'urée :

- Milieux Urée-Indole

- Pipette Pasteur (1mL)

- Tablette en plastique blanc

- Poire en plastique

2-3- Materiel pour l'isolement, l'identifi cation et

l'in cubation :

- Lame

- Lamelle

- Boite de Pétri (90mm de diamètre)

- Pipette Pasteur (1mL)

- Poire en plastique

- Portoir

Milieux de base :

- Flacon de gélose Columbia (180ml) (Annexe n°4)

- Sang frais humain (groupe O rhésus +)

- Supplément sélectif pour

Helicobacter pylori : Trimétoprime,

Cefsulodine

Vancomycine, Amphotéricine B (Oxoid)

Réa ctifs :

- Milieux de réaction Urée-Indole (Annexe

n°5)

- Générateurs d'atmosphère

microaérophile (Annexe n°6)

- Peroxyde d'hydrogène (H2O2)

- Disque d'oxydase (1% diméthyl para

phényléne diamine)

- Alcool (70°)

- Violet de Gentiane

- Lugol

- Fushine

2-4- Matériel pour l'étude de la

sensibilité :

- Boite de Pétri (90mm de diamètre)

- Pipette Pasteur (1mL)

- Ecouvillon stérile

- Disques d'Antibiotiques

- Pince stérile

- Poire en plastique

Milieux de base :

- Milieux Mueller-Hinton (Annexe n°7)

- Sang frais humain (groupe O rhésus +)

2-5- Matériel pour la conservation :

- Pipette Pasteur (1mL)

- Tube stérile

- Poire en plastique

- Portoir

Milieux de base :

- Gélose Columbia au sang cuit coulé en pente.

2-6- Appareillage né cessaire :

- Etuve

- Congélateur -50°C

- Réfrigérateur

- Bain-Marie

- Microscope photonique

- Vortex

- Densitomètre

- Bec Bunsen

3- Méthodes de recherche et d'identifi cation

de Helicobacter pylori :

Les biopsies gastriques étant récoltées en

salle d'endoscopie et immédiatement

transportées au laboratoire, les

prélèvements ne nécessitent pas de milieux de transport

particuliers. Ils sont déposés, lors de l'endoscopie, dans des

tubes à essai contenant uniquement de l'eau physiologique

stérile. Une fois au laboratoire de bactériologie, nous

soumettons les prélèvements à un examen direct comportant

un test rapide à l'urée, une observation microscopique à

l'état frais et une coloration de Gram. Nous procédons alors a

leur mise en culture dans des conditions favorables au développement de

Helicobacter pylori. Ces opérations se

déroulent selon le protocole suivant :

3-1- Broyage des biopsies :

- Essuyer une lame avec de l'alcool et flamber

au bec Bunsen. - Mettre la lame dans une boite de Pétri

stérile.

- Prélever et jeter l'eau physiologique

des tubes contenant les biopsies et la remplacer par du BHIB (Bouillon

coeur-cervelle)

- Pipeter les biopsies avec le BHIB et les

déposer sur une lame. - Dilacérer les biopsies

à l'aide d'un bistouri.

3-2-Realisation du test rapide a l'uree :

- Déposer une goutte de milieu Urée-Indole sur une

tablette en plastique blanc (permet d'apprécier le virage du milieu)

- Pipeter un fragment de biopsie et le déposer dans la

goutte de milieu Urée-Indole.

En présence de l'uréase bactérienne, au

bout de quelques minutes, le milieu passe du jaune-orangé au rose

fushia. (Figure n°16)

Figure n°16 : Test rapide a l'uree (photo prise au

laboratoire de bacteriologie, de l'EPH Bologhine Ibn Ziri).

3-3- Observation mi cros copique a l'état frais

:

- Essuyer une lame avec de l'alcool et flamber au bac Bunsen.

- Déposer une goutte d'eau stérile à l'aide

d'une seringue ou d'une pipette Pasteur sur la lame.

- Pipeter un fragment de biopsie et déposer sur la lame.

Observation au microscope photonique :

- Déposer une lamelle sur la lame.

- Déposer une goutte d'huile à immersion sur la

lamelle. - Observer à l'objectif x100.

L'observation d'un petit bacille incurvé avec une

mobilité caractéristique très

importante, indique la présence de

Helicobacter pylori.

3-4- Coloration de Gram : Frottis :

- Déposer une goutte d'eau distillée sur une lame

propre, à l'aide d'une seringue ou d'une pipette Pasteur.

- Pipeter un fragment de biopsie, le déposer dans la

goutte d'eau et l'étaler en

effectuant des mouvements circulaires, à l'aide d'une

pipette Pasteur.

- Laisser sécher la lame dans une boite de Pétri

stérile à température ambiante, la coloration et

l'observation se fontt le lendemain.

Coloration :

- Recouvrir le frottis de Violet de Gentiane. Laisser agir 1

minute. Rincer à l'eau.

- Verser le lugol. Laisser agir 1 minute 30. Rincer.

- Verser l'alcool (70°) goutte à goutte sur la lame

jusqu'à recouvrir tout le frottis. Laisser agir 30 secondes, puis

rincer.

- Recouvrir la lame de Fushine. Laisser agir 1 minute. Rincer.

Sécher. Observation au microscope photonique :

- Déposer une goutte d'huile à immersion sur la

lame.

- Observer à l'objectif x100.

L'observation d'un bacille de forme hélicoïdale,

coloré en rose (Gram -), indique la présence de

Helicobacter pylori.

3-5- Culture :

3-5-1- Ensemencement :

- Pipeter un fragment de biopsie et le déposer sur le

milieu Colombia au sang frais avec supplément (prélablement

coulé et incubé pendant 24 heures, à 37°C)

- Ensemencer à l'aide d'une pipette en râteau en

effectuant des mouvements circulaires sans toucher les bords de la boite de

Pétri.

3-5-2- Incubation :

L'incubation se fait dans des jarres contenant des

générateurs de microaérophilie (2 sachets par jarre). Ces

dernières sont placées dans une étuve à 37°C

pendant 2 à 15 jours.

3-6- Identification des cultures :

Les milieux ensemencés et mis à l'étuve

à 37°C en atmosphère microaérophile, sont

observés tous les deux jours pour détecter une éventuelle

croissance de colonies suspectes : petites (environ 1mm de diamètre) et

translucides. (Figure n°17)

Figure n°17 : Helicobacter pylori en

primo- culture (photo prise au laboratoire de bacteriologie, de l'EPH Bologhine

Ibn Ziri).

L'identification repose sur les conditions de culture (notamment

la microaérophilie), et sur les caractères morphologiques et

biochimiques. Elle comprend les étapes suivantes :

3-6-1- Réalisation d'un frottis coloré par la

méthode de Gram : Frottis :

- Déposer une goutte d'eau distillée sur une lame

propre, à l'aide d'une seringue ou d'une pipette Pasteur.

- Prélever une colonie, la déposer dans la goutte

d'eau et l'étaler en effectuant des

mouvements circulaires, à l'aide d'une pipette

Pasteur.

- Sécher puis fixer au bec Bunsen.

Coloration :

- Recouvrir le frottis de Violet de Gentiane. Laisser agir 1

minute. Rincer à l'eau.

- Verser le lugol. Laisser agir 1 minute 30. Rincer.

- Verser l'alcool (70°) goutte à goutte sur la lame

jusqu'à recouvrir tout le frottis. Laisser agir 30 secondes, puis

rincer.

- Recouvrir la lame de Fushine. Laisser agir 1 minute. Rincer.

Sécher la lame.

Observation au microscope photonique :

- Déposer une goutte d'huile à immersion sur la

lame. - Observer à l'objectif x100.

L'observation d'un bacille de forme hélicoïdale,

coloré en rose (Gram -), isolé ou en « banc de poissons

», indique la présence de Helicobacter

pylori.

3-6-2- Recherche de la cytochrome oxydase :

- Humidifier un disque de diméthyl

paraphényléne diamine, avec une goutte d'eau distillée.

- Prélever une colonie et l'écraser sur le disque

avec une pipette Pasteur.

La présence d'une cytochrome oxydase se traduit par

l'apparition d`une coloration brunnoir sur le disque.

3-6-3- Recherche de la catalase :

- Déposer une goutte d'eau oxygénée (H2O2)

sur une lame propre.

- Prélever une colonie avec une pipette Pasteur et

déposer dans la goutte d'eau oxygénée.

La présence de l'enzyme se traduit par le

dégagement de bulles gazeuses. 3-6-4- Recherche de l'uréase :

- Déposer une goutte de milieu Urée-Indol sur une

tablette en plastique blanc . - Prélever une colonie et la

déposer dans la goutte de milieu Urée-Indol.

En présence de l'enzyme, au bout de quelques minutes, le

milieu passe du jaune-orangé au rose fushia. (Annexe)

3-6-5- Résistance à l'acide nalidixique :

Cette résistance est appréciée par la

méthode de diffusion sur gélose. (cf § 3-7)

4-Methodes d'etude de la sensibilite aux antibiotiques :

Après recherche et identification de

Helicobacter pylori, nous procédons à

l'étude de la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques

habituellement prescrits dans les pathologies gastriques qui lui sont

liées.

Helicobacter pylori présentant

une résistance naturelle à l'acide nalidixique, nous testons cet

antibiotique pour confirmer l'identification.

4-1- Antibiogramme par la methode de diffusion sur

gelose :

4-1-1- Liste des antibiotiques testés :

- Amoxicilline

- Ciprofloxacine

- Tetracycline

- Erythromycine

- Acide nalidixique (caractère d'identification) 4-1-2-

Préparation de l'inoculum :

L'inoculum est préparé à partir de

colonies viables fraîchement identifiées dans un tube à

essai stérile contenant de l'au distillée. La turbidité

est ajustée à l'aide d'un vortex et d'un densitomètre

à 3 Mac Farland.

4-1-3- Inoculation : (méthode par écouvillonnage

ou méthode de KIRBY-BAUER)

- Plonger un écouvillon stérile dans l'inoculum et

bien l'essorer sur les rebords du tube.

- Frotter l'écouvillon sur la totalité de la

surface gélosée d'un milieu Mueller- Hinton au sang frais, de

haut en bas, en stries serrées.

- Répéter l'opération deux fois en tournant

la boîte de Pétri à 60°, à chaque fois. Finir

en en passant l'écouvillon sur toute la périphérie de la

boîte.

4-1-4-Application des disques d'antibiotiques :

Les disques d'antibiotiques sont d'abord retirés du

congélateur (-20°C), puis laissés à

température ambiante.

A l'aide d'une pince stérile, déposer les

disques, un à un, sur la gélose ensemencée, à

l'extrémité de la boite de Pétri. Pour une bonne lecture,

déposer trois disques maximum par boite.

4-1-5- Incubation :

Incuber à l'étuve à 37°C deux à

trois jours, en atmosphère microaérophile. 4-1-6-

Interprétation des résultats :

La lecture est faite après une période minimale

d'incubation de 72 heures. Si la croissance, à la surface de la

gélose, est significative et que les zones d'inhibitions sont clairement

visibles, on peut mesurer les rayons d'inhibitions à l'aide d'un pied

à coulisse métallique (les disques ayant été

déposés aux bords de la boite de Pétri) et les multiplier

par deux pour obtenir les diamètres d'inhibition. Les valeurs obtenues

sont alors interprétées en fonction d'un abaque de lecture. Si

ces conditions ne sont pas remplies, on prolonge le délai

d'incubation.

4-2- Determination de la CMI (concentration minimale

inhibitri ce) pour l'Amoxi cilline par E-test® :

4-2-1- Définition :

Le système E-test® consiste en une bande plastique

non poreuse calibrée par un gradient de concentration d'antibiotiques

contenant 15 dilutions.

Les concentrations prédéfinies sont

immobilisées à la face opposée à l'échelle

et représentent des valeurs de CMI (la CMI est définie comme

étant la plus faible concentration d'antibiotiques inhibant en 72 heures

la multiplication des bactéries).

4-2-2- Méthodologie :

La CMI est déterminée à partir du

même inoculum bactérien, après inoculation par les

mêmes méthodes et sur le même milieu que pour

l'antibiogramme par méthode de diffusion sur gélose.

Application des bandes (retirées du congélateur

puis laissées à température ambiante) :

- Déposer la bande de E-test® sur la gélose

sèche à l'aide d'une pince stérile en mettant

l'échelle de la CMI face à l'ouverture de la boîte.

- Assurer un bon contact entre la bande et la gélose en

appuyant sur la bande en partant de la base.

4-2-3- Incubation :

L'incubation se fait à l'étuve à

37°C pendant 72 heures en atmosphère microaérophile (

à condition que la croissance soit significative et que l'ellipse

d'inhibition soit clairement visible).

4-2-4- Interprétation des résultats :

La CMI est lue au point d'intersection de l'ellipse et de la

bande. 5- M6thode de conservation des sou ches :

La conservation des souches de Helicobacter pylori se fait

sur milieu Columbia au sang cuit, coulé en pente dans des tubes à

essai stériles. La gélose est ensemencée en stries

à partir des colonies obtenues en primo-culture ou à partir des

réisolements.

III-Résultats et

Discussion

1-Etude épidémiologique :

1-1-Repartition générale des resultats

: Tableau IV : Taux de positivité globale

(culture)

Nombre total de patients

|

Effectif patients positifs

|

Pourcentage

|

38

|

13

|

34,2%

|

|

D'après le tableau IV, sur un total de 38 patients

atteints de pathologies gastriques associées à

Helicobacter pylori, 13 se sont avérés

positifs après culture.

Un patient est considéré positif à

Helicobacter pylori lorsque la culture est positive.

L'examen direct (test rapide à l'urée, états frais,

coloration de Gram), quant à lui, permet d'orienter ou de confirmer le

diagnostic.

Le taux de positivité global de notre étude

(34,2%), très bas par rapport aux taux de prévalences obtenus par

des techniques de diagnostic histologique et sérologique

(supérieur à 70%) de plusieurs études algériennes,

montre que notre technique doit être améliorée. Celle-ci

n'ayant été mise en place qu'en février 2011 durant notre

stage au laboratoire de bactériologie de l'hôpital Bologhine, des

progrès au niveau du protocole et du matériel de travail peuvent

être obtenus.

1-2-Repartition des resultats en fon ction du sexe

:

Tableau V : Repartition des resultats en fon ction du

sexe (culture).

Sexe

|

Nombre

|

Pourcentage

|

Positifs

|

Pourcentage

|

Féminin

|

23

|

60,5%

|

07

|

30,4%

|

Masculin

|

15

|

39,5%

|

06

|

40%

|

Total

|

|

|

|

|

|

|

|

34,2%

|

|

38

|

|

100%

|

|

13

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

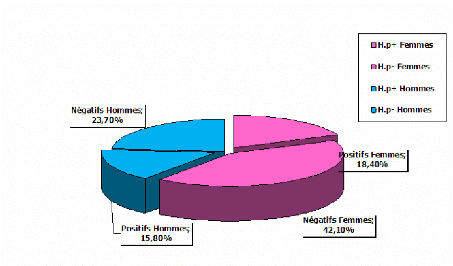

On note que le taux de positivité chez l'homme (40%)

est supérieur à celui retrouvé chez la femme (30,4%).

Cependant, de nombreuses études épidémiologiques

rapportent que l'infection à Helicobacter

pylori touche plus le sexe féminin (6éme

colloque sur Helicobacter pylori, 2011). Ceci

s'explique par notre faible effectif qui ne nous permet pas de conclure.

Figure no 18 : Répartition des resultats en fon

ction du sexe.

1-3- Repartition des resultats en fon ction de l!age

:

Tableau VI: Repartition des resultats en fon ction de

l!age (culture).

Age

|

Nombre

|

Pourcentage

|

Positifs

|

Pourcentage

|

[0-16]

|

04

|

10,5%

|

01

|

7,6%

|

[17-32]

|

14

|

36,8%

|

04

|

30,7%

|

[33-48]

|

07

|

18,4%

|

03

|

23%

|

[49-64]

|

07

|

18,4%

|

02

|

15,3%

|

[65-80]

|

05

|

13,2%

|

02

|

15,3%

|

[81-96]

|

01

|

2,6%

|

01

|

7,6%

|

Total

|

38

|

100%

|

13

|

100%

|

|

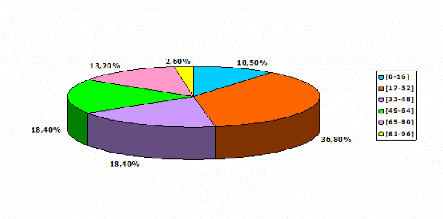

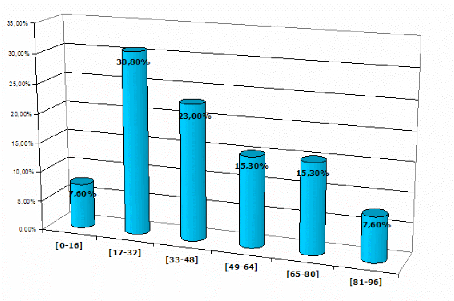

Le tableau ci-dessus nous montre que la tranche d'âge

la plus touchée par les infections à Helicobacter

pylori est celle de [17-32] ans avec un taux de positivité

de 30,7%, suivie par celle de [33-48] ans (23%). Ceci est probablement

lié à l'âge d'apparition des premières

manifestations gastriques motivant la consultation en

gastro-entérologie, sachant que le portage de la bactérie

augmente avec l'âge et que seuls 10% des porteurs développent des

pathologies gastriques.

En revanche les tranches d'âge les moins

touchées sont celles de [0-16] ans et [81-96] ans avec un taux de 7,6%.

Ceci s'explique par le faible effectif pour ces deux tranches d'âge, qui

ne nous permet pas de conclure.

Figure n°19 : Repartition des patients adresses

pour une endos copie en fon ction des tran ches d'age.

Figure n°20 : Repartition des résultats

positifs en fon ction de l'age.

1-4- Repartition des resultats en fon ction de la

pathologie ayant motivee la recherche d'Helicobacter pylori

:

Tableau VII: Association entre H.pylori et

differents types de pathologies gastriques.

Pathologies

|

Femmes (N=23)

|

Hommes (N=15)

|

Femmes

Positives

(N=7)

|

Hommes Positifs

(N=6)

|

Total F+H Positifs

|

|

%

|

N

|

%

|

N

|

%

|

N

|

%

|

|

05

|

21,7%

|

07

|

46,7%

|

03

|

42,8%

|

04

|

66,7%

|

53,8%

|

Néoplasie

|

00

|

00%

|

00

|

00%

|

00

|

00%

|

00

|

00%

|

00%

|

Lymphome

|

00

|

00%

|

01

|

6,7%

|

00

|

00%

|

00

|

00%

|

00%

|

Gastrite

|

16

|

69,6%

|

07

|

46,7%

|

04

|

57,1%

|

02

|

33,3%

|

46,2%

|

Maladie coeliaque

|

00

|

00%

|

00

|

00%

|

00

|

00%

|

00

|

00%

|

00%

|

Autres

|

02

|

8,7%

|

01

|

6,7%

|

01

|

14,3%

|

00

|

00%

|

7,7%

|

|

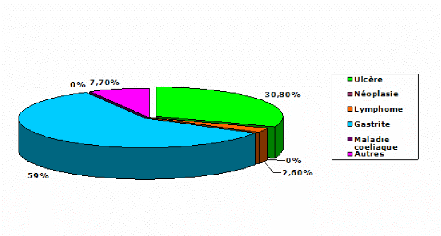

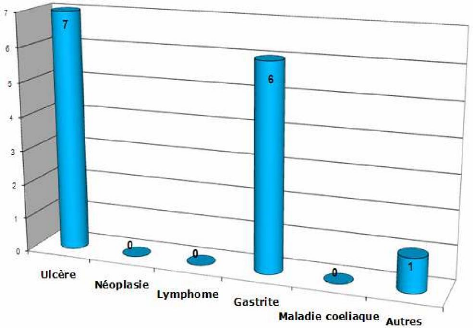

Figure n°21 : Repartition des patients en fon ction

des pathologies ayant motive la recherche de Helicobacter

pylori.

Dans notre étude, chez les patients positifs à

Helicobacter pylori aucun cas de néoplasie, de

lymphome, ou de maladie coeliaque n'a été retrouvé. En

outre, certains patients peuvent présenter une deuxième

pathologie gastrique en plus de celle liée à

Helicobacter pylori.

On remarque que les taux de positivité les plus

élevés concernent les patients atteints d'ulcères et de

gastrites avec des proportions de 53,8% et 46,2%, respectivement.

On note également que pour les patients dont l'infection

à Helicobacter pylori est

avérée, la gastrite touche plus les femmes, tandis que

l'ulcère prédomine chez les hommes.

Figure no 22 : Répartition des résultats

positifs en fon ction de la pathologie.

1-5-Traitement antérieur :

Tableau VIII : Proportions de patients traités et

non traités

|

Nombre

|

Pourcentage

|

Positifs

|

Pourcentage

|

Patients traités

|

11

|

29%

|

03

|

27,3%

|

Patients non

traités

|

27

|

71%

|

10

|

37%

|

Total

|

38

|

100%

|

13

|

34,2%

|

|

D'après le tableau VIII, sur les 38 patients de notre

étude, seuls 11 ont reçu un traitement d'éradication

contre Helicobacter pylori.

Sur les 13 patients positifs à

Helicobacter pylori, 3 d'entre eux ont reçu un

traitement antérieur d'éradication. Cet échec

thérapeutique peut s'expliquer soit par une mauvaise observance du

traitement soit par une résistance des souches de

Helicobacter pylori à l'un des antibiotiques

prescrits (le traitement étant souvent donné à

l'aveugle)

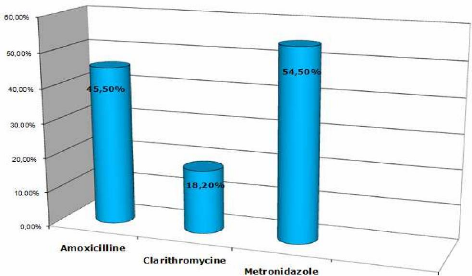

Molecules utilisees :

Tableau D (: Proportion des differents traitements

administres.

TRAITEMENTS

|

Nombre de patients

(N=11)

|

Pourcentage

|

|

Amoxicilline

|

|

45,4%

|

|

|

05

|

|

|

Clarithromycine

|

|

18,2%

|

J ES

|

|

02

|

|

|

Metronidazole

|

06

|

54,5%

|

AUTRES

|

IPP

|

09

|

|

|

|

81,8%

|

|

On constate que l'antibiotique le plus administré est

le metronidazole (54,5% des patients), suivi de l'amoxicilline (45,4%). Ceci

correspond au schema thérapeuthique de première ligne

utilisé en Algérie, la clarythromicine etant prescrite en cas

d'allergie aux bêtalactamines

L'IPP (inhibiteur de la pompe à protons) est

systématiquement associé à l'antibiothérapie

d'éradication de Helicobacter pylori.

Figure n°23 : Répartition des antibiotiques

administrés.

2-Etude bacteriologique :

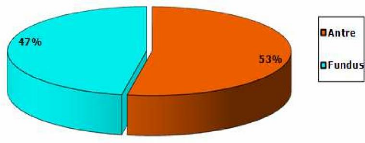

2-1-Repartition des resultats en fon ction du site

anatomique de prelevement :

Tableau X : Repartition des resultats en fon ction du

site anatomique de prelevement.

Sites

|

Nombre de

prélèvements reçus

|

Positifs

|

Pourcentage de patients positifs

|

Antre

|

37

|

13

|

35%

|

Fundus

|

33

|

11

|

33,3%

|

Total

|

|

|

|

|

|

34, 3%

|

|

70

|

|

24

|

|

|

|

|

|

|

|

Le tableau X nous montre qu'il n'y a pas de différence

significative entre les taux de positivité, à la culture, des

prélèvements antraux et fundiques. Néanmoins nous avons

noté, durant notre étude, des cultures plus abondantes pour les

prélèvements antraux. Ceci corrobore les données de la

littérature où il est rapporté que

Helicobacter pylori infecte

préférentiellement l'antre (6éme colloque sur

Helicobacter pylori, 2011).

Figure n°24 : Repartition des prelevements en fon

ction du site anatomique. 2-2- Resultats de l'examen direct :

Tableau XI : Positivite aux examens directs

(N=70)

Examens directs

|

N

|

Fundus

%

|

N

|

Antre

%

|

N

|

TOTAL (N=70)

%

|

Coloration de Gram

|

21

|

63,6 %

|

24

|

64,9%

|

45

|

64, 3%

|

Test rapide à l'urée

|

19

|

57,6 %

|

25

|

67,6 %

|

44

|

62,8%

|

Mobilité

|

29

|

87,9 %

|

34

|

91,9 %

|

63

|

90%

|

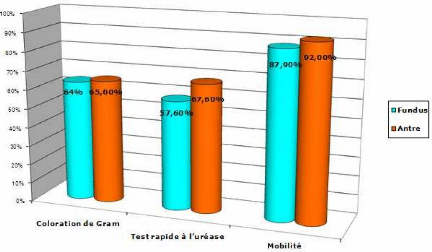

|

On remarque que les taux de positivité aux

différents examens directs sont nettement plus importants que ceux de la

culture seule. Ceci s'explique par le fait que ces tests soient

réalisés immédiatement après le

prélèvement, sur des bactéries fraichement

prélevées, non encore confrontées à des conditions

défavorables à leur survie.

On remarque également que le taux de positivité

le plus élevé concerne l'étude de la mobilité

(90%). Ce taux peut s'expliquer par la présence de bactéries

contaminantes mobiles provenant de la flore oro-pharyngée des patients

ou des contaminations du matériel d'endoscopie qui peuvent souiller la

lame et induire de faux positifs.

La coloration de Gram et le test rapide à

l'urée représentent respectivement 64, 3% et 62,8% de

positivité. Ces taux se rapprochent de ceux retrouvés dans

différentes études algériennes sur la prévalence de

l'infection à Helicobacter pylori.

(6éme colloque sur Helicobacter

pylori, 2011)

On remarque également une positivité plus

importante aux différents tests rapides pour les

prélèvements antraux. Ce qui coïncide avec les

données de la littérature qui rapportent que

Helicobacter pylori est retrouvé de

manière plus abondante dans l'antre, cette bactérie ayant un

tropisme particulier pour les cellules antrales. (6éme

colloque sur Helicobacter pylori, 2011)

Figure n°25 : Pourcentages de positivite aux

examens directs. 2-3- Ftesultats de la Culture :

Tableau XII : Pourcentage de positivite de la

culture.

|

Fundus

|

Antre

|

Total

|

Culture

|

Positifs

|

Positifs

|

|

|

(N=33)

|

(N=37)

|

(N=70)

|

Nombre

|

11

|

13

|

24

|

Pourcentage

|

33%

|

35%

|

34, 3%

|

|

On note un taux de positivité à la culture de

34,3% ce qui concorde avec le taux de

positivité rapporté au

nombre de patients (34,2%). Sur les 38 cas adressés, 13 souches

ont

été identifiées et seules 10 ont pu être

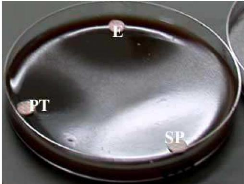

isolées et purifiées (Figure n°26). En effet

pour trois des patients, une contamination importante

à rendu les cultures inexploitables (Figure n°27). Ceci s'explique

par des contaminants pouvant provenir du matériel d'endoscopie, de la

flore oro-pharyngée des patients, des poches de sang servant la

préparation des milieux de culture, ou de l'environnement

(matériel, manipulateur, ambiance). Il est à noter

également que ces bactéries contaminantes sont forcément

résistantes aux différents antibiotiques contenus dans le milieu

de culture spécifique à Helicobacter

pylori.

Lors de notre étude, nous avons remarqué que pour

un patient dont on traite les deux prélèvements (antral et

fundique), la positivité est retrouvé pour les deux sites.

Figure n°26 : Reisolement de Helicobacter

pylori (Photo prise au laboratoire de bacteriologie de l'EPH

Bologhine).

Figure n°27 : Contamination d'une primo culture

de Helicobacter pylori (Photo prise au laboratoire de bacteriologie de

l'EPH Bologhine).

Figure n° 28: Contamination d'un reisolement de

Helicobacter pylori (Photo prise au laboratoire de bacteriologie de l'EPH

Bologhine).

2-4- Résultats des antibiogrammes :

Tableau XIII : Résultats des

Antibiogrammes

Antibiotique

|

Diamètre

|

Interprétation (S / R)

|

Patient 1

|

Amoxi cilline Ciprofloxa cine Tetracycline Erythromy

cine Acide nalidixique

Rifampi cine

|

Fundus

82 mm 58mm 72mm 60mm

< 0.6mm 56mm

|

Antre 82 mm 58mm 72mm 60mm

< 0.6mm 56mm

|

Fundus

S S S S

R

S

|

Antre

S S S S

R

S

|

Patient 2

|

Amoxi cilline Ciprofloxa cine Tetracycline

Erythromy cine

Acide nalidixique

Rifampi cine

|

92mm

40mm

96mm

< 0.6mm < 0.6mm 64mm

|

92mm

40mm

96mm

< 0.6mm < 0.6mm 64mm

|

S

S

S

R

R

S

|

S

S

S

R

R

S

|

|

Sur les 10 souches isolées, seulement deux

antibiogrammes ont pu être réalisés. En effet plusieurs

difficultés ont été rencontrées :

Les repiquages successifs des souches avant réalisation

de l'antibiogramme induisent l'apparition de formes coccoides non

cultivables.

Dans certains cas, une suspension de 3 Mac Farland n'a pas pu

être réalisée même après réisolement en

raison de contaminations envahissant toute la surface gélosée.

(Figure n°28)

Le lot de milieu Mueller- Hinton utilisé durant notre

stage semble déficient, et ne permet donc pas la croissance de

Helicobacter pylori, étant une bactérie

exigeante.

Des problèmes de contaminations sont survenus, le milieu

Mueller-Hinton étant riche et non séléctif.

On remarque une résistance à l'erythromycine pour

le patient 2, et une bonne sensibilité globale pour les 2 souches avec

de grandes zones d'inhibition.

On note également une résistance des 2 souches

à l'acide nalidixique, celle-ci étant un caractère

d'identification de Helicobacter pylori.

2-5- Ftesultats de l'etude de la CMI :

L'étude des CMI pour l'amoxicilline par E-test n'a pas

pu être réalisée pour les raisons suscitées.

Conclusion

Conclusion :

Notre étude a permis de contribuer à la mise en

place d'un poste de culture de Helicobacter pylori au

sein du laboratoire central de biologie de l'hôpital Bologhine Ibn Ziri.

Un protocole de recherche et d'étude de la sensibilité aux

antibiotiques de cette bactérie a été

élaboré.

Sur 38 patients prélevés, ce dernier a permis de

cultiver 13 souches différentes, d'en isoler et purifier 10 et d'obtenir

2 antibiogrammes exploitables pour le traitement.

Le faible taux de positivité à la culture

(34,2%) comparé aux résultats que nous avons obtenu à

l'examen direct (environ 63%) qui sont corroboré par les taux de

prévalence d'environ 70% retrouvés dans les études

algériennes (estimé par les méthodes

histologique et sérologique), indique que notre protocole

de culture induit un nombre non négligeable de faux négatifs.

Le caractère « capricieux » de

Helicobacter pylori nécessite certainement une

optimisation de notre protocole et exige une observation plus stricte de la

qualité du matériel utilisé.

Malgré le modeste taux de réussite de la culture

de Helicobacter pylori, cette étude

prospective nous montre qu'un investissement dans l'amélioration du

protocole est souhaitable pour permettre d'établir, in

situ, des profils de résistance aux antibiotiques

nécessaires à l'orientation du traitement et de ce fait,

réduire l'acquisition de nouvelles résistances induites par le

traitement à l'aveugle.

References

Bibliographiques

- Amir Tidadini Z.C., 2003- Pathologies gastriques et

infections à Helicobacter pylori :

Thése pour l'obtention du diplôme de doctorat d'état en

sciences médicales à la faculté de Médecine

d'Alger. pp 13-34.

- Bergey's Manual of systematic bacteriology,2001.

Deuxième édition.

- Botuna Eleco E., 2003- Prévalence de l'infection

à Helicobacter pylori en milieu rural

québécois : Mémoire présenté à la

Faculté des études supérieures de l'Université

Laval pour l'obtention d'un diplôme de maîtrise en

épidémiologie. pp 14-15.

- Fauconnier A., 1998- Génétique et biologie

moléculaire de Helicobacter pylori : des

approches efficaces pour aborder la pathogénicité de la

bactérie. In : Acta endoscopica. v 28 ; pp 165-173.

- Ferrand J. et Ménard A., 2009- Helicobacter

pylori dans un modèle de carcinogenèse gastrique

impliquant les cellules souches mésenchymateuses : Thèse pour

l'obtention du diplôme de doctorat à l'Université Bordeaux

2. pp 32-49.

- Flandrois J.P., 1997- Bactériologie médicale.

Presse universitaire de Lyon. pp 216-18.

- Gerhard M., Rad R., Prinz C. et Michael Naumann- Pathogenesis

of Helicobacter pylori infection. In: The year in Helicobacter

pylori 2002, v7. pp 17-23.

- Lamarque D. et Peek R.M., 2003- Pathogenesis of

Helicobacter pylori infection. In: The year in

Helicobacter pylori 2003. v8. pp 21-30.

- Lamarque D., 2001- Les facteurs de virulence de

Helicobacter pylori: quelle importance?. In :

Gastroentérologie Clinique et Biologique, v25. pp 1079-1081.

- Leclerc H., 2006- Epidemiological aspects of

Helicobacter pylori infection. In: Pubmed.

- Mégraud F., 1997- Diagnostic bactériologique

standard de l'infection à Helicobacter

pylori.In : Helicobacter pylori : v1,

Epidémiologie, Pathogénie, Diagnostic. pp 249-266.

- Mégraud F., 2004- Cours de Bactériologie

Médicale, centre national de référence des

Campylobacter et

Helicobacter.

- Mégraud F.,2005- The Helicobacter

pylori saga ending with the Nobel Prize. In: ESCMID mars

2005.p15.

- Mitchell H. et Mégraud F.,2002- Epidemiology and

diagnosis of Helicobacter infection. In: The year in

Helicobacter 2002. v7. pp8-13.

- O'Rourke J. et Bode G., 2001- Morphology and ultrastructure of

Helicobacter pylori. In: Pubmed.

- Raymond J., Nguyen V.B., Vidal-Trecan G. et Kalach N., 2005-

Infection à Helicobacter pylori chez l'enfant

dans les pays en développement. In : Med Trop. pp383-388.

- Szczepanik M., 2006- Interplay between

Helicobacter pylori and the immune system: clinical

complications. In: Pubmed.

- Vilaichone R.K., Mahachai V., Graham D.Y., 2006-

Helicobacter pylori diagnosis and management. In :

PubMed

- 6 éme colloque sur Helicobacter

pylori , Laboratoire Algérien de Recherche sur

Helicobacter- Alger, Palais de la Culture Moufdi

Zakaria, 20 Février 2011.

Annexes :

Annexe n°1 : Coloration de Giemsa.

Coloration qui repose sur l'action complémentaire de

deux colorants neutres et sur l'affinité des éléments

cellulaires pour les colorants acides ou basiques. Ces colorant neutres sont

:

- Le May-Grünwald, neutre, contenant un colorant acide,

l'éosine , et un colorant basique, le bleu de

méthylène.

- Le Giemsa, neutre, contenant lui aussi de l'éosine , et

un colorant basique, l'azur de méthylène .

Annexe n°2 : Coloration argentique

Technique basée sur la capacité des membranes et

parois cellulaires à s'imprégner d'argent. Elle permet

d'épaissir le corps bactérien et de mieux le visualiser.

Annexe no 3: Fiche de renseignements

Annexe n°4 : Composition du milieu Columbia

Polypeptones : 17,0 g/L

Peptone pancréatique de coeur : 3,0

g/L Amidon de maïs : 1,0 g/L

Chlorure de sodium : 5,0 g/L

Extrait de levure : 3,0 g/L

Agar : 13,5 g/L

pH = 7,3 +/- 0,2

Annexe n°5 : Composition du milieu urée

-idole

L-tryptophane : 3 g

Urée : 20 g

Monophydrogénophosphate de potassium : 1 g

Dihydrogénophosphate de potassium : 1 g

Chlorure de sodium : 5 g Éthanol à 95 °GL :

10 ml Rouge de phénol : 25 mg Eau distillée : 1 l

Annexe n°6 : composition du milieu

Mueller-Hinton

infusion de viande de boeuf:300,0 ml peptone de

caséine:17,5 g

amidon de maïs:1,5 g

agar: 17,0 g pH = 7,4

53

Glossaire :

Adenocarcinome : Tumeur maligne

développée aux dépens d'un épithélium

glandulaire.

Alkylhydroperoxyde-reductase : Enzyme dont La

fonction est de protéger H. pylori par

réduction d'hydroperoxydes organiques toxiques.

Antigene lewis a, b : antigènes libres

dans le plasma et autres liquides biologiques, adsorbés sur les

érythrocytes (antigènes des groupes sanguins).

Antigene lewis x, y : antigènes

présents sur les membranes des leucocytes et des cellules

endothéliales.

Carcinome : Cancer développé

à partir d'un tissu épithélial (peau, muqueuse).

Cytokine : Substances solubles de communication

synthétisées par les cellules du système immunitaire (les

lymphocytes T) ou par d'autres cellules et/ou tissus, agissant à

distance sur d'autres cellules pour en réguler l'activité et la

fonction.

Dysplasie : Malformation ou déformation

résultant d'une anomalie du développement d'un tissu ou d'un

organe, qui survient au cours de la période embryonnaire ou après

la naissance.

Grading : Détermination du grade.

Intégrine alpha5 beta 1 :

Protéine transmembranaire qui intervient dans les interactions entre les

molécules d'adhésion sur les cellules adjacentes et/ou la matrice

cellulaire.

Lamina propria : Membrane

située au dessous de l'épithélium de la muqueuse,

constituée essentiellement d'un épithélium et d'un

chorion, et accessoirement de fibres élastiques musculaires, de glandes,

de villosités, etc., selon la muqueuse considérée.

Lymphome : Cancer du système lymphatique

aux dépens des lymphocytes.

Metaplasie : Transformation d'un tissu

cellulaire différencié en un autre tissu cellulaire

différencié.

Super oxyde-dismutase : Enzyme dont la fonction

est de protéger H. pylori par réduction

d'hydroperoxydes organiques toxiques.

54

Liste des abréviations :

· ADN: Acide

désoxyribonucléique.

· Alp: Adhesion associated protein.

· Bab A: Blood group antigen binding

protein.

BHIB: Beef Heart Infusion Broth, bouillon Coeur

cervelle. Cag A: Cytotoxin associated gene.

CMI: Concentration minimale inhibitrice.

ELISA: Enzyme Linked Immunoadsorbent Assay.

H.pylori: Helicobacter

pylori

Hsp: Heat Shock Protein, protéine du choc

thermique. IL-8 : Interleukine 8

MALT: Mucosa Associated Lymphoid Tissue, tissu

lymphoïde associé aux muqueuses.

Nap A: Neutrophile associated protein.

RM : Rouge de

méthyle.

Sab A: Sialic acid-binding adhesion.

SOD: Super oxyde-dismutase.

Tip: TNS inducing protein.

TSS4: Système de sécrétion

type 4.

Vac A: Active vacuolating cytotoxin, cytotoxine

vaccuolisante.

VP: Voges proskauer.

55

|