|

UNIVERSITE DE YAOUNDE I THE UNIVERSITY OF YAOUNDE

I

******** ********

CENTRE DE RECHERCHE ET DE POST GRADUATE SCHOOL FOR

SOCIAL

FORMATION DOCTORALE EN SCIENCES AND EDUCATIONAL

SCIENCES

HUMAINES, SOCIALES ET EDUCATIVES

********

*******

UNITE DE RECHERCHE ET DE DOCTORAL RESEARCH UNIT

FOR

FORMATION DOCTORALE EN SCIENCES SOCIAL

SCIENCES

HUMAINES ET SOCIALES

********

********

DEPARTEMENT D'HISTOIRE DEPARTMENT OF

HISTORY

FEMME ET POLITIQUE AU TCHAD : CAS DES

PARLEMENTAIRES

ET DES MEMBRES DU

GOUVERNEMENT (1962-2018)

Mémoire de Master en Histoire soutenu le 13

septembre 2024 Spécialisation : Histoire

Économique et Sociale

Par

Chryssel NADJILEM RIBAR

Titulaire d'une

Licence en Histoire

Jury

Président : KENNE Faustin, Pr

Rapporteur : Gabriel Maxime DONG MOUGNOL, Pr

Examinateur : NEBEU Jean Daniel, CC

Septembre 2024

À mes parents

Romain Ribardjé Djetobalmian et Emilienne

Londogoto.

SOMMAIRE

II

SOMMAIRE ii

AVERTISSEMENT iii

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS iv

SIGLES ET ACRONYMES v

LISTE DES ILLUSTRATIONS vii

RESUME viii

ABSTRACT ix

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : LA FEMME TCHADIENNE AU PARLEMENT ET AU

GOUVERNEMENT A

L'ERE DU MONOPARTISME (1962-1990) 27

I- LES DIFFERENTS REGIMES POLITIQUES A L'ERE DU MONOPARTISME

ET LEUR

HOSTILITE VIS-À-VIS DE LA FEMME (1962-1990) 28

II- LES PARCOURS DE QUELQUES FIGURES FEMININES MARQUANTES

DE

L'HISTOIRE POLITIQUE DU TCHAD 38

CHAPITRE II : L'EMANCIPATION POLITIQUE DE LA FEMME TCHADIENNE

DEPUIS

L'INSTAURATION DE LA DEMOCRATIE EN 1990 44

I- LE COMBAT POUR L'ÉGALITÉ DE DROITS 45

II- LA CONQUETE DES DROITS POLITIQUES 47

III- L'EMANCIPATION DES FEMMES AU NIVEAU DU LEADERSHIP EN

POLITIQUE

AU TCHAD 65

CHAPITRE III : LES POLITIQUES LIEES AUX FEMMES ET LEUR NIVEAU

DE MISE EN

OEUVRE AU TCHAD 73

I. LA POLITIQUE NATIONALE DE GENRE AU TCHAD 74

II- LE CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 86

III- LES AUTRES POLITIQUES LIEES AUX FEMMES : LA STRATEGIE DE

LUTTE

CONTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE AU TCHAD 93

CHAPITRE IV : LE QUOTA ET LA PARITE : DEUX STRATEGIES DE

RESOLUTION DE LA

SOUS-REPRESENTATION DES FEMMES TCHADIENNES EN POLITIQUE 97

I- LA POLITIQUE DU QUOTA 98

II- LA POLITIQUE DE LA PARITE DANS LES FONCTIONS NOMINATIVES

ET

ELECTIVES : UN SOUHAIT A REALISER 104

III- LES PROCESSUS D'IMPLICATION DE LA FEMME TCHADIENNE DANS

LES

INSTANCES DE PRISE DE DECISION 107

CONCLUSION 117

ANNEXES 117

SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 117

TABLES DES MATIERES 117

III

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par

le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la

communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété

intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de

référencement lors de l'utilisation de ce document.

Par ailleurs, le Centre de Recherche et de Formation Doctorale

en Sciences Humaines, Sociales et Educatives de l'Université de

Yaoundé I n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions

émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être

considérées comme propre à leur auteur.

iv

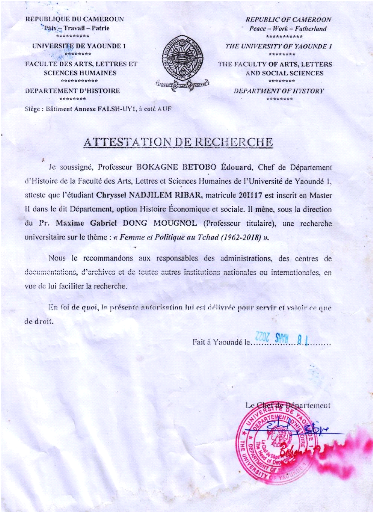

REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui ont

contribué de près ou de loin à la réalisation de ce

travail. Hommage rendu particulièrement au Professeur Gabriel Maxime

DONG MOUGNOL, pour sa disponibilité et ses qualités

professionnelles et humaines. Malgré ses multiples occupations, il a

toujours trouvé le temps pour nous. Qu'il trouve dans ces propos, notre

profonde reconnaissance et le fruit de ses exigences scientifiques.

Nous remercions également tous les enseignants du

Département d'Histoire de l'Université de Yaoundé I, pour

leurs enseignements dont la portée a été

particulièrement significative dans notre formation.

Nos sincères remerciements à l'Assemblée

Nationale du Tchad, au Secrétariat Général du

Gouvernement, au Centre de Formation pour le Développement, au Centre

Al-Mouna et à la Bibliothèque Nationale du Tchad, pour nous avoir

fourni les informations nécessaires pour la réalisation de ce

mémoire. Une pensée précisément aux Dr. BAKARI

Sali, Dr. WALBADET Sir Lucain, Dr. NOM-OSSO Dara, et Dr. Marcelin Abdelkerim.

Un merci aussi à tous nos informateurs, pour leur

disponibilité.

Nos sincères remerciements vont à l'endroit de

Caleb Mbaindigabé, Olivier Mouita, Enos Londogoto, Hyppolite

Mbairamadji, Julius Ndaidouradé, Laomaye Yotoloum, Dieudonné

Desmang, Julien Laomian, Éveline Londogoto, Saturnin Laomaye, Tirolien

Laotaye Guy, Jean Bouanougam, pour leur appui moral durant notre parcours

universitaire au Cameroun.

Ces remerciements vont également à notre

promotion du Département d'Histoire de l'Université de

Yaoundé I, en particulier Marie Noëlle Madjingar, Abdel-Salam

Abdoulaye Harine, Djebaroum Madjitoingar, pour leurs encouragements. Merci

également à l'ainé académique, Dr. Dalouta

Tououpain Mouncharou, pour ses conseils.

À nos frères et soeurs qui n'ont jamais

cessé de manifester leur affection, qu'ils trouvent ici, l'expression de

notre sympathie. Qu'ils reçoivent également un sentiment de

reconnaissance en raison de leur assistance, leur considération pendant

notre séjour au Cameroun.

SIGLES ET ACRONYMES

V

AFA : Association Fille Aussi

AFED : Association des Femmes pour l'Entraide au

Développement

AFEM : Association Femme en Marche

AFJT : Association des Femmes Juristes du

Tchad

ASTBEF : Association Tchadienne pour le

Bien-être Familial

BEPC : Brevet d'Étude du Premier Cycle

CCFAN : Conseil de Comité des Forces

Armées du Nord

CEFOD : Centre de Formation pour le

Développement

CELIAF : Cellule de Liaison des Associations

Féminines

CEDEF : Convention sur l'Élimination de

la Discrimination à l'Égard des Femmes

CNS : Conférence Nationale Souveraine

CNIFD : Comité National

d'Intégration de la Femme au Développement

CSM : Conseil Supérieur Militaire

CST : Conseil Supérieur de la

Transition

DAPRO : Direction de l'Analyse et de la

Prospective

EDST : Enquête Démographique et de

santé au Tchad

FAN : Forces Armées du Nord

FAR : Fédération Action pour la

République

FROLINAT : Front de Libération Nationale

du Tchad

IFD : Intégration de la Femme au

Développement

MASSNF : Ministère de l'Action Sociale,

de la Solidarité Nationale et de la Famille

OFUNIR : Organisation des Femmes de l'UNIR

(Union Nationale pour l'Indépendance

et la Révolution)

PAA : Plan d'Action Annuel

PPT/RDA : Parti Progressiste Tchadien/section du

Rassemblement Démocratique Africain

PSIT : Parti Social Indépendant du

Tchad

RAJEUNIR : Rassemblement des Jeunes de l'Union

Nationale pour l'Indépendance et la Révolution

REFEMP/T : Réseau des Femmes Ministres et

Parlementaires du Tchad

UDR : Union pour la Démocratie et le

Renouveau

UDT : Union Démocratique Tchadien

vi

UNACOT : Union Nationale des

Commerçants

UNDR : Union Nationale pour la

Démocratique le Renouveau

UNIR : Union Nationale pour

l'Indépendance et la Révolution

URD : Union pour le Renouveau et la

Démocratie

TBS : Taux Brut de Scolarisation

LISTE DES ILLUSTRATIONS

vii

Tableaux

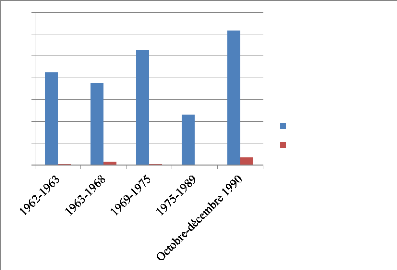

Évolution de la représentation feminine au

parlement de 1962 à 1990 35

Évolution des femmes parlementaires et nombre du

gouvernement de 1962 à 1990 37

Nombre des femmes au Parlement de 1991 à 2018 49

Nombre des femmes au Gouvernement à l'ère du

multipartisme de 1991 à 2018 54

Quelques partis politiques dirigés par les femmes de

1990 à 2018 102

Photos

Bourkou Louise Kabo : Première femme élue

à l'Assemblée Nationale tchadienne de 1962-

1973 39

Fatime Kimto : Première femme Secrétaire

d'État puis ministre du Tchad de 1982-1986 40

Khadidja Touré : Femme militante, avocate et

défenseuse des droits humains 42

Carte

Carte administrative du Tchad 7

Diagrammes

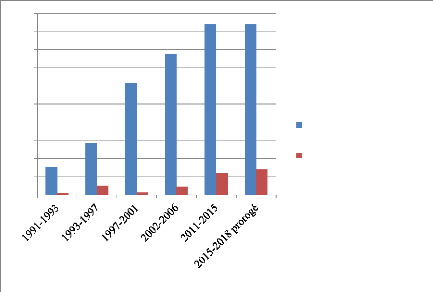

Evolution des nombres de femmes élues au parlement

à l'ère du monopartisme entre 1962 et 1990 36

Evolution des nombres de femmes nommées au gouvernement

à l'ère du monopartisme entre 1962 et

1990 37

Nombre de femmes au parlement de 1991 à 2018. 50

Evolution des nombres des femmes aux gouvernements entre 1991

à 2018 55

VIII

RESUME

La présente étude intitulée «Femme

et politique au Tchad : cas des parlementaires et des membres du gouvernement

(1962-2018)». L'interrogation principale qui sous-tend cette analyse est

la suivante : la femme tchadienne est-elle valablement

représentée au parlement aussi bien qu'au gouvernement de son

pays depuis l'indépendance ? Ceci étant, cette étude se

propose de passer au crible à évaluer les réalisations de

la femme tchadienne dans la vie politique au Tchad. Elle analyse la situation

de la femme tchadienne au parlement et au gouvernement à l'ère du

monopartisme, démontre l'émergence de l'émancipation

politique de la femme tchadienne depuis l'instauration de la démocratie

en 1990, identifie les politiques liées aux femmes et leur niveau de

mise en oeuvre au Tchad, examine la politique du quota à la

parité comme stratégie d'implication des femmes dans la vie

politique. Pour évaluer les réalisations de la femme tchadienne,

plusieurs sources ont été indispensables, il s'agit de celles

écrites, iconographiques, orales et l'approche invitée est la

diachronie. La méthode utilisée a permis d'obtenir les

résultats selon lesquels malgré la clarté de la loi

fondamentale qui dit que les Tchadiens de deux sexes ont le même droit et

les mêmes devoirs, ils sont égaux devant la loi. Pendant

longtemps, la femme a été écartée de la

sphère décisionnelle, aussi bien au parlement qu'au gouvernement.

Ceci s'explique, entre autres, par le poids de la tradition et la politique peu

favorable. En effet, la femme est considérée comme un être

inférieur. Outre cette situation, le contexte politico-institutionnel

marqué par les guerres et les violences politiques n'a guère

favorisé l'émergence des femmes en politique. Force est de

constater que même dans l'exercice de l'activité politique, les

femmes continuent d'être victimes des discriminations ; d'où

l'impérieuse nécessité de soutenir l'action politique

féminine en institutionnalisant le système de quota et de la

parité dans les listes électorales, en finançant les

femmes, ou encore les aidant à organiser leur campagne politique.

Mots clés : Femme, Politique, Parlement,

Gouvernement, Tchad.

ix

ABSTRACT

This study entitled «Women and politics in Chad: case

of parliament and government (1962-2018)».The main question underlying

this analysis is the following: have Chadian women been validly represented in

parliament as ell in the government of their country since independence? This

being said, this study aims to assess the achievements of Chadian women in

political life in Chad. She analyzes the situation of Chadian women in

parliament and government in the era of one-party politics, demonstrates the

emergence of the political emancipation of Chadian women since the

establishment of democracy in 1990, identifies policies related to women and

their level of implementation in Chad, examines the policy of the parity quota

as a strategy for involving a large number of women in political life. To

evaluate the achievements of the Chadian woman, several sources were essential,

it is about those written, iconographic, oral and the invited approach is the

diachrony. The method used made it possible to obtain the results according to

which despite the clarity of the fundamental law which says that Chadians of

both sexes have the same rights and the same duties, they are equal before the

law. For a long time, the woman was excluded from the decision-making sphere,

as well particularly in parliament and government. This is explained, among

other things, by the weight of tradition and unfavorable politics. Indeed, the

woman is considered as an inferior being. In addition to this situation, the

politico-institutional context marked by wars and political violence has hardly

favored the emergence of women in politics. It is clear that even in the

exercise of political activity, women continue to be victims of discrimination;

hence the imperative need to support women's political action by

institutionalizing the quota system in the electoral lists, by financing women,

or by helping them to organize their political campaign.

Keywords: Women, Politics, Parliament, Government,

Chad.

INTRODUCTION

1

2

1- CONTEXTE HISTORIQUE

La conquête des libertés, la reconnaissance et le

respect des droits des individus ne s'obtiennent pas sans heurt. Les guerres

furent et demeurent nécessaires pour triompher des tyrannies. Les

révolutions ont coûté d'innombrables vies humaines aux

Nations qui se sont soulevées pour parvenir à leur

indépendance de la domination coloniale. Dans ces Nations, les hommes et

les femmes ont été les principaux acteurs de la conquête de

cette liberté. Toutefois, au moment de récolter les fruits du

succès si durement acquis, les femmes ont été parfois

privées de reconnaissance pour leur participation à ces

différentes manifestations1. Cette discrimination trouve sa

justification dans des préjugés, selon lesquelles la femme est

naturellement faible pour mener des luttes. Ce sont des préjugés

fondés sur des mythes et des légendes que se font les hommes

à l'égard des femmes car, comme l'écrit Pierre Bourdieu,

«le mensonge à soi-même, collectivement entretenu et

encouragé (...) est, en toute société au fondement des

valeurs les plus sacrées et, par-là de toute l'existence de la

société''2.

D'abord, le concept femme. Littéralement, on entend par

femme, la femelle de l'homme. Elle désigne un être humain de sexe

féminin3. Dans le cadre de cette étude, le mot

«femme'' désigne les personnes de sexe féminin, y compris

les filles4. Un humain de sexe qui conçoit et met au monde

des enfants. Dans la croyance populaire, la femme ayant pour raison

première la procréation, est un être inférieur

à l'homme, et doit à cet effet jouer un rôle de second

plan. Cette perception imaginaire est soutenue par Laobele Dangde pour qui la

femme ne doit pas oublier son statut éternel de féminité,

c'est-à-dire un être sur la terre pour donner des enfants aux

hommes5. Une telle perception est le fruit d'une simple imagination

qui résume à suffisance l'état d'esprit qui prévaut

à l'endroit de cette catégorie d'être humain et minimise sa

contribution majeure à la société.

Dans la société traditionnelle africaine, la

femme en réalité, occupe une place fondamentale non pas seulement

sur le plan moral de l'éducation des enfants, mais aussi et surtout sur

le plan politique. En plus de l'éducation des enfants, elle est le

pilier de la famille

1 E. Ngartebaye Le-yota, «La participation des

femmes à la vie politique au Tchad : 1990-2003'', Mémoire de

Maîtrise en Sciences Juridique et Politique, UCAC, Yaoundé, 2003,

p.30.

2 P. Bourdieu, La place des Femmes : enjeux de

l'identité et de l'égalité au regard de Sciences Sociales,

Paris, Karthala, 1998, p.34.

3 Le Petit Larousse Illustré, 2013, p.452.

4 Art.1er al. (g) du Protocole à la Charte

Africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme

en Afrique.

5 L. Dangde, «La Place de la femme dans la

société traditionnelle Igbo'', Revue Scientifique du Tchad

- Série A-décembre 2015, p. 55.

3

qui doit former le foyer et préserver les traditions ;

bref la formation de l'homme à la culture citoyenne dans la

société traditionnelle relève de sa

compétence6.

En général la femme, qu'elle soit noire, blanche

ou jaune, comparativement à l'homme, est spécifique en son genre

pour le don gratuit de la vie. C'est pourquoi, elle a un charisme qui incarne

et porte les véritables valeurs de l'amour. Or, rien de grand ne se

construit sans le don de l'amour parce que l'égoïsme

détruit7. En Afrique, la situation de domination, de

soumission et de négation de droits de la femme n'est pas aussi totale

car, il y eut des femmes qui se sont illustrées par leur présence

(Brunehaut, Jeanne d'Arc) en Occident, tout comme il y eut des

sociétés qui étaient gouvernées par des femmes en

Afrique, notamment Abla Pokou, la généreuse reine Baoulé

qui accepta de sacrifier son fils pour sauver son peuple; de Ranavalona III de

Madagascar ; Aline Sitoe Diatta du Sénégal, symbole de la

résistance casamançaise ; Ngaliforou de la RDC, souveraine du

Royaume Téké ; les reines Candace qui dirigèrent l'empire

Koushite de Méroé (Soudan) ; Ana Nzinga d'Angola, qui s'opposa

à la domination portugaise ; Néfertiti d'Égypte et

Efunroye Tinubu du Nigeria8. Ces femmes, ont marqué

l'histoire du leadership féminin politique en Afrique.

Les femmes étaient autrefois, dans de nombreux villages

africains, des autorités religieuses et des membres puissants et

respectés de leurs communautés9. Sur la scène

politique, même si bien souvent que le rôle de la femme

n'était pas au premier plan, elle était toujours consultée

pour la prise de grandes décisions, nomination d'un chef, acte

d'alliance, acte de guerre, de destitution etc. Son rôle dans le

développement de la conscience politique traditionnelle a laissé

des empreintes indélébiles10. Elle forgeait le moral

des guerriers en les exhortant par des chansons poétiques et pleines de

signification, valorisant le courage et reléguant la mort à

l'arrière- plan. Au niveau du règlement des affaires internes,

dans la société traditionnelle, les femmes se placent

derrière les hommes pour orienter les débats, suggérer les

questions, faire valoir leurs points de vue11.

L'élément central de la loi est la femme, car,

c'est elle qui transmet de génération en génération

les moeurs, la langue, les idées à l'homme qui demain, va prendre

les commandes

6 J. Guirayo et al, «Le rôle de la

femme dans la gestion de la cité au Tchad», Annales de

l'Université de Moundou, Série A-FLASH Vol.7(2), Juin, 2020,

p. 2.

7 Ibid, p.3

8 S. Serbin, Reines d'Afrique et

Héroïnes de la diaspora Noire, Paris, Sépia, 2004,

p.12.

9 Guirayo et al, «Le rôle de la

femme», p. 4.

10 Ibid, p.5.

11 Ibid, p. 6.

4

de la cité12. Sous l'arbre à palabre

constitué des notables et du chef, la femme intervient. Elle parle

toujours assise, c'est un honneur qu'on lui rend, une vénération,

un respect pour ce que l'homme lui doit de reconnaissance.

En 1962 Bourkou Louise Kabo13, entra à

l'hémicycle en tant que première femme parlementaire au Tchad.

Avec le flux démographique des années 1970, les crises sociales

liées aux coups d'État et les guerres civiles de 1977 et

198414, le pays va se plonger dans une crise politique et sociale

défavorable à l'intégration de la femme dans la politique.

A partir de cette date, la vie politique fut dominée par les militaires.

Les femmes se retrouvèrent absentes du partage du pouvoir, mais

étaient employées dans la fonction publique et dans le secteur

privé industriel. Il a fallu attendre 1982 pour qu'une femme,

Fatimé Kimto entre dans le gouvernement au poste de Secrétaire

d'État au Travail et à la Promotion Féminine, puis

Ministre des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine en

198415.

En effet, les régimes qui se sont

succédés au Tchad n'étaient que de courtes durées

et étaient beaucoup portés à régler leurs

dissensions internes. Dans cette atmosphère de violence politique et de

terreur, la femme n'avait pas voix au chapitre. Elle se trouvait

confinée à son rôle d'épouse et de mère ainsi

qu'agent économique. Cette situation de guerre a accentué

l'absence de la femme tchadienne de l'activité politique. Avec les

tentatives de démocratisation vécues dans de nombreux pays

d'Afrique subsaharienne à l'aube des années 1990, on assiste

à une nette présence féminine dans le domaine public

à travers les associations et leur militantisme dans les partis

politiques16. Le multipartisme ouvrit pour ainsi dire la voie aux

manifestations publiques tant du côté des formations politiques

que du côté des organisations de la société civile

avec une émergence des femmes longtemps vues comme des citoyennes de

seconde zone.

Ce dernier a permis à la femme d'être active dans

la vie politique à travers les partis politiques, les mouvements

syndicaux, les associations féminines. Cette action lui confère

le rôle d'actrice politique au sens plein du terme, où son

implication dans la gestion des affaires de la nation n'est plus à

discuter. Force est de constater que cette volonté féminine

d'investir le champ politique reste émaillée d'embuches en

Afrique et plus particulièrement au Tchad.

12 Guirayo et al, «Le rôle de la

femme», p. 2.

13 M. N'gangbet, Peut-on encore sauver le Tchad,

Paris, Karthala, 1984, p 12.

14 R. Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les guerres

civiles au Tchad (1977-1984), Paris, Karthala, 1997, p.47.

15 Ngartebaye Le-yota, `La participation des

femmes», p.10.

16 E. Sherif, «La participation politique des

Femmes au Sahel», rapport d'activité, Avril 2013, Bruxelles, p.

2.

L'histoire est en effet, dans une perspective

évolutive, sanctionnée par une infinité

d'éléments naturels et géographiques qui lui ont servi de

cadre et de support. Le cadre géographique est

5

Un tel thème a été choisi certainement

pour plusieurs motivations. Ainsi les raisons du choix sont

déclinées dans les prochaines lignes.

2- RAISON DE CHOIX DU SUJET

Le choix de ce sujet n'est pas ex- nihilo. Il réside

sur des raisons personnelles et scientifiques. Les motivations personnelles

sont dues au fait que, le parlement et le gouvernement demeurent largement

dominé par les hommes au Tchad. Ces derniers continuent d'occuper

majoritairement les postes clés à tous les niveaux dans les

sphères décisionnelles dans tous les secteurs et dans la

politique. Les femmes sont pratiquement invisibles sur la scène

politique, compte tenu de la domination masculine. Certaines femmes sont

compétentes et disposent des potentialités énormes, mais,

non exploitées. Alors pourquoi ne pas les encourager à

s'intéresser à la chose politique et exploiter ces

potentialités au profit de leur pays. Ce choix se justifie

également du désir d'approfondir les études sur femme en

politique et spécialiser dans la politique du genre.

Les raisons scientifiques viennent de la nature lacunaire des

travaux existants, sur la question de la femme et la politique au Tchad,

notamment au parlement et au gouvernement. Par contre, très peu de

chercheurs tchadiens se sont intéressés à la question de

la femme tchadienne. Cette situation préoccupante interpelle le

chercheur, à apporter sa contribution dans l'enrichissement de ce

sujet.

Cependant, dans le but de contenir la présente

étude, il convient d'opter pour une délimitation

spatio-temporelle.

3- DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

Dans cet angle, il est question de faire non seulement de

faire une étude géographique du Tchad, mais également une

justification chronologique.

3.1- Cadre spatial

Le cadre spatial est nécessaire dans une recherche en

Histoire. Il permet de mieux définir la zone d'étude du

chercheur. L'histoire a pour objet d'étudier l'homme. L'on ne peut pas

faire une analyse historique en écartant l'homme de son environnement. A

ce titre le professeur Albert Pascal Temgoua affirme que :

6

d'une grande importance dans la dynamique sociale, politique et

économique, car les sociétés humaines sont en respiration

avec le milieu naturel17.

La présente analyse portant sur «femme et

politique au Tchad : cas du parlement et du gouvernement (1962-2018)»,

impose la description préalable de la situation géographique du

Tchad.

Ainsi donc, le Tchad est situé au coeur de l'Afrique,

entre le 8ème et le 24ème degré de

Latitude Nord et comprise entre le 13ème et le

24ème degré de Longitude Est, le Tchad couvre une

superficie de 1.284.000km2 ; il est le cinquième pays le plus

vaste d'Afrique après le Soudan, l'Algérie, le Zaïre

actuelle RDC et la Libye. Du Nord au Sud, il s'étend sur 1700 km et, de

l'Est à l'Ouest, sur 1000km. Il partage ses frontières avec six

pays voisins. Au Nord, la Libye, à l'Est, le Soudan, au Sud, la

République Centrafricaine et, à l'Ouest, le Cameroun, le Nigeria

et le Niger18. De par sa position géographique, au Sud du

tropique du Cancer et au coeur du continent africain, le Tchad est

marqué par une continentalité accentuée dont

l'étranglement économique est l'une des conséquences.

En effet, le pays est dépourvu de toute façade

maritime. C'est-à-dire, le pays est enclavé et ne dispose d'aucun

accès à la mer. Le port le plus proche est le Port Harcourt

(Nigeria), à 1700 km de N'Djamena et celui de Douala (Cameroun),

situé à environ 2000 km de N'Djamena, la capitale. Cet

enclavement extérieur est accentué par une insuffisance des

réseaux routiers qui rend difficile la circulation durant une bonne

partie de l'année19.

Peuplé d'environ 17.000.000 d'âmes 20

, le Tchad appartient politiquement et économiquement à l'Afrique

Centrale, mais en raison des similitudes des conditions climatiques, il est

rattaché également aux pays sahéliens. Il occupe le bassin

du lac Tchad, une vaste cuvette continentale de faible altitude (environ 200m).

A l'extrémité du Nord, le massif du Tibesti culmine à

3415m au pic d'Emi-koussi. La capitale N'Djamena se trouve à la

confluence des fleuves Chari et Logone. La capitale économique se trouve

à Moundou, au Sud du pays21. L'agriculture et

l'élevage constituent essentiellement les deux mamelles de

l'économie nationale (plus de 80% de la population active) n'arrivent

pas à assurer des

17 A. P. Temgoua, Le Cameroun à

l'époque allemande 1884-1916, Paris, L'Harmattan, 2014, p.192.

18 D. Kélos, «Pauvreté des

Ménages et Travail des enfants au Tchad : Niveaux et

Déterminants», Mémoire de Master Professionnel en

Démographie, IFORD, 2009, p.9.

19 Kélos, «Pauvreté des

Ménages et Travail», p.10.

20 A. Ramadji, «l'opposition partisane dans le

système politique tchadien : 1993-2011», Thèse de Doctorat

en Science Politique, Université de Bordeaux, 2015, p.24.

21 Ibid, p.11.

7

revenus substantiels aux populations en raison d'une

pluviométrie souvent déficitaire et d'une avancée sans

cesse du désert22. Ainsi donc, l'on présente la carte

administrative du Tchad.

Carte 1: Carte administrative du Tchad

Source : INSEED, Deuxième Recensement

Général de la Population et de l'Habitat `'résultats

globaux et définitifs», Ministère du Plan et de la

Coopération Internationale, 2012, p 1.

22 Ramadji, «L'opposition partisane»,

p.16.

8

Après avoir délimitée

géographiquement, l'on présente le cadre temporel. 3.2-

Cadre temporel

L'on s'accorde avec joseph Ki-Zerbo, lorsqu'il affirme «

l'historien qui veut remonter le passé sans repère chronologique

ressemble à un voyageur qui parcours dans une voiture sans compteur une

piste sans borne chronologique23». Le cadre temporel

s'étend de 1962 à 2018. La première date est la borne

inferieure, elle s'explique par le fait que l'année 1962 introduit la

nouvelle législature qui accordait la participation de la femme dans la

vie politique du Tchad indépendant24. C'est cette

année qu'une première femme politique, Bourkou Louise Kabo est

élue à l'hémicycle en tant que parlementaire25.

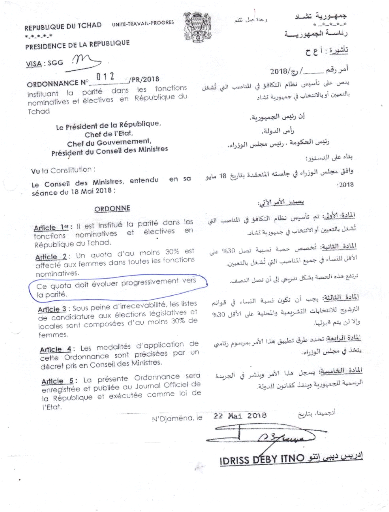

L'année 2018 quant à elle est la borne supérieure. Elle

marque la signature d'une ordonnance accordant un quota de 30% de places aux

femmes dans toutes les fonctions nominatives et électives26.

Il s'agit d'une nouvelle politique de la femme tchadienne dans la vie

politique.

Pour mieux cerner les mots clés de cette

thématique, une clarification conceptuelle est évidente.

4- CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Pour mieux saisir le sens des termes et expressions

clés utilisées dans ce travail, un cadre conceptuel s'impose.

Émile Durkheim précise d'ailleurs que «le savant doit

d'abord définir les choses, dont-il traite afin que l'on sache et qu'il

sache bien de quoi il est question (...)''27. Cette

conceptualisation porte entre autres sur les expressions suivantes :

La politique

Le terme «politic» désigne les

«produits» de l'action gouvernementale, c'est-à-dire les

programmes, des décisions et d'actions imputables aux autorités

politiques : on parlera ainsi de la «politique étrangère du

Tchad ou du Cameroun» ou de la «politique culturelle» de Jack

Lang par exemple. Et le terme «politics» désigne

plutôt les «processus» liés à l'exercice et

à la conquête du pouvoir d'État dans une

société donnée28. Des auteurs comme Georges

Burdeau et Pierre Braud, n'hésitent pas à cultiver l'androgynie

au masculin «le politique» intègre l'ensemble des

régulations qui assurent l'unité et la pérennité

d'un espace

23 J. Ki- zerbo, Histoire de l'Afrique noire

d'hier à demain, Paris, Hatier, 1972, p.16.

24 N'gangbet, Peut-on encore sauver, p.12.

25 Ibid, p.13.

26 Ordonnance No 012/PR/2018 du 22 mai

2018 instituant la parité dans les fonctions nominatives et

électives en République du Tchad.

27 E. Durkheim, les règles de la

méthode sociologique, Paris, PUF, 1968, p.95.

28 E. Ngartebaye Le-yota, «La participation des

femmes à la vie politique au Tchad : 1990-2003», Mémoire de

Maîtrise en Sciences Juridique et Politique, UCAC, Yaoundé, 2003,

p.30.

9

social hétérogène et confidentiel ; au

féminin, «la politique» indique la scène où

s'affrontent les individus en compétition pour la conquête et

l'exercice du pouvoir29; ce qui laisse une ouverture pour la

participation politique.

Dans le cadre de ce travail, la politique indique la

scène, où s'affrontent les individus en compétition pour

la conquête et l'exercice du pouvoir.

La participation politique

Participer c'est prendre part à une action, c'est

contribuer soit directement ou indirectement à la construction d'une

chose, d'un État, bref d'une société30. La

participation politique signifie l'acte par lequel le citoyen assume et tente

d'influencer, directement ou indirectement le cours des affaires publiques dans

sa société31. Elle suppose une décision

consciente et libre de la part du citoyen, de s'occuper de ce qui est

censé orienter la vie de tous dans la cité. C'est pourquoi elle

se situe à l'opposé de l'apathique c'est-à-dire du citoyen

qui néglige de prendre part à la discussion et à la

gestion des problèmes de la cité.

Pour Huntington et Nelson32, la participation

politique est une activité opérée par des citoyens

privés «private citizens» et qui vise à

influencer la formation des décisions gouvernementales. La participation

politique désigne les activités volontaires par lesquelles les

citoyens prennent part aux sélections des dirigeants, directement ou

indirectement, à la formation de l'action publique. Ou encore, elle

renvoie comme le soulignent Verba et Nice, à ces activités

exercées par des citoyens privés qui visent plus ou moins

directement, à influencer la sélection du personnel

gouvernemental et/ou des actions qu'il entreprend33. Dans le cadre

de ce travail, la participation politique désigne l'ensemble des

activités d'ordre politique que peuvent avoir les individus dans une

société.

La représentation

La représentation est le fait de représenter une

personne ou un groupe et de parler en leur nom34. En d'autres

termes, la représentation est une action de représenter

quelqu'un, le fait de tenir sa place ou de parler en son nom. En droit, la

représentation est le fait de remplacer quelqu'un, d'agir à sa

place. Représentation du mandat par le mandataire. En

29 G. Grunberg, «Acteurs et comportement

politiques : la participation politique», Cahiers français,

n° 276, 1996, p.10.

30 Ngartebaye Le-yota, «La participation des

femmes», p.30.

31 Ibid, p. 31.

32 M. Grawitz et J. Leca, Traite de sciences

politiques : T3 ; action politique, Paris, PUF, 1985, p.76.

33 Ngartebaye Le-yota, «La participation des

femmes», p.32.

34 M. Legain, (dir), Le Nouveau Dictionnaire petit

Robert, Paris, 1993, p. 1943.

10

politique, c'est le pouvoir législatif exercé

par les représentés élus. La représentation dans le

cadre de ce travail, désigne la proportion des femmes à

l'assemblée Nationale Tchadienne et au gouvernement. Mais force est de

constater une disproportion entre elles et les hommes dans cette

représentation nationale.

Parlement

Le parlement est une institution représentative

titulaire d'un pouvoir législatif à caractère consultatif

et prend forme en Grande-Bretagne au XIIIème siècle. Il se

définit comme étant un système de séparation souple

des pouvoirs. C'est un régime politique dans lequel le Gouvernement est

dirigé par un Premier Ministre, responsable devant le

parlement35. Par contre, un parlementaire est une personne physique,

membre du Parlement, élue dans une circonscription

déterminée pour faire partie d'une Assemblée

délibérante. En effet, il porte soit le titre de sénateur,

soit de député. Les parlementaires constituent l'ensemble des

composantes humaines institutionnalisées dont la fonction est la

représentation du peuple souverain36. Le Tchad comme tout

État africain issu de la colonisation française, va adopter le

système parlementaire. En effet, la constitution de 1962 consacre le

parlement comme un pouvoir public succédant au pouvoir exécutif.

Il est constitué d'une chambre unique dit Assemblée Nationale ou

Monocamérale dont les membres portent le titre de

Députés.

Gouvernement

Organe chargé de mettre en oeuvre la politique du

président. Ce concept désigne l'ensemble de ceux qui gouvernent

un État, membre d'un même ministère. Le gouvernement est le

troisième élément constitutif d'un État. Pour qu'un

gouvernement soit obéit, il doit être légitime. C'est pour

cela que pour maintenir l'ordre sur le territoire, il doit devenir

légitime et respecter les règles en vigueur dans la

société. Cette notion du gouvernement a un double sens. Le

premier sens, utilisé communément désigne

l'exécutif, le législatif et le judiciaire et le deuxième

sens ne concerne que le premier ministre et son équipe37.

Leadership

Le terme leadership vient de l'anglais

«leader» qui désigne un chef (choisi par ses paires)

d'un parti politique. Le leadership est la capacité, la qualité,

l'art de conquérir, exercer

35 S. Hadidja, «L'institution parlementaire et

l'État de Droit au Cameroun», Mémoire de Master en Droit

Public, Université de N'Gaoundéré, 2013, p.12.

36 Ibid, p.16.

37 F. Kaponga, «Le désengagement du

gouvernement congolais face à l'efficacité des politiques de

développement des entités locales : cas de la ville de

Lubumbashi», Mémoire de Master en planification de

Développement, Institut Supérieur interdiocésain

Monseigneur Mulowa, 2010, p. 23.

11

et conserver une fonction de leader. Dans la langue

française, le leadership est une forme d'anglicisme qui désigne

un meneur, un chef de file «un dirigeant de terrain, un acteur influent,

écouté, qui conduit des personnes vers un objectif

»38 .

L'usage du mot leader dans ce mémoire est compris dans

le sens de meneur d'Hommes, pour l'expression de la féminité

d'une part et d'autre part, est leader cette femme qui fait preuve d'une grande

influence dans la communauté ou dans la société. Enfin le

leader est aussi cette femme qui inspire et suscite de l'engouement

auprès de la population du fait de sa personnalité, de son

comportement et sa position sociale.

Leadership féminin

En allant dans le même sens que le mot leadership, le

leadership féminin commence à se développer à

partir de l'accession des femmes aux postes de pouvoir (travail

rémunéré, administration, commandement, accession aux

postes électifs...). Le leadership féminin vise à analyser

les efforts fournis par les femmes dans la sphère publique. Plus

concrètement, le leadership féminin vise à mettre en

évidence «les forces et les faiblesses» du genre

féminin dans le processus du développement. La

particularité du leadership féminin est qu'elle prend en compte

les approches personnalistes et situationnelles dans la perspective de

l'entrepreneuriat, de l'économique, de management et de la gestion. L'on

peut donc reconnaitre que «s'intéresser au leadership des femmes,

c'est s'intéresser à la construction du genre féminin et

aux représentations de la féminité»39 .

Après avoir clarifié les concepts clés,

il convient de présenter la revue critique de la littérature.

5- LA REVUE CRITIQUE DE LA LITERRATURE

La recherche est un domaine qui est loin d'être

statique. L'on est toujours appelé sur ce que les autres avaient

déjà évoqués mais dans d'autres aspects, c'est

à dire que l'on est loin d'être les premières personnes

à aborder un thème de recherche. Il revient à dire que

certains auteurs ont abordé la question de la femme et la politique que

ce soit sur le volet social, le domaine économique, ou encore dans le

domaine politique. C'est ce qui donne raison à Guillaume Fongang

lorsqu'il tirait la sonnette d'alarme en ces termes :

38 E. Wassouo, «Représentations

du leadership politique féminin différences Culturelles :

comparaison entre la France et le Cameroun», Thèse de

doctorat en psychologie, Université de Grenoble Alpes et

Université de Yaoundé I 21 avril 2017, p.25.

39 N. A. Gaudreau, «Représentations

sociales : femme leader, leader idéal et leadership personnel, une

approche biographique du leadership», Mémoire en Psychologie,

Université du Québec à trois rivières, 2016,

p.23.

12

L'essentiel de la découverte scientifique ne tient pas

seulement à la nouveauté d'une observation, mais aussi au fait

d'établir un rapport solide entre le déjà connu et ce qui

était jusqu'alors inconnu, car c'est grâce à ce processus

que l'on parvient le plus surement à la compréhension

véritable et au progrès réel.40

Il devient vital de passer en revue ces multiples publications

en rapport avec ce travail. C'est pourquoi l'étude de la revue critique

de la littérature est capitale. Car elle permet de voir si les

études ont été faites sur la femme et la politique dans

tous les aspects. C'est sans doute dans cette perspective que Michel

Beaud41 écrit ?ce qu'on attend d'une thèse, comme dans

tout travail de recherche c'est un progrès dans la connaissance : soit

un éclairage sur la question en débat, soit la reconstruction

d'un corpus explicatif, soit un approfondissement de la connaissance dans le

domaine qu'elle analyse.» Cette rigueur méthodologique oblige le

chercheur à faire une fouille des documents d'une manière

minutieuse en rapport avec le thème à traiter. Pour combler cette

exigence scientifique, l'on a eu recours à moult publications

scientifiques en rapport avec ce thème, d'une manière directe ou

indirecte. Il s'agit des travaux de :

Fred Constant42 , dans son livre intitulé :

«la citoyenneté», pense que, contrairement à

l'idée populaire, la citoyenneté est loin de disparaître.

Selon ses dires, ce serait plutôt la représentation universelle,

spécifique de celle-ci et de son implication dans l'espace public qui

serait en dégénérescence. Pour soutenir sa thèse,

l'auteur avance, que la citoyenneté se présenterait sous de

nouveaux visages. Pour lui, ce serait l'aboutissement d'une forme

récente d'implication dans le domaine public. Conséquemment, la

citoyenneté ne peut être un acquis pour tous. Elle est

considérée par l'auteur comme un métier qui

nécessiterait une longue formation. De plus, un citoyen sera

porté à participer dans le système à partir du

moment, où il devient conscient de ses exigences civiques ; d'où

l'idée constante chez l'auteur que la participation politique est

directement corrélée au degré d'intégration de

l'individu à la collectivité. Constant admet que le fait d'avoir

la potentialité de prendre part à l'exercice du pouvoir, ne

permet pas de régler les conflits. Encore faudrait-il que le citoyen

puisse abroger les clivages majeurs qui sont présentes dans la

société. L'auteur ne montre pas l'indispensabilité de la

femme et la citoyenneté. Il y a pourtant lieu de penser que la

citoyenneté est indispensable comme un défi majeur pour la bonne

gouvernance et le vivre ensemble.

40 G. Fongang, les mutations du secteur

agricole bamiléké (Cameroun) étudiées à

travers ses acteurs ; une analyse à partir des localités de

Fokoué et de Galim, Paris, Gregnon, 2008, p. 24.

41 M. Beaud, l'art de la thèse, Paris,

la découverte, 1997, p. 78.

42 C. Fred, La citoyenneté, Paris,

Montchrestien, 1998.

13

Pour Bérengère Marques-Pereira, le

problème se pose autrement. Dans son ouvrage, l'auteure met en garde

contre toute considération spécifique quand on traite de la

citoyenneté des femmes. Pour cette dernière, la

citoyenneté révélerait des images métaphoriques

qu'ont les sociétés d'elles-mêmes et «l'état de

réflexivité que sociologues et politistes entretiennent à

leur champ politique»43. Cette thèse se confirme dans

ses propos quand elle affirme que c'est à partir des années

quatre-vingts que les politicologues ont commencé à aborder la

question de la citoyenneté des femmes dans la perspective des genres.

Nonobstant, l'apport bénéfique de cette question à la

théorie politique et à la sociologie politique, cette

dernière n'est toujours pas considérée comme un

thème de recherche distinct. Marques-Pereira explique cela par la forte

domination des hommes dans les domaines de la science et la sociologie

politique. Dans ce cas-là, il n'est pas étonnant de voir que la

question de la citoyenneté des femmes ne fut pas consacrée comme

objet de recherche. L'avis de l'auteur attire l'attention puisqu'elle ne montre

pas l'importance de la citoyenneté des femmes dans le

développement politique au Tchad.

Il convient de saisir la difficulté pour les femmes de

s'identifier à un modèle donné de citoyen. Pour Jane

Jenson44, c'est le citoyen issu de la Révolution

française qui fut considéré comme le modèle type de

citoyenneté. D'ailleurs, de nombreux mouvements de femmes l'ont

dénoncé lors des deux grandes vagues du féminisme en

Europe occidentale. Aujourd'hui, ce prototype a grandement

évolué. Il fut rejeté au profit d'une toute autre

définition de la citoyenneté ainsi que de la démocratie.

Mais aussi, c'est grâce à l'acquis des droits politiques des

femmes, que d'autres images de la citoyenneté sont apparues.

Désormais, cette dernière n'est plus figée dans le temps

ni l'espace, mais définie par la diversité des statuts des

citoyens et des besoins distincts de ces derniers. Malheureusement, cette

diversité ne facilite en aucun cas l'engagement politique des femmes.

Par ailleurs, l'auteure soutient l'idée que les femmes ont fait

d'énormes efforts pour rendre les pratiques politiques plus accessibles,

plus égalitaristes. Ces dernières sont devenues beaucoup moins

hiérarchiques et attirent de plus en plus de gens. Toutefois, le travail

à effectuer est colossal puisque les femmes ne sont toujours pas

pourvues d'une citoyenneté à part entière. Elles font face

à des contrariétés phénoménales quand vient

le temps de s'engager dans la vie publique. Cet ouvrage explique clairement que

les différents problèmes que rencontrent les femmes sont d'ordre

politique. Toutefois, l'auteure ne montre pas les obstacles de la participation

de la femme dans le domaine

43 B. Marques-Pereira, La citoyenneté

politique des femmes, Paris, Armand Colin, 2003.

44 U. Jost Hans, M. Pavillon et F. Valloton (sous

la dir.), La politique des droits. Citoyenneté et construction des

genres au 19 et au 20 siècle, Paris, Éditions KIMÉ,

1994.

14

politique au Tchad. Dans l'actuel mémoire, le souci est

aussi de montrer que, l'État tchadien accorde une certaine importance

à la question de la femme et la politique au Tchad.

Dans l'ouvrage, Les femmes et la politique,45 les

auteurs mettent l'emphase sur la difficulté qu'ont les femmes à

s'investir dans la vie publique malgré leur citoyenneté

théorique. Ils évoquent trois raisons majeures pour lesquelles

les femmes s'engagent peu en politique. Il s'agirait d'une question de pouvoir,

de possibilité et d'opportunité. Donc, en mots clairs, les femmes

n'auraient ni la possibilité, ni la volonté et même pas

l'opportunité de s'engager. De plus, les auteurs pointent la famille du

doigt puisque ce serait au sein de cette dernière que l'organisation des

rapports de sexe consacrerait la domination masculine. Il y a aussi la question

de la représentation de la féminité qui est ardemment

discutée dans le texte. Ainsi, il est dit que les représentations

de la féminité seraient construites et fonctionneraient sur et

selon des règles purement masculines. De ce fait, le pouvoir serait vu

comme tabou. Donc, prohibé aux femmes. Ce qui explique, selon les

auteurs, que ce dernier soit antinomique aux représentations de la

féminité. L'argument de force de ce livre demeure l'idée

de nature. Ainsi, cette dernière serait à la base de la

conception qu'ont les gens des sexes. Les auteurs affirment que c'est

derrière l'idée de nature que se cache le statut et le rôle

des sexes. Cela a pour effet de s'insinuer dans un discours oppressant qui

renforce et maintient la domination des hommes sur les femmes. Cette domination

masculine serait le vecteur de l'exclusion des femmes du domaine de la

politique. Selon Catherine Achin, les femmes se seraient trouvées des

moyens d'engagement alternatifs pour contrer la discrimination dont elles sont

les sujets de choix. L'ouvrage de ces auteurs est intéressant pour la

rédaction de ce mémoire car, il met en lumière le

caractère durable de la représentativité de la femme au

sein de la politique. Mais ces auteurs ne montrent pas le rôle qu'occupe

la femme dans la politique au Tchad. C'est pourquoi il revient de montrer dans

ce travail de recherche, le rôle de la femme dans la scène

politique au Tchad.

Dans le livre Femmes en politique46, l'auteure

avance que les femmes sont dominées en politique en grande partie

à cause des facteurs structurels liés au fonctionnement du champ

politique, renforcés par les représentations sociales de la

division de travail entre les sexes. De ce fait, malgré les grands

efforts déployés, les capitaux politiques ne changent pas. Ainsi,

l'être politique est et «demeure l'homme blanc quelque peu

âgé, issue de la classe supérieure possédant un fort

capital culturel et soutenu par un parti politique. Quant à la femme,

elle est

45 S. Piochon et D. Grégory, Les femmes et

la politique, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2004.

46 C. Achin et S. Lévesque, Femmes en

politique, Collection Repères, Paris, La découverte,

2006.

15

et reste campée dans l'éternel rôle

féminin qu'elle endosse elle-même ou qu'on l'impose». Donc,

qu'importe ce qu'elles font, les femmes ne peuvent s'en sortir autrement. Leur

exclusion est savamment orchestrée. Cette orchestration prend une forme

particulière pour Carolle Simard. Mais l'auteure ne montre pas les

obstacles à la participation de la femme dans la politique au Tchad.

Dans ce travail, il est donc important de montrer les obstacles liés

à la participation de la femme dans l'arène politique au Tchad,

afin de combler ce vide dans l'historiographie relative à la femme

tchadienne.

Dans un article publié dans «Changement et

insertion des femmes dans le système politique»47,

Simard Carolle aborde la question de la participation politique des femmes

d'une façon particulière. Dans son texte, elle mentionne que les

femmes participent réellement à la vie politique. Cependant,

elles peuvent être exclues ou incluses selon les secteurs

d'activités politiques. Donc, les femmes ne seraient pas exclues du

système représentatif, mais bien dans le processus de

décision finale. Dès lors, leur intégration politique

reste partielle, voire incomplète. Simard attribue cet état de

choses au fait que le pouvoir est mâle et qu'en politique la

réalité ne s'exprime qu'à travers un univers

essentiellement masculin. Force est de constater que «les femmes

s'auto-excluent tandis que les hommes ont le sentiment, né de la

conviction, que l'univers politique leur appartient, à eux seuls».

Bien que cet article donne des éléments sur l'exclusion de la

femme des instances décisionnels mais ne montre pas comment les femmes

parviennent à faire face aux obstacles politiques pour se hisser dans

les instances de prise de décisions politique. En effet, ce travail

montre comment la femme parvient à faire face aux obstacles politiques

pour se hisser dans les instances de prise de décisions politique au

Tchad.

Yolande Cohen48 rejoint cette idée

d'auto-exclusion dans une autre mesure. Dans son texte, elle prétend que

la littérature féministe a longtemps laissé comprendre que

les femmes subissaient une oppression farouche. Selon elle, ce serait plus ou

moins vrai. Les femmes devraient être tenues pour responsables de leur

absence. Celles-ci se seraient elles-mêmes exclues de la vie politique

puisqu'elles auraient développé des pouvoirs sécants pour

s'exprimer. De ce point de vue, il résulte que la force des femmes

découlerait du quotidien. Cependant, des nuances se dégagent dans

les propos de l'auteure. Cohen soutient que les femmes se servent de leur

quotidien pour combattre un patriarcat dévastateur. De plus, ces

dernières seraient loin de normaliser les rapports sociaux entre les

sexes qui découlent des

47 C. Simard, «Changement et insertion des femmes

dans le système politique», Politique, no 05,

1984, pp.1-13.

48 Y. Cohen, Réflexions

désordonnant les femmes du pouvoir, Grenoble, Presses

Universitaires de Grenoble, 2005.

16

règles et des codes préétablis. Par le

fait même, elles dénonceraient les tabous et les

préjugés qui les dérobent de leurs droits. Par ailleurs,

Cohen atteste que les femmes se feraient critiques face à la politique,

l'ignoraient, s'esquiveraient au lieu de la confronter. Malgré cela, ces

dernières finiraient toujours par se placer ailleurs de celle-ci. Pour

Cohen, les femmes tenteraient même de se replier dans une sphère

qui leur appartiendrait, soit la sphère privée. L'auteur ne prend

cependant pas l'exemple des associations qui luttent sur la promotion

féminine dans l'arène politique au Tchad. Ceci dit, il convient

de montrer la contribution des associations qui luttent pour la promotion

féminine au Tchad et enfin mener des stratégies pour la bonne

participation de la femme tchadienne dans la politique.

Michael Taoyang Warai, dans son Mémoire de Master a

abordé en 2013 le sujet sur la participation politique des femmes

à l'Extrême-Nord du Cameroun. Il a mis l'accent sur les obstacles

socioculturels, économiques et institutionnels empêchant les

femmes d'être visibles sur la scène politique camerounaise.

L'auteur a montré que malgré le vent d'Est qui a soufflé

en 1990 ouvrant une nouvelle ère démocratique et impliquée

toutes les composantes de la société dans la gestion des choses

publiques et politiques, les femmes restent sous-représentées

dans les instances de prise de décisions de l'État

camerounais49.Ces analyses et sont évidemment d'une grande

congruité, mais l'auteur n'a pas évoqué tout au long de sa

démarche, les stratégies pour une forte implication de la femme

dans les instances de prise de décisions de l'État Tchadien.

Eugène-Le Yota Ngartebaye, dans son Mémoire de

Maîtrise s'est penché sur l'aspect participatif de la femme dans

la vie politique au Tchad. Il a démontré dans son travail les

inégalités que la femme a subies sous les différents

régimes qui se sont succédé au Tchad. Néanmoins, la

femme a connu un réveil spectaculaire avec l'avènement de la

démocratie en Afrique et particulièrement au Tchad. Aussi,

l'auteur a-t-il démontré les stratégies qu'a

utilisées la femme tchadienne pour pouvoir contourner les obstacles

socioculturels et politique afin de se hisser dans les institutions

gouvernementales et parlementaires50. Toutefois, l'on trouve

navré le fait que l'auteur n'a pas évoqué la politique du

quota comme une stratégie d'implication de la femme dans la scène

politique.

Dans un rapport d'Évaluation du Genre, Élisabeth

Powley s'est penchée sur le rôle que jouent les femmes dans le

renforcement de la démocratie au Tchad. Le rapport

d'évaluation

49 M. Taoyang Warai, «La participation politique

des femmes au Cameroun : le cas de l'Extrême-Nord», Mémoire

de Master en Science Politique, Université de N'Gaoundéré,

2013.

50 E. Ngartebeye Le-Yota, «La participation de la

femme à la vie politique au Tchad», Mémoire de

Maîtrise en Sciences Juridiques et Politiques, Université

Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé, 2003.

17

du Genre met en exergue la question du genre et

d'égalité au Tchad. Dans ce rapport, il a été aussi

souligné le retard du Tchad en matière d'égalité

entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, le Tchad est l'un des pays

subsahariens où le taux des femmes au parlement est plus

faible51.

Au vu de tout ce qui précède, il faut

préciser qu'aucun historien du Tchad, s'est penché sur

l'étude ayant trait à la présente thématique

portant sur «femme et politique au Tchad : cas du parlement et du

gouvernement (1962-2018)». A cet effet, le présent mémoire

se veut original et compte analyser de manière objective la politique de

l'Etat tchadien dans le processus de l'implication de la femme dans la

politique au sein du parlement qu'au gouvernement.

Après avoir élaboré une revue critique de

la littérature à partir de différentes lectures, il

apparait donc crucial qu'une problématique de recherche soit

formulée.

6- PROBLEMATIQUE

La problématique est une étape importante qui

est construite autour d'une question centrale, permettant une meilleure

approche et un traitement fécond du sujet choisi. Elle constitue donc la

lampe du travail de recherche et son absence dans un travail scientifique

pourrait être vide de sens. La question de la femme et la politique au

Tchad n'est pas un thème nouveau dans le domaine de la recherche. En

effet, depuis l'indépendance, le Tchad est resté, en proie

à la guerre civile opposant les pouvoirs centraux successifs à

des groupes armés qui cherchent à se renverser. Ceux-ci, le plus

souvent, parviennent à leurs fins avant d'être eux-mêmes

chassés du pouvoir. C'est donc un cycle infernal de prise violente de

pouvoir que le pays a connu depuis à peu près trois

décennies. Cette situation de guerre a «militarisé la vie

politique» pour ainsi dire, a vu l'absence de la femme tchadienne de

l'activité politique. Cependant, les femmes font face à de

nombreuses barrières qui leur empêchent de participer pleinement

à la vie politique. Celles-ci sont également des barrières

empêchant la participation des femmes tchadiennes à la vie

politique.

Dans ce contexte, l'on pose la question ci-après : la

femme tchadienne est-elle valablement représentée au parlement

aussi bien qu'au gouvernement de son pays depuis l'indépendance ? De

cette question principale, découlent quatre autres questions secondaires

qui méritent quant à elles une réponse. Il s'agit de :

51 E. Powley, (Dir.), «les élections au

Tchad : le rôle des femmes dans le renforcement de la

démocratie», rapport d'évaluation du genre financé

par Agence Américaine pour le Développement International

(USAID), Global Civil Society Stregthening (GCSS), counterpart international,

janvier, 2010.

18

- Quelle est la situation de la femme tchadienne au parlement

et au gouvernement à l'ère du monopartisme ?

- Quelle place occupe-t-elle au parlement et au gouvernement

dans les instances de prise de décision à l'ère

démocratique de son pays ?

- Quelles sont les politiques liées aux femmes et leur

niveau de mise en oeuvre au Tchad ?

- Que faire pour une forte implication de la femme tchadienne

dans les instances de prise de décision au parlement et au gouvernement

de son pays ?

Ainsi la problématique posée, il est important

de voir quelles sont les théories qui en découlent.

7- ETUDE THEORIQUE

En Histoire, toute activité relevant de l'homme

mérite d'être connue et comprise grâce aux théories

considérées comme outils scientifiques, que le chercheur doit

utiliser pour rendre intelligible son objet d'étude. Les théories

jouent un rôle de premier plan dans une recherche scientifique car, elles

permettent de donner un sens propre à notre objet d'étude. Ainsi,

étymologiquement, le terme théorie vient du mot grec

théoricien, qui signifie : contempler, observer ou examiner. Une

théorie est donc un ensemble d'explications, de notions ou

d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des lois et des

hypothèses, induites par accumulation de faits trouvés par

l'observation ou l'expérience52. Cependant, la théorie

scientifique est donc un ensemble d'éclaircissements de concepts ou des

vues sur une thématique précise. Elle se présente ainsi

donc, comme un assemblage d'hypothèses qui se construit à partir

des recherches des prédécesseurs dans la science et des faits

d'une expérience personnelle ou d'une observation critique

propre53.

Selon Gilles Willet, les théories scientifiques ne sont

que des explications provisoires susceptibles d'être remises en cause par

la découverte de nouveaux faits. Il synthétise enfin que, la

théorie crée une réalité qui permet de concevoir,

de percevoir, de comprendre et d'expliquer un aspect du réel de

manière logique et formelle54.

52 G. Lecointre, Les sciences face aux

créationnismes. Ré-expliciter le contrat méthodologique

des chercheurs, Paris, éditions Quae, 2012. p.82.

53 E. Mbonji et P.F Ebongue,

Propédeutique à l'anthropologie sociale et culturelle,

Paris, l'Harmattan, 2007, p.126.

54 W. Gilles, «Paradigme, théorie,

modèle, schéma : qu'est-ce donc ?» Communication et

organisation, n°5, 1994, p.21.

19

La première théorie convoquée pour

étayer cette étude est la théorie dite du

néo-institutionnalisme sociologique et la seconde théorie que

cette étude préconise invitée est le constructivisme

structuraliste.

Le néo-institutionnalisme sociologique

Issue du courant néo-institutionnaliste, le

néo-institutionnalisme sociologique est en vogue depuis les

années 1980 dans les sciences sociales, notamment en science politique,

sociologique mais également en science économique. Le

néo-institutionnalisme sociologique appréhende les institutions

comme variable indépendante, c'est-à-dire la variable explicative

puisqu'elles façonnent les acteurs et font naitre leurs

intérêts et leurs préférences «les institutions

ne se contente pas de contraindre les choix possibles ; elles

établissent le critère fondamental au travers duquel les acteurs

découvrent leurs préférences55». Hall et

Taylor de dire que «les institutions sont des règles,

procédure ou normes formelle, mais aussi les systèmes de

symboles, les schémas cognitifs et les modèles moraux qui

fournissent les cadres de signification guidant l'action

humaine56».

En effet, les institutions structurent le comportement des

acteurs par deux canaux : elles leur fournissent d'abord des schémas

formels qui se répètent jusqu'à se transformer en pratique

routinière intériorisées comme telles ; elles offrent

ensuite des systèmes de sens et d'interprétation partagés,

des catégories et de cadres normatifs et cognitifs, des

paramètres guidant l'action, qui leur permettent d'interpréter

les phénomènes sociaux et de choisir non seulement le

comportement qui satisfait mieux leur intérêts. Il

développe aussi l'idée selon laquelle les institutions incarnent

et reflètent des symboles et des pratiques culturelles tenaces qui

façonnent les perceptions des acteurs et «informent» la

reproduction institutionnelle57. Il met l'accent sur le

caractère institutionnel, l'influence de l'environnement institutionnel

sur les hommes et les structures organisationnelles. Selon cette perspective,

les institutions par les codes culturels cognitifs qu'elles

génèrent, reproduisent, situent les frontières du

politique et inculquent aux acteurs des idées précises à

propos de la légitimité de leur action. Cette variante

institutionnaliste à l'instar des autres variantes (historique et choix

rationnel), accorde aux institutions une influence déterminante dans les

constitutions de préférences et des idées.

Dans le cadre de la présente recherche, cette

théorie dite néo-institutionnalisme sociologique est

convoquée pour permettre de comprendre par quelle alchimie la sous-

55 Hall et al, «la Science Politique et

les trois néo-institutionnalismes», Revue française de

Science Politique, vol. 47, no 3-4, 1997, p. 469.

56. Ibid, p.470.

57 Ibid.

20

représentation des femmes au sein du parlement et du

gouvernement tchadien comme la résultante des valeurs que

défendent les structures traditionnelles fortement ancrées dans

les institutions dites modernes. En effet, ces schémas de pensée

déclassent la femme en lui accordant des attributs contraires à

son émancipation voire à sa participation à la chose

politique. De l'institution familiale aux cadres de promotion politique tels

que les partis politiques et Associations, tout est minutieusement

organisé en défaveur de la gent féminine.

Le constructivisme structuraliste

Fondé par Pierre Bourdieu, le constructivisme

structuraliste est un courant de pensée qui se définit selon

l'auteur à la jonction de l'objectif et du subjectif :

«Par structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu'il

existe dans le monde social lui-même (...) des structures objectives

indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui

sont capables d'orienter ou de contraindre leurs pratiques ou leurs

représentations. Par constructivisme, je veux dire qu'il y a une

genèse sociale d'une part des schèmes de perception, de

pensée et d'action qui sont constitutifs de ce que j'appelle

habitus58 et d'autre part des structures sociales, et en particulier

de ce que j'appelle des champs».

Le structuralisme affirme ici la soumission de l'individu

à des règles structurelles et le constructivisme quant à

lui fait du monde social le produit de l'action libre des acteurs sociaux et

amène à croire que tout est construit par les individus dans la

société et qu'il n'y a pas de données naturelles. A

travers ces explications, Bourdieu veut ainsi souligner que le monde social est

constitué des structures qui sont seules construites par les acteurs

sociaux selon la position constructiviste mais, qui, une fois

constituées conditionnent à leur tour l'action de ces agents

selon la position structuraliste.

Dans le cadre de ce travail de recherche, l'on a fait appel

à cette théorie pour expliquer les controverses qui existent

entre les `féministes» d'une part, et les

`antiféministes» d'autre part de la représentation de la

femme dans les instances du parlement et du gouvernement tchadien. Une

politique entretenue par les acteurs politiques, qui visent à

écarter les femmes de la sphère politique. D'aucuns pensent que

la place de la femme est dans la cuisine, c'est-à-dire pour les

antiféministes, la femme n'est pas à mesure intellectuellement ou

physiquement à assurer les fonctions politiques. D'autres par contre,

pense que la femme peut aussi faire de la politique au même titre que

l'homme. Tout cela consiste à maintenir la femme dans le statu quo.

C'est un construit car tout phénomène social est un construit,

rien n'est naturel. Le

58 Ensemble des dispositions, des schèmes

d'action ou de perception que l'individu acquiert à travers son

expérience sociale par socialisation.

Cette étude se veut un éveilleur des consciences

citoyennes en général et les femmes tchadiennes en particulier

sur leur faible représentation dans les sphères de prise de

décision

21

constructivisme structuraliste permet de lever le verrou et

est au carrefour de l'interactionnisme.

Consécutivement au cadre théorique, il est

indispensable d'évoquer les intérêts qui en

découlent de cette étude.

8- INTERET DU SUJET

Tout travail de recherche vise à solutionner un

problème et à apporter éventuellement sa contribution

à la science. En effet, constatant la sous

représentativité des femmes tchadiennes en politique à des

prises de décisions, notamment au parlement et au gouvernement, il est

important de se soucier de l'intérêt que pourrait apporter une

étude sur la femme et la politique au Tchad. Il s'agit de

l'intérêt scientifique, politique, social, théorique et

personnel.

Intérêt scientifique

Sur le plan scientifique, la présente recherche

s'inscrit dans la réflexion sur la problématique de la femme et

la politique au parlement et au gouvernement du Tchad. Cette question n'a pas

fait l'objet d'une attention scientifique particulière. Les travaux

effectués par nos devanciers ne s'y attardent pas suffisamment.

L'analyse met en exergue la faible représentation de la couche

féminine dans les instances politiques. L'étude apporte un

éclairage dans l'historiographie politique et sociale du Tchad à

travers les dynamiques féminines dans un pan de l'appareil

sociopolitique du pays à savoir le parlement et le gouvernement. En

d'autres termes, une contribution à la connaissance de la prise en

compte de la femme dans les institutions sociopolitiques du Tchad.

Intérêt politique

La représentation des femmes au parlement et au

gouvernement peut légitimer le pouvoir du politique en impliquant les

femmes dans la chose politique, et peut contribuer à la stabilité

politique voire sociale du pays. Cette étude peut aider à changer

la donne et enfin la contribution dans la problématique du

«women empowerment» étant d'actualité. Aussi,

cette étude permettra d'attirer l'attention des gouvernants pour que

l'État tchadien s'arrime aux bonnes pratiques des autres

États.

Intérêt social

22

spécifiquement au parlement et au gouvernement. Ceci

pourra aider les femmes à mieux s'organiser, définir leurs

objectifs et élaborer des stratégies pouvant changer la donne.

Intérêt personnel

Cette étude permettra d'entrer en contact avec des

personnes ressources, ayant de l'expérience et de l'expertise en la

matière, afin de recueillir au tant que possible leurs avis sur la femme

et la politique au Tchad, notamment au parlement et au gouvernement, et au

besoin, consigner les résultats des analyses et les

interprétations des données rassemblées dans un document

pouvant servir les générations actuelles et futures.

Dans le souci de mener à bien cette analyse, l'on a

opté pour les objectifs. 9- OBJECTIFS

Les objectifs de recherche sont le point de départ

d'une recherche. Ils indiquent l'intention de l'étude, les objectifs,

l'idée principale. Cette idée principale est issue d'un besoin

(le problème de recherche) et affinée dans des questions

spécifiques (les questions secondaires). D'où le besoin de

formuler clairement les questions de recherche pour pouvoir faire ressortir

l'idée centrale de ces objectifs de recherche59. Dans le cas

de cette étude, l'on a les objectifs suivants : objectif

général et spécifiques.

Objectif général

Concernant l'objectif général, il vise à

faire une évaluation objective de la représentativité de

la femme politique au sein du parlement qu'au gouvernement du Tchad.

Objectifs spécifiques

Pour ce qui est des objectifs spécifiques, ils visent

à :

- Montrer la situation de la femme tchadienne au parlement et

au gouvernement à l'ère du monopartisme ;

- Démontrer l'émergence de l'émancipation

politique de la femme tchadienne depuis l'instauration de la démocratie

en 1990 ;

- Identifier les politiques liées aux femmes et leur

niveau de mise en oeuvre au Tchad.

- Et en fin, examiner la politique du quota à la

parité comme stratégie d'une forte implication de la femme

tchadienne dans la vie politique.

59

https://edutechwiki.unige.ch/fr/Objectifs_et_questions_de_recherche,

consulté le 23 juillet 2022 à 15h 04.

23

A l'issue des objectifs de l'étude, il est important de

fixer une approche méthodologique car, cela permet de mener de

manière plus efficace et efficiente ce travail de recherche.

10- CADRE METHODOLOGIQUE

Tout travail scientifique nécessite l'usage des sources

diverses et complémentaires, qui se résument dans les

bibliothèques publiques, privées et internet. Après la

collecte, vient le classement des informations, suivi de l'analyse et de

l'interprétation sous forme de fiche de lecture60. Ces

données collectées de sources diverses permettront de mieux en

servir dans la rédaction proprement dite de la thèse ou du

mémoire. Cette démarche renvoie à un ensemble de

méthodes appliquées à un domaine de la science. Ainsi, la

méthode sous cet angle est considérée comme la marche

rationnelle de l'esprit. C'est dans cette logique que Michel Beaud61

s'inscrit lorsqu'il dit :

Chaque domaine de la recherche possède des

théories instituées et des méthodes

éprouvées. Il incombe à l'étudiant chercheur de les

connaitre et d'en apprécier les fondements et les postulats avant

d'engager sa propre recherche (...) il faut s'enquérir et

s'imprégner des méthodes existantes.

Il importe de montrer la méthode de collecte des

données et d'approches d'analyse. Dans le cadre de cette étude,

quatre principales catégories de sources ont été mises

à savoir la source écrite, la source orale, la source

iconographique, et la source numérique.

Pour ce qui est des sources écrites, elles sont de deux

ordres : les sources primaires d'une part, qui sont constituées

d'archives, des rapports de formation organisée. Ces archives ont

été consultées aux Archives du Ministère du Genre

et de la Solidarité Nationale, au Conseil National de Transition.

Certaines archives ont été consultées aux Archives du

Secrétariat Général du Gouvernement. Ces archives ont

été d'une importance capitale dans la compréhension du

fonctionnement de la femme tchadienne dans la politique. Et d'autre part des

sources secondaires qui à leur tour sont constituées des

ouvrages, des articles, des Thèses et des Mémoires, ainsi que les

rapports de stage. L'essentiel de cette documentation a été

trouvé dans les bibliothèques au campus de l'université de

Yaoundé I, notamment de la bibliothèque du Cercle

d'Histoire-Géographie-Archéologie (CHGA), et du cercle

Philosophie- Psychologie- Sociologie-Anthropologie (CPPSA), et la

bibliothèque de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines

(FALSH), dans la bibliothèque de l'Université

60 Y. Kouotou, «La société

d'exploitation forestière du Noun (SRFN) et le développement de

l'arrondissement de Massagam 1972- 2004», Mémoire de Maitrise en

Histoire, Université de Yaoundé I, 2004, p.6.

61 Beaud, L'art de la thèse, p.48.

Aucune recherche scientifique n'est faite sans contraintes

majeures, pour ce faire, quelques difficultés rencontrées sont

décrites postérieurement.

24

de N'Djamena, principalement dans la bibliothèque de la

faculté des sciences politiques et Juridiques (FSPJ). L'on est aussi

rendu dans la bibliothèque nationale du Tchad ainsi qu'à la

bibliothèque de l'institut français du Tchad (IFT). La recherche

de la documentation a aussi conduit au Centre d'Étude et de Formation

pour le Développement (CEFOD), sans oublier le Centre Al-Mouna. Tous ces

centres documentaires ont permis d'avoir non seulement accès aux travaux

déjà menés sur la question de la femme et la politique,

mais aussi de renforcer les éléments de méthodologie et de

compléter et confronter les informations collectées sur le

terrain nécessaire pour la production de ce travail.

En ce qui concerne la source orale, le présent travail

est le fruit des informations et des orientations à travers une

catégorie de personnes bien connues. Au regard de l'échantillon

choisi, une bonne partie des informations a été obtenue lors des

entretiens publics et privés sur le terrain. L'on a effectué les

enquêtes avec le personnel administratif. Les informateurs ont

été choisis en fonction de leur ancienneté au sein de la

politique. Ces entretiens ont été privés et la plupart des

cas groupés. Le but visé était d'obtenir plus

d'informations sur les activités menées par les femmes.

Après avoir passé au crible rationnel, la divergence des sources

orales collectées, elles ont permis d'atteindre les résultats

escomptés sur la nature des difficultés auxquels sont

confrontées les femmes. Ces multiples informations collectées ont

permis d'enrichir celles lues dans les documents.

La quasi-totalité des sources iconographiques est