|

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE

MÉMOIREDE RECHERCHE

MASTER II

OPTION : RESSOURCES, ENVIRONNEMENT ET

DÉVELOPPEMENT(RED)

PARCOURS :GÉOMORPHOLOGIE

THEME :

DYNAMIQUE DES UNITES MORPHOLOGIQUES LE LONG DE

L'ILE DE DIAMNIADIO A FAOYEDE1970 A2020

Présentée par : Sous la

direction de : Présentée par : Sous la

direction de :

Serigne Aziz Diouf Dr Cheikh Ahmed TidianeFaye

Maître de Conférences Titulaire

Année Académique : 2022-2023

Sommaire

Sommaire

I

Avant-propos

IV

Remerciements

V

Dédicaces

VI

Introduction

1

Chapitre 1 : Présentation du milieu

d'étude

2

1.1. Situation du milieu d'étude

2

1.2. Le cadre physique

4

1.3. L'aspect humain

38

Chapitre 2 : Etat de la question, fondement

théorique et conceptuel

46

2.1. Synthèse bibliographique

46

2.2. Problématique de recherche

65

2.3. Analyse conceptuelle

70

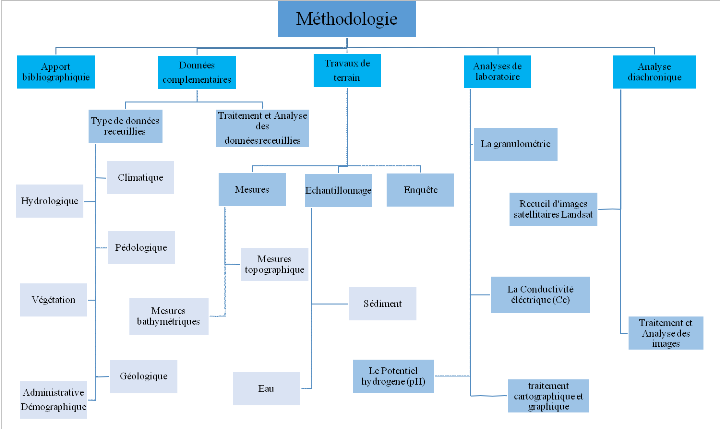

Chapitre 3 : Approche méthodologique

72

3.1. Apport de la bibliographie

74

3.2. Collecte et acquisition de

données complémentaires

74

3.3. Les travaux de terrain

78

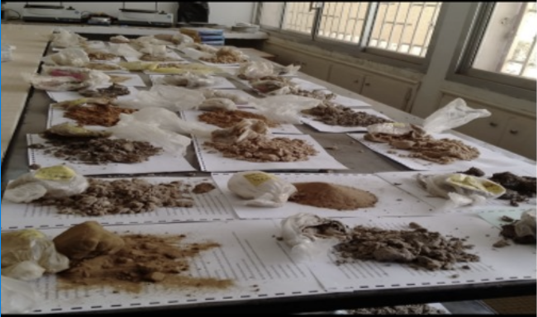

3.4. Les analyses de laboratoire

85

3.5. L'analyse de cartes diachronique

90

Chapitre 4 : Analyses, interprétations et

discussions des résultats

93

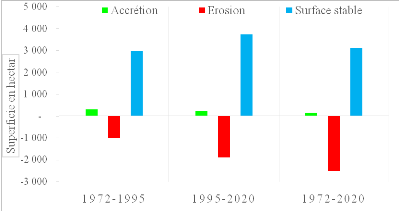

4.1. Analyse et interprétation des

mesures de suivi de la dynamique de l'érosion

93

4.2. Analyse et interprétation des

mesures de profondeurs des cours d'eau

96

4.3. Analyse et interprétation des

paramètres physico-chimiques des sédiments et eau

98

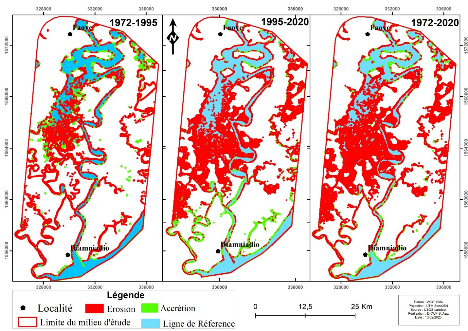

4.1. Analyse et interprétation de

l'évolution des unités paysagères

125

4.5. Analyse et interprétation des

impacts de la dynamique et stratégies de gestions

149

4.6. Discussion des résultats

161

Conclusion générale

164

Liste des références

167

Annexes

173

Liste des illustrations

180

Table des matières

184

Liste des acronymes et des sigles

ADG : Automated Deduction in Geometry

AFNOR : Association Française de Normalisation

ANACIM : Agence National de l'Aviation Civile

Internationale et de la Météorologie

ANAT : Agence National de l'Aménagement du

Territoire

ANSD : Agence National de la Statistique et de la

Démographie

BMVE : Basses mers moyennes de vive-eau

BP :Before Present (Après 1950)

BPIT : Basses Pressions Intertropicales

BU : Bibliothèque Universitaire de l'Ucad

Ce : Conductivité électrique

CSE : Centre de Suivi Ecologique

DEFCCS : Direction des Eaux,

Forets, Chasse et de la Conservation des Sols

DGPRE : Direction de la Gestion et de la Planification

des Ressources en Eau

DTGC : Direction des Travaux Géographiques et

Cartographiques

DTS : Quantité en matières Dissoutes (Total

Dissolved Solids)

GPS: Global Positioning System

EM: Equateur Météorologique

ENVI :Environment for Visualizing

Images

E.P.E.E.C : Equipe Pluridisciplinaire d'Etude des

Ecosystèmes Côtiers

GREEN : Groupe de Recherche et d'Etude

Environnementales

HPT : Hauts Pressions Tropicales

IGN : Institut nationale de l'information

géographique et forestière

INP : Institut National de la Pédologie

ISRA : Institue Sénégalaise de la Recherche

Agricole

MAB: Programme sur l'Homme et la Biosphère

ONG : Organisation Non Gouvernementale

pH : Potentiel Hydrogène

PMME : Pleine mers moyennes eau

PMVE : Pleines mers moyennes de vive-eau

PNLB : Parc National de la Langue de Barbarie

RBDS : Reserve Biosphère du Delta du Saloum

SIG : Système d'Information Géographique

UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar

UGB : Université Gaston Bergé de

Saint-Louis

UICN : Union Internationale pour le Conservation de la

Nature

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education,

la Science et la Culture

USAID : Agence Americaine pour le Development International

uS/cm :Micro Siemens/Centimétre

UTM :Universal Transverse Mercator

WAAME: West African Association for Marine Environment

Avant-propos

Ce document est un mémoire de recherche de master

portant sur la dynamique des unités morphologiques le long de l'ile de

Diamniadio à Faoye (Saloum- Sénégal) de 1970 à

2020.

En effet, les milieux humides côtiersouest africainsen

général subissent depuis des décennies les effets des

modifications récentes du climat etde la dynamique marine.A l'image de

la sècheresse des années 1970, que le déficit

pluviométrique qu'en est suiviainsi que l'augmentationde la

température notée à l'actuel, bouleversent l'environnement

des milieux lagunaires, deltaïques et estuariens en particulier des

côtes sénégalaises.Ces milieux côtiers, à

l'égard de l'estuaire du Saloum, connaissent une disparition importante

desbandes sableuses côtières et littoralesdue essentiellement

à l'érosion côtièreet une dynamique progressive et

accélérée des terres salées. Ils voient aussi le

bouleversement de leur écosystème marinetde leur système

de production qui se manifestenotamment par la dégradation de la

végétation mangrove, des terres arables et des ressources

hydriques. Ainsi, minutieux de l'équilibre écologique, du

développement durable etdu bien-être de la société,

ce mémoireessaye d'analyser les facteurs et les impacts de la dynamique

des unités paysagères de la ligne Diamniadio Faoye depuis les

années de sècheresse (1970) à l'actuel (2020). Il revient

plus précisémentd'analyser, d'une part, les effets de la

péjoration climatique et de la dynamique marine sur l'évolution

progressive ou régressive des unités de paysage du milieu ainsi

que les actions anthropiques qui concourent à cette dynamique, d'autre

part, voir les impacts de ce phénomène sur l'homme, que ses

activités ainsi que son environnement avant d'énumérer les

stratégies développées face à cette dynamique.

Pour effectuer un tel travail, nous avons subdivisésce

mémoire en quatre axesprincipaux.Nous débutons par une

présentation du cadre physique et d'aspect humain du milieu

d'étude. Nous traitons par la suite l'état de la question,

fondement théorique et conceptuel du thème à

étudier. Nous allons détailler l'approche méthodologique

adoptée pour la réalisation de ce travail dans le

troisième axe avant de voir l'analyse, l'interprétation et la

discussion des résultats issues des données traitées.

Ce travail n'aurait pas pu s'effectuer rigoureusement et

sereinementsans de nombreuses collaborations et d'échanges

précieux effectuésavec de plusieurs structures et de personnes

à qui nous voulons exprimer toute notre profonde gratitude.

Remerciements

Il revientde remercier tout d'abord à notre très

généreux professeur Guilgane Faye de son soutien, sa

disponibilité et de la qualité des enseignements

dispensés.

Nos profonds remerciements s'adressent aussi à notre

professeur encadreur, un bon amimonsieur Cheikh Ahmed Tidiane Fayepour le

rôle unique et précieux qu'il a eu à jouer dans le cadre de

la préparation, le suivi et de la réussite de ce

mémoire.

Notre reconnaissanceva à l'endroitdes enseignants de la

géomorphologie du département de géographie de l'UCAD.

Nous désignons:messieurs Amadou Abou Sy, Seydou Alassane Sow et Mamadou

Thior.

Notre profonde gratitude à monsieur Mar Gueye, un

véritable tremplin dans la réussite de ce travail.

Notre reconnaissanceà l'ensemble du corps professoral

et du personnel du département de géographie ainsi qu'aux

personnes qui ont marqué leurs empreintes dans ce mémoire.

Notre reconnaissance s'adresse à mes camarades de la

deuxième année de Master géographie : Saye Ndiaye,

Aliou Sané et Amédée Balbine Ndeye, à toute ma

promotion et à tous les étudiants du département de

géographie de cette ladite université.

Notre reconnaissance à l'endroit du Doctorat Yatte, le

gérant du laboratoire du département de géographie de

l'UGB de toute sa contribution.

Nous remercions vivement les habitants des localités de

Diamniadio, Faoye et des iles du Saloum. Nous désignons : Maman

Fatou Sarr, Khassim Thiam, Diomaye Diome, Youssou Ndour, Tata Seynabou Diouf,

maman Khady Thiam, maman Awa Ndiaye, Père Moussa Sarr et Père

Doudou mais aussi à Aminata Ba et Diarra Diop de tout leur apport.

Toute notre profonde reconnaissance, notre gratitude

àtoute notre famille.

Dédicaces

Nous rendons grâce à Allah le Tout Puissant, le

Tout Clément, l'Unique et l'Eternel

A Cheikh Ahmadou Bamba notre guide.

Nousdédions ce mémoire :

A notrechèremèreNagoya Thiaw et notremaman Rokya

Sène

A notrepère Daouda Diouf, grand-mère Dieynaba

Ngom

A notregrand-mère Penda Diopet notre jumeau Abdou

Diouf

Sachant que nulle dédicacene puisseexprimer mes

sentiments, pour leur amour et leur soutien.

A tous mes frères et toutes mes soeurs : Papa

Diouf, Adama Diouf, Fatou Diouf, Mame Diarra Diouf, Ibrahima Diouf, etc.

A nos beaux pères et belles mèrespour l'amour,

l'éducation et le soutien qu'ils nous ont accordés.

A nos très chers Mbaye Fall, Madiao DieyeFallou Nayel et

Mbade Faye.

A nos tantes et oncles, à tous nos cousins et toutes nos

cousines pour leur amour et leur confiance envers nous.

A notre maman Ndoumbé Ndiaye ainsi que toute la

famille

A toute notre famille et tous nos proches

En leur souhaitant une longue et heureuse vie.

Enfin,

Nousrendons hommagenotre grand-frère (Ousmane Diouf) et

notre grand-père Madiouf Diouf.

Que le paradis soit votre éternelle demeure.

Introduction

Les oscillations récentes du climat et les

perturbations océanographiques affectent rigoureusement et

continuellement les milieux estuariens et deltaïques du domaine

intertropical. A l'image de la sècheresse des années 1970 et du

déficit pluviométrique durant ces dernières années,

combinés à la dynamique marine, modifient l'état naturel

des Rivières du Sud et celui des régions deltaïques des

côtes sénégalaises. Le delta du Saloum, érigé

en réserve biosphère en 1981 par l'UNESCO, puis en site

d'importance international en 1984 par la convention de RAMSAR (UICN, 2003),

s'étend sur plus de 90000 ha (DIARA, M. 1999) n'en reste pas

écarter. Ces conditions combinées, influent sur l'état

actuel de l'estuaire du Saloumentrainant ainsi une salinisation des terres et

des cours- d'eau, une érosion assez significative le long du rivage mais

aussi une évolution progressive ou régressive des

différentes unités paysagères qui y retrouvent. Cette

dynamique des unités a fait l'objet de plusieurs études

scientifiques : (Faye, G. 2016), (Faye, B. 2017), (Sow, E. H. 2019), ...

car constitue l'une des problématiques majores actuels de la

région du Saloum. Elle se manifeste dans la quasi-totalité par

une régression de l'écosystème marin et continental et une

perte de terres arables au profit des terres salées. La dynamique des

unités de paysage bouleverse alors l'équilibre écologique

et la biodiversité de la région du delta en favorisant la

disparition de certaines espèces marines et côtières et la

dégradation des terres et des eaux surfaciques. Et cela

représente un frein pour le développement de l'économie du

milieu sachant quel'agriculture (au sens large) occupe près de 90% de la

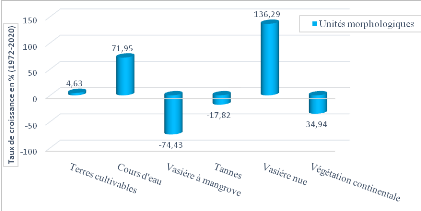

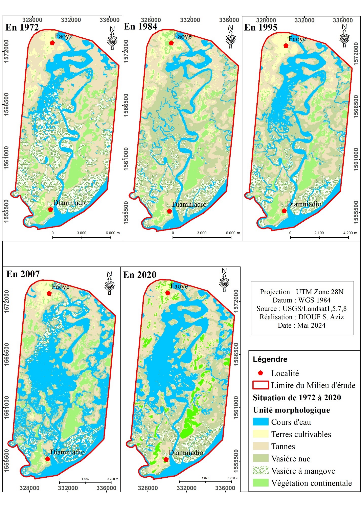

population totale du milieu (UICN,2003). Dès l'or, l'évolution

régressive des unités de vasières à mangrove, des

terres cultivables et de la végétation continentaleaux

dépens de l'extension très rapidedes terres salées(tannes)

ont occasionné des initiatives de restauration qui sont malheureusement

très limitées (Sow, E. H. 2019). C'est dans cet

intérêt que nous étudions la dynamique des unités

morphologiques le long de l'île de Diamniadio à Faoye. L'objet de

ce travail est donc d'expliquer la dynamique et ses facteurs afin d'analyser

ses impacts sur l'environnement et sur les activités

socio-économiques dans le milieu et les stratégies mises en place

par la population locale, l'Etat et les ONG. De ce, plusieurs méthodes

de collecte, de traitement (cartographique et statistique) et d'analyse de

données (quantitative et qualitative) sont adoptées afinde mieux

appréhender ce phénomène.

Pour mener à bien notre travail, nous allons d'une part

présenterles aspects physique et humaindu milieud'étude.En outre,

voirl'état de laquestion, fondement théorique et conceptuel du

thème. D'autre part, détaillerl'approcheméthodologique

adoptéepour établir ce travailavant de voirenfin l'analyse,

l'interprétation et la discussion des résultats obtenus.

Chapitre 1 :

Présentation du milieu d'étude

Ce premier chapitre est consacré à la

présentation du milieu. Il se débute par une fine

présentation géographique générale

c'est-à-dire la situation du milieu dans l'espace géographique.

Nous avons par la suite décrit son cadre physique et par la fin, voire

son aspect humain.

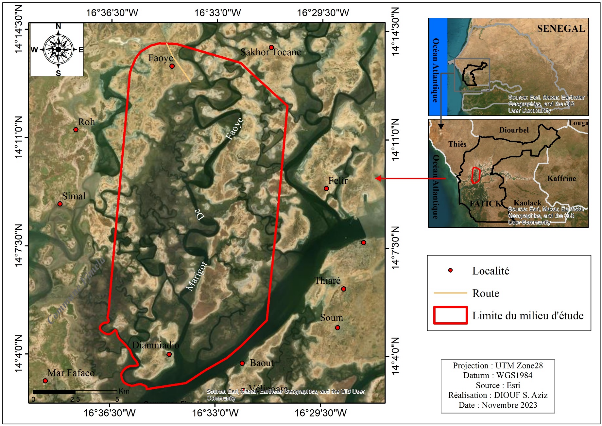

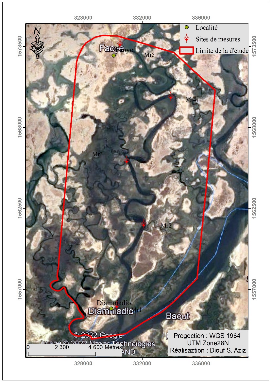

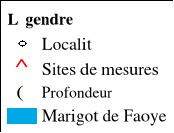

1.1. Situation du milieu d'étude

Notre milieu d'étude est le long de l'île de

Diamniadio à Faoye. Il se situe à cheval entre le

Département de Fatick et celui de Foundiougne de la Région de

Fatick (Sénégal). Il occupe une partie de la Commune de Djirnda,

une bonne partie de la Commune de Fimela et celle de Djilasse et une petite

portion de la Commune de Loul Sessene. Notre milieu d'étude est

constitué principalement de deux (2) localités. Le village de

Diamniadio au Sud avec1265 habitants en 2023 et la localité de Faoye au

Nord (1316 habitants). Il est parcouru du Sud au Nord par un cours

d'eauméandrique permanant, long de plus de 30 km, appelé bolong

ou marigot de Faoye. Le milieu d'étude s'étend sur une superficie

de 172,22 km² et comporte plusieurs unités

morphologiques telles que : les tannes, la vasière nue, la

vasière à mangrove, les chenauxde marée et les

cordons sableux. Il est limité au Nord et au Nord-est par les villages

de Ndoff et Sakhor Tocan et le marigot de Silif. Il est parcouru du Sud au

Sud-est par le fleuve Saloum. Il est limité au Sud-ouest par les

îles de Mar et à l'Ouest par le marigot de Simal. Avec une

altitude qui varie entre -4 et 11m, ce milieu d'un relief très base est

compris entre les latitudes 14°3'0'' et 14°13'30'' Nord et les

longitudes 16°31'0'' et 16°37'0'' Ouest.

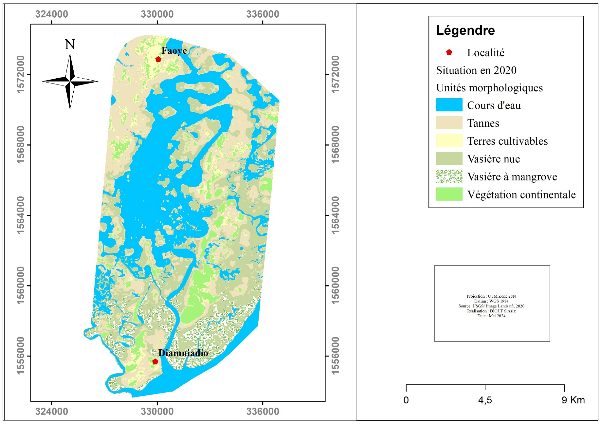

Carte 1:Situation du milieu

d'étude

1.2. Le cadre physique

Il s'agit de l'étude de la géologie, la

géomorphologie, la pédologie, de la végétation, de

l'hydrologie et des conditions climatiques du milieu d'étude.

1.2.1. Géologie

Du point de vue géologique, le delta du Saloum s'est

développé vers 5500 BP sur la partie ouest du bassin

sédimentaire sénégalo-mauritanien ou bassin

secondaire-tertiaire, qui lui-même, recouvert par les dépôts

récents du Quartenaire.

1.2.1.1 Le bassin

sédimentaire secondaire et tertiaire

Un vaste bassin sédimentaire dont les sédiments

et les roches sédimentaires datent du Crétacé à

l'époque récente occupe plus des deux tiers du

Sénégal. Ce bassin est désigné sous le nom du

bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, Stancoff A et al

(1985). Il s'étant au plus de 500 kilomètres depuis, la

côte jusqu'au bouclier du Sénégal oriental et se repose sur

un substratum d'âges plus anciens dont le sommet correspond aux

formations de l'ère primaire. On considère que toute la

séquence repose sur des sédiments et des roches

sédimentaires datant du Précambrien au Dévonien, Stancoff

A et al (1985). Mais seules les formations du Crétacé

Supérieur et du Tertiaire affleurent dans les régions

occidentales du Sénégal, Michel P (1973). Les terrains anciens,

birimiens à paléozoïques, n'affleurant qu'au Sud-est du pays

à la frontière avec la Guinée et le Mali, Faye B (2017).

Le bassin secondaire-tertiaire est largement recouvert par des

dépôts récents allant du Pliocène (sommet du

Tertiaire) au quaternaire. Il est composé principalement en surface par

des sédiments et des roches sédimentaires tertiare-quarternaires,

à l'exception d'une petite enclave de sédiments du

Crétacé Supérieur dans le Cap Vert. L'histoire structurale

du bassin n'est pas aussi simple. Il est largement faillé en particulier

dans la direction NE/SW et il est ou légèrement plissé ou

il est simplement affaissé par endroit, Stancoff A et al (1985). Le

bassin sénégalo-mauritanien est largement ouvert à l'Ouest

sur l'atlantique. Il serait né au mésozoïque pendant la

transgression Atlantique naissante. Lors de l'ouverture de l'Atlantique, c'est

lerejet de failles transformâtes qui provoque l'effondrement de la marge

et la mise en place desbassins sédimentaires côtiers (Jacobi et

Hayes, 1982 ; cité par Mariline Diara en 1999). Son histoire remonte du

Crétacé au Tertiaire. Au Crétacé, le bassin est

bien développé sur l'arrière-pays, Diara M (1999). A l'Est

et au Sud-est, il est limité par la chaîne hercynienne des

Mauritanides et le bassin de Taoudéni. Au Sud par le bassin de

Bové et au Nord et au Nord-Est par le bassin d'Aaiun et la dorsale de

Reguibat.

1.2.1.2

Paléogéographie du delta du Saloum

Le delta du Saloum s'est mis en place dans une marge

atlantique passive caractérisée par une relativestabilité

tectonique (Diara M. 1999). Il serait développé pendant le

Quaternaire en général et le Quaternaire Récent en

particulier. Cet épisode géologique est marqué par de

variations du niveau marin et de fluctuations climatiques c'est-à-dire

par des successions de séquences d'intrusion et d'extrusion de la mer et

de périodes sèche et humide. Sa configuration actuelle

résulte de l'histoire quaternaire de cette région, marquée

par des variations du niveau marin et des changements climatiques (Diarra M.

1999). Le Quaternaire ancien est probablement constitué par des niveaux

transgressifs très faiblement étagés, disposés le

long des rivages des anciens golfes (Barusseau el al. 1999 ; cité

par Diarra M. 1999). Selon le même auteur (Mariline), c'est au

Quaternaire récent (postglaciaire et Holocène) que la

morphogenèse littorale des systèmes estuariens est

déterminante ; confirmé par Guilgane Faye lorsqu'il disait en

2016 que : « Le Quaternaire Récent est le principal

vecteur de la mise en place du réseau hydrographique du

Saloum ».

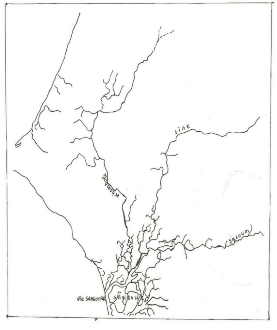

*Au début de l'Holocène, notamment à la

pluvial Tchadien (10000 ans - 6800 ans BP), les réseaux hydrographiques

du Sine, du Saloum et du Khombole seraient mise en place. Cette période

humide a suivi une longue séquence très aride, remontant à

13000 ans BP, marquée par une intensification des actions

éoliennes : c'est l'Ogolien ou la phase ogolienne. Les

réseaux hydrographiques du Sénégal se constituent de la

fin du Pléistocène au début de l'Holocène

après plusieurs phases d'entailles dans les basses terrasses (Diara M.

1999). Dans le milieu, ces phases de creusement se manifestent par le marigot

de Faoye qui était la partie la plus en aval du réseau

hydrographique du Khombole. Le Khombole serait probablement comblé

durant les grandes périodes arides qui ont suivi le Nouakchottien

(Tafolien, 4000 ans, Dakarien, 2000 ans). A l'actuel, cette partie avale reste

toujours témoin et constitue aujourd'hui le marigot de Faoye. Les

réseaux hydrographiques encadrés en rouge, présents dans

la figure 8, illustrent le paléo cours-d `eau de Khombole : Sa

partie en amont, actuellement meurt, la portion en aval marque l'actuel Marigot

de Faoye.

Figure

1: Le Paléo réseau du Sine/Saloum/Khombole

Actuel Marigot de Faoye

LE KHOMBOLE

Sall MM et Diop E S (1977) échelle 1/1000000.

*A l'Holocène moyen, une période humide

généralisée en Afrique de l'Ouest (Barbey, 1982, Diara M.

1999), la remontée marine crée des golfes. Période pendant

laquelle, la mer a avancé jusqu'à plus de 200 km de la côte

actuelle. Le plus haut niveau marin (1,5 à 2 m I.G.N) est atteint vers 5500 ans B.P. ; c'est le

maximum transgressif du Nouakchottien. Selon Guilgane (2016), cette

transgression remonte, dans le Saloum, les réseaux hydrographiques

déjà constitués et favorise une sédimentation

marine et un colmatage dont la terrasse de Djirnda est le témoin.

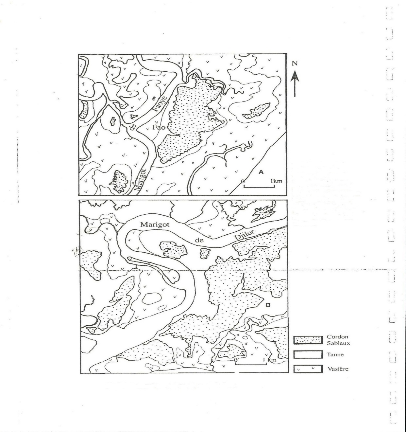

*Au Tafolien (4000 - 3000 ans B.P), correspondant à

l'épisode semi-aride survenu au cours de la période

postnouakchottienne au Subactuel. Le climat devient plus sec au Dakarien (3000

ans à 2000 ans BP). Selon Mariline Diara (1999), dans la partie

septentrionale de l'Afrique de l'Ouest, l'aridification croissante a, d'une

part, inversé le fonctionnement du système estuarien du Saloum

et, d'autre part, favorisé une sédimentation plus

grossière ; la formation de cordons littoraux dans les anciens

golfes, tandis que des sédiments vaseux se déposent dans les

zones abritées, en arrière des cordons. Ces deux formations

recouvrent exclusivement la totalité de la surface de notre milieu

d'étude (Cf. Carte 2).

*Le subactuel est marqué par une dynamique qui se

manifeste par une extension des vasières à mangroves et une

variation de la forme des chenaux à marée par recoupement de

méandres. Selon Bineta Faye (2017), leur dynamique actuelle est

consécutive aux déficits pluviométriques marquant les

années 1970. Ces fluctuations climatiques ont favorisé aussi la

dynamique des terrains salés, constitués le plus souvent

d'anciennes vasières.

1.2.1.3 Formations

géologiques du milieu d'étude

Les formations géologiques qui affleurent dans notre

milieu d'étude datent du Quaternaire récent, notamment à

l'Holocène. Ils se manifestent largement par les formations

deltaïques et légèrement par les formations littorales.La

formation deltaïque se caractérise par des vases et sables

coquilliers des slikkes, schorres et lagunes inters distributaires. Cette

formation, plus ancien que la formation littorale, est le substratum de la

localité de Faoye.La formation littorale est représentée

par les sables des plages et des cordons dunaires : barrières

littorales. Cette formation est piégée entre les formations

deltaïques et correspond à la plus récenteempreinte marine

post-transgressive régularisant le littoral.

1.2.2. Géomorphologie

Cette partie consiste à voir la topographie, la

morphométrie et la morphologie du milieu. Il s'agit alors de la

présentation du relief et des unités morphologiques de notre

milieu d'étude.

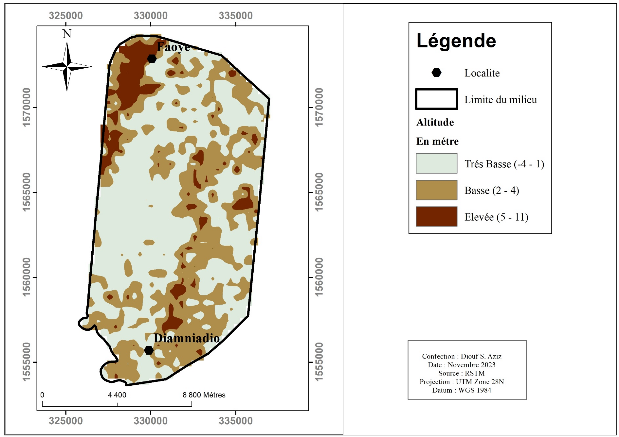

1.2.2.1 Topographie et

Morphométrie

Le delta du Saloum est un domaine margino-littoral à

topographie basse. Il se subdivise en trois grandes iles telles que les iles de

Fataya, Betanti et les iles Gandoul, séparées 3principaux

cours-d'eau: le Bandiala au sud, le Diomboss au milieu et le Saloum au nord.

Ces cours-d'eau se différencient clairement mais interconnectés

par plusieurs cours-d'eau secondaires appelés bolong ou chenaux à

marée. Notre milieu d'étude se localise dans la région

nord des iles Gandoul. Le relief du milieu est essentiellement plat et compris

entre les altitudes - 4 et 11m. Les partiesles plus élevées

correspondent aux cordons sableux. Leur altitude varie de 5 à 11 m. Ils

se localisent généralement au nord-est de la localité de

Faoye et à l'est de son marigot. La partie comprise entre 2 et 4 m

corresponde aussi visiblement aux barrières sableuses et parfois aux

tannes herbues. Les zones les plus basses constituent les milieux submergeant

fréquemment tels que les vasières, les tannes vives inondables et

les chenaux. Leur élévation est inférieure au niveau de la

mer (-4m). Le milieu se situe alors dans une plaine alluviale à

très basse altitude. La vallée est drainée par un lacis de

bolong anastomosés c'est-à-dire qui se divisent et se rejoignent

fréquemment, tronçonnant les cordons mais aussi par un

réseau principal sinueux et permanant : le chenal de Faoye.

Carte 2:Topographie de l'espace

étudié

1.2.2.2 Unités

morphologiques

Du point de vie de la morphologie, le domaine se voit par les

formes principales telles que : les vasières, les tannes, les

cordons sableux, les amas coquilliers et les

chenaux. Elles se sont mises en place depuis le quaternaire récent et

obéissent aux fluctuations du niveau de la mer.

1.2.2.2.1 Les chenaux

Les chenaux à marée, appelés aussi

bolong, constituent les ramifications généralement sous forme de

méandres des bras de mer. Dans le milieu, Ils correspondent aux milieux

les plus bas (-4m) et obéissent à l'influence marine. Les chenaux

se voient par de lacis de bolong (petits bolong) anastomosés,

tronçonnant les cordons et d'un chenal principal : le marigot de

Faoye. Au bord des chenaux se fixent les vasières.

1.2.2.2.2 Les vasières

Elles sont retrouvées au long du bolong de Faoye et un

peu partout au niveau des lacis de chenaux de marée dispersés

dans le milieu. Les vasières ourlent les chenaux de marée et

correspondent sur le plan morphologique aux parties basses couvertes ou

découvertes par les pleines mers moyennes de vive-eau (PMVE) et les basses mers moyennes de vive-eau (BMVE).

Malgré leur topographie assez monotone, on peut les subdiviser en basse slikke (basses vasières), correspondant

à la vase nue découverte à marée basse,

situées entre BMVE et la haute mer de marée moyenne (PMME) et

enhaute slikke (hautes vasières), couverte

de mangrove, situées parfois entre les BMVE et les PMVE, ou dans des

étendues plus restreintes entre les PMME et les PMVE. Du point de vue de

la végétation, on retrouve les vasières nues

dépourvues de végétations et les vasières à

mangrove constituées des espèces du genre Rhizophora et

Avicennisa. Les vasières sont

constituées de matières organiques, de vase le plus souvent en

association avec des sables très fins à débris calcaires.

Elles correspondent alors à l'actuelle slikke et comprise entre

marée haute et marée basse quotidiennes. Entre les

vasières et les cordons sableux se trouvent des terrains nus connus sur

le nom de Tanne.

Planche de photos 1:Vasière

nue et vue de la mangrove au village de Diamniadio

Vue de la vasière à mangrove

Vasière nue

Crédits photos : Diouf S. A., 2023

1.2.2.2.3 Les

tannes

Les tannes correspondent à des étendues

salées, à très faible altitude, qui s'étendent

entre les vasières et les cordons sableux. Elles peuvent être

subdivisées en deux unités sue le plan

phytogéographique : les tannes nues, bordant justement la zone de

la vasière, constituées de terrains salés dépourvus

de végétation et couverts par les PMME et les tannes herbues,

généralement entre les tannes nues et le pied des

barrières sableuses. Les tannes sont souvent d'anciennes vasières

et correspondent, en milieu tempéré, au schorre. Elles occupent

la quasi-totalité de la partie nord, une bonne partie à l'Est et

au Sud du milieu. Les tannes s'étendent alors sur les zones extra et

supra tidale. A l'arrière des tannes se localisent des barrières

sableuses : les cordons sableux et parfois les amas coquillers.

Photo 1:Séquence de Tanne nue

et Tanne herbue à Faoye

Tanne nue

Tanne herbacée à arbustive

Crédit photo : Diouf S. A., 2023

1.2.2.2.4 Les

cordons sableux

Les cordons sableux délimitent le domaine marin

proprement dit du domaine fluvio - marin soumis à la déflation

éolienne et parfois colonisé par une végétation

pionnière. Ils constituent les unités géomorphologiques

les plus élevées du delta du Saloum. Les cordons sont parfois

piégés entre les chenaux de marée. Ils constituent de ce

fait de petits iles (ilots) ou de barrière simple. Les cordons se

retrouvent au Sud, en particulier au village de Diamniadio et au Nord-est du

milieu, notamment à Faoye. Ils se localisent à l'Est du marigot

de Faoye, constituant le foret de Mbolongass et de Niax Niaxal. Selon Mariline

Diara, (1999), les cordons sableux au nord du delta sont très

dégradés. Ils ne montent pas de géométrie

particulière ni de direction privilégiée. Leur altitude

est faible. Les tannes, au contraire, sont bien développées et

séparent les vasières aux cordons.

Cordon sableux au nord-est de la localité de

Diamniadio-forêt de Mbolongass

Figure

2:Les cordons sableux du Nord du delta du Saloum (Diarra M., 1999)

1.2.2.2.5 Les amas

coquilliers

Les amas coquilliers, aussi appelés kioekkenmoeddings,

sont des formes d'origine humaine liées à l'exploitation de deux

mollusques : Anadara senilis et Gryphea gasar (Thiam M. Demba, 1986). Au

total 96 accumulations ont été recensées dans le secteur

deltaïque du Sine et Saloum. On leurs a donné plusieurs noms,

notamment ceux de tumulus coquilliers, faluns et sambaqui ; parce

qu'après leur édification, ils ont servi de monuments

funéraires selon Mame Demba Thiam (1986). Il y ajoute que la chronologie

de leur mise en place présente plusieurs inconnues. Dans le milieu,

cette forme unité morphologique se voit aux bords des chenaux à

marée et spécifiquement aux alentours de la localité de

Diamniadio. Elle constitue alors les bergs de ces cours d'eau et recouverte

pour la plus part par les sables des cordons dunaires où elle est

piégée (Cf. Photo 3).

Photo 2: Amas coquilliers au nord-est

de Diamniadio

Amas coquilliers dans le berg droit du marigot de Faoye, à

la forêt de Mbolongass (nord-est de Diamniadio)

Crédit photo : Diouf S. A., 2023

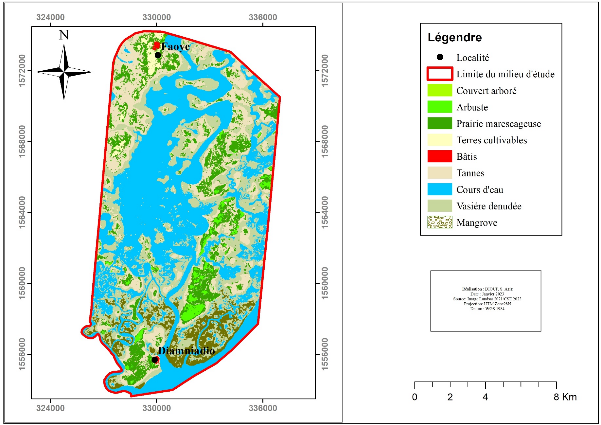

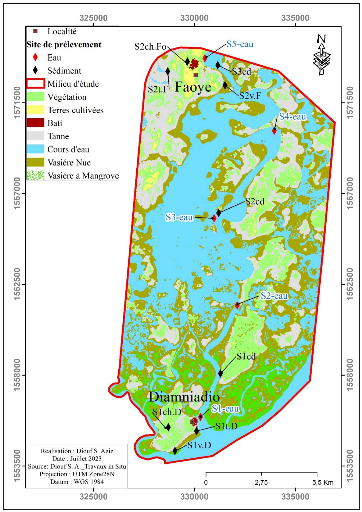

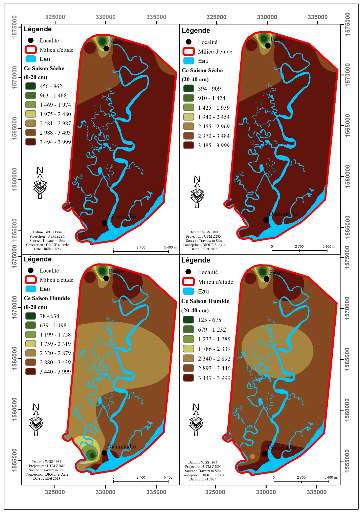

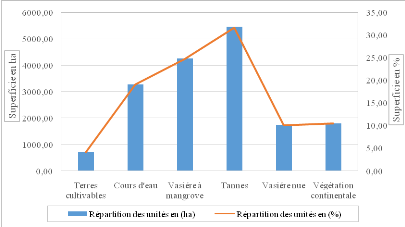

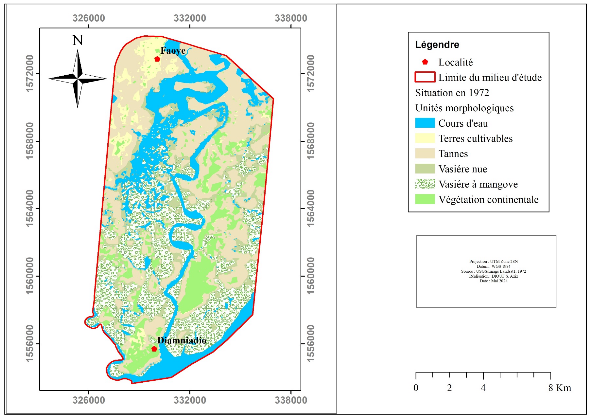

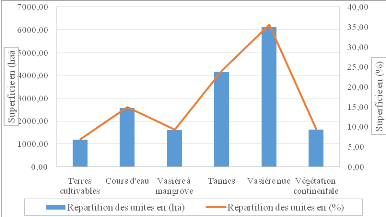

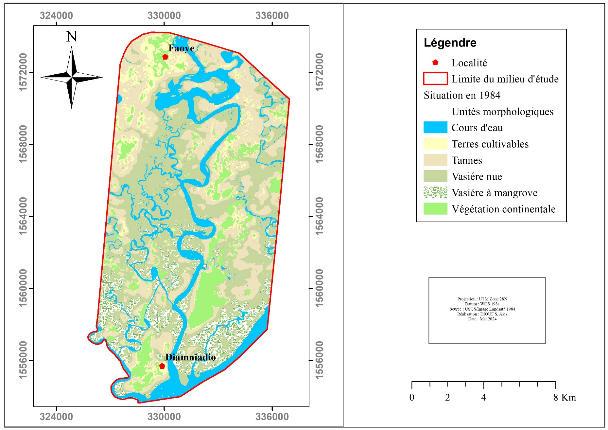

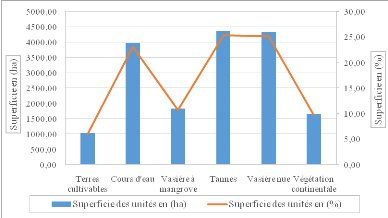

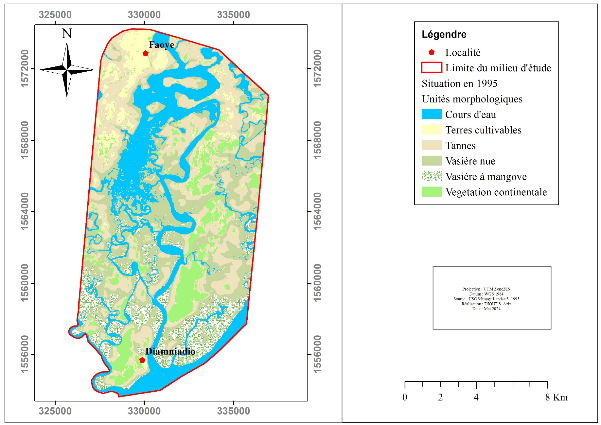

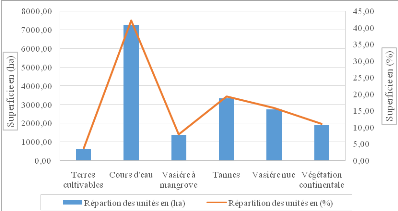

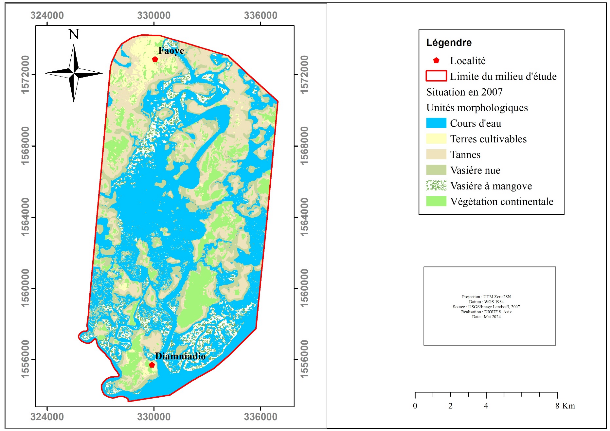

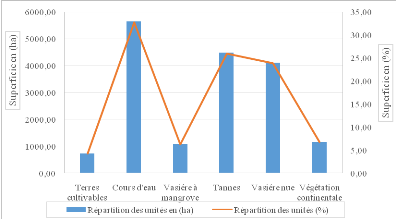

La carte d'occupation du sol (données issues du CSE,

2021) de la zone d'étude illustre nettement ces différentes

unités morphologiques qui y sont retrouvées. Elles constituent

des unités de tannes, de la vasière nue, de la vasière

à mangrove, de la végétation continentale, des terres de

cultures (terres cultivées + bâtis) et des chenaux à

marée. Les eaux de surfaces constituent l'unité la plus

importante et représentent les 39% de la surface du milieu. La

vasière nue venue en deuxième place et occupe les 24% de la

surface totale, elle est suivie par les tannes (nue et herbue) qui se voient

avec 17%. La végétation continentale qui renferme la prairie, le

couvert arboré et la végétation arbustive, ne regroupe que

13%. La vasière à mangrove et les terres cultivables sont les

unités les moins importantes et représentent respectivement 5% et

2% de la surface du milieu d'étude. Cette disparité, entre les

unités, constitue l'une des problématiques

géomorphologiques majores des milieux humides côtières.

Carte 3:Occupation du sol dans le

milieu d'étude

Légende

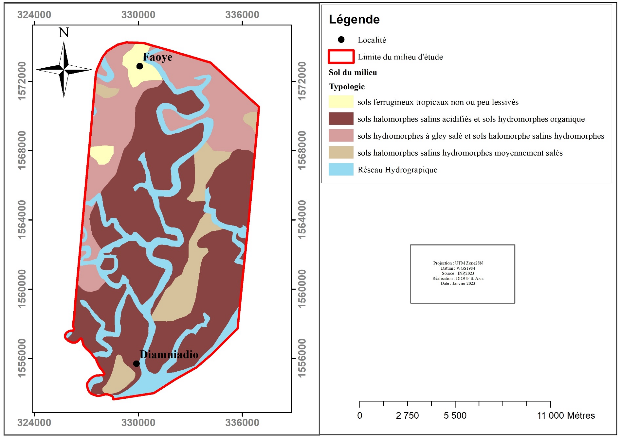

1.2.3. Les sols

Le sol du delta du Saloum se caractérise en

générale par la présence de sel due à la dynamique

marine du milieu, très diversifié suivant les unités

morphologiques du Delta. Notre milieu d'étude présente une

pluralité pédologique suivant principalement les unités

morphologiques du milieu. Il s'agit les sols

ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés, les sols halomorphes salins

acidifiés et sols hydromorphes organiques, les sols hydromorphes Gley

salé et sols halomorphes salins hydromorphes et enfin, les sols

halomorphes salins hydromorphes moyennement salés.

1.2.3.1 Les sols ferrugineux tropicaux non ou peu

lessivés

Les sols ferrugineux non ou peu lessivés,

appelés aussi sols Dior, occupent une petite surface dans le milieu et

correspondent aux parties les plus élevées. Leur topographie

varie entre 5 et 11 m et se voientnettement dans les dunes de

l'intérieur ou dans cordons sableux. Selon Bineta Faye (2017), ce sont

des sols profonds, bien drainés, perméables, faiblement

structurés. Ils sont riches en matière organique et très

aptes à la culture de l'arachide et du mil, telles en sont les

principales cultures de la localité de Faoye. Ces sols sont cependant

très vulnérables face à la pression humaine et à la

dynamique progressive du sel frappant dans le milieu.

1.2.3.2 Les sols halomorphes salins hydromorphes moyennement

salés

Les sols halomorphes salins hydromorphes moyennement

salés correspondent nettement, dans le milieu, aux cordons sableux. Ce

sont des sols assez élevés, très riches en matière

organique et faible en matière chimique. Ils sont constitués par

le foret de Mbolongass et de Niax Niaxal à l'est du chenal principal et

à la savane de Diamniadio au sud du milieu. Ils sont alors de sols

cultivables et occupent les parties dont la végétation est

très évoluée.

1.2.3.3 Les sols hydromorphes gley salé et sols

halomorphes salins hydromorphes

Les sols hydromorphes gley salé et les sols halomorphes

salins hydromorphes renferme la quasi-totalité de la partie nord et de

l'ouest du milieu. Ce type de sol occupe le deuxième rang dans le milieu

en termes de surface. Ce sont de sols à topographie basse et

correspondent morphologiquement aux tannes et parfois à la

vasière ancienne. Leur évolution est essentiellement

affectée par la forte présence de sel. Ce sont des sols

très riches en matière chimique.

1.2.3.4 Les sols halomorphes salins acidifiés et sols

hydromorphes organiques

Les sols halomorphes salins acidifiés et les sols

hydromorphes organiques correspondent au type de sol le plus fréquent

dans le milieu d'étude. Ils sont retrouvés au centre le long du

bolong de Faoye, au sud, entourant la localité de Diamniadio et à

l'extrême est du milieu. Ce sont des sols à relief très bas

et correspondent aux vallées sèches anastomosées (à

l'ouest du marigot) et aux zones de vasière. Ce sont des sols dont

l'évolution et les propriétés physico-chimiques sont

affectées par la dominance de sel. Ils constituent le type de sol

où s'est développée la végétation de

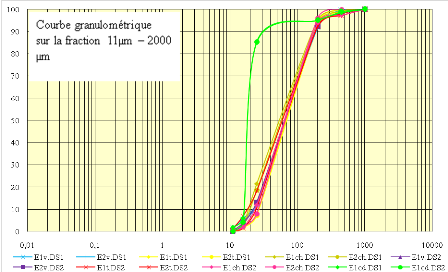

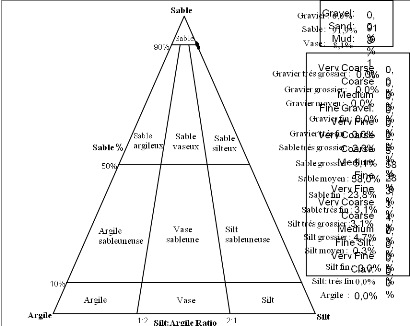

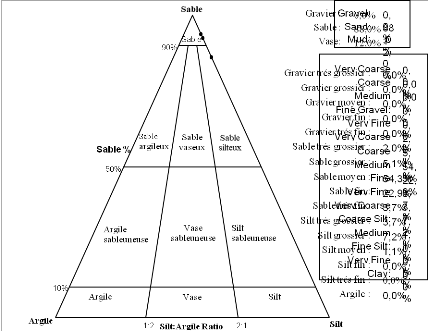

mangrove.Carte 4:Types de sols du milieu

d'étude

1.2.4. La

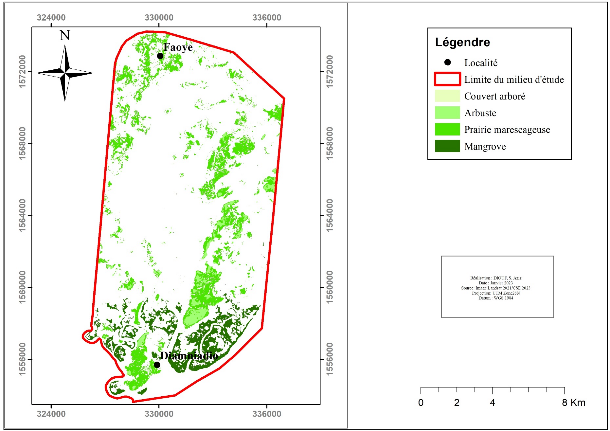

végétation

Levégétation du milieu n'est pas uniforme. Il

s'est très distribué dans l'espace suivant les différentes

unités morphologiques du milieu. Il est principalement constitué

de mangrove, de la savane arborée et arbustive et de la prairie

marécageuse (Cf. carte 6).

1.2.2.1 Les formations de mangrove

Les formations de mangrove constituent la principale formation

végétale des zones submersibles. Elle est la

végétation caractéristique des domaines estuariens et est

retrouvée spécifiquement au sud du milieu d'étude, au tour

de la localité de Diamniadio. Elle se localise essentielles entre les

chenaux de marée et les tannes ou les anciennes vasières. Elle

est la bordure immédiate des bolong et la formation typique poussant sur

la vase (vasière). La mangrove est constituée des espèces

du genre Rhizophora et Avicennisa. Les principales essences de mangroves

peuvent être représentées par six (6) espèces :

Avicennisa germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora

harrisonii, Rhizophora mangle et Rhizophora racemosa. Elle a un rôle

capital sur la reproduction des poissons et d'autres espèces marines en

leurs fournissant de refuges, d'habitats et d'aliments. La mangrove offre aussi

une protection forte contre les conditions géomorphologiques

extrêmes du milieu à l'image de l'avancée de la langue

salée et l'érosion des côtes. Elle est utilisée dans

de nombreux domaines tels que : le chauffage, la construction comme

poteaux et couvertures de toit, etc. Cet ensemble d'atouts la confère

une place incontournable dans la stabilité de la biodiversité et

développement économique et sociale du milieu. Par contre, ces

qualités sont également un inconvénient majeur car, de ce

fait, la mangrove subit de pression de toute nature (anthropique, naturelle,

écologique, etc.). Et cela entraine sa réduction voire sa

disparition dans le milieu.

1.2.2.2 Les formations continentales

- La végétation arborée, la

végétation arbustive et la prairie marécageuse constituent

les formations végétales des zones immersibles. La

végétation arborée est la moins représentatif dans

le milieu. Elle se voit principalement au Nord et est constituée des

espèces hautes comme le Kadd, le Baobab, le Tamarinier, le Darkase et le

Nima, le Soum, le Manguier et le Ndoff. La végétation arbustive

est la plus rependue. Elle se retrouve au sud dans la localité de

Diamniadio, une bonne partie à l'Est le long du marigot de Faoye. Cette

formation se voit sur les parties les plus hautes du milieu, correspondant aux

cordons sableux. Elle regroupe les plus grandes formations

végétales du milieu comme le foret de Mbolongass et de Niax

Niaxal à l'Est du chenal principal. Les espèces arbustes

rencontrées sont essentiellement le Prosopis africana à

l'arrière-pays de Diamniadio, l'Acacia seytal (Suruur) majoritairement

dans la forêt de Mbolongass et celle de Niax Niaxal au Nord et l'Arbre

à sel quasiment partout dans le milieu. D'autres espèces comme le

Baobab y sont retrouvés. Ces deux grandes formations s'interposent donc

dans les parties les plus hautes.

Planche de photos 2 :

Végétation arbustive du foret de Mbolongass (gauche) /

Interposition entre couvert arboré et arbustif à Faoye

(droite)

Crédits photos : Diouf S. A., 2023

La prairie marécageuse est la plus repartie dans la

zone. Elle se retrouve dans la quasi-totalité du milieu. Le couvert

végétal consiste en un tapis herbacé à base de

Cypéracées et Graminées. Elle constitue de zones assez

basses et souvent submergées par l'eau pluviale. Les prairies

marécageuses sont des espaces humides et parfois inondables

présentant des cortèges floristiques trèsriches. Elles ont

une donc très grande quantité de biomasse, très

précieuse pour l'alimentation du bétail.

Planche de photos 3: prairie

marécageuse à Diamniadio à gauche et à Faoye

à droite

Crédits photos : Diouf S. A., 2023

La végétation s'est très répartie

dans l'espace suivant les différentes unités morphologiques du

milieu. La végétation de mangrove constitue la principale

formation végétale des zones submersibles et les couverts

arboré et arbustive et la prairie marécageuse, les formations

végétales des zones immersibles.

Carte 5:végétation

du milieu d'étude

Légende

1.2.5. Les

ressources hydriques

Les ressources hydriques du milieu comprennent à la

fois les nappes d'eau souterraines et les eaux de surface.

1.2.5.1 Les eaux souterraines

Les eaux souterraines sont composées de trois

formations aquifères distingues selon leur profondeur. Elles constituent

de la nappe profonde, les semi-profondes et la nappe superficielle.

1.2.5.1.1 La nappe

profonde

L'aquifère le plus profond est celle du Maestrichtien.

C'est une nappe très épaisse avec une épaisseur qui varie

entre 200 et 250 m (Faye Bineta, 2017). Elle se localise à des

profondeurs supérieures à 200 m en moyenne et fournit des

débits très élevés. Cette nappe est captée

par des forages entre 200 et 450 m dans la moitié de la région du

Sine. Selon Faye Bineta (2017), in Ndoye S. 2003, les forages bien que captant

les niveaux supérieurs du réservoir donnent facilement des

débits de 150 à 250 m3/h. L'aquifère est

constitué de sables avec des intercalations d'argiles et parfois

à des formations marneuses.

1.2.5.1.2 Les

nappes semi-profondes

Les nappes semi-profondes constituent la nappe du

Paléocène, du Miocène et la nappe du Continental

Terminal.

1.2.5.1.2.1. La

nappe du Paléocène

La couche aquifère du Paléocène devient

aquifère dans le Département de Fatick plus

particulièrement dans les Arrondissements de Fimela, Niakhar et

Tattaguine (Faye B. 2017). Elle est captée par des forages de 50

à 200 m avec des débits généralement moins de 50

m3/h. De 55 à 63 m dans la Commune de Loul Sessene et de 50

à 191 m dans la Commune de Tattaguine, la nappe est presque partout

saumâtre (1 500 à 2 000 mg/l), à salée (10 000

mg/l à Samba Dia et 3000mg/l à Djiffer (Faye B. 2017, in Conseil

Régional de Fatick 2001).

1.2.5.1.2.2. La

nappe du Miocène

Le réservoir est constitué de sable

Miocène. C'est une nappe assez profonde (-150 m de profondeur) et peu

productive. Selon le Conseil Régional de Fatick (2001), cité par

Bineta Faye en 2017, sur les sept reconnaissances effectuées, seul le

puits de Gawane dans l'Arrondissement de Mbadakhoune donne un débit

intéressant avec 22 m3/h. c'est une nappe douce mais

salée dans la frange maritime.

1.2.5.1.2.3. La

nappe du Continental Terminal

La nappe du Terminal Continental est constituée des

dépôts de sable de cet épisode géologique. C'est une

nappe peu profonde (ne dépassant pas 100 m de profondeur) avec des

débits très favorables où l'eau est de très bonne

qualité. Selon Faye Bineta (2017), la nappe du Continental Terminal est

rencontrée dans les sables entre 30 et 70 m de profondeur. Les

débits obtenus (30 à 75 m3/h) suffisent largement

à la couverture des besoins de l'hydraulique villageoise.

1.2.5.1.3 La nappe

superficielle

La nappe superficielle, appelée aussi nappe

phréatique, est l'aquifère la plus superficielle. Sa profondeur

est faible et ne dépasse généralement pas 50 m de

profondeur. Elle se voit dans les alluvions du quaternaire. Elle est

captée par des puits à de faibles profondeurs. Dans la

localité de Faoye, la profondeur de la nappe varie de moins 5 à

20 m et est captée par des puits de 5 m de profondeur (Faye B. 2017).

Par contre, de par sa faible profondeur, la nappe est très

menacée dans le milieu et cela due particulièrement par

l'intrusion de l'eau des chenaux de marée du Saloum. La nappe est

presque partout salée, ce qui constitue un frein pour la consommation

paysanne. Selon Bineta Faye (2017) les conductivités électriques

de la nappe varient de moins 750 uS/cm à plus de 3 000 uS/cm dans les villages du Département de

Fatick. Selon les enquêtes effectuées par Guilgane Faye (2016) sur

l'eau des puits, les puits d'eau saumâtre sont rencontrés à

Faoye à des profondeurs qui varient entre 6 à 7 m. Dans la

localité de Diamniadio, les puits sont fermés, ce qui fait

qu'elle est alimentée en eau depuis le Lac de Guiere.

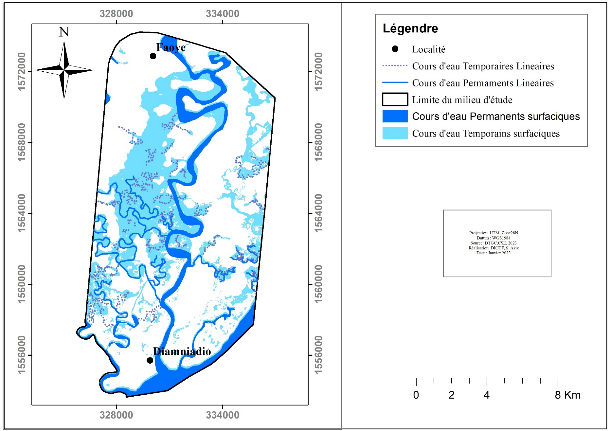

1.2.5.2 Les eaux de surfaces

Les eaux surfaciques renferment toutes les eaux

retrouvées à la surface du sol du milieu. Elles sont

constituées de la ria du Saloum et ces défluents (le marigot de

Faoye) qui sont permanentes et les eaux temporaires regroupant les plans d'eau

temporaires.

1.2.5.2.1 Les eaux

temporaires

Les plans d'eau tempérais sont des surfaces inondables

temporairement. Elles se localisent essentiellement à l'Ouest le long du

marigot de Faoye. Ces plans d'eau correspondent aux vallées

sèches au pied de ce marigot. Ils sont pour la plupart submergés

pendant la période des hautes eaux. Ils sont alimentés

majoritairement par le marigot de Faoye et ses défluents. Leur eau

temporaire peut être aussi saisonnière et cela, pendant la saison

pluvieuse. Ils constituent des parties basses correspondant au niveau du

drainage des eaux pluviales ou d'étendues à quelques

mètres de profondeur où stagne l'eau de la pluie pour un certain

temps.

Planche de photos 4:Plans d'eau

à Faoye

Plan d'eau à l'intérieur de la localité

A l'arrière nord de Faoye

Crédits photos : Diouf S. A., 2023

1.2.5.2.2 Les eaux

permanentes

Les eaux permanentes sont constituées essentiellement

par le marigot de Faoye. Il parcourt le milieu du sud au nord et le divise en

deux parties quasiment égales. C'est un cours d'eau de forme

méandreuse long environ plus de 30km tenant compte des méandres.

Ces eaux sont aussi représentées dans le milieu par les

défluents du bolong. Ces défluents se voient entièrement

à l'ouest, constitués de petits chenaux anastomosées

formant un lacis de chenaux. A ceux-là, s'ajoutent quelques

défluents à l'Est et principalement, ceux du marigot de Silif. La

partie sud est parcourue par la ria du Saloum.

- Carte 6:Les eaux surfaciques du

milieu

Légende

1.2.6. Le

climat

Il s'agit de la présentation des facteurs

généraux de la circulation atmosphérique intertropicale et

des différents paramètres du climat.

1.2.6.1 Les facteurs généreux

Notre milieu d'étude se trouve à l'ouest

africain, appartient alors à la zone intertropicale. Comprise entre les

deux tropiques, elle est influencée de part et d'autre par les hautes

pressions tropicales nord et sud, entourant les basses pressions

intertropicales. Le transfert d'énergie ou la circulation des flux

s'effectue, en surface, des HPT vers les BPIT, inversement en altitude. Les

circulations atmosphériques, sur l'ouest africain, est commandée,

comme l'ensemble de la zone intertropicale par la double ceinture des hautes

pressions qui séparent, à la latitude des 30 à 40

-ème parallèles, les domaines intertropical et extratropical,

Jean Le BORGENE (1987). Les hautes pressions sont d'origine dynamique et

thermique. Elles sont constituées par la cellule anticyclonique

permanente des Açores et celle semi-permanente libyenne de

l'hémisphère nord et celles de Sainte-Hélène de

l'hémisphère sud. Ces cellules organisent la circulation ouest

africain en général et du milieu d'étude en particulier.

Comme l'ensemble du domaine climatique nord-soudanien, le milieu se

caractérise par deux saisons, induites par le mouvement zénithal

du soleilselon Pascal Sagne (1988), avec des précipitations variantes

entre 1 000 et 600 mm. Cela est soutenu par A. T. Diaw et al. (1992),

lorsqu'ils disaient qu'on retiendra la partition de l'année en deux

saisons dans la zone tropicale, sèche et humide, allant respectivement

de novembre à mai et de juin à octobre, avec l'alternance de

l'influence des anticyclones des Açores et la cellule saisonnière

maghrébine d'une part, et d'autre part celui de

Sainte-Hélène. En Janvier, correspondant à l'hiver

boréal, les anticyclones de l'hémisphère nord ont leur

maximum de puissance due au refroidissement du stratum et à leur

renforcement par les expulsions polaires. La cellule des Açores migre

vers l'équateur géographique et celle de Maghreb apparait. Les

flux NW et NE ou d'alizé dominent et poussent l'équateur

météorologique plus proche de l'équateur

géographique. En Juliet, été boréal,

l'intensité de ces cellules diminue, ce qui signifie leur

décalage vers les pôles. L'anticyclone de Saint

Hélène reprend le relais et repousse l'EM au-delà au nord

de l'équateur géographique. La région passe au

régime de mousson, flux chaud et humide et porteur de

précipitation. Ces flux sont toujours séparés par l'EM. Sa

migration de part et d'autre de l'équateur géographique

révèle les caractéristiques du climat du milieu. Selon

Jean Le Borgne (1987), ce sont les migrations de l'équateur

météorologique, au cours de l'année, qui expliquent donc

les profonds contrastes saisonniers et spatiaux qui caractérisent les

climats de l'Afrique de l'Ouest et celui de la Sénégambie en

particulier.

1.2.6.2 Les éléments du climat

Les éléments du climat sont des grandeurs

physiques mesurables ou des phénomènes repérables qui

caractérisent l'état de la basse et moyenne atmosphère.

Chaque zone climatique présente des spécificités qui

découlent de la combinaison de plusieurs éléments. Il

s'agit principalement des vents, de la température, des

précipitations, de l'évaporation, de l'insolation et de

l'humidité relative. Leur variabilité peut être horaire,

journalière, mensuelle ou annuelle.

1.2.6.2.1 Les

Vents

Le vent est de l'air en mouvement dans l'atmosphère,

animé d'une direction et d'une vitesse. Ces caractéristiques du

vent varient selon les saisons. Le tableau 1 et le figure 3 illustrent cette

situation.

*De Novembre à Mai, la direction des vents est en

dominante N. Les vents soufflent essentiellement du N à E durant les

mois de Novembre, Décembre et Janvier. Et de direction N à NW, en

dominante NNE en Février, du N à W (Mars, Avril), de N à

SW, durant les mois de Mai et d'Octobre. Ces flux sont ceux des alizés.

L'alizé maritime continentalisé souffle de Novembre à

Janvier. Ce vent est sec et chaud et très rapide. Sa vitesse est

très grande, avec un maximum de 2,8m/s en Janvier, ce qui traduit son

port de brume sèche. De direction NW, l'alizé maritime

océanique souffle, principalement dans le milieu, pendant les mois qui

viennent juste avant et après la saison de la pluie (Avril, Mai et

Octobre). Il est frais et humide et peut être porteur de la rosée

et parfois de brouillards. Les deux alizés sont présents,

à la fois dans les mois de Février et d'Octobre. Le mois de

Février constitue le passage d'un alizé maritime

continentalisé à un alizé maritime océanique et

inversement pour le mois d'Octobre.

*Le mois de Mai, où les vents sont orientés du N

au SW, en dominante N et NW, constitue la transition entre la saison

sèche et cellepluvieuse. La mousson, extrêmement faible durant

cette période, souffle en même temps que l'alizé.

*De Juin à septembre, la direction dominante est celle

SW. Cette période correspond à l'été

c'est-à-dire à la saison pluvieuse. La mousson prend le relais

sur les alizés. Elle est de direction S à W, chaud et humide et

est porteur de précipitation. C'est le flux qui arrose donc le milieu

due à l'émigration de l'équateur

météorologique au nord de la zone. Sa vitesse est très

faible avec un minimum de 2,1m/s en Aout et Septembre et un maximum de 2,4 en

Juillet.

*Le mois d'octobre est également une phase de

transition entre la saison pluvieuse et la

saison sèche,

annonçant le retour des alizés. Sa direction est du S au N avec

une dominante NW. L'alizé et la mousson soufflent aussi en même

temps durant cette période.

Le milieu est donc parcouru par différents types de

vents selon les saisons tels que les alizés (Novembre à Janvier)

et la mousson (Juin à Septembre). Avec des directions nord-est,

nord-ouest et sud-ouest en générale et des vitesses minimale de

2,1m/s et maximale de 3,1m/s, leur vitesse moyenne est de 2,6m/s de 1991

à 2020.

Tableau 1:Moyenne inter-mensuelle

de la vitesse des vents dans la station de Fatick en m/s (1991-2020)

Vitesse

|

Mois

|

Jan

|

Fév.

|

Mars

|

Avril

|

Mai

|

Juin

|

Juill.

|

Août

|

Sept

|

Oct.

|

Nov.

|

Déc

|

Moy

|

|

Vitesse en m/s

|

2,8

|

3,1

|

3,0

|

3,1

|

2,9

|

2,8

|

2,4

|

2,1

|

2,1

|

2,2

|

2,2

|

2,5

|

2,6

|

Source : (ANACIM, 2023)

Direction

Figure

3:Directions dominantes du vent à la station de Fatick en pourcentage

(moyenne 1991-2020) ; ANACIM, 2023

1.2.6.2.2

L'insolation

L'insolation désigne la durée de

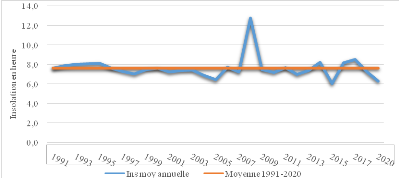

l'ensoleillement mesurée en heures. La moyenne annuelle de l'insolation

est de 7,6 heures de 1991 à 2020. Les valeurs sont très

importantes et varient entre 6,1 à 12,8 heures. Cela variation montre

nettement une double séquence par rapport à la moyenne de la

série qui mesure 7,6 heures. Il s'agit de la période où

les valeurs sont inférieures à la moyenne de 1991 à 2020

et la séquence où ses valeurs sont supérieures à

cette moyenne. A cela s'ajoute la période où les valeurs sont

égales à la moyenne de la série. Cette

différenciation, en deux séquences principales, ne

révèle pas une homogénéité des

périodes de part et d'autre, l'évolution est très

contrastée dans la série.

*La première séquence, où les valeurs

sont déficitaires, est enregistrée dans les années ayant

de 1997 à 2015, exceptés 5 années seulement contre 18,

où supérieures ou égales à la moyenne. Ces

exceptions sont les années 2000, 2006 et 2008, qui mesurent

respectivement 7,6 ; 7,7 et 12,8 heures et l'année 2011 (7,7h) et

celle de 2014 (8,2h). Les valeurs de celle séquence sont essentiellement

faibles, avec le minimale de la série 6,1 heures, enregistré en

2015.

*La séquence où l'insolation est

excédentaire, par rapport à la moyenne de la série (7,6h),

correspond à la période qui va de 1991 à 1996. D'autres

années excédentaires sont notées comme le pic

relevé en 2008 avec 12,8 h et les années 2016 et 2017, qui se

voient respectives avec 8,1 et 8,5 heures. Le maximale de la série est

relevé en 2008 avec 12,8 heures. A l'arrière de ces années

excédentaires, se voient encore une petite phase déficitaire,

correspondant aux années 2019 (7,3) et 2020 (6,3h).

*L'évolution moyenne de l'insolation est donc

très contrastée de 1991 à 2020 dans le milieu

d'étude. Avec une moyenne de 7,6 heures, elle se manifeste avec 16

années déficitaires contre seulement 10 années

excédentaires et 04 années dont les valeurs sont égales

à la moyenne de la série. Le minimale, relevé en 2015, est

égal à 6,1 heures. Le maximal est de 12,8 heures en 2008.

Figure

4:Variabilité moyenne annuelle de l'insolation dans la station de Fatick

de 1991 à 2020 en heure (ANACIM, 2023)

1.2.6.2.3 Les

températures

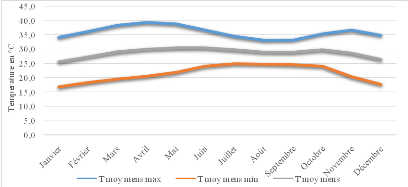

Les fluctuations du climat du milieu d'étude

obéissent aux conditions climatiques de la zone tropicale. Les

températures élevées, enregistrées dans le milieu,

sont dues essentiellement au bilan excédentaire du rayonnement solaire,

des masses d'air, ... caractéristique de la zone tropicale. La

température est exprimée en degré Celsius (°C). Leur

variation peut être journalière, mensuelle et annuelle. La figure

3 illustre la variation bimodale de la température selon les mois de

1991 à 2020. Elle est modérément élevée

avec une moyenne de 28,7°C. En Janvier, est enregistré le premier

minimum de température avec 25,5°C. Il correspond en plein hiver

boréal. Le second minimum est au mois de Septembre (24,5°C), en

plein saison pluvieuse. Ces diminutions de température peuvent

être liées aux précipitations fortes mais aussi à la

forte nébulosité régnant durant cette période. Pour

les maximales, le premier maximum de température est de 39,4°C et

correspond au mois d'Avril. Le second est enregistré en Novembre, avec

36,7°C. Ces températures maximales sont donc mesurées durant

les mois qui viennent avant le début et après la fin de

l'hivernage. Elles peuvent être dues aux masses d'air (alizés) qui

soufflent durant ces mois, à l'arrêt des précipitations et

à la forte insolation.

Figure

5:Evolution de la Température moyenne inter-mensuelle de 1991 à

2020 dans la station de Fatick (ANACIM, 2023)

1.2.6.2.4

L'évaporation

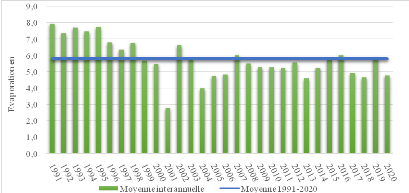

L'évaporation est le passage d'un liquide (eau) de

l'état liquide à l'état gazeux à partir de la

surface libre d'une étendue d'eau, d'un sol ou d'un

végétal mesuré en millimètre (mm). De 1991 à

2020, l'évaporation moyenne annuelle est de 5,8 mm. Durant cette

série, se voit nettement deux périodes distingues : une

courte période excédentaire et une très longue

période déficitaire.

*La période excédentaire, où les valeurs

dépassent la moyenne, va de 1991 à 1998. Les valeurs varient

entre 6,6 et 7,9 mm avec les plus élevées au début de la

série (1991 à 1995). Le maximale de la série est

enregistré durant cette période et précisément en

1991 avec 7,9 mm

*La période où les valeurs sont

inférieures à la moyenne de la série, la séquence

déficitaire, elle est la plus longue et va de 1999 à 2020 sauf

les années excédentaires 2002, 2006, 2016 et 2019. Ces

années qui se contrastent dans cette période, mesurent

respectivement 6,6 ; 6,0 ; 6,0 et 5,9 mm Le minimale de la

série est relevé durant cette période en 2001 avec une

valeur de 2,8 mm.

*De 1991 à 2020, l'évaporation se varie entre

2,8 mm et 7,9 mm dans la station de Fatick. Le minimale de la série (2,8

mm) est relevé en 2001 et le maximale (7,9 mm) en 1991.

L'évaporation moyenne de la série est de 5,8 mm.

Figure

6:Variabilité moyenne annuelle de l'évaporation dans la station

de Fatick de 1991 à 2020 en mm (ANACIM, 2023)

1.2.6.2.5

L'humidité relative

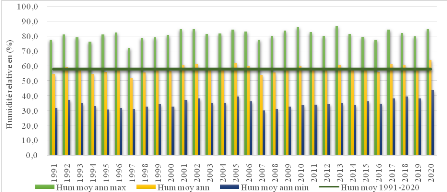

L'humidité relative ou l'humidité de l'air est

la teneur en vapeur d'eau de l'air ambiant, fonction de la température

de l'air mesurée en pourcentage (%). L'air est saturé en eau si

humidité est égale à 100%. De 1991 à 2020, le

milieu enregistre des maximales très élevées, avec des

valeurs qui varient entre 72 et 86,7 %. L'humidité relative maximale la

plus éminente est notée en 2013 avec 86,7% alors que la minimale

des maximales intervient en 1997 avec 72%. Pour les minimales, elles varient

entre 30% et 43,5%. La minimale des minimales est relevée en 2007 Avec

30% et l'humidité relative minimale la plus élevée est

enregistrée en 2020 avec 43,5%. L'humidité relative moyenne

interannuelle tourne autour des valeurs de 51 et 64%. L'année 2020 se

voit avec l'humidité relative moyenne la plus importante avec 64%. La

plus faible intervient en 1997 (51,5%). L'humidité relative moyenne

de la série 1991-2020 est de 57,9%. Son importance dépend de la

température, du vent et de l'importance des pluies. Cela montre que les

conditions de ces éléments sont plus favorables en 2020 et plus

précaires en 2007 dans le milieu depuis 1991 à 2020.

Figure

7:Variabilité moyenne annuelle de l'humidité relative dans la

station de Fatick de 1991 à 2020 en % (ANACIM, 2023)

1.2.6.2.6 La

pluviométrie

La pluviométrie est mesurée en

millimètre. Sa quantité peut connaitre des variations

mensuellement ou annuellement.

§ La variabilité mensuelle de la

pluviométrie divise l'année en deux séquences : une

séquence pluvieuse et une séquence non pluvieuse. La figure

montre que les précipitations interviennent essentiellement pendant

l'hivernage, correspondant à la séquence pluvieuse, qui va de

Juin à Octobre. Durant cette période, la pluviométrie

tourne autour de 23 mm et 238 mm en moyenne. Les mois de Juillet, Août et

septembre, se voient avec l'essentiel des précipitations où le

maximum de ces dernières est relevé pendant le mois d'août

avec 238mm. La séquence qui va de novembre à Mai, n'enregistre

pas de précipitations à l'exception des pluies deheug ou les

pluies de hors saison. Cela est due de l'équateur

météorologique qui se situe trop loin de la zone Nord-soudanienne

durant cette période. Ces deux saisons, bien distinguées, font

que la station de Fatick à un régime pluviométrique

unimodal dont l'essentiel des précipitations tombe entre Juin et

Octobre.

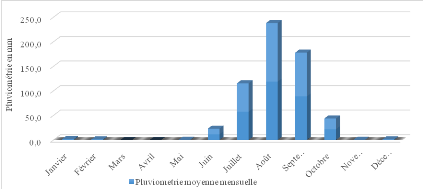

Figure

8:Variabilité moyenne mensuelle de la pluviométrie dans la

station de Fatick de 1991 à 2020 en mm (ANACIM, 2023)

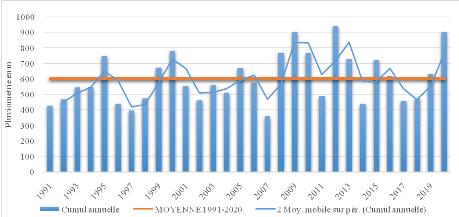

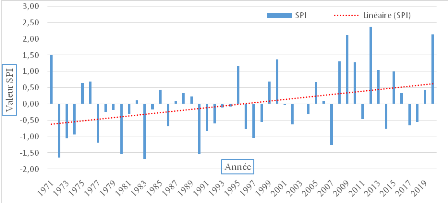

§ Variabilité interannuelle

Les cumules de la pluviométrie illustrent que les

précipitations sont marquées par une variabilité

interannuelle depuis 1991 à 2020. Les cumules pluviométriques

varient entre 359 et 940 mm.

La moyenne des cumuls pluviométriques de la

série 1991-2020 est de 600,9 mm. La valeur minimale est relevée

en 2007 avec 359,6 mm soit un déficit de 241,3 mm par rapport

à la moyenne de la série. La maximale est enregistrée en

2012 avec un cumul de 940,3 mm soit un excèdent de 339,4 mm par rapport

à la moyenne 1991-2020. L'écart entre le maximum et le minimum

des cumuls pluviométriques est très important (580,7 mm) entre

1991 et 2020. Et cela montre la variabilité interannuelle remarquable

qu'a connue le milieu durant cette trentaine.

Figure

9:Variabilité moyenne annuelle de la pluviométrie dans la station

de Fatick de 1991 à 2020 en mm (ANACIM, 2023)

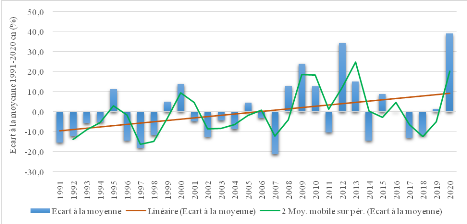

§ Les écarts à la moyenne 1991 à

2020

La figure 3 révèle une parfaite

irrégularité des précipitations annuelle de 1991 à

2020 dans la station de Fatick. Les écarts par rapport à la

moyenne pluviométrique de la série 1991-2020 font ressortir

nettement deux séquences distingues : la séquence 1991-2007

et la séquence 2008-2020.

*La séquence qui va de 1991 à 2007 est

sèche. C'est la période la plus longue (17 années)

renfermant 13 années déficitaires contre quatre années

excédentaires que sont 1995,1999, 2000 et 2005. Durant ces 13

années négatives, les écarts pluviométriques

varient entre -3 et -21%. L'année la plus déficitaire est

l'année 2007 où l'écart à la moyenne 1991-2020 est

de -21,1%.

*La séquence 2008-2020 est une phase humide. Elle

referme 12 années dont seulement 4 déficitaires. Les valeurs

varient entre 1 et 40%. Les années où la pluviométrie est

plus importante sont celles de 2009, 2012 et 2020. Cette dernière

enregistre la valeur la plus élevée avec un surplus de 39,1%.

La courbe linéaire et la moyenne mobile montrent que la

pluviométrie qui était essentiellement déficitaire de 1991

à 2007 avec cette dernière la plus déficitaire de la

série, a connu une vaste période excédentaire qui va de

2008 à 2013 avant de subir un redressement de 2014 à 2019 puis

une hausse en 2020 où se relève la plus excédentaire. A

l'état actuel, la tendance est à la hausse par rapport aux

années précédentes.

Figure

10:Evolution des écarts à la moyenne de la pluviométrie de

1991 à 2020 à Fatick en % (ANACIM, 2023)

D'une manière générale, l'analyse du

cadre naturel du milieu est donc importante pour comprendre l'état

physique et l'évolution de ses différents paramètres. Elle

révèle, sur le plan géologique, que les formations

géologiques qui affleurent dans le milieu datent du Quaternaire

récent, notamment à l'Holocène. Elles sont

constituées par les formations deltaïques et par les formations

littorales. Sur le plan pédologique, les sols sont constitués par

les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés, les sols halomorphes

salins acidifiés et sols hydromorphes organiques, les sols hydromorphes

gley salé et sols halomorphes salins hydromorphes et par les sols

halomorphes salins hydromorphes moyennement salés. C'est un milieu

à altitude très base (-4 à 11m) et dont le couvert

végétal est constitué de mangrove, de la savane

arborée et arbustive et de la prairie marécageuse. Le relief et

la végétation varient constamment selon les unités

morphologiques. Ces dernières sont les vasières, les tannes, les

cordons sableux, les amas coquilliers et les chenaux. Les chenauxde

marrée constituent essentiellement les ressources surfaciques du milieu

(le marigot de Faoye par exemple), excepté cette petite portion

drainée par la ria du Saloum. Les eaux souterraines vont de la nappe du

Maestrichtien à la nappe phréatique, passant par les nappes du

Paléocène et Miocène. Par contre, elles sont parfois

menacées surtout dans ce contexte où la variabilité

climatique alimente le milieu (la variabilité pluviométrique est

une belle illustration) : elle a connu 17 années

déficitaires contre 12 excédentaires durant la série

1991-2020 ; mais aussi où l'homme évolue et y exerce sa

pression pour dérouler ses activités sociales et

économiques.

1.3. L'aspect humain

Il s'agit dans cette partie de la présentation de la

démographie et des activités sociale et économique. C'est

plus spécifiquement la description de l'historique du peuplement, de

l'évolution et la répartition de la population et d'une vue

d'ensemble sur les activités socio-économiques du milieu.

1.3.1 La démographie

C'est la présentation de l'historique du peuplement du

milieu, de l'évolution et la répartition de la population dans le

milieu d'étude.

1.3.1.1 Historique du peuplement

L'occupation humaine de la région du Sine-Saloum est

très ancienne. Le peuplement de cette région remonte bien

qu'avant l'histoire. Il est au moins 2000 ans avant J.C pendant la

préhistoire et la période de la protohistoire d'après C.

Descamps, cité par Diouf Fatou (2013). Cette occupation ancienne peut

êtrejustifiée dans le milieu par la présence des amas

coquillers qui sont, d'après Mame Demba Thiam (1986), des formations

d'origine humaine liées à l'exploitation de deux mollusques comme

le pagne (Anadara senilis) et l'huitre (Gryphea gasar). Ces amas coquillers se

voient au niveau de l'ile de Diamniadio et à ses alentours. Ils sont le

plus souvent couverts par des dépôts plus récents

(terrasses sableux), toutefois, visibles au niveau des flancs des rives. Ce qui

justifie l'occupation très ancienne du milieu d'étude.

1.3.1.2 Evolution et répartition de la population

Il s'agit de suivre l'évolution de la population

à partir des données issues de l'ANSD et de voir la

répartition de la population dans le milieu d'étude. Ce dernier

se localise administrativement dans la Région de Fatick, sa population

totale passée de 575063 à 906922 habitants de 2013 à

2023.Le Département de Fatick enregistre 233824 habitants en 2013 contre

442919 en 2023. Le Département de Foundiougne passe de 269195 à

375388 habitants durant ces dix dernières années. Quant au

Département de Gossasse, sa population quitte de 72044 hbts en 2013 pour

arriver à 88615 hbts en 2023. Cela monte une croissance très

rapide de la population du Département de Fatick notamment qui à

doubler au cours de 10 années. Les localités du milieu se

situent dans les Communes de Djillasse et de Djirnda.La population totale de la

Commune de Djillasse et de celle de Djirnda connait une

évolutiontrès importante au cours de cette

dernièredécennie. Elle passe de 8 299 hbts en 2013 à

10418 hbts en 2023 dans la Commune de Djirnda et de 9 703 à 11106

hbts à Djillasse durant la mêmepériode. La population du

village de Faoye occupe les 12,01% de la population totale de la Commune de

Djillasse en 2013 et les 11,84% en 2023, soit 1166 hbts en 2013et 1316 en 2023.

Avec un gain de 150 habitants entre2013et2023, la population de la

localité de Faoye voit une croissance de 12,86% durant cette

période. La population totale du village de Diamniadio passe de 1071

à 1265 habitants en 2013 et 2023, soit un accroissement de 18,11%. Elle

représente les 12,90% et les 12,14% de la population totale de la

Commune de Djirnda respectivement en 2013 et en 2023. Cela monte une croissance

assez lente durant cette dernière décennie, notée aussi

bien à Faoye que à Diamniadio. La population de ces

localités du milieu d'étude est entièrement

constituée de Sérères. La langue couramment parlée

dans le milieu est le Sérère.

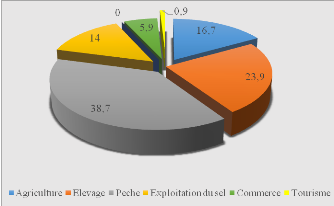

1.3.2 Les activités sociales et

économiques

Les activités socio-économiques le long de l'ile

de Diamniadio à Faoye sont nombreuses et très diversifiées

selon les localités. Sont présentées dans cette

étude l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation du

sel, le commerce et le tourisme. Les données de terrain sont

utilisées pour cette analyse. La pèche est la plus importante

suivie de l'élevage. L'agriculture est peu fréquente dans le

village de Faoye et non pratiquée dans la localité de Diamniadio.

Cela est lié principalement à la salinisation excessive des

terres.

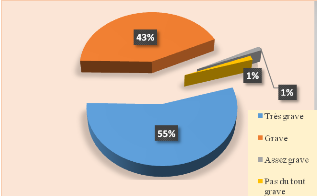

Figure

11:répartition par secteur des activités socio-économiques

du milieu d'étude en (%) ; Diouf S. Aziz(Enquête 2023).

1.3.2.1 L'agriculture

L'agriculture occupe la troisième activité

principale (16%) du milieu derrière la pêche et l'élevage

(Cf. Figure 12). Elle n'est pratiquée qu'au nord du milieu

d'étude, dans la localité de Faoye. Plus de 90% de la population

agricole pratique l'agriculture pendant la saison des pluies. Cela montre que

l'agriculture dépend largement de l'eau de la pluie. L'agriculture de

contre-saison (le maraichage) n'est pas fréquente (-5%). Les

spéculations cultivées par la population sont principalement le

mil, l'arachide et le niébé. Le mil et l'arachide sont les

spéculations les plus cultivées avec un taux de 30% chacune.

Elles sont suivies par le niébé (24,5%) et du maïs (9,1%).

D'autres cultures comme la culture du sorgo, d'oseille et des légumes

sont aussi faits. Elles ne sont pas importantes et représentent

respectivement 0,9% et 4,5% pour les légumes.

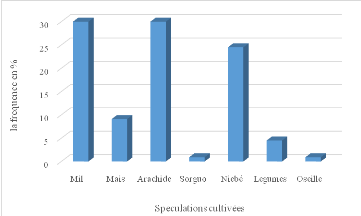

Figure

12:Spéculations cultivées dans le milieu en (%) ; Diouf S.

Aziz(Enquête 2023).

L'agriculture reste toujours traditionnelle. La population

utilise leur force ainsi que celle des animaux pour exploiter leurs champs. Par

contre, divers outils agraires tels que les hilaires, le semoir, les animaux de

traction, la charrette, les houes et les dabas sont à la portée

des agriculteurs. Mais ces outils restent très limités car plus

de 50% des agriculteurs n'ont pas leurs propres outils. La superficie des

terres agricoles n'est pas très importante. Elle varie entre 0,5

à 5 ha par ménage dans la localité de Faoye.

Néanmoins, la plupart adoptent des techniques de fertilisations pour au

moins gagner plus de revenus. Les types de fertilisations les plus

adoptés sont les utilisations de l'engrais organique et de l'engrais

chimique. La rotation de culture et la jachère sont les moins

adoptées. Malgré ces efforts, cette activité reste de

moins en moins rentable. Plus de 50% de la population agricole

perçoivent que les rendements sont faibles, très faibles pour

plus de 30% des cultivateurs. Cela montre que l'agriculture rencontre beaucoup

de problèmes qui l'empêchent de se développer.

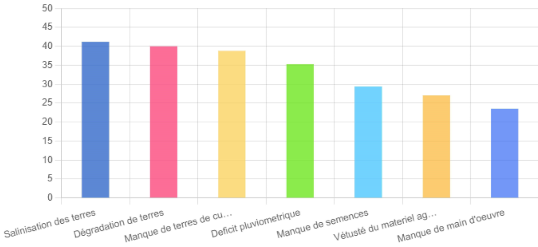

D'après les paysans, les problèmes principaux qui affectent

l'agriculture sont la salinisation des terres, la dégradation des

terres, le déficit pluviométrique, le manque de semence, de

matériel agraire et de main d'oeuvre (Cf. Figure 14).

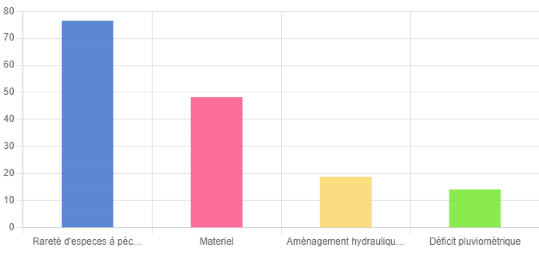

Figure

13:principaux problèmes liés à l'agriculture dans le

milieu durant ces 30 dernières années ; Diouf S.

Aziz(Enquête 2023).

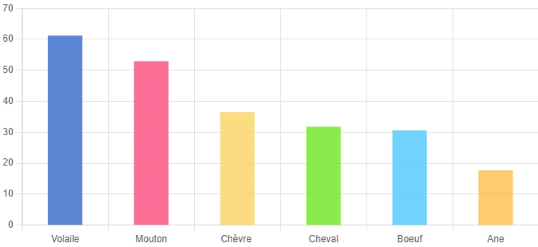

1.3.2.2 L'élevage

L'élevage constitue l'activité la plus

pratiquée dans le milieu d'étude derrière la pêche.

Elle représente les 23,9% des activités principales du milieu.

C'est une activité pratiquée dans tous les villages du milieu.

Elle est de type traditionnel sédimentaire pour la plupart et parfois

transhumant. L'élevage sédimentaire est surtout pratiqué

par les ménages disposant d'un petit nombre de têtes de

bétail. Les animaux élevés dans le milieu sont divers. Ce

sont surtout les volailles, les moutons, le cheves, les chevaux, les boeufs et

les ânes. La transhumance, le système le moins utilisé,

s'effectue surtout en début de saison pluvieuse. Les animaux sont

amenés loin des cultures et surtout dans des milieux où les

ressources pastorales sont très importantes.

Figure

14:Principaux animaux élevés dans le milieu ;Diouf S.

Aziz(Enquête 2023).

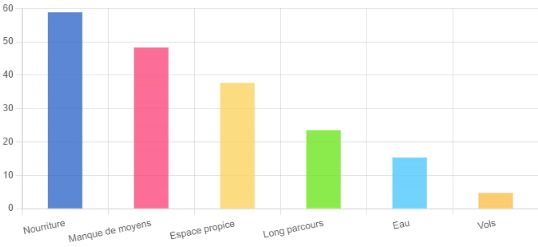

Néanmoins, cette activité se voit très

menacée depuis des décennies par plusieurs

phénomènes. Le manque de nourritures est le problème qui

affecte plus l'élevage dans le milieu. Ce manque est entrainé par

le déficit pluviométrique mais surtout intensifié par la

salinisation des terres qui dégrade ou détruit même le

tapis herbacé des zones couverts de végétation. A cette

dynamique saline s'ajoute le manque de moyens pour assurer la survie des

animaux, le manque d'espaces propices à l'élevage ou des

problèmes de santé lié à l'eau.

Figure

15:Problèmes principaux liés à l'élevage durant ces

30 dernières années dans le milieu ;Diouf S. Aziz(Enquête

2023).

1.3.2.3 La pêche

La pêche constitue l'activité principale du

milieu d'étude. Elle est la plus pratiquée dans tous les villages

du milieu et regroupe les 38,7% des activés totales. La pêche est

de type artisanal. Les lieux de pèches sont surtout les bolong, les rias

comme le Saloum mais aussi en haut mer. La pêche artisanale englobe les

activités de cueillette des arches et des huîtres. L'exploitation

d'huitres est généralement assurée par les femmes. A

Diamniadio, sur 1071hbts en 2013, plus de 340 personnes s'activent dans la

pêche artisanale, avec environ 48 équipements des sites de

transformation artisanale et 328 matériaux de pêche, selon

l'enquête effectuée par l'USAID/COMFISH Plus en 2017 (Cf. Tableau 2).

Tableau 2:Catégories

socio-économiques, infrastructures et matériels liés

à la pêche à Diamniadio en 2017

|

Catégories socio-économiques

|

Pêcheurs

|

Transformateurs

|

Mareyeur

|

Exploitants Mollusques

|

Prestataires de service

|

Total

|

|

191

|

22

|

7

|

105

|

20

|

345

|

|

Equipements des sites de transformation artisanale

|

Claies de séchage

|

Fours de fumage

|

Aire de repos

|

Magasin de stockage

|

Total

|

|

32

|

14

|

1

|

1

|

48

|

|

Outils de pêche

|

Engins de pêche

|

Pirogues de pêche

|

Total

|

|

271

|

57

|

328

|

Source : USAID/COMFISH Plus (enquête, Mai 2017)

Cependant, l'activité de la pêche est de plus en

plus en chute. Etant la principale activité du milieu, elle subit de

forte pression anthropique combinée au manque de moyens de pêche

et surtout la rareté des espèces (Cf. Figure17). Cela constitue

un problème major de développement économique et social au

moment où l'activité première du milieu est de moins en

moins rentable.

Figure

16:principaux problèmes liés à la pêche dans le

milieu durant ces 30 dernières années ; Diouf S.

Aziz(Enquête de terrain, 2023)

1.3.2.4 L'exploitation du sel

L'exploitation du sel, comme l'agriculture, est

spécifiquement pratiquée au nord du milieu. Il constitue l'une

des activités principales de la localité de Faoye. Elle

représente 14% des activités de la zone d'étude et la

deuxième activité derrière l'agriculture de ce village.

L'exploitation du sel est pratiquée à la fois par les hommes et

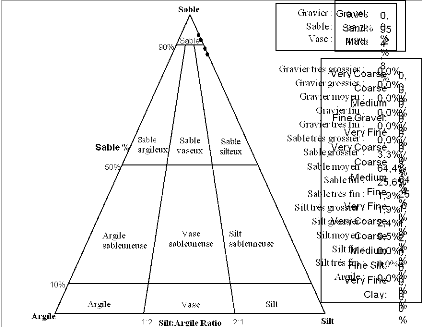

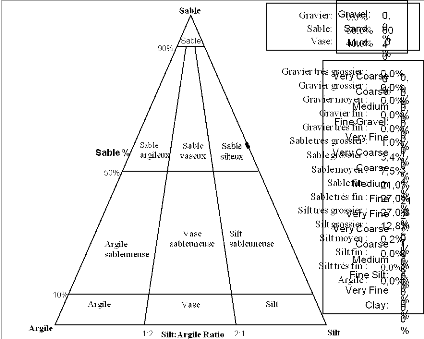

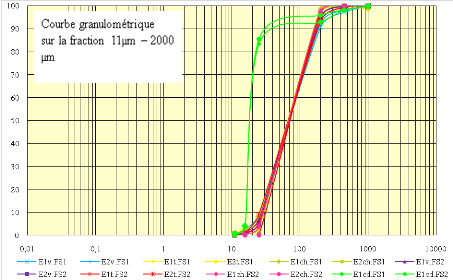

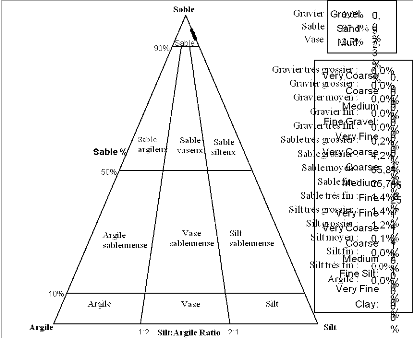

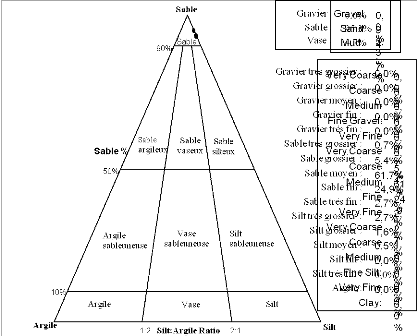

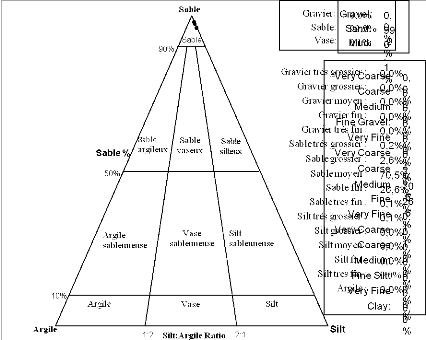

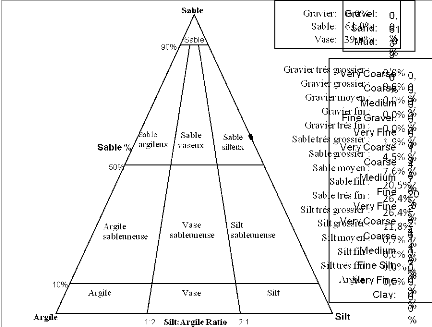

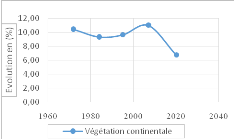

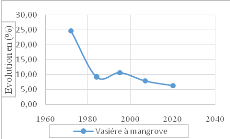

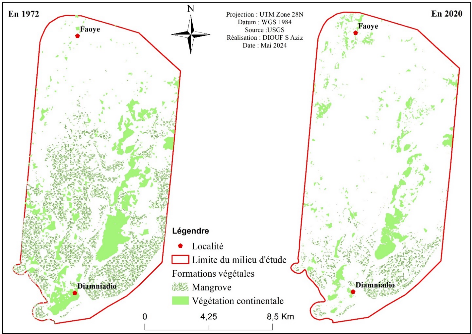

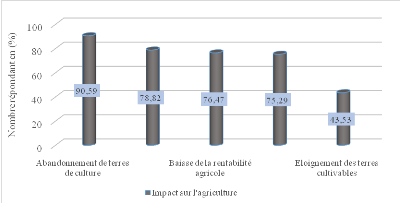

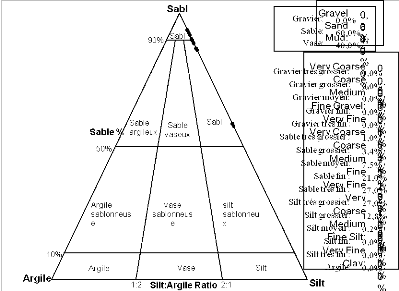

les femmes de cette localité. La méthode d'exploitation la plus