REPUBLIQUE DU SENEGAL

UnPeuple-

UneFoi

UnBut-

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(MFP)

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS PROFESSIONNELS

ET CERTIFICATIONS (DEFCPC)

INSTITUT SUPERIEUR D'INGENIERIE TERRITORIALE EN AFRIQUE

Siège : Sicap Sacré Coeur 3, Dakar

(Sénégal)

Tel : +221771169165

Email :

Isitafrique@gmail.com

PROJET INTEGRATEUR SOUMIS EN VUE L'OBTENTION DU BREVET DE

TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS)

THEME :

UTILISATION DES OUTILS DE LA GEOMATIQUE SUR L'ETUDE DE LA

DYNAMIQUE DES TERRES SALEES DANS LA COMMUNE DE GANDON DES ANNEES 1970 A 2024

OPTION : GEOMATIQUE

Présenté par : Sous la direction de :

Serigne Aziz DIOUFM. Amadou MBAYE

M. Babacar FALL

Année Académique 2024-2025

Sommaire

Sommaire

I

Avant-propos

II

Remerciements

II

Dédicaces

III

Liste des abréviations

IV

Liste des illustrations

V

Introduction

1

Chapitre 1 : Fondement théorique et

conceptuel

2

1.1. Problématique

2

1.2. Analyse des concepts

4

Chapitre 2 : Présentation du milieu

d'étude

7

2.1. Le cadre physique

8

2.2. Le cadre humain

12

Chapitre 3 : Approche

méthodologique

15

3.1. La revue documentaire

15

3.2. Acquisition de données

complémentaires

15

3.3. Recueil et acquisition de

données satellitaires

16

3.4. Traitement et analyses des

données recueillies

20

Chapitre 4 : Analyse et interprétation

des résultats

40

4.1. Variation du degré de

salinité des sols

40

4.2. Evolution spatio-temporelle des

unités d'occupation du sol

42

4.3. Approche géomatique de l'analyse

de la dynamique des terres salées

45

4.4. Approche géomatique de la

caractérisation des zones vulnérables aux terres salines

51

Conclusion

55

Bibliographie

57

Table des matières

58

« Une nation qui détruit ses sols, se

détruit elle-même » (Franklin D. Roosevelt, 1937)

Avant-propos

Ce document est un projet d'intégrateur soumis en vue

l'obtention du brevet de technicien supérieurportant sur l'utilisation

des outils de la géomatique sur l'étude de la dynamique des

terres salées dans la Commune de Gandon des années 1970 à

2024.En effet, la Commune de Gandon à l'instar des milieux du domaine

littoral, se voit par une dégradation très significative des

terres arables liée essentiellement à la salinisation. Cette

dernière originaire naturellement de l'élévation du niveau

de la Mer, accentuée dans un contexte de changement climatique

marqué par des sécheresses comme celle des années 1970.

Cette longue périodesèche, favorisant le manqued'apports

fluvio-pluviométriques, le tarissement de la nappe et l'avancée

du biseau salée, augmente le niveau salinité et l'extension des

tannes sur les terres agricoles dans le delta du fleuve Sénégal

et dans le Commune de Gandon en particulier.Cette dégradation chimique

rend le sol infertile et impropre à agro-sylvo-pastoral affectant ainsi

l'écologie et la vie socio-économique de la population

riveraine.Ainsi, minutieux de l'équilibre écologique, du

développement durable et du bien-être de la société,

cette contribution essaye d'analyser la dynamique des terres salées et

la vulnérabilité de la population grâce aux outils de la

géomatique pour une gestion meilleure et durable de l'extension des

terres salées.

Pour effectuer un tel travail, nous allons débutons par

une présentation du cadre physique ethumain du milieu d'étude.

Nous allons ensuite détailler l'approche méthodologique

adoptée avant de voir l'analyse, l'interprétation des

résultats issues des données traitées.

Ce travail n'aurait pas pu s'effectuer rigoureusement et

sereinement sans de nombreuses collaborations et d'échanges

précieux effectués avec de plusieurs structures et de personnes

à qui nous voulons exprimer toute notre profonde gratitude.

Remerciements

Il revient tout d'abord de remercier vivement M. Cheikh Diouf,

Directeur général de l'institut Isit/Afrique pour tout son

accompagnement le long de ce parcours de BTS géomatique.

Nos profonds remerciements s'adressent aussi à nos

très généreux encadreurs messieurs Amadou Mbaye et Babacar

Fall de leur soutien, leur disponibilité et de la qualité de

leurs orientations.

Nos reconnaissances à l'ensemble des enseignants de

l'établissement à l'image de messieurs Khole, Niang pour le

rôle unique et précieux qu'ils ont eu à jouer pour la

réussite de ce projet.

Nous remercions l'ensemble du personnel de l'institut

supérieur d'ingénierie territoriale de l'Afrique pour toute leur

dévouement, leur accompagnement et leur excellence.

Notre reconnaissance s'adresse à mes camarades de la

deuxième année de BTS géomatique : Saye Ndiaye, Aliou

Sané,Aminata Ba, ainsi qu'à toute notre promotion.

Toute notre profonde reconnaissance, notre gratitude à

notre très chère maman Ndoumbé Ndiaye et à toute

notre famille pour leur dévouement envers nous, que Dieu vous

protège.

Dédicaces

Nous rendons grâce à Allah le Tout Puissant, le

Tout Clément, l'Unique et l'Eternel

A Cheikh Ahmadou Bamba notre guide.

Nous dédions ce travail :

A notre frère-jumeau Abdou Diouf et notre

grand-mère Dieynaba Ngom

A notre chère mère Nogoye Thiaw et notre maman

Rokya Sène

A notre père Daouda Diouf

A notre grand-mère Penda Diop et notre ami Mbaye Fall

A notre très maman Ndoumbé Ndiaye ainsi que toute

la famille

Sachant que nulle dédicace ne puisse exprimer nos

sentiments, pour leur amour et leur soutien.

A tous nos frères et toutes nos soeurs : Papa

Diouf, Adama Diouf, Fatou Diouf, Mame Diarra Diouf, Ibrahima Diouf,

Déguene Diouf, etc.

A nos beaux pères et nos belles mères pour

l'amour, l'éducation et le soutien qu'ils nous ont accordés.

A nos très chers Awa Fall, Mar Gaye, Rokhaya Sagna

A nos tantes et oncles, à tous nos cousins et toutes nos

cousines pour leur amour et leur confiance envers nous.

A toute notre famille et tous nos proches

En leur souhaitant une très longue et merveilleuse

vie.

Liste des abréviations

ANACIM : Agence National de l'Aviation

Civile Internationale et de la Météorologie

ANAT : Agence Nationale de

l'Aménagement du Territoire

ANSD : Agence National de la Statistique et

de la Démographie

CE : Conductivité Electrique

CSE : Centre de Suivi Ecologique

FAO : Organisation du Font Alimentaire

GPS : Système de Positionnement

Géographique

IPS : Indice de Précipitations

standardisé

ISRIC : Centre International de

Référence et d'Information sur les Sols

MCD : Model Conceptuel de Données

MLD : Model Logique de Données

MPD : Model Physique de Données

MNT : Model Numérique de Terrain

NDSI : Normalized Differencial Salinity

index / Indice différentiel de salinité

normalisé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

pH : Potentiel Hydrogène

SIG : Système d'Informations

Géographique

SGBD : Système de Gestion de Base de

Données

UCAD : Université Cheikh Anta Diop

de Dakar

Liste des illustrations

Carte

Carte 1: Situation du

milieu d'étude

2

Carte 2: typologie des formations

pédologiques du milieu

9

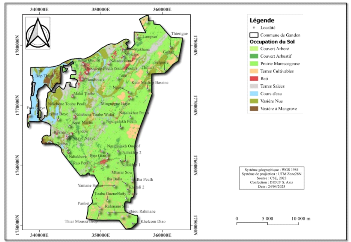

Carte 3: occupation du sol du milieu

d'étude

10

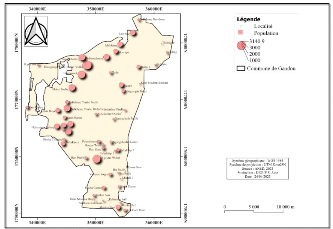

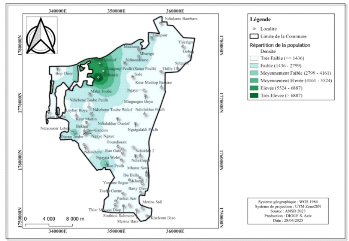

Carte 4: Répartition de la population de la

Commune Gandon en 2023

13

Carte 5 : Densité de la population du

milieu d'étude

13

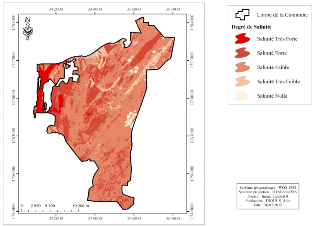

Carte 6 : Distribution horizontale de la

salinité des sols (NDSI

41

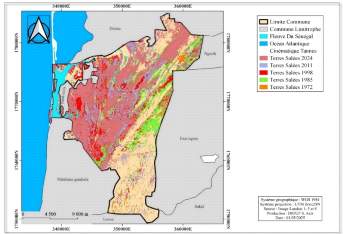

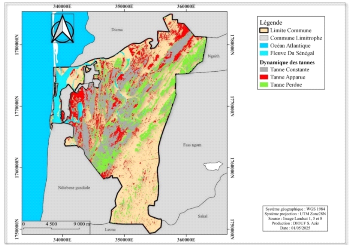

Carte 7 : Cinématique de terres salines

entre 1972 et 2024

48

Carte 8 : Distribution spatiale des

catégories de tannes dans le milieu entre 1972 et 2024

49

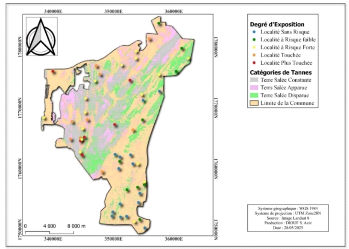

Carte 9 : Répartition spatiale des

localités selon le degré d'exposition aux terres salines

52

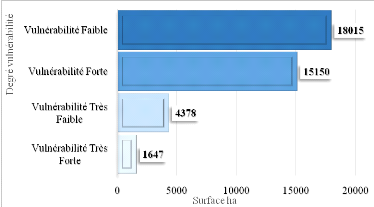

Carte 10 : Degré de

vulnérabilité des zones selon la méthode AHP

53

Figure

Figure 1 : Courbe ombrothermique mensuelle de

la station de Saint-Louis de 1991 à 2022

2

Figure 2 : Courbe ombrothermique annuelle de la

station de Saint-Louis de 1991 à 2022

12

Figure 3 : évolution de la population de la

Commune Gandon de 2013 à 2023

12

Figure 4 : Procédures de

téléchargement des images Landsat

17

Figure 5 : Méthode Merise (Source :

http://tecfaetu.unige.ch/)

21

Figure 6 : Schéma d'un MCD

21

Figure 7 : Modèle conceptuel de

données

22

Figure 8 : Modèle logique de

données

23

Figure 9 : Modèle physique de

données

23

Figure 10 : Organigramme de l'étude de

la dynamique des terres salées, Diouf S. Aziz, Juin 2025

26

Figure 11 : Procédures de la

combinaison des Bandes

27

Figure 12 : A et B : Procédures

d'ajout de la métadonnée (image regroupée)

28

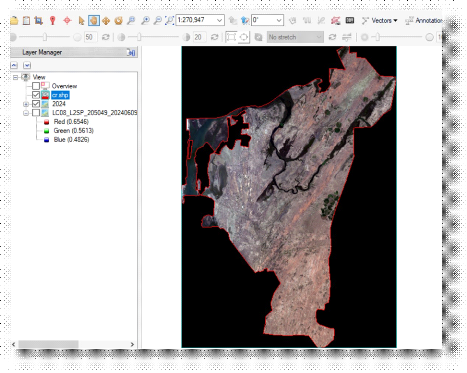

Figure 13 : C, D et E : Procédures

d'ajout de la limite du milieu d'étude

29

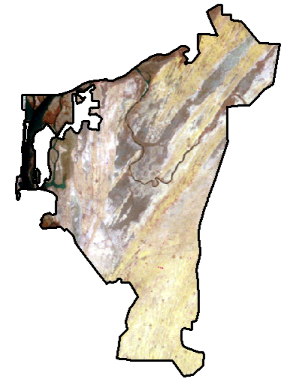

Figure 14 : F et G : Procédures de

découpage de l'image dans notre milieu d'étude ; H :

l'Extraction

30

Figure 15 : Classe thématique et Pixel

correspondant

32

Figure 16 : Méthode de la

classification supervisée

33

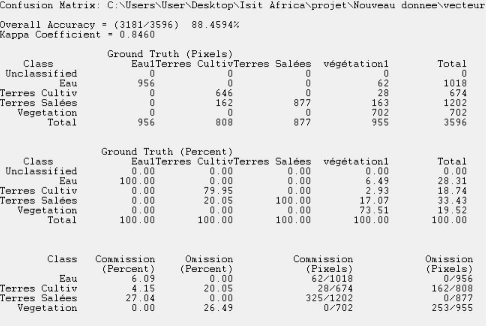

Figure 17 : Valeurs de l'Indice de Kappa et

Matrice de confusion de Landsat 8

34

Figure 18 : Traitement par AHP dans Arcgis

38

Figure 19 : Schéma

méthodologique

39

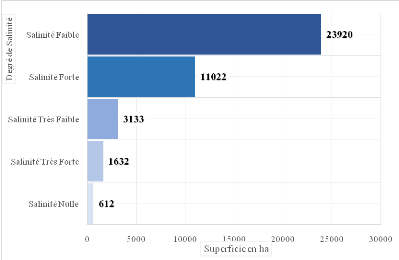

Figure 20 : Degré de salinité

des terres du milieu d'étude en hectare (ha), Diouf S. Aziz, Juin

2025

40

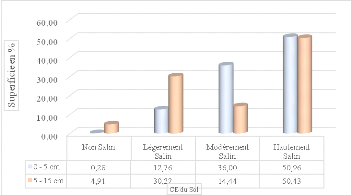

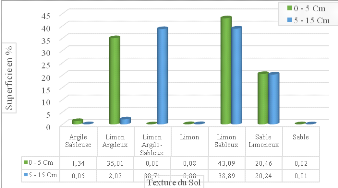

Figure 21 : Superficie (%) de la

conductivité électriques des sols selon les horizons

41

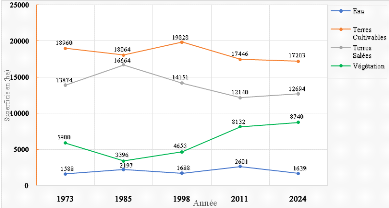

Figure 22 : Superficie en hectare (ha) des

unités paysagères entre 1972 et 2024, Diouf S. Aziz2025

43

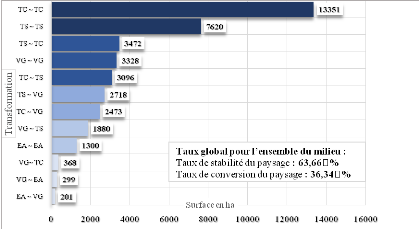

Figure 23 : Transformation des unités

d'occupation du sol de 1972 à 2024, Diouf S. Aziz, Juin 2025

44

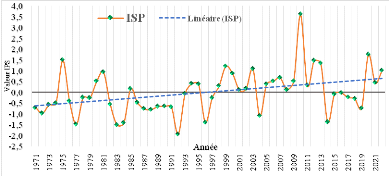

Figure 24 : Indice de Précipitations

Normalisé (IPS) de la station de Saint-Louis de 1971 à 2020

45

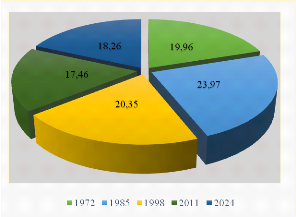

Figure 25 : Répartition de la surface en %

de la texture des sols selon les horizons

46

Figure 26 : Superficie des terres

salées en pourcentage (%) entre 1972 et 2024

47

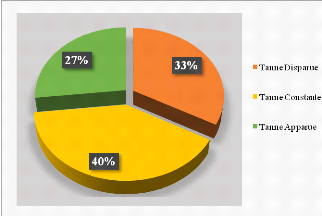

Figure 27 : Superficie des catégories

de terres salées en pourcentage de 1972 à 2024

49

Figure 28 : Catastrophes susceptibles

d'être entrainées par la dynamique saline

50

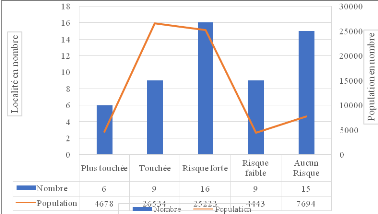

Figure 29 : Répartition de la Population

selon le niveau de vulnérabilité à la dynamique saline

52

Figure 30 : Model de gestion des terres

salées par approche géomatique

54

Planche cartographique

Planche cartographique 1 : Caractéristiques

topographiques du milieu

2

Planche cartographique 1 : Caractéristiques

topographiques du milieu

2

Planche cartographique 2: Bassin versant et

densité de drainage

9

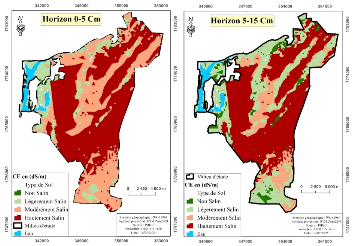

Planche cartographique 3 : Distribution

verticale de la conductivité électrique (CE) des sols

45

Planche cartographique 5 : Situation des

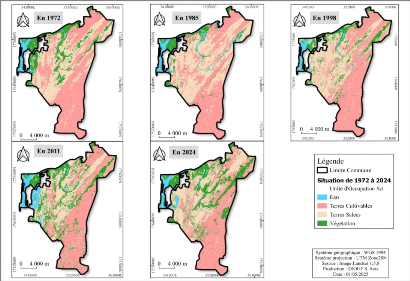

unités d'occupation du sol entre 1972 e 2024

47

Planche cartographique 6 : Distribution

verticale de la texture des sols

50

Tableau

Tableau 1: Les types de données

complémentaires utilisées

2

Tableau 2: Données d'imagerie satellitaire

utilisées

20

Tableau 3 : Caractéristique des bandes

spectrales du capteur MSS (Faye B., 2017

20

Tableau 4 : Caractéristique des bandes

spectrales du capteur TM (Faye B., 2017)

21

Tableau 5 : Caractères des bandes de

Landsat-8/LDCM (Landsat Data Continuity Mission)

21

Tableau 6 : Classes degrés de la

sécheresse par rapport à la valeur du IPS (McKee et al.,

1993)

26

Tableau 7 : Appréciation de la

salinité du sol selon la conductivité électrique selon la

FAO

27

Tableau 9 : Grille d'identification et

d'interprétation des principaux types d'unités

33

Tableau 10 : Les classes thématiques

retenues pour l'étude

34

Tableau 11 : Classification de la population selon

le degré d'exposition aux terres salines

38

Tableau 12 : Echelle de pondération des

couches

39

Tableau 13 : Matrice de pondération des

facteurs selon l'échelle de Saaty (1977)

39

Tableau 14: Calcul du poids relatifs aux

différents facteurs après comparaison deux à deux.

40

Tableau 15 : Superficie (ha) et (%) des

unités d'occupation du sol entre 1972 et 2024

46

Tableau 18 : Superficie en hectare (ha) des terres

salines entre 1972 et 2024

51

Tableau 19 : Classification des

localités selon le degré d'exposition aux terres

salées

55

Introduction

Le sol constituel'une des composantes essentielles des

ressources terrestres. Il assure le bon fonctionnement de la

biodiversité et le développement de la vie

socio-économique. Cependant, cette ressource naturelle très

précieuse est de plus en plus vulnérable face aux

phénomènes climatiques extrêmes et aux conditions

océanographiques récentes liés à la

salinisation.D'un milliard d'hectare dans le monde (FOA, 2015), prés 1

000 000 ha au Sénégal et 30000 ha entre le delta et la moyenne

valléedu fleuve Sénégal (CSE, 2010), la salinisation des

terres se voit comme un défis majeur pour l'équilibre

écologique et la sécurité alimentaire dans le delta du

fleuve Sénégal en particulier. En effet, cette salinisation

significative des terres a entrainé un bouleversement de

l'écosystème et du système de production dans les

régions du Delta.Cela se manifeste notamment par la dégradation

de la végétation, des ressources hydrique et des terres arables

entrainant ainsi une toxicité pour les cultures, une diminution des

rendements, une disparition du couvert végétal et une

contamination des ressources hydriques. Et ceux-ci constituent un frein au

développement économique et à la promotion de la vie

sociale communautés en aval du fleuveétant donné que les

stratégies de gestion souvent mises en place sont très

limitées (Sow E. H., 2019). C'est dans cet intérêt que nous

étudions la dynamique des terres salées dans la Commune de Gandon

des années 1970 à 2024 grâce aux outils de le

géomatique. L'objet de ce travail est donc d'analyser la dynamique des

terres salines, ses facteurs, ses impacts environnementaux et

socio-économiques et de caractériser les populations

vulnérables en utilisant les composants de la géomatique afin de

permettre aux décideurs une maitrise et une gestion meilleures du

phénomène.De ce fait, plusieurs méthodes de collecte, de

traitement (cartographique et statistique) et d'analyse de données

(quantitative et qualitative) sont adoptées afin de mieux

appréhender la dynamique des terres salées dans la Commune de

Gandon.

Pour mener à bien notre travail, nous allons d'une part

voirl'état de laquestion, fondement théorique et conceptuel du

thème. En outre, présenter les aspects physique et humain du

milieu d'étude. D'autre part, détailler

l'approcheméthodologique adoptée pour établir ce travail

avant de voir enfin l'analyse, l'interprétation et la

discussion des résultatsobtenus.

Chapitre 1 : Fondement

théorique et conceptuel

Il s'agit dans ce chapitre l'énumération de la

problématique, les questions, objectifs et hypothèses de

recherche et l'analyse des concepts clés du thème de recherche

1.1. Problématique

1.1.1. Contexte

Le sol, constitut une source vitale et indispensable pour les

êtres vivants. Il est le fondement de la durabilité de

l'écologie, de la production agricole et sylvicole et de la

sécurité alimentaire. Les sols constituent alors une composante

essentielle des ressources terrestres et assurent quasiment le bon

fonctionnement de la biodiversité et le développement de la vie

socio-économique. Cependant, cette ressource naturelle très

précieuse est de plus en plus vulnérable face aux changements

climatiques extrêmes et aux conditions océanographiques

récentes.

Actuellement, plus de 33 % de ces terres sont

modérément à extrêmement dégradées du

fait de l'érosion, du compactage, de la pollution chimique, de

l'acidification et de la salinisation selon le FAO (2015). Cette

dernière constitut l'une des plus grandes menaces des terres arables.

Elle se manifeste par la concentration des particules de sels dans le sol.

D'après les estimations de la FAO, plus d'un milliard d'hectare de

terres est touché par la salinisation soit 8,5 % des superficies

arables, équivaux à une perte économique mondiale de 21,3

milliards chaque année.

Au Sénégal, la situation actuelle de la

salinisation est très alarmante selon les appréciations faites

par le Centre de Suivi Ecologique (CSE, 2010). Il estime la superficie des

terres salées à près de 1 000 000 ha. Prés 58000 ha

sur la grande côte, 230 000 ha dans le Sine-Saloum, 400000 ha dans bassin

du fleuve Casamance et 400000 ha de terres salées au niveau du fleuve

Sénégal où 30000 ha entre le delta et la moyenne

vallée. Comment se manifeste la dynamique des terres

salées ?

Cette extension significative des terres salées est

liée essentiellement à la péjoration climatique

récente et à la dynamique marine. En effet, la sécheresse

des années 1970 a entrainé, dans ces milieux humides, une

diminution des apports d'eau douce. Cela a favorisé une baisse du niveau

des fleuve et une remontée des eaux marines sur ces cours d'eau et les

terres, notamment dans la région du delta du Sénégal.

Cette fréquence de sécheresses contribue à

l'accélération du phénomène de la salinisation des

sols à travers une insuffisance du drainage des eaux pluviales pour

lessiver le sel mais aussi de l'évaporation liée à la

rudesse des températures engendrant une précipitation des sels

Gaye M. et al. (2024). En plus, la dynamique des vents, les mauvaises pratiques

d'irrigations, la texture limoneuse des sols constituent aussi un ensemble de

facteurs qui accélèrent l'avancée de la salinisation sur

les terres dans le milieu. Quels sont les facteurs récurrents de

l'avancée des terres salées ?

Cette avancée remarquable a entrainé un

bouleversement de l'écosystème marin et du système de

productionqui se manifeste notamment par la dégradation de la

végétation, des ressources hydrique et des terres arables (FAYE

C.A.T. et al., 2023). Elle provoque ainsi une toxicité pour les

cultures, une diminution des rendements, une disparition des plantes non

halophytes et du tapis herbacé, un affaiblissement de l'élevage

mais aussi une nocivité de la promotion de la vie sociale dans la

Commune. Et ceux-ci constituent un frein au développement

économique et fragilisent la communauté des régions du

delta du fleuve Sénégal et de la Commune de Gandon en particulier

étant donné que l'agriculture au sens large constitue

l'activité principale source de revenus de cette communauté.

Quels sont les impacts liés à l'extension des terres

salées dans le milieu ?

Par contre, plusieurs tentatives de conservation des

ressources marines et de pratiques de récupération des terres

arables ont été mises en oeuvre à la fois par la

population et les institutions. Ainsi, des pratiques de reboisement, de

sensibilisation et de construction de digue et de barrage, ... sont

adoptées par la population locale, les ONG ainsi que l'Etat. Cependant,

ces initiatives de restauration sont malheureusement très

limitées (SOW E. H, 2019). Face à ces destructions, est-il

possible de restaurer les terres arables prises par le sel ?

L'utilisation des outils de la géomatique constitut un

moyen fondamental pour le suivi de la dynamique des tannes et

l'appréciation de son comportement actuel ainsi que ses effets sur la

vie écologique et socio-économique. Un outil d'identification des

populations vulnérables et celles en risques afin d'assurer une

orientation décisionnelle d'une bonne gestion des terres salines. La

géomatique constitue dès l'or un domaine nécessaire et

très essentiel pour la bonne maitrise de l'évolution des terres

salées afin de promouvoir à une gestion meilleure et la

conservation de cette ressource vitale. Quel apport géomatique de la

gestion de l'extension des terres salées ?

1.1.2. Objectifs et

hypothèses de recherche

? Objectifs de recherche

Pour étudier la dynamique des terres salées, les

objectifs général et spécifique suivant

sontfixés.

Ø Objectif général

Ce travail vise à comprendre la dynamique des terres

salées dans le Commune de Gandon et la vulnérabilité de la

population par approche de la géomatique. Il s'agit alors :

Ø Objectifs spécifiques

Os1 : Analyser les changements spatio-temporels des

terres saléesdans le milieu d'étude

Os2 : Caractériser les facteurs et les

catastrophes susceptibles d'être entrainées par la dynamique

Os3 : Evaluer le degré de

vulnérabilité de la population à la dynamique des terres

salines

? Hypothèses de recherche

Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes

sont énumérées.

Ø Hypothèse principale

La dynamique des terres saléesa une tendance extensive

dans le Commune de Gandon et cela affecte négativement la

biodiversité et les activités sociales et économiques du

milieu. Cette hypothèse principale peut s'avérer à travers

les hypothèses secondaires suivantes :

Ø Hypothèses secondaires

Hypothèse secondaire 1 : La dynamique des terres

salées se manifeste par l'extension des tannes sur l'agrosystème

dans la Commune de Gandon.

Hypothèse secondaire 2 : Cette extension est

liée à la variabilité pluviométrique et cela

freineconsidérablement le système agro-sylvicoledu milieu

d'étude.

Hypothèse secondaire 3 : L'essentiel de la

population paysanne est extrêmement affecté par l'extension des

terres salines.

1.2. Analyse des concepts

Il s'agit de la définition des concepts mots

clés en rapport avec notre thèmes. Nous pouvons noter :

Ecologie : L'écologie, au sens

premier du terme, est une science dont l'objet est l'étude des

interactions des êtres vivants (la biodiversité) avec leur

environnement et entre eux au sein de cet environnement (l'ensemble

étant désigné par le terme écologie »).

Il permet alors de mieux comprendre comment les êtres vivants vivent et

interagissent au sein d'un milieu.

Sol : Pour JOFFE, «

le sol est un corps naturel, de constituants organiques et

minéraux, différencié en horizons d'épaisseur

variable, qui diffèrent du matériau sous-jacent par leur

morphologie, constitution physique, propriétés chimiques et

composition des caractères biologiques ».

Dynamique : La dynamique est un ensemble

de processus d'évolution, que les facteurs d'origines ainsi que le

résultat de cette évolution d'état naturel d'un

phénomène ou d'un milieu donné entre deux ou plusieurs

dates selon Diouf S. A. (2023).

Salinisation : Selon Lozet J. et Mathieu

C. (2002) la salinisation est l'ensemble des mécanismes suivant lesquels

le sol s'enrichit en sels solubles et acquiert, à un degré plus

ou moins fort, le caractère salé. La salinisation se

réalise principalement dans les régions semi-arides et dans les

milieux côtiers ou déprimés dans lesquels la teneur en

argile est assez élevée et la perméabilité faible,

ce qui réduit le lessivage. Les sulfates et les chlores sont les sels

dominants alors que les nitrates et les borates sont beaucoup plus rares.

« La salinisation est

l'augmentation de la teneur en sel d'un sol ou d'une eau. Elle est visible dans

les parties superficielles, contribue en majeur partie à la

dégradation des terres ainsi que le couvert végétal des

milieux », Ndiaye S. (2023).

Acidification : Augmentation de

l'acidité d'un sol, d'un cours d'eau ou de l'air en raison des

activités humaines. Ce phénomène peut modifier les

équilibres chimiques et biologiques et affecter gravement les

écosystèmes.

Terres salées : Les terres

salées, désignées « tannes » en

géomorphologie, correspondent à des étendues

salées, à très faible altitude, qui s'étendent

entre les vasières et les cordons sableux. Elles peuvent être

subdivisées en deux unités sue le plan

phytogéographique : les tannes nues, bordant justement la zone de

la vasière, constituées de terrains salés dépourvus

de végétation et les tannes herbues, généralement

entre les tannes nues et le pied des barrières sableuses, Diouf S. A

(2023).

Commune de Gandon : C'est notre milieu

d'étude, l'espace de travail.

Géomatique : « La

géomatique est une discipline regroupant les pratiques, méthodes

et technologies qui permettent de collecter, analyser et diffuser des

données géographiques. L'objectif final de la géomatique

est la représentation spatiale des données

récoltées pour identifier, représenter et démontrer

les résultats d'analyses statistiques, ... », (Esri).

La géomatique est très présente dans

plusieurs activités quotidiennes et est au coeur des nouveaux

défis en matière d'aménagement durable du territoire, de

sécurisation des droits immobiliers, de protection de l'environnement,

de sécurité civile, de construction d'ouvrages

d'ingénierie, de transformation numérique et de changement

climatique. Ses racines sont « géo », qui veut

dire Terre, et « matique » vient de : informatique,

soit le traitement automatique de l'information géographique, aussi

nommée information

« géospatiale ». Cette discipline associe

disciplines techniques très variées.

Carte : Une carte est une

représentation géométrique plane simplifiée et

conventionnelle de tout ou partie de la surface terrestre, et cela dans un

rapport de similitude convenable qu'on appelle échelle." F.

JOLY (1976).

Le Comité Français de

Cartographie définit la carte comme " ...une

représentation géométrique conventionnelle,

généralement plane, en positions relatives, de

phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l'espaces ;

c'est aussi un document portant cette représentation ou une partie de

cette représentation sous forme d'une figure manuscrite, imprimée

ou réalisée par tout autre moyen."

Cartographie : La cartographie est

l'ensemble des études et des opérations scientifiques et

techniques intervenant dans l'établissement des cartes ou plans,

à partir des résultats d'observations directes ou de

l'exploitation d'une documentation préexistante. Elle a pour but la

conception, la préparation et la réalisation des cartes. Sa

vocation est la représentation du monde sous une forme graphique et

géométrique, (

https://www.universalis.fr/encyclopedie/cartographie/).

Système d'Information Géographique

(SIG) : Un SIG est une technologie servant à créer,

gérer, analyser et cartographier tout type de données. Le SIG

associe les données à une carte et intègre des

données de localisation (endroit où se trouvent les choses)

à toutes sortes d'informations descriptives (état des choses

à cet endroit). Il constitue ainsi un socle pour la cartographie et

l'analyse dans le domaine des sciences et dans presque tous les secteurs. Le

SIG aide les utilisateurs à comprendre les modèles, les relations

et le contexte géographique des données. Ses avantages sont

nombreux et incluent notamment une amélioration de la communication, de

l'efficacité, de la gestion et de la prise de décision (Esri).

Télédétection :

Technique d'acquisition à distance d'informations sur la

surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues

dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir

d'aéronefs ou de satellites (Dictionnaire Larousse).

Topographie :

La topographie est la science qui étudie l'ensemble

de la représentation graphique de la surface terrestre, avec ses formes

et ses détails. Elle permet la cartographie par arpentage.

Elle aboutit à une description détaillée ou une

représentation sur une carte des caractéristiques naturelles et

artificielles d'une zone (Aqua portail).

Photogrammétrie : science et art

dont le sujet d'étude est de déterminer la forme et la position

d'un objet dans l'espace à partir des mesures faites sur des photos.

Basse de données : Une base de

données est un ensemble de données qui sont structurées,

organisées et stockées dans un support de stockage. Elle est

conçue pour enregistrer des faits, des opérations au sein de

l'organisme (administration, banque, université, hôpital...).

Ainsi, la base de données rentre dans la cadre d'un système

d'information qui a quatre fonctions essentielles : la collecte, la

numérisation, le traitement et la diffusion de l'information.

Outils : les outils regroupent

l'ensemble des moyens ou logiciels qui servent de collecte, d'acquisition,

stock et de traitement de données. Nous pouvons retenir : Arc gis,

Q gis, Envi, Power AMC, Google Earth, GPS, Excel et Word.

Chapitre 2 :

Présentation du milieu d'étude

Ce premier chapitre est consacré à la

présentation du milieu. Il se débute par une fine

présentation géographique générale

c'est-à-dire la situation du milieu dans l'espace géographique,

puis une description de son cadre physique avant de voir son aspect humain.

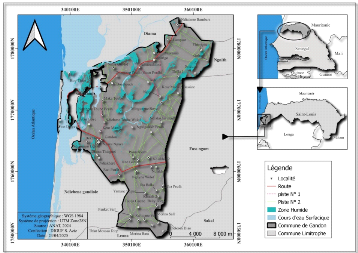

? Situation du milieu d'étude

Notre milieu d'étude correspond à la Commune de

Gandon. Cette dernière se localise dans le delta du fleuve

Sénégal entre les méridiens 340100 et 360100W et les

latitudes 1750000et 1780000N. Elle couvre une superficie de 403,22 km²,

71,080 hbts en 2023 et une densité de 176 hbts/km². La Commune est

limitée à l'Ouest par l'océan atlantique et la Commune de

Ndiebene Gandiol, au Nord par les Communes Diama et Ndialame Bambara, à

l'Est par les Communes de Nguith et Fass Ngom et au Sud par les Communes de

Leona et Sakal (Carte 1).

Carte1: Situation

du milieu d'étude

2.1. Le cadre physique

Il s'agit de l'étude de la géologie, la

géomorphologie, la pédologie, de la végétation, de

l'hydrologie et des conditions climatiques du milieu d'étude.

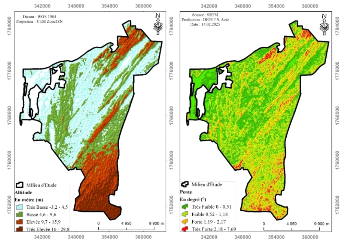

2.1.1 La topographie

Les caractéristiques topographiques de notre milieu se

manifestent par des altitudes et des pentes très faibles, un relief

essentiellement plat. Les altitudes varient de -3m au niveau des

dépressions, plus de 4,7m au pied des dunes jaunes à l à

plus de 9m au sein des dunes rouges. Le milieu se singularise par des coteaux

et une cuesta. Les coteaux avec une structure aclinale dans les

dépressions inter-dunaires, le pendage varie de 0 à 0,5°. La

cuesta se localise vers le plateau avec une très faible inclinaison de

l'interland vers le fleuve (2 à 8°). Cela monte que le milieu est

à topographie basse dont les altitudes et le pendage tributaires au

unités d'occupation du sol.

Planche cartographique 1 :

Caractéristiques topographiques du milieu

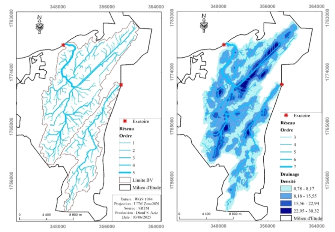

2.1.2 L'Hydrologie

Les caractéristiques hydrologiques du milieu

s'individualisent avec deux bassins versants voisins séparés par

une crête ou ligne de partage des eaux. Le Bv1 couve une superficie de

159 km² et un périmètre de 80 km avec une importante

densité de drainage allant jusqu'à 30. Le Bv2 est le moins large

(64 km²) légèrement drainé en termes de

densité que le Bv1 (0 à 22) avec un périmètre de 65

km. Les ordres d'écoulements des réseaux hydrographiques varient

du niveau 1 au niveau 5 dans le Bv1 et de 1 à 3 ordres dans le

deuxième bassin versant.

Bv2

Planche cartographique 2: Bassin versant et

densité de drainage

Bv1

Bv2

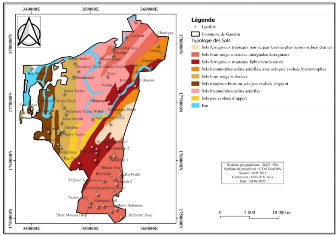

2.1.3 La pédologie

La pédologie du milieu est très

diversifiée. Nous avons les sols ferrugineux non ou peu lessivés,

appelés aussi sols Dior, profonds, bien drainés,

perméables, faiblement structurés. Ils sont riches en

matière organique et très aptes à la culture de l'arachide

et du mil selon Bineta Faye (2017). Les sol brun rouge subarides integrades

ferrugineux et les sols minéraux bruts. Les sols halomorphes salins

acidifiés avec sols peu évolués hydromorphes etles sols

halomorphes salins acidifiés sont des sols dont l'évolution et

les propriétés physico-chimiques sont affectées par la

dominance de sel.

Carte 2: typologie

des formations pédologiques du milieu

2.1.4 L'occupation du sol

La surface de notre milieu d'étude est

structurée spatialement par la végétation, les tannes, la

vasière, l'espace agraire et l'eau.

? La végétation arborée, la

végétation arbustive et la prairie marécageuse constituent

les formations végétales des zones immersibles. Les prairies

marécageuses sont des espaces humides et parfois inondables

présentant des cortèges floristiques très riches. Elles

ont une donc très grande quantité de biomasse, très

précieuse pour l'alimentation du bétail.

? Les vasières renferment 2 groupes : les

vasières nues dépourvues de végétations et les

vasières à mangrove d'espèces du genre Rhizophora et

Avicennisa. Elles sont constituées de

matières organiques, de vase le plus souvent en association avec des

sables très fins à débris calcaires. Elles correspondent

à l'actuelle slikke et comprise entre marée haute et marée

basse quotidiennes.

? Les tannes correspondent à des étendues

salées, à très faible altitude, qui s'étendent

entre les vasières et les dunes. Elles peuvent être

subdivisées en deux unités sue le plan

phytogéographique : les tannes nues, constituées de terrains

salés dépourvus de végétation et les tannes

herbues, généralement entre les tannes nues et le pied des

barrières sableuses.

? L'espace agraire regroupe les champs et l'habitat. Les eaux

renferment le réseau hydrographique du fleuve Sénégal et

l'un de ses défluents : le Ngalam.

Carte 3:

occupation du sol du milieu d'étude

2.1.5 Le climat

Les éléments du climat sont des grandeurs

physiques mesurables ou des phénomènes repérables qui

caractérisent l'état de la basse et moyenne atmosphère.

Chaque zone climatique présente des spécificités qui

découlent de la combinaison de plusieurs éléments. Les

précipitations et la température sont analysées de ces

éléments pour ce travail.

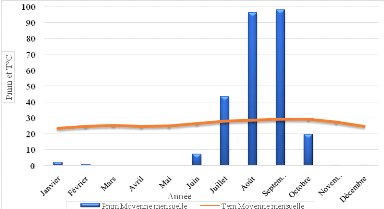

? Caractérisation mensuelle de la

pluviométrie et la température

La pluviométrie est mesurée en millimètre

(mm) et la température en degré Celsius (°C). la figure5

révèle deux séquences : une période pluvieuse

allant de Juin à Octobre et une période sèche de Novembre

à Mai déterminant les deux saisons de la zones intertropicale.

Les mois d'Août et septembre enregistrent les plus fortes pluies avec des

moyennes de 96,3 et 97,9mm respectivement. La moyenne pluviométrique est

inférieure à 50 mm pour tous les autres mois de l'année.

Ce qui monte que le milieu est très faiblement arrosé et cela le

rend plus hostile à la salinisation des terres.

Figure 1 :

Courbe ombrothermique mensuelle de la station de Saint-Louis de 1991

à 2022

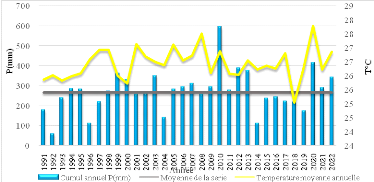

? Caractérisation annuelle de la

pluviométrie et la température

La figure 6 illustre les cumuls annuels pluviométriques

et la moyenne annuelle de la température de 1991 à 2022 de la

station de Saint-Louis. La moyenne de la série des cumuls de la

pluviométrie est de 268 mm. L'année 2010 la plus

excédentaire (593,6mm), celle de 1992 reste la plus déficitaire

pendant toute la série (58,6mm) soit un écart de -209,4mm par

rapport à la moyenne 1991-2022. Dans l'ensemble, la série compte

16 année déficitaires et 16 année excédentaires

avec un point culminant en 2010, puis une rupture de 2013 à 2019 et une

reprise pluviométrique depuis 2020. Concernant les températures,

elles varient de 25 à 28 °C de 1991 à 2020. Les

années 2008 et 2020 enregistrent les plus fortes températures

durant la série (28°C) à la différente des

années 2000 (26°C) et 2018 (25°C) les plus faibles

températures (figuere5).

Figure 2 : Courbe

ombrothermique annuelle de la station de Saint-Louis de 1991 à 2022

2.2. Le cadre humain

Il s'agit dans cette partie de la présentation de la

démographie et des activités socio-économiques. C'est plus

spécifiquement la description de l'historique du peuplement, de

l'évolution et la répartition de la population et d'une vue

d'ensemble sur les activités socio-économiques du milieu.

2.2.1. La

démographie

C'est la présentation de l'évolution et de la

répartition de la population dans le milieu d'étude ainsi que des

activités socio-économiques.

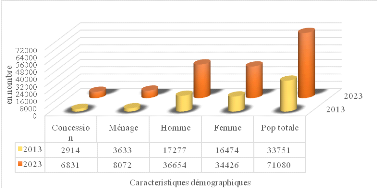

? L'évolution de la population

Notre milieu d'étude se voit avec une taille

démographique assez importante. Cela peut être lié à

sa position géographique et son climat très propice à la

promotion de la communauté. Ainsi, la population globale de la Commune

de Gandon a passé de 33751 hbts en 2013 à 71080 hbts en 2023 soit

une augmentation de 37329 hbts pendant 10 années. Toutefois, la

population est à majorité masculine avec 36654 d'hommes contre

344426 de femmes en 2023.

Figure 3:

évolution de la population de la Commune Gandon de 2013

à 2023

Carte 4:

Répartition de la population de la Commune Gandon en 2023

? La densité de la population

La carte 4 monte que la densité de la population est

plus est plus élevée dans la partie ouest du milieu

d'étude. Elle est décroissante de la cote vers l'intérieur

de la Commune où nous avons une densité très

élevée supérieur à 6887 à -1500 hbts vers

l'Est. La population est plus dense dans les localités de Boudiouck,

Sanar Wolof, Sanar Peulh, puis les localités de Rao Peulh, Ndiaoudoune,

Ndiaoussir Lebou, ... et moins dense pour plus de 70% des villages de la

Commune.

Carte 5 :

Densité de la population du milieu d'étude

2.2.2. Les activités socio-économiques

Les activités socio-économiques

présentent dans notre milieu sont nombreuses et très

diversifiées selon les localités. Sont présentées

dans cette étude l'agriculture et l'élevage.

? L'agriculture

Elle est très diversifiée dans le delta, elle

occupe plus de 60 % de la population active et participe à

16,7 % du PIB en 2012 (ANSD/SRSD Saint-Louis, 2015, in Touré M. A.,

2018). Il se distingue une agriculture sous pluie, une agriculture

irriguée, une agriculture de décrue et le maraîchage. La

position géographique du delta lui confère des conditions

favorables au développement de cette activité. L'agrobusiness est

en pleine expansion depuis l'installation d'aménagements hydrauliques

pour la maîtrise des eaux (Touré M. A., 2018).Les principales

spéculations de cette activité concernent le riz, la canne

à sucre, la tomate, le mil, les haricots, l'oignon, etc. Ces cultures

sont destinées à l'exportation, à la consommation et

à la vente.

La culture irriguée est l'agriculture est le plus

développé dans le milieu. Elle occupe les zones

dépressionnaires (Waalo). La culture sous pluie est pratiquée

dans la partie Sud-est du milieu dans la partie dunaire (Diéri). Elle

concerne essentiellement l'arachide, le mil et la pastèqueet

dépend essentiellement de la pluviométrie. La culture de

décrue est pratiquée le long du fleuve Sénégal

durant la période de son retrait. Les spéculations qui concernent

cette pratique agricole sont le manioc, la patate, etc.

Le secteur agricole est affecté par différentes

contraintes, telles que la faiblesse des rendements et la salinisation et

l'acidification des sols et de la nappe phréatique.

? L'élevage

Cette activité constitue une des bases du

développement économique de la région. L'élevage

est pratiqué par plus de 350 000 ménages et contribuant

ainsi à 1/3 du PIB. (ANSD, 2015, par Touré M. A., 2018). Le delta

du fleuve Sénégal renferme une vaste aire agropastorale qui est

le Diéri. Le delta est lié à une longue tradition

d'élevage découlant de la disponibilité des ressources en

eau (cours d'eau, forages et puits) et de résidus agricole. Il y est

très développé est constituée essentiellement de

bovins (32 %) et de petits ruminants (35 %) selon Touré M. A.,

2018.

Chapitre 3 : Approche

méthodologique

La méthodologie est définie comme

étant un ensemble de méthodes et techniques utilisées

d'une part, pour traiter les résultats des investigations et d'autre

part, pour rassembler les données, Goma Ndama (1993) in Diouf S. A.

(2023). Ainsi, l'approche méthodologique adopté pour mener

à bien ce travail s'articule autour de quatre axes à

savoir :

La revue documentaire

Le recueil et l'acquisition de données

complémentaires

Le recueil et l'acquisition de données

satellitaires

Le traitement et l'analyse des données

recueillies

3.1. La revue documentaire

Une recherche préliminaire de documents est

effectuée afin d'avoir une aperçue globale sur la dynamique des

terrains salés, les facteurs d'origines ainsi que leurs impacts,

notamment dans les humides côtières. Ces productions

littéraires sont à la fois de livres, de mémoires, de

thèses, des articles scientifiques consultées par plusieurs

sources de recherche telles que :

https://www.universalis.fr,

https//:

www.bibnum.ucad.sn, https//:

www.memoireonline.com, et de

centres documentaires comme la bibliothèque universitaire de Cheikh

Anta Diop de Dakar et la bibliothèque de la faculté des lettres

et sciences humaines de l'Ucad.

3.2. 3.3.

Acquisition de données complémentaires

Il s'agit de l'ensemble des données collectées

au niveau des institution nationales et/ou internationales. Ce sont de

données préexistantes de diverse formes. Nous avons :

Les données climatiques

(pluviométrie et température) ont été

collectées à l'ANACIM (Agence Nationale de l'Aviation Civile et

de la Météorologie). Ces données caractérisent

l'évolution du climat de notre milieu d'étude à partir des

paramètres climatiques. Pour cette étude, nous avons mis l'accent

sur la pluviométrieet la température afin de mettre en

évidence le rapport entre variabilité climatique et dynamique des

terres salées.

Les données démographiques de

la commune de Gandon sont collectées à l'ANSD (Agence Nationale

de la Statistique et de la Démographie). Ces données nous ont

permis de déterminer la densité de la population et de suivre

l'évolution de la démographique dans l'espace communale.

Le Model Numérique de Terrain (MNT) de

résolution 30m couvrant la région de Saint-Louis a permis

d'établir la carte du relief, celle des pentes et la carte des bassins

versants la zone d'étude.

Les données spatialesvectorielles

issues de l'ANAT, nous ont permis de décrire le

contexte physique de la Commune de Gandon afin de situer la zone d'étude

en délimitant ses contours et aussi de caractériser la

pédologie, la localisation, l'occupation du sol de la Commune.

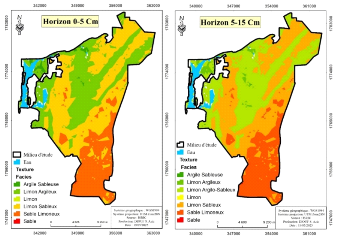

Les données physico-chimiques des sol

issues de ISRIC (Centre International de Référence et

d'Information sur les Sols), ont permis la caractérisation de la teneur

en sels dissous (CE) et de la texture (facies) des sols de la Commune de Gandon

dans les horizons 0-5 cm et 5-15 cm. Elles sont sous format raster traiter par

le logiciel Arcgis.

Tableau 1: Les

types de données complémentaires utilisées

Source : Diouf S. Aziz, Juin

2025

|

Type de données

|

Nature des données

|

Format

|

Résolution

|

Date

|

Source

|

|

Climatiques

|

Pluviométrie (mm)

Température en °C

|

Excel

|

-

|

1971-2022

1991-2022

|

ANACIM

|

|

Socio-économique

|

Démographie

|

Excel

|

-

|

2013, 2023

|

ANSD

|

|

Spatiales

|

Limite administrative

|

Vecteur

|

-

|

2014

|

DTGC

|

|

Pédologie

|

Vecteur

|

-

|

2023

|

INP

|

|

Hydrologie

|

Vecteur

|

-

|

2014

|

DGPRE

|

|

Occupation du sol

|

Raster

|

-

|

2023

|

CSE

|

|

Model Numérique de Terrain

|

Raster

|

30m

|

-

|

SRTM

|

|

Conductivité électrique (CE), Texture du sol

(0-5 et 5-15cm)

|

Raster

|

250m

|

-

|

ISRIC

|

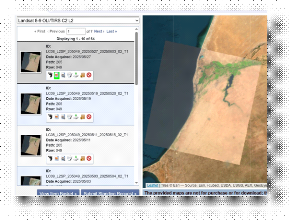

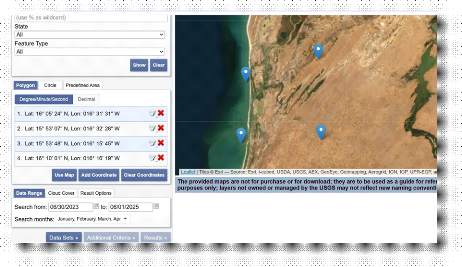

3.4. Recueil et acquisition de données

satellitaires

Pour suivre l'évolution des unités d'occupation

du sol ainsi que la dynamique des terres salines, des images satellitaires

Landsat des années 1972, 1985, 1998, 2011 et 2024 sont

utilisées.

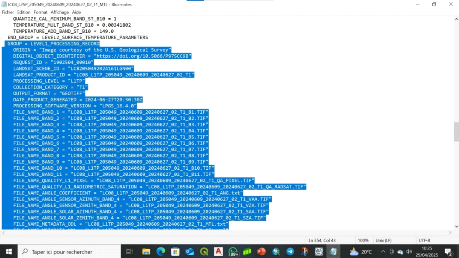

3.3.1. Mode d'acquisition des données satellitaires

Landsat

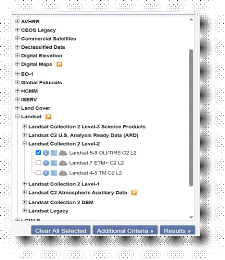

Les images satellitaires de Landsat 1-4 ; 4-5 et 8 de

résolution 30m ont été téléchargées

sur le site de la NASA Earth Explorer à l'adresse :

https://earthexplorer.usgs.gov.

Elles nous ont permis d'établir des cartes diachroniques suivant

l'évolution de l'occupation du sol de 1972 à 2024 et d'en

extraire les terres salines afin de caractériser leur dynamique.

Une fois sur le site, nous avons d'abord créer un

compte d'utilisateur en suivant respectivement toutes les étapes

nécessaires. Ensuite, nous avons répertorié des images qui

couvent notre milieu d'étude en choisissant 4 points de

coordonnées géographiques et une période donnée.

Enfin, nous avons sélectionner une donnée Landsat, puis passer

aux résultats et choisir une image de bonne qualité avant

d'effectuer le téléchargement.

Choix de la période

Téléchargement

D

Figure 4 :

Procédures de téléchargement des images

Landsat

B

C

A

t

t

3.3.2. Les données Landsat utilisées

Les images satellitaires Landsat des années1972, 1985,

1998, 2011 et 2024 sont utilisées pour caractériser la dynamique

des tannes dans la Commune de Gandon des années 1970 aux années

2020. Le choix des années s'est basé sur le besoin d'une approche

comparative de l'état des terres salées pendant les

périodes en début et pleine sècheresse (1972 et 1985) et

les période en début et pleine phase humide (1998 et 2011) et

enfin leur état actuel tel justifie l'année de 2024. Et cela afin

de mettre en évidence le rapport entre changement climatique et

dynamique des terres salines.

Tableau 2:

Données d'imagerie satellitaire utilisées

|

Satellite

|

Capteurs

|

Heure

|

Date

|

Résolution (m)

|

|

Landsat 1

|

MSS

|

10 :57 :16

|

1972-11-05

|

30

|

|

Landsat 5

|

TM

|

10 :57 :29

|

1985-02-06

|

|

Landsat 5

|

TM

|

10 :37 :36

|

1998-03-23

|

|

Landsat 5

|

TM

|

11 :14 :35

|

2011-11-13

|

|

Landsat 8

|

OLI et

TIRS

|

11 :26 :09

|

2024-06-09

|

Source : Diouf S. Aziz, Juin 2025

3.3.3. Caractérisation des bandes spectrales des

Capteurs satellitaires

Le capteur MSS de Landsat 1 compte 4 bandes de

résolution 60 m. Sa résolution est moins précise par

rapport aux capteurs de Landsat 4-5 ou 8 (Tab.3).

Tableau 3 :

Caractéristique des bandes spectrales du capteur MSS (Faye B.,

2017

|

Multi spectral

|

Landsat

|

Landsat

|

Wavelength

|

Résolution

|

|

Scanner

|

01-mars

|

04-mai

|

(Micrometers)

|

(Meters)

|

|

(MSS)

|

Band 4

|

Band 1

|

0,5-0,6

|

60

|

|

Band 5

|

Band 2

|

0,6-0,7

|

60

|

|

Band 6

|

Band 3

|

0,7-0,8

|

60

|

|

Band 7

|

Band 4

|

0,8-1,1

|

60

|

Source : Narimène I.,

2012

Les images TM sont beaucoup plus précises que les

images MSS de Landsat 1 grâce à leur résolution spatiale et

au nombre de bandes plus élevé. Le capteur TM de Landsat 4-5

compte 7 bandes spectrales (tab.4).

Tableau 4 :

Caractéristique des bandes spectrales du capteur TM (Faye B.,

2017)

|

Bande

|

Couleur

|

Domaine spectrale

|

Résolution (m)

|

|

TM 1

|

Bleu

|

0,45-0,52

|

30

|

|

TM 2

|

Vert

|

0,52-0,60

|

30

|

|

TM 3

|

Rouge

|

0,63-0,69

|

30

|

|

TM 4

|

Proche infrarouge (IR)

|

0,76-0,90

|

30

|

|

TM 5

|

Infrarouge de courte longueur d'onde

|

1,55-1,75

|

30

|

|

TM 6

|

Infrarouge thermique

|

10,4-12,5

|

120

|

|

TM 7

|

Infrarouge de courte longueur d'onde

|

2,08-2,35

|

30

|

Source : Narimène I.,

2012

Landsat-8/LDCM (Landsat Data Continuity

Mission) compte 11 bandes (tab.5). Les bandes 1

à 9 sont acquises par des opérations terrain

Imager (OLI) et les Bandes 10/11 sont acquises par le capteur

infrarouge thermique (TIRS). OLI est similaire à Landsat ETM +,

toutes les bandes ont une résolution de 30 m, sauf pour ce qui est de la

bande 8 (panchromatique) à résolution 15 m. TIRS acquiert

deux bandes à une résolution de 100 m.

Tableau 5:

Caractères des bandes de Landsat-8/LDCM (Landsat Data Continuity

Mission)

|

Bande 1 - Aérosols

|

0,433 - 0,453 um

|

30 m

|

|

Bande 2 - Bleu

|

0,450 - 0,515 um

|

30 m

|

|

Bande 3 - Vert

|

0,525 - 0,600 um

|

30 m

|

|

Bande 4 - Rouge

|

0,630 - 0,680 um

|

30 m

|

|

Bande 5 - Infrarouge proche

|

0,845 - 0,885 um

|

30 m

|

|

Bande 6 - Infrarouge moyen 1

|

1,560 - 1,660 um

|

30 m

|

|

Bande 7 - Infrarouge moyen 2

|

2,100 - 2,300 um

|

30 m

|

|

Bande 8 - Panchromatique

|

0,500 - 0,680 um

|

15 m

|

|

Bande 9 - Cirrus

|

1,360 - 1,390 um

|

30 m

|

|

Bande 10 - Infrarouge moyen

|

10,30 - 11,30 um

|

100 m

|

|

Bande 11 - Infrarouge moyen

|

11,50 - 12,50 um

|

100 m

|

3.5. Traitement et analyses des données

recueillies

Pour le traitement des données, nous avons tout d'abord

utilisé plusieurs logiciels et matériels, ensuite choisir des

méthodes pour leur traitement et enfin expliquer la méthodologie

adoptée pour chaque traitement.

3.4.1

Matériels et Logiciels

Les matériels et logiciels utilisés pour

réaliser notre projet sont les suivants :

? Un ordinateur portable HP EliteBook 840 d'une

capacité 1 terra Intel(R) Core (TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz, d'un

mémoire de 8G, et d'un système d'exploitation de 64bits.

? ArcGIS 10.8 pour le traitement cartographique des

informations géographiques ainsi que la conception de la geodatabase.

v Q gis 3.28 Pour la réalisation de la mise en page des

cartes

? Envi 5.3 : utilisé pour le traitement des images

satellitaire Landsat

? Excel : utilisé pour le traitement statistique des

données recueillies.

? Sybase Power AMC : utilisé pour modéliser

notre base de données

? Mobile Topographer pour la prise de coordonnées

géographiques des unités paysagères lors de la prospection

de terrain.

? Microsoft Word : Pour rédiger notre projet

? Microsoft Power Point : pour faire la présentation du

projet

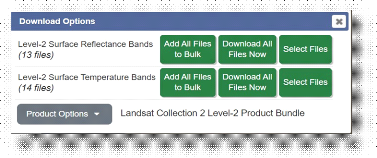

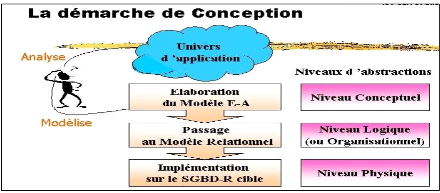

3.4.2 La

modélisation des données

Toutes les données collectées (statistiques et

spatiales) ont été regroupées, ou intégrées

dans une base de données relationnelle à l'aide de la

méthode MERISE. C'est une méthode d'analyse et de conception des

systèmes d'information développée dans les années

1970 par Hubert Tardieu. Dans le cadre de notre projet, nous allons utiliser

les trois modèles (conceptuel, logique et physique) de MERISE permettant

la conception d'une base de données relationnelle puis sa

réalisation sur un SGBDR (système de gestion de base de

données relationnelle) pour concevoir un système d'information

relatif à la gestion des terres salées.

Figure 5:

Méthode Merise (Source :

http://tecfaetu.unige.ch/)

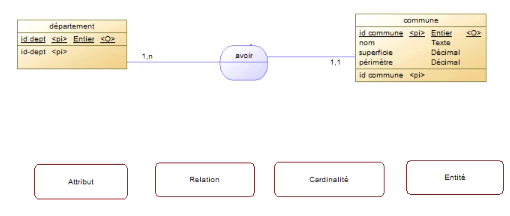

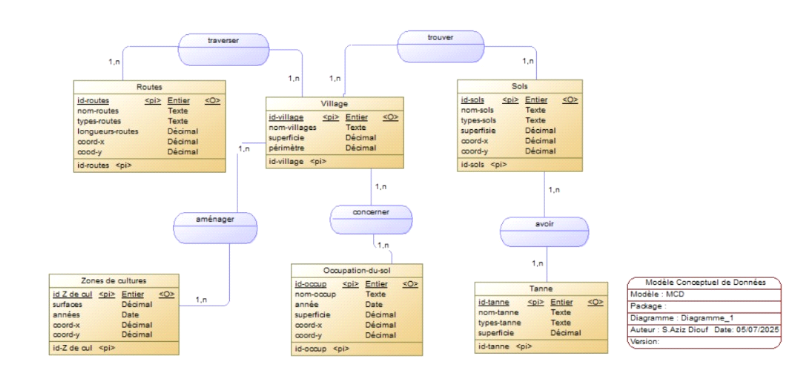

? Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

C'est la représentation la plus abstraite des

données d'un système d'information, la représentation

schématique des données et des liens entre elles. Les

données sont représentées sous forme : d'entités,

propriétés de l'entité, associations qui expliquent et

précisent comment les entités sont reliées entre elles et

les cardinalités qui permettent de caractériser le lien qui

existe entre une entité et la relation à laquelle elle est

reliée.

Figure 6:

Schéma d'un MCD

Figure 7:

Modèle conceptuel de données

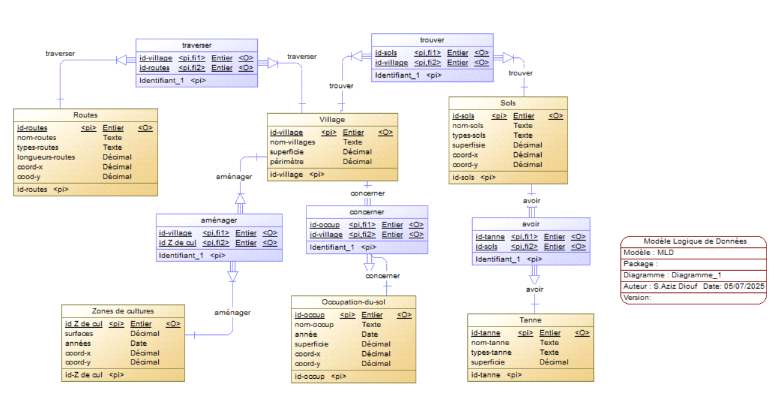

? Le Modèle Logique des Données (MLD)

Le modèle logique permet de représenter les

données obtenues à la transcription d'un MCD en modèle

relationnel selon quelques règles :

- Les entités deviennent des tables et chaque case

d'une table prend une unique valeur dans un domaine prédéfini

;

- Chaque propriété d'une entité devient

un Attribut.

- L'identifiant de l'entité devient la clé

primaire exemple : village (entité) et id village (identifiant).

- La clé faisant référence d'une autre

table dans une autre devient la clé secondaire ou la

clé étrangère, exemple : id_ village est

la clé primaire du table village et si id_ routesmigre vers cette table,

elle devient une clé étrangère.

C'est la transformation des entités et associations

sous forme de tables. Il s'agit du passage entre le Modèle Conceptuel de

Donnée et l'implémentation physique de la base.

Figure 8:

Modèle logique de données

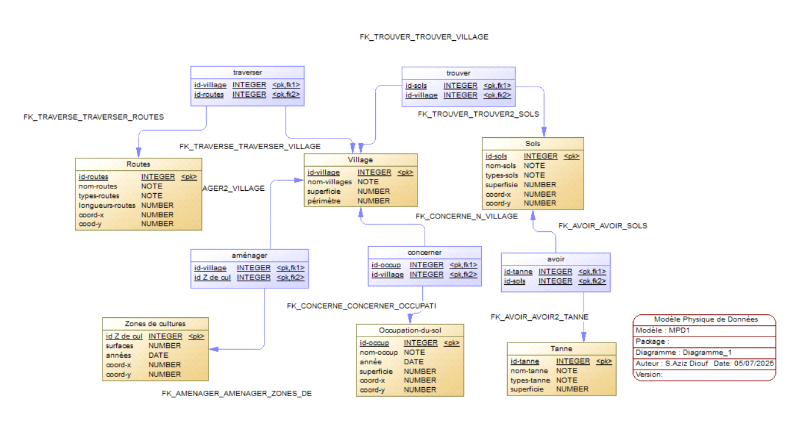

? Le Modèle Physique des Données (MPD)

C'est l'implémentation logique des données

organisées et intégralement gérées par le SGBD

(système de gestion de base de données). C'est la dernière

étape de l'analyse de Merise, un formalisme de précisiondu

système de stockage employé pour un SGBD.

Figure 9:

Modèle physique de données

3.4.3

Méthodologie appliquée au traitement des données

3.4.3.1 Attributaires

Les données climatiques de la station de Saint-Louis de

1991-2022, recueillies à l'ANACIM, nous ont servi de base pour

caractériser le climat de la Commune de Gandon. Pour ce travail,

l'analyse porte sur trois paramètres telles que la température et

la pluviométrie. Le traitement statistique et la représentation

graphique sont faits par l'outil Excel.

ü La température : Pour

connaitre la variabilité mensuelle de la température (en

°C), nous avons calculé la moyenne inter-mensuelle minimale et la

température moyenne inter-mensuelle maximale puis en déduire la

température moyenne inter-mensuelle de 1991 à 2022. Les

résultats sont ensuite représentés dans une courbe

d'évolution dont les températures en °C sur l'axe des

ordonnées et le temps (les années) sur l'axe des abscisses pour

suivre la variabilité interannuelle de la température de 1991

à 2022.

ü La pluviométrie s'exprime en

millimètre (mm). Nous avons cherché les cumuls inter-mensuels et

interannuels pour déterminer la variabilité pluviométrique

mensuelle, caractérisé l'hivernage ainsi qu'analyser la

variabilité interannuelle de la pluviométrie de 1991-2022.

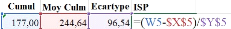

L'indice de Précipitations Standardisé

(IPS) est aussi déterminé afin de caractériser

les années sèches et les années humides et

d'apprécier son rapport avec la dynamique des terres salées. Les

données pluviométrique de 1971 à 2022 de la station de

Saint-Louis sont utilisées pour déterminer l'IPS. Il se calcule

selon la formule : IPS = I =

(Xi-Xm) / Si ;

Xi = cumul de la pluie pour une année i ;

Xm = moyenne annuelle des pluies sur la période 1971-2022

;

Si = écart type des cumuls annuels sur la même

période.

Calcul sur Excel:

Les valeurs du IPS sont appreciés selon le tableau

d'interpretation de Mckee el al. en 1993.

Tableau 6:

Classes degrés de la sécheresse par rapport à la

valeur du IPS (McKee et al., 1993)

|

2,0 et plus

|

1,5 à 1,99

|

1,0 à 1,49

|

-0,99 à 0,99

|

-1,0 à -1,49

|

1,5 à -1,99

|

-2 et moins

|

|

Extrêmement humide

|

Très humide

|

Modérément humide

|

Proche de la normale

|

Modérément sec

|

Très sec

|

Extrêmement sec

|

3.4.3.2 Les données physico-chimiques

Les données physico-chimiques des sol sont issues de

ISRIC. Elles sont sous forme raster et renferment une paramètre chimique

telle quela conductivité électrique (CE) et une paramètre

physique à savoir la texture du sol. Elles sont obtenues en horizons

différentes : de 0 à 5 cm et de 5 à 15 cm. Le

traitement de ces images est fait à l'aide du logiciel Arc gis 10.8 et

Excel. Après avoir ajouté l'image dans l'espace du travail du

logiciel, nous avons d'abord extraire notre milieu d'étude en passant

par `Data menegament tools', raster puis raster to prossessing et enfin par

`clip'. Ensuite, nous avons vectorisé les images découpées

pour chaque paramètre (raster to polygon) afin de les reclassifier

`Field Calcutor' et calculer les superficies occupées (Calcutate

Geometry) pour chaque classe. L'outil Excel nous a permis de traitement

graphiquement les pourcentages des classes en termes de superficies. La

reclassification des images se base sur les valeurs ci-dessous :

? La Conductivité Electrique (CE) :

la reclassification des valeurs de la conductivité

électrique de l'mage s'est basée sur le tableau

d'interprétation de la CE de la FAO.

Tableau 7 : Appréciation de la

salinité du sol selon la conductivité électrique selon la

FAO

|

CE en dS/m

|

EC < 4

|

4 > EC < 8

|

8 > EC < 16

|

EC > 16

|

|

Degré de salinité

|

Non salin

|

Légèrement salin

|

Modérément salin

|

Hautement salin

|

Source : FAO (2024)

? La Texture des sols

Concernant la texture, chaque classe ou faciès dans

l'image est codée avec un chiffre dont leur significations dans un

fichier Word téléchargé avec l'image.

Ces traitements physico-chimiques permettent de

caractériser le degré de salinité (CE) et la texture

(facies) des sols de la Commune de Gandon dans les horizons 0-5 et 5-15 cm.

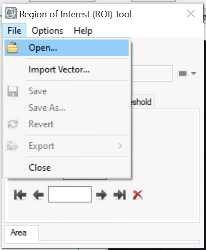

3.4.3.3 Traitement des images satellitaires

L'analyse des images satellitaires nécessite

l'identification des différentes unités qui se trouvent dans

l'image. La reconnaissance des cibles est la clé de

l'interprétation et de l'extraction de l'information. En plus, des

vérification numériques de validation sont effectuées afin

s'assurer un échantillonnage excellent et un classement rigoureux

(indice de Kappa et matrice de confusion). L'interprétation des images a

fait recours à divers procédés, dont le

prétraitement et le traitement numérique.

Dynamique des terres salées de 1972 à

2024

Calcul des statistiques des unités en ha

Images satellitairesLandsat

ENVI 5.3

Combinaison des bandes

Corrections radiométriques

Extraction du milieu d'étude

Vectorisation des unités

Reclassification des unités

ArcGIS 10.8

Agrégation des unités

Habillage des cartes

Sélection de la couche des terres salées

Export de la couche des terres salées

1972

1985

2011

2024

Dynamique des unités de paysages de 1972 à

2024

Classification Supervisée

1998

Images satellitaires Landsat

QGis 3.2

Figure 10 : Organigramme de l'étude de la

dynamique des terres salées, Diouf S. Aziz, Juin 2025

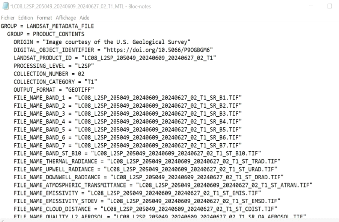

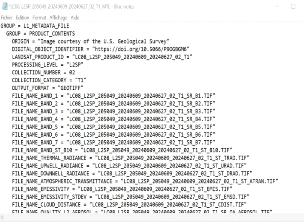

? Le prétraitement

Le prétraitement constitue toutes les opérations

qui sont indispensables avant l'analyse des images. Les opérations de

prétraitement faites dans ce document sont la combinaison des bandes,

les corrections radiométriques, l'extraction du milieu d'étude et

la composition colorée des bandes spectrales.

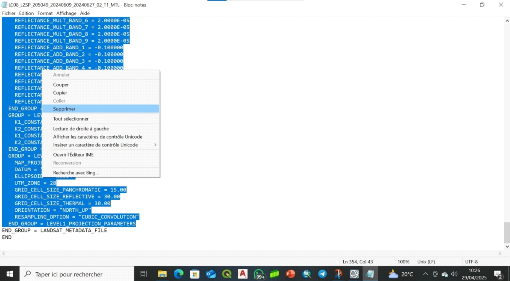

- Combinaison des bandes

Cette étape consiste à construire un fichier qui

regroupe toutes les bandes ajoutées (métadonnée) en

remplaçant `Landsat' par `L1' dans le fichier texte MTL afin de pouvoir

l'utiliser dans ENVI. Pour Landsat 8, en plus de cette correction, il faut

supprimer les caractéristiques du groupe `Level 1' pour son

intégration dans le logiciel. Ce fichier est ajouté dans ENVI et

utilisé pour le traitement.

Ouvrir

Remplacer

Figure 11 :

Procédures de la combinaison des Bandes

Enregistrer (ctrl+s)

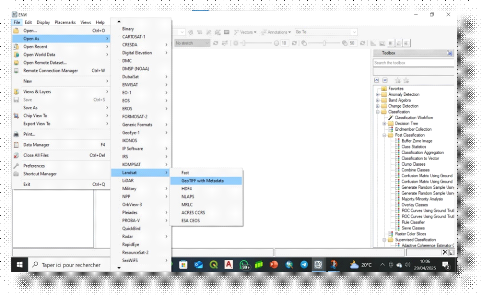

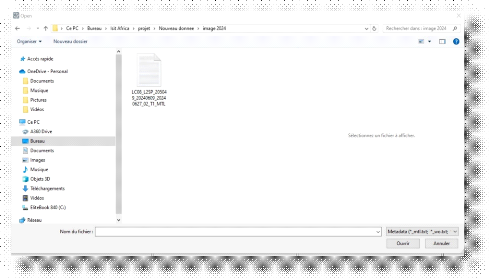

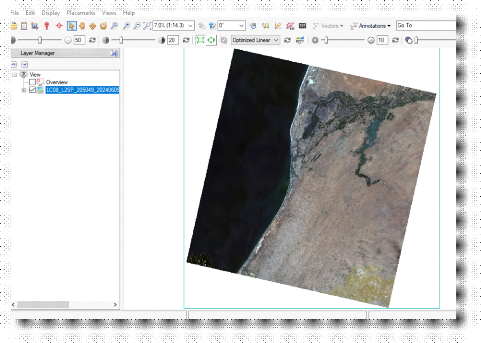

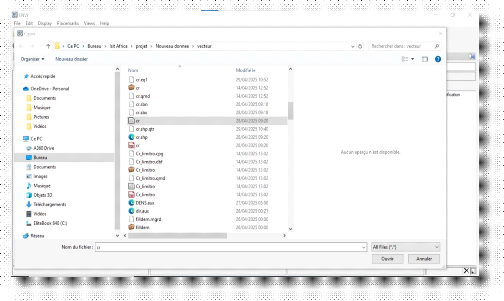

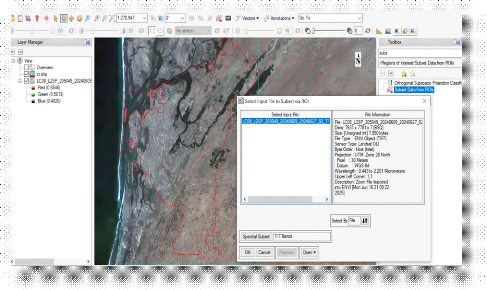

- L'extraction du milieu d'étude

L'extraction du milieu d'étude sur une palette

entière consiste à découper la partie qui concerne

uniquement l'espace d'étude. Cet exercice est effectué à

l'aide de la limite du milieu d'étude sous format polygone

correspondant à la limite administrative de la Commune de Gandon issue

de l'ANAT.Procedures :

Clic

B

Figure 12 : A et

B : Procédures d'ajout de la métadonnée

(image regroupée)

A&& :

Figure 13 : C, D et

E : Procédures d'ajout de la limite du milieu

d'étude

C

D

E

Figure 14 : F et

G : Procédures de découpage de l'image dans

notre milieu d'étude ; H : l'Extraction

H

F

G

- Les correction radiometriques

Les corrections effectuées dans ce travail sont la

correction atmospherique consite àcorriger les effets de

l'atmosphère (absorption et diffusion du rayonnement) qui modifient la

quantité de lumière atteignant le capteur.Et la calibration

radiométrique est un processus qui permet de transformer les

valeurs numériques (numéros de pixel ou DN) enregistrées

par un capteur en valeurs physiques, telles que la réflectance ou le

rayonnement, dans une échelle absolue. En d'autres termes, elle

assure que les données d'image sont précises et fiables, en

tenant compte des variations instrumentales et atmosphériques

- La composition colorée des bandes

spectrales

Le principe des compositions colorées consiste à

affecter les trois couleurs primaires (Rouge, Vert, Bleu) aux trois bandes

spectrales de l'image. Dans cette étude où nous voulons mettre en

évidence l'évolution des terres salées, la composition

colorée utilisée et qui semble être la mieux adaptée

pour l'étude est la composition colorée 543 (Landsat 8), 432

(Landsat 5) et 421 pour Landsat 1. Schematiquement nous avons : 5 R, 4 V,

3 B pour OLI ; 4 R, 3 V, 2 B pour TM ; 4 R, 2 V, 1 B pour MSS. L'eau

apparaît en bleu, la végétation en rouge vif et plus terme,

les terres cultivables en rouge-rosé et les terres salées quant

à elles apparaissent dans des teintes qui vont du blanc au gris.

Tableau 8: Grille

d'identification et d'interprétation des principaux types

d'unités

|

Image

|

Couleurs

|

Types d'unités

|

|

Landsat

|

(Rouge)

|

(Vert)

|

(Bleu)

|

Eau

|

Végétation

|

Terres cultivables

|

Terres salées

|

|

OLI/TIRS

|

5

|

4

|

3

|

Bleu foncé (eau profonde ou peu turbide)

Bleu-vert (faible profondeur ou forte turbidité)

|

Vert vif (foret) Vert plus terne (mangrove)

|

Rouge-rogé

|

Blanc

gris

|

|

Bandes

|

|

TM

|

4

|

3

|

2

|

Vert vif (foret) Vert plus terne (mangrove)

|

Rouge-rogé

|

Blanc

gris

|

|

Bandes

|

|

MSS

|

4

|

2

|

1

|

Vert vif (foret) Vert plus terne (mangrove)

|

Rouge-rogé

|

Blanc

gris

|

|

Bandes

|

- Definition des classes thematiques

L'objectif de notre classification est de mettre en exergue la

dynamique de la superficie des terres salées de 1971 à 2010.

C'est pourquoi les différentes unités telles que le couvert

vegetal et arbustif, les prairies et la mangove, les tannes herbus et nus, les

reseaux hydrographique, que le bati ainsi que les champs et autres sols nus non

salés sont regroupées en quatres (4) classes : la

vegetation, les terres cultivables, les terres salées et l'eau. La

vegetation regroupe toutes les formations vegetales, les terres salées

les tannes herbus et nus, les terres cultivables renferment le bati, les champs

et sols nus non salés et enfin l'eau regroupes toutes les eaux

surfaciques (Tableau).

Tableau 9: Les

classes thématiques retenues pour l'étude

|

Unités d'occupation du sol

|

Classes thématiques

|

|

Végétation aquatique

|

Végétation

|

|

Végétation continentale

|

|

Réseau hydrographique

|

Eau

|

|

Mares

|

|

Tanne nu

|

Terre salée

|

|

Tanne herbu

|

|

Champs de culture

|

Terres cultivables

|

|

L'habitat

|

Terre salée

Terre cultivable

Terre cultivable

Landsat 8

Landsat 1

Landsat 5

Eau

Végétation

Terre salée

Figure 15 :

Classe thématique et Pixel correspondant

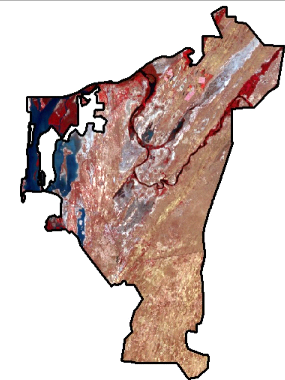

? La classification

La classification des images est faite selon la classification

supervisée, c'est-à-dire celle basée sur la reconnaissance

des différents pixels qui se trouvent dans l'image et classer selon les

unités. Elles s'agissent l'eau, les terres salées, la

végétation et les terres cultivables. La classification consiste

tout simplement à assigner un de ces 4 unités à chacun des

pixels de l'image. Apres avoir ajouter des `ROI' et

d'échantillons pour chacune des 4 thèmes, l'extension Maximum

Likelihood Classification est utilisée pour classifier les

échantillons de pixels numérisés. La sélection de

ces informations est fondée sur une connaissance du milieu grâce

à un déplacement sur le terrain octobre 2024, le grilles

d'identification des unité (Tabl.9) et les

données d'occupation du sol du CSE sur la site

https://www.geosenegal.gouv.sn/-base-de-donnees-geographiques-.html(Carte3).

Echantillon Eau

Figure 16 :

Méthode de la classification supervisée

? Validation de la

classification

La validation des résultats obtenus par la

classification supervisée s'est faite par détermination des

matrices de confusion et du calcul des coefficients Kappa.

La matrice de confusion doit présenter un tableau

croisé des classes réalisées (y compris des pixels non

classés) et le pourcentage effectif des pixels bien, mal classés

ou non classés. Chaque colonne de la matrice représente le nombre

d'occurrences d'une classe estimée, tandis que chaque ligne

représente le nombre d'occurrences d'une classe réelle (ou de

référence). Dans l'idéal nous devons trouver une diagonale

de 100%, c'est-à-dire que tous les pixels doivent être

effectivement classés dans leur thème d'origineet uniquement. En

dessous de 95 %, nous estimons que la classification n'est pas bonne.

- L'indice de Kappa évalue dans la matrice de confusion

l'accord entre les résultats obtenus et la vérité

surterrain. Il s'étend de 0 à 1 et se divise en cinq

catégories : Excellent quand sa valeur = 0,81 ; bon compris entre

0,80 = Kappa = 0,61 ; modéré entre 0,60 et 0,21 ; mauvais

comprise entre 0,20 et 0,0 et très mauvais <à 0,0 (Tchibozo E.

A. et Toundoh O. P., 2014 in Faye B., 2017).

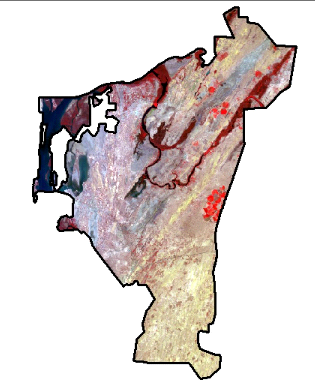

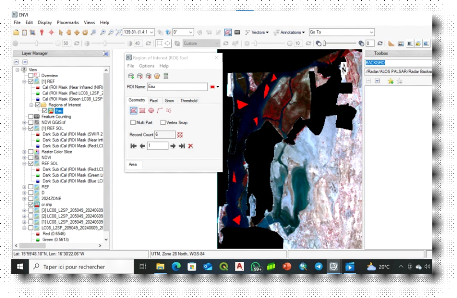

Figure 17 :

Valeurs del'Indice de Kappa et Matrice de confusion de Landsat 8

La figure 17 révèle une excellente classification

car l'Indice de kappa est supérieur 81, tous les pixels sont

classés et la précision globale est de 88,45%.

? La cartographie et la statistique des unités

d'occupation du sol

Après la classification, nous avons importé les

images classifiées dans le logiciel ArcGis 10.8 pour faire le traitement

et dans Qgis 3.2 pour l'habillage des cartes. Pour ce faire, les données

sont reclassifiées et converties en format Shape à l'aide de

`Raster to polygon' de l'extension Spatial Analyst

qui se trouve dans le logiciel ArcGis puis les polygones regroupées en

classe à l'aide de `Dissolve'. Le

calcul des statistiques consiste à déterminer les valeurs des

unités en hectares selon la formule garce à

Geometry Calculator.

Le taux de croissance de chaque unité est

déterminé selon la formule :

SAa= Superficie de l'année

d'arrivée

SAd= Superficie de l'année de

départ

Apres ces calculs, les images sont ajoutées dans Qgis

pour afin procéder à l'habillage des différentes

cartes.

? La détection des changements

Les vecteurs issus de la classification sont combinés

deux à deux pour obtenir une matrice de changement. Les valeurs de la

matrice de changement proviennent de la superposition des deux cartes

grâce au logiciel ArcGIS à partir de Intersect,

résumées par suite dans un tableau grâce à Excel.

Les colonnes de la matrice représentent la superficie de chaque classe

de l'année d'arrivée alors que les lignes représentent

celle de l'année de départ. Les cellules de la matrice

contiennent la valeur d'une variable ayant passé d'une classe initiale

à une classe finale pendant la période allant de

l'année 0 à l'année 1. Les séquences

1972-1998, 1998-2024 et 1972-2024 sont choisies pour ce travail et cela met en

lumière trois catégories de changements spatio-temporels

:

- stabilité : se rapporte

à l'ensemble des classes qui sont restées dans la même

classe entre les deux dates de l'étude, c'est-à-dire n'ayant

été affectées ni par les modifications, ni par les

conversions.

- modification : le mode d'occupation de

l'espace a changé d'une classe à l'autre, mais en restant dans la

même catégorie (exemple : terres cultivables qui deviennent

terres salées).

- conversion : le mode d'occupation de

l'espace d'une classe passé à une autre classe dans une

catégorie différente (exemple : végétation qui

devient terres salées).

3.4.3.4 La cartographie des terres salées

Les images vecteurs issues de la classification sont

utilisées pour cartographier uniquement les terres salines d'une part et

de suivre d'une autre part la dynamique.

Pour leur cartographie, la couche des terres salées est

sélectionnée et exportée pour chaque image. Puis les

Shapes `terre salée' des différentes images des années

regroupés dans une seule carte sert de leur cinématique. Leur

surface en hectare (ha) présentée graphiquement grâce

à Excel.

Le suivi de la dynamique des terres salines porte sur la

séquence 1972-2024. Le traitement met en en lumière trois (3)

catégories de terres salées : les terres salées

constantes (non changée entre la période), les terres

salées disparues et celles apparues entre 1972 et 2024. En effet, les

couches des terres salées de ces deux années (1972 et 2024) sont

sélectionnées et exportées à l'aide de ArcGis 10.8.

Puis leur intersection avec l'outil Intersect dont le

résultat constitut les terres salées constantes. Pour ressortir

les terres salées disparues, la couche de celle de 1972 est

écrasée des terres salées constantes et celle de 2024 pour

les terres salines apparues.

Terre salée constante (Tc) :

Intersect Ad+Aa

Terre disparue (Td) : Terre salée Ad

- Tc

Terre apparue (Ta) : Terre salée Aa

- Tc

Ce traitement résume comme suite :

|

Aa =

|

Année d'arrivée

|

|

Ad =

|

Année de départ

|

|

Tc =

|

constante de la période

|

3.4.3.5 Calcul de l'Indice de Salinité par Difference

Normalisée (NDSI)

Pour détecter la salinité à la surface du

sol, nous allons calculer un certain nombre d'indices mathématiques sur

les images satellitaires. Ces indices résultent de la combinaison de

plusieurs bandes de même spectre et qui ont été

développés par Abbas et Khan en 2007. Ils sont fondés sur

l'hypothèse que cette transformation rendrait l'information

demandée de salinité plus proéminente tout en supprimant

les effets d'autres utilisation et occupation des sols (Abbas et al.,

2013).L'indice utilisé dans le cadre de cette étude

est celle de salinité par différence normalisée

(NDSI). Ilest appliqué sur les images de Landsat 8.Il exploite

essentiellement la différence de réponse spectrale de la

végétation et des sols dans la bande rouge ® qui est

liée à l'absorption de la lumière par la chlorophylle et

la bande proche infrarouge (PIR) qui est liée à la densité

de la végétation verte. Cet indice permet de différencier

les zones de salinité, il est calculé par le PIR

et le Rougesous la formuleNDSI : (RED-PIR) /

RED+PIR).

Landsat 8 : NDSI = (B4 - B5) / (B4 +

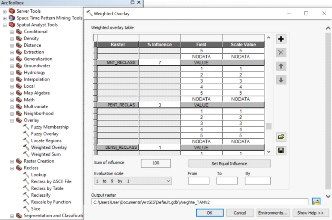

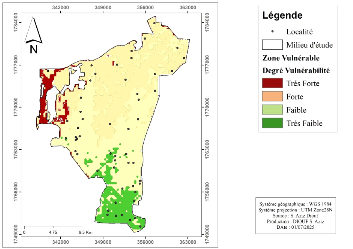

B5)