|

Adresses

Adresse

agororachid@yahoo.fr

www.agororachid.blogspot.com

Dédicace

Dédicace

Je dédie ce travail à :

~ Dieu être éternel, unique, Tout Puissant et

Miséricordieux, Créateur et Juge des révélations

Islamique et Biblique,

~ Mon Papa Mr OURO-AGORO Tchadikêni pour son soutien moral

et financier,

~ Ma maman Mme OURO-AGORO Ramatou, qui m'a engendré,

nourri et éduqué au prix du sacrifice, dont le soutien moral et

matériel m'a conforté dans l'élaboration de ce travail.

~ Mr et Mme TCHADJEI qui, non seulement m'ont offert une

hospitalité mais aussi m'ont permis tant bien matériellement que

financièrement de travailler dans un environnement décent,

~ Mr TELOU Balakinèbawi Ingénieur des travaux

à Togo Telecom,

~ Mr OURO - BAWINAY Taïrou et ADELON F. Nouk pour leur

soutien,

~ Mes frères et soeurs qui ont toujours eu confiance en ma

réussite,

~ Tous les parents et amis dont le soutien a permis de finaliser

ce travail,

Que tous retrouvent ici l'expression de notre profonde

gratitude pour leur disponibilité et leurs conseils avisés pour

l'aboutissement de ce travail que nous avons l'honneur de présenter.

Remerciement

Remerciement

Nos vifs remerciements à :

~ Mr NOUPOUKOU Damipi

Directeur Général de la Compagnie Energie

Electrique du Togo (CEET) qui nous a offert ce stage,

~ Mr Abass ABOULAYE qui a mis à notre disposition son

temps, des documents et sa personne pour la réalisation et la

réussite de ce travail,

~ Mr OURO YONDOU Essowavana Chef Service Exploitation à la

CEET pour l'intérêt qu'il a accordé à ce travail,

~ Mr TOVIAWOU Koffi Chef Service Maintenance à la CEET,

~ Mr DJOSSA pour m'avoir donné des conseils,

~ Mr KPOGNON Adadé, Enseignant à l' ENSI

Université de Lomé ; pour sa disponibilité.

Nos remerciements vont également à l'endroit :

De tous les enseignants de l'Institut Supérieur de

Management et de Développement, (ISMAD)

Et de tout le personnel de L'ISMAD.

Table des matières

Dédicace

. i

Remerciement ii

Table des matières .. iii

Table des figures . vii

Liste des abréviations . viii

Introduction générale . .... 1

Chapitre 1 : Présentation du réseau HTA et

BTA de Lomé .. 2

Introduction . 3

1.1 Classification des tensions 3

1.2 Le réseau HTA ... 4

1.2.1 Les postes de répartition . 4

1.2.2 Le réseau aérien 5

1.2.3 Le réseau souterrain 5

1.3 Le réseau BTA ... 8

1.3.1 Les postes de transformation HTA/BTA 8

1.3.1.1 Les postes cabines 8

1.3.1.2 Les postes H61 . 9

1.3.2 Le réseau aérien . 9

1.3.2.1 Les supports . 10

1.3.2.2 Les armements . 10

1.3.3 Le réseau souterrain 10

1.4 Le branchement . 10

1.4.1 Le branchement aérien 11

1.4.2 Le branchement aéro-souterrain . 11

1.4.3 Le branchement souterrain .. 11

1.5 La télé-conduite du réseau 12

Conclusion 12

Chapitre 2 :

Généralités sur la sous-traitance et le

contrôle des travaux de construction de réseau . 13

Introduction 14

2.1 La sous-traitance 14

2.1.1 Notion générale .. 14

2.1.2 Les différents types de la sous-traitance . 14

2.1.2.1 La sous traitance de spécialité .. 15

2.1.2.2 La sous traitance de capacité ... 15

2.1.2.3 La sous traitance de marché . 15

2.1.3 Procédure d'exécution des travaux par les

sous-traitants 15

2.1.3.1 Travaux sous-traités par la CEET . 15

2.1.3.2 Travaux traités et réalisés par les

sous-traitants 17

2.2 Le contrôle 18

2.2.1 Connaissances des équipements électriques

rentrant dans la

construction de réseau électrique aérien

HTA/BTA .. 18

2.2.1.1 Les câbles . 19

2.2.1.2 Les armements . 19

2.2.1.3 Les isolateurs 20

2.2.1.4 Les supports . 21

2.2.1.5 Le parafoudre ... 21

2.2.1.6 L'éclateur . 22

2.2.1.7 Le transformateur . 23

2.2.1.8 Les interrupteurs aériens .. 24

2.2.1.9 Le disjoncteur haut du poteau (DHP) ... 25

2.2.1.10 La console .. 26

2.2.1.11 La pince de suspension 27

2.2.2 Les phases actuelles de contrôles des travaux . 27

2.2.2.1 La phase préparatoire du chantier 27

2.2.2.2 La phase de pose des équipements 28

2.2.2.3 La phase d'essais et mesures 30

Conclusion 30

Chapitre 3 : Diagnostic et approches de solutions

31

Introduction 32

3.1 Diagnostic 32

3.2 Approches de solutions .. 33

3.2.1 Solutions pour

l'amélioration de la qualité de service

et de réduction des pertes sur le réseau 33

3.2.1.1 Réhabilitation et renforcement des composants du

réseau 34

3.2.1.2 Ramener la chute de tension dans les limites

prescrites par les normes 34

3.2.2 Solutions pour l'amélioration du contrôle des

travaux 34

3.2.2.1 La mise sur pied d'une équipe d'inspection

périodique

des réseaux électriques 35

3.2.2.2 Amélioration de la performance des équipes

de contrôle 35

3.2.3.3 La maîtrise des équipements

électriques du réseau . 35

3.2.3.4 La maîtrise du facteur temps ... 36

3.2.3.5La maîtrise des appareils de contrôle

37

3.2.3.6 Quelques valeurs admissibles des terres des ouvrages neufs...

37

Conclusion .. 37

Chapitre 4 : Présentation du logiciel GESATCRE

39

Introduction 40

4.1 Accès aux bases de données avec Visual Basic

40

4.2 Les fonctions du logiciel . 40

4.3 Présentation du logiciel .. 40

4.4 Présentation des menus et sous-menus de GESATCRE

43

4.4.1 Le menu `Traitement' . 44

4.4.1.1 Le sous-menu `Enregistrement des travaux' 44

4.4.1.2 Le sous-menu `Réception définitive' 46

4.4.2 Le menu `Consulter' 48

4.4.2.1 Le sous-menu `Travaux effectués' .. 48

4.4.2.2 Le sous-menu `Travaux définitivement clos' ..

48

4.4.3 Le menu `Administrateur' .. 49

4.4.3.1 Le sous-menu `Utilisateur' .. 49

4.4.3.2 Le sous-menu `Société' 50

4.4.4 Le menu `Etat' 51

4.4.4.1 Le sous-menu `Etat récapitulatif des Travaux

effectués' 51

4.4.4.2 Le sous-menu `Etat récapitulatif des Dossiers' ...

52

4.4.4.3 Le sous-menu `Etat récapitulatif des Courriers' .

52

4.5 Configuration matérielle et logicielle 53

4.6 Installation de `GESATCRE' 53

4.7 Les avantages qu'offre l'application .... 54

Conclusion 54

Conclusion générale .. 56

Bibliographie 57

Annexe 58

Tables des figures

Table des figures

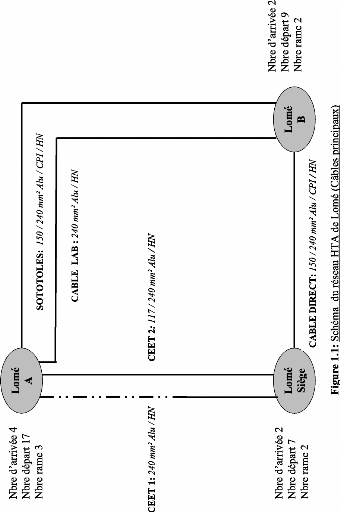

Figure 1.1 : Schéma du réseau HTA de Lomé ..

7

Figure 2.1 : Les différents types de câbles 19

Figure 2.2 : Un armement dans un réseau électrique

. 20

Figure 2.3 : Les Isolateurs fixés sur les ferrures 21

Figure 2.4 : Les Parafoudres dans un réseau

électrique . 22

Figure 2.5 : Un Ensemble d'éclateur dans un réseau

électrique . 23

Figure 2.6 : Un transformateur H61 dans un réseau

électrique .. 24

Figure 2.7 : Vue de dessous d'un IACM et ses accessoires ...

25

Figure 2.8 : Un Disjoncteur Haut du Poteau .. 26

Figure 2.9 : Console et Pince de suspension .. 27

Figure 4.1 : Interface d'accueil . 41

Figure 4.2 : Boite de connexion à `GESATCRE' .. 42

Figure 4.3 : Boite de message de la connexion à `GESATCRE'

42

Figure 4.4 : Interface d'entrée 43

Figure 4.5 : Le sous menu du menu `Traitement' .. 44

Figure 4.6 : Interface `d'enregistrement des Travaux' 45

Figure 4.7 : Interface de la `Réception

définitive'. 46

Figure 4.8 : Boite de dialogue permettant de

confirmer la suppression. 47

Figure 4.9 : Les sous-menus du menu `Consulter' 48

Figure 4.10 : Interface de la liste des `Travaux

effectués' . 49

Figure 4.11 : Les sous-menus du menu `Administrateur' .. 49

Figure 4.12 : Interface `Utilisateur' 50

Figure 4.13 : Interface `Société' 51

Figure 4.14 : Les sous-menu du menu `Etat' . 51

Figure 4.15 : Interface `Etat des dossiers' . 52

Figure 4.16 : Interface de la copie des fichiers .. 53

Figure4.17 : Interface d'installation de `GESATCRE' . 54

Liste des abréviations

Liste des abréviations

HTA : Haute Tension Catégorie A

BTA : Basse Tension Catégorie A

BCC : Bureau Central de Commande

CEB : Communauté Electrique du Bénin

CEET : Compagnie Energie Electrique du Togo

F24C Modè : e Modèle de fabrication de l'ouvrage de

l'entreprise MERLIN GERIN

DHP : Disjoncteur Haut du Poteau

CPI : Câble Papier Imprégné

HN33S23 : Nomenclature de la composition du câble

synthétique ALU : Aluminium

IACM : Interrupteur Aérien à Commande

Mécanique

IAT2 : Interrupteur Aérien Télécommande type

2

SF6 : Hexafluorure de souffre (gaz)

HPC : Haute Pouvoir de Coupure

CCP : Coupe Circuit Principal

Introduction générale

Introduction générale

Concevoir un réseau électrique, c'est

prévoir son développement et décider des modifications

à apporter au moment opportun.

La CEET ayant pour mission principale la distribution de

l'énergie électrique, elle entreprend sans cesse aussi les

travaux de construction et d'extension de réseaux électriques.

Malgré les efforts faits par la CEET dans la construction de

réseau électrique, on note des insuffisances dans les travaux de

construction de réseaux électriques d'une part et dans la

qualité de service du réseau d'autre part.

C'est pour pallier ces défauts que nous nous sommes vus

confiés l'étude sur « La sous-traitance et le

contrôle des travaux de construction de réseau électrique

aérien HTA/BTA ».

Les objectifs suivants nous ont été assignés

:

- Analyser les travaux de construction de réseau

électrique,

- Faire des propositions de solutions visant à

améliorer les insuffisances constatées.

Cette étude est spécifique au bureau d'Etude et

Contrôle conformément au cahier des charges qui nous a

été dressé.

Ainsi, pour atteindre les objectifs précités, notre

document s'axera successivement sur les points suivants.

- La présentation du réseau électrique HTA

et BTA,

- Les généralités sur la sous-traitance et

le contrôle des travaux de construction de réseau

électrique,

- Le diagnostic et les approches de solutions,

- La présentation du logiciel GESATCRE.

Chapitre 1 :

PRESENTATION DU RESEAU

ELECTRIQUE HTA et BTA DE

LOME

Introduction

Dans ce chapitre est abordé la présentation du

réseau électrique HTA et BTA de la CEET ; principalement la

structure du matériel électrique et mécanique entrant dans

la composition des deux réseaux.

1.1 La classification des tensions

Les ouvrages, installations et équipements de toute

nature, quelque soit leur destination, sont classés en fonction de la

plus grande des tensions nominales (valeur efficace en courant alternatif)

existant :

- entre deux quelconques de leurs conducteurs,

- ou entre l'un quelconque des conducteurs et la terre (ou les

masses).

En exploitation normale, la tension réelle d'un ouvrage

ou d'une partie d'ouvrage peut excéder sa valeur nominale de 10 % au

maximum sans que cela entraîne une modification du domaine de tension. La

classification des tensions est effectuée en domaine de tension comme

l'indique le tableau 1.1.

Tableau 1.1 : Classification des tensions

|

Domaine de Tension

|

Valeur de la Tension nominale Un

exprimée en

volts (V)

|

|

En courant alternatif

|

En courant continu

|

|

Très Basse Tension

(domaine TBT)

|

Un = 50 V

|

Un = 120 V

|

|

Basse Tension

(domaine BT)

|

Domaine BTA

|

50 V< Un = 500 V

|

120 V< Un = 750 V

|

|

Domaine BTB

|

500 V< Un = 1000 V

|

750 V< Un = 1500 V

|

|

Haute Tension (domaine HT)

|

Domaine HTA

|

1000 V< Un = 50000 V

|

1500 V< Un = 75000 V

|

|

Domaine HTB

|

Un > 50000 V

|

Un > 75000 V

|

1.2 Le réseau HTA

Le réseau électrique HTA de Lomé est

exploité en 20 kV. Il comprend deux postes de repartions situés

respectivement à Lomé A et Lomé B et un poste

d'éclatement à Lomé siège. C'est un réseau

composé de 33 départs au total avec 5 départs

aériens dont 3 départs à Lomé A et deux (2)

départs à Lomé B ; 27 départs souterrains dont 13

départs à Lomé A, 7 départs à Lomé B

et 7 départs à Lomé siège et 1 départ

aéro-souterrain. Les 3 postes sont connectés entre eux par cinq

départs qui sont :

- Départ câble direct reliant Lomé B et

Lomé siège en câble papier

imprégné (CPI) en aluminium de 150 mm2

et en câble synthétique

HN33S23 en aluminium de 240 mm2,

- Départ CEET1 qui relie Lomé A et Lomé

siège en CPI HN33S23 alu 240 mm2,

- Départ CEET2 en câble synthétique HN33S23

Alu 240 mm2 et almélec 117 mm2,

- Départ SOTOTOLES entre Lomé A et Lomé B en

CPI 150 mm2 et HN33S23 alu 240 mm2,

- Départ câble LAB entre Lomé A et

Lomé B en aluminium de 240 mm2.

On note également que l'exploitation du réseau

HTA est rendue complexe dans la zone des lignes aériennes avec leurs

antennes et leurs parcours dans la brousse.

1.2.1 Les postes de répartition

Le réseau HTA de Lomé comprend deux (2) postes de

répartition à Lomé A, Lomé B et un poste

d'éclatement à Lomé siège. Les deux postes de

répartition sont équipés d'un même type de tableau

HTA Merlin Guérin

Fluair F24C à coupure dans le gaz SF6 tandis que le poste

d'éclatement est équipé d'un tableau HTA à coupure

dans le vide de type Vercors.

Chaque départ est protégé par un

disjoncteur, un ensemble de protection contre les défauts

triphasés, biphasés et de terre.

1.2.2 Le réseau aérien

Le réseau aérien HTA de Lomé est

constitué de cinq (5) départs dont :

- Trois (3) départs pour le poste de répartition

de Lomé A à savoir le

départ d'Adidogomé, le départ

d'Agoegnivé, et le départ de Tsévié.

- Deux (2) départs pour le poste de répartition de

Lomé B à savoir le

départ Moyennes Entreprises et le départ

Kagomé.

Les câbles sont en Almélec et ont des sections

suivantes : 54.6 mm2 ; 75.5 mm2 et 117 mm2.

Ces câbles se reposent sur divers armements.

Ainsi on rencontre les armements en nappe voûte suspendue,

nappe voûte horizontale, drapeau, drapeau alterné, fixé sur

des supports.

Les supports sont en bois, en béton et métallique.

Mais ces derniers sont en disparition.

Les interrupteurs aériens à commande manuels

(IACM) et les interrupteurs aériens télécommandés

type 2 (IA2T) permettent d'effectuer les manoeuvres d'isolement pour les

recherches de pannes et des entretiens de type E2 (Entretien des Equipements),

E3 (Entretien des Equipements plus amélioration des Mises à la

terre).

C'est un réseau qui fait la grande partie de son chemin en

pleine brousse compliquant la recherche de pannes ; d'où son

exploitation complexe.

1.2.3 Le réseau souterrain

Le réseau souterrain est constitué de

départs HTA desservant la

presque totalité de la ville de Lomé. Les

câbles utilisés dans ce réseau sont les câbles

imprégnés (CPI) ou synthétique (HN33S23) renfermant les

sections suivantes : 70 mm2, 150 mm2, 240 mm2

en aluminium et 50 mm2, 90 mm2 en cuivre. Mais pour des

raisons d'exploitation (densité de charge et bouclage de réseau),

les sections retenues sont les suivantes: 150 mm2, 240

mm2 en aluminium.

L'exploitation du réseau souterrain est aisée

sauf sur les départs entre Lomé A et Lomé siège

où toute situation anormale doit être résolue le plus vite

possible afin d'éviter toutes absences prolongées de tension.

Aujourd'hui le réseau souterrain dessert plus de 80%

des postes HTA/BTA et la tendance est à l'élimination du

câble papier imprégné (CPI) au profit du câble

synthétique qui est beaucoup plus stable, moins coûteux et

s'adapte mieux au relief contrairement au CPI.

La figure 1.1 résume les cinq principaux départs

qui relient les trois postes en vue de garantir les mouvements de charge en

situation de secours.

1.3 Le réseau BTA

Le réseau BTA de Lomé se présente en

conducteurs isolés pré assemblé torsadé en

aluminium de section 70 mm2. Ces conducteurs sont maintenus à

une hauteur du sol par des supports de 9 à 10 m de hauteur.

1.3.1 Les postes de transformation HTA/BTA

Le poste de transformation est un ensemble d'appareillages haute

et basse tension. Les postes de transformation HTA/BTA sont

équipés de :

- un tableau HTA de distribution ;

- un transformateur HTA/BTA dont le rôle est de transformer

la moyenne tension en basse tension;

- un tableau BTA (tableau urbain réduit TUR)

constitué d'un ensemble de départs monoblocs ;

- un ensemble de protection assuré en amont du

transformateur par des

fusibles HTA 24KV et en aval par les fusibles HPC du TUR.

On distingue à cet effet deux (2) catégories de

poste de transformation :

- les postes cabines maçonnés

- les postes H61

1.3.1.1 Les postes cabines

Ce sont des postes de transformation dont la puissance est

comprise entre 160 KVA et 2500 KVA. Ils sont destinés à desservir

les milieux urbains et existent sous deux types à savoir :

> les postes classiques : ils sont composés des

conducteurs, d'un sectionneur et présentent un degré minimum de

sécurité ;

> les postes modernes : ils sont composés d'un tableau

HTA, d'un

transformateur et d'un tableau BTA placés en bloc pour

les postes préfabriqués ; des jeux de barre, le sectionneur, des

conducteurs pour les postes sous enveloppe métallique. Les postes

modernes présentent l'avantage d'une meilleure sécurité et

d'une mise en place rapide. Ils sont plus utilisés sur le réseau

électrique de la CEET.

1.3.1.2 Les postes H61

Ce sont des postes dont la puissance est comprise entre 50 KVA

et

160 KVA et desservent les milieux ruraux. Ils sont

installés sur des supports en bois ou en béton et sont

alimentés par un réseau aérien leur conférant ainsi

le nom de «transformateur haut de

poteau».

Le transformateur est alimenté en aérien et le

départ basse tension s'effectue soit en aérien ou en souterrain.

La protection contre la foudre coté moyenne tension est assurée

par un éclateur et coté basse tension par un disjoncteur qui,

protége le transformateur contre les surintensités.

A part le transformateur, le poste H61 comporte un disjoncteur

appelé disjoncteur haut de poteau (DHP). Les sections de ces

câbles sont fonction de la puissance du transformateur H61 et se

présentent comme suit :

- Pour les transformateurs de puissance égale 50 KVA ou

100 KVA, on utilise un câble pré assemblé en cuivre de 70

mm2 ;

- Pour les transformateurs de 160 KVA, on utilise un HGE de 95

mm2.

1.3.2 Le réseau aérien

Le réseau électrique aérien est construit en

câble torsadé

3x70 mm2 + 54,6 mm2. Les conducteurs de

phase sont en aluminium protégés par une gaine isolante en

polyéthylène réticulé tandis que le neutre est en

almélec sans gaine isolante et est mise à la terre afin

d'éviter les

surtensions en cas de rupture du neutre. Le réseau

aérien est construit à partir de câbles, de supports et

d'armements.

1.3.2.1 Les supports

Selon leur constitution, les supports utilisés dans le

réseau BTA présentent une hauteur de 9 à 10 m et se

classent en trois (3) catégories. Les supports en bois, en béton,

et métallique. Les supports peuvent être simples, jumelés,

contrefichés ou haubanés.

1.3.2.2 Les armements

Les supports maintiennent le câble suspendu par

l'intermédiaire de l'armement. Le neutre porteur est pincé dans

une pince d'alignement puis ancré dans une pince d'ancrage. Ces pinces

sont respectivement suspendues à des consoles d'alignement et

d'ancrage.

1.3.3 Le réseau souterrain

Le réseau souterrain est en câble HGE 3x95

mm2+50 mm2. Les départs BTA provenant des postes

de transformation sont interrompus par un coffret de lotissement à

partir desquels sont branchés les clients. Pour les départs vers

d'autres destinations, ils sont raccordés à partir des grilles de

fausse coupure.

1.4 Le branchement

Le branchement est la structure électrique destinée

à relier le réseau de distribution à l'installation

intérieure de l'abonné. Il comprend :

- une liaison réseau en câble aérien ou

souterrain,

- une protection par fusible CCP pour la protection du

réseau de distribution,

- un compteur d'énergie électrique pour enregistrer

la consommation du client,

- un disjoncteur pour isoler l'installation et limiter la

puissance souscrite et le protéger contre les surintensités.

On distingue trois (3) types de branchements à savoir :

Les branchements aériens ; souterrains et

aéro-souterrain

1.4.1 Le branchement aérien

Il est délimité par les connecteurs de

raccordement au réseau et les bornes amont du CCP du panneau de

comptage. Les câbles de branchement utilisés sont en aluminium de

section 16 mm2 et 25 mm2.

1.4.2 Le branchement aéro-souterrain

Il est aussi délimité par les connecteurs de

raccordements au réseau et les bornes amont du CCP du panneau de

comptage.

Les câbles de branchement sont en :

- cuivre de section 10 mm2, 16 mm2, 25

mm2

- aluminium de section 16 mm2, 25 mm2, 35

mm2.

1.4.3 Le branchement souterrain

Il est délimité par un coffret de distribution

basse tension et les bornes amont du CCP du panneau de comptage. Les

câbles de branchement sont en aluminium de section :

- 16 mm2 ; 25 mm2 ; 35 mm2

pour le branchement individuel

- 50 mm2 ; 95 mm2 ; 100

mm2 pour le branchement collectif.

1.5 La télé-conduite du

réseau

Le Bureau Central de Commande (BCC) est une salle de commande

qui, par un système informatique permet d'envoyer par onde radio ou par

faisceau hertzien des ordres en direction de trois (3) postes. A ces trois (3)

postes s'ajoutent les dix (10) postes HTA/BTA et deux appareils de coupures

aériens IA2T (Interrupteur Aérien

Télécommandé type2).

Conclusion

Dans l'ensemble, la structure en boucle du réseau haute

tension catégorie A, radiale du réseau basse tension

catégorie A et surtout du système de télé-conduite,

offrent une grande facilité d'exploitation au réseau

électrique de la CEET. Mais la maîtrise de tout doit passer par la

connaissance des différents ouvrages qui le constituent et

l'accomplissement de tout acte dans les règles de l'art et la

sécurité.

Chapitre 2 :

GENERALITES SUR

LA SOUS-TRAITANCE ET LE

CONTROLE DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DE RESEAU

Introduction

Dans la construction du réseau électrique

rentrent de nombreux équipements notamment les équipements de

distribution, de contrôle qui, sont régulièrement

utilisés pour maîtriser la qualité sous toutes ses

formes.

Pour une bonne gestion des travaux de construction de

réseau électrique, il est nécessaire d'élaborer des

principes sur lesquels nous allons nous baser pour coordonner ces

activités.

C'est ainsi que dans ce chapitre seules les

généralités sur la sous-traitance et le contrôle des

travaux de construction de réseau électrique sont

abordées.

2.1 La sous-traitance

2.1.1 Notion générale

La sous-traitance est une opération par laquelle un

entrepreneur (donneur d'ordre) confie à un autre entrepreneur

(sous-traitant, sous-entrepreneur) le soin de réaliser, pour son compte

et selon ses directives, tout ou partie d'un travail destiné à

ses propres clients.

Le recours à la sous-traitance est une pratique

largement utilisée par les grandes et moyennes entreprises. Sous-traiter

une partie de ses activités pour se concentrer sur son corps de

métier est une opération délicate ; mais en

connaître tous les aspects peuvent éviter bien de mauvaises

surprises aux entreprises qui souhaitent s'engager dans cette aventure.

2.1.2 Les différents types de la sous-traitance

Nous distinguons trois (3) types de sous-traitance à

savoir: - La sous-traitance de spécialité,

- La sous-traitance de capacité, - La sous-traitance de

marché.

2.1.2.1 La sous-traitance de spécialité

C'est une opération par laquelle une entreprise estime ne

pas disposer du savoir-faire adéquat pour réaliser une

prestation.

2.1.2.2 La sous-traitance de capacité

Cette opération consiste à faire appel à

un sous-traitant lorsque l'entreprise est dans l'incapacité de

répondre au flux de demandes dans les délais impartis.

2.1.2.3 La sous-traitance de marché

C'est une opération par laquelle l'entreprise confie

à une autre entreprise l'exécution d'un marché qu'elle a

conclu avec un maître d'ouvrage.

2.1.3 Procédure d'exécution des travaux par

les sous-traitantes

La construction d'un réseau électrique est une

opération qui se fait dans une suite d'actions organisées toutes

indispensables.

La CEET dans le souci de satisfaire toutes les demandes,

surtout vite et bien, confie certains de ses travaux de construction de

réseau électrique aux entreprises sous-traitantes

compétentes. Ces travaux sont soit sous-traités par la CEET ou

traités et réalisés par les sous-traitants.

2.1.3.1 Travaux sous-traités par la CEET

Dès la réception de la demande par la CEET pour

la construction du réseau électrique, le bureau d'Etude et

Contrôle envoie successivement une équipe sur le chantier pour les

opérations suivantes :

La préparation du chantier,

La réalisation des travaux,

La réception.

a) La préparation du chantier

Elle consiste à faire l'état des lieux pour

déterminer :

A partir des données électriques :

- la tension et la puissance à transporter ;

- la nature du courant électrique ;

- le type de conducteur et leur section ;

- les supports et leurs accessoires.

A partir des données environnementales :

- le lieu à raccorder ;

- le milieu urbain ou rural ;

- obstacle naturel ;

- les lignes existantes ;

- route.

Ainsi un ordre de travail (OT) est ouvert en tenant compte de

tous ses paramètres précités. Il précise la

situation géographique des travaux (Agence, référence,

quartier, rue, N°de porte, départ, dérivation, poste), la

liste de matériels prévisibles. L'ordre de travail est suivi d'un

bon de sortie magasin (BSM) qui autorise le retrait du matériel au

magasin général de la CEET. Cet ensemble est envoyé au

service des travaux de la CEET ; ou à un sous-traitant.

b) La réalisation des travaux

Pour la réalisation des travaux, le sous-traitant peut

être autorisé à faire usage de son propre matériel.

Dans ce cas, à la fin des travaux le sous- traitant passe au magasin

muni de l'OT pour la restitution du matériel. Cet ordre de travail (OT)

sera régularisé par le bon de sortie magasin (BSM)

délivré par le bureau d'Etude et Contrôle. Au terme des

travaux le sous- traitant signal au bureau d'étude et contrôle

pour la réception des travaux.

c) La réception

La réception consiste à contrôler les travaux

réalisés conformément aux exigences

spécifiées et aux normes de la CEET. Elle peut faire l'objet de

:

- un rejet conduisant à la reprise des travaux.

- une acceptation conduisant à l'établissement

d'un procès verbal (PV) portant la signature du chef d'équipe de

l'entreprise sous-traitante et du réceptionnaire.

Apres la réception, le sous-traitant envoie la facture

au bureau d'Etude et Contrôle pour vérification. Celui ci transmet

une copie de cette facture au Département Approvisionnement et Gestion

des Stocks (DAGS) en suite la demande d'achat, le bon de sortie magasin, le

procès verbal, l'ordre de travail, la facture, le plan de situation et

de masse, à la Direction Financière et Comptable (DFC). Cette

direction envoie à son tour une équipe pour le dernier

contrôle des travaux en vue de la validation des travaux

réalisés.

2.1.3.2 Travaux traités et réalisés

par les sous-traitants

La démarche logique qui accompagne la réalisation

des travaux par les sous-traitants se résume comme suit :

A la réception de la demande d'un client, le

sous-traitant effectue la préparation du chantier. Elle adresse en suite

une demande à laquelle les documents suivants sont joints: Le plan de

masse et de situation du

chantier, le plan de piquetage, la carte d'identité

nationale du client, à la direction générale de la CEET en

vue d'obtenir une autorisation pour réaliser les travaux. La direction

générale saisie le bureau d'Etude et Contrôle qui

étudie la demande, suivie du contrôle des normes du

matériel que le sous-traitant aura à utiliser avant qu'un accord

ne lui soit donner.

A la fin des travaux, une demande est adressée au

bureau d'étude et contrôle pour la réception des travaux.

Cette réception peut également faire l'objet d'un rejet

conduisant à la reprise des travaux ou d'une acceptation

entraînant l'établissement d'un procès verbal (PV). Ce PV

permettra au client de bénéficier d'un taux forfaitaire au cas

où il demanderait de branchement.

2.2 Le contrôle

Le contrôle est une opération qui correspond

à des vérifications de conformité par rapport à des

données préétablies suivi d'un jugement.

Le jugement peut comporter :

- une activité d'information

- une décision (acceptation, rejet et ajournement)

- une mise en réparation.

Comme tous travaux, la construction d'un réseau

nécessite une bonne connaissance et un suivi permanent des travaux afin

d'assurer une production d'une qualité constante. Pour atteindre cet

objectif, il est important de suivre rigoureusement non seulement ces travaux

mais surtout connaître parfaitement les équipements

électriques rentrants dans sa construction.

2.2.1 Connaissance des équipements rentrants

dans la construction de réseau électrique aérien HTA/BTA

Ces équipements sont utilisés dans la construction

de réseau électrique de la CEET et se présente comme suit

:

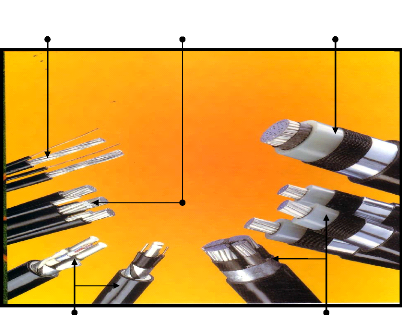

2.2.1.1 Les Câbles

C'est un ensemble de conducteurs électriquement

distinct mais comportant une ou plusieurs protections communes. Ils sont

représentés à la figure 2.1

Câble aérien

de

branchement

monophasé

Câble de réseau aérien

3 Phases

avec EP

Bout de câble

HTA

Câble de réseau souterrain monophasé

Câble de réseau souterrain triphasé

Figure 2.1 : Les différents types de

câbles

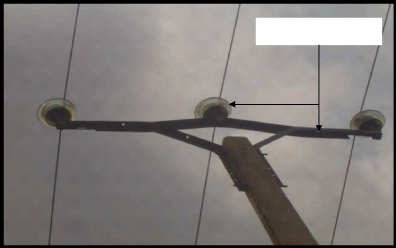

2.2.1.2 Les armements

C'est un ensemble constitué des ferrures, isolateurs et

les vis de fixation destinés à suspendre les lignes

électriques. Ils sont caractérisés par la

désignation et le type. Il est représenté à la

figure 2.2.

Un Armement

Figure 2.2 : Un armement dans un

réseau électrique

2.2.1.3 Les isolateurs

Ils servent à amarrer les conducteurs et à les

isoler par rapport aux ferrures. Ils sont réalisés en verre ou en

porcelaine. Leurs formes et caractéristiques sont fonction de la

tension, du mode de pose et des efforts demandés. On distingue :

- les isolateurs rigides (BTA),

- les isolateurs montés en chaîne (HTB).

Ils sont caractérisés par la désignation et

le type et sont représentés à la figure 2.3.

Un Isolateur

Figure 2.3 : Les Isolateurs fixés sur

les ferrures

2.2.1.4 Les supports

Encore appelé poteaux, ils maintiennent les isolateurs

et ferrures à une certaine hauteur du sol. Ils sont en bois, en

béton, et métallique. Ils présentent les

caractéristiques suivantes :

- la désignation ;

- la nature ;

- la hauteur.

2.2.1.5 Le parafoudre

C'est un dispositif de protection des transformateurs H61 contre

les décharges d'origines atmosphériques qui transitent par les

conducteurs des lignes aériennes. Il est caractérisé par

:

- la désignation ;

- la nature ;

- le type.

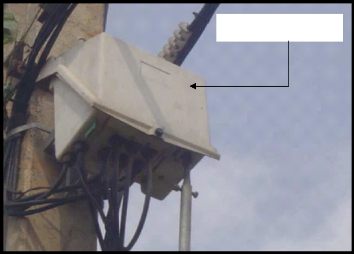

La figure 2.4 nous montre les parafoudres dans un réseau

électrique.

Le parafoudre

Figure 2.4 : Les parafoudres dans un

réseau électrique

2.2.1.6 L'éclateur

C'est un dispositif de protection destiné à

protéger les transformateurs. Il a pour rôle de limiter les

surtensions.

Il présente les caractéristiques suivantes :

- la charge de rupture ;

- le type ;

- la norme.

La figure 2.5 présente les éclateurs fixés

sur les isolateurs dans un réseau électrique.

Un éclateur

Figure 2.5 : Un ensemble d'éclateur

dans un réseau électrique

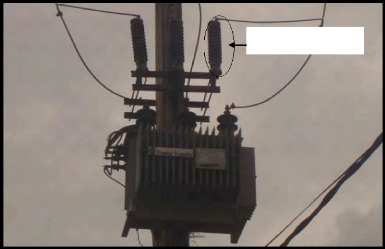

2.2.1.7 Le Transformateur

Un transformateur est une machine statique à induction

destinée à modifier l'amplitude des signaux tel que la tension et

le courant tout en conservant la fréquence.

Selon leur puissance nous distinguons :

> les petits transformateurs (1 KVA< S < 25 KVA), >

les transformateurs de distribution ou de puissance (25 KVA < S < 2000

KVA),

> les transformateurs pour le transport de l'énergie

électrique (S >2000 KVA).

Un transformateur présente les caractéristiques

suivantes :

- la tension primaire et secondaire en Volt ou Kilovolt ;

- la puissance apparente en Voltampère ou Kilo

voltampère ;

- la fréquence de fonctionnement en Hertz

généralement 50 Hz ;

Un IACM

- la tension de court-circuit ;

- la chute de tension ;

- le couplage des enroulements.

La figure 2.6 présente le transformateur H61

alimenté par un réseau.

Un transformateur H61

Figure 2.6 : Un transformateur H61 dans

réseau électrique 2.2.1.8 Les interrupteurs

aériens

Les plus utilisés sont les IACM. Ils sont placés

en extrémité de ligne pour les IACM de 50 A et

généralement à l'origine des dérivations pour les

IACM de 100 A. Ils permettent d'effectuer les manoeuvres d'isolement afin

d'assurer le sectionnement, le bouclage et les recherches de pannes.

Ils sont caractérisés par :

- la tension assignée ;

- le courant assigné ;

- le pouvoir de coupure ;

- le pouvoir de fermeture.

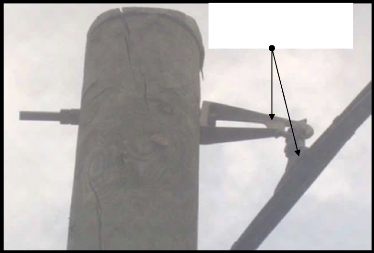

La figure 2.7 nous montre un IACM dans un réseau

électrique.

Figure 2.7 : Vue de dessous d'un IACM et

ses accessoires dans un réseau

électrique

2.2.1.9 Le disjoncteur haut du poteau

(DHP)

C'est un appareil tétra polaire destiné à la

gestion et à la protection du transformateur H61. Il permet

l'exploitation facile du réseau.

Il est caractérisé par :

- la tension assignée ;

- le courant assigné ;

- le pouvoir de coupure ;

- le pouvoir de fermeture ;

- le nombre de pôles.

Le disjoncteur haut du poteau est représenté

à la figure 2.8.

Un DHP

Figure 2.8 : Un disjoncteur Haut du Poteau

(DHP)

2.2.1.9 La console

Elle est en alliage d'aluminium et permet d'éviter le

retournement possible de la pince. Elle est caractérisée par :

- la désignation ;

- la nature ;

- le type.

Elle est représentée à la figure 2.9.

Console et pince de

suspension

Figure 2.9 : La console et pince de

suspension

2.2.1.11 La pince de suspension

Elle permet le verrouillage et le blocage du neutre porteur. Elle

est caractérisée par la désignation et la nature.

2.2.2 Les phases actuelles de contrôle des

travaux Elles se subdivisent en trois :

2.2.2.1 La phase préparatoire du chantier

Dans cette phase l'opération consiste à

contrôler :

a) Toutes les ressources humaines, matérielles et

financière qui se résument par les étapes suivantes :

- la visite du chantier pour définir tous les contours du

chantier ; - inventaire du matériel ;

- l'ouverture de l'ordre de travail (OT) qui donne accès

aux matériels ; - l'émission d'un bon de sortie magasin ;

- l'émission de l'ordre de coupure qui est adressé

au chef d'exploitation.

b) Le piquetage qui consiste à reporter l'emplacement des

supports sur le terrain.

c) La fouille qui consiste à faire les trous pour

l'implantation des supports des lignes aériennes.

Le diamètre et la profondeur des trous doivent être

proportionnels à la hauteur et à la forme du support à

implanter.

· Diamètre Ø

- Pour les supports cylindriques en bois et en béton, le

diamètre est égal à deux (2) fois le diamètre du

support.

- Pour les supports parallélépipédiques en

béton le diamètre du trou est égal à deux (2) fois

le périmètre de base parallélépipédique.

· Profondeur (P)

Pour tout type de supports la profondeur est donnée par la

formule 2.1.

Avec

P = la profondeur (m)

H = la hauteur du support (m).

2.2.2.2 La phase de pose des

équipements

Dans cette phase l'opération consiste à s'assurer

de :

- la bonne implantation, la verticalité et l'alignement

des supports car ces derniers supportent les équipements du

réseau notamment le transformateur H61, le disjoncteur haut du poteau,

les armements et les câbles.

- le réglage de la flèche qui consiste à

régler les conducteurs aériens accrochés au réseau.

Ce réglage se fait au moyen des palans à corde placée

à une extrémité sur la portée la plus longue.

D'abord sur la phase du milieu par rapport aux deux nivelettes

accrochées aux supports servant de repère ; puis sur les deux (2)

phases extrêmes simultanément pour éviter la

déformation de l'armement.

Cette même opération peut se faire visuellement par

visé du point le plus bas des conducteurs.

Le calcul de la flèche est donné par la formule

2.2.

Avec :

F = flèche (m)

A= Portée réelle (m)

P = Poids linéique (daN/m)

T = Traction mécanique (daN)

- la disposition du transformateur, des équipements

HTA, des équipements BTA et la connexion entre ses principaux

éléments pour les postes intérieurs, la pose du

transformateur H61 (il s'accroche au support en forme de croix) et ses

différents accessoires pour les postes haut de poteau.

2.2.2.3 La phase d'essais et mesures

C'est une phase qui sanctionne la fin des travaux. Elle

s'effectue comme suit :

- l'essai : c'est une opération destinée

à vérifier le fonctionnement ou l'état électrique,

mécanique ou autre d'un ouvrage qui reste alimenté par le

réseau ou par l'installation.

- mesures : c'est une opération permettant de faire le

mesurage des grandeurs électriques (tension, le courant la

puissance...), mécaniques et thermiques.

Lors de cette dernière phase de contrôle, on doit

s'assurer du bon fonctionnement du réseau par la vérification des

tensions simples, composées et surtout la résistance des prises

de terres.

Conclusion

Bien contrôler les travaux de construction de

réseau électrique, c'est diminuer le plus possible les

coûts de maintenance tout en maintenant le maximum de qualité de

service. C'est réduire au minimum les temps d'interruption de la

fourniture de l'énergie électrique, réduire les temps

d'intervention (réduire le coût direct), répondre aux

besoins de la clientèle (qualité des prestations),

améliorer les mesures de sécurité.

Chapitre 3 :

DIAGNOSTIC ET APPROCHES DE

SOLUTIONS

Introduction

Au cours de notre stage et suite aux contrôles

effectués sur les travaux de construction de réseau

électrique, nous avons constaté divers problèmes. Ainsi

dans ce chapitre nous allons les évoquer et proposer des approches de

solutions pour pallier ces problèmes.

3.1 Diagnostic

Si aujourd'hui la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET)

peut s'en réjouir, c'est grâce en partie à certains de ses

objectifs qu'elle a pu atteindre. Néanmoins certains restent à

atteindre notamment :

- l'amélioration de la qualité de service ;

- le contrôle rigoureux des travaux sur le réseau

;

- réduction des pertes sur le réseau ;

- réduction du nombre de clients subissant la chute de

tensions hors normes.

Etant donné que la tension est une qualité de la

desserte en énergie électrique, nous nous sommes rendus compte

qu'un certain nombre de clients reste confronté au problème de

baisse de tension.

Généralement ces baisses de tension sont dues :

- aux raccordements de nouveaux abonnés sur des lignes BTA

de longueurs excessives ;

- au déséquilibre du réseau ;

- aux raccordements des câbles coupés par les

connecteurs

branchement ;

- au rupture du neutre et de sa mise à terre.

Outre ces causes, il faut également noter que la baisse de

tension apparaît lorsque le réseau est soit purement inductif ou

lorsque l'offre de la puissance électrique est inférieure

à la demande. Cette baisse a pour

conséquence immédiate l'augmentation de

l'intensité du courant traversant les récepteurs. Ce

phénomène ne permet pas aux équipements de tourner

à leur vitesse nominale de rotation par conséquent entraîne

leur baisse de régime.

Ainsi, pour atteindre les objectifs cités plus haut, nous

suggérons les solutions suivantes.

3.2 Approches de solutions

Les approches de solutions visant à combler les

insuffisances constatées seront scindées en deux (2) :

- solutions pour l'amélioration de la qualité de

service et de réduction de pertes sur le réseau

électrique,

- solutions pour l'amélioration du contrôle des

travaux.

3.2.1 Solutions pour l'amélioration de la

qualité de service et de réduction des pertes sur le

réseau

Pour remédier aux problèmes auxquels sont

confrontés les clients, nous avons après étude et analyse

penser à ramener la chute de tension dans les limites prescrites par les

normes.

Les chutes de tension admissibles dans les réseaux HTA et

BTA se présentent comme suit :

- pour les lignes HTA aériennes et souterraines 7.5%

- pour les lignes BTA aériennes zones urbaines 7%

- pour les lignes BTA aériennes zones rurales 11%

- pour les lignes BTA souterraines 3.5%

Ainsi pour rester dans cette limite prescrite par les normes, les

dispositions suivantes doivent être prises :

3.2.1.1 Réhabilitation et renforcement des

composants du réseau

Les mesures spécifiques sont les suivantes :

- renforcement des liens de secours HTA entre les trois postes de

répartition Lomé A, Lomé B et Lomé siège

;

- création de nouveau postes HTA/BTA pour permettre le

raccordement de nouveaux clients sur les lignes BTA de longueur

excessives cause des chutes de tension.

- remplacement des éclateurs par des parafoudres sur les

tronçons exposés à une fréquence

élevée des foudres.

3.2.1.2 Ramener la chute de tension dans les limites

prescrites par les normes

Les mesures spécifiques sont les suivantes

- réduction des longueurs excessives de certaines

lignes BTA en implantant de nouveaux postes BTA pour augmenter les

capacités de distribution de réseau et soulager les charges des

postes environnants et réduire en même temps les pertes en ligne

;

- l'amélioration de la Haute tension catégorie A

par l'utilisation des condensateurs HTA destinés à corriger les

chutes de tension HTA et éventuellement BTA. Ils permettront de

supprimer l'utilisation des transformateurs à prises multiples plus

coûteux ;

- équilibrer les phases lors des branchements ;

- utilisation des manchons pour raccorder les câbles

coupés.

3.2.2 Solutions pour l'amélioration du

contrôle des travaux

Le contrôle est un volet important dans la

réalisation des travaux de

construction de réseau électrique.

Pour contribuer à l'amélioration du contrôle

des travaux de construction de réseau électrique, nous

suggérons les solutions suivantes :

3.2.2.1 La mise en place d'une équipe

d'inspection périodique des réseaux électriques

Cette équipe aura pour mission de vérifier les

réseaux, chaque trois et six mois selon le type de réseau.

3.2.2.2 Amélioration de la performance des

équipes de contrôle

Les mesures spécifiques sont les suivantes :

- équipements des équipes de contrôle

d'outils collectifs et personnels appropriés et suffisants pour leur

permettre d'effectuer le contrôle des travaux de façon efficace,

rapide et en toute sécurité.

- développement de la formation du personnel en technique

moderne d'intervention sur les lignes, postes et en normes de

sécurité.

3.2.2.3 La maîtrise des équipements

électriques du réseau

Sa maîtrise passe par une bonne connaissance de ces

équipements. Pour ce faire il faut :

- disposer des informations relatives aux différents

équipements du réseau ;

- disposer du manuel d'utilisation ;

- les documentations techniques et si possibles se former sur

chaque matériel qui vient d'apparaître sur le marché.

3.2.2.4 La maîtrise du facteur temps

Le temps est un facteur déterminant dans tous travaux.

Il permet à tout travailleur de s'affirmer, de satisfaire le client et

de poser son diagnostic final aussi prompte que possible. Pour cela il convient

de savoir des opérations qui sont possibles en un temps record et de

savoir abandonner dès que les moyens sont limités ou les

interventions sont impossibles.

3.2.2.5 La maîtrise des appareils de

contrôle

Pour réaliser un bon travail, il est indispensable de

disposer tous les appareils de contrôle nécessaire. Ces appareils

doivent être surtout lier au travail qu'on aura à effectuer. Une

bonne connaissance des appareils de contrôle permettra de maîtriser

les équipements adéquats pour le travail à

réaliser.

En dehors de leur maîtrise il est indispensable que ses

équipements de contrôle soient maintenus afin qu'ils puissent

démontrer la conformité aux exigences spécifiées et

afficher les résultats avec exactitude.

3.2.2.6 Quelques valeurs admissibles des terres des

ouvrages neufs

La valeur de la prise de terre a une influence directe sur le

nombre des incidents qui peuvent apparaître sur les réseaux et sur

les conséquences. Il est impossible de parer à tout incident en

particulier en cas de coup de foudre direct ; mais les valeurs proposées

ci-dessous permettent de les éviter avec une bonne probabilité.

La prise de terre étant la base de la sécurité d'une

installation électrique, son efficacité peut être

réduite à néant si elle n'est pas correctement

réalisée. La qualité d'une prise de terre dépend de

sa résistance électrique. Les valeurs admissibles sont :

- Poste HTA/BTA terre des masses :

La norme est de :

1 Ç~ pour les réseaux HTA souterrains

interconnectés sans discontinuité depuis le poste source pour une

valeur limite du courant de défaut phase terre de 1000 A.

30 ~ pour les réseaux HTA souterrains issus d'un

réseau aérien pour une valeur limite du courant de défaut

phase terre de 300 A et 10 ~ pour une valeur limite du courant de défaut

phase terre de 1000 A.

- Interrupteurs aériens (IACM, IAT)

La norme est de :

60 ~ pour les interrupteurs aériens à commande

manuelle (IACM) et les interrupteurs aériens

télécommandés (IAT).

- Terre du neutre Basse Tension

Cas des postes ruraux

La norme est de :

15 ~ pour la terre globale (toutes terres des neutres

interconnectés) 60 ~ à 100 ~ pour chaque terre prise

individuellement.

Cas des zones urbaines

La norme est de :

5 ~ pour la terre globale

20 ~ à 30 ~ pour chaque terre prise individuellement.

Conclusion

Les approches de solutions proposées dans ce chapitre

permettent à la

CEET d'améliorer la qualité de service

à la clientèle et de réduire les pertes

de distribution sur le réseau.

Dans le souci d'améliorer la gestion des travaux de

construction de réseau électrique, nous avons pensé

à la conception d'un logiciel dont le nom est GESATCRE.

Chapitre 4 :

Présentation du logiciel GESATCRE

Introduction

`GESATCRE' est un logiciel dont le but est d'améliorer la

gestion des travaux de construction de réseau électrique.

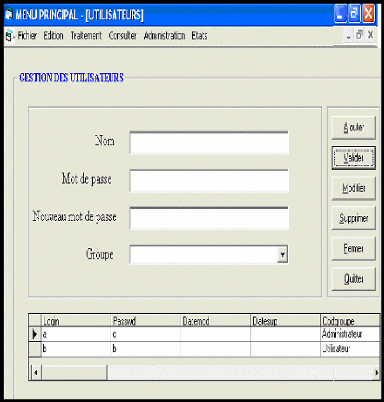

La conception d'un tel logiciel suppose non seulement

l'existence d'une base de données informatique conçues à

partir de Microsoft Access, mais surtout l'interface utilisateur conçu

à partir de Visual Basic 6.0.

4.1 Accès aux bases de données avec Visual

Basic

Visual basic et Access s'échangent des informations

grâce à la liaison établie au moyen du contrôle DAO

(Data Access Objects ou Objet d'Accès aux Données) de Visual

Basic.

Access est une base de données qui offre une grande

souplesse de travail et cadre aussi bien pour un usage professionnel que pour

les applications de loisir. Les tables créées pour le compte de

ce logiciel sont destinées à recevoir les informations des

différents enregistrements.

.

4.2 Les fonctions du logiciel

`GESATCRE' est un logiciel de gestion automatisée des

travaux de construction de réseau électrique. Les

opérations suivantes résument son utilisation :

- l'enregistrement des informations,

- la consultation des informations enregistrées,

4.3 Présentation du Logiciel

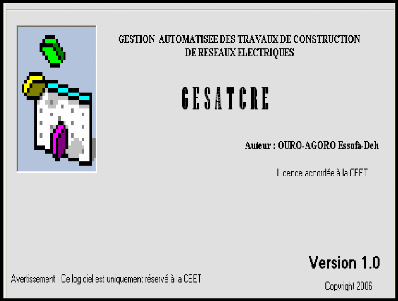

GESATCRE' se démarre par son icône de raccourci

placé sur le bureau. Dès l'ouverture de l'application,

l'interface d'accueil s'affiche

Premièrement. Sur cette interface on voit le nom du

logiciel. C'est ce que nous présente la figure 4.1.

Figure 4.1 : Interface d'accueil

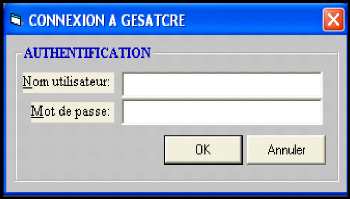

Cette interface s'incline quatre (4) secondes après

pour faire place à la boite de connexion à `GESATCRE'. Celle-ci

comporte les champs de saisie suivant :

Le Nom d'utilisateur et le mot de passe. Outre ces champs de

saisie, la boite de connexion à `GESATCRE' comporte aussi le bouton `Ok'

qui permet de valider le nom d'utilisateur et le mot de passe ; et un bouton

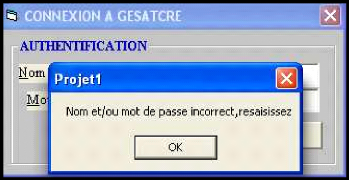

`Annuler' qui permet d'annuler tout ce qui a été saisi dans les

champs. Cette boite de connexion est présentée à la figure

4.2.

Figure 4.2 : Boite de `Connexion à

GESATCRE'

A l'affichage de cette boite, l'utilisateur doit saisir son nom

d'utilisateur et le mot de passe puis valider les deux par un clic sur le

bouton `Ok '.

Si les deux sont corrects, l'utilisateur peut en ce moment

avoir accès à l'interface d'entrée. Dans le cas

échéant `GESATCRE' lui informe par un message que :

«Le nom et / ou mot de passe incorrect, et l'invite

à ressaisir». C'est ce que nous montre la figure

4.3.

Figure 4.3 : Boite de message de la

`Connexion à GESATCRE'

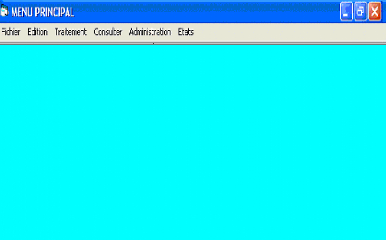

Apres la validation du nom et du mot de passe on accède

à l'interface d'entrée. La figure 4.4 illustre cette interface

d'entrée de l'application.

Figure 4.4 : Interface d'entrée

4.4 Présentation des menus et sous-menus de

`GESATCRE '

Pour une insertion totale dans l'environnement de

l'application nous allons dans cette partie du chapitre faire une

démonstration de l'utilisation de l'application à travers une

présentation des menus et sous-menus.

L'appel des menus et sous-menus se fait à partir de

l'interface d'entrée de l'application qui comporte deux (2) barres :

- la barre des menus : rassemble toutes les opérations

données par l'application.

- la barre d'état : elle est située en bas de

l'interface d'entrée et

affiche la date ; l'heure.

La barre des menus comporte six (6) menus. Outre les menus

ordinaires (Fichier, Edition), `GESATCRE ' présente les principaux menus

suivants :

- menu `Traitement' : Ce menu gère l'enregistrement des

informations sur les travaux de construction de réseau Electrique.

- menu `Consulter' : Il gère la lecture et la consultation

des informations enregistrées.

- menu `Administration' : Ce menu gère toute

l'application de façon à empêcher les utilisateurs à

avoir accès à certains paramètres.

- menu `Etats' : Il gère les impressions de

l'application.

Les principaux menus comportent des sous-menus qui guident

l'utilisateur de cette application.

L'accès aux sous-menus se fait par un clic sur le menu.

Le déplacement dans le menu s'effectue à l'aide des touches de

directivités sur le clavier ou, par la souris. L'appui sur la touche

entrée ou un clic sur le sous menu affiche la fenêtre

correspondante à l'écran.

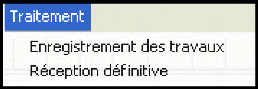

4.4.1 Le menu Traitement

C'est le menu principal de l'application. Il est constitué

de deux (2) sous menu comme l'indique la figure 4.5.

Figure 4.5 : `les sous-menus du menu

Traitement'

4.4.1.1 Le sous menu `Enregistrement des travaux'

Son interface est obtenue par un clic sur le sous menu

`Enregistrement des travaux'. Il permet d'enregistrer les informations sur les

travaux de construction de réseau électrique depuis la

réception d'une demande de construction ou d'extension de réseau

électrique jusqu'à l'exécution des

Travaux en passant par les dossiers. Ce passage est

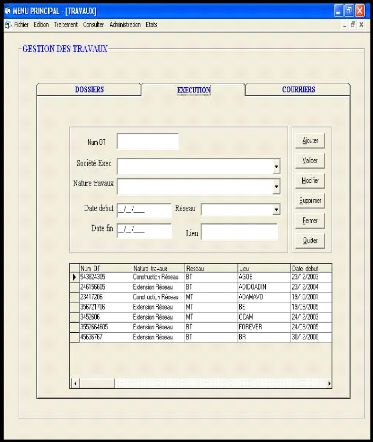

résumé à la figure 4.6.

Figure 4.6 : Interface `Enregistrement des

travaux'

Comme le montre la figure 4.6, nous constatons que c'est la

page

`Exécution' qui est

sélectionnée ; par conséquent c'est elle qui est

affichée.

Ainsi un clic sur l'un quelconque des deux autres boutons

(Dossiers et Courriers) nous affichera également leur page.

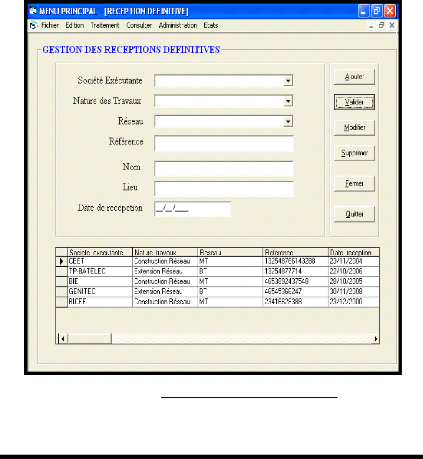

4.4.1.2 Le sous menu `Réception définitive'

Tout comme le sous menu précédent, le sous-menu

`Réception définitive' permet d'enregistrer les informations

concernant la réception des travaux.

Figure 4.7 : Interface `Réception

définitive'

La particularité de celle-ci est qu'elle a lieu trois

ou six mois après la fin des travaux (la réception provisoire)

selon le type de réseau. Son interface est présentée

à la figure 4.7.

Son objectif est de permettre à la hiérarchie de

contrôler non seulement les travaux de construction de réseau mais

aussi de suivre la prestation des entreprises sous-traitantes.

Sur les interfaces des deux sous menu, les boutons :

- `Ajouter' permet d'activer les champs avant la saisie des

informations ;

- `Valider' permet d'enregistrer les informations saisies ;

- `Modifier' permet de modifier un enregistrement existant en cas

d'une éventuelle modification;

- `Supprimer' permet de supprimer un enregistrement ;

- `Fermer' permet de quitter l'interface sans toute fois quitter

l'application ;

- `Quitter' permet à l'utilisateur de fermer

l'application.

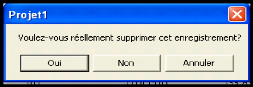

A propos des boutons `Valider' ; `Modifier' ; `Supprimer', un

clic sur un des trois boutons permet à l'utilisateur d'effectuer

respectivement un enregistrement ; une modification et une suppression selon

son désire. Dans ce cas si l'utilisateur doit supprimer un

enregistrement, il convient d'empêcher toute suppression accidentelle.

Ainsi, avant toute suppression, `GESATCRE' envoi un message à

l'utilisateur présenté à la figure 4.8, pour lui donner

l'occasion de changer d'avis.

Figure 4.8: Boite de dialogue permettant de

confirmer la suppression La même boite de dialogue est

affichée pour un quelconque clic sur les boutons `Valider' ou

`Modifier.

Ce pendant si l'utilisateur clic sur le bouton `Oui' l'action est

prise en compte et supprime l'enregistrement. Mais s'il clic sur le bouton

`Non', rien ne se passe.

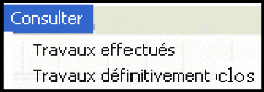

4.4.2 Le menu `consulter'

Ce menu gère la lecture et la consultation des

informations enregistrées. Il est constitué des sous-menus

suivant comme l'indique la figure 4.9.

Figure 4.9 : `les sous-menus du menu

Consulter'

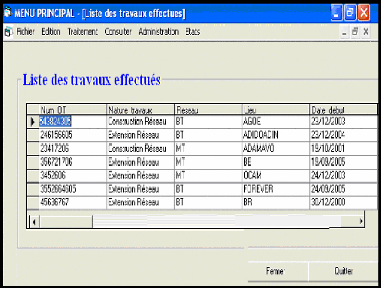

4.4.2.1 Le sous-menu `Travaux effectués'

Il affiche la liste des travaux exécutés. Son

interface est présentée à la figure 4.10.

4.4.2.2 Le sous-menu `Travaux définitivement

clos

Tout comme les travaux effectués, le sous menu `Travaux

définitivement clos' affiche la liste des travaux définitivement

réceptionnés. Les deux sous-menus permettent à

l'utilisateur de consulter les enregistrements effectués.

Figure 4.10 : Interface `Liste des travaux

effectués'

4.4.3 Le menu `Administration'

Ce menu gère l'application de façon à ce

que les utilisateurs aient un accès limité à

l'application. Ce menu n'est uniquement réservé qu'à

l'administrateur de cette application. Il est constitué des sous-menus

que nous indique la figure 4.11.

Figure 4.11 : `les sous-menus du menu

Administration' 4.4.3.1 Le sous-menu `Utilisateur'

Ce sous-menu permet à l'administrateur d'attribuer un nom

et un mot

de passe à toute personne désireuse de faire usage

de cette application. La figure 4.12 représente l'interface

utilisateur.

Figure 4.12 : Interface `Utilisateur'

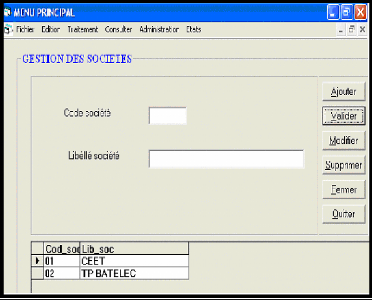

4.4.3.2 Le sous-menu `Société

A partir de ce sous-menu, l'administrateur peut modifier

certains

paramètres de l'application. Son interface est

présentée à la figure 4.13.

Figure 4.13 : Interface

`Société' 4.4.4 Le menu

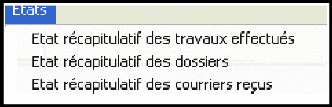

`Etat'

Ce menu est destiné à gérer les impressions

des différentes listes. Ces sous-menus sont représentés

sur la figure 4.14.

Figure 4.14 : `Les sous-menus du menu

Etats

4.4.4.1 Le sous-menu Etat récapitulatif des

`Travaux effectués'

Ce sous-menu affiche la liste récapitulative des Travaux

effectués pour l'impression.

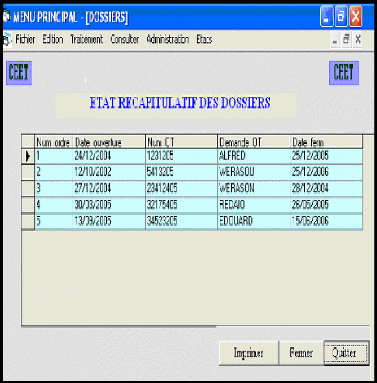

4.4.4.2 Le sous-menu Etat récapitulatif des

`Dossiers'

Il affiche la liste récapitulative des dossiers pour

l'impression. Son interface est présentée à la figure

4.15.

Figure 4.15 : Interface `Etat

récapitulatif des dossiers' 4.4.4.3 Le sous-menu Etat

récapitulatif des `Courriers'

Ce sous-menu affiche la liste récapitulative des Courriers

reçus pour

l'impression. Dans les trois sous-menus, les boutons imprimer,

fermer, quitter jouent les rôles suivants :

- le bouton `Imprimer' permet d'envoyer les valeurs

enregistrées dans la base de données vers l'imprimante ;

- le bouton `Fermer' permet de fermer cette interface ;

- le bouton `Quitter' permet de quitter l'application.

4.5 Configuration minimale matérielle et

logicielle

`GESATCRE' fonctionne sous l'environnement Windows 95 et toute

autre version supérieure à Windows 95 à l'exception de

Linux. Il a une capacité de 16 Mo et est disponible sur CD ROM. GESATCRE

peut être installé sur tout ordinateur doté au minimum

d'une capacité de 64 Mo de mémoire RAM et d'une vitesse de

processeur d'au moins 166 Mhz. Son installation est facilement

réalisable.

4.6 Installation de `GESATCRE'

Pour l'installer, il suffit de lire son CD ROM sur un

ordinateur puis cliquer sur SETUP. Il commence par copier les fichiers sur

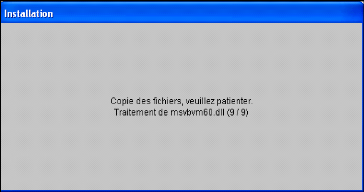

votre disque dur comme l'indique la figure 4.16.

Figure 4.16 : Interface de copie des fichiers

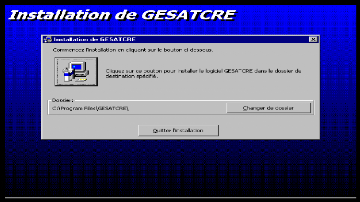

A la fin de la copie des fichiers il vous présente

l'interface de l'installation proprement dite que nous illustre la figure

4.17.

Figure 4.17 : Interface d'installation de

`GESATCRE'

Toute fois un clic sur le bouton `Ok' vous permet de terminer

l'installation. Par ailleurs si vous cliquer sur le bouton `Quitter

l'installation', l'installation s'annule et procède à la

suppression des fichiers déjà installés.

4.7 Les Avantages qu'offre l'application

Cette application permet de :

- Améliorer le contrôle des travaux de construction

de réseau électrique, - Suivre la prestation des sous-traitants

;

- Diminuer les risques de pertes d'informations relatives aux

courriers ; dossiers et aux travaux effectués ;

- Archiver les dossiers.

Conclusion

`GESATCRE 'de part sa composition et son fonctionnement, est

un

logiciel de gestion des travaux de construction de

réseau électrique. Il permet non seulement de gérer les

informations sur le contrôle des travaux de construction de réseau

électrique mais aussi de suivre la prestation des sous-traitants et

d'assurer par conséquent la qualité et la continuité de

service à la clientèle.

Conclusion générale

Conclusion générale

Le projet de fin de formation que nous venons d'achever a

été fait pour permettre à la CEET de faire face à

des besoins en construction et d'extension de réseau électrique

qui de nos jours sont sans cesse croissante.

Nous espérons qu'avec nos approches de solutions notre

travail servira de document de base à la CEET dans l'élaboration

des travaux de construction de réseau électrique en vue d'une

amélioration de la qualité de service à la

clientèle.

Nous pouvons oser croire que notre logiciel contribuera

à la gestion efficace des travaux de construction de réseau

électrique pour la CEET et qu'il pourra s'adapter la où le besoin

se ferra sentir.

Concernant notre stage à la CEET nous pouvons dire

qu'il a été positif car il nous a permis de nous familiariser

avec le monde du travail et surtout avec des réalités techniques

sur le terrain, d'accroître nos connaissances dans le domaine et

d'acquérir les aptitudes pouvant nous aider à accomplir nos

tâches dans l'exercice de notre fonction.

Bibliographie

Bibliographie

[1] AUTHERMUHL Frank: Access 97, Edition Micro application,

1997; (Pages 41, 70, 87,106).

[2] OURO-YONDOU : Caractéristiques du réseau de

distribution 20 kV de Lomé ; 1998 ; (Pages 10-14).

[3] BLEUX J.M. ; FANCHON J.L.: Maintenance : Systèmes

Automatisés de production, Edition NATHAN 1997 ; (Pages 295, 363-365,

387).

[4] BOURGEOIS R. ; COGNIEL D. : Mémotech

Electrotechnique, Edition Casteilla 5eme Edition (Educalivre) 2004 ;

(Page 54)

[5] DEGLA Essenouwa: Mémoire de fin de formation en

BTS Electrotechnique ; Organisation de la maintenance des ouvrages

électrique HTA aérien ; Lomé, Togo ; 2002 ; (Pages 29-30,

33, 35).

[6] GOUTENI Kalimou : Mémoire de fin de formation en

BTS Electrotechnique ; Réorganisation de la maintenance Basse Tension de

Togo Electricité ; Lomé, Togo ; 2006 ;( Pages 8, 15,18, 20).

[7] HARTMAN Patricia: Visual Basic 6.0 (formation visuelle),

First interactive; 2000; (Pages 63 - 69, 75 - 78, 112).

[8]

http://www.acheteursinfo.com/actualites

sous-traitance.html

ANNEXE

Présentation du cadre de

stage

Ce document est réalisé à la suite d'un

stage effectué à la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET).

Il est le résultat d'une étude menée en vue de faire une

analyse sur les travaux de construction de réseaux électriques et

donner des approches de solutions afin d'améliorer la qualité de

service du réseau d'une part et le contrôle des travaux de

construction de réseau électrique d'autre part.

La CEET est une société d'état

créée le 20 mars 1963 et a son siège au 426 avenue

Léopold Sedar Senghor à Lomé. Elle avait pour mission

principale la production, le transport et la distribution de l'énergie

électrique sur tout le territoire togolais. Le 27 juillet 1968 suite

à un accord signé entre le Togo et le Bénin, est

née une institution publique internationale qui a pour nom CEB (la

communauté électrique du Bénin). Les deux états

confièrent désormais la production et le transport de

l'énergie électrique à la CEB sur les deux territoires. Ce

n'est qu'à partir de ce moment que la CEET est devenue essentiellement

la société de distribution de l'électricité ne

disposant que de quelques moyens de production dans les localités qui ne

sont pas raccordées sur le réseau interconnecté de la CEB

ou comme secours.

En septembre 2001 à l'issu d'un appel d'offre

international, l'état Togolais confie la distribution de

l'électricité à la filiale du groupe SUEZ dont Elyo le

principal actionnaire pour une durée de cinq ans renouvelable. Ainsi

Elyo signe une convention de concession avec l'Etat Togolais le 5 septembre de

la même année donnant naissance à Togo

Electricité.

Suite à la résiliation de la convention de

concession avec Elyo, l'Etat Togolais confie à nouveau la gestion de

l'électricité à la CEET pour une durée de six mois

renouvelable à compter du 22 février 2006. Pour une gestion

efficace, le comité de gestion provisoire de la CEET a

approuvé

outre la Direction Générale et la Direction

Générale Adjointe, l'organigramme suivant :

· La Direction de la Planification et des Investissements

(DPI)

· La Direction des Exploitations (DEX)

· La Direction Région Nord (DRN)

· La Direction Commerciale et de la Clientèle

(DCC)

· La Direction Financière et Comptable (DFC)

· La Direction des Affaires Générales et de

la Communication (DAGC)

· La Direction de l'Informatique (DI)

· La Direction des Ressources Humaines (DRH)

Les départements sont placés sous certaines

directions comme suit :

A la Direction Générale

- Le Département Audit,

- Le Département Contrôle,

- Le Département Approvisionnement et Gestion des

Stocks,

A la Direction des Exploitations

- Le Département de la production,

A la Direction Commerciale et de la

clientèle

- Le Département Opération

Clientèle,

- Le Département Coordination Sud, - Le Département

Grand Compte,

A la Direction Région Nord

- Le Département Coordination Nord.

Ministère de l'Enseignement Technique

République Togolaise

Et de la Formation Professionnelle Travail

Liberté

Patrie

(METFP) ********

Office du Brevet de Technicien Supérieur

(OBTS)

Institut Supérieur de Management Et de

Développement

(ISMAD)

(BTS)

OPTION : ELECTROTECHNIQUE

Thème

LA SOUS-TRAITANCE ET LE CONTROLE

DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DE

RESEAU ELEC TRIQUE AERIEN

HTA / BTA de la CEET

:

Diagnostic et Approches de Solutions

Présenté et soutenu par : Essofa-Deh

OURO-AGORO

Jury:

Directeur de Mémoire : Président :

M. GNARO Aouissi

M. François BENISSAN, Chef Division Technique au CNPP

Ingénieur Génie Electrique

Maître de Stage : Membre : M. BOKOVI

Yao

M. Abass ABOULAYE, Enseignant Chercheur à l' ENSI

Ingénieur Génie Electrique,

CEET

|