|

Année académique : 2014 / 2015

REPUBLIQUE DU

CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

FACULTE

DES SCIENCES

|

|

REPUBLIC OF

CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

THE UNIVERSITY OF

NGAOUNDERE

FACULTY OF SCIENCES

|

DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOMEDICALES DEPARTMENT OF

BIOMEDICAL SCIENCES

FILTRATION GLOMERULAIRE CHEZ DES

PATIENTS

DIABETIQUES ET /OU HYPERTENDUS SUIVIS A L'HOPITAL DE

DISTRICT DE

LA CITE VERTE: DETERMINATION DE LA

CREATINEMIE, PROTEINURIE ET

UREMIE

Mémoire présenté en vue de

l'obtention du diplôme de Master en Biologie Clinique par :

MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE (10A798FS)

Licenciés ès

sciences

Sous la direction de:

Pr. TCHIEGANG CLERGE

Enseignant à

l'IUT

Université de Ngaoundéré

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

DEDICACE

Je dédie ce travail à mon feu père

BILONGO ABESSOLO

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page i

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail a été rendue

possible grâce au concours de plusieurs personnes, nous remercions ainsi

:

Le Directeur de l'Hôpital de district de la

Cité Verte, Docteur MENDIMI NKOLO Joseph, pour nous avoir

permis de réaliser cette étude dans sa structure

hospitalière ;

Le Docteur SEYDI Fatoumata, pour l'aide

précieuse dans la sélection des patients; nous vous devons une

sincère reconnaissance ;

Les techniciens du laboratoire de

l'Hôpital de district de la Cité Verte, pour votre appui technique

et votre disponibilité ;

Le Professeur TCHIEGANG Clergé,

malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de

diriger notre travail et surtout pour toutes vos critiques mélioratives

et corrections apportées à ce travail ;

Le Docteur ATEBA MINFOUMOU Ghislaine, pour avoir

accepté de diriger ce travail vos remarques et vos conseils auront

été très bénéfiques ;

Le Recteur de l'université de

Ngaoundéré, Professeur AVAM ZOLLO Paul Henry, pour avoir

permis la création de la filière Science Biomédicale au

sein de son institution ;

Le Doyen de la Faculté des Sciences,

Professeur BITOM Dieudonné Lucien, pour nous avoir

accompagnés dans notre cursus ;

Le Chef de Département des Sciences

Biomédicales, Docteur MBO AMVENE Jérémie, pour

son management au sein du département ;

Tous les enseignants du Département des Sciences

Biomédicales, pour tous les efforts fournis en vue de nous

offrir une formation de qualité ;

Le Docteur GHOMDIM NZALI, pour votre

disponibilité incommensurable ; La famille BILONGO,

pour m'avoir toujours soutenu au cours de mon cursus ; Mes camarades et

amis, pour leur solidarité ;

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page ii

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES ABREVIATIONS vii

CARTE viii

LISTES DES FIGURES ix

LISTE DE PLANCHES x

LISTE DES TABLEAUX xi

RESUME xii

ABSTRACT xiii

INTRODUCTION 1

Partie I : REVUE DE LA LITTERATURE 4

I. GENERALITES 4

I.1 Généralités sur le diabète

sucré et l'hypertension 5

I.1.1 Diabète sucré 5

I.1.1.1 Le diabète de type 1 (DT1) 5

I.1.1.2 Le diabète de type 2 (DT2) 5

I.1.2 Hypertension artérielle (HTA) 5

I.2 Répartition épidémiologique du

diabète, de l'hypertension artérielle et de la

néphropathie. 6

I.2.1 Répartition épidémiologique du

diabète. 6

I.2.2 Répartition épidémiologie de

l'hypertension artérielle. 7

I.2.3 Répartition épidémiologique de la

néphropathie. 8

I.3 Influence de l'alimentation sur le diabète

sucré et sur l'hypertension artérielle. 8

I.3.1 Influence de l'alimentation sur le diabète

sucré. 9

I.3.1.1 les glucides 9

I.3.1.2 Les fibres alimentaires 9

I.3.1.3 Les lipides et vitamines liposolubles 10

I.3.1.4 Les oligoéléments 11

I.3.2 Influence de l'alimentation sur l'hypertension

artérielle 11

I.3.3 Diabète, hypertension artérielle et

antioxydant 13

II. RAPPEL ANATOMIQUE ET FONCTIONNEL DU REIN

14

II.1 Rappel anatomique 14

II.2 Rappel fonctionnel 15

II.2.1 Fonction excrétoire 15

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page iii

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

II.2.1.1 Filtration glomérulaire 16

II.2.1.2 Réabsorption tubulaire 16

II.2.1.3 Sécrétion tubulaire. 17

II.2.2 Les autres fonctions du rein 17

III. ORGANES ATTEINTS PAR DES COMPLICATIONS DU DIABETE ET DE

L'HYPERTENSION.

18

III.1 Organes atteints par des complications du

diabète 18

III.1.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par le

diabète). 18

III.1.2 Les autres organes atteints par les complications du

diabète 19

III.2 Organes atteints par des complications de

l'hypertension 20

III.2.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par

l'hypertension) 20

III.2.2 Les autres organes atteints par les complications de

l'hypertension artérielle. 20

IV. ATTEINTES GLOMERULAIRES DUES AU DIABETE ET A

L'HYPERTENSION :

NEPHROPATHIES DIABETIQUE ET HYPERTENSIVE. 21

IV.1 Mécanisme de la néphropathie

diabétique. 21

IV.1.1 Mécanisme génétique. 21

IV.1.2 Mécanismes métaboliques moléculaires

21

IV.1.2.1 Stress oxydatif 21

IV.1.2.2 Voie des polyols 22

IV.1.2.3 Produits terminaux de la glycation avancée (AGE)

23

IV.2 Néphropathie hypertensive. 24

V. PARAMETRES BIOCHIMIQUES D'EXPLORATION FONCTIONNELLE DU

GLOMERULE. 26

V.1 Créatinine plasmatique. 26

V.1.1 Rôle. 26

V.1.2 Mode de formation 26

V.2 Urée sanguine. 27

V.3 Protéinurie 28

V.3.1 Rôle 28

V.3.2 Protéinurie sur bandelette urinaire (BU) et

dépistage en néphrologie 28

Partie II : MATERIEL ET METHODES 29

I. MATERIEL. 31

I.1 Lieu et population d'étude. 31

I.2 Matériel de récolte des données.

31

I.3 Documents administratifs. 31

I.4 Matériel pour l'examen clinique. 31

I.5 Matériel de prélèvement.

32

I.6 Matériel biologique 32

I.7 Matériel pour diverses explorations biologiques

32

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page iv

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

II. METHODOLOGIE. 33

II.1 Echantillonnage: Critères d'inclusion et

d'exclusion. 33

II.2 Les prélèvements. 34

II.2.1 Préparation du malade et Prélèvement

de l'échantillon biologique Sanguin. 34

II.2.2 Préparation du malade et Prélèvement

de l'échantillon biologique Urinaire. 34

II.2.3 Analyse des liquides biologiques. 34

II.2.3.1 Analyse qualitative et semi-quantitative par bandelettes

urinaires réactives. 34

II.2.3.2 Dosage de la créatinine sérique 36

II.2.3.3 Détermination de la Clairance de la

Créatinine (ClCr). 38

II.2.3.4 Dosage de l'urée (méthode enzymatique

à l'uréase) 39

III. ANALYSE DES DONNEES 40

Partie III : RESULTATS ET DISCUSSION 42

I. DONNEES CARACTERISTIQUES SUR LA POPULATION D'ETUDE

43

I.1 Répartition de la population

générale en fonction du sexe et des tranches d'ages. 43

I. 2 Répartition des patients en fonction du type de

pathologie. 44

II. PARAMÈTRES BIOLOGIQUES. 45

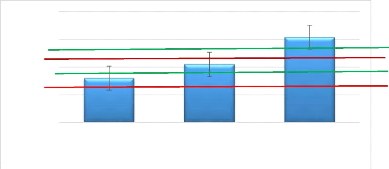

II.1 Créatinémie. 45

II.1.1 Répartition de la Créatinémie en

fonction des sous-groupes. 45

II.1.2 Répartition de la créatinémie en

fonction des tranches d'âges des patients. 46

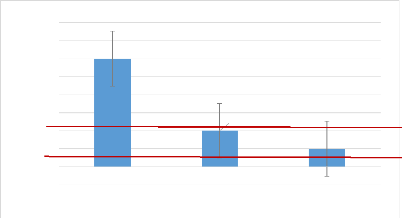

II.2 Urémie 47

II.2.1 Répartition de l'Urémie en fonction des

sous-groupes des patients 47

II.2.2 Répartition de l'urémie en fonction des

tranches d'âges des patients 48

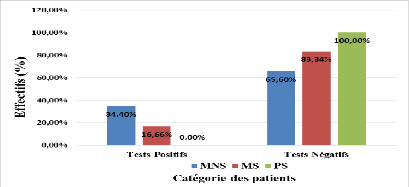

II.3 protéinurie sur bandelette urinaire 49

II.4 Glycosurie sur bandelette urinaire 50

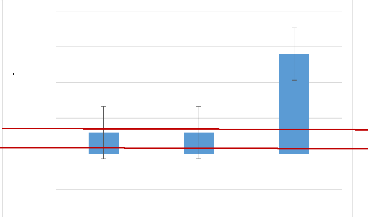

II.5 Débit de Filtration Glomérulaire

51

II.5.1 Répartition du Débit de Filtration

Glomérulaire en fonction des sous-groupes des

patients 51

II.5.2 Répartition du Débit de Filtration

Glomérulaire en fonction des tranches d'âges 52

II.5.3 Corrélation entre la créatinémie

et le débit de filtration glomérulaire en fonction des

sous groupes de patients et les tranches d'âge. 54

III. INFLUENCE DES ALIMENTS CONSOMMÉS CHEZ LES

MALADES NON SUIVIS ET LES

MALADES SUIVIS. 54

CONCLUSION 57

PERSPECTIVES 58

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 59

i

ANNEXES

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page

v

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

ANNEXES 1 : FICHE DE COLLECTE DES DONNEES

ii

ANNEXES 2 : LES TABLEAUX v

Tableau 1A : Répartition de la

population en fonction des tranches d'âges dans les différents

sous-groupes (MS, MNS, PS). v

Tableau 2A : Répartition de la

population en fonction du type de pathologie. v

Tableau 3A : Variation de la

créatinémie dans les différents sous-groupes de

patients. v

Tableau 4A : Variation de la

Créatinémie en fonction des tranches d'âges.

vi

Tableau 5A : Variation de l'urémie

dans les différents sous-groupes de patients. vi

Tableau 6A : Variation de l'Urémie en

fonction des tranches d'âges. vi

Tableau 7A : Moyenne du Débit de

Filtration Glomérulaire dans les différents sous-groupes

de patients. vii

Tableau 8A : Variation du Débit de

Filtration Glomérulaire en fonction des tranches

d'âges.

vii

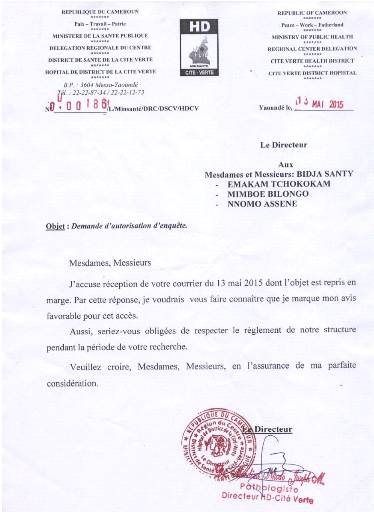

ANNEXES 3 : LES ATTESTATIONS viii

Attestations 1A : Attestation de recherches

viii

Attestations 2A: Autorisation de recherches

ix

ANNEXES 4: FICHE DES DIFFERENTS ALIMENTS AUTORISES OU

PROSCRITS AU DIABETIQUE x

ANNEXES 5 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE

xiii

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page vi

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

LISTE DES ABREVIATIONS

ATP: Adénosine Tri Phosphate AVC

: Accident Vasculo-Cérébral BU :

Bandelette Urinaire

CML : N-Carboxyméthyl-Lysine DAG:

Diacylglycérol

DID : Diabète Insulino -

Dépendant

DT1 : Diabète De Type 1

DT2 : Diabète De Type 2

DFG : Débit de Filtration

Glomérulaire FADH2 : Flavine Adénine

Dinucléotide FID : Fédération

Internationale de

Diabétologie

GE: Advanced Glycation End - product

GLUT : Glucose Transporter

GSH : Glutathion Forme Réduite

GSSG : Glutathion Forme Oxydée

HTA : Hypertension Artérielle

HVG : Hypertrophie Ventriculaire Gauche

IEC : Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion de

l'angiotensine

IRCT : Insuffisance Rénale Chronique

Terminale

MRC : Maladie Rénale Chronique

NADH: Nicotinamide Adénosine

Déshydrogénase

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

PA : Pression Artérielle

ROS : Reactive Oxygen

Species

SDH : Sorbitol Déshydrogénase

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page vii

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

CARTE

Carte 1: Nombre de personnes atteintes de

diabète (20-79 ans), en 2013 et 2035, dans le monde (FID,

2013) 7

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page viii

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

LISTES DES FIGURES

Figure 1: Les différentes

réactions de la voie des polyols suite à une

hyperglycémie, se déroulant dans

la cellule (WOLF, 2005). 22

Figure 2: Equation de la glycation

avancée (GILLERY, 2014) 24

Figure 3: Physiopathologie de la

néphropathie hypertensive (KESSLER, 2000). 25

Figure 4: Etape de la formation de la

créatinine (ZINSOU, 2010). 26

Figure 5: Cycle de l'urée (ZINSOU, 2010)

27

Figure 6: Schéma synoptique pour

l'étude transversale, analytique et comparative des patients

Diabétiques et/ou Hypertendus suivis à

l'Hôpital de district de la Cité Verte. 30

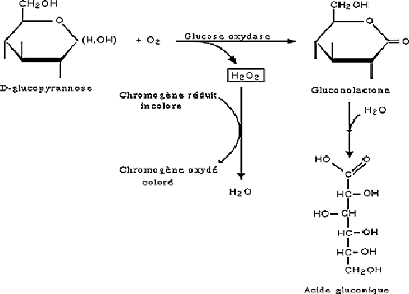

Figure 7: Méthode glucose-oxydase /

peroxydase (FAURE, 2012). 35

Figure 8 : Réaction de Jaffé

(CABE, 2006). 37

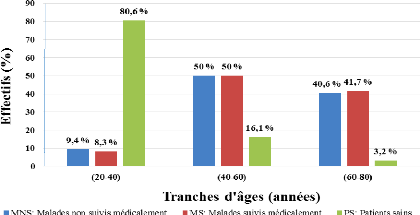

Figure 9 : Répartition des

différents sous-groupes de patients en fonction des tranches

d'âges 43

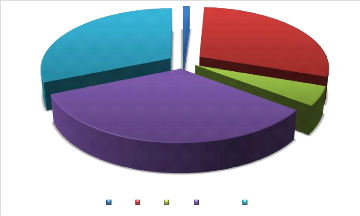

Figure 10 : Répartitions des patients

recrutés en fonction de leur statut. 44

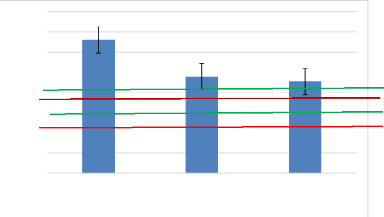

Figure 11 : Comparaison de la

créatinémie dans les trois sous-groupes (MS, MNS, PS) 45

Figure 12: Répartition des moyennes de la

créatinémie en fonction des tranches d'âges des patients.

46

Figure 13: Comparaison de l'urémie dans

les trois sous-groupes (MS, MNS, PS). 47

Figure 14: Répartition des moyennes de

l'urémie en fonction des tranches d'âges des patients. 48

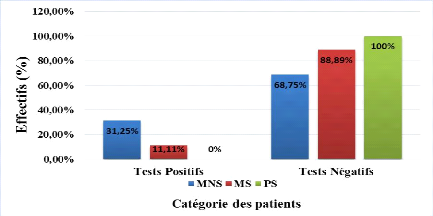

Figure 15 : Proportions de positivité de

la protéinurie en fonction des trois sous-groupes (MS, MNS,

PS). 49

Figure 16 : Comparaison de la glycosurie dans

les trois sous-groupes (MS, MNS, PS). 50

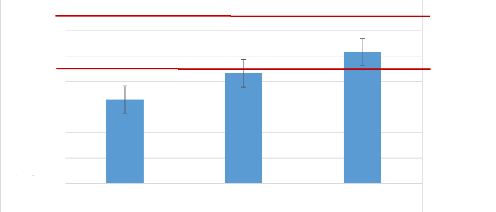

Figure 17 : Comparaison du débit de la

filtration glomérulaire dans les trois sous-groupes (MS, MNS,

PS) 52

Figure 18 : Répartition du

Débit de Filtration Glomérulaire en fonction des tranches

d'âges des

patients. 53

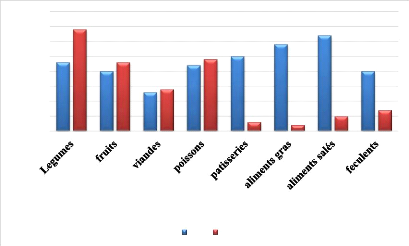

Figure 19 : Aliments les plus

consommés en fonction des sous-groupes (Malades Non Suivis,

Malades Suivis). 55

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page ix

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

LISTE DE PLANCHES

Planche 1: Présentation anatomique

interne d'un rein (MARIEB, 2008). 14

Planche 2: Structure du néphron

(GODIN, 2011). 15

Planche 3: Fonctionnement du néphron

(GODIN, 2011). 16

Planche 4: Réabsorption par les

cellules du tubule contourné proximal (SHERWOOD, 2006). 17

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page x

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Quelques exemples d'aliments

à indice glycémique bas, moyen et élevé 9

Tableau 2 : Les différents stades

évolutifs de la néphropathie diabétique 19

Tableau 3: Mode opératoire du dosage

de la créatinémie (BIOLABO, 2011). 37

Tableau 4 : Mode opératoire du dosage

de l'Urémie (BIOLABO, 2011). 40

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page xi

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

RESUME

Le Diabète et l'Hypertension Artérielle (HTA)

constituent deux des facteurs de risque majeurs de Maladies Rénales

Chroniques (MRC). Ce sont des pathologies en pleine croissance et aux lourdes

conséquences aussi bien humaines que socio-économiques.

L'objectif de cette étude transversale, analytique et comparative qui

s'est déroulée de Juin 2015 à Août 2015 était

d'explorer la filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis médicalement à

l'Hôpital de district de la Cité Verte de Yaoundé.

Après accueil des patients, l'identification de ceux répondant

aux critères de sélection était faite par le remplissage

de la fiche de collecte de données qui permettait par ailleurs d'obtenir

des informations sur leur alimentation. L'échantillon était

constitué de 99 personnes soit 30 (30%) de sexe masculin et 69 (70%) de

sexe féminin. Spécifiquement il a été

recruté 33 malades souffrant du Diabète de Type 2 (DT2) + HTA

(34%), 31 Patients Sains (31%), 29 malades souffrant de DT2 uniquement (29%), 5

malades souffrant d'HTA uniquement (5%) et 1 malade souffrant du Diabète

de Type 1 (DT1) uniquement (1%). L'évaluation de la fonction

rénale a été faite grâce aux dosages des

paramètres biochimiques que sont: l'urémie, la

créatinémie et la protéinurie. L'analyse des

données a montré que la moyenne de la créatinémie

est élevée dans le sous-groupe des Malades Non Suivis (13,21

#177; 6,75 mg/dl) et que la moyenne de l'urémie est normale (0,20 #177;

0,10 g/dl) dans le sous-groupe des Patients Sains, mais considérablement

élevée dans le sous-groupe des Malades Non Suivis (1,15 #177;

4,17 g/dl); la différence est significative avec un seuil de P? 0,05.

Par ailleurs, la protéinurie est plus marquée chez les Malades

Non Suivis (34,4%) comparativement au sous-groupe de Malades Suivis (16,66%),

chez les Patients Sains, aucune positivité n'est observée.

L'étude a montré que la moyenne du débit de filtration

glomérulaire est normale (103 #177; 22,91 ml/min/1,73 m2)

chez les Patients Sains, basse chez les Malades Suivis (86 #177; 20,63

ml/min/1,73 m2), et encore plus basse chez les malades non suivis

où une différence très significative a été

observée (65,87 #177; 23,19 ml/min/1,73 m2). Entre autre, une

enquête alimentaire faite a révélé que les Malades

Suivis avaient un régime alimentaire qui correspond mieux à leur

profil pathologique comparé aux Malades Non Suivis. Le calcul de la

clairance de la créatinine et la détermination du débit de

filtration glomérulaire ont montré que le suivi médical

ralentit la survenue de la néphropathie.

Mots clés: Hôpital de district

de la Cité Verte, Diabète, HTA, Filtration glomérulaire,

néphropathie.

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page xii

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

ABSTRACT

Diabetes and Arterial Hypertension (HTA) constitute two major

risk factors for Chronic Kidney Disease (CKD). These are growing pathologies

with serious consequences both human and socio-economic. The aim of this

cross-sectional, analytical and comparative study, which ran from June 2015 to

August 2015, was to explore the glomerular filtration rate in patients with

diabetes and / or hypertension followed medically in the 'Cité Verte'

District Hospital Yaounde. After reception of patients, identification of those

that met the selection criteria was made by filling the data collection sheet

which also allowed the obtention of information on patient diet. The sample

consisted of 99 persons; 30 (30%) males and 69 (70%) females. Specifically 33

patients were recruited with type 2 diabetes (T2D) + HTA (34%), 31 healthy

patients (31%), 29 patients with T2DM only (29%), 5 patients suffering from

hypertension only (5%) and 1 patient with type 1 diabete (T1D) only (1%).

Assessment of renal function was made through assays of biochemical parameters

which are: blood urea, blood creatinine and proteinuria. Data analysies showed

that the mean serum creatinine is elevated in the subgroup of Patients without

subscriptions (13.21 #177; 6.75 mg/dl) and the average of uraemia is normal

(0.20 #177; 0.10 g/dl) in the subgroup of healthy patients, but considerably

higher in the subgroup of Patients without subscriptions (1.15 #177; 4.17

g/dl); the difference is significant with a threshold of P? 0.05. Furthermore,

proteinuria is greater for patients without subscriptions (34.4%) compared to

the subgroup of Patients that are Followed-up (16.66%) among healthy patients,

no positivity was observed. The study showed that the average rate of

glomerular filtration is normal (103 #177; 22.91 ml / min / 1.73 m2)

in healthy patients, low in Patients Followed-up (86 #177; 20.63 ml / min /

1.73 m2), and more in non-monitored patients where a very

significant difference was observed (65.87 #177; 23.19 ml / min / 1.73

m2). Amongst others, a food survey conducted revealed that patients

that were followed-up had a diet that is best for their pathological profile

compared to patients without subscription. The determining glomerular

filtration rate showed that the medical monitoring slows the onset of

nephropathy.

Keywords: 'Cité Verte' District

Hospital, Diabetes, Arterial Hypertension, glomerular filtration, renal

disease.

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page xiii

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

INTRODUCTION

Le diabète est un ensemble de pathologies

métaboliques caractérisé par une hyperglycémie

secondaire chronique, suite à une difficulté de l'organisme

à produire de l'insuline ou son incapacité à l'utiliser

convenablement (FID, 2013). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

classe le diabète sucré selon son étiologie en deux formes

(DT1 et DT2) et définie l'HTA comme étant une

élévation anormale, permanente ou paroxystique de la tension

artérielle au repos. L'HTA et le diabète sucré coexistent

fréquemment dans la population générale (KRZESINSKI et

WEEKERS, 2005). Ces pathologies représentent toutes deux des facteurs

majeurs de risque cardio-vasculaire et rénal.

Dans le monde, un adulte sur trois est atteint d'HTA et un

adulte sur dix souffre de diabète (OMS, 2012). En Afrique, plus de 40 %

d'adultes seraient hypertendus (OMS, 2012). Au Cameroun, la prévalence

de l'hypertension est de 24% dans la population générale

(BITA-FOUDA et al., 2011), celle du diabète est de 6 à

8% en zone urbaine et de 2 à 3 % en zone rurale (SHEMA, 2014).

Les atteintes rénales (néphropathies) sont des

complications majeures de ces deux pathologies. En effet, Environ 25 à

30% des sujets diabétiques de type1 développent une

néphropathie diabétique tandis que la prévalence serait

plus faible, de l'ordre de 10 à 20% chez les diabétiques de type

2 (COULIBALY, 2008). la néphropathie diabétique est actuellement

la première cause d'insuffisance rénale dans la plupart des pays

occidentaux. Entre 10 à 50% des patients selon les pays (MOGENSEN et

al., 1983). Avec 40% des causes d'insuffisance rénale chronique

terminale, la néphropathie diabétique se place au premier plan

des préoccupations en néphrologie (LASARIDIS et SARAFIDIS,

2005).

Les travaux antérieurs menés sur l'atteinte

rénale par le diabète et/ou l'HTA ont porté sur le

dépistage de la néphropathie diabétique

avérée dans la région de Fes-Boulemane en Algérie

(EL FADL, 2010), sur l'étude de quelques paramètres biologiques

et physiologiques de la néphropathie diabétique au Centre

Hospitalier Universitaire de Constantine en Algérie (REDOUANE-SALAH,

2011), sur l'étude de l'alimentation des diabétiques à

Ouagadougou au Burkina Faso (OUEDRAGO, 2002), sur la prise en charge

nutritionnelle du patient hypertendu en France (VANHOUETE, 2013). Le

diabète est une affection qui en cas de non suivi thérapeutique,

cause d'énormes conséquences sur la santé, entrainant

l'installation d'autres maladies non transmissibles telles que l'HTA, la

néphropathie diabétique et la neuropathie. Les patients

hypertendus non suivis quant à eux ont un risque accru de

présenter

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 1

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, un

accident vasculaire cérébral ou encore une insuffisance

rénale (BLACHER et al., 2013). Le diabète

s'améliore généralement avec un régime alimentaire.

La diétothérapie favorise la régression d'un

diabète récent à travers un apport nutritionnel

équilibré et adapté, une minimisation des fluctuations

glycémiques, une participation au contrôle des facteurs de risque

(diminution de la masse grasse sans fonte musculaire (APPELBAM et al.,

1989)) et une réduction de l'évolution vers les complications

micro et macro vasculaires (OUEDRAGO, 2002). L'alimentation joue un rôle

majeur dans l'HTA, en effet la pression artérielle ne

s'élève pratiquement pas au cours de la vie dans les populations

à faible consommation sodée (2g/24h de chlorure de sodium) et

s'élève par contre dans celles ayant une forte consommation

sodée (ADAMA-TIEFING, 2006).

Etant donné que le diabète et l'HTA entrainent

une baisse de la filtration glomérulaire et par conséquent une

atteinte de la fonction rénale, nous nous sommes donc posés la

question de savoir si le suivi médical réduirait ou retarderait

la survenue de cette dernière d'où l'intérêt d'une

étude sur les patients diabétiques et /ou hypertendus suivis

à l'Hôpital de district de la Cité Verte (ancien centre

national de diabétologie).

L'objectif général de cette étude

était de contribuer à l'exploration de la fonction rénale

chez les patients diabétiques et/ou hypertendus suivis à

l'Hôpital de district de la Cité Verte. Spécifiquement, il

était question :

- D'évaluer la protéinurie chez les patients

diabétiques et/ou hypertendus médicalement suivis ;

Hypothèse I : chez les patients diabétiques

et/ou hypertendus médicalement suivis, la protéinurie est

normale.

- D'évaluer la créatinémie et

l'urémie chez les patients diabétiques et/ou hypertendus

médicalement suivis ;

Hypothèse 2 : chez les patients diabétiques

et/ou hypertendus médicalement suivis, la créatinémie et

l'urémie sont normales.

- D'évaluer le Débit de Filtration

Glomérulaire chez les patients diabétiques et/ou hypertendus

médicalement suivis;

Hypothèse 3 : chez les patients diabétiques

et/ou hypertendus médicalement suivis, la filtration glomérulaire

est normale.

- D'évaluer l'importance de la

diétothérapie chez les patients diabétiques et/ou

hypertendus médicalement suivis.

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 2

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

Hypothèse 4 : l'alimentation joue un rôle

important dans la thérapie des patients diabétiques et/ou

hypertendus médicalement suivis.

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 3

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

Partie I : REVUE DE LA LITTERATURE

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 4

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

I. GENERALITES

I.1 Généralités sur le diabète

sucré et l'hypertension

I.1.1 Diabète sucré

Le diabète sucré est défini par un

désordre métabolique d'étiologies diverses,

caractérisé par la présence d'une hyperglycémie

chronique, accompagné d'une perturbation des métabolismes

glucidiques, lipidiques et protéiques, résultant d'un

défaut de la sécrétion d'insuline, de son activité

ou des deux associées (CHEVENNE et FONFREDE, 2001). Selon l'OMS, le

diabète sucré regroupe le diabète de type1 et le

diabète de type2.

I.1.1.1 Le diabète de type 1 (DT1)

Anciennement appelé diabète

insulinodépendant, ce dernier correspond à la destruction des

cellules f3 des ilots de Langerhans, que l'origine soit idiopathique ou

auto-immune (GOURDI, 2011). La conséquence est un

déficit en insuline. La destruction des cellules f3 est essentiellement

due à une infiltration des îlots par des lymphocytes T Helper et

des lymphocytes T Cytotoxiques. Ce processus se déroule en silence

pendant plusieurs années et à ce moment, des auto-anticorps

dirigés contre certains antigènes pancréatiques sont

produits (GRIMALDI, 2000 ; DUBOIS, 2010).

I.1.1.2 Le diabète de type 2 (DT2)

Anciennement appelé diabète non

insulinodépendant, il correspond à l'insulinorésistance

périphérique ou à la diminution de

l'insulinosécrétion. Ce type de diabète résulte de

la conjonction de plusieurs gènes de susceptibilité, dont

l'expression dépend des facteurs environnementaux. Il s'accompagne comme

le diabète de type1 d'un risque de complications micro- vasculaires et

rénales (BUSH et PIGNET, 2001).

I.1.2 Hypertension artérielle (HTA)

Selon l'OMS, l'HTA est définie comme une pression

artérielle au-dessus de 140 mmHg pour la pression artérielle

systolique et de 90 mm Hg pour la pression artérielle diastolique (OMS,

1999). Toutefois, le seuil réel de définition de l'hypertension

doit être considéré comme variable, plus ou moins

élevé en fonction du risque cardiovasculaire global de chaque

individu (ANONYME, 2012).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 5

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

I.2 Répartition épidémiologique du

diabète, de l'hypertension artérielle et de la

néphropathie.

I.2.1 Répartition épidémiologique du

diabète.

Au niveau mondial, le nombre de diabétiques

était estimé à 366 millions en décembre 2011 et

passera à 552 millions d'ici 2030 si rien n'est fait. L'essentiel de cet

accroissement se produira dans les pays en développement (FID, 2011).

Selon les informations relayées lors du deuxième congrès

africain de diabétologie, tenu à Yaoundé du 25 au 28

février 2014, l'on apprend que 75 à 80% de personnes dans le

monde vivent avec le diabète sans le savoir (SHEMA, 2014). On estime

qu'il y aurait 14 à 16 millions de diabétiques type 1 et 2 aux

USA, soit 5% de la population totale. La prévalence du diabète en

Europe est estimée à 4% de la population totale, soit 10 à

20 % de la population de 60 ans et plus (FID, 2011).

En Afrique, ils sont 15 millions de diabétiques. Selon

l'Atlas (2012) de la FID, l'augmentation la plus importante de la

prévalence du diabète durant les deux prochaines décennies

se fera dans le continent Africain avec une augmentation estimée

à plus de 90% d'ici 2030.

Au Cameroun, 6,15% de la population sont atteints de

diabète avec 520 000 personnes de 20-79 ans diagnostiquées du

diabète (FID, 2012). Dans les zones rurales, 2 à 3% de personnes

vivraient avec le diabète, tandis que ce chiffre oscillerait entre 6 et

8% dans les zones urbaines. Ce qui représente sur l'effectif de la

population du Cameroun, 900 000 personnes. Les chiffres sont d'une source

institutionnelle proche du ministère de la Santé publique du

Cameroun (SHEMA, 2014).

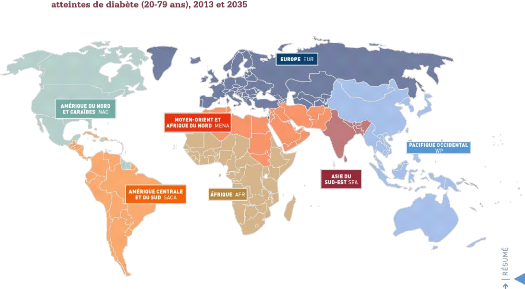

La carte 1 montre les régions de la FID et les

projections mondiales concernant le nombre de personnes atteintes par le

diabète.

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 6

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

|

RÉGION DE LA FID

|

ANNEE 2013

(MILLIONS)

|

ANNEE 2035 (MILLIONS)

|

|

Afrique

|

19 , 8

|

41 , 4

|

|

Moyen-Orient et Afrique du Nord

|

34 , 6

|

67 , 9

|

|

Asie du Sud-est

|

72 , 1

|

123

|

|

Amérique centrale et du Sud

|

24 , 1

|

38 , 5

|

|

Pacifi que occidental

|

138,2

|

201,8

|

|

Amérique du Nord et Caraïbes

|

36 , 7

|

50 , 4

|

|

Europe

|

56 , 3

|

68 , 9

|

Monde 381,8 591,9

Carte 1: Nombre de personnes atteintes de

diabète (20-79 ans), en 2013 et 2035, dans le monde (FID, 2013).

I.2.2 Répartition épidémiologie de

l'hypertension artérielle.

On estime que plus du quart de la population adulte mondiale

(26,4%), soit près d'un

milliard de personnes souffraient d'une HTA en l'an 2000, cette

proportion va augmenter pour atteindre 29% en l'an 2025, soit 1,56 milliard de

personnes (DZUDIE et al., 2012). Si

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 7

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

l'HTA est plus fréquente dans les pays

développés (37,3% versus 22,9%), elle touche plus de personnes

dans les pays en développement du fait d'une population plus importante.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que, dans le monde,

l'HTA causerait 7,1 millions de décès, soit 13% de la

mortalité globale. La prévalence de l'hypertension a sensiblement

augmenté au cours des deux ou trois dernières décennies.

Dans la région africaine, 40% des adultes seraient affectés (OMS,

2012). En Afrique subsaharienne, environ 80 millions d'adultes souffraient

d'hypertension à l'an 2000 et les prévisions fondées sur

les données épidémiologiques actuelles suggèrent

que le nombre atteindra 150 millions à 2025 (UNION AFRICAINE, 2014). Au

Cameroun, cette prévalence est estimée à 24% dans la

population générale (BITA-FOUDA et al., 2011).

I.2.3 Répartition épidémiologique de

la néphropathie.

La néphropathie diabétique est actuellement la

première cause d'insuffisance rénale dans la plupart des pays

occidentaux. Entre 10 à 50% des patients selon les pays.

Environ 25 à 30% des sujets diabétiques de type1

développent une néphropathie diabétique tandis que la

prévalence serait plus faible, de l'ordre de 10 à 20% chez les

diabétiques de type 2, en raison du nombre très important des

sujets diabétiques (COULIBALY, 2008). Avec 40% des causes d'insuffisance

rénale chronique terminale, la néphropathie diabétique se

place au premier plan des préoccupations en néphrologie

(LASARIDIS et SARAFIDIS, 2005).

I.3 Influence de l'alimentation sur le diabète

sucré et sur l'hypertension artérielle.

La ration alimentaire est la quantité d'aliments

permettant de satisfaire les besoins en énergie, en macronutriments

(protéines, lipides, glucides), en micronutriments (vitamines, sels

minéraux) et en eau d'un individu ou d'un groupe de personnes

(MAKRELOUF, 2011).

Chez un individu sain, l'établissement d'une ration

alimentaire tient compte de la répartition souhaitable des

macronutriments : 15 % environ de l'apport énergétique doit

être fourni par les protéines (viandes, poissons, laitages, soja,

légumes secs), 30 % par les lipides (beurre, margarine, huile) et 55 %

par les glucides, dont 10 % au maximum par les glucides rapides (aliments

sucrés). Les rations alimentaires sont établies à partir

des différents groupes d'aliments (fruits et légumes, corps gras,

produits laitiers, céréales, viandes, poissons, etc...) et

comptabilisent l'apport éventuel fourni par des boissons

alcoolisées idéalement inférieur à 10 % de l'apport

énergétique total (MAKRELOUF, 2011).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 8

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

I.3.1 Influence de l'alimentation sur le diabète

sucré.

L'alimentation joue un rôle majeur dans le

bien-être et la santé des diabétiques, car elle permet de

combler ses besoins nutritionnels, de contrôler le glucose sanguin,

d'atteindre un poids et des taux de lipides sanguins adéquats, de

contrôler la pression artérielle et de prévenir les

complications de la maladie (BRAND-MILLER, 2003).

I.3.1.1 les glucides

Il est important de limiter l'hyperglycémie post

prandiale en palliant à l'insuffisance régulatrice de

l'activité pancréatique par la consommation d'aliments qui ne

provoquent pas une brusque montée de la glycémie, donc qui sont

lentement absorbés au niveau intestinal. Cette capacité est

représentée par l'index glycémique des différents

aliments (échelle qui classe les aliments riches en glucides en fonction

de leur effet sur l'augmentation de la glycémie par rapport à un

aliment de référence, soit le glucose ou le pain blanc) (GUILBERT

et al., 2003). Le tableau 1 répertorie quelques aliments en

fonction de leurs indices glycémiques.

Tableau 1 : Quelques exemples d'aliments

à indice glycémique bas, moyen et élevé

|

Indices

glycémiques faibles

(inférieur à

39)

|

Indices glycémiques

moyens (compris entre 40 et 59)

|

Indices glycémiques

élevés (supérieur à

60)

|

|

Carottes crues

|

Bananes vertes

|

Bananes mures

|

|

Avocats

|

Blé, céréales complètes

sans sucre

|

Farine de maïs, farines de riz

|

|

Aubergine

|

Mangues

|

Confitures

|

|

Haricot blanc,

noir ou rouge

|

Macaroni

|

Barres de chocolats

|

|

Lait de soja

|

Riz complet brun

|

Melon

|

|

Mandarines

|

Noix de coco

|

Miel

|

|

Epinard

|

Patates douces

|

Dattes

|

|

|

|

I.3.1.2 Les fibres alimentaires

Des études ont révélé que les

fibres alimentaires, surtout d'origine céréalière,

pourraient réduire le risque de DT2. Une fois le diabète

déclaré, un apport élevé en fibres semble

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 9

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

favoriser la diminution des lipides sanguins. Les fibres

solubles en particulier, ralentissent la vidange gastrique et retarde

l'absorption du glucose dans l'intestin grêle, ce qui améliore la

glycémie après les repas (ANONYME, 2008).

Ainsi, les produits riches en fibre solubles (haricots,

lentilles, pois) ont un faible indice glycémique car leurs fibres

freinent le passage du glucose dans le sang. La consommation de fruits,

légumes, légumineuses et céréales n'ayant pas subi

de traitements renforçant leur index glycémique (raffinage)

exerce ainsi une bonne incidence sur l'état du diabétique. Il

faut privilégier les aliments contenant des glucides présents

naturellement comme des fruits (GUILBERT et al., 2003).

I.3.1.3 Les lipides et vitamines liposolubles

Le risque de développer le diabète est de 55 %

plus élevé chez les sujets consommant beaucoup de lipides

(GUNNARSDOTTIR et al., 2008). Il est donc nécessaire de

réduire l'apport en lipides et privilégier les bons acides gras.

Il est primordial, lorsque l'on est diabétique, de réduire la

quantité totale d'acides gras ingérée; surtout ceux de

type saturés et trans. Puisque le risque de maladies cardiovasculaires

est de 2 à 3 fois plus élevé en présence qu'en

l'absence de diabète, les gras saturés (crème fraiche,

graisse de boeuf, huile de palme, huile de cocco) doivent représenter

moins de 7 % de l'apport énergétique quotidien et l'apport en

acides gras trans doit être aussi faible que possible. Les aliments

riches en acides gras polyinsaturés (w3, w6) dits « essentiels

» car l'organisme ne sait pas les fabriquer, doivent être

apportés quotidiennement par l'alimentation pour couvrir nos besoins

physiologiques. Les acides gras polyinsaturés (w3, w6) possèdent

de nombreuses propriétés: participent à la constitution de

la membrane cellulaire, protègent la fonction cardiovasculaire,

interviennent dans le contrôle de l'inflammation. Les aliments riches en

acides gras polyinsaturés (w3, w6) tels que l'huile de tournesol,

l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de soja, huile de pépin de

raisin, l'huile de maïs, l'huile de sésame sont par

conséquent à privilégier (ROS, 2003). Ceux riches en acide

gras mono-insaturés ou acide oléique ou w9 (huile d'olive,

avocat, margarine non hydrogénée, noix et graines, beurre

d'arachide naturel, huile d'arachide) sont à consommer parce qu'ils

maintiennent le taux de bon cholestérol (HDL), augmente la

sensibilité à l'insuline et réduit le taux de

triglycérides sanguins dans l'organisme (ROS, 2003). Il est

recommandé de consommer également les aliments riches en w3

d'origine marine (maquereau bleu). Ces w3 peuvent réduire le risque de

maladies cardiovasculaires chez les diabétiques (ANONYME, 2008).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 10

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

L'apport en vitamines E (antioxydant), A (vision) et D

(fixation du calcium) doit être privilégié (ANONYME,

2013).

I.3.1.4 Les oligoéléments

Les oligoéléments jouent un rôle très

important dans le diabète ; nous pouvons citer :

- Le zinc qui joue un rôle considérable pour la

circulation de l'insuline. Il est un composant de l'insuline et

nécessaire à son stockage, mais aussi à l'impact de cette

hormone. Les diabétiques sont plus souvent atteints d'une carence en

zinc que les non-diabétiques. C'est la raison pour laquelle on observe

chez les diabétiques une dégradation de la synthèse

d'insuline (GUILBERT et al., 2003). Les meilleures sources de zinc

sont : la germe de blé, la viande et les abats (foie de veau, boeuf

haché, agneau), les légumineuses.

- Le magnésium interagit avec les glucides et

l'insuline. Il est notamment essentiel à l'action de l'insuline. Les

meilleures sources de magnésium sont : les noix et les graines, les

épinards, le cacao, les légumineuses, le thé et certains

fruits (ananas, raisin, framboise). (GUILBERT et al., 2003).

- Le Nikel, le Cobalt et le Chrome

Le nickel a un rôle digestif, car il potentialise

l'activité de l'insuline. Tandis que le cobalt potentialise l'action du

zinc et a une action neurovégétative. Le chrome régule le

taux de sucre dans le sang pendant 24 heures. Il est indispensable au

métabolisme des glucides, réduit le taux de cholestérol et

protège les artères (GUILBERT et al., 2003).

I.3.2 Influence de l'alimentation sur l'hypertension

artérielle

I.3.2.1 Influence des minéraux sur

l'hypertension

Plusieurs études suggèrent l'importance de

l'alimentation dans la régulation de la pression artérielle. En

cas d'hypertension, il convient de veiller à un apport suffisant en

sodium, calcium, potassium, magnésium. Des études ont

démontré qu'une simple augmentation de l'apport en potassium

pouvait abaisser sensiblement la tension artérielle, car le potassium et

le calcium semblent être des adversaires du sodium (MELANDER et

al., 2007).

- Le sodium est à consommer avec beaucoup de

modération. Il est retrouvé dans le sel de cuisine NaCl (sel

visible) et existe parfois naturellement dans l'aliment consommé ou on

l'ajoute au cours de la fabrication de ce dernier. Il s'agit des produits

courants comme le

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 11

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

fromage, le pain, les charcuteries, les condiments (moutardes,

bouillons) (VANHOUETE, 2013). En effet, le mécanisme d'action exact du

sel sur la pression artérielle est encore inconnu, il semble illusoire

de penser qu'un seul mécanisme en soit la cause. Plusieurs

mécanismes ont été proposés mais ils restent encore

controversés entre autres, il agirait par vasoconstriction et

augmenterait par conséquent la pression artérielle. La

consommation à long terme d'une trop grande quantité de sel peut

être un facteur de risque important dans le vieillissement

prématuré du système circulatoire et dans l'apparition de

la rigidité vasculaire. Ceci pourrait être la cause de

l'activation du système rénine angiotensine aldostérone

(VANHOUETE, 2013). Aussi, le sodium contribuerait au vieillissement

rénal; le rein est l'organe essentiel à la régulation du

sel présent dans notre organisme. Le vieillissement du rein est normal

au cours du temps et se caractérise le plus souvent par une insuffisance

rénale plus ou moins importante. Cependant, la consommation excessive de

sel pour le rein peut conduire à un vieillissement

prématuré et donc aggraver cette insuffisance rénale

(VANHOUETE, 2013).

- Le calcium : couvrir son apport alimentaire quotidien est

nécessaire (400-500 mg/jr), le calcium joue un grand rôle dans

l'hypertension artérielle. En effet, au niveau cellulaire, le calcium

est un médiateur de la vasoconstriction ou de la vasodilatation. Des

canaux calciques voltage dépendants présents dans les membranes

cellulaires participent à l'activité des muscles (coeur) et des

cellules nerveuses. Il a donc un rôle dans la transmission de l'influx

nerveux (VANHOUETE, 2013).

Les sources de calcium sont : lait et dérivés,

jus d'orange, chou vert, haricots rouges, épinards (WEAVER et

al., 1999).

- Le potassium devrait être apporté en

quantité suffisante, la survie des cellules et le maintien du

système cardiaque en état de fonctionnement nécessitent un

apport quotidien d'au moins 2g de potassium à travers notre

alimentation. Il va intervenir à 3 niveaux différents : au niveau

cellulaire (joue un rôle essentiel dans la régulation de

l'équilibre ionique entre le liquide intracellulaire et extracellulaire

mais aussi dans le maintien de l'équilibre des fluides du corps), de

l'activité nerveuse (en association avec le sodium, le potassium permet

la transmission de l'influx nerveux), dans le système cardiovasculaire

en abaissant la pression artérielle (VANHOUETE, 2013).

Les sources de potassium sont : avocats, bananes, carottes

(WEAVER et al., 1999).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 12

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

- La consommation d'aliments riches en magnésium est

indispensable, son apport journalier est de 300 mg/jr au minimum chez les

patients hypertendus. Le magnésium permet le transport des ions

potassium et calcium à travers la membrane cellulaire et donc influe

dans l'homéostasie des ions. Il est aussi indispensable au

fonctionnement d'un certain nombre de pompes de transports (pompe Na+/K+). Par

ailleurs, l'action du magnésium sur la pression artérielle

pourrait être en partie due à son action antioxydante et

anti-inflammatoire sur le système vasculaire. La présence

d'espèces réactives de l'oxygène au niveau vasculaire peut

endommager la contraction des cellules musculaires lisses vasculaires, ainsi

que leur croissance (VANHOUETE, 2013).

Les sources de magnésium sont : fruits de mer, cacao,

amandes, pain complet, choux (WEAVER et al., 1999).

Il est par ailleurs recommandé de :

- Consommer de préférence les acides gras

oméga-3 qui abaissent la tension artérielle

(MORI, 2006).

- Limiter sa consommation d'alcool (TOBE et al,

2006).

- Limiter la consommation d'excitants tels que le thé, le

café et les drogues

- Augmenter son activité physique.

I.3.3 Diabète, hypertension artérielle et

antioxydant

Il est conseillé d'augmenter la consommation

d'antioxydants car toute maladie chronique accroit le stress oxydatif qui

vieillit prématurément l'organisme. Il s'agit de fruits et

légumes (oseille, citron, orange, papaye) surtout ceux riches en

vitamine c et les polyphénols (huile d'olive, noix) ; aussi il a

été prouvé qu'une personne qui mange 06 portions de fruits

et légumes par jour réduirait le risque de DT2 de 21%

comparativement à ceux qui n'en mange que deux. Ceux qui consomment une

grande variété de fruits baissent encore ce risque de 19%.

(ANONYME, 2015).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 13

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

II. RAPPEL ANATOMIQUE ET FONCTIONNEL DU REIN

II.1 Rappel anatomique

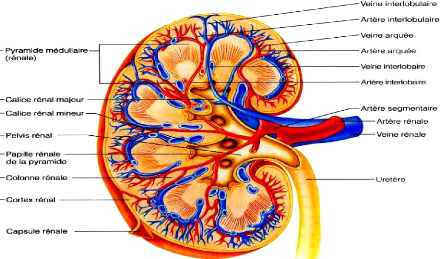

Les reins sont deux organes quelque peu aplatis en forme de

haricot situés en arrière du péritoine, de part et d'autre

de la colonne vertébrale, contre la paroi abdominale

postérieure.

Sur une coupe frontale d'un rein, on distingue trois parties

comme le montre la planche 1. La partie la plus externe : le cortex

rénal, est de couleur pâle, d'une épaisseur d'1cm environ,

recouvre la médulla rénale de couleur rouge brun. La

médulla rénale présente 8 à 18 régions

à peu près triangulaires et d'aspect strié qui portent le

nom de pyramide rénale ou pyramide de Malpighi. La base de la pyramide

rénale est orientée vers le cortex rénal tandis que son

sommet, appelé papille rénale, est tourné vers

l'intérieur du rein. Les pyramides sont séparées par des

prolongements du tissus cortical appelé colonne rénale (MARIEB,

2008). Chaque rein est vascularisé à partir d'une artère

qui naît de l'aorte, au-dessous de l'artère

mésentérique supérieure et des artères

surrénales moyennes (MARIEB, 2008). Les veines rénales rejoignent

la veine cave inférieure. La planche 1 présente la face interne

d'un rein.

Planche 1: Présentation anatomique

interne d'un rein (MARIEB, 2008).

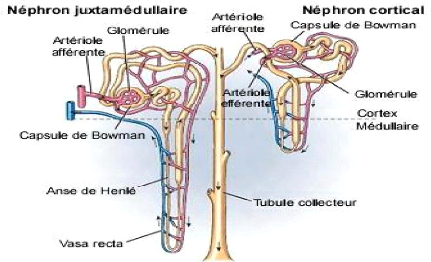

Chaque rein est constitué d'environ un million de

néphron ; le néphron est l'unité fonctionnelle du rein, il

comprend le glomérule et le tubule (MARIEB, 2008).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 14

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

Le glomérule a la forme d'une sphère limitée

par une enveloppe, la capsule de Bowman, constituée par des cellules

épithéliales reposant sur une membrane basale qui se prolonge

avec celle du tube contourné proximal et avec celle du floculus (MARIEB,

2008).

Le glomérule présente 2 pôles :

- un pôle urinaire où s'insère le tube

contourné proximal

- un pôle vasculaire où pénètre

l'artériole afférente et d'où sort l'artériole

efférente au contact de l'appareil juxta glomérulaire.

On distingue dans les tubules : un tube proximal, une anse de

henlé, un tube distal, un tube collecteur (MARIEB, 2008). La planche 2

présente le néphron et ses composantes.

Planche 2: Structure du néphron (GODIN,

2011).

II.2 Rappel fonctionnel

II.2.1 Fonction excrétoire

L'élaboration de l'urine et l'ajustement simultané

de la composition du sang dépendent

de 3 processus :

- la filtration glomérulaire (au niveau des

glomérules) ;

- la réabsorption tubulaire (au niveau des tubules des

néphrons) ;

- la sécrétion tubulaire (au niveau des tubules des

néphrons) (SHERWOOD, 2006).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 15

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

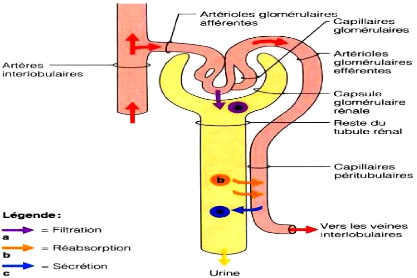

La planche 3 montre ces 3 processus.

Planche 3: Fonctionnement du néphron

(GODIN, 2011).

II.2.1.1 Filtration glomérulaire

Le glomérule est un filtre mécanique. La

filtration glomérulaire est un processus unidirectionnel, et passif sous

l'effet de la pression glomérulaire. Le filtrat glomérulaire est

constitué d'un ultra filtrat formé de tous les

éléments du sang hormis les éléments figurés

tels que globules sanguins, plaquettes, Protéines rénales (GODIN,

2011). Le débit de filtration glomérulaire est la quantité

de filtrat formé par les 2 reins par unité de temps et est

sensiblement égal à la pression nette de filtration ce qui

équivaut à un intervalle de 120 à 125 ml/ min (GODIN,

2011).

II.2.1.2 Réabsorption tubulaire

La réabsorption tubulaire est le processus qui permet

aux cellules tubulaires du néphron de retirer du filtrat

glomérulaire les substances nécessaires à l'organisme, de

renvoyer ces substances dans le sang des capillaires péri tubulaires.

Suivant les substances transportées, la réabsorption tubulaire

est : passive (ne nécessite pas d'ATP) d'une part et active

(nécessite de l'ATP) d'autre part (GODIN, 2011).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 16

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

Les reins sains réabsorbent complètement presque

tous les nutriments organiques comme le glucose et les acides aminés

afin d'en maintenir les concentrations plasmatiques normales.

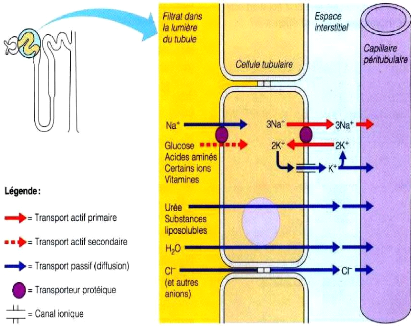

La planche 4 présente la réabsorption des

nutriments par les cellules des tubules contournés proximal et les

échanges d'ions tels que le sodium, le potassium dans l'espace

interstitiel.

Planche 4: Réabsorption par les cellules

du tubule contourné proximal (SHERWOOD, 2006).

II.2.1.3 Sécrétion tubulaire.

La sécrétion tubulaire est en quelque sorte

l'inverse de la réabsorption. Les ions hydrogènes, les ions

potassiums et la créatinine passent des capillaires péri

tubulaires au filtrat en traversant les cellules tubulaires ou passent

directement des cellules tubulaires au filtrat pour être

éliminées dans l'urine (MARIEB, 2008).

II.2.2 Les autres fonctions du rein

Les reins remplissent quatre autres fonctions principales :

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 17

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

- Fonction de régulation de l'homéostasie hydro

électrolytique et acido-basique. Les reins sont impliqués dans le

métabolisme de l'eau, du sodium, du potassium, du calcium et du

phosphore, des ions hydrogènes et des bicarbonates. Le rein est le seul

organe à assurer la régulation de la kaliémie en tenant

compte à la fois des apports alimentaires en potassium et des pertes

digestives (DAROUX et al., 2009).

- Participation à la régulation de la pression

sanguine artérielle, le rein assure à lui seul la

régulation lente de la pression artérielle grâce à

la régulation de la volémie (ADER et al., 2003).

- Fonction endocrine (MARIEB, 2008).

- Fonction métabolique (MARIEB, 2008).

III. ORGANES ATTEINTS PAR DES COMPLICATIONS DU DIABETE ET

DE L'HYPERTENSION.

III.1 Organes atteints par des complications du

diabète.

III.1.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par le

diabète).

Si l'on a un temps pensé que les néphropathies

dues au diabète de type 1 et au diabète de type 2 étaient

des entités distinctes, on dispose aujourd'hui d'éléments

convaincants selon lesquels les mécanismes physiopathologiques

fondamentaux qui finissent par conduire à la néphropathie

diabétique sont similaires dans les deux types (WOLF et al.,

2003).

L'atteinte rénale par l'hyperglycémie est une

atteinte spécifique due à la destruction des petits vaisseaux des

glomérules du rein qui est le centre stratégique où se

produit la filtration du sang. Une élévation du taux de glucose

sanguin due à un diabète chronique entraine une hyper filtration

glomérulaire dans le but d'éliminer l'excès de sucre et de

corriger l'hyperglycémie (WOLF, 2005). Les différents stades de

la néphropathie diabétique sont résumés dans le

tableau 2.

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 18

Filtration glomérulaire chez des patients

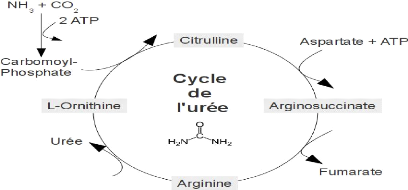

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

Tableau 2 : Les différents stades

évolutifs de la néphropathie diabétique

|

1

|

Diagnostic

|

· Hypertrophie (gros rein)

· Hyperfonction (hyper filtration glomérulaire)

|

2

|

2-5 ans

|

Silencieux

|

3

|

5-10 ans

|

Néphropathie débutante

· Microalbuminurie (30 à 300 mg/24h)

· Pression artérielle normale-haute

|

4

|

10-20 ans

|

Néphropathie avérée

· Protéinurie (albuminurie > 300 mg/24h)

· HTA chez 75% des patients

· Syndrome néphrotique dans 10% des cas

· Progression de l'insuffisance rénale

|

5

|

20 ans et plus

|

Insuffisance rénale terminale

· Nécessité de dialyse et/ou transplantation

rénale (+/-

pancréatique)

|

|

Lorsque l'excrétion urinaire d'albumine atteint des

niveaux détectables par de simples bandelettes urinaires, on parle de

macro albuminurie ou protéinurie (WOLF, 2005).

III.1.2 Les autres organes atteints par les complications

du diabète

- L'athérosclérose est une complication

macro-vasculaire ; une atteinte des artères de calibre supérieur

à 200 ìm (CHEVENNE ET FONFREDE, 2001).

- La rétinopathie diabétique après 20 ans

de diabète, est présente chez 90% des diabétiques,

proliférative chez 50 à 60 % des diabétiques de type 1, et

moins fréquente, selon les enquêtes, chez les diabétiques

de type 2 (CHEVENNE ET FONFREDE, 2001).

- La neuropathie diabétique est une des complications

très fréquentes (80% des diabétiques dont la durée

de la maladie est supérieure à 15 ans (GOURDI, 2008).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 19

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

III.2 Organes atteints par des complications de

l'hypertension

III.2.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par

l'hypertension)

La néphropathie hypertensive (ou

néphroangiosclérose bénigne) se définit comme toute

insuffisance rénale survenant chez un sujet hypertendu de longue date

sans qu'aucune étiologie n'ait fait ses preuves (FAUVEL et LAVILLE,

2001). La néphroangiosclérose peut évoluer vers

l'insuffisance rénale par réduction néphronique qui

à son tour aggrave l'HTA. Un signe précoce est l'apparition d'une

Microalbuminurie (>30 mg/24 h) (ANONYME, 2012). Les lésions typiques

de la néphropathie hypertensive comportent un épaississement de

la paroi des artères inter lobulaires et une réduction de la

lumière de l'artériole afférente par des

dépôts hyalins sous-endothéliaux. Les artères de

plus gros calibre sont le siège d'un athérome variable.

L'intensité de ces lésions est proportionnelle au niveau moyen de

la pression artérielle (FAUVEL et LAVILLE, 2001).

III.2.2 Les autres organes atteints par les complications

de l'hypertension artérielle.

Les autres complications de l'hypertension artérielle sont

:

- Les complications neurosensorielles, parmi lesquelles

l'accident ischémique transitoire ou constitué et

l'encéphalopathie hypertensive (ANONYME, 2012).

-Les complications cardiovasculaires : l'insuffisance

cardiaque systolique, l'insuffisance ventriculaire gauche et les cardiopathies

ischémiques telles que l'angor et l'infarctus du myocarde (ANONYME,

2012).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 20

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

IV. ATTEINTES GLOMERULAIRES DUES AU DIABETE ET A

L'HYPERTENSION : NEPHROPATHIES DIABETIQUE

ET

HYPERTENSIVE.

Les néphropathies sont des maladies qui atteignent le

rein plus précisément le néphron qui est l'unité

fonctionnelle du rein.

IV.1 Mécanisme de la néphropathie

diabétique.

IV.1.1 Mécanisme génétique.

Le risque de néphropathie est fortement

déterminé par des facteurs génétiques et seuls 40

à 50% environ des diabétiques de type 1 ou 2 développeront

finalement une néphropathie (BERGER et al., 2003).

Les facteurs génétiques peuvent influencer

directement le développement de la néphropathie

diabétique. Le problème majeur réside dans un mode

complexe d'hérédité mendélienne avec implication

probable de plusieurs gènes (BERGER et al., 2003).

IV.1.2 Mécanismes métaboliques

moléculaires

IV.1.2.1 Stress oxydatif

Le stress oxydatif encore appelé stress oxydant est un

déséquilibre de la balance pro-oxydant/antioxydant en faveur des

pro-oxydants qui entraine les dommages oxydatifs des biomolécules

(CILLARD, 2011). Plusieurs grands mécanismes moléculaires sont

impliqués dans les lésions vasculaires et rénales

activées par l'hyperglycémie: l'augmentation du flux de la voie

des polyols, l'augmentation de la production de produits terminaux de glycation

avancée (AGE), la stimulation de la synthèse de l'angiotensine

II.

L'hyperglycémie entraîne une augmentation de la

production de ROS (Reactive Oxygen Species) mitochondriale (BROWNLEE, 2001). La

première étape de ce processus correspond au transport cellulaire

du glucose par des transporteurs spécifiques du glucose (HANEDA et

al., 2003). Les cellules mésangiales par exemple, expriment les

transporteurs du glucose sensibles à l'insuline (GLUT-4) ainsi que les

transporteurs du glucose de type cérébral (GLUT-1) par

l'intermédiaire desquels l'excès de glucose extracellulaire peut

aisément entrer dans la cellule de manière non

insulinodépendante. Une augmentation de la capture du glucose conduit

à une surproduction de donneurs d'électrons (NADH et FADH2)

provenant de l'accélération de la glycolyse et du cycle de Krebs

(BROWNLEE, 2001). Au niveau de la membrane interne mitochondriale, dans

laquelle se trouve la chaîne de transport d'électrons,

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 21

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

l'augmentation des donneurs d'électrons (NADH, FADH2)

génère un potentiel de membrane élevé en pompant

les protons au travers de la membrane interne. Le transport d'électrons

se trouve ainsi inhibé au niveau du complexe III, ce qui augmente la

demi-vie des intermédiaires radicalaires du coenzyme Q qui réduit

finalement l'O2 en superoxyde (O2-) (BROWNLEE, 2001). Et enfin, une

réduction des antioxydants tels que le glutathion contribue au stress

oxydatif dans le diabète (MORRISON et al., 2004).

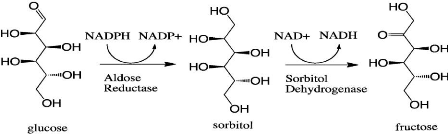

IV.1.2.2 Voie des polyols

Dans la voie des polyols, le glucose est transformé en

sorbitol par l'aldose réductase et ensuite en fructose par le sorbitol

déshydrogénase. Une augmentation de la capture cellulaire du

glucose pourrait dévier une partie du glucose dans cette voie. Le taux

de production du sorbitol dépend principalement de la

disponibilité intracellulaire du glucose.

L'activation de la voie des polyols pourrait avoir plusieurs

effets délétères (BROWNLEE, 2001). D'une part, la

réduction du glucose en sorbitol consomme du NADPH, et appauvrit ainsi

les cellules en un substrat important pour la régénération

du glutathion ce qui aggrave encore plus le stress oxydatif intracellulaire ;

et d'autre part, l'augmentation de la production de l'intermédiaire

3-désoxyglucosone qui est un précurseur des produits terminaux de

la glycation avancée : AGE (Advanced Glycation End-product) (BROWNLEE,

2001).

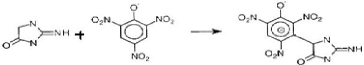

La figure 1 montre comment l'excès de glucose

intercellulaire est métabolisé en sorbitol et par la suite en

fructose.

Figure 1: Les différentes

réactions de la voie des polyols suite à une

hyperglycémie, se déroulant dans la cellule (WOLF, 2005).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 22

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

Les effets combinés de l'activité de l'aldose

réductase et du sorbitol en présence de sorbitol

déshydrogénase conduit à une altération de

l'état d'oxydo-réduction des couples NADP+/NADPH et

NAD+/NADH, avec pour conséquence l'activation de la voie des

pentoses phosphates et une diminution de la glycolyse. Le changement

d'état redox du couple NAD+/NADH vient de l'activité

du sorbitol déshydrogénase (BRON et al., 1993). Il est

lié à une diminution de la glycolyse et à l'augmentation

de la formation de glycérol 3-P. Ces deux phénomènes

contribuent à la diminution de la formation d'ATP au stade de

glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase. Ensuite,

le glycéraldéhyde 3-P peut aussi servir de substrat à

l'aldose réductase, avec réduction de NADPH. Il y a donc une

déplétion en NADPH et en ATP. Cette déplétion en

NADPH conduira à une déplétion en antioxydant, ce qui va

favoriser le stress oxydatif.

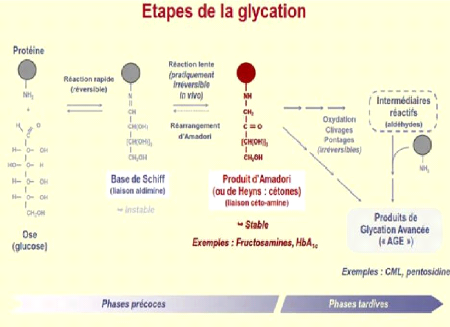

IV.1.2.3 Produits terminaux de la glycation avancée

(AGE)

Les Produits terminaux de la glycation avancée (AGE)

constituent un groupe complexe et hétérogène de

composés impliqués dans les complications liées au

diabète, y compris la néphropathie diabétique (SINGH

et al., 2001).

Le glucose réagit de manière non enzymatique

avec les groupements aminés des protéines. Cette fixation

aboutira d'abord à la formation de la base de Schiff et des produits

d'Amadori et finalement aux AGE (HEIDLAND et al., 2001). Ces

réactions se déroulent sur plusieurs semaines, affectant ainsi

les protéines à longue durée de vie. Les composantes

structurelles de la matrice tissulaire, tels que les membranes basales,

constituent des cibles importantes. Par exemple, la glycation inhibe les

interactions nécessaires à l'auto assemblage du collagène

de type IV et de la Laminine. La glycation des protéines peut

s'accompagner d'un processus d'oxydation particulier appelé «

gly-coxydation », qui est manifestement accentué par le stress

oxydatif (HEIDLAND et al., 2001). La figure 2 illustre les

étapes de la glycation aboutissant à la formation des AGE.

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 23

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

Figure 2: Equation de la glycation

avancée (GILLERY, 2014)

Légende : CML :

N-carboxyméthyl-lysine, HbA1c : hémoglobine glyqué

A1c.

L'angiotensine II pourrait ensuite stimuler la formation des

AGE. Certains des AGE les mieux caractérisés, comme la

pentosidine et la N-carboxyméthyl-lysine (CML), sont des exemples de ce

type de produits glycoxydés.

IV.2 Néphropathie hypertensive.

IV.2.1 Mécanismes physiopathologiques

La néphropathie hypertensive est la conséquence

de l'Hypertension à long terme. En théorie, le

déséquilibre pressionnel devrait être normalisé par

la correction soit de la sténose, soit de l'activation secondaire du

système rénine -angiotensine ; ce qui n'est souvent pas obtenu en

pratique (sténoses athéromateuses) (ZAOUI et al.,

2003).

Son diagnostic est plus souvent clinique et sa

physiopathologie repose sur des modèles expérimentaux.

Expérimentalement, le fonctionnement néphronique est

autorégulé pour

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 24

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

permettre de maintenir une filtration glomérulaire et

des processus tubulaires adaptés aux besoins de l'organisme (ZAOUI

et al, 2003).

Cliniquement on distingue :

- La néphroangiosclérose maligne : c'est la

présentation clinique avec des valeurs élevées de pression

diastolique (>130mmHg) et atteinte des petits vaisseaux identifiable au fond

d'oeil.

- La néphroangiosclérose bénigne

: les lésions vasculaires caractéristiques de la

néphrosclérose bénigne (hypertrophie myo-intimale des

artères interlobulaires, hyalinose / sclérose des

artérioles afférentes) ne semblent pas précoces au cours

de l'HTA essentielle, et sont volontiers associées à une atteinte

glomérulaire hétérogène d'allure ischémique

et une fibrose (RIBSTEIN, 1999).

Ainsi, l'HTA est la cause principale mais non exclusive des

néphropathies hypertensives. La figure 3 présente les

étapes de l'installation de la néphropathie hypertensive.

Ichémie glomérulaire + élévation de

la pression intra glomérulaire

ischémie glomérulaire

plus

élévation de la pression intra

glomérulaire

HTA+(lésions microvasculaire, facteurs

génétiques, race noire, oligonéphronie)

HTA +(vieillissement, maladies

athéromateuses)

Ischémie glomérulaire plus? pression intra

glomérulaire

Lésions des gros vaisseaux artériels

rénaux.

Néphroangiosclérose

néphroangiosclérose

Figure 3: Physiopathologie de la

néphropathie hypertensive (KESSLER, 2000).

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 25

Filtration glomérulaire chez des patients

diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de

district de la Cité Verte:

dosages de la créatinémie,

protéinurie et urémie

V. PARAMETRES BIOCHIMIQUES D'EXPLORATION FONCTIONNELLE DU

GLOMERULE.

La fonction rénale peut être explorée par

des examens biochimiques divers telles que l'urémie, la

créatinémie, la clairance de la créatinine et la

protéinurie.

V.1 Créatinine plasmatique.

V.1.1 Rôle.

La détermination de la créatinémie est le

moyen d'évaluation le plus fiable de la fonction rénale. Son

élimination dans l'urine constitue un paramètre biologique

remarquablement fixe et le reflet de la valeur de la fonction rénale

(VALDIGUIE, 2000).

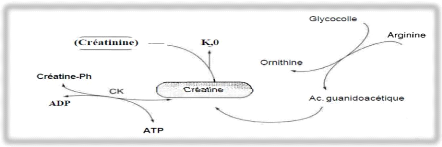

V.1.2 Mode de formation

La créatine est synthétisée dans le foie

à partir de trois acides aminés : Arginine (Arg.), Glycine (Gly),

Méthionine (Met). Une fois en circulation sanguine, elle va au sein des

muscles, subir une phosphorylation sur le NH2 de l'ex Arginine (Arg) et la

créatine~P est cyclisée en créatinine par

déshydratation entre Arginine (Arg) et Glycine (Gly) (ZINSOU, 2010).

Cette phosphorylation est réalisée par la créatine-P

kinase (CPK) selon la réaction suivante décrite dans la figure

4.

Figure 4: Etape de la formation de la

créatinine (ZINSOU, 2010).

La créatinine est excrétée par les reins

dans l'urine. Son élimination est exclusivement rénale. Une

élévation de la créatinémie témoigne donc

d'une altération de la fonction rénale. Cependant, elle peut

s'avérer trompeuse dans certains cas :

- chez les sujets âgés, elle est relativement

basse en raison d'une baisse de sa production;

Mémoire de Master en Biologie Clinique

rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE

Page 26