ÉíÑÆÇÒáÌÇ

ÉíÑæåãáÌÇ

ÉíÈÚÔáÇ

ÉíØÇÑÞíãÏáÇ

République Algérienne Démocratique et

Populaire

íãáÚáÇ

ËÍÈáÇ æ

áíÇÚáÇ

ãíÜáÚÊáÇ

ÉÑÇÒæ

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique

ÉÈÇäÚ

ÑÇÊãÎ íÌÈÇ

ÉÜÚãÇÌ

Université Badji Mokhtar - Annaba

ãæáÚáÇ

Éíáß

Faculté des Sciences

ÉíæíáÍÇ

ÁÇíãíßáÇ

ãÓÞ

Département de Biochimie

MÉMOIRE

En vue de l'obtention du diplôme de

Master

Domaine : Sciences de la Nature et de la Vie

Filière

: Sciences Biologiques

Spécialité: Biochimie

Appliquée

Optimisation des conditions de culture des lipases

chez une souche bactérienne de type Actinomadura Keranitilytica

par

RSM

Présenté par :

Mlle MANSOURI Rayane Mlle HADJI Khaoula

Soutenu publiquement le : 29 Juin 2019 Devant le jury :

A. Habbeche M.C.B

Université Badji Mokhtar - Annaba Président

F. Benamia Professeur

Université Badji Mokhtar - Annaba Encadreur

A. Ladjama D. Chekireb

Co-Encadreur Examinateur

Professeur Professeur

Université Badji Mokhtar - Annaba Université Badji

Mokhtar - Annaba

Année universitaire : 2018/2019

|

|

|

|

|

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier Dieu le Tout

Puissant et Miséricordieux, qui nous a

donné la force et la

patience d'accomplir ce modeste travail.

La première personne que nous tenons à

remercier est notre encadreur madame Benamia

Fatiha Professeur

à l'université Badji Mokhtar-Annaba pour son

dévouement encadrement

continu, pour les remarques constructives

qu'elle a fournies ainsi que pour ses précieux

conseils durant toute

la période de notre travail. Ses conseils nous ont été

d'une grande aide.

Qu'elle trouve dans ce travail un hommage vivant à

sa haute personnalité.

Particulièrement, nous tenons à remercier

notre co-encadreur monsieur Ladjama Ali

Professeur à

l'université Badji Mokhtar-Annaba pour l'orientation, la

confiance, la patience

qui ont constitué un apport

considérable sans lequel ce travail n'aurait pas pu être

mené à

bon port.

Nos vifs et chaleureux remerciements vont également

à madame Habbeche Amina M.C.B

à l'université

Badji Mokhtar-Annaba de nous avoir fait l'honneur de présider

le jury.

Mes remerciements vont également à monsieur

Chekireb Djamel Professeur à l'université

Badji

Mokhtar-Annaba pour l'intérêt qu'il a porté

à notre recherche en acceptant

d'examiner et juger notre travail,

aussi de l'enrichir par ses propositions.

C'est avec un grand plaisir que nous témoignons ici

toute notre reconnaissance à la

doctorante Semache Noura

pour vous remercier beaucoup pour votre contribution à

ce

travail qui était fructueux, et pour vos idées et vos

remarques que vous n'avez jamais hésité

à nous les

donner avec un grand coeur généreux, vous méritez tout

notre profond respect et

toute notre reconnaissance.

|

|

|

|

|

|

|

|

Dédicace

,fie dédie ce modeste travail à

Ma très chère mère Drabna

Saliha

Source inépuisable de tendresse, de patience

et de sacrifice.

Quoique je puisse dire et écrire, je ne pourrais

exprimer ma grande affection et ma profonde reconnaissance.

Aucune

dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce

que tu mérites pour tous les sacrifices que

tu n'as cessé de

me donner depuis ma naissance, durant mon enfance et même à

l'âge adulte.

Ta prière et ta Bénédiction m'ont

été d'un grand secours tout au long de ma vie.

Puisse Dieu

Tout Puissant, te préserver et t'accorder santé, longue vie

etBonheur

Mon très cher père Mansouri

Djilani

De tous les pères, tu es le

meilleur.

Tu as été et tu seras toujours un exemple pour

moi par tes qualités humaines, ta persévérance et

perfectionnisme.

Tes conseils ont toujours guidé mes pas vers la

réussite. Ta patience sans fin, ta compréhension et

ton

encouragement sont pour moi le soutien indispensable que tu as toujours

su m'apporter.

,fie te dois ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai

demain et je ferai toujours de mon mieux pour rester ta

fierté et ne

jamais te décevoir. Aucune dédicace ne saurait exprimer mes

respects, ma reconnaissance et mon

profond amour.

Puisse Dieu vous préserver et vous procurer

santé et bonheur.

Mes frères &

soeurs

Aucune dédicace ne peut exprimer la profondeur des

sentiments fraternels et d'amour,

d'attachement que j'éprouve

à vos égards. ,fie vous dédie ce travail en

témoignage de ma profonde affection

en souvenirs de notre

indéfectible union qui s'est tissée au fil des jours. Puisse dieu

vous protéger, garder et

renforcer notre fraternité.

Mes neveux : Nassim ,jad, ferial ,

amir ,adam ,younes , et assil

A tous ceux que j'aime et qui m'aimentJe dédie ce

travail espérant avoir répondu à leur souhait de me voir

réussir.

Rayane Mansouri.

|

|

|

|

|

|

|

|

Dédicace

Je dédie ce modeste travail à

Ma très chère mère Maouche

Assia

Affable, honorable, aimable : Tu représentes pour

moi le

symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse

et

l'exemple du dévouement qui n'a pas cessé de m'encourager

et

de prier pour moi.

Tu as fait plus qu'une mère puisse faire

pour que ses

enfants suivent le bon chemin dans leur vie et leurs

études.

Je te dédie ce travail en témoignage de mon

profond

amour. Puisse Dieu, le tout puissant, te préserver et

t'accorder santé, longue vie et bonheur.

Mon très cher père Hadji

Djamel

De tous les pères, tu es le meilleur.

Aucune

dédicace ne saurait exprimer l'amour, l'estime, et le respect que j'ai

toujours eu pour

vous.

Rien au monde ne vaut les efforts fournis jour et

nuit pour mon éducation et mon bien être.

Ce travail est le

fruit de tes sacrifices que tu as consentis pour mon éducation et

ma

formation.

Mes soeurs Soumia & Hadjer

Je vous dédie ce travail en témoignage de ma

profonde affection en souvenirs de notre

indéfectible union qui s'est

tissée au fil des jours. Puisse dieu vous protéger, garder

et

renforcer notre fraternité.

Hadji khaoula.

|

|

|

áßÔÊ

ÊÇãíÒäÅ íå

ÒÇÈíááÇ íæÞ

æãä æå

ÉíæíÍáÇ

ÉíÌæáæäßÊáÇ

ÊÇÞíÈØÊáá

ÉíÑÇÑÍáÇ

ÊÇãíÒäáÅÇ

ìáÚ ÈáØáÇ

äÅ

ÉáÆÇÚ äã

ÇðÁÒÌ

áÖÈ

äííãáÚáÇ

äíËÍÇÈáÇ

åÇÈÊäÇ

ÒÇÈíááÇ

ÊÈÐÌ

ÊÇãíÒäáÇ

ÒáÇæÑÏíåáÇ

åÐå ÚæäÊ

ÁæÖ í .äæåÏáá

íÆÇãáÇ

ááÍÊáÇ í

ÉßÑÇÔãáÇ

ÇåíØ

.ÉíÚÇäÕáÇ

ÊÇÚÇØÞáÇ

áÊÎã í

ÞíÈØÊáÇ äã

ÚÓÇæáÇ

äã ÉíÑÈ

ÉááÇÓ äã

ÌÑÎÊÓãáÇ

ÒÇÈíááÇ

ÌÇÊäÅ ÇåíáÚ

íæØäí íÊáÇ

ÉáÊÎãáÇ

ÑííÇÚãáÇ

äíÓÍÊ ìáÅ

ÇäíÚÓ áãÚáÇ

ÇÐå ááÇÎ

ÉÑÇÑÍáá

ÉÈÍãáÇ

actinomycète

ãÇãÖäáÇÇ

ãÞÑÈ

ÑÈÊÎãáÇ

ÉááÇÓ(

Actinommadura keritiniltytika Cpt29

.)KC447297

RSM ÉÞíÑØ äã

ÉíáÇËãáÇ

æÑÙáÇ äÚ

ËÍÈáÇ ä

ÇåíáÚ

áæÕÍáÇ ãÊ

íÊáÇ

ÌÆÇÊäáÇ

ÊÑåÙ

ÉãíÞáÇ

ÏíÏÍÊ

äßããáÇ äã

áÚÌ

ÉÑÇÑÍáá

ÉÈÍãáÇ

ÉááÇÓ

ÊíÓíãæäíÊßáÇ

ÉááÇÓ í

ÌÊÇäáÇ

ÒÇÈíááá

íãíÒäá Ç

ØÇÔäáá

ìáËãáÇ

ãÊ íÊáÇ

ìáËãáÇ

ÉãíÞáÇ .Cpt29

70(

ÌÇÑÎÊÓáÇÇ

ÏÚÈ ÇåíáÚ

áæÕÍáÇ ãÊ

íÊáÇ ÉãíÞáÇ

äã ÊÇÑã

ËáÇËÈ ÑÈß )áã

/ ÉÏÍæ

182( ÇåíáÚ

áæÕÍáÇ

.)áã / ÉÏÍæ

ÒÇÈíááÇ

Actinommadura keritiniltytika Cpt29

:ÉíÍÇÊãáÇ

ÊÇãáßáÇ

.äíÓÍÊáÇ

ÉÑÇÑÍáá

ÉÈÍãáÇ

RESUME

Résumé

La demande en thermo-enzymes pour des applications

biotechnologiques est de forte croissance. Les lipases sont des enzymes qui

font partie de la famille des hydrolases qui interviennent dans l'hydrolyse des

lipides. Vue la polyvalence de ces enzymes, les lipases ont attiré

l'attention des chercheurs scientifiques grâce à leur large

spectre d'application dans divers secteurs industriels.

Au cours de ce travail, nous avons cherché à

optimiser différents paramètres impliqués dans la

production de lipase extraite d'une souche sauvage d'actinomycète

thermophile Actinommadura keritiniltytika Cpt29 (souche de laboratoire

avec numéro d'accession KC447297).

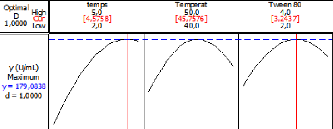

Les résultats obtenus montrent que la recherche des

conditions optimales, à partir de la méthode RSM, a permis de

localiser la valeur optimale de l'activité enzymatique des lipases

produites chez la souche d'actinomycète thermophile Cpt29. La valeur

optimale obtenue (182 U/ml) est trois fois plus grande que celle prise

après extraction (70U/ml).

Mots clés : Actinommadura

keritiniltytika Cpt29, Lipase, Thermophiles, Optimisation.

ÕÎáã

|

RESUME

Abstract

The demand for thermo-enzymes for biotechnological

applications is strong growth. Lipases are the enzymes that are part of the

family of hydrolases involved in the hydrolysis of lipids. In view of the

versatility of these enzymes, lipases have attracted the attention of

scientific researchers thanks to their broad spectrum of application in various

industrial sectors. In this work, discrib the optimization process of various

parameters involved in the production of lipase extracted from a wild-type

Actinommadura keritiniltytika thermophilic actinomycete strain Cpt29

(laboratory strain with accession number KC447297). The obtained results show

that the search for optimal conditions, from the RSM method, made it possible

to locate the optimal value of the enzymatic activity of the lipases produced

in the thermophilic actinomycete strain Cpt29. The obtained optimum value (182

U / ml) is three fold greater than the one taken before optimization (70 U /

ml).

Key words: Actinommadura keritiniltytika Cpt29,

Lipase, Thermophiles, Optimization

|

|

Sommaire

|

I

II

02

05

06

06

07

08

09

09

11

12

12

13

13

13

13

14

15

16 18 18 20

SOMMAIRE

Liste des tableaux

Liste des figures

Introduction générale . .

CHAPITRE 1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. Généralités sur les

Actinomycètes

1.1.1. Classification des Actinomycètes

1.1.2. Morphologie des Actinomycètes

1.1.3. Physiologie des Actinomycètes

1.1.4. Matériel génétique

des actinomycètes

1.1.5. Cycle de

développement des Actinomycètes

1.1.6. Ecologie des Actinomycètes

1.1.7. Intérêt des actinomycetes

1.2. Généralités sur les

lipases

1.2.1. Définition et

caractéristiques

1.2.2. Origines des lipases ..

1.2.2.1. végétale .

1.2.2.2 Animale

1.2.2.3Microorganismes ....

1.2.3. Propriétés

physico-chimiques des lipases ..

1.2.4. Mécanisme d'action des lipases

.

1.2.5. Les microorganismes producteurs des

lipases

1.2.6. Applications des lipases et aspect

biotechnologique ..

12.6.1. Applications ..

12.6.2. Aspect biotechnologique

CHAPITRE 2. MATERIELS ET METHODES

|

2.1. Matériels

|

|

23

|

|

|

2.1.1. Produits chimiques

|

23

|

23

23

24

24

25

25

25

26

26

26

29

30

30

32

34 34 36 38

45

48

SOMMAIRE

2.1.2. Microorganismes

2.1.3. pH-stat

2.2. Méthodes

2.2.1. Extraction des lipases à partir de

la souche d'Actinomycète Cpt29

2.2.2. Dosage de l'activité lipasique par

titration des AG

..

2.2.3. Récupération et

purification de la lipase

2.3. Optimisation des paramètres de

culture de la lipase .

2.3.1.Présentation de la

méthode des plans d'expériences

2.3.1.1. Méthode classique

.

2.3.1.2. Méthode de plans d'expériences

2.3.1.3. Choix du plan d'expériences

2.3.1.4. Analyse des résultats de calcul

2.3.1.5. La technique d'analyse de variance

2.3.1.6. Acquisition progressive des

connaissances

CHAPITRE 3. RESULTATS ET DISCUSSION

|

3.1. Résultats et discussion .

3.1.1 Préparation du plan de criblage

3.1.2 Résultats du plan de criblage et

interprétation

3.1.3 Plan d'optimisation

|

|

|

|

.

|

CONCLUSION GENERALE ..

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

|

Tableau

|

Titre

|

Page

|

|

01

|

Classe Actinobacteria.

|

6

|

|

02

|

Habitats de certains actinomycètes.

|

10

|

|

03

|

Caractéristiques physico-chimique des microorganismes

producteur des lipases

|

14

|

|

04

|

Micro-organismes producteurs de lipasess.

|

17

|

|

05

|

Aperçu des applications

|

18

|

|

06

|

Facteurs et domaines du plans de criblage

|

34

|

|

07

|

Matrice des expériences de criblage

|

35

|

|

08

|

Effet et coefficient estimés pour la réponse

|

36

|

|

09

|

Analyse de variance pour l'activité lipasique.

|

37

|

|

10

|

Facteurs et domaine d'élude du plan de Box-Behnken.

|

38

|

|

11

|

Plan de Box-Behnken et les résultas expérimentaux

obtenus.

|

39

|

|

12

|

Coefficients estimés pour l'activité U/ml.

|

40

|

|

13

|

Analyse de variance pour l'activité U/ml.

|

40

|

LISTE DES FIGURES

|

Figure

|

Titre

|

Page

|

|

01

|

Observation au microscope électronique à

balayage illustrant les types fragmentaire et permanent du mycélium des

actinomycètes. (A) Bactéries du genre Nocardia

en fragmentation, (B) Bactéries du genre Streptomyces

en sporulation.

|

7

|

|

02

|

Cycle de développement des actinomycètes sur milieu

solide .

|

9

|

|

03

|

Présentation de la réaction enzymatique, qui

catalyse l'hydrolyse ou la synthèse de triglycéride.

|

13

|

|

04

|

Mécanisme d'intervention de la triade (Ser-Hist-Asp) et

formation de l'acyl-enzyme.

|

15

|

|

05

|

pH-stat piloté par un micro ordinateur ( SI

ANALYTICS Titroline® 7000).

|

23

|

|

06

|

Aspect morphologique d'actinomycète thermophile strain

cpt29.

|

24

|

|

07

|

La courbe y = f(x) .

|

26

|

|

08

|

L'établissement du plan d'expériences

.

|

28

|

|

09

|

Graphique de comparaison de réponse mesurée et

estimée.

|

30

|

|

10

|

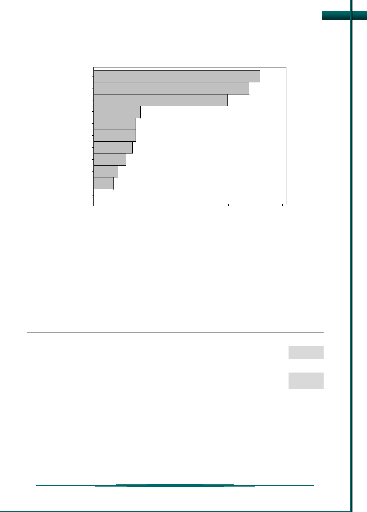

Diagramme de Pareto des effets des variables explicatives.

|

37

|

|

11

|

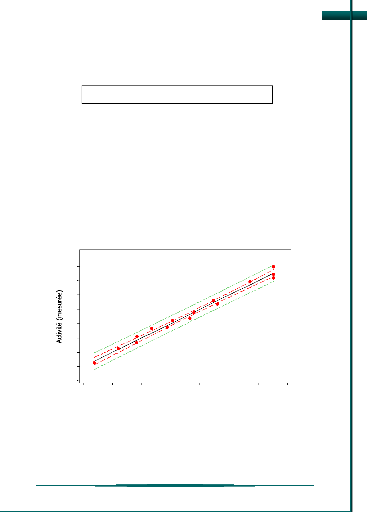

Diagramme des réponses mesurées en fonction de

celles estimées.

|

41

|

|

12

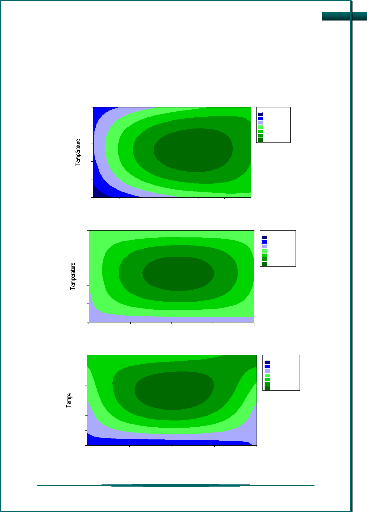

|

Diagrammes de contours présentant les effets des

différents facteurs sur l'activité.

|

42

|

|

13

|

Optimisation de l'activité par la fonction

Désirabilité.

|

43

|

II

INTRODUCTION

Les enzymes sont des protéines qui allient la

capacité de reconnaitre très spécifiquement des

molécules au pouvoir de catalyser efficacement leur transformation en

composées utiles au métabolisme des organismes vivants. Les

réactions chimiques dans les systèmes biologiques se font

rarement en l'absence d'enzymes et celles-ci ne favorisent pas seulement une

réaction chimique donnée, elles empêchent aussi la

présence de réactions secondaires gênantes. Une enzyme est

une protéine, qui de par sa séquence et sa structure tertiaire ou

quaternaire, possède la capacité d'interagir avec une autre

molécule et de la modifier chimiquement.

C'est ainsi qu'au cours de ces dernières années,

les enzymes se retrouvent dans de nombreux domaines : chimie fine,

agro-alimentaire, secteur biomédical, etc. Pour cela beaucoup de

recherches s'orientent maintenant vers l'étude de la

spécificité et l'exploitation du potentiel synthétique

d'enzymes produites à partir de souches de micro-organismes. Divers

microorganismes, notamment différentes espèces

d'actinomycètes présentent des capacités de

biodégradation des molécules organiques aussi variées que

récalcitrantes. Cette fonction de biodégradation est due à

la variété d'enzymes qu'elles peuvent synthétisé

telles que les cellulases, les xylanases, les amylases et les lipases

(A.J.Mc Carthy et al.,1992). Ces dernières

années, il a été rapporté que des enzymes

thermoactives ont été extraites des souches bactériennes

du type Actinomycètes thermophiles, parmi ces enzymes on cite les

keratinases d'Actinomadura keratinilytica (A.Habbeche et

al., 2014).

C'est dans ce contexte que nous nous sommes

intéressés à la recherche d'enzymes lipasiques produites

par des souches bactériennes d'Actinomycètes autochtones

thermophiles issues du compost de poulet qui est connu pour abriter des

microorganismes thermophiles. Dans le présent travail, une souche

d'actinomycète isolée à partir d'échantillons de

déchets de volailles riches en matières organiques, ont fait

l'objet d'un criblage dans cette optique.

La première partie de ce manuscrit est consacrée

à une présentation bibliographique sur les actinomycètes

en général ainsi qu'un aperçu sur les enzymes lipasiques.

La seconde partie du document développe les méthodes

utilisées et les résultats obtenus relatifs aux

différentes étapes de ce travail à savoir l'extraction et

l'isolement de l'enzyme lipidique, l'optimisation de production de l'enzyme.

2

INTRODUCTION

Le plan de ce mémoire sera le suivant :

Chapitre 1 : Etude bibliographique Chapitre 2 : Méthodes

et matériels Chapitre 3 : Résultats et discussion

3

|

Chapitre1

Etude bibliographique

|

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE 1.1.

Généralités sur les Actinomycètes

Les microorganismes sont omniprésents dans notre

environnement (le sol, l'air et les eaux)

et ne cessent d'occuper une place de plus en plus importante

dans notre vie et sont actuellement à l'origine de l'essor du domaine de

la biotechnologie (S.Smaoui,2010)

Parmi ces microorganismes, les actinomycètes ont acquis

une importance particulière, car ils sont la source la plus importante

pour la productions d'antibiotiques et d'autres métabolites secondaires

(K.Sudo et al.,1995; J.J.Sanglier et al.,1996 ;

Y.Takahashi et S.Omura,2003 et M.Kitouni et al.,2005 ; A.M.Valan et

al.,2008) , ils sont connus pour être à

l'origine de la production d'environ 80% des antibiotiques

commercialisés (J.Bérdy,2005).

Etymologiquement, le mot actinomycète a

été dérivé des mots grecs «Aktis» qui

veut dire rayon et «mykes» qui veut dire champignon «Champignons

à rayons» ou «Champignons rayonnants». Les

actinomycètes ont été considérés comme un

groupe intermédiaire entre bactérie et champignons. Maintenant,

ils sont reconnus comme des organismes procaryotes. Pourtant, ces

microorganismes présentent des similitudes à la fois avec les

bactéries et avec les champignons (H.Merizig,2015).

Les actinomycètes, ou Actinobacteria, sont des

bactéries dont la croissance donne lieu à des colonies

circulaires à la morphologie complexe (H.Merizig,2015).

Ce sont des bactéries Gram-positives aérobies qui

forment des filaments ramifiés ou hyphes et de spores asexuées.

Bien qu'ils constituent un groupe diversifiés, les actinomycètes

partagent de nombreuses propriétés (L.M.Prescott et

al., 2003). Ces bactéries constituent l'ordre des

Atinomycetales. Ce sont des bactéries formant des filaments minces et

ramifiés, septées, bacilles à Gram positive;

possédant un coefficient de Chargaff (GC%) élevé compris

entre 60-70%, la majorité saprophytes. La plupart des espèces

sont immobiles, hétérotrophes mais certaines sont

chimio-autotrophes (H.Merizig, 2015).

Les actinomycètes sont très répandues

dans la nature, surtout dans les sols ou leurs capacités

métaboliques très étendues leurs font jouer un rôle

majeur dans le recyclage de la matière organique. Divers

microorganismes, notamment différentes espèces

d'actinomycètes présentent des capacités de

biodégradation des molécules organiques aussi variées que

récalcitrantes.

Cette fonction de biodégradation est due à la

variété d'enzymes qu'elles peuvent synthétisé

telles que les cellulases, les xylanases, les amylases et les

lipases (A.J.Mc Carthy et al.,

5

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

1992). Ces dernières années, il a

été rapporté que des enzymes thermoactives ont

été extraites des souches bactériennes du type

Actinomycètes thermophiles, parmi ces enzymes on cite les keratinases

d'Actinomadura keratinilytica (A.Habbeche et

al.,2014) .

1.1.1. Classification des

Actinomycètes

Les actinomycètes appartiennent au règne des

Procaryotes, à la division des Firmicutes et à

la classe des Thalobacteria, contenant l'ordre des

Actinomycetales (J.P.Larpent,2000). La classe des

Actinobacteria se présente comme suit (tableau 1) :

Tableau 1 : Classe des Actinobacteria

|

Sous-classe

|

Ordre

|

Famille

|

|

Acidimicrobidae

|

Acidimicrobiales

|

Acidimicrobiaceae

|

|

Rubrobacteridae

|

Rubrobactérales

|

Rubrobacteraceae

|

|

Coriobacteridae

|

Coriobactérales

|

Coriobacteriaceae

|

|

Sphaerobacteridae

|

Sphaerobactérales

|

Sphaerobacteraceae

|

|

Actinobacteridae

|

Actinomycétales

|

|

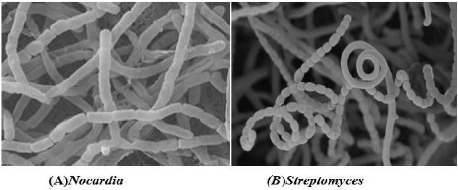

1.1.2. Morphologie des Actinomycètes

La plus part des genres sont des bâtonnets, non

sporulant, de forme irrégulière, Ces bâtonnets peuvent

être droits ou légèrement

incurvés(L.M.Prescott,2003).

Morphologiquement, on peut les classés en deux groupes

:

- Le premier forme seulement une masse de filaments

ramifiés (mycélium).

- Le second comprend des organismes qui sont morphologiquement

plus complexes que le premier (H.Merezig,2015).

Le mycélium des actinomycètes présente

une grande diversité de morphologies. On rencontre des espèces

dont le mycélium est rudimentaire au point d'être inexistant (la

plupart des Mycobacterium), d'autres au mycélium fugace, qui se

fragmente (certaines Nocardia), et enfin des espèces au mycélium

développé et persistant comme dans le genre Streptomyces. Les

mycéliums fragmentaires et permanents sont illustrés sur la

(figure 1).

6

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

Figure 1. Observation au microscope

électronique à balayage illustrant les types fragmentaire et

permanent du mycélium des actinomycètes. (A)

Bactéries du genre Nocardia en fragmentation, (B)

Bactéries du genre Streptomyces en sporulation

(L.Belyagoubi, 2014).

Les conidies peuvent, suivant les groupes, être

produites isolément (Micromonospora), deux à deux

longitudinalement (Microbispora), en courtes chaînes (Actinomadura), en

longues chaînettes (Streptomyces). Les chaînettes de spores peuvent

être ramifiées ou non, droites, sinuées ou en spirales. De

plus, elles peuvent être rayonnantes autour d'hyphes sporophores

(Streptoverticillium) (http: // www

.universalis.fr/encyclopedie/actinomycetes, mai 2018).

Les actinomycètes sont reconnus depuis plus de cent ans

principalement sur des critères morphologiques. Ils sont

généralement considérés comme des bactéries

capables de ramifier les hyphes à un stade de leur développement

(https: // doi . org / 10. 1146 / annurev. Mi . 37

.100183.001201, mai 2018). Pour la plus part des

actinomycètes ne sont pas mobiles et lorsque qui il y a une

mobilité, elle est limité aux spores flagellés qui

permettent la dispersion dans les habitats aquatiques

(L.M.Prescott,2003).

1.1.3. Physiologie des Actinomycètes

La croissance des actinomycètes est influencée

par plusieurs paramètres physiologiques en particulier :

l'oxygène, le pH, la température...etc. ces paramètres se

présentent comme suit :

? Oxygène : On peut deviser les

actinomycètes selon leurs types respiratoires en deux grands groupes :

Les formes fermentatives anaérobies strictes ou facultatives,

représentées par le genre type Actinomyces, et les formes

oxydatives aérobies, telles que les Streptomyces.

7

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

? pH: Pour le pH, la plupart des

actinomycètes se comportent comme des bactéries neutrophiles, et

font une croissance optimale dans un intervalle de pH compris entre 7 et 8.

Mais on peut observer une croissance à des valeurs de pH

inférieurs à 4 (R.E.McKinney,2004), telle est le

cas pour les souches acidophiles comme le genre Streptacidiphilus

(L.Wang et al.2006).

? Température: La température

optimale de croissance est entre 25 à 30°C, mais les espèces

thermophiles peuvent croitre à des températures entre 55 et

65°C (G.Rangaswami et al.,2004).

? Tolérance en NaCl: Selon leurs

exigences en NaCl, les microorganismes sont divisés en deux groupes :

? Les halophiles : Ce sont ceux qui ont besoin de sel (NaCl)

pour leurs croissances, cette concentration peut varier de 1 à 6 %

(Poids/Volume) pour les faiblement halophiles, jusque 15 à 30 % pour les

bactéries halophiles extrêmes.

? Les halotolérants : Acceptent des concentrations

modérées de sels mais non obligatoires pour leurs croissances. On

distingue, ceux qui sont : légèrement tolérants

(tolère de 6 à 8 % de NaCl (Poids/Volume) ; les

modérément tolérants (tolère de 18 à 20 % de

NaCl (P/V) ; et les extrêmement tolérants (se développe de

0 % jusqu'à saturation en NaCl) (H.Merizig,2015).

1.1.4. Matériel génétique des

actinomycètes

Le matériel génétique des

actinomycètes est constitué d'ADN (Acide

désoxyribonucléique) chromosomique ainsi que chez certaines

souches par l'ADN plasmidique ou de l'ADN phagique. La plus part des

actinomycètes sont caractérisées par une proportion

élevée en (G/C) environ 70 %.

Elles possèdent un remarquable degré de

variabilité génétique due à des

réarrangements du

génome à cause de plusieurs types de mutations

essentiellement chromosomiques, les plasmides peuvent aussi être sujets

à des réarrangements. (H.Merizig, 2015).

8

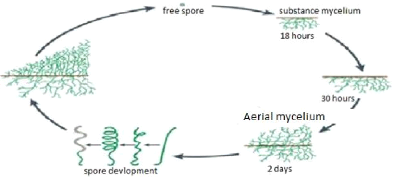

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE 1.1.5. Cycle de

développement des Actinomycètes

Le cycle de vie de nombreux actinomycètes commence par

la germination des spores (Figure 2). Ce processus

nécessite la présence des ions de calcium. Cette germination

donne naissance à un mycélium primaire ramifié

(R.O'Gara et al., 2008). Un mycélium

aérien vient s'installer au-dessus du mycélium de substrat. Ce

dernier s'autolyse et les produits de la lyse sont utilisés par le

mycélium aérien. C'est généralement, à ce

moment-là que les composés dit métabolites secondaires

sont synthétisés (S.Smaoui, 2010). A

l'extrémité du mycélium aérien se forme des spores

asexuées à paroi fine appelées conidies ou conidiospores.

Ces spores naissent par séptation du mycélium primaire

habituellement en réponse à un stresse environnemental comme le

manque de nutriment par exemple. Si les spores sont enveloppées dans un

sac, on les appelle des sporongiospores.

Généralement ces spores ne sont pas

résistantes à la chaleur, mais résistent bien à la

dessiccation et sont donc doués de capacités adaptatives

importantes. Les actinomycètes sont immobiles, excepté pour les

spores de certains genres (Actinoplan, Spirillospora....etc.)

(L.M.Prescott et al,2010).

Figure 2: Cycle de développement des

actinomycètes sur milieu solide (A. Breton et al

.,1989).

1.1.6. Ecologie des Actinomycètes

Historiquement, les actinobactéries étaient

largement considérées comme des bactéries du

sol, mais sont maintenant reconnues comme étant

cosmopolites. On les trouve dans pratiquement tous les

écosystèmes, avec une distribution couvrant la plus grande partie

de la

9

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

planète. En tant que microbes vivant en liberté,

ils sont abondants dans les milieux pédologiques, en particulier ceux

qui ont un pH plus élevé et dans les écosystèmes

marins et d'eau douce. Les actinobactéries sont également

associées à des hôtes eucaryotes dans diverses niches,

telles que l'exosquelette de certaines fourmis tropicales, les poumons et la

peau des mammifères, ainsi que les racines et les tissus internes des

plantes. Certains genres, y compris Streptomyces, Kineococcus et Mycobacterium,

s'étendent sur divers écosystèmes du sol au milieu marin

en eau douce. D'autres, comme Atopobium, Bifidobacterium, Kocuria et Rothia, se

trouvent principalement dans les associations hôtes. Leurs

présences dans les niches les plus divers montre leur capacité

physiologique à croître dans différentes et grande gamme de

conditions physico-chimique. Ces capacités extraordinaires sont

d'ailleurs exprimées dans le patrimoine génétique de ces

bactéries. Cependant plusieurs rôles écologiques de ces

bactéries sont encore méconnus (R.L.Gina Lewin et

al., 2016).

Les actinomycètes ont une importance pratique

considérable. Ils peuvent dégrader un

nombre et une variété énorme de

composés organiques et ils sont extrêmement importants pour la

minéralisation de la matière organique (L.M.Prescott et

al., 2003).

Ils sont généralement saprophytes, mais peuvent

vivre à l'état libre ou en association. Les associations

établies sont : la symbiose avec les plantes non légumineuses

comme le genre Frankia (fixation de l'azote atmosphérique) ou

l'endophytisme dans les tissus de plantes où ils stimulent leur

croissant (H.Merizig, 2015).

Tableau 2 : Habitats de certains

actinomycètes (R.Grigorova et J.R.Norris, 1990).

|

Actinomycètes

|

Habitats

|

|

Actinoplanes

|

L'eau douce, la litière végétale, le sol.

|

|

Frankia

|

Les nodules racinaires des non légumineuses.

|

|

Micromonospora

|

L'eau douce, les sédiments, les sols humides.

|

|

Nocardia amarae

|

Les boues activées.

|

|

Rhodococcus coprophilus

|

Les déjections animales, l'eau, le sol.

|

|

Saccharopolyspora rectivirgula

|

Moisi du foin.

|

|

Streptomyces

|

Le sol, la litière végétale, l'eau.

|

|

Thermoactinomyces

|

Le compost

|

10

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE 1.1.7.

Intérêts des actinomycètes

Les actinomycètes possèdent une importance dans

divers domaines tels que :

a) le secteur médical, pharmaceutique et

vétérinaire

Les actinobactéries du milieu marin sont

considérés comme des bactéries prometteuses de

composés pharmaceutiques importants en raison d'un

différent type de caractéristiques d'adaptation uniques

(W.Fenical, et P.R.Jensen,2006).

Elles sont le pilier des industries d'antibiotiques. Ils

jouent un rôle important dans la production de variété de

ces molécules extrêmement importants pour notre santé

(H.S.Chaudhary et al., 2013). Les antibiotiques ont

aussi trouvé une application dans les élevages industriels

d'animaux et des pantes. Ils sont utilisés non seulement pour combattre

les maladies des animaux et des plantes, mais aussi dans l'alimentation pour

accroître les rendements zootechniques (H.Merezig,

2015).

b) le domaine agronomique

Ces bactéries ont un rôle important dans les

processus de recyclage et de biodégradation de la matière

organique et des éléments minéraux et contribuent ainsi

à la fertilisation des sols. Un grand pouvoir de transformation des

substances organiques complexes difficilement ou non dégradables par les

autres microorganismes, tels que les polymères complexes, les

polysaccharides, la chitine ... etc (N.Zergan, 2016).

c) les enzymes

Les enzymes sont les produits industriels les plus importants

des actinomycètes (J.Theilleux, 1993) après les

antibiotiques. En effet, les actinobactéries sont d'excellents

producteurs d'enzymes à utilisation industrielle telle que des

protéases, des chitinases (Y.Tanaka et S.Omura, 1990 ;

G.Vonothini et al., 2008), des amylases, des cellulases, des

xylanases et des lipases (J.O.Park et al., 2002).

11

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

1.2. Généralités sur les

lipases

1.2.1. Définition et

caractéristiques

Les lipases font partie de la classe des hydrolases d'esters

carboxyliques, largement présentes chez les plantes et chez les animaux

ainsi que chez les microorganismes (F. Pabai, 1997). Ces

enzymes appartiennent au groupe des sérines hydrolases et exigent la

présence d'aucun cofacteur pour leur activité. Il a

été rapporté que les lipases sont définies comme

étant des carboxyles estérases qui catalysent l'hydrolyse et la

synthèse d'esters formés de glycérine et des acides gras

de longues chaînes (M. Gargouri et

al.,2008).

Ces enzymes présentent une grande

spécificité au substrat et dégradent souvent des esters du

p-nitrophenyl de l'acyle, Tweens et phospholipides avec une

sélectivité vis-à-vis de la position stéréo

de la longueur de chaîne.

Les lipases constituent un groupe d'enzymes très

largement utilisées en biotechnologie qui trouve de nombreuses

applications dans différents secteurs industriels tels que l'industrie

pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'agrochimie (pesticides), l'industrie

des détergents, l'industrie des cosmétiques et des parfums,

etc...(A. Ghanem,2007). Elles jouent un rôle important

dans le métabolisme des graisses et sont présentes dans la

plupart des tissus animaux et végétaux, et aussi dans de nombreux

micro-organismes (S. Gupta et al.,2008)

La fonction biologique des lipases est de catalyser

l'hydrolyse d'esters comme les triglycérides. Elles reconnaissent

différemment les acides gras selon leur degré d'insaturation et

la longueur de la chaîne carbonée. Cependant, elles sont capables

d'hydrolyser une très grande variété de substrats naturels

et non-naturels et de réaliser en milieu organique des réactions

de synthèse. Dans cette classe d'enzymes, on trouve les lipases (EC

3.1.1.3) qui sont les plus employées par les chimistes organiciens

(V. Gotor-Fernandez et al.,2006).

L'étude de cette classe d'enzyme a contribué

à l'élaboration d'une enzymologie interfaciale, dont la

réaction est produite en milieu hétérogène à

l'interface huile-eau. Les propriétés biochimiques de cette

classe d'enzymes dépendent particulièrement de certains

paramètres tels que le pH ou la force ionique (R.

Verger,1985).

Les lipases comme les estérases

caractérisées par leur stabilités et leur activité

dans des

solvants organiques sont des biocatalyseurs importants,

particulièrement adaptés pour des applications industrielles

(B.M. Schmidt et al.,2004).

12

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

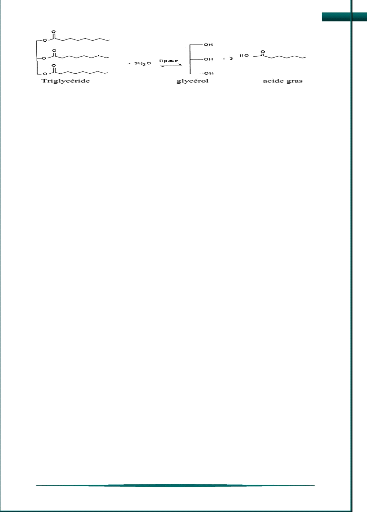

Figure 3 : Présentation de la

réaction enzymatique, qui catalyse l'hydrolyse ou la synthèse de

triglycéride (K.E. Jaeger et al., 1994 ; S. Benjamin et

A. Pandey,1998).

1.2.2. Origines des lipases

Les lipases sont omniprésentes dans la nature et

peuvent être obtenues à partir de nombreuses sources, telles que

les plantes, les micro-organismes et les animaux (A. Salihu et

al., 2012).

1.2.2.1. Végétale

Les lipases se trouvent au sein de la plante, principalement

dans les graines où les trilycérides sont stockés dans des

structures intracellulaires appelées oléosomes (P.

Fickers et al.,2007 ; L. Casas -Goday et al.,2012).

Ces derniers contiennent des lipases capables d'être utilisées

dans la biotransformation des lipides dans les domaines suivants la papeteries,

l'oléochimie, la farine de blé et les huiles essentielle

(R.Wilfried et al.,2011).

1.2.2.2. Animale

La plupart des lipases d'origine animale sont obtenues

à partir du pancréas des bovins, d'ovins, de porcs et de cochons.

Malheureusement, les lipases extraites du pancréas des animaux sont

rarement pures pour être utilisées dans l'industrie alimentaire.

En effet, la lipase pancréatique du porc est polluée par des

traces de trypsine. D'autres impuretés comprennent des virus et des

hormones animales peuvent coexister avec ces enzymes (L. Casas- Godoy

et al., 2012).

1.2.2.3. Microorganismes

Les lipases sont largement répondues chez les

bactéries, les levures et les champignons filamenteux ;

L'intérêt des lipases microbiennes n'a cessé de s'accroitre

au cours de ces dernières années principalement en raison du

grand nombre d'application qu'elles offrent dans les domaines très

variée (A.Rihani,2012). Ces lipases possèdent

des procédés de

13

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

fabrication simples avec une grande stabilité

vis-à-vis la température, les détergents et les enzymes

protéolytiques (K.E. Jaeger et al.,1994).

? Origine bactérienne

Les bactéries répondues dans la production de

lipases sont plusieurs, et vu que la classification des microorganismes peut

changer à l'issue de nouvelles découvertes taxonomique ; le nom

des lipases microbiennes souvent été modifié à

titre d'exemple la lipase de Pseudomonas fluorescens est devenue

lipase de Pseudomonas cepaci ; la lipase de Candida cylindracea

est devenue lipase de Candida rugosa (A. Najjar,2010).

La lipase de Serratia marcescens est utilisée pour la

production de Méthyl-glycidate, employée dans la synthèse

d'un antagoniste du calcium (A.Rihani,2012).

? Origine fongique

La lipase de Yarrowia lipolytica est en cours de

développement au centre wallon de biologie industrielle et son

application qui intéresse le secteur clinique (W.A.M.Alloue et

al., 2008). La lipase de Mucor javanicus,

utilisée dans l'extraction et le fractionnement des huiles marines

extraites à partir des poissons et des algues, conduit à une

diversité de molécule d'acylglycéroles et trouvent de

nombreuses applications dans le domaine agroalimentaire et de la santé

(M.Linder et al.,2004).

1.2.3. Propriétés physico-chimiques des

lipases

Des études quantitatives sur la production de lipase et

les facteurs modifiant la libération

de l'enzyme dans le milieu de croissance, ont

été décrites chez de nombreux microorganismes

(tableau 3).

Tableau 3 : caractéristiques

physico-chimiques des microorganisme producteurs des lipases

|

Source

|

pH

|

Température(C O)

|

Références

|

|

Staphylococcus hominis MTCC 898

|

7,9

|

33,1

|

(AL. Behera et al., 2019)

|

|

Pseudomonas reinekei

|

5,0-9,0

|

40

|

(P. Priyanka et al., 2019)

|

|

Amycolatopsis sp AS9

|

7-24

|

30

|

(R. Balachandar et al., 2019)

|

|

Streptomyces griseochromogenes LE-11

|

7,0

|

55

|

(B. Gunalakshmi et al., 2008)

|

|

|

Aspergillusniger MTCC

|

6

|

40

|

(N. Ashutosh et al., 2019)

|

14

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

1.2.4. Mécanisme d'action des lipases

Les lipases diffèrent entre elles par le nombre

d'acides aminés constituant leur structure primaire. Par exemple, la

lipase de Candida rugosa contient plus de 500 acides aminés

tandis que la lipase de Candida antarctica B en contient 317.

Cependant, la caractéristique commune de toutes les lipases est que

leurs sites actifs sont constitués de trois acides aminés,

appelés la triade : sérine, aspartate ou glutamate et histidine

(A.Ghanem,2007).

Cette triade d'acides aminés, ajoutée à

quelques autres résidus, constitue le site actif de l'enzyme. Celui-ci

est protégé par un « couvercle » qui en bloque

l'accès et ne s'ouvre qu'au contact d'une phase hydrophobe pour

permettre la complexation du substrat, lipide hydrophobe, et faciliter ainsi la

catalyse de la réaction. Cette activation interfaciale du biocatalyseur

constitue la caractéristique principale des lipases. Le mécanisme

d'intervention de la triade (Ser, Hist et Asp) lors de l'hydrolyse d'un ester

est donné par le schéma suivant (R.D. Schmid et

al.,1998):

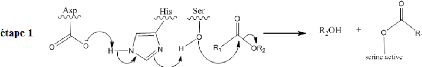

Figure 4 : Mécanisme d'intervention de

la triade (Ser-Hist-Asp) et formation de l'acyl-

enzyme.

Comme le montre le schéma ci-dessus, la disposition

particulière des trois résidus formant

la triade permet, dans une première étape,

l'attaque nucléophile du substrat R1CO2R2 pour donner un complexe

appelé acyl-enzyme avec libération de l'alcool R2OH.

Dans une seconde étape, cet intermédiaire

acyl-enzyme subit une attaque nucléophile par

l'eau présente dans le milieu,

régénérant ainsi l'enzyme par expulsion de l'acide R1CO2H,

produit de la réaction.

15

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

L'idée de l'utilisation des lipases en synthèse

organique était basée sur l'hypothèse que d'autres

nucléophiles que l'eau pourrait attaquer l'acyl-enzyme, en particulier

dans un milieu pauvre en eau comme le milieu organique. C'est ainsi que depuis

le début des années quatre vingt et les travaux d'A.M. Klibanov

(A. Z. Klibanov et al., 1985) s'est

développée toute une chimie autour de l'utilisation des lipases

en synthèse organique qu'on peut résumer comme suit :

? Estérification: RCOOH + R'OH ? RCOOR' + H2O

? Interestérification: R1COOR'1 + R2COOR'2 ? R1COOR2' +

R2COOR1' ? Alcoolyse: R1COOR1' + R2OH ? R1COOR2 + R1'OH

? Acidolyse: R1COOR1' + R2COOH ? R1COOR2 + R1'COOH

1.2.5. Les microorganismes producteurs de

lipases

De nombreux microorganismes sécrètent des

lipases dans le milieu de culture. Janda et ces collaborateurs (2005) ont

criblés 1229 bactéries, levures, actinomycètes et

champignons sur des plaques d'agar contenant de l'huile de Soja et de la

rhodamine B et ils ont trouvé qu'environ 25 % de ces microorganismes

présentent une activité lipolytique. Quelques exemples de

microorganismes lipolytiques sont rassemblés et regroupés dans

le Tableau 4.

La présence de lipases chez de nombreux

micro-organismes leur permet d'utiliser des «sources

non-conventionnelles» de carbone comme les triglycérides ou

d'autres lipides

16

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE Tableau 4 :

microorganismes producteurs des lipases

|

La source de la lipase

|

Genre

|

Espèce

|

Référence

|

|

Bactéries (grame +)

|

Bacillus Geobacillus Staphylococcus Clostridium Myxococcus

|

Bacillus sp.

Geobacillus zalihae

S. saprophyticus

C .tetanomorphum

Myxococcus xanthus

|

(K.M. Heravi et al.,2008)

(R. Rahman et al.,2007)

(Y. Fang et al.,2006)

(M. Petersen & R. Daniel, 2006)

(A.Moraleda-Munoz & J. Shimkets, 2007)

|

|

Bactéries (gram -)

|

Burkholderia

Pseudomonas

|

Burkholderia sp

P. monteilli

|

(Y. Matsumiya et al.,2007)

(S.L. Wag et al.,2009)

|

|

Actinomycètes

|

Streptomyces

|

Str. Coelicolor

|

(A. Côté et al.,2008)

|

|

Champignons

|

Penicillium Aspergillus Rhizopus Candida

|

Pe. Cyclopium

A. niger

Rhizopus

oligosporus C. rugosa

|

(R. Vardanega et al.,2008)

(A.G. Brito-Madurro et al.,2008)

(T. Iftikhar et al.,2008)

(A. K. Singh & M. Mukhopadhyay , 2012)

|

|

Levures

|

Yarrowia Humicola

|

Y. lipolytica H. lanuginosa

|

(A. Najjar, 2010)

(A. K. Singh & M. Mukhopadhyay, 2012)

|

17

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE 1.2.6. Applications

des lipases et aspect biotechnologique

1.2.6.1. Applications

Les lipases extraites de souches bactériennes thermophiles

sont les plus demandé dans le

domaine industriel, à cause de leur grande

stabilité thermique et leur résistance aux températures

élevées (M.Berekaa et al.,

2009).

Le domaine d'application des lipases industrielles couvre

diverses industries et

applications telles que les oléochimiques, les

détergents,polymères, agro-alimentaire, pharmaceutique,

déchets, cosmétiques et biodiesel (tableau

5).

Tableau 5 : Aperçu des applications

industrielles des lipases (H.S.Chaudhary,2015)

|

Secteurs industriels

|

Applications

|

|

Matières grasses et oléochimie

|

la tendance actuelle dans l'industrie oléochimique est

de faire appel à la lipase immobilisée pour catalyser

l'hydrolyse, l'estérification et l'interestérification des huiles

et des matières grasses au lieu des procédés

physico-chimiques (économie de réactions)

|

|

Détergents

|

Après les protéases en tant qu'additifs

détergents, les lipases

constituent le deuxième groupe le plus important

d'enzymes

détergentes. contribuer à l'élimination des

taches et des traces d'huile et de graisse. Les lipases sont utilisées

à la fois en lessive et en vaisselle formulations de détergents

commerciaux où ils ont été

optimisés pour fonctionner sous divers pH et conditions

de

température. Lipex® et Lipolase® de Novozymes

sont deux

exemples de lipases vendues aux industries des

détergents

|

|

Produits de beauté et

parfumerie

|

Les lipases sont utilisées dans la production d'agents de

surface (par

exemple, les mono-acylglycérols et les

diacylglycérols) par

l'estérification contrôlée de

glycérols. Dans les industries des

cosmétiques et des parfums,

les lipases peuvent être utilisées pour la synthèse de

citronellyl butyrate et de valérate.

|

18

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

|

Polymères

|

les lipases peuvent être utilisées pour aider

à la production de polymères, tels que le polyester, le PLA

(polylactide), le PCL (polycaprolactone) et bien d'autres, en alternative aux

réactions catalysées chimiquement (Pollet,

2015).

|

|

Transformation des aliments

|

les lipases sont utilisées dans les produits laitiers

pour le

développement des arômes, mais également

dans la transformation d'autres aliments, tels que les produits carnés,

les aliments cuits au four, la transformation du beurre de cacao, etc.

|

|

Pâtes et papiers

|

Pâtes et papiers: La présence de composants

hydrophobes

(principalement des triglycérides et des cires) dans le

bois est préjudiciable à de nombreux processus de production de

papier et de

pâte, et les lipases peuvent être utilisées

pour éliminer ces

triglycérides indésirables.

|

|

Secteurs médical et

pharmaceutique

|

En raison de leur grande spécificité, les

lipases peuvent être utilisées pour produire des composés

pharmaceutiques actifs. Par exemple, les

enzymes énantiosélectives sont utilisées

comme technologie

alternative à la chromatographie chirale

(D.Gerard, 2015). Les

lipases sont également utilisées dans la

production de

lysophospholipides à partir de phospholipides et dans

l'extraction et la production de lipides fonctionnels (B.Lennon,

2015).

|

|

Traitement des déchets /

effluents / eaux

usées

|

Traitement des déchets / effluents / eaux usées:

des lipases sont ajoutées pour éliminer les fines couches de

graisses formées à la surface des réservoirs d'eaux

usées et ainsi rétablir les conditions de transport de

l'oxygène actif nécessaires au maintien d'une croissance optimale

de la biomasse

|

|

Biodiesel

|

Les lipases sont utilisées pour produire du biodiesel

à partir de diverses matières premières telles que l'huile

de palme ou les graisses

animales. Des lipases thermostables ont été

développées pour

optimiser l'application d'enzymes dans la

production de biodiesel (P.M.Nielsen, 2016)

|

19

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

1.2.6.2.Aspect biotechnologique

L'aspect biotechnologique de la production des lipases

s'oriente aussi bien la biotechnologie blanche que vers la biotechnologie

moderne , cependant dans les deux cas , l'objectif est d'une part augmenter le

niveau de production ( optimisation de la culture ou par clonage de

gènes) et d'autre part , cibler un caractère donné ( pH

extrême ) pour s'adapter aux conditions de l'industrie pour

répondre aux besoins du marché mondial des enzymes.

Du point biotechnologie moderne, nous citons quelques exemples

d'applications réalisées par de nombreux chercheurs. Ainsi, la

farine de graine de coton est un co-produit de l'industrie du coton, produit en

grande quantité dans le monde entier. Le but est de valoriser ce

sous-produit par la production de lipases Rhizomucormiehei

et l'application du solide fermenté sec dans des réactions

d'estérification entre l'acide oléique et l'éthanol ou le

méthanol et la Trans estérification d'une huile

végétale. Le solide fermenté séché

était également capable de catalyser la production d'esters

d'éthyle et de méthyle par des réactions

simultanées de transestérification / estérification de

l'huile d'acide macaúba (Macauba est une espèce de palmier

oléagineux d'Amérique latine. C'est une riche source d'huile

végétale avec divers avantages), avec production d'une teneur

en ester d'environ 76% après 24 h. C'est la première fois que

des solides fermentés produits dans la farine de graine de coton sans

aucune supplémentation sont utilisés comme biocatalyseur dans les

réactions d'estérification et de

transestérification.(E.CG.Aguieiras et

al.,2019).Egalement un autre travail de biotechnologie

enzymatique (S.Hua et al.,2019) a pu isoler un

gène de lipase, lipPN1, a été cloné

à partir de Proteus sp. NH 2-2 et exprimé dans E.

coliBL21 (DE3) pour obtenir des lipases actives pour la production de

biodiesel en repliant Proteus sp. corps d'inclusion de lipase

exprimés dans E. coli . De même qu'un gene lipase a

été cloné à partir de Bacillus cereus et

exprimé dans Escherichia coliBL21. Les résultats ont

montré que L' Escherichia coli exprimant le recombinant

Bacillus cereus protéine lipase qui donne une importante

activité de la lipase plus élevée et la capacité

dégradation de l' huile. Ces résultats suggèrent que la

lipase de Bacillus cereus XN12 constitue une solution potentielle pour

diminuer la pollution par les huiles alimentaires (W.Haiyan et

al., 2019).

D'autres travaux de recherche (fatma et al.,2019)

sur une culture bactérienne mésophile, produisant une

lipase alcaline extracellulaire, a été isolée des eaux

usées de lavage des gaz générées par l'usine de

phosphate de Sfax du groupe chimique tunisien et identifiée comme

étant la souche Staphylococcus capitis . La lipase,

nommée S. capitis lipase (SCL), a été

20

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

purifiée jusqu'à

homogénéité à partir du milieu de culture. Le SCL a

montré une stabilité significative en présence de

détergents et de solvants organiques. En outre, SCL était

compatible avec les détergents disponibles dans le commerce et son

incorporation augmentait les performances de dégradation des lipides, ce

qui en faisait un candidat potentiel dans la formulation de

détergent.

Récemment (15 février 2019) une souche

tunisienne Serratia sp ( W3) a été isolé

et purifié. Il a été démontré que la souche

W3 sécrétait une lipase non induite dans le milieu de

culture. L'activité lipolytique a été

optimisée à l'aide de de la méthode de Box-Behnken

(BBD) de la méthodologie de surface de réponse (RSM). Le

SmL purifié peut être considéré comme une lipase

thermoactive. En contraste avec d'autres décrits lipases, Sml a

été trouvée comme étant stable à une grande

échelle de pH compris entre pH 5 et pH 12. Sml a également pu

hydrolyser son substrat en présence de divers agents oxydants,

ainsi que dans la présence d' agents tensio- actifs et certains

commerciale détergents. Ensuite, compte tenu de l'ensemble des

propriétés biochimiques du SmL, celui-ci peut être

considéré comme un candidat potentiel pour des

applications industrielles et biotechnologiques, telles que la synthèse

de biodiesel et dans l'industrie des détergents (A.Eddehech et

al.,2019) .

C'est dans ce contexte que nous nous sommes

intéressés à la production d'enzymes lipidiques extraites

des souches bactériennes du type Actinomycètes thermophiles.

L'objectif de notre travail porte sur l'optimisation des conditions de

production de ces lipases. La partie expérimentale de cette étude

sera développé dans les chapitres 2 et 3.

21

|

Chapitre 2

Matériels et Méthodes

|

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

2.1. Matériels

2.1.1. Produits chimiques

En dehors de la protéine extraite de souche

bactérienne, préparé au laboratoire et dont le processus

d'extraction est décrit ci-dessous, les autres produits chimiques

utilisés dans la production de l'enzyme lipasique, sont d'origine

commerciale (FLUKA, SIGMA ALDRICH).

2.1.2. Microorganisme

Dans le cadre de la recherche de lipases microbiennes

thermostables, nous avons utilisé la souche d'Actinomycète

thermophile Cpt29 (Compost poulet, thermophile, isolat numéro 29), dont

le gène est déposée dans la banque des gènes avec

numéro d'accession KC447297,qui a été isolée dans

notre laboratoire à partir d'échantillons de compost de poulet

prélevés en février 2008 au niveau de l'Unité de

Chaire engraissement Poulet appartenant au Groupe Avicole de l'Est (G.A.E) et

la Société des Abattoirs de l'Est (S.A.E) Algérien (Wilaya

d'Annaba) (S.Haberra et al.,2013) et conservée

sur milieu ISP2(International Streptomyces Project) à 4°C.

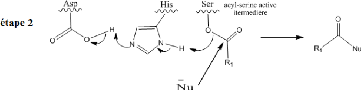

2.1.3. pH-stat

L'activité lipasique a été mesurée

automatiquement par l'intermédiaire d'un pH-stat piloté par un

micro ordinateur ( SI ANALYTICS Titroline®

7000).

Figure 5 : pH-stat piloté par un micro

ordinateur ( SI ANALYTICS Titroline® 7000).

23

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

2.2. Méthodes

2.2.1. Extraction des lipases à partir de la

souche d'Actinomycète Cpt29

Une souche d'Actinomycète thermophile (cpt29) a

été utilisée pour la production des lipases du type

keratinase d'Actinomadura keratinilytica strain cpt29 (figure

6). Cette souche a été précédemment

identifiée et isolée dans le Laboratoire de Biochimie et de

Microbiologie Appliquées (LBMA).

Figure 6 : Aspect morphologique

d'actinomycète thermophile strain cpt29.

La souche d'Actinomycète Cpt29 est cultivée sur

milieu liquide à base de tween 80. Le pH de milieu est ajusté

à 8 avant stérilisation et l'incubation se fait dans des

erlenmeyers stériles de 500ml contenant 100ml d'un milieu exclusivement

minéral composé de : K2HPO4 (0.8g/L), KH2PO4 (6g/L), (NH4)2SO4

(1g/L), MgSO4, 7H2O (0.2g/L), CaCl2 (0.05 g/L), NaCl (3g /L) et FeSO4 (0.0001

g/L). Après ensemencement, l'incubation se fait dans un shaker

thermostaté à 45°C sous agitation (150rpm) pendant 5

jours.

Après 5 jours d'incubation sur milieu liquide à

base de tween80, l'activité lipolytique est mesurée dans le

surnageant de culture obtenu par centrifugation à 10000×g et

filtration.

24

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

2.2.2. Dosage de l'activité lipasique par

titration des AG

L'activité lipasique a été

déterminée, à l'aide d'un pH-stat (SI ANALYTICS

Titroline® 7000), à pH= 8 par titration des

acides gras libérés avec une solution de NaOH (0,1N). Le substrat

utilisé est une émulsion d'huile d'olive à 10 % (10 ml

d'huile d'olive dans 90 ml de gomme arabique à 10

%).

L'activité enzymatique est exprimée en

unité internationale (UI). Une unité d'activité

lipasique correspond à la libération d'une

micromole d'acide gras par minute (umol/min). La cinétique et le calcul

de l'activité enzymatique sont donnés automatiquement par

l'appareil.

2.2.3. Récupération de la lipase

La précipitation est utilisée pour purifier

partiellement et concentrer les protéines solubles dans le surnageant.

L'acétone entre en compétition avec les protéines pour

réagir avec les molécules d'eau. Ceci entraîne une

désolvatation suivie d'une précipitation. La précipitation

fractionnée des protéines a été

réalisée par l'addition de l'acétone froid en faible

quantité au surnageant de culture, sous agitation douce à

4°C jusqu'à de saturation (3v/v) ; après les

protéines précipités sont récupérées

par centrifugation à 12000×g pendant 25min, Le culot est remis

immédiatement en suspension dans le minimum de tampon tris-Hcl

20mmol.

2.3. Optimisation des paramètres de cultures de la

lipase

Dans toute recherche expérimentale, comme c'est le cas

en biochimie, le chercheur essaye toujours de trouver la meilleure

stratégie pour conduire ses expériences. Les plans

d'expériences sont une méthodologie de choix pour répondre

à cette préoccupation. Ils sont, en effet, applicables à

toutes les disciplines expérimentales où l'on recherche le lien

existant entre un gradeur mesurée, y, et des variables, xi, qui peuvent

modifier sa valeur, c'est-à-dire l'étude et l'analyse de la

relation y = f (xi).

Avec la méthodologie des plans d'expériences, on

obtient les informations les plus fiables en un minimum d'essais. Les effets

des différents facteurs intervenant dans le processus

étudié, sont alors quantifiés et les conditions optimales

définies. Avec le développement de l'outil informatique et

l'apparition de logiciels performants, cette tache est rendue encore plus

facile.

25

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

2.3.1. Présentation de la méthode des plans

d'expériences

Lors de l'étude d'un phénomène,

c'est-à-dire celle de la relation y = f (xi), le chercheur effectue des

plans des expériences. Celles-ci peuvent être conduites de

manière classique ou de manière planifiée, comme c'est le

cas des plans d'expérience. Nous allons dans ce qui suit,

présenter la méthode classique puis celle des plans

d'expériences.

2.3.1.1. Méthode classique

Une méthode classique consiste à fixer le niveau de

tous les facteurs sauf un, et l'on

mesure la réponse y en fonction de différents

valeurs du facteur non fixée. A la fin de l'expérimentation sur

cette première variable, on peut tracer la courbe : y = f (xi),

(figure 7).

Figure 7 : La courbe y = f(x)

(J.Goupy,2017)

Si l'on veut étudier toutes les variables il faut

recommencer chacune des expériences (J.Goupy,2017).

Cette méthode est coûteuse en nombre d'essai et inefficace : elle

ne permet pas d'optimiser le processus ni de trouver d'éventuelles

interactions entre les facteurs. Pour cette raison les expérimentateurs

font appel à la méthode des plans d'expériences.

2.3.1.2. Méthode des plans d'expériences

Les plans d'expériences constituent, essentiellement,

une stratégie de planification d'expériences afin d'obtenir des

conclusions solides et adéquates, de manière efficace et rapide.

La méthodologie des plans d'expérience se base sur le fait qu'une

expérience convenablement organisée, conduira

nécessairement à une analyse et à une

interprétation statistique relativement simple des résultats

(K.Sandrine, 2004).

26

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

La démarche de cette méthodologie peut se

décomposer en trois étapes :

1) choix d'une méthode d'expérimentation

2) l'analyse des résultats

3) l'acquisition progressive des connaissances

Choix d'une méthode

d'expérimentation

Le choix d'une méthode d'expérimentation est

tributaire d'une bonne définition de la

problématique à traiter. Tous les facteurs

pouvant avoir une influence sur la réponse doivent être pris en

compte dans l'établissement du plan d'expériences.

Description de problème

D'une manière générale, la description

d'un problème, quel qu'il soit, consiste à répondre

à

un certain nombre de questions que résument la

méthode de SADO connue sous le nom de méthode de

?QQCQQP?( G.Sad et al.,1991).

Ces questions sont les suivantes :

> Q : En quoi consiste le problème ?

> Q : Qui est gêné par le problème ? Qui

est le demandeur de l'étude ?

> C : Combien de cas ? Combien ça coûte ?

> Q : Où cela se passe-t-il ?

> Q : Quand cela arrive-t-il ?

> P : Pourquoi est un problème ?

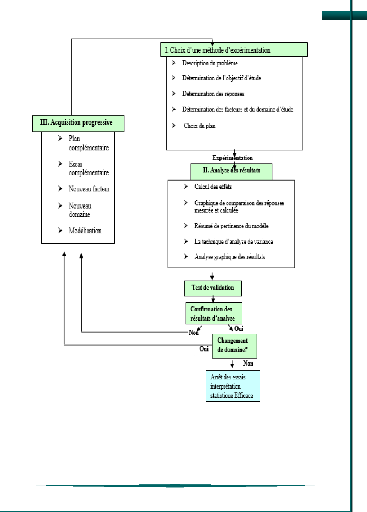

L'établissement du plan d'expériences

(J.Goupy,2017) afin d'optimiser la réponse consiste en

la démarche suivante (figure 8):

27

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

Figure 8 : L'établissement du plan

d'expériences (J.Goupy,2017).

28

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES 2.3.1.3. Choix du plan

d'expérience

Le choix du plan sera guidé par l'analyse de tous les

points précédents. On distingue plusieurs types de plans :

Les plans factoriels complets à deux

niveaux

Pour ces plans le nombre de niveaux de chaque facteur est

restreint à deux et le nombre des

essais réalisés est égal à

2n (n représente le nombre de facteurs). Le modèle

mathématique postulé relatif à ce plan est le suivant :

y=b0+?bixik+??bijxikxjk+4k

Où,

y : réponse xi, xj : niveau attribuer au facteur i, j

b0 : valeur de réponse au centre du domaine d'étude

bi : l'effet du facteur i

bij : l'interaction entre i et j

åk : résidu (écart)

b- les plans de surface de réponse

Ces plans permettent d'établir des modèles

mathématiques de second degré (modèle quadratique

complet).

y=b0+?bixik+??bijxikxjk+?bikxik2+ 4k

Parmi les plans de seconds degrés les plus employés

citons

> les plans composites centrés

> Les plans de Box-Behnken

> les plans hybrides

29

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

2.3.1.4. Analyse des résultats de

calcul

De nombreux logiciels commerciaux sont spécialement

conçus pour les plans d'expérience (JMP, Minitab, Statisca,

etc...). Ces logiciels permettent dans un premier temps, de définir la

matrice d'expérience et dans un deuxième temps le traitement des

données expérimentales obtenues. Pour l'analyse des

résultats de nombreuses rubriques existent dans les logiciels traitant

des plans d'expériences (sommaire d'ajustement, analyse de variance,

etc...) qui donnent les informations nécessaires avec une bonne

appréciation des résultats (modèles obtenus).

Graphique de comparaison des réponses

mesurées et réponses estimées

Plus les points du graphique sont proche de la première

bissectrice, plus le modèle rend assez

bien compte des réponses, et vice-versa (figure

9).

s

Réponse (mesurée)

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

Réponse (estimée)

Figure 9 : Graphique de comparaison de

réponse mesurée et estimée

b. Résumée de la pertinence du

modèle (qualité descriptif)

La pertinence de modèle est généralement

vérifiée par le coefficient de détermination

(R2). Ce coefficient varie entre 0 et 1, plus il

est proche de 1 plus les réponses calculées seront fortement

corrélées avec les réponses expérimentales

(J.Goupy, 2017).

2.3.1.5. La technique d'analyse de variance

L'analyse de variance (ANOVA) permet de comparer les variances

des valeurs calculées

par le modèle et les résidus. Cette analyse

constitue un test statistique (test de Fisher-Snedecor) et elle fournit les

réponses aux questions suivantes (K.Sandrine, 2004):

30

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

? Est-ce que le modèle nous apporte quelque chose ? la

régression est elle significative ?

? Est que le modèle représente bien le

phénomène ? Test de validation

préliminaire

Bien que les écarts entre les valeurs observées

et les valeurs calculées par le modèle aient été

minimisés par le choix de la méthode des moindre carrés,

il faut s'assurer que localement, les résidus ne soit pas anormalement

important. Tout d'abord on calcule à partir de l'équation du

modèle les différents yi on obtient alors la valeur de

résidus :

Ci = yi - yi'

En résumé un meilleur ajustement du modèle

est obtenu s'il rempli les conditions suivantes :

? R2 proche à 1

? Probabilité de signification P = á <

0,05

? Coefficient F de Fisher le plus grand possible

Validation des résultats

L'analyse de résultats des essais permet d'identifier

une combinaison optimale des facteurs qui n'a pas forcément fait l'objet

d'un essai dans le plan. Il faudra alors tester la combinaison optimale, qui

n'a pas été faite dans le plan d'expérience, ce qui arrive

fréquemment avec cet essai final, on rejettera ou pas le modèle

proposé.

De plus, quand on arrive à l'étape de l'analyse

finale, il faut vérifier le résultat obtenu par

l'analyse est plausible ou non. Dans l'essai de validation,

soit l'essai confirme les informations

? Si oui, le plan d'expériences aura joué son

rôle et permis de mettre en évidence les facteurs influents et/ou

d'optimiser et la réponse, c'est-à-dire trouver les valeurs des

facteurs qui donnent la réponse optimale

? Si non, il faudra alors examiner les conditions dans

lesquelles a été oublié ou s'il ne se cache pas un effet

d'interaction entre deux facteurs ou encore d'autres choses.

31

CHAPITRE 2 : MATERIELS ET METHODES

2.3.1.6. Acquisition progressive des

connaissances

A ce stade, l'expérimentateur désire de

l'information supplémentaire et en fonction de l'analyse du premier

résultat obtenu ; il choisira sa stratégie

? Plan complémentaire : pour désaliaser les

effets principaux et les interactions qui pouvaient présenter des

ambiguïtés.

? Essai complémentaire

? Niveaux de facteur : lorsque les facteurs

préfixées deviennent actifs

? Nouveau domaine : le choix d'un nouveau domaine

d'étude peut provenir de plus raison le domaine initial était

trop grand ou il était trop petit, le domaine initial ne contient pas

des résultats intéressants.

Au cours de ce travail, nous avons cherché à

optimiser les conditions de culture de la lipase extraite de la souche

d'Actinomycète Cpt29. L'objectif principale de cette étude est

amélioré significativement la production de l'enzyme lipasique.

Pour cela nous avons fait appel à la méthodologie des plans

d'expériences. Dans un premier temps nous avons testés onze

paramètres expérimentaux de culture et ceci dans un but

d'identifier les plus influents. La seconde étape de cette partie

d'étude est l'optimisation et la modélisation de la production de

cette lipase en fonction des facteurs expérimentaux de culture. Pour

l'optimisation nous avons choisi la méthodologie des surfaces de

réponses (RSM). Les résultats obtenus de cette étude

seront interprété et discuté dans le chapitre 3.

32

|

Chapitre 3

Résultats et Discussion

|

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION

3.1. Résultats et discussion

3.1.1. Préparation du plan de criblage

L'optimisation des conditions de culture pour obtenir une

meilleure production de la lipase à partir de la souche locale Cpt29, a

été mise au point à partir d'un plan de surface de

réponse (RSM). Cette étude d'optimisation utilisant une approche

chimiométrique a été élaborée après

une étape de criblage. Cette dernière étape nous a permis

de mettre en évidence les facteurs influents des conditions de cultures

qui mèneront à une meilleure production de la lipase. L'approche

statistique a été réalisée La démarche

expérimentale se présente comme suit :

? Détermination des facteurs et domaine

d'étude du plan de criblage

Afin de ressortir les facteurs de culture les plus influents,

nous avons décidé de faire appel dans un premier temps à

un plan de criblage. C'est un plan de premier degré utile pour

évaluer la pertinence d'un modèle de premier degré et

identifier les variables explicatives significatives qui permettent une

meilleure réponse. Pour cela nous avons choisi le plan de Plackett

-Burman en raison de son économie en termes de nombre d'essais. Dans

notre travail nous avons décidé de prendre en compte onze

facteurs potentiellement influents sur le cours de la production de la lipase.

Ces facteurs ainsi que le domaine de variation, sont précisés

dans le (tableau 6).

Tableau 6 : Facteurs et domaine d'étude

du plan de criblage.

|

Facteur

|

Unité

|

Niveau bas (-1)

|

Niveau haut (+1)

|

Symbole

|

|

Température

|

°C

|

40

|

50

|

X1

|

|

Temps

|

joures

|

2

|

5

|

X2

|

|

Ph

|

/

|

7

|

9

|

X3

|

|

Tween 80

|

%

|

2

|

4

|

X4

|

|

[FeSO4]

|

g/l

|

0,001

|

0,01

|

X5

|

|

[CaCl2]

|

g/l

|

0,01

|

1

|

X6

|

|

[NaCl]

|

g/l

|

3

|

4

|

X7

|

|

[MgSO4]

|

g/l

|

0,1

|

0,2

|

X8

|

|

[K2HPO4]

|

g/l

|

0,7

|

0,8

|

X9

|

|

[KH2PO4]

|

g/l

|

5

|

6

|

X10

|

|

[(NH2)4SO4]

|

g/l

|

1

|

1,5

|

X11

|

34

|

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION ? Construction du

plan de criblage et réalisation des essais

? Matrice des expériences

Afin de mieux cerner le problème nous fait varié

onze facteurs des paramètres expérimentaux de culture

(température, temps, pH, source de carbone (Tween80), [CaCl2], [MgSO4],

[K2HPO4], [KH2PO4], [NaCl], [(NH2)4SO4]). Le plan de Plackett-Burman pour onze

facteurs, comprend quinze essais, dont trois au centre du domaine. Il a

été l'aide du logiciel Minitab, version 16 (tableau

7).

Tableau 7 : Matrice des expériences du

plan de criblage.

|

|

|

[FeSO4],

réalisé à

|

|

|

Essai

|

X1

|

X2

|

X3

|

X4

|

X5

|

X6

|

X7

|

X8

|

X9

|

X10

|

X11

|

Activité (U/ml)

|

|

1

|

40

|

2,0

|

9

|

4

|

0,0100

|

0,010

|

4

|

0,3

|

0,7

|

7

|

0,5

|

48

|

|

2

|

50

|

5,0

|

9

|

2

|

0,0100

|

1,000

|

2

|

0,3

|

0,7

|

5

|

0,5

|

89

|

|

3

|

40

|

5,0

|

7

|

2

|

0,0010

|

1,000

|

4

|

0,3

|

0,7

|

7

|

1,5

|

21

|

|

4

|

50

|

5,0

|

7

|

4

|

0,0100

|

0,010

|

4

|

0,1

|

0,7

|

5

|

1,5

|

101

|

|

5

|

48

|

3,5

|

8

|

3

|

0,0055

|

0,505

|

3

|

0,2

|

0,8

|

6

|

1,0

|

121

|

|

6

|

50

|

2,0

|

9

|

2

|

0,0010

|

0,010

|

4

|

0,3

|

0,9

|

5

|

1,5

|

31

|

|

7

|

50

|

2,0

|

7

|

2

|

0,0100

|

1,000

|

4

|

0,1

|

0,9

|

7

|

0,5

|

29

|

|

8

|

40

|

2,0

|

7

|

2

|

0,0010

|

0,010

|

2

|

0,1

|

0,7

|