|

Les opinions émises dans le présent

mémoire sont propres à son auteur et ne sauraient

en aucun cas

engager l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques

DEDICACE

A la mémoire de mon grand père, feu Raymond

Nébongnè BADOLO,

Il m'a tout donné sans rien recevoir

en retour,

Il a su semer sans penser à celui qui va

récolter,

A tous ceux qui me sont chers,

A tous ceux qui oeuvrent

à petite ou à grande échelle pour un monde

plus juste

et humain

Je vous dédie ce travail de recherche.

REMERCIEMENTS

Le mémoire de fin d'études sanctionne deux ans

de formation à l'Institut de Formation et de Recherche

Démographiques (IFORD). C'est, d'une part, l'une des conditions à

remplir pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures

Spécialisées en Démographies (DESSD), et d'autre part, il

est destiné, à l'initiation des étudiants à la

recherche démographique.

Cette recherche a été menée sous la

direction du Pr Evina Akam que nous tenons ici à remercier pour sa

disponibilité, sa rigueur aussi bien dans la méthode que dans la

rédaction. Nous remercions également :

> La direction de l'Institut National de la Statistique et

de la Démographie (INSD) du Burkina Faso, ainsi que la direction du

Projet de Développement du Système Statistique National (PDSSN)

qui ont tous mis en oeuvre pour nous permettre de suivre cette formation.

> La Direction de l'IFORD et la Coordination de la

formation de longue durée, qui n'ont pas ménagé leurs

efforts pour que la formation arrive à terme, en dépit de

nombreuses difficultés.

> Mr Léon Mudubu, Dr Hélène Kamdem, Pr

Jean Wakam, Dr Gervais Beninguisse, pour leur disponibilité, leur

collaboration et leurs conseils tout au long de notre formation et dans la

conduite de cette recherche.

> Tous les camarades de la 27eme promotion et

tous les étudiants de la 28eme promotion de l'IFORD.

Nos remerciements vont à l'endroit de Mr Savadogo qui

nous a fournis les statistiques du ministère de la santé.

A nos tantes Mme Bambara Agnès et Mme Zigani Madeleine

et notre cousin Olivier Badolo qui ont toujours cru en nous, pour leurs

conseils et leurs soutiens de tout ordre durant notre formation.

TABLE DE MATIERES

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

TABLE DE MATIERES vii

LISTE DES TABLEAUX ix

LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES x

RÉSUMÉ xi

INTRODUCTION 12

CHAPITRE I: CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE 17

1.1. Contexte culturel 18

1.1.1 Des sociétés majoritairement rurales et

agricoles 18

1.1.2 Des traditions 18

1.1.3 Des mutations en cours 19

1.2 Situation démographique 20

1.3 Situation sanitaire 24

1.4 Grandes orientations politiques pour la population

28

CHAPITRE II: CADRE THERIQUE 30

2.1. Revue de la littérature 30

2.1.1 Facteurs de la mortalité des enfants 30

a) Variables liées à la mère 31

b) Variables liées à l'enfant 36

c) Variables liées au contexte 38

2.1.2. Théories de la baisse de la mortalité 39

a) Technologie sanitaire ou révolution de la

médecine 40

b) Développement économique 41

c) Amélioration de l'état nutritionnel 42

d) Culture et comportement en matière de santé

42

2.2. Cadre conceptuel 43

2.2.1 Hypothèses 45

a) Hypothèse générale 45

b) Hypothèses spécifiques 46

2.2.2 Définition des concepts 46

a) Mortalité infantile 46

b) Les caractéristiques d'identification sociale de la

mère 47

c) Comportements des mères 47

d) Pratiques préventives en matière de soins de

santé 47

2.2.3 Variables utilisées dans l'étude 47

a) Variable dépendante 47

b) Variables indépendantes 47

CHAPITRE III : METHODOLOGIE 49

3.1. Présentation des sources de données

utilisées 49

3.1.1. Objectifs des trois enquêtes EDS 49

3.1.2. Plan de sondage 50

3.1.3. Questionnaires 50

3.2. Méthodes d'analyse 51

3.3. Evaluation de la qualité des données

utilisées 53

3.3.1 Evaluation de l'âge déclaré des

mères 54

a) Indice de Whipple 55

b) Indice de Myers 56

3.3.2 Evaluation des déclarations de la parité

moyenne 58

3.3.3 Evaluation de la qualité de l'âge au

décès 61

a) Evolution des proportions des décès d'enfants

selon l'âge déclaré des mères 61

b) Evaluation de la qualité des données à

partir de la distribution par âge des enfants

décédés 63

CHAPITRE IV: PRATIQUES

PREVENTIVES DES MERES EN MATIERE DE

SOINS DE SANTE ET MORTALITE INFANTILE 65

4.1 Pratiques des mères en matière de suivi

médical de la grossesse et de

l'accouchement et risque de mortalité infantile

65

4.1.1 Age de la grossesse au moment de la première visite

prénatale 65

4.1.2 Nombre de visites prénatales 68

4.1.3 Injection antitétanique reçue par la

mère pendant la grossesse. 70

4.1.4 Lieu et assistance à l'accouchement 72

4.2. Vaccination des enfants et mortalité

infantile 76

4.2.1 Vaccination BCG 77

4.2.2 Vaccination DTP 78

4.2.3 Vaccination rougeole 80

4.2.4 Vaccination poliomyélite 82

4.3. Pratiques nutritionnelles des mères et

mortalité infantile 83

4.3.1 Durée d'allaitement 83

4.3.2 Poids de l'enfant à la naissance 85

4.4 Variation de la mortalité infantile selon les

pratiques en matière de soins préventifs et les

caractéristiques d'indentification sociale de la mère

87

4.4.1 Variation de la mortalité infantile selon les

pratiques en matière de soins préventifs

et les caractéristiques d'indentification sociale de la

mère entre 1998 et 2003 87

4.4.2 Variation de la mortalité infantile selon les

pratiques en matière de soins préventifs et les

caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1993

et 1998 90 4.4.3 Variation de la mortalité infantile selon les

pratiques en matière de soins préventifs et les

caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1988

et 1993 91

CONLUSION GENERALE 93

BIBLIOGRAPHIE 97

ANNEXES xiv

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1: Principaux indicateurs démographiques

d'après RGPH de 1996 21

Tableau 1.2 : Évolution des accouchements assistés

entre 1993 et 2003 (en %) 28

Tableau 3.1: Indices de Myers 56

Tableau 3.2: Répartition des femmes au cours des trois EDS

et du RGPH-1996 57

Tableau 3.3 : Les taux de fécondité

général obtenus méthodes indirectes d'estimation de Rachad

et Brass 59

Tableau 3.4: Répartition des enfants nés vivants

et des enfants décédés selon le groupe d'âges

de la mère 61

Tableau 3.5 : Proportions des âges au décès

non déclarés 63

Tableau 3.6: Proportion des décès néonatals

parmi les décès infantiles selon les EDS 64

Tableau 4.1: Evolution de la variation du risque de

mortalité infantile selon l'âge de la grossesse au moment de la

première visite prénatale 66

Tableau 4.2: Evolution de la

variation du risque de mortalité infantile selon le nombre de

visites prénatales effectuées par la mère

durant la grossesse. 69

Tableau 4.3: Evolution de la variation du risque de

mortalité infantile selon le nombre

d'injections antitétaniques reçues par la

mère durant la grossesse 71

Tableau 4.5: Evolution de la variation du

risque de mortalité infantile selon l'assistance à

l'accouchement 75

Tableau 4.6 : Evolution de la variation du

risque de mortalité infantile selon la vaccination

contre la tuberculose 78

Tableau 4.7: Evolution de la

variation du risque de mortalité infantile selon la vaccination

contre la diphtérie 79

Tableau 4.8: Evolution de la

variation du risque de mortalité infantile selon la vaccination

contre la rougeole 81

Tableau 4.9: Evolution de la variation

du risque de mortalité infantile selon la vaccination

contre la poliomyélite 82

Tableau 4.10: Evolution de la

variation du risque de mortalité infantile selon la durée

d'allaitement 84

Tableau 4.11: Evolution de la variation du

risque de mortalité infantile selon le poids à la

naissance 86

LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES

Figure1.1: Evolution de la mortalité infantile et

infanto-juvénile entre 1960 et 2003 22

Figure1.2: L'évolution de l'espérance de vie

à la naissance entre 1985 et 1996 22

Figure 1.3 : Structure des soins de santé au Burkina Faso

en 2001 26

Figure1.4. : Évolution de la couverture vaccinale des

enfants de 0 à 11 mois (en %) entre

1997 et 2003 27

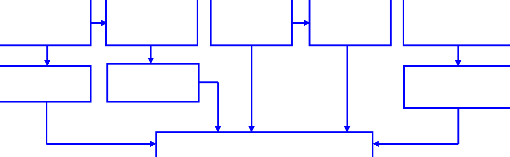

Figure 2.1 : Schéma conceptuel de l'étude 45

Figure 2.7: Schéma d'analyse de l'étude 48

Figure 3.1: Diagramme de Lexis montrant la période

quinquennale précédant les enquête 52

Graphique 3.1 : Répartition des mères selon leur

âge 54

Graphique3.2 : Répartition des femmes

enquêtées et des femmes recensées selon le groupe

d'âges 57

Graphique3.3 : Evolution des parités moyennes selon

l'âge de la mère 59

Graphique3.4: Evolution des parités moyennes selon le

groupe d'âge de la mère 60

Graphique 3.5: Evolution des proportions des décès

selon le groupe 'âges 62

Graphique3.6: Evolution des proportions des décès

selon le groupe 'âges 62

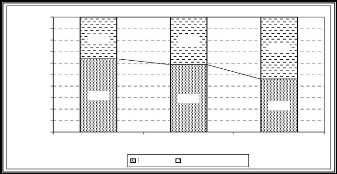

Graphique4.1: Répartition des enfants de moins d'un an

selon l'âge de la grossesse au

moment du premier contrôle prénatale 66

69

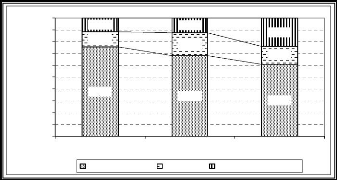

Graphique4.3: Répartition des enfants de mois d'un an

selon le nombre d'injections

antitétaniques reçues par la mère au cours

de la grossesse 71

Graphique4.4: Répartition des enfants de moins d'un an

selon le lieu de l'accouchement 73

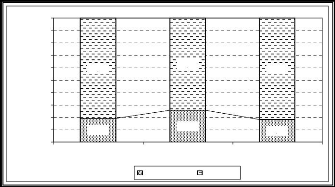

Graphique4.5: Répartition des enfants selon la

qualité du personnel ayant assisté à l'accouchement

73

Graphique4.7: Répartition des enfants de moins d'un an selon la

vaccination contre la

diphtérie 79

Graphique4.8: Répartition des

enfants de moins d'un an selon la vaccination contre la

rougeole 81

81

Graphique4.9: Répartition des enfants selon la vaccination

contre la poliomyélite 82

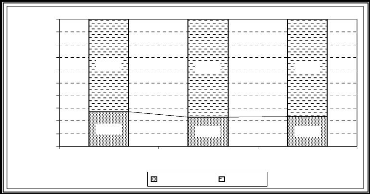

Graphique4.10: Répartition des enfants selon la

durée d'allaitement au sein 84

Graphique4.11 : Répartition des enfants de moins d'un an

selon le poids à la naissance 86

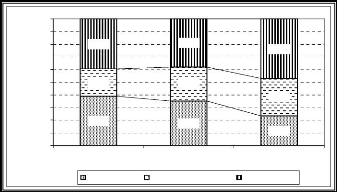

Graphique4.12: Variation de la mortalité infantile selon

les pratiques en matière de soins préventifs et les

caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1998

et 2003 89

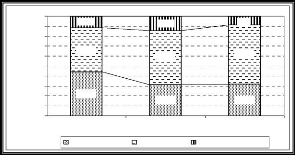

Graphique4.13: Variation de la mortalité infantile selon

les pratiques en matière de soins

préventifs et les caractéristiques

d'indentification sociale de la mère entre 1993 et 1998

91

Graphique4.14: Tendance de la mortalité infantile selon les

pratiques en matière de soins

préventifs et les caractéristiques

d'indentification sociale de la mère entre 1993 et 1998 92

RÉSUMÉ

Dans tous les pays en développement, notamment en

Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso où le

niveau de mortalité infantile reste très élevé,

l'amélioration de la santé infantile dépend autant, sinon

plus, de l'application de connaissances acquises à travers l'utilisation

des centres de santé que de nouvelles découvertes de la

médecine.

Cette étude explore les influences des pratiques des

soins préventifs en matière de santé sur la baisse de la

mortalité infantile au Burkina Faso. Elle a ainsi été

réalisée à partir des données des trois EDS

réalisées au Burkina Faso en 1992, 1998/99 et en 2003.

L'analyse des données de ces enquêtes montre que

malgré une baisse, la mortalité infantile au Burkina reste

élevée: sur 1000 enfants nés vivants au cours de la

période 1998- 2003, 81 sont morts avant leurs premiers anniversaire.

Durant la période 1988-2003 le pays a connu une amélioration de

la couverture vaccinale (en ce qui concerne les vaccins tels que le BCG, le

DTP, Le vaccin anti rougeoleux et le vaccin contre la poliomyélite) et

de la fréquentation des centres de santé par les femmes pendant

la grossesse. Parmi les vaccins délivrés aux enfants avant leur

premier anniversaire et les soins médicaux reçus par la

mère pendant la grossesse, le vaccin contre la rougeole et les

injections antitétaniques reçues par la mère pendant les

visites prénatale, paraissent être les principaux responsables de

la baisse de la mortalité infantile. L'état nutritionnel fournit

un bon pronostic de la survie. L'indicateur nutritionnel utilisé ici (la

durée d'allaitement au sein maternel) est fortement

corrélé avec la survie de l'enfant. Le risque de

décès infantile diminue régulièrement lorsque la

durée d'allaitement au sein augmente.

INTRODUCTION

Dans les pays développés, le déclin de la

mortalité était déjà visible à la fin du

XIXe siècle ; dans les pays en développement, une baisse

importante de la mortalité n'a été enregistrée que

peu après la fin de la deuxième guerre mondiale. L'ampleur de la

baisse initiale dans les pays en développement a été si

impressionnante qu'on s'est demandé au cours des années 60 et 70

si l'écart de mortalité entre pays développés et

pays en développement n'allait pas se réduire

considérablement d'ici à la fin du siècle. La tendance

à la baisse de la mortalité semblant être un

phénomène mondial, on ne s'est pas beaucoup penché sur

l'analyse critique des facteurs qui en étaient précisément

responsables. Les ressources nationales et celles provenant de donateurs ont

ainsi été plus largement utilisées, à travers les

programmes de santé, pour obtenir des baisses encore plus importantes.

Par exemple, divers programmes axés sur la survie de l'enfant, tels que

le Programme Elargi de Vaccination (PEV), ont élaboré des

stratégies assez souples pour atteindre certaines cibles de

mortalité de l'enfant dans les pays participants. Pour y parvenir, les

efforts ont surtout porté sur l'amélioration de la couverture

vaccinale, le recours généralisé à la

thérapie par réhydratation orale en cas de diarrhée,

l'amélioration de l'état nutritionnel de la mère et de

l'enfant et la diminution du nombre de grossesses à haut risque. Les

stratégies précises permettant d'atteindre cette série

d'objectifs ont été laissées à

l'appréciation de chaque pays.

La baisse de la mortalité est consécutive

à l'amélioration des conditions de vie, d'hygiène et

à la mise en place des soins de santé primaires, en particulier

la nutrition et le logement. Les politiques de santé publique ont

été appliquées dans le monde entier. Elles étaient

ciblées sur l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène, les

vaccinations, la santé maternelle, l'alimentation des enfants etc. Ces

politiques se poursuivent avec la mise au point et la distribution des

médicaments modernes ainsi qu'avec l'application de diverses actions de

médecine. Toutes ces actions se sont traduites par une baisse

significative de la mortalité des jeunes enfants et des jeunes adultes.

L'espérance de vie à la naissance en Afrique, qui était

estimée à 37 ans en 1950-1955, atteint 53 ans dans les

années 1990 (Akoto, 1994), soit un gain de 16 ans en 45 ans. Cette

baisse était surtout due à la diminution de la mortalité

par maladies infectieuses et celle des autres causes de mortalité, dont

certaines étaient ellesmêmes des conséquences lointaines

des infections antérieures (Preston, 1980).

Durant les cinq dernières décennies, la

mortalité en général et celle des enfants en particulier a

connu un recul important en Afrique. Malgré cette baisse

enregistrée, le niveau de mortalité infantile et juvénile

du continent reste encore le plus élevé au monde. Le taux de

mortalité infantile et juvénile est maintenant proche de 89 pour

mille en Afrique alors qu'il est de 23 pour mille en Amérique Latine, 29

pour mille en Asie de l'Est et de 62 pour mille en Asie du Sud1. La

baisse continue de la mortalité en général et celle de la

mortalité des jeunes enfants en particulier, reste l'objectif

unanimement visé par tous les gouvernements de tous les Etats africains.

Pour ce faire, ces derniers mettent l'accent sur l'élaboration et la

mise en oeuvre de politiques de santé efficaces afin de réduire

davantage ces niveaux et les disparités existantes entre les

différentes couches sociales de la population. Or ces politiques ne

peuvent produire les résultats attendus que si les facteurs qui sont

à l'origine de cette baisse sont bien appréhendés et que

les actions entreprises les cibles.

S'il est aisé d'identifier les facteurs associés

à la mortalité, une approche explicative ou la mise en oeuvre des

programmes susceptibles d'agir favorablement sur le phénomène

étudié, nécessite d'identifier non seulement les relations

existantes entre celui-ci et les facteurs de risque qui lui sont

associés (effets directs ou indirects), mais aussi les interactions

existantes entre ces derniers, en tentant de les ordonner selon leur

proximité. Aussi l'analyse de la mortalité, ne doit-elle pas

nécessairement tenir compte du temps et du lieu. Outre ces facteurs

contextuels, il est important de tenir compte de toute une série de

caractéristiques individuelles, appelées souvent

caractéristiques socio-démographiques dans les études de

mortalité et de santé. Ces caractéristiques

présentent fréquemment des différentiations

systématiques de mortalité (ou de morbidité) et exercent

soit un effet direct ou indirect sur la mortalité.

A l'instar d'autres pays africains, le Burkina Faso

connaît un niveau élevé de mortalité en

général et celui de la mortalité infantile en particulier.

Selon les résultats de l'Enquête Démographique et de

Santé réalisée en 2003 (EDSBF-III), près d'un

enfant sur cinq (195%o) meurt avant l'âge de cinq ans et parmi mille

naissances vivantes, 81 n'atteignent pas leur premier anniversaire. Les

données disponibles montrent que la mortalité infantile

connaît une tendance à la baisse depuis les années 1960. Le

taux de mortalité infantile (TMI) est passé

1 UNFPA, State of world population 2007

182%o en 1960-61 à 107%o en 1996 et à 81%o en

2003. Malgré cette baisse, le niveau de mortalité infantile reste

encore élevé.

La mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des

programmes de santé nécessaires pour réduire la

mortalité infantile exigent la détermination et la

compréhension des facteurs responsables du niveau élevé de

ce phénomène, car comme le fait remarqué Barbieri (1991),

« l'efficacité des programmes de santé dépend en

grande partie de la capacité à comprendre les processus

responsables des niveaux élevés de la mortalité des

enfants dans le tiers monde ». En outre, l'accent souvent mis sur les

maladies évitables grâce à la vaccination et la

thérapie en cas de diarrhée, par opposition à un ensemble

plus vaste et plus complet de programmes de santé communautaires, avait

entraîné des effets de substitution en matière de

morbidité et de mortalité. En d'autres termes, on sauvait des

enfants de la rougeole ou de la diarrhée pour les laisser mourir

d'autres causes que ne couvraient pas ces interventions. Lorsqu'ils

étaient importants, ces effets de substitution étaient

susceptibles d'avoir une forte incidence sur le rythme auquel s'effectuait la

baisse de la mortalité. Ces préoccupations ont conduit à

entreprendre des recherches sur la nature, les caractéristiques et les

déterminants de la baisse de la mortalité chez l'enfant. Certains

auteurs, comme Younoussi (1997), ont tenté d'expliquer ce

phénomène au niveau individuel en examinant les

caractéristiques biologiques, comportementales, démographiques et

socioéconomiques. D'autres ont élucidé les

mécanismes par lesquels divers déterminants modifient la

mortalité des enfants. D'autres encore ont cherché à

expliquer les écarts observés en tenant compte des

différences d'environnement, de culture et de conditions de vie

matérielles des enfants et des familles. L'impossibilité de

préciser les relations de cause à effet reliant la

mortalité de l'enfant à ses déterminants proches ou

lointains a conduit à une multiplication d'initiatives axées sur

la survie de l'enfant. Il est donc nécessaire et urgent de

connaître les facteurs qui déterminent le plus ce

phénomène afin d'identifier ou d'orienter les actions sanitaires

déjà mises en oeuvre pour améliorer davantage la situation

et réduire les inégalités flagrantes en matière de

santé persistantes entre les enfants des différentes couches

sociales.

En dehors des inégalités face aux risques de

décès, les enfants sont exposés en amont aux

inégalités face aux recours aux soins. Ces

inégalités résultent de plusieurs facteurs d'ordre

institutionnel, économique et culturel. Les comportements des

mères en matière de soins préventifs constituent l'un des

déterminants directs.

En premier lieu, les mères sont les premières

responsables des soins accordés aux enfants. Elles sont garantes du

maintient de la santé des enfants en leurs assurant les conditions de

prévention de la maladie, l'alimentation et l'hygiène corporelle

des enfants et le cas échéant, les amener dans les centres de

santé pour les soins, (Ouédraogo. C, 1994). En second lieu, dans

les schémas explicatifs de la mortalité des enfants, les

comportements sanitaires des mères constituent des variables

intermédiaires par lesquelles les facteurs socioéconomiques et

culturels agissent en partie sur ce phénomène.

Dans un contexte de changement institutionnel et de lutte

contre la pauvreté impliquant, l'amélioration du système

sanitaire, les comportements des mères ont un impact important sur la

survie de leurs enfants. La meilleure stratégie pour améliorer la

survie des enfants serait un développement durable permettant une

amélioration du niveau de vie. Celle proposée ici est une

stratégie possible au niveau individuel. Elle consiste à

mobiliser les femmes et les amener à adopter des comportements

favorables à la survie des enfants. Leur capacité à mieux

tirer profit des services de santé mis à leur disposition et

d'assumer leur responsabilité dans la gestion des problèmes

sanitaires est importante pour améliorer la survie des enfants.

Fort de ces considérations, nous nous proposons dans

cette étude de répondre à la question suivante: « les

soins préventifs que les femmes apportent à leurs enfants

contribuentils significativement à l'amélioration de la survie

des enfants de moins d'un an au Burkina Faso? ». Ainsi, nous nous

intéressons aux soins préventifs pour identifier parmi eux les

variables qui sont à l'origine de la baisse de la mortalité

infantile au Burkina Faso.

Cette étude a pour objectif de mettre en

évidence les facteurs de la baisse du niveau de la mortalité

infantile, facteurs sur lesquels les actions des décideurs politiques

devraient porter afin d'améliorer davantage la survie des enfants de

moins d'un an au Burkina Faso.

Plus spécifiquement, cette étude veut :

+ Etudier l'évolution des principaux facteurs

préventifs entre 1992 et 2003.

+ Identifier les principaux facteurs préventifs

associés à la baisse de la mortalité infantile. Autrement

dit, nous cherchons à savoir si les pratiques en matière de suivi

médicale de la grossesse, de vaccination et de nutrition ont

contribué à la baisse de la mortalité infantile au Burkina

Faso.

Pour atteindre ces objectifs, ce travail est articulé

en quatre chapitres. Le premier chapitre présente l'intérêt

et le contexte général de l'étude. Le cadre

théorique fait l'objet du deuxième chapitre. C'est ici que

l'état des connaissances sur les facteurs de la mortalité des

enfants et sur les théories explicatives de la baisse de la

mortalité sont exposés. Partant de ces éléments, un

cadre conceptuel de l'étude est élaboré ainsi que quelques

hypothèses de recherche à tester. Le troisième chapitre

porte sur la présentation de la méthodologie. Il présente

les données utilisées, en fait une évaluation de la

qualité et présente les méthodes d'analyse à

utiliser. Le dernier chapitre est consacré aux analyses de l'incidence

des comportements préventifs des mères sur la mortalité

des enfants de moins d'un an.

Cette étude se termine par une conclusion

générale qui rappelle les points saillants des différentes

sections de cette étude. Quelques recommandations pour l'action et une

piste d'ouverture dans les perspectives de recherche dans le futur sont

formulées à la lumière des résultats.

CHAPITRE I: CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE

Pays situé dans la boucle du Niger au coeur de

l'Afrique occidentale, le Burkina Faso est un pays enclavé couvrant une

superficie de 274 200 km2. Il partage ses frontières avec six

pays : le Mali au nord et à l'oust, le Niger à l'est, la

Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et le Bénin au sud. Le relief du

Burkina est principalement constitué d'un plateau d'une altitude moyenne

de 250 à 350 mètres, qui s'effondre brutalement dans le sud-ouest

(falaises et chutes de Banfora) et s'abaisse dans le nord en direction de la

vallée du Niger. Le pays est drainé par trois fleuves : le

Mouhoun, le Nazinon et le Nakambé. Le Burkina est soumis à la

sécheresse et aux vents secs. Le point le plus proche de l'océan

Atlantique en est distant de 500 km. Ouagadougou, la capitale du pays est

située à 1 200 km du port d'Abidjan (Côte d'Ivoire),

à 980 km du port de Téma (Ghana) et à 970 km du port de

Lomé (Togo). Faisant partie des pays sahéliens, le Burkina Faso

connaît un climat tropical de type soudanien rude et sec à deux

saisons : une longue saison sèche (neuf mois) et une courte saison

pluvieuse (trois mois).

Le pays est divisé en treize régions (La Boucle

du Mouhoun, le Centre, Le CentreSud, Le Plateau Central, Le Centre-Ouest, Le

Centre Est, Le Centre Nord, L'Est, Le Nord, Les Cascades, Les Hauts Bassins, Le

Sahel et le Sud-ouest) placées sous l'autorité des gouverneurs.

Ces dernières sont constituées de 45 provinces (placées

sous l'autorité des hauts commissaires). Les provinces sont

divisées en départements qui sont constitués de villages.

Le département est placé sous l'autorité d'un

préfet. Les services de santé sont calqués sur cette

structure administrative.

L'économie du Burkina Faso repose essentiellement sur

l'agriculture et l'élevage qui occupent plus des trois quarts de la

population active et contribuaient pour 37,2 % au PIB du pays en 1998.

L'agriculture emploie 75 % de la population active du Burkina, mais la

production ne permet pas de nourrir tous les habitants (le pays n'est pas

autosuffisant sur le plan alimentaire). L'inégale répartition de

la pluviométrie conjuguée à la pauvreté

différentielle des sols au plan interne constitue un facteur

d'inégalité entre les régions Sud et Ouest du pays

comparativement à celles du Nord et de l'Est. Les premières (Sud

et Ouest), aux sols riches sont les mieux arrosées également. Le

sous-sol, en revanche, possède certaines richesses dont le

manganèse, le cuivre, le fer ou encore le phosphate.

1.1. Contexte culturel

1.1.1 Des sociétés majoritairement rurales

et agricoles

Au Burkina Faso, la population rurale représente 85% de

la population totale (CONAPO, 2000). L'économie est

caractérisée par l'existence d'un secteur traditionnel de

subsistance encore très répandu et d'un secteur moderne

d'échanges tourné vers l'extérieur. Les

familles vivent surtout de l'agriculture et de l'élevage. Le climat

soudano-sahélien, avec une seule saison des pluies ne permet qu'une

récolte annuelle compromise souvent par la pauvreté des sols et

la pluviométrie irrégulière et mal répartie.

Pendant une bonne partie de l'année, le sol reste complètement

sec et exposé à des phénomènes d'induration. Les

populations vivent ainsi dans une insécurité alimentaire

permanente. La persistance des pratiques ancestrales d'élevage et

d'agriculture (cultures itinérantes sur brûlis, feux de brousse,

coupe abusive du bois...) est préjudiciable à l'environnement et

entraîne une désertification avancée dans certaines zones.

A ces contraintes naturelles, s'ajoutent des obstacles sociaux. Les

sociétés burkinabés se composent de collectivités

rurales dont les pratiques ne préparent pas toujours l'individu à

accepter facilement les changements qu'impose aujourd'hui la vie moderne. Si

ces collectivités rurales aspirent à une descendance nombreuse,

c'est que l'agriculture extensive qu'elles pratiquent exige un fort apport de

main-d'oeuvre.

1.1.2 Des traditions

Le Burkina Faso compte une multitude de groupes ethniques

ayant des cultures différentes. Ces groupes constituent souvent des

sociétés structurées en villages. Par ailleurs, les

sociétés burkinabé, malgré leur diversité,

partagent un fond démo-culturel commun. Les traditions renfermaient un

certain nombre d'atouts et de valeurs socio-culturelles positives. En effet,

les sociétés burkinabés étaient régies par

les principes de respect de la vie, de solidarité, d'échanges et

de réciprocité qui cimentaient la vie sociale et assuraient une

totale intégration des individus dans la société. L'esprit

communautaire y était aussi développé, basé sur la

subordination de l'individu au groupe et à la famille. Toutefois,

certains aspects de ces traditions constituent des préoccupations de

premier ordre dans les questions de population et développement.

D'abord au sein de chaque groupe, le mariage apparaît

comme une institution obligatoire, qui mobilise l'ensemble de la

communauté lignagère. Il est un signe de maturité sociale

et de responsabilité. Les stratégies matrimoniales ont en

général pour fondement de

« disposer » de plusieurs femmes, d'avoir une

descendance nombreuse, d'étendre plus loin les réseaux

d'alliance. Elles visent à renforcer le clan sur les plans

démographique, économique et social. La femme apparaît

ainsi comme un capital qu'il faut acquérir, conserver et rentabiliser.

Sa fonction la plus valorisée est celle de la reproduction qui, en

donnant à l'homme une descendance nombreuse, lui permet d'accéder

à une plus grande considération sociale. Il s'ensuit que la

quasi-totalité de ces groupes privilégie le mariage par alliance.

Ils ont une préférence pour les mariages précoces.

L'âge idéal souhaité à la primo nuptialité se

situe au seuil de la puberté et de l'adolescence pour les filles (11

à 19 ans).

Ensuite, les sociétés burkinabés, de

manière générale, sont pro-natalistes. La

préoccupation fondamentale de chaque groupe demeure sa

perpétuation et tous les moyens économiques, culturels,

spirituels et idéologiques sont mis en oeuvre à cet effet. Il y a

pour les hommes et les femmes une justification pour une progéniture

nombreuse : le don de la vie et sa conservation constituent un devoir

sacré ; la famille nombreuse constitue un facteur important de

production économique et de prestige social ; les enfants sont un

véritable capital car ils constituent une sécurité sociale

pour leurs parents pendant leurs vieux jours.

Enfin, les sociétés burkinabés, à

des degrés divers, conservent encore des pratiques traditionnelles

néfastes et préjudiciables à la santé des femmes et

des petites filles. Ce sont notamment les mutilations génitales

féminines (excision), les interdits alimentaires et tabous

nutritionnels, le mariage forcé, le mariage précoce et le

lévirat.

1.1.3 Des mutations en cours

Les sociétés burkinabés ont subi et

continuent de subir un certain nombre de transformations depuis la

période coloniale. Sur le plan économique, la diffusion de la

monnaie a rompu un certain nombre d'équilibres anciens. L'introduction

des cultures de rente par exemple a eu un impact sur les cultures

vivrières et a modifié les rapports de production dans le sens

d'une industrialisation et d'une autonomie des exploitations agricoles dans

leur gestion et dans la jouissance de leurs produits.

Sur le plan social, les mutations sont allées de pair

avec la dislocation des institutions et l'affaiblissement des valeurs

traditionnelles (famille, groupe de pairs, etc.), sans que l'éducation

scolaire ne puisse les remplacer valablement dans leur rôle de

socialisation. L'effritement de la famille africaine en général

et burkinabé en particulier, amorcé depuis la

période coloniale par des facteurs tels que les

migrations, les travaux forcés et autres déportations, s'est

poursuivi après 1960 par des éléments récurrents ou

aggravés de ces facteurs (la migration extérieure et l'exode

rural par exemple) et a sérieusement affecté les valeurs qui

s'enseignaient dans ce cadre social de base et qui soutenaient et entretenaient

la cohésion sociale.

La promotion de la femme a connu une intensification à

partir de 1984, notamment avec l'avènement de la Révolution

Démocratique et Populaire. Il s'agit au niveau national de l'adoption

d'un certain nombre de textes, de plans et de programmes d'action. On citera

entre autres l'adoption d'un plan d'action en matière de planification

familiale en 1986, ainsi que l'adoption de stratégies de renforcement du

rôle de la femme dans le processus de développement en 1992.

Toutes ces actions, renforcées par la ratification au niveau

international de la convention sur l'élimination de toutes les formes de

discrimination à l'encontre des femmes ont été rendues

possibles grâce à un environnement favorable marqué par la

modernisation de l'économie, l'engagement politique et la mobilisation

sociale, notamment des femmes et des associations.

1.2 Situation démographique

Estimée à 4 349 600 résidents en 1960, la

population burkinabé est passée de 5,6 millions en 1975 à

près de 8 millions en 1985 puis à 10 312609 en 1996. Elle est

aujourd'hui estimée à plus de 13 millions (en 2006). Cette

évolution de l'effectif global est due essentiellement à

l'accroissement démographique. Le taux d'accroissement naturel est

estimé à 3,1 % et le taux de fécondité à 6,8

enfants par femme en 1996 (tableau 1.1). Le taux de croissance annuel moyen est

de l'ordre de 2,4 %. A ce rythme la population doublera en 29 ans. La

population burkinabé est extrêmement jeune. En 1996, les moins de

15 ans représentaient 47,9 % de la population et les plus de 65 ans 3,7

% seulement. Cette situation se traduit par un rapport de dépendance

assez élevé de 107,8% et pose le problème de la prise en

charge et de la satisfaction des besoins sociaux de base (éducation,

santé, emploi...) des jeunes.

L'état de la population (volume, structure, niveau de

mortalité et de fécondité) et sa dynamique ont un impact

sur la réalisation des objectifs de développement humain durable.

En effet, les variables démographiques déterminent les besoins

sociaux de base à satisfaire en termes de santé,

d'éducation, d'alimentation etc.

Tableau 1.1: Principaux indicateurs démographiques

d'après RGPH de 1996

|

Indicateurs du RGPH 1996

|

Valeurs

|

|

Population totale

|

10 312 609

|

|

Densité (habitants/km2)

|

37,6

|

|

Population urbaine (en %)

|

15,5

|

|

Taux d'accroissement naturel (en %)

|

3,1

|

|

Indice Synthétique de Fécondité

(enfants/femme)

|

6,8

|

|

Taux brut de natalité (pour mille)

|

48,2

|

|

Taux de mortalité infantile (pour mille)

|

107

|

|

Espérance de vie a la naissance (en années)

|

53,8

|

Source: RGPH 1996

La mortalité a connu une baisse très sensible au

Burkina Faso depuis 1960. De 32%o en 1960, le taux de mortalité est

tombé a 17,5%o en 1985 et 14,8%o en 1996. On observe cependant que la

mortalité masculine est relativement plus importante que celle des

femmes, même si elle accuse une légère baisse. De 1985 a

1996, le taux de mortalité masculine est passé de 17,9%o a 16,3%o

contre respectivement 17,1%o a 13,5%o chez les femmes au cours de la même

période. Cela traduit bien une surmortalité masculine dont le

rapport est de 120,7% en 1996. Ainsi, pour 100 décès de femmes on

enregistre environ 121 décès d'hommes ce qui a pour

conséquences entre autres, l'accroissement du nombre de femmes chefs de

ménage (avec a charge leurs enfants).

Le taux de mortalité infantile (0-1 an révolu)

est passé de 182%o en 1960 a 134%o en 1985, puis a 107,1%o en 1996. La

mortalité juvénile (mortalité des enfants de 1 a 5 ans), a

suivi la même tendance que la mortalité infantile. En effet, de

217%o en 1960, le quotient de mortalité juvénile est passé

a 75,1%o en 1996, soit une baisse relative de 65,4 % en 36 ans. De même,

la mortalité infanto-juvénile (mortalité des enfants de 0

a 5 ans) a été marquée par une baisse relative de plus de

50% entre 1960 et 1996. Le quotient de mortalité infanto-juvénile

est passé de 360%o en 1960 a 174,2%o en 1996.

La baisse de la mortalité et notamment celle des

enfants de 0 a 5 ans s'est traduite par une amélioration de

l'espérance de vie a la naissance qui est passée de 32 ans en

1960 a 48,5 ans en 1985 et a 53,8 ans en 1996. Entre 1985 et 1996 le gain

annuel moyen en espérance de vie est de 0,56 an, ce qui paraît

raisonnable par rapport a la moyenne mondiale qui est de 0,5. Toutefois, ce

gain est plus faible par rapport a celui de la période (1976 -1985) qui

était de 0,65 an par an. Cette situation pourrait en partie s'expliquer

par l'apparition de la pandémie du SIDA a partir de 1986.

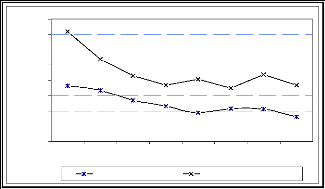

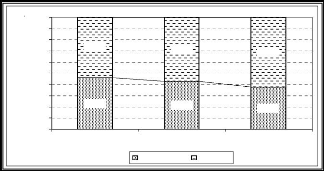

Figure1.1: Evolution de la mortalité infantile et

infanto-juvénile entre 1960 et 2003

1960 1975 1985 1991 1993 1996 1998 2003

400

350

300

250

Quotient

200

150

100

50

0

Mortalité infantile Mortalité

Infanto-Juvénile

La baisse du taux de mortalité relève notamment

de l'introduction de la médecine moderne. Avant la diffusion

générale de cette médecine, la situation était

caractérisée par une croissance démographique

modérée, avec des taux bruts de natalité et de

mortalité élevés avoisinant 50%o. Mais depuis une

cinquantaine d'années, grâce aux progrès de la

médecine, la mortalité a fortement baissé tandis que la

fécondité se maintient à un niveau élevé. Le

déclin de la mortalité est aussi lié à une

série de transformations économiques, sociales et mentales

à savoir l'amélioration du niveau de vie, l'amélioration

du niveau d'instruction, la prise de conscience des besoins de l'enfant,

l'esprit de maîtrise de la nature, etc. (CONAPO, 2000).

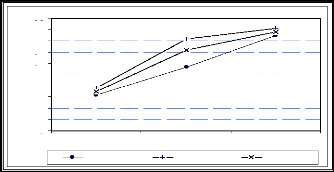

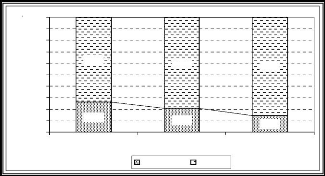

Figure1.2: L'évolution de l'espérance de vie

à la naissance entre 1985 et 1996

55

54

53

Esperance de vie

52

51

50

49

48

47

46

45

1985 1991 1996

Hommes Ensemble

Année

Femmes

Le taux de mortalité maternelle au Burkina Faso est

passé de 566 pour 100 000 naissances vivantes en 1991 (Enquête

Démographique de 1991) à 484 en 1998 (EDS 98).

Cependant, quoiqu'en baisse constante, ce taux reste tout de

même un des plus élevés de l'Afrique. Cette situation

s'explique par le faible niveau de développement socio-économique

du pays (insuffisance et éloignement des formations sanitaires), la

faible accessibilité des soins obstétricaux aggravée par

des facteurs liés aux comportements procréateurs à risque

(maternités précoce et/ou tardive, naissances

rapprochées), et à des attitudes et pratiques culturelles

néfastes à la santé des femmes et des enfants (interdits

alimentaires, excision, etc.). A cela s'ajoutent le faible taux d'utilisation

des services, le faible statut social de la femme et la faible implication des

hommes dans la résolution des problèmes.

Le Burkina Faso est depuis toujours un pays de migration. Au

cours de la période 1988/92, environ 602 000 personnes ont

été touchées par la migration internationale dont 273 000

immigrés et 329 000 émigrés. Ces échanges

s'opèrent essentiellement avec la Côte d'Ivoire. Avec la crise

sociale qu'a connue ce pays en 1999 et celle plus récente de 2002 qui se

poursuit de nos jours, les mouvements migratoires dans ce sens se sont

considérablement modérés et modifiés.

En outre, en milieu urbain, depuis le début des

années 1980, les conditions économiques très difficiles et

les compressions du personnel dans le secteur public, combinées à

une croissance rapide de la population active qualifiée semblent

favoriser la migration vers l'étranger des cadres et des professionnels

de haut-niveau, à la fois hommes et femmes. Le niveau d'éducation

est alors souvent rapporté comme facteur déterminant dans

l'émigration internationale.

Tous les indicateurs permettant de mesurer l'accès

à l'enseignement se sont sensiblement améliorés au cours

des quinze dernières années au Burkina. L'amélioration du

niveau d'instruction se reflète, entre autre, dans l'augmentation

régulière de la proportion des adultes sachant lire et

écrire et du taux de scolarisation au primaire. Le taux brut de

scolarisation au primaire est passé de 30% en 1991 à 52.2% en

2003. Entre 1985 et 2003, le taux d'alphabétisation est passé de

12,5% à 21,8% (CONAPO, 2000). Ce chiffre reste assez faible lorsqu'on le

compare aux taux d'alphabétisation des autres pays en

développement. En 1995, le taux d'alphabétisation des Pays les

moins avancés était de 49% et celui des pays d'Afrique du Nord et

du Moyen-Orient de 62%.

Par delà les bénéfices individuels que

les hommes et les femmes tirent de l'accès à l'enseignement

(développement personnel, accès à de meilleurs

emplois...), tout porte à

croire que l'élévation du niveau d'instruction

entraîne pour l'ensemble de la société des effets positifs

supérieurs à la simple somme des bénéfices

individuels. Ces effets, sont connus sous le terme d'effets externes. Par

exemple, on a observé dans de nombreux pays que l'amélioration du

niveau d'éducation des mères permet d'améliorer

significativement la santé des enfants et de réduire le taux de

mortalité infantile. Or, l'amélioration de la santé

individuelle des enfants permet d'enrayer la propagation, à l'ensemble

de la société, des maladies transmissibles - principales causes

d'invalidité dans les pays du Sahel. De ce fait, l'amélioration

de l'éducation d'une partie de la population bénéficie au

reste de la société.

1.3 Situation sanitaire

La santé est un élément fondamental du

bien-être des populations et un facteur de développement

économique et social. En termes économiques, une politique

efficace de santé publique permet de .limiter l'incidence de la

morbidité sur la main d'oeuvre, les femmes et les enfants.

D'une manière générale, la situation

sanitaire est déplorable. Elle est caractérisée par une

morbidité et une mortalité générale

élevées qui sont imputables aux facteurs suivants :

+ La fréquence des endémies (paludisme,

affections respiratoires, diarrhées ...) et des épidémies

meurtrières (méningite cérébro-spinale, rougeole,

choléra). La méningite cérébrospinale a

présenté des pics épidémiques au cours des

dernières années : 42 000 cas en 1996 et 22 200 cas en 1997.

Quant à la rougeole, elle a connu des poussées

épidémiologiques importantes depuis 1993 (14.445 cas) pour

atteindre 17 848 cas dans le premier trimestre de 19962.

+ L'apparition du VIII et l'augmentation des porteurs

asymptomatiques et des cas de SIDA. Les premiers cas de SIDA ont

été diagnostiqués en 1986 et depuis lors le nombre de

personnes infectées se multiplie malgré les efforts fournis

à divers niveaux. En 1999, on estimait le taux de

séroprévalence du VIII à 7,17 % de la population. Le taux

de séropositivité est plus élevé chez les personnes

de 20 à 39 ans (plus de 50 % des cas). Les hommes sont les plus

touchés (60 % des cas) que les femmes. On compte aujourd'hui au Burkina

Faso 370 000

2 Tous ces chiffres sont issus du rapport 2000 du

Conseil National pour la Population (CONAPO, 2000).

personnes vivant avec le VIH et 200 000 orphelins du

SIDA3. Cette situation fait du Burkina Faso le deuxième pays

le plus touché de l'Afrique de l'Ouest (après la Côte

d'Ivoire).

+ L'insuffisance du personnel médical tant du point de

vue quantitatif que qualitatif. En 1998, on comptait 7 078 agents toutes

catégories confondues (médical et paramédical). Il existe

une disparité notoire dans la répartition du personnel entre zone

urbaine et zone rurale. Les deux principales villes (Ouagadougou et Bobo

Dioulasso) regroupent à elles seules 53,7 % des médecins, 57,3 %

des sages femmes, 59 % des pharmaciens et le tiers des infirmiers4.

Le ratio personnel de santé/population reste nettement en

deçà des normes préconisées par l'OMS pour la

région Afrique de l'Ouest (un médecin pour 10 000 habitants, une

sage-femme pour 5 000 habitants et un infirmier pour 5 000 habitants). En 1995,

on comptait un médecin pour 29 250 habitants, un pharmacien pour 188 498

habitants, une sage-femme pour 28 512 habitants, un infirmier d'Etat pour 8 143

habitants, ce qui traduit un déséquilibre notoire entre le rythme

d'accroissement du personnel soignant et celui de la population5.

+ L'inaccessibilité et la faible performance des

formations sanitaires. En 1998, il existait 1 022 formations sanitaires dont

deux Centres Hospitaliers Nationaux (CHN), 9 Centres Hospitaliers

Régionaux (CHR), 30 Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales

(CMA), 784 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), 144

dispensaires isolés et 17 maternités isolées6.

Il faut en moyenne parcourir 8,5 Km pour accéder à une formation

sanitaire contre 5 km préconisé par l'Initiative de Bamako.

Seulement 51 % des populations urbaines et 48 % des populations rurales ont

accès aux formations sanitaires. Ces contraintes expliquent en partie la

baisse du taux de fréquentation des services de santé en

général et de Santé Maternelle et infantile en

particulier. Ainsi, le taux de fréquentation des formations sanitaires

est passé de 31,95% en 1986 à 18 % en 1996. Le pourcentage des

enfants de moins d'un an inscrits en consultation infantile est

inférieur à 40 %, et, en 1999, seulement 60 % des enfants de 0

à 11 mois avaient reçu le vaccin BCG contre 71 % en 1990. Le taux

de fréquentation des services de santé par les femmes est

passé de 19 % en 1991 à 16 % en 19957.

3 Tous ces chiffres sont issus du rapport 2000 du

Conseil National pour la Population (CONAPO, 2000).

4 Tout ces chiffres sont issus du rapport 2001 de la

Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la

Santé.

5 Idem.

6 Idem.

7 Idem.

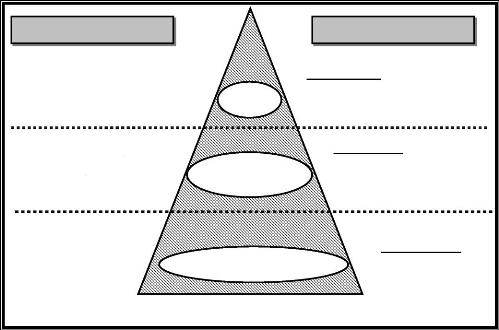

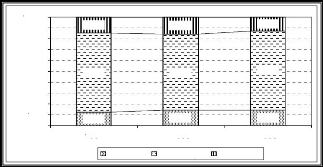

Figure 1.3 : Structure des soins de santé au Burkina Faso

en 2001

- 2 Centres Hospitaliers Nationaux (CHN)

- 3 Maternités de

référence

- etc.

- 784 Centres de santé et de promotion sociale

(CSPS)

- 144 Dispensaires isolés - 17 Maternités

isolées

- 9 Centres hospitaliers régionaux

-30 Centres médicaux avec antennes chirurgicales

(CMAC)

Structures de soins

Niveau périphérique

Niveau

intermédiaire

Niveau

tertiaire

Appui stratégique :

Ministère de la Santé Publique

Appui technique :

Directions Régionales de la Santé

Publique

Structures d'appui

Appui opérationnel :

Districts

sanitaires

+ La faible accessibilité des médicaments et des

consommables médicaux. Seulement 30% de la population peuvent s'offrir

les médicaments essentiels, et la production pharmaceutique nationale

moderne ne couvre que 2 % des besoins nationaux. Les besoins en santé de

la population restent donc insatisfaits. Cependant, bien qu'encore

insuffisants, les efforts fournis dans ce secteur comme dans d'autres ont

néanmoins abouti à une réduction sensible du taux de

mortalité générale et celui de la mortalité

infantile en particulier. Il en résulte un accroissement

considérable de la population totale et de la population la plus

vulnérable (femmes en âge de procréer et enfants de 0-5

ans). Etendre les services de santé à toute la population sera

encore plus difficile si le taux de croissance démographique reste aussi

élevé et si les ressources disponibles demeurent à leur

niveau actuel.

Les retombées économiques de

l'amélioration de la santé sont particulièrement

élevées pour les couches pauvres de la population, habituellement

plus sujettes que les autres à la maladie.

Mais depuis la dernière décennie, on assiste

à une amélioration des conditions générales de

santé dans le pays qui s'explique notamment par l'amélioration de

l'accès de la population aux services de santé. Les services de

santé publique interviennent auprès de la population de deux

façons : à travers les programmes de santé publique

(vaccination, salubrité de l'environnement) qui visent la population

dans son ensemble d'une part et d'autre part, à travers les services

cliniques qui répondent aux besoins de santé particuliers des

individus.

Le taux de couverture vaccinale du pays reste très

insuffisant puisque moins d'un enfant sur deux de moins d'un an serait

convenablement vacciné : 78,3 % contre la diphtérie, le

tétanos et la poliomyélite (DTP) et 71,1% contre la rougeole en

20038. Ces taux de couverture sont bien inférieurs au niveau

de couverture de 95% préconisé par l'OMS pour ces deux

vaccins.

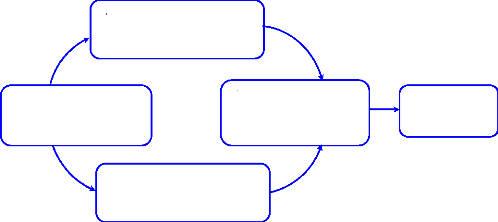

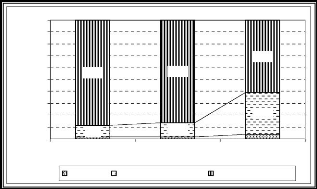

Figure1.4. : Évolution de la couverture vaccinale des

enfants de 0 à 11 mois (en %) entre 1997 et 2003

|

|

100

|

|

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Couverlure vaccinale

Iv w 41, cm 0 -si co o C

)000000000c 0

|

|

|

|

|

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

|

|

BCG DTC polio3 Rougeole

|

|

|

Source de données: Direction des Etudes et de la

Planification / Ministère de la Santé

Néanmoins, on observe une augmentation

régulière de la couverture vaccinale concernant la vaccination

contre la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, le

tétanos, la tuberculose et même la fièvre jaune sur la

période 1997-2003 (cf. figure 1.3.).

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile,

l'examen de la proportion des accouchements assistés montre une

amélioration entre 1993 et 2003, même si cette proportion a connu

une certaine baisse en 1998 (41,5% en 1993 contre 40% en 1998) (Cf. tableau

1.2.).

8 INSD, Enquêtes démographiques et de

santé 2003

Tableau 1.2 : Évolution des accouchements assistés

entre 1993 et 2003 (en %)

|

Année

|

1993

|

1998

|

2003

|

|

Proportion des accouchements assistés

|

41,5

|

40

|

56,5

|

Source : INSD, EDS 1993, 1998 et 2003

Parmi les programmes de santé publique visant à

améliorer la salubrité de l'environnement, l'accès

à l'eau potable est essentiel. En effet, les affections

diarrhéiques et les infections parasitaires véhiculées par

l'eau insalubre sont à l'origine de près de 17 % des maladies

transmissibles. Or, on estime que seulement 60,5% de la population

burkinabé a accès à de l'eau potable (EDS, 2003).

1.4 Grandes orientations politiques pour la

population

La population constituant la première richesse d'une

nation, les questions de population et de développement

préoccupent tout pays. En effet, au plan international, les trois

conférences mondiales sur la population tenues à Bucarest (1974),

à Mexico (1984) et au Caire (1994), traduisent bien ces

préoccupations en reconnaissant explicitement l'importance des relations

entre Population et Développement. La Conférence des Nations

Unies sur l'Environnement et le Développement tenue en 1992 à Rio

témoigne d'une prise de conscience de la Communauté

Internationale sur les problèmes d'environnement en reconnaissant que la

résolution de ceux-ci est le garant d'un développement

durable.

Au plan africain, la tenue de trois conférences (Accra

en 1971, Arusha en 1984 et Dakar en 1992) a permis d'examiner la situation

démographique du continent. Le programme d'action de Kilimandjaro issu

de la deuxième conférence africaine reconnaît que les Etats

membres partagent un certain nombre de préoccupations communes en ce qui

concerne les problèmes démographiques et le développement,

et réaffirme «leur volonté collective d'assurer un

développement social économique, autosuffisant et

accéléré dans l'intérêt des populations

africaines ». Cette volonté a été

réaffirmée par les pays membres du Comité

Interétats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

dans le programme d'action de N'Djamena, en décembre 1988 et de

Ouagadougou en octobre 1997.

Le Burkina Faso a souscrit à différentes

recommandations issues aussi bien des conférences africaines que des

conférences mondiales. Convaincu que la population est un

facteur essentiel de développement, et soucieuse de lui

assurer la satisfaction de ses besoins fondamentaux le gouvernement a mis en

place une politique de la population qui a pour but de contribuer à la

lutte contre la pauvreté par la recherche d'un équilibre entre

population et ressources. Il a élaboré à cet effet, en

2000, un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP).

Une des préoccupations majeures de ce cadre de référence

est la promotion des secteurs sociaux de base (éducation, santé y

compris la santé de la reproduction, eau potable, hygiène et

assainissement). Concernant particulièrement la santé de la

reproduction, le gouvernement a déterminé les composantes

prioritaires en la matière à savoir la maternité sans

risque, la santé des enfants, les changements sociaux pour

accroître le pouvoir de décision de la femme.

Synthèse partielle

En somme, le Burkina Faso est un pays pauvre en ressources

naturelles et physiques. Par ailleurs, les conditions économiques et

sanitaires qui prévalent dans ce pays laissent à désirer.

Ainsi, malgré les efforts déployés par le gouvernement,

à travers les multiples politiques, programmes et politiques sanitaires,

la situation sanitaire de la population, notamment celle des enfants et des

femmes reste précaire même si cette situation a connu une nette

amélioration.

Ce chapitre nous aidera à mieux comprendre les

résultats des analyses qui feront l'objet des chapitres suivants. Mais

avant les analyses, il conviendra d'abord de faire la revue de la

littérature sur les facteurs de la mortalité des enfants et sur

les théories explicatives de la baisse de la mortalité et

présenter le cadre conceptuel ainsi que les hypothèses de cette

étude. Ces deux points feront l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE II: CADRE THERIQUE

Toute recherche en sciences sociales exige

l'élaboration d'un cadre théorique. Ce dernier permet d'expliquer

la démarche scientifique à suivre dans la conception

(problématique, hypothèses de recherche,

opérationnalisation des concepts, cadre d'analyse).

Ce chapitre présente la synthèse de la

littérature sur les facteurs de la mortalité des enfants et sur

les théories explicatives de la baisse de la mortalité. Le cadre

conceptuel et les hypothèses de recherche sont également

exposés dans ce chapitre.

2.1. Revue de la littérature

Les travaux de recherche sur la mortalité des enfants

sont relativement abondants en Afrique. En faire une synthèse est utile

car elle guidera dans la définition des hypothèses, dans le choix

des variables pertinentes pour l'étude et dans la description des

mécanismes selon lesquels ces variables influencent la mortalité

des enfants en Afrique en général. Dans les paragraphes qui

suivent nous exposerons les facteurs de la mortalité des enfants qui ont

déjà fait l'objet d'étude par certains auteurs et les

différentes théories qui ont été

élaborées pour expliquer la baisse de la mortalité.

2.1.1 Facteurs de la mortalité des

enfants

La mortalité est un phénomène complexe

qui dépend d'une variété de facteurs, et les cadres

conceptuels élaborés pour tenter de les ordonner montrent la

diversité des chemins possibles. Les modèles explicatifs de la

mortalité des enfants distinguent, d'une part, les variables dites

intermédiaires (les caractéristiques de l'enfant, les

comportements procréateurs et les comportements en matière de

soins et de nutrition) qui agissent directement sur les chances de survie de

l'enfant et, de l'autre, les variables exogènes (économiques,

socioéconomiques, culturels et environnementaux) dont l'influence est

médiatisée par les variables intermédiaires (Mosley et

Chen, 1984).

Nous distinguons ici, les variables liées à la

mère des variables liées à l'enfant et des variables

contextuelles. Nous présentons ci-dessous les relations

générales entre ces variables et la mortalité des enfants

rencontrées dans la littérature.

a) Variables liées à la

mère

a1) Comportements de la mère en matière de

soins

Selon l'OMS, la manière dont la famille contribue

à l'amélioration de la santé des enfants constitue ce

qu'on appelle « les principales pratiques familiales ». Les

comportements des mères en matière de soins de santé

regroupent les pratiques en matière de la qualité des soins et de

la qualité de la nutrition qui peuvent favoriser la croissance physique

et le développement mental et prévenir la maladie. Par exemple

lorsqu'un enfant est malade, sa mère doit se rendre compte qu'il y a un

problème, dispenser les premiers soins, présenter l'enfant

à un personnel de santé, élaborer avec celui-ci une ligne

de conduite appropriée. Ces pratiques de la mère sont souvent

ignorées, ce qui entraîne des décès chez les

enfants.

a11) Qualité des soins

Les soins apportés à l'enfant commencent depuis

la conception (les soins prénatals) jusqu'à après la

naissance (les soins postnatals). La grossesse et l'accouchement constituent

des périodes à risque pour la femme et l'enfant à

naître. Ces risques peuvent être maîtrisés par des

mesures de surveillance prénatale, une assistance qualifiée au

moment de l'accouchement et de suites de couches. Les soins prénatals,

l'assistance à l'accouchement et les soins postnatals réduisent

significativement le risque de décès des enfants (les

décès néonatals en particulier) du fait que s'ils sont

détectés à temps, les soins accordés pendant ces

phases permettent d'éliminer ou de diminuer leur impact sur

l'état de santé de la mère et de l'enfant.

· Visites prénatales

Durant les premières années de vie, la

santé de l'enfant dépend des conditions de grossesse; le

régime de la mère pendant sa grossesse est important pour la

santé de l'enfant. Les affections telles que le paludisme,

l'anémie (causes déterminantes du faible poids de l'enfant

à la naissance) sont facilement dépistées et

traitées lors des visites prénatales. Lors de ces visites, on

peut assurer l'immunisation de la mère contre le tétanos et

fournir des suppléments nutritionnels à la femme

présentant des signes de malnutrition (Dackam, 1987).

Selon Grenier et Gold (1986, cité par Harouna, 1998),

à travers le cordon ombilical, la mère transmet au foetus

certaines substances immunitaires au moment de la grossesse. La

sécrétion de la plupart de ces substances est assurée par

la qualité de son alimentation et

l'administration de certains produits médicaux pendant

la grossesse. Au fur et à mesure que la grossesse avance, l'organisme de

la mère s'affaiblit et la sécrétion des substances

immunitaires baisse en quantité et en qualité. Le suivi

médical de la grossesse permet de pallier ces insuffisances et de

maintenir la sécrétion à un niveau constant et

nécessaire pour la protection future du nouveau né.

· Vaccination antitétanique

La vaccination antitétanique vise à immuniser

les mères contre le tétanos et surtout à prévenir

le tétanos qui menace les enfants nés à domicile sans

précaution d'asepsie en particulier. Le nombre de doses de vaccins

antitétaniques et le respect du calendrier de la vaccination ont une

influence sur la protection du foetus et du nouveau-né. Ils permettent

de réduire la part des facteurs endogènes dans la

mortalité des enfants. Pour une protection complète, une femme

enceinte devrait recevoir deux doses de vaccin. Dans une étude

menée en Inde, Venkatacharya et Tesfay (1986) ont constaté que

les décès néonatals attribuables au tétanos par

exemple représentent 60% de tous les décès de cet

âge. Une autre étude menée au Sénégal par

Leroy et Garenne (1989) a montré que le tétanos était

responsable de 31% des décès néonatals entre 1983 et

1986.

· Lieu et assistance à

l'accouchement

Plusieurs études, notamment celles menée par

Venkatacharya et Tesfay en 1986 en Inde et par Desgrées Du Loû en

1996 au Sénégal montrent que la mortalité néonatale

diminue lorsque la mère sont assistées par des sages femmes ou

des agents médicaux compétents au moment de l'accouchement. Ces

mêmes constats ont été faits au Sénégal par

Garenne et Leroy (1989). Parmi les avantages d'un accouchement en milieu

médical, on peut relever les conseils pratiques donnés à

la femme pendant le travail pour assurer un meilleur accouchement, la

réduction au minimum du risque de contamination de l'enfant, par le

tétanos par exemple, au cours du travail à travers

l'administration des soins adéquats et de l'accouchement. Selon Grenier

et Gold (1986), l'enfant court un risque très élevé

d'infection par les maladies telles que le tétanos au moment du passage

dans la filière génitale maternelle. Des soins particuliers sont

administrés contre ces types d'infections pour les accouchements qui ont

eu lieu dans les centres de santé. Le personnel de santé

administre les premiers soins médicaux postnatals à l'enfant qui

sont très déterminants pour l'état de santé de

l'enfant.

· Vaccination de l'enfant

Après leur naissance, les enfants doivent

bénéficier de soins qui permettront de préserver leur

santé contre un certain nombre de maladies. Cette préservation se

fait sous forme de vaccination. En effet, l'OMS recommande un programme

élargi d'immunisation des enfants avant leur premier anniversaire contre

les différentes maladies de l'enfance. Ce programme recommande

essentiellement la vaccination contre la rougeole, la poliomyélite, la

diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la tuberculose dans des

pays comme le Burkina Faso.

On observe une relation négative entre la vaccination

et la mortalité des enfants. Aux enfants ayant reçu des

vaccinations correspond un faible risque de décès. Une

étude réalisée au Sénégal sur l'impact de la

vaccination a montré que la vaccination contre la rougeole est

très indiquée pour la survie de l'enfant; elle souligne que la

réduction de la mortalité entre six mois et trois ans du fait de

la vaccination contre la rougeole serait de 30,9% (Garenne; Cantrelle, 1985

cité par Dackam, 1987). Dans une autre étude de Desgrées

Du Loû dans la zone rurale de Bandafassi au Sénégal, il a

été relevé le rôle déterminant qu'a pu jouer

le Programme Elargi de Vaccination dans les régions du

Sénégal éloignées de la capitale et pauvres en

équipements sanitaires. Dans cette dernière étude, non

seulement la mortalité des enfants a baissé brutalement dans la

zone étudiée après l'introduction des vaccinations mais en

plus la poursuite de la baisse a été étroitement

liée au niveau de couverture vaccinale.

a12) Qualité de la nutrition

La nutrition est un élément très

important pour préserver les maladie et les décès chez les

enfants dans les pays en développement. En matière de nutrition,

l'information la plus disponible concerne la malnutrition des jeunes enfants.

Celle-ci contribue pour plus d'un tiers à la mortalité infantile

et juvénile dans de nombreux pays africains (Banque Mondiale 1994) et

pour 20 à 80% à la mortalité maternelle.

· Allaitement de l'enfant

Parmi les mesures concernant la préservation de la

santé du nouveau-né, l'allaitement maternel est probablement le

plus universellement encouragé. Il est aussi celui dont

l'évolution pourrait remettre en cause la santé des mères

et des enfants. L'effet positif de l'allaitement sur la survie des enfants

n'est plus à démontrer et constitue l'argument sur lequel on se

base pour organiser la lutte contre la tendance à le remplacer par une

alimentation

artificielle. En effet, le lait maternel

secrété par la mère pendant les premiers jours qui suivent

la naissance de l'enfant protège le nourrisson contre les infections les

plus courantes surtout celles des appareils respiratoires et digestifs (Akoto,

1993). Un bébé alimenté avec le lait maternel est moins

souvent malade et de moins en moins malnutri qu'un bébé nourri au

biberon avec d'autres aliments. Dans une collectivité pauvre, un enfant

de moins de six mois nourri au biberon court 3 fois plus de risque de mourir

qu'un enfant nourri au sein. Le mode d'allaitement et la durée

d'allaitement contribuent à la mortalité des enfants à

travers la prédisposition de l'enfant aux risques d'infection et de

malnutrition (Dackam, 1987). Le sevrage partiel ayant lieu avant quatre mois ou

après six mois peut augmenter le risque de décès des

enfants. Après six mois, le lait maternel seul ne suffit plus pour

assurer une nutrition adéquate (Akoto, 1990).

· Aliments de complément

L'OMS recommande que tous les enfants de 4-6 mois

reçoivent des aliments de complément en plus du lait maternel

car, à ce âge, le lait maternel n'est plus suffisant à lui

seul pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant pour lui assurer une

croissance optimale. Pour la mère n'ayant pas la possibilité

d'allaiter exclusivement ses enfants au sein, l'allaitement mixte permet de

prolonger la plupart des bénéfices de l'allaitement maternel.

D'un autre côté, c'est au moment du sevrage que l'enfant risque de

ne plus se trouver dans des conditions nutritionnelles et sanitaires optimales.

Lorsque l'alimentation de complément est pauvre, l'enfant est

exposé à des risques élevés d'infection. La sous

nutrition et la malnutrition affectent le système immunitaire et

engendre le marasme et le kwashiorkor (Harouna, 1998). Ces derniers s'associent

à un déficit immunitaire pour rendre l'enfant

particulièrement sensible à certaines maladies infectieuses et

parasitaires comme la rougeole.

a2) Caractéristiques d'identification

sociale

Les caractéristiques d'identification sociale de la

mère sont l'ensemble des caractéristiques et des conditions qui

déterminent et modulent à des degrés divers les valeurs,

les normes et les comportements propres à celle-ci. Ce sont des

variables qui affectent la mortalité à travers les variables

intermédiaires.

· Age de la mère à

l'accouchement

La procréation précoce ou tardive influe

négativement sur la survie de l'enfant. En effet, les études sur

les facteurs de la mortalité infantile et juvénile montre une

corrélation entre l'âge de la mère à l'accouchement

et le niveau de la mortalité des enfants. Le risque de

décès des enfants nés des femmes âgées de

moins de 20 ans ou de plus de 35 ans est relativement plus élevé

que celui des enfants nés des mères des autres groupes

d'âges (Akoto et Hill, 1988). A Bamako (Mali) et Bobo-Dioulasso (Burkina

Faso), ce risque est de 45% plus élevé chez les enfants

nés des mères âgées de moins de 18 ans, de 15% plus

élevé chez ceux des mères âgées de 18-20 ans

par rapport à celui des enfants nés des mères

âgées de 20 à 34 ans (Legrand et Mbacké, 1992,

cité par Rakotodrabé, 1996).

Le risque de décès infantile et juvénile

est lié à l'âge de la mère à l'accouchement

pour des raisons physiologiques et comportementales. En général,

les femmes qui accouchent très jeunes au moment où leur propre

développement n'est pas encore achevé, ont plus de chance de

mettre au monde un enfant de faible poids, ce qui augmente son risque de

décès (Akoto et Hill, 1988). Ces femmes ne sont pas

expérimentées et peuvent avoir des comportements

inappropriés en matière de soins et de nutrition (en cas de non

assistance) pour les enfants ce qui augmenterait le risque de

décès (Legrand et Mbacké, 1992, cité par

Rakotodrabé, 1996). En ce qui concerne les femmes ayant un âge

élevé (35 ans et plus), elles courent des risques divers (fausses

couches, malformation congénitale) liés au vieillissement

(syndrome d'épuisement maternel) et peuvent connaître des

difficultés d'allaitement pour le dernier-né, ce qui diminue sa

"protection maternelle" (Akoto, 1985). En outre, ces femmes sont plus sensibles

aux maladies telles que le diabète ou l'hypertension, maladies qui

affectent la santé de l'enfant (Echarri, 1994).

· Instruction de la mère

L'éducation de la mère est de première

importance. Elle a des conséquences sociales profondes. Elle fournit

à la femme un large réseau social, de nouveaux groupes de

référence, des modèles d'autorité et une plus

grande identification au monde moderne (Tabutin, 1992). Ainsi l'instruction de

la mère est sans doute une des variables auxquelles les auteurs se sont

le plus intéressé dans l'analyse des déterminants de la

mortalité des enfants. Plusieurs études empiriques ont mis en

évidence le rôle de l'instruction de la mère sur les

chances de survie de leurs enfants dans toutes les grandes régions du

monde (Banza, 1998). Elle influence la mortalité infantile à

travers la conscientisation à l'importance de l'hygiène

individuelle et

collective et des soins médicaux qui, à son

tour, influence la fréquence des consultations prénatales (Akoto,

1985). L'instruction de la mère peut en même temps refléter

le niveau économique du ménage et agir a travers celui-ci, tout

comme elle peut représenter une rupture avec la tradition (croyances sur

la pratique contraceptive, tabous et régimes alimentaires, recours aux

sages femmes traditionnelles...) qui agit négativement sur la survie de

l'enfant (Akoto, 1985).

· Activité économique de la

mère

La relation entre l'activité économique de la

femme et la mortalité des enfants dépend de la nature et des

conditions de travail. Par exemple, quand la femme travaille hors de la maison,

l'enfant est le plus souvent confié à d'autres membres de la

famille ou à des frères et soeurs. Certains auteurs ont

pensé que l'activité économique de la mère

réduit le temps nécessaire aux soins de l'enfant. Mais une

activité rémunérée de la mère peut

constituer une source de revenu supplémentaire pour le ménage ou

pour la femme, nécessaire à l'achat des biens et services

relatifs aux soins de santé. En effet, l'occupation de la femme peut

influencer la mortalité des enfants à travers l'alimentation des

jeunes enfants (allaitement, sevrage) ou l'attention et les soins qui leurs

sont accordés (Akoto et Tabutin, 1987, Noumbissi, 1993). Dans une

étude des Nations Unies (1985), faite sur six pays africains, dans

quatre pays sur six, l'activité de la mère semblait plus nuisible

à l'enfant que sa non-activité. Mais cela dépendait du

type d'activité, puisque les travailleuses familiales

présentaient presque partout une nette surmortalité, alors que

les mères se déclarant "employées" avaient un gros

avantage par rapport aux non-actives ou à celles exerçant

d'autres activités (Nations Unies, 1985 cité par Akoto et

Tabutin, 1987).

b) Variables liées à l'enfant

· Sexe de l'enfant

Le Burkina est un pays où la procréation est

valorisée et ce, quel que soit le sexe du nouveau-né. Au moment

où dans les pays développés la surmortalité

féminine a disparu à tous les âges, toute

surmortalité féminine observée est en soi un signe de

différence ou de discrimination entre les deux sexes. En effet, la

recherche des différences de mortalité selon le sexe a

montré que le désavantage féminin à partir de

l'âge d'un an, des jeunes filles pendant la période de

puberté, et des femmes aux âges de reproduction qui a

caractérisé l'ensemble des pays de l'Europe dans le passé,

n'a complètement disparu que vers les années 1920. Ce

même désavantage féminin est encore

présent dans de nombreux pays en voie de développement en

particulier chez les petites filles (1-4 ans) ou aux âges de

reproduction.

Toutefois, dans la plupart des pays on observe une

surmortalité infantile des personnes de sexe masculin (Dackam, 1987).

Dans les pays en développement la mortalité infantile masculine

est près de 16% plus élevée que celle des petites filles

(Rustein, 1984 cité par Dackam, 19987). Akoto (1985) a noté que

les garçons sont plus vulnérables à la naissance alors

qu'une fois les premiers mois franchis, la résistance des enfants aux

agressions extérieurs dépend en grande partie du comportement

social à l'égard des garçons et filles.

Au Burkina Faso la surmortalité des petites filles et

des jeunes filles peut s'expliquer à la fois par la

préférence accordée aux garçons dans la culture

burkinabé (la culture mooga par exemple) et par un mode de socialisation

sexuellement différencié entre garçons et filles les

préparant à assumer les statuts qui leur sont destinés.

Certes, ce mode est encore plus accentué dans le milieu rural que dans

le milieu urbain mais il subsiste encore (CONAPO, 2000).

· Rang de naissance

Beaucoup d'études montrent qu'il existe une relation

étroite entre le risque de décès avant le premier

anniversaire et/ou le cinquième anniversaire de l'enfant et le rang de

naissance de celui-ci. Le rang de naissance de l'enfant influe sur la

mortalité des enfants de façon similaire à l'âge de