INTRODUCTION GENERALE

Devant les contraintes économiques

que subissent les agriculteurs villageois en territoires de Mambasa et de Wamba

ces dernières décennies1(*), plusieurs stratégies de réponses sont

déployées par ceux-ci pour faire face à la situation.

L'exploitation des ressources naturelles telles que le bois et l'or est l'une

de ces stratégies. Le constat est plus manifeste quand on doit

considérer ce que l'on a appelé depuis le

XIXe siècle la « ruée vers

l'or »2(*). Nous

avons voulu étudier ce phénomène socio- économique

en relation avec le développement en territoires de Mambasa et de Wamba.

Mais avant tout qu'ont dit les autres chercheurs à ce sujet ?

1. Etat

de la question

L'histoire des mines d'

or qui a pendant longtemps

mobilisé des millions d'orpailleurs, ces creuseurs d'or attirés

par la moindre rumeur, a intéressé beaucoup de chercheurs. Les

thématiques développées peuvent être

regroupées en trois optiques: 1) l'exploitation artisanale de l'or

occasionne des changements socio- économiques énormes, 2)

l'orpaillage est un élément critique dans les abus contre les

droits humains et 3) l'extraction de l'or, comme toute activité

minière, fait partie du régime juridique particulier, celui de la

séparation du sol et du sous sol, dénommé «

régime du domaine éminent de l'état ».

Se situant dans la première

optique, dite optique des sociologues, Kouasi Nicolas KOUADIO, dans

Exploitation artisanale de l'or dans le processus de mutation socio-

économique à Hire (Sud Bandama, Côte

d'Ivoire)3(*), aboutit

au résultat selon lequel la pratique de l'or a occasionné des

changements dans la structure sociale et économique par son adoption au

sein de la population de Hire. Ces changements sont constatés au niveau

de rapports de production économique au sein de l'unité familiale

et se manifestent par des contestations de l'autorité ou par des

conflits d'autorité entre aînés et cadets sociaux.

Plus proche de nous, MULULU MUGINIBWA Jean

Marie, traitant de L'exploitation minière artisanale et

l'amélioration des conditions socio-économiques des exploitants

et des habitants de l'hinterland minier à Likasi4(*), abonde

dans le même sens. Il conclut que l'exploitation minière

artisanale, en diminuant le nombre des sans emplois à Likasi, contribue

l'amélioration, donc au changement, des conditions

socio-économiques des exploitants et des habitants de cette ville. Elle

constitue également une activité de sauvegarde à la

situation de manque d'emploi liée aux difficultés conjoncturelles

que connaissent la plupart d'entreprises du pays en général et de

la province du Katanga en particulier.

La deuxième optique, celle des

activistes des droits humains, apparaît dans les rapports de HUMAN

RIGHITS WATCH et de CENADEP. Le rapport de HUMAN RIGHTS WATCH5(*), publié en 2005, avait

révélé que l'attrait de l'or fut au coeur de très

nombreuses atrocités commises contre les droits humains dans la

région du Nord-Est de la RD Congo. Des seigneurs de guerre locaux et des

compagnies internationales comptaient parmi les bénéficiaires de

l'accès aux régions riches en or alors que les gens sur place

étaient soumis à des massacres ethniques, des actes de torture et

des viols. Au lieu d'apporter la prospérité aux populations de la

Province Orientale, l'or s'est révélé être un

« fléau » pour les populations qui ont eu la

malédiction de vivre sur cette partie du pays. Publié en 2009, le

rapport de CENADEP6(*)

confirme cette situation. En effet, l'or a été un

élément critique dans les abus contre les droits humains

étant donné la cruauté avec laquelle les populations se

sont entretuées pour le contrôle des mines d'or en Province

Orientale.

Une étude menée en 2003 au

Sud- Kivu par Koen VLASSENROOT et Timothy RAEYMAEKERS, intitulée

Conflit et minage artisanal à Kamituga (Sud- Kivu), et

publiée en 2004 comme Cinquième chapitre de l'ouvrage de Koen

VLASSENROOT et Timothy RAEYMAEKERS, Conflit et transformation sociale

à l'Est de la RDC, allait déjà dans le même

sens. Selon cette étude, dans un contexte de conflit et donc d'isolement

socio-économique, le minage artisanal de l'or constitue à la fois

la stratégie de survie pour la population locale mais surtout le moyen

de financement des conflits armés avec tout ce que cela comporte comme

violation des droits humains7(*).

La thèse de NDELA KUBOKOSO Jivet,

Les activités minières et la fiscalité (Cas de la

République Démocratique du Congo), aborde cette question

dans une optique purement juridique. Il s'agit d'une étude du

régime juridique des activités minières en RD Congo. Pour

NDELA KUBOKOSO Jivet, l'exploitation de l'or, en tant qu'activité

minière, fait partie du régime de la séparation du sol et

du sous sol, c'est un régime juridique particulier dénommé

« régime du domaine éminent de l'état ».

Ceci est à l'origine de plusieurs incompréhensions du code minier

et du code foncier8(*).

La lecture de ces études sur

l'exploitation minière en général et sur l'exploitation

artisanale de l'or en particulier nous a permis de préciser d'avantage

notre propre problématique.

2.

Problématique

Nous avons abordé la question

d'orpaillage dans une optique différente de trois

premières : c'est une optique

« développementaliste ». La particularité de

notre travail est cet effort de montrer les incidences de la pratique de cette

activité sur le développement des populations locales. Nous

nous sommes proposé d'aborder cette problématique sous

l'intitulé : « Exploitation artisanale de

l'or et développement en territoires de Mambasa et de Wamba (Province

Orientale, RD Congo) ». Il s'agit de s'interroger si

l'exploitation artisanale de l'or qui tend à dépeupler les

villages de ses forces vives contribue au développement de ces derniers

ou ne contribue qu'à en faire des riches d'une nuit et d'un jour avant

de les jeter dans la misère après une aventure qui ne profite

qu'aux trafiquants rusés venus de loin. Cette interrogation constitue le

problème de développement que ce travail s'est proposé

d'aborder.

Ainsi la question centrale qui guide cette

recherche est la suivante : Quel est l'impact de l'exploitation artisanale

de l'or sur le développement en territoires de Mambasa et de Wamba ?

Cette question centrale peut être éclatée à trois

sous- questions :

- L'exploitation artisanale de l'or favorise-t-elle

l'éclosion des petites initiatives locales de développement (ILD)

et la cohésion sociale qui manifestent un développement

local ?

- Qu'est-ce qui explique cette

« ruée » de la population vers

l'orpaillage ?

- Quelle est l'incidence de l'activité aurifère

sur l'environnement et la santé des populations, gages d'un

développement durable?

A ces questions correspondent les trois

hypothèses de cette étude.

3.

Hypothèses provisoires

La thèse provisoire de la recherche

est la suivante : la pratique de l'exploitation artisanale de l'or aurait

beaucoup plus d'impacts négatifs que positifs pour le

développement en territoires de Mambasa et de Wamba. De cette

thèse provisoire, nous avons déduit trois hypothèses pour

ce travail :

- Hypothèse 1 : L'exploitation

artisanale de l'or viderait les villages de leurs populations actives, ce qui

induirait par voie de conséquence, à l'absence des petites

initiatives de développement (à vocation agro-pastorale par

exemple) et à la fragilisation de la cohésion sociale par des

conflits d'autorité.

- Hypothèse 2 : Il semble que

l'exploitation artisanale de l'or procure un revenu rapide et

élevé permettant de satisfaire les besoins fondamentaux des

exploitants artisanaux.

- Hypothèse 3 : L'orpaillage

aurait des conséquences néfastes sur l'environnement et sur la

santé des hommes.

4.

Objectifs de recherche

Cette étude a pour objectif

général de montrer comment l'exploitation artisanale de l'or en

territoires de Mambasa et de Wamba a une incidence sur le développement

local. De cet objectif général, on peut déduire trois

objectifs spécifiques, à savoir:

- déterminer l'incidence de l'exploitation artisanale

sur les petites initiatives de développement (à vocation

agro-pastorale par exemple) et sur la cohésion sociale;

- identifier les raisons de l'orientation de la population

vers l'orpaillage ;

- montrer les risques environnementaux et sanitaires

occasionnés par l'orpaillage.

5.

Méthodes et techniques utilisées

Etant donné que l'usage d'une

méthode est tributaire de la nature de l'objet d'étude et des

objectifs poursuivis par le chercheur, pour comprendre la problématique

de l'exploitation artisanale de l'or en territoires de Mambasa et de Wamba,

nous avons préconisé le recours aux méthodes à la

fois qualitatives et quantitatives.

a) Une

méthode qualitative : le fonctionnalisme9(*)

Pour bien mener notre recherche, nous

avons utilisé la méthode fonctionnelle ou le fonctionnalisme.

Inventée par le sociologue français BROMSLAV MALINOWSKI, la

méthode fonctionnelle, comme toutes les autres méthodes

qualitatives, privilégie le tout ou la totalité par rapport aux

éléments. En effet, l'exploitation artisanale, de l'or en tant

que fait socio- économique, ne peut pas se comprendre de façon

isolée. Ainsi, la méthode fonctionnaliste nous a permis de

ressortir les différents rôles de tous les acteurs ou intervenants

de cette activité et les différentes fonctions de toutes les

autres activités en relation avec l'orpaillage.

Aussi avons-nous recouru à

plusieurs techniques pour collecter les données qualitatives. En effet,

nous avons pratiqué :

- l'observation directe basée

sur l'observation visuelle qui a pour avantages la saisie de comportements et

des événements sur le vif, le recueil d'un matériau

d'analyse non suscité par le chercheur mais relativement

spontané, la relative authenticité des comportements par rapport

aux paroles et aux écrits10(*) ;

- le recueil des données

existantes : nous avons fait donc un usage intensif des

informations indirectes contenues dans diverses sortes de documents tels

que des rapports, des documents personnels, des sources journalistiques et

d'autres sources publiées ou non ;

- l'entretien : il s'agissait

d'entretiens individuels, mais parfois d'entretiens de groupe semi- directifs

(nécessitant des réponses ouvertes) ou non directifs (en laissant

place aux digressions et à la conversation spontanée) ;

- et enfin, nous avons aussi obtenu des informations de

première main auprès d'informateurs divers (exploitants

artisanaux, négociants, services étatiques, etc.).

b) Une

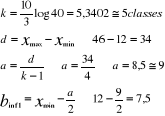

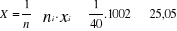

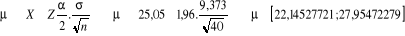

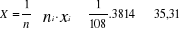

méthode quantitative : l'induction statistique

Nous avons aussi utilisé

la méthode quantitative qu'est l'induction statistique.

L'induction statistique est une méthode d'analyse statistique des

données. Elle nous a permis de présenter une grande

quantité de données statistiques descriptives et d'utiliser des

techniques d'estimation en vue de généraliser les

résultats obtenus sur l'échantillon à toute la

population11(*).

La collecte des données

quantitatives nous a forcé d'utiliser la technique

d'enquête par questionnaire, qui a pour principal avantage

« la possibilité de quantifier de multiples données et

de procéder des lors a de nombreuses analyses de

corrélation »12(*).

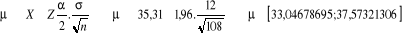

Dans l'analyse de données

quantitatives proprement dite (âge, revenu, épargne), nous nous

sommes attelés surtout au calcul de :

- la tendance centrale, particulièrement la moyenne

arithmétique, appelée plus simplement moyenne (un nombre qui

résume à lui seul l'ensemble des données).

La médiane et le mode sont deux autres mesures de la

tendance centrale. La médiane d'une distribution est égale au

nombre réel qui sépare l'effectif total en deux parties

égales. Le mode correspond à la valeur de la variable qui

apparaît le plus souvent dans la distribution ;

- la dispersion quand on cherche à savoir si les

mesures sont étroitement regroupées autour de la moyenne ou si

elles sont dispersées. L'écart- type est une mesure de dispersion

que nous avons le plus utilisé. Si l'écart-

type est faible, les valeurs de l'échantillon sont

regroupées autour de la moyenne ; s'il est important, elles sont en

revanche très dispersées.

Pourquoi le choix de ce sujet et quel

intérêt revêt cette étude ?

6. Choix

et intérêt du sujet

Notre choix pour ce sujet a

été motivé par le fait que c'est depuis les années

1980 que les populations de territoires de Mambasa et de Wamba pratiquent

l'exploitation artisanale de l'or. Il est temps de se demander si cette

activité a aidé à impulser le développement en

territoires de Mambasa et de Wamba. Si tel n'est pas le cas, faut-il continuer

cette activité de la même manière qu'elle se déroule

aujourd'hui ?

Ce sujet est intéressant sur trois

aspects. Il faut d'abord savoir que depuis l'époque coloniale, le

secteur minier a contribué considérablement au

développement du pays. En effet, pendant cette époque coloniale,

le secteur minier a fonctionné comme un véritable chantier de

production des matières premières destinées à

l'exportation ; qu'à cela ne tienne, ce secteur a jeté le

jalon de l'équipement du pays. Malgré la crise multiforme

qui a frappé le pays durant les années 1990, l'on a noté

cependant que le secteur minier a contribué à soutenir

l'économie nationale13(*). Nous avons ainsi essayé de comprendre et

d'analyser cette relation entre l'exploitation minière, en particulier

de l'or, et le développement local en territoires de Mambasa et de

Wamba.

Cependant, il faut ensuite

reconnaître que l'exploitation d'importantes ressources minières

(uranium, or, diamant, cuivre, etc.) que renferme la RD Congo engendre une

multitude d'impacts sur la faune, la flore, les milieux naturels, aquatiques et

terrestres. Aussi, certains projets d'exploitation des ressources

minières alimentent la polémique et suscitent de vives

inquiétudes. Dans les territoires de Mambasa et de Wamba en Province

Orientale, l'exploitation artisanale, par exemple, entraîne de graves

préjudices à l'équilibre de l'écosystème de

plus en plus précaire dans le pays. Les principaux problèmes

environnementaux qui en résultent sont la forte concentration des

orpailleurs qui entraîne le déboisement anarchique des ressources

végétales pour la satisfaction des besoins

énergétiques (bois de chauffage) et d'habitation (bois de

service); et l'accumulation des rejets d'exploitation du minerai, les

déchets et ordures ménagères de toutes sortes constituent

des éléments de pollution et de dégradation de la

diversité biologique. Ce sont ces genres de problèmes que nous

avons aussi essayé d'aborder dans le dernier chapitre de ce

mémoire.

Enfin ce sujet nous parait

intéressant dans la mesure où il essaie d'apporter quelques

informations aux praticiens, aux enseignants, aux étudiants et au public

sur l'exploitation artisanale de l'or en territoires de Mambasa et de Wamba.

7.

Délimitation du sujet

« L'exploitation artisanale de

l'or et le développement» est un sujet vaste. Ainsi pour ce qui

nous concerne, nous n'avons traité que de l'exploitation artisanale de

l'or en territoires de Mambasa et de Wamba, en Province Orientale, dans la

partie Nord-Est de la RD Congo, et aussi dans une optique de futur

économiste de développement. L'exploitation industrielle qui a

commencé récemment par KILO GOLD, particulièrement en

territoire de Mambasa, ne fait pas partie de ce mémoire. Notre recherche

porte précisément sur les activités artisanales

d'orpaillage dans l'axe Bafwabango - Bafwambaya - Bafwanekengele, appelé

respectivement 51 km - 47 km - 25 km, en territoire de Mambasa, et dans l'axe

Gbonzunzu - Bolebole - Mambati, en territoire de Wamba. Les données y

relatives ont été récoltées dans l'intervalle

d'août 2010 à mai 2011.

Toute fois, dans le souci de bien

circonscrire le sujet, le cadre conceptuel, théorique et juridique de la

recherche déborde cet espace géographique et va aussi

au-delà de la période concernée par le sujet. On

remarquera aussi ici et là quelques allusions en dehors de l'espace et

du temps délimités pour illustrer certains faits

observés.

8.

Subdivision du travail

Ce mémoire présente trois

chapitres qui sont : le premier traite des considérations

générales sur l'exploitation artisanale de l'or et le

développement; le deuxième de l'activité aurifère

en territoires de Mambasa et de Wamba et le troisième de la place de

l'orpaillage dans le processus de développement en territoires de

Mambasa et de Wamba.

Dans le premier chapitre, il est question

de présenter les considérations conceptuelles, théoriques

et juridiques sur l'exploitation artisanale de l'or et le développement.

Nous définissons d'abord des concepts clés et connexes du sujet

abordé. Ensuite, nous présentons les théories du

développement qui sous-tendent notre réflexion. Enfin, nous

exposons le cadre juridique de l'orpaillage en RD Congo.

Le deuxième chapitre porte sur la

description du milieu et des différents sites d'exploitations sur

lesquels s'est réalisée l'enquête. Dans ce chapitre, nous

présentons aussi les différents acteurs qui interviennent dans

cette activité. Un accent particulier est mis sur la présence de

la femme de l'enfant dans les carrières d'or. Le chapitre traite enfin

des modes et types d'exploitation, du circuit de commercialisation et de

l'attrait pour l'activité aurifère.

Le troisième et dernier chapitre

s'articule autour de trois points. Il s'agit de montrer les externalités

positives et negatives de l'exploitation artisanale de l'or, d'analyser les

conditions de l'émergence du développement à partir de

l'orpaillage et de proposer les pistes vers un plan stratégique de

l'exploitation artisanale de l'or.

9.

Difficultés rencontrées

Pendant la durée de notre

enquête, nous avons rencontré quelques difficultés

majeures :

- une difficulté d'ordre linguistique : cette

difficulté est due à l'élaboration du questionnaire qui

s'était faite en français, par conséquent, nous

étions obligé de le traduire nous-mêmes en Swahili ou en

Lingala pour nos enquêtés qui ne comprenaient pas le

français ;

- une difficulté d'ordre technique : nous avons

été pris pour un agent judiciaire qui menait une enquête

policière afin de découvrir les fauteurs de troubles, d'où

la méfiance dans le chef de certains de nos

enquêtés ;

- une difficulté relative à la distance :

les sites d'exploitation minière étant éloignés,

nous étions obligés de parcourir de longues distances à

pied pour les atteindre ;

- une difficulté d'ordre matériel : la

documentation nous a été insuffisante.

Malgré les difficultés

auxquelles nous avons été confronté, nous ne nous sommes

pas laissé faire. Nous les avons surmonté, par exemple, en

persuadant nos enquêtés que nous n'étions pas de

détective. Quant à la distance, nous recourions parfois aux gens

de bonne foi qui nous donnaient du carburant que nous mettions dans notre moto

pour atteindre les sites miniers. Quant à la documentation, nous avons

contacté les gens de bonne volonté qui nous ont aidé avec

les documents intéressant notre sujet qu'ils gardaient dans leurs

bibliothèques privées.

CHAPITRE PREMIER :

LES CONSIDERATIONS

GENERALES SUR L'EXPLOITATION ARTISANALE DE L'OR ET LE DEVELOPPEMENT

Ce chapitre traite des

généralités jugées importantes pour la

compréhension du sujet abordé. Il a pour objectif de

présenter les considérations conceptuelles, théoriques et

juridiques sur l'exploitation artisanale de l'or et sur le

développement. Il s'agit de « retenir un cadre

théorique consistant, adapté au problème

étudié et dont on a bien saisi les concepts et les idées

principales »14(*).

1.1.

DEFINITION DES CONCEPTS

Commençons par préciser les

contenus sémantiques des concepts-clés et connexes avant de nous

employer à présenter le cadre théorique de notre

étude.

1.1.1. Les

concepts- clés

La compréhension du sujet

abordé nécessite la compréhension de certains concepts-

clés, à savoir l'exploitation minière artisanale et le

développement.

a) Exploitation minière

artisanale

L'ONU distingue trois types d'exploitation

minière : grandes mines (exploitation industrielle ou à

grande échelle), petites mines (exploitation semi- industrielle ou

à petite échelle) et les mines artisanales (exploitation

artisanale ou traditionnelle)15(*). C'est cette dernière qui concerne notre

mémoire.

Selon le code minier

congolais16(*), en son

article premier, l'exploitation traditionnelle ou artisanale est toute

activité par laquelle une personne physique de nationalité

congolaise se livre, dans une zone d'exploitation artisanale

délimitée en surface et en profondeur jusqu'à trente

mètres au maximum, à extraire et à concentrer des

substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des

procédés non industriels. Un article du Département des

Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies ajoute que, l'exploitation

artisanale c'est l'utilisation directe de l'énergie humaine dans

l'extraction des minerais17(*). Le terme orpaillage est souvent utilisé pour

désigner l'exploitation traditionnelle ou artisanale de l'or.

Le code minier congolais dans son article

109 précise que lorsque les facteurs techniques et économiques

qui caractérisent certains gîtes d'or, de diamant ou de toute

autre substance minérale ne permettent pas d'en assurer

une exploitation industrielle ou semi- industrielle, mais permettent une

exploitation artisanale, de tels gîtes sont

érigés, dans les limites d'une aire géographique

déterminée, en zone d'exploitation artisanale.

L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite par voie

d'Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines

et du Gouvernement de la province concernée.

L'exploitation minière artisanale

est parfois confondue à l' « exploitation minière

à petite échelle ». Le législateur

congolais définit l'exploitation à petite échelle

comme étant toute activité par laquelle une personne se livre

à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum

d'installations fixes en utilisant des procédés semi- industriels

ou industriels, après la mise en évidence d'un gisement. Ainsi la

définition adoptée par l'ONU tient compte

du nombre d'employés (moins de 40), du tonnage exploité (moins de

50.000 tonne par an) et du chiffre d'investissement (moins de 1 million

d'Euros) et de sa durée de vie (généralement de moins de 5

ans)18(*).

Ainsi dit, les éléments de

distinction entre l'exploitation à petite échelle et

l'exploitation artisanale peuvent être synthétisés dans le

tableau ci-après, du point de vue de la nature des installations

autorisées, de la nature des procédés d'exploitation admis

ainsi que de la nature du gisement sur lequel chacun de ces formes peut

être développée19(*).

Tableau N° 1 :

Différences entre les formes d'exploitation

minière

|

RUBRIQUES

|

EXPLOITATION A PETITE ECHELLE

|

EXPLOITATION ARTISANALE

|

|

Nature des installations

|

Permanent mais minimum

|

Non permanente

|

|

Nature des procédés

d'exploitations

|

Semi- industrielle

|

Non industrielle

|

|

Nature du gisement autorisée

|

Faibles réserves mais bien mises en évidence

|

Gisement pauvre et mise en place non établie

|

Source : Congo- Afrique XLVIIIe année,

N° 425, mai 2008

Bien qu'il ressorte de cette distinction

une grande proximité entre la mine à petite échelle et la

mine artisanale, deux formes souvent rassemblées dans la doctrine sous

le vocable de « Small Scale Mining », telles

qu'elles sont organisées dans la loi congolaise, elles couvrent

néanmoins deux réalités très différentes.

En RD Congo, les orpailleurs continuent

d'utiliser les moyens et les méthodes anciens. Le terme d'orpaillage ou

d'exploitation artisanale trouve donc ici tout son sens. On retient donc que

l'exploitation artisanale de l'or est une activité qui se fait sans

l'utilisation de moyens techniques (machines) ou du moins à un

degré moindre. Dans le cas des carrières d'or en territoires de

Mambasa et de Wamba, la grande partie des orpailleurs n'utilise pas de

machines, seules quelques unités de production possèdent des

moto- pompes.

Quel sens peut alors prendre le concept

« développement » ?

b)

Développement

La notion de développement reste

floue car elle recouvre une large complexité. Aussi, vu la

complexité du terme, nous avons voulu privilégier les concepts de

développement local, de développement socio- économique et

de développement durable étant donné leurs liens

étroits avec le problème étudié.

1° Développement

local

Le développement local, aussi

appelé développement à la base, est un processus utilisant

les initiatives locales au niveau des petites collectivités comme moteur

du

développement

économique. Il est prôné dans les

pays en

développement en complément des mesures

macroéconomiques et des grands projets. Le concept est apparu en France

au milieu des années 1960 en réaction aux pratiques dirigistes de

l'

aménagement

du territoire fondées sur des logiques sectorielles de

filière. Le développement local n'est donc « (...) ni

le fruit des décisions des pouvoirs publics ni le produit des

mécanismes du marché, il s'enracine dans un terreau de plus en

plus fertile, celui du monde associatif, qui bouillonne et canalise

progressivement le flot de l'engagement citoyen, effrayé par

l'irresponsabilité des marchés et découragé par

l'apathie des élus »20(*).

Pour MUSONGORA SYASAKA21(*), avec la faillite de l'Etat en

RD Congo, les initiatives de prise en charge de tout genre ont gagné du

terrain. Les populations elles-mêmes cherchent à trouver des

solutions alternatives à leurs problèmes. Ces initiatives sont

considérées comme du développement local dont parle le

Professeur KAMBALE MIREMBE dans sa thèse22(*). Pour ce dernier, c'est de

préférence au niveau local qu'il y a lieu de mieux

considérer les individus et les groupes sociaux comme des acteurs

à part entière de leur développement, tirant part des

opportunités à leur disposition, essayant de maîtriser leur

destin et non comme des destinataires passifs d'un développement offert

par l'Etat ou les projets.

Tout compte fait, nous pensons que le

développement local, une des dimensions du développement, se

manifeste à travers les petites initiatives locales entreprise par la

population autochtone qui doit être active et vivant dans une

cohésion sociale acceptable. Ces initiatives locales de

développement, ILD en sigle, ne sont rien d'autre que des

« petits projets dont le bénéfice peut revenir à

ses membres et à la communauté. Par exemple une banque de

céréales, un moulin a manioc, une forge, une pharmacie

villageoise, un jardin, une pisciculture, un programme

d'alphabétisation, un creusage des puits, (...) »23(*).

2° Le développement

socio-économique

Le développement économique

et social fait référence à l'ensemble des mutations

positives (techniques,

démographiques,

sociales, sanitaires, ...)

que peut connaître une zone

géographique (

monde,

continent,

pays, région...). Ainsi,

selon J. A. SCHUMPETER, dans son livre L'analyse du développement

économique, le développement (socio- économique) est

présenté comme « la mise en oeuvre des nouvelles

combinaisons de moyens de production de telle façon que les conditions

anciennes soient modifiées, que de nouvelles combinaisons créent

de nouveaux produits, que de nouveaux marchés s'ouvrent, que la

structure de marché se modifie. Ces diverses possibilités

créent des révolutions productives »24(*).

Le développement socio-

économique ne doit pas donc être confondu avec la

croissance

économique. Celle-ci est habituellement nécessaire ou

consécutive au développement mais elle n'en est qu'un aspect. La

volonté de concilier développement socio- économique et

croissance a mené le

PNUD (Programme des Nations

Unies pour le Développement) à forger, à côté

des

indicateurs

de développement traditionnels (produit national brut,

PNB en sigle

et produit intérieur brut,

PIB en sigle), d'autres

indicateurs,

tels que l'

indice

de développement humain (IDH), qui prend en compte la

santé, l'

éducation, le

respect des

droits de

l'homme (dont font partie, depuis

1966, les

droits

économiques et sociaux), etc. Quand les membres d'une

collectivité locale exercent les activités qui

génèrent un revenu leur permettant de satisfaire les besoins

fondamentaux tels que la nourriture, l'habillement, la santé,

l'éducation, ... on peut donc dire qu'ils sont sur la voie du

développement socio- économique, une deuxième dimension du

développement que nous abordons dans ce travail.

Tout développement,

économique ou social, doit tenir compte aussi bien des

générations actuelles que des générations futures

pour qu'il soit durable.

3° Le développement

durable

Selon le Professeur MAFIKIRI

TSONGO25(*), le

développement durable, en tant que la traduction actuellement la plus

courante des termes anglais « sustainable

development », a été défini en 1987 dans le

Rapport « Word Conservation Strategy » comme un

développement qui répond aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures de

répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette

notion : 1) le concepts de « besoins », et plus

particulièrement des besoins essentiels de plus démunis, à

qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et 2) l'idée

de limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation

sociale impose sur la capacité de l'environnement à

répondre aux besoins actuels et avenir.

En citant un article de R. LELE, paru en

1991, le Professeur MAFIKIRI TSONGO énumère quelques objectifs

principaux du développement durable :

- la reprise de la croissance ;

- la modification de la qualité de la

croissance ;

- la satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne

l'emploi, l'alimentation, l'énergie, l'eau, la

salubrité ;

- la maîtrise de la démographie ;

- la préservation et la mise en valeur de la base de

ressources ;

- la réorganisation des techniques et gestion des

risques ;

- rendre le développement plus participatif.

Le concept de développement durable se fonde donc sur la

mise en oeuvre d'une utilisation et d'une gestion rationnelles des ressources

(naturelles, humaines et économiques), visant à satisfaire de

manière appropriée les besoins fondamentaux des

générations actuelles en tenant compte des

générations futures. Le développement durable tient compte

à la fois de la rationalité économique (norme

économique), de l'équité sociale (norme socio-

éthique) et de la contrainte des milieux physiques (norme scientifique).

Il existe d'autres concepts, pas de

même importance, mais qui nécessitent aussi d'être

définis pour bien comprendre les pourtours de notre sujet.

1.1.2. Les

concepts connexes

Nous nous limiterons seulement à

définir quatre concepts étant donné leur lien avec notre

travail. Il s'agit de la mine, la carrière, le creuseur et le travail

des enfants.

a)

Mine

Selon le Code minier congolais26(*), la mine est tout gisement

artificiel des substances minérales classés en mine, exploitable

à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de

transformation des produits de cette exploitation se trouvant dans le

périmètre minier, y compris les installations et les

matériels mobiliers et immobiliers affectés à

l'exploitation.

Somme toute, une mine est un gisement

exploité de matériaux (par exemple d'or, de charbon, de cuivre,

de diamants, de fer, d'uranium, etc.). Elle peut être à ciel

ouvert ou souterraine. Il existe de gisements de forme

tabulaire, d'origine non sédimentaire et montrant souvent une forte

inclinaison, des gisements tabulaires se conformant à la stratification

des roches encaissantes ; et dans des amas, de grands ensembles de minerai

de forme irrégulière et d'inclinaison quelconque. On trouve

souvent l'or dans des placers, des gisements alluviaux de sable et de

gravier27(*).

b) Carrière

Le mot carrière est défini

dans le Code minier congolais comme : « tout gisement des

substances minérales classé en carrière exploitable

à ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produit de cette

exploitation se trouvant dans le périmètre de carrière

pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris les

installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés

à l'exploitation »28(*). Pour ce qui concerne notre décente sur

terrain, il a été constate qu'une carrière est tout

simplement un gisement a ciel ouvert ou souterrain et le camp qui abrite les

creuseurs.

c)

Creuseur

En République Démocratique

du Congo, le terme creuseur est utilisé couramment pour désigner

l'exploitant minier artisanal. Il s'agit d'un travailleur qui exploite des

gisements avec des procédés manuels, rudimentaires ou non

industriels. Dans la suite, nous utilisons donc indifféremment les

termes exploitants miniers artisanaux, creuseurs et orpailleurs. Ces derniers

sont souvent de tout âge, y compris des enfants. Ceci nous amène

à définir ce qu'on entend par travail des enfants, de plus

à plus fréquent dans les mines.

d)

Travail des enfants

Le travail des enfants est, selon la

Banque Mondiale, « celui exécuté par des enfants qui

sont trop jeunes au sens qu'en le faisant ils réduisent indûment

leur bien-être économique présent ou leurs capacités

futures à se faire un revenu, soit par le rétrécissement

de leur horizon en matière de choix ou à travers la

réduction de leurs propres capacités individuelles de production

dans le futur »29(*). Le code du travail congolais

qualifie le travail des enfants des pires formes de travail30(*).

Selon l'UNICEF31(*), le

travail des enfants est caractérisé par l'âge

précoce au travail, une rémunération insuffisante,

l'entrave de l'accès à l'éducation, l'exercice des

contraintes physiques, sociales et psychologiques excessives, trop d'heures

consacrées au travail, des atteintes à la dignité et au

respect de soi des enfants, comme l'esclavage ou la servitude et l'exploitation

sexuelle, l'obligation à une vie dans des conditions peu salubres ou

dangereuses, etc.

On estime aujourd'hui à environ

245,5 millions d'enfants qui exercent le pénible métier de

mineur ou de creuseur. En RD Congo, par exemple, au

moins 50000 enfants sont impliqués dans des activités

d'exploitation artisanale des mines, dont des enfants autrefois associés

aux forces et groupes armés. Parmi ces enfants, près de 20000 se

trouvent au Katanga, environs 12000 en Province Orientale et au moins 11800 au

Kasaï oriental32(*).

Après ce bref parcours de

définitions des concepts, présentons à présent les

théories économiques sur lesquelles peuvent se fonder nos

réflexions.

1.2.

CONSIDERATIONS THEORIQUES

Cette section présente deux

théories économiques en rapport avec notre travail : la

théorie des externalités et la théorie des besoins

fondamentaux.

1.2.1. La

théorie des externalités33(*)

La théorie des externalités

fait allusion une situation dans laquelle l'action d'un

agent

économique influe, sans que cela soit le but de l'agent, sur la

situation d'autres agents économiques, alors même qu'ils n'en sont

pas partie prenante : ils n'ont pas été consultés et

n'ont reçu (si l'influence est négative) ni versé (si elle

est positive) aucune compensation. Pour ce qui concerne notre travail,

l'activité d'un orpailleur peut influer sur l'activité d'un

agriculteur (et éleveur), d'un pêcheur, d'un artisan, voire

même d'un écolier.

Selon les effets économiques, on

distingue les externalités positives (ou économies externes) qui

désignent les situations où un acteur est favorisé par

l'action de tiers sans qu'il ait à payer ; et les

externalités négatives (ou déséconomies externes)

qui désignent les situations où un acteur est

défavorisé par l'action de tiers sans qu'il en soit

compensé.

Selon l'acte économique, on

a les externalités de production et les externalités de

consommation.

a) Les

externalités de production

Les externalités de production

désignent l'amélioration ou la détérioration du

bien-être ressenti par l'agent B, non indemnisée, suite à

une production de l'agent A. Il s'agit en particulier des externalités

techniques, pécuniaires et technologiques.

On parle d'externalité technique

dans la production lorsque la

fonction de

production d'un acteur est modifiée par l'action d'un tiers. Un

exemple célèbre est celui de l'

apiculteur et de l'

arboriculteur

développé par

James MEADE en

1952. L'apiculteur profite de

la proximité de l'arboriculteur et obtient un

miel de meilleure

qualité qu'il pourra vendre à meilleur prix et cela gratuitement.

L'arboriculteur ne sera pas payé pour le service indirect qu'il a rendu

à l'apiculteur. Il s'agit dans ce cadre d'une externalité

positive. Mais l'arboriculteur profite aussi gratuitement de la

pollinisation de ses

arbres, ce qui améliore son rendement sans faire recours à de

coûteuses méthodes manuelles, et la pollinisation aléatoire

des abeilles enrichit aussi la diversité génétique qui

permet aux plantations de mieux résister à d'autres affections ou

maladies. L'externalité est positive dans les deux sens.

Il y a externalité

pécuniaire lorsque les coûts d'achat ou de vente d'un acteur est

modifiée par l'action d'un tiers. En ce qui concerne la production, on

dira qu'une externalité pécuniaire modifie non pas la

fonction de

production, mais la fonction de coûts. Ce type d'externalités

est très courant et peut être illustré par les

investissements dans un secteur, par exemple l'acier, qui ont pour effet de

diminuer le prix du bien produit et donc de diminuer les coûts d'un autre

secteur, par exemple les constructeurs de chemin de fer, ce qui peut en retour

augmenter sa demande d'acier qui amènera de nouveaux investissements et

ainsi de suite. Les économistes du développement industriel se

sont beaucoup interrogés sur ce type de dynamique dans le choix des

investissements dans les pays en développement.

Proches des externalités

techniques, les externalités technologiques ont pour effet de modifier

la

productivité

totale des facteurs et donc de modifier potentiellement la fonction de

production individuelle de chaque firme. Les apports du

progrès

scientifique global sont des externalités censées profiter

à tous sans qu'ils en aient à subir directement les frais. Le

logiciel libre par

exemple est aussi une externalité positive. Qu'en est-il des

externalités de consommation ?

b) Les

externalités de consommation

Les externalités de consommation,

quant à elles, désignent l'amélioration ou la

détérioration du bien-être ressenti par l'agent B, non

indemnisée, suite à une consommation de l'agent A. On subdivise

souvent les externalités de consommation en externalité de

position et en externalité d'adoption.

On parle d'externalité de position

lorsque l'

utilité que

l'acteur tire d'un bien dépend de l'utilité que les autres

consommateurs tirent du même bien, et surtout de la position de l'acteur

par rapport aux autres dans la possession du bien. L'exemple des

externalités de position le plus classique est celui des biens de luxe,

pour lesquels la satisfaction tirée de la possession dépend en

grande partie du fait que les autres possèdent ou non le même

bien, le fait d'être le seul augmentant le plaisir retiré.

Il y a externalité d'adoption, ou

effet de réseau, quand le fait que d'autres personnes font la même

action accroît l'utilité/valeur de l'action, autrement dit, la

valeur du produit dépend de son nombre d'utilisateurs. Un bon exemple

d'externalités de réseau réside dans l'adoption d'un

standard informatique, par exemple un système d'exploitation. Plus il y

a d'utilisateurs d'un système d'exploitation, plus il y a de programmes

et de documentation faits pour ce système, ce qui amène d'autres

utilisateurs, et ainsi de suite. On a là une logique de

cercle vertueux.

Ce phénomène

d'externalité d'adoption permet d'expliquer le fait que le produit le

plus utilisé sur un marché ne soit pas le plus utilisé

parce qu'il est le meilleur en comparaison de ses concurrents, mais simplement

parce qu'il regroupe plus d'utilisateurs. Plusieurs auteurs, ARTHUR en

particulier, relève que dans une situation pareille le marché ne

conduit pas forcément à la meilleure solution, et que dès

lors l'intervention de l'État peut être légitime.

Qu'en est-il maintenant de la

théorie des besoins fondamentaux ?

1.2.2. La

théorie des besoins fondamentaux34(*)

L'échec des politiques

fondées sur une vision mécaniste du développement, le

renforcement des inégalités, y compris celles engendrées

par la croissance économique dans certains pays en voie de

développement, contribuèrent à réorienter la

réflexion en la matière. À partir des années 1970,

les programmes de développement, sous l'impulsion du PNUD, prirent

davantage en considération les spécificités culturelles et

sociales des pays concernés ainsi que leurs structures

institutionnelles.

L'accent fut mis sur la satisfaction des besoins

fondamentaux des populations. Il ne pouvait y avoir de développement

sans que fût résolu le problème de

l'insécurité alimentaire et sanitaire, sans

élévation du niveau d'éducation des hommes et des femmes,

acteurs du développement local. À la notion d'un modèle

imposé de l'extérieur se substitua l'idée que le

développement devait être un processus endogène,

favorisé par la mise en place d'un cadre politique, financier et

juridique favorable à l'initiative économique. Les populations

devaient être plus étroitement associées aux projets de

développement : leur participation fut notamment encouragée

par les organisations non gouvernementales (ONG), de plus en plus

impliquées sur le terrain.

La mise en oeuvre des politiques d'ajustement

structurel, à partir des années 1980, a cependant marqué

un retour à la primauté de l'économie. Elle a eu pour

conséquence immédiate de renforcer l'influence des institutions

financières intergouvernementales au détriment des organismes

spécialisés des Nations unies. Ces politiques ont

incontestablement contribué, en Amérique latine et en Asie,

à rétablir les grands équilibres financiers, et partant,

à restaurer la confiance des investisseurs et prêteurs

étrangers. Mais elles ont eu un coût social extrêmement

élevé. Leur efficacité est davantage contestée dans

les pays les moins avancés, notamment africains. Là, le processus

d'industrialisation et de diversification de l'économie est à

peine amorcé. Les possibilités de croissance sont

hypothéquées par l'existence de multiples goulets

d'étranglement (infrastructures inconsistantes ou défaillantes,

segmentation des marchés internes et absence d'intégration

régionale), handicaps aggravés par la corruption, la bureaucratie

et l'instabilité politique.

En fait, ces facteurs de

blocage sont désormais mieux intégrés aux

stratégies de développement et au cours des années 1990,

les approches de la Banque mondiale, voire du Fonds monétaire

international, ont tendu à rejoindre celles d'organismes tels que le

PNUD. Un consensus tend à se dégager quant aux

priorités : la transformation des modes de production, que doivent

accélérer les transferts de technologie, doit s'accompagner d'une

réforme de l'État et d'un changement des structures sociales. Il

n'en demeure pas moins que l'évolution des pays en voie de

développement dépend étroitement du contexte

international, à plus forte raison lorsque s'opère une

mondialisation de l'économie.

En bref, la théorie des besoins

fondamentaux prend en considération les spécificités

culturelles et sociales des pays concernés ainsi que leurs structures

institutionnelles. Ceci nous permet d'aborder la question du cadre juridique de

l'orpaillage en RD Congo.

1.3.

CADRE JURIDIQUE DE L'ORPAILLAGE EN RD CONGO

Nous étudions le cadre juridique de

l'exploitation artisanale de l'or car c'est un aspect important qui peut

favoriser ou défavoriser le développement des populations

riveraines. Nous partons de l'historique du droit minier congolais.

1.3.1.

Historique du droit minier congolais

Le droit minier congolais a subi plusieurs

influences. NDELA KUBOKOSO35(*) regroupe ces influences en trois grandes parties :

une partie qui concerne la période allant de l'époque coloniale

à la prise du pouvoir par Mobutu, ensuite, il y a eu la période

de la deuxième République et enfin la période de

l'après- chute du président Mobutu, c'est-à-dire de 1997

à nos jours.

a) De

la période coloniale à la Première République

(1885-1965)

Le droit minier Congolais a pour origine

primaire, le droit indigène. Ce droit était simple : les minerais

appartenaient au souverain. Tout produit émanant d'une exploitation

minière sur le territoire dont il régnait, lui était

apporté. En sa qualité de souverain, c'est lui qui

procédait à la redistribution. Ce système a

fonctionné jusqu'à l'arrivée des colonialistes.

Avec la colonisation, le droit minier

Congolais a été influencé, par le droit occidental,

notamment le droit minier français qui prônait la

séparation ente la propriété du sol et celui du sous sol,

et le système anglais qui prônait la propriété du

sol emportait la propriété du sous sol et parallèlement,

la propriété du sous sol appartenait au souverain.

C'est le roi Léopold II qui a

été vraiment à l'origine du droit minier Congolais actuel.

A l'époque, les concessions minières ainsi que le territoire du

Congo, étaient sa propriété personnelle. La

stratégie du roi consistait à donner l'exploitation de ces

concessions aux sociétés privées qui l'exploitaient, en

contrepartie, celles-ci versaient des impôts à « l 'Etat

Colonial du Congo » qui était également sa

propriété. Les recettes réalisées par le

système mis en place a permis au roi de prendre des participations dans

les sociétés qui avaient des concessions.

Et par la suite, afin de pouvoir

contrôler l'économie congolaise, le roi créa une holding

« société générale de Belgique » qui

créa des filiales dans les différents domaines de

l'activité du pays dont une de ses filiales était

spécialisée dans l'activité minière : « le

comité spéciale de Katanga » l'ancêtre de la fameuse

GECAMINES.

b) La

Deuxième République (1965-1997)

Avant 1965, il n'existait pas de droit et

de fiscalité minière comme tels. Le droit minier était

détenu par trois sociétés coloniales : le comité

spéciale de Katanga (CSK), le comité national de Kivu, la

compagnie des chemins de fer de grands lacs.

De 1965 à 1969 c'est la

genèse du droit minier congolais avec plusieurs ordonnances lois. Avec

l'arrivée de la junte militaire au pouvoir en 1965, il y a eu une vraie

volonté de créer un droit et une fiscalité minière

au Congo. Avec différentes ordonnances lois, on a abouti à un

système à double régime d'imposition : un régime de

droit commun, et un régime spécial pour les

sociétés bénéficiaires des conventions

d'établissement (à savoir un régime dérogatoire, au

droit commun).

De 1970 à 1997 il y a eu plusieurs

autres textes dont notamment, le système de Contribution

Générale Forfaitaire (CGF). Par ce système, les

sociétés minières pouvaient opter pour payer mensuellement

un montant de l'impôt ; à la fin de l'année, une

évaluation était réalisée par rapport au vrai

montant de l'impôt à payer. Comme on peut bien s'en douter,

à la fin de l'année, la plupart des sociétés

minières avaient trop versé d'impôt, donc disposaient d'un

crédit d'impôt à valoir sur les impôts futurs.

C'était la perversité du système.

c) La

Troisième République (depuis 1997)

Depuis la chute du régime du

président MOBUTU, et l'arrivée au pouvoir de Laurent

Désiré KABILA, il y a eu deux périodes :

- la période de 1997 à 2002 (date de la

promulgation du code minier). Pendant cette période, il y a eu plusieurs

lois et décrets dont les objectifs essentiels étaient la

modification des taux des impôts ;

- et la période actuelle après 2002 (juillet

2002), c'est le nouveau code minier qui régit le droit et la

fiscalité minière actuels.

Que pense alors ce nouveau code minier

congolais de l'exploitation artisanale de l'or ?

1.3.2. Le

Code minier congolais et l'exploitation artisanale36(*)

Le nouveau code minier organise

l'exploitation artisanale des minerais de la manière suivante :

a) De

l'autorisation d'exploitation artisanale

L'article 111 du nouveau code minier

stipule que dans les zones d'exploitation artisanale, seuls les

détenteurs des cartes d'exploitant artisanal en cours de validité

pour la zone concernée sont autorisés à

exploiter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est

exploitable artisanalement. Les cartes d'exploitant artisanal

sont délivrées par le Chef de Division Provinciale des Mines du

ressort aux personnes éligibles qui les demandent et

qui s'engagent à respecter la réglementation en matière de

protection de l'environnement, de l'hygiène et de la

sécurité dans les zones d'exploitation

artisanale, conformément aux modalités qui sont fixées par

le Règlement Minier après en avoir pris connaissance.

b) Des

obligations du détenteur de la carte d'exploitant artisanal

D'après l'article 112,

le détenteur d'une carte d'exploitant artisanal doit respecter

les normes en matière de sécurité, d'hygiène,

d'utilisation de l'eau et de protection de l'environnement qui s'appliquent

à son exploitation conformément à la réglementation

en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage

engendré par son activité. Le Règlement Minier fixe les

modalités d'exécution des normes en matière de

sécurité publique, de santé publique et

d'environnement37(*).

c) De

la transformation des produits de l'exploitation artisanale

Le Code minier, en son Article 113, dit

que la carte d'exploitant artisanal n'autorise pas son

détenteur de transformer les produits de l'exploitation artisanale.

Toutefois, la transformation des produits par l'exploitant artisanal ne peut se

faire que moyennant une autorisation préalable accordée par le

Ministre.

d) Du

retrait de la carte d'exploitant artisanal

L'article 114 du Code minier

précise que la carte d'exploitant artisanal peut

être retirée par le Chef de Division Provinciale des Mines ou par

son représentant local qui l'a émise après une mise en

demeure de trente jours sans remédier à la situation par la

personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations

prévues à l'article 112 du présent Code.

Le cas échéant, la personne

à laquelle la carte a été retirée n'est pas

éligible pour obtenir une nouvelle carte d'exploitant artisanal pendant

trois ans, à moins qu'il complète un stage de formation en

technique d'exploitation artisanale appropriée, organisé ou

agréé par l'administration des mines. Le retrait de la carte

d'exploitant artisanal donne droit aux recours prévus dans les

dispositions des articles 315 et 316 du présent code. Le

règlement minier fixe les modalités d'organisation de stage de

formation en techniques d'exploitation artisanale.

Le règlement miner qui

complète le nouveau code minier définit le régime

juridique et fiscal pour l'exploitation artisanale des minerais en RD

Congo.

1.3.3. Le

régime juridique et fiscal pour l'exploitation artisanale

A propos du régime juridique et

fiscal pour l'exploitation artisanale en RD Congo, il faut encore rappeler que

c'est un régime juridique particulier dénommé «

régime du domaine éminent de l'état » qui

consacre la prééminence du code minier sur la loi

foncière. A ce propos, nous nous limitons seulement à

dégager les droits et les obligations des différents acteurs

concernés : l'exploitant artisanal, les négociants et les

comptoirs agréés.

a)

L'exploitant artisanal

L'exploitant artisanal est toute personne

physique ou morale de nationalité congolaise qui se livre, dans une zone

d'exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur

jusqu'à trente mètres au maximum, à extraire et à

concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des

méthodes et des procédés non industriels. Avant de

commencer son activité, il doit supporter :

- le droit d'entrée et l'impôt sur le chiffre

d'affaires (ICA) à l'importation pour le matériel,

équipement, liés à l'exploitation artisanale ;

- le droit d'entrée pour les réactifs ;

- la taxe rémunératoire pour la carte

d'exploitant artisanal;

- l'impôt professionnel sur les

rémunérations ;

- l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) à

l'intérieur.

b) Le

négociant

Un négociant est toute personne

physique de nationalité congolaise qui se livre aux opérations

d'achat et de vente des substances. Selon le règlement miner38(*) qui complète le nouveau

code minier, tous les négociants doivent supporter la taxe

rémunératoire annuelle :

- l'équivalent de USD 500 pour les négociants de

catégorie A ;

- l'équivalent de USD 3 000 pour les négociants

de catégorie B ;

- les impôts professionnels sur les

rémunérations ;

- l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) à

l'intérieur.

c) Les

comptoirs agréés

Ce sont des personnes physiques ou morales

autorisées à acheter des substances minérales

d'exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants

artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter

conformément aux dispositions du Code minier. Les comptoirs

agréés paient :

- la redevance annuelle lors de l'octroi ou du renouvellement

de l'agrément : un montant d'environs USD 200 000;

- la caution lors de l'agrément qui

s'élève à peu près USD 50 000;

- la taxe sur la carte d'acheteurs : plus ou moins USD 3 000;

- la taxe sur la carte d'acheteurs supplémentaire

(à partir de la 11ème carte) : environs USD 15 000;

- la taxe d'intérêt commun : 1% sur les

transactions d'or et de diamant ;

- la taxe rémunératoire sur la carte de travail

des étrangers ;

- les impôts réels (impôts fonciers,

impôts sur véhicules, taxes spéciales de circulation

routière, l'impôt sur les concessions minières et

hydrocarbures) ;

- l'impôt cédulaire sur les revenus.

1.3.4.

Critique du code minier congolais

Le code minier congolais appelle de notre

part, trois principales remarques. En premier lieu, dans ce code minier, tout

l'accent est porté sur la rentabilité du projet minier et

très peu sur le développement national.

Ensuite, l'Etat est complètement

affaibli au bénéfice d'une libéralisation à

outrance - il manque d'objectif de développement. Le titre I chapitre 2

alinéa 1 du code minier indique : « l'Etat n'a pour rôle que

la promotion et la régulation du secteur minier ». Ce qui l'exclut

donc de bon nombre de décisions importantes sur l'activité. Cette

situation est dommageable à notre avis, voir même catastrophique,

car l'Etat est garant de la richesse du pays, et doit être présent

dans un secteur essentiel des activités du pays. La multiplication des

acteurs dans l'activité minière constitue également un

frein pour réduire le rôle de l'Etat.

Enfin, le manque d'objectifs de

développement social des populations locales. Sur les 941 articles du

code et de règlement minier, un seul article traite de la mise en place

des infrastructures locales. C'est l'article 242 du code minier qui traite de

la répartition de la redevance minière. Le paragraphe 2 de cet

article indique : « les fonds résultant de la répartition

dont il est question à l'alinéa précédent en faveur

des entités administratives décentralisées (EAD) sont

affectés exclusivement à la réalisation des

infrastructures de base d'intérêt communautaire ». Rien n'est

prévu pour la formation des agents qui interviennent dans

l'administration du code miner. Il n'existe non plus aucun dispositif pour la

négociation des conventions minières pour des gisements de grande

ampleur.

L'application des dispositions du nouveau

Code minier pose donc beaucoup de problèmes, notamment par rapport aux

droits des occupants de sol. Sur ce point, il y a de plus en plus du mal

à convaincre les populations autochtones de la différence entre

le droit minier et le droit foncier. A notre avis, la raison se trouve dans la

faible vulgarisation du Code minier. En effet, la faible vulgarisation du Code

minier a conduit plusieurs interprétations erronées de ses

dispositions, surtout en ce qui concerne la cohabitation des droits miniers

avec les occupants des sols et l'exclusion des communautés de base de la

jouissance des produits du sous-sol.

Somme toute, le cadre juridique de

l'exploitation artisanale de l'or en RD Congo pose problème. En effet,

le nouveau code minier ne constitue pas un environnement favorable au

développement des communautés locales. L'exploitation artisanale

de l'or ne semble pas être intégrée dans les politiques de

développement du gouvernement de la République.

Conclusion partielle

Durant ce chapitre relatif aux

considérations conceptuelles, théoriques et juridiques sur

l'exploitation artisanale de l'or et sur le développement, nous avons eu

à définir, dans un premier temps, deux concepts clés de

notre sujet, à savoir l'exploitation artisanale et le

développement. . On retiendra donc que l'exploitation artisanale de l'or

est une activité qui se fait sans l'utilisation de moyens techniques

(machines) ou du moins à un degré moindre.

Le concept de développement, plus

précisément de développement durable se fonde sur la mise

en oeuvre d'une utilisation et d'une gestion rationnelles des ressources

(naturelles, humaines et économiques), visant à satisfaire de

manière appropriée les besoins fondamentaux des

générations actuelles en tenant compte des

générations futures.

En second lieu, nous avons

distingué deux théories de développement qui fondent notre

réflexion : la théorie des externalités et la

théorie des besoins fondamentaux. De la théorie des

externalités (

James MEADE), il est

ressorti que l'activité d'un agent économique (l'exploitation

artisanale de l'or, pour ce qui nous concerne) peut avoir des effets externes,

positifs ou négatifs, sur les activités des autres agents

(agriculture, éducation ou scolarisation, par exemple). Pour les tenants

de la théorie des besoins fondamentaux (PNUD),

l'accent est mis sur la satisfaction des besoins

fondamentaux des populations.

Enfin, nous avons clôturé ce

chapitre en étudiant le cadre juridique de l'exploitation artisanale de

l'or en RD Congo. L'exploitation artisanale de l'or peut constituer un facteur

de développement qui relève d'un processus d'accumulation - et

non des seuls comportements de survie - mais à la seule condition que le

cadre juridique crée un environnement favorable au développement

des communautés locales. Cela ne semble pas être le cas pour notre

pays. Nous le verrons dans le chapitre suivant qui est consacré à

l'exploitation artisanale de l'or dans les territoires de Mambasa et de

Wamba.

CHAPITRE

DEUXIEME :

L'ACTIVITE AURIFERE EN

TERRITOIRES DE MAMBASA ET DE WAMBA

Ce chapitre a pour objet à la fois

l'étude du milieu de la recherche, l'étude de la

caractérisation des acteurs de l'activité aurifère qui y

opèrent, l'étude des types d'exploitation artisanale qui s'y

pratiquent et l'étude des raisons de l'attrait de la population pour

cette activité aurifère. Ce chapitre nous permettra ainsi de

vérifier les deux premières hypothèses de ce travail.

2.1.

PRESENTATION DU MILIEU DE RECHERCHE

Nous présentons ici le milieu de

notre recherche en trois points : son contexte socio-économique et

politique, la Réserve de Faune à Okapi (RFO) qui s'y trouve et

les carrières d'or opérationnelles dans ce milieu.

2.1.1.

Contexte socio-économique et politique des territoires de Mambasa et de

Wamba en Province Orientale

Les territoires de Mambasa et de Wamba,

comme tant d'autres territoires de la RD Congo, ont été

frappés durement par les conflits armés qui ont endeuillé

la population congolaise entre 1997 et 2008, année officielle de la

réunification politique. Ces conflits armés qui ont

enrôlés volontairement ou de force des milliers d'enfants et

adultes ont eu un impact négatif sur la situation

socio-économique de ces territoires : la persistance des certaines

maladies (l'onchocercose, la trypanosomiase, le goitre, ...), la consommation

exagérée de la drogue et de l'alcool par les jeunes, l'habitat

rudimentaire, le revenu très faible des habitants, etc39(*).

L'environnement économique de ces

deux territoires est cependant marqué par des potentialités

naturelles et du sous-sol énormes (or, diamant, fer,

pétrole, bois, cours d'eau, etc.) et des potentialités

touristiques importantes (les vestiges du champ de Stanley (Ford-Boolo)

à Mambasa, la station de capture des Okapis à Epulu, les

sanctuaires de la Bienheureuse Sr. Anoalite à Wamba et à

Bafwabaka) capables de propulser la croissance économique et le

développement des populations locales. Malheureusement, toutes ces

richesses ont toujours été spoliées et n'ont jamais

profité suffisamment à la population.

Le territoire de Mambasa, situé au

Nord de l'

équateur

entre 1°00' et 1°30' latitude Nord et 29°00' et 29°30

longitude Est, possède un sol fertile favorisé par un climat

tropical humide fortement influencé par l'altitude. Cette

fertilité du sol favorise la production de différents

produits :

manioc,

haricot,

igname,

patate douce,

riz,

ail,

banane,

soja,

choux et d'autres

légumes. Les activités économiques du territoire de

Mambasa sont, pour la plupart, à caractère individuel et

familial. La population autochtone vit principalement de travaux agricoles,

d'élevage et de commerce. De nombreux jeunes s'orientent vers les

travaux d'

orpaillage ou de

moto- taxi . Les personnes

originaires des autres provinces du pays sont venues habiter Mambasa pour y

exercer des activités d'agriculture, de commerce ou d'employés de

l'administration publique40(*).

Quant au territoire de Wamba qui a une

superficie de 10305 km2, il est situé à 02°09' latitude Nord

et à 28°00' longitude Est. La température moyenne varie

entre 28° et 30° C. Dans l'ensemble du territoire, le relief du sol est

accidenté par de grandes et petites collines dont

l'élévation peut atteindre 300 à 400 m, puis par des

grosses pierres. Le sol est sablonneux, surtout aux endroits se trouvant

près de rivières et dans d'autres endroits le sol est argilo

-sablonneux. Cette entité administrative se distingue par ses vocations

agro-pastorale, forestière et minière41(*). A cause de son enclavement,

le moyen de transport longtemps utilisé a été le

vélo. Cela n'a pas favorisé les activités commerciales.

Les problèmes majeurs communs aux

deux territoires de Mambasa et de Wamba et qui constituent la manifestation

même de la pauvreté généralisée qui

sévit dans le pays sont la pauvreté intellectuelle

(analphabétisme42(*)), la pauvreté socio-économique (manque

d'eau potable43(*),

inexistence des marchés agricoles, impraticabilité des routes de

desserte agricole, ...) et la pauvreté sécuritaire (conflits

sociaux). Parmi les déterminants de la pauvreté en territoires de

Mambasa et de Wamba, le DSCRP provincial cite principalement l'absence des

services d'encadrement des paysans, d'intrants agricoles et des marchés

des produits agricoles44(*).

Bref, les guerres à

répétition, particulièrement depuis 1996, le morcellement

de la province entre les belligérants, les conflits interethniques

à l'Ituri et l'insécurité persistante ont détruit

le tissu socio-économique des territoires de Mambasa et de Wamba et

réduit les populations locales à une grave misère. Une

autre conséquence des ces conflits armés est la

dégradation avancée et en voie de disparition de plusieurs

espèces animales de la réserve de faune à Okapis d'Epulu,

habitat d'Okapis, une espèce unique au monde.

2.1.2. La

Réserve de Faune à Okapis (RFO) à Epulu45(*)

La Réserve de Faune à Okapis

est un site de patrimoine mondial créé pour la conservation de la

richesse biologique de la foret de l'Ituri et du Haut- Uélé afin

d'assurer l'utilisation durable de ses richesses naturelles par la population

locale.

a) Son

historique

Après la deuxième guerre

mondiale, vers 1944, Mr. PUTNAM de nationalité américaine, est

venu s'installer à Epulu comme hôtelier. Entre-temps, il capturait

les singes et okapis à montrer aux visiteurs. En 1952, Mr. DE MEDINA, un

portugais, crée officiellement la station de capture et

d'hébergement de beaucoup d'espèces animales, à savoir les

okapis, les éléphants, les crocodiles, les chimpanzés,

etc. Pendant la rébellion de 1964, tous les animaux en captivité

furent massacrés, dont 28 okapis. Après la rébellion, la

station de capture d'Epulu reprit ses activités avec le soutien de

plusieurs partenaires étrangers : le Wildlife Conservation

Society46(*) (W.C.S.)

depuis 1982, le projet Gilman International Conservation Inc (G.I.C.) depuis

1987, le Word Wildlife Funds47(*) (W.W.F.) depuis 1987, le projet Frankfurt Zoological

Society48(*) (S.Z.F),

etc.

Le 2 mai 1992 fut créée la

Réserve de Faune à Okapis (R.F.O.) par l'arrêté

ministériel n°045/CM/ECN/92. Elle s'étend sur une superficie de

1372625 hectares soit environs 40862 km2 dont la gestion est confiée

à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (I.C.C.N.).

Elle est à cheval sur trois territoires administratifs : Mambasa

(90%), Wamba et Watsa (10%)49(*).

b) Ses

richesses

Du point de vue végétation,

la R.F.O. couvre trois types principaux de forêts de terre ferme et un

type de forêts riveraines:

- les forêts mixtes avec « cynometra

alexandri » et « julbernadia

seretii » (appelés localement

« Tuna » et

« Alambi ») comme espèces d'arbres

dominantes ;

- les forêts mono- dominantes avec

« gilbertiodendron dewevrei » (appelé

localement « Mbau ») comme espèce d'arbre

dominante ;

- les forêts sèches des hautes collines ;

- les forêts riveraines ou les forêts

marécageuses.

Du point de vue faune, l'inventaire

mammalien a donné un chiffre de plus ou moins 5000 okapis. A part cette

espèce, il existe 2000 léopards, 4700 éléphants de

forêts, 7500 chimpanzés à face claire, 6 espèces de

céphalophes, 3 espèces de crocodiles, 13 espèces de

primates, 327 espèces d'oiseaux, les buffles de la foret, la genette

aquatique,le chevrotain aquatique, divers insectes, reptiles et amphibiens,

etc. La plupart de ces espèces sont reprises dans la liste des

espèces animales totalement ou partiellement protégées en

RD Congo50(*).

Parmi les problèmes qui menacent

aujourd'hui la RFO, on note l'exploitation artisanale de l'or qui crée

des grands foyers de chasse commerciale dans la réserve et qui

altère l'habitat des animaux51(*).

2.1.3. Les

carrières d'or dans les territoires de Mambasa et de Wamba

En Province Orientale, l'or a

été découvert pour la première fois dans la

rivière Agola au Nord-Est de la RD Congo en 1903 par les prospecteurs

australiens. Ils ont baptisé la zone du nom de chef local Kilo. Une

autre découverte a été faite par eux dans la

rivière Moto, un peu plus au Nord. D'où le nom de l'Office de

mines d'or de Kilo- Moto (OKIMO), devenu actuellement la Société

de mines d'or de Kilo- Moto (SOKIMO). Les carrières d'or en territoires

de Mambasa et de Wamba ne font pas partie de ces mines. Elles se trouvent entre

les mines de Kilo et de Moto comme l'indique la carte en annexe (Annexe

N°4).

Les territoires de Mambasa et de Wamba

regorgent plusieurs carrières d'or concentrées autour des grandes

agglomérations comme Mambasa, Niania, Wamba, Gbonzunzu, Bolebole et

Mambati. Mais nos enquêtes se sont déroulées seulement sur

quelques carrières regroupées en deux zones d'orpaillage. Ce sont

les zones de Bafwabango - Bafwambaya - Bafwanekengele (territoire de Mambasa)

et de Gbonzunzu - Bolebole - Mambati (territoire de Wamba). Le choix de ces

deux zones se justifie par le fait qu'elles sont les plus connues et les plus

fréquentées.

a) La

zone de Bafwabango - Bafwambaya - Bafwanekengele

Cette zone comprend trois sites ou

agglomérations importantes (Bafwabango, Bafwambaya et Bafwanekengele)

autour desquels s'organisent une trentaine des carrières d'or. Il s'agit

des carrières suivantes : Santa Maria, Mopa, Libre -ville, Camp

Base, Malekesa, Kazania, Lisala, Adombi, Vatican, Canon, Monde Arabe,

Mbuji-Mayi, Mambo Bado, Mabele Mokonzi, Tindika Longindo, Dieu- Merci, La

Grâce, Kputuka, Mangenengene, Yindi, Kanana, Singa Muambe, Manzedaka,

Potopoto, Etoile, Tika Muana, Landa Bango, Akili Nyuma, Tokobika, Maroc, Senke

Bisengo, Maka, Lisala, Tokomeka, etc.

Les sites de Bafwabango et de Bafwambaya,

situés respectivement à 51 km et 47 km de Niania sur l'axe Niania

- Wamba - Isiro et séparés seulement de 3 km entre eux, sont

caractérisés à la fois par des exploitations à ciel

ouvert et des exploitations souterraines. Pour ce qui concerne les

exploitations souterraines, les orpailleurs de ces deux sites descendent dans

des puits antérieurement creusés lors du premier orpaillage

à l'époque coloniale. La profondeur de ces puits peut atteindre

parfois 20 à 25m. Il existe des tunnels qui relient les puits entre eux

de sorte que l'ensemble constitue un réseau souterrain dense. L'une des

particularités de ces exploitations souterraines, est sa richesse en or.

Mais s'il est possible d'avoir un rendement élevé d'or sur ces

exploitations, leur fréquentation est redoutée par la plupart des

orpailleurs parce qu'elles présentent des risques d'éboulement.

Situé aussi sur l'axe Niania -

Wamba - Isiro, à environ 25 km de la cité de Niania, le site de

Bafwanekengele est un site d'exploitation a ciel ouvert. Du fait de sa

proximité à la cité de Niania par où passe la route

nationale n°4 réhabilitée en 2008, il se développe aussi

sur ce site, des activités économiques importantes. Il y a

notamment le commerce de médicaments, de produits cosmétiques, de

vêtements, de produits vivriers et surtout de la restauration (vente de

bières et de différents mets).

b) La

zone de Gbonzunzu - Bolebole - Mambati

Cette zone comprend aussi une trentaine

des carrières d'or opérationnelles reparties inégalement

dans trois sites importants (Gbonzunzu, Bolebole et Mambati). Ces

carrières d'or portent des noms évocateurs et qui font l'objet de

l'attirance des jeunes en quête d'une vie meilleure :

|

1.

|

Bawakawaka

|

|

11.

|

Jaribu

|

|

21.

|

Arete

|

|

31.

|

Mapenzi

|

|

2.

|

Jehova Juré

|

|

12.

|

Lisanga

|

|

22.

|

Bon marché

|

|

32.

|

Bon samaritain

|

|

3.

|

Makapela

|

|

13.

|

Ndoka Juu

|

|

23.

|

Bon voyage

|

|

33.

|

Makasi

|

|

4.

|

Sele Sele

|

|

14.

|

Barrage

|

|

24.

|

Bande d'Azu

|

|

34.

|

Sina makosa

|

|

5.

|

Central

|

|

15.

|

Kitona

|

|

25.

|

Pas à pas

|

|

35.

|

Kobe

|

|

6.

|

Makambo

|

|

16.

|

Natho

|

|

26.

|

Disco

|

|

|

|

|

7.

|

Malekesa

|

|

17.

|

Baweza Te

|

|

27.

|

Makosemane

|

|

|

|

|

8.

|

Alléluia

|

|

18.

|

Gbado

|

|

28.

|

Keba

|

|

|

|

|

9.

|

Bruxelles

|