|

UNIVERSITE PARIS-DESCARTES

MASTER 2 « Expertise

en Population et Développement »

2010-211

U.E. Cartographie

Vietnam (2009)

Les facteurs de santé : accès aux

services de base

Aurélie PIECHAUD

Décembre 2010

I. Présentation du Vietnam : contexte

géographique et climatique.

Situé en Asie du Sud-Est, le Vietnam est un pays tout

en longueur. Il s'étire le long de la côte orientale de la

péninsule indochinoise, sur près de 1700 km du Nord au Sud. Sa

largeur qui n'excède pas 300 km, avoisine les 50 km pour la zone la plus

étroite. Le territoire, d'une superficie de 329 314 km2, est

bordé par la mer de Chine à l'Est et au Sud (3260 km de

côtes), le Laos et le Cambodge à l'Ouest, et la Chine au Nord.

Le relief et les paysages du Vietnam sont très

variés. Les zones montagneuses (hauts plateaux, jungles) recouvrent plus

des trois-quarts du territoire. On peut distinguer trois grandes régions

:

1/ le Bac Bô (Nord), comprend une zone montagneuse (le mont

Phan Si Pan culmine à 3142 m), qui entoure la plaine et le delta du

fleuve Rouge.

2/ le Trung Bô (Centre), parcouru par la

Cordillère Annamitique, qui descend en pente douce vers le Sud et le

Sud-Ouest, et de façon plus abrupte à l'Est, laissant place

à une mince bande de terre longeant la côte.

3/ le Nam-Bô (Sud), constitué pour l'essentiel de la

vaste plaine du delta du Mékong.

De façon générale, le Vietnam jouit d'un

climat tropical humide, marqué par le phénomène des

moussons, qui détermine une saison sèche de décembre

à juin, et une saison humide de juillet à fin septembre. Le

fortes précipitations, voire les typhons, sont fréquents de juin

à octobre. Mais de par sa position géographique, et sa forme, le

pays présente une grande variété climatique. Ainsi, au

nord, l'hiver est plus court, mais aussi plus froid, et humide. Au sud, le

climat de mousson est sec entre novembre et avril, puis humide entre mai et

octobre, avec une amplitude thermique moins marquée (les

températures annuelles varient entre 10 et 35°C au nord, et entre

28°C et 30°C au sud). L'humidité est très importante

dans tout le pays, allant du nord au sud de 90 à 100 % durant la majeure

partie de l'année.

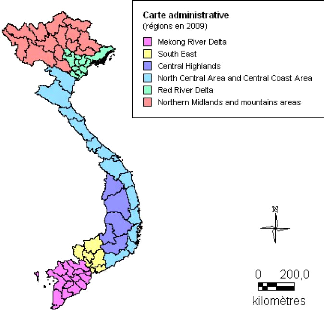

II. Organisation administrative.

Au niveau administratif, le pays est composé de 63

provinces, réparties au sein des 6 régions : la région du

delta du Mékong et la région Sud-Est, à

l'extrémité sud du pays, puis au-dessus la région des

Hauts-Plateaux du Centre et la région du Centre-Nord et de la Côte

centrale, et enfin au nord, la région du delta du fleuve Rouge, et celle

des montagnes et plateaux du nord (cf. carte ci-dessous1).

Carte 1 : Régions administratives du Vietnam en

2009.

Les deux villes les plus importantes sont Hanoi, la capitale

située dans le delta du fleuve Rouge au nord, et Hô Chi

Minh-Ville, située dans le delta du Mékong au sud.

1 Pour construire cette carte, nous avons simplement

utilisé le code des régions (de 1 à 6) attribué

à chaque province, selon sa région d'appartenance. Puis nous

avons recodé la légende en attribuant à chaque

numéro le nom de région correspondant.

III. Une population importante et inégalement

répartie.

Au dernier recensement (2009), la population totale du

Vietnam, rurale à 70 %, était estimée à 85,8

millions d'habitants, faisant de ce pays l'un des plus peuplés d'Asie du

Sud-Est, après l'Indonésie et les Philippines [d'après les

estimations de G. PISON, 2009]. Rappelons que le Vietnam a une superficie de

329 314 km2 (par comparaison, la France métropolitaine compte 62

millions d'habitants en 2009 pour une superficie de 547 000 km2). Avec 260

hab/km2 en moyenne, la densité de population au Vietnam est donc

relativement élevée [cf. classement par pays, INED, 2010]. Un

chiffre qui recouvre en fait d'importantes variations internes : de 41 hab/km2

pour la province de Lai Chau à 1926 et 3399 hab/km2 respectivement, pour

les provinces de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.

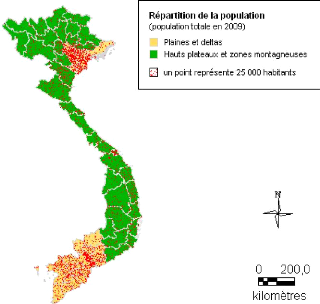

Carte 2 : Répartition spatiale de la population

en fonction du relief.

La carte ci-dessus2 met en évidence une

inégale répartition de la population sur le territoire. Il

apparaît que les plaines sont les zones les plus densément

peuplées, et particulièrement les grands deltas. En effet, la

plaine du fleuve Rouge (et Hanoi) au nord et celle du Mékong (et

Hô Chi Minh Ville) au sud, regroupent à elles deux près de

60 % de la population du pays3. En dehors des plaines

deltaïques du nord et du sud, on observe une densité plus

importante le long de la côte que dans les zones intérieures et

montagneuses.

La densité moyenne de population est passée de

170 hab/km2 en 1982, à 229 hab/km2 en 2000, pour atteindre comme nous

l'avons vu, 260 hab/km2 en 2009, avec les valeurs les plus

élevées au niveau des plaines. Mais le surpeuplement des plaines

est-il un phénomène récent ? Il semble que le peuplement

des plaines et deltas du nord et du sud soit en fait relativement ancien.

Commencé à l'âge du bronze, le peuplement ancien du pays va

se faire de façon constante en direction des plaines. D'abord,

l'expansion des Chinois vers le sud au II è siècle avant J-C. (en

réponse à une surpopulation relative, et pour étendre les

routes commerciales). Les populations se dirigent vers le delta du fleuve

Rouge, qui constitue, comme la plaine du Canton, une base stratégique

pour la construction de routes commerciales maritimes. Puis au cours de

l'histoire les populations migrent vers les plaines du sud. Les plaines

deltaïques fertiles sont favorables à la riziculture. Les

régions côtières en revanche ont connu un peuplement plus

récent. L'accroissement naturel a renforcé le peuplement des

plaines et deltas. Et la densité de population n'a cessé d'y

croître, plus vite que dans le reste du pays [cf. Population et

développement au Vietnam, 2000].

2 Pour construire cette carte, nous avons réparti les

régions selon un nouveau code. Les régions formées en

majorité de montagnes et de plateaux (Central Highlands, North Central

Area and central cost area, Northern Midelands and mountains areas) ont

reçu le code 1, les autres régions, essentiellement des plaines

(Mekong River Delta, South East, Red River Delta), ont reçu le code 2.

Puis nous avons recodé la légende, de façon à faire

apparaître le type de relief (zones de plaines ou de montagnes). Il est

évident qu'en utilisant les provinces et non les régions, nous

obtiendrions une carte plus précise, notamment au niveau de la bande

côtière, dont l'altitude est basse. Pour montrer la

répartition de la population, nous avons utilisé le type «

densité » et la population de chaque province en valeur aboslue.

3 Pour obtenir ce chiffre, nous avons calculé la

population totale des plaines, en faisant la somme des populations des

régions 2, 5 et 6 (selon le code utilisé pour le recensement), ce

qui donne 50 782 202 hab., et donc, rapporté à la population

totale, 59 %.

IV. Accès aux services de base : eau potable,

assainissement, et électricité.

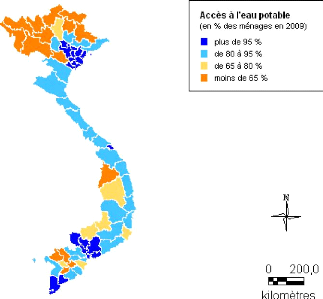

1/ Accès à l'eau potable.

L'Objectif 7 des OMD est d'assurer un environnement durable

d'ici 2015. Entre autres, il s'agit de réduire de moitié, d'ici

à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès

à un approvisionnement en eau potable ni à des services

d'assainissement de base. Concernant l'accès à l'eau,

d'importants progrès ont été faits depuis 1990, dans la

plupart des régions du monde. Mais parmi les pays en

développement, c'est en Asie que l'on observe les avancées les

plus importantes. En Asie du Sud-Est, la proportion de la population utilisant

une source d'eau améliorée est passée de 72 % à 86

% entre 1990 et 2008. Le Vietnam n'est, à ce titre pas, en reste. Selon

l'OMS4, la part de la population ayant accès à l'eau

potable est passée de 48 % en 1990 à 56 % en 2000. D'après

le recensement de 2009, 79,8 % des ménages ont aujourd'hui accès

à l'eau potable5. Des progrès considérables ont

donc été réalisés, et l'objectif prévu pour

2015 en matière d'accès à l'eau potable est

déjà atteint. Mais cette fois encore, ces résultats

très positifs recouvrent des inégalités entre les

provinces.

La carte 3 (cf. ci-dessous) nous montre que

c'est au niveau des deux deltas (fleuve Rouge et Mékong) que la part des

ménages utilisant de l'eau potable est maximale (plus de 95 %). C'est le

cas aussi de deux provinces situées à l'extrême sud du pays

(Bac Lieu et Ca Mau), ainsi que d'une petite province urbaine du centre du pays

(Da Nang City). En dehors de quelques provinces situées dans la plaine

du Mékong, c'est dans les zones de hauts-plateaux et de montagnes, et

principalement celle du nord (où vivent les minorités ethniques),

que la part des ménages utilisant une source d'eau

4

http://www.wpro.who.int/vietnam/mdg.htm

5 Plus précisément, la question posée

lors du recensement était la suivante : « Quelle est la source

d'eau principalement utilisée par le ménage pour la cuisson ou la

boisson ? ». Plusieurs réponses étaient possibles : «

robinet intérieur », « robinet public », « puits

foré », « puits creusé protégé »,

« puits creusé non protégé », « fontaine

protégée », « fontaine non protégée

», « eau de pluie », « autre ». L'eau est

considérée comme potable si elle provient d'un robinet

privé ou public, d'un puits foré ou d'un puits creusé

protégé, ou de l'eau de pluie.

potable pour la cuisson ou la boisson est la moins importante

(moins de 65 %). C'est dans la province de Lai Chau que l'accès à

l'eau potable est le plus faible (17,2 % des ménages).

Certains auteurs estiment que plutôt que d'eau «

potable », il faudrait parler d'eau « propre », « dans la

mesure ou, au Vietnam comme dans la majeure partie des pays émergents

d'Asie-Pacifique, il n'existe pas d'eau potable proprement dite. En effet, si

l'eau produite par les compagnies des eaux est d'une parfaite innocuité

au sortir des usines de traitement, son adduction dans un système de

réseau vétuste altère sa qualité. En cela, l'eau

propre répond aux normes de qualité de l'eau pour une utilisation

ménagère. » [DIAZ PEDREGAL, V. et VU, T. B., 2007].

Carte 3 : Des inégalités internes

subsistent dans l'accès à l'eau potable.

A Hô Chi Minh-Ville notamment, l'amélioration de

l'accès à l'eau semble être le résultat de la

légitimation des petits opérateurs privés (POP), et de

leur prise en compte progressive dans les projets de développement, qui

auparavant octroyaient des subventions à l'Etat uniquement. Les POP ont

dès lors été envisagés comme figures relais des

opérateurs principaux, dans les zones où ces derniers

n'étendaient pas leurs réseaux. Ce changement a pu s'instaurer

dans le cadre du processus de libéralisation de l'économie,

impulsé par la mise en place de la politique du Doi Moi (renouveau)

à la fin des années 80. Cette tentative d'officialisation et

d'insertion des petits opérateurs privés informels dans un cadre

de régulation intégré, semble constitué un exemple

unique, ou du moins très rare [BOTTON, S., BLANC, A., 2010]. Par

ailleurs, Hô Chi Minh-Ville et Hanoi ont bénéficié

de l'aide de l'Agence Française de Développement, dans le cadre

de programmes d'amélioration de la gestion et de l'accès à

l'eau [AFD, 2008].

De façon générale, l'accès

à l'eau potable s'est accru considérablement au cours des vingt

dernières années. Mais une observation détaillée

montre que certaines régions, principalement reculées, demeurent

largement défavorisées. Par ailleurs, le faible coût

relatif de l'eau semble entraîner des pratiques de gaspillage, et la

croissance démographique forte associée à une urbanisation

rapide, qui s'accompagne de modifications des comportements, laissent

présager une augmentation de la demande et une diversification des

usages de l'eau [DIAZ PEDREGAL, V. et VU, T. B., 2007].

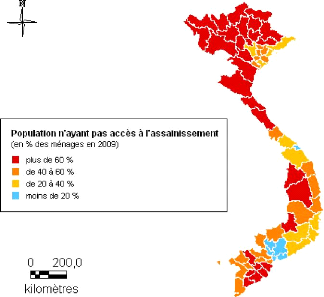

2/ Accès à

l'assainissement.

L'accès à l'assainissement demeure quant

à lui faible sur tout le territoire. En effet, plus de la moitié

des ménages (53,8 %) sont encore privés, en 2009, d'un

accès à des installations sanitaires

améliorées6.

6 La question posée lors du recensement était la

suivante : « quelle sorte d'installation sanitaire est utilisée le

plus souvent par le ménage ? ». Plusieurs réponses

étaient possibles : « toilettes intérieures munies d'un

système d'évacuation des eaux usées », «

toilettes extérieures munies d'un système d'évacuation des

eaux usées », « autre »,

Carte 4 : Un accès à l'assainissement

réservé à une minorité dans beaucoup de

provinces.

C'est dans les zones montagneuses du nord et du centre, encore

une fois, que l'accès à l'assainissement est le plus faible. Mais

il apparaît bien que la majeure partie du territoire est encore

aujourd'hui privée d'un accès à des installations

sanitaires améliorées. L'amplitude des variations entre les

provinces est considérable. Ainsi, la part des ménages n'ayant

pas accès à l'assainissement passe de 85,7 % pour la province de

Lai Chau (région des hauts plateaux du nord) à 4,3 % et 1,5 %

respectivement, pour Da Nang City et Hô Chi Minh-Ville. On aurait pu

s'attendre à ce que les plaines deltaïques, les grandes villes au

moins, soient les mieux équipées. Si c'est le cas pour quelques

provinces située dans la région Sud-Est, dont Hô Chi

Minh-Ville, ainsi que pour Da Nang City, les provinces du delta du fleuve Rouge

présentent quant à elles des taux d'accès relativement

« pas de toilettes ». Sont considérées

comme installations sanitaires améliorées les toilettes munies

d'un système d'évacuation des eaux usées (fosse scpetique,

égouts).

faibles. Concernant Hanoi, l'explication se trouve

probablement dans l'urbanisation rapide et importante, conduisant à un

« surpeuplement des logis ». Selon René Parenteau [1997],

professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal, les

immeubles des vieux quartiers du centre-ville de Hanoi ont été

transformés en habitats collectifs dès les années 50. Au

milieu des années 90, dans ces logements surpeuplés où

vivent plusieurs familles regroupant 18 membres en moyenne (enquête

réalisée entre 1993 et 1996), l'espace dont chacun dispose

n'excède pas les deux mètres carrés. Quant aux

installations sanitaires, elles sont quasi inexistantes : « on estime que

jusqu'à 30 personnes peuvent partager une toilette à Hanoi

»7. Bien que datant quelque peu, ces données pourraient

expliquer en partie les observations. René Parenteau étudie

à la même époque les bidonvilles d'Hô Chi Minh-Ville,

où « des milliers de ménages habitent sur les canaux et

n'ont aucun équipement sanitaire »8. Comme nous le

montre la carte, la part des ménages n'ayant pas accès à

l'assainissement est très faible à Hô Chi Minh-Ville en

2009 (1,5 %). De nombreux projets visaient l'éradication des

bidonvilles, ainsi que l'assainissement de la ville, et d'importants

progrès furent réalisés. Mais dans tous le reste du pays,

et notamment dans les zones reculées, il reste beaucoup à faire

en matière d'assainissement. Dans ces régions, il est plus que

probable que l'OMD visant à réduire de moitié la part de

la population n'ayant pas accès un assainissement de base, ne sera pas

atteint d'ici à 2015.

3/ Accès à

l'électricité.

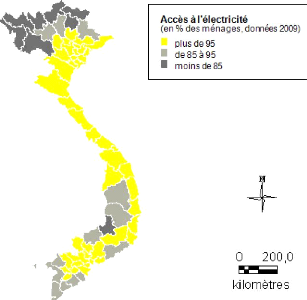

Le gouvernement du Vietnam a mis en place un programme

d'électrification rurale, qui a fait passer la part des ménages

ruraux ayant accès à l'électricité de 50,7 % en

1996 à 90,7 % en 2005 [Banque Mondiale, 2007]. En 2009, dans la plupart

des provinces du pays, la proportion des ménages ayant accès

à l'électricité est supérieure à 95

%9. Néanmoins, la carte 5 met en

évidences des inégalités

7 René Parenteau (dir.), Habitat et environnement

urbain au Vietnam : Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, Karthala-CRDIACCT,

1997, p. 11.

8 Idem.

9 La question posée lors du recensement était la

suivante : « quelle est la source principale d'énergie

utilisée par votre ménage pour l'éclairage ? ».

Plusieurs réponses étaient possibles : «

électricité », « paraffine », « gaz »,

« charbon »,

persistantes. Les zones de montagnes et de plateaux, et plus

particulièrement celles du nord, demeurent défavorisées,

même si seules trois provinces présentent un taux d'accès

inférieur à 70 %, lesquelles sont Dien Bien, Ha Giang, et Lai

Chau (province où le taux d'accès, égal à 49,7 %,

est le plus faible du pays).

Carte 5 : Les zones montagneuses demeurent

défavorisées concernant l'accès à

l'électricité.

Le programme gouvernemental d'électrification des

campagnes se poursuit. En 2008, la Banque Mondiale a décidé

d'accorder un prêt de 150 millions de dollars, et le programme devait

bénéficier d'un prêt non remboursable de 3 millions de

dollars de la part de l'Agence Australienne pour le Développement

International10. Le pays mise aujourd'hui sur les énergies

renouvelables.

« bois de chauffage », « autre ».

10 MAI, Phuong, « La Banque Mondiale accorde un prêt

[...] », in Courrier du Vietnam, 5 nov. 2008. (

http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?xt=&ct=&page=newsdetail&newsid=46976,

dernière consultation le 5 janvier 2011).

Notamment, le Vietnam bénéficie d'un littoral de

plus de 3000 km, et le développement d'un parc éolien naissant

est envisagé11.

De façon générale, l'accès

à l'électricité est prêt d'être

généralisé au Vietnam puisqu'en 2009, plus de 93 % des

ménages l'utilisent pour s'éclairer. Néanmoins nous

l'avons vu aussi, des inégalités persistent, et quelques

provinces doivent faire l'objet d'une attention particulière.

4/ Des services de base en lien direct avec la

santé.

L'absence d'eau potable et d'assainissement est une des

premières causes de mortalité dans le monde (vecteurs de

maladies). L'amélioration de la santé des population passe donc

par l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène. La

pollution à l'intérieur de l'habitat, résultant de

l'utilisation de bois de chauffage ou d'autres combustibles traditionnels est

responsable de 1,5 millions de décès par an dans le monde [Banque

mondiale]. Si l'accès à l'électricité semble

aujourd'hui presque universel, les efforts doivent être poursuivies, dans

les zones les plus reculées notamment. L'accès à

l'électricité est un facteur de santé, parce qu'il

évite, déjà, le recours à des combustibles nocifs

lorsqu'utilisés dans les logements. D'autre part,

l'électricité est nécessaire au bon fonctionnement des

structures de soins. Le développement du réseau de structures de

soins doit donc s'accompagner du développement

énergétique.

V. Accès au système de soins.

L'OMS effectue des recommandations concernant le personnel de

soin. Ainsi, la norme minimale

admise est de 1 médecin pour 10 000

habitants, 1 hôpital pour 100 000 habitants, 1 centre de

santé

pour 10 000 habitants, 1 infirmier pour 3000, 1 pharmacien pour

15 000. Au Vietnam, on compte en

11 QUANG, Minh, « Parc éolien : investir dans

l'énergie de demain » in Courrier du Vietnam, 5 dec.

2010.

moyenne, en 2009 : 5,6 médecins pour 10 000 habitants,

2,1 infirmiers pour 3000 habitants, 1,1 hôpital pour 100 000 habitants,

1,3 centres de santé pour 10 000 habitants, 2,1 pharmaciens pour 10 000

habitants12. Le pays se situe donc, de manière

générale au-delà des normes édictées par

l'OMS en matière de personnel et de structures de soins, avec des

chiffres élevés au regard du niveau de développmeent

économique du pays. Mais, les cartes suivantes le montre, il existe des

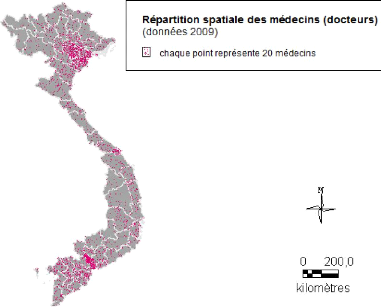

disparités entre régions. Concernant les médecins, la

carte 6 montre une répartition inégale sur le

territoire. Ils semblent concentrés pour l'essentiel dans les plaines et

les grandes villes (Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, et Da Nang City. Mais si

l'on se réfère à ce que nous avons vu plus, cette

répartition suit celle de la population générale.

Carte 6 : Concentration des médecins dans les

plaines et les grandes villes.

12 Pour obtenir ces données, nous avons utilisé la

base de données relatives à la santé, fournie par

l'institut de statistique du Vietnam. La base a été

exportée sous excel. Puis le nombre de personnel de chaque secteur a

été rapporté à la population.

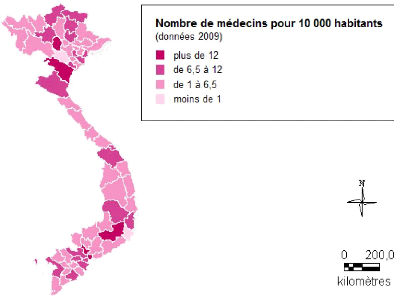

En fait, il est plus pertinent, à titre comparatif,

d'étudier les différences entre régions ou provinces

relatives à la densité médicale. C'est-à-dire le

nombre de médecin par rapport au nombre d'habitants. C'est ce que montre

la carte 7.

Carte 7 : Densité médicale par

province.

Cette carte montre que quelques provinces sont

avantagées. Seules deux provinces sont en-dessous du seuil reconnu par

l'OMS. La majorité des provinces sont en-dessous ou autour de la moyenne

nationale. La densité médicale semble être plus importante

dans les deux grandes villes. Les médecins étudient dans les

grandes villes, parfois à l'étranger, et lorsqu'ils sont

diplômés, la majorité préfère rester ou

s'installer en ville. La plupart des provinces présentent tout de

même une densité médicale supérieure aux normes

minimales de l'OMS, même si les chiffres, pour tout le pays, demeurent

bien en deça de ce que l'on peut observer dans les pays occidentaux (de

l'ordre de 3 médecins pour 1000 habitants).

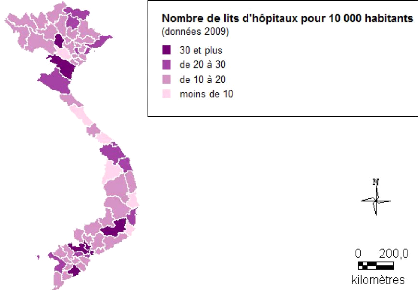

Carte 8 : Lits d'hôpitaux en fonction du nombre

d'habitants par province.

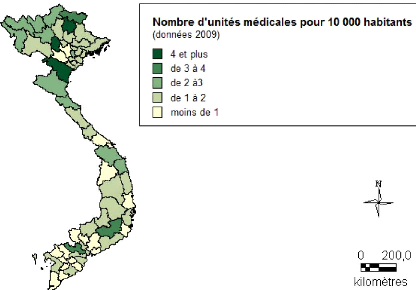

Carte 9 : Unités médicales en fonction

du nombre d'habitants par province.

CONCLUSION

En guise de conclusion, il apparaît que la mise en carte

est intéressante pour donner une image immédiate (beaucoup plus

qu'un tableau) des disparités ou inégalités qui peuvent

exister entre les différentes parties, régions naturelles ou

divisions administratives d'un pays. Très souvent, les moyennes

nationales sont utilisées pour mesurer les avancées dans un

domaines ou un autre, et effectuer des comparaisons internationales. C'est

évidemment la solution la plus adaptée dans ce but. Mais les

moyennes nationales recouvrent trop souvent des disparités internes.

Leur identification est la première étape avant d'en rechercher

les facteurs. Pour cela, des analyses plus poussées sont

nécessaires. Les cartes, en amont, peuvent indiquer où, et quoi

chercher. En aval, après analyse, elles peuvent permettent d'en

illustrer des résultats.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages et articles scientifiques.

BOTTON, Sarah ; BLANC, Aymeric, Accès de tous aux

services d'eau : le rôle des petits opérateurs privés

à Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, Focale 01, AFD, Mars 2010, 106

p.

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/PatrickBazin/public/recherche/FocalesN1.pdf

DIAZ PEDREGAL Virginie, VU Trong Binh, « Vers une gestion

durable de l'eau potable dans le Nord Vietnam », Actes des

JSIRAUF, Hanoi, 6-9 novembre 2007, 10 p.

http://www.infotheque.info/fichiers/JSIR-AUF-Hanoi07/articles/AJSIR_2-5_Diaz.pdf

INED, Atlas de la population mondiale (données

2009), 2010.

LANGLETl-QUACH Thanh Tân, « La répartition

spatiale de la population », in GUBRY, Patrick (dir.), Population et

développement au Vietnam, Khartala 2000, 613 p.

PARENTEAU, René (dir.), Habitat en environnement

urbain au Vietnam : Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, Karthala-CRDI-ACCT,

1997, 334 p.

PISON, Gilles, « Tous les pays du monde (2009) », in

Population et Sociétés, n°458, juillet-août

2009, 8 p.

Rapports et documents stratégiques.

AFD, L'AFD et le Vietnam : un partenariat

stratégique, mars 2008, 6 p.

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/plaquettes/AFD-Vietnam-fr.pdf

Banque mondiale, « L'IDA en action : des services

énergétiques pour réduire la pauvreté et stimuler

la croissance économique », juillet 2009, 8 p.

(

http://siteresources.worldbank.org/EXTIDAFRENCH/Resources/2010-Energy.pdf).

Central Population and Housing Census steering Committee, The

2009 Vietnam Population and housing census of 00.00 hours 1st april

2009 : Expanded sample results, Hanoi, 2009, 33 p.

(p. 8).

Committee for Population, Family and Children, Hanoi, Vietnam and

ORC Macro, Calverton, MD, USA, Vietnam : DHS 2002, Final Report,

septembre 2003.

Nations Unies, Objectifs du millénaire pour le

développement : rapport 2010, DAES, juin 2010, 76 p.

Presse

MAI, Phuong, « La Banque Mondiale accorde un prêt

[...] », in Courrier du Vietnam, 5 nov. 2008. (

http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?xt=&ct=&page=newsdetail&newsid=46976,

dernière consultation le 5 janvier 2

QUANG, Minh, « Parc éolien : investir dans

l'énergie de demain » in Courrier du Vietnam, 5 dec.

2010.

|

|