|

UNIVERSITE PARIS1-PAnTHEON-SORBONNE

DEPARTEMENT SCIENCE POLITIQUE

DEA Sociologie Politique

Septembre 2001

Première alternance politique au

Sénégal en 2000:

regard sur la démocratie

sénégalaise.

Sous la direction de Monsieur Denis-Constant Martin

LÔ Abdou

UNIVERSITE PARIS1-PATHEON-SORBONNE

DEPARTEMENT SCIENCE POLITIQUE

DEA Sociologie Politique

Septembre 2001

Première alternance politique au

Sénégal en 2000 :

regard sur la démocratie

sénégalaise.

Sous la direction de Monsieur Denis-Constant Martin

LÔ Abdou

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer tous mes remerciements à

Monsieur Denis-Contant MARTIN, du CERI - Sciences Po pour avoir accepté

d'encadrer mon mémoire de DEA et pour le précieux soutien

apporté à son élaboration.

Je remercie également Monsieur le professeur Pierre

BIRNBAUM, directeur du DEA de Sociologie Politique de Paris

1-Panthéon-Sorbonne, d'avoir accepté de lire le projet de

mémoire. Son commentaire m'a permis de réorienter ce

mémoire et de lui apporter plus de rigueur.

Enfin, je suis reconnaissant aux journalistes de la Radio

télévision sénégalaise, du Soleil, de Sud

Quotidien, de Wal Fadjri, du Matin, du Témoin, du Cafard

libéré, du Populaire pour le temps qu'ils ont accepté de

m'accorder et pour leurs témoignages.

SOMMAIRE

Introduction...........................................................................9

PREMIERE PARTIE :

LES CADRES POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE

L'ALTERNANCE

Introduction..............................................................................................18

I / L'évolution institutionnelle et

politique..................................20

A / Le processus

démocratique................................................20

1. Senghor et la peur du

multipartisme..........................................................20

2. Le multipartisme des « trois

courants ».......................................................22

3. Le « multipartisme intégral » de

Diouf........................................................24

4. 1990-2000 : une décennie

déterminante.....................................................27

B / Le rôle de l'ONEL et du

général ministre de

l'Intérieur.............................32

1. La présence d'autres instances

d'arbitrage.................................................32

- Le Conseil constitutionnel

- Le haut conseil de l'audiovisuel

-Quelques observateurs internationaux

2. L'Observatoire national des élections

(ONEL).............................................33

3. L'armée et général ministre de

l'Intérieur....................................................35

C/ Les

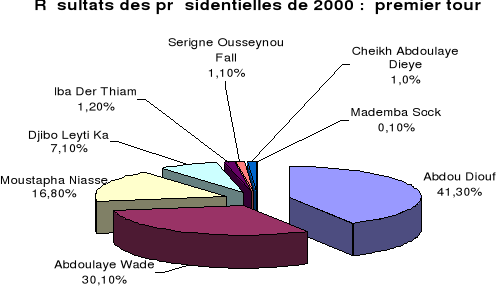

candidats......................................................................................41

1. Les principaux

candidats.........................................................................41

- Abdou Diouf, Président sortant et candidat du Parti

socialiste

- Abdoulaye Wade, leader de l'opposition

- Moustapha Niasse et Djibo Leyti KA, les dissidents

socialistes

2. Les autres

candidats..............................................................................43

II / L'implosion du Parti

socialiste...........................................45

1. Le PS de Diouf : une nouvelle

politique.......................................................45

2. La guerre des

chefs................................................................................47

3. L'épreuve du deuxième tour : un

tournant.....................................................49

4. l'équation : crise + départ de cadres =

défaite.................................................52

Conclusion..............................................................................................54

DEUXIEME PARTIE :

LES CONDITIONS SOCIALES DE L'ALTERNANCE

Introduction.............................................................................................58

I / Une forte demande

sociale..................................................59

1. Une population excédée par la corruption...

.............................................60

2. ...Et la

pauvreté...................................................................................64

3. Un vote pour Wade ou contre

Diouf ?......................................................67

II / Une société civile

active....................................................70

- « Ma carte d'électeur, ma

force »...... ........................................................72

III / Le vote massif des

jeune..................................................74

- « L'alternance ou la

mort ».......................................................................76

- « Peu importe les

programmes »...............................................................77

IV / Le rôle des médias

privés................................................79

1. La presse

écrite...................................................................................80

2. Les radios et les langues

nationales.........................................................83

V / Les confréries

religieuses.................................................86

1. Importance de l'Islam dans la vie politique

sénégalaise..................................86

2. La crise du « Ndiguël » (consigne de

vote)................................................89

3. Le « Ndiguël »

timoré et inefficace en

2000................................................90

CONCLUSION..........................................................................................93

Annexes................................................................................................109

Bibliographie.........................................................................................117

INTRODUCTION

« On devrait, par exemple, pouvoir comprendre que les

choses sont sans espoir et cependant être décidé à

les changer."

Francis Scott Fitgerald.

La démocratisation en Afrique noire. Voici un

thème qui dans le cadre d'un mémoire de DEA peut relever d'un

manque d'originalité certain. Un étudiant africain de plus qui

travaille sur le thème de la démocratie en Afrique.

Nous avions le sentiment et la conviction, au moment où

nous arrêtions ce thème de ne pas sortir des sentiers battus.

Comment éviter les risques de répétitions, de redondances

et de reformulations des pensées de beaucoup d'africanistes ?

En vérité cette question importe très peu

dans la mesure où (avouons le d'entrée) cette étude toute

objective et rigoureuse qu'elle se voudra, peut être en définitive

(tout du moins pour nous) une thérapie.

Pourquoi cette propension des étudiants africains

à travailler sur l'Afrique ? Sans essayer d'avancer une quelconque

explication de type analytique, relevons tout simplement que une grande partie

de nos amis étudiants, en sciences sociales, oriente son champs de

recherche vers l'articulation Afrique-Démocratie et

Développement. Cela peut donc effectivement ressembler à de

l'obsession. Mais pour nous, il s'agit aussi et surtout de bon sens.

Comme le dit un proverbe africain : « lorsque

tu vas au marigot et que quelqu'un te laves le dos, tu peux au moins te frotter

le ventre. » En fait, c'est de cela qu'il s'agit ; un

intéressement et une prise en charge de l'Afrique par les africains. Si

ce sont les hommes qui font leur histoire (ce dont nous sommes convaincus)

alors les africains doivent prendre en charge, de façon responsable, la

leur.

Ici, il faut préciser, dès à

présent, qu'il n'est nullement question d'une prise de position

néo-panafricaniste, si ce terme signifie : repli sur soi, appel

à une gestion des affaires africaines exclusivement par les africains,

rejet de toute tentative étrangère de compréhension de

certains problèmes spécifiques à l'Afrique, ou encore

l'assimilation de toute production théorique occidentale sur l'Afrique

à du néo-impérialisme.

Il s'agit ici de nous frotter le ventre nous-mêmes,

c'est-à-dire en tant qu'étudiant d'essayer de mener une

réflexion sur l'Afrique. Même si, comme nous le soulignions plus

haut, cela peut relever du « déjà vu », nous

pensons qu'une multitude d'études et de réflexions sur l'Afrique

peut être tout sauf nuisible à ce continent.

Tenter de comprendre les maux de l'Afrique, c'est

déjà essayer de les résoudre en partie. Aussi, nous

essayons à travers ce mémoire de contribuer très

modestement à la compréhension de ce continent incontestablement

souffrant, pour ne pas dire malade.

C'est parce que nous ne croyons pas que le sort de l'Afrique

soit définitivement scellé que nous nous y intéressons

encore. Ce n'est pas prendre l'afro-pessimisme à contre-pied, par pur

formalisme, ni faire de l'optimisme une sorte de devoir qui s'impose à

nous que de croire que le sort n'en est pas jeté. Nous pensons que si

l'Afrique était mal partie1(*), elle peut toujours se ressaisir.

En effet, si nous vivons à une époque où

la situation politique du continent noir semble caractérisée par

les guerres, les coups d'Etat, les révoltes, les emprisonnements plus

que par la volonté et le désir de garantir aux peuples la

démocratie et la liberté politique, des pays donnent de plus en

plus des signes de volonté de sortie de ces impasses pour s'inscrire

dans le giron de la démocratie. Cette démocratie produite par

l'Occident mais à vocation universaliste. Des volontés mais aussi

et surtout des passages effectifs à la démocratie (au moins

à la démocratie formelle, institutionnelle) ont été

noté dans un cercle croissant de pays africains (Bénin, Cap-Vert,

Ghana, Afrique du Sud, Sénégal...) Chacune de ses nations ayant

eu son processus qui lui est propre car il y a autant de moyens et de

manière de passer à la démocratie qu'il y a de pays.

Comme l'écrit Sémou Pathé Guèye,

« (...) Si la démocratie peut et doit être

considérée comme une exigence universelle tant par ses principes

et les valeurs qui l'inspirent que par sa finalité qui est l'affirmation

pleine et entière de la liberté et de la dignité de

l'homme en tant qu'homme, elle ne se « vit » cependant, et

ne se pratique que dans le contexte de sociétés concrètes

culturellement et historiquement spécifiées, par des hommes

concrets se ressentant, dans leurs comportements comme dans leurs

mentalités, de ces déterminations culturelles et

historiques. »2(*)

Une fois cette précision apportée, il nous faut

aussi souligner que l'homme est certainement un « animal

politique » mais pas forcément « un animal

démocratique ». En effet, nous croyons que chaque

société produit des valeurs en fonction de son histoire

spécifique dont découle une socialisation formant des

régimes politiques différents. Ces valeurs s'incarnent dans les

règles devenant des formes de régulation des systèmes

normatifs et influent sur les aspirations et les désirs des individus

conformément au régime dans lequel ils évoluent.

Nous nous attacherons donc dans ce travail, à chercher

la particularité du Sénégal et surtout les

mécanismes qui lui ont permis de réaliser une alternance

politique démocratique.

Qu'est-ce qui a fait que le Sénégal qui a

été longtemps cité en modèle de démocratie,

dans le continent noir, n'ait réussi une alternance politique que lors

des élections présidentielles de février et mars 2000,

c'est-à-dire quarante ans après son accession à

l'indépendance ?

Pourquoi les élections présidentielles de 1974,

de 1978, de 1983 et de 1988 ou encore celles de 1993 n'ont jamais abouti

à une alternance malgré que les observateurs internationaux

et les partenaires économiques et politiques du pays aient toujours

vanté « le modèle sénégalais »

de démocratie?

Qu'est-ce qui en 2000, a été déterminant

à l'heure où les sénégalais devaient confier les

rênes du pays à l'homme qui doit les amener vers le

troisième millénaire ?

Au seuil du troisième millénaire où l'on

s'accorde à admettre que les Etats africains sont, dans leur grande

majorité, confrontés à des situations de blocage politique

nées d'une lente mais inexorable perversion du pluralisme, l'alternance

politique survenue au Sénégal, après quarante

années de règne socialiste de facto monopartite, est

assurément un événement qui mérite

réflexion.

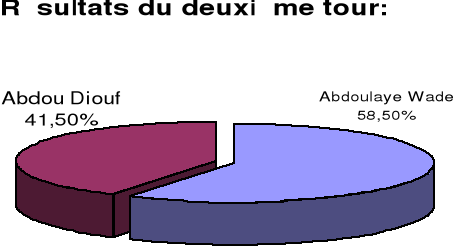

La victoire de Abdoulaye Wade au second tour du scrutin

présidentiel du 19 mars 2000, est souvent comparée par certains

observateurs, à ce qui s'est passé en France il y a vingt ans,

lors de la présidentielle qui a conduit François Mitterrand au

pouvoir après qu'il eut battu Valéry Giscard d'Estaing.

Que cette comparaison soit naïve ou non, une analyse des

vicissitudes électorales qui ont marqué l'histoire post-coloniale

du Sénégal nous permettra, d'une part, de mesurer l'état

de la démocratie dans ce pays dont l'expérience pluraliste a

longtemps été considérée comme une exception, et

d'autre part, d'évaluer tout justement la portée de la victoire

de Wade.

Certes, l'histoire politique du Sénégal,

même si elle se confond étroitement avec de nombreux

bouleversements sociaux, s'inscrit dans une tradition de pluralisme fortement

enracinée dans le pays. Autrement dit, avec la récente alternance

réussie dans des conditions apparemment normales et

démocratiques, le Sénégal remet à l'honneur son

modèle politique. Mais cela suffit-il à ériger cette

« démocratie sénégalaise » en

modèle à suivre pour tous les autres Etats africains,

malgré toutes les controverses électorales qui ont

empoisonné la vie publique et terni l'image du pays pendant

quarante ans ?

Nous pensons que l'alternance politique au sommet de l'Etat

sénégalais a été possible grâce d'une part

à un jeu politique ouvert assez tôt et d'autre part à la

volonté de la population sénégalaise de participer

activement à ce jeu, pour améliorer son quotidien.

Nous soutenons comme hypothèse de départ que les

mécanismes de la première alternance politique au

Sénégal sont d'une part d'ordre politique et institutionnel,

d'autre part d'ordre social.

L'évolution politico-institutionnelle du pays et la

volonté des populations sénégalaises de peser sur le cours

de la vie politique et par voie de conséquence sur la leur sont,

à notre avis, les soubassements de ce qui a été

salué comme un véritable acte démocratique dans le

continent africain.

Cependant, nous nous garderons bien de préjuger de

l'avenir de ce pays. L'alternance réalisée en mars 2000

l'a-t-elle placé à jamais dans le wagon des pays dits de

véritable démocratie ? L'histoire récente du

Sénégal (les législatives d'avril 2001) plaide pour une

réponse affirmative mais la prudence serait ici la vertu

conseillée. En effet, l'Afrique après avoir donné des

signes de progression vers la démocratie et la stabilité,

déçoit les espoirs qui ont été placés dans

les mouvements du début des années 1990. Mais là ne somme

nous pas déjà entrés dans le vif du sujet ?

Précisons d'abord que dans notre étude, nous

avons préféré recourir à l'entretien qui est de

plus en plus utilisé dans les sciences sociales. En effet, depuis une

cinquantaine d'années, différentes disciplines des sciences ont

constamment recouru à l'entretien pour étudier des faits dont la

parole est le vecteur principal. Ainsi pour avoir le point de vue des

témoins privilégiés de l'alternance démocratique au

Sénégal que sont les journalistes, nous avons voulu utiliser

l'outil que Alain Blanchet3(*) considérait comme étant « le

plus évident ». Nous avons préféré le

qualitatif au quantitatif dans une étude où la

subjectivité des interviewés est inévitablement mise

à contribution. L'emploi de l'entretien (semi-directif) nous

paraît plus judicieux dans le cas présent que toute méthode

quantitative. En effet, utiliser les méthodes quantitatives reviendrait,

pour nous, à faire le choix du « eklaren »

(expliquer) au détriment du « verstehen »

(comprendre) ; or nous ne pouvons pas traiter l'objet de notre

étude comme une chose. Ce serait, mettre la sociologie politique dans

les « naturwissenschaften », c'est-à-dire les

sciences de la nature ou sciences nomothétiques et écarter les

« geisteswissenschaften » ou sciences de l'esprit, sciences

de l'esprit, sciences idiographiques. Aussi préférons-nous ne pas

céder à « l'inhibition

méthodologique » dont parle C. Wright-Mills.

Nous avons donc interviewé des journalistes au

Sénégal car la presse du pays a non seulement assisté

à l'alternance mais aussi et surtout y a joué un rôle non

négligeable.

Nous nous intéresserons dans un premier temps, au

cadre politique et institutionnel et à son évolution continuelle

qui a conduit au changement opéré au Sénégal en

mars 2000. Si beaucoup d'observateurs ont souligné la forte demande

sociale qui a amené le changement à la tête de l'Etat

sénégalais, il faut souligner les modifications intervenus dans

le paysage politique et institutionnel du Sénégal jusqu'à

la veille du second tour.

Ensuite nous analyserons la très forte demande sociale

qui s'est exprimée par la défaite du président Abdou Diouf

au soir du 19 mars 2000 au bénéfice de son opposant historique

maître Abdoulaye Wade. Pourquoi les sénégalais ont-ils

choisi de confier à ce dernier, à sa cinquième tentative

et à 74 ans les reines du pays ? Pourquoi celui qui est

surnommé « le pape du Sopi »

(changement dans la langue Wolof) est-il venu à bout de son adversaire

qui était au pouvoir depuis 19 ans et à la tête d'un parti

qui a dirigé le Sénégal depuis son indépendance en

1960 ? Quelles sont les significations sociales du

« Sopi » ?

Enfin, dans la conclusion, nous aurons une réflexion

sur la « démocratie sénégalaise ». Une

réflexion articulée autour d'axes tels que la personnalisation

des campagnes électorales ; la prolifération des partis

politiques à la veille des élections au

Sénégal et les défections ou phénomènes

de « transhumance » en faveur du parti au pouvoir. Ces

considérations sur le Sénégal nous amènerons

inévitablement à nous interroger sur la nature de la

démocratie en général.

PREMIERE PARTIE

LES CADRES POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE

L'ALTERNANCE

PLAN

Introduction..............................................................................................18

I / L'évolution institutionnelle et

politique..................................20

A / Le processus

démocratique................................................20

5. Senghor et la peur du

multipartisme...........................................................20

6. Le multipartisme des « trois

courants ».......................................................22

7. Le « multipartisme intégral » de

Diouf........................................................24

8. 1990-2000 : une décennie

déterminante.....................................................27

B / Le rôle de l'ONEL et du

général ministre de

l'Intérieur.............................32

4. La présence d'autres instances

d'arbitrage.................................................32

- Le Conseil constitutionnel

- Le haut conseil de l'audiovisuel

-Quelques observateurs internationaux

5. L'Observatoire national des élections

(ONEL)..............................................33

6. L'armée et général ministre de

l'Intérieur.....................................................35

C/ Les

candidats......................................................................................41

2. Les principaux

candidats.........................................................................41

- Abdou Diouf, Président sortant et candidat du Parti

socialiste

- Abdoulaye Wade, leader de l'opposition

- Moustapha Niasse et Djibo Leyti KA, les dissidents

socialistes

2. Les autres

candidats..............................................................................43

II / L'implosion du Parti

socialiste.............................................45

5. Le PS de Diouf : une nouvelle

politique......................................................45

6. La guerre des

chefs................................................................................47

7. L'épreuve du deuxième tour :

tournant.......................................................49

8. l'équation : crise + départ de cadres =

défaite..............................................52

Conclusion...............................................................................................54

.

Introduction

Pour comprendre le changement intervenu au

Sénégal, le 19 mars 2000, il est nécessaire de prendre en

considération les mutations politiques et institutionnelles survenues

dans le pays, depuis son indépendance. En effet, si le pouvoir politique

a changé de mains à cette date, le lit de l'alternance s'est fait

à travers le temps, depuis son indépendance.

L'indépendance de la République

sénégalaise est acquise en septembre 1960, après trois

siècles de domination française. L'écrivain et

poète Léopold Sédar Senghor devient Président de la

République. Le système politique évolue alors vers un

monopartisme de fait, parachevé en 1966 sous l'égide de l'Union

Progressiste Sénégalaise (UPS), qui donnera naissance plus tard

au Parti Socialiste. En 1976, Senghor installe un système tripartite,

puis quadripartite qui permet à une opposition légale de se

constituer, illustrée par Abdoulaye Wade, candidat aux élections

de 1978 et leader du Parti Démocratique Sénégalais

(PDS).

Le départ volontaire du pouvoir de Senghor, voit

l'avènement de son Premier Ministre, son « dauphin

constitutionnel » Abdou Diouf, qui autorise le multipartisme. Il

sera, avec des scores très larges, régulièrement

réélu (1983, 1988, 1993), tandis que monte la contestation

étudiante, relayée par les manifestations de l'opposition, dont

les leaders sont arrêtés à plusieurs reprises, pour de plus

ou moins courtes périodes ( en 1988 et 1993).

Cependant, l'opposition sénégalaise la plus

visible se manifestera par des entrées et des sorties à ce qu'au

Sénégal, on nomme des « gouvernements de

majorité élargie », sur invitation du Président

de la République.

Malgré ces entrées, l'opposition ne perdit

jamais de sa crédibilité car elle continuait à se battre

pour obtenir des avancées non négligeable. Aussi, pour les

élections présidentielles de février et mars 2000 elle

obtint la création d'un Observatoire indépendant des

élections et la révision du code électoral.

Quant au parti socialiste, ces scores ne cessaient de

s'effriter au fil des différentes élections en même temps

qu'il enregistrait des défections, au conséquences lourdes, de

certains de ces cadres. Le départ le plus significatif étant

sans doute celui de Moustapha Niasse. En effet, en juin 1999, l'ancien ministre

des affaires étrangères, « baron » du PS,

annonce sa candidature aux élections présidentielles de 2000.

Exclu du parti, il forme l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) qui

apportera son soutien à Abdoulaye Wade au second tour de

l'élection présidentielle.

Voilà les quelques repères qui nous permettent

de jeter les bases d'une observation des faits.

I / L'EVOLUTION INSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE

A / LE PROCESSUS DEMOCRATIQUE

L'expérience du pluralisme politique

ébauchée par le Président Léopold Sédar

Senghor s'est poursuivie avec son ancien premier ministre, Abdou Diouf, dont la

tâche sera de gérer au mieux l'héritage de son

prédécesseur voire le consolider. Cet héritage se trouve

dans la position hégémonique que le Parti Socialiste a toujours

eue depuis l'accession du pays à l'indépendance et qui s'est

construite soit par interdiction des partis ou leur absorption, soit par

révision de la Constitution pour instaurer par la loi 76-26 du 16 avril

1976, un multipartisme contrôle et limité à trois partis.

Ceci nous amène à faire un détour par l'histoire politique

du Sénégal.

1. Senghor et la peur du multipartisme.

Comme l'a noté le sociologue sénégalais

Mar Fall4(*), le

multipartisme n'est pas une donnée nouvelle au Sénégal.

Déjà, dans la période coloniale, il existait plusieurs

partis politiques affiliés aux partis de la métropole qui

allaient peu à peu devenir des institutions proprement

sénégalaises.

C'est le processus de consolidation de l'Etat post-colonial

sous la présidence de Senghor qui a mis fin à ce pluralisme

existant, soutenu par la thèse de certains politologues de la

modernisation politique, selon laquelle le système du parti unique

aurait été l'élément central de la construction

nationale.

En accédant à l'indépendance, le

Sénégal s'était doté d'un Président de la

République (Léopold. S. Senghor) et d'un Président du

Conseil, Chef du Gouvernement (Mamadou DIA), les deux leaders de l'Union

Progressiste Sénégalaise (UPS) qui deviendra plus tard le Parti

Socialiste.

Senghor se heurta à des oppositions de tous ordres,

parmi lesquelles celle du scientifique Cheikh Anta DIOP 5(*). La concurrence entre ce dernier

dont la réputation égalait celle de Senghor au début des

années 19606(*) et le

Président de la République est bien connue dans l'histoire

politique du Sénégal.

En 1961, quelques mois après l'échec de la

fédération du Mali (qui devait regrouper le Mali et le

Sénégal), Ch. A. DIOP créait le Bloc des Masses

Sénégalaises (BMS), en déplorant à la fois

l'orientation anti-fédéraliste de Senghor et sa soumission aux

influences étrangères dites néocolonialistes. Ce parti

était illégal au regard de la constitution en vigueur, à

l'époque, et n'échappa pas à la dissolution.

En 1963, il crée encore le Front National

Sénégalais (FNS) qui sera à son tour interdit. Cependant,

à chaque fois qu'il dissolvait un parti d'opposition crée par Ch.

A. DIOP, Senghor lui proposait aussitôt, mais en vain, une entrée

au gouvernement. Ce qui signifie qu'il voulait un Etat-parti pluraliste

plutôt qu'un multipartisme en tant que tel.

En interdisant, entre 1960 et 1964, les différents

partis de Cheikh Anta DIOP et le Parti Africain pour l'Indépendance de

Majhemout DIOP (fondé en 1957), l'Union Progressiste

Sénégalais du Président de la République

s'érigea en parti unique de facto, contre la Constitution.

Par ailleurs, Senghor pu aussi gouverner sans concurrence ni

contrôle grâce à l'éviction du Président du

Conseil et Chef du Gouvernement (Mamadou DIA), accusé d'avoir

fomenté un coup d'Etat. Par une révision constitutionnelle

établissant les fondements du présidentialisme au

Sénégal, il mit fin au bicéphalisme de l'exécutif

et remporta les présidentielles de 1963 avec 99% des voix.

La politique de Senghor, dans un contexte certes

différent, rappelle les propos de son homologue tanzanien, J. K.

Nyerere, lorsque ce dernier écrivait : « lorsqu'il existe

un parti, et que ce parti s'identifie à la nation dans son ensemble,

les fondations de la démocratie sont plus solides qu'elles ne le seront

jamais si vous avez deux partis ou plus, chacun représentant seulement

une fraction, de la communauté. »7(*)

De 1963 à 1974, la vie politique

sénégalaise fut marquée par la confiscation du pouvoir au

profit d'un présidentialisme autoritaire.

Le multipartisme des « trois courants de

pensée »

En 1976, lorsque Cheikh Anta DIOP crée le Rassemblement

National Démocratique (RND), en s'appuyant sur l'enthousiasme

grandissant des ouvriers et de la jeunesse, Senghor proclame une loi sur

mesure, dite des « trois courants de

pensée »8(*).

Ce qu'on a appelé le multipartisme limité venait

donc de prendre forme et il faut attendre 1976-1977 pour voir les choses se

préciser, Senghor choisissant trois courants de pensée,

censés incarner la vie politique du pays. Il fallu pour cela la loi

numéro 76-01 du 19 mars 1976 portant révision constitutionnelle

qui modifie en conséquence l'article 3 de la constitution. Ces trois

courants sont :

1°) Le courant social-démocrate que s'attribue

l'Union Progressiste Sénégalaise en se rebaptisant Parti

Socialiste (PS).

2°) Le courant libéral-démocrate sous la

rubrique duquel le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de

maître Abdoulaye Wade, crée en 1974, consent tant bien que mal

à se ranger. En effet, à l'article 1 de ses statuts, le PDS

annonce qu'il représente l'idéologie du libéralisme

démocratique tandis que l'article 2 considère que l'objectif du

parti est la mise en place d'une société socialiste. Wade

considérait que le découpage de Senghor était purement

théorique, ne correspondant aucunement à la réalité

politique du Sénégal.

3°) Enfin, le courant marxiste-léniniste

était censé être attribué au RND. Mais Cheikh Anta

DIOP ne voulait pas accepter cette dernière étiquette dans un

pays musulman à plus de 90%. Aussi, ce courant sera finalement

incarné par le Parti Africain de l'Indépendance (PAI) de Majhmout

Diop.

Face à cette mesure d'ingéniosité, de

nombreuses formations restaient interdites pour n'avoir pas voulu de

l'étiquette imposée par le pouvoir. En tête de ces

formations, le RND ; Senghor allégua comme raison que ce parti qui

refusait aussi bien le marxisme-léninisme que le libéralisme ne

pouvait entrer dans aucune catégorie prévue par la nouvelle

législation d'autant plus que l'adversité de son leader

était vue comme une « opposition

crypto-personnelle ».

En 1978, une révision constitutionnelle permit au

Sénégal de se doter d'un quatrième courant de

pensée. Le courant conservateur représenté par le

Mouvement Républicain Sénégalais (MRS) de Boubacar

Guèye complétait ainsi le paysage politique dessiné par

Senghor.

Officiellement, le législateur voulait par ce

découpage stricte, éviter une anarchie qui découlerait

d'un trop plein de partis ne poursuivant qu'un but électoraliste ou pire

d'intérêts particularistes. Mais il n'échappera pas aux

personnes avisées que le président-poète, grand admirateur

de la France et de la langue française, voulait un paysage politique qui

ressemblait le plus possible au modèle français.

C'était donc là, la vraie image de ce qu'on a

appelé « l'ouverture démocratique »,

orchestrée par Senghor. Malgré cela le

régime de Senghor proclamait surtout à l'étranger, qu'il

adhérait aux principes de la démocratie, mais

« à l'africaine ». Il faudrait peut être plus

parler d'une démocratie tournée vers l'extérieur ou de

propagande. Néanmoins, Senghor apparaissait aux yeux de l'opinion

internationale comme un démocrate et un chef d'Etat

modéré, qui n'avait rien à voir avec la réputation

dictatoriale de la plupart de ses pairs africains.

3. Le « multipartisme intégral »

de Diouf

Sous la présidence de Senghor, le PS a plutôt

fonctionné comme un parti unique de fait, et il faut attendre

l'arrivée de Abdou Diouf au pouvoir, en 1981, pour que le

Sénégal adopte le « multipartisme

intégral ». En effet, le 31 décembre 1980, Senghor

démissionna et en vertu de l'article 35 de la constitution, son Premier

ministre, Abdou Diouf, lui succéda.

Dès son arrivée au pouvoir, Diouf décide,

pour assainir, la vie politique du pays (à commencer par la

transformation du PS plus en parti politique qu'en arène de

rivalités entre barons et distribution des dépouilles) d'adopter

et promulguer la loi numéro 81-16 du 6 mai 1981 relative aux partis

politiques. L'innovation de cette réforme est que désormais le

nombre de partis (dont la plupart existait déjà dans la

clandestinité) n'est plus limité et qu'ils ne sont plus tenus de

se référer à un courant de pensée

déterminé. Mais pour éviter encore une fois l'anarchie,

cette réforme met des garde-fous. Elle réitère le principe

de la souveraineté nationale et de la démocratie et interdit de

facto les partis monarchistes.

Par ailleurs, il est interdit aux partis de se réclamer

de la défense d'une langue, d'une race, d'une ethnie, d'un sexe, d'une

religion, d'une secte, d'une région etc. Depuis cette date, soixante

cinq partis politiques ( nombre recensé aux législatives

anticipées d'avril 2001) se sont crées et tout l'enjeu politique

est d'arriver à faire fonctionner les institutions et à jouer la

règle de l'alternance démocratique dans la transparence.

Ce qui a caractérisé le pouvoir de Diouf, c'est

sa capacité à rebondir pour consolider l'héritage

senghorien lorsqu'il y a péril en la demeure. Il aborde son pouvoir

dans une position de faiblesse : une faiblesse politique car l'opposition

dans son ensemble et son principal rival, maître Abdoulaye Wade en

particulier, contestent sa légitimité ; une faiblesse

économique car, la crise sans précédent renforcée

par les effets pervers des plans d'ajustement structurel (chômage des

diplômés, paupérisation croissante des populations urbaines

et rurales avec la montée de mécontentements sociaux et du

séparatisme casamançais au Sud du Sénégal...)

accroît les attentes des sénégalais.

Abdou Diouf se révèle plutôt un habile

politicien dans le contrôle de l'appareil d'Etat et le renouvellement de

la classe politique. Malgré un contexte défavorable, il remporte

les élections présidentielles de février 1983 avec 83,45%

des voix. Le PS remporte les législatives avec 79,94% et 111 des 120

sièges que compte l'assemblée nationale.

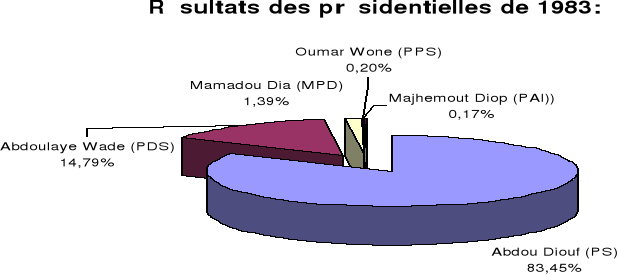

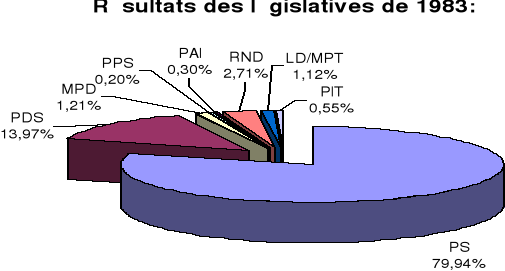

Tableau des résultats des élections

présidentielles et législatives de 1983 :

|

PRESIDENTIELLES

|

|

LEGISLATIVES

|

|

|

Abdou Diouf (PS)

|

83,45%

|

PS

|

79,94% : 111 sièges

|

|

Abdoulaye Wade (PDS)

|

14,79%

|

PDS

|

13,97% : 8 sièges

|

|

Mamadou Dia (MDP)

|

1,39%

|

MDP

|

1,21%

|

|

Oumar Wone (PPS)

|

0,20%

|

PPS

|

0,20%

|

|

Majhemout Diop (PAI)

|

0,17%

|

PAI

|

0,30%

|

|

|

RND

|

2,71% : 1 siège

|

|

|

LD/MPT

|

1,12%

|

|

|

PIT

|

0,55%

|

Diouf n'est plus le successeur du président Senghor,

mais un président à part entière, légitimé

par les urnes avec le soutien des puissantes confréries maraboutiques et

face à une opposition de plus en plus fragmentée.

En 1988 alors qu'il sollicitait un second mandat, le

Président Abdou Diouf est accueilli, lors d'un meeting à

Thiès (deuxième ville du pays) par des cris de

« sopi ! sopi ! »

(changement ! changement !), le slogan de son éternel rival,

et une pierre atteint son cortège. Très mécontent, le

président traita les membres de l'opposition de « bandits de

grand chemin » et les jeunes de « jeunesse

malsaine ». Des mots qu'il traînera longtemps comme un boulet.

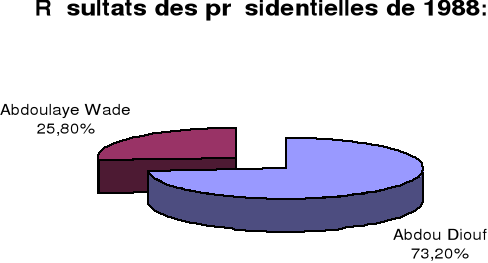

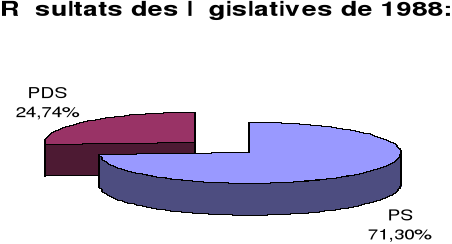

Si les présidentielles et les législatives de

février 1988 lui donnent encore la victoire, c'est avec des scores

effrités et surtout, selon l'opposition, grâce à de graves

irrégularités qui loin d'apaiser la vie politique, l'ont

plutôt exacerbée. Paradoxalement c'est le chef de file de

l'opposition Abdoulaye Wade qui sort grandi de ces consultations

électorales.

Résultat des élections de 1988 :

|

PRESIDENTIELLES

|

|

LEGISLATIVES

|

|

|

Abdou Diouf

|

73,20%

|

PS

|

71,30%

|

|

Abdoulaye Wade

|

25,80%

|

PDS

|

24,74%

|

Le climat post-électoral est si explosif qu'il va

entraîner des émeutes et des violences urbaines structurées

autour du slogan « Sopi ». La fermeté du

pouvoir qui arrête et traduit en justice maître Wade rendu

responsable des violences, ne fait que conférer une aura de victime et

de héros à ce dernier. Pour décrisper la situation tendue,

une table ronde est organisée entre le pouvoir et l'opposition dont une

partie ( A. Wade en l'occurrence, contre toute attente) accepte de rentrer dans

ce qui est appelé « un gouvernement

élargi ».

En fait pour comprendre ces retrouvailles entre le pouvoir et

l'opposition, il faut prendre en compte, ce qu'au Sénégal on

appelle le sens du dialogue et du compromis : la démocratie

sénégalaise est une « dissoocratie »

(« dissoo » en Wolof=concertation), une

démocratie d'arrangements, au fond un jeu de ruses. Ce jeu de ruse

incarné dans la mythologie sénégalaise par

Leuk-le-lièvre (rusé et manipulateur)) et

Bouki-l'hyène (gourmand et crétin). Le mythe du dialogue

et de la cohésion sociale !

4. 1990 2000 : Une décennie

déterminante :

S'il faut remonter assez loin pour comprendre le changement de

2000, la dernière décennie a été sans conteste

celle qui a enregistré les évolutions les plus visibles dans le

cadre institutionnel et politique.

En Septembre 1991, l'assemblée

nationale sénégalaise, dans un climat politique apaisé par

les tractations entre le pouvoir et l'opposition et l'entrée de celle-ci

au gouvernement ( en avril), adopte plusieurs amendements au code

électoral.

1°) Les élections ont désormais lieu

à deux tours, le vainqueur étant désigné à

la majorité absolue.

2°) Le mandant présidentiel, limité

à deux exercices, est fixé à sept ans.

3°) L'âge des votants est abaissé à

dix huit ans.

4°) Les élections législatives qui devront

avoir lieu tous les cinq ans et les présidentielles sont

désormais dissociées.

En février 1993, les élections

présidentielles présentent un schéma quasi identique

à celles de 1988 : fraudes électorales, violences,

arrestations de certains chefs de l'opposition (en tête desquels,

Abdoulaye Wade) qui libérés finissent par entrer à nouveau

au gouvernement. Il faut noter que le bon déroulement de la consultation

est entaché par les longueurs et la confusion autour des

procédures de dépouillement. La commission nationale de

recensement des votes suspend ses travaux sur un constat d'échec, le

conseil constitutionnel étant obligé de prendre le relais. La

proclamation des résultats n'intervient que le 13 mars, dans un climat

de contestation.

Ce qui est remarquable, ici, c'est la poursuite de

l'effritement des voix du chef de l'Etat au profit de maître Abdoulaye

Wade.

En mai 1993, les élections

législatives sont remportées par le PS avec 84 sièges sur

120 contre 27 sièges pour le PDS qui a réalisé de bons

scores dans les centres urbains. (Nous reviendrons sur cette présence de

l'opposition dans les centres urbains).

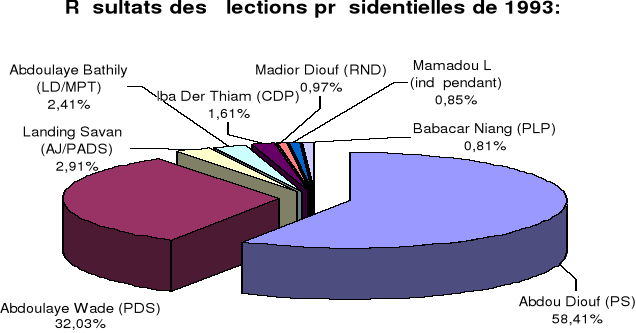

Résultats des élections de

1993 :

|

PRESIDENTIELLES

|

|

LEGISLATIVES

|

|

|

Abdou Diouf (PS)

|

58,40%

|

PS

|

84 sièges

|

|

Abdoulaye Wade (PDS)

|

32,03%

|

PDS

|

27 sièges

|

|

Landing Savané (And-Jëf/ PADS)

|

2,91%

|

LD/ MPT

|

3 sièges

|

|

Abdoulaye Bathily (LD/ MPT)

|

2,41%

|

Jappo ligeyal Sénégal (coalition travaillons

ensemble pour le Sénégal RND ; CDP/ G ; AJ/ PADS)

|

3 sièges

|

|

Iba Der Thiam (CDP/ Garab gui)

|

1,61%

|

|

2 sièges

|

|

Madior Diouf (RND)

|

0,97%

|

|

1 sièges

|

|

Mamadou LÔ (indépendant)

|

0,85%

|

|

|

|

Babacar Niang (PLP)

|

0,81%

|

|

|

La crédibilité de ces résultats, fut

comme d'habitude remise en cause. Le retard dans la proclamation entretenait le

sentiment de la manipulation des suffrages. Les sénégalais

vécurent trois semaines d'attente, de blocage institutionnel des

dépouillements et de guerre de communiqués. Une climat tendu

auquel s'ajoutait la démission de Kéba M'Baye, Président

du conseil constitutionnel ; une démission interprété

par les populations comme un signe de désaveu de la fraude et de la

triche électoral.

La période post-électorale est marquée

par l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel,

maître Babacar Sèye, par l'arrestation de maître Wade, puis

de membres du PDS désignés comme suspects. L'affaire

« Me Seye » empoisonne durablement le climat politique. Le

PDS reste dans l'opposition, mais le nouveau « gouvernement

d'union » formé en juin intègre des membres des partis

de l'opposition tels que le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT)

et de la Ligue Démocratique.

Abdoulaye Wade entrera à nouveau dans le gouvernement

d'ouverture ( que les sénégalais nomment « gouvernement

de partage du gâteau »), en février 1995.

Cette nouvelle entrée du PDS au gouvernement socialiste

est intéressante, dans la mesure ou elle démontre parfaitement

combien les critères idéologiques traditionnelles des partis

politiques, du gouvernement ou de la politique occidentale en

générale conviennent difficilement à la vie politique

sénégalaise. En effet ici comme ailleurs (nous le verrons

notamment dans le soutien apporté par les partis dits de gauches

à Wade au second tour) les étiquettes classiques ( extrême

gauche, gauche, centre, droite etc.) ne sont point pertinentes.

Il est assez aisé de comprendre que même lorsque

les trois courants de pensées furent établis par Senghor, les

catégories dégagées étaient inappropriées

aux partis politiques sénégalais. Comme le rappelle Antoine Tine,

ces étiquettes choisies et imposées par Senghor furent

reçues « au mieux comme des emblèmes administratives

pour obtenir un récépissé de reconnaissance et au pire

comme des « camisoles de force »9(*).

Aujourd'hui encore, il est très difficile de

délimiter les frontières idéologiques entre les partis

politiques sénégalais. Certes, si l'on se réfère

aux statuts, les différences apparaissent clairement, mais dans la

pratique et l'expérience de la discussion publique (lors des campagnes

électorales) les lignes de démarcation sont assez floues. Le

clivage idéologique n'est pas déterminant pour rendre compte de

la configuration partisane sénégalaise, des pactes, des

réseaux et des complicités clientélaires qui s'y

déploient.

Les clivages qui existent ne s'appuient pas tant sur des

critères d'efficacité clientéliste et de performance

électorale. Du coup, les partis qui ne sont représentés ni

au parlement ni au gouvernement sont absents de la scène politique et

servent plus ou moins de figurants. Ils sont comme des membres sur des bases

relevant plus des relations personnelles ou d'allégeances primordiales

que d'une adhésion réelle à un projet politique commun.

On pourrait dire aussi que ce qui différencie

réellement les partis politiques sénégalais c'est soit la

radicalité de leur opposition soit l'acceptation de la

« solidarité gouvernementale ». L'expérience

des dernières années illustre bien ce propos. Avec l'accession de

Diouf à la magistrature suprême, l'appel au « sursaut

national » et surtout depuis les émeutes

post-électorales de 1988, le Sénégal a connu une

expérience originale de cohabitation gouvernementale : le parti

majoritaire et dominant conviait les autres à se rassembler

derrière lui, non pas parce qu'il n'a pas de mandat électoral

suffisant pour gouverner seul le pays, mais dans le but de calmer la tension

sociale et de briser la contestation politique.

La cohabitation gouvernementale sénégalaise est

une tactique ou une ruse de pacification sociale qui intervient à chaque

fois que les élections sont contestées et que la

légitimité du PS est rudement mise à l'épreuve.

Les partis politiques se distinguant selon qu'ils acceptent ou non

d'intégrer le gouvernement.

En novembre 1996, des élections

régionales, municipales et locales ont lieu. Le PS de Abdou Diouf que

l'on pensait affaibli, remporte très largement ces scrutins avec 300

communautés rurales sur 320, 56 mairies sur 60, l'ensemble des 10

régions, 38 mairies d'arrondissement sur 43 de la communauté

urbaine de Dakar qui est de ce fait dirigé par un maire PS.

Mais ces élections ont eu lieu dans la confusion et

témoignent d'une préparation matérielle insuffisante. Le

scrutin doit être repris dans 100 bureaux de vote sur 1000. Les

accusations de manipulations, les contestations et les recours légaux

(par ailleurs rejetés) n'empêchent pas le PS de conforter ses

positions, y compris dans les zones où le PDS avait

réalisé de bons scores en 1993. Malgré la

polémique, le PDS de Abdoulaye Wade reste au gouvernement, où il

était déjà revenu en février 1995.

En mai 1998, les élections

législatives se tiennent dans le calme, sous l'égide d'un nouvel

organisme, l'Observatoire National des Elections (ONEL), chargé de

garantir la régularité du scrutin. C'est le premier exercice

électoral relativement apaisé que connaît le pays depuis

bien longtemps, malgré les accusations traditionnelles de fraudes. Il

voit la victoire du Parti Socialiste avec 93 sièges sur 140 10(*), contre 23 sièges au

Parti Démocratique Sénégalais et surtout

l'émergence d'une troisième force, L'Union pour le Renouveau

Démocratique (URD) de Djibo Leyti KA (ancien

« baron » du PS ayant occupé plusieurs postes

ministériels) qui emporte 11 sièges. « And

Jëf » (travailler ensemble )/Parti Africain pour la

Démocratie et le Socialisme, un parti d'obédience marxiste

obtient 4 sièges.

Onze partis en tout sont représentés dans la

nouvelle Assemblée au terme d'un processus, une fois de plus,

contesté par l'opposition qui a réclamé son annulation

sans succès.

En janvier 1999, des élections

indirectes au Sénat (récemment institué) sont

convoquées par les membres de l'assemblée nationale et les

conseillers régionaux, municipaux et locaux. L'opposition qui avait

contesté, dans sa majorité, l'élection de ces conseillers,

en novembre 1996 ainsi que les élections de mai 1998, boycotte les

sénatoriales. Grâce à cette politique de chaises vides, le

PS gagne la totalité des sièges mis en compétition, avec

91,3% des voix, c'est-à-dire les 48 sièges, en plus des 12

sièges pourvus par décret du Président de la

République.

Parmi les sénateurs désignés directement

par le chef de l'Etat figurent deux représentants de « petits

partis »11(*) le

Parti libéral Sénégalais du dissident et ancien bras droit

du PDS de Abdoulaye Wade, maître Ousmane Ngom et le Parti Africain de

l'Indépendance (PAI) du doyen des partis marxistes

sénégalais, Majhemouth Diop.

Cependant, ce tableau ne saurait être complet si nous ne

prenons pas en compte les instances qui devaient organiser et surtout veiller

au bon déroulement des opérations électorales. Il s'agit

principalement de l'Observatoire National des Elections (ONEL) et du

Ministère de l'Intérieur à la tête du quel le

président Abdou Diouf avait nommé un Général

d'armée.

B / LE ROLE DE L'ONEL ET DU GENERAL MINISTRE DE

L'INTERIEUR

1. La présence d'autres instances

d'arbitrage.

Si l'ONEL était comme son nom l'indique un

observatoire, le Ministère de l'Intérieur, pour sa part,

était chargé de l'organisation logistique et de la supervision du

dépouillement des bulletins des 2,7 millions d'électeurs (sur les

9,2 millions d'habitants - estimation de 1999 - que compte le

Sénégal) appelés aux urnes le 27 février 2000. Le

coût du scrutin évalué à 4 milliards de francs CFA

(40 millions de francs français) est entièrement pris en charge

par l'Etat.

Mais avant de voir ces acteurs déterminants de

l'élection, il faut souligner la présence des autres instances

d'arbitrage.

n Le Conseil constitutionnel qui

était chargé de la proclamation des résultats en 1993,

après la défection de la commission nationale de recensement des

votes (signalée plus haut) est issu de la réforme

constitutionnelle de 1991. Il est un acteur de poids de la vie politique

sénégalaise car il y est chargé de dire le droit en cas de

contestation de fond ; ce qui est souvent le cas au Sénégal.

Encore une fois saisi par l'opposition, le conseil constitutionnel n'a pas

donné suite aux réclamations des partis à propos des

élections sénatoriales, début 1999.

n Le Haut conseil de l'audiovisuel,

dirigé par le haut magistrat Babacar Kébé, est

chargé, comme les CSA de tous les pays, de veiller à

l'équilibre dans le traitement des élections par les

médias, notamment ceux de l'Etat.

n Quelques observateurs internationaux ont

également voulu veiller au bon déroulement des

présidentielles de 2000. Il s'agit principalement de :

l'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine

(UEMOA) ;

la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de

l'Ouest (CEDEAO) ;

l'ONU ;

l'OUA ;

l'Union européenne ;

l'OCDE ;

Le G8 ;

L'Association des Autorités Electorales Africaines

(AAEA) ;

L'Association des juristes africains ;

Le National Democratic Iinstitute (NDI) ;

2. L'Observatoire National des Elections (ONEL).

Les irrégularités de vote ou bien les

accusations d'irrégularité de vote, au Sénégal, ont

souvent eu des conséquences assez graves ; comme au lendemain des

élections présidentielles de 1988, la proclamation de

l'état d'urgence et « l'année blanche »

à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les

présidentielles de 1983 et de 1993 avaient également

été violemment contestées par l'opposition qui avait fait

état de fraudes massives12(*).

Pour parer à toute éventualité, sinon

pour s'acquitter de quelque accusation que se soit, la classe politique s'est

efforcée à plusieurs reprises de trouver des remèdes

institutionnels à des crises électorales qui se

succèdent.

Avec le concours de l'opposition, les autorités ont

progressivement procédé à des modifications du

système électoral, dont la résultat a été

l'adoption du code électoral de 1992.

Grâce à ce nouveau code, jugé

« révolutionnaire » par ses promoteurs, la carte

nationale d'identité est de rigueur depuis 1993 dans les bureaux de

vote. Le pouvoir a également entrepris des modifications de la loi

électorale.

Ainsi en août 1998, par les lois 39/98 et 42/98, la

majorité socialiste à l'assemblée nationale a

modifié le code électoral et a supprimé deux dispositions

constitutionnelles essentielles dans l'optique de l'alternance : celle

(art.21) qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux et

celle du quart bloquant (art. 28) qui impose un deuxième tour, si un

candidat à la présidence de la république dispose de la

majorité absolue au premier tour, sans rassembler un quart des voix des

électeurs inscrits.

Par la suite, le PS fera encore une concession à ses

adversaires : l'organisation des élections était,

naguère, entièrement confiée à l'administration,

mais ce n'est plus le cas depuis les législatives de 1998. En effet,

chargé d'assurer la transparence et la régularité des

élections, l'ONEL, organisme de neuf personnalités venus de

différents secteurs de la société civile, a

été institué en 1997 par l'assemblée nationale

(avec un budget d'un milliard de francs CFA - 10 millions de francs

français- pour les législatives de 1998) après les

demandes répétées de l'opposition de mise en place d'une

commission indépendante des élections.

L'indépendance de l'ONEL n'a cessé, les

années suivantes, d'être mise en question par l'opposition,

même si figuraient au sein de la structure des personnalités

au-dessus de tout reproche. Premier président de l'ONEL, le

général Mamadou Niang a été salué pour sa

rigueur et son impartialité politique. Une polémique

considérable a en revanche suivi la désignation du

général Dieng, en 1999, comme successeur. Le pouvoir a du

finalement reculer pour le remplacer par le juriste Louis Pereira De Carvalho,

ancien président du Conseil d'Etat.

Sources éternelles de réclamations, la

constitution des listes électorales et la délivrance des cartes

d'électeurs figure comme le dossier le plus sensible pour l'ONEL qui a

du reconnaître n'avoir pas été informée de la

fabrication, en Israël, de cartes d'électeurs

réputées infalsifiables. En effet, une vive polémique

naquit de la découverte de deux stocks de cartes d'électeurs, peu

avant le premier tour de la présidentielle 2000, les unes

fabriquées au Sénégal, les autres « en

secret » en Israël, par souci d'efficacité selon le

Ministère de l'Intérieur.

Pour le général Cissé, ministre de

l'intérieur, ces cartes ont été fabriquées en

Israël « parce qu'en Europe, aucun pays ne possède cette

technologie, nous a-t-on dit. Lorsque l'une de ces cartes est

photocopiée apparaît aussitôt la mention

« faux » »13(*).

Cette fabrication des cartes en Israël, un pays qui

paraît trop loin, cacherait quelque chose selon les opposants.

D'ailleurs, certains opposants ne manqueront pas de soupçonner le

ministre de l'intérieur de velléité de fraude en faveur du

PS.

3. L'armée et le général ministre de

l'intérieur.

Contrairement à ce qui s'est passé et qui se

passe encore dans beaucoup d'Etats africains, l'armée

sénégalaise a toujours fait preuve d'un loyalisme absolu à

l'égard du régime en place, en rétablissant l'ordre,

chaque fois que cela a été nécessaire, et en regagnant

ensuite ses casernes sans laisser de traces. Ainsi, lors du conflit entre le

Président de la République Senghor et le Président du

Conseil (Mamadou Dia) en décembre 1962, elle a pris fait et cause pour

le premier14(*).

Aux mois de mai et juin 1968 où la grève

générale a eu lieu en même temps que les troubles

universitaires, elle a encore assuré le maintien de l'ordre

intérieur. Et plus tard, en 1988, aux lendemains des élections

présidentielles, très controversées, suivies de la

proclamation de l'Etat d'urgence, les militaires et les gendarmes ont

été les derniers remparts contre le chaos, avant de retourner

sagement dans leurs casernes.

Cependant, si les opposants sénégalais se

bornaient, avant, à contester les résultats des différents

scrutins en organisant des manifestations de rue ou des opérations de

désobéissance civile, ils étaient conscients que le

scrutin de février 2000 était porteur de plus de dangers que tous

les autres.

Il y avait une détermination inébranlable

des électeurs, qui étaient prêts à toute

éventualité, quand bien même les résultats auraient

été validés par le Conseil constitutionnel.

Djibo Leyti KA, candidat de l'Union pour le Renouveau

Démocratique (URD) et ancien responsable du PS, tenait des propos assez

significatives : « ... nous ne pouvons pas toujours tenir nos

militants. Si Diouf se proclame cette fois-ci élu, il y aura des

émeutes. »15(*)

En effet, au Sénégal d'avant les

élections présidentielles de 2000, l'ambiance était

plutôt exceptionnelle, par rapport à celles des deux

précédentes de 1988 et 1993. Soupçons de fraude, rumeurs

alarmistes, manifestations de protestation et irruptions de violence, autant de

menus habituels de la veille, cependant juxtaposés d'une grande

différence sous-jacente : certains leaders politiques trouvaient

des similitudes avec la situation qui prévalait, juste un an auparavant

, en Côte d'Ivoire avant le putsch du général Robert

Guei.

L'armée sénégalaise a certes

été suspectée à plusieurs reprises, sous les

présidences de Senghor puis de Diouf, de velléités

putschistes. Cependant, en vertu de la Constitution, les militaires

sénégalaises (l'armée avec 11000 hommes et le gendarmerie

avec plus de 5800 hommes) ne peuvent être ni électeurs ni

éligibles. Etant considérés, depuis l'indépendance,

comme le seul garant de la cause républicaine du pays, ils sont à

présent qualifiés d'être professionnels et

expérimentés : formés dans les meilleurs

écoles étrangères, et ayant participé à de

nombreuses opérations onusienne de maintien de la paix, les cadres

compétents sont régulièrement affectés dans la

haute administration, voire à la tête des départements

ministériels.

A ce stade, c'est le rôle du ministre de

l'Intérieur qui retient notre attention. En dehors des interventions

stabilisatrices du pouvoir militaire que nous avons soulignées plus

haut, on a pu remarquer ces dernières années la participation

accrue de personnel militaire dans la vie politique sénégalaise.

Le président Diouf qui a dû avoir recours

plusieurs fois à l'armée pour décrisper le débat

politique, a nommé le général Lamine Cissé, ancien

chef d'état-major de l'armée, au poste de ministre et, à

l'occasion des législatives de mai 1998, le général de

division Mamadou Niang, ancien patron du contre-espionnage, à la

tête de l'ONEL, puis le général Boubacar Wane, ancien aide

de camp du chef de l'Etat, comme gérant de la crise casamançaise.

Il faut noter que théâtre d'une rébellion

indépendantiste depuis près de vingt, la Basse-Casamance est

peuplée des Diola qui résistent farouchement au centralisme de

l'Etat sénégalais. Dirigé par le Mouvement des Forces

Démocratiques de Casamance (MFDC) de l'abbé Augustin Diamacoune

Senghor, le séparatisme casamançais semble être

plutôt d'ordre culturel, car ce qu'il réclame est surtout le

respect du particularisme casamançais16(*). Mais là n'est pas notre centre

d'intérêt.

Cette immixtion plus ou moins indirecte du pouvoir militaire

dans la vie politique suscite de fortes réserves au sein de la

société civile. En imaginant une prise de pouvoir par

l'armée, comme c'était le cas en décembre 1999 en

Côte d'Ivoire, il était légitime de se demandait si

l'armée pouvait jouer un rôle d'arbitre en cas de troubles

majeurs. Les évêques et les imams ont même lancé un

appel à la modération aux responsables politiques, justement pour

conjurer toute dérive grave qui pourrait justifier, à l'instar de

la Côte d'Ivoire, une éventuelle immixtion, directe et brutale, du

pouvoir « kaki » dans l'arène politique.

Cette psychose amena une déclaration commune, entre les

musulmans et les chrétiens publié le 31 janvier, qui

indiquait : « nous demandons de s'imposer le respect des

règles du jeu démocratique et de l'éthique. Qu'ils se

montrent, dans le combat pour le pouvoir, véridiques et dignes,

respectables et respectueux des citoyens, de la réputation et de

l'honneur de notre nation.»17(*)

C'est justement pour éviter tout débordement et

mener à bien les échéances électorales que le

ministre de l'Intérieur, le général Lamine Cissé

dit avoir été nommé. « En 1998, écrit-il,

le Président de la République du Sénégal a

nommé le général que je suis ministre de

l'Intérieur, chargé de la décentralisation. Une

première dans l'histoire politique du Sénégal. Une

première doublée d'une autre, conjoncturelle : durant les

deux années qui allaient suivre, le ministre de l'Intérieur

allait avoir la responsabilité d'organiser trois élections d'une

importance majeure, chacune comportant des enjeux susceptibles de créer

de vives tensions pouvant faire basculer le pays dans un chaos dont il se

serait difficilement remis : élections législatives en mai

1998 ; élections sénatoriales en janvier 1999, qui devaient

pour la première fois instaurer le bicaméralisme au

Sénégal ; élection présidentielle à

deux tours, en février et mars 2000. Cette élection

présidentielle, davantage que toute autre, s'annonçait comme

celle de tous les dangers.»18(*)

Le général précisant ensuite :

« un général à l'ONEL et un autre au

ministère de l'Intérieur ? Cela n'inquiète

guère les sénégalais. Au contraire, cela rassure.

Maître Abdoulaye Wade, l'irréductible opposant promis à la

plus haute destinée, à bien résumé le sentiment

général en déclarant : « celui-là,

il pourra être un arbitre, il n'a aucun lien avec les

partis. »19(*)

Pour le Général Cissé, l'objectif

était de mener à bien la mission qui était la sienne,

celle que lui avait confiée le Président Diouf :

« Des élections impartiales »,

« libres »,

« régulières » et

« transparentes »20(*). Il devait veiller à ce que ces quatre

adjectifs, employés par le Président Diouf, aient leur sens dans

la présidentielle tout en faisant face à la tension palpable.

En effet, les propos tenus par les deux candidats principaux

n'étaient pas de mesure à calmer les esprits. Face à un

Diouf qui relate longuement la cause républicaine de l'armée,

Wade tranche rapidement sa posture devant une éventuelle intervention de

l'armée21(*) :

«... dès lors que certains civils confisquent le pouvoir, il ne

reste pas d'autre solution que les militaires pour débloquer la

situation. Encore une fois, si Diouf se proclame élu, le 27

février, je donnerai une réquisition à l'armée,

à la gendarmerie et à la police pour qu'elles ne le laissent pas

faire. Je prendrai toutes mes responsabilités .»22(*)

Donc malgré tous les efforts consentis pour avoir des

« élections impartiales»,

« libres »,

« régulières »et transparentes » et

tous les observateurs présents à la veille des élections,

la question de la régularité du scrutin est plus que jamais

posée. La question est au coeur de la campagne présidentielle. On

a assisté, au cour des derniers mois précédents

l'élection, à une empoignade entre l'opposition et le

gouvernement sur les moyens d'assurer le bon déroulement et la

transparence du scrutin. Comme nous l'avons déjà

souligné, ce sont les cartes électorales

« israéliennes » qui provoquèrent les plus

sérieuses querelles.

Rappelons que le gouvernement en avait initialement

confié la fabrication à une entreprise nationale, avant de

décider, sans en informer l'opposition, de confier la réalisation

d'un autre lot à une société israélienne. Pour sa

défense, le ministre de l'Intérieur, affirme avoir

découvert que les premières cartes pouvaient aisément

être photocopiées, d'où la commande au prestataire

israélien, de documents infalsifiables censés remplacer les

précédents, destinés à la destruction.

Pour les adversaires du Parti socialiste, regroupés au

sein d'un Front pour la régularité et la transparence des

élections (FRTE), il ne s'agit rien moins que d'une tricherie. Ils

reprochent au gouvernement une opération qualifiée de

« secrète » et assurent qu'elle a

entraîné la radiation des listes électorales de nombreux

électeurs, et notamment de membres de partis d'opposition. Ils tiennent

même en suspicion l'Observatoire National des Elections à qui ils

reprochent de ne pas avoir suffisamment mis son nez dans cette affaire. L'ONEL

n'est certes pas chargé de contrôler la fabrication des cartes

électorales mais, estime-t-on, il ne pouvait être tenu à

l'écart d'une décision aussi essentielle.

Il reste que l'opposition a obtenu certaines garanties

supplémentaires, comme la possibilité d'avoir des

représentants dans tous les bureaux de vote. De plus, les parties ont

fini par tomber sur l'organisation d'un audit concernant l'établissement

du fichier électoral. Par ailleurs, plusieurs organisations non

gouvernementales sénégalaises, dont l'organisation des droits de

l'homme (ONDH) ont formé des observateurs qui devaient surveiller le

déroulement des élections, aux côtés des scrutateurs

internationaux que nous avons déjà cités. Mais au yeux de

nombreux observateurs, le débat sur l'organisation des élections

était définitivement vicié. A ce stade de notre

étude, il nous faut présenter les différents candidats qui

étaient en lice.

C / LES CANDIDATS

1. Les principaux candidats

Huit candidats aux élections présidentielles du

27 février ont finalement été retenus, le 28 janvier, par

le Conseil constitutionnel.

Le président sortant, Abdou DIOUF, 65

ans et au pouvoir depuis 1981, qui a remporté les

précédentes élections de 1993, au premier tour, avec 58,4%

des suffrages exprimés. Il bénéficiait du soutien du Parti

socialiste et de deux autres petites formations, qui ont constitué une

coalition, dite de la « convergence patriotique ». Le P.S.,

parti au pouvoir depuis l'indépendance, avait remporté les

élections législatives de 1998 avec 50,19%, ce qui marquait un

recul sensible (presque 10 points) de ses positions. La capacité de

mobilisation du vieux parti créé par Senghor restait

néanmoins grande, en particulier dans le milieu rural. Les observateurs

s'interrogeaient sur les conséquences de

l'homogénéité des votes socialistes, du départ du

Parti Socialiste, en 1998 de Moustapha Niasse, Après Djibo KA, un autre

haut responsable du parti, entré lui aussi auparavant en

rébellion.

Son principal challenger était Abdoulaye

WADE. Agé de 74 ans il était candidat à toutes

les élections depuis 1978. Le leader du Parti Démocratique

Sénégalais (PDS) avait réuni 32% des suffrages en 1993. Il

a été soutenu, pour les présidentielles de 2000, par huit

partis dans ce qu'ils ont appelé la Coalition Alternance 2000 (CA2000),

dont les trois formations de ce que les sénégalais nomment le

« pôle de gauche ». Un pôle qui réunit

le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT) d'Amath Dansokho,

ex-parti marxiste, la Ligue Démocratique/ Mouvement pour le Parti du

Travail (LD/MPT) du professeur Abdoulaye Bathily, traditionnellement proche des

milieux étudiants et de la contestation syndicale et

« And-Jef »(travailler ensemble)/Parti Africain pour la

Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS) de Landing Savané.

Ces trois partis ont essentiellement animé avec le PDS,

l'opposition sénégalaise depuis vingt ans. La popularité

de Abdoulaye Wade, éternel opposant resté très pugnace, a

encore une fois été démontré lors de son

traditionnel « retour » au Sénégal, en

Octobre 1999, après un an d'absence, tenté de jouer son

« va-tout », car il s'agissait de sa dernière chance

électorale. Abdoulaye Wade s'est déclaré vainqueur avant

les élections, n'hésitant pas, comme nous l'avons vu plus haut,

à lancer un appel à l'armée durant la campagne

électorale. Mais il faut rappeler aussi que Wade est un pragmatique qui

a su à plusieurs reprises négocier sa participation au

gouvernement, pour éviter le chaos politique.

Moustapha NIASSE est, quant a lui, un nouveau

venu dans l'opposition. Agé de 61 ans, l'ancien ministre des affaires

était une figure importante du Parti socialiste. Entré en

dissidence en 1999, il a lui aussi reçu, comme Wade, le soutien formel

de huit partis ligués dans une Coalition De l'Espoir 2000 (CODE 2000),

dont sa propre formation, l'Alliance des Forces de Progrès (AFP).

C'est un homme politique ayant occupé les plus hautes

fonctions dans le gouvernement et dans le Parti socialiste. Il fut directeur de

cabinet de Senghor et ministre des affaires étrangères. Lui

même homme d'affaires prospère, Niasse est apprécié

des milieux économiques, et est bien connu à l'extérieur

du Sénégal où il bénéficie d'un excellent

carnet d'adresse. Une donne qui n'était pas négligeable pour

beaucoup de sénégalais qui voyaient en lui l'homme capable de

faire venir plus facilement les investisseurs étrangers.

Cependant, l'inconnu résidait dans sa capacité

ou non à détourner du PS les réseaux d'amitié et de

clientèle politique qu'il a pu se construire tout au long des

années, bien au-delà de la région (importante

électoralement) de Kaolack (situé au centre du pays)23(*), où il est né et

où il bénéficie de soutiens religieux non

négligeables. Il semblait à la veille des élections que

Niasse voulait surtout se positionner dans la perspective des futures

présidentielles de 2007.

Cette perspective semblait également valable pour

Djibo Leyti KA. Agé de 52 ans et autre

« jeune » cacique du PS grâce auquel il a

occupé, pendant une quinzaine d'année, plusieurs postes

ministériels (dont ceux des Affaires étrangères, de

l'Intérieur, de l'Education nationale ou encore de la Communication)

avant de faire scission pour présenter des candidats aux

législatives de 1998 sous l'étiquette de l'Union pour le

Renouveau Démocratique. Son parti a réalisé à cette

occasion, une belle performance en remportant 11 sièges de

députés. Mais à la veille des présidentielles de

2000, la position médiane « ni PDS, ni PS » de Djibo

KA, qui pouvait compter sur le soutien de la communauté peul, et dont

les bases électorales se situent notamment dans la région du

Fouta 24(*), pouvait

être fragilisée par l'arrivée de Moustapha Niasse sur la

scène ; ce dernier bénéficiant d'un très grand

« capital sympathie » auprès des

sénégalais.25(*)

2. LES AUTRES CANDIDATS

Le professeur Iba der THIAM, historien de

renom, s'était déjà présenté en 1993

après son départ du PS, sans résultat notable.

Mademba SOCK, secrétaire

général de la puissante Union Nationale des Syndicats Autonomes

du Sénégal (UNSAS), se présentait pour la première

fois, à la tête d'un front de rupture pour une alternative

populaire, crée pour l'occasion. Sa lutte de syndicaliste, à la

tête de la grève du secteur de l'électricité, suivie

de son emprisonnement, a interpellé les sénégalais en

1998-99. Populaire et contesté à la fois pour son radicalisme,

Sock à 48 ans ( le plus jeune candidat) se lançait dans la

compétition sans guère de ressources matérielles.

Problème de ressources aussi, et souligne-t-on dans la

presse sénégalaise, « d'absentéisme

politique » pour Cheikh Abdoulaye DIEYE du Front

pour le Socialisme et la Démocratie (FSD).

Dernier concurrent, un autre nouveau venu dont le principal

atout est d'appartenir à une famille maraboutique et d'apparaître

comme un candidat « mouride » (du nom de l'une des deux

grandes confréries musulmanes du pays), Ousseynou Fall,

est le leader du Parti Républicain Sénégalais (PRS).

Si une quarantaine de partis, à la veille des

élections présidentielles ( et 65 aux législatives

anticipées d'avril 2001), animaient la vie politique

sénégalaise, moins d'une vingtaine ont une existence

concrète et suivie et en mesure de présenter des candidats aux

présidentielles.

Maintenant ce qui caractérisait les deux nouveaux

Djibo. L. KA (URD) et Moustapha

NIASSE (AFP), renforcés par quelques

formations récentes, c'étaitt d'apparaître comme deux

dissidents du PS qui avaient tenu tête à Diouf en se

réclamant tous deux de l'héritage senghorien.

Ce qui nous amène à parler de l'implosion du PS,

comme un élément essentiel de la victoire de Wade aux

présidentielles de 2000.

II / L'IMPLOSITION DU PARTI SOCIALISTE

1. Le PS de Diouf : une nouvelle politique

S'il y a un point sur lequel tous nos interviewés ont

bien voulu insister c'est celui de l'implosion du Parti Socialiste.

En effet, que le PS ait aujourd'hui

irrémédiablement perdu sur le plan électoral, la

ville de Dakar, puis une bonne partie des grands centres urbains du

Sénégal n'étonnera guère. Comme nous l'avons vu,

depuis environ une décennie, un glissement s'était

opéré en faveur de l'opposition, les défections depuis

1997 dans les rangs socialistes ayant rendu plus malaisé le maintien de

fortes positions : « la contestation se déploie dans les

villes, où le brassage social, la proximité des milieux plus

ouverts de la classe moyenne, l'information véhiculée par les

médias sont propices à la désaffection du pouvoir en

place » (Boubacar Seck, rédacteur en chef du quotidien Le

Matin)

C'est d'ailleurs une tradition de longue date :

Léopold Sédar Senghor, au temps de l'Union progressiste

sénégalaise, et même avant, se méfiait

déjà de la volatilité de l'opinion dans la capitale, et

s'appuyait volontiers sur ses « braves paysans », les

campagnes l'ayant toujours soutenu dans ses combats électoraux.

« Tout le monde reconnaissait, encore à la veille des

élections que l'implantation du PS dans le milieu rural lui permettait

d'être une formidable machine de guerre, avec laquelle aucun parti ne

pouvait raisonnablement prétendre rivaliser. » (Alioune Fall,

chef du desk politique du quotidien Le Matin).

En fait de Senghor à Diouf, la transition du pouvoir

s'est faite sur des bases inchangées. Les véritables

alliés du pouvoir sont au niveau des sections du parti, qui quadrillent

le territoire, relayent l'administration, servent de bureaux de

doléances et de lieux de résolution des conflits, et permettent

à Dakar de sentir le « pouls » du pays profond,

concurremment avec les autorités traditionnelles, notamment religieuses,

en mesure de dialoguer directement avec le chef de l'Etat.

Rappelons que le principal souci du successeur de Senghor, en

1981, est de gagner son autonomie par rapport à un parti dominé

par la « vieille garde senghorienne ». Abdou Diouf

lui-même n'est pas issu du parti, il a suivi un parcours technocratique

qui l'a mené aux avant-postes, et c'est le cas pour toute une

génération de nouveaux cadres, promus par Senghor, qui vont aider

le nouveau Président de la République à asseoir son

pouvoir.

Pendant les premières années, le compromis

prévaut. Puis c'est une véritable reprise en main à

laquelle on assiste avec le congrès du PS de 1984 : les

« barons » senghoriens quittent le bureau politique du

parti (certains d'entre eux, devenus ministres, quittent aussi le gouvernement,

en compagnie d'un certain Moustapha Niasse, alors ministre des Affaires

étrangères), et le secrétaire général