|

1 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE

8ème rue LIMETE/INDUSTRIEL

Travail de Fin de Cycle dans le but d'obtention d'un

diplôme de graduat EN MEDECINE. Dirigé par : C.T.

Dr. KALONJI Didier

Réalisé par :

MENDE FUDU Cédric

RUDAHINDWA M'PANWI As

LONGILA IKETU Pika

KAMBALE MUSAVULI Monsieur

ELEMBO LIHUTA Blaise

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

2 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

DEDICACE

A nos familles respectives : ELEMBO, LONGILA,

MENDE,

MUSAVULI, RUDAHINDWA et nos connaissances.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

n C.I.V.D. : coagulation intravasculaire

disséminée

n C.P.N. : consultation prénatale

n cmHg : centimètre de mercure

n D.P.P.N.I. : décollement prématuré du

placenta normalement inséré

n H.L.A. : Human leucocyte antigens

n H.R.P. : hématome retro placentaire

n H.T.A. : hypertension artérielle

n L.D.H. : lactate déshydrogénase

n M.I.U. : mort in utero

n mmHg : millimètre de mercure

n N.K. : natural killer

n O.M.S. : organisation mondiale de la santé

n P.A. : pression artérielle

n P.D.G.F. : platelet derived growth factor

n P.E.M. : prééclampsie modérée

n P.E.S. : prééclampsie sévère

n R.C.I.U. : retard de croissance intra-utérin

n R.O.T. : reflexe ostéotendineux

n S.F.A. : souffrance foetale aigue

n S.F.C. : souffrance foetale chronique

n S.N.A. : système nerveux autonome

n T.A. : tension artérielle

n T.F.C. : travail de fin de cycle

n T.N.F. : tumor necrosis factor

A Notre Père Céleste, Dieu ;

A l'université technologique Bel Campus pour sa formation

en science médicale,

A notre Directeur de travail, C.T Dr KALONJI Didier pour sa

disponibilité et sa rigueur dans le travail qu'il n'a cessé au

cours de la réalisation de ce T.F.C.

A nos enseignants de la faculté de médecine d'avoir

contribué indirectement à des connaissances incluses dans ce

travail à travers leurs cours bien dispensés,

particulièrement ceux de G3Bio-médicale notamment Professeur

MPETSHI de la cardio-vasculaire, Dr. LUKUSA de la physiologie, Dr. MALEMBA de

la physiopathologie et Dr. PAKASA de l'anatomopathologie.

Sans oublier le Dr. Alphonse qui a posé sa dernière

touche pour une belle présentation de ce travail.

Et enfin à nos familles respectives qui ont mis des moyens

pour nous permettre d'achever ce premier cycle d'étude en

médecine avec succès et ferme assimilation des différents

cours.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

5 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

INTRODUCTION

Notre travail portera sur un merveilleux sujet qui s'intitule;

la dysgravidie, la toxémie gravidique , l'hypertension

artérielle gravidique ou la gestose éclamptogène, encore

appelée la néprhopathie gravidique qui est une hypertension

artérielle (HTA) survenant chez une femme enceinte, qui trouve

son origine dans un trouble de la placentation.

+ PROBLEMATIQUE

Au cours de notre travail à la clinique BONDEKO, nous

allons décrire a priori les différents points qui feront l'objet

du débat dans le restant de ce travail ; d'abord savoir

définir la dysgravidie ; une hypertension artérielle

gravidique apparaissant à la 20ème semaine

d'aménorrhée et qui trouve son origine dans le trouble de

placentation.

Sur l'épidémiologie, la prévalence

et l'incidence de la dysgravidie dans le monde seront exposées, de

même l'étiologie de cette toxémie gravidique,

entre autres les causes immunologiques, génétiques, etc. Quant

à sa physiopathologie, étant le défaut d'invasion

trophoblastique offrant des calibres vasculaires insuffisants, entrainant une

ischémie en favorisant la hausse de la tension artérielle. En ce

qui concerne les conséquences, elles sont

répercutées à la fois chez la femme et le foetus. La

clinique nous révèle une hypertension artérielle, des

oedèmes, des acouphènes, des phosphènes, des

céphalées et autres, la clinique est complétée par

la paraclinique. Le diagnostic différentielle sont

mises en évidences pour écarter les faux vrais. Les

complications qui en découlent sont d'origine

cérébrale, cardiaque et rénale. Enfin, la sanction se

faite par l de tous a prise ne charge, soit l'avortement volontaire dans les

cas complexes, soit un traitement médical dans les cas aigus.

+ LES OBJECTIFS

> Objectif général :

- Apprendre aux jeunes médecins à avoir des

connaissances approfondies sur la dysgravidie.

> Objectifs spécifiques :

- Déterminer la fréquence des femmes avec

dysgravidie.

- Préciser le profil sociodémographique des femmes

les plus exposées à cette pathologie, la toxémie

gravidique.

- Déterminer les éléments cliniques de la

dysgravidie.

- Relever les issues néonatales effectives pour les femmes

avec dysgravidie.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

6 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

CHAP 1. GENERALITES

1.1. Définitions

Selon Maurice KLAT (XI) dans son précis de

cardiologie, la toxémie gravidique est une condition dont

l'étiologie est inconnue et qui associe une hypertension,

protéinurie et un oedème 1.

Une autre définition plus élargie enrichi en

disant que, l'hypertension artérielle gravidique est une hypertension

artérielle (HTA) survenant chez une femme enceinte, qui trouve

son origine dans un trouble de la placentation. 2

L'HTA (Hypertension artérielle) gravidique autrement

appelée toxémie gravidique, prééclampsie,

dysgravidie ou encore géstose éclamptogène est une

pathologie de la tension artérielle qui touche 10 à 15 % des

femmes enceintes, a définie médicalorama3.

Les hypertensions gravidiques représentent un groupe

d'affections dont la nature et les mécanismes restent imparfaitement

classifiés.

La prééclampsie (appelée aussi

toxémie gravidique) est une hypertension artérielle

gravidique (HTAG) qui apparaît dans la deuxième

moitié de la grossesse. Elle est caractérisée par une

pression systolique supérieure à 140 mm Hg ou une diastolique

supérieure à 90 mm Hg, combinée avec une

protéinurie.

Il ne s'agit pas d'une pathologie anodine puisqu'elle est la

cause premiere de maladie et de mortalité chez le nouveau-né.

Chez des femmes n'ayant jamais eu de problème au niveau de leur tension,

peut survenir au cours de la grossesse ce qu'on appelle l'HTA gravidique. Elle

nécessite une surveillance et une prise en charge stricte de la future

mère. Selon les statistiques, sur la totalité des femmes

enceintes, la moitié souffrirait d'une HTA essentielle parce qu'elle

existe en dehors de la grossesse. L'autre moitié développe une

HTA gravidique. Elle se manifeste généralement au cours de la

vingtième semaine d'aménorrhée alors que la femme n'avait

jamais eu de problème d'hypertension auparavant.

L'HTA gravidique devient la première cause de

mortalité maternelle au cours de la grossesse dans les pays

développés. Le dépistage pourrait être fait

grâce à l'étude indirecte de la placentation par

l'étude des artères utérines par effet

doppler4.

1.2. L'Epidémiologie

1.2.1. Prévalence

La prévalence de la prééclampsie est

estimée entre 5 à 6 % des grossesses. Il s'agit d'une cause

majeure de mortalité maternelle dans les pays en voie de

développement, à l'occurrence la R.D.C.

1 KLAT Maurice, Précis de cardiologie,

Edition la sève, Paris, 1981, p.257.

2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_art%C3%A9rielle_gravidique

3

Www.

médicalorama.com.

4 Doppler est un examen par ultrason

souvent appliqué en imagerie médicale.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

7 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.2.2. Incidence

L'incidence de l'hypertension gravidique est estimée

entre 10 et 15 % des grossesses. Elle tend à augmenter dans les pays

développés, probablement en rapport avec les facteurs de risque,

telle que la France, l'Italie...

La fréquence en est voisine dans la plupart des pays

d'Europe et aux États-Unis, hormis quelques études qui

surévaluent cette fréquence du fait d'une définition plus

laxiste.

Quelque 10 % de ces femmes (2 à 3 % de la population) ont

une prééclampsie (selon la définition ci-dessus). Le

pourcentage de prééclampsie, et surtout de

prééclampsie grave, est en fait bien plus variable suivant les

pays, avec une incidence nettement plus élevée dans les pays en

voie de développement.

La prééclampsie est assortie d'une mortalité

maternelle, variable suivant les pays, entre 0,1 et 5 pour 1000 cas, voire

plus. Cette mortalité est largement concentrée chez les patientes

ayant un syndrome HELLP5.

Même si l'éclampsie (crise convulsive) est devenue

un accident rare (0,56%o naissances), du moins sous nos climats, elle reste une

éventualité particulièrement grave. Une mortalité

maternelle de 5 % a été rapportée en Australie en cas

d'éclampsie.

Les hypertensions gravidiques apparaissent volontiers des la

premiere grossesse, l'age de celle-ci n'étant pas fondamentalement

différent de celui des grossesses normales.

La classique distribution en « double-bosse » (un pic

chez les très jeunes femmes de moins de 20 ans, un second pic

au-delà de 37-40 ans) n'est plus observée actuellement sous nos

climats, mais le reste dans certains pays en voie de développement.

Ces faits permettent de supposer que le risque d'avoir une

hypertension gravidique soit plus élevé chez les femmes qui ont

une activité physique ou intellectuelle importante, et/ou une couverture

sociale médiocre.

De même, la fréquence de la

prééclampsie est plus basse chez les fumeuses.

L'explication de ce dernier fait n'est pas connue. La

prééclampsie touche dans plus de 90% des cas des primipares. Chez

ces patientes, 17% restent hypertendues et 12% ont une pression

artérielle limite.

1.3. Les Etiologies

1.3.1. Facteurs de risque

La prééclampsie apparaît

généralement chez des femmes ayant pris beaucoup de poids au

cours de leur grossesse. L'augmentation importante de la masse graisseuse,

comme chez tout individu, perturbe l'équilibre de l'organisme et

provoque de l'hypertension.

L'hypertension artérielle gravidique est une maladie dont

les causes sont à la fois immunologiques (mauvaise

reconnaissance par les anticorps maternels de l'unité

foetoplacentaire), génétique (il existe des formes

familiales de prééclampsie), et mécanique

(morphologie de l'utérus). Les causes principales sont :

5 Syndrome HELLP, décrit pour

la première fois par Weinstein en 1982 ; associe une hémolyse

intra vasculaire modérée, une élévation des

transaminases (le plus souvent modérée, deux à quatre fois

la normale), et une thrombopénie s'aggravant progressivement.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

8 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

la nulliparité (aucune grossesse) ou la première

grossesse (risque multiplié par 3) avec un nouveau partenaire,

des antécédents personnels ou familiaux

d'hypertension (multiplie le risque de survenue par 3 ; de diabète

sucré (multiplie le risque par 3 environ ), de maladie rénale ou

la notion d'une maladie thromboembolique, de lupus, de syndrome des

antiphospholipides (multiplie le risque par 9 environ),

une exposition insuffisante au sperme (qui ne permet pas aux

anticorps maternels de développer une tolérance aux

antigènes paternels) par exemple par utilisation prolongée de

préservatifs,

un âge maternel avancé, au delà de 40 ans

;

l'obésité (multiplie le risque par 1.5 environ),

Le risque est augmenté en cas de grossesse

gémellaire (et plus) avec une multiplication du risque par 3 environ.

1.3.1.1. Facteurs étiologiques de l'insuffisance

placentaire

Son mécanisme a peu de chances d'être univoque. Il

est au contraire hautement probable que ce soit à cette étape que

s'expriment la diversité et

l'hétérogénéité de la maladie

« hypertension gravidique ».

Les hypothèses envisagées ci-dessous ne sont donc

pas exclusives les unes des autres, et d'autres hypothèses encore seront

sans doute formulées dans les années à venir.

1.3.1.1.1. Hypothèse mécanique

Dans cette hypothèse, la plus ancienne et la plus

simple de toutes, l'ischémie placentaire résulterait de la

compression mécanique de l'aorte et/ou des artères

utérines par l'utérus. Le rôle favorisant bien connu de la

gémellarité et de l'hydramnios serait ainsi facilement

expliqué.

La preuve artériographique directe d'une réduction

importante du calibre de l'aorte sousrénale pendant la grossesse a

d'ailleurs été apportée dans quelques cas anecdotiques.

1.3.1.1.2. Pathologie vasculaire préexistante

Nombre de patientes atteintes d'hypertension gravidique sont en

fait porteuses de lourds facteurs de risques vasculaires, au plan

génétique et/ou métabolique, ces patientes ont toutes les

raisons d'avoir des altérations vasculaires préalables à

la grossesse. De fait, des lésions vasculaires rénales, parfois

impressionnantes, ont été trouvées histologiquement, alors

même que les patientes étaient normotendues. On peut

aisément concevoir que de telles lésions vasculaires,

probablement ubiquitaires, soient un obstacle majeur à une placentation

normale, dans ce cas, la répétition des accidents au fil des

grossesses successives se comprendrait sans peine.

1.3.1.1.3. Pathologie thrombophilique préexistante

Certains ont rapporté une fréquence très

accrue de pathologies thrombophiliques chez des jeunes femmes atteintes de

prééclampsie précoce et sévère. Ces

anomalies étaient principalement un anticoagulant circulant ou

antiphospholipide, un déficit en protéine C ou S, une

résistance à la protéine C activée (dite mutation

Leiden du facteur V), ou une hyperhomocystéinémie. Une

mutation du gène codant la prothrombine (facteur II) a

été plus tard ajoutée à la liste. Ces

données ont été assez largement recoupées par

divers auteurs, et certains admettent que plus de 50 % des femmes ayant

présenté une prééclampsie sévère

seraient porteuses d'au moins une de ces anomalies, s'il paraît probable

que ces anomalies peuvent être impliquées dans la genèse

d'une prééclampsie, au moins au titre de facteur aggravant.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

9 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.3.1.1.4. Facteurs immunologiques

Le foetus, dont le capital génétique est pour

moitié d'origine paternelle, représente l'équivalent d'une

greffe semi-allogénique, dont la survie requiert un état de

tolérance immunitaire maternelle. Au cours de la grossesse, il existe

une reconnaissance par la mère d'antigenes paternels et une immunisation

contre ces antigènes ; ainsi, 20 % des primipares et 50 % des multipares

ont des anticorps circulants dirigés contre des composants du HLA

paternel.

Un système de facilitation humorale a ainsi

été mis en évidence et largement étudié dans

les années 1970. Ce mécanisme a été trouvé

totalement absent dans les cas d'avortements itératifs et fortement

diminué dans la prééclampsie, un second facteur de

tolérance serait l'induction de cellules T suppressives.

Un rôle supplémentaire pourrait être

joué par le passage de lymphocytes foetaux (probablement T suppresseurs)

dans la circulation maternelle.

Enfin, nous avons évoqué plus haut l'importance

accordée actuellement aux cellules NK et à leur interaction avec

les antigènes HLA I portés par le trophoblaste.

Le HLA G, peu polymorphe et spécifique du placenta,

signalerait la présence de celui-ci et inhiberait la

cytotoxicité.

Le HLA C traduirait surtout un signal allogénique

d'origine paternelle, et le E déclencherait l'effet inhibiteur des

cellules NK. En définitive, la cytotoxicité dépendrait de

la balance et de l'interaction entre ces trois éléments.

Le défaut d'invasion trophoblastique, et donc la

prééclampsie, pourrait être lié à une

agression immune du placenta.

Ce fait expliquerait pour une part la constatation que

l'hypertension gravidique apparaissant pour la première fois chez une

multipare est souvent associée à un changement de partenaire,

et également que des transfusions préalables se soient

montrées douées d'un effet protecteur vis-à-vis de

l'hypertension gravidique.

Le processus d'immunisation antipaternelle est probablement un

peu plus subtil que ce qui était imaginé à

l'époque, mais sa présence et son importance demeurent. Le

degré et le mode d'exposition au sperme semblent y jouer le rôle

prédominant. Des chercheurs ont montré que le risque de

prééclampsie est plus élevé en cas de conception

précoce dans un couple récent qu'en cas de conception plus

tardive dans un couple établi depuis plus longtemps,

phénomène qualifié peu poétiquement de «

durée de la cohabitation sexuelle ».

De même, en cas d'insémination

artificielle, le risque de prééclampsie est plus

élevé si le sperme provient d'un donneur étranger

plutôt que du conjoint.

La pratique de la fellation, selon plusieurs auteurs,

serait associée à une meilleure protection contre la

prééclampsie que les seuls rapports sexuels par voie vaginale.

Selon certains auteurs également, l'usage d'une contraception

barrière telle que des préservatifs serait associé

à une incidence accrue de prééclampsie.

1.3.1.1.5. Aspects génétiques

Une certaine agrégation familiale des cas de

prééclampsie est classiquement admise. Chez certaines patientes

ayant eu une éclampsie, on retrouve des soeurs, la mère, ou une

grandmère ayant eu le même accident. Une analyse soigneuse de ces

familles avait naguère permis d'estimer qu'il s'agirait d'une

transmission monogénique. De nos jours, l'éclampsie se fait

rare.

La maladie « hypertension gravidique » est bien plus

hétérogene qu'on ne le pensait à l'époque, et les

données des études génétiques apparaissent moins

claires. Tout laisse penser au

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

10 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

contraire que divers gènes impliqués dans la

régulation de la Pa, la régulation du volume plasmatique, le

remodelage vasculaire, et divers facteurs plus spécifiquement

placentaires, interviennent à des titres divers comme «

gènes de susceptibilité " de la prééclampsie.

1.3.1.1.6. Aux confins entre immunologie et

génétique : le père

La prééclampsie n'est pas simplement le

problème d'un individu, c'est aussi celui d'un couple. Le père

peut intervenir dans la genèse de cette pathologie de deux

manières : un « conflit " immunologique entre père et mere,

ou la transmission paternelle d'un gene (ou autre facteur) responsable du

dysfonctionnement placentaire. Lorsqu'une grossesse a été

prééclamptique dans un couple, une nouvelle procréation

entre le même père et une femme différente double

pratiquement le risque de prééclampsie pour cette

dernière. Le risque de prééclampsie est également

accru dans les mêmes proportions chez la demi-soeur d'une femme ayant eu

ellemême une prééclampsie, si les deux femmes sont de

même père et de mere différente. D'autres publications

montrent qu'un homme issu d'une grossesse prééclamptique majore

le risque de prééclampsie pour son épouse. La mutation

était présente plus souvent dans l'acide

désoxyribonucléique (ADN) foetale que dans l'ADN maternel,

indiquant clairement que dans certains cas, le gene était d'origine

paternelle (le gene de la région du chromosome 7q36, codant la eNOS).

1.4. La physiopathologie

L'anomalie initiale menant à l'hypertension

artérielle gravidique et ses complications est un trouble

précoce de la placentation (anomalie d'invasion des artères

spiralées utérines ou maternelles, qui sont de calibre

insuffisant et ne perfusent pas correctement le placenta), ceci aboutit

à une ischémie placentaire (le placenta ne reçoit pas

assez de sang, et donc pas assez d'oxygène et de nutriments). L'origine

de manière extensive de la maladie reste inconnue mais comme nous

l'avons signalé précédemment qu'il existait un

défaut de placentation et une mauvaise vascularisation par les

artères spiralées du placenta. L'organisme alors maternel

compense le défaut de vascularisation du placenta par une

hypertension artérielle et une réduction de la perfusion

de tous les organes induisant un risque de défaillance.

1.4.1. Trouble de la placentation

Comment ceci arrive-t-il ?

1.4.1.1. Étapes précoces de la placentation :

Rappel Physiologique. .

La placentation dite « hémochoriale »

telle qu'elle a lieu dans l'espèce humaine requiert une connexion entre

le placenta naissant et les vaisseaux maternels. Ces derniers doivent par

ailleurs acquérir un calibre suffisant pour assurer le débit

sanguin nécessaire à des échanges de bonne

qualité.

Cette connexion s'opere par une invasion des structures

maternelles par le trophoblaste, le spotting6.

L'une des particularités de ce phénomene est

qu'il est normalement autolimité, ce qui suppose des puissants facteurs

de régulation. Les principales exceptions à cette autolimitation

sont les môles hydatiformes et le choriocarcinome.

6 Le spotting :

l'hémorragie de nidation causée par le trophoblaste qui se

comporterait comme un cancer invasif creusant ainsi l'endomètre vers la

13ème semaine.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

11 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

La môle résultant d'une diploïdie pour le

génome paternel induit une prééclampsie et une invasion

trophoblastique agressive, de type néoplasique.

Quelques jours à peine après la fécondation,

le cytotrophoblaste villeux se différencie en

périphérie du blastocyste en syncytiotrophoblaste aux

propriétés très invasives, qui permet la

pénétration et l'ancrage du blastocyste dans l'endomètre.

Puis le cytotrophoblaste extravilleux colonise la masse syncytiale et envahit

la decidua jusqu'aux artères spiralées, c'est la premiere phase,

interstitielle, d'invasion trophoblastique.

La seconde phase, plus tardive, est l'invasion endovasculaire des

artères spiralées du myomètre, qui va remonter jusqu'au

tiers environ de celui-ci.

Durant cette phase, les cellules trophoblastiques subissent une

profonde transformation leur conférant un phénotype de type

endothélial.

Cette invasion est une condition indispensable à

l'établissement d'une circulation maternofoetale convenable. L'invasion

se fait grace à des enzymes protéolytiques, principalement des

métalloprotéases. Sa progression est initiée et

contrôlée par divers facteurs de croissance et cytokines.

Dans tous ces phénomènes, la tension en

oxygène ainsi que la production de NO semblent jouer un rôle

majeur, ainsi peut-être que des facteurs hémodynamiques

directs.

La decidua est infiltrée par de nombreuses cellules.

Si les lymphocytes B et T y sont relativement rares, les

monocytes/ macrophages et les cellules natural killer (NK) y sont d'une

particulière abondance.

Le trophoblaste extravilleux (et lui seul) exprime une

combinaison particulière de molécules du human leukocyte antigen

(HLA) de classe I, HLA C, E et G (le HLA G est totalement spécifique du

trophoblaste).

Les cellules NK qui infiltrent la decidua sont en contact

étroit avec le trophoblaste invasif et contiennent des récepteurs

qui reconnaissent ces antigènes HLA I. Cette interaction pourrait

être un élément clé de la régulation de

l'invasion, par une modulation de l'effet cytolytique des cellules NK.

Le HLA G signale la présence du placenta et protège

le trophoblaste en inhibant l'effet lytique des NK.

Contrairement à l'immunité dite adaptative des

cellules T et B, qui reconnaissent le self du non-self, cette immunité

« native " reconnaît le missing self puisque les cellules NK ne sont

cytotoxiques qu'en l'absence du HLA G.

Il est aussi à remarquer que ce phénomène

doit prendre en compte des composants paternels dont l'agression doit

être évitée pour empêcher le rejet de l'allogreffe

foetale. Ce pourrait être le rôle dévolu au HLA C.

De leur côté, les monocytes favorisent une apoptose

du trophoblaste, via le tumor necrosis factor (TNF) alpha. Celle-ci est

certainement un autre élément régulateur essentiel.

Toujours est-il que les artères spiralées du

myomètre sont colonisées vers 15 semaines par du

trophoblaste qui remplace l'endothélium (acquisition des

cadhérines spécifiques) et détruit les structures

musculaires. Ces artères sont donc transformées en chenaux dont

le diamètre est multiplié par 4 à 6, et qui n'ont plus de

fonction résistive mais seulement conductrice. Cette «

transformation " des artères spiralées est manifestement une

condition indispensable à une irrigation suffisante du placenta et du

foetus.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

12 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.4.1.2. Anomalie de l'invasion trophoblastique

L'existence d'une anomalie de cette invasion trophoblastique a

été une étape majeure dans la compréhension

physiopathologique de la prééclampsie.

Il a été montré des les années 1970

sur des biopsies de lit placentaire que l'invasion trophoblastique est

défectueuse lorsqu'une prééclampsie doit survenir dans le

troisième trimestre, ou lors de retards de croissance foetaux

isolés. Cette anomalie consiste, soit en une absence de

transformation des artères spiralées, soit en une

transformation incomplète sur une longueur insuffisante.

Cette anomalie de placentation précède donc de

plusieurs mois les premières manifestations d'hypertension ou de

protéinurie, mais tout porte à croire que des ce moment, la

partie est jouée.

La vascularisation du placenta étant insuffisante,

l'ischémie se développe progressivement, et c'est

seulement à partir d'un seuil critique d'ischémie, atteint bien

plus tardivement, qu'apparaît l'hypertension.

1.4.1.3. Inflammation

De nombreux arguments suggèrent qu'une réaction

inflammatoire modérée, impliquant le placenta mais aussi d'autres

structures vasculaires de l'organisme maternel, serait présente dans la

grossesse normale. Cette réaction apparaît considérablement

majorée, et plus diffuse encore,

dans la prééclampsie. Cette dernière

représenterait en quelque sorte une

Ce processus inflammatoire serait étroitement lié

à l'infiltration cellulaire déjà évoquée

dans le placenta, et les anomalies qui concourent à l'insuffisance de

l'invasion trophoblastique en seraient un stimulus puissant.

On admet, sans preuve bien solide, que le facteur

déclenchant de cette réaction inflammatoire serait

immunologique.

1.4.1.4. Libération de cellules trophoblastiques

Le placenta, à la fois ischémique et inflammatoire,

libère dans la circulation maternelle une quantité très

accrue de cellules trophoblastiques nécrosées,

éventuellement dégradées et limitées à des

vésicules ; ce fait est bien acquis.

In vitro, ces vésicules sont capables d'inhiber

puissamment la prolifération de cellules endothéliales et

même de rompre la couche cellulaire de la culture.

L'hypothèse a donc été émise que ces

cellules ou vésicules libérées en large excès par

un placenta ischémique et en apoptose provoqueraient des ruptures

endothéliales, majorées encore par l'activation des monocytes (et

des polynucléaires, via le TNF a), déclenchant la cascade

classique de vasoconstriction, activation de l'hémostase, etc.

1.4.1.5. Peroxydation lipidique et radicaux libres

Dans ce phénomène de souffrance

endothéliale, un rôle important a été

attribué au stress oxydatif, dont les manifestations apparaissent aussi

bien à l'échelon placentaire que systémique. Le taux

circulant des acides gras libres est très précocement

augmenté avant une prééclampsie, et l'incorporation de ces

acides gras dans les cellules endothéliales est accrue.

Le sérum de ces patientes a une activité

lipolytique élevée. Des anomalies lipidiques maternelles

pourraient potentialiser la génération de radicaux libres.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

13 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.5. Les Conséquences

Les conséquences sont remarquées à la fois

à la femme et au foetus relativement aux causes de survenue de la

dysgravidie ; le trouble de placentation, l'hypertension,

l'ischémie...

1.5.1. Les conséquences maternelles

En réponse à cette ischémie est produit un

excès de facteurs vasoconstricteurs dont l'objectif est de diminuer le

calibre des artérioles, et donc d'augmenter la pression de perfusion.

L'effet pervers corollaire est une hypertension artérielle. A cette

hypertension s'ajoutent des anomalies liées à la

libération par le placenta ischémié de substances

toxiques, qui altèrent la paroi des vaisseaux. Ceci aboutit à des

lésions vasculaires rénales, hépatiques (microangiopathie

thrombotique), cérébrales, et des troubles hématologiques

(coagulation intravasculaire disséminée, thrombopénie) par

action toxique sur les éléments du sang.

1. 5.2. Les conséquences foetales

Le foetus ne reçoit pas assez de nutriments et

d'oxygène, ce qui provoque une souffrance foetale chronique avec retard

de croissance intra-utérin dysharmonieux (car tardif, postérieur

à la 20e semaine) : le cerveau est privilégié

par la vascularisation aux dépens des viscères et des membres :

on a un aspect échographique de « foetus araignée

» (grosse tête et membres grêles) de 1115g de poids.

L'ischémie rénale entraîne une diminution de la formation

d'urine, et donc un oligoamnios (volume insuffisant du liquide amniotique).

fig.1. foetus araignée

1.5.3. Conséquences de l'insuffisance placentaire

Laissant de côté les conséquences foetales de

l'insuffisance placentaire, nous nous limitons à l'étude des

mécanismes par lesquels l'insuffisance placentaire est responsable

d'une hypertension, d'une maladie rénale à la fois anatomique et

fonctionnelle, et d'une CIVD.

1.5.3.1. Dysfonction endothéliale

La réduction de la perfusion placentaire

consécutive à une implantation défectueuse est suivie

d'une cascade d'anomalies qui témoignent d'une altération des

fonctions endothéliales :

- une augmentation de la sensibilité aux hormones

pressives : celle-ci est connue de très longue date, manifestée

entre autres par la perte de « l'état réfractaire »

à l'angiotensine, qui caractérise la grossesse normale ;

- une activation de l'hémostase : la fréquence et

l'étendue des dépôts de fibrine dans le placenta et dans de

nombreux organes ont fait suspecter très précocement le

rôle de troubles de l'hémostase dans les manifestations de

l'hypertension gravidique. La prééclampsie a ainsi

été assimilée à un état de CIVD, et c'est

cette dernière qui expliquerait les manifestations polyviscérales

observées, en particulier au niveau du rein, du foie (syndrome HELLP),

c'est elle également qui expliquerait l'éclampsie.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

14 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

En revanche, une activation plaquettaire précoce est

certaine. Une telle stimulation est compatible avec une altération

endothéliale précoce. Elle pourrait entraîner une

activation secondaire de la coagulation et de la fibrinolyse ;

- une production de prostacycline diminuée : il existe,

très tôt également, un déséquilibre de la

production des eicosanoïdes.

Au cours d'une grossesse normale, les productions de

prostacycline et de thromboxane A2 sont toutes deux vivement stimulées,

avec cependant un rapport très en faveur de la prostacycline.

Cette stimulation est mise en évidence par une

augmentation considérable du taux de leurs métabolites, aussi

bien dans le sérum que dans l'urine.

Cela suggère que leur stimulation est un

phénomène global dans l'organisme.

De fait, la production de prostacycline est accrue dans tous

les territoires de la circulation, la production rénale est

également accrue et l'unité utéroplacentaire en

synthétise d'abondantes quantités.

Toujours est-il que la production accrue de prostacycline joue

manifestement un rôle primordial dans la vasodilatation systémique

et rénale qui caractérise l'hémodynamique de la femme

enceinte. Elle contrebalance largement l'effet vasoconstricteur et pro

coagulant qui est celui du thromboxane. Lors des grossesses avec hypertension,

la stimulation du thromboxane est sensiblement identique à celle

observée dans les grossesses normales, alors que la prostacycline est

peu ou pas stimulée.

Le rapport est donc alors en faveur du thromboxane,

c'est-à-dire de l'élément vasoconstricteur et pro

coagulant.

Cette anomalie témoigne probablement d'un trouble

fonctionnel des endothéliums, qui sont les principaux responsables de la

production de prostacycline ;

- l'apparition de marqueurs biochimiques : des arguments

supplémentaires en faveur de cette hypothèse sont apportés

par l'élévation du taux circulant de fibronectine et de facteur

VIII, marqueurs de lésion endothéliale ;

1.5.3.2. Hypertension

C'est dans ce contexte de dysfonction endothéliale qu'il

convient d'intégrer la vasoconstriction systémique et

l'hypertension qui en résulte. L'hypertension est principalement due

à la perte de la vasodilatation caractéristique de la grossesse

normale et à l'apparition, au contraire, d'une vasoconstriction.

Normalement, la grossesse est caractérisée par un état

réfractaire aux hormones pressives et singulierement l'angiotensine II ;

cette situation disparaît avant l'émergence d'une

prééclampsie. Un test à l'angiotensine a même

été utilisé en prédiction de la

prééclampsie. Le mécanisme de la vasoconstriction reste

débattu. Le déséquilibre entre prostacycline et

thromboxane y joue certainement un rôle important. Il est possible

également que le potentiel vasoconstricteur d'autres substances

(angiotensine, endothéline) soit amplifié par une baisse

d'activité de la NO synthase. Les cellules endothéliales

elles-mêmes peuvent être altérées par l'action de

cytokines pro-inflammatoires (TNF a) et par un stress oxydatif accru.

La grossesse normale est accompagnée d'une augmentation de

quelque 30 % du débit cardiaque. En dépit de celle-ci, la

vasodilatation est telle que la Pa baisse physiologiquement.

Le débit cardiaque reste généralement

élevé dans les hypertensions bénignes, mais s'abaisse dans

la prééclampsie sévère.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

15 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

Le volume plasmatique (normalement accru de près de 50 %)

est très abaissé dans les formes sévères, voire

effondré dans les formes dites « toxémie gravidique »

avec protéinurie importante et retard de croissance foetale.

Cette contraction volémique est en corrélation

directe avec le poids de naissance de l'enfant.

Elle pourrait résulter, soit de la vasoconstriction

elle-même, soit d'un trouble plus subtil de l'excrétion

sodée.

D'autres facteurs encore pourraient jouer un rôle dans la

genèse ou l'entretien de l'hypertension, le système nerveux

sympathique, le facteur atrial natriurétique, des facteurs

calciotropiques, le métabolisme du magnésium.

1.5.3.3. Néphropathie 1.5.3.3.1. Fonction rénale

L'évolution de la fonction rénale au cours de la

grossesse normale a fait l'objet de nombreuses revues dont nous retiendrons

essentiellement celles de Davison et d'Atherton.

Il existe normalement un accroissement d'environ 50 % du flux

plasmatique rénal.

La filtration glomérulaire évolue d'une

manière sensiblement parallèle, conduisant à une clairance

de la créatinine de l'ordre de 180 mL/min.

Ces deux paramètres sont généralement

diminués dans l'hypertension gravidique.

La diminution est le plus souvent de l'ordre de 25 %,

c'est-à-dire que les valeurs observées sont encore au-dessus de

celles considérées comme normales avant la grossesse.

Dans les formes les plus sévères, la filtration

glomérulaire peut cependant être beaucoup plus basse, et

l'insuffisance rénale aiguë est une complication heureusement rare,

mais habituellement d'une extrême gravité, de la

prééclampsie sévère ou du syndrome HELLP.

1.5.3.3.2. Excrétion rénale de l'acide urique

Au cours de la grossesse normale, l'uricémie s'abaisse de

30 % en moyenne, alors que s'élèvent aussi bien la clairance et

l'excrétion fractionnelle de l'acide urique. Une hyper uricémie

est associée aux formes graves de l'hypertension gravidique. Elle est

proportionnelle à la sévérité de l'atteinte

anatomique rénale et représente un index réputé du

pronostic foetal.

De fait, il existe une corrélation négative entre

les variations de l'uricémie et celles du volume plasmatique,

suggérant que la baisse de la clairance de l'acide urique reflète

la réponse physiologique du rein à l'hypovolémie.

Données anatomiques :

Les lésions constatées peuvent être

regroupées sous trois rubriques : 1.5.3.3.3. Endothéliose

glomérulaire :

C'est la lésion la plus anciennement décrite. Elle

a été considérée par la plupart des auteurs comme

spécifique de la « prééclampsie ».

Elle est composée d'un gonflement des cellules

endothéliales glomérulaires, d'un épaississement

irrégulier des membranes basales et d'une fusion des pédicelles

épithéliales.

Des dépôts sous endothéliaux de

fibrinogène peuvent être observés.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

16 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

Quelques auteurs ont mis en évidence par

l'immunofluorescence des dépôts d'IgG ou IgM.

La caractéristique essentielle de l'endothéliose

glomérulaire est son entière réversibilité en

quelques semaines après l'accouchement. Tout au plus peut-elle laisser

quelques infimes irrégularités pariétales ou un discret

épaississement du mésangium, dont la signification pathologique

est douteuse.

1.5.3.3.4. Lésions vasculaires

Elles sont probablement moins fréquentes, mais il est

certain qu'elles ont été largement sous-estimées dans le

passé.

Il peut s'agir, soit d'une endartérite

fibroélastique, parfois sévère, touchant les

artères corticales de moyen calibre, soit de dépôts

hyalins, éventuellement occlusifs, dans la paroi des

artérioles.

Dans l'ensemble, ces lésions sont très similaires

à celles observées après plusieurs années

d'hypertension artérielle permanente.

Elles sont souvent en contraste frappant avec la normotension des

patientes, et la brève période hypertensive qui a marqué

la fin de la grossesse.

Dans notre expérience, ces lésions sont très

souvent annonciatrices d'une hypertension permanente à terme d'environ 5

ans.

1.5.3.4. Hémostase

Une thrombopénie est de loin l'anomalie

hématologique la plus fréquente dans les hypertensions de la

grossesse.

Elle est modeste dans la plupart des cas ; néanmoins, la

baisse du compte des plaquettes audessous (parfois très au-dessous) de

100 000/mm3 est la marque des formes graves, nécessitant en

général une intervention rapide.

Elle peut s'accompagner de l'apparition de produits de

dégradation de la fibrine, voire de tous les stigmates d'une CIVD. La

coexistence d'une antithrombine III diminuée et d'une fibronectine

augmentée suggère qu'une souffrance endothéliale y est

associée.

1.5.3.5. Cerveau

L'éclampsie (phase convulsive de la

prééclampsie) reste une complication majeure.

Elle est le plus souvent attribuée à une

ischémie focale par dépôts de fibrine et/ou

vasoconstriction.

Le classique oedème cérébral ou

l'encéphalopathie hypertensive sont des mécanismes bien plus

improbables, d'autant que nombre d'éclampsies apparaissent avec une

hypertension bien modeste, voire sans hypertension. Divers aspects ont

été décrits depuis l'usage du scanner ou de l'imagerie par

résonance magnétique (IRM).

La localisation souvent postérieure de ces

lésions expliquerait la fréquence des troubles visuels

précurseurs.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

17 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.6. La clinique

Les tableaux cliniques sont de présentation et de

gravité diverses.

Deux auteurs indiquent le risque relatif de mort foetale en

fonction du degré de l'hypertension et de la protéinurie. On voit

clairement sur ce tableau que l'hypertension, tant qu'elle est isolée,

s'accompagne d'une majoration modeste du risque foetal. Il en est de même

d'une protéinurie isolée.

Ce sont les tableaux associant les valeurs maximales de ces deux

paramètres qui comportent un risque foetal majeur. Ce risque foetal va

habituellement de pair avec le risque de complications maternelles.

1. 6.1. Hypertension simple

Une hypertension isolée au cours de la grossesse

n'obère donc que modestement le pronostic de celle-ci, avec un risque

relatif variant de 1 à 3.

Selon les classifications ci-dessus, cette hypertension peut

être « gravidique » ou « chronique »; la

différence n'est pas toujours aisée à faire sur l'instant,

même si le classique critère des 20 semaines est habituellement

utilisé comme repérage.

Quelques études assignent un pronostic un peu plus

péjoratif aux hypertensions gravidiques, d'autres aux hypertensions

chroniques. Ces hypertensions sont presque toujours asymptomatiques. Il

convient cependant de ne pas oublier que ce type de situation n'est pas

figé, et qu'à tout moment une protéinurie peut venir

compléter le tableau, majorant alors sensiblement le risque.

1.6.2. Pré éclampsie modérée

Des lors qu'une protéinurie significative est

associée à l'hypertension, le risque se situe à un niveau

nettement plus élevé.

Il demeure modeste lorsque les chiffres tensionnels sont

modérément élevés et facilement contrôlables,

coexistant habituellement avec une protéinurie de moins de 1 g/24 h.

Dans ces cas, une surveillance renforcée, tant foetale que

maternelle, est néanmoins nécessaire.

Il n'est pas exceptionnel qu'une issue

prématurée de la grossesse s'avère indiquée, soit

du fait d'un ralentissement ou d'un arrêt de la croissance foetale, soit

du fait d'une quelconque menace sur le pronostic maternel.

1.6.3. Prééclampsie grave

L'hypertension est alors majeure, menaçante, et

remarquablement insensible aux traitements antihypertenseurs. La

protéinurie est de plusieurs grammes, voire dizaines de grammes par 24

heures, avec un syndrome néphrotique.

Il existe habituellement des oedèmes diffus, infiltrant

les membres supérieurs et inférieurs, les lombes, la face. La

croissance foetale se ralentit puis s'interrompt.

Les patientes sont souvent céphalalgiques et

photophobiques. C'est dans de tels cas qu'un syndrome HELLP vient souvent

compléter le tableau, et la thrombopénie, rapidement progressive,

crée une menace majeure à court terme. Dans cette situation, la

seule issue est la terminaison de la grossesse, presque toujours par une

césarienne.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

18 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

Cette décision est relativement aisée si le terme

est suffisamment avancé pour permettre une chance raisonnable de survie

du nouveau-né dans des conditions de sécurité

acceptables.

Dans le cas contraire, on peut être tenté de

temporiser pour obtenir un peu plus de maturité foetale, mais cette

temporisation ne se fait qu'au prix d'une majoration de l'hypotrophie, et le

risque de complications maternelles est alors tres élevé.

L'extrême gravité de la situation peut parfois justifier une

césarienne dite « de sauvetage maternel » sur un enfant non

viable.

C'est bien entendu dans de tels cas que les complications

maternelles hémodynamiques (oedème pulmonaire...) ou

l'insuffisance rénale aiguë apparaissent le plus volontiers ; c'est

également dans ces cas que le pronostic vital maternel est le plus

sévèrement menacé.

Selon les statistiques, sur la totalité des femmes

enceintes, la moitié souffrirait d'une HTA essentielle parce qu'elle

existe en dehors de la grossesse. L'autre moitié développe une

HTA gravidique. Elle se manifeste généralement au cours de la

vingtième semaine d'aménorrhée alors que la femme n'avait

jamais eu de problème d'hypertension auparavant.

L'HTA gravidique correspond à une augmentation de la

tension artérielle au cours de la grossesse. La fin de la gestation est

la plus à risque. La prééclampsie apparaît

généralement chez des femmes ayant pris beaucoup de poids au

cours de leur grossesse. L'augmentation importante de la masse graisseuse,

comme chez tout individu, perturbe l'équilibre de l'organisme et

provoque de l'hypertension.

L'HTA gravidique est le plus souvent associée à une

protéinurie c'est-à-dire une présence d'albumine (une

protéine) anormale dans les urines. Le taux d'albumine dépasse

alors les 300mg/24h. Des oedèmes peuvent apparaître sur les

jambes, le visage ou les mains. Ces signes extrêmes se manifestent

lorsque la dysgravidie est soudaine et importante. Dans le cas d'une HTA

gravidique peu développée, les oedèmes sont beaucoup moins

présents.

7Maurice KLAT constate qu'en clinique, c'est d'abord

l'hypertension artérielle (systolique > 140 mmHg et/ou HTA

diastolique > 90 mmHg) qui est mise en évidence ; puis une

protéinurie (albuminurie supérieure à 300mg / 24

heures pour des raisons nycthémérales) et enfin des

oedèmes et il parle de la triade symptomatique de la

dysgravidie.

Elle doit être suspectée en cas de

céphalées, vertiges, troubles de la vues ou lorsque le foetus est

trop petit par rapport à l'âge gestationnel. En clinique, on tient

compte aussi des signes fonctionnels d'HTA : Céphalées,

Acouphènes, Phosphènes, Réflexes ostéotendineux

(ROT) vifs, barre épigastrique.

1.6.4. Signes cliniques graves

Ils doivent alerter les patientes, surtout si elles

présentent un des facteurs de risque !

PAS = 160 mm Hg ou PAD = 110 mm Hg,

Oligurie

Douleur de l'hypochondre droit

Thrombopénie et anémie

Hyperuricémie

OEdèmes des parties déclives ; OEdèmes

massifs, prenant le godet, surtout visibles au visage et aux membres

inférieurs

Réflexes ostéotendineux vifs

Vomissements

7 KLAT Maurice, Op.cit. p.257.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

19 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

Si multipare, antécédents de formes graves d'HTA en

cours de grossesse : éclampsie, HRP, mort foetale in utero...

Notion de prise de poids récente et brutale (plusieurs kg

en quelques jours) avec oligurie, Diminution des mouvements actifs foetaux.

Hauteur utérine inférieure à la normale pour

l'age gestationnel, faisant suspecter un RCIU, Protéinurie massive

à la bandelette.

Dans sa forme sévère, la patiente présente

une hypertension artérielle sévère (systolique

supérieure à 160mmHG et/ou diastolique supérieure à

110mmHg) avec des troubles neurosensoriels tels des céphalées,

des troubles visuels jusqu'à l'éclampsie et des troubles

rénaux telles l'anurie, la protéinurie sévère

(supérieure à 3gr / 24h) et l'insuffisance rénale.

1.6.5. La triade symptomatique

1.6.5.1. Hypertension :

La définition de l'hypertension au cours de la grossesse

n'est pas aussi claire qu'en d'autres circonstances, puisque la pression

artérielle (Pa) baisse physiologiquement en début de

grossesse.

Une Pa diastolique supérieure ou égale à 90

mmHg à au moins deux mesures successives séparées d'au

moins 4 heures est le critère habituellement admis.

L'ancienne définition fondée sur une augmentation

de 30 mmHg ou plus à deux examens successifs n'est plus retenue

aujourd'hui.

La Pa systolique, bien plus labile chez la femme enceinte, est un

critère fragile.

Néanmoins, la dernière recommandation du National

High Blood Pressure Education Program (NHBPEP), dont un groupe de travail sur

l'hypertension artérielle au cours de la grossesse a publié un

rapport en 2000, stipule des valeurs de 140 mmHg pour la systolique ou 90 mmHg

pour la diastolique.

Nous faisons régulièrement référence

à cette recommandation dans la mesure où elle fait

autorité. Les mesures de la Pa sont délicates chez la femme

enceinte en raison de sa labilité (rappelons que le débit

cardiaque est accru de 30 %).

Il est essentiel de pratiquer ces mesures sur un sujet aussi

détendu que possible, et à distance de l'examen

gynécologique.

La position la plus usitée est la position assise,

après quelques minutes de mise au calme et de conversation. Des

débats sans fin concernent le choix de la phase IV ou V de Korotkoff.

Cette dernière a actuellement la faveur, mais pas l'unanimité.

Les chiffres tensionnels sont très variables chez un même sujet,

pour cette raison les mesures doivent être itératives.

Dans cette variabilité intervient le facteur de stress,

dont la participation peut être grossièrement estimée en

mesurant la fréquence cardiaque. Mais un important facteur de variation

est aussi introduit par le rythme nycthéméral, très

marqué, mais aussi inversé lors des hypertensions, avec un

maximum nocturne.

La mesure ambulatoire de pression artérielle

(MAPA) n'est pas reconnue comme critère du diagnostic. Dans quelques

cas, elle peut néanmoins aider à reconnaître les

hypertensions dites « de la blouse blanche ». Les valeurs de

normalité dans la grossesse en sont à peu près

établies.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

20 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.6.5.2. Protéinurie :

La protéinurie est, elle aussi, définie très

diversement.

Dans la pratique obstétricale (surtout outre-Atlantique),

sa quantification se limite souvent à un nombre de « croix »

à la bandelette, estimation entachée de nombreuses erreurs. Un

recueil des 24 heures n'est malheureusement que rarement effectué.

La protéinurie est dite « significative » si

elle excède 1 g/L sur un échantillon ou 0,3 g sur les urines de

24 heures. Une telle protéinurie vient se surajouter à

l'hypertension dans quelque 10 % des cas. Elle ne la précède pas,

mais lui succède pratiquement toujours, constituant le tableau de la

prééclampsie. Les quelques exceptions à cette règle

révèlent habituellement des néphropathies

antérieures méconnues.

Cette protéinurie est de type glomérulaire et

comporte une albuminurie prédominante.

1.6.5.3. OEdèmes :

Ce troisième élément de la triade

symptomatique caractérisant la prééclampsie n'entre plus

dans une définition pathologique aujourd'hui. De fait, des

oedèmes surviennent à un moment ou un autre dans 80 % des

grossesses normales.

Il n'en reste pas moins que des oedèmes diffus, touchant

les membres inférieurs, mais aussi les mains (signe de la bague) et la

face, peuvent représenter un signe d'alarme, surtout s'ils sont majeurs

et de constitution brutale.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

21 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

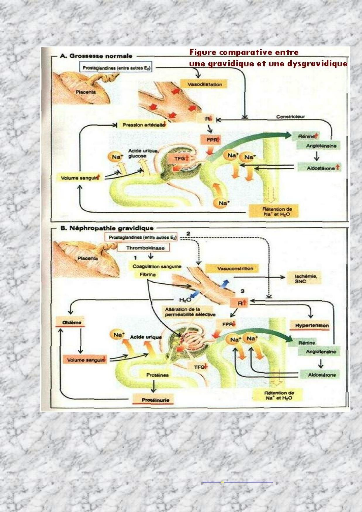

Fig.7. comparaison de triade entre grossesse normale et

toxémie gravidique

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

22 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.7. Les Examens para cliniques

Ces examens sont normaux en dehors d'une complication. 1.7.1.

Explorations à réaliser

1.7.1.1. Sur le plan maternel :

Examens biologiques : bilan hépatique.

· Protéinurie (normale < 300 mg / l ou 500

mg/24h)

· Et uricémie (normale < 360 Umol / l)

Les autres examens indispensables en présence de signes

de gravité :

· NFS & plaquettes => thrombopénie ?

Anémie ? Hémoconcentration ?

· Bilan de coagulation (si Prééclampsie) :

TP, TCA, Fibrinogène, D dimères => CIVD ?

· Ionogramme sanguin (+/-) urinaire avec

créatininémie => insuffisance rénale ?

· Transaminases, LDH => cytolyse (HELLP)?

· Fond d'oeil

· Une thrombopénie, une CIVD, une cytolyse

hépatique, une insuffisance rénale franche sont toujours le

témoin d'une forme grave.

· L'association d'une anémie, d'une cytolyse

hépatique et d'une thrombopénie définit le HELLP syndrome

(Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets);

Fibronectine : elle peut être

élevée (facteur pronostic d'apparition d'une

prééclampsie).

1.7.1.2. Sur le plan foetal :

· Une Echographie obstétricale : avec

biométrie foetale, évaluation du volume du liquide amniotique,

doppler ombilical et cérébral. Normalement, les

résistances vasculaires sont faibles dans les artères ombilicales

(=> vélocité diastolique élevée) et fortes dans

les artères cérébrales (=> vélocité

diastolique faible). Dans un contexte de RCIU, une diastole ombilicale faible

ou nulle et une diastole cérébrale élevée sont des

signes de haute gravité : risque de mort foetale in utero à

brève échéance.

· Un Doppler utérin : Le Doppler utérin

normal se caractérise par une décroissance

régulière de la vélocité sanguine pendant la

diastole et le maintien d'une vélocité relativement

élevée en fin de diastole (rapport D/S > 0,40).

· Un Enregistrement cardiotocographique : A faire

après 26 SA. D'intérêt limité dans les HTA

modérées et isolées, il est indispensable dans la

surveillance des formes graves. Les altérations du rythme cardiaque

foetal, même en apparence modérées, sont le témoin

d'une souffrance foetale sévère qui précède de peu

la mort foetale in utero.

1.8. Les Diagnostiques différentiels

L'hypertension artérielle gravidique peut ressortir les

mêmes diagnostics que les pathologies suivantes : la Néphropathie,

la Glomérulonéphrite, l'Insuffisance cardiaque gauche,

l'éclampsie...

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

23 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.9. Les Complications

La toxémie gravidique peut générer des

crises d'épilepsie et, dans 5 à 10% des cas, une complication

cérébrale, cardiaque ou rénale. Les dangers pour la mere

et son foetus deviennent alors importants. Il faut donc surveiller strictement

la femme enceinte. En effet, les complications peuvent affecter soit la femme

enceinte soit le foetus.

1.9.1. Les complications maternelles :

1.9.1.1. Prééclampsie légère

Eelle associe à une hypertension artérielle

gravidique une protéinurie, supérieure à 300 mg/j ou

supérieure, à 2 croix à la bandelette urinaire. Dans

certains cas, la protéinurie peut manquer initialement, il est cependant

licite de suspecter une prééclampsie devant une HTA de novo

associée à l'un ou l'autre des signes suivants :

Signes de souffrance maternelle :

oedèmes d'apparition brutale ou rapidement

aggravés

uricémie supérieure à 350 umol/L

augmentation des transaminases hépatiques au-delà

des normes du laboratoire plaquettes inférieures à 150 000/mm?

Hémolyse avec élévation des LDH et

diminution de l'haptoglobine, présence de schyzocytes, de

réticulocytes,

Recherche de signes de souffrance foetale en évaluant le

bien être foetal

Diminution des mouvements actifs foetaux

retard de croissance intra-utérin (RCIU).

Oligoamnios

Anomalies du doppler ombilical

1.9.1.2. Prééclampsie sévère

Elle définit soit par une hypertension grave (pression

artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mm

Hg et/ou pression artérielle diastolique supérieure ou

égale à 110 mm Hg), soit une hypertension artérielle

gravidique avec un ou plusieurs des signes suivants :

douleurs épigastriques, nausées, vomissements,

céphalées persistantes, hyper

réflectivité ostéo-tendineuse, troubles visuels

(phosphène, amaurose...).

protéinurie supérieure à 3,5 g/j,

créatininémie supérieure à 100 umol/L,

oligurie avec diurèse inférieure à 20

mL/H,

hémolyse,

transaminases hépatiques supérieures à trois

fois la norme du laboratoire, thrombopénie inférieure à

100 000/mm?.

Décollement rétinien exsudatif

Insuffisance rénale aiguë avec dans les cas

extrêmes une nécrose corticale

Stéatose hépatique aiguë gravidique,

hématome sous capsulaire du foie,

hémorragie cérébro-méningée

à l'occasion d'une poussée hypertensive,

rétinopathie

hypertensive. D'autres parts, on note un tableau

d'ischémie avec cécité corticale.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

24 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

1.9.1.3. Éclampsie

Complication gravissime, elle survient dans environ 1 % des

pré-éclampsies. Elle doit être redoutée devant

certains symptômes qui doivent être particulièrement

surveillés : céphalées en casque, douleurs abdominales

intenses, nausées et vomissements, acouphènes et

phosphènes, majoration des oedèmes.

Elle se manifeste par des crises convulsives

généralisées, tonico-cloniques, suivi d'un coma

post-critique. Le risque maternel est la survenue d'un état de mal

épileptique, d'hémorragie cérébrale, d'infarctus

cérébral, d'insuffisance respiratoire. La mortalité

foetale est très élevée (50 à 80 %).

Le traitement est une urgence absolue : libération des

voies aériennes supérieures, traitement antiépileptique

(par benzodiazépines), puis extraction foetale par césarienne

dès la fin de la crise. La crise d'éclampsie peut se produire

dans les 48 heures suivant l'accouchement.

1.9.1.3. Syndrome HELLP

C'est un syndrome grave, de définition purement biologique

:

hémolyse, avec hausse des LDH, présence de

schyzocytes, baisse de l'haptoglobine, cytolyse hépatique avec hausse

des transaminases,

thrombopénie inférieure à 100 000 plaquettes

par mm3 de sang.

Ce syndrome témoigne de micro-angiopathie thrombotique et

peut se compliquer d'hématome sous-capsulaire du foie, de rupture du

foie. Le traitement est ici aussi l'extraction foetale urgente.

1.9.1.4. Autres complications maternelles : Hémorragie

cérébrale

OEdème aiguë du poumon

Insuffisance rénale aiguëRupture

hépatique

, sont responsables des décès maternels.

1.9.1.5. Les complications foetales :

Mort foetale in utero

Retard de croissance dysharmonieux

Souffrance foetale aiguë (en particulier en cas

d'hématome rétro-placentaire et d'éclampsie)

Prématurité (liée à l'obligation de

césarienne urgente provoquée par les complications. De par les

causes profondes de l'hypertension artérielle gravidique

(anomalies du placenta), le seul vrai traitement est l'accouchement).

1.10. La Prise en charge

L'hypertension gravidique se soigne très bien par

traitement médical et par beaucoup de repos. Cependant, normaliser la

tension artérielle ne diminue pas forcément le risque

d'hématome rétro placentaire, ne diminue pas les retards de

croissance intra utérine. Le traitement n'a aucune influence sur la

morbidité et la mortalité néonatale. La gravité de

certaines hypertensions artérielles gravidiques précoces oblige

parfois à proposer une interruption médicale de grossesse. Le

seul vrai traitement de l'hypertension artérielle gravidique est

l'arrêt de la grossesse mais il ne se justifie que dans les formes

graves ou proches du terme.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

25 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

La prise en charge de la pré-éclampsie se fait en

milieu hospitalier avec une surveillance maternelle et foetale

rapprochée. Seule la naissance de l'enfant permet d'arrêter la

sécrétion du placenta et l'évolution de la

pré-éclampsie vers ses complications neurologiques,

hépatiques et rénales. Les complications peuvent toutefois

survenir dans les 48 heures du post-partum, et nécessitent une

surveillance adaptée. Avant 34 semaines d'aménorrhée, il

est souhaitable de réaliser une maturation pulmonaire foetale par

corticoïdes. En cas de complications graves, une extraction foetale en

urgence peut être indiquée pour un sauvetage maternel.

En attendant un terme d'accouchement compatible entre la vie

de l'enfant et la sauvegarde de celle de la mère, celle-ci peut recevoir

des médicaments anti-hypertenseurs sous surveillance médicale en

milieu hospitalier.

Le sulfate de magnésium en intraveineux permet de

limiter l'apparition de l'éclampsie8. Chez la femme

à risque, la mise sous de petites doses d'aspirine pourrait

diminuer le risque de survenue d'une prééclampsie, nous verrons

son application dans les pages qui suivent.

Mais au mieux, nous avons disposé des traitements palliant

aux complications qui peuvent survenir, celles-ci-hautement vues.

1.10.1. En cas d'HTA légère ou

modérée :

· Surveillance en externe.

· Repos (arrêt de travail).

· Traitement médical antihypertenseur en

monothérapie, (d'indication et d'intérêt

discutés).

· Surveillance renforcée : consultation tous les 10

jours environ, bilan biologique régulier, échographie mensuelle

avec Doppler utérin (à 22 SA, à contrôler si

pathologique).

· Au 9è mois, discuter un déclenchement

artificiel du travail en fonction des conditions Obstétricales.

1.10.2. En cas d'HTA sévère ou

Prééclampsie

· Hospitalisation.

· Surveillance étroite materno-foetale.

· Prévoir la nécessité d'une

extraction foetale urgente +++ :

· Traitement médical antihypertenseur,

nécessitant souvent une association de plusieurs drogues et/ou leur

administration par voie parentérale à la seringue

électrique,

1.10.2.1. Modalités du traitement médical

antihypertenseur :

Son intérêt est limité :

- Il influence peu le pronostic car l'HTA n'est qu'un

symptôme d'une maladie

polyviscérale,

- Un traitement trop énergique peut même aggraver

une souffrance foetale en

réduisant la perfusion utéro-placentaire+++,

- Son seul objectif est d'éviter les à-coups

hypertensifs.u

8 The Magpie Trial Collaboration Group, Do women

with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The

Magpie Trial: a randomised placebo-controlled trial [archive], Lancet,

2002;359:1877À1890.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

26 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

Sont prohibés :

- Régime sans sel et diurétiques : ils aggravent

l'hypovolémie (déjà présente chez la femme enceinte

hypertendue) et réduisent la perfusion utéro-placentaire,

- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (foetotoxiques).

On peut utiliser :

- En première intention : antihypertenseurs centraux,

bétabloquants ou association alpha et bétabloquants.

L'alphaméthyldopa (Aldomet®) bénéficie d'une large

expérience dans ce domaine.

- En seconde intention : béta-bloquants +/- effet alpha

bloquants (Sectral®, Trandate®) inhibiteurs calciques

(Adalate®), vasodilatateurs (Népressol®).

1.10.2.1.1. Traitements préventifs :

Si le primum movens de l'hypertension gravidique est

l'ischémie placentaire, la déception apportée par le

traitement médical n'est pas surprenante conceptuellement, puisqu'il

s'agit d'un traitement symptomatique, agissant en aval du

phénomène moteur.

Agir sur ce phénomène n'est concevable qu'à

titre préventif, avant que les lésions placentaires

irréversibles soient constituées et qu'apparaissent les

symptômes qui en sont la conséquence.

· PRINCIPES : Idéalement, un traitement

préventif devrait :

À être institué très

précocement, c'est-à-dire lorsque les anomalies dues

à l'invasion trophoblastique défectueuse commencent à

apparaître ;

À avoir une action antithrombotique, voire

peut-être anti-inflammatoire ;

À rétablir la balance convenable entre

prostacycline et thromboxane, par une inhibition relativement

sélective de ce dernier.

L'aspirine à faible dose représente une solution

cohérente du problème.

Elle exerce sur les artères placentaires in vitro une

action comparable à celle montrée dans d'autres

systèmes-inhibition de la synthèse de thromboxane avec respect

relatif de celle de prostacycline.

In vivo, de faibles doses d'aspirine entraînent, chez la

femme enceinte, une réduction de l'élimination urinaire de

thromboxane B2, sans modification de l'élimination de 6-

kétoprostaglandine F1a. La production de thromboxane est

également inhibée chez le foetus.

· ASPIRINE ! MODE D'EMPLOI :

Sans entrer dans le détail de l'argumentation, il est

apparu que les récentes études négatives avaient

pâti d'une sélection très hétérogene, de

délais d'instauration du traitement allant jusqu'à 32 semaines et

de doses d'aspirine trop basses (en général 60 mg/j).

Il en ressort que globalement, en dépit des études

négatives d'effectifs considérables, le traitement demeure actif

sur la croissance foetale (une dernière méta-analyse

pratiquée après la publication demontre que cette situation est

toujours inchangée).

Si la dose d'aspirine est au moins égale à 100

mg/j, l'efficacité apparaît très supérieure, et

même un effet significatif sur la mortalité périnatale est

observé, ce qu'aucune étude individuelle

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

27 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

n'avait montré, du fait de l'heureuse rareté de

cette complication.

L'efficacité est également très

renforcée si le traitement est commencé avant 17 semaines.

Une étude rétrospective des patientes ayant

reçu de l'aspirine dans notre département a confirmé

l'importance décisive d'un traitement précoce et montré

qu'un allongement du temps de saignement sous aspirine était

également un facteur important de succès de ce traitement.

Par analogie avec d'autres situations où l'aspirine s'est

avérée efficace, un traitement de plus en plus précoce,

voire préconceptionnel, pourrait être envisagé.

L'adjonction de faibles doses de corticoïdes est une autre

possibilité. Ces attitudes relèvent pour le moment, soit

d'observations anecdotiques, soit de courtes séries, et ne sauraient

donc être recommandées à plus large échelle avant

que des preuves plus consistantes aient été apportées.

L'association d'aspirine et d'héparine, ou la

substitution de l'aspirine par l'héparine, est également

discutée, avec un niveau de preuve qui reste encore très en

deçà du minimum souhaitable.

Néanmoins, ces différentes hypothèses en

cours de test laissent entrevoir la possibilité de sérieux

changements de stratégie dans la prochaine décennie.

· PRÉDIRE POUR POUVOIR PRÉVENIR : Le fait de

disposer d'un traitement préventif pose le problème de ses

indications.

La nécessité d'un traitement très

précoce, largement antérieur à tout symptôme

maternel, centre la question sur une prédiction précoce. Ce

problème n'est pas résolu à l'heure actuelle.

La connaissance des antécédents de la patiente a

montré une bonne efficacité, mais d'une part elle reste

relativement empirique, d'autre part elle n'est applicable qu'après que

des accidents se soient déjà produits, ce qui n'est pas

satisfaisant.

Nous ne disposons d'aucun marqueur biochimique fiable à un

stade aussi précoce. Mais certains travaux laissent espérer

qu'une étude doppler pourrait avoir une bonne valeur discriminative

entre les primipares qui auront ou non une prééclampsie.

Cette discrimination, si elle semble se confirmer, demeure

actuellement plus tardive que le terme souhaitable de début du

traitement.

Cette prédiction précoce demeure donc l'un des

principaux challenges dans les années à venir.

1.10.2.1.2. Traitements curatifs :

La thérapeutique de l'hypertension gravidique n'est pas

le point le moins débattu et c'est assurément le plus

décevant. Le problème le plus controversé est celui de

l'opportunité et des modalités d'un traitement antihypertenseur.

Il existe plusieurs types de traitement attribuable directement à la

femme enceinte et indirectement aux troubles liés aux foetus mais

rarement en remédie si ce n'est l'expulsion ou un traitement

débuté très précocement.

· MESURES GÉNÉRALES :

Le repos physique et psychique est l'une des rares mesures dont

l'utilité ne fasse aucun doute. Le repos au lit, de

préférence en décubitus latéral gauche, abaisse les

chiffres tensionnels, est souvent associé à une

décroissance de l'uricémie et semble bénéfique

à la croissance foetale.

Université Technologique Bel Campus.

longilachasles@yahoo.fr

+243 896139998

+243 999491500, 812484207

28 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la

Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.

L'explication donnée en est le dégagement de

l'aorte et de la veine cave inférieure, qui augmenterait le débit

sanguin utérin et le débit cardiaque.Ce mode thérapeutique

est évidemment tributaire des possibilités matérielles de

la patiente (conditions de logement, présence d'autres enfants...).

· TRAITEMENT MÉDICAL DE L'HYPERTENSION

ARTÉRIELLE :

Si l'on se réf~re à ce qui a été dit

plus haut du rôle initiateur de l'ischémie placentaire, dont

l'hypertension ne serait qu'une conséquence, il n'est pas évident

que le traitement antihypertenseur soit bénéfique ni au placenta,

ni à la croissance foetale.

On peut, au contraire, soupçonner qu'un abaissement de la

pression au sein d'un circuit résistif conduise à une baisse du

débit, ce qui serait le contraire du but recherché.

Hypertension artérielle chronique ou hypertension

artérielle gravidique modérée : Il s'agit de situations

dans lesquelles le pronostic obstétrical est le plus souvent favorable.

Le traitement antihypertenseur dans ces situations n'apporte aucun

bénéfice.

Une analyse montre que dans l'ensemble, le traitement a quelques

effets positifs chez la mère : moins d'hypertensions dépassant

160/100, et moins d'hospitalisations.

En revanche, il n'a aucun effet sur le pronostic de la grossesse

et sur le pronostic foetal en particulier. Au contraire, il y a une tendance

à une plus forte incidence de l'hypotrophie foetale sous traitement. Ce

fait avait déjà été constaté dans quelques

études individuelles où le traitement en cause était un

bêtabloquant. L'effet des variations de pression sous bêtabloquant

a été occasionnellement documenté à court terme par

le doppler ombilical.

Enfin, la comparaison entre différentes classes

d'antihypertenseurs n'a montré aucun avantage décisif d'une

classe par rapport à une autre. Il est à noter une étude,

restée isolée, indiquant que l'usage d'un bêtabloquant chez

des patientes à débit cardiaque très élevé

pourrait avoir un effet bénéfique et même prévenir

la prééclampsie.