|

République du

Niger

MES/RI

UNIVERSITE ABDOU

MOUMOUNI DE NIAMEY

Faculté

des Lettres et Sciences Humaines

Département de

Géographie

Milieux et sociétés des espaces arides et

semi-arides : Aménagement - Développement

Option : Aménagement

des espaces urbains

Migrants maliens blanchisseurs à Niamey :

Pratiques migratoires et réseaux d'insertion

Mémoire de Master

Présenté et soutenu par :

AYOUBA TINNI Bachirou

Sous la direction de:

Président du

jury :

MOUNKAILA Harouna, AMADOU Boureima,

Maître de Conférences,

Professeur titulaire,

Département Géographie /ENS/UAM

Département de Géographie, FLSH / UAM

Codirection : Assesseur :

BOYER Florence, ABDOU YONLIHINZA

Issa,

Chargée de Recherches à l'IRD

Assistant, Département de Géographie, FLSH / UAM

Année académique 2014-2015

SOMMAIRE

TABLE DES

CARTES.............................................................................................................

3

TABLE DES

PHOTOS.............................................................................................................

2

TABLE DES GRAPHIQUES

6

Dédicace

9

Remerciements...................................................................................................................

10

Chapitre I : cadre théorique et

méthodologique...........................................................

13

1.1 Une littérature très

diversifiée

13

1.1.1 Les pratiques migratoires en Afrique de

l'Ouest

13

1.1.2 Le réseaux d'insertion des migrants

en Afrique de l'Ouest

14

1.2

Problématique.........................................................................................................

16

1.2.1 Les hypothèses

20

1.2.2 Les objectifs du travail

20

1.2.2. 1 L'objectif général

20

1.2.2.2 Les objectifs spécifiques

20

1.3. Les raisons du choix du thème

20

1.4 Approche méthodologique

21

1.4.1 La recherche documentaire

21

1.4.2. L'enquête de terrain

21

1.4.2.1. L'Enquête par questionnaire

21

1.4.2.2. La biographie migratoire

22

1.4.2.3. L'échantillonnage

22

1.4.2.3.1 Le choix des lieux d'enquête

22

1.4.2.3.2. Les entretiens

24

1.4.2.3.3 La cartographie

24

1.5. Traitement et analyse des données

24

Chapitre II : Présentation de

Niamey..............................................................................

26

2.1 Historique de la

ville.....................................................................................................

28

2.1.1 Un peuplement pluri

ethnique....................................................................................

28

2.1.2 Contact avec le colonisateur et naissance

d'une ville

29

2.2 Les facteurs de la consécration de la

ville de

Niamey..................................................

30

2.2.1. Une forte participation de la migration dans

la croissance urbaine

30

2.2. 2 Le croit naturel

33

2.2.3 Les mesures administratives

34

Conclusion........................................................................................................................

34

CHAPITRE III : PROFILS ET MOTIVATION DES

MIGRANTS.......................................

36

3.1 Provenance géographique des

migrants..................................................................

36

3.1.1 Forte présence des ressortissants de

la région de Tombouctou

36

3.1.2 Présence marquée des

ressortissants de la commune de Haibongo

36

3.1.3 Le contexte général des zones

de départ

38

3.2 Le profil des migrants

enquêtés................................................................................

38

3.2.1 Les jeunes faiblement

représentés

38

3.2.2 Forte présence de mariés

39

3.2.3 Une dominance des Sonrai

39

3.2.4 Des personnes faiblement instruites

40

3.2.5 Une absence totale de femmes

40

3.3 Les motivations des

migrants................................................................................

41

3.3.1 Une migration économique

41

3.3.2 Une migration auto financée

42

3.3.3Le choix de Niamey comme destination

42

Conclusion

partielle..........................................................................................................

43

CHAPITRE IV : PRATIQUES

MIGRATOIRES..................................................................

44

4.1.1 Une expérience migratoire vers Niamey

très marquée

44

4.1..2 Une migration circulaire

45

4.1.3 Une migration de courte durée

45

4.1.4 Les motifs économiques

46

4.1.5 Forte présence d'agriculteurs

47

4.1.6 Durée de séjour courte

47

4.1.7 Une circulation Migratoire

48

4.1.8 De la migration circulaire des blanchisseurs

à l'installation durable à Niamey

50

4.2 Des parcours

migratoires.................................................................................................

52

4.2.1 Faible migration interne

52

4.2.2 Activités des blanchisseurs lors de

la migration interne au Mali

53

4.2.2.1 Niamey : la première

étape du parcours migratoire

53

4.2.2.2 Une dominance de la blanchisserie dans les

activités

54

Conclusion

partielle....................................................................................................................

55

Encadré 4.4: Biographie d'un

migrant ayant migré dans la sous-région avant de venir à

Niamey

55

5. 1 La blanchisserie : une activité

professionnelle......................................................

57

5.1.1 Un héritage professionnel

57

5.1.2 Le matériel nécessaire

à la blanchisserie

57

5.1.2.1 Une chambre à double usage

57

5.1.2.2 Le coût de location

59

5.1.2.3 Le matériel technique

59

5.2 La pratique de la

blanchisserie.................................................................................

61

5.2.1 De la pratique du linge

61

5.2.2 Le coût de prestation de service

62

5.2.3 Revenu des blanchisseurs

63

5.2.4 Difficultés rencontrées par les

blanchisseurs

64

5.3. 1 Le réseau d'insertion

professionnelle..................................................................

65

5.3. 1 .1 Niamey : ville d'apprentissage de

la blanchisserie

65

5.3. 1 .2 le cercle familiale au centre de

l'apprentissage de la blanchisserie

66

5.3. 1 .3 une carrière de blanchisseur

67

5.3. 1 .4 le capital de démarrage

68

5.3.2 L'insertion résidentielle

69

5.3.2.1 Les compatriotes au centre de l'insertion

résidentielle

69

5.3.2.2 Le local de la blanchisserie espace de

logement.............................................

69

5.3.2.3 Une stabilité résidentielle

très

marquée................................................................

70

5.4 L'insertion

sociale......................................................................................................

71

5 .4.1 Une organisation communautaire du

« manger »...................................................

71

5.4.2 Organisations

villageoises.......................................................................................

73

5.4.2.1 L'intégration sociale et

professionnelle....................................................................

73

5.4.2.3 Les tontines

villageoises.........................................................................................

75

5.4.2.4 La durée des

structures..............................................................................................

75

5.5 Des transferts au pays

d'origine......................................................................................

76

5.5.1 Les canaux

d'envoi......................................................................................................

76

5.5.2 Les destinateurs des

envois........................................................................................

76

5.6 Des contacts limités avec

l'autorité

consulaire...............................................................

77

5.7 Une cohabitation sans difficultés

majeure.....................................................................

77

Conclusion

générale................................................................................................................

78

Bibliographie...........................................................................................................................

79

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 3.1 : les communes d'origine des personnes

interrogées.............................38

Tableau 4.1 : La durée du premier

séjour............................................................44

Tableau 4.2 : Le nombre de séjour à

Niamey.........................................................49

Tableau 5.1 : source de financement du capital de

démarrage.................................68

TABLE DES CARTES

Carte.1 : Les quartiers

enquêtés...................................................................23

Carte.2 : Présentation de

Niamey....................................................................27

Carte.3: Les communes d'origine des personnes

interrogées..............................37

Carte 4 : Ville d'apprentissage de la

blanchisserie.......................................66

TABLE DES

ENCADRES

Encadré 4.1 : Biographie d'un migrant de la

première génération (1970-1980).........50

Encadré 4.2 : Exemple d'installation durable de

migrant à Niamey........................51

Encadré 4.3 : Biographie d'un blanchisseur qui

n'a jamais migré à l'intérieur du Mali...52

Encadré 4.4: Biographie d'un migrant ayant

migré dans la sous-région avant de venir à

Niamey.............................................................................................55

TABLE DES PHOTOS

Photo 5.1 : Vue des

demi-tonneaux.....................................................................59

Photo 5.2 : Fer de fabrication

sénégalaise............................................................60

Photo 5.3 : Fer de fabrication

ivoirienne............................................................60

Photo 5.4 : Fer de fabrication

locale..................................................................60

Photo 5.5:Blanchisseurs maliens au fleuve

Niger...................................................62

Photo 5.6 : Blanchisseur maliens en

RCI............................................................62

Photo 5.7 : Vue externe d'un local de

blanchisseur................................................70

Photo 5.8 : Vue interne d'un local de

blanchisseur................................................70

Photo 5.9: Les blanchisseurs réunis autour du

diner.............................................72

Photo 5.10 : structure

villageoise........................................................................74

Photo 5.11 : structure

villageoise........................................................................74

TABLE DES

GRAPHIQUES

Graphique 2.1 : Evolution

démographique de la ville de

Niamey.................................34

Graphique 5.1 Type de logement des

blanchisseurs....................................................58

SIGLES ET ABREVIATIONS

AOF Afrique occidentale française.

CPCT Caisse de prêt aux collectivités

territoriales.

CUN Communauté urbaine de Niamey.

FCFA : Franc de la Communauté

Française Africaine

HCNUR : Haut-Commissariat des Nations Unies aux

Réfugiés

LASDEL : Laboratoire d'études et

de recherches sur les dynamiques sociales et le développement

local

NIGELEC Société nigérienne de

l'électricité.

OIM : Organisation Internationale des Migrations

ONG Organisation non gouvernementale.

PAS Programme d'ajustement structurel.

RGP/H recensement général de la population et de

l'habitat.

SEEN société d'exploitation des eaux du

Niger.

SONUCI société nigérienne de l'urbanisme

et de la construction immobilière.

TER Travail d'étude et de recherche.

UAM : Université Abdou

Moumouni.

Résumé

L'Afrique de l'ouest est le théâtre d'intense

mouvement migratoire. Le schéma migratoire classique dans cette

région est la migration des régions sans littoral vers la cote.

La présente étude se penche sur la migration entre deux pays

continentaux. A ce titre, elle aborde les pratiques migratoires et

réseaux d'insertion des migrants maliens à Niamey. Les

résultats révèlent que l'engouement des Maliens pour la

blanchisserie s'explique par la rentabilité de l'activité.

L'analyse des pratiques migratoires montre que les blanchisseurs maliens

pratiquent une migration circulaire appelée noria entre leurs villages

et la ville de Niamey par le jeu de remplacement entre les migrants d'une

même famille. Les migrants qui vivent avec leurs épouses à

Niamey ont une durée de séjour (2 ans à plus). Les

blanchisseurs maliens disposent de plusieurs réseaux (les membres de la

famille et le comité villageois) pour assurer leur insertion

résidentielle, professionnelle et sociale à Niamey. Ce

réseau assure la perpétuation du cycle migratoire par le

remplacement de génération.

Mots clés : Niamey ; Pratiques

migratoires ; Réseaux ; Insertion ;

Blanchisserie ;

Summary

The West Africa is the theater of intense migratory movement.

The traditional migration pattern in this region is the migration of landlocked

regions to the coast. This study looks at the migration between two continental

countries. As such, it addresses migration and integration practices of Malian

migrant networks in Niamey. The results reveal that the craze for laundry

Malians reflects the profitability of the business.

The analysis of migration practices shows that the Malian

launderers practice circular migration based on the waterwheel system between

their villages and the city of Niamey by replacing game between migrants from

the same family. Migrants living with their spouses in Niamey have a length of

stay (2 years more). Malian launderers have several networks (family members

and village committee) for their residential, professional and social

integration in Niamey. This network ensures the perpetuation of the migration

cycle of generation replacement.

Keywords: Niamey; Migratory practices; networks;

integration; laundry

DEDICACE

A la mémoire du

Professeur SIDIKOU AROUNA Hamidou

Remerciements

Au terme de ce travail d'études et de recherche nous

tenons à remercier monsieur MOUNKAILA Harouna, Maitre de

Conférences à l'Ecole Normale Supérieure de Niamey, qui

malgré ses multiples occupations à accepter de le diriger. Nous

avons été surtout impressionné par sa

disponibilité, sa rigueur et son amour pour le travail bien fait. Ses

multiples conseils et appuis de tout genre nous ont permis de bien conduire ce

travail.

Nous tenons à témoigner notre gratitude au

Docteur Florence Boyer, chercheure à l'Institut de Recherche pour le

Développement pour la qualité de l'encadrement. Nos remerciements

vont également à l'endroit du président de jury et

à l'assesseur pour avoir accepté d'examiner ce travail. Il serait

ingrat de notre part de ne pas mentionner le concours de certaines personnes

à la réalisation de ce mémoire. Je pense à mes amis

Adam MALLA, Sani IBRAHIM Mahamadou Aminou et mon collègue Issa EVARISTO

MOUSSA. Nous rendons un vibrant hommage également à nos parents

pour le soutien constant qui n'a jamais fait défaut tout long de notre

parcours académique. Il me plait ici de remercier mon épouse

Naana Jean Dogot pour la patience et le sacrifice consentie.

Enfin, une motion spéciale à tous les

enseignants qui ont contribué à notre formation du

préscolaire à l'université, à mes camarades de

promotion, et à tous ceux qui de près ou de loin ont

contribué à la réalisation de ce travail. Que tous ceux

dont nous n'avons pas pu citer les noms trouvent ici l'expression de notre

sincère gratitude.

Introduction

générale

La migration est une des grandes préoccupations du

21ème siècle. Elle concerne des millions de personnes à

travers le monde. Il s'agit des personnes qui quittent leur milieu de

résidence pour un autre à l'intérieur d'un même pays

ou avec franchissement d'une frontière internationale. Ces

déplacements humains ont connu un essor considérable ces

dernières décennies. Ils sont devenus d'ailleurs un

phénomène planétaire aux enjeux multiples :

économiques, sécuritaires, emplois, religieux,

démographique et politique.

En Afrique par exemple, la migration internationale concerne

plus de 19, 3 millions de personnes. C'est une migration qui s'effectue

à l'intérieur du continent mais s'exporte aussi vers l'Europe,

l'Amérique et l'Asie. Mais la singularité de la migration

internationale en Afrique est qu'elle est dominée par les mouvements

à l'intérieur du continent. En effet, « sur un total

de 14,5 millions de migrants provenant d'Afrique Subsaharienne, 10 millions

soit plus des deux tiers (69%) restent dans leur sous-région (Ratha et

Shaw, 2007 cité par OIM 2013).C'est donc une migration intra

continentale car l'essentiel des flux s'effectue à l'interne. Il

ressort donc que l'Afrique retient beaucoup plus ses migrants qu'elle ne les

exporte. Selon Robin (1996), l'Afrique de l'ouest constitue la première

région d'accueil des migrations africaines.

En Afrique de l'ouest, les mouvements migratoires s'effectuent

majoritairement à l'intérieur de la région et non à

l'extérieur. Selon l'OIM (2014) la région abrite plus de 7,5

millions de migrants originaires d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette

migration se développe du fait de la libre circulation des personnes et

des biens en vigueur dans les espaces communautaires (UEMOA, CEDEAO), de la

proximité géographique, linguistique et les opportunités

d'emploi.

La répartition géographique des flux de

migratoire en Afrique de l'ouest laisse apparaitre des pays

d'émigration (départs) des pays d'immigration (accueil) et des

pays de transit. Pour des nombreux spécialistes, le Niger pays carrefour

entre l'Afrique arabo-berbère et l'Afrique noire est un espace de

transit pour les migrants désireux d'atteindre la

Méditerranée à travers l'Afrique du Nord. «

Dans ces circulations migratoires, le Niger occupe une position

stratégique en étant à la fois un pays pourvoyeur des

migrants et un espace de transit privilégié pour les migrants

d'autres pays d'Afrique subsaharienne » (Mounkaila, H 2014). Mais le

pays n'est pas seulement un espace de transit ou de départ c'est aussi

un pays d'immigration. La capitale Niamey accueille de nombreux migrants

notamment des ressortissants de la sous-région ouest Africaine. Il

s'agit pour l'essentiel d'une migration de travail comme l'illustre le cas des

blanchisseurs maliens à Niamey.

Le présent travail d'étude et de recherche se

penche sur les blanchisseurs maliens à Niamey. Il est composé de

5 chapitres :

- le cadre théorique et méthodologique;

- la présentation de la zone d'étude ;

- le profil socio démographique des migrants ;

- les pratiques migratoires des migrants maliens

blanchisseurs à Niamey ;

- le réseau d'insertion des blanchisseurs maliens

à Niamey.

Chapitre I : cadre

théorique et méthodologique

Le présent chapitre aborde dans sa première

section l'état de la connaissance sur la thématique. La seconde

section comprend la problématique, les hypothèses de recherche.

Elle expose également les objectifs assignés à la

présente étude ainsi que la méthodologie adoptée

pour mener le travail.

1.1 Une littérature

très diversifiée

La revue de littérature est divisée en deux

rubriques : la première est consacrée aux pratiques

migratoires en Afrique de l'Ouest et la seconde aux réseaux

d'insertion des migrants.

1.1.1 Les pratiques migratoires en Afrique de l'Ouest

La migration internationale en Afrique de l'Ouest a

été largement abordée par les auteurs. L'analyse des

pratiques migratoires dans la région permet de mettre en exergue

plusieurs types de migration. En fonction du nombre et de la durée de

séjour entre le pays de départ et pays d'accueil, on distingue

en Afrique de l'ouest : la migration saisonnière, la migration

temporaire, la migration circulaire et la migration de longue durée.

Selon les Nations Unies (2013) la migration temporaire concerne toute «

personne qui se rend dans un pays autre que celui de sa résidence

habituelle pour une période d'au moins trois mois (car seuls les

étrangers séjournant au moins trois mois sont tenus d'avoir un

titre de séjour et de passer une visite médicale) mais de moins

d'un an (12 mois), à l'exception de cas où le voyage dans ce pays

est effectué à des fins de loisirs, de vacances, de visites

à des amis ou à de la famille, d'affaires, de traitement

médical ou de pèlerinage religieux ». Dieudonné

(2002) souligne la prédominance de la migration circulaire comme

pratique migratoire en Afrique de l'ouest. C'est pourquoi les migrants sont

« Beaucoup plus intéressés par l'accès à

la citoyenneté de résidence ou sociale qui conditionne leur

réussite à travers le travail, ils s'encombrent moins de

questions liées à la citoyenneté juridique ou politique du

pays d'accueil parce qu'ils ont un projet de retour ». En fait,

c'est une migration qui se déroule dans un contexte de brassage ethno

linguistique. Ce qui relève l'identité de ces populations et

favorisent surtout leur intégration (FALL, 1993). La migration

circulaire intra africaine est une pratique ancienne très

spontanée des migrants sénégalais qui s'inscrit dans la

proximité géographique, culturelle et les opportunités

économiques. Elle se manifeste par une rotation entre le

Sénégal et les eldorados africains sans aucune

réglementation. Ainsi, pour Tandian (2005) « Sans aucune

institutionnalisation les migrants sénégalais revenaient dans

leur village d'origine pour permettre à d'autre parent de partir, mais

également apporter leur soutien à la communauté d'origine

par le biais des mouvements associatifs ». Car la migration constitue

une ressource économique et sociale dans les régions de

départ, une relation de dépendance apparaît entre ceux qui

restent et ceux qui partent : les migrations circulaires absorbent une partie

du surplus de main-d'oeuvre et répondent aux besoins des espaces locaux

(BOYER et Al, 2009). L'analyse de migrations circulaires révèle

la gestion du risque par les populations et notamment du risque alimentaire

pour faire face aux aléas climatiques et économiques (MOUNKAILA,

2002). Pour (BAROU, 2001) les difficultés liées au regroupement

familial en France ont contraint les immigrés sahéliens a

adopté une noria plus contemporaine susceptible de permettre la

reproduction du système migratoire. La stratégie consiste

à donner tous les atouts possibles, sur les plans administratif,

intellectuel et culturel, à ceux de leurs enfants qu'ils ont choisis

pour les remplacer dans leur fonction de pourvoyeur de devises au profit du

pays. Boyer (2005), souligne le rôle social déterminant de la

migration circulaire dans la communauté touarègue de

Bankilaré. Elle permet la prise de conscience des esclaves non seulement

de leur statut mais aussi d'adopter une attitude réflexive

« La migration circulaire n'est qu'un moyen momentané de

s'affranchir du groupe social et des principes communautaires qui le

régissent. »

1.1.2 Le réseaux d'insertion des migrants en Afrique de

l'Ouest

La théorie du réseau migratoire

considère la migration comme un système d'acteurs sociaux qui

favorise la transmission de ressources (informationnelles, relationnelles ou

statutaires) à l'intérieur d'une structure à forte

cohésion. Les liens d'entraide, qui relient les migrants, les migrants

de retour et les non migrants à la fois dans les pays de départ

et de destination, ont alors pour fonction principale de minimiser les

coûts et les risques de la migration, grâce aux différentes

formes d'appui qu'ils apportent au migrant (BOYD, 1989 ; ZLOTNIK, 1992). Les

premiers migrants constituent des ressources pour les candidats futurs à

l'émigration : les réseaux qu'ils constituent forment un

« capital social sur lequel les personnes peuvent s'appuyer pour

trouver un emploi à l'étranger » (HUGO, 1981).

« Une fois un certain seuil atteint, l'expansion des réseaux

réduit les coûts et les risques de l'émigration, ce qui

provoque une hausse du taux d'émigration, et qui à son tour

renforce les réseaux, etc. » (MASSEY et al.,

1993).

L'analyse des réseaux migratoires révèle

que le monde de l'immigré est pluriel et les réseaux dans

lesquels il s'inscrit peuvent transcender les limites que sa communauté

d'appartenance lui a assignées. Dans le même sillage (ANTOINE,

1992 et al.) identifient trois types de réseaux dans lesquels peuvent

adhérer le migrant. Il s'agit du :

- réseau d'appartenance ou d'origine : l'ensemble

de réseaux de solidarité fondés sur une institution

sociale d'origine comme la famille, l'ethnie, la religion ;

- le réseau optionnel ou de choix : ce sont des

réseaux de solidarité fondées sur un ou des centres

d'intérêt commun à une communauté de choix comme les

associations, les clubs, les mouvements (partis, syndicats, dahira) ;

- le réseau de circonstance : la volonté

d'obtenir un bien ou un service amène bien souvent l'individu à

s'appuyer, dans certains cas, sur des réseaux avec lesquels il

n'était pas préalablement lié. Il s'agit avant tout de

stratégies opportunistes.

Le rôle des réseaux migratoires

en Afrique de l'Ouest a été largement abordé par les

auteurs. Ainsi, les réseaux familiaux sont à l'origine de

l'intensification des mouvements des populations. En effet, Les réseaux

familiaux et communautaires réduisent le coût et les risques de la

migration en facilitant la venue du migrant et en apportant un soutien

économique et social à son insertion professionnelle et

résidentielle (HARBISON, 1981; MASSEY, 1993).

ALLADATIN (2012) a montré la place centrale

du réseau familial le long du processus migratoire des

« Hloua » de la côte béninoise dans les

migrations de pêche en Afrique de l'ouest et du centre. Ce réseau

organise et structure efficacement le phénomène migratoire en

intervenant lors des étapes décisives : depuis la prise de

décision, l'organisation du voyage, le « confiage »

de la femme et des enfants du migrant, à l'établissement

résidentiel et l'insertion professionnelle dans le milieu d'accueil.

Après son insertion le migrant constitue une ressource informationnelle

et potentielle pour les nouveaux candidats à la migration. Il participe

de ce fait à la perpétuation de la migration. Pour

(NDIONE,2006) les migrants originaires du quartier

de Touba-Kaolack s'appuient en grande partie sur les membres de la

communauté mouride en pays d'accueil. Le réseau d'accueil

est d'autant plus opérationnel que les membres de la

confrérie ont installé dans presque tous les grands pays

d'immigration des « maisons de Serigne Touba »Les « maisons de

Serigne Touba » abritent ainsi toutes les manifestations

religieuses organisées par les communautés mourides

à l'étranger. Elles servent en même temps de lieu

d'hébergement temporaire aux migrants confrontés à des

difficultés d'accès à un logement. Le dynamisme des

réseaux migratoire se reflète dans l'organisation des migrants.

Dans les pays d'accueil, les migrants se réunissent au sein des

associations communautaires. Ainsi, de part et d'autre des espaces investies

les différentes pratiques transnationales de ces migrants restent-les

même. (C Boulanger et al 2011).

Selon AGIER (1981) l'insertion professionnelle des migrants

soudanais au quartier zongo de Lomé s'effectue à travers les

commerçants mai guida. C'est eux qui assurent l'insertion

résidentielle des nouveaux venus par la suite il assure l'insertion

professionnelle.

Les réseaux sont aussi indispensables

à la perpétuation de l'immigration. En Afrique Centrale,

l'immigration sénégalaise a pu s'auto-entretenir grâce

à la force des réseaux de solidarité jusqu'à la fin

des années soixante-dix. Mais, de plus en plus ces réseaux

connaissent une crise liée à la crise économique et aux

expulsions répétées au Sud. Aujourd'hui, les migrants

envisagent leur intégration sociale et professionnelle soit en termes de

pluralité de réseaux pour les anciens, soit selon une option

individualiste pour les nouveaux (BA, 1995). La formation des chaînes et

réseaux migratoires ont permis « la massification et la

"démocratisation'" de la migration ». Ces chaînes et

réseaux ont des caractéristiques d'horizontalité et de

verticalité. Les relations à l'intérieur des chaînes

et réseaux peuvent aller de relations de solidarité, de

réciprocité et de parenté à des relations

commerciales, de domination et/ou de subordination (NIETO et al 2007).

A la lumière de cette revue de littérature, il

ressort qu'une littérature abondante et diversifiée existe sur

les migrations internationales en Afrique de l'Ouest de manière

générale et sur les migrations maliennes en particulier. Cet

engouement des chercheurs s'explique par l'intérêt scientifique

de la question.

On note aussi que des travaux ont été faits sur

les migrants maliens dans certains pays africains (Ghana, RCI, Cameroun).

Toutefois, il faut déplorer qu'aucune étude n'ait

été faite sur les migrants maliens au Niger. C'est pour combler

ce vide que la présente étude trouve son intérêt

scientifique.

1.2

Problématique

La notion de migration englobe tous les types de mouvements de

population impliquant un changement du lieu de résidence habituelle,

quelles que soient leur cause, leur composition, leur durée, incluant

ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés,

des personnes déplacées ou déracinées. (OIM,

2007).

De nos jours, la migration internationale est un thème

d'actualité qui préoccupe chercheurs, politiques,

économistes, planificateurs urbains. En effet, elle a connu un

développement spectaculaire ces dernières décennies. Le

stock de migrants internationaux est ainsi passé de 82 millions en 1970

à 100 millions en 1980, 154 millions en 1990 et 175 millions en 2000,

pour atteindre 190 millions en 2005, 215 millions en 2010 et 232 millions en

2013. La hausse est de 2,1% par an en moyenne. Au même moment, la

population mondiale a connu une évolution fulgurante. Elle est

passée de 4 milliards 453 000 habitants en 1960 à

6 milliards 122 800 en 2000 pour atteindre 7 milliards 300 en

2015.

La migration implique des enjeux financiers très

importants. L'argent que les migrants dans le monde envoient chez eux a

augmenté de 102 milliards de dollars des Etats-Unis en 1995 pour

atteindre en 2005 un montant estimé à 232 milliards de dollars

des Etats-Unis et 581 milliards US en 2014. (BANQUE MONDIALE, 2015).

Les flux des migrations sont multidirectionnels. On distingue

des flux Nord- Nord, sud-Nord, Nord-sud, et sud-sud.

L'analyse des flux migratoires à l'échelle des

continents laissent apparaitre un mouvement humain intense en Afrique.

Cependant, la forte médiatisation des sortis précaires de

l'Afrique vers l'Occident principalement en Europe laisse penser que les

Africains migrent plus en dehors de leur continent. Or, une forte dynamique

migratoire intra-africaine existe dans ce continent. Elle se traduit, par des

grandes zones de départ et d'accueils. Quant à la direction

des flux, elle peut aller :

Ø Des pays disposant d'un littoral vers les pays du

Maghreb ;

Ø De l'hinterland vers les pays du Maghreb ;

Ø de pays disposant d'un littoral vers l'intérieur

du continent ;

Ø de l'hinterland, vers les pays côtiers;

Ø Des pays continentaux vers d'autres pays de même

type.

En Afrique de l'Ouest par exemple, on y retrouve tous les

types de mobilité. Mais de toute évidence, les départs de

l'hinterland semblent être les plus importants. Dans cette

région, la dégradation continue du milieu naturel contribue

à entretenir les migrations. En effet, depuis quelques décennies

les sècheresses cycliques et les crises alimentaires qui en

découlent diminuent du jour au jour les moyens de production et de

subsistance des populations. (FALL et al 2007). Pour faire

face à cette situation les populations ont développé

plusieurs stratégies de survie dont entre autres les migrations. Ceci,

dans le but de trouver le complément de revenus nécessaires

à leur survie. Mais il est remarquable de souligner que l'Afrique de

l'Ouest retient beaucoup ces migrants qui les exportes comme le souligne

(FALL) « les migrations internationales ouest africaines

sont principalement intra régionales avec 88, 44 % des flux.

L'Europe et l'Amérique n'en accueillent qu'une faible

proportion avec respectivement 9 % et 0, 02 % des flux des années

2000. » Le schéma migratoire classique en Afrique de

l'Ouest se traduit par une nette opposition entre deux territoires:

- les foyers de convergence des demandeurs

d'emploi que sont les zones côtières notamment les

grandes villes portuaires : la Côte-d'Ivoire (près de 30%

d'étrangers avant la crise) ou le Nigéria depuis le boom

pétrolier;

- l'hinterland qui correspond aux bassins de

main-d'oeuvre à laquelle on fait appel dans la mise en

valeur et l'exploitation des ressources minières ou

agricoles : Haute- Guinée, Burkina Faso, Mali, Niger.

Aujourd'hui, ce schéma migratoire continue à

s'entretenir au gré des contextes politiques et économiques. Mais

il importe de noter qu'à côté de ce mouvement classique

s'est développé un autre schéma qui implique cette

fois des échanges migratoires entre les pays de l'hinterland ouest

africain. Le caractère original de ce schéma, son essor rapide

dans cette région, l'immensité des espaces géographiques

investis et l'importance numérique de la population qu'elle concerne,

méritent qu'on s'interroge sur le mode de fonctionnement de ce type de

migration entre pays continentaux.

L'immigration malienne à Niamey au Niger est un

parfait exemple de ce schéma migratoire. Selon l'OIM (2009) les

immigrants maliens au Niger représentent 28% des immigrés

internationaux dans ce pays, soit la deuxième communauté

étrangère la plus importante derrière les

Nigérians. Mais il est important de noter que l'immigration malienne au

Niger a une dimension à la fois historique, culturelle et politique.

Elle est historique, car pendant le XVème

siècle, l'espace qu'occupe actuellement les républiques du Mali

et Niger a été témoin du développement d'une

prestigieuse entité politique : l'empire sonrai. Cet empire

« s'étendait sur plus ou moins le

Niger, le

Mali et une partie du

Nigeria actuels» (KI

ZERBO, 1993). Ce fait historique a favorisé le brassage culturel entre

les communautés de cet espace entre le XVème et le XVIème

siècle.

Elle est aussi politique car avec la colonisation du

XIXème, les Européens ont senti la nécessité de

regrouper leurs possessions en Afrique occidentale en un ensemble

dénommé Afrique Occidentale Française (AOF). On assiste

dès lors à une consolidation des liens existants, mieux à

une intensification des migrations (SIDIKOU, 1980). Car le régime

colonial faisait venir du Mali des enseignants, agents de santé,

manoeuvres pour servir au Niger dans le cadre de l'AOF.

Nombre de ces travailleurs migrants maliens ont fini par se

fixer dans plusieurs localités du Niger dont entre autres Niamey,

Ayorou, Tahoua, Zinder.

A l'accession à l'indépendance des deux pays le

phénomène migratoire s'est développé avec la mise

en place des organisations sous régionales. Ainsi, la Communauté

Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) créée en

1974 et l'Union monétaire Ouest africaine (UEMOA) créée en

1994 ont inclut dans leurs objectifs la libre circulation des personnes et des

biens. Ce qui a conduit ces deux organisations à la suppression de

visa d'entrée entre les Etats membres.

Mais au-delà de toutes ces considérations ;

le Mali et le Niger sont tous des pays continentaux, classés dans le

groupe des pays les moins avancés du monde. Les principales destinations

de migrants maliens restent à la fois le milieu rural et urbain

nigérien et leur nombre n'a cessé de s'accroitre d'année

en année surtout à Niamey, capitale du pays.

A Niamey, on retrouve ces migrants maliens dans plusieurs

secteurs d'activités dont entre autres le commerce, notamment celui de

la cola, des dattes, des basins et autres articles. Ils sont aussi revendeurs

d'eau communément appelés Garoua et blanchisseurs. Mais

de toutes ces activités, celle par laquelle les migrants maliens ont su

imposer leurs empreintes et leur savoir-faire reste incontestablement la

blanchisserie. En effet, à Niamey, la blanchisserie est

l'activité principale à travers laquelle on identifie les

Maliens. Car la très grande majorité des personnes

exerçant cette activité sont des ressortissants de ce pays. Le

nombre de migrants maliens qui pratiquent la blanchisserie a permis à

cette communauté de monopoliser cette activité. Appelés

Wanki par les Niaméens, les blanchisseurs maliens sont devenus

au fil des années des acteurs essentiels de la ville. L'organisation et

le dynamisme de ces migrants portent à croire à l'existence d'un

réseau qui les intègre facilement à Niamey. Les

réseaux sont une forme de capital social accumulé par les

migrants dans le but de baisser leurs coûts migratoires, réduire

le risque, augmenter la probabilité d'emploi dans le pays d'installation

(ANTOINE, 1992). On assiste donc à Niamey à l'émergence

d'un espace social transnational car il est le fruit de travailleurs migrants

et il implique aussi un échange entre pays de départ (Mali) et

celui d'arrivée (Niger), pas seulement de personnes, mais aussi des

biens, d'informations ; des symboles et des pratiques culturelles.

Au vu de l'importance de cette activité et

l'organisation propre à ces migrants maliens au Niger, il importe de se

poser un certain nombre de questions.

Ø Pourquoi le choix de la blanchisserie par ces

migrants ?

Ø Quel est le profil de ces migrants?

Ø Quels sont les types de migration qu'ils pratiquent

(temporaire, circulaire ou définitif) ;

Ø Comment s'intègrent-ils ?

Pour répondre à ces questions nous formulons les

hypothèses suivantes:

1.2.1 Les hypothèses

Ø Le choix de la blanchisserie s'explique par la

rentabilité de l'activité.

Ø Les Maliens blanchisseurs à Niamey pratiquent

une migration circulaire.

Ø Les migrants maliens s'insèrent à

travers les réseaux relationnels.

1.2.2 Les objectifs du travail

Cette sous partie est divisée en deux : l'objectif

général et les objectifs spécifiques.

1.2.2.

1 L'objectif général

Cette étude vise à comprendre les pratiques

migratoires et les réseaux d'insertion des maliens blanchisseurs

à Niamey.

1.2.2.2 Les objectifs

spécifiques

Ø Ressortir les causes des migrations des Maliens

blanchisseurs à Niamey ;

Ø Dresser le profil de ces migrants et leurs

trajectoires migratoires ;

Ø Ressortir les types de migrations (temporaire,

circulaire ou définitive) dominant chez ces migrants ;

Ø Déterminer les réseaux et les

stratégies d'intégration de ces migrants.

1.3.

Les raisons du choix du thème

L'intérêt pour les migrants maliens blanchisseurs

trouve ses racines depuis quelques années. En effet, jeune

collégien du quartier Karadjé, j'avais ma fada à

côté (et même aujourd'hui) d'un blanchisseur malien. A

l'époque déjà nous sollicitions ses services chaque

week-end pour le repassage de nos tenues scolaires, mais aussi pour nous

fournir du charbon pour la pose du thé.

Au fil des années, j'ai vu séjourné au

moins trois frères et des cousins de ce blanchisseur exercer cette

activité par le jeu de rotation dans la même chambre qui sert de

lieu de services. Les années se succèdent et j'ai grandi puisque

du jeune collégien je suis devenu étudiant. C'est donc à

l'université que l'idée m'est venue d'entreprendre un travail

d'étude et de recherche sur les blanchisseurs maliens.

En abordant le thème migrants maliens blanchisseurs

à Niamey, je n'ai pas la prétention de détenir les

solutions aux problèmes. Notre intérêt dans le cadre de

cette étude est avant tout pratique. En effet, à travers cette

étude nous tentons de comprendre la migration malienne notamment celle

des blanchisseurs dans une ville en pleine expansion comme Niamey. Notre

seconde motivation est d'apporter notre contribution à l'analyse de

migrations transfrontalières

1.4

Approche méthodologique

Pour mener notre étude nous avons adopté une

méthodologie axée sur la recherche documentaire et

l'enquête de terrain.

1.4.1

La recherche documentaire

Pour mener à bien notre recherche documentaire nous

avons beaucoup mis à profit le net. C'est ainsi que nous avons

consulté les sites perse.fr. et cairn info. Cela nous a permis de

pallier à l'insuffisance de la documentation traitant de notre

thème.

Nous avons fait nos recherches au niveau des

bibliothèques et centres de documentation de la ville de Niamey, de la

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH), l'institut de

recherche en sciences humaines (IRSH), le centre culturel franco

nigérien (CCFN), le centre d'information et de documentation en

études sociales (CIDES). Cette recherche nous a permis de consulter des

ouvrages généraux et spécifiques traitant de la

migration et de faire l'état des lieux de la recherche sur la

thématique abordée.

1.4.2.

L'enquête de terrain

C'est la phase la plus importante de notre étude. Elle

est divisée en deux parties à savoir l'enquête par

questionnaire et les entretiens.

1.4.2.1. L'Enquête par questionnaire

Nous avons administré un questionnaire aux

blanchisseurs maliens de Niamey Celui-ci, porte sur les points

suivants :

- Identification et localisation de

l'enquêtée;

- Causes des migrations maliennes à Niamey ;

- Raisons du choix de la blanchisserie

- Types de migrations pratiquées;

- Les stratégies d'intégration;

1.4.2.2. La biographie migratoire

Pour compléter les informations recueillies lors de

l'enquête par questionnaire, nous avons fait une biographie migratoire

des personnes interrogées. Ce travail est d'autant plus

intéressant qu'il nous permet de compléter certaines informations

qui échappent souvent dans l'enquête par questionnaire. Ainsi,

nous avons fait une biographie de 50 personnes en raison de 10 par

arrondissement communal.

1.4.2.3. L'échantillonnage

Compte tenu des difficultés à avoir des

statistiques sur la population mère; nous avons pris un

échantillon de 100 blanchisseurs pour administrer le questionnaire au

niveau des lieux de travail.

1.4.2.3.1 Le choix des lieux

d'enquête

S'agissant des personnes à enquêter ; tous

les cinq arrondissements communaux qui composent la ville de Niamey sont

représentés dans l'échantillon en raison de 20 par

arrondissement. L'objectif visé est de montrer que les migrants maliens

sont un peu partout dans toute la ville. Sur cette base, nous avons retenu

les quartiers Banga Bana, Gaweye, Karadjé, Banifandou, Kalley Est et

Sud, Nouveau Marché, Kombo, Riyad, Recasement, Maourey, Boukoki,

Banizoumbou, Wadata, Poudrière, Saga, Yantala, Plateaux, Recasement

Bobiel , Terminus , Plateaux. Recasement, Bobiel , Terminus.

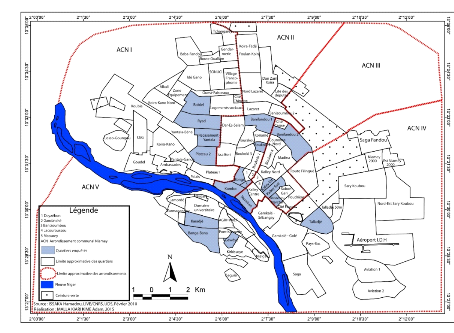

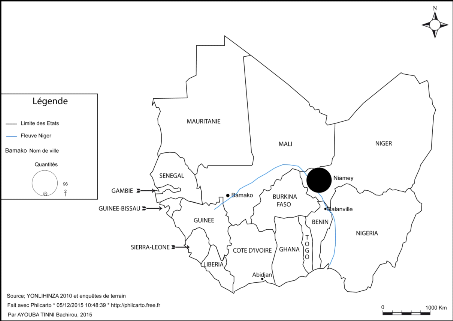

Carte 1 : les quartiers enquêtés

1.4.2.3.2. Les entretiens

Nous avons fait des entretiens avec des personnes

ressources. Il s'agit de l'ambassadeur du Mali au Niger et des responsables

des associations maliennes à Niamey. Dans ce cadre, nous avons

utilisé deux guides d'entretien pour mieux mettre à profit leurs

connaissances sur la question.

1.4.2.3.3 La cartographie

La carte est le moyen le plus approprié pour un

géographe de matérialiser un phénomène dans

l'espace. Pour ce faire, nous avons fait une cartographie des quartiers ayant

fait l'objet de l'enquête. En outre, une carte sur les communes d'origine

des blanchisseurs maliens a été réalisée. La

réalisation de la carte a nécessité le recours au logiciel

ARC VIEW.

1.5.

Traitement et analyse des données

Le traitement des données recueillies lors de

l'enquête par questionnaire s'est fait à l'aide du logiciel SPHINX

PLUS. Après la phase du dépouillement nous allons exporter les

résultats sur EXCEL.

Définition des concepts :

- Circulation migratoire

La circulation migratoire désigne : toute

relation matérielle ou immatérielle entre une population

émigrée et sa société d'origine. peut

être considérée comme circulation migratoire si elle

concoure à l'entretien du lien social entre populations

séparées géographiquement et à la continuité

territoriale entre espace d'origine et espace d'immigration. »

- migration circulaire

La notion de migration circulaire désigne une forme de

migration internationale caractérisée par des allers retours

entre deux espaces, chacun étant tour à tour espace

d'arrivée et espace de départ, selon des rythmes variables en

fonction du projet migratoire de chacun des circulants. Les lieux mis en

relation constituent autant de lieux de résidence pour celui qui

circule.

- migration saisonnière

Consiste en l'absence de leurs acteurs pendant la

totalité ou partie de la saison sèche ou saison des migrations.

Selon ce schéma classique, les acteurs partent à la fin des

travaux agricoles pour ne revenir qu'avant ou pendant ceux de la campagne

agricole suivante.

- la migration temporaire :

désigne selon l'ONU, toute « personne qui se

rend dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle pour une

période d'au moins trois mois (car seuls les étrangers

séjournant au moins trois mois sont tenus d'avoir un titre de

séjour et de passer une visite médicale) mais de moins d'un an

(12 mois), à l'exception de cas où le voyage dans ce pays est

effectué à des fins de loisirs, de vacances, de visites à

des amis ou à de la famille, d'affaires, de traitement médical ou

de pèlerinage religieux.

Chapitre II :

Présentation de Niamey

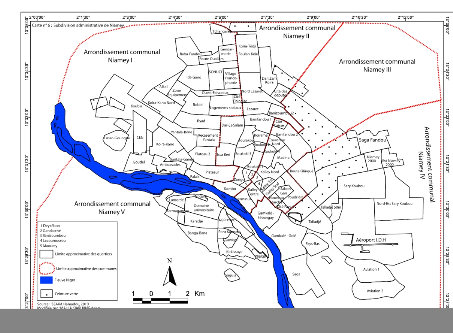

La ville de Niamey est limitée à l'Est par la

commune rurale de Hamdallaye, à l'Est et au Sud par la commune rurale de

Liboré et à l'Ouest par le canton de Lamordé et la commune

rurale de Karma (Carte 2).

Jadis, petite bourgade de l'ouest nigérien, Niamey fait

partie de cette génération de ville dite coloniale. En effet,

vers la fin du XVIII ème siècle Niamey n'est qu'un village

inconnu confiné au bord du fleuve Niger. Mais avec l'arrivée et

l'installation des Français sur le site le destin du village va changer

au gré de la volonté de l'administration coloniale.

Il s'agit pour nous de faire ressortir dans ce chapitre

l'histoire du peuplement de la ville de Niamey, son évolution

démographique et administrative pour mettre en exergue

l'ancienneté de la migration dans la ville mais aussi le rôle que

celle-ci a joué dans la dynamique actuelle de la ville.

Carte 2 :

Présentation de Niamey

2.1

Historique de la ville

Cette partie aborde deux aspects de la ville à savoir

son peuplement et son contact avec le colonisateur.

2.1.1 Un peuplement pluri ethnique

La ville de Niamey serait liée à un chef maouri

qui entre 1700-1800 voulant procéder à l'extension de son royaume

vers l'ouest et qui a attaqué les populations de cette région.

Dans ce cadre, il s'en prend aux populations de Sokorbé, Baney et autres

(Sidikou 1980). Voyant le succès de sa conquête territoriale, il

décida de pousser son entreprise d'avantage vers l'ouest. C'est ainsi

qu'il s'attaqua au Zarmaganda. Plus tard, il se retourna vers l'Est pour

attaquer le groupement Zarma de Goudel. Malheureusement pour eux cette

entreprise ne sera pas comme les autres car elle finira par une cuisante

défaite des envahisseurs Maouri. Après cette

débâcle, le groupe Maouri trouva refuge à

Sébéri dans l'actuel département de Kollo où selon

Sidikou (1980), ils finissent par se diviser en trois groupes :

Ø Un premier groupe retourna dans le Zarmaganda ;

Ø Un deuxième retourna dans l'Arewa ;

Ø Un troisième s'établit dans les

environs de Goudel.

Ce dernier groupe restera pendant des années dans cet

espace avant de se replier sur la rive gauche du fleuve à la suite d'une

bataille avec les populations peules. C'est donc le début du peuplement

des bords de la rive gauche du fleuve par les populations maouri.

Ce groupe sera rejoint par une population venue du Zarmaganda

avec à leur tête Yédji kouri. Ce dernier sera accueilli par

des gens de Goudel qui l'installent avec son groupe aux côtés des

Maouris. La descendance de Yédji kouri sera à l'origine du

quartier Kalley.

Mais de toute évidence, les différentes

composantes du village se mirent en place avec l'arrivée d'autres

migrants venus de la région de Téra. L'union de ce groupe avec

les Maouris se matérialise dans l'espace avec la création du

quartier Gandatié.

A ce groupe faut aussi ajouter les Sonrai venus de Gao. Ils

laisseront quant à eux leurs empreintes sur le village en gestation par

la création du quartier Gaweye1(*).

2.1.2 Contact avec le colonisateur et naissance d'une

ville

Avant 1900, Niamey était un village anonyme auquel

aucun document officiel ne faisait référence. C'est en 1900 que

le commandant Gouraud et le lieutenant Salaman en mission de reconnaissance en

pays Zarma passa dans la zone. Ils trouvèrent le site très

intéressant. En effet, le village est traversé par un fleuve

d'ouest en Est. Mais c'est surtout la position géographique du site qui

sera déterminant pour l'avenir du village qu'il abrite. Car dès

septembre 1900 les deux officiers demandent à ce qu'un poste militaire

soit installé sur le site pour accueillir les caisses de la mission

Lenfant.

Cette requête des deux officiers trouva l'avis favorable

de l'administration coloniale en début 1901 et le poste fut

créé le 15 mai 1901. Ce qui a permis à la mission Lenfant

de débarquer à Niamey avec 1732 caisses. Et dès 1903, le

chef-lieu du cercle Zarma fut transféré de Sorbon à Niamey

et le capitaine Salaman sera nommé le premier commandent de cercle.

Cette consécration exceptionnelle du village sera vite interrompue. Car

il connaitra une disgrâce, le chef-lieu du territoire sera

transféré de Niamey à Zinder le 1er janvier

1911. Il a fallu attendre 1926 pour que la capitale soit

transférée à Niamey. Ce qui lui a permis de retrouver ses

fonctions administratives et politiques de chef-lieu, qu'elle avait perdu en

1911, et qui ont fait du village d'hier la ville d'aujourd'hui (ALPHA, 2011).

En effet, le lieutenant-gouverneur Jules Brevier auteur incontestable de ce

transfert ordonna très vite la construction de plusieurs infrastructures

à Niamey. On peut retenir à ce niveau la construction de

l'hôtel du gouvernement, le premier pavillon hospitalier, le logement du

quartier résidentiel, les réseaux d'adduction d'eau et

d'électricité. L'objectif ultime de ces investissements

était de bâtir entièrement une ville nouvelle et en faire

une capitale incontestée tant au plan interne que régional, telle

était la préoccupation essentielle du moment» (Sidikou

1980).

Malheureusement cet élan d'investissement urbain sera

interrompu durant la période de la seconde guerre mondiale. Cela a eu

d'énormes conséquences sur les investissements de la ville

d'où une longue période de léthargie (1939-1945).

Après l'épisode de la guerre les investissements vont rependre

pour bâtir une véritable ville. C'est ainsi que le 3 août

1960 quand l'indépendance du Niger est proclamée c'est tout

naturellement que Niamey devient la capitale du jeune Etat. Analysons à

présent les facteurs de la consécration du village anonyme

devenue aujourd'hui première ville du Niger en l'espace d'un

demi-siècle.

2.2

Les facteurs de la consécration de la ville de Niamey

La consécration de la ville de Niamey est sans doute

liée à deux facteurs essentiels : d' une part à son

évolution démographique et d'autre part aux mesures

administratives. L'évolution démographique fulgurante que connait

Niamey est liée aux migrations et au croit naturel de sa population.

2.2.1. Une forte participation de la migration dans la

croissance urbaine

De la période coloniale à nos jours la migration

est l'un des moteurs de l'évolution démographique de la ville. En

effet, pendant la période coloniale le village de Niamey a

bénéficié de l'apport des populations environnantes

consécutives à la création du poste de Niamey. Ces

migrants étaient attirés par les emplois nés de

l'installation française. Ces populations constituent le premier

« stock de migrants » en direction de la ville. Mais

l'afflux important des migrants sur Niamey est beaucoup plus en relation avec

les vagues de sécheresses qu'a connues la colonie pendant cette

période coloniale. Car dans cet espace sahélien, en cas de

famine, les populations partent en direction des villes où elles

espèrent trouver de l'aide. C'est fut le cas en (1903, 1913 et 1931)

où les populations touchées par la famine migrent à

Niamey où l'administration coloniale procède à la

distribution gratuite de vivres pour atténuer les souffrances des

populations. Ainsi, en 1931 on estime à 22 000 à 23 000

personnes venues à Niamey (SIDIKOU, 1980). Ces populations sont à

l'origine de la création des quartiers Deyzeibon, Foulan Koira, Koira

Tégui. Comme on le constate ce réflexe de migrer va

s'avérer au cours de l'histoire comme l'un des facteurs de la croissance

de la ville (AYOUBA, 2012). Car nombreux sont les migrants qui ont fini par se

fixer dans la ville même après les crises alimentaires. Comme le

souligne (ALPHA, 1997) « l'exode massif des populations

chassées par la sècheresse et famine constitue également

l'un des facteurs à l'origine de la croissance rapide de la

ville ».

A l'Indépendance du pays, Niamey avec ses fonctions

administratives, politique et économique capte une bonne partie des

flux migratoires internes. Ainsi, au RGP/H de 2001 Niamey constitue la

principale destination des migrants internes avec près d'un migrant

interne sur deux qui y réside (ZAKOU, 2012).

En outre, Niamey continuera à jouer son rôle

traditionnel de refuge pour les populations touchées par les famines de

plus en plus persistantes dans ce pays sahélien. C'est ainsi que la

ville a accueilli des centaines voir des milliers de migrants pendant les

famines de (1965, 1973, 1984 et 2005) (AYOUBA, 2012). La fixation de ces

migrants dans la ville s'est matérialisée sur le plan spatial par

la création des quartiers Route Filingué, Dar es Salam, Ceinture

verte, Zarmagandey.

Cependant, de la période coloniale à nos jours,

Niamey n'a pas seulement accueilli des migrants internes elle a accueilli aussi

des migrants externes.

Pendant la période coloniale, la création du

poste de Niamey et les mesures visant son occupation ont permis à Niamey

d'accueillir plusieurs migrants externes venant principalement des voisins du

Niger. C'est ainsi que dès 1906 le premier Sarki Zongo a

été investi à Niamey. Ce quartier d'accueil des

étrangers est peuplé principalement des ressortissants du

Nigéria. Ces populations étaient principalement attirées

par les activités commerciales dans le village. Au fil des années

certaines de ces populations sont retournées dans leur pays d'origines

d'autres par contre ont fini par se fixer dans la ville.

Avec le transfert effectif du chef-lieu du territoire de

Zinder à Niamey le gouverneur Jules Brevier a entrepris d'énormes

investissements dans la construction d'infrastructures nécessaires au

fonctionnement de l'administration coloniale. Dans ce cadre la colonie fait

appel aux autres colonies de l'AOF pour fournir la main-d'oeuvre

qualifiée. Selon (SIDIKOU, 1980) Niamey a accueillie en 1927

d'importantes communautés gourmantchés. Toujours dans le

même sens l'administration coloniale a procédé au

recrutement au Soudan (Mali) et au Sénégal des maçons

qualifiés pour la construction du palais du gouverneur ; du

secrétariat général ; de l'hôpital et des

logements des fonctionnaires. C'est ainsi que Niamey s'est retrouvé

avec un « stock important de migrants étrangers »

venue saisir les opportunités économiques et d'emploi qu'offre la

petite ville.

La relance des activités de dynamisation de la

ville de Niamey à la fin de la seconde guerre mondiale a permis

l'installation de plusieurs entreprises. Parmi elles on peut citer entre autres

Personnaz Gardin (import-export) ; Dejan (Import) ; ABCD

(import-export) ; Navalo ; Dargaz ; Grands travaux...Ces

entreprises ont joué un rôle important dans l'accroissement

numérique de la communauté étrangère de la ville.

Car pour les entreprises de travaux publiques le recours à la

main-d'oeuvre burkinabé ; sénégalaise et malienne

était systématique pour pallier au déficit

local. Monsieur (B) natif de Deyzeibon se souvient toujours de ces

collègues étrangers avec lesquels il a travaillé dans

l'entreprise Dargaz « j'étais ferrayeur à Dargaz.

J'étais avec des Maliens, des Sénégalais, des

Burkinabés des Béninois.... Parmi eux y'avaient des

maçons, des plombiers, des électriciens, des ferrailleurs

et des ouvriers. Certains de ces étrangers ont fini par retourner

dans leur pays d'autres par contre se sont fixés définitivement

à Niamey »2(*).L'arrivée massive de ces migrants

étrangers a abouti à la création du quartier Lacouroussou

peuplés majoritairement d'étrangers. Cet acte est la

deuxième empreinte des migrants étrangers sur la ville

après la création du quartier Zongo.

A l'indépendance la mise en place des structures

administratives va s'avérer difficile pour le jeune Etat tant le pays

est vaste et les ressources humaines qualifiées insuffisantes. Là

aussi le pays aura recours aux ressortissants de l'AOF au-delà du Ghana

et du Nigéria. Ces fonctionnaires étrangers avec les cadres

locaux doivent jeter les bases d'une administration nouvelle (SIDIKOU, 1980).

Parmi ces « cadres importés » les plus nombreux

étaient les Béninois et les Togolais. Ils étaient

envoyés un peu partout au Niger pour servir dans l'enseignement. Et

nombreux sont les cadres nigériens ayant eu des enseignants

étrangers au cours de leurs cursus scolaires.

Cet afflux des cadres étrangers a contribué

à l'augmentation significative de la population migrante qui s'installe

dans la capitale pour saisir les opportunités économiques et

d'emplois du jeune Etat. Cette dynamique migratoire étrangère

connaitra un coup dur en 1963 suite au différend frontalier entre le

Niger et le Benin sur l'ile de Lété qui a abouti à

l'expulsion des Béninois et des Togolais du Niger. Cependant, au moment

où on a constaté à Niamey l'augmentation du nombre de

migrants maliens.

Un autre événement ayant rehaussé le

poids de la communauté malienne à Niamey c'est la

« nigérianisation de l'emploi » qui consistait

à remplacer les étrangers qui servaient dans l'administration

publique par des nationaux. Cela a eu pour conséquence le départ

massif des fonctionnaires étrangers qui venaient de perdre leurs

emplois pour rejoindre leurs pays. Curieusement cela n'a pas eu d'impact

significatif sur la communauté malienne car « Les Maliens

à la différence des Béninois et des Togolais ne savent

pour la plupart ni lire ni écrire » (BERNUS Su, 1969).

Ils n'ont donc pas été victime de cette politique. Cela a

consolidé leur poids numérique dans la population

étrangère de Niamey car beaucoup ont finis par s'y fixer

définitivement. C'est donc tout naturellement qu'au lendemain de la

crise malienne la capitale nigérienne a été une terre

d'accueil pour beaucoup de réfugiés maliens qui ont des parents

dans cette ville.

Quel que soit le type de migration, il faut retenir que

pendant la période coloniale la principale cause de la croissance

démographique de Niamey a été sans aucun doute les

migrations.

2.2. 2 Le croit naturel

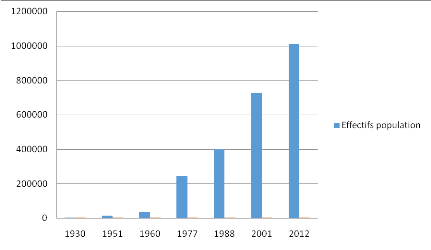

A la lecture du tableau ci-dessous on remarque que Niamey

connait une croissance démographique sans précédent. En

effet, du petit bourg de 1640 habitants en 1930, sa population passa en 1951

à 11. 790 habitants en l'espace d'un demi-siècle. Ce rythme va

s'accentuer à l'indépendance du pays car en 1960 on

dénombre 33 816 habitants à Niamey soit trois fois plus en

10 ans. Au recensement de général de 1977 la population de la

ville était à 242 873 habitants pour atteindre 397 437 en

1988. Cependant, la période 1988-2001 fut marquée par un

ralentissement de la croissance démographique. En effet, les

hypothèses les plus basses situaient la population autour de

800 000 habitants. Mais contre toute attente le RGP/H de 2001 donne le

chiffre de 725 030 habitants (Zakou Saybou K 2012). Néanmoins, au

cours de la même période (1988-2001) le croit naturel de la ville

était de 4,7%, dépassant ainsi la moyenne national qui

était de 3,3%.

Graphique 2.1: Évolution démographique

de la ville de Niamey

Source : Notre étude

Il faut noter qu'à partir du RGP/H 2012 Niamey avec

ses 1 011 277 d'habitants Niamey a franchi le cap d'un million

d'habitants. Par contre, le croit naturel (2,9%) a connu une baisse drastique

pour la période (2001-2012) pendant que la moyenne national était

de 3,9%.

En dépit, de la baisse du croit naturel de la ville

depuis quelques années il faut retenir que de l'indépendance

à nos jours le principal moteur de la croissance de la ville de Niamey

est le croit naturel.

2.2.3 Les mesures administratives

Si de 1901 à nos jours, il n' y' a pas de changement de

variables sur le moteur de la croissance démographique de la ville

(tantôt la migration tantôt le croit naturel) il n'en demeure pas

moins qu'une variable a su s'imposer dans le temps : les mesures

administratives. En effet, c'est par des actes administratifs

que le village anonyme de Niamey sans passé glorieux a pu surpasser les

« gros village » et cantons qui l'entourent devenant

aujourd'hui la première ville du Niger.

Pendant la période coloniale on peut retenir trois

mesures administratives importantes ayant joué un rôle important

dans la croissance démographique de Niamey. Il s'agit du premier

arrêté du 15 mai 1901 portant création du poste de Niamey

qui a sorti le village de l'anonymat, ensuite le décret du 26

décembre 1926 qui transfère la capitale de Zinder à

Niamey. Enfin, notons en cette période coloniale l'arrêté

de 1957 qui érige la ville en commune de pleine exercice et faisant

d'elle le premier centre urbain du pays.

De l'indépendance à nos jours deux actes

administratifs majeurs ont marqués la ville. Il s'agit de l'ordonnance

du 24 novembre 1988 qui érige la ville en « Communauté

urbaine de Niamey » (CUN) avec trois communes. Tout récemment

en 2010 la transition militaire au pouvoir a adopté l'Ordonnance

N°2010-55 du 17 septembre 2010 qui érigé l'ancienne

Communauté Urbaine de Niamey en commune à statut particulier.

C'est ainsi que la ville de Niamey est subdivisée en cinq (5)

arrondissements communaux qui sont des structures administratives

déconcentrées de la ville.

Conclusion

En définitive, on peut retenir que le village de Niamey

qui deviendra plus la tard la ville a été peuplée de

migrants venus d'horizons divers. Elle a connu son essor démographique

avec les vagues de migrants qui ont suivi l'installation coloniale. Parmi eux,

on note des ressortissants de la sous-région Ouest Africaine. Il s'agit

des Maliens, des Burkinabés, des Béninois, des Togolais. Mais

depuis l'indépendance du pays c'est surtout le croit naturel qui est le

moteur de sa croissance démographique. Il faut aussi noter le

rôle très important joué par les mesures administratives

dans l'évolution du statut actuel de la ville et les migrations.

CHAPITRE III : PROFILS ET MOTIVATION DES MIGRANTS

L'objectif de ce chapitre est d'analyser le profil des

personnes enquêtées. Il s'agit de l'âge, du niveau

d'instruction, du statut matrimonial, des régions et communes de

provenance. Cela permet d'aborder les motivations de la migration. Ainsi,

l'analyse va se pencher sur les raisons de la migration, les

préparatifs du voyage et le choix de Niamey comme destination.

3.1

Provenance géographique des migrants

Il s'agit de présenter dans cette section l'origine des

migrants. A cet effet, l'analyse va porter sur les régions et les

communes d'origine des migrants.

3.1.1 Forte présence des ressortissants de la

région de Tombouctou

Les résultats montrent que les blanchisseurs maliens

proviennent de trois régions du Mali : Tombouctou, Ansongo et

Mopti. L'étude révèle une très large dominance des

ressortissants de la région de Tombouctou. Ils représentent

96,6% des personnes interrogés sur un échantillon de 100. Il est

important de rappeler qu'en l'absence de données sur la population

malienne à Niamey, ou celle des blanchisseurs, nous ne pouvons

évaluer la représentativité de notre échantillon de

blanchisseurs maliens. Toutefois, ces résultats

révèlent que la majorité des blanchisseurs maliens

rencontrés à Niamey viennent de Tombouctou. Les régions de

Mopti et Ansogo représentent respectivement 2,1% et 1,3% des

répondants.

3.1.2 Présence marquée des ressortissants de la

commune de Haibongo

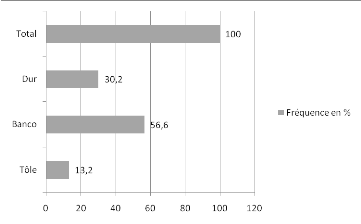

Les données de l'enquête de terrain

révèlent une douzaine de communes maliennes dont les originaires

sont à Niamey. Mais ces communes sont représentées de

manière disproportionnée. Ainsi, on note une forte

présence des ressortissants de la commune de Haibongo. Ils

représentent 30,6% des personnes interrogées. Ensuite, plus d'un

quart (26,5%) est originaire de la commune de Tonka.

Carte 3 : les communes d'origine des personnes

interrogées

Moins de 20% des personnes interrogées viennent de la

commune de Saréyamou. Ces trois communes sont les plus

représentées dans l'échantillon.

|

Commune d'origine

|

Fréquence (%)

|

|

Haibongo

|

30,6

|

|

Tonka

|

26,5

|

|

Douékiré

|

8,2

|

|

Goundam

|

4,1

|

|

Mopti

|

2

|

|

Tindirma

|

6,1

|

|

Saréyamou

|

20

|

|

Diré

|

10,2

|

|

Gnabourgou

|

2

|

|

Ber

|

2

|

|

TOTAL

|

100

|

Tableau 3.1 les communes d'origine des personnes

interrogées

Source : Ayouba Tinni Bachirou, 2015

A l'inverse, les communes les plus faiblement

représentées sont : Ber, Gnabourgou et Mopti. Elles

représentent chacune moins de 4% des blanchisseurs

enquêtés.

3.1.3 Le contexte général des zones de

départ

La région de Tombouctou est située

entièrement dans la partie septentrionale du Mali entre le

15ème et le 26ème parallèle Nord ; la

Région de Tombouctou couvre une superficie de 497 926

km². Elle représente ainsi environ 40% du territoire National

pour seulement 4,7% de la population du pays.

C'est une région désertique dans laquelle les

activités dominantes sont l'agriculture, l'élevage et la

pêche. La riziculture est aussi très pratiquée dans les

marécages issus des bras du fleuve Niger. La production agricole dans

cette région est toujours déficitaire dans les communes de

Goundam, Douékiré, Tonka, Niafounké. Le contexte global de

la zone est marqué par la pauvreté. C'est donc dans un

environnement de pauvreté que s'effectue le départ en

migration.

3.2

Le profil des migrants enquêtés

3.2.1 Les jeunes faiblement représentés

Les résultats montrent que les personnes sont de toutes

les tranches d'âge. Mais on constante une faible présence des

jeunes de moins de 25 ans. En effet, ils représentent 16,1% des

personnes interrogées. Cela peut s'expliquer par la force physique que

requiert souvent le travail de blanchisseur. Certains de ces jeunes sont

à leur première expérience migratoire dans la ville de

Niamey d'autres par contre ont l'habitude de migrer à l'intérieur

de leur pays.

Les plus âgés (50 ans à plus) sont les

plus représentés dans l'échantillon. En effet, l'âge

moyen des répondants est de 36 ans. En outre, 65,3% des personnes

interrogées sont âgées de plus de 32 ans. Ce sont surtout

des personnes âgées de 30 à 50 ans. Toutefois, on note la

présence dans l'échantillon des sexagénaires. La

présence de cette catégorie est surprenante car la blanchisserie

est un travail qui nécessite un peu plus de force physique.

3.2.2 Forte présence de mariés

L'analyse des données sur le statut matrimonial montre

que 69,4% des personnes interrogées sont mariées comme le

confirme les statistiques sur l'âge des migrants (65,3% âgés

de plus de 32 ans). Ce groupe est numériquement le plus important de

l'échantillon. Les personnes de ce groupe viennent en migration

à Niamey après les travaux champêtres à la recherche

des revenus nécessaires à l'achat des vivres et à

l'habillement des femmes et des enfants.

Certains blanchisseurs comme Mahamadou ont affirmé

avoir trouvé l'argent de leur mariage dans ce travail. «

Dans ce travail, j'ai épousé 4 femmes, l'une est

décédée les autres sont toujours dans mon

foyer»3(*). C'est

qui expliquent selon eux la présence des célibataires

blanchisseurs (18,6% de l'échantillon) à Niamey à la

recherche de la somme nécessaire au mariage. Pour cela, ils y

consacrent le temps nécessaire pour réunir cette somme. C'est

d'ailleurs pourquoi la durée de séjour à Niamey de

certains jeunes varie d'un an à deux ans.

S'agissant du statut matrimonial toujours 8.2% des personnes

interrogées sont polygames contre 2% de divorcés.

3.2.3 Une dominance des Sonrai

L'étude a révélé la présence

de plusieurs groupes ethniques maliens à Niamey. Il s'agit des Sonrai

(81,6%), Touaregs (2%) et Bambaras (8,2%). Les Bambaras et les Touaregs sont

les moins représentés. A l'inverse, on constante une forte

dominance des Sonrai. Cette communauté est la plus nombreuse de nos

répondants. Cela peut s'expliquer par le fait que 96 ,6 % des

blanchisseurs interrogés sont originaires de Tombouctou, où la

population dominante est Sonrai. Or, ce groupe ethnique à une

facilité linguistique d'intégration dans une ville comme Niamey

où le Zarma sonrai parlé par ces maliens est la langue

dominante.

3.2.4 Des personnes faiblement instruites

Les résultats montrent que 71,7 % des personnes

interrogées sont sans aucune instruction. Une faible proportion 13,2%

des personnes interrogées ont un niveau primaire inachevé.

Certains des répondants qui ont ce niveau d'instruction disent avoir

quitté l'école précocement, souvent deux ou trois ans

après leur inscription.

Toutefois, on retrouve des blanchisseurs qui ont le niveau

secondaire. Ils représentent 15,2% des personnes interrogées. Ce

sont surtout des jeunes déscolarisés entre les deux

premières années du collège. Mais de manière

exceptionnelle on retrouve des anciens élèves du niveau 3eme,

à l'image du jeune Ousmane 23 ans, originaire de la commune de Tindirma

« j'ai quitté le village après mon échec au

BEPC car ayant déjà redoublé en classe antérieure

j'ai épuisée mes chances d'études au public et comme je

n'ai pas les moyens de payer au privée. J'ai choisi comme beaucoup de

jeunes de mon village de migrer à Niamey pour y exercer la

blanchisserie ».4(*)

On note aussi que beaucoup des blanchisseurs ont une

instruction coranique. Ainsi, 71,7% des répondants affirment avoir fait

des études coraniques. Le niveau d'étude varie d'une personne

à une autre. Néanmoins, on trouve des migrants ayant

profondément étudié le coran à l'image de Moussa,

originaire de la commune de Tonka « je vis à Niamey avec

mon fils de 10 ans. Je l'ai amené pour l'inscrire dans une école

coranique. Si je rentre au Mali on ira ensemble, là-bas je l'inscris

chaque fois dans une école coranique de mon village. Je voyage avec lui

entre le Niger et le Mali pour mieux suivre moi-même ces études

coraniques ».5(*)

3.2.5 Une absence totale de femmes

L'analyse des données révèle que tous les

migrants interrogés sont de sexe de masculin. La blanchisserie est donc

un travail d'homme à Niamey. Les répondants nous ont toutefois

fait savoir qu'à Bamako la lessive est faite par les femmes et les

hommes s'occupent du repassage. Le travail est donc complémentaire

entre personne de sexe féminin et masculin.

3.3

Les motivations des migrants

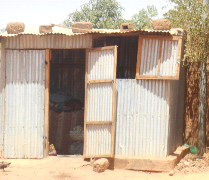

Cette partie est consacrée à l'analyse des