|

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE KONGO (U.K)

B.P. 202

MBANZA-NGUNGU

KONGO CENTRAL

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE

GESTION

ANALYSE DE L'IMPACT DE L'ENTREPRENEURIAT SUR LA

REDUCTION DE LA PAUVRETE DANS LA CITE DE KIMPESE : « Cas

des petits entrepreneurs ».

LUKOKI KAPITA Sthevy

Gradué en Sciences économiques et de

Gestion

Mémoire présenté et soutenu en vue de

l'obtention du titre de licencié en Sciences économiques et de

gestion

Directeur : Professeur MANIKA MANZONGANI Jean

Papy

Rapporteur :AssistantNSONIZENO PANZU Aquilas

Année Académique :

2014-2015

EPIGRAPHE

La pauvreté est un mal curable qui ne peut

être guéri de l'extérieur ; Car « la main qui

donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit »

Proverbe Africain

DEDICACE

Je dédie particulièrement ce

mémoireà mes grands-parents LUKOKI KAPITA Martin et MANKELA

NSIALA Thérèse, pour tant d'amour et de sacrifice consenti.

Veuillez trouver dans ce travail l'expression de ma reconnaissance.

REMERCIEMENTS

Je tiens vivement à remercier et à exprimer ma

profonde gratitude à mon Directeur de mémoire, le Professeur

MANIKA MANZONGANI Jean Papy qui, malgré ses nombreuses

responsabilités, a accepté de diriger ce mémoire et de

l'accompagner avec passion vers sa concrétisation.

Mes remerciements s'adressent également à

l'assistant NSONIZENO Aquilas, pour tout le cheminement qu'il a eu à

faire dans l'encadrement de ce travail en tant que co-directeur de

mémoire.

J'adresse toute ma gratitude à ma famille : mon

père Dany KEBA, ma mère Malou MAFUTA, mes oncles et

tantes : Elisa MANSANGA, Noëlly NGEMBA, Valantin NSIALA, Dieu

KOKOMBA, Doudou MANIANI, constance NGEMBA mes frères et soeurs :,

Fortuna KIKOMBA, Vasthy LUBIDIKA, Enock NSUMBU, Laetitia NGEMBA, Brenda

MANKELA, Charlly DIALUNDAMA, Michael MUNTIMA, Merddy KIAMBAMBILA, Dino MBEDI,

Djessy MBEDY, pour leur amour manifesté et nombreux sacrifices consentis

qui nous ont permis de réaliser un excellent parcours universitaire.

Merci également à mes aimables compagnons :

Naomy MAKANZU, Jonathan TSHEY, Juslain MUANDA, Faustin LABIEM, Jemima KUTA,

Rahissa KASHINDI, Hornelly NDUNDU, Rihanna MBUANGI, Freddy MANITU, Priscille

LUKENI, Francine KIMVITA, Lasconie KIMVITA, Candy ONOKOKO, Thys MASSAMBA, Anny

NSOKI, Richi MAKUELA, Sarah NSAKALA, Ange NTIMA, Glody DITONA, Evire NDEZI,

Glody MAVINGA, Guyllitte MENGA, Deborah LUZOLO, Rodrigue MAVUNGU, l'assistant

Cedrick MBO BILE pour vos sages et pertinents conseils.

Enfin, que tous ceux qui de près ou de loin ont

contribué à la réalisation de ce travail trouvent ici

l'expression de notre profonde gratitude.

LUKOKI KAPITA Sthevy

0. INTRODUCTION

0.1. PROBLEMATIQUE

Dans un contexte économique et financier mondialement

morose, marqué par un ralentissement de la croissance, la

dégradation des conditions de vie, et la montée du

chômage..., la réflexion sur les opportunités de

création d'emploi et de relance des activités sont sans doute au

menu de tous les programmes de développement économique national.

Et la lutte contre la pauvreté est devenue sans doute l'un de

principal objectif des pays du monde en général et de l'Afrique

sub-saharienne.1(*)

En effet, dans les pays en développement de

manière générale et en RDC en particulier, cette situation

pauvreté est principalement causée par : la faiblesse des

revenus ( le cas de la RDC où le revenu moyen par habitant est

estimé à 220 dollars en 2012 alors que dans certains pays riches

comme la Norvège, les Etats-Unis, le Canada etc., le revenu moyen par

habitant est supérieur à 20.000 dollars), mais aussi par les

fortes inégalités dans la répartition des revenus ;

car dans ces pays la plus grande partie du Produit Intérieure Brut (PIB)

est souvent accaparé par une infime partie de la population. Tandis que

la plus grande partie de la population vit dans une pauvreté

extrême2(*).

La crise socio-économique que traverse la RDC

aujourd'hui est caractérisée entre autres par de nombreuses

distorsions dans le circuit des biens et des services et la faible performance

des services publics. Il en résulte le bas niveau de revenu, une

médiocre qualité de vie et une dégradation continue des

conditions de vie de la population dans l'ensemble du pays. L'image de la RDC

dans le concert des nations est de plus en plus écornée, d'autant

plus que le pays nourrit des paradoxes criants : vaste pays, immenses

ressources naturelles (agricoles, forestières, minières, etc.),

mais sa population croupit dans la misère la plus noire et figure parmi

les plus pauvres de la planète.3(*)Les guerres qu'a connues le pays ainsi que les

conflits qui persistent surtout dans la partie Est du pays, sans compter la

mauvaise gouvernance caractérisée par les détournements

des biens publics, la corruption presque généralisée,

l'inapplicabilité du principe de recevabilité par les dirigeants

à tous les niveaux, compliquent davantage la situation des populations

qui sont privées de leur droit élémentaire à la

vie.

Par conséquent, en RDC plus de un tiers (1/3) de la

population soit sept ménages sur dix sont pauvres avec une

disparité entre milieu rural où environ huit ménages sur

dix sont pauvres et en milieu urbain où moins de sept ménages

sur dix sont pauvres.4(*)Le

chômage entraine la plupart de population en situation de pauvreté

et la recherche d'un emploi salarié est devenue une aventure

aléatoire, lassante et souvent décourageante.5(*)

Pour survivre et surmonter cet état de pauvreté,

la population aujourd'hui fait preuve d'une certaine créativité

qui obéisse souvent dans une logique économique, en allant dans

le sens de l'entrepreneuriat, exerçant telle ou telle autre

activité aussi bien dans le domaine de la transformation, du commerce

que celui des services juste pour être à même de faire face

aux problèmes qui se posent quotidiennement.

C'est dans cette optique que nous nous intéressons

à cette étude pour savoir si l'entrepreneuriat contribue

effectivement à lutter contre la pauvreté dans notre pays de

manière générale et dans la cité de Kimpese en

particulier.

De ce fait, la question fondamentale à laquelle notre

étude voudrait répondre peut être formulée comme

suit : Est-ce-que les activités entrepreneuriales menées par les

petits entrepreneurs de la cité de Kimpese les permettent-ils de lutter

contre la pauvreté ? Et de cette question fondamentale peuvent

être déduit des questions spécifiques suivantes :

- Quel est, le profil de ces petits entrepreneurs ?

- Quelles sont les différents types d'activités

menées par ces petits entrepreneurs ?

- Quelles sont les motivations qui les poussent à

entreprendre ?

0.2. OBJECTIFS DE L'ETUDE

De manière générale, ce travail vise

à montrer l'influence de l'entrepreneuriat dans la lutte contre la

pauvreté dans la cité de Kimpese. D'une façon

spécifique, nous poursuivons les objectifs ci-après :

- Dégager l'apport de l'entrepreneuriat dans la lutte

contre la pauvreté ;

- Comprendre les types d'activités menées par

les petits entrepreneurs de la cité de Kimpese,

- Comprendre également les motivations qui pousse ces

petits entrepreneurs de crées leurs activités ;

- Etudier les profils de ces petits entrepreneurs.

0.3. HYPOTHESE DE TRAVAIL

L'hypothèse étant définie comme une

série des réponses proposées ou provisoires en rapport

avec les questions soulevées dans la problématique.6(*) Nous pourrons formuler comme

suite nos hypothèses:

- Il est probable que de manière générale

les petits entrepreneurs de la cité de Kimpese, n'ont pas un parcours

d'étude assez long, ils sont entrepreneurs par le tas.

- Il est possible que l'activité entrepreneuriale

contribue à la réduction de la pauvreté dans la

cité de Kimpese dans la mesure où ces activités

créées des emplois et génèrent du revenu à

l'entrepreneur qui lui permet de satisfaire ses besoins essentiels;

- Il se pourrait que l'une de motivations de ces petits

entrepreneurs pour la création de ces activités, soit la crise

socio-économique que traverse notre pays ;

- Il semble que les activités menées par ces

petits entrepreneurs sont généralement le petit

commerce ;

0.4. INTERET (IMPORTANCE) ET CHOIX

DU SUJET

Le choix que nous avons porté sur ce sujet se justifie

par notre attachement à la dynamique de développement visant

ainsi le bien-être social et économique de l'être humain et

aussi de notre attachement à la problématique même de

l'entrepreneuriat dans la mesure où nous sommes foncièrement

convaincus que la lutte contre la pauvreté en RDC de manière

générale passe par le développement de l'entrepreneuriat.

Ainsi, le présent travail présente un double

intérêt notamment du point de vue pratique et scientifique

: du point de vue pratique, Ce travail nous permet de palper du doigt

le rôle grandiose que joue l'entrepreneuriat dans la lutte contre la

pauvreté à travers les activités menées par les

petits entrepreneurs de la cité de Kimpese. Et du point de vue

scientifique, cette étude nous donne l'opportunité

d'élargir nos connaissances aussi bien dans le domaine de

l'entrepreneuriat que dans celui de la lutte contre la pauvreté. En

plus, par les réponses spécifiques qu'elle apporte aux questions

soulevées il fournir des données à d'autres chercheurs ou

personnes désirants traiter et approfondir ce sujet. Ce travail

constitue donc un recueil d'information utile et fiable.

0.5. METHODOLOGIE DE LA

RECHERCHE

Pour mener une recherche à bon port et avoir des

résultats fiables, la rigueur et la pertinence de la démarche

scientifique doivent reposer sur un choix judicieux et cohérent des

méthodes d'analyse et des techniques de collecte des données afin

d'éviter de tâtonnements du chercheur et réduire la

probabilité d'aboutir à des conclusions erronées.

Dans le cadre du présent travail, nous allons recourir

à la technique documentaire qui nous permettra d'accéder aux

documents ayant trait à notre sujet d'étude notamment les

ouvrages, les articles, les rapports etc. La technique d'enquête va nous

permettre de recueillir les données à l'aide d'un questionnaire

administré auprès d'un échantillon de100 petits

entrepreneurs oeuvrant dans les différents secteurs d'activité

dans la cité de Kimpese que nous allons tirer par convenance et par la

méthode raisonnée en vue d'obtenir des informations relatives

à notre étude.

En fin les données collectées dans le cadre de

cette enquête serons analysé à l'aide des tableaux,

graphiques et techniques statistiques pouvant nous permettre de tirer certaines

conclusions.

0.6. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DE L'ETUDE

Dans le souci de mieux cerner notre réflexion, il

convient d'en préciser les limites. Ce travail se borne sur les petits

entrepreneurs oeuvrant dans la cité de Kimpese dans la province du Kongo

Central. Dans le temps, il s'étend sur les PME qui ont étaient

créées pendant période de 1990 à 2014.

0.7. STRUCTURE DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, le présent

travail s'articule autour de trois chapitres, à savoir : Le chapitre

premier porte sur les considérations théoriques, le

deuxième chapitre présente le cadre d'étude et enfin le

troisième chapitre porte sur la présentation et à

l'analyse des résultats de l'enquête.

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS

THEORIQUES

Ce chapitre analyse les concepts de base qui cadrent avec

notre sujet d'étude. Il se subdivise en deux grandes sections : la

première section porte sur les généralités et la

seconde section aborde l'approche théorique.

SECTION 1. GENERALITE SUR

L'ENTREPRENEURIAT ET LA PAUVRETE

1.1. L'ENTREPRENEURIAT

1.1.1. Définition

Le concept « entrepreneuriat » existe

depuis longtemps, mais il reste très difficile de proposer une

définition unanime compte tenu de la complexité du concept.

Ainsi, plusieurs auteurs ont abordé le thème entrepreneurial tout

s'en appuyant dans différents aspects, il y a lieu d'illustrer dans ce

point quelques définitions enfin de saisir la nature du terme.

Dans la vision économiste notamment celle de Karl

VESPER, L'entrepreneuriat est le « processus dynamique qui consiste

à créer de la richesse supplémentaire »7(*). Cette richesse est

créée par des individus qui assument les risques principaux en

termes de capitaux, de temps, et/ou d'implication professionnelle afin de

donner de la valeur à un bien ou à un service. Il

considère que définir l'entrepreneuriat constitue un exercice

difficile, vu que les entrepreneurs et les activités entrepreneuriales

ne sont guère aisées à identifier et à

étudier, et le phénomène est

hétérogène, complexe et équivoque. Il y a lieu donc

de tenir compte des paramètres tels que ; l'incertitude, le risque, la

création de valeur, le changement, l'innovation, etc. L'acte productif

peut ou n'est pas être nouveau ou exclusif, mais la valeur doit y

être en partie installée par l`entrepreneur dans la mesure

où il rassemble et alloue les compétences et ressources

nécessaires.

Le dictionnaire Economique définit l'entrepreneuriat

comme étant : « l'action de créer de la richesse et/ou de

l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise ».8(*)

Robert PATUREL propose une définition

syncrétique de l'entrepreneuriat Celui-ci « est, à partir

d'une idée, l'exploitation d'une opportunité dans le cadre d'une

organisation impulsée, créée de toute pièce ou

reprise dans un premier temps, puis développée ensuite, par une

personne physique seule ou en équipe qui subit un changement important

dans sa vie, selon un processus qui aboutit à la création d'une

valeur nouvelle ou à l'économie de gaspillage de valeur existante

». Dans cette perspective, l'entrepreneuriat est indissociable de

l'approche projet »9(*).

Pour Frank KNIGHT et Peter DRUCKER,

« l'entrepreneuriat consiste à prendre des risques,

d'où l'entrepreneur est une personne qui est prête à mettre

en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour

mettre en oeuvre une idée, à mettre son temps et son capital dans

une entreprise risquée. »10(*). Et plus tard vers 1985, Peter DRUCKER révise

sa position sur le fait que « l'entrepreneuriat consiste à

prendre de risque » en parlant plutôt de l'entrepreneuriat

intelligent qui consiste à ne pas prendre de risques.

D'après FAYOLLE et FILION « L'entrepreneuriat :

c'est le processus par lequel des personnes prennent conscience que le fait de

posséder leur propre entreprise constitue une option ou une solution

viable, ces personnes pensent à des entreprises qu'elles pourraient

créer, prennent connaissance de la marche à suivre pour devenir

un entrepreneur et se lancent dans la création et le démarrage

d'une entreprise »11(*).

Les déclencheurs de l'entrepreneuriat peuvent

être : la formation, l'expérience, la disponibilité de

fonds, le réseau environnemental, la détection d'une

opportunité d'affaire, l'envie de devenir son propre patron, la perte

d'un travail....etc.

La création d'entreprise ne représente pas

seulement un moyen de lutte contre le chômage mais également une

source très importante d'innovation. Elle est, en effet,

considérée comme la solution à tous les maux auxquels la

société et l'économie sont confrontées et c'est ce

qui explique l'intérêt des états et des

collectivités pour les mesures destinées à stimuler

l'esprit d'entreprise.

MASAMBA évoque plusieurs auteurs en abordant

l'entrepreneuriat. C'est le cas de VERSTRAET et FAYOLLE qui définissent

l'entrepreneuriat en rapprochant différentes approches, avec pour but

de trouver un consensus autour du terme. Ces auteurs combinent quatre

paradigmes pour cerner et comprendre l'entrepreneuriat. Il s'agit notamment de

:

- l'opportunité d'affaires ;

- la création d'une organisation ;

- la création de la valeur et

- l'innovation.

En combinant ces quatre paradigmes, VERSTRAET et FAYOLLE ont

proposé une définition claire de l'entrepreneuriat

s'énonçant comme suit :

« L'entrepreneuriat est une initiative portée par

un individu (ou plusieurs individus s'associant pour l'occasion) construisant

ou saisissant une opportunité d'affaires (du moins ce qui est

apprécié ou évalué comme tel), dont le profit n'est

pas forcément d'ordre pécuniaire, par l'impulsion d'une

organisation pouvant faire naître une ou plusieurs entités, et

créant de la valeur nouvelle (plus forte dans le cas d'une innovation)

pour des parties prenantes auxquelles le projet s'adresse. »12(*)

A part les définitions proposer par les

différents auteurs cité ci-haut, il y a également

l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques

(OCDE) qui propose la définition

suivante : « L'entrepreneuriat, c'est l'action humaine,

soutenue par le milieu environnant, générant de la valeur sur le

marché par la création ou le développement d'une

activité économique, évoluant avec cette valeur pour

finalement affecter l'économie, et ce, dans le but de mieux

répondre aux besoins individuels et collectifs d'un

territoire »13(*)

Dans cette définition, l'entrepreneuriat est

considéré comme étant une action humaine :

car il n y a pas d'entrepreneuriat, pas d'entreprise sans l'homme, parce que

c'est l'homme qui au centre de toute activité entrepreneuriale et aussi

c'est lui qui entreprend (entrepreneur) ;

En prenant en compte toutes ces définitions, il y a

lieu de retenir que l'entrepreneuriat est un phénomène complexe,

un processus délicat qui nécessite l'initiative d'un individu dit

« entrepreneur » dont l'objectif principal n'est pas forcement

d'ordre pécuniaire mais ayant comme souci majeur l'innovation et le

développement.

1.1.2. DIFFERENTS ASPECTS D'UNE

DEMARCHE ENTREPRENEURIALE

Selon HERNANDEZ cité par Massart14(*), la démarche

entrepreneuriale peut être comprise sous divers aspects, à savoir

:

- La création ex-nihilo : il s'agit de

créer une entreprise à partir de rien. Cette disposition n'est

pas une situation facile. Il faudra du temps pour arriver à implanter

son produit dans un marché, pour convaincre les consommateurs et les

chercheurs et c'est d'autant plus que le degré d'innovation sera

élevé. Il exige de bien dimensionner les besoins financiers et

d'obtenir les ressources suffisantes. La création ex-nihilo exige

beaucoup de travail, de rigueur, de ténacité et par

conséquent, entraine que les risques doivent être

particulièrement bien évalués ;

- La création par essaimage : il est question

de créer une entreprise par un salarié qui

bénéficie de l'aide de son entreprise. cette pratique est

réalisée par les grandes entreprises qui proposent des mesures et

des dispositifs destinés à inciter et à accompagner leurs

salariés dans des créations d'entreprise. Les projets peuvent

être variés et comprendre la création d'un commerce ou

d'une entreprise industrielle. Il y a lieu de noter que l'accompagnement

matériel, intellectuel, commercial et financier d'une entreprise peut

être de nature à réduire le niveau de risque de

l'entrepreneur ;

- La création par franchise : cette sorte

d'entrepreneuriat met en relation un franchiseur, entreprise qui souhaite se

développer en utilisant cette modalité, et un franchisé,

individu qui veut créer une entreprise en appliquant cette formule. Ce

type de création consiste à imiter un fonctionnement qui existe

dans un contexte géographique donné. La création en

franchise bénéficie d'un accompagnement important, mais payant,

de la part du franchiseur. Elle peut permettre à celui qui n'a pas

d'idées propres ou qui n'a pas une capacité à innover de

réaliser son objectif de création d'entreprise.

- La reprise d'entreprise : la reprise d'entreprise

ou d'activité présente une différence de taille avec la

création d'entreprise. L'organisation existe, elle n'a pas à

être crée. Si elle existe, il est alors possible de s'appuyer sur

des données qui la décrivent dans son présent, son

histoire, sa structure et son fonctionnement. Dans ces conditions,

l'incertitude est généralement moindre et les niveaux de risque

beaucoup plus faibles. Comme pour la création d'entreprise, la reprise

peut être réalisée par un individu pour son propre compte

ou par une entreprise existante. Au moins, deux cas de reprise d'entreprise

peuvent être examinés :

· La reprise d'entreprise ou d'activité en

bonne santé : la principale difficulté pour acquérir

ce type d'entreprise est vraisemblablement d'avoir suffisamment vite

l'information qu'une telle entreprise est en vente. Ensuite, il faut pouvoir

disposer de ressources financières importantes, car le prix de

marché de ces entreprises est souvent très élevé.

Il est indispensable d'avoir, par ailleurs, de bonnes compétences

générales et une expérience de management réussie,

pour ne pas perdre trop de temps dans l'apprentissage du métier de chef

d'entreprise ;

· La reprise d'entreprise ou d'activité en

difficulté : il peut s'agir d'une entreprise en redressement

judiciaire, et si les difficultés sont déclarées, il est

indispensable de connaître le cadre légal de reprise d'entreprise

en difficulté et avoir des relations avec des acteurs clés dans

ce milieu. Si le prix d'acquisition de ce type d'entreprise est sans commune

mesure avec celui des entreprises en bonne santé, il ne faut jamais

perdre de vue que ces structures nécessitent généralement

une très forte recapitalisation financière. En outre, reprendre

une entreprise en difficulté nécessite également une bonne

connaissance des situations de crise. Car il sera question de restaurer

rapidement la confiance à tous les niveaux : personnel, clients,

fournisseurs, partenaires...

- L'intrapreneuriat: Gifford PINCHOT (1985) introduit

le terme d'Intrapreneuring transposé en « intrapreneuriat » en

français pour décrire les activités entrepreneuriales au

sein même d'une grande organisation. 15(*)« L'intrapreneuriat est aussi le processus par

lequel un individu ou un groupe d'individus, en association avec une

organisation existante, crée une nouvelle organisation ou

génère le renouvellement ou l'innovation au sein de cette

organisation. ». Cette définition est intéressante à

plus d'un titre : d'abord, elle met en évidence la dimension

individuelle du processus intrapreneurial et souligne l'existence d'une

association entre individu et organisation. Elle inclut, parmi les

finalités du processus intrapreneurial, non seulement la création

de nouvelles activités, mais également toute innovation ou

transformation majeure de l'organisation. Les relations entre les deux «

associés » (individu ou groupe d'individus et l'organisation) aussi

asymétriques et interdépendant sont forcément complexes.

L'intrapreneur qui agit apparemment de façon autonome et s'engage

personnellement, reste un employé soumis à des obligations

contractuelles et morales, dont celle d'agir pour le bénéfice de

son employeur. De son côté, l'organisation qui «

délègue » certaines tâches et transfère

certains risques à l'intrapreneur constitue à la fois son milieu

nourricier et son juge.

De tout ce qui précède, il se dégage que

l'entrepreneuriat est un phénomène qui se produit partant des

actes posé par l'entrepreneur, qui est l'acteur principal de

l'entrepreneuriat. Car, l'idée de création provient

nécessairement de l'individu qui est dit « entrepreneur ».

1.1.3. Processus

entrepreneurial

Le processus entrepreneurial est considéré comme

la combinaison des efforts individuels et collectifs mis en oeuvre pour

développer les opportunités. Il est appréhendé

comme étant la construction de la démarche entrepreneuriale. Ce

processus trouve son origine au fur et à mesure de l'avancement dans le

temps et de la maturation du projet d'entreprise nouvelle.

Car, l'entrepreneur doit mobiliser des compétences pour

mener à bien son projet de création et de le réaliser en

termes de développement et de rayonnement visés. Il acquiert

petits à petits des compétences, à travers le processus

d'apprentissage entrepreneurial, en lui permettant une meilleure

cohérence de la symbiose entrepreneur/projet créé.

BRUYAT, modélise le processus entrepreneurial en

distinguant trois phases reliées dans une même logique

d'évolution :

- Déclenchement du processus entrepreneurial qui

survient suite à un changement interne à l'entrepreneur,

désir d'indépendance, insatisfaction professionnelle, et/ou

externe, provenant de l'environnement : rencontre avec un client potentiel,

licenciement ;

- Engagement total du créateur qui se réalise

lorsque l'entrepreneur consacre la plupart de son temps, de son argent et de

son énergie au montage de son projet ;

- Survie - développement de l'entreprise

créée à partir du moment où l'entreprise

nouvellement créée se trouve au-dessus de son seuil de

rentabilité, elle devient viable et peut prospérer.

AYAT 16(*)quant à lui, distingue 3 phases du processus

entrepreneurial :

Phase 1 : recherche d'une idée ou d'une

opportunité à exploiter par la création ou la reprise

d'entreprise.

Phase 2 : Surmonter les contraintes du projet

Ces contraintes sont de quatre ordres :

- Contraintes propres au produit et à la

prestation: Un produit industriel ne génère pas les

mêmes contraintes qu'un service, certains produits peuvent avoir des

volumes de stockage très importants (camions, outillage), tandis que des

services nécessitent des investissements aux normes (restauration) ;

- Contraintes de marché: Selon l'état

du marché (lancement, croissance, maturité...), le contexte de la

création ne répond pas aux mêmes conditions ;

- Contraintes légales: Incontournables pour le

créateur, elles diffèrent selon le produit (médicaments,

bibliothèque,...) ;

- Contraintes de moyens : Les moyens à

réunir seront plus ou moins importants selon les autres contraintes.

Phase 3 : Mobiliser les ressources et compétences

nécessaires au projet Compte tenu des différentes contraintes

identifiées, le créateur d'entreprise va devoir réunir les

ressources nécessaires, et notamment les fonds lui permettant de

démarrer son activité (plan de financement).

Nous retenons, dans le cadre de notre travail, trois

modèles des processus entrepreneurial, à savoir le modèle

de EMILE HERNANDEZ, le modèle de SCOTT SHARE et enfin le modèle

dynamique de THIERRY VERSTRAETE.

A. D'après EMILE HERNANDEZ

Pour cet auteur, le processus entrepreneurial suit une

trajectoire à quatre étapes, à savoir :

Etape 1 : Initiation (idée)

Cette étape comprend deux opérations. La

première opération marque le passage de l'intention à

l'idée, ce qui conduit à une démarcation entre l'intention

et l'idée. La deuxième opération consiste à

l'apprentissage du métier, c'est-à-dire c'est rassurer si l'on a

des compétences requises dans ce métier.

Etape 2 : Maturation du projet

Ici on passe de l'idée et/ou métier au projet.

C'est ici que le potentiel entrepreneur (porteur du projet) émerge les

facteurs clés de succès (FCS), c'est-à-dire les atouts sur

quoi se fondent les avantages concurrentiels du porteur du projet. Et en

même temps l'entrepreneur potentiel identifie les facteurs

stratégiques de risque (FSR), c'est-à-dire les

éléments mettant le projet en situation de recul par rapport

à la concurrence (faiblesses).

C'est dans cette étape qu'on construit le plan

d'affaires ou le business model puisque l'entrepreneur a maîtrisé

les aspects techniques, financiers, ... de son environnement.

Etape 3 : Démarrage de

l'entreprise

C'est la transition entre le projet et sa

concrétisation en entreprise. Dans cette étape, l'entrepreneur

cherche le premier personnel, les premiers clients, les premiers fournisseurs,

l'autorisation de fonctionnement, etc.

Etape 4 : Finalisation

C'est la consolidation de l'entreprise créée.

B. D'après SCOTT SHARE

Son processus entrepreneurial repose sur la détection

et l'exploitation d'une opportunité d'affaires. Pour lui, le porteur du

projet doit posséder un certain nombre d'attributs (psychologiques,

sociaux, culturels, ...) et maîtriser son environnement afin de saisir

une occasion d'affaires.

Figure 1 : Les principales

étapes du processus entrepreneurial selon SCOTT SHARE

Exploitation de l'opportunité d'affaires

Ressources pour la mise en oeuvre du projet

Etude de l'opportunité

Détection de l'occasion d'affaires

Attributs

C. D'après THIERRY VERSTRAETE

Selon cet auteur, le processus entrepreneurial

n'évolue pas de façon linéaire, mais plutôt de

façon sinusoïdale. Le processus entrepreneurial comprend donc cinq

étapes : conception d'une idée, détection d'une

opportunité d'affaires, élaboration du business model,

définition d'une vision stratégique et élaboration d'un

plan d'affaires.

1. Idée (offre)

Dans cette étape, il revient à définir

les sources de l'idée d'entreprise. L'idée peut provenir du

constat, d'une expérience, des études, d'un rêve, d'une

inspiration des autres, etc.

2. Opportunité d'affaires

(demande)

Il s'agit de concilier l'idée avec une

réalité socioéconomique (marché solvable). Pour

passer de l'idée à l'idée d'affaires, il est indispensable

de faire des études de marché permettant d'identifier la

demande.

3. Business model (intelligibilité et

direction du projet)

C'est l'étape de la définition de l'ensemble des

partenaires intéressés par le projet tout en définissant

la valeur relative à chaque partenaire.

Le Business Model est une convention relative à la

génération de la valeur, à la rémunération

de la valeur et au partage de la valeur entre toutes les parties prenantes

impliquées dans le projet.

4. Vision stratégique

(planification)

C'est une présentation détaillée de la

planification des activités financières du projet,

c'est-à-dire projeter ce que sera l'entreprise à moyen et long

terme.

5. Plan d'affaires

C'est l'instrument au coeur des bailleurs des fonds. C'est

l'acte final consistant à la rédaction du projet.

Figure 2 :

Processus entrepreneurial présenter par Thierry VERSTRAET

Opportunité d'affaire

vision stratégique

Idée Business Model

(B.M) Business Plan (B.P)

La démarche de T. VERSTRAETE est opposée

à celle de Robert PAPIN. Pour ce dernier, le Processus entrepreneurial

est linéaire, c'est-à-dire les étapes sont strictement

séquentialisées. Cela signifie que lorsqu'une idée

conçue ne rencontre pas à une opportunité d'affaires, on

la rejette. Par contre pour VERSTRAETE, l'idée n'est pas rejetée

mais elle peut être revue.

Figure 3.

Processus entrepreneurial selon R. PAPIN

Idée opportunité d'affaires

Vision stratégique Business plan

Pour Robert PAPIN, on ne peut pas passer d'une étape

à une autre sans qu'une étape soit acceptée. Pour T.

VERSTRAETE, un projet est en création permanente. Il propose un

processus sinusoïdal et itératif (c'est - à - dire du

Business Plan à l'idée) à travers le temps de mise au

point du projet. Le temps dont on parle n'est pas à confondre à

celui du calendrier ; c'est le temps de la capacité de réaliser

un projet.

1.1.4. Entrepreneuriat et lutte

contre la pauvreté

La culture entrepreneuriale est une forte croyance qui

incite les individus soucieux de leur milieux, de leur survie et de leur

développement, à prioriser l'entrepreneuriat comme moyen de lutte

contre la pauvreté et à se donner progressivement les moyens

d'actualiser ce potentiel.

Et cette culture serait en effet constituée de

qualités et d'attitudes exprimant la volonté d'entreprendre et de

s'engager pleinement dans ce que l'on veut faire et mener à terme. Elle

se veut être comme une culture du projet, une culture toute

particulière puisqu'elle vise à produire de la nouveauté

et du changement. Elle se veut aussi être une culture de création

et de construction.

Plusieurs études ont étudié l'influence

de la culture sur le phénomène entrepreneurial. Pour LANDES :

« Si nous devons retenir quelque chose de l'histoire du

développement économique 'est que la culture fait toute la

différence ». L'entrepreneuriat demeure un champ

où s'exerce l'influence de la culture, il est lui-même un acte

culturel.17(*)

La culture est ancrée tout au long du processus

entrepreneurial : depuis l'intention jusqu'au développement des

entreprises, elle conditionne et influe sur la pensé, les

caractéristiques, les actes et les comportements des entrepreneurs. Elle

se mesure par l'intensité et la vitalité entrepreneuriale d'une

société, elle valorise les caractéristiques typiques aux

entrepreneurs, et les valeurs de l'entrepreneuriat : autonomie,

créativité et esprit d'entreprise.

Elle constitue un instrument efficace de lutte contre la

pauvreté par la création d'entreprise.

A ce sujet, FORTIN18(*) souligne qu'il n'y a pas de limites à la

créativité des hommes et des femmes et il n'y a pas de limites

à la diversité de besoins humains, il y aura donc toujours de la

place pour de nouvelles initiatives et des nouvelles entreprises.

La culture entrepreneuriale permet justement de

démocratiser la capacité de créer et de gérer,

faisant ainsi échec à la pauvreté en favorisant la

création de richesses. En effet, en démocratisant la

capacité de créer des entreprises et de les gérer

correctement : on assure la création de richesses et d'emplois ; on

permet l'amélioration de la qualité de vie individuelle et

collective ; on contribue à l'amélioration du patrimoine

universel, y compris la préservation de l'environnement, tout en

assurant aux plus démunis un minimum vital.

Lorsque les personnes aptes au travail créent la

richesse, il est plus facile ensuite pour l'Etat de veiller au bien être

des inaptes au travail par divers mécanismes de redistribution de la

richesse en arbitrant entre le principe d'équité et celui

d'efficacité.

C'est ainsi, le développement économique durable

passe nécessairement par le développement d'une véritable

culture entrepreneuriale assurant ainsi un développement endogène

croissant et une plus grande création de richesse. Car l'entrepreneuriat

est considéré comme un instrument clé permettant

d'améliorer la compétitivité entre les nations, de

favoriser la croissance économique et d'accroître les

possibilités d'emploi.

Chercheurs et preneurs de décisions s'accordent pour

dire qu'une économie entrepreneuriale est une économie dynamique

et innovatrice, c'est-à-dire qui expérimente de nouvelles

idées, de nouveaux produits ou processus, ce qui lui permet de se

renouveler.

1.2. LA PAUVRETE

La littérature économique contemporaine est

généralement peu prodigue en ce qui concerne la conceptualisation

du phénomène de la pauvreté. Elle s'est en effet

attachée principalement aux dimensions monétaires, et/ou

d'accessibilité aux ressources productives et aux besoins essentiels.

C'est ainsi il n'existe pas de définition unanime reconnue du concept de

pauvreté

La pauvreté n'est généralement jamais

définie par elle-même, mais elle est toujours abordée en

fonction d'autres concepts, comme ceux de la croissance, du bien-être, de

l'exclusion ou encore de l'équité. Il n'est donc pas aisé

d'identifier clairement les éléments clés du concept de

pauvreté d'autant plus qu'il ne se définit

généralement que par rapport à son contexte

spécifique, qu'il soit mondial, régional, national ou encore

local.

Au-delà de ses caractéristiques sociales,

économiques ou géographiques, l'approche de la pauvreté

dépend aussi essentiellement du point de vue adopté pour

appréhender le phénomène. Que l'on se place dans une

optique utilitariste ou non, que l'on définisse la pauvreté en

fonction du revenu, de la consommation des ménages, des besoins

essentiels ou du point de vue des capacités, on obtient des

définitions fort différentes.

Plusieurs auteurs et organisme internationale ont ainsi

abordé la pauvreté. Il y a lieu d'illustrer dans ce point

quelques définitions pour bien appréhender ce concept.

Pour VANDERSHUEREN et Al. La pauvreté est «

l'incapacité pour un individu, une famille ou une communauté de

satisfaire certains besoins minimums ». Cette définition met

l'accent sur le caractère absolu et objectif de la

pauvreté.19(*)

Pour sa part WRESINSKI, parle de la pauvreté en la

distinguant de la précarité : « la précarité

est l'absence d'une ou plusieurs sécurités, notamment celle de

l'emploi, permettant aux personnes et famille d'assurer leurs obligations

professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits

fondamentaux »20(*).

L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins

étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et

définitives. WRESINSKI met donc l'accent sur le caractère

permanent et sur l'aspect multidimensionnel dans la pauvreté.

Pour l'économiste Indien AMARTYA KUNAR SEN prix Nobel

de l'économie 1998 sur « la pauvreté et les famines

contemporaines », propose une définition claire et

distincte jusque-là du concept pauvreté. Pour lui la

pauvreté est « la privation absolue d'un ensemble de

libertés élémentaires (liberté d'échapper

à la famine et à une morbidité évitable, d'avoir

accès à une vie sanitaire digne, de se nourrir, de se

vêture...) dont doivent jouir les individus »21(*).Pour SEN, comme la

pauvreté englobe des multiples dimensions : sociales, culturelles,

environnementales, politiques, économiques..., il entrevoit la

pauvreté comme le cumul des handicaps de ces différentes

dimensions.

1.3. PAUVRETE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Malgré ses immenses ressources naturelles, la

République Démocratique du Congo(RDC) est l'un de pays le plus

pauvre du monde. Les indicateurs sociaux affichent des niveaux de vie tellement

bas qu'il s'avère pratiquement impossible pour le pays d'atteindre un

seuil des objectifs du Millénaire pour le développement.

En RDC, 71,34% de la population dispose d'un revenu

inférieur au seuil de pauvreté. Une des étendues de la

pauvreté la plus élevées au monde! Il en est de même

de sa profondeur soit l'écart de revenu des pauvres par rapport au seuil

de pauvreté (32,23%). Contrairement à ce que beaucoup pourraient

penser, la République Démocratique du Congo n'a pas toujours

été aussi pauvre.

A son indépendance, l'hypothèse du

développement du pays était indiscutable pour beaucoup tant elle

était évidente : entre 1920 et 1956 ; l'économie

de la RDC, alors Congo Belge, avait cru à des taux annuels

exponentielles, avec un taux de croissance moyenne de près de 7%. Le

taux de croissance du PIB par habitant avait même pu atteindre

jusqu'à 18% en 1962. Ses infrastructures étaient avancées

comparativement à d'autres nations africaines. Il était

comparé notamment à l'Afrique du sud. Ses atouts naturels

étaient énormes. Mais depuis cinq décennies, la tendance

s'est renversée. Pour savoir si la pauvreté pourra reculer un

jour en République Démocratique du Congo, il faut d'abord en

déterminer l'origine.

Les travaux économiques récents sur le

rôle des institutions dans le développement économique

permettent d'expliquer aisément le pourquoi du renversement de la

situation économique en RDC. A cet égard, le parcours historique

de la République Démocratique du Congo constituerait une cause

profonde de la pauvreté congolaise, via son héritage

institutionnel. En effet, les institutions déterminent la performance

économique d'une nation. Les pays dotés de bonnes institutions

(Etat de droits de propriété, garantie des contrats etc.) sont

ceux qui occupent la tête de peloton en termes de niveau de vie par

habitant et ont des faibles incidences de la pauvreté.

La réalité congolaise, comme l'ont fait

remarquer quelques avisés, n'est qu'héritage de

l'instabilité permanent de l'après-indépendance et du

contraire des bonnes institutions ou de bonne gouvernance : Pratique de

corruption, d'enrichissement illicite et de lapidation des ressources

publiques, attitudes prédatrices de la part des acteurs internes et

externes ( notamment, leur capacité à entreprendre des guerres de

prédation), non-respect du droit de propriété... c'est

ainsi par exemple que OLA OLSON et HEATHER CONGDON parle de la

République Démocratique du Congo comme le pays qui a

remporté le « prix de prédation ».En

renchérissement BOUDOUIN HAMULI K. dans son livre « Donner sa

chance au peuple congolais » a écrit : « La

pauvreté ou la misère extrême de la RDC peut s'expliquer

uniquement par la faible performance de ses institutions, de ses

entreprises(...) » Nos politiques aussi avec leur mauvaise gestion

ont plongés le pays dans l'abime.

Selon l'indice MO. IBRAHIME, la République

Démocratique du Congo s'est classée en 2010 au

51ème rang sur 53 pays africains évalués pour

leur gouvernance. Cette mauvaise gouvernance peut-être par exemple aussi

observé par la forte corruption qui caractérise ce pays :

164ème pays les plus corrompus du monde sur 178 classé

par Transparency International 2010.Des mauvaise règle formelles,

générées par des défaillances institutionnelles, ne

créent aucune incitation à l'entrepreneuriat, à

l'investissement, à l'innovation, à la création de valeur,

à la production ... et quand tous ces élément ne sont

réunis, une croissance négative se met en place parce qu'il y

aura moins d'échange, moins de divisions du travail, et donc moins de

productivité au niveau social sans augmentation de la réelle

croissance économique solide. En de termes différents, la

République Démocratique du Congo y gagnerait si elle faisait

progresser sa gouvernance, instaurait un réel Etat de droit et

améliorait le climat des affaires, notamment pour les petits

entrepreneurs. Car d'après le rapport de Doing Business 2015 de

la Banque Mondiale qui Classifie les pays par rapport à la

facilité de faire des affaires, la RDC occupe la

184èmeplace sur 189 pays.

On en conclut donc que la pauvreté parait logique dans

ces circonstances, mais pas irréversible. Améliorer les

institutions réduirait la pauvreté qui sévit en

République Démocratique du Congo. Le processus n'est pas simple,

mais il est grand temps de s'y lancer maintenant avec envergure, au risque de

se retrouver dans 50 ans dans la situation actuelle, après 50

années d'indépendance et 50 années gaspillées.

22(*)

SECTION 2. APPROCHE THEORIQUE ET

EMPIRIQUE

2.1. APPROCHE THEORIQUE

Malgré une certaine reconnaissance de la

légitimité de l'entrepreneuriat en tant que science à part

entière23(*), la

recherche dans ce domaine reste encore fragmentée, voire

éclatée. Il demeure encore pratiquement impossible d'obtenir une

définition consensuelle et de construire une théorie

générale24(*).

Plusieurs disciplines ont tenté depuis des

années de proposer des définitions ou des conceptualisations de

l'entrepreneuriat et différentes orientations sont

privilégiées par les chercheurs pour l'étude de cet

objet.

De nombreuses approches (mentionnées dans le tableau

ci-dessous) ont ainsi émergé au fil du temps. Elles marquent,

d'une part, l'évolution des conceptions et, d'autre part, la mouvance

des préoccupations dans le champ de l'entrepreneuriat, inscrivant les

chercheurs dans des courants de pensée ou des paradigmes distincts.

Tableau n°1. Les

approches qui sous- tendent l'évolution du concept25(*)

|

1. Durant les deux derniers siècles, l'entrepreneuriat

renvoie à une approche fonctionnelle utilisée surtout dans le

domaine économique.

|

|

SCHUMPETER (1928)

|

«L'essence de l'entrepreneuriat se situe dans la

perception et l'exploitation des nouvelles opportunités dans le domaine

de l'entreprise. Cela a toujours à faire avec l'apport d'un usage

différent de ressources nationales qui sont soustraites de leur

utilisation naturelle et sujettes à de nouvelles combinaisons».

|

|

PENROSE (1963)

|

L'entrepreneuriat appréhende l'identification

d'opportunités dans le système économique.

|

|

LEIBENSTEIN (1968, 1979)

|

L'entrepreneuriat renvoie aux activités

nécessaires à la création d'une entreprise. Il se

définit comme « activités nécessaires pour

créer ou continuer une entreprise où non tous les marchés

sont bien établis où clairement définis et/ou dans quelles

parties appropriées de la fonction de production ne sont pas accomplies

connues ».

|

|

2. Depuis le début des années 50,

l'entrepreneuriat renvoie à une approche individuelle utilisée

surtout dans le domaine psychologique, sociologique ou de psychologie

cognitive.

|

|

RONSTAD (1984)

|

L'entrepreneuriat est un processus dynamique de

création humaine incrémentale. «cette richesse est

créée par les individus qui assument les risques principaux dans

la limite des capitaux propres, de la période, et/ou de l'engagement de

carrière de fournir la valeur pour un certain produit ou service. Le

produit ou le service lui-même peut ou ne peut pas être nouveau ou

unique mais la valeur doit être infusée de façon ou d'autre

par l'entrepreneur en fixant et en allouant les qualifications et les

ressources nécessaires ».

|

|

TOULOUSE (1988)

|

«L'Entrepreneurship est une réponse

créatrice, une habileté à percevoir de nouvelles

perspectives, à faire des choses nouvelles, à faire

différemment les choses existantes ».

|

|

STEVENSON ET JARILLO (1990)

|

«Le coeur de l'entrepreneuriat corporatif est que

l'opportunité qui se présente à la firme doit être

poursuivie par des individus en son sein. Mais le repérage des

opportunités est certainement fonction des capacités de

l'individu: sa connaissance intime du marché, des technologies

impliquées, des besoins du consommateur, etc.».

|

|

TIMMONS (1994)

|

« Entreprendre suppose un état cognitif conduisant

une personne à agir conformément au type d'action qu'appelle

l'acte correspondant, à partir d'une idée et de la

détection ou de la construction d'opportunités

d'affaires».

|

|

DANJOU (2000)

|

«L'entrepreneuriat est « incarné ». Il

est appréhendé comme le comportement d'un individu ayant des

besoins, des motivations, des traits de personnalité, des aptitudes et

des compétences particuliers».

|

|

3. Depuis le début des années 90,

l'entrepreneuriat renvoie à une approche fondée sur les processus

utilisée surtout dans le domaine des sciences de gestion, de l'action ou

dans les théories des organisations.

|

|

BYGRAVE ET HOFER (1991)

|

L'entrepreneuriat est un phénomène qui consiste

à créer et organiser de nouvelles activités.

|

|

CUNNINGHAM ET LISCHERON (1991)

|

L'entrepreneuriat est un processus itératif de

création d'idées, dévaluation personnelle, de remise en

cause actuelle et future : « ce processus implique de créer

l'idée, d'évaluer ses habilites personnels, et d'agir maintenant

et à l'avenir ».

|

|

BRUYAT (1993)

|

L'entrepreneuriat est une dialogique individu- création

de valeur nouvelle, dans une dynamique de changement créatrice.

|

|

VENKATARAMAN (1997)

|

L'entrepreneuriat est défini comme « l'examen

savant de la façon dont, par qui et avec quelles opportunités

d'effets de créer de futures marchandises et entretient sont

découverts, évalué et exploité ».

|

|

SHANE ET VENKATARAMAN (2000)

|

Le champ de l'entrepreneuriat renferme « l'étude

des sources des opportunités ; le procédé de la

découverte, de l'évaluation, et de l'exploitation des

opportunités ; et l'ensemble d'individus qui découvrent, les

évaluent, et exploitent ».

|

|

VERSTRAETE (2003)

|

« L'entrepreneuriat concerne le phénomène

relevant d'une relation symbiotique entre l'entrepreneur et l'organisation

impulsée par celui-ci».

|

On peut donc résumer que le tableau ci-dessus

présente les différentes approches théoriques de

l'entrepreneuriat, il s'agit de l'approche fonctionnelle, de l'approche

individuelle et de l'approche processuelle. Nous pouvons souligner l'existence

de deux éléments fondamentaux au niveau de l'entrepreneuriat: la

création (d'un produit, d'un service, d'une activité, d'une

organisation, de valeur) et l'entrepreneur.

En effet, RONSTAD (1984), GARTNER (1985), VERSTRAETE (2000)

ainsi que BRUSH et AL (2003) avancent que chercheurs et praticiens, tenants du

paradigme de création d'une organisation, associent assez souvent

l'entrepreneuriat à l'acte d'entreprendre.

HERNANDEZ (1999) met en exergue le rôle joué par

l'entrepreneur et assimile l'entrepreneuriat au processus de création de

l'entreprise par ce dernier. Il stipule que « l'entrepreneur est le sujet,

l'acteur, et la création de l'entreprise, le résultat de son

action ».

Dans ce qui suit, et sans dénier l'intérêt

du paradigme de création d'une organisation, l'entrepreneuriat est

appréhendé à travers la relation individu/système

créé.

2.2. APPROCHE EMPIRIQUE

Le présent point sur l'approche empirique va nous

permettre de montrer, sur base des expériences menées par

d'autres chercheurs ainsi que nos propres analyses, la manière dont

l'entrepreneuriat contribue dans la lutte contre la pauvreté.

Les travaux de DAVID BIRCH sur les « sources de

l'emploi aux États-Unis », entrevoie la création

d'entreprises comme la première approximation de l'entrepreneuriat, est

reconnue comme un moteur très important du développement

économique et social à travers le monde. 26(*)En plus d'être encore la

source de la majorité des nouveaux emplois et de stimuler la croissance

économique27(*),

les nouvelles entreprises permettent d'améliorer la

compétitivité des économies des pays industrialisés

ou en voie de l'être, et ainsi de mieux adapter ces dernières aux

changements économiques et aux mutations structurelles.28(*) Elles favorisent aussi le

développement local et la restructuration de plusieurs régions.

La création de nouvelles entreprises ou tout type de

création serait un moyen de lutte contre le chômage et la

pauvreté, d'intensifier la concurrence sur les marchés et de

s'adapter aux véritables besoins des consommateurs, de stimuler la

quête de nouveaux marchés et de faire face aux mutations rapides

qu'entraîne la mondialisation économique. Elle pourrait même

permettre à un plus grand nombre de citoyens de s'épanouir

personnellement et professionnellement.

Les travaux menés par l'Organisation de

Coopération et de Développement économiques (OCDE) sur

« l'encouragement l'entreprenariat en tant que moteur de la

croissance dans une économie mondialisée »,

considère également l'entrepreneuriat comme un déterminant

majeur des performances économiques, s'agissant notamment des

progrès dus à l'innovation. L'importance de son rôle

structurel et du dynamisme qu'il impulse dans toutes les économies qui

n'est plus à démontrer. Les pouvoirs publics admettent chaque

jour davantage qu'il constitue un instrument efficace : pour créer des

emplois ; augmenter la productivité et la

compétitivité, mais aussi lutter contre la pauvreté

et atteindre des objectifs sociétaux, en ce sens qu'il aide certains

segments de la population à se prendre en charge.

Les recherches menés par MANIKA sur le

« micro finance et entrepreneuriat en contexte de pauvreté

: cas des micros entrepreneurs de la Cité de

Mbanza-Ngungu », ont démontré que dans nos pays en

voie de développement, un des remèdes à administrer pour

lutter contre le chômage et la pauvreté est d'encourager la

population à l'entrepreneuriat. Néanmoins, la question des

ressources financières est d'une importance capitale pour le

démarrage ou la croissance d'une activité entrepreneuriale. Donc

encourager la population à la créativité ou à

s'orienter vers la carrière indépendante peut être

appréhendé comme l'une de réponse aux problèmes de

l'emploi et de lutte contre la pauvreté qui sévie Afrique en

général et en RDC en particulier.29(*)

Compte tenu des différentes approches empirique

cité ci-haut, nous pouvons sans doute affirme que l'entrepreneuriat est

donc l'outil par excellence de création de richesse, et par ricochet, de

lutte contre la pauvreté.

2.2.1. Création d'emploi et

réduction du chômage

L'activité entrepreneuriale peut créer des

emplois étant donné que les entrepreneurs sont à la

recherche de débouchés et de profits, cherchent à

concrétiser leurs ambitions, voire à oeuvrer à leur

épanouissement personnel. Ajoutons que cette activité contribue

au maintien et à la sécurisation des emplois existants en plus

d'en créer de nouveaux.

Comme ce dernier constitue une priorité pour les

gouvernements de presque tous les pays au monde, la capacité de

création d'emplois des entrepreneurs présente donc un

intérêt majeur pour la plupart d'entre eux. Des emplois sont

créés lorsque des entreprises voient le jour où

s'agrandissent. En comparant le nombre de créations et le nombre de

destructions d'emplois, on obtient la création nette d'emplois. Ce

phénomène résulte principalement de deux processus :

- Excédent de création d'entreprises par

rapport au nombre de sorties du marché. Sur une période

donnée, l'économie voit disparaître un certain pourcentage

d'entreprises tandis que d'autres se créent. En fin de compte, si le

taux d'entrées dépasse le taux de sorties, il est vraisemblable

que l'on observe une création nette d'emplois. Ce processus est soumis

à l'influence de la conjoncture économique. En outre, quand le

chômage augmente, certains individus créent leur propre entreprise

pour y échapper.

- expansion des entreprises existantes :

l'expansion des entreprises existantes constitue une source très

importante de création d'emplois. Les travaux de l'OCDE montrent que les

trajectoires de ces entreprises à forte croissance sont souvent

imprévisibles, de sorte qu'au niveau individuel, « choisir les

entreprises qui gagnent » a peu de chances de constituer une politique

efficace. Il existe pourtant des possibilités pour les gouvernements de

faciliter la croissance de l'emploi en encourageant les entrepreneurs

désireux d'agrandir leur entreprise ou en leur facilitant la

tâche.

2.2.2. Lutte contre la

pauvreté et entrepreneuriat social

L'entreprenariat est aussi un moyen de lutte contre la

pauvreté, d'augmenter les opportunités d'emploi et de permettre

aux groupes défavorisés ou sous-représentés de se

prendre en charge. Un peu partout dans le monde, on prend progressivement

conscience du potentiel que l'entreprenariat peut offrir pour promouvoir

l'insertion sociale.

C'est ainsi, le pouvoir public peut porter de l'aide aux

petits entrepreneurs, en créant des structure de micro finance à

faible taux d'intérêt pour les facilités les

financements.

Nous pouvons également parler de l'entrepreneuriat

sociale lorsque les entreprises créées par les entrepreneurs,

n'ont pas une finalité lucrative seulement, mais aussi sociale : il

s'agit de répondre à des besoins sociaux peu ou pas couverts par

le marché.

2.2.3. Importance de

l'entrepreneuriat30(*)

L'importante place qu'occupe l'entrepreneuriat dans les

recherches et les politiques économiques revient essentiellement aux

intérêts qu'il apporte à l'économie et à la

société.

- Entrepreneuriat et croissance économique

:

L'activité entrepreneuriale n'a pas peut être un

effet direct sur la croissance économique mais l'accélère,

grâce à la présence d'une population nombreuse d'individus

entreprenants31(*) et ce

résultat était prouvé par une étude de GEM : Global

Entrepreneurship Monitor32(*) qui a proposé un modèle comparant

entre différents pays sur diverses dimensions sociales et culturelles.

Ce programme a montré que dans les payes à activité

entrepreneuriale élevée, la proportion du PIB qui provient des

projets entrepreneuriaux progresse chaque année.

- Entrepreneuriat et création d'emploi :

L'entrepreneuriat constitue un moyen pour la résorption

du chômage, il est considéré comme source potentielle de

création et de sauvegarde d'emplois où entreprendre est devenu

une nécessité pour l'intégration sociale pour

l'entrepreneur et pour ses membres de famille.

- Entrepreneuriat et renouvellement du parc d'entreprises

:

L'entrepreneuriat permet de renouveler et reconstruire le

tissu économique par la création des entreprises ex-nihilo ou par

la reprise des entreprises et même par la réactivation et le

redémarrage d'entreprises ce qui permet de constituer un contrepoids et

une compensation aux disparitions et l'échec d'autres entreprises

existantes.

- Entrepreneuriat et Innovation :

La fonction d'innovation est importante, d'après

SCHUMPETER, les entrepreneurs constituent le moteur de l'innovation en

identifiant les opportunités que les autres acteurs ne voient pas et en

développant les technologies et les concepts qui vont donner naissance

à des nouvelles activités économiques.

CHAPITRE II. PRESENTATION DU CADRE

D'ETUDE

Nous présentons dans ce chapitre la cité de

Kimpese qui est notre cadre d'étude. Il sera question notamment de

présenter la situation administrative et démographique avant de

présenter la situation socio-économique.

SECTION 1.SITUATION ADMINISTRATIVE

ET DEMOGRAPHIQUE

1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE

1.1.1. Création

La cité de Kimpese est créée par

l'ordonnance-loi n°87-232 du 29 juillet 1987 de son excellence monsieur le

président de la République.

Elle est plus de deux décennies élevée du

secteur faisant partie du territoire de SONGOLOLO qui compte 5 secteurs

à savoir : Le secteur de KIMPESE ; Le secteur de WOMBO ;

Le secteur de LUIMA ; Le secteur de BAMBOMA et en fin le secteur de MPALA

BALA.

Actuellement conformément aux nouvelles dispositions

prises par les autorités politico administratifs du pays notamment par

la loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 « portant fixation des

subdivisions territoriale à l'intérieures des

provinces » qui appuyer la constitution de 18 février 2006

introduisant une réforme de l'organisation administrative et

territoriale de la République régie par le Décret-loi

n°081 du 02 juillet 1998.

En vertu de ce dernier la RDC était composée de

la ville de Kinshasa et de dix(10) provinces dotées chacun de la

personnalité juridique. Sous l'empire de ce décret-loi, la

province, la ville, le territoire et commune de la ville de Kinshasa,

étaient des entités décentralisés tandis que le

District, la commune autre que celle de la ville de Kinshasa, le quartier, le

groupement et les villages étaient des entités territoriales non

décentralisés.

A ce sujet, l'alinéa 2 de l'article 196 dispose que la

subdivision territoriales à l'intérieurs des provinces sont

fixées par une loi organique qui constitue la mise en oeuvre de cette

disposition constitutionnelle. Par rapport à la législation

antérieure, deux subdivisions territoriales disparaissent de la

nomenclature des circonscriptions territoriales du pays. Il s'agit de

« District et de cité ».La disposition du district

résulte du découpage du territoire national en vingt-cinq (25)

provinces et le cité disparaissent également, En effet, certaines

anciennes cités sont transformées en ville ou en communes selon

les critères défini par la loi. Celles qui ne répondent

pas à ces critères sont intègres dans les secteurs des

chefferies ou elles sont situées.33(*)

C'est ainsi la cité de Kimpese est devenue une ville

appelée, la ville de BANGU divisée en trois communes à

savoir : La commune de BANGU ; La commune de VAMPA ; La commune

de LUKALA.

Cette ville sera dirigée par une maire de la ville et

des communes seront dirigées par des bourgmestres des communes.

1.1.2. Subdivision administrative

de la cité de Kimpese

Selon le statut de sa création, la cité de

Kimpese est subdivisée en quatre (4) quartiers à savoir : Le

quartier Révolution ; Le quartier ONATRA ; Le quartier

Kimbala et Enfin le quartier IME.

Ces quartiers pendant une période de l'histoire ont

connu un changement de dénomination en passant par ce qui est repris

ci-dessous : Quartier I ; Quartier II ; Quartier III ;

Quartier IV.

Mais l'originalité oblige sa cité de Kimpese a

repris sa structure organisationnelle en plus de ces quatre (4) quartiers

regroupant 260 avenues, la cité de Kimpese compte également 3

villages dont : le village NTAKA ; SANZIKWA ; SONGA ;

N'VELA ; ZAMBA et le camp SOUZA.

1.2. SITUATION DEMOGRAPHIQUE

La cité de Kimpese a une population qui

s'élève actuellement à 64018 habitants avec une

densité de 766,6 habitants /Km2. Elle regroupe ethnies et

tribus dont les dominantes sont les BANDIBU et les BANIANGA. La cité de

Kimpese a une population hétérogène composée des

autochtones authentiques, les réfugiés Angolais en grandes

parties venus depuis les années 1975, les Chinois, les Français,

les nigérian pour ne citer que ceux-là.

La cité de Kimpese connaît également une

expansion démographique à cause de sa position

géographique: elle est située juste au milieu des grandes

bretelles routières qui aboutissent respectivement à Kinshasa (la

capitale nationale), la ville portuaire de Matadi (capitale provinciale du

Kongo Centrale), de territoire de Luozi (qui fait frontière avec la

République populaire du Congo) et la Province de Uíge et le

Territoire de Makela en Angola.

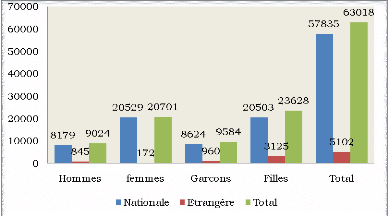

Tableau n°2.La statistique de la population

nationale et étrangère de 2014

|

Hommes

|

femmes

|

Garçons

|

Filles

|

Total

|

|

Nationale

|

8179

|

20529

|

8624

|

20503

|

57835

|

|

Etrangère

|

845

|

172

|

960

|

3125

|

5102

|

|

Total

|

9024

|

20701

|

9584

|

23628

|

64018

|

Source : Rapport annuel du bureau de la cité

de Kimpese 2015

Cette répartition de la population peut être

représentée graphiquement comme suit :

Figure 4. La répartition de la population selon

leur nationalité

Source : Rapport annuel du bureau de la cité

de Kimpese 2015

Il ressort de ce tableau et graphique que la population

Congolaise représente 89, 1% de la population totale sur 10,9% de la

population étrangère.

C'est ainsi, le tableau et le graphique ci-dessous nous

présentent l'état comparatif de la population pour les 14

dernières années.

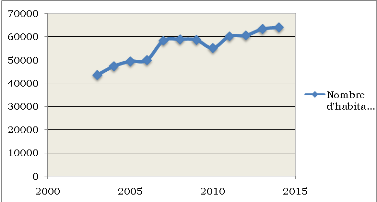

Tableau

n°3.L'évolution de la population de la cité de Kimpese de

2003 à 2014

|

Années

|

Nombre d'habitants

|

|

2003

|

43539

|

|

2004

|

47318

|

|

2005

|

49409

|

|

2006

|

49889

|

|

2007

|

58325

|

|

2008

|

58890

|

|

2009

|

58654

|

|

2010

|

55131

|

|

2011

|

60162

|

|

2012

|

60563

|

|

2013

|

63301

|

|

2014

|

64018

|

Source : rapport annuel du bureau de la cité

de Kimpese 2015

Ce mouvement peut encore mieux être représenté graphiquement comme suit :

Figure 5 : Evolution de la population de Kimpese 2003

à 2014

Source : Rapport annuel du bureau de la cité

de Kimpese 2015

Il ressort de ce tableau et graphique que la population de la

cité de Kimpese accroit de façon progressif d'une année

à une autre sauf à l'année 2010 ou nous avons

constaté une diminution de la population par rapport à

l'année précédente c'est-à-dire l'année

2009, cette situation s'explique au rapatriement des réfugiés

Angolais qui occupé une grande partie de la population de cette

cité.

Tableau n°4. Tableau symptomatique de la

population de Kimpese par quartier

|

Nationale

|

Etrangère

|

Total gén

|

|

|

Entité

|

Hommes

|

Femmes

|

Garçons

|

Filles

|

Total

|

Hommes

|

Femmes

|

Garçons

|

Filles

|

Total

|

|

|

Révolution

|

1476

|

1448

|

3711

|

4484

|

11119

|

35

|

52

|

37

|

66

|

190

|

11309

|

|

Onatra

|

1726

|

1529

|

4212

|

2967

|

10434

|

142

|

138

|

384

|

331

|

995

|

11429

|

|

Kimbala

|

2007

|

2116

|

5780

|

5956

|

15859

|

143

|

145

|

293

|

364

|

945

|

16804

|

|

IME

|

2581

|

2974

|

5763

|

5779

|

17097

|

525

|

625

|

1010

|

2354

|

4514

|

21611

|

|

Total

|

7790

|

8067

|

19466

|

19186

|

54509

|

845

|

960

|

1724

|

3115

|

6644

|

64018

|

Source : Rapport annuel du bureau de la

cité de Kimpese 2015

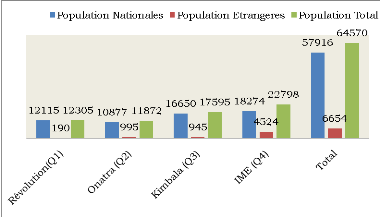

Nous pouvons voir de cette répartition dans le graphique ci-dessous

Figure 6: Répartition de la population de Kimpese selon

le quartier 2014

Source : Rapport annuel du bureau de la

cité de Kimpese 2015

Il est à constater que dans la répartition de

la population par quartier, la population est plus élevée au

quartier IME avec un taux de 35,7% suivi du quartier Kimbala qui

représente 27,7% et 18,2% respectivement par le quartier Onatra et

Révolution.

Cet écart de la population par quartier est due par la

grandeur du proportionnelle d'un quartier à l'autre.

La cité de Kimpese est plus d'une décennie

l'objet d'un grand mouvement migratoire dû à : l'implantation

des organismes internationaux, à la circulation interne de la monnaie

du a sa position de carrefour ; aussi son rapprochement de la

frontière de l'Angola (LUFU) ; de la présence des deux

grandes cimenteries nationales contiguës (CINAT et CILU) et des quelques

entreprises de l'Etat congolais: REGIDESO et SNEL ; de la présence

d'un hôpital général de référence (HGR)

appartenant aux confessions protestantes (Hôpital IME) et d'un centre de

santé de référence (CSR) appartenant à

l'église catholique (centre de santé LAMBA) ; de la

présence des grands établissements scolaires, de trois

institutions d'enseignement supérieur et universitaire ; de la

présence des sièges des quelques ONGD, projets de

développement et autres acteurs non étatiques: syndicats,

associations, groupements informels, fédérations, réseaux,

forums de dialogue, etc.

C'est ainsi le tableau ci-dessous présent la population

(étrangère et nationales) de la cité de Kimpese par

quartier en 2014 pour nous permettre de dégager le quartier qui compte

beaucoup plus d'étranger.

Tableau

n°5.Population par quartier de l'année 2014

|

Population

|

|

Entité

|

Nationales

|

Etrangères

|

Total

|

|

Révolution(Q1)

Onatra (Q2)

Kimbala (Q3)

IME (Q4)

|

12115

10877

16650

18274

|

190

995

945

4524

|

12305

11872

17595

22798

|

|

Total

|

57916

|

6654

|

64570

|

Source : Rapport annuel du bureau de la

cité de Kimpese 2015

Cette situation peut être mieux aperçue dans le graphique suivant :

Figure 7. Population par quartier de l'année 2014

Source : Rapport annuel du bureau de la

cité de Kimpese 2015

Il est a constaté dans le tableau et graphique suivant

que la population étrangère est beaucoup plus trouvé au

quartier IME soit 67% suivis du quartier Onatra soit 15% et enfin vient

respectivement le quartier Kimbala et Révolution

SECTION 2. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE

2.1. ACTIVITE COMMERCIALE

La cité de Kimpese dispose d'un grand centre commercial

avec plusieurs activités entre autres commerciales, hôtelleries,

de restauration etc...Toutes les variantes d'activités

économiques de trois principaux secteurs traditionnels (primaire,

secondaire et tertiaire) existent dans la cité de Kimpese.

Cette cité est considérée aussi comme

étant une cité entrepreneuse. Elle désigne la mise en

pratique d'une citoyenneté ardente et d'un esprit entreprenant: les

habitants, débout, luttent pour tirer durablement leur ville du marasme

où elle se trouve plongée. Ils prouvent que la cité, loin

d'être un chancre monstrueux cantonné dans la consommation et la

génération de coûts sociaux élevés, est au

contraire source de richesse, qu'elle charrie, même, le

développement du pays.

2.1.1. Le commerce

Le commerce est un ensemble d'opération lucrative

comprenant l'échange et la circulation des produits et services

dès l'endroit de leur production vers le lieu de consommation. Les

produits peuvent être des biens naturels ou des produits

manufacturés. 34(*)

A Kimpese, les activités commerciales vont Bor train

comme il en est dans toutes les autres villes de la province du Kongo Central.

Les produits vivriers et pérennes en l'occurrence l'arachide, les mais,

les maniocs, les haricots, les le petit poids, les mangues, les safoux,

avocats, agrumes,... Les de cultures maraichère : l'oignon,

légume, ... font l'objet du commerce sur le marché. Mais il est

aussi vendu des produits manufacturés venant de ville de Kinshasa, des

produit venant de la frontière LUFU et des produits d'occasion venant de

la ville portuaire de Matadi et de Boma communément appelé

« Bilokos ».

2.1.2. Organisation du

marché

La cité de Kimpese dispose d'un marché qui se

tient chaque Dimanche de la semaine, mais dans l'entretemps, il y a des

marché qui ont lieu chaque jour ; celui de l'IME, celui qui se

tient tout au long du parking et sur l'avenue Kabila et bien d'autre.

L'organisation des jours de marchés dans les villages

avoisinant avait été mise en place afin de permettre aux

villageois d'acquérir les biens vendus en ville et d'entrer en contact

direct et profond avec les commerçants citadin.

En plus des marché, la cité de Kimpese renferme

en grand nombre de magasins, boutique et maison important de commerce qui

participent très activement à la l'épanouissement de son

secteur commercial.

2.1.3. Infrastructures

hôtelleries et restaurants

La cité de Kimpese comporte un nombre important

d'hôtels qui jouent le rôle très importants dans l'accueil

des étrangers, tout comme des nationaux en mission, en tourisme ou en

vacances, les sans-abris de la place et les passagers qui viennent de

partout.

Les restaurant sont également en nombre suffisant et

ont une capacité acceptable pour l'accueil de passagers et d'autres

résidents. L'infrastructure et la qualité de la cuisine sont sans

appels et répondent parfaitement aux désirs des clients.

2.2. INDUSTRIES

La cimenterie Nationale (CINAT) est la seule unité de

production ou la seule industrie implantée dans la cité depuis

1987 avec une capacité productive de 300T/an mais cette dernière

connaît depuis plus de 3 ans un arrêt de production et

d'exploitation dû à des circonstances qui demeurent inconnues aux

vues de la population. Et aussi des quelques entreprises de l'Etat congolais

tel que: REGIDESO et SNEL...

La cité de Kimpese comme nous l'avons souligné

ci-haut, connaît une circulation intense de la monnaie, aussi plusieurs

institutions financières et coopératives d'épargnes et de

crédit y sont installées. Nous pouvons citer : la BIC, la

BIAC, RAW BANK, SOFICOM, FINCA, CADECO, CADEDI,...

2.3. TRANSPORT ET

COMMUNICATION

2.3.1. Communication

Les moyens existant sont les trois chaines de radio qui

émettent leurs ondes en plus d'une chaine de télévision

à savoir : La radio Bangu ; La radio Mwinda ; La radio

parole éternel et Chaine télévisée Bangu.

Il y a également la présence des

opérateurs de la téléphonie cellulaire : Voice data

communication (Vodacom) ; Airtel ; Orange ; En tigo sans oublier

l'internet, la phonie et la presse écrite.

2.3.2. Transport

La route MATADI-KINSHASA appelé la Nationale n°1

est la seule grande route qui traverse la cité à une distance de

15Km du pont LUKALA à l'office de route. Elle est plus exploitée

par les transporteurs locaux et étrangers.

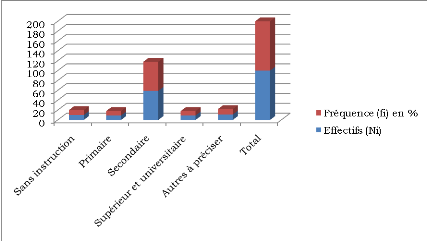

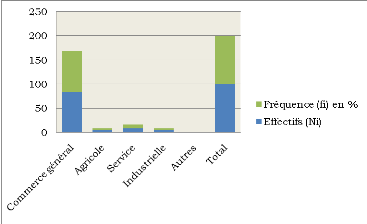

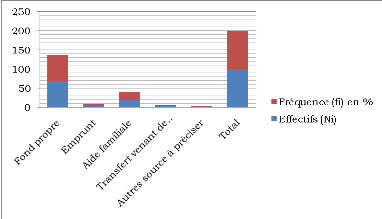

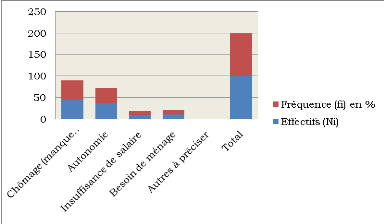

Le parc automobile de Kimpese comprend plus de 50 voitures, 17