|

UNIVERSITE SAAD DAHLAB DE BLIDA

Faculté des lettres et sciences sociales

Département de français

MEMOIRE DE MAGISTER

Option : Didactique

EXPRESSION DE L'HYPOTHESE EN CLASSE DE FRANÇAIS,

LANGUE

ETRANGERE

Par

Laadjel KHERZAT

Devant le jury composé de :

D. MAATOUK

A. BEKKAT

S. AOUADI

EL- Hocine GRISS

Maître de conférence, U. Blida

Maître de conférence, U. Blida

Professeur, U. de Annaba

Chargé de cours

Président

Examinateur

Examinateur

Examinateur

Blida, juin 05

Résumé

Le travail entrepris dans le cadre de ce mémoire

porte sur l'expression de

l'hypothèse en classe de français, langue

vivante. C'est aussi une recherche du

comment les enfants algériens l'utilisent dans

leur langue et comment, ils la

comprennent dans leur vécu de tous les jours. Une

analyse assez poussée dans

l'expression de l'hypothèse, en tant que mode

pensée, et surtout comment elle est

perçue par les jeunes algériens, en rapport

avec leur langue algérienne a été

entreprise. Des exercices puisés dans les

documents des élèves ont servi

d'exploitation à un nombre relativement important

d'élèves pour tenter de découvrir

comment, ils arrivent à utiliser l'expression de

l'hypothèse dans leur vécu de tous les

jours. Nous avons aussi tenté de comprendre le

système utilisé par les trois autres

langues : la langue nationale, l'arabe algérien et

le tamazight. Nous avons aussi

comparé les trois systèmes de l'expression de

l'hypothèse dans les langues utilisées

en Algérie, pour savoir si l'erreur découverte chez

les étudiants algériens, à savoir

l'utilisation du futur après la subjonction « si

», ne provenait pas de la contiguïté de

ces langues. Nous avons aussi pensé à

l'enseignement de l'expression de

l'hypothèse, qui, à notre sens, relève d'un

enseignement effrité, ayant besoin d'un

regroupement pour être efficace.

Nous avons cru que l'erreur provenait de l'enseignement

effrité de cette

expression de l'hypothèse et nous avons

essayé de proposer une piste de travail

pour rendre cette expression plus accessible et mieux

assurée par les étudiants

algériens qui fuient l'utilisation du conditionnel

et le futur, temps piliers de cette

forme de pensée.

Cet humble travail pourrait, peut-être, servir

de début d'analyse des

programmes de l'école algérienne, qui seront

probablement complétés par d'autres

recherches plus fines, plus élaborées, et mieux

organisées pour pouvoir rendre un

service à tous nos étudiants et les

pousser à une utilisation rationnelle de

l'expression de l'hypothèse.

ÕÜÜÜÜÎÜÜÜÜÜÜáÜÜÜÜÜã

Çã (ÉíÍ

ÉÛá )

ÉíÓäÑáÇ

ÉÛááÇ ãÇÓÞ

í ÉíÖÑáÇ

ÈÇÑÚÅ áæÍ

ÑæÍãÊí

ÉÑÂÐãáÇ åÐå

ÑÇØÅ í åÈ

ÑÏÇÈãáÇ

áãÚáÇ äÅ

.Çíãæí

áæÇÏÊãáÇ

áÇãÚÊÓ?Ç æ

ÉíáÍãáÇ

ãåÊÛá í

äííÑÆÇÒÌáÇ

Ðíã?ÊáÇ ÑØ äã

ÇåáÇãÚÊÓÇæ

Çåãå Éíí í

ËÍÈ æå

íÑÆÇÒÌáÇ

ÈÇÈÔáÇ ÑØ äã

ÇåáÈÞÊ ÉííÂ

ÉÕÇÎæ ÑíßÊ

ÈæáÓÂ

ÉíÖÑáÇ

ÈÇÑÚÅ ÑÇØÅ

í ãÊ ÞãÚã ÏÌ

?íáÍÊ

.????? ?? ?????????

ÉíãæíáÇ

Ê?æÇÏÊáÇ í

ááÎáÇ ÇÔÊÂ?

Çäã ÇíÚÓ

ßáÐæ Ðíã?Êáá

ÉíÓÇÑÏ

ÚÌÇÑã äã

ÊÇÞÊÔã

äíÑÇãÊ

áÇãÚÊÓÇ

ÇäíÊÑÇ ÏÞáæ

Úã (

ÉíÛíÑÇã?Ç

ÉÛááÇæ

ìÍÕáÇ

ÉíÈÑÚáÇ

ÉÌÑÇÏáÇ

ÉíÈÑÚáÇ )

Ë?ËáÇ ÊÇÛááÇ

ÑÈÚ ÍÑØáÇ

ÈæáÓ ãåá ÇÖí

ÇäÞÑØÊæ

ÊÞæ

áÇãÚÊÓÇ

áËãÊãáÇæ

äííÑÆÇÒÌáÇ

ÉÈáØáÇ ÏäÚ

ÔÊßãáÇ ØÎáÇ

äÇ äÅ ÉÑÚãá

ÉáãÚÊÓãáÇ

Ë?ËáÇ ÈíáÇÓ?Ç

äíÈ

ÉäÑÇÞãáÇ

.Ë?ËáÇ

ÊÇÛááÇ

ÑæÇÌÊá ÏæÚí

"æá " ÈÕäáÇ

ÉÛíÕ ÏÚÈ

áÈÞÊÓãáÇ

ãíáÚÊáÇ í

ÚãÌáÇ äã ÏÈ?

ËíÍ ØÎáÇ ÇÐå

í ÇÈÈÓ

ÉíÖÑáá

ßßãáÇ

ãíáÚÊáÇ ä

ìáæ?Ç ÉáåæáÇ

äã Çäá ÇÏÈ

ÏÞá

ÉÈáØáÇ ÑØ

äã ÉíÖÑáÇ

áÇãÚÊÓÇ

ØíÓÈÊæ

ÈíÑÞÊá áãÚ

ÉÞíÑØ

ÍÇÑÊÞÇÈ

ÇäÑÏÇÈ

ÉÈæáØãáÇ

ÉíáÇÚáÇ

ìáÚ áæÕÍáá

.ÑíßÊáÇ äã

ÚæäáÇ ÇÐåá

ÒÆÇÂÑ

ÉÑÈÊÚãáÇ

ÊÇÞæ?Ç

áÈÞÊÓãáÇæ

ØæÑÔãáÇ

áÇãÚÊÓÇ

äíÏÇÊãáÇ

äííÑÆÇÒÌáÇ

ÉáËÇãã

ÌãÇÑÈÈ ìÑËí

ä áãä ÇãÂ

ÉíÑÆÇÒÌáÇ

ÉÓÑÏãáÇ

ÌãÇÑÈ

ÚæãÌã

ÍíÑÔÊá

ÉíÇÏÈ äæßí

ÏÞ ÚÖÇæÊãáÇ

áãÚáÇ ÇÐå

.ÉíÖÑáÇ

ÈÇÑÚ?

íä?ÞÚáÇæ ÍÕ?Ç

áÇãÚÊÓ?Ç

ìáÚ ãåÒíÍÊæ

ÇäÈ?Ø ÉãÏÎá

äíËÍÇÈáÇ ÑØ

äã ÉÞÏ ÑËÂ

ìÑÎ æ

Summary

The work undertaken within the framework of this memory concerns

the expression

of the assumption in French class, living language. It is also a

research of how the

Algerian children use it in their language and how, they

understand it in their lived of

every day.

An analysis pushed enough in the expression of the assumption, as

a thought mode,

and especially how it is perceived by young Algerian, in

connection with their Algerian

language was undertaken. Exercises drawn from the documents of

the pupils were

used as exploitation with a relatively significant number pupils

to try to discover how,

they manage to use the expression of the assumption in their

lived of everyday.

We also tried to understand the system used by the three other

languages: the

national language, Algerian Arabic and the tamazight. We also

compared the three

systems of the expression of the assumption in the languages used

in Algeria, to

know if the error discovered in the Algerian students, namely the

use of the future

after the subjonction " if ", did not come from the adjacency

of these languages. We

also thought of the teaching of the expression of the assumption,

which, in our view,

concerns an exhausted teaching, needing a regrouping to be

effective. We believed

that the error came from the exhausted teaching of this

expression of the assumption

and we tried to propose a track of work to return this expression

more accessible and

ensured better by the Algerian students who flee the

use of conditional and the future, time pillars of this form of

thought. This humble work could, perhaps, be used as beginning

of analysis of the

programs of the Algerian school, which will be probably

supplemented by other

research finer, more elaborate, and organized better to be able

to render a service all

to our students and to lead them to a rational use of the

expression of the

assumption.

Dédicace

Je dédie cet humble travail à mes parents

qui ont toujours vu dans l'école la

possibilité de l'épanouissement de tout être

et ont toujours pensé qu'ils en pouvaient

bénéficier, ne serait-ce par des compliments qui

peuvent leur être adressés par leur

entourage. Comme je le dédie aussi à mon

épouse qui, elle, a toujours cru que les

études sont faites pour les « bons à rien

» et je lui dis que j'en suis un.

Comme je tiens tout particulièrement à le

dédier à mon fils aîné ingénieur en

électro-

mécanique pour qui, il n' y a pas de salut que dans la

religion.

Enfin, je le dédie à mon autre fils,

déjà docteur en automatisme - enseignant -

chercheur dans une université Parisienne -, lequel

m'a promis une visite à son

université en cas de réussite. Comme, je tiens

à le dédier à mes professeurs qui

m'ont marqué par leur humilité et leur sagesse.

Remerciements

Mes remerciements sont adressés à tous mes

professeurs et ceux qui ont accepté

de lire de cet humble travail.

Ils vont, en particulier, à Mme Bekkat Amina, la femme

courageuse qui a su me

convaincre d'effectuer le transfert de mon dossier de

l'Université d'Alger à

l'Université de Blida, à mon ami et frère,

M. Ghreiss Hocine, chef du département du

Français, et à son adjoint et collègue, M.

Mohamed Lalleug et Surtout à notre

éminent professeur M. Saddek Aouadi qui a bien voulu me

lire et m'apporter les

différentes corrections à ce travail pour voir le

jour.

Comme, je remercie aussi Mme S. Amokrane pour ses

précieuses aides et tous ceux

qui ont pu m'encourager pour aller de l'avant.

Laadjel

SOMMAIRE

RESUME.

REMERCIMENTS.

TABLE DES MATIERES...

LISTE DES ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

INTRODUCTION..

CH. 1. La présentation critique de

l'expression de l'hypothèse ..

1.1 Dans le bon usage de Maurice Grevisse

1.1.1 Les définitions opératoires..

1.1.2 Analyse du titre des propositions conditionnelles ou

hypothétiques.

1.1.3 Analyse de la partie renfermant les propositions

hypothétiques..

14

21

21

21

22

23

1.2

Présentation du point de vue de R.L.Wagner et J. Pinchon

1.2.1 La phrase simple..

1.2.2 Syntaxe des phrases complexes

1.2.3 Une description plus étendue..

1.2.4 Définition de la phrase complexe

1.2.5 L'éventualité pure.

1.2.6 La supposition pure.

1. 2.7 La condition..

1. 2.8 Les phrases hypothétiques normales..

1. 2.9 Les autres phrases hypothétiques

1.2.10 Systèmes hypothétiques introduit par «

si »

1.2.11 L'hypothèse précède logiquement sa

conséquence

1.2.12 Proposition du type Si + présent de l'indicatif

1.2.13 Proposition dépendante du type Si + imparfait.

1.2.14 Proposition dépendante (l'hypothèse a

toujours une valeur irréelle)..

1.2.15 Proposition dépendante du type SI + P.Q.P de

l'indicatif..

1.2.16 Système hypothétique introduit par «

quand »...

31

31

31

32

33

34

35

35

36

37

37

39

40

40

41

41

42

1.2.17 Système hypothétique introduit par «

quand »

1.2.18 Les autres hypothétiques...

1.2.19 Locutions de couleur hypothétiques formées

au moyen de « Si ».

42

43

43

1.3

Présentation du point de vue de la grammaire Larousse du

français

contemporain.

1.3.1

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

L'hypothèse considérée comme un

problème de subordination

Analyse du paragraphe 210..

Une phrase hypothétique..

La fréquence des structures.

Les définitions.....

1.3.3.4 Tableau de phrases types et leurs variantes..

1.3.3.5 Variantes principales de phrase type

1.3.3.6 Les variantes principales de phrases types

1.3.3.7 Systèmes introduits par « si » de

sens non hypothétique.

45

46

46

46

47

47

48

49

50

54

1. 4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

Analyse du point de vue d'O. Ducrot

La supposition..

Les emplois marginaux...

Les variantes de la structure (Si p, q)...

Les structures hypothétiques de type (Si p, q)

Les structures hypothétiques synonymes

L'indépendante à un temps autre que la forme en

(rais)

56

56

57

58

59

61

.(conditionnel)

1.4.7 Les structures homonymes des structures

hypothétiques

63

64

1.5

1.5.1

1.5.2

(Résumé des deux articles de C. Wimmer et H.

Vairel)..

Point de vue de C ; Wimmer .

Point de vue de H. vairtel ..

1.5.2.1 La valeur hypothétique de « si » dans

« si A »...

1.5.2.2 Facteurs externes

1.5.2.3

1.5.2.4

Facteurs internes

Point de vue de R. L. Wagner..

65

65

66

66

67

67

68

1. 6

(Fonctionnement de l'hypothèse en arabe, langue nationale,

en arabe

algérien et en Tamazight)

1.6.1

1.6.1.1

1. 6.1.2

1. 6.1.3

1.6.1.4

La langue nationale..

Enoncer un éventuel.

Enoncer un « hypothétique réel »..

L'adverbe « Ida »...

Idan -----(sinon, sans quoi)..

69

69

69

69

71

71

1.6.2

1.6.2.1

1.6.2.2

1.6.2.3

Arabe algérien...

Conditionnel possible

Conditionnel impossible

Les hypothèses coordonnées..

71

72

72

72

1.6.3

Tamazight

1.6.3.1 Subjonctions utilisées en Tamazight

1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.3.4

Le conditionnel

Les subjonctions /ma/- /m/ - /kan/ -/lokan/ - /akan/

Les subjonctions /limar/- /tili/ et /mer/..

73

73

73

74

74

1.7

Etude des circulaires et des manuels du 2

ième

palier de L'école

fondamentale.

1.7.1

1.7.2

1.7.3

La circulaire N°10/DE/20..

Analyse des documents du 2

ième

palier..

75

75

76

L'expression de l'hypothèse dans les programmes de la 4

ième

année primaire..

1.7.4

1.7.5

ième

Analyse des documents de la 6

Analyse des documents de la 5

ième

année primaire

année primaire

78

79

82

1.8

1.8.1

Les documents du troisième palier...

La circulaire du 17 octobre 1976.

86

86

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

e

Analyse des documents de la 8 année fondamentale

e

Analyse des documents de frs. De l'élève de la 9

AF

Analyse des documents de la 7 année fondamentale

e

Analyse des documents de la 9 année fondamentale

e

87

88

92

94

CH.

2. L'ENQUETE.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Situation socio-économique..

Situation sociolinguistique.......

A propos de l'enquête

Expérimentation au niveau d'un cours

Au niveau national..

Le choix de la région.

Les exercices utilisés

97

97

97

98

98

99

99

102

2.8

2.8.1

2.8.1.1

2.8.1.2

2.8.1.3

2.8.2

2.8.2.1

2.8.2.2

2.8.2.3

L'analyse des exercices du 2

Les exercices de la 5

ième

ième

palier et de leurs résultats..

année primaire..

Exercice n°1

Exercice n°2

Exercice n°3

Analyse des résultats des exercices de 6

ième

A.E...

Exercice n°1

Exercice n°2...

Exercice n°3...

104

104

104

108

115

118

118

122

122

2.9

2.9.1

2.9.1.1

2.9.1.2

2.9.1.3

e

Exercice n°1

Exercice n°2

Exercice n°3

Analyse des exercices du troisième palier et de leurs

résultats

La 7 AF.

124

124

124

130

134

2.10

2.10. 1

Huitième année fondamentale.

Exercice n°1...

140

140

2.10.2

2.10.3

Exercice n°2.

Exercice n°3.

144

146

2.11

2.11.1

2.11.2

2.11.3

Neuvième année fondamentale

Exercice n°1.

Exercice n°2.

Exercice n°3.

149

149

154

161

2.12

2.12.1

2.12.2

2.12.3

Les propositions de solutions

Deuxième palier..

Propositions d'une progression

Le troisième palier..

2.12.3.1 Septième année fondamentale.

2.12.3.2 Huitième année fondamentale.

2.12.3.3 Neuvième année fondamentale

166

166

172

174

174

175

175

CONCLUSION..

REFERENCES...

BIBLIOGRAPHIE

177

183

186

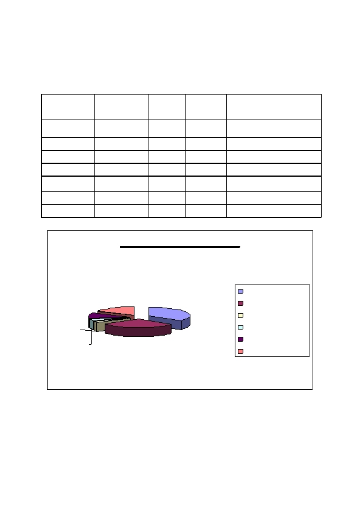

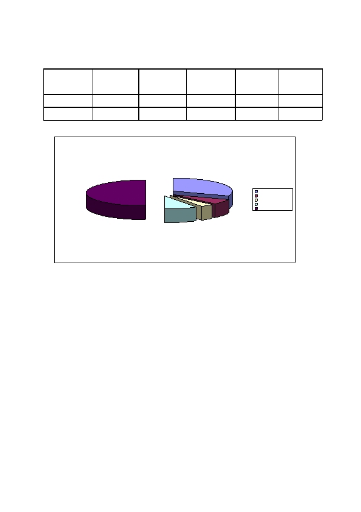

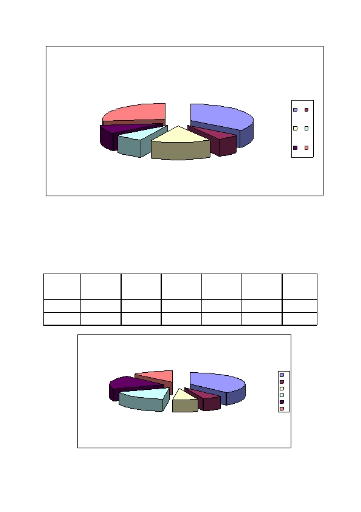

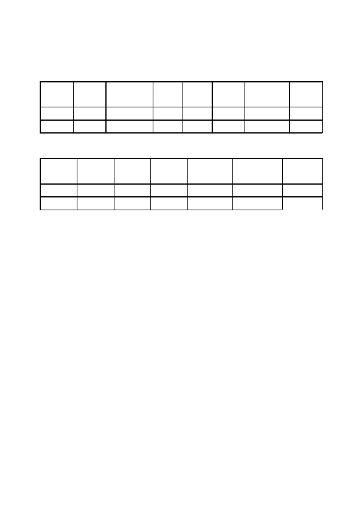

LISTE DES ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

Exercices du 2

ième

palier

Figure n°1 : Exercice n°1- Item n°1.....

Figure n°2 : Exercice n°1- Item n°2 verbe

2.

Figure n°3 : Exercice n°1- Item n°3

« un seul verbe 1 membre de la phrase »

e

Figure n°5 : Exercice n°2- Item n°1..

Figure n°6 : Exercice n°2- Item n°1..

Figure n°7 : Exercice n°2 -Item n°2..

Figure n°8 : Exercice n°2- Item n°3..

Figure n°9 : Exercice n°2 -Item n°4, 1

membre

er

Figure n°4 : Exercice n°1- Item n°4,

verbe à retrouver (2 verbe).

er

ième

Figure n°10 : Exercice n°2- Item n°4,2

membre.

Figure n°11 : Exercice n°2- Item n°5,1

membre.

ième

membre.

er

Figure n°12 : Exercice n°2- Item n°5,2

105

106

107

108

109

110

111

112

113

113

114

115

Exercices du 3

ième

palier

Figure n°13 : Futur de l'indicatif...

Figure n° 14 Exercice n°1-Item n°2.

Figure n°15 : Exercice n°1-Item n°3

Figure n°16: Exercice n°1- Item n°4..

Figure n°17: Exercice n°1- Item n°5

Figure n°18: Exercice n°1-Item n°6

Figure n°19 : Exercice n°2- Item n°1..

Figure n°20 : Exercice n°2-Item n°2

Figure n°21 : Exercice n°2-Item n°3

Figure n°22 : Exercice n°2-Item n°4

125

126

126

127

128

129

130

131

132

132

Figure n°23 : Exercice n°2-item n°5

Figure n°24 : Exercice n°3-Item n°1

Figure n°25 : Exercice n°3 -Item n°1

-Premier verbe...

Figure n°26 : Exercice n°3 -Item n°1- 2

ième

Verbe

Figure n°27 : Exercice n°2 -Item n°2..

Figure n°28 : Exercice n°3 -Item n°3..

Figure n°29 : Exercice n°3 -Item 3 -2

ième

membre

133

134

135

136

136

137

138

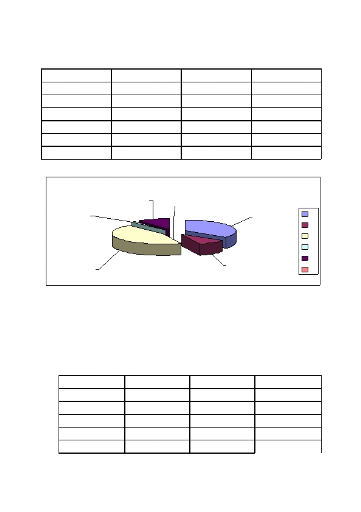

La huitième année fondamentale

Figure n°30 : Exercice n°1-Item n°1/ 1

membre.

er

Figure n°31 : Exercice n°1-Item n°1/ 2

ième

er

ième

Figure n°33 : Exercice n°1- Item n°1/ 2

membre.

Figure n°32 : Exercice n°1- Item n°1 / 1

membre..

membre

Figure n°34 : Exercice n°2 -Item n°1..

Figure n°35 : Exercice n°2 -Item n°2..

Figure n°36 : Exercice n°3 -Item n°1..

Figure n°37: Exercice n°3 - Item n°2,1

verbe.

er

ième

Exercice de la 9

année fondamentale

141

141

143

143

145

146

147

148

Figure n°38 : Exercice n°1 - Item n°1.

Figure n°39 : Exercice n°1 - Item n°2.

Figure n°40 : Exercice n°1 - Item n°3.

Figure n°41 : Exercice n°2 - Item n°2.

Figure n°42 : Exercice n°2 - Item n°3.

Figure n°43 : Exercice n°2 - Item n°4.

Figure n°44 : Exercice n°2 - Item n°5.

150

151

152

156

157

159

160

14

INTRODUCTION

Nous avons l'intention d'aborder dans le cadre de cette

modeste recherche

la question de l'hypothèse et son expression en

classe de français, langue

étrangère. Cette dernière, avant

d'être une question de maîtrise de la langue et de

son système, est de notre point de vue liée

à l'ordre conceptuel, c'est - à - dire liée à

la logique et au raisonnement. En somme, elle fait partie de

l'articulation entre le

linguistique et le cognitif, de là, elle sera donc, la

clef de voûte de notre étude. C'est

pour quoi, il est tentant de présenter le

raisonnement comme un partenaire de la

logique. En effet, les réponses correctes dans les

tâches de raisonnement sont

fondées sur des normes logiques et les erreurs

sont des indicateurs d'un

raisonnement incohérents puisque la logique

constitue, en général, l'arrière- plan

pour l'évaluation de ses raisonnements.

Afin d'offrir un aperçu cohérent, sur le

raisonnement propositionnel, nous ferons

appel aux distinctions utilisées dans les analyses

linguistiques. La raison est que

les catégories linguistiques telles que la syntaxe, la

sémantique, la pragmatique et

les structures de surface sont très efficaces dans la

description des théories et des

phénomènes du raisonnement propositionnel.

La syntaxe, par exemple, s'occupe des règles

déterminant les combinaisons de

mots qui font qu'une phrase est grammaticale.

Dans le domaine du raisonnement, certains chercheurs mettent

l'accent sur le fait

que les inférences propositionnelles sont mieux

perçues comme un ensemble de

règles fondamentales faisant partie de notre

équipement cognitif naturel.

L'utilisation des outils linguistiques concerne aussi la

sémantique, dont le domaine

est celui de la signification des termes dans les

propositions, ainsi que la manière

dont ces données sont utilisées pour décrire

la réalité : il y a en effet une approche

spécifique dans le domaine du raisonnement, connu comme

« Modèles Mentaux »,

qui s'intéresse aux possibilités qui sont

offertes par l'affirmation du type que la

phrase « si p, alors q », confirmant ensuite que

« p » est vrai.

Ces catégories empruntées à la

linguistique peuvent être élargies aussi à

d'autres notions, telles que la pragmatique et la structure de

surface, qui jouent un

rôle très important dans le raisonnement

propositionnel. Si nous ajoutons à ces

15

notions celle du développement, un autre aspect qui

a beaucoup d'intérêt pour la

linguistique, nous aurons une approche assez complète du

raisonnement.

Cette approche utilisera quelque concept logique : le connecteur

« Si ». Il est vrai

que certains chercheurs utilisent le concept «

opérateur logique » au lieu de

connecteur. Où se situe donc la différence ? Elle

n'est pas toujours de rigueur dans

la littérature logique et pragmatique :

l'opposition se trouve définie en terme de

« portée ».

Par définition, « un opérateur est un

foncteur qui a pour argument une

proposition atomique, alors qu'un connecteur est un

foncteur qui a pour argument

une paire ordonnée de propositions ».

Il y a deux constantes fonctionnelles propres aux langages

logiques : l'opérateur

de négation d'un côté et les connecteurs de

conjonction, de disjonction, d'implication

et d'équivalence, de l'autre. La tradition logique n'a pas

utilisé cette distinction parce

que les propriétés logiques sont formulées

indépendamment du nombre d'arguments

de la fonction. La tradition anglo-saxonne, parlera de

connecteur propositionnel

tandis que la tradition continentale, d'opérateur

propositionnel, de foncteur ou de

relateur. (cf. Grize, 1972)

Toutefois, nous trouverons dans le manuel de Grize une

différence entre

opérateur ou foncteur, d'une part et relateur,

d'autre part : les foncteurs sont des

opérations sur des variables ou méta-variables

logiques : (négation, disjonction,

conjonction, conditionnelle,biconditionnelle), alors

que les relateurs

(implication, équivalence) sont définis par

des opérations booléennes (réflexivité,

symétrie, transitivité).

Certains emplois pragmatiques de « si », dits

austiniens, n'introduisent pas une

condition suffisante pour le conséquent

(définis logiquement comme condition

nécessaire pour l'antécédent)

Ex : « Si tu as soif, il y a de la limonade dans le frigo

»

Le connecteur « si », dit « d'inférence

invitée », est sur le même plan que le « si »

« austinien » et n'introduit pas une condition

suffisante pour le conséquent : par

exemple, si un père dit à son fils : « Si tu

rentres après dix heures, tu seras puni », la

lecture appropriée est celle qui interprète «

si » comme une biconditionnelle, c'est-à-

dire qui restreint la vérité de la relation

à la vérité ou à la fausseté commune de

l'antécédent.

16

Pour mieux appréhender la notion de connecteur, il serait

bon de voir la définition

d'autres auteurs.

Patrick Charaudeau, de son côté, rappelle que

ces «mots grammaticaux, encore

appelés conjonction (dans la tradition grammaticale)

ou subjonction, connecteurs,

ouvreurs, relateurs (dans la tradition linguistique), ne

sont pas monosémiques »

(Charaudeau, 1992). D'un autre côté, P. Le Goffic

écrit à propos des adverbes en

« que » et « si » que leur rôle de

connecteur (c'est-à-dire de conjonction) est clair et

reconnu par la tradition ».

Le dernier élargissement de la notion de connecteur est

celui qui la fait désigner

également les propositions, sous prétexte que

les prépositions sont comme les

conjonctions de subordination [(cf. Pottier, 1962)]. C'est

ce que Bernard Pottier

appelait des « éléments de relation

», c'est-à-dire des morphèmes qui instaurent

une relation entre deux constituants, donnant la structure :

« Syntagme A + Elément

de relation + Syntagme B ».

De son côté, Maxi Krause écrit : « le

terme de connecteur est à prendre dans un

sens très large. Les signifiants étudiés

sont des éléments de mise en relation que ce

soit de phrase à phrase ou l'intérieur d'une

même phrase. A l'intérieur de la phrase,

leur fonction syntaxique est de relier un groupe nominal

ou adverbial à un autre

groupe syntaxique, sur le plan sémantique, ils

portent (seuls ou en combinaison

avec d'autres éléments) des relations »

[(Krause 2000)]

Le terme connecteur devient alors une sorte

d'archi-lexème qui coiffe un certain

nombre de termes hyponymes comme conjonction, préposition,

adverbe, etc.

Par contre, Claude Guimier signale dans son «introduction

» du premier numéro de

Syntaxe et Sémantique : « Le terme même

de « connecteur » n'est pas reconnu par

la tradition grammaticale, qui nous a habitué au

maniement de catégories telles que

celles des prépositions, des conjonctions, des pronoms

relatifs, des adverbes, etc. »

[art. Ira Noveck, 1972]

D'une manière générale, toutes ces

idées se retrouvent résumées par Jean

Rémi Lapaire et Wilfrid Rotgé, dans

Séminaire Pratique de Linguistique anglaise où

nous lisons : «On regroupe sous le nom

très général de «connecteur» des

marqueurs appartenant à des catégories

grammaticales diverses, conjonctions de

subordination ou de coordination, des adverbes en particulier

conjonctifs ou même

dans certains cas, des prépositions (bien que cet usage

soit moins généralisé »

[ S.P.L.A -3 numéro, 1992].

e

17

Vu l'énorme association de toutes les

catégories grammaticales au concept de

« connecteur », nous avons pensé que

seule la théorie du raisonnement

propositionnel pouvait nous permettre d'obtenir des

résultats convenables.

Nous avons donc éliminé les concepts

d'opérateurs, connecteurs, connecteurs

conditionnels, ou biconditionnels, etc.

En effet, le raisonnement propositionnel nous permet

d'évoluer tout au long de

notre recherche, d'élaborer une grille englobant le

connecteur « si », appelé le plus

souvent « subjonction ».

Nous avons donc choisi d'étudier le connecteur

« si », lié à l'expression de

l'hypothèse. Cette étude s'effectuera selon

l'analyse propositionnelle ou tout

simplement selon le raisonnement propositionnel.

Pour cela, nous avons délibérément choisi

trois grammaires normatives qui font

autorité dans le milieu enseignant.

De nombreux linguistes se sont penchés sur les

problèmes que soulèvent la

notion d'hypothèse et les diverses manières

dont use le français pour l'exprimer.

Certains linguistes ont même étudié le

connecteur « si » en liaison avec les autres

connecteurs.

Pour nous, l'hypothèse ne sera perçue que

comme une proposition et « si » ne

sera vu que comme un relateur, un connecteur. On appellera la

première partie qui

suit immédiatement le « si »,

«l'antécédent» et la seconde partie qui le

suit le

«conséquent».

Il y a donc deux formes d'inférence valides liées

au conditionnel. La première est

appelée le Modus Ponens (MP) et la seconde le Modus

Tollens (MT).

Le Modus Ponens est simple. Si quelqu'un exprime la

phrase suivante : «S'il

pleut alors le trottoir est mouillé » et affirme

qu'il pleut, la conclusion que le trottoir

est mouillé est justifiée. En règle

générale, nous aurons : « Si p alors q », confirmant

ensuite que « p » est vrai ce qui justifiera la

conclusion «q ».

Cependant, le Modus Tollens demande quant à lui plus

d'effort pour être effectué.

Dans ce dernier, lorsque la prémisse majeure est « si

p alors q » et la mineure est

« non q », cela justifie la conclusion « non q

». Ainsi, lorsqu'on est informé que s'il

pleut, le trottoir est mouillé, et que le trottoir n'est

pas mouillé, on peut logiquement

conclure qu'il ne pleut pas.

Le Modus Tollens est considéré comme un

processus qui s'exécute en quatre

opérations :

18

1.- On suppose l'antécédent de la prémisse

majeure (il pleut).

2.- La supposition qui va avec le conditionnel

amène à une sorte de conclusion

provisoire «le trottoir est mouillé».

3.- La conclusion provisoire (de l'étape 2) et

l'information donnée (que le trottoir

n'est pas mouillé) amène à une

contradiction.

4.- Cette contradiction autorise l'élimination de la

supposition (ce n'est pas le cas,

donc il ne pleut pas).

Il y a aussi deux autres formes d'inférence

concernant le conditionnel qu'on

appelle «sophisme». Bien qu'ils ne soient pas valides,

ils sont assez répandus dans

le raisonnement des personnes, pour mériter d'être

cités ici. La première forme est la

négation de l'antécédent. Cette forme

d'inférence conditionnelle se base sur la

représentation du conditionnel (Si p alors q) suivie de

la négation de l'antécédent (Il

n'y a pas de p. Cela amène un très grand nombre de

personnes à conclure qu'alors

il n'y a pas alors de q.

Considérons le conditionnel présenté

ci-dessus : «s'il pleut, alors le trottoir est

mouillé», accompagné du fait qu'il ne

pleut pas : cette combinaison de prémisses

pousse beaucoup de monde à accepter la conclusion que le

trottoir n'est pas mouillé.

Or, cette conclusion n'est pas justifiée par la logique

déductive formelle. Pourquoi ?

Est-ce que cela signifie que par une journée

ensoleillée, le trottoir ne peut pas être

mouillé ? Evidemment non ? De la même

manière, il y a l'autre forme d'inférence

non valide, à savoir, l'affirmation du conséquent.

Supposons toujours la proposition 4 - «S'il pleut alors le

trottoir est mouillé », et le

fait que (le trottoir est mouillé). Ceci amène de

nombreuses personnes à accepter

« p » (il pleut).

Ici aussi, le trottoir peut être mouillé pour des

raisons qui n'ont rien à voir avec

l'antécédent. Les éléments fournis

dans les prémisses mineures dans la négation de

l'antécédent et dans l'affirmation du

conséquent, ne sont pas suffisants pour valider

les conclusions respectives. Pour notre étude, nous

prendrons le cas général du

type «Si p, q ».

Notre travail comporte deux parties :

Une première, théorique, qui compactera

(ramassera) toutes les données fournies

par les trois grammaires normatives disponibles dans

presque toutes les

bibliothèques de nos écoles, nos collèges

d'enseignement moyen et de nos lycées.

Cela ne veut pas dire que nous allons nous contenter de ces

seules grammaires.

19

Nous ajouterons à ces dernières des articles

relativement récents qui viendront

compléter nos informations grammaticales. En

général, ces articles prennent en

charge les notions anciennes sous un jour nouveau, selon une

méthode beaucoup

plus linguistique que grammaticale.

Ce type de regard neuf jeté sur les anciennes notions

grammaticales issues de

la tradition latine a permis à la linguistique d'avoir une

nouvelle perception de ces

notions. Il faudrait rappeler, ici, que la linguistique

n'est pas encore parvenue à

régler le gros problème des temps, ce qui nous

a poussé à nous intéresser à cet

aspect quelque peu traditionnel, bien que cela soit une autre

paire manches qui ne

relève directement pas de nos propos.

Cette première partie est composée de

six chapitres et comprendra la

présentation critique de l'expression de

l'hypothèse dans Le Bon usage de Maurice

Grevisse, celle du point de vue de R.L. Wagner et J.

Pinchon, celle du point de vue

de La Grammaire Larousse du français Contemporain.

Une analyse du point de vue D'O. Ducrot, à ce sujet,

viendra compléter les points

de vue énoncés ci-dessus.

Le tout sera complété par l'analyse de deux

articles de C. Wimmer et H. Vairel,

ainsi qu'une étude sur le fonctionnement de

l'hypothèse en arabe, langue nationale,

en arabe algérien et en Tamazight.

Quant à la seconde partie, elle comprendra d'abord

l'étude des circulaires et

des manuels du deuxième palier de l'école

fondamentale. Seront ensuite étudiés :

Les documents du troisième palier, à savoir la

circulaire du 17 octobre 1976, ainsi

que les autres documents de la classe qu'ils soient

utilisés par les élèves ou par les

professeurs.

Quant au chapitre IV, il s'intéressera tout d'abord

la situation socio-économique

des enquêtés et ensuite, il développera, une

enquête effectuée en 1994 avec les

élèves pour mieux appréhender ce

qu'ils ont retenu de cette activité qu'est

l'expression de l'hypothèse.

Au chapitre V, nous analyserons les réponses des

exercices donnés au second

palier de l'école fondamentale et leurs

résultats. En général, nous n'aurons à voir

que la cinquième année primaire et la

sixième année primaire. Il faut rappeler que

les premiers documents de quatrième année primaire

renfermaient l'expression de

l'hypothèse. Ils furent utilisés jusqu'en 1988,

après le premier aménagement scolaire.

e

apprécier ce qui a été retenu des

enseignements de l'hypothèse et le chapitre VII

sera consacré à faire quelques propositions de

solutions qui permettront à coup sûr

de revoir son l'enseignement de l'hypothèse. Enfin, le

travail se terminera par les

possibilités d'ouverture sur d'autres recherches sur

l'expression de l'hypothèse.

20

Au Chapitre VI, l'analyse portera sur les exercices donnés

au 3 palier pour mieux

21

Chapitre 1

La présentation critique de l'expression de

l'hypothèse

1.1 Dans le bon usage de Maurice Grevisse

L'expression de l'hypothèse apparaît dans la

quatrième partie de sa grammaire

qui traite des propositions subordonnées. Cette partie de

la grammaire comprend

trois paragraphes : Le premier traite des propositions

substantives, le second, des

propositions adjectives ou relatives et le dernier des

propositions adverbiales ou

circonstancielles.

C'est dans ce dernier chapitre que l'auteur traite

des « conditionnelles » ou

Hypothétiques.

L'auteur pense que les hypothétiques posent un

problème que l'on peut d'abord,

envisager comme un problème de subordination.

Alors que nous savons que l'expression de

l'hypothèse est d'abord un

problème de pensée que nous verrons plus

loin lorsque nous définirons les

concepts de condition et d'hypothèse

Cette subordination est commune à toutes les

propositions telles que les

comparatives, les finales, etc, elle n'est pas propre à

l'expression de l'hypothèse.

Elle mérite une description plus étendue que

les autres types de propositions.

Comprenant qu'il y a là quelque chose de différent

par rapport au reste des autres

propositions, l'auteur envisage une description plus

complète, plus étendue pour

mieux faire comprendre les hypothétiques.

1.1.1 Les définitions opératoires :

Avant de détailler le contenu des treize pages, il

serait peut-être, bon de

donner ce que veulent

proposition.

dire, pour l'auteur, les concepts de subordonnée et

de

Qu'est- ce- qu'une proposition pour l'auteur ?

Elle est : " tout mot ou tout système de mots

au moyen desquels nous

manifestons un acte de notre vie psychique ; C'est

une unité constitutive d'un

22

énoncé, composé en général

d'un groupe nominal et d'un groupe verbal et formant

une partie d'une phrase, sinon la phrase tout

entière."

1

Donc, nous pouvons comprendre que l'hypothèse, et la

condition sont un acte de la

vie psychique de l'être humain, comme «une

impression sentiment, jugement,

volonté »

Pour la subordination, l'auteur ajoute plus loin :

"La proposition subordonnée est celle qui est

dans la dépendance d'une autre

proposition qu'elle complète."

Nous devons retenir que la proposition subordonnée

conditionnelle dépendra et

complétera la proposition principale.

1.1.2 Analyse du titre de propositions conditionnelles ou

hypothétiques

Arrêtons-nous au titre du sous- chapitre qui

mérite que nous fassions des

critiques : « propositions conditionnelles ou

hypothétiques »

Le «ou » serait-il explicatif comme celui du chapitre

2 : « les propositions adjectives

ou relatives » ?

« Condition et hypothèse » seraient deux actes

de notre vie psychique, équivalents.

Le « ou » a-t-il une valeur alternative ? Ceci ne

saurait être admis et l'auteur devrait

traiter des unes et des autres.

Pour mieux saisir la nuance, nous consulterons le

dictionnaire Larousse aux

2

3

"On ne confondra pas supposition (fondement nécessaire

à l'hypothèse) qui consiste

à admettre comme réalisé quelque

chose dont on fait le point de départ d'un

raisonnement, d'où l'on tire une conséquence,

(ou une conclusion logique) avec la

articles :

« Condition » : « circonstances

extérieures dont dépendent les personnes ou les

choses ».

« Hypothèse » : « supposition que l'on

fait d'une chose possible ou non, et dont on

tire une conséquence ».

Si nous nous rangeons au point de vue notionnel de

l'auteur, nous ne saurons

comprendre qu'une catégorie grammaticale puisse

regrouper deux notions

différentes.

Cette explication est bien donnée dans la syntaxe du

français moderne :

23

condition, qui n'est qu'une circonstance sans laquelle

la conséquence ne se

produirait pas ; (ou sans qui la conclusion logique ne serait

pas valable).

A condition que, pourvu que, moyennant que, sont (.....) des

ligatures proprement

conditionnelles. Les seules conjonctions si et quand, (l'une

et l'autre sous certaines

réserves et seulement dans certains emplois) sont

vraiment suppositives, (c'est-à-

dire hypothétiques)".

1.1.3 L'analyse de la partie comprenant les propositions

hypothétiques

Cette partie comprend :

1.1.3.1 Les mots subordonnants

Tous les subordonnants ne sont traités que dans un

seul paragraphe

complété d'une page et demi de

remarques. L'auteur propose une liste de

« conjonctions ou de locutions conjonctives : 27 au

total et parmi ce nombre la

conjonction « si ».Toutefois, les remarques

qu'il donne dans ce paragraphe

admettent d'emblée une autre conjonction «

que », non citée dans la liste

précédente, dans trois cas :

- Pour éviter la répétition de la

plupart des conjonctions ou locutions

conjonctives, l'auteur donne l'exemple ci-dessous :

« A condition qu'il fera réparer et qu'il paiera.

»

- Proposition conditionnelle introduite par une proposition autre

que si : Nous

laisserons ces cas parce qu'ils n'intéressent pas notre

recherche.

- Les propositions conditionnelles marquant une

alternative, si elles ont un

même sujet, peuvent être introduites par «

que », repris ou non avec le second

verbe :

Ex : « Qu'elle le glorifie ou le salisse, les

faits qu'elle cite m'apparaissent

insignifiants ». (F. Mauriac, le noeud de vipère,

P.291).

1.1.3.2 Emploi du mode

24

- Propositions introduites par si

Trois paragraphes composent cette partie à laquelle,

il est ajouté un complément

explicatif de certaines exceptions - (le futur ou le conditionnel

après la subjonction

4

«si ») - qu'il illustre avec des exemples

empruntés à Diderot .

Il fait remarquer que ces phrases introduites par «si»

n'ont pas un sens conditionnel

bien marqué. Il rappelle que l'ensemble de ces phrases

exprime une pensée avec

«une force particulière »

Au paragraphe (2688), page n°1372, on retrouve :

d'une manière générale «si

conditionnel régit l'indicatif".

Ensuite, l'auteur précise qu'il y a lieu de tenir compte

de trois cas. Cela revient à

appliquer au français les notions calquées du latin

et qui sont :

- L'hypothèse pure et simple

Maurice Grévisse fait remarquer : "la

proposition conditionnelle exprime un

fait présent passé ou futur sur la

réalité duquel on ne se prononce pas ou indique

simplement que de la réalisation de la condition

résulte, a résulté ou résultera le fait

marqué par la principale".

Il ajoute plus loin : "Dans ce cas, la principale comme la

subordonnée ont leur verbe

à l'indicatif "

Mais ceci ne suffit pas, il est nécessaire

d'atténuer cette affirmation par une nouvelle

remarque :

« Lorsque la principale exprime un ordre, une

prière, il se met à l'impératif ou au

subjonctif"

Ex : « Si tu viens en ami, entre. Ou encore,

« s'il vient en ami, qu'il entre. »

On sait qu'il est de même pour la proposition

subordonnée quand celle-ci n'est pas

une proposition conditionnelle.

Lorsque la condition est relative à l'avenir, elle

est exprimée par le présent de

l'indicatif et parfois, on se sert de périphrase

pour indiquer explicitement que la

condition est relative à l'avenir. Ceci est un reste de

l'utilisation de la condition dans

l'ancienne langue. La condition est exprimée parfois

par une périphrase à l'aide

des verbes : (vouloir, pouvoir, devoir, aller, veniretc.). Elle

s'exprimait aussi, mais

rarement, par le futur (comme en latin). Cet usage se rencontre

encore au XVI e

siècle.

25

- Potentiel se dit d'un mode qui peut indiquer la

possibilité d'une action, une

action en puissance, virtuellement, en imaginaire.

-"La proposition conditionnelle exprime un fait futur que

l'on considère comme

éventuel ou comme imaginaire".

Nous retrouvons la règle:

"La principale se met au conditionnel présent,

la subordonnée à l'imparfait de

l'indicatif".

Ex : « Si tu faisais cela, je te haïrais » (

Brieux, la foi)

Ensuite, l'auteur rassemble de rares exceptions des

grands auteurs tels que

Racine, Gide et Valéry.

- Parfois, le fait principal est considéré comme

présent et est exprimé par le

présent de l'indicatif.

"S'il m'échappait un mot, c'est fait de votre vie"

(Racine, Bajaz, II)

- Le futur dans la principale et l'imparfait dans

la subordonnée, fait

exceptionnel :

"Si tu supprimais à présent les

prophètes, les choses mêmes prendraient une voix;

et si tu te refusais à l'entendre, toi-même

prophétiseras" (A. Gide, Saül, III).

"Ce sont eux qui seront l'avenir, si jamais la

fédération l'emportait" (FR. Mauriac,

dans le figaro littéraire du 4 mars 1968, Page

n°4).

- Dans la tournure suivante, la subordonnée a son

verbe à l'imparfait du

subjonctif. Il s'agit d'un archaïsme :

"Ne savons-nous pas qu'un homme est un homme et que si tout

fût exactement mis

à nu, personne n'oserait regarder personne?

(P. Valery, remerciements à

l'Académie Française, pléiade T1 Page

n°744)

Cet archaïsme est expliqué plus loin (n° 2697

Page n°1376 - M. Grevisse, le Bon

Usage).

26

Conclusion :

Ce sont des actions virtuelles dont la réalisation est

souvent impossible; elles

relèvent de l'imaginaire et, l'imaginaire n'est pas

totalement réalisable. Quand elles

viennent à se réaliser c'est vraiment l'exception

!

- Irréel

Définition : L'irréel est une action qui ne se

réalisera pas.

« Le conditionnel exprime donc un fait

éventuel ou irréel dont la réalisation est

regardée comme la conséquence d'un fait

supposé, d'une condition » ex : « [Ces

maisons] nous diraient des choses à

pleurer et à rire , si les pierres parlaient » A.

France , Pierre Nozière ,P.239

Nous savons qu'une pareille action ne risque pas de se

réaliser puisque les pierres

ne parlent pas.

"La proposition conditionnelle exprime un fait

présent ou passé que l'on regarde

comme contraire à la réalité"

- Quand la condition se rapporte au présent, on a la

structure suivante :

« Si + imparfait de l'indicatif.conditionnel

présent. »

- Quand la condition se rapporte au passé, on a la

structure ci-dessous :

« Si + plus - que- parfait de l'indicatif .conditionnel

passé ».

M.Grevisse fait remarquer en observations qu'après si

marquant un fait irréel dans le

passé, la langue littéraire peut mettre, dans la

subordonnée et dans la principale ou

dans l'une des propositions seulement, le plus-que-parfait du

subjonctif équivalent,

dans la subordonnée, au plus-que-parfait de

l'indicatif, et dans la principale, au

conditionnel passé.

"Si j'avais cherché, j'aurais trouvé"

"Si j'eusse cherché, j'eusse trouvé"

"Si J'avais cherché, j'eusse trouvé"

"Si j'eusse cherché, j'aurais trouvé"

"Parfois le sens de la phrase est tel que l'on a

dans l'une des deux propositions

l'irréel du présent, et dans l'autre

l'irréel du passé Avec la condition irréelle on a

parfois, dans la principale, l'imparfait de l'indicatif

se substituant au conditionnel

27

passé pour indiquer la certitude d'un fait qui

devait être la conséquence infaillible

d'un autre fait".

"Si vous n'étiez pas venu, je vous faisais

appeler" (A.France L'orme dumail,

page n°62)

Lorsque, dans une donnée d'hypothèse marquant

le potentiel ou l'irréel, un des

éléments de la proposition est mis en relief au

moyen de : "c'était......qui (ou.....que),

ç'avait été.......qui (ou.....que),

ç' eût été.....qui (ou.......que), la langue

parlée met le

verbe à l'indicatif ou au subjonctif (imparfait ou

plus que parfait selon les phrases)

Dans la langue parlée, comme dans la langue

littéraire, nous mettons le verbe au

conditionnel pour marquer l'éventualité. Par

contre,

"La langue populaire (Paris, Poitou, Anjou, Belgique, Suisse

Romande) emploie le

conditionnel après si ou si que marquent le potentiel

ou l'irréel.

Si tu pourrais m'voir à présent, tu m'donn'rais

pus d'quatre vingts ans".

(J. Rictus Cantilènes du malheur, jasante de la

vieille, cité par Renchon ).

"Si tant est que (..........) se fait suivre du subjonctif :

cette locution sert à exprimer

une supposition que l'on fait avec

l'arrière-pensée qu'elle reste douteuse ou sujette

à caution, elle se trouve aussi, et moins rarement

qu'on ne croirait, avec l'indicatif".

L'auteur a tenté de signaler dans ce paragraphe tous les

phénomènes rencontrés.

Nous ne pouvons que savoir gré à l'auteur d'avoir

tenté de tout rassembler dans ce

paragraphe. L'auteur ne pouvait qu'être contraint à

ce classement par les priori de

potentiel et d'irréel qui nous viennent directement du

latin, de l'ancien français.

Lorsque nous avons une seconde donnée

d'hypothèse coordonnée à une

première donnée ou simplement juxtaposée

commençant par si, comme si ; ces

deux structures sont fréquemment remplacées par

que, équivalent à, en supposant

que, au cas que. Ce qui explique la présence du

subjonctif.

Pour le sens, la seconde supposition est alors, comme

dépendante de la première

(tandis qu'avec si, ou si, mais si, la seconde

supposition garde une sorte

d'autonomie à l'égard de la première et ne

s'y emboîte pas convenablement.) .

En outre, deux notes signalent qu'il y a là des

constructions qui seraient l'inverse de

celles signalées précédemment. S'agirait- il

encore «de propositions introduites par

si ».

« Comme si » est une locution et le

problème posé est bien celui du mode.

Pourquoi cet amalgame ?

28

Exemple

"Si vous reculiez quatre pas et que vous creusiez, vous

trouverez un trésor"

(La fontaine, vie d'Esope).

Remarques :

- On retrouve l'indicatif, aussi ;

Exemple

"Si, demain, un pouvoir pour qui vous auriez estime et

confiance se trouvait à

votre tête et qu'il vous tendait la main"

(Charles de Gaulle, Discours et message, T.II, Page

n°387).

Fort rarement, on rencontre dans la seconde

subordonnée conditionnelle, le

subjonctif.

Exemple

"Certaines de nos craintes ne sont que l'envers(........)des

sévices et mauvais

traitements que nous ferions subir à quelqu'un si nous

étions un autre et s'il fût nous"

(P. Valéry, mélange, pléiade,T1.Page

n°324).

"La proposition introduite par si peut n'avoir aucune valeur

conditionnelle; son

verbe se met alors à l'indicatif, quand on exprime un

fait éventuel" :

· Elle peut marquer un fait dont la raison

est indiquée par la proposition qui

suit :

· Elle peut avoir la valeur causale et exprimer le

motif d'un fait indiqué avant ou

après elle"

Elle peut avoir la valeur d'une proposition substantive.

Elle est proposition - objet dans l'interrogation indirecte

Après (c'est) à peine, c'est (tout) au plus,

(c'est) tout juste, elle a la valeur d'une

indépendante.

· Elle peut avoir la valeur temporelle et marquer la

répétition

(Si =Toutes les fois que)

· Elle peut marquer l'opposition.

L'auteur mentionne en nota bene que l'on rencontre parfois,

après si, un futur ou un

conditionnel dans les cas signalés ci-dessus.

- "Ex : si cela vous fera plaisir, remettons la

paysanne en croupe derrière son

conducteur ". (Diderot, Jacques le fataliste,

édition, pléiade, P.5O8).

- Ex : «Qui

contemplations.

donc

attendons-nous,

s'ils

ne

reviendrons

pas »

29

V.Hugo,

Ici, le « si » a la valeur de la forme interrogative.

L'auteur a employé un classement très surprenant.

Car il a mêlé les propositions

conditionnelles aux propositions n'ayant « aucune valeur

conditionnelle»

N'aurait-il pas fallu qu'il choisisse de traiter les

subordonnées conditionnelles

uniquement et de laisser le reste ou bien de traiter des

propositions introduites par si

et indiquer au fur et à mesure de leur apparition les

effets de sens.

- Propositions conditionnelles introduites par une subjonction

autre que SI :

Dans les propositions conditionnelles introduites par une

conjonction autre que si, le

verbe se met :

- D'une manière générale au subjonctif.

- Il se met ordinairement au conditionnel après: au cas

où, dans les cas où,

pour le cas où, dans (ou pour) l'hypothèse

où, qui exprime assez souvent

l'éventualité.

- A l'indicatif futur (futur simple ou futur du passé )ou

au subjonctif après à (la)

condition que, sous (la ) condition que, moyennant que

(tout vieilli) l'indicatif est

présent quand la condition est tranchante, le conditionnel

si le fait est hypothétique.

- Tournures verbales de condition non introduites par une

subjonction :

Le rapport de condition peut aussi être exprimé par

:

- Un infinitif précédé de : à

ou de, - ou d'une des locutions prépositives, à

moins que, à condition de.

Ex : «A les entendre, ils ne sont pas coupables »

(Académie)

Ex : « A les détailler, les traits de

madame Gance n'avaient rien

d'extraordinaire ». (A. France, le livre de mon

ami, P.173).

- Un gérondif ayant le même sujet que le verbe

principal.

Ex : « J'attire en me vengeant sa haine et sa

colère, J'attire ses mépris

en ne me vengeant pas » (Corneille, cid,I.7).

-Un simple adjectif, un simple participe adjectif ou un simple

nom, marquant

elliptiquement la condition.

Ex : « Je t'aimais inconstant, qu'aurai-je

fait fidèle » (Racine,

Andromaque).

- Un participe présent en construction absolue ;

30

Ex «Etant admis que nous pourrons tout, qu'allons

-nous faire de

cette omnipotence » (J. Rostand, inquiétudes

d'un biologiste, P.12).

- Un participe présent ayant le même sujet que le

verbe principal.

Ex «J'observe, comme vous, cent choses tous les jours,

qui pourraient

mieux aller, prenant un autre cours »

(Molière, les Misérables).

- La locution néologique: " pour un peu".

Ex : « Pour un peu, il aurait pris rang dans la foule

des victimes » (J.

Romain, les hommes de bonne volonté, T. III, P.174)

L'auteur reste cohérent avec sa définition de la

proposition. Toutefois, il y a lieu de

se demander si " à, de, les locutions prépositives"

sont différentes des conjonctions

qui introduisent les propositions conditionnelles ? -(Si oui dans

quelle mesure ?)

1.1.3.3 - La proposition conditionnelle affecte la forme de la

proposition principale

unie à celle-ci par simple juxtaposition ou coordination.

La donnée de l'hypothèse peut s'exprimer :

- Par, n'était (ent), n'eût été,

n'eussent été, suivi d'un sujet:

Ex : « N'étaient les hirondelles qui

chantent, on entendrait rien.. » P.

Loti vers Ispahan).

- Par une "proposition interrogative "(réelle ou fictive)

:

Ex : «S'élançait- il contre la porte

tournante d'un café, il faisait le plus

souvent, avec un élan sans réserve »

(G. Duhamel, deux hommes)

- Par une proposition à l'impératif ou au

conditionnel toujours placée avant la

principale. Ex : «Fais un pas, je t'assomme »

(V. Hugo, légende)

- Par une proposition au subjonctif" (presque toujours au

présent), sans que

et surtout avec venir :

Ex : «Vienne encore un procès et je suis

achevé » (Corneille)

Conclusion :

Que veut dire "affecter la forme d'une principale "? De deux

choses l'une:

- Si l'on considère que la proposition

hypothétique est principale, où est la

subordonnée ?

- Si elle n'est pas considérée comme telle,

serait-elle la subordonnée ?

Une telle description visant à l'abondance des

termes tels que "exprimer,

"considérer," "indiquer", organise le point de vue selon

des critères sémantiques.

31

Il en résulte donc un morcellement de la description en

paragraphe tantôt régis par

le sens et tantôt régis par la forme. A quoi est

dû ceci ? Il nous semble que cette

perturbation dans l'analyse vient du fait que l'auteur

conserve les trois principaux

concepts venant du latin, à savoir : « réel,

irréel et potentiel ».

Le fait que l'auteur ne renonce pas à

l'utilisation des termes hérités du latin

(potentiel, irréel), l'amène à se

répéter dans plusieurs subdivisions souvent

différentes.

Enfin, le choix de grandes parties semble poser le

problème du rapport de la

proposition conditionnelle à la principale. On remarque

qu'il y a là une conception

grammaticale propre à l'auteur. La conditionnelle qui

est une forme de pensée a

épousé le sens de complémentarité

comme une simple proposition subordonnée

qui vient ajouter un sens complémentaire à

la principale. Or, la proposition

conditionnelle pourrait être, en soi, le principal

élément, c'est - à - dire, si nous

venions à retirer ou à enlever cette proposition,

il ne resterait pratiquement rien. Par

contre dans les infinitives ou autres propositions, la

principale garde toujours le

sens premier que la phrase tente d'engager dans le

discours. Il aurait fallu donc

rechercher d'autres outils langagiers pour traiter le

problème des hypothèses, au lieu

de leur consacrer un certain nombre de pages

supplémentaires.

1.2 Présentation du point de vue de R.L. Wagner et J.

Pinchon :

5

La question de l'hypothèse est présentée

dans la dernière partie de l'ouvrage,

sous le titre de : "La phrase "

Cette partie se subdivise en deux parties:

1. 2.1 "La phrase simple"

1.2.2 "Syntaxe des phrases complexes" :

Cette seconde partie intitulée "syntaxe des phrases

complexes" se répartit en :

1.2.2.1 Propositions conjonctives introduites par que

1.2.2.2 Propositions relatives

1.2.2.3 Propositions interrogatives indirectes

1.2.2.4 Propositions dépendantes hypothétiques

32

C'est dans la dernière partie des phrases complexes

que nous retrouvons les

hypothétiques. Leur présentation est comparable

à celle effectuée par M. Grévisse.

Le titre ne mentionne pas celui de

"conditionnelles", mais uniquement celui

d'hypothétiques". Est-ce que le concept

«conditionnel» ne figure pas dans la

grammaire de ces deux auteurs ? En effet, «ce point de

langue est l'un des plus

difficiles, en raison des profondes modifications qui

sont intervenues dans

l'expression de ce rapport et qui ont laissé des traces

jusqu'en français moderne.»

6

1.2.2.4.1 La question est abordée sous l'aspect de

la subordination au lieu de la

condition en tant que membre à part entière

ou l'hypothèse constituée de deux

membres. L'absence de l'un de ces deux membres, détruit le

système.

1.2.3 Une description plus étendue :

La description réservée à ce point de vue

peut être plus étendue que celle

prévue à d'autres catégories

propositionnelles dont les difficultés ne sont pas aussi

complexes que celles des hypothétiques.

Toutefois, le point de vue de R.L. Wagner et J. Pinchon

est différent de celui de

M.Grévisse par le fait que les propositions

hypothétiques ne sont pas comparables à

toutes les autres catégories de propositions

subordonnées. En effet, à la place de

proposition subordonnée, nous retrouvons le concept

«membre». Est-ce que ce

concept est assimilé à subordonnée ?

1.2.3.1 Pour être en conformité avec le travail

précédemment réalisé, nous verrons

les définitions de propositions, de phrases

complexes..........que donnent les auteurs

de ce point de vue.

7

les « propositions hypothétiques,

consécutives et comparatives" sont unies à la

1.2.3.2 Le paragraphe 65O, de la grammaire française

classique et moderne de R.L.

Wagner et J. Pinchon affirme à ce sujet que les

propositions hypothétiques,

consécutives et comparatives se différencient des

autres propositions dépendantes

qui se rattachent à l'ensemble de la principale.

Elles ne sont qu' " occasionnellement liées" à la

principale qui pourrait" se suffire à

elle-même ou être complétée par des

subordonnées de nature diverse" . Par contre,

33

principale de telle façon que l'une appelle

nécessairement l'autre....... «ces phrases

constituent un système".

Nous allons voir comment est défini le concept de

propositions chez nos deux

auteurs comme nous l'avons fait, auparavant chez M.Grevisse, et

ce pour mieux

mettre en évidence la différence d'analyse et

l'utilisation de cette syntaxe.

8

« Chaque division de la phrase, de la

période », les auteurs se situent dans une

zone grammaticale peu claire, puisqu'elle appartient à la

fois, à la syntaxe et à la

phonologie. En outre, le terme membre ne se définit pas

complètement d'une façon

pure, car, en mathématique, il signifie :

«expression » : «chacune des expressions

d'une égalité ou inégalité

», or expression n'a pas le sens de phrase.

Donc, les propositions de la phrase hypothétique

sont des membres d'une même

expression, la proposition subordonnée n'est pas

inféodée à la principale. les deux

propositions, sont appelées « membres ». Il y a

un véritable système qui risque de

ne plus exister, aussitôt que l'un de ses membres est

absent. Cette vision perçoit

l'hypothèse en tant que notion et non comme une

subordination.

1.2.3.3 Dans le paragraphe 588, les auteurs continuent

à utiliser le terme de

membre qui renvoie aux phrases verbales qui comportent

suivant le cas : un

membre qui a pour noyau un verbe à l'infinitif ou à

un mode personnel ; deux ou

plusieurs membres centrés autour d'un verbe à un

mode personnel.

Ceci nous pousse à poser la question : qu'est-ce qu'un

membre ?

Définition du dictionnaire Larousse :

1.2.4 Définition de la phrase complexe :

Dans le paragraphe 592 , les auteurs définissent

ce qu'ils entendent par phrase

complexe."

A partir d'une phrase comportant un sujet nominal, un

complément d'objet nominal

et un complément circonstanciel nominal, on peut

construire un autre modèle de

«phrase complexe en substituant à chacun de ces noms

un prédicat verbal. (...) la

nomenclature traditionnelle assigne le nom de proposition

subordonnée à ces

prédicats verbaux et les noms de proposition

principale, membre principal, ou

prédicat verbal, ou au terme ( ou syntagme) qui leur

servent de support."

9

34

1.2.4.1 Le sous-chapitre propre à

l'hypothèse est précédé de deux autres

paragraphes (7OO) et (701)

Le premier prend en charge les définitions et le second,

le classement.

Le paragraphe (700), en plus d'une partie historique, comprend

trois alinéas.

1.2.4.2 Le premier alinéa mentionne le

caractère commun que possèdent toutes

ces phrases :

"La réalisation du fait exprimé dans la

proposition principale y dépend d'un autre fait

conçu comme éventuel et posé comme tel,

soit comme objet d'hypothèse" Ensuite,

les auteurs utilisent le même concept que celui

utilisé par M. Grévisse: " la

proposition dépendante traduit un acte de

l'esprit par lequel ou bien on recrée le

passé, ou bien on construit l'avenir en imagination".

1.2.4.3 Le second alinéa relève : " le

fait exprimé dans la proposition principale

représente toujours une

conséquence de celui qu'exprime la proposition

dépendante: cette conséquence se tire de

l'éventualité envisagée, de l'hypothèse

formulée, ou découle d'une condition

supposée"

La formule a l'avantage d'expliquer, par une relation de

conséquence commune, le

classement d'hypothétiques, d'éventuelles et de

conditionnelles sous une même

rubrique. Elle ne lève pas la contradiction entre

la notion et son expression

syntaxique, relevée déjà chez Grevisse.

En effet, les auteurs ne distinguent pas entre la notion

«qui est une connaissance »

et l'expression syntaxique «qui traite de la fonction et

de l'ordre des mots dans la

phrase»

10

Cet aspect contradictoire a été aussi

relevé chez M. Grévisse :

1.2.4.4 Le troisième alinéa soulève le

problème du rapport existant entre les

différentes notions, conjonctions et locutions

conjonctives.

"Si" est classée à part parce que cette

conjonction "symbolise l'hypothèse d'une

11

manière indifférenciée."

Nous arrivons à un classement effectué selon les

concepts pris en charge :

1.2.5 " L'éventualité pure ": que, quand, quand-

même."

35

1.2.6 "Supposition pure" :

au cas où, pour le cas où, à supposer que,

supposé que, en admettant que"

1.2.6.1 « Supposition + restriction :" à moins que"

1.2.6.2 "Supposition +Alternative : soit que...,soit que,

que...ou que, suivant que

...ou que, selon que...que"

1.2.7 "Condition" :

1.2.7.1 "Condition pure": "à (la) condition que, sous

(la) condition que"

1.2.7.2 "Condition + souhait": "pourvu que"

1.2.7.3 "Condition + Proposition: "Pour peu que"

1.2.7.4 "Condition jugée peu recevable : si tant est que"

Ce classement définit chaque subordonnée par

la notion véhiculée et qui est

explicitée par le terme introducteur. Par contre, le

classement arrêté au paragraphe

(701), ne reprend pas le classement par notion, mais annonce une

composition en

trois parties :

D'une manière générale, l'hypothèse

est actualisée au moyen de si : le verbe de la

proposition dépendante est donc au mode indicatif.

L'emploi du subjonctif plus-que-

parfait après si dans les phrases hypothétiques

relatives au passé est un archaïsme

qui survit dans la langue écrite.

1.2.8 Phrases hypothétiques normales :

autre

«toutes celles dont la proposition dépendante

s'ouvre par une conjonction

que « si » et « quand »ou par une

locution conjonctive. Ces phrases

hypothétiques seront étudiées sous

l'angle du mode qui « est la seule question

qu 'elles posent »

1.2.8.1 "Les phrases hypothétiques introduites par

"si" et par "quand" : elles sont

étudiées à part « en raison de

leur caractère systématique et des restrictions

auxquelles y sont soumis l'emploi des modes et des temps »

36

En latin classique, il existait un rapport étroit entre le

mode de la subordonnée et

celui de la principale. On avait, soit l'indicatif dans tout le

système, soit le subjonctif.

L'indicatif énonçait l'hypothèse sans

émettre d'appréciation sur sa vraisemblance.

L'hypothèse peut porter sur un type purement logique : ex

: « si dei sunt mali, non

sunt dei » « Si les dieux sont méchants, ce

ne sont pas des Dieux », elle peut aussi

porter sur le futur, or habituellement dans ce cas, on

retrouve d'ordinaire le futur

antérieur dans la subordonnée - en

général, il y a une perte dans ce système - le

futur antérieur a été abandonné au

profit du simple futur. Nous retrouvons dès les

plus anciens textes, la forme Si + présent/futur

12

Le subjonctif imparfait présentait l'hypothèse

comme explicitement contraire à la

réalité, et le subjonctif plus-que-parfait

énonçait une hypothèse contraire à la

réalité, mais dans le passé. Il est entendu

qu'une hypothèse irréelle déroulée dans le

passé, exprimée par le plus-que-parfait,

pouvait répondre à une conséquence

irréelle présente. Ce système

précis et logique a sombré à cause des

transformations morphologiques des verbes. Les formes du

futur antérieur et de

l'imparfait du subjonctif avaient disparu pour être

remplacées par d'autres formes,

rendant ainsi le système de l'ancien français

plus largement différent de celui du

latin classique.

1.2.8.2 "Des phrases hypothétiques dont les

éléments sont liés par une

subordination implicite "

Les auteurs annoncent que "la proposition dépendante

se décèle par la mélodie et

par la place qu'elle occupe". On voit aisément

que les auteurs sont embarrassés par

le fait décelé chez M. GREVISSE. Peut-on

trouver des phrases introduites par si

et par quand pouvant être déclarées

hors norme ? Est- ce que les phrases

introduites par "si" et par "quand" constituent,

à elles seules, un caractère

systématique ? ".

" La subordination implicite ?" serait

décelable par sa place et par sa prosodie,

critère dont on connaît le peu de fiabilité

linguistique. Est-ce que la simple prosodie,

critère de linguistique, peu fiable peut nous faire

découvrir cette subordination. Est-

ce que la prosodie seule peut nous indiquer la nature

hypothétique de la phrase.

Ces domaines d'utilisation de certaines formes d'hypothèse

données par le sens et

non par une subjonction telle que stipulée par

ailleurs risquent de créer une

confusion énorme dans le classement de toutes ces

propositions. Il nous semble

37

qu'il serait très prudent de ne pas considérer,

à l'origine, que la subjonction soit un

indicateur des hypothèses. Mais, il faudrait

considérer à la place de la subjonction, le

temps comme un indicateur de l'hypothèse. Ce qui

serait plus juste. Or, le

paragraphe (592), vu plus haut, apportait la

précision que la substitution d'un

prédicat verbal à un syntagme nominal se

faisait "au moyen de morphème

complexe.....ou au moyen de morphème

simple". Ceci rend la subordination très

explicite.

1.2.9 « Les phrases hypothétiques »

:

13

Cette partie ne comprend qu'un seul paragraphe (702) qui traite

des modes

dans les propositions dépendantes.

Il est dit que "l'emploi du mode indicatif ou du

mode subjonctif dépend de la

conjonction ou de la locution conjonctive

utilisée".

Les auteurs citent que le mode subjonctif "est de

règle après, pourvu que, pour peu

que, si tant est que à supposer que, en admettant que,

à moins que, soit que .... soit

que, que ......que ». Il faut surtout

reconnaître qu'une bonne partie de ce temps a

disparu pendant l'évolution synchronique de l'expression

de l'hypothèse.

Le système de l'hypothèse «logique» ne

s'est pas modifié, mais en revanche celui

du futur a subi la perte du futur antérieur.

Il en est resté seulement celui du subjonctif imparfait

(forme issue d'un ancien plus-

que -parfait : «chantasse venant de cantavissem),

exprimant à lui seul le potentiel,

l'irréel présent ou passé.

1.2.10 "Systèmes hypothétiques introduits par si "

:

Ce paragraphe introduit trois ordres :

1.2.10.1 "L'hypothèse actualisée au moyen de

si " Cette partie comprend huit

paragraphes que nous allons étudier l'un après

l'autre :

Le paragraphe (703) : ce paragraphe introduit trois ordres :

1.2.10.2 « L'hypothèse actualisée au moyen de

« si » :

38

Le verbe de la proposition dépendante se met à

l'indicatif. Par contre, les emplois

du subjonctif plus-que-parfait sont « un

archaïsme qui survit seulement dans la

langue écrite »

1.2.10.3 "Quand l'hypothèse engage le passé, le

verbe de la proposition dépendante

est à la forme composée. Mais il est à la

forme simple lorsque l'hypothèse est au

présent, ou engage l'avenir ».

1.2.10.4 La valeur "temporelle " est donnée par le temps

du verbe de la proposition

dépendante, par un adverbe, par le temps du verbe de la

principale, mais souvent

seul le contexte suffit. Par contre, il n'y a pas de "moyen

grammatical qui permette

de distinguer .... si l'hypothèse est probable ou

improbable, si on la juge réalisable

ou si elle est irréalisable de nature ".

Les nuances devront faire appel aux critères de temps.

Mais souvent, en français, il

n'existe pas de moyen grammatical qui permette de

distinguer dans ces mêmes

systèmes si l'hypothèse est probable ou

improbable ; seuls certains moyens

lexicaux peuvent nous offrir la possibilité de

traduire ces nuances. Ex : - si vous

réussissiez, j'en serais satisfait

(hypothèse probable et réalisable)

- Si mon mulet transalpin volait, mon mulet aurait des ailes

(Rabelais) - (hypothèse

burlesque irréalisable de nature

14

1.2.11 L'hypothèse précède logiquement sa

conséquence:

Le rapport est marqué par les temps auxquels, nous mettons

les verbes de la

subordonnée et de la principale. Le fait de ne pas

observer ce rapport produit "un

déséquilibre dont on tire des effets de style "

Ex : « Si tu fais un pas de plus, tu tombes ».

« S'il était tombé, il se noyait »

« Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y

passait » (Anouilh)

L'imparfait de l'indicatif, de par sa valeur, peut prendre un

sens hypothétique, même

en proposition indépendante. On s'explique ainsi qu'il ait

pu facilement remplacer le

conditionnel. La majeure partie des auteurs se

dérobe à l'utilisation des temps

obligatoires de l'expression de l'hypothèse pour

créer un effet de style, tel que le

montrent les exemples ci-dessus.

39

Les paragraphes (704) et (705) sont tous deux des

paragraphes qui traitent des

systèmes hypothétiques relatifs au présent

et/ou à l'avenir.

Le premier est relatif au verbe de la proposition

dépendante, le second concerne le

verbe de la principale. Dans le premier alinéa du

paragraphe (704), il est question de

l'hypothèse rendant une actualité présente

(irréel du présent), le verbe doit se mettre

à l'imparfait de l'indicatif. Le présent de

l'indicatif confère à l'hypothèse le "maximum

de certitude " ou une valeur de vérité

générale. Le français distingue entre

l'hypothèse supposée pour un moment

réalisée («si tu viens ») et une hypothèse

imaginaire («si tu venais»). L'imparfait : au

contraire, il affirme que l'hypothèse ne

peut s'intégrer à l'actualité

présente du locuteur et lui confère, par rapport au

présent, une forme de neutralité.

Remarques: elles sont au nombre de trois :

1.2.11.1 Si peut-être suivi d'un futur ou d'un

conditionnel, s'il a le sens de : "S'il est

vrai que ".Ex : «s'il viendrait, je le verrais

» Corneille

1.2.11.2 Par effet de style dans les subordinations

inverses, la conséquence est

introduite par « si », « la cause étant

exprimée dans la principale introduite par c'est

que.

Ex : « Si je ne le fais pas, c'est que je n'en ai pas envie

»

1.2.11.3 Si peut avoir le sens de " toutes les fois que",

"chaque fois que".

Dans ce cas, les deux verbes des deux propositions sont à

un même temps.

« S'ils triomphaient, notre gloire n'était -elle pas

perdue ? »

Ex: « Si Napoléon l'emportait, que devenait

notre liberté ? (Chateaubriand,

mémoires O. T. III, P.20). Un autre exemple

emprunté à l'oeuvre de Monté-Cristo,

d'A. Dumas père pourrait aussi montrer ce cas :

Ex: « Si pendant le trajet les fossoyeurs reconnaissaient

qu'ils portaient un vivant au

lieu de porter un mort, Dantès ne leur donnait pas le

temps de se reconnaître : d'un

vigoureux coup de couteau il ouvrait le sac.,

profitait de leur terreur et

s'échappait ; s'ils voulaient l'arrêter, jouait du

couteau. ().

En général, l'emploi de l'imparfait dans la

conséquence se rencontre également

dans le système où la donnée est

incomplète ou irrégulière :