Présenté par :

Jean-Marc Soulairol

POUR QUELLE(S)

HISTOIRE(S) D'ÊTRE(S) ?

Associations 1901, interrelations personnelles et

interactions sociales,

un art de faire : L'étude d'un cas sur

Valence (26), de 1997 à 2002, pour une

compréhension de l'application d'une pratique

raisonnée de l'idée de valorisation de l'individu.

Tome I

Directeur de Recherche :

Bernard LAUGIER

Université Lumière Lyon 2 Collège

Coopératif

I.S.P.E.F. Rhône - Alpes

Département des Pratiques

Educatives et Sociales

Mémoire déposé en vue de

l'obtention du

Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques

Sociales

D.H.E.P.S.

Lyon 2002

Remerciements

Depuis 1999, celui à qui je dois le plus, c'est sans

conteste, Bernard Laugier, mon Directeur de recherche. Dès le

départ, sans condition, il a su me faire bénéficier de sa

haute compétence pour réussir à me "caler" dans la posture

adéquate. Si la tâche fût compliquée, il n'a jamais

affiché une quelconque hostilité, reniement ou réfutation

de mes idées. En fait, me guidant, il a su respecter mon approche tout

en se montrant exigent. Je tiens à souligner ma dette à son

égard car nombre d'idées développées ici viennent

de nos nombreuses discussions.

De 1989 à 1996, j'ai beaucoup appris auprès de

mon ami Pierre, disparu trop vite de ma vie, véritable défi

à la logique, capable d'une objectivité hors pair par une

démonstration et celle de son contraire. En ce sens, il reste une

exception et une énigme dans mon histoire.

Mais je dois aussi beaucoup à Claire et Jean,

grands humanistes, qui m'ont donné l'envie de reprendre des

études puis transmis bénévolement, jusqu'en 1998, leurs

connaissances universitaires et leurs expériences professionnelles hors

du commun.

Je dois aussi à tous les enseignants du Dheps et

particulièrement à Isabelle Astier et Alain Kerlan qui ont su,

chacun en leur temps, me guider en tant que "sources de réflexions et

d'orientations". Mais surtout, grand merci à Joël Cadière

dont les cours m'ont permis d'aborder les thèmes de ce travail selon un

angle original.

Toutes ces personnes ont probablement exercé

une influence décisive sur ma manière d'appréhender le

monde aujourd'hui.

Bien sûr, je ne peux pas oublier la compagne de ma vie,

mon épouse Lorette, extraordinaire personnage d'abnégation

et de tendresse. Sans son soutien moral, ce travail n'aurait pas vu le

jour.

Enfin, qu'il me soit permis, ici, de remercier chaleureusement

tous mes frères et soeurs de coeur qui m'ont soutenu. Je veux parler de

mes très nombreux amis.

Avec mon plus profond respect, merci mille fois.

Sommaire

Introduction générale

6

1. L'ASSOCIATION, DE L'INDIVIDU AU

MICRO-GROUPE

19

1.1 Individu et changement : De

l'étymologie au sens

21

1.1.1 De l'individu à son identité

sociale

22

1.1.2 Vers une construction psychosociale de

l'individu : le personnage

26

1.2 Individu, configuration et

changement : une recherche identitaire

31

1.2.1 Devenir quelqu'un : angoisses et

influences, démarches identitaires.

33

1.2.2 De l'individualisme à la relation

à l'autre : la solidarité

35

1.2.3 L'identité, une série de

transactions.

41

1.3 Individu, configuration, changement et

micro-groupe : les valeurs, importance et ambivalence

44

1.3.1 Les valeurs : affaire de mots et

d'idées mais aussi production de rapports sociaux

45

1.3.2 L'individu dans son groupe, un inventeur de

manières de faire

53

1.3.3 L'hypothèse, des mots clefs pour

construire un protocole de validation

56

Conclusion : repérer l'individu

changeant à partir d'un modèle d'analyse

64

2. ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS, ILS

DISAIENT

66

2.1 Ce qui a joué :

Caractéristiques d'engagements

71

2.1.1 Du quantitatif au qualitatif : à

la découverte de l'engagement

71

2.1.2 Trois facteurs majeurs d'influence pour

justifier l'engagement

74

2.1.3 Trois catégories pour décliner

la figure de l'adhérent

80

2.2 Ce qui joue :

Caractéristiques de configuration

87

2.2.1 Perception de l'environnement associatif par

le membre

87

2.2.2 La naissance de conditions favorables à

la relation

90

2.2.3 Du rapport à la relation sociale

95

2.3 Ce qui se joue :

Caractéristiques des maturations

102

2.3.1 Grandir son engagement ou se positionner dans

le groupe

102

2.3.2 Développer sa relation sociale ou

l'élaboration du sens

108

2.3.3 Confiance en l'autre, confiance en soi ou les

processus de socialisation

111

Conclusion : Histoire(s) d'être(s)

115

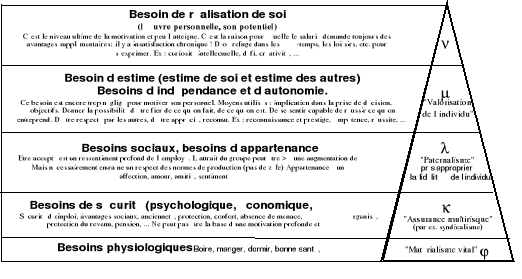

3. DU BESOIN AUX ASPIRATIONS :

JEUX, TACTIQUES ET STRATÉGIES

119

3.1 Aspirations et dynamiques de

changement

123

3.1.1 Des aspirations à la satisfaction des

besoins : ce qui pousse à agir

124

3.1.2 Aspirations de l'adhérent : trois

notions successives ?

132

3.1.3 Les besoins-aspirations, une dynamique

circulaire

140

3.2 Présentation de soi : les

jeux, les enjeux

143

3.2.1 La configuration, un réseau de

relations réciproques

144

3.2.2 De la représentation sociale à

la présentation de soi

153

3.2.3 Présentations de soi : une

production de fragments identitaires

157

3.3 L'usage de manières de

faire : la quintessence du changement

163

3.3.1 "Se faire une place"

164

3.3.2 Tours et détours. Contours du

changement

169

3.3.3 La part de l'autre

170

Conclusion : L'art et la manière

174

Conclusion générale

176

Références bibliographiques

186

Bibliographie

190

Index des auteurs

192

Table des illustrations

194

Table des matières

195

« Il est bien des

merveilles dans ce monde,

il n'en est pas de plus grande que l'homme. »

(Sophocle, Vè s. av. JC)

Introduction

générale

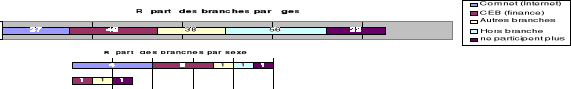

Après avoir été bénévole,

deux ans durant, dans l'association sans but lucratif Compu's Club1(*), nous y avons été

salarié à mi-temps jusqu'en juin 2001. Nos fonctions d'assistant

de formation nous chargeaient du développement de la Section

Ifac2(*), la branche

"Formation Professionnelle et d'Éducation Populaire" de l'association.

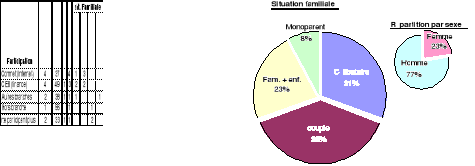

Le Compu's Club est une association

loi 1901. Son étiquette est celle des Nouvelles Technologies de

l'Information et de la Communication (NTIC)3(*) ; nous traduisons,

l'informatique et ses dérivés. Elle a été

fondée le 2 octobre 1997 à Valence (Drôme). Aujourd'hui

organisée en sept branches d'activités4(*). Au dernier "recensement", celui

du 30 juin 2001, elle était composée de 167

adhérents5(*)

d'origines et de profils divers âgés de 9 à 81 ans.

L'association s'est donnée, dès sa création, la mission de développer des activités

culturelles, éducatives et de loisirs afin de promouvoir l'entraide

mutuelle et le service bénévole entre ses membres. En clair, elle

utilise l'informatique « ...afin de permettre des

échanges, des manifestations et des activités artistiques,

éducatives, culturelles et de loisirs. »6(*). Pour commenter plus clairement

ce postulat : elle propose l'outil informatique afin de favoriser la

construction d'activités par les membres eux-mêmes. Ainsi,

lorsqu'une idée a suscité suffisamment d'intérêts et

généré suffisamment de mobilisations, l'association vote

la fondation d'une nouvelle branche7(*). Laquelle branche est menée par une

équipe de pilotage de un ou plusieurs membres menant à bien,

indépendamment ou en partenariat avec d'autres branches, ses projets

propres. Chaque branche est autonome dans son fonctionnement, sa gestion et sa

trésorerie. Chaque membre peut y prendre une

responsabilité8(*).

En clair, la procédure de fondation d'une branche d'activité se

déroule en trois étapes : 1) un membre exprime l'envie de lancer

une nouvelle activité, 2) après délibération, le

Conseil d'Administration "officialise" l'initiative par un document autorisant

sa fondation et son autonomie de gestion et 3) ouverture d'un compte en banque

garantissant son autonomie financière. En quelque sorte, une association

stricto sensu dans l'association Compu's Club déclarée loi

19019(*). Ce fonctionnement

et l'organisation même semblent originaux puisque nous ne connaissons pas

d'autre association loi 1901 fonctionnant sur le même

procédé. Par ailleurs, nous constatons que la participation

régulière à au moins une des activités de cette

association représentait 38% des adhérents. Par ce constat,

l'apparente défection actuelle du monde associatif ne semble pas toucher

l'association10(*). Les

autres adhérents étant des adhérents que nous appellerons

temporairement "consommateurs". Consommateurs plus ou moins assidus de

l'informatique sans participation bénévole à une

quelconque activité.

Pour présenter entièrement le Compu's Club il

convient de s'attarder sur la signification du terme même de Compu's

Club. "Compu" est le diminutif de computer (ordinateur en français). Ce

terme indique bien l'identification au monde informatique. Le "'s" est

particulièrement intéressant, il signifie l'appartenance

à. Ce qui pourrait être interprété comme

l'appartenance à une bande, une famille, une communauté voire une

élite, celle de ceux qui utilisent l'informatique. Au même titre

que ces cercles restreints ou ces confréries que peuvent sembler

être le Ladies' Cicle International, le Maxim's Business Club ou le

Lions' Club. Michel Maffesoli parle de clan, de tribu, lorsqu'il s'agit de

s'agréger, d'être un membre d'un corps collectif :

« le tribalisme rappelle empiriquement, l'importance du sentiment

d'appartenance, à un lieu, à un groupe, comme fondement essentiel

de toute vie sociale. »11(*) Pour lui, donc, le fait d'éprouver ensemble

quelque chose est facteur de socialisation. Maffesoli dit aussi qu'il est de

l'ordre de la passion partagée, de l'investissement

émotionnel : « le fondement de tout

être-ensemble [...] est "commerce des idées", "commerce

amoureux" »12(*) Mais, si avec "'s" l'accent est mis sur ce qui unit,

dans Compu's Club il y a aussi "club". Le terme de "club" correspond à

une idée d'assemblée, de cercle d'amis. Mais un club c'est aussi

ce qui sert à pousser les balles vers la cible, au golf. Alors quelles

sont les conditions d'un "bon club", d'un club où il fait bon "pousser

les balles" pour arriver à son but comme on pousse ses envies et ses

désirs à se réaliser ? D'après les

observations effectuées lors de notre pratique de

bénévole, la réponse est à la fois simple et

difficile : simple dans son expression et, il faut bien l'avouer, peu

suivie dans sa réalisation. En clair, consensuellement, on s'accorde

à dire que pour s'enrichir individuellement il faut se rencontrer,

échanger, s'entraider mais chacun, naturellement, a tendance à

proposer moins qu'il ne prend. Mais si un seul donne et les autres prennent la

mission avouée de cette association reste impossible ! Le

problème est bien, alors, de déterminer quelle est la motivation

à la fondation de nouvelles activités et l'engagement des membres

aux projets des branches de cette association.

En tant que praticien, un certain nombre d'autres "constats"

ont attiré notre curiosité et suscité notre

intérêt : qu'est-ce qui fait que cet adhérent

s'investit de plus en plus dans les activités du Club ?

Jusque-là notre pratique nous a fait simplement dire percevoir "quelque

chose qui fait la différence" en comparaison des cinq autres

associations que nous avons connu. Mais comment dépasser ces impressions

premières ? Autrement dit, comment aller au-delà de ces

observations de sens commun ? Comment expliciter sans

ambiguïté ce que nous avons été amené à

observer dans notre pratique ?

En tant qu'apprenti chercheur, notre position au

démarrage de cette recherche relevait, avant tout, de

l'observation13(*). A

partir de cette nouvelle position et parce-que notre vision des faits

évoluait, d'autres "constats" nous sont apparus plus facilement

observables. Non pas seulement dans le temps comme d'une quantification mais

plutôt dans le temps comme d'une qualification permettant de les

décrire. Ces "constats" semblaient être des "changements", des

"évolutions" des adhérents. Certains de ces "changements"

étaient exprimés spontanément par les

intéressés eux-mêmes comme un "mieux-être", un "mieux

vivre". A partir de ces expressions énoncés par

l'adhérent, nous avons pu relever que certains semblaient "aller mieux"

dès lors qu'ils se regroupaient ou participaient à un projet de

l'association. Serait-ce à dire que cette simple pratique de

"décentralisation" et d'appartenance à un groupe permettrait

d'engendrer une reconnaissance-valorisation des adhérents ?

Elle-même, générant une motivation "naturelle" et un

développement personnel indissociable de la notion de projet ? De

même, l'identification du projet, l'identification au projet,

l'identification au groupe expliquerait-elle, en partie, que 38% des

adhérents du Compu's Club soient actifs ? Pour Lévi-Strausss

« l'espace est une société de lieux-dits, comme les

personnes sont des points de repère au sein du

groupe. »14(*) voulant dire, par là, qu'il s'agit de classer

l'autre et de se classer soi-même. Si c'était le cas, en quoi et

comment cette formation de projets et cette identification

participeraient-elles à la (re)dynamisation de certains

adhérents ? Serait-ce ses aspects de responsabilisation,

d'interactions sociales, de points de repères au sein du

groupe ?

D'un exemple, voici une observation de ces faits à

propos d'une des sept branches de l'association : la section

Littérature15(*).

Cette branche a réunie, de juin 1999 à novembre 2001, huit

chômeurs d'une moyenne d'âge de 46 ans. Le pilote de la branche,

journaliste en disponibilité, a échafaudé un projet de

livre écrit à plusieurs mains. Il s'agissait de construire et

d'éditer un roman de fiction, de 1644 à nos jours, tiré de

la réalité et nourrit de faits vécus par les participants.

Ils se retrouvaient une fois par semaine environ. A notre connaissance aucun

sous-groupe ne semblait s'être constitué hormis ceux

nécessaires à l'écriture. Cette section a fait les

honneurs de la presse et de plusieurs médias, dont la

télévision, à plusieurs reprises. Leur projet était

dirigé par un écrivain professionnel. De nombreux partenaires

financiers, tant entreprises que fondations et particuliers, ont

subventionné leur "démarche d'insertion par l'écriture".

Ils ont exprimé le fait que perdre leur travail a été

synonyme d'exclusion des choses de la vie quotidienne, face à des

interlocuteurs qui demandent inlassablement les incontournables

« trois dernières feuilles de paye ». Ainsi

a émergé le projet "Échap", initié par un membre de

l'association pour construire un livre permettant de prendre la parole,

d'exprimer des idées, des constats, des désirs, à propos

de la société dans laquelle on vit. Seuls ceux qui ont

retrouvé un emploi participaient moins voire plus du tout pour se

retrouver, à la sortie du livre fin 2001 à trois auteurs. Quatre

personnes avaient retrouvé du travail et une cinquième

était sur le point de démarrer son entreprise. Nous nous

expliquons mal pourquoi, tout à coup, après deux à quatre

années de chômage, ces membres avaient subitement retrouvé

un emploi. Un seul aurait indiqué de la chance, deux du hasard, mais

quatre sur huit nous signifient qu'il se passe "autre chose" dans cette

branche.

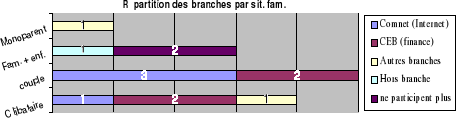

Il serait trop fastidieux d'inventorier ici chacune des sept

branches du Compu's Club. D'autant que les mêmes "constats de

changements" peuvent être observés : engagement,

réinsertion professionnelle, ... Mais pour bien circonscrire

l'observation de ces faits, au titre d'un seul autre exemple,

considérons, en quelques mots, la branche Finance : CEB16(*). Le maître mot de cette

Section était de « se réunir entre amis pour

s'initier aux mécanismes de la finance et avoir une volonté

conviviale de compréhension du monde économique pour, à

terme, créer un club d'investissement17(*), un jeu de société, aider à

l'investissement. » Ainsi, une douzaine de membres de 27

à 74 ans se réunissaient tous les quinze jours pour

réellement jouer en Bourse l'argent qu'ils thésaurisaient chaque

mois. Ils obtenaient des résultats, ce qui semblait les stimuler !

Est-ce une des raisons qui a permis à trois d'entre eux de retrouver du

travail ? Existe-t-il un lien de causalité entre un travail

retrouvé et l'ambiance de cette branche ? Pourquoi ce membre-ci, ou

celui-là, se sentaient moins isolés et semblaient mieux supporter

la solitude de leur retraite ? Mais si d'autres personnes les ont rejoints

depuis, pourquoi certains ont abandonnés ?

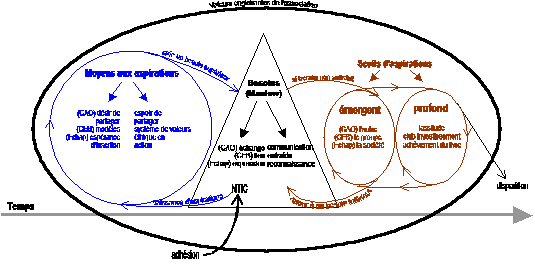

Ainsi, à partir de l'ensemble des observations

énoncées précédemment, il nous est donc apparu une

vaste étendue d'interrogations. Ces interrogations constituent l'objet

même de notre recherche. Mais cela appelle à de nouveaux

questionnements. Si nous nous référons au projet majeur

avoué du Compu's Club qui est de "valoriser l'individu"18(*). Comment cette idée de

"valorisation de l'individu"19(*) peut-elle faire l'objet d'une pratique au sein d'une

association loi 1901 ? En posant cette interrogation il apparaissait que

la problématique avait un corollaire évident : pourquoi un

individu valorisé serait un indicateur de son propre changement ?

Ceci posé, nous avons relevé une piste, précisément

celle que nous annoncions plus haut : dès la fondation de

l'association en 1997, il fut choisi par le fondateur l'outil informatique

parce que, pour lui, il « semble être incontournable en ce

début de millénaire pour aider à "être dans la

société"20(*) ».

Mais, si les TIC sont imaginées comme un outil-prétexte-alibi

à la rencontre entre individus, nous pouvons légitimement

supposer qu'elles sont une première étape indispensable à

leur "mieux-être".

Muscler avec Philippe Breton (le culte de

l'Internet) ou WoltonAlors, pourquoi et dans quel contexte, quelquefois, des

instants de discussions informelles et spontanées se créent

autour d'une table alors que le matériel reste inoccupé ? De

même, si le choix de l'informatique est un outil à la fondation de

plusieurs activités informatiques, pourquoi des activités

inattendues axées, non plus uniquement sur les TIC, mais aussi (et

surtout) sur les relations humaines, la responsabilité, le

bénévolat et l'autonomie apparaissent ? Par exemple et pour

n'en citer que quelques unes : une branche Bourse, une branche

Littérature ou l'organisation de soirées thématiques

(devenues pour un temps "Les Inforums du Club", puis

abandonné), cercles de discussions autour de thèmes comme

"l'éthique informatique et l'individu" et "citoyenneté,

économie d'entreprise et informatique" entre autres. Bref, nous avons

été amené à nous demander pourquoi et de quelle

manière cette association semblait participer au "changement", à

"l'évolution" de certains de ses membres21(*) au delà de l'outil informatique.

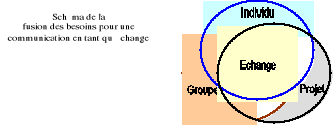

Par ces deux côtés, l'adhérent

constaté changé et ce club informatique contexte à

valorisation de l'individu, nous voulons comprendre ce qui fait lien entre

l'association et l'individu, c'est-à-dire que nous rechercherons quelles

sont les clefs, les mécanismes qui semblent provoquer ces changements.

Mais également ce qui se passe entre les adhérents et comment ils

agissent pour "être dans l'association", "être dans le monde". En

clair :

Qu'est-ce qui fait que certains membres de ce club

informatique semblent, indépendamment de l'outil, changer ?

En conséquence, nous seront amené à

parler de deux groupes de recherches liées :

- celles qui touchent au contexte dans lequel évoluent

les membres de l'association,

- celles qui touchent aux relations interpersonnelles des

individus constitués en branches dans cette association.

Nous voulons nous intéresser à ces deux centres

de préoccupations simultanément. C'est donc vers la

psychosociologie que nous nous dirigerons. Parce-que, ce qui caractérise

la psychosociologie est « l'obligation dans laquelle [elle

se trouve] de [s']occuper, d'une façon constante,

simultanée et interdépendante, et de l'individu et de la

société [(en l'occurrence l'association)] liés en

une étroite interaction. » 22(*)

A partir de ce champ, nous approcherons, d'une part, les

processus de représentations sociales, de présentation de soi et

d'identifications. Parce-que « les représentations

sociales sont des modalités de pensée pratique, orientée

vers la communication, la compréhension et la maîtrise de

l'environnement social, matériel et

idéal. »23(*) La présentation de soi, quant à

elle, appelle aux jeux des apparences dans la relation aux autres ;

c'est-à-dire que l'individu « adopte une perspective

"théâtrale" [...] pour contrôler l'image qu'il donne de lui

même » 24(*) aux autres dans ses

activités. Enfin, l'identification signifie

« l'activité par laquelle un individu s'assimile à

un ou plusieurs autres »25(*) ; elle s'appuie donc « sur un

noyau émotionnel, sur un cadre pragmatique,

sociologique. »26(*) De plus, « l'identification est [...]

un moyen puissant de projection sur l'avenir. Elle permet la socialisation

anticipée et la définition de soi. »27(*) Ainsi, la

représentation (sociale et de soi) et l'identification sont pertinentes

pour notre recherche parce-que nous pourrons nous occuper de l'adhérent

dans son rapport avec les autres et avec le contexte environnemental Compu's

Club.

D'autre part, nous approcherons, un concept peu courant, celui

de configuration au sens où Norbert Elias l'entend :

« Ce qu'il faut entendre par configuration, c'est la figure

globale toujours changeante que forment les joueurs ; elle inclut non

seulement leur intellect, mais toute leur personne, les actions et les

relations réciproques. »28(*) Pour indiquer la pertinence de ce concept Elias

donne un exemple, une partie de cartes : « Quatre hommes

assis autour d'une table pour jouer aux cartes forment une configuration. Leurs

actes sont interdépendants. [...] Ni le "jeu" ni les "joueurs" ne sont

des abstractions. Il en va de même de la configuration que forment les

quatre joueurs autour de la table. [...]Comme on peut le voir, cette

configuration forme un ensemble de tensions. L'interdépendance des

joueurs, condition nécessaire à l'existence d'une configuration

spécifique, est une interdépendance en tant qu'alliés mais

aussi en tant qu'adversaire. »29(*). Ainsi, par ce concept de configuration, nous

pourrons nous occuper de l'adhérent dans ses relations avec les autres

au sein de l'association mais sous l'angle des interactions.

C'est-à-dire, pour suivre Elias, nous pourrons repérer

l'existence supposée d'un ensemble de dynamiques relationnelles, de

stratégies interpersonnelles et de relations variées, polyvalents

et simultanées entre l'association et l'adhérent, entre les

adhérents. Parce-que, « c'est l'équilibre de

tensions propre à chaque configuration qui permet de définir les

marges d'exercice de la "liberté" ou du

"pouvoir". »30(*)

Mais, exprimé comme nous l'avons fait jusqu'à

présent, cet ensemble ne nous paraît pas totalement satisfaisant

parce qu'il n'explique pas suffisamment. Il faut aller plus loin,

c'est-à-dire trouver un lien, quelque chose qui lie les

éléments entre eux, les fait interagir, les met en

interrelations. Le concept de configuration, cité

précédemment, porte en lui de nouvelles perspectives

théoriques. Ce qui domine c'est l'interdépendance des situations

jouant sur l'opposition entre adversaire et allié, entre distance et

rapprochement, entre échange et retrait. Ainsi, il nous semble possible

qu'il y ait, dans une configuration, l'émergence d'un nouvel

état, différent de la somme de chacune des parties qui le

compose. En d'autres termes, il nous apparaît une atmosphère

fluctuante, un "espace" commun indéfinissable, impalpable presque

irrationnel et omniprésent mais observable dans certains cas. Autrement

dit, nous imaginons un lien intime formant un ensemble indissociable,

fusionné, un égrégore31(*) qui resterait indéterminé. C'est

l'idée du modèle d'Aristote quand il dit que

« si chacun apporte son écot à un pique-nique,

il sera meilleur que celui où un seul le prépare. Ce qu'Aristote

met en scène, c'est que même ceux qui n'ont rien apportés,

apportent quelque chose d'essentiel, en particulier ils apportent ce qui permet

que le tout soit plus que la somme des parties »32(*). En fait, ce qui semblerait

unifier, faire alchimie, ce serait un certain nombre de façons

d'être et d'agir des individus qui émergeraient lors de

circonstances particulières, à des moments

adéquats et, simultanément, des "moyens d'action singuliers"

et informels seraient utilisés dans les interrelations sociales. Nous

essaierons de le découvrir à partir des valeurs et des

représentations individuelles et communes parce-que, chacun des

thèmes abordés renvoie à cet aspect reliant en tant qu'il

a affaire avec les valeurs et l'intériorisation de normes et, partant de

là, avec l'identité sociale qui se rapporte à un objet

(identité collective) et à soi (identité personnelle). Si

nous partons du fait qu'une identification n'est pas possible sans raison,

alors 1) l'identité à un objet concerne l'identification à

des projets partagés pour échapper à la dépendance

et à la fascination narcissique. Si pour Firth

« l'identité est le partage de tous les traits

particuliers. » elle peut être, aussi le partage seulement

de certains de ces traits. Ceci, reste valable même si le sens des

identifications, variables d'une culture à l'autre, est établi

par toute société entre certains êtres en excluant les

autres. A ce niveau, l'identité des individus relève d'un

schème d'appartenance plus englobant : l'identité de groupe,

de clan. 2) l'identité personnelle concerne la perception de

soi-même dans le temps et la perception de la différence par

rapport aux autres, c'est-à-dire un système de significations, de

valeurs, d'orientations, de sens par lequel le sujet se singularise et dont les

dimensions dépendent, pour une large part, des idéologies de la

personne (qui traverse une culture donnée) s'instituant comme valeur et

par des valeurs33(*). Cela

semble donc dévoiler "un lieu interactif"34(*) commun, un "moyen" informel

d'interaction, une "forme" invisible mais apparaissant quelquefois puis

disparaissant, tout en existant toujours, au gré des relations

interpersonnelles. Michel de Certeau parle d'arts de faire :

« plus qu'il n'y est représenté, l'homme ordinaire

donne en représentation le texte lui-même, dans et par le texte,

et il accrédite de surcroît le caractère universel d'un

lieu particulier où se tient le fol discours. »35(*)

Toutes ces descriptions, que nous allons développer par

la construction d'un modèle d'analyse dans la première partie de

ce document, nous amènent à avoir une vision transversale de

l'adhérent en tant qu'il est influencé par les autres

adhérents ou par l'association. Résumons-nous :

- le contexte socio-associatif du Compu's Club, la

configuration, le principe fondateur36(*),

- les relations interpersonnelles, l'identification, les

façons d'agir / d'être des adhérents,

- l'émergence d'un ciment - un "lieu" informel mais

observable, un "moyen" d'agir,

étant posés précédemment,

nous sommes en mesure, maintenant, de soumettre une hypothèse provisoire

du phénomène de changement constaté auprès de

certains adhérents :

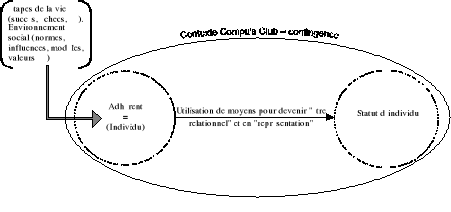

Plus un individu utilise, dans une contingence, les moyens

de devenir "être relationnel" et en "représentation", plus cet

individu accède à un statut d'individu.

Pour simplifier sous une forme schématique,

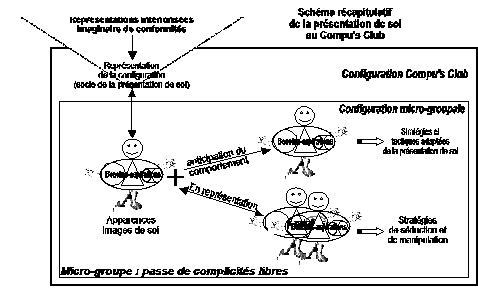

l'hypothèse peut se présenter comme suit :

Hypothèse

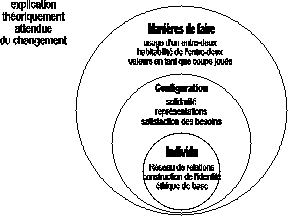

Cette hypothèse prendra appuie sur les trois voies

précédentes. C'est-à-dire,

û la représentation / identification,

û la configuration et

û un "espace-moyens" fluctuant.

Ces trois voies, nous paraissent les plus fécondes

parce-qu'elles nous permettent d'approcher des éléments

d'explications possibles de notre question de départ selon deux lignes

de force : l'association vue en tant que "cadre pragmatique" mais

aussi "noyau émotionnel", et les projets des branches en tant

qu'aspects reliants sociologiquement mais aussi noyau sentimental, affectif.

Ces perspectives ont l'avantage de nous permettre de fournir un cadre

interprétatif des relations interpersonnelles et d'identité

personnelle des adhérents. De plus, cela permettra d'éclairer les

changements constatés à partir de la façon d'être de

l'adhérent dans ses relations pour s'engager et se motiver. Nous

relèverons, alors, les mécanismes qui semblent avoir permis a des

adhérents de changer et nous essaierons de comprendre, modestement, ses

articulations, ses conséquences. Pour ce faire, nous partirons 1) de

l'état de ce qui a été capitalisé dans nos lectures

sur le sujet depuis 1991, début de notre préoccupation sur les

relations interpersonnelles, et 2) de la manière dont nos interrogations

se sont révélées au Compu's Club

précisément, lors de notre pratique de bénévole

puis de salarié. Autrement dit, de ce qui nous a conduit à faire

ce choix, c'est-à-dire, vouloir comprendre les changements

constatés qui ont permis à certains adhérents de se

relancer une dynamique37(*). Ainsi, nous approcherons l'adhérent, son

identité et ses relations interpersonnelles avec les critères, la

logique, la nature et les dimensions de l'association Compu's Club. Ceci, afin

de savoir ce qui joue, se joue ou a joué dans le phénomène

de changement apparent. Donc, essayer de répondre à notre

incompréhension du phénomène de changement apparent de

l'adhérent de cette association, ce pourra être une mise à

jour des processus qui en organisent les façons différentes et

singulières d'être et d'agir en même temps que les

dynamiques relationnelles et les sentiments d'appartenances. Autrement dit, repérer les façons

d'être et d'agir dans la configuration Compu's Club afin d'essayer d'en

comprendre le sens. Nous pouvons, dès lors, faire deux

remarques. 1) "Donner du sens à une interaction sociale" devrait

passer d'abord par un cadre pratique et émotionnel ; et dans notre

cas il s'agit de l'association en tant que contingence. Cette première

piste se veut originale et spéculative. 2) "Donner du sens à une

interaction sociale" devrait passer, aussi, par la nécessité

d'échanger, de se rencontrer donc de s'identifier et d'interagir. Nous

voulons dire, à participer à des projets permettant

l'engagement et la responsabilisation en tant que principe d'auto-nomie (statut

d'individu). Ce sera notre deuxième piste qui se veut argumentée,

et aussi controversée mais semble avoir un corollaire : le

changement de certains adhérents au sein de l'association.

Dans une première partie, nous envisageons

développer les thèmes, concepts, notions et théories en

jeux. Ce qui va permettre d'éclairer les présupposés sur

l'individu38(*), son

identité, ses valeurs, mais aussi l'occasion de formuler des

repères en abordant la configuration Compu's Club, les interactions, les

relations interpersonnelles. Cette partie fortement théorique a pour but

de construire un cadre d'analyse du phénomène de changement

observé à partir des pistes qui émergeront progressivement

et de leurs articulations. Nous commencerons par l'individu parce qu'il est le

point de départ de notre interrogation et notre réflexion. Dans

le premier chapitre, nous trouverons comment il se pense aujourd'hui, ce qu'il

est, ce qu'il produit. Dans le second, nous chercherons, chez cet individu, une

de ses particularités : nous parlerons identité et

identification. Dans le troisième et dernier chapitre, nous nous

attacherons à trouver des pistes permettant une compréhension des

dynamiques relationnelles. Nous aborderons les valeurs, les interactions et les

relations interpersonnelles.

Dans la seconde partie, nous construirons le protocole de

validation et ferons part de nos méthodes d'investigations. Ainsi nous

mettrons en place des outils pouvant tester notre hypothèse à

partir du modèle d'analyse construit dans la première partie.

Même si nous avons abordé l'objet de ce travail à partir de

nos quarante mois d'observations de bénévole puis de

salarié, pour parvenir à mettre à l'épreuve des

faits l'hypothèse provisoire nous construirons un questionnaire pour

effectuer des entretiens semi-directifs. Nous retiendrons dix adhérents

ayant changé. Notre méthode de travail consistera, alors,

à rencontrer des adhérents ayant retrouvé (quelquefois

retrouvé puis perdu) une dynamique par leur implication dans

l'association. A fins d'analyses, l'enquête envisagée abordera ce

qui a amené l'adhérent à rejoindre l'association, ce qu'il

y fait et comment il le fait, enfin, ce qu'il y trouve. En clair, ce qui semble

avoir joué, semble jouer et semble se jouer dans le changement apparent

de l'adhérent. Ceci, dans le but de faire émerger les

articulations de la configuration et nous préparer à la

compréhension des mécanismes du phénomène de

changement constaté.

A partir de là, il conviendra d'expliciter, dans la

troisième partie, les conventions que l'adhérent exploite dans

ses relations avec les autres dans le contexte Compu's Club.

PREMIERE PARTIE

L'ASSOCIATION,

DE L'INDIVIDU AUX MICRO-GROUPES

1. L'association, de l'individu au

micro-groupe

Par la formulation de notre question de départ39(*), nous avons placé au

centre de notre travail l'adhérent de l'association à partir

duquel nous avons pu observer les changements que nous voulons

comprendre40(*). Ainsi,

nous posons la question des sources et des motifs de ces changements mais aussi

des processus qui les favorisent, qui les autorisent. Ceci nous conduit

d'emblée à nous interroger sur les conditions mêmes du

changement. C'est-à-dire, 1) s'il y a changement c'est qu'il y a quelque

chose d'observable ; ici, des comportements d'individus. 2) Mais ces

comportements s'exercent avant tout dans un topos, l'association. Alors que

cette association est organisée, sectorisée en

micro-groupes41(*), les

branches.

Nous nous proposons ici d'envisager les perspectives

théoriques qui nous permettraient de comprendre ce changement,

d'élucider les présupposés, les concepts fondamentaux de

ces approches ; et chemin faisant, de formuler les repères

théoriques à notre démarche de recherche. Nous pourrons

alors aboutir à un modèle d'analyse bâti sur l'articulation

de repères et de pistes qui seront retenues pour présider au

travail d'enquête et d'analyse des résultats. Dans les faits, il

va s'agir d'expliciter les changements, à la fois, par les concepts

fondamentaux autour de l'individu ; c'est-à-dire, la personne,

l'identité, les valeurs, l'engagement, les motivations, les

relations ; et ceux autour de la notion d'organisation ;

c'est-à-dire l'association, les micro-groupes, la configuration

(interrelation, interaction). Donc, il s'agira de comprendre le

phénomène par la manière dont l'individu-adhérent

se construit et par la manière dont le contexte-branche se positionne

vis-à-vis de cet individu-adhérent, l'influence. Si nous

choisissons cette approche c'est parce-qu'elle permet de situer le contexte

Compu's Club dans son ambiance, ses activités et ses fondements ;

mais également l'adhérent, ses caractéristiques et ce

qu'il produit. Pour y parvenir, nous allons donc tenter de livrer un cadre

d'analyse à partir duquel se pose notre hypothèse de

départ.

Avant même de parler du contexte, peut-être

convient-il de s'attarder sur celui sans qui les préoccupations

émises par la question de départ n'auraient pas cours. Nous

faisons bien évidemment référence ici à

l'adhérent en tant qu'individu. Ainsi, dans le premier chapitre, nous

nous efforcerons de définir ce que l'on entend par individu. Plus

précisément : comment est-il pensé ? Comment

émerge-t-il ? Que produit-il ? Mais, s'il y a changement,

c'est l'individu qui en est à la fois l'auteur et le destinataire. Donc,

simultanément, s'agissant d'appréhender, de comprendre le

changement, il conviendra de présenter ce que ce changement met en jeu.

Dans le deuxième chapitre, nous aborderons les concepts

d'identité, organisation et interrelations. Autrement dit, ce qui

caractérise l'individu par rapport à autrui. Autrui qu'il faut

entendre individuel ou collectif. Comment procède-t-il ? Quelles

influences ? Le troisième chapitre permettra de faire le lien

à la fois entre les deux précédents et la formulation

finale du modèle d'analyse. En fait, ce troisième chapitre,

reprenant ce qu'ouvrent comme perspectives les concepts

développés dans les deux premiers, nous permet de définir

la notion de valeurs. Quelle importance dans le changement ? Quelles

conséquences ? Pour terminer, nous serons amené à

poser l'hypothèse, expliciter les mots clefs qu'elle renferme et

définir le protocole de validation adopté pour le travail

d'enquête.

1.1 Individu et changement : De

l'étymologie au sens

Un individu42(*) est, étymologiquement, un

« être considéré comme distinct par rapport

à son espèce, un être humain par opposition à la

collectivité, l'élément d'une collectivité ou d'un

ensemble » En clair, l'individu serait circonscrit à sa

forme, son corps. Pour Leibniz, l'individu est unique et indivisible

« il n'y a jamais dans la nature deux êtres qui soient

parfaitement l'un comme l'autre et où il ne soit possible de trouver une

différence interne, ou fondée sur une dénomination

intrinsèque. »43(*) Ainsi, l'individu serait-il tout simplement ce

au-delà de quoi on ne peut plus diviser, au moins sans être

dénaturé ? Une monade, un atome au sens propre ?

Du côté de Gustave-Nicolas Fischer pour qui

« l'être humain est un être relationnel car les

relations définissent un aspect essentiel de son être

social »44(*) la relation humaine l'emporte

sur ce qui définit étymologiquement l'individu. Et dans ce cas,

précisément, il nous faut aller chercher en dehors du biologique

son originalité45(*). Du côté de Michel de Certeau pour qui

« l'homme ordinaire donne en

représentation »46(*) c'est la manifestation par la production (la

manière de parler, de s'habiller, d'exprimer l'art ou la culture par

exemples), les conduites qui caractérisent l'homme. Et dans ce cas,

précisément, il nous faut se demander quel personnage joue

l'individu en société ?

Nous allons aborder la notion polysémique d'individu de

manière abstraite et partielle. C'est-à-dire, d'un point de vue

psychosocial. Autrement dit, ce champ va nous permettre de comprendre

l'individu, à la fois, sous l'angle de sa représentation sociale

et de ses interrelations. En clair, ce premier chapitre va aborder l'individu

en tant qu'il est en société un être relationnel et en

même temps une personne en représentation. Ceci, afin de savoir ce

que cela apporte dans notre tentative d'explication du changement.

1.1.1 De

l'individu à son identité sociale

Nous avons relevé, dans nos lectures,

différentes façons d'énoncer, de percevoir et de penser

l'individu. Tout au début de Homo Hierarchicus47(*), Louis Dumont distingue deux

sens au mot individu : 1) l'homme particulier, empirique, non social et 2)

l'homme comme porteur de valeurs et valeur lui-même48(*). Si pour Louis Dumont

l'individu est la « valeur suprême du monde

moderne »49(*), D'autres50(*) l'affirment non seulement comme valeur mais aussi

comme principe. Ce qu'il semble falloir entendre par principe c'est la

volonté de l'homme à « fonder ses lois

lui-même à partir de sa raison. »51(*) Donc, l'individu s'affirme

à la fois comme valeur parce qu'un homme vaut un homme (égalité) et comme principe parce-que

seul l'homme peut être pour lui-même la source de ses normes et de

ses lois (liberté). L'égalité versus la hiérarchie,

la liberté versus la tradition. En son temps, le philosophe Jean-Jacques

Rousseau avait tracé la voie avec le contrat social52(*) dans lequel il distinguait la

liberté naturelle de la liberté véritable. La

première comme liberté sans règle, la deuxième

comme liberté civile où l'individu se soumettrait à des

règles librement acceptées. Le sociologue Alain Ehrenberg

actualise les propos de Rousseau en précisant que le "nouvel"

individualisme, qui se caractérise par « la montée

de la norme d'autonomie »53(*), engendre « une dépolitisation

de la société [...] puisqu'il [(l'individu)]

poursuit égoïstement son bien-être dans une ambiance

sentimentaliste faite de Restos du Coeur, de téléthons et

d'actions humanitaires diverses. »54(*). Même si, en sens

inverse, la position de Le Bon est catégorique : « la

foule [...] ravale l'individu dans sa mentalité comme dans son

comportement ; elle le dépersonnalise, l'hypnotise et

l'abrutit ; en outre, elle l'entraîne vers la

violence. »55(*) Pourtant, Elton Mayo, à la suite de sa

participation à l'expérience de Hawthorne de 1927 à

193256(*), concluait que

« l'homme ne peut être heureux qu'intégré au

sein d'un groupe »57(*), suggérant par là "qu'il se passe

quelque chose" dans ce groupe.

A la croisée de ces auteurs, s'intéresser

à l'individu pour comprendre le changement de l'adhérent au

Compu's Club pourrait être, ou bien expliquer ses comportements à

partir de sa valeur, c'est-à-dire, sa capacité à instituer

lui même ses règles et ses normes impliquant sa responsabilisation

(principe) ; ou bien s'intéresser à sa dynamique

d'émancipation, vis à vis du modèle environnant, par

exemple. Ceci, mettrait en perspective une compréhension des changements

selon la volonté qu'a l'individu à être, à la fois,

valeur et principe, libre et autonome. Cependant, mettre en exergue ces

façons de concevoir l'individu, serait au risque qu'il puisse

apparaître non social. C'est-à-dire, risquant de

générer des processus d'inhumanité voire de

"barbarie"58(*) dans son

émancipation. En fait, l'ensemble de ces auteurs nous mettraient face

à une antinomie, celle de l'individu d'un côté et de la

société de l'autre. Donc, en suivant cette voie, nous prendrions

le risque de comprendre l'adhérent seulement comme un individu

individualiste, nombriliste, narcissique, replié sur le privé et

sans règle relationnelle. Par exemple « la recherche

maximale du bonheur et minimale de la souffrance en

tant que conception utilitariste »59(*) et égocentrique. En

clair, ces façons de concevoir l'individu, bien qu'utiles à notre

recherche, n'y sont pas suffisantes. Parce-que nous perdrions la

possibilité de voir l'individu comme un être en interrelation avec

les autres.

Norbert Elias dépasse cette antinomie d'une

société indépendante des individus et d'un individu-atome,

clos et indépendant des autres individus60(*) par deux concepts fondamentaux : celui de

configuration et celui de processus. Il entend par configuration

« la figure globale toujours changeante que forment les

joueurs. » C'est-à-dire, la formation d'un ensemble

d'individus qui « inclut non seulement leur intellect, mais toute

leur personne, les actions et les relations

réciproques. »61(*). Ce qui différencie le concept de

configuration de la notion de dynamique de groupe est « la

modalité variable des chaînes d'interdépendances [...] qui

lient les individus les composant. »62(*). Autrement dit,

« les groupes se définissent par leur taille mais aussi

par des fonctions qui marquent leur degré d'évolution et de

maturité permettant à chacun d'interagir avec les

autres »63(*) alors que le concept de configuration

« récuse un mode de pensée substantialiste qui

identifie le réel aux seules réalités corporelles et

matérielles. [(Pour Elias)] les

réseaux de relations sont tout aussi "concrets" ou "réels" que

les individus qu'ils unissent. » En clair, Elias indique qu'on

ne peut analyser la configuration sans tenir compte du "sens intentionnel" des

actions menées par les individus. En ce sens, « ce sont

les dépendances réciproques qui construisent les sujets

eux-même. Ceux-ci n'existent pas avant ou en dehors des relations qui les

font être ce qu'ils sont, à chaque moment du jeu

social. »64(*)

Ici, pour rendre intelligible les notions de jeu social et de

sens intentionnel nous sommes conduit à expliciter le concept de

stratégie. Michel de Certeau nous dit que le jeu « est une

forme aristocratique d'un "art de la guerre". [...] Il donne lieu

à des espaces où des coups se proportionnent à des

situations. »65(*) Et de définir la stratégie66(*) comme « le

calcul des rapports de forces qui devient possible à partir du moment

où un sujet de vouloir et de pouvoir est isolable d'un "environnement".

Elle postule un lieu susceptible d'être circonscrit comme un propre et

donc de servir de base à une gestion de ses

relations. »67(*) Ainsi, la stratégie serait organisée

par le postulat d'une volonté et d'un pouvoir. Si nous ajoutons à

cela que la stratégie est un domaine dans lequel la pensée et

l'action sont étroitement imbriquées, expliciter le changement de

l'adhérent par la stratégie va permettre de comprendre la

manière dont l'individu joue des coups dans des espaces et selon des

situations. Goffman parle d'une « présentation de soi

stratégique. »68(*) sur la scène publique et ses manipulations

dans le rapport aux autres. Et Michel Crozier de « comportement

stratégique »69(*). Par ces deux auteurs, comprendre le

phénomène de changement nous met face à une

hypothèse : pour qu'il y ait stratégie, il faut qu'il y ait

un minimum de deux entités pensantes douées de conscience et de

volonté propre. Donc, une interrelation logique. Bref, la

stratégie semble à la fois multiple, protéiforme et

totalement inattendue ; cependant, de la stratégie, deux

idées fondamentales synthétisées émergent :

volonté et autre. Si faire de la stratégie consiste à

imposer sa volonté à l'autre, il s'agirait alors d'une logique

spécifique. Ce qui voudrait dire que cette logique est applicable aux

relations interpersonnelles. En conséquence, l'individu semble en

logique (il donne du sens) dans l'accomplissement de ses activités et de

son rôle dans la société. La stratégie devient alors

un moyen qu'il utilise pour mettre en scène sa représentation

à l'autre. Comprendre le changement de l'adhérent consistera donc

à connaître la logique qu'il emploie ; c'est-à-dire,

quels coups joués ? par rapport à quoi, à qui ?

Dans quels espaces ? A partir de quelles situations ? C'est ce que

nous chercherons à faire émerger dans le travail

d'enquête.

La stratégie, dès lors, nous permet de mieux

comprendre ce qui différencie le concept de configuration de celui de

dynamique de groupe. Pour Elias, de fait, il serait intégré dans

les configurations des équilibres fluctuants de tensions et de

forces : « C'est l'équilibre de tensions propre

à chaque configuration qui permet de définir les marges

d'exercice de la "liberté" ou du "pouvoir". »70(*) Contrairement à Kurt

Lewin, pour qui « tout groupe fonctionne selon un

équilibre quasi stationnaire et résiste à tout changement

autre que des variations autour de cet

équilibre »71(*). Ainsi, Elias distingue ces équilibres de la

notion de dynamique de groupe ; c'est-à-dire, par la transformation

de la personnalité vers son émancipation72(*). Elias renonce à

envisager la société en terme de relations de causes à

effets, mais la conçoit au travers du concept d'interdépendance

dans le cadre de ce qu'il nomme des configurations. La logique

spécifique citée précédemment, incluse dans ces

configurations, participe de ces équilibres fluctuants de tensions et de

forces (interdépendances). Il entend par processus l'évolution interdépendante

des rapports et des contraintes que les hommes exercent sur autrui et sur

eux-mêmes.

En résumé, le concept d'individu tel que nous

l'avons compris met en avant un être qui a besoin d'échanger, de

s'exprimer. Nous retiendrons ici que l'individu ne peut pas être

pensé comme quelqu'un d'isolé tel Robinson Crusoe mais

plutôt en tant qu'individu-participant chargé d'intentions. C'est

la raison pour laquelle, nous aborderons notre recherche en retenant l'individu

au sens proposé par Elias. C'est-à-dire, pour avoir quelque

chance de comprendre la contribution des actions exercées par les

adhérents dans leur changement apparent, il nous faudra connaître

la (leurs) manière(s) de construire ce sens intentionnel au sein des

activités menées au Compu's Club. Ce que nous venons de

développer sur le concept de stratégie va nous y aider. De la

même façon, il nous faudra connaître la ou les

manière(s) dont l'adhérent construit sa perception d'autrui et

des choses afin de déterminer comment il construit ce qu'il "est" dans

cette association. Nous appellerons, là, le concept de configuration

pour y répondre, parce-qu'il permettra de décrire ce qu'est un

être relationnel qui « invente le quotidien grâce aux

arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il

détourne les objets et les codes, se réapproprie l'espace et

l'usage à sa façon. »73(*)

1.1.2 Vers une construction psychosociale de l'individu :

le personnage

C'est en cherchant à décrire

l'individu-adhérent autour duquel s'organise l'être relationnel

que nous sommes amené à expliciter ce que nous avons

abordé en filigrane dans la section précédente.

C'est-à-dire, la personne et sa représentation. Si, par

là, nous cherchons à améliorer la connaissance du

changement observé en voulant parler de la personne, c'est parce-que

cette approche nous permet d'aborder l'individu comme corrélatif de

droits et d'obligations. Mais, la personne serait-elle tout simplement un

être humain situé à une place sociale

authentifiée ?

Selon l'étymologie traditionnelle le terme de personne

trouve sa source dans les « termes prosôpon74(*) () et persona75(*) qui désignent d'abord,

dans l'antiquité classique, le masque de

théâtre. »76(*). Mais le terme persona, en se référant

uniquement au masque, n'exerce-t-il pas seulement des fonctions

équivoques de dissimulation de l'acteur mû en personnage ?

Comme le note Jean Maisonneuve : « le sujet peut être

conduit à deux attitudes77(*) : [1)] cacher consciemment à autrui,

derrière une figure d'emprunt, ce qu'il est et fait réellement

[2)] Se cacher, surtout à soi-même, ce que l'on est ou ce que l'on

craint d'être. »78(*) En fait, c'est par le glissement du masque

gréco-romain au personnage représenté, puis du rôle

à l'acteur, qui faisait ainsi passer de la fonction sur scène au

jeu social mené par l'individu. Le masque a ainsi perdu de sa

spécificité, c'est-à-dire, il est passé de la

dissimulation directe, dans le sens se cacher physiquement, au paraître

en devenant le "personnage". Autrement dit, « devant autrui [...]

nous devons produire une image conforme à ce qu'on attend de nous ;

nous nous sentons "en représentation". Aussi, est-ce souvent par

l'adoption d'un personnage type que nous assumons notre rôle

social. »79(*) C'est la raison pour laquelle, le personnage est

distinct de l'individu puisqu'il « n'est pas exactement

l'individu que nous sommes mais celui que nous voulons persuader aux autres que

nous sommes. Ou encore, celui que les autres veulent nous persuader que nous

sommes... Ces deux définitions se confondent pour nous constituer une

façade sociale... Nous nous voyons d'abord comme autrui nous voit et

nous veut. »80(*) C'est-à-dire, « 1) l'image de

notre présentation aux autres ; 2) la conscience du jugement qu'ils

portent sur nous et 3) les sentiments positifs ou négatifs qui en

résultent. »81(*) A partir de là, il nous faut répondre

à une

question : en quoi les comportements et les attitudes de

l'adhérent expliquent-ils son évolution au Compu's Club ? En

d'autres termes, quelle signification peut avoir le personnage-adhérent

dans son changement ? Bref, au regard du concept de personne il semble

possible de se demander 1) en quoi la représentation de soi est-elle

dépendante du regard d'autrui ? 2) Dans quel(s) but(s) l'individu

veut-il persuader les autres de ce qu'il est ? Et 3) Quels sentiments,

positifs ou négatifs, en résultent-t-il ? Pour Jean

Maisonneuve, le personnage endossé : « n'est plus une

catégorie officielle mais une visée

personnelle. »82(*) Concluant que « c'est probablement ici

le cas où le personnage a le plus de chances d'exprimer assez

fidèlement la personne. »83(*) En clair, outre le personnage comme masque (le

paraître), il semble qu'il soit, à la fois, un devoir être,

c'est-à-dire : le personnage comme rôle social permettant

d'affronter la pression et la suggestion sociale ; et un veut être,

autrement dit, la vocation comme source du personnage endossé. Dans

ce cas, qu'est-ce qui fait son originalité, sa singularité,

autrement dit, sa personnalité ?

1.1.2.1 Personnalité subjective, personnalité

objective.

Le cogito cartésien, univers d'interrogations, a permis

d'inventorier les richesses de l'ordre personnel et d'en disposer. Cela veut

dire que ce qui est connu est transformé par le fait même qu'il

est connu84(*). En

d'autres termes, pour Descartes les choses ne sont qu'en tant que nous les

pensons. Ainsi, a-t-il découvert le fondement de ses travaux,

c'est-à-dire l'ego85(*). A cela, il découle que la personne devient

parfaitement un individu dans la mesure où elle prend

conscience86(*) de sa

personnalité. Ainsi, cette conscience semble d'abord distinguée

sous son aspect physique : le corps principalement, comme nous l'avons vu

en début de chapitre. Puis apparaîtrait la prise de conscience de

notre personne à tous les moments de la vie. Cette prise de conscience

semble être un aspect subjectif de la personnalité. Ce cheminement

nous conduit à rechercher un aspect objectif de la personnalité.

Avoir procéder ainsi, nous paraît nécessaire parce-qu'il

nous permet d'aborder le phénomène de changement sous l'angle des

traits moraux. Ce que nous allons développer maintenant.

La Bruyère a donné le nom de caractères à l'ensemble des traits moraux

particuliers qu'il a recueilli chez ses contemporains.87(*) Plus tard, d'autres88(*) ont essayé de

classifier les principaux types de caractères et ont

dénombré une cinquantaine de définitions du mot

"personnalité". Dans ces conditions, il nous apparaissait bien difficile

de circonscrire cet aspect objectif de la personnalité pour comprendre

le phénomène de changement. Cependant, nous dit Raymond Boudon,

« il est possible d'en préciser le sens [...] en examinant

ses caractères les plus généraux et les plus

permanents : l'individualité, l'autonomie, la stabilité ou

consistance [(le personnage)], enfin, la spécificité des

motivations. »89(*) Les béhavioristes nous fournissent une

définition des motivations : « [elles] sont des

stimuli qui poussent à l'action et dont, le plus souvent, on observe les

effets sans les saisir directement. »90(*) Cependant, « la

motivation doit être comprise en tant que mise en question permanente de

l'équilibre présent au nom d'un équilibre supérieur

futur. »91(*) Ainsi entendu, la personnalité

« n'est pas une substance (un en-soi)[...] elle est

essentiellement un système de relation. »92(*) En ce sens, « la

personnalité comme telle n'existe pas ; ce qui existe ce sont les

réseaux de relations. »93(*) Par ces deux aspects subjectifs et objectifs,

ce que nous garderons c'est que la personnalité est en

somme un ensemble des manières d'être d'un individu

distinguant dans la personnalité « le moi comme

système d'attitudes communes intériorisées, de

réponses conformes aux situations sociales et le je, principe

spontané et original. »94(*) Pour le dire autrement, il n'y aurait ni soi, ni

conscience de soi, ni communication en dehors de la société,

c'est-à-dire en dehors d'une structure qui s'établit à

travers un processus dynamique d'actes sociaux communicatifs, à travers

des échanges entre des personnes qui sont mutuellement orientées

les unes vers les autres. Par un mot : en interrelation.

Ce qu'il faut noter, en définitive, est la piste qui

s'ouvre pour comprendre comment l'adhérent en tant que personne exerce

un personnage ; comment il peut changer, évoluer pour assumer des

interactions sociales, prendre des responsabilités ou des

initiatives ; comment ses traits de caractère innés95(*)

(en construction constante) ou acquis (en développement, qui

relèverait de la réflexion, de l'effort personnel et de son

expérience) lui permettent de s'engager, de se motiver,

d'échanger, par exemples. De même, cette piste nous permettra de

rechercher au Compu's Club cette forme d'appartenance à un groupe

créant une forme d'association par des échanges où

l'identité de chaque adhérent est cachée derrière

un masque. Bref, comment la personne-adhérent est pensée en tant

que personnage-adhérent et que ce personnage-adhérent, qui est

joué, a un sens ; que ce sens prend forme dans un environnement, un

lieu. Erving Goffman nous aide dans notre résumé :

« les applications particulières de l'art de manipuler les

impressions, cet art, fondamental pour la vie sociale, grâce auquel

l'individu exerce un contrôle stratégique sur les images de

lui-même et de ses productions que les autres glanent à son

entour. »96(*) Donc, l'adhérent en tant qu'individu

peut-être compris en tant qu'être relationnel à partir de ce

qu'il veut être ; mais également, en tant qu'être en

représentation, c'est-à-dire un personnage à partir de ce

qu'il doit être.

Pour parvenir à exploiter ce que nous avons

développer dans cette section, nous retiendrons que le personnage

joué par l'individu semble être "l'instrument" de

présentation de soi aux autres. Le personnage se distingue de l'individu

en tant qu'il est construction psychosociale de la personne. Dans ce cas,

comment s'y prend-il dans sa relation à l'autre ? Ses aspirations

peuvent-elles concorder avec ce qu'il attend de la configuration ? Si nous nous

référons à ce qui précède,

c'est-à-dire que l'aspect fondamental c'est la création de canaux

de communications, de relations, alors l'extension de la participation sociale

d'un individu se caractérise par le désir de participer, les

attentes, l'intensification du sentiment d'identification et d'appartenance.

D'appartenance puisqu'on peut supposer que l'expulsion constitue l'ultime

sanction contre les réfractaires. Bref, ce qu'il faut pour l'individu,

finalement, c'est des liens à partir desquels s'exercent un

échange et une représentation. Ces liens pouvant être les

valeurs parce-que l'individu est un être de besoin qui n'existe que parce

qu'il vit en société avec d'autres individus. Inversement, nous

avons vu que la société n'existe que dans la mesure où les

individus qui la composent existent. C'est chez Elias et la notion de

configuration qu'il nous paraît résider une piste.

1.2 Individu, configuration et

changement : une recherche identitaire

Nous venons de réunir les outils pour comprendre ce qui

définit l'individu. C'est-à-dire, cet être en interaction

sociale et en représentation (personnage). Pour éclairer notre

projet de compréhension du changement observé, nous allons

chercher, si parmi les différents caractères de cet individu vus

dans le chapitre précédent, il en est qui soient des

particularités objectivables au regard de notre question de

départ.

Ainsi, parmi ces caractères, nous retenons le fait de

la sociabilité de l'individu. Il découle du concept de

sociabilité que l'individu présente un trait particulier de

relation pour se révéler à l'autre, se positionner par

rapport à l'autre ; c'est le fait de s'identifier et d'identifier.

Pour Mead, la genèse de l'identité se construit par rapport

à « l'autre

généralisé »97(*) ; c'est-à-dire

dans un rapport à autrui. Nous allons donc aborder le

phénomène de changement sous l'angle de l'identité.

Particulièrement, nous développerons un de ses mécanismes,

l'identification98(*).

Parce-que si l'identité désigne « ce qui chez

quelqu'un est conservé »99(*), l'identification renvoie davantage à des

transformations identitaires et témoigne de changements sous diverses

formes. « S'il [(l'individu)] est victime de rejet ou de

dévalorisation [...] il peut vouloir restaurer son image (restauration

identitaire). Il peut parfois rechercher une reconnaissance sociale et la

légitimation de son itinéraire (confirmation identitaire) ou se

préparer à de nouvelles opportunités (flexibilité

identitaire) »100(*) Mais ceci est possible uniquement parce-qu'il y a

"un autre". Donc, le rapport à autrui est essentiel dans la formation de

l'identité de l'individu. A partir de là, aborder

l'identité sera propre à faire apparaître un lien

spécifique entre la personne et autrui : l'identification. C'est

cette perspective de lien spécifique qui est intéressante pour la

compréhension du changement et que nous allons développer dans le

chapitre suivant.

Mais si nous relevons l'identification pour construire notre

recherche, il convient de s'intéresser à d'autres aspects du

concept. En effet, s'il y avait identité seulement là où

il y a autrui, il faudrait rejeter l'identification par rapport à un

lieu, par exemple. « Ce que je suis. A ne pas confondre avec "qui

je suis". Etant né quelque part, je m'identifie à une langue, une

nation, une confession, etc. Mais je ne suis pour rien dans ce que je

suis : on ne choisit pas son identité. »101(*) De même, il faudrait

évincer l'identification de soi pour les autres et inversement.

Autrement dit, ce qui fait « l'ensemble des

catégorisations qui permettent de reconnaître les

autres. »102(*) C'est-à-dire, les cartes

d'identité, relevés bancaires, par exemples. Autant de "papiers",

"d'écritures" à porter sur soi, qui gouvernent nos rapports

sociaux, dessinent une administration domestique et révèlent des

pratiques quotidiennes. De la même manière, il faudrait abandonner

la marque identitaire qu'est la fonction.

Cependant, ces dissemblances apparentes entre l'identification

par rapport à un autre et celle par rapport à un lieu, à

soi et à sa fonction, sont au fond identiques. L'individu qui

s'identifie à un lieu, ne le fait-il pas par rapport à ses liens

tissés avec l'autre ?103(*) De même, l'individu qui se

présente avec une pièce d'identité, ne le fait-il pas dans

un rapport à autrui ? Puisque, « ces documents

répondent à une obligation généralisée de

s'inscrire et conditionnent l'existence de l'individu dans une

société d'ordre graphique » même si à

leur manière, elles attribuent places sociales et droit d'exister ;

en clair : « secrètement, nous conditionnent et

gouvernent. »104(*) De la même manière, dirons-nous que

celui qui nomme sa fonction pour s'identifier ne se considère pas

« comme occupant une place singularisée dans le

système [...] social »105(*) et professionnel ?

Donc, il y a identification lorsqu'il y a un autre. Et c'est

le fait d'agir par rapport à cet autre que l'individu peut changer et

construire son identité. Ce qui va donc nous intéresser dans ce

chapitre c'est de chercher quels types de relations alimentent les

identifications dans cette association.

1.2.1 Devenir quelqu'un :

angoisses et influences, démarches identitaires.

Pour Patrick Boulte, dans son livre "L'Individu en

friche", « exister, c'est être nommé par

quelqu'un. »106(*) C'est-à-dire, être quelqu'un pour

quelqu'un d'autre. Gustave-Nicolas Fischer distingue l'identité

personnelle, en tant qu'elle est un « processus psychologique de

représentation de soi »107(*), de l'identité sociale, en tant qu'elle est

un « processus psychosocial de construction et de

représentation de soi »108(*). Donc, la reconnaissance des identités c'est

l'idée qu'on peut être défini, non seulement par sa

singularité, mais aussi par son appartenance. Laquelle appartenance

permettrait de révéler un forme de changement de la valorisation

ou la dévalorisation de soi. Autrement dit, la reconnaissance

individuelle passe, outre la reconnaissance de l'individu, par la

reconnaissance du groupe et la nécessité de reconnaître des

actions collectives. Et l'identification « se réalise

à travers les valeurs et les normes d'un groupe ou d'un système

culturel. » Par exemple, Serge Moscovici aborde le travail en

tant qu'il est dans l'homme : « une fois attribué

à Pierre ou Paul, Pierre ou Paul en font leur être et s'y

expriment, comme si, depuis toujours, ce travail avait été leur

travail, comme s'ils avaient commencé avec eux. [...] Le travail se

situe ainsi au centre des moyens d'action de l'homme, et la

réalité objective est potentiellement en

lui. »109(*) Pour le dire autrement, le travail est dans l'homme,

il est identification, et son ouvrage est l'expression de cette identification.

Donc, l'identification est un processus psychologique qui peut être

entendu dans deux sens distincts : « [1)]

l'ensemble des catégorisations qui permettent de reconnaître

les autres d'après des signes spécifiques et de les situer, en

conséquence, d'une façon claire ; [2)] le processus

inconscient de structuration de la personnalité par lequel autrui sert

de modèle à un individu qui incorpore ses

propriétés et s'y conforme. »110(*) Dans ce deuxième sens

il s'agirait d'une conformisation111(*) voire d'une aliénation. Mais, pour mieux

saisir les changements observés, nous préférons rapporter

à l'identification le terme d'acculturation. D'une part, parce-que

« l'acculturation comprend les phénomènes qui

résultent d'un contact direct et continu entre des groupes d'individus

de culture différentes, avec des changements conséquents dans les

types culturels originaux de l'un ou des deux

groupes »112(*). D'autre part, parce qu'il permet de dépasser

la question classique selon laquelle plus on adhère (c'est-à-dire

plus on s'identifie) à des valeurs ou à une culture, plus on

s'aliène. Le terme acculturation donne ainsi à l'individu une

dimension interactive. Mais rapporté à notre propos, pour

définir ses intérêts, donner un sens à ses actions

afin de permettre une interactivité, il faut bien que l'individu ait

quelque représentation. Ce qui nous permet d'aborder l'identification

comme une réaction qui serait pour l'individu la mobilisation d'images

lui permettant de s'engager dans un processus de changement. C'est ce que nous

allons commencer par appréhender maintenant.

1.2.1.1 L'identification, un mixte

de représentations réelles et symboliques

Cent ans après Emile Durkheim, qui opposait

déjà deux sens aux représentations (individuelles et

collectives)113(*), Allessandro Pizzorno avance la notion

d'identité, lui-aussi, au double sens individuel et collectif. Ainsi,

« pour qu'il puisse déterminer quels sont ses

intérêts, calculer coûts et bénéfices, le

sujet agent devra donc être assuré de son identité par

l'appartenance à une collectivité unifiante. Il en recevra les

critères qui lui permettront de définir ses intérêts

et de donner un sens à son action. »114(*) Donc l'individu

« sélectionne, informe, invente, et même, si besoin

est, néglige ou étouffe »115(*) ses intérêts.

Mais quels sont ces critères qui permettent à l'individu de

définir ses intérêts et donnent un sens à ses

actions ? Max Scheler affirme « l'objectivité des

valeurs, au sens où, selon lui, les valeurs existeraient

indépendamment du sujet qui les

appréhende. »116(*) Pour résumer son travail, il nous dit que 1)

les valeurs sont révélées par l'émotion, 2) les

relations entre valeurs sont, elles aussi, saisies par l'émotion et 3)

les relations entre valeurs sont aussi objectives que les valeurs

elles-mêmes.117(*)

Par cette hypothèse de Scheler, l'adhérent changeant

peut-être appréhendé comme un individu chargé

d'émotions construites sur des valeurs. Ce qui voudrait dire ici que le

changement se réfèrerait à un double niveau de

fonctionnement des valeurs : une objectivité, que nous appellerons

image réelle, concrète et une subjectivité, que nous

appellerons image symbolique liée aux représentations mentales.

Autrement dit, les valeurs se révèleraient, en même temps

qu'elles révèleraient le changement, à la fois, en

fonction du symbolique et du réel. Ce qui nous permet de voir toute

description de l'identité comme des images interactives entre les

représentations internes et externes des individus. Si plus haut, nous

avons parlé identification c'est pour dire, à partir de ces

images réelles et symboliques, qu'elle semble interpréter la

capacité à communiquer de chacun d'entre nous en même temps

que des comportements mimétiques, c'est-à-dire une forme de

changement. Autrement dit, il pourrait exister une identification, par exemple,

à un groupe, qui autoriserait le changement de certains individus, si ce

groupe est à la hauteur des attentes de ces individus. C'est pourquoi

nous prenons conscience maintenant que les interactions entre les

représentations de l'individu et les phénomènes de

changements observés au Compu's Club pourraient être intimement

liées et, finalement, n'être que le résultat de

combinatoires complexes que nous essaierons de décrire en

deuxième partie.

En résumé, l'identité est en

perpétuelle recomposition parce-qu'elle révèle et affirme

la personne et autrui, « autrui comme repère et comme

témoin »118(*) au sein même d'une configuration.

L'identification se situe, ainsi, dans l'intersubjectivité d'un groupe,

d'une part et fait appel aux valeurs en tant qu'émotion, d'autre part.

Dès lors, une question se pose : comment des individus aux

émotions différentes peuvent-ils se constituer en organisation

sociale ? Durkheim y répond par le lien social ; plus

exactement par la distinction entre deux formes de solidarité :

organique et mécanique. Mais la solidarité est elle-même

une valeur, et particulièrement ici un sentiment affectif

(émotion). Ce qui voudrait dire que si l'individu est

nécessairement social, relationnel et en représentation et qu'il

y a désir de participation et sentiment d'identification et

d'appartenance, alors, il y a relations affectives. Sans doute ce dont voulait

parler Durkheim. Ainsi, nous allons chercher au travers de cette valeur

solidarité comment lire les changements observés en terme de

sentiments. Cet effort a pour but de présenter l'adhérent

changeant en tant qu'il pourrait être vu comme un individu chargé

d'émotions.

1.2.2 De l'individualisme à la relation à

l'autre : la solidarité

Pour comprendre le changement apparent de l'adhérent

à partir de la solidarité, il nous faut rappeler ce que nous

avons développé précédemment à propos de

l'individualisme. Pour Leibniz, l'intention était claire, c'était

montrer le côté fermé de soi, isolé de

l'individualisme.119(*)

Alain Renaut cherchait dans "L'ère de l'individu" a donner

à l'individualisme une double parenté qui prendrait racine chez

Leibniz avec l'individualisme comme indépendance et Descartes avec

l'individualisme comme autonomie en tant que sujet conscient.120(*) Pour Stanislas Breton,

néo-platonicien, « il n'y a pas d'individu autonome

isolé du monde. Il n'y a pas moi face au monde mais il y a un monde

commun à chaque individu et d'une certaine façon il n'y a pas un

sujet face à un objet mais il y a tout le temps interaction

observant-observé. »121(*) Que certains soient solitaires, nous pouvons en

convenir, mais des solitaires qui entrent en contact des autres et qui

cherchent la solitude simplement comme un plaisir parmi d'autres.122(*) Bref, c'est l'inscription de

l'individu dans un réseau de relations qui confère à

l'homme sa nature spécifique, celle d'un « être

social, un être qui a besoin de la société des autres

hommes. »123(*) En gardant cette idée, nous pouvons

considérer que l'être biologique de la naissance ne devient un

être humain qu'en s'appropriant un patrimoine socioculturel

développé autour de lui. Donc, il y a nécessairement du

public dans la personne privée pour se socialiser124(*). En ce sens, il

intériorise de façon personnelle ce patrimoine de sorte qu'il lui

permette de construire son individualité. Par exemple, l'individu

à sa naissance ne serait pas grand chose s'il n'y avait pas une

mère pour lui parler, des grands frères pour lui taper dessus,

une différence sexuelle, une différence langagière, des

relations de tous ordres, un professeur, un médecin, sans cela comment

serions-nous des individus ?125(*) En effet, tout ceci c'est un peu ce que Nietzsche appelle dans "Les Trois

Métamorphoses" le "stade du lion" :

« celui qui dit non »126(*). Le premier stade est le

stade du chameau qui dit oui et accepte tout. Le deuxième, le stade du

lion qui est révolté et qui cherche à se délivrer,

à être indépendant, qui cherche à repousser tous les

"tu dois", c'est la recherche de la libération. Le but de se

délivrer c'est d'être indépendant pour se donner à

soi-même ses propres lois, ses propres valeurs. Le dernier stade, la

dernière métamorphose, c'est l'enfant. L'enfant qui dit oui, non

pas aux autres (à la loi, au "tu dois") mais à lui-même, au

devenir. C'est l'enfant créateur qui donne à lui-même sa