|

1

Université de Lille

UFR humanités

Département Arts de la scène

Les ligues d'improvisation théâtrale dans

les Hauts-de-France :histoire, organisation et codes

Matthieu Hacot

Mémoire de Master 2

Sous la direction de Madame Ariane Martinez Soutenu à la

session de juin 2019

2

Remerciements

Je tiens à remercier Madame Ariane Martinez pour ses

précieux conseils et sa disponibilité qui ont permis

l'écriture de cet ouvrage.

J'adresse également mes remerciements à tous les

improvisateurs qui ont généreusement accepté de

répondre à mes interrogations : Monsieur Jean-Baptiste Chauvin,

membre de la Ligue Majeure d'Improvisation et co-fondateur de la compagnie

Déclic théâtre, ainsi qu'aux improvisateurs nordistes :

Monsieur Emmanuel Leroy, fondateur de la Ligue d'Improvisation de

Marcq-en-Baroeul. et Monsieur

Simon Fache, membres de la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul, Madame

Florine Sachy et Monsieur Maxime Curillon, du bureau du Groupe d'Improvisation

du Terril, Monsieur Arthur Pinta, président de la Ligue d'Improvisation

Lilloise Amateur, Monsieur Philippe Despature et Monsieur Corentin Vigou,

professeurs à l'école Impro Academy. Un grand merci

également à Thierry Bilisko pour les passionnantes discussions

à propos de l'arbitrage, ainsi qu'à Grégory Allaeys pour

son témoignage sur l'improvisation dans les Hauts-de-France .

Je souhaite également saluer et remercier tous les

improvisateurs croisés jusqu'à ce jour, avec qui les discussions

informelles entretiennent ma réflexion et mon intérêt pour

l'improvisation théâtrale.

3

Table des matières

Introduction 4

Partie 1 : Du Canada à la France :

Création et acclimatation des ligues d'improvisation 11

I.1 :Des Jeunes Comédiens au Théâtre

expérimental de Montréal :l'époque des

expérimentations.13

I.2 :La création du match d'improvisation

théâtrale .19

I.3 :L'importation du match d'improvisation

théâtrale en France :création et extensions des ligues

|

d'improvisation

|

28

|

|

I.4 :En jeux artistiques et financiers

|

..40

|

|

Partie 2 : codes et vocabulaire de l'improvisation

théâtrale

|

59

|

|

II.1 :Le règlement du match d'improvisation

théâtrale

|

59

|

|

II.2 :Lexique de l'improvisation théâtrale

|

81

|

|

Partie 3 : Paysage et évolution de

l'improvisation théâtrale dans les Hauts-de-France.

|

100

|

|

III.1 :Le paysage actuel de l'improvisation

théâtrale dans les Hauts-De-France

|

103

|

|

III,2 :Les méthodes de recrutements ; des

différences selon les origines

|

106

|

|

III.3 :Les organisations internes des compagnies

|

111

|

|

III.4 :Le staff :mettre en valeur les partenaires

|

125

|

|

Conclusion

|

..133

|

|

Bibliographie

|

..139

|

|

Annexes

|

..142

|

|

Liste des entretiens réalisés

|

.142

|

|

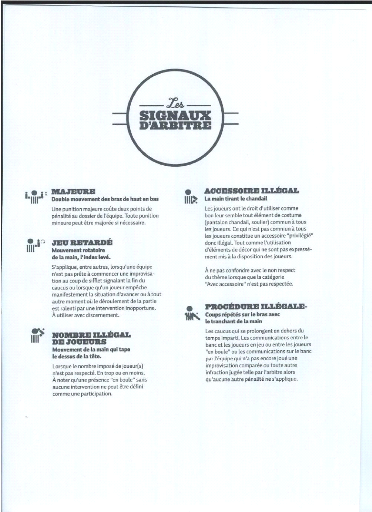

Les signaux d'arbitre, pour le match d'improvisation

théâtrale

|

..143

|

|

Table des illustrations

|

145

|

Introduction

« Pourquoi les salles de théâtres sont-elles

vides et les stades de football pleins à craquer ? »1 Robert

Gravel2

Dans les années 70, une crise identitaire frappe le

théâtre québécois : Durant la Révolution

Tranquille (1960-1970), des mouvements de réformes se heurtent aux

tendances traditionalistes du gouvernement en place. Une envie de changement se

manifeste dans les milieux étudiants, ainsi que dans les deux

écoles où le théâtre est enseigné : le

Conservatoire d'art Dramatique, fondé en 1958 à Québec et

L'École Nationale de Théâtre du Canada fondée en

1960 à Montréal. La rencontre entre Robert Gravel (jeune

comédien sorti du Conservatoire) et le metteur en scène

Jean-Pierre Ronfard aboutit à des créations expérimentales

et collectives qui renouvellent le paysage théâtral. Depuis son

intégration dans la troupe des Jeunes Comédiens en 1970

jusqu'à la création de la Ligue Nationale d'Improvisation en

1979, l'improvisation apparaît comme une source de créations

expérimentales.

Lorsque Robert Gravel évoque salles de

théâtre et salles de foot, il introduit une comparaison entre le

simulacre et la compétition, deux des quatre catégories que le

sociologue Roger Caillois classe dans sa typologie des formes de jeu. Celle-ci

comprend : la compétition, le hasard, le simulacre et le vertige. Dans

Les jeux et les hommes, le masque et le vertige, Caillois explique en

quoi le jeu cimente les civilisations. Il fait la remarque suivante : «[Le

jeu] repose et amuse. Il évoque une activité sans contrainte,

mais aussi sans conséquence pour la vie réelle. Il s'oppose au

sérieux de celle-ci et se voit ainsi qualifié de "frivole"

»3.

Le théâtre, qui relève du simulacre,

procure du plaisir au joueur dans la satisfaction de se faire passer pour autre

: « le masque dissimule le personnage social et libère la

personnalité véritable. »4 Les jeux de compétition

permettent aux participants de prouver leur valeur ou leur adresse dans un

domaine intellectuel ou sportif. Le cadre de la compétition dans un

temps et un espace dédiés s'impose alors comme nécessaire

pour mettre à exécution la soif de défi qui unit les

hommes sans violence. Bien que ces deux catégories (jeux de simulacre et

jeux de compétition) soient distinctes, il semble intéressant de

pointer qu'elles peuvent parfois se rejoindre sur certains points. La

présence de simulacre dans tout jeu de compétition est

difficilement contestable : tout joueur, dès lors qu'il entre dans le

cadre physique et temporel d'un jeu de compétition, s'amuse à

devenir autre.

1 Christophe Tournier, Manuel d'improvisation

théâtrale, Genève, Éditions de l'eau vive,

2006, p. 10.

2 Robert Gravel est né le 12 Septembre 1944 à

Montréal et décédé le 12 Août 1996 à

Saint-Gabriel-de Brandon.

3 Roger Caillois, Les jeux et les hommes, le masque et le

vertige, Paris, Gallimard, 1958, p. 9.

4 Ibid., p. 65.

4

5

L'expression « entrer en jeu » peut désigner

autant l'acte d'entrer dans cet espace que la préparation au jeu de

l'acteur. Le cérémonial d'une rencontre sportive englobe la

présentation des joueurs, l'ouverture de la compétition ou encore

leur entrée dans le cadre. Le terrain est une scène, et toute

scène a son public. Si celui qui s'offre à une

représentation théâtrale et celui qui concourt sont tous

deux acteurs, l'improvisation théâtrale - lorsqu'elle se pratique

sous une forme compétitive - unit ces deux niveaux de jeu.

Ce format de spectacle spécifique est aujourd'hui

pratiquée par des compagnies qui se spécialisent dans les

spectacles d'improvisation théâtrale appelées « ligues

». J'ai pu observer, dans la région des Hauts-De-France, nombreuses

compagnies qui s'essaient à cette pratique, de façon amateur ou

professionnelle. Depuis, bons nombres de formats se sont inspirés de

cette première forme et constituent aujourd'hui une base de spectacles

accessibles pour des amateurs, professionnels, ou des non praticiens du

théâtre. C'est ce qui permet aujourd'hui une grande proposition

quant à cette pratique. En effet, bons nombres de compagnies amateurs

peuplent aujourd'hui la région, évoluant conjointement avec deux

structures professionnalisantes. C'est grâce à cette grande offre

que j'ai eu l'opportunité de prolonger et multiplier les

expériences quant à une pratique artistique que j'ai

découvert en 2013 à Lyon, avec une compagnie étudiante

baptisée Collectif Lyonnais d'Artistes Polyvalents. Différentes

structures m'ont ensuite permis de consolider ma pratique. Je suis

élève, depuis septembre 2017, de l'école Impro Academy,

qui essaime ses ateliers dans toute la Région. Dirigé par le

comédien Philippe Despature, ce regroupement d'ateliers est une des

structures qui propose de découvrir et d'en apprendre davantage sur

l'improvisation théâtrale, quelque soit l'expérience de

l'élève. Cette structure enseigne les bases, mais, en dehors de

restitutions d'ateliers, ne propose que peu d'opportunités pour jouer

des spectacles. C'est l'envie de jouer davantage qui m'a fait intégrer,

en septembre 2018, le Groupe d'Improvisation du Terril, une des nombreuses

ligues d'improvisation amateurs qui existent dans la région

Hauts-de-France.

En plus des structures qui offrent une base d'enseignement

ainsi qu'une possibilité de jouer dans des spectacles, la région

est également dotée d'une des plus anciennes ligues

professionnelles d'improvisation qu'est la Ligue d'Improvisation de

Marcq-en-Baroeul, fondée par le comédien Emmanuel Leroy.

Les différentes écoles et compagnies que je

côtoie, tant par mon expérience d'acteur que de spectateur, font

état d'une pratique maintenant fort répandue, sous formes de

spectacles et d'ateliers, mais également d'ateliers de formations en

milieu social et scolaire, ainsi qu'en entreprise. Ces services de formations,

dans les Hauts-De-France, sont proposés par la Ligue

6

d'improvisation de Marcq-en-Baroeul, ainsi que par

l'organisation Les pieds sur scène, gérée par Philippe

Despature, et François Samier, qui est en charge des projets de

formation. Philippe Despature propose également, en plus des ateliers de

formations et de l'école, des spectacles joués par l'organisation

professionnelle Lille Impro. Ces trois pôles d'activités sont

regroupés sous l'organisation de la Scénosphère.

La multiplicité des formes par lesquelles est

utilisée l'improvisation théâtrale dans les Hauts-De-France

fait donc état d'une pratique qui a évolué depuis le

premier spectacle d'improvisation de ce ce genre qu'est le match

d'improvisation théâtrale, inventé par le comédien

Robert Gravel en 1977 à Montréal. C'est tout l'objet de cet

ouvrage d'analyser les codes et l'histoire d'une discipline spécifique

qui est devenue aujourd'hui accessible, ce qui m'amène a étudier

les différents processus qui ont abouti à sa

démocratisation.

Cette étude étant motivée par la

curiosité et l'envie de connaître davantage les enjeux et les

codes d'une discipline que je pratique depuis maintenant 2013, il me faut en

étudier son histoire depuis la création du match d'improvisation

théâtrale. C'est ce qui m'amènera, dans un premier temps,

à étudier le contexte dans lequel Robert Gravel a

évolué pour définir les influences qui ont abouti à

la création du match d'improvisation théâtrale.

L'improvisation a joué un rôle essentiel dans de

nombreuses périodes-clés du théâtre. La commedia

dell'arte en constitue l'un des exemples les plus connus. Ses personnages-types

reflètent la société de l'époque. Les puissants

sont attaqués à travers la figure de Pantalon, marchand

Vénitien avare et libidineux ; tandis que les plus modestes auront leur

revanche grâce aux facéties du valet Arlequin : un personnage

roublard, amoureux, qui punira les figures d'autorité. Outre le

bourgeois et son valet, on y trouve également des figures qui peuplent

le quotidien des italiens de cette époque, tel le médecin,

perçu comme un charlatan qui écume les marchés pour vendre

ses élixirs douteux aux plus démunis. Ces personnages sont

typifiés par leurs masques, qui les dessine à grands traits. La

commedia dell'arte a connu au XXe siècle une reviviscence

dans la pédagogie du Vieux-Colombier, les spectacles de Giorgio Strehler

et l'école de Jacques Lecoq. Ces influences témoignent du fait

que l'improvisation, tout comme le masque, sont des sources

inépuisables, à la fois pour l'apprentissage du jeu, et pour le

renouvellement du théâtre au contact de la

société.

En créant le match d'improvisation, Robert Gravel

invente une forme de jeu où le masque et la compétition se

mêlent et ont autant de poids l'un que l'autre. Peu de traces, cependant,

évoquent avec précision la création du match

d'improvisation. Le comédien-improvisateur Jean-Baptiste

7

Chauvin la situe lors d'une soirée d'Automne 1977

rassemblant quelques personnes. Robert Gravel imagine alors un jeu

théâtral s'inspirant des règles du match de hockey. La

soirée se conclut sur la première charpente du match

d'improvisation.

Je serais ensuite amené à étudier en quoi

cette charpente a évolué, pour aboutir à la

création de la Ligue Nationale d'Improvisation en 1979.

Afin d'étudier les évènements qui ont

abouti aujourd'hui à la présence de nombreuses ligues et

organisations dans les Hauts-De-France, une partie historique sera

consacrée à l'étude de périodes-clés qui ont

façonné l'organisation des diverses structures relatives à

l'improvisation théâtrale en France. En procédant ainsi, je

relèverais les principaux évènements qui ont

sculpté la pratique. Afin d'en déceler les les grandes

évolutions, il sera nécessaire d'étudier le

règlement du match d'improvisation tel qu'il fut écrit en 1977.

L'objet de cette étude, complété par mes réflexions

relatives à mes expériences d'improvisateur et de spectateur,

sera de déterminer les transformations de ce règlement, qui

détermine encore de nos jours tout le cadre cérémonial et

rituel commun à toutes les ligues d'improvisation

théâtrale. En mêlant les jeux de simulacre et de

compétition, ce format a développé au fur et à

mesure du temps des notions spécifiques avec des termes précis.

C'est pourquoi à cet ouvrage est également joint un lexique

explicitant les termes et les notions relatives à l'improvisation

théâtrale. Je suis amené à utiliser certains de ces

termes dans le corps de cet ouvrage. Ils sont identifiés par le signe

« * » et font l'objet d'une définition et d'une

réflexion dans le lexique.

Je conclurais mon mémoire par une étude de cas

approfondie des différentes structures qui sont présentes dans la

région Hauts-de-France.

Pour développer ma réflexion, je m'appuie

à la fois sur une recherche documentaire (historique, et en ligne) et

sur des enquêtes de terrain.

Le choix de l'enquête de terrain est lié à

la fois à la nécessité de prendre du recul sur mon

expérience personnelle, et au désir de rencontrer

différents protagonistes, afin d'établir le socle commun reliant

les diverses pratiques d'improvisation sur le territoire. J'emprunte donc ici

à l'ethnologie et à la sociologie leurs pratiques de

l'observation participante, afin de trouver des réponses sur le terrain

étudié au-delà des ressources académiques. Dans le

domaine de l'improvisation, il est indispensable d'« éprouver pour

savoir »5, pour reprendre l'expression du

5 Jean Peneff, Le Goût de l'observation. Comprendre et

pratiquer l'observation participante en sciences sociales, Paris, La

Découverte, 2009, p. 10

sociologue Jean Peneff. Il commente en ces termes la pratique

de l'observation participante : 6 « La richesse de cette méthode

découle le fait que le sociologue incorpore des savoirs au moment

où il se met en porte-à-faux avec lui-même, au cours d'un

déchirement dont il doit se sortir indemne. »7

Bien que ma démarche ne soit pas sociologique

(étude exhaustive des acteurs, élaboration chiffrée des

connaissances, etc), mais bien historique et esthétique, j'ai

emprunté cette technique de l'observation participante à la

sociologie, de façon à la fois libre et rigoureuse, pour obtenir

des informations provenant d'un cercle privatif. Ma mise en «

porte-à-faux avec [moi]-même » a résidé dans ma

capacité à abandonner des convictions personnelles (sur les

définitions de tel ou tel terme, sur la nécessité de telle

ou telle règle en improvisation...) si elle se trouvent

annihilées par la réalité du terrain. Mes observations de

séances, et les entretiens que j'ai réalisés, m'ont

aidé en ce sens. Par ailleurs, le choix de l'enquête de terrain se

justifie par la nature de l'improvisation théâtrale en

elle-même : différentes expériences relatives à

cette pratique se sont exportées à grande vitesse, autant dans

l'espace que dans le temps : les ateliers de formations, les créations

de troupes et les spectacles se sont développés. Parties d'un

socle commun, ces manifestations spontanées font office de relais de ces

notions, remplaçant textes écrits et manifestes. Il y a là

une forme de transmission orale qui peut se penser selon les modalités

qu'a énoncées Paul Zumthor pour parler de la « voix

poétique » des jongleurs médiévaux, qui se

déplaçaient comme les comédiens improvisateurs

d'aujourd'hui :

La voix poétique assume la fonction cohésive et

stabilisante sans laquelle le groupe social ne pourrait survivre. Paradoxe:

grâce à l'errance de ses interprètes dans l'espace - dans

le temps, dans la conscience de soi - elle est présente en tout lieu,

connue de chacun intégrée aux discours communs, pour eux

référence permanente et sûre. Elle leur confère

justement quelque extra-temporalité; à travers elle, ils

demeurent et sont justifiés. 8

Dans son ouvrage, Jean Peneff détaille la place de

l'observateur participant dans la sociologie. C'est dans ce chapitre que seront

empruntées les techniques de cette méthode :

« L'implication est ici envisagée sous l'angle de

la maîtrise du rôle avant l'entrée. L'avantage de

connaître le milieu que l'on va étudier favorise la

rapidité : il n'y a pas une mise à distance particulière,

ni à se déprendre de son rôle naturel »9.

6 Gp.

7 Ibid.

8 Paul Zumthor, La Lettre et la voix. De la

«littérature médiévale», Paris,

Éditions du Seuil, 1987, p. 155.

9 Jean Peneff, op. cit., p. 203.

8

9

Ma position de membre des milieux étudiés

favorisera donc ma position de chercheur, étant donné que je suis

déjà sur les terrains que j'ai étudiés, que j'ai

déjà reçu des définitions dans un cadre informel ou

par l'entremise des relations que j'ai avec ses protagonistes.

». Je suis donc allé à la rencontre de

certains protagonistes qui ont oeuvré à perpétuer cette

pratique sur le territoire français ainsi que dans les Hauts-de-France..

Par la transmission orale, chacun de ces individus a reçu un

héritage d'improvisateur différent. Il est donc

intéressant de les interroger sur l'enseignement qui leur a

été transmis.

C'est dans ce but que j'ai contacté Jean-Baptiste

Chauvin et Emmanuel Leroy, qui ont été témoins de

l'importation de l'improvisation théâtrale en France, dès

le début des années 80. Ils ont également

été acteurs, par leurs différentes actions et

créations, de l'évolution de l'improvisation

théâtrale sur le territoire national. Par ailleurs, Emmanuel Leroy

étant directeur artistique de la Ligue d'Improvisation de

Marcq-en-Baroeul, j'ai pu également m'interroger sur la pratique dans un

contexte plus local. L'entretien a effectivement porté sur le

positionnement d'une des plus anciennes ligues de France dans un milieu

où les initiatives par rapport à l'improvisation

théâtrale sont nombreuses. C'est également ce qui m'a

amené à m'entretenir avec des protagonistes qui sont à la

tête des différentes structures des Hauts-De-France aux

côtés desquelles j'improvise aujourd'hui.

Par les trois entités qu'elle regroupe, la

Scénosphère joue un rôle majeur dans les activités

d'improvisation théâtrale que l'on peut trouver dans les

Hauts-de-France. Je me suis entretenu avec Philippe Despature pour

découvrir les dessous et les raisons de sa naissance. Cet entretien m'a

également permis d'analyser les activités variées de cette

structure, et leur influence sur les activités de la Région.

J'ai également interrogé Simon Fache, qui est

musicien au sein de la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul. L'entretien a

porté sur l'importance du cérémonial dans un match.

Florine Sachy et Maxime Curillon font partie du bureau du

Groupe d'Improvisation du Terril. Ces deux entretiens m'ont

éclairé sur la question des identités des ligues amateurs,

bien plus nombreuses que les ligues professionnelles. C'est pourquoi j'ai

discuté également avec Arthur Pinta, président de la Ligue

d'Improvisation Lilloise Amateur afin de comparer les mécanismes

internes de deux structures portant un héritage professionnel. Ce sont

en effet les deux plus anciennes ligues d'improvisation lilloises amateurs qui

ont étés crées avec la contribution de la Ligue

d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul.

10

J'ai abordé avec eux plusieurs questions, d'abord quant

au besoin de se créer une identité pour pouvoir offrir un aspect

différent de l'improvisation que ce que les autres ligues amateurs

proposent. J'ai donc été amené à étudier

certains formats inédits créés par ces compagnies. Ces

créations peuvent autant répondre à ce besoin de se

créer une identité que de concrétiser une vision de

l'improvisation théâtrale qui leur est propre. Je me suis

également penché sur la question de l'organisation interne de ces

compagnies, qui, en tant que ligues amateurs, ont en charge de

sélectionner les joueurs pour leurs différents spectacles.

Dès lors que l'on parle d'amateurisme, l'exigence quant à la

qualité artistique peut être difficilement acceptée comme

un critère de sélection. Ces deux entretiens ont donc eu

également pour objectif d'identifier les critères utilisés

pour sélectionner les joueurs, ainsi que les mécanismes de

formation proposés au sein de ces compagnies.

Enfin, j'ai demandé son témoignage à

Corentin Vigou, membre de la Ligue Royale de Strandovie. Nous avons

parlé ensemble du format spécifique qu'est le catch

d'improvisation, qui a la particularité d'avoir été

inventé par des improvisateurs amateurs, et est aujourd'hui

pratiqué par les professionnels.

I : Du Canada à la

France : création et acclimatation des ligues d'improvisation

« La LNI est née de deux préoccupations :

l'évolution de l'improvisation théâtrale en

général et le désir de créer un vrai jeu

théâtral. »10

Robert Gravel

La ligue Nationale d'improvisation est la première

compagnie à se consacrer à la pratique et à la diffusion

du match d'improvisation, créé par Robert Gravel en 1977. Les

ligues d'improvisation qui sont aujourd'hui implantées sur le territoire

des Hauts-de-France ont hérité de cette pratique, qui a

évolué depuis sa création.

Je me suis penché sur l'histoire du match

d'improvisation et de son créateur, afin d'établir les

paramètres qui ont favorisé son expansion et comment ce jeu

canadien a été adapté en France. J'évoquerai le

contexte social et politique dans lequel le match d'improvisation a vu le

jour,au sein d'une jeune génération de Québécois en

quête d'identité et de nouvelles formes. En parallèle, je

comparerai ce climat de renouveau avec celui de Mai 1968 en France, qui

favorise la création de troupes de théâtre

expérimentales. Bénéficiant d'une transmission orale, et

passant d'un continent à l'autre, la discipline a peu à peu

évolué.

À sa sortie du conservatoire d'art dramatique du Canada

en 1970, le jeune Gravel est influencé par les évènements

qui ont façonné la Révolution Tranquille (1960-1970) au

Québec. De ses premiers pas avec la troupe des Jeunes comédiens

(1970-1974), à la création de la Ligue Nationale d'Improvisation

en 1977, son parcours est jonché d'expériences ayant

cimenté son envie d'un théâtre nouveau. Durant sa vie

d'enseignant, il ne cesse de défendre l'improvisation comme outil de

l'acteur :

Je crois profondément que la pratique de l'impro peut

développer cette spontanéité constante. La

disponibilité que requièrent la phase de la mise en scène

et la phase des représentations relèvent de l'art de

l'improvisation. Malheur au metteur en scène qui a sa mise en

scène toute

faite à l'avance ! Malheur au comédien qui croit

que son personnage existe avant qu'il lui ait donné chair !11

L'expérience vécue avec les Jeunes

Comédiens a eu une grande influence sur Robert Gravel. Il va

développer l'improvisation comme outil de création. Sa

volonté de faire prendre des

10 Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne, Impro :

Réflexions et analyses, Ottawa, Éditions Leméac, p.

14, 1987.

11 Ibid., p. 14

11

12

risques à l'acteur et l'échec d'une

première tentative de jeu improvisé avec les Jeunes

Comédiens en 1972 le poussent, avec quelques camarades, à fonder

un nouveau jeu où les acteurs seront soumis au regard et au jugement

d'un public venu entendre des histoires inédites. Cette nouvelle

création est signée par une structure nouvelle : Le

Théâtre Expérimental de Montréal, (fondé en

1974), la troupe des Jeunes Comédiens n'ayant pas survécu

à la Révolution Tranquille.

La création du match d'improvisation, avec son

cérémonial et ses règles, place le comédien dans un

contexte permettant chaque soir un spectacle différent par son contenu,

ce qui respecte le souhait d'expérimentation émanant de son

créateur. Le cadre strict et codifié de ce spectacle offre un

cadre solide sur lequel le comédien peut s'appuyer et effectuer ses

improvisations, avec un enjeu de victoire à la clé.

Les trois années qui séparent le premier match

d'improvisation de l'indépendance de la Ligue Nationale d'Improvisation

en 1980 ont permis de structurer une forme nouvelle, de trouver un nouveau

public, de former les acteurs à un nouvel outil, et de faire

évoluer l'improvisation théâtrale, selon la volonté

de son créateur. Cette discipline a tôt fait d'intéresser

Outre-Atlantique d'autres groupes artistiques, tels le Théâtre de

l'Unité en France, qui ne manque pas de faire appel aux québecois

pour équiper le Département des Yvelines d'une nouvelle

identité artistique et culturelle grâce à ses « ruches

» en 1981.

À la suite de ce premier contact, de multiples

antennes-relais sont créées au fur et à mesure des

expérimentations sur le territoire Français. L'improvisation

théâtrale se développe sous de multiples formes

structurantes grâce aux ligues amateurs et professionnelles, aux

différents championnats organisés et à la volonté

de jeunes improvisateurs de s'approprier cet art en créant à leur

tour des formes originales d'improvisation théâtrale.

C'est d'abord au sein de la Troupe des Jeunes Comédiens

que Robert Gravel a fait ses premières armes. Les problématiques

d'identité artistique et les conflits avec les institutions auxquels

cette troupe a été confrontée l'ont encouragé

à créer un lieu où faire ses propres

expérimentations avec le Théâtre expérimental de

Montréal.

En m'appuyant sur un dossier de Françoise Simon et

Hélène Beauchamp12, je propose ici un aperçu de

l'histoire de cette troupe, afin de montrer l'influence qu'elle a eue sur

Robert Gravel.

12 Hélène Beauchamp, Françoise Simon,

Les jeunes comédiens du Théâtre du Nouveau Monde ou

l'esprit nomade, L'annuaire théâtral, numéro

22, 1997, p. 94, disponible sur

https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/1997-n22-annuaire3668/041332ar.pdf

[consulté le 13/02/2019].

13

I.1 : Des Jeunes Comédiens au

Théâtre expérimental de Montréal : l'époque

des expérimentations

Robert Gravel intègre la troupe des jeunes

Comédiens à sa sortie du conservatoire en 1970, sur invitation du

metteur en scène Jean-Pierre Ronfard.

Créée en 1963 et composée de

ressortissants de l'École Nationale de Théâtre du Canada

basée à Montréal, cette compagnie a pour mission de donner

une visibilité au travail accompli entre les murs de l'école dans

le Canada anglophone, pour oeuvrer à un rapprochement culturel avec le

Canada francophone. À cette époque, Jean-Pierre Ronfard est

directeur de la section française de l'établissement. C'est avec

la pièce du Mariage forcé de Molière que cette

troupe se met en route. Pour gagner en efficacité, le groupe se

déplace pour jouer dans des universités et des lycées,

emportant avec lui tréteaux, accessoires et costumes. Il devient une

troupe itinérante, qui privilégie les bancs des

universités pour s'adresser aux étudiants du pays au lieu des

salles de spectacle traditionnelles.

Par le choix de la pièce et de la langue

française, ces jeunes comédiens exportent sur le territoire

anglophone une partie de la culture du Canada francophone.

Après le succès de la première

tournée de 1963, qui a compté 53 dates, la gestion de la troupe

est confiée à des organismes relevant à la fois des

tutelles du Canada anglophone et francophone afin de concrétiser cette

entente et d'assurer les tournées sur l'ensemble du pays. Dès la

tournée de 1964-1965, des organismes locaux - tels le conseil des

Affaires Culturels du Québec ou le Manitoba Theater Center basé

à Winnipeg (Anglophone à 95%) - et nationaux, tels le Conseil des

Arts du Canada (qui accueille en son sein des étudiants tant anglophones

que francophones) prennent en charge la tournée.

Continuant à jouer des textes essentiellement

français (L'amour médecin et L'impromptu de

Versailles de Molière en 1964-1965, une anthologie des

pièces du même auteur intitulée Leçons d'amour

de Monsieur Molière, La première famille du

poète Jules Supervielle en 1965-1966), les jeunes acteurs font preuve

d'une riche inventivité pour contourner la barrière de la langue

: ils usent du masque, de la danse et de l'acrobatie dans ses

représentations.

La troupe se constitue petit-à-petit une

identité propre, avec l'aide de Jean-Pierre Ronfard qui « met

l'accent sur la jeunesse et la spontanéité de ces tout jeunes

acteurs »13 En 1964, ils sont privés de cet

13 Ibid., p. 94.

homme sensible à leur spontanéité, qui

quitte la direction de la Section Française de L'École Nationale

de Théâtre pour parfaire ses armes de metteur en scène en

Afrique et en France. Il revient à Montréal en 1969 pour prendre

le poste de secrétaire général du Théâtre du

Nouveau Monde, compagnie fondée en 1951.

Durant cette période, les tournées

s'enchaînent, les jeunes comédiens peuvent compter sur un

partenariat conclu entre l'école et l'organisme des Canadian Players,

qui leur organise des tournées à Toronto et à Stratford.

Après une transformation interne, le Conseil National des Arts du Canada

fait appel au Centre National des arts et le Théâtre du Nouveau

monde pour subventionner la compagnie.

Le Centre National n'est, à ce stade, qu'un projet en

cours de concrétisation qui prendra ses quartiers à Ottawa en

1969.

De 1963 à 1969, de nouveaux comédiens sortis de

L'École Nationale de Théâtre viennent renforcer les rangs

de la troupe. Hélène Beauchamp et Françoise Simon

racontent que ces nouvelles recrues ont été au coeur des

mouvements étudiants qui ont secoué cette décennie :

En 1965-1966, les étudiants du Conservatoire d'Art

Dramatique participent à la grève générale des

écoles d'art et réclament un livre blanc sur l'enseignement du

théâtre au Québec (Cloutier, 1977). Les neufs

élèves admis dans la classe d'interprétation en 1966

quittent l'école nationale de théâtre après

s'être vus refuser le droit de monter un spectacle de leur

choix.14

Dans les rangs de ceux qui quittent l'école cette

année-là se trouve Raymond Cloutier, qui fonde avec certains de

ses camarades le Grand Cirque Ordinaire, l'une des troupes alternatives

émergentes de cette période :

Le Grand Cirque ordinaire a commencé par un

regroupement d'acteurs révoltés, pris dans un

théâtre québecois, en 1968-1969, qu'ils

considéraient comme aliénant [...] Aliénant pour l'artiste

en nous, le créateur, parce qu'on avait passé trois, quatre ou

cinq ans dans des écoles à se préparer pour raconter des

choses qui ne nous ressemblaient jamais.15

Cette perte de repères est aussi ressentie par les

Jeunes Comédiens. Il devient de moins en moins aisé de

véhiculer la culture d'une école à laquelle la troupe

n'est plus liée depuis son rattachement au Théâtre du

Nouveau Monde, tant sur le plan administratif que sur le plan artistique :

14 Ibid., p. 95-96.

15 Raymond Cloutier, Le Grand Cirque Ordinaire:

réflexions sur une expérience, Études

françaises, vol 15, numéro

1-2, Avril 1979, disponible sur

https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/1979-v15-n1-2-etudfr1689/036688ar.pdf

[consulté le 14/02/2019].

14

officiellement, la mission de la compagnie reste de

véhiculer les créations de l'école à travers tout

le pays, et c'est le répertoire français qui reste

privilégié. Hélène Beauchamp et Françoise

Simon qualifient cependant de « schizophrénie artistique aiguë

»16 la situation des jeunes comédiens à cette

époque. Cette schizophrénie serait causée par les

changements opérés par la Révolution Tranquille : la

troupe continue d'engager des ressortissants de l'École Nationale du

Théâtre, qui avaient eux-mêmes contesté

l'enseignement qui leur avait été dispensé.

L'arrivée de ces nouveaux comédiens encourage alors une

volonté émancipatrice. La troupe reste néanmoins

liée à des organismes anglophones et francophones qui continuent

de financer conjointement les tournées pour le rapprochement culturel,

tandis que que la Révolution Tranquille prône de plus en plus

l'indépendance du Québec.

De retour à Montréal, Jean-Pierre Ronfard tente,

conformément à ses idéaux, d'utiliser le manque de

repère de ces jeunes acteurs à des fins artistiques. La

construction progressive d'une identité propre à cette troupe

l'incite à l'envisager comme « un instrument de création.

Elle ne représentera pas d'oeuvres consacrées, mais proposera au

public l'expression artistique d'un groupe de jeunes comédiens utilisant

tous les moyens spectaculaires à sa portée

».17

L'arrivée de Robert Gravel dans la troupe en 1970

coïncide avec ce virage artistique majeur. Subventionnée par des

organismes commanditaires, elle continue à jouer des pièces

Francophones de commande. En outre, la vision de Jean-Pierre Ronfard se

concrétise avec des créations expérimentales et

collectives, à l'instar du Grand Cirque Ordinaire. La prise de risques

dont ils font preuve ne rencontre cependant pas un succès

immédiat, et les créations collectives de la troupe nomade font

l'objet de critiques défavorables durant les années qui

suivent.

Depuis 1969, les oeuvres originales divisent tantôt les

Québecois, tantôt les Canadiens anglophones. En guise de

compromis, ils laissent à leurs hôtes, pour la tournée

1970-1971, le choix d'une représentation soit « fermée

» avec un texte d'auteur, soit « ouverte » avec une

création originale. Les libertés qu'ils prennent avec les textes

d'auteurs jurent avec la mission d'exportation du travail des écoles de

théâtre québécoises, ce qui achève de les

plonger dans une crise identitaire, artistique et culturelle selon un rapport

évoqué par Hélène Beauchamp et Françoise

Simon :

En 1973, les difficultés s'accumulent. Un rapport

négatif sur la tournée de 1972 émane du Centre National

des Arts où il est fait état des insatisfactions des

commanditaires et des malentendus qui ont gangrené le partage des

tâches administratives entre le TNM et le CNA. Il

16 Hélène Beauchamp, Françoise Simon,

op. cit., p. 97 .

17 Idem.

15

16

semblerait aussi qu'il soit de plus en plus difficile de

produire des spectacles qui plaisent à tous publics : anglophones et

francophones, étudiants des écoles et des universités,

membres des différentes communautés canadiennes, grandes et

petites. Le rapport conclut à la nécessaire réorientation

des Jeunes Comédiens 18

Les tentatives de diversification de la troupe ne permettent

pas de résoudre leurs crises internes. En effet, pour instaurer une

nouvelle dynamique, la troupe décide en 1970-1971 d'engager des

comédiens venus d'autres formations. Ce qui est mal perçu par les

institutions desquelles elle dépend. À cause de la crise

identitaire et de la multiplicité des envies artistiques, il devient

difficile pour le Théâtre Du Nouveau Monde ainsi que pour les

principaux subventionneurs de continuer à soutenir la troupe. Ces

conflits rendent caducs les nouveaux projets mis en place, et provoquent le

départ de bon nombre de comédiens de la compagnie.

Fragilisée, elle éprouve des difficultés à exister

dans le paysage théâtral de l'époque : « Par ailleurs,

le mouvement du jeune théâtre voit alors naître nombre de

compagnies, qui, hors de l'institution théâtrale, prennent le

relais dans le domaine de la création et des tournées

»19.

La tournée 1970-1971, durant son passage en Ontario,

permet néanmoins la rencontre de Jean-Pierre Ronfard et Robert Gravel

avec la Comédienne Pol Pelletier20.

Tous trois contribuent, dès lors, à renforcer

l'affirmation du théâtre québecois. La disparition des

Jeunes Comédiens incite Jean-Pierre Ronfard à penser au

développement une structure autonome : « Il faut trouver un endroit

où on pourra faire ce qu'on ne peut pas faire ailleurs !!!

»21.

Ainsi témoigne Robert Gravel de la

ténacité de Jean-Pierre Ronfard. De ces cris naît un

nouveau théâtre au coeur de Montréal, en 1974 dans

l'appartement du metteur en scène.

Grâce à un arrangement avec un restaurateur pour

un loyer modeste, ils s'installent dans le dessus de l'établissement,

à la maison de Beaujeu. Les trois comédiens pourtant ne

s'intéressent pas encore à l'improvisation, n'y voyant pas un

moyen pertinent, d'après un témoignage de Robert

Gravel22. Au stade de leurs différentes carrières, les

trois têtes pensantes du Théâtre Expérimental de

Montréal ont une vision de l'improvisation basée sur la recherche

du métier d'acteur. Ils avaient

18 Ibid., p. 106.

19 Idem.

20 Pol Pelletier est née le 6 Novembre 1947 à

Ottawa (Ontario).

21 Robert Gravel, J'ai donné ma jeunesse au

T.E.M, p. 7, disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/publications/trac

[consulté le 15/02/2019].

22 Idem.

17

déjà tenté par le passé, notamment

avec les Jeunes Comédiens, d'utiliser l'Improvisation comme moteur

majeur dans une de leurs créations en 1972 : il s'agissait d'une

pièce déambulatoire à la manière d'un jeu de

monopoly grandeur nature dans laquelle les comédiens se comportaient

comme des joueurs, tirant des cartes qui avaient des conséquences pour

leurs personnages. Robert Gravel a reconnu en 1988 que l'idée manquait

de simplicité.

Il souhaite dépasser la création d'autres

troupes expérimentales émergentes, telles celles de Raymond

Cloutier avec le Grand Cirque Ordinaire :« Nos spectacles étaient

fabriqués - on ne faisait pas d'improvisation en public - mais à

partir de nos propres sauts périlleux. Dans les cirques, on n'engage pas

un acrobate pour lui dire quoi faire. »23.Le Grand Cirque

Ordinaire utilise donc l'improvisation comme technique d'écriture, alors

que le but de Robert Gravel est de la renouveler. Avec le Théâtre

Expérimental de Montréal, il met au point deux spectacles, qui,

par leur sobriété et leur durée, font de l'improvisation

le sujet central de la pièce : il joue durant tout l'été

1976 les 12 heures d'improvisation à deux comédiens aux

côtés de Gilles Renaud24. Il renouvelle

l'expérience en novembre avec les 24 heures d'improvisation à

deux comédiens, avec Lorraine Pintal25 qui remplace Gilles

Renaud.

Les titres de ces deux oeuvres interrogent, quant à

leur caractère minimaliste. Robert Gravel semble chercher

jusqu'où un acteur peut aller uniquement en improvisant : le fait que la

durée soit volontairement précisée dans le titre pousse

à croire qu'avec ce spectacle, il souhaite réellement

éprouver tant le comédien que la discipline. Il va ainsi à

l'encontre de la volonté du Grand Cirque Ordinaire, qui mettait

volontairement l'improvisation au profit de l'acteur en le magnifiant comme un

créateur.

Une captation vidéo des 24 heures d'improvisation

a été réalisée par le vidéaste Yvon

Leduc, qui devient un grand ami de Robert Gravel. Bien que ces captations ne

soient plus disponibles, des photographies et des enregistrements audios sont

disponibles sur le site du Nouveau Théâtre Expérimental de

Montréal.26

Robert Gravel et ses partenaires évoluent dans un

espace scénique chaotique : quelques canapés, tables et chaises

sont disséminés dans la pièce, les murs sont sales et

fissurés, et la majorité du public, assis à même le

sol, regarde au centre de la pièce.

23 Raymond Cloutier, op. cit., p. 189.

24 Gilles Renaud est né le 25 Septembre 1944 à

Montréal. Il est diplômé de l'École Nationale de

Théâtre en 1967.

25 Lorraine Pintal est née à Plessisville le

24Septembre 1951. Elle est depuis 1992 la directrice artistique du

Théâtre du Nouveau Monde.

26 Disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/medias/audios/improvisation

[consulté le 14/03/2019].

18

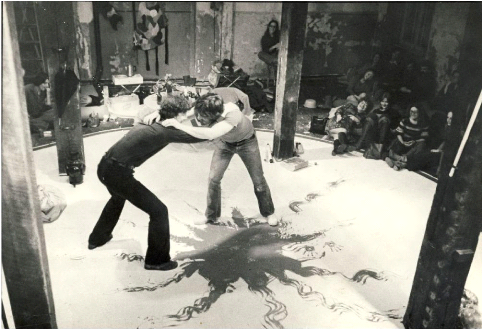

Robert Gravel et Gilles Renaud au centre de la maison Beaujeu

lors des 12 heures d'improvisation à 2 comédiens (1976),

photographie par Daniel Keffer,

disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/medias/galeries/12-heures-dimprovisation.

La configuration géographique attire le regard du

spectateur vers l'espace composé d'un cercle blanc au sol,

entouré de quatre poutres, faisant penser à un ring. Sur les

différentes photos, c'est en majorité dans cet espace que les

comédiens évoluent. Cette configuration a peut-être

contribué à faire germer dans l'esprit de Robert Gravel

l'idée d'une patinoire où les improvisations auraient lieu.

Le dispositif multi-frontal du public met en danger le

comédien : il est observé depuis toutes les directions, le

spectateur observent pourtant un silence presque religieux : dans les

captations audios, très peu de perturbations sonores émanent du

public. La conversation entre les deux comédiens est interrompue ou

soutenue uniquement par quelques interventions sonores du musicien et de

quelques rires.27

La gestion de l'espace et du temps s'avère difficile

tant pour les acteurs que pour les spectateurs. Il faut donc un cadre plus

solide pour que l'improvisation ait un sens et que son impact sur le public

27 Disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/medias/audios/improvisation

[consulté le 22/02/2019].

19

soit immédiat. Le rapport au temps conditionne le

comédien : sur une longue durée, il se sent encore dans une

certaine soupape de sécurité, ayant du temps pour

développer l'intrigue. Or, le souhait de Robert Gravel est d'explorer

les autres possibilités qu'offre l'improvisation théâtrale

qu'un outil d'écriture et de création de personnage. Il faut donc

un format qu l'incite à produire un résultat qui soit

immédiatement identifiable.

I.2. La création du match d'improvisation

théâtrale

Jean-Baptiste Chauvin rapporte la mise en chantier du match

d'improvisation théâtrale de la façon suivante : «

C'est au cours d'une soirée de l'automne 1977 (parait-il arrosée

!) que Robert Gravel se mit à imaginer un jeu théâtral

calqué sur les règles du hockey sur glace où

s'affronteraient deux équipes d'improvisateurs »28

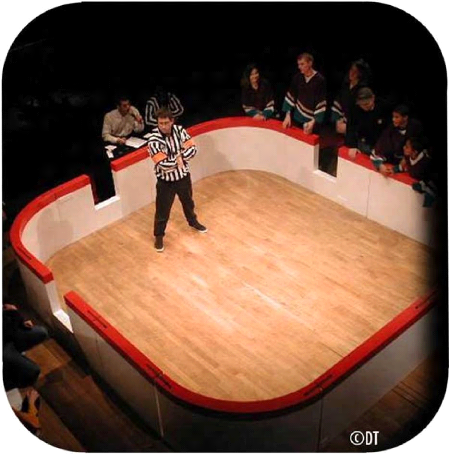

Le rituel d'une rencontre sportive peut répondre

à plusieurs problèmes soulevées par les expériences

d'improvisation précédentes :

L'espace dédié au jeu est tout d'abord plus

clairement défini, ce qui aide le spectateur à se concentrer sur

l'intrigue principale. Il se constitue en juge de la représentation.

Durant les 12 heures et les 24 heures d'improvisation à

deux comédiens, il n'avait pas eu son mot à dire quant

à la qualité de ce qu'il avait vu. Robert Gravel lui donne

désormais un moyen de pouvoir exprimer son avis, grâce à un

système de vote.

Par ces formats plus courts, les improvisations laissent

également au public le loisir d'observer la qualité de

création d'un comédien lui montrant un produit qu'il aura

développé sous ses yeux. C'est tout l'intérêt de ce

format par rapport au temps, souligné par Jean-Baptiste Chauvin :

Dans le match d'improvisation, tout se conjugue au

présent. La dimension temporelle est donc fondamentale. Tout est

possible : des limites temporelles cadrent par avance ce qui se jouera dans

l'instant. L'improvisation repose sur de prises de risques. Ces risques

s'évaluent en minutes et en secondes.29

28 Jean-Baptiste Chauvin, Le match d'improvisation

théâtrale, Paris, ImproFrance, 2015, p. 37.

29 Ibid., p. 84.

20

Yvon Leduc, le lendemain de cette soirée, le convainc

de concrétiser son idée. Mais il lui reste encore à

persuader des comédiens de l'accepter, ce qu'il raconte lors d'une

entrevue avec Jean-Claude Coulbois :

« ça a été, à mon plus grand

étonnement, la plus grosse barrière à franchir

»30 . De nombreux détracteurs, dans un premier temps,

contestent en effet le cadre sportif du spectacle. L'improvisation n'est plus

un outil, mais un produit final, dont la qualité est jugée par le

public. La temporalité pousse l'improvisateur à s'impliquer

d'entrée de jeu, pour produire une improvisation dans un temps

réduit. Robert Gravel doit alors faire face au scepticisme de certains

comédiens :

Les gens disaient "tu sais très bien que dans les cours

d'improvisation, on a le temps d'improviser" . C'est vrai, c'est comme

ça que moi, quand je fais une improvisation, c'est basé aussi

là-dessus : le droit de développer l'action, le droit au rythme

personnel. C'est un cours, c'est pédagogique. T'as le droit à ton

expression, t'as le droit à l'erreur. Là je dis :"On est des bons

improvisateurs, on met tout ce qu'on a appris dans un contexte sportif.

Là t'as trente secondes, une minute pour développer - Mais moi

ça me prend une heure pour développer - Je sais, mais il faudrait

peut-être essayer, pour voir ce que ça donne" . Finalement 12

personnes ont accepté.31

Robert Gravel interroge par son nouveau procédé

le processus de création, et la qualité des spectacles

proposés à un public dans le cadre du théâtre

à textes. En posant des contraintes strictes à l'acteur, il

fournit au spectateur le loisir d'observer un comédien en plein travail.

Les comédiens, habitués à montrer le résultat d'un

long travail de répétition, sont confrontés à leur

peur d'être jugés. Le risque encouru par ce type d'exercice est

aussi de générer un certain cabotinage, à savoir le fait

de gagner la faveur d'un public, que ce soit par des effets comiques ou des

effets dramatiques. D'ailleurs, la question du comique en improvisation fait

encore débat de nos jours. Le créateur du match d'improvisation

écrit dans son livre Impro : réflexions et analyses :

« En aucun moment, le théâtre n'a le droit d'être

platte32 »33. Il reproche au théâtre

conventionnel de ne laisser à aucun moment son public s'exprimer par

rapport à la qualité de ce qu'il a pu observer.

Pour inciter l'improvisateur à se mettre au travail

face à ce public, il lui faut un enjeu. Le choix de mettre deux

équipes en compétition est aussi une façon de les inciter

à se dépasser. Tel un spectateur

30 Jean-Claude Coulbois, Entrevue avec Robert Gravel,

1996, 25 min 08 secs, disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/medias/videos/entrevue-avec-robert-gravel

[consulté le 22/02/2019].

31 Ibid., 26 min 04 secs.

32 Terme québecois pour désigner une chose

ennuyeuse.

33 Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne, op. cit., p. 36.

21

dans une arène, le public vient voir une sorte de

combat. Il est à la fois public et juge. Le jugement étant

immédiat, le comédien sait immédiatement si ce qu'il a

produit a fonctionné ou non.

Conscient du caractère encore fragile de la forme qu'il

vient d'inventer, Robert Gravel l'essaie durant quatre soirs uniquement. Le

premier match a lieu le 1er octobre 1977, à la maison

Beaujeu. Face à Jean-Claude Coulbois, il parle d'« une relation

avec le public, fantastique, très vraie [...]c'est-à-dire que tu

le sens, si le public aime ça ou pas » à l'issue de la

représentation34. Enthousiasmée par cette

première expérience, l'équipe entière est

prête à le suivre pour trois autres spectacles, et le pousse

même à pérenniser le format. C'est le début d'une

expérience fédératrice : les communications souterraines

d'une troupe expérimentale à l'autre provoquent l'invitation de

nouvelles troupes pour grossir les effectifs de ce premier championnat, tels la

Manufacture, et même le Grand Cirque Ordinaire35. Robert

Gravel et ses camarades commencent à être dépassés,

et il faut bientôt organiser des calendriers et organiser minutieusement

les équipes pour accueillir les soixante comédiens souhaitant

participer à un deuxième tournoi. Le phénomène

s'ébruite et attire rapidement des jeunes comédiens pour grossir

le rang de spectateurs en premier lieu, curieux de découvrir cette

façon nouvelle d'improviser. La maison Beaujeu ne disposant que d'une

centaine de places, les matchs affichent « complet » en un temps

record. Par ailleurs, le spectacle se calquant sur le match de hockey attire

également un public qui ne vient pas du théâtre, mais qui

est attiré par une forme reprenant les codes d'un sport national.

Il n'est désormais plus question de

théâtre expérimental : Robert Gravel a inventé un

format original, qui demande une grande synergie. Le Théâtre

Expérimental de Montréal fonde en 1979 la Ligue Nationale

d'Improvisation, qui se consacre exclusivement au match d'improvisation

théâtrale.

Cependant, une crise éclate au sein du

Théâtre Expérimental de Montréal et provoque des

discordes entre ses différents membres : Pol Pelletier et les autres

femmes qui y officiaient sont de moins en moins satisfaites des

créations, qui laissent peu la paroles aux femmes, comme le souligne

Hélène Pedneault :

Autant l'éclatement des formes, la recherche sur le jeu

et les corps et le concept prenaient le pas sur le texte, dans les spectacles

conçus par les hommes au temps du premier Théâtre

34 Jean-Claude Coulbois, op. cit., 28 min 14 secs.

35 Joyce Cunningham, Paul Lefebvre, Dossier de presse,

p. 5,disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/medias/documents/la-ligue-nationale-dimprovisation-dossier-de-presse

[consulté le 11/03/2019].

22

Expérimental de Montréal à la Maison de

Beaujeu {Zoo, Garden Party, Orgasme I et

II), autant les mots - même peu nombreux - étaient une

matière première importante, imbriqués dans la forme, dans

les spectacles conçus par les femmes (Finalement, À

ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma

voisine).Les femmes n'avaient pas encore beaucoup la parole dans la

société, et quand elles la prenaient, chaque mot était

vital. Les hommes jouaient et expérimentaient, les femmes

défrichaient leurs images et défendaient leur peau.Il y avait

là une différence profonde qui devait fatalement mener à

une scission 36.

Dans les archives du Nouveau Théâtre

Expérimental de Montréal se trouve une série

d'écrits baptisés Cahiers, faisant office de journal de

bord. Dans ce premier cahier rédigé par Jean-Pierre Ronfard

détaillant les activités du théâtre de Juillet 1975

à Juillet 1979, le mode de fonctionnement de la structure est ainsi

décrit :

[Le Théâtre Expérimental] fonctionnait

selon les principes de l'autogestion ; partage égal du pouvoir,

responsabilité individuelle face à l'oeuvre collective, prise de

toutes les décisions à l'unanimité. En principe, cela

signifiait " si je ne dis pas non à une action proposée (le veto

est incontournable), j'endosse personnellement cette action " . 37

Une des premières créations du

Théâtre Expérimental datant de 1975, intitulée

Une femme, un homme, est interprétée par Robert Gravel

et Pol Pelletier. Constitué de plusieurs tableaux, le spectacle

interroge et critique différentes formes de relations entre les hommes

et les femmes. C'est cette critique qui a frappe Hélène Pedneault

lorsqu'elle assiste à une des représentations : « Ils sont

deux sur scène. Ils se battent avec deux longs bâtons. Elle le

dompte comme un cheval sauvage au bout d'une longue corde »38.

Le mode de fonctionnement est satisfaisant dans un premier temps, chaque

création étant le travail conjoint d'une cellule de

création et d'une cellule d'interprètes. Pour ce spectacle, la

cellule de création est composée de Robert Claing, Robert Gravel,

Pol Pelletier, Pierre Pesant et Jean-Pierre Ronfard. De plus, l'aspect critique

des relations hommes-femmes pour ce premier spectacle permet de faire

l'unanimité au sein de la troupe du Théâtre

Expérimental de Montréal.

En 1976, le spectacle Garden Party cristallise cette

démarche collective : on compte dans la cellule de création dix

personnes appartenant à la structure, qui sont également

présentes sur scène, hommes et femmes confondus. Aucun projet par

ailleurs ne semble remis en question, ce qui permet

36 Hélène Pedneault, Robert Gravel, esquisse

d'un homme de théâtre baveux, Revue Jeu, 1997, p.

10, disponible sur

https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1997-n82-jeu1072752/25394ac.pdf

[consulté le 11/03/2019].

37 Jean-Pierre Ronfard, Passage du Théâtre

expérimental de Montréal au Nouveau Théâtre

Expérimental, ou les avatars de l'autogestion, p. 9, disponible

sur

https://archives.nte.qc.ca/publications/cahier-i-archeologie

[consulté le 31/03/2019].

38 Hélène Pedneault, op. cit., p. 66.

23

au théâtre une grande productivité : la

même année est créé Essai en mouvement pour

trois voix de femmes, joué par Lucie Guilbert, Nicole Lecavallier

et Pol Pelletier. Dans la cellule de création se trouvent

également Alice Ronfard et Jean-Pierre-Ronfard. Ce spectacle est la

pierre angulaire d'une cellule du Théâtre Expérimental, qui

prend pour intitulé « spectacles de femmes ». Il n'est pas

mentionné par Hélène Pedneault, car Nicole Cavalier

précise dans la revue Trac Femmes qu'il « ne correspond

pas exactement à cette définition puisque l'initiateur du projet

était un homme, Jean-Pierre Ronfard, qui a aussi été

metteur en scène du spectacle »39

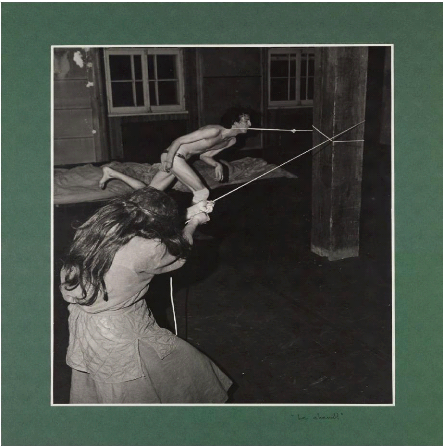

Pol Pelletier domptant Robert Gravel à la maison

Beaujeu dans Une femme un homme (1975), photographie par Robert

Duclos, disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/medias/galeries/une-femme-un-homme

39 Nicole Lecavalier, Alice Ronfard, Anne-Marie Provencher,

Dominique Gagnon, Francine Pelletier, Louise Laprade, Louise Ladouceur, Pol

Pelletier, Louise Portal, Geneviève Notebaert, Ginette Morin, Lorraine

Pintal, Trac Femmes, Introduction, 1978, p. 5, disponible

sur

https://archives.nte.qc.ca/publications/trac-femmes

[consulté le 31/03/2019].

24

Les spectacles de femmes se développent en

parallèle des autres créations du Théâtre

Expérimental. La liste établie par Hélène Pedneault

comprend Finalement en 1977 et A ma mère, à ma

mère, à ma mère, à ma voisine en 1978.

La cellule de création de Finalement se

compose de Nicole Lecavalier, Anne-Marie Provencher et

Alice Ronfard, qui sont également les trois seules

interprètes. En parallèle est joué Zoo, avec

Robert Gravel, Peter Gnass, Yvon Leduc, Pierre Pesant, Benoît Ronfard et

Denis Rousseau. Ils sont également tous interprètes dans le

spectacle. La mixité au sein des cellules de création commence

donc à diminuer : en 1978, Orgasmes est crée et

interprété par Robert Claing, Robert Gravel, Anne-Marie

Provencher et Jean-Pierre Ronfard, tandis que la pièce A ma

mère, à ma mère, à ma mère, à ma

voisine est créée et interprétée par Louise

Laprade, Pol Pelletier et Anne-Marie Provencher.

Progressivement se développent les créations

féministes au sein du Théâtre Expérimental de

Montréal. C'est un tournant dans cette troupe qui prône la

création collective. Le recul a été nécessaire pour

que les femmes prennent conscience de ce tournant : l'appellation

Spectacles de femmes n'est apparue qu'en 1978, soit trois ans

après Une femme un homme. Pol Pelletier raconte que c'est en

1976, après un évènement survenu lors de la

création de Garden Party, pendant une improvisation sur la

thématique de l'agression, que s'est opérée sa prise de

conscience :

Je regarde les comédiennes se faire tapoter, pincer,

poussailler par les comédiens. Je sens comme une colère qui

monte. A un moment donné dans l'improvisation, j'attrape la ceinture

d'un comédien comme pour le tirer vers moi. Il se retourne, furieux, et

pour me repousser me jette violemment par terre. Mes lunettes vont

s'écraser dans le coin. Je vois rouge. Je me relève. Je suis en

train de me battre [...] C'est une journée capitale dans ma vie. La

décision de ne plus travailler avec des hommes a commencé

à germer cette journée-là40.

Une scission larvée existe au sein du

Théâtre Expérimental, depuis ses premières

créations. La décision de baptiser quatre créations «

spectacles de femmes » uniquement en 1978 indique, à mon sens, que

les femmes appartenant au Théâtre Expérimental de

Montréal ont décidé cette année-là de rendre

cette démarche féministe officielle. Le match d'Improvisation,

qui existe depuis un an, parachève le litige entre les deux pôles

et provoque irrémédiablement la scission :

En ce qui concerne la L.N.I (Ligue Nationale d'Improvisation),

qui par ailleurs repose sur une très bonne idée, je suis

suprêmement énervée par l'utilisation du jeu de hockey, qui

est un jeu

exclusivement masculin et superviril. Je trouve ridicule de

voir des femmes sur la glace qui font comme si c'était

tout-à-fait normal 41

40 Pol Pelletier, Histoire d'une féministe,

extrait de Trac femmes,, 1978, p. 103-104, disponible sur

https://archives.nte.qc.ca/publications/trac-femmes

[consulté le 31/03/2019].

41 Ibid., p. 109-110.

25

La Ligue Nationale d'Improvisation occupe de plus en plus de

place et de temps au sein du Théâtre Expérimental, avec un

succès inattendu. Dans ce contexte, le Théâtre

Expérimental de Montréal se scinde en deux parties : la maison

Beaujeu demeure désormais un lieu de création pour Pol Pelletier,

Louise Laprade et Nicole Lecavalier, qui fondent le Théâtre

Expérimental des Femmes. Robert Gravel cherche donc avec ses complices

un nouveau lieu pour y accueillir le Nouveau Théâtre

Expérimental, créé en 1979. Il trouve refuge à

l'Université du Québec à Montréal 42

afin d'accueillir les deux saisons suivantes de la Ligue Nationale

d'Improvisation. Le caractère institutionnel du match d'improvisation

étant incompatible avec les créations expérimentales du

Nouveau Théâtre Expérimental de Montréal, Robert

Gravel sépare les deux organismes ; la Ligue Nationale d'Improvisation

devient une structure autonome en 1980. Dès 1982, les matchs se jouent

à la salle du Spectrum de Montréal, pouvant accueillir jusque

1200 spectateurs.43.

Á travers le parcours de Robert Gravel, c'est la remise

en cause des institutions et la volonté de se forger une identité

propre pour les Québecois qui s'est affirmée par le

théâtre. Cette construction d'une identité nouvelle

s'étant traduite par la réinvention du théâtre au

moyen d'expérimentations, un phénomène similaire est

observé dans d'autres territoires faisant l'objet de contestations

sociales et culturelles. Pendant que la troupe des Jeunes Comédiens se

réappropriait l'idée d'un théâtre Québecois,

des artistes français remettaient en cause la politique culturelle

à travers plusieurs initiatives se traduisant par le renouveau de la

pratique théâtrale. Le mémoire de Jean Couturier sur le

Théâtre de l'Unité place la naissance de celui-ci dans le

cadre des « pratiques théâtrales non conventionnelles, hors

normes »44. Les problématiques similaires des compagnies

se font écho, ce qui favorisera leur rencontre en 1981, à

l'initiative de Jacques Livchine et Hervée Delafond, créateurs du

Théâtre de l'Unité.

Les deux troupes se sont, en effet, constituées en

marge des institutions :tout comme les Jeunes Comédiens au

Québec, le Théâtre de l'Unité souhaite trouver un

public nouveau, d'où son choix d'investir la rue.

42 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 38.

43 Le Spectrum a fermé ses portes en 2007. Depuis, et

selon ses manifestations, la Ligue Nationale d'Improvisation se produit

à la salle Espace Libre, dotée d'une capacité de 130

places ; ou au Club Soda, doté d'une capacité de 530 places.

44 Jean Couturier, Le théâtre de l'Unité

: un parcours singulier, sous la direction de Robert Abirached, Centre

d'études théâtrales, Université Paris X Nanterres,

1993, p. 4.

26

Tout comme le Théâtre Expérimental de

Montréal, le Théâtre de l'Unité « veut

fragiliser et métamorphoser le rituel de la représentation

théâtrale ».45 La solution pour y parvenir se

trouve hors du théâtre institutionnel, dans les créations

collectives.

En utilisant le théâtre de rue, le

Théâtre de l'Unité modifie l'espace dans lequel se trouve

le public, ce qui modifie sa fonction et sa perception du spectacle. Robert

Gravel, au temps du Théâtre Expérimental de

Montréal, avait lui aussi envisagé de modifier la place du

spectateur :il avait crée Zoo en 1977, qui offrait un parcours

déambulatoire au public, se promenant au milieu de cages qui

renfermaient tantôt des animaux, tantôt des comédiens.

Dynamiter l'espace de représentation remet en cause le confort de

l'acteur, qui peut se retrouver magnifié par un rituel auxquels se

soumettent les spectateurs lorsqu'ils vont voir une pièce de

théâtre. Le théâtre de rue propose également

de remettre en cause ce rituel :le fait d'aller chercher un public là

où il est, dans la rue, le libère du conditionnement dont il fait

l'objet dans le cadre d'une représentation institutionnelle : lorsque

nous allons au théâtre, nous nous prêtons à un rituel

précis depuis notre entrée dans le théâtre

jusqu'à notre sortie : notre entrée dans un lieu fermé,

les affiches qui nous rappellent que nous sommes dans un lieu consacré,

les ouvreurs qui nous indiquent ou nous asseoir, le noir dans la salle qui nous

prévient du début du spectacle : tout nous conditionne à

adopter une attitude respectueuse envers le lieu, le rite social et les

comédiens.

Dans le théâtre de rue, le spectateur peut

choisir de passer son chemin, ou, au contraire, avoir une part active, voir

participante à l'évènement : son regard sur les

comédiens pourra attirer l'attention d'autres passants, qui vont par

leur choix de s'arrêter et de regarder construire l'espace

théâtral. Libre également à lui de quitter la

représentation ou de la perturber à tout moment. Cette action

renforce l'interaction entre spectateur et comédien, qui peut se

retrouver quelque peu désacralisé.

Avec la création de la Ligue Nationale d'Improvisation

et du match d'improvisation théâtrale, l'équipe du

Théâtre Expérimental de Montréal a

élaboré une forme théâtrale dans laquelle le public

se trouve doté d'un certain pouvoir : il a le droit de manifester son

ressenti quant à la scène qu'il vient de voir et, si besoin est,

de faire entendre sa désapprobation grâce à des chaussons

lancés sur l'aire de jeu.

Cela fait partie du rituel du match d'improvisation : le

spectateur, à son entrée dans la salle, se voit remettre, en plus

du carton de vote pour décider quelle a été la meilleure

improvisation, une pantoufle. Il peut la jeter sur la patinoire pour manifester

son mécontentement, soit quant à la qualité de

l'improvisation qu'il vient de voir, soit quant au jugement de l'arbitre. Il

s'agit de laisser

45 Ibid., p. 11.

27

le choix au spectateur : Robert Gravel s'est un jour

exprimé, à travers une parole retranscrite dans le livre de

Jean-Baptiste Chauvin, sur la fonction du chausson : « J'ai toujours dit

en blaguant que chaque théâtre devrait offrir des caoutchoucs

à ses spectateurs pour voir si son spectacle est apprécié.

On n'a pas le droit d'être ennuyant au théâtre

»46. Un spectacle de mauvaise qualité est donc

condamné par un lancer de chausson lors d'un match d'improvisation, ou

par l'indifférence du spectateur qui passe son chemin pour le

théâtre de rue.

Ces deux formes théâtrales peuvent cependant

être en opposition du point de vue du rituel. Le théâtre de

rue invente son rituel et ses codes - qui varient d'un spectacle à

l'autre, parfois d'un lieu ou d'un public à l'autre. Le spectateur du

match d'improvisation se prête à un cérémonial

orchestré et rôdé : il est encouragé à crier,

hurler, rire, chanter, et à taper dans les mains. Dans ce rituel

interviennent entre autres le musicien qui plonge la salle dans une ambiance

sonore et conviviale, ainsi que le maître de cérémonie, qui

assume plusieurs fonctions ; hôte, présentateur, guide et

traducteur des codes du match.

Il contribue donc à insuffler entre les rangs des

spectateurs une ambiance de fête. Les expérimentations

parallèles des québecois avec le match d'improvisation et des

français du Théâtre de l'Unité avec le

théâtre de rue oeuvrent donc dans ce sens, résumé

ainsi par Jean Couturier : « Un des mythes de l'histoire du

théâtre, les Dionysies, fêtes grecques à l'origine du

théâtre, reste un élément de référence

du Théâtre de l'Unité Mais Jacques Livchine et

Hervée Delafond croient à la fonction festive de cet art contre

la notion de culture qui se reçoit dans le silence et l'ennui.

»47

À son arrivée en 1978 à

Saint-Quentin-en-Yvelines, le Théâtre de l'Unité se

retrouve dans une ville nouvelle, regroupant plusieurs communes, où tout

est à inventer en matière de culture et de programmes sociaux.

C'est donc un terrain de choix pour la compagnie qui, grâce à ses

expérimentations peut « permettre à la ville de se

découvrir, s'inventer une histoire, une mémoire, lui donner une

âme, faire du théâtre une parole supplémentaire,

créer grâce à lui des liens entre habitants de la

cité. »48

Ce lien prend forme en 1979, lorsque la troupe met en place

ses premiers stages - baptisés « Ruches » en 1981 -

mélangeant amateurs et professionnels et mêlant des arts divers,

dont l'improvisation théâtrale.

Selon les écrits de Jean-Baptiste Chauvin, 1981 marque

également la venue de la Ligue Nationale d'Improvisation pour la

première fois en France avec une tournée orchestrée par le

théâtre de la

46 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 96.

47 Jean Couturier, op. cit., p. 12.

48 Ibid., p. 49.

28

Commune d'Aubervilliers49. Les similitudes

partagées entre les deux structures, tant idéologiques

qu'artistiques et culturelles, font de la Ligue Nationale d'Improvisation un

choix pertinent pour animer les premières ruches.

I.3 L'importation du match d'improvisation

théâtrale en France : création et extensions des ligues

d'improvisation

La ville de Saint-Quentin, que Jacques Livchine avait

trouvé vide en termes d'offres culturelles et de liens sociaux à

son arrivée, ainsi que le Département des Yvelines, ont vu

naître plusieurs structures autour de l'improvisation

théâtrale qui demeurent encore aujourd'hui solides : les

premières ruches ont en effet nourris les idées

théâtrales d'Alain Degois, affectueusement surnommé «

Papy » :

Pour tout te dire, c'est le Théâtre de

l'Unité qui a fait venir le match d'impro en France, ce sont les

premiers à avoir capté le truc : ils étaient en

résidence à Saint-Quentin-En-Yvelines. Je ne sais pas comment la

connexion s'est faite, si c'est l'un qui a invité l'autre, mais le fait

est qu'en France, le Théâtre de l'Unité a été

le premier à faire de l'impro dans les années 80, avec la ligue

du Québec. Je n'ai pas connu cette période-là, mais Papy a

commencé comme ça.50

C'est en ces termes que Jean-Baptiste Chauvin me raconte les

premiers essais d'Alain Degois avec les ruches. Les années 80 voient

fleurir partout sur tout le territoire des initiatives qui

bénéficient à ceux qui sont aujourd'hui des acteurs

majeurs de l'improvisation théâtrale en France.

Alors que les ruches sont à l'origine de la

création de la Ligue d'Improvisation Française en 1981, d'autres

pédagogues du théâtre proposent des stages d'improvisation

théâtrale ouverts aux amateurs. En 1983, Emmanuel Leroy, fondateur

de la Ligue d'Improvisation de Marcq-En-Baroeul en 1992, consolide ses armes de

comédien amateur aux côtés d'Alain Knapp :

J'ai fait un stage d'improvisation théâtrale en

1983 à Alès[...].C'était un stage d'improvisation

mais

pas du tout de match d'impro. C'était Alain Knapp qui a

été un très grand pédagogue du

49 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 38.

50 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.

29

théâtre en France qui donnait ce stage

d'improvisation. Et donc j'allais suivre un stage d'improvisation pour moi.

51

Emmanuel Leroy ajoute que « [Alain Knapp] a une

réputation internationale »52,qui remonte à ses

travaux effectués avec le Théâtre-Création,

compagnie descendante de l'atelier de Recherche de Vidy ayant

éclaté en 1968. Bien que Hervé Charton, spécialiste

des travaux d'Alain Knapp, précise que « Mai 1968 et les

évènements de mai n'auront que très peu d'importance en

eux-mêmes dans l'histoire du Théâtre-Création, dont

la fondation, si elle en est concomitante et participe à la même

fête de l'esprit, n'en hérite rien de façon directe

»53, elle s'inscrit dans un mouvement contestataire similaire

à celui qui vit le Québec : que ce soit en France avec Mai 68 ou

au Québec avec la Révolution Tranquille, les révoltes

sociales favorisent l'émergence de l'improvisation dans le renouveau du

théâtre.

Le Théâtre-Création d'Alain Knapp vit mal

son rattachement à une institution : annexé au Centre Dramatique

Romand, l'atelier de recherche de Vidy, se présente comme « une

école qui cherche à désapprendre, à déformer

plutôt qu'à former »54. Il s'agit donc de

réorganiser la pédagogie du Centre Dramatique Romand dont

dépend ce même atelier, conformément à «

l'insatisfaction de Knapp et d'autres jeunes metteurs en scène face

à la formation des comédiens romands »55.

Il est intéressant de noter les similitudes, à

ce stade, entre le Théâtre-Création de Lausanne et la

troupe des Jeunes Comédiens de Montréal. Les deux structures,

toutes deux dépendantes d'institutions - Le Cendre Dramatique Romand

pour le Théatre-Création et divers organismes culturels

gouvernementaux dans un premier temps, puis le Théâtre du Nouveau

Monde pour les Jeunes Comédiens - misent sur la

spontanéité créatrice de leurs membres et favorisent un

travail de recherche au lieu d'un travail de production.

Il naît un désaccord fondamental entre ce

laboratoire et la structure institutionnelle qui emploie Alain Knapp, qui doit

fatalement aboutir à une séparation, tout comme la «

schizophrénie artistique aigue » qui a fini par empoisonner la

relation entre la troupe des Jeunes Comédiens et les différentes

structures qui l'employaient. Alain

51 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.

52 Idem.

53 Hervé Charton, Alain Knapp et la liberté

dans l'improvisation théâtrale, Paris, Classique Garnier,

2017, p .85.

54 Ibid, p. 130.

55 Ibid, p .129.

30

Knapp supporte de moins en moins le Centre Dramatique Romand.

Les deux compagnies se séparent en 1968, et l'atelier de recherche prend

officiellement le nom de « Théâtre-Création ».

Knapp participe au projet de grande envergure qu'est l'Atelier international du

théâtre expérimental se déroulant du 17 Septembre au

2 Octobre 1971 à Dourdan. C'est l'occasion pour lui de rencontrer

d'autres troupes expérimentales venant de différents pays. C'est

donc, également ailleurs qu'au Québec, l'éclatement du

théâtre expérimental. C'est par ce parallèle

qu'Hervé Charton explique les raisons de l'arrivée d'Alain Knapp

au Québec :

C'est dans ce climat qu'il faut comprendre l'invitation de

Knapp au Québec, quelques temps après la publication du dossier

sur Dourdan dans la revue International Theatre Informations, qui a

fait connaître Outre-Atlantique Alain Knapp et ses idées sur

l'improvisation ; André Pagé veut former des auteurs et des

créateurs, pour raconter ce que le Québec est en train de

vivre.56

André Pagé est directeur de L'École

Nationale de Théâtre du Canada en 1974. A cette époque, la

troupe des Jeunes Comédiens, qui est issue de cette même

école, vit ses derniers instants.

Ses travaux sur l'improvisation et l'expérimentation,

ainsi que ces deux histoires parallèles, désignent Alain Knapp

pour animer, entre autres, des stages d'improvisation. Les échos

favorables qu'il obtient grâce aux méthodes

développées avec le Théâtre-Création - qui

s'est arrêté en 1975 - auprès des comédiens

québécois incitent ces derniers à perfectionner leurs

techniques en le suivant durant les stages qu'il continue à donner sur

le sol français. Robert Lepage, par exemple, « l'un de ses anciens

élèves les plus connus »57. Après avoir

assisté à un stage encadré par Alain Knapp à Paris

en 1978, il obtient le trophée Beaujeu de la Ligue Nationale

d'Improvisation en 1984 ainsi que pour la saison 1986-1987. Ce trophée

récompense, sur une année, les joueurs les plus

étoilés. Il s'agit d'une récompenses symbolique remise aux

trois joueurs ayant, aux yeux d'un invité d'honneur, effectué les

trois meilleures prestations.

C'est pourquoi Emmanuel Leroy, lorsqu'il assiste à un

stage similaire en 1983, fait connaissance avec plusieurs participantes venues

du Québec : « La, j'ai rencontré des comédiennes