Université Louis Pasteur Strasbourg I UFR de

Géographie et d'aménagement

Mémoire de Master I en Géographie

Humaine

L'agriculture périurbaine au risque de la ville

?

Le cas de Diamniadio (Dakar,

Sénégal)

Soutenu devant la commission d'examen composée de

:

Jean-Luc Piermay

François Pesneaud

Présenté par Virgile Mendret

Mai 2006

Avant propos

Je tiens particulièrement à remercier mon Directeur

de mémoire, M. Jean Luc Piermay, pour ses précieux conseils, sa

patience, et sa disponibilité lors de la rédaction de ce

mémoire.

Mes remerciements vont :

A Cheikh Guèye, d'Enda Tiers monde, qui m'a

encadré durant mon séjour, et au personnel d'Enda Syspro,

qui a bien voulu m'accueillir dans leur structure.

Je suis également reconnaissant à la famille

Gaye d'Hamo Grand Yoff pour son accueil durant près de quatre mois, la

famille Boissy du Sébikhotane qui m'a accueilli lors de mon

séjour sur le terrain, la famille Bâ de Kébémer pour

sa chaleur. Je remercie également mes amis Stanislas Natac, Biraan Bah,

Ibrahima Dramé, Abdoulaye Camara, et Pierre Leh pour leur

encouragements durant mon séjour.

Je pense aussi à mes interlocuteurs, agriculteurs

ou responsables, qui subirent mes questions avec patience, et qui

constituent la toile de fond de cette recherche.

Enfin, je remercie ma famille pour son soutien moral et

matériel, me permettant de mener

à bien ce projet qui me tenait à coeur.

Sommaire

Liste des tableaux 8

Liste des photos 8

Liste des cartes 9

Introduction 10

Première partie

L'espace péri-dakarois à l'assaut

15

des espaces ruraux

1 L'espace obligé de croissance d'une grande

ville 16

A) Une ville façonnée sur un site

contraignant... 17

B)...Branchée sur la mondialisation et

polarisant l'ensemble

du territoire national. 19

Conclusion : Une pression urbaine

nécessairement orientée

vers Diamniadio 22

2 Diamniadio, "territoire de projet" : un "territoire"

pour qui ? 23

A) Le projet de ville de Diamniadio, un projet à

la Wade ? 24

B) Le projet des villes secondaires : quel

intérêt de commencer

par Diamniadio ? 25

C) Le face à face entre acteurs locaux et

aménageurs : entre conflits et jeux d'alliances, des

légitimités très relatives face à

la montée des enjeux. 27

D) Le Plan d'Urbanisme de Détail d'une ville

exutoire ? 29

Conclusion : le pouvoir local dépassé

par un Etat au service des investisseurs privés, mais le

problème d'appropriation

précoce de l'espace par les acteurs locaux

reste entier. 31

3 Le cadre législatif et réglementaire de

la croissance urbaine 33

A) Des instruments législatifs

empruntés à la France mais

inadaptés à une pression urbaine aigue.

33

B) Le droit domanial sénégalais, une

inspiration africaine 37

Le domaine national urbain, au risque de l'Etat

et des acteurs

privés. 39

Un futur possible : une ville à la

situation foncière et sociale

duale. 40

Conclusion : un espace rural à la porte de la

ville. 41

Deuxième partie

Plusieurs logiques de fonctionnement

des exploitations agricoles 42

1 Une démarche d'enquête

43

A) Méthodologie de l'enquête 43

B) Le territoire d'étude 46

C) Des villages marqués par une logique de

réseau... 46

...et un environnement difficile pour l'agriculture

47

2 L'agriculture traditionnelle, une activité

à la marge ? 49

A) Une prépondérance du domaine national et

un accès à la

terre par l'héritage et le don. 49

B) Un fonctionnement familial fortement lié

à l'auto- consommation et aux marchés urbains 52

C) Un financement difficile causé par le

désengagement de

l'Etat et un manque de garanties monétaires et

matérielles. 54

Le micro crédit, une réponse

pertinente au manque de

financement ? 55

Conclusion : une agriculture en sursis ? 55

3 Une logique d'entreprise tournée principalement

vers le

marché extérieur 57

A) Accès à la terre et transactions

foncières des exploitations

d'entreprise 58

B) Un fonctionnement déterminé par le

marché international,

et nécessitant des investissements lourds

60

C) Des agriculteurs citadins 63

Une concurrence de débouchés entre

agriculture

d'entreprise et agriculture familiale ? 64

Conclusion : une agriculture « branchée

» sur la ville et son

interface avec le monde. 64

Conclusion : cependant, au delà des

différences entre exploitations, on observe des processus urbains

comparables. 65

Troisième partie

Conflits et mutations d'une agriculture

sous tutelle urbaine

66

1 Accès à l'eau : une compétition

exacerbée face à un

épuisement de la ressource

67

A) Des problèmes de compétition pour une

ressource de plus

en plus rare 68

B) L'arbitrage des demandes : une

généralisation du système

marchand 69

Conclusion : vers une destruction de la ressource ?

71

2 Une agriculture en proie à des pressions

foncières de multiples

acteurs 71

A) Impact de l'émergence de «l'agriculture

d'entreprise» sur

le foncier : une flambée des prix et

des pratiques qui

favorisent une reconversion des petits paysans.

72

Une disparition des prêts de terres 73

Des transactions qui peuvent contourner la

loi sur le

Domaine national 74

B) Impact des projets de l'Etat sur l'agriculture

75

Une expulsion progressive des éleveurs de

l'espace agro-

pastoral 76

C) L'appétit foncier des Dakarois sur les

espaces ruraux :

une appropriation de l'espace en marge des lotissements

qui

reste difficile à appréhender

77

Conclusion : une réforme de la loi sur le

domaine national

nécessaire

78

3 Des mutations professionnelles obligatoires pour les

petits

exploitants 79

A) La montée du salariat agricole : vers une prise

de

conscience de classe ? 79

B)...Mais des emplois industriels sans doute

illusoires pour

les autochtones 81

Conclusion : l'affirmation d'un phénomène

nouveau de pluri

activités 81

Conclusion générale 82

Bibliographie 84

Annexes 86

Liste des tableaux

|

Numéro

|

Intitulé

|

Page

|

|

1

|

Evolution démographique de la population dakaroise.

|

17

|

|

2

|

Des financements obéissant à une logique

internationale.

|

27

|

|

3

|

Des grands chantiers en gestation : Etat des lieux en juin

2005.

|

32

|

|

4

|

Répartition des exploitations familiales selon la

superficie.

|

49

|

|

5

|

Mode d'accès à la terre des exploitations

familiales et types de

droits fonciers.

|

50

|

|

6

|

Répartition des exploitations d'entreprise selon la

superficie.

|

59

|

|

7

|

Mode d'accès à la terre des entreprises

agricoles.

|

59

|

Liste des cartes

|

Numéro

|

Intitulé

|

Page

|

|

1

|

La presqu'île du Cap Vert.

|

18

|

|

2

|

Hiérarchie des villes sénégalaise et

macrocéphalie de Dakar en 1988.

|

20

|

|

3

|

Flux migratoires au Sénégal: la région

dakaroise,

destination principale des migrants.

|

21

|

|

4

|

Schéma de la situation de Diamniadio : un croisement

stratégique.

|

23

|

|

5

|

L'agriculture dans le département de Rufisque.

|

46

|

Liste des photos

|

Numéro

|

Intitulé

|

Page

|

|

1

|

Absence de mise en valeur des terres : les enquêtes de

terrain se

sont déroulées avant l'hivernage, (saison des

pluies), Mai 2005.

|

53

|

|

2

|

Un élevage manquant cruellement de moyens : il n'y

a ni

enclos ni parcours de bétail...

|

53

|

|

3

|

Une parcelle de choux cultivée par un groupement

féminin avec

l'aide de l'ONG Acapes.

|

56

|

|

4

|

La responsable du groupement féminin Yakkar

lors d'un

entretien.

|

56

|

|

5

|

Conditionnement de tomates cerise dans une

coopérative de

Sébikhotane.

|

61

|

|

6

|

Champs de mangues Kent destinées au marché

européen. Un

système d'irrigation par goutte à goutte est

utilisé.

|

61

|

|

7

|

Champs de haricots à Sébikhotane.

|

62

|

|

8

|

Triage des haricots avant conditionnement.

|

62

|

|

9

|

Bâtiment avec chambre froide d'une coopérative

maraîchère.(Sébikhotane).

|

62

|

|

10

|

Tomates cerise prêtes à être envoyées

sur le marché européen.

|

62

|

|

11

|

Forage privé d'une entreprise agricole.

|

68

|

|

12

|

Un puit traditionnel rendu inutilisable par la

course à la

profondeur .

|

68

|

|

13

|

Départ pour la borne fontaine payante le long de la N1.

|

69

|

|

14

|

Une retenue colinéaire peu mise en valeur.

|

69

|

|

15

|

Un village Peul reconstruit après

déguerpissement.

|

75

|

|

16

|

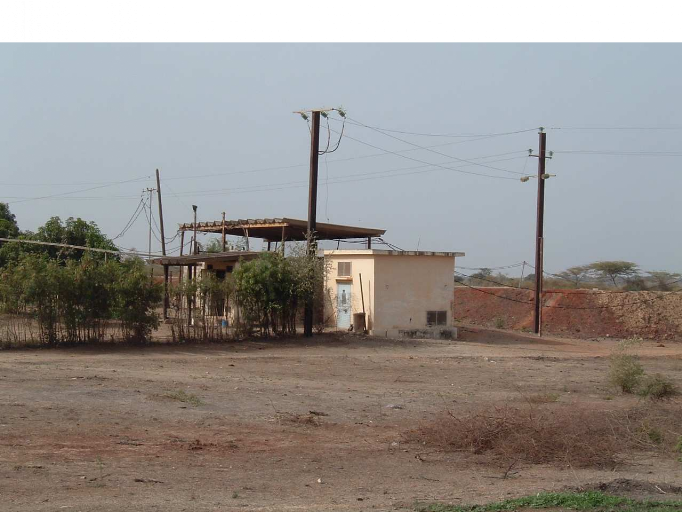

Les bâtiments de la Sodida/Parc

Sénégalo-chinois en Juin 2005.

|

75

|

Source des photos : V. Mendret

Introduction

Les fondements de la recherche

C'est par l'intermédiaire de Cheick Guèye,

Docteur Géographe à Enda Tiers monde (Dakar) que j'ai eu une

première approche de ce que pouvait être mon territoire

d'étude pour mon mémoire de Maîtrise. Celui-ci était

prêt à m'accueillir comme stagiaire pendant la durée

de mon séjour au Sénégal, sur un sujet en

rapport avec l'agriculture urbaine.

Enda Tiers monde a été créée en

1972 à l'issue de la conférence des Nations Unies sur

l'Environnement tenue à Stockholm (Suède). Rattachée

à l'IDEP (Institut de Développement Economique et de

Planification), elle fut un programme de cours post-universitaires en

aménagement de l'environnement. En 1979, elle est devenue une

ONG internationale. Son siège social est installé à

Dakar conformément au statut diplomatique que lui confère

l'accord

de siège signé avec le Gouvernement de la

République du Sénégal le 27/ 06/ 1978.

Mon intérêt portait tout d'abord sur

région des Niayes. Celle-ci s'inscrit administrativement dans les

quatre régions bordant la frange maritime du nord du pays :

Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Elle est généralement

limitée dans sa partie intérieure par

la route nationale Dakar-Saint-Louis. C'est une zone de

production maraîchère qui subit principalement deux types de

contraintes :

- La pression foncière, qui se fait au détriment

des espaces ruraux

- Les risques écologiques liés à

l'épuisement de la nappe aquifère et à la pollution

de l'eau.

Mais c'est la rencontre avec Thierno Seck d'Enda Syspro qui a

permis de déterminer

ce qui allait être mon futur terrain de recherche.

L'entité Syspro était présente sur la commune

de Sébikhotane et avait participé à

l'organisation d'un forum pour le développement de la commune

voisine de Diamniadio. Cette commune d'environ 10 000 habitants

devrait connaître un montant d'investissements supérieur à

un milliard de USD correspondant à une création de plus de 45.000

emplois directs d'ici 2025, selon le ministère de l'urbanisme et de

l'aménagement du territoire (MUAT). Les investisseurs nationaux et

internationaux sont très intéressés par la position de

Diamniadio, carrefour le plus important du pays. Le secteur de

l'agriculture est donc sérieusement en danger sur cette

bordure Sud de la Région des Niayes.

Problématique de travail

L'analyse et la réflexion actuelles

considèrent l'agriculture urbaine comme l'une des solutions viables

et durables pour contrer l'insécurité alimentaire, le

chômage, le sous-emploi

et la dégradation de l'environnement dans les villes des

pays en développement, ainsi que la lutte contre la pauvreté et

l'exclusion (CAMARA, 1986).

On évalue aujourd'hui à 800 millions le

nombre de personnes engagées dans l'agriculture urbaine dans

le monde entier, dont 200 millions de producteurs de marché. Elle

fait l'objet de nombreuses recherches sous différents

angles, s'intéressant à des thèmes comme

la sécurité alimentaire en zone urbaine,

l'éradication de la pauvreté, la santé urbaine, la

planification urbaine et le développement intégré de

la ville. Ce qui la différencie de l'agriculture rurale, ce n'est

pas son emplacement, mais le fait qu'elle est incorporée dans et agit en

interaction avec l'écosystème urbain. C'est « une industrie

placée dans (intra urbain) ou

sur le bord (péri-urbain) d'une ville ou d'une

métropole, qui produit, transforme et distribue une gamme

diversifiée de produits alimentaires et de produits non

alimentaires, employant

des ressources humaines et matérielles, des produits et

des services existant dans et autour de cette zone urbaine et qui fournit en

retour des ressources humaines et matérielles, des produits

et des services à cette zone »1

Sur le plan économique, l'agriculture continue

d'occuper une place importante dans les secteurs d'activités au

Sénégal. Les systèmes de production sont divers, allant de

l'agriculture pluviale pendant l'hivernage à l'agriculture utilisant un

réseau d'irrigation. Les productions maraîchères et

fruitières sont dans leur majeure partie écoulées sur le

marché urbain de Dakar. Mais la situation alimentaire s'est

dégradée à Dakar depuis dix ans. L'urbanisation

importante

de la région dakaroise, la forte concentration de

population (4280 habitants au km2), ainsi que

l'intensification relative des systèmes de production

entraînent des problématiques aux tendances

irréversibles:

- une forte pression anthropique sur les ressources naturelles

qui se raréfient et/ou se dégradent;

1

http://www.interdev-net.org/theme/agriurb/pres1.htm

- une diminution importante et continue des surfaces agricoles du

fait de l'extension

du foncier bâti et souvent du non respect des

zones non constructibles. Actuellement, l'urbanisation empiète de

plus en plus sur le domaine agricole, le principal problème étant

que

les producteurs ne disposent d'aucun titre de

propriété.

Dans ce cadre, le projet de ville de Diamniadio inquiète

certains acteurs du territoire d'étude. Ceux-ci craignent de voir les

activités agricoles « oubliées » par le projet de

l'Etat.

En effet, la position de l'Etat est celle d'un acteur

nouveau venu, qui souhaiterait voire en Diamniadio un espace vacant.

Cependant, la société locale a bien intégré un

changement des enjeux, dont elle peut tirer profit. Ainsi, par

sa situation de bourgade périphérique, Diamniadio,

connaît des mutations quant à l'affectation du sol, et

les règles fondées sur l'utilisation du sol par des

communautés villageoises évoluent vers une marchandisation des

terres, dans un contexte où la spéculation foncière

rapporte bien plus que l'agriculture. Plus encore, c'est la

société rurale dans son ensemble qui est atteinte par cette

rupture: au contact

de la ville, sa composition ethniques et sociale se

diversifie (Piermay, 1993). Alors que le foncier est doté d'un

intérêt très fort, à la croisée des

représentations spatiales de l'Etat et des groupes multinationaux pour

le niveau global, des Dakarois au niveau régional, et du pouvoir

Lébou pour l'échelon local, quelle(s) logique(s) sous-tendent

l'agriculture péri urbaine ? Le milieu retenu nécessite de faire

dialoguer différentes échelles entre elles afin d'espérer

trouver

un ou plusieurs fils conducteurs, ou encore des lignes

de force, qui structureraient les mutations touchant l'agriculture

périurbaine de manière singulière.

Démarche de recherche

Pour mener à bien cette recherche, toute une

littérature des projets de développement urbain, de

l'agriculture urbaine et, dans une plus faible mesure des Ong, est

explorée. Les statuts fonciers ayant cours au

Sénégal doivent être assimilés en premier

lieu pour comprendre les processus d'appropriation que chaque acteur peut

mettre en jeu. Le travail de recherche documentaire se poursuit durant le

séjour, dans les centres de documentation d'ENDA ou de l'IAGU

(Institut Africain de Gestion Urbaine) par exemple, par une collecte

de rapports, séminaires, sur des programmes mis en place

dans ou à proximité du territoire

d'étude.

Tout d'abord, la première rencontre d'un responsable

d'ENDA a permis de choisir le terrain d'étude. La délimitation du

projet de ville de Diamniadio a dû être éclaircie, bien

qu'il soit apparu que la majeure partie des acteurs locaux ait une vision

encore très floue du projet. L'observation des systèmes de

production, des constructions récentes ou en cours, des

investissements visibles des producteurs (systèmes d'arrosage,

véhicules...) est établie dès la première visite.

Il faut être attentif à l'influence de la ville sur le

milieu périurbain lors de l'observation.

Il s'agit ensuite de se poser une série de questions

à un niveau local et très matériel :

Comment fonctionnent les agriculteurs et éleveurs:

c'est à dire quelle relation à la terre, quel statut

foncier, quels investissements productifs observe t-on ? Qui sont les

propriétaires des terrains ? Par rapport aux propriétaires,

qui sont les gens qui travaillent? Quels sont les outils et les

équipements des agriculteurs ? Quels sont les roulements de

cultures, les cultures associées sur les parcelles ? Les

transports sont-ils une contrainte importante pour l'écoulement

de la production ? Comment s'organise l'irrigation des parcelles ?

D'où viennent les eaux d'arrosage ? Qui sont les consommateurs des

produits ?

Quels sont les revenus autres que l'agriculture?

S'agit-il d'emplois à temps plein, saisonniers, ou ponctuels ?

Quelles sont les origines, les perspectives d'avenir des travailleurs agricoles

? Les agriculteurs périurbains se perçoivent-ils comme des

citadins dont le métier

est l'agriculture ? Est-ce qu'ils connaissent des gens qui ont

perdu leur parcelle? Que sont-ils devenus ? Les travailleurs, les

propriétaires ont-ils le sentiment, et/ou la volonté de vivre en

citadins?

Quel est le rôle des coopératives agricoles

et des GIE dans l'organisation des producteurs ? Qui sont les acteurs des

transactions de terrains? La ville est-elle perçue comme une contrainte

ou une aubaine par les producteurs ? Comment sont localisés les

projets pour

la ville sur le secteur? Les agriculteurs les connaissent-ils ?

Qu'en pensent-ils ?

Comment s'est fait le choix du secteur par l'Etat ? Quelle est

sa situation par rapport à Dakar ? Nous essayerons ensuite d'estimer si

l'Etat est réellement proche des populations en première ligne de

ces projets, si ces populations sont incluses dans leur mise en oeuvre et leur

réalisation. La vision de l'agriculture que l'Etat revendique depuis ces

dernières années va-t- elle interférer dans la mise

en oeuvre de la plate forme multimodale ? Comment vont se

dérouler les expropriations des agriculteurs et agro-éleveurs ?

Quelle sera l'attitude de l'Etat

et des collectivités locales envers les

propriétaires coutumiers ?

La distribution, puis le dépouillement d'une

enquête auprès des producteurs et travailleurs a permis

d'affiner la recherche, et de préparer les entretiens auprès du

personnel d'ENDA, de la Fédération des Producteurs

Maraîchers, du Ministère de l'urbanisme et de

l'aménagement du territoire, des mairies de Diamniadio et de

Sébikhotane, des chefs de quartiers, de propriétaires de

terrains, de chefs coutumiers, d'acheteurs de parcelles. D'autres ONG

s'occupant d'agriculture périurbaine ont été

contactées. Ces discussions approfondies étaient susceptibles

d'élargir la vision et d'apporter des éléments de

réponse. Toutes les personnes interrogées ne devaient pas

être incluses dans le territoire d'étude, car un point de vue

extérieur est nécessaire, afin de savoir quelles connaissances

elles avaient du projet et ce qu'elles en pensaient.

Les renseignements issus des différentes sources ont

été comparés, pour que peu à peu apparaissent des

ébauches d'explications. Mais en aucun cas, les enquêtes

ne peuvent apparaître comme des échantillons, les moyens mis en

oeuvre étant bien trop faibles pour en récolter un nombre

significatif. Cependant, elles gardent toute leur pertinence pour

repérer des

processus au sein du territoire d'étude.

Première partie

L'agriculture périurbaine au risque de la ville ? Le cas

de Diamniadio (Dakar, Sénégal)

L'espace péri-dakarois à l'assaut des

espaces ruraux

Avec un rythme d'accroissement démographique

extrêmement rapide de 5,6% par an,

la région capitale est confrontée à de

nombreux dysfonctionnements révélés par de multiples

symptômes : aggravation de la pauvreté, multiplication

des zones d'habitat précaire, monstrueux embouteillages,

pollution industrielle, gestion urbaine inefficace. Au niveau national,

la capitale dévore plus l'espace qu'elle ne le structure, créant

un malaise urbain et une impression de mal-développement.

Paradoxalement signe du succès de la ville, cette tendance

menace de se transformer en « implosion urbaine » en raison

de la précarité des conditions de vie d'une grande

majorité de citadins dakarois qui s'installent dans des quartiers

dortoirs de plus en plus éloignés du centre

ville. Parallèlement, les Dakarois aisés

matérialisent leurs rêves de propriétaires sur l'espace

périurbain, où se transposent les enjeux inhérents

à une demande massive de ville.

En amorçant une politique de grands projets, le

Président Abdoulaye Wade cherche donc à contrebalancer la

macrocéphalie dakaroise, source de trop nombreuses nuisances. Mais

il souhaite aussi, en posant son empreinte sur le territoire

sénégalais, asseoir enfin son autorité politique. Le

retour de l'Etat, en s'exprimant sur les territoires locaux, permet

également aux réseaux ethniques, politiques, associatifs,

voire confrériques de trouver une nouvelle expression autour

d'enjeux très matériels. En créant des alliances avec ces

réseaux, le jeune Etat sénégalais cherche à

parfaire sa légitimité, qu'un cadre législatif et

réglementaire fortement influencé par l'ancien colonisateur

ne pouvait apporter à lui seul. Mais ces instruments juridiques

pourront être dépassés par des acteurs locaux bien

positionnés sur l'échiquier local, et à même

d'anticiper le processus urbain.

1 L'espace obligé de croissance d'une grande

ville

Du fait de la configuration du site et de la

saturation foncière dans les quartiers centraux et dans la proche

banlieue, Dakar se développe vers le nord-est, sans d'autre choix que

de suivre la configuration de la presqu'île. Celle-ci exerce une

influence évidente sur l'organisation spatiale de la ville.

L'étalement de la croissance spatiale ne peut se faire que dans une

seule direction, dans les actuels départements de Pikine et de

Rufisque qui concentrent les réserves foncières de la

Région dakaroise, et ce dans un contexte social où la

construction d'une maison est l'objectif d'une vie.

L'insertion de la ville dans plusieurs échelles

(nationale, sous régionale et mondiale)

nécessite des équipements industriels qui, faute de

place, ne peuvent plus s'implanter à Dakar.

Dans la mondialisation, Dakar est pour le

Sénégal la tête locale de la plupart des

réseaux internationaux qui irriguent le pays : réseaux

économiques, d'affaires, de télécommunications,

diplomatiques, migratoires... Diamniadio, par sa situation de carrefour

principal du pays, à l'intersection des routes de Mbour et Thiès,

à 37 Km de Dakar, apparaît ainsi comme une réponse locale

à des questions insérées dans un contexte bien plus

large.

A) Une ville façonnée sur un site

contraignant...

C'est l'administration coloniale française qui

fonde Dakar en 1857, après être longtemps

restée cantonnée sur l'île de Gorée. Les

lieux sont déjà occupés par plusieurs villages

Lébous, l'ethnie locale probablement implantée depuis le XVIIe

siècle. Lors de leur implantation sur la presqu'île, les

autorités françaises ont tenté d'imposer leur droit

en ignorant les occupants et en décrétant que le sol était

propriété de l'Etat français. Cependant,

les Lébous ont su traiter avec les Français la

reconnaissance de leur droit foncier coutumier,

et conserver une réelle force communautaire.

Les autorités françaises se sont établies

à la pointe de cet îlot volcanique faisant face à

Gorée et rattachée au continent par une

étroite bande sableuse qui mesure à peine plus de 4km

en son point le plus exigu. La capitale (de l'AOF, puis du

Sénégal) s'accroît de 4,9% par an

en moyenne, soit un doublement des effectifs tous les dix ans

environ.

Tableau 1 : Evolution démographique de

l'agglomération dakaroise.

|

Année

|

Nombre d'habitants

|

|

1904

|

5 000

|

|

1926

|

40 000

|

|

1945

|

190 000

|

|

1966

|

470 000

|

|

1990

|

1550 000

|

|

1995

|

1 870 000

|

|

2000

|

2 250 000 (estimation)

|

Source : rapport du comité Habitat II, 1996

L'afflux de population s'est accentuée dans les

années 70 en raison de deux faits majeurs :

d'une part, un contexte économique difficile et des

conditions climatiques désastreuses qui

ont favorisés l'exode rural dans l'espoir de

revenus meilleurs ; d'autre part l'attrait d'une modernité

occidentale qui se cristallisant autour de la capitale, au

détriment des villes secondaires.

Pourtant, la région de Dakar est une

presqu'île. Sa forme, son paysage, son relief, contribue à

façonner la ville autant que celle-ci façonne son site :

un seul axe de

circulation permet de communiquer avec le reste du

pays.

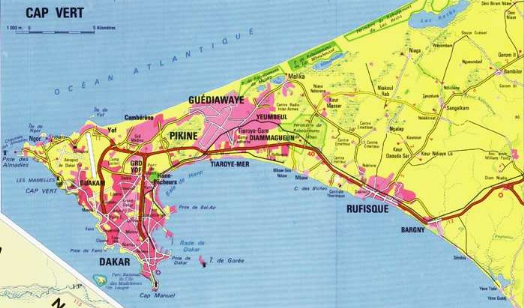

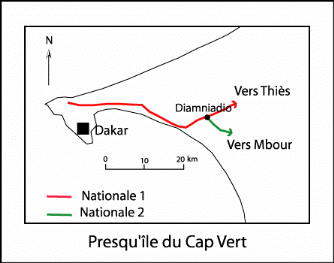

Carte 1 : la presqu'île du Cap Vert

Source : Carte IGN édition 2000

Administrativement, la région de Dakar est la plus petite

du Sénégal avec seulement

0,28 % de la superficie totale. Mais, avec 2 350 000 habitants en

2001, elle représente plus de

25% de la population nationale. Elle est

constituée de trois centres urbains que sont Dakar, Pikine et Rufisque

et de petites villes satellites comme Bargny et Guédiawaye.

Deux communautés rurales, Sangalkalm et Yène, se situent à

la limite administrative de la région.

Avec 63,3 % du total de la surface de la région, le

département de Rufisque, à l'Est de

la presqu'île, concentre les enjeux fonciers les

plus massifs : les fronts urbains progressent peu à peu sur les

espaces agricoles, on observe un mitage des espaces ruraux. Le

département

de Pikine, plus saturé, constitue une réserve

foncière bien plus faible avec 21,8% de la surface régionale,

alors que Dakar frise l'asphyxie avec seulement 19,4% des terres, et des voies

de communication saturées.

Cependant, la forme de presqu'île n'est pas

la seule contrainte physique au développement de la ville. La

péninsule, se terminant à l'ouest par des reliefs volcaniques,

les Mamelles, qui culminent à 105 m, comprend une zone

élevée au sud-est, de petites collines et

de plateaux cuirassés (massif de Ndiass). Une zone de

bas plateau constitué de calcaires et de marnes gonflantes pose

des problèmes de fondation (Rufisque, Bargny, Diamniadio,

Sébikhotane). Une zone de dépression intermédiaire

ou Niayes aux sols hydromorphes, domaine des cultures

maraîchères et fruitières, connaît un

affleurement de la nappe phréatique qui rend les bas fonds

inconstructibles.

La mer est très présente et attaque la

petite côte, affaissant les digues. Il existe également

quelques lacs fortement influencés par les dunes, et la langue

salée progresse en rendant les terres impropres à la culture.

Le site impose donc des contraintes techniques

évidentes, et rend difficile les communications entre le

Plateau, où est concentrée la majeure partie des

activités commerciales et administratives, et les communes

périphériques (Pikine, Guédiawaye), qui regroupent une

population plus nombreuse qu'à Dakar. Les voies de

communications convergent vers le Plateau, en créant un

système d'entonnoir qui se transforme en goulot

d'étranglement aux heures de pointe.

B)...branchée sur la mondialisation et polarisant

l'ensemble du territoire national.

La position internationale de Dakar est très

intéressante. Située sur les routes de l'Atlantique

méridionale et centrale, cette ville forme la terre occidentale la plus

rapprochée de l'Amérique, et elle est à la tête d'un

réseau de communication important, avec l'aéroport, le port, les

télécommunications qui la mettent en relation avec

l'extérieur.

Le port et le rail constituent un exutoire de premier plan pour

la République du Mali. Actuellement la principale voie ferrée est

celle reliant Dakar à Bamako (645 km au Sénégal)

par où transitent l'essentiel des échanges entre le

Sénégal d'une part, le Mali et le Niger d'autre

part.

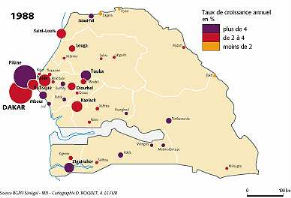

Carte 2 : hiérarchie des villes

sénégalaises et macrocéphalie de Dakar en 1988

Source : Atlas du Sénégal, les éditions

Jeune A, Paris, 2000

Cependant, c'est avec l'Europe que le trafic de

marchandises est le plus important (54 %), viennent ensuite

l'Amérique et l'Afrique avec respectivement 17 % et 12 %. Ces

relations avec les pays de la sous-région seraient plus intenses si les

couloirs internationaux de transport étaient aménagés

(routes internationales Tambacounda / Labé, frontière

Sénégal /

Mali, pont sur la Gambie, ...).

On peut aussi souligner l'importance des

émigrés qui investissent en masse dans le secteur du

logement à Dakar et jouent un rôle pivot dans le marché

foncier. Acteurs riches, ils sont avec les commerçants, très

intéressés par l'achat d'un terrain dans les quartiers

périphériques denses, et contribuent pour beaucoup à la

montée de la pression foncière.

En tant que métropole nationale, Dakar et son double

Pikine, jouent un rôle primordial dans le développement du

Sénégal. La capitale dispose d'une suprématie

absolue dans la hiérarchie urbaine, aucune ville de l'intérieur

n'est en mesure de la concurrencer, ni au niveau

de la population, ni pour les services publics, ni pour les

équipements et l'emploi.

Organisé en étoile, le réseau national

routier favorise les liaisons verticales nécessaires

à l'économie d'exportation (port de Dakar). Il

s'étend de Dakar vers les autres régions du pays,

et s'articule sur quatre axes principaux.

- Dakar / Thiès / Louga / St-Louis / Matam ;

- Dakar / Thiès / Diourbel / Mbacké ;

- Dakar / Mbour / Kaolack / Tambacounda ;

- Dakar / Mbour / Kaolack / Nioro / Ziguinchor.

Ce réseau, héritage de la colonisation,

structure la suprématie de Dakar sur le territoire.

Les études effectuées par le Plan National

d'Aménagement du Territoire (PNAT) indiquent que 75 % des trajets

intérieurs de marchandises ont pour origine ou pour destination Dakar.

Ce déséquilibre résulte du poids économique

de la ville, que le tracé des réseaux routiers et des

voies ferrées a fortement accentué.

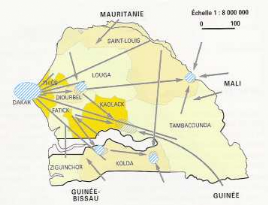

La ville constitue un important point d'accueil de

l'immigration en provenance des autres régions, (région de

Saint Louis, Kolda, Ziguinchor...) et d'autres pays d'Afrique de

l'Ouest (Guinée, Mali, Gambie, Sierra Leone, Nigeria...) Cette

situation à la base de la concentration excessive dans cet espace

réduit de la population est source de nuisances, de

tensions diverses, et surtout d'une inflation galopante des prix

du foncier.

Carte 3 : Flux migratoires au Sénégal: la

région dakaroise,

destination principale des migrants

Source : Atlas du Sénégal, les éditions JA,

Paris, 2000.

En plus de l'apport de populations et des

échanges économiques les autres régions

entretiennent de fortes relations avec Dakar, relatives à la

présence de l'administration centrale (siège de tous les

Ministères et de la quasi totalité des Directions des

Services déconcentrés de l'Etat, des Ambassades et des ONG, ...)

à la fréquentation des équipements sociaux, sanitaires,

scolaires et culturels. En effet, la ville de Dakar renferme les principaux

hôpitaux, les Instituts de formation supérieure et les

équipements culturels et de loisirs. En jouant le rôle de capitale

régionale, Dakar polarise également sur le plan administratif les

trois villes, deux Communes et deux Communautés Rurales de la

région.

Les enjeux globaux, sous régionaux et nationaux se

répercutent forcément sur le local. Mais la presqu'île

du Cap Vert, par sa configuration physique, hypothèque gravement

le potentiel de croissance de la ville. La rareté des espaces

habitables et de travail ont poussé la population à occuper

les emprises de l'Aéroport, de la voirie et les réserves

foncières d'équipements prévus par les divers documents

d'urbanisme. Les industries étouffent dans la baie de Hann, et faute de

place, le potentiel des investissements ne peut être

réalisé. Enfin, pour les Sénégalais, l'achat

d'une parcelle et la construction d'une maison constituent l'objectif

d'une vie. Pour beaucoup, posséder une maison individuelle est un

rêve qui ne peut prendre forme qu'à la

périphérie de la ville. Des interactions entre

échelles et des représentations mentales font donc peser des

enjeux puissants sur l'espace péri-urbain.

Conclusion : Une pression urbaine nécessairement

orientée vers Diamniadio

La résolution de l'équation posée

par les contraintes énoncées aboutit à un

déplacement du front urbain vers l'Est ; et par sa situation, Diamniadio

est particulièrement intéressante. Située à

l'extrémité orientale de la région de Dakar, elle est

à la croisée des deux routes nationales. C'est aussi le

point de passage obligé pour accéder à l'ensemble

du territoire. Cette commune est également située entre

les villes de Dakar et Thiès, qui

focalisent 75% de l'activité économique du pays.

Carte 4. Schéma de la situation de Diamniadio : un

croisement stratégique.

Presqu'île du Cap Vert

Réalisation : V. Mendret

Source : fond de carte du Departement of peacekeeping operation,

United Nations

Sur la presqu'île du Cap Vert, l'espace devient donc le

signe d'une crise de croissance

de la ville. En imposant des contraintes de plus en plus

aigues à une société mal préparée à

la forte concentration humaine, il révèle des tensions

multiples. Dans cette perspective, la commune de Diamniadio n'est pas

considérée autrement que comme un exutoire commode pour

résorber les tensions qui agitent la capitale.

2 Diamniadio, "territoire de projet" : un "territoire"

pour qui ?

Par sa situation stratégique, Diamniadio, commune

récente de 30 000 hectares pour

11 500 habitants, fait l'objet de convoitises d'acteurs

multiples. Depuis 1997, les demandes de parcelles par des particuliers

auprès de la mairie ont été supérieures

à 20 000 mais seules

12 000 ont pu être enregistrées. Leurs frais de

bornage ont déjà été encaissés par la

Mairie. Mais l'Etat, en immatriculant à son nom les terres du Domaine

National de la commune, met dans une situation critique ces lotissements

octroyés avant 2001 : les investisseurs américains, chinois, et

sénégalais ont besoin d'une emprise foncière

sécurisée, qui pourrait se surimposer

aux lotissements octroyés par la commune.

Ces investissements, tout en accroissant

considérément les convoitises sur les terres

de Diamniadio, risquent eux-mêmes d'être

compromis par des appropriations précoces de l'espace par d'autres

acteurs urbains. Afin de faire respecter ses plans d'aménagement,

l'Etat

n'a d'autres solutions que d'opérer des alliances avec les

réseaux politiques locaux

Mais tout d'abord, le choix de commencer par Diamniadio

à 37 km de Dakar, pour commencer un programme de villes nouvelles,

est à discuter. L'influence de Dakar, loin d'être

contrebalancée, risque de déséquilibrer encore plus la

hiérarchie urbaine sénégalaise.

Le Président Wade ne cherche-t il pas à poser

son empreinte sur le territoire à l'aide d'une politique de grands

projets, dont Diamniadio est l'une des facettes ? La difficulté de

l'analyse sera de penser l'occupation de l'espace autrement qu'à travers

une matrice spatio-temporelle produite et imposée par l'Etat : il

s'agira de ne pas sous-estimer l'importance des acteurs privés en

eux-mêmes, dans leurs logiques propres, et d'analyser la part

d'interpénétration des secteurs étatiques, populaires, et

industriels.

A) Le projet de ville de Diamniadio, un projet à la

Wade ?

Après l'indépendance, enracinée dans la

tradition politique française, l'élite politique

sénégalaise a estimé que le modèle

démocratique jacobin était le plus adapté à la

construction d'une nouvelle nation. Rupture, en 2000 qui met fin à 40

ans de pouvoir du Parti Socialiste.

En effet, le 21 mars 2000, les électeurs

sénégalais ont votés à plus de 58% en

faveur d'Abdoulaye Wade, assurant une victoire décisive à

l'alternance politique. Mais aussi continuité, car M. Wade et ses

collègues de plus de 50 ans ont tous été formés en

France dans

le culte de l'Etat jacobin fort et centralisateur. Après

25 années d'attente pour cette prise de pouvoir, le chef de l'Etat

semble être pris d'une fièvre bâtisseuse sans

précédent, pour mettre

sur pied d'ambitieux projets :

Une nouvelle capitale doit être

implantée à Mékhé-Pékesse, dans le

département de

Kébémer. Elle couvrirait une superficie de 5000 ha

et accueillerait une population d'environ

200.000 habitants. Cette population pourrait augmenter d'un

million avec l'aménagement de

20.000ha. Un nouvel aéroport international

devrait être construite à Ndiass (à 45

kilomètres

de Dakar, ans la région de Thiès) : il

serait édifié dans une emprise de 1800 ha à 2000

ha contre 800 actuellement. Avec une capacité initiale d'accueil

de 3 millions de passagers extensible à 5 millions, il pourrait

traiter 80.000 mouvements d'avion par an contre 33.000

actuellement. Un nouveau port doit être

mis en place à Bargny.

La construction de ce port minéralier se fera à

travers une jetée "off shore" de 4400

mètres et disposant, entre autres installations, de

desserte terrestre et ferroviaire, de stockage

et de traitement de marchandises, qui permettrait le

chargement de navires de 170.000 tonnes avec un tirant d'eau de 21

mètres. Une autoroute à péage entre Dakar et

Thiès devrait être construite. Enfin, un

projet de villes nouvelles secondaires, qui pourrait enfin

contre balancer la macrocéphalie dakaroise et favoriser une

meilleure répartition des villes, a été

proposé par M. Abdoulaye Wade.

Cette boulimie de projets ne semble pas s'accompagner de

financements à la hauteur

des ambitions du Président : le gouvernement compte sur

les bailleurs de fonds internationaux pour boucler les budgets mais ces

derniers n'ont pas une confiance suffisante dans l'économie

sénégalaise. L'objectif d'une croissance durable de 8% par an

affiché par Wade leur semble trop ambitieux. De plus, les projets

de l'Etat souffrent d'un déficit d'image auprès des

bailleurs vis-à-vis des déguerpissements qui seraient

provoqués. A bien des égards la politique de grands

projets semble plus proche d'une logique électorale, que d'une

réalité fondée sur des financements, et un

calendrier concret. Cependant, le projet de ville de Diamniadio semble

plus enclin que les autres à attirer la convoitise d'investisseurs

nationaux

et internationaux...

B) Le projet des villes secondaires : quel

intérêt de commencer par Diamniadio ?

A l'origine, c'est le président de la

République Maître Abdoulaye Wade qui a demandé au

ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire une

nouvelle politique

qui promouvrait des villes secondaires stratégiques. Selon

le ministère, celle-ci doit viser, par

« l'harmonie et la cohérence dans l'occupation

et l'utilisation de l'espace national et de ses ressources, un

développement local généralisé, harmonieux et

durable pour l'ensemble du pays ». En effet, ce

développement des villes secondaires pourrait contre balancer la

macrocéphalie de Dakar sur le territoire sénégalais.

Pour le gouvernement, la promotion de ces villes a des objectifs

tels que :

- Favoriser une meilleure répartition des villes sur le

territoire

- Créer les conditions d'une meilleure valorisation des

activités rurales

- Préparer les villes frontalières à jouer

un rôle de premier plan dans l'intégration sous

régionale.

Commencer par Diamniadio, dans le projet de villes

secondaires, semble bien

incongru à première vue.

Cette commune est un territoire déjà

très convoité, qui, par son développement à

37km de la capitale, risque plus d'accroître la

macrocéphalie dakaroise que de favoriser une répartition

homogène de la population sur le territoire. Mais c'est

à Diamniadio que les investisseurs sont le plus facilement

mobilisables. En effet, à un moment où le

Président Wade cherche désespérément de

l'argent pour financer ses grands travaux, le projet de Diamniadio a

été retenu par un programme d'investissement américain.

Incapable de trouver

par lui-même des crédits pour l'investissement,

l'Etat doit donc recourir à des financements extérieurs, au

risque de devoir composer avec des optiques différentes des siennes.

Le projet consiste en la création d'une

plate forme multidimensionnelle et en l'amélioration des dessertes

routières entre la plateforme et les pôles économiques du

pays. Le coût est estimé à 696 millions de dollars,

et 548 millions de dollars sont attendus du Millenium Challenge Account

(MCA). Le MCA est donc une véritable aubaine pour le chef

de l'Etat sénégalais, qui peut enfin

affirmer son autorité à travers un grand projet. Il

s'agit d'un programme de financement mis en place par le président des

Etats-Unis Georges Bush, afin de « primer les pays qui se sont

distingués par la qualité de leur système de gouvernance

politique et économique, et la cohérence de leur programme de

lutte contre la corruption ».

Le but final annoncé par le bailleur de fonds providentiel

est d'accélérer la croissance en vue

de réduire la pauvreté.

L'intérêt des acteurs industriels pour le

site de Diamniadio crédibilise lui aussi le choix de commencer

par Diamniadio dans le projet de ville secondaires. Ceux-ci sont

très intéressés par la plate forme multi

dimensionnelle, pour deux principales raisons : Dakar pourra être

joint en seulement 30 minutes par le rail, et la concurrence pour l'espace dans

la capitale est trop forte pour permettre l'implantation de nouvelles

industries. Parmi ces acteurs industriels, le Port autonome de Dakar

connaît d'importants problèmes d'encombrement et convoite un

terrain à Diamniadio, qui devrait servir de zone de stockage tampon

entre le Port

de Dakar et son hinterland. La Société des

Industries de Dakar (SODIDA) réserve, elle aussi,

un terrain de 50 hectares pour créer une

cité industrielle de 600 bâtiments préfabriqués

bénéficiant de la proximité de la capitale. Le transfert

à Diamniadio des industries de la baie

de Hann, très polluantes permettrait

d'accroître le potentiel touristique de la baie...

Tableau 2 : Des financements obéissant

à une logique internationale. (Données en dollars

américains)

|

Volet

|

Total

|

Disponible

|

MCA (Etats-Unis) Fonds en attente

|

|

Etat

|

Fonds

Kowétien

|

Autres bailleurs (Sénégalais, Taiwanais,

Malaisiens...)

|

Sous total

|

|

Plateforme

|

223 048 327

|

-

|

-

|

-

|

-

|

223 048 327

|

|

Mobilité et liaisons interurbaines

|

472 862 454

|

26 951 673

|

63 197 026

|

58 550 186

|

148 698 885

|

324 163 569

|

|

Total général

|

695 910 781

|

26 951 673

|

63 197 026

|

58 550 186

|

148 698 885

|

547 211 896

|

Source : Ministère de l'urbanisme et de

l'aménagement du territoire, 2004

C) Le face à face entre acteurs locaux et

aménageurs : entre conflits et jeux d'alliances, des

légitimités très relatives face à la montée

des enjeux.

La situation rencontrée s'apparente à une partie

d'échec : face à la montée des enjeux apportés par

le projet de ville de Diamniadio et le MCA, les différents

groupes locaux politiques, ethniques, familiaux, confrériques ou

associatifs développent une stratégie qui dépend de

leur marge de manoeuvre.

Avant tout, la répartition ethnique du conseil

municipal reflète le pouvoir des dignitaires autochtones

Lébous, qui détiennent les postes-clé, tout comme

à l'époque de la communauté rurale de Yène, dont

Diamnadio dépendait avant 2001. Les Lébous sont les plus anciens

occupant du territoire d'étude, et se considèrent comme

les véritables autochtones,

vis-à-vis des « étrangers »

arrivés après eux. Une filière officielle d'acquisition de

parcelles avait été mise en place en 1997 : un lotissement de 12

000 parcelles avait été autorisé, mais depuis, près

de 20 000 demandes ont été reçues. La commission

d'attribution des parcelles pilotée par l'ancienne communauté

rurale exigeait pour les célibataires le versement de la somme

de 31 000 F CFA et de 33 000 F CFA pour les personnes mariées. Mais, la

commune

de Diamniadio craint de devoir reverser cet argent aux

demandeurs de parcelles. La plate forme multimodale, par sa forte

consommation d'espace remet en cause la politique de lotissement

héritée de l'ancienne communauté rurale de

Yène. De plus, cette filière d'acquisition est

contestée par des autochtones, qui ont arrachées les bornes qui

servaient au lotissement pour ne pas céder leur champ. Le comité

de pilotage d'attribution des parcelles

n'arrive donc pas à maîtriser l'emprise

foncière et l'attribution des lots octroyés.

Une filière parallèle d'attribution des

parcelles semble avoir été mise en place, ce qui montre que la

légitimité de l'autorité municipale est toute

relative vis-à-vis de la forte pression foncière. Dès

l'époque de la communauté rurale de Yène, certains

conseillers ruraux Lébous avait mis en place des commissions

parallèles ne se contentant pas de recueillir des demandes de

bornages, mais vendant des terrains de manière illégale,

en profitant de leur situation pour gagner de l'argent.

A ce jour, le problème d'appropriation de l'espace de

manière informelle a atteint une telle ampleur que les

américains du MCA ont demandé au gouvernement du

Sénégal de résoudre de manière précise

le problème avant même de débloquer les fonds. Les

réseaux locaux informels pèsent donc dans un processus de

décision mettant à la fois en jeu des bailleurs de fonds

internationaux et le plus haut niveau de l'Etat sénégalais.

Mais tous les acteurs locaux ne sont pas sur un pied

d'égalité, et certains craignent de rester à

l'écart des nouveaux enjeux. Par exemple, les jeunes, nouveaux venus

dans l'arène politique locale, subissent de plein fouet la forte

spéculation foncière. Ceux-ci contestent de plus en ouvertement

les pratiques foncières des notables. La création du

Mouvement des jeunes pour la défense des intérêts de

Diamnadio révèle la prise de conscience de cette

catégorie sociale face à la montée de la tension

foncière et en même temps traduit une profonde

volonté de s'émanciper de la tutelle des anciens. Ces jeunes, en

organisant un climat

de tensions ont conduit les autorités à suspendre

le programme d'octroi des parcelles, alors même que de nombreuses

personnes, dont des commerçants, avaient déjà reçu

des parcelles

sur la base des délibérations de l'ancien conseil

rural.

Diamnadio est également marqué par une

logique d'accaparement foncier d'une confrérie soufie.

Déjà détenteur de plusieurs titres de

propriété sur le site, notamment au niveau du lieu le

plus stratégique, le croisement des routes de Thiès et

de Mbour, l'actuel khalife des Tidjanes a profité du projet de

lotissement lancé par l'ancienne communauté rurale pour parrainer

une demande de 100 parcelles pour le compte de ses talibés

(disciples).

Face aux pouvoirs publics, les acteurs ne semblent donc pas

avoir la même marge de manoeuvre. Les réseaux ethniques,

confrériques, familiaux et politiques semblent être

efficaces pour accéder au foncier. Mais on peut dès lors tracer

une frontière entre ceux qui ont accès à un réseau

et ceux qui en sont exclus. Par exemple, les agro éleveurs Peuls sont

absents

des réseaux politiques et associatifs, et deviennent

les véritables parias de ce territoire en formation. Par contre

Lébous et Séreres ont un accès aisé aux

informations issues de la

mairie.

Cette multitude d'acteurs sur un territoire restreint

et l'importance de la pression foncière hypothèquent les

projets de l'Etat sur la commune. Le projet est tardif par rapport à

l'anticipation urbaine dont la commune a fait l'objet. C'est pourquoi les

institutions étatiques, manquant cruellement de

légitimité nécessaires à débloquer

les fonds internationaux, cherchent de nouveaux alliés. En

créant un processus de concertation incluant les élus locaux

et des membres de l'équipe municipale, en permettant

à ceux-ci de formuler des doléances concernant le

déroulement du projet, l'Etat s'octroie de nouvelles alliances, bien qu'

à contre courant des sensibilités politiques.

Les groupes de travail ont été

formés à la fois des représentants des

collectivités territoriales, de groupes industriels, et de

différents ministères (Aménagement du Territoire,

équipement, environnement, agriculture et élevage). Ils ont

abouti à la création d'un Plan d'Urbanisme de Détail

(PUD) de Diamniadio.

D) Le Plan d'Urbanisme de Détail d'une ville

exutoire ? (Voir la carte en annexe)

Les processus de concertation engagés entre

les niveaux politiques locaux et ministériels cachent mal la

surimposition du projet étatique sur le bâti préexistant,

sauf sur les habitations des premiers arrivants, qui sont remarquablement

peu remises en cause. A contrario, certains groupements Peuls

présents depuis plus de 40 ans n'apparaissent pas sur le plan : cela

montre une volonté manifeste de mise à l'écart de ces

populations par les autorités politiques locales.

D'après les rapports des groupes de travail

élaborés en collaboration avec différents

ministères, les membres des collectivités locales ont

réussi à peser quelque peu sur le processus

décisionnel. Le maire a obtenu le détournement du tracé de

l'autoroute, qui devait passer sur le tissu urbain. Un périmètre

de sécurité devrait être conservé le long des

industries,

à la demande des conseillers municipaux, pour

éviter la situation de la baie de Hann, où les habitants sont

exposés à des risques industriels.

Ainsi, Diamniadio est bien destinée à

devenir une ville industrielle : la surface octroyée à ces

activités est la plus importante, et ce pour deux raisons.

Tout d'abord, les surfaces sont affectées à des industries qui,

faute de place, ne peuvent plus être implantées à Dakar.

Ensuite, des activités considérées trop polluantes, et

comportant des risques pour les habitants seront transférés de

Dakar à Diamniadio. La grande zone industrielle de 130

hectares située au Nord accueillerait des industries

polluantes et dangereuses.

Le domaine industriel situé entre la RN1 et la voie

ferrée est destiné à recevoir des industries moins

polluantes, sur 30 hectares. Le foirail et les abattoirs, localisés au

nord de la voie ferrée, et reliés à la RN 2 par

la route de Ponty, couvriraient une superficie de 27 hectares.

D'après le rapport du groupe chargé

de réfléchir sur le cadre de vie et

l'environnement, des espaces plantés sont prévus sous

forme de bandes de petits jardins et squares dans les centres de

quartiers. Ce type d'équipement devrait couvrir une superficie de

30 hectares. Mais dans la réalité, on

s'aperçoit que ces espaces sont des drains permettant

l'écoulement des eaux de pluie, le sol argilo marneux favorisant le

ruissellement. Ils devraient être utilisés pour

l'évacuation des eaux usées industrielles.

La fonction commerciale de Diamniadio est

fortement dépendante d'activités spatiovores, comme le

stockage de produits agricoles et manufacturés. Le marché

d'intérêt national et les entrepôts (sur 23 hectares) seront

situés à l'entrée de la ville, tout comme la gare de

gros porteurs (13 hectares). Comme rapporté

précédemment, le Port Autonome de Dakar sollicite la mise

à disposition d'un terrain à Diamniadio qui devrait

servir de zone tampon entre le Port de Dakar et son hinterland, pour des

activités destinées à participer à la

résolution des problèmes d'encombrement et d'engorgement

relevés à Dakar.

Concernant la fonction résidentielle de Diamniadio, le

PUD ne rend pas compte des stratégies des acteurs privés pour

s'approprier l'espace. Sur le terrain, les alentours des quartiers

sont entourés de nombreuses parcelles aux contours

matérialisés par des blocs de ciment

aggloméré, qui appartiennent à des Dakarois

aisés. Etrangement, ces espaces sont notés comme zones

agricoles sur la carte, comme si l'Etat voulait donner l'impression

d'être

le seul maître de la terre. Diamniadio deviendra t-elle une

ville dortoir ?

L'appropriation de l'espace par la classe moyenne dakaroise,

et les investissements en infrastructure de transports abondent en ce sens : la

construction de l'autoroute Dakar Thiès garantira un accès

rapide à la capitale. Trois axes supplémentaires devraient

être aménagés afin de contribuer au désenclavement

de la capitale : le prolongement de la VDN entre le golf- club de

Guédiawaye et Diamniadio, l'aménagement en deux fois deux voies

de la route des Niayes-Pikine, et l'aménagement en deux fois deux voies

de la route de Rufisque. Tout est

fait pour pouvoir habiter à Diamniadio tout en

travaillant à Dakar.

Le plan d'urbanisme prévoit une bibliothèque,

un centre social, une salle des fêtes pour l'ensemble de la

commune. Mais il ne dégage pas de réelle

centralité. Les quartiers

actuels comportant les premières implantations

Lébous joueront-ils un rôle de centre urbain ?

Les activités de service qui s'y implantent

progressivement pourraient être le signe d'une centralité

future, non planifiée, qui profiterait de la proximité du

carrefour.

Sur le plan, l'autoroute passe en partie sur le tissu urbain

préexistant. Il y a bien une volonté de surimposition du

projet sur la trame urbaine d'origine : les habitations locales

semblent être une gêne, dont les aménageurs doivent

s'accommoder, à regret.

Les conditions de relogement de personnes

déguerpies feront l'objet de tractations dans lesquelles les

habitants joueront également de leurs réseaux politiques,

ethniques et confrériques. Le plan de l'Etat, en faisant une petite

part aux acteurs locaux, oublie la faculté

des habitants à se regrouper pour entreprendre,

protester et obtenir. Certaines catégories sociales comme les jeunes

ont déjà démontré leur faculté

d'association. Des réseaux peuvent agir et mettre à mal ce projet

ambitieux. Ces acteurs jouent sur différents plans : la

proximité

des travaux puis des usines est pourvoyeuse d'emploi

salarié pour les autochtones. Mais il va falloir lutter contre un

projet néfaste pour le cadre de vie et l'habitat, et adopter une

position ambivalente, proche de l'entre deux.

A ce niveau, on peut avancer sans prendre de risques que le

projet ne sera pas suivi des réalisations annoncées. En effet,

les études de faisabilité sont en cours, sans que les budgets

soient établis définitivement. Dans ce contexte de pénurie

d'espace, quelles sont les chances

de réalisation d'une piscine olympique, ou d'un hippodrome

national, comme mentionné sur

le plan ?

Conclusion : le pouvoir local est dépassé

par un Etat au service des investisseurs privés, mais le problème

d'appropriation précoce de l'espace par les acteurs locaux reste

entier.

Suite à cette analyse, il apparaît que Diamniadio

connaît une évolution guidée par la nécessité

d'avoir un exutoire pour Dakar, et non par une volonté de

créer une vraie ville nouvelle. Dans une telle perspective,

Diamniadio sera un lieu de décompression des nuisances

de la capitale (pollution, spéculation et forte

pression foncière) guidé par des impératifs urbains

et permettant à celle-ci d'accroître son poids sur le

territoire.

Les nouveaux arrivés à Diamniadio transformeront la

commune en ville dortoir. Tout

en conservant leur emploi, ces habitants devraient profiter d'une

meilleure accessibilité suite

au prolongement de la VDN et la construction de l'autoroute Dakar

Thiès. Cette ville ne sera-

t-elle donc qu'une banlieue de plus dans l'histoire de la

capitale ?

L'apparente satisfaction des acteurs politiques locaux,

(« on voulait une nouvelle ville, mais l'Etat s'en charge à notre

place ! », « les industries seront sources d'emplois pour nos jeunes

et de taxes professionnelles pour notre commune») cache mal le

dépassement d'acteurs dépossédés de leur

maîtrise des terres par un Etat accapareur (qualifié de

« rapace » par d'autres interlocuteurs!). La logique

étatique et présidentielle s'inscrit, elle, au sein d'une

demande urbaine puissante, bien antérieure au projet de ville.

Mais en jonglant avec les modes qui agitent les bailleurs de fonds,

l'Etat devient le serviteur des grands acteurs économiques qui

étouffent dans la capitale, et pour lesquels Diamniadio est une

réponse locale d'enjeux s'inscrivant en dehors du seul cadre

national. Cependant, les bailleurs de fonds américains ne sont pas

dupes du processus de concertation inégal qui a été

engagé : ils posent à nouveau le problème de

l'appropriation du projet par les populations locales comme condition sine qua

non du déblocage des fonds. L'Etat sénégalais devrait

revoir a nouveau sa copie, afin de réaliser son très ambitieux

projet.

Tableau 3 : Des grands chantiers en gestation :

état des lieux en juin 2005.

|

Projets

|

Etat

|

Superficie

(ha)

|

Emplacement

|

|

Université du Futur Africain

|

Démarrage des

Constructions

|

300

|

Entre l'ex Bud-Sénégal et le quartier de

Déni Malick Guèye

|

|

APROSI (Sodida/ Parc

Sénégalo-Chinois)

|

Démarrage des installations

|

50

|

Derrière le quartier de

Déni Ndiarkhathie

|

|

Marché d'intérêt national

(MIN)

|

Non encore démarré

|

52

|

|

|

Zone Artisanale

|

Terrassement du terrain

|

20

|

Entre la Nationale I et le quartier de Dougar

|

|

2 Gares de stationnement de gros porteurs

|

Projet non encore démarré

|

40

|

|

|

Zone industrielle

|

Projet non encore démarré

|

180

|

|

|

Zone d'aménagement concertée

|

Zone en cours de délimitation

|

2 500

|

|

Source : Diagnostic participatif, Commune de Diamniadio, 2003

3 Le cadre législatif et réglementaire de

la croissance urbaine

Depuis l'indépendance, l'Etat sénégalais

tend de plus en plus à réglementer et à diriger

l'occupation de l'espace, qu'il soit rural ou urbain. On peut affirmer

cependant que le droit ne

fait pas la ville : l'extension de Dakar continue de

s'opérer mais sans toujours obéir à la norme

juridique, occupant souvent les emprises d'infrastructures en projet.

Il a aussi été montré que les bailleurs de

fonds cherchent une légitimité autre que celle

apportée uniquement par l'Etat.

Dans un premier lieu, nous verrons que les législateurs

ont eu une propension affirmée

à puiser leur inspiration dans des règles

en vigueur en Europe, où ces instruments visent à

développer la concertation et la participation des

habitants des communes aux choix d'urbanisme. Puis il faudra signaler

la refonte du droit de la domanialité publique, dans un sens qui se veut

assez proche de la tradition africaine. Telle est l'originalité de la

législation relative au domaine national. A l'origine, cette

législation intéresse plus l'aménagement du territoire

rural que l'aménagement des villes, mais elle permet le lancement

d'agglomérations nouvelles, telles Diamniadio. En effet, si les

collectivités locales font autorité pour la gestion

du domaine national en zone rurale, l'Etat s'arroge les

compétences foncières des communes urbaines. L'Etat peut-il faire

la ville ? La question peut étonner, après s'être

attaché à montrer que la pression foncière était la

conséquence d'interactions entre échelles, dépassant

souvent

le cadre national, et d'acteurs privés locaux

bénéficiant de marges de manoeuvre. Mais à

Diamniadio, à l'aide de ressources providentielles, l'Etat veut

réaffirmer son autorité de seul maître de la terre. Quitte

à appliquer la politique du bulldozer.

A) Des instruments législatifs empruntés

à la France mais inadaptés à une pression urbaine

aigue.

L'énumération de quelques outils d'urbanisme

souligne que dès l'origine, l'Etat

sénégalais a intervenu massivement dans la

production et la gestion urbaine, et de manière

particulièrement marquée dans la région du Cap Vert. Mais

il ne faut pas perdre de vue que

ces outils traduisent une mauvaise appréhension du

phénomène urbain. En effet, ceux-ci sont dépassés

par l'ampleur de la croissance urbaine, et ne permettent pas une planification

locale

des équipements, des réseaux et des

réserves foncières à la mesure du

développement que connaît la capitale. Les restructurations

urbaines, les déguerpissements ont été des réponses

apportées a posteriori par l'Etat sénégalais à ses

propres carences en matière de planification

urbaine.

Le Code de l'Urbanisme fait l'objet d'une

loi et comprend une partie législative et une partie

réglementaire. La partie législative traite des

conditions d'élaboration et d'approbation des plans cadres

d'urbanisme ; quant à la partie réglementaire, elle

traite essentiellement des aspects liés aux autorisations de lotir, et

du contrôle des constructions. Ce code se base sur quelques outils

d'aménagement calqués sur le droit français. Ce sont le

Plan Directeur d'Urbanisme (PDU), la Zone d'Aménagement

Concerté (ZAC), le Schéma directeur d'aménagement et

d'urbanisme (SDAU), et enfin le lotissement.

Les plans directeurs d'urbanisme (PDU)

sont élaborés par la Direction de l'Urbanisme

et de l'Aménagement (DUA) du ministère de

l'urbanisme. Sa vocation principale est de permettre aux services de

l'Etat de gérer avec une plus grande précision

l'attribution et l'utilisation du sol urbain qui échappe donc aux

autorités locales, qui, dans les textes sont associées

à l'élaboration du PDU. La part d'association de

celles-ci dépend cependant de la qualification de leur personnel, et

elle fait souvent défaut. Mais, faute d'une mise à jour

régulière, les investissements programmés et non

réalisés par manque de moyens sont reportés d'une

année à l'autre, quelle qu'ait pu être l'évolution

de la ville concernée. Ces PDU fixent les orientations

générales et indiquent les éléments essentiels de

l'aménagement urbain dans le cadre du plan national d'aménagement

du territoire. Ils comportent :

- la répartition et l'orientation du sol en zones suivant

les affectations ;

- le tracé de toutes les voies de circulation ;

- l'organisation générale des transports ;

- les emplacements réservés aux activités

;

- les installations classées et d'intérêt

général ou à usage public ;

- éventuellement les éléments de

programmation et de coût des équipements publics et

d'infrastructures ;

- les schémas directeurs des réseaux.

Les plans d'urbanisme de détails (PUD)

reprennent à plus grande échelle les dispositions

d'aménagement d'une zone ou des parties des plans directeurs et

schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Ils doivent

préciser et compléter ces dispositions

en fonction des spécificités de chaque secteur

concerné, notamment la délimitation des zones d'affectation en

considération de la nature des sols. Les plans d'urbanisme de

détails

comportent un règlement qui fixe les servitudes relatives

à l'utilisation du sol.

Les Zones d'Aménagement Concerté

ont pour objet l'aménagement et l'équipement

de terrains, notamment en vue de la réalisations

d'infrastructures et d'équipements collectifs publics ou privés,

de construction à usage d'habitation, de parcelles d'habitation

viabilisées,

de commerce, d'industrie ou de service. Les ZAC doivent

permettre de coordonner ces investissements, dans des zones

stratégiques où la pression foncière est

particulièrement forte.

Le premier projet a été la ZAC de Mbao Gare

(environ 650 hectares) située à l'entrée

de Rufisque, le long des axes principaux de transport (route

nationale et chemin de fer), où de nombreux promoteurs et

coopératives d'habitat se sont procurés des terrains.

L'opération jugée très intéressante

à été étendue à grande échelle avec

la création de

six autres zones d'Aménagement concerté,

dont cinq concernent les villes de l'intérieur (Thiès,

Louga, Kaolack, Saint-Louis, Richard-Toll), et une à Diamniadio, avec

cette fois ci une place importante accordée aux

collectivités locales dans la mise en oeuvre.

L'aménagement des 5 premières zones d'aménagement

concerté fournira 500 hectares aménagés avec 100

hectares par ville.

Par contre, la ZAC de Dakar / Diamniadio concernera

l'organisation et l'aménagement

de 2500 ha, avec une première tranche de 1250

ha, pour offrir des terrains pour l'habitat, l'industrie, l'artisanat

et le commerce. Afin de regrouper toutes les collectivités

locales intéressées par ce projet, les élus ont

demandés la création d'un groupement mixte, tel que

décrit dans le code des collectivités locales.

Les schémas directeurs

d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) fixent les

orientations fondamentales de l'aménagement des territoires

concernés, compte tenu des relations entre ces territoires et

les régions avoisinantes et de l'équilibre qu'il convient

de préserver entre l'extension des agglomérations, l'exercice des

activités agricoles, des autres activités industrielles,

économiques et la préservation des sites naturels.

Les schémas directeurs prennent en compte les programmes

de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et

services publics et privés. Ils déterminent la destination

générale

des sols, la nature et le tracé des grands

équipements d'infrastructures en particulier de transport, la

localisation des activités les plus importantes, ainsi que les zones

préférentielles d'extension ou de rénovation. Le SDAU

s'applique à une commune, à une communauté

rurale, à un ensemble de communes ou des

communautés rurales.

Les lotissements semblent

considérés, et ce depuis l'ère coloniale, comme le

mode d'aménagement unique de la ville africaine. Tout le centre

de Dakar est marqué par cet urbanisme colonial en damier. Sa

création, coûteuse, relève de plusieurs étapes.

Après l'obtention de l'immatriculation des terrains,

première étape qui peut durer longtemps, un

géomètre quadrille, borne et lotit, en établissant un plan

masse et un règlement de lotissement.

La vente ne peut s'effectuer qu'après approbation

officielle : les lots peuvent être alors titrés

et entrer dans la filière légale de

construction. Ce type de lotissement est la plupart du temps occupé par

les couches sociales moyennes ou supérieures, proches de

l'administration et mieux informées des démarches à

suivre et capables de supporter le coût des titres fonciers et

des travaux demandés.

Comme mentionné précédemment, les

12 000 lots enregistrés par l'ancienne communauté rurale

de Yène sont remis en cause par la ZAC de Diamniadio,

l'enjeu des communes étant de pouvoir honorer les demandes

déjà perçues.

La réalisation de ces SDAU, PDU, PUD,

ZAC et lotissements, en raison des lenteurs des procédures

administratives, du manque de moyens, prend souvent beaucoup de

retard. Aussi ces plans sont très vite dépassés par des

extensions urbaines incontrôlées et irrégulières,

qui hypothèquent souvent la réalisation de certains grands

équipements d'infrastructures prévus (autoroute

Dakar-Thiés, voie de dégagement Nord etc.) et/ou engendrent

des coûts hors prévisions pour leur

réalisation.

Afin de pallier ces occupations spontanées de

l'espace, l'Etat utilise deux pratiques

urbanistiques, qui ne s'appliquent pas à des cas

précis ; leur application varie en fonction des options politiques : on

veut récupérer le terrain (déguerpissement) ou on veut

régulariser la situation de personnes qui ont peu de droits ou pas du

tout (restructuration urbaine).

La restructuration urbaine consiste en une

opération d'aménagement des zones non loties, vétustes

ou insalubres caractérisées par une occupation anarchique

de l'espace avec notamment des parcelles enclavées ou mal desservies,

et un manque d'équipements collectifs.

Il s'agit d'asseoir une utilisation et une organisation plus

rationnelle de l'espace, d'améliorer

le cadre de vie et de régulariser la situation

foncière des ayants droit, conformément à un plan

de restructuration conçue avec la participation des

populations concernées.

La procédure consiste à immatriculer au

nom de l'Etat tous les terrains occupés illégalement, pour

permettre ensuite la production de titres fonciers. Côté

restructuration, il s'agit de libérer des emprises pour une voirie

minimale, de raccorder le quartier aux réseaux

d'électricité et d'eau, en associant les habitants au remodelage

de leur quartier, en dégageant

les zones habitables occupées illégalement.

Un phénomène de spéculation peut se

développer dans les quartiers visés, parvenant à

contourner les règlements pour tirer un profit financier de

l'opération. A Diamniadio, cette opération sera-t-elle

récupérée par les populations solvables et des dakarois

aisés ?

Les déguerpissements concernent certaines

personnes qui se sont installées en dehors

des lotissements, mais ont acheté leur terrain aux

propriétaires coutumiers Lébous. Pour la plupart, ils ont

assuré eux même la construction de leur maison. Lorsque ces

installations sont

sur l'emprise de projets d'aménagements, l'Etat

procède à leur déguerpissement, effectué manu

militari. Le projet de Diamniadio prévoit la destruction d'habitations,

et des expulsions s'apparentant à des déguerpissements ont

déjà eu lieu (sur l'emprise de la Sodida2). A Dakar,

la procédure de déguerpissement ne

constitue pas en soi une politique urbaine mais est

présentée comme la conséquence de l'offre

insuffisante en logements qui provoque l'urbanisation illégale

et souvent anarchique des espaces libres. Cette situation est

aggravée

par la promulgation de la loi sur le domaine national de

1964.

B) Le droit domanial sénégalais, une

inspiration africaine

Le Sénégal a adopté en 1964 une loi

sur le domaine national (loi 64-46 du 16 juin

1964). En milieu rural, la nouvelle législation a

supprimé les droits fonciers coutumiers des lignages et des familles. La

loi stipule en effet (art. 1er ) que «toutes les terres

non classées dans le domaine public, non immatriculées et

dont la propriété n'a pas été transcrite

à la Conservation des hypothèques, constituent de plein

droit le domaine national». La quasi totalité du sol,

95 % environ, a été érigée en domaine