UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE

LIMOGES

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE

L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique «

ENVIDROIT »

ANALYSE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE

LUTTE

CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ESPECES MENACEES

EN AFRIQUE

CENTRALE : LE CAS DE L'ELEPHANT ET DU GORILLE

Mémoire présenté par ANGELE

SERAPHINE NANFAH DONFACK Sous la direction de Mme

Sévérine NADAUD, Maitre de conférences,

Université de Limoges

Août 2014

i

DEDICACES

Je dédie spécialement ce mémoire à

DIEU Tout Puissant et à mes parents

pour la grâce et le soutien qu'ils m'ont accordés lors de

la réalisation de ce travail.

ii

REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciements vont à l'endroit de

ma grande soeur NGUEGUIM NANFAH Josiane, mon frère

NANFAH Rodrigue et mes petites soeurs et frère. Je

n'oublie pas mes neveux et mes nièces, Frédérique

coco, Dominique Brenda, Prince,

et Paolo Tchouchou.

Je remercie également le Ministère de

l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement

Durable (MINEPDED) et le Ministère des forêts et de la Faune

(MINFOF) du Cameroun, qui m'ont permis d'effectuer mes stages

académiques dans de très bonnes conditions. Un merci particulier

à l'endroit de ma Directrice de mon mémoire, Madame

Sévérine NADAUD pour ses conseils

méthodologiques et ses chaleureux encouragements durant la

rédaction de ce travail.

iii

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

I-Liste des photos et des figures

Photo 1. Eléphant de Forêt Photo 2.

Eléphant de la savane 7

Photo 3. Eléphants massacrés à Gamba au

Tchad, (au total 89) en mars 2013 11

Photo 4. Gorille de l'Ouest Photo 5. Gorille de plaine de l'Est

13

Photo 6. Des gorilles victimes du braconnage en RDC (2007)

16

Figure 1. Augmentation des aires protégées

(valeurs non cumulatives), Source UICN (1994) 20

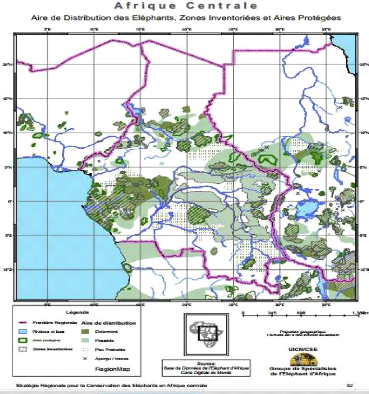

Figure 2. Distribution des éléphants dans les

aires protégées d'Afrique Centrale 21

Figure 3. Zonage schématique d'une aire

protégée 22

II-Liste des tableaux

Tableau 1. Récapitulatif de la classification des

gorilles 14

Tableau 2. Etat de distribution des éléphants

dans sept pays d'Afrique centrale 19

Tableau 3. Les aires protégées en cours de

création au Cameroun (2012) 24

Tableau 4. Quelques aires protégées du Congo

25

Tableau 5. Quelques aires protégées du TCHAD

25

iv

ACRONYMES

AFD : Agence Française de

Développement

AGNU : Assemblée

générale des Nations Unies

ANPN : Agence Nationale des Parcs

Nationaux

APT : Aires Protégées

Transfrontalières

BAD : Banque Africaine de

Développement

BM : Banque Mondiale

CDB : Convention sur la Diversité

biologique

CDP : Conférence des Parties

CCN : Cellule de Coordination Nationale

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies

sur le Changement Climatique

CE : Commission Européenne

CEEAC : Communauté Economique des

Etats de l'Afrique Centrale

CEFDHAC : Conférence sur les

Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale

CIB : Congolaise Industrielle des Bois

CITES : Convention sur le Commerce

International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages

Menacées d'Extinction

CMS : Convention sur la conservation des

espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

COMIFAC : Commission des Forêts

d'Afrique Centrale

ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers

d'Afrique Centrale

ETIS : Éléphant Trade

Information System

FACA : Forces Armées

Centrafricaines

FAO : Fonds des Nations Unies pour

l'Alimentation et l'Agriculture

FCFA: Franc de la Communauté

Financière Africaine

FEM : Fonds pour l'environnement mondial

FMI : Fonds Monétaire International

FTNS : Fixed Telecommunications Network

Services

GIZ : Agence de coopération

allemande

GSEAF : Groupe de spécialistes des

éléphants d'Afrique

GTBAC : Groupe de Travail Biodiversité

d'Afrique Centrale

Ha: Hectare

v

ICCN : Institut Congolais pour la

Conservation de la Nature

IFAW: International Fund for Animal

Welfare

Kg: Kilogramme

LAGA: Last Great Ape Organization

MEFE : Ministère de l'Economie

Forestière et de l'Environnement

MIKE: Monitoring of Illegal Killing of

Elephants (Suivi de l'abattage illégale des éléphants)

MINEPDED : Ministère de

l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement

Durable

MINFOF : Ministère des Forêts et

de la Faune du Cameroun

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le

Développement de l'Afrique

RCA : République Centrafricaine

RDC : République Démocratique

du Congo

REPAR : Réseau des Parlementaires pour

la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers

d'Afrique Centrale

RFI : Radio France internationale

OCFSA : Organisation pour la Conservation et

la Faune et de la flore sauvages en Afrique

Centrale

OFAC : Observatoire des Forêts

d'Afrique Centrale

OMD : Organisation Mondiale des Douanes

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations unies

ONUDC : Office des Nations Unies contre la

drogue et le crime

PACEBCo : Programme d'Appui à la

Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo

PAPECALF: Plan d'Action Sous-Régional

des Pays de l'espace COMIFAC pour le

renforcement de l'application des législations

nationales sur la faune sauvage

PAULAB : Plan d'Action d'Urgence de Lutte

Anti braconnage

PEXULAB : Plan d'Extrême Urgence de

Lutte Anti-braconnage

PM: Premier ministre

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

PNUE : Programme des Nations Unies pour

l'Environnement

POP : Polluant Organique Persistant

PROGEPP : Projet de Gestion des

Ecosystèmes Périphériques

vi

PUSAF : Plan d'Urgence pour la

Sécurisation des Aires protégées

RAPAC: Réseau des Aires

Protégées d'Afrique Centrale

RIDACC : Réseau des Institutions de

Formations Forestières et Environnementales d'Afrique

Centrale

SGTFAP : Sous Groupe de Travail Faune et

Aires Protégée

TNS : Tri National de la Sangha

TRIDOM: Trinational Dja-Odzala-Minkebe

UA : Union africaine

UE : Union européenne

UICN: Union mondiale pour la nature

UNESCO: United Nations Educational Scientific

and Cultural Organization

UNOPS: United Nations Office for Project

Services

USA: United state of America

USAID: United States Agency for International

Development

USFS: United States Forest Service

USFWS: United States Fish and Wildlife

Service

WSC: Wildlife Conservation Society

WWF: World Wide Fund for Nature

ZIC : Zone d'intérêt

cynégétique

ZICGC : Zone d'intérêt

cynégétique Gestion Communautaire

vii

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I: DIVERSITE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE

LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET GORILLES

EN

AFRIQUE CENTRALE 5

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES ELEPHANTS ET LES GORILLES

D'AFRIQUE

CENTRALE 5

Section 1 : Généralités sur les

éléphants 5

Section 2 : Généralités sur les gorilles

d'Afrique centrale 12

Section 3: Les grands complexes transfrontaliers et les aires

protégées en Afrique centrale 16

CHAPITRE II : PANOPLIE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE LUTTE

CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET GORILLES EN

AFRIQUE CENTRALE 27

Section 1 : Convention spécifique à la lutte

contre le trafic des deux espèces : La CITES 27

Section 2: Conventions internationales

généralisant la lutte contre le trafic et le braconnage des

éléphants et des gorilles 30

Section 3: Les éléphants et les gorilles :

Instruments internationaux protégeant chaque espèce

séparement 34

PARTIE II: L'IMPACT DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE

LUTTE CONTRE LE TRAFFIC ET LE BRACONNAGE DE L'ELEPHANT ET DU

GORILLE

EN AFRIQUE CENTRALE 38

CHAPITRE I. EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS

INTERNATIONAUX DANS LA CONSERVATION DES ELEPHANTS ET DES GORILLES

38

Section 1 : L'instauration des plans d'actions et des

stratégies de lutte contre les actes criminels

dans la faune en Afrique centrale 39

Section 2 : Mesures prises par les Etats d'Afrique centrale et

de la participation des

organisations dans la lutte contre le trafic et le braconnage

des espèces menacées 44

Section 3: Résultats de l'application des conventions

internationales de lutte contre le trafic et

le braconnage des éléphants et des gorilles

53

CHAPITRE II : LES ENTRAVES A L'APPLICATION EFFICACE DES

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES

ELEPHANTS ET DES GORILLES EN AFRIQUE CENTRALE 57

viii

Section 1 : Particularités des problèmes du trafic

et du braconnage des éléphants et des gorilles

dans la sous- region 57

Section 2 : Esquisses de solution compensatoire des contraintes

existantes 61

1

INTRODUCTION GENERALE

L'Afrique centrale est située au coeur du continent

africain. Elle couvre le Cameroun, la République Centrafricaine (RCA),

le Congo, la République Démocratique du Congo (RDC), le Gabon, la

Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Principe et le Tchad 1

. Cette sous-région subsaharienne abrite une faune variée et

diversifiée constituée entre autre de grands mammifères

dont les plus emblématiques sont les éléphants, les grands

singes, les lions, les bongo, les rhinocéros et les hippopotames.

Malheureusement, du fait de plusieurs facteurs parfois combinés

(pauvreté des populations locales, accroissement de la demande nationale

et internationale des produits fauniques, accentuation du commerce

illégal et trafic d'armes), cette richesse faunique est très

menacée avec des prélèvements anarchiques observés.

En effet, des dizaines d'espèces animales et végétales

disparaissent chaque année. Et, « Si rien n'est fait, plus de

la moitié de ces espèces risquent de disparaitre d'ici la fin de

ce siècle. Chaque espèce, même la plus insignifiante, a une

place unique au sein d'un écosystème dont l'Homme fait

également partie. La liste des espèces disparues est

déjà longue »2. A titre illustratif, on a

enregistré une perte de 11 000 éléphants en moins de 10

ans dans la zone du Parc National de Minkébé au Nord du Gabon due

essentiellement au braconnage et au commerce illicite de l'ivoire. Au Cameroun,

les actes de braconnage ont connu leurs apogées en 2012 avec une perte

énorme d'éléphants chiffrée à près de

250 dans le Parc National de Bouba N'djida. Ces deux périodes sombres de

l'histoire de l'Afrique centrale ne sont cependant pas des cas isolés.

Dans un tel contexte, Yury FEDOTOV, Directeur général de l'Office

des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) estime que : «

le commerce illicite des espèces sauvages est une forme de

criminalité transnationale organisée, tout comme le trafic de

stupéfiants, d'armes et d'êtres humains qui apportent des

conséquences négatives sur la sécurité et le

développement »3. En d'autres termes, la

criminalité faunique est une infraction à l'échelle

planétaire au même titre que les autres formes de

criminalité et entrave la paix et la stabilité sociale. C'est

pourquoi, plusieurs acteurs de la scène internationale comme l'UNODC, la

CITES, Interpol et la Banque mondiale ont créé en 2010, le

Consortium international sur la lutte contre la criminalité faunique,

dont la finalité est de fournir des aides aux pays victimes des actes de

trafic et de braconnage.

En Afrique centrale, l'existence des instruments

internationaux sont d'une grande nécessité. L'enjeu actuel est

énorme, et ne sera profondément acquise que si ces instruments

juridiques adoptés sont respectés et pris en compte dans les

politiques sous-régionales. Car, la faune est un élément

capital et vital de notre milieu forestier. De plus, cet espace naturel

constitue la pierre angulaire de l'industrie touristique naissante du milieu.

Elle est sujette à la recherche scientifique4. Il est

essentiel de préserver la faune qui détient faut-il le

préciser une panoplie de ressources fauniques et floristiques. En

matière de protection des ressources fauniques, bon nombre d' «

instruments internationaux » seront

énumérés dans le cadre de cette étude. Selon le

dictionnaire juridique de Gérard CORNU, « un instrument

juridique est un texte (...) englobant l'ensemble des actes lato sensu

dotés d'une valeur obligatoire »5. Par ricochet, un

instrument juridique est qualifié d'international lorsqu'il s'agit d'un

texte ou un acte

1

http://lemarcheafricain.over-blog.com.

2 WILSON Edward O., Sauvons la Biodiversité !,

Dunod, avril 2007, p. 86.

3 CEEAC, Projet de Plan d'Extrême Urgence de Lutte Anti

braconnage (PEXULAB) dans la zone des savanes du Nord Cameroun, Nord-RCA et

Sud-Tchad, p.1.

4 BIGOMBE LOGO Patrice, Le retournement de l'Etat

Forestier. L'endroit et l'envers des processus de gestion forestière au

Cameroun, Préface du Professeur Maurice KAMTO, presse de l'UCAC,

2004, p.27.

5 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique,

Association Henri CAPITANT, PUF, p. 555.

2

juridique opposable à plusieurs acteurs de la

scène internationale. Dans les relations internationales, on distingue

plusieurs instruments internationaux parmi lesquels les conventions, les

protocoles, les mémorandums, les déclarations etc.

L'avènement de ces instruments en matière de lutte contre les

actes criminels dans la faune s'est fait progressivement et s'est

avéré nécessaire dans l'encadrement des modalités

d'exploitation des espèces fauniques. Ceci ayant comme ultime

finalité l'éradication en Afrique centrale du trafic et du «

braconnage ». Cette dernière notion est

définit selon Seydou OUATTARA et Mamadou MARIKO comme : «

l'exercice illégal de la chasse ». Cela revient à

dire que le braconnage est un acte commis délibérément en

violation des lois et réglementations en vigueur. Gérard CORNU

quant à lui appréhende le braconnage dans un double sens : «

au sens général, il signifie un acte de chasse ou de

pêche, interdit par les lois et règlements. Au sens technique, (le

braconnage renvoi à) tout acte de recherche et de poursuite du gibier ou

de poisson, en vue de le capturer et de le tuer, lorsque ces actes sont

effectués au moyen de procédés ou d'engins

prohibés, ou encore en des temps ou lieux interdits

»6. Au regard de cette acception, l'appréhension au

sens technique du braconnage est celle qui sera considérée dans

le cadre de cette étude. Car en Afrique centrale, les braconniers

pourchassent principalement les espèces menacées d'extinction

dans les aires protégées interdites de chasse.

Tout comme le braconnage, le trafic des

éléphants et des gorilles constitue un véritable

fléau social. Ce « trafic » peut être

apprécié de deux manières : selon qu'il est légal

ou selon qu'il est illégal. Dans le premier cas, le trafiquant agissant

légalement doit s'assurer qu'il respecte la législation en

vigueur. Le trafic illégal qui nous intéresse dans le cadre de

cette étude concerne les actes prohibés et répressifs qui

constituent une atteinte grave à l'environnement. Ainsi, cette forme de

trafic est celui qui implique le commerce, la contrebande, la capture, la

collecte interdits d'espèces menacées, d'espèces

menacées d'extinction (dont les espèces animales et

végétales soumises à des quotas de récolte ou de

capture et réglementées par des permis) et de

dérivés ou de produits de ces espèces7.

L'expression « espèce menacée

» est largement employée dans les instruments

internationaux visant la conservation de l'environnement. Il renvoie en fait,

à une division d'un genre renfermant plusieurs êtres réunis

sous un caractère commun qui les distinguent des autres êtres et

qui subissent des pressions externes comme le braconnage, le trafic et les

catastrophes naturelles entrainant ainsi leur disparition. Tel est le cas des

populations d'« éléphants » et des

gorilles. Pour ce qui est de la première espèce, l'on pourrait

l'assimiler comme des mammifères pachydermes de l'ordre des

proboscidiens. Ce sont des espèces emblématiques respectés

dans tout le continent africain, ils sont symboles de force et de croyances de

toute nature. Les «Gorilles » quant à eux

représentent les espèces et sous-espèces du genre Gorilla.

Ces deux espèces subissent depuis plusieurs décennies des actes

impitoyables qui entrainent des irréversibilités

coûteuses8, tant du point de vue environnemental

qu'économique. Les auteurs de ces actes criminels procèdent le

plus souvent par la violence et utilisent des armes redoutables et

dangereux9 pour parvenir à leurs fins.

6 Ibid., p. 136.

7 N. South et T. Wyatt. Comparing illicit trades in

wildlife and drugs: an exploratory study, Deviant Behavior, 2011,

538-61.

8 BÜRGENMEIER Beat, Hubert GREPPIN, Sylvain PERRET,

Economie aux frontières de la nature, Biologie,

économie, Agronomie, l'Harmattan, décembre 2007.

9 Plusieurs massacres des éléphants et des

autres espèces fauniques sont faits à base des armes, des bombes,

des artilleries lourdes. Face à ces moyens de chasse, les populations

vivant à proximité des airs protégées sont

également en danger.

3

Cette analyse vient à point nommé car elle a

pour soucis d'attirer l'attention des décideurs politiques, des pays

consommateurs des produits issus des pachydermes et des gorilles ainsi que le

grand public.

Dans ce travail, nous nous limiterons à analyser

uniquement les instruments internationaux tels que les conventions, les

déclarations et les accords. Pour cela, nous identifierons

spécialement ceux qui interdisent les actes criminels contre les

éléphants et les gorilles. A noter que la lutte

évoquée dans l'intitulé de cette étude consiste

à la mise en oeuvre des stratégies et plans d'actions

recommandés par ces instruments internationaux. Les pays africains

disposent en réalité des moyens nécessaires10

pour éradiquer les fléaux qui entravent leur

développement. C'est pourquoi il faut comprendre Serge BAHUCHET

lorsqu'il affirme que : « (...) L'homme, dans quelque culture que ce

soit, est capable de gérer convenablement son milieu, pourvu qu'il

dispose de bonnes conditions sociales, politiques et économiques

»11 .

Au regard de notre thème de mémoire, la question

de savoir si les instruments internationaux ont effectivement contribué

à éradiquer les actes criminels dans la sous-région

suscite notre curiosité. En d'autres termes, quel est l'apport des

instruments internationaux en ce qui concerne l'opposition faite contre le

trafic illégal et le braconnage des éléphants et des

gorilles en Afrique Centrale ? Il s'agira pour nous de vérifier si ces

instruments adoptés par les Etats de la sous-région ont

effectivement contribués à éradiquer les actes criminels

dans la faune. De jure, la lutte contre ces actes est consacrée dans une

panoplie d'instruments internationaux. Cependant, ici et là on

dénombre encore de grands massacres. Les gangsters fauniques pillent une

biosphère qui ne fait pas face et s'efface12. Dans un tel

contexte, cette étude est d'un intérêt juridique

indéniable dans la mesure où elle permet de faire le point sur

l'influence des normes internationales dans le combat mené contre les

crimes fauniques.

De plus, une portée environnementale est

appréciable parce que les éléphants et les gorilles font

partie de la biodiversité et jouent un rôle influent dans le

processus écologique. Il est donc important que ces deux espèces

soient conservées afin de garantir un environnement sain pour les

générations présentes et futures.

En outre, un intérêt économique n'est pas

en reste, car le pillage illégal des espèces fauniques ralentit

l'économie d'un Etat, voir d'une sous-région. En d'autres termes,

la gestion rationnelle des ressources fauniques contribue au

développement d'une nation et attire les touristes des quatre coins du

monde.

Par ailleurs, un intérêt politique est aussi

identifiable, ceci pour la simple raison que les activités illicites de

trafic et de braconnage menacent la sécurité intérieure

d'un Etat et de la sous région et peuvent avoir des répercutions

dans toute la communauté internationale.

Enfin, ce travail dégage une portée sanitaire,

car la viande des éléphants et des gorilles qui est vendue

à la suite des actes de trafic et de braconnage n'est pas traitée

dans les meilleures conditions. En consommant ces viandes, les populations

s'exposent aux contagions dans le cas où les animaux abattus

étaient porteurs d'un virus mortel comme le virus Ebola qui actuellement

est à l'origine des centaines de morts partout dans le monde. Les

experts déconseillent la consommation des viandes sauvages pour cette

même raison. Or, en Afrique centrale, les populations locales dans leurs

extrêmes pauvretés ne tiennent pas compte de cette exigence

lorsqu'ils consomment les viandes de brousse vendues par les trafiquants et les

braconniers.

10 Ces moyens restent enclavés par la mauvaise gestion

des dirigeants. Pourtant les états africains disposent d'assez de

ressources naturelles pour sortir de la pauvreté.

11 Serge BAHUCHET, Françoise GRENAND, Pierre GRENAND et

Pierre De Maret, Les peuples des forêts tropicales aujourd'hui,

volume I, Forêts des tropiques anthropiques. Sociodiversité,

bioversité : un guide pratique, Bruxelles, APFT, 2000, p. 9.

12 MATAGNE Patrick, Les enjeux du développement

durable, préface de MORIN Edgar, l'Harmattan, 2006, p.27.

4

Il y a donc aux vues de ce qui précède plusieurs

intérêts dégagés dans cette étude. C'est la

raison pour laquelle l'élaboration de notre mémoire s'est faite

en trois phases : la phase de collecte de données, le traitement de ces

données et la rédaction.

Dans la première phase, il a été question

pour nous de réunir tous les informations nécessaires qui

traitent du problème de braconnage et du trafic des espèces

menacées en Afrique centrale. L'occasion nous a été

donné de faire deux stages pour y parvenir. Le tout premier stage

effectué était au Ministère de l'Environnement, de la

Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) du

Cameroun et le second stage était au Ministère des forêts

et de la Faune (MINFOF) de ce pays. Lors de notre premier stage, nous avons

interrogé le Directeur des affaires juridiques sur les questions

d'impact du braconnage sur l'environnement, notamment au Cameroun. Nous avons

parcouru les ouvrages de la bibliothèque de ce ministère parmi

lesquels un bon nombre a servi dans la rédaction de ce travail. Au

MINFOF, nous sommes allés avec quelques agents de ce ministère au

parc national de Nvog Mbeti à Yaoundé, pour répertorier le

nombre d'ivoire confisqués par le ministère.

Par ailleurs, notre travail a été encadré

par un personnel chaleureux et accueillant, qui nous a apporté leur

point de vue sur le braconnage en général. Nous avons

interviewé quelques éco gardes du parc de la Mefou et Afamba

(Cameroun) qui nous a donné les détails sur la conservation des

gorilles dans cette localité du pays. Ces éco-gardes

considèrent que le braconnage continue de sévir dans le pays

à cause de l'ignorance des populations locales. Car, ces derniers

chassent illégalement dans les aires protégées à la

recherche de la nourriture. Ceci s'explique par le fait que les populations

ignorent en général les limites de la chasse traditionnelle, et

ne savent pas que les produits issus de cette chasse ne peuvent pas être

commercialisés illégalement. Le chef de brigade du parc de Waza

à l'extrême Nord du Cameroun estime que la menace qui pèse

dans la faune nationale s'explique par le manque criard des ressources

financières et matérielles pouvant décourager les

trafiquants et les braconniers.

A côté des stages effectués,

l'accès aux ressources provenant de l' internet nous a permis de mieux

développer ce travail, notamment en appréciant les

différentes actions qui ont été menées sur le

terrain. En outre, nous sommes allés au sein de certaines ONG

installés au Cameroun, qui participent à la lutte contre le

trafic et le braconnage des espèces menacées comme WWF et LAGA

qui nous a fourni des informations adéquates pour l'élaboration

de ce mémoire. Par ailleurs, une descente au siège de la COMIFAC

et au PACEBco s'est avérée necessaire. La première

organisation nous a donné un certain nombre de rapports annuels de leurs

activités. A travers les brochures qu'il offre au public, le PACEBco

nous a permis de comprendre que tous les actions sont menées pour

conserver la biodiversité en Afrique centrale.

Cette collecte de données s'est étendue sur

plusieurs semaines et a été suivie par l'analyse des informations

collectées. Ceci à travers une lecture méticuleuse et une

synthèse des données.

Pour mener à bien cette étude, l'orientation

méthodologique est structurée sur une double directive dont la

tout première consistera à présenter les instruments

internationaux qui luttent contre les actes de trafic et de braconnage des

éléphants et les gorilles (Partie I). La seconde idée se

déroulera autour de l'impact de ces instruments dans l'opposition faite

contre les actes criminels à l'égard de ces deux espèces

en Afrique centrale (Partie II).

5

PARTIE I: DIVERSITE DES

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE

LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE

BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET

GORILLES EN AFRIQUE CENTRALE

Les Etats de la communauté internationale ont

envisagé plusieurs moyens de lutte contre les gangsters fauniques face

aux massacres causés dans la faune sauvage notamment en adoptant une

pluralité d'instruments internationaux (Chapitre II). Ces instruments

ont apporté une nouvelle donne, un nouveau souffle dans l'opposition

faite aux massacres des éléphants et des gorilles. Ces derniers

étant considérés en Afrique comme des

héros13, symboles de force et de puissance. Mais avant de

nous appesantir sur l'étendue de ces instruments, nous allons dans un

tout premier chapitre présenter les généralités sur

les éléphants et les gorilles en Afrique centrale (Chapitre

I).

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES

ELEPHANTS ET LES GORILLES

D'AFRIQUE CENTRALE

Compte tenu de la particularité de ces deux

espèces, nous analyserons séparement les

généralités sur les éléphants (Section I) et

les généralités sur les gorilles (Section II).

SECTION 1 : GENERALITES SUR LES ELEPHANTS

L'éléphant d'Afrique de son nom scientifique

Loxodonta africana est un mammifère énorme qui détient une

grande intelligence et s'adapte facilement au milieu dans lequel il se trouve.

La longévité des éléphants est très

remarquable et se heurte aux phénomènes tels que les changements

écologiques, la sécheresse et le braconnage. En Afrique, «

les éléphants sont bien intégrés dans les

convictions ethniques »14. Toutefois, pour des raisons

liées à son alimentation, l'éléphant ne se limite

pas, en général, à un seul type d'habitat durant le cycle

annuel.

Selon l'UICN, « En Afrique centrale, l'aire de

répartition de l'éléphant couvre les zones sèches

sub-sahariennes, les savanes herbeuses, les savanes boisées, les

forêts sèches, les forêts de montagne, les zones

marécageuses, et les forêts denses humides. Les zones

forestières couvrent presque la moitié de la superficie de la

sous-région et abritent un grand nombre

13OBAM Adolphe, Conservation et mise en valeur

des forêts au Cameroun, préface de Jean-Paul LANLY,

Yaoundé, Imprimerie Nationale, 1992, p. 83.

14 UICN, Stratégie Régionale pour la Conservation

des éléphants en Afrique Centrale, Décembre 2005, p.7.

6

d'éléphants de forêt,

considérés par certains taxonomistes comme appartenant à

une espèce à part entière (Loxodonta cyclotis)

»15. En d'autres termes, la plupart des

éléphants établissent leurs zones de confort dans les

aires parsemées de végétation qui en même temps

contribuent à leur épanouissement.

En tout état de cause, depuis plusieurs

décennies, les éléphants ont été

influencés par des actes illégaux. L'histoire de ces

espèces démontre à suffisante cette affirmation

(Paragraphe 1). De plus, les éléphants présentent des

caractéristiques bien particulières (Paragraphe 2) et un mode de

vie impressionnant (Paragraphe 3). Cependant, le trafic et le braconnage,

principales causes d'extinction des éléphants (Paragraphe 5) ont

affecté leur population (Paragraphe 4).

Paragraphe 1- Aspects historiques des

éléphants

Depuis plusieurs siècles, l'éléphant fut

l'objet de convoitises à cause de son ivoire qui représentait un

vaste commerce international. Dès le 16e siècle, les

éléphants ont disparu d'Afrique du Nord et leur présence

avait déjà diminué en Afrique

subsaharienne16.

Dans la moitié du XIXème

siècle, plusieurs arabes signalaient déjà le déclin

de l'ivoire à cause de l'intensité du braconnage de

l'éléphant. Cet état de chose ne s'améliora pas

même à la fin du XIXème siècle. En effet,

à cette période les activités des concessions

privées et de la chasse non-réglementée furent à

l'origine de l'exportation d'importantes quantités d'ivoire provenant de

l'Afrique. On estimait à un million d'individus le nombre de populations

d'éléphants en Afrique au début du 20e

siècle. Alors que l'on chassait les éléphants dans les

savanes d'Afrique orientale, occidentale et australe, les

éléphants de forêt d'Afrique de l'Ouest et Centrale ont

connu un meilleur sort puisque la pénétration des zones de

forêt était difficile et lente17. L'intensité du

braconnage des éléphants en forêt d'Afrique occidentale a

suivi et le nombre ainsi que le territoire des éléphants ont

régressé jusqu'à leur grave dépopulation à

la veille de la première guerre mondiale18.

A la fin de cette guerre, les éléphants ont

connu un moment de répit avec une légère diminution du

braconnage. Malgré le fait que la chasse commerciale pour l'ivoire fut

interdite sur la majeure partie du territoire de l'Afrique centrale dans les

années 1930, le braconnage de l'éléphant a continué

jusqu' aujourd'hui. En réalité, dans les années 1930, les

législations sur la faune n'étaient pas suffisamment

implantées en Afrique centrale. Et les autorités de

l'époque n'avaient pas conscience des effets du braconnage excessifs des

éléphants. Selon Milner-Gulland et Beddington (1993), il y avait

près de 1,4 millions d'éléphants de forêt en 1814.

Cependant à partir des années 1960, la valeur de l'ivoire a

considérablement augmenté sur les marchés. Et dix ans plus

tard, le sort des éléphants était toujours le même

et sa population a alors chuté dans la sous-région. L'ivoire

devenant rare à cause de la réduction des effectifs des

éléphants, son prix a flambé et le braconnage s'est accru

encore plus que dans les années antérieures. C'est dans ce

contexte que les Etats du monde entier réunis à Washington en

1973 ont adopté la Convention CITES qui avait pour objectif

d'éliminer le commerce des espèces menacées. L'enjeu

était capital pour la survie des espèces sauvages parce que les

législations qui préexistaient avant la Convention CITES

n'étaient pas très encadrées notamment en ce qui concerne

l'éradication du trafic des éléphants. La CITES

était donc salutaire pour les Etats africains, qui ne disposaient pas de

ressources matérielles, juridiques, financières et humaines pour

lutter farouchement contre des

15 Ibid.

16 Cumming et al. 1990.

17 Barnes 1999.

18 Roth et Douglas-Hamilton 1991, Barnes 1999.

7

actes de criminels des espèces menacées. En

dépit de cette Convention, l'effectif des éléphants a

encore chuté à presque 5% en 1980. Un pourcentage alarmant au

regard des conséquences du braconnage dans un Etat19.

De ce qui précède, les éléphants

ont été pourchassés depuis plusieurs siècles par

des trafiquants et des braconniers à la recherche de l'ivoire. L'une des

plus grandes différences entre cette époque et aujourd'hui est

sans aucun doute la présence d'une diversité d'instruments

juridique adoptés pour renforcer le combat contre les actes criminels

dans la faune sous-régionale. Ces instruments juridiques symbolisent

l'engagement des Etats en vue de conserver la biodiversité pour les

générations présentes et futures. A noter que la Liste

rouge de l'UICN de 2008 classe les éléphants d'Afrique centrale

dans la catégorie « données insuffisantes »,

avec des populations en déclin depuis les années

197020. Quid des caractéristiques des éléphants

d'Afrique centrale ?

Paragraphe 2- Caractéristiques des

éléphants d'Afrique

centrale

L'Afrique centrale regroupe deux types

d'éléphants à savoir : l'éléphant des

forêts et l'éléphant de la savane. Ces deux espèces

d'éléphants se distinguent par leur morphologie et leur

organisation sociale. En effet, les éléphants de forêt de

leur nom scientifique loxodonta africana cyclotis sont plus petits que les

éléphants de savane et ils ont de très longues et minces

défenses21 (photo 1). Leurs oreilles sont plus petites que

ceux des éléphants de savane. L'éléphant de

forêt en Afrique centrale se retrouve en grande quantité au Gabon,

au Cameroun, au Congo, et en RCA.

Les éléphants de savane (loxodonta africana

africana) quant à eux ont de grandes oreilles qui leur permettent de

réguler leur température interne. Ils ont un crâne plat et

portent des défenses. Les éléphants de la savane sont

majoritairement herbivores (herbes, feuilles, écorces) et peuvent vivre

dans un habitat où les fruits sont rares, les herbes constituant environ

60 à 95% de leur nourriture. D'un point de vue social, les

éléphants de savane (photo 2) vivent généralement

en groupe plus élargie que les éléphants de forêt.

Ils sont éparpillés dans la sous-région.

Photo 1. Eléphant de Forêt 22

Photo 2. Eléphant de la savane23

19Douglas-Hamilton 1982, Cobb 1989, Luxmoore et al.

1989, Milliken 1989, Barbier 1990, Milner-Gulland et Beddington 1993.

20 Blanc, 2008.

21 UICN, Stratégie Régionale pour la

Conservation des Eléphants en Afrique Centrale, juin 2010, p. 7.

22

www.cambodge-post.com/.

8

Actuellement leur répartition semble être

essentiellement centrée dans les aires protégées et les

environs notamment au centre et au nord Cameroun (Faro, Bénoué,

Bouba-N'djida, et Waza, Logone), au Tchad (Zakouma, Siniaka-Minia), au nord de

la RDC (Garamba) et au nord RCA (Manovou, Gounda, St Floris, et

Bamingui-Bangoran)24.

Ces deux espèces se retrouvent dans la sous

région de manière éparse. En général les

éléphants pèsent environ 120 kg à la naissance

après une gestation de 22 mois. Devenu adulte, l'éléphant

mâle pèse jusqu'à 7 tonnes et mesure 4 mètres de

haut. Ils sont classés à l'annexe II de la CMS et leur

recensement se fait de plusieurs manières, parmi lesquels le comptage

aérien, le comptage des crottes et la technique de bagage. Au regard de

ce qui précède, les éléphants présentent des

caractéristiques bien spécifiques. Qu'en est-il de leur mode de

vie ?

Paragraphe 3- Mode de vie des

éléphants

Les éléphants d'Afrique centrale se reposent

généralement à l'ombre des grands arbres et pendant la

saison sèche. Ils dorment la nuit en une ou deux périodes dans un

intervalle d'une à deux heures. Les éléphants prennent

leur bain en aspirant de l'eau des rivières ou des étangs

à partir de leur trompe et la rejette sur leur corps. Ils sont

organisés en groupe de 10 à 100 individus. Ces cellules de base

sont composées d'une femelle et de ses petits non pubères (1

à 5), et ce sont les femelles adultes qui dirigent le clan. Les

mâles adultes naviguent autour de ces groupes, à distance plus ou

moins importante. Ils sont formés soit en clans de jeunes

célibataires, soit en groupes composés de jeunes guidés

par un mâle âgé. Le plus souvent, les vieux mâles

deviennent solitaires ou se détachent de leur groupe pour rejoindre un

nouveau troupeau25.

Les éléphants à la recherche de la

nourriture peuvent parcourir de longues distances pouvant aller jusqu'à

500 km à une vitesse de 5 à 7 km/h, mais actuellement ils sont

plus ou moins sédentarisés à cause de la réduction

de leur milieu naturel et du couloir habituel de leur migration par les

activités humaines26.

En ce qui concerne leur alimentation, les

éléphants sont des Méga herbivores à régime

alimentaire mixte, ils peuvent satisfaire leurs besoins

énergétiques en ingérant des matières

végétales de faible valeur nutritionnelle27. Les

éléphants passent en général entre 70 et 90 % de

leur temps à manger28. Bien que les éléphants

de forêt consomment des herbes et des feuillages, leur régime

alimentaire comprend aussi une bonne proportion de fruits. Cette grande

consommation s'explique par le fait que les éléphants

digèrent moins de la moitié de ce qu'ils ingèrent. Il sied

d'examiner dès à présent la situation actuelle des

populations des éléphants en Afrique centrale.

23

Fr.questmachine.org/Article:Eléphant_de_savane_d'Afrique.

24 Ibid., p. 10.

25 Ministère de l'eau, de l'environnement et de la

lutte contre la désertification, Direction de la Faune, de la chasse et

des Aires Protégées, République du NIGER,

Stratégie Nationale et Plan d'Action pour la Conservation Durable

des Eléphants au Niger, p.12.

26 Namoano, 2009.

27 Du Toit & Owen Smith, 1989; Illius & Gordon, 1992.

28 Par jour, les éléphants consomment entre 100

et 300 kg d'espèces de plantes : graminées, plantes aquatiques,

feuilles d'arbres, jeunes pousses, gousses, fruits (Balanites, Borassus,

Adansonia, Tamarindus indica, Kigelia spp), racines, écorces, etc.

9

Paragraphe 4- Situation actuelle des populations

des

éléphants en Afrique centrale

Selon VADROT Claude-Marie, « Les

éléphants n'ont pas de chance : Ils vivent dans la partie de la

RDC le plus souvent parcourus par les bandes armées et marquée

par les affrontements. Des espaces immenses où, pour faire un peu

d'argent permettant de continuer à se battre et à vivre, des

rebelles, on ne sait plus trop qui ou à quoi, massacrent les

éléphants au lance-roquette »29. En effet,

dans la sous-région le braconnage s'est accru à cause de la

quête de l'ivoire30. Ce braconnage était plus intense

dans certains pays comme le Congo31 et la RCA32.

Malgré les appels à l'inventaire à la

suite du premier recensement régional33, l'état des

connaissances concernant les populations d'éléphants de

forêt et leur statut de conservation en Afrique centrale restent

médiocres, même dans les aires protégées et les

parcs nationaux clés34. Lorsqu'elles existent, les

estimations d'abondance d'éléphants se fondent en grande partie

sur des suppositions, souvent sans données corroboratives35.

Ce qui rend difficile l'appréciation des données actuelles des

éléphants en Afrique centrale.

La question de savoir comment protéger les

éléphants demeure toujours aussi difficile à

résoudre étant donné les conditions politiques,

économiques et sociales de la RCA et des pays voisins36. Il

est clair que le trafic et le braconnage des éléphants sont les

causes principales de leur disparition.

Paragraphe 5- Causes principales de la disparition

des

éléphants : L'influence du trafic et du

braconnage

Le trafic (A) et le braconnage (B) sont les principales causes

de disparition des pachydermes. D'où la raison pour laquelle ces actes

criminels dans la faune seront examinés dans la suite de cette

analyse.

A- Les actes de trafics illégaux

d'éléphants

Le commerce des animaux de la faune sauvage est aujourd'hui une

réalité qui affecte les

29 VADROT Claude-Marie, Guerres et environnement.

Panorama des paysages et des écosystèmes bouleversés,

Delachaux et niestlé, 2005, p. 22.

30 Barnes, 1992.

31 Fay et Agnagna, 1991.

32 Douglas-Hamilton et al, 1985.

33 Barnes et al. 1995.

34 Blake et Hedges 2004. Depuis 1995, la base de

données sur l'éléphant d'Afrique (AED) a relevé les

estimations d'abondance d'éléphants sur les principaux

territoires des éléphants, y compris bon nombre des sites MIKE

actuels. Depuis lors, seuls trois recensements dans l'aire de

répartition des éléphants de forêt, dont l'un s'est

déroulé sur un site MIKE actuel.

35Ibid., S'il est vrai qu'un effort

considérable a été déployé sur certains

sites pour mieux comprendre la situation de conservation des

éléphants (Fay and Agnagna 1991c, Fay 1993, Turkalo and Fay 1995,

Ekobo 1998, Van Krunkelsven et al. 2000, Blake 2002, Blom et al. 2004a), il

n'en demeure pas moins que l'inventaire MIKE actuel serait le premier

inventaire systématique, intégral/quasi intégral jamais

entrepris sur tous ces sites importants de conservation.

36 Blom et al. 2004b.

10

ressources fauniques des états de la communauté

internationale37. On recense de nombreux cas d'extinction des

espèces sauvages38 à la suite du commerce de leurs

produits. Lorsqu'il est illicite, ce commerce représente un obstacle

majeur à l'expansion d'un Etat. En effet, le trafic illicite conduit

à : « (...) nuire aux écosystèmes, affaiblit la

bonne gouvernance et la primauté du droit, menace la

sécurité et réduit les revenus découlant

d'activités économiques telles que le tourisme consacré

à la faune sauvage et du recours durable au commerce légal

d'espèces sauvages, importante source de moyens de subsistance locaux et

de développement économique national » 39 . Autrement

dit, ce trafic illicite constitue une entrave à la

sécurité et au développement économique d'un Etat.

Il a des conséquences sur la santé publique. Selon un

observateur, « Jusqu'à 75 pour cent des maladies humaines

telles que le SRAS, la grippe aviaire ou le virus Ebola peuvent être

provoquées par des agents infectieux transmissibles de l'animal à

l'homme. Le commerce illégal d'animaux ou de morceaux de leurs carcasses

contourne les contrôles de santé publique et peut mettre des

populations humaines à risque de contracter des maladies». Au

regard de ce qui précède, la perte des éléphants

n'est pas seulement préjudiciable aux éléphants, mais

aussi à la vie et à la santé de l'être humain.

Certaines autorités signalent que la forte demande en

produits issus d'animaux sauvages est un des principaux catalyseurs du trafic.

Les incitations économiques, les pratiques culturelles ou religieuses et

le simple manque de sensibilisation des consommateurs contribuent à ce

vice.

L'ivoire issu des éléphants est utilisé

pour faire les bijoux, les ornements et les sculptures

religieuses. Récemment, le transfert de l'ivoire

d'Afrique vers l'Asie orientale a été estimé à 72

tonnes par an. Et la CITES a identifié certains pays comme étant

les principaux moteurs de trafic en Afrique. Il s'agit du Kenya, de l'Ouganda,

du Vietnam et de la Chine40. Si la tendance actuelle se poursuit,

plusieurs pays de la sous-région pourraient voir disparaître leurs

populations d'éléphants d'ici dix ans.

En dehors de l'ivoire, l'éléphant est aussi

chassé pour sa viande. La viande de brousse constitue une source de

protéine essentielle pour les populations autochtones. La consommation

de cette viande est comprise entre 14,6 et 97,6 kg par personne par

an41. Les estimations concernant le prélèvement de la

viande de brousse dans l'ensemble du Bassin du Congo sont comprises entre un

million42 et cinq millions43 de tonnes par an, et le taux

de prélèvement se situe entre 23 kilogrammes par kilomètre

carré par an et 897 kilogrammes par kilomètre carré par

an44. L'intensité des prélèvements actuels

constitue une menace potentielle pour de nombreuses espèces des

écosystèmes forestiers. Quid du braconnage des

éléphants en Afrique Centrale ?

37 Wildlife Justice, Magazine sur l'application de la loi

faunique, Réplication du Model Camerounais d'Application de la Loi

Faunique, n° 007, décembre 2010, p. 2.

38 NDINGA Assiatou, Conservation Forestière en

Afrique Centrale et politique internationale. Le processus de Brazaville

en échec, l'Harmattan, octobre 2008.

39 Conférence de Londres sur le commerce illicite

d'espèces sauvages, 12-13 février 2014.

40 Laurence Caramel, Journaliste du quotidien français Le

Monde, internet.

41 Starkey, Commerce and subsistence: the hunting, sale and

consumption of bushmeat in Gabon. Fitzwilliam College. Cambridge University,

Cambridge, United Kingdom 2004.

42 Willkie et Carpenter, 1999. Wilkie, D.S, and Carpenter

J.F., 1999. Bushmeat hunting in the Congo Bassin : an assessment of impacts and

options for the mitigation. Journal Biodiversity and Conservation 8,

927-955.

43 Fa, J., D. Currie, and J. Meeuwig. 2003. Bushmeat and food

security in the Congo Basin: linkages between wildlife and people's future.

Environmental Conservation 30:71-78.

44 Nasi, R., D. Brown, D. Wilkie, E. Bennett, C. Tutin, G. van

Tol, and T. Christophersen. 2008. Conservation and use of wildlife-based

resources: the bushmeat crisis. Secretariat of the Convention on Biological

Diversity and Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor,

Indonesia and Montreal, Canada.

11

B -Le braconnage des éléphants en Afrique

centrale

Le braconnage a entrainé une perte énorme

d'éléphants. A titre d'exemple au Cameroun, plus de 128

éléphants ont été abattus en 2012 dans le parc de

Bouba Ndjida. Le Gabon a également été victime d'un

massacre sanglant à partir de 2004 dans le parc national de

Minkebé retirant à la faune de l'Afrique Centrale près de

11 000 éléphants. C'est au regard des pertes engendrées

par le braconnage que Lee White, Secrétaire Exécutif de l'Agence

nationale des parcs nationaux (ANPN) déclara : «Si nous

n'inversons pas la situation rapidement, l'avenir des éléphants

en Afrique sera compromis». Le rapport annuel de 2012 de WWF estime

que les actes de braconnage représentent le quatrième

fléau mondial après la drogue, la fabrication de la fausse

monnaie et la traite des hommes. La situation est alarmante, c'est pourquoi

tous les gouvernements de la sous-région se sont mobilisés dans

le seul but d'éradiquer le braconnage qui menace la survie des

espèces fauniques45.

Le braconnage sévit dans l'ensemble de la sous

région et menace certaines espèces fauniques46. Les

pièges en cordes ou câbles sont tendus pour les antilopes et

d'autres petits animaux. Cependant, les grands pièges ciblent les

Buffles, les Hippopotames et les Eléphants. Pour bien évaluer

l'ampleur du braconnage à base des pièges, plus de 1000

pièges ont été désamorcés en 2012 au Parc

National des Volcans au Rwanda.

Les écologistes affirment que l'influence chinoise

croissante et ses investissements en Afrique ont ouvert la porte à un

commerce illicite plus important des défenses

d'éléphants.47Etant donné les enjeux

liés à la survie des éléphants, de tels actes qui

bouleversent les effectifs des éléphants (photo 3) doivent

être sévèrement réprimandés.

Photo 3. Eléphants massacrés à

Gamba au Tchad, (au total 89) en mars 201348

45 Discours de l'ancien Président de la COMIFAC,

Monsieur Mahamat Issa Halikimi, COMIFAC NEWS n° 011 / MARS 2013.

46 MINFOF, Programme sectoriel forêts et environnement,

composante 3 « Conservation de la Biodiversité et valorisation des

produits fauniques », Mai 2003, p. 53.

47 Biggie MALOUANA, environnement, février 2013, le

braconnage d'éléphants bat son plein au Gabon , lutte contre le

braconnage.

48

www.fondationbrigittebardot.fr

12

Compte tenu de leur importance dans la biodiversité,

les éléphants doivent être protégés pour la

survie de ces espèces mais aussi pour la sécurité d'un

Etat. D'où l'intérêt de présenter dans cette

étude la nécessité de la protection des

éléphants.

C- Nécessité de la protection des

éléphants

D'un point de vue écologique, l'éléphant

joue un rôle très important dans la biodiversité. Leur

morphologie affecte profondément leur milieu, qu'ils modèlent

à leur façon. Les éléphants écartent les

sous-bois, excavent les « salines » et transportent les graines. A

titre illustratif, certains arbres importants pour l'industrie du bois ont de

grosses gratines qui sont éparpillés par les

éléphants. Si ces animaux disparaissent, la

régénération naturelle de ces espèces de plantes

serait sérieusement compromise49.

D'un point de vue économique, les

éléphants sont très importants pour le tourisme dans un

pays, ce qui contribue par ricochet au développement durable. Autrement

dit, le massacre des pachydermes constitue donc un frein économique

énorme.

De ce qui précède, les éléphants

sont confrontés au vaste fléau du trafic illégal et du

braconnage alors que leur importance dans l'environnement n'est plus à

démontrer. Il sera question dans nos prochains développements

d'énoncer les généralités sur les gorilles

d'Afrique centrale.

SECTION 2 : GENERALITES SUR LES GORILLES D'AFRIQUE

CENTRALE

Cette sous partie sera analysée en cinq points à

savoir : l'historique du trafic et du braconnage des gorilles (Paragraphe 1),

la morphologie des gorilles (Paragraphe 2), le mode de vie des gorilles

(Paragraphe 3), les particularités des gorilles (Paragraphe 4) et les

raisons d'extinction des gorilles en Afrique centrale (Paragraphe 5).

Paragraphe 1- Historique du trafic et du braconnage

des

gorilles

Dès l'antiquité, le navigateur carthaginois

Hannon avait signalé la présence des gorilles en Afrique. Et

à cette époque ces espèces n'étaient pas

très bien connues. Plusieurs noms leur étaient attribués

notamment hommes velus ou encore anthropophage. Carl Von Linné en 1758

classa l'homme dans l'ordre primate tout comme les singes. Ce qui souleva une

vive révolte au sein des congrégations ecclésiastiques.

Mais cette classification de Linné se basait sur l'apparence physique

des grands singes qui avoisinait la morphologie des êtres humains au

point où plusieurs légendes affirmaient que ces deux

espèces partageaient un ancêtre commun. On a recensé les

traces de gorilles dans les forêts de la savane où ils avaient

l'habitude de grimper dans les arbres50.

Les gorilles, comme toutes les autres espèces de

singes, sont menacés d'extinction depuis plusieurs siècles. Ils

sont présents dans dix pays de l'Ouest et du centre de l'Afrique.

L'ampleur des actes de trafic illégal et de braconnage s'est

affirmé il y a près de 100 ans. Au XXème

siècle,

49 UICN, Stratégie Régionale pour la

Conservation des Eléphants en Afrique Centrale, 2005.

50

http://www.gorilla.fr/gorilles.htm.

13

la population des gorilles a davantage redressé. On

recense près de 700 gorilles de montagne de son nom scientifique Gorilla

beringei beringei dans la région de Virunga aux frontières du

Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC. Dans les années 1990, la forêt

de Minkébé a connu un déclin catastrophique de sa

population de gorilles, sans doute en raison du virus Ebola51. Des

inventaires de grands singes comme des inventaires d'éléphants

ont été effectifs pour déterminer l'état des lieux

de ces espèces en pleine chute. Les gorilles ont une morphologie

particulière de celles des autres mammifères.

Paragraphe 2- Morphologie des gorilles

Les gorilles se déclinent en deux espèces

à savoir : les gorilles de l'est (Gorilla beringei) et les gorilles de

l'ouest (Gorilla gorilla gorilla). Ces deux espèces diffèrent par

leurs caractères morphologiques. En effet, les gorilles de l'est sont

eux-mêmes divisés en deux sous espèces notamment les

gorilles de plaine de l'est et les gorilles de montagne. Les gorilles de

plaines (Gorilla beringei graueri) sont les plus grands de toutes les

espèces de gorilles et vivent majoritairement en RDC. Ils sont moins

menacés que les gorilles de montagne, bien que soumis aux mêmes

perturbations que ceux-ci (photo 5). Les principales différences

morphologiques qui les distinguent des gorilles de montagne, sont les dents et

les poils plus courts, ainsi que des bras plus longs. Les gorilles de l'ouest

(photo 4) vivent dans les forêts tropicales de plaine du Gabon, du

Congo-Brazzaville, du Cameroun et de la République Centrafricaine avec

quelques populations recensées en Guinée

Equatoriale52.

Photo 4. Gorille de l'Ouest53 Photo 5.

Gorille de plaine de l'Est54

D'une manière générale, le gorille a un

aspect impressionnant. Il a des jambes courtes et des bras longs, ainsi qu'une

grosse tête. Sa peau noire est couverte de poils noirs. Seuls sa face,

ses oreilles, ses mains et ses pieds restent imberbes. Le nez du gorille joue

un rôle d'empreinte digitale grâce aux dessins des

différents sillons.

51 HUIJBREGTS et al. 2003.

52 GB, Ingénieur écologue, Directeur de la

publication Responsable et fondateur de

Conservation-nature.fr.

53

www.linternatute.com/.

54

http://oraney.blogspot.com/2013/05/nouvel-espoir-pour-sauver-le-plus-grand.html:

Le gorille des plaines de l'Est, sa population aurait déclinée

depuis l'an 1990 (ICCN).

14

|

REGNE

|

EMBRANCHEMENT

|

CLASSE

|

ORDRE

|

FAMILLE

|

GENRE

|

|

Animal

|

Chordé vertébré

|

Mammifère placentaire

|

Primate

haplorhinien simiforme

|

Catarhinien hominoïdé gorilliné

|

Gorilla

|

Tableau 1. Récapitulatif de la

classification des gorilles

Le gorille mâle mesure entre 1,70 et 1,80 m tandis que

la femelle mesure entre 1,40 et 1,50 m. Les gorilles mâles sont

très lourds puisqu'ils font entre 135 et 275 kg dans la nature

(jusqu'à 350 kg en captivité). En moyenne, les gorilles vivent

une trentaine d'années dans la nature. Ils sont néanmoins

capables de vivre 50 ans, en captivité. Le corps est massif et

musculeux, les bras sont particulièrement puissants. Le mâle

protège toute la troupe, il possède des canines plus

développées. La face comme les oreilles sont dépourvues de

poils. L'expression est rendue plus dure par le développement des

arcades ainsi que par un prognathisme certain. La tête impressionne par

sa masse et sa hauteur. Qu'en est-il de leur mode de vie ?

Paragraphe 3- Mode de vie des gorilles

Les gorilles sont essentiellement herbivores, bien qu'une

catégorie d'insectes, comme les termites entrent aussi dans leur

régime alimentaire. Ils consomment toutes les parties

végétaux comestibles, depuis le fruit jusqu'à la racine.

Ces mammifères consacrent leur temps à la nourriture et au repos.

Les relations sociales occupent le reste de temps. C'est le mâle dominant

qui maintient son autorité sur les membres du groupe et éloigne

tout intrus. Les gorilles vivent sur terre et sont aptes à grimper sur

les arbres à la recherche de la nourriture. Quand ils sont très

âgés, les mâles deviennent lourds, c'est pourquoi ils

préfèrent rester au sol. Au regard de ce qui

précède, une question reste en suspend : quelle est la

particularité des gorilles ?

Paragraphe 4 - Particularités des gorilles

Les gorilles sont en grand danger de disparition et

particulièrement les gorilles de montagne. Ils sont inscrits à

l'Annexe I de la CMS et de la CITES55. La chasse des grands primates

protégés est encore pratiquée régulièrement

à cause de leur viande56. Les gorilles sont les plus grands

et les plus massifs des hominidés, avec un poids maximum de 230 kilos

dans le milieu naturel, et plus encore lorsqu'il est nourri par l'homme. En ce

qui concerne leur reproduction, la femelle donne naissance à un seul

petit d'environ 2 kg tous les 3 à 4 ans57. Ils sont

très convoités par les touristes fascinés par leur

morphologie qui se rapproche de notre espèce. Un pays détenant

une riche population de gorilles attire les touristes, ce qui contribue

à l'économie nationale. A la lecture des particularités

des gorilles, il sied d'examiner en quoi le trafic et le braconnage des

gorilles contribuent à leur extinction.

55 Résumé de la deuxième réunion

des parties à l'accord sur la conservation des gorilles et de leurs

habitats dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces

migratrices appartenant à la faune sauvage, novembre 2011.

56 NASI Robert, EZZINE de Blas Jean Claude, Exploitation

et gestion durable des forêts en Afrique Centrale, p. 282.

57

Animaux.org, 2008, consulté le

12 juillet 2014.

15

Paragraphe 5- Les raisons d'extinction des gorilles

d'Afrique centrale : Le trafic et le braconnage

Le trafic illégal (A) et le braconnage (B) des gorilles

constituent un danger pour cette espèce mais aussi pour la

sécurité, le développement économique et durable

d'un état.

A- Le trafic illégal des gorilles

Les gorilles sont massacrés pour la consommation de

leur viande. L'Afrique centrale possède des végétaux

supérieurs, oiseaux et mammifères endémiques. Pour pallier

à la perte de leurs habitats naturels en Afrique centrale, le

réseau des zones protégées a été

étendu par la création de nouvelles aires au niveau

national58. Compte tenu de la menace que représente le trafic

des gorilles, certains experts estiment que ces espèces pourraient

s'éteindre de la nature au cours des 50 prochaines années. C'est

pourquoi Achim Steiner pense que : « C'est une tragédie pour

les grands singes mais aussi pour un nombre incalculable d'autres

espèces qui sont touchées de plein fouet par l'intensification de

ces pratiques et également bien trop souvent par le commerce

illégal. En définitive, c'est aussi une tragédie pour les

personnes qui vivent dans les communautés et les pays concernés.

Ces ressources naturelles sont leurs ressources : celles dont dépendent

la subsistance et la vie de millions de personnes ». Au regard de ce

qui précède, les actes de braconnage des gorilles n'influencent

pas seulement la biodiversité, mais aussi les conditions de vie des

communautés. Quid du braconnage des gorilles ?

B- Les actes de braconnage de gorilles

Le braconnage des espèces menacées en Afrique

centrale ne datent pas d'aujourd'hui. Les gorilles auraient perdu la

moitié de leurs effectifs entre 1996 et 1999. Ce fléau affecte

l'économie de l'Etat concerné et toute la sous-région.

David Higgins, Directeur du Programme des crimes contre l'environnement

d'INTERPOL constate avec amertume qu' : « en bref, il s'agit d'un

crime contre l'environnement. Les gorilles sont encore une autre victime du

mépris affiché par les gangs criminels organisés des lois

nationales et internationales visant à défendre la nature ».

Christian NELLEMANN, le principal auteur du rapport de 2002 sur les grands

singes a reconnu que les Etats avaient sous-estimé l'ampleur du commerce

de la viande de brousse, de l'augmentation de l'exploitation forestière

et de l'impact du virus Ebola sur les populations de grands singes.

Le braconnage des gorilles s'est accru au RDC (photo 6) et les

autorités nationales et internationales sont indignées face aux

actes qui affectent l'avenir de la biodiversité en Afrique. Un

renforcement des stratégies de lutte contre le braconnage est

nécessaire dans la sous-région. C'est la raison pour laquelle les

pays de l'espace COMIFAC ont mis en place un certain nombre de plans d'actions

afin d'éviter d'autres séquences de braconnage en Afrique

centrale.

58 PNUE, L'avenir de l'environnement en Afrique. Le

passé, le présent et les perspectives d'avenir, CMAE/PNUE,

2002, p.81.

16

Photo 6. Des gorilles victimes du braconnage en RDC

(2007) 59.

Au regard de ce qui précède, les

éléphants et les gorilles ont cruellement été

massacré par des trafiquants et les braconniers dans les grands

complexes transfrontaliers et les aires protégées qui abritent

les éléphants et les gorilles en Afrique Centrale.

SECTION 3: LES GRANDS COMPLEXES TRANSFRONTALIERS ET

LES

AIRES PROTEGEES EN AFRIQUE CENTRALE

Compte tenu de leur importance dans la conservation des

éléphants et des gorilles, nous examinerons les grands complexes

transfrontaliers en Afrique Centrale (Paragraphe 1). C'est après cela

que nous verrons la répartition de ces deux espèces dans les

aires protégées de cette sous-région (Paragraphe 2).

Paragraphe 1- Les grands complexes regroupant

les

éléphants et les gorilles en Afrique centrale

Parmi ces grands complexes, nous présenterons dans

cette analyse le TNS (A), le TRIDOM (B), Le binational Mayoumba-Conkouati (C),

le binational Lac Télé-Lac Tumba (D) et le Binational Sena Oura-

Bouba N'djida (E).

A- La concentration des éléphants et des

gorilles dans le complexe

du TNS

Les aires protégées du TNS forment un ensemble

forestier qui s'étend à la limite internationale de 3 pays que

sont le Cameroun, la République Centrafricaine et la République

du Congo. Le Tri-national de la Sangha est constitué de trois parcs

nationaux et leurs zones périphériques. Au Cameroun, le parc

national désigne « un périmètre d'un seul tenant,

dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de

l'atmosphère, des eaux, et en général du milieu naturel,

présente un intérêt spécial qu'il importe de

préserver contre tout effort de

59

www.lefigaro.fr.

17

dégradation naturelle, et de soustraire à

toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et

l'évolution » et en République Centrafricaine les parcs

nationaux sont des « aires affectées à la protection des

espèces animales et végétales dans leur état

sauvage, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et

des écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant

une valeur scientifique ou esthétique, ainsi que la

récréation du public ». Il ressort de ces

définitions que les parcs nationaux sont des structures

théoriques aménagées par les états en vue de

garantir une meilleure protection des ressources de la biodiversité. Ces

aménagements datent de plusieurs décennies et ont

été institué dans un contexte où le pillage abusif

de la biodiversité affectait l'environnement et ses composantes.

Le TNS abrite le parc national de Lobéké

(Cameroun) qui a été crée par décret n°

2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001. D'une superficie de 217.854 ha, sa zone tampon

englobe plusieurs ZIC auxquelles sont superposées cinq Unités

Forestières d'Aménagement. Le TNS dispose en outre des parcs

nationaux de Dzangha-Ndoki (RCA) et Nouabalé-Ndoki (République du

Congo)60. Dans le parc national de Lobéké, la

densité d'éléphants (6 individus au Km2) et de

gorilles (2,98 individus au Km2) serait la plus élevée

d'Afrique Centrale. Le parc national de Nouabalé-Ndoki quant à

lui est reparti au nord de la République du Congo, à cheval entre

les régions de la Likouala, district de Dongou, et de la Sangha,

district de Mokékou. Ce parc est limité à l'ouest par les

aires protégées centrafricaines que sont le parc national de

Dzanga-Ndoki et la réserve spéciale de forêt dense de

Dzanga-Sangha.

Le TNS recense un grand nombre d'espèces

protégées parmi lesquels les éléphants et les

gorilles. Plusieurs aménagements ont été mis en oeuvre

dans ce complexe, en vue de garantir aux espèces une meilleure

protection. Cependant, le Tri National de la Sangha souffre de l'intrusion des

braconniers attirés par la richesse et la préciosité de la

faune61. Qu'en est-il du TRIDOM ?

B- La concentration des éléphants et des

gorilles dans le complexe du

TRIDOM

Le complexe du TRIDOM a été créé

en février 2005 par le Cameroun, le Congo et le Gabon et regroupe les

parcs nationaux du Dja, Odzala, Minkebe. Sa superficie est

évaluée à 147 000 km2. Ce complexe comprend

sept aires protégées dont une variété de

mammifères y réside, notamment les éléphants de

forêt et les éléphants de savane ainsi que les gorilles de

l'est et de l'ouest. La création du TRIDOM répond aux attentes

des conventions internationales notamment la CDB et la CITES qui recommandent

aux Etats d'aménager des zones stratégiques de conservation de la

biodiversité. Lutter contre les actes criminels dans la faune sauvage

consiste à mettre en oeuvre des actions coordonnées en

étroite collaboration avec les états de la sous-région.

C'est pourquoi, un appui financier du PNUD et du FEM d'un montant de 10 117 500

dollars américains a été alloué aux gouvernements

du TRIDOM pour la mise en oeuvre effective d'un plan performent

d'aménagement dans ce complexe transfrontalier.

Les missions du TRIDOM consistent notamment à la mise

en place d'un système de contrôle efficace, à renforcer la

surveillance des tendances dans la biodiversité et

l'écosystème. Plusieurs actions ont été faites dans

le complexe TRIDOM en ce qui concerne la lutte contre le braconnage et le

développement des communautés locales. C'est ainsi qu'en

février de cette

60 Ministère des Forêts et de la Faune de la

République du Cameroun (MINFOF), Plan d'aménagement du

parc

national de Lobeké et de sa zone

périphérique, Période d'exécution : 2006 -

2010.

61 MAPEINE ONOTIANG Florantine, Mémoire sur. La

gestion transfrontalière des ressources naturelles: l'accord relatif a

la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord

sur la lutte contre le braconnage, Université de Limoges (France),

Master droit international et comparé de l'environnement, 2006.

18

année, les représentants des Etats du TRIDOM et

le PNUD ont mené une réflexion qui visait à mettre

à profit les progrès de ce complexe. A côté du TNS

et du TRIDOM, l'Afrique centrale abrite d'autres complexes transfrontaliers

parmi lesquels le binational Mayoumba-Conkouati.

C-Le binational Mayoumba-Conkouati

Le Gabon et le Congo ont créé le complexe

transfrontalier Mayumba-Conkouati qui bénéficie de l'appui du

RAPAC dans la bonne marche des actions menées dans cette

localité. En novembre 2010, un accord de coopération entre les

gouvernements du Congo et du Gabon, relatif à la mise en oeuvre du parc

transfrontalier Mayumba-Conkouati, en marge du 6ème conseil

des Ministres de Kinshasa en RDC (COMIFAC, 2010) a été

signé. Le binational Mayumba-Conkouati est composé de plusieurs

aires protégées à savoir : Le parc national de Mayumba

(Gabon) qui a vu le jour en 2002, le parc national de Conkouati-Douli, (Congo)

de 505 000 ha, créé en 1980/1999 et deux parcs transfrontaliers

(Mayumba et Conkouati-Douli) qui sont proposés comme site du patrimoine

mondial inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO62. Qu'en est-il

du binational Lac-Télé-Lac Tumba.

D-Le binational Lac Télé-Lac Tumba

Le complexe Lac Télé- Lac Tumba regroupe deux

grands pays d'Afrique centrale à

savoir : le Congo et la RDC. Ce complexe compte deux aires

protégées parmi lesquels la Réserve communautaire du lac

Télé au Congo (4 400 00 ha) et la Réserve naturelle de

Tumba Ledima en RDC s'étend sur 12 600 000 ha au Congo et en RDC (750

000 ha)63. Que penser du binational Sena Oura-Bouba N'djida ?

E-Le Binational Sena Oura- Bouba N'djida

Le 11 et 12 décembre 2007, le Cameroun a tenu une

réunion à Garoua en présence du Tchad, de la COMIFAC, du

RAPAC, et la GTZ en vue de parvenir à un accord de coopération.

Le binational Sena Oura-Bouba N'djida est situé en zone

soudano-sahélienne et comprend le parc national de Bouba N'djida

(Cameroun) et l'aire protégée de Sena Oura au Tchad. Il couvre

une superficie globale de 73 520 ha. Ces deux espaces disposent d'une large

variété d'espèces sauvages parmi lesquels les

éléphants et les gorilles. Cependant, le parc de la Bouba N'djida

a perdu un grand nombre d'éléphants à cause des

braconniers venus du soudan et des pays limitrophes. Ce nouveau complexe a pour

souci d'assurer une bonne coordination des actions de conservation

engagées de part et d'autre de leurs frontières communes; de

gérer de façon concertée les ressources forestières

et fauniques des zones transfrontalières 64 . De telles

résolutions sont appréciables étant donné que les

éléphants (tableau 2) et les gorilles sont inégalement

repartis dans la sous-région.

A côté du binational Sena Oura-Bouba N'djida, on

peut également citer le complexe transfrontalier Campo- Ma'an Rio-Campo

situé entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale. Par ailleurs,

la Guinée Equatoriale et le Gabon ont en commun le complexe

transfrontalier Monte

62 NGOUFO Roger, Etude sur la capitalisation des

expériences d'Aires Protégées transfrontalières en

Afrique centrale, mars 2003, pp. 15-16.

63 Carlos de WASSEIGE et al, 2008.

64 Op. cit. 61, p. 19.

19

Alen Monts de Cristal qui détient dans son espace

géographique une grande quantité d'éléphants et de

gorilles.

|

PAYS

|

DEFINI

|

PROBABLE

|

POSSIBLE

|

SPECULATIVE

|

SUPERFICIE

PAR PAYS

(Km2

|

|

Cameroun

|

2.006

|

3.058

|

9.017

|

3.160

|

475.440

|

|

Congo

|

431

|

18.222

|

6.572

|

2.300

|

342.000

|

|

Gabon

|

0

|

8.132

|

14.712

|

58.309

|

267.670

|

|

Guinée Equatoriale

|

0

|

0

|

0

|

300

|

28.050

|

|

RCA

|

2.977

|

1.600

|

2.420

|

390

|

622.980

|

|

RDC

|

7.667

|

2.631

|

34.996

|

17.554

|

2.345.410

|

|

Tchad

|

1.989

|

0

|

2.000

|

550

|

1.284.000

|

|

TOTAL

|

16.450

|

32.263

|

64.477

|

82.563

|

5.365.550

|

Tableau 2. Etat de distribution des

éléphants dans sept pays d'Afrique

centrale65

Au regard de ce qui précède, plusieurs complexes

ont été créés dans la sous-région.

Quelques-uns ont été énumérés dans le cadre

de cette étude. Il ressort que les complexes transfrontaliers

constituent des zones de sécurité et de paix pour les

espèces menacés d'extinction. Il convient dès à

présent d'étudier la répartition des

éléphants et des gorilles dans les aires protégées

d'Afrique centrale.

Paragraphe 2- La répartition des

éléphants et des gorilles

dans les aires

protégées d'Afrique centrale

Une aire protégée est selon l'Union

internationale pour la conservation de la nature (UICN), « un espace

géographique clairement défini, reconnu, consacré et

géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer

à long terme la conservation de la nature ainsi que les services

éco systémiques et les valeurs culturelles qui lui sont

associés ». Autrement dit, c'est une création juridique

dont le but est de gérer rationnellement les ressources naturelles d'un

espace donné. Danièle FOUTH apporte une appréciation un

peu plus générale des aires protégées en ces

termes: « Les aires protégées constituent le principal

outil de toute stratégie de conservation de la diversité

biologique d'un pays ou d'une région »66. Ibrahima

NJOYA quant à lui pense que: « (...) est une zone

géographiquement délimitée et gérée en vue

d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation et de

développement durable d'une ou de plusieurs ressources données

»67. Cette définition semble s'accorder avec le

contexte sous-régional d'Afrique centrale qui dispose de plusieurs aires

protégées. Il conviendra dans le cadre de cette étude

d'examiner

65 UICN, Stratégie Régionale pour la

Conservation des Eléphants en Afrique Centrale, décembre

2005, p. 30.

66 FOUTH Danièle, mémoire sur la Contribution

de la gestion des aires protégées du bassin du Congo au

développement durable à l'échelle locale. Cas du

Tri- national de la Sangha (TNS) », 2012.

67 NJOYA S. Ibrahim, Chasse au Cameroun, p.15.

20

principalement les parcs nationaux de cette sous

région avant d'entrevoir les autres aires

protégées. Les pays africains

conscients de la menace qui pèse sur la

biodiversité ont consacré une grande partie de leur territoire

à la conservation. L'UICN a élaboré une figure de

croissance de la superficie des aires protégées en

Afrique qui a atteint u n sommet de 250 000

Km2 en 1970, comme on peut le voir sur cette

figure.

68

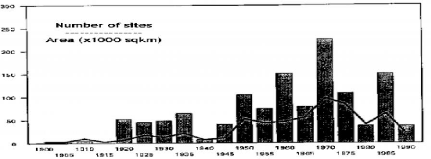

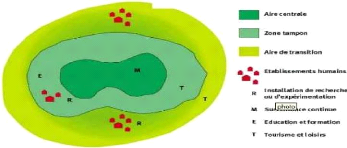

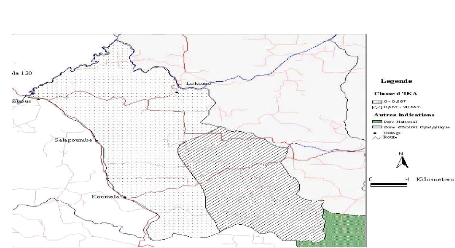

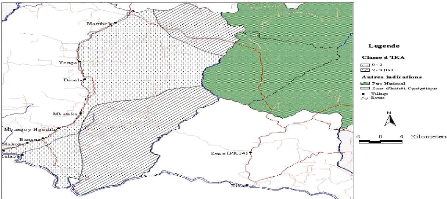

Figure 1 . Augmentation des aires

protégées (valeurs non cumulatives), Source UICN

(1994)

Bien que la création de ces aires ne constitue

qu'un des éléments sur lesquels doit s'appuyer tout programme

rationnel de conservation de la biodiversité , elle

représente néanmoins une des conditions nécessaires en

tant que noyau dur de toute politique nationale, régionale de

préservation des espèces vivantes

menacées69. L'UICN a défini six

catégories d'aires protégées. Les réserves