|

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ORAN 1 - AHMED BENBELLA

FACULTE DE

MEDECINE - DEPARTEMENT DE PHARMACIE

Mémoire de fin d'études

pour l'obtention

du diplôme de Docteur en

Pharmacie

ENQUETE ETHNOBOTANIQUE SUR L'UTILISATION

TRADITIONNELLE

DES COSMETIQUES NATURELS EN ALGERIE

Présenté par :

Hamdi

Sirine

Khedim Soheir Ismahène

MEMBRES DU JURY

Pr. Rezk-Kallah H. Présidente Faculté de

médecine d'Oran

|

Dr. Lardjam A. Dr. Chelghoum M.

|

Examinateur

Examinateur

|

Faculté de médecine d'Oran

Faculté de médecine de Sidi Bel Abbes

|

ENCADRANT

Dr. Nadour H. Faculté de médecine d'Oran

Remerciements

Par la grâce de dieu, l'accomplissement de ce modeste

travail a eu lieu.

Nos sincères remerciement vont à notre

encadrant : Dr NADOUR H., Maitre assistante en

botanique

médicale, qui nous a dirigé et nous a permis d'arriver à

la concrétisation de ce

mémoire, nous exprimons notre

très grande gratitude pour son soutien, ses précieux

conseils,

et sa patience du début jusqu'à la fin de ce

travail, que dieu lui en sait gré.

Nous tenons à exprimer notre grande

considération et notre vive reconnaissance au Pr.

REZK-KALLAH

H. chef du service de pharmaco-toxicologie au CHU d'Oran,

pour

l'honneur qu'elle nous ait fait en acceptant de présider le jury

de ce mémoire. Ainsi que pour

nous avoir accueillies dans son service

durant notre période de stage.

Nos remerciements sont également pour le Dr

LARDJAM A., Maitre-assistant en

pharmacognosie à l'EHU

d'Oran, pour avoir bien voulu examiner ce travail.

De même nous remercions Dr Chelghoum

M. Maitre de conférences en botanique médicale

à

l'université de Djilali Liabès, faculté de

médecine Taleb mourad, pour l'intérêt qu'il a porté

à

notre étude en acceptant de l'examiner.

Nous sommes reconnaissantes aux personnes qui ont

répondu à notre questionnaire,

anonymes sont-elles, ainsi

qu'à notre ami Zaki pour sa précieuse aide.

Afin de n'oublier personne, nous remercions toute personne

qui a contribué de près ou de

loin à la

réalisation de ce travail.

Hamdi S. et Khedim S.

Je dédie ce modeste travail à :

Sirine

Mes chers parents

Autant de phrases et d'expressions aussi éloquentes

soit-elles ne sauraient exprimer l'amour et l'affection que j'éprouve

pour vous. Vous avez su m'inculquer le sens de travail, de l'optimisme et de la

confiance en soi. Vos conseils ont toujours guidé mes pas vers la

réussite. Votre patience sans fin, votre compréhension et votre

encouragement sont pour moi un soutien indispensable que vous avez toujours su

m'apporter. Je vous dois ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain

et je ferai toujours en sorte de rester votre fierté et ne jamais vous

décevoir. Que Dieu le tout puissant vous préserve, vous accorde

santé, bonheur, et longue vie afin que je puisse vous combler à

mon tour.

A ma chère grand-mère maternelle Lasfar

Messaouda.

Que ce modeste travail, soit l'expression des voeux que tu n'as

cessé de formuler dans tes

prières. Que Dieu te

préserve.

A mes très chères soeurs Jihane

et Ihcene et à mon frère

Sofiane et son épouse Sabra.

En

souvenir d'une enfance heureuse et de tous les moments partagés

ensemble. Pour toute la

complicité et l'entente qui nous unisse. Ce

travail est un témoignage de mon attachement et de

mon amour.

A la mémoire de ma tante Lasfar

Houria

Qui n'a jamais quitté mon esprit et mon coeur, je te

dédie aujourd'hui ma réussite. Que Dieu,

le

miséricordieux, t'accueille dans son éternel paradis.

A ma grande famille

Je cite en particulier ma tante Fatma (mouma),

karima (nanou), Assia et mes oncles

Abdelhamid et Radouane ainsi que mes cousins

et cousines. Je vous aime.

A mes amis Omar,Tarek,

Walid et Imene et à mon binôme

Soheir

En souvenir de nos moments de joies et de folies sans oublier

les moments durs et difficiles qu'on a vécus ensemble. Je vous souhaite

tout le bonheur du monde.

Dédicaces

A mon très cher et regretté père qui

m'a épaulé, toujours encouragé à suivre mes

passions et

à trouver ma voie, et qui ne sera hélas pas

là pour partager ma joie.

A ma très chère mère, pour sa

présence, son soutien, sa patience, ses prières, et sa

tendresse.

A mes très chers frères, ainsi que leurs

épouses.

A toute ma famille, à tous ceux qui me sont cher et

qui ont cru en moi.

Je dédie ce modeste

mémoire.

Soheir

II.2. Les catégories de produits cosmétiques 11

TABLE DES MATIERES

Liste des abréviations

Liste des tableaux Liste des figures Liste des

annexes

Introduction 1

Partie 1 : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Chapitre I : Présentation du système

tégumentaire 3

I.1. Structure générale 3

I.1.1. Peau 3

I.1.1.1. Epiderme 4

I.1.1.2. Derme 4

I.1.1.3. Hypoderme 5

I.1.2. Annexes cutanées 5

I.1.2.1. Appareil pilosébacé 5

I.1.2.2. Appareil sudoripare 5

I.1.2.3. Appareil unguéal 6

I.2. Fonctions 6

I.2.1. Protection et barrière 6

I.2.2. Thermorégulation 7

I.2.3. Fonction métabolique (synthèse de vit D)

7

I.2.4. Fonction sensorielle 7

Chapitre II : Les cosmétiques 9

II.1. Législation et règlementation 9

II.1.1. Définition 9

II.1.2. Règlementation 9

II.1.3. Produits à statut particulier 10

II.1.3.1. Produit frontière 10

II.1.3.2. Nutricosmétique 10

II.1.4. Cosmétovigilence 10

II.2.1. Produits d'hygiène corporelle 11

II.2.1.1. Produits nettoyants et démaquillants 11

II.2.1.2. Déodorants et antitranspirants 12

II.2.1.3. Produits de rasage 12

II.2.1.4. Produits d'épilation 12

II.2.1.5. Hygiène buccale 12

II.2.2. Produits de soin pour le visage et le corps 13

II.2.2.1. Crèmes de soin 13

II.2.2.2. Masques 14

II.2.2.3. Produit de gommage 14

II.2.3. Pigmentation et produits solaires 15

II.2.3.1. Agents photoprotecteurs 15

II.2.3.2. Autobronzants et photodynamiseurs 15

II.2.3.3. Inhibiteurs de pigmentation et dépigmentants

15

II.2.4. Produits capillaires 15

II.2.4.1. Shampooings 15

II.2.4.2. Produits d'embellissement 16

II.2.4.3. Produits de soin 17

II.2.4.4. Produits de coloration et décoloration du cheveu

et du poil 17

II.2.5. Produits de maquillage 18

II.2.5.1. Rouges à lèvres 18

II.2.5.2. Fonds de teint 19

II.2.5.3. Produits pour les yeux 19

II.2.5.4. Produits destinés aux ongles 19

II.2.6. Parfums 20

II.2.6.1. Matières premières aromatiques 20

II.2.6.2. Composition et type de produits 20

Chapitre III : Les cosmétiques naturels

22

III.1. Définition 22

III.2. Cosmétiques naturels d'origine

végétale 22

III.2.1. Huiles végétales 22

III.2.2. Beurres végétaux 23

III.2.3. Cires 24

III.2.4. Macérât huileux 24

III.2.5. Huiles essentielles 25

III.2.6. Hydrolats 25

III.2.7. Plantes aromatiques 25

III.2.8. Farines 26

III.2.9. Gels 26

III.2.10. Fruits et légumes 26

III.3. Cosmétiques naturels d'origine animale 27

III.3.1. Produits de la ruche 27

III.3.2. OEufs 28

III.3.3. Produits laitiers 28

III.4. Cosmétiques naturels d'origine minérale

28

III.4.1. Argile 28

III.4.2. Ghassoul 29

III.4.3. Khôl 29

III.4.4. Pierre d'alun 29

PARTIE II : PARTIE PRATIQUE

I. MATERIEL ET METHODES 30

I.1. Présentation de l'étude 30

I.2. Population d'étude 30

I.1.1. Critères d'inclusion 30

I.1.2. Critères d'exclusion 30

I.3. Enquête ethnobotanique 30

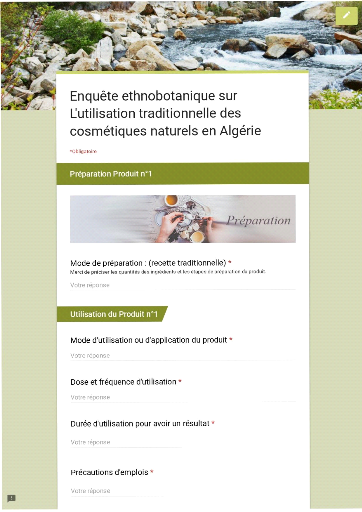

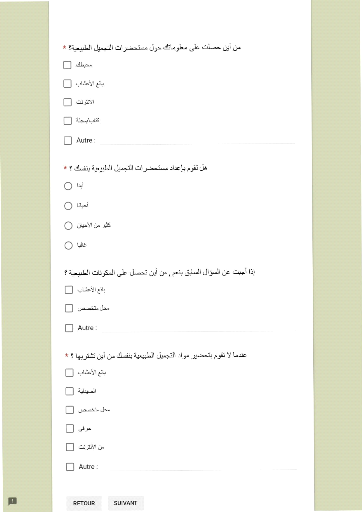

I.2.1. Description du questionnaire 30

I.2.2. Conception du questionnaire en ligne 31

I.2.3. Phase de pré-enquête 33

I.2.4. Partage du questionnaire en ligne 33

I.2.5. Exploitation des données 34

I.4. Analyse des données 34

I.4.1. Analyse statistique descriptive 34

I.4.2. Analyse ethnobotanique quantitative 34

I.5. Correspondance botanique des noms communs et vernaculaires

des plantes citées

36

II. RESULTATS ET DISCUSSION 37

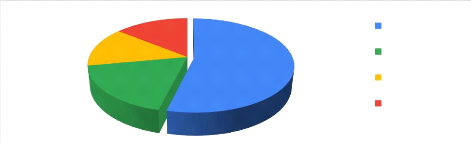

II.1. Profil de la population d'étude 37

II.1.1. Données sociodémographiques 37

II.1.2. Zone géographique couverte 38

II.2. Aspect général de l'usage des

cosmétiques naturels 39

II.2.1. Fréquence d'utilisation 39

II.2.2. Raisons d'usage 40

II.2.3. Sources d'information 41

II.2.4. Modalités de préparation 41

II.2.4.1. Vendeurs de cosmétiques naturels prêts

à l'emploi 41

II.2.4.2. Fréquence de préparation par l'informant

42

II.2.4.3. Sources d'approvisionnement en ingrédients

naturels 42

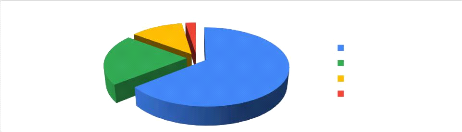

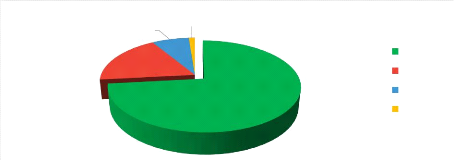

II.2.5. Nature des ingrédients utilisés 43

II.2.6. Parties du corps ciblées 44

II.2.7. Principales actions recherchées 45

II.3. Analyse des Phytocosmétiques utilisés 47

II.3.1. Répertoire des plantes utilisées 47

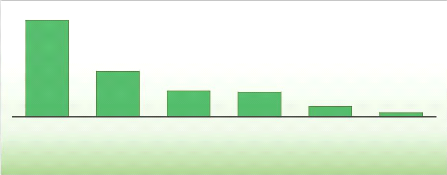

II.3.2. Analyse floristique 47

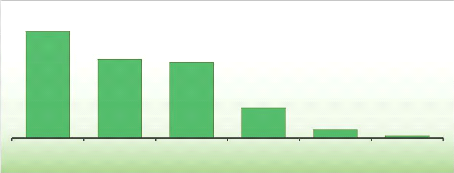

II.3.3. Parties de plantes utilisées 59

II.3.4. Analyse ethnobatanique quantitative 60

II.3.4.1. Fréquence relative de citation (FRC) 60

II.3.4.2. Valeur d'usage (VU) 60

II.3.4.3. Facteur consensuel de l'informant (FCI) et Niveau de

fidélité (NF) 61

II.3.5. Confrontation des usages traditionnels aux savoirs

scientifiques 65

II.3.5.1. Huile d'Olive (Olea europaea) 65

II.3.5.2. Henné (Lawsonia inermis) 66

II.3.5.3. Huile de coco (Cocos nucifera) 67

II.3.5.4. Curcuma (Curcuma longa) 67

II.3.5.5. Citron (Citrus limon) 68

II.3.5.6. Ail (Allium sativum) 69

II.3.5.7. Café (Coffea arabica) 69

II.4. Evaluation du risque toxique des ingrédients

utilisés 69

II.4.1. Risque toxique des ingrédients

végétaux 69

II.4.1.1. Dermatite de contact 69

II.4.1.2. Phytodermatite allergique 70

II.4.1.3. Précautions d'usage des huiles essentielles

70

II.4.1.4. Photo-phytodermatite 70

II.4.2. Risque toxique des ingrédients minéraux

70

II.4.2.1. La pierre d'alun 70

II.4.2.2. Talc 71

II.4.3. Précautions générales d'utilisation

des cosmétiques naturels 71

II.5. Limites et difficultés 71

Conclusion générale 72

Références bibliographiques

Annexes

LISTE DES ABREVIATIONS

AHA : Alpha-hydroxyacide.

DHA : Dihydroxyacétone.

E/H : Eau / Huile.

FC : Fréquence de Citation.

FCI : Facteur Consensuel de l'Informateur.

H/E : Huile / Eau.

JO : Journal Officiel.

NF : Niveau de Fidélité.

OPC : Oligo-proanthocyanidine.

pH : potentiel d'Hydrogène.

PPD : Paraphénylédiamine.

RFC : Fréquence Relative de

Citation.

RNase : Ribonucléase.

SPF : Sun Protection Factor

(Facteur de Protection Solaire).

UV : rayonnement Ultra-Violets.

UV : Valeur d'Usage.

VEGF : Vascular endothelial growth factor

(Facteur de croissance endothélial vasculaire).

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Quelques actifs contenus dans les

fruits 27

Tableau II : Type de questions du

questionnaire en ligne 32

Tableau III : Données

sociodémographiques de la population d'étude 37

Tableau IV : Répertoire des

ingrédients végétaux utilisés traditionnellement en

cosmétique

naturelle en Algérie 48

Tableau V : Facteur consensuel de l'informant

et Niveau de fidélité 62

LISTE DES FIGURES

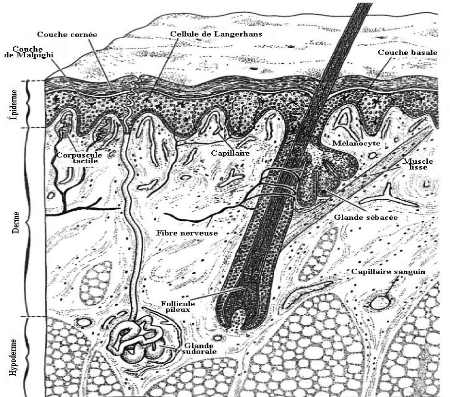

Figure 01. Ultrastructure de la peau. 3

Figure 02 : Wilayas de résidence de la

population d'étude 38

Figure 03 : Zone d'habitat des femmes

participantes à l'étude 39

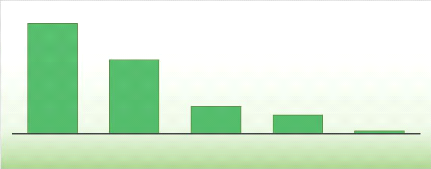

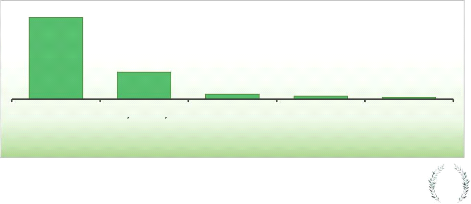

Figure 04 : Fréquence d'utilisation

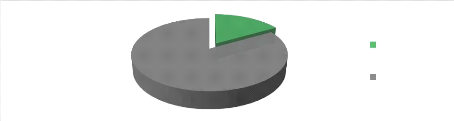

des cosmétiques naturels 39

Figure 05 : Raisons d'usage des

cosmétiques naturels 40

Figure 06 : Source d'informations sur les

cosmétiques naturels 41

Figure 07 : Vendeurs de cosmétiques

naturels prêts à l'emploi. 41

Figure 08 : Fréquence de

préparation des produits cosmétiques naturels par l'informant.

42

Figure 09 : Sources d'approvisionnement en

ingrédients naturels. 42

Figure 10 : Nature des ingrédients

utilisés en cosmétique naturelle. 43

Figure 11 : Ingrédients d'origine

animale en cosmétique naturelle. 43

Figure 12 : Ingrédients d'origine

minérale en cosmétique naturelle. 44

Figure 13 : Parties du corps ciblées

par les cosmétiques naturels. 44

Figure 14 : Principales actions des

cosmétiques naturels pour le visage. 45

Figure 15 : Principales actions des

cosmétiques naturels pour les cheveux. 46

Figure 16 : Principales actions des

cosmétiques naturels pour la peau. 46

Figure 17 : Nombre d'espèce par

famille botanique. 58

Figure 18 : Pourcentage de citation des

principales familles végétales. 58

Figure 19 : Partie de plantes

utilisées en cosmétique naturelle. 59

LISTE DES ANNEXES

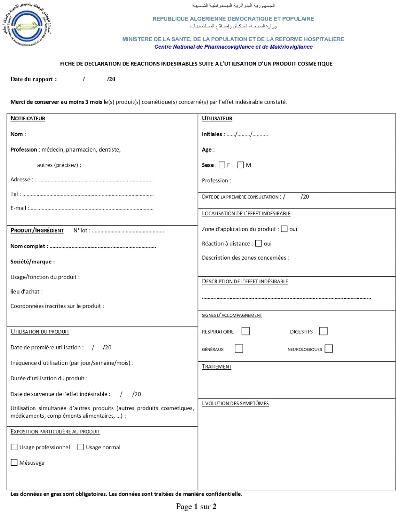

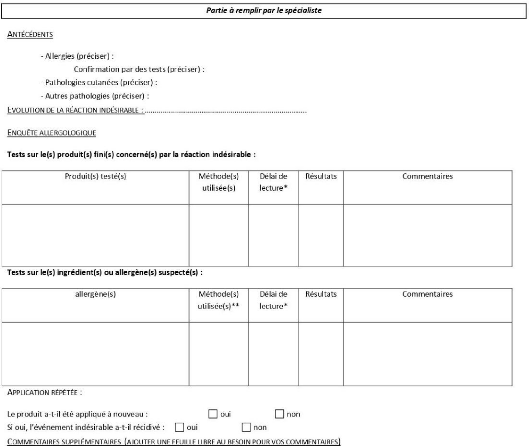

Annexe 1 : Fiche de déclaration de

réactions indésirables suite à l'utilisation d'un produit

cosmétique.

Annexe 2 : Propriétés et usages

des principales huiles végétales utilisées en

cosmétique naturelle.

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des

huiles essentielles utilisées en cosmétique naturelle.

Annexe 4 : Questionnaire en ligne sur

l'utilisation traditionnelle des cosmétiques naturels en

Algérie.

Introduction

Introduction

1

La cosmétique répond depuis la nuit des temps

aux besoins de l'homme ; comme l'hygiène, l'entretiens du corps et de la

peau, et la faculté de se distinguer et de se valoriser par son

apparence.

Le contexte mondial actuel du développement du

marché cosmétique s'oriente de plus en plus vers des produits

naturels, plus particulièrement vers les matières

végétales.

Bien que la cosmétique soit omniprésente et

encrée dans différentes cultures, son usage traditionnel semble

peu exploité.

En Algérie, la cosmétique traditionnelle fait

partie intégrante de la culture locale. Afin de la préserver, ces

connaissances sont transmises au fil des générations. Ayant une

position géographique privilégiée, l'Algérie

possède une flore extrêmement riche et variée. Par

ailleurs, le passage de plusieurs civilisations a pu influencer les pratiques

et les connaissances de sa population, ce qui présente un

intérêt scientifique pour la compréhension et le savoir

dans le domaine de l'ethnobotanique.

Divers travaux de recherches ethnobotaniques ont

été entrepris en Algérie, mais peu se sont

intéressées à l'utilisation traditionnelle des

cosmétiques naturels. En effet, à ce jour, une seule étude

a été publiée ; elle a été

réalisée dans trois villes du nord-est algérien : Annaba,

El Tarf, et Skikda pour évaluer quantitativement l'utilisation des

plantes dans les applications phyto-cosmétiques [1].

Ce mémoire de fin d'étude est motivée par

le désir de connaitre les traditions cosmétiques qui sont souvent

négligées, et dont la connaissance n'est que partielle à

l'heure actuelle, ainsi que de valoriser les savoirs faires locaux.

Notre travail consiste en une enquête ethnobotanique en

Algérie auprès de la communauté féminine, avec pour

objectif principal :

? L'inventaire des plantes traditionnellement utilisées

en cosmétique naturelle. D'autres objectifs, secondaires, ont

été également visés, notamment :

? L'évaluation des habitudes et de l'usage traditionnel

des cosmétiques naturels en Algérie par la communauté

féminine ;

? Le recueil des recettes traditionnelles d'utilisation ;

? L'évaluation du savoir-faire populaire à la

lumière des travaux scientifiques.

Afin de présenter notre travail, nous avons

structuré ce manuscrit en deux parties. Dans la première, une

revue bibliographique organisée en trois chapitres dédiés

à la présentation du

Introduction

2

système tégumentaire d'une part, des

cosmétiques conventionnels, puis naturels d'une autre part. La

deuxième partie du manuscrit comprend le volet pratique de notre

étude ; elle présente notre méthodologie de travail et

discute l'essentiel de nos résultats analysés à l'aide

d'indices ethnobotaniques quantitatifs.

Partie 1 : Revue

bibliographique

Chapitre I : Présentation du

système tégumentaire

Chapitre I : Présentation du système

tégumentaire

Revue Bibliographique

3

I.1. Structure générale I.1.1.

Peau

La peau également appelée tégument (du

latin tegumentum, couverture), enveloppe du corps humain est l'un des organes

les plus importants du corps, avec un poids de 4kg et une superficie de

2m2 chez un adulte moyen. Son épaisseur varie selon la zone

corporelle, plus épaisse au niveau de la paume des mains et de la plante

du pied, et plus fine sur le reste du corps. En moyenne elle mesure 2mm.

La peau est constituée de trois tissus

superposés : externe l'épiderme, intermédiaire le derme -

profond l'hypoderme [2] [3] détaillés dans la figure 01.

Figure 01. Ultrastructure de la peau (d'après

Pour la Science, mars 1986) [2].

Chapitre I : Présentation du système

tégumentaire

Revue Bibliographique

I.1.1.1. Epiderme

L'épiderme est formé d'un

épithélium de revêtement stratifié, pavimenteux,

kératinisé mesurant de 0,1 mm (paupières) à 1 mm

(paume des mains et plante des pieds) [5], non vascularisé,

contrairement au derme et à l'hypoderme sous-jacents. Les nutriments lui

proviennent du derme et y pénètrent par diffusion [2]. Il est

essentiellement constitué de quatre types cellulaires : les

kératinocytes en grande majorité (90%) [4] qui permettent son

renouvellement constant [6], les mélanocytes, les cellules de Langerhans

et les cellules de Merkel [4] [5] [6].

Les kératinocytes prennent naissance au niveau

de la couche basale aussi appelée stratum corneum, se

différencient au fil de leur passage vers les couches

supérieures, épineuse, granuleuse et finissent par s'aplatir,

perdre leur noyaux et former la couche cornée qui est une couche

protectrice et semi-perméable grâce à la synthèse de

kératine molle [4] [5] [6]. Dans une peau normale la

différenciation des kératinocytes de la couche basale à la

couche cornée s'effectue entre 28 et 50 jours [6].

On distingue cinq couches différentes dans

l'épiderme selon le stade de différenciation des

kératinocytes qui les composent : germinative, épineuse,

granuleuse, claire, et cornée [3] [6]. Les mélanocytes

constituent 5 à 10% des cellules totales de l'épiderme,

localisés dans le follicule pileux et la couche basale [3]. Ils sont

spécialisés dans la production de mélanine [3] [5] [7] qui

colore et protège le poil et la peau des rayons ultraviolets nocifs

[3].

Les cellules de Langerhans constituent 3 à 8 %

de la population cellulaire épidermique [5]. Issues de

précurseurs hématopoïétiques elles sont

essentiellement localisées dans la couche épineuse de

l'épiderme [3] [5]. Leur fonction immunitaire repose sur leur attitude

à capter les antigènes exogènes, en les présentant

aux lymphocytes T ganglionnaires [3] [5] [7].

Les cellules de Merkel sont des acteurs clés du

système Neuro-Endocrino-Immunitaire cutané [3]. Elles envoient

des prolongements dendritiques entre les keratinocytes et les cellules de

Langerhans et peuvent former des synapses avec des neurones sensoriels [8], par

ailleurs leur fonction de mécanorécepteurs est responsable de la

sensation tactile fine [3] [8].

Elles sont irrégulièrement réparties dans

l'épiderme inter folliculaire, et sont particulièrement abondante

au niveau des lèvres, paume, la pulpe des doigts et du dos des pieds [5]

[8].

I.1.1.2. Derme

Il s'agit d'un tissu conjonctif considéré comme

l'armature de la peau. Essentiellement constitué de fibroblastes

(cellules fixes) de cellules sanguines (cellules mobiles) en association avec

le

4

Chapitre I : Présentation du système

tégumentaire

Revue Bibliographique

collagène, l'élastine et la réticuline

qui baignent dans la substance fondamentale. Cette dernière joue un

rôle de cohésion et est constituée de mucopolysacccharides

dont l'acide hyaluronique [2] [5].

I.1.1.3. Hypoderme

C'est la couche la plus profonde et la plus épaisse de

la peau [9]. Il s'inscrit dans la continuité du derme. C'est un tissus

adipeux innervés et vascularisé, non seulement

caractérisé par la présence de lobules graisseux

constitués d'adipocytes et de fibres de collagène et

d'élastine assurant la tenue du tissus et le passage des nerfs et

vaisseaux, mais également des fibroblastes et les cellules du

système immunitaire [3] [4] [5].

L'hypoderme constitue un coussin amortisseur, qui fait office

de protection mécanique, permet également d'isoler le corps des

variations thermiques [5] [9].

Si le derme peut être considéré comme

réserve d'eau, la graisse stockée au sein des adipocytes de

l'hypoderme constitue une réserve d'énergie. Celles-ci peuvent

être facilement remises en circulation par voie sanguine en cas d'effort

intense ou de défaut d'apport énergétique [3] [5].

I.1.2. Annexes cutanées

Elles comprennent les phanères (ongles et poils) et les

glandes (les glandes sébacées, les glandes sudoripares eccrines

et apocrines) [2] [3].

I.1.2.1. Appareil pilosébacé

Le follicule pileux né dans le derme, traverse

l'épiderme et débouche à la surface de la peau par

l'orifice pilo-sébacé. La partie du poil alors visible est

nommé tige pilaire qui contient l'écorce et la cuticule, et de la

mélanine en quantité variable. Le poil est protégé

par deux gaines folliculaires. Le follicule pileux est lié à

trois annexes : le muscle arrecteur, la glande sébacée et la

glande sudoripare apocrine retrouvée dans certaines régions du

corps [3] [10].

Le muscle arrecteur du poil provoque une boursouflure

communément appelé chair de poule, résultant d'une torsion

du derme qui l'environne, réponse à un stimulus (froid ou peur)

[3] [10].

Les glandes sébacées sécrètent le

sébum, composé lipidique qui se dépose sur

l'épiderme et a un rôle bactéricide et antifongique ; il

protège également l'épiderme du frottement et de la

déshydratation. La densité de répartition des glandes

sébacées est variable. Sur le visage, on les retrouve

volumineuses et en grande quantité au niveau de la région

médio faciale (front, nez, menton) [3] [10].

I.1.2.2. Appareil sudoripare

Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines

reliées au derme et à l'épiderme. Elles possèdent

des canaux excréteurs qui s'ouvrent soit à la surface de

l'épiderme, soit au niveau d'un

5

Chapitre I : Présentation du système

tégumentaire

Revue Bibliographique

6

Chapitre I : Présentation du système

tégumentaire

Revue Bibliographique

7

follicule pileux. On trouve deux grands types de glandes

eccrines et les glandes et apocrines [3] [10].

Les glandes sudoripares eccrines produisent la sueur qui est

libérée à la surface de la peau, provoquant son

rafraîchissement, ce qui régule ainsi la température

corporelle [3]. On les retrouve au niveau du derme et de l'épiderme,

plus nombreuses au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds [3]

[10]. La sueur est composée d'eau, de chlorure de sodium, de potassium,

d'acide urique et d'ammoniaque [3].

Les glandes sudoripares apocrines se trouvent dans des

régions précises de l'organisme (aisselles, pubis et

régions génitales), et sont toujours reliées à un

follicule pilo-sébacé [3] [10]. Le fonctionnement et le

développement de ces glandes dépendent essentiellement des

hormones sexuelles. Leur produit de sécrétion est gras, alcalin,

laiteux et inodore, sauf présence d'agents bactériens [3]

[10].

I.1.2.3. Appareil unguéal

Les ongles sont des formations épidermiques, qui

protègent les extrémités des doigts et des orteils. Ils

sont constitués de couches très kératinisés en deux

parties distinctes : l'une cachée, la racine qui s'étends

profondément dans le derme. L'autre visible, la tablette unguéale

qui se repose sur le lit de l'ongle. Des indications importantes sur la

circulation sanguine au niveau du derme sont fournies à l'examen de la

tablette [3] [10] [11].

I.2. Fonctions

La peau constitue l'interface d'échange entre le milieu

intérieur de l'organisme et son environnement, et ce en le renseignant

sur ses besoins et en lui permettant de répondre aux perturbations

externes (température, humidité, bactéries, UV...) [4].

I.2.1. Protection et barrière

La peau exerce d'abord une fonction protectrice, vis à

vis de toutes les agressions venues de l'extérieur [12].

Contre les agressions mécaniques : La peau

assure une protection souple et efficace à 3 niveaux : la

kératine de la couche cornée, solide barrière continue ;

les fibres du derme, collagènes, qui confèrent à la peau

leur force de tension, et élasticité grâce auxquelles la

peau revient en place après étirement ; ainsi que le coussin

graisseux de l'hypoderme, qui protège les muscles et les os sous-jacents

contre les chocs et les pressions [12].

Contre les agressions chimiques : La couche

cornée et le film formé par la sueur et le sébum forment

une barrière, mais cette dernière n'est pas infranchissable.

Certains produits peuvent pénétrer lentement à travers la

peau pour gagner la circulation générale. Cette

pénétration peut

être utilisée pour l'application de certains

médicaments. A l'inverse, elle représente un danger vis à

vis de produits toxiques [12].

Contre les microorganismes : la défense de la

peau est assurée par la couche cornée, les cellules immunitaires

du derme, et aussi par la flore microbienne commensale qui s'oppose au

développement de la flore dite pathogène (streptocoque,

staphylocoque doré ...). Cette flore normale doit donc être

respectée. L'emploi de produits antiseptiques pour la toilette

quotidienne est déconseillé [12].

En outre, la défense antimicrobienne de la peau est

assurée grâce à une légère acidité de

la couche cornée (pH5) et à la libération d'agents

bactéricides tels que les â-défensines, les

antileucoprotéases, le lysozyme et la RNase [12].

Contre les agents oxydants : les polluants

atmosphériques et les rayonnements agressent constamment la peau. Pour

s'en protéger, elle filtre 70% du rayonnement UVB et limite la

production d'espèces réactives à l'oxygène (ROS) ;

et ce grâce à ses systèmes d'élimination des

radicaux libres : système enzymatique (catalase et superoxyde dismutase)

et non enzymatique (vit E et C, acide urique et glutathion) [12].

I.2.2. Thermorégulation

Les échanges thermiques au niveau de la peau

dépendent du système vasculaire cutané et des glandes

sudoripares qui sont sous le control du centre thermorégulateur. La

vasodilatation élimine l'énergie thermique, tandis que la

vasoconstriction évite une perte trop importante [13] [14]. Par

ailleurs, les glandes sudoripares permettent à l'organisme

d'évacuer de l'énergie thermique sous forme de vapeur d'eau : il

y'a refroidissement par évaporation [13].

I.2.3. Fonction métabolique (synthèse de

vit D)

La vitamine D est synthétisée en premier lieu

dans l'épiderme, au niveau des kératinocytes. Après

exposition aux rayons ultraviolets B, la vitamine D3 ou

cholécalciférol est synthétisée à partir de

son précurseur (le 7-déhydrocholestérol). Elle est ensuite

doublement hydroxylée au niveau du foie puis au niveau du rein

aboutissant au calcitriol forme hormonale active de la vitamine D3. Cette

dernière est essentielle à la régulation du calcium et du

phosphate de l'organisme [3].

I.2.4. Fonction sensorielle

Grace aux terminaisons nerveuses la peau capte des

informations cognitives, qu'elle transmet au cerveau. Ce que lui donne sa

fonction sensorielle permettant défense et adaptation au milieu

environnant [5] [13].

Chapitre I : Présentation du système

tégumentaire

Revue Bibliographique

8

L'organisme est sensible à la pression, à la

douleur, et aux variations de la température grâce aux :

corpuscules lamelleux qui se trouvent dans les couches profondes du derme ou de

l'hypoderme, et aux terminaisons nerveuses libres se situant dans toute la

peau. Elle apprécie les formes, la nature et le contact d'objets

grâce aux corpuscules tactiles capsulés localisées dans les

papilles du derme [13].

Chapitre II :

Les cosmétiques

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

9

II.1. Législation et

règlementation

II.1.1. Définition

Les produits cosmétiques sont définit par

l'article 2 du décret exécutif n°97-37, du 5 Ramadhan 1417

correspondant au 14janvier 1997 du journal officiel de la république

algérienne.

« On entend par produit cosmétique et produit

d'hygiène corporelle, toute substance ou préparation autre que

les médicaments, destinée à être mise en contact

avec diverses parties superficielles du corps humain tels que

l'épiderme, le système pileux et capillaire, les ongles, les

lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les

nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en

modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur. » [15].

Cette définition se rapproche très fortement de

celle de la directive européenne 76/768/CEE du 27.07.1976. JOCE L262 du

27.09.76 qui a été établie pour définir les

produits cosmétiques dans le but de les commercialiser, ainsi que pour

assurer la sécurité des consommateurs.

Cette dernière définit le produit

cosmétique comme suit : « On entend par produit cosmétique

toute substance ou préparation destinée à être mise

en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain

(épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres

et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses

buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les

parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou

de les protéger ou de les maintenir en bon état. » [16].

II.1.2. Règlementation :

La mise sur le marché des produits cosmétiques

est encadrée par le décret exécutif N° 10-114 du 18

Avril 2010 modifiant et complétant le décret exécutif

N° 97-37 du 14 Janvier 1997 définissant les conditions et les

modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation, et de

commercialisation, sur le marché national, des produits

cosmétiques et d'hygiène corporelle. On y retrouve :

· La liste des produits considérés comme

produit cosmétiques (annexe I du JO).

· Les substances prohibées dans la composition des

cosmétiques (annexe II du JO).

· Les restrictions à respecter dans la composition

de ces derniers (annexe III du JO).

· La liste des colorants autorisés (annexe IV du

JO).

· La liste des conservateurs autorisés (annexe V du

JO).

· La liste des filtres UV que peuvent contenir les produits

cosmétiques (annexe VI du JO).

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

L'article 13 du même journal officiel soumet les

produits cosmétiques et d'hygiène corporelle à une

autorisation préalable pour toute fabrication, conditionnement ou

importation délivré sur la base d'un dossier adressé aux

services de la direction du commerce de la wilaya [15].

II.1.3. Produits à statut

particulier

II.1.3.1. Produit dit « frontière

»

Il est parfois difficile de différencier entre produit

cosmétique et médicament. Certains produits sont très

proches des médicaments par leur composition ou leur action

revendiquée [17]. Ils contiennent au moins un ingrédient de

distinction et prétendent des bienfaits supérieurs aux

capacités des produits purement cosmétiques

généralement en apportant une modification thérapeutique

de la physiologie de la peau et/ou une inhibition du processus d'une maladie

[18].

Le terme cosméceutique, unissant les deux mots

cosmétique et pharmaceutique, a été donné à

ces produits et popularisé par le Dr Klingman dans les années 80.

Ce dernier a également proposé une distinction en deux

catégories de produits : les isocosmétiques qui conservent le bon

état de la peau (crèmes hydratantes, protection solaire), et les

améinocosmétiques qui améliorent l'état de la peau

(crèmes aux hydroxyacides) [17].

II.1.3.2. Nutricosmétiques

Les nutricosmétiques succèdent aux

cosméceutiques dans le marché des produits de beauté en

prétendant améliorer la santé, l'élasticité

et la beauté de la peau de l'intérieur [19].

Il est bien établi dans la définition qu'un

produit cosmétique est destiné à être mis en contact

avec les parties superficielles du corps humain, les nutricosmétiques ou

cosmétiques oraux n'entrent donc pas dans le domaine des

cosmétiques. Les produits qui en font partie sont des compléments

alimentaires [16].

II.1.4. Cosmétovigilence

Dans les conditions normales d'utilisation les

cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine. Bien

que les produits cosmétiques soient encadrés notamment en

Algérie par une autorisation préalable (article 13 JO) ainsi que

leurs composition via diverses restrictions (détaillées dans les

annexes II, III, IV, V, et VI du JO) [14] ; il n'y a pas de certitude absolue

d'innocuité avant l'utilisation à grande échelle [20].

Il est donc essentiel de fournir une surveillance après

commercialisation pour assurer la sécurité du consommateur. La

vigilance est une structure de recueil d'informations sur les effets

indésirables, et lorsqu'il s'agit de produits cosmétiques on

parle donc de cosmétovigilence [20].

En Algérie, après la mise sur le marché

des produits cosmétiques, le système de cosmétovigilance

encourage la déclaration des effets indésirables, ainsi que le

recueil

10

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

11

d'informations relatives à ces effets dans un but

préventif. Ainsi, les professionnels de la santé mais aussi les

consommateurs et les professionnels de la beauté peuvent déclarer

tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance,

susceptibles de résulter de l'utilisation d'un produit cosmétique

ou de son mésusage [21].

Ces déclarations s'effectuent à l'aide d'une

fiche de cosmétovigilence dite fiche rose disponible sur le site web du

Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance

(annexe1).

II.2. Les catégories de produits

cosmétiques II.2.1. Produits d'hygiène corporelle

II.2.1.1. Produits nettoyants et

démaquillants

Ils nettoient et rafraichissent la peau en éliminant

toutes impuretés retrouvée à sa surface. Grace aux agents

tensioactifs présents dans leur composition. L'utilisation des

différents nettoyants varie selon plusieurs critères : selon

l'âge du sujet, types de peau, la région à nettoyer, et

selon leur présentation liquide ou solide, avec ou sans rinçage

[22].

Savon : c'est le plus utilisé des produits

d'hygiène. Le savon est un sel d'acides gras obtenu par action d'une

base forte sur des matières grasses d'origine animale ou

végétale. C'est un tensioactif anionique, a un PH alcalin ce qui

le rend agressif sur la peau, d'où la nécessité d'un

rinçage soigneux [22] [23] [24] [25].

Syndets : c'est une évolution du savon

ordinaire, formulé à base de tensioactif de synthèse. Ils

ont un pouvoir bactéricide et propriété de mousse et de

rinçage supérieur à celui des savons. Moins agressifs et

plus doux, ils maintiennent l'hydratation de la peau [26] [27].

Laits de toilettes : Ce sont des émulsions

nettoyantes ou démaquillantes. Ils permettent un nettoyage à sec

ou avec rinçage. Ils ont une bonne tolérance et se trouvent en

variation selon les types de peaux [22] [28].

Toniques ou lotions nettoyantes : constituent une bonne

option de nettoyage aux peaux sensibles, grâce à leur composition

de tensioactifs non ionique. Elles peuvent également avoir un effet

rafraichissant, adoucissant ou astringent selon l'actif ajouté. Une

application simple au coton est suffisante [22].

Démaquillants spécifiques (yeux et

lèvres) : à base d'eau thermale ou purifiée, doux et

anti irritants. Démaquillent le pourtour de l'oeil (sourcils, cils,

paupière) et les lèvres. Existent sous différentes formes

généralement sans rinçage. Seuls les démaquillants

waterproof qui ont une composition plus spécifique huileuse

nécessitent un rinçage [22].

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

12

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

13

Produits pour le bain et la douche : c'est une forme

améliorée de savon pour le nettoyage du corps. Le plus souvent

sous forme de gel moussant bien parfumé. Certains permettent aussi

d'hydrater la peau, leur application est suivie d'un bon rinçage

[28].

II.2.1.2. Déodorants et anti

transpirants

? Les anti-transpirants contrôlent la transpiration et

l'odeur qu'elle produit, grâce à des principes actifs tels que les

sels d'aluminium. Par un mécanisme physique, ils forment un bouchon peux

profond près de la partie supérieure de la glande sudoripare

diminuant ainsi l'écoulement de la sueur [22] [30].

? Les déodorants sont destinés à

supprimer ou à masquer les odeurs dues aux secrétions apocrines.

Ils agissent soit par action antimicrobienne (Triclosan, aluminium, zirconium,

alcools et glycols) en limitant la prolifération des bactéries,

soit en neutralisant les molécules responsables des mauvaises odeurs.

Les déodorants peuvent également contenir des antioxydants et des

parfums afin de masquer les mauvaises odeurs et procurer une sensation

agréable et fraiche [22] [31].

II.2.1.3. Produits de rasage

Ce sont des produits cosmétiques destinés

à la population masculine. Ils apportent une action adoucissante,

antiseptique, hypoallergénique et anti-irritante. Ils sont disponibles

sur le marché en mousse, gel ou en crème [32] [33].

II.2.1.4. Produits d'épilation

L'épilation est essentiellement à but

esthétique mais constitue aussi un geste d'hygiène. Elle est

pratiquée soit par des moyens mécaniques (pince, cire), par

destruction chimique (dépilatoires) ou encore par destruction

électrique ou par irradiation laser [29] [35].

Les cires, qu'elles soient chaudes réutilisables ou

froides à usage unique, permettent l'arrachage du poil grâce

à leur propriété adhésive et collante. Elles sont

à base de résines naturelles ou synthétiques ou à

base de sucre [29] [34].

Les dépilatoires chimiques sont composés

essentiellement d'un dérivé de soufre (acide thioglycolique et

thiolactique), ils permettent l'enlèvement du poil de la surface et non

pas de la racine [29].

II.2.1.5. Hygiène buccale

Le brossage est le principal mécanisme de nettoyage des

dents. Il se fait au dentifrice : une crème pâteuse

aromatisée, composée essentiellement d'un abrasif (phosphate

dicalcique, silice ou bien carbonate de calcium), d'un tensioactif, un agent de

prévention des carries comme le fluorure de sodium et un humectant

(glycérine ou sorbitol). D'autres alternatives sont utilisées

aussi comme les poudres dentifrices et les bains de bouches

qui contiennent une forte dose d'essence de menthe ou de thym, des agents

antiseptiques et un pourcentage d'alcool mélangé à de

l'eau [29] [36] [37].

II.2.2. Produits de soin pour le visage et le corps

II.2.2.1. Crèmes de soin

Elles sont destinées à la protection de la peau

des agressions extérieurs et permettent la correction des défauts

de la peau (peau sèche, grasse ou sensible, les taches noires,

rides...). Ce sont des émulsions présentes en deux phases

eau/huile, huile/eau ou en trois phases huile/eau/huile ou eau/huile/eau [29]

[38].

a) Crèmes de protection :

elles protègent la peau des agressions extérieures

(soleil, rayons UV, ventilation intense...). Ce sont des émulsions avec

une texture plus ou moins liquide ou pâteuse de type E/H, riche en corps

gras, en cires et en produits occlusifs [29] [38].

b) Crèmes base de maquillage :

ce sont des émulsions légères et fluides de type H/E

appliquées seules ou avant l'utilisation du fond de teint ou de poudre

de maquillage. Elles pénètrent facilement la couche cornée

et permettent une meilleure fixation du maquillage tout au long de la

journée [29] [38].

c) Crèmes de soins spécifiques

:

- Soin hydratant : La crème hydratante est une

substance hygroscopique et hydrophile qui couvre la surface cutanée et

empêche la peau de perdre l'eau lors de la transpiration. Il existe

celles pour peaux sèches essentiellement anti-déshydratantes et

celles pour peaux grasses, composée principalement d'agents absorbants

et séborégulateurs comme l'argile et le zinc. Elles contiennent

aussi des substances matifiantes, des gélifiants et des antioxydants

[29] [38] [39].

- Soins anti-acnéiques : elles limitent la

prolifération des bactéries et jouent un rôle dans la

régulation du sébum en diminuant sa production [29] [38].

- Soin pour peaux sénescentes : les soins

antivieillissement, anti-âge et antiride, sont des soins qui luttent

contre le vieillissement cutané. Ils sont riches en substances actives

agissant sur les fibroblastes dermiques, stimulant le renouvellement

cellulaire, hydratant, qui permettent l'amélioration de la

tonicité et l'élasticité de la peau [29] [38].

- Soin anti rougeurs : apaisent les irritations et les

rougeurs du visage. Elles contiennent des substances actives qui

améliorent la microcirculation cutanée [29] [38].

- Soins contour des yeux : ce sont des crèmes

fluides et légères, pauvre en matière grasse,

dépourvu d'alcool et de parfums. Elles contiennent des agents tenseurs,

des décongestionnants et des hydratants [29].

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

14

- Soin des lèvres : riche en substances

naturelles nourrissantes et réparatrices, ce sont

généralement des soins à base d'huile et de beurre

végétal comme l'huile d'argan et le beurre de karité, qui

permet une bonne action émolliente et une forte hydratation [38]

[40].

II.2.2.2. Masques

Les masques sont des préparations cosmétiques

destinées à être appliquées sur le visage en couche

épaisse avec un temps de pause déterminé. Ils contiennent

plusieurs ingrédients à principes actifs différents,

choisis en considération du type de peau et selon l'effet

désiré. Plusieurs types sont disponibles, on trouve :

? Les masques crèmes ou en gel qui nettoient, hydratent

et nourrissent la peau, conseillés aux peaux sèches.

? Les masques terreux à base d'argile et de substances

qui absorbent l'excès de sébum, indiqués souvent aux peaux

grasses.

? Les masques pélliculables et coagulables à

froid qui ont une action stimulante et raffermissant, composés à

base de polymères filmogènes ayant un effet occlusif très

hydratant, conseillés le plus souvent pour les peaux

déshydratées et vieillissantes.

? Les masques plâtres sont auto-chauffants

dégageant de la chaleur à l'application. Ils durcissent

après séchage, et se retirent par décollement [29]

[38].

II.2.2.3. Produits de gommage

Le gommage est destiné à faire disparaitre les

petites imperfections de la peau par une action superficielle au niveau des

premières assises de la couche cornée. Il existe deux

façon de gommages : un gommage mécanique obtenue par un

frottement d'un produit gommant contenant des granules plus ou moins grosses,

la poudre des noyaux d'abricots et les billes de polyéthylène

sont les abrasifs les plus utilisés, et un gommage chimique à

base de deux substances actives : les alpha-hydro acides principalement l'acide

glycolique a une concentration dépassant les 10% et l'acide salicylique

à une concentration plus faible [29] [38].

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

15

II.2.3. Pigmentation et produits solaires

II.2.1. Agents photo protecteurs

L'écran solaire est un mélange de plusieurs

principes actifs incorporés dans des produits galéniques

adaptés, capable de limiter le passage des UV à travers la peau.

Distingués selon leur facteur de protection solaire [41] [42].

Il existe deux types de protection solaire :

Les écrans physiques : des écrans

inorganiques capables de refléter et diffuser la lumière

solaires, les rayons UV et la lumière visible. Ce sont des poudres

blanches, inertes, induisant très peu d'allergies et photostables. Les

plus utilisés sont d'origine minérale (oxydes de zinc, de titane

ou de fer) [41] [43].

Les écrans chimiques : écrans organiques,

dite aussi filtres chimiques, généralement d'origines

synthétique. Absorbent sélectivement les rayons UV. Cette

propriété lui permet de protégé les tissus

sous-jacents. L'association des écrans physique et chimiques augmente

l'indice SPF et permet une meilleure protection [41] [43].

II.2.2. Autobronzants et photodynamiseurs

Les autobronzants sont des colorant artificiels de

l'épiderme. Une fois appliqués, leur principal composant actif

DHA (Dihydroxyacétone) réagit avec la fonction aminée des

protéines cutanées et produit des mélanoïdines

responsables de la coloration semi-permanente de la peau [44] [29] [42].

Les photodynamiseurs de la pigmentation ont une action sur la

formation de la mélanine. Le bergaptène diminue le seuil de

sensibilité de la peau aux rayons UV et à la lumière

visible, pour une pigmentation plus rapide [29].

II.2.3. Inhibiteurs de pigmentation et

dépigmentant

Les cosmétiques dépigmentant sont

composés d'actifs d'origines naturels, chimiques ou synthétiques.

Ils agissent selon une combinaison de différents modes d'action :

blocage de la synthèse de la mélanine, action sur le transfert

des mélanosomes, ou destruction des mélanocytes. En association

avec d'autres adjuvants qui favorisent l'élimination des cellules

pigmentées retrouvées à la surface de la peau [46].

II.2.4. Produits capillaires

II.2.4.1. Shampooings

La fonction première du shampooing est d'assurer un acte

d'hygiène de base : nettoyer la chevelure et le cuir chevelu [47]. Les

shampooings contiennent de 10 à 30 ingrédients [48]. Les

principaux composés sont :

·

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

16

Agents tensioactifs : pour se lier à la

saleté et émulsifier le sébum et les produits coiffants

pour pouvoir les éliminer lors du rinçage.

· Silicones : lubrifient les cheveux, facilitent

le démêlage et donnent aux cheveux une fois séchés,

un aspect et un toucher plus lisse.

· Polymères cationiques : fournissent des

avantages remarquables de protection et d'hydrorégulation.

· Agents de conservation, parfums et autres

ingrédients à action spécifique [47] [49] [50] [51].

II.2.4.2. Produits d'embellissement

On distinguera les produits destinés à donner

une forme aux cheveux des produits de maintien de la coiffure.

+ Les produits de mise en forme

La rupture des liaisons hydrogènes de la

kératine, sensibles à l'eau, permet une modification provisoire

de la forme des cheveux. Si on veut donner au cheveu une forme plus durable il

faut agir sur les ponts disulfures, plus solides [52].

Après réduction partielle des ponts disulfures,

la chevelure est mise à la forme souhaitée, bouclée ou

lissée. La forme est ensuite fixée par réaction

d'oxydation qui rétablit les ponts disulfures [52].

Le lissage brésilien, appelé aussi lissage

à la kératine consiste, d'après les fabricants, à

ouvrir les écailles pour injecter à l'intérieur du cheveu

une solution de kératine hydrolysée liquide. Les écailles

sont alors refermées par lissage à la chaleur qui scelle la

kératine en surface. Réparé, renforcé et

gainé, le cheveu est plus souple et plus facile à coiffer

[52].

+ Produits pour le maintien de la coiffure

Pour maintenir la coiffure, on utilise des lotions ou des

mousses de coiffage à appliquer sur les cheveux mouillés avant la

mise en plis ou le brushing, et des laques ou des gels à appliquer sur

la coiffure finie. Ces produits retardent l'effet réversible du retour

à la forme et fixent la coiffure dans la forme désirée et

la protègent du vent et de l'humidité [53].

La formulation des laques est construite autour de

résines, polymères filmogènes qui forment un film

protecteur plus ou moins dur à la surface des cheveux. Parmi les

composants on retrouve des gommes naturelles très dures et peu

hygroscopiques, telles que le shellac [53].

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

17

II.2.4.3. Produits de soin

II.2.4.3.1. Antipelliculaire

Les pellicules sont le résultat d'une desquamation

excessive du cuir chevelu. Elles sont principalement causées par les

levures des genres Malassezia et Pityrosporumet influencées par le

sébum ainsi que la sensibilité personnelle. Parmi les agents

antipelliculaires on peut citer les antimycosiques à large spectre, les

antilevuriques, les cytostatiques (sulfure de sélénium, les

pyrithiones, et les dermocorticoïdes) ; ainsi que les

kératolytiques (acide salicylique, huile de cade) favorisant

l'élimination des squames [54] [55].

II.2.4.3.2. Shampooings et lotions

antichute

Lorsque la chute de cheveux est peu importante, occasionnelle,

et sans dégarnissement visible, les soins dermocosmétiques

peuvent être proposés en première intention. On

privilégie les lotions qui semblent être plus efficaces que les

shampooings dont le rôle principal est de nettoyer, assainir et fortifier

les cheveux [56].

Les ingrédients actifs tentent de retarder la chute

soit en régulant la sécrétion sébacée, soit

en compensant des carences en apportant des éléments nutritifs

(acides aminés, vitamines), soit en stimulant les kératinocytes

du bulbe pileux en activant la circulation locale [56] [57].

Un shampooing antichute devrait éliminer le

sébum de manière adéquate sans pour autant assécher

les cheveux, ou les rendre difficiles à coiffer. Ces shampooings

privilégient alors les détergents cationiques ainsi que les

détergents amphotères [57].

Une lotion antichute se compose généralement

d'une combinaison d'actifs ayant des propriétés

complémentaires dont les actifs permettant l'induction et le maintien de

la vascularisation au niveau de la papille dermique du follicule pileux, on

peut citer l'extrait végétal de Ruscusaculeatus qui

augmenterait la production du VEGF favorisant ainsi le développement du

réseau capillaire. Ou encore le Nicotinate de tocophérol qui

combine les propriétés vasodilatatrices de l'acide nicotinique et

l'effet protecteur de la vitamine E [56].

Les extraits de sabale, de curbicia, ainsi que la vitamine B8

en application topique sur le cuir chevelu permettent la diminution de la

sécrétion de sébum et l'amélioration de la

qualité du cheveu [56].

II.2.4.4. Produits de coloration et décoloration

du cheveu et du poil

II.2.4.4.1. Teinture capillaire

Il existe plusieurs types de teintures capillaires

classées selon la pénétration de leurs colorants sur la

surface ou les parties profondes du cheveu, en teintures semi-permanentes et

permanentes. La différence étant leur capacité à

atteindre le cortex pileux et d'y demeurer de

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

18

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

19

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

20

manière permanente ou pas. Pour traverser la cuticule

et atteindre le cortex, le produit doit avoir un PH alcalin capable d'ouvrir

les écailles. Les teintures permanentes utilisent

généralement de l'ammoniaque ou de l'éthanolamine pour

augmenter le PH ; par ce mécanisme elles peuvent endommager la cuticule

en rendant les cheveux hydrophiles [58] [59].

La teinture permanente est une réaction d'oxydation qui

permet aux pigments, les diamines aromatiques, de pénétrer

à l'intérieur du cortex et d'y être oxydées en

molécules colorées par du peroxyde d'hydrogène. C'est le

type de coloration le plus utilisé [58] [59].

Les colorants semi-permanents ne contiennent pas d'ammoniac ni

d'éthanolamine et sont donc plus doux pour les cheveux que les colorants

permanents. Ils contiennent également du peroxyde d'hydrogène, du

résorcinol et des para-colorants. Ils ne sont pas aussi efficaces pour

couvrir les cheveux gris ou blancs, car ils atteignent seulement la cuticule.

Parfois, ils sont utilisés comme produits pour ajouter de la brillance

et transformer la couleur naturelle des cheveux en une couleur plus vibrante.

La coloration semi-permanente s'estompe après 10 à 15

shampooings, voire avant [58] [59].

II.2.4.4.2. Produits de

décoloration

Le mécanisme de base des produits de

décoloration des cheveux ou des poils est la décomposition de

granules de mélanine par oxydation, avec du peroxyde d'hydrogène,

dans des conditions alcalines (ammoniac ou éthanolamine). Les

persulfates ont un effet de blanchiment plus puissant. Ainsi, tous les effets

peuvent être obtenus de l'éclaircissement à la

décoloration complète [60] [52].

Les produits de décoloration peuvent se

présenter sous des formes variées : solutions, émulsions,

shampooings, poudres, crèmes ou huiles. Du fait de l'instabilité

de l'eau oxygénée à pH alcalin, le support ammoniacal et

l'oxydant sont conditionnés séparément et

mélangés au moment de l'emploi [61].

L'application d'un produit décolorant est toujours

effectuée sur cheveux non lavés. Le cuir chevelu doit conserver

sa couche protectrice naturelle de sébum pour prévenir les

risques d'irritation. L'action éclaircissante entraîne des

modifications importantes dans les propriétés physiques et

chimiques du cheveu, d'où la nécessité d'utiliser des

produits de soin ou de traitement spécifiques pour les cheveux

décolorés [61].

II.2.5. Produits de maquillage

II.2.5.1. Rouges à lèvres

Les rouges à lèvres hydratent, protègent

les lèvres et leur donne une couleur et de la brillance. Leurs

composition est complexe et comporte plusieurs ingrédients :

principalement des cires (cire d'abeille...), des huiles

végétales, des alcools gras, des silicones, des pigments et

des

laques tels que l'éosine qui a une bonne adhérence.

En association avec d'autres substances comme les agents de conservation

(antioxydants et antimicrobiens) et les parfums. Plusieurs types sont

disponibles : rouges lèvre gras, brillants, mats et

hypoallergéniques [62] [29] [63]. II.2.5.2. Fonds de

teint

Ce sont des préparations cosmétiques

destinées colorer, unifier et améliorer l'aspect du teint du

visage en camouflant ses imperfections. Leur formulation associe une

émulsion, des poudres et des pigments. Les poudres blanches entrent dans

leur composition pour environ 10%: le talc comme diluant, le kaolin autant

qu'un agent matifiant, des anti-UV comme l'oxyde de titane ou de zinc. Ils

existent en différentes formes : fluide ou en gel, plutôt liquide

ou en forme solide, en stick ou compact [29] [62].

II.2.5.3. Produits pour les yeux

Les produits pour les yeux doivent être d'une parfaite

innocuité car utilisés à proximité de la partie la

plus sensible du visage, l'oeil. On distingue différents produits :

Fards à paupières : permet de colorer la

paupière de l'oeil. On les trouve souvent sous forme de poudres

compactes, ou en crème. Plusieurs ingrédients entrent dans leur

composition : une charge pigmentaire comme base de formulation associée

à un mélange de poudres et un liant de compactage le plus souvent

lipophile [62] [64].

Eye-liners : permet de donner une forme à

l'oeil. Ce sont des produits visqueux, pigmentés capables de se fixer au

niveau de la paupière après application [62] [29] [27].

Mascara : ils allongent, recourbent et colorent les

cils. Disponible en plusieurs couleurs et aussi en plusieurs types comme le

mascara waterproof résistant à l'eau [62] [64].

Crayons pour les yeux : à base de cire,

constitués d'une mine colorée mise dans un cylindre de bois. Ils

doivent être suffisamment souples et facile à appliquer [62]

[64].

Les anticernes : ils ont un effet mat et couvrant

destiné à camoufler les cernes. Ils sont présents dans le

marché en stick ou en crème [29].

II.2.5.4. Produits destinés aux ongles

Les vernis : ce sont des formulations dont le

constituant principal est la nitrocellulose accompagné d'un agent

thixotrope, des pigments et de plusieurs plastifiants. Ils sont destinés

à colorer les ongles, améliorer leur aspect et les embellir [65]

[29] [39].

Dissolvants : ils servent à démaquiller

les vernis à ongles. Ils sont composés essentiellement de solvant

comme l'acétone [66].

Durcisseurs : destinés au traitement des ongles

fragilisés. C'est un mélange d'acide aminé soufré

ou un de ses dérivés et du Tétraborate de sodium, le tout

dans un milieu aqueux ou eau-alcool [28].

II.2.6. Parfums

Les parfums sont des solutions alcooliques plus ou moins

concentrées de substances odorantes volatiles d'où la

dénomination de « parfumerie alcoolique » donnée

à cette branche de la cosmétologie [67].

Leurs matériaux sont utilisés dans une grande

variété de produits consommables, s'étendant des parfums

aux produits de la peau tels que les crèmes, lotions, et

détergents [68].

II.2.6.1. Matières premières

aromatiques

Les matières premières dont disposent les

compositeurs-parfumeurs se concrétisent par les produits naturels et les

produits de synthèse. Les produits naturels sont ceux d'origine

végétale extraits de boutons de fleurs, de fruits, de graines, de

racines, de bois, de mousses par exemple, et ceux d'origine animale tels,

notamment, l'ambre, le castoréum, la civette, le musc [69].

Quant aux produits de synthèse, en plus de leur

stabilité et de leur prix de revient compétitif, permettent

à la palette du parfumeur de s'enrichir d'un nombre considérable

de notes inconnues de celles créées par les produits naturels.

Ainsi, grâce à la chimie, il est possible de reproduire des odeurs

insusceptibles d'être capturées naturellement. Soit parce que la

fragrance est difficile à extraire (fleur de muguet ou de

gardénia rebelle à l'extraction). Soit parce que le produit

naturel est rare ou coûteux : la vanille reproduite par la vanilline, la

fève tonka reproduite par la note de coumarine ou encore la violette

reproduite par l'ionone. Soit parce que ledit produit est interdit

d'extraction, c'est le cas du musc issu du chevrotin (animal

protégé par Convention de Washington de 1973), ou encore du

cachalot dont est secrété l'ambre, produit qui met des

années à sécher au soleil avant qu'une essence parfaite ne

soit atteinte pour la parfumerie [69].

II.2.6.2. Composition et type de produits On

distingue :

- Les parfums proprement dits ou extraits qui contiennent 20

à 40 % de concentré odorant dilué dans l'alcool à

90°. De durée de vie comprise entre 4 à 8heures, c'est le

produit le plus couteux, quelques gouttes suffisent à imprégner

la peau d'une fragrance durable et raffinée [69].

- Les eaux de parfums qui renferment 12 à 15 % de

composition diluée dans l'alcool à 90°, leur fragrance dure

3 à 4 heures [69].

- Les eaux de toilettes qui contiennent 8 à 12 % de

composition diluée dans l'alcool à

90°, leurs senteurs se font sentir environ 2 heures [69].

Chapitre II : Les cosmétiques

Revue bibliographique

21

-Les eaux de Cologne qui comprennent environ 7 % de

composition diluée dans l'alcool à 70° [69].

- Les eaux fraiches ou les eaux toniques, eaux

rafraichissantes, parfumées légèrement de senteurs

fruitées [69].

Chapitre III :

Les cosmétiques

naturels

Chapitre III : Les cosmétiques

naturels

Revue bibliographique

22

III.1. Définition

Définition donnée par le Comité d'Experts

sur les produits cosmétiques du Conseil de l'Europe, septembre 2000 :

« Par produit cosmétique naturel, on entend tout

produit qui se compose de substances naturelles (toute substance d'origine

végétale, animale ou minérale, ainsi que les

mélanges de ces substances), et qui est produit (obtenu et

traité) dans des conditions bien définies (méthodes

physiques, microbiologiques et enzymatiques). Un produit fini ne peut

être qualifié de naturel que s'il ne contient aucun produit de

synthèse (à l'exception des conservateurs, parfums et

propulseurs). Les ingrédients des cosmétiques naturels sont

principalement des composants utilisés en phytothérapie. »

[70].

L'excipient semble être la principale différence

de composition entre les produits cosmétiques classiques et les produits

cosmétiques naturels. Dans ces derniers, les actifs responsables des

effets souhaités sont véhiculés par des bases naturelles

telles que les différentes huiles végétales d'argan, de

noisette, d'amande ou beurre de karité [71]. Véritables mines de

vitamines et d'acides gras essentiels, elles agissent en synergie avec les

actifs naturels ajoutés au produit. Ainsi, de nombreux composants auront

un rôle premier d'excipient mais apporteront également une

activité bénéfique supplémentaire au

cosmétique [72].

On distingue trois types d'ingrédients classiques dans

la composition des produits cosmétiques naturels selon leur origine :

les matières premières d'origine végétale, animale,

et minérale [71]. III.2. Cosmétiques naturels d'origine

végétale :

Les plantes sont une source intarissable de principes actifs

utilisés depuis la nuit des temps. Ces principes actifs sont

bénéfiques pour l'homme et avant tout conciliables avec la peau

humaine, ce qui n'est souvent pas le cas avec les matériaux chimiques

synthétiques retrouvés dans les produits cosmétiques

classiques. Ces ingrédients doivent être traités de la

manière la plus douce possible pour préserver leurs

qualités naturelles. Leur fabrication est tout un art et un savoir-faire

hérités de la médecine par les plantes [72].

III.2.1. Huiles végétales

Les huiles végétales sont extraites de plantes

oléagineuses, généralement des graines, riches en lipides,

et obtenues par première pression à froid (ne dépassant

pas 35°C) afin de ne pas altérer leur composition [71] [73].

Les principaux constituants des huiles végétales

sont des esters de glycérol et d'acides gras ainsi que des

matières partiellement glycéridiques telles que la

lécithine et des substances telles que

Chapitre III : Les cosmétiques

naturels

Revue bibliographique

23

le tocophérol. Leur composition variera selon les

espèces et leur utilisation dépendra notamment de la

variété, du type et de la proportion des acides gras [74].

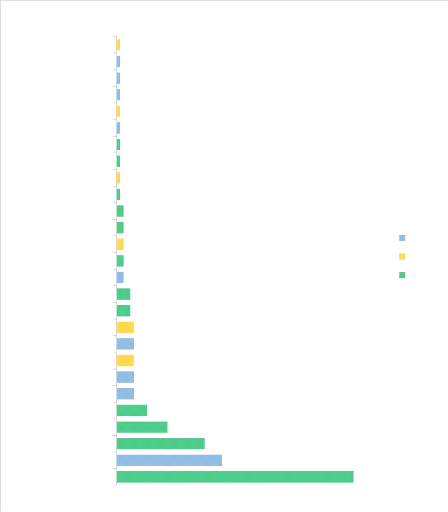

Très riches en acides gras polyinsaturés, elles

ont des propriétés bénéfiques pour la peau et

véhiculent parfaitement les huiles essentielles. Elles constituent la

partie lipophile des crèmes ou s'utilisent telles quelles en « cure

nourrissante ». II est préférable de les conserver à

l'abri de la lumière et de la chaleur [71].

Les principales propriétés des huiles

végétales sont :

Nourrissantes : les huiles végétales sont

très supérieures aux huiles minérales des

cosmétiques industriels, qui n'ont qu'une faible affinité avec la

peau et n'exercent aucune action nutritive. Elles sont aussi supérieures

aux graisses animales car leur composition est plus riche et mieux

équilibrée, notamment en acides gras insaturés et acides

gras essentiels nécessaires aux cellules cutanées [73].

Protectrices et adoucissantes : elles restaurent le

film qui protège la peau, freinant ainsi l'évaporation de l'eau.

Elles ne sont pas hydratantes, puisqu'elles ne contiennent pas d'eau, mais anti

déshydratantes. Elles assouplissent la peau (émollientes) et lui

donnent un toucher très doux [73].

Réparatrices et traitantes : les huiles

végétales non raffinées contiennent des substances non

grasses comme les vitamines A et E, les phytostérols, les

squalènes, qui ont des propriétés stimulantes, calmantes,

cicatrisantes. Elles stimulent la synthèse du collagène et de

l'élastine et améliorent ainsi la tonicité et

l'élasticité de la peau [73].

Anti oxydantes et anti radicalaire : la plupart des

huiles végétales sont riches en vitamines A et E et coenzyme Q10,

qui sont des antioxydants naturels majeurs de l'organisme. Ils s'opposent aux

radicaux libres, produits en grandes quantités lors d'exposition au

soleil, au grand air, à la pollution, et qui sont impliqués dans

le processus de vieillissement [73].

Complémentaires : les huiles

végétales ont des compositions variées et

complémentaires. On peut donc alterner leur usage ou les employer en

mélange [73].

Les principales huiles végétales utilisées

en cosmétique sont résumées dans l'annexe 2.

III.2.2. Beurres végétaux

Comme les huiles végétales, les beurres

végétaux s'obtiennent par pression mécanique des noix ou

amandons [72]. Les fruits et les graines de diverses espèces

végétales contiennent des fractions grasses de consistance solide

/ pâteuse connues sous le nom de graisses végétales. Ce

Chapitre III : Les cosmétiques

naturels

Revue bibliographique

sont des mélanges de composition

hétérogène, bien qu'ils présentent presque toujours

une teneur élevée en triglycérides saturés [74].

Les beurres végétaux sont fréquemment

incorporés aux bases des produits cosmétiques bios auxquelles ils

confèrent une texture fondante et apportent de nombreuses

propriétés bénéfiques pour la peau. Les plus

utilisés étant le beurre de karité et le beurre de coprah

(noix de coco) [72].

III.2.3. Cires

Très importantes dans les formulations de sticks

anhydres ou les émulsions E/H, les cires permettent de régler le

degré de consistance pâteuse ou la dureté. Elles sont

choisies en fonction de leur point de fusion. Les cires d'origine

végétale sont des esters gras résultant de la condensation

d'acides et d'alcools gras à longue chaîne (> 0). Elles ne sont

solubles que dans les solvants organiques et ne sont théoriquement pas

sensibles à l'oxydation. Dans la plupart des cas, ce sont des substances

dures présentant un point de fusion élevé, compris entre

40°C et 90°C [74] [75].

Les esters de cire liquides, tels que ceux de graines de

jojoba, la cire de candellila, et celle de carnauba ont une origine commune

(arbres tropicaux), et sont utilisés en cosmétique en tant que

base [75].

L'huile de jojoba est difficile à classer. Par ses

caractéristiques chimiques, elle répond à la

définition des cires. Elle est, en effet, composée d'esters gras

issus d'acides et d'alcools gras à longue chaîne, mais ces

composés sont insaturés, ce qui lui confère son

caractère liquide. Cette fluidité à l'état brut lui

interdit de revendiquer la qualité de cire. L'huile de jojoba se

rencontre dans de très nombreuses formulations auxquelles elle apporte

onctuosité et émollience [75]. Toutes ces cires sont occlusives.

Elles demeurent à la surface cutanée et jouent un rôle

d'anti déshydratant [75].

III.2.4. Macérât huileux

Les macérât sont obtenus en laissant infuser

à froid dans une huile végétale des plantes ou parties de

plantes qui lui transmettent leurs propriétés spécifiques

en captant leurs agents actifs liposolubles par extraction. Leurs

activités sont diverses en fonction des principes actifs extraits

(anti-inflammatoire, antioxydant, antiseptique...) [73].

24

Si ces produits sont souvent qualifiés d'huile de la

plante macérée, exemple : « huile de carotte », les

termes les plus appropriés seraient en fait « huile à la

carotte » ou « macérât de carotte » [73].

Chapitre III : Les cosmétiques

naturels

Revue bibliographique

III.2.5. Huiles essentielles

L'huile essentielle est un produit odorant, de composition

complexe, obtenu à partir de matière première

végétale botaniquement définie : soit par

entraînement à la vapeur (le plus fréquent) ; soit par

distillation sèche (quelques cas, dont l'huile essentielle de cade

utilisée en dermatologie) ; soit par un procédé

mécanique approprié sans chauffage des agrumes (uniquement pour

le genre Citrus). La matière première végétale

utilisée peut être fraiche, sèche, entière,

pulvérisée ou contusée, à l'exception des fruits du

genre Citrus qui sont traités à l'état frais. L'huile

essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par

un procédé physique n'entraînant pas de changement

significatif de sa composition [76].

Les huiles essentielles concentrent les actifs volatils

contenus dans une impressionnante quantité de plantes. Elles sont

constituées d'un mélange de substances actives et peuvent

contenir plus de 100 molécules différentes (cétones,

esters, coumarines, phénols, monoterpènes), autant de principes

actifs qui exercent globalement une variété d'actions sur

l'organisme. C'est pourquoi une même huile essentielle peut être

à la fois antiseptique, stimulante, cicatrisante, relaxante. Elle peut

alors convenir à différents types de peau. Elles sont aussi

synergiques (se potentialisant mutuellement) ; et holistiques associant soins

du corps et bien-être général [73].

Les principales huiles essentielles utilisées en

cosmétique sont résumées dans l'annexe 3. III.2.6.

Hydrolats

L'eau d'évaporation recueillie lors de l'extraction de

l'huile essentielle en alambic constitue l'hydrolat. Les hydrolats contiennent

des substances actives provenant de la distillation des plantes et ont donc des

propriétés spécifiques généralement proches

de celles des huiles essentielles correspondantes. Ils sont pour la plupart

discrètement mais, agréablement parfumés. Ils sont

très doux et sans alcool et peuvent être utilisé comme eau

de toilette, notamment pour les jeunes enfants. En raison de leur

pureté, ils peuvent remplacer l'eau dans de nombreuses

préparations cosmétiques. Employés seuls, ils sont

très utiles en lotions pour le visage [73].

III.2.7. Plantes aromatiques

Les propriétés des plantes aromatiques sont

généralement assez proches de celles des huiles essentielles qui

en sont extraites. Pour que ces propriétés demeurent intactes, il

est idéal de les employer fraîches, en saison, mais on peut

toutefois les conserver et les utiliser sèches pendant quelques mois, en

poudre, en macérât huileux, ou en extrait hydro-alcoolique. Il est

important

25

Chapitre III : Les cosmétiques

naturels

Revue bibliographique

26

de vérifier soigneusement l'espèce botanique, le

nom commun étant parfois insuffisant pour identifier clairement la

plante. En infusion, décoction, ou lotion ; la plante peut être

employé seule, ou bien entrer dans toutes sortes de recettes de soins.

[73].

III.2.8. Farines

Utilisées en poudre sèche, les farines et les

fécules exercent des propriétés absorbantes et couvrantes.

De plus, l'amidon dont elles sont constituées est une matière

très douce, qui forme avec l'eau une solution onctueuse constituant une

excellente base, pour épaissir et stabiliser les préparations,

tout en augmentant leurs propriétés émollientes et

hydratantes. Les plus utilisés étant : la farine (ou

«crème») d'avoine, les farines de froment ou de maïs, la

crème de riz, la fécule de pomme de terre, la farine de

châtaigne, etc. Les farines et les dérivés

céréaliers ont également des propriétés

exfoliantes, liées notamment à la présence de fibres

résiduelles. Ainsi, moins la farine subit de raffinage, plus elle

contient de fragments d'enveloppe de grains (son), qui augmentent ses

propriétés gommantes [73].

Sous forme sèche, l'amidon entre dans la composition

des poudres libres dont il favorise l'adhérence et dans les formules de

shampooings secs comme absorbant [75].

III.2.9. Gels

Le gel obtenu à partir du suc d'Aloès (Aloe

barbadensis) concentre la plupart des vitamines, notamment les vitamines

A, E et B, utiles à la peau et aux cheveux. Il est également

riche en sucres et en sels minéraux. Il contient de nombreux acides

aminés, des enzymes, des acides organiques (les fameux

alpha-hydroxyacides AHA), des agents antioxydants et des actifs plus

spécifiques [73].

Le gel d'aloès à une composition riche et

complexe, il stimule la cicatrisation et le renouvellement cellulaire, en

favorisant la synthèse du collagène et de l'élastine. Il

est calmant, antiseptique, astringent, exfoliant et très hydratant. Il

rafraîchit, adoucit, raffermit, protège l'épiderme et

permet de lutter contre les signes de vieillissement cutané. Le gel

d'aloès convient donc parfaitement à l'entretien quotidien des

peaux normales, sèches, grasses et/ou fragiles. Il est tout

particulièrement adapté aux peaux acnéiques [73].

III.2.10. Fruits et légumes

Les fruits sont une importante source de principes actifs

utilisés en cosmétologie. L'emploi de fruits frais permet de

bénéficier de ces actifs sans qu'ils aient subi des

procédés d'extraction

27

|

Chapitre III : Les cosmétiques

naturels

|

Revue bibliographique

|

|

|

complexes. Les propriétés des principaux actifs

contenus dans les fruits sont résumées dans le tableau I, et sont

attribuées à la pulpe et éventuellement au jus des fruits

cités [73].

Tableau I : Quelques actifs contenus dans les

fruits.

|

Actifs

|

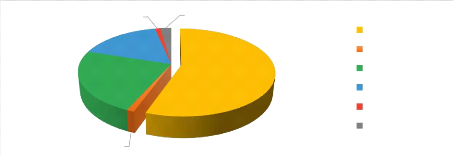

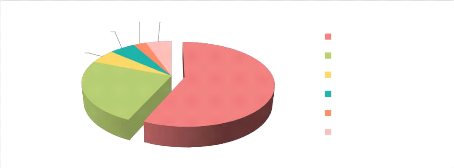

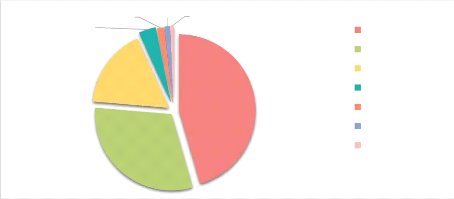

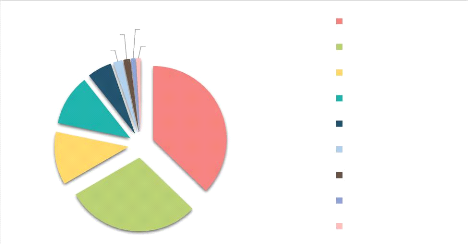

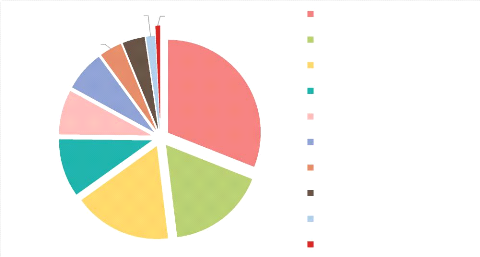

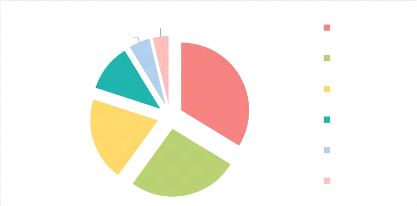

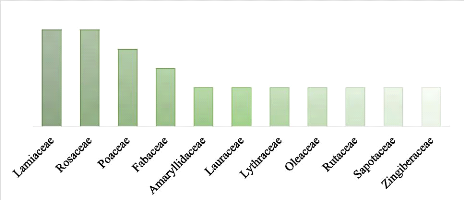

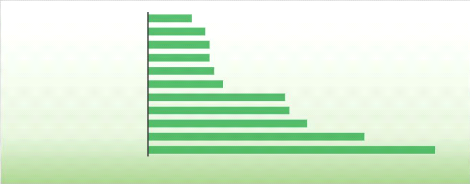

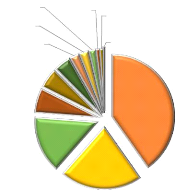

Propriétés