|

Les stratégies d'adaptation des populations au changement climatique dans le sahel burkinabé. Cas de Belgou dans la province du seno.( Télécharger le fichier original )par Mamadou KABRE Université de Ouagadougou - Maà®trise en Géographie (Option rurale) 2007 |

(1977-1986) (1987- 1996) (1997-2006) Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) La baisse de la pluviométrie au mois d'avril au profit du mois de mai conforte la position des paysans qui ont constaté un début tardif dans l'installation de la saison des pluies. Cependant, les remarques portées sur la diminution de la durée de la période hivernale ne sont pas vérifiées. En effet, au moment où l'on constate une baisse considérable de la pluviométrie au mois d'avril, on note que le mois d'octobre est en train de devenir pluvieux. Il ya donc une compensation en ce qui concerne le nombre de mois pluvieux. On peut donc dire qu'il y a un basculement de la période hivernale. vie rie ar iu ille o Pendant la décennie 1997-2006, les précipitations de juillet ont tendance à égaler celles d'août. On observe une forte augmentation des précipitations en septembre. Ces deux constats appuient la déclaration des personnes interrogées selon lesquelles les périodes de v Av M crue varient entre juillet, août et septembre. Av Md juillet, Sep e Sep Noes No Dé c Dé 3.2.1.4 - L'analyse des données décadaires de précipitation durant les trois décenniesLes courbes des précipitations décadaires (graphique 11) présentent presque les mêmes évolutions avec cependant quelques petites disparités. Durant les trois décennies, on enregistre des précipitations pendant le mois de mars. D'une manière générale, la saison des 48 pluies commence en mai, mais son installation définitive diffère d'une décennie à une autre. Pour la période 1997-2006, la saison s'est véritablement installée dans la première décade de juin. Quant aux deux dernières décennies, la saison s'est annoncée dans la première décade de mai avant de s'installer définitivement dans la dernière décade de ce mois. Les populations ayant constaté un recul dans le début des dates de semis semble avoir raison car la dernière décennie connait des débuts d'hivernage vacillants. En plus, les chutes brusques et longues de la courbe viennent conforter la position selon laquelle il y a maintenant des pauses pluviométriques plus longue à l'intérieur de la saison des pluies. L'analyse des paramètres pluviométriques laisse apparaître que la pluviométrie de la zone connaît une variation tant mensuelle qu'annuelle. Cela pourrait donc expliquer les mouvements des isohyètes de la région (carte n° 3). Carte 3 : Migration des isohyètes 600 et 900 de 1970 a 2000

600 mm

50 0 50 Km

Isoyètes 1991-2000 Isoyètes 1981-1990 Isoyètés 1971-1980 Limite d'Etat N Source : Direction Générale de la Météorologie Source: Dection générale de la météorologie Mai 2008 49 Graphique 11: Variations décadaires des précipitations durant les trois décennies

Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) 3.2.2 - L'analyse des données de températureElle concernera les variations interannuelles et les variations inter mensuelles. 3.2.2.1 - Les variations interannuelles de températureL'observation des trente dernières années laisse apparaître une forte hausse des températures (graphique 12). Cette hausse s'est beaucoup accentuée surtout durant la dernière décennie où on n'a jamais enregistré des moyennes annuelles de températures en dessous de 29,8°C. La comparaison des moyennes décennales fait de la période 1997-2006 la plus chaude avec 30,1°C contre 29,8°C et 29,6°C respectivement pour les décennies 1987-1996 et 1977-1986. On peut donc soutenir la perception selon laquelle les températures sont en nette hausse par rapport à la décennie précédente. 50 Graphique 12: Variation interannuelle de la température

30,6 30,4 30,2 30,0 29,8 29,6 29,4 29,2 29,0 28,8 28,6 28,4 Temperature (°C) Tendance Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) 3.2.2.2 - Les variations inter-mensuelles des températures87 78 97 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 L'évolution mensuelle des températures durant les trois décennies présente presque les mêmes phases d'évolution (graphique 13). Les années démarrent avec de faibles températures durant les mois de janvier, de févier et de mars. Après ces trois premiers mois, les températures croissent et atteignent leur maximum en avril, mai et amorcent une chute progressive jusqu'en août. A partir de ce mois, les températures recommencent à augmenter jusqu'en octobre. De là, on assiste de nouveau à une autre phase de baisse des températures jusqu'en fin d'année. Ainsi, les mois d'avril, mai, juin, et octobre restent plus chauds et ceux de janvier, février, mars et décembre restent plus froids avec cependant quelques petites évolutions. En effet, les mois les plus froids connaissent une hausse de températures de l'ordre de 1°C durant la dernière décennie. Il en est de même pour certains mois chauds. La perception des populations selon laquelle il y a un changement dans la durée des périodes chaudes et froides n'est pas trop perceptible. En revanche l'augmentation générale de la température semble une réalité. 51 Graphique 13: Variation inter-mensuelle des températures

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 1977-1986 1987-1996 1997-2006 Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) 3.2.3 - L'analyse de la vitesse du ventLes variations interannuelles et les variations inter-mensuelles de ce paramètre seront analysées. 3.2.3.1 - La variation interannuelle de la vitesse du ventL'indisponibilité de données pour l'année 2006 nous a amené à considérer l'année 1976 comme période de départ pour être dans la fourchette des trente années. L'observation sur ces trente années indique une tendance générale à la hausse de la vitesse du vent (graphique 14). Cependant, on remarque une variation interannuelle de la vitesse du vent. Les vitesses moyennes annuelles oscillent entre 1,2 m/s et 1,6 m/s sauf en 1980 où la moyenne annuelle est de 1,08 m/s. La vitesse moyenne annuelle de toute la période est de 1,34 m/s. Les moyennes décennales donnent 1,32 m/s, 1,31m/s et 1,39 m/s respectivement pour 1976-1985, 1986-1995 et 1996-2005, avec une tendance légère à la baisse pour cette dernière et une hausse pour les précédentes. De ce constat, la perception paysanne selon laquelle les intensités des vents ont connu une évolution progressive n'est pas perceptible. 52 Graphique 14 : Variation interannuelle de la vitesse du vent

1,8 1,6 1,4 1,2 1 vitesse (m/s 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) 3.2.3.2 - La variation inter-mensuelle de la vitesse du vent durant les trois décenniesLes variations inter-mensuelles de la vitesse du vent pendant les trois décennies présentent des similitudes (graphique 15). En effet, pour toutes les décennies, on constate trois périodes dans l'année où les vitesses des vents croissent et deux périodes au cours desquelles les vitesses connaissent une régression. Les vitesses croissent du mois de janvier au mois de mars, du mois d'avril au mois de juin et d'octobre à décembre. Durant toutes ces périodes, on remarque que c'est la dernière décennie qui a enregistré les vitesses de vent les plus élevées sauf pendant la période allant de novembre à décembre. Sur toute la durée d'observations, c'est la décennie 1986-1995 qui a enregistré les vitesses les plus élevées. On observe la première phase de chute des vitesses de mars à avril et la seconde phase de juin à octobre. Au cours de cette seconde période (juin-octobre), les vents deviennent rares et cette rareté se fait sentir surtout de septembre à octobre où on a des vitesses inférieures à 1m/s. 53 Graphique 15 : Variation inter-mensuelle des vitesses de vent durant les décennies 1976-1985, 1986-1995 et 1996-2005

2,5 0,5 1,5 2 0 1 1976-1985 1986-1995 1996-2005 Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) 3.2.4- l'humidité relativeL'analyse de l'humidité relative concernera les variations interannuelles de 1977 à 2005 et les variations inter mensuelles des trois décennies de la même période. 3.2.4.1 - La variation interannuelle de l'humidité relativeLa courbe du graphique 16 présente une forme sinusoïdale qui traduit une variation interannuelle de l'humidité relative. La tendance générale qui se dégage de la série chronologique des trente années est la baisse de l'humidité relative. Les moyennes annuelles sont toutes supérieures à 40 sauf la moyenne de l'année 1984 qui est de 39,08. Elle est donc l'année la moins humide et cela serait relatif à la sècheresse des années 1983-1984. La moyenne la plus élevée (48) a été enregistrée au cours de l'année 1991. 54 Graphique 16: Variation interannuelle de l'humidité relative

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) 3.2.4.2 - La variation inter-mensuelle de l'humidité relative durant les trois décenniesDurant les trois décennies, les plus faibles valeurs d'humidité sont observées de novembre à avril tandis que les plus fortes valeurs se rencontrent entre mai et octobre. Le pic de l'humidité s'observe en août (graphique 17). L'humidité a connu une légère augmentation durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Cette augmentation pourrait être liée à l'évolution des quantités d'eau reçues pendant ces périodes. Les différentes analyses ont permis de savoir que durant les trente dernières années, les paramètres climatiques ont subi des fluctuations tant mensuelles qu'annuelles. Les populations arrivent à cerner certaines de ces variations. Le tableau 4 résume les différentes variations constatées lors des analyses. De ces constats, on peut dire que le changement et la variabilité climatique sont une réalité bien perçue par les populations de Belgou. Qu'en est-il des causes et des conséquences ? 55 Graphique 17 : Variation inter mensuelle de l'humidité relative durant les trois décennies

40 80 60 50 30 20 70 10 0 1977-1986 1987-1996 1997-2006 Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) Tableau 4 : La variation des différents paramètres climatiques au cours de la ériode 1977-2006

Source : D'après les données de la Direction Générale de la Météorologie (2007) + hausse - baisse #177; stabilité 3.3 - LA PERCEPTION PAYSANNE DES CAUSES ET DES CONSÉQUENCES DE LA VARIABILITÉ ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUEDe façon générale, les causes du changement et de la variabilité climatique sont d'ordre naturel et anthropique. Cependant la perception des causes et des conséquences diffère selon les individus. 56 3.3.1 - les causes d'ordre généralLes causes d'ordre général se résument en causes naturelles et anthropiques. 3.3.1.1 - les causes naturellesDans son étude sur la caractérisation du climat du sahel, Ouédraogo K. D (1999) souligne qu'une des causes naturelles du changement climatique est le phénomène el nino4. Selon lui, le climat sahélien, intimement lié à la circulation générale de l'atmosphère, en est corrélé. La circulation générale est vectrice de la distribution de l'énergie autour du globe ; tout changement de la direction de cette circulation s'accompagne nécessairement d'une nouvelle donne dans la distribution globale de l'énergie avec des répercussions sur les températures. Or la série chronologique de la composante zonale du vent fait ressortir une rotation du secteur EST(-) au secteur OUEST(+) à partir des années 1970. Ce passage du vent d'une circulation cyclonique à une circulation anticyclonique pourrait être alors à l'origine du réchauffement et/ou de la baisse de la pluviométrie dans la zone. 3.3.1.2 - Les causes d'origine anthropiqueL'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est la principale cause du changement climatique. La production de ce gaz est liée intimement aux activités humaines à la surface de la terre. Un consensus d'environ 98 % des chercheurs s'est établi pour considérer que l'homme joue un rôle déterminant dans le réchauffement climatique (Durand F., 2007). Le rapport préliminaire du comité national sur le changement climatique a relevé que les activités humaines génératrices des gaz à effet de serre au Burkina Faso sont : l'industrie qui constitue la principale source (86%) des émissions, suivie de l'agriculture (9%) et de l'énergie combustible (5%). Le même rapport mentionne que le Sahel burkinabé contribue à l'émission des gaz au niveau de l'agriculture et de l'élevage. 3.3.2 - Les causes selon la population de BelgouLes paysans situent la responsabilité du changement climatique à deux niveaux : divin et humain. 4 C'est le déplacement de l'ouest vers l'est au niveau de l'équateur d'une énorme masse d'eau chaude (grand comme les USA) qui réchauffe une partie des eaux de l'océan pacifique et modifie notamment le régime des pluies tropicales (www google) 57 3.3.2.1 - La responsabilité divinePour la population cible de l'enquête, le changement ou la variabilité climatique n'est que du fatalisme. En clair, le seul responsable des modifications ou variations ne peut être que Dieu. Cette thèse est soutenue par près de 80% des personnes interrogées à Belgou. Elles avancent les arguments selon lesquels l'eau, le sol, la pluie, les vents, le soleil, etc. procèdent de la Providence. Ainsi, toute modification ou variabilité observée dans leur cours habituel est le fait de Dieu. Dans le même ordre d'idées, certains anciens du village pensent que la rareté pluviométrique et l'apparition des phénomènes climatiques exceptionnels sont des châtiments divins dus à ?l'évolution négative du monde?. En effet, ils pensent que la dépravation des moeurs, le non respect des coutumes, des traditions et la cupidité conduisent les hommes à poser des actes inhumains, provoquant la colère de Dieu. Ainsi, Dieu à travers ces phénomènes naturels punit les fautifs. Contrairement à ces visions de l'évolution climatique, d'autres attribuent les causes à des actions anthropiques. 3.3.2.2 - Les causes anthropiques spécifiquesIl est des paysans qui, sans avoir nié la responsabilité divine du phénomène, ajoutent qu'il existe d'autres causes liées aux actions humaines. 3.3.2.2.1 - La déforestation Pour certaines personnes, le changement et les variabilités climatiques sont dus à la disparition des arbres et du couvert végétal. Elles affirment ne pas connaître le rôle que jouent les arbres dans le processus de la formation des pluies mais elles reconnaissent avoir appris qu'ils participent au système de formation des nuages. Par conséquent, s'il y a aujourd'hui un grand nombre d'arbres qui a disparu, il est logique que l'on constate des perturbations pluviométriques. La disparition des arbres est due au besoin en bois pour un certain nombre d'usages (bois énergie, bois d'oeuvre). Aussi ces personnes attribuent-elles la disparition des arbres aux sécheresses de 1973-74 et 1983-84 car ces deux événements ont été très catastrophiques pour la flore. Ils ont décimé la plupart des arbres qui existaient dans le terroir. 58 - La construction des maisons La construction des maisons du village nécessite l'utilisation de beaucoup de bois. Les toitures sont faites de plusieurs troncs et de branches (cf photo 3). On estime qu'il faut, pour la construction d'une maison, les branches et les troncs d'au moins deux arbres. Cette pratique contribue donc à l'accélération de la déforestation qui a des répercussions sur la pluviométrie. Photo 3 : Toit d'une maison vue de l'intérieur

Source : cliché de l'auteur, Août 2007 -Le bois de chauffe Le besoin en énergie pour le ménage amène les villageois à couper le bois. Mais selon ces derniers, les quantités prélevées ne devraient pas avoir grande influence sur la végétation. Cependant, ils pensent que les véritables responsables de la surexploitation sont les charretiers5 qui viennent des villages voisins. Pour ne pas être en manque de bois pour l'approvisionnement de leurs clients, certains usent d'astuces pour dessécher les arbres. Le responsable de l'environnement du département de Falangountou parle à ce sujet 5 Ce sont des exploitants traditionnels des forêts. Avec leur permis d'exploitation ils sont autorisés à ramasser le bois mort qu'ils transportent à l'aide des charrettes pour le commercialiser à Dori. 59 ?d'étranglement d'arbres?. Ce procédé consiste à enlever l'écorce tout autour de l'arbre dans l'espoir qu'il s'assèche rapidement. Le responsable de l'environnement, seul agent de son ministère en poste dans le département, affirme ne pas disposer d'assez de moyens pour surveiller tous les treize villages relevant de son ressort. Outre la disparition des arbres, on note la réduction du couvert herbacé due au surpâturage. La capacité de charge de la zone est dépassée face au nombre de plus en plus élevé de troupeau. En effet, selon les études de l'INERA (1995) cité par le ministère de l'économie et des finances, la capacité de charge de la région du Sahel devrait être de l'ordre de 395 000 UBT ; or elle est de 565 520 UBT soit un écart de charge de plus de 170 520 (+43%). 3.3.3 - Les conséquences selon la perception des villageoisLes conséquences du changement climatique et de la variabilité climatiques sont multiples et très diversifiées. Ces phénomènes affectent les hommes, les animaux et les ressources naturelles. 3.3.3.1 - Les conséquences sur les ressources naturellesLes populations estiment que les sols, la végétation et la faune sont les principaux éléments naturels affectés par le phénomène. 3.3.3.1.1 - La végétation Toutes les personnes interrogées ont souligné que la végétation à Belgou a connu une régression notable surtout depuis les grandes sècheresses des années 1973-1974 (djiguilé) et 1983-1984. Lors de ces sècheresses, les arbres ont payé un lourd tribut. Plusieurs d'entre eux se sont desséchés à cause du manque d'eau et de l'attaque de certains insectes nuisibles. De ce fait, le parc arboré est devenu clairsemé et plusieurs arbres parmi les plus grands ont disparu. Avant, « la végétation était si dense que les gens avaient des difficultés pour la traversée » dit-on ; aujourd'hui elle est très clairsemée. La dégradation actuelle de la végétation est un phénomène qui, d'après la population locale, n'a jamais été connue par leurs ancêtres. Tout le monde s'accorde pour attribuer la principale cause de la dégradation à la rareté des pluies au cours des 20 à 30 dernières années (Bolwig S., 1998). Ainsi 20% des populations interrogées 60 estiment que la végétation est moyennement dégradée tandis que 75% pensent qu'elle est très dégradée. La dégradation de la végétation a des répercussions sur les populations ainsi que le bétail. La disparition ou la raréfaction de certaines espèces oblige les populations à se déplacer sur de longues distances pour satisfaire certains besoins. C'est le cas de la recherche de bois de chauffe, de plantes pour la pharmacopée, de plantes pour l'alimentation. A Belgou la végétation est la principale source de fourrage pour les animaux. La détérioration de cette ressource rend très précaire l'activité pastorale à cause de la pénurie de fourrage qui en résulterait. Les populations n'ont pas oublié de mentionner que la forte croissance démographique et l'augmentation du cheptel participent à la dégradation de la végétation. Pour elles, la demande en bois énergie est corrélée à l'effectif de la population ; la croissance démographique augmente donc la pression sur les arbres et arbustes, les exposant à la coupe. Le rythme souvent très élevé des coupes ne facilite pas la reconstitution des réserves. Pour le responsable de l'environnement, si la détérioration de l'environnement continue, on assistera à une modification profonde des formations végétales ainsi qu'à l'avancée du désert. 3.3.3.1.2 - Les sols Selon la population, le niveau de fertilité globale des sols est moyen. Elle pense qu'il existe un lien entre la dégradation du couvert végétal et la baisse de la fertilité des sols. Car la dégradation du couvert végétal entraîne de facto une accélération de la dynamique érosive. Les sols étant moins bien protégés par le couvert végétal, les formes d'érosion éolienne et hydrique deviennent de plus en plus actives (Ministère de l'économie et du développement, 2006). Les enquêtes réalisées ont relevé l'existence de ces deux types d'érosion dans le terroir. Mais selon les paysans, l'érosion hydrique sévit plus dans la zone que l'érosion éolienne. La baisse de la fertilité du sol est aussi liée à l'extension des champs de cultures. En effet les superficies emblavées sont passées de 178,5 ha en 1996 à 314 ha en 2006, soit une augmentation de 135,5 ha en dix ans. Les sols auparavant mis en jachère pour retrouver leur potentiel agronomique sont aujourd'hui cultivés chaque année. Cette surexploitation entraine l'appauvrissement des sols. Selon l'analyse diachronique de l'occupation des terres de la zone d'étude, de 1992 à 2000 on observe : 61 ? une augmentation des superficies des sols limono-argileux, limono-sableux, sablo-limoneux à tendance sableuse et sablo-gravillonnaires ; ? une régression des superficies des sols hydromorphes argilo-limoneux et des sols minéraux bruts, gravillonnaires sur lithosols (Tableau 5). Tableau 5 : La dynamique des états de surface du sol entre 1992 et 2000

Source : Images composées fausse couleur RGB 453 de Landsat4 (1992) et Landsat7 (2000)

Figure 1 : Évolution des types d'états de surface du sol de la zone du site : octobre 1992 et août 2000 Belgou Belgou Sols hydromorphes argilo-limoneux Sols limono-argileux Sols limono-sableux Sols sablo-limoneux à tendance sableuse Sols sablo-gravillonnaires Sols minéraux bruts, gravillonnaires sur lithosols Limite approximative du terroir de Belgou Système de projection : WGS 1984 UTM Zone 31 Source : Images composées fausse couleur RGB 453 -TM de Landsat4 (1992, OUATTARA I., 2008 62 63 3.3.3.1.3-La faune D'après l'historique du village, Belgou était une zone très giboyeuse où on rencontrait les gros et petits gibiers. Aujourd'hui, la faune à Belgou se résume par la présence de quelques varans, de perdrix, de tourterelles, de rats, de francolins et d'oiseaux migrateurs. La disparition de la faune est l'une des conséquences de la dégradation des formations végétales. En effet, l'absence d'une couverture dense empêche les animaux d'avoir des logis. Cela entraîne le départ des animaux du terroir vers des zones plus boisées. Aussi, avec la croissance de la population, on assiste à l'arrivé d'un nombre de plus en plus élevé de braconniers. Ces derniers abattent les animaux et cela participe à la disparition de la faune. 3.3.3.2 - Les conséquences sur les activités humainesLa péjoration des conditions climatiques affecte les activités humaines. A Belgou, ses impacts se perçoivent dans l'agriculture et l'élevage, principales activités de la région. 3.3.3.2.1 - Les conséquences sur l'agriculture L'agriculture à Belgou est pluviale. Elle est donc tributaire des précipitations. La tendance à la baisse généralisée et les variations pluviométriques constatées ces dernières années ont des répercussions sur l'agriculture. On assiste alors à une modification du calendrier agricole, à l'introduction de nouvelles cultures, à une baisse des productions. - une adaptation du calendrier agricole Les populations enquêtées affirment avoir constaté un recul du début de la saison pluvieuse ; ce qui entraîne une modification du calendrier agricole. Les semis qui marquent le début de l'activité agricole dans le village commençaient auparavant dans le mois de mai, correspondant à la tombée des premières précipitations. Mais de nos jours, les semis débutent en juin avec des reprises de semis jusqu'en juillet. Cette modification du début des activités n'engendre pas un grand bouleversement du cycle de travail. Les paysans se sont adaptés en remplaçant les anciennes variétés à cycle long (4-5 mois) par des variétés hâtives (3-4 mois). 64 - L'abandon et l'introduction de nouvelles cultures De nos jours, les principales spéculations cultivées à Belgou sont : le petit mil, le sorgho, le maïs, le niébé, et le sésame. D'après les anciens du village, le pois de terre était cultivé dans le terroir. Mais depuis vingt cinq ans environ, cette culture a été abandonnée. Les vieux n'attribuent pas cet abandon au seul facteur climatique. Ils pensent que la jeunesse est devenue paresseuse. Selon eux, lorsqu'on invite les jeunes à la culture de cette plante, ils renoncent pour cause de fatigue aux travaux des champs de sorgho et de mil. Des spéculations citées plus haut (le sorgho et le maïs) peuvent être considérées comme de nouvelles cultures dans le village. L'introduction de la culture du sorgho date des années 1970, car selon Bolwig S. (1998), le sorgho n'était pas mangé au village avant 1970. Mais il est maintenant devenu le produit de récolte le plus important. Cela voudrait dire que c'est après les sècheresses de 1973-1974 que les populations se sont intéressées à la culture du sorgho. Le maïs est cultivé sur de petites portions et consommé frais. Les difficultés alimentaires rencontrées en 2004 ont poussé les Rimaybé à la consommation de la farine de maïs qu'ils achetaient au marché de Falangountou. Certains estiment que le maïs procure plus de farine que le mil et le sorgho. Sa culture pourrait alors gagner du terrain. - La fluctuation des productions Les quantités de céréales produites au cours des saisons dépendent des conditions climatiques, de la qualité des sols et du paquet technologique appliqué. A Belgou, selon la population locale, la production céréalière varie d'une saison à une autre et elle lie cela aux variations et au changement climatiques. En effet, durant ces dernières décennies, l'on a constaté des déficits pluviométriques qui interviennent pour la plupart en milieu de campagne agricole. Cela expose les plantes au stress hydrique qui occasionne souvent le jaunissement et même l'assèchement. A cela s'ajoute les pauses pluviométriques qui sont devenues plus longues et s'annoncent généralement au stade de l'épiaison. Ce sont les phénomènes les plus redoutés par les agriculteurs car une longue pause pluviométrique peut compromettre toute la récolte. -L'envahissement rapide des champs par les adventices L'un des problèmes rencontrés par les agriculteurs est la pousse rapide des herbes dans les champs, plus particulièrement ceux situés sur les sols argileux. Les propriétaires des champs expliquent cette prolifération rapide des herbes par le fait qu'il y a des périodes où les 65 pluies se succèdent jour après jour et cela ne leur permet pas de sarcler les champs à temps. Les herbes profitent donc de ce contretemps pour envahir les champs. Les champs situés sur les sols argileux sont pratiquement dans la zone de bas-fond. L'infiltration lente de l'eau dans ces types de sol fait qu'ils sont en permanence humides ; ce qui fait pousser rapidement les herbes. A cela, il faut ajouter le fait que l'hilaire, instrument de sarclage des villageois, n'est pas adapté au travail de ce type de sol. - La difficile germination des semences Souvent les très grandes quantités d'eau et les faibles précipitations enregistrées en début de saison ne facilitent pas la germination des semences respectivement dans les zones de bas-fond et de haut de pente. Cette situation s'explique par le fait que les trop grandes quantités d'eau pourrissent les graines mises en terre. Toutes ces difficultés amenuisent l'activité agricole et mettent les producteurs dans l'incertitude totale jusqu'en fin de saison. 3.3.3.2.2 - Sur l'élevage Les problèmes rencontrés au niveau de l'élevage sont d'ordre alimentaire, sanitaire, commercial, ainsi que la baisse quantitative et qualitative du cheptel. -Le problème d'abreuvement Belgou ne dispose pas d'un point d'eau permanent. Cela met les animaux et les éleveurs dans une situation difficile, surtout lorsqu'on enregistre des déficits pluviométriques au cours de l'année. En année de mauvaise pluviométrie, les deux points d'eau du village constitués de bouli (photo 4) et du cours d'eau s'assèchent rapidement. Leur dessèchement rapide s'explique aussi par leur faible capacité de rétention car ils sont très ensablés. A cela s'ajoute le nombre élevé de demandeurs surtout en saison sèche pour l'abreuvement de leurs animaux. -La persistance des maladies Les variabilités climatiques ont aussi des répercussions sur la santé des animaux. Lors de nos entretiens, les populations ont fait remarquer un certain nombre de problèmes sanitaires. La période de transition entre la saison sèche et la saison des pluies est la période des maladies diarrhéiques. Cela s'explique par le changement brusque du régime alimentaire des animaux 66 qui passe de la consommation du fourrage sec à celle du fourrage frais. Pendant la période de l'harmattan, les animaux sont très affectés par les maladies respiratoires. Photo 4 : Vue partielle du bouli de Belgou

Source : cliché de l'auteur, Août 2007 -L'insuffisance de fourrage Les défaillances pluviométriques et la dégradation des sols empêchent le fourrage de pousser convenablement. La réduction de la zone pastorale et le nombre élevé du cheptel sont aussi des facteurs qui rendent le fourrage insuffisant. Le village de Belgou et son voisin Ekewe disposent d'une zone pastorale. Cependant le manque de terrains agricoles pour les voisins de Ekewe a poussé ces derniers à empiéter sur la zone pastorale. L'exploitation collective des résidus de récolte, notamment les tiges de mil a connu une mutation. Durant ces dernières décennies, on a constaté que les tiges sont devenues commercialisables. Ainsi, après chaque récolte, les tiges sont ramassées et stockées dans le but premier de nourrir les animaux. Au cas où la saison prochaine s'annonce rapidement avec disponibilité de fourrage, le reste est vendu. Selon le responsable de l'élevage, en 2005 la vente de tiges a causé des problèmes aux éleveurs. Pensant à l'installation définitive de la saison pluvieuse certains éleveurs ont vendu 67 le reste de leurs stocks et se sont retrouvés en difficulté suite à un arrêt brusque des précipitations. Le manque de fourrage oblige souvent les Peuhls à la transhumance. Ces longs déplacements épuisent les animaux et les expose au vol. -La perte de forme et la mort des animaux Le manque de fourrage, l'insuffisance d'eau et la persistance de certaines maladies ont un impact sur la conformation des animaux. Cela s'observe surtout en saison sèche où on assiste à l'amaigrissement du cheptel. En année de sècheresse prolongée, on assiste parfois à la mort des animaux comme au cours des décennies 1970 et 1980. Certains témoins affirment que presque tout le cheptel du village a été décimé lors de la sècheresse de 1973-74. -La chute du prix des animaux En année de mauvaise pluviométrie, les paysans ne comptent que sur leur cheptel pour faire face au déficit alimentaire. Cependant, ils rencontrent beaucoup de difficultés liées au prix des animaux sur le marché. Ainsi, lorsqu'il y a une famine ou un déficit de production céréalière, les commerçants baissent les prix des animaux. N'ayant pas le choix, les paysans bradent leurs animaux afin de subvenir aux besoins à la famille. Selon un commerçant, il n'y aurait pas braderie mais plutôt des prix justifiés par la mauvaise conformation des animaux. Les problèmes qui découlent du changement climatique sont multiples. Ils se rencontrent dans presque tous les secteurs d'activités du village. Mais les secteurs les plus touchés sont l'agriculture et l'élevage. Face à toutes ces difficultés, les populations tentent tant bien que mal de trouver des solutions. Ils développent donc des stratégies pour s'adapter au changement et à la variabilité climatiques. 68 CHAPITRE IV : LES STRATÉGIES D'ADAPTATION

AU

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

pres e xtsin e cap |

N |

|||

|

A AAAAA |

||||

Village centre

A

A A

AA A

#

A

AAA A A

AA

A AA

A A

Vers Dori

0 1Km

Jachère

Zaï

Sources : Enquêtes de terrain et levés GPS, mai 2008

A

Habitats

Route départementale

Anciens champs (+ 10 ans).

Terres recuperées par le projet:

PGRN/SY

PLCE

Nouveaux champs (-10 ans)

La pratique religieuse dominante dans le village est l'islam. On pourrait même dire que

c'est la seule religion pratiquée dans le village. Lorsqu'un événement survient, comme le

manque de pluie ou une sècheresse, les villageois organisent une séance de prière sur la place

réservée à la prière de ramadan et de tabaski. Au cours de la cérémonie, des invocations sont

faites pour demander la clémence et la miséricorde de Dieu afin que la pluie tombe. Les anciens

ont souligné que les prières ne se font pas de façon systématique en cas de manque de pluie. Il

faut attendre que le besoin d'eau se fasse véritablement sentir afin d'implorer la grâce de Dieu. A

la question de savoir si ces prières étaient à chaque fois exaucées, les intéressés mentionnent que

l'exaucement n'est pas à 100%. Cependant, ils enregistrent plus de réponses positives que

négatives.

73

Pour se prévenir d'éventuelles pénuries alimentaires, les populations constituent des réserves alimentaires aussi bien humaines qu'animales.

Les stocks alimentaires humains sont généralement constitués de mil et/ou de sorgho. Les populations achètent les céréales autant que faire se peut pour assurer la consommation courante, en vue de préserver les récoltes de la saison. Celles-ci ne sont prélevées qu'en en cas de nécessité. Pour les habitants, cette façon de procéder les met à l'abri des pénuries qui pourraient subvenir au cours de l'année.

Le manque de fourrage en saison sèche contraint les éleveurs à réaliser des stocks alimentaires pour les animaux. Ces réserves sont généralement constituées de tiges de céréales, de vannes de niébé et de fourrage conditionné.

Le fourrage conditionné est obtenu grâce à une nouvelle technique de conservation. Cette nouvelle méthode consiste à couper le fourrage pendant la période hivernale et à le faire sécher à l'ombre. Après séchage, le fourrage est conditionné en bottes grâce aux botteleuses. Les bottes obtenues sont alors conservées pour la complémentation alimentaire du bétail lors des pénuries de fourrages.

Les populations capitalisent en bétail ce qui correspond à une forme d'épargne qui comporte moins de risque qu'un stock de céréales. Cette capitalisation concerne plus les petits ruminants comme en témoigne leur nombre élevé (environ 72% de l'effectif du cheptel du village). Cependant dans les familles Le cheptel se compose de différentes espèces et races. En outre, l'accent est mis sur les espèces les plus résistantes afin de mettre le patrimoine à l'abri des épizooties. Cette diversité du cheptel s'explique aussi par le fait qu'à Belgou les populations vendent généralement les animaux pour résoudre les problèmes circonstanciels. Les animaux sont alors vendus en tenant compte de la taille du problème à résoudre. Par exemple, pour la scolarisation des enfants, l'accent sera mis sur la vente des petits ruminants; pour l'achat d'une moto ou la célébration d'un mariage la vente concernera les gros ruminants tels les bovins.

Les enquêtes réalisées ont révélé que les agriculteurs de Belgou connaissent l'importance et l'utilité du recours aux engrais chimiques. Cependant, ils refusent de les utiliser dans leur

74

champ. Pour eux, la pluviométrie étant variable et très souvent déficitaire, l'utilisation des engrais chimiques pourrait brûler les plantes en cas d'insuffisance pluviométrique. Ils refusent l'utilisation de tout engrais chimique pour se mettre à l'abri d'éventuels désagréments. Ils utilisent plutôt la fumure organique.

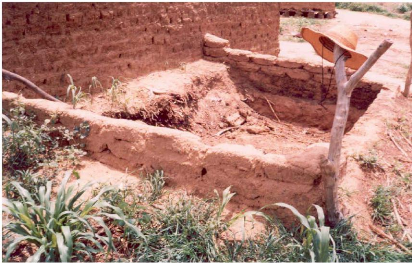

Pour accroître leur production, les agriculteurs de Belgou fertilisent leur champ à base de fumure organique produite sur place. Les paysans ont bénéficié grâce à l'appui du PSB/DANIDA en 1997 et du PLCE en 2007 de formations pour la construction des fosses fumières (cf photo7). Dans ces fosses sont déversés les résidus agricoles, les déjections des animaux et les déchets ménagers biodégradables. Les fosses sont régulièrement arrosées et l'ensemble des déchets se transforme en fumure organique. Le fertilisant ainsi obtenu est répandu dans les champs quelques jours avant le début de l'hivernage.

Photo 7 : Une fosse fumière

Source : cliché de l'auteur, Août 2007

En plus de la fumure obtenue à partir des fosses fumières, les paysans fertilisent les champs grâce à la vaine pâture. En effet, après les récoltes, les animaux qui paissent librement les résidus des cultures dans les champs y déposent leurs déjections (Photo 8) ; ce qui contribue à

75

la fertilisation du sol. A ces deux possibilités d'obtention de fumière s'ajoute le fait que les paysans transportent souvent les déjections d'animaux des parcs vers les champs.

Photo 8 : Epandage de bouses dans un champ

Souvent, face aux pénuries alimentaires, les Rimaybé exploitent certains ligneux. Ils utilisent les grains, l'écorce ou les feuilles. Des ligneux exploités, Panicum laetum (fonio sauvage) est la plante la plus recherchée car ses grains sont utilisés au même titre que les céréales. Il permet la préparation de tô « gniri », de la bouillie « bita » et du couscous « latchiri ».

Pour ce qui concerne les grands ligneux, ce sont les fruits et les feuilles qui sont importants. Cependant, un doyen du village a signifié l'existence autrefois d'une pratique très importante liée à l'utilisation des grands ligneux. Cette pratique consistait à utiliser la décoction fermentée d'une plante comme conservateur. La décoction s'obtient à partir de la préparation de quelques branches d'un arbre nommé « sinsin n'wonyi ». Elle était utilisée pour la préparation de beignets de mil qui étaient conservés pendant une longue période (plus de trois mois). Les beignets étaient généralement faits juste après les récoltes et étaient consommés en milieu de saison sèche. La consommation des beignets nécessitait leur hydratation. A la question de savoir pourquoi cette stratégie qui permettait d'atténuer la faim en saison sèche a été abandonnée, le doyen a fait savoir que c'est un travail très compliqué qui demandait beaucoup de temps et d'effort physique.

76

Pour faire face aux difficultés d'approvisionnement en eau pendant la saison sèche, les populations bellas et gaobés du quartier tchadi viennent s'installer autour du village centre, dans le but de profiter des forages qui s'y trouvent et des puisards qu'ils creusent dans le lit du cours d'eau. En saison sèche, les pénuries d'eau sont souvent source de querelles. Les mésententes sont le plus souvent le fait des femmes. Elles sont liées au non-respect de l'ordre d'arrivée sur les points d'eau, chaque femme voulant se servir la première

Elles concernent l'utilisation de semences à cycle court et des techniques de restauration des sols, des techniques de conservation de l'eau et des sols (DRS/CES).

Pour répondre au contexte climatique actuel, les populations préfèrent diversifier les variétés de culture. De nos jours, elles utilisent de plus en plus les variétés hâtives. Et selon les doyens du village, c'est après les sècheresses des années 1983-1984 qu'ils ont véritablement fait la connaissance des nouvelles variétés. Par conséquent, certaines variétés héritées, qui pour l'essentiel ont un cycle long sont en train d'être abandonnées. C'est le cas du mil dont l'ancienne variété avait un cycle de près de 4 mois ; elle est remplacée aujourd'hui par une variété hâtive qui dure environ 3 mois. Quant au niébé, son cycle est passé de 3 mois à 2 mois environ. Cela fait que les paysans font souvent une double culture donc une double récolte durant la saison. Ces dernières décennies, on cultive à Belgou deux types de niébé : le niébé fourrager pour les animaux et le niébé grain pour l'alimentation humaine.

Selon la cellule « production végétale » de l'INERA, la durée maximale du cycle des semences améliorées cultivées au Sahel, du semis à la maturité, n'excède pas trois mois. Ainsi, pour le sorgho, la variété IRAT 204 a une durée de maturité de 75 à 80 jours ; pour le petit mil, les variétés IKMV 8201 et la SOSAT ont un cycle de 90 jours, contre moins de trois mois pour la variété GD. A cela s'ajoutent les variétés de niébé KVx 61-1 dont le cycle dure également moins de 90 jours.

77

Les agriculteurs pratiquent certaines techniques agricoles pour accroître les productions. Parmi les techniques existantes, les semis en ligne, le respect de l'espacement entre les sillons et le démariage des plants sont, selon le responsable de l'agriculture de Belgou, des pratiques qui contribuent de façon significative à l'accroissement des productions. En effet, si tout ce paquet est appliqué, on a une bonne aération des champs; ce qui favorise un développement harmonieux des céréales.

Depuis quelques années, le conseiller agricole tente de convaincre les paysans d'adopter ces techniques. On a constaté dans certains champs la mise en oeuvre de ces pratiques.

Les techniques traditionnelles se composent de dépôts de branches et de troncs d'arbres, du paillage, du comblement et de déviation des ravines, et de la jachère.

Les paysans prélèvent ces objets sur des arbres morts et les déposent perpendiculairement au sens de l'écoulement des eaux dans les champs. Cette pratique vise à ralentir le ruissellement des eaux, donc à atténuer l'érosion. De même, elle participe à l'augmentation de l'infiltration ; elle est pratiquée par environ 75% des agriculteurs. Mais cette technique rencontre de nos jours des difficultés liées à la raréfaction du bois mort.

Le paillage à Belgou consiste à recouvrir les sols épuisés de tiges de mil ainsi que de brindilles d'épineux. Sous l'effet conjugué de la chaleur, de l'humidité et des termites, les branches et les tiges se transforment en humus qui contribuent à l'enrichissement des sols. En plus de ce rôle, les dépôts permettent de lutter contre la déflation éolienne et participent au ralentissement de la vitesse de ruissellement des eaux. Cette pratique est sur le point d'être abandonnée à cause de l'insuffisance des pailles qui servent dans un premier temps à l'alimentation du bétail. Quant aux branches mortes, elles sont devenues très rares. Ainsi elle n'a été constatée que dans cinq parcelles de culture.

78

Tous les paysans luttent contre les ravines soit en les comblant soit en modifiant l'itinéraire de leur écoulement. En effet, pour permettre le comblement des ravines, les populations y déposent du bois qui bloque le sable décapé depuis l'amont. Le sable remplit de façon progressive le lit de la ravine grâce à l'effet de l'érosion hydrique. Le complément permet donc d'éviter l'agrandissement de la ravine. D'autres paysans modifient le cours des ravines en les transformant en vue d'amener l'eau dans les champs. Pour pallier le manque de bois, les paysans déposent quelquefois des sacs remplis de terre au fond des ravines.

Même si elle est en train de disparaître dans le village en raison du manque de terre, c'est une des vieilles pratiques de récupération de terres dégradées. Pour les paysans, elle consiste à laisser reposer pendant un certain nombre d'années une terre appauvrie par une longue exploitation. Selon un doyen du village, la jachère était l'une des techniques phares de récupération de terre. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la pression démographique, le manque de terres ne permet plus la pratique efficace de la jachère. De ce fait, pour tout le village, on a identifié deux jachères qui représentent moins de 1% du terroir.

Grâce aux projets et programmes, les paysans ont bénéficié des formations pour la réalisation de certains ouvrages anti-érosifs permettant aux paysans de récupérer les terres dégradées ou d'atténuer les effets de l'érosion hydrique ou éolienne. Parmi les pratiques DRS/CES modernes, on a identifié : le zaï, les cordons pierreux et le reboisement.

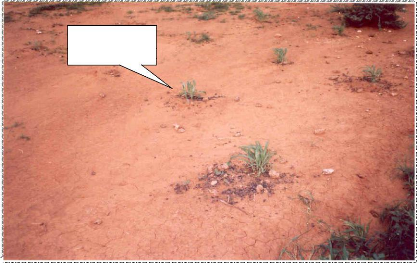

A Belgou c'est une nouvelle technique en expérimentation (photo 9). Il a été introduit dans la zone par le PLCE en 2007. Cette technique vise à réduire les espaces dénudés et accroître les productions céréalières. C'est une technique destinée à améliorer la survie des semis. Elle consiste à creuser des trous de 25 à 30 cm de diamètre et 10 cm environ de profondeur et d'y mettre du fumier. Ce dernier est légèrement recouvert par la terre tirée du trou. Les semis se font après la première « bonne pluie »

79

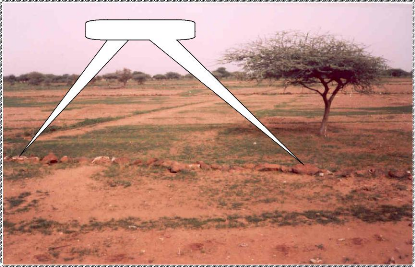

Les cordons pierreux sont constitués d'alignement de blocs de pierres suivant les courbes de niveau (photo 10). Cette technique vise à ralentir le ruissellement des eaux de pluie. Ils servent à piéger les éléments solides transportés par les eaux de ruissellement (LOMPO.O, 2002)

Cette technique a été introduite dans le terroir en 1997 par le PGRN/SY qui a réalisé l'aménagement d'environ 30 ha de terre. Lors de nos travaux de terrain en août 2007, nous avons trouvé sur place un nouveau projet (PLCE) qui intervient également dans la lutte contre la dégradation des sols et la récupération des terres. Le PLCE en deux années de fonctionnement a réussi à récupérer environ 120 ha de terre (cf carte 5). En plus des cordons pierreux, les projets interviennent dans le reboisement.

Carte 5 : Terres récupérées et anciens champs

Sources : Enquêtes de terrain et levés GPS, mai 2008

80

Photo 9 : Zaï en expérimentation

Pied de mil dans un zaï

Source : cliché de l'auteur, Août 2007

Photo 10: Terre en récupération grâce au cordon pierreux

Cordon Pierreux

Source: cliché de l'auteur, Août 2007

81

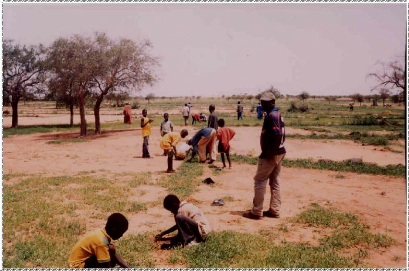

Depuis les années 1980, le village de Belgou procède à des reboisements, grâce à l'appui de certains partenaires. Mais ces reboisements n'ont pas donné les résultats escomptés. Ainsi, les deux derniers projets (PGRN/SY, PLCE) ont tiré des leçons des précédents échecs qui se situent à trois niveaux : la non-implication des bénéficiaires (populations), l'inadéquation des techniques de reboisement et la l'absence de protection des sites reboisés. De ces constats, les nouveaux projets impliquent d'avantage les populations. En effet pour un reboisement, les projets forment des villageois à la réalisation des pépinières dans le village d'intervention. Ensuite, les sites sont choisis de commun accord avec les villageois. La difficulté technique était liée à la manière dont les plantes étaient portées en terre. En effet, les trous étaient faits à la daba. De ce fait, l'infiltration et les retentions d'eau étaient faibles autour de la plante. Pour pallier ces problèmes, les projets utilisent maintenant des bulldozers pour réaliser des scarifiages ou des sous-solages en saison sèche. Les billons ou les crevasses obtenus piègent l'eau, facilitent l'infiltration et c'est à l'intérieur de ceux-ci que sont plantés les jeunes Acacia nilotica, Acacia tortilis, Acacia laeta, Acacia raddiana Prosopis juliflora, et Euphorbia balsamiflora.

Photo 11: Séance de reboisement

Source: cliché de l'auteur, Août 2007

Le PLCE en deux campagnes (2006, 2007) a porté en terre respectivement 49 000 et 9 018 plants à Belgou. Pour motiver les populations aux activités de reboisement, le PLCE octroie des primes en nature ou en espèces aux participants aux activités. Ainsi, le partenariat

82

PLCE/PAM a permis en juin 2007 la distribution de 5,4 tonnes de mil, 1,1 tonnes de soja et 486 litres d'huile aux personnes ayant pris part aux activités. Le projet a recruté des volontaires dans le village pour assurer la sécurité des jeunes plants contre la divagation des animaux.

En plus de ces ouvrages modernes, les paysans disposent de techniques ou de pratiques traditionnelles pour lutter contre la dégradation des terres.

C'est l'ensemble des pratiques qui visent à faire face aux risques de baisse des revenus monétaires agricoles, pastorales, aux risques de baisse des réserves vivrières et aux difficultés pour en acheter. A Belgou elles consistent en la diversification des activités agricoles et pastorales, à la pratique d'activités extra-agricoles et pastorales et à l'émigration.

« Si on n'avait pas l'or ici, je ne sais pas ce qu'on serait devenu » tels sont les propos de la présidente du Groupement Villageois Féminin (GVF). Ceci montre l'importance accordée à l'orpaillage dans le village. C'est la véritable activité génératrice de revenus après l'agriculture et l'élevage. Cette activité concerne toutes les couches sociales du village, mais elle est plus l'affaire des femmes qui s'y adonnent en toutes saisons. Quant aux hommes, c'est après les récoltes qu'ils la pratiquent. L'exploitation du minerai se fait généralement à ciel ouvert. Les orpailleuses creusent le sol et retirent la terre qui est plusieurs fois lavée dans un ustensile. Le lavage se termine souvent par l'apparition des pépites d'or au fond de l'ustensile.

Les enquêtes ont permis de savoir que la majeure partie de la population traverse les périodes de soudure en achetant les céréales avec les revenus tirés de l'orpaillage. Lorsque le ménage dispose de quoi se nourrir, ces revenus sont réinvestis dans le bétail. Le ménage entretient les animaux et les vend le jour où le besoin financier se fait sentir. C'est pourquoi on trouve dans presque chaque famille ce qu'on appelle « mouton de l'or », « chèvre de l'or » et même « boeuf de l'or ». En plus de l'orpaillage, l'embouche est un monopole des femmes du village.

La pratique de l'activité dans le village remonte à une dizaine d'années. C'est dans les années 1990 qu'elle fut vulgarisée par le Projet de Gestion des Ressources Naturelles dans le

83

Seno et le Yagha (PGRN/SY). De nos jours, c'est la caisse populaire de Falangountou qui soutient les femmes qui mènent l'activité en leur octroyant des crédits d'embouche.

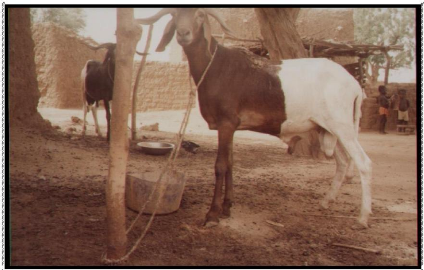

La caisse octroie chaque année des prêts à dix femmes du groupement féminin. Chaque femme reçoit la somme de 50 000 FCFA qu'elle rembourse avec un intérêt de 10%. Les montants contractés permettent l'achat des animaux à engraisser ainsi que l'achat de leur alimentation (photo 12). Le suivi médical des animaux est assuré par un agent du ministère des ressources animales résidant à Falangountou. L'embouche consiste à maintenir les animaux au piquet en leur apportant l'alimentation nécessaire à leur croissance rapide. L'alimentation est généralement composée de son de céréale, de SPAT, de fourrage sec, de restes de repas. Les bénéfices tirés de l'activité permettent aux femmes de subvenir à certains de leurs besoins comme l'achat de pagnes, de parures (colliers, bracelets, boucles d'oreille...)

Photo 12 : Deux béliers en embouche

Source cliché de l'auteur, Août2007

La garde des troupeaux du village est confiée à deux Peulhs spécialisés dans la conduite des animaux. Ils s'occupent de l'alimentation et de l'abreuvement des animaux pendant l'hivernage afin que les propriétaires puissent se consacrer aux travaux champêtres, et éviter que les animaux ne détruisent les cultures. La conduite des animaux se fait dans la zone de pâturage

84

délimitée à cet effet et vers d'autres terroirs. Afin d'éviter que les animaux ne broutent dans les champs, les trois villages voisins (Ekew, Kargounoual Belgou) se sont accordés en délimitant une surface de prés de 30 ha prélevés sur les réserves foncières appartenant à chacun des villages concernés. Selon les clauses7 de l'accord de création de la zone de pâturage, aucune personne ne devrait y cultiver pour quelque motif que ce soit. Cependant, de nos jours plus précisément pendant la campagne agricole 2007-2008, on a assisté à la violation de cette règle par certaines populations de Kargounoual (Gourmantché), ce qui n'a pas été du tout apprécié par les populations voisines signataires des accords. Cet incident risque de mettre en péril la stratégie qui mettait les cultures à l'abri de la divagation des animaux. Aux dernières nouvelles, le maire de Falangountou s'est personnellement impliqué dans la recherche de solutions à ce problème qui risque de fragiliser les relations entre populations Peuhl et Gourmantché.

L'absence de marché dans le village y a fait naître plusieurs petites boutiques. On comptait une seule boutique en 1996, 4 aujourd'hui et autant d'étalagistes. Selon la population, cette augmentation s'explique par l'accroissement de la population dû à l'arrivée des migrants (orpailleurs) saisonniers. Ce petit commerce permet aux habitants d'avoir sur place les produits de première nécessité. En plus de cela, c'est une activité secondaire pour certaines personnes qui parcourent les marchés voisins. Ce sont les marchés de Kargounol (chaque lundi), de Dori (chaque vendredi), de Falangountou (chaque samedi), d'Essakane (chaque dimanche), d'autres partent jusqu'à la frontière du Niger. Les revenus tirés du commerce permettent de payer des céréales, des animaux et de satisfaire certains besoins sociaux.

Pour aussi faire face aux effets de la péjoration des conditions climatiques, les habitants partent souvent à l'aventure. Dans le village de Belgou, c'est généralement le groupe Bella qui migre temporairement à destination de Essakane, Dori et certains pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Avant la crise ivoirienne, ce pays était la destination privilégiée, mais aujourd'hui on enregistre de moins en moins de départs dans cette direction.

7 Selon le président de la CVGT de Belgou il a fallu deux ans de négociation pour trouver un consensus pour la création de la zone de pâturage avec la mise en place d'un comité inter villageois de gestion des terroirs (CIVGT)

85

Dans les zones d'arrivée, les migrants pratiquent le commerce, l'agriculture, le gardiennage et sont souvent des dockers, etc. Les migrants jouent un grand rôle dans la vie du village car leurs apports financiers permettent l'achat de céréales et les produits de base. En plus de cela, ils participent à l'achat d'équipements agricoles et d'animaux. Ils participent également à la construction de maisons et apportent leur contribution à l'organisation de certaines cérémonies d'importance sociale (mariage, baptême, doua).

Les populations à partir de leurs connaissances sont parvenues à relever quelques causes et conséquences du changement et de la variabilité climatiques. Les causes vont de la responsabilité divine à certaines actions anthropiques. Les principaux éléments affectés par le phénomène sont les sols, les activités agricoles et pastorales, l'eau, le couvert végétal et d'autres activités génératrices de revenus. En somme, le changement climatique affecte la vie des populations de Belgou. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les populations ne s'avouent pas vaincues. Grâce à leur ingéniosité et aux différents soutiens qu'elles reçoivent de la part de l'Etat et des ONG, elles développent des initiatives qui leur permettent de s'adapter au changement et à la variabilité climatique.

86

Au terme de la collecte et du traitement des données, il ressort que le phénomène du changement et de la variabilité climatique est une réalité à Belgou. En effet l'analyse des données climatiques de la zone a relevé une variation tant mensuelle qu'annuelle des paramètres climatiques. Ces variations se traduisent par une fluctuation des isohyètes.

Cette étude a permis également de savoir que les populations de Belgou sont conscientes du phénomène du changement et de la variabilité climatique. Cette prise de conscience se mesure à travers leur capacité à reconnaître : les variations de certains paramètres climatiques, les causes et les conséquences de ces variations. Pour y faire face, elles développent des stratégies d'adaptation. Ces stratégies sont soit héritées soit introduites dans le terroir par le biais des structures étatiques, les ONG ou les projets.

De ce qui précède, les trois hypothèses de travail sont confirmées par les résultats de la recherche.

- La première qui prétend que les paysans de Belgou perçoivent le changement et la variabilité climatique à travers la baisse de la pluviométrie et pensent que c'est du fatalisme est partiellement vérifiée. Car en plus de cela, les populations perçoivent le phénomène à travers la manifestation d'autres éléments du climat et des considérations empiriques. Aussi, en plus de la responsabilité divine, ils attribuent les causes à l'action anthropique. Cette première hypothèse a permis de savoir que les populations sont conscientes du phénomène.

- La deuxième hypothèse qui stipule que le changement climatique rend précaires les activités agricoles et pastorales s'est confirmée. En effet, l'étude a révélé que les populations constatent la manifestation de certaines maladies animales, des déficits fourragers et une fluctuation des productions d'année en année, ce qui serait dû au changement et à la variabilité climatiques. Ainsi les secteurs les plus vulnérables à la manifestation du changement climatique sont l'agriculture et l'élevage, principales activités du village.

- Enfin, la troisième hypothèse qui soutient l'idée que, pour faire face au changement climatique, les paysans de Belgou pratiquent les méthodes DRS / CES, l'embouche, la transhumance et le nomadisme est aussi partiellement vérifiée. La recherche a montré qu'à Belgou les populations adoptent des stratégies endogènes et exogènes pour s'adapter au changement climatique. Parmi ces pratiques, celles citées dans l'hypothèse s'y trouvent sauf la transhumance.

87

BOLWIG S., 1998, Les dynamiques d'usage de la terre et la productivité de la main d'oeuvre dans le sahel : le cas des peuhl rimaybé au nord du Burkina Faso in SEREIN occasional papers n° 7 page 23 à 39, Institute of Geography,University of Copenhagen, Danemark,156p.

BONFILS M., 1987, Halte à la désertification au Sahel. Karthala, Bordeaux, Paris, 251 P. BOSC P.M., et al., 1997, Le développement agricole au Sahel, TOME1, milieu et défis

CIEH ., 1989, Les techniques de conservation des eaux et des sols dans les pays du Sahel. Comité Inter africain d'Etudes Hydrauliques .Ouagadougou, 36p.

CIESLA WILLIAM. M., 1997, Le changement climatique, les forêts et l'aménagement forestier : aspects généraux. FAO, Rome, 27 p

CILSS., 1992, Les stratégies sahéliennes de lutte contre la sècheresse et de développement. Comité Inter -Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel. Ouagadougou, 110 p.

CILSS., 2004, Vingt ans de prévention des crises alimentaires au Sahel : Bilan et perspectives. Comité Inter -Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel. Ouagadougou, 88 p.

CILSS., 2002, Sahel : les ressources naturelles, clés du développement. Comité Inter -Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel. Ouagadougou, 28 p.

CILSS/Programme Régional Solaire., 1996, Hydraulique villageoise et pompe solaire au service du développement durable dans les pays du Sahel. Fondation énergies pour le monde, Paris, 28 p.

ORSTOM., 1986, Climat et développement. ORSTOM, collection colloques et séminaires, Paris, 195 p.

CNLES., 1992, Système d'alerte précoce Sahel. Commission Nationale de Lutte Contre les Effets de la Sécheresse, Dori, 25 p.

GALAIS. J. et al., 1977, Stratégies pastorales et agricoles des sahéliens durant la sécheresse de 1963 / 1973 : Élevage et contact entre pasteurs et agriculteurs. CEGET, CNRS, Bordeaux, Paris, 281 P.

GARIN P. et LERICOLLAIS A., 1990, Évolution des pratiques agricoles depuis 20 ans et leur adaptation à la sécheresse dans un village du Sine au Sénégal. CIRAD-DSA Montpellier, France, 106 p.

GHERSI G., 1988, Perspectives et stratégies céréalières au Sahel : les leçons de Mindelo. Centre Sahel de l'université de Laval, conférence n°4, 13 p.

88

GRANDI J.C., 1998, L'évolution des systèmes de production agro-pastorale par rapport au développement rural durable dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne. FAO, Rome, 161 p.

GROUZIS M. et al., 1986, Péjoration climatique au Burkina Faso : effet sur les ressources en eau et les productions végétales. Colloque Nordest-Sahel, Paris, 13p.

HOWAR D., 1980, L'homme et la variabilité du climat. Secrétariat de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM n°53), Genève, 31 p.

Institut International pour l'Environnement et le Développement., 1991, Bulletin des zones arides n°11 : Peuples, politiques, programmes. HARMATA, Londres, 27 p.

KABRE A. T. et SPIERS M., 1997, Gestion de l'environnement au Sahel - approches et méthodes de recherche. Environnemental management in the Sahel - Research appoaches and methods. Proceedings og the ENRECA/SERIEN Workshop, Ouagadougou, march 1996. SEREIN occasional papers n°4 Danemark, 147p

KANDEL R.S., 1985, Les mécanismes du climat sahélien : aperçus des progrès récents en modélisation et observation. Club du sahel, Paris, 46 p.

LOMPO O., 2003, Les stratégies paysannes de lutte contre la dégradation des terres dans le Sahel burkinabé. Mémoire de géographie Université de Ouagadougou, 130 p.

MILLEVILLE P., 1985, Sécheresse et évolution des systèmes agraires sahéliens, le cas de l'Oudalan. Cahiers de la recherche en développement N°6

Ministère Délégué Charge des Ressources Animales., 1991, Bulletin annuel statistique de l'élevage. Ouagadougou, 49 P.

MOREL R., 1991, Atlas agro climatique des pays de la zone du CILSS volume 8 : température, vent, humidité et évapotranspiration. AGRHYMET, n.p

NIASSE M. AFOUDA A. AMANI A., 2004, Réduire la vulnérabilité de l'Afrique de l'ouest aux impacts du climat sur les ressources en eau, les zones humides et la désertification : Éléments de stratégie régionale de préparation et d'adaptation. UICN Gland, suisse et Cambridge, Royaume Uni, 89 p.

OCDE ., 1977, Proposition pour une stratégie de lutte contre la sécheresse et de développement dans le Sahel. Club du sahel- Organisation de Coopération et de Développement Économique Ottawa, 33 p.

Organisation Internationale de la Francophonie., 2005, Objectif terre, bulletin de liaison du développement durable de l'espace francophone. Edition spéciale changements climatiques, Québec, Canada, 62 p.

OUEDRAOGO I., 2001, Analyse de l'occupation des terres dans les terroirs sahéliens : cas de Katchari et de Dangadé (province du Séno). Mémoire de géographie, Université de Ouagadougou, 91 p.

89

OUEDRAOGO K D., 1999, Caractérisation du climat du sahel : proposition d'une étude méthode d'étude de l'évolution du climat au Burkina Faso. Programme de gestion des ressources naturelles des pays en marge du désert, Ouagadougou, 25 P.

PNUE ., 2002, L'avenir de l'environnement en Afrique : le passé, le présent et les perspectives d'avenir. PNUE, Nairobi, 422 p.

PNUE., 1992, Deux décennies de réalisation et de défis. PNUE, Nairobi, 52 p.

PRINCE D., et al., 1990, Télédétection de l'environnement sahélien : Revue de l'état actuel et des projets futurs. Commission des Communautés Européennes, 138 p.

RAYNAUT C., 1997, Sahels : Diversités et dynamiques des relations sociétés-nature .KARTHALA, Paris, 425 p.

SAWADOGO G M., 1997, Étude du fonctionnement de la technique des poches d'eau ou »zaï`'. Mémoire d'ingénieur IDR, Ouagadougou, 55 p.

SEDOGO P. M., et al, 1999, Étude sur les femmes et gestion des ressources naturelles, 110

p

SOME D., 1993, Evolution des sols dénudés dans deux terroirs de la province du Passoré et récupération par la technique du zaï .Résultats préliminaires .Mémoire d'ingénieur IDR, Ouagadougou, 86 p.

THIOMBIANO L., 2000, Etude de l'importance des facteurs édaphiques et pédopaysagiques développement de la désertification en zone sahélienne du Burkina Faso. Thèse de doctorat d'Etat ès sciences naturelles, Abidjan, 208 p.

THIOMBIANO L., et al, 1994, Etude du ruissellement, de la dégradation (désertification) et des techniques de récupération des milieux dégradés. Rapport d'activités 1992-1993, Ouagadougou, 79 p.

TOULMIN C., 1993, Lutter contre la désertification : Réflexions préliminaires à une convention mondiale. IIED Londres, 52p.

VALENTIN C., 1984, Sècheresse et érosion au Sahel. Sècheresse n°5, 191 p.

ZOUNGRANA T. P., 1988, Stratégies et adaptation paysannes face aux traditions et au changement dans le Moogo central (Burkina Faso). Contribution a la lecture d'une dynamique du changement dans le bassin versant oriental du lac Bazèga. Thèse pour le doctorat de géographie et aménagement, Université lumière - Lyon 2, 368 p.

Source Internet

WWW cills.bf

WWW.eier etsher.org

WWW.mediaterre. Org/ afrique ouest /php3 WWW.africatime.com

90

Photo 1 : Deux dabas et deux hilaires 30

Photo 2 : Femmes sur le site d'orpaillage de «sokadji » 33

Photo 3 : Toit d'une maison vue de l'intérieur 58

Photo 4 : Vue partielle du bouli de Belgou 66

Photo 5 : Champ de petits mil associés au niébé 69

Photo 6 : Séance d'entraide dans un champ 71

Photo 7 : Une fosse fumière 74

Photo 8 : Epandage de bouses dans un champ 75

Photo 9 : Zaï en expérimentation 80

Photo 10: Terre en récupération grâce au cordon pierreux 80

Photo 11: Séance de reboisement 81

Photo 12 : Deux béliers en embouche 83

Liste des graphiques

Graphique 1 Variation interannuelle des précipitations (1955-2006) 19

Graphique 2 : Variation interannuelle du nombre de jours de pluie (1955-2006) 19

Graphique 3 : Variation interannuelle de la température (1955 à 2006) 20

Graphique 4 : Variation interannuelle de la vitesse du vent (1961 à 2005) 21

Graphique 5 : Composition de la population par grands groupes familiaux 25

Graphique 6 : Variations interannuelles des précipitations et du nombre de jours de pluie

(NJP) entre 1977 et 2006 43

Graphique 7 : Variation des précipitations et du nombre de jours de pluie durant la décennie

1977-1986 44

Graphique 8: Variation des précipitations et du nombre de jour de pluie durant la décennie

1987-1996 45

91

Graphique 9 : Variation des précipitations et du nombre de jours de pluie durant la décennie

1997-2006 46

Graphique 10: Variations inter-mensuelles des précipitations durant les trois décennies 47

Graphique 11: Variations décadaires des précipitations durant les trois décennies 49

Graphique 12: Variation interannuelle de la température 50

Graphique 13: Variation inter-mensuelle des températures 51

Graphique 14 : Variation interannuelle de la vitesse du vent 52

Graphique 15 : Variation inter-mensuelle des vitesses de vent durant les décennies 1976-

1985, 1986-1995 et 1996-2005 53

Graphique 16: Variation interannuelle de l'humidité relative 54

Graphique 17 : Variation inter mensuelle de l'humidité relative durant les trois décennies 55

Liste des tableaux

.Tableau 1 : Les différentes infrastructures socio-communautaires et leur état.. 27

|

Tableau 2 : L'effectif approximatif du cheptel en 2006 32 Tableau 3: Le prix des différents services en fonction du niveau des eaux 35 Tableau 4 : La variation des différents paramètres climatiques au cours de la |

|

|

période 1977-2006 |

55 |

|

Tableau 5 : La dynamique des états de surface du sol entre 1992 et 2000 |

61 |

|

Liste des cartes |

|

|

Carte 1 : Localisation du département de Falagountou |

17 |

|

Carte 2 : Localisation du site d'étude |

17 |

|

Carte 3 : Migration des isohyètes 600 et 900 de 1970 a 2000 |

48 |

|

Carte 4 : Terres récupérées et extension des champs |

72 |

|

Carte 5 : Terres récupérées et anciens champs |

79 |

Liste des figures

Figure 1 : Évolution des types d'états de surface du sol de la zone du site ; octobre 1992 et

août 2000 62

92

93

QUESTIONNAIRES A L'ADRESSE DES CHEFS DE MÉNAGES

IDENTITE

Date Nom du quartier...

Nom et prénom de l'enquêté...

Situation matrimoniale : Marié n Célibataire n Divorcé n Veuf n

Nombre d'épouse :...

Ethnie : Autochtone n Allochtone n

Nombre de personnes du ménage : H :... F :... E :...

Actifs : ... Inactifs : ...

Nombre de scolarisé : H :... F :...

Alphabétisé : H :... F :...

Membre résident : toute l'année : ... durant la saison pluvieuse :

Apports matériels n Apports financiers n

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES Quelle est votre activité principale ?

Agriculture n Elevage n Autres (préciser)...

Activité secondaire du ménage :

A- Agriculture

1- Que cultivez-vous et pourquoi ?

2- Y a-t-il toujours de l'espace pour ouvrir de nouveaux champs ? Oui n Non n Cet espace est-il : grand n moyenne n petit n inexistant n Quelles sont les modalités d'acquisition d'une terre pour cultiver ?

3- Le calendrier agricole a-t-il changé en dix ans ?

Quelles sont les causes de ce changement du calendrier ?

Quelles en sont les conséquences ? Quelles solutions proposez-vous ?

4- Quelles techniques utilisez-vous ?

Semis en ligne n semis selon les courbes de niveau n

semis en quinconce n labour avant semis n

labour après semis n rotation de culture n

association de culture n

5- Connaissez vous la jachère ? Oui n Non n

Si oui la pratiquez vous ? Oui n Non n

Combien de champ avez-vous en jachère 1 n 2 n 3 n plus (préciser) ...

Quelle est la durée de vos jachères ? 1an n 2 ans n 3 ans n plus (préciser)...

6- 94

Utilisez-vous des fertilisants dans vos champs ? Oui n Non n Si oui quels types de fertilisant ?

Fumure organique n NPK n urée n autre (préciser)...

Pourquoi utilisez vous ces fertilisants ?7- Quel est l'état général des sols réservés à l'agriculture ?

Non dégradé n peu dégradé n moyennement dégradé n très dégradé n

8- Existe t-il toujours des terres riches sur votre terroir ? Oui n Non n

Si oui où sont-elles situées ? Si non pourquoi ?

9- Existe-t-il une forme de partenariat (contrat) entre vous et un éleveur ? oui n non n Si oui quel forme ?

10- Selon vous, l'impact de l'agriculture sur l'environnement (eau, sol, végétation) est :

Positif n Négatif n Pourquoi ?

11- Quels sont les problèmes majeurs de l'activité agricole?

12- Que faite vous pour résoudre ces problèmes ?

13- Les récoltes parviennent-elles à couvrir vos besoins alimentaires annuels ?

Oui n Non n

Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ?14- A quelle période les stocks de céréales s'épuisent-ils ? Alors que faites-vous pour nourrir votre famille ?

Achat de céréales à partir de la vente de bétail n

Achat de céréales à partir de la vente d'or n

Achat de céréales à partir des activités rémunératrices n

Autres (préciser) :15- En 2006, quelle quantité de céréales avez-vous : vendue : .... achetée : ...

16- Comment pensez-vous réduire la vulnérabilité de votre exploitation agricole ?

17- Que ferez-vous en cas d'une année de sécheresse ?

Chercher une autre activité (extraction minière, commerce, etc.) n

Baisse du nombre de repas quotidiens n

Baisse de la ration alimentaire familiale n

Autre (préciser) :...

18- Que ferez-vous si plusieurs années de sécheresse s'enchaînent, quelles seraient les options les plus efficaces pour s'adapter ? (Classez dans l'ordre les trois premières)

|

Options |

Classement |

|

Octroi de crédit agricole |

|

|

Offre de travail salarié (manoeuvre routes, ...) |

|

|

Faciliter la migration vers pays voisins |

95

Utilisation de semences résistantes

Diversification des activités

L'irrigation

Réduction des prix des intrants

Aide alimentaire

1-Quel type d'élevage pratiquez-vous ?

Sédentaire n transhumant n nomade n

Pourquoi ?

2- Pour la transhumance, à quelle période, où et vers quoi vous vous dirigez ?

3- Quels types d'animaux élevez-vous ?

Bovins n Caprins n Ovins n Camélidés n Asins n Volaille n

4- Effectif approximatif du cheptel en 1996 et 2006

|

Espèces |

Bovins |

Caprins |

Ovins |

Camélidés |

Asins |

Volaille |

|

|

Effectif |

1996 |

||||||

|

2006 |

|||||||

5- Le calendrier pastoral a-t-il changé ? Pourquoi ? Quelles en sont les conséquences ?

6- Pratiquez-vous l'embouche ? Oui n Non n Quels animaux ?

Pourquoi ?7- Où parquez-vous vos animaux ? Pourquoi ?

8- Que faites-vous du fumier du parc ?

9- Quelles sont les espèces fourragères préférées par les animaux ? Où les trouve-t-on (position topographique) ?

Existent-elles sur votre terroir ? Oui n Non n

10- Utilisez-vous les SPAT comme complément alimentaire ? Oui n Non n A quelle période de l'année les utilisez-vous le plus ? Pourquoi ?

11- Abreuvement pendant les différentes saisons de l'année

|

Lieux d'abreuvement |

Saison |

|

|

Pluvieuse |

Sèche |

|

12- Selon vous, l'impact des animaux sur l'environnement (eau, sol, végétation) est : Positif n Négatif n

Pourquoi ?

13- Quelles sont les maladies courantes des animaux ?

96

A quelle période de l'année les animaux sont le plus malade ?

14- Les prix ont-ils changés cette dernière décennie ? Oui n Non n

Quelle est la tendance ? hausse n baisse n

15- Quels problèmes rencontrez-vous dans le cadre de votre activité ?

16- Que faites-vous pour les résoudre ?

1- Quel type d'orpaillage pratiquez-vous ? Où ?

2- Quels techniques et outils utilisez-vous ?

3- L'activité est-elle rentable ? Oui n Non n Pourquoi ?

4- A quelles fins utilisez-vous l'or obtenu ?

Epargne par prestige n

Confection de parures n

Vente pour achat de céréales n Vente pour achat de bétail n5- Quels problèmes rencontrez-vous ?

6- Les conséquences de votre activité sur l'environnement sont-elles ?

Positives n Négatives n

Pourquoi ?

ENVIRONNEMENT A- Végétation

1- Quel est l'état général du couvert végétal ?

Peu dégradé n Moyennement dégradé n Très dégradé n

2- Principales essences existantes ?

Ligneux : Herbacées :

3- Depuis 10 ans avez-vous constaté un changement au niveau de la végétation ? Oui n Non n

A quel niveau ? Pourquoi ?

4-A quoi tout cela est dû ?

5- Quelles sont les conséquences de ces changements sur vos conditions de vie ?

6- Mesures prises pour la protection et la sauvegarde de la végétation ? Mesures traditionnelles :

Mesures modernes :

7- Quel est l'état général de la faune ?

Abondante n Peu abondante n Rare n

8- Principales espèces existantes ?

97

9- Depuis 10 ans avez-vous constaté un changement au niveau de la faune ? Oui n Non n

Si oui à quel niveau ?

10- Y a-t-il des espèces animales qui ont disparu de votre terroir dans ces 10 ans ? Oui n Non n Si oui lesquelles :

11- Qu'est ce qui est à la base de cette disparition et des autres changements ?

12- Mesures prises pour la protection et la sauvegarde de la faune.

Mesures traditionnelles : Mesures modernes :

13- Etat général du sol : Peu dégradé n Moyennement dégradé n Très dégradé n

14- Quelles sont les causes de la dégradation du sol ?

15- Quelles sont les formes d'érosion les plus importantes constatées sur votre terroir ?

érosion hydrique n érosion éolienne n les deux n

16- A quel niveau (localisation topo) ces formes d'érosion sont-elles plus marquées ?

Bas-fond n Bas de pente n Haut de pente n

17- Comment luttez-vous contre ces différentes formes de d'érosion ?

Erosion hydrique : Erosion éolienne :

18- Quelles les sont les conséquences de la dégradation du sol sur le milieu ?

19- Mesures (DRS/CES) prises pour la protection et la restauration du sol. Mesures traditionnelles :

Mesures modernes :

20- Quelle utilisation faites-vous de l'eau ?

21- L'eau vous suffit-il pour vos différentes activités ? Oui n Non n Pourquoi ?

22- Existe-t-il dans le village une rivière ou une retenue d'eau (mare) permanente ? Oui n Non n

Si oui à quelle période

- elles sont en crue : les rivières : les mares :

- elles tarissent : les rivières : les mares :

Ainsi, quels constats faites-vous au cours des dix dernières années ? Quelles sont les conséquences de ce changement ?

23- Avez-vous constaté un changement au niveau des pluies ? Oui n Non n

Durée d'une pluie : plus courte n plus longue n pas de changement n Quantité d'eau tombée : en baisse n en hausse n pas de changement n

24- Y a-t-il un changement dans la durée des saisons : Saison pluvieuse : plus courte n plus longue n

98

Saison sèche : plus courte n plus longue n

25- Observe-t-on des traces de l'action de l'eau dans les champs, sur le sol ? Oui n Non n

26- Les conséquences sur - l'agriculture : - l'élevage : - l'environnement :

- la population :

27- Quels sont les principaux problèmes concernant l'eau dans le village ? Comment pensez-vous réduire la vulnérabilité liée à l'eau ?

PERCEPTION PAYSANNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

A- Pluies

1- Avez-vous constaté un changement au niveau des pluies ? Oui n Non n

Durée d'une pluie : plus courte n plus longue n pas de changement n Quantité d'eau tombée : en baisse n en hausse n pas de changement n2- Y a-t-il un changement dans la durée des saisons : Saison pluvieuse : plus courte n plus longue n

Saison sèche : plus courte n plus longue n

3- Quels changements au niveau du début de la saison des pluies durant ces dix années ?

Début précoce n Début tardif n Ne sais n

4- Les quantités de pluie ont-elles été suffisantes durant les dix dernières années ? Oui nNonn

Si non quelles ont été les années déficitaires ?

Les causes ?

Les conséquences sur

-l'agriculture

- l'élevage

- l'environnement :

- la population :

- autres :

Comment avez-vous résolu ces problèmes ?

5- Avez-vous constaté des changements au niveau des températures ces dix dernières années ? Oui n Non n

Si oui, à quel niveau ?

6- Y a-t-il une hausse durant la saison sèche ? Oui n Non n

Une baisse durant la saison sèche ? Oui n Non n

Pourquoi ces changements ?7- La période chaude est-elle devenue plus longue ? Oui n Non n Ne sais pas n Pourquoi ?

8-

99