|

Master 1 Science Politique de l'Europe Nantes Université -

2022

L'introduction du modèle coopératif sur

un marché

concurrentiel: l'exemple de Railcoop sur le marché

ferroviaire

Boris Chiron

Mémoire préparé sous la Direction de

Monsieur Aurélien Evrard, professeur de

Sciences politiques à

Nantes Université

Master 1 - Science Politique de l'Europe Nantes Université

- 2022

L'introduction du modèle coopératif

sur

un marché concurrentiel: l'exemple de

Railcoop sur le marché ferroviaire

Boris Chiron

Mémoire préparé sous la direction de

Monsieur Aurélien Evrard, professeur de

Sciences politiques à

Nantes Université

Image de couverture: État du réseau ferroviaire

en France métropolitaine il y a 100 ans, en

1922. Pour

connaître son évolution animée, de sa création en

1827 jusqu'à nos jours, scannez

ce QR Code ou cliquez sur ce

lien

Crédit : Évolution du réseau ferroviaire

d'intérêt général en France métropolitaine.

Auteur: Benjamin Smith, 30 janvier 2021. Géoconfluences Lyon

2

Tables des sigles et abréviations

ART Autorité de Régulation des Transports

AURA Auvergne-Rhône-Alpes

EDF Electricité de France

EPSF Etablissement Public de Sécurité

Ferroviaire

SCIC Société Coopérative

d'Intérêt Collectif

SCOP Société Coopérative et

Participative

SNCF Société Nationale des Chemins de fer

Français

TER Train Express Régional

TGV Train à Grande Vitesse

UE Union Européenne

3

Remerciements

En premier lieu je tenais à remercier l'ensemble des

élus qui ont accepté de se prêter au jeu de l'entretien

pour ce mémoire. Merci à Karima Delli, député Verte

au Parlement Européen, Présidente de la Commission du Tourisme et

des Transports au sein de celui-ci, par ailleurs Conseillère

Régionale des Hauts-de-France. Je pense aussi à

Frédéric Laporte, Maire Les Républicains de

Montluçon, ainsi qu'à François Carême, Adjoint

Europe Ecologie Les Verts en charge de la mobilité à la Mairie de

Périgueux.

La réalisation de ce travail n'aurait pas

été si aisée sans l'ouverture et l'intérêt

qu'ont montré les membres de Railcoop pour cet exercice. Je remercie en

ce sens Dominique Guerrée, Président de Railcoop, et Marius

Chevallier, sociétaire impliqué dans les cercles de

sociétaires de Limoges, de la Recherche et de la Gouvernance.

Il a été très utile de recevoir les

quelques conseils et accompagnements de Pierre Wokuri, chercheur post-doctorant

au Centre d'études européennes de SciencePo Paris, qui a su me

guider par sa collaboration

Sans oublier Aurélien Evrard, mon directeur de

mémoire, pour son accompagnement tout au long de cet exercice.

A toutes celles et ceux, qui, de près ou de loin, ont

contribué à la réalisation de ce

premier mémoire, Merci.

4

Introduction

«Votre attention s'il vous plaît, le train Railcoop

numéro deux-mille, cinq-cent, cinq, en provenance de, Bordeaux

Saint-Jean, et à destination de, Lyon Part-Dieu, va entrer en gare, voie

E». Voilà ce que rêvent d'entendre un jour sur un quai de

gare de l'Allier ou de la Creuse les dirigeants de Railcoop, la première

coopérative ferroviaire française créée le 30

novembre 2019 par Dominique Guerrée, Simon Brunet et Nicolas Debaisieux.

Dans le contexte de l'ouverture du marché ferroviaire à la

concurrence, cette SCIC (Société coopérative

d'intérêt collectif) basée à Cambes, dans le Lot, se

donne pour objectif, comme on le voit sur son site internet1, de

«redonner du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant

citoyens, cheminots, entreprises et collectivités» afin de

développer «une offre de transport ferroviaire innovante et

adaptée aux besoins de tous les territoires», tout en participant

à la transition écologique. Railcoop souligne bien qu'aujourd'hui

90% des français se trouvent à moins de 10 kilomètres

d'une gare, mais que 30% de ces gares ne sont pas desservies, ils veulent donc

pallier ce manque. Le 4 avril 2020, la société lotoise lance une

campagne publique pour l'achat de titres financiers, appel couronné de

succès notamment suite à la pandémie de Covid-19, en

témoignent les nombreux reportages dans les médias depuis le

second semestre de 2020. Après avoir reçu sa licence d'entreprise

ferroviaire récemment, en septembre 2021, et atteint le capital social

minimum d'1,5 millions d'euros en mars de la même année, Railcoop

compte commencer à faire rouler des trains à partir de cette

année 2022, dans le domaine du fret comme du transport de voyageurs.

C'est dans ce contexte que la première ligne de transport de fret a

été ouverte le 15 novembre dernier, entre Figeac et le hub

logistique de Saint-Jory, près de Toulouse. Par la suite, Railcoop a

pour objectif d'entamer le transport de voyageurs, son véritable

défi, et de créer une ligne Lyon-Bordeaux prévue pour

décembre 2022, mais aussi Rennes-Toulouse ou encore Nantes-Lille, cela

toujours dans l'idée de rouvrir nombre de petites lignes afin d'offrir

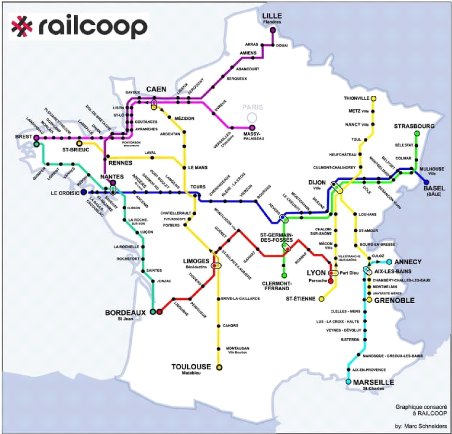

une alternative au passage obligé par Paris. La carte

ci-dessous2 a été publiée en février

dernier avec de nouveaux projets annoncés par Railcoop début

janvier 2022, qui verraient le jour à partir de 2024.

1 https://www.railcoop.fr/

2 Source: Railcoop

5

Railcoop intrigue, interpelle, et profite de la forte

progression dans l'opinion des enjeux de développement durable, alliant

les dimensions collective, citoyenne, environnementale, et locale, de plus en

plus recherchées aujourd'hui. Chacun peut devenir sociétaire de

cette coopérative, avec une part minimale de 100 euros. De 32

sociétaires en novembre 2019, Railcoop est passée à 12 500

sociétaires au moment où est écrit ce mémoire, en

mai 2022, atteignant un capital de plus de 4,5 millions d'euros. On y retrouve

des collectivités territoriales, des entreprises, des

sociétés privées, mais également des particuliers,

des personnes voulant simplement soutenir cette initiative. Ce qui fait donc la

particularité de Railcoop dans le monde ferroviaire français,

c'est qu'elle est une coopérative, et plus particulièrement une

SCIC. De plus, dans un contexte d'ouverture récente à la

concurrence du transport de voyageurs (décembre 2020, ceci étant

le cas dans le fret depuis

6

déjà plus de 15 ans), celle-ci doit

s'insérer sur un nouveau marché, où d'autres acteurs plus

ou moins importants et historiquement implantés (de la SNCF à

Transdev en passant par Trenitalia) sont présents, et c'est là

tout l'enjeu de ce sujet.

Le modèle coopératif dont il est question dans

ces recherches est la SCIC, qui d'après la loi 2001-624 du 17 juillet

2001, est composée d'acteurs multiples et repose sur le

multisociétariat, en créant des biens et services qui ont pour

but de répondre aux besoins collectifs d'un territoire. La SCIC repose

sur la base de vote «une personne = une voix», ce qui donne une

implication de tous les associés. Elle conserve cependant un statut de

société commerciale, tout en s'inscrivant dans une logique de

développement local et durable, favorisant l'action dans un bassin de

vie déterminé. La SCIC doit enfin produire un

intérêt collectif, ce qui est garanti par sa vocation d'organisme

à gestion désintéressée. En 2019, selon la CGScop,

celles-ci étaient au nombre de 974, employant 8 900 personnes pour un

total de 65 000 sociétaires. Railcoop évolue sur un marché

concurrentiel, ou libéralisé, ici le marché ferroviaire,

un espace où se confrontent une offre et une demande et où sont

présents différents acteurs économiques qui sont mis en

concurrence les uns avec les autres. Sur un marché concurrentiel, le

prix est supposé s'ajuster pour égaliser l'offre et la demande.

Le prix n'est donc pas fixé par les agents, mais par le marché.

Il s'impose aux agents et guide leurs décisions3. Il s'oppose

au marché monopolistique où un seul acteur détermine le

prix et les conditions du marché puisqu'il représente la seule

offre face à l'ensemble de la demande. La SCIC est donc ici notre acteur

principal, le marché étant la scène sur laquelle elle

joue, occupée par plusieurs seconds rôles tels que les autres

opérateurs ferroviaires (SNCF, Trenitalia, Renfe, Le Train...), les

autorités organisatrices des transports (Ministère des

Transports, Autorité de Régulation des Transports, Union

Européenne...), les collectivités territoriales (Régions,

villes, départements...), et bien sûr les consommateurs.

En termes de limites, ce mémoire se borne

géographiquement au territoire français, économiquement

à l'étude du marché ferroviaire français,

théoriquement et académiquement à un travail

d'économie politique. Il sera succinctement question de l'Union

Européenne ou du marché de l'énergie mais cela simplement

pour comprendre l'influence qu'ils ont pu avoir sur la question. Tout d'abord

pour des questions d'ordre logistique, puisqu'explorer ces

3 Encyclopedia Universalis, Microéconomie,

Théorie de l'équilibre général,

https://www.universalis.fr/encyclopedie/microeconomie-theorie-de-l-equilibre-general/

7

dimensions reviendrait à réaliser un travail

beaucoup plus long, il a donc fallu choisir un angle particulier pour ce

mémoire. C'est aussi parce que Railcoop n'a pour l'instant que des

objectifs nationaux, dont beaucoup ne sont encore qu'au stade de simple projet,

et qu'il apparaît que cette initiative n'est que très peu connue

hors de France, d'autant plus qu'il n'en existe aucune autre similaire sur le

continent.

Cette recherche par une approche d'économie politique

amène à étudier les propos de chercheurs aussi bien dans

le domaine du transport ferroviaire que sur le fonctionnement et les

particularités du modèle coopératif. Tout cela en essayant

de lier les deux par les rares articles qui évoquent Railcoop ou

d'autres coopératives qui ont suivi ce même processus telles

qu'Enercoop. Des travaux sur l'évolution du rôle de l'Etat et les

politiques néo-libérales (Ansaloni et Smith4,

Zalio5, Brouté et Finez6 ), aux écrits sur

les mutations du secteur ferroviaire (Salini7, Perennes8,

Les mutations de l'activité ferroviaire: débats et

colloques9), en passant par les débats sur le rôle

de l'Union Européenne dans le processus coopératif (Bocquillon et

Evrard10, Wokuri11), les dimensions explorées ont

été multiples. Il a fallu également se pencher sur les

articles et ouvrages portant sur le mouvement coopératif et

4 ANSALONI, M. & SMITH, A. (2017). Des

marchés au service de l'État?. Gouvernement et action

publique, vol. 6(4), pp.9-28

5 ANSALONI, M., TROMPETTE, P. & ZALIO, P. (2017).

Le marché comme forme de régulation politique. Revue

française de sociologie, vol. 58(3), pp.359-374

6 BROUTE R. & FINEZ J. (2019). 13. La concurrence

au service du capital: stratégies de l'État actionnaire et

politiques de compétitivité à la SNCF. Regards

croisés sur l'économie, n°25, pp.163-173.

7 SALINI P. (2017). Histoire de la politique des

transports terrestres de marchandises en France depuis le milieu du XIXe

siècle. Paris : L'Harmattan, 446 p.

8 PERENNES P. (2014). Les économistes et le

secteur ferroviaire: deux siècles d'influence réciproque.

L'Économie politique, n°62, pp.101-112.

9 VIDELIN J. C. (2013). Les mutations de

l'activité ferroviaire. Paris : LexisNexis, 255 p.

10 BOCQUILLON, P. et EVRARD, A. (2016). Rattraper ou

devancer l'Europe : Politiques françaises des énergies

renouvelables et dynamiques d'européanisation. Politique

européenne, 52, pp.32-56

11 WOKURI, P. (2021). Comment les nouveaux entrants

dans un marché font usage de l'Union européenne ? Le cas des

projets coopératifs d'énergie renouvelable. Dans: Politique

européenne, prépublication, Paris: L'Harmattan, pp.1-30

8

l'Économie Sociale et Solidaire (Darbus12),

son échelle territoriale (Draperi et Margado13), la mise en

valeur de ses particularités (Michel, Zeitoun et Haddad14),

et l'étude plus particulière d'Enercoop comme source

d'inspiration (Liénard15). Enfin, ce mémoire s'appuie

grandement sur la thèse de Pierre Wokuri, docteur en science politique

et professeur à SciencePo Paris, qui a réalisé sa

thèse sur les projets coopératifs d'énergie renouvelable

à l'épreuve du marché16. Celui-ci est

à la fois spécialiste des nouveaux entrants sur un marché,

mais aussi du modèle coopératif en lui-même. Sa

thèse aborde de nombreux points utiles pour ce mémoire et

introduit certains concepts qui peuvent être appliqués à

l'ensemble des modèles coopératifs, dont Railcoop. C'est de ces

recherches, et de cette manière d'aborder une question liant

coopératif et marché, que ce mémoire se rapproche

finalement le plus.

Toute cette lecture théorique a été

liée à un travail empirique de réalisation d'entretiens

ainsi qu'à une lecture assidue de la presse sur le sujet tout au long de

l'année universitaire. Finalement, cinq entretiens d'une heure en

moyenne (voir annexes) ont été menés. Trois d'entre eux

ont été réalisés par téléphone, et

deux en visio-conférence, les personnes interviewées étant

réparties sur tout le territoire français, mais aucune dans le

Nord-Ouest. En effet, se sont prêtés à l'exercice Karima

Delli (Présidente de la Commission des Transports et du Tourisme au

Parlement Européen), Frédéric Laporte (Maire de

Montluçon, ville de départ et de passage de la ligne

Lyon-Bordeaux), François Carême (Adjoint aux mobilités de

la commune de Périgueux, ville de passage de Railcoop et proche

géographiquement du siège social de Railcoop), ainsi que

Dominique Guerrée (Président de la coopérative Railcoop)

et Marius Chevallier (Sociétaire de Railcoop en charge du cercle de

12 DARBUS, F. (2014). Le pouvoir subversif de

l'économie sociale et solidaire. Quelle consistance ? Lien social et

Politiques, (72), pp.169-188.

13 DRAPERI J.-F. et MARGADO A. (2016). Les Scic,

des entreprises au service des hommes et des territoires. RECMA,

n°340, pp. 23-35

14 MICHEL G., ZEITOUN V. & HADDAD S. (2020).

Chapitre 7. La marque coopérative : comment concilier engagement social

et réalité du marché. Dans : Aude Deville éd.,

Valeurs coopératives et nouvelles pratiques de gestion (pp.

135-154). Caen, France: EMS Editions, 260 p.

15 LIENARD Y.-A. (2016). Du service public au service

citoyen: la Scic, un statut adapté à cette ambition.

RECMA, n°340, pp.65-76.

16 WOKURI, P. (2020). Orienter et activer: les

projets coopératifs d'énergie renouvelable à

l'épreuve du marché. Une comparaison multi-niveaux Danemark,

France, Royaume-Uni. Thèse de Doctorat de l'Université de

Rennes 1. 643 p.

9

sociétaires «Recherche»). Ces choix n'ont pas

été faits au hasard, l'objectif étant d'avoir des

témoignages à plusieurs échelons qui permettent d'avoir

plusieurs points de vue (européen avec Madame Delli, local avec

Messieurs Laporte et Carême, et à l'échelle de la

coopérative avec Messieurs Guerrée et Chevallier), mais aussi de

plusieurs courants idéologiques (Frédéric Laporte, maire

Les Républicains, François Carême élu Europe

Ecologie les Verts faisant partie de la majorité Parti Socialiste) afin

de voir si cela avait de l'influence sur la perception de Railcoop.

L'idéal aurait été d'avoir l'échelon national

couplé à tout cela mais la SNCF, le Ministère des

Transports, ainsi que l'Autorité de Régulation des Transports,

ont tous refusé les demandes d'entretiens. Plus

généralement, l'étude de cette expérience

inédite n'a été pas sans difficultés puisque la

société Railcoop n'a encore jamais fait l'objet de recherche

universitaire. Ainsi, il a fallu construire un propos à partir de

recherches périphériques, s'en rapprochant au maximum. Cependant,

ces obstacles restent minimes par rapport au bon accueil qui a

été fait de ce travail tout au long des recherches.

Si Railcoop peut faire l'objet d'un mémoire en tant

qu'exemple étudié, c'est parce que l'entrée de cette

société sur le marché ferroviaire est inédite.

D'abord sur un plan juridique, puisqu'elle représente la première

société coopérative, qui plus est une SCIC, qui veut

participer à un marché national du ferroviaire, en France, mais

aussi en Europe. Ensuite pour des raisons contextuelles strictement

franco-françaises, parce que la France est un des pays les plus

développés du monde en termes de transport ferroviaire, notamment

avec le succès du TGV, mais aussi particulièrement marqué

par le monopole historique de la SNCF. La libéralisation du

marché est donc quelque chose d'encore plus nouveau en France

qu'ailleurs, comme cela l'avait été dans le secteur de

l'énergie. Ce sujet introduit également un paradoxe, qui revient

fréquemment lorsque l'on évoque la construction de modèles

coopératifs, puisque Railcoop, comme d'autres SCIC auparavant, a pu

s'introduire sur ce marché grâce à la libéralisation

d'un marché qui a brisé le monopole de la SNCF,

procédé propre à l'idéologie

néo-libérale que ce type de sociétés combattent

elles-mêmes. Tout l'enjeu est donc de comprendre ce qui peut permettre

qu'une coopérative fasse avancer ses idées tout en

avançant dans un milieu qu'elle désapprouve mais qu'elle tente

par là de transformer. Comment ce petit acteur peut-il faire face aux

grands opérateurs ferroviaires ? Est-ce vraiment plus périlleux

de s'introduire sur ce marché avec un statut inédit ? La

libéralisation du marché est-elle l'allié de Railcoop ?

10

Finalement, à travers l'exemple de Railcoop, comment le

modèle coopératif et citoyen de la SCIC peut-il s'introduire sur

un marché concurrentiel à une échelle nationale, au point

d'en devenir un acteur crédible et légitime?

Cette recherche a donné lieu à plusieurs

hypothèses:

- Un tel phénomène ne peut se faire que sur des

espaces du marché délaissés par les autres concurrents,

où, comme on peut le voir dans l'article d'Yves-Alain Liénard ou

celui de Brouté et Finez qui insistent sur le rôle

d'intérêt général de la SCIC, le modèle

coopératif remplit le rôle de service public

d'intérêt général que l'Etat ne peut remplir

- Les particularités d'une coopérative, et de la

SCIC en particulier, lui permettent d'avoir d'autres atouts afin de

séduire les consommateurs et les investisseurs (ici les

sociétaires), comme le montrent Michel, Zeitoun et Haddad sur la

construction de l'image de marque. Draperi et Margado montrent aussi la

territorialité de ce modèle, une particularité qui la

distingue des autres opérateurs, plus globaux et nationaux

- Si le modèle libéral et capitaliste n'existe

pas, la SCIC, par définition collective et citoyenne, visant

l'intérêt collectif, et par essence anti-libérale, ne peut

pas exister, ce qui est un paradoxe fort. Ce n'est ici qu'une déduction

suite à l'ensemble des lectures.

- Railcoop a réussi à se monter et à

s'introduire sur le marché parce qu'elle est apparue dans un contexte

favorable, à un moment carrefour, phénomène

étudié par Pierre Wokuri dans le secteur

énergétique avec Enercoop

- L'Europe joue un rôle de pression déterminant

pour mettre fin aux monopoles, ici de la SNCF, ouvrant ainsi des brèches

dans lesquelles des initiatives moins classiques comme celle de Railcoop

peuvent s'engouffrer, et c'est tout l'enjeu du processus

d'européanisation étudié par Finez, Wokuri, Evrard ou

Bocquillon.

L'exploitation de ce sujet s'effectuera en cinq parties,

abordant chacune une nouvelle dimension de la question. Dans un premier temps,

il est nécessaire de réaliser un travail pédagogique

d'information et de présentation de la situation actuelle du

marché ferroviaire français, l'occasion de remonter le temps afin

de mieux comprendre les fondements de la structuration du rail français

et les cadres du marché actuel, ce afin de mieux saisir les enjeux qui

s'appliqueront à l'ensemble des autres points. La seconde partie se

concentrera sur les atouts de Railcoop en tant SCIC afin d'exploiter une

fenêtre d'opportunité qui leur a permis de s'introduire sur le

marché. La société a ensuite profité de certaines

failles et mutations des cadres institutionnels traditionnels français

et européens afin de prendre une place sur

11

l'échiquier ferroviaire national. Tout l'enjeu pour

s'affirmer sur ce marché une fois inséré est la

légitimation et la crédibilisation de ce mouvement, à la

fois par la rigueur et par la reconnaissance par les autres acteurs. Enfin, il

sera bon de voir ce qui, à l'avenir, pourrait porter préjudice

à Railcoop, les obstacles, endogènes comme exogènes, qui

peuvent se présenter et mettre à mal la pérennisation de

cette initiative. La structuration de ce plan est chronologique, avec les

différentes étapes de l'entrée sur le marché puis

la vision vers l'avenir, mais aussi hiérarchique avec un regard par

strates se superposant les unes aux autres, renforçant un peu plus

à chaque fois la solidité et la crédibilité du

projet Railcoop, tout en démontrant que cela reste fragile. En effet, il

apparaît que, pour réaliser tout cela, il a d'abord fallu se

concentrer sur ce que la coopérative en elle-même pouvait

apporter, puis regarder ce que l'environnement institutionnel permettait, pour

ensuite s'insérer et gagner en assurance une fois sur le marché.

Mais certaines étapes restent à franchir puisque Railcoop est

encore jeune et il convient de garder un oeil sur les différents freins

à l'avancée du projet.

12

Chapitre I - L'état du marché

Cette partie a pour vocation d'effectuer un rappel des cadres

dans lesquels évolue Railcoop, à travers une description de

l'histoire de la politique du rail en France, des compagnies privées

à la libéralisation en passant par l'hégémonisme de

la SNCF (1). Il s'agira ensuite de décrire les cadres du marché

concurrentiel et ses conditions d'entrée pour enfin réaliser une

cartographie du marché ferroviaire français (2).

1- Historique de la politique du rail en

France

C'est en 1833 que naît la première ligne

ferroviaire en France, synonyme du lancement d'une très longue

période de développement du chemin de fer français et

d'affirmation d'une volonté de conquête de l'espace national qui

va connaître une forte croissance sous Napoléon III. A partir des

années 1870 et les débuts de la IIIe République,

l'intervention publique se fait de plus en plus grande, avec un objectif de

réseau comparable à celui des routes nationales de

l'époque, c'est-à-dire 38 000 kilomètres de

lignes17. C'est au cours de la Première

Guerre Mondiale que l'effort fut le plus grand, le ministère de la

guerre se retrouvant ainsi à la tête de 36 500 wagons de transport

de marchandises, 31 000 voitures de voyageurs, pour 14 150 locomotives, ce qui

fut considéré comme l'apogée du chemin de fer en France. A

l'époque, le transport ferroviaire était assuré par un

système de compagnies privées, ayant chacune le monopole d'une

partie du réseau. Après de nombreux débats sur le chemin

à prendre (privatisation, nationalisation, exploitation par l'Etat),

c'est par le décret-loi du 31 août 1937 que les compagnies sont

nationalisées et que la Société Nationale des Chemins de

Fer voit le jour, possédée à hauteur de 51% par l'Etat.

Patrice Salini souligne bien que c'est sous Vichy que le chemin de fer sera le

plus exploité, mais après la guerre la longueur de ligne en

kilomètres a drastiquement chuté, au point que le rail perdit sa

position dominante dans les années 1960 au profit de la route puis des

airs. En parallèle de ce déclin, l'Etat investit dans le

«tout TGV» structuré en réseau concentré vers

Paris, délaissant ainsi pour des questions budgétaires les lignes

moins rapides et moins rentables qui maillent le

17 SALINI P., op.cit.

13

territoire, au point d'en rendre beaucoup inutilisables. Un

constat réalisé par de nombreux acteurs dont les

collectivités territoriales qui ont vu le déclin de la SNCF, en

témoigne Frédéric Laporte, maire de Montluçon, dans

l'Allier, selon lequel il y a eu «un changement de mentalité

profond depuis la fin des années 1980 et le train est passé bien

en-deçà de la voiture, il n'y a que dans les grandes

agglomérations que le train a réussi à subsister comme

à Paris ou Lyon»18. Un point de vue partagé par

Karima Delli, Présidente de la Commission du Transport et du Tourisme au

Parlement Européen: «La France était la terre du

ferroviaire, ce n'était pas il y a 1000 ans, c'était dans les

années 1980 le premier pays qui desservait 550 gares de train de

nuit.»19. Une évolution qui se constate bien dans

l'évolution du nombre de kilomètres de lignes supprimés

chaque année (voir graphique ci-dessous)20

Ainsi, à la fin du XXe siècle, une solution

s'impose pour les cadres de l'Union Européenne: la

libéralisation, suscitant de nombreux débats. Le processus de

plus de vingt ans mène à l'ouverture à la concurrence dans

le domaine du fret ferroviaire en France dans un premier temps (2006) par le

«Troisième paquet ferroviaire» porté par le

Parlement

18 Entretien avec F.Laporte

19 Entretien avec K.Delli

20 BEYER A. (2021). Grandeur, décadence et

possible renouveau du réseau ferroviaire secondaire français.

Dossier: Mobilité flux et transports Géoconfluence

Lyon.

14

Européen21, puis sur le transport

international de voyageurs par la loi relative à l'organisation et

à la régulation des transports ferroviaires de 2009, et enfin sur

le réseau national en décembre 2020 suite au

«Quatrième paquet». La responsabilité de ce

déclin est souvent attribuée à un modèle

monopolistique qui n'a pas poussé la SNCF à se renouveler et

à travailler un modèle plus en phase avec son temps, plus

rentable pour les uns, plus adapté aux usagers pour d'autres, et qui ne

semble pas s'améliorer malgré la libéralisation. Ces

mutations commerciales, qui ont fait passer l'Etat d'une logique de service

public à une logique marchande22, et le voyageur d'usager

à client23, n'ont pas réussi à la France,

puisque, selon Patrice Salini24 «nos

partenaires parviennent à obtenir des résultats beaucoup plus

positifs». Selon Karima Delli, tout cela est une question d'investissement

et de considération de la place du train en France, «Le

problème que nous avons sur le train en France c'est qu'on a tout pour

réussir. On a l'agence européenne du train à Valenciennes,

des entreprises, des innovateurs, un personnel qualifié qu'il faut vite

renouveler, une capacité industrielle pour du matériel roulant.

Mais on ne le met pas en priorité et on n'investit pas. Regardez ce qui

s'est passé avec le Covid, c'était quand même dingue, le

premier plan de relance était tourné vers l'automobile et

l'aéronautique, et ensuite le train est venu pleurer pour avoir de

l'argent mais c'est la cinquième roue du

carrosse»25. La France a donc connu trois

régimes en 200 ans: l'exploitation du réseau par des compagnies

privées, la nationalisation de cette exploitation sous la forme de la

SNCF entre 1937 et les années 2000, et depuis peu la

libéralisation du transport de marchandises et de voyageurs, cadre sans

lequel Railcoop n'aurait pas pu s'insérer sur un marché qui

était auparavant monopolistique.

2- Les cadres du marché concurrentiel et ses

conditions d'entrée

Le marché ferroviaire est donc aujourd'hui

libéralisé et ouvert à la concurrence, chose qui, selon

Martine Lombard26, était «généralement

considérée dans notre pays non pas tant comme désirable

que comme inéluctable». Les arguments apportés pour

justifier ce

21 LOMBARD M., L'ouverture à la concurrence de

l'activité ferroviaire: rhétorique et pratique, in (sous la dir.)

VIDELIN J. C., op. cit.

22 BROUTE R. & FINEZ J., op.cit.

23 PAULIAT H., De l'usager au client de la SNCF, in

(sous la dir.) VIDELIN J. C., op. cit.

24 SALINI P., op. cit.

25 Entretien avec K.Delli

26 LOMBARD M., op. cit.

15

changement de fonctionnement ont été la

transition écologique, la croyance dans le fait que la concurrence

favorise l'innovation, la qualité des services, et la baisse des prix,

tout cela dans un esprit de plus grande compétitivité qui

s'explique par le passage de l'État du statut de tuteur au statut

d'actionnaire27. C'est bien l'exploitation du réseau qui est

ouverte à la concurrence, et non pas la propriété et

l'entretien de celui-ci, qui est encore nationalisée et dont SNCF

réseau est en charge. La SNCF est aujourd'hui divisée en trois

branches, entre SNCF Réseau (anciennement Réseau Ferré de

France), SNCF Voyageurs, qui est soumise à la concurrence, et SNCF Gares

et Connexions qui s'occupe des infrastructures immobilières. Tout cela

est encadré nationalement par l'Etat, via l'Autorité de

Régulation des Transports (ancienne Autorité de Régulation

des Activités Ferroviaires), sous l'égide du Ministère de

la Transition écologique, chargé des Transports. Un

opérateur ferroviaire, pour pouvoir être validé, doit

remplir les conditions suivantes: obtenir la licence de transporteur qui

coûte 1,5 millions d'euros et obtenir le certificat de

sécurité ferroviaire délivré par l'Etablissement

Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF)28. Suite

à l'ouverture à la concurrence, de nombreux opérateurs se

sont manifestés et on peut déjà voir sur les rails des

wagons de Renfe (Espagne), Trenitalia (Italie), la Deutsche Bahn (Allemagne),

mais aussi d'autres transporteurs français (Transdev, Le Train,

Railcoop), pour un total de 22 opérateurs validé par l'EPSF

à ce jour29. Tous ne sont pas de la même taille, avec

les mêmes objectifs, les mêmes sillons (nom donné à

une portion de ligne ferroviaire), les mêmes zones géographiques,

les mêmes ambitions, mais ils ont tous pu entrer sur le marché

suite à la libéralisation. Mais certains comme Jean

Finez30, ou même les sociétaires de Railcoop, portent

aussi l'attention sur le fait que la concurrence n'est pas qu'entre les

opérateurs ferroviaires. Mais il apparaît qu'avec l'ouverture

à la concurrence, deux marchés existent dans le

marché31. Tout d'abord celui des services librement

organisés, pour les trajets sur les lignes rentables, mais aussi, en

parallèle, celui des zones dites «non rentables», où le

service public est nécessaire et où c'est à la

Région de lancer un appel d'offre pour choisir le

27 BROUTE R. & FINEZ J., op.cit.

28 RAPP L., Métonymie ferroviaire: du rail au

sillon, in (sous la dir.) VIDELIN J. C., op. cit.

29 EPSF,

file:///home/chronos/u-61fd9c3332e9ad11b849268ff76fd1c403e2e9a9/MyFiles/Downloads/2022

-03-18_Liste_EF.pdf

30 FINEZ, J. (2014). La construction des prix

à la SNCF, une socio-histoire de la tarification: De la

péréquation au yield management (1938-2012). Revue

française de sociologie, n°55, pp.5-39.

31 JUVEN, P. & LEMOINE, B. (2017). Le

marché sur de bons rails. Découpages comptables et chantage

à la dette à la SNCF. Revue Française de

Socio-Économie, n°19, pp.9-17.

16

meilleur. Railcoop se positionne sur un intermédiaire

entre ces deux marchés, puisque la société veut

(re)créer de nouvelles lignes mais qui ne seront pas forcément au

maximum de la rentabilité. La concurrence se fait aussi avec les autres

moyens de transports privilégiés que sont la voiture et l'avion,

et c'est pour cela que, dans un souci de rentabilité et de transition

écologique, la concurrence a été mise en place en pensant

que cela permettrait de rendre le train plus attractif pour les consommateurs.

Railcoop veut par exemple faire voyager 700 000 personnes par an entre Bordeaux

et Lyon (voir par ailleurs) dont 85% prennent la voiture actuellement sur ce

même trajet. Railcoop évolue donc sur un marché

concurrentiel mais encadré et régulé par des instances

étatiques, et où la SNCF reste tout de même très

présente notamment par la gestion des autres aspects que la prestation

de service. Les concurrents sont de plus en plus nombreux à commencer

l'exploitation de certaines lignes et chacun essaye de se positionner sur la

portion du marché la plus adaptée à ses capacités

et à ses objectifs.

17

Chapitre II - L'exploitation d'une fenêtre

d'opportunité

profitable au modèle de SCIC

Pour faire son entrée en scène et pouvoir

évoluer dans les cadres du marché qui ont été

décrits précédemment, Railcoop a dû se frayer un

chemin. Cela a été facilité par l'exploitation d'une

fenêtre d'opportunité qui, au sens de Kingdon qui a

développé ce concept en 1984, est un ensemble rare de

circonstances et un bref moment dans lequel un résultat autrement

impossible est potentiellement réalisable32, ou plus

simplement une chance éphémère de réaliser

l'impossible. Il apparaît que cet ensemble rare de circonstances est

apparu dernièrement, favorisant l'apparition de cette SCIC sur le

marché ferroviaire. Cela d'abord par le contexte, marqué par un

moment carrefour provoquant un engouement médiatique (1), mais aussi par

des particularités de la SCIC aujourd'hui valorisées qui leur

permettent de tirer un avantage comparatif (2).

1- L'influence d'un contexte de montée des

questions de développement durable et local

Il apparaît dans un premier temps que Railcoop est

véritablement entrée en scène à un moment où

beaucoup de facteurs favorables à son développement se sont

présentés, à ce qu'on appelle un moment carrefour au

critical junture (A). Cela a entraîné un certain engouement

médiatique qui a permis une exposition importante de Railcoop, ce qui a

suscité un nombre d'adhésions à la société

assez important, renforçant ainsi sa solidité et sa

légitimité aux yeux de l'opinion (B).

A. Le moment carrefour

Il apparaît d'abord que Railcoop est apparue à un

moment carrefour (ou critical junture), qui, selon Acemoglu et

Robinson, est «un événement majeur ou une confluence de

32 KINGDON J.W. (1984), Agendas, Alternatives and

Public Policies. Boston: Little, Brown, 240 p.

18

facteurs perturbant l'équilibre économique ou

politique existant dans la société»33. Railcoop

apparaît comme étant là à la croisée des

chemins, comme Enercoop l'avait été, ou, pour reprendre l'exemple

amené par Pierre Wokuri dans sa thèse, les coopératives

danoises d'énergie renouvelable au moment où le choc

pétrolier avait été combiné à la

poussée du parti vert danois. Ici, on constate des conditions

idéales réunies pour Railcoop, qui font dire à Dominique

Guerrée, Président de Railcoop, qu' »on est dans le

moment». Les conditions structurelles d'abord, internes au secteur

ferroviaire, avec l'entrée en vigueur de l'ouverture à la

concurrence en décembre 2020. Des conditions idéologiques

également, avec une montée en puissance des questions

environnementales au sein de l'opinion publique, le train apparaissant comme le

moyen de transport le moins polluant, avec «un impact 15 fois

inférieur à celui d'un avion» comme le rappelle Karima

Delli34, à l'heure où les transports

représentent 31% des émissions de CO2. Pour couronner le tout, le

Covid 19, bel exemple de choc exogène, est venu rebattre les cartes et

renforcer la dynamique en faveur d'une économie plus durable et locale,

portée par des initiatives citoyennes, trois choses prônées

par Railcoop depuis sa création, qui, selon une interview donnée

par Dominique Guerrée à Alternatives Economiques, veut

«permettre à des citoyens d'agir concrètement en faveur de

la transition écologique [...] et pour permettre le

désenclavement de certains territoires». Lors de l'entretien,

Dominique Guerrée ne s'en cache pas : «Oui, les planètes se

sont alignées, on ne pensait pas aux effets du covid en créant

Railcoop en novembre 2019, alors que ça commençait tout juste en

Chine. Il y a eu de la prise de conscience de crise humanitaire, de

pandémie, de risque écologique, et que le chemin de fer dans ce

sens là était vertueux et qu'il fallait le remettre à la

page [...] avec cette logique là on va pouvoir capter un peu plus de

monde qu'en 2019.»35. Railcoop s'est

également positionné sur le fret, secteur ô combien

stratégique quand la France est un des mauvais élèves dans

ce domaine au moment où la Commission européenne incite les Etats

membres à le développer pour rééquilibrer la

balance qui, en 2008, était de 10% des marchandises transportées

par le train contre 80% par la route36. Railcoop se trouvait donc

là à un tournant stratégique, et il est assez difficile de

savoir si cela eût été possible sans cette combinaison de

facteurs structurels et conjoncturels aussi favorables à une telle

initiative.

33 WOKURI, P. (2020)., op. cit.

34 Entretien avec K.Delli

35 Entretien avec D.Guerrée

36 AUBRAIN-DEMEY G. et ROMI R, Activités

ferroviaires et protection de l'environnement, in (sous la dir.) VIDELIN J. C.,

op. cit.

19

B. Bénéficier d'un engouement

médiatique

L'arrivée de Railcoop dans un contexte favorable,

à un moment carrefour, lui a permis de bénéficier d'un

engouement médiatique, suite à la réussite de ce projet

alternatif qui intriguait, interpellait, car inédit, créé

ex-nihilo. Après avoir étudié la presse sur le sujet tout

au long du travail sur le mémoire, il apparaît que Railcoop a

été l'objet de trois moments forts médiatiquement:

début 2021, après l'ouverture du marché à la

concurrence de décembre 2020, à la mi-novembre 2021,

coïncidant ainsi avec le lancement de la première ligne de fret

ferroviaire entre Figeac et Saint-Jory le 15 novembre dernier, ainsi que

début janvier 2022 dans la continuité de l'annonce des lignes

prévues pour 2024. Selon Marius Chevallier, sociétaire de

Railcoop, cela est aussi dû au fait que le train a une belle image,

«on entend souvent que les gens voudraient prendre le train et que l'Etat

ne met pas assez, ferme des lignes, ce qui est vécu comme quelque chose

d'assez scandaleux dans les médias. J'ai l'impression que ça

donne une porte assez facile à ouvrir pour être bien reçu

dans les médias, paraître sympathique.»37.

Dominique Guerrée était le premier surpris de cet élan

autour de Railcoop : «C'était un peu inattendu, cela nous a bien

servi. On a pas les moyens que d'autres entreprises peuvent avoir sur ce

domaine [la communication]». La plus forte augmentation de

sociétaires a été constatée après un

reportage d'une trentaine de minutes d'une des émissions phare de la

chaîne de télévision France 2, Envoyé

Spécial, le 14 janvier 2021. L'effet des médias se constate

également par les recherches sur Railcoop dans le moteur de recherche

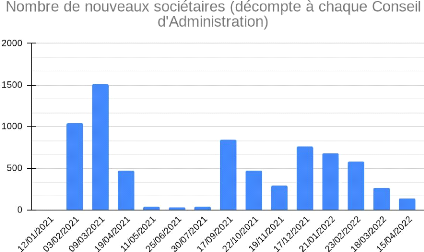

Google. Comme le montre le graphique ci-dessous 38, le record de

recherche a été réalisé entre le 10 et le 16

janvier 2021, ce qui correspond au reportage d'Envoyé

Spécial. On constate également un regain

d'intérêt à la mi-novembre ainsi que début janvier

2022 suite à l'annonce des futurs projets de ligne (cf. carte en

introduction). Pour rappel, Railcoop n'a encore aucune ligne de transport de

voyageurs ouverte, ces recherches ne sont donc pas à caractère

commercial mais bien informatif.

37 Entretien avec M.Chevallier

38

https://trends.google.com/trends/explore?date=2019-12-01%202022-05-03&geo=FR&q=railcoop

20

Lecture: pour indice base 100 entre le 10 et le 16 janvier

2021, l'intérêt pour la recherche «Railcoop» est

égal à 34 entre le 14 et 20 novembre 2021.

Lecture: Le nombre de sociétaires était

égal à 5161 au 1er janvier 2021, il se porte à 12194 un

peu avant le 1er avril 2022

21

Lecture: Entre le 3 février 2021 et le 9 mars 2021,

environ 1500 nouveaux sociétaires sont entrés dans le capital de

Railcoop

On constate ci-dessus l'effet que peut avoir

l'évolution de l'intérêt médiatique pour Railcoop,

avec l'évolution du nombre de sociétaire et le nombre de nouveaux

sociétaires (à la date de chaque conseil d'administration de

Railcoop) entre le 1er janvier 2021 et le 15 avril 202239, qui sont

calqués sur l'évolution du nombre de recherches

«Railcoop», et donc aux «pics médiatiques».

L'exposition médiatique joue donc un grand rôle dans la

réussite ou non d'une telle initiative et dans l'engouement que celle-ci

peut susciter. D'autant plus dans le cas d'une SCIC, qui doit conquérir

et convaincre sa première ressource humaine et financière que

sont les sociétaires, particuliers comme entreprises privées ou

collectivités territoriales. Cet engouement est également

dû aux particularités de la SCIC que Railcoop a su valoriser.

2- Les particularités valorisées de

la SCIC permettent de tirer un avantage comparatif

Au-delà d'un alignement des planètes, c'est

aussi des particularités propres au modèle de SCIC, de plus en

plus valorisées aujourd'hui, et qui peuvent présenter des

avantages sur

39 Graphiques réalisés à partir

de données fournies par Railcoop (voir graphiques originaux en

annexe)

22

certains points, que les créateurs de Railcoop ont su

exploiter afin d'en tirer un avantage comparatif, dans le sens où cette

SCIC s'est spécialisée dans un domaine et une façon de

faire pour laquelle sa productivité est maximale afin d'accroître

sa richesse. Railcoop s'est ainsi appuyée sur ses sociétaires qui

sont grandement invités à participer et à enrichir le

projet (A), mais aussi sur ces particularités valorisées dans la

société pour mettre en place des vraies opérations

marketing en créant une image de marque (B). Enfin, elle a pu compter

sur le réseau coopératif des Licoornes, source d'inspiration sur

de nombreux points (C).

A. Les sociétaires, une ressource gratuite et

plurielle

Comme rappelé en introduction, le nombre de

sociétaires de la coopérative Railcoop est passé de 32 en

novembre 2019 à près de 12 500 aujourd'hui. Tous ces

sociétaires, du simple particulier à la région Grand-Est,

des entreprises privées aux financeurs millionnaires, sont autant de

ressources individuelles ou collectives, financières mais aussi

créatives, qui peuvent être mobilisées afin d'optimiser la

production et l'offre que veut proposer Railcoop, et c'est là que le

principe coopératif d'une personne = une voix prend tout son sens,

même si, comme le rappelle Marius Chevallier, «Souvent, dans les

médias on entend «une personne = une voix»40 et

quand on met le nez dans l'entreprise on voit que ce n'est pas le cas»,

puisque tous les adhérents ne s'impliquent pas tous avec la même

intensité. Mais ceux-ci peuvent tous contribuer à

l'activité de la coopérative d'une manière ou d'une autre,

ce qui permet d'adopter une approche de co-création avec tous ses

membres, vecteur de légitimité41. Railcoop a ainsi

créé plusieurs cercles de sociétaires42, par

territoires (cercle local de Bordeaux, cercle local de Lyon...etc), mais aussi

par thématiques (cercle gouvernance, cercle fret, cercle la vie en

train...etc), dans lesquels les possesseurs de parts de la

société sont invités à réfléchir aux

meilleures solutions à choisir et à élaborer, sur des

périodes de 6 mois à un an, en totale autonomie et sans

directives des salariés ou de la Direction. Par exemple, le cercle

«Développement Réseau» a passé au peigne fin

plusieurs lignes grâce aux activités professionnelles et aux

connaissances de ses membres afin de soumettre une liste de portion à

occuper au Conseil d'Administration. Ainsi, selon Nicolas Debaisieux, le

Directeur Général, les sociétaires sont autant

d'observateurs des lignes répartis partout en France, ce qui permet

40 Entretien avec M.Chevallier

41 MICHEL G., ZEITOUN V. & HADDAD S., op.

cit

42 Railcoop (2021, 23 mars). Les cercles de

sociétaires.

railcoop.fr

23

de mieux s'adapter. Tout ce travail est en plus

bénévole, une prospective et un audit gratuit pour l'entreprise

quand les autres acteurs privés peuvent y consacrer des sommes

très importantes. Marius Chevallier, lui-même membre du cercle

«Animation du Sociétariat» reconnaît que Railcoop

«n'aurait pas une telle force de frappe pour étudier toutes ces

lignes sans les cercles bénévoles». Une manière de

procéder qui est déjà une habitude chez l'homologue et

grande soeur du secteur de l'énergie, Enercoop, où les individus,

militants, jouent un grand rôle dans l'identification de

l'opportunité d'affaires, dans son évaluation, ainsi que dans son

exploitation43. Les sociétaires sont ainsi

contributeurs (financier et intellectuel), militants, mais aussi futurs

bénéficiaires des services proposés, et parfois

salariés, ce qui ne fait qu'accroître l'implication dans

l'entreprise et les rendements de chacune des personnes impliquées,

d'autant plus quand ce travail est bénévole.

B. La création d'une image de marque basée

sur un modèle local par essence

Afin de séduire l'opinion mais aussi rassembler le

maximum de sociétaires, Railcoop a su créer une image de marque

en mettant en valeurs les caractéristiques valorisées de la SCIC

présentées auparavant tout en utilisant des

procédés comparables au marketing d'une entreprise lambda. Pour

Catherine Bodet et Thomas Lamarche44, le principal canal de

différenciation est la futurité, l'innovation. Ainsi,

l'intérêt collectif, l'engagement vers le développement

durable, sont de véritables composantes décisives du produit.

Cette sous-partie, et ce qui va être développé ci-dessous,

repose sur les travaux de Géraldine Michel, Valérie Zeitoun et

Samuel Haddad sur la marque coopérative45. Ils rappellent

qu'une des tensions auxquelles une coopérative doit faire face est de

prôner la dimension sociale tout en étant lucide sur la

réalité du marché, respecter l'idéologie et

l'engagement dans un marché compétitif. Il faut ainsi

créer une marque associée à de la différenciation

par l'apport de sens, créer «un capital marque» qui permet de

fidéliser les consommateurs et donc de mieux résister à la

concurrence. Il se trouve que les coopératives «incarnent

intrinsèquement des valeurs perçues comme positives» (82%

des Français y adhèrent, et 91% ont une bonne

43 BECUWE A., CHEBBI H. & PASQUET P. (2020). La

gouvernance coopérative, condition du référentiel durable

d'une organisation ?. La Revue des Sciences de Gestion, n°306,

pp.11-18

44 BODET C. & LAMARCHE T. (2020). Des

coopératives de travail du XIXe siècle aux CAE et aux Scic : les

coopératives comme espace méso critique. RECMA,

n°358, pp.72-86.

45 MICHEL G., ZEITOUN V. & HADDAD S., op.

cit

24

image des entreprises coopératives, selon un sondage

IFOP d'avril 2016). La «bonne» image que peut renvoyer une

coopérative se base sur la confiance (crédibilité,

bienveillance perçue), l'identification (univers symbolique unique,

sens, support d'identification sociale), et l'attachement (relation affective,

proximité, valeurs communes). En plus de la bonne image, la

coopérative se doit de donner du sens aux collaborateurs afin qu'ils

donnent le meilleur d'eux-mêmes, cela par la signification

(co-responsable, valeurs humaines et solidaires des coopératives), la

vision (le partage des valeurs donne un sens donc un engagement plus fort des

employés), et l'émotion (attachement, identification,

fierté à l'extérieur). Une coopérative peut aussi

s'appuyer sur son histoire singulière pour se démarquer, et

mettre en place «un récit qui fait l'équilibre entre

être et faire» comme le fait très bien Railcoop, que cela

soit sur son site internet46 ou dans les reportages qui lui sont

consacrés comme Envoyé Spécial (voir par

ailleurs). Pour les auteurs, les atouts du modèle coopératif sur

un marché concurrentiel sont qu'il sait véhiculer des valeurs

portées par leurs membres, qui peuvent les transmettre en interne comme

en externe, «une synergie se produit lorsque l'organisation, ici une

coopérative, développe simultanément des valeurs

éthiques et un sens pragmatique des réalités du

marché». Railcoop, par la création, la diffusion, la

promotion de la marque, notamment en l'associant à plusieurs valeurs et

visions, et en se différenciant des autres acteurs du marché,

mais aussi des autres coopératives (en étant la première

sur le secteur ferroviaire), réussit à s'insérer sur le

marché par le biais du marketing, tout en bénéficiant des

atouts engendrés par l'image qu'ont les Français de ce

modèle. L'entreprise met en avant la «promesse de

différence»47 de son projet au regard des projets plus

«conventionnels».

C. Les Licoornes: un appui et une source d'inspiration

permettant d'apprendre des erreurs des autres

Après les sociétaires, après l'opinion

des consommateurs à l'égard de leur initiative, les

créateurs de Railcoop peuvent s'appuyer sur leurs homologues: Les

Licoornes. Les Licoornes «Coopératives pour la

transition»48 (en référence aux Licornes,

start-ups du numériques qui visent une croissance rapide de leur chiffre

d'affaire) sont un groupe de 9

46 https://www.railcoop.fr/

47 LE VELY R. (2017). Sociologie des

systèmes alimentaires alternatifs. Une promesse de

différence,Montreuil: Presse des Mines, 202 p.

48 https://www.licoornes.coop/

SCIC françaises (Enercoop, Telecoop, Mobicoop, Commown,

Coop Circuits, La Nef, Citiz, Labelemmaüs, et Railcoop). La plupart sont

nées bien avant Railcoop et permettent de s'inspirer de leur

modèle afin soit de faire mieux en ne reproduisant pas certaines

erreurs, soit de s'en inspirer. Cela passe par des sociétariats

croisés (Enercoop possède une partie de Railcoop et inversement),

des ateliers collectifs, des contributions mutuelles (Enercoop fournit

l'électricité à Railcoop qui utilise aussi les services de

Telecoop par exemple). La plus grande source d'inspiration, pour Railcoop comme

pour les autres, reste principalement Enercoop, qui a connu à peu

près la même situation que Railcoop dans le domaine

énergétique en s'insérant sur le marché lors de

l'ouverture de celui-ci à la concurrence pour proposer la vente et

l'achat d'énergie produite à partir de sources d'énergies

renouvelables49. Selon Yves-Alain Liénard, Président

d'Enercoop Languedoc-Roussillon, la réussite est due à la

diversité d'acteurs que sont les producteurs, salariés,

consommateurs, et personnes morales, chose que l'on peut retrouver chez

Railcoop. Pour Dominique Guerrée, «notre mentor, c'est Enercoop, 40

000 sociétaires, avec leur entrée sur un marché de masse

où la distribution s'est libérée, très similaire

avec nous.». Marius Chevallier souligne enfin que cela ne s'arrête

pas aux Licoornes, mais que c'est «aussi par le mouvement Scop et SCIC,

notamment la CGScop (Confédération Générale des

Scop et SCIC)», dont Dominique Guerrée est issu. Ces entreprises se

retrouvent dans leur «contestation par projet» selon

Jérôme Blanc50 et les Licoornes font partie des

solidarités nouvelles sur lesquelles les SCIC se basent.

25

49 LIENARD Y.-A, op. cit.

50 BODET C. & LAMARCHE T., op. cit.

26

Chapitre III - Profiter des failles et mutations des

cadres

institutionnels

Forte de ses capacités et des ses

particularités, valorisées ou non, la SCIC Railcoop a

également profité de certaines failles présentes au sein

du marché ferroviaire suite à la mutation de nombreux cadres

institutionnels, à commencer par la libéralisation de celui-ci,

modifiant ainsi le fonctionnement de nombreux acteurs. Ainsi, comme ce qu'a pu

développer Pierre Wokuri au sujet d'Enercoop51, Railcoop a

effectué une diversification en se connectant avec des partenaires hors

de son secteur, une externalisation en utilisant les décisions de

l'Union Européenne pour faire son jeu (1), ainsi qu'une bifurcation en

coopérant fortement avec les pouvoirs locaux en manque de service public

(2).

1- Le rôle de

l'européanisation

Le modèle coopératif, surtout à une

échelle nationale, a souvent joué des mutations au niveau

européen pour atteindre ses objectifs et pouvoir s'insérer sur

certains marchés à sa modeste échelle, utilisant ainsi les

opportunités amenées par l'européanisation. Selon Palier

et Surel, l'européanisation correspond à «l'ensemble des

processus d'ajustement institutionnels, stratégiques et normatifs

induits par la construction

européenne»52. Le marché

ferroviaire a été contraint d'effectuer certains ajustements qui

ont bouleversé les cadres du marché (B) suite à la

libéralisation encouragée par l'Union Européenne (A).

A. La libéralisation du marché venue de

l'Union Européenne

La libéralisation du marché ferroviaire des

transports de voyageurs intervenue en France en 2021 est le résultat de

25 années de «temps de négociation très dur et

très long»

51 WOKURI, P. (2020)., op. cit.

52 WOKURI, P. (2021). Comment les nouveaux entrants

dans un marché font usage de l'Union européenne ? Le cas des

projets coopératifs d'énergie renouvelable. Dans: Politique

européenne, prépublication, Paris: L'Harmattan, pp.1-30

27

selon Karima Delli53et donc de

libéralisation préconisée pour la première fois

à Bruxelles dans la directive 91/440 du livre blanc sur le ferroviaire

de 199654, en vertu de l'article 3 du Traité

Communauté Économique Européenne selon lequel l'UE doit

adopter une politique de transport commune55. Comme l'explique

Karima Delli, la Commission des Transports et du Tourisme a un rôle de

"colégislateur" avec le Parlement, établissant des lois qui

s'appliquent aux Etats membres, comme le quatrième paquet ferroviaire de

2013, ensemble de textes relatifs à l'ouverture à la concurrence

entrés en vigueur en 2016. Cela avait déjà

été effectué quelques années auparavant sur le

domaine des télécoms par exemple, ou encore des fournisseurs

d'énergie, comme le montrent Bocquillon et Evrard sur le cas d'Enercoop

pour qui l'européanisation a été à la fois

horizontale et verticale, l'UE faisant pression pour une libéralisation

des marchés (ce qui a permis à Enercoop de s'y insérer en

brisant le monopole d'Electricité de France), tout en soutenant des

initiatives allant vers le développement durable56. Cette

européanisation n'a pas eu les mêmes effets partout, le

Royaume-Uni ayant opté pour une privatisation complète, pendant

que la France a maintenu le plus longtemps possible le monopole de la SNCF, et

que l'Allemagne a suivi une voie médiane entre monopole public sur

l'infrastructure et libre accès au marché pour les

opérateurs, un peu comme ce qui est entrain de se mettre en place en

France57. Pour Karima Delli, «certains s'y précipitent,

d'autres prennent leur temps pour créer un véritable service

public du train», l'UE fixe les cadres, les pays l'appliquent à

leur manière. Ainsi Railcoop a attendu que l'Etat décide

d'appliquer les directives européennes pour pouvoir s'insérer

dans un marché français qui découvrait tout juste

l'ouverture à la concurrence, ce qui a eu des conséquences qui

ont pu leur être favorables. La SNCF, marquée par ses

années de monopole au cours desquelles la concurrence n'était que

quelque chose d'étranger, a été obligée de revoir

ses plans pour répondre à des exigences de rentabilité

d'autant plus contraintes par la dette de l'entreprise qui n'a pas

été un si important souci les années

précédentes. L'entreprise phare a donc choisi de

désaffecter de plus en plus de lignes, de territoires, et de citoyens en

demande, ce qui a

53 Entretien avec K.Delli

54 PERENNES P. (2014). Les économistes et le

secteur ferroviaire : deux siècles d'influence réciproque.

L'Économie politique, n°62, pp.101-112.

55 CALME S. (2008). L'évolution du droit

des transports ferroviaires en Europe. Aix-Marseille : Presses

universitaires d'Aix-Marseille, 315 p.

56 BOCQUILLON, P. & EVRARD, A., op.

cit.

57 MARTIN S., L'ouverture à la concurrence de

l'activité ferroviaire: l'exemple allemand, in (sous la dir.) VIDELIN J.

C., op. cit.

28

laissé le champ libre à d'autres types

d'initiatives comme Railcoop qui ont décidé de reprendre ce qui

avait été abandonné.

B. Le bouleversement des cadres du

marché

Par la libéralisation du marché, l'Union

Européenne a donc bouleversé de nombreux cadres établis

depuis de nombreuses années, et en France en premier lieu. La SNCF, qui

était le premier acteur européen du rail, a vu son monopole en

tant qu'opérateur remis en cause, pendant que la gestion des

infrastructures reste toujours sous la direction de SNCF Réseau et SNCF

Gares et Connexions, gérées par l'Etat. Encore une fois, c'est

ici le résultat d'une injonction européenne exigeant

l'indépendance du gestionnaire de réseau vis-à-vis de la

compagnie ferroviaire historique58, afin d'empêcher la SNCF de

définir elle-même les règles du jeu concurrentiel. Dans un

tel marché, les préférences des acteurs dominants sont

très importantes et peuvent changer en étant influencées

par les dynamiques de l'Union Européenne, mais le choix principal

revient à l'Etat membre puisque les politiques européennes sont

le fruit de compromis et donnent des équilibres fragiles, des

injonctions contradictoires, qui font que l'européanisation correspond

à ce que les acteurs en font59. Tout

dépend donc de ce que l'Etat, la SNCF, ainsi que Railcoop font de tout

cela. Aurélien Evrard et Pierre Bocquillon distinguent ainsi trois

usages possibles de l'européanisation. Tout d'abord l'usage

stratégique qui consiste à mobiliser les ressources

légales, institutionnelles ou matérielles offertes par

l'intégration européenne, comme ce qu'a fait Railcoop en

utilisant l'ouverture à la concurrence. Ensuite un usage de

légitimation, qui peut utiliser des arguments et discours produits

à l'échelle européenne pour justifier des choix (besoin de

plusieurs acteurs pour répondre à toutes les demandes, notamment

celle de développement durable par exemple). Enfin un usage cognitif qui

permet d'interpréter des problèmes ou des solutions par le biais

de cadres intellectuels et de concepts définis ou promus à

l'échelle européenne, en se basant sur les exigences de

compétitivité, de baisse des prix, ou de rentabilité par

exemple dans le cas du marché ferroviaire. Les choix de l'UE peuvent

ainsi être utilisés par Railcoop pour développer une

stratégie, être légitimés, ainsi que de trouver

parfois des explications. Les cadres du marché ferroviaire ont

également été modifiés suite à la crise du

Covid-19 qui

58 JUVEN, P. & LEMOINE, B. , op. cit.

59 BOCQUILLON, P. & EVRARD, A., op.

cit.

29

a entraîné de nombreux plans de relance, et une

incitation de l'UE, à commencer par la Présidente de la

Commission des Transports et du Tourisme, à concentrer les plans de

relances sur des secteurs plus «verts» dont le ferroviaire fait

partie, Karima Delli saluant le fait que «l'Italie a mis 60% de son plan

de relance dans le train, et l'Autriche est devenue leader du matériel

roulant sans avoir de constructeur». Railcoop peut donc profiter de ces

mutations pour s'insérer sur le marché ferroviaire et exploiter

au maximum les possibilités induites par ces changements.

2- Se substituer à un service public

absent

Conséquence de la libéralisation, la SNCF n'est

plus une entreprise publique et, poussée par des exigences de

rentabilité et de compétitivité, a fait le choix de se

retirer de nombreuses lignes peu ou pas rentables, laissant ainsi des

territoires entiers sans service ferroviaire occupés par des

collectivités prêtent à mettre en place une

régulation préférentielle pour revoir le train passer (A),

une aubaine pour Railcoop qui voyait là des interstices du marché

à combler (B).

A. S'appuyer sur des collectivités en demande de

service, prêtes à établir une régulation

préférentielle

Pour répondre à une demande, il faut des

demandeurs, et dans le cas de Railcoop, la demande vient des consommateurs

principalement, mais en second lieu viennent les collectivités

territoriales, démunies, qui veulent trouver un moyen de répondre

à ces mêmes citoyens-consommateurs. Ces collectivités

territoriales qui se sentent abandonnées, suite à la fermeture

progressive de nombreuses lignes ces dernières années, trouvent

en Railcoop une «bouée pour respirer» après avoir

été «la tête sous l'eau» selon les dires de

Frédéric Laporte60, maire de Montluçon. Un

déclin qui se traduit en chiffre puisque, selon l'Autorité de

Régulation des Transports (ART), le nombre de gares desservies par un

service voyageurs à baissé de 19% entre 2011 et 2019, ce qui

porte le total de gares fermées à 544, tandis que 1050

kilomètres de «petites lignes» ont été

abandonnées entre 2015 et 2019, soit une diminution de 9% du

réseau. Les conséquences sont diverses pour les unes et les

autres :

60 Entretien avec F.Laporte

30

Montluçon met des heures à rejoindre Lyon ou

Bordeaux, «l'Allier est vraiment en plein milieu du désert, au

propre comme au figuré» selon Frédéric Laporte,

Périgueux est totalement déconnecté de Paris ce qui limite

son développement souligne François Carême61,

les vols intérieurs sont encouragés, la diagonale du vide se voit

renforcée. Cela entraîne enfin une certaine défiance

vis-à-vis de la SNCF, en témoigne l'entame de l'entretien avec

Frédéric Laporte qui, avant même la première

question, disait «Je ne vais engueuler personne à part la SNCF, et

ça fait longtemps que je les engueule». Face à cela,

beaucoup de collectivités ont décidé d'encourager

l'initiative Railcoop en mettant en place de la régulation

préférentielle notamment, pas forcément parce que cela

rejoint des valeurs qu'ils prônent mais parce qu'elles en avaient besoin,

un simple mécanisme de marché. La régulation

préférentielle consiste à protéger cette

coopérative des concurrents en mettant en oeuvre des instruments

particuliers, en leur fournissant des ressources où leur procurant des

avantages spécifiques62,

procédé qui se rapproche de la discrimination

positive. Cela se traduit notamment dans la structure du

capital de Railcoop, les collectivités pèsent 733 100 euros

(14,88 %) sur les 4 925 500 euros de capital que possède la

société, représentant ainsi le deuxième groupe de

sociétaires après les personnes physiques (73,37 %) en termes de

poids dans le capital au 15 avril 202263. Ce sont ensuite des

avantages et ressources matérielles, avec une région

Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) qui, comme nous signale Dominique

Guerrée, Président de la SCIC, a décidé de

«faire un prix sur les wagons» et de vendre huit anciens TER

d'occasion ou encore la région Nouvelle-Aquitaine qui retire ses TER sur

les sillons de Railcoop. Pierre Wokuri illustre cela par la métaphore de

la piste cyclable, qui symbolise ces instruments réduisant les handicaps

des projets coopératifs qui ne peuvent rouler sur l'autoroute comme les

autres concurrents64. Les choses se débloquent aussi entre

les collectivités elles-mêmes, et notamment entre les

Régions, autorités organisatrices sur service public de transport

ferroviaire régional, pour permettre la mise en place de trains

interrégionaux. Par exemple, les régions Nouvelle-Aquitaine et

AURA collaborent après avoir passé des années à ne

pas s'entendre pour des questions de couleur politique (Alain Rousset du Parti

Socialiste face à Laurent Wauquiez des Républicains), et cela

grâce à Railcoop qui représente une table autour de

laquelle ceux-ci peuvent se retrouver. Un climat général

résumé par Karima Delli, elle-même conseillère

régionale des Hauts de France: « En France il y a un bon accueil

de

61 Entretien avec F.Carême

62 WOKURI, P. (2020)., op.

cit.

63 Voir graphique «Capital libéré

au 15/04/2022 en euros» en annexe. Source: Railcoop

64 WOKURI, P. (2021), op.

cit.

31

Railcoop parce que c'est vu comme la coopérative qui va

relier des territoires qui ne sont pas reliés, c'est ça la

nouveauté. Je comprends qu'elle puisse souhaiter profiter de cette

ouverture à la concurrence du marché ferroviaire pour redessiner

une carte des transports qui n'existe pas »65. Tout cela est

encore une fois permis aussi par le fait que Railcoop ne soit pas une simple

coopérative mais particulièrement une SCIC, qui, comme il est

écrit dans la loi de 2001 qui crée ce statut «se distingue

d'une coopérative classique en ce que son but n'est pas seulement la

satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle

d'un plus large public dont elle vise à satisfaire les

besoins»66. Une SCIC vise l'intérêt collectif,

remplissant ainsi l'ancien rôle de l'Etat sur ces territoires et

suscitant ainsi la bonne volonté des collectivités à

favoriser cette société, c'est une aide mutuelle.

B. L'insertion sur des interstices du marché,

espaces délaissés par les autres acteurs et par

l'Etat

Railcoop se rapproche de collectivités

délaissées par les autres acteurs du marché tout en

portant ses objectifs sur des espaces délaissés par ces

mêmes acteurs et les services publics, ayant ainsi un champ libre

où la concurrence n'est pas féroce voire inexistante, parfois

considéré comme un marché secondaire ou comme un espace

où l'on devient complémentaire plutôt que concurrent. Ces

espaces sur lesquels ce nouveau modèle peut se développer sont

qualifiés d'interstices du marché par Pierre Wokuri, qui avait

travaillé sur Enercoop et son développement sur la partie

énergies renouvelables du marché de l'électricité,

sur les failles du marché67. D'après

lui, sans ces interstices, le coopératif ne peut pas exister sur ce type

de marché libéral concurrentiel. Dans le cas de Railcoop, ce sont

les 20 000 kilomètres de rails qui ne sont plus desservis,

abandonnés par la SNCF, ce sont les 40% des liaisons intercités

qui ont été abandonnées par la SNCF, c'est le

développement du fret ferroviaire qui stagne en-dessous de la barre des

10% des marchandises transportées pendant que la moyenne

européenne est à plus de 18%, et ce pour plus de

rentabilité, pour moins d'Etat providence et plus de

compétitivité, participant à une centralisation dans ce

domaine. Railcoop a donc décidé de faire reprendre vie à

ces espaces du marché délaissés par le monde

65 Entretien avec K.Delli

66 DRAPERI J.-F. et MARGADO A. , op. cit.

67 WOKURI, P. (2020)., op. cit.

32

du ferroviaire, mais ses dirigeants et sociétaires

insistent bien sur le fait que cela s'effectue dans un objectif de

complémentarité et non de concurrence de la SNCF. Dans une

interview en janvier 2021, Alexandra Debaisieux, co-directrice, expliquait bien

que le service de Railcoop venait «en complémentarité du

service public, on ne veut pas prendre des parts de marché aux acteurs

existants»68. Une cible partagée par son frère,

Nicolas Debaisieux, directeur de Railcoop: «Nous n'allons pas nous

positionner sur des délégations de service public. L'idée

n'est pas de concurrencer la SNCF, mais bien d'ouvrir les lignes

abandonnées»69, et par Marius Chevallier,

sociétaire : «on va juste là où personne ne se

met»70 . Dominique Guerrée faisait d'ailleurs

état de la situation dans laquelle se trouvent les secteurs où

Railcoop compte réaliser ses projets, où plusieurs citoyens,

collectivités, entreprises, voient leur arrivée d'un très

bon oeil pour le développement local: «Cela fait 40 ans que les

collectivités écrivent au Ministère des Transports,

à l'Etat...etc parce que le train ne dessert pas telle gare et qu'on

enlève de plus en plus de services. C'est lettre morte, il ne se passe

rien. Là il se passe quelque chose de concret, où les citoyens se

sont retroussés les manches»71 . Cet apport de service,

la SCIC du Lot compte également le réaliser dans le secteur du

fret, domaine très peu exploité en France comme le déplore

Karima Delli : «Déjà en 2007 au Grenelle de l'environnement

où j'étais on disait que d'ici 2020 il fallait atteindre minimum

14% de fret, en 2022 nous sommes à 9%, et ce n'est même pas la

moyenne européenne qui est de 18%. A chaque fois on se dit «c'est

quand même dingue, on a tout pour réussir, pourquoi ça ne

marche pas ?». Parce que les politiques publiques considèrent que

ce n'est pas une priorité»72. Un constat partagé

à Périgueux par François Carême pour qui «la

SNCF est complètement déficiente en matière de fret. Parce

que là aussi on ponce la SNCF pour faire du fret mais elle ne le fait

pas. Dans le fret on a toujours été mauvais»73.

C'est dans cette optique que la première ligne lancée par

Railcoop est une ligne de fret qui réalise le trajet entre Figeac et la

zone industrielle de Saint-Jory près de Toulouse depuis le 15 novembre

dernier. En (re)proposant ces nouveaux services, ce projet peut aussi amener

l'ensemble du secteur à repenser la manière de faire et à

modifier certains cadres du marché au point de les rendre

peut-être un jour des espaces concurrentiels importants. Selon

68 Radio Présence. Emission Sujet du

Jour du 20 janvier 2021.

69 PUIG A. (2020). Ils veulent gagner la bataille du

rail !. DARD/DARD, n°4, pp.140-147.

70 Entretien avec M.Chevallier

71 Entretien avec D.Guerrée

72 Entretien avec K.Delli

73 Entretien avec F.Carême

33

Yves-Alain Liénard, Président d'Enercoop

Languedoc-Roussillon, «La SCIC ne remplacera pas le service public dans

toutes ses variétés, mais elle peut permettre une

évolution de celui-ci par une réappropriation par chacun des

enjeux, de la réflexion, de l'adaptation au

territoire»74.

Etude de cas: la ligne Bordeaux-Lyon

Afin de mieux comprendre plus concrètement les moyens

qu'utilise Railcoop afin de s'insérer sur le marché ferroviaire,

le choix a été fait de prendre pour exemple la ligne

Bordeaux-Lyon, première ligne de transport de voyageurs en projet de

Railcoop, autour de laquelle le projet de la société en

elle-même s'est véritablement monté. En 2004, le train

Bordeaux-Lyon qui passait par Périgueux a été

supprimé, et depuis 2014, il est impossible de rejoindre les

préfectures de Gironde et du Rhône par voie ferrée,

laissant de nombreux territoires tels que l'Allier, la Creuse, ou encore la

Haute-Vienne, totalement démunis après 143 ans d'existence de

cette ligne structurante pour cette partie du pays. Au train se sont

substitués l'avion (ligne d'avion la plus fréquentée de

France) ou encore la voiture, mais il est désormais impossible de

rejoindre les deux villes en train sans passer par Paris. Par exemple, pour

aller de Limoges à Bordeaux un changement est obligatoire à

Périgueux, et pour aller de Limoges à Lyon, deux changements sont

nécessaires puis il faut prendre un bus, de quoi en dissuader plus d'un.

François Carême a constaté les dégâts de la

suppression du Bordeaux-Lyon, «ça a été une vraie

catastrophe quand il a été supprimé. Pas tant pour les

gens de Périgueux mais pour avoir de la transversalité en

France»75. Frédéric Laporte, maire de

Montluçon se souvient: «J'ai été étudiant

comme vous, j'ai redoublé mon bac à Guéret c'était

la ligne Bordeaux Lyon, j'ai fait une prépa à Limoges

c'était la ligne Bordeaux Lyon, j'ai aussi été

étudiant à Clermont et je prenais la ligne Bordeaux Lyon,

après j'ai été 3 ans à Lyon c'était la ligne

Bordeaux Lyon. C'était une ligne extrêmement structurante pour

l'ensemble des territoires du centre. Cela change tout. Très clairement,

cela a une attractivité. Économique un peu, parce que c'est plus

facile. Ensuite, cela a surtout une importance pour développer nos

formations, les étudiants sont plutôt friands du train, le temps

est moins

74 LIENARD Y.-A, op. cit.

75 Entretien avec F.Carême

34

important pour eux, et au niveau de la formation sur

Montluçon on va de la maternelle aux ingénieurs et

doctorants»76. Les éléments étaient donc

réunis: collectivités prêtes à donner de l'aide pour

retrouver cette ligne, des interstices délaissés sur lesquels

s'insérer, un ressenti au quotidien de l'abandon par les habitants, un

projet emblématique permettant de renforcer l'image de marque mais aussi

la légitimation en se donnant une envergure nationale. Le projet a alors

tout de suite plu, les collectivités et les citoyens, cibles de

Railcoop, étaient atteints, et cela s'est traduit par une augmentation

des adhésions sur les territoires où la ligne devrait passer

à l'avenir (principalement en Gironde et dans le Rhône, voir

cartes ci-dessous77) ainsi que par la présence de nombreuses

collectivités (voir liste en annexe) «qui ont tout de suite compris

l'intérêt qu'il pouvait y avoir à un train dans ces

territoires» selon Dominique Guerrée. Railcoop annonce

déjà un trajet en 6h47 avec un billet entre 30 et 40 euros, un

peu sur le modèle des intercités de la SNCF.

Tracé de la ligne Bordeaux-Lyon imaginé par

Railcoop, reprenant grandement le tracé utilisé jusqu'en 2014

L'ouverture de cette ligne n'est cependant pas gagnée

d'avance et, alors qu'elle devait ouvrir en janvier 2022, le lancement a connu

deux reports, d'abord en juin 2022 puis finalement en décembre 2022 pour

des raisons techniques. En effet, c'est pour Railcoop le projet

emblématique, et la SNCF ne leur facilite pas la tâche comme il

sera constaté plus tard dans ce mémoire. La première

proposition n'avait pas fonctionné car, en octobre 2021, seules 55% des

lignes avaient été pourvues par SNCF Réseau, 34% de

manière non conforme aux attentes de Railcoop, et 11% sans

réponse. La SNCF leur proposait de leur laisser à

76 Entretien avec F.Laporte

77 Source: Railcoop

disposition des lignes qui s'arrêtaient à

Libourne pour Bordeaux et à Roanne pour Lyon, avec des bus en