REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS DE LA

RECHERCHE ET DE

L'INNOVATIONN

Université Dan Dicko Dankoulodo de

Maradi

Faculté d'Agronomie et des Sciences de l'Environnement

MEMOIRE DE FIN D'ETUDE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME

DE MASTER II

OPTION : Agronomie et Production Végétale

Durable

THEME : Effet de la culture en bande et du zaï sur

l'amélioration de la production du mil et du niébé dans le

Département de Mayahi

Maitre de stage : Mr Laouali AMADOU, Doctorant

au CERRA de Maradi

Soutenu par : LAMINOU ADAMOU Souleymane

le 15/01/2019 devant le jury composé de : Dr Laminou M

Ousmane : Maitre de conférences, Enseignant chercheur à

la FASE, Président Dr Issoufou H Bil-Assanou :

Maitre-assistant, Enseignant chercheur à la FASE, Examinateur Dr

Morou Boubé : Maitre de conférences, Enseignant

chercheur à la FST, Examinateur

Dr BOUKARI B Ibrahim, Maitre de Recherche,

Enseignant chercheur à la FASE, Directeur

de Mémoire

Année académique 2016-2017/ Première

promotion

i

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES i

DEDICACES iii

REMERCIEMENTS iv

LISTE DES TABLEAUX v

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : CULTURE EN BANDES ALTERNEES 1

1.1. GENERALITES 4

1.1.1. Définitions des termes 4

1.1.2. Principaux avantages des cultures associées 4

1.1.3. Aperçu sur les légumineuses 5

1.1.3.1. Caractéristiques 5

1.1.3.2. Insertion des légumineuses dans les

systèmes de culture 6

1.2. METHODOLOGIE 8

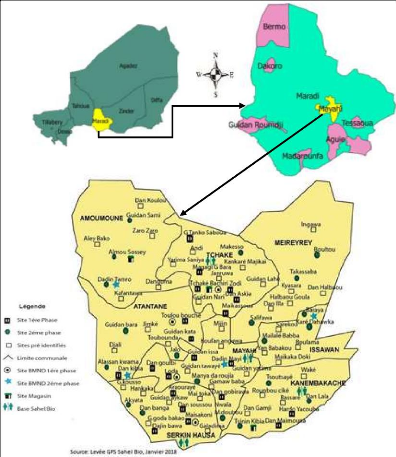

1.2.1. Zone d'étude 8

1.2.2. Echantillonnage 8

1.2.3. Mode et date de semis 9

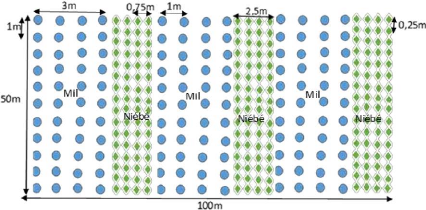

1.2.4. Dispositif 10

1.2.4. Collecte des données 11

1.2.4.1. Le rendement 11

1.2.4.2. Calcul de la LER 12

1.2.4.3. Rendement en monoculture 12

1.2.4.4. Calcul du Ratio de compétition (Competitive Ratio

ou CR en anglais) 12

1.2.4.5. Le revenu des producteurs 12

1.2.5.6. Calcul de l'Indice d'avantage économique ou

Monetary Advantage en Anglais (MAI)

12

1.2.5. Traitement et analyse des données 13

1.2.5.1. Traitement des données 13

1.2.5.2. Analyse des données 14

1.3. RESULTATS 15

1.3.1. Rendements du mil et du niébé de la culture

en bande selon les communes 15

1.3.2. Land Equivalent Ratio (LER) selon les communes 17

1.3.3. Ratio de compétition (Competitive Ratio ou CR en

anglais) 18

1.3.4. Marge bénéficiaire avant et avec utilisation

de la technologie selon les communes 19

1.3.5. Indice d'avantage monétaire (Monetary Advantage

Index) 21

1.4. Discussion 22

II

CHAPITRE II : CULTURE SOUS ZAI AGRICOLE 23

2.1. GENERALITES 26

2.1.1. Concept et problématique de la fertilité des

sols agricoles 26

2.1.1.1. Concept de la fertilité 26

2.1.1.2. Problématique de la fertilité 26

2.1.2. Principales techniques de gestion de la fertilité

des sols agricoles 26

2.1.3. Zaï agricole 27

2.2. Méthodologie 28

2.2.1. Echantillonnage 28

2.2.2. Collecte des données 28

2.2.3. Analyse et traitement des données 28

2.3. Résultats 29

2.3.1. Rendement du mil et du niébé de la culture

sous zaï agricole selon les communes 29

2.3.2. Marge bénéficiaire avant et avec utilisation

de la technologie selon les communes 30

2.4. Discussion 31

CONCLUSION 32

Références bibliographiques 33

ANNEXE I

Annexe 1 : Liste des villages pour la culture en bande

alternée I

Annexe 2 : Liste des villages pour la culture sous zaï

agricole II

iii

DEDICACES

Par la grâce de Dieu, le Clément le tout

Miséricordieux, je dédie ce travail à : Mes parents,

Laminou Adamou et Salmou Adamou qui n'ont ménagé aucun effort

pour m'accompagner sur le chemin de la réussite.

Recevez ce travail comme le fruit de vos efforts et de votre

patience. Que Dieu vous bénisse et vous protège !

Mes frères et soeurs pour la chaleur familiale, leur

gentillesse et leur soutien. Merci d'être toujours là à mes

côtés. Que Dieu vous garde !

iv

REMERCIEMENTS

Nous remercions Dieu (ALLAH SWT), le Tout Puissant et le

Miséricordieux, pour tous les bienfaits dont il nous a comblé,

sans lesquels ce travail n'aurait pas eu lieu.

Le présent mémoire ne s'aurait être le

produit de notre seule et modeste personne. En ce sens, nous manquons de mots

pour adresser notre sincère gratitude à l'endroit de :

Dr Ibrahim BAOUA, Maitre de Recherche,

Enseignant chercheur à la Faculté d'Agronomie et des Sciences de

l'Environnement (FASE), C'est un honneur pour moi de vous avoir comme

encadreur. Vos qualités d'homme de science nous laissent admiratifs. Ce

travail nous donne l'occasion de bénéficier une fois de plus de

vos conseils et aides. Soyez assurés de notre profonde

reconnaissance.

Mr Laouali AMADOU, Doctorant en Entomologie,

Chef du laboratoire d'Entomologie de CERRA Maradi pour avoir coordonné

le stage avec rigueur scientifique et patience. Votre disponibilité et

votre amour du travail bien fait nous ont beaucoup marqué. Veuillez

trouver ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Mr Rabo SALISSOU, Ingénieur Agronome

du projet HEKS de Sahel Bio pour son appui technique et méthodologique.

Que Dieu vous aide.

Mr Nassirou OUMAROU MATO, Doctorant en

gestion des ravageurs, assistant au laboratoire d'Entomologie II du CERRA

Maradi pour sa contribution. Qu'il trouve ici, l'expression de ma profonde

gratitude. Merci

Mr ZONON Félix, Doctorant en gestion

des ressources naturelles, assistant au laboratoire de ressources

forestières du CERRA Maradi pour avoir accepté d'apporter des

observations à ce mémoire. Qu'il trouve ma sincère

reconnaissance. Merci

Tout le personnel de Sahel Bio notamment les agents de terrain

qui ont su faire régner une ambiance familiale et un esprit de

convivialité et d'entre aide.

Que tous ceux qui, ont contribué d'une manière

ou d'une autre à la réussite de ce travail, trouvent l'expression

de notre profonde gratitude.

V

LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : les dates de

semis

Tableau 2 : Rendements moyens du mil et du

niébé avant et avec utilisation de la culture en bande selon les

communes

Tableau 3 : Rendement du mil et du

niébé selon que les producteurs ont respecté ou non les

consignes relatives à la densité de semis et à l'apport de

fumure organique.

Tableau 4 : Valeurs calculées des LER

dans le système de culture en bande par commune Tableau 5 :

Valeurs calculées des CRs dans le système de culture en

bande par commune

Tableau 6 : Marge bénéficiaire

moyenne des producteurs avant et avec utilisation de la technologie en bande

alternée par commune.

Tableau 7 : Marge bénéficiaire

généré par la culture en bande selon que les producteurs

ont respecté ou non les consignes relatives à la densité

de semis et à l'apport de fumure organique.

Tableau 8 : Valeurs calculées des MAIs

par commune

Tableau 9 : Rendements moyens du mil et du

niébé avant et avec utilisation de la technologie de zaï

selon les communes

Tableau 10 : Marge bénéficiaire

moyenne des producteurs avant et avec utilisation de la technologie en bande

alternée par commune.

Résumé

L'agriculture demeure la principale activité

économique du Niger. Cependant, les systèmes de production

agricoles sont confrontés à des difficultés dont la

dégradation continue de terres, les pressions liées à

l'occupation des sols et le changement climatique. Dans le souci de trouver les

voies menant à une autre forme d'agriculture viable, des technologies

agro écologiques sont expérimentées par les partenaires au

développement. Cette étude a été entreprise pour

évaluer les effets de l'utilisation de deux technologies

agro-écologiques diffusées par l'ONG SAHEL BIO dans les Communes

du Département de Mayahi. Une collecte de données a

concerné 303 producteurs de 40 villages pour la culture en bande et 14

producteurs de 7 villages pour le zaï. L'étude a permis

d'établir que la culture en bandes alternées permet une

augmentation des productions du mil et du niébé de 154% à

400% selon les sites. Il est calculé un Land Equivalent Ratio moyen de

2,94 ce qui signifie que le système en bande est plus avantageux que la

monoculture. Le compétitive Ratio est de 1,04 pour le mil et 0,96 pour

le niébé, ce qui démontre qu'il n'y a pas de

compétitivité entre les deux espèces. La marge

bénéficiaire moyenne des producteurs est de 102.274 FCFA soit une

hausse de 148% par rapport à leur revenu habituel avant l'utilisation de

la technologie. La pratique du zaï agricole a entrainé une hausse

moyenne de rendement de 279% pour le niébé et 205% pour les mil

et une améliorations du revenu agricole des producteurs de 222%.

vi

Mots clés : Culture en bande

alternée, zaï agricole, rendement, revenu, technologie

Abstract

Agriculture remains the main economic activity of Niger.

However, agricultural production systems face challenges including continuous

land degradation, land-use pressures and climate change. In an effort to find

pathways for another form of sustainable agriculture, the agro-ecological

technologies were tested by development partners. This study was carried out to

evaluate the effects of two agro-ecological technologies application

disseminated by NGO SAHEL BIO in the Municipalities of Mayahi department. Data

collection involved 303 producers from 40 villages for strip intercropping and

14 producers from 7 villages for zaï. The study demonstrated that

alternating strip cultivation increases production of millet and cowpea from

154% to 400% depending on the municipality. The calculated Land Equivalent

Ratio average of 2.94 is which shows that the strip intercropping is more

advantageous than monoculture. The average Competitive Ratio is 1.04 for millet

and 0.96 for cowpea, demonstrating that there is no competitiveness between the

two crops. The average profit margin for producers is 102,274 FCFA which is

148% higher than their usual income before the use of the technology. The

practice of agricultural zaï led to an average yield increase of 279% for

cowpea and 205% for millet and an improvement in farmers' income of 222%.

vii

Key words: strip intercropping, agricultural

zaï, yield, income, technology

1

INTRODUCTION

Le Niger est l'un des pays Ouest Africain soumis à un

climat de type sahélien dont les principales caractéristiques

sont une pluviométrie faible, variable dans le temps et dans l'espace,

des températures élevées et des vents, tendant à

accentuer son aridité (ANADIA, 2014). Il fait partie des pays les plus

vulnérables au monde en raison du contexte lié à son

climat, ses institutions, son économie et son environnement (Banque

mondiale, 2018).

Des nombreux signes attestent que le paysage Nigérien

subit des modifications, parfois irréversibles, accentuées depuis

une trentaine d'années. Les raisons de cette évolution tiennent

à deux facteurs convergents : série de sécheresses qui se

sont succédées au Sahel depuis la fin des années 60

(1973-1974, 1983-1984 et 2004- 2005) et l'accroissement de la population

humaine (PANA, 2006). L'agriculture demeure la principale activité

économique du Niger où elle occupe 86 % de la population.

Essentiellement pluviale, c'est une activité pratiquée de

manière traditionnelle, avant tout destinée à la

consommation familiale et à l'autosuffisance alimentaire nationale

(Hauchard, 2007). Cependant, les systèmes de production alimentaire sont

confrontés à d'immenses difficultés qui sont entre autres

la dégradation continue de terres, les pressions liées à

l'occupation des sols et le changement climatique. Ces contraintes nuisent

à des millions d'agriculteurs des pays en développement, qui

doivent lutter pour nourrir leur famille (Winterbottom et al., 2014 ;

Botoni et Sébastien 2012).

L'amélioration de la production agricole et la

sécurité alimentaire est un des défis majeurs qui

préoccupe les autorités, les producteurs et les scientifiques du

Niger du Burkina Faso et du Sénégal. Ces derniers l'ont

déjà dit : l'insécurité alimentaire n'y est rien

d'autre que le résultat d'une production agricole insuffisante

générée par la pratique de systèmes de culture non

durables par les producteurs (CORAF, 2011). En effet, à l'horizon 2050

la région Ouest Africaine passera de 350 millions à près

de 500 millions en 2050 si ces tendances se confirment. Sans mesures

d'adaptation surtout climatique, les rendements des céréales

baisseront de 10 à 50 % en Afrique soudano sahélienne selon

Botoni et al. (2015) et de 10 à 15% d'ici 2025 selon Jerome

et al. (2013) ; alors que 20% des populations sont déjà

structurellement vulnérables et que les crises alimentaires sont

régulières (CILSS, 2013). On estime qu'en 2100, l'Afrique de

l'Ouest subira les pertes agricoles les plus élevées dans le

monde, entre 2 et 4 % de son PIB.

Les prévisions sur les changements climatiques

convergent toutes vers les mêmes conclusions : une hausse

généralisée des températures, une montée du

niveau des mers, une variabilité

2

accrue de la pluviométrie et des

caractéristiques de la saison des pluies et une recrudescence des

phénomènes extrêmes (Botoni et al., 2015). A titre

illustratif, la hausse de la température moyenne entre 1980/99 et

2080/99 pourrait atteindre entre 3 et 4°C sur l'ensemble du continent soit

1,5 fois plus qu'au niveau mondial (OCDE/CSAO, 2008).

Pour se faire, l'agriculture doit relever trois défis

majeurs : « nourrir une population croissante ; contribuer à la

réduction de la pauvreté rurale et urbaine ; et répondre

aux inquiétudes sur la gestion des ressources naturelles tout en

assurant une production suffisante » Il est donc urgent de trouver

les voies menant à une autre forme d'agriculture, plus durable :

c'est-à-dire viable économiquement, acceptable socialement et

n'abusant pas des ressources et respectueuse de l'environnement (Noirard et

al., 2011). A cet effet, plusieurs technologies sont disponibles en zone

sahélienne. La culture sous zaï agricole et l'association culturale

notamment la culture en bande alternées qui englobe rotation et

association entre légumineuse et céréale peuvent

être des pratiques assez prometteuses pour la gestion de l'eau et de la

fertilité des sols. Ces technologies permettent une optimisation des

modalités culturales de céréales et légumineuses,

le choix variétal, la densité de semis et le choix de la

technique culturale restent de ce fait une étape cruciale

(Jérôme et al., 2013 ; Bado, 2002 ; Elodie, 2012) bien

qu'ils peuvent dépendre d'un certain nombre de facteurs comme les

traditions locales (Singh et Ajeigbe, 2000).

C'est pour faire face à ces défis cités

ci-haut que le projet Sahel Bio a travaillé dans 40 villages du

Département de Mayahi à Maradi. Sahel Bio est un cabinet

d'étude créée en 2013 à l'initiative de sept jeunes

diplômés en agronomie et en sciences sociales.

La présente étude a concerné

principalement deux (2) des technologies diffusées. L'objectif global

est de connaitre l'effet de la culture en bande alternée et du zaï

sur l'amélioration de la production du mil et du niébé

dans le Département de Mayahi.

Pour atteindre l'objectif global, les axes de recherche suivants

ont été définis :

y' Déterminer l'apport de la pratique des cultures en

bandes alternées sur le rendement du mil et du niébé ;

y' Evaluer la compétition entre les cultures (mil et

niébé) en association à travers le ratio de

compétitivité ;

y' Evaluer la marge bénéficiaire de la culture

en bande alternée par rapport à la pratique habituelle des

producteurs (association en vrac) avec l'indice d'avantage monétaire par

rapport à la culture en pure ou monoculture ;

3

y' Evaluer le rendement induit par la culture sous zaï

agricole par rapport à la pratique traditionnelle des producteurs ;

y' Evaluer la marge bénéficiaire de la pratique

du zaï agricole par rapport à la pratique habituelle des

producteurs

Aussi, cinq (5) hypothèses sont émises, à

savoir :

y' La technique de culture en bande alternée

améliore la productivité agricole ;

y' la compétition du mil face au niébé ou

vice versa est très négligeable en culture en bande

alternée ;

y' la marge bénéficiaire induite par la culture

en bande alternée est doublement supérieure

à celle de la pratique habituelle des producteurs avec

un MAI élevé ; y' Les investissements dans la pratique du

zaï agricole contribuent de façon significative à

l'amélioration de la production agro-pastorale ;

y' Les revenus engendrés par la pratique du zaï

agricole rendent à un seuil acceptable les populations moins

vulnérables aux effets de sécheresse.

Le présente mémoire s'articule autour de deux

(2) chapitres chacun segmenté en différentes parties qui sont

:

y' Une première partie consacrée à une

synthèse bibliographique faisant une revue de la littérature pour

bien cerner les différents concepts de la présente étude ;

y' La méthodologie de l'étude est abordée dans la

deuxième partie du document ; y' La troisième partie est

consacrée aux résultats et discussion.

CHAPITRE I : CULTURE

EN BANDES ALTERNEES

4

1.1. GENERALITES

1.1.1. Définitions des termes

L'association culturale peut être définie comme

la culture de deux ou plusieurs espèces végétales (ou

variétés) sur une même parcelle, avec chevauchement de

leurs cycles biologiques dans le temps (Salez, 1988).

Il existe quatre types d'associations culturales correspondant

à des « arrangements spatiaux » qui sont :

y' La culture mixte ou culture en

mélange (mixed intercropping ou mixed cropping), se caractérise

par une alternance des espèces à l'intérieur des lignes de

semis ou bien une disposition en vrac sur le billon; les composantes y

apparaissent intimement mêlées; il s'agit du type d'association le

plus représenté dans l'Ouest Cameroun (Salez, 1988).

y' La culture intercalaire ou en lignes

alternées (row intercropping) présente une alternance de rangs

(ou lignes de semis) chaque rang étant composé d'une seule des

espèces représentées (Traoré, 2009).

y' La culture en bandes (strip intercropping)

fait alterner quatre à dix rangs de chaque composante de l'association;

ces bandes sont suffisamment étroites pour qu'il y ait interaction des

espèces et suffisamment larges pour permettre une culture

indépendante de chaque espèce (mécanisation) (Salez,

1988).

y' La culture en relais ou

dérobée (relay intercropping) fait interférer les cycles

des différentes composantes pendant une période relativement

courte, du fait d'un semis échelonné de ces composantes (Salez,

1988).

Dans la bibliographie rédigée en anglais, le

terme « intercropping » correspond généralement aux

cultures associées au sens large sans distinction entre les quatre types

énoncés ci-dessus.

1.1.2. Principaux avantages des cultures

associées

La période où les cultures associées

n'étaient considérées que comme une pratique «

arriérée », devant nécessairement évoluer vers

la monoculture hautement mécanisée, semble maintenant

révolue.

Les avantages les plus nets de la pratique des associations de

cultures s'articulent autour de quatre axes :

5

y' Une bonne utilisation des ressources de l'environnement

(eau, éléments minéraux, lumière) : celle-ci est

due à une complémentarité spatiale et temporelle des

appareils foliaires et racinaires ; la couverture du sol, meilleure qu'en

culture pure, limite les risques d'érosion, d'où

l'intérêt des cultures associées sur fortes pentes; le

billonnage, en assurant un meilleur enracinement, accroit cette

complémentarité. Ces caractéristiques permettent aux

associations culturales de tirer parti des milieux dont le niveau de ressources

est limitant (Salez, 1988).

y' La stabilité et la sécurité des

productions : la multiplicité des plantes cultivées

entraîne une répartition des risques, toutes les plantes

n'étant pas affectées au même degré par les

aléas d'ordre climatique ou phytosanitaire. Cette stabilité se

fonde essentiellement sur le phénomène de croissance

compensatrice : le mauvais développement de l'espèce

particulièrement sensible à un aléa donné est

largement compensé par un surcroît de développement (du

fait d'une disponibilité accrue des ressources) des autres

espèces par rapport à celui qu'elles auraient eu en culture pure

(Salez, 1988).

y' L'augmentation des rendements : l'utilisation plus

efficiente des ressources et la croissance compensatrice aboutissent

naturellement à un supplément de rendement (appelé

«sur rendement», «over yield», «transgressive yield)

de l'association par rapport aux cultures pures; ce « sur rendement »

exprimé par le Land Equivalent Ratio (LER) se situe très souvent

entre 20 et 50% voire plus lorsque l'on associe espèces annuelles et

pérennes (Bedoussac, 2009 ; Beauval, sd).

y' Répartition plus régulière du travail

dans le temps : cet étaiement du travail qui n'implique pas

forcément une meilleure valorisation du travail permet du moins

d'écrêter les pointes de travail (Beauval, sd).

1.1.3. Aperçu sur les légumineuses

1.1.3.1. Caractéristiques

Les légumineuses ont une bonne adaptation à la

culture en association. Cette adaptation s'appuie sur diverses

caractéristiques de cette famille botanique qui sont :

? Généralement héliophiles mais

tolèrent l'ombrage (sauf l'arachide), elles s'accommodent de la

présence de nombreux partenaires ; leur cycle photosynthétique en

C3, complémentaire de celui en C4 de certaines céréales

(maïs), permet une amélioration de la photosynthèse globale

de l'association ;

6

? Un cycle court (surtout pour les légumineuses

alimentaires), elles peuvent être combinées à des plantes

annuelles en tirant parti de la complémentarité temporelle entre

espèces ;

? Elles sont peu concurrentes vis-à-vis des ressources

minérales, particulièrement pour l'azote ;

? Elles fournissent éventuellement des reliquats

d'azote aux plantes partenaires ou aux cultures suivantes (Hellou, 2014).

1.1.3.2. Insertion des légumineuses dans les

systèmes de culture

Les recherches sur les légumineuses montrent qu'elles

jouent un triple rôle de protection des sols contre la

dégradation, de lutte contre les adventices et d'amélioration et

du maintien de la fertilité des sols par la fixation de l'azote

atmosphérique.

? Importance des légumineuses dans la

protection des sols contre la dégradation et dans la lutte contre les

adventices

Les légumineuses sont considérées comme

des plantes de couverture qui peuvent permettre de protéger les sols

contre la dégradation.

Les études menées par Zougmoré et

al. (1999) révèlent que les légumineuses par la

production de biomasse sont intéressantes dans la protection de la

surface du sol. A 30 jours après semis, il a noté que la

légumineuse (Canavalia ensiformis) assure une couverture du sol

de 38 % contre 20 % pour Mucuna spp.

? Importance des légumineuses dans le maintien

de la fertilité des sols

Concernant la fixation symbiotique de l'azote (N2)

atmosphérique, Bado (2002) indique dans une revue de la

littérature qu'elle se fait par plusieurs mécanismes dont le plus

important et le plus connu est la fixation biologique par des micro-organismes

libres ou vivants en symbiose avec certaines plantes comme les

légumineuses. Les racines des légumineuses peuvent ainsi

être infectées par des bactéries du genre Rhizobium et

entraîner la formation de nodules appelés nodosités. La

légumineuse (la plante hôte) offre à travers les nodules un

micro habitat favorable à la bactérie et des substrats

carbonés provenant de la photosynthèse. La bactérie fixe

l'azote atmosphérique (N2) et le transfert à la

légumineuse sous forme assimilable (Lahbib et al., 1981). Cette

association à bénéfice réciproque entre la

légumineuse et les bactéries est appelée symbiose

permettant une fixation de l'azote de l'atmosphère. Les quantités

d'azote fixées sont très variables d'une espèce à

l'autre et pour une même espèce car l'activité symbiotique

est

7

influencée par les souches bactériennes,

l'espèce végétale et les facteurs du milieu (Wani et

al., 1995, Bationo et al., 1998 ; Anugroho et al., 2010

; Douxchamps et al., 2010).

? Importance des légumineuses dans

l'alimentation des animaux, l'amélioration des rendements agricoles et

des revenus des exploitations

Les légumineuses produisent du fourrage de

qualité pour alimenter les animaux (César et al., 2004 ;

Ehouinsou, 2004 ; Diouf et Rippstein, 2004). Les travaux de César et

al. (2004) montrent que la teneur en matières azotées

digestibles des légumineuses est supérieure à 200g / kg et

que celle des graminées n'atteint pas 125 g / kg et peut baisser

jusqu'à zéro.

Les travaux de Diouf et Rippstein (2004) au

Sénégal, indiquent que l'hectare de niébé peut

permettre la production de 334 litres de lait, alors que l'hectare d'arachide

en permet 314 litres et celui du sorgho seulement 53 litres chez une vache

locale de 250 kg.

Par l'amélioration de la fertilité des sols, les

légumineuses permettent d'améliorer également les

rendements d'autres cultures (Azontondé, 1993 ; Segda et al.,

2000 ; Bambara et al., 2008). Les données

d'Azontondé (1993) indiquent qu'en 1988 le rendement grain du maïs

était de 1300 kg / ha en culture pure et de 200 kg / ha en association

avec le mucuna et que 5 ans après (en 1993) le rendement grain du

maïs en association (2 800 kg / ha) avec le mucuna est supérieur

à celui obtenu en culture pure (600 kg / ha).

? Contraintes à l'introduction des

légumineuses dans les systèmes de culture

Les contraintes à l'introduction des

légumineuses dans les systèmes de culture peuvent être

d'ordre technique, et d'ordre socio-économique.

? Au plan technique, les légumineuses sont exigeantes

en phosphore (Bado, 2002 ; Carsky et al., 2003 ; César et

al., 2004) et la plupart d'entre elles ne produisent pas suffisamment.

L'association des légumineuses à d'autres

cultures (céréales) peut être source de compétition

pour la lumière, l'eau et les éléments minéraux, ce

qui peut affecter les rendements des cultures (Lithourgidis et al.,

2011).

? Au plan socio-économique, La faible

disponibilité des terres cultivables défavorise la culture des

légumineuses au profit des céréales et du coton dans

certaines zones.

8

1.2. METHODOLOGIE

1.2.1. Zone d'étude

La présente évaluation des technologies a

été conduite dans le Département de Mayahi région

de Maradi localisée dans la partie centre-sud agricole du Niger. La

pluviométrie moyenne de Mayahi variant entre 300 et 600 mm et la

densité de la population est de 100 habitants/km2 (MA,

2012).

1.2.2. Echantillonnage

L'échantillonnage a concerné 40 villages au

total choisis selon le couloir de passage des animaux, repartis dans les huit

(8) communes de Mayahi. Le nombre de village par commune varie de 4 à 13

villages (annexe 1).

Sur les 800 producteurs retenus en fonction des

critères définis ultérieurement par le projet, notre

étude a concerné 303 producteurs pilotes (187 hommes et 116

femmes) qui ont volontairement fait la pratique de la technologie de culture en

bande alternée. Ils sont localisés dans les communes suivantes :

Guidan Amoumoune, Mayahi, Sherkin Haussa, Mererey, Tchaké, Issawane,

Attantané et Kanembakaché (Carte1).

9

Carte 1 : Situation géographique des

villages d'intervention

1.2.3. Mode et date de semis

Dans l'ensemble des villages d'intervention du projet, des semis

en poquet ont été effectués pour le niébé et

le mil. Il a été conseillé aux producteurs d'apporter de

la fumure organique dans les champs de démonstrations.

Les semis ont été effectués au cours du

mois de juin dans la plupart des villages d'intervention. Néanmoins, les

villages de Baraya (commune rurale d'Issawane) et Guidan Sami (commune rurale

de Guidan Amoumoune) n'ont semé qu'au cours de la deuxième

décade du mois de juillet (Tableau 1). Ainsi, la situation des semis se

résume comme suit :

? A la D1 (première décade) de Juin

: 19 villages ont semé soit 47,50% ;

10

? A la D2 (deuxième décade) de juin

: 19 villages ont également effectué des semis soit

47,50% ;

? A la D1 première décade) de juillet

les deux derniers villages restant ont semé soit 5%.

Tableau n° 1 : les dates de semis

|

Communes

|

Nbre Villages

|

Mois de : Juin

|

Mois de Juillet

|

|

D1

|

%

|

D2

|

%

|

D3

|

%

|

D1

|

%

|

D2

|

%

|

|

Mayahi

|

7

|

4

|

57,14%

|

3

|

42,86%

|

|

|

|

|

|

|

|

Kanembakaché

|

5

|

4

|

80%

|

1

|

20%

|

|

|

|

|

|

|

|

Issawane

|

3

|

|

|

2

|

66,66%

|

|

|

1

|

33,34%

|

|

|

|

G Amoumoune

|

3

|

|

|

2

|

66,66%

|

|

|

1

|

33,34%

|

|

|

|

Tchaké

|

7

|

|

|

7

|

100%

|

|

|

|

|

|

|

|

Attantané

|

6

|

5

|

83,33%

|

1

|

16,67%

|

|

|

|

|

|

|

|

Sherkin Haoussa

|

6

|

6

|

100%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Maireyey

|

3

|

|

|

3

|

100%

|

|

|

|

|

|

|

|

TOTAL

|

40

|

19

|

47,5%

|

19

|

47,5%

|

|

|

2

|

5%

|

|

|

1.2.4. Dispositif

Le dispositif de la culture en bande alternée est

composé de huit (8) bandes de mil et huit (8) bandes de

niébé sur le 0,5 ha (figure 1).

La distance séparant la dernière ligne du mil et

celle de la première ligne du niébé est de 1m. Les deux

(2) semis (mil et niébé) sont faits à la même

période après une pluie utile d'au moins 15mm. Les

écartements ont été les suivants :

V' Port semi-érigé, 75 cm entre les lignes et 20 cm

entre les poquets sur chaque bande pour le niébé ;

V' La densité du mil est de 1m x 1m.

V' Les dimensions d'une bande sont les suivantes : 3m de large

pour le mil et 2,5 m de large pour le niébé.

11

Figure 1 : Exemple de succession des bandes

alternées 1.2.4. Collecte des données

La collecte du rendement a été effectuée

du 30/08/2017 au 29/10/2017 dans l'ensemble des villages d'interventions.

Chacun des producteurs ciblés a été visité en phase

de récolte pour la collecte des données suivantes :

1.2.4.1. Le rendement

? Dans le cas du niébé il a été

estimé en posant un carré de rendement de 2m*2m posé au

milieu et au niveau des 4 extrémités soit 20m2 de

rendement dans l'essai tout en tenant compte de l'effet de bordure (les bandes

d'extrémités ne sont pas pris en compte).

? Le rendement réel du mil est obtenu à l'aide

d'un carré de rendement de 3m*3m soit 9m2 posé au

milieu et aux quatre extrémités des parcelles soit

45m2 (9m2*5) d'échantillonnage.

? Au cours de l'évaluation du rendement, il a

été procédé aux vérifications des

densités de semis pratiquées par les producteurs pour les deux

(2) cultures. Des données ont aussi été collectées

sur les apports de compost ou de fumure organique.

? Des questions ont aussi été posées aux

producteurs pour évaluer leurs rendements dans les champs avant

l'utilisation de la technologie des bandes alternées ; Le calcul du

rendement en kg/ha pour le mil a été obtenu à partir du

nombre des bottes habituellement récoltés.

12

1.2.4.2. Calcul de la LER

Les données collectées sur le système de

culture en bande ont été utilisées pour le calcul du LER

(Land Equivalent Ratio en anglais) qui est défini comme la surface

relative nécessaire en cultures pures pour avoir la même

production que l'association (Willey, 1979 ; Justes et al., 2009 ;

N'Goran et al., 2011 ; Bybee-Finley and Ryan, 2018).

1.2.4.3. Rendement en monoculture

Les rendements du mil et du niébé en culture

pure ont été estimés à partir des champs des

producteurs pilotes ayant expérimenté ces systèmes de

cultures localisés dans les villages concernés par

l'évaluation. Des carrés de rendements de 2m x 2m ont

été posés pour le niébé et ceux de 3m x 3m

ont permis l'évaluation de celui du mil.

1.2.4.4. Calcul du Ratio de compétition

(Competitive Ratio ou CR en anglais)

Il s'agit d'un indice de compétitivité qui donne le

degré exact de compétition d'une espèce par rapport

à l'autre dans l'association (Willey et Rao, 1980 ; Banik et

al., 2000 ; Dhima et al., 2007 ; Muhammad et al.,

2008).

Pour toutes les communes il a été calculé

le CR du mil et le CR du niébé avec 2 400 m2 de

surface consacrée au mil et 2 000 m2 de surface

consacrée au niébé.

1.2.4.5. Le revenu des producteurs

Un compte d'exploitation a été dressé

avec chacun des producteurs pour évaluer les dépenses

liées à la mise en place de la technologie et aussi la valeur

à la récolte des productions obtenues. Des données ont

aussi été collectées sur leurs dépenses et aussi

les gains qui étaient générés dans la même

parcelle avant l'utilisation de la culture en bande. Les marges

bénéficiaires avant et avec l'utilisation de la technologie ont

été obtenues en soustrayant les dépenses des gains totaux

pour chacune des situations.

1.2.4.6. Calcul de l'Indice d'avantage

économique ou Monetary Advantage en Anglais

(MAI)

Pour donner une évaluation économique de la

culture en bande alternée par rapport à la monoculture ou culture

en pure, Il a été calculé l'indice MAI.

13

En raison des fluctuations importantes des prix du

marché, la valeur économique des cultures en bande

alternées combinées dans chaque spéculation doit

être les prix les plus bas en vigueur sur le marché de chaque

spéculation en Franc CFA par kg (Bantie et al., 2014).

Le prix le plus bas dans le Département de Mayahi du

niébé est de 600F par tia (une mesure) soit 240 F CFA par

kilogramme de niébé. Le prix le plus bas du mil en Novembre 2018

est de 400F CFA par tia soit 160F par kilogramme.

1.2.5. Traitement et analyse des données

1.2.5.1. Traitement des données

? Le rendement du niébé collecté sur le

terrain a été estimé avec la formule n°1 suivante

:

P (????)*10000 (??2)

Formule n°1 : Rendement niébé

= 20 (??2)

Avec P le poids des graines

? La formule n°2 a servi pour le calcul du rendement

à l'hectare du mil collecté dans les champs de

démonstrations :

P (????)*10000 (??2)

Formule n° 2 : Rendement ?????? = 45

(??2)

P : le poids en kg des graines obtenues sur le

45m2.

? Le calcul du rendement en kg/ha avant la technologie pour le

mil a été obtenu à partir du nombre des bottes

habituellement récoltés. La formule n°3 suivante a permis

d'estimer cette production.

Formule n°3 = N????b???? ????

b??????????×N????b???? ???? ???????? p???? b????????×??

????????é ???? ??????f??????

Avec K= 2,5 kg le poids d'une mesure (tia).

Dans le cas du niébé la production dans le champ

avant l'utilisation de la technologie a été estimée

à partir du nombre de tias de graines de niébé

récoltées avec un K= 2,4 kg.

? Le LER se calcule grâce à la formule n°4

suivante :

|

rendement céréale associée

Formule (LER) n°4 : = rendement

céréale seul

|

+ rendement légumineuse associée rendement

légumineuse seule

|

14

Si LER=1, il n'y a aucune différence entre les deux modes

de culture

Si LER<1, il y a une perte de rendement en association

Si LER >1, il y a un avantage productif des associations

(Perfcom, 2012).

· Le Ratio de compétition est calculé avec la

formule N°5

LA Proportion de la surface consacrée à

B

Formule N° 5 = CR espèce A = x

LB Proportion de la surface consacrée à

A

Où : LA et LB sont les rendements relatifs des deux

espèces.

Si CR =1, il n'y a aucune compétition

entre les deux (2) espèces A et B

Si CR <1, espèce B est plus

compétitive que l'espèce A

Si CR >1, il y a un avantage négatif

de l'espèce A en association (Cui et al., 2017).

· Le MAI a été calculé à l'aide

de la formule n°6 suivante développée par Willey (1979) :

Valeur économique combinée des cultures

associéesx(LER-1)

Formule n°6 : MAI =

LER

Plus la valeur de MAI est élevée, plus la

rentabilité de la culture associée est élevée par

rapport à la monoculture (Ghosh, 2004 ; Dhima et al., 2007 ;

Muhammad et al., 2008 ; Gebru, 2015).

1.2.5.2. Analyse des données

Toutes les données obtenues ont été

saisies dans le tableau EXCEL. Le test t de Student Newman Keuls a

été utilisé pour comparer le rendement et les marges

bénéficiaire des producteurs avant et avec l'utilisation de la

technologie. Le même test a été utilisé pour

comparer les marges bénéficiaires et le rendement selon le

genre.

Le test ANOVA et le test de Newman Keuls de comparaison deux

par deux ont été utilisés pour comparer les rendements et

les marges bénéficiaires entre les communes. Le même test a

été effectué pour comparer le rendement et le revenu

générés par la culture en bande avec ou sans le respect de

la densité de semis, avec ou sans apport de la fumure. Les analyses ont

été effectuées avec le logiciel SPSS version 20.

15

Avant le test ANOVA, Le logiciel d'analyse Rstudio version

3.4.4 a permis d'abord de diagnostiquer le modèle ANOVA,

c'est-à-dire à vérifier les hypothèses de

validité du model qui sont : homoscédasticité,

normalité des résidus et Indépendance des

résidus.

1.3. RESULTATS

1.3.1. Rendements du mil et du niébé de la

culture en bande selon les communes

Les rendements du niébé ont été

plus élevés avec l'utilisation de la technologie au niveau de

toutes les communes sauf la commune de Kanenbakaché qui a eu le taux de

hausse moins élevé (tableau 2). Au niveau des autres communes, il

a été enregistré une augmentation du rendement allant de

107 à 300%. Dans le cas du mil le rendement avec l'utilisation de la

culture en bande a été plus élevé par rapport

à la situation initiale au niveau de toutes les communes. Les hausses

varient de 87 à 255% selon les communes (tableau 2).

Les sites de Mayahi et de Sherkin Haussa ont produit 142

à 266 % plus de niébé que les autres sites (F= 51,06; df=

7/296 P<0,001). Dans le cas du mil, il a également été

noté une hausse de 56 à 123% au niveau de ces deux (2) sites par

rapport aux six (6) autres (F= 27,00 ; df= 7/296 P<0,001) (tableau 2).

Pour l'ensemble des producteurs, il a été obtenu

pour le niébé un rendement moyen de 316 #177; 144 kg/ha avant

l'utilisation de la technologie et 880 #177; 329 kg /ha avec l'utilisation de

la technologie soit une hausse de 178 % (F = 82,82 ; df = 15 ; P < 0,001).

Pour le mil, le rendement moyen avant l'utilisation de la technologie a

été de 467 #177; 190 kg/ha, puis 1193 #177; 480 kg avec

l'utilisation de technologie soit une augmentation de 155 % (F = 65,41 ; df =

15 ; P < 0,001) (tableau 2).

Pour les deux cultures, les rendements produits avec la

technologie de cultures en bande ne diffèrent pas selon le genre pour le

niébé (t= -1,1 ; df= 257 ; P= 0,27) et pour le mil (t= -0,237 ;

df= 257 ; P= 0,82) (tableau 2).

16

Tableau 2 : Rendements moyens du mil et du

niébé avant et avec utilisation de la culture en bande selon les

communes

;

|

Avant

|

|

|

|

Communes

|

|

|

|

|

Amoumoune

|

Attantane

|

Issawane

|

Kanenbakache

|

Mayahi

|

Meyrerey

|

Sherkin Hausa

|

Tchake

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Niébé

|

l'utilisation de la technologie

|

249 #177; 144 a

|

241 #177;127 a

|

315 #177; 156 a

|

321 #177; 152 a

|

462 #177; 221 a

|

239 #177; 100 a

|

400 #177; 112 a

|

305 #177; 139 a

|

|

Avec

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l'utilisation de la technologie

|

652 #177; 255 b

|

656 #177; 260 b

|

659 #177; 248 b

|

497 #177; 151 a

|

1817 #177; 708 b

|

531 #177; 162 b

|

1595 #177; 618 b

|

633 #177; 230 b

|

|

ANOVA

|

|

t= -6,16 ; df=

|

t= -9,71 ; df=

|

t= -5,36 ; df=

|

t= -2,16 ; df=

|

t= -14,15 ; df=

|

t= -7,03 ; df=

|

t= -12,7 ; df=

|

t= -7,9 ; df= 82

|

|

|

38 ; P< 0,001

|

60 ; P< 0,001

|

40 ; P= 0,001

|

12 ; P= 0,34

|

118 ; P<0,001

|

40 ; P= 0,006

|

86 ; P<0,001

|

P<0,001

|

|

Avant

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mil

|

l'utilisation de la technologie

|

394 #177; 190 a

|

419 #177; 103 a

|

461 #177; 195 a

|

426 #177; 237 a

|

590 #177;2 83 a

|

458 #177; 181 a

|

480 #177;126 a

|

506 #177; 204 a

|

|

Avec

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l'utilisation de la technologie

|

965 #177; 458 b

|

1051 #177; 495 b

|

939 #177; 319 b

|

1091 #177; 894 b

|

1918 #177; 591 b

|

858 #177; 216 b

|

1705#177;555 b

|

1021 #177; 311 b

|

|

ANOVA

|

|

t= -5,14 ; df=

|

t= -8,45 ; df=

|

t= -5,85 ; df=

|

t= -1,9 ; df= 12 ;

|

t= -15,7 ; df=

|

t= -6,5 ; df= 40 ;

|

t= -14,06 ; df=

|

t= -8,97 ; df=

|

|

|

38 ; P< 0,001

|

60 ; P< 0,001

|

40 ; P<0,001

|

P= 0,001

|

118 ; P<0,001

|

P= 0,001

|

86 ; P<0,001

|

82 ; P<0,001

|

Pour les 303 producteurs évalués, 56% ont

respecté la densité de semis et ont apporté la

quantité de fumure organique préconisée, 18% ont

respecté uniquement la densité de semis, 15% ont apporté

la fumure organique sans le respect de densité de semis et 11% n'ont

respecté ni la densité de semis, ni la quantité de fumure

à apporter (tableau 3).

Les rendements du mil et du niébé ont

été comparables entre les groupes des producteurs qui n'ont

respecté aucune des consignes et ceux ayant respecté une seule

des consignes (tableau 3). Le rendement le plus élevé a

été noté avec le groupe de producteurs ayant

respecté les deux consignes. Il a été noté une

augmentation du rendement de 85 à 113 % pour le niébé et

44 à 150% pour le mil par rapport aux autres groupes de producteurs

(tableau 3).

Tableau 3 : Rendement du mil et du

niébé selon que les producteurs ont respecté ou non les

consignes relatives à la densité de semis et à l'apport de

fumure organique.

Technologies

Respect de densité de semis et apport de la fertilisation

organique

Respect de la densité de semis uniquement

Apport de la fumure organique uniquement

Sans respect de la densité des semis et sans apport de la

fumure organique

ANOVA

|

Nombre des producteurs

|

Rendement

niébé

|

Rendement mil

|

|

171

|

1264 #177; 766 b

|

1483 #177; 687 b

|

|

55

|

674 #177; 353 a

|

1031 #177; 381 a

|

|

44

|

594 #177; 245 a

|

949 #177; 304 a

|

|

33

|

685 #177; 261 a

|

1142 #177; 377 a

|

|

F= 15,54 ; df=

|

F= 10,31 ; df= 3/300

|

17

3/300 ; P<0,001 ; P<0,001

1.3.2. Land Equivalent Ratio (LER) selon les communes

Pour toutes les communes, il a été

calculé le LER qui a varié entre 1,36 et 1,71. Le LER le plus

élevé a été obtenu dans les communes de

Tchaké (1,71), Kanenbakaché (1,65) et Mayahi (1,55) (Tableau 4).

Le LER le plus faible a été noté dans les communes de

Sherkin Hausa (1,36), Attantané (1,45) et de Amoumoune (1,46). Pour

toute la zone d'intervention, il a été calculé un LER

moyen de 1,46.

18

Tableau 4 : Valeurs calculées des LER

dans le système de culture en bande par commune

|

Commune

|

Rendement

niébé pure

|

Rendement

mil pure

|

Rendement en association

|

LER

|

|

Niébé

|

Mil

|

|

|

Amoumoune

|

375

|

#177; 119

|

734

|

#177; 250

|

653

|

#177; 255

|

965 #177; 458

|

1,46

|

|

Attantané

|

491

|

#177; 174

|

684

|

#177; 230

|

656

|

#177; 260

|

1051 #177; 495

|

1,45

|

|

Issawane

|

403

|

#177; 146

|

693

|

#177; 452

|

659

|

#177; 248

|

939 #177; 319

|

1,46

|

|

Kanembakaché

|

457

|

#177; 244

|

508

|

#177; 204

|

496

|

#177; 151

|

1091 #177; 894

|

1,65

|

|

Mayahi

|

1095

|

#177; 303

|

1314

|

#177; 366

|

1817

|

#177; 708

|

1918 #177; 591

|

1,55

|

|

Meyrerey

|

345

|

#177; 97

|

578

|

#177; 160

|

531

|

#177; 162

|

858 #177; 216

|

1,50

|

|

Sherkin Haussa

|

1055

|

#177; 257

|

1354

|

#177; 359

|

1595

|

#177; 610

|

1685 #177; 554

|

1,36

|

|

Tchaké

|

374

|

#177; 188

|

594

|

#177; 288

|

633

|

#177; 230

|

1020 #177; 311

|

1,71

|

|

Moyenne

|

684

|

#177; 401

|

947

|

#177; 469

|

1063

|

#177; 709

|

1322 #177; 637

|

1,46

|

1.3.3. Ratio de compétition (Competitive Ratio ou CR

en anglais)

Le CR a varié entre 0,88 et 1,83 pour le mil et entre

0,55 et 1,14 pour le niébé. Le CR le plus élevé a

été obtenu dans les communes de Tchaké (1,34),

Kanenbakaché (1,83), Attantané (1,34) et Meyrerey (1,35) (Tableau

5). Le CR le plus faible a été noté dans les communes de

Sherkin Hausa (0,88) et de Mayahi (0,88). Pour toute la zone d'intervention, il

a été calculé un CR moyen de 1,04 pour le mil et de 0,96

pour le niébé. Ces deux valeurs sont toutes proches de 1. La

compétitivité entre les deux cultures dans le système en

bande semble donc faible.

19

Tableau 5 : Valeurs calculées des CRs

dans le système de culture en bande par commune

|

Commune

|

CR Mil

|

CR Niébé

|

|

Amoumoune

|

1,23

|

0,81

|

|

Attantané

|

1,34

|

0,75

|

|

Issawane

|

1,20

|

0,84

|

|

Kanembakaché

|

1,83

|

0,55

|

|

Mayahi

|

0,88

|

1,14

|

|

Meyrerey

|

1,35

|

0,74

|

|

Sherkin Haussa

|

0,88

|

1,14

|

|

Tchaké

|

1,34

|

0,74

|

|

Moyenne

|

1,04

|

0,96

|

1.3.4. Marge bénéficiaire avant et avec

utilisation de la technologie selon les communes

La marge bénéficiaire des producteurs ayant

pratiqué la culture en bande a été plus

élevée par rapport à la situation initiale (Tableau 6). Il

est noté une augmentation de leur revenu de 70 (Kanenbakaché)

à 285% (Sherkin Haussa) selon les communes.

Avec l'utilisation de la technologie, les communes de Mayahi

et Sherkin hausa ont enregistré les marges bénéficiaires

les plus élevées (F= 32,3 ; df= 7/296 ; P<0,001).

Pour l'ensemble des producteurs, il a été obtenu

marge bénéficiaire moyenne de 41 191 #177; 21 545 CFA avant

l'utilisation de la technologie et 102 274 #177; 31 503 FCFA avec l'utilisation

de la technologie soit une hausse de 148 % (F= 75,33 ; P<0,001).

La marge a varié selon le genre (t= 2,4 ; df= 257 ; P=

0,02) avec une augmentation du revenu de 15% en faveur des hommes.

Les marges bénéficiaires du mil et du

niébé ont varié selon les groupes des producteurs qui ont

respecté au pas les directives par rapport à la densité

des semis et à l'apport de la fumure organique. La marge

bénéficiaire la moins élevée a été

notée dans le groupe de producteur n'ayant respecté aucune des

consignes (tableau 7). Par rapport au groupe des producteurs qui n'ont

respecté aucune des consignes, il est noté une augmentation des

marges bénéficiaires de 54 à 56% chez le groupe qui ont

respecté une des consignes puis une hausse de 115% pour le groupe de

ceux qui ont respecté les deux (2) consignes.

20

Tableau 6 : Marge bénéficiaire

moyenne des producteurs avant et avec utilisation de la technologie en bande

alternée par commune.

|

|

|

Revenu

|

Amoumoune

|

Attantané

|

Issawane

|

Kanenbakache

|

Mayahi

|

Meyrerey

|

Sherkin Hausa

|

Tchaké

|

|

Avant l'utilisation de la technologie Avec l'utilisation de la

technologie

|

23 100 #177; 22 532 a

67 750 #177; 36 000 b

|

20 663 #177; 16 003 a

75 217 #177; 37 327 b

|

54062 #177; 25981 a

107619 #177; 42454 b

|

63 286 #177; 24 743 a

107 571 #177; 25546 b

|

38 992 #177; 20 965a

148 360 #177; 35 048 b

|

50 952 #177; 14800 a

91 914 #177; 2546 b

|

37 738 #177; 24 450a

145 357 #177; 39 623b

|

40 738 #177; 22 888 a

74 405 #177; 33 481b

|

|

ANOVA

|

t = -4,7 ; df = 38 ;

P<0,001

|

t = -9,11 ; df =

90 ; P<0,001

|

t = -4,9 ; df= 40 ;

P<0,001

|

t = -3,3 ; df = 12 ;

P=0,006

|

t= -20,7 ; df = 118;

P<0,001

|

t = -6,4 ; df= 40 ;

P<0,001

|

t = -15,7 ; df = 86 ;

P<0,001

|

t = -5,8 ; df = 82 ;

P<0,001

|

21

Tableau 7 : Marge bénéficiaire

générée par la culture en bande selon que les producteurs

ont respecté ou non les consignes relatives à la densité

de semis et à l'apport de fumure organique.

|

Technologies

|

Nombre

producteurs

|

Revenu

|

|

Densité et fertilisation organique

|

171

|

121 962 #177; 45 245 c

|

|

Respect de la densité

|

55

|

87 424 #177; 46 905 b

|

|

Usage de la fumure organique

|

44

|

88 600 #177; 36 729 b

|

|

Sans respect de la densité et l'apport de la fumure

organique

|

33

|

56 842 #177; 36 025 a

|

|

ANOVA

|

|

F= 18,31 ; df= 3/300 ; P<0,001

|

1.3.5. Indice d'avantage monétaire (Monetary

Advantage Index)

Pour toutes les communes il a été calculé

le MAI avec les valeurs économiques des productions. L'indice MAI a

varié entre 88 240 #177; 24 480 F CFA et 263 631 #177; 93 848F CFA par

hectare. Le MAI le plus élevé a été obtenu dans les

communes de Mayahi (263 631 #177; 93 848), Sherkin Haussa (172 694 #177; 62

216) et Tchaké (130 839 #177; 43 580) (Tableau 8). Le MAI le plus faible

a été noté dans les communes de Meyrerey (88 240 #177; 24

480), Issawane (97 167 #177; 34 834) et Amoumoune (98 024 #177; 42 370). Pour

toute la zone d'intervention, il a été calculé un MAI

moyen de 147 023 #177; 62 434F CFA par hectare.

Tableau 8 : Valeurs calculées des MAIs

par commune

|

Commune

|

Valeur économique du

Mil (F CFA)

|

Valeur économique

du Niébé (F

CFA)

|

|

MAI

|

|

|

Amoumoune

|

154

|

400 #177; 73

|

280

|

156

|

720 #177; 61

|

200

|

98

|

024

|

#177; 42

|

370

|

|

Attantané

|

168

|

160 #177; 79

|

200

|

157

|

440 #177; 62

|

400

|

101

|

048

|

#177; 43

|

945

|

|

Issawane

|

150

|

240 #177; 51

|

040

|

158

|

160 #177; 59

|

520

|

97

|

167

|

#177; 34

|

834

|

|

Kanembakaché

|

174

|

560 #177; 143

|

040

|

119

|

040 #177; 36

|

240

|

115

|

661

|

#177; 70

|

625

|

|

Mayahi

|

306

|

880 #177; 94

|

560

|

436

|

080 #177; 169

|

920

|

263

|

631

|

#177; 93

|

848

|

|

Meyrerey

|

137

|

280 #177; 34

|

560

|

127

|

440 #177; 38

|

880

|

88

|

240

|

#177; 24

|

480

|

|

Sherkin Haussa

|

269

|

600 #177; 88

|

640

|

382

|

800 #177; 146

|

400

|

172

|

694

|

#177; 62

|

216

|

|

Tchaké

|

163

|

200 #177; 49

|

760

|

151

|

920 #177; 55

|

200

|

130

|

839

|

#177; 43

|

580

|

|

Moyenne

|

211

|

520 #177; 101

|

920

|

255

|

120 #177; 96

|

240

|

147

|

023

|

#177; 62

|

434

|

22

1.4. Discussion

Les données collectées ont permis de mettre en

relief les avantages de la culture en bande par rapport aux pratiques

habituelles des producteurs.

Cette pratique, par rapport aux cultures pures a permis une

augmentation de la production du mil de 178% et celle du niébé de

155%. Ces résultats obtenus dans le Département de Mayahi sont

contraires à ceux notés par d'autres auteurs. En effet Barro

et al. (2016) n'ont pas rapporté de différence

significative entre la pratique de la culture intercalaire et la pratique

traditionnelle de l'association maïs/niébé dans des essais

installés en station au Burkina Faso. Cui et al. (2017) ont

plutôt démontré les avantages de la culture intercalaire

par rapport à celle en bande alternée dans l'association

maïs/soja aux USA.

Le rendement en association avec chacune des

spéculations est supérieur à la culture en pure de mil et

niébé. Un LER de 1,71 montre qu'il faut augmenter la surface des

monocultures de 71% pour avoir le même rendement qu'en association. Une

des raisons affirmées par Bedoussac et Juste, (2010b) et Juste et

al. (2014) est que la quantité d'azote fixée par

unité de surface est plus faible en association qu'en culture pure en

raison d'un nombre de plante de légumineuse faible par rapport à

la monoculture. Il s'agit pour Bedoussac et al. (2014) d'une

augmentation de LER grains quand la compétition entre les deux (2)

espèces pour l'azote minéral du sol augmente dans des conditions

limitantes en azote. Il faut aussi admettre que dans le contexte de la culture

en bande, les compétitions entre les espèces pour l'eau, le CO2,

la lumière et l'azote et les nutriments sont aussi réduites et il

résulte aussi une meilleure efficience dans leur valorisation par les

plantes (Bedoussac et Juste, 2010b). Ces résultats auxquels

l'étude a abouti confirment la première l'hypothèse selon

laquelle « La technique de culture en bande alternée est une voie

d'amélioration de la productivité agricole ». Le LER moyen

de 1,46 obtenu par l'étude corrobore à ceux obtenus par

Morales-Rosales et Omar (2009), Lawane et al. (2010) qui est de 1,5 en

culture sorgho (S-35) et niébé au Cameroun (Garoua) ; Metwally

et al. (2015) avec un LER de 1,69 avec l'association maïs et

coton en Egypte. Cependant, Atabo et Umaru (2015), il a été aussi

rapporté un LER plus faible de 1,19 pour l'association sorgho/soja au

Nigeria (Kogi state).

Un autre aspect positif des cultures en bande concerne la

réduction de la pression des ravageurs des cultures, même si cette

question n'a pas fait l'objet de collecte de données dans la

présente évaluation. Une étude menée au Nigeria

dans la zone de Minjibir a fait ressortir que l'association culturale

réduit le nombre de thrips des fleurs de même que celui des

punaises suceuses de

23

gousses sur le niébé (Alghali, 1993). Une autre

étude a aussi démontré que l'association

sorgho/niébé réduit les infestations du foreur de tiges

sur la céréale et des thrips sur la légumineuse

(Ampong-Nyarko et al., 1994). Trenbath, (1993) a expliqué que

la culture associée rend les plantes moins attrayantes pour les insectes

ravageurs et aussi la diversification du milieu favorise la présence des

ennemis naturels.

Les résultats de cette étude démontrent

aussi que le respect des consignes sur la densité de semis et la fumure

organique permettent d'améliorer la production avec la culture en bande.

Il est noté une augmentation du rendement de 85 à 113 % pour le

niébé et 44 à 150% pour le mil avec les producteurs qui

ont respecté les deux (2) consignes à la fois dans leurs champs

de démonstrations. Ceci démontre que la technologie est plus

productive quand toutes consignes relatives à sa mise en oeuvre sont

respectées. Le respect de la densité de semis permet de disposer

d'un nombre optimum de poquets dans les parcelles. L'apport de la fumure

organique permet aussi d'améliorer la structure du sol, d'augmenter la

proportion de nutriments mobilisables par les plantes et d'augmenter la

production comme démontré par Ahmed et al. (2012) sur le

niébé au Soudan et Khamooshi et al. (2012), Derogar et

Mojjadam, (2014) sur Visua faba. Selon ces auteurs, quand la

densité des plants par m2 augmente, les rendements par plants

diminuent, tandis que ceux par unité de surface augmentent dans les

conditions de bonne fertilisation.

Selon Bationo et Ntare (2000), l'effet de la culture en bande

pourrait être mieux apprécié la campagne suivante car dans

l'association traditionnelle, les densités de légumineuses

utilisées en association avec le mil sont faibles et leur contribution

à la fixation de l'azote pourrait être négligeable par

rapport à une rotation où la culture suivante pourrait

bénéficier de l'effet résiduel de l'azote fixé par

la légumineuse.

Le ratio de compétition entre les espèces de

0,88 à 1,83 pour le mil et de 0,55 à 1,14 pour le

niébé montre que le mil est plus compétitif que le

niébé dans l'ensemble des communes d'intervention sauf à

Mayahi et Sherkin Haussa ou le niébé est faiblement

compétitif face au mil. Le constat qui se dégage est que le CR

converge vers le LER, car partout ou le LER est élevé, il en est

de même pour le CR. Les valeurs des CRs moyen de 1,04 pour le mil et 0,96

pour le niébé montre que ces deux (2) espèces peuvent

être cultivées en association car ils ne sont pas

compétitives par rapport aux éléments minéraux du

sol l'une face à l'autre. Ceci confirme notre deuxième

hypothèse selon laquelle « la compétition du mil face au

niébé ou vice versa est très négligeable en culture

en bande alternée ». Cui et al. (2017) ont aussi

prouvé que

24

la céréale est plus compétitive que la

légumineuse en culture intercalaire (2 lignes maïs et 2 lignes

soja) mais contrairement à nos résultats, Cui et al.

(2017) ont noté des CRs plus élevés en faveur de la

céréale. Quant à Jamshidi (2010), il a obtenu des CRs

élevé, variant de 1,13 à 3,49 en faveur de

céréale (blé). Par contre Bantie et al. (2014)

ont eu un CR élevé pour la légumineuse (lupin) montrant

qu'elle est plus compétitive que le petit mil.

La marge bénéficiaire de 148% obtenue par les

producteurs par rapport à la pratique d'association en vrac

appelé communément « Kan Maitsotsaï » est

très satisfaisante, montrant l'intérêt de la pratique de la

culture en bande alternée. Cette marge bénéficiaire va

dans le même sens que la production brute par rapport au système

d'association en vrac. Ces résultats confirment notre troisième

hypothèse selon laquelle « la marge bénéficiaire

induite par la culture en bande alternée est doublement

supérieure à celle de la pratique habituelle des producteurs avec

un MAI élevé ». Nos résultats sont inférieurs

à ceux de Mahamane (2012) qui a étudié plusieurs

systèmes de culture dans le Département d'Aguié (Maradi).

Il a étudié huit (8) système de culture, parmi ceux, le

système d'association en vrac (système de culture n°5) et le

système de culture n°3 qui associe le mil et l'arachide en raison

de 5 lignes arachide + 1 ligne mil. Ce dernier système est celui qui

s'approche des bandes alternées. Il a obtenu à ce niveau la marge

bénéficiaire la plus élevée de 300 000F CFA tandis

que la marge bénéficiaire obtenu en système d'association

en vrac est seulement de 30 000F CFA soit une différence de 900%.

La valeur positive de MAI de 147 023 #177; 62 434F CFA

estimée dans le cas de la culture en bande alternée

démontre que ce système de culture est assez rentable. La valeur

de MAI parait élevée par rapport au contexte des revenus, donc la

culture en bande alternée est plus rentable par rapport à la

monoculture ou la culture pure. Cette valeur obtenue parait normale d'autant

plus que le LER moyen obtenu pour toutes les communes est de 1,46. Ces

résultats corroborent aux résultats de Muhammad et al.

(2008) au Nigeria qui a obtenu un MAI de 319 USD soit 170 074F CFA en culture

intercalaire Coton et niébé. Il est aussi supérieur

à celui obtenu par Dhima et al. (2007) de 60 euros soit 39 371

F CFA en culture associée blé et vesces (Vicia sp) en

Turquie et de ceux obtenus par Esmaeili et al. (2011) en Iran avec la

culture en bande alternée (4 lignes de céréale et 4 lignes

de légumineuse) qui est de 134 USD soit 71 442 F CFA.

En comparant les communes, des variations ont été

notées et les rendements les plus élevés ont

été notés dans les communes de Mayahi et Sherkin Hausa.

Cette différence entre les communes pourrait être liée

à trois (3) raisons qui sont : i) la commune de Mayahi et Sherkin

25

haussa ont eu l'intervention des beaucoup des projets de

développement et des instituts de recherche comme INRAN et ICRISAT

qu'ont beaucoup travaillé en étroite collaboration avec les

producteurs dans l'amélioration de la productivité agricole ; ii)

Ces communes ont des organisations des paysans bien structurées et

fonctionnelles ; iii) les producteurs sont aussi habitués à

pratiquer les nouvelles technologies visant à rehausser la

productivité.

Les productions ont aussi été comparables entre

les hommes et les femmes ayant pratiqué la technologie. Cela

démontre que la technologie est assez facile à maîtriser

par les producteurs des deux sexes. Les mêmes constats sont

rapportés par Rabé et al. (2017). Cette assertion est

justifiée par plusieurs auteurs, entre autres le RNFR (2003) ; FAO

(2011) et AVSF (2013) qui ont avancé que les femmes rurales jouent un

rôle important dans l'agriculture. Elles assurent la moitié de la

production alimentaire mondiale et dans beaucoup de pays en

développement, leur contribution varie de 60 à 80 pour cent de la

production.

S'agissant des revenus après-vente les hommes ont eu

plus de bénéfice que les femmes. Cela peut se justifier par le

fait que les hommes ont plus d'information sur les fluctuations du

marché que les femmes et dans la plupart des cas les femmes sont

dépossédées des champs même en cas

d'héritage. Ce sont les maris qui leurs donnent des lopins de terre pour

la production et très souvent une partie de la récolte revient

à l'usage de la famille. Ces résultats sont confirmés par

Dasre et Hertrich (2014).

CHAPITRE II : CULTURE SOUS

ZAI AGRICOLE

26

2.1. GENERALITES

2.1.1. Concept et problématique de la

fertilité des sols agricoles

2.1.1.1. Concept de la fertilité

La fertilité du sol est une notion très

complexe. Elle est définie suivant les domaines d'étude. D'un

point de vue agronomique, la fertilité du sol prend en compte aussi bien

le potentiel naturel des sols en un lieu donné, que les techniques

culturales appliquées (Yougbaré, 2008 ; Sanon, 2009). Lavigne

(1996) souligne qu'elle est influencée par la structure

physico-chimique, l'activité biologique du sol et les pratiques

culturales. C'est un paramètre qui est évolutif et cette

évolution est déterminée par les systèmes de

cultures (Bacyé, 1993). La notion de la fertilité d'un sol

intègre donc à la fois les caractéristiques

physicochimiques, biologiques du sol ainsi que les techniques de production.

2.1.1.2. Problématique de la

fertilité

Dans la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, la

fertilité des sols est en baisse en raison de la

détérioration de leurs propriétés chimiques,

physiques et biologiques (Bationo et al. 1998). Les sols du Burkina

sont caractérisés par une faible profondeur avec des

encroutements superficiels favorisant le ruissellement (Mahrh, 2008). Ils ont

une faible capacité de rétention en eau et sont soumis à

une forte érosion hydrique et éolienne. Ce sont des sols pauvres

en matières organiques et en éléments fertilisants,

notamment en N et en P (Dembélé et Somé, 1991). La teneur

en azote total est inférieure à 0.06 % pour 75 % pour la plus

part d'entre eux et celle du Phosphore est inférieure à 0.06 %

pour 95 % de ces sols. Selon le CILSS (2010a) la faiblesse de la

fertilité des terres agricoles est une des contraintes majeures à

la productivité et la durabilité des systèmes de

production agricole. La restauration de la fertilité des sols est par

conséquent un impératif pour améliorer la

durabilité et la productivité des exploitations agricoles au

Niger.

2.1.2. Principales techniques de gestion de la

fertilité des sols agricoles

La gestion de la fertilité des sols prend en compte la

restauration, le maintien et l'amélioration de la fertilité des

sols (Ouédraogo, 2011). Les stratégies de lutte contre la

dégradation des terres ont évoluées à partir des

techniques traditionnelles vers le concept de gestion conservatoire de l'eau,

de la biomasse et de la fertilité des sols. Plusieurs techniques de

restauration et de gestion de la fertilité ont ainsi été

développées par les structures de recherches, les ONG et les

producteurs innovateurs. Il s'agit des :

27

? Techniques forestières : Parmi ces

techniques la jachère consiste à garder une

parcelle non cultivée pendant une période plus ou moins longue (5

à 15 ans) afin de permettre à la terre et au couvert

végétal de se reconstituer ; la

régénération naturelle assistée ou RNA

consiste à sélectionner et entretenir des rejets ou des arbres

adultes à protéger et à couper ceux non

sélectionnés FIDA (2007). Il est conseillé de ne pas

dépasser 12 à 39 pieds adultes/ha (Samaké et al.

2011) et 40 à 44 pousses ou rejets/ha

(Ouédraogo et al. 2008)) et l'agriculture de

conservation ou AC (c'est une méthode de gestion des

agroécosystèmes qui permet une amélioration soutenue de la

productivité tout en préservant les ressources et l'environnement

(FAO, 2008 ; FAO, 2012)).

? Techniques de travail du sol : Les

techniques de travail du sol sont celles qui visent à ameublir les

horizons superficiels du sol au bénéfice de l'infiltration. Il

s'agit entre autre du labour, du buttage, ...etc.

? Techniques biologiques : Plusieurs

techniques biologiques ont été développées par la

recherche et les paysans pour la restauration et la gestion de la

fertilité des sols. Parmi ces techniques ont peut citer la rotation

culturale ou encore les enfouissements de pailles.

? Apports de fertilisants : Outre les

techniques de restauration et de gestion de la fertilité des sols,

d'autres approches ont été développées afin

d'améliorer les rendements agricoles à travers l'apport de

fertilisants minéraux ou organiques.

? Techniques mécaniques : Au Niger,

comme dans les autres pays sahélien, les aléas climatiques

combinés aux actions anthropiques (labour, surpâturage,) ont

entrainés une dégradation des couverts végétaux

(Bationo et al. 1998). Les conséquences sont la

dégradation physique, chimique et biologique du sol. La

dégradation physique se traduit par l'encroutement, le compactage et la

baisse du taux d'infiltration entrainant un faible enracinement des plantes.

Face à la dégradation physique du sol, plusieurs techniques de

conservation des eaux et des sols (CES) et de défense et restauration

des sols (DRS) ont été développées comme les

cordons pierreux, le zaï ou les demi-lunes.

2.1.3. Zaï agricole

Le zaï est une forme particulière de culture en

poquets qui permet de concentrer l'eau et la fumure dans des micros bassins

où les graines seront semées (Zougmoré et al.

sd). La technique manuelle consiste à creuser des trous de 30

à 40 cm de diamètre avec une profondeur de 10 à 15 cm en

quinconce tous les 80 cm (Zongo, 2013). Le zaï mécanique est

réalisé grâce aux passages croisés du

décompacteur équipé de dents RS8 ou IR12 (Son, 2004).

28

Le zaï est réalisé en lignes

perpendiculaires à la pente du terrain pendant la saison sèche.

La mise en oeuvre de cette technique nécessite de la fumure organique.

Le fumier ou le compost est déposé à l'intersection des

passages croisés entre une à deux poignées, juste avant ou

dès les premières pluies. Il n'y a pas de déblais à

réaliser. La mise en oeuvre nécessite moins de 12 hommes/ha (SON,

2004). Le zaï contribue à l'adaptation au changement climatique par

sa capacité à réduire les effets de la sécheresse

en améliorant l'infiltration de l'eau dans le sol. Il permet

également la récupération des terres

dégradées et l'optimisation de l'utilisation des intrants, ce qui

permet d'accroître les rendements agricoles (DVRD, 2008 ;

Yougbaré, 2008 ; UICN, 2011). Cependant, le temps et la

pénibilité du travail sont des contraintes majeures à

l'adoption de cette technologie surtout pour le zaï manuelle. Le ClRAD

(2012b) souligne que le temps de travail est de 300heures/homme/ha, soit

environ 38 jours/homme/ha.

2.2. Méthodologie

2.2.1. Echantillonnage

L'échantillonnage a concerné 7 villages au total

repartis dans les deux (2) communes de Mayahi à savoir la commune de

Guidan Amoumoune et la commune de Mayahi sur la base de la pratique de la

technologie des zaïs agricoles. Le nombre de village par commune varie de

3 à 4 (annexe 2).

L'étude a concerné 17 producteurs pilotes qui ont

volontairement fait la pratique de la technologie de culture sous zaï

agricole sur les 800 retenus par le projet.

2.2.2. Collecte des données

La collecte du rendement a été effectuée

du 30/08/2017 au 29/10/2017 dans l'ensemble des villages d'interventions. La

collecte des données a concerné le rendement du mil et du

niébé en culture pure. Le rendement est collecté avec un

carré de rendement de 10m×10m pour le mil et 5m×5m pour le

niébé. Le calcul est fait avec la formule N°3 du chapitre I

en méthodologie.

S'agissant de la marge bénéficiaire et le

rendement que les producteurs ont l'habitude d'obtenir dans la même

superficie que l'essai de démonstration a été