1.4.4.1. Principe Architectural

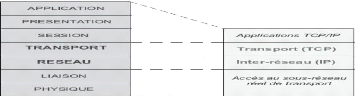

Précédant le modèle OSI, TCP en

diffère fortement, non seulement par le nombre de couches, mais aussi

par l'approche. Le modèle OSI spécifie des services (approche

formaliste), TCP/IP des protocoles (approche pragmatique).

Développé au-dessus d'un environnement existant, TCP/IP ne

décrit, à l'origine, ni de couche physique ni de couche liaison

de données. Les applications s'appuient directement sur le service de

transport. Aussi l'architecture TCP/IP de base ne comprenait que deux couches :

la couche transport (TCP) et la couche inter- réseau (IP).

Figure 1.12. Le modèle OSI et TCP/ IP

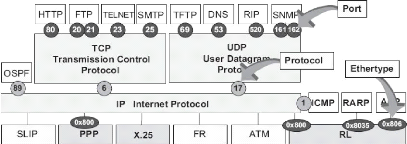

L'architecture TCP/IP comprend de nombreux programmes

applicatifs, utilitaires et protocoles complémentaires. À

l'origine TCP/IP ne spécifiait aucun protocole de liaison, il s'appuyait

sur les réseaux existants. L'utilisation massive de TCP/IP a fait

apparaître le besoin de liaison tout IP et donc la

nécessité de disposer de protocoles de liaison spécifiques

(SLIP, PPP).30

Figure 1.13. Les protocoles et les applications de

TCP/IP31

30 Guy Pujolle, op. Cit.,

page 40.

31 Idem.

26

1.5. Les supports de transmission

Un réseau suppose plusieurs équipements

situés à distance les uns des autres. Un réseau

informatique s'appuie sur un support qui permet d'effectuer la liaison entre

les éléments. La première chose à mettre en oeuvre

pour constituer le réseau est la liaison physique d'un équipement

à l'autre : on utilise, pour cela, des supports de transmission. Le

support de transport correspond aux éléments

matériels et immatériels

capables de transporter les données.32

Le choix d'un support de transmission dépend de la

bande passante, de la distante franchissable et du temps de

latence.33

- La bande passante c'est la quantité

d'information que le support de transmission peut transférer par

seconde. Elle s'exprime en bits/sec.

- La distance franchissable est la distance

maximale que le signal peut parcourir sans perdre l'information qu'elle

transporte et sans être régénéré. Elle est

exprimée en mètre.

- Le temps de latence est le temps que fait

le signal pour aller d'un point à un autre. Il est exprimé en

seconde.

De plus, à chaque nature de support correspond une

forme particulière du signal qui s'y propage : le courant

électrique (paires torsadées, coaxial), la

lumière (fibre optique) ou encore des ondes

électromagnétique (faisceaux hertzien, guides d'onde

satellite).

Généralement on classe les supports en deux

catégories :

- Les supports guidés (supports

cuivrés et supports optiques) ;

- Les supports libres ou vides (faisceaux

hertziens et liaisons satellites)

|