|

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET RISQUES SANITAIRES DANS LA

VILLE DE KYE-OSSI (BASSIN VERSANT DE MEMI'I)

Mémoire présenté pour

l'évaluation partielle en vue de l'obtention du Diplôme de Master

en géographie

SPECIALITE : DYNAMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT ET

RISQUES

OPTION : HYDROLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE

PAR

NDONG JEAN DESIRE

LICENCIE EN GEOGRAPHIE PHYSIQUE

MATRICULE : 15A966

SOUS LA DIRECTION DE

Pr DZANA JEAN GUY

Juillet 2021

Maitre de Conférences

À

Madame OKOMO MBA Chantal Marie

Ma mère

REMERCIEMENTS

Tout chef-oeuvre est le résultat d'une participation

collective directe ou indirecte de plusieurs personnes qui concourent à

sa mise sur pied.

Mon directeur et encadreur le Pr DZANA

Jean-Guy est celui qui a permis en premier de réaliser cette

étude académique et personnelle. Je lui suis très

reconnaissant pour, la confiance, le suivi, les conseils, l'encadrement, tout

ceci concourant à la réalisation de ce travail.

Je suis très reconnaissant envers tout le corps

enseignant du département de Géographie de l'Université de

Yaoundé 1, de m'avoir inculqué le savoir géographique

depuis le début de mon parcours.

Je remercie sans limite ma mère Ntyam Mba Judith,

mesdames Okomo Alida Mélène, Okomo Rosine Flaure, Madame Mahat

Sylvie dont la présence et l'accompagnement ont fait de moi le chercheur

que je suis maintenant.

Je ne saurai remercier mes frères Ekoro Charlandin, Mba

Mba Eudes Romuald, Obam Gerard, Nguele Nguele Christian Angeet mesOncles Eneme

et Ona Mba pour le soutien, la confiance sans faille qu'ils m'ont

accordée.

Mon merci va à l'endroit de mes famillesMba Ona de

Mefou et Amougou de Mekomba, pour le soutien inégalé et les

encouragements sans ménage.

Mes remerciements vont aussi à l'égard de mes

amis d'Olamze, Yaoundé, de L'Ajedak, de partout et plus

spécialement à mes amis Mvele Cathérine, la famille

Mbazo'o Ze, Zué Ondo Vianney, Nzohim Bernabé Junior, Nfaloua

Prosper, Nyangono Laure, Edou Alo'o Barth, Tsague Tsopmejio Francine, Darine

Amene, Bielmos Fyfy, Essono Didier, Mboto Martine, Ngono Thérèse,

mes parrains Eko Singère et Nsa Lucie, mes amis du Yamo Tv, de la

génération dorée de m'avoir encouragé dans ce dur

travail.

Mes remerciements vont également à l'encontre

des populations et des autorités de la ville de Kyé-Ossi,mes

cartographes pour leur apport et coopération dans la faisabilité

de cette étude.

Je tiens à rendre un grand hommage à mes amours

Idriss Okomo, Rebecca Ntyam Ndong, Daryl Nnandong et à ma personne

spéciale Jeanne Urcilla Bikoro Ada qui sont ma source d'inspiration

etmon souhait de réussite.

Merci à tous et pour tout !

RÉSUMÉ

La troisième composante des soins de santé

primaire convenue lors de la Conférence d'Alma Ata au Kazakhstan en

1978, est l'approvisionnement suffisant en eau saine. Ainsi, cette eau doit

être dépourvue de toute composante physico-chimique et biologique

susceptible de la contaminer.Notre étude s'attelle donc, à

décrypterl'épineuse problématique de l'approvisionnement

en eau, à laquelle est confrontée les populations du bassin

versant de Memi'i. Cette recherche apporte une esquisse de réponse

à la question de cette étude : comment les habitants du

bassin versant de Memi'i (Kyé-Ossi) font pour s'approvisionner en eau et

quelles sont les possibilités de risques sanitaires en rapport avec la

consommation de cette eau ?Ce mémoirea pour principal objectif

principal montrer la corrélation existante entre l'eau collectée

et consommée de part et d'autre par la population du bassin versant de

Memi'i.Il s'attelle aussi à montrer les pathologies hydriques qui

sévissent dans cet espace.Afin de résoudre ce problème,

nous avons fait usage des données qualitatives et quantitatives

recueillies auprès analyses laboratoire, données cliniques,

enquêtes de terrain, cartes et bases de données documentaires.

L'interprétation des résultats de ce

mémoire nous permet de dire en amont que, plusieurs conditions ou

facteurs d'ordre biophysique et anthropique permettent et influencent la mise

sur pied permanente des ressourcesen eau dans ce bassin versant. Ces ressources

en eau qui sont de nature diverse (pluviales, surfaciques et souterraine)

résultent donc de ces facteurs biophysiques. Ces ressources en eau

deviennent utilisablesdus aux infrastructures anthropiques qui, sont

appelées sources d'approvisionnement en eau. Cependant l'absence d'un

réseau ou d'une source publique d'approvisionnement en eau dans le

bassin versant a poussé les ménages à s'approvisionner

dans des sources d'accès alternatives (source naturelle, puits

traditionnel, forage, borne-fontaine, rivière). Mais, ces sources

d'approvisionnement en eau ne sont pas assez nombreuses, et produisent des

volumes d'eau faibles par rapport à la densité de la population

et, sans compter leur disparité spatiale et d'autres facteurs comme la

distance.

Ces mêmes résultats ont démontré

ensuite que, l'eau collectée et consommée par les ménages

du bassin versant de Memi'i était de mauvaise qualité,

causée par la forte présence des éléments

physico-chimiques et des germes pathogènes dans cette eau

prélevéedans différentes sources d'approvisionnement en

eau dudit bassin versant. Cette contamination a pour cause le mauvais

assainissement (eaux usées, excréta, ordures), des

activités agropastorales et aussi des processus organiques.

En aval, cette contamination de l'eau, surtout parles germes

pathogènes crée des risques sanitaires, se manifestant par des

pathologies d'origine hydrique diverse (choléra, fièvre

typhoïde, diarrhées, amibiase et helminthiase) qui,

sévissent fortement chez les ménages au regard des données

cliniques et investigations de terrain. Ce risque étant

accéléré par une panoplie de facteurs.

En claire, ces résultats confirment l'idée selon

laquelle, le mauvais approvisionnement en eau de bonne qualité par les

ménages du bassin versant de Memi'i est à l'origine des

pathologies hydriques, conséquence de la forte exposition au risque

sanitaire.

Mots clés :Approvisionnement en

eau, bassin versant, qualité de l'eau, risque sanitaire, pathologie

hydrique, Memi'i.

ABSTRACT

The third component of primary health care agreed at the Alma

Ata Conference in Kazakhstan in 1978 is the adequate supply of safe water.

Thus, this water must be devoid of any physic-chemical and biological component

likely to contaminate it. Our study therefore focuses on deciphering the thorny

problem of water supply, which is faced by the populations of the Memi'i

watershed. This research provides an outline of the answer to the question of

this study: how do the inhabitants of Memi'i watershed (Kyé-Ossi) do to

obtain water and what are the possibilities of health risks related to the

consumption of this water? To the answer to this question, this brief has as

its main purpose or objective, to show the existing correlation between the

water collected and consumed on both sides by the population of the Memi'i

watershed and the water pathologies that who attack it. In order to solve this

problem, we made use of qualitative and quantitative data collected from

laboratory analyses, clinical field survey data, maps and documentary

databases.

The interpretation of the results of this brief allows us to

say upstream that several conditions or factors of a biophysical and

anthropogenic nature allow and influence the permanent establishment of water

resources in this watershed. Water resources that are diverse in nature (rain,

surface and underground) are therefore the result of these biophysical factors.

These water resources become useful due to anthropogenic infrastructure, which

takes the name of water supply sources. However, the lack of a public source of

water supply in the watershed has led households to obtain supplies from

alternative sources of access (natural spring, traditional well, drilling

hydrant, river). However, these sources of water supply are not numerous enough

and produce low volumes of water in relation to population density and not to

mention a spatial disparity and other factors such as distance.

These results then showed that the water collected and

consumed by households in the watershed was of poor quality caused by the high

presence of physic-chemical elements and pathogenic germs in this water taken

from different sources of access to water in the watershed. This contamination

comes from poor sanitation (sewage, excreta, and garbage), agro pastoral

activities and also organic processes.

Downstream, this contamination of water, especially by

pathogenic germs, causes health risks manifested by pathologies of various

water origin (cholera, typhoid fever, diarrhea, amoebiasis and helminthiasis)

which, there are strong levels among households in terms of clinical and

household data. This risk is accelerated by a variety of factors.

Clearly, these results confirm the idea that a poor supply of

good quality water by households in the Memi'i watershed is at the origin of

water pathologies, a consequence of the high exposure to health risk.

Key words:Water supply, watershed, water

quality, health risk, water pathology, Memi'i.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

II

RÉSUMÉ

III

ABSTRACT

IV

TABLE DES TABLEAUX

V

TABLE DES FIGURES

VI

TABLE DES PLANCHES

VIII

TABLE DES PHOTOS

IX

LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES

X

INTRODUCTION GENERALE

1

32

PARTIE I : CONDITIONS BIOPHYSIQUES ET

HUMAINES A L'APPROVISIONNEMENT DE L'EAU DANS LE BASSIN VERSANT DE MEMI'I

32

CHAPITRE I : ETUDE DES DETERMINANTS

BIOPHYSIQUES A L'APPROVISIONNEMENT DE L'EAU DANS LE BASSIN VERSANT DE

MEMI'I

33

CHAPITRE II : LES DETERMINANTS

ANTHROPIQUES A L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET LES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN

EAU DANS LE BASSIN VERSANT DE MEMI'I

52

76

DEUXIEME PARTIE : AUTOPSIE DE QUALITE

DE L'EAU ET EXPOSITION AUX RISQUES SANITAIRES DANS LE BASSIN VERSANT DE

MEMI'I

76

CHAPITRE III : ETAT SUR LA QUALITE DE

L'EAU CONSOMMEE DANS LE BASSIN VERSANT DE MEMI'I

77

CHAPITRE IV : LES PATHOLOGIES

PRESENTES DANS LE BASSIN VERSANT DE MEMI'I : LA RELATION ETROITE ENTRE

PATHOLOGIES HYDRIQUES ET EAU CONSOMMEE

103

CONCLUSION GENERALE

123

BIBLIOGRAPHIE

125

ANNEXES

XV

TABLE DES MATIÈRES

XXXII

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1: Synoptique de la

recherhce

2

Tableau 2: La

répartition des variations climatiques mensuelles de Kyé-Ossi

41

Tableau 3: Avantages et

Inconvénients des différentes sources d'accès à

l'eau

70

Tableau 4: Valeurs Guides

des substances physico-chimiques dans l'analyse de la potabilité de

l'eau de boisson

78

Tableau 5: Valeurs guides

des paramètres microbiologiques dans l'analyse de la potabilité

de l'eau de boisson

79

Tableau 6:

Récapitulatif de l'aspect physique des échantillons d'eau

analysée

81

Tableau 7:

Récapitulatif de la teneur des éléments chimiques

présents dans les échantillons d'eau analysée

88

Tableau 8 :

Récapitulatif de la teneur des germes pathogènes des

échantillons d'eau analysée

93

Tableau 9: Fréquence

de lavage des récipients de collecte et stockage de l'eau par les

ménages

98

Tableau 10:

Récapitulatif du nombre de cas de pathologies hydriques recensées

entre 2013-2020

112

Tableau 11:

Répartition cas de pathologies hydriques en fonction des

périodes climatiques et quartiers

115

TABLE DES FIGURES

Figure 1.1 : Carte de la

localisation du bassin versant Memi'i

2

Figure 1.2:

Conceptualisation de l'approvisionnement en eau

17

Figure 1.3: Arbre conceptuel

du risque sanitaire hydrique

19

Figure 1.4 :

Hiérarchisation des besoins

21

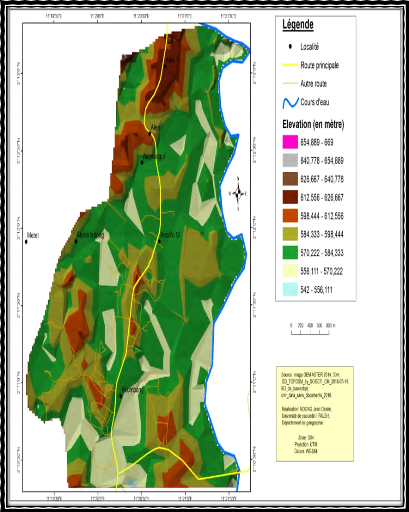

Figure 2.1: Carte

hypsométrique du bassin versant de Memi'i

35

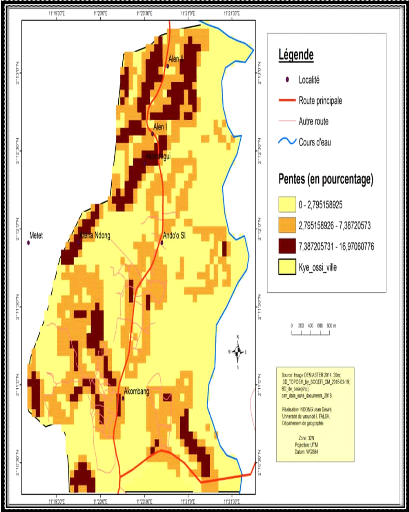

Figure 2.2: Carte du

système de pentes du bassin versant de Memi'i

37

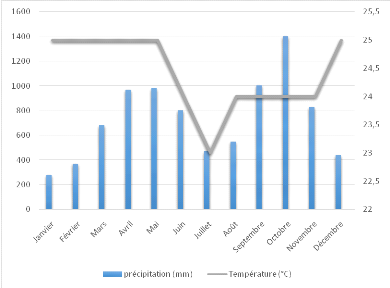

Figure 2.3: Diagramme

ombrothermique de Kyé-Ossi

39

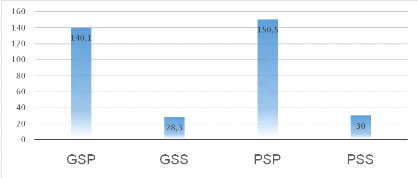

Figure 2.4 :

Répartition des variations saisonnières des précipitations

de Kyé-Ossi

41

Figure 2.5: Evolution

pluviométrique annuelle de Kyé-Ossi

43

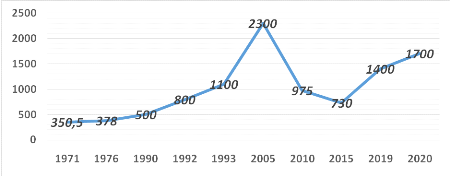

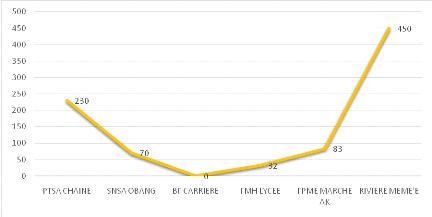

Figure 3.1: Evolution de la

population du bassin versant de Memi'i

53

Figure 3.2: Le niveau de

revenus mensuel chez les ménages du bassin versant de Memi'i

56

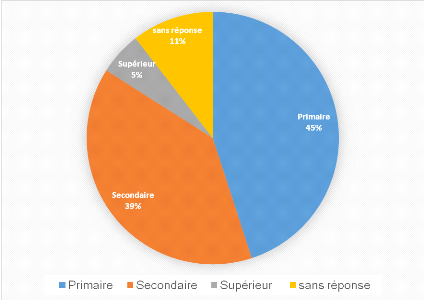

Figure 3.3: Niveau

d'instruction des ménages du bassin versant de Memi'i

57

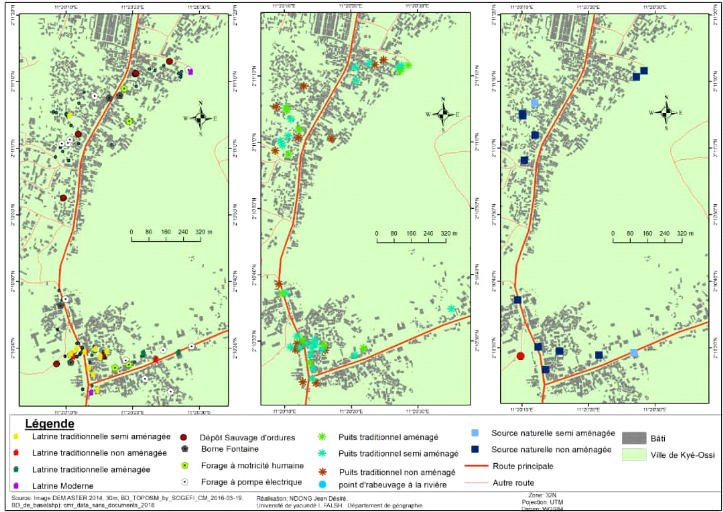

Figure 3.4: Carte de la

localisation des sources d'approvisionnements dans le bassin versant de

Memi'i

61

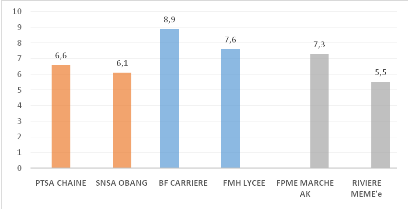

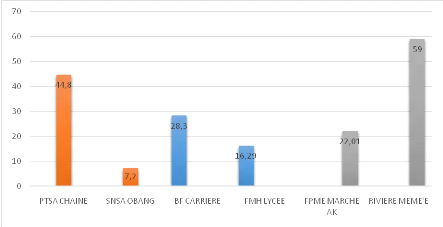

Figure 4.1: Teneurs du Ph

dans les échantillons d'eau

82

Figure 4.2: Teneurs du

Chlorure dans les échantillons d'eau

83

Figure 4.3: Teneurs

d'Ammonium dans les échantillons d'eau

84

Figure 4.4: Teneurs de

Nitrates dans les échantillons d'eau

85

Figure 4.5: Teneurs de

Phosphates dans les échantillons d'eau

86

Figure 4.6: Teneurs de

Phosphates dans les échantillons d'eau

87

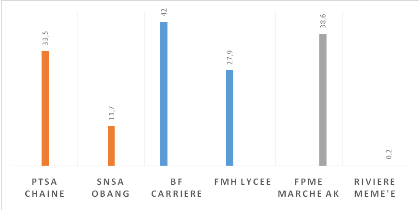

Figure 4.7: Taux de

concentration de STF dans les échantillons d'eau

89

Figure 4.8: Taux de

concentration de CF E coli dans les échantillons d'eau

90

Figure 4.9: Taux de

concentration de Salmonelles dans les échantillons d'eau

92

Figure 4.10:

Récipients utilisés par les ménages

97

Figure 4.11: La durée

de conservation de l'eau par les ménages

99

Figure 4.12: Schéma

de la contamination de l'eau potable

101

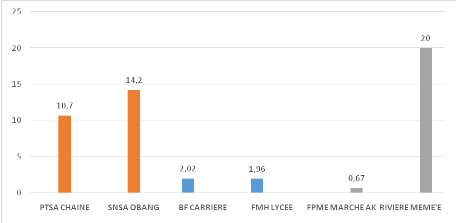

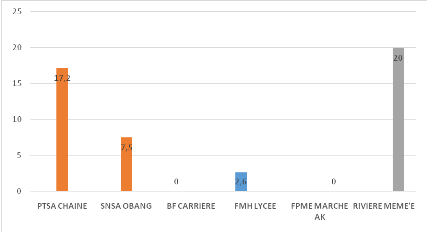

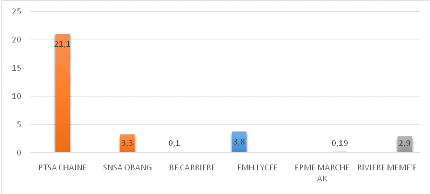

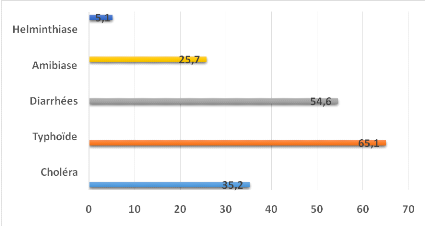

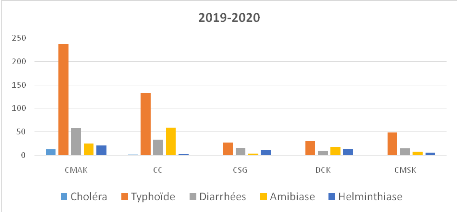

Figure 5.1 : Les pathologies

hydriques déclarées par les ménages du bassin versant de

Memi'i

106

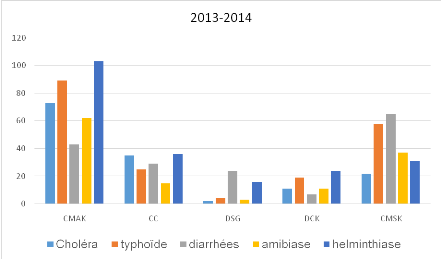

Figure 5.2 : Cas de maladies

hydriques recensées entre 2013-2014

107

Figure 5.3: Cas de maladies

hydriques recensées entre 2015-2016

108

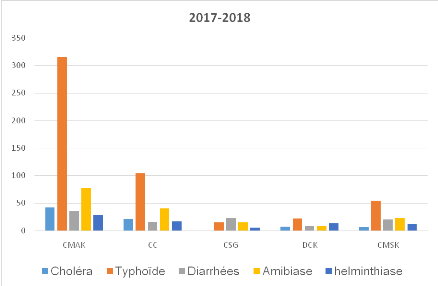

Figure 5.4: Cas de maladies

hydriques recensées entre 2017-2018

108

Figure 5.5: Cas de maladies

hydriques recensées entre 2019-2020

109

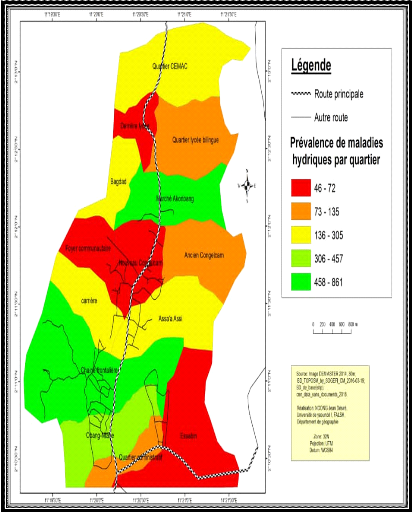

Figure 5.6 : Carte de la

prévalence des pathologies hydriques en fonction des quartiers

113

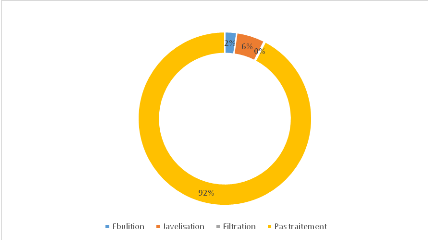

Figure 5.7: La prise en

charge des cas de maladies hydriques dans le bassin versant de Memi'i

118

Figure 5.8: Traitement de

l'eau consommée par les ménages

120

TABLE DES PLANCHES

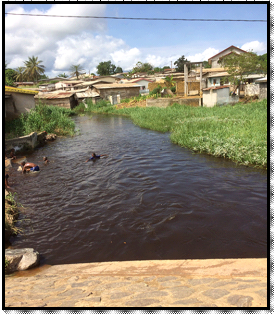

Planche 1: La rivière

Memi'i, principal cours d'eau drainant le bassin versant.

2

Planche 2: Puits

traditionnels non aménagés dans le bassin versant de Memi'i

63

Planche 3: Puits

traditionnels aménagés

65

Planche 4: Forages à

Motricité Humaine (FMH)

66

Planche 5:

Dépôts sauvages d'ordures ménagères et

industrielles

95

Planche 6: Nombres de cas de

pathologies hydriques enregistrées dans les centres sanitaires entre

2013-2020

107

TABLE DES PHOTOS

Photo 1: Image satellite du

bassin versant de Memi'i

2

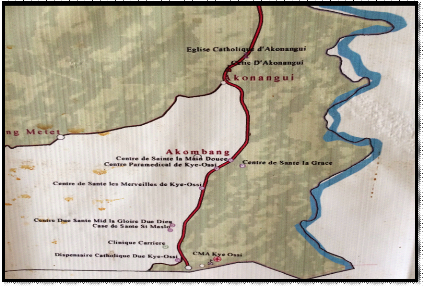

Photo 2: Localisation des

Centres sanitaires dans le bassin versant de Memi'i

28

Photo 3: vue Est à

partir du pont en

Janvier..............................................................47

Photo 4: vue Ouest à

partir du pont en Avril

47

Photo 5: Le lit de la

rivière Memi'i en Mai

50

Photo 6: Etang piscicole en

aval de la rivière Memi'i au quartier Chaine.

50

Photo 8: PTNA au quartier

Bagdad

(Ak)..................................................................63

Photo 9: PTNA au quartier

Assa'assi.....................................................................

63

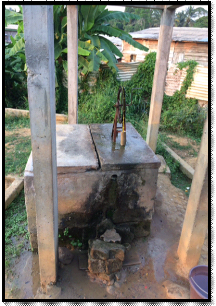

Photo 10: Puits traditionnel

semi-aménagé au quartier Chaine

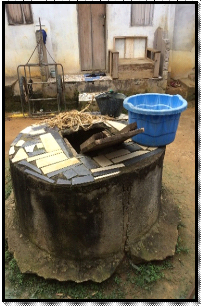

64

Photo 11 : PTA au quartier

Ancien

Congelcam.........................................................65

Photo 12: PTA au quartier de

la Chaine..................................................................

65

Photo 13: FMH du CMA de

Kyé-Ossi...................................................................66Photo

14:FMH au Quartier Lycée Bilingue

66

Photo 15: Forage à

pompe ou motricité électrique au Foyer Communautaire Bamoun

67

Photo 16: Borne Fontaine au

quartier Carrière

68

Photo 17: la rivière

Bibe'e (affluent du cours d'eau principal)

69

Photo 18: DSO au quartier

Cemac........................................................................95

Photo 19: DSO au Quartier

Marché Akombang

95

Photo 20 : Latrine

traditionnelle non aménagée près de la rivière

Memi'i (Chaine)

96

LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES

|

AK

|

Akombang

|

|

BAD

|

Banque Africaine de Développement

|

|

BF

|

Borne-Fontaine

|

|

BUCREP

|

Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population

|

|

CC

|

Clinique de la Carrière

|

|

CF

|

Coliformes Fécaux

|

|

CMA

|

Centre Médical d'Arrondissement

|

|

CSMK

|

Centre de Santé les Merveilles de Kyé-Ossi

|

|

CSG

|

Centre de Santé la Grâce

|

|

CT

|

Coliformes Totaux

|

|

DCK

|

Dispensaire Catholique de Kyé-Ossi

|

|

DSO

|

Dépôt Sauvage d'Ordures

|

|

E Coli

|

Escherichia Coli

|

|

FALSH

|

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines

|

|

FCFA

|

Franc de la Communauté Financière Africaine

|

|

FMH

|

Forage à Motricité Humaine

|

|

FPME

|

Forage à Pompe ou Motricité Electrique

|

|

GPS

|

Global Positioning System

|

|

GSP

|

Grande Saison des Pluies

|

|

GSS

|

Grande Saison Sèche

|

|

GWP

|

Global Water Partnership

|

|

INS

|

Institut National de Statistiques

|

|

IRAD

|

Institut de la Recherche Agronomique et du

Développement

|

|

LM

|

Latrine Moderne

|

|

LTNA

|

Latrine Traditionnelle Non Aménagée

|

|

LTSA

|

Latrine Traditionnelle Semi Aménagée

|

|

MINDUH

|

Ministère du Développement Urbain et de

l'Habitat

|

|

MINEE

|

Ministère de de l'Eau et l'Energie

|

|

MINSANTE

|

Ministère de la Santé Publique

|

|

NTU

|

Nephelometric Turbidity Unit

|

|

OMD

|

Objectifs du Millénaire pour le Développement

|

|

OMS

|

Organisation Mondiale de la Santé

|

|

ONG

|

Organisation Non Gouvernementale

|

|

ONU

|

Organisation des Nations Unies

|

|

PCD

|

Plan Communal de Développement

|

|

PIGEDEA

|

Programme de Gestion Durable de l'Eau et l'Assainissement

|

|

PSEAU

|

Programme Solidarité Eau

|

|

PSP

|

Petite Saison des Pluies

|

|

PSS

|

Petite Saison Sèche

|

|

PTA

|

Puits Traditionnel Aménagé

|

|

PTNA

|

Puits Traditionnel Non Aménagé

|

|

PTSA

|

Puits Traditionnel Semi Aménagé

|

|

SNNA

|

Source Naturelle Non Aménagée

|

|

SNSA

|

Source Naturelle Semi Aménagée

|

|

STF

|

Streptocoques Fécaux

|

|

TDS

|

Total Dissolved Solid

|

|

TIAC

|

Toxi Infection Alimentaire Collective

|

|

UE

|

Union Européenne

|

|

UFC

|

Unité Formant une Colonie

|

|

UNICEF

|

United Nations of International Children's Emergency Fund

|

|

WASH-FIT

|

Water Sanitation for Health Facility Improvement Tool

|

|

WHO

|

World Health Organization

|

INTRODUCTION GENERALE

L'approvisionnement ou l'accès à l'eau est l'un

des plus grands défis des sociétés mondiales depuis leur

mise en place. L'eau est indispensable et vitale, voilà pourquoi son

accès par tous est un droit (ONU. 1946). C'est l'une des questions et

thématiques qui ont fait l'objet de plusieurs travaux, études et

recherches afin de trouver des solutions à ce problème, que ce

soit par les politiques ou technocrates et les universitaires.

L'approvisionnement en eau devient une très compliquélorsqu'il

s'associe aux risques sanitaires car là, la tâche devient plus

complexe et ardue. Mais le paradoxe dans le problème de l'accès

à l'eau est que, malgré une répartition naturelle

inégale du fait de la disparité spatiale terrestre, les

ressources en eau sont nombreuses malgré une fois de plus les

changements climatiques actuels qui, affectent fortement celles-ci. Comble est

de constater que, plus d'un quart soit 2 milliards de personnes dans le monde

n'ont pas une source d'approvisionnement en eau potable (OMS. 2013)

malgré l'abondance de la ressource en eau.

La problématique de l'approvisionnement en eau

sous-tend, l'ensemble des moyens et modes qui permettent d'avoir de l'eau

consommable. Malgré les efforts fournis par les institutions nationales

et internationales et aussi privées, le problème est encore

présent et aussi critique, car il impacte la santé des hommes. Le

Cameroun n'est pas une exception dans ce domaine malgré une hydrographie

bien garnie. C'est ainsi qu'au cours d'une observation dans le bassin versant

de Memi'i, il y'a des années de cela, nous avons constaté que, le

problème d'accès à l'eau avait une ampleur terrible dans

cette unité géographique surtout que certaines données

indiquaient que, ce problème d'eau était la cause des

épisodes de Choléra, de paludisme et récemment de la

fièvre typhoïde, qui avaient sévi quelques années

plutôt et continue (PIGEDEA. 2015). C'est de là que nous est venu,

l'idée de comprendre si les ménages de ce milieu avaient

accès à une source d'approvisionnement en eau

sécurisé en général, et surtout si cette eau

était la base de ces maladies qui les touché. Ainsi la question

qui, rythmera notre recherche est celle de savoir comment les populations du

bassin versant de Memi'i font pour s'approvisionner en eau et quelles sont les

possibilités de risques sanitaires en rapport avec la consommation de

cette eau ? Autrement dit le problème est celui de

l'approvisionnement en eau et des maladies hydriques découlant de cet

approvisionnement dans le bassin versant de Memi'i.

I. CONTEXTE GENERAL DE

L'ETUDE

L'eau est la ressource naturelle qui assure aux populations

des conditions de vie descente et, aussi permet la réalisation de leurs

activités à travers le monde. Comme le dit un adage :

« l'eau c'est la vie » ainsi dire l'eau est au centre de

toute vie humaine envisageable. L'ONU, l'a ainsi érigé comme

droit fondamental pour tout homme. En l'entendant on croirait à une

chose facile, mais alors, c'est l'un des problèmes les plus complexes et

omniprésents dans le monde surtout dans l'hémisphère sud

du globe. L'approvisionnement en eau est devenu critique dû à

l'inaction et la négligence de tous et, s'est

accéléré avec l'urbanisation galopante, les conditions

climatiques extrêmes et le boom démographique des

précédentes décennies, et de là est né son

impact sur la santé humaine.

Le Cameroun ne fait pas figure de bon élève dans

le domaine de l'accessibilité à l'eau et surtout à l'eau

potable, mais plutôt un très mauvais élève avec

seulement 74% en 2015 selon le Joint Monitoring programme associé

à la BAD (2015) très inégalement répartie avec 85%

en milieu urbain et 29% en milieu rural. Ceci dû à la mauvaise

gestion des ressources en eau abondantes estimées à près

de 70% par le MINEE (2008). L'absence d'infrastructures d'alimentation en eau

principalement en zone rurale rend celle-ci plus vulnérable face ce

problème. Le nombre de ménages couvert par une source

d'accès élémentaire à l'eau et d'une installation

sanitaire a connu une régression significative de 40% en 2000 à

39% en 2015 (UNICEF/OMS, 2017). En 2016, 25% des ménages n'avaient pas

accès à une source d'eau améliorée de boisson et

9,7% défèquent à l'air libre (INS. 2015) cité par

Esther Nya (2020).

Située dans la région du Sud Cameroun, en pleine

zone équatoriale avec un climat humide sec très particulier, le

bassin versant de Memi'i fait face, comme dans beaucoup de cas similaires au

problème d'approvisionnement en eau et des répercussions que,

cela entraine depuis qu'elle est devenue une entité administrative

à part entière (INS. 2015). L'absence d'un réseau public

d'approvisionnement en eau potable dans le bassin versant de Memi'i,

associée à la faiblesse des sources d'accès alternatives

à l'eau plonge cet espace géographique, dans une situation

d'accès difficile à la ressource la plus primordiale pour les

populations dans un milieu en pleine évolution démographique et

urbaine sans compter le boom économique.

L'absence considérable d'eau étant ainsi, un

facteur réduisant la pratique de l'hygiène, est aussi un facteur

de risque de maladie hydrique. Le fait d'avoir des volumes d'eau faibles la

bonne hygiène et Dos Santos (2006) le dira en ces termes :

« le fait d'avoir peu d'eau complique le respect des mesures

d'hygiène » cela démontre avec force que le manque

d'eau est synonyme de vulnérabilité et d'exposition au risque

sanitaire. La situation peut-être plus critique au regard du climat rude

que règne dans le bassin versant de Memi'i et aussi à la forte

croissance démographique observée dans ce milieu.

II. JUSTIFICATION DU

SUJET

La géographie aborde plusieurs thèmes qu'elle

partage avec d'autres sciences, car elle est une science pluridisciplinaire.

Connue comme étant une discipline dont les études sont

basées sur l'espace, ses thématiques sont pour ce faire en

affinité avec les hommes et leurs dynamiques. L'approvisionnement en eau

et ses impacts sur la santé des populations est l'une des

thématiques les plus prisées de la géographie actuelle au

regard de la rareté des ressources en eau. Ainsi l'acquisition de la

ressource en eau et ses répercussions sur la santé de l'homme est

la base de notre recherche.

La particularité de notre étude réside

dans le fait, qu'il n'y a pas un réseau public d'approvisionnement en

eau dans le bassin versant de Memi'i à la différence des autres

milieux déjà étudiés et aussi les conditions

biophysiques assez atypiques dans une région naturelle favorable aux

ressources en eau.

Notre étude s'inscrit ainsi dans le cadre de

l'élargissement de la palette des études de

l'accessibilité de l'eau dans la géographie surtout dans les

sous-domaines de l'hydrologie et de la gestion intégrée des

ressources en eau. C'est par souci de montrer que, le géographe a de la

place pour encadrer les projets d'accès à l'eau, que nous nous

sommes lancé dans cette recherche. Il s'agit pour nous d'apporter des

perspectives de solutions dans le cadre de l'approvisionnement en eau dans des

milieux dépourvus d'un système public d'accès à

l'eau et des risques sanitaires qui en découlent. Cette étude

revêt aussi le fait, qu'elle permettrait de faire une cartographie du

risque sanitaire hydrique dans cette unité géographique

principale but de la géographie de la santé qui est peu

étudiée dans notre pays alors que le risque sanitaire est

très présent sur le territoire national.

III. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

1. Délimitation

spatiale

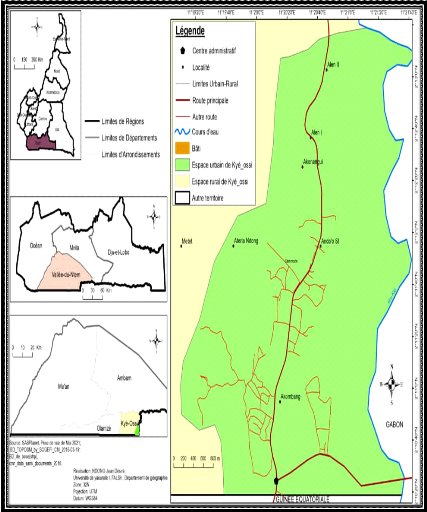

Sur le plan spatial ou géographique, la zone

d'étude est située dans le département de la vallée

du Ntem, région du Sud-Cameroun. Le bassin versant de Memi'i est

situé entre 11°31 et 11°36' de longitude Est d'une part, puis

2°16 et 2°21'de latitude Nord d'autre part. Le bassin versant de

Memi'i a été érigé en arrondissement en 2006 par le

décret présidentiel N° 2006/272 du 05 septembre 2006,

chef-lieu de l'arrondissement qui porte son nom. Le bassin versant de Memi'i

est limité au Nord par l'arrondissement d'Ambam, chef-lieu du

département situé à 40 km, à l'Ouest par celui

d'Olamze et au Sud par la province équato-guinéenne de

Kyé-Ntem dont le chef-lieu Ebebiyin est à 3 km, et à l'Est

par l'arrondissement Gabonais de Meyo-Kyé. La présente

étude s'intéresse à la ville de Kyé-Ossi et ses

environs de moins d'un kilomètre autrement dit au bassin versant de

Memi'ilui-même.

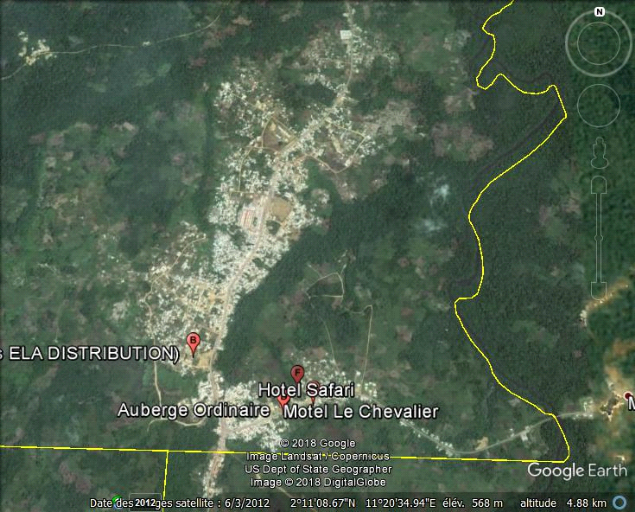

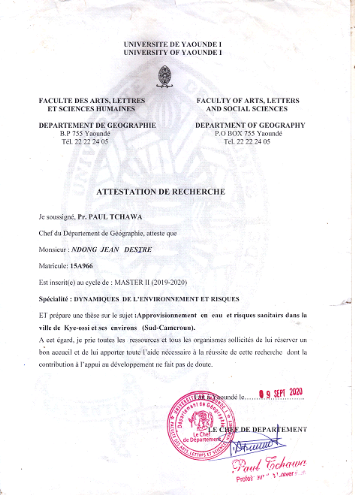

PHOTO 1: IMAGE DU BASSIN

VERSANT DE MEMI'I

Source : Google Earth 2012

FIGURE 1.1 : CARTE DE LA

LOCALISATION DU BASSIN VERSANT MEMI'I

Source : SASPANET 2021

Il faudrait préciser que, l'arrêt de l'espace

urbain vers le Nord (Ando'o Si) signale la fin du bassin versant de Memi'i.

2. Délimitation temporelle

Au regard du temps, Le problème de l'accès

à l'eau et aux risques sanitaires n'est pas récent dans le bassin

versant de Memi'i (Essono, 2005). Toutefois, prendre une grande marge de

temps et d'espace rendrait ce travail lourd ou bâclerait certaines

analyses, fautes de données notoires.

De ce fait notre travail de recherche partira d'une

période allant de de l'année 2013 à mai 2020,

l'année 2015 étant le déclic, cette période

étant marquée comme la plus critique sur le plan sanitaire avec

de vifs épisodes de maladies hydriques et une pénurie d'eau dans

le bassin versant de Memi'i due aux extrêmes climatiques notés.

Avec cette marge de temps, nous sommes conscients que nous ferons une analyse

très claire malgré la faiblesse qualitative et quantitative des

données.

IV.

PROBLEMATIQUE

L'approvisionnement en eau surtout en eau potable est depuis

des lustres, l'un des plus vieux et difficiles menés par la population

mondiale dans toute sa diversité organisationnelle. Il est devenu au

21e siècle, une lutte quotidienne pour les milliards

d'habitants de globe terrestre et le plus souvent dans

l'hémisphère Sud pour ne pas dire pays en voie de

développement. Le continent Africain est le plus durement affecté

par ce problème d'accès aux ressources en eau malgré une

hydrographie assez dense. Les derniers rapports de l'OMS (2000) sont

très accablants, près de 400 millions d'africains n'ont pas

accès à l'eau potable soit les 3/4 des ménages. Cette

situation est due à la forte urbanisation galopante, à la

croissance démographique exponentielle (plus de 50% de la population

africaine sera urbaine en 2050 selon le rapport de l'OMS (2004), à la

mauvaise gestion des ressources en eau et plus récemment aux changements

climatiques qui impactent les ressources en eau. Tout ceci n'est pas sans

conséquences sur la vie des hommes et sur leur état de

santé.

La situation camerounaise est paradoxale, dans la mesure

où, le pays est pourvu en ressources en eau soit 68% alors que la

couverture en eau potable est très faible soit 39% selon la BAD (2010)

malgré l'évolution observée d'ici là. Il faut dire

que l'état des choses au Cameroun estla conséquence de la gestion

calamiteuse des concessionnaires et le manque d'infrastructures. Le

problème de l'approvisionnement en eau au Cameroun comme d'ailleurs dans

la majeure partie des pays en voie de développement est, celui de la

mauvaise planification et l'abandon d'une certaine zone de leur territoire

qu'est le milieu rural.

L'état de l'approvisionnement en eau est devenu

d'autant plus critique quand, il fût lié à la santé.

Selon les observations et études scientifiques, une mauvaise acquisition

de l'eau et la consommation une eau non potable est responsable des maladies

hydriques qui sévissent dans le monde. Le bassin versant de Memi'i n'est

pas un cas à part, dans la mesure où, il connait le même

problème malgré que, la relation n'a pas été

scientifiquement démontrée avant cette étude.

Dans le but de mieux comprendre la situation de l'accès

à l'eau et son lien avec les maladies sanitaires d'origine hydrique, le

travail scientifique que nous souhaitons mener une étude analytique sur

les modes et moyens d'approvisionnement en eau dans le bassin versant de

Memi'i. Les difficultés liées à l'accès à

l'eau dans cet espace, les risques sanitaires liés possibles en

connivence avec la consommation de l'eau sont aussi à comprendre. Le

bassin versant a connu une série d'épisodes de maladies hydriques

de choléra, fièvre typhoïde. Afin de comprendre cette

situation dangereuse que complexe, nous avons pour but d'apporter des

réponses vérifiées et des solutions claires et pratiques.

Ainsi on est en clin de se poser la question de savoir : Comment les

populations du bassin versant de Memi'i font-elles pour s'approvisionner en eau

et quelles peuvent-être les possibilités de risques sanitaires en

rapport avec l'accès et la consommation de cette eau ? Quel est

l'état de l'approvisionnement en eau dans le bassin versant de Memi'i en

termes de ressources en eau et de sources d'approvisionnement en

eau ? Quels sont les volumes d'eau collectée par les

ménages et de quelle qualité est cette eau consommée par

les populations du bassin versant de Memi'i et à quelle échelle

temporelle ? Cette eau consommée par les populations du bassin

versant de Memi'i n'est- elle pas la cause des pathologies d'origine hydrique

qui touchent celles-ci ?

V. QUESTIONS DE

RECHERCHE

1. Question

principale

Pour mieux cerner ce problème auquel nous souhaitons

apporter des solutions tant scientifiques que sociopolitiques, on est en clin

de se poser la question de savoir : Comment les populations du bassin

versant de Memi'i font-elles pour s'approvisionner en eau et quelles

peuvent-être les possibilités de risques sanitaires en rapport

avec l'accès et la consommation de cette eau ?

2. Questions

spécifiques

Partant de cette question centrale, d'autres questions

spécifiques se sont posées :

Ø Quel est l'état de l'approvisionnement en eau

dans le bassin versant de Memi'i en termes de ressources en eau et de sources

d'approvisionnement en eau ?

Ø Quels sont les volumes d'eau collectée par les

ménages et de quelle qualité est cette eau consommée par

les populations du bassin versant de Memi'i et à quelle échelle

temporelle ?

Ø Cette eau consommée par les populations du

bassin versant de Memi'i n'est-elle pas la cause des pathologies d'origine

hydrique qui touchent celles-ci ?

VI. OBJECTIFS DE

RECHERCHE

Pour vérifier les hypothèses mise en place et

aussi avoir des résultats à nos travaux, nous nous sommes

fixés des objectifs.

1. Objectif principal

Le principal objectif de notre recherche étant celui

d'évaluer, puis de décrire et démontrer que la situation

de l'approvisionnement en eau et les manifestations du risque sanitaire sont

liées à l'accès et l'utilisation de cette eau dans le

bassin versant de Memi'i.

2. Objectifs spécifiques

Dans la spécificité, notre recherche s'attellera

à :

Ø Présenter les ressources, les sources, voir

les moyens d'approvisionnement en eau

Ø Evaluer la quantité et la qualité de

l'eau consommée par la population

Ø Identifier les maladies liées à la

consommation de l'eau par usage des indicateurs

VII. LES

HYPOTHESES

Dans le cadre de cette étude plusieurs

hypothèses ont été énoncées afin de mieux

guider cette étude. Ces hypothèses sont :

1. Hypothèse principale

Au regard de la problématique que nous envisageons

traiter, nous partirons de l'hypothèse centrale ou principale qui

soutient que les ménages du bassin versant de Memi'i n'ont pas un

accès à l'eau de bonne qualité en volume important, cela

étant l'origine des nombreuses pathologies hydriques qui

sévissent au sein de ceux-ci.

2. Hypothèses

spécifiques

Partant de cette hypothèse principale, nous aurons

d'autres hypothèses de manière spécifique selon

lesquelles :

Ø Les ménages du bassin versant de Memi'i ont

plusieurs sources d'approvisionnement en eau : puits traditionnels,

forages, borne-fontaine, rivières et sources naturelles

Ø Le volume d'eau consommée par les populations

du bassin versant Memi'i est faible et de mauvaise qualité dû au

mauvais approvisionnement en eau et à une contamination naturelle et

anthropique

Ø La consommation de l'eau provenant de ces sources

d'approvisionnement en eau expose les ménages aux risques sanitaires

d'origine hydrique

VIII. INTERET DE

L'ETUDE

La plus importante raison de cette étude est pour nous

de comprendre comment les ménages très nombreux font pour avoir

accès à l'eau de bonne qualité, sachant que, le bassin

versant de Memi'i est marqué par une absence d'un réseau public

d'approvisionnement en eau, un climat équatorial très sec. Cela

est une hypothèse à élucider avec attention. Notre zone

d'étude est un espace urbain dans le milieu rural et c'est pour cette

spécificité que nous l'avions choisi. Afin de faire une

étude qui va un peu en contradiction avec les précédentes

recherches qui se sont focalisées sur le milieu urbain. Le bassin

versant rural et frontalier a été choisi car il, répond au

cadre de notre étude c'est-à-dire étudié un espace

rural qui, est en proie au problème d'approvisionnement en eau et aux

potentiels risques sanitaires causés. Ce bassin versant est une zone

adéquate dû fait de la situation sanitaire critique d'origine

hydrique qui a prévalu et qui prévaut.

L'intérêt de cette recherche se situe dans un

triple angle et aux voies multiples.

1. Intérêt personnel

L'intérêt personnel de cette étude permet

juste de satisfaire une passion personnelle. Si la recherche varie autant dans

ses fondements que les disciplines, il en est le cas pour la

préférence des domaines d'études. Mener cette recherche

procède alors de cette attente particulière de satisfaire ma

curiosité scientifique de chercheur et aussi apporter une touche

personnelle dans ce domaine si vaste mais aussi aider ma communauté

locale à avoir des réponses et solutions à ce

problème épineux.

2. Intérêt scientifique et

académique

L'intérêt scientifique et académique de

travail est celui de la production des connaissances actuelles sur la

problématique de l'eau et ses risques sanitaires très actuelle et

pratique. Pour nous il s'agit d'apporter de nouvelles idées certes sur

un sujet déjà traité de part et d'autres mais d'aller

plutôt dans une dynamique inverse, montrer que la gestion des ressources

en eau et sa planification va au-delà des espaces urbains et cette

étude ouvre la brèche pour ceux qui iront sur le même

chemin. Notre travail s'inscrit dans la logique de montrer que la question de

l'eau dans sa gestion et ses risques est tout d'abord géographique et

non hydraulique. Il s'agit pour d'apporter des informations concrètes

sur un espace social très important en dynamique. En tant que sujet

académique, il doit produire de la connaissance pour les études :

la géographie médicale et la gestion des ressources. Notre sujet

de recherche montre ainsi son actualité et sa scientificité.

3. Intérêt pratique ou

social

L'intérêt pratique de ce travail est ce qui nous

a le plus motivé, car toute production scientifique doit être

applicable dans l'espace surtout que la géographie se veut pratiquer.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'apport des solutions aux

institutions gouvernementales et particulières afin de mieux planifier

les projets, programmes d'approvisionnement en eau et ainsi réduire les

risques sanitaires. Notre travail a été émis par le

Programme Intercommunal de Gestion durable de l'eau et de l'assainissement

regroupant les communes de Dschang, Nkong-Zen, Fongo-Tongo, Douala 5e et de

Kyé-Ossi qui est notre zone d'étude. C'est dans le but d'aider

cette initiative commune et citoyenne à mieux comprendre leur situation

et aider à la décision les décideurs. Il est donc question

pour nous de montrer que cette recherche apporte un plus à la commune de

Kyé-Ossi dans le cadre de la planification de l'approvisionnement en eau

c'est-à-dire apporter des solutions à une meilleure gestion de

l'eau dans la ville. Il s'agit aussi pour nous d'aider les ministères en

charge (MINEE et MINSANTE) à avoir l'aperçue réelle de la

situation critique de l'eau et de la santé dans un bassin

économique et frontalier ou l'eau est une ressource très

importante pour les habitants et leurs activités. Notre thème de

recherche met en évidence son côté pratique et applicable

partout.

IX. CONTEXTE SCIENTIFQUE DE

LA RECHERCHE

La problématique de l'approvisionnement en eau et des

conséquences qui en découlent dans le monde est née des

observations des répercussions du problème d'eau à travers

le monde. Selon le rapport de l'OMS (2015), près de 2,1 milliard de

personnes environ n'ont pas une source d'approvisionnement en eau et en eau

potable alors que près de 2,4 milliard de personnes n'ont pas droit

à une installation d'assainissement améliorée quel que

soit le cas indexé. Cette situation n'est pas sans risques dans la

mesure où, elle entraine la mort de plus de 2 millions d'enfants dans le

monde dues aux maladies hydriques et les populations les plus concernées

vivent dans les pays en voie de développement, le continent Africain

étant en tête de liste car majoritairement rurale.

Dans l'optique de résoudre ce problème tant

socioéconomique que scientifique, des études et recherches sur la

question ont vues le jour au niveau planétaire, continental et national.

Ø Au niveau planétaire

La thématique de l'approvisionnement en eau surtout en

eau potable, ses mécanismes d'accès et de distribution et les

conséquences sanitaires potentielles est l'un des sujets des

passionnants, débattus et traités dans le monde. En partant des

organisations internationales, nationales aux particuliers, plusieurs ouvrages,

articles et revues ont vu le jour traitant de la question. C'est ainsi qu'en

1994 à Sophia Antipolis, le Programme « Solidaire

Eau » en abrégé PSEAU organisa un colloque afin de

montrer pour la première fois le lien entre l'accès à

l'eau potable et les risques sanitaires dans les milieux précaires.

Ses études seront suivies par celles des chercheurs

Indiens de « Institue of Médical Science of Delhi »

(1996) qui elles montraient déjà que, les enfants de moins de -10

ans ont près de trois (03) épisodes de diarrhée annuel

relevant du problème d'accès et de disponibilité de l'eau.

Cela montrant la réelle ampleur qu'a l'absence de l'eau sur la

santé humaine

En 2015, l'Organisation des Nations Unies dans le cadre des

OMD 7 (WASH FIT), montrait que 15% (250 millions) de la population mondiale

courait le risque de contamination de maladie dû à l'eau alors que

842 000 mouraient par an soient 361 000 enfants de moins de 5 ans

cela montrant comment le problème de l'accès à l'eau est

lié à la santé des hommes.

Hamidou et al (2007) montrerons que, les rejets solides et

liquides ont un impact important sur le développement d'une la

contamination bactériologique de l'eau le long d'une rivière ou

d'une source d'eau libre cela en temps sec ou temps de crue. Tout cela variant

des sites d'implantation des points d'eau c'est-à-dire des profils

topographiques aux modes d'utilisation des sols.

Ø Au niveau africain

L'approvisionnement en eau et les risques sanitaires

découlant ont fait l'objet de plusieurs recherches et études

à travers le continent Africain.

Dos Santos (2006) montrera dans ces travaux montrera comment

les mécanismes l'accès à l'eau et ses impacts avec la vie

et la santé des habitants des Ouagadougou. Dans la même

lancée. Kader (2006) a montré les causes du manque d'eau et aussi

les pistes à suivre pour une indépendance en approvisionnement en

eau.

Il faut noter aussi le travail mené par Coulibaly et

al. (2004) montrant les problèmes d'accès à l'eau par la

population abidjanaise malgré les politiques de gestion des ressources

en eau.

Dos Santos (2005) a aussi relevé un ensemble de

constances et de variables qui jouent dans l'approvisionnement en eau montrant

que la distance entre le ménage et le point d'eau est très

capitale dans la quantité et surtout la qualité de l'eau. Car

dit-elle la distance du point d'eau par rapport aux ménages

détermine la quantité d'eau disponible à l'usage

domestique et hygiénique des populations car moins d'eau implique moins

d'hygiène.

Doussoun (2013) démontrera à travers son analyse

que la volonté d'atteindre les objectifs des OMD dans le sous domaine de

l'accès à l'eau à tous a poussé les

autorités burkinabés à mettre en place des infrastructures

inadéquates pour l'approvisionnement en eau dans la province du Houet

car plusieurs contraintes n'ont pas été prises en compte.

Ø Au niveau national

La problématique de l'approvisionnement en eau en

rapport avec les risques sanitaires au Cameroun a fait une palette assez large

en tant question sociopolitique que scientifique. Le Cameroun a beau avoir une

hydrographie bonne et pourvue, cela n'empêche que le pays est très

mal loti équipé en infrastructures d'eau et la distribution

étant faible selon le rapport de l'Institut National de la Statistique

(2015).

Dans le milieu urbain qui concentre la majeure partie des

recherches et études menées sur cette problématique, des

auteurs comme Djuissi Tekam et al. (2019) ont montré récemment

dans cette thématique que, dans la plus grande métropole

camerounaise Douala, l'accès à l'eau est un combat quotidien car

85% des ménages n'ont pas un système de traitement d'eau, 65,55%

buvaient l'eau du forage et 14,49% consommaient de l'eau non potable. Cela

montre pourquoi, le pic des maladies hydriques est élevé dans

cette ville. Dans une logique similaire, Sanou et al (2019) ont montré

les liens étroits entre les modes d'approvisionnement en eau et les

maladies hydriques que sont le Choléra et autres.

L'article rédigé par Mpakam et al. (2006) qui

montre les difficultés d'accès à l'eau que rencontrent les

populations dans les villes camerounaises précisément dans la

ville Bafoussam. Les rapports de l'INS (2015) sont aussi l'un des canaux

sûrs pour comprendre la situation, selon l'institut, le problème

d'accès à l'eau et les risques sanitaires s'accompagnent sont en

hausse dû aux facteurs naturels et humains.

Ngoufack (2019) dans son analyse de la situation de

l'approvisionnement en eau dans les bassins versant d'Aké et d'Odza

montrera que malgré, les efforts consentis dans ces deux espaces

géographiques, la situation en eau est critique et déplorable de

part, la qualité physico-chimique et bactériologique

consommée par les ménages et que cela était la cause des

nombreuses maladies sévissant dans ces deux parties de Yaoundé.

Bohbot (2008), à travers sa recherche sur

l'accès à l'eau potable dans les bidonvilles africains, montre

que le rôle de la nature comme principale cause du faible taux

d'accès à l'eau potable doit être relativisé. Le

problème se pose davantage en termes de disponibilité effective

des infrastructures de traitement et de distribution de l'eau potable.

Cité par Esther Nya (2020).

Tanawa et al. (1998) montrerons à leur tour, la

difficile tâche qu'est de mettre en place des projets de gestion des

ressources en eau dans les milieux urbains (Yaoundé) et

périurbains (Bafia) en montrant toutes conditions que rendent

l'accessibilité difficile dans ces milieux.

Mougoué (2012) soulignera lui le fait que, dans les

quartiers spontanés des grandes villes camerounaises, le taux

d'accès à l'eau est très faible et inférieur

à 22%, la plupart des ménages s'approvisionnant chez les voisins

et cela associé à un assainissement délicat cause le fort

développement des pathologies hydriques.

Dans le milieu rural et semi-urbain, les études sont

peu nombreuses mais il y'a certains auteurs comme Jioteng (2016) qui a

montré que la mauvaise qualité de l'eau était un

problème en milieu rural et que cela causait bon nombre de maladies

hydriques.

Dans ce même élan, Nkemfack et al. (2017) de

l'Université de Dschang sont assez claires dans leur analyse en

démontrant que le Cameroun a une situation hydrique très

satisfaisante mais le système de distribution est caduc en milieu urbain

et totalement absent en milieu rural soit un chiffre de 58% du milieu rural

camerounais sans couverture d'eau potable.

Esther Nya (2020) qui, a fait une autopsie de la situation de

l'approvisionnement en eau dans le département du Ndé, notera le

fait que, plusieurs conditions biophysiques et anthropiques contribuent

à la faible présence de l'eau dans cet espace. Continuant, elle

note aussi que le faible assainissement, la mauvaise qualité de l'eau

associé à des problèmes techniques d'approvisionnement

sont la cause des maladies d'origine hydrique dans cette unité

administrative.

Au regard de l'énorme travail de recherche

réalisé de part et au d'autre, par les chercheurs et les

politiques pour permettre à nous jeunes chercheurs d'apporter des

solutions cohérentes à cette problématique, nous pouvons

leur reprocher, d'avoir négligé le milieu rural surtout en

Afrique Sub-saharienne, où ce milieu densément peuplé,

fragile, peu loti en centres de santé et surtout en eau potable. La

critique que, nous pouvons adresser est celle dire que, la majeure partie des

recherches et programmes de financement ont été effectués

en milieu urbain laissant ainsi le milieu rural en abandon. Il faut noter que,

bon nombre de ces travaux abordent la question de l'approvisionnement en eau et

les risques sanitaires associés qu'en termes de différences entre

le milieu urbain et le milieu rural.

C'est en déphasage avec la majeure partie de ces

travaux, que, notre recherche tire sa spécificité, en

étudiant un milieu qui est oublié et qui a ses propres

réalités de celles d'autres horizons. La

spécificité de notre étude réside dans le fait

qu'il, n'y a pas un réseau public d'accès à l'eau à

la différence des autres milieux déjà

étudiés et aussi les conditions biophysiques assez atypiques dans

une région naturelle favorable aux ressources en eau.

L'étude que nous souhaitons donc faire a pour

but : la vérification d'une observation scientifique et aussi

lancer un appel d'alerte aux politiques pour changer leur approche de gestion

du problème d'eau. Ainsi l'analyse scientifique de l'approvisionnement

en eau et des risques sanitaires associés dans le bassin versant de

Memi'i qui, est notre problématique prouve toute son

originalité.

X. CADRE THEORIQUE ET

CONCEPTUEL

1. Cadre

conceptuel

« Le concept est un mot, ou une expression, [...] une

représentation abstraite d'une réalité observable...

» (Mace et al. 2000). Le cadre conceptuel permet dans un sujet de

« dégager les lignes de clivage, les axes de réflexion qui

concernent ce champ » (Beaud. 2006). La clarification des concepts ou le

cadre conceptuel nous permettra donc de mieux appréhender chaque

expression ou terme dans le sens général mais aussi, dans le sens

strict du domaine où nous l'utiliserons.

Ø L'approvisionnement en eau

Le site d'information DNJ media (2018), l'approvisionnement

est une technique ou méthode permettant d'acquérir un bien ou un

service dans un espace. En l'associant à celui de l'eau (eau potable),

il devient l'ensemble des moyens et mesures qui permettent d'amener l'eau aux

populations (Québec Services.2020). Mais l'approvisionnement en eau

n'est pas aussi simple, il sou tend la présence permanente de la

ressource en eau, les infrastructures d'accès, de distribution, la

distance entre point d'eau et le ménage ou logement desservi. Donc sa

définition varie en fonction des pays, des institutions.

L'approvisionnement en eau, peut aussi être défini comme un

indicateur qui représente la quantité et la qualité d'eau

que dispose une personne chaque jour obtenue à travers divers moyens

(OMS 2013). La quantité moyenne étant de 20 litres.

Dans le cadre de notre étude, l'approvisionnement en

eau se ralliera à tout ce qui permet au consommateur d'avoir de l'eau

chaque jour. Nous tiendrons compte des références ci-dessus.

Approvisionnement en eau (concept)

Dimensions

Source d'approvisionnement sécurisée

Source d'approvisionnement non sécurisée

Variables

Eau potable

Eau non potable

Indicateurs

La qualité organoleptique, chimique et

bactériologique

Le volume d'eau journalier

FIGURE 1.2: CONCEPTUALISATION

DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

Ø L'eau (eau potable)

Selon le réputé site d'information en ligne

Wikipédia, l'eau est un constituant biologique sous forme

liquide important pour tous les organismes vivants. En l'associant à la

consommation humaine, elle change de nom quittant de l'eau à l'eau

potable et doit ainsi répondre à une panoplie de règles et

normes d'utilisation. Selon le même site, l'eau potable est une eau qui

présente des caractéristiques propres à la consommation

humaine avec des paramètres règlementés comme la

qualité organoleptique (la couleur, saveur, l'odeur, la

transparence) ; les paramètres physico-chimiques (concentration des

minéraux, température, ph, conductivité) ; l'absence

de substances toxiques et microbiologiques.

Pour notre travail, nous considérons que l'eau ou l'eau

potable est cette eau consommable sans danger pour la santé et

répondant aux normes relatives.

Ø Risque sanitaire

Selon le dictionnaire de géographie moderne

(2004), le concept de risque signifie la probabilité de voir se

manifester un danger dans son environnement et dans son alimentation et dont la

preuve n'est démontrée qu'à travers des tests. Rapporter

à la santé il devient risque sanitaire. Selon le Ministère

de la santé publique Camerounaise (2005) un risque sanitaire est la

probabilité que survienne un événement nuisible à

la santé d'un individu ou d'un groupe d'individus. L'OMS (2004) quant

à elle le défini comme la possibilité qu'un individu

contracte une maladie par voie directe ou indirecte.

Dans le cadre de notre recherche, le risque sanitaire est la

possibilité ou probabilité qu'une eau potable ou non soit

contaminée provoque une maladie chez un individu.

Ø Absence de traitement de l'eau

Longue distance

Insalubrité du point d'eau

Insalubrité des récipients de Stockage

Indicateurs

Mauvaise qualité de l'eau

Durée de conservation de l'eau

Présence de germes dans l'eau

Conséquences

Consommation d'une eau contaminée

Non-respect des mesures d'hygiène potable

Réduction du niveau d'hygiène

Risque Sanitaire (concept)

Dimensions

Variables

Volume d'eau élevé

Volume d'eau faible

Mauvais assainissement

Pathologies hydriques

La santé

En 1949, l'OMS a défini la santé comme un

état complet de bien-être physique, mental et social et pas

seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Avec cette

définition, la notion de santé passe de l'absence de

maladie à un concept plus vaste, en revêtant du même

coup un caractère multidimensionnel, idéaliste voir utopique.

Elle implique que tous les besoins fondamentaux de la personne soient

satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou

culturels. BERGSON H. (1932) dira que : « la

santé est la capacité de s'investir, d'entreprendre ce que l'on a

envie de réaliser ». La santé est aussi la condition

nécessaire pour un individu ou un groupe d'individus.

Dans notre recherche, nous considérons la santé

comme l'absence de maladie parce que nous ne pouvions tenir en compte toutes

ces dimensions.

2. Cadre

théorique

Plusieurs théories vont à l'endroit de notre

étude sur l'approvisionnement en eau et des risques de maladies

hydriques mais nous utiliserons seulement une théorie pour des raisons

d'intérêt.

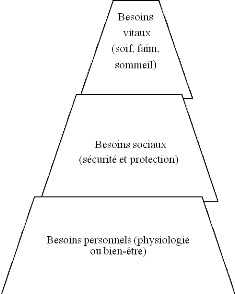

Ø La Théorie des Besoins

Elle a pour fondateur Abraham Maslow (1943), selon lui, les

besoins humains sont hiérarchisés afin d'aboutir à une vie

complètement satisfaisante. Elle repose sur une trilogie de besoins

(primaires, secondaires et tertiaires)

- Les besoins primaires ou vitaux :

selon la théorie, ces besoins sont la faim, la soif et le sommeil. Cette

théorie est pratique et sied avec notre étude, car nous voulons

voir si les populations de la zone ont accès à l'eau, car le

besoin est capital (soif).

- Les besoins secondaires ou sociaux :

ces besoins se rattachent à la sécurité (protection) et

aux questions sociales. La santé des populations est capitale et la

consommation d'une eau non potable expose celles-ci au danger des maladies

hydriques et cela réduit la protection de la population.

- Les besoins tertiaires : ce sont les

besoins personnels, la théorie s'applique à notre étude au

fait que la population a besoin d'eau potable pour leur bien-être

physique et moral.

Besoins primaires

Besoins secondaires

Besoins tertiaires

FIGURE 1.3 :

HIÉRARCHISATION DES BESOINS

Source : Abraham Maslow 1943

Cette pyramide illustre à la fois le besoin de la

population à s'approvisionner en eau pour la soif et la faim (besoin

primaire). Mais ceux-ci doivent prendre consommer une eau potable pour leur

sécurité (besoin secondaire) afin d'être en bonne

santé c'est-à-dire pour le bien-être (besoin tertiaire)

XI. METHODOLOGIE DE LA

RECHERCHE

Au-delà de l'organisation des bases matérielles

du sujet de recherche, il y a lieu de choisir et de préciser la

méthodologie. « C'est bien de définir une

méthode adaptée à la fois à la discipline, au

sujet, à la matière sur laquelle on travaille, à

l'approche adoptée » disait BEAUD (2006). Ainsi, la

méthodologie appliquée est constituée de plusieurs

éléments divisés en deux : les techniques de collecte des

données et les méthodes d'analyse. Pour ce fait, dans ce travail

sommaire nous présenterons seulement les méthodes de collecte de

données que sont la recherche documentaire manuelle et numérique,

l'observation directe du terrain, les enquêtes qualitatives et

quantitatives du terrain, le calcul du taux de couverture spatiale de point

d'eau par rapport à la densité de la population,

leprélèvement et l'analyse des échantillons d'eau

consommée par la population et le calcul desdistances entre point d'eau

et ménage.

1. Recherche

documentaire

C'est la recherche des données et

idées basée sur tout ce qui est écrit. Elle intervient au

début pour contextualiser le sujet, et à la fin de l'étude

de terrain pour soutenir les résultats finals. Elle nous permettra tout

au long de la rédaction du mémoire de voir comment structurer les

travaux. Nous avons utilisé les bibliothèques de la

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH)et du

département de Géographie.

Les documents consultés ici ont servi à la

conformité des normes en termes de forme et du fond, le plus important

étant l'acquisition des données primaires. Le cercle

d'histoire géographie et archéologie, la bibliothèque

centrale de l'université de Yaoundé I, et celle du

département de sciences de l'environnement de la Faculté des

Sciencesont permis de voir savoir de quoi rythmer la question de

l'approvisionnement et surtout sur la qualité de l'eau. A l'Institut

National de la Statistique (INS), les données statistiques sur

l'accès à l'eau au Cameroun nous ont réellement servies

à avoir des données fraiches sur la question.

Nous avons pu grâce à cette recherche

documentaire, acquérir les données biophysiques et

socioéconomiques par le biais des sites internet

spécialisés à cet effet mais les données sanitaires

auprès des banques de données du MINSANTE, formations

sanitaires.

La recherche documentaire via le numérique ou Internet

a été et sera notre plus grande source de données pour

notre travail. Etant la plus grande base de données mondiale, cet outil

ou méthode nous a permis de savoir comment la question a

été abordé sur le continent Africain et dans le monde

entier, mais aussi d'avoir accès aux travaux des gouvernementaux,

privés et mêmes académiques de notre pays et cela est

visible dans notre bibliographie.

2. Travaux de

terrain

Les travaux de terrain ont consisté à collecter

les informations dans le bassin versant. Pour cela nous avons fait des

observations du terrain, ensuite procéder aux enquêtes qualitative

et quantitative par le biais des questionnaires et fiches entretiens au

près la population. Enfin nous avons prélevé les

échantillons d'eau consommée pour les analyser.

2.1 Observation directe du

terrain

Cette méthode d'investigation permet d'éviter

l'approximation des faits palpables, de les prendre dans leur

entièreté afin de mieux les expliquer. Elle nous a permis

d'observer les comportements des ménages dans la gestion de l'eau. Cette

observation s'est poursuive de manière plus approfondie lors des

enquêtes auprès des ménages. Notons que, grâce

à cette observation participative, nous avons pu voir la disposition du

bassin versant et des éléments biophysiques et anthropiques qui

le constitue.

2.2 Enquête

qualitative de terrain (guide d'entretien)

C'est une technique d'enquête sociale directive

interpersonnelle pour la collecte des données à partir d'un guide

d'entretien évolutif constitué des questions liées au

sujet. Dans certains cas, l'entretien prend la dimension d'une discussion avec

une ou plusieurs personnes autour de moi, répondant aux questions ou

participant au dialogue. Le problème de cette méthode est celui

de la saturation de l'information dû à la redondance (Mimche

Honoré, 2012). Cette méthode de collecte de données

malgré sa subjectivité, nous permettra d'avoir une réelle

idée de ce que les populations pensent du problème d'eau. En

faisant recours à des entretiens au moyen de guide d'entretien, nous

nous sommes entretenus avec les autorités administratives et

traditionnelles comme le Maire de Kyé-Ossi, les chefs de centres de

santé de la ville, les chefs de 3e degré et de

quartiers mais aussi quelques gérants de points d'eau, revendeurs d'eau

et opérateurs économiques faisant dans la restauration.

2.3 Enquête

quantitative de terrain (questionnaire)

C'est la technique d'enquête géographique de base

portant sur la collecte des données auprès d'une population

à travers un questionnaire standard. Les enquêtes sont

utilisées pour la production des données vivantes sur la

description du ménage, l'approvisionnement en eau, l'hygiène et

assainissement et la santé. C'est une enquête d'administration

directe par questionnaire adressé aux ménages. Le ménage

est défini comme une unité sociale de base au sein de laquelle un

ou plusieurs membres apparentés ou non vivent dans le même

logement sous l'autorité de l'un d'entre eux appelé chef de

ménage. Nous projetons questionner un maximum de 150 ménages au

regard de la densité de la population de la zone d'étude, en

fonction de nos moyens techniques et aussi au regard de la thématique

étudiée.

Il s'agit de la population à échantillonner. Les

ménages constituent la population cible retenue pour les enquêtes

dans cette étude.

2.4 La mesure de la

distance entre point d'eau et domicile

Il sera question ici de mesurer à l'aide

d'un décamètre, la distance réelle que parcoure un

ménage pour s'approvisionner dans un point d'eau donné.

2.5 La mesure du taux de

couverture spatiale des points d'eau par rapport à la densité de

la population

En faisant appel à cet indicateur, nous souhaiterons

dénombrer et évaluer le nombre de point d'eau rapport à la

population du bassin versant de Memi'i. Aussi, il conviendra de distinguer les

populations qui disposent d'un point d'eau privé de ceux qui utilisent

un point d'eau commun. Notons Tce est le taux de couverture spatiale

étant le rapport de Npe représentant le nombre total de point

d'eau et De étant la population totale (densité)

Taux de couverture spatiale : Tce= Npe/De

3. Outils de collecte des

données

Hormis les questionnaires d'enquête qualitative et

quantitative pour les entretiens avec les ménages et les particuliers,

nous avons fait usage d'autres outils de collecte de données.

3.1 Les logiciels

spécialisés de GPS

Les applicationsGPS 2kit consulting et MyGPS coordonnates, ont

été utilisé pour la prise des coordonnées

géographiques des points d'eau et des latrines dans les quartiers

enquêtés. Ces coordonnées GPS ont permis la mise sur pied

des cartes de répartition spatiale des points d'eau, des altitudes, des

profils topographiques, la prévalence des pathologies hydriques, la

morphologie urbaine et autres représentations cartographiques et

graphiques.

3.2 Logiciels

spécialisés de cartographie

Demaster 214, Argis 2, Google Earth ont permisd'avoir une

cartographie aérienne et spatiale du bassin versant étudié

et ont été d'une grande importance dans la matérialisation

des faits spatiaux observés. Ces logiciels applications

spécialisés ont aussi permis d'élaborer la carte de

répartition spatiale des points d'eau. La superposition des points d'eau

aux niveaux d'altitudes et des profils topographiques permettant de mieux

apprécier le phénomène de contamination des eaux. Ces

logiciels ont été d'un apport dans la conception du modèle

numérique de terrain du bassin versant de Memi'i. Avec ces logiciels les

différences entre hautes et basses altitudes ont été

ressorties, les profils de pentes ont été

caractérisés.

3.3 L'appareil

photo

Il a permis de prendre des images de haute définition,

des sources d'approvisionnement en eau, les jets d'ordures mais aussi de faire

des enregistrements audio et vidéo lors des entretiens avec les

ménages ou de mémoriser des faits observés.

3.4 Les cartes

thématiques

Ces cartes nous ont permis, de différencier les

quartiers lors de nos investigations de terrain. Elles ont aussi servi à

la localisation des faits physiques comme les cours d'eau, des faits humains

comme les bâtiments abritant les services publics tels que :

l'hôtel de ville, la sous-préfecture sans compter que, c'est

grâce à ses cartes que nous avons pu localiser les centres

sanitaires indispensables pour la faisabilité de l'enquête

clinique

4.

Prélèvement et Analyses des échantillons d'eau

consommée

Le prélèvement des eaux des ménages avait

pour objectif d'évaluer la qualité d'eau de consommation. Cette

qualité de l'eau est étudiée est basée sur, la

détermination des paramètres physico-chimiques et

bactériologiques de cette eau.

4.1 Le choix des sites de

prélèvement d'échantillons d'eau

consommée

Ce choix des sites de prélèvements était

basé sur des critères suivants :

Ø Le niveau fréquentation des sources

d'accès à l'eau ;

Ø Le degré visuel de la possibilité de

pollution de l'eau au niveau de la source d'accès

Ø Les usages de l'eau recueillie au niveau de ladite

source

Ø Les incidences sanitaires précédentes

que la source aurait entrainées sur les ménages

Ainsi, les sources d'approvisionnement en eau choisies ou

sites de prélèvement des échantillons sont :

- La source naturelle semi-aménagée

d'Obang-Ntane

- Le puits traditionnel semi-aménagé de la

Chaine frontalière

- Le forage à motricité humaine du Lycée

bilingue

- Le forage à pompe ou motricité

électrique du marché d'Akombang

- La borne-fontaine de la Carrière

- La rivièreMeme'e

4.2 Analyse

organoleptique

L'analyse organoleptique a permis

de ressortir la qualité physique de l'eau, autrement dit ressortir

l'aspect physique de cette eau à travers les paramètres tels

que : la turbidité, la couleur et l'odeur de cette eau

consommée dans le bassin versant de Memi'i.

4.3 Analyse

physico-chimique

Elle a englobé à la

fois la détection des éléments physiques

immatériels à savoir : le potentiel d'hydrogène (ph

de l'eau) et surtout la quantification des éléments chimiques

naturels ou artificiels comme le chlorure, l'ammonium, le phosphate, nitrate et

le fer.

TABLEAU 1: VALEURS GUIDES DES

SUBSTANCES PHYSICO-CHIMIQUES DANS L'ANALYSE DE LA POTABILITÉ DE L'EAU DE

BOISSON

|

Substances

|

Unités

|

Valeurs guides de l'OMS

|

Valeurs guides

De l'UE

|

Origine

|

|

Ph

|

Unité ph

|

6,5-8,5

|

6,5-9,5

|

/

|

|

Conductivité

|

uS/cm

|

1200

|

2500

|

/

|

|

TDS

|

g/l

|

1000

|

Non mentionné

|

Naturelle, eaux d'égouts, eaux usées

industrielles

|

|

Turbidimétrie

|

NTU

|

1

|

0,5

|

Naturelle

|

|

Phosphate

|

mg/l

|

5

|

Non mentionné

|

Naturelle, engrais, contamination fécale,

détergents

|

|

Arsenic

|

mg/l

|

0,01

|

0,01

|

Naturelle

|

|

Fer

|

mg/l

|

0,3

|

0,2

|

Naturelle ou lessivage des décharges

|

|

Chlore

|

mg/l

|

250

|

250

|

Naturelle, domestique ou domestique

|

|

Sulfate

|

mg/l

|

250

|

250

|

Naturelle, agricole, industrielle

|

|

Ammonium

|

mg/l

|

0,5

|

0,5

|

Décomposition organique, engrais, Naturelle

|

|

Sodium

|

mg/l

|

200

|

200

|

Naturelle

|

|

Magnésium

|

mg/l

|

50

|

Non mentionné

|

Naturelle

|

|

Manganèse

|

mg/l

|

0,5

|

0,05

|

Naturelle, Anthropique

|

|

Calcium

|

mg/l

|

100

|

Non mentionné

|

Naturelle, engrais, contamination fécale,

détergents

|

|

Nitrites

|

mg/l

|

3

|

0,50

|

la réduction organique des nitrates

|

|

Nitrates

|

mg/l

|

50

|

50

|

Engrais, purin, eaux usées

|

Source : OMS, 2017 et Directive 98/83/CE du Conseil

du novembre 1998 de l'UE

4.4 Analyse

bactériologique

L'analyse des paramètres

bactériologiques a permis de détecter les germes responsables de

la contamination de l'eau consommée par les ménages et qui

entrainent les maladies d'origine hydrique touchant les ménages. Cette

analyse faite porter sur 04 éléments microbiologiques :

Coliformes totaux (CT), Coliformes fécaux (E. coli),

Streptocoques fécaux (SF), Salmonelles.Grâce à ces analyses de laboratoires, les

germes pathogènes qui détériorent la qualité de

l'eau dans ont été déterminés.

TABLEAU 2: VALEURS GUIDES DES

PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES DANS L'ANALYSE DE LA POTABILITÉ DE

L'EAU DE BOISSON

|

Paramètres

|

Unités

|

Valeurs guides de l'OMS

|

Valeurs guides de l'UE

|

Qualité de l'eau

|

Interprétations

|

|

Streptocoques fécaux

|

UFC/ml

|

0UFC/100ml

|

0UFC/250ml

|

Propre

|

Gastro-entérite,Typhoïde

|

|

Coliformes fécaux

|

UFC/ml

|

0UFC/100ml

|

0UFC/100ml

|

Propre

|

Typhoïde, vibrion,

|

|

Coliformes totaux

|

UFC/ml

|

0UFC/100ml

|

0UFC/100ml

|

Propre

|

Typhoïde, vibrion

|

|

Salmonelles

|

UFC/ml

|

0UFC/100ml

|

0UFC/100ml

|

Propre

|

Typhoïde,Salmonellose, choléra

|

|

Shigelles

|

UFC/ml

|

0UFC/100ml

|

0UFC/100ml

|

Propre

|

Dysenterie

|

|

Staphylocoques

|

UFC/ml

|

0UFC/100ml

|

0UFC/100ml

|

Propre

|

Gastro-entérite

|

|

Flore mésophile

|

UFC/ml

|

10UFC/100 ml à 22°C

|

20UFC/100 ml

|

Propre

|

TIAC, Helminthiase

|

Source : OMS, 2017 et Directive 98/83/CE du Conseil du

novembre 1998 de l'UE

5. Les données des

centres sanitaires

Les données cliniques nous

ont permis de savoir avec exactitude les manifestations du risque sanitaire

dans le bassin versant de Memi'i. Ces manifestations qui ne sont rien d'autres

que les pathologies hydriques ayant touchées les ménages nous ont

servi à établir statistiquement le nombre cas de malades de

l'année 2013 à celle de 2020. Nous avons mené nos

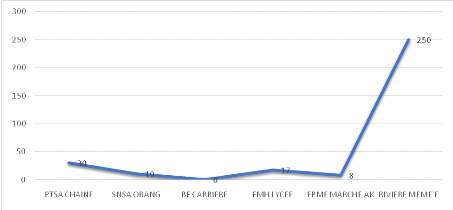

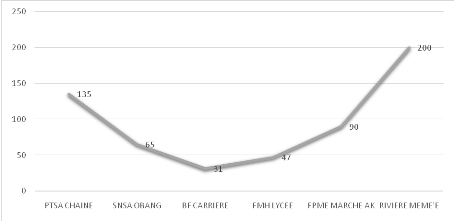

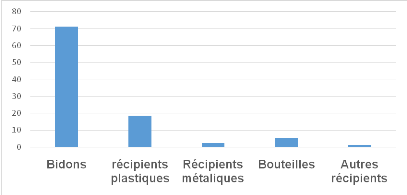

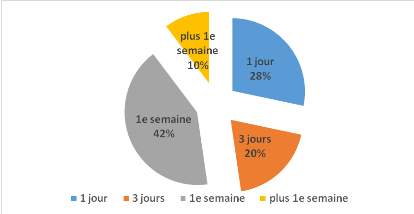

enquêtes cliniques sur les pathologies hydriques suivantes : le