|

REPUBLIQUE DU BENIN

888

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE PARAKOU

FACULTE DE MEDECINE

FM

UP

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

888

UNIVERSITE DE PARAKOU

888

FACULTE DE MEDECINE

888

ANNÉE 2013N° 250

ETUDE MULTICENTRIQUE DES TRAUMATISMES PAR ARMES EN

MILIEU PEULH DANS LE DEPARTEMENT DU BORGOU (BENIN)

THESE

Présentée et soutenue publiquement pour

obtenir le grade de

DOCTEUR EN MEDECINE

DIPLÔME D'ETAT

Par

Elvire Eurydice Sègnon DJOSSOU

Directeur de thèse:

Professeur Agrégé Aristote HANS-MOEVI

Co-directeurs de thèse:

Maître-assistant Emile Antoine D. MENSAH

Assistant Bio TAMOU SAMBO

DEDICACE

A

Ma grand-mère, Rita

Djossou

Le prénom que tu m'as donné, comme une

bénédiction, est la lumière de ma vie. Je ne trouve rien

de plus beau que ton sourire. J'admire ton courage, ta force, ton

abnégation.

Je te chéris dans mon coeur, à

jamais.

PAR DELIBERATION, LA FACULTE DE MEDECINE DE

L'UNIVERSITE DE PARAKOU A ARRETE QUE LES OPINIONS EMISES DANS CETTE THESE

N'ENGAGENT QUE SON AUTEUR.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: Classification

technique des armes.

2

Tableau II: Fréquence

des traumatismes par armes dans les différents centres selon

l'année (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau III: Fréquence

des traumatismes par armes au sein des populations peules selon l'année

(Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau IV: Répartition

des patients en fonction des formations sanitaires d'accueil (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau V: Répartition

des patients selon les tranches d'âge et le sexe (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau VI: Répartition

des patients en fonction de leur ethnie (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau VII:

Répartition des auteurs des traumatismes en fonction de leur ethnie

(Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau VIII:

Répartition des patients en fonction de l'année de survenue

(Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau IX: Répartition

des patients selon l'heure (h) de survenue du traumatisme (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau X: Répartition

des patients en fonction des causes (Etude multicentrique 2011-2012)

2

Tableau XI: Relation entre les

causes et les tranches d'âge (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XII: Relation entre

les causes et le sexe du patient (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XIII: Relation entre

les causes et la profession des patients (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XIV: Relation entre

les causes des traumatismes et le mode de vie des patients (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XV: Relation entre la

cause et l'heure (h) du traumatisme (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XVI: Relation entre le

nombre d'agresseurs et les causes du traumatisme (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XVII:

Répartition des patients en fonction du type d'arme en cause

(Etudemulticentrique2011-2012).

2

Tableau XVIII:

Répartition des patients en fonction du type d'arme blanche tranchante

utilisée (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XIX:

Répartition des patients selon les armes blanches contondantes

utilisées (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XX: Relation entre le

type d'arme en cause et le sexe des patients

2

Tableau XXI: Relation entre le

type d'arme utilisée et le mode de vie des patients (Etude

multicentrique2011-2012).

2

Tableau XXII: Relation entre

le type d'arme et le lieu de survenue du traumatisme (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XXIII:

Répartition des patients en fonction du délai (en heure "h" ou

jour "j") de consultation (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXIV:

Répartition des patients en fonction des soins reçus sur le lieu

du traumatisme (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXV:

Répartition des patients en fonction du moyen d'admission (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXVI:

Répartition des patients en fonction des différentes atteintes

(Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXVII:

Répartition des patients traumatisés des membres en fonction du

segment de membre atteint (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXVIII: Relation entre

le type de traumatisme et le type d'arme en cause (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XXIX: Résultats

de l'examen neuro- psychique (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXX: Lésions

crâniennes et cérébrales (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XXXI: Siège des

solutions de continuité osseuse au niveau du crâne (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXXII: Diagnostic

lésionnel de la face (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXXIII: Diagnostic des

lésions cervicales (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXXIV: Diagnostic des

lésions thoraciques (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXXV: Diagnostic des

lésions abdominales (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXXVI: Diagnostic

lésionnel des membres (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXXVII:

Répartition des os des membres traumatisés (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XXXVIII: Type de

traitement médical réalisé (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XXXIX: Traitement

sanglant des lésions abdominales (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XL: Répartition

des traumatisés des membres thoraciques en fonction du traitement

orthopédique reçu (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XLI: Traitement

chirurgical des lésions des membres (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XLII:

Répartition des patients selon l'issue du traumatisme (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XLIII: Relation entre

l'issue du traumatisme et la formation sanitaire d'accueil (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XLIV: Relation entre

l'issue et la cause du traumatisme (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XLV: Relation entre

l'issue du traumatisme et le type d'arme en cause (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Tableau XLVI: Relation entre

l'issue du traumatisme et les différentes atteintes (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XLVII: Relation entre

l'issue du traumatisme et le mode d'admission des patients (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XLVIII: Relation entre

l'issue du traumatisme et le délai d'admission des patients (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Tableau XLIX: Relation entre

l'issue du traumatisme et l'état général des patients

(Etude multicentrique 2011-2012).

2

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Caractères

constants de l'orifice d'entrée (selon Agavoedo [3]).

2

Figure 2: Caractères

inconstants de l'orifice d'entrée (selon Agavoedo [3]).

2

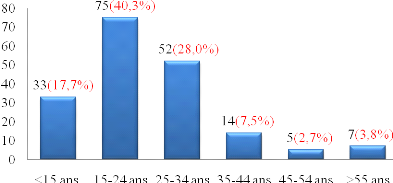

Figure 3: Répartition

par tranches d'âge des patients victimes de traumatismes par armes en

milieu peulh (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 4: Répartition

des patients selon la profession (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 5: Répartition

des patients selon le mois de survenue des traumatismes (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Figure 6: Répartition

des patients en fonction de la saison de survenue du traumatisme (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

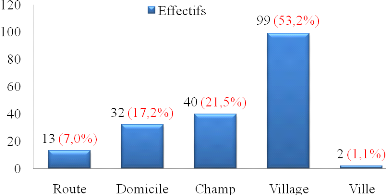

Figure 7: Répartition

des patients en fonction du lieu de survenue du traumatisme (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

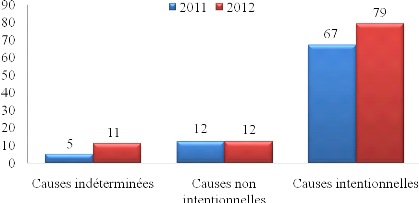

Figure 8: Répartition

des patients en fonction des catégories de causes

(Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 9: Répartition

des catégories de causes selon les tranches d'âge (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Figure 10: Répartition

des catégories de causes selon l'année de survenue des

traumatismes (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 11: Répartition

des patients selon le membre atteint (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 12: fractures multiples

de la voute crânienne par machette (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Figure 13: Fracture de la

voute crânienne (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 14: Image hyperdense en

forme de lentille biconcave (Etude multicentrique2011-2012).

2

Figure 15: Image hypodense en

forme de lentille biconvexe (Etude multicentrique2011-2012).

2

Figure 16: Image hyperdense en

forme de lentille biconvexe (Etude multicentrique2011-2012).

2

Figure 17: Fracas mandibulaire

par arme à feu avec opacités additionnelles (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Figure 18: Fracture de l'axis

par arme blanche avec retrolystésis de C3 (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Figure 19: Croissants gazeux

inter-hépato-diaphragmatique et inter-gastro-phrénique par arme

à feu à plomb avec opacités additionnelles sur un

cliché d'ASP (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 20: Image de

soustraction de la phalange distale du 1er doigt de la main droite

par machette avec multiples fragments osseux (Etude multicentrique

2011-2012).

2

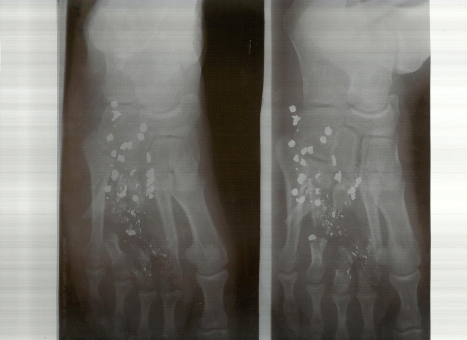

Figure 21: Fractures multiples

des 2e, 3e, 4e et 5e

métacarpiens et des phalanges proximale et distale respectivement des

4e et 1er doigts de la main gauche par coupe-coupe

(Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 22: Fracture du

4e métacarpien de la main droite par arme à feu

à plomb avec multiples opacités additionnelles (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Figure 23: Fractures des 2 os

de l'avant-bras gauche par coupe-coupe (Etude multicentrique

2011-2012).

2

Figure 24: Fracas osseux des

2e, 3e et 4e métatarsiens du pied droit

par arme à feu à plomb avec multiples opacités

additionnelles (Etude multicentrique 2011-2012).

2

Figure 25: Plaque

vissée posée en regard d'une fracture de

l'extrémité inférieure du fémur droit (Etude

multicentrique 2011-2012).

2

Figure 26: Broche intra

claviculaire (Etude multicentrique 2011-2012).

2

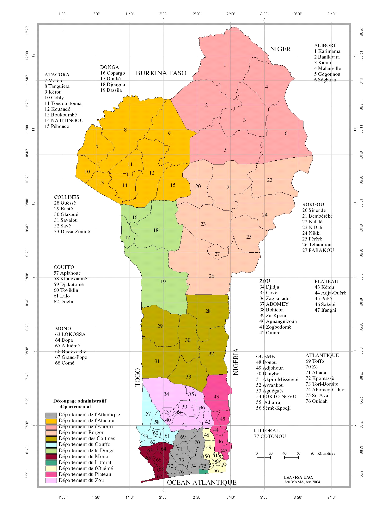

Figure 27: Carte du

Bénin avec les différents départements.

II

Figure 28: Découpage en

communes du département du Borgou.

II

LISTE DES ABREVIATIONS, CIGLES ET

SYMBOLES

al. : Collaborateurs

ASP : Radiographie de

l'Abdomen Sans Préparation

AVP : Accident survenu sur la Voie

Publique

CeRPA: Centre Régional de Promotion

Agricole

CHD-B : Centre Hospitalier

Départemental du Borgou

cm : Centimètre

CNHU-HKM:Centre National Hospitalo-Universitaire

Hubert Koutoukou Maga

DCEM : Deuxième Cycle

d'Enseignement Médical

DES : Diplôme d'Etudes

Spécialisées

HEB : Hôpital Evangélique de

Bembéréké

HSJD-B : Hôpital Saint Jean de Dieu

de Boko

HSMP : Hôpital Saint Martin de

Papané

IRM : Imagerie par

Résonance Magnétique

L : Litre

mL : Millilitre

OGE : Organes Génitaux Externes

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

p : Probabilité

PCEM : Premier Cycle d'Enseignement

Médical

RAMU :Régime Assurance Maladie

Universel

RGPH3 :Troisième Recensement

Général de la Population et de l'Habitation

SARU : Service

d'Anesthésie, Réanimation et Urgences

SMUR: Service Mobile d'Urgence et de

Réanimation

TC : Traumatisme Crânien

TCE: Traumatisme

Crânio-Encéphalique

VIH : Virus de

l'Immunodéficience Humaine

#177; : Plus ou moins

< : Strictement

inférieur à

= : Inférieur

ou égal à

> : Strictement supérieur

à

= : Supérieur

ou égal à

= : Egal à

% : Pourcent

SOMMAIRE

INTRODUCTION

................................................................... 1

1.

GENERALITES...................................................................4

2. CADRE, PATIENTS ET METHODES D'ETUDE

........................ 36

3. RESULTATS

..................................................................... 54

4. DISCUSSION

.................................................................... 111

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

.............................................. 126

REFERENCES

........................................................................ 131

INTRODUCTION

Introduction

Selon l'OMS en 2004, environ 5,8 millions de personnes dans le

monde meurent chaque année des suites d'un traumatisme. Ceci

représente 10% des décès survenant dans le monde soit 32%

de plus que le nombre des décès imputables au paludisme, à

la tuberculose ainsi qu'au VIH et au sida réunis. Parmi les causes de

traumatismes figurent les actes de violence dirigés contre autruiou

contre soi-même, les accidents de la route, les brûlures, les

noyades, les chutes etles intoxications. Les traumatismes par armes restent et

demeurent un sujet d'actualité, en témoignent les nombreux actes

de violence perpétrés partout dans le monde. Ils constituent un

véritable problème de santé publique et engendrent, outre

le stress psychologique exercé sur la victime, des pertes

économiques considérables pour les victimes elles-mêmes,

leur famille et le pays tout entier [1]. Ils sont le plus souvent dus à

l'insécurité grandissante et aux conflits armés. Le taux

de mortalité lié aux homicides par armes à feu pour 100000

habitants en 2005 était de 0,4 en France, 6 aux Etats-Unis, 0,6 au

Canada, 26 en Afrique du Sud, 52 en Colombie et 9,6 au Brésil [2]. Dans

un pays comme le Bénin, non en proie aux conflits armés, les

traumatismes par armes sont surtout le fait de règlement de conflits

sociaux et de braquages. Certains groupes socio-culturels sont les plus

exposés. En effet, dans une étude sur les traumatismes par armes

à feu en pratique civile au CHD-B à Parakou (Bénin) en

2008, Agavoedo [3] a retrouvé une prédominance des peuls qui

représentaient 32,5% de l'échantillon. Adjiwanou [4] en 2009,

dans une étude sur les traumatismes par armes blanches, retrouvait dans

le même centre une prédominance de l'ethnie peulh,

représentée à 39,2%. De plus,Kpomahou [5], dans une

étude sur les traumatismes des membres par armes réalisée

en 2012, a rapporté une prédominance du groupe socioculturel

peulh. Celui-ci constituait 43% des traumatisés par armes à feu

et 33,9% des traumatisés par armes blanches.

Afin de mieux comprendre ce phénomène et de

participer à sa réduction, le présent travail vise les

objectifs ci après :

Objectif général

Etudier les traumatismes par armes en milieu peulh dans le

département du Borgou.

Objectifs spécifiques

Ø Déterminer les caractéristiques

épidémiologiques de ces traumatismes

Ø Décrire leurs aspectscliniques et

radiologiques

Ø Analyser les attitudes thérapeutiques

adoptées

Ø Evaluer les conséquences de ces

traumatismes

Ø Dégager des approches de solutions pour leur

prévention en milieu peulh.

GENERALITES

1. GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

Le traumatisme est l'ensemble des manifestations locales et

générales provoquées par une action violente sur

l'organisme. Il s'agit d'un transfert d'énergie dans des proportions qui

excèdent les limites supportables par le corps humain [2]. On parle

aussi de traumatisme lors d'une agression psychique brutale.

L'article 132-75 du code pénal français

définit l'arme de la façon suivante :« est une

arme, tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet

susceptible de présenter un danger pour les personnes est

assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour

tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné, par celui qui en est

porteur à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui,

présentant avec l'arme définie au premier alinéa une

ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé

pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est

porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est

assimilée à l'usage d'une arme » [6].

Selon le décret français n°95-589 du 6 mai

1995 les armes blanches correspondent à « tous objetssusceptibles

de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et

notamment lesbaïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards,

couteaux-poignards, matraques, casse-têtes, cannes

àépées, cannes plombées et ferrées sauf

celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes,

fléauxjaponais (nunchakou), étoiles de jets, coups de poing

américains, lance-pierres de compétions, projecteurs

hypodermiques» [6].

Une arme à feu est une arme permettant d'envoyer

à distance des projectiles au moyen de gaz produits par la combustion

rapide et confinée d'un composé chimique détonnant la

déflagration.

Un traumatisme par arme est la conséquence de l'action

et/ou de la pénétration dans l'organisme d'une arme blanche ou

d'un projectile (balle, plomb, fragment métallique) provenant d'une arme

à feu.

1.2 CIRCONSTANCES DE SURVENUE DES TRAUMATISMES

PARARMES

Trois groupes de causes déterminent les traumatismes

par armes en période de paix :

- Les causes intentionnelles qui regroupent les homicides, les

braquages, les suicides, les interventions des forces de l'ordre, les rixes,

les insurrections civiles et troubles politiques ;

- Les causes non intentionnelles ou accidentelles qui

regroupent les accidents de chasse, les accidents domestiques et les mauvaises

manipulations dans les unités de combat ou les manufactures

d'armes ;

- Les causes indéterminées qui correspondent aux

circonstances non élucidées.

1.3 CLASSIFICATION DES ARMES

1.3.1 Classification technique des armes

Le tableau ci-après donne la classification technique

des différentes catégories d'armes, selon le décret

français 95-589 du 06 Mai 1995 [6] :

Tableau I:

Classification technique des armes.

|

Classification française

|

Classification européenne

|

Désignation

|

Type

|

|

Catégorie 1

|

A

|

Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou

destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne

|

Matériel de guerre, armes et munitions

|

|

Catégorie 2

|

A

|

Matériels destinés à être

portés ou à être utilisé au combat

|

|

Catégorie 3

|

A

|

Matériels de protection contre les gaz de combat et

produits destinés à la guerre chimique et incendiaire

|

|

Catégorie 4

|

B

|

Armes à feu dites de défense et leurs munitions

dont l'acquisition et la détention sont soumises à

autorisation

|

Armes et éléments d'armes, munitions non

considérées comme matériel de guerre

|

|

Catégorie 5 II

|

C

|

Armes longues à répétition ou

semi-automatiques, armes rayées (armes de chasse)

|

|

Catégorie 5 I

|

D

|

Armes longues à un coup par canon lisse (armes de

chasse)

|

|

Catégorie 6

|

C

|

Armes dites blanches et tout objet susceptible de constituer

une arme dangereuse pour la sécurité publique

Armes blanches : baïonnettes, sabre-baïonnette,

poignards, couteaux poignards, matraques, canne-épée,

arbalètes, fléaux japonais, coups de poing américains,

lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques

Certains aérosols incapacitants ou lacrymogènes

classés par arrêté interministériel : gaz CS

d'une contenance supérieure à 100ml ou d'une concentration

supérieure à 2% ; gaz à base de poivre de toutes

contenance

|

|

Catégorie 7

|

C

|

Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions

|

|

Catégorie 8

|

C

|

Armes et munitions historiques (après 1870) et de

collection

|

1.3.2 Classification classique des armes

1.3.2.1 En pratique civile

On distingue deux catégories d'armes en pratique civile

: les armes blanches et les armes à feu.

Ø S'agissant des armes blanches, nous

présenterons :

- les armes piquantes qui sont des objets étroits et

longs terminés par une pointe effilée [6]. Leur section peut

être cylindrique (aiguilles, pointes, poinçon, dent de fourche) ou

comporter des arrêtes (baïonnette, fleuret, lance-flèches,

ciseaux)

- les armes tranchantes qui ont un côté non

tranchant appelé « talon » et un autre plus ou moins

coupant appelé « fil » [6]. Il s'agit des couteaux

et canifs, des poignards, des lames de rasoir, des ciseaux de menuisier, des

scalpels

- les armes piquantes et tranchantes qui comportent une

arête avec une pointe piquante

- les armes contondantes qui présentent une

surface mousse et agissent par leur masse et leur vitesse. Il s'agit : des

matraques, des outils, du gourdin, de la massue, du marteau, du maillet, du

pilon et du bâton.

Ø Quant aux armes à feu, elles

regroupent :

· les armes tirant des projectiles uniques dont les armes

à canon rayé (armes de poing, armes d'épaule) et les armes

à canon lisse (armes de chasse, flash-ball)

· les armes tirant des projectiles multiples comme les

armes de chasse et les armes à grenaille

· les engins explosifs tels que les grenades et grenades

artisanales, les mines, les bombes et les obus.

1.3.2.2 En pratique militaire

La classification des armes en pratique militaire est toute

autre. On distingue :

- les armes individuelles servies par un seul homme ;

- les armes collectives telles que les canons ;

- les armes conventionnelles ou classiques ;

- les armes spéciales : armes chimiques,

nucléaires ou biologiques ;

- les armes de destruction massive qui sont des armes

spéciales provoquant des pertes matérielles ou humaines

très supérieures à celles causées par les armes

classiques.

1.4 CONSEQUENCES IMMEDIATES DES ARMES

1.4.1 Blessures par armes blanches

Les lésions par armes blanches sont fortement

dépendantes de :

- l'endroit atteint en considérant l'épaisseur

des tissus et les structures sous-jacentes telles que les tissus mous ou les

os ;

- la manière dont le coup a été

asséné à la victime, c'est-à-dire le geste

accompli ;

- la nature de l'arme blanche utilisée.

Ainsi, les armes contondantes sont responsables de trois types

de lésions selon la région du corps atteinte. Il s'agit des

contusions (cutanées, musculaires, pariétales, osseuses), des

fractures (membres, thorax, crâne, colonne vertébrale, ceinture

pelvienne) et des lésions viscérales (abdomen, pelvis, thorax,

crâne).

Les armes piquantes et/ou tranchantes quant à elles

occasionnent, en cas de pénétration, des lésions

potentiellement graves. Ces lésions sont caractérisées

par :

· un orifice d'entrée qui est constant. Les

aspects des bords de la plaie peuvent permettre de déterminer le type

d'arme utilisée mais sa situation ne permet pas de prévoir un

trajet possible si l'arme a tourné dans la plaie

· le trajet de l'agent vulnérant qu'il faut

systématiquement rechercher surtout dans les organes mous. Sa

reconstitution est capitale pour prévoir les lésions

viscérales. En effet, la pénétration de l'arme dans

l'organisme détermine sur son trajet un « tunnel

lésionnel » dans lequel tous les organes rencontrés

peuvent être lésés

· un orifice de sortie qui est inconstant. Son existence

dépend de la longueur de l'arme et de l'épaisseur des tissus

traversés.

Les lésions graves et complexes à un ou

plusieurs organes sont le fait d'armes dont la lame est large, longue et

aiguisée. Les facteurs aggravants sont : la force d'application,

les mouvements de va-et-vient et de haut en bas.

1.4.2 Blessures par armes à feu

Les armes à feu provoquent des dégâts plus

ou moins importants en fonction du type d'arme, des cartouches, mais aussi en

fonction de la distance du tir. La première plaie occasionnée est

la plaie d'entrée. Le trajet provoque lui aussi des dégâts

importants. Enfin le projectile peut ressortir du corps et provoquer la plaie

ou orifice de sortie qu'il importe de différencier des orifices

d'entrée. On distingue les plaies causées par les cartouches

à balles et celles causées par les cartouches à plombs.

1.4.2.1 Lésions par cartouches à

balles

Elles dépendent de la distance et de la direction du

tir. On leur décrit un orifice d'entrée, un trajet et un orifice

de sortie.

· Orifice d'entrée

On lui décrit des caractères constants et des

caractères inconstants.

v Caractères constants

Ils sont représentés par :

- un orifice central, légèrement plus petit ou

de même taille que le projectile

- une collerette érosive qui se parchemine sur le

cadavre

- une ecchymose péri-orificielle

Figure 1: Caractères constants de

l'orifice d'entrée (selon Agavoedo [3]).

v Caractères inconstants

Le projectile sortant du canon est souillé de

dépôts de poussières et de graisses et accompagné de

poudre et de fumée. Ces éléments déterminent les

caractères inconstants de l'orifice d'entrée. Ce sont : la

collerette d'essuyage, la zone de tatouage et la zone d'estompage.

Figure 2: Caractères inconstants

de l'orifice d'entrée (selon Agavoedo [3]).

Si le projectile traverse une peau nue, il s'essuie sur les

berges de l'orifice, réalisant la collerette d'essuyage noirâtre

qui est moins étendue et interne à la collerette érosive.

Si des vêtements s'interposent, l'essuyage s'y fera. Par ailleurs, si le

tir est court (quelques cm), s'imprimeront sur la peau ou les vêtements

la fumée et les grains de poudre. On décrira alors : une

zone d'estompage (fumée) et une zone de tatouage (poudre). Si le tir est

long (plus de 30 et 50 cm) aucune de ces zones (respectivement estompage et

tatouage) n'est observée.

· Trajet

Il peut être suivi chez le blessé lors de

l'intervention chirurgicale par l'exploration et sur le cadavre, plan par plan

lors de l'autopsie. Il dépend des obstacles que le projectile rencontre

ainsi que de la mobilité des organes. En effet, rectiligne dans un

organe plein (foie, rate, rein), il est sinueux dans un organe mobile (poumon,

coeur). Les balles peuvent exceptionnellement ricocher sur une surface osseuse

et déterminer un trajet improbable.

· Orifice de sortie

Il est inconstant et ne comporte ni collerette d'essuyage ni

tatouage ni estompage. On peut parfois observer une collerette contuse et

différentes productions telles que des débris d'os, de muscles et

un cortège nuageux par pulvérisation tissulaire et sanguine. Il

correspond, en règle, à une plaie plus grande que celle de

l'orifice d'entrée. Il peut être aberrant en cas de rebondissement

(dans la boîte crânienne par exemple) ou de migration (dans un gros

vaisseau) du projectile.

Les armes d'épaule et en particulier les armes de

guerre tirent des projectiles de haute vélocité (dont la vitesse

est supérieure à 700m/s). Ceux-ci pénètrent

profondément dans l'organisme. Les armes de poing quant à elles

utilisent des balles qui ont une vitesse subsonique. Elles s'écrasent

dans la cible, créant des délabrements tissulaires importants

mais sur un trajet plus court [7].

1.4.2.2 Lésions par cartouches à plomb

Elles dépendent surtout de la distance du tir. On leur

décrit des caractères constants (orifice d'entrée, trajet)

et inconstants (orifice de sortie).

· Orifice d'entrée

Il est unique ou multiple selon la distance du tir. A courte

distance (moins de 2 mètres), la charge de plombs "fait balle" et se

comporte comme un projectile unique. A plus longue distance (plus de 2m), les

plombs se dispersent selon une gerbe conique, d'autant plus élargie que

le tir est lointain. L'entrée se décompose en un orifice central

entouré d'une couronne d'orifices secondaires (chaque plomb se

comportant comme un projectile unique). Au maximum, l'orifice principal est

absent et l'on n'observe que de multiples orifices de plombs.

· Trajet

Le trajet in corpore est court en cas de charge unique et la

masse de plomb est accompagnée de la bourre (tampon de calage de la

charge explosive dans la cartouche) qui se comporte comme un second projectile.

Les lésions sont importantes, engageant souvent le pronostic vital. En

cas de plombs dispersés, il sera suivi autant de trajets que de

plombs.

· Orifice de sortie

La sortie d'une charge de plombs unique n'existe pas. La

sortie d'un plomb aberrant est possible.

1.5 PHYSIOPATHOLOGIE

1.5.1 Lésions par armes blanches

Les lésions causées par une arme blanche sont

secondaires soit à un choc direct soit à un indirect.

ü Le choc direct résulte d'une force directement

exercée par l'agresseur et appliquée sur une surface corporelle

donnée. Elle fait appel à la notion de pression et de profondeur

c'est-à-dire de pénétration de l'arme. L'impact de cette

force appliquée dépend du tissu atteint. S'il s'agit d'un tissu

mou, la pénétration est plus importante du fait de la faible

résistance de ce tissu. Dans le cas des tissus denses et à faible

élasticité comme les os, la gravité de la lésion

nécessite une plus grande force ou énergie mécanique8.

ü Le choc indirect quant à lui résulte de

la projection dans l'espace d'une arme blanche avec déploiement d'une

énergie cinétique. On en déduit que, pour atteindre sa

cible, ce mécanisme nécessite non seulement l'usage d'une arme

légère et de petite dimension mais aussi l'immobilité de

l'agressé ainsi que l'adresse de l'agresseur.

A cela vont s'ajouter les lésions toxiques avec choc

septique infectieux et/ou chimique liées aux traumatismes par armes

blanches empoisonnéestelles que les flèches et les couteaux,

particulièrement les couteaux en cuivre dont le métal à

lui seul est dangereux.

1.5.2 Lésions par armes à

feu

La physiopathologie des traumatismes par arme à feu

repose sur le comportement du projectile dans l'organisme ; comportement

dépendant de facteurs balistiques et anatomiques [9].

1.5.2.1 Facteurs balistiques

Un traumatisme par balle correspond à un transfert

d'énergie entre un projectile en mouvement et l'organisme. Ce transfert

est fonction de l'énergie initiale du projectile. Les projectiles

à haute vitesse, c'est-à-dire supersoniques (tirés par les

armes d'épaule et en particulier les armes de guerre), ont

théoriquement le pouvoir vulnérant le plus important. La vitesse

du projectile décroît avec la distance du fait de la

résistance de l'air à sa progression. Dans les traumatismes par

arme à feu, cet élément est moins important du fait de

l'aérodynamisme des balles et des faibles distances de tir le plus

souvent constatées. Indépendamment de la vitesse du projectile,

le transfert d'énergie va dépendre de la nature du projectile

(balle, éclats, plombs), de sa composition (capacité à

s'écraser, à se fragmenter) et de sa stabilité (effet de

bascule, de rotation). Tous ces éléments, en augmentant la

surface de transfert d'énergie du projectile à l'organisme, vont

aggraver les lésions observées.

1.5.2.2 Facteurs anatomiques

Plusieurs facteurs tissulaires jouent un rôle important

dans la morphologie des blessures observées. Il s'agit surtout de la

densité et de l'élasticité des tissus. Plus la

densité des tissus est élevée et leur

élasticité faible, plus le transfert d'énergie est

important [9]. Ainsi les structures osseuses, les plus denses de l'organisme,

seront celles à haut transfert d'énergie avec pour

conséquence la possibilité de fracas complexes. Les organes

à haute teneur en eau, denses et peu élastiques comme les organes

pleins abdominaux, les reins, le coeur et le cerveau sont le siège de

lésions à type d'éclatement et de broiement. Les organes

à haute teneur en air, peu denses et élastiques comme le poumon,

l'estomac et la vessie sont plus résistants aux traumatismes balistiques

du fait du faible transfert d'énergie observé en l'absence de

fragmentation du projectile. Toutefois, un estomac plein ou une vessie pleine

se comportera comme un organe dense au regard d'une balle.

Il faut souligner la très grande variabilité de

ce comportement en fonction des différents facteurs exposés

précédemment (nature, composition, vitesse, stabilité du

projectile, densité et élasticité des tissus

traversés). En pratique, aucune théorie physique ne permet de

prévoir avec certitude le comportement d'un projectile dans le corps

humain [10]. La gravité de la blessure dépendra plus de l'organe

touché que du type de projectile vulnérant.

Les plaies par balle sont très septiques car elles

aspirent tout en entrant. De plus, le projectile sortant du canon est

souillé de dépôts de poussières ou de graisses et

accompagné de poudre et de fumée.Il faut donc considérer

toute fracture associéecomme fracture ouverte. Ces plaies saignent

rarement car l'entrée du projectile cautérise la plaie [6].

Un risque très important de contamination

bactérienne peut être engendré par les engins explosifs

placés à même le sol. Les éclats métalliques

entrainent avec eux des germes telluriques (clostridies, bacillus), aqueux

(pseudomonas), de la flore vestimentaire et cutanéo-muqueuse

(staphylocoques et streptocoques) [7].

1.6 ASPECTS ANATOMO-CLINIQUES

1.6.1 Lésions

crânio-cérébrales

Sur le crâne, les lésions sont

locales(situées sous le point d'impact)ou résultent d'irradiation

à distance. Toutes les variétés de fractures peuvent

donner lieu à un ou plusieurs traits irradiés le long des lignes

de faiblesse de l'architecture crânienne.

En cas de traumatisme par arme à feu, on distingue, par

ordre de sévérité croissante [11] :

· les plaies dites par enfoncement, lorsque seule la

voûte crânienne est atteinte par le projectile qui vient s'y

écraser. La lésion osseuse est alors comminutive mais aucun

fragment osseux ne traverse la dure-mère. Une contusion corticale sous

l'impact est habituelle.

· les plaies dites par pénétration, lorsque

le projectile traverse la voûte crânienne et reste dans la

boîte crânienne. La lésion cérébrale est

présente au niveau du point de pénétration et tout le long

du trajet du projectile qui peut avoir ricoché sur la table interne

opposée ou s'être fragmenté. Cette lésion est

aggravée par la diffusion de l'onde de choc et la dissipation de

l'énergie cinétique du projectile dans les milieux de

densité hétérogène.

· les plaies dites par perforation, lorsque le projectile

a traversé la boîte crânienne de part en part.

A ces lésions primaires, il faut ajouter toutes les

lésions secondaires au premier rang desquelles figurent les

lésions hémorragiques intracrâniennes (hématomes

extradural, sous-dural et intra parenchymateux, contusions

hémorragiques) et les infections (abcès, encéphalite,

méningite, méningo-encéphalite). Elles vont évoluer

très rapidement et sont la cause de décès

précoces.

Les tableaux cliniques réalisés sont infiniment

variés et tous les intermédiaires peuvent se voir entre le

blessé parfaitement conscient et le coma le plus grave, entre l'absence

de tout signe de localisation et le déficit important [8]. L'examen

clinique précisera : les orifices et leurs nombres qu'on veillera

à rechercher dans les cheveux de même que dans la bouche et les

oreilles en cas de plaie par arme à feu, la présence

éventuelle de débris ou de matière

cérébrale, le degré d'atteinte de la conscience et ses

variations, les signes de localisation et leur aggravation possible.

1.6.2 Lésions maxillo-faciales

Les lésions observées sont variables, uniques ou

multiples, parfois graves, posant des problèmes esthétiques.

L'examen physique est exobuccal (de face, de profil, en vue plongeante et

à jour frisant, étage par étage, au repos et lors de la

mimique), endobuccal et ophtalmologique. Il précisera les plaies,

contusions, ecchymoses ou hématomes en précisant leur

siège (ecchymose bipalpébrale en lunettes surtout), un

écoulement liquidien. Il recherchera la présence de reliefs

anormaux masqués par un oedème dépressible, une

mobilité des os propres du nez, des zones d'hypoesthésie ou

d'anesthésie, la présence d'une disjonction craniofaciale. Le

globe oculaire et ses annexes peuventêtre le siège de

lésions pouvant aller jusqu'à la perforation sans oublier le

sinus ethmoïdal, les filets du nerf olfactif et le canal lacrymal [12].

L'examen ophtalmologique étudiera successivement le cadre orbitaire, les

paupières et l'appareil lacrymal, l'oculomotricité et le globe

oculaire.

Les traumatismes par armes à feu de la face

réalisent des fractures avec perte de substance complexes.Outre

l'urgence au départ, leur prise en charge est longue et difficile. Elles

exposent au risque de cécité, de paralysie faciale et de

limitation de l'ouverture de la bouche [13].

Une classification topographique des traumatismes

maxillo-faciaux a été proposée [14] (voir ANNEXE 1).

1.6.3 Lésions cervicales

Elles présentent des risques de lésions des gros

vaisseaux, des voies aériennes supérieures et de la moelle

spinale. Dans le cas particulier des traumatismes par arme tranchante, les

lésions vasculaires, nerveuses ou musculaires étant directement

en regard de la plaie, il n'est pas difficile de les identifier.

L'hématome compressif suffocant constitue une urgence vitale. Les plaies

à point d'entrée ou à trajet basi-cervical imposent de

rechercher une lésion des troncs supra-aortiques proximaux et

d'éventuelles lésions associées des organes avoisinants.

L'examen physique recherchera un emphysème sous-cutané pouvant

signifier une lésion des voies aériennes supérieures, un

hématome avec risque de compression des voies aériennes, des

signes neurologiques (en vérifiant la mobilité des

extrémités et la sensibilité

métamérique).

1.6.4 Lésions thoraciques

Les constats d'urgence opposent classiquement les traumatismes

fermés du thorax et les traumatismes ouverts ou plaies

pénétrantes du thorax [15].

1.6.4.1 Traumatismes fermés

Provoqués par les armes blanches contondantes ou des

projectiles à trajet thoraciques, ils sont responsables de

lésions du contenant et du contenu mais il n'y a pas de communication

avec l'extérieur. Les lésions du contenant sont

représentées par : les fractures costales, les volets

costaux, les fractures du sternum, les lésions du rachis thoracique ou

de rupture diaphragmatique. Quant aux lésions du contenu, il peut s'agir

d'hémothorax et/ou de pneumothorax, decontusion pulmonaire,

d'hématome pulmonaire, de pneumatocèle, de rupture

trachéo-bronchique, de lésions cardiaques ou vasculaires.

1.6.4.2 Plaies pénétrantes du thorax

Elles sont dues à des armes blanches piquantes et/ou

tranchantes et à des armes à feu de tous types. On

distingue :

- les plaies à thorax fermé, non soufflantes et

à orifice d'entrée minime ;

- les plaies ouvertes avec traumatopnée ;

- les plaies thoraco-abdominales.

Dans les plaies à thorax fermé, il existe

constamment un épanchement associé et le plus souvent un

hémothorax. La présence d'un corps étranger est un facteur

important d'infection. Les dégâts, essentiellement

cutanéo-musculaires, sont minimes le plus souvent, à berges

nettes et peu contuses. Les lésions les plus importantes seretrouvent

surtout au niveau musculo-pariétal et parenchymateux :

brûlures, effet de correction (éclatement, contusion et

modification des tissus).

Dans les plaies à thorax ouvert,la plèvre reste

en communication avec l'extérieur. L'ouverture du thorax entraîne

un pneumothorax massif du côté blessé avec balancement

médiastinal. La ventilation est alors limitée et la

détresse respiratoire immédiate. Le diagnostic est évident

devant un sujet asphyxique dont la plaie thoracique souffle et gargouille

à chaque cycle respiratoire : c'est la traumatopnée.

Dans les plaies thoraco-abdominales, le trajet

intéresse le thorax, le diaphragme et l'abdomen. Deux

éléments supplémentaires viennent s'ajouter à la

gravité du tableau : le risque de toute plaie de l'abdomen

(péritonite ou hémopéritoine) et le risque secondaire de

toute plaie du diaphragme (hernie). Elles imposent un bilan fonctionnel

minutieux.

1.6.5 Lésions abdominales

On décrit au niveau de l'abdomen :

- les traumatismes fermés ou contusions abdominales

où il n'existe pas de solution de continuité au niveau de la

paroi abdominale ;

- les plaies pariétales au niveau de la peau et de la

paroi musculo-aponévrotique abdominale ;

- les plaies pénétrantes où l'agent

causal a créé une solution de continuité de la paroi

abdominale avec effraction péritonéale mais est contenu dans

l'abdomen. Tout traumatisme pénétrant entre le 6e

espace intercostal et le ligament inguinal doit être

présumé intrapéritonéal [16] ;

- les plaies perforantes où la plaie

pénétrante est compliquée d'atteinte

viscérale ;

- les plaies transfixiantes où l'agent causal traverse

l'abdomen de part en part.

On décrit également les plaies mixtes qui

entraînent des lésions graves dont la prise en charge

multiviscérale comporte initialement et obligatoirement la

reconstitution du trajet de la plaie.

L'examen explorera l'abdomen mais aussi le voisinage. Il sera

réalisé sur un blessé entièrement

dévêtu et si possible réchauffé.

L'aspect de la plaie est un élément

d'orientation de l'agent causal. Les plaies par arme blanche sont en

général linéaires à bords nets réguliers ou

punctiformes peu étendues.

Au plan diagnostique le problème ici est d'affirmer la

pénétration et surtout la lésion viscérale

éventuelle. Ce problème est souvent absent en cas de traumatisme

par arme à feu où des lésions multiviscérales sont

retrouvées dans 50% des cas [8]. Les traumatismes fermés sont

souvent difficiles à apprécier surtout en cas de traumatisme

thoracique ou crânien associé [16]. Les plaies de l'abdomen sont

d'affirmation plus aisée. Les tableaux cliniques réalisés

sont multiples et de gravité variable. Il peut s'agir de plaies

pariétales, d'une éviscération, d'un écoulement

digestif à travers la plaie, d'une péritonite aiguë

généralisée avec contracture abdominale, d'un

hémopéritoine avec état de choc, d'un

pneumopéritoine avec ballonnement abdominal et tympanisme. En cas de

doute, plusieurs moyens peuvent être employés :

Ø L'exploration du trajet de la plaie au doigt ou au

stylet : l'utilisation du stylet est proscrite par plusieurs auteurs parce

que dangereuse.D'autres l'estiment fiable si cette exploration

estappliquée avec prudence. Elle se fait sous anesthésie locale

et ne permet de juger que de l'atteinte du péritoine pariétal et

ne préjuge pas des lésions viscérales sous jacentes. Elle

peut être difficile chez les sujets obèses et dans les plaies

à trajet oblique.

Ø L'exploration de laplaie peut se faire aussi à

l'aide de la ponction lavage du péritoine (PLP). L'examen est

considéré comme positif si on peut aspirer du liquide sanglant

soit directement soit après introduction de 1L de solution salée

(que l'on draine par simple gravité) [16]. De réalisation simple,

il ne permet cependant pas de déterminer l'origine du saignement ni de

diagnostiquer la perforation d'un viscère creux, lésion la plus

fréquente des traumatismes pénétrants de l'abdomen. La

combinaison de la laparotomie et du lavage péritonéal de

diagnostic augmente la sensibilité et la spécificité du

lavage péritonéal.

1.6.6 Traumatismes des membres

En fonction de la structure anatomique atteinte, on distingue

[5] :

- les plaies des parties molles (cutanées et

musculo-aponévrotiques) ;

- les lésions vasculaires, artérielles et/ou

veineuses ;

- les lésions nerveuses et

- les lésions ostéo-articulaires.

Les plaies des parties molles sont fréquemment multi

tissulaires (peau et tissus musculo-aponévrotiques), source de

séquelles fonctionnelles importantes. Le risque infectieux est

corrélé à la gravité de la blessure. Le risque

fonctionnel est également majoré par l'hémorragie et

l'ischémie qui peuvent conduire à l'amputation.

Les plaies artérielles, de diagnostic

généralement aisé, peuvent passer inaperçues en cas

de fistule artério-veineuse, apanage des plaies par armes blanches. Le

mécanisme est soit direct par le seul agent traumatique (section

complète, plaies latérales ou transfixiantes) soit indirect suite

à une lésion ostéo-articulaire par arrachement,

élongation ou cisaillement. Le mécanisme indirect comprend

également les lésions fermées dues à une thrombose

artérielle par contusion et étirement du vaisseau.

Les lésions veineuses peuvent être isolées

ou associées à une lésion artérielle. Elles

comportent un risque spécifique d'embolie gazeuse.

Les lésions nerveuses comprennent : les

lésions avec solution de continuité au niveau de la gaine de nerf

(sections complètes ou incomplètes, ruptures partielles ou

totales) et les lésions sans solution de continuité au niveau de

la gaine du nerf (contusions, compressions, élongations).

Les lésions ostéo-articulaires sont des

fractures ou luxations. Les fractures peuvent entrainer une déperdition

sanguine importante selon le segment de membre touché.

Au terme du bilan clinique, il convient de réaliser un

bilan paraclinique exhaustif des lésions. Les examens

réalisés sont à visée diagnostique,

d'appréciation du retentissement des lésions sur l'état

général du blessé et pré thérapeutique. Les

examens développés ici sont essentiellement ceux à

visée diagnostique notamment les examens radiologiques.

1.7 ASPECTS RADIOLOGIQUES

Les examens radiologiques ne doivent pas retarder la prise en

charge. La priorité qui leur est accordée dépend d'une

part du degré de stabilité du blessé et d'autre part de la

disponibilité de ces examens [16]. Ils ont une valeur de confirmation

diagnostique et de localisation des lésions.

1.7.1 Traumatismes

crânio-cérébraux

Ø La radiographie du crâne : elle n'a aucune

indication en cas d'accès au scanner et son seul intérêt

réside dans ce cas dans la visualisation des fragments

métalliques [17]. En cas d'indisponibilité du scanner, la

radiographie du crâne doit comporter cinq incidences (celles de face, de

profils droit et gauche, front-plaque et nuque-plaque) qui montreront des

images de fracture des os du crâne ou la présence d'un corps

étranger.

Ø La radiographie du rachis cervical :elle est

associée à la radiographie du crâne et doit comporter les

incidences : bouche ouverte, de face et de profil.

Ø Le scanner cérébral :c'est

l'examen d'imagerie référence pour l'évaluation initiale

des lésions. En urgence, l'injection de produits de contraste n'est pas

nécessaire et sera différée afin de diminuer au maximum le

temps de réalisation de l'examen [17]. Il permet d'objectiver

[18] :

- un effacement plus ou moins important des citernes

basales ;

- des images de densité anormale au sein du tissu

cérébral voire dans les ventricules

- des aspects de refoulement d'un hémisphère

cérébral par une image densifiée au contact de l'os

- des images de fractures des os du crâne avec parfois

embarrure.

A partir du scanner cérébral, on peut

réaliser un angioscanner par injection de produit radioopaque.

Ø L'IRM : permet de mieux étudier les

tissus mous.

Ø L'angiographie cérébrale : elle

n'a pas d'indication systématique [19] et est réalisée

uniquement à but thérapeutique secondairement à la

réalisation d'un angio-scanner ayant mis en évidence une

complication vasculaire (faux anévrismes, dissection ou fistule

artérioveineuse post traumatique).

1.7.2 Traumatismes maxillo-faciaux

Ø Au scanner, la réalisation de coupes coronales

passant par l'orbite est indiquée dans les traumatismes crâniens

avec symptomatologie évocatrice de fracture du cadre orbitaire afin de

repérer les fractures des parois de l'orbite, volontiers

inaperçues. Le scanner avec reconstitution 3D surfacique présente

un intérêt au stade initial et au stade de séquelles pour

analyser les déplacements osseux, notamment dans les formes complexes

[14].

Ø Les clichés radiographiques standards :

peuvent être réalisées selon le casl'incidence du

crâne de face et de profil, l'incidence de face haute (ou incidence

nez-front-plaque, incidence des cadres orbitaires), les incidences de Waters et

de Blondeau, l'incidence de face basse (sous-occipito-frontale) et la

radiographie panoramique.

Ø L'IRM n'a pas de place dans l'urgence.

Ø L'angiographie est d'indication rare. Elle a un

double intérêt diagnostique et thérapeutique.

1.7.3 Traumatismes cervicaux

Ø La radiographie du rachis cervical demeure l'examen

de première intention. On peut réaliser les clichés de

face, de profil, des trois quarts droits et gauches et un cliché bouche

ouverte. Ces différents clichés peuvent permettre de mettre en

évidence une fracture des corps vertébraux, une

désorganisation de la ligne des apophyses épineuses, un

arrachement des apophyses transverses, un pincement ou un bâillement des

interlignes articulaires, un antélysthésis ou un

retrolysthésis.

Ø Le scanner cervical est réalisé en

cas de besoin d'analyse fine des lésions et mieux indiqué

après réduction des déplacements

ostéo-articulaires. Il est indiqué en cas de

fracture-séparation des masses latérales de l'atlas, fracture

comminutive, fracture des lames, fracture-luxation postérieure.

Ø L'IRM permet de mettre en évidence les

lésions disco-ligamentaires ou de la moelle en particulier celles des

parties molles antérieures, hématomes, rupture ligamentaire,

discale ou même durale. Elle peut être de réalisation

difficile (absence d'immobilité stricte des patients, présence de

matériel de réanimation ou de traction).

Ø Le myéloscanner est indiqué dans les

avulsions radiculaires, les brèches méningées et les

contrôles post- opératoires.

1.7.4 Traumatismes du thorax

Ø La radiographie du thorax sera toujours

réalisée. Elle permet un bilan lésionnel satisfaisant,

indique un geste thérapeutique urgent et immédiat,

apprécie les premiers gestes thérapeutiques effectués en

phase pré-hospitalière et sert de référence pour le

suivi évolutif.

Ø Le scanner thoracique est l'examen le plus

approprié pour effectuer le bilan le plus précis possible des

lésions pariétales, pleurales, parenchymateuses et

médiastinales. Il indique un complément d'exploration

angiographique.

Ø L'échotomographie permet de reconnaitre une

collection pleurale ou péricardique et d'explorer la région

sous-diaphragmatique.

Ø L'échocardiographie permet d'analyser

rapidement la fonction myocardique, les structures cardiovasculaires et leur

responsabilité dans l'état hémodynamique du patient.

Ø L'échographie transoesophagienne peut

être un moyen complémentaire de l'échocardiographie.

Ø L'artériographie est indiquée en

première intention s'il existe une suspicion clinique et radiographique

de lésion vasculaire.

Ø L'endoscopie bronchique et la fibroscopie

oesogastroduodénale peuvent être réalisées au

besoin.

1.7.5 Traumatismes abdominaux

Ø Le scanner abdominal est l'examen de choix chez

le patient suffisamment stable pour subir cet examen. Il permet d'identifier la

source d'un saignement, de démontrer les lésions

intrapéritonéales aussi bien que retropéritonéales.

Une perforation intestinale peut cependant passer inaperçue.

Ø L'ASP peut révéler en cas de

pneumopéritoine, une introduction d'air à travers la paroi lors

de l'agression.

Ø L'échographie peut déceler la

présence de 200mL de liquide péritonéal. On examine

particulièrement quatre endroits [15] : la région

sus-pubienne, l'espace inter hépato-rénal, la région

spléno-rénale et l'espace sous-xiphoïdien (à la

recherche d'un épanchement péricardique).

Ø La coelioscopie exploratrice permet d'affirmer avec

certitude le caractère pénétrant de la plaie.

Ø L'IRM n'a pas de place dans l'urgence.

1.7.6 Traumatismes des membres

Ø La radiographie des membres est systématique.

Elle permet d'objectiver et de préciser les aspects anatomopathologiques

des fractures. Elle permet également d'affirmer la présence ou

non de corps étrangers métalliques et d'un emphysème

sous-cutané.

Ø L'artériographie doit être

réalisée devant toute suspicion de traumatisme vasculaire. Elle

peut être réalisée en urgence sur table d'intervention

après réduction orthopédique des lésions

ostéo-articulaires.

Ø L'angio-scanner révèle les

lésions avec une précision presque équivalente à

celle de l'artériographie. Il est le plus souvent réalisé

en cas de polytraumatisme.

Ø Le scanner et surtout l'arthro-scanner permet de

faire un bilan lésionnel osseux plus complet au niveau des

articulations.

Ø L'IRM a une spécificité et une

sensibilité excellentes sauf dans certaines lésions du

ménisque latéral du genou.

Ø L'électromyographie permet un dépistage

précoce des atteintes des troncs nerveux périphériques.

Ø Le doppler et l'échodoppler sont insuffisants

pour affirmer une lésion vasculaire et surtout intimale.

Au terme du bilan lésionnel clinique et paraclinique

exhaustif, rapide et précis, il convient de prendre en charge

efficacement les lésions décelées.

1.8 ASPECTS THERAPEUTIQUES

La prise en charge des patients blessés par armes

repose sur l'évaluation la plus correcte et la plus précoce de la

gravité des lésions, permettant d'adapter la thérapeutique

rapidement. Elle est fonction du tableau clinique présenté et

fait dans la plupart des cas appel à la réanimation

médicale. Les principes généraux de cette prise en charge

sont :

- Stopper l'hémorragie si elle existe

- Maintenir les grandes fonctions vitales à travers une

réanimation médicaleattentive et adaptée à chaque

cas

- Traiter la douleur

- Prévenir l'infection et les complications

thromboemboliques

- Prévenir les séquelles organiques et

psychiques

1.8.1 Buts

Quelle que soit la région de l'organisme atteinte, le

traitement à appliquer doit avoir pour buts de:

- Eviter le décès du blessé

- Le soulager

- Traiter la ou les lésions décelées

- Restaurer la fonction du ou des organes touchés

1.8.2 Moyens thérapeutiques et

indications

1.8.2.1 Réanimation médicale

Les traumatismes par arme à feu nécessitent,

plus souvent et plus rapidement que les traumatismes fermés, un geste

chirurgical. Le rôle de l'anesthésiste-réanimateur est

capital puisqu'il intervient à tous les stades de la prise en charge de

ces blessés : réanimation initiale et transport primaire,

surveillance des procédures diagnostiques, anesthésie et

réanimation peropératoires, suivi postopératoire [9]. Le

traitement en un temps de l'ensemble des lésions, s'il est possible, est

la règle.

La gravité d'un traumatisme par arme est fonction de

son retentissement clinique, du site de la lésion et du mécanisme

lésionnel. Ainsi, les blessés à l'état

hémodynamique instable, les blessés du cou, du tronc et en

particulier de l'aire cardiaque, de la région de l'aine ainsi que les

blessés par balles à haute vélocité ou par armes de

chasse à faible distance, doivent être transportés le plus

rapidement possible en salle d'opération pour un geste chirurgical

éventuel tout en poursuivant la réanimation.

Les gestes chirurgicaux d'urgence nécessitent un

remplissage [9]. Secondairement, ce remplissage pourra être

optimisé par une étude hémodynamique prenant en compte les

paramètres circulatoires et les paramètres d'oxygénation.

1.8.2.2 Traumatismes

crânio-cérébraux

Le traitement ici repose, selon la gravité de la

lésion, sur la réanimation hydro-électrolytique,

l'assistance respiratoire, la lutte contre l'hypertension intracrânienne,

la réalisation d'une hémostase en cas de plaie du cuir chevelu,

la levée d'une embarrure, la trépanation en cas d'hématome

extra-dural ou sous-dural. L'ablation d'un corps étranger n'est pas une

indication formelle.

Seront plus ou moins systématiques :

- la lutte contre la douleur au moyen d'antalgiques et/ou

d'anti-inflammatoires non stéroïdiens

- la lutte contre l'infection au moyen d'antibiotiques,

d'autant plus importante s'il existe une fracture associée

- la sérothérapie antitétanique suivie de

la sérovaccination si l'état vaccinal du sujet n'est pas à

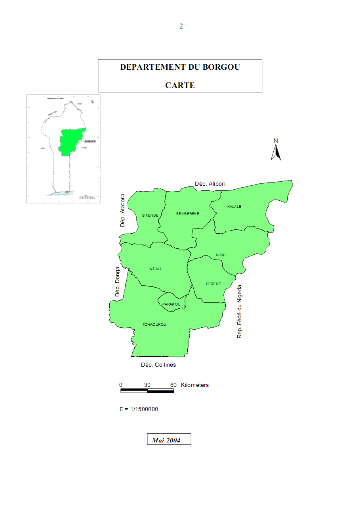

jour

1.8.2.3 Traumatismes maxillo-faciaux

Les lésions faciales doivent être

entièrement évaluées pour concevoir une réparation

et un remplacement appropriés des tissus avec la perspective probable de

reprise pour une réparation secondaire. Dans la prise en charge

initiale, le souci principal est la stabilisation du patient. Aujourd'hui, avec

les améliorations récentes de la microchirurgie, une

reconstruction immédiate est préconisée [20]. Les plaies

méritent toujours une prise en charge rigoureuse pour limiter les

séquelles esthétiques redoutées par les patients.

L'exploration, l'hémostase et la suture avec des fils fins donnent des

résultats satisfaisants. Les plaies péri-orificielles doivent

être réparées très soigneusement en trois plans. Les

traumatismes par armes à feu de la face restent bénins aussi

longtemps que les voies aériennes sont libérées et

l'hémorragie contrôlée [21].

1.8.2.4 Traumatismes cervicaux

La clé du traitement est le bilan clinique complet.

L'exploration est indiquée en cas d'hémorragie persistante,

d'état de choc ou de diminution du pouls radial. La pose d'un

cathéter de Foley dans la plaie peut permettre de contrôler une

hémorragie carotidienne, subclavière ou jugulaire. Un nombre

significatif de sujets sont traités sans une chirurgie sanglante [22].

La pose d'une minerve peut être nécessaire pour immobiliser le

rachis en cas de traumatisme vertébral de même que la

réduction d'une luxation ou la pose de matériel

d'ostéosynthèse en cas de fracture. Les antalgiques,

anti-inflammatoires non stéroïdiens et antibiotiques sont

indiqués.

1.8.2.5 Traumatismes du thorax

Tout traumatisé du thorax doit être

considéré par principe comme un traumatisé grave. La

réanimation initiale doit commencer sur les lieux du traumatisme et

dépend de la rapidité du transport du blessé vers un

centre spécialisé ayant à son actif une équipe de

prise en charge multidisciplinaire (chirurgie et réanimation). Toute

plaie thoracique pénétrante doit être explorée au

bloc opératoire.

Il existe quelques principes de traitement [23] :

§ un drainage thoracique adéquat est indispensable

selon les cas

§ en cas d'hémorragie importante, une

opération s'impose ; parfois au service des urgences si la

mort est imminente (saignement =1,5L) ou quand malgré le drainage les

signes généraux s'altèrent

§ la thoracotomie est moins urgente lorsque le drainage

est de 300ml/h pendant 3-4 h

§ la suture simple des plaies d'entrée et de

sortie du poumon comporte un risque d'embolie gazeuse

§ la possibilité de pénétration

abdominale d'un projectile doit être régulièrement

envisagée

§ en cas de lésions transmédiastinales,

l'opération chirurgicale est immédiate si le patient est instable

[24]

§ si le patient est stable, une évaluation par des

moyens sophistiqués est nécessaire tout en poursuivant la

réanimation

§ si la chirurgie est nécessaire, sa

rapidité est déterminante

§ un nombre substantiel de patients ne sont pas

opérés [25].

1.8.2.6 Traumatismes abdominaux

L'approche d'une prise en charge sélective non

opératoire est de plus en plus partagée par les auteurs [23, 26,

27]. Elle se résume en :

§ une évaluation clinique primordiale

§ une laparotomie immédiate en cas de

présence de signes tels que l'instabilité hémodynamique,

un tableau de péritonite, un tableau d'hémopéritoine ou

une éviscération

§ une approche sélective non opératoire,

lorsque l'état hémodynamique du patient est stable et qu'il ne

présente pas les signes ci-dessus cités. Elle nécessite

une évaluation régulière, répétée, et

rigoureuse du patient.

§ une méthode sélective non

opératoire est fiable, sûre et rentable. Un nombre important de

patients ne sont pas opérés, soit parce que les balles n'ont pas

pénétré dans la cavité abdominale, soit parce

qu'elles n'ont pas engendré de lésions importantes. Elle requiert

de l'expérience et de la confiance. Elle est internationalement

acceptée

§ chez les patients instables qui ne peuvent pas

supporter la chirurgie, on procède au ``damage control'' ou

contrôle des lésions. La priorité est de contrôler

l'hémorragie par le clampage ou la suture

§ fermer temporairement ou panser la plaie

§ continuer la réanimation en corrigeant les

troubles hémodynamiques et biochimiques, les troubles acido-basiques et

l'hypothermie

§ réopérer le patient quand il sera plus

stable ou dès que le chirurgien spécialiste sera disponible.

La chirurgie définitive consistera en:

§ une inspection complète de la cavité

abdominale

§ une recherche des hématomes pour réparer

les principaux vaisseaux lésés

§ une exploration des hématomes péri

rénaux importants

§ une réparation initiale de l'estomac et de

l'intestin grêle ainsi qu'une réparation des lésions du

foie

§ La réparation initiale des lésions par

arme à feu du colon requiert : un délai de prise en charge

chirurgicale court, une contamination minimale, une vitalité de l'anse,

un bon état hémodynamique.

§ Le ``syndrome de compartiment

abdominal''nécessite une décompression chirurgicale le plus

souvent à abdomen ouvert.

L'abstentionnisme sélectif a l'avantage d'éviter

les laparotomies inutiles. Cependant, la laparotomie systématique devant

toute plaie pénétrante de l'abdomen permet de faire un bilan

lésionnel précis avec un intérêt

médico-légal surtout en cas d'agression [28].

1.8.2.7 Traumatismes des membres

Le traumatisme des membres par armes nécessite, plus

souvent et plus rapidement, un geste chirurgical. Le traitement médical

est indiqué dans tous les cas et sera fonction de l'état de

gravité du patient. Un état de choc est contrôlé par

un remplissage vasculaire. La douleur est combattue à l'aide

d'antalgiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'administration d'antibiotiques est nécessaire et celle

d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires est à discuter

selon le cas.

En cas de plaie des parties molles, selon la gravité,

seront réalisés : une désinfection, un parage et une

suture simples, des greffes et cultures de peau. S'il s'agit d'une plaie vue

tard (infectée ou nécrosée), on réalise une

cicatrisation dirigée en trois phases : détersion

mécanique, enzymatique ou sous pansement spécifique,

bourgeonnement et si bonne réactivité, on réalise une

greffe ou un lambeau. En cas d'éclat de balle, il faut laisser expulser

les plombs ou les balles.

En cas d'hémorragie extériorisée,

l'hémostase doit être réalisée par une compression

manuelle immédiate et directe sur la plaie puis la restauration

artérielle est réalisée sans délai. On peut ainsi

réaliser : une suture ou excision-suture en cas de plaie

latérale, une revascularisation transitoire par shunt en cas

d'ischémie grave, la réparation d'une éventuelle

lésion veineuse. Une restauration artérielle tardive

(au-delà de six heures d'ischémie continue) peut être

inefficace voire dangereuse en revascularisant des masses musculaires

nécrosées (risque d'acidose, d'insuffisance rénale

aiguë, d'hyperkaliémie et de troubles du rythme ventriculaire).

L'alcalinisation par voie veineuse, le lavage de membre ou une épuration

extra-rénale précoce peuvent être utilisés si le

pronostic vital du patient n'est pas en jeu. En cas de lésion nerveuse

irréparable et/ou de lésions complexes des parties molles et/ou

d'un délai thérapeutique dépassé associés,

l'amputation du segment de membre atteint peut être

réalisée après concertation multidisciplinaire et accord

du patient ou de ses proches. Dans tous les cas, le traitement chirurgical sera

complété par une héparinisation post opératoire.

Les lésions nerveuses bénéficient de

suture épineuro-fasciculaire ou de greffe nerveuse. Dans tous les cas,

une kinésithérapie est nécessaire pour entretenir la

souplesse des articulations et la trophicité musculaire.

Les fractures peu ou pas déplacées sont

réduites puis contenues par un plâtre. En général on

attend une bonne cicatrisation de la plaie avant la confection de plâtre

pour les plaies ouvertes ; le membre étant mis sous attèle.

En cas de fracture multiesquilleuse, on préconise une fixation interne

et une fixation externe est de mise en cas de fracture avec un grand

délabrement cutané28. Une fasciotomie prophylactique est

exigée. Pour la stabilisation interne définitive, la greffe

osseuse devrait être considérée surtout dans les cas de

fracture par arme à feu qui sont souvent très comminutives.Les

fractures avec hémorragie abondante et dévitalisation

nécessitent une amputation. Les lésions articulaires sont

traitées comme des traumatismes ouverts et exigent une irrigation, un

débridement ou une ablation de corps étrangers. Les luxations

sont réduites et suivies d'une contention par moyens

orthopédiques.

Au vu de la gravité des lésions pouvant

découler d'un traumatisme par armes, il convient de les prévenir

de façon efficace et durable.

1.8.3 Prévention des traumatismes par

armes

En général, les stratégies visant

à réduire les traumatismes par armes combinent

l'éducation, la réglementation et la technique.

1.8.3.1 Prévention primaire

La prévention des traumatismes par armes blanches

repose sur le respect de la législation concernant ces armes et

l'application stricte des sanctions réservées à ces actes

(voir annexe 2).

Quant aux traumatismes par armes à feu, l'action

préventive se situe à trois niveaux : l'accès

à l'arme à feu, la présence de l'arme au domicile et le

rangement de l'arme dans un lieu sûr.

Pour limiter l'accès aux armes à feu, il

faut :

- empêcher les particuliers de s'en procurer notamment

si ceux-ci présentent un état ou des antécédents de

dépression, de pulsions suicidaires ou de toxicomanie. Cela suppose une

enquête de voisinage approfondie et objective

- réglementer les conditions d'obtention et de

détention des armes à feu par la délivrance obligatoire

d'un permis de port d'arme

- lutter contre les marchés parallèles de vente

illicite d'armes à feu

De nombreuses études ont démontré

l'association entre la présence d'une arme à feu audomicile et

les traumatismes qu'elle peut engendrer [29]. Ainsi, le fait de posséder

une arme à feu à la maison multiplie par 5 le risque de suicide

et par 3 lerisque d'homicide.Au Canada comme aux Etats-Unis, c'est dans les

régions où le taux de possession d'arme àfeu est le plus

élevé que le taux de traumatisme par balle est également

le plus élevé.En fait si le propriétaire d'une arme pense

se protéger en gardant celle-ci à domicile, il y a 43fois plus de

chance qu'il l'utilise contre quelqu'un de sa famille plutôt que contre

unagresseur. Il convient donc de :

· sensibiliser les propriétaires d'armes à

feu et les inciter à s'en départir s'ils n'en font pas usage

· sensibiliser l'entourage de personnes présentant

des signes de dépression, de tendance suicidaire ou une

prédisposition à la violence et suspendre ou retirer à ces

personnes l'autorisation de détention d'une arme à feu.

Lorsque le propriétaire d'une arme se trouve dans

l'obligation de la garder au domicile pourdes raisons professionnelles ou

lorsqu'il ne souhaite pas s'en débarrasser, il est trèsimportant

que l'arme soit entreposée dans un lieu sécurisé. Il

s'agira de :

- conserver l'arme à feu en tous temps dans un endroit

hors de portée des enfants

- conserver une arme à feu non chargée et

verrouillée

- conserver les munitions dans un endroit différent de

celui de l'arme

- entretenir ou manipuler l'arme après avoir

vérifié qu'elle n'est pas chargée

- enfermer en cas d'absence l'arme à feu dans une

armoire résistant à l'effraction etconserver les clés en

lieu sûr.

1.8.3.2 Prévention secondaire

Elle consiste en la prise en charge précoce des

traumatisés par armes et nécessite : l'administration de

premiers soins adéquats sur les lieux du traumatisme, la

disponibilité de transports médicalisés et la

présence de centres dotés de matériel et de personnel

qualifiés et disponibles.

1.8.3.3 Prévention tertiaire

Elle consiste au dépistage et en la prise en charge

adéquate des séquelles et complications des traumatismes par

armes.

CADRE, PATIENTS ET METHODE D'ETUDE

2. CADRE, PATIENTS ET METHODE

D'ETUDE

2.1 CADRE D'ETUDE

La présente étude a été

réalisée dans quatre (4) formations sanitaires du Borgou et plus

précisément dans quatre (4) communes :

- Parakou : dans le Service de Chirurgie

Générale et le Service d'Anesthésie, Réanimation et

Urgences (SARU) du CHD-B

- N'dali : dans l'hôpital de la zone sanitaire

Parakou-N'dali, l'Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko ;

- Bembéréké, dans l'Hôpital

Evangélique (HEB) ;

- Tchaourou, dans l'Hôpital Saint Martin de

Papané.

La carte du Bénin placée en ANNEXE 3 situe

lesdites communes.

2.1.1 Présentation du département du

Borgou

Le département du Borgou est le plus grand du

Bénin en superficie (25 856km2 soit 23% de la

superficie totale du pays) et le 6e en matière de population

[30]. Situé au nord-est du pays, il est limité au nord par le

département de l'Alibori, au sud par le département des Collines,

à l'est par le Nigéria, au nord-ouest par le département

de l'Atacora et au sud-ouest par celui de la Donga. Le département

s'étend sur huit communes que sont : Kalalé, N'Dali,

Pèrèrè, Nikki, Sinendé,

Bembéréké, Tchaourou et Parakou. Une carte

départementale en ANNEXE 4 situe les communes du Borgou.

Le climat du Borgou est de type soudanien avec une seule

saison des pluies ;celle-ci commence en avril et dure sept mois environ.

La température moyenne annuelle s'établit autour de 26°C

avec un maximum de 32°C en mars et un minimum de 23°C en

décembre-janvier.

La population dénombrée au cours du recensement

général de la population en 2006 (RGPH3) dans le

département est de 724 171 habitants avec une densité de 28

habitants au km². Le département compte 99,6 hommes pour 100

femmes. La population agricole représente 67,92% de la population totale

du département. On y rencontreplusieurs ethnies dont les principales

sont les Baribas (40,4%), les Peulh (29,8%) et lesNagots/Yorubas (6,0%).

L'économie du Borgou est à base essentiellement

agricole. L'élevage de gros bétail est très répandu

et permet le développement de la cultureattelée. Le petit

élevage et la pêche, très développés,

complètent les activitéséconomiques et le tout alimente un

important réseau de marchés traditionnels dont les plusdynamiques

sont ceux de Parakou et Nikki. Le commerce occupe ainsi 28 % de la population

du Borgou.

Au plan sanitaire, on dénombre : 43

maternités, 40 Centres de Santé d'Arrondissement, 45

dispensaires, 6 Centres de Santé de communes, 3 hôpitaux de zone

et un Centre Hospitalier Départemental (le CHD-B).

2.1.2 Présentation du Centre Hospitalier

Départemental du Borgou

Créé en janvier 1959, le CHD-B était

à l'origine un Centre d'Assistance Médicale de la ville de

Parakou. Il est devenu successivement : Hôpital de Parakou, Centre

Hospitalier Provincial en 1985, Centre Hospitalier Départemental du

Borgou en 1990.

D'une capacité de 210 lits, le CHD-B compte une

multitude de services que sont :

- le Service de Chirurgie Générale

- le Service d'Anesthésie, Réanimation et

Urgences (SARU)

- le Service de Médecine Interne incluant

provisoirement les spécialités de Neurologie, Néphrologie,

Cardiologie et Dermatologie

- le Service de Pédiatrie

- le Service de Gynécologie et Obstétrique

- le Service de Psychiatrie

- le Service d'Oto-Rhino-Laryngologie

- le Service de Stomatologie

- le Service d'Ophtalmologie

- le Service de Médecine Légale et

Thanatologie

- le Service d'Imagerie Médicale

- le Service Social

- le Service de Kinésithérapie et d'Appareillage

Orthopédique

- le Service d'Analyses Biomédicales incluant

provisoirement le Service d'Anatomie Pathologique

- la Banque de Sang

- la Pharmacie

- le Centre d'Information, de Prise en charge, d'Education et

de Conseil sur le VIH/SIDA et

- le Service Administratif.

Le CHD-B est un hôpital de référence de

deuxième niveau. Il sert de lieu de formation théorique et