|

UNIVERSITE DE DSCHANG

********

ECOLE DOCTORALE

********

UNITE DE FORMATION

DOCTORALE

SCIENCES

FONDAMENTALES ET

TECHNOLOGIQUES

********

UNIVERSITY OF DSCHANG

******

POSTGRADUATE SCHOOL

********

DOCTORAL TRAINING UNIT FUNDAMENTAL

SCIENCES

AND

TECHNOLOGY

********

DEPARTEMENT DE CHIMIE

DEPARTMENT OF

CHEMISTRY

LABORATOIRE DE CHIMIE DES NUISANCES ET DU GENIE DE

L'ENVIRONNEMENT

(LACHINGE)

Elaboration d'un capteur électrochimique

à

l'aide du charbon actif obtenu à base

des

balles de riz: Application à la

détection

électrochimique du paraquat

Thèse présentée en accomplissement

partiel du pré- requis pour l'obtention du diplôme de «

Master of Science » (M.Sc.) en Chimie

Option : Chimie Inorganique : Chimie

Analytique

Par :

ption : Chime Analytique

TAGNE TIEGAM Rufis Fregue Matricule :

CM04-10SCI1402

Licencié en Chimie

Sous la direction de :

NCHE George NDIFOR-ANGWAFOR (Ph.D.) Chargé de

Cours

Année 2015

DEDICACE

À mes très chers parents ;

TIEGAM Jean Marie

&

KOAGNE Julienne

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 1

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 2

REMERCIEMENTS

Dieu merci pour m'avoir donné la santé, la

volonté, le courage sans lesquels ce travail n'aurait pas

été réalisé. Le présent travail a

été réalisé au sein du Laboratoire de Chimie des

Nuisances et du Génie de l'Environnement (LACHINGE) de

l'Université de Dschang. La réalisation de ce dernier à

bénéficier du support aussi bien matériel, intellectuel

que moral de plusieurs personnes à qui je témoigne ma profonde

gratitude. Je pense ainsi :

+ Au Dr. KAMGAING Théophile,

responsable du laboratoire, pour m'avoir accepté dans son équipe

de recherche. Je le remercie vivement pour l'atmosphère de

sérénité, de rigueur et de travail qu'il a su imposer dans

son équipe de recherche.

+ Au Dr. NCHE George NDIFOR-ANGWAFOR, mon

Directeur de thèse, pour toutes les qualités humaines et

l'encadrement dont j'ai bénéficié de sa personne.

L'intérêt qu'il a porté à cette oeuvre, sa rigueur

scientifique, ses suggestions ainsi que ses corrections ont

considérablement amélioré ce travail.

+ Au Pr. NGOUELA Silvère, Chef de

Département de Chimie, pour sa générosité, son

dynamisme et ses conseils. Je le remercie vivement pour la bonne organisation

du département, qui a permis que ce travail soit réalisé

et soutenu dans les délais.

+ Au Prof. TONLE KENFACK Ignas pour les

conseils et les encouragements qu'il m'a toujours donnés ; Qu'il trouve

ici toute mon estime et respectueuse gratitude.

+ Aux membres du jury qui me font l'honneur d'examiner ce

travail. Un merci à leur égard, car ils ont bien voulu prendre de

leur temps pour lire et critiquer ce dernier afin d'en améliorer la

qualité.

+ Au Pr. GHOGOMU Julius, pour ses

encouragements incessants, ses conseils judicieux et pour ses idées

fructueuses qu'il ne cesse de me prodiguer.

+ À tous les enseignants du Département

de Chimie pour leurs contributions multiformes à ma

formation.

+ Mes remerciements s'adressent à tous ceux qui de

près ou de loin ont contribué à l'élaboration de

cette thèse, en particulier :

+ TEMGOUA Ranil et TCHUIFON Donald

.Ces hommes ne saurons jamais à quel point leurs influences sur

moi fut grandes, tant au niveau scientifique qu'au niveau humain. Ils sont avec

moi depuis mes premiers pas dans la recherche et je ne sais vraiment pas

comment je vais sans eux. Ils sont mes mentors. Ils m'enseignèrent la

démarche et la rigueur scientifique, l'art de présenter des

résultats.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 3

+ Les aînés de laboratoire

particulièrement DOUNGMO Giscard, YMELE

Ervice, TCHIENO Merlin, DJIMADOUM

Ndigangar, NGAHA Marcel, KAMDEM

Arnaud, JIOKENG Sherman et YOUMOUE Martine

pour leurs conseils et leur franche collaboration. Merci

également pour toutes les discussions enrichissantes que nous avions

partagées tout au long de ce travail.

+ A mes enseignants du primaire et du

secondaire pour toute l'attention qu'ils ont bien voulu nous

prêter.

+ Mes pensées vont aussi à l'endroit de tous mes

anciens camarades qui n'ont pas eu la chance de continuer

leurs études.

+ À tous mes camarades de promotion de CHIMIE

ORGANIQUE et CHIMIE INORGANIQUE pour les moments de

joie partagés et pour le climat amical qui m'a permis de travailler dans

la sérénité et la quiétude pendant cette

année académique.

+ Egalement à toute ma famille notamment mes

frères HOUNAN Tiegam, SOP Tiegam, TCHOUMTCHOUA

Simplice, FOKA Ernest, NKUE Antoine, SANDIE

Brice , TAMOU Rufis et mes soeurs, KOAGNE Tiegam Miriane

et KOAGNE Tiegam Josiane pour leurs soutien moral et

les encouragements.

+ A mes ami(e)s TAGNE Juile, KOAGNE

Romeol, NZEMBOUON Patrick, TIEFAN

Mario, MOUAFO Alain, MENANTE Laure,

FOUAGUE Serge pour leur sincère camaraderie et pour

leur soutien durant la réalisation de ce travail.

+ À maman KOAGNE Florence à qui

je dois une profonde reconnaissance pour son affection et ses efforts consentis

pour mon épanouissement et ma réussite.

+ J'adresse un merci très particulier à mon ami

DIBANGO Marc; ce grand-frère m'a beaucoup

assisté dans mes études.

+ A ma tante NKUIKOU Pièrette pour

tout l'amour, l'affection, le soutien et les encouragements qu'elle m'a

apportée tout au long de ma formation. Il m'est agréable de lui

exprimer ma sincère reconnaissance

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 4

TABLES DES MATIERES

|

DEDICACE

|

|

|

1

|

|

REMERCIEMENTS

|

|

|

2

|

|

TABLES DES MATIERES

|

|

|

4

|

|

RÉSUMÉ

|

|

|

7

|

|

ABSTRACT

|

|

|

8

|

|

LISTE DES ABRÉVIATIONS

|

|

|

9

|

|

LISTE DES TABLEAUX

|

|

|

10

|

|

LISTE DES SCHEMAS

|

|

|

11

|

|

LISTE DES FIGURES

|

|

|

12

|

|

INTRODUCTION GENERALE

|

|

|

14

|

|

CHAPITRE I : ETAT DE L'ART

|

|

|

16

|

|

I.1. GENERALITES SUR LES CHARBONS ACTIFS

|

ISSUS

|

DES

|

MATERIAUX

|

|

LIGNOCELLULOSIQUES

|

|

|

16

|

|

I.1.1 Généralités

|

|

|

16

|

|

I.1.2 Production du charbon et principales applications

|

|

|

17

|

|

I.1.3 Structure et texture du charbon actif

|

|

|

18

|

|

I-2 PRESENTATION GENERALE DES PESTICIDES

|

|

|

19

|

|

I.2.1 Définitions

|

|

|

19

|

|

I.2.2 Classification

|

|

|

20

|

|

I.2.3 Mode de pollution des pesticides

|

|

|

21

|

|

I.2.4 Herbicides

|

|

|

22

|

|

I.2.4.1 Le paraquat

|

|

|

22

|

|

I.2.4.2 Travaux antérieures sur le paraquat

|

|

|

25

|

I.3 ÉLECTRODES CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET CAPTEURS

ÉLECTROCHIMIQUES

25

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 5

I.3.1 Électrodes chimiquement modifiées (ECMs).

25

I.3.1.1 Électrodes à pâte de carbone 26

I-3.2 Capteurs électrochimiques 27

I.3.2.1 Définition et historique 27

I.3.2.2 Principe de fonctionnement des capteurs

électrochimiques 28

I-3 MÉTHODES ÉLECTROCHIMIQUES D'ANALYSES

29

I.3.1 Voltammétrie cyclique 30

I.3.2 Voltammétrie à onde carré (VOC) 31

I.3.4 La spectroscopie d'impédance électrochimique

(SIE) 32

CHAPITRE II : RÉACTIFS, MATÉRIELS ET

MÉTHODES 35

Introduction 35

II.1 RÉACTIFS 35

II-2 PREPARATION DU CHARBON ACTIF 35

II.3 TECHNIQUES DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU

36

II.3.1 Analyse chimique élémentaire 36

II.3.2 Spectroscopie infrarouge à transformée de

Fourrier (SIR-TF) 36

II.3.3 Le pH de point de charge nulle (pHpzc) 37

II-4. MATERIEL ET APPAREILLAGE 38

II-5. PROCEDURE EXPERIMENTALE 39

II-5-1. Préparation de l'électrode de travail 39

II.6 CONDUITE DES MANIPULATIONS ÉLECTROCHIMIQUES

39

II.6.1 Manipulations par voltammétrie cyclique 40

II.6.2 Manipulations par voltammétrie à onde

carré 40

II.6.3 Manipulations par SIE 40

CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION

42

III.1 CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU MATÉRIAU

42

III.1.1 Analyse chimique élémentaire 42

III.1.2 Le pH de point de charge nulle (pHpzc) 42

III.1.3 Analyse structurale par spectroscopie infrarouge

à transformée de Fourier 43

III-2 CARACTERISATION PAR ELECTROCHIMIQUE

45

III-2.1Spectroscopie d'impédance électrochimique

(SIE) 45

III-2.2 ÉTUDE DU COMPORTEMENT ÉLECTROCHIMIQUE DU

PARAQUAT PAR LA

VOLTAMMETRIE CYCLIQUE 46

III.3 ÉLECTROANALYSE PAR LA VOLTAMMÉTRIE A ONDE

CARREE (VOC) 48

III.3.1 Étude de l'effet du modifiant 48

III.4 Stabilité du signal du paraquat

49

III.5 Optimisation de la réponse électrochimique

de paraquat sur EPC-CHA 50

III.5.1 Etude du milieu de détection et d'accumulation

50

III.4.2 Influence de la fréquence 51

III.4.3 Influence de l'amplitude 52

III.4.4 Influence du potentiel de dépôt 54

III.4.5 Influence du temps de dépôt 55

III.4.6. Variation du temps d'accumulation 56

III.4.7 Variation du pH du milieu de détection et

d'accumulation 56

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

59

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 60

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 6

RÉSUMÉ

Les plus grands contribuant à la pollution toxique de

l'eau sont des herbicides, des pesticides et des composés chimiques

industriels. Vu le besoin de capteur environnemental rapide et sensible pour la

surveillance de ces polluants, l'analyse électrochimique est

étudiée dans ce travail de recherches. Ce travail porte sur la

valorisation des matériaux lignocellulosiques locaux à des fins

analytiques en particulier les balles de riz. Le charbon obtenu a

été préparé à partir des balles de riz puis

activé avec l'acide phosphorique à 450 oC. Le

matériau obtenu (charbon activé) a été par la suite

caractérisé par diverses techniques (SIR-TF, Analyse

élémentaire et le point de la charge nulle), puis exploité

pour élaborer une électrode modifiée qui a

été utilisée par la suite comme capteur

ampérométrique de paraquat (herbicide). Cette

caractérisation nous a permis d'avoir des informations sur les

groupements fonctionnels présents à la surface de

matériau, le pourcentage massique des éléments et la

charge de la surface du matériau. Deux électrodes

(électrode à pate simple et modifiée par le charbon) ont

été élaborées. Après comparaison de ces

électrodes, il ressort que l'électrode à pate de carbone

modifiée par le charbon est plus sensible et plus stable. Plusieurs

paramètres qui affectent les voltammogrammes à ondes

carrées tels que le pH du milieu d'accumulation et de détection,

le temps de préconcentration, le potentiel d'électrolyse, la

variation de l'amplitude, de la fréquence et la concentration de

paraquat ont été étudiés dans le but d'optimiser le

capteur élaboré. Il en ressort que l'EPC modifiée est 4.04

plus sensible que l'EPC simple. La suite de nos travaux a été

effectué dans les conditions optimales de détection à

savoir (CHA 10 %, potentiel d'électrolyse -0,9 V, temps d'accumulation 8

minutes, pH du milieu d'accumulation et de détection 8,).

Mots clés : matériaux

lignocellulosiques, charbon actif, paraquat, capteur

ampérométrique, balles de riz.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 7

ABSTRACT

The greatest contributors to toxic water pollution are

herbicides, pesticides and industrial chemical compounds. Considering the need

for a rapid and sensitive environmental sensor for monitoring these pollutants,

electroanalytical methods are employed in this research work. This work

concerns the valorization of local lignocellulosic materials at analytical ends

in particular the balls of rice. Coal was prepared starting from rice husk and

activated with phosphoric acid to 450o C. The activated carbon

obtained was characterized using different techniques ((SIR-TF, elementary

Analysis and the zero point load), and exploited to work out a modified

electrode which was used thereafter as amperometric sensor of paraquat

(weedkiller). This characterization enabled us to have information on the

functional groups present at the material surface, the mass percentage of the

elements and the surface load of the material. Two electrodes (simple paste and

modified) were elaborated. After comparison of these electrodes, it arises that

the electrode with carbon paste modified by coal is more sensitive and more

stable. Several parameters which assign the voltammogrammes to wave square such

as the pH of the medium of accumulation and detection, the time of

preconcentration, the potential of electrolysis, the variation of the

amplitude, the frequency and the concentration of paraquat were studied the an

aim of optimizing and elaboratory sensor. This reveals that the modified EPC is

4.04 times more sensitive than the simple EPC. The continuation of our work

were carried out under the optimum conditions for detection to know (CHA 10 %,

potential of electrolysis -0,9 V, time of accumulation 8 minutes, pH of the

medium of accumulation and detection 8).

Keywords: Lignocellulosic materials,

activated carbon, paraquat, amperometric sensor, rice husks

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 8

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 9

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Ag/AgCl/KCl, 3M: Electrode à l'argent

chlorure saturé au potassium chlorure CHA : Charbon

actif

DL : Dose létale

ECMs : Electrodes chimiquement

modifiées

ENH : Electrode Normale à

Hydrogène

EPC: Electrode à pâte de carbone

EPC-CHA: Electrode à pâte de

carbone modifiée par le charbon actif.

HPLC : Chromatographie liquide haute

performance

IUPAC : International Union of Pure and

Applied Chemistry (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée)

O.M.S : Organisation Mondiale de la

Santé

PHpzc : pH de point de charge nulle

PQ : Paraquat

SIE : Spectroscopie d'impédance

électrochimique

SIR-TF: Spectroscopie Infrarouge à

Transformée de Fourrier

VC : Voltammétrie cyclique

VDI: Voltammétrie Différentielle

Impulsionnelle

MP : Maladie de Parkinson

CEE : Circuit électrique

équivalent

ICI : Imperial Chemical Industrie

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I.1: Principales

caractéristiques du charbon activé (Allami, 1989). 17

Tableau I.2: Quelques familles

chimiques de pesticides et leurs cibles principales (Chouteau,

2004) 20

Tableau I-3 :

Propriétés physico-chimiques du paraquat 24

Tableau I.4 : Toxicologie du

paraquat (Ngou, 2010). 25

TTableau II.1 : Formules chimiques,

noms, pureté et origine des réactifs utilisés. 35

Tableau III-1 : Analyse

élémentaire des balles de riz et du charbon actif obtenu à

partir des

balles de riz. 42

Tableau III.2 : pH et pHPZC du

matériau Erreur ! Signet non défini.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 10

LISTE DES SCHEMAS

Schéma I-1 : Processus

impliqués dans le devenir des pesticides dans les

sols

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21

Schéma I.2 : Coupe

représentative d'une électrode à pâte de carbone

simple ou Modifiée

...............

...........................................................................................................27

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM

RUFIS 11

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 12

LISTE DES FIGURES

Figure 1: diagramme schématique de

processus de la production du charbon actif (Demirbas,

2009) 18

Figure 2 : Structure chimique du

viologène (a) et du paraquat (b). 23

Figure 3 : Paraquat chlorure. 23

Figure 4 : principe de fonctionnement d'un

capteur 29

Figure 5 : Courbe typique de

voltampérométrie cyclique. 30

Figure 6 : Allure de la commande de potentiel

imposé en fonction du temps en voltammétrie à

ondes carrées. 32

Figure 7 : Une fonction de transfert. 33

Figure 8 : Dispositif d'analyse

voltammétrique ; A) agitateur magnétique ; B) cellule

électrochimique ; C) potentiostat ; D) ordinateur ; E)

micropipètes. 38

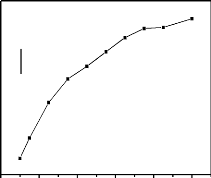

Figure 9 : point de charge nulle du charbon

actif étudié 43

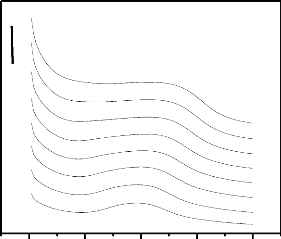

Figure 10: Spectre JR de matériau brut

(balle de riz)

Figure 11: Spectre JR du charbon actif

44

Figure 12 : Résultat d'impédance obtenus

sur l'EPC (A) et sur EPC-CHA (B), après 120 secondes d'immersion dans

une solution de 0.2M de [Fe(CN)6]3-/4- : diagramme dans

le plan complexe de Nyquist . 45

Figure 13 : Circuits électriques

équivalents aux figures 13 A et 13 B respectivement 46

Figure 14 : Voltammogrammes cycliques d'une

solution de paraquat 5x10-4M en milieu Na2SO4

sur EPC simple ( ) et EPC-CHA ( ). 46

Figure 15 :

Voltammogrammes ondes carrées d'une solution de paraquat

(5x10-4 M) enregistrés dans Na2SO4 0,1 M à pH 6,

après 5 min de préconcentration en circuit fermé :(a)

blanc, (b) sur EPC et (c) sur EPC-CHA (10 %). Potentiel

d'électrolyse (-1 V), 48

Figure 16 : Voltammogrammes

impulsionnels d'une solution de paraquat (10-4 M) enregistrés

dans NaCl 0,1 M à pH 6 après 5 min de préconcentration en

circuit fermé sur EPC-

CHA (10 %). Potentiel d'électrolyse (-1 V), durée

(5 s). 50

Figure 17 : Voltammogrammes de paraquat à

10-5M sur EPC-CHA dans différents sels. Accumulation et

détection dans le CaSO4 0,1 M pH 6 (a), MgSO4 0,1 M pH 6 (b), Na2SO4 0

,1M pH 6 (c) et NaCl 0,1M PH6 (potentiel de dépôt : -1 V, temps

d'électrolyse : 50 s). 50

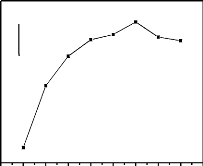

Figure 18 : Réponses

voltammétriques des pics de détection pour chaque variation de

fréquence. Conditions expérimentales : temps d'accumulation (5

min), potentiel d'électrolyse (-

1 V), milieu (NaCl pH 6). 51

Figure 19:

Variation de la fréquence sur l'intensité du paraquat à

10-5M. Conditions expérimentales : temps d'accumulation (5

min), potentiel d'électrolyse (-1V), milieu

(NaCl). 52

Figure 20 : Réponses

voltammétriques des pics de détection pour chaque variation

d'amplitude. Conditions expérimentales : temps d'accumulation (5 min),

potentiel d'électrolyse (-

1V), milieu (NaCl pH 6), fréquence (100 Hz).

53

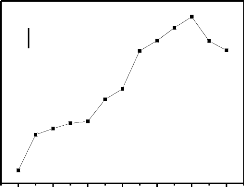

Figure 21 : influence de l'amplitude sur le signal du

paraquat à 10-5M dans NaCl (0.1M). Conditions

expérimentales : temps d'accumulation (5 min), potentiel

d'électrolyse (-

1 V), fréquence (100 Hz). 54

Figure 22

: Variation du courant de pic du paraquat en fonction du potentiel

d'électrolyse appliqué sur EPC-CHA. Conditions

expérimentales : temps d'accumulation (5 min),

potentiel d'électrolyse (-1V), fréquence (100 Hz),

amplitude (200 mV). 54

Figure 23 : influence du temps de

dépôt sur le signal du paraquat. Conditions opératoires

identiques à celles de la figure 22, potentiel

d'électrolyse (-0.9 V) 55

Figure 24 : Variation du

courant de pic de paraquat en fonction du temps

d'accumulation.

Conditions opératoires identiques à celles de la

figure 23, durée (50 s). 56

Figure 25 : Variation

du courant de pic du paraquat en fonction du pH du milieu de d'accumulation et

de détection. Conditions opératoires identiques à celles

de la figure

24, temps d'accumulation (8 minutes). 57

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 13

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 14

INTRODUCTION GENERALE

La pollution des eaux et des sols, accidentellement ou

volontairement par certains produits chimiques d'origine industrielle

(hydrocarbures, phénols, colorants, acides organiques) ou agricole

(pesticides, engrais,) est devenue actuellement un problème crucial et

de grande inquiétude, puisque elle constitue une source de

dégradation de l'environnement et suscite à l'heure actuelle un

intérêt particulier à l'échelle international. Cette

contamination quasi-chronique des eaux naturelles en occurrence par les

pesticides ne présente pas un caractère de nouveauté, mais

reste un problème d'actualité, que ce soit pour les pouvoirs

publics, pour les traiteurs d'eau ou pour les consommateurs (Camard &

Magdelaine, 2010).

Parmi les industries susceptibles de charger les polluants dans

l'environnement au Cameroun, on trouve celle de textiles et celle

opérant dans le secteur agricole. En effet depuis la révolution

industrielle, l'exploitation des terres à des fins agricoles

s'intensifie au rythme de la croissance de la population mondiale. En plus des

progrès technologiques, l'agriculture se dote aujourd'hui de produits

chimiques performants (pesticides) pour contrer l'infestation des

espèces qui nuisent à l'évolution des plantes (Tcheumi,

2011).

Les pesticides, plus particulièrement les herbicides

dipyridiles tels que le paraquat et le diquat sont quelques-unes parmi les

matières actives utilisées par les collectivités agricoles

camerounaises pour la protection des cultures maraichères,

fruitières et cacaoyères. Leur présence dans les eaux de

surfaces et les cultures maraichères a d'ailleurs été mise

en évidence par (Sonchier et al., 2006). Bien que

consommés en faible dose dans les eaux, les légumes et dans les

fruits, les pesticides du fait de leur vitesse de dégradation

plutôt faible s'accumulent dans l'organisme ou dans l'environnement et

deviennent à long terme dangereux par le phénomène de

bioaccumulation (Lagaly, 2001). Etant donné leur toxicité

potentielle et celle de leurs sous-produits (métabolites), leur

élimination des eaux naturelles s'avère nécessaire. Leurs

principaux effets toxiques consistent en une tendance à l'anorexie,

à l'anémie, aux effets cancérigènes,

mutagènes et surtout aux perturbations potentielles du système

endocrinien (Silva et al., 2004).

L'acuité de tous ces maux amène les chercheurs

et régulateurs environnementaux à s'atteler sur le

développement de processus simples et peu onéreux de

détection et d'élimination de ces polluants de l'environnement.

Plusieurs techniques ont été utilisées pour l'analyse des

pesticides ; il s'agit entre autre de la fluorimétrie, la

spectrophotométrie, l'électrophorèse capillaire, la

spectroscopie de masse et les techniques chromatographiques (Van der Hoff

et al.,

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 15

1999). Ces techniques fournissent de bons résultats,

mais présentent un certain nombre d'inconvénients : les

procédés de séparation dans le prétraitement

d'échantillons sont souvent complexes, elles nécessitent souvent

des temps d'analyse très longs et des équipements très

couteux, les seuils de détection restent assez élevés

(Vial, 2005 ; Tonlé & Ngameni, 2011). Il est nécessaire de

réfléchir à des techniques d'efficacité

sévère et à moindre coût.

Les techniques électrochimiques ont été

couronnées de succès dans la détection et

l'électroanalyse des espèces organiques. Ainsi, les techniques

électroanalytiques qui permettent l'accumulation de l'analyte à

la surface d'une électrode modifiée conduisent au

développement des techniques sélectives et sensibles.

L'élimination des polluants organiques par le charbon actif a fait

l'objet de plusieurs publications.

L'application du charbon actif en poudre ou en grains dans le

domaine de traitement des eaux a commencé à se développer

après la seconde guerre mondiale. Utilisé initialement durant la

première moitié du siècle pour assurer la

décoloration des eaux, le charbon actif de par leurs larges surfaces

spécifiques très réactives, leurs propriétés

d'adsorption et de porosité très élevées, semblent

être de bons candidats pour la détection des molécules

neutres, même à l'état de traces. Cette étude

présente un intérêt double. Tout d'abord, il s'agit de

préparer des charbons actifs (valoriser les résidus de

l'agriculture en les utilisant comme précurseur) et d'élaborer un

capteur très sensible à l'aide d'une électrode à

pate de carbone modifiée avec ce charbon actif. Cette électrode

sera ensuite utilisée pour la détection électrochimique du

paraquat. Pour y parvenir une connaissance sur les

généralités des pesticides et des matériaux

lignocellulosiques est nécessaire. Ainsi nous présenterons dans

le chapitre I une synthèse bibliographique qui indique la structure, la

texture, la préparation et l'application du charbon actif. Les

différents clases de pesticides, leurs modes de dispersion dans le

milieu naturel, ainsi que leurs toxicité serons également

préciser. Le second chapitre expose l'ensemble des techniques et

méthodes expérimentales utilisées au cours de ce travail.

Il mentionne également les réactifs chimiques et décrit la

préparation du matériau utilisé. Quant au troisième

chapitre, il est entièrement consacré à

l'interprétation des résultats expérimentaux et comprend

dans l'ordre les résultats de la caractérisation du

matériau, l'élaboration du capteur et l'optimisation de ce

dernier à travers l'étude de divers paramètres qui

gouvernent les étapes de préconcentration du polluant, puis sa

détection électrochimique. Le travail comporte enfin une

conclusion qui résume l'essentiel des résultats obtenus dans le

cadre de ce travail.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 16

CHAPITRE I : ETAT DE L'ART

Introduction

Dans ce chapitre, nous dressons un état de l'art des

connaissances sur les matériaux lignocellulosiques, sur les charbons

actifs et sur les électrodes modifiées pour ainsi justifier le

travail que nous avons entrepris. Un point est également fait sur les

pesticides et plus particulièrement sur le paraquat.

Vu le grand nombre de méthodes électrochimiques

qui existe, une description de celles sollicitées dans le cadre ce

travail est également faite.

I.1. GENERALITES SUR LES CHARBONS ACTIFS ISSUS DES

MATERIAUX LIGNOCELLULOSIQUES

I.1.1 Généralités

On appelle matériau lignocellulosique, l'ensemble des

matériaux produits par des végétaux au cours de leurs

croissances. Ils sont constitués essentiellement de deux sortes de

composés chimiques : les macromolécules qui représentent

plus de 90% de la biomasse et des extractibles qui représentent 2

à 8% de la matière végétale (Marvin,

2011).cependant les matériaux lignocéllulosiques peuvent

être carbonisé et activer pour prendre le nom du charbon actif.

Le charbon actif se rapporte à rapporte à

l'ensemble des substances carbonées présentant une surface

spécifique élevée (700-1500 m2 /g) et une

porosité également très élevée. C'est le

principal adsorbant utilisé en pratique. Il est obtenu à partir

de matières organiques (bois, tourbe) carbonisées, puis

activées (dégagement des cavités remplies de goudron lors

de la carbonisation). Le charbon actif peut être obtenu soit sous forme

de poudre avec des pores de quelques um de dimension, soit sous forme de grain

(Ngnié, 2009). Il peut être régénéré

selon trois procédés de désorption: à la vapeur,

thermique et chimique. L'expérience montre que les charbons actifs sont

des adsorbants à très large spectre. Sur le tableau I.1

ci-dessous sont regroupées quelques caractéristiques des charbons

activés.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 17

Tableau I.1: Principales

caractéristiques du charbon activé (Allami, 1989).

|

Caractéristique

|

Description

|

|

Diamètre Effectif

|

Poudre : 8-9 ; granules : 0,55 -1,05mm Augmentation du taux

d'adsorption et des pertes de charge lorsque la grosseur des grains diminue.

|

|

Surface

d'adsorption

|

De 850 à 1500 m2/g. Plus cette surface est

grande plus le charbon activé est efficace.

|

|

Nombre de mélasse

|

Il est associé à la capacité du charbon

activé d'absorber les impuretés de masses moléculaires

élevées.

|

|

Densité brute

|

Evolution du volume de charbon activé utilisé.

|

I.1.2 Production du charbon et principales applications

Les applications principales du charbon activé sont

entre autres la purification, décoloration, désodorisation et en

général la désintoxication des eaux potables ainsi que la

purification de l'air et des produits chimiques, alimentaires...etc (Allami,

1989). Nous rappelons de façon très brève les

étapes de production de cet absorbant (DeLaat, 1988):

· Le séchage de la matière première :

tourbe, bois, noix de coco, charbon bitumeux etc.

· La carbonisation sous atmosphère

contrôlée (absence d'air) à une température de 400

à 600 oC. Celle-ci permet l'élimination de toutes les

matières organiques volatiles.

· L'activation assure un meilleur développement

de la surface spécifique et de la structure poreuse obtenue à

l'étape de carbonisation (Malik et al., 2007). Elle est

réalisée à l'aide d'agents oxydants physiques ou

chimiques. Le procédé d'activation qui utilise la vapeur d'eau,

le dioxyde de carbone ou l'oxygène correspond à la méthode

physique. Elle consiste en une gazéification du matériau

carbonisé au moyen du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau (Malik

et al., 2007).La nature de l'agent d'activation influence la

distribution poreuse du matériau par exemple, l'utilisation du dioxyde

de carbone comme agent oxydant, favorise le développement de la

microporosité alors que la vapeur d'eau favorise une porosité aux

dimensions plus larges (Tomas et al., 2001), et la formation des

groupements fonctionnels de surface généralement oxydées

qui sont à l'origine des interactions entre le solide et les

molécules adsorbées (Manole , 2007). En générale

l'activation physique a été opérée à une

température élevée et à un temps

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 18

d'activation très longue (Demirbas, 2009). Par

ailleurs, lors de l'activation chimique, la carbonisation et l'activation sont

réalisées simultanément. L'utilisation d'agents oxydants

(tels que l'acide phosphorique (H3PO4), le chlorure de Zinc (ZnCl2) ou l'acide

sulfurique (H2SO4)) influence sur la décomposition pyrolytique, en

jouant le rôle d'agent déshydratant (Malik et al., 2007).

Les conditions d'activation (température, durée, agent

d'activation) influencent fortement la structure du produit final. En effet,

les agents oxydants chimiques inhibent la formation de goudron et la production

de composés volatils (méthanol, acide acétique, etc...),

conduisant ainsi à un meilleur rendement (Molina et al., 1996).

Dans l'activation chimique la carbonisation et l'activation sont normalement

réalisées à des températures plus basses. La Figure

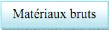

1 représente le processus de la production du charbon actif.

Figure 1: diagramme

schématique de processus de la production du charbon actif (Demirbas,

2009)

I.1.3 Structure et texture du charbon actif

La structure du charbon actif est semblable à celle du

graphite. En effet la structure cristalline de ce dernier consiste en un

ensemble de couches planes d'atomes de carbone, ordonnés en hexagone

réguliers, comparables aux cycles aromatiques.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 19

L'analyse de diffraction aux rayons X, révèle

que sa structure est graphitique, mais avec quelques différences,

notamment par la disposition de ces couches planes d'atomes de carbone en un

agencement désordonné et par la formation de groupements

fonctionnels, dus à la présence d'hétéroatomes

(oxygène, métaux, hydrogène...) dans le réseau

cristallin (Ho et al., 2000). Ces modifications de structure pourront

engendrer des interactions spécifiques (groupements fonctionnels) et des

interactions non spécifiques

(hétérogénéité du réseau) pour cet

adsorbant (Ayhan et al., 2008).

La texture du charbon actif quant à elle se

caractérise essentiellement par deux paramètres qui sont l'aire

spécifique et la porosité. Ils sont essentiels pour la

détermination des capacités et des cinétiques

d'adsorption. Une classification simple permet de distinguer trois sortes de

pores (Perche, 2004).Il s'agit des :

? Macrospores : ils possèdent un rayon moyen compris

entre 500 et 1000 Å et peut atteindre jusqu'à 20000 Å.

L'ordre de grandeur de leurs aires massiques (0,5 à 2 m2/g)

montre qu'ils influencent faiblement la capacité d'adsorption.

? Mésopores : ils ont un rayon compris entre 18-20

Å et 500-1000 Å. Leurs surfaces spécifiques (25 à 75

m2. g-1) montrent qu'ils peuvent influencer moyennement

la capacité d'adsorption.

? Micropores : ils constituent pratiquement l'essentiel de la

surface spécifique totale (95%). Leur rayon qui est inférieur

à 18-20 Å (de l'ordre de la taille des molécules simples)

leur confère un très grand rôle dans le processus

d'adsorption.

I-2 PRESENTATION GENERALE DES PESTICIDES

I.2.1 Définitions

Couramment appelés produits phytosanitaires, les

pesticides (du latin « pestis » signifiant «

fléau, calamité ») ont une dénomination qui provient

du nom anglais « pests », qui désigne tout animal ou plante

(virus, bactérie, champignon, ver, mollusque, insecte, rongeur, oiseau

et mammifère) susceptible d'être nuisible à l'Homme et

à son environnement (Arfaouri, 2010). Ce terme englobe en effet toutes

les substances chimiques utilisées pour lutter contre les organismes

vivants (microbes, animaux ou végétaux) considérés

comme nuisibles aux cultures et récoltes, à la santé

humaine et vétérinaire, ainsi qu'aux bâtiments et surfaces

non agricoles (routes, voies ferrées) (Zacharia & Tano, 2011). Un

pesticide est une substance destinée à repousser ou à

combattre toute espèce indésirable végétale ou

animale, pendant la production, le stockage, le

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 20

transport, la distribution ou la transformation des

denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale. Il

désigne aussi toute substance destinée à servir comme

régulateur de la croissance, défoliant ou dessiccateur.

(Arfaouri, 2010).

I.2.2 Classification

De manière générale, on peut admettre une

classification selon la nature chimique, le mode et le type d'action, la nature

de l'espèce à combattre, l'effet obtenu, la toxicité, le

moment d'application ou bien même le lieu d'application (El Bakouri,

2006). On classe ainsi les produits phytosanitaires d'après la nature de

l'espèce nuisible que l'on veut contrôler en herbicides,

insecticides, fongicides, molluscides (limaces), nématicides (contre les

vers), rodenticides (contre les petits rongeurs), acaricides, taupicides,

corvicides, etc. (Zacharia & Tano, 2011). En considérant seulement

les herbicides (contre les mauvaises herbes), les fongicides (contre les

champignons) et les insecticides (contre les insectes), on se trouve devant une

extraordinaire diversité de familles chimiques, et dans chaque groupe on

distingue deux sous-groupes qui sont : les produits inorganiques et les

produits organiques. Le tableau I.2 ci-dessous donne quelques familles

chimiques de pesticides et leurs cibles principales.

Tableau I.2: Quelques familles

chimiques de pesticides et leurs cibles principales (Chouteau, 2004)

|

Familles chimiques

|

Exemples de substances

actives

|

Classement selon cible

|

|

Organochlorés

|

DDT, Chlordane, Lindane,

Dieldrine, Heptachlore

|

Insecticides

|

|

Organophosphorés

|

Malathion, Parathion,

Chlorpyrifos, Diazinon

|

Insecticides

|

|

Carbamates

|

Aldicarbe, Carbaryl,

Carbofuran, Méthomyl

|

Insecticides

|

|

Dithiocarbamates

|

Mancozèbe, Manèbe,

Thirame, Zinèbe

|

Fongicides

|

|

Phtalimides

|

Folpel, Captane, Captafol

|

Fongicides

|

|

Triazines

|

Atrazine, Simazine,

Terbutylazine

|

Herbicides

|

|

Pyridines-bipyridiliums

|

Paraquat, Diquat

|

Herbicides

|

|

Aminophosphonates glycine

|

Glyphosate

|

Herbicides

|

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 21

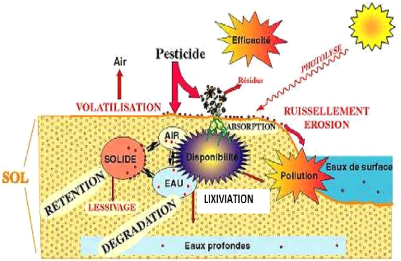

I.2.3 Mode de pollution des pesticides

L'utilisation des pesticides facilite l'introduction d'un

certain nombre de substances chimiques dans la composition de l'air, de l'eau

et du sol. Ces substances entraînent ainsi la perturbation ou la

dégradation de ces milieux et provoquent la pollution de

l'environnement. Le traitement des plantes par les pesticides est suivi par le

phénomène de dissipation de ces derniers. Deux processus

fondamentaux contribuent à cette dissipation à savoir, la

dispersion et la dégradation (Schéma 1). La dispersion des

pesticides est assurée par de différents modes de transfert

(volatilisation, lixiviation, absorption par la plante) qui entraînent le

produit et, éventuellement ses dérivés, hors du site

d'application (Chevreuil et al., 1993 et 1996 ; Aderhold &

Nordmeyer, 1995 ; Miller et al., 1997). La dégradation des

pesticides fait intervenir des réactions chimiques (photolyse,

hydrolyse) ou biochimiques (impliquant l'intervention des micro-organismes du

sol) qui assure la transformation de la molécule initiale (Ristori &

Fusi, 1995 ; Soulas, 1999). Le schéma ci-après explique la

dissipation des pesticides dans l'environnement.

Schéma I-1 : Processus

impliqués dans le devenir des pesticides dans les sols (Barriuso et al.,

1996).

Ce schéma confirme bien que les pesticides

destinés à la protection des plantes se retrouvent dans les

différents compartiments environnementaux et représentent une

menace réelle pour l'homme et l'environnement. Quel que soit le mode

d'utilisation, ces pesticides

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 22

finissent toujours par atteindre le sol durant ou après

le traitement et leur devenir va donc dépendre des

caractéristiques du sol. De tous les polluants recensés

jusque-là, les pesticides sont l'une des classes fréquemment

rencontrées dans le milieu naturel et plus précisément

dans l'eau (Aubertot et al., 2005). La forte toxicité des

pesticides a conduit les organismes internationaux à fixer des

concentrations limites permises, très strictes. Ainsi, la norme

européenne (directive 98/83/CE) relative à la qualité de

l'eau fixe à 0,1 ug/L la teneur en chaque pesticide et à 0,5 ug/L

pour l'eau potable (Carter, 2000).

I.2.4 Herbicides

Les herbicides sont appelés parfois désherbants,

notamment en horticulture. Ils représentent 60% des ventes totales

mondiales de pesticides et 90% de ces produits sont utilisés en

agriculture (Doungmené, 2010). Ce sont des matières

actives ou des produits formulés ayant la propriété de

tuer les végétaux (Coulibaly, 2005). Ce sont des produits aux

structures chimiques complexes. Chaque herbicide possède des

caractéristiques propres selon sa composition, son mode d'absorption,

son effet sur la mauvaise herbe et son élimination progressive.

Cependant, bien que chaque produit ait ses propriétés

particulières, les herbicides d'une même famille présentent

des structures chimiques semblables et de nombreuses caractéristiques

communes (Edelahid, 2004). Ils permettent de supprimer ou de limiter le

développement de plantes non désirées et des mauvaises

herbes. Ils peuvent être sélectifs ou non sélectifs. Ils

agissent sur les mauvaises herbes soit par contact en détruisant les

parties de plante sur lesquelles ils sont déposés, soit par

pénétration et diffusion lorsqu'ils sont absorbés par les

feuilles ou les racines et exercent leurs effets toxiques sur l'ensemble du

végétal (Fdil, 2004). L'herbicide qui a retenu notre attention au

cours de ce travail est le paraquat.

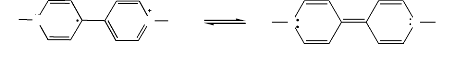

I.2.4.1 Le paraquat

Le paraquat est un produit phytosanitaire ayant un effet

herbicide produit à des fins commerciales dès 1961 par ICI

(devenu Syngenta). (Fortier et al., 2005; Miquel, 2003) Il

appartient à la famille chimique des bipyridines ou viologènes

qui comprend d'autres produits phytosanitaires possédant des

propriétés similaires tels que le diquat, le cyperquat. Le nom

scientifique de ce composé d'après l'UIPAC (Union Internationale

de Chimie Pure et Appliquée) est 1,1'-diméthyl-4,4'-bipyridinium.

Le paraquat ou méthylviologène (MV2+) est l'herbicide

le plus utilisé dans le monde après le glyphosate. Sa structure

est la suivante (Mhammedi & Chtaini, 2008; Ren et al., 2009 ;

Washington, 1997):

N+ N+ R

N+ N+ CH3

R

H3C

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 23

a b

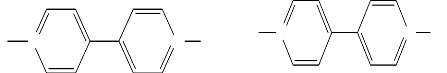

Schéma I.2 : Structure

chimique du viologène (a) et du paraquat (b).

N+ N+ CH3

Cl- Cl-

Il existe dans les produits commerciaux sous le nom de

paraquat chlorure de formule C12H14Cl2N2. Le paraquat-chlorure se

présente sous la forme de cristaux blancs cassés, inodores et

hygroscopiques. Il n'est pas volatil (Kenne, 2011 ; Washington, 1997).

H3C

Schéma I.3 : Paraquat

chlorure.

Bien que très toxique, il sert en agriculture, en

floriculture et dans certains boisements à désherber ou

préparer le sol pour une centaine de cultures de céréales

(maïs, blé, orge, seigle, riz..), de soja, pomme de terre, fruits

(pomme, orange, banane), de plantes destinées à la fabrication de

boissons (café, thé, cacao) et des cultures traitées

(coton, huile de palme, canne à sucre et caoutchouc). Il vise à

protéger les semis contre la concurrence d'un large éventail de

plantes pluriannuelles, les adventices, qui réduisent le rendement et la

qualité de la récolte par compétition pour l'espace,

l'eau, les nutriments, et la lumière. Étant hautement toxique,

son utilisation nécessite des précautions particulières.

Quelques caractéristiques le distinguent d'autres substances actives

d'herbicides de contact :

? Non-sélectivité (il détruit un large

éventail de plantes) ;

? Action rapide ;

? La pluie survenant quelques minutes après application

ne diminue pas son efficacité ; ? Il est réputé devenir

biologiquement inactif pour les plantes au contact du sol car il y est

rapidement et très fortement adsorbé, mais on

ignore ses éventuels effets sur les

invertébrés du sol, et son devenir lorsqu'il est

emporté par l'érosion hydrique

I.2.4.1.1 Propriétés physico-chimiques

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 24

Le paraquat-chlorure se présente sous la forme de

cristaux incolores et inodores. Il n'est pas volatil. Très soluble dans

l'eau (environ 70 g/mL à 20 oc), il l'est

légèrement dans l'éthanol et l'acétone. Il est

insoluble dans les hydrocarbures.

Tableau J-3 :

Propriétés physico-chimiques du paraquat

|

Formule brute

|

C12H14Cl2N2

|

|

Masse molaire

|

257,2

|

|

Température d'ébullition

|

Supérieur à 300 °C

|

|

densité

|

Environ 1,25

|

|

Température de fusion

|

175 à 180 oC

|

Les sels de paraquat et leurs solutions aqueuses ne sont pas

inflammables. Il se décompose au-dessus de 300 °C produisant des

fumées toxiques. Il attaque les métaux, notamment le fer. Il est

stable en milieu acide ou neutre, instable en milieu basique. Avec la soude,

comme avec les agents réducteurs (Zinc,dithionite de sodium),la

réaction conduit à la formation d'un radical libre soluble dans

l'eau et de couleur bleue intense(Mckeag et al.,2002).

I.2.4.1.2 Effet du paraquat sur l'homme

Le paraquat est considéré comme l'herbicide le

plus toxique au monde. Aujourd'hui, il est utilisé essentiellement sous

forme de gramoxone et est un des composés les plus dangereux pour la

santé humaine. Des expositions répétées peuvent

causer l'irritation de la peau, des pertes de la vue, des ulcères, des

lésions des poumons et des nerfs, des graves problèmes de peau et

d'autres dommages irréversibles à la santé et au

bien-être (Washington, 1997). Il est un contaminant potentiel

des eaux grâce à sa solubilité élevée (autour

620 g/l à 25°C) (Mhammedi & Chtaini, 2008). Des

études menées sur des rongeurs suggèrent qu'il causerait

des lésions cérébrales semblables à celles de la

maladie de Parkinson (MP). Le paraquat, comme d'autres pesticides, est donc

suspecté de favoriser l'apparition de MP chez les agriculteurs (Berry

et al., 2010).

Bien que la dangerosité du paraquat soit connue et que

son utilisation en Europe soit interdite depuis quelques années, il

reste un des herbicides les plus employés au monde et cause chaque

année de nombreux décès par empoisonnement accidentel ou

volontaire (Costa et al., 2014).

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 25

Tableau I.4 : Toxicologie du

paraquat (Ngou, 2010).

|

Concentration permise dans les eaux de

consommation

|

0,1 ug.L-1

|

|

Concentration permise dans les eaux de

surface

|

1 à 3 ug.L-1

|

|

Valeur limite d'exposition professionnelle

|

0,1 mg.m-3

|

|

DL50 chez l'homme

|

35 mg.kg-1 (environ 2 gorgées de

produit

dosé à 100 g.L-1)

|

|

DL50 chez le rat

|

100 à 150 mg.kg-1 par voie orale

80 à 90 mg.kg-1 par voie intra

veineuse

(transcutanée)

|

|

DL50 chez le lapin

|

200 à 300 mg.kg-1 par voie

transcutanée

|

|

Demi-vie

|

7 ans dans les sols argileux

|

I.2.4.2 Travaux antérieures sur le paraquat

L'analyse de paraquat et des pesticides dans l'eau ou dans les

solutions aqueuses a été effectuée par différentes

techniques. Ces techniques sont entre autre la chromatographie liquide haute

performance (HPLC), la fluorescence et les techniques électrochimiques.

La HPLC a été utilisée par Zou et al. (2012) pour

la détermination de paraquat et la limite de détection atteinte

est de 200 ng/mL. La fluorescence a été utilisée par Feihu

et coauteurs (2012) et la limite de détection atteinte est de

3,35×10-9 mg/L pour la détection du paraquat. La

détermination électrochimique de paraquat a été

effectuée par plusieurs auteurs tels qu'Ulisses, Luiz, Tcheumi et Farahi

et les limites de détection sont respectivement 0,7 ug/L ;

9,3×10-8 mg/L ; 3,8×10-9 mg/L ;

6,4×10-9 mg/L (Ulisses et al., 2004; Luiz et

al., 2010 ; Tcheumi et al., 2012 ; Farahi et al., 2014).

La détection électrochimique des polluants se fait pour la

plupart en utilisant des électrodes modifiées. Le paragraphe

suivant nous présente les électrodes modifiées.

I.3 ÉLECTRODES CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET

CAPTEURS ÉLECTROCHIMIQUES

I.3.1 Électrodes chimiquement modifiées

(ECMs)

Le contrôle des propriétés physiques et

chimiques de l'interface électrode/électrolyte permet

d'améliorer, voire de contrôler la réactivité et la

sélectivité d'une réaction électrochimique. Le

terme électrodes chimiquement modifiées (ECMs) désigne

toute électrode à

la surface de laquelle une espèce chimique aux

propriétés spécifiques (groupe redox, catalyseur,

photosensibilisateur, complexant, colorant, etc.) a été

délibérément fixée (Navaratne & Priyantha,

2011). L'un des avantages de ces systèmes est qu'ils nécessitent

l'utilisation d'une quantité minimum de réactifs qui sont souvent

coûteux pour réaliser les analyses. Un autre avantage est la

sélectivité des ECMs (Heitzmann, 2006). Il existe plusieurs types

d'électrode chimiquement modifiée et nous pouvons citer entre

autre les électrodes à film mince, les électrodes

pressées, les électrodes dispersées et les

électrodes à pate de carbone. Le paragraphe suivant donne une

brève description des électrodes à pate de carbone car

électrodes d'intérêts de ce travail.

I.3.1.1 Électrodes à pâte de

carbone

Introduite par Adams (1958), l'électrode à

pâte de carbone (EPC) est une électrode dotée d'une

cavité remplie d'un mélange homogène de carbone

(généralement le carbone graphite) réputé

conducteur et de liant conducteur (H2SO4 par exemple) ou non conducteur (huile

tel que le nujol, silicone, paraffine) (Kurt, 1990). L'EPC présente

l'avantage d'avoir une surface facilement renouvelable par une

élimination simple de la pâte. Du fait de sa facilité de

fabrication, elle présente une bonne stabilité et les

résultats obtenus sont généralement reproductibles (Karel

et al., 2009). En plus de ces avantages, elle présente aussi un

intérêt particulier, en ce sens qu'on peut incorporer en son sein

un composé électroactif particulièrement insoluble dans

l'eau, dans le but de modifier l'électrode et ainsi de pouvoir augmenter

ses propriétés de sensibilités et de

sélectivité (Tonlé et al., 2005). De ce qui

précède, l'EPC est un instrument très sollicité

pour les analyses électrochimiques à cause de ses multiples

avantages. Elle présente cependant quelques inconvénients, ceux

d'être non réactive en milieu organique et nécessiter un

liant pour sa fabrication. Le liant représente ici un

inconvénient parce qu'il peut engendrer une chute ohmique non

négligeable. On note également une diffusion limitée du

courant lors des analyses. Cette observation permet d'expliquer l'influence de

la réponse électrochimique par une accumulation du liant à

la surface de l'électrode (Tonlé, 2004).

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 26

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 27

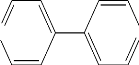

Schéma I.4 : Coupe

représentative d'une électrode à pâte de carbone

simple ou Modifiée

Compte tenu de l'objectif de notre travail et des

propriétés d'adsorption de ces matériaux (pâte de

carbone) qui les rendent utiles à l'élaboration des capteurs

électrochimiques, nous utiliserons pour la suite une EPC modifiée

par le charbon actif (à base de balles de riz).

I-3.2 Capteurs électrochimiques I.3.2.1

Définition et historique

Un capteur peut être défini comme étant un

dispositif analytique capable de transformer un phénomène

chimique en un signal électrique mesurable. Il combine un composant

chimique appelé « récepteur » et un « transducteur

» définissant le mode de détection (Vial, 2005). Un capteur

est caractérisé par plusieurs critères dont les plus

importants sont l'exactitude, la fidélité, la sensibilité,

la précision, la rapidité et un coût raisonnable

(Kétep, 2006). La fabrication de capteurs électrochimiques

nécessite la mise en oeuvre des technologies les plus importantes du

siècle (électronique, biotechnologie, nanotechnologie, etc.)

(Vial, 2005). Depuis le premier capteur (électrode de pH)

développé par Fritz Haber et Zygmunt Klemensiewicz en 1906,

des

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 28

efforts considérables ont été faits pour

mettre au point d'autres capteurs dans l'objectif de réaliser des

dosages rapides, sensibles et spécifiques de molécules

présentant un intérêt dans le domaine médical,

agroalimentaire, ou environnemental.

I.3.2.2 Principe de fonctionnement des capteurs

électrochimiques

Un capteur électrochimique est constitué d'une

électrode indicatrice (matériau conducteur) que l'on place dans

la solution à analyser. Un transfert électronique

s'établit entre un oxydant et un réducteur (espèces

neutres ou chargées), ce transfert est détecté et transmis

à la chaîne de mesure sous forme d'un signal de courant

électrique ou de tension (Vial, 2005). Les capteurs

électrochimiques se distinguent selon leur mode de transduction : mode

potentiométrique ou mode ampérométrique.

En mode potentiométrique, on mesure la

différence de potentiel (?E) qui s'établit entre

l'électrode indicatrice et une électrode de

référence. Sans imposition de courant ou "à courant nul",

lorsque l'équilibre est atteint, ?E est constante et donnée par

(E - Eréf). E est donné par l'équation de Nernst dans

laquelle intervient la concentration de l'oxydant (électrode de

1ère espèce), ou la concentration d'un contre-ion non

électroactif (électrode de 2e espèce), ou

encore les concentrations de l'oxydant et du réducteur (électrode

de 3e espèce). Avec une imposition de courant, on provoque

l'oxydation ou la réduction du substrat à doser. Dans des

conditions de diffusion pure (électrodes et solution immobiles), la

réponse potentiométrique se présente sous forme d'un

pseudo-plateau situé à un potentiel proche du potentiel standard

du couple redox impliquant le substrat. La durée de cette réponse

est proportionnelle à la concentration du substrat dosé (Vial,

2005 ; Kétep, 2006).

En mode ampérométrique, on mesure le courant qui

circule dans le circuit extérieur lorsqu'on impose une différence

de potentiel (?E) entre l'électrode indicatrice et l'électrode de

référence. Ce courant est proportionnel à la concentration

du substrat dosé, à condition que ?E soit judicieusement choisie

pour provoquer uniquement la réaction d'oxydation ou de réduction

de substrat et que les conditions de transport des espèces soient

fixées (Vial, 2005 ; Kétep, 2006). La figure 4 ci-dessous

présente le principe de fonctionnement d'un capteur

électrochimique, permettant d'obtenir des informations sur

l'espèce à détecter ou à doser dans un

échantillon.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 29

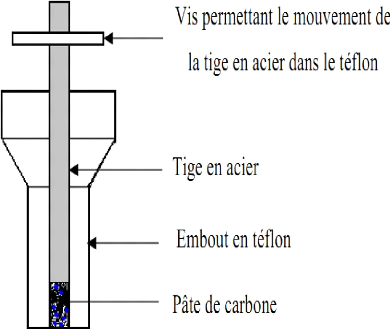

Figure 2 : principe de

fonctionnement d'un capteur

Sur la figure ci-dessus, l'élément de

reconnaissance (substance électroactive) de l'analyte peut être

une molécule chargée, une molécule portant des paires

électroniques libres ou encore une molécule hybride

fonctionnalisée. Cet élément est immobilisé

à la surface du transducteur (électrode) par physisorption,

chimisorption, par piégeage dans une membrane inerte ou par inclusion

dans une matrice solide. Il doit offrir une spécificité

(affinité physico-chimique) et une sensibilité

élevées pour l'analyte d'intérêt, avec lequel il

doit réagir soit par une réaction d'échange d'ions, soit

par une réaction de complexation, ou enfin par une réaction

redox. Le transducteur quant à lui est le composant du capteur qui

détecte les changements physiques ou chimiques se produisant dans

l'élément de reconnaissance suite à la liaison de

l'analyte, et les convertit en un signal de sortie qui peut être

amplifié, affiché et sauvegardé (Vial, 2005 ;

Kétep, 2006).

I-3 MÉTHODES ÉLECTROCHIMIQUES D'ANALYSES

Les techniques électrochimiques sont des outils

d'analyse classique très utiles en chimie analytique pour leur

facilité d'emploi (elles utilisent un seul instrument de mesure), leur

précision et la fiabilité des mesures qu'elles permettent

d'effectuer. Sensibles et sélectives, elles peuvent servir à la

détermination de plusieurs éléments dans la même

matrice, et sont adaptées à la détection des pesticides et

des métaux lourds dans l'environnement. Suivant la nature des

espèces électroactives et le type d'informations

recherchées au cours d'une analyse, on peut faire appel à une

méthode électrochimique appropriée. Ce travail

étant porté sur l'analyse des pesticides à l'état

de trace, les méthodes impulsionnelles d'analyse sont les plus

indiquées à cet effet. Il existe plusieurs méthodes

électrochimiques, mais nous ne présenterons que celles

utilisées tout au long de ce travail: la voltammétrie cyclique

(CV), la voltammétrie à onde carée (VOC) et la

spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE).

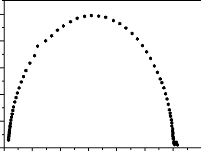

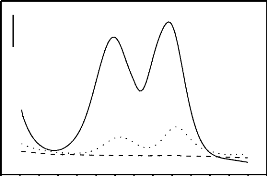

I.3.1 Voltammétrie cyclique

Elle consiste à faire varier en aller et retour (entre

deux bornes Ei et Ef) le potentiel d'une électrode dite électrode

de travail et à enregistrer le courant correspondant. Les signaux

enregistrés (Figure 3) sont caractérisés par plusieurs

paramètres tels que :

L'écart AEp entre les potentiels de pics anodique et

cathodique donné par la relation (I1), dans laquelle Epa est le

potentiel du pic anodique et Epc le potentiel du pic cathodique.

AEp= Epa- Epc .. (I-1)

La relation entre le courant des

pics (ip) et la vitesse de défilement (V) des potentiels est

donnée par l'équation (I-2) de Randles-Sevcick. Dans cette

équation, (n) est le nombre d'électrons échangés

par la réaction chimique étudiée, (A) la surface de

l'électrode, (D) le coefficient de diffusion de l'espèce

électroactive, (V) la vitesse de balayage de potentiel, (C)

concentration de l'espèce électroactive.

Ip= (2.69 x

105)n3/2AD1/2v1/2C (I-2)

La

grandeur E1/2 est appelée potentiel de demi pic et donnée par

:

E1/2 =1/2(Epc- Epa) (I-3)

|

Ei : Potentiel initial Ef : Potentiel final ia :

Intensité anodique ic : Intensité cathodique

|

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 30

Figure 3 : Courbe typique de

voltampérométrie cyclique.

D'un point de vue théorique, la voltammétrie

cyclique est la méthode de choix pour étudier la

réversibilité d'un transfert électronique. Si au

départ l'espèce redox en solution est un réducteur, le

balayage allé se fait vers les potentiels anodiques pour favoriser son

oxydation (équation I-4). Lorsque Ef est atteint, le sens de balayage

est inversé vers les potentiels

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM

RUFIS 31

cathodiques afin de favoriser la réduction de

l'espèce oxydante générée au cours du balayage

allé (équation I-5) (Zoski, 2007).

Balayage allé (Epa) : Red H Ox + ne (I-4)

Balayage retour (Epc): Ox + ne H Red (I-5)

Les valeurs d'Epa et Epc (respectivement les potentiels des pics

d'oxydation et de réduction) permettent de déterminer le

potentiel de demi-pic E1/2 (équation I-6) qui est une

caractéristique du système électrochimique dans les

conditions opératoires utilisées.

E1/2 = ???? (Epc + Epa ) (I- 6)

Pour un système réversible, le rapport

??????

?????? = 1. Ce rapport est

différent de 1 pour un système

irréversible et l'écart entre les potentiels de

pics anodique (EPa) et cathodique (EPc) est donné

par:

??,??????

ÄE = Epa - Epc = ... ... ... ... ...

...(I-7)

????

Où R est la constante se gaz parfaits

(J.K-1.mol-1), T la température (K), n le nombre

d'électrons échangé et F la constante de Faraday.

Les courants de pic anodique ou cathodique sont

déterminés par l'équation I-8 appelée relation de

Randles-Sevcik :

Ip = (2069 × 10-5) n3/2

AD1/2Cv1/2 (I-8)

Où n est le nombre d'électrons

échangés par l'analyte électrochimique

étudié, A la surface de l'électrode de travail

(cm2), D le coefficient de diffusion de l'espèce

électroactive (cm2/s), C la concentration de l'espèce

électroactive (mol/L) et V la vitesse de balayage du potentiel (V/s).

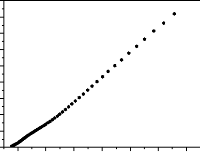

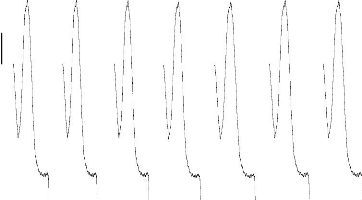

I.3.2 Voltammétrie à onde carré

(VOC)

La voltammétrie à onde carrée est

basée sur la combinaison d'une modulation d'onde carrée

d'amplitude avec une rampe en escalier. Le signal mesuré est la

différence Ai entre les courants mesurés à la fin de

chaque pulse montant et descendant de l'onde carrée (Daamouche, 2009)

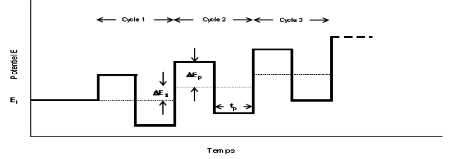

.La figure 6 schématise la forme de potentiel appliquée dans le

cas de la VOC.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 32

Figure 4 : Allure de la commande

de potentiel imposé en fonction du temps en voltammétrie à

ondes carrées.

Les paramètres caractéristiques de la

voltammétrie à onde carrée sont : - ÄES :

incrément de potentiel au début de chaque cycle.

- ÄEP : amplitude d'une demi-période

La voltammétrie à onde carré a l'avantage

supplémentaire d'être plus rapide que les méthodes

conventionnelles à impulsion différentielle, permettant ainsi de

réduire les durées d'analyse. En effet, alors qu'en

voltammétrie à impulsion différentielle les vitesses de

balayage varient de 1 à 10 mV/s, la voltammétrie à onde

carré autorise des vitesses de balayage de plus de 1 V/s.

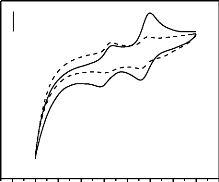

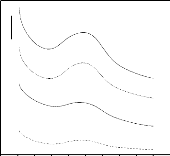

I.3.4 La spectroscopie d'impédance

électrochimique (SIE)

La spectroscopie d'impédance électrochimique

« STE » est une technique non destructive adaptée à

l'étude des propriétés électriques interfaciales

(Monk et al., 2008). Elle permet de différencier les divers

phénomènes susceptibles de se produire dans la cellule

électrochimique en fonction de la fréquence : les

phénomènes rapides se produisent à hautes

fréquences, tandis que les phénomènes lents ont lieu

à basses fréquences (Ribaut, 2008).

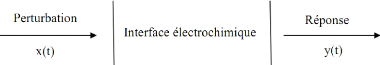

La STE repose sur la mesure d'une fonction de transfert suite

à la perturbation volontaire du système électrochimique

étudié. Ce système peut être considéré

comme étant une « boîte noire »qui réagit en

émettant un signal y(t) quand il est soumis à une perturbation

x(t) (figure 7). Les deux signaux x(t) et y(t) sont alors reliés par une

fonction de transfert 11(w) telle que Y (w) = 11(w) X(w), X(w) et Y (w)

étant respectivement les transformées de Fourier de x(t) et y(t)

(Yang et al. ,1994).

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 33

Figure 5 : Une fonction de

transfert.

Classiquement, la perturbation imposée est

sinusoïdale. Le signal appliqué est donc de la forme x(t) = A sin

(wt) et la réponse du système est y(t) = B sin (wt+ (p) avec une

fréquence f, une pulsation w = 2ðf et un déphasage (p.

L'impédance électrochimique se définie comme étant

le nombre complexe Z (w) résultant du rapport :

1 Zj

? ? tan?

(I-9)

Où, en mode potentiostatique, ?E(w) est la perturbation

imposée à un potentiel choisi E0, et ?I (w) la réponse en

courant du système étudié avec une composante continue I0

. Il est aussi possible d'utiliser le mode galvanostatique. Dans ce cas, c'est

une perturbation en courant de faible amplitude qui est appliquée au

système et c'est la réponse en potentiel qui est mesurée.

L'impédance Z(w) est un nombre complexe qui peut être écrit

sous deux formes équivalentes :

Z (w) = |Z (w)| ej(p(w) ou Z (w) = Zr(w) + jZj(w) avec

, (I-10)

|Z | étant le module de l'impédance, (p le

déphasage, Zr la partie réelle et Zj la partie imaginaire.

Pour passer d'une forme à l'autre, il suffit d'utiliser

les relations suivantes :

|Z |2= Z2r+ Z2j et

Zr ou Zr = |Z | cos (p et Zj = |Z | sin (p ...

(I-11)

L'impédance d'un système électrochimique,

quel qu'il soit, peut en effet être assimilée par analogie

à une impédance électrique. On peut donc associer à

ce système un circuit électrique équivalent ou (CEE)

où chaque phénomène physico-chimique se déroulant

à l'interface électrode/électrolyte peut être

modélisé par un composant électrique.

Conclusion

Ce chapitre avait pour objectif de présenter des

généralités sur le charbon actif, les pesticides, les

électrodes modifiées ainsi que les méthodes

électrochimiques d'analyses. Il ressort de cette étude

bibliographique que les charbons activés sont des composés

très attrayants du fait

de leur faible coût, leur non-toxicité, leur

préparation facile, leurs larges surfaces spécifiques, leurs

porosités et leurs capacités d'adsorption des polluants

organiques.

De plus, malgré l'apport des pesticides propice

à l'amélioration des rendements agricoles, ils contribuent

grandement à la dégradation de la qualité des eaux de

surfaces et souterraines.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 34

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 35

CHAPITRE II : RÉACTIFS, MATÉRIELS ET

MÉTHODES

Introduction

Afin de mener à bien les expériences

présentées dans cette thèse, différents

composés et techniques ont été utilisés. Ce

chapitre donne toute d'abord une description des réactifs ainsi que la

procédure de préparation du charbon actif. Une série de

méthodes utilisées pour caractériser le matériau

d'électrode sont également décrites. Enfin nous

présentons les techniques analytiques dans cette étude et les

différents modes opératoires associés aux manipulations

effectuées au cours de la détection électrochimique du

paraquat.

II.1 RÉACTIFS

Les produits chimiques utilisés au cours de ce travail

sont regroupés dans le tableau II.1 ci-dessous.

Tableau II.1 : Formules chimiques,

noms, puretés et origines des réactifs utilisés.

|

Noms et formules

chimiques

|

Puretés(%)

|

origines

|

|

Sodium chlorure, NaCl

|

99.5

|

Fischer Scientific

International

|

|

Sodium sulphate, Na2SO4

|

99

|

BDH Chemicals Ltd.

|

|

Poudre de graphite, C

|

/

|

Johnson Matthey

|

|

Huile de silicone

|

/

|

Sigma-Aldrich

|

|

Paraquat, C12H14N2Cl2

|

99

|

Riedel-de Haen

|

|

Calcium sulphate, CaSO4

|

96

|

BDH Chemicals Ltd.

|

|

Magnésium sulphate,

MgSO4

|

99

|

BDH Chemicals Ltd.

|

|

Potassium

hexacyanidoferrate(III)

K3Fe(CN)6

|

/

|

Prolabo

|

II-2 PREPARATION DU CHARBON ACTIF

Le choix du matériau adéquat pour effectuer une

détection des polluants en milieu aqueux dépend notamment de sa

surface spécifique, de sa porosité et de sa composition chimique.

Le charbon actif préparé au cours de cette étude provient

des balles de riz, qui ont été récoltées dans la

localité de Ndop, région du Nord-Ouest Cameroun. Elles ont

été lavées plusieurs fois avec de l'eau robinet, et de

l'eau distillée, puis séchée au soleil pendant 72 heures

avant activation.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 36

Le rapport de l'imprégnation est défini comme

rapport de la masse de l'agent d'activation à la masse du

précurseur sec de biomasse. Pour produire un charbon actif avec un

rapport d'imprégnation de 175%, 20 g de balle de riz sèches ont

été mis en contact avec 35 g d'une solution de H3PO4 de

concentration 1 M. Le mélange a été laissé pendant

30 minutes pour que l'activation ait lieu, puis séché dans un

four réglé à 105 oC pendant 24 heures.

L'échantillon a été carbonisé

pendant 1 heure à 450 oC, à une vitesse de chauffage

de 5 oC/min. Le produit obtenu à partir de la calcination a

été lavé avec de l'eau distillée jusqu'à ce

qu'il n'y ait eu aucun ion phosphate détecté. L'installation

expérimentale utilisée est un four électrique de marque

d'ISUNU avec un règlement automatique. Le charbon actif obtenu a

été séché pendant 24 heures à la

température de 105 oC, avant d'être

écrasé et tamisé pour obtenir le charbon actif ayant des

particules de taille plus basse que 100 um.

II.3 TECHNIQUES DE CARACTÉRISATION DU

MATÉRIAU

L'un des aspects les plus intéressants d'une

étude sur les matériaux est leur caractérisation. À

cet effet, une combinaison de techniques est employée à savoir

l'analyse chimique élémentaire, le point de charge nul et la

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (IRTF).

II.3.1 Analyse chimique élémentaire

L'analyse élémentaire est un type particulier

d'analyse (microanalyse élémentaire organique) qui consiste

à trouver la composition élémentaire centésimale de

la molécule étudiée, prise à l'état pur

(Rouessac et al., 2004). Le dosage d'un seul élément

voire de deux (C et H le plus souvent) permet de vérifier le

bien-fondé de la formule brute proposée pour une molécule

non encore décrite dont la structure a pu être déduite de

son étude spectrale. Par ailleurs, en comparant les pourcentages

théoriques de chaque élément à ceux trouvés

à partir d'un échantillon d'un composé dont on

connaît la formule brute, on détermine sa pureté (Rouessac

et al., 2004).Cette analyse a été sur un appareil de

marque Fissons Instruments 1108 CHNS-O.

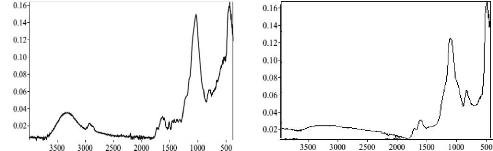

II.3.2 Spectroscopie infrarouge à transformée

de Fourrier (SIR-TF)

La spectroscopie infrarouge (IR) est une technique rapide et

pratique pour la caractérisation des matériaux organiques et/ou

inorganiques. Son principe de base repose sur l'interaction du rayonnement

électromagnétique IR avec la matière à

différentes fréquences (Lutz & Haeuselrh, 1999). Dans le

spectre général des rayonnements

électromagnétiques, le domaine

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 37

du rayonnement JR est compris entre 12800 et 10

cm-1 qui se décompose en trois parties: l'IR proche, l'IR

moyen et l'IR lointain (Lutz & Haeuselrh, 1999 ; Demirdöven et

al., 2004). Nous nous intéressons particulièrement à

la région de l'IR moyen (IRM) qui correspond à l'intervalle de

nombres d'onde 4000 - 400 cm-1. Lors de l'irradiation d'une

molécule par le rayonnement JR, celle-ci peut absorber partiellement et

sélectivement ce rayonnement. De ce fait, elle se trouve dans un

état excité et son énergie vibrationnelle et rotationnelle

sont modifiées avec une augmentation de leurs amplitudes.

L'énergie du rayonnement JR incident se retrouve alors diminuée

après l'interaction, ce qui conduit à l'apparition d'une bande

d'absorption à cette fréquence. L'énergie absorbée

(hí0) est donc caractéristique de chacune des liaisons chimiques

du composé analysé. Le spectre JR se compose ainsi de plusieurs

bandes d'absorption. Comme tout composé possède une signature qui

lui est propre, la spectroscopie JR est très souvent utilisée

pour caractériser des échantillons formés de plusieurs

composants (Lutz & Haeuselrh, 1999 ; Demirdöven et al.,

2004). La spectroscopie JR nous permettra d'identifier les bandes correspondant

aux élongations de liaisons, aux déformations angulaires et aux

groupements fonctionnels présents dans le matériau. Dans notre

cas, les mesures d'absorption dans l'IRM ont été

réalisées à l'aide d'un spectrophotomètre Alpha-P

de la firme BROKER. L'acquisition des spectres s'est faite sur une plage de

longueur d'onde de 4000 - 400 cm-1. L'analyse des échantillons est

réalisée en déposant quelques milligrammes de poudre

d'argile sur un disque de KBr (transparent au rayonnement JR).

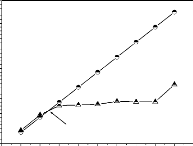

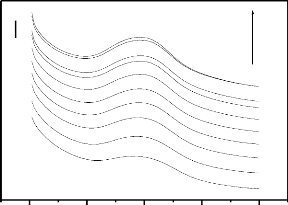

II.3.3 Le pH de point de charge nulle (pHpzc)

Le pHpzc ou pH du point de charge zéro ou nulle,

correspond à la valeur de pH de la solution pour laquelle, la charge

nette de la surface des adsorbants est nulle. Ce paramètre est

très important dans les phénomènes d'adsorption, surtout

quand des forces électrostatiques sont impliquées dans les

mécanismes. Une façon simple et rapide pour déterminer le

pHpzc est de placer 50 mL de solution de NaCl en flacons fermés et

ajuster le pH de chacun (valeurs comprises entre 2 et 12) par addition de

solution de NaOH ou HCl (0.1M). On ajoute ensuite à chaque flacon 0,15 g

d'échantillon de matériau à caractériser. Les

suspensions doivent être maintenues en agitation, à

température ambiante, pendant 24 h, et le pH final est alors

déterminé. On porte sur un graphe ÄpH = f(pHi) où

ÄpH = (pHf-pHi), l'intersection de la courbe avec l'axe qui passe par le

zéro donne le point

isoélectrique.il a

été réalisé avec un pH-mètre de marque

inolab (model pH 7110).

Dans la suite du travail, nous présentons

l'appareillage et le matériel utilisé, la préparation de

l'électrode à pâte de carbone et la procédure

expérimentale électrochimique.

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 38

II-4. MATERIEL ET APPAREILLAGE

Les manipulations électrochimiques ont

été effectuées au LACHINGE. Les appareils et

matériels qui ont servi à l'obtention des résultats

électrochimiques sont :

- Un dispositif d'analyse voltammétrique

constitué d'un potentiostat (Palm Sens3) relié

à la cellule électrochimique et connecté à un

ordinateur muni d'un logiciel PS Trace 4.2 pour l'enregistrement des courbes et

du logiciel ORIGIN 6.0 pour le traitement des courbes. Le potentiostat est

connecté à une cellule électrochimique dans laquelle

baignent trois électrodes :

- une électrode de travail (ET) à savoir

l'électrode à pâte de carbone simple (EPC) ou une

électrode modifiée par le charbon (EPC-CHA) ;

- L'électrode de référence (ER) qui est

ici l'électrode à l'argent chlorure Ag/AgCl/ KCl, 3M), de

potentiel égal à 0,24 V par rapport à ENH ;

- L'électrode auxiliaire (EA) ou contre

électrode (CE) qui est dans ce cas un fil de platine.

Les équipements ayant servi lors des manipulations

électrochimiques sont les suivants:

- Une verrerie nécessaire à la préparation

et la conservation des solutions ;

- Une balance de type SARTORIUS de précision 0,001 pour

les pesées ;

- Un pH-mètre de marque inolab (model pH 7110) pour

ajuster et mesurer les pH des

solutions ;

- Deux agitateurs magnétiques de marque VWR (VMS-C7) ;