|

CERAI

Centre

d'Études et de

Recherche Appliquée de

l'Istec

LE DEVELOPPEMENT DURABLE :

SOURCE DE PERENNITE DE

L'ENTREPRISE ?

L'enjeu de la démarche d'intégration

des principes du Développement Durable pour

les Petites et Moyennes Entreprises

en France

Maïté DRACON

Promotion 2004 ISTEC - CFA Sup

Date d'édition : 27 avril 2004

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont

soutenue et permis de mener à bien ce mémoire de fin de

cycle.

Tout d'abord, je voudrais adresser un grand merci à

messieurs Thierry Vincent, Yohan Leroy et Etienne Ruth, pour le temps qu'ils

m'ont accordé et les connaissances qu'ils m'ont transmises.

Un autre grand merci à M. Lecocq et à M. Mary

pour m'avoir ouvert les portes de leurs entreprises et m'avoir consacré

un peu de leur précieux temps.

Merci également à M. Stanislas Dupré et

à Michel Breton pour leur aimable participation et leurs conseils.

Un merci tout particulier à mon conseiller de recherche,

M. Patrick Franconie, pour son soutien et sa capacité à me

recentrer sur les points essentiels de ce vaste sujet.

Enfin, merci beaucoup à tous les intervenants de l'ISTEC

pour leur professionnalisme et la passion de l'enseignement qui les anime.

Merci aussi à Corinne Laronce et Naffissa Boutebba pour

leur implication, leur aide, et pour le courage qu'elles ont su nous insuffler

pour parvenir au terme de ce cursus.

Et je n'oublie pas, pour terminer, de remercier mes

collègues de travail qui se sont armés de patience pour lire ce

mémoire et me donner leur avis, ainsi que ma tutrice, Nathalie Sciardis,

pour m'avoir permis d'utiliser les moyens du CEA pour mener cette étude

à bien.

SOMMAIRE

Préambule 5

Introduction 7

Partie I : Le Développement

Durable : Pourquoi et Comment ? 8

1.

Le constat des échecs des sociétés occidentales 8

1.1. L'environnement

et les Hommes 8

1.2. Les Hommes et

leur qualité de vie 14

2. Le DD : une nouvelle chance pour l'avenir 21

2.1.

Définitions : développement durable et termes

associés 21

2.2. Le

Développement Durable : valeur montante de la société

23

2.3. Le

Développement durable : un gain de visibilité en

2003 et des perspectives d'avenir encourageantes 31

2.4. A qui s'adresse

le DD ? 33

Partie II : Les enjeux du DD pour les PME 35

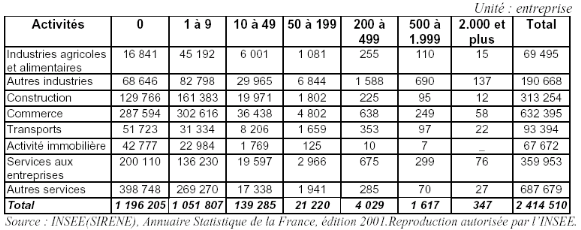

1. Les PME en France 36

1.1. Qu'est ce qu'une

PME ? 36

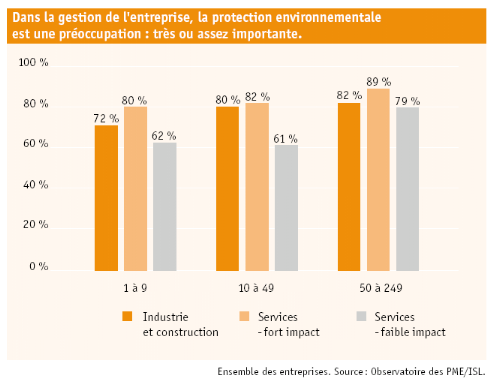

1.2. Les PME face aux

trois piliers du DD 38

2. Les particularités des PME françaises face au

DD 41

2.1.

Difficultés 41

2.2. Avantages

structurels 43

3. La Responsabilité Sociale et Environnementale :

un avantage concurrentiel 44

3.1. Opinion publique,

les nouvelles tendances de fond 44

3.2. Les

marchés publiques : préférence aux entreprises

appliquant la RSE 46

3.3. Grands

Comptes : nouvelles exigences en matière de Développement

Durable 46

4. La Responsabilité Sociale et

Environnementale : un avantage financier 48

4.1. La

réduction des coûts 48

4.2. Les aides

financières 51

Partie III : La démarche d'engagement

sur la voie du DD pour une PME 53

1. Les étapes générales 53

2. Les clefs de la réussite de la démarche

57

3. Expérimentation de la faisabilité

financière de la démarche sur deux entreprises d'IDF 59

3.1. Les

entreprises sélectionnées 59

3.2. Diagnostic

développement durable 61

3.3. Application de

la démarche 68

3.4.

Résultat de l'expérimentation 82

Conclusion 84

Méthodologie 86

Bibliographie 88

Glossaire 90

Annexes 98

Annexe 1 I

Annexe 2 IV

Annexe 3 VIII

Annexe 4 IX

Annexe 5 X

Annexe 6 XI

Annexe 7 XIII

Annexe 8 XV

Annexe 9 XVI

Annexe 10 XVII

Annexe 11 XIX

Annexe 12 XXII

Annexe 13

Annexe 14 XXV

Annexe 15 XXVI

Annexe 16 XXVII

Annexe 17 XXXI

Notes 131

PREAMBULE

Lorsque l'on se penche sur ce qu'englobe le

Développement Durable, on apprend que ce n'est pas simplement une

affaire de concept. Il s'agit d'une nouvelle vision du monde. «

L'enjeu n'est pas de répondre à de nouvelles contraintes par

de nouvelles politiques ponctuelles et des actions limitées mais bien de

réinventer la société économique de demain, comme

la société de consommation a été inventée il

y a près de soixante ans »1

Le comportement majoritaire actuel dans notre

société peut être symbolisé par une image

très parlante qu'a utilisé lors d'un entretien Thierry Vincent,

chargé d'études à la CCIP : Celle d'un homme qui

marche dans le désert avec une gourde, qui est loin de toute oasis, mais

qui continue à boire comme si une source intarissable se trouvait

près de lui.

En effet, le développement du monde, tel qu'il a

été façonné par la société de

consommation, n'est pas durable.

Le DD est la réponse des sociétés

occidentales à cet état de fait pour éviter les

catastrophes annoncées sans « révolution ».

Sa diffusion implique une évolution des mentalités qui permette

de prendre un nouveau cap.

On s'aperçoit alors que lorsqu'il s'agit de passer

à l'action suite aux conclusions et préconisations des

organisations internationales, et de modifier effectivement nos habitudes, les

ONG, les gouvernements et les citoyens se tournent vers l'entreprise. Il ne

s'agit pas ici de poursuivre le débat qui consiste à

déterminer à quel maillon de l'économie il incombe de

commencer en brisant le « cercle vicieux ». L'important

est qu'il semble que les entreprises soient déclarées d'office en

première ligne et qu'elles doivent réagir par rapport à

cela.

Les grandes entreprises font déjà l'objet de

contraintes légales en France, et communiquent abondamment sur le sujet

du développement durable, qui semble plus porteur actuellement que celui

de l'innovation. Nous ne ferons pas ici le procès du « green

washing » car le fait de communiquer sur le sujet améliore la

« notoriété » du développement

durable, même si cela peut parfois nuire à son

« image ». Mais les grandes entreprises sont-elles les

mieux placées pour effectuer le changement de cap attendu ? Les

opinions divergent. La mienne est que leur « tête »

n'est pas assez proche du terrain.

1 J. BLOCH, « Développement

durable : la myopie des entreprises... », Les Echos, 30-31 août

2002, p. 43.

Les PME n'ont pas encore de contraintes légales en

matière de DD et peut-être n'en auront-elles jamais. En effet, le

débat entre la promotion de démarches volontaires et la

contrainte par la réglementation est toujours d'actualité.

Néanmoins, les PME font de plus en plus l'objet de l'attention des

pouvoirs publics, l'objectif actuel étant à la sensibilisation

des PME ainsi qu'à la compréhension de leurs

spécificités.

Alors que faire face à cela lorsque l'on est dirigeant

d'une PME ? Anticiper et intégrer le club très fermé

des pionniers de l'évolution pour un monde plus durable, ou voir

venir et espérer que la « mode » passe ?

Pour les PME qui choisissent l'anticipation se pose alors la

question du comment. Cette question n'implique pas uniquement le comment de la

démarche d'engagement sur la voie du DD, elle implique aussi de

comprendre comment une PME peut trouver un intérêt

économique à cette démarche.

L'objet de cette étude de recherche appliquée

sera donc de réaliser si la gestion des PME à travers les piliers

du DD est viable.

INTRODUCTION

Mais où va le Monde ? A cette interrogation banale

qu'on se pose devant le JT sans en attendre de réponse

particulière le monde scientifique s'accorde pour rétorquer qu'il

va vers sa fin. En tous cas, à la fin du Monde tel que nous le

connaissons.

Les raisons de cette fin anticipée ? En premier

lieu, il y a les activités humaines qui menacent les équilibres

naturels en dépit du bon sens. En second lieu, d'un point de vue social,

le mal de vivre et la pauvreté gagnent du terrain. Les situations de

rupture qui en résultent peuvent mener à des actions

destructrices au-delà de toute raison.

C'est dans ce contexte que, de la prise de conscience de

quelques Hommes, est née l'idée d'un développement plus

durable, comme une concession entre le développent

déraisonné que nous connaissons et la révolution des

écologistes.

Depuis, le développement durable est une valeur

montante de la société et devient un élément

économique incontournable pour toute entreprise ayant une vision

à long terme.

Les PME ne sont pas encore concernées de façon

réglementaire par les préceptes du développement durable.

Néanmoins, ce dernier semble être autant un moyen

d'amélioration de la société dans son ensemble que de

l'entreprise en particulier.

Mais concrètement, comment une PME peut-elle

s'approprier la démarche de DD sans grever son bilan ? Quel angle

d'approche du DD lui permettra de s'engager sur cette voie tout en

espérant un retour sur investissement à moyen

terme ? Dans les faits, une PME peut-elle améliorer sa

rentabilité grâce à une stratégie de DD ?

Pour répondre à ces questions, nous allons, dans

un premier temps, étudier le concept de DD, les phénomènes

environnementaux et sociaux qui justifient son apparition, et l'ampleur qu'il a

pris ces dernières années.

Ensuite nous ferons le bilan de l'état actuel des PME

face aux trois piliers du DD et nous nous attacherons à montrer les

bénéfices qu'elles peuvent tirer à être socialement

et environnementalement responsables.

Enfin nous proposerons une démarche

générale pour les PME et nous l'expérimenterons sur deux

TPE orientées services de la région parisienne afin

d'évaluer la faisabilité financière de cette

démarche et la réalité des bénéfices que

l'entreprise peut en tirer.

Le Développement Durable : Pourquoi et

Comment ?

1. Le constat des échecs des sociétés

occidentales

Pour bien comprendre ce qu'est le développement

durable, il est nécessaire de bien prendre en compte le contexte dans

lequel il est apparu. C'est le constat de l'échec social et

écologique de nos sociétés occidentales qui a

constitué le terreau dans lequel le caractère inévitable

d'un mode de développement durable continue de se renforcer.

1.1.

L'environnement et les Hommes

Depuis la préhistoire, l'être humain se sert de

ce qu'il trouve autour de lui pour organiser sa vie et peu à peu

améliorer son confort. Cela commença par les peaux de bêtes

qui devinrent vêtements, et les cailloux et bouts de bois qui devinrent

outils. Puis au fur et à mesure que les civilisations se

développèrent, l'Homme n'eut de cesse que de trouver une nouvelle

utilité aux produits de sa planète. Ainsi animaux,

végétaux, minéraux, gaz, lumière, eau, tout fut mis

à contribution dans la marche vers le progrès de

l'humanité.

Nous sommes ainsi arrivés, au terme actuel de cette

évolution dans les pays développés, à un mode de

vie dont le standard minimal implique la possession de quantités

d'objets ayant eux-mêmes nécessité quantités de

ressources pour leur fabrication.

Il suffit d'avoir déménagé une fois dans

sa vie pour avoir une petite idée de l'ampleur de cette accumulation

d'objets, sans compter tous ceux qui ont été jetés sans

qu'on s'y attache.

Et c'est justement ce mode de vie des pays

développés qui est aujourd'hui mis en cause dans la

surconsommation des ressources naturelles.

En effet, c'est une préoccupation qui a

émergé autour des années 70, avec les chocs

pétroliers de 73 et 79 : Les ressources naturelles de notre

planète peuvent-elles s'épuiser ? Et le verdict du monde

scientifique tombe : OUI. Et non seulement les ressources

s'épuisent plus vite qu'elles ne se renouvellent, mais il semble que

notre activité influe également sur le climat (qui se

réchauffe en risquant d'entraîner quantités de catastrophes

pour l'écosystème et pour l'humanité), et sur le monde du

vivant dans son ensemble (duquel nous dépendons également). Les

scénarios les plus catastrophiques nous prédisent des dommages

importants et irréversibles d'ici 2050 (autant dire demain).

Seulement comment revenir en arrière ?

Comment effacer les conséquences de nos erreurs sans renoncer à

l'indéniable confort que le progrès, notamment depuis les

révolutions industrielles, puis celle, plus proche, de l'information,

nous a apporté ? Il semble que cela ne soit pas

« humainement » réalisable. La seule chose que nous

puissions faire est d'essayer de rectifier le tir au plus vite, et cela est

déjà un véritable défi en soi.

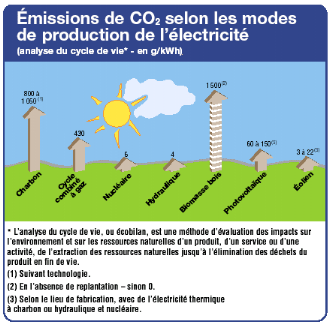

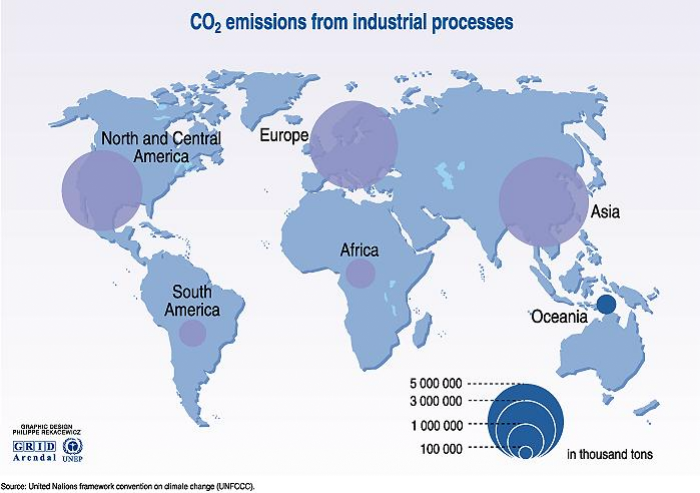

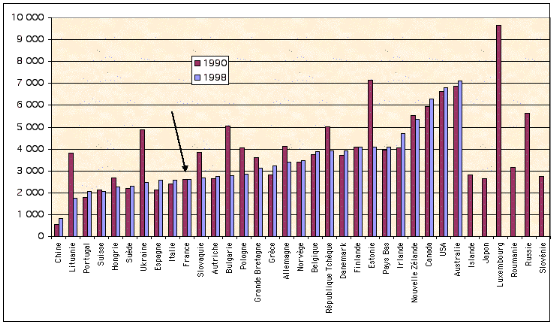

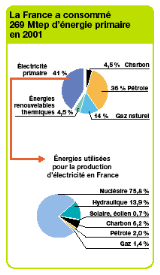

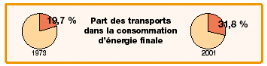

1.1.1. Constats scientifiques des

impacts environnementaux de l'activité humaine

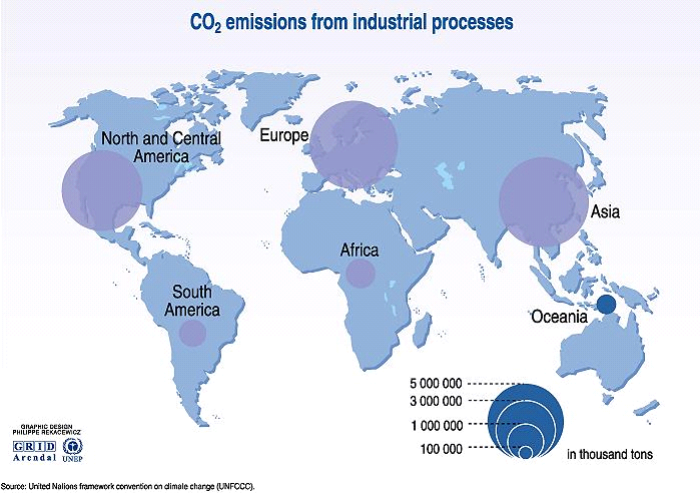

L'activité humaine génère un impact sur

l'environnement à chaque mouvement. Le seul fait de respirer nous fait

transformer l'oxygène nécessaire à notre survie en CO2

(dioxyde de carbone) qui est le principal gaz à effet de serre produit

par l'Homme. Mais cet impact là a été prévu par

l'écosystème. Nous allons nous concentrer ici sur les impacts des

activités les plus nuisibles, propres à l'Homme, et en

particulier celles des civilisations occidentales des pays

développés (ce sont en effet les pays développés

qui présentent les plus importantes émissions de CO2 dans le

monde, cf. Annexe 1) : la consommation d'énergie, la banalisation

de l'usage du papier, le recours croissant aux transports, le

développement des industries, la production de déchets

ménagers et des exemples de pollutions diverses (cf. détail de

ces constats en annexe 2)

L'homme est dépendant face à son environnement

naturel. C'est celui-ci qui lui apporte la satisfaction des besoins primaires

vitaux : l'eau, l'air, la nourriture. Même si la technologie nous

permet souvent de copier la nature, elle ne nous permettra sûrement pas

de la remplacer dans ces tâches essentielles. « La substitution

du capital reproductible au capital naturel connaît des limites. Il est

loin d'être acquis que les services écologiques actuellement

rendus par les écosystèmes puissent être

systématiquement reproduits artificiellement. On compte parmi ces

services gratuitement rendus par la nature : la purification de l'air et de

l'eau, la décomposition des déchets, la régulation du

climat, la régénération de la fertilité des sols,

la production et la préservation de la biodiversité, laquelle

procure les ressources nécessaires à l'agriculture et à

certains secteurs industriels, notamment pharmaceutique. La substitution d'un

mécanisme artificiel à ces services est dans certains cas

économiquement absurde, et dans d'autres tout simplement

impossible » 2

Sans les équilibres assurés naturellement par

l'écosystème, l'homme pourrait bien se retrouver dans un

environnement hostile.

2. Dominique Bourg, Quel avenir pour le

développement durable ? p.24 Editions Le Pommier 2002

1.1.2. Menaces à Moyen et long et

terme

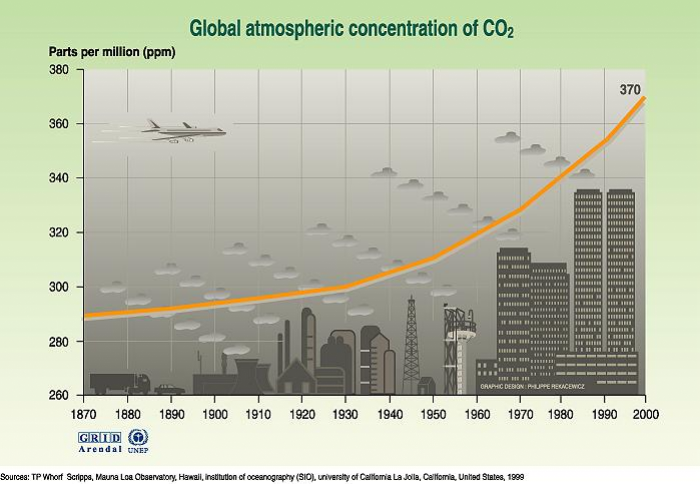

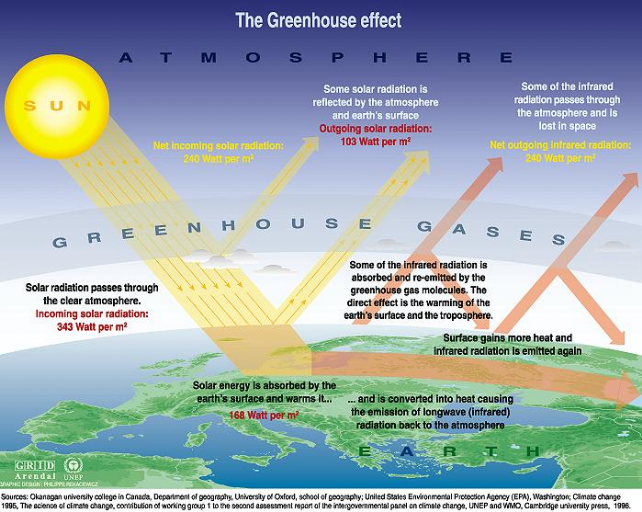

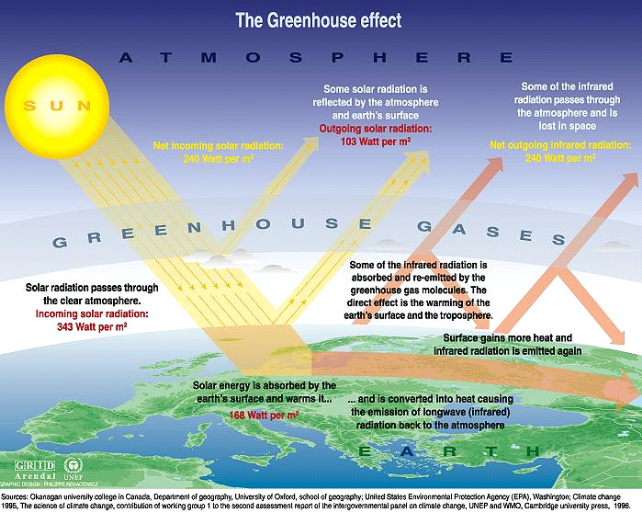

ü Le

réchauffement climatique dû à l'intensification de l'effet

de serre*

Dans le cadre d'un scénario typique de

" laisser-faire ", les émissions de dioxyde de carbone

passeront de 7 milliards de tonnes par an en 1990 à 20 milliards en

2100. Ce scénario, qui tient compte des effets des autres

émissions de gaz à effet de serre, traduits en équivalent

dioxyde de carbone (en effet, la plupart des autres GES émis par

l'activité humaine ont un pouvoir absorbant plus fort que celui du CO2

et une plus longue durée de vie, même s'ils sont émis en

quantités plus petites) signifierait que les concentrations de CO2

doubleraient d'ici à 2030 et tripleraient d'ici à 2100 par

rapport à l'époque préindustrielle.

Même s'il ne faisait que doubler par rapport à

l'ère préindustrielle, un tel niveau d'émissions de

dioxyde de carbone correspondrait à des concentrations de gaz à

effet de serre à longue durée de vie plus élevées

qu'elles ne l'ont été depuis plusieurs millions

d'années.

Pour les scientifiques, le niveau de pollution lié aux

émissions de gaz à effet de serre, générés

principalement par la combustion des énergies fossiles (pétrole,

charbon, gaz), est tel que le climat de la terre se réchauffe. De

combien de degrés et à quelle échéance ? Les

prévisions divergent.

Un rapport des experts du GIEC (Groupe Intergouvernemental sur

l'Evolution du Climat) rendu publique le 19 février 2001 prévoit

pour le XXI° siècle une hausse de la température moyenne de

la Terre comprise entre 1,4°C et 5,8°C et une augmentation du niveau

des océans comprise entre 9 et 88 cm.

*cf. Glossaire et Annexe 3 (schéma de processus de l'effet

de serre)

Quoi qu'il en soit, les conséquences d'une augmentation

moyenne de 2° (prévision basse) à échéance de

2100, seraient considérables :

Elévation du niveau des mers

Elévation du niveau des mers

La fonte déjà amorcée d'une partie des

glaces polaires et le réchauffement des océans pourrait

entraîner une élévation du niveau des mers, menaçant

92 millions de personnes vivant dans les zones côtières. En

France, certaines régions côtières seraient

affectées, notamment les espaces deltaïques (delta du Rhône).

Famines, santé des populations

Famines, santé des populations

Les risques de disette alimentaire et de famine peuvent

s'accroître dans certaines régions de la planète. Les

vagues de chaleur seront plus intenses et plus longues: on prévoit donc

un accroissement consécutif des maladies cardio-vasculaires;

indirectement, un certain nombre de maladies se transmettront plus facilement

(paludisme, dengue, fièvre jaune, encéphalites).

Crues et sécheresses, précipitations

Crues et sécheresses, précipitations

Une augmentation est à prévoir de la

fréquence et de la durée des grandes crues et des grandes

sécheresses. En France, en cas d'augmentation de 2°C de la

température moyenne, les précipitations d'hiver augmenteraient de

20 %, les précipitations d'été diminueraient de 15 %.

Modification des courants marins

Modification des courants marins

Certains chercheurs envisagent la possibilité d'un

ralentissement du "gulf stream " au niveau du Nord de l'océan

atlantique, ce qui aurait pour conséquence un fort refroidissement de la

température moyenne en Europe occidentale alors que le niveau de cette

température aurait tendance à s'élever sur le reste du

globe.

Cette modification rapide du climat mondial accentuerait son

instabilité et se traduirait par une augmentation de la fréquence

des catastrophes naturelles, cyclones, sécheresse, inondations, etc...

L'agriculture serait bouleversée et des déplacements massifs de

population deviendraient inévitables entre les régions

sinistrées (zones côtières inondées, accroissement

des déserts, etc...) et les zones préservées

entraînant les tensions politiques habituelles dans ce genre de

situation.

ü La

disparition définitive de certaines espèces.

L'histoire de la vie sur Terre est parsemée de

disparitions mais, en raison du déclin de la diversité biologique

dû aux activités humaines, "le taux d'extinction des

espèces est aujourd'hui 1.000 à 10.000 fois supérieur

à ce qu'il serait naturellement", avertissent les experts.

L'appauvrissement de la diversité biologique mondiale,

c'est à dire la diversité des gènes, des espèces

animales et végétales, et des milieux qui les abritent,

s'accélère au point d'être considéré

aujourd'hui comme une menace globale d'égale importance à

celle des changements climatiques. Les experts estiment que la

moitié des espèces vivantes que nous connaissons pourrait

disparaître d'ici un siècle. Et on estime qu'entre cinquante et

trois cent espèces animales et végétales

s'éteignent chaque jour (Le Monde diplomatique)

Les grandes forêts tropicales disparaissent, la

biodiversité des plantes et des micro-organismes, potentiellement riche

d'applications pour la santé humaine, diminue de façon

alarmante sous la pression d'une consommation incontrôlée des

espaces naturels et d'une exploitation forestière souvent mal

maîtrisée. Du fait de mauvaises pratiques de la sylviculture, dix

essences composent plus de 80% des forêts. Le nombre d'espèces

animales se réduit ; les grands prédateurs, indispensables

à l'équilibre des écosystèmes, se raréfient

(le Loup en Europe, le Lion en Afrique, ...).

La faune et la flore des océans est victime de la

surpèche et de la surexploitation, ainsi que de la pollution (20% des

espèces de poisson sont menacées de disparition, WWF 2002).

L'appauvrissement de la biodiversité

représente également la perte d'un potentiel économique et

médical. La pharmacopée a largement profité des

connaissances médicinales traditionnelles des différentes

ethnies. Dans le vaste ensemble des plantes non-encore inventoriées ou

mal connues il y a sans doute d'importantes moissons de nouveaux remèdes

qui ne guériront personne si on les élimine.

L'importance et l'urgence de l'enjeu ont été

universellement reconnues au Sommet de Rio de Janeiro en 1992, avec l'adoption

de la Convention sur la diversité biologique, puis confirmées par

la communauté internationale à Johannesburg en septembre 2002.

Pour sa part, l'Europe a affiché, à travers la stratégie

européenne pour la biodiversité, son ambition d'inverser la

tendance d'ici à 2010.

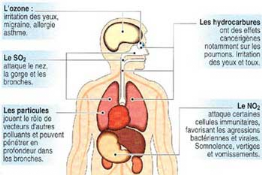

ü Des

risques pour la santé

Depuis le début des années 1900,

l'industrialisation a introduit dans l'environnement près de 100.000

produits chimiques. Certains ont été interdits en raison de leur

toxicité, mais seulement quelques-uns, car pour la plupart d'entre eux

leurs effets sur la santé ne sont pas étudiés. En

attendant, ils ont déjà largement pénétré

l'air, l'eau, le sol, les aliments et le corps humain.

Les effets des principaux polluants sur l'organisme

humain

Ces dernières décennies, des risques nouveaux

pour la santé liés à la dégradation de

l'environnement sont apparus. Les interactions entre la santé des

français et leur environnement (impact de la pollution de l'air sur le

système respiratoire, pathologies cancéreuses liées

à l'exposition à certains produits,...) commencent à

être reconnues en matière de santé publique.

Selon le dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la

Population (FNUAP), la pollution atmosphérique fait trois millions de

victimes chaque année dans le monde. Les produits chimiques

synthétiques sont dénoncés comme notamment responsables de

troubles de la reproduction et de la fertilité.

Les hospitalisations sont plus nombreuses les jours de

pollution et selon une étude dijonnaise, le nombre d'infarctus du

myocarde s'accroît de 160% lorsque l'air est de mauvaise qualité

(travaux du Dr Yves Cottin, cardiologue au CHU de Dijon, communication de

Clotilde Royer, décembre 2003)

ü Le

manque d'eau potable

Au cours des 20 prochaines années, on s'attend

à une diminution d'un tiers, en moyenne, de l'eau disponible par

personne dans le monde (rapport mondial sur l'eau, 2003). Selon la

croissance de la population et les décisions politiques, les

pénuries d'eau concerneront, vers 2050, 7 milliards de personnes dans 60

pays (hypothèse haute) ou 2 milliards dans 48 pays (hypothèse

basse).

Alors que 40 % de la population mondiale est en pénurie

d'eau (26 pays) et 400 millions d'habitants en stress hydrique, 10 pays se

partagent 60 % des ressources mondiales.

De surcroît, plus de la moitié des cours d'eau

mondiaux sont grandement pollués.

Les villes, dont la population ne cesse de

croître, présentent une vulnérabilité face au

développement des épidémies et une sensibilité

accrue aux inondations. En 2000, 30% de la population mondiale est

urbaine et ce chiffre passera à 40% d'ici à 2010. Les villes de

plus de 10 millions d'habitants étaient 3 en 1950, 21 en 2000 (dont 17

dans des PVD) et elles seront 50 en 2025. Il y a donc urgence sanitaire :

- 1,1 milliards d'habitants n'ont pas accès à

l'eau en quantité suffisante

- 2,5 milliards d'individus vivent sans système

d'assainissement adéquat

- Plusieurs millions de personnes meurent chaque année

de maladies liées à l'eau dont la moitié sont des

enfants

En France, les eaux souterraines contribuent à

l'alimentation des sources et des cours d'eau, et leur rôle est essentiel

pendant l'été. Elles sont exploitées pour la consommation

humaine (eau potable), l'agriculture (irrigation) et l'industrie (eau

industrielle.

L'impact des activités agricoles sur la qualité

des eaux est la conséquence des pertes de fertilisants (engrais

chimiques, effluents d'élevages, aussi appelés engrais de ferme,

effluents agro-alimentaires et boues) et des produits de traitement des

cultures (produits phytosanitaires). Ces pollutions peuvent empêcher

certaines utilisations de l'eau, notamment son emploi pour l'alimentation

humaine et animale (eaux souterraines et superficielles), et entraîner

une dégradation des milieux aquatiques.

Quelle est et sera la capacité de la Terre à

supporter l'espèce humaine ?

Selon le WWF (chiffres 2002), le bilan global des

écosystèmes naturels fait état d'une diminution de 30% des

richesses naturelles de la terre, entre 1970 et 1995. Les forêts ont

perdu 12% de leur richesse biologique en trente ans... et les

écosystèmes marins, 30 %. Un milliard d'hectares de terres

autrefois cultivables ne le sont plus à cause des divers pesticides

déversés massivement... Les transports sont responsables de 70%

des émissions de gaz à effet de serre et des pics d'ozone. Or

plus de 500 millions de voitures dans le monde roulent à l'essence.

Pour rendre compte de ce constat alarmiste,

l'organisation écologiste parle d'

empreinte écologique.

C'est un mode de calcul qui permet de mesurer la part de ressources naturelles

utilisée par une population donnée. A l'échelle mondiale,

cette exploitation des ressources dépasse de 20% les capacités

biologiques de la terre.

Personne n'est capable de faire de prévision

sûre, mais le risque existe, il est élevé, et le principe

de précaution semble s'imposer.

1.2. Les Hommes et

leur qualité de vie

1.2.1. Le fossé Nord Sud

Le bilan humain et social s'est lui aussi aggravé ces

dernières années.

Sur les quarante dernières années, la fracture

entre pays riches et pays pauvres n'a cessé de s'approfondir. Les quatre

cinquièmes de la population mondiale vivent dans les pays dits " en voie

de développement ", dont un quart est acculé à une "

situation d'extrême pauvreté ", c'est-à-dire survit avec

moins de 1 dollar par jour et par personne.

La différence entre les plus pauvres et les plus riches

a ainsi doublé en 30 ans : les 20% les plus riches de la population

mondiale consomment aujourd'hui 86% des ressources tandis que les 20% les plus

pauvres n'ont à leur disposition que 1% de ces mêmes ressources.

Comme c'est le cas pour la destruction des

écosystèmes, le développement des échanges

commerciaux internationaux est montré du doigt comme en ont

témoigné les manifestations populaires à Seattle ou

ailleurs, lors des sommets de l'Organisation Mondiale du Commerce.

Le commerce est l'un des facteurs clef du

développement. Les pays sont de plus en plus dépendants du

commerce qui représente entre 1/3 et 1/4 des revenus nationaux des pays

du Sud. Si toutes les données étaient équitables, le

commerce international pourrait constituer pour les pays les plus pauvres un

moyen de créer des richesses, de générer des revenus (pour

les producteurs comme pour l'État), et de créer des emplois et

ainsi de réduire la pauvreté.

En réalité, la balance du commerce est loin de

pencher en leur faveur. Les pays les plus pauvres sont largement

marginalisés dans le commerce mondial. De 1960 à aujourd'hui, la

part des pays les moins avancés dans le commerce mondial est

passée de 2 à 0,5%. La part de l'Afrique est de 1,8% et continue

de diminuer. La mise en place des accords de l'Uruguay Round devrait rapporter

des revenus supplémentaires. Mais, d'après les estimations du

groupe des 77 pays en développement, les pays industrialisés qui

représentent 20% des membres du GATT devraient s'approprier 70% des

bénéfices générés...

Les pays les plus pauvres exportent généralement

des matières premières ou alimentaires, à faible valeur

ajoutée et au prix peu élevé et en baisse constante alors

qu'ils importent des produits transformés dont les prix sont en

augmentation régulière. Leurs balances commerciales sont donc

largement déficitaires.

De plus, la majorité des pays n'exportent qu'une ou

deux denrées (sucre, café, coton, vanille..), ce qui fragilise

leur économie et les rend totalement dépendants des fluctuations

du marché, des aléas climatiques. Plusieurs pays ont

commencé à diversifier leurs productions mais l'économie

de plus de la moitié des pays en développement dépend

encore d'une ou deux denrées principales.

Les entreprises multinationales sont présentes de

manière croissante dans les pays du Sud. On voit ainsi des marques

textiles faire les gros titres des journaux parce que leurs fournisseurs et

sous-traitants auraient eu recours, directement ou non, au travail des enfants

ou au travail forcé.

Mais ce n'est pas le seul mal qui touche les PVD et les pays

sous développés. Les principaux problèmes de ces pays

sont :

ü Le

travail des enfants

Selon le Bureau International du Travail, 1 enfant sur 8 dans

le monde, soit 179 millions, est exposé aux pires formes du travail, qui

se rapprochent de l'esclavage. De nombreuses organisations comme l'OIT et

l'Unicef, luttent pour éradiquer ce fléau. Le moyen le plus

efficace étant l'accès à l'éducation, les ONG

essaient de favoriser, pour les enfants plus âgés, une

scolarisation en alternance avec un travail dans des conditions

décentes.

ü La

sous-traitance dans les pays émergents

Dans le cas de l'industrie textile et du jouet en particulier,

les conditions de production instaurées dans des usines situées

dans des pays émergents en contrat avec des grandes marques mondiales

sont régulièrement dénoncées par les ONG. Pour

lutter contre l'existence des «sweatshops», les ONG tentent de

mobiliser les consommateurs occidentaux pour qu'ils renoncent à acheter

les produits qui y sont fabriqués. L'organisation actuelle de la

production au niveau mondial ainsi que la question de la responsabilité

du donneur d'ordre sur les conditions de travail chez ses

fournisseurs sont au coeur de la notion de responsabilité sociale

dans les secteurs concernés.

ü La

faim dans le monde

Les sommets internationaux et les appels à l'aide n'y

changent pas grand chose : 24 000 personnes meurent de faim chaque jour

et 800 millions de personnes dont 300 millions d'enfants, souffrent

toujours de la faim (chiffres ONU). L'aide au développement, sous toutes

ses formes, permet de lutter contre cet état de fait qui constitue l'un

des handicaps majeurs du développement durable dans les pays

pauvres.

ü La

santé

A peine 10% de la recherche médicale mondiale est

consacrée aux maladies qui concernent 90% de la morbidité

mondiale. Ce sont ce qu'on appelle les maladies négligées qui ne

sont pas prises en compte par l'industrie parce qu'elles affectent les

populations les plus pauvres de la planète.

Dans le cas du sida, le problème est plus celui de

l'inégalité de traitement entre les malades occidentaux et ceux

des autres continents, dont l'Afrique.

Selon l'Onusida, 42 millions de personnes vivaient avec le

virus du sida en 2002, et autant pourraient être infectées d'ici

à 2010. Partout où l'épidémie s'est propagée

sans contrôle, elle prive les pays des ressources et des capacités

dont dépendent leur sécurité et leur développement.

Dans certaines régions, le VIH/SIDA, associé à d'autres

crises, conduit des parts de plus en plus importantes de la population vers la

misère.

1.2.2. Climat social dans les pays

développés

Les problèmes en matière sociale ne concernent

pas uniquement le pays pauvres et en voie de développement.

Dans nos pays riches, dans les grandes villes, nombre

d'injustices font partie de notre quotidien et empêchent

l'épanouissement de chacun dans un contexte d'équité

sociale.

ü

Exclusion sociale

La misère existe aussi dans nos pays

développés.

« 1 million d'enfants vivent sous le seuil

de pauvreté en France » : voici l'information

principale martelée les 17 et 18 février 2004 sur toutes les

chaînes TV et radio.

Sa manifestation la plus flagrante est l'augmentation

constante du nombre de sans abris (il n'y a pas de recensement

précis, mais il suffit de prendre les transports en commun à

Paris pour s'en rendre compte). Il y a de multiples causes à ce

phénomène, mais la plus récente et la plus effrayante est

celle de la spirale qui suit la perte d'un emploi, viennent alors le

chômage de longue durée, l'impossibilité de payer ses

traites, conjugué à l'absence de famille à même de

les aider, ils sont exclus du système.

D'autres exclus du système sont les

chômeurs de longue durée qui vivent avec le

RMI.

Mais les femmes aussi rencontrent des

difficultés dans le milieu du travail:

Manque

de flexibilité des entreprises en ce qui concerne l'aménagement

du temps et du lieu de travail, ce qui pénalise particulièrement

les mères de famille occupant des postes à

responsabilité Manque

de flexibilité des entreprises en ce qui concerne l'aménagement

du temps et du lieu de travail, ce qui pénalise particulièrement

les mères de famille occupant des postes à

responsabilité

Discriminations salariales, favorisées par l'absence de grilles de

salaire ou de normes objectives permettant les comparaisons

Discriminations salariales, favorisées par l'absence de grilles de

salaire ou de normes objectives permettant les comparaisons

Discriminations en matière de promotion ; on barre l'accès

des femmes aux échelons les plus élevés de la

hiérarchie

Discriminations en matière de promotion ; on barre l'accès

des femmes aux échelons les plus élevés de la

hiérarchie

Préjugés négatifs, subtils mais réels, concernant

la reconnaissance des compétences ou les pressions relatives au choix de

fonder une famille.

Préjugés négatifs, subtils mais réels, concernant

la reconnaissance des compétences ou les pressions relatives au choix de

fonder une famille.

Et enfin, les personnes handicapées

sont aussi exclues de l'emploi, bien qu'elles soient souvent capables

d'effectuer certaines tâches normalement. Mais à choisir, et

malgré les subventions, les entreprises préfèrent

embaucher des personnes « valides ».

ü

Multiplication des plans sociaux

Les restructurations à grande échelle

observées en Europe suscitent des inquiétudes chez l'ensemble des

salariés et autres parties prenantes, car la fermeture d'une entreprise

ou des suppressions massives d'emplois peuvent provoquer une crise

économique, sociale ou politique grave dans une communauté. Peu

d'entreprises échappent à cette nécessité de

restructurer, qui prend souvent la forme d'une réduction des effectifs;

au cours de l'année 2000, le nombre de fusions et d'acquisitions a

atteint un niveau historique. Il apparaît que peu de restructurations

atteignent leurs objectifs et parviennent à réduire les

coûts, augmenter la productivité et améliorer la

qualité et le service à la clientèle, car elles sont

souvent préjudiciables à la motivation, à la

loyauté, à la créativité et à la

productivité du personnel (source : Livret vert de la

Commission européenne).

« Depuis quelques mois, les licenciements

économiques, les fermetures d'usine, de sites se multiplient et

n'épargnent aucune région » accusent des militants de

gauche début 2003 en France. Nombre d'exemples de suppression d'emplois

au journal de 20 h sont là pour étayer leurs accusations envers

les patrons :

- 13 000 emplois à France Télécom dont 7

500 en France

- 3 500 emplois à Air Lib sans compter les emplois dans

les entreprises sous-traitantes du bassin d'emploi d'Orly

- 830 emplois à Metaleurope

- 170 emplois à Daewoo en Lorraine

- DANONE a annoncé la fermeture anticipée des

usines LU de Ris-Orangis (416 salariés) et de Calais (247

salariés).

Ces licenciements sont très médiatisés en

raison de la forte mobilisation des salariés. Mais beaucoup

d'entreprises non médiatisées continuent à mettre la

clé sous la porte. Au 1er semestre 2002, près de 23

000 sociétés ont déposé leur bilan, soit une

augmentation de 12,7 % par rapport à la même période de

l'année précédente et tous les secteurs sont

touchés. Cela s'est traduit par une augmentation considérable du

nombre de salariés inscrits à l'ANPE après un licenciement

économique : 55 000 sur les 200 000 nouveaux inscrits.

Ces restructurations, la manière dont les dirigeants

communiquent (ou pas) sur les raisons de ces restructurations, et les

manifestations qu'il y a autour, créent un climat de conflit entre les

« travailleurs » et les entreprises et un sentiment

d'insécurité chez les salariés.

ü

Inhospitalité du lieu de travail

Stress des managers

Selon une enquête en ligne réalisée par Le

Journal du Management, la majorité des managers estiment supporter un

niveau de pression élevé dans le cadre de leur travail.

(novembre 2003)

Les causes de ce stress sont, aux yeux des lecteurs,

principalement de trois natures : les objectifs à respecter

(32,3 %), l'ambiance générale de l'entreprise (27,6 %)

et le rythme de vie globale (20,2 %). On notera que dans la

catégorie "autres", trois causes sont évoquées de

façon répétitive : le manque de reconnaissance, le

manque d'équité et le style de management.

Face à cette pression, la majorité des lecteurs

admettent que les conséquences sont multiples. Largement en tête,

s'installent les erreurs commises dans le travail (43,8 %). Le besoin de

récupération par des jours de repos (24,9 %) ou les

velléités de mobilité interne et externe (21,5 %)

apparaissent également comme des effets non négligeables. Enfin,

dans la catégorie "autres", de multiples conséquences sont

spontanément citées par les participants. On retiendra notamment

la baisse de productivité, la démotivation, la déprime,

l'agressivité ou encore la perte de sommeil. Autant de maux qui

confirment le poids du stress dans l'univers professionnel.

Cette enquête n'a qu'une valeur indicative, mais ce qui

est particulièrement intéressant, ce sont les réponses

faites spontanément dans la partie « autres ». Il en

ressort une mise en cause directe du management (reconnaissance,

équité, style de management). Parmi les conséquences,

l'impact sur l'entreprise est évident (la baisse de productivité,

la démotivation, la déprime ... ne sont pas des conditions

idéales pour le bon fonctionnement de l'entreprise).

Le stress n'est pas l'apanage des cadres, chaque maillon de

l'entreprise y est plus ou moins soumis, et cela constitue tant un

coût pour la collectivité (prise en charge des soins et

arrêts de travail) que pour l'entreprise (baisse de la

productivité, mauvaise qualité du service, arrêts du

travail...)

Harcèlement moral, violences...

Harcèlement moral, violences...

Selon le rapport du Bureau international du Travail (BIT), qui

représente l'étude la plus approfondie jamais

réalisée au niveau mondial sur la violence sur le lieu de

travail, celle-ci provient d'un ensemble de causes qui inclut l'individu, le

milieu et les conditions de travail, les rapports entre employés, les

rapports entre ces derniers et les clients et, enfin, les rapports entre la

direction et les employés.

Les différentes études réalisées

ces dernières années ont permis d'apporter de nouvelles preuves

de l'impact et du préjudice causés par la violence non physique,

à laquelle on se réfère souvent sous le terme de

violence psychologique et qui englobe le comportement abusif

ou tyrannique vis-à-vis d'un subalterne ou d'un pair ainsi que le

harcèlement psychologique exercé par le groupe à

l'encontre d'un individu (cf. 2 types de violences au travail en Annexe 4).

«Le concept de la violence au travail est en train d'évoluer en ce

sens que l'on accorde désormais autant d'importance aux comportements

psychologiques qu'aux comportements physiques et que l'on reconnaît

pleinement la portée des actes de violence secondaires,» explique

Vittorio Di Martino, coauteur du rapport du BIT.

La violence sur le lieu de travail a un

coût : elle provoque une rupture immédiate et

souvent durable dans les relations interpersonnelles, dans l'organisation du

travail et dans le milieu de travail pris dans son ensemble, précise le

rapport. Les employeurs assument le coût direct du travail perdu et des

améliorations sur le plan de la sécurité, mais la violence

génère aussi des coûts indirects, tels que la baisse de

l'efficacité, de la productivité et de la qualité des

produits, la détérioration de l'image de marque de l'entreprise

et la diminution de la clientèle. En Allemagne, le coût direct de

la violence psychologique dans une entreprise de 1 000 employés a

été estimé à 112.000 dollars (équivalent en

euros) par an, auxquels viennent s'ajouter 56.000 dollars en coût

indirects.

En France, un état des lieux a été

dressé par IPSOS en juin 2000. Il montre que 30% des

salariés français déclarent subir un harcèlement

moral au travail . .

Longtemps "tabou", le thème du harcèlement moral

sur le lieu de travail est aujourd'hui considéré comme un

réel problème, omniprésent au sein du monde de

l'entreprise

Selon cette enquête, trois salariés sur dix ont

le sentiment d'avoir déjà été l'objet de

harcèlement moral sur leur lieu de travail, c'est à dire d'avoir

été l'objet de conduites abusives, qui se sont manifestées

notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des

écrits répétés, pouvant porter atteinte à

leur personnalité, à leur dignité ou à leur

intégrité physique et psychologique, mettant en péril leur

emploi ou dégradant le climat social. Par ailleurs, plus du tiers des

salariés français (37%) disent avoir été

témoin du harcèlement moral d'un collègue. Pour une forte

majorité d'entre eux, les brimades sont multiples,

répétées et systématiques.

Ce phénomène est donc assez répandu et

constitue un méfait pour tous les acteurs de la société.

L'entreprise elle-même est une des plus grandes victimes à long

terme car ces violences entraînent une rupture de la nécessaire

confiance des salariés en leur entreprise.

Dans le contexte actuel de crise économique,

lié particulièrement à une crise de l'emploi, le climat

social est tendu. Traditionnellement reprochée à l'Etat, la

mauvaise conjoncture commence à être attribuée par

l'opinion publique à l'irresponsabilité des entreprises en

matière sociale.

Pour récapituler, 30% des richesses naturelles de la

planète ont disparu en 25 ans ; chaque jour, nos voitures, nos usines,

nos maisons consomment une quantité d'énergie que la

planète a mis 10 000 jours à créer ; chaque année,

une surface de forêts équivalente à la moitié de

l'Italie et une surface de terres arables égale à la

totalité des champs de blé en Australie disparaissent de la

surface du globe ; sur six milliards de personnes, un milliard est sans emploi

et un autre milliard vit dans une extrême pauvreté (sources :

rapport "Planète Vivante" du WWF et "The Ecology of Commerce" de P.

Hawken).

La grogne sociale se fait de plus en plus pressante. Beaucoup

de citoyens prennent conscience de tous les problèmes

développés plus haut, et leur « envie

d'agir » se fait de plus en plus impérieuse (cf. chanson en

Annexe 5)

Au-delà de la menace de l'espèce

humaine, le déclin des écosystèmes et les problèmes

sociaux concernent toutes les entreprises de tous les secteurs

économiques. En effet, elles fondent leur activité sur

la consommation de ressources dont elles ont souvent pris l'habitude de

considérer qu'elles étaient inépuisables alors que

certaines sont d'ores et déjà quasi épuisées. Quant

à un mauvais contexte social, en interne, il peut freiner le

développement de l'entreprise, et à l'externe, lui interdire des

débouchés.

Pour inverser cette tendance et passer à un

développement durable, l'action de tous (entreprises,

collectivités locales et citoyens) à tous les niveaux

(international, national et local) est nécessaire.

2. Le DD : une nouvelle chance pour l'avenir

2.1.

Définitions : DD et termes associés

Le Développement Durable

Le développement durable (anglais : sustainable

development) est un concept relativement récent (cf. historique en

Annexe 6). Contrairement à ce que l'on croit généralement,

il ne se limite pas à une prise de conscience écologique, mais

vise à instaurer un meilleur équilibre entre les dimensions

économique, sociale et environnementale.

En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le

développement - également connue sous le nom de Commission

Brundtland - a donné du développement durable la

définition suivante:

« Un développement qui permette aux

générations présentes de satisfaire leurs besoins sans

remettre en cause la capacité des générations futures

à satisfaire les leurs »

Depuis lors, la notion de développement durable (ou de

durabilité) est devenue synonyme de recherche d'un nouvel

équilibre entre développement et rentabilité

économique, équité sociale et

respect de l'environnement, le tout dans une dynamique

de progrès.

Les Profits

Le Progrès

La Planète

Les Personnes

La double ambition du développement durable est de

faire de la rentabilité économique un moyen de

développement au service des personnes et remédier aux

déséquilibres générés par nos modes de

consommation.

Une activité est dite «durable» si elle peut

se prolonger ou se répéter sur le long terme. Ceci implique que

le capital de ressources qui l'alimente ne soit ni épuisé, ni

dégradé de manière irréversible.

Concrètement, le développement durable pose la

nécessité de maintenir ou d'améliorer la qualité de

l'environnement naturel, d'assurer la pérennité des ressources,

de réduire les différences de niveau de vie des populations dans

le monde, de favoriser l'autosuffisance des communautés, et de permettre

le transfert des connaissances ou des richesses (y compris les richesses

naturelles) d'une génération à l'autre. Le tout, en

favorisant le dialogue et la participation des populations aux décisions

qui les concernent.

Il implique aussi la participation de tous les acteurs

à la prospérité économique. Les entreprises peuvent

oeuvrer en ce sens en promouvant le rôle de la femme, en facilitant

l'accès au monde du travail pour les jeunes, en favorisant

l'intégration des personnes handicapées et en encourageant la

diversité au sein de leur personnel.

La Responsabilité Sociale et Environnementale des

entreprises

La Responsabilité Sociale et Environnementale des

entreprises

La notion de Responsabilité Sociale des Entreprises

(RSE) est liée à l'application aux entreprises du concept

de développement durable. La RSE (CSR, Corporate Social

Responsability , en anglais, `social' est un terme plus large que l'on traduit

souvent par « sociétal ») signifie qu'une entreprise

doit non seulement se soucier de sa rentabilité et de sa croissance,

mais aussi de ses impacts environnementaux et sociaux. Elle doit aussi

être plus attentive aux préoccupations de ses parties prenantes

("stakeholders").

les Parties prenantes

les Parties prenantes

Une entreprise ayant une politique de RSE tient compte de

l'ensemble de ses partenaires économiques et sociaux. Les

salariés, les clients et fournisseurs, mais aussi les organisations non

gouvernementales (ONG) ou les collectivités locales et les riverains ont

un intérêt plus ou moins direct dans la vie de l'entreprise dont

ils constituent les parties prenantes ou stakeholders, en anglais (cf. Annexe

7). Les actionnaires (shareholders, en anglais) sont un type particulier de

partie prenante puisqu'ils sont directement intéressés par les

résultats économiques de l'entreprise. Quant aux

générations futures, elles trouveront leur intérêt

dans la politique à long terme de l'entreprise.

La citoyenneté d'entreprise

La citoyenneté d'entreprise

Le principe fondateur de la citoyenneté d'entreprise

est que, pour développer une activité économique

durablement prospère, l'entreprise doit placer son activité dans

une spirale vertueuse où l'entreprise se fait du bien en faisant du bien

autour d'elle, à l'ensemble de ses publics.

Cependant le terme d'entreprise "citoyenne" peut aujourd'hui

sembler un peu galvaudé car il renvoie à une

réalité large et différente selon celui qui

l'emploie : il désigne ainsi parfois des initiatives de

type fondation ou mécénat, par définition

extérieures à l'activité de l'entreprise, et

d'autres fois une manifestation de l'intégration des principes du

développement durable, car l'entreprise fonctionne et interagit

quotidiennement avec ses environnements.

Le commerce éthique

Le commerce éthique

Il consiste à pousser les entreprises de la grande

distribution à introduire (pour un nombre croissant de produits) des

critères d'amélioration tenant compte des conditions de travail

des producteurs et à assurant une garantie d'équité

sociale aux consommateurs.

Il ne s'agit pas de modifier l'ensemble du

fonctionnement de l'entreprise mais de la pousser à modifier certaines

pratiques concernant des produits particuliers.

Cette approche est celle du collectif de l'éthique sur

l'étiquette qui travaille particulièrement sur les

vêtements, les chaussures et le matériel scolaire. Ce collectif a

élaboré un code de conduite qui fait référence aux

principales conventions élaborées par l'Organisation

Internationale du Travail (OIT).

Ces conventions définissent les normes sociales

minimales dont doivent bénéficier tous les travailleurs. Pour

cela, les acteurs du commerce éthique réfléchissent

à la mise en place d'un "label social" qui garantirait les conditions de

fabrication des produits. Le code de conduite constitue une garantie pour les

consommateurs qui cherchent de plus en plus à acheter des produits

fabriqués dans des conditions socialement convenables.

Commerce équitable

Commerce équitable

Né dans les années 60, le mouvement du commerce

équitable est le fruit d'une volonté : établir des

rapports commerciaux égaux entre les différents acteurs du

commerce mondial, en permettant aux petits producteurs de vivre dignement de

leur travail. Aujourd'hui, le commerce équitable contribue au revenu de

5 millions de personne à travers le monde*.

Les labels de commerce équitable servent à

insérer dans le système classique des produits importés

selon les critères du commerce équitable à travers des

filières particulières et labellisées.

En passant par la grande distribution l'objectif est, d'une

part, de toucher un maximum de consommateurs et par conséquent de

soutenir le développement de producteurs et d'autre part de participer

à changer le système de l'intérieur.

En France, une seule organisation est engagée dans

cette démarche. Il s'agit de l'association Max Havelaar qui promeut le

label du même nom.

2.2. Le

Développement Durable : valeur montante de la

société

2.2.1. Sur le plan politique :

ü Au

niveau international

Sommet de Rio

En 1992, la Conférence de Rio sur l'environnement et le

développement a été un progrès sans

précédent à l'échelle mondiale : à partir

des constats alarmants sur l'état de la planète et

l'évolution des conditions de vie sur Terre.

*Pour un commerce équitable, RITIMO /

SOLAGRAL, Editions Charles Léopold Mayer, Paris, 1998.

178 nations y ont élaboré un programme commun

pour le 21ème siècle, plus connu sous le nom d'Agenda 21.

Il liste une série d'actions devant être

intégrées aux législations nationales de manière

prioritaire pour progresser vers un développement durable.

L'Agenda 21 s'articule autour de 4 pôles majeurs et

interdépendants :

· L'économie

· L'environnement

· Le social

· L'éthique et le dialogue social

Malgré l'enjeu de l'Agenda 21 qui était

d'assurer la mise en application du développement durable dans des

actions concrètes et l'appropriation de ses impératifs par tous

les acteurs économiques (états, collectivités locales,

entreprises et citoyens), la conclusion 10 ans après Rio fut que les

intentions ne s'étaient pas concrétisées en actions.

Conférence de Kyoto

Conférence de Kyoto

En 1997, la Conférence de Kyoto sur le

réchauffement de la planète a réuni 159 pays. Des accords

ont été passés pour une réduction moyenne de 5,2%

des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2010.

Les pays en voie de développement sont dispensés

de cette contrainte et la mise en place de "permis de polluer" a

été renvoyée au prochain sommet. Ce sommet a eu pour vertu

de créer un cadre institutionnel et certains résultats

méritent d'être soulignés, comme l'interdiction

quasi-générale de jeter des déchets en mer.

Mais en 1998, la conférence de Buenos Aires s'est

achevée sur un bilan globalement décevant. En définitive,

aucune décision sur la manière de mettre en pratique les accords

de Kyoto n'a été prise. Les discussions d'experts se sont

enlisées, les divergences entre pays pauvres et pays riches se sont

creusées et l'objectif de réduction des émissions globales

de gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2010 semble aujourd'hui

bien difficile à atteindre.

Sommet de Johannesburg

Sommet de Johannesburg

Lors du Sommet mondial sur le développement durable

(Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002), une déclaration

politique et un plan de mise en oeuvre ainsi que plusieurs initiatives de

partenariat ont été adoptés. Parmi les objectifs du plan

de mise en oeuvre:

· Mettre en oeuvre, à partir de 2005, les

stratégies nationales de développement durable.

D'autres accords atteints lors du sommet

visent à:

· Accroître la part globale des énergies

renouvelables et augmenter l'accès des plus pauvres à

l'énergie ;

· Elaborer un cadre décennal de programmes d'appui

des modes de production et de consommation durables ;

· Faire en sorte que le protocole de Kyoto entre en

vigueur le plus rapidement possible ;

· Encourager une réforme des subventions ayant des

effets négatifs sur l'environnement ;

Pour mettre ces accords en oeuvre, ainsi que pour coordonner

leur suivi, des partenariats (dits de type II) entre les gouvernements, le

secteur privé et les organisations non gouvernementales ont

été annoncés.

ü Au

niveau européen

Stratégie de l'UE pour le Développement

durable

La transition vers un développement plus durable est un

des objectifs stratégiques de l'Union européenne.

En juin 2001, le Conseil européen de Göteborg a

discuté d'une stratégie proposée par la Commission

européenne en faveur du développement durable.

Livret Vert

Livret Vert

La Commission européenne s'est mobilisée en

faveur du développement durable en lançant en juillet 2001 un

Livre Vert intitulé "Promouvoir un cadre européen pour la

responsabilité sociale des entreprises". Il préconise un

renforcement de la responsabilité sociale des entreprises en Europe, et

s'inscrit en droite ligne avec la stratégie européenne en faveur

du développement durable. Ce document pose quelques principes

généraux tels l'intégration, le reporting ou encore

l'attitude volontaire des entreprises.

Le marché européen des droits à polluer en

2005:

Le marché européen des droits à polluer en

2005:

Le Conseil des ministres européens a adopté en

décembre 2002 une directive prévoyant le lancement d'un

marché des gaz à effet de serre en 2005 qui s'accompagnera de

quotas pour les usines polluantes.

Cette directive a été adoptée en vue de

la création d'un marché international en 2008 en vertu du

protocole de Kyoto. L'Union européenne s'est engagée à

réduire, entre 2008 et 2012, ses émissions de gaz à effet

de serre de 8% par rapport à 1990. Des objectifs ont été

assignés à chaque pays membre en fonction des différentes

situations économiques : la France est tenue de revenir au niveau

de 1990.

Dans le cadre de cet accord environ 4 000 à 5 000

établissements européens vont se voir assigner des niveaux

d'émissions à respecter. Ces quotas seront fixés par

chaque gouvernement.

Par rapport à ces quotas, trois solutions

s'offriront aux entreprises :

- Réaliser des investissements leur permettant de

produire en respectant les quotas ;

- Acheter des permis de gaz à effet de serre à

d'autres entreprises qui sont en dessous de leurs quotas ;

- Ne pas respecter les quotas et se soumettre à des

pénalités extrêmement dissuasives.

ü Au

niveau français

Ministère de l'écologie et du

Développement Durable (l'extension développement durable a

été ajoutée en 2001)

Ce ministère a mis en place deux nouveaux

organismes : le CNDD (Le Conseil National du

Développement Durable) qui se substitue au Comité français

pour le sommet mondial du développement durable, et

le CIDD (Le comité

interministériel pour le développement durable) qui se

substituera à trois instances existantes : le comité

interministériel de l'environnement (CIEN), la commission

interministérielle de lutte contre l'effet de serre (CIES) et le

comité interministériel de prévention des risques naturels

majeurs (CIPRNM).

Stratégie nationale du DD

Stratégie nationale du DD

La Stratégie nationale de développement durable

a été adoptée lors de la première réunion du

CIDD qui s'est tenue le 3 juin 2003, pendant la semaine nationale du

développement durable. Elle s'articule avec la stratégie

européenne de développement durable adoptée en 2001, et se

veut « résolument tournée vers l'action pour les

prochaines années » (Comité Interministériel

pour le Développement Durable 3 juin 2003).

C'est un document qui mélange déclarations de

principes et objectifs précis que se fixe l'Etat, notamment en

matière de réduction de la consommation d'eau, d'émission

de GES et d'achat de voitures propres.

2.2.2. Sur le plan normatif

ü La

norme SA 8000 :

L'élaboration, en 1997, du standard Social

Accountability 8 000 (SA 8 000), par l'ONG américaine Council for

Economic Priorities (CEP), en partenariat avec des grandes entreprises, des

syndicats et des universitaires, est la principale initiative en

matière sociale.

Cette norme s'appuie sur les conventions de l'OIT, la

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Convention des

Nations Unies sur les droits des enfants, pour définir un management

socialement responsable.

Elle couvre neuf champs essentiels : le travail des enfants,

le travail forcé, l'hygiène et la sécurité, la

liberté syndicale et le droit de négociation collective, la

discrimination, les pratiques disciplinaires, le temps de travail et les

rémunérations. La norme SA 8 000 peut être

recherchée par les entreprises pour garantir le respect des droits

fondamentaux des travailleurs dans l'ensemble du monde. Le champ d'application

de la SA8000 concerne l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée

d'une entreprise, de ses fournisseurs et sous-traitants jusqu'au service

après-vente. Des entreprises, comme Reebok ou Toys'R Us,

indépendamment des pratiques sociales reconnues légalement dans

les pays en développement où elles sont installées, ont,

d'ores et déjà, adopté cette norme.

ü La

norme ISO 14001

La norme ISO 14001 spécifie les démarches que

doit entreprendre l'entreprise pour mettre en place un système de

management environnemental.

Publiées en 1996, les normes ISO 14000 tendent à

se généraliser au sein du monde de l'entreprise et des services,

de plus en plus de grandes entreprises exigeant de leurs fournisseurs

l'adoption de ce standard de qualité environnementale.

La norme ISO 14001 est une démarche volontaire de

l'entreprise, permettant la gestion des impacts de son activité sur

l'environnement, qui l'engage sur trois principaux points : la

prévention de la pollution, l'amélioration continue et la

conformité réglementaire.

Au printemps 2003, le nombre d'organisations certifiées

AFAQ ISO 14001 atteint le millier.

ü Le

règlement européen EMAS - Eco-Audit

EMAS signifie « Environmental Management and Audit Scheme

». EMAS, également appelé Eco-Audit est un règlement

européen fournissant des lignes de conduite à toute organisation

désirant gérer l'environnement sur une base volontaire. EMAS est

applicable uniquement en Europe.

L'organisme enregistré EMAS doit produire une

déclaration environnementale reprenant les résultats du

système et les objectifs futurs, chiffres à l'appui. Cette

déclaration doit être certifiée par un vérificateur

agréé, et être renouvelée tous les trois ans. Cette

déclaration est en fait un outil efficace de communication vers

l'extérieur, qui prouve la bonne foi et les efforts de l'entreprise de

manière indiscutable. La conformité légale de l'organisme

est exigée pour l'enregistrement.

Le nombre de sites enregistrés selon le

règlement EMAS en France est de quelques dizaines.

2.2.3. Sur le plan financier :

ü

Investissement Socialement Responsable (ISR)

Lancé au début du siècle par des

communautés religieuses aux Etats Unis, l'investissement

"éthique" ou responsable est sorti de l'ornière alternative avec

le lancement fin 1999, par la très classique firme Dow Jones, d'un

indice boursier spécialisé sur les entreprises leaders en

matière de développement durable.

L'ISR peut prendre 3 formes principales :

Les fonds socialement responsables ou de développement

durable : ils intègrent des critères sociaux et

environnementaux d'évaluation d'une entreprise cotée qui sont

croisés avec des critères financiers pour sélectionner les

compagnies les plus performantes d'un point de vue développement

durable.

Les fonds socialement responsables ou de développement

durable : ils intègrent des critères sociaux et

environnementaux d'évaluation d'une entreprise cotée qui sont

croisés avec des critères financiers pour sélectionner les

compagnies les plus performantes d'un point de vue développement

durable.

Les fonds d'exclusion : plus répandus dans les pays

anglo-saxons, ils excluent, pour des raisons morales ou religieuses, certains

secteurs comme l'armement, le jeu, le tabac...

Les fonds d'exclusion : plus répandus dans les pays

anglo-saxons, ils excluent, pour des raisons morales ou religieuses, certains

secteurs comme l'armement, le jeu, le tabac...

L'engagement actionnarial : il consiste, pour les investisseurs,

à exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale

plus forte par un dialogue direct, mais aussi par l'exercice des droits de vote

en assemblées générales.

L'engagement actionnarial : il consiste, pour les investisseurs,

à exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale

plus forte par un dialogue direct, mais aussi par l'exercice des droits de vote

en assemblées générales.

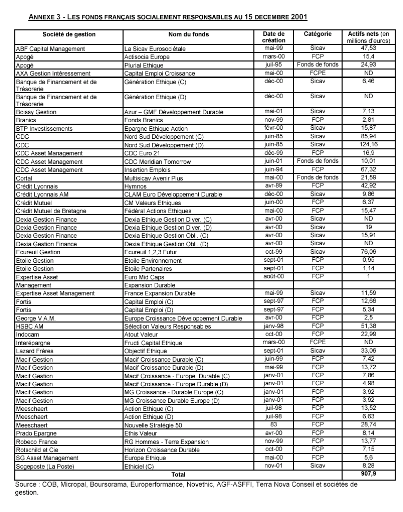

En 2003, le marché de l'ISR en France

pèse près de 2 milliards d'euros

(3 milliards si on

inclut les fonds étrangers) soit un peu moins d'1% des fonds que

distribuent les banques aux investisseurs institutionnels et particuliers. Ceci

dit, il est en forte progression. Le nombre de fonds a été

multiplié par plus de deux, entre fin 2001 et septembre 2003, et les

montants investis, eux, ont été multipliés par cinq, entre

99 et 2003.

L'Investissement Socialement Responsable se développe

parce qu'un certain nombre de financiers ont acquis la conviction que

la prise en compte de critères sociaux et environnementaux permet de

mieux identifier les sociétés performantes, à moyen et

long terme.

En effet, le monde financier prend, lentement mais

sûrement, conscience des effets vertueux des stratégies de

développement durable pour anticiper les contraintes et prévenir

les risques (sociaux, écologiques, juridiques, d'image, etc.), pour

réduire les coûts liés à la consommation de

ressources ou à la production de déchets, pour innover et se

différencier sur le marché, ou encore pour attirer puis

fidéliser employés et clients, etc.

ü

Agences de notation sociale et environnementale

Créées à la fin des années 90 et

au début des années 2000, les agences de rating social et

environnemental évaluent et notent la politique de responsabilité

sociale et environnementale des entreprises. Elles travaillent pour des

investisseurs, à partir d'analyses des documents publics, de

questionnaires spécifiques, et de rencontres avec des responsables

d'entreprises. Chacune a sa propre méthodologie ce qui ne simplifie pas

le travail de réponse des entreprises et la comparaison entre leurs

différentes notes. (Cf. Agences remarquables sur le

plan international en Annexe 8)

En France, il existe une dizaine de structures proposant leurs

services d'évaluation des politiques sociale et environnementale des

entreprises soit aux investisseurs soit aux entreprises elles-mêmes dans

une démarche d'audit. Deux d'entre elles sont des agences à part

entière :

Vigeo

Dirigée par Nicole Notat, Vigeo a été

créée en juillet 2002, et a absorbé Arese, première

organisation française de ce type, créée en 97. Ses

actionnaires sont à la fois des entreprises, des syndicats et des

institutions financières parmi lesquels on compte la Caisse des

dépôts et les Caisses d'Epargne. Vigeo dispose de 15

analystes et 6 auditeurs. Cette agence propose du rating développement

durable "classique" (vendu aux investisseurs) et de la notation

sollicitée (réalisée pour les entreprises à leur

demande).

Core Ratings

Financée par Fimalac, holding propriétaire de

l'agence de notation financière Fitch, Core Ratings a été

créée en octobre 2002. L'agence franco-anglaise compte 22

analystes spécialisés. Croisant l'expertise développement

durable et la rigueur de l'analyse financière, la méthodologie de

Core Ratings repose sur une analyse des risques économiques, sociaux et

environnementaux liés au secteur d'activité des entreprises

étudiées. Le bureau français est dirigé par

Geneviève Ferone, fondatrice d'Arese.

ü Les

indices boursiers

Le premier indice composé des valeurs cotées les

mieux notées sur un plan social et environnemental, a été

lancé aux Etats-Unis, au début des années 90, par le

cabinet KLD. Depuis, les principales agences de notation ont construit le leur,

souvent en partenariat avec les indices boursiers classiques.

Aujourd'hui, on compte au moins 8 indices, dits

«éthiques» aux Etats-Unis*. Ils sont plus ou moins

utilisés et connus de la communauté financière. La

composition de chacun d'entre eux est liée à la

méthodologie de l'agence qui en est à l'origine. Ils n'appliquent

donc pas les mêmes critères de sélection d'où la

difficulté de les comparer entre eux.

En France, selon Novethic, les 60 fonds dits socialement

responsables recensés représentaient, fin octobre 2002, 1,038

milliards d'euros d'encours, soit environ 1 % des OPCVM-actions. Le total de

l'actif des investissements socialement responsables (ISR) a avoisiné,

en Europe, 34 milliards d'euros en 2000. Aux Etats-Unis, « l'activisme

actionnarial », pratique consistant à utiliser les droits de

vote liés à la détention d'actions pour proposer des

orientations aux assemblées générales, a été

la clef de voûte de l'investissement socialement responsable.

Effet induit de cet activisme, les 200 fonds éthiques

(fonds de pension, fondations, organisations religieuses et institutions

financières de développement communautaire) sont passés de

1 185 milliards de $ en 1997 à 2 160 milliards de $ aujourd'hui,

soit environ 13 % des actifs gérés professionnellement.

En France, avec plus d'une douzaine de fonds

éthiques nouveaux créés en un an, l'offre se diversifie de

plus en plus (Cf. Tableau en Annexe 9). Mais, sur les dix plus

importants fonds socialement responsables dans le monde, on ne compte,

cependant, pas d'investisseur français.

2.2.4. Sur le plan

économique : entreprises engagées

Certaines entreprises ont été fondées sur

les principes du développement durable bien avant que ce dernier ne

devienne un objectif mondial.

Elles ont été crées par des hommes et des

femmes visionnaires. Ils sont maintenant à la tête de ces

entreprises exemplaires dont les bonnes pratiques sont des modèles pour

les grandes entreprises qui ont du s'y mettre plus récemment (cf. 2

exemples de bonnes pratiques de grandes entreprises en Annexe 10)

* Aspi Eurozone, Calvert Social Index, Domini 400, Dow Jones

Sustainability Index, Ethibel Social Index, FTSE4Good, Jantzi Social Index,

MS.SRI

Nature & Découvertes

Nature & Découvertes

Créée en 1990 par François Lemarchand,

Nature & découvertes compte aujourd'hui plus de 57 magasins,

destinés à "tous ceux qui ont le désir de comprendre le

monde naturel et d'en apprécier les bienfaits". L'enseigne propose des

produits respectueux de l'environnement, souvent réalisés par des

artisans-créateurs, ainsi que des actions pédagogiques

variées (animations, ateliers et conférences et portail Internet

naturaliste), souvent animées par ses équipes. Enfin, l'enseigne

consacre 10% de ses profits à sa Fondation, qui finance des projets de

connaissance et de protection de la nature.

Utopies

Utopies

Reconnue comme "l'agence pionnière dans le conseil en

développement durable" (Enjeux/Les Echos, Oct. 2001), Utopies a pour

mission, depuis sa création en 1993, de promouvoir la

responsabilité sociale et environnementale auprès des

entreprises. 1ère agence de conseil en matière de

Développement Durable, le credo d'Utopies est qu'une entreprise ne vit

bien que dans un cercle vertueux où elle prospère en contribuant

à la prospérité de ses environnements. Utopies est

notamment à l'origine de nombreux rapports développement durable

de grands groupes (Lafarge (2000 et 2002), Carrefour (2001 et 2002), Michelin

(2002) et Castorama (2001), le rapport Environnement 2002 de France

Télécom...)

2.2.5. Sur le plan juridique :

Le

Code de l'environnement : En France, depuis le 21 septembre 2000, tous

les textes de loi sont regroupés dans le Code de l'environnement. En

près de mille articles, le Code de l'environnement reprend tout ou

partie d'un ensemble de 39 lois précédemment dispersées,

sur : Le

Code de l'environnement : En France, depuis le 21 septembre 2000, tous

les textes de loi sont regroupés dans le Code de l'environnement. En

près de mille articles, le Code de l'environnement reprend tout ou

partie d'un ensemble de 39 lois précédemment dispersées,

sur :

§ la protection de la nature ;

§ la qualité de l'air et de l'eau ;

§ les industries et les activités polluantes ;

§ les déchets y compris les déchets

radioactifs ;

§ la protection du paysage, étendue à la

réglementation des enseignes publicitaires.

Loi

NRE de 2001 : En France, Le décret d'application de l'article

116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, votée le

15 mai 2001, est paru fin Février 2002 : il rend obligatoire, pour les

entreprises cotées, l'intégration à leur prochain rapport

annuel (à paraître début 2003) d'informations sur la

façon dont elles prennent en compte les impacts sociaux et

environnementaux de leur activité. C'est-à-dire l'obligation d'un

reporting environnemental et social pour les quelques 2000 grandes entreprises

françaises côtés en bourse. Loi

NRE de 2001 : En France, Le décret d'application de l'article

116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, votée le

15 mai 2001, est paru fin Février 2002 : il rend obligatoire, pour les

entreprises cotées, l'intégration à leur prochain rapport

annuel (à paraître début 2003) d'informations sur la

façon dont elles prennent en compte les impacts sociaux et

environnementaux de leur activité. C'est-à-dire l'obligation d'un

reporting environnemental et social pour les quelques 2000 grandes entreprises

françaises côtés en bourse.

Son décret d'application énumère les

critères sociaux et environnementaux, d'ordre qualitatif et quantitatif,

qui doivent être renseignés. Cela va des émissions de gaz

à effet de serre à l'égalité professionnelle entre

hommes et femmes en passant par l'insertion des personnes

handicapées.

La

loi sur l'épargne salariale : La loi n° 2001-152 du 19

février 2001. Cette loi stipule, entre autres, que « les organismes

de placement collectif en valeurs mobilières auxquelles sont

affectés les fonds recueillis par les plans d'épargne

d'entreprise (PPE), interentreprises (PPI) et les plans partenariaux

d'épargne salariale volontaire (PPESV) sont tenus de rendre compte

annuellement de la mesure dans laquelle ils prennent compte des

considérations sociales, environnementales ou éthiques, tant dans