Introduction

La gestion durable des ressources forestières

revêt actuellement une importance cruciale, aussi bien pour les

populations rurales que pour les gouvernements et la communauté

internationale. Presque tous les Etats africains se sont dotés de

réglementations forestières qui, a priori, sont favorables

à une gestion pérenne des forêts(Le Flamboyant

n°59/60, 2005). Au cours de ces dix dernières années, le

Gabon à l'instar des autres pays du bassin du Congo a inscrit les

questions de gouvernance forestière à l'ordre du jour des

politiques et stratégies de développement économique.

Au niveau de la Direction Générale des Eaux et

Forêts, cela s'est traduit par l'élaboration d'un plan d'actions

dont les principaux objectifs visent entre autres, la mise en place des

principes de bonne gouvernance. Il s'agit en d'autres termes pour

l'administration forestière de créer des conditions pour une

meilleure contribution du secteur forestier au PIB (au moyen de la promotion,

puis l'encouragement à la certification ou l'éco-labellisation

des produits forestiers), à développer le domaine rural et la

participation des nationaux dans l'ensemble des activités

forestières1(*). En

ce qui concerne le groupe nominal mesure conservatoire qui constitue la trame

de notre étude, plusieurs définitions peuvent être

données selon les sources.

Souvent utilisée en droit de l'environnement,

l'expression « mesure conservatoire », désigne une

décision ayant pour effet de conserver provisoirement une ressource, un

droit ou un bien pour une durée indéterminée2(*). En ce qui concerne notre

travail, ces mesures sont principalement axées sur la suspension

provisoire d'attribution de nouveaux permis forestiers (décret n°

666/PR du 09/08/2004) et l'arrêt d'attribution des coupes familiales

en 2005.

La loi n° 16/01 du 31 Décembre 2001 portant code

forestier en république gabonaise dans son article 94, conditionne

l'exploitation forestière à l'attribution des permis. Or les

mesures conservatoires (décrets, arrêtés) prises

récemment dans le secteur forestier sont toujours en cours de

validité. A cet effet, l'une des problématiques sur laquelle

l'administration forestière se penche actuellement, est celle de savoir

si les initiatives émergentes de préservation des forêts

au Gabon, contribuent réellement à l'amélioration de la

légalité dans l'exploitation forestière?

Ainsi, l'objectif général de ce travail est de

ressortir les impacts liés à l'application des mesures

conservatoires prises par l'Etat sur l'exploitation des forêts. De

manière spécifique, il s'agira de faire un audit

institutionnel, et de dresser les conséquences relatives aux deux

mesures. L'intérêt d'un tel travail est qu'il permet d'avoir une

vue assez large des dispositions de la réglementation forestière

en république gabonaise et surtout de faire une analyse critique de la

nouvelle politique forestière.

Ledit travail se base sur deux principales hypothèses

qui consistent à supposer que :

(i) les mesures conservatoires prises par l'Etat contribuent

à la prolifération de l'exploitation forestière

illégale d'une part,

(ii) le cadre institutionnel actuel du secteur forestier

souffre de nombreux dysfonctionnements d'autre part.

Notre travail est constitué de quatre principaux

chapitres. Dans le premier chapitre il est question de montrer comment

l'exploitation forestière a évolué au Gabon de 1957

à 2007, de dresser un bref aperçu de la filière bois et

de présenter la méthodologie inhérente à ce

travail. Le chapitre deux est essentiellement consacré à l'audit

du cadre institutionnel, alors que le troisième chapitre se focalise

plus sur les mesures conservatoires proprement dites.

Enfin le chapitre quatre présente les tendances de

production forestière et les alternatives nécessaires à

une gestion forestière efficiente.

CHAPITRE I

GENERALITES ET METHODOLOGIE

I.1. Présentation du lieu de stage et ses

principales missions

Nous avons effectué ce stage à la Direction

Générale des Eaux et Forêts (commanditaire) au

Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche

et des Parcs Nationaux. Composé actuellement de trois directions

générales à savoir : la DGEF, la DGENEF et la DGPA,

le Ministère de l'Economie Forestière a pour principales

attributions ; la gestion du domaine forestier, de la faune sauvage, des

ressources halieutiques, le contrôle général et

l'application de la réglementation forestière dans les

forêts relevant du domaine de l'Etat3(*) .

En ce qui concerne spécifiquement la DGEF, elle est

chargée entre autres de :

þ Préparer et d'appliquer les textes

législatifs et réglementaires relatifs aux activités du

département (ministère)4(*) ;

þ D'assister le ministère des Eaux et

Forêts dans le traitement des affaires à soumettre au conseil des

ministres et à l'assemblée nationale.

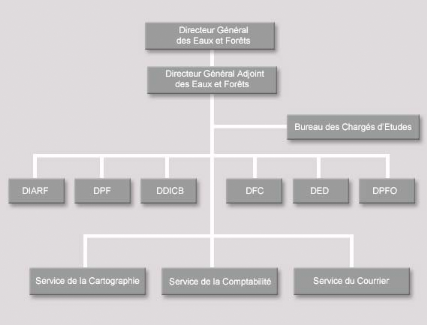

Composée de six(6) directions techniques, neuf(9)

inspections provinciales, vingt six (26) cantonnements et quatorze (14)

brigades (DGEF, 2002), la Direction Générale des Eaux et

Forêts compte actuellement 671 agents (Annexe1), soit 299 agents (DPFO,

2007) de plus qu'en 2005. L'organigramme de la DGEF est établi comme

suit :

Figure 1 : Organigramme de la

DGEF

Source : DPFO(2007)

Les attributions de la Direction de la Production

Forestière au sein de laquelle nous avons été suivis,

visent principalement :

þ L'élaboration des directives

générales concernant la gestion de la forêt, la

conservation des sols, ainsi que le contrôle de leur

exécution ;

þ La proposition des conditions d'attribution des permis

forestiers ;

þ L'instruction des demandes de permis ;

þ La centralisation et la gestion des dossiers de permis

et le fichier des entreprises d'exploitation forestière ;

þ Le contrôle de la production forestière,

en liaison avec la direction compétente du ministère

chargé des domaines.5(*)

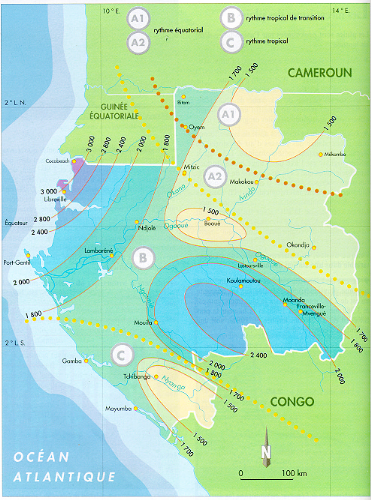

I.2. Les grands traits géographiques du Gabon

I.2.1. Situation géographique.

A cheval sur l'équateur, le Gabon (267667

km2) est bordé par l'Océan atlantique, et

possède des frontières communes avec la Guinée

équatoriale au Nord-Ouest, le Cameroun au Nord à l'Est et au Sud

par le Congo6(*) . En ce

qui concerne ses coordonnées géographiques

caractéristiques, le Gabon se trouve entre les latitudes 3°55S-

2°30N, et les longitudes 8°E -15°E7(*)(figure 2).

Figure 2 :

Situation géographique du Gabon

Source : Léonard et

Richard, cité par Robert NASI(1999)

I.2.2. Climatologie et Forêt

I.2.2.1 Climatologie

Le Gabon appartient à la région

climatique de « l'alizé dévié sud

atlantique » qui regroupe également le Sud du Cameroun, la

partie Nord de l'Angola et une grande partie de la cuvette congolaise. Le

climat est chaud et humide, de type équatorial8(*). La pluviométrie

annuelle varie entre 1500 et 3000 mm. Sur l'ensemble du pays, il y a opposition

entre une saison sèche très marquée

(précipitations inférieures à 100 mm/mois) de Juin

à Août et une longue saison de pluie de 9 mois. En effet, la

petite saison sèche de Décembre à Février est

souvent humide.

Mais avec les changements climatiques actuels, ces saisons

deviennent de plus en plus hétérogènes. Il existe trois

grandes régions climatiques au Gabon (figure 2) qui se

définissent comme suit :

þ La région Nord-Est où le rythme

pluviométrique est équatorial (régions A1 et A2) avec

apparition de deux véritables saisons sèches;

þ La région centrale, de Libreville à

Mbigou qui connaît un rythme pluviométrique tropical de transition

(région B), avec une saison sèche de trois mois et une saison

humide de 9 mois;

þ Tout le Sud-Ouest du pays, au Sud d'une ligne

Omboué-Ndendé est sous l'influence d'un rythme

pluviométrique tropical (région C).

I.2.2.2 Brève

présentation de la filière bois

Pour une superficie totale d'environ 26,8 millions

d'hectares, le Gabon est couvert de près de 22 millions d'hectares

9(*) de forêt (soit

85% du territoire). Il y a 20 millions d'hectares de forêt productive et

le taux de déforestation annuel est estimé à 1%.

En 2005, le potentiel total sur pied a été

estimé à environ 2.600.000.000 m3 et le potentiel

commercialisable à 1.500.000.000 m3, avec 130.000.000

m3 Okoumé (Aucoumea klaineana)10(*). Le Gabon est ainsi, un

réservoir de carbone dont l'estimation varie entre 0,90 et 5,24

gigatonnes (PSFE, 2005)

Parmi les 400 autres essences connues à part

l'Okoumé (Aucoumea klaineana) et considérées

comme exploitables, seules 65 plus connues sous le vocable « bois

divers » sont commercialisables actuellement. La filière bois

(exploitation forestière, industrie et négoce du bois) contribue

de 4% au PIB11(*) et

représente le premier employeur du secteur privé avec 12580

personnes sur un total de 55200 personnes en 2006, soit 22% de la population

active12(*) au Gabon. Ce

qui fait de la filière bois, le deuxième employeur après

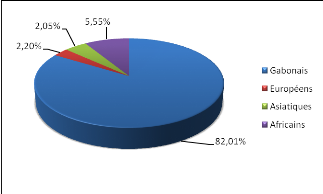

la fonction publique. Le tableau 1 et la figure 3 suivants donnent

respectivement les principales activités du secteur industriel et la

répartition des différentes nationalités, dans ce

dernier.

Tableau 1 : Activités du

secteur industriel par ordre d'importance en 2006

|

Segment d'activité

|

% par segment

|

% des effectifs par origine

|

|

Gabonais

|

Européens

|

Asiatiques

|

Africains

|

|

Sciage

|

49,07

|

83,22

|

3,01

|

4,41

|

8,8

|

|

Placage

|

29,26

|

92,09

|

1,28

|

3,77

|

3,4

|

|

Contreplaqué

|

18,97

|

64,28

|

1,43

|

0

|

1,5

|

|

Tranchage

|

2,7

|

88,46

|

3,07

|

0

|

8,5

|

|

MOYENNE

|

25

|

82,01

|

2,20

|

2,05

|

5,55

|

Source : DGEF(2006)

Figure 3 : Répartition des effectifs

par nationalité dans le secteur de

L'industrie du bois en 2006

Source :

DGEF(2007)

Il ressort qu'il y a beaucoup de Gabonais qui exercent dans

les différentes branches du secteur industriel du bois. Pour un total de

65 unités de transformation locale en 2006 il y aurait environ 82,01% de

nationaux toute branche confondue. La politique du gouvernement basée

sur la création d'emplois semble donc effective au vu de ces

chiffres.

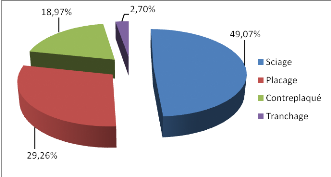

Les principales activités liées à

l'industrie du bois concernent le sciage, le déroulage et le placage tel

que le montre la figure 4 suivante.

Figure 4 : Principales

activités du secteur industriel en 2006

Source :

DGEF(2007

I.3. Evolution de l'exploitation forestière au

Gabon de 1957 à 2007

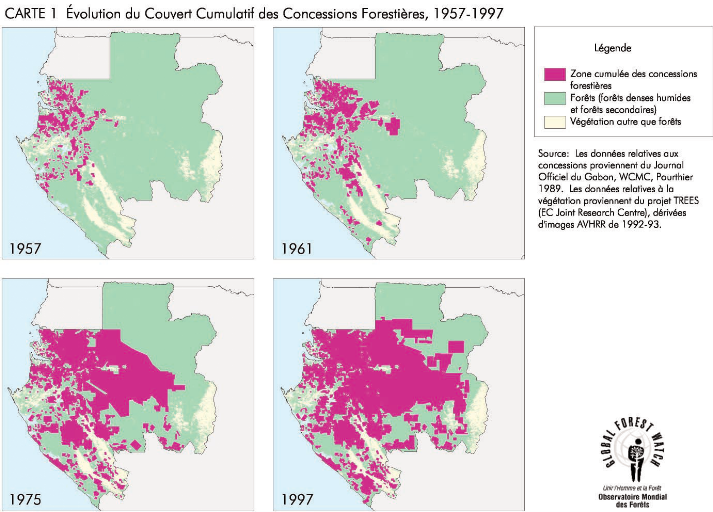

La surface allouée aux concessions forestières

au Gabon, a été multipliée par sept de 1957 à 1999.

La figure 5 ci-dessous présente une série chronologique de ces

concessions.

Figure 5 : Evolution

cumulée des concessions forestières

Attribuées au Gabon entre

1957 et 1997

Zones cumulées des concessions

forestières.

Forêts (denses humide et secondaires).

Autre végétation

Légende

forestières

Source : GFW(2000)

En effet, la plupart des forêts où l'on peut

trouver de l'Okoumé ont été attribuées à

l'exploitation depuis 1957. Mais le début de l'exploitation

forestière au Gabon peut être situé dès le

20ème siècle, avant l'élaboration d'une

réelle législation et délimitation du domaine forestier.

La crise de 1930 a fait chuter la production de près de 50%. Ainsi

dès 1932, l'administration13(*) coloniale créa une deuxième zone.

Mais jusqu'en 1956, l'exploitation s'est poursuivie seulement

en première zone et la superficie a été à environ

trois millions d'hectares. Avec l'ouverture à l'exploitation de la

deuxième zone (Arrêté du 28 Novembre 1956, confirmé

par le décret du 13 Mars 1961),14(*) les permis accordés ont atteint deux millions

d'hectares en 1963, puis trois millions en 1968. Matériellement, la

technologie apportée par les premiers tracteurs à chenilles et le

rail de Decauville au lendemain de la deuxième guerre mondiale ont

permis cette évolution.

En outre, la construction dans les années 70 du

Transgabonais qui traverse le pays d'Est en Ouest a ouvert d'importantes

étendues de forêts et permettait ainsi l'attribution de lots

(permis) pour son financement. Ces lots constituent la troisième zone

avec une superficie de 1 520 000 hectares15(*) . En 1972, la totalité des concessions

forestières couvrait une superficie d'environ 15 millions

d'hectares16(*). En 1997,

année à laquelle le projet de la nouvelle loi forestière a

été initialement proposé ; les concessions

forestières se répartissaient entre 221 détenteurs, mais

13 compagnies seulement détenaient 50% de la superficie totale des

concessions forestières, soit environ 9 millions d'hectares.

Les trois quarts de superficie se concentraient sur quatre

provinces (Ogooué Lolo, Ogooué Ivindo, Ngounié et Moyen

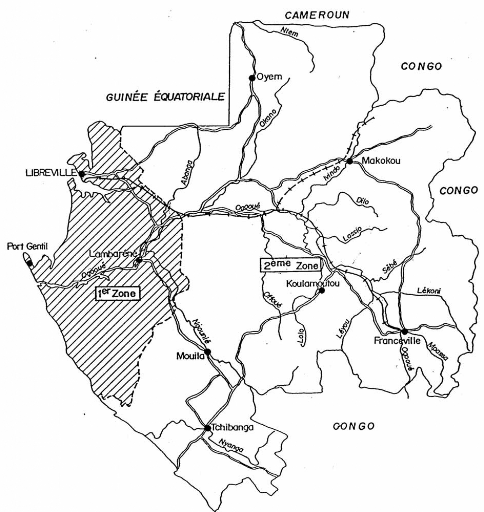

Ogooué) le long du chemin de fer. Aujourd'hui, il existe toujours deux

zones (décret 1205/PR/MEFPE du 30 Aout 1993) d'exploitation

forestière (figure 6).

Figure 6 : Les différentes zones

d'exploitation forestière au Gabon

Légende :

Première zone

Deuxième zone

Source : Gérard BUTTOUD et

al ;(2005)

La première zone, le long de la côte et

déjà largement exploitée (100% des exploitations en 1956)

représente une superficie totale de 4.920.000 hectares (DIARF, 1998),

dont 3.335.000 hectares de forêt. Cette zone est uniquement

réservée aux exploitants forestiers nationaux, lesquels

concèdent souvent des licences en fermage à des entreprises

étrangères.

La deuxième zone avec près de 17 millions

d'hectares comprend la Nyanga, le bassin de la Ngounié, le Moyen

Ogooué et le Haut-Ogooué, l'Ogooué-Lolo et une partie de

l'Ogooué -Ivindo et du Woleu-Ntem. Cette zone regroupe actuellement,

l'essentiel des grandes exploitations forestières. Aujourd'hui, il y a

29 concessions forestières, (soit 4.19 millions d'hectares)

engagées dans le processus d'aménagement17(*). La superficie totale des

permis forestiers sur toute l'étendue du territoire national

s'élève aujourd'hui à environ 10.5 millions d'hectares

contre 11 millions en 2002. Cette variation est présentée par la

figure suivante :

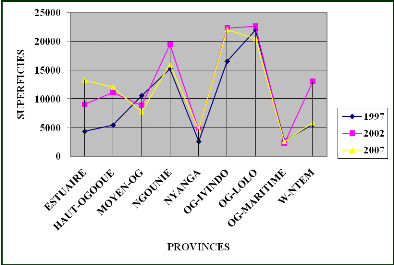

Figure 7 : Evolution des superficies sous

concessions forestières en km2

Entre 1997 et

2007

Source : MEKA(2007)

De cette synthèse, il ressort que la province de

l'Ogooué-Ivindo est celle qui a enregistrée le plus grand nombre

de permis de 2002 à 2007. Ce qui est logique compte tenu du fait que

jusqu'en 1997, une grande partie de cette province ainsi que le Woleu-Ntem,

n'étaient pas encore sous concession (figure 5).

Toutefois, la politique qui vise à transformer

à long terme, une exploitation de prélèvement

incontrôlée en une exploitation aménagée et

rationnellement gérée commence à se concrétiser.

Dans la figure 7 ci-dessus, cela se traduit par la baisse de la superficie

totale des concessions forestières, car faut-il le rappeler, la

volonté du gouvernement est de constituer un domaine à vocation

permanente de 12 millions d'hectares (soit 8 millions de forêt productive

et 4 millions pour les aires protégées)18(*). D'où la

nécessité de diminuer les concessions forestières

I.4. Méthodologie

I.4.1. Ressources

Pour l'aboutissement de ce travail, nous avons eu recours

à plusieurs de ressources (machines, hommes et documents), parmi

lesquelles :

· Les partenaires du projet (voir fiche de projet du

stagiaire) ;

· Les mémoires de DESS Ecofore/INSG ;

· Internet ;

· Code forestier gabonais (Loi 16/01 du 31

Décembre 2001)

· Un ordinateur portable, avec tous les logiciels

nécessaires au traitement de texte ;

· Des procès verbaux de 2001 à

2007 ;

· Une carte récente des concessions

forestières (Annexe 2);

· Le décret n°666/PR du 09 Août 2004

portant suspension provisoire de l'attribution de nouveaux permis forestiers en

République gabonaise (Annexe 3).

I.4.2. Méthode de travail

Nous avons commencé ce travail par une revue

bibliographique. Ce qui nous a permis non seulement d'avoir une idée

assez large de la situation de l'exploitation forestière au Gabon depuis

les années d'indépendance jusqu'aujourd'hui, mais aussi de mieux

orienter notre travail.

Ensuite, pour faire le diagnostic institutionnel, nous avons

eu recours à la règle dite des « 5M »,

d'usage courant en systèmes d'informations organisationnels (NZIENGUI,

2007)

Les « 5M » concernent : le Milieu, le

Matériel ; la Méthode ; la Main d'oeuvre et la

Matière. Mais dans le cadre de notre travail, nous avions eu recours

qu'aux quatre dernières composantes. Le Matériel concerne la

logistique et les moyens techniques utilisés. La Méthode quant

à elle, fait référence aux pratiques et démarches

adoptées dans la gestion du secteur forestier. Pour ce qui est de la

main d'oeuvre, elle a trait au diagnostic des ressources humaines. Enfin, la

matière concerne le potentiel forestier, ainsi que toutes lois

sous-jacentes.

Pour les besoins d'évaluation quantitative des impacts

liés aux mesures conservatoires, nous avons organisé les

procès verbaux (mis à notre disposition par le service

contentieux de la DED) par années afin d'avoir une base de

données complète et facilement utilisable de ces derniers.

L'évaluation qualitative s'est quant à elle

appuyée sur les trois piliers de durabilité (BRUNDTLAND, 1987)

que sont le pilier écologique, le pilier économique et le pilier

social.

CHAPITRE II

AUDIT INSTITUTIONNEL

II.1 Contexte juridique et réglementaire.

Dans le cadre de la prise en compte des recommandations, et

engagements divers contenus dans les traités, conventions et

déclarations internationales auxquels la République Gabonaise a

souscrit depuis le sommet de Rio de Janeiro en 1992, les autorités

Gabonaises ont entrepris d'importantes réformes institutionnelles et

réglementaires dans le secteur forêt et celui de la protection de

la nature (BUTTOUD, 2005).

En effet, la tradition juridique francophone exige que les

lois (ensemble de dispositions législatives) soient appliquées

par le truchement de divers autres textes juridiques en particulier des

décrets et arrêtés. Ainsi au cours de ces trois

dernières décennies, le législateur gabonais n'a

véritablement fait évoluer le système réglementaire

forestier qu'à deux reprises : d'abord par la loi 1/82 du 22

Juillet 1982 dite « loi d'orientation en matière des Eaux et

Forêts », ensuite la loi 16/01 du 31 Décembre 2001,

portant code forestier en république gabonaise.

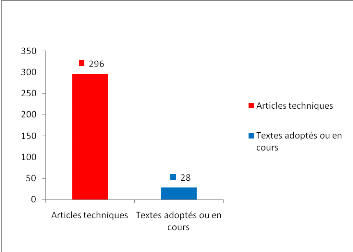

Pour cette dernière (loi 16/01), il faut dire qu'elle

est favorable à une gestion durable des ressources naturelles

renouvelables en général et des forêts en particulier. Sur

296 articles( sur 298) techniques, seuls vingt huit (28) 19(*) projets de texte dont une (1)

loi, vingt quatre (24) décrets et trois(3) arrêtés (figure

8) ont été adoptés, ou sont en cours d'adoption. Ils

concernent notamment :

þ L'aménagement durable des forêts de

production et la gestion des forêts communautaires,

þ L'industrialisation de la filière bois,

þ La gestion de la faune et des aires

protégées,

þ Les ressources financières.

Figure 8 : Aperçu des textes

adoptés dans la loi 016/01

du

31/12/2001

Source : MEKA(2007)

Plus des trois quarts des textes d'application prévus

n'ont pas encore été pris à ce jour. Ce qui constitue un

véritable frein à la mise en place d'une gestion

forestière efficace et opérationnelle quand bien même, il

était prévu que la loi 16/01 sorte avec tous ces textes

d'applications (GFW, 2000).

Toujours en ce qui concerne les insuffisances dans le cadre

juridique et réglementaire, l'article 96, du code forestier limite la

superficie maximale d'un PFA à 15000 ha lorsqu'il est

intégré dans une CFAD. Mais l'article 97 précise que

la superficie d'une CFAD varie entre 50000 et 200000 ha. Finalement on se

demande quel est réellement le seuil de constitution d'une

CFAD ?

En outre, plusieurs permis forestiers entourent de nombreuses

aires protégées, certains se trouvant même à

l'intérieur de ces dernières (cas du PTE n°16/84 à

Wonga-Wongué)20(*).

Ce qui constitue aussi, une forme d'exploitation forestière non

réglementaire.

Par ailleurs, plusieurs exploitants détiennent encore

des dizaines, voir des centaines de millions d'arriérés fiscaux

(MBAGOU,2007) pour des permis qui en réalité devraient faire

retour au domaine (art 275 et 281), comme ce fut le cas des cent seize (116)

permis retirés en Mai 2007.

Aussi, le code actuel dans son article 127 légalise la

pratique du fermage. Fait incohérent qui constitue un frein à ses

objectifs de développement. Considéré au départ

comme un fait illicite, (art 20 et 21 de la loi 1/82), le fermage ou

sous-traitance des concessions forestières, est aux antipodes du

processus d'aménagement durable. Sous cette pratique, le

propriétaire reçoit une rente sans qu'il ne se sente

obligé d'investir à long terme dans les concessions.

Le fermage ne rime pas également avec l'objectif global

de l'Etat qui consiste à accélérer le processus de

développement économique des régions rurales, dans la

mesure où c'est le sous-traitant qui fixe les règles de ce

« jeu » fermier-propriétaire.

Tous ces manquements corroborent ainsi le fait que le cadre

réglementaire et juridique du secteur forestier gabonais contient

encore beaucoup de points faibles tels que :

þ Le manque de mécanismes efficaces

d'application directe des textes de lois énoncés par la

législation forestière ;

þ Le manque de dispositions en faveur de la

transparence et de la responsabilité financière des processus

décisionnels forestiers ;

þ Une reglémentation forestière

contradictoire à d'autres secteurs tels que l'agriculture et

l'extraction minière.

Enfin, la filière bois au Gabon s'est dotée

récemment d'une nouvelle structure syndicale dénommée

Syndicat des Métiers du Bois du Gabon (SMBG) dont un des buts est de

proposer au gouvernement, des solutions possibles pour parvenir à une

meilleure présence des nationaux dans la filière bois21(*).

II.2. Contexte administratif et technique

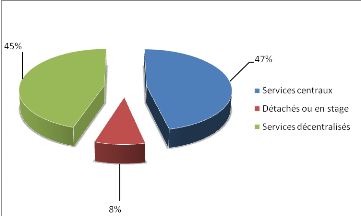

Seuls 45% des agents (contre 47% aux services centraux) de la

DGEF sont affectés aux inspections provinciales et aux cantonnements

alors que c'est à eux que revient la lourde charge des opérations

de terrain. La figure suivante montre les proportions entre les agents des

services décentralisés et les agents des services centraux.

Figure 9 : Répartition

des Agents de la DGEF en 2007

Source : MEKA

(2007)

Par ailleurs, il y a un nombre limité de moyens de

déplacements pour les agents sur le terrain. Dans certaines provinces

telles que l'Ogooué-Lolo et l'Ogooué-Ivindo, le nombre de

concessions forestières est supérieur au nombre d'agents. Ainsi

chaque agent doit surveiller près de 700 km2 de concession

(tableau 2). Ce qui n'est pas raisonnable pour un système de

contrôle qui se veut fiable, quand on sait que le ratio retenu pour

l'UICN est de un (1) agent pour 22 hectares22(*)

Tableau 2 :

Aperçu des superficies gérées par agent et par

province

|

Provinces

|

Superficies (km2)

|

Nombre d'agents

|

Superficie par agent

|

|

ESTUAIRE

|

13284

|

47

|

283

|

|

HAUT-OGOOUE

|

12029

|

31

|

388

|

|

MOYEN-OG

|

7755

|

28

|

277

|

|

NGOUNIE

|

15918

|

42

|

379

|

|

NYANGA

|

4693

|

25

|

188

|

|

OG-IVINDO

|

22055

|

36

|

613

|

|

OG-LOLO

|

20500

|

30

|

662

|

|

OG-MARITIME

|

2572

|

16

|

161

|

|

W-NTEM

|

5807

|

47

|

124

|

Source : MEKA(2007)

En ce qui concerne les ressources financières, le

budget de la DGEF (fonctionnement et investissement) s'élevait à

près de 950 millions FCFA en 2002, contre 636 millions en 2006. Ce qui

est assez paradoxal pour deux principales raisons :

En effet, la DGEF a plus besoin de moyens financiers

actuellement, parce que le renforcement des capacités de contrôle

et l'engagement vers l'application d'une foresterie moderne nécessitent

de grands investissements financiers.

Par ailleurs il est illogique que pour un secteur qui

génère plus de trois cent milliards de recettes (372 exactement

en 2006)23(*), les

retombées nécessaires à son fonctionnement soient aussi

insuffisantes.

De ce qui est de l'aspect technique, il convient de souligner

que malgré le fait que le pourcentage des gabonais exerçant dans

la filière bois soit élevé, la majorité des 65

unités24(*) de

transformations sont à capitaux étrangers, soit un pourcentage

de plus de 75%. (Annexe 4).

Les gabonais n'occupent que la seconde place avec moins de

25% et derrière les français. Le manque de moyens financiers et

surtout le manque d'incitation semblent être les raisons évidentes

pouvant expliquer ces chiffres.

II.3. Gouvernance forestière

Depuis 1990, la gouvernance est un concept qui s'impose de

plus en plus dans les secteurs ayant trait au développement tel que le

secteur forestier. Parler de gouvernance, c'est parler de pouvoir, de relations

et de reddition de comptes25(*).C'est-à-dire qu'il faut arriver à

savoir : qui dispose des informations clés ? Qui

décide ? Qui a un pouvoir d'influence ? Comment les

décisions sont-elles prises ? Qui bénéficie ?

Qui perd ? Qui rend compte ?

C'est donc à partir de ce moment qu'on arrive à

satisfaire aux cinq principales clés, caractéristiques d'une

bonne gouvernance définies par les nations unies (tableau 3).

Tableau 3 : Clés d'une bonne

gouvernance.

|

Principes

|

Principes des nations unies sur lesquels ils sont

basés

|

|

Légitimité et voix

|

Participation, recherche du consensus

|

|

Reddition de comptes

|

Obligation de rendre compte au public et aux intervenants

institutionnels, transparence.

|

|

Performance

|

Réactivité des institutions et des processus

face aux intervenants, efficacité et efficience

|

|

Impartialité

|

Equité, Primauté du droit.

|

|

Orientation

|

Vision stratégique, comprenant le développement

humain et les complexités historiques, culturelles et sociales

|

Source : DABIRE(2003)

Au niveau du Gabon, à travers la DGEF, le souci de

bonne gouvernance en matière de foresterie s'est traduit en 2006 par

plusieurs objectifs qu'on a évalués comme suit :

Tableau 4 : Situation des objectifs de la

DGEF par rapport à ses ambitions de bonne gouvernance

déclinés en 2006.

|

OBJECTIFS

|

Atteints

|

Non atteints

|

|

Finaliser le cadre réglementaire de

l'aménagement forestier

|

|

x

|

|

Mettre en application les principes de l'aménagement

durable

|

|

x

|

|

Tester le système d'adjudication à travers des

essais pilotes

|

|

x

|

|

Relancer les inventaires forestiers

|

|

x

|

|

Suivre et contrôler les activités de terrain,

notamment grâce à la télédétection par

satellite

|

|

x

|

|

Appliquer et vulgariser la loi

|

|

x

|

Source : MEKA(2007)

Il n'y a pas une réelle adéquation entre ces

objectifs de la DGEF, et les clés de bonne gouvernance, telles que

définies par le tableau 3.

Parmi les faits actuels qui cadrent aussi avec la

gouvernance, on a la certification. Au Gabon, la surface des forêts

indépendamment certifiées a quasiment doublé en mars 2003.

Plusieurs concessions ont ainsi été certifiées `Keurhout'

au Gabon : les 575.000 ha de la concession Leroy Gabon (CFAD) et une concession

de 615.000 ha gérée par le groupe Thanry-CEB puis Rougier Gabon

qui vise la double certification FSC-PAFC de l'ensemble de ses concessions.

La certification permet de s'assurer que le bois vendu

provient d'une forêt gérée durablement. Pour le producteur,

elle peut être un outil de marketing commercial26(*).

Afin qu'elle soit efficiente, la certification

nécessite :

þ Un système de traçabilité

« robuste » basé sur l'utilisation de technologies

appropriées, afin de pouvoir remonter jusqu'à une source

légale pour les produits présentés à

l'exportation ;

þ Un système de base de données unique

afin de centraliser, vérifier, croiser et synthétiser les

données27(*).

L'autre volet de la gestion forestière est la

fiscalité. En effet, l'article 244 de la loi 16/01 prévoit dix

taxes et redevances qui malheureusement ne sont pas toujours recouvertes de

manière régulière et ne cadrent pas parfois avec les

objectifs d'aménagement forestiers. Aujourd'hui il n'est

prélevé que quatre taxe (abattage, sciage, superficie et

martelage). Chaque taxe ou chaque redevance a son influence sur le

comportement des acteurs de la filière bois et de surcroît sur

les conditions d'exploitations. Le Gabon a su mettre sa politique fiscale en

oeuvre. Par exemple :

- une redevance à la superficie relativement

élevée (tel que c'est le cas actuellement, 600 FCFA /ha) incite

à faire une gestion économe de l'espace et une meilleure

valorisation des essences secondaires ;

- une redevance à la surface pondérée

selon la distance du port (annexe 2), permet d'éviter une exploitation

hyper sélective et favorise l'ouverture à l'exploitation des

massifs les plus reculés.

Néanmoins, il reste la mise en oeuvre d'une taxation

différenciée selon les essences, c'est-à-dire, une forte

taxation pour les essences telles que l'Okoumé (Aucoumea

klaineana) et l'Ozigo (Dacryodes buttnerii), puis une faible

taxation pour permettre la promotion des essences secondaires. Aussi, une forte

taxation à la sortie des grumes est censée décourager les

exportations et favoriser une transformation locale accrue.

L'unique ambigüité qu'on puisse souligner et qui

a trait à la fiscalité est la mesure selon laquelle,

l'administration forestière avait décidé d'exonérer

de 50% du montant de la redevance annuelle de superficie (soit 300 FCFA/ha),

les entreprises ayant vu leur plan d'aménagement approuvé. En

fait, une telle dérogation ne se justifie pas, sur un plan purement

institutionnel parce que l'aménagement est une contrainte légale

applicable à tous les concessionnaires forestiers.

CHAPITRE III

ETUDE DE CAS DE DEUX MESURES CONSERVATOIRES

III.1 Suspension provisoire d'attribution des permis au

Gabon

Le décret n° 666/PR du 09 Août 2004, a

fixé l'arrêt de l'attribution de nouveaux permis forestiers en

république gabonaise. Ce décret qui est intervenu moins de trois

ans après la promulgation de la loi 16/01, a fait suite aux

engagements pris par le Gabon dans la lettre de politique de

développement du secteur forestier, élaborée en 2004, en

coopération avec la Banque mondiale et les autres bailleurs de

fonds28(*).

En outre, le Gabon s'est fixé des priorités dans

le secteur forestier parmi les lesquelles, l'aménagement forestier et

l'industrialisation de la filière bois. La mise en oeuvre effective de

ces options, a nécessité alors de revoir les mécanismes

actuels de gestion en vue:

þ de faire un bilan des avancées de

l'aménagement et de l'industrialisation de la filière bois, d'en

dégager les forces et faiblesses, puis déployer de nouvelles

stratégies,

þ d'établir un bilan complet des

capacités des services centraux et de terrains de l'administration

forestière impliqués dans l'aménagement forestier.

þ de tester les adjudications (art 2 du décret

666/PR)

III.2. Arrêt d'attribution des coupes

familiales

L'arrêt d'attribution des coupes familiales en 2005

dont l'objectif s'inscrit toujours dans le droit fil de l'aménagement

durable, fait suite aux nombreux manquements liés à cette

catégorie de permis. En vigueur dans la loi 1/82 (ancienne

réglementation forestière) et destinées uniquement aux

nationaux, les coupes familiales concernaient l'attribution de cent (100)

arbres sur pieds et ont été administrées par les

inspections provinciales, sous couvert de la Direction Générale

des Eaux et Forêts.

Mais ce mode d'attribution a montré ses limites. En

effet, il s'est avéré que seuls, ceux qui ont eu les moyens

(financiers et techniques) ont pu exploiter leurs permis, car le plus souvent,

les populations locales n'en ont pas. Cela a entraîné la

prolifération du fermage avec toutes les conséquences

négatives que ce cela engendre (N'SITOU MABIALA, 2007).

Les coupes familiales n'ont pas réussi à

promouvoir une classe d'entrepreneurs nationaux.

En outre, les permis de coupes familiales ont

été attribués pour une durée d'un an. Mais dans la

pratique, les cent (100) pieds étaient abattus au terme de quelques

mois. Le reste du temps, les propriétaires de ces permis se livraient

dans leur majorité à la surexploitation avec le cautionnement de

l'administration forestière. Enfin, les coupes familiales n'avaient

aucun effet incitatif sur la valeur ajoutée de la filière

bois.

Forte de tous ces manquements, l'administration

forestière a décidé en application de l'article 95 de la

loi 16/01, de passer à l'attribution des permis de gré à

gré (PGG) en remplacement des coupes familiales. En théorie, les

PGG devraient contribuer au développement du milieu rural parce qu'ils

s'intègrent dans des forêts communautaires. Les permis de

gré à gré concernent l'attribution d'un maximum de

cinquante (50) arbres sur pieds et ne feront pas l'objet d'adjudications. La

lettre de politique de développement du secteur forestier

précise par ailleurs que « les PGG remplaceront les coupes

familiales en 2006 » Mais à jusqu'à lors, la mesure

n'est toujours pas concrète.

III.3 Evaluation des incidences liées aux deux

mesures conservatoires

Préserver les forêts par l'instauration de

mesures qui sous-tendent une foresterie moderne, est une initiative

encourageante. Mais le fait de ne pas penser aux conséquences

liées à ces mesures peut engendrer de nombreuses incidences.

C'est sans doute l'erreur qu'à commise l'administration

forestière gabonaise, car n'ayant pas prévu la mise en place

d'une stratégie d'ajustement provisoire.

De facto, la suspension provisoire d'attribution des permis et

l'arrêt d'attribution des coupes familiales affectent la

durabilité du secteur forestier par des faits tels que :

· L'exploitation forestière

illégale.

En effet, les investisseurs étrangers ayant

emprunté de l'argent auprès des banques et loué des moyens

techniques, se sont vu refuser l'attribution de permis compte tenu du

décret n°666/PR du 09/08/2004. Etant dans l'obligation de

rembourser leurs créances, ces investisseurs se lancent alors dans des

coupes illicites de bois. Aujourd'hui les usagers se contentent de couper

illégalement le bois et de venir demander l'établissement des

procès-verbaux auprès de l'administration forestière

(photo 1).

Photo 1 : Grumes portant la mention PV dans

un parc à bois d'Owendo

Source :

Steve MAGUENDJI(2007)

Ce sont donc ces procès verbaux que les usagers vont

présenter en cas de contrôle. Or le procès-verbal n'est

pas un titre d'exploitation. Ce qui est plus ou moins certain, c'est que

cette mauvaise pratique existera aussi longtemps que se prolongera l'actuelle

période transitoire.

Les mesures conservatoires ont d'autres conséquences

écologiques. En effet, elles favorisent la « contre

sélection » des essences qui elle-même est tributaire

d'une exploitation anarchique. La sélection se fait logiquement par DME,

ce qui préserve les essences avenir pour qu'ils soient exploitables

à la prochaine rotation. Or les exploitants malhonnêtes ne font

généralement pas de ces DME, leur préoccupation.

En fin, le concept d'infrastructures naturelles dont font

partie les services environnementaux (fonction récréative,

fonction hydrique, fixation du carbone, maintien de la diversité

biologique...) est tout simplement dévalorisé.

· Les incidences

économiques

Il est évident que des mesures mal conçues dans

un secteur aussi sensible que celui de la forêt, puissent avoir des

impacts sur la croissance économique. Parmi les conséquences

économiques directes, on a :

- Les pertes de recettes fiscales pour l'Etat, car ces

« pseudo- exploitants » ne payent ni taxe de superficie, ni

taxe d'abattage ;

- La non- participation des produits (bois) au calcul du

PIB29(*).

Les conséquences économiques indirectes quant

à elles, concernent les coûts du reboisement qui sont le plus

souvent onéreux. Cependant, la parafiscalité (amendes) a connu

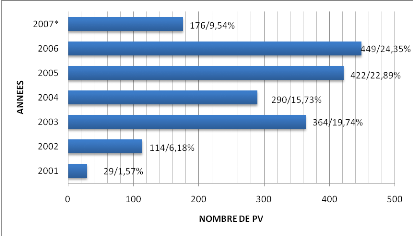

une progression considérable ces dernières années. En

effet, les procès-verbaux établis entre 2005 et 2007 ont

largement augmentés (figure 10), par rapport à ceux

établis entre 2001 et 2004.

Figure 10 : Evolution

des PV de 2001 à 2007*

Source :

MEKA(2007)

Avant 2004, où les usagers avaient encore la

possibilité d'avoir les permis, le nombre d'infractions toutes

catégories confondues était limité. Mais avec

l'instauration de mesures conservatoires qui sont sensées

protéger les forêts, la situation devient de plus en plus

préoccupante. Les procès-verbaux relatifs à

l'exploitation sans titre étant les plus nombreux avec plus de 900

observations de 2005 à 2007 soit 86%. Les procès verbaux

établis en 2003, sont caractéristiques dans la mesure où

leur nombre élevé a servi d'appui à la décision

relative à la suspension provisoire des attributions de permis en 2004.

Toutefois il est permis d'émettre un doute sur la fiabilité des

données disponibles parce que n'étant pas récoltées

avec toute la rigueur possible (prise en compte des volumes)

· La fracture sociale

Les populations rurales qui n'ont d'ailleurs pas

été consultées, sont parmi les grandes victimes de ces

mesures conservatoires. En fait les permis de gré à gré

qui doivent remplacer les coupes familiales, vont s'attribuer dans des

forêts communautaires. Or lesdites forêts font l'objet

d'études actuellement.

En conséquence, les populations ne peuvent pas

bénéficier légalement de la manne forestière qui

leur revient de droit, ni par l'attribution de permis, encore moins par le

fermage qui constitue leur pratique préférée.

Néanmoins, l'application par l'administration forestière, des

dispositions de l'article 281 du code forestier, se fait avec rigueur.

CHAPITRE IV

TENDANCES DE PRODUCTION FORESTIERE ET ALTERNATIVES

POUR LES MESURES CONSERVATOIRES

IV. 1 La production de grumes au cours de ces

dix dernières années

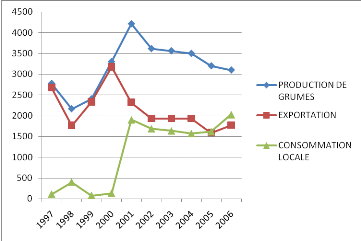

La production de grumes a évolué de

manière croissante de 1998 à 2001(tableau 5), et la grande partie

était destinée à l'exportation. Par ailleurs, la

consommation locale qui était très négligeable jusqu'en

1999(environ 74000m3), connaît actuellement une progression

considérable avec plus de 2 millions de mètres cubes en 2006,

dépassant ainsi la quantité de bois exportée (1,7 millions

de mètres cubes). Ces chiffres de 2006 s'expliquent non seulement par la

prise des mesures conservatoires en 2004, mais surtout à cause de

l'instauration des barrières non tarifaires (quotas) en 2005.

Pour toute l'année 2007 les exportations de grumes ne

devraient pas atteindre 2 millions de mètres cubes, car au premier

semestre, la quantité totale exportée était de 895635

m3 (SDV, Juillet, 2007). La situation idéale (plus de

transformation locale et moins d'exportation), effective depuis 2006 devrait

donc continuer pour qu'on espère avoir les 75% de transformation locale

en 2012 tel que prévu dans l'article 227 du code forestier gabonais.

Tableau 5 : Productions de bois au Gabon de

1997 à 2006(x1000 m3)

|

ANNEES

|

TOTAL

|

MOY/AN

|

|

|

1997

|

1998

|

1999

|

2000

|

2001

|

2002

|

2003

|

2004

|

2005

|

2006

|

|

|

|

PRODUCTION DE GRUMES

|

2775

|

2164

|

2402

|

3300

|

4216

|

3615

|

3563

|

3500

|

3200

|

3100

|

31835

|

3183,5

|

|

EXPORTATION

|

2671

|

1764

|

2328

|

3173

|

2314

|

1928

|

1928

|

1928

|

1586

|

1769

|

21389

|

2138,9

|

|

CONSOMMATION LOCALE

|

105

|

400

|

74

|

127

|

1902

|

1687

|

1635

|

1572

|

1614

|

2028

|

11144

|

1114,4

|

Source : DGEF(2007)

En effet, ne peuvent exporter du bois actuellement, que des

entreprises ayant des quotas, condition qui est elle-même est assujettie

à la possession d'unités de transformations locale et d'une

concession forestière aménagée. L'Okoumé et l'Ozigo

constituent l'essentiel des volumes exploités (673069m3 en

2006). La production de bois diminue certes depuis 2001(figure 11), mais les

variations de production entre années, de 2002 à 2004 sont

inférieures à celles de 2004 à 2006. Or plus la variation

est grande, plus la production baisse. C'est dire que les mesures

conservatoires ont eu un effet sur la production de grumes.

Figure 11 : Production, Exportation et

Consommation de bois au Gabon de 1997

à 2006 (x1000 m3)

Source : MEKA(2007)

IV.2. Alternatives pour une meilleure mise en oeuvre

des mesures conservatoires

Bien que se voulant passives, les mesures conservatoires

prises par l'Etat, n'ont été accompagnées d'aucune mesure

compensatoire, pouvant permettre, non seulement la satisfaction des

usagers du secteur forestier, mais aussi la réduction des

impacts négatifs dont elles sont à l'origine aujourd'hui. Le

gouvernement aurait dû créer une commission multipartenaires,

regroupant les différentes parties prenantes du secteur forestier, pour

trouver ensemble, une solution acceptée de tous. En effet, faut-il le

rappeler, le secteur forestier est très sensible et par

conséquent les meilleures décisions ne peuvent être que

celles prises de manière consensuelle.

C'est donc après avoir fait un état des

conséquences liées aux mesures conservatoires, actuellement en

vigueur dans le secteur forestier que nous proposons ces alternatives qui

auraient dues être mises en place au moment même des

décisions.

Pour la suspension provisoire de l'attribution de permis,

l'Etat, aurait dû faire exception des coupes familiales et prendre des

mesures fortes pour proscrire le fermage. Cela aurait permis aux populations

locales de prendre conscience, non seulement de l'intérêt que le

gouvernement accorde à l'implication véritable des nationaux,

dans le développement du secteur forestier, mais également son

souci de préserver les forêts. Aussi, à partir de la date

de sortie du décret, il aurait fallu réduire de 50%, le nombre de

pieds attribués et le temps de validité des coupes familiales. De

cette manière, les habitudes (achat de 50 pieds d'arbres) se seraient

installées progressivement, jusqu'à la mise en place des permis

de gré à gré dont le début effectif aurait du

coïncidé avec l'arrêt des coupes familiales.

En ce qui concerne les grands permis à vocation

industrielle, l'Etat aurait dû prévoir beaucoup de moyens

financiers, techniques et humains pour renforcer les dispositifs de

contrôle sur le terrain.

Enfin, l'article 2 du décret 666/PR précise que

le gouvernement testera les adjudications pendant la période

transitoire. Malheureusement, au moment où le décret fut

publié, le document de mise en oeuvre de ces adjudications

n'était même pas encore ficelé. Aujourd'hui encore, il fait

l'objet d'études (MBAGOU ,2007). Or si les adjudications

commençaient aussitôt, l'exploitation illégale serait

quand même maîtrisée.

IV.3.Suggestions

Actuellement le concept de foresterie moderne requiert une

gestion forestière orthodoxe, basée sur une certaine

transparence de la part de tous les intervenants du secteur, une

réglementation cohérente et impartiale, puis des ressources

humaines disponibles et suffisantes. Malheureusement, rien de tout cela n'est

satisfaisant aujourd'hui, au vue de l'audit institutionnel que nous avons

fait.

Ce qui est encore plus surprenant, et paradoxal, c'est le fait

que le décret n°666/PR qui suspend l'attribution des permis,

prévoie en son article 2 que « pendant la période de

suspension provisoire d'attribution de permis forestiers, le gouvernement

testera le système d'adjudications ». Cela suppose alors que

les adjudications n'existeront que pendant le temps que va durer la transition.

Mais la question qu'on se pose actuellement est celle de savoir combien de

temps mettra la transition pour juger de l'efficacité du nouveau mode

d'attribution de permis ?

Du même article 2, il ressort qu'après la

période de transition on reviendra au mode classique : celui de

gré à gré. Que veut réellement l'administration

forestière ? Peut-on gérer une ressource naturelle à

long terme, avec un cadre juridique aussi flexible ? A notre avis, non,

parce que toutes les bonnes pratiques (certification, aménagement,

industrialisation, gouvernance...) qui tournent autour de la foresterie ont

d'abord pour support des lois biens pensées et ne souffrant d'aucune

ambigüité.

Pour la question des adjudications, l'idée aurait

été meilleure si elle était accompagnée de

dispositions particulières en faveur des petits exploitants. Par

exemple contingenter le nombre maximal de permis que peut acheter un

exploitant.

Mais les adjudications sont un système qui fait fi des

réalités sociales, car plus axé sur des

préoccupations d'ordre économiques. L'inquiétude qu'il

faudrait avoir proviendrait du fait que l'administration forestière

exonère d'un certain montant, les grandes sociétés sous

prétexte que leurs offres seraient meilleures.

En effet, cela a déjà été le cas

avec les plans d'aménagement, dont certaines sociétés

forestières ont bénéficié d'une réduction

de 50% de leurs charges financière vis-à-vis de l'Etat.

Pour ce qui est de l'arrêt de l'attribution des coupes

familiales, pour passer aux PGG, l'initiative est soutenable, parce que le

projet de forêts communautaires dans lequel s'intègrent ces permis

de gré à gré est une initiative de développement

rural encourageant. Mais cela n'empêche que nous puissions nous

interroger sur la longévité de ces PGG et leur efficacité

à remplacer les coupes familiales, au cas où les forêts

communautaires tarderaient à s'implanter sur toute l'étendue du

territoire.

Ainsi les principales recommandations aux problèmes que

posent l'application des mesures conservatoires aujourd'hui, sont:

þ Affecter plus de ressources (financières,

humaines et matérielles) dans les inspections provinciales et

cantonnement, afin de renforcer les dispositifs de contrôle et

maîtriser l'exploitation forestière illégale ;

þ Mettre en place, une plate-forme d'échange et

de communication pour tous les acteurs du secteur forestier ;

þ Faire des études d'impacts en prenant quelques

régions comme échantillon, afin d'estimer réellement les

pertes économiques engendrées ;

þ Accélérer la mise en place des

forêts communautaire afin de permettre l'efficacité des

PGG ;

þ Continuer l'attribution des permis, mais uniquement

par adjudications.

Conclusion

Les deux mesures conservatoires évoquées dans ce

document, n'ont pas eu les effets escomptés. Les résultats

obtenus sont plutôt accablants et contradictoires au concept de bonne

gouvernance forestière.

Les hypothèses faites en introduction ont finalement

été confirmées. C'est-à-dire qu'après

l'évaluation quantitative et qualitative des incidences liées aux

deux mesures, il s'est avéré que ces dernières sont l'un

des faits favorisant l'exploitation illégale des forêts sur toutes

ses diverses formes.

L'audit institutionnel, a permis de mettre en relief des

insuffisances notoires des cadres juridique, réglementaire,

administratif et technique du secteur forestier gabonais. Il ressort ainsi que

la réglementation est moins explicite et moins vulgarisée, il y'a

des effectifs en agents de missions réduites, puis des pratiques qui

découlent d'un manque de stratégies en matière

forestière.

C'est dire que malgré les avancées

significatives enregistrées ces dernières années dans le

secteur forestier, beaucoup reste à faire pour que la gestion durable

soit véritablement une réalité et non une expression

vaine. La gouvernance forestière à laquelle le Gabon aspire par

des moyens tels que la certification et l'aménagement des forêts

reste encore très contrastée.

Les adjudications et les permis de gré de gré

qui constituent les principaux faits des mesures étudiées, sont

des initiatives positives pour le développement d'une foresterie moderne

et communautaire, à condition qu'elles soient bien suivies et qu'elles

soient pérennes.

Aujourd'hui, Il est donc plus que nécessaire de mener

une étude de fond, afin de savoir quels sont les véritables

apports socio-économiques des systèmes d'adjudication et de

gré à gré, dans le développement du secteur

forestier au Gabon ?

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

1. F.A.O FORET (2006). Meilleurs pratiques pour l'application

des lois dans le secteur forestier, Rome Division information, 121p.

2. GFW(2000).Un premier regard sur l'exploitation

forestière au Gabon, Washington DC, Papyrus design group, 52p.

3. P.CHRISTY, J.ROLAND, O.NTOUGOU, C.WILKS ;(2003).La

forêt et la filière bois au Gabon, Libreville, Multipress-Gabon,

389 p.

PERIODIQUES

1. HEBDO INFORMATIONS, Libreville, Multipress-Gabon,

n°452,2002, 20p

2. HEBDO INFORMATIONS, Libreville, Multipress-Gabon,

n°54, 1983, 20p.

3. L'Union, Libreville, Sonapresse, n° 9536, 2007,

20p.

4. Le Flamboyant, Paris, Laballery, n° 59/60, 2005,

59p.

RAPPORTS ET MEMOIRES

1. C.MOUKEGNI SIKA(2005) La politique forestière au

Gabon de 1982 à 2005 : Reproduction de la vision occidentale ou

adaptation aux réalités locales ? 49p.

2. DGEF(2002). Rapport d'activité, 30p.

3. G.BUTTOUD et al ;(2005).Mission Technique de

diagnostic de la Gestion Durable des Forêts en vue d'atteindre l'objectif

2000 de l'OIBT en appui au Gouvernement de la République Gabonaise,

74p.

4. J.R.NZAMBA-MOMBO(2005), Etude comparée des

contraintes économiques et juridiques des systèmes d'attribution

des titres forestiers selon le mode gré à gré et par

adjudications, 26p.

5. MEF(2005). Mémorandum de politique économique

et financière pour 2004-2005, 13p.

6. MEFEPPN(2007) Note de Conjoncture Economique de la

Filière bois au 31 Décembre 2006 et perspectives 2007, 34p.

7. PSFE(2005). Document de Programme, 56p.

8. PSFE(2005).Rapport final, 248p.

9. R. NASI, S.DROUINEAU(1999).L'aménagement forestier

au Gabon : historique, bilan et perspectives, Rapport du projet FORAFRI,

64p.

10. S.IBOUANGA-MBOUMBA(2001). Etude comparative en vue d'une

récupération optimale des bois lors de la récolte au

Sud-Est du Gabon, 98p.

11. WWF(2003), l'origine du bois : un pas vars la gestion

durable des forêts, 68p.

12. Z .L.NDEMBI(2006) Problématique de la Gestion

des conflits dans le secteur d'exploitation forestière au Gabon, 53

p.

INTERNET

1. Anonyme.2007.Mesures Conservatoires, support HTML.

www.ufr.wikipedia.org/wiki/Mesure-Conservatoire.

2. A.B .DABIRE. 2003. Note analytique sur le processus

AFLEG. Support HTML.

www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/MS7-FHTM.

3. MEF(2004).Décret 666/PR du 09/08/2004, support HTML.

www.finances.gouv.ga/decret

666PR.htm.

4. MEF(2007).Carte des permis forestiers, édition 2007,

support PDF.www.finances.gouv.ga

5. MEF(2007).Echéancier des permis forestiers sur le SIG

cartographique, support PDF.

www.finances.gouv.ga.

6. O.N.U(2005). Rapport BRUNDTLAND, 1987. Support

HTML.www.un.org/french

POLYCOPIES

1. M.NZIENGUI(2007).Système d'Information

Géographique, Cap-Estérias, polycopié IC2, 84 p.

2. P.POINT(2004).Approche économique des fonctions

forestières non-marchandes, Libreville, polycopiés DESS ECOFORE,

28p.

AUTRES DOCUMENTS

1. DGEF(2007).La Forêt en Chiffres,2p.

2. DDICB(2007).Liste des opérateurs économiques de

la filière bois bénéficiaires des quotas de vente de

grumes à l'export, Juillet-Décembre. 1p.

3. DDICB(2007).Exportation de grumes par Entreprises au premier

semestre. 1p

4. MEFEPEPN(2004).Présentation des textes d'application de

la loi16/01 portant code forestier en république gabonaise. 105p

* 1 : DGEF(2006) Bilan du

plan d'action, p 4.

* 2 : Encyclopédie

numérique wikipédia

* 3 : Article 2 du

décret n° 1746 du 29/12/1983

* 4 : Article 7 du

décret n° 1746 du 29/12/1983

* 5 : Article 10 du

décret n° 1746 du 29/12/1983

* 6 : R.NASI,

S.DROUINEAU;(1999). L'aménagement forestier au Gabon : historique,

bilan et perspectives, p.1

* 7 : Atlas de l'Afrique,

cité par J .R NZAMBA MOMBO (2005).p 4

* 8 : R.NASI,

S.DROUINEAU;(1999). L'aménagement forestier au Gabon : historique,

bilan et perspectives, p.1

* 9 : PSFE, 2005, Document

de Programme, p.7

* 10 : PSFE, 2005, Rapport

final, p.64

* 11 : Ibid, p.64

* 12 : DGEF( 2007)

* 13 : NASI(R) et

al;(1999). L'aménagement forestier au Gabon : historique, bilan et

perspectives, p.9

* 14 : Ibid., p.6

* 15 : MEN(1983)

cité par S.IBOUANGA-MBOUMBA

* 16 : CHRISTY(P) et

al ;(2003). La forêt et la filière bois au Gabon.

Libreville, MULTIPRESS-GABON, p 204

* 17 :

DIARF (2007)

* 18 : GFW(2000)

* 19 :

MEFEPPN(2004).Rapport de présentation des textes d'application de la

loi16/01 portant code forestier en république gabonaise. p. 2

* 20 : Carte des permis

forestier, 2007 (Annexe 2)

* 21 : JBO « Les

PME Gabonaises à la croisée des

chemins ».in :L'Union, Libreville, Sonapresse, n° 9536,

2007, p20

* 22 : PSFE(2005) ;

Document de Programme, p.36

* 23 :

MEFEPPN(2007) ; Note de Conjoncture Economique de la Filière bois

au 31 Décembre 2006 et perspectives 2007, p.3

* 24 : DDICB(2006)

* 25 : DABIRE (2003), Note

analytique sur le processus AFLEG, UICN, pp 9-13

* 26 : CHRISTY(P) et

al ;(2003).La forêt et la filière bois au Gabon. Libreville,

MULTIPRESS-GABON, p144

* 27 : WWF (2003),

L'origine du bois : un pas vers la gestion durable des forêts,

p.34

* 28 : MEF(2005)

Mémorandum de politique économique et financière pour

2004-05, p.9

* 29 : POINT(2004),

Approche économique des fonctions forestières non-marchandes,

présentation PowerPoint, p2

*Premier trimestre 2007

|