|

Contribution a l'étude de la fructification et de la régénaration du Cèdre de l'Atlas( Télécharger le fichier original )par KHANFOUCI Med Said Université hadj lakhdar-batna - magister en science forestière 2005 |

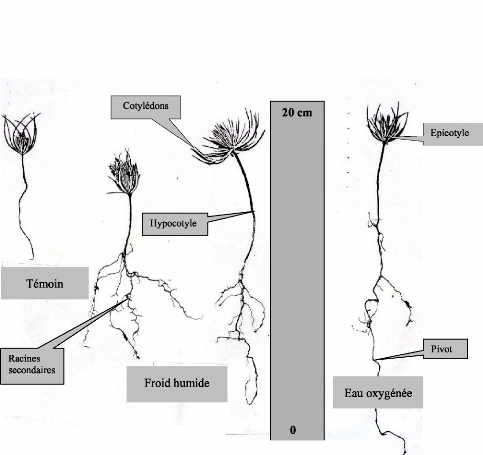

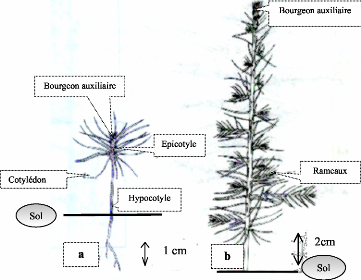

Fig. 18 : Diagramme phénologique du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica M) au Belezma. 49 3.1.1 - L'année N : C'est l'année de la floraison et de la pollinisation. Elle débute avec l'apparition des fleurs mâles vers la mi - Juin. Les inflorescences femelles apparaissent vers la 2ème semaine du mois d'Août. 3.1.1.1 - Les fleurs mâles : Depuis leur apparition, elles deviennent de plus en plus nombreuses vers la fm de la 3ème semaine du mois de Juin. Au début, elles se présentent sous la forme d'un petit bourgeon arrondi de quelques mm au milieu d'une rosette d'aiguilles, insérées sur rameau court. Leur développement qui était au départ lent, s'accélère et ce n'est que vers la troisième semaine du mois de Septembre, qu'elles atteignent leur taille définitive : 2 à 5 cm de long pour 0,5 à 1 cm de diamètre. Leur couleur d'un vert tendre devient alors vert foncée avec des taches jaunâtres (grains de pollen). Le chaton mâle qui à son apparition (mi-juin) était de forme arrondie et rigide devient à sa maturité cylindro - conique et souple. Il se courbe légèrement, la libération des grains de pollen (sec et poudreux) est entamée. Après pollinisation, les chatons mâles se fanent, se dessèchent et commencent à se détacher des rameaux. Leur chute débute à partir du mois de Septembre, période qui correspond à l'ouverture des bractées de la quasitotalité des chatons mâles. Par ailleurs, quelques-uns - uns demeurent au-delà du mois d'Avril. L'apparition des chatons, leur croissance et la libération des grains de pollen diffèrent selon les expositions et également d'un arbre à autre selon les expositions et au sein d'une même exposition. Ils sont plus précoces sur l'exposition Sud et les arbres isolés que l'exposition Nord et les sujets groupés. Ce décalage entre les arbres qui ne dépasse pas une semaine, serait dû à la température et la lumière. Par ailleurs, la manifestation précoce des fleurs aboutie à la production des chatons mâles les plus dimensionnés et, à une production précoce et importante des grains de pollen et donc une pollinisation optimale. 3.1.1.2 - Les inflorescences femelles :Ce sont des fleurs composées ; chacune comprend une soixantaine de fleurs et chaque fleur (écaille) est composée de deux carpelles soudés (TOTH, 1978 a; 1984). Ces dernières sont susceptibles de donner deux graines une fois la fécondation achevée. Leur apparition est beaucoup plus tardive par rapport aux fleurs mâles ; elles ne se manifestent en quantité importante qu'à partir de la 3ème semaine du mois d'Août, chez les sujets les plus précoces. Leur nombre est extrêmement faible par rapport aux chatons mâles ; toutefois, elles sont plus nombreuses sur l'exposition Sud que Nord. Elles se présentent sous la forme d'un bourgeon vert pâle au milieu d'une rosette d'aiguille. La couleur verte devient de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'elles s'accroissent. Leur développement est extrêmement rapide par rapport aux fleurs mâles. A partir de la deuxième semaine de Septembre, elles commencent à recevoir les grains de pollen. Elles sont alors dressées, les bractées disposées en hélice autour d'un axe (rachis) permettant aux grains de pollen de se déposer donnant un aspect jaunâtre aux inflorescences. Pendant la période de pollinisation maximale, l'ouverture des écailles forme des angles pratiquement perpendiculaires au rachis. A la fin du mois de Septembre on assiste à la fermeture des écailles ; les grains de pollen ainsi emprisonnés, seront protégés à l'intérieur des inflorescences femelles pendant la période hivernale. 50 3.1.2 - L'année N+1 : 3.1.2.1 - Les fleurs mâles : Durant cette année on assiste à la chute de la quasitotalité des fleurs mâles, particulièrement durant le mois de Janvier. Quelques-unes, les plus grosses, peuvent subsister au-delà du mois d'Avril. 3.1.2.2 - Les inflorescences femelles :C'est l'année la plus importante pour la production de graines fertiles, car les principales phénophases se passent durant cette période. En effet, si au cours des deux premiers mois (Janvier et Février) les inflorescences s'accroissent lentement, elles atteignent des dimensions appréciables par rapport à celles de l'année N. Il faut noter que juste avant la fécondation, (1' Mai - 20 Mai) au moment du débourrement, on assiste à un grossissement de l'inflorescence. Cet accroissement est le résultat de la remontée de la sève (TOTH, 1982-1984). C'est pendant cette période que se produit l'attaque par Megastigmus suspectus var pinsapini (Cf. fig. 3). La femelle insère sa tarière dans le cônelet et dépose directement les oeufs dans les graines, car les écailles sont très molles. Le cèdre de l'Atlas débourre fin Avril -- début Mai selon AUSSENAC et al (1981). NEDJAHI (1988) rapporte qu'à Chréa, le débourrement se situe vers le 13 Mai pour l'année 1984 et le 22 Avril pour 1985. Sur le même site, LAIMOUCHI (1996) note que le débourrement a débuté le 6 Mai et s'est terminé le 20 Mai pour l'année 1995. Le décalage du débourrement est en rapport direct avec la température (AUSSENAC et al, 1981 ; NEDJAHI, 1988 et LAIMOUCHI, 1996) A partir du printemps, la croissance s'accélère. Ainsi, dès le mois de Mai il y a fécondation qui se traduit par une croissance exponentielle des chatons femelles. Ces dernières deviennent cônelets vers la fin du mois d'Août. Le cônelet devient cône et atteint presque sa taille définitive dès la deuxième semaine de juillet.. Cette dernière se traduit par des changements de couleur, les cônes d'une année passeront progressivement du vert au vert violet puis au marron, couleur défmitive. Elle est due selon TOTH (1978 a, 1982-1984) à l'oxydation de la résine suintante, déposée sur la face externe des écailles La variation de la couleur commence à apparaître au niveau de la partie supérieure (sommet) du cône. Les mieux dégagés, c'est à dire ceux qui reçoivent le plus de lumière, changent de couleur les premiers. Cette modification de couleur débute à partir de la dernière semaine du mois d'Août et s'achève à la fin de Septembre. Une fois que les cônes sont totalement marron, leur maturité morphologique est achevée; les graines sont totalement formées. 51

15 sept de l'année N Ouverture des bractées de Cône : 1er juin de l'année N+1 IF et de la Croissance lente de l'IF 1Avril de l'année N+1 Croissance exponentielle Croissance rapide de l'IF Cône : 1' juillet de Cône : 5 Décembre de l'année

N+2 Fig. 19 : Evolution morphologique des organes de reproduction femelles. 3.1.3 - L'année N+2 : Les cônes de l'année (N+1) continuent à se développer pendant l'année suivante (N+2) où ils seront mûrs physiologiquement durant l'Eté (Juillet - Août), soit une période de l'ordre de 10 mois. Cette maturité s'accompagne d'une déshydratation des cônes (TOTH, 1978 a et 1984).Elle se traduit par une perte de poids et rend les cônes plus secs causant souvent des dommages aux graines DOGRA (in DERRIDJ, 1990) ; les fissurations sur les écailles apparaissent à partir du sommet des cônes. Ces derniers commencent à s'ouvrir, dès que les conditions climatiques sont réunies. Elle débute lentement à partir de la mi -- Septembre puis s'accélère et se poursuivra jusqu'au mois de Novembre, on assiste alors à la désarticulation. Pour qu'il y est désarticulation, il faut donc que l'absorption de l'eau par le cône soit suivie d'un gel, puis d'une élévation de la température (dégel). En effet, durant les précipitations automnales, les cônes s'imbibent d'eau, leurs écailles deviennent souples et commencent à s'ouvrir progressivement grâce à l'amplitude thermique. Ils commencent à se désarticuler vers la mi--Novembre : les écailles se détachent du rachis qui reste solidaire à la branche pendant longtemps, en emportant les graines. Durant la dernière semaine du mois de Décembre les températures devenant très basses, l'eau qui a imbibé les cônes devient glace, les écailles s'ouvrent largement dès que les températures remontent (fonte de la neige), la désarticulation devient optimale. Elle s'achève généralement vers la fin de la première semaine de Janvier de l'année N+3. 52 TOTH (1982-1984) note que si les cônes du cèdre de l'Himalaya, s'ouvrent sous l'effet de la chaleur, ceux du cèdre de l'Atlas se désarticulent sous l'influence de l'humidité et de la chaleur. Par ailleurs, l'ouverture des cônes est précoce sur les expositions Sud. Elle est également variable selon la position des cônes dans l'arbre : cônes dégagés et ceux des branches hautes se désarticulent les premiers. Notons enfin que selon TOTH (1982-1984 et1984) le cèdre de l'Atlas possède un cycle long de 29 mois et que si les conditions ne sont pas favorables, il empiète sur la 3ème année. En outre, il faut signaler que la levée de dormance des graines est entamée avant la désarticulation et après la dissémination. (Cf. Troisième partie Chapitre I : La germination des graines) 3.2 - Evolution du poids et de la longueur :Les figures n°20 et 22 représentent l'évolution du poids et de la longueur pendant le cycle de reproduction 3.2.1 - L'année N : 3.2.1.1 -- Poids : L'évolution pondérale durant l'année N reste faible : un mois après leur apparition, le poids moyen enregistré n'est que de 0,0695g pour l'exposition Nord, et 0,0793g pour celle du Sud. Ceci ne présente que 0,070 % et 0,085 % par rapport au poids des cônes mûrs. A la fin de l'année N, le poids moyen des inflorescences femelles est de l'ordre de 0,1g, ce qui représente à peine 1% par rapport aux cônes mûrs. 3.2.1.2 -- Longueur : Un mois après leur initiation, la longueur moyenne des inflorescences femelles est de 1,08 cm pour l'exposition Nord et 1,01 cm pour l'exposition Sud.Ceci représente respectivement 13,70 % et 14,06 % par rapport aux cônes murs. L'accroissement se stabilise autour de 1,20cm à partir de la mi--Octobre ; il reprendra vers le printemps de l'année suivante 3.2.2 - L'année N+1 : Rappelons que c'est l'année des principales phénophases : formation de cônelets et de cônes. C'est également une année cruciale pour la formation des graines : durant la fécondation beaucoup de cônelets se dessèchent à ce stade, suite à des problèmes liés probablement à la station et l'état de l'arbre (absence de la pollinisation et à la formation d'ovules anormaux). Pour l'étude des phénophases durant l'année N+1, l'échelle adoptée est la suivante : - Phase Une : croissance lente. - Phase Deux : croissance rapide. - Phase Trois : croissance lente. 53 3.2.2.1 - Phase Une : Cette phase qui dure trois mois et demi, débute au mois de Janvier et se termine à la mi -- Avril.Durant cette période l'accroissement du poids et de la longueur des inflorescences femelles reste modeste, cependant il est plus important sur l'exposition Nord que l'exposition Sud. Par ailleurs, l'accroissement en longueur est plus important que celui du poids. En effet, au mi - Avril, le poids moyen enregistré est de 0,19g pour l'exposition Sud et 0,33 g pour celle du Nord ; ce qui représente 0,21 à 0,34 % par rapport aux cônes mûrs. Quant à la longueur, elle atteint 1,90 cm pour l'exposition Nord et 1,15 cm pour l'exposition Sud soit un taux supérieur à 20 %. 3.2.2.2 - Phase Deux : Elle se caractérise par la transformation des inflorescences femelles en cônelets puis en cônes. Formation du cônelet : Elle dure 45 jours environ. Elle débute vers la mi - Avril et se termine à la fin du mois de Mai. Durant les deux dernières semaines d'Avril, la croissance des inflorescences femelles s'accélère : elles se préparent à la fécondation. Elle a lieu vers la première semaine du mois de Mai. La période de la fécondation varie selon les arbres et l'exposition. Elle est plus précoce sur l'exposition Nord et les branches hautes (cônes dégagés). Après la fécondation, l'inflorescence femelle devient cônelet. Le poids et la longueur sont respectivement multipliés par 5 et par 2 pour l'exposition Nord, vers la fin du mois de Mai (15 g pour 4,30 cm). Pour l'exposition Sud, l'accroissement enregistre un certain retard, puisque le poids obtenu à la même date n'est que de 7g pour 3 cm. Ce retard qui sera rattrapé par la suite (vers le 10 Juin) s'explique par les difficultés que rencontre le cèdre à prospérer sur les expositions défavorables. Formation du cône d'une année : Du mois de Juin à la mi - Juillet la croissance du cônelet est extrêmement rapide, il atteint presque ses dimensions définitives et devient cône en 45 jours : c'est la maturité morphologique.Cette croissance exponentielle permettra aux cônes d'atteindre des poids de l'ordre 90 g et des longueurs dépassant les 6,70 cm à l'état frais. 3.2.2.3 - Phase trois : Les cônes gorgés d'eau continuent à se développer en longueur mais très lentement. Leur couleur vire au violet puis au marron -- roux ; à ce moment là, le poids commence à diminuer très lentement par déshydratation. 54 55 3.2.3 - L'année N+2 : C'est l'année de la maturité physiologique, elle se traduit par une déshydratation des cônes N+1. Cette dernière commence à partir de Septembre - Octobre de l'année N+1 jusqu'au mois d'Août de l'année N+2. Les pertes d'eau enregistrées pour l'exposition Nord sont de l'ordre de 16 % et 10 % pour celle du Sud. Dès l'Automne, les cônes (N+2) s'imbibent d'eau, leur poids augmente de 10 % environ, c'est le prélude à la désarticulation et à la dissémination des graines. 3.2.4 - l'année N+3 : Les cônes fortement imbibés se désarticulent facilement ; dès la première semaine de Janvier, la dissémination des graines est pratiquement achevée. 3.3 - Etude des variations :3.3.1-Analyse de la variance :Au cours d'une série de mesures et d'oservations sur le processus de développement des cônes dans deux stations distinctes et en vue de comparer le poids et la longueur durant leur cycle, nous avons procéder à l'analyse des données pendant l'année N, (N+1), (N+2) et [(N) + (N+1) + (N+2) + (N+3)] afin de mettre en évidence, l'existence d'éventuelles différences par exposition. Le tableau n°7 montre que l'influence de la station, sur l'évolution des inflorescences femelles n'est pas significative pour les deux caractères selon les critères adoptés. En effet, l'analyse de la variance au seuil de 5 % montre que le F test est inférieur à F théorique pour les années. Ainsi, l'exposition n'a pas d'influence sur la croissance des cônes, les dimensions augmentent en poids et s'allongent de la même manière. Tableau N°7 : Evolution du poids et de la longueur des inflorescences femelles au cours du temps. Influence de l'exposition.

3.3.2- Corrélation entre l'évolution le poids et la longueur. Cette matrice renferme 4 variables, poids et longueur de l'exposition Nord et de l'exposition Sud, à 16 observations chacune correspondant à 16 périodes de mesures. Le tableau n°8 montre qu'il existe des corrélations hautements significatives entre les poids et la longueur aussi bien pour l'exposition Nord que Sud (Coefficient de corrélation > 0,9). La valeur critique du coefficient de corrélation est de 0.742 à 1 °/o o Tableau N°8 : Matrice de corrélation entre les dimensions des organes de reproduction femelle.

La figure ci-dessous montre l'existence de fortes relations linaires entre l'accroissement en poids et en longueur des inflorescences femelles depuis leurs apparitions jusqu'à leur désarticulation. 56 Fig.21: Corrélation entre le poids et la longueur des organes de reproduction au cours de leur évolution.

7 8 9 PN = -26,81 + 15,793 LN Corrélation: r = 0,97091 110 90 10 -10 2 3 4 5 Long Exp Nord 1

7 8 PS = -23,52 + 15,561 LS Corrélation: r = 0,98249 2 3 4 5 Long Exp Sud 10 0 1 110 90 7 -a0 rn X x 50 50 3 a_ 10 En prenant en considération l'évolution du poids et de la longueur par année nous remarquons qu'il n'y a pratiquement pas de différence de poids et de longueur entre les deux expositions (Cf. fig n° 20 et 22)

Poids(g)

Longueur(cm) 91,542 88 Q16 7,88 7,33 7,18 6,75 6,76 6,5 98,521 --95,561 89,651 85,102 0,115 0,0978 1,28 1,21 N+1 N+2 N+3 N N+1 N+2 N+3

57 3.4 -- Discussion :Le cycle de reproduction représenté par la figure N° 23 montre que dure 32 mois depuis l'apparition des inflorescences femelles jusqu'à la fin de la désarticulation des cônes. La première année il y eut l'apparition des fleurs mâles puis celles des inflorescences femelles. La floraison ayant eu lieu en été, la pollinisation n'aura lieu qu'au début de l'automne de la même année. La période printanière voit l'activité végétative reprendre, on assiste alors au développement du chaton mâle et à la fécondation. La période comprise entre de la pollinisation à la fécondation est décisive quant à la production qualitative des graines. L'influence de certaines conditions climatiques particulièrement les gelés printanières peuvent causer de graves dégâts aux chatons, ainsi BONNETMASSIMBERT (1984) dans son étude sur la biologie florale et le cycle de reproduction des arbres, a remarqué l'importance des pertes causées par les températures basses durant la période printanière. TOTH (1985) indique que l'intervalle entre la pollinisation et la fécondation est la conséquence directe d'une floraison automnale qui se produit lors de l'arrêt de la végétation. Durant la seconde année, après la dormance hivernale il y eut de nouveau un changement, qui se traduisit par une augmentation assez lente du poids et des dimensions. Vers la mi - Mai la fécondation se produisit, la croissance devint très importante, l'inflorescence femelle devint cônelet. Les cônelets continuent à se développer rapidement. A partir de la fin du mois de Septembre, la couleur verte du cônelet vire progressivement est devient marron.: la maturité morphologique est atteinte c'est le cône N+1. Ce dernier continue son développement, sa maturité physiologique ne sera atteinte que pendant les deux derniers mois de l'été de l'année N+2. A partir de Décembre, la désarticulation atteint son optimum, elle dure jusqu'au début de Janvier. Durant ce cycle, nous assistons à l'augmentation du poids et de la longueur dans des proportions variables selon les phénophases, tantôt elle est lente, tantôt elle est rapide. C'est durant l'année N+1 que l'augmentation en poids et en volume est importante (Cf. Fig. n° 20). Notre étude nous a permis de déterminer le cycle de reproduction, de situer chronologiquement toutes les phénophases et de proposer une échelle de notation comportant les stades d'observation de l'appareil reproducteur. Cette échelle nécessite de fréquentes sorties. 22-Fécondation et formation de 32- Ouverture des écailles. cônelets. 1-L 'année N : 11- Bourgeons floraux 12- Gonflement des bourgeons floraux. 2-L'année N+1 : 21- Croissance lente des 3-L'année N+2 : 4-L'année N+3 41- Fin de la 31- Déshydratation des cônes. 13- Apparition des fleurs 23- Croissance rapide, formation mâles. des cônes et des graines. 33- Désarticulation des cônes.

58 Juillet Septembre Novembre

Début d'ouverture Ouverture totale

Chute totale Apparition

Année N+1

Octobre Novembre Décembre III Septembre Mars Janvier Mai Juillet Croissance rapide ti: Juin 1 I f___ t Août FÉCONDATION Croissance lente Hydratation Changement de couleur

_ f I 1 1 Février 1 I 1 1 Avril Année N+2

Décembre ........... e ........... ...... ................................ Février Avril Juin Août Octobre

Année N+3

Février 11H Avril

Inflorescence Fin de la désarticulation Apparition des semis Fig. 23 : Le cycle de reproduction du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica M) au Belezma : principales phénophases. Notons également que nos observations, ne convergent toujours pas avec celles de TOTH (1978 a et 1984), ni celles de DERRIDJ (1996). Ainsi, ces deux auteurs indiquent par exemple que la désarticulation peut aller jusqu'au mois de Mars. Pour la cédraie du Belezma, la désarticulation s'est toujours achevée dès la première semaine de Janvier. Ceci est dû aux conditions écologiques (températures et précipitations) qui influencent tout le cycle de développement. 3.5 -- Conclusion :Lors de nos différentes observations, nous avons reconstitué le cycle de reproduction avec les principales phénophases où nous avons remarqué un décalage entre les arbres, même ceux d'une seule exposition. Ceci est du à la qualité du site aux peuplements (densité, âge...) au climat (LAHMADI et al, 1994). Selon nos observations, les fleurs males et les inflorescences femelles se présentent toujours en position terminale sur respectivement des rameaux courts et des rameaux longs portés par des axes rigoureux. Les rameaux courts se répartissent autour de ceux portant des inflorescences femelles. La floraison du cèdre de l'Atlas est précoce sur l'exposition Sud. C'est probablement la température qui influence cette précocité. Cependant il n'y a pas de grandes différences entre les deux expositions quant à l'évolution des cônes, quelle que soit l'année. NEDJAHI (1988) note que les bourgeons situés sur exposition Sud, présentent un débourrement plus précoce. La tardiveté ou la précocité du débourrement est généralement d'ordre génétique (OSWALD, 1984) Par ailleurs, les changements annuels de l'appareil aérien sont en étroite relation avec les conditions écologiques (températures moyennes égales à 12,40°C) et l'âge des arbres (AUSSENAC et al 1981) Durant l'année N+1, la formation des cônelets est légèrement tardive sur l'exposition Sud. Ce retard qui sera rattrapé dès la deuxième semaine du mois de Juin; ainsi on enregistre à cette date, pratiquement le même poids et la même longueur (30g pour 4.25 cm). Ces cônelets qui évoluent en cônes atteindront en Automne de l'année N+1 leur poids optimum (supérieur à 40 g). Le poids des cônes commence à baisser progressivement surtout en été de l'année N+2. Cette déshydratation se traduit par une désarticulation dès le mois de Décembre ; elle est précoce sur l'exposition Sud où elle dure un mois, sur exposition Nord, elle est plus longue et dure un mois et 20 jours. De point de vue biométrique les variations sont très importantes. Elles dépendent de la station, de l'arbre, de l'année de fructification, de l'exposition des arbres et des branches ainsi que de la position du cône dans l'arbre. Notons, qu'au sein d'une même branche, nous avons noté d'importantes variations : une initiation précoce des inflorescences femelles donne des cônes les plus dimensionnés et les plus fertiles. Les cycles de reproduction dépendent des variations de l'environnement climatique et microclimatique : la pollinisation et la fécondation peuvent jouer un rôle important dans le caractère irrégulier de la fructification. Il existe de grande variabilité dans la phénologie de la floraison à l'intérieur d'une même espèce. 60 CHAPITRE III : Estimation de la fructification et de la productiondes organes de reproduction femelles.

r 61 1-- Introduction et problématiqueLa production semencière des essences forestières varie d'une année à une autre. Pour le cèdre de l'Atlas elle se caractérise par une année de production abondante suivie généralement d'une ou plusieurs années de moyenne à faible production. Cette périodicité est un facteur important qu'il faut déterminer et le prendre en considération lors de la planification de la récolte des graines. La récolte des semences forestières est actuellement extensive, il est souhaitable sinon donc indispensable de concentrer la cueillette des graines sur les années de forte fructification afin de constituer des stocks pour les années de faible production. Ceci permettra un approvisionnement régulier, grâce au stockage, des pépinières à moindre frais tout en préservant les possibilités de régénération naturelle. En effet, une année de forte fructification, se caractérise par une récolte facile, peu coûteuse et surtout de bonne qualité. BARITEAU et al (1994) rapportent que le prix des graines de cèdre de l'Atlas est de 150 à 200 $ le kg L'estimation de la fructification est une opération indispensable pour la récolte des graines et la reconstitution des peuplements. En Suède par exemple les prévisions des cônes chez Pinus sylvestris sont établies chaque année depuis 80 ans et qu'aux USA chaque année, on estime la production moyenne de cônes par essence et par zone géographique (F.A.O, 1982). Si l'estimation de la production quantitative globale n'est pas encore mise au point à cause de l'influence de divers facteurs (climat, altitude, année de fructification...), celle permettant son importance qualitative avec une année ou même deux années par un comptage de cônes ou d'inflorescences femelles a été déterminée par TOTH (1984) ; pour notre cas, nous avons utilisé cette méthode, puis nous l'avons adapté aux cédraies sèches. 2 -- Méthodologie :La méthode d'estimation adoptée est celle qui déterminé par TOTH, après une décennie d'étude sur la biologie de la fructification. Elle est utilisée actuellement pour apprécier l'estimation de la fructification des cédraies françaises. 2.1 -- Echantillonnage : 2.1 - Les stations : Les observations se feront sur deux stations: station à exposition Nord et station à exposition Sud (Cf. tableau n°6 et figures n°16 et n°17). 2.1.2 - Les arbres : Les arbres - échantillons choisis sur lesquels se feront toutes les observations, pendant un cycle complet de fructification sont : - Permanents : tous les comptages seront réalisés uniquement sur les mêmes échantillons. 62 - Représentatifs : arbres bien venants, d'âges moyens et surtout les plus fructifères. Dans chaque station (parcelle - échantillon), nous avons choisi 15 arbres, les plus fructifères en cônes de deux années qui porteront les numéros de 7 à 21. Leur distribution au niveau de chaque station est la suivante:

Afin d'éviter l'influence du facteur altitudinal entre les deux versants, les arbres choisis sont situés dans une tranche altitudinale comprise entre 1.600 et 1.650 m. 2.1.3 - Les branches : Comme pour les arbres, les deux branches choisies sont

également les plus fructifères en cônes de deux

années. La première branche est localisée dans la

partie haute de l'arbre, généralement au 3/4 du

houppier: c'est la branche haute (BH).La seconde branche est située

à hauteur d'homme Afin d'éviter toute confusion entre les différentes branches, celles choisies sont peintes en rouge au niveau de leur base. Ce sont en réalité des sous- branches et non des branches complètes qui partent du tronc. Leur longueur est supérieure à 1,50 m. 2.2 - Les observations : Toutes les observations, sont effectuées pendant trois années sur les mêmes arbres et les mêmes branches. Il s'agit de compter les organes de reproduction: les inflorescences femelles, les cônes d'une année et les cônes de deux années. Pour le dénombrement des cônes aucune difficultés n'est à signaler (différence de couleur, consistance et taille) entre ceux d'une année (N+1) et de deux années (N+2) ; quant aux inflorescences femelles leur couleur qui épouse celles des aiguilles et leur petite taille posent des problèmes de comptage. D'où la nécessité d'effectuer au mois 3 répétitions par branches. Le mois d'Octobre est préconisé par TOTH (1984) pour le comptage de tous les organes de reproduction. Ceci permettra de faire un seul comptage pour les trois catégories d'organes d'une part, et de l'autre part les inflorescences avortées après pollinisation sont facilement reconnaissables (sèches) ne seront pas prise en compte. Signalons qu'il est possible de réaliser des comptages en Novembre, mais des problèmes d'exécution se posent en raison du froid. Cependant selon, nos différentes 63 observations, l'intervalle compris entre la mi-Septembre et le mois d'Octobre est la période la plus indiquée pour le comptage dans la cédraie du Belezma parce que: - Les inflorescences femelles sont relativement grosses donc facilement reconnaissables. Celles qui sont avortées sont de couleur brune, sèches et rigides ne seront pas comptabilisées. - Les cônes N+1, dont leur couleur a viré au violet- marron, avec des taches vertes à la base. Ils sont très consistants au toucher. - Les cônes N+2 un peu plus gros que les cônes N+1, sont de couleur marron foncé avec des écailles molles, légèrement entrouvertes au niveau de la partie haute. Notons enfin, que pour faciliter les observations il faut de préférence s'installer au- dessus des branches car les organes sont dressés. Les données brutes sont reportées en annexes V 2.3 - Estimation de la fructification : Cette étude, qui a pour objet de prévoir les possibilités de récolte par l'utilisation de la méthode de TOTH (1984).Néanmoins, nous pensons que cette méthode doit être ajuster aux cédraies algériennes, qui sont plus sèches. La fructification est en relation directe avec le climat. Elle dépend de plusieurs facteurs externes et internes à l'arbre et de leurs interactions. La prévision quantitative et qualitative se heurte à de nombreux obstacles qui en découlent en partie, du cycle de reproduction lui-même. En effet, TOTH (1984) rapporte que le cycle de reproduction n'est pas immuable et que l'abjectif « forte », moyenne ou « faible » appliquée à une année peut être affectée de variations importantes (en nombres de cônes récoltables) d'un cycle à un autre. 2.3.1 - Méthode de TOTH : La production des graines fertiles du cèdre de l'Atlas dure en général trois ans. Mais il peut se prolonger jusqu'à quatre ans dans certaines conditions. C'est cette longue période, qui a été utilisée par TOTH (1984) pour prévoir l'importance de la fructification et l'évaluation des possibilités de récolte par simple comptage des inflorescences femelles et / ou des cônes d'une année, sur 30 branches à raison de deux branches par arbre. Les cônes d'une année permettent une prévision d'une fiabilité totale de 14 mois. Celles des cônelets de 9 mois (avant fécondation), dès le mois de Mai de l'année N+1, permet une prévision d'une fiabilité excellente de 17 mois à l'avance. Pour les inflorescences femelles, après pollinisation, dès Octobre de l'année N, la prévision est d'une bonne fiabilité de 24 mois à l'année (Cf. tableau n° 9 et annexe IV). TABLEAU N°9: Prévision qualitative de la possibilité de récolte 1 ou 2 ans à l'avance, à partir du nombre d'inflorescences femelles ou des cônes de 1 an comptés sur 30 branches- échantillon dans une parcelle (2 branches par échantillon, 15arbreséchantillons dans la parcelle).

64

> 250 > 100 Forte (récolte assurée et conseillée) TOTH (1984) 2.3.2 - Adaptation de la méthode de TOTH à la cédraie du Belezma : Les travaux de TOTH (1984), sur la production grainière de cèdre de l'Atlas ont mis en évidence l'influence de l'année de fructification sur la variabilité qualitative et quantitative des graines. Toutefois, le facteur station pourrait être également aussi important sinon plus quant à la capacité des arbres à produire des semences. En effet, selon les études de DERRIDJ (1990) les facteurs écologiques jouent un rôle primordial sur la qualité des graines. Pour adapter la méthode de TOTH, à la cédraie du Belezma, nous nous sommes basés sur le principe suivant : pour avoir les mêmes possibilités de récoltes, il faut que la cédraie du Belezma, produise le même nombre de graines fertiles que celle du Mont- Ventoux. Pour cela, nous avons calculé pour deux stations du Belezma le nombre d'inflorescences femelles et de cônes, en fonction de l'importance de la fructification (Forte- Moyenne- Faible) en utilisant les données suivantes : -Nombre moyen de graines fertiles par cône (N+2) pour le Belezma et le Mont-Ventoux. -Le nombre de cônes (N+2) selon l'importance de la fructification pour le Belezma. -Le taux de pertes des inflorescences femelles par rapport aux cônes (N+1) pour le Belezma. En outre, les données utilisées sont les moyennes d'un cycle de reproduction pour le Belezma et de trois cycles le Mont -- Ventoux. 2.4 - Les productions des organes de reproduction : Apres l'estimation de la fructification les résultats obtenus, sont ensuite traités dans un premier temps par des paramètres de tendance centrale et de dispersion, afin de rechercher les relations entre les différents organes de reproduction et leurs distributions. Dans une deuxième étape, nous essayerons de mettre en évidence l'influence des critères de classification à savoir la station, la branche et l'année de fructification et leurs interactions sur la production des inflorescences femelles, des cônes d'une année et deux années par une analyse globale. A ce titre, nous avons utilisé l'analyse de la variance et le test de NEWMAN et KEULS. Par ailleurs, TOTH (1984) a noté que selon l'expérience acquise, le nombre d'arbres (15 par station) et le nombre de branches (deux par arbre) sont statistiquement convenable. 3 -- Résultats :3.1 - Prévisions et estimation de la fructification : 3.1.1 - Méthode de TOTH : Les travaux de TOTH (1978 a et 1984) ont montré que le cycle de reproduction qui dure en général 3 années, se caractérise par : - Une année de floraison abondante, conduisant à une forte possibilité de récolte deux années plus tard. - Suivie d'une année moyenne, avec une possibilité de récolte. 65 - Elle-même suivie d'une année faible à nulle. Néanmoins le même auteur signale que la fructification pourrait être affectée par de grande variation d'un cycle à un autre. En effet, aussi bien le cycle de reproduction, que l'importance de la fructification ne sont pas stables et dépendent des facteurs du milieu. Afin de prévenir la fructification du cèdre d l'Atlas nous avons utilisé le " tableau de référence " : Tableau n° 9) Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau n°15, qui montre l'alternance de la fructification selon les années de production. Les possibilités de récolte sont :

3.1.2 - Adaptation de la méthode de TOTH : 3.1.2.1 - Evolution du nombre de cônes : 3.1.2.1.1 - La cédraie du Mont - Ventoux : Les résultats des travaux de TOTH sur la prévision des possibilités de récolte des cônes au Mont- Ventoux (plaine de l'Escalier) durant une décennie (1974-1983) sont reportés en annexe IV. Ils nous permettent de suivre le nombre des inflorescences femelles, des cônelets et des cônes (N+1) au cours de leur évolution. Le nombre total des inflorescences femelles (Octobre N) et celui des cônes (Août N+1) durant la période de 1974 à 1983 est reporté sur le tableau n° 10 qui indique que : - Le nombre d'inflorescences femelles ayant atteint le stade de cônes (N+1) est de 1041 soit une perte de 1660 individus ce qui représente 61,25 %. - Quant aux cônes (N+1), aucune perte n'a été enregistrée durant leur passage de la maturité morphologique à la maturité physiologique (N+2) Tableau N°10 : Evolution du nombre d'inflorescences femelles et des cônes au Mont- Ventoux. Période 1974- 1983.

(TOTH, 1984) 66 Ces chiffres montrent que la période comprise entre l'initiation florale et la maturité morphologique se traduit par d'énormes pertes. Celle allant de la maturité morphologique à la maturité physiologique se fait sans dommage. 3.1.2.1.2 - La cédraie du Belezma : Les données du Belezma, (Cf. tableau n° 11) indiquent que pour l'exposition Nord, les pertes subies par les inflorescences femelles depuis leur apparition jusqu'au stade cône N+1 sont de l'ordre de 52.22%.Celles de l'exposition Sud atteignent 73,44 %. Ce qui correspond à un taux équivalent à celui du Mont-Ventoux pour les deux expositions. Par ailleurs, le passage des cônes (N+1) au stade cônes (N+2) se fait en principe sans aucun problème. Autrement dit, quand le cône atteint sa maturité morphologique, il parviendra après 11 mois à sa maturité physiologique sans aucune perte. Tableau N°11 Evolution du nombre des inflorescences femelles pendant un cycle complet du Belezma. Influence de l'exposition.

Il faut noter que l'importance des pertes de l'exposition Sud en inflorescences femelles est compensée par sa grande production. Ceci peut s'expliquer par la capacité de l'arbre à moduler son investissement dans la fonction femelle, en fonction de son état et la disponibilité des ressources. 3.1.2.2-Estimation des organes de reproduction au Belezma selon de l'importance de la fructification : 3.1.2.2.1 - Principe : Il s'agit de déterminer le nombre de cônes mûrs et celui des inflorescences femelles produit par 30 branches sur 15 arbres les plus fructifères d'un peuplement pour estimer les possibilités de récoltes. Rappelons que nous utilisons le nombre moyen de graines fertiles par cône et le nombre de cônes produit selon l'importance de la fructification et les pertes des inflorescences par apport aux cônes pour le Mont-Ventoux. Ceci nous permettra de calculer le nombre de graines fertiles en fonction de l'importance de la fructification. Cette estimation sera calculée pour les deux expositions, car ces dernières ont une influence sur la production et le processus de l'évolution des organes de reproduction ainsi que la qualité des graines et donc sur les possibilités de récolte. 67 Nous pensons que l'appréciation de la production des graines fertiles est plus précise que celle basée sur la production des cônes étant donnée l'importance de la variation de ces graines par cône (CV > à 40 % quelle que soit la station. Cf. chapitre V : Etude des cônes et des graines) 3.1.2.2.2 - Les cônes : En estimant le nombre de cônes TOTH (1984) qualifia la fructification de faible si ce nombre est inférieur à 50, moyenne s'il est compris entre 50 - 100 et forte s'il est supérieur à 100(Cf. tableau n° 9). Par ailleurs, selon les données du même auteur, le nombre moyen de graines fertiles par cône est de 87,40 au Mont --Ventoux. Celui du Belezma n'est que de 33.21 pour l'exposition Sud et de 53.60 pour l'exposition Nord. Ainsi, l'estimation des cônes au Belezma est obtenue de la façon suivante: - Pour le Mont- Ventoux, nous déterminons le nombre moyen de graines fertiles en fonction des possibilités de récolte. - Puis, nous calculons le nombre de cônes que doit produire la cédraie de Belezma, selon l'exposition pour avoir le même nombre de graines que le Mont- Ventoux en prenant en considération l'importance de la fructification. Exemple: Si la fructification est considérée, comme faible au Mont- Ventoux, le nombre de graines fertiles doit être inférieur à 4.370 (50 x 87,40). Au Belezma, pour avoir le même nombre de graines fertiles : L'exposition Nord doit produire 81,52 cônes (N+2) (4.370/53,60). Quant à l'exposition Sud le nombre de cônes serait 131,58 (4.370/33,21). La même démarche est appliquée, quand la fructification est moyenne ou forte. Les résultats obtenus, sont reportés sur le tableau n°12 qui montre que pour avoir les mêmes possibilités de récolte que le Mont -Ventoux, le Belezma doit produire plus de cônes (N+2) : le nombre de graines des cédraies sèches par cône est relativement peu important. Tableau N°12: Estimation qualitative de la fructification et possibilités de récolte des cônes au Mont- Ventoux et au Belezma par le nombre de cônes et de graines.

68

3.1.2.2.3 - Les inflorescences femelles : Le nombre d'inflorescences femelles est déterminé en fonction de leurs pertes. Pour le Mont- Ventoux, elles sont estimées à 50 % (TOTH, 1984). Les données du tableau n°11 relatif à l'évolution des inflorescences femelles et celles du tableau n°12 sur l'estimation qualitative de la fructification par le nombre de cônes nous permettent de déterminer le nombre des inflorescences femelles en fonction de l'importance de la fructification. Exemple: Supposant que la fructification est faible, le nombre d'inflorescences est de 100, celui des graines fertiles correspondant est de 8.740 (100 x 87.40). Au Belezma pour avoir le même nombre de graines fertiles sur l'exposition Sud, sans perte, il faut 263.17 cônes (8.740/33.21).Les pertes estimées sont de 73.44% ce qui représente 193.27 cônes. Le nombre des inflorescences femelles est de 263.17+193.27 = 456.44 Pour déterminer le nombre d'inflorescences maximal quand la fructification est moyenne il suffit de multiplier celui de la fructification faible par le coefficient 2,5. Le nombre d'inflorescences femelles obtenu selon l'estimation de la fructification pour l'exposition Nord et Sud est porté sur le tableau n° 13. Tableau N°13 : Estimation de la floraison selon l'exposition par le nombre d'inflorescences femelles.

3.1.2.3 - Estimation de la fructification : Les données relatives à l'estimation de la fructification et aux possibilités de récolte dans la cédraie de Belezma selon les inflorescences et les cônes, sont reportées dans le tableau ci- dessus. 69

Tableau n°14 : Estimation de la fructification et possibilités de récolte à partir du nombre des inflorescences femelles, des cônes (N+1) et (N+2) sur 30 branches.

En comparant le tableau n° 9 et n° 14 nous constatons que pour avoir les mêmes que pour avoir les mêmes possibilités de récolte, le Bélezma doit d'une part produire beaucoup plus d'inflorescences femelles et de cônes que le Mont-Ventoux, d'autre part les stations de l'exposition Sud 'doivent' produire plus de d'organes de reproduction que celles Nord. Les possibilités de récoltes selon nos estimations et ceux obtenues par TOTH, sont reportées dans le tableau ci-dessus. Tableau N° 15 : Prévision qualitative de la possibilité de récolte.

3.1.3 -- Discussion - conclusion : A partir de cette étude, nous constatons que pour avoir les mêmes possibilités de récolte, les stations écologiquement défavorables doivent « produire » plus de cônes que les stations favorables. En effet, au cours de son cycle de reproduction certaines fleurs des inflorescences femelles subissent des avortements qui se traduisent soit, par une diminution qualitative et quantitative des graines soit par leur perte après dessiccation. Si au Mont - Ventoux, ces pertes sont de l'ordre de 61,46 % pour les inflorescences femelles, celles des cônes (N+1) sont nulles. Au Belezma, les pertes varient selon l'exposition : - Pour l'exposition Nord, elles atteignent une moyenne de 50,55 % pour les inflorescences femelles. - Dans la station à exposition Sud, les pertes enregistrées sont de l'ordre de 73 % La variation de ces pertes serait due à la valeur de la station. En effet les facteurs écologiques influent tout le processus du cycle de reproduction, les plus importantes pertes 70 Deuxième partie Chapitre III : Estimation de la fructification et de la production des organes de reproduction femelles touchent surtout les premières phénophases (Pollinisation -- Fécondation) : période ou il y a une concurrence entre le cycle végétatif et reproducteur. Mais une fois le cône atteint sa maturité morphologique, il n'y a plus de déperditions. Le cèdre de l'Atlas, aurait donc tendance à accommoder sa capacité dans la production des inflorescences femelles et des fleurs mâles selon la disponibilité des ressources (Eau, éléments minéraux...). Beaucoup d'inflorescences femelles tombent au cours de la pollinisation et de la fécondation ajustant apparemment le nombre de fruits aux disponibilités des rameaux en ressources (MC. CARHY in KROUCHI, 1995). Comme le montre nos résultats, l'incapacité des stations du Belezma, en particulier les expositions Sud de mener terme la totalité des inflorescences au stade de la maturité, serait due à la faiblesse de l'intensité de pollinisation, au déficit de l'humidité... Le nombre de graines fertiles est lié à plusieurs facteurs : (Cf. chapitre W) - La limitation des ressources. - La position des cônes dans l'arbre et celle des graines dans le fruit. - La source et la disponibilité du pollen. - Les paramètres écologiques exceptionnels. - Les insectes. La floraison et la fructification du cèdre de l'Atlas au Belezma varient énormément d'un endroit à un autre, les micro-climats semblent jouer un rôle substantiel. En effet nous avons noté que les arbres d'une même exposition ont des cycles différents, certains fleurissent une année et d'autres l'année suivante. La production grainière est en relation avec la production des cônes et varie en fonction des conditions écologiques qui influencent l'initiation florale, la pollinisation, la fécondation, la croissance et la maturité des cônes ; cependant selon TOTH (1978 a ; 1978 b et 1984) ces variations individuelles annuelles, ne perturbent pas l'ensemble de la récolte. Ainsi la production qualitative et quantitative du Mont- Ventoux est bien meilleure que celle du Belezma. En outre la station Nord et Nord - Ouest du Belezma sont les plus fertiles. La méthode la plus proche de la réalité pour la récolte des cônes est reportée dans le tableau n°14, elle serait la plus indiquée pour les cédraies sèches. Toutefois, il faut continuer à récolter les données pendant au moins une décennie, pour avoir les meilleurs résultats. Par conséquent, il n'est pas judicieux d'utiliser les données du tableau n° 9 pour étudier la prévention de la fructification et les possibilités de récolte de la cédraie du Belezma, étant donné les conditions écologiques qui diffèrent considérablement de celles de la cédraie du Mont-Ventoux. 3.2 - Les productions des organes de reproduction :Les résultats obtenus par branche, pour les deux branches (B.H et B.B) et la somme des deux branches, selon la station et l'année de fructification sont reportés dans le tableau n° 16. 3.2.1 - Les productions sur une année : 3.2.1.1 -- Production par branche: 71

Les principaux paramètres statistiques sur la production des inflorescences femelles, des cônes (N+1) et (N+2) montrent qu'il existe de grandes variations selon l'année, la branche et la station. Tableau N° 16 : Paramètres statistiques sur la production des inflorescences femelles des cônes (N+1) et des cônes (N+2).

72

3.2.1.2-Production des deux branches La production des inflorescences femelles et des cônes (N+1) et (N+2) pour les deux branches et par année est portée sur le tableau ci-dessus. Tableau N°17:Paramètres statistiques sur la production des inflorescences femelles, des cônes (N+1) et (N+2) selon les deux branches. Effet de l'année de fructification.

-Les inflorescences femelles La production des inflorescences femelles est plus importante sur l'exposition Sud que Nord. En effet, leur nombre oscille entre un minimum de 01 et un maximum de 192 individus avec une moyenne de 54.46 pour la station à exposition Sud. Quant à celle du Nord, le nombre d'individus varie entre 00 et 152, la moyenne est de 44.06. Les valeurs des coefficients de variation, montrent l'existence d'écart dans la production des inflorescences femelles selon les arbres pour chaque année. Ainsi, quand la floraison est importante l'écart entre les arbres est relativement peu élevé, quand elle est faible l'écart devient considérable. Nos résultats montrent, que certains arbres sont incapables de produire des inflorescences femelles en quantité par rapport à d'autres. Autrement dit tous les arbres ne sont pas en état d'engendrer chaque année le même nombre d'inflorescences femelles. 73 Deuxième partie Chapitre III : Estimation de la fructification et de la production des organes de reproduction femelles OSWALD (1988) rapporte l'existence de grandes variabilités dans la phénologie de reproduction pour une même espèce. -Les cônes (N+1) La production varie pour l'Exposition Sud entre un minimum de 03 cônes et un maximum de 51 cônes avec une moyenne de 15.44 cônes. Celle du versant Nord est comprise entre 01 et 84 cônes. La moyenne obtenue sur les 03 années et de 22.48 cônes. Contrairement aux inflorescences femelles, la production des cônes N+1 est plus forte sur l'exposition Nord que sur l'exposition Sud. Par ailleurs, l'année de production moyenne à été la plus fructifère, suivi de l'année de forte production. Celle à faible production a été la plus mauvaise. La variation est fonction surtout de l'année de fructification. Les valeurs du coefficient de variation sont peu élevées par rapport à celles obtenues pour les inflorescences femelles. Pour une même année les écarts de la production des cônes d'une année entre les arbres sont plus importants sur l'exposition Nord que l'exposition Sud. Ces résultats indiquent une tendance de certains arbres à assurer une production de cônes (N+1) pour chaque année.Ces arbres qu'on peut qualifier de fertiles, sont plus nombreux sur l'exposition Nord que Sud. En effet, quant la fructification est faible, la production est uniforme pour l'ensemble des arbres ; Forte, l'ensemble des arbres contribue à la production des cônes (N+1) de la même manière. Quant elle est moyenne il y a une proportion d'arbres qui continuent à produire fortement de cônes par rapport à d'autres. Il y a une alternance de la production. -Les cônes (N+2) La moyenne obtenue est de 10.28 cônes (N+2) avec un minimum de 0 cône et un maximum de 49 cônes, pour la station à exposition Sud. Celle exposée au Nord varie entre 01 et 84 cônes (N+2) avec une moyenne de 17. Comme pour les cônes (N+1) l'exposition Nord est la plus fructifère. L'année à forte production a été de loin la plus prolifique par rapport aux années à faible et moyenne production. 3.2.2- La production sur trois années :La production des inflorescences femelles, des cônes (N+1) et des cônes (N+2) pendant un cycle de reproduction (trois années) sur les deux expositions est indiquée sur le tableau n°18. Tableau N°18: Paramètres

statistiques sur la production des inflorescences femelles, des

cônes

74

En prenant en considération la station, les résultats obtenus indiquent pour la floraison que le nombre des inflorescences est compris entre 0 et 192 individus, avec une moyenne de 49.12. Quant à la fructification, le nombre de cônes (N+1) varie entre 1 et 84 pour une moyenne de 24.86, celui des cônes (N+2) est compris entre 0 et 84 avec une moyenne de 13.64. Les valeurs élevées du coefficient indiquent l'existence de grands d'écarts de la production des inflorescences femelles, des cônes (N+1) et (N+2) selon les branches pour les trois années consécutives. Nous notons que la production cumulée pour deux branches par arbre est maximale pendant une année donnée, l'année suivante et /ou l'année d'après, la production est nulle. Il y a donc des arbres qui sont dans l'incapacité de produire des cônes chaque année. 3.2.3 -- L'alternance de la production Chez les conifères, l'abondance de la fructification annuelle n'est pas constante dans le temps. La production est alternée, cette alternance qui est due à des facteurs intrinsèques et extrinsèques a été soulignée par TOTH (1978a; 1980; 1984 ; 1985) DERRIDJ (1990), F.A.O (1992), KROUCHI (1995), BONNET-MASSIBMBERT (1984) et OSWALD (1983). Chez les arbres fruitiers, les variations peuvent avoir selon COURANDJOU (1983) des origines diverses principalement climatiques. Notre étude sur la fructification du cèdre de l'Atlas a permis de montré l'importance de l'amplitude sur la production quantitative et qualitative des graines et donc sur la l'ensemble du processus de la régénération. Pour apprécier l'alternance de la production pou les deux branches les plus fructifères et donc celle de l'arbre durant les trois années, nous avons calculé l'amplitude d'alternance (AP) en utilisant la formule de COURANDJOU (1982).

Quantité de fruits MAX Si la variation de l'alternance est égale à 100%, cela voulait dire que les branches n'ont pas assuré de production au moins une année sur trois. Une valeur faible signifie une tendance à la diminution de l'écart entre les productions annuelles des deux branches. Les résultats du tableau n°19 montrent que les branches appartenant aux arbres n°16 et 2lévoluant sur l'exposition Sud, n'ont pas assuré de production au moins une année sur trois (faible, moyenne et forte production) et une année sur deux (faible et moyenne production). Pour les années à moyenne et à forte production toutes les branches ont assuré une production au moins une année sur deux. Cependant, nous remarquons que sur l'exposition favorable, les arbres n°13 et 20 ont soutenu une production durant 2 années consécutives (faible et moyenne production). L'étude de la population des différents organes de reproduction par branche et pour les deux branches montre que les arbres de Cedrus atlantica M alternent leurs productions. Ainsi, 75

TOTH (1978) a noté que sur une période d'observation de 5 années, un nombre très faible d'arbres arrivent à produire des cônes chaque année. Tableau N° 19 : Amplitude d'alternance de la fructification selon les années. Année : Faible, moyenne et forte production.

Année : Faible et moyenne production

Année : Moyenne et forte production.

76

3.2.4- Corrélation entre les productions annuelles Cette matrice a pour objet de tester les liaisons qui peuvent exister entre les organes de reproduction pendant trois années de fructification. Elle renferme 18 variables, chacune est mesuré pendant chaque année et sur deux expositions. Elle montre que la production des différents organes de reproduction pour les trois années présente des corrélations au seuil de 5 %, 1 % 1 %o. Les résultats sont significatifs s'ils sont supérieurs ou égales à 0.482 (5%) ,0.605(1%) et 0.724 (1%o ). Tableau N°20 : Matrice de corrélation sur la production des inflorescences femelles, des cônes (N+1) et (N+2)

Légende: IF: inflorescences femelles - C 1 : cônes (N+1) - C2 cônes (N+2) - S : Exposition Sud - N : exposition Nord Année de - faible production (f) - moyenne production (M) - forte production (F). Sur exposition Nord: - Durant l'année à faible, les inflorescences femelles sont corrélées positivement production aux cônes (N+1) au seuil de 5% et (N+2) au seuil de 1%. - En outre, durant toujours l'année à faible production, nous enregistrons aussi des liaisons positives entre les inflorescences femelles et les cônes (N+1) et ( N+2) de moyenne production avec respectivement des valeurs de r égales à 0.549 et 0.599. Nous relevons également une liaison au seuil de 5%, entre les inflorescences femelles et les cônes (N+2) de l'année à forte production (r = 0,549 P =5%) ainsi qu'une liaison entre les cônes (N+2) de l'année à faible production et les cônes - Notons également que durant une année moyenne de production les cônes d'une année sont fortement corrélée aux inflorescences femelles (r = 0.801, P = 1%0) L'exposition Sud: 77

- Au seuil de 5%, la production des cônes (N+1) de l'année à forte production est positivement corrélés à ceux de l'année à faible production et aux cônes (N+2) de l'année à moyenne production (r = 0.588) O. Régression o 8,5 r 3,5 7,5

3,5 2,5 ..../0 0 0 10 20 30 40 50 60 Cone (N+1) forte production Forte production C(N+1)= 3.6454 + 0.0566 C(N+1) Faible production Moyenne production C(N+1)= 0.0920 +0.058896 C(N+1) Faible production R = 0.58807 R = 0.58807

1o, Régression o Q o

20 -2 2 20 6 10 14 18 05 1,5 25 3,5 4,5 5,5 Cone(N+1) faible production C(N+21 Faible production Faible production If = 52,589 +3.9018 C(N+1) Faible

production Faible production IF= 35.086 +16.150 C(N+2) Faible production R = 0.63669 78

140 `0, Régression IC à 95% 60 (7) C c 120 o lao 40 o 20 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Deuxième partie

Fig. 24:C,orrélations mue les organes de reproduction selon leur stade.1nfluence de l'année de fructificationet de -Les cônes (N+1) de l'année à forte production de l'exposition Nord sont liés à ceux de l'année à faible production et forte production de l'exposition Sud (r = 0,624) et aux cônes (N+2) de l'année à moyenne production (r = 0,639). -Les cônes (N+2) de l'année à faible production de l'exposition Sud sont liés positivement au inflorescences femelles de ceux de l'exposition Nord produit également durant l'année à faible production ( r = 0,569 , P = 5% ). 3.2.5- Influence de la station, de l'année de fructification et des branches sur la production des inflorescences femelles et des cônes :3.2.5.1 - L'analyse de la variance : Pour étudier les variations de la production des inflorescences femelles, des cônes d'une année et de deux années selon leur position dans l'arbre : Branches hautes et branches basses et La somme des deux branches nous avons utilisé l'analyse de la variance : La première analyse, à deux critères de classification (Cf. tableau n°21 qui a but de comparer les stations et les années de fructification. Tableau N°21: Etude de la production des inflorescences femelles des cônes (N+1) et (N+2) pour les deux branches.Analyse de la variance.

79

La deuxième analyse à trois critères de classification qui étudie l'effet de la station, de l'année de fructification et des branches ainsi que leurs interactions est consignée dans le tableau n° 22. Tableau N°22: Etude de la production des inflorescences femelles et des cônes. Analyse de la variance.

Pour ces facteurs, l'analyse au seuil de 5 % fait apparaître selon les caractères étudiés les résultats suivants : Par branche Pour les deux branches Inflorescences Cônes Cônes Inflorescence

Cônes Cônes FACTEURS Facteur 1 : Année - 1-E +HF 1-E +1-E Facteur 2 : Exposition +++ +++ +++ +++ +++ +HF Facteur 3 : Branche 1-E 1-E 1-E INTERACTIONS DES FACTEURS Facteur 1 - Facteur2 + 1-E 1-E+ 1-E Facteur 1 - Facteur3 Facteur 2 - Facteur3 Facteurl-Facteur2- Facteur3 ... - non significatif + significatif -HF Très significatif -HE-Ellautement significatif 3.2.5.2 - Le test de NEWMAN et KEULS : 80 Deuxième partie Chapitre III : Estimation de la fructification et de la production des organes de reproduction femelles L'analyse de la variance, complétée par le test de NEWMAN et KEULS. 3.2.5.2.1 - Les deux branches : Pour les deux branches nous obtenons les résultas suivant. 3.2.5.2.1 -- Les facteurs étudiés: - Les stations TableauN°23:Détermination des groupes homogènes de station par les inflorescences Femelles.

Le tableau n° 23 et 24 montre que si pour le caractère inflorescence femelle les différences ne sont pas significatives, celui des cônes (N+1) et (N +2) donne deux groupes homogènes qui se différencient où l'exposition Nord donne les meilleurs résultats. Tableau N°24: Détermination des groupes homogènes de station par les inflorescences femelles et les cônes (N+1) (N+2).

- L'année de fructification: Pour ce facteur, nous obtenons trois groupes homogènes pour les inflorescences femelles et deux pour les cônes d'une année et de deux années (Cf. tableau n° 25) Tableau n° 25 Détermination des groupes homogènes en fonction de l'année de fructification d'inflorescences femelles, des cônes (N+1) et (N+2.

Pour les inflorescences femelles l'annee à faible production a été la plus productive suivi de l'année à moyenne production puis celle à forte production. Quant aux cônes (N+1) et (N+2) l'année à moyenne production a été la plus productive en formant le ler groupe celle à faible et à forte production compose le 2ème groupe. 3.2.5.2.1.2- Interactions des critères de classification: 81

Pour les différentes interactions, une seule est significative; elle est formée par la station --année de fructification. Les résultats obtenus pour les cônes d'une année et ceux de 2 années sont portés ans le tableau N°26. Tableau N°26 :

Détermination de groupes homogènes de l'interaction

station - année

Pour le facteur cône (N+1) le tableau n°26 montre l'existence de 4 groupes homogènes; quant aux cônes (N+2) nous obtenons 3 groupes. La meilleure fructification est donnée par l'exposition favorable est la bonne année semencière. Ces interactions montrent qu'une bonne année de fructification associée à l'exposition favorable, favorise le développement des inflorescences femelles jusqu'au stade cônes. 3.2.5.2.2- Par branche 3.2.5.2.2.1-Les facteurs de classification : - Les stations Pour chaque caractère étudié, deux groupes homogènes se dégagent : - Pour les cônes (N+1) et les cônes (N+2) la station à exposition Nord est plus productive que celle exposée au Sud.Quant aux inflorescences femelles, c'est la station Sud qui produit plus que la station Nord avec respectivement une moyenne de 27.23 individus pour 22.03.Cependant, il n'y a pas de différence entre les deux stations pour les inflorescences femelles (Cf. tableau n° 27) Tableau N°27 : Détermination des groupes homogènes de station par la production des inflorescences femelles , les cônes (N+1) et (N+2).

82

Exposition Sud 7.83 5.14 B - Les branches : Pour ce critère nous obtenons également une séparation entre les branches hautes et les branches basses, pour les trois caractères étudiés. Les branches hautes sont les plus productives (Cf. Tableau n°28) Tableau N° 28 :

Détermination des groupes homogènes de branches par

la production des

- L'année de fructification : Les résultats sont portés dans le tableau n°29. Pour les inflorescences femelles, l'année à faible production a été la plus productive, suivi de l'année à moyenne production puis, celle à faible à forte production. Tableau N°29 : Détermination des groupes homogènes de station par les inflorescences femelles les cônes (N+1) (N+2).

Quant aux cônes (N+1) l'année à moyenne production a été la plus fructifère, l'année à forte production a été une année moyenne. L'année à faible production a été la plus productive pour les inflorescences femelles a donné la plus faible moyenne. Pour les cônes (N+2) l'année à forte production a été la plus productive suivi de l'année à moyenne production puis celle de l'année à faible production. 3.2.5.2.2.2 - Interactions des critères de classification. Pour les interactions entre les différents facteurs étudiés (stations- branches et années de fructification) pour les trois caractères étudiés (inflorescences femelles, cônes (N+1) et cônes (N+2), nous avons obtenu une seule interaction significative. Elle est formée entre 83 Deuxième partie Chapitre III : Estimation de la fructification et de la production des organes de reproduction femelles l'année de fructification et l'exposition pour le caractère cônes (N+1) et cônes (N+2).Les trois groupes homogènes obtenus se séparent nettement. Cônes (N+1) Le tableau n° 30 montre que pour ce caractère 3 groupes homogènes se dégagent. - Le premier groupe formé par l'année à moyenne production et l'exposition Nord est le plus productif avec 21 cônes (N+1). Il est composé par l'année la plus productive en cônes et l'exposition favorable. - Le second groupe, se compose de trois interactions : la première est formée par l'année à moyenne production et l'exposition Sud, avec 12,43 cônes, c'est à dire l'année la plus fructifère et l'exposition la plus défavorable. La deuxième interaction est formée par l'année à forte production et l'exposition Nord avec 9,50 cônes. Cette interaction se compose d'une année de fructification moyenne et d'une exposition favorable. La troisième interaction est formée par l'année à forte production (année de fructification moyenne) et l'exposition défavorable (versant Sud) avec 88.77. - Le troisième et dernier groupe se compose de deux interactions: l'année à faible fructification - exposition Nord et l'année à faible production - exposition Sud avec des moyennes respectives de 3,27 et 2,30 cônes. Tableau n°30 :

Détermination de groupes homogènes de l'interaction année

de fructification-

Cônes (N+2) Pour ce caractère le tableau ci-dessus indique l'existence de trois groupes homogènes formés par les interactions suivants : année de fructification-station Le premier groupe : année à forte production -- exposition Nord avec 20.97 cônes constitue l'interaction la plus fructifère. Le premier groupe: année à forte production--exposition Sud forme la seconde meilleure interaction avec 12.43 cônes. Le troisième groupe est composé de 4 interactions : année à moyenne production --exposition Nord (3.27 cônes), année à moyenne production -- exposition Sud (2.30 cônes), année à faible production- exposition Nord (1.20 cônes) et année à faible production - exposition Sud (0.70 cônes) Tableau n°31:Détennination de groupes homogènes de l'interaction année de fructification- station des cônes (N+2) par le test de NEWMAN et KEULS.

84

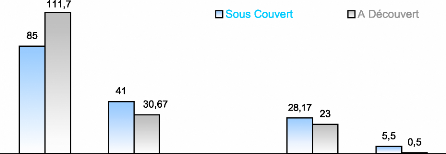

Cette interaction montre que pour les cônes (N+1) et (N+2) une forte année de fructification associée à une station favorable donnent les meilleurs résultats : c'est la somme de deux facteurs positif. Par contre l'association de deux facteurs défavorables a permis d'avoir les plus mauvais résultats. 3.2. - Discussion : Les paramètres pris en compte, en l'occurrence la station, l'année de fructification et la branche jouent un rôle très important sur l'ampleur de la floraison et de la fructification. Les peuplements de faible densité (exposition Sud) portent des arbres généralement avec des houppiers développés, d'où une surface réceptive à la lumière importante. Ce qui se traduit par une floraison plus importante sur l'exposition Sud par rapport à celle du Nord. BOUDY (1950), PUJOS (1964), TOTH (1978 a) signalent l'importance de la lumière sur la floraison du cèdre de l'Atlas. LAÏMOUCHI (1996) note que le débourrement chez le cèdre de l'Atlas semble être affecté par les températures minimales que par les températures maximales. 85 Deuxième partie 22,03 11,26 Chapitre III : Estimation de la fructification et de la D Expositon Nord 27,23 production des organes de reproduction femelles

44,77

26,4 16,72 9,13 2,73 2,78 16,7 0,98 2,78

9,5 8,77 12,43 12,43 Fructification- Exposition 3,27 2,3 3,27 2,3 1,27 0,7 Cônes( N+1) Cônes (N+2) Fig.25: Nombre moyen des inflorescences, des cônes (N +1) et (N+2) en relation avec l'exposition l'année de fructification, la position des fruits dans l'arbre et l'interaction fructification-exposition sur une période de trois mois L'influence des facteurs macro et microclimatiques et l'importance de la nutrition minérale sur la fructification est prépondérante (MATHEWS in OSWALD, 1984).Ainsi dans un essai de fertilisation LE TACON et al (1977) ont montré que l'apport de 200 kg d'azote et 150kg de phosphore par hectare à un peuplement de hêtre âgé de 120à 140 ans a un effet considérable sur la fructification. La fertilisation permet d'augmenter le nombre de fleurs males de 70% et surtout de multiplier le nombre d'inflorescences femelles par 2,7 et de multiplier le nombre de graines pleines par 3,4.Ce gain semble surtout être du à l'azote. Les années de fructification abondante sont souvent communes à tous les arbres forestiers (SEEGER in OSWALD, 1984).Tous les auteurs s'accordent sur l'effet néfaste des gelées tardives au moment de la floraison ; les fleurs et les d'inflorescences femelles sont détruites par les gelées de --1° à --3° C Une bonne année de fructification se produit une même année généralement dans une très vaste zone. Les différentes observations font apparaître que les conditions climatiques de l'été ont une grande importance sur l'abondance de la fructification. Ainsi HOLMS-GAAR et al (in OSWALD, 1984) ont démontré par expérimentation qu'un stress hydrique, mois de juin et juillet assez chauds et ensoleillés, favorisent la formation des bourgeons florifères. Par ailleurs, il apparaît d'après la valeur du coefficient de variation que l'année de forte ou moyenne floraison, se traduit par une initiation florale de l'ensemble des arbres. Mais pour une année de faible production, c'est uniquement certains arbres qui ont la capacité de produire un nombre assez appréciable des inflorescences femelles. La production des cônes, quelque soit leurs stades, est meilleure sur l'exposition Nord que Sud. La variation de cette production en fonction de l'année de production montre que les arbres du cèdre de l'Atlas alternent leur production. L'interaction entre l'année de fructification et l'exposition pour les cônes (N+1) et (N+2), nous permet de suggérer que le facteur station et significatif quand l'année de fructification est moyenne à forte, c'est à dire quand l'année de fructification est faible pour une exposition, elle l'est pour toutes les autres. 86 A la lumière de ces résultats, on peut dire que si certains arbres produisent chaque année des inflorescences femelles sur au moins 3 années, la plupart alternent leur floraison une année sur deux ou une année sur trois. L'importance de cette variation pour une même année est due probablement à la qualité de la station. En effet, les arbres de la station Nord sont les mieux pourvues en ressources et donc susceptibles des plus fortes productions.Ainsi, SABATIER et al (1993) soulignent que dans un environnement peu propice, la taille des individus et leur degré de ramification tendent à diminuer, ceci s'accompagne d'un appauvrissement de l'architecture du cèdre et donc des rameaux porteurs de cônes. La reprise végétative du cèdre de l'Atlas, coïncide avec la prise du poids du cônelet. Il peut exister une compétition entre les deux processus pour l'eau et les éléments nutritifs. Ainsi chez le cèdre de l'Atlas, on notera que les teneurs en azote et en phosphore des aiguilles, subissent un transfert vers les organes néoformés et les organes de reproduction. LAIMOUCHI (1996) rapporta que ces deux éléments ont tendance à diminuer au moment de la floraison et de la croissance.Ce transfert peut créer une compétition entre le cycle de reproduction et le cycle végétatif. Chez Pinus abies, une bonne année de fructification réduira le volume des cernes de 12 à 25 % (CHALOPKA et al in KROUCHI, 1995). Le phénomène de l'alternance de la fructification, chez le cèdre de l'Atlas a été signalée surtout par TOTH (1978 a, 1978 b et 1984). Cette irrégularité dans la production des cônes qui est favorable que tout les trois ans constitue un handicap pour la régénération. Les causes de l'alternance de la floraison et de la fructification seraient dues à l'arbre lui-même et/ou conditions écologiques. Néanmoins, il est difficile de cerner l'importance de chaque paramètre. On peut dire que les facteurs climatiques semblent jouer le rôle principal. Ils permettent à l'arbre de moduler sa fructification. La sécheresse joue un rôle extrêmement défavorable sur les possibilités de la fructification. La croissance du cèdre en hauteur et en diamètre est liée positivement aux précipitations de l'automne précédant et aux précipitations du début et de la fin d'été, ainsi qu'aux températures printanières (DUCREY, 1993) .Les paramètres dendrologiques (cimes, diamètre et hauteur) sont liés à la qualité de la station, elles agissent directement sur la fructification. Ainsi, chez le cèdre de l'Atlas, KROUCHI (1995) rapporte que le diamètre est bien corrélé à la fructification que la hauteur. La suprématie de la floraison et de la fructification des branches hautes sur les branches basses est à signaler quel que soit le stade atteint par l'organe de reproduction. Le paramètre branche est bien corrélé aux différentes fonctions femelles : floraison, pollinisation, développement et maturation. Ceci est dû à la lumière, en effet l'arbre adulte présente une cime constituée d'étages de branches de plus en plus ramifiées. A l'échelle d'un arbre ou d'un peuplement, les parties hautes de l'arbre sont les plus productives. On pourrait voir dans la séparation des branches, une certaine répartition de l'effort reproductif. Les branches sont indépendantes de point reproduction, chaque branche fournit l'énergie nécessaire au développement de ses fruits. Et, les branches les plus hautes sont les mieux pourvues en énergie lumineuse. 3.3-Conclusion: 87 Dans ce chapitre, nous avons étudié la floraison et la fructification du cèdre de l'Atlas par un comptage des inflorescences femelles, des cônes (N+1) et (N+2) en relation avec trois paramètres : exposition - branche - année de fructification pendant un cycle complet. Pour l'estimation de la fructification nous avons dans un premier temps utilisé la méthode de TOTH. Ceci nous a conduit à constater que les valeurs proposées par cet auteur pour la récolte des cônes dans les cédraies humides ne pourraient pas être appliquées à une cédraie sèche comme celle du Belezma. En effet, les conditions écologiques particulièrement l'humidité et les températures ainsi que l'état du peuplement ont une grande influence sur le nombre de cônes et la qualité des graines. Nous avons également proposé une méthode nous permettant d'estimer les possibilités de récoltes une année ou même deux années à l'avance pour l'exposition nord et pour l'exposition sud. La période comprise entre septembre et octobre constitue la meilleure phase pour le comptage. Les variations des différents organes en fonction des années, des expositions et des branches sont plus importantes. Ces variations qui ne perturbent pas l'ensemble des récoltes, peuvent avoir diverses origines principalement climatiques qui agissent aux divers stades du cycle. 88 CHAPITRE IV : Etude des cônes et des graines.