|

LA CONTRIBUTION DES REVENUS ISSUS DES PME A LA

REDUCTION DE LA PAUVRETE AU SEIN DES MENAGES DE LEURS PROPRIETAIRES A GOMA.

« Cas des boutiques du centre

commercial de Goma Birere »

Mémoire de fin d'étude présenté et

défendu en vue de l'obtention du diplôme de licence en Gestion de

Développement.

Directeur : Professeur Alain KIKANDI

Encadreur : Assistant Lucien

PONYO

Par MURHULA KABWIKA Parfait

MEMOIRE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

E.S.U

Année Académique

2018 - 2019

E-mail: Info@isig.ac.cd

w

ISIG - GOMA

INSTITUT SUPERIEUR DE L'INFORMATIQUE ET DE GESTION

BP: 841 GOMA

http://www.isig.ac.cd

adresse@email.zz

EPIGRAPHE

« La seule façon pour faire naître

chez les gens la volonté de tout donner au travail est de leur apporter

la conviction que leur contribution est utile et reconnue »

Mark Pincus

DEDICACE

A notre très chère mère Nabintu KAFIBANGO

et in mémorial en notre feu père Ladislas KABWIKA

A nos frères et soeurs

A tous nos neveux, nièces ; cousins et

cousines.

MURHULA KABWIKA Parfait

REMERCIEMENTS

De prime à bord, nous rendons grâce à

l'éternel Dieu tout puissant pour le souffle de vie qu'il nous accorde

jour le jour.

La réalisation du présent travail est le

fruit d'efforts de plusieurs personnes qui se sont données

l'agréable devoir de concourir à la réalisation de ce

travail, de manière qu'il serait ingrat de passer sous silence leur

sacrifice.

D'une manière générale, il est de

notre devoir moral et intellectuel d'adresser nos sincères remerciements

à toutes les autorités académiques ainsi qu'au corps

enseignant de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion

(ISIG/Goma) pour avoir contribué avec abnégation à notre

formation

De manière très particulière, Nous

remercions sincèrement le Professeur Alain KIKANDI KIUMA ainsi que

l'assistant MUSAMBA PONYO Lucien qui ont assuré la direction et

l'encadrement de ce travail. Leurs sages et pertinentes orientations nous ont

aidés à améliorer la qualité de ce travail.

Notre grande gratitude s'adresse à nos parents qui

ont lancé les jalons de notre éducation dès le bas

âge.

A nos chers frères et soeurs LEJEUNE NSHOMBO,

NZIGIRE IZABELLE, GUSTAVE ZIHALIRWA, JEAN CLAUDE BUJIRIRI, ELALY KABWIKA, ELIAS

KABWIKA, Baraka, Dorcas, Nicole et Benjamin KABWIKA , papa Janvier TUBANE

et Marie DESANGE pour leurs encouragements.

Nos sentiments de reconnaissance et d'amour s'adressent

à nos ami(e)s, camarades et compagnons de lutte dont : Nash Clovis,

Angelanie AMISI, Manyema SIYANGOLI, Radjabu YAHAYA, Alain MASAMBA, Blaise

MAYELE, Banyene MUSUSU, Cadet BITWAIKI, Éric NYAMPAMBA, Junior, Esther

M, Daniella, Aline, Nathy, Diane, Pacifique BUSHENYULA, Docta VINCENT, Idi

NURA, Kitoga MUKAMBILWA,

Que ceux-là dont les noms n'ont pas

été cités ici, et ayant d'une manière ou d'une

autre, contribué à la réalisation de ce travail, soient

rassurés de notre grande satisfaction.

MURHULA KABWIKA Parfait

SIGLES ET ABBREVIATIONS

$ : Dollar américain ;

% : Pourcentage ;

ACP : Analyse en Composante Principale ;

CT : Chef de Travaux ;

éd. : Edition ;

L2 : Deuxième année de licence ;

IGL : Infos grands lacs ;

INSEE : Institut National de Statistique et des études

économiques ;

ISIG : Institut Supérieur d'Informatique et de

Gestion ;

JMRP : journée mondiale du refus de la

pauvreté ;

N° : Numéro ;

Nbre : Nombre ;

Op cit. : Operecitato ;

p. : Page ;

PME : petite et moyenne entreprise ;

PNUD : programme des nations unies pour le

développement ;

Q. : Quartier ;

RDC : République Démocratique du

Congo ;

SPSS : Statistical Package of Social Science

RESUME DU TRAVAIL

Le présent travail a porté sur la

contribution des PME à la réduction de la pauvreté au sein

des ménages des propriétaires à Goma. Cas des

boutiques du centre commercial de Goma Birere et avait pour

objectif :

· Identifier les aspects économiques de la

contribution des revenus issus des boutiques de Birere dans la

réduction de la pauvreté au sein des ménages de leurs

propriétaires. .

· Déterminer les aspects sociaux de la

contribution des revenus issus des boutiques de Birere à la

réduction de la pauvreté au sein des ménages de leurs

propriétaires.

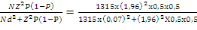

Pour atteindre ces objectifs, nous avons fait recours aux

méthodes analytique, statistique et économétrique

soutenues par les techniques d'interview et d'enquête par questionnaire

en appui avec le design descriptif et causal. Nous avons travaillé avec

les informations collectées auprès de 171 personnes par un

échantillon du type probabiliste dont sa taille a été

estimée à partir de la formule proposée par LUNCH et nous

sommes parvenus aux résultats suivants :

· Par rapport à Identification des aspects

économiques de la contribution des boutiques de Birere à la

réduction de la pauvreté au sein des ménages des

propriétaires, 72 enquêtés soit 42,1% affirment que leur

PME contribue en leur permettant d'épargner; 65 enquêtés

soit 38,0% disent que leur PME contribue En Renforçant leur AGR; 9

enquêtés soit 5,3% affirment que leur PME contribue en En assurant

l'entretien et réparation de biens du ménage;

21enquêtés soit 12,3% disent que leur PME contribue en facilitant

l'achat des différents équipements. En fin, 4

enquêtés soit 2,3% parlent d'autres contributions.

· Quant à la Détermination des aspects

sociaux de la contribution des boutiques de Birere à la réduction

de la pauvreté au sein des ménages des propriétaires.

37,4% de l'effectif enquêté affirment que leur PME contribue en

nourrissant régulièrement leur ménage ; 36

enquêtés soit 21,1% disent que leur PME contribue dans en logeant

la famille dans des bonnes conditions; 41 enquêtés soit 24,0%

affirment que leur PME contribue en scolarisant les enfants;

13enquêtés soit 7,6% disent que leur PME contribue dans le

paiement des différentes factures ; 11enquêtés soit

6,4% affirment que leur PME contribue dans l'achat des tenues vestimentaires

pour le ménage. En fin, 6 enquêtés soit 3,5% parlent

d'autres contributions.

En définitive, nous estimons que les stratégies

proposées dans ce travail pourront contribuer tant soit peu à

l'amélioration du niveau de contribution des boutiques de Birere dans la

réduction de la pauvreté au sein des ménages des

propriétaires.

SUMMARY OF WORK

This paper focused on the contribution of SMEs to

poverty reduction in owner households in Goma. The purpose of the shops at the

GomaBirere shopping center was to: ·

· Identify the economic aspects of the Birere shops'

contribution to the reduction of poverty within the households of the

owners.

· Determine the social aspects of the Birere shops'

contribution to the reduction of poverty within owner households.

To achieve these objectives, we used analytical and

statistical methods supported by interview and questionnaire survey techniques.

We worked with the information collected from 171 people by a probabilistic

type sample whose size was estimated from the formula proposed by LUNCH and we

arrived at the following results:

· With respect to Identification of the economic aspects

of the contribution Birere's shops to reduce poverty among households of

owners, 72 surveyed or 42.1% say that their SME contributes by allowing them to

save; 65 surveyed or 38.0% say that their SME contributes By reinforcing their

IGA; 9 or 5.3% say that their SME contributes by ensuring the maintenance and

repair of household goods; 21 respondents, or 12.3% say that their SME

contributes by facilitating the purchase of different equipment. Finally, 4

respondents or 2.3% speak of other contributions.

· As to the Determination of the social aspects of the

contribution of the Birere shops to the reduction of poverty within the

households of the owners. 37.4% of the surveyed population say that their SME

contributes by regularly feeding their household; 36 respondents or 21.1% say

that their SME contributes in housing the family in good conditions; 41

surveyed or 24.0% say that their SME contributes to schooling children;

Thirteen or 7.6% say that their SME contributes to the payment of the various

invoices; 11.4% say that their SME contributes to the purchase of clothing for

the household. In the end, 6 respondents (3.5%) talk about other contributions.

In the end, we believe that the strategies proposed in this

work may contribute somewhat to improving the level of contribution of Birere's

stores in reducing poverty among owner households.

0. INTRODUCTION GENERALE

0.1. PROBLEMATIQUE

Depuis deux décennies, la pauvreté est devenue

un sujet récurrent dans l'actualité du monde. Le regain

d'intérêt de la pauvreté est lié à l'ampleur

qu'elle a prise ces dernières années en Asie, en Amérique

latine et en Afrique. Le PNUD déclare ainsi que «la

pauvreté n'est pas considéré autre fois comme un

problème unidimensionnel, les organismes internationales et chercheurs,

notamment le PNUD reconnaissent que la pauvreté est un

phénomène multidimensionnelle qui nécessite des solutions

multidimensionnelles. »1(*) Il existe de multiples définitions de la

pauvreté et de la misère, qui dépendent du point de vue

d'où se placent ceux qui produisent ces définitions mais pour ce

qui nous concerne, la pauvreté est l'insuffisance des ressources

matérielles comme la nourriture, l'accès à l'eau potable,

les vêtements, le logement, et des conditions de vie en

général, mais également des ressources intangibles comme

l'accès à l'éducation, l'exercice d'une activité

valorisante.2(*)

Cette situation de misère se manifeste aussi bien dans

les pays développés que les pays en voie de développement.

La France, qui est un pays riche et développé, n'est pas

épargnée par une certaine pauvreté. En effet, un nombre

croissant de pauvres, c'est-à-dire des personnes vivant avec moins de la

moitié du revenu médian national, est en train de se

développer. Cette pauvreté est causée par divers facteurs

comme par exemple le chômage ou la situation familiale. Cependant,

l'état français met en place des politiques de solidarité

collectives qui se caractérisent par des redistributions des richesses

et des prestations sociales afin de lutter contre ce

phénomène.3(*)

En somme, dans les pays sous-développés au cours des deux

dernières décennies, ont connu une forte progression de leur

niveau de vie, si bien qu'une large population a pu sortir de la

pauvreté. En 1990, deux milliards de personnes étaient dans une

situation de pauvreté extrême, elles représentaient alors

37% de la population mondiale. Entre 1990 et 2013, le nombre de personnes

vivant en situation de pauvreté extrême a diminué de 60%,

tandis que la proportion de la population mondiale vivant dans une telle

situation est passée sur la même période de 30% à

11%.

En 2016, il restait toutefois 770 millions de personnes

vivants dans une situation de pauvreté extrême, soit à peu

près l'équivalent de la population combinée de l'union

européenne et des États-Unis.4(*)

Par ailleurs, le continent africain n'est pas à son

tour épargné par la problématique de la pauvreté.

Celui-ci étant le continent le plus pauvre du monde, plusieurs individus

expérimentent des conditions de vie difficile. D'après le rapport

mondial sur la pauvreté, le nombre d'africains vivants en dessous du

seuil de pauvreté.

A titre illustratif, au Mali, 90% de la population ne dispose

que de moins de deux euros par jour pour vivre ; en Côte-d'Ivoire

c'est le cas de la moitié de la population et d'un tiers en Afrique du

sud, le pays le plus riche de l'Afrique. Au Niger, moins de la moitié de

la population a accès à l'eau potable et la situation et pire au

Libéria ; par contre en Egypte ou au Zimbabwe, c'est plus de 80% et

même plus de 90% en Algérie. Dans beaucoup de régions, la

corvée d'eau mobilise une bonne partie de la journée des femmes

et des enfants.5(*)

La République démocratique du Congo (RDC), pays

vaste avec ses 2 345 095 km2 de superficie, dotée

des ressources du sol et du sous-sol (scandale géologique) est

aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres du monde. En RDC la pauvreté

s'est accentuée durant la décennie 1970-1980. Après avoir

accusé une légère amélioration (7%) au cours de la

période 1960-1970, le PIB par tête d'habitant a accusé un

mouvement vers la baisse au cours de la deuxième guerre mondiale

(1970-1980) la dégradation a été accentué davantage

par la transition politique des années 90. Depuis cette année, en

dépit de tous les efforts fournis par les organismes de lutte contre la

pauvreté s'accentue avec imminence et évolue plus que

proportionnellement à l'augmentation du revenu en république

démocratique du Congo.6(*)

Située à l'Est de la RDC, la Province du

Nord-Kivu occupe 2,5% de la superficie du pays, soit 59.483 km². Elle est

limitée au Nord Est par l'Ouganda, au Sud Est par le Rwanda, au Nord et

à l'Ouest par la province Orientale, à l'Ouest par le Maniema et

au sud par la province du Sud Kivu. Le Nord-Kivu compte parmi les provinces les

plus pauvres de la RDC. Sa population est très jeune puisque la

moitié a moins de 15 ans. Les conditions de vie des ménages au

Nord-Kivu sont assez mauvaises avec la pauvreté qui touche sept

ménages sur dix. Le taux de chômage est plus élevé

que la moyenne nationale.

La majorité de la population travaille dans le secteur

informel et particulièrement dans l'agriculture mais les revenus qu'elle

en tire, sont insignifiants. La guerre qui sévit dans la province avec

les morts, l'insécurité, les mouvements des populations et la

destruction des infrastructures économiques et de base qu'elle a

entrainée, a aggravé la paupérisation de la population.

L'égalité de chance entre homme et femmes sur le marché du

travail et dans le domaine de l'éducation est loin d'être acquise

dans la province, pourtant elle est nécessaire pour combattre la

pauvreté. Le nombre d'habitants par médecin est de deux fois plus

élevé que la norme internationale de l'OMS. Cependant, La

quasi-totalité des ménages n'ont pas accès à

l'électricité et près d'un ménage sur trois boit de

l'eau non potable.

En fin, la ville de Goma n'est pas ainsi

épargnée par ce phénomène de pauvreté dans

la mesure où Goma est une ville à vacation commerciale et un lieu

d'échange pour la région. Cependant, les ménages pauvres

dépendent de revenus journaliers grâce à une combinaison

d'activités précaires nécessitant un faible investissement

de départ. Ainsi on note par exemple une forte croissance des TPE

(très petites entreprises) et PME dans le but de financer le quotidien

des ménages des propriétaires de ces dernières.

0.2. QUESTIONS DE

RECHERCHE

Cette étude cherche à répondre à

la question suivante :

v Quelle est la contribution des revenus issus des PME sur la

réduction de la pauvreté au sein des ménages de leurs

propriétaires à Goma ?

Questions secondaires :

v Quelle est la contribution économique et

financière de ces revenus dans la réduction de la pauvreté

au sein des ménages de leurs propriétaires ?

v Quelle est la contribution

sociale de ces revenus dans la réduction de la pauvreté au sein

des ménages de leurs propriétaires ?

0.3. HYPOTHESES DE LA RECHERCHE

La présente recherche s'est fondée sur les

hypothèses ci-après :

v Les aspects économiques et financiers de la

contribution des revenus issus des PME dans la réduction de la

pauvreté au sein des ménages des propriétaires seraient la

diversification des activités commerciales ; payement des taxes de

l'état ; rester en ordre avec toutes les contributions de

l'état ; développement des activités ;

facilitation dans l'achat des différents équipements ;

accroissement des activités commerciales.

v Les aspects sociaux de la contribution des revenus issus des

PME dans la réduction de la pauvreté au sein des ménages

des propriétaires seraient la rationalisation

alimentaire du ménage ; le paiement des frais scolaires,

l'habillement, le paiement des différentes factures ainsi que la

réhabilitation de maison.

0.4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

0.4.1 Objectif global

v apprécier la contribution des revenus issus des

PMEsur la réduction de la pauvreté au sein des ménages de

leurs propriétaires à Goma.

0.4.2 Objectifs

spécifiques

v Identifier les aspects économiques de la contribution

des revenus issus des PMEsur la réduction de la pauvreté au sein

des ménages de leurs propriétaires à Goma

v Déterminer les aspects sociaux de la contribution des

revenus issus des PMEsur la réduction de la pauvreté au sein des

ménages de leurs propriétaires à Goma.

0.5. INTERET DU SUJET

L'intérêt de ce sujet est justifié par le

fait qu'il est étroitement lié au domaine de formation en gestion

de développement à l'ISIG/Goma, plus on ne sait plus parler du

développement sans y intégrer l'aspect socio-économique.

Les résultats de cette étude apporteront une contribution

supplémentaire à d'autres chercheurs qui voudront bien s'en

inspirer afin de traiter des sujets similaires.

Aujourd'hui, l'économie Gomatracienne est

dominée par les entreprises individuelles qui contribuent à

réduire la pauvreté dans les ménages des

propriétaires, oeuvrant dans le secteur économique principalement

marchand.

Ces dernières sont caractérisées par des

moyens financiers très limités, lesquels doivent être

utilisés efficacement pour permettre la survie des familles.

Malheureusement, les entreprises individuelles évoluent dans un

environnement ne facilitant pas leur croissance.

Ainsi, dans le souci de participer à

l'amélioration du bien-être gomatracien,

nous avons choisi d'étudier le rôle que jouent ces entreprises

individuelles (pme) dans les transactions quotidiennes des ménages des

propriétaires et aussi appeler d'une manière ou d'une autre le

pouvoir public à s'impliquer activement pour l'expansion et

l'évolution de ces entreprises.

0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL

(SPATIALE ET TEMPORELLE)

Notre travail se limite du point de vue spatial dans la ville

de Goma. Et du point de vue temporel, ce dernier a été

réalisé dans la période allant de Janvier à Aout

2019.

0.7. SUBDIVISION DU

TRAVAIL

Mis à part l'introduction et la conclusion, notre

travail est subdivisé en quatre chapitres dont :

Ø Le premier chapitre porte sur la revue de la

littérature

Ø Le deuxième chapitre présente le milieu

d'étude et les orientations méthodologiques

Ø Le Troisième chapitre est axé sur les

résultats de l'enquête.

Ø Le quatrième chapitre s'articule autour des

orientations stratégiques.

Premier Chapitre :

REVUE DE LA LITTERATURE

Ce chapitre est

subdivisé en en deux sections. La section 1 est une revue de

littérature théorique et la secondes est une revue empirique

I.1 REVUE DE LITTERATURE THEORIQUE

I.1.1 définition des

concepts clés

I.1.1.1la contribution

D'après le dictionnaire la rousse, la contribution est

ce que chacun donne pour sa part d'une dépense, d'une charge commune

Elle est ainsi une action de contribuer à quelque

chose, une participation à une action collective, part apportée

à une oeuvre ou à une dépense commune. C'est en Etude

complémentaire sur un sujet littéraire ou scientifique7(*).

I.1.1.2 PME

D'après l'article 2 de la charte de pme congolaise de

2009 portant sur la définition de la PME, il est clairement

défini que Au sens de la présente charte, il faut entendre par

Petite et Moyenne Entreprise, toute unité économique dont la

propriété revient à une ou plusieurs personnes physiques

ou morales et qui présente les caractéristiques suivantes :

v nombre d'emplois permanents de 1 (un) à 200 (deux

cents) personnes par an ;

v chiffre d'affaires, hors taxes, compris entre 1 (un) et

400.000 USD (quatre cent mille) ;

v valeur des investissements nécessaires mis en place

pour les activités de l'entreprise inférieure ou égale

à 350.000 USD (trois cent cinquante mille) ;

v mode de gestion concentrée.

Rentré dans cette catégorie ; la micro -

entreprise ou la très petite entreprise, la petite entreprise et la

moyenne entreprise qui peuvent être considérées comme des

Entreprises individuelles ou sociétaires.

I.1.1.3 réduction

D'une manière générale la

réduction est l'action de réduire quelque chose, d'en diminuer la

valeur, la quantité, l'importance, la considération ainsi que

l'ampleur8(*)

I.1.1.4 pauvreté

De façon globale, la pauvreté est un terme

désignant la situation d'une personne, d'un groupe de personnes, d'une

famille, d'une communauté ou d'une société qui ne dispose

pas des ressources suffisantes pour lui permettre de vivre normalement. Sont

concernés l'accès à la nourriture, l'eau potable, les

vêtements, le logement et le chauffage, autrement dit le manque

d'accès aux services sociaux de base.9(*)

I.1.1.5 ménage

L'INSEE définit le ménage comme un ensemble des

occupants d'un même logement, considéré comme

résidence principale, sans que ces personnes ne soient

nécessairement unies par des liens de parenté. Une personne

vivant seule constitue donc autant un ménage que trois amis vivant en

collocation, ou qu'une famille avec deux ou trois enfants10(*)

I.1.1.6 Boutique

Une boutique est définie comme étant un lieu de

commerce en plein air, un local où se tient un commerce de

détail. C'est aussi un établissement de petite dimension (120

à 200m211(*)

Entreprise de moins de 250 salariés, quel que soit son

statut juridique (entreprise familiale, individuelle ou coopérative) et

qu'elle soit formelle ou informelle.

I.1.1.2.1 Aperçu global

sur les PME

La petite et moyenne entreprise occupe aujourd'hui la pointe

de l'actualité. Elle fait l'objet de sollicitudes

intéressées de la part des autorités publiques. Les

études relatives à ce type d'entreprise se sont

multipliées.

I.1.1.2.2 Le postulat de la spécificité

du management stratégique de la pme

y a plus de vingt ans s'est engagé un débat sur

le statut scientifique de la PME en sciences de gestion : peut-on appliquer aux

PME les enseignements et préceptes de management stratégique

consacrés aux grandes entreprises ou bien faut-il considérer

qu'il existe une barrière d'espèce entre grandes et petites

entreprises et dans ces conditions inventer de nouvelles théories, de

nouveaux modèles, de nouvelles grilles d'analyse propres à la

PME? Autrement dit, la PME est-elle une grande entreprise miniature ou bien

est-elle une entité spécifique ? La réponse à cette

question est cruciale dans la mesure où il en découle deux

optiques théoriques radicalement différentes, la logique de

transposition/adaptation d'une part et la logique d'innovation d'autre part.

Force est de constater qu'au fil des années, l'idée de la

spécificité s'est imposée comme l'opinion majoritaire de

la communauté scientifique en PME. La plupart des chercheurs se

consacrant à l'étude de la PME mentionnent, en préalable

à leur recherche, la nécessité de tenir compte des

spécificités des problèmes de gestion de la PME. La

spécificité de la PME constitue l'argument central invoqué

par les chercheurs en PME pour revendiquer leur part d'autonomie au sein des

sciences de gestion et affirmer leur identité

épistémologique avec tous les dangers d'éclatement et

d'isolement que ce type de démarche risque de susciter12(*). En définitive, la

thèse de la spécificité de la PME est devenue au fil des

années un point de doctrine établi ou regardé comme une

vérité fondamentale, incontestable. Elle peut désormais

être considérée comme le "paradigme dominant13(*).

L'explication de cette orientation paradigmatique est due en

partie au fait que l'objet PME est devenu une notion de plus en plus floue au

fil des évolutions de la recherche. A l'origine, vers la fin des

années 70, la thèse de la spécificité s'est

avérée trop homogène et de ce fait, en contradiction avec

la profonde hétérogénéité du champ des PME.

La prise en compte de cette diversité a conduit naturellement les

chercheurs à assouplir leurs positions. Il s'agit alors de penser

l'unité de ce qui est multiple et de saisir la diversité de ce

qui est un.

De ce point de vue, la forme PME constitue un réel

progrès de la recherche en PME dans la mesure où elle fournit une

synthèse théorique nécessaire à

l'édification du paradigme de la spécificité. Comme le

souligne Chalmers (1987), "il est dans la nature d'un paradigme de

résister à une définition précise". Un paradigme

doit être suffisamment flou pour inclure en son sein une grande

diversité de situations. Ce qui est précisément la

particularité de la forme PME. Dans son plaidoyer en faveur d'une

théorie des formes stratégiques, Martinet (1986) affirme que la

forme permet d'être attentif au particulier sans négliger

l'essentiel. Elle a une valeur essentiellement heuristique : en tant que telle,

elle n'existe pas. La forme rend compte, en les accueillant des modulations

concrètes. Elle peut tolérer l'ambiguïté.

Dans ces conditions, la forme est suffisamment souple pour

admettre un grand nombre de situations diverses. Elle est un bon compromis

entre l'unité théorique de l'objet étudié et la

diversité observée empiriquement.

L'affirmation paradigmatique de la thèse de la

spécificité de la PME, signe d'une certaine maturité,

confère au courant de recherche en PME une relative unité. Mais

cette évolution n'est pas sans poser quelques problèmes.

Dans une certaine mesure, le paradigme de la

spécificité de la PME peut légitimer, au-delà de

son attrait scientifique, un discours inutilement protectionniste. Par exemple,

avec quel degré de certitude peut-on considérer que tous les

travaux concernant la grande entreprise, sans exception, sont à jeter au

panier de la non-pertinence ? Posons la question autrement ; n'existe-t-il rien

dans la PME qui rappelle la grande entreprise ? Formulée ainsi, il est

difficile de répondre définitivement par la négative.

Même si le paradigme de la spécificité est dominant parce

que certainement le plus représentatif d'une grande majorité des

PME, il n'en demeure pas moins nécessaire de garder à l'esprit

qu'il peut y avoir des explications rivales. Cette explication rivale pourrait

être fondée sur le modèle de la PME conçue comme une

"grande entreprise miniature". Il est possible d'imaginer que la logique de

transposition/adaptation puisse dans certaines circonstances s'avérait

plus utile pour comprendre les modes de gestion de certaines entreprises de

petite taille14(*).

Or, l'évolution paradigmatique ne favorise nullement

ce type de recherche. Au contraire, comme tout paradigme, celui de la

spécificité de la PME se prête mal à la

réfutation. "Finalement, tous les paradigmes contiendront quelques

prescriptions méthodologiques très générales telles

que : Efforcez-vous de faire correspondre votre paradigme avec la

nature15(*).

La forme PME canalise la vision du chercheur, en reprenant la

terminologie de Lakatos, en disant que la thèse de la

spécificité est l'énoncé universel qui constitue le

noyau dur du programme de recherche concernant la PME. "Le noyau dur d'un

programme est avant tout ce qui permet le mieux de le caractériser. Il

est formé de quelques hypothèses théoriques très

générales, base à partir de laquelle le programme doit se

développer. Le noyau dur d'un programme est rendu infalsifiable par

décision méthodologique de ses protagonistes (Chalmers, 1987 :

136). Force est de constater que dans cette orientation

épistémologique, la spécificité de la PME et le

modèle plus ou moins explicite qui en découle est la seule et

bonne façon d'appréhender l'entreprise de petite taille.

I.1.1.2.3 Emergence de concept de

la PME16(*)

Les PME est un phénomène très ancien qui

sont connues depuis leurs origine sous la forme artisanale, son

émergence a commencé depuis la fin des années 60,

où le modèle de développement économique qu'on

qualifie souvent `` fordiste'' entre en crise, un peu partout dans les pays

développés.

Les ouvriers spécialisés se révoltent

contre les conditions de travail dans les grandes usines taylorisées,

tandis que les consommateurs, et particulièrement les jeunes, de plus en

plus les produits standardisés qui sont fabriqués par ces grandes

firmes.

Du coté académique, un certain nombre d'auteurs

ont pu déduit que la logique d'économie d'échelle, qui

pousse à la concentration des entreprises (un phénomène

très ancien dans le capitalisme), n'opère plus. Dans ce contexte

nouveau, les petites entreprises reviendraient à la forme d'organisation

la plus adaptée à l'activité économique. A partir

du milieu des années 70, deux courants ont été

distingués spécialisés dans l'analyse des PME, d'une part,

le courant de la spécificité ayant pour objet de mettre en

évidence les lignes caractéristiques des entreprises de petite

taille et de proposer une théorie spécifique à

l'organisation des PME.

D'autre part, le courant de la diversité cherche

à établir des typologies, dans le but d'ordonner et de classer

l'hétérogénéité du monde des PME. Dans ce

cas, la PME est considérée comme un champ de recherche.

· L'esprit d'entreprise

Pour Julien et Marchesnay : « l'esprit d'entreprise peut

être défini comme l'aptitude d'un individu, d'un groupe social,

d'une communauté à prendre des risques pour engager des capitaux

(pour investir, voire s'investir)

Dans une sorte d'aventure consistant à apporter quelque

chose de neuf (l'innovation), de créatif, ceci en employant et combinant

de la façon la plus performante possible, des ressources diverses

».

L'esprit d'entreprise est une compétence de base qui

doit être acquise car il favorise la satisfaction professionnelle et

l'épanouissement personnel. Il puise son énergie dans les

attitudes qui le définissent tel que : la

persévérance, la créativité, l'optimisme, la

responsabilité, l'esprit d'équipe, l'énergie autonome,

l'initiative et repose avant tout sur le savoir-être de

l'individu17(*)

· La création

d'entreprise

La création d'entreprise c'est «l'acte fondateur

de l'entrepreneuriat qui est encouragée par les pouvoirs publics, pour

développer la création d'emploi, elle est freiné par de

nombreux obstacles tant administratifs, économique et sociaux18(*)» La création

d'entreprise est l'activité qui consiste à rassembler divers

facteurs de production, produisant pour vente de biens ou services e

distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs.

C'est un moyen de lutter contre le chômage qui

favoriser la naissance des petites entreprises innovatrices et créatrice

d'emploi.

· l'entrepreneur

L'entrepreneur est une personne créative qui imagine,

qui développe et réalise sa vision sur le terrain. Il peut

imaginer la situation et le scénario dans lequel il va s'engager et

à partir duquel il va créer son entreprise19(*) «L'entrepreneur agit,

structure et engage son environnement à des fins

socio-économique. Son action induit du changement et conduit à

une modification partielle d'un ordre existant20(*)».

· L'entrepreneuriat

L'entrepreneuriat est défini comme étant un

«champ qui étudie la pratique des entrepreneurs : leurs

activités, leurs caractéristiques, les effets économiques

et sociaux de leurs comportements ainsi que les modes de soutien qui leur sont

apportés pour faciliter l'expression d'activités

entrepreneuriales»21(*).

L'OCDE en 2007 stipule que l'entrepreneuriat est le

résultat de «toute action humaine pour entreprendre en vue de

générer de la valeur via la création ou le

développement d'une activité économique identifiant et

exploitant de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou de

nouveaux marchés22(*)».

I.1.1.2.4 Les Approches des

PME

· L'approche quantitative

Son critère principal est la taille à laquelle

s'ajoutent d'autres critères quantitatifs tels que le nombre

d'employés, le chiffre d'affaire annuel, la valeur ajoutée, le

capital etc., qui sont utilisés dans les analyses statistiques et dans

la plupart des législations qui touchent les PME. La Small Business

Administration (S.B.A) américaine à établie des

critères quantitatifs en terme de nombre d'employés ou le volume

des ventes

· L'approche qualitative

Cette approche classifie les entreprises en considérant

leurs relations avec leur environnement, qui peuvent être

regroupées en quatre grandes catégories.

Elle se base sur des critères beaucoup plus

managériaux et organisationnels. Nous retiendrons les plus important

à savoir : la dimension humaine ; la qualité de la

gestion de l'entreprise ; les stratégies et les objectifs de la

direction23(*)

I.1.1.2.5 Classification et

caractéristiques des PME

I.1.1.2.5.1 La classification des PME selon le secteur

économique24(*)

Ø Secteur primaire (agriculture,

pèche) : ce secteur regroupe toutes les entreprises dont

l'activité principale est en rapport avec la nature, c'est-à-dire

celles qui travaillent dans les domaines de l'extraction ou l'exploitation

forestières.

Ø Secteur secondaire (industrie,

bâtiment et travaux publics) : qui regroupe toutes les

entreprises ayant une activité de transformation de matières

premières en produits finis et qui englobe toutes les industries dont

l'activité principale consiste à produire des biens

économiques.

Ø Secteur tertiaire

(services) : qui rassemble toutes les entreprises prestataires des

services. Sa composition est très hétérogène car il

regroupe tout ce qui n'appartient pas aux deux autres secteurs, à savoir

: les activités de distribution, de transport, de crédit,

hôtellerie,... On peut ajouter aussi par fois le secteur quartenaire

qui regrouperait les entreprises de communication (recherche,

développement et information).

I.1.1.2.6 Les principales

caractéristiques des PME

Comme la grande entreprise, la PME doit établir un

diagnostic externe et interne qui lui permettra d'identifier des

opportunités de développement ou au contraire des menaces. Cette

démarche permettra à la PME de dégager ses

caractéristiques à savoir ses forces et faiblesses.

Ø Les forces de la PME

La PME présente généralement une

structure simple et flexible qui lui permet d'être réactive

à toute modification de l'environnement. Cette organisation

entraîne des faibles coûts de structure ce qui peut lui donner un

avantage concurrentiel par rapport à la grande entreprise. Les niveaux

hiérarchiques étant souvent très réduits, les

processus de décisions sont plus rapides pour régler les

problèmes liés à l'activité. L'information circule

également de manière plus efficace même si elle revêt

un caractère informel.

Dans les PME, les salariés peuvent être plus

motivés que dans une grande entreprise. En effet, ils peuvent se sentir

plus impliqués dans la pérennité de la PME car cette

dernière n'offre pas toutes les possibilités d'une grande

entreprise en cas de licenciement (reclassement, indemnités de

licenciement par exemple) ; Enfin, la taille de la PME permet aux

salariés d'être plus souvent associés aux prises de

décisions.

Ø Les faiblesses de la PME

La taille de la PME est aussi un handicap. En effet, la PME

est vulnérable de par son domaine d'activité ; Si la PME est

mono-produit, une chute de la demande entraînera une baisse des revenus

que la PME ne pourra pas compenser par un autre produit ; La PME qui

dépend d'un seul client, par exemple dans la grande distribution, ou

d'un seul fournisseur s'expose à un risque économique très

important ; Le volume de la grande entreprise doit conduire la PME

à mettre en place une "veille" pour maintenir sa position de leader dans

son secteur d'activité. Cette "veille" peut être coûteuse

à la PME ; La PME peut également rencontrer des

problèmes de financement liés à son développement.

En effet, les banques sont souvent réticentes à

accorder des crédits quand les PME ne sont pas adossées à

de grands groupes ; En cas d'évolution, la PME peut rencontrer des

rigidités au changement.

Dans une PME, les salariés ont des évolutions

de carrière (verticales et horizontales) moins importantes que dans les

grandes entreprises. Un changement pourrait les conduire à assumer des

nouvelles fonctions pour lesquelles ils ne sont pas formés et ainsi

modifier le climat social.

Bref, La PME devra s'appuyer sur ses forces et limiter

l'impact de ses faiblesses pour déterminer la stratégie la mieux

adaptée à son activité et à sa position dans

l'environnement économique.

I.1.1.2.7 contribution de la pme

au développement micro-régional25(*)

Comme les États-Unis, le Canada ou la République

Fédérale Allemande, qu'en Irlande ou en Nouvelle-Zélande,

les études les plus récentes semblent bien démontrer que,

depuis 1970 environ, les petites entreprises ont créé beaucoup

plus d'emplois que les grandes, comparativement à leur importance dans

l'économie. Un tel retournement de tendance pourrait s'expliquer, par

exemple, par la croissance du secteur tertiaire, puisque la création

d'une entreprise dans ce secteur requiert relativement peu de capital.

David L. Birch avait bien noté ce

phénomène aux États-Unis. Des données

récentes de l'Agence Nationale pour la Création d'Entreprises

montrent qu'en 1983, en France, sur les 1 000 entreprises créées,

55% l'ont été dans le commerce, 20% dans les services, 7% dans

l'hôtellerie. Mais ce retournement est aussi vrai dans le secteur

manufacturier.

Ainsi, en France, si les effectifs et le nombre

d'établissements manufacturiers comptant entre 10 et 50 employés

diminuaient respectivement de 24,3% et 40,0 % entre 1962 et 1972, ceux-ci

augmentaient de 5,4% et 26,7% entre 1972 et 1984. De même, au

Québec entre 1962 et 1972, les effectifs des établissements

manufacturiers comptant moins de 50 employés n'augmentaient que de 1,2%

tandis que le nombre d'établissements diminuait de 15,6%, alors que ces

chiffres passaient à plus de 15,6% et plus de 10,2% de 1972 à

1984. Au contraire, durant cette dernière période, en France et

au Québec, le nombre d'établissements comptant plus de 200

employés et le nombre d'emplois dans ceux-ci diminuaient

considérablement. Et il semble qu'il en soit de même dans les

toutes dernières années. En France, en 1983, il s'est

créé presque 14 000 entreprises ayant un capital

n'excédant pas 100 000 francs, dans l'industrie manufacturière.

En fait, de 1980 à 1984, seuls les

établissements ayant moins de salariés ont augmenté leurs

effectifs dans les secteurs industriels des biens intermédiaires, des

biens d'équipements et des biens de consommation, alors que les

établissements de 15 à 19 et de 20 à 49 salariés,

bien qu'en diminution en valeur absolue, ont vu leur poids dans l'emploi total

s'accroître.

En outre, une étude faite dans quatre régions

représentatives, au Québec, montre que ce dynamisme a

persisté même dans les difficiles périodes de crise de 1975

et 1982. Les PME manufacturières, en particulier celles ayant moins de

50 employés, ont permis la création de 14 327 emplois, alors que

l'expansion des PME déjà existantes créait 2 153 emplois,

compensant les 11 817 emplois perdus soit par disparition d'entreprises soit

par diminution des effectifs dans les grandes entreprises. Dans cette

étude, en utilisant un coefficient de résistance tenant compte de

l'évolution relative de l'emploi, des profits et de la

productivité, on a calculé aussi que parmi les PME

manufacturières de ces régions, 20% avaient eu un très

fort coefficient de résistance, 37% un fort coefficient, 33% un

coefficient faible et 10% un coefficient négatif. Ce qui veut dire que

presque 60% des PME ont réussi à traverser de façon

très dynamique cette période conjoncturelle

particulièrement difficile. Enfin, ce comportement semble le fait de

petites régions dynamiques, dont l'économie n'est pas

monopolisée par de grands établissements, régions ni trop

urbanisées ni trop rurales. Les grands établissements

sembleraient décourager la venue de nouveaux entrepreneurs.

Par contre, l'urbanisation des régions rurales

favoriserait le développement d'activités davantage liées

aux besoins de la ville. En France, Geneviève Duché et Suzanne

Savey ont montré que les régions qui connaissaient les plus fort

taux de développement, du point de vue du PIB et de la création

d'emplois, étaient celles où la part des PME

manufacturières (en particulier les petites entreprises de moins de 100

employés) dont la valeur ajoutée régionale était la

plus forte, soit dans l'Ouest, le Sud-Ouest ou le Languedoc,

c'est-à-dire là où l'industrie avait peu de racines.

I.1.1.2.8 contribution de la pme dans la

réduction de la pauvreté au sein des ménages

Les PME jouent un rôle important dans la

réduction de la pauvreté au sein des ménages du monde

entier, qui réside particulièrement dans les avantages

politiques, économiques et sociaux qui offrent son importance au regard

de sa contribution à la réduction de la pauvreté au sein

des ménages et au développement local.

Ø Sur le plan politique :

l'existence des PME dans les pays favorise la naissance d'une

génération des entrepreneurs nationaux. Elle permet aussi de

lancer et de consolider le tissu économique adapté aux besoins de

pays.

Ø Sur le plan

économique : les PME jouent un rôle majeur dans la

croissance économique ainsi que dans la réduction de la

pauvreté des ménages des propriétaires, elles constituent

la force motrice de développement dans la plupart des pays du monde et

un axe majeur de la lutte contre la pauvreté en

général26(*)

La création des PME favorise particulièrement la

diversification de la structure industrielle, en même temps qu'elle aide

à exploiter des ressources inutilisées recelant ainsi la

formation de capital.

Ø Sur le plan social : le

secteur de PME dynamique est important pour la création d'emploi,

l'augmentation de la compétitivité, la restructuration et la

redynamisation des économies ainsi pour la lutte contre la

pauvreté. En plus de sa contribution à la création de

richesses, la PME joue un rôle important dans la résorption du

chômage à travers sa capacité de créer de l'emploi,

elles favorisent aussi la répartition des richesses entre

différentes couches de la population. les PME sont les centres de

développement de la main d'oeuvre et de l'esprit de création des

entreprises.

I.1.2. Relations entre les

concepts.

Contribution des PME à la réduction de

la pauvreté dans les ménages

La contribution des revenus issus des PME au

développement économiques et financiers des ménages des

propriétaires

Répond aux besoins primaires de mon ménage,

Garantir ma ration alimentaire, me permet d'intervenir en cas des maladies par

l'achat des médicaments, me permet de scolariser mes enfants, Elle

intervient dans l'achat des tenues vestimentaires pour mon ménage, Elle

intervient dans le paiement des différentes factures

Autres innovations

Permet de prendre soins des invités de circonstance,

permet au propriétaire d'avoir l'esprit tranquille en sachant que ses

besoins ménagers sont assurés, permet de maintenir une

stabilité économique au sein du ménage du

propriétaire.

Figure n°1

La contribution des revenus issus des PME au

développement social des ménages des

propriétaires

Elle me permet de réaliser une économie

d'échelle,Elle me permet de faire face aux imprévus et autres

besoins circonstanciels pouvant survenir au sein de mon ménage, Elle me

permet d'avoir une épargne

Source : notre imagination

|

Concept

|

Dimension

|

sous-directions

|

Indicateurs

|

|

Contribution des PME à la réduction de

la pauvreté dans les ménages

|

La contribution des PME au développement

économique et financier des ménages des propriétaires

|

Consommation des ménages

|

- Rationalisation alimentaire

- Achat médicaments

- Scolarisation

- Habillement

- Paiement factures

- Répond aux besoins primaires de mon ménage

|

|

Investissement des ménages

|

|

- La contribution des PME au développement social des

ménages des propriétaires

|

Création d'emplois

|

- Économie d'échelle

- Répond aux besoins circonstanciels pouvant survenir

au sein du ménage

- Épargne

|

|

Innovation

|

- Elle permet de maintenir une stabilité

économique au sein du ménage du propriétaire.

- Elle Permet au propriétaire de prendre soins des

invités de circonstance

- Elle permet au propriétaire d'avoir l'esprit

tranquille en sachant que ses besoins ménagers sont assurés

|

Tableau n°1 I.1.3 cadre de recherche (cadre

opérationnel et cadre conceptuel)

Source : issu de notre propre

imagination

Commentaire : ce tableau ci-haut

présente toutes les relations nécessaire existant entre le

concept clé, dimension, sous dimension, et indicateurs. Subvenir aux

besoins ménagers du propriétaire, Apport de la boutique dans la

réduction de la pauvreté de ménage du propriétaire

et autres

I.1.4 type d'étude

Cette étude s'inscrit dans les recherches de types

descriptive et causale.

v L'étude

descriptive : Cette étude consiste

à recueillir simultanément des informations ou les

évènements cadrant avec un échantillon

représentatif de la population cible, celle à laquelle on

souhaite pouvoir extrapoler les résultats convenables de

l'étude ; c'est-à-dire le décrire du point de vue

physique tel qu'il est. Ce type d'étude a été utile dans

notre étude du faite qu'il nous aidera à la collecte

d'information permettant de décrire les attitudes, les opinions et les

comportements de l'échantillon représentatif ; mais aussi

cette dernière pourra nous procurer les stratégies de recherche

issue d'une logique inductive et d'une approche quantitative qui ont pour

objectif de trouver des relations spécifique entre un grand nombre

d'objets et de les décrire en un modèle qui soit

généralisable au monde27(*)

v L'étude

causale : Une étude causale permet

d'étudier et comprendre par la suite des causes aux faits

rencontrés ; cette dernière doit être

élaborée d'un modèle planifié et structuré,

Des preuves réels ; Il se peut que leurs hypothèses ne

soient pas justifiées, il s'agit alors de s'assurer de la

validité de relations causale en s'appuyant sur une étude

formelle. Ce type d'étude a été utile dans notre

étude pour qu'il nous aide à mieux comprendre les variables qui

sont à l'origine que nous prétendons connaitre ; ainsi que

déterminer la nature de la relation entre les variables causales et les

résultats à prévoir ; Pour ce qui est de ces deux

types d'études il sied de dire que l'étude causale

complète l'étude descriptive qui ne prenait pas en compte les

relations de causalité, relation nécessitant un modèle

causale qui prend en compte les variables causales ou

indépendantes.28(*)

I.1.5 théorie

scientifique de base

Cette recherche s'est inspirée d'une théorie

intitulée :

v La théorie

humaine : Le précurseur de cette théorie

est Stanley Gary (prix Nobel d'économie en 1992)

BECKER, dans son ouvrage `' Human capital'' A theoretical and

Empiricalanalysis de 1962, donne des base micro-économiques a l'analyse

des comportements humains.

A l'heure actuelle, la théorie du capital humain

s'applique a plusieurs domaines parmi lesquels l'économie (macro et

micro-économie) et la démographie.

Selon cette théorie, les individus cherchent les

emplois les mieux rémunérés en fonction de leurs

obligations et de leurs préférences. Un raisonnement similaire

à celui du capital physique, basé sur les rendements et la

production, existe dans les choix d'investissement en capital humain. Ainsi

chacun décide d'investir dans le capital humain en arbitrant entre le

niveau de revenu escompté âpres une formation ou plus

généralement âpres une accumulation du capital humain et le

cout d'opportunité liés à cette accumulation de capital.

Ainsi donc dans le domaine social, les individus ne sont pas installé

favorablement dans la société, c'est alors que cette

théorie ouvre la voie aux mécanismes mise en place dans le

domaine économique mais aussi social pour le bien être de la

société et son rendement. La présente théorie vient

expliquer comment (dans le domaine socio-économique) les individus

cherchent à réduire la pauvreté au sein de leurs propres

ménages et subvenir ainsi aux différents besoins familiaux, en

passant par le biais de l'entrepreneuriat28(*).

I.2 Revue de

littérature empirique

Notre cheval de bataille au cours de cette étude, est

celui de préciser la contribution des PME à la réduction

de la pauvreté au sein des ménages des propriétaires

à Goma; plusieurs études de ce genre ont été

mené par différents auteurs dont :

Pour SARAMACHEIK MOHAMED dans son

mémoire intitulé « la contribution des PME au

développement local » L'objectif principal de son travail

était d'identifier la contribution des PME au développement local

à travers l'étude du cas des PME de la commune d'El Kseur.

Cependant, il a trouvé que Le rôle de la PME est de plus en plus

reconnu. Elle a attiré l'intention des pouvoirs publics pour la

développer, faisant du secteur privée un moteur du processus de

développement économique et social. La PME est actuellement un

acteur de développement local, elle permet de rendre les territoires

attractifs et compétitifs à travers la valorisation et

l'exploitation des différentes ressources dont dispose le territoire de

son implantation. Elle constitue également un moyen de

régénération de l'emploi. Sur le plan pratique, l'ensemble

des résultats s'articule autour des points suivants : La majorité

des entreprises enquêtes de notre échantillon sont des petites

entreprises dont les secteurs d'activités d'agroalimentaire et industrie

plastique qui respectivement domine avec a un taux 45,45 %.

La forme juridique la plus dominant est la SARL avec un taux

de 45,45 % et la majorité est financée par crédit bancaire

avec un taux de 37,5 % et Epargne personnelle avec un taux de 31,25 %,

évolution d'emploi il est passé de 20,5 % à la

création jusqu'à 79,85 % actuellement soit avec un taux

d'évolution de 50,70 %. Pour ce qui est de l'Innovation, d'âpres

des entrepreneurs enquêtes pensent que l'innovation est important pour la

survie de leurs entreprises alors que 72,72 % sont procèdent à

l'innovation d'une façon de conquête des nouveaux.29(*)

Dans son mémoire portant sur la contribution des

PME au développement socio-économique de la ville de Goma. Cas de

la joie plazza hôtel, WANDUMA IGUNDJI Emile qui

avait comme objectif global de montrer la contribution de la PME joie plazza

hôtel dans le développement économique de la ville,

L'auteur dans ses recherches a trouvé que, la joie plazza hôtel

contribue au développement socio-économique de la population de

Goma par son apport dans la création d'emplois, les revenus

générés, l'amélioration de la vie au sein des

ménages des travailleurs, les impôts et taxes payés

à la direction générale des impôts et da

contribution au PIB30(*)

Dans son article publié en février 2011 et

intitulé le management stratégique en PME: entre

spécificité et dénaturation à l'Université

Paul Valéry de Montpellier III, OLIVIER TORRES

Professeur Agrégé met en lumière différents

concepts à l'égard du corpus théorique classique de la

recherche en PME. Ainsi donc, L'objet de cet article est de proposer une

"démarche critique" à l'égard du corpus théorique

classique de la recherche en PME. Tout d'abord, nous verrons que les nombreux

travaux concernant les PME ne permettent pas véritablement de

s'interroger de façon critique sur la conception théorique qui

domine la recherche en PME. La raison principale tient au fait que la

thèse de la spécificité est devenue au fil des

années le paradigme dominant et structurant de la pensée

"orthodoxe" de la communauté scientifique en PME.

Or, les évolutions actuelles suggèrent de

s'interroger désormais sur le champ de pertinence de cette thèse.

Pour se faire, la thèse de la spécificité ne doit plus

être prise comme un paradigme mais comme une simple hypothèse de

recherche contestable.

La question est de savoir dans quelle mesure et sous quelles

conditions, la conception théorique de la PME qui guide les chercheurs

dans leurs investigations est-elle toujours valide ?

L'approche de la dénaturation que nous

préconisons est une démarche qui s'attache davantage à

cerner les limites du cadre de validité et/ou du champ d'application du

modèle théorique de la PME qu'à le valider31(*).

MATHODI LUMBU Hence dans son mémoire

partant sur le rôle des petites et moyennes entreprises (PME) /

industries (PMI) dans la réduction de la pauvreté à

Kinshasa. Ce dernier avait pour objectif de fournir une vue

générale sur le rôle des PME dans la réduction de la

pauvreté à Kinshasa. D'après cet auteur, pour faire face

à la pauvreté, la population kinoise a adopté une

stratégie de création des PME informelles. Ces entreprises,

petites qu'elles soient, font vivre les congolais par les emplois qu'elles

offrent, par des services qu'elles prestent à la population. En effet,

d'après ses calculs les dépenses moyennes en nourriture occupent

une proportion de 47% de revenu journalier des entrepreneurs et des gens qui

sont à leurs charges. Si on peut dire que « est pauvre toute

personne qui dépense 70% de son revenu en nourriture, on remarque

toujours que les PME ont absorbé la pauvreté des

entrepreneurs ». Toujours d'après ses calculs, de toutes les

recettes journalières des PME 27% sont dépensés

journalierement et 73% sont réinvestis dans l'activité, soit

épargnés ou soit sont injustement perçus par l'état

qui n'existe que de nom. L'état qui devrait jouer le rôle

très indicatif et incitatif aux initiatives privées

décourage les investisseurs par ses taxes exagérées et

perçues injustement. Dans son échantillon, 65% d'entrepreneurs

sont reconnu avoir abandonnés récemment un secteur

d'activité contre 35% qui sont fidèles à leurs secteurs

d'activité. Ces PME sont dépendantes des contrecoups des

marchés extérieurs, ce qui veut dire que les PME congolaises sont

vulnérables et dépendantes. Le risque de faillite ou

déperdition sont élevés à tel point que les PME

peuvent fermer à tout moment. Notons que Les secteurs majoritaires de

son échantillon sont les boutiques à 63%.32(*)

Conclusion partielle

En conclusion, cette section est d'une importance capitale

pour l'étude. Elle est partie de la compréhension des concepts

clés de l'étude qui porte sur la contribution des PME (boutiques)

à la réduction de la pauvreté au sein des ménages

des propriétaires. La présente étude est d'un design

explicatif, elle part de l'explication des relations qui existent entre les

différents concepts du sujet de recherche. Ensuite, relativement

à ce là, il a été question de parler en toute

globalité en ce qui concerne la contribution ; les PME ; La

pauvreté des ménages afin d'aboutir à une meilleure

compréhension du travail.

Ainsi donc, pour ce qui concerne la revue empirique ;

Apres une brève lecture des travaux scientifique, nous avons

constatés que les PME jouent un rôle très important dans la

réduction de la pauvreté au sein des ménages en subvenant

aux besoins ménagers des propriétaires (en répondant

aux besoins primaires des ménages, en garantissant la ration alimentaire

des propriétaires, en les permettant d'intervenir en cas des maladies

par l'achat des médicaments etc.) les différents apports de la

boutique dans la réduction de la pauvreté de ménage des

propriétaires (en permettant au propriétaire de réaliser

une économie d'échelle ; de faire face aux imprévus

et autres besoins circonstanciels pouvant survenir au sein de mon ménage

et lui permettant d'avoir une épargne) ainsi que plusieurs autres

contributions telles que (Permettant au propriétaire d'avoir l'esprit

tranquille en sachant que ses besoins ménagers sont

assurés ; lui permettant aussi de maintenir une stabilité

économique au sein de son ménage etc.)

Chapitre deuxième:

PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE ET ORIENTAIONS METHODOLOGIQUES

Ce chapitre consacré à la méthodologie

est subdivisé en deux sections. La première présente notre

milieu d'étude et la seconde dresse la méthodologie suivie pour

la vérification des hypothèses émises.

II.1 Présentation du

milieu d'étude

Etant donné que notre milieu d'étude porte

sur la ville de Goma en général ainsi que la cité de

Birere en particulier, il s'avère indispensable de présenter

certains éléments de la ville de Goma avant de passer à la

présentation du centre commercial de Birere.

II.1.1 Présentation de la

ville de Goma

II.1.1.1 localisation

« La ville de Goma est située au sud de l'Equateur

entre 141° latitude sud et 29° 14 longitude

Est ». Elle est limitée au Nord par le territoire

de Nyiragongo, au sud par la province du Sud- Kivu, à l'ouest par le

territoire de Masisi et à l'Est par la République Rwandaise. Elle

s'étend sur une superficie de 66,824 Km2 soit 11% de la province du

Nord-Kivu. La ville, bâtie au pied des volcans NYIRAGONGO et KARISIMBI,

est entièrement couverte des sols volcaniques avec un relief peu

accidenté. « Son altitude varie entre 140lm au bord du lac Kivu et

2000m au point d'adjonction avec la collectivité de BUKUMU ». La

ville a un seul point le plus élevé, le Mont Goma. Elle comprend

deux communes à savoir la commune de Goma et la commune de Karisimbi.

La commune de Goma occupe la partie sud de la ville ; elle

abrite presque la quasi-totalité des affaires politico administratives

(les institutions financière, les agences de voyages et

douanières, les institutions publique, les magasins,...). Cette commune

est subdivisée en 7 quartiers : Mikeno, Les Volcans, Katindo, Kyeshero,

Himbi, Mapendo et Lac Vert.

La commune de Karisimbi est essentiellement

résidentielle ; elle est située à l'extrême Sud du

territoire de Nyiragongo et au nord de la commune de Goma. A l'Est et à

l'Ouest, les limites correspondent à celles de la ville de Goma

également. Elle se subdivise en 11 quartiers : Virunga, Katindo, Katoyi,

Ndosho, Mabanga nord, Mabanga sud, Majengo, Kasika, Kahembe, Murara et

Ngangi.

II.1.1.2 climat et relief

La ville de Goma est construite sur une roche volcanique

légèrement inclinée. Elle est depuis longtemps victime de

nombreuses manifestations volcaniques telles que les coulées des laves,

les secousses séismiques à cause de sa présence dans le

riftvalley occidental.

Son relief en général est une plaine

constituée des laves légèrement inclinée du

Nord-est vers le Sud-ouest. Son altitude moyenne est de 1 550m, le point le

plus élevé culmine au mont Goma à 1 591m au bord du lac

Kivu. Le mont Goma, le mont MUJA, etc. rompent la monotonie de cette surface

presque plane. Il y a lieu de noter que la coulée des laves du 17

Janvier 2002 a dévasté plus de12,8% de la ville de Goma soit

45Km2. (Source : Rapport annuel de la mairie de Goma)

II.1.1.3 saison et précipitation

Bien que située à proximité de

l'équateur (à 1°41'), donc dans une région

équatoriale, la ville de Goma connait un climat où sont

altérées les saisons. La température moyenne annuelle est

de 27,78°c. Il revient de dire que la ville de Goma jouit d'un climat

humide d'altitude à saison alternées avec une faible amplitude

annuelle. La répartition annuelle des précipitations permet de

distinguer les saisons suivantes :

- Du 15/05 au 15/08 : on assiste à une grande saison

sèche,

- Du 15/12 au 15/02 : on assiste à une petite saison

sèche. Cette dernière est favorable pour la croissance de la

végétation.

- Du 15/08 au mois de Décembre, la ville de Goma est

arrosée car on y enregistre d'abondantes et violentes pluies. C'est la

période de culture intra et périurbaine par excellence. Au cours

de cette période, suite à un mauvais drainage, les stagnations

d'eaux perturbent la libre circulation. Aussi c'est la période où

l'insalubrité occasionnée par le débordement des latrines,

l'écoulement des immondices dans certains coins de la ville. (Source :

Mairie de Goma)

II.1.1.4 Hydrographie

La ville de Goma est caractérisée par l'absence

totale des cours d'eau qui s'explique par la structure de son sol. C'est

pourquoi on dit que l'eau constitue une rare ressource pour cette ville

à densité géante et croissante démographique

galopante. Le seul réservoir d'eau pour ses habitants est le lac Kivu,

exploité par la REGIDESO qui, ses installations connaissent des coupures

intempestives suite à l'insuffisance de l'énergie

électrique.

A ce moment précis, la population est souvent

obligée de consommer l'eau du lac parfois même de l'eau non

traitée ce qui constitue un danger du point de vue sanitaire. En outre,

signalons que ce lac relie la ville de Goma à celle de Bukavu et celle

de Gisenyi au Rwanda. (Source : Mairie de Goma)

II.1.1.5 Aspects politico administratifs

En 1930, Goma avait déjà une population de 1720

habitants. Dès lors, le problème de l'habitat commença

à se faire sentir. Cette situation avait poussé les colons Belges

à construire un centre extra-coutumier pour la main d'oeuvre

indigène dont le nombre des personnes ne faisait que prendre de

l'ascenseur. Aujourd'hui, Goma compte deux communes dont, la commune de

Goma et la commune de Karisimbi. Le nombre des quartiers

s'élève à dix-huit dont sept pour la commune de Goma et

Onze pour celle de Karisimbi. La commune de Goma a une superficie de 37 452km2,

elle occupe une partie de la ville, le Sud Est et le Sud-ouest. Tandis que, la

commune de Karisimbi s'étendant sur une surface de 33 372km2, celle-ci

abrite le marché central de la ville et se situe à

l'extrême Sud de la zone rurale de Nyiragongo et au Nord de la commune de

Goma. (Source : Mairie de Goma)

II.1.1.6 Aspects socioculturels

II.1.1.6.1 Éducation

La ville de Goma dispose de plusieurs universités et

institut supérieurs ainsi qu'un bon nombre d'écoles. Parmi les

universités et instituts supérieurs, on peut citer :

ISIG, UNIGOM, ULPGL, UNIC, UAGO, UNIKIVU, ISDR-GL, ISDR-GOMA, ISTA,

ISTOU, ISAD, ²ISTD, ISMGL, ISAM, UCNDK, ISC, UPROGL, ISSOD etc.

En plus des écoles primaires et secondaires, la ville de Goma

connaît beaucoup de centres d'alphabétisation et d'apprentissage

des métiers.

II.1.1.6.2 Santé

La ville de Goma regorge d'un nombre important

d'infrastructure sanitaires dont les unes officielles et les autres

privées. Ces institutions sanitaires sont regroupées en deux

zones de santé dont la zone de santé de Goma et la zone de

santé de Karisimbi. Toutefois, malgré la forte présence de

ces structures, les maladies d'origine hydrique demeurent fréquentes.

II.1.1.6.3 Religion

D'une manière générale, le christianisme

prédomine dans la ville de Goma. Grand nombre de la population est de

tendance catholique, d'autres sont soit protestants, soit pentecôtistes,

soit des églises de réveil, par contre d'autres sont dans les

sectes. A côté de ceux-ci, il faut ajouter la présence d'un

petit nombre de musulmans

II.1.1.6.4 sports et loisirs

En ville de Goma, on peut facilement retrouver les

infrastructures sportives (Stade de football, de basketball, Tennis, salles de

spectacles...), la population de cette ville pratique plusieurs types de

loisirs comme par exemple : le football, le basketball, le tennis,

Théâtre, Promo, Génie en herbe et beaucoup d'autres.

On compte facilement trois stades de football dont le stade de

l'UNITE, des VOLCANS et le stade AFIA. Les

compétitions y sont organisées soit par ligue nationale,

provinciale ou alors par les entreprises pour leurs promotions.

II.1.1.6.4 Coutume et moeurs

Il y a lieu de souligner ici que, quel que soit le statut de

la ville, la coutume a encore de la place dans différentes ethnies du

Nord Kivu.

II.1.1.7 aspect démographique

Goma est parmi les villes de la RDC qui connaît une

croissance démographique trop accélérée. Cette

croissance se justifie par les différents mouvements qu'effectue la

population. Ces mouvements entrainent une modification de son effectif et de sa

structure. La concentration de la population devient de plus en plus importante

suite à l'exode rural à grande échelle dans une cause

principale de s'abriter contre les différentes tracasseries, pillages,

tueries observées dans les campagnes (village). Les statistiques

récentes de la population de Goma tel que renseigné par les

tableaux ci-dessous qui illustrent les renseignements de la population pour

l'année 2010 nous en donne une idée.

Tableau n°2 : Répartition de la

population de la ville de Goma

|

Commune de Goma

|

H

|

F

|

GA

|

Fi

|

TOTAL

|

|

Q .LES VOLCANS

|

5870

|

6492

|

4750

|

5511

|

22623

|

|

Q.MIKENO

|

8291

|

8829

|

9012

|

9295

|

35427

|

|

Q.MAPENDO

|

6245

|

6459

|

11307

|

11823

|

35834

|

|

Q.KATINDO

|

7489

|

9732

|

8651

|

9512

|

35384

|

|

Q.HIMBI

|

13969

|

15822

|

13298

|

15522

|

58611

|

|

Q.KESHERO

|

22782

|

25617

|

35440

|

39154

|

122993

|

|

Q.LAC VERT

|

4475

|

5498

|

4250

|

3511

|

17734

|

|

Total/Commune de Goma

|

69121

|

78449

|

86708

|

94328

|

328606

|

|

Commune de Karisimbi

|

H

|

F

|

GA

|

FI

|

TOTAL

|

|

Q.MURARA

|

7091

|

7877

|

1002

|

12035

|

28005

|

|

Q.KAHEMBE

|

5343

|

7120

|

6902

|

8953

|

28318

|

|

Q.BUJOVU

|

7146

|

8435

|

15140

|

15015

|

45736

|

|

Q.MAJENGO

|

16470

|

18600

|

22419

|

25724

|

83213

|

|

Q.VIRUNGA

|

5296

|

5638

|

5036

|

5333

|

21303

|

|

Q.MABANGA NORD

|

7573

|

9300

|

11591

|

15163

|

43627

|

|

Q.MABANGA SUD

|

11762

|

15306

|

17368

|

18779

|

63215

|

|

Q.KASIKA

|

11036

|

12562

|

16449

|

17813

|

57860

|

|

Q.KATOYI

|

24307

|

25500

|

29593

|

34352

|

113752

|

|

Q.NDOSHO

|

6918

|

7009

|

42526

|

63893

|

120346

|

|

Q.MUGUNGA

|

3913

|

4183

|

6337

|

7676

|

22109

|

|

Total/Commune de Karisimbi

|

106855

|

121530

|

174363

|

224736

|

627484

|

|

Total Ville de Goma

|

175976

|

199979

|

261071

|

319064

|

956090

|

|

Proportions dans la population

|

18,4%

|

20,9%

|

27,3%

|

33,4

|

100

|

Source : Commune de Goma ; rapport

démographique de la ville de Goma, 2018.

Commentaire : Il ressort de ce tableau

que les individus de sexe féminin sont plus nombreux que ceux de sexe

masculin. En effet, 45,7% de la population de la ville de Goma

sont des hommes et 54,3% sont des femmes.

II.1.1.8 aspects économiques

La structure professionnelle d'une population dépend de

son organisation économique et son niveau de développement

II.1.1.8.1 Agriculture

Suite à la forte densité humaine, l'espace

cultivable à travers la ville de Goma est vraiment rare.

L'activité agricole dans la ville de Goma se réduit à des

cultures de jardinage dans les parcelles d'habitations. On pratique la culture

des haricots, patates douces, les mais, les légumes... il est à

noter que cette culture donne un bon rendement car elle est pratiquée

sur un sol volcanique issu de la décomposition du basalte.

Malheureusement, ces cultures n'assurent l'autosuffisance alimentaire suite

à la forte densité humaine. Ceci pousse la population à

s''approvisionner en produits agropastoraux à partir des territoires

ruraux comme MASISI, LUBERO, RUTSHURU, NYIRAGONGO,

WALIKALE.

II.1.1.8.2 Elevage

A Goma, on pratique surtout l'élevage du petit

bétail. C'est la chèvre et les volailles qui prédominent.

Les moutons, les lapins et les ports viennent compléter la liste. Cet

élevage est vraiment insatisfaisant par apport à la forte demande

de la population. C'est pourquoi, le seul abattoir, celui de

KITUKU (SABAGO) est toujours

approvisionné par des vaches en provenance de territoires de

MASISI et RUTSHURU mais aussi, Goma se

débrouille avec la viande qui vient du Rwanda voisin.

II.1.1.8.3 pèche

La pèche se pratique dans le lac Kivu. Les acteurs de

cette activité sont tous presque originaires de l'ile d'Idjwi et du sud

Kivu en général. Dans ce lac, on y trouve surtout le Tilapia

Nilotica, le limnothrissamiodo dit « SAMBAZA ». Il

sied de souligner que la pèche jusque-là appliquée est du

type traditionnel.

II.1.1.8.4 Commerce

A Goma, les opérateurs économiques font surtout

de l'import-export. A côté du commerce officiel, se pratique une

activité commerciale informelle exercée par des associations,

c'est le cas des associations de colporteurs, des vendeurs des braises, des

poissons, des menuiseries et des photographies. Par ailleurs, il faut ajouter

que la ville de Goma compte plusieurs banques, coopératives et mutuelles

d'épargne et de crédit.

II.1.2 Présentation du

centre commercial de Birere

Avant tout, il sied à signaler que birere n'est pas une

entité administrative mais plutôt une appellation vulgaire. Le

centre commercial de birere est au cheval sur trois quartiers dont :

le Q kahembe ; mapendo et les volcans. Cependant, nous avons pris en

considération le quartier mapendo car c'est le quartier qui renferme une

grande partie de BIRERE.

II.1.2.1 situation géographique

Ø Les limites territoriales du quartier

Mapendo :

- Au Nord par le quartier KAHEMBE

- Au Sud par le quartier les volcans

- A l'Est par la république Rwandaise

- A l'Ouest par le quartier Mikeno

II.1.2.2 données géographique

a. Type de climat

- Alternance de saison : deux saisons, de pluie et

sèche

- Variation de température : non disponible

- Pluviomètre : non disponible

b. La nature du sol : sablo argileux

c. Le relief du sol : plaine

d. Le renseignement sur les sous-sols : rien à

signaler

e. Kilométrage des routes vitales : pas des routes

f. Végétation dominante : rien à

signaler

II.1.2.4 Aperçu

historique sur Birere

Le concept « birere »vient signifier

« les feuilles des bananes ».Ce concept avait trouvé

de l'ampleur, et ça constitue même l'actuel centre commercial de

Goma .Il est appellé « birere » dans l'une des

dialecte de la RDC, car les autochtones de ce milieu construisaient leurs

huttes ou cavernes en des feuilles des bananes appelées

communément birere et comme y avait une concentration de la

population, les gens commençaient à entreprendre quelques

activités génératrices des revenus ; le troc ;et

le petit commerce...et voir mêmes l'écoulement facile des biens

qui provenaient de la ville étrangère de GISENYI.

Vu ce circuit économique, les gens commençaient

à prendre ce milieu comme le seul centre commercial jusqu'à la

preuve du contraire. Actuellement, birere est considéré comme

l'un des grands moteurs économiques de la ville de Goma et voir

même de la province du nord Kivu compte tenu du nombre important des

commerçants qu'il contient.

Tableau n°3 Les avenues se trouvant dans le

centre commercial de Birere

|

N°

|

Avenue

|

Quartier

|

Nombre des boutiques

|

|

1

|

Av. Kyeshero

|

Murara

|

182

|

|

2

|