|

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU

DIPLÔME DE MASTER EN MICROBIOLOGIE MOLECULAIRE ET MEDICALE

(MASTER-3M)

Cytotoxicité larvaire et activités

antimicrobiennes des extraits de Adansonia digitata L., Tamarindus

indica L.et de Acacia nilotica L. Delilesur des souches

microbiennes multirésistantes au Bénin

THEME

Réalisé par :

AMADOU Afoussatou

Directeur :

Dr (MC) Jean Robert KLOTOE

Physiologiste-Pharmacologue

Maître de Conférences des Universités

(CAMES),

Enseignant-Chercheur aÌ l'Ecole Nationale des Sciences

de Natitingou/UNSTIM

Membres du jury

Président du jury : Pr

BANKOLE S. Honoré, Professeur titulaire des Universités du CAMES,

Rapporteur : Dr Jean Robert

KLOTOE,Maître de Conférences en Physiologie-Pharmacologie, ENS

Natitingou/UNSTIM

Examinateur : Dr DEGBE Cyriaque,

Maître-assistant des Université du CAMES, Bénin

Année Académique :

2021-2022

2ème Promotion

DEDICACE

Mon père AMADOU Abdou Razack et ma mère

ALEDJI Naïmath Augustine,

Je leurdédie ce travail pour leur dur labeur, l'amour et

la protection qu'ils m'accordent. Que Dieu les protège, veille sur eux

et leur accorde une longue vie afin qu'ils jouissent de leurs efforts.

Honorables respects et profondes gratitudes à vous.

REMERCIEMENTS

Ce travail de recherche est le fruit de nombreuses

collaborations pluridisciplinaires. Il se situe à la frontière

entre la microbiologie, la biologie moléculaire et la pharmacologie

ayant une finalité thérapeutique.

· Dieu le Père, le Tout

Puissant, qui m'a donné la force et la patience d'accomplir ce

modeste travail. Lui qui a toujours été mon guide et soutien, qui

me comble chaque jour au-delà de mes espérances et sans qui je ne

suis rien. Que son nom soit glorifié.

Mes chaleureux remerciements et reconnaissances à tous

ceux qui ont apporté leur concours à la réalisation de ce

mémoire en occurrence :

· Au directeur du mémoire Dr KLOTOE Jean

Robert, Maître deConférences (CAMES)en

Physiologie-Pharmacologie,

Pour votre disponibilité, compréhension, et

avoir accepté de diriger ce travail. J'ai beaucoup appris de vous

grâce à votre patience et humilité qui m'ont toujours

impressionnée. Trouvez ici le témoignage de ma profonde gratitude

et de ma reconnaissance.

· Dr DOUGNON Victorien Tamègnon,

Maître-Assistant en Microbiologie,

Pour le choix de la formation et l'accompagnement dans mon

cursus universitaire et de recherche. Trouvez ici le témoignage de ma

profonde gratitude et de ma reconnaissance.

· M. FANOU Brice,

Pour la sympathie, la simplicité et l'amour du travail.

Puissiez trouver ici mes sincères gratitudes pour votre contribution

à ce travail.

· Dr AGBANKPE Jerrold, Dr FAH Lauris, Dr DEGUENON

Esther, Dr KOUDOKPON Hornel, Dr AGBODJENTO Eric, Dr AYENA Césaire, Dr

SOHA Arnaud, Dr LEGBA Boris, M. OHOUKO Fréjus,

Pour la sympathie, simplicité et l'amour du travail.

Puissiez trouver ici mes sincères gratitudes pour votre contribution

à ce travail.

· Aux enseignants et à tous les membres de

l'administration de l'Unité de Recherche en Microbiologie

Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles

(URMAPha),

Pour leur aide au bon déroulement de la formation.

· Aux membres de l'Unité de Recherche en

Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles en

occurrence ASSOGBA Phénix, FABIYI Kafayath, HOUNSA Edna, ANIAMBOSSOU

Alidah, GBOTHE Elodie, GBAGUIDI Candide, SINTONDJI Kévin, DANSI SOCLO

Flocas, CODJIA Ida, BALARABE Roubaya, AKOTEGNON Rémi, SOVEGNON

Toussaint, HOUNKANRIN Manoir, HOUEDJISSIN Jaurès, VODOUNNON

Kévine, AHOUANDJINOU Sophonia,

Pour l'ambiance harmonieuse qui règne entre nous,pour

votre contribution dans la réalisation de ce travail. Longue vie

à l'équipe.

· Mon Grand-père AMADOU

Djibril,

Un homme unique, sage, rempli de bonté et de

bienveillance. Merci pour tes prières et ton amour. Que Dieu puisse

t'accorder une longue vie.

· Ma grande soeur Mme BOUKARY AMADOU Nassiratou

et son époux M. BOUKARY Bio Habib,

Pour leur hospitalité, leurs soutiens financier et

moral, leurs conseils et encouragements. Puisse Dieu vous le leur rendre au

centuple. Toute ma gratitude.

· Mes frères et soeursFalilath, Saliou,

Issa, Mouhamed, Amidath, Aimane, Abdoul Aziz, Akim, Madjidou sans oublier mes

neveux Abchir, Mafouz, Raghdane et nièces Rifaat, Himayath et

Rafiath.

Pour votre soutien moral, trouvez ici l'expression de la

complicité et de l'affection qui nous ont toujours

liées. Plein succès à vous.

· SARRE KOTO Wadjid, TCHANKPAN Franchesco Fred et

YACOUBOU Aminath,

· Pour leurs amitiés inconditionnelles, leurs

conseils et sincérités. Du fond du coeur, merci.

· AFATON Anny, DJOHOUN Yédia, HOUEFONDE

Merveille, GABA Hosanna, ALODE Rosette, HOUEFONDE Adonias,ADJAHI Alda,

Pour l'aide technique dans l'accomplissement de ces travaux.

Mes sincères remerciements.

· Tous mes condisciplesde formation et tous ceux

qui de près ou de loin ont contribué à la

réalisation de ce travail,

Je leur présente mes sincères remerciements.

HOMMAGES

ü A son Excellence le Président du

Jury,

C'est un grand honneur que vous nous faites en acceptant de

présider notre Jury de soutenance de mémoire de fin de formation.

Vos remarques et contributions seront prises en compte pour améliorer la

qualité de ce travail.

Respectueux

Hommages?!

ü Aux Honorables Membres du Jury,

Nous sommes touchée par l'honneur que vous nous faites

en acceptant de siéger dans notre Jury de soutenance du mémoire

de fin de formation.

Profonde gratitude et sincères

considérations?!

SIGLES ET ABREVIATIONS

|

A. digitata

|

:

|

Adansonia digitata

|

|

A. nilotica

|

:

|

Acacia nilotica

|

|

ADN

|

:

|

Acide Désoxyribonucléique

|

|

AMP

|

:

|

Amphoteìricine B

|

|

BLSE

|

:

|

Bêtalactamases à Spectre Elargi

|

|

C. albicans

|

:

|

Candida albicans

|

|

C. krusei

|

:

|

Candida krusei

|

|

C. glabrata

|

:

|

Candida glabrata

|

|

C. parapsilosis

|

:

|

Candida parapsilosis

|

|

CMI

|

:

|

Concentration Minimale Inhibitrice

|

|

CMB

|

:

|

Concentration Minimale Bactéricide

|

|

CMF

|

:

|

Concentration Minimale Fongicide

|

|

CL

|

:

|

Concentration Létale

|

|

CLT

|

:

|

Clotrimazole

|

|

DI

|

:

|

Diamètre d'inhibition

|

|

DL

|

:

|

Dose Létale

|

|

EA

|

:

|

Extrait Aqueux

|

|

E. coli

|

:

|

Escherichia coli

|

|

E. cloacae

|

:

|

Enterobacter cloacae

|

|

EE

|

:

|

Extrait Ethanolique

|

|

EPAC

|

:

|

Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi

|

|

HPLC

|

:

|

Chromatographie en Phase Liquide

|

|

FAST

|

:

|

Faculté des Sciences et Techniques

|

|

FLU

|

:

|

Fluconazole

|

|

ITR

|

:

|

Itraconazole

|

|

IMP

|

:

|

Imipénème

|

|

KET

|

:

|

Keìtoconazole

|

|

K. pneumoniae

|

:

|

Klebsiella pneumoniae

|

|

K. oxytoca

|

:

|

Klebsiella oxytoca

|

|

LARBA

|

:

|

Laboratoire de Recherche en Biologie appliquée

|

|

MH

|

:

|

Müller-Hinton

|

|

Mg

|

:

|

Milligramme

|

|

Ml

|

:

|

Millilitre

|

|

mm

|

:

|

Millimètre

|

|

nm

|

:

|

Nanomètre

|

|

NYS

|

:

|

Nystatine

|

|

ug

|

:

|

microgramme

|

|

OMS

|

:

|

Organisation Mondiale de la Santé

|

|

P. a

|

:

|

Pouvoir antibiotique

|

|

R

|

:

|

Résistante

|

|

S

|

:

|

Sensible

|

|

S. aureus

|

:

|

Staphylococcus aureus

|

|

SARM

|

:

|

Staphylococcus aureus Résistantes à la

Méticilline

|

|

SCN

|

:

|

Staphylocoque à Coagulase Négative

|

|

SFM

|

:

|

Société Française de la Microbiologie

|

|

STZ

|

:

|

Streptozotocine

|

|

T. indica

|

:

|

Tamarindus indica

|

|

UAC

|

:

|

Université d'Abomey-Calavi

|

|

U.R.M.A.Pha

|

:

|

Unité de Recherche en Microbiologie appliquée et

Pharmacologie des substances naturelles

|

|

UFC

|

:

|

Unité Format Colonie

|

|

V/V

|

:

|

Volume par volume

|

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Taxonomie de Adansonia

digitata L. (Azad, 2018)

3

Tableau II : Utilisations

ethnomédicales de Adansonia digitata L.

12

Tableau III : Classificaition taxonomique

de Tamarindus indica L.

17

Tableau IV : Utilisation

traditionnelle

19

Tableau V : Classification taxonomique de

Acacia nilotica (L.) Willd. ancien Delile

24

Tableau VI : Correspondance entre CL50 et

toxicité

33

Tableau VII : Profil de résistance

des souches bactériennes multirésistantes utilisées

34

Tableau VIII : Profil des gènes de

résistance des souches bactériennes multirésistantes

utilisées

34

Tableau IX : Interprétation des

mesures de diamètre d'inhibition

35

Tableau X : Profil des souches fongiques

utilisées

36

Tableau XI : Facteurs de virulence des souches

fongiques

36

Tableau XII : Aspects de souches de

Candida sur milieu ChromAgar Candida (Conda, Espagne) et sur

milieu TRM.

37

Tableau XIII : Norme utilisée pour

la lecture des résultats des tests d'antibiogramme des extraits

végétaux.

40

Tableau XIV : CL50 des

extraits de plante

48

Tableau XV : Activité

antibactérienne des extraits aqueux et éthanolique des

différentes parties de Adansonia digitata sur les souches

bactériennes multirésistantes

50

Tableau XVI : Activité

antifongique des extraits aqueux et éthanolique des différentes

parties de Adansonia digitata sur les souches de Candida

51

Tableau XVII : Activité

antibactérienne des extraits aqueux et éthanolique des

différentes parties de Tamarindus indica sur les souches

bactériennes multirésistantes

52

Tableau XVIII : Activité

antifongique des extraits aqueux et éthanolique des différentes

parties de Tamarindus indicasur les souches de Candida

53

Tableau XIX : Activité

antibactérienne des extraits aqueux et éthanolique des

différentes parties de Acacia nilotica sur les souches

bactériennes multirésistantes

54

Tableau XX : Activité antifongique

des extraits aqueux et éthanolique des différentes parties de

Acacia nilotica sur les souches deCandida

55

Tableau XXI : CMI, CMB et du pouvoir

antibiotique des extraits de plante

66

Tableau XXII : CMI, CMF et du pouvoir

antifongique des extraits de plante

67

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Baobab

ou Adansonia digitata L.

3

Figure 2. Représentation des

activités pharmacologiques de Adansonia digitata

15

Figure 3 : Tamarindus indica

(fruits & écorces).

18

Figure 4 : Propriétés

pharmacologiques de Tamarindus indica

21

Figure 5 : Acacia nilotica (L.)

Willd. ancien Delile

24

Figure 6 : Propriétés

pharmacologiques de Acacia nilotica (L.) Willd. ancien Delile

26

Figure 7 : Illustration de la

méthode d'évaluation du pouvoir antimicrobienne des extraits de

plante étudiés (Cas d'un extrait aqueux)

40

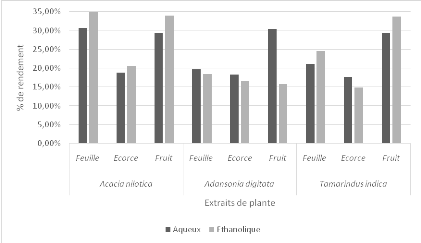

Figure 8 : Rendement à

l'extraction des plantes étudiées

44

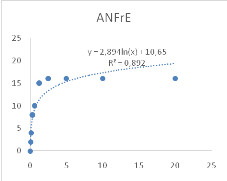

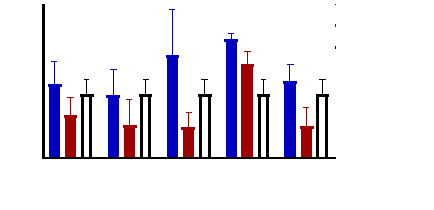

Figure 9 : Sensibilité des larves

de Artemia salina aux extraits de Acacia nilotica

45

Figure 10 : Sensibilité des larves

de Artemia salina aux extraits Adansonia digitata

46

Figure 11 : Sensibilité des larves

de Artemia salina aux Tamarindus indica

47

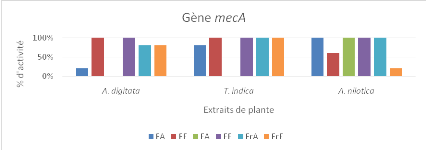

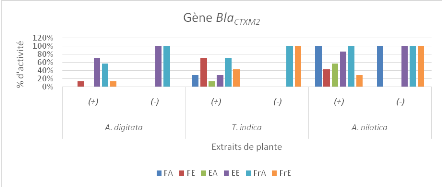

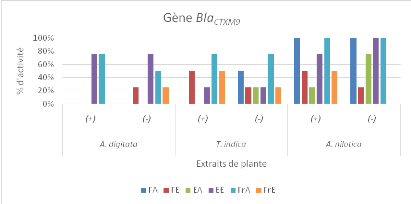

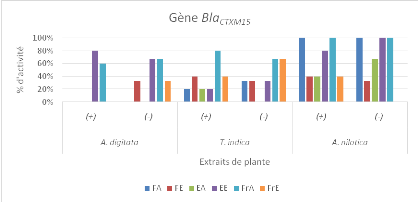

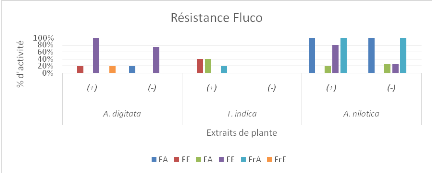

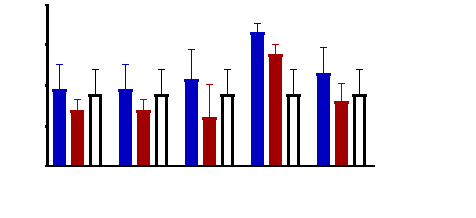

Figure 12 : Pourcentage d'activité

antibactérienne des différents extraits des différentes

plantes étudiées sur les bactéries présentant le

gène mecA

56

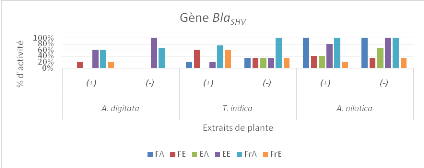

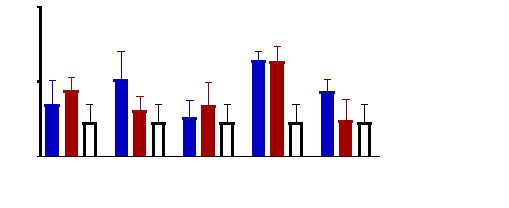

Figure 13a : Pourcentage

d'activité antibactérienne des différents extraits des

différentes plantes étudiées sur les bactéries

présentant le gène BlaSHV

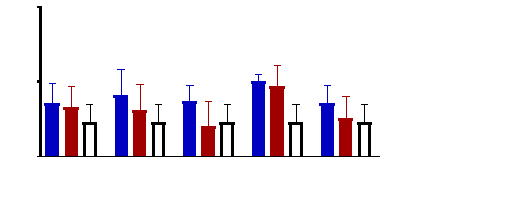

56

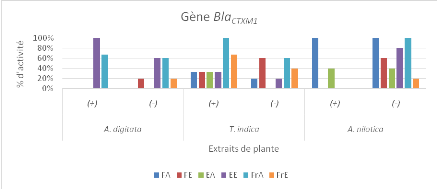

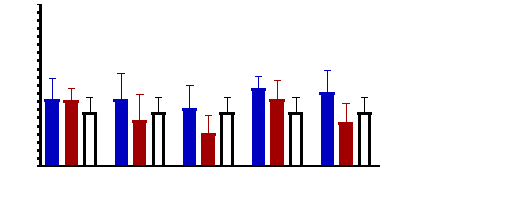

Figure 14 : Pourcentage d'activité

antifongique des différents extraits des différentes plantes

étudiées sur les champignons présentant la

résistance au fluconazole

60

Figure 15a : Pourcentage

d'activité antifongique des différents extraits des

différentes plantes étudiées sur les champignons

présentant la virulence au facteur lécithinase

61

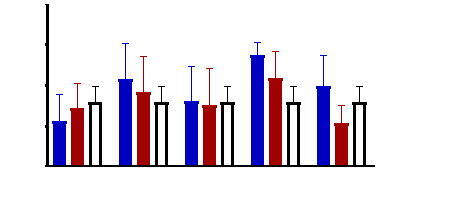

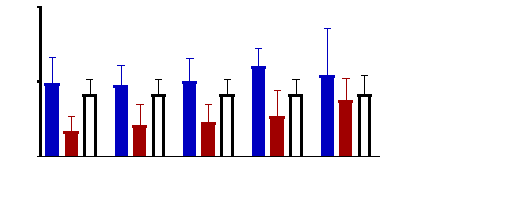

Figure 16 a : Pourcentage de

déstabilisation des extraits de plante sur la membrane des souches

S. aureus résistantes à la méthiciline en

fonction des concentrations

68

RÉSUMÉ

La résistance aux antimicrobiensdemeure une

préoccupation majeure de santé publique. Les plantes

médicinales constituent l'une des alternatives pour la découverte

de nouvelles molécules antimicrobiennes efficaces et sûres. Au

Bénin, Adansonia digitata L., Tamarindus indica L.

et Acacia nilotica (L) Delile sont trois plantes utilisées

traditionnellement pour le traitement des infections. Cette étude a

visée à contribuer à la lutte contre la résistance

aux antimicrobiens au Bénin.

L'étude a porté sur les extraits aqueux et

éthanolique des feuilles, écorces et fruits des plantes

sélectionnées. La cytotoxicité larvaire a

été évaluée par la sensibilité des larves de

Artemia salina aux extraits préparés. Les tests

antibactériens et antifongiques ont été

réalisés par la méthode de diffusion sur gélose des

extraits sur les souches bactériennes résistantes de

Staphylocoque à Coagulase Négative (SCN), Staphylococcus.

aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca,

Enterobacter cloacae et les souches fongiques de Candidaalbicans,

Candidakrusei, Candidaparapsilosis,Candidaglabrata. Ensuite, les

Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI), Bactéricides (CMB) et

Fongicides (CMF) ont été déterminées par la

méthode de micro-dilution pour les deux extraits les plus actifssur les

souches testées. Le mécanisme d'action de l'effet antimicrobien

des extraits actifs a été recherché par la méthode

d'action sur la membrane cytoplasmique.

Les résultats obtenus ont indiqué une absence de

cytotoxicité larvaire des différents extraits testés

à l'exception des extraits de fruits et de feuilles de A.

digitata qui ont présenté une toxicité

modérée. Concernant l'activité antibactérienne, les

souches de Staphylocoque à Coagulase Négative (SCN) et S.

aureus résistantes à la méticilline ont

été inhibées par la plupart des extraits testés.

Sur les souches entéropathogènes, les extraits aqueux des fruits

des plantes testées ont inhibé la croissance de la

totalité des souches testées. En plus de cet extrait, l'extrait

éthanolique d'écorce de T. indica a inhibé la

croissance de toutes ces souches à l'exception de K.

pneumoniae. De même, respectivement les extraits éthanoliques

du fruit de A. nilotica et de A. digitata ont

été actifs sur les souches entéropathogènes.

Concernant l'activité anti-candidosique, seuls les extraits aqueux des

fruits et feuilles de A. nilotica, de même, l'extrait

éthanolique de l'écorce de A. digitata ont

présenté une activité antifongique sur la majorité

des souches fongiques testées. Les données obtenues sur le

mécanisme d'action ont mis en évidence le potentiel de

déstabilisation de la membrane des souches bactériennes des

extraits testés avec un meilleur effet par rapport à

l'Imipénème utilisé comme molécule de

référence.

Ces données mettent en lumière le potentiel

antimicrobien des plantes étudiées et justifient leur usage en

médecine traditionnelle.

Mots clés : Antimicrobien?;

Candida?; Entérobactérie?; plante médicinale,

Bénin

ABSTRACT

Antimicrobial resistance remains a major public health

concern. Medicinal plants are one of the alternatives for the discovery of new

effective and safe antimicrobial molecules. In Benin, Adansonia digitata

L., Tamarindus indica L. and Acacia nilotica (L) Delile are three plants

traditionally used for the treatment of infections. This study aimed to

contribute to the fight against antimicrobial resistance in Benin.

The study focused on the aqueous and ethanolic extracts of

the leaves, barks and fruits of the selected plants. Larval cytotoxicity was

assessed by sensitivity of Artemia salina larvae to the prepared

extracts. Antibacterial and antifungal tests were performed by agar diffusion

method of the extracts on resistant bacterial strains of Coagulase Negative

Staphylococcus (CNS), Staphylococcus. aureus, Escherichia coli, Klebsiella

pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae and fungal strains of

Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida

glabrata. Then, the Minimum Inhibitory Concentrations (MIC), Bactericides

(BMC) and Fungicides (FMC) were determined by the micro-dilution method for the

two most active extracts on the tested strains. The mechanism of action of the

antimicrobial effect of the active extracts was investigated by the cytoplasmic

membrane action method.

The results obtained indicated no larval cytotoxicity of the

different extracts tested except for the fruit and leaf extracts of A.

digitata which showed a moderate toxicity. Concerning the antibacterial

activity, the strains of Coagulase Negative Staphylococcus (SCN) and S.

aureus resistant to methicillin were inhibited by most of the tested

extracts. On enteropathogenic strains, aqueous extracts from the fruits of the

plants tested inhibited the growth of all the strains tested. Besides this

extract, the ethanolic extract of T. indica bark inhibited the growth

of all these strains except K. pneumoniae. Similarly, ethanolic

extracts of the fruit of A. nilotica and A. digitata were

active on enteropathogenic strains respectively. Concerning the anti-candidus

activity, only the aqueous extracts of the fruits and leaves of A.

nilotica, and the ethanolic extract of the bark of A. digitata

showed antifungal activity on the majority of the fungal strains tested. The

data obtained on the mechanism of action highlighted the membrane

destabilization potential of the bacterial strains of the tested extracts with

a better effect compared to Imipenem used as reference molecule.

These data highlight the antimicrobial potential of the

studied plants and justify their use in traditional medicine.

Key words: Antimicrobial; Candida;

Enterobacteria; medicinal plant, Benin.

SOMMAIRE

|

INTRODUCTION...................................................................................

|

01

|

|

PARTIE 1 : SYNTHESE

BIBLIOGRAPHIQUE :..............

................... .........

|

04

|

1. ÉTAT DES LIEUX SUR LA RÉSISTANCE

ANTIMICROBIENNE

1.1

Généralités sur la résistance aux antimicrobiens

1.2

Épidémiologie de la résistance aux antimicrobiens

1.3 Mécanismes de la résistance aux

antimicrobiens

2. MONOGRAPHIE DES PLANTES

ÉTUDIÉES

2.1 Adansonia digitata L.

2.2. Tamarindus indica L.

2.3. Acacia nilotica(L.) Willd. ancien

Delile

|

|

|

PARTIE 2 : MATÉRIEL ET

MÉTHODES........................................................

|

29

|

|

1. CADRE

2. MATÉRIEL

3. MÉTHODES

|

|

|

PARTIE 3 : RÉSULTATS ET

DISCUSSION.......................................................

|

39

|

|

1. RÉSULTATS

2. DISCUSSION

|

|

|

CONCLUSION.....................................................................................

|

57

|

|

REFERENCES

BIBLIOGRAPHIQUES......................................................

|

62

|

INTRODUCTION

L'émergence de la résistance aux antimicrobiens

(RAM) constitue un réel problème de santé publique dans le

monde (Maurizio et al., 2017). Elle est observée dans les

domaines sanitaire et environnemental-(Essack et al., 2016). Selon

l'OMS, en Afrique, la charge de morbidité liée à la

résistance aux antimicrobiens est marquée essentiellement par

l'augmentation de la mortalité, du taux d'admission aux soins intensifs

et la durée de séjour en établissement de soins (Ogbolu

et al., 2011 -; Essack et al., 2016). Très

observée au sein des bactéries, leur impact n'est pas

négligeable sur les autres microorganismes dont particulièrement

les champignons. Au rang des bactéries en Afrique subsaharienne, selon

une étude de l'Organisation Mondiale de la Santé, une forte

résistance a été observée au niveau des familles

d'antibiotiques telles que : les céphalosporines, les

fluoroquinolones et les carbapénèmes sur les souches de

Escherichia coli etKlebsiella pneumoniae.De même, la

majoritédes souches de Staphylococcus aureusa également

développé une résistante à la méticilline

(OMS, 2014). Cette remarque s'est faite aussi au niveau des espèces

fongiques. En effet, entre 2000 et 2014, la prévalence a

été doublée avec une tendancecroissante au cours de ces

dernières années(Alanio et al., 2014). Les azolés

représentent les antifongiques ayant présenté les plus

forts taux de résistance. D'après Alanio, entre 2000 et 2014, il

a été rapporté que 31 % des isolats de C.

glabrata étaient résistants au fluconazole, habituellement

très actif sur les souches fongiques(Alanio et al., 2014).

Pour faire face à la RAM, la recherche de nouvelles

moléculesantimicrobiennes s'avère nécessaire. Des efforts

sont orientés vers les plantes médicinales au pouvoir

antimicrobien. Dans ce sens, la recherche de molécules bioactives

extraites des plantes médicinales constitueunealternative

prometteuse.Parmi ces dernières, Acacia nilotica,

Tamarindus indica et Adansonia

digitata '''''''''''''' (Diattaet al.,2019;

Datsugwai et Yusuf, 2017; Kumar et al., 2015; Escalona Arranz et

al.,2010) sont trois espècesdont les parties feuilles,

écorces et fruits ont été indiquées dans le

traitementdes infections.Les multiples vertus des parties de ces plantes

attestées par des études scientifiques montrent leurs potentiels

thérapeutiques- -'''(Abdelrhman et Adam, 2020; Ajiboye et

al., 2020; Akoma et al., 2018; Escalona-Arranz et al.,

2016; Eyong et al., 2015; Ambe et al., 2015). Ce potentiel

serait expliqué par l'effet des composés chimiques

présents dans les parties de plante et quantitativement variables selon

le type de solvant utilisé pour l'extraction(Abdalla et al.,

2020 ; Datsugwai et Yusuf, 2017).Les études

phytochimiques effectuées sur Adansonia digitata ont mis en

évidence la richesse de cette plante en leucoanthocyanines, glycosides,

stéroïdes, stérols, polyterpènes, alcaloïdes et

saponines (Datsugwai et Yusuf, 2017; Braca et al., 2018).

La plupart de ces composés chimiques ont été

identifiés dans Tamarindus indica-(Adeniyi et al.,

2017; Mehdi et al., 2019). Par ailleurs, 'Lebri et al. (2015)

ont mentionné que la présence des alcaloïdes à une

dose élevée serait à l'origine de la toxicité de la

plante.

Les études scientifiques effectuées sur les

plantes (Acacia nilotica, Tamarindus indica et Adansonia

digitata) ont prouvé leurs effets antimicrobiens sur des travaux

sur des souches de références et des souches cliniques

-(Assam et al.,

2020?; Essack et al., 2016?; Escalona-Arranz et al., 2010).

Du fait des vertus thérapeutiques attribuées à ces plantes

dans la lutte antimicrobienne et de l'existence d'une probable toxicité

à une certaine dose après consommation, il est nécessaire

de se poser les questions suivantes : est-il possible que

l'activité biologique d'une plante médicinale variesuivant ses

différentes parties?? L'effet antibactérien des plantes

médicinales peut-il varier suivant les profils de résistance des

souches étudiées?? Les limitesd'investigation scientifique sur

l'évaluation des effets antimicrobiens permettraient-elles d'aller vers

l'élucidation du mécanisme d'action de l'effet

antibactérien de ces plantes??

Dans l'optique de répondre à ces questions, la

présente étude vise en objectif général à

contribuer à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens au

Bénin.Spécifiquement, il s'est agi de :

- explorer les activités antibactérienne et

antifongique des extraits de différentes parties des plantes

sélectionnées sur des souches présentant différents

profils de résistance et de virulence?;

- déterminer le degré de cytotoxicité des

extraits des différentes parties de ces plantes sur les larves de

Artemia salina Leach?;

- rechercher le mécanisme d'action de l'effet

antimicrobien des extraits les plus actifs sur les souches testées.

I. SYNTHESE

BIBLIOGRAPHIQUE

II. SYNTHESE

BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. État des lieux sur la résistance aux

antimicrobiens

1.1.1. Généralités

sur la résistance aux antimicrobiens

La résistance aux antimicrobiens est un

phénomène qui survient soit naturellement soit de manière

acquise(Maurizio et al., 2017). Elle conduit à des

modifications du génome de la bactérie. Les bactéries en

jeu se retrouvent aussi bien dans les liquides biologiques que dans les

échantillons de l'environnement '(OMS, 2020). Elles se trouvent chez

l'être humain, l'animal, dans les aliments et dans

l'écosystème terrestre. Le transfert entre les

écosystèmes peut-être direct ou indirect. Elles peuvent se

propager d'une personne à l'autre, de l'homme à l'animal, ainsi

qu'à partir des aliments d'origine animale

''''''' ''' ' ' ' ' '''(Baka

et al., 2015).

L'émergence et la diffusion de la résistance aux

antibiotiques représentent une menace pour la santé publique

(Diene et al., 2013). Elle est devenue de plus en plus alarmante dans

les pays en développement où les maladies infectieuses, la

pauvreté et la malnutrition sont persistantes. Bien que l'apparition de

la résistance à un antibiotique soit un phénomène

biologique naturel, un bon nombre de facteurs liés au

sous-développement contribuent non seulement à amplifier le

processus, mais aussi à la diffusion de cette résistance (Ogbolu

et al., 2011). Les facteurs sont tels que : les conditions

socio-économiques défavorables, le manque de ressources humaines

qualifiées, le manque d'infrastructure pour le diagnostic

étiologique et l'évaluation de la résistance aux

antibiotiques, l'absence de réseaux nationaux et régionaux de

surveillance de la résistance, l'usage inapproprié et la

filière non sécurisée des antibiotiques et

l'antibiothérapie dans la filière animale (Ouedraogo et al.,

2017). La résistance aux antibiotiques dans la région de

l'Afrique de l'Ouest à l'image de ceux décrits à travers

le monde concerne principalement les bactéries produisant des

Bêtalactamases à Spectre Elargi (BLSE) avec émergence des

entérobactéries résistantes aux carbapénèmes

ainsi que Staphylococcus aureus à la méticilline (Sbiti

et al., 2017).

Du côté de la résistance aux

antifongiques, Candida développe plusieurs mécanismes

moléculaires pour résister à l'actiondes

médicaments antifongiques(Cuenca-Estrella, 2014). Cette

résistance est souvent occasionnée par le prolongement du

traitement aux antifongiques(Sendi et Zimmerli, 2012). La surexpression ou la

mutation des enzymes cibles ainsi que l'activation transcriptionnelle des

gènes codant pour les pompes d'efflux de médicaments des

superfamilles sont quelques-uns des facteurs impliqués dans le

développement de la résistance aux médicaments-(Dannaoui

et al., 2010). Par exemple, l'utilisation prolongée

d'azolé comme le fluconazole est à l'origine de l'une des

majeures résistances détectées (Cuenca-Estrella, 2014).

1.1.2. Épidémiologie de la

résistance aux antimicrobiens

La charge de morbidité liée à la

résistance aux antimicrobiens est marquée essentiellement par

l'augmentation de la mortalité, du taux d'admission aux soins intensifs

et la durée de séjour en établissement de soins(Ogbolu

et al., 2011). Pour Staphylococcus aureus, la

résistance aux médicaments de première intention est

également très répandue. On estime que les personnes

infectées par Staphylococcus aureus résistant à

la méthicilline (SARM) ont une probabilité de 64 % plus

élevée de mourir que celles qui ont une forme non

résistante de cette infection(Isendahl et al., 2012?; Diene

et al., 2013).

En 2014, selon le rapport sur la surveillance de la

résistance aux antimicrobiens publié, les niveaux

élevés de résistance aux céphalosporines de

3ème génération ont été

rapportés pour E. coli (70 %)et K. pneumoniae

(77 %) dans la région africaine (OMS, 2014). Le dernier

recours reste les carbapénèmes quoique des données

rapportent un taux de 54 % de résistance de K. pneumoniae

vis-à-vis de cette classe d'antibiotique. La diminution de la

sensibilité de K. pneumoniae à la pénicilline a

été rapportée dans toutes les régions membres de

l'OMS.

1.1.3. Situation de la résistance

aux antimicrobiens en Afrique

1.1.3.1. Résistance antibactérienne

De nos jours, il est remarqué que plusieurs

bactéries montrent un profil de multirésistance vis-à-vis

des antibiotiques usuels(Serragui et al.,2013). Ces résistances

variables sontémergentes et constituent une préoccupation majeure

pour le système de santé. Trois types de résistance ont

couramment été observés à savoir la

résistance au BLSE, au Carbapénème et Staphylococcus

aureus résistant à la méticilline. La

résistance au BLSE est en constante évolution et variable de 10

et 100 % chez les sujets sains dans les pays d'Afrique de l'Ouest

(Isendahl et al., 2012). La prévalence est variable selon les

régions de l'Afrique et l'échantillon soit 10 % de E.

coli BLSE en coproculture chez les enfants au Sénégal (Sbiti

et al., 2017), 32,6 % chez des enfants de moins de 5 ans en

Guinée-Bissau (Isendahl et al.,2012), 63 % chez le

personnel hospitalier et 100 % chez les enfants au Mali (Tandé

et al., 2009).

Cette résistance est due à l'émergence de

l'enzyme CTX-M variable selon les pays de l'Afrique (Hara et al.,

2015), type 14 au Mali (Duval et al., 2009), type 3 au Nigeria

(Ogbolu et al., 2011) et au Sénégal(Breurec et

al., 2013). Les autres enzymes décrites sont SHV-3 et SHV-12

(Brolund,2014), apparues ces dernières années et

détectées dans divers isolats. Cette résistance au BLSE

entraine des résistances à plusieurs familles d'antibiotiques,

notamment au cotrimoxazole, aux fluoroquinolones et aux aminosides

(Tandé et al., 2010). Cette multirésistance des

entérobactéries BLSE a entrainé la prescription des

carbapénèmes en clinique. Au Nigeria, il est rapporté des

prévalences variables selon le niveau des soins (Ogbolu et al.,

2011). Cette résistance a également été

notifiée en Sierra Leone (Leski et al., 2013)et au

Sénégal (Diene et al., 2013). Quant aux

Staphylococcus aureus résistantes à la

méticilline, leur émergence et diffusion sont dues aux

complications observées ces dernières années dans le

traitement des souches S. aureus dans les infections communautaires et

hospitalières-(Masim et al., 2021). Les clones

spécifiques circulant dans le cas de cette résistance en Afrique,

sont principalement le ST5 et le ST15 (Schaumburg et al., 2014). La

prévalence de cette résistance varie de 20 à 47 %en

communauté et dans les hôpitaux (Breurec et al., 2011,

Ahoyo et al., 2006). Ces prévalences témoignent de

l'ampleur de la résistance bactérienne dans la région de

l'Afrique.

1.1.3.2. Résistance antifongique

La prévalence de la résistance aux fongicides

est en augmentation au cours de ces dernières années. Elle

constitue, á l'instar de la résistance aux antibiotiques, un

problème mondial croissant, qui entraine des défis et des

coûts importants pour le système de santé (Ben Ayed

et al., 2019). Ceci aggrave la situation déjà difficile

sur le plan thérapeutique des infections fongiques. Ainsi, persistant

aux cours des infections sous-jacentes due à l'état toxique des

souches, la pharmacorésistance de l'infection à

Candida est répandue avec une résistance associée au

fluconazole, à l'amphotéricine B, au voriconazole et à la

caspofungine (Wang et al., 2019?; Hmida et al., 2018?; Allen,

2010). Cette résistance est à l'origine des échecs

thérapeutiques, de l'allongement du séjours dans les

établissement de soins et aux frais supplémentaires des soins de

santé (Ouedraogo et al., 2017). Outre les facteurs de

résistance, les levures du genre Candida seraient aÌ l'origine

d'un certain nombre de phénomène dont la production de quelques

facteurs de virulence qui leur permettraient d'infecter l'hôte et de

prouver leur pathogénicité(Gonçalves et al.,

2016).

1.1.4. Mécanismes de la

résistance aux antimicrobiens

1.1.4.1. Résistance antibactérienne

L'antibiorésistance constitue un défi à

relever à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un menace de

santé publique touchant particulièrement les domaines de la

santé individuelle et collective, de l'environnement avec de grands

impacts sur l'économie des pays (Cuenca-Estrella, 2014). Ces

résistances peuvent être naturelles ou acquises. La

résistance naturelle survenue via une mutation génétique

affecte le chromosome de la bactérie, permettant à cette

dernière de contourner l'effet délétère de

l'antibiotique (Wang et al., 2019?; Hmida et al., 2018?;

Breurec et al., 2011). Elle concerne en général qu'un

antibiotique ou une famille d'antibiotiques (Ben Ayed et al.,

2019). Elles peuvent aussi être liées à l'acquisition

de matériel génétique (plasmide) porteur d'un ou plusieurs

gènes de résistance, en provenance d'une autre bactérie.

Les résistances plasmidiques peuvent quant à elles, concerner

plusieurs antibiotiques, voire plusieurs familles d'antibiotiques. C'est la

résistance la plus répandue des résistances acquises

(80 %) (Hmida et al., 2018).

1.1.4.2. Résistance antifongique

Le

mécanisme de résistance aux antifongiques est variable selon la

classe de l'antifongique. Dans le cas de la résistance aux

polyènes, les mécanismes mis en place par Candida sont variables

et agissent par déplétion en ergostérol, par augmentation

de la proportion des glucanes de la paroi fongique, par augmentation de

l'activité catalasique et par formation de biofilm(Allen, 2010). Au sein

des Azolés, plusieurs types de mécanismes sont mis en jeu

à savoir : la modification de la cible, la surexpression de la

cible, l'altération des transporteurs, l'augmentation des voies

impliquées dans la réponse au stress, la modification des enzymes

responsables de la formation des métabolismes toxiques, la modification

de gènes activateurs transcriptionnels des gènes de

résistances, la formation de biofilm et le réarrangement

chromosomique(Gonçalves et al., 2016). Au rang des

echinocandines, la modification de la cible et l'augmentation des voies

impliquées dans la réponse au stress sont les mécanismes

utilisés par les souches de Candida. Le mécanisme de modification

des enzymes responsables de la formation des métabolites toxiques est

celui utilisé par la classe des analogues pyrimidiques (Cuenca-Estrella,

2014).

En mycologie médicale et vétérinaire, on

distingue deux types de résistance : (i) la résistance

intrinsèque, naturellement présente chez toutes les souches d'une

mêmeespèce ou d'un même genre et (ii) la résistance

acquise, induite par un processus de sélection génétique

sous l'effet de l'application répétée d'un antifongique.

La résistance intrinsèque peut être due àÌ

une absence de concentration de l'antifongique dans la cellule ou aÌ une

faible affinité de l'antifongique pour sa cible(Gonçalves et

al., 2016?; Guinea, 2014). Ce processus est bien connu

pour la levure Candida krusei, naturellement résistante au

fluconazole. L'emploi fréquent de cet antifongique en médecine

humaine, en prophylaxie ou en traitement curatif lors des candidoses a eu pour

conséquence, le remplacement progressif de l'espèce

endogène sensible, Candida albicans, par d'autres

espèces du genre Candida (dont C. krusei, C. glabrata ou C.

parapsilosis) (Guinea, 2014). La résistance acquise est un

processus dynamique qui peut potentiellement être observé chez

n'importe quelle espèce fongique et vis-à-vis de n'importe quelle

molécule antifongique(Gonçalves et al., 2016). Les

mécanismes moléculaires qui rendent compte de ce mode de

résistance incluent : (i) la modification de la cible de

l'antifongique (liée à une ou plusieurs mutations du gène

codant pour la cible)?; (ii) la surexpression de la cible de l'antifongique

(par exemple liée à une modification du promoteur du gène)

et (iii) la surexpression de pompes membranaires d'efflux (qui réduisent

rapidement la concentration d'antifongiques dans la cellule fongique)

(Cuenca-Estrella, 2014).

1.2. Monographie des plantes étudiées

La phytothérapie repose en partie sur une pratique

traditionnelle, fondée sur l'utilisation ancestrale et locale des

plantes. Les plantes ont toujours été une source importante de

nutrition et d'utilisation thérapeutique contre un grand nombre

d'affections humaines. Des études phytochimiques récentes sur les

plantes médicinales ont confirmé leur efficacité (Singh

et al.,2017) qui repose sur la qualité de la préparation

(ou extrait) de plante utilisée (Gingembre,2015).Les plantes

médicinales renferment en effet de nombreux composés actifs qui

ont des activités thérapeutiques complémentaires ou

synergiques. Ces principes actifs ont été étudiés

et reproduits chimiquement pour être incorporés de nos jours dans

de nombreux médicaments dont la consommation pose de nombreux

problèmes comme les échecs thérapeutiques liés le

plus souvent au développement des mécanismes de

résistances.

Délaissée à tort pendant plusieurs

décennies, aujourd'hui la population semble plus sensible et plus

favorable à l'utilisation de la médecine naturelle

'''''''''''(Hoellinger, 2017). Parmi ces alternatives d'utilisation, figurent

Adansonia digitata L., Tamarindus indica L. et Acacia nilotica L. qui

ont été explorées dans la présente étude.

1.2.1. Adansonia

digitata L.

1.2.1.1. Description botanique

Le baobab et ses espèces apparentées,

appartiennent à la famille des Malvaceae et au genre Adansonia --(Azad,

2018) comme présenté dans le tableau I. Sous plusieurs

appellations selon la culture et la région, certaines espèces

sont utilisées localement pour leurs feuilles, leurs bois, leurs fruits,

leurs graines ou leur gomme-(Abdelrhman et Adam, 2020). Le baobab africain

(A. digitata) est présent à l'état naturel dans

la plupart des pays du Sahara sous forme d'arbre épars dans la savane,

et est également présent dans les habitations humaines(Kumar

et al., 2016a). A. digitata, très ramifié est

un arbre massif à feuilles caduques. L'espèce adulte peut

atteindre 20-30 m de haut avec un diamètre de 2-10 m. Le tronc

est souvent de grande circonférence-(Kebenzikato et al., 2015).

L'écorce est lisse, brun rougeâtre à gris, douce et

possède des fibres longitudinales. A. digitata produit un

système de racines latérales étendu jusqu'à

50 m du tronc '''''(Kouyaté et al., 2011). L'origine du

baobab fait encore l'objet de débats. Le baobab a été

introduit dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales :

les pays d'Afrique centrale, de nombreux pays asiatiques, le Moyen-Orient et

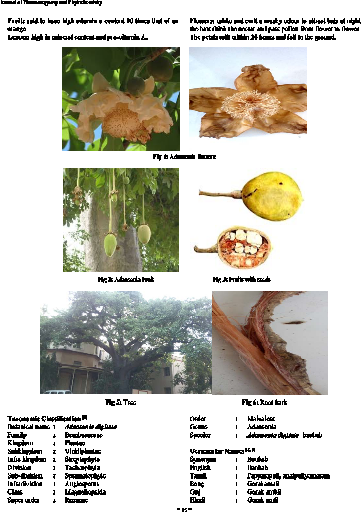

les Antilles. La figure 1 ci-dessous (a, b, c, d, e, f) présente

les différentes parties de l'espèce A. digitata.

Tableau I : Taxonomie de Adansonia

digitata L. --(Azad, 2018)

https://www.prota4u.org/database/protav8.asp?g=psk&p=Tamarindus+indica+L

1d

1c

1b

1a

1e

1f

1e

Figure 1 : Baobab ou Adansonia

digitata L. (Seed for Africa, 2018)

Légende : 1a : arbre?;

1 b et c : fruit?; 1d : graine?; 1e : feuille?;

1f :écorce

1.2.1.2. Utilisations

ethnomédicales

Le baobab africain (Adansonia digitata L.,

Malvaceae) est un arbre emblématique -(Bussmann et al.,

2021) possédant plusieurs usages traditionnels à travers

différents villages africains ''-(Shehu et al., 2019?;

Abdoulaye et al., 2018?; Nwodo et al., 2015). Il est

principalement utilisé pour l'alimentation. Les fruits, les fleurs, les

feuilles, les pousses, les racines des plantules et même les racines de

l'arbre sont comestibles. Tous les produits obtenus à partir du baobab

contribuent aux revenus et aident à réduire la pauvreté,

à améliorer les moyens de subsistance -(Bussmann et al.,

2021). Outre les utilisations industrielles, les baobabs africains,

énormes et creux, sont utilisés à d'autres fins, comme la

fourniture d'abris, le stockage de l'eau, ainsi que comme prisons ou sites

funéraires. Certains servent de lieux de rencontre religieux,

d'écuries, de salles de stockage, de tours de guetet de restaurants

(Pettigrew et al., 2012).Dans la littérature, plusieurs

études ont révélé des utilisations multiples des

différentes parties de Adansonia digitata variant selon les

régions de l'Afrique présenté dans le tableau II.

Tableau II : Utilisations

ethnomédicales de Adansonia digitata L.

|

Partie

|

Utilisation traditionnelle

|

Région

|

Références

|

|

pulpes du fruit

|

Composant d'assaisonnement et d'apéritif

Fumée âcre utilisée pour éloigner

les insectes gênants pour le bétail

Traitement de la diarrhée infantile, tuberculose,

cicatrisant des plaies

|

Afrique de l'ouest

|

-(Bussmann et al., 2021)

(Orwa et al., 2009)

-(Sharma et Jain, 2015)

|

|

feuilles

|

Utilisées comme des épinards,

Ingrédient fonctionnel (épaississant) des soupes

et des sauces

Utilisées comme antiasthmatique, diurétiques,

diaphorétique, anti-diaphorétiques, tonique, contre la

fièvre, diarrhée et dysenterie, lumbago, ophtalmie

|

Afrique centrale

Afrique centrale et de l'ouest

|

(Olayemi et al., 2017)

'''''(Kouyaté et al., 2011)

(Sidibé et Williams, 2002)

|

|

fruits

|

Consommées comme une friandise, pour fabriquer des

boissons rafraîchissantes et des glaces, ou utilisée pour

adultérer et faire cailler le lait

|

Afrique de l'ouest?; sud?; centrale

|

-(Abdelrhmanet Adam, 2020)

|

|

graines

|

une huile comestible au goût agréable, et

l'extraction de l'huile donne une farine d'huile

|

Afrique centrale

|

-(Kebenzikato et al., 2015)

|

|

écorces

|

utilisée comme fibre ou comme bois de chauffage

Galactagogue, contre poison du strophantus, contre la carie dentaire, la

gingivite, le paludisme, la rougeole, la gastrite, l'oléagineuse

|

Afrique centrale

|

-(Shehu et al., 2018)

|

|

racines

|

consommées en période de famine

servent de fortifiantes, d'antipaludéen, de stimulant

de l'activité sexuelle

|

Afrique de sud

|

(Orwa et al., 2009)

-(Bussmann et al., 2021)

|

1.2.1.3. Phytochimie de Adansonia

digitata L.

En général et malgré la variation des

données rapportées, la revue de la littérature a

révélé une grande variation dans les valeurs

rapportées des contenus nutritifs de la partie du baobab. Des

études ont montré que la pulpe du baobab est riche en vitamine C.

Les feuilles ont présenté une richesse en protéines de

bonne qualité, la plupart des acides aminés essentiels sont

présents dans les feuilles en minéraux. Quant à la graine,

elle est riche en graisses (Chadare et al.,2009). Une

variété de produits chimiques a été isolé et

caractérisés à partir de A. digitata. Ils

appartiennent aux classes des terpénoïdes, des flavonoïdes,

aux tanins des stéroïdes, des vitamines, des acides aminés,

des glucides et des lipides ( -Ajiboye et al.,

2020?; Eltahir et Elsayed, 2019?; Datsugwai et Yusuf, 2017). Plusieurs

études antérieures ont montré la présence des

térébentoïdes, phénoliques et alcaloïdes dans

l'extrait de A. digitata (Chadare et al., 2009).

En outre, la pulpe dans les fruits contient des

stérols, des saponines et des triterpènes qui sont

utilisés en médecine en raison de leurs effets

analgésiques et de réduction de la température

(antipyrétiques) -(Eltahir et Elsayed, 2019). La pulpe de baobab est un

produit végétal alimentaire très riche en micronutriments

(vitamine C, qui est un antioxydant, fer, cuivre (oligoéléments),

calcium, potassium, sodium et magnésium) et en polyphénols.

Ajiboye et al. (2020) ont révélé la

présence de phosphore, magnésium, calcium et le potassium dans

les principaux éléments minéraux présents dans les

graines. Quant à l'écorce de A. digitata, -Abdelmageed

(2019)a révélé la présence de tanins, de pigments

et de glycosides de terpène.

1.2.1.4. Toxicité

La toxicité aiguë de l'extrait aqueux de la pulpe

des fruits a été évaluée sur des rats. Les

résultats de l'étude ont montré une toxicité de

l'extrait par voie orale à 5000 mg/kg -(Muhammad et al.,

2016). D'autres chercheurs ont trouvé une DL50 de

8000 mg/kg par voie IP chez les rats. L'étude de

cytotoxicité de l'extrait aqueux et éthanolique a

révélé des effets significatifs signalant que les

composés solubles sont toxiques pour les cellules dermiques

-(Abdelmageed, 2019).Les études sur la toxicité des autres

parties de la plante restent à explorer. Les données existantes

permettent de tirer une conclusion partielle sur les fruits qui

s'avèrent moins toxiques par rapport à certains produits de

référence -''(Abdelmageed, 2019?; Abdoulaye et al.,

2018).

1.2.1.5. Propriétés

pharmacologiques

Adansonia digitata a montré à travers

plusieurs études qu'il possède des propriétés

pharmacologiques multiples. Les extraits et les composés actifs

isolés de différentes parties de la plante ont

présenté des activités antibactériennes,

antioxydantes, anti-inflammatoires, anticancéreuses, antivirales,

antifongiques, antidiarrhéiques, antidépresseurs,

anthelminthiques et antiprotozoaires ---(Atuadu et al.,

2021?; Ajiboye et al., 2020?; Yunusa et al., 2020?; Dhanasree

et al., 2020?; Gimba et al., 2019?; Shehu et al.,

2018?; Muhammad et al., 2016) (Figure 2).

Figure 2. Représentation des

activités pharmacologiques de Adansonia digitata

1.3.1.5.1. Activité

antioxydante

Les composés polyphénoliques, les vitamines E et

C, et les caroténoïdes sont considérés comme des

nutriments efficaces dans la prévention des maladies liées au

stress oxydatiftelles que l'inflammation, les maladies cardiovasculaires, le

cancer et les troubles liés au vieillissement (Dhanasree et

al., 2020?; Duhaimi et al., 2020?; Datsugwai et Yusuf, 2017). La

capacité antioxydante élevée des produits

dérivés de Adansonia digitata montre leur potentiel

thérapeutique, nutraceutique et cosmétique. L'extrait

méthanolique des feuilles a démontré une activité

antioxydante in vitro(Kabbashi et al., 2014).

L'activité antioxydante de la pulpe des fruits a été

démontrée par Nwodo et al. (2015). Braca et al.

(2018) ont aussi démontré l'activité antioxydante de

l'extrait butanolique de la pulpe des fruits. Selon Dhanasreeet al.

(2020),l'activité anti-radicale DPPH des extraits des

écorces a été démontrée. En outre, compte

tenu de la très haute capacité antioxydante de certaines parties

de la plante, il a été proposé l'utilisation de la fibre

rouge comme un nouvel ingrédient a valeur ajoutée pour la

préparation d'aliments et/ou l'application nutraceutique dans la

promotion de la santé (Vertuani et al.,2002).

Une étude a comparé la capacité

antioxydante globale (IAC), correspondant à la somme de la

capacité des antioxydants hydrosolubles et lipidiques correspondants,

des produits végétaux du baobab avec ceux de l'orange. La valeur

IAC des fibres rouges de baobab est restée très supérieure

à celle des pulpes des fruits frais d'orange montrant que les fibres

rouges ont une propriété antioxydantes très riche que

l'orange (Besco et al., 2007).

1.2.1.5.2.

Activités antibactériennes et antifongiques

Les différences dans les activités

antibactériennes ont été notées entre les divers

extraits et pourraient être liées aux différences dans leur

composition phytochimique -(Suliman et Nour, 2020?; Eltahir et Elsayed, 2019).

Lagnika et al. (2012) a montré que tous les extraits de

Adansonia digitata ont inhibé la croissance de S. aureus

résistant à la méthicilline (SARM) et S.

epidermidis à 10 mg/ml. A. digitata a

montréune certaine activité antibactérienne contre

Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Bacillus subtilis et

Escherichia coli. Le résultat des activités

antibactériennes de l'écorce de la tige des extraits bruts

d'éther de pétrole, d'éthanol et d'eau de Adansonia

digitata contre les isolats de test à diverses concentrations a

révélé que tous les extraits étaient sensibles aux

différentes souches testées. A l'exception de Escherichia

coli qui était résistante aux trois extraits à toutes

les concentrations testées (Ajiboye et al.,

2020).

L'activité antimicrobienne intéressante des

extraits de Adansonia digitata pourrait être due à la

présence de tanins et de flavonoïdes, car ceux-ci ont

déjà été signalés comme possédant des

activités antimicrobiennes (Datsugwai et Yusuf, 2017). Les

tanins sont des agents antimicrobiens connus qui pourraient inhiber la

croissance des microorganismes en précipitant la protéine

microbienne et en les privant ainsi des protéinesnutritionnelles

nécessaires à leur croissance et à leur

développement (Jame, 2019). Les flavonoïdes ont également

été signalés posséder de nombreuses

propriétés utiles, y compris les antimicrobiens (Kumar et

al., 2015). Ces activités sont associées à la

présence de flavonoïdes, tanins et alcaloïdes. Il convient

toutefois de mentionner que la détection des classes phytochimiques

bioactives dans une plante n'est pas une garantie pour tout bien biologique,

car cela dépendra des types de composés, ainsi que de leurs

concentrations et de leur interaction possible avec d'autres constituants.

La majorité des études réalisées

ont montré l'efficacité des extraits de Adansonia digitata

sur les souches cliniques et de références -(Eltahir et

Elsayed, 2019?; Kumar et al., 2016). Des études ayant

abordé l'effet sur les souches multirésistantes restent rares. Ce

qui devrait pousser à orienter les futures recherches vers ce domaine

non exploité.

1.2.2. Tamarindus indica L.

1.2.2.1. Description botanique

Tamarindus indicaL. (famille des Leguminosae),

communément appelé tamarin, est une espèce d'arbre

fruitier à feuilles persistantes indigène d'Afrique

cultivée dans de nombreux pays du monde. Tamarindus est un genre

monospécifique-(Menezes et al., 2016). Il est une espèce

légumineuse polyvalente, tropicale et à feuilles persistantes de

la sous-famille des Caesalpiniaceae, originaire d'Afrique et d'Asie du Sud

--(Azad, 2018). La classification taxonomique est présentée dans

le tableau III ci-dessous.

Tableau III :

Classificaition taxonomique de Tamarindus indica L.

|

Taxonomy

|

|

Règne

|

Plantae

|

|

Division

|

Magneliophyto

|

|

Classe

|

Magnoliopsida

|

|

Ordre

|

Fabales

|

|

Famille

|

Fabaceae

|

|

Genre

|

Tamarindus

|

|

Espèces

|

Tamarindus indica L.

|

Il pousse bien jusqu'à 1500 m au-dessus du niveau

de la mer où les précipitations annuelles sont supérieures

à 1500 mm. Il peut pousser dans des conditions de sol

variées. Les différentes parties présentées dans la

figure 3 ci-dessous ont une utilité variable selon la population.

T. indica est très populaire pour ses fruits délicieux

et appétissants (Chimsah et al., 2020). La pulpe molle,

succulente, juteuse et mûre est généralement

utilisée en confiserie et à la maison comme ingrédient de

chutnies, pickles, curry, conserves, boissons et sorbets. Les fruits du tamarin

ont plusieurs valeurs nutritives, électrolytes, phytonutriments,

vitamines et minéraux --(Azad, 2018).

3 b

3a

3c

3d

Figure 3 : Tamarindus indica (fruits

&écorces).

https://www.feedipedia.org/node/249

Légende : 3a :

écorce?; 3 b : feuille?; 3c et d : fruit

1.2.2.2. Propriétés

ethnopharmacologiques

Tamarindus indica, également connu sous le nom

de tamarin, est un arbre fruitier tropical qui pousse naturellement dans de

nombreuses régions tropicales et subtropicales. Les différentes

parties ont une utilité variable selon la population. En

référence au tableau IV. En raison de son goût aigre,

la pulpe du fruit est largement utilisée pour ajouter de la saveur en

cuisine, mais également dans la production des jus de fruits. De

nombreuses allégations ont été faites sur l'utilisation

médicinale des pulpes de tamarin, y compris comme agents laxatifs,

expectorants, antipyrétiques et antimicrobiens (Amsaveni et Sudha,

2009?; John et al., 2004?; Metwali, 2003).

Les feuilles tendres de T. indica sont

traditionnellement utilisées avec les lentilles dans le sud de l'Inde,

remplaçant le fruit du tamarin. Les feuilles sont également

utilisées pour traiter les infections de la gorge, la toux, la

fièvre, les infections intestinales par les vers, les problèmes

urinaires et les affections hépatiques.

Les feuilles et la pulpe agissent comme un cholagogue, un

laxatif et un anticongestant et présentent une activité

antioxydante dans le foie en plus de leurs propriétés

réductrices du sucre dans le sang -(Ahmad et al., 2018).

Cet arbre a longtemps été populaire pour son

bois de bonne qualité et pour la fabrication d'objet décoratif,

en particulier dans les pays asiatiques et africains. Cet arbre est

remarquablement exempt de toute attaque d'insectes et de maladies probablement

dues à certaines propriétés chimiques de ces

différentes parties (Parvez et al., 2004a).

Tableau IV : Utilisation

traditionnelle

|

Partie

|

Utilisation traditionnelle

|

Localisation

|

Références

|

|

Fruits

|

Bortive, douleurs abdominales, fièvre, urolithiasis,

post-partum, douleurs

|

Afrique du Sud et de l'Ouest

|

Grollier, 1998

|

|

Feuilles

|

Constipation, infections de la gorge, toux, la fièvre,

les infections intestinales par les vers, les problèmes urinaires et les

affections hépatiques

|

Afrique centrale?; Africa de l'Est

|

----------------Parvez et al., 2004

|

|

Pulpes

|

Cholagogue, un laxatif et un anticongestant

|

Afrique du Sud

|

Menezes et al., 2016

|

|

Racines

|

Ulcères, bouillonnement

|

Inde et Afrique

|

Kayode et al., 2018

|

D'après une étude menée au Bénin,

le tamarin offre une source de vitamines et est souvent ajouté comme

composant aigre à la nourriture. La bouillie de fruits et/ou le jus de

fruits sont consommés quotidiennement par chaque groupe ethnique (Van

Der Stege et al., 2011).

1.2.2.3. Phytochimie de Tamarindus

indica

La composition chimique en acides aminés, en acides

gras et en minéraux des parties de la plante de tamarin a

été rapportée. Les différences dans les valeurs

trouvées dans la littérature sont probablement dues à des

différences dans les souches génétiques, les stades de

maturité auxquels les parties de la plante ont été

récoltées, les conditions de croissance (Glewet al.,

2005), les techniques de récolte et de manipulation ainsi qu'aux

différences dans les méthodes d'analyse.

Les graines de tamarin contiennent des composés

polyphénoliques comme l'épicatéchine, les polymères

de procyanidine. En outre, les travaux de Maiti et al. (2005) ont

montré que l'extrait aqueux de graines de tamarin s'est

avéré avoir de puissantes activités antidiabétiques

et antihyperlipidémiques chez le rat mâle diabétique induit

par la streptozotocine (STZ). L'analyse de l'extrait de méthanol de la

pulpe de fruit de tamarin par HPLC a révélé la

présence prédominante de proanthocyanidines, de catéchine

et d'épicatéchine (Sudjaroen et al., 2005). Les

études réalisées par Sole et al. (2013)

rapportent que l'HPLC analytique en phase inversée de l'extrait de

graines de tamarin a révélé la présence de

flavonoïdes, de catéchine et d'épicatéchine. Les

résultats de -Adeniyi et al. (2017) sur la présence de

tanin est contradictoire à ceux trouvés par d'autres chercheurs.

Ceci suggère une étude approfondie sur la présence de ce

composé chimique dans la plante.

1.2.2.4. Toxicité

Concernant la toxicité des extraits de T.

indica, très peu d'études ont été

réalisées. Escalona-Arranz et al. ont observé en

clinique chez les rats traités avecT. indica, l'absence de

signes cliniques pouvant être associés à des effets

toxiques systémiques. Il a démontré que l'aspect des

muqueuses ou des yeux est resté normal, de même que le

comportement des animaux et leur activité somatomotrice. Les animaux en

expérimentation ont maintenu voir augmenter de poids et les

alimentations quotidiennes étaient normales. La totalité des

animaux a survécu à l'expérimentation faite. Aucune

différence n'a été observée sur le plan

histopathologique entre les animaux ayant reçu le traitement et le

groupe témoin. Les extraits ont donc été qualifiés

comme non toxiques dans l'échelle des substances de classe toxique

(OECD/OCDE 4) (Traoré, 2020?; Escalona-Arranzet al.,

2016).

1.2.2.5. Propriétés

pharmacologiques

Tamarindus indica a une utilisation innombrable dans

la médecine traditionnelle à base de plantes. La valeur

pharmacologique du tamarin responsable de son efficacité

thérapeutique est déjà mentionnée dans la

littérature traditionnelle -(Ahmad et al., 2018?; Meher et

al., 2014?; Kodlady et al., 2012).

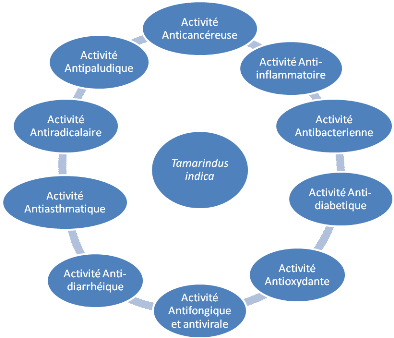

Diverses activités pharmacologiques in vitro et in

vivo ont été rapportées pour les extraits et les

constituants bioactifs isolés de Tamarindus indica. Les

extraits et les composés actifs isolés de différentes

parties de Tamarindus indica ont présenté une

activité antibactérienne, antioxydante, anti-inflammatoire,

anticancéreuse, antidiabétique, antivirale,

antiépileptique, antifongique, antidiarrhéique, antiasthmatique

et antiradikalinen --''''''''''''''(Chimsah et al., 2020?;

Havyarimana, 2020?; Traoré, 2020?; Mehdi et al., 2019?;

Abdallah et Muhammad, 2018?; Mbaye et al., 2016?; Escalona-Arranz

et al., 2010?; Meher et al., 2014) (Figure 4).

Figure 4 :Propriétés

pharmacologiques de Tamarindus indica

1.2.2.5.1. Activité antioxydante

L'activité antioxydante de l'extrait et des fractions

des feuilles de T. indica L par la méthode du DPPH ont

montré que ceux-ci inhibent significativement le DPPH à toutes

les concentrations testées. Ceci peut s'expliquer par l'extraction des

polyphénols par les solvants polaires '(Mbaye et al., 2017).

Les fruits, les feuilles et les graines sont des sources

naturelles d'antioxydants et plusieurs études ont parié sur cette

alternative pour remplacer les antioxydants synthétiques '(Mbaye et

al., 2017?; Escalona-Arranz et al., 2016). L'étude des

effets d'un extrait méthanolique de l'enveloppe de la graine de T.

indica sur des rats Wistar a montré une diminution de

l'activité des enzymes telles que la superoxyde dismutase, de la

catalase et de la peroxydase. D'après cette étude, l'extrait

protège et restaure l'architecture hépatique. Les auteurs

suggèrent que ce produit pourrait être étudié en

tant que complément de santé et applicable en alimentation pour

la conservation des produits (Menezes et al., 2017).

1.2.2.5.2. Activités antibactérienne et

antifongique

Tamarindus indica est connu pour son activité

antimicrobienne à large spectre contre les différentes souches de

bactéries nuisibles, en raison de la présence de constituants

chimiques importants sur le plan thérapeutique. Des études ont

montré l'activité antimicrobienne potentielle de

différentes parties de T. indica contre diverses souches de

bactéries -'''''''''''''' (Diatta et al., 2019?;

Abdallah et Muhammad, 2018?; Escalona-Arranz et al., 2010). L'extrait

de méthanol et d'acétone de T. indica a montré

une activité antimicrobienne puissante contre Klebsiella

pneumoniae. Quant aux extraits aqueux, éthanolique et

acétonique, il a été révélé une

activité antimicrobienne puissante contre Salmonella Typhi et

Staphylococcus aureus -(Abdallah et Muhammad, 2018). Les feuilles

fraîches et séchées au soleil, ainsi que l'extrait

éthanolique et l'huile essentielle pure des feuilles de tamarinier ont

été testés sur Salmonella typhimurium, Pseudomonas

aeruginosa et Candida albicans. Le résultat a

démontré que parmi toutes les préparations, l'huile

essentielle a montré un bon spectre d'activité antimicrobienne

(Escalona-Arranzet al., 2010). L'activité antimicrobienne de

cet extrait végétal a été réalisée

contre des bactéries à Gram positif et à Gram

négatif par la méthode de diffusion en puits. La grande zone

d'inhibition a été observée sur les Gram positifs. Dans

les cas d'infection urinaire, des bactéries pathogènes

isolées chez des femmes ont montré une activité

antibactérienne maximale contre différentes souches de

bactéries. D'autres études réalisées sur les

extraits de feuilles et de fruits de T. indica testés contre

les isolats cliniques de Escherichia coli et de Shigella spp dans les

selles ont montré que l'extrait éthanolique a une activité

maximale par rapport à l'extrait aqueux (Escalona-Arranz et

al., 2010).

Une étude in vitro avec des extraits de

Tamarindus indica sur les souches multirésistantes a

montré un effet bactériostatique de l'extrait sur ces souches

(Kothari, 2014). Le potentiel antimicrobien des extraits de graines de la

plante contre le staphylocoque doré multirésistant à la

méthicilline (MDR-MRSA) a montré une efficacité avec les

extraits éthanolique, méthanolique et acétonique (Yang et

Zezhi, 2009). Ces extraits ont été capables d'obtenir une

destruction presque totale des biofilms de S. mutans à des

concentrations allant de 600 à 2000 ìg/ml(Patel et al.,

2013). Ces études réalisées ont montré la

capacité des extraits de T. indica sur les souches

résistantes. D'autres souches microbiennes méritent d'être

explorées afin d'élucider les chercheurs et d'orienter vers une

alternative durable face à la résistance antimicrobienne.

1.2.3. Acacia

nilotica(L.) Willd. ancien Delile

1.2.3.1. Description botanique

L'arbre de Acacia nilotica peut se présenter

sous forme d'arbuste ou comme un vrai arbre, capable d'atteindre 15 à

20 m de hauteur (ssp. R. Non nilotique, R. Non

tomentosa et R. Non indique). Le feuillage est dense,

de forme hémisphérique ou plate, et les branches ont des

épines jusqu'à 5 cm de long. Ils sont bipinnate, consistant

entre 12-30 paires de folioles, glabre ou pubescent, jusqu'à

7 mm de longueur et 0,5-1,5 mm de largeur. Les fleurs sont jaune vif,

les gousses de couleur grise au brun, avec une forme variable dans

différentes sous-espèces, contenant de 6 à

16 semences. Pendant la saison sèche, ils ont tendance à

perdre leurs feuilles, bien que la sous-espèce fluviatili peut

se comporter comme plantes vertes. La classification taxonomique

présentée dans le tableau V révèle qu'il y a neuf

sous-espèces reconnues dont trois sous le continent indien et six du

continent Africain (Singh et al., 2010).

Tableau V :

Classification taxonomique de Acacia nilotica(L.) Willd.

ancien Delile

|

Taxonomie

|

|

Règne

|

Plantae

|

|

Division

|

Angiosperme

|

|

Classe

|

Magnoliopsida

|

|

Ordre

|

Fabales

|

|

Famille

|

Mimosaceae

|

|

Genre

|

Acacia

|

|

Espèces

|

Acacia nilotica (L.) Willd.

ancien Delile

|

5b

5a

5d

5c

Figure 5 :

Acacia nilotica(L.) Willd. ancien Delile

Légende : 5a : feuille?;

5b : fruit sec?; 5c écorce ; 5d : fruit frais.

1.2.3.2. Utilisations cliniques

traditionnelles de Acacia nilotica(L.) Willd. ancien Delile

Acacia nilotica est utilisé dans de nombreuses

cultures pour traiter la bronchite, les douleurs thoraciques, le rhume, la

diarrhée, la dysenterie, la fièvre, les hémorragies, la

lèpre, les troubles oculaires, la pneumonie, les maux de gorge, la

syphilis, la candidose buccale, les infections fongiques de la peau, le

paludisme et la rage de dents (Kubmarawa et al., 2007).

La décoction de l'écorce est utilisée

pour traiter les complications pré, intra et post-partum -(Kaingu et

al., 2011) et la décoction chaude de l'écorce de racine est

utilisée pour les complications gastro-intestinales et la

babésiose. Les fruits sont utilisés contre la gale.

1.2.3.3. Phytochimie de Acacia

nilotica(L.) Willd. ancien Delile

Les extraits de Acacia nilotica ont une composition

chimique variée selon le type d'extrait et la partie

étudiée. Les études ont montré la présence

des sucres, des protéines, des acides aminés libres dans les

extraits de pulpe, ainsi que les tanins, les flavonoïdes, les coumarines,

les anthocyanes, les leucoanthocyanes et les mucilages ont été

trouvés abondants dans les extraits de pulpe. Dans le fruit, il a

été noté la présence de glycosides, des

flavonoïdes et des terpénoïdes. Les tanins étaient

présents dans les extraits méthanolique et aqueux (Abdalla et

al., 2020). Les feuilles et les racines contiennent des alcaloïdes,

de saponines, de glycosides cardiaques, des tanins et flavonoïdes (Jame,

2019).

1.2.3.4. Toxicité

D'après les études de toxicité

réalisées sur cette plante, il a été

démontré que l'extrait éthanolique des feuilles de

Acacia nilotica n'exerce aucune activité hémolytique sur

le rat et l'homme, et qu'il est non toxique(Ilavarasan et al.,2017).

Néanmoins, des composés chimiques présents dans la plante

à certaines doses pourraient causer des dommages aux systèmes du

corps?; ainsi, plus la dose administrée est élevée, plus

les lésions causées sont importantes. Des études

passées en revue ont rapporté qu'une exposition à long

terme de la plante et surtout de l'écorce pourrait induire des effets

toxiques de certaines parties sur les principaux systèmes d'organes tels

que le foie et les reins(Kalaivani et al., 2011). Dans l'ensemble, en

raison de la demande croissante et remarquable que l'utilisation

thérapeutique des différentes parties de A. nilotica a

suscitée, ainsi que de son énorme potentiel dans un avenir

proche, des études toxicologiques plus avancées devraient

être réalisées pour clarifier l'innocuité de

l'espèce (Maman et al., 2019).

1.2.3.5. Propriétés

pharmacologiques

Diverses activités pharmacologiques in vitro et in

vivo ont été rapportées pour les extraits et les

constituants bioactifs isolés de A. nilotica. Les extraits et

les composés actifs isolés de différentes parties de

A. nilotica ont présenté des activités

antibactériennes- - (Elamary et al., 2020),

antioxydantes, anti-inflammatoires(Jame, 2019a), anticancéreuses,

chimiopréventives, antidiabétiques, antivirales,

antiépileptiques, antifongiques, antidiarrhéiques(Al-Juhaimi

et al., 2020), cicatrisantes, insecticides, anthelminthiques(Farzana

et al., 2014) et antiprotozoaires (Figure 6).

Figure 6 : Propriétés

pharmacologiques de Acacia nilotica(L.) Willd. ancien Delile

1.2.3.5.1. Activité antioxydante

La détermination des activités antioxydantes qui

sont traditionnellement utilisées dans le traitement du cancer permet

d'identifier des composés phénoliques importants pour neutraliser

les radicaux libres et ainsi réduire les dommages cellulaires. D'autres

études ont démontré que diverses parties de A.

nilotica peuvent présenter des activités antioxydantes.

Kalaivani et al., (2011) ont détecté un composé

antioxydant actif (gallate d'éthyle) dans l'extrait éthanolique

de feuilles de Acacia nilotica Wild. Ex. Del.

D'autres activités antioxydantes de Acacia

nilotica ont été détectées dans l'extrait

éthanolique des feuilles (Jame, 2019a) et des gousses. Singh et al.

(2010) ont décrit l'activité antioxydante de l'extrait

aqueux de l'écorce.

1.2.3.5.2. Activité antibactérienne et

antifongique

L'étude sur l'activité antimicrobienne des

extraits de A. nilotica en tant qu'agent antimicrobien naturel a

été élucidée sur des isolats de source alimentaire

et clinique. Il a été démontré que les extraits

testés ont des effets antimicrobiens substantiels contre les souches

bactériennes résistantes aux antibiotiques de E. coli et

de Salmonella ----(Sadiq et al., 2017). L'extrait de la plante a

réduit de manière significative l'activité du biofilm de

E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, et P. aeruginosa, des isolats

multirésistants des échantillons uropathogènes et

contenant des gènes de résistance blaTEM, blaSHV et blaCTX

- - (Elamary et al.,2020). De la même

manière, Khan et al. (2009) a exposé l'activité

antifongique d'extraits éthanoliques contre des souches

multirésistantes de Candida. L'utilisation d'extrait méthanolique

et aqueux de gousses de Acacia nilotica a exposé une

activité antibactérienne contre Escherichia coli,

Staphylococcus aureus et Salmonella typhi (Farzana et al., 2014).

De même, les extraits éthanoliques bruts ont montré des

activités antimicrobiennes contre les souches multirésistantes

de Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae(Khan et al.,

2009).

II. MATÉRIEL ET

MÉTHODES

2.1.

CADRE D'ÉTUDE

2.1.1.

Cadre institutionnel

L'Unité de Recherche en Microbiologie appliquée

et Pharmacologie des substances naturelles (U.R.M.A.Pha) a été

créée en 2017 en tant qu'unité de recherche

transfacultaire. Elle est physiquement et administrativement située dans

l'Université d'Abomey-Calavi, au sein du Laboratoire de Recherche en

Biologie Appliquée (L.A.R.B.A) de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi

(EPAC). Sa vision est d'être une unité nationale d'excellence

où les scientifiques travaillent ensemble pour trouver des solutions aux

problèmes sanitaires et environnementaux d'importance majeure au

Bénin et en Afrique.

En tant qu'unité d'enseignement, U.R.M.A.Pha forme des

biologistes spécialistes d'un master en Microbiologie moléculaire

et Médicale de qualité depuis 2019. Elle offre une formation

théorique et pratique enseignée par des spécialistes

nationaux et internationaux.

2.1.2.

Cadre technique

L'unité se présente sous deux blocs et est

structurée comme suit : l'administration, la salle des cours, la

salle de conférence, les laboratoires, la salle de production, le

réfectoire, l'animalerie et des bureaux des membres de l'équipe.

L'administration comporte les bureaux des responsables, du secrétariat

et d'une salle d'accueil.

Les diverses manipulations dans le cadre de ce mémoire

ont été réalisées au sein du laboratoire

del'Unité de Recherche en Microbiologie appliquée et

Pharmacologie des substances naturelles (U.R.M.A.Pha). Le laboratoire se

distingue en des sections telles que : la microbiologie, la biochimie -

pharmacologie, la biologie moléculaire, la salle pluridisciplinaire et

la salle de bio-informatique. Chaque laboratoire est très

équipé et comporte deux paillasses dont la principale est

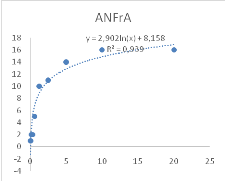

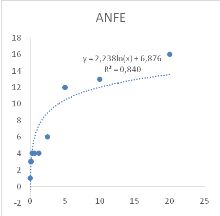

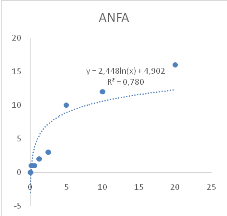

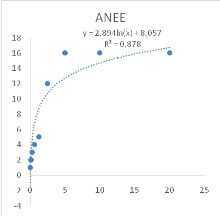

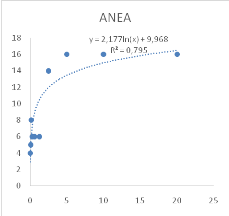

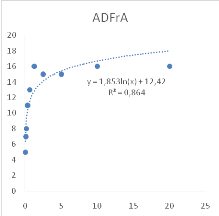

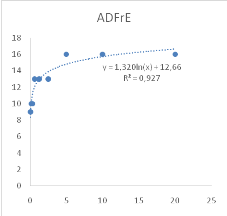

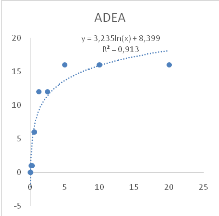

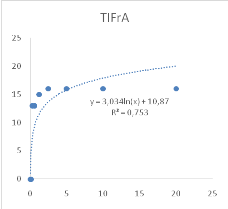

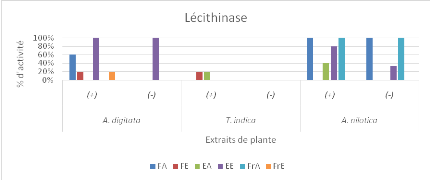

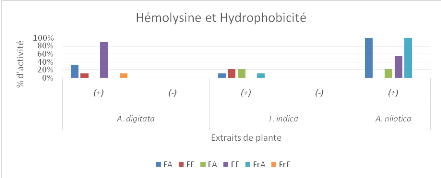

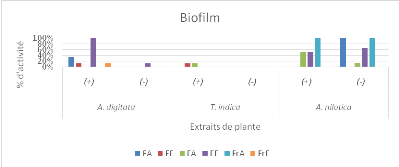

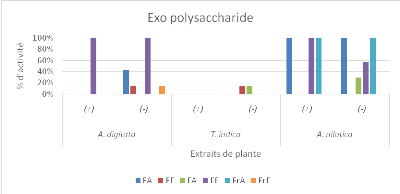

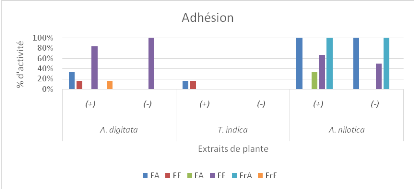

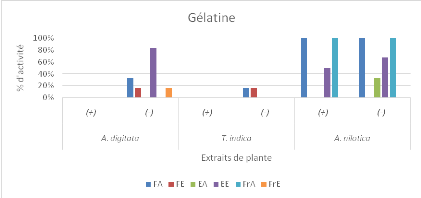

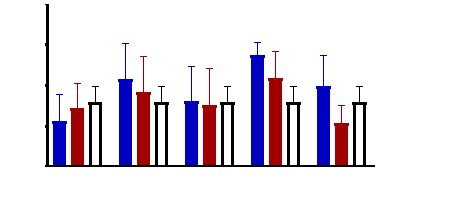

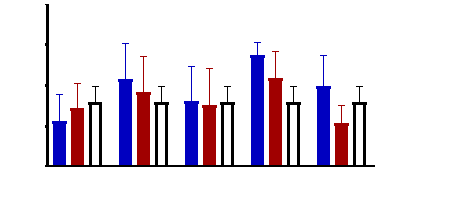

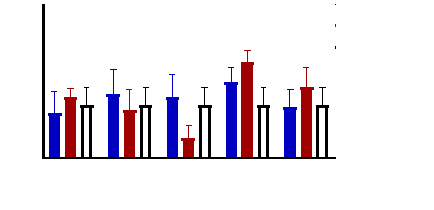

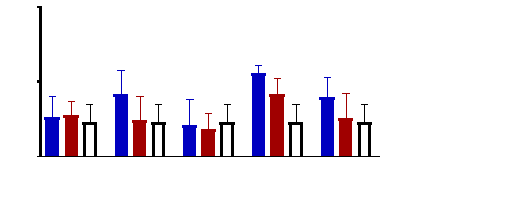

centrale et les paillasses secondaires qui ceinturent les laboratoires.