|

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

------------------------------------------------------------

Ministère De l'Enseignement Supérieur De La

Recherche

Et De L'innovation

------------------------------------------------------------

Direction Générale de l'Enseignement

Supérieur Privé

-------------------------------------------------------------------

AFRICAN MILLENIUM DEVELOPMENT

INSTITUTE

---------------------------------------------------------------

LA PRISE EN CHARGE DE L'HEPATITE B

Année : 2021/2022

Numéro : 2

Mémoire de Diplôme de Master II en Analyse

Biologique

Spécialité : Virologie

Présenté et soutenu

21/05/2022 à 14H à AMDI

Par

Youssouf Mohamed Youssouf

Né le 24/11/1993 à Djibouti

MEMBRES DU JURY

Président : Docteur Aliou BA

Enseignant-Chercheur ISRA/Thiès

Membres :

Monsieur Mbaye Coumba Mbothie Directeur AMDI /

Santé AMDI

Docteur Saliou NGOM

Enseignant-Chercheur UCAD

Docteur Bocar DIOP

Enseignant-Chercheur UCAD

DEDICACE

Je dédie ce travail à :

· A mes chers parents

Pour l'affection, la tendresse et l'amour dont vous m'avez

toujours entouré ;

Pour le sacrifice et le dévouement dont vous m'avez

toujours fait preuve ;

Pour l'encouragement sans limite que vous ne cessez de

manifester ;

Aucun mot, aucune phrase ne saurait exprimer mes profondes

sentiments d'amour et de respects ;

Que ce modeste travail soit considéré comme un

gage de reconnaissance envers vous ;

Mise à part ALLAH, c'est à vous que je dois ce

que je suis ;

Puisse le grand puissant vous donner santé, bonheur et

longue vie.

· A mon frère kassim

Pour l'encouragement et le soutien que vous ne cessez de

m'apporter ;

Je suis ton plus grand fan et tu resteras toujours un

modèle pour moi ;

Je te souhaite beaucoup de réussite que t'en a

déjà pleinement dans ta vie

· A ma famille

A tous ceux qui, de près ou de loin ont

contribué à la réalisation de ce travail, merci pour votre

soutien et amour.

· A mes amis les plus chers

Je m'estime toujours chanceux d'être entouré par

cette si bonne compagnie que vous êtes Vous étiez si

attentionnés et si présent dans ma vie, l'accomplissement de ce

travail est en grande partie grâce à vous tous

Merci pour votre soutien et affection, vous représentez

ma famille.

REMERCIEMENTS

Mes plus profonds remerciements vont vers mes parents Madame

Fatouma Kassim Abakari et M. Mohamed Youssouf que j'aime de tout mon coeur et

qui m'ont toujours soutenu moralement, financièrement et spirituellement

avec un grand amour depuis mon enfance jusqu'à présent.

Un grand merci à toute ma famille et plus

particulièrement au plus précieux de tous mes frère,

Kassim Mohamed et Hamadou Mohamed. Je n'oublierai jamais d'exprimer mes plus

sincères reconnaissances à mes amis Sophie Mahfoud, Amina Ahmed

et Abdoulkader Cheicko pour leurs soutiens morales et tout simplement pour

leurs présences dans ma vie.

Mes plus sincères remerciements vont à mon

encadreur : Dr Bocar DIOP

Votre disponibilité et votre aimable attention, en

dehors de vos qualités et compétences professionnelles sont

connues de tous. Nous gardons de vous l'image de l'enseignant toujours soucieux

d'inculquer à l'étudiant dans le sens de la vie et du travail

bien fait.

Veillez trouver ici l'expression de nos remerciements les plus

sincères et notre reconnaissance la plus profonde.

J'exprime mes vifs remerciements aussi au directeur d'AMDI

santé : M. MBODJ MBAYECOUMBA pour le bon accueil,

la bienveillance et l'expérience partagée.

Je remercie le corps professoral d'AMDI qui nous a permis

d'acquérir des connaissances.

Grand merci à vous tous !!!

Au président et aux membres du jury ; vous nous

faites un grand plaisir en acceptant de juger notre travail, malgré vos

multiples taches, nous vous témoignons notre gratitude et notre profond

respect.

SIGLES ET ABREVIATIONS

ADN : acide désoxyribonucléique

ADNccc : Adn circulaire covalemment clos

ARN : acide ribonucléique

AgHBs : antigène de surface du virus de

l'hépatite B

AgHBe : protéine virale de l'hépatite B

ASAT : aspartate - amino - transférase

ALAT : alanine - amino - transférase

PAL : phosphatase alcaline

PEG : polyéthylène glycol

CPF : cancer primitif du foie

GAMMA-GT : glutamyl-transférase ou

glutamyl-transpeptidase

ELISA : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay

VHB : Virus de l'Hépatite B

VHC : Virus de l'Hépatite C

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Représentation schématique

de la particule de Dane.

2

Figure 2: Schéma illustrant la

multiplication du VHB dans l'hépatocyte.

10

Figure 3: Principales mutations dans la MHL

sélectionnées par les immunoglobulines spécifiques, les

anticorps monoclonaux, ou la vaccination. .

12

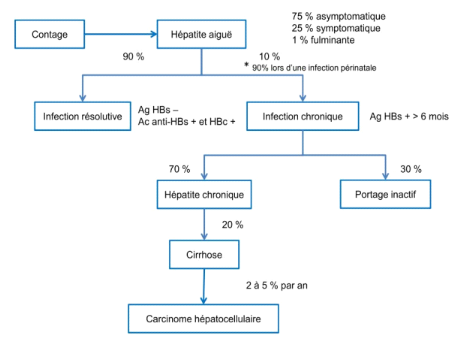

Figure 4: Histoire naturelle de l'infection par le

VHB (39).

16

Figure 5: Principe de test Immunologique par

Chimiluminescence

24

Figure 6: principe de test ELISA

26

Figure 7: Configuration du test de confirmation

pour la détection des AgHBs

29

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: le score de METAVIR

2

Tableau II: Représente les valeurs

consensuelles avec activation par le pyridoxal phosphate pour ASAT et ALAT

20

Tableau III: Représente les valeurs

consensuelles pour la Phosphatase Alcaline :

21

Tableau IV: Représente les valeurs normales

de la Bilirubine

21

Tableau V: Représente les valeurs normales

des Gamma-GT

22

Tableau VI: calendrier vaccinale de 0 à 11

mois

36

RESUME

Le virus de l'hépatite B (VHB) est transmis par

l'exposition des membranes muqueuses ou de la peau non intacte du sang ou

d'autres liquides organiques infectés. La transmission peut survenir

durant la période périnatale de la mère à l'enfant

et d'une personne à l'autre. La période d'incubation de

l'hépatite B aiguë est en moyenne de 75 jours, mais peut varier

d'environ 30 à 180 jours. La plupart des nouvelles infections sont

asymptomatiques. L'hépatite aiguë B concernent environ 1 % des

infections périnatales, 10 % des infections de la petite enfance et 30 %

des infections chez les personnes âgées de = 5 ans.

L'infection de l'hépatite B chronique a un spectre de

gravité clinique, allant d'asymptomatique à la cirrhose du foie

et au carcinome hépatocellulaire.

La prise en charge de l'hépatite B est basée sur

les antirétroviraux ex : Lamivudine, Interféron,

Adéfovir.

MOT-CLE : hépatite B, cirrhose du

foie, carcinome hépatocellulaire, vaccins.

ABSTRACT

Hepatitis B virus (HBV) is transmitted by exposure of infected

mucous membranes or non-intact skin to blood or other body fluids. Transmission

can occur during the perinatal period from mother to

child and person to person. The incubation period for acute hepatitis B is on

average 75 days, but can vary from about 30 to 180 days. Most new infections

are asymptomatic. Acute hepatitis B affects approximately 1% of perinatal

infections, 10% of infections in early childhood, and 30% of infections in

people aged = 5 years. Chronic hepatitis B infection has a spectrum of clinical

severity, ranging from from asymptomatic to liver cirrhosis and hepatocellular

carcinoma.

The management of hepatitis B is based on antiretroviral drugs,

eg Lamivudine, Interferon, Adefovir.

KEY-WORD: hepatitis B, liver cirrhosis,

hepatocellular carcinoma, vaccines.

TABLE DE MATIERES

DEDICACE

I

REMERCIEMENTS

II

SIGLES ET ABREVIATIONS

III

LISTE DES FIGURES

IV

LISTE DES TABLEAUX

V

RESUME

VI

ABSTRACT

VII

INTRODUCTION

1

CHAPITRE I : REVUE BIBLIOGRAPHIE

3

I.1. Historique

3

I.1.1. Origine

3

I.1.2. Définition

4

I.2. Epidémiologie

5

I.2.1. Epidémiologie dans le monde

5

I.2.2. Epidémiologie au

Sénégal

5

I.2.2.1. Morbidité

6

I.2.2.2. Mortalité

6

I.3. Etudes du VHB

6

I.3.1. classification

6

I. 3.2. Les caractéristiques structurales

du virus

7

I.3.2.1. La particule de Dane

7

I.3.2.1.1. Structure générale

7

I.3.3. Le cycle de réplication du VHB

9

I.3.4. Les variants phénotypique

11

I.3.4.1. Les mutants préC/C

11

I.3.4.2. Les mutants S

12

I.3.4.3. Les mutants P

13

I.4. Mode de transmission

13

I.4.1. Voies sanguines

13

I.4.2. Voie sexuelle

14

I.4.3. La transmission verticale

14

I.4.4. La transmission horizontale

14

I.5. La physiopathologie

14

I.5.1. La symptomatologie

15

I.5.1.1. Signe clinique

15

I.5.2. Histoire naturelle de l'infection

15

I.5.2.1. Phase aigue

16

I.5.2.2. Phase chronique

17

CHAPITRE II : DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

19

II.1.Diagnostic biologique

19

II.1.1.Exploration biochimique

19

II.1.1.1. Les transaminases

19

II.1.1.2. Dosage de la Phosphatase alcaline

20

II.1.1.3. La bilirubine totale

21

II.1.1.4. Gamma-GT

22

II.2. Exploration Sérologique

22

II.2.1. Tests de dépistage du VHB

22

II.2.1.1. Test immunologique micro-particulaire par

chimiluminescence (CMIA)

22

I.2.1.1.1. Principe de la technique

23

I.2.1.1.2. Résultats et

interprétation

24

II.2.1.2. Test ELISA

25

II.2.1.2.1. Principe de la technique

25

II.2.1.2.2. Procédure de dosage

26

II.2.1.2.3. Résultats et

interprétation

27

II.2.1.3. Tests de confirmation

28

II.2.1.3.1. Principe de la méthode

28

II.2.1.3.2. Procédure du test

28

II.2.1.3.3. Lecture des résultats

29

II.2.1.3.4. Interprétation des

résultats

30

II.3. Traitement et vaccination

30

II.3.1. Traitement curatif

30

II.3.2. Antiviraux actuellement disponibles

(30-2).

31

II.3.2.1. Interféron

31

II.3.2.2. Interféron standard.

31

II.3.2.3. Interféron

pégylée

31

II.3.2.4. Lamivudine

32

II.3.2.5. Adéfovir

32

II.3.3. Stratégie thérapeutique

32

II.3.3.1. Indications du traitement antiviral

32

II.3.4. Traitement préventif

33

II.3.4.1. Mesures générales

33

II.3.4.2. Immunisation passive

33

II.4. Vaccination

34

II.4.1. Différents types de vaccins

(30-2).

34

II.4.2. Protocole de vaccination (30-2-49-20).

35

II.4.3. Voie d'administration du vaccin (20)

36

II.4.4. Réponse immune

37

II.4.5. Stratégies vaccinales contre

l'hépatite B

37

II.5. Conclusion

38

II.6. Références

39

ANNEXES

43

INTRODUCTION

L'hépatite B est une infection virale qui

s'attaque au foie et peut entraîner aussi bien une affection aiguë

que chronique. (37)

Le virus responsable est le plus souvent transmis par la

mère à l'enfant lors de la naissance et de l'accouchement, ou par

contact avec du sang ou d'autres liquides biologiques, y compris des relations

sexuelles avec un partenaire infecté, des injections à risque ou

une exposition à des instruments piquants ou tranchants dans les

établissements de soins de santé, dans les communautés et

chez les consommateurs de drogues injectables.

En 2019, l'OMS estimait que 296 millions de personnes

vivaient avec une hépatite B chronique (définie comme la

présence de l'antigène de surface de

l'hépatite B).(37)

Cette même année, l'hépatite B avait

provoqué, selon les estimations, 820 000 décès,

principalement par cirrhose ou par carcinome hépatocellulaire

(c'est-à-dire par un cancer primitif du foie).

En 2019, 30,4 millions d'individus (10 % du total

estimé de la population vivant avec l'hépatite B) avaient

connaissance de leur infection, tandis que 6,6 millions (22 %)

depersonnes diagnostiquées étaient sous

traitement. D'après les dernières estimations de l'OMS, la

part des enfants de moins de 5 ans présentant une infection

chronique par le VHB est passée d'environ 5 % à l'ère

pré-vaccinale (période allant des années 1980 au

début des années 2000) à un peu moins de 1 % en

2019.(37)

Selon ces estimations de 2019, environ 1,5 million de

personnes contractaient une nouvelle infection par le virus de

l'hépatite B chaque année, malgré la

disponibilité d'un vaccin très efficace.

On dispose cependant de vaccins sûrs et efficaces pour

prévenir l'hépatite B.

Problématique :

_ Comment se manifeste l'infection par le VHB ?

_ À qui proposer, le dépistage du VHB ?

_ Quelles sont les personnes les plus exposées au VHB,

recommandé alors à se vacciner ?

Hypothèse 1 :_ la période

d'incubation (l'intervalle de temps entre le contact initial avec le virus et

l'apparition de la maladie) de l'hépatite B dure de 60 à 150

jours, les symptômes se manifestant en moyenne 90 jours après

l'exposition.

Hypothèse 2 :_ le plus souvent,

les tests sont utilisés pour poser un diagnostic étiologique

devant une hépatite aiguë ou chronique et pour rechercher

l'existence d'une coïnfection ou d'une surinfection par le virus de

l'hépatite D.Il est primordial, à la suite d'une détection

positive, de déterminer les différents paramètres

essentiels à l'orientation du clinicien dans ses décisions

thérapeutiques.

Hypothèse 3 : _ il est

recommandé de faire vacciner tous les nouveau-nés à la

naissance et les enfants de moins de 18 ans. On recommande également le

vaccin aux adultes souffrant de diabète et à ceux à haut

risque d'être infectés en raison de leur travail, leur mode de

vie, leurs conditions de vie ou leurs pays d'origine.

Les objectifs des recherches.

Objectifs générale :

Ø connaitre les grands principes du traitement et de la

surveillance de l'hépatite B.

Objectifs spécifique :

ü Connaitre les modes de transmission des

hépatites virales et les modalités de leur

prévention.

ü Prescrire et interpréter les examens

virologiques et sérologiques utiles au diagnostic.

ü Identifier les situations d'urgence et planifier leur

prise en charge

CHAPITRE I : REVUE

BIBLIOGRAPHIE

I.1. Historique

I.1.1. Origine

Le « premier traité de médecine »

datant de 3000 ans avant Jésus Christ décrivait

déjà les symptômes associés à une jaunisse

(7). Le développement de pratiques telles que la vaccination et la

transfusion (de la fin du 18ème siècle au milieu du 19ème

siècle) a permis l'émergence des concepts d'hépatite

sérique puis d'hépatite B. En effet en 1885, Lührman et Jehn

observèrent des épidémies de « jaunisse » au

sein de populations ayant récemment été immunisées

contre la variole à l'aide d'un vaccin consistant en une

préparation de lymphe humaine. A partir de ces observations,

Lührman suspecta le vaccin comme source de la maladie, observant pour la

première fois des « hépatites sériques »,

aujourd'hui connues sous le nom d'hépatites B et C (7).

En 1908, Mc Donald émit l'hypothèse de la nature

infectieuse virale des « hépatites sériques » ; un

virus étant considéré à l'époque comme un

agent subcellulaire infectieux pouvant être filtré. Des cas

similaires furent rapportés jusque dans les années 40,

renforçant l'idée d'une transmission des « hépatites

sériques » provoquée par des aiguilles contaminées

par du sang, l'administration de vaccins dérivés de tissus

humains et enfin l'administration de produits sanguins.

Durant la seconde guerre mondiale, la propagation des

hépatites virales chez de nombreux sujets transfusés motiva la

réalisation d'études aux Etats-Unis et en Angleterre,

basées sur la transmission d'hépatites infectieuses à des

sujets volontaires. Ainsi, en 1947, MacCallum proposa une distinction claire

entre les infections aiguës transmises par des aliments souillés

par le virus (transmission oro-fécale), ou « hépatites A

», et les hépatites sériques, ou « hépatites B

», dont le temps d'incubation est de plusieurs mois et qui conduisent

parfois à la chronicité (5).

En 1965, Blumberg étudièrent le polymorphisme

génétique des lipoprotéines sériques en

détectant la précipitation d'anticorps (Acs) contre certains

antigènes. En recherchant de façon systématique des

anticorps dirigés contre différentes formes de protéines

sériques chez des patients polytransfusés, ils

identifièrent un anticorps réagissant contre le sérum d'un

patient australien. Ce nouvel antigène présent dans le

sérum d'un patient aborigène ciblé par l'anticorps

présent dans le sérum du patient transfusé fut

appelé « Australia antigen » (Au) (6).

Plusieurs études permirent par la suite de relier la

présence de cet antigène avec le développement

d'hépatites. Il fut ainsi identifié comme un constituant du virus

responsable des hépatites sériques B alors appelé virus de

l'hépatite B (VHB) (32). L'analyse systématique des dons de sang

à la recherche de l'antigène (Au) aussi appelé

antigène HBs (Ag HBs), entrainant l'exclusion des lots

contaminés, permit de réduire de façon significative

l'incidence des hépatites « post transfusion » (35). A partir

d'échantillons sériques issus de patients porteurs de l'Ag HBs,

les premières images de virus en microscopie électronique furent

obtenues (46). Dane et al. observèrent trois types de particules virales

: des petites sphères et des bâtonnets de 20 nm de diamètre

environ, ainsi que des particules plus grosses de 45 nm, connues depuis sous le

nom de particules de Dane, correspondant au virus complet et infectieux. Dans

les années 70, des travaux ont permis d'établir la structure des

virions et d'aboutir à l'identification de la structure du génome

viral (23). La première séquence complète du génome

du VHB a été publiée en 1979 (22). Grâce à

ces découvertes le premier vaccin testé chez l'homme et efficace

contre le VHB fut mis au point en 1976, puis développé à

grande échelle par l'institut Pasteur et commercialisé sous le

nom « Hevac B » en 1981 (4). La première

génération de vaccins a été obtenue à partir

de plasmas riches en Ag HBs. Grâce au développement des techniques

de clonage, les vaccins obtenus par recombinaison génétique

firent ensuite leur apparition. Le premier vaccin basé sur l'utilisation

de protéines recombinantes de l'enveloppe virale, « Engerix B

», fut développé en 1985 et mis sur le marché en

1989. A partir de 1976, les traitements à base d'interféron

furent utilisés chez les patients infectés chroniquement

permettant ainsi de réduire la réplication du VHB (31). Suite

à la découverte de l'activité reverse transcriptase, ou

transcriptase inverse, de la polymérase virale par (13), les inhibiteurs

de polymérase virale firent leur apparition (13). Ces deux

catégories d'antiviraux, interféron et analogues

nucléos(t)idiques, sont toujours utilisés à ce jour dans

la prise en charge thérapeutique des malades atteints d'une

hépatite B chronique.

I.1.2.Définition

L'hépatite B est une infection causée par un

virus qui peut se transmettre par l'exposition sexuelle à du sang ou

à des liquides corporels, l'utilisation de drogues injectables ou les

contacts familiaux avec une personne atteinte d'hépatite B. (45)

Le virus cause une inflammation du foie (hépatite) et

peut provoquer à la longue une maladie chronique du foie.(45)

Les plus souvent les voies de transmission les plus

courantes de l'hépatite B sont les contacts sexuels et l'utilisation de

drogues injectables.

Toutes les personnes sexuellement actives peuvent courir le

risque de contracter l'hépatite B.

Dans les pays où l'hépatite B est

répandue, les pratiques médicales insalubres et la transmission

parent-enfant lors de l'accouchement sont les principales voies de

transmission.

L'intensité de l'hépatite B peut varier

largement : chez certaines personnes, elle provoque une maladie aiguë

(avec peu ou pas de symptômes) qui dure quelques semaines et se

résorbe toute seule; chez d'autres, il s'agit d'une infection chronique

plus grave qui dure toute la vie, entraînant une maladie du foie, une

insuffisance hépatique et un cancer du foie. (45)

Un simple test sanguin peut déterminer si une personne

a l'hépatite B en ce moment, si elle a déjà

été exposée à l'hépatite B ou si elle a

été vaccinée contre l'hépatite B. Il n'est pas

possible de guérir l'hépatite B, mais on peut la prévenir

grâce à l'immunisation. (45)

Il existe un traitement qui peut réduire le risque de

dommages hépatiques et le risque de transmettre le virus à

d'autres personnes.

I.2.

Epidémiologie

I.2.1. Epidémiologie

dans le monde

Dans le monde, on estime à 2,5 milliards le nombre de

personnes infectées ou ayant été infecté par le

virus de l'hépatite B (VHB), soit 1/3 de la population mondiale. Parmi

eux, 350 à 400 millions de personnes souffrent d'une hépatite

chronique (19).

L'histoire naturelle de l'infection par le VHB est variable,

allant d'un état de porteur inactif à une hépatite B

chronique, qui peut évoluer vers la cirrhose et le carcinome

hépatocellulaire.

L'infection par le virus B est responsable de plus

de 0,5-1 millions de décès par an et représentent

actuellement 5-10% des cas de transplantation hépatique.

Les patients

non traités atteints de cirrhose décompensée ont un

mauvais pronostic avec une probabilité de survie de 14-35% à 5

ans. L'incidence annuelle du carcinome hépatocellulaire liée au

VHB chez les patients est élevée, allant de 2% à 5%

lorsque la cirrhose est établie (19).

I.2.2. Epidémiologie au

Sénégal

85 % de la population sénégalaise ont au moins

un marqueur du virus de l'hépatite B(VHB)

I.2.2.1.

Morbidité

Après une infection aigue, 20 %

deviennent des porteurs chroniques. Ainsi 17% de la population

sénégalaise sont des porteurs chroniques dont 20 à

30% évoluent vers la cirrhose et le cancer du foie après un

délai moyen de 20 à 30 ans. Le VHB est le

2nd carcinogène après le tabac ; selon l'OMS

il est responsable de 80% des cancers du foie qui est le premier

cancer de l'homme(41).

I.2.2.2.Mortalité

La mortalité liée à l'Hépatite B

n'a pas été évaluée au Sénégal, mais

elle semble élevée. Elle est estimée à 1,5 à

2 millions /année dans le monde(41).

I.3. Etudes du VHB

I.3.1. classification

Les virus appartenant à la famille des Hepadnaviridae

(Hepatotropic DNA virus), tel que le VHB, possèdent un certain nombre de

caractéristiques communes concernant :

Ø leur structure : les particules virales sont

sphériques, de petite taille et enveloppées ; les particules

subvirales, correspondant à des enveloppes vides, sont produites en

grande quantité ;

Ø leur génome : il est constitué d'une

molécule d'ADN « relaxée » circulaire partiellement

bicaténaire dont la taille et l'organisation génétique

sont peu variables ;

Ø le mode de réplication de leur génome :

il implique une étape de transcription inverse à partir de leur

ARN viral ;

Ø leur tropisme essentiellement hépatocytaire :

les hepadnavirus sont considérés comme des virus

hépatotropes bien que de l'ADN viral soit aussi retrouvé dans

plusieurs tissus (11) ;

Ø leur étroite spécificité

d'hôte : le VHB n'infecte que l'homme et les primates.

Cette famille comprend deux genres distincts selon

l'espèce hôte du virus : les avihepadnavirus infectant les oiseaux

et les Orthohepadnavirus infectant les mammifères. Le

représentant type de la famille des Orthohepadnavirus est le VHB,

infectant naturellement l'homme mais aussi expérimentalement d'autres

primates (chimpanzé, gibbon, orang-outan, gorille) ainsi que le

Tupaïa belangeri. Cependant des souches virales infectant naturellement

les primates ont été mises en évidence (HBV cpz, HBV gbn,

HBV oru). Les virus isolés chez les primates sont regroupés

à proximité des différents génotypes du virus

humain sur les arbres phylogénétiques (14). Les génomes

des virus infectant le chimpanzé et le gorille présentant moins

de 5 % de différences sont regroupés sous le même

génotype, HBV cpz. Le premier hepadnavirus non humain, le WHV (Woodchuck

Hepatitis Virus) fut découvert chez les marmottes américaines

(29). Ultérieurement, toute une série de virus homologues furent

mis en évidence tels que : le GSHV (Ground Squirrel Hepatitis Virus), le

WMHBV (Wooly Monkey Hepatitis B Virus), l'ASHV (Arctic Squirrel Hepatitis

Virus).

I.3.2. Les

caractéristiques structurales du virus

Trois types de particules virales de morphologie distincte

sont observés en microscopie électronique dans le sérum de

patients infectés par le VHB : les particules de Dane ou particules

virales complètes et les particules dites subvirales (SVPs)

correspondant à des sphères et des bâtonnets (44).

I.3.2.1. La particule de

Dane

I.3.2.1.1. Structure

générale

Le virion infectieux, appelé particule de Dane, du nom

de son découvreur (44) est une petite particule sphérique de 45

nm de diamètre. Elle circule dans le sang à une concentration

pouvant atteindre 1010 particules par ml chez certains patients. Le

génome de ces particules est constitué d'une molécule

d'ADN circulaire partiellement bicaténaire d'environ 3200

nucléotides sur laquelle est fixée de manière covalente

une polymérase virale, ainsi que des protéines d'origine

cellulaire dont une sérine/thréonine kinase phosphorylant la

protéine HBc (9). La polymérase virale comprend quatre domaines

de N terminal en C terminal :

Ø une protéine N-terminale (TP) ou primase,

contenant le site d'attachement à la partie 5' du brin d'ADN en cours de

synthèse

Ø une région intermédiaire ou spacer

Ø un domaine requis pour l'activité

transcriptase inverse dont le site catalytique comprend une séquence en

acides aminés (aa) très conservée YMDD

Ø et un domaine RNase H qui dégrade la matrice

ARN lors de la synthèse du brin négatif d'ADN viral (49).

Le génome est entouré d'une capside

protéique icosaédrique, appelée « core »,

d'environ 30 nm de diamètre. Elle est formée par

l'auto-assemblage d'environ 200 antigènes HBc (Ag HBc) ou

protéines C (21 kDa) selon une symétrie icosaédrique T3 ou

T4 (21). L'antigène HBc est une protéine de 183 à 185 aa

en fonction du génotype viral, relativement conservée parmi les

différents génotypes viraux (24). Elle comprend deux

régions :

Ø une région N-terminale (149-151 aa) qui

possède un motif leucine zipper permettant la dimérisation de

l'Ag HBc et son assemblage en une structure capsidique

Ø une région C-terminale basique de 34

résidus qui contient quatre domaines riches en arginine n'intervenant

pas dans la formation de la nucléocapside : le premier est

nécessaire à l'encapsidation de l'ARN pré-génomique

(matrice pour la synthèse de l'ADN viral) associé à la

polymérase virale alors que les trois autres sont susceptibles

d'interagir avec l'ADN viral (24).

La nucléocapside virale est enveloppée par une

bicouche lipidique d'origine cellulaire dans laquelle sont

enchâssées des glycoprotéines de surface virales. L'exacte

composition en 32 lipides de l'enveloppe est inconnue, mais la présence

de cholestérol semble indispensable au processus d'infection, lors des

étapes suivant la fixation des virus à la surface des cellules

(36). L'enveloppe lipoprotéique est acquise lors du bourgeonnement

à partir du réticulum endoplasmique cellulaire. Les

glycoprotéines de taille variable sont les suivantes : la

protéine L (« Large »), la protéine M (« Middle

») et la protéine S (« Small »). Ces protéines L,

M et S sont présentes dans l'enveloppe du virus selon un ratio 1:1:4

(24). Les protéines M et L sont présents en quantités

équivalentes sur la particule de Dane et représentent environ 30

% des protéines d'enveloppe, laprotéine S étant

majoritaire (49). Ces trois protéines partagent une région

commune correspondant à l'antigène HBs. Elles sont

étroitement associées les unes avec les autres via la mise en

place de ponts disulfures intra- et inter-chaînes (16).

Figure

1: Représentation schématique de la particule

de Dane.

Source : (Pollicino, 2014)

I.3.3. Le cycle de

réplication du VHB

La réplication virale, élément capital

dans la décision thérapeutique pour l'hépatite Bse

caractérise par la positivité de l'ADN du virus. Les cellules

permissives sont les hépatocytes, bien que de l'ADN viral ait

été trouvé en faible quantité dans des sites extra

hépatiques, monocytes, lymphocytes B, lymphocytes T CD4+ et CD8+. C'est

sans doute à mettre en rapport avec les réinfections du greffon,

observées après transplantation de foie, en particulier chez les

patients atteints d'hépatite chronique sévère. Le cycle

d'infection par le VHB comporte deux phases :

Phase de réplication complète, qui se

déroule dans les cellules hépatiques avec libération de

virion dans le sérum. Elle se traduit par une double

antigénémie AgHBs et AgHBe. A cette phase ; le sujet atteint est

très contaminant.

Phase de réplication incomplète ou phase

d'intégration ; au cours de laquelle l'ADN du virus s'intègre

à l'ADN chromosomique hépatocytaire, une recombinaison

génétique est alors réalisée avec reprogrammation

des hépatocytes qui deviennent capables de produire l'AgHBs. Cette phase

ne s'accompagne plus de production de virion complet ni de l'expression

d'AgHBe/c sur les membranes hépatocytaires ; donc l'infection est

absente. La multiplication du VHB (figure 1), commence par L'attachement du

virus sur la cellule cible (hépatocyte), et la fixation se fait par

interaction entre l'antigène préS1 côté virus et par

l'albumine humaine polymérisée côté

hépatocyte. La nature du récepteur de l'HBV n'est, toutefois, pas

encore déterminée. Lors de son entrée dans

l'hépatocyte le virus perd son enveloppe. La capside rejoint le noyau de

l'hépatocyte et désassemble pour libérer son ADN. Dans le

noyau, l'ADN polymérase virale associée au virion ;

complète l'ADN génomique partiellement bicaténaire en ADN

bicaténaire circulaire surenroulé appelée ADNccc. Celui-ci

est transcrit par l'appareillage cellulaire en ARN messagers, traduits en 4

protéines (AgHBs, AgHBc, - ADN polymérase et protéine X),

et en ARN pré-génomique, particularité de l'HBV, qui est

rétrotranscript par l'ADN polymérase en nouvel ADN

génomique. L'encapsidation s'effectue dans le cytoplasme et seul l'ARN

pré-génomique, associé à la polymérase P,

est encapsidé car il est le seul à posséder le signal

d'encapsidation. L'ARN pré-génomique est copié en un ADN

(-) de 3182 nucléotides, grâce à la transcriptase inverse

virale, La synthèse du second brin d'ADN (+), à partir du brin

néo-synthétisé s'interrompt prématurément

donnant des brins courts, de tailles variables. La nucléocapside

acquiert ensuite son enveloppe. Cette étape se passe dans un

compartiment prégolgien (post-réticulum endoplasmique)

correspondant au site de maturation des protéines d'enveloppe. Le virion

ainsi formé par bourgeonnement de la membrane du Réticulum

Endoplasmique (RE) est libéré dans la voie exocytique. Certaines

nucléocapsides ne sont pas enveloppées et retournent dans le

noyau, avec libération du génome viral et redémarrage d'un

nouveau cycle de multiplication transcrit. Cette étape permet le

maintien d'un

"pool" d'ADNccc dans le noyau de l'hépatocyte, ce

quirend difficile l'élimination totale du virus par les traitements

antiviraux(50).

Figure

2:Schéma illustrant la multiplication du VHB dans

l'hépatocyte.

Source : (Weber B, 2005)

Le cycle de réplication des hepadnavirus fait

intervenir une transcriptase inverse, qui ne possède pas

d'activité 3' 5' exonucléasique et ne corrige donc pas ses

erreurs de transcription. Le taux d'erreur de cette enzyme, favorisé par

l'important niveau de production du VHB (environ 10 virions par jour), est

estimé à 10° paires de bases par jours.

I.3.4.Les variants

phénotypique

Le virus de l'hépatite B (VHB) est le seul virus

à ADN qui possède une étape de reverse transcription au

cours de son cycle de réplication. Les variants phénotypiques, ou

mutants, émergent au sein de la quasi-espèce virale sous l'effet

de la pression de sélection environnementale exercée par la

réponse immunitaire de l'hôte et/ou les mesures

thérapeutiques préventives ou curatives. Les variants

phénotypiques sont moins robustes que les variants génotypiques

car ces derniers deviennent majoritaires en l'absence de toute pression

sélective. Les mutants dont les capacités réplicatives

sont les mieux adaptées à la pression exercée, sont

sélectionnés. Si certaines mutations confèrent une

meilleure adaptation à l'hôte et à la pression de

sélection, du fait du chevauchement des cadres de lecture elles peuvent

aussi affecter potentiellement l'assemblage, la stabilité ou le pouvoir

infectieux du virion. En général, les mutants de

résistance aux antiviraux disparaissent rapidement au retrait de la

molécule (42).

I.3.4.1. Les mutants

préC/C

Ces mutants émergent sous la pression de la

réponse immune anti-HBe. Ils portent des mutations soit dans la

région préC, entraînant un arrêt de l'expression de

l'AgHBe, soit dans le promoteur du core, à l'origine d'une diminution de

l'expression de l'AgHBe (25, 38). Les patients infectés par un mutant

précore ont donc un profil sérologique particulier,

caractérisé par l'absence de détection de l'AgHBe («

patients AgHBe- »).Ces mutations n'affectent pas la synthèse de la

protéine HBc et ne semblent pas avoir d'impact sur la réplication

du VHB. Dans 95 % des cas, les variants défectifs en AgHBe

présentent une substitution de nucléotide en position 1896

(G1896A) transformant le codon 28 de la région préC en

codon-stop. La traduction se termine prématurément,

libérant un peptide tronqué qui est bloqué dans le

cytoplasme et dans le noyau des hépatocytes infectés. Cette

mutation est génotype-dépendante. En effet, chez les virus de

génotypes A, F et H, la substitution G1896A entraîneune

déstabilisation de la structure secondaire de la région epsilon

qui est délétère pour la réplication virale (43).

Sont également retrouvées des mutations dans le promoteur du

core, qui affectent principalement le site majeur de fixation de facteurs de

transcription situé sur le BCP. La double mutation A1762T - G1764A est

retrouvée chez environ 80 % des patients AgHBe+ ayant une

hépatite B chronique. Elle entraîne une diminution de la

transcription de l'ARN préC et par conséquent de la

synthèse de l'AgHBe.

I.3.4.2. Les mutants S

Certaines mutations peuvent modifier la conformation spatiale

de la MHL, permettant aux souches virales d'échapper à l'action

des anticorps anti-HBs. Ces mutants sont sélectionnés par la

réponse immune dirigée contre l'AgHBs, qu'elle soit induite par

la vaccination (10) ou liée à l'administration d'immunoglobulines

spécifiques (3,26) ou, plus rarement spontanée. Les mutations

d'échappement initialement décrites sont situées dans le

déterminant « a », témoignant de l'importance

fonctionnelle de cette région (Figure 3).

Figure

3:Principales mutations dans la MHL sélectionnées par

les immunoglobulines spécifiques, les anticorps monoclonaux, ou la

vaccination. 28 La substitution G145R est la mutation la plus

fréquemment retrouvée. Toutefois, de nombreuses autres mutations

ont été décrites en amont du déterminant « a

» (entre les aa 110 et 120), à l'origine d'une altération de

la conformation des épitopes.

Source :(Trepo C, 2014)

I.3.4.3. Les mutants P

La polymérase virale permet l'encapsidation de l'ARNpg

et la réplication du génome viral. Les mutations dans le

gène P sont donc supposées être létales la plupart

du temps. Blum et al. (47) ont décrit une mutation non-sens à

l'extrémité 5' du gène P, qui est associée à

un défaut d'encapsidation de l'ARNpg. La grande majorité des

mutations P a été détectée chez des patients sous

traitement antiviral. En effet, les molécules inhibitrices de la

polymérase de type analogues nucléosidiques sont à

l'origine de la sélection de variants résistants. Les mutations

sont localisées dans ou à proximité du site catalytique de

l'enzyme, i.e. dans la région C très conservée du domaine

RT de la polymérase (25). Le changement conformationnel de la

polymérase résultant de ces mutations est responsable de la

résistance du virus aux molécules antivirales. Par ailleurs, ces

mutations affectent un site essentiel de l'enzyme et sont donc à

l'origine d'une plus faible capacité réplicative du virus.

I.4. Mode de transmission

I.4.1.Voiessanguines

L'hépatite B peut être contractée au

contact du sang dans les situations suivantes (40):

· Perforation de la peau par des aiguilles, des

lancettes, des scalpels ou d'autres objets acérés

contaminés par du sang.

· Contact direct avec les plaies ouvertes d'une personne

infectée.

· Éclaboussure sur une peau

égratignée, écorchée, brûlée ou

présentant une éruption, même bénigne.

· Éclaboussures sur les muqueuses de la bouche, du

nez ou des yeux.

Dans une moindre mesure, même le contact indirect avec

une surface souillée de sang contaminé peut transmettre le VHB.

Le virus contenu dans du sang séché peut demeurer stable

jusqu'à 7 jours à une température de

25 °C(40). Les mains entrées en contact avec une surface

porteuse de sang contaminé, par exemple une paillasse de laboratoire,

des tubes d'analyse ou des instruments de laboratoire, peuvent transmettre le

VHB à la peau ou aux muqueuses(40).

I.4.2.Voie sexuelle

Une relation sexuelle (vaginale, anale ou

buccogénitale) non protégée avec une personne

infectée. En tout début d'infection par l'hépatite B,

le virus est présent également dans la salive. Il

existe alors un risque de transmission lors d'un baiser profond (1).

I.4.3. La transmission

verticale

70 à 90% si l'AgHBs de la mère est positive

(29).

Qui peut être:

· Anténatal ou in utero ou par voie

hématogène à partir de cellules endothéliales

· Périnatal, (mode majeur) par micro-transfusion

materno-foetale au cours de travail ou par contact des liquides biologiques

· Postnatal par le lait maternel ou une transmission

intrafamiliale

I.4.4. La transmission

horizontale(29).

· Orale (salive, sueur)

· Parentale:

· Par inoculation de sang et ses dérivés

(transfusion, hémodialyse)

· Inoculation avec matériel souille

· Sexuelle (40% selon la OMS)

I.5. La physiopathologie

La physiopathologie de l'infection à VHB est complexe.

En effet, la réplication virale n'est pas directement

cytopathogène pour l'hépatocyte, mais c'est la réaction de

l'hôte vis à vis du virus qui est déterminante. Il s'agit

d'une réponse à la fois humorale et cellulaire responsable des

lésions hépatiques et des symptômes(29).

I.5.1. La symptomatologie

On distingue l'hépatite virale aigue et

l'hépatite virale chronique. Dans les deux cas l'infection peut

être symptomatique ou non.

I.5.1.1.Signe clinique

Elle évolue en 3 phases:

· Incubation

Elle est silencieuse sa durée varie de 10 semaines en

moyenne. Cette infection est souvent asymptomatique dans plus de 90% des cas

surtout chez les sujets jeunes (29).

· La phase

pré-ictérique :qui dure 3 à 7 jours, elle

est absente dans 20% des cas. Elle est caractérisée par des

signes non spécifiques: céphalées, asthénie,

anorexie, fièvre, plus rarement les arthralgies, myalgies,

nausées, pesanteur de l'hypochondre droit, foie sensible à la

palpation et rash cutané. L'association céphalées,

arthralgies et rash cutané réalise la triade de Caroli qui est

caractéristique à cette phase (29).

· La phase ictérique : dure 2

à 6 semaines, caractérisée par un ictère

cutanéo-muqueux qui dure 2 à 3 semaines en moyenne avec des

urines foncées et des selles incomplètement

décolorées. Cet ictère s'accompagne rarement de prurit et

de fièvre. L'asthénie est constante et dure tout au long de la

phase ictérique ; une hépatomégalie sensible et plus

rarement une splénomégalie clou des angiomes stellaires. Une

perte de poids de 2 à 10 kg est classique.

· La phase de convalescence : voit la

disparition de l'ictère et des signes généraux avec une

reprise de l'appétit. La fatigue est en général le dernier

signe à disparaitre et peut persister pendant plusieurs mois.

I.5.2. Histoire naturelle de

l'infection

La sévérité de l'atteinte

hépatique observée lors d'une infection par le VHB varie

fortement selon les individus et notamment en fonction de l'âge au moment

de la contamination. Lors d'une contamination à l'âge adulte, dans

plus de 90 % des cas, les personnes infectées développent une

hépatite aigue très rapidement résolutive grâce au

contrôle du système immunitaire.

Chez certains individus ne parvenant pas à

éliminer le virus, l'infection devient chronique avec un risque accru de

développer des atteintes hépatiques sévères telles

que la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Le taux de passage

à la chronicité est bien plus important, nous le

développerons par la suite, lors d'une contamination à la

naissance ou très tôt dans l'enfance. Par ailleurs, dans moins de

1 % des cas, une réponse immunitaire trop intense conduit à un

tableau d'hépatite fulminante (figure 4).

Figure 4:Histoire

naturelle de l'infection par le VHB (39).

Source : (Pol S, 2006)

I.5.2.1.Phase aigue

L'intensité des symptômes d'une infection aigue

varie beaucoup selon les individus. Dans 75 % des cas, l'infection aiguë

est asymptomatique, passe inaperçue et n'est pas diagnostiquée.

L'infection peut être symptomatique dans 25 % des cas chez les adultes,

10 % chez les enfants de moins de 5 ans et encore plus rarement chez les

enfants de moins d'un an (32).

La fréquence des signes cliniques augmente avec

l'âge au moment de la contamination. Après la contamination, la

période d'incubation est généralement longue (1 à 6

mois) (8).

Chez les patients symptomatiques, une phase

pré-ictérique (3 à 7 jours) survient, ensuite, au cours de

laquelle des symptômes non spécifiques sont observés : des

nausées, une asthénie, une anorexie, plus ou moins

accompagnées de fièvre, arthralgies et plus rarement de

manifestations cutanées de type urticaire (8). Puis, durant au moins

deux à trois semaines, les patients présentent un ictère

d'intensité variable accompagné ou non d'un prurit. Le taux des

transaminases et notamment l'alanine-amino-transaminase (ALAT) est

également très élevé (20 à 30 fois

supérieure à la normale) en raison d'une forte cytolyse

hépatique.

Dans le cas d'une résolution de l'infection, une

disparition de l'Ag HBs et une apparition des Ac anti-HBs protecteurs sont

observées dans le sérum des patients. Au cours de la phase de

convalescence, l'asthénie diminue progressivement et le taux des

transaminases se normalise (8).

Le tableau clinique d'hépatite fulminante est une

complication rarement observée, dans moins de 1 % des hépatites

aiguës. Elle correspond à une nécrose hépatocytaire

massive qui est fatale dans environ 80 % des cas en l'absence d'une

transplantation hépatique.

I.5.2.2. Phase chronique

Elle concerne environ deux tiers des porteurs de l'AgHBs. Elle

est définie par l'association du portage chronique de l'AgHBs et de la

présence des lésions hépatiques notamment la

nécrose hépatocytaire, l'inflammation et la fibrose (17).

Sur le plan clinique, elle est généralement

asymptomatique et découverte à l'occasion d'un bilan

systématique, parfois même au stade de cirrhose.

Lorsque les signes cliniques sont présents, ils sont

peu évocateurs asthénie, anorexie, gène sous costale et

plus rarement un prurit et un dans les formes cholestatiques (21).

Sur le plan biologique, cytolyse avec des transaminases entre

une et cinq fois la normale, prédominant sur les ALAT.

Sur le plan histologique, une biopsie hépatique permet

de poser le diagnostic de certitude.

Elle renseigne sur 3 éléments

fondamentaux :

· L'activité hépatique avec des

lésions de nécrose et d'inflammation portales,

péri-portales et lobulaires.

· La fibrose en fonction des lésions

cicatricielles, désorganisant progressivement la structure

parenchymateuse, jusqu'à aboutir à la cirrhose.

· Les lésions éventuellement

associées comme la stéatose, la surcharge en fer ou des

lésions d'hépatite alcoolique.

L'évaluation de l'activité cellulaire et de la

fibrose se fait au moyen de scores histologiques tels que le score de KNODELL

ou le score de METAVIR plus récent et mieux reproductible (Tableau

I).

Tableau I: le score

de METAVIR

|

Score METAVIR

|

|

Fibrose absente ou minime

|

F0 ou F1

|

|

Fibrose modérée

|

F2

|

|

Fibrose sévère

|

F3

|

|

Cirrhose

|

F4

|

Source :

https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/medecine/fibrose-et-hepatite-chronique-c-education-therapeutique

CHAPITRE II : DIAGNOSTIC ET

TRAITEMENT

II.1.Diagnostic biologique

II.1.1.Exploration

biochimique

II.1.1.1.Les transaminases

Représenté par l'aspartate

aminotransférase (ASAT, appelée aussi transaminase

glutamate-oxaloacétate [TGO]) et l'alanine aminotransférase

(ALAT, appelée aussi transaminase glutamate-pyruvate [TGP]) (15).

Ø Intérêt : Le taux

élevé des transaminases dans le sang signe l'existence d'une lyse

cellulaire (cytolyse) comme dans les hépatites virales, microbienne ou

toxique. Le dosage des transaminases permet d'évaluer le degré de

souffrance cellulaire hépatique notamment les hépatocytes.

Ø Méthodes : « COBAS

INTEGRA® 400 Plus »

Enzymatique (technique cinétique).

Ø Principe :

§ dosage quantitative des deux enzymes principales

l'aspartate et l'alanine aminotransférase dans le sang.

§ Le pyridoxal phosphate agit comme coenzyme dans la

transamination, il garantit une activation enzymatique complète.

· POUR L'ASAT (TGO):

L'aspartate + 2-oxoglutarate AST

oxaloacétate + L-glutamate

Oxaloacétate + NADH + H+ MDH

L-malate +NAD+

· POUR L'ALAT (TGP) :

L-alanine + 2-oxoglutarate ALT pyruvate

+L-glutamate

Pyruvate + NADH +H+LDH L-lactate

+NAD+

Ø Valeurs consensuelles avec activation par le

pyridoxal phosphate pour ASAT et ALAT

Tableau

II:Représente les valeurs consensuelles avec activation par le

pyridoxal phosphate pour ASAT et ALAT

|

ALAT (dosage à 37°C)

|

ASAT (dosage à 37°C)

|

|

Homme

|

8 à 45 UI/L

|

10 à 40 UI/L

|

|

Femme

|

6 à 35 UI/L

|

10 à 35 UI/L

|

|

Nouveau-née

|

5 à 35 UI/L

|

20 à 80 UI/L

|

|

Enfant (4 à 14 ans)

|

10 à UI/L

|

10 à 35 UI/L

|

Source : (https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2506218-transaminases-asat-alat-tgp-sgpt-elevees-basses-normes-causes/)

II.1.1.2.Dosage de la

Phosphatase alcaline

La phosphatase alcaline (PAL) est une enzyme présente

dans de nombreux tissus. Elle hydrolyse les phosphates organiques et

libère des phosphates minéraux insolubles indispensables pour la

calcification et la minéralisation du squelette osseux et joue

également un rôle de « transporteur » des radicaux

phosphates et d'autres substances (lipides et Ca2+ au niveau de l'intestin).

(12)

Ø Intérêt :

§ Joue le rôle de « transporteur » de

radicaux phosphates et d'autres substances (lipides et Ca2+ au niveau de

l'intestin). (12).

§ La mesure de son activité dans le sérum

participe au diagnostic et à la surveillance de nombreuses affections

d'origine, hépatique, cancéreuse ou osseuse. (12).

Ø Méthode : « COBAS

INTEGRA® 400 Plus »

Test in vitro pour la détermination quantitative de la

phosphatase alcaline dans le sérum et le plasma humains sur le

système COBAS INTEGRA® 400 Plus. Son l'élévation

confirme le signe de rétention hépatique (blocage au niveau du

foie).

Ø Principe de la méthode :

Basé sur le test colorimétrique selon une

méthode standardisée.

Tableau

III:Représente les valeurs consensuelles pour la Phosphatase

Alcaline :

|

Sexe

|

Homme

|

Femme

|

|

Valeurs (U/L)

|

40-130

|

35-105

|

Source : (Neffoussi, 2020)

II.1.1.3.La bilirubine

totale

La bilirubine provient principalement de la dégradation

de l'hémoglobine dans le sang ou les organes

hématopoïétiques (bilirubine totale, libre, ou

conjuguée), ensuite la bilirubine est transportée liée

à l'albumine jusqu'au foie où elle subit une conjugaison

(bilirubine conjuguée ou directe) pour devenir soluble et

excrétée dans la bile et les voies biliaires. La bilirubine

totale est la somme des fractions de la bilirubine non conjuguées et

conjuguées.(18)

Ø Intérêt :

§ Confirmer et évaluer le degré

d'Ictère.

§ Dépister les Maladies hépatiques : signes

d'hépatites, de cholestase.

§ Paramètre important dans le bilan

hépatique systématique.

§ Signe l'Anémie hémolytique et permet son

évaluation.

Ø Méthode : « COBAS

INTEGRA® 400 Plus »

Test in vitro pour la détermination quantitative de la

bilirubine totale, conjuguée ou libre dans le sérum et le plasma

humains par le système COBAS INTEGRA® 400 Plus.

Ø Principe :

Il est basé sur le dosage de la bilirubine totale et

conjuguée soit par réaction colorimétrique ou par la

spectrophotométrie directe.

Tableau

IV:Représente les valeurs normales de la Bilirubine

|

Désignation

|

Valeurs Enfant-Adulte

|

|

Bilirubine Totale

|

3-10 mg/l (5-17 umol/l)

|

|

Bilirubine libre (indirecte)

|

2-7 mg/l (3-12 umol/l)

|

|

Bilirubine conjuguée (directe)

|

1-3 mg/l (2-5 umol/l)

|

Source :

(https://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_enzymes01.htm)

II.1.1.4.Gamma-GT

Cette enzyme catalyse le transfert du groupement

gamma-glutamyl sur d'autres peptides .On la retrouve élevée dans

certaines affections hépatobiliaires telles que : la cholestase intra et

extra hépatique, le processus expansif intra-hépatique (tumeur

bénigne ou maligne), l'hépatique aiguë secondaire à

l'intoxication éthylique (par l'alcool).(46)

Le dosage de cette enzyme a un double intérêt :

soit en association avec le dosage des autres activités enzymatiques

(transaminases et phosphatases alcalines) soit comme un examen de

dépistage témoignant d'une atteinte hépatique.(46)

Tableau

V:Représente les valeurs normales des Gamma-GT

|

GAMMA-GT (dosage 37°C)

|

|

Homme

|

15 à 55 UI/L

|

|

Femme

|

10 à 40 UI/L

|

|

Enfant

|

7 à 27 UI/L

|

Source :

(https://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_enzymes03.htm)

II.2. Exploration

Sérologique

II.2.1.Tests de

dépistage du VHB

L'antigène de surface (AgHBs) est le marqueur

sérologique le plus couramment utilisé pour le dépistage

du VHB.

Dans la présente étude, la recherche de l'Ag HBs

est réalisée par le test immunologique micro-particulaire par

chimiluminescence (CMIA) sur l'Automate Architect i1000 d'Abbott.

II.2.1.1. Test immunologique

micro-particulaire par chimiluminescence(CMIA)

Le dosage par l'automate ARCHITECT (Abbott) est un dosage

immunologique micro-particulaire par chimiluminescence (CMIA) pour la

détection qualitative de l'Ag HBs dans le sérum.

Figure 2: Automate

Architect (Abbott) utilisé au laboratoire de Bactériologie

Virologie de Djibouti.

1. Un module d'analyse immunologie

2. Un passeur d'échantillons RSH

3. Un centre de contrôle

I.2.1.1.1. Principe de la

technique

Les méthodes CMIA permettent d'identifier les

antigènes et les anticorps associés aux infections

hépatiques virales. Dans la réaction finale, les conjugués

antigène-anticorps liés marqués àl'acridinium sont

utilisés pour générer un signal chimiluminescents. Le

principe de la chimiluminescence est le marquage des anticorps par des

composés chimiluminescents, capables, en présence du carboxamide

d'acridinium, de produire de la lumière proportionnellement à la

concentration en antigène (Figure 5).

Figure

5:Principe de test Immunologique par Chimiluminescence

Source : (

www.menarinidiag.co.uk).

En pratique, des anticorps monoclonaux, dirigés contre

l'Ag HBs, sont fixés sur des microparticules magnétiques, et mis

en incubation avec le sérum du patient. Des anticorps monoclonaux

dirigés contre l'Ag HBs marqués au carboxamide d'acridinium sont

rajoutés au milieu réactionnel. Les puits de la microplaque sont

exposés à un champ magnétique, qui sépare les

microparticules des anticorps. La solution est ensuite alcalinisée, ce

qui induit l'émission de lumière par le composé

chimiluminescents. La lumière mesurée est proportionnelle

à la concentration de l'Ag HBs dans la solution.

I.2.1.1.2. Résultats et

interprétation

Le test calcule le résultat sur la base du rapport

E/VS.

E/VS = URL (Unité Réduite de Lumière) de

l'Echantillon / Valeur URL Seuil.

- Calcul de la valeur seuil :

- Valeur URL moyenne du calibrateur 1 x 0,074 =

Valeur URL seuil

Les échantillons dont la valeur E/VS est

inférieure à 1,00 sont considérés comme

négatifs.

Les échantillons dont la valeur E/VS est

supérieure ou égale à 1,00 sont considérés

comme réactifs et doivent être réanalysés en

double.

Les échantillons réactifs de façon

répétable pour l'Ag HBs dans notre étude sont

analysés par le test immunoenzymatique de type ELISA (Enzyme Linked

Immuno Sorbent Assay) de 3 ième générations et test de

neutralisation. (33)

II.2.1.2. Test ELISA

La technique ELISA est réalisé à l'aide

du Kit « Murex HBs Ag version 3 », qui est d'une grande

sensibilité et d'une grande spécificité.(33)

II.2.1.2.1. Principe de la

technique

La technique ELISA utilisé se fait par le Kit «

Murex HBs Ag version 3 » (Abbott Diagnostics). Dans ce test

l'échantillon est préincubé dans des cupules recouvertes

d'un mélange d'anticorps monoclonaux de souris spécifiques de

différents épitopes du déterminant `'a'' de l'AgHBs. Des

anticorps de chèvre purifiés dirigés contre l'AgHBs

conjugués à la peroxydase de raifort sont alors ajoutés

à l'échantillon contenu dans la cupule. Lors des deux

étapes d'incubation, tout AgHBs présent dans

l'échantillon, forme un complexe

anticorps-antigène-anticorps-enzyme dans la cupule. (33)

S'il n'y a pas d'AgHBs, le conjugué ne sera pas

lié. Une solution contenant le substrat TMB (3,3',

5,5'-tétraméthylbenzidine) et de l'eau oxygénée est

ajoutée dans les cupules.

Les cupules qui contiennent de l'AgHBs, et donc du

conjugué lié, développeront une couleur violette qui vire

à l'orange lorsque la réaction enzymatique est stoppée par

de l'acide sulfurique.(33)

L'intensité de la coloration est

déterminée par spectrophotométrie et elle est directement

proportionnelle à la quantité d'AgHBs présent dans

l'échantillon.

Figure

6:principe de test ELISA

Source : (Fatima

B, 2016)

II.2.1.2.2. Procédure

de dosage

Une plaque (9F80-01) de 96 cupules, recouverte d'anticorps

monoclonaux de souris dirigés contre l'Ag HBs, est utilisée pour

ce dosage. (33)

Vingt-cinq microlitres (25ìL) de diluant pour

échantillon sont ajoutés dans chaque cupule. Ce diluant est un

tampon vert/brun avec des détergents et des protéines de

chèvre et de boeuf. Après addition de l'échantillon ou du

contrôle, cette couleur vire au bleu/vert, ce changement de coloration

peut varier d'un échantillon à l'autre mais doit toujours

être visible.

Ensuite, 75ìL d'échantillon à tester ou

de contrôle sont ajoutés dans les cupules. Le contrôle

négatif est un sérum humain normal, alors que le positif est un

sérum humain inactivé. Chacun des deux sérums est

dilué dans du tampon contenant des protéines d'origine bovine.

Le contrôle négatif est déposé dans

les puits A1 et B1, et le positif dans le puits C1. L'ajout des contrôles

dans les puits indiqués sur chaque plaque se fait après avoir

distribué les échantillons à tester. L'utilisation d'un

fond blanc est utile pour visualiser l'addition des échantillons. Ces

derniers doivent être soigneusement homogénéisés

avec le diluant pour échantillon.

La plaque est ensuite recouverte d'un couvercle et

incubée pendant 1 heure à 37°C dans des conditions

d'humidité.

A la fin du temps d'incubation on ajoute immédiatement

dans chaque puit 50ìL de conjugué. Ce dernier est de couleur

brune, il contient des AC (monoclonaux de chèvre) lyophilisés,

marqués à la peroxydase de raifort dans une base protéique

bovine.

Après incubation de la plaque, recouverte, pendant

30min à 37°C dans des conditions d'humidité, cette

dernière est lavée, automatiquement, par un liquide de lavage

qu'on prépare par la dilution de la Glycine/Borate au 1/20 à

l'eau distillée. Ce système automatique est programmé sur

5 cycles de lavage, le rôle de ce dernier est d'éliminer tous les

éléments non fixés. (33)

Après lavage de la plaque, 100ìL de solution

substrat sont immédiatement ajoutés dans chaque cupule. Cette

solution est préparée par l'ajout d'un volume de diluant du

substrat incolore à un volume égal de concentré de

substrat rose contenant de la 3,3', 5,5'- tétraméthylbenzidine

« TMB »et des stabilisants. La solution substrat devient pourpre au

contact les puits positifs.

La dernière incubation de la plaque se fait pendant 30

min à l'abri de la lumière. Une couleur pourpre proportionnelle

à la quantité d'AC devrait apparaître dans des puits

contenant des échantillons positifs.

Cinquante microlitres (50ìL) de solution d'arrêt

(acide sulfurique) sont ajoutés dans chaque cupule. Enfin, la lecture de

la densité optique est effectuée dans les 15 min à la

longueur d'onde 450nm. (33)

II.2.1.2.3. Résultats

et interprétation

Les échantillons fournissant une densité optique

inférieure à la valeur seuil sont considérés comme

initialement nom réactifs dans le dosage.

Les échantillons fournissant une densité optique

élevée sont considérés comme initialement

réactifs dans le dosage. Ces échantillons ont été

réanalysés en double en utilisant le prélèvement

d'origine. Les échantillons réactifs pour au moins une des

réanalyses sont considérés comme réactifs de

manière reproductible et présumés contenir l'Ag HBS et

doivent être confirmée par le test de confirmation. Les

échantillons non réactifs dans les deux puits lors de la

réanalyse sont considérés comme non réactif.

II.2.1.3. Tests de

confirmation

Tous les sérums positifs subissent un test de

confirmation par le Kit Murex HBsAg confirmatory Version 3, dont le

fonctionnement est basé sur l'utilisation d'un anticorps

spécifique de neutralisation des échantillons trouvés

réactifs par le test Murex HBs Ag. Contrairement au test Ag HBs qui

utilise des anticorps de chèvre et de souris, le réactif de

confirmation utilise un anticorps spécifique dérivé du

cheval (qui est génétiquement plus proche de l'homme que la

chèvre ou la souris), ce qui minimise le risque de confirmation

d'échantillon faussement positifs contenant des anticorps

anti-espèce.(33)

II.2.1.3.1. Principe de la

méthode

Deux cupules sont attribuées à chaque

échantillon à analyser, le test Murex AgHBs est effectué

selon la procédure habituelle (ELISA AgHBs), à la

différence près que le diluant échantillons est

remplacé par le réactif contrôle (sérum de cheval,

de chèvre, sérum bovin et humain non réactif à

l'AgHBs) dans la cupule contrôle et par le réactif

spécifique (anticorps spécifique de cheval dirigés contre

l'AgHBs) dans la cupule spécifique.

Au cours de la première incubation, l'Ac anti-HBs de

cheval du réactif spécifique entre en compétition avec

l'Ac de souris immobilisés sur la cupule pour se fixer sur l'AgHBs

présent dans l'échantillon et réduire ainsi la

quantité d'Ag HBs lié à la cupule, dans la cupule

contrôle, aucune compétition n'a lieu et l'Ag HBs se lie

normalement, le conjugué est ensuite ajouté et le test est

effectué de manière normale. Dans les échantillons

contenant l'Ag HBs, il y aura une différence significative entre la DO

obtenue dans la cupule de contrôle et celle obtenue dans la cupule

spécifique, si l'inhibition dans la cupule spécifique

dépasse 50% l'échantillon est considéré comme

confirmé réactif.(33)

II.2.1.3.2. Procédure

du test

Vingt-cinq microlitres (25ìL) de réactif

contrôle ou de réactif spécifique sont ajoutés dans

les cupules appropriées.

Le réactif contrôle est un tampon de couleur

jaune contenant du sérum de cheval, de chèvre, du sérum

bovin et humain non réactifs pour l'Ag HBs ainsi que des

détergents conservateurs : ProClin R 300 (0.05 %).

Le réactif spécifique est un tampon de couleur

rouge contenant des anticorps spécifiques de cheval dirigés

contre l'Ag HBs, ainsi que des détergents conservateurs : ProClin R 300

(0.05 %).

Soixante-quinze microlitres (75ìL) de contrôle

Murex Ag HBs et d'échantillon à analyser sont ajoutés dans

les cupules.

La plaque est ensuite remuée à l'aide d'un

agitateur pour plaques pendant 10 secondes. Elle peut également

être agitée manuellement en tapotant doucement sur le

côté pendant 10 secondes. (33)

A partir de cette étape le test est effectué

d'une manière normale (même procédure qu'ELISA)

Figure

7:Configuration du test de confirmation pour la détection

des AgHBs

Source : (Fatima B, 2016)

II.2.1.3.3. Lecture des

résultats

Pour la lecture des résultats, on calcule d'abord la

densité optique moyenne du contrôle négatif incubé,

avec le réactif spécifique et le réactif contrôle.

(33)

Exemple : DO du contrôle négatif avec le

réactif spécifique (NS) =0.08 DO du contrôle négatif

avec le réactif contrôle (NC) = 0.086

La moyenne du contrôle négatif = 0.083

La valeur seuil est ensuite calculée comme étant

égale à la densité optique moyenne des contrôles

négatifs + 0.05.

Le pourcentage d'inhibition du contrôle positif avec le

réactif spécifique est calculé comme suit :

ü Exemple : DO du contrôle positif avec le

réactif contrôle (PC) = 1.061 DO du contrôle positif avec

le réactif spécifique (PS) = 0.121 Inhibition par le

réactif spécifique : (PC- NC) - (PS- NS) x100 / (PC- NC) =

95.8%

L'inhibition des échantillons réactifs se

calcule selon l'exemple suivant :

ü DO de l'échantillon avec le réactif

contrôle (EC) = 0.648. DO de l'échantillon avec le réactif

spécifique (ES) = 0.099. L'inhibition par le réactif

spécifique = (EC -NC) - (ES- NS) x100 / (EC- NC) =96.6%

II.2.1.3.4.

Interprétation des résultats

Pour qu'un échantillon puisse être

considéré comme confirmé réactif par le test Murex

HBsAg, les critères suivants doivent être remplis (33) :

- la densité optique avec le réactif

contrôle doit être supérieure ou égale à la

valeur seuil.

- l'inhibition par le réactif spécifique

doit être supérieure ou égale à 50%.

Pour l'échantillon fortement réactif, les

pourcentages peuvent parfois dépasser les 100%. Si la densité

optique dans la cupule contrôle est inférieure à 2, les

échantillons fournissant une inhibition inférieure à 50%

par le réactif spécifique sont considérés comme

négatifs et donc faussement réactif par le test Murex HBsAg.

Un pourcentage d'inhibition négatif peut être

obtenu et doit également être considéré comme un

résultat négatif (le contrôle et le spécifique

seront tous négatifs).

II.3.Traitement et

vaccination

II.3.1.Traitement curatif

A la phase aiguée de l'hépatite virale B, le

traitement antiviral spécifique est inutile. Scules des mesures

symptomatiques peuvent être prises, associées à

l'éviction de l'alcool et des médicaments

métabolisés par le foie. Une transplantation hépatique

d'urgence est nécessaire dans la forme fulminante. (29)

Le traitement antiviral spécifique trouve sa place dans

l'hépatite chronique B, l'objectif étant d'obtenir l'arrêt

de la réplication virale, afin de prévenir l'évolution

naturelle de la maladie vers les complications. La réponse au traitement

comporte 3 phases:

· La première phase marquée par une

diminution de la réplication virale, traduite par une diminution de

l'ADN viral sérique. L'activité de l'hépatite chronique

régresse, la fibrose se stabilise et peut même diminuer.

· La deuxième phase intervient lorsque

l'activité antivirale est suffisamment forte et prolongée,

accompagnée d'une réponse immunitaire adaptée avec la

clairance des hépatocytes infectés. Une séroconversion HBe

peut intervenir et le risque de réactivation est faible troisième

phase marquée par une réplication virale complètement

interrompue (PADN indétectable). La séroconversion HBe en stabic,

l'AgHBs disparait avec ou sans apparition des anticorps anti-HBs. Le risque de

réactivation spontanée est nul et l'activité disparait

II.3.2. Antiviraux actuellement

disponibles (30-2).

Actuellement les 2 types de molécules utilisées

dans le traitement des hépatites B sont l'interféron alpha ou les

analogues de nucléosides ou des nucléotides

II.3.2.1.Interféron

Il existe sous deux formes: l'interféron standard et de

l'interféron alpha 2a sous forme pégylé.

Les interférons ont 3 types d'activité anti

virale inhibition de la transcription virale, Stimulation des lymphocytes TCD8

cytotoxiques et activité anti-tumorale. (30-2)

II.3.2.2. Interféron standard.

On distingue: l'interféron alpha 2a (Roféron

A®) et l'interféron alpha 2b (Intron

A®). Les posologies recommandées à l'heure

actuelle sont 5 million d'unités par jour ou 10 millions d'unités

trois fois par semaine, par voie sous cutanée. La durée du

traitement et de 24 semaines dans les cas d'hépatite chronique B AgHBe

positif et Les effets secondaires de l'interféron sont fréquents

et nombreux, mais peu graves et réversibles à l'arrêt du

traitement. On peut avoir un syndrome grippal, un syndrome dépressif, la

décompensation d'une psychose préexistante, une

dysthyroïdie.(30-2)

II.3.2.3. Interféron

pégylée

L'interféron pégylée est

l'interféron standard, conjugué à une molécule de

polyéthylène glycol (PEG), augmentant ainsi la demi-vie

plasmatique de la molécule. La concentration plasmatique est donc plus

stable, permettant une seule injection par semaine. L'IFN PEG administre en une

injection par semaine est plus efficace, dans le traitement de

l'hépatite B AgHBe positive chronique que L'IFN standard en trois

injections par semaine Il est mieux toléré que IIFN standard. Il

existe sous le nom d'interféron alpha 2a sous forme

pégylée (Pegasys®). (30-2)

II.3.2.4. Lamivudine

Est un analogue nucléosidique qui inhibe directement

l'ADN polymérase du VHB. Elle est commercialisée sous le nom de

Zeffix dosée à 100 mg. Les avantages de la lamivudine sont le

prise orale par comprimé à 100 mg, une excellente

tolérance un effet antiviral rapide Son inconvénient majeur est

l'apparition de souches résistantes à la Lamivudine.(30-2)

II.3.2.5. Adéfovir

La molécule administrée est l'Adéfovir

dipivoxil, commercialisée sous le nom de Hepsero®, C'est

un inhibiteur compétitif de l'ADN polymérase qui bloque la

synthèse de l'ADN du VHB.

VHB et qui entrainent le moins de résistant. De

nouvelles molécules sont en cours d'étude pour le traitement de

l'hépatite chronique.(30-2)

II.3.3.Stratégie

thérapeutique

Les tendances actuelles sont de traiter par INF PEG les

patients jeunes et ceux infectés par un génotype A ou B et

éventuellement de proposer un traitement par analogue pour les autres

patients. En cas d'échec ou de contre-indication au traitement par

interféron, les analogues nucléosidiques doivent être

utilisés.(30-2)

II.3.3.1. Indications du

traitement antiviral

· Le traitement antiviral ne s'envisage que dans le cadre

des hépatites B chroniques. Le principal facteur à prendre en

compte est la gravité de la maladie hépatique,

déterminée par la PBH.

· Le traitement est indiqué chez les patients

ayant une activité modérée ou sévère

(activité METAVIR=A2) et/ou une fibrose sévère (fibrose

METAVIR= F2)

· Les patients ayant une activité hépatique

minime et/une fibrose minime ne doivent pas être traités, mais

surveillés de façon régulière, afin d'instaurer un

traitement en cas d'apparition d'une activité modérée ou

sévère.

· Les patients AgHBs positifs avec des manifestations

extra hépatiques doivent être traités si la multiplication

virale est active et jugée responsable de ces manifestations. (30-2)

II.3.4.Traitement

préventif

La prévention de l'infection à VHB repose sur

des mesures d'ordre général, l'immunisation passive et la

vaccination.

II.3.4.1. Mesures

générales

Ces mesures Visent à éviter la survenue de

l'infection à VHB.(30-2)

Les mesures les plus pertinentes sont

· l'utilisation de préservatifs.

· l'éviction du don de sang des

échantillons positifs pour l'AgHBs, pour les anticorps anti HBc ou ayant

les transaminases élevées.

· l'utilisation de matériel

médico-chirurgical et dentaire à usage unique ou correctement

stérilisé.

· le port de gants lors des soins.

· promouvoir les programmes de réduction de

drogues illicites par voir veineuse.

· proscription absolue du partage interindividuel du

matériel pouvant être en contact avec le sang (brosse à

dents, rasoirs)

II.3.4.2. Immunisation

passive

L'immunisation passive repose sur l'injection

d'immunoglobulines spécifiques anti-HBs obtenues à partir de

sujets immunisés contre le VHB. Elle confère une protection

immédiate mais transitoire (environ 6 semaines) et permet de

réduire de 75% le risque d'hépatite B chez les patients ayant eu

un comptage pour le VHB(30-2) :

· Contamination accidentelle par piqure ou blessure par

des produits sanguins contenant l'AgHBs dans les 48 heures suivant.

· Contact sexuel avec un sujet infecté par le VHB.

· Sujet à risque élevé d'infection

par le VHB (hémodialysés) pour couvrir la période qui

précède la protection par la vaccination.

· Transplantation hépatique chez un porteur

chronique de l'AgHBs, en dehors virémie détectable avant la

transplantation.

· Nouveau-né de mère porteuse d'AgHBs

Les posologies recommandés de immunoglobulines

spécifique anti HBs sont: 500 UI en cas de contage accidentel, 30 Ul/Kg

chez in nouveau-né et 10 000 UI tous les mois chez les greffes

hépatiques infectés par le VHB et pendant une durée

prolongée afin de maintenir un taux d'anticorps supérieur

à 500 mU/ml.

II.4.Vaccination

Ce schéma justifie généralement

l'administration de plusieurs doses vaccinales:2 à 3 doses

espacées de 4 semaines au cours d'une primo-vaccination, suivis de

rappels d'entretien tous les 5 à 10 ans (cas des vaccins inertes

protéiques).

La réponse vaccinale et influencée par

différents facteurs :

· L'âge : la maturité immunologique

apparait généralement après le deuxième mois vie,

âge minimum actuel de la plupart des vaccinations. Avec l'âge, la

réponse immunitaire décroit, imposant la réalisation

régulière de rappels, mais est encore correcte, même chez

le sujet âgé (rappel tétanos, vaccin contre la grippe).

· Les déficits immunitaires: congénitaux ou

acquis, ils diminuent parfois beaucoup la réponse vaccinale.

· Les facteurs génétiques: complexes et

encore mal connus, ils peuvent influencer le niveau de réponse humorale

ou cellulaire.

II.4.1. Différents types

de vaccins (30-2).

?Vaccins plasmatiques : Ce sont les vaccins

de première génération. Ils sont préparés

à partir de l'AgHBs extrait du plasma de porteurs sains. Ils ont

été initiés et expérimentés par

l'équipe de Maupas au Sénégal, Leur innocuité et

leur efficacité étaient excellentes mais leur technique de

production les rendaient coûteux et de disponibilité difficile. Il

s'agit essentiellement de l'HEVAC B (institut Pasteur), l'HEPTAVAX B (MERCK).

?Vaccins recombinants: Ils sont produits par

génie génétique grâce au clonage de l'ADN virale son

expression dans différents systèmes cellulaires à savoir

la levure ou les cellules des mammifères. Depuis leur production, ils

remplacent les vaccins plasmatiques en raison de leur faible cout et de leur

facilité de production.

Les vaccins recombinants disponibles sont

l'Engerix® ou le Recombivax® derivés de