|

Avril 2023

REPUBLIQUE DU BENIN t -5 «<<

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE

LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UACI

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

(F.A.S.E.G)

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DES CREDITS ASSOCIES AU

DIPLÔME

DE LICENCE PROFESIONNELLE

OPTION : ECO NOM I E FILIERE ANALYSE DE

PROJETS

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

|

AllarrerML Nadimit

Analyse des obstacles à la commercialisation de

la purée de tomates produite par les femmes bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD dans la commune de

Kpomassè

|

Réalisé et soutenu par

:

ESSE Albéric Nathanaël

AFFATON Boton

Gaston

Sous la direction de :

Dr. QUENUM Venant

Directeur de

mémoire

Maître-Assistant du CAMES,

Enseignant chercheur

à la FASEG/UAC

ZINSOU Fréjus Tanguy A.

Maître

de stage

Ingénieur Agronome/Zootechnicien

Directeur

Exécutif de l'ONG BEDD

Soutenu devant le Jury constitué de

:

Prof. SATOGUINA Honorat

Dr. DELIDJI

Fidèle

Mr. BEN ISSAN Didier

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

DECLARATION D'ENGAGEMENT

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

(FASEG) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions

émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être

considérées comme propres à leurs auteurs.

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON i

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON ii

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

DEDICACE 1

A

v Mes très chers parents, ma mère

Solange Albantine AHOSSI et mon père Simon

Kokou ESSE en témoignage de leurs sacrifices et leurs

attentions durant toute ma vie ainsi que leurs encouragements et soutiens tout

au long de mes études ;

v Mes très chères soeurs Mirabelle

et Richnelle ainsi que mon frère

Eclésiaste à qui je témoigne tout mon

amour ;

v Tous ceux qui me connaissent et qui ont fait de moi ce que

je suis actuellement.

Albéric Nathanaël ESSE

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

DEDICACE 2

A

v Mes très chers enfants, Faria, Fares et

Farah pour qui je consens de sacrifices afin de leur servir de

référence pour le goût de l'effort et la culture de

l'excellence dans l'humilité ;

v Mes très chers neveux et nièces.

Gaston Boton AFFATON

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON iii

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON iv

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail de recherche est le

résultat de la conjugaison des efforts et contributions de plusieurs

personnes à qui, il importe d'exprimer notre profonde gratitude à

savoir :

· Les Professeurs Denis ACCLASSATO HOUENSOU

et Maxime Jean-Claude HOUNYOVI, respectivement Doyen

et Vice-Doyen et tous les Enseignants de la Faculté des Sciences

Economiques et de Gestion (FASEG) qui n'ont ménagé aucun effort

pour qu'une formation de qualité nous soit donnée ;

· Le Docteur Venant QUENUM, notre

Directeur de mémoire, pour sa disponibilité, sa rigueur, la

qualité exceptionnelle de ses enseignements et conseils ;

· Madame Gladice ZOUNGBAN,

Présidente de l'ONG BEDD, pour avoir accepté notre

demande de stage, toute chose qui nous a permis d'acquérir des

connaissances pratiques dans notre domaine d'études ;

· Le Docteur Géorcelin ALOWANOU,

Vice-président de l'ONG BEDD, pour son soutien, ses conseils et

motivations ;

· Monsieur Fréjus Tanguy A.

ZINSOU, Directeur Exécutif de l'ONG Bien Être et

Développement Durable (BEDD) pour sa disponibilité et son soutien

technique durant notre stage et la réalisation de ce travail ;

· A toute l'équipe de l'ONG

BEDD, pour son accueil chaleureux et l'ambiance conviviale qui a

prévalu tout au long de notre stage ;

· A toutes les femmes de

Kpomassè, bénéficiaires du projet,

pour leur franche collaboration, surtout lors de la collecte de

données utiles à la réalisation de ce travail ;

· Les membres du jury qui ont

accepté d'apprécier ce travail en faisant des critiques

constructives, nécessaires à son amélioration ;

· A toutes les personnes qui nous ont

accompagné de diverses manières et que nous n'avons pas la

prétention d'ignorer.

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON v

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

BEDD : Bien Être et Développement Durable

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

CPS : Centre de Promotion Sociale

CTA : Centre Technique de coopération Agricole et

rurale

DSA : Direction de la Statistique Agricole

EPAC : Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi

FAO : Food and Agriculture Organization

FASEG : Faculté des Sciences Economiques et de

Gestion

FODES : Fondation pour le Développement Economique et

Social

FSA : Faculté des Sciences Agronomiques

INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse

Economique

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques

INSTAD : Institut National de la Statistique et de la

Démographie

MAEC : Ministère des Affaires Etrangères et de

la Coopération

MASM : Ministère des Affaires Sociales et de la

Microfinance

OCDE : Organisation de Coopération et de

Développement Economique

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations-Unies

OPF : Organisation Panafricaine des Femmes

PDMAS : Programmes de Développement des Marchés

Agricoles du Sénégal

RGPH : Recensement Général de la Population et

de l'Habitat

TBS : Tableau de Bord Social

UA : Union Africaine

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON vi

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Projets réalisés

par l'ONG BEDD 9

Tableau 2 : Proportions des populations de

la commune connaissant ou non la purée de

tomates en général 25

Tableau 3 :

Proportions des populations de la commune connaissant et consommant ou

non

la purée de tomates en général

26

Tableau 4 : Proportions des populations de la commune

ayant ou non d'informations sur la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires du projet 28

Tableau 5 :

Nombres des populations n'achetant pas la purée de tomates

produite par les

femmes bénéficiaires du projet dans les deux

(02) groupes 29

Tableau 6 : Proportions des populations de

la commune n'achetant pas la purée de tomates

produite par les femmes bénéficiaires du projet

dans les deux (02) groupes 29

Tableau 7 : Proportions des

femmes bénéficiaires du projet ayant de connaissances ou non

en marketing et action commerciale 31

Tableau 8 :

Nombres des femmes ayant accès à d'autres marchés

dans les deux (02) groupes

32

Tableau 9 : Proportions des femmes

ayant accès à d'autres marchés dans les deux (02)

groupes 32

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON vii

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

LISTE DE FIGURES

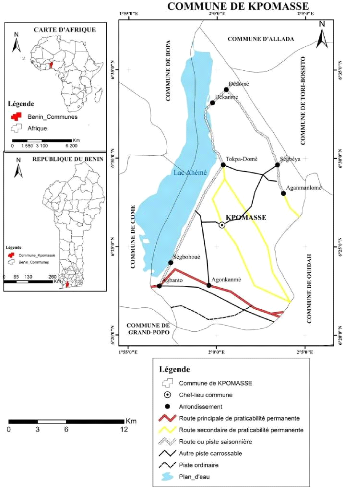

Figure 1 : Cartographie de la commune de

Kpomassè 4

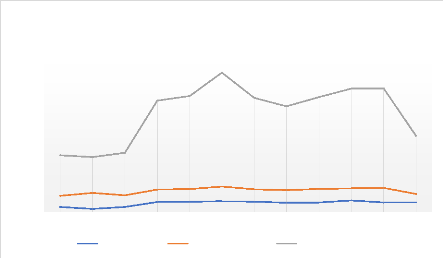

Figure 2 : Rendements de la production de

tomates au cours des onze (11) dernières années

dans la commune de Kpomassè 7

Figure 3 :

Proportions des populations de la commune connaissant ou non la

purée de

tomates en général 26

Figure 4

: Proportions des populations de la commune connaissant et consommant

ou non

la purée de tomates en général

27

Figure 5 : Proportions des populations ayant ou non

d'informations sur la purée de tomates

produite par les femmes bénéficiaires du projet

28

Figure 6 : Proportions des populations de la commune

n'achetant pas la purée de tomates

produite par les femmes bénéficiaires du projet

dans les deux (02) groupes 30

Figure 7 : Proportions des

femmes bénéficiaires du projet ayant de connaissances ou non

en

marketing et action commerciale 31

Figure 8 :

Proportions des femmes ayant accès à d'autres

marchés dans les deux (02) groupes

33

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Siège sociale de l'ONG BEDD

sise à Abomey-Calavi, Tanpkè 11

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON viii

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

GLOSSAIRE DE L'ETUDE

Agrobusiness : Étymologiquement, le

terme agrobusiness vient du mot grec « agros » qui veut dire champ et

du mot anglais « business » qui veut dire commerce. Il est

utilisé pour désigner l'ensemble des activités

économiques de production, de transformation et de commercialisation des

produits de l'agriculture intensive, fortement mécanisée et

caractérisée par de hauts rendements. L'agrobusiness s'oppose

donc à l'autoconsommation des produits agricoles issus de l'agriculture

vivrière1.

Bénéficiaire : une personne

physique et morale qui tire profit de l'implantation du projet. Commune

: collectivité territoriale décentralisée en

République du Bénin2.

Coopérative : une association autonome

de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et

besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une

entreprise dont la propriété est collective3.

Entrave : obstacle ou difficulté à

la réalisation d'une action.

Femme vulnérable : femmes en situation de

faiblesse.

Projet : ensemble de tâches à

réaliser afin d'atteindre un objectif défini, dans un contexte

précis, dans les délais impartis et selon le niveau de

qualité souhaité. Il peut être géré par un

groupe de personnes dont la taille peut évoluer de quelques

collaborateurs à plusieurs centaines en fonction de sa

complexité.

Purée de tomates : C'est une

préparation culinaire salée réalisée avec des

tomates fraîches ou des tomates sous forme de

concentré4.

Revenu : total des sommes perçues, en

nature ou en monnaie comme fruit du capital que quelqu'un a placé

(intérêt sur un capital prêté, dividende sur un

capital engagé), ou comme rémunération d'une

activité (profit) ou d'un travail (salaire)5.

Tomate : (Solanum lycopersicum) une

espèce de plante herbacée du genre Solanum de la famille

Solanacées originaire du Mexique. Elle se consomme comme un

légume-fruit, crue ou cuite.

Unité de transformation : groupe ou

collectif de personnes exerçant une activité de transformation de

produits agricoles (matières premières) en produits

dérivés.

Valeur ajoutée : richesse nouvelle

produite par l'entreprise lors du processus de production qui pourra être

repartie sous forme de revenus.

1 D'après Universalis Junior, 30/01/2019

2 Loi N° 2021-14 du 20 décembre 2021, Art.

24

3 D'après l'Alliance coopérative

internationale 4Dictionnaire français

5 D'après le dictionnaire LAROUSSE

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON ix

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

RESUME

Les projets élaborés et mis en oeuvre dans le

cadre de l'autonomisation des femmes rencontrent de nombreux obstacles. C'est

le cas du projet de transformation de tomates fraîches en purée

mis en place au profit des femmes de la commune de Kpomassè par l'ONG

BEDD pour leur autonomisation économique. En effet, ces femmes

n'arrivent pas à écouler convenablement sur le marché la

purée de tomates produite. La présente étude a donc pour

objectif d'identifier les entraves à la commercialisation de ce produit.

Les méthodes de recherche adoptées sont les recherches

qualitative et quantitative. La revue documentaire, l'entretien et

l'enquête sont les outils utilisés pour la collecte des

données. Le traitement et l'analyse de ces données ont permis de

déterminer que le manque d'informations des populations sur le produit

et de connaissances en marketing et action commerciale des femmes productrices

constitue des entraves à son écoulement. Il est donc essentiel,

pour l'atteinte de l'objectif fixé, de donner une place de choix

à la communication sur le produit et à la formation de ces femmes

en marketing et action commerciale.

Mots clés : Autonomisation,

commercialisation, femme, marketing, obstacle, purée de tomate,

revenus.

ABSTRACT

Projects developed and implemented within the framework of

women's empowerment encounter many obstacles. This is the case of the project

to transform fresh tomatoes into puree set up for the benefit of women in the

municipality of Kpomassè by the NGO BEDD for their economic empowerment.

Indeed, these women are unable to properly sell the tomato puree produced on

the market. The objective of this study is therefore to identify the obstacles

to the marketing of this product. The research methods adopted are qualitative

and quantitative research. Documentary review, interview and survey are the

tools used for data collection. The processing and analysis of these data

allowed us to determine that the populations' lack of product information and

knowledge in marketing and business action of female producers constitutes

barriers to its flow. It is therefore essential, in order to achieve the set

objective, to give pride of place to communication about the product and to the

training of these women in marketing and commercial action.

Keywords: Empowerment, marketing, woman,

marketing, obstacle, tomato puree, income

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON x

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

CHAPITRE1 : CADRE INSTITUTIONNEL DE L'ETUDE,

PROBLEMATIQUE,

OBJECTIFS ET HYPOHESES DE RECHERCHE 3

Section1 : Présentation de la commune de

Kpomassè et de l'ONG BEDD 3

Section 2 : Problématique, objectifs et

hypothèses de recherche 12

CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE ET METHODOLOGIE

DE LA

RECHERCHE 15

Section 1 : Cadre théorique de l'étude 15

Section 2 : Méthodologie de la recherche 19

CHAPITRE3 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS,

LIMITES DE

L'ETUDE ET SUGGESTIONS 25

Section1 : Présentation et analyse des résultats

25

Section2 : Limites de l'étude et suggestions 35

CONCLUSION 38

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 40

LISTE DES ANNEXES 47

TABLE DES MATIERES 49

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 1

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

INTRODUCTION

Depuis les années 1970, l'intégration de projets

d'autonomisation des femmes dans les programmes de développement

constitue l'une des priorités pour les États du monde entier

à l'aune de l'évolution des sociétés. Ils sont

appuyés, dans leurs investissements sur la question, par des

organisations internationales, régionales, nationales ou locales de

droit public ou privé dont la vision est de contribuer au

bien-être économique et social des communautés. Ils ont

davantage compris, depuis plus de deux décennies, la

nécessité de favoriser, entre autres, l'autonomisation

économique des femmes pour l'atteinte des objectifs du

développement. Celle-ci est considérée comme « la

voie la plus sûre vers l'égalité des sexes,

l'éradication de la pauvreté et une croissance économique

inclusive » (MASM, 2022).

Ces dernières années, cette

nécessité se fait une place importante dans les débats et

programmes des institutions africaines. Des appels à des

réflexions stratégiques et à la prise d'initiatives visant

l'indépendance et l'épanouissement économiques des femmes

sont lancés aux États membres avec insistance. Ainsi, à

l'occasion de son dixième (10e) congrès tenu du 26 au

28 février 2020 à Windhoek en Namibie, l'Organisation

panafricaine des femmes (OPF) a invité ses États membres à

« Accélérer les actions des femmes africaines en vue d'un

développement économique durable dans le contexte de l'Agenda

2030 de l'ONU et de l'Agenda 2063 de l'UA ». (ONU Femmes, 2020)

S'il est admis depuis la soixante et unième

(61e) Session de la Commission de la condition de la femme tenue en

mars 2017 que « l'autonomisation économique des femmes dans un

monde de travail est en pleine évolution », il n'en demeure pas

moins que les initiatives en sa faveur rencontrent de nombreux obstacles qui

méritent davantage de réflexions stratégiques visant

à assurer son effectivité.

Au Bénin, plusieurs projets ont été

élaborés et mis en oeuvre dans tous les secteurs de

l'activité économique, en l'occurrence le domaine agricole, par

le Gouvernement, les collectivités territoriales et des organisations

non-gouvernementales (ONG). Ils visent essentiellement à impacter la vie

des femmes surtout celles vivant dans les zones rurales telles que la commune

de Kpomassè.

C'est le cas du projet de transformation de tomates

fraîches en purée mise en place au profit des groupements de

femmes de cette commune par l'ONG Bien Être et Développement

Durable (ONG BEDD) en 2022, dans le cadre de ses actions en faveur de

l'autonomisation

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 2

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

économique des femmes. L'objectif de ce projet est de

contribuer à l'amélioration des revenus de ces femmes. Mais, il

est observé que leurs premières productions peinent à

être écoulées sur le marché. Pour la

prospérité de cet agrobusiness aux fins de l'atteinte de cet

objectif de développement, il est essentiel d'identifier les causes de

ce problème.

C'est dans cette optique que le thème de ce travail de

recherche est formulé comme suit : « Analyse des obstacles

à la commercialisation de la purée de tomates produite par les

femmes bénéficiaires du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

dans la commune de Kpomassè ». Cette étude a donc

pour cadre, la commune de Kpomassè et l'ONG BEDD. L'approche

méthodologique adoptée est basée sur les recherches

qualitative et quantitative. Les outils de collecte des données

utilisés sont, d'une part, la revue documentaire et, d'autre part,

l'entretien direct et l'enquête avec un échantillonnage non

probabiliste qui prend en compte les populations de la commune et les femmes

bénéficiaires du projet.

Le développement de ce thème d'étude

s'articulera autour de trois chapitres. D'abord, le premier chapitre

présentera le cadre institutionnel de l'étude, la

problématique, les objectifs et les hypothèses de recherche.

Ensuite, le deuxième chapitre évoquera le cadre théorique

de l'étude et la méthodologie de recherche. Enfin, le

troisième chapitre sera consacré à la présentation

et analyse des résultats, limites de l'étude et suggestions.

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 3

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

CHAPITRE1 : CADRE INSTITUTIONNEL DE L'ETUDE,

PROBLEMATIQUE, OBJECTIFS ET HYPOHESES DE RECHERCHE

Ce chapitre comporte deux (02) sections. La première section

présentera la commune de Kpomassè et l'ONG BEDD. La

deuxième abordera la problématique, les objectifs et les

hypothèses de la recherche.

Section1 : Présentation de la commune de

Kpomassè et de l'ONG BEDD

Cette section présente la commune de Kpomassè et

l'ONG Bien Être et Développement Durable (ONG BEDD) qui ont servi

de cadre à cette étude.

Paragraphe1 : Présentation de la commune de

Kpomassè

Il s'agit de faire un état des lieux de la commune et

de présenter ses principales données économiques.

1. Etat des lieux de la commune

1.1.Cadre physique

La commune de Kpomassè est une ville du sud-ouest du

Bénin créée en 1977 par décret N°77-59 du 4

mars 1977. Elle est située entre 6°'20'20' et 6°37'59» de

latitude Nord et entre 1°56'32» 2°5'18» de longitude Est.

Elle fait partie des huit (08) communes du département de l'Atlantique.

Elle est limitée au Nord par la commune d'Allada, au Sud par la commune

de Ouidah, à l'Ouest par les communes de Comè et de Bopa avec une

frontière naturelle composée du lac Ahémé et d'un

affluent du fleuve Couffo et à l'Est par les communes de Tori Bossito et

de Ouidah. D'une superficie de 305 km2, la commune de

Kpomassè occupe environ les 9 % du territoire de l'Atlantique et 0,271 %

du territoire national6.

Sur le plan climatique, la commune de Kpomassè est

dominée par un climat subéquatorial avec quatre (04) saisons

à savoir : une grande saison pluvieuse de mars à juillet ; une

petite saison pluvieuse de septembre à novembre ; une sèche de

novembre à mars et une petite saison sèche juillet à

août.

Avec un relief moins accidenté et traversée par

un réseau hydrographique dominé par le lac Ahémé

qui s'étend environ sur 40 km2, soit sur une distance de 30 km, la

commune de Kpomassè est un plateau de terre ferralitique propice pour

l'agriculture7.

Elle dispose d'une population qui connait un accroissement

relativement faible par rapport à la moyenne nationale. Avec une

population de 41454 en 1979 (RGPH1), l'effectif de la

6Monographie départementale, 2019

7Monographie départementale, 2019

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 4

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

population de la commune est passée à 50059 en

1992(RGPH2), 57190 en 2002 (RGPH3) et 67722 en 2013 (RGPH4). Cette population a

connu un accroissement intercensitaire 1,51 % entre 1979 et 1992 contre 1,34 %

entre 1992 et 2002. Ce taux est passé entre 2002 et 2013 à 1,36%

et classe Kpomassè parmi les communes à faible taux

d'accroissement au Bénin. Cette population est estimée

aujourd'hui à 72.000 habitants8.

Figure 1 : Cartographie de la commune de

Kpomassè

Source :

www.researchgate.net (2017)

8Destination Bénin : Kpomassè entre

pêche, pisciculture, maraîchage et tourisme, 2020

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 5

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

1.2.Organisation administrative

Selon la loi N°2013-05 du 27 mai 2013 portant

création, organisation, attribution et fonctionnement des unités

administratives locales en République du Bénin, la commune de

Kpomassè compte soixante-seize (76) villages, chacun avec son propre

chef de village répartis dans neuf (09) arrondissements à savoir

: Agonkanmè, Aganmalomè, Agbanto, Dédomè,

Dekanmè, Kpomassè-Centre, Sègbohoué,

Sègbéya, Tokpa-Domè. Chacun de ces arrondissements est

dirigé par un chef d'arrondissement (CA) élu.

Conformément à la loi N°2021-14 du 20

décembre 2021 portant code de l'Administration territoriale en

République du Bénin, la commune de Kpomassè, comme toute

autre, dispose d'organes politiques et d'un organe administratif et

technique9.

1.2.1. Organes politiques de la commune

Ce sont le conseil communal, le conseil de supervision et le

maire.

Le conseil communal : il est le principal organe

délibérant de la commune. Il définit les orientations

politiques de développement de la commune et, dans ce cadre,

délibère sur les documents de politique, de stratégie et

de planification.

Il délibère notamment sur :

Ø le schéma directeur d'aménagement de la

commune ;

Ø le plan de développement de la commune ;

Ø les projets de la commune s'inscrivant dons le cadre

d'un projet à caractère départemental pour la protection

et la sauvegarde de l'environnement ;

Ø les projets et programmes initiés dans le

cadre des intercommunalités ;

Ø les projets de coopération avec des

institutions nationales ou étrangères ;

Ø les propositions de fusion, de scission et de

modification des limites du territoire départemental ou de celles des

communes qui le composent ;

Ø les modalités de règlement des

conflits territoriaux avec d'autres communes ;

Ø l'adhésion à un établissement

public de coopération intercommunale.

Le conseil de supervision : il est consulté par

le maire et le conseil communal pour toute question liée à

l`exercice des pouvoirs propres conférés au secrétaire

exécutif.

Le maire : il est la première autorité

politico-administrative de la commune. Il exerce, dans les cas prévus

par les lois et règlements, le pouvoir réglementaire dans les

domaines de compétences de la commune. Il veille à la bonne

gestion de l'administration de la commune

9Art. 55 de la Loi N° 2021-14 du 20

décembre 2021

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 6

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

par le secrétaire exécutif. Le maire

représente la commune devant les autorités centrales et

départementales et dans le cadre de la coopération

décentralisée, sous réserve des attributions propres du

secrétaire exécutif.

1.2.2. Organe administratif et technique de la commune

Il est constitué du secrétariat exécutif

de la commune. Celui-ci regroupe sous l'autorité du secrétaire

exécutif, tous les services administratifs et techniques de la

mairie10.

Ses directions techniques comprennent :

Ø la Direction des Affaires administratives et

financières

Ø la Personne responsable des Marchés publics

Ø la Direction des Systèmes d'Information

Ø la Direction du Développement Local et de la

Planification

Ø la Direction des Services Techniques

Ø la Direction des Affaires Domaniales et

Environnementales

La fonction de secrétaire exécutif est la plus

haute fonction administrative et technique au sein des mairies. Le

secrétaire exécutif est le responsable de l`administration de la

commune. Il est le principal animateur des services administratifs de

techniques communaux dont il veille au bon fonctionnement11.

2. Principales données économiques de la

commune

Constituée de terres cultivables dans certains

arrondissements, d'un potentiel réseau routier et des organisations

professionnelles dans tous les secteurs, la commune de Kpomassè a une

forte potentialité économique malgré les indices de

pauvreté monétaire et non monétaire qui sont

respectivement de 37,77% et 43,08% (TBS, 2016). L'économie locale de

cette commune repose sur le secteur agricole notamment la production

végétale (l'agriculture) et la production animale

(l'élevage) notamment la production halieutique. La production

végétale dans la commune est dominée principalement par la

culture des produits vivriers et maraîchers tels que : le maïs, le

manioc, le piment, la tomate, l'arachide, le niébé et des arbres

fruitiers (mangue, agrumes, ananas). On y transforme et commercialise les

produits agricoles (gari, huile de palme, huile d'arachide, la purée de

tomate).

La production de la tomate est la culture la plus

privilégiée dans la commune de Kpomassè. Les productions

des onze (11) dernières années sont renseignées sur la

figure ci-après :

10Art.126 de la Loi N° 2021-14 du 20

décembre 2021 11Art.127 de la Loi N° 2021-14 du 20

décembre 2021

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 7

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Figure 2 : Rendements de la production de

tomates au cours des onze (11) dernières années dans la commune

de Kpomassè

120000

100000

40000

80000

60000

20000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RENDEMENTS DE LA PRODUCTION DE TOMATES AU COURS DES ONZE (11)

DERNIÈRES ANNÉES DANS COMMUNE DE KPOMASSÈ

Superficie (ha) Rendement (Kg/ha) Production (Tonne)

Source : Base de données de la

Direction de la Statistique Agricole (DSA, 2021)

La production animale est caractérisée par un

très faible effectif du cheptel. On y rencontre le plus souvent les

porcins, les volailles, les caprins et les ovins12. L'industrie et

l'artisanat alimentaire, les entreprises BTP et constructions, commerce,

restauration hôtelière, transport et communication, administration

et autres.

Paragraphe 2 : Présentation de l'ONG BEDD

Il s'agit dans ce paragraphe de présenter

brièvement l'ONG BEDD et son projet d'autonomisation de la femme sur

lequel porte cette étude.

1. Brève présentation de l'ONG BEDD

1.1.Création, mission, vision et

objectifs

L'Organisation non-gouvernementale Bien Être et

Développement Durable (ONG BEDD) est créée en janvier 2018

et enregistrée en République du Bénin sous :

N°2018/003/DEP ALT/SG/SAG-Assoc. Son siège social est situé

à Tankpè, dans la commune d'Abomey-Calavi.

L'ONG BEDD a pour mission de :

12Afrique Conseil, 2006

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 8

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

y' militer en faveur des enfants, des jeunes et des femmes en

situation de vulnérabilité pour la protection et la promotion de

leurs droits, leur épanouissement et leur bien-être

socioéconomique ;

y' oeuvrer inlassablement à cet effet pour la

réduction de la pauvreté et la protection de la

biodiversité.

Sa vision est d'être une institution de

référence dans la mise en place d'un modèle de

développement communautaire inclusif, viable, stable et durable au

Bénin et en Afrique où les droits des enfants, jeunes, des

femmes, de la faune et de la flore sont respectés et

protégés par tous.

Les objectifs qu'elle vise dès sa création sont

les suivants :

y' promouvoir l'éducation des enfants en milieux

défavorisés à travers l'octroi des bourses scolaires et

infrastructures de base ;

y' renforcer l'éducation sexuelle des adolescentes

à travers des sensibilisations sur les maladies sexuellement

transmissibles et les grossesses non-désirées ;

y' promouvoir la protection de l'environnement à

travers la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène et

d'assainissement de base ;

y' renforcer l'autonomisation des femmes à travers des

sensibilisations, des renforcements de capacités et des appuis

techniques en agriculture et artisanat.

1.2.Domaines d'intervention et quelques projets

exécutés

L'ONG BEDD intervient dans les domaines de :

y' l'éducation notamment l'éducation des enfants et

filles défavorisés ;

y' l'éducation sexuelle des adolescentes ;

y' la sécurité alimentaire ;

y' l'environnement ;

y' l'agriculture ;

y' l'autonomisation des femmes.

Quelques-uns des projets qu'elle a exécutés sont

consignés dans le tableau suivant. Il s'agit notamment du projet de

création d'une unité de transformation de tomates fraîches

en purée au profit des femmes de la commune de Kpomassè.

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Tableau 1 : Projets réalisés par

l'ONG BEDD

|

Projets réalisées

|

Date et lieu de réalisation

|

Principaux partenaires/Sources de financement

|

|

Projet « Autonomisation des Femmes en Milieux Ruraux, Phase

I (AFeMiR I) »

|

Sô-ava, 2018 (Février)

Principaux bénéficiaires :

Femmes éleveurs de petits ruminants

|

Association Française « Humaniste Benin »

(France)

|

|

Projet d'Appui au Système Éducatif en

République du Bénin (ASEB)

|

Sô-ava, 2018

Principaux bénéficiaires :

Ecoliers et élèves issus des

familles défavorisées de

l'arrondissement de

Sô-ava Centre

|

Association Internationale « Mission Africa Onlus

»

|

|

Projet d'Appui au Système Éducatif en

République du Bénin (ASEB)

|

Gouka, Commune de Bantè, 2019

Principaux bénéficiaires :

Écoliers et élèves orphelins

de l'arrondissement de

Gouka

|

Association Internationale « Mission Africa Onlus

»

|

|

Projet de renforcement de

capacités techniques,

matérielles et

financières des

groupements de femmes

productrices et

transformatrices de riz local de GOUKA,

Commune de BANTE

|

Gouka, Bantè, 2019

Principaux bénéficiaires :

Groupements de femmes

productrices et

transformatrices du riz local

|

Ambassade des Etats Unis

d'Amérique à Cotonou, «U.S.

Ambassador's Special Self-Help

Fund (SSH)»

|

|

Projet d'amélioration des

conditions sociales,

hygiéniques et sanitaires des

|

Nikki Centre (Nikki), 2020

|

Ambassade des Etats Unis

d'Amérique à Cotonou, «PAS

|

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 9

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

|

usagers des écoles primaires publiques de Nikki Centre

|

Principaux bénéficiaires :

Ecoliers, enseignants et

personnels des écoles

primaires publiques de Nikki

Centre

|

Cotonou Small Grants Program for All Audiences»

|

|

Projet de construction d'un bloc de latrines à trois

cabines

|

Sidendé, 2020

Principaux bénéficiaires :

Ecoliers, enseignants et

personnels de l'école

primaire publique de

Sidendé Centre

|

Association Internationale « Mission Africa Onlus

»

|

|

Projet de Prévention et lutte contre les violences faites

aux

femmes et filles dans la

commune de Nikki

|

Lieu : Commune de Nikki (Nord du Bénin),

2021

Principaux bénéficiaires :

Femmes et filles victimes de violences de tout genre.

|

Fond de Solidarité « La Francophone

Avec Elles » de l'Organisation

Internationale de la

Francophonie (OIF)

|

|

Projet de création d'une unité

de

transformation de tomates

fraîches en purée au profit des

femmes vulnérables de la

commune de Kpomassè

|

Lieu : Commune de

Kpomassè, Arrondissement d'Aganmalomè

Principaux bénéficiaires :

Femmes vulnérables de la commune de Kpomassè

|

Association Suisse « SONAGNON »

|

Source: Archives ONG BEDD (2022).

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 10

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 11

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Photo 1 : Siège sociale de l'ONG BEDD

sise à Abomey-Calavi, Tanpkè

Source : Les auteurs (2023)

2. Présentation du projet d'autonomisation de

la femme de l'ONG BEDD

2.1.Contexte et justification

La principale activité des populations de la commune de

Kpomassè est l'agriculture. La culture privilégiée par ces

populations est la tomate. De nombreuses femmes interviennent dans sa

production en s'organisant sous forme de groupement ou de façon

individuelle. La production est généralement abondante à

chaque saison. Malheureusement, d'énormes pertes post récoltes

sont enregistrées pour défaut de conservation. En période

de pénurie la tomate devient rare et l'importation se fait en provenance

du Nigéria, du Burkina, Togo et Ghana avec pour conséquences des

prix très élevés. La transformation et la conservation

constituent alors la solution au problème. C'est donc dans cet ordre

d'idées que l'ONG locale « Bien Être et Développement

Durable, (ONG BEDD) », en collaboration avec l'association suisse «

SONAGNON », initié le projet intitulé « création

d'une unité de transformation de tomates en purée au profit des

groupements de femmes vulnérables de la commune de Kpomassè

».

2.2.Objectifs du projet

L'objectif général du projet est de contribuer

à l'autonomisation économique de ces femmes à travers

l'amélioration significative de leurs moyens de subsistance.

De façon spécifique, il s'agit de :

ü renforcer les capacités techniques,

opérationnelles et structurelles des groupements de femmes sur le

procédé technologique de transformation de tomates fraîches

en purée ;

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 12

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

ü améliorer le circuit de distribution et de

commercialisation des produits issus de la transformation de tomates

fraîches ;

Section 2 : Problématique, objectifs et

hypothèses de recherche

Dans cette section il s'agit d'aborder la

problématique, les objectifs et les hypothèses de la

recherche.

Paragraphe 1 : Problématique

Selon l'Institut national de la Statistique et de la

Démographie (InStaD), l'activité économique

béninoise a maintenu son rythme de croissance au troisième

trimestre de 2022 soit 6,2%. L'agriculture figure au premier rang des

déterminants de cette croissance économique. Elle occupe 70% de

la population active, contribue pour près de 33% au produit

intérieur brute (PIB) et fournit environ 75% des recettes d'exportation

et 15% des recettes de l'Etat (MAEP, 2020). Comme dans plusieurs régions

du pays, elle est la principale activité économique des

populations de la commune de Kpomassè grâce à la richesse

de cette commune en bas-fonds et sa proximité avec le lac

Ahémé. Les agriculteurs privilégient la culture de tomate

par rapport aux autres produits maraichers à haute valeur

ajoutée. Celle-ci est pratiquée pendant les grande et petite

saisons des pluies soit d'avril à juillet et de septembre à

novembre. La production est très abondante pendant la grande saison

pluvieuse. Ce rendement est censé améliorer leurs revenus et, par

conséquent, leur contribution au développement économique

de la commune. Mais, d'énormes pertes post récoltes sont

enregistrées à chaque saison pour défaut de conservation.

De novembre à février, la tomate fraîche devient une

denrée rare dans la commune comme dans le pays. Elle est alors

importée des pays voisins comme le Nigéria, le Togo et le Burkina

Faso et vendue plus cher sur le marché local. La transformation de ce

produit constitue une meilleure solution pour faire face à ces

problèmes. Au-delà, elle est un moyen d'améliorer surtout

les revenus des femmes de cette commune qui interviennent aussi bien dans la

culture que dans la commercialisation de ce produit.

C'est pour cela que l'ONG Bien Être et

Développement Durable, (ONG BEDD) », en partenariat avec

l'Association suisse « SONAGNON », a installé «

une unité de transformation de tomates fraîches en purée au

profit des groupements de femmes de la commune ». C'est un projet

à travers lequel cette structure entend contribuer ainsi à

l'autonomisation économique de ces femmes par une amélioration

significative de leurs revenus. Mais, il est observé que la purée

produite par ces dernières n'est pas écoulée sur le

marché. Face à cette observation, il y a lieu de poser la

question centrale suivante : Quelles

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 13

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

sont les entraves à l'écoulement de la

purée de tomates produite par les femmes bénéficiaires du

projet d'autonomisation de l'ONG BEDD dans la commune de Kpomassè

?

A cette question centrale de recherche, il convient d'ajouter

les interrogations spécifiques ci-après qui vont structurer la

démarche à suivre :

1- Pourquoi les populations de la commune de Kpomassè

n'achètent-elles pas la purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires du projet de l'ONG BEDD ?

2- Quels sont les facteurs qui limitent l'accès de ces

femmes à d'autres marchés pour écouler leur produit ?

Paragraphe 2 : Objectifs, intérêts de

l'étude et hypothèses de recherche

Ce paragraphe aborde les objectifs et intérêts de

l'étude et ensuite les hypothèses de recherche.

1. Objectifs et intérêts de l'étude

1.1.Objectifs de l'étude

L'objectif général de cette étude est

d'identifier les entraves à la commercialisation de la purée de

tomates produite par les femmes bénéficiaires du projet

d'autonomisation de l'ONG BEDD dans la commune de Kpomassè.

Il s'agira spécifiquement de :

y' déterminer les raisons pour lesquelles les

populations de la commune de Kpomassè n'achètent pas la

purée de tomates produite par les femmes bénéficiaires du

projet de l'ONG BEDD ;

y' rechercher les facteurs limitant l'accès des femmes

bénéficiaires du projet à d'autres marchés pour

écouler leur purée de tomates.

1.2.Intérêts de l'étude

Le sujet de l'étude a deux intérêts à

savoir un intérêt académique et un intérêt

professionnel.

Ø Sur le plan académique

Le traitement de ce sujet vise à évaluer nos

aptitudes dans la mise en application des notions théoriques acquises en

matière de méthodologie de rédaction d'un mémoire,

et donc notre capacité à présenter un travail

scientifique. Il nous permet, à l'issue, d'obtenir à la

Faculté des Sciences économiques et de Gestion (FASEG) notre

parchemin de formation en Analyse de Projets (AP).

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 14

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Ø Sur le plan professionnel

Ce travail de recherche vise à nous outiller en

matière d'analyse de projets sur le terrain. Il nous permet

d'acquérir des aptitudes à des réflexions profondes lors

de l'élaboration et de la mise en oeuvre des projets qui nous seront

confiés. Il nous permet, par ailleurs, de contribuer à

l'amélioration des activités de commercialisation de la

purée de tomate produite par les femmes agricoles et, par

conséquent, à leur autonomisation économique,

nécessaire au développement durable.

2. Hypothèses de recherche

Les hypothèses de recherche formulées se

présentent ainsi que suit :

Hypothèse n°1 : Les populations

de la commune de Kpomassè n'achètent pas la purée de

tomates produite par les femmes bénéficiaires du projet parce

qu'elles manquent d'informations sur le produit.

Hypothèse n°2 : Le manque de

connaissances en marketing et action commerciale de ces femmes est un facteur

qui limite leur accès à d'autres marchés pour

écouler leur produit.

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 15

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE ET

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Ce chapitre est consacré à la

présentation du cadre théorique de l'étude

(première section) et de la méthodologie de recherche

(deuxième section).

Section 1 : Cadre théorique de

l'étude

Dans cette section il est question de clarifier les concepts

clés de l'étude (paragraphe1) et de présenter la revue de

littérature (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Clarification conceptuelle

Pour une bonne compréhension du thème

d'étude, il est nécessaire de définir les

différents concepts auxquels sont traitement fait appel.

Production

C'est l'action de produire des biens ainsi que le

résultat de cette action. En économie, la production est

l'activité qui apporte de la valeur ajoutée par la

réalisation des biens et des services. Elle consiste à

transformer des facteurs de production (matières premières,

produits intermédiaires, main d'oeuvres, énergie, etc.) en

nouveaux produits.13

Transformation

La transformation est une technique de conservation des

tomates de table fraîche. Elle peut être effectuée pour

autoconsommation sur l'exploitation tout comme pour des fins de

commercialisation. La transformation permet un régime plus varié

et la disponibilité du produit hors saison pour les ménages. Dans

le cas de la commercialisation, cela permet de générer des

revenus supplémentaires ainsi que d'offrir un assortissement plus

varié aux acheteurs.

Action commerciale

C'est une technique mise en place par un commerçant pour

augmenter ses ventes.

Commercialisation

Selon le Grand Dictionnaire Terminologique, la

commercialisation est l'ensemble des activités commerciales d'une

organisation ayant des répercussions directes sur la vente de ses biens

ou services. Elle concerne généralement la fixation des prix, le

choix des réseaux commerciaux, la publicité et la communication

ainsi que la gestion de la vente et la

13 Dictionnaire, La Toupie

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 16

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

fidélisation de la clientèle. La

commercialisation est l'un des maillons qui assurent les plus fortes valeurs

ajoutées14.

La commercialisation ne doit pas être réduite

à un simple transfert d'un produit agricole du producteur au

consommateur, mais être inscrite dans un ensemble cohérent

d'activités allant de la production, la récolte, le transport, le

stockage, la distribution jusqu'à la vente. La réussite du

processus de commercialisation d'un produit est tributaire également de

l'intégration des exigences et droits légitimes du consommateur

en termes de qualité et normes de sécurité sanitaire des

aliments15.

Marketing

Le marketing peut être défini comme l'analyse des

besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par

les organisations pour influencer leur comportement. Il crée de la

valeur perçue par les clients et adapte l'offre commerciale de

l'entreprise aux désirs des consommateurs. Jusqu'en 2004, il est

défini par les 4P à savoir politique de `'produit», de

`'prix», de `'placement» (distribution) et de»

publicité'. Après 2004, il est à la fois participatif et

social (en interaction avec les consommateurs via les réseaux

sociaux)16. « Le marketing se manifeste comme un système

: recherche, stratégie, action. Ces trois opérations sont

solidaires et interactives » indiquent Jacques Antoine et Guy Serraf.

Projet d'autonomisation

C'est un ensemble de tâches à réaliser

pour améliorer les moyens de subsistance d'une personne physique et

morale.

L'autonomisation des femmes

La banque interaméricaine pour le développement

(2010), citée par ZI Saydou (2016), voit en l'autonomisation des femmes,

l'expansion de leurs droits, de leurs ressources et de leur capacité

à prendre des décisions et à agir de façon

indépendante dans les sphères sociales, politiques et

économiques.

Pour le Docteur Elisabeth FOURN (2012), c'est « un

processus par lequel des personnes de sexe féminin prennent le

contrôle de leurs destinées, c'est-à-dire

définissent leurs propres objectifs, acquièrent certaines

compétences, gagnent de l'assurance, résolvent des

problèmes et développent leur autonomie »17.

14Folefack et Djouldé, 2014, cité par

ZONGO Salfo, 2018

15Avis du Conseil Economique, Social et

Environnemental du Maroc en 2021, Pour une approche novatrice et

intégrée de la commercialisation des produits

agricoles

16Salon des professionnels du marketing digital, Mars

2023

17Docteur Elisabeth FOURN, Communication sur

l'Autonomisation, 2012

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 17

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

L'autonomisation des femmes a trait avec le renforcement des

moyens économiques avant tout. Une femme autonome est d'abord une femme

qui travaille et donc qui apporte un revenu et/ou de la nourriture au foyer.

C'est une femme qui contribue à « lutter contre la pauvreté

», à répondre aux besoins de base du ménage »

(notamment l'alimentation) ou encore à « développer sa

famille » voire la communauté18.

Autonomisation économique des femmes

Selon l'Organisation de Coopération et de

Développement Economiques (OCDE), l'autonomisation économique

pour les femmes est d'accéder plus facilement aux ressources et outils

économiques, notamment à l'emploi, aux services financiers, aux

biens fonciers et autres moyens de production, à la formation et

à l'information sur les marchés.

Paragraphe 2 : Revue de littérature

La revue de la littérature vise à faire le bilan

de ce que l'on sait déjà sur la question de recherche.

1. Difficultés d'accès des femmes aux

opportunités de marchés : nécessité de

compétences de base

Le rapport sur le commerce mondial 2017, montre que le

commerce a créé des possibilités d'emploi pour les femmes

dans de nombreux pays. En effet, les secteurs qui interviennent dans le

commerce sont d'importantes sources d'emploi pour les femmes. Elles jouent un

rôle actif dans les services, l'agriculture et le secteur manufacturier

en tant que commerçantes transfrontalières, productrices

agricoles et chefs d'entreprises. En créant des emplois pour des

travailleurs qualifiés, le commerce accroit l'incitation à faire

des études. Les femmes en profitent tout particulièrement car

elles sont traditionnellement moins éduquées que les hommes,

notamment dans de nombreux pays en développement. Néanmoins, il

est établi que les femmes rencontrent plus d'obstacles que les hommes

pour accéder aux marchés étrangers.

Hillary Clinton (2011) cité par ZI Saydou (2016)

souligne que « les femmes doivent en outre être mieux

informées des débouchés commerciaux, et l'assistance

technique doit être mieux orientée de façon à servir

les femmes autant que les hommes ».

Selon le Groupe de la Banque africaine de développement

(2015), les femmes peuvent être un moteur de croissance, mais elles

rencontrent de nombreux obstacles. Cependant les

18Étude Genre et Marchés 2016-2017 :

Le Transfert d'Autonomisation des Femmes des Marchés aux Ménages

et aux Communautés au Niger

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 18

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

entreprises exploitées par les femmes constituent, pour

de nombreux ménages pauvres, une source importante de revenus. Si ces

entreprises pouvaient gagner en productivité, elles pourraient

être des moteurs de croissance inclusive. Mais, les perspectives des

femmes de générer des revenus plus consistants sont, à

l'heure actuelle, freinées par une série de facteurs, dont le

manque de compétences de base19.

Les efforts réalisés pour accroître

l'autonomisation économique des femmes grâce au renforcement de

leurs capacités commerciales20 ne règlent pas encore

toujours ce problème de compétence de base devant leur permettre

de développer leurs activités économiques et

d'améliorer substantiellement leurs revenus.

Pour Hélène ABGESSI (2007) cité par ZI

Saydou (2016), la formation est un facteur important du processus de

développement socioéconomique d'une nation. Pour elle,

développer des programmes de formation en direction des femmes permet

d'améliorer non seulement leur niveau de vie, mais aussi leur situation.

En effet, la formation leur permet de perfectionner leur technique de

production, de renforcer leurs capacités à répondre aux

opportunités du marché, d'augmenter leurs revenus,

d'améliorer leur santé et celle de leur famille, de gérer

leurs ressources et de renforcer leur participation aux prises de

décisions.

En somme l'on peut dire que le commerce est un

déterminant de l'autonomisation des femmes et de leur contribution au

développement économique. Mais, ces femmes rencontrent des

difficultés pour accéder aux marchés en raison de manque

de compétences de base telle que la formation sur les activités

de production et de commercialisation.

2. Importance de l'information dans la

commercialisation

Selon la FAO (2007), la commercialisation consiste à

s'informer de ce que veut la clientèle et à le lui vendre en

faisant un bénéfice. Cette définition met en relief deux

grandes idées à savoir : d'abord, en matière de

commercialisation, le client n'acceptera de payer que si on lui offre une

marchandise conforme à ses désirs ou à ses besoins.

Ensuite, la commercialisation est une activité à but lucratif et

son apport monétaire devrait couvrir au moins les charges de

production.

L'importance des systèmes d'information dans la

commercialisation est si bien reconnue qu'en Europe, par exemple, tous les

marchés de gros des différents pays sont interconnectés et

diffusent ainsi quotidiennement les cours nationaux et étrangers. Il est

important de

19Groupe de la Banque africaine de

développement, 2015 20Quatrième Examen global de

l'Aide pour le commerce, 211

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 19

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

souligner que les informations, notamment de prix, n'ont pas

de valeur uniquement pour les produits qui transitent par les marchés,

mais servent aussi de base de transaction en dehors de leur enceinte. (FAO,

2012)

De jour en jour, l'information acquiert une grande valeur dans

la prise de décision des entreprises, des institutions, du secteur

public, privé, à l'Université, pour les consommateurs et

naturellement, pour toute la chaîne de commercialisation des produits du

secteur (IICA, 2016).

La communication commerciale a pour but de développer

les ventes, puis par un effet volume, réaliser des économies

d'échelle, diminuer le prix de revient et avoir un prix de vente

attractif. Pour ce faire, les actions de communication commerciale

répondent à trois objectifs : la visibilité de la marque

ou du produit (faire savoir), faire aimer, convertir l'acte d'achat (faire

agir), et influencer ainsi l'attitude du consommateur vis-à-vis de la

marque/produit21.

L'on s'aperçoit donc que la réussite de la

commercialisation d'un produit dépend essentiellement de la connaissance

que les consommateurs ont de ce produit et des informations de marché

dont disposent les commerçants et commerçantes. Les femmes ont

besoin donc, pour le développement de leurs activités

commerciales en vue de leur autonomisation économique, d'êtres

bien informées sur les marchés (opportunités et

concurrence) et d'informer suffisamment les clients sur leurs produits.

Section 2 : Méthodologie de la recherche

Cette section comprend deux paragraphes. Le premier est

consacré à l'approche méthodique de la recherche et le

second aux instruments de recherche.

Paragraphe 1 : Approche méthodologique de la

recherche

Les méthodes qualitative et quantitative sont

utilisées dans cette étude.

1. Méthode qualitative

Selon Hervé Dumez cité par Landry ASSINE «

une recherche qualitative repose sur une visée compréhensive

cherchant à répondre aux questions pourquoi et comment. Elle

analyse des actions et interactions en tenant compte des intentions des acteurs

». C'est-à-dire qu'elle produit et analyse des données

descriptives, telles que les paroles écrites ou dites des personnes.

21Lien

pascalkermarrec.com/2018/04/01/la-communication-commerciale

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 20

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Cette étude fait recours à cette méthode

afin d'écouter les femmes bénéficiaires pour

connaître et comprendre les réels obstacles à

l'écoulement de leur produit. Mais, il s'avère important de

collecter certaines informations quantifiables aussi bien auprès de ces

femmes que des populations consommatrices pour mieux aborder le sujet sous un

angle beaucoup plus scientifique par le biais de la vérification des

hypothèses de recherche.

2. Méthode quantitative

L'étude quantitative est une technique de collecte de

données qui permet au chercheur d'analyser des comportements, des

opinions ou même des attentes en quantité. L'objectif est souvent

d'en déduire des conclusions mesurables statistiquement, contrairement

à une étude qualitative.

Selon Giordano et Jolibert (2016) « la recherche

quantitative permet de mieux tester des théories ou des

hypothèses ».

Paragraphe 2 : Instruments de recherche

Il s'agit dans ce paragraphe de présenter les outils de

collecte, de traitement et d'analyse des données ainsi que la

stratégie de vérification des hypothèses de recherche.

1. La population cible et l'échantillonnage

1.1.La population cible

Dans le cadre de la réalisation de cette étude,

la population cible considérée est constituée de

l'ensemble des :

· habitants de la commune de Kpomassè estimée

à 72 00022 (sous-population cible1)

· femmes bénéficiaires du projet de

transformation de tomates fraîches en purée. Elles sont au nombre

de soixante (60) et mènent leurs activités

génératrices de revenus en coopérative (sous-population

cible2) ;

1.2.L'échantillonnage

L'échantillonnage utilisé dans le cadre de

cette étude est de type non probabiliste. Ainsi, compte tenu de la

taille chaque sous-population cible, cet échantillonnage est

constitué de :

· soixante-dix (70) habitants de la commune de

Kpomassè, soit n1= 70

· trente-deux (32) femmes bénéficiaires du

projet, soit n2=32 ;

22Destination Bénin : KPOMASSE entre

pêche, pisciculture, maraîchage et tourisme, 2020

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 21

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

2. Les outils de collecte des données

Deux types de données entrent dans la

réalisation de cette étude. Il s'agit des données

primaires et des données secondaires. Trois outils ont été

utilisés dans la collecte de ces données. Il s'agit, de

l'entretien direct et de l'enquête pour les données primaires et

de la revue documentaire pour les données secondaires.

2.1.La revue documentaire

Elle a permis de trouver, de réunir et d'exploiter

divers documents relatifs au sujet de l'étude. Ces documents sont

notamment les rapports d'enquêtes et d'activités, les articles

scientifiques, les revues et les anciens mémoires de la Faculté

des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG), de l'Ecole Polytechnique

d'Abomey-Calavi (EPAC), de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) et

d'autres universités et facultés de l'extérieur

consultées sur l'internet et dans des bibliothèques. Il y a, par

ailleurs, la base de données de la Direction de la Statistique agricole

(DSA). Cette approche a permis non seulement de collecter des données

nécessaires à la recherche mais également de comprendre et

cerner les contours du sujet pour mieux poser la problématique et

formuler les hypothèses.

2.2.L'enquête et l'entretien direct

L'objectif de ces outils est de permettre la

compréhension du problème soulevé par le sujet

d'étude et de vérifier les hypothèses de recherche.

· L'enquête : elle s'est

déroulée en langue locale auprès des populations de la

commune de Kpomassè sur la base d'un questionnaire minutieusement

élaboré et digitalisé sur la plateforme KoboToolbox en

langue française. Le choix de la conduite de cette enquête en

langue locale réside dans la recherche d'une bonne compréhension

des questions par les enquêtés. (Cf. Annexe 1)

· L'entretien direct : il s'est

déroulé avec les femmes bénéficiaires du projet sur

la base d'un guide d'entretien élaboré sous forme d'une liste de

questions et digitalisé en français sur la plateforme

KoboToolbox. Mais, les échanges ont eu lieu en langue locale pour une

communication plus aisée. (Cf. Annexe 2)

3. Les outils de traitement et d'analyse des

données

3.1.Les indicateurs

Les indicateurs qui ont permis de vérifier les

hypothèses formulées sont :

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 22

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

· la proportion (ou le taux) des populations de la

commune de Kpomassè qui n'achètent pas la purée de tomates

produite par les femmes bénéficiaires du projet et ayant ou non

d'informations sur le produit ;

· la proportion (ou le taux) de femmes

bénéficiaires du projet ayant ou non de connaissances en

marketing et action commerciale et ayant accédé à d'autres

marchés pour écouler le produit ;

· la statistique descriptive pour la présentation

et l'analyse des résultats ;

· le test de proportion statistique.

3.2.Les outils de traitement et d'analyse des

données Ce sont :

· Microsoft Word pour le traitement des textes ;

· Microsoft Excel pour la réalisation des tableaux

et graphiques ;

3.3.Stratégie de vérification des

hypothèses

Hypothèse 1 :

Les populations de la commune de Kpomassè

n'achètent pas la purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires du projet parce qu'elles manquent d'informations

sur le produit.

La vérification de cette hypothèse a

été effectuée à l'aide du test de

proportion. Il est utilisé lorsque l'échantillon est

grand (n>30, l'échantillon considéré ici est celui

lié aux populations de la commune, soit n1= 70) et que la proportion est

estimée à partir de cet échantillon. Il suppose

également que la distribution des proportions suit une loi normale.

Ainsi, les populations la commune de Kpomassè enquêtées (70

habitants) sont considérées en deux (02) groupes à la

suite des résultats obtenus comme suit :

- groupe1 : les populations ayant

d'informations sur la purée de tomates produite par ces femmes. Elles

sont au nombre de sept (07).

- groupe2 : les populations n'ayant pas

d'informations sur la purée de tomates produite par ces femmes. Elles

sont au nombre de soixante-trois (63).

L'objectif du test est de savoir si les populations du

groupe1 achètent mieux le produit que celles du groupe2. Il sera

donc question de déterminer les proportions des populations qui

n'achètent pas le produit dans les deux groupes et de les comparer. En

se basant sur les principes statistiques, les hypothèses suivantes ont

été testées :

H0 : la proportion des populations qui

n'achètent pas la purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires du projet sont les mêmes au niveau des deux

(02) groupes.

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 23

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

H1 : la proportion des populations qui

n'achètent pas la purée de tomates produite par les femmes est

plus faible dans le groupe1.

Soit P la proportion avec :

- P1 : proportion des populations qui n'achètent pas le

produit dans le groupe 1

- P2 : proportion des populations qui n'achètent pas le

produit dans le groupe 2

Formellement, les hypothèses suivantes sont

testées :

H0 : P2 = P1 contre, H1 : P2 > P1

La règle de décision

La statistique calculée tcal ci-après suit une loi

normale centrée réduite :

P2 - P1

tcal =

P2(1-P2)+ P1(1-P1)

n12 n11

avec n11 et n12, les tailles respectives des

échantillons des populations qui ont d'informations sur le produit (07)

et celles qui n'en ont pas (63).

· Si tcal < tá=10%= 1,282. On ne rejette pas

l'hypothèse nulle H0 ; il n'existe donc pas de différence

significative entre les deux proportions P1 et P2.

· Sinon, on rejette l'hypothèse nulle H0 au

profit de l'hypothèse alternative H1 : la différence

observée est donc significative au seul á = 10%.

La significativité est vérifiée au seuil

á de 10%. La première hypothèse de recherche est

validée si l'hypothèse nulle H0 est rejetée.

Hypothèse n°2

: Le manque de connaissances en marketing et action

commerciale des femmes bénéficiaires du projet est un facteur qui

limite leur accès à d'autres marchés pour écouler

leur produit.

Le même test est utilisé pour la

vérification de cette deuxième hypothèse (n2=32 ? 30). Les

femmes bénéficiaires du projet sont considérées en

deux (02) groupes à savoir :

- groupe1 : les femmes ayant de

connaissances en marketing et action commerciale. Elles sont au nombre de trois

(03).

- groupe2 : les femmes n'ayant pas de

connaissances en marketing et action commerciale. Elles sont au nombre de

vingt-neuf (29).

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Ici, il s'agit de savoir si les femmes du groupe1

accèdent mieux à d'autres marchés pour écouler le

produit que celles du groupe2. Il est donc question de déterminer

la proportion des femmes qui ont accès à d'autres marchés

dans chaque groupe et de faire une comparaison afin de vérifier si la

différence est statistiquement significative.

A cet effet, les hypothèses statistiques suivantes ont

été vérifiées :

H0 : il n'y a pas de différence

significative entre les proportions de femmes ayant accès à

d'autres marchés dans les deux (02) groupes.

H1 : la proportion de femmes ayant

accès à d'autres marchés est plus grande dans le

groupe1.

Soit f la proportion, avec :

- f1 = proportion de femmes ayant accès à d'autres

marchés dans le groupe1

- f2 = proportion de femmes ayant accès à d'autres

marchés dans le groupe2

Les hypothèses suivantes sont formellement testées

:

H0 : f2=f1 contre, H1 : f2 < f1

La règle de décision

La statistique calculée tcal ci-après suit une loi

normale centrée réduite :

f1- f2

tcal =

v(f1(1-f1) + f2(1-f2) n21 n22

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 24

avec n21 et n22, les tailles respectives des

échantillons de femmes qui ont de connaissances en marketing et action

commerciale (03) et celles qui n'en ont pas (29).

· Si tcal < tá = 1,282. On ne

rejette pas l'hypothèse nulle H0 ; il existe de différence

significative entre les deux proportions f1 et f2.

· Sinon, on rejette l'hypothèse nulle H0 au

profit de l'hypothèse alternative H1 : la différence

observée est donc significative au seul á = 10%.

La significativité est vérifiée au seuil

á de 10%. La deuxième hypothèse de recherche est

validée si l'hypothèse nulle H0 est rejetée.

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 25

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

CHAPITRE3 : PRESENTATION ET ANALYSE DES

RESULTATS, LIMITES DE L'ETUDE ET SUGGESTIONS

Ce chapitre comprend deux sections. La première est

consacrée à la présentation et à l'analyse des

résultats de la recherche. La seconde évoque les limites de

l'étude et les suggestions.

Section1 : Présentation et analyse des

résultats

Il s'agit dans la présente section de présenter

les résultats de la recherche (paragraphe1) et de les analyser

(paragraphe2).

Paragraphe 1 : Présentation des

résultats

Ce paragraphe est consacré à la

présentation des résultats de la recherche suivant les

hypothèses 1 et 2.

1. Résultats de l'hypothèse 1

1.1.Les proportions des populations qui connaissant ou

non la purée de tomate en général dans la

commune

L'objectif principal de l'enquête effectuée

auprès des populations est de collecter des données relatives au

manque d'informations sur la purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires du projet. Cependant, il est aussi question de

chercher à connaître d'abord si ces populations connaissent la

purée de tomate en général.

Ainsi, les résultats obtenus, dans ce cas, sont

consignés dans le tableau ci-après assorti de leur

représentation graphique :

Tableau 2 : Proportions des populations de

la commune connaissant ou non la purée de tomates en

général

|

Nombres

|

Proportions

|

Populations connaissant la purée de tomates

|

36

|

51,43%

|

Populations ne connaissant pas la purée de tomates

|

34

|

48,57%

|

Total

|

70

|

100%

|

|

Source : Les auteurs (2023)

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 26

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Figure 3 : Proportions des populations de la

commune connaissant ou non la purée de tomates en

général

PROPORTIONS

Proportions

POPULATIONS CONNAISSANT LA PURÉE DE POPULATIONS NE

CONNAISSANT PAS LA PURÉE

TOMATES EN G É N É RAL DE TOMATES EN G É N

É RAL

51,43%

48,57%

Source : Les auteurs (2023)

A travers ces résultats, l'on constate que les

populations qui connaissent la purée de tomates en général

sont plus nombreuses que celles qui ne la connaissent pas.

1.2.Les proportions des populations consommant ou non la

purée de tomate en général dans la commune

Il est également question de savoir les proportions des

populations qui connaissent et consomment ou non la purée de tomates en

général. Les résultats se présentent comme suit

dans le tableau et sur la figure ci-dessous :

Tableau 3 : Proportions des populations de la

commune connaissant et consommant ou non la purée de tomates en

général

|

Nombres

|

Proportions

|

Populations connaissant et consommant la purée de

tomates

|

20

|

55,56%

|

Populations connaissant et ne consommant pas la purée

de tomates

|

16

|

44,44%

|

Total

|

36

|

100%

|

|

Source : Les auteurs (2023)

Réalisé et présenté par

Albéric N. ESSE & Gaston B. AFFATON 27

Analyse des obstacles à la commercialisation de la

purée de tomates produite par les femmes

bénéficiaires

du projet d'autonomisation de l'ONG BEDD

Figure 4 : Proportions des populations de la

commune connaissant et consommant ou non la purée de tomates en

général

PROPORTIONS

Proportions

55,56%

POPULATIONS CONNAISSANT ET CONSOMMANT

LA PURÉE DE

TOMATES EN G É N É RAL

|

POPULATIONS CONNAISSANT ET NE

CONSOMMANT PAS LA

PURÉE DE TOMATES EN

G É N É RAL

|

|

44,44%

Source : Les auteurs (2023)

De ces résultats, il ressort que les populations qui

connaissent et consomment la purée de tomates en général

sont plus nombreuses (55,56%) que celles qui connaissent mais n'en consomment

pas (44,44%).

1.3.Les proportions des populations ayant ou non