REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE PARAKOU

FACULTE DES SCIENCES

ECONOMIQUES ET DE GESTION

DIFFICULTES RELATIVES A LA FAIBLE

PENETRATION DES

INVESTISSEMENTS DIRECTS

ETRANGERS AU BENIN

Mémoire présenté et soutenu en vue de

l'obtention de la Maîtrise en Sciences

Economiques

Par : GUIDIME D. Camille

0ption : Economie et Finance

Internationales

Sous la direction de :

Professeur BIAO Barthélemy

Agrégé des Sciences Economiques

Doyen de la FASEG/ UNIPAR

Directeur de recherche

Avec la collaboration de :

Parfait ON

M. AUBLON

Analyste - financier Enseignant

associer à l'UNIPAR

Année académique 2004 - 2005

L'Université de Parakou n'entend donner aucune

approbation ni improbation aux opinions émises

dans les mémoires.

Ces opinions doivent être considérées

comme

propres à leurs auteurs.

DEDICACES

Ce mémoire est dédié à :

- Mes Parents AHOSSI Denanmi et GUIDIME DJAIKPON Damase.

Retrouvez en ce travail le couronnement de tant d'années de

sacrifices' de prières' de conseils et de

soutien.

- Mon oncle et sa femme Philomène et Christophe

AMOUSSOU. Retrouvez en ce travail le fruit de tant d'années de

sacrifices' de prières' de conseils et de

soutien.

- Tous mes frères et soeurs. en particulier GUIDIME

Claude et son épouse IDAKOU Béatrice Trouvez ici le fruit de vos

prières' de vos conseils' de votre soutien et de

l'espérance que vous avez mise en moi.

- Martial et Elisabeth DOSSA. Trouvez en ce travail le fruit de

quatre années de sacrifices.

- KOUASSI KOUADIO Remi. Trouves en ce travail la reconnaissance

d'un frère' et que la Paix revienne en Côte

d'Ivoire.

- TOTANGNI Adriel Armis' DOSSA Marius'

Akognon Ano. Trouvez en ce travail le produit de votre soutien

indéfectible.

- HOUNKPATIN Christian' qu'après notre dur

labeur nous vivions le bonheur et que la Vierge Marie te comble de ses

grâces !

- Révérend Père Edgard Vigan et

Révérende Soeur Denise-Sylvestre. Pour tout !

- La Communauté des Soeurs OPSCEJ du Sanctuaire de

Parakou' pour vos prières et votre soutien! A toi Maman !

- La Communauté des soeurs Dominicaines en particulier

Soeur Anne Bernard pour ton soutien indéfectible' ton

humanisme et ton Amour fraternel !

- Aux familles alliées et amies. Vous qui m'avez

aimé et soutenu' profonde reconnaissance !

- Toutes et tous mes amis (es) et camarades' pour

toutes les peines et joies vécues ensemble.

- A tous les enseignants de tous les horizons.

- Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin

à la réalisation de cette étude.

REMERCIEMENTS

Le présent document est le fruit d'une conjonction

d'exhortation' d'encouragement et d'assistance de la part de

certaines personnes à l'endroit desquelles' nous voudrions

adresser notre profonde et sincère gratitude.

Nous voudrions nommer ici :

- Notre Directeur de mémoire' le Professeur

BIAO Barthélemy pour avoir accepté de suivre ce travail

malgré ses multiples occupations.

- Notre Codirecteur de mémoire Monsieur Parfait AGBLONON

pour sa disponibilité dans le suivi de ce travail' pour ses

conseils et son soutien indéfectible.

- Mr Moustapha SANNI. Merci pour tout.

- Monsieur Yves GNANGNON pour ses conseils

- Ma marraine KPENETOUMN pour son amour maternel !

- Les familles KPENETOUMN' ANANOU'

IDAKOU' ZINSOU pour leur accueil familial et votre soutien!

- La Communauté des soeurs Dominicaines en particulier

soeur Anne Bernard pour son soutien indéfectible

- La Communauté des Petites Servantes du Coeur

Eucharistique de Jésus. Merci pour tout !

- Houankoun D.Ella pour son soutien indéfectible !

- Pères Jesus TRECONIZ et GUILLERMOT

- Isabelle DOSSOU et Wilfried DEDJI pour votre soutien et votre

souci de parfaire cette oeuvre. Merci pour tout !

- Monsieur Raoul GALNIVIER pour son soutien

indéfectible.

- Tous ceux qui de près ou de loin ont contribué

à la réussite de travail et ceux qui y trouveront un

intérêt particulier.

- Tous mes camarades et amis (es) de la première

promotion.

A tous infiniment merci !

SOMMAIRE

Dédicaces.............................................................................................

3

Remerciements..........................................................................................~

4

Sommaire................................................~~

~.............................................~ 5

Liste des tableaux et

graphiques..................................................................~~

6

Sigles et

abréviations.................................................................................~~

7

Avant-propos.............................................................................................~

9

Introduction................................................................................................

10

Première Partie : Conception des cadres

théorique, méthodologique et état

14

des lieux relatifs à l'Investissement Direct Etranger au

Bénin

Chapitre I : LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE L'ETUDE

............ 15

Section I: La problématique et les objectifs de la

recherche ..............................~ 15

Paragraphe 1 : La problématique et

l'intérêt de

l'étude.......................................~ 15

Paragraphe 2 : Les objectifs et les

hypothèses................................................~~ 18

Section II :La revue de littérature et méthodologie

de recherche ........................ 19

Paragraphe 1 : La revue de

littérature............................................................~~

19

Paragraphe 2 : Méthodologie de

recherche...................................................... 23

Chapitre II : LES FLUX D'IDE AU BENIN : ETAT DES LIEUX

...........................~ 25

Section I: Les secteurs de concentration d'IDE au

Bénin.................................... 25

Paragraphe 1 : Flux et stock

d'IDE.................................................................. 25

Paragraphe 2 : Types

d'IDE........................................................................~~~

29

Section II : Impacts de la pénétration d'IDE sur la

situation économique du Bénin ... 30

Paragraphe 1 : Effet sur le capital et l'investissement

national.............................. 30

Paragraphe 2 : Effet sur le transfert de technologie et

de compétence..................~~ 31

Deuxième partie : Analyse des facteurs

déterminant les Investissements

33

Directs Etrangers au Bénin

Chapitre III : CAUSES DE LA FAIBLE PENETRATION DE L'IDE AU

BENIN......~~~ 34

Section I : Facteurs de blocage des IDE au

Bénin............................................. 34

Paragraphe 1 : Facteurs

économiques............................................................

36

Paragraphe 2 : Facteurs

socioculturels............................................................

42

Section II : Analyse du cadre de

l'investissement.............................................~ 44

Paragraphe 1 : Conditions spécifiques

d'opérations des IDE..............................~~~ 44

Paragraphe2 :Conditions générales

d'opérations des IDE.................................~~~ 48

Chapitre IV : APPROCHE DE

SOLUTIONS...................................................~~ 50

Section I : Synthèse des

résultats..................................................................

50

Paragraphe 1 : Vue d'ensemble des

solutions................................................... 50

Paragraphe 2 : Les solutions

spécifiques.........................................................~

50

Section II : Mise en oeuvre des

solutions......................................................... 55

Paragraphe 1 : Elaboration d'une politique proactive pour

promouvoir les IDE......... 55

Paragraphe 2 : Faisabilité des

solutions.........................................................~~ 55

Conclusion.............................................................................................~~

56

Bibliographie.............................................................................................~

58

Annexes...................................................................................................~

60

Tabledes

matières....................................................................................~~

66

Liste des tableaux et graphiques

Tableau n.1 : Part des

investissements extérieurs par rapport aux investissements totaux sur la

période 1985-1997........................................

Tableau n.2 : Stock entrant d'IDE de 1980 à

2002........................................

Tableau n.3 : Comparaison des

performances du Bénin avec d'autres pays de la région (1988 --

2000) en dollars et pourcentages...

Tableau n.4 : Taux

d'épargne et taux d'investissement bruts au Bénin.......

Tableau n.5 : Niveau du risque

pays dans certains Etats africains...........

Tableau n.6 : Comparaison de

l'infrastructure de transport dans certains pays de

l'Afrique de l'Ouest

(2004).................................

Tableau n.7 : I ndicateurs de

productivité de la manutention au port de Cotonou

Tableau n.8 : Ressources

humaines dans certains pays d'Afrique de

l'Ouest(2002-2003)...................................................

Tableau n.9 : Fiscalité dans les pays de

l'UEMOA..........................................

Tableau n.10 : Liste des privatisations entre

1989 et 2003 ayant eu comme

repreneur des investisseurs

étrangers................................

Tableau n.11 : Flux d'IDE et Aide Internationale au

Bénin et dans les pays de la

sous-région :

1990-2000.........................................

Tableau n.12 : Taux d'Epargne et Taux

d'investissement au Bénin et en Afrique :

1990' 1995 et

2000...................................................

Tableau n.13: Matrice sur l'attrait et la

compétitivité des secteurs...................

Graphique n°1: Flux

d'IDE depuis 1970 (en million de dollars)........................

Graphique n.2 : Evolution du stock

entrant d'IDE de 1980 à 2002.......................

Graphique n.3 : Performance relative

en terme d'IDE par $1000 du PIB...............

Graphique n.4 : Facteurs de

gouvernance qui ont un effet négatif sur les affaires

(pourcentage)................................................................

Graphique n.5 : Répartition des projets

d'investissements agréés aux opérateurs

étrangers par branches d'activités entre 1992 et

2003 (pourcentage) Graphique n.6 : Les

principales filiales des sociétés transnationales (TNCs)

présentes au Bénin par pays d'origine

(pourcentage).................. Graphique n.7

: Obstacles administratifs aux investisseurs perçus au

Bénin..........

Graphique n.8 : Attrait sectoriel selon les

investisseurs présents au Bénin...........

SIGLES ET ABREVIATIONS

A

ACP Afrique' Caraïbes' Pacifique

AGOA African Growth and Opportunity Act

B

BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

C

CCIB Chambre de Commerce et d'industrie du Bénin

CD-ROM Compact Disk -- Read only Memory

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de

l'Ouest

CEMAC Communauté Economique Monétaire de l'Afrique

Centrale

CET/BOT Construire-Exploiter-Transferer/Buil-Operate-Transfer

CFA Communauté Financière Africaine

CFE Centre de Formalités des Entreprises

CIPB Conseil des Investisseurs Privés du Bénin

COBENAM Compagnie Béninoise de Navigation Maritime

CTD Commission Technique de Dénationalisation

CTI Commission Technique des Investissements

D

DASP Direction d'Appui au Secteur Privé

F

FBCF Formation Brute du Capital Fixe

FCFA Franc de la Communauté Financière

Africaine

FMI Fonds Monétaire International

FMN Firme Multinationale

FDI Foreign Direct Investment

IBCG Industrie Béninoise des Corps Gras

N

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de

l'Afrique

0

OBOPAF Observatoire des Opportunités d'Affaires du

Bénin

OBRGM Office Béninois de Recherches Géologiques et

Minières

OCBN Organisation Commune Bénin - Niger des chemins de

fer et des

transports

OMC Organisation Mondiale du Commerce

P

PAC Port Autonome de Cotonou

PAS Programme d'Ajustement Structurel

PIB Produit Intérieur Brut

PMA Pays les Moins Avancés

PME Petite et Moyenne Entreprise

PMI Petite et Moyenne Industrie

s

SA Société Anonyme

SARL Société à Responsabilité

Limitée

SNC Société en Nom Collectif

SOBEMAP Société Béninoises des Manutentions

Portuaires

SONACOP Société Nationale pour la

Commercialisation des Produits Pétroliers

SONAPRA Société Nationale pour la Promotion

Agricole

STN Société Transnationale

T

TIC Technologie de l'Information et de Communication

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

U

UE Union Européenne

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

AVANT - PROPOS

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

demande aux étudiants en Science Economique' après

quatre années de formation de soutenir sur une question relative

à leur branche de formation.

L'objectif visé est d'affiner la capacité

d'analyse et le goût de la recherche chez les économistes et

gestionnaires formés à la faculté.

C'est pour répondre à ce principe que nous

avons décidé de réaliser l'étude dont le

thème est :

« Les difficultés relatives à la faible

pénétration des investissements étrangers directs au

Bénin ».

Les pays développés ou industrialisés

ont bénéficié d'une manière ou d'une

autre' à une époque de l'histoire d'importants

capitaux étrangers pour le décollage de leurs

économies.

C'est pourquoi la création de situations favorables

pour attirer les capitaux étrangers devient une préoccupation

pour les pays en développement afin d'amorcer un développement

durable.

La présente étude nous a permis de savoir les

déterminants liés à l'investissements étrangers

dans les pays en développement comme le Bénin. Elle nous a permis

aussi de connaître les difficultés qui empêchent le

Bénin d'attirer d'importants flux de capitaux.

NTRODUCTION

Selon la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le

Développement CNUCED)' l'Investissement Direct Etranger (

IDE) est un « investissement impliquant une relation à long terme

et témoignant de l'intérêt durable d'une entité

résidant dans un pays (ou société mère) à

l'égard d'une entreprise résidant dans un autre pays (entreprise

bénéficiaire' entreprise affiliée ou encore

filiale étrangère)».

En clair' les IDE sont des capitaux

étrangers' soit par le biais de privatisation'

soit par le biais de délocalisation de firme' soit par la

prise de participation dans le capital d'une entreprise

étrangère.

Les IDE sont importants pour les pays en développement

car ils représentent des apports importants de capitaux. Ils traduisent

la confiance des investisseurs internationaux dans l'économie des pays

et montrent l'ouverture du pays à l'économie mondiale. Les effets

d'entraînement d'ordre technologique associés à l'IDE

comprennent un meilleur accès aux nouveaux instruments financiers et aux

transferts de nouvelles technologies.

L'histoire des faits économiques nous enseigne que les

pays du Nord ont bénéficié de flux importants d'IDE pour

amorcer leur développement économique. C'est ainsi que le plan

« Marshall » a permis la reconstruction de la plupart des pays

d'Europe.

Ensuite' dans les années 60' les

premières sociétés transnationales aux USA ont

commencé à investir à l'étranger : c'était

la première vague des IDE. Les pays d'Europe ont suivi

après' dans les années 65 : c'était la

2ème vague des IDE. La 3ème vague fut

l'investissement des nouveaux pays industrialisés en direction de tous

les pays. Ce développement montre que les pays du Nord ne

reçoivent plus de flux très importants d'IDE mais en sortent

beaucoup. Comparativement aux pays développés' les

Pays En voie de Développement (PED) reçoivent plus de flux d'IDE

que les pays

développés et en sortent peu( CNUCED'

rapport sur l'Investissement dans le monde' 2004' p 3

).

Parmi les pays en développement' ce sont

principalement les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est qui ont réussi ces

dernières années à accroître leur part

d'IDE1. C'est au portillon de la Chine que les investisseurs de

toutes origines se bousculent actuellement.

L'Afrique' paradoxalement' ne

reçoit toujours qu'une part marginale des IDE. L'Afrique

subsaharienne' en particulier la zone UEMOA qui ne drainait que

1'2% des flux d'IDE mondiaux entre 1980 et 1990 a vu sa part

diminuer légèrement pour ne s'élever qu'à

1'1 % entre 1991 et 2002 (soit 3'7% des flux vers les

pays en développement). Le Bénin se classe en dernière

position après le Nigeria' la Côte d'Ivoire'

et le Sénégal en matière de mobilisation de flux d'IDE.

Le domaine de prédilection des projets internationaux

est celui des investissements directs étrangers. Les projets

internationaux sont des précurseurs de ces investissements directs

étrangers. Pour les investisseurs du nord' le partenariat

industriel avec les PED' conduit nécessairement à la

délocalisation industrielle2.

L'engagement des investisseurs du nord se traduit par la

création des PME -- PMI conjointes situées en Afrique. Or

l'Afrique' et particulièrement la zone UEMOA' est

devenue depuis 1999' un environnement à haut risque pour les

investisseurs compte tenu de la crise en Côte d'Ivoire qui occupe 40% du

PIB de l'union.

Toutefois' le Bénin présente un risque

pays modéré.

La Conférence des Forces Vives de la Nation

réunie à Cotonou du 19 au 28 février 1990 a amorcé

un changement d'option de la gestion de l'Economie Nationale. Le

libéralisme est désormais l'orientation nationale en

matière de l'économie' de la vie politique

recommandée à la Conférence Nationale.

1 , .

L Asie occupe 19,8 % du stock d'IDE mondial en 2001.

2 La délocalisation industrielle, c'est le

transfert à l'extérieur d'une activité productive sans que

change les marchés auxquels elle s'adresse.

Dans ce cadre de processus de libéralisation des

initiatives individuelles et collectives' un certain nombre de

textes législatifs et réglementaires ont été pris

pour encourager et protéger l'initiative privée. Il s'agit des

lois portant Code des Investissements au Bénin.

Cependant' malgré une

démocratisation fort évoluée' force est de

constater que le Bénin ne reçoit toujours qu'une petite part

d'IDE pouvant amorcer son développement économique. En

1989' le Gouvernement béninois a lancé un ambitieux

programme de réformes politique et économique. Les profondes

réformes structurelles engagées par les autorités ont

permis au Bénin d'atteindre une remarquable stabilité

macroéconomique et une bonne intégration dans l'économie

régionale et mondiale.

Ainsi' la décennie 1990 a été

marquée par la mise en place d'un programme visant la stabilisation et

la libéralisation de l'économie. La constitution du 11

décembre 1990 a consacré le droit de

propriété' le principe d'égalité de

traitement de toute personne devant la loi' le droit de libre

établissement sans distinction de nationalité et le principe du

traitement national en matière d'investissements. Un nouveau code

d'investissement a été adopté et une agence de

promotion' le Centre de Promotion des Investissements

(CPI)' a été créé. La nette

amélioration du cadre de l'investissement et le vaste programme de

privatisation et de libéralisation ont permis au Bénin

d'enregistrer une augmentation significative du flux d'IDE.

Toutefois' le Bénin a enregistré une

chute spectaculaire du flux d'IDE en 1994' malgré toutes ces

réformes ; et depuis lors' le Bénin n'a pu enregistrer

un flux important d'IDE. Certains problèmes structurels et

socio-économiques affectent le Bénin et sont plausibles en

matière d'Investissement Direct Etranger. En effet'

l'économie demeure tributaire de l'exportation du coton ; le

Bénin est ainsi vulnérable aux chocs extérieurs et sa

balance commerciale demeure structurellement déficitaire. C'est dans

l'objectif de trouver les raisons pouvant expliquer la faible

pénétration des IDE au Bénin que nous nous donnons la

tâche de réfléchir sur les caractéristiques des PED

à mobiliser d'importants capitaux pour leur développement.

C'est dans cette optique que nous avons choisi le

thème intitulé « DIFFICULTES RELATIVES A LA FAIBLE

PENETRATION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU BENIN ».

Ainsi' notre étude sera

présentée en quatre chapitres groupées en deux parties.

Il s'agira dans un premier temps de développer deux

chapitres dans la première partie intitulée « Conception des

cadres théorique' méthodologique et état des

lieux relatifs aux investissements directs étrangers au Bénin

». Le premier chapitre sera destiné à définir le

problème' présenter la revue de littérature et

exposer également les objectifs et hypothèses qui serviront de

base à l'étude ainsi que la méthodologie adoptée

pour l'étude .Dans le deuxième chapitre' il s'agira d'

analyser les tendances du flux d'IDE au Bénin.

Dans un second temps' il s'agira de

développer la seconde partie intitulée « Analyse des

facteurs déterminant les investissements directs étrangers au

Bénin »' à travers le chapitre trois où seront

analysées les causes de la faible pénétration des IDE au

Bénin' et le chapitre quatre où seront données

des approches de solutions.

CONCEPTION DES CADRES THEORIQUE,

METHODOLOGIQUE ET ETAT DES LIEUX RELATIFS

A L'INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT AU BENIN

Première partie :

CHAPITRE I : LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE

L'ETUDE

Dans ce chapitre' nous présenterons le

problème' la revue de littérature' les

objectifs' les hypothèses et la méthodologie.

Section 1: LA PROBLEMATIQUE ET LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

Paragraphe 1 : La problématique et

l'intérêt de l'étude

A- La problématique

L'investissement est un axe central des politiques de

développement' et les capitaux étrangers sont

d'importants facteurs internes du développement.

Les IDE sont primordiaux pour amorcer un développement

durable dans les pays en voie de développement car ils

représentent d'importants capitaux. Ils traduisent la confiance des

investisseurs internationaux dans l'économie des pays et montrent

l'ouverture du pays à l'économie mondiale.

La forte entrée de capitaux étrangers de la

période de 1989 à 1994 a permis de financer le

développement économique du Bénin (John Igué

'1999 ; 83).

Le tableau suivant illustre la part des investissements

extérieurs par rapport aux investissements totaux sur la période

de 1985 à 1997.

Tableau 1 : Part des investissements extérieurs

par rapport aux investissements totaux sur la période 1985-1997

Années

|

1985

|

1986

|

1987

|

1988

|

1989

|

1990

|

1991

|

1992

|

1993

|

1994

|

1995

|

1996

|

1997

|

Investissements

totaux (en

milliards de

francs CFA)

|

18'2

|

25'3

|

23'3

|

29'9

|

24'5

|

26'0

|

26'6

|

22'6

|

25'5

|

49'9

|

65'0

|

63'1

|

71'8

|

Investissements extérieurs sur investissements totaux

(%)

|

87'5

|

79'5

|

87'2

|

89'2

|

94'6

|

96'6

|

94'3

|

93'8

|

89'5

|

92'0

|

83'1

|

89'1

|

86'3

|

|

Source : DGBM/MFE

Le taux d'épargne étant faible et le pays

dépendant des transferts de capitaux étrangers pour assurer son

niveau d'investissement actuel' l'IDE pourrait contribuer beaucoup

plus à réduire la sujétion du Bénin à l'aide

internationale.

Par ailleurs' les réformes introduites par

les nouvelles autorités démocratiques à la fin du

régime marxiste-léniniste ont permis de rétablir les

équilibres macroéconomiques' d'accélérer

l'intégration du pays dans l'économie mondiale et

d'améliorer le cadre de l'investissement avec la loi portant code des

investissements.

La décennie 1990 a été marquée

par la mise en place d'un programme visant la stabilisation et la

libéralisation de l'économie.

L'application des PAS a permis l'équilibre

macroéconomique et la libéralisation de l'économie. Ce

sont des facteurs qui ont expliqué pour la majeure partie' la

forte pénétration de l'IDE au cours de la période

1989-1994.

Les réformes introduites' ont

également été à l'origine de la privatisation de

nombreuses entreprises publiques et de l'ouverture de certains secteurs

(banque' tourisme' etc.). Le résultat de ces

réformes s'est traduit par une forte augmentation des flux entrants

d'IDE pendant la première partie des années 90. Après la

chute spectaculaire des IDE de 1994 il y a eu une reprise progressive des flux

entrants à partir de 1995 sans toutefois atteindre le niveau de 1991. Ce

qui montre qu'il y a des obstacles à une pénétration des

IDE au Bénin.

Au regard de ce qui précède' la

question est de savoir si les réformes économiques sont les seuls

facteurs de mobilisation de flux d'IDE ? Autrement dit' le

Bénin doit-il répéter les réformes chaque fois

qu'il y aurait baisse de flux d'IDE ? En effet des problèmes à la

mobilisation des capitaux étrangers au Bénin existent. Des

obstacles majeurs à une forte attraction et à une

pérennisation des IDE subsistent malgré les réformes

engagées par le gouvernement. Les principaux facteurs de blocage des

flux d'IDE sont l'accès au foncier' les problèmes de

bonne gouvernance et de transparence de l'administration publique'

le très faible niveau d'industrialisation de l'économie et les

retards dans les infrastructures.

B -- L'intérêt de l'étude

Sans constituer la solution miracle des problèmes de

développement' un fort et régulier flux des IDE permet

à un pays de parvenir à une croissance équilibrée

(cas des nouveaux pays industrialisés).

La mobilisation de capitaux étrangers dans la

formation du capital constitue un sujet de prédilection des

économistes de développement.

Au cours de ces dernières années certains pays

du tiers monde à savoir les pays d'Asie' connaissent une

importante attraction des IDE' mais' pourquoi pas le

Bénin? Il est donc question d'étudier les difficultés

relatives à la faible pénétration d'IDE dans les pays de

l'UEMOA et en particulier le Bénin.

Cette étude fera ressortir les difficultés du

Bénin à attirer les capitaux étrangers et mettra en

exergue les caractéristiques du Bénin en matière d'IDE.

Elle permettra aussi d'évaluer la politique de réforme

économique entreprise par le Bénin à partir de 1989 et de

ce fait l'évaluation du PAS.

L'intérêt de cette étude se résume

d'une part par l'importance des IDE dans le développement

économique d'un PED comme le Bénin et' d'autre part

par la démonstration que l'investissement étranger ne

dépend pas seulement des variables comme l'avantage comparatif mais

aussi des caractéristiques propres aux pays à attirer

l'investissement étranger indirect.

Conscients de l'importance de l'IDE dans la création

de la richesse' nous avons pensé qu'il est nécessaire

d'analyser les difficultés relatives à la faible

pénétration d'IDE et de dégager les politiques

économiques et sociales qui permettent de promouvoir l'IDE.

Paragraphe 2 : Les objectifs et les hypothèses

A -- Objectifs

1-objectif générai

L'objectif général de cette étude est de

faire ressortir les difficultés expliquant la faible

pénétration des IDE au Bénin. Ceci est de nature à

éclairer les responsables de la politique économique et sociale

quant aux décisions à prendre pour le développement

économique en général et pour le développement du

secteur privé en particulier. L'atteinte de cet objectif

général passe par les objectifs spécifiques.

2-Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques suivants sont visés :

- analyser les obstacles structurels et institutionnels que

rencontrent les investisseurs étrangers ;

- analyser l'évolution de l'IDE au Bénin sur la

période de 1980 en 2003 pour observer l'effet des réformes

économiques de 1990 sur l'IDE ;

- analyser les facteurs pouvant attirer plus d'IDE au

Bénin.

B- Hypothèses

Cette étude sera menée sur la base des

hypothèses ci-après :

Hypothèse 1: Les facteurs structurels comme le

coût administratif élevé' la faiblesse de

l'investissement public dans les routes' les

télécommunications' l'eau'

l'électricité et l'éducation' expliqueraient la

faible pénétration des IDE au Bénin.

Hypothèse 2 : La bonne gouvernance est un facteur

d'attrait pour les IDE.

Hypothèse 3 : L'information sur les atouts naturels

du Bénin est un facteur à l'accroissement des flux d' IDE au

Bénin.

Section II : LA REVUE DE LA LITTERATURE ET LA

METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Paragraphe I : La revue de littérature

A- Importance des IDE dans les échanges internationaux

Les IDE sont les capitaux qui sont soit directs'

soit par le biais d'entreprises privatisées en vue d'acquérir un

intérêt durable dans une entreprise exploitée appartenant

à un pays autre que celui de l'investisseur.

Nous pouvons souligner que le concept de l'IDE ne peut se

départir de l'entreprise' plus précisément de

la firme multinationale.

C.A.MICHALET et M. DELAPIERRE in Nationalisation et

internationalisation' stratégies des multinationales

françaises dans «la crise» cité par J. BREMOND et A.

GELEDAN'(1984)' écrivait : «Le ralentissement

prononcé de l'activité économique s'est

accompagné' depuis les dix dernières

années' d'une accélération très forte de

la croissance internationale des firmes. Tout se passe comme si les

sociétés françaises avaient répondu principalement

à la crise par l'investissement à l'étranger. Celui-ci a

crû à un taux beaucoup plus élevé que celui de

l'investissement domestique».

Un intérêt particulier pour l'étude des

IDE et le déploiement des firmes multinationales pose le problème

de la dualité ou de l'unité de la théorie des relations

économiques internationales.

Au départ en effet' les économistes

classiques et néoclassiques ont sous des hypothèses

simplificatrices (notamment immobilité internationale des facteurs de

production) qui ignorent les investissements internationaux' abouti

à des conclusions partielles (l'avantage comparatif de la nation est le

déterminant de l'échange) qui n'accordent aucune place à

la firme.

Mais à partir du milieu du 20ième

siècle' deux évolutions parallèles vont voir le

jour : Certains auteurs français comme Maurice Byé et

François PERROUX'(1956)' mettent en

évidence le rôle des « Grandes Unités Internationales

» dont les stratégies apparaissent peu réductibles aux

conclusions néoclassiques.

- La théorie des avantages comparatifs a été

également critiquée dans ses

hypothèses comme dans ses conclusions : les produits ne

sont plus homogènes' la concurrence est imparfaite et les

facteurs sont internationalement mobiles.

La reconstruction de la théorie de l'échange

international sur de nouvelles bases a conduit à mettre en

évidence le rôle des firmes dans l'organisation et la structure

des échanges.

Une telle évolution permet de percevoir d'emblée

l'intérêt d'un questionnement sur les IDE et les facteurs

responsables de leur captivité.

Malgré l'importance croissante prise par les

investissements internationaux dans les économies' il

n'existe aucun cadre théorique unifié permettant de comprendre

les déterminants des IDE. La littérature existante regroupe des

aspects industriels et des caractéristiques propres aux pays. Une

première tentative a été effectuée dans les

années 70 par Dunning qui propose une approche globale des facteurs

explicatifs de l'investissement direct étranger (paradigme OLI) dans

laquelle apparaissent des éléments comme la concurrence

imparfaite' les avantages comparatifs ou l'internalisation des

coûts de transaction.

B- Les nouvelles théories du commerce international

(NTCI)

Les NTCI enrichies de l'analyse de la firme multinationale

(Brainard'1993' Markusen' 1995) sont venues

pallier les insuffisances de la théorie traditionnelle en

intégrant des éléments comme la concurrence

imparfaite' la différenciation des produits et les

économies d'échelle. Elles mettent en avant un arbitrage des FMN

entre proximité et concentration. Des firmes multinationales de type

horizontal apparaissent lorsque les avantages à s'implanter à

proximité des consommateurs sont élevés relativement aux

avantages liés à la concentration des activités. La firme

préfère donc implanter plusieurs sites de production pour servir

les marchés locaux si elle peut réaliser des économies

d'échelle entre ces différents sites du fait de la

présence d'actifs intangibles' si les coûts

d'implantation sont relativement faibles' si les coûts de

transport sont plutôt élevés et si la demande sur le

marché d'accueil est forte. Ces premiers modèles mettent l'accent

sur

les IDE de type horizontal qui correspondent à des

stratégies de conquête de marchés locaux principalement

dans les pays développés. A l'opposé' on parle

d'IDE dits de délocalisation ou verticaux lorsque les firmes

s'intègrent dans une perspective de division internationale des

processus de production. Les FMN répartissent leurs activités

entre les pays en fonction des différents avantages comparatifs. Le

modèle de Markusen & al. (1996) distingue les multinationales selon

cette typologie et complète les résultats du modèle de

Brainard sur l'arbitrage proximité-concentration qui concernent

uniquement les FMN de type horizontal. Les FMN de type vertical apparaissent

entre pays différents en taille et en dotations factorielles et

établissent les étapes de la production les plus intensives en

travail dans les pays où les coûts de la main d'oeuvre sont peu

élevés.

Toutefois' la distinction entre IDE horizontal et

vertical n'est pas aussi claire dans les faits : les FMN s'engagent souvent

dans des stratégies d'intégration complexe' qui

englobent à la fois des formes d'intégration verticale dans

certains pays et horizontale dans d'autres pays (Yeaple' 2003). Les

stratégies d'intégration complexe sont

préférées aux seules stratégies d'expansion

à l'étranger horizontale ou verticale lorsque les coûts de

transport descendent en dessous d'un certain seuil. Des coûts de

transport faibles encouragent l'IDE vertical car ils rendent accessible l'usage

d'une main d'oeuvre peu chère. Des coûts de transport

élevés favorisent au contraire l'IDE horizontal puisqu'ils

rendent les échanges commerciaux plus chers. Entre les deux

bornes' aucun motif d'expansion à l'étranger pris

isolément ne suffit à rendre attractif l'IDE. Il faut en outre

que les firmes trouvent un autre avantage qui réside dans la

complémentarité entre les deux formes d'intégration. Dans

ce cas' les coûts d'accès aux marchés mondiaux

sont doublement abaissés' par la réduction des

coûts unitaires d'une part qui engendre une augmentation des ventes.

D'autre part' par un effet d'échelle proportionnel au volume

de ventes réalisées qui permet de réduire encore plus les

coûts unitaires.

Le modèle de concurrence imparfaite a également

servi de base théorique à l'approche gravitationnelle

(Bergstrand' 1989). Elle s'applique initialement aux flux

d'échanges commerciaux entre deux pays donnés et explique

l'importance des flux par la taille du pays d'origine et d'accueil et la

distance géographique. L'équation est

également applicable aux déterminants des flux

d'investissements. Toutefois' la théorie suggère que

les échanges commerciaux et les IDE soient substituables. Du fait des

coûts de transaction' les exportations sont liées

négativement à la distance géographique et il peut

être plus efficace de produire directement dans le pays d'accueil.

Un certain nombre de variables suggérées par les

différentes approches

théoriques peuvent constituer les déterminants des

flux d'IDE dans les pays

développés ou en développement : taille des

marchés' différences de dotations

factorielles' écarts de coûts

salariaux' distance géographique...

Néanmoins' la spécificité des

économies en transition n'est jamais prise en considération dans

ces approches. Depuis 1990' les PED sont engagés dans un

vaste processus de réformes structurelles. La privatisation de secteurs

entiers de l'économie a constitué un élément majeur

de cette transformation. Différentes méthodes de privatisation

ont été suivies selon les pays en fonction des contraintes issues

de l'héritage laissé par l'ancien système et des objectifs

des gouvernements. Parmi les différentes méthodes (vente

directe' rachat par appels d'offre' privatisation par

bons...)' une méthode principale a toujours été

favorisée. Cette dernière a constitué un signal fort aux

yeux des investisseurs étrangers qui ont privilégié les

pays ayant adopté la méthode de vente directe des anciennes

entreprises d'Etat (Hunya' 1997).

Toutefois' la mobilisation des capitaux

étrangers par le biais de ces réformes économiques a connu

un ralentissement . La mobilisation des IDE dans les PED dépend

également du cadre juridique des investissements' du niveau

de corruption' du niveau du secteur industriel' de

l'administration' des infrastructures de base' du risque

pays et les atouts naturels propres à ces pays.

Paragraphe 2 : Méthodologie de la recherche

Afin de parvenir aux résultats qui permettront

d'atteindre les objectifs fixés et de vérifier les

hypothèses' il s'avère nécessaire de notre part

de suivre une méthodologie rigoureuse dans les démarches pour la

collecte des informations et des données ainsi que pour leur

traitement.

Les données utilisées dans le cadre de notre

étude sont les données secondaires. Elles ont été

collectées dans les annuaires et bulletins statistiques de la

BCEAO' la CNUCED et dans les rapports annuels disponibles au niveau

des centres de documentation de Cotonou et à la bibliothèque de

l'Université de Parakou. Il s'agit de :

A- Les outils de la recherche

1. La recherche documentaire

Dans notre étude nous avons eu recours à la

recherche documentaire. Cela nous a permis de faire le cadre théorique

et des comparaisons de résultats.

2. Les entretiens directs

Les entretiens directs avec quelques acteurs de

l'investissement et nos professeurs' nous ont permis de faire une

analyse historique et empirique de la situation.

3. La navigation sur le réseau Internet

La navigation sur le réseau Internet nous a permis

d'avoir accès à certaines données et à d'autres

études réalisées en matière d'investissements

internationaux. Cela nous a permis d'avoir les données suivantes :

- Statistiques des finances publiques publiées par le

Ministère des Finances et de l'Economie de la République du

Bénin.

- Balance des paiements publiée par la BCEAO ;

- FDI/TNC data base publié par la CNUCED ;

- Balance des paiements sur CD-ROM publiée par le Fonds

Monétaire International

- Enquête de la CNUCED auprès de 63 entreprises sur

les obstacles administratifs aux IDE.

Ces différentes sources nous ont permis de recueillir

les données suivantes sur les périodes de 1980 à 2003 :

- les flux d'IDE

- les valeurs des exportations et importations ;

- les taux de change bilatéraux réels ;

- l'effectif de la population totale ;

- les PIB ;

- la fiscalité dans les pays de l'UEMOA ;

- les ressources humaines dans certains pays de la CEDEAO ;

- la comparaison des infrastructures de transport dans certains

pays de la CEDEAO.

B- Le traitement des données

1. Les tableaux statistiques

Les tableaux nous ont permis de faire une « étude

comparative » et longitudinal' c'est à dire analyser en

amont et en aval les causes ou les conséquences d'un

phénomène.

2. Les graphiques

Des graphiques ont été obtenus à partir des

tableaux statistiques. Ils ont servi

aux comparaisons évolutives des comportements des

indicateurs.

CHAPITRE II : LES FLUX D'IDE AU BENIN : ETAT DES LIEUX

Dans ce chapitre nous ferons un état des lieux des IDE au

Bénin à travers ses tendances (section 1)' et analyser

quelques implications (section 2).

Section 1: LES SECTEURS DE CONCENTRATION D'IDE AU

BENIN

Les réformes introduites par les nouvelles

autorités démocratiques à la fin du régime

marxiste-léniniste ont permis de rétablir les équilibres

macroéconomiques' d'accélérer

l'intégration du pays dans l'économie mondiale et

d'améliorer le cadre de l'investissement. Ces reformes ont

été à l'origine de la privatisation de nombreuses

entreprises publiques et de l'ouverture de certains secteurs

(banques' tourisme' etc.). Le résultat fut une

augmentation des flux entrants d'IDE pendant la première partie des

années 90. Après la chute spectaculaire de 1994' il y

a eu une reprise progressive des flux entrants à partir de 1995 sans

toutefois atteindre le niveau de 1991.

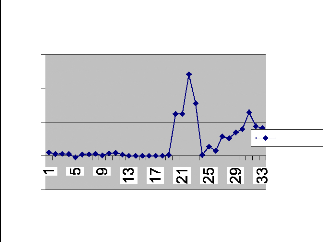

Paragraphe 1 : Flux et stock d'IDE

A-Les flux d'IDE

En 1972' l'instauration d'un régime

marxiste-léniniste à un vaste programme de nationalisation (John

Igué' 1999) s'est traduit par la prédominance de

l'Etat dans tous les secteurs de l'économie. Ceci explique la quasi

absence des IDE au Bénin jusqu'en 1989.

Après la mise en oeuvre du PAS' les flux

d'IDE ont augmenté rapidement pour atteindre un pic en 1991 avec 120

millions de dollars (rapport de la CNUCED) ; mais ces flux ont chuté

tout aussi rapidement en 1993 et 1994. Depuis' l'évolution

des flux d'IDE a été plus lente. En 1995' ils ne

dépassaient pas 8 millions de dollars pour repartir ces dernières

années (41 millions de dollars en 2002).

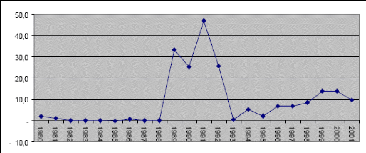

150

100

-50

Source: Réalisé par l'auteursous la base des

bases de données de la

CNUCED(2005)

50

0

Graphique 1:Flux d'IDE au Bénin(1970-2002 en million

de

dollars)

Flux d'IDE

Dans un premier temps les flux entrants d'IDE se sont

concentrés en partie sur les privatisations de nombreuses

sociétés publiques et parapubliques' dont le nombre

est passé de 130 en 1989 à 27 en 1999. Les secteurs effectivement

privatisés au Bénin pendant les années 90 sont : le

tabac' les brasseries' les huileries' les

savonneries' les cimenteries' les filatures'

la manutention des conteneurs' les sucreries et le

pétrole.

A part ces investissements de privatisation' il

convient cependant de remarquer le rôle joué par les

investissements de création (greenfields investments) ou les

investissements dans les installations existantes (brownfield). A ce

niveau' la privatisation prend en compte les considérations

d'un certain nombre d'investissements de type «greenfield» et

«brownfield»' lesquels occupent depuis 1999 une place

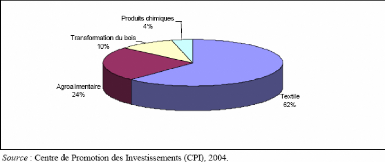

progressive plus importante au Bénin. Selon cette analyse' la

branche dominante est l'industrie textile (11.7646.097.000 FCFA)'

suivie respectivement de l'industrie alimentaire (46.050.538.690

FCFA)' de l'industrie de transformation de bois (19.644.431.890

FCFA) et de l'industrie chimique (7.708.209.000 FCFA)

Selon une approche «absolue»' le

Bénin a enregistré après le Nigeria le plus d'IDE

(64'6 millions de dollars) entre 1988 et 1992 que les autres pays de

la

CEDEAO. Cependant' il a occupé le

6ème rang dans la sous région avec 14'8

millions de dollars entre 1993 et 1997. On a observé une augmentation de

flux d'IDE au Bénin par la suite de 48'2 millions de dollars

entre 1998 et 2002' et le Bénin occupe toujours le

6ième rang aujourd'hui (cf tableau 2). Et selon une approche

«relative»' les flux d'IDE par habitant ont

été de 13'4 ; 2'7 et 7 '2

million de dollars' respectivement entre 1988 et 1992 ; 1993 et 1997

; 1998 et 2002. Ce qui confirme que le Bénin a enregistré ses

plus grands flux d'IDE dans la période 1988-1992.

L'approche de «La performance relative au PIB et au

pourcentage de la formation brut du capital fixe» vient également

confirmer le résultat précédent.

L'attraction des IDE a été plus forte que sur la

période 1989-1992 après les

réformes économiques entreprises par le

gouvernement de cette période.

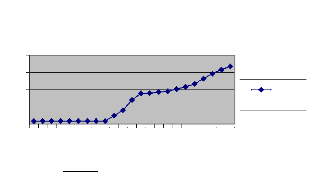

B-Les stocks d'IDE

Notons que les stocks d'IDE sont des accumulations des flux

d'IDE. Dans l'analyse de l'évolution' ils étaient

évidemment modestes durant les années 80 (autour de 30 millions

de dollars). Depuis le début des privatisations' ils sont

passés de 34'8 millions de dollars en 1988 à

672'7 millions en 2001(voir annexe 1).

400

800

600

200

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Graphique 2 : Stock d'IDE au Bénin de

1980 à

2002(en million de dollars

Source : Réalisé par l'auteur

stock

d'IDE

Le Bénin a enregistré après le

Nigeria' la Côte d'Ivoire et le

Sénégal' le plus d'IDE (672'7 millions de

dollars) en 2002 que les autres pays de la CEDEAO.

Tableau 2 : Comparaison des performances du Bénin

avec d'autres pays de la région (1988 - 2000) en dollars et

pourcentages

|

Pays

|

PERFORMANCE ABSOLUE

|

PERFORMANCE RELATIVE

|

|

Flux d'IDE

|

Stock

d'IDE

|

Flux d'IDE par

habitant

|

Flux d'IDE

|

Stock d'IDE

|

|

Millions de dollars par an

|

Millions

de dollars

|

Millions de dollars

|

Par 1000 dollars du

PIB

|

Pourcentage

de la FBCF

|

Par

habi-

tant

|

Par 1000

dollars du

PIB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bénin

|

64,6

|

14,8

|

48,2

|

672,7

|

13,4

|

2,7

|

7,2

|

37,5

|

7,4

|

20,2

|

26,2

|

4,2

|

11,8

|

102,7

|

250

|

|

Burkina-Faso

|

2'8

|

12'2

|

12'6

|

166'0

|

0'3

|

1'2

|

1'1

|

1'1

|

5'1

|

4'6

|

0'4

|

2'6

|

1'86

|

14'0

|

51'8

|

|

Côte d'Ivoire

|

11'2

|

262'5

|

259'6

|

3673'7

|

3'5

|

18'7

|

16'7

|

3'9

|

23'5

|

21'7

|

4'8

|

20'2

|

17'4

|

222'5

|

314'2

|

|

Guinée Bissau

|

2'2

|

3'3

|

3'1

|

47'6

|

2'3

|

3'0

|

2'6

|

9'7

|

12'5

|

14'8

|

2'4

|

7'4

|

10'8

|

37'9

|

220'4

|

|

Mali

|

-0'4

|

59'4

|

78'80

|

677'8

|

0'0

|

5'4

|

7'2

|

0'4

|

21'8

|

26'2

|

0'2

|

9'2

|

13'8

|

59'6

|

192'9

|

|

Niger

|

23'2

|

10'8

|

9'8

|

456'6

|

3'0

|

1'1

|

0'9

|

9'7

|

5'6

|

4'3

|

8'6

|

5'2

|

3'6

|

40'0

|

211

|

|

Nigeria

|

92'0

|

1503'4

|

1074'4

|

22569'7

|

10'4

|

15'2

|

9'4

|

33'9

|

54'4

|

27'0

|

31'0

|

28'8

|

35'9

|

188'0

|

423'5

|

|

Sénégal

|

18'2

|

56'8

|

79'0

|

952'2

|

2'5

|

6'6

|

8'3

|

3'3

|

13'6

|

16'7

|

2'6

|

8'2

|

8'6

|

95'1

|

189

|

|

Togo

|

16'5

|

19'3

|

58'3

|

648'9

|

2'2

|

4'9

|

12'9

|

5'2

|

14'6

|

13'5

|

2'3

|

10'7

|

26'4

|

135'8

|

470'2

|

Sources : CNUCED' base de données

FDI/TNC ; Banque Mondiale' indicateurs du développement dans

le monde' 2003

Paragraphe 2 : TYPES D'IDE

Les IDE ont pris diverses formes : acquisition d'entreprises

locales' création de nouvelles unités de production et

prise de participation par les investisseurs étrangers ainsi que les

bénéfices réinvestis par ces derniers.

De 1989 à 1999' comme on l'a

déjà indiqué' la grande majorité des IDE

a été réalisée dans le cadre des privatisations.

A- Acquisition d'entreprises locales

L'acquisition est le fait de devenir propriétaire de

biens' services ou droits. A la différence de

l'achat' l'acquisition peut se faire non seulement à titre

onéreux mais aussi à titre gratuit. Le code civil

énumère les modalités d'acquisition de la

propriété (art.711 et art.712) : succession'

donation' effet des conventions' accession'

incorporation' prescription...Notons que ce type d'IDE était

le plus développé au Bénin juste après les

réformes de1990( cf annexe 1) et se traduit souvent par les

privatisations.

B- Création de nouvelles unités de production

Ces dernières années' on a

constaté un nombre croissant de nouveaux projets qui ne relèvent

pas du PAS ; il s'agit avant tout de projets d'investissement dans le secteur

des services' notamment dans les télécommunications

(Alcatel' Titan)' les banques et assurances (UBA

VIE' Société Générale des

Banques' Banque Atlantique' Banque Régionale de

Solidarité).

C- Fusion-acquisition ou prise de participation

C'est le fait de prendre part au capital' aux

bénéfices ou à la gestion d'une société ou

d'une entreprise. Il faut dire que ce type d'IDE n'a pas été

affluant jusqu'à présent : citons notamment le cas de Titan

Corporation (USA)' Afronetwork Bénin (1998)'

Profco Resources (Canada) et Tarpon-Bénin (1997).

A l'analyse' le type d'IDE dominant aujourd'hui au

Bénin est la fusionacquisition.(cf annexe 2) alors que le type d'IDE

pouvant amorcer efficacement le développement est la création

d'unités de productions.

Section II : IMPACTS DE LA PENETRATION DE L'IDE SUR LA

SITUATION

MACROECONOMIQUE DU BENIN

L'IDE est relativement important au Bénin. Il faut

mentionner qu'en 2000' le ratio des stocks d'IDE représentait

28'8% du PIB. Le poids relativement faible de l'IDE (et son

départ tardif) dans le processus de création de richesse au

Bénin est dû au fait que le seul secteur qui a

bénéficié de manière substantielle des IDE reste le

secteur secondaire' lequel représente seulement 14% du

PIB.

Toutefois cela n'empêche pas d'observer quelques effets sur

le capital et l'investissement national' sur le transfert de

technologie et de compétence.

Paragraphe 1 : Effets sur le capital et l'investissement

national

Depuis la mise en place du programme de réforme

économique et de privatisation' le taux d'investissement

national brut est passé de 13'4% à 18'8% du

PIB (voir tableau 3). Parallèlement' le taux d'épargne

a connu une légère amélioration : entre 1995 et

2000' il oscillait entre 6'7% et près de 6% du PIB

soit un taux très faible' trop faible même pour assurer

à long terme un taux d'investissement de 18'9%. Ce sont donc

les IDE' l'Aide Internationale et les transferts monétaires

qui ont financé cette différence entre l'épargne et

l'investissement au niveau national.

Tableau 3 : Taux d'épargne et taux d'investissement

bruts au Bénin

|

Taux d'épargne brut

|

Taux d'investissement brut

|

|

1985

|

1990

|

1995

|

2000

|

1985

|

1990

|

1995

|

2000

|

|

Bénin

|

-4'1

|

2'2

|

6'7

|

8'7

|

8'7

|

13'4

|

17'2

|

18'9

|

|

Moyenne

africaine

|

18'7

|

18'5

|

16'7

|

19

|

19

|

19'4

|

17'6

|

18'5

|

Source : Banque Mondiale' Indicateurs du

développement dans le monde 2003

L'observation des flux d'IDE en pourcentage de la formation

brut du capital fixe nous indique qu'ils ont été très

importants dans les premières années de privatisation'

représentant jusqu'à quarante sept pour cent ( 47%) du total en

1991. Depuis' ce chiffre a nettement diminué' se

situant aux alentours de huit à neuf pour cent (8 à 9%).

Graphique 3 : Le flux d'IDE en pourcentage de la formation

brute de capital fixe

Source : Rapport, 2005, sur l'investissement

étranger direct au Bénin / CNUCED

Le taux d'épargne national étant faible et le

pays dépendant des transferts de capitaux étrangers pour assurer

son niveau d'investissement actuel' l'IDE pourrait contribuer

beaucoup plus à réduire la sujétion du Bénin

à l'aide internationale.

Paragraphe 2 : Effet sur le transfert de technologie et de

compétence

Les opportunités liées aux transferts de

technologie représentent un des effets directs associés aux

entrées des IDE. Il faut cependant considérer la capacité

d'absorption du pays d'accueil. Or dans le cas du Bénin' elle

demeure très limitée : niveau d'éducation faible et le

taux d'illettrés approche de soixante pour cent (60%) (Enquête de

la CNUCED 2003).

D'après le rapport de la CNUCED sur la politique

d'investissement au Bénin (2005)' la mise en oeuvre des

droits de propriété intellectuelle'

élément primordial

pour favoriser le transfert de technologie au secteur

privé local' demeure problématique au Bénin

malgré la ratification de l'Accord des Droits de Propriété

Intellectuelle et liée au Commerce (ADPIC) dans le cadre de l'OMC.

A la lumière de ces considérations'

les flux entrants d'IDE semblent avoir eu un impact limité pour ce qui

est du transfert de technologie et de compétence au

Bénin' à l'exception du secteur des nouvelles

technologies de l'information et de la communication (NTIC) ' et du secteur

bancaire où le phénomène a été plus

marqué.

Nous pouvons dire aussi que l'entrée d'IDE a

sûrement eu des répercutions positives sur l'économie

béninoise. Mais du fait que ce soit le secteur secondaire qui ait

enregistré la majeure partie des IDE entrants alors qu'il ne

représente que quatorze pour cent (14%) de l'économie'

l'impact des IDE est alors négligeable.

NVESTISSEMENTS ETRANGERS DIRECTS AU BENIN

ANALYSE DES FACTEURS DETERMINANT LES

Deuxième partie :

CHAPITRE III : CAUSES DE LA FAIBLE PENETRATION D'IDE AU

BENIN

La stratégie générale de toute entreprise

repose pour l'essentiel sur l'analyse de l'environnement. C'est ainsi que la

conduite d'un projet nécessite des enquêtes dans plusieurs

domaines : marché' technologie'

financement' gestion et collaboration de différentes

personnes physique et morales (promoteurs ; organisme de promotion et

d'assistance ; établissements financiers ; services administratifs).

Nous développerons dans ce chapitre les causes pouvant

expliquer la faible pénétration des IDE au Bénin. Nous

retenons les entraves structurelles et socioculturelles.

Section I : FACTEURS DE BLOCAGE DES IDE AU BENIN

Nous nous servirons de l'arbre à problèmes comme

outil d'analyse.

Ensuite il sera question dans cette section d'analyser les

facteurs économiques et les facteurs socioculturels.

Elaboration de l'arbre des problèmes

Faible pénétration des flux d'IED au

Bénin

1 2 3 4 5 6

|

Cadre

|

Inadéquation des

|

Méconnaissance

|

Coût total élevé

|

Faiblesse d

|

Environnement socio-

|

|

d'investissement

|

infrastructures de

|

des atouts

|

des facteurs de

|

tissu

|

politique de la sous région

|

|

peu favorable

|

base

|

naturels du Bénin

|

production

|

industriel

|

peu favorable

|

- Procédure d'octroi d'agrément lourde ;

- Difficultés d'accès au foncier ;

- Multiplicité des

organismes d'assistance et de promotion des IDE ;

- Système juridictionnel peu fiable ;

- Mauvaise gouvernance.

|

Non développe-

|

- Développement

|

- Peu d'unités de

|

|

- Guerre ;

|

|

ment des

centres de

|

du secteur informel ;

|

transformation ; - Dépendance de

|

|

- Crises politiques .

|

|

recherche

|

- Quasi-absence de

|

monoculture :

|

|

|

|

matières premières ;

|

le coton.

|

|

|

|

|

|

-Non développement du secteur transport

|

|

Faiblesse

d'investissements

publics

Diagramme 1 : Arbre des problèmes Source

:Réalisé par l'auteur

Paragraphe 1 : Facteurs économiques

A- Coût des facteurs de production

La création ou la délocalisation d'entreprises ou

filiales est motivée par la recherche de coûts de production

faibles.

Dans les pays de l'UEMOA en général et en

particulier le Bénin' il s'avère que les coûts

de production sont plus élevés qu'en Europe et en

Asie' Abbo K.B.(1994)' et cela est dû à

plusieurs facteurs qui lorsqu'ils sont regroupés' produisent

un coût total élevé. Ces facteurs sont très

diversifiés :

- les transports ;

- les équipements et matières premières ;

- les services d'utilité publique ;

- la faible productivité de la main d'oeuvre.

1. Les équipements et matières

premières

L'économie béninoise est tributaire d'un seul

produit d'exportation : le coton. Le coton occupe 80 % dans l'exportation

totale. Moins de 10% du coton béninois est transformé au

Bénin. A la lumière de ces considérations les

investisseurs étrangers dans le secteur de transformation sont

obligés de recourir au marché international pour acquérir

des matières premières. Ce qui induit un coût

supplémentaire dans l'acquisition des facteurs de production. Le

Bénin importe pratiquement tout l'équipement

industriel' agricole et informatique.

2. Faible productivité de la main d'oeuvre

La comparaison salariale d'un ouvrier français par

rapport à un ouvrier béninois montre que le salaire d'un ouvrier

français vaut les salaires de six ingénieurs' de dix

techniciens' de quatorze ouvriers qualifiés et trente sept

ouvriers béninois.

Si l'on considère que le salaire est fixé par la

productivité marginale du travail on est amené à dire que

la main d'oeuvre étrangère est plus qualifiée que celle

du

Bénin. L'investisseur privé importera donc la main

d'oeuvre étrangère. Ce qui augmente le coût des facteurs de

production.

B- La faiblesse du tissu industriel

Le niveau industriel est une composante dans la

captivité des IDE. Le secteur agricole est essentiellement dominé

par le coton qui est à l'origine de presque 80% de la valeur totale des

exportations. Seulement 20 % est transformé. Dans la politique de

diversification' d'autres produits ont été promus : le

riz' le manioc' le mais et la noix de cajou.

Cependant' plusieurs obstacles limitent la

production et la transformation de ces cultures. Il s'agit principalement de

difficultés liées au manque d'installation industrielle. Par

ailleurs la faiblesse du tissu industriel est liée à la

pauvreté du pays en ressources géologiques (mine'

pétrole) et à la taille réduite du marché local.

Quand à l'industrie légère de transformation'

son développement est annihilé par la taille réduite du

marché local et par la surproduction observée au Nigeria.

C- L'accès au marché

La population béninoise est d'environ 7 millions

d'habitants. La faiblesse du pouvoir d'achat rend le marché

béninois étroit. De plus' le secteur informel

dominé par le commerce de réexportation' rend peu

compétitive une entreprise installée en toute

légalité. Les acteurs du secteur informel échappent

à la fiscalité. Pour maintenir les niveaux du revenu tout en

respectant les obligations fiscales et salariales en vigueur' la

seule possibilité qui s'offre aux petites entreprises est d'augmenter

les prix du même montant que les charges fiscales (soient 30 % en

moyenne). Ces limites structurelles constituent une barrière à

l'accessibilité du marché Béninois.

Toutefois' le Bénin est signataire de

plusieurs accords régionaux et multinationaux dans le cadre commercial :

Accord de régime préférentiel des échanges au sein

de l'UEMOA' les accords de l'OMC' l'accord de partenariat

ACPUE' et l'AGOA. Le marché de l'UEMOA devrait être

stimulant à l'IDE. Or la sous-

région est caractérisée par des crises

politiques qui influencent négativement le risque pays.3 La

Côte d'Ivoire a un risque pays très élevée ; alors

qu'elle contribue pour 40 % du PIB de l'UEMOA. Par l'effet de tâche

d'huile la crise pourrait influencer négativement le climat des affaires

au Bénin.

En somme' la taille réduite du marché

Béninois' la faiblesse du pouvoir d'achat' le

secteur informel et la crise politique en Côte d'Ivoire constituent des

obstacles l'entrée massives des IDE.

Tableau 4 : Niveau du risque pays dans certains Etats

africains

|

A

Risque faible

|

B

Risque modéré

|

C

Risque important

|

D

Risque élevé

|

|

Afrique du sud

Botswana

Tunisie

|

Algérie

Bénin

Sénégal

|

Angola

Mozambique

Tanzanie

|

Nigeria

Côte d'Ivoire

Zimbabwe

|

Source : Coface 2002

D- Les infrastructures

Le niveau de développement des infrastructures de

transport et de communication influence significativement les choix des

opérateurs privés internationaux qui souhaitent mettre en place

de nouveaux projets d'investissement. Ainsi' les retards qui

caractérisent le Bénin en matière

d'infrastructures' surtout en matière de fourniture de

services d'utilité publique' pouvaient être un frein

à l'investissement privé.

1. Routes et chemins de fer

En ce qui concerne les infrastructures de

transport' le Bénin enregistre des retards

considérables par rapport aux pays de la région'

notamment le Niger' la Côte d'Ivoire et le Togo (tableau 5).

En effet' une étude réalisée par le CNUCED en

2005

3

Le risque pays est composé du risque politique et du

risque systémique lié au marché. L'appréciation est

faite par les agents de notation tels que la COFACE et EUROMONEY.

montre que les routes sont médiocres et le

réseau ferroviaire est vétuste. Le réseau routier

béninois est médiocre' 20 % des routes sont

goudronnées sur 6787 km de réseau routier. Les services de

transports sont organisés à 90 % par des sociétés

individuelles avec de petits véhicules dans des circonstances non

confortables. La durée moyenne pour relier deux grandes villes du Nord

au Sud (Cotonou- Parakou) distantes de 430 km est de cinq heures. Le faible

niveau de développement des transports augmente un coût

supplémentaire aux sociétés transnationales dans leurs

transactions à distance.

Par ailleurs ' le réseau ferroviaire ne répond

plus aux besoins actuels de

l'économie nationale' en

raison notamment de la vétusté de la voie ferrée de 438

km

qui relie les deux villes du pôle Sud et du pôle Nord que

sont Cotonou et Parakou.

Tableau 5 : Comparaison de l'infrastructure de transport

dans certains pays de l'Afrique

de l'Ouest (2004)

7

Facteurs

|

Bénin

|

Togo

|

Nigeria

|

Burkina

Faso

|

Côte

d'Ivoire

|

|

Longueur du réseau

ferroviaire en km

|

578

|

525

|

3557

|

622

|

660

|

|

Chemin de fer en km au

km2

|

0.005

|

0.009

|

0.004

|

0.002

|

0.002

|

|

Longueur du réseau

routier en km

|

6787

|

7520

|

194394

|

12506

|

50400

|

|

Routes en km au km2

|

0.006

|

0.13

|

0.21

|

0.05

|

0.16

|

|

Routes goudronnées en %

|

20

|

32

|

31

|

16

|

10

|

|

Nombre d'aéroports

goudronnés

|

1

|

2

|

36

|

2

|

|

Source : Central Investigation Agency' 2004.

2. Télécommunications

En matière d'infrastructures de

télécommunications' le Bénin se classe au

dessus de la moyenne en Afrique de l'Ouest. En effet' par rapport au

nombre de lignes téléphoniques fixes' de

téléphones portables' de fournisseurs de services

Internet et d'utilisateurs de l'Internet' seule la Côte

d'Ivoire a un taux de pénétration plus élevé.

Cependant' les opérateurs dénoncent les

difficultés et les lenteurs dans l'activation de lignes

téléphoniques fixes. Le coût de la communication reste

encore cher au Bénin comparativement aux coûts pratiqués

dans les autres pays de la sous région. Le coût

élevé de la communication augmente le coût de production

total. Ce coût élevé a ainsi un impact négatif sur

la pénétration des IDE.

3. Les services d'utilité publique

La distribution des services d'utilité publique (eau

et électricité) est médiocre dans l'ensemble du pays. Le

coût de l'électricité est élevé (95fcfa/kWh)

et les fortes variations du courant électrique entraînent des

dommages aux installations des opérateurs privés. L'addition des

coûts de ces facteurs entraîne un coût total

élevé des facteurs de productions.

4. Port et aéroport

Le port de Cotonou est l'une des principales sources de

revenus de l'économie béninoise. Cependant' le port

souffre de problèmes de corruption et d'insécurité.

En outre' en observant les indicateurs de

productivité de la manutention au port sur la période

2000-2002' on constate que le nombre de conteneurs sortis par heure

est de 19 en moyenne. La durée de stationnement est de 17 jours en

moyenne. La baisse de la productivité de la manutention au port retarde

les opérations de transactions des sociétés

transnationales. Ainsi' la mauvaise organisation de l'infrastructure

portuaire est un obstacle majeur à l'entrée des IDE.

Tableau 6 : Indicateurs de productivité de la

manutention au port de Cotonou.

|

2000

|

2001

|

2002

|

|

1. Conteneur par heure

|

|

|

|

|

SOBEMAP

|

23

|

18

|

16

|

|

Maersk (COMAN)

|

22

|

18

|

17

|

|

Bolloré (SMTC)

|

20

|

20

|

16

|

|

2. Durée moyenne de stationnement

|

|

|

|

|

SOBEMAP

|

15 jours

|

18 jours

|

18 jours

|

|

Maersk (COMAN)

|

12 jours

|

20jours

|

22 jours

|

|

Bolloré (SMTC)

|

12 jours

|

21 jours

|

18 jours

|

Source : Port autonome de Cotonou' 2002.

Notons aussi le manque de fluidité des corridors de

transit.

Par ailleurs' les formalités de passage des

marchandises sont les plus lourdes dans la Sous-région et constituent un

handicap pour la compétitivité du corridor béninois .4

Paragraphe 2 : Facteurs socioculturels

Nous analyserons le capital humain et les comportements

administratifs.

A- Capital humain

Le niveau de formation des ressources humaines et le

développement des capacités d'entreprenariat de la population

sont des composantes de tout choix de localisation des IDE. Le Bénin

semble toutefois caractérisé par des retards significatifs dans

ces domaines.

En effet' sur une population de 7'25

millions d'habitants' la main-d'oeuvre active de 2'8

millions de personnes est l'une des plus petites en Afrique de l'Ouest. Et

le

4 Rapport de la CNUCED ; examen de la politique

d'investissement au Bénin ; 2005, p.87

pays enregistre un taux de croissance démographique de

2'7 %' Rapport BCEAO'(2005).

En ce qui concerne le niveau d'éducation et de

formation des ressources humaines' le taux d'alphabétisation

de la population (40'9 %) est inférieur de 10 à 30 %

par rapport aux autres pays de la région. De plus l'accès

à l'enseignement secondaire est également très faible (18

%) et les travailleurs spécialisés demeurent rares'

tout particulièrement dans les secteurs techniques5.

Tableau 7 : Ressources humaines dans certains pays

d'Afrique de l'Ouest (2002-2003)

|

Facteurs

|

Bénin

|

Togo

|

Nigeria

|

Burkina Faso

|

Côte d'Ivoire

|

|

Population (2002 ; en millions)

|

6'5

|

4'7

|

132'8

|

11'8

|

16'5

|

|

Age 15-64 (2002) en %

|

51'8

|

53'2

|

53'7

|

51'1

|

52'6

|

|

Espérance de vie (2002) en années

|

53

|

50

|

45

|

43

|

45

|

|

Taux d'alphabétisation des

adultes (2003) en %

|

40'9

|

60'9

|

68

|

26'6

|

50'9

|

Sources : Central Investigation Agency' 2004 ;

Banque Mondiale' Indicateurs d développement dans le monde

2004

B- Gouvernance

La corruption est un facteur qui influence négativement

l'entrée des IDE. En

effet' le Bénin perd annuellement 75 millions

de dollars soit 50 milliards de FCFA.6

L'économie du pays est donc fragilisée par les

pratiques non transparentes de l'administration publique et par la

corruption' ce qui constitue un frein à la réalisation

des programmes de luttes contre la pauvreté et de sérieuses

contraintes au développement des entreprises nationales et

transnationales.

5 Selon une enquête réalisée par

la CNUCED, 2005.

6 Selon une étude réalisée par

Transparency International, juillet 2003. Le rapport fait

référence aux privatisations dans le secteur pétrolier,

précisément le cas de la SONACOP.

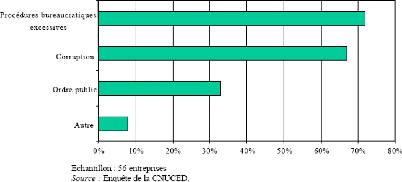

Graphique 4 : Facteurs de gouvernance qui ont un effet

négatif sur les affaires (pourcentage)

Le port de Cotonou' les douanes'

l'appareil judiciaire ainsi que les procédures d'attribution des

marchés publics sont les secteurs les plus affectés par ce

phénomène.

En effet les opérateurs privés au Bénin

identifient tous le manque de transparence' le pouvoir

discriminatoire de l'administration publique et la complexité des lois

et des règlements comme les obstacles majeurs à l'investissement

au Bénin.?

C-Meconnaissance des atouts naturels

Le Bénin possède des potentialités en

matière de ressources naturelles. Cependant ces atouts sont pendant

longtemps restés marginalisés à la différence

d'autre pays de la région. Le Bénin a un certain nombre de

ressources minières notamment l'or' le minerai de

fer' de phosphate' le marbre' le

diamant' le kaolin' le gravier et le pétrole etc.

Le secteur minier bénéficie d'un seul centre de recherche

l'Office Béninois de Recherche Géologique Minière (OBRGM)

qui du fait de ses moyens très limités ne peut publier le fruit

de ses recherches. Par ailleurs les atouts du secteur agricole sont peu

connus' du fait qu'il y ait peu de structures de recherche

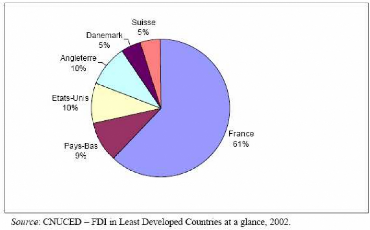

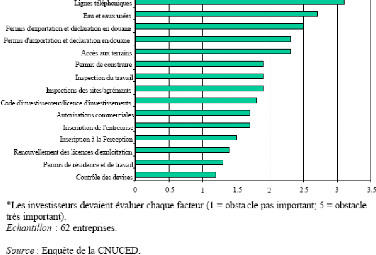

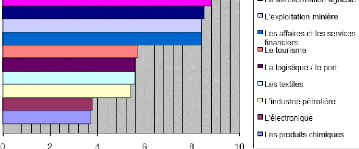

outillées dans ce domaine. En outre l'industrie du