|

PAUVRETE, RECHERCHE D'UN MIEUX ETRE ET

MIGRATION AU SEIN DES COMMUNAUTES DE MARINS ARTISANS PECHEURS DU SUD-OUEST

DU BENIN

Judicaël Alladatin* Roch Mongbo*, et Anne

Floquet**

*Faculté des Sciences Agronomiques de

l'Université d'Abomey-Calavi

** Centre Béninois pour l'environnement et le

Développement Economique et Social

RESUME

La présente recherche utilise une combinaison

d'approches quantitatives et qualitatives pour comprendre le

phénomène de la migration, ses déterminants

socio-économiques et ses relations avec l'accumulation ou la

pauvreté au sein des communautés de marins artisans de

Grand-Popo. Ces migrations s'inscrivent dans le cadre plus global des liens

séculaires entre les communautés du littoral d'Afrique de l'Ouest

et du Centre, fruits de nombreuses migrations dans l'histoire et toujours

rythmées par les saisons de pêche. Quatre (4) catégories de

bien-être se distinguent au sein des communautés de

pêche : « Très pauvre », « Pauvre

», « Moins pauvre », « Non pauvre ». Les facteurs tels

que les conditions physiques du village de résidence, le degré de

dépendance au sein du ménage et le taux de scolarisation sont les

plus significatifs dans la décision des pêcheurs en matière

de migration. Les pêcheurs qui migrent diminuent les actifs humains,

sociaux et naturels de leur ménage sans pour autant contribuer à

l'amélioration des revenus du ménage. En définitive, si la

migration apparait comme un moyen de diversification du risque pour les

ménages, elle constitue en réalité une stratégie

individuelle de mobilisation socio-économique.

Mots clés : migration,

« livelihood », pauvreté, stratégie de

recherche d'un mieux-être, pêche côtière.

ABSTRACT

In this study, we have used the quantitative and qualitative

methods to understand the socio-economic determining factors of the migration,

and the interrelationships between migration and poverty in Grand-Popo. The

period of migration is generally rhythm by the seasons of fishing.

Socio-economic arrangements are related to the type of decision (individual or

collective) and the financing mode of the migration. The "cluster

analysis» reveals an heterogeneity between the households with regard to

the wellbeing. Four (4) categories of wellbeing, were then identify: "Very poor

", "Poor ", "less poor ", "Non poor ". Among the factors suspected to having an

effect on the migration decision, the environment of the household or its

village, the ratio of dependence in the household and the rate of schooling in

the household, are those which have a significant effect. The fishers which

migrate decrease the human capital, the social capital and natural capital of

their household without contributing to the financial scheme. Migration remains

a strategy of diversification of risks for the households but also an

individual strategy to improve the migrant income.

Key words: migration, livelihood, poverty, coastal

fishing.

Introduction

Problématique

La FAO estime à environ 138 millions le nombre total

des personnes directement ou indirectement employées dans la pêche

artisanale en 2002 (FAO 2004). Parmi ces derniers, les pauvres se comptent par

millions, surtout en Asie et en Afrique, et vivent dans des zones rurales

reculées où il existe peu de sources alternatives de revenus et

d'emploi pour contribuer aux stratégies de subsistance (FAO op.cit). Du

fait de la dégradation continue de leur environnement, le revenu des

pêcheurs s'amenuise d'année en année, accentuant leur

état de pauvreté (Atahouet 2004). Les zones humides

béninoises sont menacées, ceci se traduit par une

dégradation d'ordre physique (érosion des berges des plans d'eau

et leurs comblements, érosion côtière), et biologique

(perte de la biodiversité, baisse de la productivité des plans

d'eau et de la fertilité des sols) (Haskoning 2000 cité par

Hodigue 2003).

La côte béninoise compte 80 campements

inégalement répartis entre trois départements du

Sud-Bénin (FIDA 2004). Les communautés de pêcheurs marins

de Grand-Popo (71% Xwla, Xwéda et Mina), sont reconnues comme

maîtresses des eaux du fait de leurs expériences historique et

culturelle de la pratique de pêche (Atti-mama 2006). A l'instar de la

plupart des milieux marginaux littoraux, Grand-Popo dispose d'importantes

ressources naturelles constituant ainsi un important pôle d'attraction

des populations qui, dès leur installation, se sont investies dans

l'exploitation des ressources (Chodaton 2003), (ABE 2001). Face à la

pauvreté, des stratégies de mobilité sont utilisées

par ces populations dans un souci d'amélioration du bien-être.

Bien qu'abondante, la littérature sur le

phénomène migratoire renseigne très peu sur ses

déterminants socio-économiques, ses réalités et ses

relations avec l'accumulation ou la pauvreté au sein des

communautés de marins artisans du Bénin. La présente

recherche traite de ces problématiques et contribue de ce fait à

la compréhension du phénomène de la pauvreté et

à sa réduction en zone de pêche au Bénin.

Trois hypothèses ont servi de fil directeur à la

recherche :

- Le milieu des pêcheurs est homogène en termes de

bien-être,

- Les caractéristiques du ménage ainsi que de

son milieu déterminent le choix de la migration comme stratégie

de recherche d'un mieux-être.

- La migration améliore le bien-être des

ménages de migrants à court et à long terme.

La zone d'étude

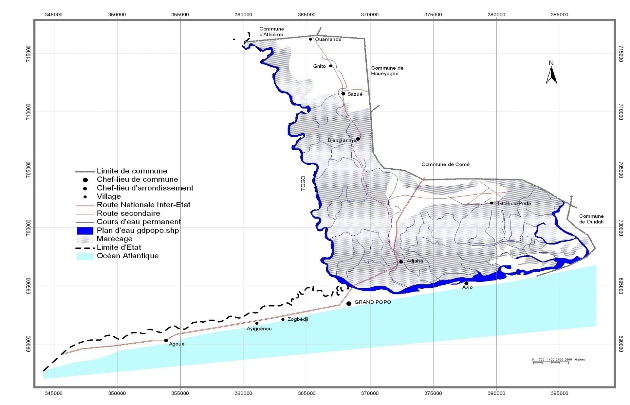

La Commune de Grand-Popo est située au Sud-Ouest du

département du Mono. Elle est limitée au Nord par les Communes

d'Athiémé, de Comé et de Houéyogbé, au Sud

par l'Océan Atlantique, au Sud-Ouest par les Communes de Ouidah et de

Kpomassè et à l'Ouest par la République du Togo. Cette

Commune s'étend sur une superficie de 289 km², soit 7,2% de

l'ensemble du département du Mono1(*) pour une densité moyenne de population

d'environ 140 habitants / km². Avec sept (07) arrondissements et 44

villages2(*), la population

de Grand-Popo a été estimée en 2002 à 40 335

personnes dont 19254 hommes et 21081 femmes. Selon le RGPH2, les ethnies Adja

et apparentées représentent 70% du peuplement de Grand-Popo,

suivis des Fons (21,6%), des Yoruba (1,7%), des Peuhls (0,2%), des Bariba

(0,1%), des Dendi (0,1%), des Yom Lokpa (0,1%) et d'autres ethnies

Béninoises et non Béninoises dans une proportion de 6,2%.

Le relief de la commune de Grand-Popo se compose de trois (03)

ensembles à savoir la côte à laquelle

s'intéresse notre étude, les zones marécageuses ou zones

de bas-fonds et les zones inondables puis le plateau continental terminal. Les

éléments qui composent le réseau hydrographique

sont : la lagune de Grand-Popo, une partie de l'océan Atlantique,

le fleuve Mono et une série d'affluents, La carte n° 1, montre le

réseau hydrographique de Grand-Popo.

Carte n°1 : Réseau

hydrographique de Grand-Popo.

Source : Enquête,

Grand-Popo 2007

Les principales activités économiques

pratiquées sont : la production végétale (oignon,

tomate, carotte, manioc, canne à sucre), la pêche (maritime et

continentale), l'élevage, la fabrication du sel, la collecte et la

commercialisation des huîtres, la transformation et la commercialisation

du poisson et le commerce de divers ou d'aliments. La pêche est de loin

la principale activité des populations de la zone côtière

de Grand-Popo. La figure1 résume les différentes interactions

entre le système physique et le système humain dans la zone

côtière.

|

Composantes du système physique

|

Mer et lagune

|

Terres exondées

|

Berge et littoral

|

|

|

- Poissons et autres animaux aquatiques

- sable marin et lagunaire

- sel

- bois (palétuvier)

|

- Produits végétaux (produits maraîchers

surtout)

- bois

- produits animaux (élevage et faiblement chasse)

|

- Crabe

- noix de coco et rameaux de cocotier

- paille

- bois (rameaux et parties sèches des cocotiers)

- produits animaux (élevage)

|

Ressources Naturelles extraites

|

Figure n° 1 : Interactions

système physique, système humain dans la zone

côtière.

Source : Enquête Grand-Popo,

2007

Démarche méthodologique

La démarche méthodologique adoptée dans

le cadre de cette étude est une combinaison des approches qualitative et

quantitative.

A l'issue de la phase exploratoire, qui a permis entre autres,

l'établissement de la base de sondage par recensement, un

échantillon de 120 individus a été constitué pour

les entretiens standardisés à base de questionnaire. La taille de

l'échantillon par village a été déterminée

en appliquant un taux d'échantillonnage de 0,62 aux données

issues du recensement.

Pour le traitement des informations collectées, nous

nous sommes servis des logiciels Excel pour la saisie des données et

pour les graphiques. Les données saisies sont analysées avec le

logiciel SAS.

Plusieurs outils d'analyse statistique ont été

utilisés dans cette étude.

Par rapport à la première hypothèse, pour

réaliser la typologie, nous avons utilisé le « cluster

analysis ». Le modèle Logit binomiale d'analyse des choix

individuels, a été utilisé pour tester la deuxième

hypothèse de recherche. Des tests de khi-deux et de Student ont aussi

effectués pour étudier les liens entre les variables explicatives

et la variable expliquée.

Le Logit associe à l'individu i, la probabilité

Pi qui est lié à la variable expliqué.

Avec Pi = F (Ii) = 1 / 1 +

e-Ii et Ii = 0 + 1xi1

+2xi2 +3xi3 + .... +

mxim

Ii est le vecteur caractéristique des conditions du

ménage étudié ; les Xi sont les variables

explicatives et les i en sont les coefficients.

Enfin, pour la troisième hypothèse, des tests

d'indépendance de khi-deux ont été effectués.

Résultats et discussions

La pauvreté en zone de pêche maritime à

Grand-Popo

Les variables considérées dans la typologie sont

celles qui ont été indiquées par les populations comme

étant les déterminants du bien-être. Les principales

dimensions de la pauvreté selon la conception locale sont :

L'alimentation, le niveau d'éducation, la santé, le logement, la

possession de biens et équipements divers, le revenu, l`accès

à l'eau et à l'électricité, le loisir et

l'habillement.

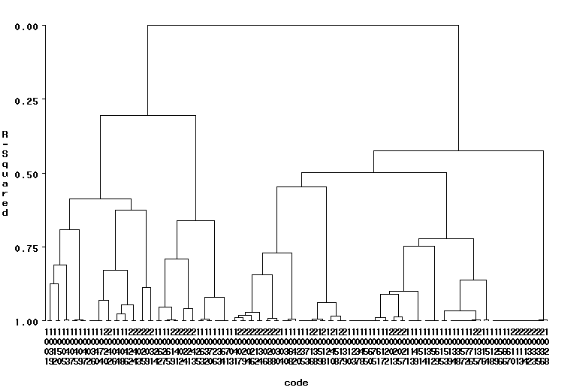

La figure 2 montre le dendrogramme obtenu à la suite du

« cluster analysis ». L'analyse du dendrogramme nous permet

de constater que nous sommes en mesure de constituer quatre (4) classes de

ménages relativement homogènes en termes de bien-être, tout

en conservant environ 50% des informations des variables de départ. Les

variables ou déterminants de départ discriminent donc

effectivement les ménages à près de 50% : Le milieu

des pêcheurs n'est pas donc uniforme en termes de bien-être.

Le tableau 1 indique par catégorie, le profil

socio-économique de chaque classe de bien-être

Figure n°2 : Dendrogramme des

ménages étudiés suivant leur niveau relatif de

bien-être

Source : Enquête Grand-Popo,

2007

|

Catégorie

|

Type d'habitation

|

Patrimoine

|

Ratio de dépendance (moyenne)

|

Taux de scolarisation (% moyen)

|

Sources de revenu et de financement des

activités

|

Nombre de mois de disponibilité alimentaire

(moyenne)

|

Nombre de repas fondamentaux journalier

|

Source d'eau de consommation

|

effectif

|

|

Très pauvre

|

le mur n'est pas en ciment, le toit n'est pas en tôle, il

n'y a ni fosses septiques ni électricité

|

nombre moyen de filets < 1

|

1,85

|

12,25

|

activités liées à la pêche 14% font du

manoeuvrage agricole

|

6,09

|

2,92 en période d'abondance et 2,17 en période de

soudure avec en plus une réduction des quantités servies

|

plan d'eau ou puits en saison sèche et en saison

pluvieuse

|

14

|

|

Pauvre

|

le mur n'est pas en ciment, le toit n'est pas en tôle, il

n'y a ni fosses septiques ni électricité. 1/4 vivent dans des

maisons où les murs sont en ciment et le toit en paille

|

½ ménage possède une radio. Le nombre moyen

de filets est 1,65.

|

2,27

|

51

|

activités liées à la pêche ; 23%

font du manoeuvrage agricole

|

7,18

|

3,02 en période d'abondance et de 2,25 en période

de soudure

|

plan d'eau ou d'un puits en saison pluvieuse. En saison

sèche l'eau de pompe est la plus utilisée.

|

62

|

|

Moins pauvre

|

le mur est en ciment, la toiture est en tôle, il y a

rarement une fosse septique et de l'électricité

|

50% possèdent 1 radios, 1 /10 possèdent de

barques, 1 /10 possède de terres cultivables. Le nombre moyen de

filets est d'environ 3,17. 90% ont de vélos

|

2,04.

|

62

|

activités liées à la pêche ;

maraîchage. 1 ménage sur 5 participe à un groupe de

tontine.

|

9,23

|

3,16 en période d'abondance et 3,14 en période de

soudure

|

pompe chez 90% des ménages quelle que soit la

période de l'année.

|

26

|

|

Non pauvre

|

le mur est en ciment, la toiture est en tôle, il y a

souvent de fosses septiques et d'électricité

|

90% ont de radios 10% ont 1 postes téléviseurs.

1 /5 possèdent de barques. 1/4 possède de terres

cultivables. Le nombre moyen de filets est 3,77. 1/5 possèdent de

barques et des vélos ou motos

|

1,86.

|

64

|

maraîchage location de barques et filets activités

liées à la pêche. tontine épargnes auprès des

institutions de micro finance

|

10,88

|

3,98 en période d'abondance et de 3,85 en période

de soudure

|

pompe quelle que soit la période de l'année.

|

18

|

Tableau 1 : Profil

socio-économique par catégorie de bien être.

Source : Enquête Grand-Popo,

2007.

La migration des pêcheurs marins artisans :

déterminants socio-économiques et effets sur le

bien-être

La migration des pêcheurs s'inscrit dans le cadre plus

global des liens séculaires entre les communautés du littoral

d'Afrique de l'Ouest et du Centre, fruits de nombreuses migrations dans

l'histoire et toujours rythmées par les saisons de pêche. Les

arrangements socio-économiques des migrations concernent le type de

décision (individuelle ou collective) et le mode de financement de la

migration (fonds propres ou préfinancement ou type mixte). Plusieurs

constats ont découlé de nos investigations et illustrent bien les

liens entre les relations de genre et les comportements migratoires. Par

exemple, les hommes sont beaucoup plus indépendants dans la migration,

ils migrent souvent seuls mais après quelques années, font venir

leurs femmes qui s'insèrent dans l'économie locale de la

pêche.

Les déterminants de la décision de

migration

Les résultats du modèle Logit

présentés dans le Tableau 2, permettent de connaitre les

déterminants de la migration.

Tableau n° 2 : Résultats de la

régression logistique

|

Variable

|

coefficient

|

erreur type

|

Wald

|

significativité

|

Signes attendus

|

Significativité des signes

observés

|

|

exmigrnr

|

-1,2492

|

1,1145

|

1,2563

|

0.2623

|

+

|

NS

|

|

clbe

|

0,9311

|

0.4240

|

4.8212

|

0.2460

|

-

|

NS

|

|

Village

|

0,9268

|

0.5030

|

3,3947

|

0.0654

|

+

|

*

|

|

rtmta

|

0,5045

|

0,2469

|

4,1756

|

0.0281

|

+

|

**

|

|

tsco

|

- 5,6611

|

1,2587

|

20,2271

|

0.0001

|

-

|

***

|

Percent Concordant 78.9 Somers'

D 0.596

Gamma

0.607

Tau-a 0.29

c

0.798

NB : *, ** et *** = significatif respectivement à

10%, 5% et 1% ; NS = Non Significatif

-2 Log L 163.645

Test Chi-Square Pr >

ChiSq

Likelihood Ratio 40.5824

<.0001

Score 33.6405

<.0001

Wald 24.4623

<.0001

Source: Résultats empiriques du modèle Logit

binomial avec le logiciel SAS.

· Qualité du modèle : Le ratio de

vraisemblance s'est révélé hautement significatif. Par

conséquent, le modèle est globalement significatif à 1%.

· Pouvoir de prédiction : Les prédictions

sont vérifiées dans 79.8 % des cas. Les estimations du

modèle de régression ont donné les pseudos r2

de Somer's, de Gamma, de Tau-a et de c qui sont respectivement de 0,596, 0,607,

0,29 et de 0,798. On peut donc, à partir du modèle, faire des

prévisions sur la modalité de la variable dépendante

connaissant celles des variables indépendantes avec une

probabilité allant à 79.8% d'avoir une prédiction

juste.

· Variables déterminantes : Les variables qui

déterminent le choix de la migration sont: l'environnement ou le village

de résidence (village), le taux de dépendance (rtmta) et le taux

de scolarisation (tsco). Les pêcheurs du village Avloh sont plus enclins

à migrer, de même que ceux qui sont peu scolarisés et ceux

qui ont beaucoup de personnes à charge par actif. Les autres variables

qui se sont révélées non significatives dans le

modèle ne sont pas sans effet sur la décision de migrer. Mais

leur influence aurait été cachée soit par celle des

variables révélées significatives par le modèle

(cas de la variable « catégorie de

bien-être ») soit par l'étroite corrélation

entres elles et le choix de la migration (cas de la

variable « existence de migrant non

récent »).

La migration des pêcheurs marins de Grand-Popo trouve

son explication dans deux modèles théoriques :

Ø Le modèle explicatif centré autour du

« réseau migratoire », concept

développé par Boyd, (1989); Guilmoto et Sandron, (2000) ; Kritz

et col. (1992) : les migrants non récents favorisent la

transmission des ressources informationnelles et relationnelles à

l'intérieur d'une structure à forte cohésion (le

ménage ou la famille). Les liens reliant les migrants et les

non-migrants ont alors pour fonction de minimiser les coûts et risques de

la migration. Les migrants non récents constituent des ressources pour

les candidats à l'émigration ; les réseaux qu'ils

constituent forment un « capital social » sur lequel les

candidats à l'émigration s'appuyent pour connaître

les possibilités d'hébergement, de gains et d'emploi, existant

dans la zone d'accueil.

Ø La théorie des causes cumulatives (Massey et

col.1993 ; Massey et col. 1998) : Les transferts et les

réalisations liés aux « gains de migration »,

transforment les structures sociales et économiques, augmentent les

inégalités de revenus et intensifient le sentiment de privation

chez les non-migrants. L'expérience que les migrants accumule dans les

pays d'accueil est susceptible de modifier, dans les communautés

d'origine, les perceptions et les valeurs, en créant ce que Schoorl et

Col. (2000) appelle une « véritable culture de la

migration»

Les effets de la migration sur les actifs des

ménages

Le résultat du test de khi-deux par rapport à

l'effet de l'existence des migrants de retour sur le bien-être des

ménages, montrent qu'il n'existe pas de différence significative

entre le bien-être des ménages qui ont des migrants de retour et

ceux qui n'en ont pas. Le résultat du test de khi-deux par rapport

à l'effet de l'existence des migrants non récents sur le

bien-être des ménages s'est révélée lui aussi

non significatif : nous en déduisons donc que le niveau de

bien-être d'un ménage ne dépend pas de la migration de ses

membres.

· Effets de la migration sur le capital physique du

ménage

Les migrants investissent leurs revenus primordialement dans

leur alimentation personnelle, viennent ensuite les aides à la famille

restée au village, l'acquisition des moyens de production (filets,

barques, pagaies, moteur hors bord) et l'achat de parcelles ou terre

cultivable, puis la construction de bâtiments. La plupart des migrants de

retour sont parvenus à augmenter le nombre de filets dans le

ménage. Mais seulement 5% des migrants de retour ont pu s'acheter une

barque, 20% ont pu construire des bâtiments d'habitation en

matériaux définitifs. Globalement donc, la migration

améliore mais faiblement le capital physique des ménages.

· Effets de la migration sur le capital humain et le

capital social du ménage

La migration affecte le capital humain du ménage. Le

migrant pêcheur est toujours un membre actif du ménage. La

migration de ce membre a un effet négatif sur la force productive du

ménage. Les personnes qui migrent sont souvent des personnes instruites,

capables de mener des activités permettant aux ménages de

diversifier les risques auxquels sont soumis leurs revenus. La migration

enlève aux ménages ces membres actifs et instruits qui sont les

plus susceptibles de contribuer efficacement au bien-être du

ménage.

Il est important de souligner ici que dans le cadre de la

migration internationale surtout, les cas de décès des migrants

de retour et des migrants non récent sont fréquents (environ 75%

des personnes enquêtées ont répondu avoir perdu au moins un

membre de leur famille élargie suite à une maladie

contractée lors d'une migration).

La migration, surtout internationale, rehausse le prestige

social du migrant ; mais ce prestige social ne rejaillit sur le

ménage qu'en cas de succès de la migration (à travers les

transferts d'argent et les diverses réalisations). Les ménages

ayant des membres en migration, subissent des bouleversements sociaux et

démographiques préjudiciables à leur bien-être.

· Effets de la migration sur le capital financier du

ménage

De l'avis des personnes enquêtées, les revenus en

situation de migration sont toujours plus consistants qu'en situation de non

migration. Malheureusement, l'analyse statistique montre que la contribution

des transferts d'argent aux revenus des ménages reste faible au niveau

de toutes les catégories de ménages. Les migrants participent

donc très faiblement au capital financier des ménages. De l'avis

des personnes enquêtées, la contribution des migrants nationaux

aux revenus des ménages est plus élevée que celle des

migrants internationaux. Cet état de chose pourrait s'expliquer par les

types de contrat dans lesquels s'insèrent les migrants internationaux et

où les gains ne sont rendus qu'à la fin du contrat. Aussi, le

manque de réseau de transfert fiable dans le cadre de la migration

internationale pourrait expliquer les faibles taux d'envois des migrants

internationaux.

· Effets de la migration sur le capital naturel du

ménage

La pression démographique associée au fort taux

d'immigration de pêcheurs (ghanéens) engendre une pression sur les

ressources naturelles. Cette pression sur les ressources naturelles est l'un

des principaux motifs de la migration. Ainsi, en migrant les pêcheurs

diminuent la pression sur les ressources naturelles dans les zones de

départ. La migration peut être considérée de ce fait

comme une pratique de gestion de ressources naturelles. Mais l'acquisition des

moyens de production par les migrants de retour, les transferts de technologie

et le souci de combler la part de revenus qui était assurée par

le migrant augmente encore la pression sur les ressources naturelles et conduis

à une exploitation plus intense de ces ressources.

Au total, le pêcheur qui migre diminue les actifs

humain, social et naturel de son ménage sans pour autant contribuer de

façon durable aux actifs financier et physique. La migration ne permet

pas d'améliorer le bien-être des ménages. Elle reste une

stratégie de diversification de risques (Stark et Levhari 1982, Azam et

Gubert 2002) pour les ménages avec sa contribution au capital financier

et au capital physique mais aussi une stratégie individuelle

d'amélioration du revenu pour le migrant. Pareils résultats ont

été obtenus au Chili et au Mexique en 2002 par Daniel Delaunay.

La figure 3, résume l'ensemble des interactions entre pauvreté,

migration et ressources naturelles.

Conclusion

Il ressort des résultats de la présente

recherche, que les ménages les plus aisés sont ceux qui

parviennent à faire du maraîchage en plus de la pêche. Il

est impérieux que les gouvernants, les structures d'interventions et les

pêcheurs prennent conscience de tous les désagréments

causé par la migration, afin d'amorcer les changements

nécessaires à l'amélioration du cadre législatif en

vigueur dans le domaine de la pêche et de la migration. Des

Activités Génératrices de Revenus alternatives, pourraient

être promues, qui soit existent déjà comme la fabrication

du sel, soit seront introduites comme l'élevage de crabes et

huîtres, la pisciculture etc. Les revenus de la pêche peuvent

être améliorés et régularisés dans le temps

en jouant sur la productivité des mers, sur la qualité des

équipements permettant de sortir sans danger en toute saison. Il ressort

aussi de la présente recherche, que les revenus de la migration des

pêcheurs ne sont pas rapatriés ni investis de façon

judicieuse et que la situation des pêcheurs dans les pays de migration

est volontairement maintenue précaire par divers acteurs qui en

profitent.

La mise en place de conditions optimales pour les

artisans-pêcheurs dépend de l'accès à une bonne

information sur laquelle fonder des politiques et des stratégies

appropriées. Cela requiert une collecte de données plus efficace

et un approfondissement des recherches dans le domaine de la pêche, qui

doivent être participatives et mettre à profit les connaissances

locales.

Pollutions diverses de l'environnement côtier

Surexploitation des ressources

Baisse du revenu

Accès limité aux sources alternatives de revenu et

d'emploi

M

I

G

R

A

T

I

O

N

P

A

U

V

R

E

T

E

Baisse de la diversité spécifique et intra

spécifique des ressources naturelles

Pression démographique

Conditions écologiques

Baisse des captures

Figure 3 : Interrelations entre

pauvreté, migration et ressources naturelles.

Source : Enquête

Grand-Popo, 2007

1. Bibliographie

1. ABE (2001) ; Cadre de gestion des risques

environnementaux : Projet de gestion communautaire de la

biodiversité côtière marine du Bénin. (Version

finale avril 2001).

2. Atahouet G. N. (2004) ; les IST/VIH/SIDA dans les

communautés de pêche in bulletin PMEDP n° 17-18.

3. Atti-mama C. (2005) ; Migration de pêche au

Bénin. programme DIPA Bénin w.w.w.omd.mr.

4. Atti-mama C. (2006) ; la migration des

pécheurs au Bénin. PMEDP, projet pilote 2

«aménagement participatif des pêches en zone

côtière ».

5. Carney (1999) ; approach to sustainable livelihoods for

the poor. ODI. Poverty briefings, January 1999. w.w.w.oneworld.org/odi/

briefings/pov2.htm.

6. Chambers R., Pacey A. et Lori A. (1994) ; Les

paysans d'abord : Les innovations des agriculteurs et la recherche

agronomique. Edition KARTHALA et CTA.

7. Chodaton D. P. (2003) ; Contribution à

l'aménagement écotouristique dans les zones humides du

sud-Bénin : Secteurs Togbin - Grand-Popo . Mémoire de

DEA. FLASH, Université d'abomey-calavi.

8. Cogneau D., Tapinos G. (1997) ; Migrations

internationales, libre-échange et intégration

régionale, Document DIAL-ORSTOM.

9. Delaunay D. (2006) ; Relations entre la

pauvreté, la migration et les mobilités: dimensions territoriale

et contextuelle. Institut de Recherche pour le Développement,

Unité de Recherche « Migration, mobilités et peuplement

».

10. Diop O. 2002 ; La transformation artisanale des

produits de la pêche le long du littoral sénégalais.

Etude géographique, thèse d'état, Département de

géographie, UCAD, Dakar.

11. Diop O. (2006) ; Migration et conflit de

pêche le long du littoral sénégalo-mauritien: le cas des

pêcheurs de Guet Ndar et de Saint Louis (Sénégal).

Recherches africaines N° 03 du 19 Décembre 2006

w.w.w.recherches-africaines.net/document. php?id=259.

12. Hodigue J. (2003) ; Impact des activités de la

pêche maritime sur l'environnement côtier : cas du Littoral de

Cotonou en République du Bénin. Mémoire de DEA. FLASH,

Université d'Abomey-calavi.

13. Kébé M. (1993) ; principale

mutation de la pêche artisanale maritime sénégalaise

in : l'évaluation des ressources exploitables par la pêche

artisanale sénégalaise. T2 Paris, ORSTOM.

14. Massey D.S. Arango J., Hugo G., Kouacouci A., Pellegrino

A., Taylor J.E. (1993) ; Theories of international migrations ; a

review and appraisal, Population and development Review, 19,

n °3, Septembre 1993.

15. Mongbo R.L. et al (1992) ; cours de

méthodologie de la recherche socio-économique de la recherche en

milieu rural africain. FSA / UAC.

16. Ndione B. et R. Lalou (2001) ; tendances

récentes des migrations internationales dans le sénégal

urbain : Existe-t-il une dynamique de quartier ? Les exemples de

Dakar, Touba et kaolack. UMR-IRD Université de Provence.

17. PMEDP / DFID - FAO (2002) ; Contribution de la

recherche aux moyens d'existence durable des communautés de pêche

artisanale maritime. Etude de cas de la Guinée. Mars 2002.

18. Whitehead A. (2002); Tracking Livelihood Change:

Theoretical, Methodological and Empirical Perspectives from North-East

Ghana in Journal of Southern African Studies, Vol. 28, N°3, Special

Issue: Changing Livelihoods (Sep., 2002), pp. 575-598.

* 1 Revue permanente du secteur

urbain deuxième édition - SERHAU-SA - Juin 2000

2 Atlas monographique des communes du Bénin -

DED - Juin 2001

|