|

|

|

REPUBLIQUE DU

******

Paix-Travail

******

MINISTERE L'ENSEIGNEMENT ******* UNIVERSITE

Mémoire de fin

Supérieure

Stage effectué

Encadreurs industriels

|

CAMEROUN -Patrie

DE

SUPERIEUR

DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE

BP : 2701 DOUALA

TEL : +(237) 697542240

E-MAIL :

contact@enspd-udo.cm

Division de la scolarité et

Service de la formation par alternance et

|

REPUBLIC OF CAMEROON

******

Peace-Work-Fatherland

******

MINISTRY OF HIGHER

EDUCATION

******

UNIVERSITY OF DOUALA

|

|

|

DE DOUALA

des études

de l'insertion professionnelle

|

|

THEME

ELECTROGENES

d'études en

Filière Option

:

du 14

:

|

Polytechnique

SEUKO

vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur de Douala

(ENSPD) de l'Université : Génie Automobile et

Mécatronique : Ingénierie des Systèmes

Mécatroniques

MONITORING DES GROUPES DE L'IMMEUBLE PAD

Février au 30 Juin 2024 au

Port

Par

NJABO MARIE THERESE

|

à l'Ecole Nationale de Douala

SIEGE DU

Autonome de Douala

Encadreurs Académiques :

|

|

Mr EPOH KEM Maxime Mme NGO NYECK

|

Pr AYISSI Merlin

Mr MAH CHARITOS

|

|

Année académique 2023-2024

|

|

I

|

|

|

DEDICACE

II

III

REMERCIEMENTS

Nous manifestons toute notre gratitude et notre reconnaissance

à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin ont

contribué à la rédaction de ce mémoire de fin

d'étude et qui ont été d'un apport remarquable et

indéniable dans notre formation. Notre MERCI va tout

particulièrement à :

· Pr MOUANGUE Ruben Martin, Directeur de l'Ecole Nationale

Supérieure Polytechnique de Douala, pour avoir mis tous les moyens

nécessaires pour le bon déroulement de notre formation à

l'ENSPD ;

· M. Cyrus NGO'O, Directeur Général du Port

Autonome de Douala pour nous avoir accordé le stage dans sa structure

;

· Nos encadreurs académiques pour le

dévouement et la rigueur dans le travail ;

· Nos encadreurs industriels pour le suivi, les

connaissances et le soutien ;

· M. EPOH MAXIME pour le suivi, l'encadrement, les conseils

et les connaissances ;

· Mme NGO NYECK pour le soutien et l'accompagnement ;

· Pr AYISSI pour son accompagnement tout au long de notre

formation ;

· Mr MAH CHARITOS pour l'encadrement tout au long de notre

parcours ;

· Dr IDELETTE SOM pour sa disponibilité, ses

enseignements et surtout sa souciance.

· Nos parents, M. et Mme NJABO pour les conseils, leur

assistance morale et financière ;

· M. KAMGAING pour son soutien indéniable.

· Tout le corps enseignant et personnel d'appui de l'ENSPD

pour toutes les connaissances et contributions intellectuelles qu'ils nous ont

donné durant ces années de formation.

IV

RESUME

Le présent travail consiste à élaborer

un système de surveillance permettant de visualiser les

paramètres critiques des groupes électrogènes, ceci dans

le but de prévenir les potentielles pannes et de réduire les

rondes. En effet, le Port Autonome de Douala inscrit dans sa politique

qualité trois grands axes stratégiques à savoir la

performance, l'attractivité et la compétitivité. Le

Directeur général de la structure propose ainsi plusieurs leviers

sur lesquelles chaque acteur peut jouer pour pouvoir atteindre les objectifs

fixés notamment la modernisation des installations. C'est donc de

là que nait notre projet de fin d'études portant sur le

monitoring du parc de groupes électrogènes. Les principaux

défis rencontrés avant le lancement de ce projet incluaient des

difficultés à surveiller l'état des groupes

électrogènes en temps réel, ce qui entraînait des

retards dans la détection des problèmes, des pannes inattendues,

ainsi que des rondes excessives du personnel de SOPRIM (prestataire au PAD pour

la gestion des groupes électrogènes). Face à ces enjeux,

le projet vise à mettre en place un système de monitoring

permettant une télémétrie en temps réel, une

configuration des alertes efficace, un diagnostic d'anomalies précis, et

la génération des statistiques. Ces améliorations

s'inscrivent dans les objectifs principaux qui sont de réduire dans un

premier temps les rondes, ensuite les coûts de maintenance en optimisant

les interventions du personnel, et enfin augmenter la sécurité en

détectant les problèmes à l'avance pour éviter les

arrêts inattendus des groupes électrogènes. Pour mener

à bien ce travail, nous sommes partis de l'état des lieux pour

l'identification du besoin et des contraintes. Nous avons poursuivi avec une

étude de la faisabilité du projet qui a débouché

sur un cahier de charge fonctionnel et enfin, nous avons utilisé les

outils de conception et de programmation appris en cours. Au terme du projet,

nous avons déployé notre application NMT et sa passerelle qui

désormais sont utilisés au PAD pour le suivi des groupes

électrogènes de l'immeuble siège.

Mots clés : Groupe

électrogène, Télégestion, Application mobile,

Rondes, Modbus, Monitoring.

ABSTRACT

This work consists in developing a monitoring system to

visualize the critical parameters of generators, with the aim of preventing

breakdowns and reducing patrols. Indeed, The Port Authority of Douala includes

three major strategical axes with are: performance, attractiveness and

competitiveness. The Director General of this structure thus proposes several

levers on which each actor can play to be able to achieve the objectives set,

exceptionally the modernization of the installations. This is where our

end-of-studies project relating to the monitoring of the generator fleet take

place. The main challenges encountered before the launch of this project

included difficulties in monitoring the status of the generator sets in real

time, which led to delays in detecting problems, unexpected breakdowns, as well

as excessive rounds of SOPRIM staff (service provider to the PAD for the

management of generators). Faced with these challenges, the project aims to set

up a monitoring system allowing real-time telemetry, efficient configuration of

alerts, precise diagnosis of anomalies, and the generation of detailed monthly

reports. These improvements are part of the main objectives which are to

firstly reduce rounds, then maintenance costs by optimizing personnel

interventions and finally increase safety by detecting problems in advance to

avoid unexpected stoppages of generators.

To carry out this work, we started from the inventory to

identify the needs and constraints. We continued with a study of the

feasibility of the project which resulted in functional specifications and

finally, we used the design and programming tools learned in class. At the end

of the project, we deployed our NMT application which is now used at PAD to

monitor the generators in the headquarters building.

V

Keywords: Generator,

Remote management, Mobile application, Round, Modbus, Monitoring.

VI

SOMMAIRE

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE I

RESUME IV

ABSTRACT V

GLOSSAIRE VIII

LISTE DES FIGURES IX

LISTE DES TABLEAUX XI

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTÉRATURE

4

INTRODUCTION 4

I. GENERALITES SUR LE MONITORING 4

I.1 DEFINITIONS DES CONCEPTS 4

I.2 HISTORIQUE DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE

5

I.3 LES DIFFERENTS TYPES DE SURVEILLANCE «

MONITORING » 6

I.4 MÉTHODES DE SURVEILLANCE 7

I.5 PRINCIPES DU MONITORING 10

I.6 LES AVANTAGES DU MONITORING 12

II. GENERALITES SUR LES GROUPES ELECTROGENES

13

II.1 DEFINITION 13

II.2 PRESENTATION D'UN GROUPE ELECTROGENE 13

II.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 15

II.4 TYPOLOGIE DES GROUPES ELECTROGENES 16

II.5 CARACTERISTIQUES DU GROUPE ELECTROGENE

17

III. GENERALITES SUR LE MODBUS 18

III.1 DEFINITION 18

III.2 STRUCTURE DES MESSAGES DANS LE MODBUS

19

III.3 LES FONCTIONS MODBUS 19

III.4 MODE DE FONCTIONNEMENT DU MODBUS 20

IV. GENERALITES SUR LES APPLICATIONS MOBILES

21

IV.1 DEFINITION 21

IV.2 HISTORIQUE SUR LES APPLICATIONS MOBILES

21

IV.3 DIFFERENTS TYPES D'APPLICATION MOBILE

22

IV.4 LES CARACTERISTIQUES D'UNE APPLICATION MOBILE

22

VII

V. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 23

CONCLUSION 24

CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES 26

INTRODUCTION 26

I. MATERIEL 26

I.1 GROUPES ÉLECTROGÈNES DE L'IMMEUBLE

SIÈGE DU PAD 26

I.2 RESSOURCES MATERIELLES 28

I.3 RESSOURCES LOGICIELLES 34

II. METHODES 36

II.1 CHOIX DES PARAMETRES A MONITORER 37

II.2 CONCEPTION MATERIELLE 39

II.3 CONCEPTION LOGICIELLE 54

CONCLUSION 59

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION 61

INTRODUCTION 61

I. CHOIX DES PARAMETRES A MONITORER 61

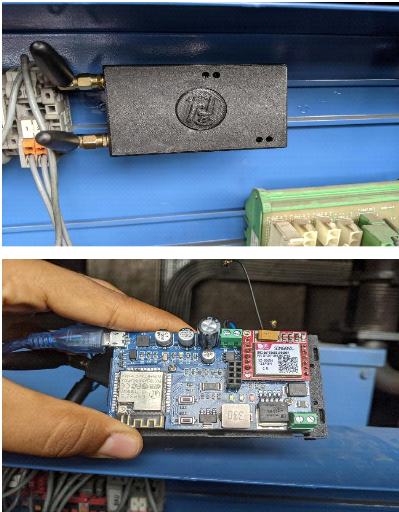

II. RESULTAT DE LA CONCEPTION MATERIELLE 63

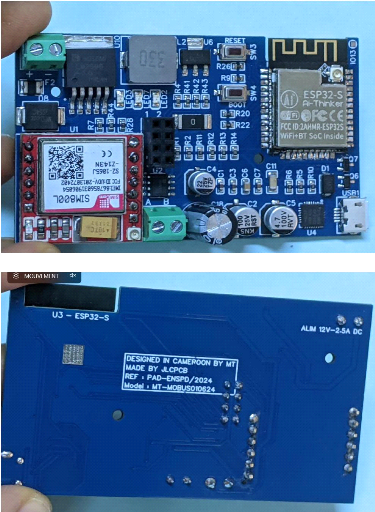

II.1 PRESENTATION DE LA CARTE ELECTRONIQUE FABRIQUEE

63

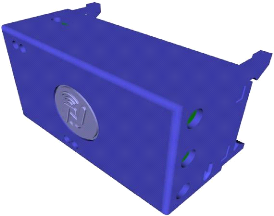

II.2 PRESENTATION DU BOITIER DE PROTECTION

71

III. RESULTAT DE LA CONCEPTION LOGICIELLE 73

III.1 RESULTAT DE LA PROGRAMMATION DU MICROCONTROLEUR

73

III.2 RESULTAT DE LA PROGRAMMATION DE L'INTERFACE

GRAPHIQUE 75

IV. ANALYSE DES COUTS 83

IV.1 COUT DU PROJET 83

IV.2 COUT DU PRODUIT EXISTANT SUR LE MARCHE

83

IV.3 COUT DU PRODUIT PROPOSE 84

CONCLUSION 84

CONCLUSION GENERALE 85

ANNEXES i

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES vi

VIII

GLOSSAIRE

API

|

Application Programming Interface

|

APM

|

Application Performance Monitoring

|

APTE

|

Application aux Techniques d'Entreprise

|

EDA

|

Electronic design automation

|

EIA

|

Electronic Industries Alliance

|

GE

|

Groupe électrogène

|

IOT

|

Internet on Things

|

LED

|

Light-emitting diode

|

MQTT

|

Message Queuing Telemetry Transport

|

PAD

|

Port Autonome de Douala

|

PLA

|

Polylactic Acid

|

REST

|

Representational State Transfer

|

RTU

|

Remote terminal unit

|

SADT

|

Structured Analysis and Design Technique

|

UML

|

Unified Modeling Language

|

|

IX

LISTE DES FIGURES

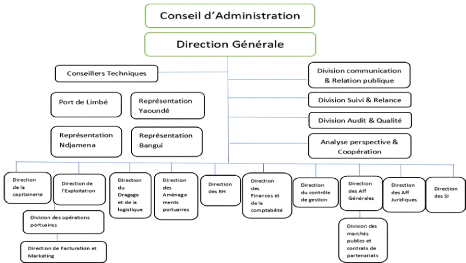

Figure 1: Organigramme du PAD ii

Figure 2: Situation géographique du PAD iii

Figure 3: Différents types de surveillance [5] 6

Figure 4 : Classification des méthodes de surveillance

[6] 8

Figure 5: Principe du monitoring [7] 10

Figure 6: Structure de l'acquisition numérique [8]

11

Figure 7: Description générale d'un groupe

électrogène avec capot de protection [9] 14

Figure 8: Principe de fonctionnement du groupe

électrogène 15

Figure 9: Structure du protocole MODBUS [11] 18

Figure 10: Structure d'un message dans le protocole MODBUS

[11] 19

Figure 11: Format d'une trame en mode RTU [11] 20

Figure 12: Format d'une trame en mode TCP [11] 21

Figure 13: GE IGH 26

Figure 14 : Actigramme A0 du Groupe électrogène

27

Figure 15: Actigramme A-0 du Groupe électrogène

27

Figure 16: Présentation de l'APM 403 [14] 28

Figure 17: Ordinateur portable DELL 29

Figure 18: Présentation de l'ESP32 29

Figure 19: Module MAX485 30

Figure 20: module GSM SIM800L 31

Figure 21: SIM Orange 32

Figure 22: Module radio NRF24L01 32

Figure 23: fils de connexion 32

Figure 24: Imprimante 3D Kingroon 33

Figure 25: IDE Arduino 34

Figure 26: interface EasyEDA 35

Figure 27: Interface APP INVENTOR 35

Figure 28: Interface SolidWorks 36

Figure 29: Synoptique de la méthodologie

utilisée 39

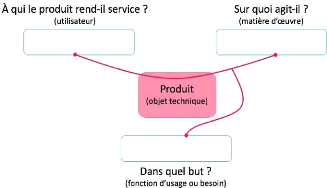

Figure 30: Structure de l'analyse fonctionnelle [16] 40

Figure 31: Phases de l'analyse du besoin [16] 40

Figure 32: Diagramme Bête à cornes [17] 43

Figure 33: diagramme bête à cornes

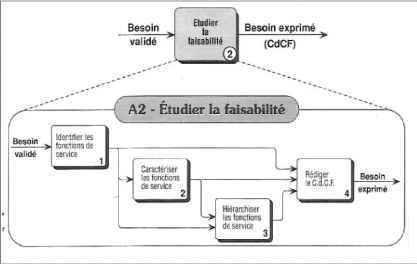

appliqué au système 43

Figure 34: Phases de l'étude de la faisabilité

[18] 45

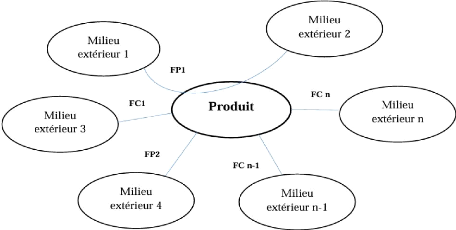

Figure 35: Diagramme Pieuvre[19] 45

Figure 36: Résultat du diagramme pieuvre 46

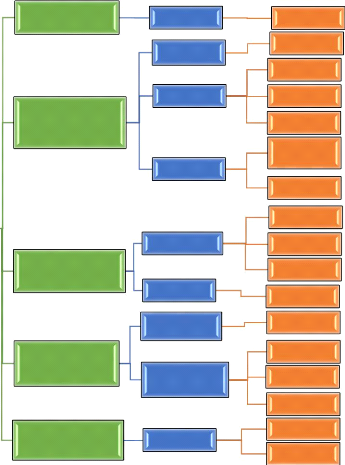

Figure 37: Diagramme FAST [20] 49

Figure 38: Résultat Diagramme FAST 50

Figure 39: paramétrage de la communication sur le GE

SIMAR 52

Figure 40: Présentation des sorties de l'APM403 [22]

52

Figure 41: Schéma synoptique du fonctionnement de

notre système 54

Figure 42: Structure linéaire et alternative [23]

56

Figure 43: Structure itérative [23] 56

X

Figure 44: Exemple simplifié d'un diagramme de cas

d'utilisation [24] 59

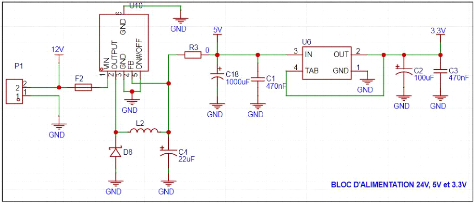

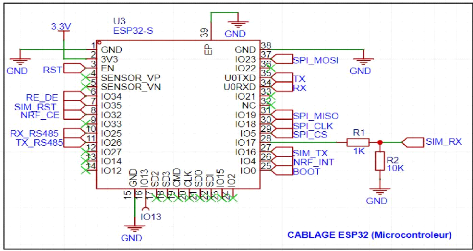

Figure 45: Câblage de l'ESP32 64

Figure 46: Bloc d'alimentation 64

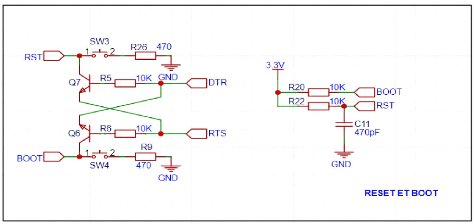

Figure 47: câblage des boutons reset et boot 65

Figure 48: Câblage du module radio NRF24L01 65

Figure 49: Câblage du MAX485 66

Figure 50: câblage de la communication série

66

Figure 51: câblage des LED du circuit. 67

Figure 52: Vue de dessus de notre carte 67

Figure 53 Vue de dessous de notre carte 68

Figure 54: Vue 2D de notre carte électronique 68

Figure 55: Vue de dessous 69

Figure 56: Vue de dessus 69

Figure 57: Vue de dessous 70

Figure 58: Vue de dessus 70

Figure 59: Boitier de protection sur SolidWorks 71

Figure 60: Boitier imprimé 71

Figure 61: Résultat de l'algorigramme 73

Figure 62: Diagramme des cas d'utilisation lors de la

communication sur le bus 75

Figure 63: Résultat du diagramme des cas d'utilisation

76

Figure 66: Choix du paramètre à visualiser

77

Figure 66: Page d'accueil 77

Figure 66: Choix du GE 77

Figure 69: Capteurs 78

Figure 69: Alternateur 78

Figure 69: Statistiques 78

Figure 71: Identification du GE 79

Figure 71: Maintenance 79

Figure 74: Mode du GE 79

Figure 74: Liste des Alarmes 79

Figure 74: Entrées et sorties logiques 79

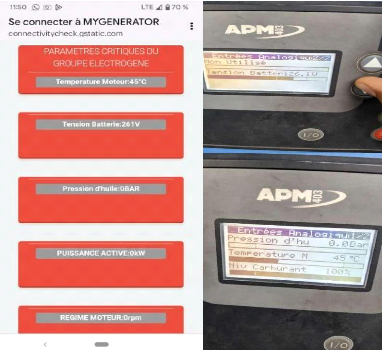

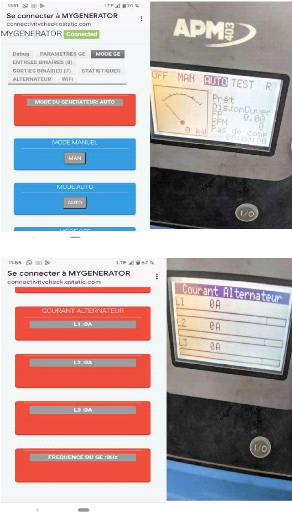

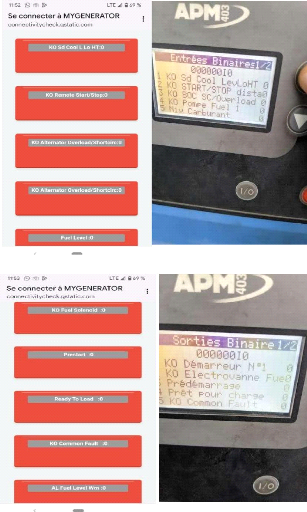

Figure 75: Visualisation des capteurs 80

Figure 76: Visualisation du mode 81

Figure 77: Visualisation du courant Alternateur 81

Figure 78: Visualisation des sorties 82

Figure 79: Visualisation des entrées 82

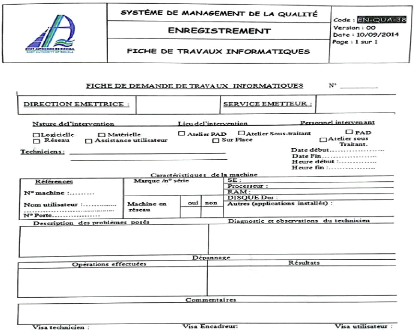

Figure 80: Fiche de travaux informatiques iii

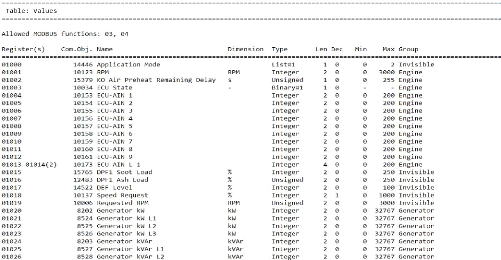

Figure 81: Extrait de la table Modbus des AMP iv

Figure 82: Extrait du datasheet de l'AMP403 iv

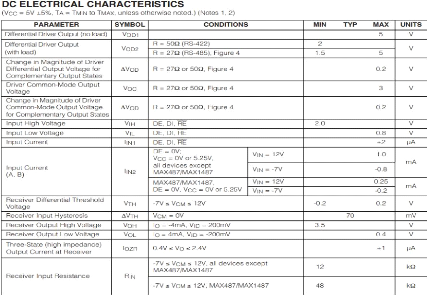

Figure 83: Extrait du datasheet de l'ESP32 v

Figure 84: Extrait du datasheet du max485 v

XI

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Historique du PAD

i

Tableau 2: Adresse du PAD i

Tableau 3: Infrastructures et postes de transformation

Erreur ! Signet non défini.

Tableau 4 : Légende 14

Tableau 5: Les caractéristiques des groupes

électrogènes 17

Tableau 6: fonctions Modbus 19

Tableau 7: Historique des applications mobiles [12] 21

Tableau 8: Caractéristiques des groupes

électrogènes 26

Tableau 9: Caractéristiques de l'imprimante 3D 33

Tableau 10: Illustration AMDEC [15] 38

Tableau 11: Méthode QQOQCP[16] 41

Tableau 13: méthode QQOQCP 42

Tableau 14: Validation du besoin 44

Tableau 15 : Caractérisation des fonctions de service

du dispositif de monitoring 47

Tableau 16: Cahier des charges fonctionnelles techniques

48

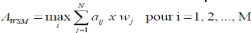

Tableau 12:Méthode WSM 51

Tableau 17: Coût du projet 83

1

INTRODUCTION GENERALE

Le groupe électrogène est un appareil dont le

rôle principal est de fournir de l'énergie électrique de

façon autonome. Il y'a quelques années encore, il n'était

utilisé qu'en cas de panne de courant. Cependant, le scénario est

très différent aujourd'hui, avec la croissance des applications

critiques portée par l'informatisation accrue de tous les secteurs

industriels, tant administratifs que productif. L'industrie des groupes

électrogènes a beaucoup évolué et les applications

sont très variées. De nos jours, l'alimentation électrique

permanente est nécessaire dans plusieurs secteurs d'activités

tels que les hôpitaux, les services publiques,

etc. il y'a donc nécessité de

disposer des groupes électrogènes de haute fiabilité qui

soit surveiller à distance afin d'anticiper sur tout

désagrément.

Concernant le Port Autonome de Douala, il dispose d'un parc

de groupe électrogène qui répond au besoin d'alimentation

électrique des différents sites du PAD en cas de coupure ou de

disfonctionnement du secteur. L'arrêt brusque des groupes

électrogènes en cas de sollicitation, entraine un arrêt des

activités ceci ayant de lourdes conséquences aux vues de la

sensibilité des activités du secteur portuaire.

Particulièrement l'année dernière, après coupure du

secteur, les groupes électrogènes n'ont pas

démarré, plongeant ainsi dans l'obscurité l'immeuble

siège du PAD pendant plus d'une heure. Cet incident a suscité

l'attention du personnel sur le suivi des groupes électrogènes.

Ainsi donc l'on s'interroge sur comment faire pour ne plus subir les pannes des

groupes électrogènes ?

Jusqu'à présent, la solution adaptée par

l'entreprise consiste à effectuer des rondes hebdomadaires pour checker

les paramètres de fonctionnement des groupes électrogènes.

Cependant ; avec les coupures d'énergie qui sont de plus en plus

récurrentes, les rondes s'accentuent.

Conscient de la place importante qu'occupe les

générateurs pour le bon déroulement de ses

activités, aux vues des limites que présentent jusqu'ici les

solutions adoptées, et des dépenses qui s'élèvent

à environ 10 millions FCFA (maintenance corrective et achat des

pièces de rechange) pour les groupes de 550 KVA de l'immeuble

siège, le Département de Gestion du Patrimoine du PAD nous a

confié le travail de : Monitoring des groupes

électrogènes de l'immeuble siège du PAD.

Les objectifs de ce travail sont de mettre en place une

télémétrie des paramètres critiques de

fonctionnement des groupes électrogènes (température

moteur, pression d'huile du moteur,

2

niveau de carburant, tension de la batterie, puissance active

et vitesse) ; de configurer les alertes et de générer les

statistiques.

Pour mener à bien ce travail, nous allons le

structurer ainsi qu'il suit : Dans le 1er chapitre, nous ferons une revue de la

littérature sur les systèmes de surveillance des groupes

électrogènes. Ensuite dans le second chapitre, nous

présenterons le matériel utilisé pour la

réalisation de notre système ainsi que les méthodes de

conception de la partie matérielle (méthode des Applications aux

Techniques d'Entreprises) et de la partie logicielle (méthode du langage

de modélisation unifié) de notre solution. Enfin dans le dernier

chapitre, nous présenterons les résultats obtenus et nous

discuterons.

3

4

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTÉRATURE

INTRODUCTION

Ce premier chapitre a pour but de familiariser le lecteur

avec la terminologie et le langage technique utilisé dans la suite.

Ainsi donc, nous ferons d'abord une revue de la littérature sur les

différents concepts autour desquels s'articule notre travail ; ensuite

nous présenterons le contexte et la problématique pour enfin

chuter par les objectifs de notre étude.

Démarrons par une revue sur le monitoring afin de mieux

cerner ce concept.

I. GENERALITES SUR LE MONITORING

I.1 DEFINITIONS DES CONCEPTS

· Le Monitoring est l'anglicisme du

terme surveillance. D'après le dictionnaire Robert, la

surveillance est le « Fait de surveiller ; ensemble des actes par lesquels

on exerce un contrôle suivi ». [1]

· Un système est un ensemble

d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou

règles dans le but de réaliser une fonction précise.

[2]

· Dans le cadre industriel, le monitoring est encore

appelé surveillance des systèmes industriels. Il

s'agit donc d'une technique de contrôle industrielle, de suivi et de

pilotage informatique des méthodes et procédés de

production. Dans notre travail, ce qui nous intéresse est la

surveillance à distance des systèmes et donc, nous allons

introduire un nouveau concept qu'est le RMM (Remote Monitoring and

Management).

· La surveillance et la gestion à

distance (RMM) est une technologie utilisée pour observer et

entretenir à distance les appareils intelligents liés à

l'Internet des objets (IoT). La surveillance est essentielle pour garantir une

utilisation efficace des ressources et prévenir les pannes. [4]

· La télégestion est la

solution permettant d'interagir avec des systèmes ou sites industriels

à distance. Elément clé dans de nombreux domaines

(industrie, eau, environnement, énergie,

télécommunication, transport...), la télégestion

permet de surveiller des sites (installations,

systèmes...), de transmettre des informations

(données, historiques, pannes, fuites...) et de faire du

pilotage à distance (par exemple déclencher des

commandes de vannes...). Elle vise à récupérer à

distance une information qui fera l'objet d'un traitement en fonction de son

type et de sa valeur, sanctionnée par une prise de décision.

·

5

Télémétrie : est la

collecte in situ des mesures ou d'autres données à des points

éloignés et leur transmission automatique à un

équipement de réception ( télécommunication ) pour

la surveillance. Le mot est dérivé des racines

télé, « à distance » et

métron, « mesure ». [3]

I.2 HISTORIQUE DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE

Le premier système de surveillance consistait à

mettre un thermomètre à l'intérieur d'un

congélateur puis à relever les enregistrements sur papier.

Cependant, en cas de défaillance du congélateur, le

problème n'était pas découvert avant la fois suivante

où quelqu'un vérifiait le thermomètre. Par mesure de

sécurité, il fallait prévenir le pire. Ainsi donc, en

1888, William Henry Bristol, J. C invente le premier enregistreur graphique. En

1951, Stevens brevète le premier enregistreur de diagrammes

environnementaux. Ces enregistreurs permettaient d'améliorer la gestion

des environnements contrôlés en générant un

enregistrement de la température en fonction du temps. L'innovation

faite ici résidait dans le fait, qu'un coup d'oeil sur le graphe

permettait de savoir le combien de temps l'environnement avait

été hors spécification. On pouvait avoir ainsi une

idée de l'ampleur du dommage. Bien que constituant une grande

amélioration par rapport à la méthode du

thermomètre et du crayon/papier, ils nécessitaient aussi beaucoup

de maintenance - réparation des pièces usées ou

endommagées, changement de rouleau de papier, de stylos et d'encre,

archivage et stockage des graphes pour consultation ultérieure. Les

enregistreurs de données électroniques ont pris le relais et

amélioré les enregistreurs graphiques. Comme ces derniers, ils

génèrent un enregistrement de la température mais ne

notifient pas immédiatement les défaillances. Ils

présentent l'avantage d'avoir besoin d'une maintenance plus

réduite et de produire un enregistrement de la température

sauvegardé sous forme électronique et par conséquent

facilitant le stockage, la consultation ultérieure et le classement des

données. De nos jours, les systèmes de surveillance en continu

modernes (désignés par le sigle anglais CMS pour Modern

continuous monitoring system) ont changé la façon de

protéger les produits sensibles. Un CMS permet de collecter les

données de température en continu, de créer un

enregistrement permanent des données sous un format conforme à la

réglementation et d'alerter instantanément en cas de tendance au

dépassement de la limite de température dans un

congélateur pour le produit stocké. Un CMS peut être

utilisé pour surveiller d'autres paramètres, par exemple

l'humidité relative et la pression différentielle. Presque

n'importe quel appareil comportant une sortie numérique peut y

être raccordé. De plus, un CMS ne demande aucun rituel de lecture

quotidien, aucun graphe à charger, aucun enregistreur à charger.

Comme la plupart des innovations, le CMS fait gagner

du temps, réduit le risque d'erreur humaine et permet

au personnel de se focaliser sur des questions plus importantes.[4]

I.3 LES DIFFERENTS TYPES DE SURVEILLANCE « MONITORING

»

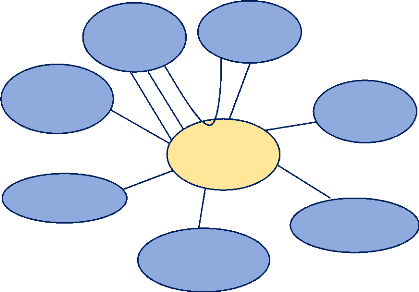

Nous distinguons deux types de surveillance : la surveillance

du système opérant et la surveillance de la commande. La

surveillance du système opérant se décompose

elle-même en deux types de surveillance à savoir la surveillance

curative et la surveillance prédictive.

Ø Surveillance de la commande

Basée sur la notion de filtre de commande, elle permet

de vérifier que les ordres émis sont conformes à

l'état de la partie opérative. Le concept d'Objet Commandable

Elémentaire (OCE) a été développé pour la

conception de ces filtres de commande.

Ø Surveillance du système

opérant

Elle a en charge la surveillance des défaillances du

procédé qui, dans le cadre de la sureté de fonctionnement,

sont classées en deux catégories : les défaillances

cataleptiques et les défaillances progressive :

- Les défaillances cataleptiques : ce sont les

défaillances soudaines et complètes. Il y a passage, sans

transition d'un état de fonctionnement normal à un état de

panne ;

- Les défaillances progressives : ce sont des

défaillances partielles et graduelles.

La figure suivante présente les différents types de

surveillance.

Surveillance de la commande

Directe Indirecte

Surveillance prédictive

Surveillance

Surveillance du système opérant

Directe Indirecte

Surveillance curative

6

Figure 1: Différents types de surveillance

[5]

· 7

La surveillance prédictive

Elle peut être directe ou indirecte, le principe de la

surveillance prédictive direct est fondé sur l'analyse des

signaux, l'analyse des données et sur l'étude des processus

stochastiques pour connaitre l'état réel de

l'élément et évaluer sa durée de vie restante.

La surveillance prédictive indirecte prend en compte tous

les types de matériels ayant des défaillances se manifestant par

une baisse de la qualité ou de la quantité des produits

fabriqués. Elle utilise des paramètres tels que le flux de

production ou la qualité des produits (JER,06).

· La surveillance curative

Elle comporte deux fonctions : la détection et le

diagnostic. La détection est formée dépendante de la

contrainte temps réel. Son rôle est d'analyser le comportement de

la partie opérative pour générer des symptômes en

cas de dysfonctionnement.

Le diagnostic est basé sur un mécanisme

constitué de deux étapes : la première étape

consiste en une localisation du sous-systèmes fonctionnels

défaillants, à partir des symptômes signalés par la

détection. Elle est réalisée par une interprétation

des symptômes au fur et à mesure de leur occurrence. Cette

étape utilise un modèle de connaissance obtenu à partir

d'une analyse fonctionnelle du système à surveiller. Ce

modèle est traduit sous formes de signatures temporelles causales.

La deuxième étape permet l'identification des

causes premières des défaillances ainsi que l'analyse de leurs

conséquences. Elle est basée sur un graphe fonctionnel qui

modélise les relations causales liant les fonctions internes du

système à ses fonctions principales.

I.4 MÉTHODES DE SURVEILLANCE

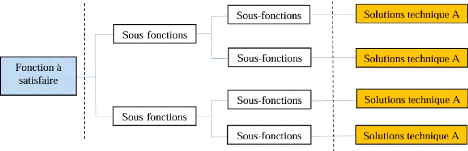

Il en existe deux catégories : les méthodes de

surveillance avec modèle et les méthodes de surveillance sans

modèle.

En ce qui concerne la première catégorie elle se

base sur un modèle analytique du système à surveiller et

utilise généralement des techniques de l'automatique.

La deuxième catégorie de méthode se

divise en deux sous catégories, la première correspond aux

statistiques de traitement du signal qui sont généralement

qualifiés d'outils de traitement de bas niveau, parce qu'ils sont en

contact direct avec le signal du capteur et ne servent

généralement que pour la génération d'alarmes

brutes.

Méthodes par

modélisation

fonctionnelle

-Arbre de défaillance

-AMDEC

Redondance matérielle

Méthode à base de modèle

Redondance

analytique et

matérielle

Méthode par

modélisation

physique

approche analyse structurelle

Méthode de surveillance

Estimation Paramétrique

Outils statistiques

et traitement du

signal

Par modèle explicatifs

Méthode à partir des données historiques

Par

reconnaissan ce de forme

Intelligence artificielle

Par modèles

comportemen

taux

8

Figure 2 : Classification des méthodes de

surveillance [6]

Ø Méthodes de surveillance avec

modèle

Cette catégorie de méthodes à base de

modèle, fait appel à des techniques d'automatique,

et elle intervient directement sur les signaux provenant de la

chaîne de mesure, elle est la catégorie la plus utilisée

dans l'industrie, elle se compose de deux sous catégories de

méthodes :

· Méthodes de diagnostic par

modélisation fonctionnelle et matérielle

Ce type de méthode consiste à concevoir des

relations entre les effets mesurables des défaillances et leurs causes

initiales, tel que, à partir des effets d'une défaillance on

pourra remonter jusqu'à sa cause initiale, les méthodes les plus

couramment rencontrées sont l'Analyse des Modes de Défaillance,

de leurs Effets et de leurs Criticité (AMDEC) et les Arbres De

Défaillances (ADD). Une autre catégorie de méthodes avec

modèle est représentée par les méthodes

basées sur une modélisation physique des processus

surveillés.

· Méthodes de surveillance par

modélisation physique

Le principe de ces méthodes est de comparer les mesures

effectuées sur le système aux informations fournies par le

modèle analytique. Tout écart est alors synonyme d'une

défaillance, une fois un écart est détecté, les

outils de la théorie de la décision sont utilisés

9

pour déterminer si cet écart est dû

à des aléas normaux, comme par exemple le bruit de mesure ou s'il

traduit une défaillance du système, ces méthodes peuvent

être séparées en deux techniques : techniques de redondance

physique et analytique, et la technique d'estimation paramétrique.

Ø Méthodes de surveillance sans

modèle

En pratique, la majorité des systèmes sont non

linéaires et très complexes, ce qui rend la modélisation

une chose ardue voire impossible, alors pour ce type de systèmes, la

supervision avec les méthodes vues précédemment

c'est-à-dire les méthodes avec modèle est une chose

impossible, les méthodes qui sont applicables pour ce genre de

systèmes sont les méthodes sans modèle, appelées

aussi méthodes à base de données historiques.

Deux solutions existent dans ce cas : surveillance avec des

tests statistiques du traitement de signal et surveillance par intelligence

artificielle.

· Surveillance par outils statistiques du

traitement du signal

Cette technique de surveillance par outils statistiques de

traitement de signal suppose que les signaux provenant de la chaîne de

mesure possèdent certaines propriétés statistiques, ces

propriétés sont identifiées par des tests et

comparées avec les propriétés d'un échantillon de

signaux de mesures prélevés en mode de fonctionnement normal.

Une grande variété de tests, applicables sur un

échantillon de mesures. Parmi les plus importants, nous mentionnons : le

test de franchissement de seuils, le test de moyenne et le test de variance.

· Surveillance par intelligence

artificielle

Ces méthodes se basent sur les techniques de

l'Intelligence Artificielle (IA), En effet, l'Intelligence Artificielle permet

de contourner les obstacles rencontrés par les méthodes

classiques et d'une manière générale, l'Intelligence

Artificielle, est relativement bien adaptée aux problèmes de

surveillance, telle que, elle est capable de traiter : une grande

quantité d'informations, des données non homogènes

(numériques/symboliques) et aussi des données

incomplètes.

Ces méthodes à base de l'intelligence

artificielle se divisent en trois groupes : les méthodes à base

de modèles comportementaux, les méthodes de reconnaissance de

formes et les méthodes à base de modèles explicatifs.

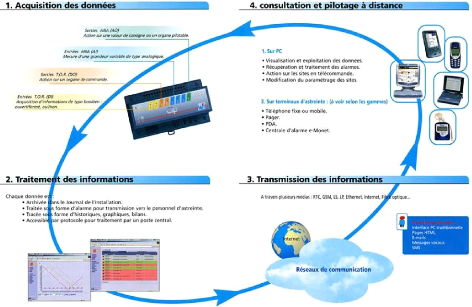

I.5 PRINCIPES DU MONITORING

La surveillance et le pilotage à distance des

installations ou sites industriels éloignés et se base sur

plusieurs principes fondamentaux :

· Acquisition des données :

grande puissance de calcul, cartes d'entrées/sorties analogiques,

entrées TOR, sorties TOR...

· Traitement des données :

toutes les données sont historisées et archivées dans un

journal. Les données sont horodatées et encryptées pour

plus de sécurité.

· Transmission des données :

serveur web embarqué, réseau de communication radio, wifi.

· Consultation et pilotage à distance

: vous avez accès en temps réel à la gestion des

alarmes, aux journaux d'évènements, aux statuts des

entrées/sorties, aux commandes... vous pilotez vos équipements

où que vous soyez.

· Sécurisation des installations

: solution hautement sécurisée avec les protocoles SSL,

cryptage des données, traçabilité.

Figure 3: Principe du monitoring [7]

10

11

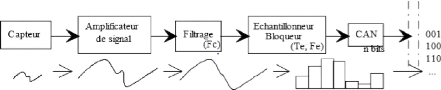

II.2.1 Acquisition des données

L'acquisition de données consiste à enregistrer

des signaux physiques sur un support numérique. Dans la grande

majorité des cas, l'acquisition de données se ramène

à enregistrer une tension. En effet, pour mesurer un courant, on mesure

la chute de potentiel aux bornes d'une résistance de valeur connue. Pour

mesurer une température, on mesure soit la chute de potentiel aux bornes

d'une résistance de platine (dont la variation en fonction de la

température est tabulée), soit la tension aux bornes d'un

thermocouple. La seule exception notable est l'utilisation de l'effet

piézo-électrique, qui nécessite de mesurer une charge.

Dans tous les autres cas, on doit enregistrer une tension. Il faut alors

effectuer une calibration pour remonter à la valeur originelle qu'on

souhaitait mesurer (courant, température, ...). Dans notre cas, le GE

possède une carte d'acquisition qui convertie une tension analogique en

un signal digital.

Figure 4: Structure de l'acquisition numérique

[8]

Les grandeurs physiques que nous visualiseront sont : La

température, la vitesse de rotation, la pression, la tension et le

niveau de carburant.

II.2.2 Traitement des informations

Une fois l'information acquise, elle sera traitée

suivant sa plage de fonctionnement normale puis archivée. Le poste local

de télégestion est en charge de traitement. Dans notre

étude, l'APM 403 est le module de commande du groupe qui va s'atteler

à cette tâche. À l'issue donc de cette opération,

les données sont :

- Archivée dans le journal de l'installation.

- Sous forme d'alarme (lorsque la valeur de la donnée

est hors de sa plage de fonctionnement).

- Sous forme d'historiques, graphique, statistiques.

- Accessible par un protocole de communication.

12

II.2.3 Transmission de informations

Après traitement de l'information, elle doit tout

naturellement être mise à disposition. La transmission de

l'information peut se faire :

- Avec un support matériel : (câble

électrique, pistes de circuit imprimé, câble

téléphonique, fibre optique, ...)

- En mode aérien par ondes

électromagnétiques (Wi-Fi, Bluetooth, radiofréquence,

infrarouge, GSM) en utilisant des interfaces de commande adaptées.

II.2.4 Consultation et pilotage à distance

Il existe plusieurs terminaux pour la consultation et le

pilotage à distance des équipements. Ces derniers permettent la

visualisation et l 'exploitation des données, la

récupération et traitement des alarmes, la modification du

paramétrage sur site, les actions sur les équipements en

télécommandant. Comme terminal, nous avons :

- L'ordinateur Portable

- Le téléphone fixe ou mobile

- La tablette

I.6 LES AVANTAGES DU MONITORING

Continuité et qualité de

service

· Accès à distance aux informations.

· Connaissance instantanée de tout incident et toute

dégradation.

· Alarmes préventives et automatismes de

réaction.

· Possibilité d'appels d'astreinte à travers

divers médias.

· Certification de process. Aide à la

maintenance

· Meilleure connaissance des installations et des

usages.

· Maintenance préventive pour conserver le

rendement maximal de fonctionnement (court terme) et prolonger la durée

de vie des équipements (long terme).

Economies d'exploitation

· Mise en oeuvre facile.

· Réduction des déplacements d'astreinte et

des visites systématiques.

· Economies d'énergie, de fluides et de

matières premières.

· Ajustement des dépenses énergétiques

aux besoins, tarifications et comportements des installations.

13

Aide aux décisions de gestion et

d'investissement

· Mise à disposition de journaux, historiques et

bilans des informations.

· Simulation de variantes.

· Comparaison des performances des différents sites

télégérés.

Après avoir définit le concept de monitoring,

nous avons tour à tour présenté l'historique, les

différents types de monitoring, les méthodes de surveillance, les

principes et enfin les avantages. Ceci nous a permis de mieux cerner ce

concept. Dans notre travail, il est question de monitorer des groupes

électrogènes. Ainsi donc dans la suite, nous présentons

une généralité sur les groupes électrogènes

afin de mieux connaitre le système sur lequel nous travaillons.

II. GENERALITES SUR LES GROUPES ELECTROGENES

Dans les secteurs d'activités sensibles tels que les

hôpitaux, les industries agro-alimentaires, les services publiques ; les

activités ne doivent en aucun cas être interrompus faute

d'électricité. Il est donc indispensable d'avoir un groupe

électrogène industriel pour se prémunir des coupures

d'électricité.

II.1 DEFINITION

Le groupe électrogène est un

assemblage d'un moteur et d'un système dynamoélectrique

permettant de transformer l'énergie mécanique du moteur en

énergie électrique. De façon simple, il est un dispositif

autonome capable de produire de l'électricité. Aussi

appelé générateur électrique de

courant, Il est utilisé dans toutes les activités

où une alimentation électrique est nécessaire lorsque le

réseau public n'est pas disponible ou en cas de coupure de courant.

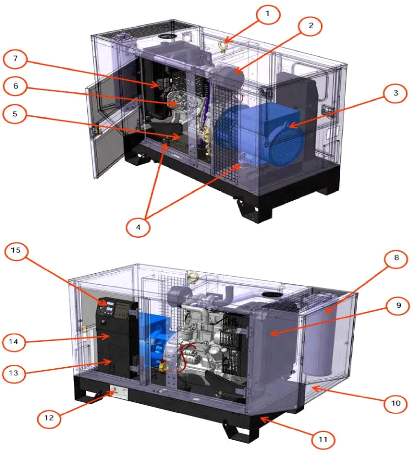

II.2 PRESENTATION D'UN GROUPE ELECTROGENE

La figure suivante nous présente un groupe

électrogène avec ses différentes parties.

14

Figure 5: Description générale d'un groupe

électrogène avec capot de protection SDMO 550

KVA [9]

Tableau 1 : Légende

1

|

Anneau de levage

|

6

|

Moteur

|

11

|

Châssis

|

2

|

Filtre à air

|

7

|

Grilles de protection parties tournantes

|

12

|

Plaque d'identification

|

3

|

Alternateur

|

8

|

Echappement

|

13

|

Disjoncteur

|

4

|

Plots amortisseurs

|

9

|

Radiateur

|

14

|

Pupitre de commande

|

5

|

Batterie de

démarrage

|

10

|

Capot de protection

|

15

|

Coffret de commande

|

|

15

II.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un groupe électrogène est essentiellement

composé de deux parties principales : le moteur et l'alternateur. Le

moteur est responsable de la production de l'énergie mécanique

nécessaire pour faire tourner l'alternateur, qui convertit ensuite cette

énergie mécanique en électricité. Pour fonctionner,

le moteur a besoin d'être approvisionné en carburant. L'essence,

le gazole, un biocarburant ou du GPL peut être utilisé suivant le

type de groupe.

L'accouplement entre le moteur et l'alternateur est

directement effectué sur l'axe du moteur. La génératrice

recoit donc de son arbre un mouvement rotatif qui produit un champ

magnétique ensuite transformée en énergie

électrique pour enclencher le groupe électrogène.

Grâce à un régulateur de tension, le courant produit est

maintenu à une tension constante pour une utilisation efficace.

Figure 6: Principe de fonctionnement du groupe

électrogène

II.2.1 Le moteur

Le moteur est le coeur du groupe électrogène.

Il est conçu pour convertir l'énergie chimique contenue dans le

carburant en énergie mécanique. Les moteurs modernes sont

dotés de technologies avancées telles que l'injection

électronique, les turbocompresseurs et les systèmes de

refroidissement efficaces, ce qui leur confère une grande

fiabilité et une efficacité énergétique optimale.

[10]

16

Le type de groupes électrogènes peut influer sur

le moteur. En effet, certaines offres des systèmes très robustes

qui vont durer très longtemps. Les groupes électrogènes

diesel ont un moteur qui consomme moins que les groupes

électrogènes essences.

II.2.2 L'alternateur

L'alternateur est responsable de la conversion de

l'énergie mécanique en énergie électrique. Il

génère un courant alternatif grâce à l'induction

électromagnétique. Les alternateurs de haute qualité

utilisent des aimants permanents ou des excitateurs pour assurer une tension

stable et une onde sinusoïdale propre, ce qui est essentiel pour produire

l'énergie électrique qui alimente en toute sécurité

les appareils sensibles.

II.2.3 Système de régulation

Pour garantir une tension de sortie constante, les groupes

électrogènes sont équipés de systèmes de

régulation sophistiqués. Ces dispositifs surveillent en

permanence la charge et ajustent automatiquement la vitesse du moteur pour

maintenir une fréquence et une tension constantes, indépendamment

des variations de la charge électrique.

II.2.4 Système de refroidissement

Le groupe électrogène consomme du carburant et

produit de l'énergie. Les groupes électrogènes actuels ont

un rendement souvent bien inférieur à 50% par rapport à la

valeur calorifique du carburant. C'est-à-dire que lors de sa combustion,

la moitié du carburant est convertie en énergie électrique

tandis que l'autre est convertie en chaleur qui arrive jusqu'à l'ordre

de 2000°C. Lors de sa transformation, le carburant réchauffe le

groupe et l'augmentation de température qui en résulte peut

entrainer : Une surconsommation de carburant par le groupe, Une baisse de son

rendement, La destruction du moteur si l'échauffement est excessif.

Ainsi, l'installation d'un système de refroidissement pour le groupe

électrogène est nécessaire, afin d'éviter

l'échauffement du système. Le système de refroidissement

comprend : le radiateur, la pompe qui entraine le liquide de refroidissement,

le vase d'expansion, le thermostat, le ventilateur, le liquide de

refroidissement (eau + additif).

II.4 TYPOLOGIE DES GROUPES ELECTROGENES Suivant le type de

carburant utilisé ; nous distinguons :

· Groupe électrogène Diesel

: Idéales pour les puissances supérieures à 5 kW

et pour un usage intensif. Ils sont souvent utilisés dans les ateliers,

les sites éloignés, etc.

·

17

Groupes électrogènes à Essence

: Ce sont des appareils économiques, adaptés à un

usage plus sporadique que le diesel. Idéal pour une puissance

limitée et une utilisation occasionnelle.

· Groupes électrogènes à

Nafta : Encore plus économiques que les

générateurs à essence, ils sont utilisés pour des

puissances inférieures à 2 kW, bien qu'ils puissent être

utilisés occasionnellement pour des puissances supérieures. Ils

constituent une solution très pragmatique pour les petits

établissements.

· Groupes électrogènes à

Gaz : Leur champ d'utilisation est similaire à celui des

générateurs à essence. L'avantage des groupes

électrogènes à gaz est leur haut rendement et leur faible

impact sur l'environnement. Ils sont économiques et fiables.

Selon la tension, nous distinguons les groupes

électrogènes :

· Monophasé : la majorité

des groupes électrogènes de faible puissance (jusqu'à 5

kW) fournissent du courant alternatif à une tension de 220V.

· Triphasé : les

générateurs de puissance supérieure, en revanche,

intègrent généralement des prises de courant alternatif de

400V.

Selon le type d'usage nous avons :

§ Le groupe électrogène d'appoint

qui est utilisé en nomade. Il est un groupe compact pouvant

être déplacé facilement dans ses différents usages.

Ce groupe électrogène est portatif (groupe

électrogène camping-car, groupe électrogène de

maison à usage multiple, groupe électrogène de

chantier).

§ Le groupe électrogène fixe

installer en secours de panne secteur dans des domaines sensibles

(hôpitaux, stations militaires et opérationnelles) ou en

relève des centrales électriques en période de pic de

consommations (groupe EJP) pour la maison ou l'industrie (groupe

électrogène de maison (secours domestique), groupe

électrogène fixe industriel).

II.5 CARACTERISTIQUES DU GROUPE ELECTROGENE Les principales

caractéristiques du groupe électrogène sont :

Tableau 2: Les caractéristiques des groupes

électrogènes

|

Caractéristique

|

Unités

|

Caractéristique

|

Unités

|

|

Puissance active P=U x I x Cos (Phi)

|

kWatts

|

Facteur de puissance

|

-

|

|

Puissance réactive Q=U x I x Sin (Phi)

|

kVAR

|

Nombre de phase

|

-

|

|

Puissance apparente S=U x I

|

VA

|

Fréquence

|

Hz

|

|

Tension U

|

V

|

|

|

|

Intensité du courant I

|

A

|

|

|

|

Vitesse de rotation

|

Rpm

|

|

|

18

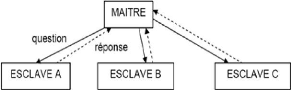

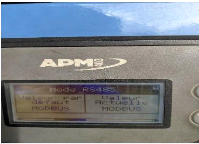

A présent que nous avons fait le tour de ce qui a

à savoir sur les groupes électrogènes, nous allons nous

intéresser au volet communication. Dans le paramétrage de notre

groupe, nous avons constaté que la communication avec ce groupe

s'effectue via le protocole Modbus qui permet de relier un maitre

(téléphone dans notre cas) à plusieurs exclaves (les

différents groupe électrogènes). Ainsi donc nous par la

suite, nous présentons une généralité sur le

Modbus.

III. GENERALITES SUR LE MODBUS

III.1 DEFINITION

En 1979, le protocole de communication série MODBUS a

été développé par Modicon pour être

utilisé avec ses contrôleurs logiques programmables (PLC). En

termes simples, il s'agit d'une méthode utilisée pour transmettre

des informations sur des lignes en série entre des appareils

électroniques. L'appareil qui demande l'information s'appelle le MODBUS

Master et les périphériques fournissant des informations sont

MODBUS Slaves. Dans un réseau MODBUS standard, il existe un Master et

jusqu'à 247 Slaves, chacun avec une adresse esclave unique de 1 à

247. Le Master peut également écrire des informations sur les

Slaves.[10]

Figure 7: Structure du protocole MODBUS [11]

· Le maître envoie une demande et attend une

réponse.

· Deux esclaves ne peuvent dialoguer ensemble.

· Le dialogue maître - esclave peut être

schématisé sous une forme successive de liaisons point à

point.

· Mode de communication : half-duplex (2 fils ou 4

fils).

· Le maître parle à l'ensemble des

esclaves, sans attente de réponse (diffusion générale).

Il ne peut y avoir sur la ligne qu'un seul équipement

en train d'émettre. Aucun esclave ne peut envoyer un message sans une

demande préalable du maître. Le dialogue direct entre les esclaves

est impossible.

19

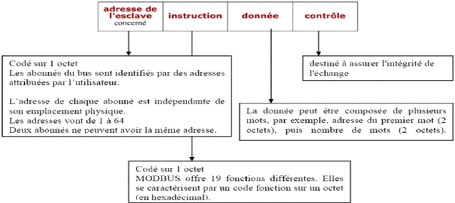

III.2 STRUCTURE DES MESSAGES DANS LE MODBUS Le

maître envoie un message constitué de la façon suivante

:

Figure 8: Structure d'un message dans le protocole MODBUS

[11] III.3 LES FONCTIONS MODBUS

Les fonctions offertes par le protocole MODBUS sont les

suivantes : Tableau 3: fonctions Modbus

Fonction

|

Signification

|

1

|

Lire l'état d'une bobine

|

2

|

Lire l'état d'une entrée

|

3

|

Lire les registres de maintien

|

4

|

Lire les registres d'entrée

|

5

|

Ecrire dans une bobine

|

6

|

Ecrire dans un registre de maintien

|

15

|

Ecrire dans plusieurs bobines

|

16

|

Ecrire dans plusieurs registres de maintien

|

17

|

Renvoyer l'ID de l'esclave (série uniquement)

|

43 (sous code 14)

|

Lire l'identification de l'appareil

|

100

|

Lire des registres de maintien éclatés.

|

|

20

III.4 MODE DE FONCTIONNEMENT DU MODBUS

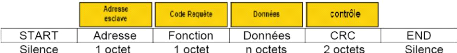

III.4.1 En mode RTU (RS232, RS422, RS485)

Il est utilisé dans la communication série et

utilise une représentation binaire compacte des données pour la

communication par protocole. Le format RTU suit les commandes/données

avec une somme de contrôle de redondance cyclique comme mécanisme

de contrôle d'erreur pour garantir la fiabilité des

données. Modbus RTU est l'implémentation la plus courante

disponible pour Modbus. Un message Modbus RTU doit être transmis en

continu sans hésitation entre les caractères. Les messages Modbus

sont encadrés (séparés) par des périodes

d'inactivité (silencieuses).

Il fonctionne sur le mode Maître/Esclave. Seul le

maître est actif, les esclaves sont complètement passifs. C'est le

maître qui doit lire et écrire dans chaque esclave. Il est

constitué de trames contenant le numéro de l'esclave

concerné, la fonction à traiter (écriture, lecture), la

donnée et le code de vérification d'erreur appelé

contrôle de redondance cyclique sur 16 bits ou CRC16.

Figure 9: Format d'une trame en mode RTU [11]

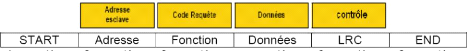

III.4.2 En mode TCP (Ethernet)

Il s'agit d'une variante Modbus utilisée pour les

communications sur les réseaux TCP / IP. Il fonctionne sur le mode

Client / Serveur. Les clients sont tous actifs, le serveur est

complètement passif. Chaque client lit et écrit dans le serveur,

il est constitué de trames contenant la fonction à traiter

(écriture, lecture) et la donnée, l'adresse du serveur

concerné est son adresse IP. Le code de vérification d'erreur est

inutile en mode TCP, ce mode de transmission comporte déjà un CRC

appelé contrôle de redondance cyclique sur 32 bits

géré par la carte réseau.

Nous retenons de cette partie que le Modbus est un protocole

de communication qui permet la communication entre un maitre et plusieurs

exclaves. Elle fonctionne soit en mode RTU soit en mode Ethernet. De plus, en

ce qui concerne le volet communication, nous serons amenés à

concevoir une application mobile qui va jouer le rôle de maitre dans la

communication

21

à distance. Ainsi donc la suite de notre document

présente les généralités sur les applications

mobiles.

Figure 10: Format d'une trame en mode TCP [11]

IV. GENERALITES SUR LES APPLICATIONS MOBILES

IV.1 DEFINITION

Une application mobile est un logiciel applicatif

développé pour un appareil électronique mobile, tel qu'un

assistant personnel, un téléphone portable, un smartphone, un

baladeur numérique, une tablette tactile, ou encore certains ordinateurs

fonctionnant avec le système d'exploitation Windows Phone ou Chrome Os.

Elle peut être soit installée directement sur l'appareil

dès sa fabrication en usine, soit téléchargée

depuis un magasin d'applications dit « application store » telle que

: Google Play (Plateforme Google/Android), App Store (Plateforme d'Apple),

Windows Phone Store (Plateforme de Microsoft). [12]

IV.2 HISTORIQUE SUR LES APPLICATIONS MOBILES

Le tableau suivant nous fait un bref résumé de

l'historique des applications mobiles. Tableau 4: Historique des applications

mobiles [12]

1990

|

Norme GSM 2G

|

1992

|

1er smartphone : IBM Simon

|

1999

|

Nokia 3210, Blackberry OS (C++)

|

2002

|

BlackBerry 5810

|

2006

|

Norme GSM 3G

|

2007

|

iPhone 1, lancement d'iOS (XNU)

|

2007

|

Lancement d'Android (Linux)

|

2008

|

App store et Android Market

|

2009

|

Smartphone Samsung Galaxy i7500

|

2010

|

Norme GSM 4G, Windows Phone (C++/C#)

|

2012

|

Google Play : Android Market + Google Movies + Google

Music

|

|

22

IV.3 DIFFERENTS TYPES D'APPLICATION MOBILE

On en distingue trois familles d'applications mobiles : les

applications natives, les applications web et

les applications hybrides.

L'application native : est une application

mobile spécifiquement conçu pour un seul système

d'exploitation mobile. Elle est conçue avec le langage et les outils

associés à son système d'exploitation, et installée

directement sur le mobile. L'installation se fait par :

- Téléchargement

- Déploiement depuis un ordinateur connecté au

mobile.

L'application Web : Ce type d'application

correspond à des sites web. Ils sont mis en place pour proposer un

affichage entièrement optimisé pour les téléphones

mobiles. Contrairement aux applications natives, qui nécessitent un

téléchargement préalable, les applications Web sont

accessibles depuis un navigateur pour mobile.

L'application hybride : elle est accessible

depuis toutes les plateformes mobiles. Par ailleurs, elle se

présente comme un mix entre les Natives Apps et les Web Apps.

Contrairement aux applications natives elles ne sont pas dépendantes

d'une plateforme particulière. D'autre part, contrairement aux

applications Web, elles ont la possibilité d'accéder à

toutes les fonctions qui sont présentes sur un téléphone

mobile.

IV.4 LES CARACTERISTIQUES D'UNE APPLICATION

MOBILE

La qualité d'une application peut parfois être

très subjective. Néanmoins selon RECURSYVE, elle repose sur les

caractéristiques suivantes :

Rapidité : une application interne

développée pour une entreprise permet l'optimisation

d'un processus et donc le temps des employés, temps qui

pourra ensuite être utilisé pour

des tâches créant beaucoup plus de valeur au sein de

l'organisation.

Sécurité : l'attention

portée à la sécurité n'est plus un luxe, c'est une

obligation. Il n'a

jamais été aussi important de se conformer aux

normes de sécurité logicielles en vigueur et

de tenir à jour les technologies utilisées dans

nos applications.

Stabilité

Flexibilité

Design moderne

Intuitive

Interopérable

23

A présent que nous avons fait le tour des

différents concepts employés dans le cadre de notre travail,

entrons de pleins pieds dans le vif du sujet en présentant le contexte

de travail et la problématique qui s'en dégage.

V. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Les groupes électrogènes jouent un rôle

important pour l'alimentation électrique des différents sites du

PAD en cas de coupure ou de disfonctionnement du secteur. L'arrêt brusque

des groupes électrogènes en cas de sollicitation, entraine un

arrêt des activités provoquant ainsi des lenteurs administratives,

l'insécurité des bateaux.

Au cours de l'année 2023, suite à une coupure

du secteur, les groupes électrogènes n'ont pas

démarré, plongeant ainsi dans l'obscurité l'immeuble

siège du PAD pendant plus d'une heure. Le sujet est donc très

vite devenu une préoccupation pour l'entreprise. Ainsi donc l'on

s'interroge sur comment faire pour ne plus subir les pannes des groupes

électrogènes ?

Jusqu'à présent, la solution adoptée par

l'entreprise consiste à effectuer des rondes hebdomadaires pour checker

les paramètres de fonctionnement des groupes électrogènes.

Cependant ; avec les coupures d'énergie qui sont de plus en plus

récurrentes, les rondes s'accentuent.

Conscient de la place importante qu'occupe les

générateurs pour le bon déroulement de ses

activités, aux vues des limites que présentent jusqu'ici les

solutions adoptées, et des dépenses qui s'élèvent

à environ 10 millions FCFA (maintenance corrective et achat des

pièces de rechange) pour les groupes de 550 KVA de l'immeuble

siège, le Département de gestion du Patrimoine du PAD nous a

confié le travail de : Monitoring des groupes électrogènes

de l'immeuble siège du PAD.

Les attentes de ce travail sont :

· Effectuer une télémétrie des

paramètres de fonctionnement des groupes électrogènes

(température du moteur ; tension de la batterie, pression d'huile du

moteur, puissances active, régime et niveau de carburant).

· Configuration des alertes

· Programme de maintenance préventive

· Générer les statistiques : nb de

démarrage ; nb d'arrêts d'urgence ; programme de maintenance, nb

d'heures de fonctionnement, nbre d'arrêt immédiat.

· Changer le mode de fonctionnement du groupe (MAN, AUTO

ou OFF)

·

24

Suivre la consommation de carburant et optimiser.

CONCLUSION

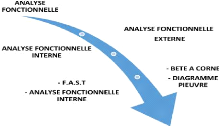

Dans ce chapitre, il était question de présenter

de manière générale le cadre de notre étude tout en

épiloguant sur les différents concepts autour de notre

thème. Pour cela, nous avons tour à tour présenter de

façon subtile les GE en insistant leur principe de fonctionnement ; nous

avons parlé du monitoring, du protocole de communication Modbus, et des

applications mobiles. Pour la suite, nous allons présenter le

matériel et la méthode utilisés pour la conception de

notre système de monitoring.

25

26

CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES

INTRODUCTION

Dans cette partie, nous allons présenter le

matériel utilisé ainsi que les méthodes nous ayant permis

de réaliser le monitoring des GE du PAD.

I. MATERIEL

Cette partie est essentiellement consacrée à la

description du matériel sur lequel a

porté notre étude. Il s'agit ici principalement

de la description des différents groupes électrogènes, des

ressources logicielles et matérielles utilisées pour mener

à bien notre travail.

I.1 GROUPES ÉLECTROGÈNES DE L'IMMEUBLE

SIÈGE DU PAD

Dans le souci d'assurer une alimentation électrique

ininterrompue, l'immeuble siège du PAD s'est doté de deux groupes

électrogènes de marque SDMO à savoir : IGH et SIMAR. La

figure ci-dessous nous présente ces groupes.

Figure 11. GE IGH Figure 12 . GE SIMAR

Ces deux GE possèdent des caractéristiques

similaires qui sont les suivantes : Tableau 5: Caractéristiques des

groupes électrogènes

|

CARACTERISTIQUES GENERALES

|

|

Puissance active

|

440 KW

|

Vitesse de rotation

|

1500 rpm

|

|

Puissance apparente

|

550 KVA

|

Puissance sonore

|

104 dB

|

|

Tension

|

400V

|

Facteur de puissance

|

0.8

|

|

Fréquence

|

50 Hz

|

Nombre de phase

|

3

|

|

Année

|

2018

|

|

|

|

N° série

|

18010180

|

|

|

Carburant

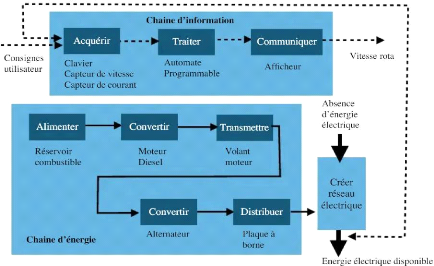

Afin d'avoir une vision globale et synthétique de nos

générateurs, nous utilisons par la suite la méthode

SADT.

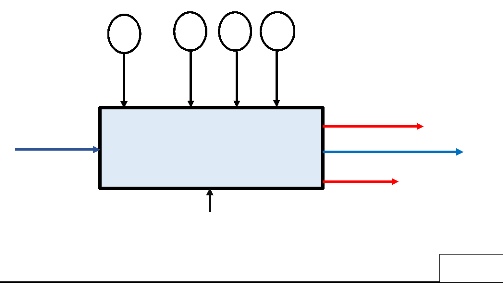

Ø SADT DU GROUPE SIMAR La figure

suivante nous présente le SADT du GE SIMAR.

E R C W

Consignes utilisateur

Tension Fréquence

MAN AUTO

Energie chimique

Energie mécanique

Energie thermique

Produire l'énergie

électrique

Informations sur l'état

Carburant

Energie électrique

Bruit, fumée

Groupe électrogène

A-0

Figure 13: Actigramme A-0 du Groupe

électrogène

Energie électrique

Energie électrique Bouton Start/Stop

DC

|

24V

|

|

|

|

|

Convertir l'énergie

chimique en

énergie mécanique

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A0

27

Figure 12 : Actigramme A0 du Groupe

électrogène

Ø

28

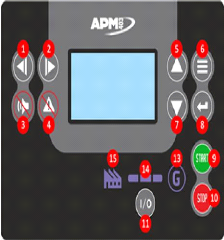

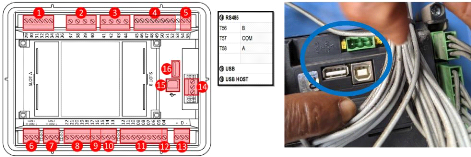

PRÉSENTATION DU COFFRET DE COMMANDE APM

403

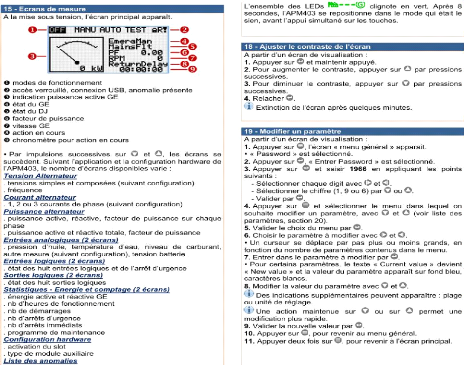

Les APM403 (S et P) sont des contrôleurs pour

générateurs qui fonctionnent dans des applications autonomes

(standby, PRP, COP, etc.) ou plusieurs unités en parallèle. Ils

sont équipés d'un écran graphique qui affiche

icônes, symboles et barres pour une utilisation intuitive et conviviale

opérateur.

La figure suivante nous présente l'APM403 dont nos GE sont

équipés.

1-2 Sélectionner le mode de fonctionnement,

sélectionner un paramètre

3 Arrêter le klaxon

4 Reseter une anomalie

5-7 Changer d'écran de visualisation, choisir un

écran de réglage, sélectionner un paramètre

6 Accéder au menu général, revenir à

l'écran précédent

8 Accéder à l'écran de réglage

sélectionné, valider un réglage

9 Démarrer le GE (mode MAN)

10 Arrêter le GE (mode MAN)

11 Fermer/ouvrir le DJ motorisé (mode MAN)

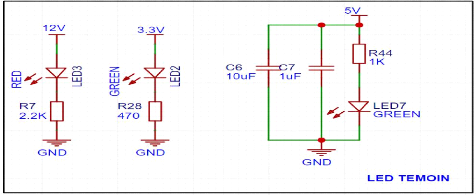

13 LED état du GE

14 LED état physique du DJ

15 LED état de la charge (LED : diode

électroluminescente)

Figure 14: Présentation de l'APM 403 [14]

I.2 RESSOURCES MATERIELLES

Il s'agit dans cette partie de présenter tout le

matériel utilisé pour la réalisation du système

électronique de monitoring des GE.

§ Ordinateur Portable

Doté d'un disque dur de 500 Go (Technologie SSD),

d'une mémoire vive (RAM) de 16Go DDR4, d'une carte graphique NVIDIA

Gforce, 2Go GDDR5 de mémoire dédiée et d'un processeur

core i7, notre ordinateur de marque « DELL » a été une

pièce importante pour mener à bien notre travail. En plus de nous

permettre d'effectuer les recherches, il a servi par l'intermédiaire des

outils de développement, à la modélisation de

l'application.

29

Figure 15: Ordinateur portable DELL

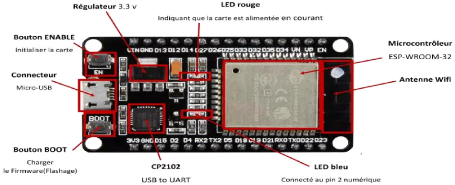

§ Microcontrôleur ESP32

La carte ESP32 est une carte de

développement électronique open-source basée sur un

microcontrôleur ESP32 de chez Espressif Systems. Elle

est particulièrement utilisée dans les projets de domotique et de

IoT (Internet des Objets) en raison de ses fonctionnalités de

connectivité sans fil (Wi-Fi et Bluetooth) et de sa grande puissance de

calcul. Les caractéristiques courantes de cette carte sont les suivantes

:

· Microcontrôleur ESP32 à

double coeur avec un processeur principal à 160 MHz et un coprocesseur

à 240 MHz ;

· Support de la connectivité Wi-Fi 802.11b/g/n et

Bluetooth v4.2 ;

· 32 Mo de mémoire flash et 520 Ko de

mémoire RAM ;

· 34 broches d'entrée/sortie, dont 18 PWM et 8

entrées analogiques ;

· Support de l'OTP (One-Time Programmable) pour la

mémoire flash et de la mémoire FRAM (Ferroelectric Random Access

Memory) ;

· Alimentation via USB ou 3,3 V externe.

Figure 16: Présentation de l'ESP32

30

La carte ESP32 est compatible avec une grande

variété de langages de programmation, tels que C, C++ et Python.

Elle est également compatible avec de nombreux Framework de

développement comme Arduino.

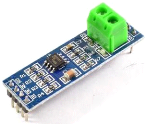

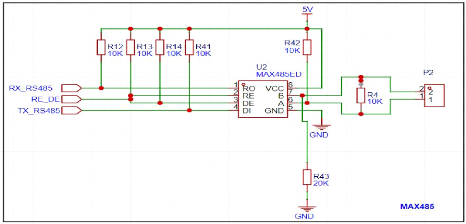

§ Module MAX485 TTL to RS485 Converter

Le module MAX485 TTL vers RS485 convertit le signal TTL en

RS485 pour une communication différentielle à longue

portée et à débit de données élevé.

Ce convertisseur permet d'envoyer et de recevoir des données via le

réseau RS485 depuis un microcontrôleur (l'ESP32 dans notre cas)

.RS485 est un protocole standard de l'industrie pour le transfert de

données et offre de nombreux avantages. Il permet de transférer

des données entre 32 appareils maximum, via la même ligne de

données sur une longueur de câble allant jusqu'à 1,2 km (4

000 pieds) avec un débit de données maximum de 10 Mbit/s. les

caractéristiques de ce convertisseur sont les suivantes :

§ Puce MAX485 intégrée, faible

consommation d'énergie pour la communication RS-485,

émetteur-récepteur à débit lent.

§ Borne 2P à pas de 5,08 (mm)

intégrée pour faciliter le câblage de communication

RS-485.

§ Émetteur-récepteur limité

à débit lent.

§ Toutes les broches de la puce peuvent être

contrôlées via le microcontrôleur.

§ Câblage de communication RS-485 pratique.

§ Plusieurs unités peuvent être

connectées au même câblage de bus RS-485.

§ Toutes les broches de la puce sont sorties pour des

contrôles appropriés.

Figure 17: Module MAX485

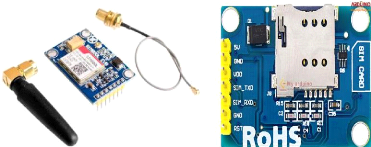

§ Module GSM SIM800L

SIM800L est un module cellulaire miniature qui permet la

transmission GPRS, l'envoi et la réception de SMS ainsi que

l'émission et la réception d'appels vocaux. Son faible

coût, son

31

faible encombrement et sa prise en charge des

fréquences quadri bandes font de ce module la solution parfaite pour

tout projet nécessitant une connectivité longue portée :

raisons pour lesquelles nous l'avons adopté.

Figure 18: module GSM SIM800L

Les caractéristiques de ce dernier sont les suivantes :

· Tension d'alimentation : 3,8 V - 4,2 V

· Tension d'alimentation recommandée : 4 V

· Consommation d'énergie : - Mode veille < 2,0 mA

- Mode veille < 7,0 mA

· Transmission GSM (moyenne) : 350 mA

· Transmission GSM (coup d'oeil) : 2000 mA

· Taille des modules : 25 x 23 mm

· Interface : UART (max. 2,8 V) et commandes AT

· Prise pour carte SIM : micro SIM (côté

inférieur)

· Fréquences prises en charge : Quad Band

(850/950/1800/1900 MHz)

· Connecteur d'antenne : IPX

· Signalisation d'état : LED

· Plage de température de fonctionnement : -40 do +

85 °C

§ SIM Orange

Pour l'envoi des sms par la SIM800L, l'on doit y introduire une

puce de communication. Dans notre cas, nous avons opté pour une SIM

Orange car sa couverture de réseau est très large par rapport aux

autres opérateurs à travers le pays.

32

Figure 19: SIM Orange

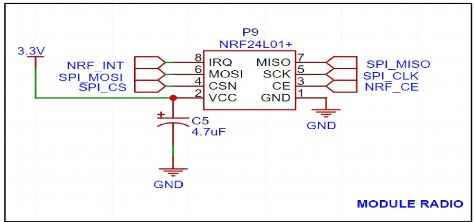

§ Module radio NRF24L01

Le NRF24L01 est utilisé dans une grande

variété d'applications nécessitant un contrôle sans

fil. Ce sont des émetteurs-récepteurs, ce qui signifie que chaque

module peut transmettre et recevoir des données.

Figure 20: Module radio NRF24L01

Les caractéristiques sont les suivantes :

· Circuit intégré

d'émetteur-récepteur RF GFSK 2,4 GHz mono puce à faible

coût

· Portée avec antenne : débit de 250 Ko (zone

ouverte) > 1 000 mètres

· Alimentation : consommation d'énergie ultra

faible

· Tension d'entrée : 3,3 V

· Broches : tolérantes à 5 V

§ Câbles de connexion

Ces câbles nous permettent d'effectuer des liaisons

entre les différents composants. Nous avons utilisés les

câbles male-femelle, femelle-femelle et male-male.

Figure 21: fils de connexion

§ Imprimante 3D

L'imprimante 3D nous permet de créer des objets

physiques à partir des modèles numériques. Ainsi, par

fabrication additive, nous avons réalisé notre boitier de

protection par ajout de la matière en couche successives.

Les caractéristiques de l'imprimante à notre

disposition sont les suivantes :

Tableau 6. Caractéristiques de l'imprimante

3D

Nom

|

Spécifications

|

Software

|

Spécifications électriques

|

|

-Taille d'impression (X Y Z)

|

-Slicer Cura/Repetier-

|

-Besoin

|

Imprimante

|

|

|

|

|

220×220×300 mm

|

Host

|

alimentation

|

3D

|

|

|

|

|

-Vitesse 200 mm/sec

|

-Fichiers supportés

|

Input-AC

|

KINGROON

|

|

|

|

|

-Résolution 50 microns

|

STL, Gcode, OBJ

|

110V/220V

|

KP3S

|

|

|

|

|

-Hauteur de couche 0.05-

|

-OS

|

50/60Hz Output-

|

|

0.4mm

|

Windows/Mac/Linux

|

DC 24V

|

|

-Diamètre du filament 1.75

|

|

-Alimentation :

|

|

mm

|

|

250W max

|

|

-Diamètre de la buse 0.4 mm

|

|

|

|

-Filaments compatibles PLA, ABS, PETG, TPU, Carbon

|

|

|

|

Fiber, etc.

|

|

|

|

33

Figure 22. Imprimante 3D Kingroon

34

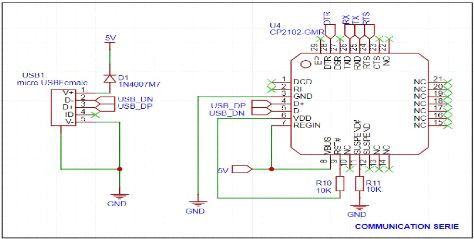

I.3 RESSOURCES LOGICIELLES

Il s'agit dans cette partie de présenter tous les

logiciels ayant permis la conception du système électronique et

la simulation. Nous avons utilisé 05 logiciels à savoir : Arduino

IDE, EasyEDA, App Inventor et SolidWorks.

§ Arduino IDE

L'environnement de développement intégré

(IDE) Arduino est une application multiplateforme (pour Windows, MacOs, Linux)

et libre dont les langages de programmation utilisés sont le C et le

C++. Il sert d'éditeur de code, de compilateur et permet de

téléverser les programmes vers les cartes Arduino ou ESP au

travers de la liaison série (RS-232, Bluetooth ou USB selon le

module).

Dans le cadre de notre projet, nous l'avons utilisé

pour écrire et téléverser du code vers notre ESP32.

Figure 23: IDE Arduino

§ EasyEDA

EasyEDA est un outil de CAO pour l'électronique

(EDA= Electronic design automation) fonctionnant dans un navigateur

web, donc sans installation. Ce logiciel permet la conception, la simulation de

fonctionnement et la création du circuit imprimé (PCB). Sa

particularité réside dans la possibilité de commander

directement les pièces du circuit dans l'interface.

Nous avons utilisé ce logiciel pour concevoir notre

carte électronique, la simuler et la commander en ligne chez JLPCB pour

sa fabrication.

Figure 24: interface EasyEDA

§ App Inventor

App Inventor est un outil de développement en ligne

pour les téléphones et les tablettes qui fonctionnent avec le

système d'exploitation Android. Il faut donc une liaison internet et un

navigateur comme Mozilla Firefox ou Chrome pour s'en servir. La programmation

est réalisée sans taper une seule ligne de code, mais simplement

en associant et en paramétrant des briques logicielles toutes faites

(langage Scratch). Un émulateur ou son smartphone connecté permet

de visualiser les applications créées.

Ce logiciel nous a permis de concevoir notre application

mobile MyGENERATOR.

35

Figure 25: Interface APP INVENTOR

§

36

SolidWorks 2019

SolidWorks est un logiciel de conception assistée par

ordinateur capable de modéliser des objets en 3D. cette application de

conception mécanique permet aux concepteurs d'esquisser rapidement des

idées, d'expérimenter des fonctions et des côtes afin de

produire des modèles et des mises en plan précises.

SolidWorks dispose également de plusieurs outils de

visualisation et d'analyse d'impression 3D.

Dans le cadre de ce projet, nous utilisons le logiciel

SolidWorks pour concevoir et générer le fichier d'impression 3D

du boitier qui abrite notre carte électronique.

Figure 26: Interface SolidWorks

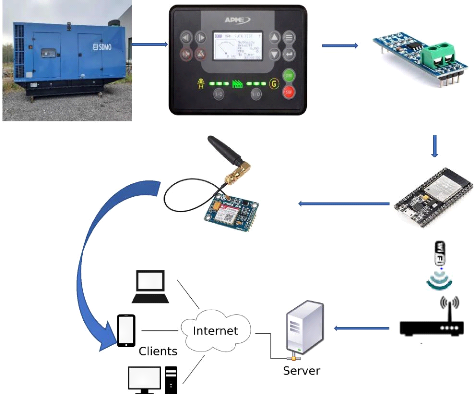

II. METHODES

Le système de surveillance à distance des

paramètres critiques des GE conçu dans ce travail est

constitué d'une partie matérielle et d'une partie logicielle.

Pour la conception de la partie matérielle, nous avons utilisé la

méthode APTE et pour la partie logicielle, nous avons utilisé la

méthode UML.

37

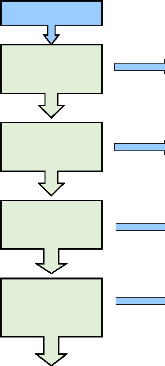

La figure suivante nous présente les étapes pour la

réalisation de notre produit.

Choix des

paramètres à

monitorer

(AMDEC)

Conception matérielle

(APTE)

Conception logicielle

(UML)

Réalisation et Analyse

Tests déploiement des coûts

II.1 CHOIX DES PARAMETRES A MONITORER

Le choix des paramètres à monitorer se fera par

la méthode AMDEC. L'Analyse des modes de défaillance, de leurs

effets et de leur criticité (AMDEC) est un outil de sûreté

de fonctionnement et de gestion de la qualité. Le but recherché

ici est la hiérarchisation des actions d'amélioration à

mener sur un processus, un produit ou un système en travaillant par

ordre de criticité décroissante.

La mise en oeuvre de cette méthode comporte :

· Une phase préliminaire : Elle

permet de définir les limites de l'étude et constituer les

groupes.

· Analyse des défaillances : Il

s'agit d'identifier les schémas du type :

- Le mode de défaillance : Il exprime de quelle

manière une fonction ne fait plus ce qu'elle est sensée faire,

L'analyse fonctionnelle recense les fonctions.

- La cause de la défaillance : C'est l'anomalie qui

conduit au mode de défaillance. Un mode de défaillance peut

résulter de la combinaison de plusieurs causes. Une cause peut

être à l'origine de plusieurs modes de défaillances.

- L'effet de la défaillance : L'effet concrétise

la conséquence du mode de défaillance. Un effet peut

lui-même devenir la cause d'un autre mode de défaillance.

· Calcul de la criticité :

L'évaluation de la criticité se fait selon 3 critères

principaux : la gravité, la fréquence, la

non-détection.

38

- La gravité (G) : Elle exprime l'importance de l'effet

sur la qualité du produit (AMDEC procédé) ou sur la

productivité (AMDEC machine) ou sur la sécurité (AMDEC

sécurité). Le groupe doit décider de la manière de

mesurer l'effet.

- La fréquence (F) : On estime la période

à laquelle la défaillance est susceptible de se reproduire.

- La non-détection(D) : Elle exprime

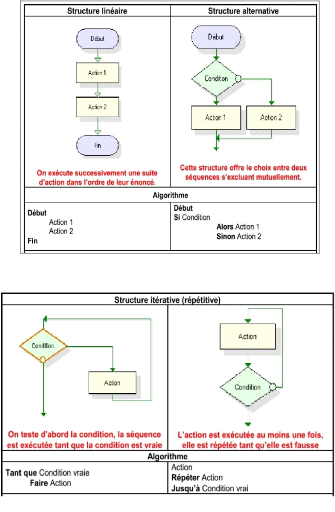

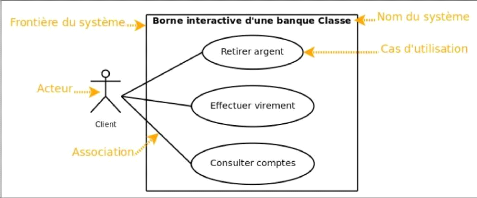

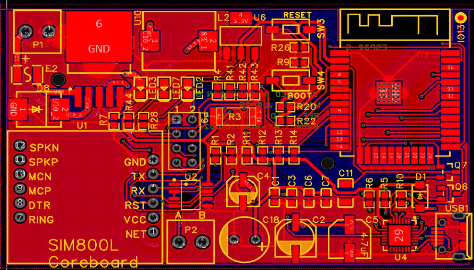

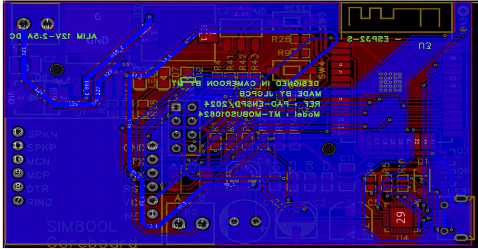

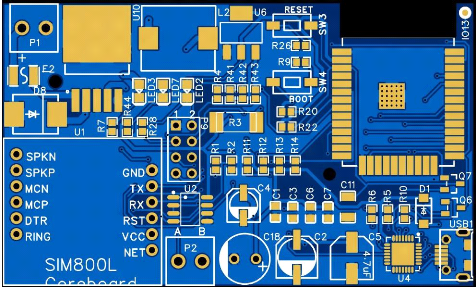

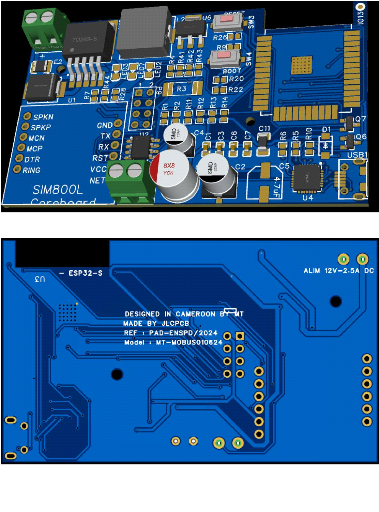

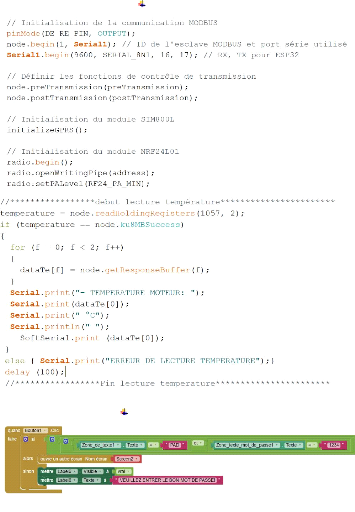

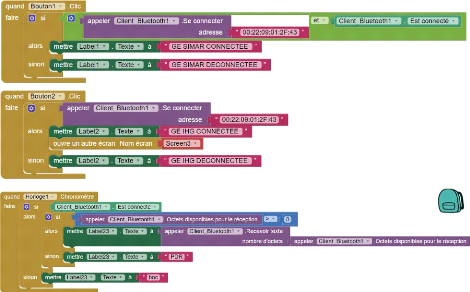

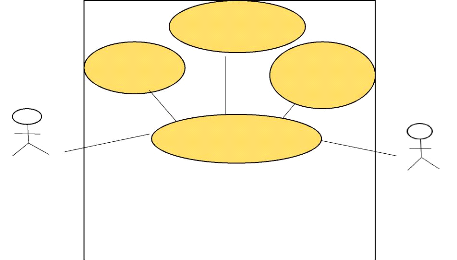

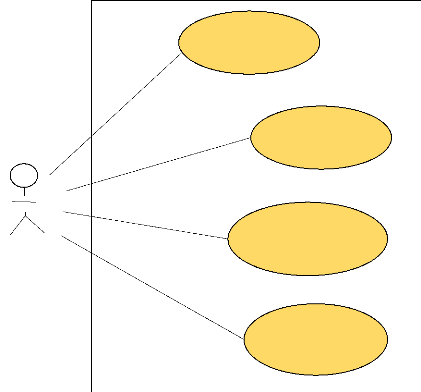

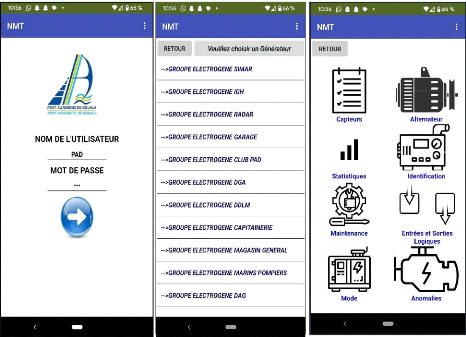

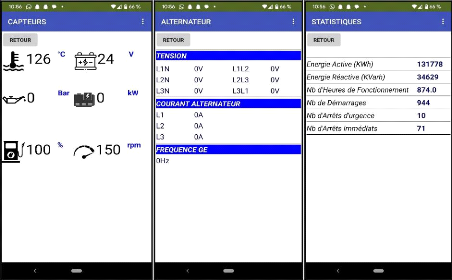

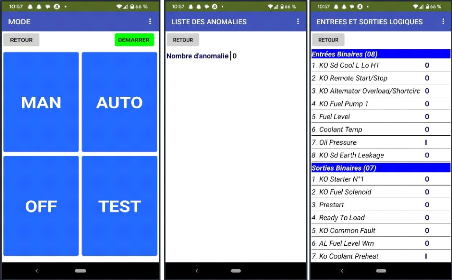

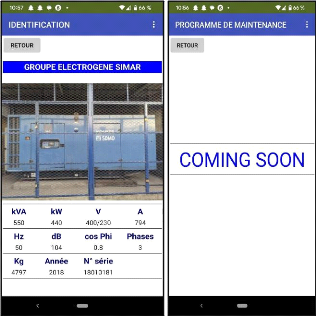

l'efficacité du système permettant de détecter le