|

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE

L'EDUCATION

DEPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

ACCOMPAGNEMENT

PSYCHOSOCIAL D'UN GARCON

AGE DE 28

ANS VICTIME DE

CARENCE AFFECTIVE A

LUBUMBASHI

PAR

KYUNGU MUKUTA Steve

Mémoire présenté en vue de l'obtention du

grade de Licencié en Psychologie

Option : Psychologie clinique

Directeur : Prof. KASONGO MALOBA TSHIKALA Philippe

Année académique 2013-2014

Première session

2

Sommaire

DEDICACE 5

REMERCIEMENTS 6

0. INTRODUCTION 8

0.1. PROBLEMATIQUE 8

0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL 10

0.3. OBJECTIF ET INTERET DU SUJET 11

0.4. METHODE ET TECHNIQUES 11

0.5. DELIMITATION DU SUJET 12

O.6.SUBDIVISION DU TRAVAIL 12

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS THEORIQUES 13

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS 13

I.1.1. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHOSOCIAL

13

I.1.2. GARÇON 13

I.1.3. VICTIME 14

I.1.4.CARENCE AFFECTIVE 14

I.1.6. AFFECTION & AFFECTIVITE 15

I.2. NOTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA CARENCE AFFECTIVE 16

I.2.1. CAUSE D'UNE CARENCE AFFECTIVE 17

I.2.2. LA PERCEPTION DE LA SEPARATION PARENTALE PAR L'ENFANT

19

I.2.3. PREVENTION DES TROUBLES PSYCHIQUES CHEZ L'ENFANT 22

I.2.4. TYPES OU SORTES DE CARECE AFFECTIVE 32

I.2.5. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ET TRAITEMENT 33

1.3. LES THEORIES EXPLICATIVES RELATIVES A LA CARENCE AFFECTIVE

34

I.4. ETUDES ANTERIEURES 36

I.5. CONCLUSION PARTIELLE 40

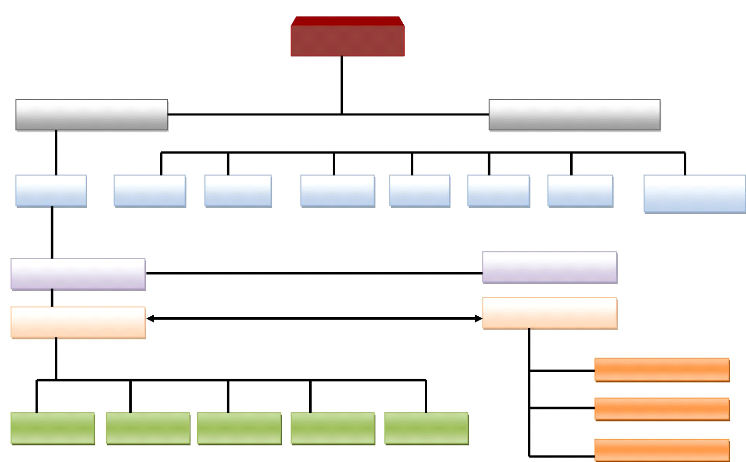

CHAPITRE DEUXIEME: CADRE METHODOLOGIQUE 41

II.1.

3

DENOMINATION ET LOCALISATION SPATIALE 41

II.2. BREF APERCU HISTORIQUE 41

II.3. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 44

II.4. REALISATION ET PROJET D'AVENIR 46

II.5. ETUDE DES CAS 48

II.6. CARACTERISTIQUE DU CAS ETUDIE 48

II.7. METHODES ET TECHNIQUES 49

II.7.1. METHODE 49

II.7.2. TECHNIQUES 50

II.8. DIFFICULTES RENCONTREES 61

II.9. CONCLUSION PARTIELLE 61

CHAPPITRE TROISIEME : RESULTATS DE LA RECHERCHE 63

III.1. PRESENTATION ET ANALYSE DESCRIPTIVE DU CAS CLINIQUE 63

III.2. ETABLISSEMENT DE LA RELATION THERAPEUTIQUE 67

III.3. INTERVENTION THERAPEUTIQUE PAR L'ACCOMPAGNEMENT

PSYCHOSOCIAL 68

III.4. DISCUSSION ET CONSTRUCTION DU SENS 72

III.5. CONCLUSION PARTIELLE 75

CONCLUSION GENERALE 75

BIBLIOGRAPHIE 79

4

EPIGRAPHE

« Les malheurs passent et le bonheur

demeure. Tout échec est promesse.

Patience obtient tout ».

Jean GUITTON

5

DEDICACE

A toi notre père céleste, qui donne la force

à ton peuple ; tu le bénis et le rend heureux. Psaumes 29 :11

A vous nos parents NGOY MUKENA LUSA DIESE Aimé et

MULONGO NGOIE Jacqueline, vous qui nous avez appris l'ordre, la discipline et

le travail, vous êtes ce qui reste de plus cher au monde,

véritables chefs d'oeuvres de notre vie. En guise de récompense

pour vos privations et peines que vous vous êtes imposé depuis

notre naissance jusqu'à ce jour. Que vos sages conseils puissent nous

aider à être utiles à tous et partout où nous nous

trouverons.

A toi notre frère Olivier KABANGE MUKUTA MUZEITUNI qui

ne cesse jamais de penser à nous. Voici à travers ces pages, les

fruits de tes sages conseils et de ton encouragement. Que les écluses du

ciel s'ouvrent afin que tu vives heureux, au jour le jour.

Feux, notre cher oncle NKULU NUMBIE Jules et notre cher

père BANZA KITUMBI Leonard, voici aux travers ces phrases les

réalisations de vos conseils. Que la terre de nos ancêtres demeure

douce et que le ciel vous soit ouvert.

6

7

8

REMERCIEMENTS

Ce travail étant réalisé grâce au

concours de multiples acteurs, nous devons présenter nos vifs sentiments

de gratitude, ainsi que nos remerciements à notre père

céleste qui connait le début et la fin de toute chose. Nous

disons merci à toutes les personnes qui de loin ou de près ont eu

à contribuer à la concrétisation de ce dernier et qui par

leurs soutien, ont fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui.

Nous remercions particulièrement notre Directeur

Philippe KASONGO MALOBA TSHIKALA, professeur associé à la

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de

l'Université de Lubumbashi (UNILU en sigle) au département de

psychologie, option clinique, qui malgré ses multiples occupations, a

bien voulu diriger notre travail avec compétences et qualités.

Nos remerciements s'adressent également au personnel

académique, scientifique et administratif de notre Faculté en

l'occurrence : le Doyen de la Faculté le professeur Ordinaire NGOI FIAMA

BITAMBILE Balthazar, le vice doyen chargé de l'enseignement le

professeur Ordinaire ELENGESA NDUNGUNA Pascal, le vice doyen chargé de

la recherche le professeur MWENZE WA KYUNGU Erick, ainsi que le

secrétaire académique Christian MUKEMBE KISAKA SAKA, qui ont

contribué à notre formation des psychologues cliniciens, et ont

fait de nous des véritables psychologues dont la société

congolaise a besoin.

Nos sentiments de reconnaissance, à toutes les

personnes qui, malgré leurs multiples taches, leurs projets, ont

contribué sans beaucoup philosopher, ni compter leur degré de

soutien depuis premier graduat jusqu'aujourd'hui où nos rêves

deviennent une réalité palpable : FELLY KASONGO, DADDY KASONGO,

KABALA ILUNGA, BAMBINO MULONGO Asenie inoubliables.

Nous remercions nos pères, mères, oncles et

tantes pour leur soutien à travers le peu qu'ils ont : Prosper LUNDA

NGANDU, Joseph KABALA SHIMBI, Alexandre MWAMBA, Ghislain NUMBI KABANGE,

Dieudonné SIMBI NGOIE, Geneviève

NGOIE KALUME, Eugénie NGOIE, Odette MULONGO, Annie

NKULU, Nicole MPAGA, Mélanie NDAYA.

Nous sommes également reconnaissant envers nos

frères, soeurs amis et connaissance : FRANCIS, Eric NUMBI, Thierry

KYUNGU, Papy MULONGO, Bibiche LUNDA, Deca MUKALAYI, Arsène KITWA,

Trésor KYUNGU, Louise, Charlène, Ibertine, Dédier MULONGO,

Noëlla NSENGA, James TSHUNZA, Jo saint MUSENSE, Divin, Déborah

NGOIE KANKIENZA, Yolaine, Lauriane SIMBI. Jerry SONI, Etienne KANDOLA, Mathis

MUTSHAIL, Cédric TSHILEFE, Emmanuel MUTEBA MUYEMBE

Délégué de la Faculté, Nathan NGOY LUKALU,

Michée ILUNGA NGOI apôtre,

Nous remercions enfin notre pasteur Sera PANGA, nos

collègues de la promotion : KABULA BEYA François, MUMBA CHANDA

Ignace, MBAYO MPUNGU Venance, NUMBI KINGOMBA Gervais, BANZA MADI Franck, BILOLA

KAKONDE Raymond, KAHILU NAWEJI Arnold, TSHIKOMBA MWEPU Odon, KABWE MUSAMBI

Jeannot, MIANDABU MUSENGA Grace et KANKU MABIKA Gracia, qui constituent le

corps clinicien.

Notre famille, Emerence MWIKA, Patshou NGOIE SIMBI, Christian

NGOIE SIMBI, Papy KABANGE NUMBI, Eric KABALA ILUNGA, Jean-Claude MWENGE MULONGO

et Olivier MUZEITUNI KABANGE MUKUTA MUKENA.

Que la glace de DIEU vous couvre !

0. INTRODUCTION

0.1. PROBLEMATIQUE

Notre rapport des recherches est fondé sur la carence

affective qui est une situation stressante qui conduit de fois à des

maladies mentales qui perturbent la santé mentale. Ce travail est le

fruit des observations, des multiples entretiens avec la victime que nous avons

proposé d'appeler MUNONGO (pseudonyme) et les membres de sa famille.

Nous avons mené nos recherches à l'hôpital

général de référence JASON SENDWE à

Lubumbashi. Cet hôpital accueille de plus en plus des cas des maladies

comme des psychoses (puerpérale, schizophrénie), des

névroses (phobique, carcérale), des états limites

(syndrome de korsakoff, dépressions), et des troubles simples

(paludisme, crise émotionnelle).

La maladie mentale est considérée comme un

désordre dans la manière de vivre d'un individu, désordre

dont la gravité l'empêche de se comporter de façon

appropriée ou normale dans la société, la famille ou

l'environnement.

La maladie mentale est un ensemble de troubles

caractérisés par des symptômes tels que des changements

d'humeurs, des perturbations de la réflexion ou de la perception, des

observations ou des peurs insurmontables, ou encore des niveaux

élèves d'anxiétés débilitants (Kitwa,

2012).

Gelarbert (2007, p.5) déclare que les maladies mentales

produisent de la peine et de la souffrance non seulement à celui qui en

est affecté, mais aussi aux êtres chers avec lesquels il partage

sa vie. A ce niveau, nous voulons dire que : dans notre société

africaine, quand un membre est malade ou souffrant, c'est n'est pas seulement

lui qui en souffre, c'est plutôt tout le système qui en est

touché, à telle enseigne que tous les membres de sa famille

prendront chacun cette souffrance comme sienne, pour chercher comment y

remédier en vue de trouver un équilibre psychosocial.

Car certains malades mentaux sont dangereux pour

eux-mêmes et/ou pour autrui. Ainsi pour ceux-ci, l'hospitalisation en

milieu psychiatrique et leur prise en charge psychosociale est d'une

impérieuse nécessité afin de leur permettre de retrouver

leur équilibre psychique et leur réinsertion sociale.

9

*Du point de vue cognitif : la

logorrhée, les idées incohérentes, pensées

irrationnelles, délires de persécution, angoisse etc.

Nous pouvons dire qu'un sujet est malade mental à

partir du moment où il ne peut plus se comporter ou agir

conformément aux normes sociétales, tant au niveau de ses

relations familiales et amicales qu'au niveau de ses relations sociales voire

professionnelles (Kitwa, 2012).

Nous pouvons encore déclarer que tel symptôme

observé chez un tel sujet témoigne de la présence d'un

trouble du comportement ou relève d'une pathologie quelconque, si ce

symptôme devient permanant. Cela veut dire : on parle d'un trouble mental

ou d'une pathologie, lorsque les symptômes qui le témoignent

persistent ou deviennent chroniques au point de perturber le fonctionnement

mental ou physique.

« Ayant un regard sur la carence affective, un

symptôme parmi tant d'autres, nous disons qu'elle est un manque ou une

insuffisance d'une substance indispensable à la vie et normalement

apportée par le milieu » (Doron & Françoise, 2011, p.

11)

A ce niveau, Lemay (2007) « www.michel Lemay et la

notion de carence affective 24 mars 2007 ». Propose une distinction

entre carence affective et abandon : il y a risque de carence affective, quand

un enfant de moins de trois ans n'a pas noué des liens d'attachement

suffisant solide, structurant et que cette fragilité n'a pas

été réparée, soit par les parents, soit par une

famille de substitution.

A ce niveau, nous avons réfléchis en ces termes

: l'abandon n'est pas une carence affective par ce qu'il est une des causes de

carence affective chez un bon nombre d'enfants. Ne pas s'occuper d'un enfant ou

le quitter pour toujours, ceci le conduira à un manque

d'affectivité ou d'attachement.

Lors de nos observations, nous avions relevé divers

comportements qui témoignent de la carence affective dont souffre notre

patient:

*Du point de vue affectif : le refus

d'accepter sa situation, (maladie ou trouble mental), découragement

d'expliquer la raison de son hospitalisation dans le service neuropsychiatrique

refus de parler de sa famille, de raconter son histoire ou sa vie, le

mutatisme, l'attachement excessif à sa grand-mère.

10

11

*Du point de vue physique : fatigue,

agitation, manque d'appétit, le repli sur soi, la solitude, la

méfiance.

Ainsi, sur base de ce tableau clinique qui regroupe d'une

manière aléatoire des symptômes de la carence affective et

avec le souci de promouvoir le processus d'accompagnement psychosocial de ce

patient en vue d'aboutir aux remédiassions de son cas, nous avons

formulé notre préoccupation en ce termes : l'accompagnement

psychosocial pourrait-il permettre le rétablissement biopsychosocial

d'un garçon victime de carence affective

0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Pour Doront et Parot (2012, p. 354), l'hypothèse de

recherche est définie comme « la position que l'on soumet à

la vérification par l'épreuve des faits » la formulation de

l'hypothèse est la première étape de la démarche

scientifique, suivie de la mise en oeuvre des moyens appropriés,

observations ou expérimentation, pour la vérifier ou la

réfuter.

Selon Lavarde (2008, p.105), l'hypothèse

générale dite théorique est une hypothèse de

travail qui précise la problématique. Son rôle est de

guider la réflexion, d'orientation de la recherche et le travail

d'exploration préalable. Elle repose sur les connaissances

théoriques déjà existantes.

Richelle cité par Lavarde (2008, p.232), définit

l'hypothèse comme une « explication fournie à titre

provisoire dans l'attente d'une vérification ». Elle s'avoue

être une explication incertaine parce qu'elle peut être

infirmée. Elle se distingue de la théorie qui rassemble et

organise des données confirmées, ou bien articule des arguments

explicatifs

Quant à nous, nous classifions l'hypothèse

comme, moyens et techniques pratiques fournies d'une manière provisoire

qui permettraient une remédiassions aux déséquilibres

psychiques et qui pourraient répondre à la question posée

de notre rapport des recherches. Ainsi, pour répondre à notre

préoccupation, nous avons formulé notre hypothèse de

travail comme suit : les symptômes développés par notre

patient âgé de 28 ans victime de carence affective

correspondraient aux théories évoquées par

différents auteurs et les moyens thérapeutiques que nous

envisageons résoudraient ce problème.

0.3. OBJECTIF ET INTERET DU SUJET

Cette étude vise l'accompagnement psychosocial d'un

garçon âgé de 28 ans, victime de carence affective. Le but

poursuivi est non seulement l'amélioration du traitement médical

pour une meilleure prise en charge thérapeutique, mais aussi et surtout

l'établissement d'un soutien psychologique et psychosocial efficace dans

une vision holistique.

La présente étude constituera un document

scientifique qui pourra permettre aux futurs chercheurs en psychologie

clinique, en neuropsychiatrie et à tout celui qui cherchera à

embrasser le domaine de psychologie clinique, d'effectuer un soutien

psychologique, une prise en charge psychosocial ou un accompagnement

psychosocial de victimes de carence affective.

L'intérêt social de notre étude

réside dans le fait que la réinsertion sociale des victimes de

carence affective tiendra désormais compte des informations sur les

procédures et procédés d'accompagnement psychosocial.

Cette étude pourrait aussi être utile aux professionnels de la

santé mentale !

0.4. METHODE ET TECHNIQUES

Pour mener à bien leurs investigations, les chercheurs

doivent recourir à une méthode et aux techniques afin d'atteindre

les finalités qu'ils se sont assignés. Une méthode est

l'ensemble de procédures, démarches ou règles

adoptées dans la conduite d'une recherche ou dans une pratique. Les

méthodes varient quant à leur degré de

généralité, du plus vaste au plus étroit (Doront et

Parot, 2011).

Dans ce travail nous utilisons la méthode clinique qui

est une approche essentiellement qualitative. En tant qu'option

d'individualité et démarche vers le malade, elle nous a permis de

nous occuper de la situation du patient en le poussant d'exprimer librement sa

souffrance afin que nous recueillions des données. C'est-à-dire :

nous lui avons posé plusieurs questions auxquelles il répondait

librement sans lui suggérer des solutions ou soit chercher à

conclure à sa place.

Selon Kitwa (2012, p. 4) « les techniques sont

considérées comme l'ensemble des moyens et de procèdes qui

permettent à un chercheur de rassembler ou de récolter les

informations », ce qui veut dire que cet objet est le cas sur lequel le

clinicien mène ses investigations, tout en notant tout ce qu'il constate

pour mieux élaborer un rapport des

12

recherches. Dans le cadre de notre étude, cet objet est

notre patient, sur qui notre observation était fixée en vue

d'obtenir diverses informations sur sa souffrance.

La technique est un moyen ou ensemble de moyens adaptés

à une fin. Ainsi, dans cette

étude nous avons utilisé les techniques

suivantes :

l'observation clinique, l'entretien (non directif, semi

directif, directif), le counseling, la psychothérapie individuelle, le

deuil comme processus de cicatrisation des blessures de base de la psychologie

et l'accompagnement psychosocial.

0.5. DELIMITATION DU SUJET

Notre étude est limitée dans le temps et dans

l'espace. Ainsi, selon l'objet d'étude, nous nous sommes

intéressé(s) à l'accompagnement psychosocial de carence

affective, qui est un manque précoce et durable d'affection. Cette

étude porte sur le domaine de la psychologie clinique. Dans l'espace,

nous avons mené nos investigations dans la ville de Lubumbashi,

précisément à l'hôpital général

provincial de référence JASON SENDWE. C'est en ce lien et au

service de la psychiatrie (salle 10) qu'a été interné

notre patient. Dans le temps, nous avons effectué nos recherches durant

la période allant du 27 novembre 2013 au 27 novembre 2014, soit une

durée de deux mois.

O.6.SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre étude est

subdivisée en trois chapitres. Le premier chapitre constitue le cadre

théorique. Nous y définissons les concepts clés, parlons

des théories explicatives relatives à notre thème et

évoquons les études antérieures. Le deuxième

chapitre décrit le cadre méthodologique. Nous situons le champ

d'investigation, les méthodes et techniques utilisées pour

analyser le cas, les moyens et buts poursuivis par l'accompagnement

psychosocial, et enfin, les difficultés rencontrées.

Le troisième chapitre porte sur les résultats de

la recherche. Il présente et analyse les données recueillies

à travers les observations multiples et entretiens avec le patient

carencé affectif. Il s'agit bien de la construction du sens quant

à l'application de la psychothérapie et d'accompagnement

psychosocial.

13

CHAPITRE PREMIER

CONSIDERATIONS THEORIQUES

Dans ce chapitre, nous définissons en premier lieu les

concepts clés de notre travail, ensuite nous abordons la théorie

relative à la carence affective, enfin nous parlons des études

antérieures .

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS

La définition des concepts facilite ou permet la mise

en lumière en vue d'éviter la confusion Diverger (2008) souligne

que les questions fondamentales des définitions des concepts aux termes

des bases et des définitions des concepts aux classifications, ne

rencontre pas l'unanimité des autres. Certes, un concept peut

revêtir plusieurs significations. Ce qui importe est que la

définition des concepts éclaire le lecteur à utiliser le

terme dans le contexte du travail mené.

Nous examinons tour à tour, les concepts accompagnement

(avec ses déterminants psychologique, social et psychosocial),

garçon, victime et carence affective.

I.1.1. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, PSYCHOLOGIQUE ET

PSYCHOSOCIAL

L'accompagnement se dit pour une personne qui en aide une

autre dans diverses situations de la vie. L'accompagnement social concerne les

personnes malades, handicapées ou mourantes. Il vise à aider les

personnes en difficultés à résoudre les problèmes

générés par des situations d'exclusions, établir

avec elle une relation d'écoute, de soutien, de conseil et d'entraide

(Sillamy, 1972, p 15).

Selon le psychologue Guibaud (Guibaud psychologue 44,

e-monsite.com) l'accompagnement

psychologique consiste à : écouter avec bienveillance, donner la

place aux mots du sujet ainsi qu'à ce qui ne se dit pas encore, soutenir

dans les moments difficiles, aider à prendre conscience de ses

blessures, à les panser, à les nettoyer, accompagner dans sa

transformation vers un mieux-être et une voie en cohérence avec

ses aspirations profondes

L'accompagnement psychosocial est un moyen

thérapeutique ayant une action d'aide, de suivi et d'orientation vers

des solutions. Anne le Rhum 2007

I.1.2. GARÇON

Un garçon est un enfant de sexe masculin, jeune homme.

14

15

I.1.3. VICTIME

Selon Doront & Parot (2011), est victime toute «

personne» qui souffre d'un préjudice matériel, physique,

moral du fait d'agissements malveillants d'autrui ou d'événements

extérieurs préjudiciables. Par extension, est victime, tout

individu qui perd la maitrise d'un objet, d'une situation ou d'un comportement.

(victime de sa conduite), qui est le jouet des manifestations

incontrôlées.

Une victime est une personne tuée ou blessée,

c'est encore une personne ou une communauté qui souffre des agissements

de quelqu'un, des événements, soit d'une situation. Larousse

éd 20O6, p 446

Quant à nous, une victime, est tout celui qui se trouve

dans une situation inattendue ou une circonstance imprévue telle que :

l'accident, la mort des parents, la maladie, les troubles psychiques,

psychologiques ou pathologiques.

I.1.4.CARENCE AFFECTIVE

La carence est un manque d'un ou des plusieurs

éléments dans l'organisme, susceptible à la satisfaction

des besoins humains et peuvent provoquer certains troubles biologiques et

psychologiques.

Parlant de la carence affective, elle est selon Sillamy (1972,

p. 55), un manque ou une insuffisance d'affection. Les besoins affectifs de

l'homme sont aussi importants que les autres et leur insatisfaction peut

être grave de conséquences. Tous les travaux effectués

depuis une trentaine d'années sur ce sujet, aboutissent aux mêmes

conclusions : l'amour est à l'homme ce que le soleil est à la

plante, en l'absence de ces éléments, le développement se

fait mal et la mort peut même survenir.

Il s'agit d'un manque ou d'une insuffisance des liens

affectifs de l'enfant avec sa mère. Absence ou insuffisance des

ressources d'un débiteur, élément indispensable à

l'équilibre psychologique ou au développement de l'organisme.

Nous pouvons bien remarquer avec Sillamy (1973, p. 141) que la

carence affective est un manque ou insuffisance qualitative des apports

éducatifs dans les différents milieux de la vie de l'enfant

(école, famille) ne permettant pas de satisfaire les différents

besoins de l'enfant : les besoins physiques, affectifs, intellectuels,

culturels, moraux et sociaux.

Lemay (2007) souligne qu'il y a carence affective ou risque de

carence affective quand un enfant de moins de trois ans n'a pas noué des

liens d'attachement suffisamment solide, structurant et que cette

fragilité n'a pas été réparée, soit par les

parents, soit par une famille de substitution.

Quant à nous, la carence est un manque d'un être

cher, de tout organe ou pas qui procure du plaisir en donnant sens à

l'existence humaine et au bien-être, dont on ne peut jamais combler. (Un

manque ne peut être jamais comblé, car il est

irremplaçable).

I.1.6. AFFECTION & AFFECTIVITE

Bernard et Geneviève pierre (1977), définissent

l'affection comme un état qui exprime un attachement, une tendresse ou

un contact bien déterminé d'une personne pour une autre.

Pour Doront & Parot (2011) la notion d'affection est d'une

extension et d'une compréhension assez vagues, englobant des

états aussi divers que les émotions (passions, sentiments,

anxiété, angoisse, tristesse, joie, voire sensations de plaisirs

et de douleur)

L'affectivité est un ensemble des états

affectifs, des sentiments, émotions et des passions d'un individu. Si,

pour des raisons d'exposition commode, l'on distingue habituellement, dans la

vie mentale de l'homme, trois sphères différents : la

sphère intellectuelle, la vie affective, et l'activité, celles-ci

sont en réalité, intimement liées et indissociables l'une

de l'autre. Cela est particulièrement sensible pour

l'affectivité, qui constitue l'aspect le plus fondamental de la vie

psychique, la base à partir de laquelle s'édifient les relations

interhumaines et tous les liens unissant le sujet à son milieu,

lorsqu'une modification intervient dans l'organisation affective d'un

être humain, elle retentit sur l'individu tout entier, son efficience

intellectuelle, ses attitudes et son comportement.

La joie, le plaisir du succès libèrent les

énergies, stimulent l'intelligence et favorisent l'épanouissement

de la personnalité. Les préoccupations anxieuses,

l'insécurité, l'angoisse, au contraire, qui freine et inhibent le

développement de la personne, sont responsables de très

nombreuses inadaptations sociales. Elles se retrouvent dans les échecs

scolaires, la plupart des névroses, les troubles psychosomatiques et

certaines psychoses (Sillamy, 1972, p.15). Quant à nous,

l'affectivité est un ensemble des états affectifs entre-autres :

des émotions, des sentiments, et des passions, aux quels proviennent le

plaisir d'atteindre un objectif de vivre au prêt des parents, de

réussir sa vie. Et dans ce cas, le déplaisir,

révèle l'existence d'un obstacle qui empêche d'atteindre

l'objectif visé et qui conduit de fois à une carence

affective.

16

I.2. NOTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA CARENCE AFFECTIVE

I. GENERALITES

*Origine, historique et évolution de la carence

affective

Le terme « carence » est profondément

polysémique, subjectif au sens premier, il signifie manquer, du latin

carence, mais de quel manque s'agit-il ?

Situé du côté du manque, la carence est un

constitutive de l'humain pour lequel fait toujours défaut cet obscur

objet du désir, sa de finit suppose donc un consensus théorique

sur les besoins fondamentaux de l'être, mais également sur les

seuils en de ça desquels la carence s'inscrit et pénalise de

carence n'existe pas en tant que tel, laissant chacun en repérer les

traces et en évaluant la manifestation à travers les

difficultés d'un enfant ou d'un adulte.

Le terme carence issu de la médecine, désigne le

manque ou l'insuffisance d'une substance nécessaire à la vie et

qui est apportée par l'environnement dans un cadre normal. Il est

difficile à première vue de pouvoir appliquer cette

définition au concept psychologique de carence affective ; car cz qui

manque dans ce cas est immatériel, invisible, ce qui explique sans doute

le fait que ce concept, pourtant primordial en psychologie. Ne s'est

développe que tardivement chez l'enfant est en effet relativement

récent. Car comment aurait-on pu parler d'un tel concept alors que

pendant longtemps, on considère le nourrisson comme un enfant tube

digestif ? le développement d'une psychologie plus proche de la

réalité du nourrisson, notamment grâce aux travaux de R.

Spitz concernant ce qu'il a appelé la dépression anaclitique et

hospitalisme, à permit cette simple constatation : le nourrisson a

d'autres besoins que ceux que l'on pourrait qualifier de « vitaux »,

ces travaux montrent que l'enfant a non seulement besoin de la nourriture et

des soins que peuvent lui apporter son entourage mais aussi de son

affection.

Alimenter le nourrisson, le changer ou le soigner ne sera pas

suffisant si ces actions ne sont pas accompagnées d'une certaine charge

affective. Les travaux de J. Bowlby sur le concept d'attachement l'accent sur

la primauté du « besoin d'amour » par rapport aux besoins dits

« vitaux » ou même sur la présence ou non de la

véritable mère biologique. « Mémoire de David

Fernandez les carences affectives chez l'enfant. Www. Psychologie.

Fr/CGI-bien/moteur »

17

Il a donc besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Maman que

devez-vous à vos enfants ?

I.2.1. CAUSE D'UNE CARENCE AFFECTIVE

Comme nous l'avions souligné dans les points ci-hauts

que la carence affective est un déséquilibre ou une insuffisance

en provenance des plusieurs causent dont voici les plus marquées que

nous citerons sans pour autant entrer en détaille :

La mort d'un des parents ou de tous les deux,

Le divorce de parents, ou d'un couple parental,

L'absence des soins maternels, la naissance d'un

nouveau-né,

La polygamie des parents, l'abandon, l'antipathie entre la

mère et l'enfant, l'inoccupation de la mère vis-à-vis de

l'enfant (surtout les mères qui passent toute la journée au

service, en abandonnant leur enfant entre les mains de la bonne ou d'une autre

personne)

I.2.1.1. CONSEQUENCES DE LA CARENCE AFFECTIVE CHEZ LES

ENFANTS NEGLIGE

Ces enfants peuvent connaitre des troubles divers

appelés stigmates neuro-parthiques ou névrotiques. Ces termes

désignent une chose des troubles physiques ou psychiques ou encore

psychosomatiques que l'on rencontre chez un enfant isolé avec une

fréquence plus ou moins grande. Il s'agit en quelque sorte d'un retard,

du développement ou des certaines intégrations dont les sujets

souffriront pendant toute leur jeunesse ou même plus tard.

I.2.1.2. La naissance

Nous savons aujourd'hui que l'enfant avant sa naissance est un

être humain conscient et capable des réactions qui, dès le

sixième mois de grossesse a une vie affective active. Apres la

naissance, des bouleversements, sorti de l'utérus, le bébé

n'est plus nourri automatiquement, le pipeline qui l'approvisionnait en

oxygène et en substances nutritives, n'est plus la. Pour vivre, le

bébé doit commencer à respirer et à absorber

lui-même des nutriments. Il a besoin de quelqu'un qui le nourrit et qui

comble ses autres besoins psychologiques. Un nouveau-né doit

également se développer sur le plan mental, affectif,

moral,...

18

19

20

21

I.2.1.3. Les besoins affectifs de l'enfant

L'enfant Vient au monde en bénéficiant de

l'affection de ses parents, c'est en eux que se trouvent les

particularités physiques, intellectuelles et morales. La moindre

privation affective de sa mère provoque une frustration dont les

conséquences se répercutent sur le comportement total de la vie

de l'enfant. La psychanalyse a relevé le tort immense provoqué

par les erreurs d'éducation telles que les mots qu'il ne fallait pas

dire, un geste un peu suffit, un ton de voix qu'il ne fallait pas prendre. Tout

simplement parce que cet être humain fragile est extrêmement

sensible. Les impressions faites sur lui sont très profondément

conservées dans le subconscient. Au point de déterminer plus tard

de névroses, des psychoses et des manies, d'autres comportements tels

que l'énurésie, le vol, la coprophagie, la kleptomanie, peuvent

être les conséquences d'une carence affective intervenant dans la

relation parents enfant surtout, dans la première enfance.

Lorsque les troubles apparaissent isolés, ils ne

revêtent pas une grande signification, pourtant, l'énurésie

et l'encoprésie à elles seules peuvent se représenter

finalement pour l'adolescent une grave invalidité. En revanche, lorsque

plusieurs de ces troubles sont associés, ils sont l'indice d'état

de tension, d'angoisse, ou représentent dans le premier stade d'une

névrose infantile pour le dépistage de ces troubles psychiques de

l'enfant, d'une part, la connaissance de ces stigmates cités ci-haut est

utile :

- Le fait de sucer le pouce après l'âge de deux

à trois ans, - L'énurésie nocturne,

- L'encoprésie, l'angoisse nocturnes avec toutes les

craintes irraisonnées qui peuvent être précurseurs des

phobies ultérieures,

- Les troubles du sommeil, les cauchemars

répétés et le somnambulisme,...

C'est ainsi que l'extrême privation affective due

à l'absence d'un ou de deux parents, provoque un

déséquilibre, un retard développemental ou certains

comportements considérés comme pathologiques. Ainsi, nous pouvons

dire qu'il y a la coïncidence entre nous et Maurice Tieche lors qu'il dit

: l'amour se nourrit, que l'absence de satisfaction affective se traduisant par

un retard à la fois physique et intellectuel très marqué

(Guide pratique, 1976, p 41).

Les effets d'une séparation peuvent avoir des

répercutions plus ou moins importantes suivant le sujet, la

période de séparation, l'existence ou non d'un « substitut

maternel, infirmiers auxiliaires, autres parents ».

I.2.2. LA PERCEPTION DE LA SEPARATION PARENTALE PAR

L'ENFANT

Il nous semble important de présenter la façon

dont l'enfant perçoit la séparation parentale car elle permet de

mieux comprendre ses réactions immédiates (N. Kalter et J.

Plunkett) ont étudiés la perception qu'avaient les enfants des

causes et des conséquences de la séparation parentale, en

utilisant un test psychologique de type projectif complété par

l'interrogatoire des parents. Un enfant sur trois pensait que les enfants

étaient responsables de la séparation des parents, qu'ils soient

ou non confrontés à cette situation. Ce sentiment de

culpabilité était plus important chez les enfants de moins de

huit ans, ce qui s'explique par le mode opératoire de leur

pensée. Le divorce était le plus souvent perçu comme

source de troubles affectifs et des difficultés du comportement chez les

enfants qui vivaient dans une famille unie (37% contre 55% des enfants qui ont

des parents séparés) ces résultants confirment notre

impression clinique : L'enfant s'adapte à sa nouvelle situation

familiale et relativise à la tristesse et au chagrin. Le fait de grandir

l'aide à mieux appréhender intellectuellement cette situation.

I.2.2.1. L'adaptation de l'enfant à la

séparation parentale en fonction de son âge

Comme nous l'avons vu, les réactions de l'enfant

à la séparation parentale sont influencées par son

âge et par sa capacité(selon son stade de développement)

à intégrer à la fois intellectuellement et affectivement

la réalité de sa nouvelle situation familiale.ces données

sont confirmées par les résultats de l'étude que : J.

Wallenstein et J. Kelly ont menées depuis 1971 sur les

conséquences psychologiques de la séparation parentale chez

l'enfant(à partir de soixante familles californiennes

séparées, ayant cent trente et un enfants de deux à

dix-huit ans lors de la première consultation) ces auteurs ont

montré qu'au moment de la rupture, l'enfant a du mal à donner un

sens aux événements familiaux, sauf lorsqu'il a connu un climat

de violence familiale.

L'enfant de moins de cinq ans :

Il peut manifester un arrêt ou une régression de

ses acquisitions psychologiques ou scolaires, des troubles du sommeil ou des

manifestations d'angoisse (pleurs) lors des séparations. Il peut

présenter des troubles de comportement avec des difficultés de

contrôler

ses agressivités. Son sentiment

d'insécurité se traduit par un besoin affectif

généralisé. Parfois il se refuge dans un monde imaginaire

où il refuse la réalité et fantasme sur l'absence de

séparation ou sur la réconciliation de ses parents. Il a peur

d'être remplacé dans le coeur du parent qui ne vit pas avec lui.

Les motifs principaux de consultations spécialisées sont les

troubles du comportement, à la maison comme à l'école.

C'est devant cette tranche d'âge que les enseignants se

sentent les plus démunis face aux difficultés exprimées

par l'enfant et qu'ils ne savent pas comment intégrer dans leurs

objectifs pédagogiques cette donnée d'ordre privé.

L'enfant de six à huit ans :

Il manifeste une plus grande nostalgie du père absent.

Il peut avoir de la difficulté à quitter le giron maternel. Les

conflits de la loyauté apparaissent. Les apprentissages de la lecture et

de l'écriture sont rendus difficiles par l'absence de

disponibilités affectives. A cet âge, le repli sur un monde

imaginaire est moins souvent observé mais la peur d'être

abandonné est plus forte. L'enfant peut exprimer de la colère

contre sa mère (ce qui apparait sous forme de refus de toute

autorité) mais cache plus facilement son agressivité envers son

père ; c'est ainsi qu'un garçon de huit ans refusait de grandir ;

il était tyrannique avec sa mère, obéissant ; en fait, il

souffrait d'une relation trop exclusive avec sa mère.

L'enfant de neuf à douze ans :

Il a une capacité plus grande à comprendre la

réalité. Il investit plus facilement les activités

scolaires ou extrascolaires. Ses manifestations de rejet contre le parent qui

est parti, sont plus intenses. La colère est mieux organisée et

diriger contre un objet précis. L'alimentation sur le parent

opposé à la séparation est plus fréquente, cette

attitude pouvant entrainer un rejet complet du parent jugé fautif. Les

repères identificatoires peuvent en être perturbés, comme

les références au sens moral. En fait, l'enfant souffre parfois

de ce qu'il induit, amène en lui.

L'enfant de treize à dix-huit ans :

Il est dans une période de transition. Les conflits de

loyauté et les risques d'alignement sur un des parents sont moins

importants, car il relativise d'avantage sa place au sein des

développements familiaux. L'investissent dans son groupe de copains et

auprès d'adultes référents est plus important à cet

âge.

A ce niveau, l'étude publiée par D.M. Fergusson

est intéressante car elle est centrée sur les relations

éventuelles entre la date de survenue d'une rupture du couple parentale

et l'apparition des troubles psychiques au moment de l'adolescent. Mille deux

cents soixante-cinq enfants ont été inclus dans cette

étude prospective et comparative qui a recherché comme signes

pathologiques chez l'adolescent l'existence d'une activité sexuelle

précoce, une toxicomanie (tabac, alcool, drogue), des troubles du

comportement et des troubles de l'humeur. Des facteurs socio-économiques

concernant les parents ont été précisés, comme

l'existence des parents toxicomanes, un niveau socio-économique bas et

la persistance des conflits parentaux.

Le Giron maternel : sous la protection de la mère ou

sous la protection maternelle. Tyrannique : ne pas respecter la liberté

ou l'autorité de l'autre.

I.2.2.2. L'adaptation de l'enfant à la

séparation parentale en fonction de son sexe :

Les études ne sont pas toutes concordantes mais un

certain nombre de réactions sont plus souvent observées selon

qu'il s'agit des garçons ou des filles. C'est ainsi que J. Black et P.

Gjerde, ont réalisé en Californie une étude (prospective,

longitudinale et comparative) où cent vingt-huit enfants ont

été inclus. Les garçons âgés de trois-quatre

ans, dont les parents étaient séparés, présentaient

de façon significative une tendance à l'émotivité

et une plus grande difficulté à obéir et à

contrôler leurs impulsions.

Vers l'âge de sept ans, s'y ajoute une plus grande

agressivité, avec une recherche des limites dans leurs relations avec

les adultes. Ils présentent une hyperactivité avec un

comportement irréfléchi. Ils exprimaient de l'angoisse devant des

situations imprévues, les auteurs ont constaté que les

garçons qui présentaient des troubles du comportement

après la séparation de leurs parents, manifestaient

déjà ces troubles avant la séparation. Les conflits

parentaux, présenté avant la séparation parentale,

seraient la cause de ses troubles.

Les filles de trois ans ne semblaient pas affectées par

la séparation de leurs parents. Dès l'âge de quatre ans,

elles paraissaient plus renfermées, s'excluant plus facilement du

groupe. Cette tendance au repli semblait s'accentuer vers l'âge de sept

ans. Les filles investissaient beaucoup l'école et présentaient

de très bonnes performances intellectuelles. Il ne semblait pas y avoir

chez elles s'exprimaient globalement moins de réactions que les

garçons face aux perturbations familiales qu'elles rencontraient.

22

Les troubles présentés par l'enfant au moment de

la rupture traduisent une souffrance affective qu'il n'arrive pas à

élaborer et qui s'exprime dans des troubles du comportement est

I.2.2.3. L'évolution de l'adaptation de l'enfant

à la séparation parentale

La séparation parentale est la manifestation visible

des modifications survenues dans les relations élaborées entre un

homme et une femme devenus, parents. Il est important de dissocier

approximativement la période de la rupture, qui marque un changement

important dans la vie concrète de l'enfant (départ d'un des

parents du foyer, parfois changement de maison, d'école, de quartier,

voire de ville ou de pays), de la période où la séparation

est effective et s'accompagne d'une réorganisation de sa vie quotidienne

avec parfois, l'apparition d'un nouveau conjoint (ayant éventuellement

lui-même des enfants). Des demi-frères ou demi-soeurs peuvent

naître au sein de la nouvelle famille dite « recomposée

» ou « mosaïque » il existe une troisième

période, qui précède la rupture et qui correspond au temps

des mésententes du couple parental. L'intensité des conflits

parentaux à ce moment-là, semble jouer un rôle

prépondérant dans l'apparition des troubles psychiques chez

l'enfant, avant même que la rupture du couple ne soit annoncée.

« Gérard poussin et E. martin-Lebrun Dunod 2011 paris »

De ce fait, il est important de prévenir les troubles

psychiques chez l'enfant, dans les lignes qui suivront :

I.2.3. PREVENTION DES TROUBLES PSYCHIQUES CHEZ

L'ENFANT

La rupture du couple parental crée une souffrance

affective chez l'enfant (peut-être lorsqu'elle clôt une des

enjeux). De nombreuses études (déjà citées), ont

montré que l'adaptation dans le temps était satisfaisante pour la

plupart des enfants. Certains, pourtant, vont ressentir plus fortement l'impact

de la séparation parentale. Les troubles affectifs comme la (tristesse)

s'associent à des signes de souffrance psychique, exprimant la

difficulté qu'a l'enfant d'élaborer la rupture du lien affectif

envers ses parents. Les troubles présentés peuvent être

immédiates ou survenir à un stade tardif de son

développement. Il nous semble nécessaire de connaitre les

facteurs qui vont aider l'enfant à mieux s'adapter à sa nouvelle

situation familiale, de favoriser leur mise en place et de dépister

tôt les troubles psychiques qui nécessitent pour l'enfant, comme

pour ses parents, une prise en charge spécialisée.

I.2.3.1. les troubles psychiques présentés

par l'enfant

23

nette, qu'elle que soit l'âge. Les troubles

réactionnels sont proches de ceux que l'on peut observer au moment du

deuil : anxiété, culpabilité, dépression et

angoisse d'abandon.

*l'anxiété :

Elle traduit une inquiétude injustifiée de

l'enfant devant toute situation qu'il ne contrôle pas. Elle renvoie

à l'angoisse qu'il ressent devant toute séparation. Les liens qui

se tissent entre la mère et son bébé dans les premiers

mois sont très importants. Si les interactions sont suffisamment

adaptées entre eux, l'enfant prend confiance en lui comme il a confiance

en sa mère ; il s'adapte mieux aux situations imprévues et aux

séparations. Si les interactions sont mal adaptées, l'enfant

n'arrive pas à anticiper le comportement de l'adulte et à lui

donner un sens. Lorsqu'il est très jeune, il rejette la relation par des

pleurs ou se replie sur lu. Plus tard, devant des situations nouvelles ou peu

sécurisantes, il aura tendance à reproduire ces manifestations,

rendant la communication difficile. La situation est différente chez

l'enfant un peu plus grand, car l'utilisation du langage lui permet d'exprimer

différemment ce qu'il ressent.

*le sentiment de culpabilité :

Il est présent chez l'enfant, surtout lorsqu'il est

jeune. Sa vision egocentrique du monde (caractéristique de ses

capacités mentales à cet âge ne lui permet de comprendre

une situation qu'en fonction de lui-même. Il a l'impression que tout ce

qui arrive est de sa faute. Même s'il en est pour rien. Il se dit qu'il

n'a pas été sage, et il est puni par la séparation des ses

parents, il refuse de jouer, de manger, ce qu'il aime, soit en faisant des

bêtises qui entrainent une sanction de la part de l'adulte. D'adultes et

cela ne change pas l'amour qu'ils ont pour toi>> dans certains cas,

l'arrivée de l'enfant est effectivement la raison du départ du

père ou de la mère.

*la dépression :

Elle est fréquente lors de la séparation des

parents. Elle est en relation avec le sentiment de perte que ressente l'enfant

devant cette rupture du couple parental originel. Elle peut exprimer

également son identification à l'un de ses parents et à sa

souffrance. Elle se manifeste par une diminution du gout de vivre et par une

plus grande difficulté à investir d'autres centres

d'intérêt. Elle s'accompagne de tristesse, de mélancolie,

de perte du gout pour le jeu et d'apathie. Elle justifie un travail

spécifique pour aider l'enfant à sortir de cet

24

état pathologique, l'aider à se

différencier de ses parents et s'appuyer sur les éléments

positifs de sa vie.

*l'angoisse d'abandon :

Elle est forte au moment où l'enfant constate que l'un

de ses parents s'éloigne de l'autre. Il a peur que ses parents ne

s'intéressent plus à lui et ne le quittent. Cette angoisse est

très ancienne dans la vie psychique de l'enfant car elle apparait

lorsqu'il découvre la réalité de la séparation et

prend conscience de l'absence dès sa première année.

Très tôt, il perçoit son état de dépendance,

qui diminue au fur et à mesure qu'il acquiert une plus grande autonomie.

Mais grandir, c'est se séparer chaque jour de ses

<<tuteurs>>. Il faut beaucoup de temps (l'enfance et parfois plus)

pour atteindre cette maturité qui caractérise l'état

adulte et permet à son tour de devenir support de vie. Quelques soient

son âge et la qualité des relations qu'il a

intériorisées. L'enfant peut ressentir de l'angoisse devant le

risque d'abandon. Ce ressentiment est d'autant plus déstructurant qu'il

renvoie à une situation réelle.

*l'effet néfaste de l'abandon de l'enfant par un

de ses parents :

Il est très difficile de mettre en évidence une

relation claire entre l'irrégularité des rencontres de l'enfant

avec son père (ou leur absence, ce qui est le cas le plus

fréquent) et l'apparition de troubles psychologiques. Différents

facteurs, comme les conflits dont l'intensité peut favoriser un abandon

ultérieur, sont intriqués. Les recompositions familiales

influencent également la façon dont l'enfant réagit aux

changements survenus dans sa famille. L'observation clinique montre qu'il

souffre d'être abandonné par un de ses parents. Il est

également très perturbé par l'incohérence du

comportement de celui qui ne vit pas avec lui. On s'en soutien, une fillette de

cinq ans a dessiné une maison en ruine le jour où son père

n'est pas venu la cherché comme il avait annoncé.

Une analyse plus complète de l'étude de l'INED

réalisée en 1985 montre que l'abandon par le père

était plus fréquent lorsque la séparation du couple

parental avait lieu avant la naissance ou pendant la première

année de vie (plus d'un enfant sur deux). Le risque était moins

important lorsqu'elle survenait après l'âge d'un an (un enfant sur

quatre). Le fait qu'il y ait eu un mariage semblait également favoriser

la persistance des liens entre l'enfant et son père (un enfant sur

quatre ne le voyant plus après le divorce). Dans le cas d'union libre,

le temps de présence du père auprès de l'enfant

était déterminant : deux enfants sur trois ne voyaient plus leur

père après la rupture du couple parental lorsqu'ils avaient

vécu moins de

25

26

27

deux ans avec lui. (Contre un enfant sur quatre lorsqu'il

avait vécu plus de deux ans avec lui). Le niveau socio-économique

jouait également un rôle prépondérant dans le

maintien des liens entre l'enfant et son père : un enfant sur deux

voyait son père régulièrement lorsqu'il était

cadre, contre un enfant sur cinq quand il était ouvrier. Dans la

première étude que nous avons faite en Isère, les enfants

étaient aussi nombreux à rencontrer régulièrement

leur père, qu'elle que soit sa profession. En revanche, les abandons

étaient plus fréquents chez les ouvriers alors que les contacts

irréguliers étaient plus souvent observés lorsque le

père était cadre.

A ce niveau, Michel Lemay comme nous l'avions dit dans

l'introduction, il a opéré trois situations d'abandon non

réparées :

Intrafamiliale : un parent seul,

démuni, le plus souvent une femme avec un lourd passé

d'extrêmes limites dans ses compétences parentales, une femme qui

veut se réparer mais qui, du fait de ses compétences parentales

limitées, oscille entre des moments d'hyper protection et des moments de

rejet, qui débordée par l'enfant, le confie à une voisine,

puis culpabilisée, le reprend, puis, débordées à

nouveau, l'abandonne, c'est le départ des carences affectives.

La grande carence : Dénoncée

par Spitz, Bowlby, Myriam, David, Geneviève appel,

liées aux carences de l'institution, aux insuffisances du personnel, sa

rotation, à la fragilité des parents des milieux riches dans

lesquels les parents investissent beaucoup à l'extérieur, avec

une succession d'employés de maison, l'enfant devient difficile, la

rotation s'accélère...

Quant à Napolito, cité par Lemay, mais la

souffrance de l'enfant est toujours la même ; Michel Lemay ; pour

l'expliquer, il faut le développement de l'enfant. L'enfant pour se

construire doit effectuer deux processus simultanément d'une part et

d'autre par s'individualiser, se distinguer de l'autre ; c'est la constitution

d'une « colonne vertébrale psychique » suppose des acquis.

L'enfant prenne conscience de son corps, comme limite, comme

contenant, comme contenu, comme fierté, avec une motricité qui se

développe. Cela ne peut se faire que si l'enfant est investi, et toute

une série des stimulations. Dans la carence, du fait de la

discontinuité des soins, il y a une discordance.

S'enraciner : dans une espace, sa maison, son

quartier, des objets reconnus. Séquences temporelles

régulières. Dans ces séquences, l'enfant va

inscrire des souvenirs, donc un sentiment du présent et la

capacité de se projeter.

Conviction de pouvoir agir sur l'environnement

: afin qu'il vit des événements qu'il ne

maitrise pas, cela va attaquer sa maitrise de la

causalité.

Gère son anxiété :

découvre qu'il est limité, mortel, il va devoir accepter

d'être castré. L'anxiété est nécessaire pour

mobiliser nos compétences, à condition de ne pas être

envahi par l'anxiété. Il va introjecter des personnes

significatives. Si ces personnes se dérobent, c'est le désert,

puisque l'enfant ne peut pas tout réaliser, il va pouvoir

réaliser des désirs. Chez l'enfant carencé, ce monde

hallucinatoire est soit trop pauvre, soit il est submergeant ; il y a tel

manque qu'il lui faut créer des figures toutes puissantes. Pour

s'enraciner, il faut développer un langage, des activités

ludiques, symboliques.

Grace à cela il est possible de se construire, de

gérer son agressivité, sa sexualité. Quand « la

colonne vertébrale » est fragile, il y a une symptomatologie que

constitue le syndrome carentiel. Sur le plan symptomatique, Spitz, Bowlby,

David, appel, ont reconnu que des enfants présentant des troubles de la

relation ou les troubles relationnels, ont une absence de gestes anticipateurs,

une faute du regard, des souffrances dans leurs corps, des troubles

alimentaires, des troubles du sommeil, qui rendent ces enfants difficiles quand

on voit ces enfants évoluer, on voit apparaitre une symptomatologie

différent. Il y a beaucoup d'écrits sur les bébés

carencés, mais très peu sur ces enfants à l'âge de

latence. A 7, 10, 12 ans, ils montrent une extraordinaire avidité

affective, je les appelle les petits anthropophages de l'amour. Ils veulent

nous dévorer dans notre temps et notre espace. Le clinicien peut

d'ailleurs les reconnaitre à distance : ce sont des mots oraux qui sont

employés pour les décrire : « il me dévore »

« je ne vais pas me laisser bouffer »

Mais cette grande avidité affective s'accompagne d'une

grande difficulté à accepter les manques d'affection : les petits

anthropophages de l'amour ont du mal à digérer l'amour. Ils

présentent ce que j'ai appelé « j'ai mal à ma

mère » des mécanismes de brisure ce sont de coupure que

l'enfant déclenche que chaque fois qu'il demande de l'amour.

L'enfant va demander que l'on s'occupe de lui, mais quand on

le fait il devient agressif, injurie, est en colère. L'adulte ne

comprend pas, l'enfant veut beaucoup d'objets qui sont cassés, perdus,

très vite. A quoi sont dus ces mécanismes de brisure ?

A plusieurs causes qu'il est important de comprend : ils ont

de tels manques affectifs que ce qu'on leur apporte est toujours

dérisoires ce qu'ils reçoivent n'est jamais satisfaisant, ce qui

avive leur agressivité plus ont les aimes, plus ces enfants deviennent

agressifs et

exigeants. Une autre raison c'est que pour eux, aimer c'est

pouvoir être abandonné. Du coup ils testent : toi aussi tu vas me

rejeter, vas-tu accepter de passer le test ?

Ces enfants ont une très faible estime

d'eux-mêmes car ils n'ont pas été désirés,

ils ont des mots terribles, par exemple une petite fille convaincue

d'être mauvaise : « je suis un avortement raté »

Ces grandes blessés sont de grands

déprimés, on ne peut pas vivre avec le manque, ils vont se

construire le phantasme d'une mère mystique idéalisée qui

pourrait combler leurs manques, toutes puissance, mais avec une

agressivité à son égard car elle abandonne, il y a un

mélange détonnant de quelqu'un qui aime et de quelqu'un qui

pourrait détruire.

On comprend bien alors que quand ces enfants rencontrent un

personnage maternel (homme et femme) ca les renvoie à

l'agressivité vis-à-vis de ce personnage mythique. Cela explique

l'agressivité « qu'ils ne peuvent décharger sur ce

personnage inconnu » l'incapacité à supporter la

compétition, le manque de désir de sensorialité,

l'énurésie, l'encoprésie, le caractère

régressif de leur demande, leurs faibles capacités à se

défendre face à des pédophiles. Pour eux, une façon

que l'on s'occupe deux, est d'être malades ?

Ils ont des difficultés dans leur scolarité,

sont désorientes dans le temps, dans l'espace, dans le monde familial,

dans le monde scolaire, dans les loisirs, c'est l'échec. Mme Napolito :

quand ces enfants grandissent, c'est un drame quand ils deviennent parents.

Michel Lemay : ce sont souvent des jeunes gens qui veulent

réparer leur passé : on veut u bébé très

vite. Et dans une proportion importante, ils rejouent le drame qu'ils ont

vécu. C'est facile à comprendre si l'on fait que le désir

sexuel, le désir de couple et le désir d'enfant c'est ne pas la

même chose.

Le désir sexuel : ils ont une telle soiffe d'être

aimés, que dans le choix de l'être aimé il y a un manque

d'esprit critique. La sexualité est souvent prégénitale,

mais ils ont toujours un désir de grossesse, un désir

réparateur. Pendant la grossesse ils ont un comportement que les

maternités devraient pouvoir repérer afin de pouvoir les aider :

le bébé imaginaire est extraordinaire, il va tout réparer.

Mais, au 4eme, 5eme et 6eme mois om ne voit pas de préparatifs, pas de

layette, pas de berceau, pas de chambre, il ya un immense décalage entre

le discours et les actes concrets.

28

Accepter un partenaire, c'est accepter de partager, ne plus

fusionner avec l'enfant. Cela peut être insupportable pour ces parents

déprimés. Quand on dit cela, le risque est d'être

Souvent aussi on découvre une absence étonnante

de précaution par exemple, des prises de risque enfin de grossesse. Il y

a un mouvement d'amour et un mouvement destructeur. Le désir de

grossesse est là, mais pas le désir d'enfant. Etre parent, c'est

accompagner un être humain dans un processus de séparation et

d'individuation. C'est toujours vécu de manière ambivalente : on

voulait en petit poussin et on a un canard qui a bien raison de vouloir

s'envoler.

Ce mouvement de séparation est insupportable pour les

parents carencés. Cela a beaucoup des conséquences sur les

compétences parentales. Le bébé réel, qui dort mal,

vomi, fait caca, devient vite un bébé persécuteur, ce qui

peut aboutir à un risque de maltraitance. Pas tout de suite car c'est

d'abord un bébé qui accepte d'être un objet poupée,

mais quand l'enfant commence à expérimenter à s'opposer,

il envoie un message : tu es là pour m'accompagner, pour me

réparer, pas pour fusionner, là certains refont un enfant, ou

deviennent violents avec cet enfant persécuteur, ou partent. On ne peut

être empathique que si on ne se confond pas avec l'enfant.

Chez les parents carencés, on voit très vite des

troubles de l'empathie. Par exemple une maman dont l'enfant pleur, elle est

fatiguée, elle pense que l'enfant est fatigué. Elle va le laisser

dans le berceau et il va persécuter avec ses pleurs. Une autre fois, le

bébé est fatigué, mais elle se sent seule, il a besoin

d'être materné. Elle va le prendre, il va se raidir, refuser

d'être porté et elle va à nouveau être

persécutée.

Si le parent carencé a une mauvaise estime de

lui-même, il va craindre que ce qui vient de lui soit mauvais, nous avons

fait un travail à Montréal, à l'hôpital Saint

Justine, par apport à ces parents qui viennent consulter en urgence, il

y une anticipation du négatif, grimace qui est le signe d'une petite

douleur est interprétée comme le début d'une maladie

grave.

Même si l'on aime son enfant, il faut le

désillusionner, le limiter. Il faut pour cela couper la relation «

ca suffit, je te demande d'arrêter » si le parent a peur

d'être abandonné, il aura peur d'un acte qui coupe la relation, il

ne mettra pas de limite. L'enfant deviendra un tyran insupportable. Nous avons

parlé du fait d'accepter l'enfant comme il est, des risques de

malentendus relationnels, du désir sexuel, on a parlé du

désir de grossesse, fort du désir d'enfant-faible.

29

nous-mêmes déprimés, dans l'anticipation

négative d'une répétition anticiper négativement,

c'est stériliser toute forme d'aide. Je ne dis pas cela pour dire qu'il

n y a rien à faire mais plutôt pour dire que puis que ce syndrome

est si lourd, il faut tout faire pour l'éviter, pour la

prévention.

Selon Michel Lemay, tout homme a un désir de grossesse.

L'homme carencé va vivre fortement ce désir de grossesse par

l'intermédiaire de sa femme avec une certaine frustration. Dans la

rivalité, il va tenter d'être une mère substitut. Soit la

mère partage, soit la mère retient l'enfant et le père va

soit s'attaquer à ce petit rival, ou va boire, ou va combler dans le

travail le désir de fusion. La difficulté d'empathie se joue pour

le père comme pour la mère. Dans un premier temps, c'est «

j'ai mal à ma mère, puis ce sont des problèmes avec le

père » la prévention, ce qui est enrageant, ce que l'on

connait très bien ce syndrome. Théoriquement on pourrait

supprimer cette carence, mais elle augmente. On pourrait intervenir dès

l'adolescence dans les collèges et sensibiliser les adolescents à

la question de compétences parentales.

A la maternité on repère assez bien ces parents

qui ont une image idéalisée de l'enfant mais qui ne

préparent pas. Le travail montre que les mères sont alors

extrêmement dans leur inconscient. L'enfant dans le ventre

réactive le passé, et des réaménagements

libidinaux, psychiques, sont alors possibles avec des thérapies

brèves.

Mm Napolito : les mères seront ensuite moins

accessibles si on n'a pas travaillé à ce

moment.

Michel Lemay : et cela prendra plus de temps. Et il n y a tout

l'accueil pendant les premiers mois de la vie de l'enfant. La PMI, si elle ne

se limite pas à la taille, et au poids, peut faire beaucoup pour

accompagner les parents en difficulté. Je veux souligner un point au

tant je ne crois pas aux thérapies verbales. Les mères ont

besoins de concret, qu'on s'appuie sur les compétences de maternage,

baigner nourrit, manger en présence de quelqu'un qui va les aider

à repérer les erreurs et les ressources, les richesses

d'anticipation.

Trouver quelqu'un qui montre : je m'intéresse à

vous, à votre corps, votre espace, aux séquences temporelles. Il

ne faut pas s'embourber dans l'analyse de l'enfant imaginaire. Le grand

problème est que tant que l'enfant réparateur, on peut faire

quelque chose. Mais quand on rentre dans le cercle vicieux : enfant

persécuteur-persécuté, l'enfant devient difficile et ca

percute un couple déjà fragilisé. Tout ce qui peut

être fait avant doit l'être.

30

31

32

33

34

Mm Napolito : pour une maman qui n'a pas de mère, il

est sécurisant d'avoir une présence qui la rassure. Elle est

angoissée. Je n'ai pas eu de mère, comment vais-je faire ?

Michel Lemay : il y a un clivage en elle entre bonne et

mauvaise mère. Il faut s'appuyer sur les compétences de la bonne

mère pour modifier quelque chose. Et puis il ya les moments de repli,

des lieux de soutien (par exemple les maisons vertes créées par

Dolto)

Des structures qui font que nous sommes moins

désarmés qu'on le pense d'autant que ces parents avides

affectivement, l'aidant accompagne authentiquement sans faire penser les points

de son affectivité. Ces parents brisent peu la relation.

Quelque fois, la compétence est tellement atteindre

qu'il faut envisager un placement familial. Mais alors il ne faut pas tomber

dans le cycle placement, retour en famille puis placement à nouveau.

Puis retour qui provoque une discontinuité.

Quelque fois les parents ont toujours cassé le

placement, car il ne peut supporter qu'il y ait un parent substitut. Il faut

alors un jugement pour protéger le placement en institution quand le

placement en famille d'accueil ou le retour en famille sont trop

risqués. Une maison d'enfants avec une équipe pluridisciplinaire

dans la mesure où les personnels sont bien formés et stables,

peut être alors nécessaire.

Oui le syndrome carentiel est très grave, mais il n y a

pas lieu d'être exagérément pessimiste, il n y a pas de

répétition automatique quand les gens peuvent profiter d'une aide

adaptée. Cela suppose que tout le monde croie en l'existence de la

carence affective. Le DSM 4 « diagnostic statistique of manuel » ne

cite pas la carence affective. Si les praticiens, juges, psychiatres,

psychologues, infirmiers, puéricultrices, éducateurs, n'ont pas

conscience de l'importance de cette question dès les premières

années, l'impact incroyable des carences précoces, nous serons

d'éternels pompiers. (Qui veut dire, nous traiterons ce facteur qui est

la cause des troubles relationnels ou comportementaux, sans aboutir au

sucer).

Ne pas laisser les mères voir leurs enfants

prématurés à l'hôpital, avec les risques que les

mères fragiles fassent un deuil second aire. Croire en placement

familial que l'amour suffit, -c'est de l'escroquerie-, laisser sans aider un

parent avec un grand décalage entre enfant imaginaire et enfant

réel, voilà des risques importants. C'est la

société qui doit comprendre que ces premières

années, c'est la construction des enfants, la base qui permet de

répondre aux quatre grandes questions :

Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ? Avec qui ? Au nom de quoi

?

Les médecins, les psychologues qui n'acceptent pas de

suivre ces parents et ces enfants car cela ne répond pas aux

règles de la psychothérapie, il faut dire que c'est une

population tellement fragile qu'il faut faire quelque chose.

I.2.3.2. la difficulté à reconnaître et

écouter la souffrance de l'enfant :

La rupture parentale et les conflits qui la

précédent créent une situation familiale peu propice

à l'écoute des enfants. Les parents doivent assurer la fin d'une

relation amoureuse, le départ d'une personne parfois encore

aimée, le deuil de la famille idéale qu'ils avaient

projeté pour eux et pour leurs enfants. Toutes ces blessures affectives

sont plus ou moins envahissantes selon la capacité psychique de chacun

à contenir ses émotions et à dissocier sa fonction

parentale de sa vie personnelle. En cas de dépressions, l'adulte se met

en état de dépendance psychique vis-à-vis de son

entourage, il est incapable d'avoir une relation adaptée dans les

interactions avec son enfant.

La culpabilité est très forte chez les parent,

qu'ils prennent la décision de la rupture ou qu'ils assument, leur

désire de compasser ce qu'ils pensent être un préjudice

insurmontable dans la vie de l'enfant, rend quelque fois difficile la mise en

place d'une relation sécurisante où autorité et affectio

se mêlent.

Parfois, l'enfant perçoit la fragilité de

l'adulte. Il essaie de le protéger pendant la période

édifice de la rupture du couple parental. Puis lorsqu'il le sent capable

de supporter ses sentiments, il manifeste des troubles, comme si les

barrières qu'il avait mises en place pour canaliser ses angoisses

cédaient progressivement. Les parents sont surpris de ce décalage

dans le temps.

Dans certains cas, la séparation parentale est

présentée comme idyllique. (Merveilleux). Les parents sont

très attentifs à ce que tout se passe le mieux possible pour

l'enfant. Le moindre détail est prévu. L'entente est parfois

tellement cordiale que la séparation devient difficile à

comprendre pour quelqu'un de l'extérieur (mais peut être aussi

pour l'enfant). Le discours est comme lissé : aucun reproche, aucun

grief. Il ne semble pas y avoir de situation de rupture affective ni de crise

émotionnelle. Les parents contrôlent tellement tout (leurs

sentiments, la vie matérielle) que l'enfant ne se sent plus le droit

d'exprimer sa souffrance. Condamné au silence, il doit refouler sa peine

jusqu'à ce qu'elle l'envahisse et s'exprime par des symptômes

variés (Prévention des troubles psychiques chez l'enfant).

Hormis cette prévention des troubles psychiques chez

l'enfant, nous signalons que les différentes théories qui seront

évoquées dans la partie suivante, illumineront nos zones d'ombres

que nous avons sur ces symptômes qui apparaissent dans plusieurs

troubles, maladies psychiques ou psychologiques.

I.2.4. TYPES OU SORTES DE CARECE AFFECTIVE

Lorsqu'un bébé ou un enfant reçoit des

soins maternels insuffisants de la part de sa mère sans autre

compensation de son entourage, ce dernier tombera dans une carence affective

que nous appelons : carence maternelle.

Les rapports entre l'enfant et sa maman sont discontinus,

distordus, ou insuffisants sans forcement qu'il a de séparations

physiques, c'est la carence larvée. Cette carence peut avoir des

conséquences frustrantes caractérisées.

On parle de carence sévère lorsqu'il y a un

placement prolongé et frustrant de l'enfant dans une institution, des

ruptures répétées des liens entre lui et les figures

maternelles ou extrêmement frustrantes avec les parents. La carence

maternelle sévère précoce (avant deux ans) et

prolongée est ordinairement génératrice

d'inaffectivité.

La carence nutritive liée au manque de magnésium

se traduit par des nombreux signes, entre autres : des contractions

musculaires, crampes, migraines, tremblement, engourdissement,

désorientation, perte de l'appétit, fatigue persistante, stress

ou la dépression

Le manque de soin (absence d'affection)

Le manque d'empathie (absence d'écoute et

de compréhension)

Le manque de protection (absence de guidance

et de soutien par les autres) ce qu'il faut noter est qu'un patient peut avoir

souffert d'un, de deux ou de ces trois types de carence que nous venons

d'ajouter aux sortes de carence déjà citées.

NB : on ne peut jamais revenir en

arrière et combler un manque affectif et ainsi corriger du même

coup les troubles relationnels de l'attachement et ceux associé il y a

plusieurs niveaux de gravité bien étendu.

Les réactions de l'enfant face à une

séparation se regroupent en trois phases que voici :

-protestation : l'enfant pleur, montre des

signes de détresse aigue, s'agite, cri et met en oeuvre tous les moyens

limités dont il dispose pour retrouver sa maman. Cette phase pourra

durée quelques heures à plusieurs jours.

-désespoir : l'enfant est de plus en

plus dérouté, il commence à se replier sur lui-même

en exprimant demande aucune à son entourage et relâche ses efforts

de réactions que se trouvait notre patient car il vivait dans le

désespoir de ne jamais rencontrer ses parents, ce qui le conduisait

à des réflexions de la guerre :

« En quoi serais-je utile dans la société

congolaise ? »

« Mieux vaut mourir qu'être le prototype de mes

parents » « C'est de ma faute, ils étaient unis avant ma

naissance »

« Mon entourage ne me considère pas avec raison,

fils abandonné, rejeté, qui n'a jamais vu son père...

»

-détachement : l'enfant semble

s'installer dans la séparation en acceptant les soins, il mange de

nouveau et commence à jouer. Il perd alors tout attachement à sa

mère.

I.2.5. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ET TRAITEMENT

Un diagnostic est une identification d'une maladie ou d'un

trouble à partir de ses symptômes. Quant au diagnostic

différentiel, c'est une identification d'une pathologie grâce

à la comparaison entre divers symptômes dus à plusieurs

affections.

Quant à nous, le diagnostic différentiel nous a

permit à déterminer la nature de la pathologie à partir

des symptômes ci-après :

Le refus d'accepter ou de reconnaitre son sa situation, la

solitude, méfiance,

Le refus de parler de lui ou de sa famille, voire raconter son

histoire, le repli sur soi, Attachement excessif à sa grand-mère,

les délires de persécution, agitation,

Les sujets qui ont soufferts de carence affective ou de

séparation tôt dans l'enfance, et qu'ils ont subis des

événements stressant à l'âge de l'adolescence ou

adulte, sont à une psychothérapie comportementale, ou soit

à une combinaison des deux. Les psychothérapies individuelles ou

de groupe ont une certaine efficacité chez ces patients.

La thérapie dialectique comportementale centrée

sur l'échange entre la thérapie et le patient, réduit de

manière significative le comportement autodestructeur et suicidaire chez

des individus atteint de trouble de la personnalité limite.

Des médicaments tels que les antidépresseurs et

ceux qui stabilisent l'humeur peuvent être utilisés pour traiter

des symptômes comme un trouble dépressif ou des variations

extrêmes des émotions.

Des antipsychotiques peuvent être recommandés

pour traiter la confusion mentale de la pensée et l'activation du

comportement.

Quant à nous, nous avions appliqué

l'accompagnement psychosocial pour préserver la santé mentale et

le bien-être de notre patient afin d'améliorer son

développement psychologique et son interaction sociale.

1.3. LES THEORIES EXPLICATIVES RELATIVES A LA CARENCE

AFFECTIVE

La théorie de l'attachement a été

formulée et développée par Bowlby (1958). Elle constitue

l'aboutissement de deux champs de recherches, dont Zazzo a bien retracé

l'historique (1972, 1974) ; la théorie de l'attachement marque la

convergence entre les travaux d'éthologistes et ceux de psychanalystes,

tous deux ayant montré les effets dramatiques de l'absence de relation

à un adulte privilégié, tant chez le petit de l'homme, que

chez celui du singe (macaque rhésus).

I.8.1.1. L'apport des ethnologues

Ils sont à l'origine de la théorie de

l'empreinte. Lorenz, dès 1935, synthétise les résultats de

nombreux travaux convergents décrivant l'établissement des liens

entre congénères (Lorenz étudie plus

particulièrement les oiseaux anatidés). Il définit

l'empreinte comme un mécanisme inné permettant au premier «

objet » mobile qu'il voit et qui est généralement le

congénère adulte l'ayant mis au monde. La fonction principale de

ce comportement est d'apprendre à reconnaitre les

caractéristiques des partenaires sociaux de tout animal

nouveau-né vers lesquels vont s'orienter les réactions

instinctives et les comportements sexuels.

35

I.8.1.2. L'apport des psychanalystes

Avant les éthologistes, des psychanalystes et plus

particulièrement Spitz, avaient constaté l'apparition des

troubles importants du comportement lorsqu'un enfant, élevé

jusqu'alors par le même adulte, sa mère, était soudain

séparé d'elle, pour être placé dans une

pouponnière ou un orphelinat. Ces établissements se

caractérisaient par un environnement correct pour tout ce qui concerne

les soins, la nourriture et l'hygiène, mais l'impossibilité pour

l'enfant d'y construire une relation privilégiée avec un

adulte.

A l'observation, ces enfants présentent rapidement un

tableau dépressif (trouble de l'humeur, perturbation somatique

importantes : troubles du sommeil, sensibilité accrue aux maladies,

arrêt, puis retard du développement physique et psychomoteur) qui

peut s'aggraver si la période de séparation dépasse cinq

mois. Le retard de développement s'accroit et le taux de

mortalité devient très élève étant

donné la sensibilité accrue aux maladies infectieuses. Les

carences importantes de stimulations tant physiques qu'affectives expliquent

l'évolution dramatique de ces enfants.

Au XIXème siècle, les liens qui unissent

l'enfant et ses parents ne sont pas sujets, à discussion. L'amour

maternel supposé évident. Quant à sa réciproque,

c'est en d'autres termes qu'elle se pose, le respect, l'obéissance sont

alors considérés comme devoirs filiaux, les « liens du sang

» demeurent le principal facteur explicatif des relations parents-enfants.

« p 14, 47, 48, 49, 3eme éd. A. Baudier-B. Céleste »

I.8.1.3. Deux modèles

théoriques

Ces modèles prédominent dans la première

moitie du XXème siècle : le Behaviorisme et la psychanalyste.

Tous deux mettent l'accent sur l'impotence des expériences infantiles

dans la constriction de l'individu.

Pour Watson, fondateur du behaviorisme, le conditionnement des

habitudes dans un contexte d'interaction sociale est le principal facteur de

développement. Le milieu et les stimulations qu'il offre sont